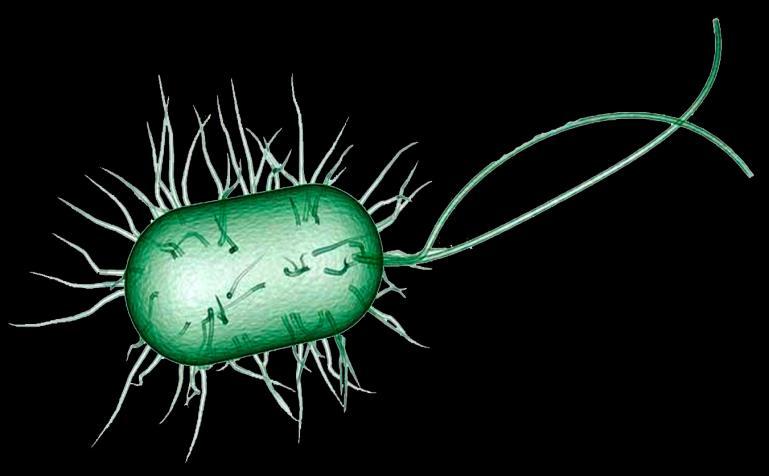

Resistencia de la bacteria E. coli a los antibióticos

En diciembre de 2019 el Centro Internacional de Agricultura y Biociencias (CABI) comunicó acerca de la investigación del Instituto de Agricultura de Bogor en Indonesia, publicada en julio de 2019 a través del Jurnal Veteriner; un estudio relacionado con la resistencia de Escherichia coli (E. coli) a los antibióticos aislada de granjas de pollos de engorda en el distrito de Subang Regency, provincia de Java Occidental, Indonesia.

La investigación tuvo como objetivo proporcionar información sobre las condiciones de resistencia a los antibióticos en E. coli de un entorno de granja de pollos de engorda, realizando pruebas de sensibilidad para nueve antibióticos: tetraciclina, sulfametoxazol, trimetoprima, ampicilina, ácido nalidíxico, ciprofloxacina, enrofloxacina, gentamicina y cloranfenicol mediante el método de dilución en agar.

La resistencia más común observada fue a la tetraciclina 97.3%, sulfametoxazol 87.8%, trimetoprima 74.3%, ampicilina 68.9%, ácido nalidíxico 64.8%, ciprofloxacina 45.9%, enrofloxacina 40.5%, gentamicina 28.4% y cloranfenicol 10.8%.

La interpretación de los resultados de las pruebas de sensibilidad fue basada a lo establecido por el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio de Indonesia CLSI VET01S (2015) y CLSI M100 (2018).

Los resultados de este estudio revelaron que el alto nivel de resistencia a los antibióticos en el entorno de los pollos de engorda es preocupante y tiene implicaciones negativas para la salud humana y animal.

El estudio concluye que la industria avícola de Indonesia utiliza antibióticos para aumentar la

producción de carne a través de mejorar la conversión alimenticia, aumentar el crecimiento de las aves y prevenir las enfermedades mediante el control y modificación de infecciones gastrointestinales, se necesita más investigación para descubrir el patrón de resistencia E. coli en el tracto digestivo de aves de corral para que se pueda conocer la relación entre la resistencia en el medio ambiente y en el cuerpo de las aves (Barbora et al., 2019).

La Resistencia a los Antimicrobianos (RAM) se produce cuando las bacterias, hongos, virus y parásitos sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos, lo que da como resultado la disminución de su eficacia y la persistencia de los agentes microbianos en el organismo, así como el incremento del riesgo de propagación (Senasica, 2020).

El uso indebido y excesivo de los antimicrobianos aumenta el riesgo de resistencia y pone en peligro tanto la salud pública como la salud animal, limitando el combate eficiente de las enfermedades.

La RAM implica la necesidad de más pruebas y el uso de fármacos más costosos, aumentando el gasto de la atención sanitaria a los pacientes con infecciones causadas por microorganismos resistentes en comparación con el de los pacientes con infecciones de microorganismos no resistentes (Senasica, 2019).

Las acciones del Senasica ante las RAM se derivan del ACUERDO por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción

contra la Resistencia a los Antimicrobianos, donde cada uno de los sectores involucrados en la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, incluyendo las áreas de salud, agricultura, educación y medio ambiente trabajarán de manera coordinada con el fin de incrementar la concientización en todos los sectores de la población y el uso racional de los antimicrobianos, en el establecimiento de medidas preventivas (Senasica, 2019).

Dado que la resistencia de agentes antimicrobianos es un problema de alcance mundial, los diferentes organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión del Codex Alimentarius trabajan en estrecha colaboración promoviendo las normas intergubernamentales para el uso responsable de los antimicrobianos, así como, en estrategias de la OIE sobre la resistencia a los antimicrobianos y su prudente uso alineado con el Plan de acción mundial de la OMS (OIE, 2016).

En estas estrategias se remarcan los objetivos y tácticas que la OIE aporta para apoyar a los países miembros en su lucha contra las RAM y fomentar la integración nacional e implementación de Normas Internacionales.

Así pues, es responsabilidad de los sectores de salud humana, sanidad animal y sanidad vegetal aunar esfuerzos para prevenir o minimizar la presión selectiva que favorece esta resistencia en los microorganismos patógenos que afecten al hombre o a cualquier otra especie (OIE, 2016; OMS, 2017; FAO, 2019).

Referencias:

Barbora, A., Latif, H., & Purnawarman, T. 2019. Resistensi Antibiotik Terhadap Bakteri Escherichia coli yang Diisolasi dari Peternakan Ayam Pedaging di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jurnal Veteriner. Vol. 20 No. 2 : 187 – 195. Julio 2019. DOI: 10.19087/jveteriner.2019.20.2.187.

FAO. 2019. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Acerca de la RAM En línea: http://www.fao.org/antimicrobialresistance/es/ Publicado Fecha de publicación: 2019

OIE. 2016. Organización Mundial de la Sanidad Animal Resistencia a los antimicrobianos En línea: https://www.oie.int/es/nuestra-experienciacientifica/productosveterinarios/antimicrobianos/ Fecha de publicación:2016

OMS. 2017. Organización Mundial de la Salud La resistencia a los antimicrobianos La resistencia a los microbianos En línea: https://www.who.int/antimicrobialresistance/es/ Fecha de publicación 20 de septiembre de 2017

Senasica. 2019. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM). En línea: https://www.gob.mx/senasica/documentos/r esistencia-a-losantimicrobianos?state=published. Fecha de publicación: 25 de octubre de 2019.

Senasica. 2020. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Senasica refuerza la campaña de difusión de la Estrategia Nacional de Acción contra la RAM.. En línea: https://www.gob.mx/senasica/articulos/pont e-buzo-con-el-uso-de-antibioticos?idiom=es. Fecha de publicación: 06 de enero de 2020

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria

Diagnóstico Fitosanitario /Laboratorio de Roedores y Aves

Introducción

El concepto de Manejo de roedores con bases ecológicas (EBRM, por sus siglas en inglés), es parte del nuevo paradigma global de Manejo de Plagas con Bases Ecológicas (EBPM), surge en 1999 como alternativa al control convencional de roedores, mismo que es reactivo y dependiente de los rodenticidas, con graves implicaciones en la biodiversidad y en la salud pública. El EBRM se desarrolla a partir de las publicaciones de dos libros compilatorios sobre roedores: Rodent Pest Management editado por Prakash (1988) y Rodent Pest and Their Control editado por Buckle y Smith (1994). Posteriormente, en 1998 se lleva a cabo un encuentro internacional de especialistas en Biología y Manejo de Roedores en Beijíng, China, que reunió a investigadores del Centro Internacional Australiano de Investigación Agrícola

Nota: El contenido del artículo es responsabilidad de los autores y no de la dependencia que lo difunde

(ACIAR), la Organización de Investigación Industrial y Científica (CSIRO) de Australia y la Academia de Ciencias de China. Las contribuciones configuraron el libro Ecologically-based Rodent Management (EBRM; Singleton et al., 1999). Ambos eventos marcaron una fuerte tendencia global hacia el desarrollo e implementación de estrategias de manejo, con sólidos conocimientos ecológicos, etológicos y ambientales de las especies de roedores.

En México, el manejo de roedores con bases ecológicas (MRBE) inicia en 2005 a partir de la investigación sobre los factores que participan en las fluctuaciones poblacionales de los roedores cricétidos en los cultivos de la caña de azúcar (Vásquez – López I., 2006).

Posteriormente, se realizaron estudios taxonómicos de la riqueza faunística del orden Rodentia presentes en zonas agrícolas, estudios de la biología reproductiva de roedores sigmodontinos (Bonilla-Rodríguez, 2015) uso del hábitat y de las interacciones entre la estructura poblacional de los roedores con la fenología del cultivo (Vásquez – López, et al., 2013; Villa-Bautista, 2016; Carrera – Pacheco, 2016). El MRBE tiene el objetivo de disminuir las amenazas de los roedores en la producción agroalimentaria del país, utilizando un enfoque integral y ecosistémico basado en cuatro campos conceptuales: 1) La conservación de la biodiversidad, 2) Seguridad alimentaria y productividad agrícola, 3) Mantenimiento de los servicios ecosistémicos y 4) Mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades rurales.

SISTEMA DE GESTIÓN MRBE

Marco Normativo

Las acciones del programa de manejo de roedores con bases ecológicas se sitúan en el marco normativo internacional como es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB,1993) y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC, 2012), así como, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN,

1948); También se sujeta a legislaciones mexicanas como: La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 2012) y su Reglamento, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS, 2018) y su Norma Oficial Mexicana NOM 059 ECOL/SEMARNAT 2010; la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV, 2016) y su Reglamento y las Normas de Sanidad Vegetal y de Protección Ambiental.

Alcance

La metodología MRBE es reconocida internacionalmente por su carácter integral y principios de sostenibilidad, actualmente se ha establecido en la agricultura de 28 países abarcando los cinco continentes (Singleton et al. 2015); y en México, se aplica en la agricultura de los estados de Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Puebla, Morelos, y Estado de México, a través de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal. En el cultivo de caña de azúcar, en los ingenios de Huixtla, Chiapas; La Joya, Campeche; Emiliano Zapata, Morelos; Presidente Benito Juárez (Impulsora), Tabasco; Atencingo, Puebla; La Gloria, Veracruz; El Naranjo y el Ingenio Plan de San Luis, San Luis Potosí.

Plan Operativo

A. Dimensionar el problema de roedores plaga… lo que no se mide no se conoce

A.1 Reconocer los factores que participan en las fluctuaciones poblacionales de los roedores plaga

Los roedores se caracterizan por la variación de sus tamaños poblacionales, como resultado de procesos demográficos como la migración, natalidad, mortalidad y supervivencia (Lima et al., 1999). Tales variaciones suceden entre estaciones

climáticas y / o entre períodos multianuales, con la participación de factores endógenos o densodependientes, como la competencia, epizootias, depredación y parasitismo, también de factores exógenos o densoindependientes como el clima, orografía, hidrología, estrés climático y episodios de el Niño y las oscilaciones meridionales (Proulx, 2010; Zhibin, 2001; Witmer y Allan et. al., 1996) (Figura 1).

Figura 1. Principales factores exógenos y endógenos que participan en las variaciones de los tamaños poblacionales de los roedores plaga. Fuente: Vásquez – López, 2018.

A.2 Monitoreo de la abundancia poblacional de los roedores plaga

Los agroecosistemas configuran hábitats de alta calidad para algunos roedores, en ellos se ensamblan condiciones ambientales relacionadas con la disponibilidad de alimento, agua, refugio y cobertura de escape de depredadores, que en conjunto favorecen la subsistencia y permanencia de roedores como las ratas algodoneras del género Sigmodon, las ratas arroceras de los

géneros Oryzomys y Handleyomys, los ratones ciervos del género Peromyscus, los ratones cosecheros del género Reithrodontomys, las tuzas de los géneros Orthogeomys y Crathogeomys (Vásquez-López, et al., 2013).

Los roedores utilizan de manera diferenciada los microhábitats que componen el agroecosistema, por ello se dice que su distribución es en conglomerado o manchones.

Krijger, et al. (2017), explican la distribución en núcleos a partir del paisaje de miedo (LOF-siglas en inglés), se refiere el costo de alimentación derivado del riesgo de depredación, y refleja los niveles de miedo que percibe una especie presa en diferentes lugares. Los roedores se alimentan y permanecen en sitios con menores niveles de miedo, donde se encuentran más seguros al evitar a sus depredadores. Además, se ha demostrado que las hembras consumen mayor cantidad de proteínas durante el período reproductivo, encontrándose con frecuencia en microhábitats con vegetación dominante de semillas y suficiente cobertura de escape de

depredadores (Gregory y Cameron, 1998).

Es importante identificar, mediante un buen diseño de muestreo los sitios “núcleo” y dirigir las acciones de manejo con mayor énfasis en estos lugares. La abundancia poblacional se estima a partir de muestreos de roedores que son capturados a lo largo de un transecto o en parcelas.

Ambos métodos indican el éxito de captura (RC = Rate Capture) que se alcanza en cada sesión de trampeo y está influenciado por las condiciones meteorológicas, climáticas, fase lunar. Así como por el tipo de trampa, el cebo atrayente, la habilidad del personal técnico, entre otros.

= I X 100 / (T – S/2)

RC

Figura 2. Monitoreo de la abundancia poblacional mediante el modelo de Nelson y Clarck: RC = éxito de captura, I = Roedores capturados, T = total de trampas colocadas y S = Trampas disparadas

En el Laboratorio de Roedores y Aves del Centro Nacional de Referencia

Fitosanitaria (CNRF-SENASICA/SADER), se identifican las especies de roedores que componen la diversidad faunística presente en los agroecosistemas, con

la finalidad de discriminar las especies que son plaga de los que no lo son, también, se reconoce el estado de conservación de sus poblaciones.

B.

Componentes del manejo

B. 1 Primer Componente: Cultural o Gestión del Hábitat

Evitar la presencia o permanencia de los roedores en los cultivos mediante el manejo del hábitat, reduciendo la disponibilidad de los recursos, como alimentos, cuerpos de agua, modificar las áreas de refugio y eliminar la vegetación o estructuras que utilicen como cobertura de escape. La relación entre el costo metabólico del proceso reproductivo y la disponibilidad de alimento en el hábitat, ha sido tema de muchos estudios. Entre ellos, Randolph et al. (1995) reportan que las hembras gestantes aumentan 25% su consumo de alimento, mientras que las hembras lactantes lo hacen en 66%.

Cameron y Eshelman (1996) afirman que durante el periodo de mayor actividad reproductiva las hembras aumentan su consumo de proteínas y

carbohidratos, por tal razón, se les encuentra comúnmente ocupando hábitats con abundante producción de semillas con alto contenido proteíco. En este sentido, es de suponer que la eliminación de las semillas y limpieza de las parcelas reduce las ventajas del hábitat volviéndolos poco atractivos para las poblaciones reproductivas de roedores (Vásquez-López, 2017; Vásquez-López et al., 2014).

B. 2 Segundo Componente: Físico o Mecánico

Consiste en remover a los roedores de su ámbito hogareño o zona núcleo, con el fin de modificar la estructura de la población, reduciendo la población reproductiva. A partir del análisis del comportamiento social de los roedores se aplican protocolos de capturas masivas en las zonas núcleo, bajo el supuesto de que los primeros en ser capturados son los roedores machos dominantes de la colonia, quienes por

Figura 3. Determinación Taxonómica con fines de diagnóstico fitosanitario de los roedores que habitan en agroecosistemas.

naturaleza son los que tienen un patrón de dispersión más amplio que los subordinados (Gregory y Cameron, 1988; Cameron, 1977). En consecuencia, al desaparecer los dominantes o líderes del grupo, se altera la estructura social y los subordinados se comportan de manera errática (Cameron, 1977), lo que supone ser la causa de un mayor éxito de captura en trampeos subsecuentes, aumentando las capturas de individuos de ambos sexos y de todas las clases de edades.

La supresión mecánica de la población reproductiva de los roedores, realizada previamente a la exposición de rodenticidas anticoagulantes, resulta ser un método altamente eficaz en el control de los roedores plaga (Vásquez-López et al., 2014; Desoky, 2013; Abdel-Gawad, 2001); probablemente se deba a la ausencia de líderes que señalen los riesgos en el consumo de rodenticidas, provocando que todo el gremio sea expuesto y se registre un mayor consumo de éstos.

regulación de las poblaciones de los roedores plaga con el enfoque de control biológico, basado en la teoría del sistema Depredador-Presa, que considera el efecto directo e indirecto de la depredación sobre la dinámica poblacional de los roedores (Lima y Dill, 1990).

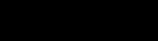

El efecto directo se refiere a la cantidad promedio de roedores muertos por los depredadores, que se suma a la tasa de mortalidad generada por otros factores. El efecto indirecto se relaciona con las respuestas de la población de roedores ante el riesgo de la depredación, tales como, modificación de los patrones de dispersión, cambios en la tasa reproductiva y estructura poblacional (Blanco-Morales y Vásquez-López, 2014; Hik, 1995; Korpimiiki et al., 1994; Ylönen, 1994). Se consideran importantes algunas especies de depredadores como los reptiles (boas y pitones) y mamíferos (felinos y caninos), así como aves rapaces (la lechuza de campanario, Tyto alba), ya que cazan más de lo que consumen en su dieta. Una pareja de lechuzas de campanario puede llegar a cazar hasta 6000 roedores por estación de anidación (Kan et al., 2014). En los ambientes agrícolas los depredadores aviares ven limitada su función cazadora debido principalmente a la escasez de puntos de descanso o percheo y de anidación. En este sentido, se busca promover la proximidad de las aves rapaces existentes en el agroecosistema a las áreas agrícolas, a través de la adición de puntos artificiales de percheo y cajas de anidamiento.

Figura 4. Supresión de la abundancia en sitios “núcleos”

Figura 5. Perchas artificiales adicionadas a los espacios agrícolas, para favorecer la función depredadora de rapaces con fines de regular naturalmente las poblaciones de roedores.

B. 4 Cuarto Componente: Químico

Consiste en la aplicación responsable y eficaz de rodenticidas, Dubock (1982) desarrolló una estrategia para la aplicación de rodenticidas conocida como pulseo o “pulsed baiting”, la cual consiste en colocar en recipientes o puntos de cebado, una pequeña cantidad de rodenticida, revisar en pocos días el consumo y reponer con producto nuevo y fresco. El pulseo permite remover el producto que no es consumido y reubicarlo en donde si hay consumo, haciendo una mejor administración de los rodenticidas, aumentando el esfuerzo de control donde mayor es la población de roedores y disminuyendo notablemente los costos. El pulseo es reconocido como una estrategia de aplicación responsable, ambientalmente benéfica, de bajo costo y de potente efectividad, ampliamente recomendado a nivel global (EPA, 2008).

La susceptibilidad manifestada por los roedores a la toxicidad y palatabilidad de los rodenticidas puede ser distinta, debido a múltiples factores, como la fisiología de la especie, la estructura de la población (proporción de sexos, clase de edades y condición reproductiva); la disponibilidad de alimento en el hábitat; la estación

climática; los ingredientes del producto rodenticida y del modo de aplicación.

Existen un mercado muy amplio de componentes rodenticidas para el control de los roedores plaga, entre ellos los mejores calificados son Difacinona (0.005 % i a.) de la familia de los Indaniones; Brodifacoum (0.005 % i a.), Difetialona (0.0025 % i a.) y Flocoumafen (0.005 % i. a.) de la familia Camarina.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas incluyen dentro del grupo de plaguicidas altamente peligrosos a la gran mayoría de los componentes rodenticidas que comúnmente se utilizan en la agricultura. Esta clasificación la retoman organismos certificadores de la calidad de producción agrícola, como ISO 14001, Europ-Gap, EuroRetailler Produce Working Group, BONSUCRO, British Farm Standard y HACCP entre otras.

Conclusiones

La estrategia metodológica del programa de Manejo de Roedores

con Bases Ecológicas (MRBE) opera alineada a la gobernanza de leyes, reglamentos y normas ambientales, de manejo fitosanitario y mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Por ello, es la alternativa actual para disminuir el impacto económico causado por los roedores plaga en la producción azucarera, frente a los desafíos cada vez mayores de las exigencias normativas de entes certificadores de la calidad de la producción.

La operatividad del MRBE coincide estrechamente con los objetivos, principios, criterios e indicadores de conservación de la biodiversidad, mantenimiento de los servicios del ecosistema y principios de sostenibilidad que demandan los estándares internacionales de calidad en producción agroalimentaria.

Implementar tecnologías alternativas en la gestión del problema de roedores plaga, como el MRBE asegura la disminución de las pérdidas de rendimiento de los cultivos, mediante estrategias responsables con el ambiente y la sociedad.

Literatura citada

Abdel-Gawad, K. H. 2001. Evaluation of some chemical and mechanical methods to reduce rodent population in maize fields. In: First International Conference on Safe Alternatives of Pesticides for Pest Management. October 28-19. Assiut University Egypt. pp. 421-429.

Allan R., J. Lindesay, and D. Parker.1996. El Niño-Southern oscillation and climatic variability. CSIRO Publishing. Victoria, Australia. 405 p.

Blanco-Morales, J., e I. Vásquez-López. 2014. Evaluación de control biológico de roedores plaga de la familia Muridae en agroecosistemas cañeros mediante la adición

de perchas artificiales en Veracruz, México. In: Memoria del 9° Congreso de Técnicos Azucareros de Latinoamérica y el Caribe (ATALAC). 20-22 de agosto. San José, Costa Rica. pp: 31-37.

Bonilla- Rodríguez, V. (2015). Estudio de la Diferenciación sexual de embriones Sigmodon toltecus, que habitan en agroecosistemas cañeros, Ver.” Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Univeridad Veracruzana

Buckle A. P., and R.H. Smith. 1994. Rodent pest and their control. Cambridge University Press. Cambridge, UK. 405 p.

Cameron G. N. 1977. Experimental species removal: demographic responses by Sigmodon hispidus and Reithrodontomys fulvescens. J. Mamm. 58: 488-506.

Cameron G., N., and B. D. Eshelman. 1996. Growth and reproduction of hispid cotton rats (Sigmodon hispidus) in response to naturally occurring levels of dietary protein. J. Mammal. 77: 220-231.

Carrera-Pacheco D., 2016. Afectación a la calidad del jugo de la caña de azúcar en la variedad mex-69-290 causado por Sigmodon toltecus (Rodentia: Muridae), en la Región central de Veracruz, México

Desoky A., S. S. 2013. Evaluation of chemical and mechanical control to reduce active burrows for Arvicanthis niloticus in Sohag Governorate, Egypt. J. Environ. Friend. Proc. 1: 14-18.

Dubock, A.C. 1982. Pulsed baiting - A new technique for high potency, slow acting rodenticides. In: Marsh R. E. (ed.) Proceedings of the Tenth Vertebrate Pest Conference, Held at the Hyatt Del Monte, Monterey, California. February 23-25. Davis, California. pp: 123-136.

EPA. 2008. Risk mitigation decision for ten rodenticides. Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances. United States Environmental Protection Agency. Washington, D.C. 60 p.I. M., Belmain, S. R., Singleton, G. R., Groot Koerkamp, P. W., & Meerburg, B. G. (2017). The need to implement the landscape of fear within rodent pest management strategies. Pest management science, 73(12), 2397–2402. doi:10.1002/ps.4626

Gregory M., J., and G. N. Cameron. 1988. Examination of Socially Induced Dispersal in Sigmodon hispidus. J Mammal. 69: 251-260.

Hik D., S. 1995. Does predation risk influence population dynamics? Evidence from the cyclic decline of snowshoe hares. Wildl. Res. 22: 115-129. https://www.bonsucro.com/wpcontent/uploads/2017/04/Bonsucro-PS-GDCSpanish-6.pdf, consultado el 10 enero de 2018.

Kan I., Y. Motro, N. Horvitz, A. Kimhi, Y. Leshem, Y. Yom-Tov, and R. Nathan. 2014. Agricultural Rodent Control Using Barn Owls: Is it Profitable? Am. J. Agric. Econ. 96: 733-752

Krijger, I. M., Belmain, S. R., Singleton, G. R., Groot Koerkamp, P. W., & Meerburg, B. G. (2017). The need to implement the landscape of fear within rodent pest management strategies. Pest management science, 73(12), 2397–2402. doi:10.1002/ps.4626

Korpimiiki E., K. Norrdahl, and J. Valkama 1994. Reproductive investment under fluctuating predation risk: Microtine rodents and small mustelids Evol. Ecol. 8: 357-368

Lima M., P. A. Marquet, and F. M. Jaksic. 1999. El Niño events, precipitation patterns, and rodent outbreaks are statistically associated in semiarid Chile. Ecography 22: 213-218.

Lima S., L., and L. M. Dill. 1990. Behavioral decisions made under the risk of predation: a review and prospectus. Can. J. Zool. 68: 619-640.

Prakash I. 1988. Rodent pest management. CRC Press. Boca Raton, Florida. 496 p.

Randolph J. C., G. N. Cameron, and P. A. McClure. 1995. Nutritional requirements for reproduction in the hispid cotton rat, Sigmodon hispidus. J. Mammal. 76: 1113-1126.

Reich L. M., and R. H. Tamarin. 1980. Trap use as an indicator of social behavior in Mainland and Island Voles. Acta Theriol. 25: 295-307

Richards, C. J., and A. P. Buckle. 1987. Towards integrated rodent pest control at the village level. In: Richards C., G. J., and T. Y. Ku (eds.). Control of Mammal Pest. Taylor & Francis, London. pp: 293-312.

Singleton G. R., J. Jacob, C. J. Krebs., and A. Monadjem. 2015. A meeting of mice and

men: rodent impacts on food security, human diseases and wildlife conservation; ecosystem benefits; fascinating biological models. Wildl. Res. 42: 83-85

Singleton, G. R., H. Leirs, L. A. Hinds, and Z. Zhang. 1999. Ecologically-based management of rodent pests: re-evaluating our approach to an old problem. In: Singleton G., R., L. A. Hinds, H. Leirs, and Z. Zhang (eds.). Ecologically-based rodent management of rodent pests. ACIAR Monograph No. 59. Canberra, Australia. pp: 17-29.

Vásquez-López, I. 2006. Factores que participan en las fluctuaciones poblacionales de Sigmodon hispidus en caña de azúcar. Tesis Doctoral. IFIT Colegio de Posgraduados.

Vásquez-López, I. 2017. Roedores en agroecosistemas cañeros: Enfoque bioeconómico. Memorias del Congreso Nacional ATAM 2017. https://www.atamexico.com.mx/wpcontent/uploads/2017/11/7.- PÓSTERES.pdf

Vásquez-López, I., C. Lorenzo-Monterrubio, y J. Bolaños-Citalan. 2013. Roedores habitantes de los agroecosistemas cañeros. Guía de campo. Fundación Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. 200 p.

Vasquez-López, I., N. Aguilar-Rivera, J. L. Vasquez, y D. P. Carrera. 2014. Guía Técnica para el monitoreo de roedores de agroecosistemas cañeros. Fundación Universidad Veracruzana. 150 p.

Villa-Bautista A.M. 2016. Correlación entre la estructura poblacional de Sigmodon toltecus y los daños en el cultivo de la caña de azúcar, Universidad Veracruzana.

Witmer, G., and G. Proulx. 2010. Rodent outbreaks in North America. In: Singleton G. R., S. R. Belmain, P. R. Brown, and B. Hardy (eds.). Rodent Outbreaks: ecology and impacts. International Ride Research Institute. Los Banos, Philippines pp: 253-267.

Ylönen H. 1994. Vole cycle and antipredatory behaviour Trends Ecol. Evol. 9: 426-430.

Zhibin Z. 2001. Relationship between El Niño/South Oscillation (ENSO) and population outbreaks of some lemmings and voles in Europe. Chin. Sci. Bull. 46: 10671073.

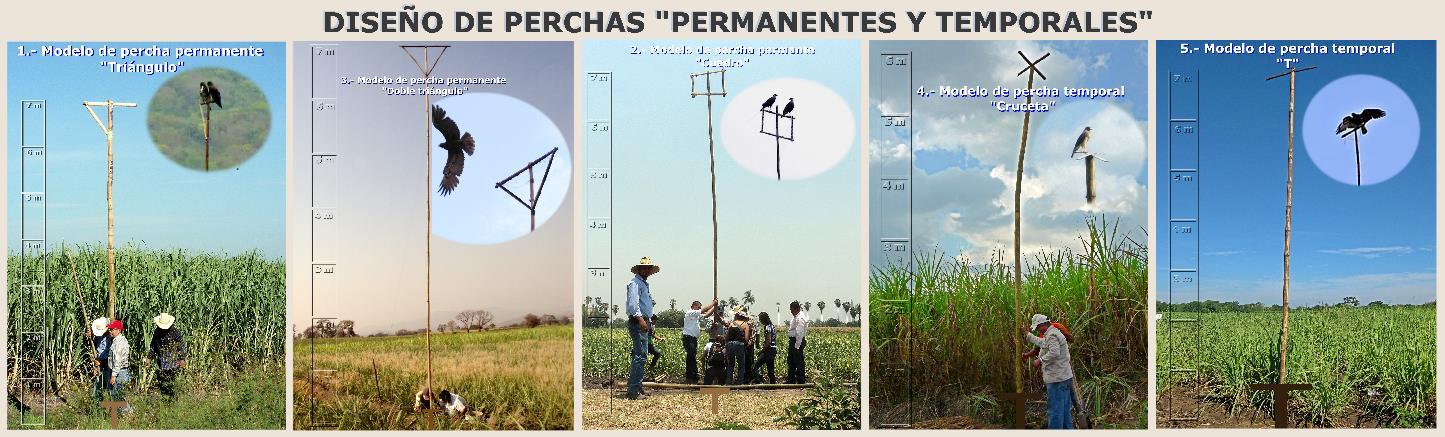

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se han reportado 208 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). El total de focos de IAAP acumulados en el mundo

corresponden a diferentes subtipos entre los cuales encontramos H5N1, H5N2, H5N6, H5N8, H7N3 y H7N9; por otro, lado se han reportado 39 focos de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) (Mapa 1).

Mapa 1. Distribución mundial de Influenza Aviar

Antecedentes

De acuerdo con las cifras del Compendio Anual de la Unión

Nacional de Avicultores 2018 la industria avícola mexicana está conformada por 156 millones de gallinas ponedoras, 303 millones de pollos y 605 mil pavos; en 2018 México produjo 3 millones 309 mil 342 ton de carne de pollo, 3.1% más con respecto a 2017; más de la mitad del volumen fue aportado por Veracruz (12.9%), Aguascalientes (11%), Querétaro (10.8%), Durango (9.1%) y Jalisco (7.3%). Respecto al huevo para plato, el 85.6% de la producción la aportaron Jalisco (53.4%), Puebla (13.4%), Sonora (8.3%), San Luis Potosí (5.3%) y Yucatán (5.2%), y el resto del país participó con el 14.4%; también, durante este año se estimó una producción nacional de huevo de 2 millones 931 mil 593 ton con un crecimiento anual del 3.6%, cabe destacar que México ocupa el cuarto lugar a nivel global en este rubro. En cuanto a la producción de carne de pavo en canal en 2018 se tuvo un crecimiento de 10.9% en comparación con 2017 y se finalizó el año con 10 mil 741 ton. Por otro lado, el consumo anual per cápita de huevo fue 22.6 kg y de carne de pollo fue 28.4 kg en 2018. Respecto al comercio exterior, en promedio se importan 22 mil ton y se exportan 960 mil ton de huevo; en cuanto a carne de pollo, se importan 574 mil ton y se exportan 960 mil ton.

Acciones del SENASICA.

La Dirección General de Salud Animal realiza acciones permanentes para la detección de esta enfermedad, mediante la vigilancia activa y pasiva en las Unidades de Producción en todo el territorio nacional; en 2019 México reportó 33 focos de Influenza Aviar H7N3 en los estados de Guerrero

(2), Hidalgo (3), Jalisco (13), Estado de México (2), Querétaro (9), Guanajuato (2), Veracruz (1) y Tlaxcala (1).

Nuevo desarrollo de vacunas contra Influenza

Los enfoques novedosos para el desarrollo de vacunas incluyen diseño de inmunógenos, plataformas de vacunas basadas en genes y formulación de antígenos recombinantes con adyuvantes potentes. Estas tecnologías están produciendo resultados alentadores en el desarrollo de vacunas para enfermedades de importancia mundial.

Por otro lado, el desarrollo de vacunas que son altamente efectivas en la protección contra la infección por influenza sigue siendo un desafío desalentador. Los cambios mutacionales, tanto los leves a moderados (deriva antigénica) como los profundos (cambio antigénico), conducen a variantes virales que evaden la inmunidad natural previa, lo que resulta en millones de infecciones en todo el mundo cada año. En este contexto, las vacunas actuales contra la influenza inactivadas y vivas atenuadas, tan importantes y beneficiosas como lo son para limitar el impacto de la influenza, tienen una eficacia limitada, que varía desde un 10% con cepas de influenza que se han derivado de la vacuna a tan alto como solo el 60% con una buena vacuna que coincide con el virus circulante. Como resultado, las cepas de influenza continúan representando una gran amenaza para la salud mundial. Afortunadamente, se están haciendo importantes progresos tanto en el diseño racional de los inmunógenos de la gripe como en las nuevas plataformas de vacunas, incluidas las vacunas basadas en genes.

Otros datos:

Hallan patos muertos a orilla del Lago de Guadalupe

Derivado de la notificación de patos muertos en la orilla del Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli, se detectó que las aves tenían signos sugerentes de Influenza Aviar, las muestras tomadas fueron remitidas a los laboratorios oficiales del Senasica donde se diagnosticó mediante técnicas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) la presencia de un virus tipo A, lo cual no es un hallazgo inusual dado que los patos son los hospederos naturales de este agente; se sospecha que otro padecimiento fue la causa de muerte de estos animales. Se mantiene la vigilancia e investigación del caso. De acuerdo con los resultados emitidos por el Senasica, se informó la presencia de la bacteria Clostridium botulinum que fue la causa de la muerte de aves migratorias y endémicas.

Chile informa que ha erradicado por completo la influenza aviar de Valparaíso

Tras cuatro meses de trabajo de muestreo y vigilancia, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, dio por finalizado el brote de influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) H7N6 detectado en una unidad de producción de pavos en la región de Valparaíso. Esta información de finalización del brote de IABP, fue entregada con fecha 27 de diciembre de 2019, por el Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez. Una vez confirmado el diagnóstico de influenza aviar los primeros días de septiembre, el SAG estableció una zona de restricción de un kilómetro alrededor de la unidad de producción

(zona perifocal) y una zona de vigilancia de un kilómetro alrededor de la misma, en la cual se realizó una vigilancia de acuerdo con lo establecido por el Código Sanitario para los animales terrestres, de la OIE. El brote tuvo cuatro focos que afectaron a pavos de engorda de la misma empresa, todos ubicados en la comuna de Los Nogales, provincia de Quillota.

El 15 de diciembre de 2019 se finalizaron las acciones de limpieza y desinfección de las instalaciones, mientras que dos días después se tomaron las últimas muestras ambientales, verificando la ausencia del virus.

Queda pendiente la auto declaración de país libre de influenza aviar para el 17 de marzo de 2020 cuando se cumple el plazo señalado por la OIE de acuerdo a lo establecido en el para los animales terrestres.

Fuentes

1. Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 2018.

2. http://empres-i.fao.org/eipws3g/

3. https://www.milenio.com/policia/ hallan -patos-muertos-orilla-lagoguadalupe

4. https://avicultura.com/chile-informaque-ha-erradicado-por-completo-lainfluenza-aviar-de-valparaiso/

5.http://132.248.9.34/hevila/Agroproduc tividad/2015/vol8/no4/5.pdf

6.https://www.avicultura.mx/destacad o/En-2018-Mexico-produjo-9.8millones-de-toneladas-de-proteinaanimal https://www.gob.mx/senasica#2090

7. Mascola, J.R., Fauci, A.S. Novel vaccine technologies for the 21st century. Nat Rev Immunol (2019). https://www.nature.com/articles/s4157 7-019-0243-3

Los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) en la producción primaria de alimentos se definen como las medidas y procedimientos establecidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y en las disposiciones legales aplicables, con el objetivo de que los productores del sector agroalimentario fortalezcan sus actividades, mediante la implementación de medidas que minimicen y prevengan la presencia de contaminantes físicos (pedazos de metal, astillas, entre otros), químicos (hormonas, antibióticos, plaguicidas, etc.) y biológicos (virus, bacterias, etc.) en los productos alimenticios, dando certeza al consumidor nacional e internacional de ofrecer productos que

disminuyan el riesgo de afectar a su salud.

Para su cumplimiento, se han elaborado y publicado Manuales de Buenas Prácticas, Lineamientos y formatos que sirven a los productores como guía para implementar los SRRC y Buenas Prácticas. Aquellos productores que cumplan con los requisitos y estén interesados en la certificación, lo podrán solicitar en los componentes: agrícola, pecuario, acuícola que ofrece la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera (DGIAAP) del Senasica.

La certificación agrícola de los SRRC puede obtenerse en las siguientes modalidades:

1.

Materia agrícola

l. Certificado de SRRC de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (Unidad de Producción ).

II. Certificado de SRRC de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manejo Post-cosecha (empaque).

III. Reconocimiento por la aplicación del Buen Uso y Manejo de Plaguicidas.

IV. Reconocimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas en la actividad de Cosecha.

Para la certificación agrícola consultar el siguiente link: https://www.gob.mx/senasica/accione s-y-programas/alimentos-de-origenagricola

2. Materia acuícola y pesquera

Para esta certificación, se deberá cumplir con lo establecido en los manuales:

Buenas Prácticas de Producción

Acuícola

Procesamiento Primario de Productos Acuícolas.

Manejo a Bordo de Embarcaciones Menores:

https://www.gob.mx/senasica/docum entos/procedimiento-para-lacertificacion-de-srrc?state=published, a través de los cuáles se establecen los requisitos técnicos que deberán cumplir las personas físicas o morales que se dediquen a la producción primaria de productos acuícolas y pesqueros, que deseen obtener la certificación en Buenas prácticas acuícolas y pesqueras.

3.

Materia pecuaria

Con la finalidad de fortalecer el esquema de certificación de los productores nacionales de especies pecuarias, recientemente se realizó una actualización de los

Gráfica 1. Unidades de Producción Certificadas y Reconocidas en SRRC

documentos de referencia, donde se establecen los requisitos técnicos y administrativos para obtener una certificación. Dichos documentos pueden consultarse en la siguiente liga electrónica: https://www.gob.mx/senasica/accion es-y-programas/productos-deorigen-pecuario

La gráfica 1 resume el histórico de certificaciones generadas durante el período 2012-2018 en las materias antes detalladas. Hasta el año 2018 se tenían registradas un total de 7,598 unidades de producción certificadas.

Autorización, Aprobación y Capacitación de Organismos de Coadyuvancia

El Senasica autoriza y aprueba a personas físicas y morales con una sólida formación en la materia, destinados a formar parte de la estructura externa de recursos humanos.

Estas personas, físicas y morales, coadyuvan en la implementación y evaluación de la conformidad de los SRRC en la Producción Primaria de Vegetales, Buenas Practicas

Pecuarias Aplicadas a la Producción Primaria de Bienes de Origen Animal y Buenas Prácticas Acuícolas y Pesqueras; así como en la verificación de Estudios de Efectividad Biológica de Plaguicidas con fines de dictamen técnico y Empresas de Plaguicidas de uso Agrícola.

Para mayor información sobre el procedimiento de Autorización, Aprobación y Capacitación de Organismos de Coadyuvancia

consultar el siguiente sitio web: https://www.gob.mx/senasica/accion es-y-programas/autorizacionaprobacion-y-capacitacion-deorganismos-de-coadyuvancia

Beneficio del Programa de Inocuidad alimentaria

El programa de inocuidad alimentaria es una estrategia del Senasica, que ha permitido el crecimiento del mercado nacional y las exportaciones de productos agroalimentarios. Las exportaciones de carne mexicana en el mundo, de 2014 a 2017, pasó de 242 mil toneladas en 2014 a más de 342 mil comercializadas en 58 países durante 2017. Asimismo, la actividad agrícola presentó un crecimiento del 12 por ciento durante los últimos seis años y el incremento del valor de la producción, llega a 21 por ciento, lo cual indica que los agricultores mexicanos son cada vez más competitivos. La producción de limón tiene una expectativa positiva, pues en 2012 se cosechaban anualmente dos millones de toneladas del fruto y en 2018 la producción fue de 2.5 millones de toneladas.

Patricia Mora-Medina 1*; Nora Rosalía Flores-Huitrón1; Salvador Carlos Flores-Peinado1; Patxi Machín Munguía-Villavicencio 1; Eunise Sarai Puebla Pimentel1

1Departamento de Ciencias Pecuarias. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM, Km 2.5 Carretera Cuautitlán-Teoloyucan, San Sebastián Xhala; Cuautitlán Izcalli; Estado de México; C.P. 54714 mormed2001@yahoo.com.mx

1. Introducción

Los plásticos son comúnmente llamados “polímeros” en virtud de que son productos orgánicos a base de carbono, con moléculas de cadenas largas (Gigault, et al., 2018; GóngoraPérez, 2014). Según Góngora-Pérez (2014), los plásticos se clasifican en tres categorías, dependiendo de su origen: naturales (resinas de árboles), semisintéticos (derivan de los naturales, sin embargo se han mezclado con otros materiales) y los

sintéticos (alteran la estructura molecular de los materiales a base de carbono, entre éstos los derivados del petróleo).

La era del plástico surge en los años 40, con la visión de que los países serían cada vez más independientes de los recursos naturales (Yarsley y Couzens, 1941). Actualmente y de acuerdo con Plastics Europe (2019), la producción mundial de plásticos pasó de 245 millones de toneladas en 2006, a 348 en 2017. La demanda mundial anual de los plásticos ha aumentado constantemente durante los últimos años y hoy día se sitúa en alrededor de 380 millones de toneladas anuales, sumando 8,300 millones de toneladas producidas en el 2015 (De Souza, et al., 2018; Andrady, 2011). La maleabilidad, los bajos costos, la durabilidad, la resistencia a la corrosión y a la intemperie de los plásticos los han hecho extremadamente versátiles y su uso se ha multiplicado 25 veces en los últimos 40 años (De Souza, et al., 2018).

Ante este panorama, se pretendía que el ser humano fuera capaz de fabricar con plástico todo lo imaginable en su propio beneficio y durante décadas estos materiales, nos hicieron la vida fácil (Yarsley y Couzens, 1941); sin embargo, los plásticos de un solo uso se empezaron a acumular en el ambiente y a contaminarlo. En sus inicios, la presencia de desechos de plástico se podía observar en ciudades, campos, playas e incluso en los océanos y sólo fue percibido más bien como un problema estético (Christoph, et al., 2015).

Más recientemente, miles de imágenes dan cuenta del deterioro que el plástico y la eliminación de sus partículas han generado en el ambiente, propiamente a los nichos ecológicos y a toda clase de animales (Espín, 2007; Flores-Huitrón, et al., 2019).

El impacto negativo de los materiales de un solo uso, ha permeado hacia los ecosistemas, provocando no sólo su dispersión y contaminación en los

ambientes acuáticos o terrestres, sino que se ha incorporado en el organismo de las especies animales destinadas al consumo humano y en varios alimentos se han obtenido partículas (microplásticos y nanoplásticos), por lo que la contaminación con partículas plásticas para los alimentos y bebidas destinados al consumo humano, es un riesgo latente para la inocuidad alimentaria.

2. Ciclos de contaminación con partículas plásticas a)Contaminación acuática (agua salada y dulce)

Actualmente en el mundo, la contaminación plástica es uno de los problemas ambientales más graves, sobre todo en el medio marino (Chae y An, 2017). Se estima que hoy por hoy, se producen más de 5 billones de desechos plásticos, muchos de los cuales se eliminan en los oceános, lo que equivaldría a más de 250,000 toneladas flotando en el mar a manera de islas (Barboza et al., 2018) (Figura 1).

Por otro lado, se debe reflexionar, que por sus propias características, la degradación de los plásticos es muy lenta, aproximadamente 500 años (dependiendo del tipo de plástico). Esta degradación causa que el material se debilite, y cuando es sujeto a otras fuerzas externas como la fricción, el ser expuestos a la luz solar y acciones biológicas, inducidas por corrientes, olas, bancos de ríos, interacciones con arena, roca y microorganismos, se descomponen en fragmentos cada vez más pequeños, que no siempre son detectables al ojo humano. Dichas partículas se han denominado nanoplásticos o microplásticos (Espín, 2007).

Estas micropartículas se han distribuido en todas las aguas dulces y saladas del planeta (Christoph, et al., 2015). Recientemente Gigault, et al., (2018), han propuesto la definición para los nanoplásticos como partículas producidas involuntariamente (es decir, a partir de la degradación y la fabricación de

los objetos plásticos) y que presentan un comportamiento coloidal, dentro del rango de tamaño de 1 a 1000 nm.

Independientemente de las dimensiones de las partículas plásticas (microplásticos o nanoplásticos), estos plásticos son los causantes de la contaminación de los ecosistemas y organismos acuáticos (EFSA, 2016).

La evidencia experimental en organismos marinos, indica que los microplásticos tienen el potencial de ser transferidos entre niveles tróficos (EFSA, 2016). Es así que estas partículas plásticas son ingeridas por diferentes organismos marinos, desde pequeños invertebrados hasta grandes mamíferos, incluyendo anfípodos, arenícolas, percebes, mejillones, crustáceos decápodos, aves marinas, peces e incluso ballenas (Christoph, et al., 2015). Varios de estos animales marinos son destinados al consumo humano, los cuales ya vienen contaminados con partículas plásticas (Cuadro 1).

Cuadro 1. Partículas plásticas detectadas en productos destinados al consumo humano

Producto

Peces 1 a 7 partículas por pez

Partículas

Camarones promedio de 0.75 partículas / g

Bivalvos

Miel

Cerveza

0.2–4 /g, valor de la mediana

0.166 fibras /g y 0.009 fragmentos / g)

0.025 fibras, 0.033 fragmentos y 0.017 gránulos por ml

Sal de mesa entre 0.007 y 0.68 partículas /g

Tomado de: Barboza, L G A , Vethaak, A D , Lavorante, B R , Lundebye, A K , Guilhermino, L (2018). Marine microplastic debris: An emerging issue for food security, food safety and human health. Marine pollution bulletin, 133, 336-348

Pero no sólo los alimentos marinos, y el agua de mar ya contienen numerosas micro y nanopartículas naturales (106–107 partículas por ml o 10–500 µg / L), la mayoría de ellas con un tamaño de 100 nm (Andrady, 2011), de igual manera en sal de mesa, se ha determinado un contenido microplástico de entre 0,007 y 0,68 partículas por gramo de producto (Barboza y cols., 2018; Flores-Huitrón, et al., 2019) (Cuadro 1).

La forma en la que se integran las partículas plásticas en las cadenas tróficas se han descrito por varios investigadores. El mecanismo inicia a partir de los organismos filtradores de los mares, desde el zooplancton, peces, hasta los mamíferos marinos, ya que interactúan de forma habitual con los nanoplásticos. Al evaluar la ingestión de microplásticos de polipropileno (10 μ–2mm) y su efecto en el coral del orden Scleractinia (Dipsastrea pallida), se encontraron partículas plásticas en el tejido mesenterial, dentro de la cavidad intestinal del organismo, lo que indica que la exposición a una alta concentración de microplásticos podría dañar la salud de los corales (Chae y An, 2017). Al realizar ensayos de transferencia trófica de nanoplásticos de poliestireno (24 y 28 nm) en una cadena alimenticia compuesta por una microalga (Scenedesmus sp.), un crustáceo del zooplancton (Daphnia magna) y un pez (Carassius carassius), se determinó que un aumento de la ingesta de nanoplásticos causa trastornos en el metabolismo de los lípidos, así como daño en estados embrionarios de ostras (Tallec, et al., 2018). Se ha sugerido que los nanoplásticos se transfirieren a niveles tróficos superiores a través de

la cadena alimentaria y es una de las principales vías de exposición a contaminantes debido a que los nanoplásticos presentan un volumen pequeño y un área de superficie relativamente grande, por lo que su potencial para penetrar en los cuerpos y tejidos de los organismos es alto (Chae y An, 2017) y los hallazgos podrían correlacionar las consecuencias del consumo de microplásticos con toxicidad en el comportamiento y daño en órganos de peces (Jovanović, 2017); sin embargo, se requieren más estudios que fundamenten dicha aseveración (Chae y An, 2017).

b) Contaminación terrestre

La liberación de las partículas plásticas en los campos agrícolas, sigue siendo investigada, debido a la ecotoxicidad reportada hacia los organismos benéficos para el suelo, como las lombrices de tierra, y también por la capacidad potencial estos micro y nanoplásticos para ingresar a la cadena alimentaria (Astner, et al., 2019). El polietileno es el polímero más utilizado para la conformación de los invernaderos y otros plásticos agrícolas y prácticamente no hay reciclaje de estos materiales posterior a las cosechas, lo cual facilita la fragmentación del plástico, aunado con las condiciones ambientales a las que el plástico es expuesto, tal como la radiación solar (Astner, et al., 2019).

En algunos productos del campo destinados al consumo, se han detectado estos microplásticos: miel (0.166 fibras /g y 0.009 fragmentos / g); en cerveza, se han encontrado 0.025 fibras, 0.033 fragmentos y 0.017 gránulos por ml (Barboza, et al., 2018) (Cuadro 1).

c) Contaminación de aguas crudas

Las aguas potables también se encuentran contaminadas con partículas plásticas. Pivokonsky, et al., (2018), encontraron microplásticos en forma de fibras, esferas y fragmentos, presentes en todas las muestras de agua analizadas de diferentes plantas de tratamiento (potabilización) en República Checa. La concentración de microplásticos fue mayor en agua cruda que en agua tratada, por lo que el tratamiento de potabilización produjo una reducción de partículas de entre el 70 al 80%. Por otro lado, al caracterizar los microplásticos, pudieron determinar que 95% de las partículas medían de 1–10 μm y los principales materiales eran tereftalato de polietileno (PET), polipropileno y microplásticos de polietileno.

3. Pruebas o técnicas para detectar contaminación con nanoplásticos Las suspensiones de microplásticos o nanoplásticos se pueden identificar mediante microscopía óptica, microscopía electrónica, espectroscopia Raman y espectroscopia aplicadas en muestras de agua, arena de mar y alimentos. Algunos autores han podido identificar, mediante estas técnicas que el agua de mar ya contiene numerosas micro y nanopartículas naturales (106–107 partículas por ml o 10–500 µg / L), la mayoría de ellas con un tamaño de 100 nm (Andrady, 2011). En el estudio hecho por CriolloGuallasamín (2019), al analizar leche descremada, se usó un tamiz de 250 micrómetros y filtro de membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) de 1,0 μm, lo cual permitió la separación de microplásticos en la leche y a través del microscopio invertido trinocular AmScope, se determinó un promedio

de 2,48 a 183,37 μm en fragmentos y 19,94 a 6742,48 μm en fibras de microplásticos.

Se puede observar que se siguen encontrando partículas de micro o nanoplásticos en alimentos; sin embargo, actualmente no existen métodos analíticos oficiales para la identificación y cuantificación de estas partículas en los productos destinados al consumo humano, por lo que hace falta el desarrollo de las metodologías homologadas y normativas para determinar los datos sobre la incidencia y frecuencia de presentación en los alimentos. Se espera que la estrategia analítica que se aplica a los nanomateriales en general sea aplicable para los alimentos (EFSA, 2016), aunque hay investigaciones que van más allá. Recientemente, se han realizado estudios que están tratando de correlacionar la toxicidad de los microplásticos de polipropileno en cultivos de células de origen humano (Hwang, et al., 2019).

4. Conclusión

Es una realidad que el desecho de los plásticos, pero más su degradación ha generado la contaminación del agua, así como de los ecosistemas acuáticos y terrestres. De igual forma los organismos que habitan en ellos a través de las cadenas tróficas se ven afectados; sin embargo, no se debe olvidar la importancia de crear conciencia en las personas, ya que además de representar un problema estético, se están contaminando los productos destinados al consumo humano y las partículas plásticas podrían convertirse en un riesgo latente que comprometa la salud humana.

Se necesitan más estudios sobre los mecanismos de toxicidad en mamíferos, peces y aves destinados al abasto de alimentos que lleven a la generación de un marco normativo con este fin.

Referencias

Andrady, A. L. (2011). Microplastics in the marine environment. Marine pollution bulletin, 62(8), 1596-1605.

Astner, A. F., Hayes, D. G., O'Neill, H., Evans, B. R., Pingali, S. V., Urban, V. S., & Young, T. M. (2019). Mechanical formation of micro-and nano-plastic materials for environmental studies in agricultural ecosystems Science of the Total Environment, 685, 1097-1106.

Barboza, L. G. A., Vethaak, A. D., Lavorante, B. R., Lundebye, A. K., Guilhermino, L. (2018). Marine microplastic debris: An emerging issue for food security, food safety and human health. Marine pollution bulletin, 133, 336-348.

Chae, Y., An, Y. J. (2017). Effects of micro-and nanoplastics on aquatic ecosystems: Current research trends and perspectives. Marine pollution bulletin, 124(2), 624-632.

Christoph, R., Muñoz, R., Hernández, Á., Ventura, J. (2016). Aspectos nano de los desechos de plástico. Momento, (51E), 65-76.

Criollo-Guallasamín, K. (2019). Determinación de la presencia de microplásticos en leche descremada. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Químico de Alimentos. Carrera de Química de Alimentos. Quito: UCE. 81 p.

De Souza Machado, A. A., Kloas, W., Zarfl, C., Hempel, S., Rillig, M. C. (2018). Microplastics as an emerging threat to terrestrial ecosystems. Global change biology, 24(4), 1405-1416.

EFSA (2016). Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA Journal, 14(6), e04501.

Espín, O.E.G. (2007). Plásticos y Contaminación ambiental. Academia de Ciencias de Morelos. Disponible en https://www.acmor.org.mx/?q=content/pl%C 3%A1sticos-y-contaminaci%C3%B3nambiental (Noviembre 2018).

Flores-Huitrón, N.R.; Mora-Medina, P.; FloresPeinado, S.C.; Munguía-Villavicencio, P.M.; Puebla Pimentel, E.S.; Vázquez-Cruz, C. (2019). Nanoplásticos ¿un peligro para la inocuidad de los alimentos, con riesgo potencial para la salud del consumidor?. En Revista AMEV, AC 1(2):23-26

Gigault, J., Ter Halle, A., Baudrimont, M., Pascal, P. Y., Gauffre, F., Phi, T. L., ... & Reynaud, S. (2018). Current opinion: What is a nanoplastic?. Environmental Pollution, 235, 1030-1034.

Góngora-Pérez, J.P (2014). La industria del plástico en México y el mundo. Comercio exterior, 64(5), 6.

Hwang, J., Choi, D., Han, S., Choi, J., & Hong, J. (2019). An assessment of the toxicity of polypropylene microplastics in human derived cells. Science of The Total Environment, 684, 657-669.

Jovanović, B. (2017). Ingestion of microplastics by fish and its potential consequences from a physical perspective. Integrated environmental assessment and management, 13(3), 510-515.

Pivokonsky, M., Cermakova, L., Novotna, K., Peer, P., Cajthaml, T., & Janda, V. (2018). Occurrence of microplastics in raw and treated drinking water. Science of The Total Environment, 643, 1644-1651.

Plastics Europe. Disponible en https://www.plasticseurope.org/esp (Noviembre de 2019).

Tallec, K., Huvet, A., Di Poi, C., GonzálezFernández, C., Lambert, C., Petton, B., ... & Paul-Pont, I. (2018). Nanoplastics impaired oyster free living stages, gametes and embryos Environmental pollution, 242, 1226-1235

Yarsley, V. E., Couzens, E. G. (1941). The expanding age of plastics. Science Digest December, 57-60.

Creada en 2014, la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (SARInet, del inglés Severe Acute Respiratory Infections Network) busca fortalecer el trabajo de los países de América Latina y el Caribe en la vigilancia del virus de la influenza y otros virus respiratorios. Hasta la fecha sólo han existido dos

pandemias relacionadas con el virus de la influenza A/H1N1. En 2018 se cumplieron 100 años de la gripe española, que arrasó el mundo con más de 40 millones de defunciones.

Este año se cumplen 10 años de la pandemia de influenza más reciente, la cual ocurrió en 2009 y que se extendió por todo el mundo.

Del 8 al 10 de octubre de 2019 se reunieron expertos y autoridades de 23 países del continente americano: Argentina, Brasil, Belice, Bolivia, Islas Caimán, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y, por supuesto, del país anfitrión, México.

Cristian Morales, Representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, señaló que “cuando las pandemias ocurren ya es muy tarde para prepararse y sólo cabe reaccionar. Por eso, el mejor tiempo

para reforzar capacidades fue ayer. El segundo mejor tiempo, es ahora y por eso saludamos esta reunión y le deseamos a todos el mejor de los éxitos.”

Por el Senasica participaron Juan Antonio Montaño Hirose y Mario Solís Hernández, de la Comisión MéxicoEstados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), con la ponencia “Vigilancia virológica intersectorial en la interfaz humanoanimal”, junto con Irma López Martínez, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Los barrenadores del aguacate son plagas reglamentadas, que limitan la comercialización del aguacate, entre ellos se encuentra el barrenador de ramas del aguacatero (Copturus aguacatae), cuyos daños provocan que las ramas se rompan con facilidad; el barrenador pequeño del hueso del aguacate (Conotrachelus perseae y C. aguacatae), el barrenador grande del hueso del aguacate (Heilipus lauri); y la palomilla

barrenadora del hueso (Stenoma catenifer), las cuales ocasionan daños en el fruto cuando las larvas se alimentan de la pulpa y del hueso.

Para tener un panorama mas amplio, en el siguiente Info Senasica se abordará: Estatus fitosanitario, distribución nacional, hospedantes, daños que causan y las alternativas de control que existen.