Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sagarpa

Mtro. Jorge Armando Narváez Narváez

Subsecretario de Agricultura, sagarpa

Lic. Ricardo Aguilar Castillo

Subsecretario de Alimentación y Competitividad, sagarpa

Mtro. Héctor Eduardo Velasco Monroy

Subsecretario de Desarrollo Rural, sagarpa

Mtro. Marcelo López Sánchez

Oficial Mayor de la sagarpa

Dr. Luis Fernando Flores Lui

Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, inifap

Lic. Patricia Ornelas Ruiz

Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, siap

MVZ Enrique Sánchez Cruz

Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, senasica

Dr. Jorge Galo Medina Torres

Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo, sagarpa

La sagarpa extiende un reconocimiento especial a quienes con su visión, conocimiento, experiencia y trabajo hicieron posible la tarea de generar una Agenda Técnica para cada entidad federativa de México:

Coordinación General de la Obra

Ing. Óscar Pimentel Alvarado

Ing. Salvador Delgadillo Aldrete

Producción Ejecutiva

MVZ Enrique Sánchez Cruz

Dr. Luis Fernando Flores Lui

Colaboradores

Dr. Pedro Brajcich Gallegos

Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo

Dr. Bram Govaerts

Dr. Jesús Moncada de la Fuente

Dr. Sergio Barrales Domínguez

Lic. Patricia Ornelas Ruiz

Dr. Raúl Obando Rodríguez

Dr. Jorge Galo Medina

Map. Roxana Aguirre Elizondo

Dr. Luis Reyes Muro

Ing. Ceferino Ortiz Trejo

Ing. Saúl Vargas Mir

Montserrat González Salamanca

Maribel Morales Villafuerte

Lic. Víctor Hugo Rodríguez Díaz

César Abel Mendoza Ruíz

Blanca Estela Sánchez Galván

Soc. Pedro Díaz de la Vega García

Lic. Francisco Guillermo Medina Montaño

Agenda Técnica Agrícola de Veracruz

Segunda edición, 2015.

© Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Av. Municipio Libre 377. Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F.

ISBN volumen: 978-607-7668-42-8

ISBN obra completa: 978-607-7668-11-4

Impreso en México

Fotografías: SAGARPA, INIFAP, CIMMYT y UACH.

Cartografía: INEGI, SIAP.

El extensionismo es uno de los pilares del campo justo, productivo y sustentable que día a día nos esforzamos en construir desde el Gobierno de la República con la fuerza de millones de productores que tienen la noble tarea de producir los alimentos que consumen sus compatriotas.

Como lo instruye el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, no se trata de administrar sino de transformar. El conocimiento y las mejores prácticas deben estar al alcance de todos los productores, atendiendo el contexto en que cada uno vive, las circunstancias a las cuales hace frente para obtener frutos de su labor y para mejorar su calidad de vida.

Durante generaciones enteras, nuestros hombres y mujeres del campo han resistido el clima, han mirado el cielo en espera de la líquida respuesta a sus plegarias, han explorado desafiantes caminos para hacer de su modo de vida un mejor modo de vivir. Todo ese conocimiento está hoy al alcance de la mano en esta Agenda Técnica Agrícola.

Al conocimiento empírico acumulado se suma la investigación, la metodología y la tecnología que la sagarpa ha promovido por medio de instituciones como el inifap, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro

Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (cimmyt) y el Colegio de Posgraduados. Esto es a lo que llamamos Sinergia para la transformación del campo.

Nuestro campo también se nutre del conocimiento colectivo. Se nutre de la importancia de conocer el significado del viento y el olor de la tierra; de la importancia de conocer más para mejorar las prácticas y hacer rendir el trabajo, de la importancia de comprender, compartir y transformar…

El conocimiento sólo es útil si se usa en las tareas cotidianas. Esta Agenda Técnica Agrícola busca primordialmente ser útil para los héroes anónimos cuya responsabilidad toma dimensión tras un largo camino recorrido, cuando cada persona transforma su esfuerzo en el alimento y este en la energía con que México se mueve… …estamos aquí para Mover a México.

Lic.

José Eduardo Calzada

Rovirosa Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

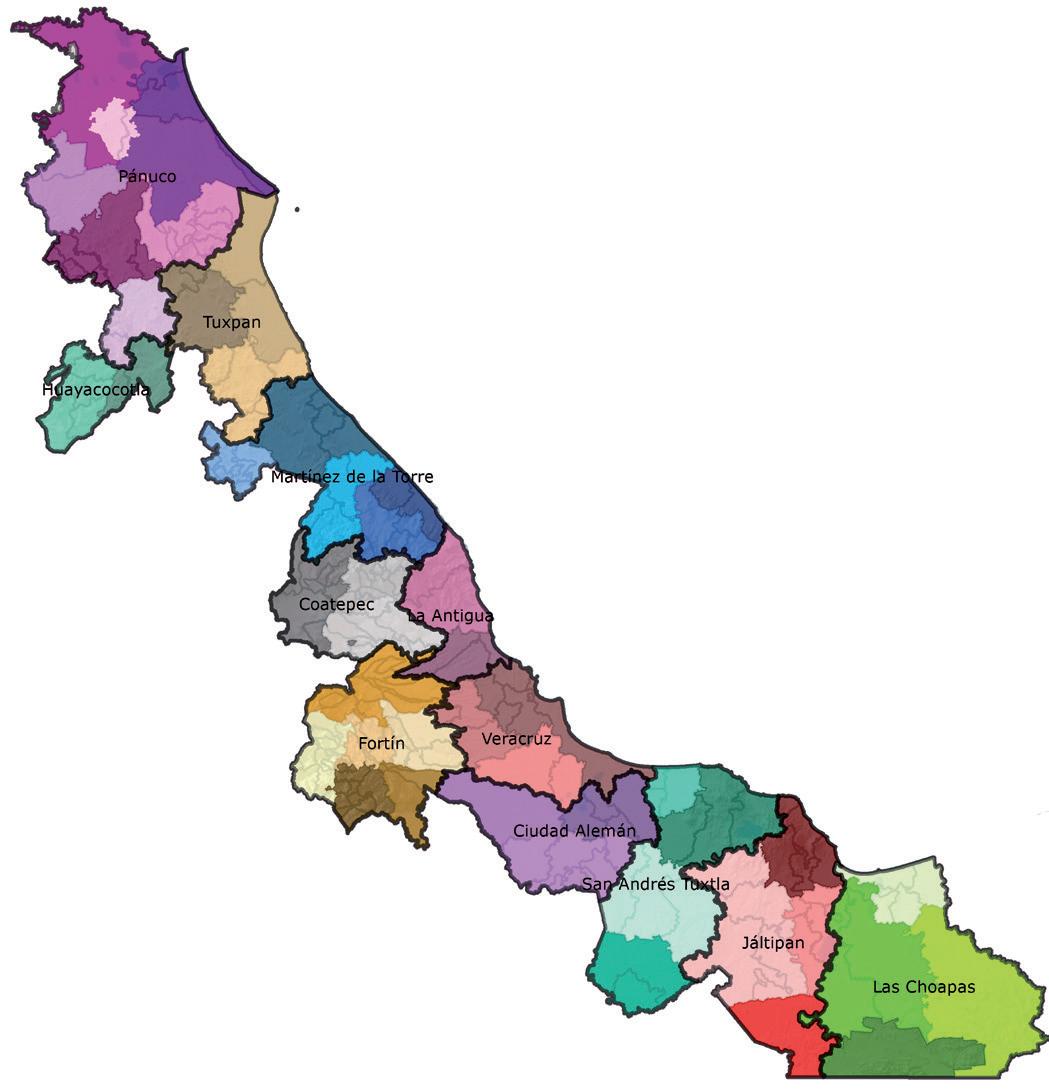

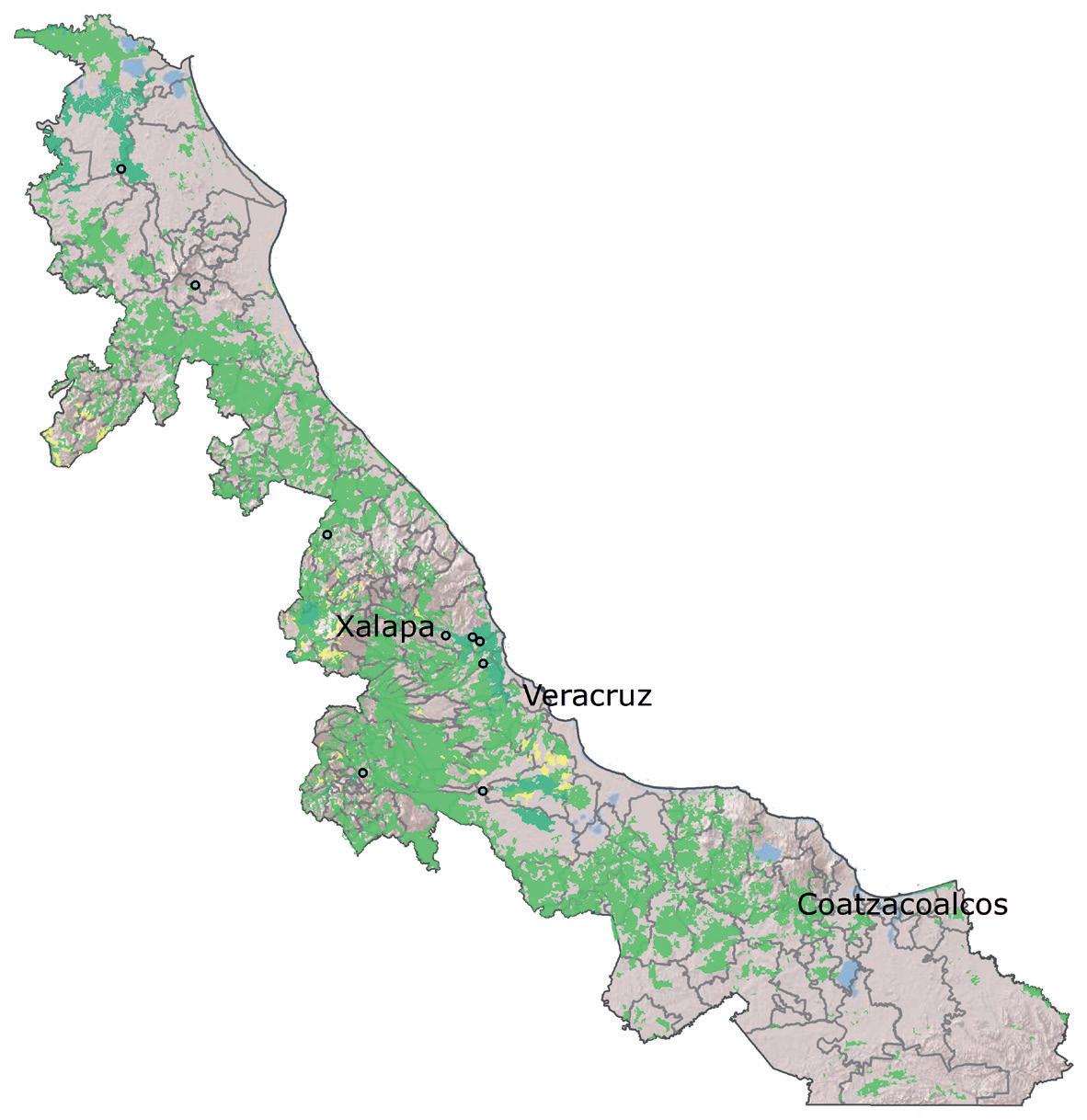

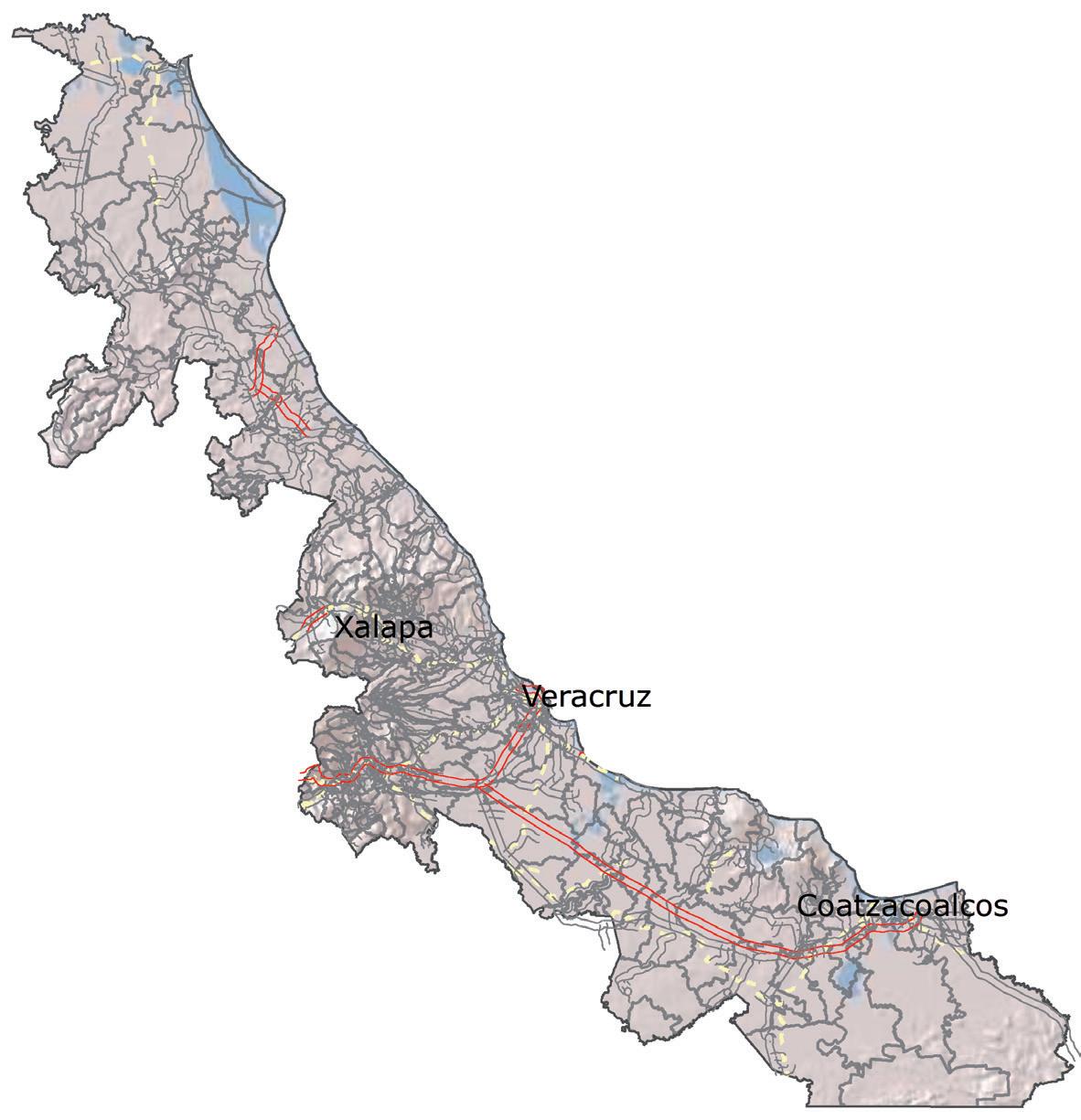

Ubicación geográfica

Ubicado en la costa del Golfo de México. Al norte 22°28’, al sur 17°09’ de latitud norte; al este 93°36’, al oeste 98°39’ de longitud oeste.

Superficie

72,815 kilómetros cuadrados y cuenta aproximadamente con 700 kilómetros de litoral.

Límites

Al norte con Tamaulipas; al oeste con San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla; al sur con Oaxaca y Chiapas; y al este con Tabasco.

Orografía

Se configura por la Sierra Madre Oriental, Sierra Volcánica Transversal y la Sierra Madre del Sur. La primera, que cruza por el norte del estado, recibe localmente los nombres de Sierra de Huayacocotla o de Otontepec. En la parte central se localizan las sierras de Zongólica, Teziutlán y Huatusco.

En Veracruz existen dos volcanes: El Pico de Orizaba que con 5,747 metros de altura constituye la cima más alta del país y el Cofre de Perote con 4,282 metros.

Hidrografía

Veracruz cuenta con numerosos ríos que desembocan en el Golfo de México: el Tamesí, Pánuco, Tempoal, Chicayán, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Atoyac, Cotaxtla, Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá y Blanco. Además, tiene varias lagunas entre las que sobresalen las de Catemaco, Alvarado, Chairel, Tortugas y Tamiahua.

Clima y temperatura

El clima es tropical cálido con una temperatura media anual de 25.3 °C y precipitación media anual de 1,500 milímetros. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se presenta el fenómeno conocido como “norte”, que son rachas de viento que alcanzan velocidades de entre aproximadamente 50 y 130 kilómetros por hora. En algunas ocasiones la temperatura desciende varios grados, aunque su duración es breve; de uno a tres días.

Indicadores socioeconómicos

Población: 7,643,194 habitantes, 6.8% del total del país.

Distribución de población: 61% urbana y 39% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22%, respectivamente.

Escolaridad: 7.7 años (segundo de secundaria); 8.6 el promedio nacional.

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 9 de cada 100 personas. A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.

Sector de actividad que más aporta al pib estatal: Industrias manufactureras; destaca la producción de alimentos, bebidas y tabaco.

Aportación al pib nacional: 4.7%.

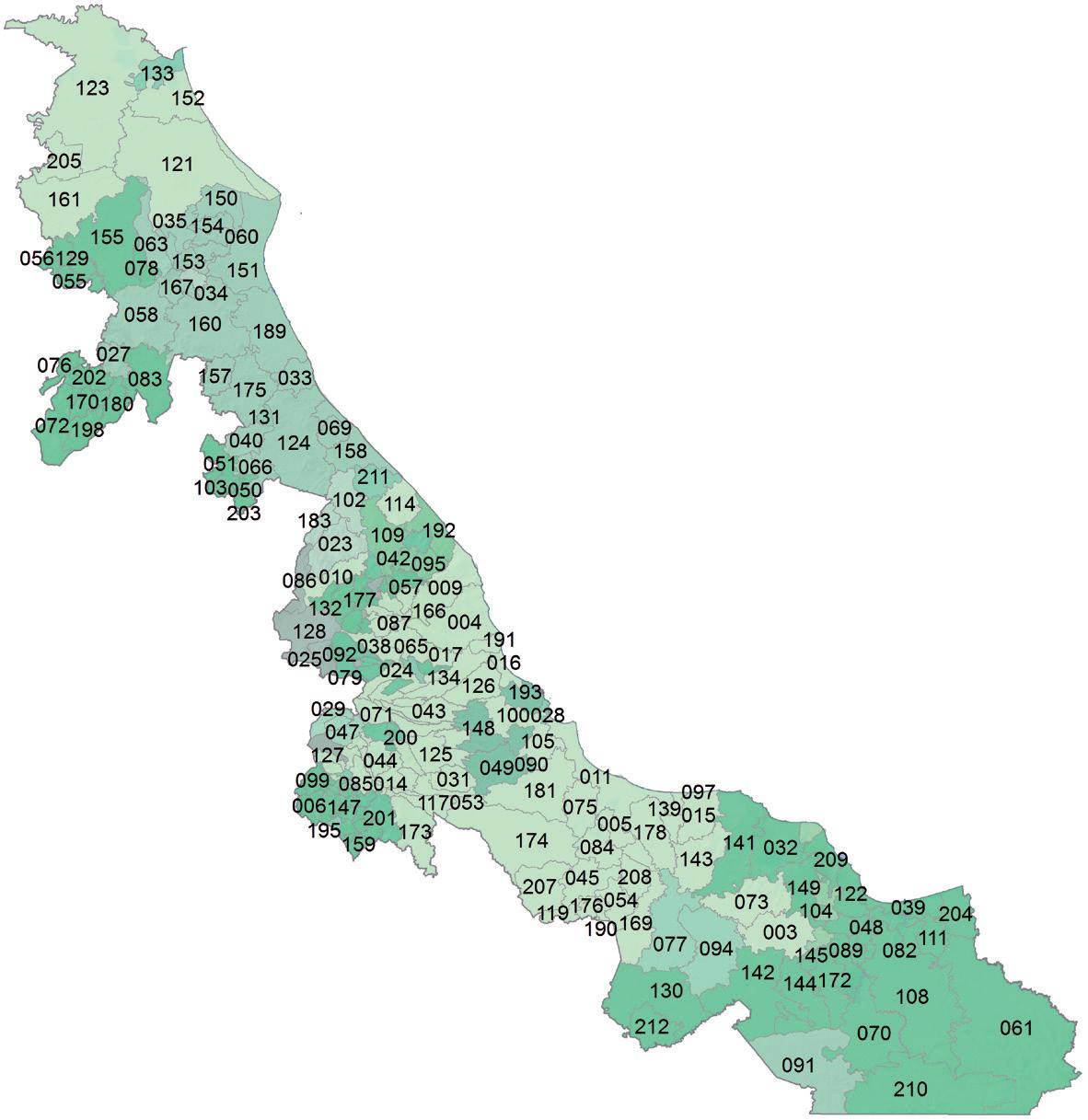

División política

La entidad está formada por 210 municipios.

Centros de población más importantes

Los cinco centros de población más importantes son Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica de Hidalgo y Córdoba.

Datos históricos

Desde el año 6,000 a.C. se tienen los primeros vestigios humanos y materiales en la región veracruzana. Sin embargo, es hasta 1,500 a.C. cuando la cultura Olmeca se conforma integralmente.

Durante la época prehispánica, el territorio veracruzano fue habitado principalmente por tres grandes culturas: huasteca, totonaca y olmeca; las que dejaron vestigios de importantes centros ceremoniales, entre los que sobresalen los situados en la Huasteca Veracruzana, el Tajín en Papantla, Cempoala en la población con el mismo nombre y Tres Zapotes en la región de Los Tuxtlas.

La conquista española tuvo su inicio al momento del desembarco de la expedición encabezada por Juan de Grijalva, en San Juan de Ulúa, hecho que sucede en 1518; posteriormente en 1519, Hernán Cortés fundó la ciudad de Veracruz, bautizándola con el nombre de Villa Rica de la Vera Cruz, primer ayuntamiento mexicano.

En 1600, en terreno veracruzano se da el primer brote de insurrección contra la Corona española, encabezado por el negro Yanga; éste y su gente son salvajemente reprimidos.

En 1924, se reconoce al estado de Veracruz como parte de la Federación y en 1825, se aprueba la Constitución local.

Escudo del estado

De estilo castellano, se apoya en un motivo medieval que no acusa significación alguna como lo hace constar la heráldica, la cual sólo toma en cuenta los atributos que existen de la orla del centro.

Dicho escudo es cortado en dos campos: el superior, en esmalte verde y el inferior en azul, coronado por una cruz roja, teniendo escrita sobre brazales superiores la palabra latina vera (verdadera).

En el campo verde y con esmalte oro, aparece un torreón con dos almenas: en el campo azul se destacan, con esmalte blanco, las dos columnas de Hércules (simbolismo netamente hispano), cuyo lema plus ultra viene grabando sobre las cintas que la ciñen.

La orla de oro está tachonada con trece estrellas de esmalte azul de cinco puntas cada una.

Personajes ilustres

Sebastián Lerdo de Tejada (1823-1889): Nació en Xalapa. A la muerte de Benito Juárez fue nombrado presidente interino. En ese mismo año (1871) se llevaron a cabo elecciones, resultando electo presidente de la República. En 1873 se elevaron a la categoría de constitucionales las Leyes de Reforma.

Otros distinguidos veracruzanos: Jesús Reyes Heroles, Ignacio de la Llave, Heriberto Jara, Francisco Díaz Covarrubias, Erasmo Castellanos, María Enriqueta Camarillo, Salvador Díaz Mirón, Francisco Javier Clavijero y Agustín Lara.

Fuente: inegi, siap.

Descripción

Paquetes tecnológicos desarrollados para el rescate, multiplicación y preservación de especies de agave.

Antecedentes

En México, la Universidad Autónoma Chapingo ha sido pionera en la aplicación de la biotecnología vegetal, y los paquetes tecnológicos desarrollados han tenido reconocimiento internacional. El cultivo in vitro de células y tejidos vegetales y su aplicaciones en la agricultura han sido una herramienta muy exitosa que permite el rescate, la multiplicación y la preservación de innumerables plantas, que al ser explotadas de manera indiscriminada están en riesgo de extinción, amenazadas o con protección especial. Un caso específico son los agaves, recurso del que casi 70% de las poblaciones del mundo se concentra en México y al que la sobreexplotación y el ataque de plagas y enfermedades han situado en vías de extinción, como es el caso de las especies Agave tequilana Weber y Agave salmiana o manso.

Problemática a resolver

El laboratorio de cultivo de tejidos del Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Fitotecnia, cuenta con protocolos que –como paquetes tecnológicos completos con base en formulaciones–, pueden aplicarse para el rescate, multiplicación masiva y preservación in vitro de plantas de agave. El objetivo se plantearía en

utilizar plantas bien caracterizadas de acuerdo con su uso potencial, dirigiéndolas hacia un aprovechamiento más inteligente y racional una vez establecidas en el campo.

Recomendaciones para su uso

Ofrecer a los productores, la creación o el establecimiento de infraestructura de laboratorio e invernaderos para la producción y el establecimiento de plantas, ya sea mediante el acondicionamiento de áreas ya existentes como laboratorios o la edificación de espacios específicos. Necesariamente se debe contar con el apoyo de asociaciones de productores o empresas relacionadas con el manejo industrial de este tipo de plantas.

Ámbito de aplicación y tipo de productor

Principalmente empresas productoras de destilados y bebidas fermentadas, así como asociaciones de productores de tequila y pulque; en este último caso, se involucrarían asociaciones de productores y empresas de los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, cuyas superficies beneficiadas sumarían varios millones de hectáreas.

Disponibilidad

Se dará apoyo técnico y científico en capacitación, así como para crear o modificar infraestructura de laboratorios e invernaderos. Existe también la disponibilidad de paquetes tecnológicos (protocolos) para la micropropagación de plantas de diferentes agaves.

Inversión estimada

Dependiendo de la estrategia de trabajo, pueden considerarse inversiones para crear o modificar áreas para establecer laboratorios o invernaderos. Dependiendo de las características de cada proyecto, se hace un estimado de tres hasta 12 millones de pesos, con operatividad financiera de tres a cinco años, y resultados previstos en producción de plantas desde el primer año y resultados óptimos a los tres años.

Resultados

• Creación de infraestructura de laboratorio e invernaderos, propicia para la producción de plantas.

• La factibilidad de producción masiva de plantas in vitro con calidad genética y varietal, en la que se incluya el diagnóstico y la certificación fitosanitaria.

Impactos esperados

• Capacitación técnica y el adiestramiento de técnicos.

• Creación y establecimiento de infraestructura de laboratorio e invernaderos.

• Aplicación de protocolos para la obtención y multiplicación de plantas de agaves o de otras especies vegetales socioeconómicamente importantes.

• Incremento del interés de las empresas demandantes de protocolos in vitro para el desarrollo en la obtención de plantas.

José

Luis Rodríguez de la O

Introducción

En el estado de Veracruz, alrededor del 90% de la superficie arrocera se siembra en condiciones de temporal, por lo que frecuentemente se presentan periodos de sequía durante el desarrollo del cultivo, lo cual puede afectar el rendimiento de grano, cuyo promedio en los últimos 10 años bajo estas condiciones es de 3.987 toneladas por hectárea. El cultivo también es afectado por malezas, plagas y enfermedades, que requieren un control oportuno y eficiente para que pueda manifestar su máximo potencial de rendimiento. Debido a que hasta recientemente la importación de arroz palay estaba libre de aranceles, los molineros preferían comprar grano importado barato al grano producido en el país, lo que ocasionó que la superficie sembrada con arroz de temporal en la entidad se redujera fuertemente, pasando de 10,145 hectáreas en 2007 a 2,570 hectáreas en 2013. Con la reciente aprobación de un arancel al grano de arroz importado, es posible que la superficie sembrada se incremente, al haber mayor demanda del grano nacional por parte de los industrializadores. En este escrito se describen las prácticas agronómicas recomendadas para la producción de este cultivo en condiciones de temporal.

Preparación del terreno

Se recomienda realizar el barbecho durante los meses de marzo o abril a una profundidad de 30 centímetros. Posteriormente se sugiere dar dos o tres pasos de rastra, dependiendo de la textura del terreno.

Cada rastreo debe realizarse en sentido perpendicular al anterior. La nivelación o empareje se realiza con un tablón o viga de madera jalado por un tractor con la finalidad de evitar encharcamientos y reducir el tamaño de terrones. En terrenos con topografía irregular, se sugiere construir bordos siguiendo curvas de nivel de acuerdo a la pendiente del terreno.

Las características de las variedades recomendadas para las siembras de temporal se indican a continuación:

Milagro filipino. Esta variedad no liberada por el inifap tiene una altura de planta de 90 centímetros y un ciclo vegetativo de 140 días. Es susceptible a sequía y piricularia. Su grano es oblongo medio, presenta un alto porcentaje de “panza blanca”, tiene una recuperación de granos pulidos enteros de 45.9%, y su rendimiento promedio es de 4.5 toneladas por hectárea.

El Silverio. Variedad liberada por el inifap con altura promedio de 91 centímetros y ciclo de 130 días a cosecha. Es tolerante a piricularia y a la mancha café. Su grano es oblongo medio con una pequeña “panza blanca”, tiene una recuperación de granos pulidos enteros de 55.1%, y su rendimiento promedio es de 5.8 toneladas por hectárea.

INIFLAR RT. Esta variedad de reciente liberación por el inifap tiene una altura de 100 centímetros y un ciclo vegetativo de 127 días. Es resistente a la piricularia y al manchado del grano. Su tipo de grano es delgado mediano y tiene una recuperación de granos pulidos enteros de 52%; su rendimiento promedio es de 6 toneladas por hectárea.

Época, forma de siembra y cantidad de semilla

Para la zona centro del estado, la época de siembra recomendada es del 15 de mayo al 30 de junio, y para la zona sur, hasta el 15 de julio. Las siembras a “chorrillo” se hacen en surcos separados a 30 centímetros, y requieren 100 kilogramos de semilla por hectárea, mientras que para las siembras al voleo, se utilizan 120 kilogramos de semilla por hectárea. Después de esparcir la semilla sobre el terre -

no se pasa una rastra ligera para cubrirla. Es conveniente que antes de sembrar se realice una prueba de germinación a la semilla, con objeto de asegurar una población adecuada de plantas en el campo.

Se sugiere aplicar la dosis 92-46-00 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. El Fósforo debe aplicarse antes de la siembra o después del primer rastreo para incorporarlo con el segundo. La dosis se puede cubrir con 100 kilogramos de superfosfato de Calcio triple por hectárea. El Nitrógeno se aplica en dos partes iguales: la primera entre los 30 y 35 días de la nacencia en la etapa de amacollamiento y la segunda de 30 a 35 días después de la primera, cuando comienza la diferenciación del primordio floral. Para cada aplicación se utilizan 100 kilogramos de urea por hectárea. Para que el cultivo aproveche mejor los nutrimentos, es necesario que esté libre de malezas antes de la fertilización y que el terreno esté húmedo.

El control de zacates anuales, en postemergencia se realiza con Surcopur (Propanil) de 6 a 8 litros por hectárea, Regiment (Bispiribac-Sodio) a 28 gramos por hectárea o Clincher (cihalofop-butilo) a 1.75 litros por hectárea, mientras que para zacates perennes como el zacate Johnson, se recomienda Furore Super (Fexoxaprop-etil) de 1 a 1.5 litros por hectárea o Regiment a 28 gramos por hectárea. El Surcopur y el Regiment pueden mezclarse con Hierbamina (2,4-D) para controlar conjuntamente a las malezas de hoja ancha y ciperáceas anuales, pero el Clincher y el Furore Súper no deben mezclarse con Hierbamina. Se recomienda realizar la aplicación cuando la maleza esté pequeña y el terreno tenga buena humedad. Como no son herbicidas residuales, generalmente es necesario realizar una segunda aplicación. Por lo anterior, es recomendable aplicar en postemergencia temprana (alrededor de 10 días después de la emergencia de la maleza) la mezcla de cualquiera de los tres primeros herbicidas con Command (Clomazone) a 1.33 litros por hectárea o Prowl (Pendimetalina) a 4 litros por hectárea, ya que tienen efecto residual y en condiciones adecuadas de humedad, pueden controlar la maleza con

una sola aplicación. Se recomienda agregar un surfactante no iónico a 250 mililitros por cada 100 litros de agua.

Control de plagas

En la fase vegetativa, las principales plagas son los gusanos defoliadores, como el soldado y el falso medidor. Las doradillas y loritos verdes son de importancia económica cuando atacan las plántulas. Para el control de todos los insectos indicados anteriormente, se recomienda la aplicación de Lorsban 480 (clorpirifos) a 750 mililitros por hectárea. En la etapa reproductiva y de madurez del grano, el principal problema es la chinche café, que ocasiona la destrucción de los órganos de reproducción y causa el avanamiento y el manchado del mismo. Para su control se sugiere aplicar Malathión 1000-E (malation) a 1 litro por hectárea o Lorsban 480 a 750 mililitros por hectárea.

Prevención y control de enfermedades

La principal enfermedad es la piricularia o quema del arroz que se presenta en cualquier etapa fenológica del cultivo, tanto en el follaje como en las panículas. Su presencia es favorecida por la aplicación de cantidades excesivas de fertilizante nitrogenado, altas densidades de población, alta concentración de rocío y días nublados sin lluvia. Para evitar o reducir sus daños, se sugiere sembrar variedades con tolerancia a la enfermedad, como El Silverio o INIFLAR RT. En variedades susceptibles como Milagro filipino, su control se puede realizar mediante la aplicación de Tecto 60 (Tiabendazol) en dosis de 1 litro por hectárea, o Promyl (benomilo) a 400 gramos por hectárea.

Cosecha

Se debe iniciar cuando el grano esté completamente maduro y tenga una humedad del 19 al 22%, con la cual se obtiene la mayor recuperación de granos enteros en molino. En este estado, las panículas tienen un color paja o dorado y están inclinadas por el peso del grano.

Valentín Esqueda Esquivel Diana Uresti Durán

Preparación del terreno

Limpieza del terreno: Es una labor inicial y consiste en desmontar el terreno, dejando los árboles que puedan servir como sombra, colocando todo el material vegetativo en forma transversal a la pendiente para proteger el suelo y facilitar el trazado.

Ahoyado: Después del trazo y colocación de estacas, es necesario hacer el hoyo para el momento del trasplante. Los hoyos deben hacerse de 30 por 30 centímetros de ancho, por 30 centímetros de profundidad. Así se garantiza un buen espacio para el desarrollo de raíces.

Trasplante: Cuando las plantas de café alcanzan una altura entre 15 y 20 centímetros, aproximadamente de seis a ocho meses de edad, es indicativo de que están listas para su trasplante.

Época de siembra

Desde el inicio de las lluvias hasta septiembre.

Métodos y densidad de siembra

Densidad: 3,333 plantas por hectárea (2 por 1.5 metros; porte bajo). 2,000 plantas por hectárea (2.5 por 2 metros; porte alto). El espaciamiento de 2 por 2 metros es un tanto neutral; podría implementarse tanto para variedades de porte alto, como de porte intermedio. La densidad y distancia de plantación de los cafetos dependerá de la variedad y el tamaño de la superficie

del predio. La técnica propuesta es el arreglo en “tresbolillo” de las especies componentes del sistema.

Sombra definitiva: 133 árboles por hectárea con espaciamiento de 10 metros por 7.5 metros. Las especies de sombreado más recomendables son chalahuite, jinicuil, cedro rosado, grevilea, tempesquistle, bienvenido (tapirira mexicana), pino, ixpepe, entre otras forestales maderables y frutales arbóreas.

Variedades

Garnica, Caturra, Catuaí. En ambientes que favorecen la presencia de roya anaranjada, sembrar sólo variedades de la familia de los catimores (Oro azteca, Costa Rica 95 o Colombia). También pueden sembrarse selecciones de variedades de porte alto como Typica, Bourbón y Mundo novo, procurando espaciamientos que den como resultado densidades con alrededor de 1,600 cafetos por hectárea.

Fertilización química

La fertilización se hace de acuerdo con la edad del cafetal.

Control de arvenses

Dos a tres chapeos a 10 centímetros del suelo, en los meses de marzo, junio-julio y octubre-noviembre.

En plantaciones recién establecidas, en etapa de crecimiento, se requieren el doble de limpias, es decir, entre 6 y 8 chapeos. En situaciones extremas de invasión de la maleza, aplique Glifosato en dosis de dos litros de producto comercial por hectárea.

Manejo del cultivo

Manejo del tejido productivo. Poda selectiva de ramas a partir del año cinco. Realizar la práctica de marzo a mayo.

El rejuvenecimiento de cafetos se realiza después de 7 u 8 ciclos de cosecha. Se corta el tallo principal de la planta a 1.2 metros de altura, y todo el tejido lateral (ramas), se corta de entre 20 y 30 centímetros a partir del eje principal (poda esquelética).

Después de otros siete u ocho ciclos de cosecha, a partir de la poda esquelética, se renueva el tejido productivo mediante “poda bandola” o “poda pulmón”, cortando el eje principal a 70 centímetros de altura y dejando de cuatro a seis pares de ramas en la base del tallo principal (“la crinolina”). Cuando la plantación empiece a decaer en su producción, después de la poda bandola, se realiza la “poda severa” o “recepa”. Toda práctica de poda, se realiza entre marzo y mayo. Una vez que se ha realizado esta serie de prácticas de renovación del tejido productivo, debe planearse la renovación del cafetal, ya sea de manera paulatina y sistemática, o bien de manera total en un solo ciclo.

Manejo de plagas y enfermedades

Broca: Se aplica el manejo integrado para regular las poblaciones desde el inicio del llenado de fruto (junio).

• Control biológico (B. bassiana): Se realizan dos aplicaciones, la primera entre junio y julio y la segunda en septiembre.

• Control cultural: Consiste en recolectar todos los frutos residuales de la cosecha (granos caídos y abandonados en la planta al finalizar la cosecha) y sumergirlos en agua a ±60 °C durante 5 minutos.

• Control ecológico: Consiste en el uso de trampas “hampei”.

Se distribuyen 16 trampas por hectárea y se reemplaza el semioquímico cada ocho días. Las trampas se manejan solamente en el periodo intercosecha (abril a junio).

Enfermedades

Roya: Para su control se usan variedades resistentes como oro azteca, Costa Rica-95, Colombia y otros catimores, así como podas en tejido productivo.

Introducción

Cedro rojo (Cedrela odorata L.), después de la caoba, es la especie forestal más importante en México debido a las excelente cualidades de su madera. El cedro rojo se ha empleado desde hace muchos años para el establecimiento de plantaciones, gracias a su rápido crecimiento, facilidad de producción en el vivero, la adaptabilidad a diferentes suelos, condiciones climáticas y alta tasa de crecimiento en sistemas agroforestales. Cedrela odorata se distribuye ampliamente en toda Mesoamérica, y se encuentra de forma natural en los tipos de vegetación: bosque húmedo tropical, bosque húmedo subtropical y bosque seco tropical. Su rango de distribución natural va desde las vertientes del Golfo y Pacífico de México hasta Bolivia y el norte de Argentina y el Caribe.

Producción de planta en vivero

De acuerdo con las nuevas normas de semarnat, tanto la semilla como la planta que se produzca en los viveros forestales debe estar certificada. Esto quiere decir que la semilla debe provenir de árboles sobresalientes y bien adaptados a las condiciones del sitio de plantación, además que la planta debe producirse de acuerdo a estándares que aseguren la sanidad y la sobrevivencia en campo de la plantación.

Establecimiento de la plantación

Trazo: En general se recomienda utilizar el marco real que consiste en trazar una cuadrícula en el terreno. Lo anterior indica que una plantación comercial no debe realizarse en terrenos con pendientes fuertes que dificulten la extracción futura de la madera. Las plantaciones puras pueden establecerse a 3 por 3 metros o 4 por 4 metros. En asociación con cultivos: 5 por 5 metros y 6 por 3 metros.

Sistemas agroforestales: La forma más recomendable de establecer cedro es como componente de sistemas agroforestales, es decir, donde se le asocia con café, cacao, cítricos, plátano, maíz, papaya o, en etapas avanzadas de crecimiento, a partir de los 10 años de edad de la plantación, con ganado.

Preparación del terreno

Para establecer una plantación de cedro, debe eliminarse la maleza por completo, especialmente el pasto. Si el terreno lo permite pueden realizarse labores desde subsolado, barbecho y rastra para lograr un crecimiento vigoroso inicial de la plantación.

Método de plantación

Si la planta proviene de tubete o bolsa, se excava un hoyo con un diámetro un poco mayor al cepellón y a una profundidad igual a la longitud del cepellón, dejando el cuello de la raíz de la planta a nivel del suelo, posteriormente se rellena el hoyo con la tierra antes extraída. Por último, se compacta el suelo con firmeza para evitar la formación de bolsas de aire que perjudican a las raíces de la planta. Cuando no es posible la mecanización de la preparación del terreno, se recomienda hacer las cepas más grandes, de unos 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros.

Se recomienda establecer la plantación al inicio de la temporada de lluvias.

Control del barrenador de brotes

El barrenador de brotes de cedro rojo es el causante de la ramificación excesiva y torcimiento del tronco de los árboles plantados ya

que desde pequeño es atacado por la plaga. La palomilla, de hábitos nocturnos, deja sus huevecillos en las yemas axilares de las hojas de los que al eclosionar, salen gusanos que buscan partes más tiernas de la planta para introducirse y vivir ahí. La galería que hacen dentro de la planta para vivir mata el brote y la planta responde emitiendo ramas que deforman al árbol y demeritan su valor y la calidad futura de la madera.

Entre los meses de abril y mayo de cada año, H. grandella se sincroniza con la temporada de crecimiento de los cedros, de tal manera que es también la temporada en que debe iniciarse el control preventivo del barrenador, mediante la aplicación mensual de insecticidas de contacto o del control biológico con Beauveria bassiana, Metharrizium anisopliae o Bacillus thuringiensis. Dicho control debe aplicarse durante toda la temporada de crecimiento y durante unos 3 años o cuando los arboles alcancen más de 5 metros de alto, para lograr al menos 2 trozas comerciales de 2.5 metros de largo.

Los árboles no deben ser podados dentro de los primeros 5 años de edad de la plantación, debido a que los compuestos aromáticos de los tejidos de los arbolitos atraen al insecto plaga, de tal manera que las heridas liberan dichos compuestos y aumentan el ataque del barrenador. Por otro lado, la poda de arboles jóvenes reduce su crecimiento, por lo que no es conveniente podar sino hasta después de los 5 años de edad para mejorar la forma y la calidad de la madera.

En plantaciones puras, el control debe llevarse a cabo durante el turno de la plantación, entre 2 y 4 veces por año, dependiendo del sitio. En sistemas agroforestales, el costo de esta actividad es absorbido por el manejo del cultivo agrícola. Las labores que se realizan en el cultivo benefician indirectamente a la especie forestal.

Fertilización

En las plantaciones forestales comerciales de cedro rojo se sugiere realizar una fertilización con abono granular completo 17-17-17, un

mes después de la plantación, a razón de 50 gramos por árbol. A los tres meses se realiza una fertilización con la misma dosis, particularmente a las plantas con menor vigor y crecimiento. De ser necesario, en el segundo año o tercer año, se realizará una tercera fertilización a razón de 100 gramos por árbol del mismo fertilizante.

El uso principal de la madera es para la elaboración de componentes torneados y muebles de alta calidad de uso doméstico y empresarial. Se destaca su resistencia al ataque de insectos y durabilidad natural de la madera.

Preparación del terreno y densidad de siembra

El chicozapote prospera en suelos livianos con buen drenaje, de preferencia rico en materia orgánica con pH entre 5 y 6.3, en terrenos escarpados y ligeramente inclinados. Se adapta a diferentes tipos de suelos (fluvisoles, vertisoles y litosoles, de texturas arenosas, rocosas y pesados).

Antes de plantar se deben eliminar las malezas o residuos de cosechas del terreno para facilitar la preparación del terreno, si la topografía permite el uso de maquinaria realizar un subsoleo para romper algunas capas impermeables del suelo para favorecer el desarrollo del sistema radical. Es recomendable un paso de arado y dos pasos de rastra para lograr una mayor soltura y mullido del terreno.

La densidad de plantación depende de la topografía; la variedad utilizada y el manejo de la plantación.

Densidad de árboles por hectárea

Distancia entre árboles (metros) Árboles por hectárea

Distancia entre árboles (metros)

6 × 6

7.5 × 6

8 × 4

4 × 4

4 × 2

En suelos fértiles se recomienda una alta densidad de plantación. En suelos son pocos profundos, con mediana fertilidad y pendientes moderadas a altas, se recomienda usar la densidad intermedia. En suelos pocos profundos con pendientes moderadas, se pueden utilizar bajas densidades. Las densidades de plantación baja y mediana permiten el intercalado de cultivos anuales entre las hileras.

Densidades medias en un diseño rectangular con una orientación de norte a sur en las filas, permiten obtener rendimientos mayores durante los primeros 10 años. En altas densidad los árboles se mantienen de tamaño más pequeño que en el sistema convencional facilitando el manejo agronómico y la cosecha, además se incrementan las ganancias por la alta producción.

La mejor época para el transplante es entre mayo y junio; si se dispone de riego, éste puede realizarse durante cualquier época del año. Las cepas donde se colocarán los árboles se pueden hacer con maquinaria (broca) o de forma manual (cabahoyos y palas). Las cepas deben tener dimensiones de 50 por 50 por 50 centímetros de largo, ancho y alto, respectivamente, o 50 centímetros de diámetro y 50 centímetros de profundidad si son cilíndricas Al construir las cepas, separar los primeros 30 centímetros de tierra. Ésta se deberá incorporar primero al momento del transplante para invertir la fertilidad del suelo, quedando en la parte baja el suelo más fértil y el más pobre

sobre la parte superior de la cepa. Retirar la bolsa para favorecer el desarrollo radical.

Control de malezas

Esta práctica favorece el desarrollo de los árboles durante los primeros años de crecimiento al reducir la competencia por agua, luz y nutrimentos. Además, permite reducir los costos de producción al facilitar otras prácticas de manejo.

El uso de cobertera evita la erosión, favorece una mayor infiltración al retener mayor cantidad de agua e incorporan grandes cantidades de materia orgánica al suelo, la cual sirve de alimento para las comunidades de organismos que habitan en él, que paulatinamente la degradan y la hacen disponible para el árbol.

Fertilización

Es recomendable realizar una fertilización de fondo antes de plantar el árbol, utilizando fuentes orgánicas o bien fertilizantes químicos. La fertilización consiste en depositar al fondo de la cepa de 11 a 15 kilogramos de materia orgánica completamente descompuesta y entre 450 y 900 gramos de Cal Dolomita (sólo en suelos ácidos); posteriormente, se agrega una capa de suelo entre 3 y 4 centímetros de espesor, y finalmente se coloca la planta. También se pueden utilizar 141 gramos de Fósforo, 198 gramos de la mezcla 15-15-15 de N-P-K o 85 gramos de 18-46 de N-P. En las plantaciones nuevas en las que no se realizó fertilización de fondo, y las condiciones del suelo presentan una fertilidad de media a alta, es recomendable aplicar de 2 a 4 kilogramos materia orgánica por árbol, en el perímetro de la copa. Los nutrimentos que la planta requiere en mayor cantidad son Potasio, Nitrógeno y Calcio.

Control de plagas

Varias especies de moscas de la fruta afectan a los frutos, causando daños y limitando su comercialización. Su incidencia incrementa al inicio de la época de lluvia. Para su control se recomienda el uso de trampas denominadas ‘insecticida cebo’, donde se utilizan Malatión concentrado y una proteína derivada de levadura como atrayente. Otras prácticas recomendadas es el embolsado de frutos con papel estraza. Otros métodos de control son la introducción y liberación de organismos predadores, liberación de machos estériles, aplicación de organismos parasitoides y entomopatógenos.

Otras plagas de importancia económica son los barrenadores de ramas y frutos. Los daños en los brotes pueden causar la caída de flores. Su control puede realizarse con Endosulfán 4 mililitros por litro de agua, y Cipermetrina a 2 y 4 mililitros por litro de agua.

Control de enfermedades

Antracnosis: Es considerada la más importante ya que afecta en hojas, inflorescencias y frutos pequeños.

Fumagina: Es un hongo que se alimenta de las secreciones de insectos depositadas en la superficie de la hoja, formando una capa negra.

Mancha foliar: Se presenta con mayor incidencia en los meses lluviosos. Los síntomas se presentan en las hojas maduras en forma de manchas de formas irregulares en diferentes puntos del haz, los bordes adquieren un color marrón y la parte central muestra una tonalidad blanquecina.

Cosecha

La cosecha se realiza cuando el fruto alcanza la madurez fisiológica. El principal índice de cosecha es cuando el fruto pierde la rugosidad de la superficie. El índice de cosecha más empleado es el cambio de color en la capa inmediata a la epidermis, para ello se realiza un pequeño raspado de la cáscara; si el color que presenta es verde, el fruto se encuentra inmaduro, y si es de color café-amarillento-verde claro, el fruto está listo para ser cosechado

La cosecha de los frutos ubicados en las ramas periféricas o en las partes más altas, se hace generalmente con garrochas con una canastilla en el extremo de bambú, lona o palma (tenate), evitando todo tipo de daños mecánicos. Los frutos de las partes bajas se recomienda cosecharlos con tijeras, dejando una parte del pedúnculo.

Introducción

En Veracruz, los frijoles negro, opaco y pequeño son los de mayor demanda comercial, por lo que casi todas las siembras de esta leguminosa se realizan tales tipos de grano. El fijol se siembra en alrededor de 180 municipios de los 212 veracruzanos, principalmente durante los ciclos de otoño-invierno, con humedad residual y de verano, bajo temporal. Durante los últimos 10 años, la sagarpa reportó una superficie sembrada de 35,492 hectáreas, en las que se obtuvo una producción de 21,804 toneladas y un rendimiento medio de frijol de 0.64 toneladas por hectárea. El estado no es autosuficiente en la producción de este grano y existen diversos factores que reducen los rendimientos frijol, entre los que destacan el uso de materiales criollos e introducidos, deficiente manejo agronómico, la ocurrencia frecuente de periodos de sequía y la siembra de frijol en suelos ácidos de baja fertilidad. Estos bajos rendimientos pueden incrementarse significativamente, utilizando de manera adecuada la tecnología generada por el Programa de Frijol del Campo Experimental Cotaxtla del inifap, la cual se describe a continuación.

Preparación del terreno

En terrenos planos, después de eliminar los residuos de la cosecha anterior, se sugiere barbechar el terreno a una profundidad de 25 centímetros, dar un paso de rastra si la textura es ligera y dos si es pesada y surcar con una separación de 60 centímetros. En terrenos

de ladera, no se realizan las labores barbecho, rastreo y surcado; se recomienda realizar un chapeo, para eliminar la maleza, la cual se retira del predio, y posteriormente para controlar su rebrote, se aplican 2.0 litros por hectárea del herbicida Faena (Glifosato), de 8 a 10 días antes de la siembra del frijol. En las siembras de frijol en relevo con el maíz de la región de Los Tuxtlas, se sugiere limpiar con machete o azadón los espacios entre hileras, después de realizar la dobla del maíz, o bien, aplicar 1.5 litros por hectárea de Gramoxone (Paraquat) y posteriormente dar un paso de cultivadora con tracción animal, para dejar el suelo en condiciones adecuadas, para sembrar el frijol en los costados del surco.

Épocas de siembra

En el ciclo otoño-invierno, bajo condiciones de humedad residual, se sugiere sembrar del 20 de septiembre al 20 de octubre. En el norte de Veracruz, bajo condiciones de tonalmil, del 20 de enero al 10 de febrero. En la zona sur, en áreas aledañas a los ríos, las cuales se inundan en la época de lluvia, durante los meses del 1 de noviembre al 31 de enero. En el ciclo de verano, bajo condiciones de temporal, en la región de Las Altas Montañas del centro de Veracruz, se sugiere sembrar a partir del establecimiento de las lluvias al 15 de julio.

Método y densidad de siembra

En terrenos planos, sembrar a chorrillo; en forma manual (que es lo más común), depositar 17 semillas por metro lineal, a una profundidad de 4 a 6 centímetros. En terrenos de ladera, se sugiere sembrar con espeque, en hileras o líneas separadas a 40 centímetros, depositando tres semillas cada 30 centímetros a la misma profundidad.

En el sistema de relevo con maíz, se sugiere utilizar el método anterior; se siembran dos hileras de frijol entre los surcos del maíz doblado, a una distancia de 40 centímetros entre hileras. En todos los casos, se requieren de 45 a 50 kilogramos de semilla por hectárea, para obtener una densidad de población inicial de 250,000 plantas.

Variedades mejoradas

Verdín, Negro Comapa, Negro Papaloapan, Negro Tropical, Negro inifap y Negro Jamapa, las cuales tienen adaptación a las áreas tropicales y subtropicales de Veracruz; son de planta arbustiva, grano negro, opaco y pequeño, tipo tropical y son tolerantes a las principales enfermedades que se presentan en la entidad, como: mancha angular, roya y virus del mosaico amarillo dorado del frijol.

Fertilización

Realizar análisis de suelo, para determinar las necesidades nutrimentales. De manera general, tanto en temporal, como en humedad residual, se sugiere la dosis 40-40-0 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, respectivamente, la cual puede cubrirse con la mezcla de 87 kilogramos de fosfato diamónico (grado 18-46-0) y 53 kilogramos de urea (46% de N) por hectárea, aplicada con humedad en el terreno, en banda en siembras a chorrillo o mateada en siembras con espeque, preferentemente entre los 10 y 15 días después de nacido el frijol.

Control de malezas

El frijol debe permanecer libre de malezas durante los 30 días posteriores a la siembra para evitar pérdidas en el rendimiento. En terrenos planos, controlar mecánicamente mediante dos escardas o pasos de cultivadora, el primero a los 15 días después de la siembra y el segundo 15 días después del primero, y en forma manual con azadón si los terrenos son de ladera. Tanto en terrenos planos, como de ladera, el método más práctico y eficiente es el control químico, mediante la aplicación de herbicidas selectivos; en este caso, en terrenos con problemas de malezas de hoja ancha como flor amarilla, quelites, hierbas cenizas, leche de sapo o tronadora, con desarrollo hasta de seis hojas, se sugiere aplicar Flex (Fomesafén) en dosis de 1.0 litro por hectárea de producto comercial; si estas malezas tienen una altura de 40 centímetros, la dosis a aplicar será de 1.5 litros por hectárea. Si hay infestación de zacates anuales como zacate de agua, zacate carricillo, zacate pata de gallina o zacate pitillo con desarrollo hasta de seis hojas, se sugiere aplicar fusilade (fluazifop-p-butilo) en dosis de 1.0 litro por hectárea de producto comercial. Para un mejor

control de malezas con los herbicidas Flex y Fusilade, agregar 250 mililitros del adherente Agral plus por cada 100 litros de agua.

Durante el desarrollo del cultivo comúnmente se presentan doradilla y chicharrita, que pueden controlarse con Arrivo 200 o Ciper (Cipermetrina al 24%) en dosis de 200 mililitros por hectárea o Folimat 1000E (Omethoate) en dosis de 500 mililitros por hectárea. Si hay presencia de mosquita blanca (insecto que transmite la enfermedad del virus del mosaico amarillo dorado del frijol), puede controlarse con 1.5 litros por hectárea Thiodán 35 CE o Thionex 35 CE (Endosulfán), principalmente durante los primeros 30 días después de la siembra. Si hay infestación de babosa, puede aplicarse Matacaracol (Metaldehído al 6%), en dosis de 6 a 10 kilogramos por hectárea, o bien, realizar aplicaciones de cal hidratada entre las hileras de siembra y alrededor de la parcela.

Cosecha y trilla

La cosecha de frijol debe realizarse cuando las vainas estén completamente secas, aunque las hojas no hayan caído totalmente y parte del follaje este verde, lo cual generalmente ocurre entre los 90 y 100 días después de la siembra, tanto en siembras de humedad residual como de temporal. Las plantas se arrancan y se ponen a secar al sol, en pequeños montones en el mismo campo; cuando están completamente secas y el grano alcanza una humedad de entre el 14 y 16%, pueden trillarse manualmente mediante vareo, que es la forma tradicional, o con equipos estacionarios, para separar el grano de la paja. Es importante realizar esta actividad en forma oportuna, para evitar el ataque de plagas, que afectan la calidad física y sanitaria del grano.

Oscar Hugo Tosquy Valle Francisco Javier Ibarra Pérez

Introducción

La guanábana es nativa de América. Tiene su centro de origen las selvas Amazónicas aunque también se menciona a las Antillas y México. Los principales países productores son Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica, los cuales comercializan su producción hacia Estados Unidos. El fruto es reconocido por diversas aplicaciones en la alimentación humana ya que se puede consumir en fresco, concentrados, jugos, postres y néctares; las semillas se utilizan como insecticidas, en la industria farmacéutica últimamente se le han atribuido propiedades anticancerígenas.

Principales estados productores de guanábana en México

Preparación del terreno

De preferencia se deben seleccionar terrenos planos, al cual se sugiere dar un barbecho a una profundidad de 30 centímetros y posterior a éste dar dos pasos de rastra cruzados. En terrenos con pendientes superiores al 5%, es necesario el establecimiento de curvas de nivel, se debe evitar en lo posible, establecer plantaciones en terrenos con declive de arriba del 20%, pues dificulta el manejo del cultivo.

Épocas de siembra

Se sugiere establecer la plantación a inicios del temporal, para aprovechar la humedad que en esta época se presenta. Cuando se cuenta con sistema de riego, se puede establecer en cualquier época del año.

Método y densidad de siembra

La plantación se puede establecer a una distancia de 8 por 8 metros, con una densidad de 156 plantas por hectárea, en los terrenos arcillosos donde crece menos a 7 por 7 metros, con una densidad de 204 plantas por hectárea. Se pueden establecer densidades de hasta 666 plantas por hectárea (6 × 2.5 metros), con mayores cuidados en el manejo, principalmente en las podas.

Se recomienda que las cepas estén a 50 centímetros de profundidad y de dimensiones de 50 por 50 centímetros; antes de ser establecidas se debe agregar al fondo de la cepa un kilo de Bocashi, un poco de tierra y agregar un kilo de lombricomposta.

Clones

Se recomienda la utilización de plantas injertadas con los clones 1, 8, 9, 10 y 12, para establecer sus nuevas plantaciones, los cuales presentan características de peso promedio de fruto de entre 1.4 a 2.6 kilogramos y sólidos solubles de 13 grados Brix; sin embargo también presentan frutos esporádicos entre 2.5 y 4 kilos.

Fertilización

Para la zona central de Veracruz se recomienda aplicar la fórmula 120-60-60. Cuando la plantación es de temporal, se recomienda fraccionar la aplicación en dos épocas, la primera al inicio de la

época de lluvias y la segunda al finalizar esta temporada. Cuando la plantación tiene sistema de riego, se recomienda fraccionar en cuatro aplicaciones al año, tanto para temporal como para riego, es importante realizar la aplicación total del Fósforo en la primera aplicación; se sugiere que la fertilización se efectúe antes o durante la brotación de follaje nuevo, y después de la cosecha.

Fuentes de fertilización

Se recomienda urea (46% de N), DAP (18-46-00 N y P) y cloruro de Potasio (60% K).

Control de malezas

En las plantaciones de guanábana, los herbicidas residuales son las mejores alternativas para el control de malezas, tanto en gramíneas anuales como de hoja ancha.

Las mejores opciones para controlar gramíneas anuales son las mezclas de Diuron + Hexazinona a 1.31+0.49 kilogramos por hectárea y de Diuron más Paraquat a 0.3 más 0.6 kilogramos por hectárea; si se tiene solamente malezas de hoja ancha, su control más eficiente se logra al aplicar la mezcla de Diuron más Hexazinona. Si existen gramíneas anuales como malezas de hoja ancha, el mejor control se obtiene con la aplicación de Diuron más Hexazinona a 1.31 más 0.49 kilogramos por hectárea.

Control de plagas

Entre las principales plagas que afectan a este cultivo están el perforador del fruto, perforador de la semilla, barrenador del tronco y chinche de encaje, las cuales pueden controlarse con productos como: Malathión 1.5 litros por hectárea, Diazinon 150 mililitros por hectárea, Dimetoato 0.5 litros por hectárea, siguiendo una rotación de estos productos, para evitar resistencia del insecto.

Control de enfermedades

Entre las principales enfermedades que afectan el cultivo están la antracnosis, pudrición del pedúnculo, pudrición acuosa, fumagina, las cuales se pueden controlar con productos como: Mancozeb

tres kilogramos por hectárea, Benomilo 250 gramos por hectárea, Azoxystrobin 200 gramos por hectárea, Carbendazim un litro por hectárea, oxicloruro de Cobre 500 gramos por hectárea y Captan 2.5 kilogramos por hectárea, siguiendo una rotación de estos productos, para evitar resistencia de los patógenos.

Cosecha

La guanábana tiende a producir todo el año, sin embargo existen dos picos de producción, uno durante los meses de mayo-junio y una de menor producción durante los meses de diciembre-enero. La madurez del fruto se reconoce porque los frutos pierden el brillo y adquieren un tono mate oscuro y las espinas de la cáscara se separan y se ponen más turgentes.

Xóchitl Rosas González

Enrique Noé Becerra Leor

Preparación del terreno

Se recomienda realizar un barbecho, dos pasos de rastra y nivelación. Hecho lo anterior se procede a la medición y trazado para continuar con la construcción del bioespacio cuyas dimensiones mínimas para la producción comercial es de 1,000 metros cuadrados.

de siembra

Esta tecnología es apropiada para la siembra en el ciclo de otoño-invierno. Para lo cual el mejor periodo de siembra en charolas es desde el mes de agosto hasta octubre. A pesar de que se pueden realizar siembras hasta enero, esto ya representa un riesgo debido a que el periodo de floración y cuajado de fruto coincide con las temperaturas altas que se presentan sobre todo a partir de la segunda quincena de marzo y por el incremento en la población de mosquita blanca.

Producción de plántula

Se sugiere sembrar en charolas de poliestireno de 200 cavidades, aunque también es factible la producción de plántula en almácigos directamente en el suelo. En el caso de usar las charolas, primero se hace el llenado de las mismas con sustrato como el peat moss. Se recomienda depositar una semilla por cavidad aproximadamente a una profundidad de 5 milímetros. Las plántulas permanecerán aproximadamente 30 días en charola, tiempo en la cual alcanzan una altura de 20 centímetros, momento ideal para el trasplante.

Trasplante y densidad de población

Para llevar a cabo el trasplante, se forman las camas, ya sea manual o con maquinaria, con dimensiones de 1.2 metros de ancho de cama y una separación de 0.4 metros. Por lo que la distancia de centro a centro de cama es de 1.6 metros. La altura de la cama debe ser de 0.3 metros sobretodo en terrenos que presentan problemas de inundación y fuerte retención de humedad. Se colocan las plantas en forma de zig-zag para hacer más eficiente el uso de la luz solar, a doble hilera por cama, a una separación de 0.4 metros entre plantas y 0.5 metros entre hileras, para una densidad de 33,750 plantas por hectárea.

Variedades mejoradas

Se sugieren sembrar los híbridos: Toro F1, Torero F1, HMX2810 y Mónica, los cuales presentan frutos de tamaño mediano y grande (>125 gramos) en condiciones de manejo con fertirriego y acolchado plástico.

Fertilización

Se sugiere realizar un análisis de suelo para determinar las necesidades nutrimentales del cultivo. De manera general, se recomienda la dosis 160-80-120 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, respectivamente, aplicada a través del sistema de fertirriego, para lo cual el total se fracciona en diez partes y de manera semanal se proporciona la nutrición al cultivo. Aunque los riegos son diarios y la cantidad varía dependiendo de la etapa de crecimiento del cultivo. Sin embargo, en la etapa de floración y cuajado de fruto se recomienda aplicar dos fertilizaciones vía foliar de micronutrientes (Brexil combi) para favorecer el cuajado y desarrollo del fruto a una dosis de 0.5 gramos por litro de agua). Es importante monitorear el crecimiento del fruto porque se puede presentar la deficiencia de Calcio la cual se manifiesta con la pudrición café en el ápice del mismo. Para solucionar esta deficiencia aplicar un mililitro por litro de agua de Poliquel Calcio.

Control de malezas

En este sistema de producción se utiliza acolchado plástico negro/ blanco, por lo que el control de malezas se reduce en los alrededores de la mata. Por lo que su control es manual y se realiza conforme se presenta la aparición de las hierbas. Sin embargo, se debe tener atención de no aplicar herbicidas alrededor del módulo de producción, dado que la planta de tomate es muy susceptible y fácilmente presente fitotoxicidad por herbicidas.

Podas y tutoreo

En este sistema de producción se debe realizar la eliminación de brotes laterales y hojas viejas por debajo del primer racimo. El desbrote se realiza cuando tienen aproximadamente 5 centímetros de longitud, para evitar que las heridas sean mayores y pudiera ser un punto de entrada de enfermedades. Así mismo, es importante la conducción de los tallos con hilo rafia que funciona como tutor y se recomienda llevarlo a cabo a partir de los quince días después del trasplante y con una frecuencia semanal.

Control de plagas y enfermedades

Mosca blanca: Confidor (0.5 mililitros por litro de agua) dos aplicaciones a los cinco y 35 días después del trasplante, dirigido al cuello de la planta.

Ácaro: Mitac (30 mililitros por litro de agua), tres ocasiones. A los 30, 45 y 60 días después del trasplante; Agrimec, (5 mililitros por litro de agua).

Minador de la hoja: Trigard (4 gramos por litro de agua), al menos dos ocasiones.

Damping off: Previcur (3 mililitros por litro de agua), dos aplicaciones durante la fase de plántula, cada quince días. Una aplicación a los 15 días después del trasplante.

Tizón temprano: Cupravit mix (un gramo por litro de agua), dos aplicaciones a intervalo de 10 días; Ridomil bravo gold (u n gramo por litro de agua), dos ocasiones. A los 40 y 50 días después del trasplante.

Cosecha

Dependiendo de la fecha de siembra, la cosecha se inicia desde la primera semana de diciembre hasta finales de abril. El corte es manual y se transporta en cajas de plástico. Se clasifica por calidad con base en el peso del fruto.

Importancia del cultivo

México ocupa el primer lugar como productor de fruta fresca de limón persa en el mundo, con una producción de 1,096,878 toneladas que se cosechan en 81,994 hectáreas y un rendimiento promedio de 13.37 toneladas. Los principales estados productores son Veracruz, Oaxaca y Tabasco. El 85% se exporta como fruta fresca y el 15% restante se procesa para jugo concentrado y mercado nacional. La alta demanda de calidad para exportación requiere de un paquete tecnológico que ofrezca incrementos en calidad de fruta así como del buen uso de plaguicidas que permitan inocuidad y sustentabilidad.

Época de induccíon y producción

Inducción floral en los meses de septiembre a octubre y se cosecha en los meses de enero a marzo, meses de mayor rentabilidad.

Variedad y portainjertos

Limón persa (Citrus latifolia), en combinación con Limón volkameriana (Citrus Volkameriana).

Componentes que requiere el árbol para florecer

Los árboles deben tener una edad mayor a los cinco años y tener las siguientes características para poder florecer: 1) brotes y hojas maduras con edad mayor a los cinco meses, 2) no tener frutos madu-

ros en el árbol, 3) árboles bien nutridos, 4) inhibición de brotación ocasionado por sequía (agosto) y posterior presencia de baja de temperatura (septiembre), 5) humedad en el suelo (inicio de nortes) y 6) poda (septiembre).

Inducción floral y cosecha

Con la implementación del paquete tecnológico en los meses de alta rentabilidad de enero a marzo, se logra que los árboles de limón persa tengan floración, amarre, crecimiento y calidad de fruta.

Fertilización química vía foliar y suelo

Fertilización foliar. Se basa principalmente en aplicar Nitrógeno y Fósforo; en los meses de septiembre, se realiza esta actividad una semana antes y una después de la poda, la dosis a emplear es urea al 2% y Fósforo al 46% aplicado en dosis al 1.0%, tratando de realizar un buen cubrimiento del follaje de los árboles de limón persa y que éstos queden a punto de goteo en ambas aplicaciones. Además durante todo el proceso de floración y crecimiento del fruto se realizan nueve aplicaciones con Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Magnesio, Boro y elementos menores, para mejorar calidad y el tamaño de fruta.

Fertilización al suelo. La fertilización se basa principalmente en Nitrógeno y Potasio, previo análisis de suelo y foliar, considerando edad del árbol, vigor y producción de fruta extraída por hectárea, la aplicación se realiza cuando los frutos tienen un tamaño de uno a tres centímetros de diámetro.

La fertilización por árbol es de medio kilogramo de 20-10-20, en octubre con el amarre de la fruta y otro medio kilogramo con la fórmula granulada 12-10-20 con elementos menores en diciembre cuando la fruta está en crecimiento, lo anterior para mejor calidad y tamaño de fruta a cosechar.

Control de maleza

En la época de inducción floral los huertos de limón persa requieren de dos limpias, considerando tamaño de la maleza, humedad del sue -

lo, topografía del terreno y recursos disponibles. El productor deberá realizar control químico y mecánico, aplicando dos litros de Glifosato en la banda y ruedo en la zona de goteo y utilizar chapeadora para controlar mecánicamente la maleza de la calle. Evitar aplicar herbicida durante la floración y amarre de fruta.

Poda

La poda para árboles en producción requiere de dos etapas básicas, la primera en abril que considera eliminación de ramas muertas (sanidad), deschupone, despunte y aclareo central para producir follaje y la segunda considera el mismo enfoque que la anterior pero se realiza en los meses de septiembre a octubre, más la aplicación foliar de Nitrógeno y Fósforo.

Manejo de plagas y enfermedades

Las condiciones climáticas del trópico húmedo favorecen el desarrollo de diversas plagas y enfermedades, en octubre después de la poda al inicio de la brotación, se puede controlar diaphorina y pulgones con Imidacloprid 70 PH en mezcla con aceite parafínico emulsionado; durante la floración se deberá controlar la antracnosis, a finales de octubre, debiendo aplicar fungicidas (Benomilo, Azoxystrobin y Mancozeb), micronutrientes (Boro), aminoácidos y reguladores de crecimiento y otra aplicación 15 días después durante la caída de los pétalos al amarre de fruto; cuando los frutos tengan un tamaño de uno a tres de diámetro del fruto, el ácaro blanco puede afectar la calidad externa de la fruta, daño que se puede presentar a inicios y mediados de diciembre, controlándolo con azufre y cobre y en caso de reincidencia de la plaga se controla con Abamectina en mezcla con aceite parafínico, además hay que controlar plagas que se presentan en los troncos de los árboles como la escama nevada durante la época seca ya sea en abril o junio y durante la canícula en agosto, con Imidacloprid 70 PH combinado con el aceite parafínico.

El control de plagas y enfermedades se basa en monitoreo, umbral de acción, eficiente uso de plaguicidas y su rotación, evitando eliminar organismos benéficos; implementar prácticas de cultivo que bajen su presencia. Además de realizar el menor número de aplica-

ciones en dosis y épocas adecuadas reduciendo el impacto ambiental y sus efectos negativos al ser humano.

Cosecha

Los frutos alcanzan su madurez comercial entre los 100 a 120 días después de la floración, con un diámetro ecuatorial mínimo de 4.5 centímetros, coloración verde brillante y contenido de jugo de un 42%. Los frutos para cosechar se seleccionan con base en su madurez, tamaño, color, rugosidad y grosor de cáscara exigidos como fruta fresca por el mercado internacional, mercado nacional y jugueras.

Rendimiento esperado

Al aplicar la tecnología descrita, se espera una producción de alrededor de 5 toneladas por hectárea a los seis meses de haber hecho la inducción floral obteniendo una relación benéfico/costo de $2.85 pesos, por cada peso invertido lo que lo hace muy rentable.

Relación beneficio/costo en los meses de alta rentabilidad

Producción incrementada* 3.3 toneladas por hectárea

Costo de una tonelada de fruta en invierno

$14,400

Beneficio bruto de 5 toneladas 47,520

Costo de la tecnología $16,624

Diferencia

Relación b/c = $ 2.85

$30,896

* El rendimiento puede variar acorde al clima, suelo, portainjerto, época de implementación de paquete tecnológico.

Paquete tecnológico para producir limón persa en los meses de alta rentabilidad

Actividad Cantidad (aplicaciones) Productos Costo ($)

1. Inducción floral

3.

5.Control

Preparación del terreno

En el sistema tradicional, donde se requiere realizar un barbecho, el cual consiste en la roturación de la capa arable del suelo, a una profundidad de 20 a 30 centímetros; posteriormente, se recomienda dar uno o dos pasos de rastra para mullir y emparejar el suelo y surcar en sentido perpendicular a la pendiente.

Variedades e híbridos de maíz

Para la producción de maíz de grano se sugiere sembrar el híbrido H-520 de calidad normal y H-564C de alta calidad de proteína.

Densidad de población

Se recomienda establecer los híbridos y variedades anteriormente mencionados a una densidad de población de 62,500 plantas por hectárea.

Siembra manual

Surcos separados a 80 centímetros, depositando en forma alternada dos y tres semillas cada 40 centímetros, utilizando aproximadamente 20 kilogramos de semilla por hectárea.

Siembra mecanizada: Calibrar la sembradora para depositar seis semillas por metro lineal, que equivalen a sembrar de 23 a 25 kilogramos de semilla por hectárea.

Épocas de siembra

Para siembras de verano, la fecha óptima de siembra comprende desde el inicio de las lluvias hasta el 15 de julio. Siembras posteriores a este periodo se ven expuestas a mayores riesgos por falta de humedad y vientos huracanados, que provocan acame antes de que la planta llegue a su madurez fisiológica. Para siembras de riego y humedad residual se sugiere sembrar en los meses de noviembre y diciembre.

Fertilización

Se recomienda aplicar la fórmula 161-46-00, distribuida en dos aplicaciones, usando urea (46% Nitrógeno), superfosfato de Calcio triple (46% P2O5) y fosfato diamónico (18-46-00). La primera fertilización se realiza al momento de la siembra o dentro de los primeros 10 días después de la emergencia, aplicando todo el Fósforo y la mitad del Nitrógeno. La segunda fertilización se aplica a los 30 días después de la primera, utilizando la otra mitad del Nitrógeno.

Control de malezas

Puede realizarse en forma mecánica, con un paso de cultivadora entre los 15 y 20 días después de la siembra y una labor de atierre entre los 10 y 20 días después de la labor de cultivo, con el fin de acercar tierra al pie de la planta para dar mayor estabilidad, mantener un adecuado control de maleza y cubrir el fertilizante, mejorando su eficiencia. El control químico consiste en aplicar entre 2 y 3 kilogramos de Gesaprim calibre 90 por hectárea antes de que nazca el maíz y la maleza, contando con buena humedad en el suelo. Cuando no es posible aplicar el herbicida en preemergencia, se puede aplicar en postemergencia temprana, durante los primeros ocho días de la emergencia del cultivo, cuando la maleza tenga una altura de hasta 5 centímetros y exista humedad en el suelo.

Control de plagas

Para controlar plagas del suelo como gallina ciega y gusano de alambre, se recomienda tratar la semilla con Semevín, a 750 mililitros para la cantidad de semilla recomendada por hectárea. Para el control de los gusanos cogollero, falso medidor y soldado, se aplica Lorsban

480 E a 750 mililitros por hectárea, Sevín 80 pH a un kilogramo por hectárea o Arrivo 200 CE a 250 mililitros por hectárea.

Control de enfermedades

Para evitar la presencia de enfermedades como el achaparramiento y la mancha de asfalto o bacteriosis; se sugiere usar los híbridos antes mencionados con tolerancia a estas enfermedades, recomendados por el Campo Experimental Cotaxtla, ajustándose a las fechas óptimas de siembra.

Dobla y cosecha

La dobla se realiza cuando el cultivo alcanza su madurez fisiológica, aproximadamente 90 días después de la siembra; ya que con ello se disminuyen riesgos de acame del cultivo, daño por pájaros y pudriciones de mazorca. La cosecha se realiza entre los 110 y 120 días después de la siembra, cuando el grano contenga menos de 20% de humedad.

Preparación del terreno y densidad de siembra

El mango puede crecer casi en cualquier tipo de suelo. Desde el punto de vista comercial, se prefieren suelos planos o con pendiente moderadamente (0 a 5%), con textura limosa, profundos y con una capa mínima de 75 centímetros de profundidad.

De preferencia eliminar las malezas o residuos de cosechas del terreno para facilitar la preparación del suelo, favorecer el desarrollo del sistema radical y asegurar el crecimiento inicial de los árboles; además se reducen temporalmente los problemas de malezas y plagas.

El barbecho debe ser mínimo de 30 centímetros de profundidad, de preferencia un mes o más a la época de plantación. Se recomienda dar un paso de rastra para suelos ligeros y dos si es de textura pesada. Si el terreno presenta una pendiente ligera realizar la nivelación para manejar eficientemente el riego y optimizar este recurso.

El sistema de plantación puede ser marco real, rectangular o tres bolillo. Si el productor desea intercalarlo con cultivos anuales, es mejor utilizar un sistema enmarco real (10 por 10, 11 por 11 ó 12 por 12 metros) o rectangular (12 por 6, 10 por 5 y 8 por 6 metros). Si se desea tener una densidad más alta en la plantación, se deben utilizar variedades de porte bajo que pueden establecerse desde 5 por 5 metros. Para usar una mayor densidad (4 por 2 metros) se debe tener conocimiento de poda, dado que el manejo del follaje constituye un factor crítico para el éxito de la plantación.

Distancia entre árboles (metros)

x 8

x 2

x 4

x 5

x 5

x 6

x 7

x 8

x 9

x 10

Después del trazado se abren las cepas para plantar los arbolitos. Las cepas se pueden hacer con maquinaria (broca) o de forma manual (cavahoyos y palas). Las dimensiones pueden variar 40 a 60 centímetros de profundidad y de 40 a 70 centímetros de diámetro. La cepa más pequeña será para suelos más ligeros y profundos. Al construir las cepas, separar los primeros 30 centímetros de tierra. Ésta se deberá incorporar al momento del transplante, para invertir la fertilidad del suelo; quedando en la parte baja el suelo más fértil, y el más pobre sobre la parte superior de la cepa.

El mejor momento para el transplante es la época de lluvias. Si se dispone de riego, éste puede realizarse en cualquier época del año, aunque es preferible de octubre a mayo. Al momento del trasplante, se debe retirar primero la bolsa para favorecer el desarrollo de las raíces, y después colocar la planta tratando de que el injerto quede al menos a 20 centímetros sobre nivel del suelo para prevenir la pudrición de la unión patrón-injerto. Por último, compactar el suelo alrededor de las raíces y aplicar abundante agua para eliminar las bolsas de aire.

Control de malezas

Esta práctica favorece el desarrollo de los árboles durante los primeros años de crecimiento, al reducir la competencia por agua, luz y nutrimentos.

El control de maleza se puede realizar con el uso de cobertera, la cual consiste en intercalar una leguminosa entre las hileras de los árboles de mango recién establecidos o hasta cuando el dosel sea inferior a 100%. Esta práctica mejora las condiciones del suelo, pues al incrementar el contenido de materia orgánica, incrementa la presencia de microorganismos benéficos (hongos y bacterias).

Para el establecimiento de la cobertera se colocan cuatro semillas de M pruriens por metro, entre las hileras de mango a 0.8 metros entre ellas. Las guías de M pruriens deben ser podadas cuando empiecen a enrollarse en los árboles para evitar estrangulamiento e incluso muerte de los árboles. En caso de presentarse enfermedades en la leguminosa, aplicar 2 mililitros por litro de agua de Garlic (extracto de ajo). A los dos años de edad, chapear y dejarla como cubierta muerta en el suelo para su lenta incorporación, por lo que se debe establecer la cobertera cada dos años.

Fertilización

Los fertilizantes de origen orgánico proporcionan diversos beneficios, como la disminución de la erosión de suelo, el aprovechamiento del agua y la conservación de especies de la fauna edáfica. Además, mejoran las condiciones de la rizósfera de suelo, donde hay presencia de microorganismos (hongos y bacterias), que ayudan a mantener la

actividad biológica del suelo y a mejorar su estructura física, lo que deriva una agricultura sustentable y amigable con el ambiente. Se recomienda aplicar fertilizantes orgánicos en huertos de mango de la siguiente forma: 10 toneladas de lombricomposta, pollinaza o bocashi (producto elaborado con 350 kilogramos de estiércol más 100 kilogramos de pasto pangola) en huertos en producción o 5 toneladas en huertos jóvenes. Se aplica anualmente en la zona radical del árbol, al inicio de la temporada de lluvias.

Control de plagas

En la zona costera del Golfo de México, la mosca de las indias occidentales y la mosca mexicana de la fruta son las especies de más importancia económica en mango y otras especies frutales (ciruela, jobo, chico zapote, guayaba y almendro tropical). La mosca de la fruta es una plaga cuarentenaria, por lo que es la principal limitante para la exportación del mango mexicano en países desarrollados.

Las hembras ovipositan en los frutos cuando éstos alcanzan tres cuartos de desarrollo, por lo que las aplicaciones de los insecticidas orgánicos inician en esta etapa de desarrollo del fruto. Los árboles se asperjaran en tres ocasiones antes de la cosecha en un intervalo de siete días.

Bio hunter (extracto de ajo 2%, extracto de ají 3%, extracto de neem 1%, extracto de yuca 0.5%, sílice 0.5% y extracto de piretro 1.5%). Dosis 1: 1.5 litros por hectárea a 97.7% de frutos sanos; Dosis 2: 3 litros por hectárea a 98.4% de frutos sanos.

Bioinsect (azadiractina 3%, sales potásicas de ácidos grasos de coco, extracto de ajo). Dosis: 1.5 litros por hectárea a 99.2% de frutos sanos.

Garlic (extracto de ajo al 99%). Dosis 1: 3 litros por hectárea a 97.7% de frutos sanos; Dosis 2: litros por hectárea a 98.4% de frutos sanos.

Progranic alfa (alomonas vegetales 94%). Dosis: 5 litros por hectárea a 99.2% de frutos sanos.

Spintor 12 SC (spinosad al 11.60%). Dosis: 2 litros por hectárea de agua, mostró un 98.4% de frutos sanos.

El control de enfermedades con productos orgánicos beneficia al ambiente, pues las emisiones de residuos químicos no biodegradables que contribuyen al desequilibrio ecológico son menores; además, mejoran la salud de los seres vivos, y hay mayor aceptación de la fruta en el mercado.

Las principales enfermedades que pueden afectar la producción,debido a su efecto negativo en cualquier etapa fenológica son la antracnosis, roña y fumagina.

Los productos para el control de estas enfermedades son: Sulfocop (6 litros por hectárea), Garlic (3 litros por hectárea) y Biofyb (3 litros por hectárea). La aplicación se realiza en forma asperjada al follaje y frutos del árbol, cuando el fruto tiene un tamaño canica (0.5 a 1.0 centímetros de diámetro); se realizan cuatro aspersiones, con intervalos de 15 días hasta madurez fisiológica (color verde cenizo).

Adicionalmente, deben de realizarse algunas prácticas que ayudan al control, como podas de saneamiento y apertura de la copa (eliminar ramas débiles, enfermas, muertas, mal situadas o quebradas por el viento). Los cortes grandes deben cubrirse inmediatamente con pintura vinílica o cal para proteger los frutos de enfermedades. Se recomienda retirar de la parcela los frutos caídos y ramas podadas para quemarlos fuera de la huerta. Esto reduce las fuentes de inoculación y hospederos.

Otras prácticas que pueden emplearse para el control de enfermedades en frutos es el uso de embolsado 30 días después del amarre (en mango manila) con bolsa de papel estraza #14.

La cosecha se realiza cuando el fruto alcanza la madurez fisiológica, así soporta el empaque y el transporte. Particularmente para el mango manila , la cosecha se realiza en el cambio de color verde tierno o verde seco-cenizo (84 a 115 días después del amarre, tamaño perdigón o de medio centímetro). En el grupo de los petacones, la cosechase realiza cuando se observa un cambio de color verde a amarillo en la cáscara (105 a 140 días después del amarre).

La cosecha se realiza de forma manual. Generalmente, con garrochas con una canastilla en el extremo de bambú, lona o palma (tenate), evitando todo tipo de daños mecánicos.

Importancia

Futo originario del Amazonas en Brasil, país con mayor producción en el mundo. Otros países productores importantes son Colombia, Ecuador, Perú, Australia, Sudáfrica, Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos. Se consume como fruta fresca o en jugo o se utiliza para la preparación de refrescos, néctares, yogurts, mermeladas, licores, helados, pudines, enlatados, para la elaboración de cremas alimenticias, en pastelería, confitería (dulces cristalizados) y para mezclas en jugos con otros tipos de frutas como cítricos, guayaba y piña. El aceite que se extrae de sus semillas es utilizado para la fabricación de jabones, tintas y barnices, y después de refinarlo, para fines comestibles, además de su uso como tranquilizante en la industria farmacéutica.

Principales estados productores de maracuyá en México

Cultivares recomendados y preparación de viveros

Existen genotipos evaluados en el Campo Experimental Cotaxtla; del tipo amarillo sobresalen el CECOT con peso de fruto entre 98 hasta 185 gramos, con grados brix de 15.1 a 17.0 y cantidad de jugo que varía de 29 a 65 mililitros. Sobresalen también un genotipo procedente de Brasil con peso de 162 a 269 gramos, grados brix de14.0 a 15.6 y jugo de 46.2 a 93.9 mililitros y otro material procedente de Costa Rica con peso de 136 a 199 gramos, grados brix de 13.1 a 16.1 y jugo de 46 a 78.2 mililitros.

Preparación del terreno y posteado

Se deben seleccionar terrenos planos o con poca pendiente (hasta 8%), se da un barbecho a una profundidad de 0.30 centímetros y luego dos pasos de rastra cruzados. Posteriormente se trazan las camas de siembra con un ancho de 50 centímetros y un alto de 20 a 30 centímetros a distancias de 3.0-4.0 metros dependiendo de la distancia de siembra seleccionados, colocando postes de concreto o de madera de diferentes árboles como cocuite, palo mulato o neem, los cuales deben de tener un anclaje de 0.30 × 0.30 × 0.50 metros, y estar espaciados a 6 metros, colocándolos en el centro de las camas. Los distanciamientos más frecuentes son: Entre hileras de 3.0 a 3.5 metros para cultivo sin mecanización y de 3.5 a 4.0 metros para cultivo mecanizado. Entre plantas se usan distancias de 2.0 a 4.0 metros.

Para los viveros se debe utilizar una mezcla de suelo, abono orgánico y arena en proporción de (1:1:1) previamente esterilizada, la siembra se realiza en charolas germinadoras como las que se usan para el cultivo de tipo tomate o puede sembrarse en vasos de unicel o directamente en bolsas de polietileno negro. La profundidad de siembra no debe ser mayor a 2 centímetros.

Épocas de siembra

Se sugiere iniciar los viveros en el mes de enero para estar en condiciones de sembrar en marzo.

Sistemas de conducción

El cultivo debe estar en la dirección del viento, para evitar una humedad muy alta que favorezca el desarrollo de enfermedades en el fruto y en las hojas. Se recomiendan los sistemas de dos hilos, la cual consiste en colocar entre los postes dos alambres galvanizados del número 16, el primero a una altura de 2 metros y el segundo a 0.7 metros. Se pueden utilizar una o dos plantas entre poste y poste. Una vez sembradas las plantas, se guía por medio de rafia hasta alcanzar los dos alambres y se permite que se enrollen a lo largo del mismo. El sistema en “T” consiste en colocar sobre los postes principales un tronco de bambú de 2 metros, amarrado por medio de alambre y se colocan tres alambres galvanizados uno en cada extremo del bambú y otro en el centro, sobre estos alambres se puede colocar una malla de plástico o hacer una especie de red ya sea con alambres más delgado del número 16 o con rafia anaranjada que soporta mejor los rayos solares y la lluvia. Se guía a las plantas hasta la malla y acomodan las guías sobre la misma hasta que cubran completamente la misma.

Fertilización

La dosis adecuada para el cultivo en el Campo Cotaxtla es la fórmula 162-46-50 kilogramos de N, P y K, respectivamente.

Control de malezas

El cultivo de maracuyá debe permanecer libre de malezas durante los primeros 60 días después de la siembra para evitar competencia. El control se debe realizar inicialmente con azadón y posteriormente con herbicidas de contacto como Paraquat y cuando la planta esté grande usar Glifosato en dosis de un litro por hectárea.

Se efectúa al final de la producción de frutos y consiste en eliminar brotes de la planta, con el fin de mejorar la estructura, facilitar su manejo, darle forma y obtener cosecha más precoz; para ello se cortan las guías fructíferas o terciarias entre 0.30 y 0.40 centímetros de su parte de inserción con las guías secundarias; esta operación se realiza cuando la producción disminuye o cuando hay demasiado

follaje y se corre el riesgo de que se caiga la espaldera. La plantación puede durar tres años pero con buen manejo perdura hasta los cinco.

Control de plagas