Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sagarpa

Mtro. Jorge Armando Narváez Narváez

Subsecretario de Agricultura, sagarpa

Lic. Ricardo Aguilar Castillo

Subsecretario de Alimentación y Competitividad, sagarpa

Mtro. Héctor Eduardo Velasco Monroy

Subsecretario de Desarrollo Rural, sagarpa

Mtro. Marcelo López Sánchez

Oficial Mayor de la sagarpa

Dr. Luis Fernando Flores Lui

Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, inifap

Lic. Patricia Ornelas Ruiz

Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, siap

MVZ Enrique Sánchez Cruz

Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, senasica

Dr. Jorge Galo Medina Torres

Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo, sagarpa

La sagarpa extiende un reconocimiento especial a quienes con su visión, conocimiento, experiencia y trabajo hicieron posible la tarea de generar una Agenda Técnica para cada entidad federativa de México:

Coordinación General de la Obra

Ing. Óscar Pimentel Alvarado

Ing. Salvador Delgadillo Aldrete

Producción Ejecutiva

MVZ Enrique Sánchez Cruz

Dr. Luis Fernando Flores Lui

Colaboradores

Dr. Pedro Brajcich Gallegos

Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo

Dr. Bram Govaerts

Dr. Jesús Moncada de la Fuente

Dr. Sergio Barrales Domínguez

Lic. Patricia Ornelas Ruiz

Dr. Raúl Obando Rodríguez

Dr. Jorge Galo Medina

Map. Roxana Aguirre Elizondo

Dr. Luis Reyes Muro

Ing. Ceferino Ortiz Trejo

Ing. Saúl Vargas Mir

Montserrat González Salamanca

Maribel Morales Villafuerte

Lic. Víctor Hugo Rodríguez Díaz

César Abel Mendoza Ruíz

Blanca Estela Sánchez Galván

Soc. Pedro Díaz de la Vega García

Lic. Francisco Guillermo Medina Montaño

Segunda edición, 2015.

© Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Av. Municipio Libre 377. Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F.

ISBN volumen: 978-607-7668-42-8

ISBN obra completa: 978-607-7668-11-4

Impreso en México

Fotografías: SAGARPA, INIFAP, CIMMYT y UACH.

Cartografía: INEGI, SIAP.

El extensionismo es uno de los pilares del campo justo, productivo y sustentable que día a día nos esforzamos en construir desde el Gobierno de la República con la fuerza de millones de productores que tienen la noble tarea de producir los alimentos que consumen sus compatriotas.

Como lo instruye el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, no se trata de administrar sino de transformar. El conocimiento y las mejores prácticas deben estar al alcance de todos los productores, atendiendo el contexto en que cada uno vive, las circunstancias a las cuales hace frente para obtener frutos de su labor y para mejorar su calidad de vida.

Durante generaciones enteras, nuestros hombres y mujeres del campo han resistido el clima, han mirado el cielo en espera de la líquida respuesta a sus plegarias, han explorado desafiantes caminos para hacer de su modo de vida un mejor modo de vivir. Todo ese conocimiento está hoy al alcance de la mano en esta Agenda Técnica Agrícola.

Al conocimiento empírico acumulado se suma la investigación, la metodología y la tecnología que la sagarpa ha promovido por medio de instituciones como el inifap, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro

Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (cimmyt) y el Colegio de Posgraduados. Esto es a lo que llamamos Sinergia para la transformación del campo.

Nuestro campo también se nutre del conocimiento colectivo. Se nutre de la importancia de conocer el significado del viento y el olor de la tierra; de la importancia de conocer más para mejorar las prácticas y hacer rendir el trabajo, de la importancia de comprender, compartir y transformar…

El conocimiento sólo es útil si se usa en las tareas cotidianas. Esta Agenda Técnica Agrícola busca primordialmente ser útil para los héroes anónimos cuya responsabilidad toma dimensión tras un largo camino recorrido, cuando cada persona transforma su esfuerzo en el alimento y este en la energía con que México se mueve… …estamos aquí para Mover a México.

Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Ubicación geográfica

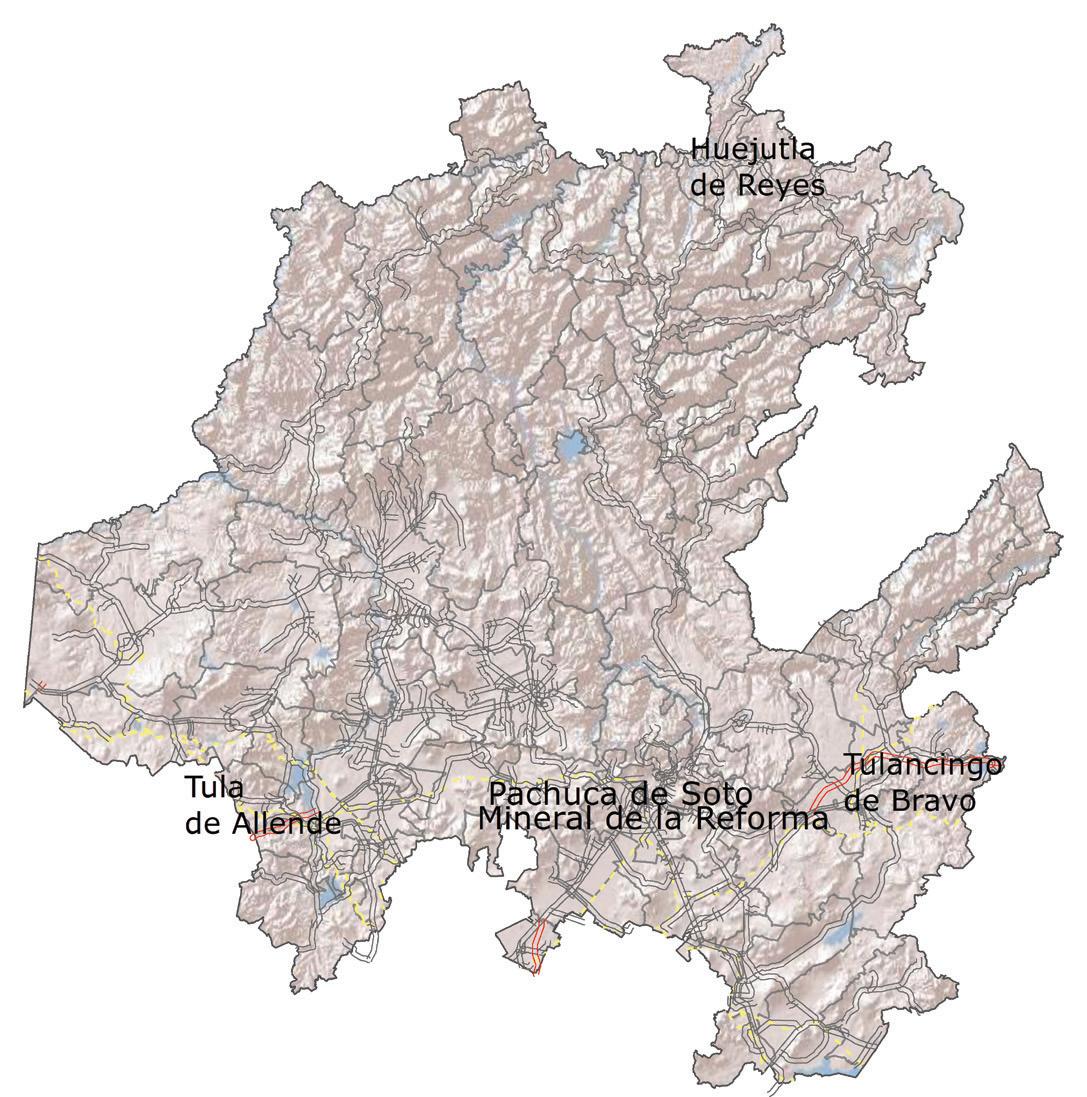

Situado en la parte central del país, en las coordenadas 21º24’ de latitud norte y 99º53’ de longitud oeste.

Superficie

20,987 kilómetros cuadrados (el 1.1% de la superficie del país).

Límites

Limita al norte con Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz; al este con Veracruz y Puebla; al sur con Puebla, Tlaxcala y Estado de México; y al oeste con el Estado de México y Querétaro.

Orografía

En su orografía de la entidad destaca la sierra Madre Oriental que cubre la mayor parte del territorio estatal, de noroeste a sureste. En el sur se localiza la sierra de Tezontlalpan, al sureste los Llanos de Apan. Registra 9 elevaciones principales, las cuales son cerros con altitudes que varían de los 1,840 a 3,350 metros sobre el nivel medio del mar.

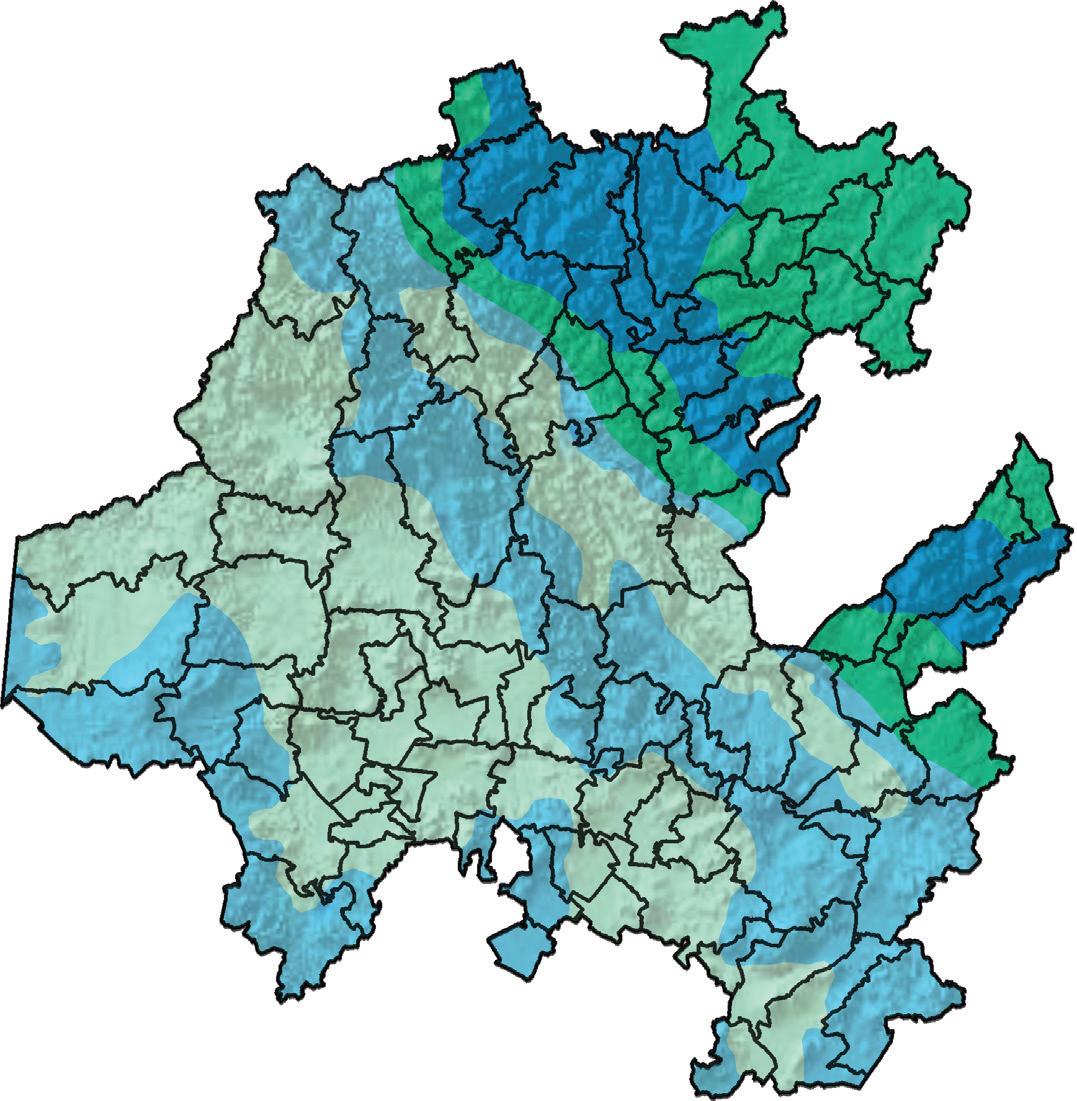

Hidrografía

Las principales corrientes superficiales son el río Moctezuma, localizado en la parte norte, en los límites de los estados de Querétaro e Hidalgo, penetrando posteriormente en San Luis Potosí; el Río Tula, que nace en el Estado de México y riega la parte suroeste de Hidalgo,

cruza el Valle del Mezquital, sus aguas se consideran importantes para fines agrícolas. El río Metztitlán, que nace en los Montes de Ahuazotepa del estado de Puebla, tomando el nombre de Tulancingo al cruzar este municipio, y desemboca en la Laguna de Metztitlán, en la región centro norte. Se identifican 6 principales embalses que son: Taximay, Requena, Endhó, Rojo Gómez, Vicente Aguirre, La Esperanza y Zimapán con una capacidad total de almacenamiento en conjunto de 1,390 millones de metros cúbicos.

Clima y temperatura

El clima es templado, frío y lluvioso en la parte sur y central; y caluroso tropical lluvioso en la región noroeste. La precipitación varía de 300 a 2,600 milímetros anuales, la mayor cantidad de lluvia se registra en el periodo de junio a septiembre.

Indicadores socioeconómicos

Población: 2,665,018 habitantes, el 2.4% del total del país.

Distribución de población: 52% urbana y 48% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente.

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: 15 de cada 100 personas.

Sector de actividad que más aporta al pib estatal: Industrias manufactureras; destaca la producción de alimentos bebidas y tabaco.

Aportación al pib nacional: 1.5%.

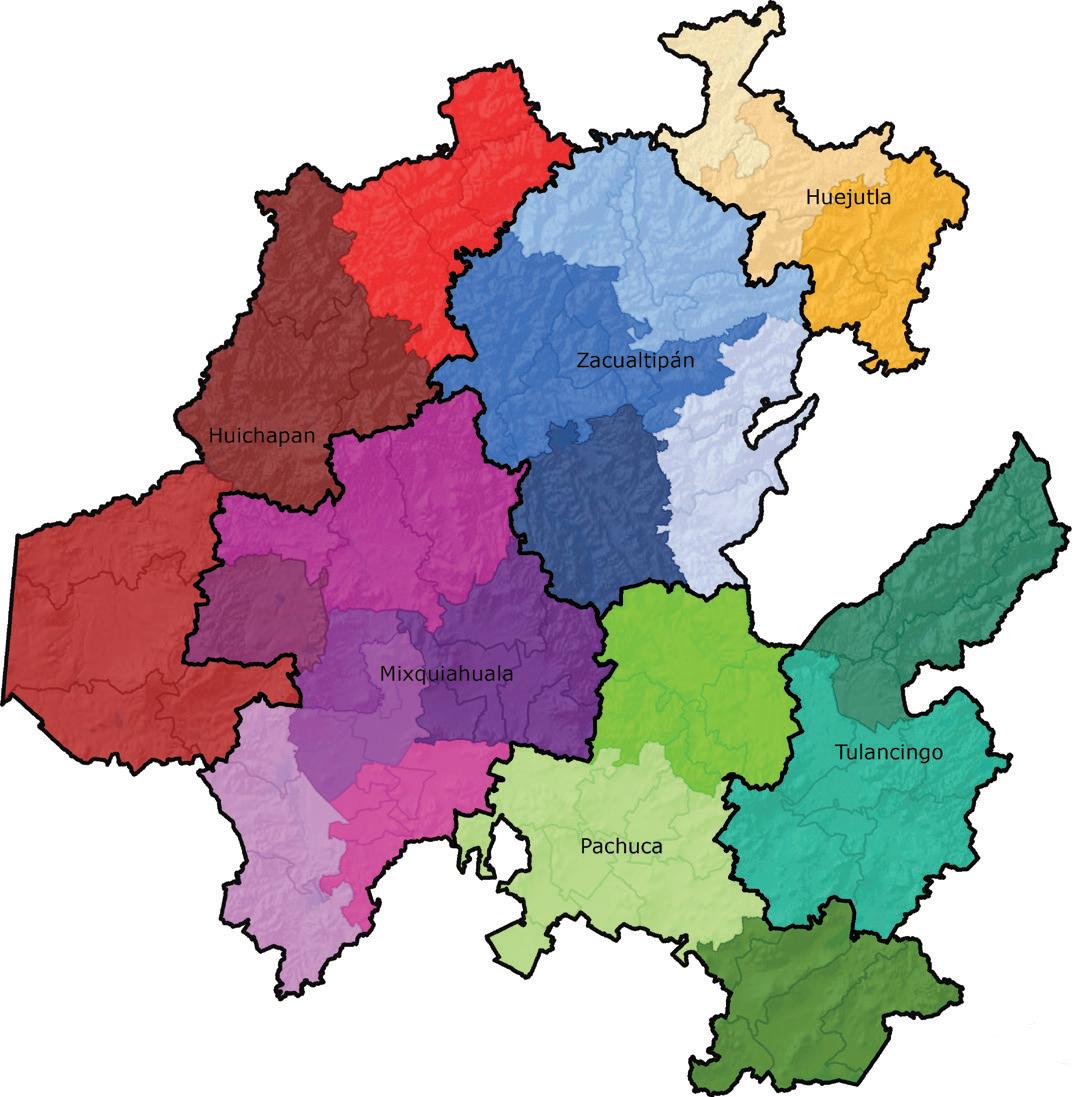

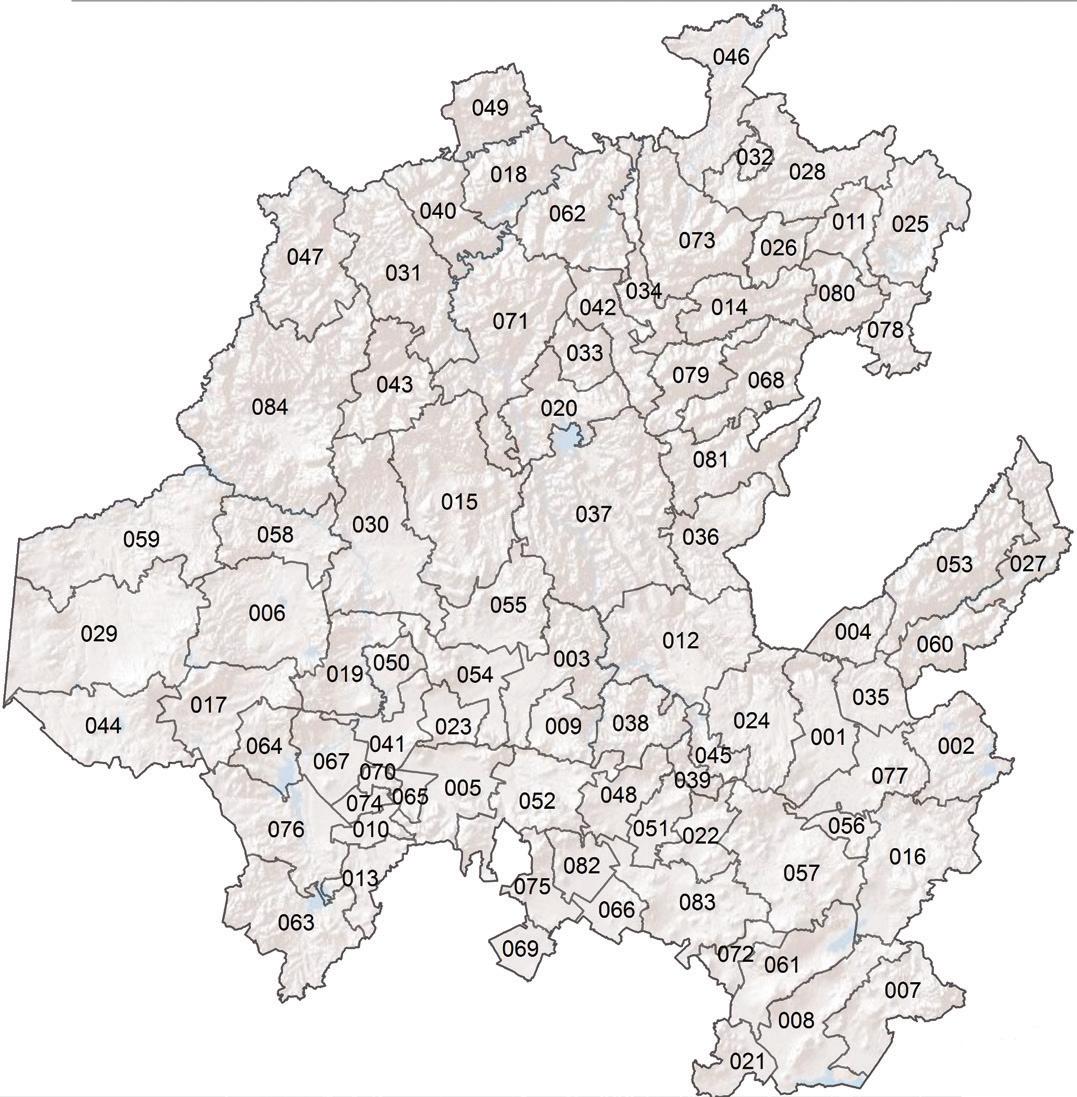

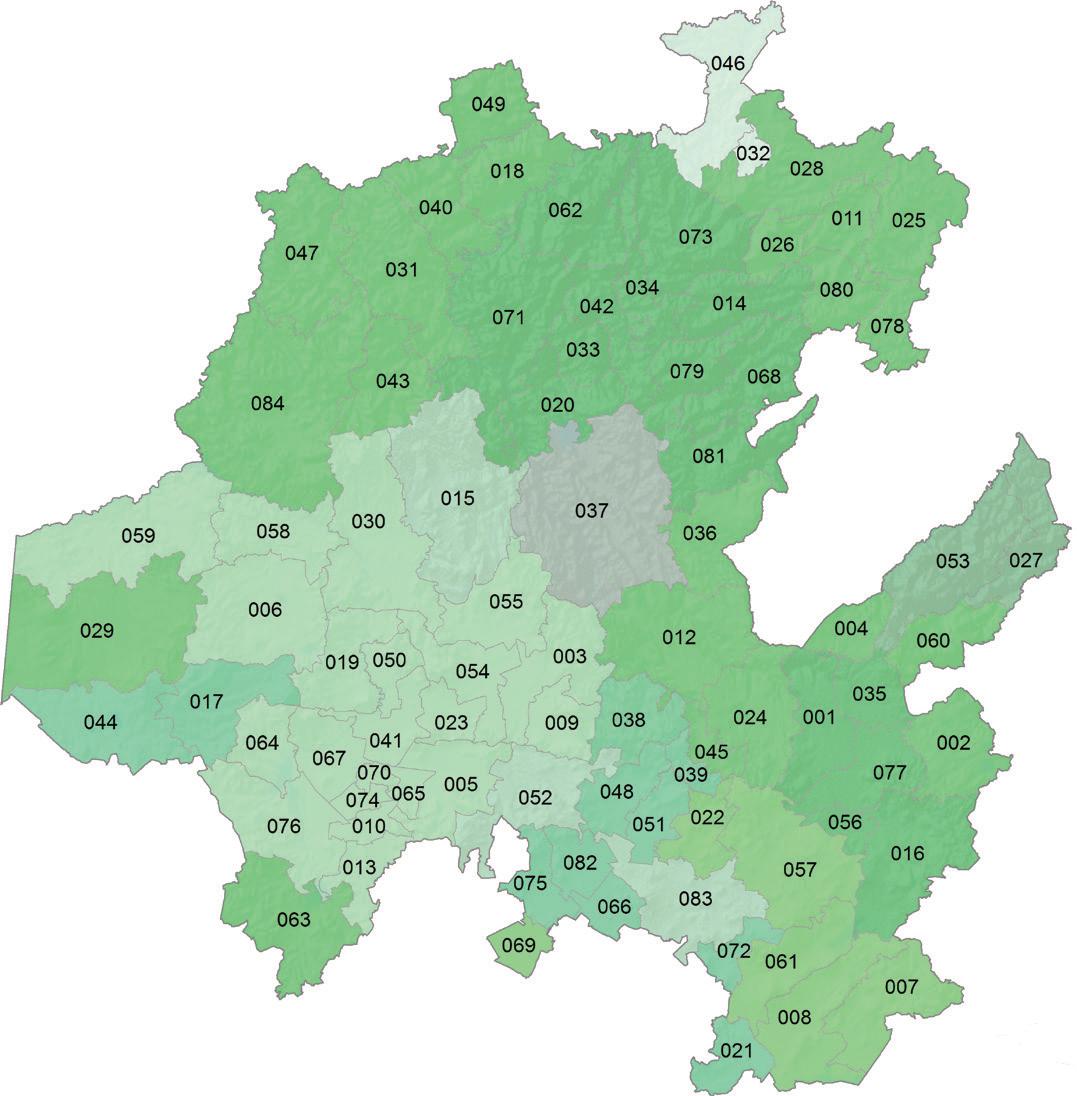

División política

La entidad está formada por 84 municipios, dividido en 13 regiones para el desarrollo económico: Pachuca, Tulancingo, Tula de Allende, Huichapan, Zimapán, Ixmiquilpan, Actopan, Meztitlán, Molango, Huejutla, Apan, Tizayuca y San Bartolo Tutotepec.

Centros de población más importantes

Los centros de población más importantes son Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Tizayuca, Tepeji del Río, Actopan, Apan, Huejutla de Reyes, Ciudad Sahagún, Ixmiquilpan, Huichapan y Pachuquilla.

Datos históricos

El estado de Hidalgo fue creado como entidad federativa por decreto del Congreso de la Unión el 15 de enero de 1869, mismo que se promulgó al día siguiente. Hasta entonces había sido el segundo Distrito Militar del Estado de México y contaba con cerca de 338,000 habitantes. Las primeras ocupaciones humanas conocidas en el Valle del Mezquital ocurrieron 500 a 150 antes de nuestra era, cuando llegaron grupos de agricultores pertenecientes a la cultura Ticomán. Del año 100 al 300 se establecieron grupos procedentes de la cultura teotihuacana, también hña hñús (los que hablan la lengua nasal) llamados otomíes por los mexicas.

En la época de la Colonia, la explotación minera fue la principal actividad económica.

Escudo del estado

El escudo consta de dos campos horizontales, en el superior azul, una montaña de sinople al centro, que representa la serranía hidalguense, así como la crestería de sus minas. En el mismo campo superior, del lado derecho, una campana de bronce pendiente de un madero, símbolo de la de Dolores, a cuyo llamado se proclamó la Independencia. Del lado izquierdo un gorro frigio en gules, adornado con tres ramas de laurel, símbolos, ambos de la libertad y de la victoria obtenidas en 1821.

Al centro del campo inferior, una caja de guerra, símbolo de los tres grandes movimientos sociales del país: la Independencia, la Reforma y la Revolución. A derecha, centro e izquierda, tres oradaciones en el campo que simbolizan la boca de mina, representando con ello la principal actividad económica del estado.

Personajes ilustres

Pedro María Anaya (1795-1854): Nació en Huichapan. Militar realista. Se adhirió al Plan de Iguala en 1821 y fue Presidente interino de la República, participó en la defensa durante la Invasión Estadounidense. Al morir era Director General de Correos.

Alfonso Cravioto Mejorada (1884-1955): Escritor y periodista. A los 16 años dirige el diario pachuqueño El desfanatizador, órgano

liberal hidalguense. En 1909 fue integrante opuesto al positivismo y a las ideas prevalecientes del porfirismo. Director de Bellas Artes, representante diplomático en varios países y autor de diversas obras.

Jesús Silva Espinoza (1862-1961): Nació en Molango, Hidalgo. En 1910 se afilió a la lucha maderista, el 16 de enero del mismo año, presidió el “Club Antirreleccionista Benito Juárez”. El 20 de noviembre, Francisco I. Madero lo nombró gobernador del estado de Hidalgo. Organizó la resistencia contra la dictadura. El 22 de noviembre de 1910 fue aprehendido y enviado a la penitenciaria del Distrito Federal, donde permaneció 6 meses. Muere el 3 de diciembre de 1961, en el estado de Veracruz.

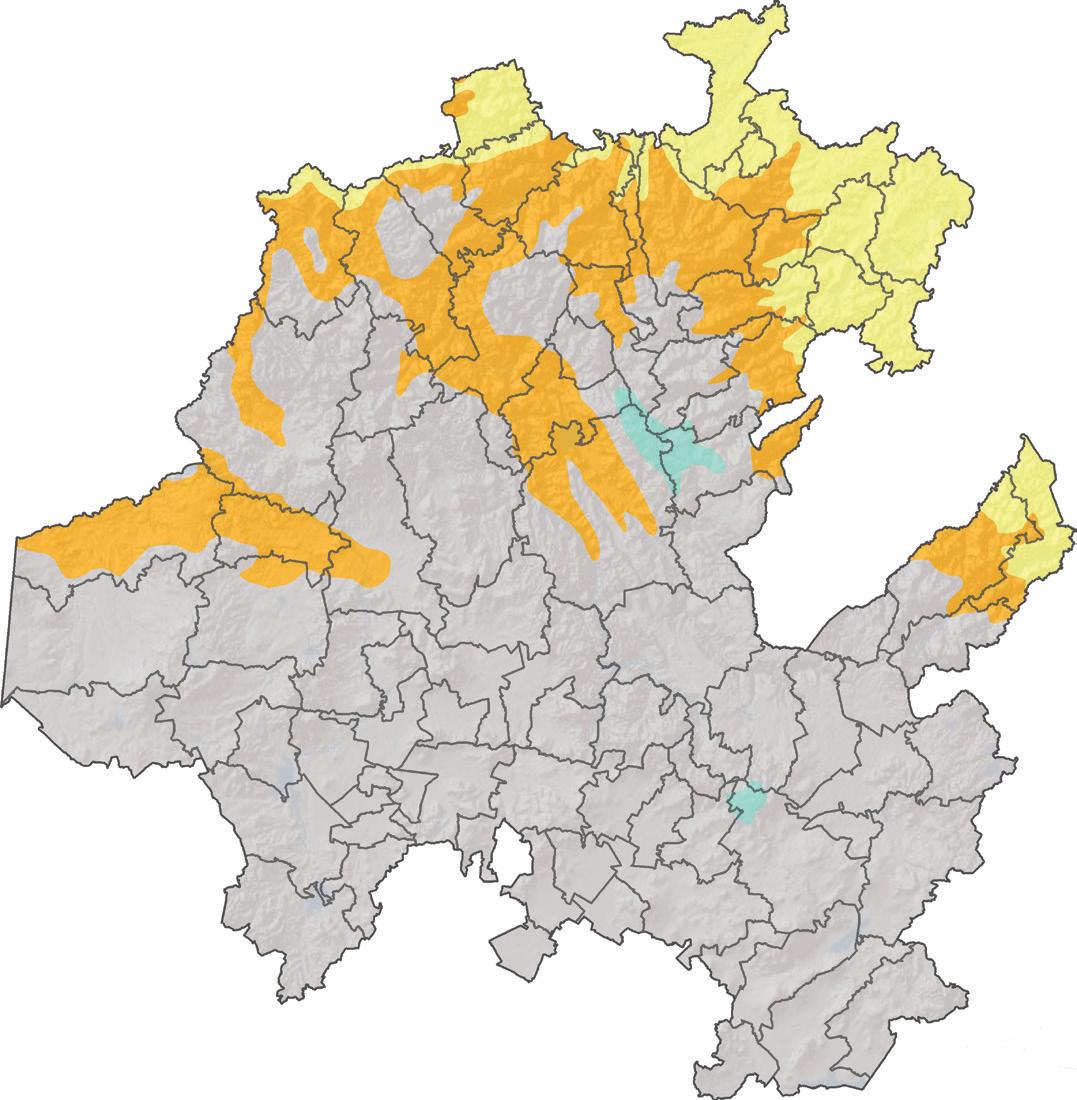

Fuente: inegi, siap.

Descripción

Paquetes tecnológicos desarrollados para el rescate, multiplicación y preservación de especies de agave.

Antecedentes

En México, la Universidad Autónoma Chapingo ha sido pionera en la aplicación de la biotecnología vegetal, y los paquetes tecnológicos desarrollados han tenido reconocimiento internacional. El cultivo in vitro de células y tejidos vegetales y su aplicaciones en la agricultura han sido una herramienta muy exitosa que permite el rescate, la multiplicación y la preservación de innumerables plantas, que al ser explotadas de manera indiscriminada están en riesgo de extinción, amenazadas o con protección especial. Un caso específico son los agaves, recurso del que casi 70% de las poblaciones del mundo se concentra en México y al que la sobreexplotación y el ataque de plagas y enfermedades lo han situado en vías de extinción; ejemplo de dicha situación son las especies Agave tequilana Weber y Agave salmiana o manso.

Problemática a resolver

El laboratorio de cultivo de tejidos del Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Fitotecnia cuenta con protocolos que –como paquetes tecnológicos completos en base a formulaciones–, pueden aplicarse para el rescate, multiplicación masiva y preservación

in vitro de plantas de agave. El objetivo se plantearía en utilizar plantas bien caracterizadas de acuerdo a su uso potencial, dirigiéndolas hacia un aprovechamiento más inteligente y racional una vez establecidas en el campo.

Recomendaciones para su uso

Ofrecer a los productores, la creación o el establecimiento de infraestructura de laboratorio e invernaderos para la producción y el establecimiento de plantas, ya sea mediante el acondicionamiento de áreas ya existentes como laboratorios o la edificación de espacios específicos. Necesariamente se debe contar con el apoyo de asociaciones de productores o empresas relacionadas con el manejo industrial de este tipo de plantas.

Ámbito de aplicación y tipo de productor

Principalmente empresas productoras de destilados y bebidas fermentadas, así como asociaciones de productores de tequila y pulque; en este último caso, se involucrarían asociaciones de productores y empresas de los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, cuyas superficies beneficiadas sumarían varios millones de hectáreas.

Disponibilidad

Se dará apoyo técnico y científico en capacitación, así como para crear o modificar infraestructura de laboratorios e invernaderos. Existe también la disponibilidad de paquetes tecnológicos (protocolos) para la micropropagación de plantas de diferentes agaves.

Inversión estimada

Dependiendo de la estrategia de trabajo, pueden considerarse inversiones para crear o modificar áreas para establecer laboratorios o invernaderos. Dependiendo de las características de cada proyecto, se estima de tres hasta 12 millones de pesos, con operatividad financiera de tres a cinco años, y resultados previstos en producción de plantas desde el primer año y, a los tres años, resultados óptimos.

Resultados

• Creación de infraestructura de laboratorio e invernaderos, propicia para la producción de plantas.

• La factibilidad de producción masiva de plantas in vitro con calidad genética y varietal, en la que se incluya el diagnóstico y la certificación fitosanitaria.

Impactos esperados

• Capacitación técnica y el adiestramiento de técnicos.

• Creación y establecimiento de infraestructura de laboratorio e invernaderos.

• Aplicación de protocolos para la obtención y multiplicación de plantas de agaves o de otras especies vegetales socioeconómicamente importantes.

• Incremento del interés de las empresas demandantes de protocolos in vitro para el desarrollo en la obtención de plantas .

José Luis Rodríguez de la O Universidad Autónoma de Chapingo

Área de influencia

Valle del Mezquital y Valle de Tulancingo.

Ciclo Otoño-invierno.

Tipo de siembra y labranza

Mecánica o manual.

Variedades

San Miguelito, Atlixco, Júpiter, Cuf-101, Excelente, Pioneer, Alta verde y Maya.

Densidad de siembra

De 50 a 60 kilogramos por hectárea, con máquina sembradora o al voleo.

Fecha de siembra

Del 1º de noviembre al 30 de enero.

Fertilización

40-120-00.

Fertilizar al momento de la siembra (2 bultos de urea más 6 bultos de súper fosfato triple).

Riego

De germinación de manera mediata a la siembra (lento), posteriormente dar 2 riegos antes del primer corte; y de mantenimiento cada 35 a 40 días.

Protección contra malezas

Para hierbas de hoja ancha como diente de león, malva, lengua de vaca y algunas gramíneas (pastos). A los 45 días de establecido el cultivo aplicar Pivot: 0.5 a un litro por hectárea. Posteriormente hacer 2 aplicaciones al año para el control de gramíneas y malezas de hoja ancha con Poast o Select: 0.5 a un litro por hectárea, y 0.5 litros por hectárea de Pivot, respectivamente.

Control de plagas

Las más comunes son pulgón verde y negro, trips, gusano verde, gusano soldado y chicharritas. Se recomienda aplicar Rogor o Foley a una dosis de un litro por hectárea. También se recomienda un control biológico en los meses de enero a marzo, mediante la aplicación de crisopas a razón de 4 centímetros cúbicos por hectárea, esto mezclado en salvado de trigo para facilitar la distribución en el cultivo.

Control de enfermedades

Las principales son peca y mancha de la hoja, mildiú velloso; para su control se sugiere no retardar los cortes, establecer variedades más resistentes y realizar rotación de cultivos.

Cosecha

El primer corte entre los 75 y 90 días de edad del cultivo y los subsecuentes en promedio cada 35 a 40 días.

Rendimiento promedio regional

Entre 70 y 80 toneladas de materia verde por hectárea al año.

Rendimiento esperado

Entre 90 y 100 toneladas de materia verde por hectárea al año.

Área de influencia

Opción como cultivo alternativo y de sustitución (retraso del temporal) para la región de mediana y baja productividad de la región cebadera del estado de Hidalgo, en especial los municipios Zapotlán, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Tizayuca, Epazoyucan, Zempoala, Tlanalapa, Mineral de la Reforma y Pachuca. Para los demás municipios de la región cebadera y del Altiplano de los Distritos de Desarrollo Rural de Pachuca (Singuilucan, Almoloya, Tepeapulco, Emiliano Zapata, Apan, Huasca, Atotonilco el grande, Omitlán y Mineral del Chico) y Tulancingo (Santiago Tulantepec, Tulancingo, Cuautepec, Metepec, Acatlán y Agua Blanca), la avena grano y forrajera puede ser considerada como un cultivo alternativo para la rotación y enlace de cadenas agroalimentarias de forrajes y producción de carne.

Variedades

Las variedades Cevamex, Osidiana y Karma de ciclo intermedio son para producción de grano, pero en siembras tardías, se recomienda cosecharlas en verde para achicalar y empacar.

La variedad Saia es de ciclo tardío para la producción de forraje verde con alto potencial de rendimiento. La variedad Turquesa es de ciclo precoz a intermedio y puede utilizarse para la producción de grano y forraje. Estas variedades pueden ser establecidas en riego y temporal.

Los principales cultivos de temporal en el estado de Hidalgo son el maíz y la cebada, mismos que presentan siniestros por factores climáticos en el altiplano del estado y los problemas que trae el monocultivo de cebada de degradación de suelo y presencia de enfermedades. Por lo anterior la avena representa una alternativa ya que existe un potencial en el estado de 170 mil hectáreas (potencial productivo del estado de Hidalgo), además de que existe un déficit de forraje del 70%, que puede ser resuelto por variedades de avena de doble propósito en condiciones de temporal, ya sea para grano o forraje.

Estas tres variedades se adaptan perfectamente en el altiplano del estado de Hidalgo (más de 2,000 metros sobre el nivel del mar). Se recomienda sembrar al inicio de las lluvias del 15 de mayo al 30 de junio, lo que determina su uso de doble propósito de las variedades Turquesa, Cevamex y Karma. Se debe de utilizar 80 kilogramos por hectárea de semilla para la variedad Saia y 100 kilogramos por hectárea para las otras dos variedades.

La dosis de fertilización es 46-46-30 (N-P-K), aplicado todo a la siembra.

Se debe controlar la maleza de hoja ancha con herbicidas derivados del grupo 2-4-D Amina o Ester y controlar las plagas de suelo con insecticidas granulados al suelo, si hay presencia de estas plagas con furadan granulado a razón de 20 kilogramos por hectárea.

Hay que controlar los insectos que atacan al follaje con Pirimor o Lannate a razón de 0.3 y 0.2 kilogramos por hectárea.

La cosecha se realiza cuando es para grano de 15 a 20 días después de que la avena llego a su madurez y tenga un 14% de humedad el grano, si es para forraje se recomienda cortar cuando el grano esté en el estado de lechoso-masoso; si la siembra es tardía por el retraso de las lluvias de verano, se recomienda realizar el corte cuando la avena tiene de un 5 a 10% de espigamiento, con el fin de evitar daños por las heladas. Lo anterior puede reducir el rendimiento de forraje, pero es cuando el cultivo tiene el mayor contenido de proteína y disminuimos riesgo de daño por las bajas temperaturas.

Ámbito de aplicación

Estas variedades se adaptan al altiplano de Hidalgo y la mesa central de México (Puebla, Tlaxcala y Estado de México), desde los 2,000 a los 2,800 metros sobre el nivel del mar, que se caracteriza por tener una precipitación anual de 400 a 800 milímetros, una temperatura media anual de 12° a 16º C.

Disponibilidad

El inifap cuenta con semilla básica y algunas organizaciones de productores de Hidalgo y Estado de México cuentan con semilla registrada y certificada. Además empresas de semillas mexicanas tienen a la venta semilla certificada de las variedades recomendadas.

Costo estimado

La utilización de semilla certificada de las variedades Cevamex y Karma tiene un costo estimado de $10.00 por kilogramo, y la variedad Saia de $12.00. Los costos de producción son similares a los del cultivo de la Cebada y más bajos que los costos del cultivo de maíz.

Resultados esperados

Las variedades Turquesa y Cevamex tienen un potencial de rendimiento que va de 2.5 a 4.5 toneladas por hectárea en grano y de 8 a 12 toneladas por hectárea de materia seca.

La variedad Karma rinde de 2.5 hasta 5.0 toneladas por hectárea en grano y en materia seca de 7.0 a a 10.0.

La variedad Saia rinde de 8.0 a 12.0 toneladas por hectárea de materia seca (forraje) y de grano sólo a alcanza de 1.5 a 2.5 toneladas por hectárea, por lo que se recomienda sólo para forraje.

Impacto potencial

El impacto ecológico que tiene esta tecnología es la tolerancia a las enfermedades y romper el monocultivo de cebada. La avena tiene un rendimiento de grano mayor que la cebada, y en materia seca para forraje es de 70 a 80% mayor que la cebada. Junto con la variedad Saia tienen un alto potencia de rendimiento de forraje que va de 7 hasta 12 toneladas por hectárea de materia seca.

Información adicional

Para el caso de avena grano y forrajera de riego, se recomienda el mismo paquete y sólo se le incluye los riegos que se recomienda: uno de siembra y tres de auxilio, por lo que en los costos del cultivo sólo se debe de agregar el costo y aplicación del riego de acuerdo a la región y tipo de riego.

Debe de considerarse que en las áreas de riego principalmente se utiliza la avena para el ciclo de otoño-Iinvierno, sin descartar que pueda ser sembrada en el ciclo primavera-verano.

La producción de avena se debe dirigir hacia el valor agregado de la producción agrícola, a través de la producción de carne de ovino, especie que el productor del altiplano maneja por preferencia. Por consecuencia se unen los eslabones de la cadena ovinos.

Costos

Costos de producción del cultivo de avena forrajera

Los productos recomendados pueden ser otros de acuerdo al ingrediente activo que contienen, así como el uso de fertilizantes orgánicos y foliares que suministren el contenido nutrimental del cultivo.

Área de influencia

Ebo: en el altiplano como cultivo alternativo y de sustitución (retraso del temporal) para la región de mediana y baja productividad de la región cebadera del estado de Hidalgo, en especial los municipios Zapotlán, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Tizayuca, Epazoyucan, Zempoala, Tlanalapa, Mineral de la Reforma y Pachuca. Para los demás municipios de la región cebadera y del Altiplano de los Distritos de Desarrollo Rural de Pachuca (Singuilucan, Almoloya, Tepeapulco, Emiliano Zapata, Apan, Huasca, Atotonilco el grande, Omitlán y Mineral del Chico) y Tulancingo (Santiago Tulantepec, Tulancingo, Cuautepec, Metepec, Acatlán y Agua Blanca) la avena grano, avena forrajera y avena Ebo, puede ser considerada como un cultivo de alternativa para la rotación y enlace de cadenas agroalimentarias de forrajes y producción de carne.

Variedades

Las variedades Cevamex, Osidiana y Karma de ciclo intermedio son para producción de grano, pero en siembras tardías, se recomienda cosecharlas en verde para achicalar y empacar. La variedad Saia es de ciclo tardío para la producción de forraje verde con alto potencial de rendimiento. La variedad Turquesa es de ciclo precoz a intermedio y puede utilizarse para la producción de grano y forraje. Estas variedades pueden ser establecidas en riego y temporal.

Para el caso de las variedades de ebo, se recomienda el ebo Michoacano, sólo si no se puede conseguir la alternativa sería ebo de Zacatlán, Puebla.

Potencial productivo

Los principales cultivos de temporal en el estado de Hidalgo son el maíz y la cebada, mismos que presentan siniestros por factores climáticos en el altiplano del estado y los problemas que trae el monocultivo de cebada de degradación de suelo y presencia de enfermedades. Por lo anterior la avena representa una alternativa ya que existe un potencial en el estado de 170 mil hectáreas (potencial productivo del estado de Hidalgo), además de que existe un déficit de forraje del 70% que puede ser resuelto por variedades de avena de doble propósito en condiciones de temporal, ya sea para grano o forraje.

Manejo agronómico

Estas tres variedades se adaptan perfectamente en el altiplano del estado de Hidalgo (más de 2,000 metros sobre el nivel del mar).

Sembrar al inicio de las lluvias, del 15 de mayo al 30 de junio, lo que determina su uso de doble propósito de las variedades Turquesa, Cevamex y Karma.

Se debe de utilizar 80 kilogramos por hectárea de semilla para la variedad Saia y 100 kilogramos por hectárea para las otras dos variedades; para la asociación avena-ebo se recomienda 60 kilogramos de avena y 40 de ebo.

La dosis de fertilización es 46-46-30, aplicado todo a la siembra.

Se debe controlar la maleza de hoja ancha con herbicidas derivados del grupo 2-4-D Amina o Ester y controlar las plagas de suelo con insecticidas granulados al suelo, si hay presencia de estas plagas con furadan granulado a razón de 20 kilogramos por hectárea, se debe de controlar los insectos que atacan al follaje con Pirimor o Lannate a razón de 0.3 y 0.2 kilogramos por hectárea, respectivamente.

La cosecha se realiza cuando es para grano de 15 a 20 días después de que la avena llego a su madurez y tenga un 14% de humedad el grano, si es para forraje se recomienda cortar cuando el grano este en el estado de lechoso-masoso; si la siembra es tardía por el retraso

de las lluvias de verano, se recomienda realizar el corte cuando la avena tiene de un 5 a 10% de espigamiento, con el fin de evitar daños por las heladas. Lo anterior puede reducir el rendimiento de forraje, pero es cuando el cultivo tiene el mayor contenido de proteína y disminuimos riesgo de daño por las bajas temperaturas

Ámbito de aplicación

Estas variedades se adapta al altiplano de estado de Hidalgo y la mesa central de México (Puebla, Tlaxcala y Estado de México), desde los 2,000 a los 2,800 metros sobre el nivel del mar, que se caracteriza por tener una precipitación anual de 400 a 700 milímetros, una temperatura media anual de 12° a 16º C.

Disponibilidad

El inifap cuenta con semilla básica y algunas organizaciones de productores de Hidalgo y Estado de México cuentan con semilla registrada y certificada. Además empresas de semillas mexicanas tienen a la venta semilla certificada de las variedades recomendadas.

Para el caso de la variedad de ebo michoacano, algunas empresas semilleras del Bajío y Michoacán la tiene disponible; el ebo de Zacatlán puede obtenerse en mercados regionales de Puebla e Hidalgo.

Costo estimado

La utilización de semilla certificada de las variedades Cevamex y Karma tiene un costo estimado de $10.00 por kilogramo, y la variedad Saia de $12.00. El ebo tiene un costo aproximada de $14.00 a $16.00 por kilogramo. Los costos de producción de avena forrajera y grano son muy similares a los del cultivo de la cebada y más bajos que los costos del cultivo de maíz. Para la asociación de avena-ebo, los costos se elevan por dos factores: el empacado y el costo de la semilla de ebo, pero aun siguen siendo menores que el maíz.

Resultados esperados

Las variedades Turquesa y Cevamex tienen un potencial de rendimiento que va de 2.5 a 4.5 toneladas por hectárea en grano y de 8 a 12 toneladas por hectárea de materia seca.

La variedad Karma rinde de 2.5 hasta 5.0 toneladas por hectárea en grano y en materia seca (forraje) de 7.0 a a 10.0 toneladas por hectárea.

La variedad Saia rinde de 8.0 a 12.0 toneladas por hectárea de materia seca (forraje) y de grano sólo a alcanza de 1.5 a 2.5 toneladas por hectárea, por lo que se recomienda sólo para forraje, por su ciclo esta variedad se asocia con ebo teniendo una buena sincronía para la cosecha y mayor calidad (contenido de proteína, que varía entre el 17 y 19%, que da mayor valor a las pacas). Lo anterior de acuerdo con el potencial de cada región agroecológica del altiplano.

Impacto potencial

El impacto ecológico que tiene esta tecnología es la tolerancia a las enfermedades y romper el monocultivo de cebada. El impacto productivo estriba en que la avena tiene un rendimiento de grano (Turquesa, Cevamex y Karma) mayor que la cebada y en materia seca para forraje 70 a 80% mayor que la cebada. Junto con la variedad Saia tienen un alto potencia de rendimiento de forraje que va de 7 hasta 12 toneladas por hectárea de materia seca. Y la asociación avena-ebo, representa mayor cantidad de proteína en el forraje obtenido.

Información adicional

Para el caso de avena grano y forrajera de riego, se recomienda el mismo paquete y sólo se le incluye los riegos que se recomienda: uno de siembra y tres de auxilio, por lo que en los costos del cultivo sólo se debe de agregar el costo y aplicación del riego de acuerdo a la región y tipo de riego.

Debe de considerarse que en las áreas de riego principalmente se utiliza la avena para el ciclo de otoño-invierno, sin descartar que pueda ser sembrada en el ciclo primavera-verano.

Es importante señalar que la producción de avena se debe dirigir hacia el valor agregado de la producción agrícola, a través de la producción de carne de ovino, especie que el productor del altiplano maneja por preferencia. Por consecuencia se unen los eslabones de la cadena ovinos.

Costos de producción del cultivo de avena forrajera

Los productos recomendados pueden ser otros de acuerdo con el ingrediente activo que contienen, así como el uso de fertilizantes orgánicos y foliares que suministren el contenido nutrimental del cultivo.

Introducción

La canola es un tipo de colza (Brassica napus), la cual fue mejorada genéticamente lográndose que la semilla tuviera menos de 2% de ácido erúcido en el aceite y menos de 30 micro moles de glucosinolatos por gramo de pasta, con la finalidad de ser aprovechada en la alimentación humana y animal.

En México, la investigación inició en 1970 con el objetivo de introducir la canola en diferentes regiones del país y no fue sino hasta los noventa cuando se realizaron pruebas de adaptación con canola en el estado de Sonora y otras regiones del país. Con base en dichos trabajos de experimentación y validación, se ha determinado que la canola es un cultivo viable tomando en cuenta su productividad en relación a cultivos tradicionales. Tomando en cuenta que la canola ha presentado excelente adaptación en diferentes regiones de México, buen precio de venta (490 a 522 dólares por tonelada) bajos costos de producción y un mercado potencialmente asegurado, se ha considerado como una opción de mayor rentabilidad que otros cultivos, con lo cual se puede contribuir a generar mejores beneficios para los productores.

La canola es una fuente de aceite comestible y de uso industrial; esta semilla contiene de 32 a 45% de aceite. La pasta que se obtiene después de la extracción, tiene 38% de proteína, similar de soya, por lo cual se utiliza en la preparación de alimentos balanceados para ganado.

Debido a su bajo contenido en fibra, la canola tiene una gran demanda en la preparación de alimentos balanceados.

La canola es una planta que requiere de climas templados fríos como los existentes en los valles altos, durante el verano-otoño. La planta es resistente a las heladas, soportando temperaturas de hasta menos 10 ºC; sin embargo en la etapa fenológica de formación de grano es muy sensible a las bajas temperaturas, incluso con una de menos 5 ºC no forma grano alguno. Para obtener rendimientos aceptables, el cultivo necesita de una precipitación de al menos 300 milímetros durante el desarrollo.

Por otro lado, de las 8 millones de toneladas de canola vendidas en el mundo, Canadá, Europa, y Australia participan con el 90%. El mayor importador de canola en 1998 y 1999 fue China, con poco más de 2.1 millones de toneladas. En el año 2000 Japón ocupo el segundo lugar de importancia con 2 millones de toneladas, principalmente de Canadá (80-85%). México importa actualmente alrededor de un millón de toneladas anualmente, por lo que si no se toman medidas que conduzcan a evitar dicha importación, ésta seguirá creciendo en forma desmedida. En este panorama se confirma la gran oportunidad que se presenta para promover e impulsar este cultivo y así aprovechar las áreas con potencial, para lo cual se requiere desarrollar trabajos de investigación y de transferencia de la poca tecnología que existe y de la que se va generando en las diversas áreas y de los diferentes componentes técnicos. A fin de establecer una siembra comercial de canola hay que considerar lo siguiente.

La planta se desarrolla bien en suelos arenosos y arcillosos; en el primer caso hay que proporcionar una fertilización rica en Nitrógeno, y en el segundo, nivelar el terreno lo mejor posible. Los suelos de textura franca o limosa son ideales. Se requiere un suelo con buen drenaje para evitar encharcamientos y problemas con pudrición de raíz.

Para obtener buenos rendimientos se debe preparar muy bien la cama de la semilla. Se debe iniciar con un barbecho profundo después de la

cosecha del ciclo anterior, durante la primavera y cercana a la fecha de siembra se deberá de dar un paso de rastra buscando el momento óptimo de humedad, colocando una viga o un riel en la parte trasera del implemento para que nivele el terreno y así evitar los terrones al momento de la siembra.

Fecha de siembra

Para la región de los valles altos en temporal, se recomienda la siembra en el mes de mayo, y la primera quincena de junio para variedades tardías. Para variedades precoces sembrar la segunda quincena de junio, siempre y cuando exista buena humedad.

Variedades

La mejor variedad es el híbrido canadiense Hyola 401, por presentar un rendimiento aceptable en las diversas regiones del estado de Hidalgo, sin embargo, su ciclo es de intermedio a tardío (135 a 140 días.) Por lo anterior, el inifap ha venido generando variedades mexicanas que presentan de 8 hasta 12 días más precoces que la Hyola 401 y que se han venido validando en los dos últimos año con buenos resultados, como lo son Canomex, Centenario, Aztecan, Canorte y Ortegón; mismas que se liberaron como variedades comerciales en el año 2010, y su correspondiente producción de semilla certificada para que estén disponibles para los productores.

Método de siembra y cantidad de semilla

La canola puede sembrarse en surcos separados desde 80 hasta 100 centímetros, aunque lo recomendable es a una distancia de 80 centímetros, esto dependerá de la topografía del terreno y del estado y capacidad de la maquinaria disponible. Cuando es más de 80 centímetros hasta un metro se debe sembrar en doble hilera en la parte superior del surco, se podrá realizar con máquinas sembradoras de precisión neumáticas que son la mejor opción para una buena siembra. En cualquiera de estos métodos de siembra se recomienda de 2 a 4 kilogramos de semilla por hectárea, incluso en siembra manual a chorrillo, con un porcentaje de germinación del 80%.

Fertilización

Bajo condiciones de temporal (500 a 600 milímetros) se sugiere la fórmula 90-40-00, aunque para condiciones de buen temporal se debe aplicar la fórmula 120-40-00, aplicando la mitad del Nitrógeno y todo el Fósforo en la siembra si existe buena humedad o en la primera labor; la otra mitad de Nitrógeno se aplica en la segunda labor, la aplicación debe realizarse en banda a un lado de la planta; pudiéndose apoyar con un kilogramo por hectárea de Gro-green (fertilizante foliar) o dos litros por hectárea de Bayfolán Forte, con el fin de que la planta tenga una mayor nutrición.

Control de maleza

Se recomienda que se den dos escardas, la primera a los 35 a 40 días después de la siembra, cuando la planta tenga una altura de 6 a 15 centímetros, y la segunda cuando la planta alcance una altura de 30 a 40 centímetros, esto es aproximadamente de 20 a 25 días después de la primera. Se debe arrimar tierra a la planta en ambos casos con tractor o yunta, aunque también puede ser manual con azadón.

Control de plagas y enfermedades

Son pocas las plagas que se presentan en esta región de los valles altos, al cultivo de Canola, entre ellas se encuentran:

Pulga saltona (Phyllotreta sp.): Esta plaga se presenta en la etapa de plántula y ataca a las dos primeras hojas. Se controla cuando el número de insectos por planta es mayor de tres. El control químico se puede realizar con Folimat (Omeotato 800 gramos i.a.), a razón de 500 a 600 milímetros por hectárea.

Gusano de la col (Pieris rapae): Esta plaga puede presentarse durante todo el ciclo de la planta, sin embargo, la mayor incidencia se presenta en el periodo de floración a madurez. El daño que causa este gusano es una defoliación parcial o total de la planta. El control químico se realiza con Tamarón (Metamidofos 600 gramos i.a.), a razón de un litro por hectárea.

Pulgón (Brevicoryne brassicae L .): Este insecto se presenta durante todo el ciclo de la planta. Causa mayor daño durante la floración, ya que no se forman las vainas (silicuas), y por con-

siguiente el rendimiento disminuye. Esta plaga se presenta con mayor intensidad durante periodos de sequía, por lo cual se recomienda tomar precauciones durante el periodo intraestival (canícula), ya que viene a coincidir en la mayoría de los casos con la floración. Esta plaga se puede controlar también con los productos recomendados en las anteriores plagas o también con Foley o Folidol (Paratión metílico 500 gramos i.a.), a razón de un litro por hectárea.

Frailecillo (Macrodactylus mexicanus): Esta plaga ataca durante todo el ciclo, causando el mayor daño durante el periodo de floración a madurez, ya que se alimenta de vainas en formación y por consiguiente baja el rendimiento drásticamente. El control químico se puede realizar con Foley y Tamarón (Paratión metílico 500 gramos i.a.) a razón de un litro por hectárea.

Las principales enfermedades que se presentan en el cultivo son:

Chahuistle blanco (Albugu candida): Esta enfermedad puede presentarse durante todo el ciclo, causando su mayor daño durante la floración, principalmente para las variedades de la especie napus. El eje floral y vainas se hinchan presentando un aspecto deformado, durante la madurez estas deformaciones adquieren un color blanco. El control químico se puede realizar con productos a base de Azufre.

Alternaría brassicae (Berk) Esta enfermedad es producida por un hongo el cual origina pequeñas manchas de color café oscuro que aparecen en los tallos y hojas. Cuando el ataque es intenso en las vainas ocasiona que la semilla no se desarrolle, reduciendo considerablemente los rendimientos y produciendo semilla de mala calidad, se pueden realizar aplicaciones de Manzate 200 (Mancozeb 800 g.i.a.), a razón de 1 a 1.5 kilogramos por hectárea.

Virus amarillo: Enfermedad que causa deformaciones en las hojas, tallo y flor de color verde. Se presenta en plantas aisladas, sin embargo debe tenerse la precaución de eliminar las plantas afectadas tan pronto aparezcan. Se recomienda evitar el roce de la planta afectada con las demás plantas sanas, así como el control eficiente de insectos vectores como pulgones.

Cosecha

La cosecha se puede realizar en forma manual y mecanizada; la manual es para superficies pequeñas y se hace al llegar a la madurez la planta; es decir cuando las vainas o silicuas se tornan de color amarillo o café, se sugiere realizar muestreos consecutivos con la idea de determinar si se puede realizar o no la trilla, ya que ésta debe ser cuando la mayoría de las semillas muestreadas al partirlas han perdido el color verdoso exponiendo a un color amarillo y al presionar la semilla entre los dedos ésta no se comprime, la cual deberá cortarse con hoz y formar piñas para propiciar su secado y posteriormente sacudir y limpiar

La cosecha mecanizada, se realiza con la máquina cosechadora de cereales de grano pequeño, a la cual se debe hacer los ajustes necesarios. Tapar todos lo agujeros con cinta de aislar plástica por donde se pueda tirar la semilla.

Quitar el papalote a aquellas máquinas que lo tengan fijo; y para aquellas que tengan el papalote con sistema hidráulico se recomienda levantar al máximo y darle un movimiento rotatorio lo más pronto posible. Calibrar la abertura del cóncavo, para evitar obtener impurezas en la semilla o para no estar tirando semilla con la paja que sale de la máquina después de la trilla. La trilla se recomienda que se haga durante la mañana o por la tarde para evitar pérdidas por desgrane al medio día.

Rendimiento

Dependerá del manejo técnico que se le dé al cultivo; puede variar de 1.5 a 3 toneladas por hectárea bajo condiciones de temporal y de 2.5 a 3.5 toneladas por hectárea bajo condiciones de riego.

René Gómez Mercado

Preparación del terreno

Consiste en una obtener una buena cama de siembra, a través de subsuelo, cinceleo, barbecho, rastra y nivelación, de acuerdo a las necesidades del terreno, disponibilidad de maquinaria, disponibilidad económica y rentabilidad de las labores que se realizan. Lo anterior, con el fin de que las plantas presenten una buena nacencia uniforme y un buen desarrollo durante el cultivo.

Variedades

Las variedades recomendadas son la Esmeralda y Adabella, esta última, de reciente liberación, responde mejor a ambientes de producción de buena y muy buena productividad, mientras que en ambientes de producción de mediana y baja productividad presenta rendimientos menores a la variedad Esmeralda, la cual se adapta los cuatro ambientes de producción.

Ciclo vegetativo

La variedad Esmeralda presenta de 95 a 115 días a madurez y la variedad Adabella presenta de 98 a 132 días a madurez.

Ambientes de producción para el cultivo de la cebada maltera de temporal

Ambiente de producción

Muy buena productividad

Buena productividad

Buena Migajón - arcilloso Migajón - arenoso

Baja productividad

Fecha de siembra

Mala Todo tipo de suelo

Se logra una muy buena productividad sembrando del 1º de mayo al 15 de junio; buena productividad, haciéndolo del 15 de mayo al 20 de junio, y mediana y baja productividad del 1º al 30 de junio.

Densidad de siembra

Fertilización

Se sugiere aplicarlo todo

Control de maleza

Tipo de maleza

Especies Producto(s) Dosis Época de aplicación

Hoja ancha Malva, quelite, trébol, girasol silvestre, acahual, etc. Chayotillo

Hoja angosta Avena fatua, agrostis spp.

Hoja angosta y ancha

Malva, quelite, trébol, girasol silvestre, acahual; y Avena fatua, agrostis spp

Esterón 47 Hierbamina Dragón

Harmony

1 a 1.5 l/ha 35g/ha

Axial + Amber Topik 0.5 l/ha + 10 g 0.2 l/ha

Axial + Amber 0.5 l/ha + 10 g

Durante el amacollamiento (25 a 30 días)

Inicio del amacollamiento (25 a 30 días)

Durante el amacollamiento (25 a 30 días)

Durante el amacollamiento (25 a 30 días) 3 a 5 días de diferencia entre las aplicaciones

La cantidad de agua a utilizar para los productos depende del equipo con que se aplique, si es de bajo volumen (20 y 100 litros de agua) o volumen normal (200-300 litros de agua).

Control de plagas:

Las plagas insectiles no han significado un problema severo para el cultivo de la cebada en los ambientes de producción mencionados, sin embargo pueden presentarse algunas plagas del suelo (gallina ciega y gusano de alambre), pulgones y gusano soldado, estos últimos se presentan con mayor frecuencia cuando hay condiciones de sequía. Gallina ciega: La gallina ciega es una plaga del suelo que puede cortar parcial o totalmente las raíces de las plantas, esto causa “manchones” de plantas marchitas o muertas principalmente en la etapa de plántula. Las gallinas ciegas son larvas o “gusanos” de escarabajos. Los huevecillos son depositados en el suelo y cuando nacen los gusanos se alimentan de raíces; miden

varios centímetros de largo por casi un centímetro de grueso, tienen tres pares de patas.

Gusano de alambre: Los gusanos de alambre son plagas del suelo, el daño que causan es similar al de la gallina ciega. Su nombre se refiere a la apariencia similar que tienen las larvas a la de un alambre, miden de 20 a 30 milímetros de largo y comúnmente son lisas, duras y muy brillantes de color crema a tonos cafés y tienen tres parea de patas. El control de las plagas del suelo puede ser cultural (barbecho), químico (insecticida aplicado al suelo al momento de la siembra) o ambas.

Pulgón del follaje y espiga: Cuando existen en cantidades abundantes, pueden causar amarillamiento y muerte prematura de las hojas, al succionar o chupar las plantas. Exudan gotitas de un líquido azucarado llamado “rocío de miel” que puede causar diminutas manchas chamuscadas de las hojas y además son transmisores de enfermedades virales (enanismo amarillo de la cebada). Los pulgones son insectos chupadores pequeños, de cuerpo blando casi transparente.

Pulgón ruso: A diferencia de otros pulgones, con de color verde pálido a verde grisáceo, con cuerpo alongado y antenas cortas. El daño lo ocasiona al inyectar una toxina que provoca una enfermedad que manifiesta en las hojas como líneas longitudinales blanquecinas o amarillentas (estriado clorótico), la cual da una apariencia de deficiencia nutricional.

El daño causado por este pulgón es diferente de acuerdo conla época en que se presente la infestación, si es en estado de plántula, puede provocar la muerte de la planta o se tienen pérdidas de peso de un 65% en promedio; cuando se presenta en etapa de amacollo el rendimiento puede disminuir hasta en un 42%; cuando se presenta en el encañe, provoca espigas deformes y enrolladas sin producir grano. En infestaciones tardías, en floración y llenado de grano, no se han detectado daños en la productividad de la cebada.

Una forma de control cultural de este insecto es la eliminación de plantas voluntarias de los cereales durante el invierno y de pastos (Eragrostis mexicana), que se encuentren en el te -

rreno o en las orillas del mismo, las cuales presentan las estrías cloróticas característica de la toxemia provocada.

Gusano soldado: Son insectos masticadores, que se alimentan de hojas y tallos de las plantas, que en ataques severos devoran todas las hojas de la planta, dejando únicamente la nervadura media de las hojas y las ramas. Las larvas o gusanos tienen la apariencia de un soldado por presentar la cabeza de un color café más intenso que el resto del cuerpo. Su coloración varía de verde claro hasta casi negro, y presenta fajas blanco amarillentas en los lados y sobre el dorso. Su control debe de realizarse cuando se presenten los primeros gusanos o daños, preferentemente en forma de campaña fitosanitaria.

Pulgón del follaje

Lluvia

Pulgón ruso

Lluvia

Eliminar plantas voluntarias en el invierno

Prevención y control de enfermedades

Las enfermedades se dividen en dos grupos: infecciosas y no infecciosas, las primeras son causadas por microorganismos vivos que obtienen su alimento de la planta y estos pueden ser hongos (royas o chahuixtles), bacterias o virus, que pueden transmitirse a otras plantas sanas; las no infecciosas son causadas por una variedad de condiciones desfavorables que no pueden transmitirse de una planta a otra (ambientales, nutricionales, mecánicas y otras).

Las condiciones del ambiente que favorecen el desarrollo de una enfermedad causada por microorganismos son la baja temperatura, la alta humedad, la presencia del microorganismo y plantas susceptibles a enfermarse.

Las enfermedades más comunes que se presentan en la cebada y su tipo de control se muestran en el cuadro siguiente. Al respecto cabe resaltar que la roya lineal amarilla (Puccinia striformis), que incidió severamente en el estado desde 1988 y al liberarse la variedad Esmeralda en 1992 y establecerse una superficie considerable de aproximadamente de 20 mil hectáreas (en 1994) y simultáneamente con el control químico realizado en campañas de sanidad vegetal y las condiciones no muy favorables para su desarrollo, ha venido disminuyendo la incidencia hasta casi ser nula después del año 2000. Desde 1998 se han presentado otras enfermedades importantes como son la mancha reticular (Helminthosporium teres) y la mancha moteada (Helmistosporium sativum), la escaldadura de la hoja (Rychosporium secalis) y en menor grado la roya de la hoja (Puccinia hordei). El control más adecuado de las enfermedades, es a través del uso de variedades de cebada tolerantes o resistentes.

El control de las manchas foliares: la mancha reticular (Helminthosporium teres), la mancha moteada (Helmistosporium sativum) y la escaldadura de la hoja (Rychosporium secalis), se pueden realizar de manera preventiva con funguicidas denominados de contacto (ingrediente activo Mancozeb), sin embargo, si las condiciones son favorables para su desarrollo será necesario una segunda aplicación. Cuando la incidencia de estas manchas foliares es alta, es decir, que la incidencia llegan a la hoja bandera, es necesario la aplicación de fungicidas sistémicos (Tebuconazole o Propiconazol), que tienen una

acción curativa. El momento adecuado para realizar la aplicación es durante el espigamiento, para que no existan pérdidas de rendimiento y de tipo económico.

La presencia de la roya de la hoja (Puccinia hordei), hace necesario la aplicación de funguicidas sistémicos, mismos que se usan en la acción curativa de las manchas foliares. Debido a la agresividad de esta enfermedad y su efecto sobre el rendimiento y calidad del grano, es necesario la revisión periódica del cultivo; si incidencia se presenta en la hoja bandera durante el espigamiento y floración, se deberá aplicar los productos recomendados.

Otra de las enfermedades comunes en el altiplano del estado de Hidalgo es el carbón volador (Ustilago nuda), que se manifiesta por la transformación de los granos de la espiga en una masa de esporas de color negro cubiertos por una membrana que se rompe fácilmente. Las espigas infectadas emergen antes que las sanas, las esporas son diseminadas por el viento e infectan las plantas sanas, quedando así la semilla con el inóculo para la siguiente siembra. También es posible que, al momento de trillar, las esporas se dispersen en la trilladora y sean fuente de contaminación para las semillas que son cosechadas con la misma maquinaria.

Enfermedad Control natural

Roya lineal amarilla* (Puccinia striformis)

Roya de la hoja (Puccinia hordei)

Manchas foliares

(Helminthosporium teres)

(Helmistosporium sativum)

(Rychosporium secalis)

Variedades resistentes y rotación de cultivos

Control químico

Producto Dosis Época de aplicación

Folicur (Tebuconazole)

Tilt (Propiconazol)

Variedades resistentes y rotación de cultivos

Manzate Flonex (Mancozeb) **

Tilt *** (Propiconazol)

0.300 l/ha 0.500 l/ha

2 kg/ha 2 l/ha

0.500 l/ha

Embucheespigamiento

1ª. Aplicación

Encañeembuche

2ª.Espigamiento – Llenado de grano

* Si se usa las variedades Esmeralda y Adabella, no se requiere control químico para el caso de royas.

** Fungicida de contacto (dos aplicaciones si se presenta una reinfección).

*** Fungicida sistémico.

Se recomienda en regiones de alta precipitación y alta humedad relativa (de 2,500 metros sobre el nivel del mar a mayor altitud) la aplicación de fungicida para el control de manchas foliares, debido a que reducen la calidad del grano cuando no son controladas estas enfermedades, de acuerdo a las recomendaciones ya mencionadas .

Para aplicar la dosis exacta de fungicidas se necesita calibrar bien la aspersora de mochila, además se deben seguir estas indicaciones: mantener limpias las boquillas, mantener la presión constante, hacer la aplicación en la mañana cuando no existen vientos fuertes.

El fungicida se puede aplicar con aspersora de mochila motorizada o manual con boquilla de cono hueco T-8002 o T-8003, para una mejor distribución del producto.

Cosecha

En la cebada maltera, la cosecha debe realizarse cuando el grano éste maduro y lleno completamente, con un porcentaje de humedad entre 13 y 14% para evitar el “calentamiento” del grano, que favorece la germinación y el desarrollo de hongos que por consiguiente afectan la calidad maltera. Se debe de cosechar entre los 20 y 25 días después de la madurez, ya que si se deja secar sobre el terreno después de los 25 días y se cosecha con una alta velocidad de la trilladora, provoca granos pelones y quebrados, motivo de deducciones en la comercialización. Si se cosecha con más de 14% de humedad es necesario poner a secar (asolear) el grano para poder almacenarlo y venderlo.

La cosecha se realiza con máquina trilladora o combinada y se deben tener los siguientes cuidados: mantener la velocidad del cilindro tan bajo como sea posible, asegurarse que después de trillar trigo se haga la limpieza de la tolva y se bajen los cóncavos, ajustar las zarandas de modo que regrese el cilindro la menor cantidad de basura y mantener suficiente aire en las zarandas. Hay que cuidar la velocidad de avance de la trilladora para evitar que el grano se pele y quiebre o se caiga sobre el terreno provocando mermas en el rendimiento y calidad. Otra práctica es el cribado, para eliminar los granos delgados y otras impurezas y tener un grano de buena calidad. Atendiendo todas las recomendaciones del manejo del cultivo y con condiciones climáticas favorables, se tendrá una cosecha de buena calidad y un buen rendimiento, lo que se verá reflejado en la retribución económica correspondiente.

Costos de producción 2015

Mediana y baja productividad con fertilizante al suelo

Costos de producción 2015 Mediana y baja productividad sin fertilizante al suelo

(2 bultos)

(2 bultos)

(1 bulto)

Costos de producción 2015 Muy buena productividad

Municipios

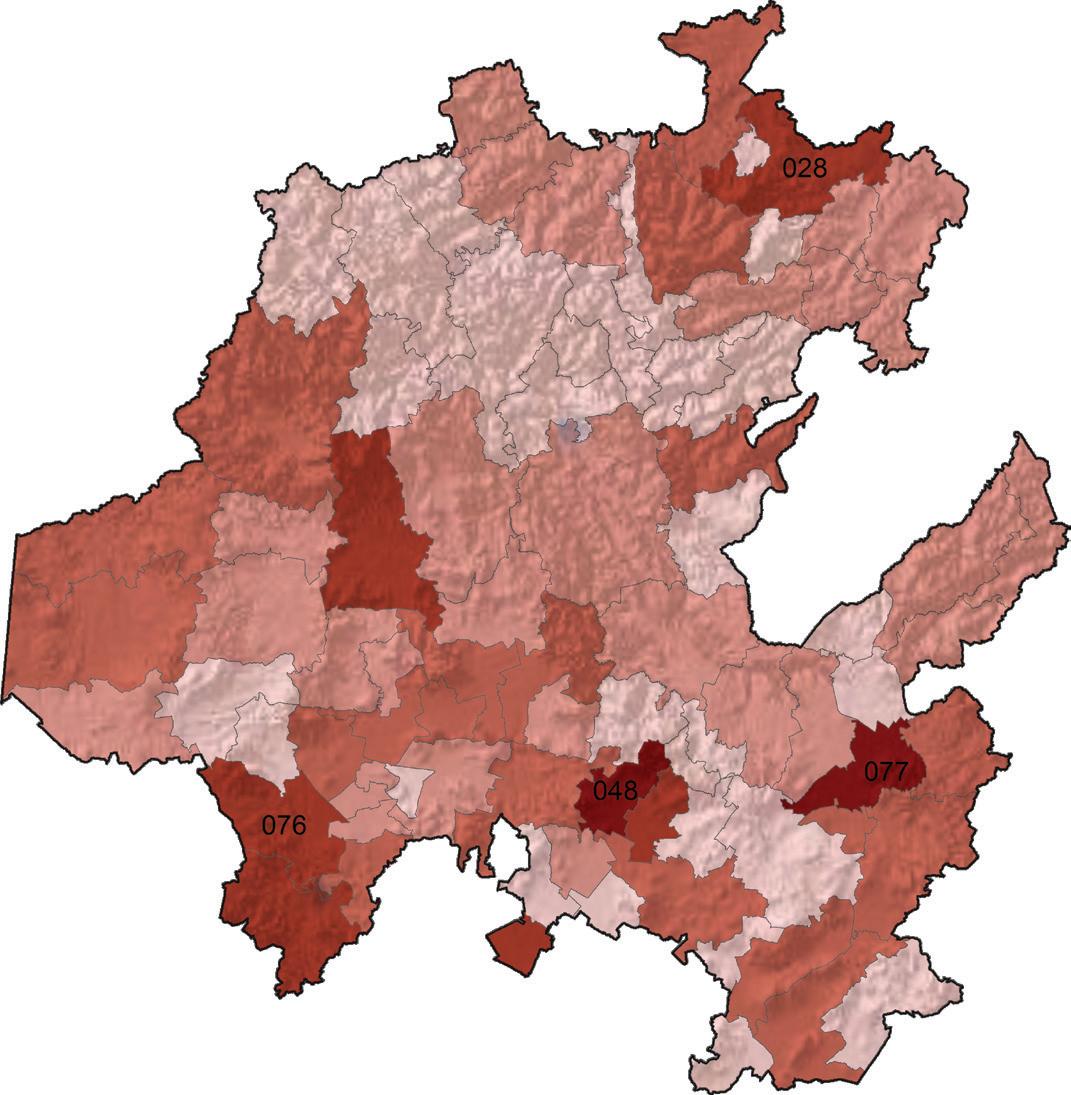

Muy buena y buena productividad: Almoloya, Apan, Emiliano Zapata, Tepeapulco, Cuautepec, Singuilucan, Santiago Tulantepec, Tulancingo y Metepec.

Mediana y Baja Productividad: Tlanalapa, Zempoala, Epazoyucan, Tolcayuca, Zapotlan, Villa de Tezontepec, Pachuca, y Mineral de la Reforma.

René Gómez Mercado

Mauro Zamora Díaz

Israel Rojas Martínez

Ramón Garza García

Región

Valle del Mezquital y Vega de Metztitlán.

Preparación del terreno

Mecánica y manual.

Variedades

Negro 8025, Azufrado tapatío, Negro otomí, Flor de mayo M-38, Peruano y Negro Michigan.

Fecha de establecimiento

En siembras de riego y bajo cierto riesgo de heladas tardías, se sugiere sembrar después del 15 de febrero en la Vega de Metztitlán y después del 15 de marzo en el Distrito de Mixquiahuala.

Densidad de siembra

De 30 a 40 kilogramos por hectárea de semilla en variedades de semiguía, para una densidad de 130 mil plantas por hectárea.

De 40 a 60 kilogramos por hectárea de semilla en variedades de mata, para una densidad de 170 mil plantas por hectárea.

Control de maleza

El control de la maleza en frijol se puede realizar química y mecánicamente. La forma mecánica con dos escardas o cultivos a los 25

a 30 días después dela siembra y a los 45 a 50 días después de la siembra.

Preemergente: La aplicación debe hacerse máximo cuatro días después de la siembra y sobre suelo húmedo. Alaclor (Lazo o Herbilaz) 2 L+Linuron (Afalon) 400 gramos.

Posemergente: Aplicar cuando la maleza se encuentra aproximadamente con cuatro hojas, Fomesafen 0.75 L (Flex).

Control de plagas

Conchuela: Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea), Malatión 1000 E (un litro por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea) o Carbarilo 80 PH (un kilogramo por hectárea).

Picudo del ejote: Diazinón 25% LE (un litro por hectárea), Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea).

Chapulín: Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea), Malatión 1000 e (un litro por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea) o Carbarilo 80 PH (un kilogramo por hectárea).

Frailecillo: Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea), Malatión 1000 e (un litro por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea) o Carbarilo 80 PH (un litro por hectárea).

Minador serpentina de la hoja del frijol: Diazinón 25% CE (un litro por hectárea), Ometoato 1000 e (0.5 litros por hectárea) o Triclorfon, cuando se observa una mina por hoja.

Mosquita blanca: Diazinón 25% LE (un litro por hectárea), Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea) o Monocrotofos 60 E (un litro por hectárea).

Minador de la hoja del frijol: Diazinón 25% CE (un litro por hectárea), Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea) o Monocrotofos 60 CE (un litro por hectárea).

Chicharrita: Diazinón 25% LE (un litro por hectárea), Ometoato 1000 e (0.5 litros por hectárea), Malation 1000E (1.5 litros por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea), o Carbarilo 80% (un litro por hectárea).

Control de enfermedades

Las enfermedades más comunes son antracnosis, roya o chahuixtle, tizón de halo, tizón común y virus del mosaico dorado, mismas que se pueden controlar a través del uso de las variedades mejoradas tolerantes que se indicaron para cada ambiente. El control más efectivo y económico de las enfermedades se logra mediante el uso de variedades resistentes o tolerantes.

Fertilización

Para la mayor parte del estado se sugiere aplicar 40 kilogramos de Nitrógeno y 40 de Fósforo por hectárea al momento de la siembra. Para ello, emplear 87 kilogramos de urea mezclada con 87 kilogramos de súperfosfato de Calcio triple, o bien 200 kilogramos de sulfato de amonio mezclado con 200 de súperfosfato de Calcio simple. El fertilizante se deposita en el fondo del surco o a un lado, pero siempre evitando el contacto directo con la semilla.

Cosecha

La cosecha debe de realizarse entre los 15 y 20 días posteriores a la madurez cuando el grano tenga aproximadamente 14% de humedad, la cual ocurre de los 110 a los 130 días después de la siembra.

• Desgranarlo a través del vareo, trilla con animales o de manera mecánica.

• Manual y para trillar se emplean maquinas trilladoras especiales o adaptadas para frijol.

Rendimiento

El potencial de rendimiento es de alrededor de 2.5 a 3.5 toneladas por hectárea.

Labores

Región

Acaxochitlán, Atotonilco, Huasca de Ocampo y Tepeji del Río.

Preparación del terreno

Mecánica y manual.

Variedades

Bayomex, Flor de durazno, Negro perla, Bayo mecentral, Negro 8025, Azufrado tapatío, Flor de mayo, M-38, Canario 107 y Cacahuate 72.

Fecha de establecimiento

Temprana: Del 1º al 15 de junio.

Tardía: Del 15 al 30 de junio.

Densidad de siembra

De 30 a 40 kilogramos por hectárea de semilla en variedades de semiguía, para una densidad de 130 mil plantas por hectárea.

De 40 a 60 kilogramos por hectárea de semilla en variedades de mata, para una densidad de 170 mil plantas por hectárea.

Control de plagas

Conchuela: Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea), Malatión 1000 e (un litro por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea) o Carbarilo 80 PH (un kilogramo por hectárea).

Picudo del ejote: Diazinón 25% LE (un litro por hectárea), Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea).

Chapulín: Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea), Malatión 1000e (un litro por hectárea), paratión metílico 50% (un litro por hectárea) o Carbarilo 80 PH (un kilogramo por hectárea).

Frailecillo: Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea), Malatión 1000 e (un litro por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea) o Carbarilo 80 PH (un kilogramo por hectárea).

Minador serpentina de la hoja del frijol: Diazinón 25% CE (un litro por hectárea), Ometoato 1000 e (0.5 litros por hectárea) o Triclorfon, cuando se observa una mina por hoja.

Mosquita blanca: Diazinón 25% LE (un litro por hectárea), Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea) o Monocrotofos 60 e (un litro por hectárea).

Minador de la hoja del frijol: Diazinón 25% CE (un litro por hectárea), Metomilo 90 PS (300 gramos por hectárea) o Monocrotofos 60 CE (un litro por hectárea).

Chicharrita: Diazinón 25% LE (un litro por hectárea), Ometoato 1000 e (0.5 litros por hectárea), Malation 1000E (1.5 litros por hectárea), Paratión metílico 50% (un litro por hectárea), o Carbarilo 80% (un kilogramo por hectárea).

Las enfermedades más comunes son antracnosis, roya o chahuixtle, tizón de halo, tizón común y virus del mosaico dorado, mismas que se pueden controlar a través del uso de las variedades mejoradas tolerantes que se indicaron para cada ambiente.

El control más efectivo y económico de las enfermedades se logra mediante el uso de variedades resistentes o tolerantes.

Fertilización al establecimiento

Para la mayor parte del estado se sugiere aplicar 40 kilogramos de Nitrógeno y 40 de Fósforo por hectárea al momento de la siembra. Para esto se requiere 87 kilogramos de urea mezclada con 87 kilogramos de superfosfato de Calcio triple, o bien 200 kilogramos de

sulfato de amonio mezclado con 200 de súperfosfato de Calcio simple. El fertilizante se deposita en el fondo del surco o a un lado, pero siempre evitando el contacto directo con la semilla.

La cosecha debe realizarse entre los 15 y 20 días posteriores a la madurez cuando el grano tenga aproximadamente 14% de humedad, la cual ocurre de los 110 a los 130 días después de la siembra.

• Desgranarlo a través del vareo, trilla con animales o de manera mecánica.

• Manual y para trillar se emplean maquinas trilladoras especiales o adaptadas para frijol.

Rendimiento de grano

Potencial de rendimiento es de alrededor de 1.5 a 2.0 toneladas por hectárea.

Servicios

Costos de producción

Área de influencia

Distritos de Desarrollo Rural Huichiapan, Mixquiahuala, Pachuca y Tulancingo.

Potencial productivo

Buena productividad y riego.

Preparación del terreno

Barbecho y un rastreo.

Época de siembra

Temporal primavera-verano: Del 1º de mayo al 20 de junio.

Riego primavera-verano: Del 1º de mayo al 30 de junio.

Método y cantidad de semilla

De 8 a 10 kilogramos por hectárea. Se recomienda en temporal de 50 a 55 mil plantas por hectárea. Y en riego de 60 a 65 mil plantas por hectárea.

Variedades

Victoria y Bienvenido paisano.

Fertilización

Fórmula

• Temporal: 46–46–30

• Riego: 70–46–30

Fuentes de fertilizantes

• Nitrogeno: amoniaco anhidro (82% N), urea (46% N),nitrato de amonio (33.5% N), sulfato de smonio (20.5% N), fosfato diamonico; 18% N, 46% P2o5.

• Fósforo: Súperfosfato de Calcio simple (20% P2o5), súpefosfato de Calcio triple (46% P2o5), cloruro de Potasio (KCl).

Oportunidad

• Aplicar el 50% del Nitrogeno y todo el Fósforo y Potasio a la siembra, siempre y cuando haya buena humedad superficial en el terreno.

• El otro 50% del Nitrógeno se aplica en la primera escarda.

Control de plagas

Las plagas más comunes son palomilla de la calabaza, frailecillo, picudo trozador y de los capítulos. Para su control se debe de aplicar Pirimor o Lannate a razón e 200 y 300 gramos por hectárea en 200 litros de agua, siempre y cuando se tenga incidencia.

Control de maleza

El girasol es muy sensible a la presencia de malas hierbas, desde su emergencia hasta el estado de cinco pares de hojas, razón por la cual debe protegerse durante un periodo de 30 a 40 días con una aplicación del herbicida Treflán (Trifuralina), en una dosis de 2.5 litros por hectárea, aplicado inmediatamente después de la siembra. Si no se aplica herbicida, se aconseja mantener limpio el cultivo durante los primeros 40 días mediante una escarda; esto es hasta el momento en que la planta tiene aproximadamente 30 centímetros de altura. La segunda escarda debe hacerse cuando la planta tenga unos 60 centímetros de altura. Para evitar la pudrición del tallo, no se debe levantar mucho el surco en la base de las plantasentre los 22 y 25 días de emergida la planta.

Prevención y control de enfermedades

La enfermedad más frecuente y dañina del girasol es la pudrición del tallo y del capítulo. Como medida preventiva se sugiere la aplicación de un kilogramo de Manzate D disuelto en 200 litros de agua por hectárea, cuando prevalezcan condiciones de alta humedad, en el ambiente o en el suelo. Otras medidas preventivas son la rotación de cultivos, el empleo de semilla sana y limpia y la quema del material infectado. La pudrición del capítulo es otra enfermedad importante, cuyo vector es la mosca del capítulo; por consiguiente su control se logra mediante el combate de este insecto con 0.5 litros de Malathión 1000E (Malatión), o con 200 gramos por hectárea de Pirimor 0 300 gramos por hectárea, disueltos en 200 litros por hectárea.

Época de cosecha

La cosecha debe realizarse cuando el capítulo haya adquirido una coloración café en su parte posterior, si el corte se hace a mano, los capítulos pueden pasarse directamente a la combinada estacionaria para trillarse; el trillado o desgrane manual del capítulo se hace golpeando éste con un palo por el lado donde está la semilla. Si el corte y trillado se hace con combinada, se debe utilizar un cabezal especial para girasol y disminuir al mínimo las revoluciones del cilindro y apertura total del cóncavo, así como reducir la velocidad del avance.

Rendimiento potencial

En temporal de 1.6 a 2.5 toneladas por hectárea, y riego de 3.0 a 4.0 toneladas por hectárea.

Región

Huejutla, Huautla, Orizatlan, Atlapexco, Huazalingo. Jaltocan, Yahualica y Xochiatipan.

Régimen de humedad

Temporal.

Potencial productivo Bueno.

Preparación del terreno

Mecanizado o manual dependiendo de la pendiente y de la disponibilidad de maquinaria.

Variedad

Jatropha (piñón mexicano). Cultivo perenne.

Ecotipos: Papantla, Misantla, Cotaxtla o Nativo (éste se utiliza para recolección, dado que se encuentran ya establecido).

Fecha de establecimiento

Primavera-verano: Del 1º de junio al 30 de julio.

Otoño-invierno: Del 15 de septiembre al 15 de noviembre.

Propagación

Vareta: Es una forma de reproducción; las plantas son genéticamente iguales a la planta madre y empiezan a producir a los 3 años dependiendo de las condiciones de nutrición de la planta.

Semilla: Es una forma de propagación ya sea en bolsa donde se espera una altura de por lo menos 30 centímetros y se trasplanta a campo abierto o directamente en campo.

Época y formación de plantación

El periodo óptimo es la época de lluvias. La forma de plantación es en marco real a una distancia de 2.5 a 3 metros. El tamaño de la cepa debe ser 40 centímetros, de profundidad y de diámetro. Debe evitarse la formación de bolsas de aire al llenar la cepa para evitar hundimiento.

Para el caso de siembra de semilla directamente en campo no es necesaria la realización de cepas.

Densidad de población

Las distancias de la plantación están influenciadas por la lluvia, textura y profundidad del suelo. Se recomienda plantar a 3 × 3 metros (1,111 plantas por hectárea) para suelos de vega de río, y a 2.5 × 2.5 metros (1,600 plantas por hectárea) para suelos con pendiente y puede ser variable la distancia de acuerdo a la asociación con cultivos anuales que se intercalan en el ciclo primavera-verano u otoño-invierno.

Poda de formación

Durante los primeros años, consiste en cortar el tallo a una altura de 50 centímetros para la formación de 3 a 4 ramas primarias, formando la copa de la planta. Esto para asegurar mayor producción en cada planta.

Tratamiento de fertilización

Es conveniente promover una buena nutrición de las plantas, debido al reciente interés por estas plantas aún no se ha generado recomendación para fertilizar las huertas a nivel comercial; sin embargo, por

las condiciones en que se desarrolla el cultivo en forma silvestre, es necesario mantener la fertilidad con abundante materia orgánica en el área de raíces para tener crecimientos vigorosos, de acuerdo a las etapas fenológicas de los árboles.

Es necesario mantener el cultivo libre de maleza, por lo que es necesario “chapear” para evitar la competencia por nutrientes, agua y luz. Otra forma de controlar la hierba sobre todo cuando la maleza se desarrolla mas rápidamente en las épocas de lluvias y en el ciclo de primavera-verano, es que después de “chapear” se aplique un herbicida desecante como Gramoxone o Glifosato a razón de dos litros por hectárea con campana en la boquilla, para evitar afecciones en las plantas de jatropha, siempre y cuando no se tenga un cultivo asociado o se debe de realizar cuando aún no se ha establecido el cultivo de asociación.

Riego

No se ha determinado las necesidades hídricas del cultivo. Por el área donde se observa, éste pertenece a las características de un cultivo tropical con rangos de 1,000 a 2,500 milímetros de precipitación acumulada.

de plagas

Plagas: Hormiga termita (carcome la base del tronco), arañas, pulgones. Parathion al 3%, insecticida en polvo que se aplica directamente en el nido.

Enfermedades: Marchites del fruto (provocado por ácaros); pudrición seca de las ramas (provocado por el hongo fusarium); Clorosis foliar (falta total de nutrientes).

Cultivos asociados o intercalados

Para primavera-verano pueden ser cultivos como la calabaza o pipián. Para otoño-invierno pueden ser frijol, soya, maíz, ajonjolí.

Poda

La poda es una de las labores más importantes que, por la respuesta que ocasiona en la jatropha, merece mayor estudio. Esta práctica es significativa para todo árbol o arbusto productor de frutos y semillas. Para ello, se requiere generar muchas ramas laterales, con el fin de aprovechar bien la luz solar y a la vez producir abundante floración y fructificación de calidad. En jatropha, el rendimiento de la planta depende mucho de la cantidad de ramas, debido a que es en la parte terminal donde se forman las flores y frutos. Además, para facilitar la cosecha es necesario mantener bajo el arbusto, es decir, a no más de dos metros de alto. Se aconseja despuntar el tallo principal en la parte superior del crecimiento, al momento que es cambiado del vivero a la plantación o a los 45 días después de sembrado si la siembra se realizó en forma directa en el campo. Un arbusto podado debidamente, presenta el tallo principal y cuatro ramas al final del primer año. Entonces, estas ramas también se podan, a una altura de 40 centímetros sobre la superficie del suelo. Después de la primera poda completa, se tendrán de 3 a 4 brotes en cada una de las ramas viejas; por consiguiente, el arbusto tendrá una copa formada con 14 a 16 ramas al término de los dos primeros años. Estas ramas nuevamente son podadas, al final del segundo año, a una altura de 120 centímetros. Después de la segunda poda, de nuevo brotarán de 3 a 4 ramas en cada una de las ramas anteriores. Para entonces, el arbusto tendrá una copa mayor, formada con 50 a 60 ramas a los tres años de edad. Transcurrido el tercer año solamente se realizan las podas de mantenimiento y formación, para mantener el mismo número de ramas.

Cosecha

La cosecha del piñón es un proceso difícil, debido a las características de maduración del fruto. En este caso, la colecta de jatropha se realiza principalmente a mano. La maduración del piñón ocurre durante un periodo largo, por lo que se requiere una colecta semanal durante varias semanas o incluso varios meses al año (pueden ser de 8 a 10 semanas o de 2 a 2.5 meses. Posterior a la cosecha, el fruto se transporta a un lugar apropiado para secarlo antes de ser despulpado.

Rendimiento de fruta

Promedio regional: Sin registro.

Rendimiento esperado: Primer año de establecido 0.5 toneladas por hectárea, segundo año 2.5 a 3 toneladas por hectárea, tercer año 4 a 4.5 toneladas por hectárea.

Rendimiento potencial: 5.5 toneladas por hectárea.

Región

Huejutla, Huautla, Orizatlan, Atlapexco, Huazalingo, Jaltocan, Yahualica, Xochiatipan.

Régimen de humedad

Temporal.

Potencial productivo Bueno.

Preparación del terreno

Mecanizado o manual dependiendo de la pendiente y de la disponibilidad de máquinaria.

Variedad

Brewster (ralo rojo) y Mauritius (racimo rojo).

Fecha de establecimiento

Primavera-verano: Del 1º de junio al 30 de julio.

Otoño-invierno: Del 15 de septiembre al 15 de noviembre.

Propagación

El acodo aéreo es la forma usual de reproducción; las plantas son genéticamente iguales a la planta madre y empiezan a producir a los 3 años.

Época y formación de plantación

El periodo óptimo es la época de lluvias. La forma de plantación es en marco real. El tamaño de la cepa debe ser 40 centímetros de profundidad y de diámetro. Debe evitarse la formación de bolsas de aire al llenar la cepa para evitar hundimiento.

Densidad de población

Las distancias de la plantación dependen de la lluvia, textura y profundidad del suelo. Se recomienda plantar a 9 × 9 metros para suelos de vega de río, y a 7.5 × 7.5 para suelos con pendiente. Colocación de tutores.

El litchi requiere encausar su crecimiento, por lo cual es necesario colocar una estaca al pie de cada planta para favorecer su verticalidad y firmeza del tallo.

Poda de formación

Durante los primeros 3 años consiste en dejar de 3 a 4 ramas primarias formando la copa del árbol y realizar el aclareo de los brotes.

Tratamiento de fertilización

Es conveniente fertilizar la plantación para tener crecimientos vigorosos, de acuerdo a la edad de los árboles.

Edad del árbol Nitrógeno gr/aplic. Fósforo gr/aplic. Número aplicaciones al año

Control de maleza

Es necesario mantener el cultivo libre de maleza por lo que es necesario “chapear” para evitar la competencia por nutrientes, agua y luz.

Riego

Necesario en épocas de estiaje.

Control de plagas

Trips, pulgones, chinches: Paration metílico: 0,0-Dimetil 0 (4-nitrofenil) Fosforotioato (equivalente a 500 gramos i.a. por litro) (Parathión metílico 500).

Enfermedades

Fusarium en plantas jóvenes: 1 kilogramo por hectárea de Mancozeb (Manzate 200) disuelto en 200 litros de agua.

Cosecha

La cosecha debe realizarse cuando el color de los frutos es un rojo brillante y con un sabor dulce. Una planta producida por acodo inicia su fructificación a los 2 a 3 años. Para las plantan producidas por semillas, el periodo para dar fruto es de 6 a 7 años. A los 25 años la planta llega a su máxima producción.

Rendimiento de fruta

Promedio regional: 2.73 toneladas por hectárea. Esperado: 4.5 toneladas por hectárea.

Rendimiento potencial: 10 toneladas por hectárea.

Región

Atotonilco, Huasca.

Régimen de humedad Riego.

Potencial productivo Bueno.

Preparación del terreno

Mecánica: realizar un barbecho y un paso de rastra.

Variedades

Híbridos: SB-470 (Berentsen), HC-8 (Aspros), Z-60 (Asgrow), H-40 (inifap), H-50 (inifap) y Niebla (ceres).

Fecha de establecimiento

Del 15 marzo al 30 abril.

Densidad de siembra

Para lograr una densidad de 62,500 plantas por hectárea, establecer surcos de 80 centímetros de ancho y colocar una semilla cada 20 centímetros. Esto se logra con 20 ó 25 kilogramos de semilla, según el tamaño y peso de la misma (con al menos un 85% de germinación).

Tratamiento de fertilización

Químico más biofertilizantes.

• Fertilizante químico: aplicar la dosis 30-20-00 al momento de la siembra (1 bulto de 18-46-00 + 1 bulto de urea).

• Un kilogramo por hectárea de Micorriza y 360 gramos de Azospirillum brasilense mediante inoculación de la semilla.

Control de maleza

Preemergente: Después de la siembra, con humedad, aplicar un kilogramo por hectárea de Atrazina (Gesaprim Calibre 90).

Postemergente: En caso necesario, aplicar un kilogramo por hectárea de Atrazina (Gesaprim Calibre 90).

Plagas

Del follaje (gusano cogollero, gusano soldado y picudo del follaje): aplicar un litro por hectárea de Cipermetrina (Siroco 20).

Enfermedades

Pudrición de mazorca. Control preventivo de la enfermedad mediante la aplicación de biofertilizantes.

Cosecha

Manual: Se realiza cuando el grano se pueda quebrar fácilmente con los dientes, lo cual indica menos de 20% de humedad procediéndose a la recolección, acarreo y desgrane.

Rendimiento del grano

Promedio regional: 3.6 toneladas por hectárea.

Esperado: 5.0 toneladas por hectárea.

Región

Tecozautla, Huichapan, Nopala y Chapantongo.

Régimen de humedad Riego.

Potencial productivo Bueno.

Sistema de producción

Produccion de maíz con agua blanca.

Preparación del terreno Mecanizado.

Variedades

Precoz: Crm-30 (Cb), Dk2042 (Dekalb), Cebú (Asgrow), Na30 (Novasem), Nb1 (Novasem), 30p16 (Pioneer), Xr20a (Ceres), Das2358 (Dow Agrosciences), Sz6008 (Syngenta), Sb052 (Berentsen), P2946w (Pioneer) y H-40 (inifap).

Intermedia: Crm-30 (Cb), Dk2042 (Dekalb), Cebú (Asgrow), Na30 (Novasem), Nb1 (Novasem), 30p16 (Pioneer), Xr20a (Ceres), Das2358 (Dow Agrosciences), Sz6008 (Syngenta), Sb052 (Berentsen), P2946w (Pioneer) y H-40 (inifap).

Fecha de establecimiento

Intermedias: Del 15 marzo al 30 abril.

Precoces: Del 20 abril al 15 mayo.

Densidad

Para lograr una densidad de población de 72,500 plantas por hectárea, establecer surcos de 80 centímetros de ancho, colocando aproximadamente 6 semillas por metro lineal. Esto se logra con 25 ó 30 kilogramos de semilla, de acuerdo con el tamaño y peso específico de la misma (con al menos un 85% de germinación).

Tratamiento de fertilización

Aplicar la dosis 120-60-00 en dos partes para su mejor aprovechamiento:

• 60-60-00 al momento de la siembra. Fuente: 3 bultos de 1846-00 (Dap) más 4 bultos de sulfato de amonio.

• 60-00-00 a los 30 o 45 días después de la siembra. Fuente: 6 bultos de sulfato de amonio.

Control de maleza

Herbicida preemergente: 4 litros por hectárea de Acetoclor más Atrazina (Harness xtra).

Postemergente: después de la siembra y dependiendo de la maleza que aparezca, cuando el terreno este húmedo.

Para el control de hoja ancha: 1.5 litros por hectárea de Dicamba más Atrazina (Marvel).