Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sagarpa

Mtro. Jorge Armando Narváez Narváez

Subsecretario de Agricultura, sagarpa

Lic. Ricardo Aguilar Castillo

Subsecretario de Alimentación y Competitividad, sagarpa

Mtro. Héctor Eduardo Velasco Monroy

Subsecretario de Desarrollo Rural, sagarpa

Mtro. Marcelo López Sánchez

Oficial Mayor de la sagarpa

Dr. Luis Fernando Flores Lui

Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, inifap

Lic. Patricia Ornelas Ruiz

Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, siap

MVZ Enrique Sánchez Cruz

Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, senasica

Dr. Jorge Galo Medina Torres

Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo, sagarpa

La sagarpa extiende un reconocimiento especial a quienes con su visión, conocimiento, experiencia y trabajo hicieron posible la tarea de generar una Agenda Técnica para cada entidad federativa de México:

Coordinación General de la Obra

Ing. Óscar Pimentel Alvarado

Ing. Salvador Delgadillo Aldrete

Producción Ejecutiva

MVZ Enrique Sánchez Cruz

Dr. Luis Fernando Flores Lui

Colaboradores

Dr. Pedro Brajcich Gallegos

Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo

Dr. Bram Govaerts

Dr. Jesús Moncada de la Fuente

Dr. Sergio Barrales Domínguez

Lic. Patricia Ornelas Ruiz

Dr. Raúl Obando Rodríguez

Dr. Jorge Galo Medina

Map. Roxana Aguirre Elizondo

Dr. Luis Reyes Muro

Ing. Ceferino Ortiz Trejo

Ing. Saúl Vargas Mir

Montserrat González Salamanca

Maribel Morales Villafuerte

Lic. Víctor Hugo Rodríguez Díaz

César Abel Mendoza Ruíz

Blanca Estela Sánchez Galván

Soc. Pedro Díaz de la Vega García

Lic. Francisco Guillermo Medina Montaño

Agenda Técnica Agrícola de Baja California Sur

Segunda edición, 2015.

© Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Av. Municipio Libre 377. Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F.

ISBN volumen: 978-607-7668-42-8

ISBN obra completa: 978-607-7668-11-4

Impreso en México

Fotografías: SAGARPA, INIFAP, CIMMYT y UACH.

Cartografía: INEGI, SIAP.

El extensionismo es uno de los pilares del campo justo, productivo y sustentable que día a día nos esforzamos en construir desde el Gobierno de la República con la fuerza de millones de productores que tienen la noble tarea de producir los alimentos que consumen sus compatriotas.

Como lo instruye el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, no se trata de administrar sino de transformar. El conocimiento y las mejores prácticas deben estar al alcance de todos los productores, atendiendo el contexto en que cada uno vive, las circunstancias a las cuales hace frente para obtener frutos de su labor y para mejorar su calidad de vida.

Durante generaciones enteras, nuestros hombres y mujeres del campo han resistido el clima, han mirado el cielo en espera de la líquida respuesta a sus plegarias, han explorado desafiantes caminos para hacer de su modo de vida un mejor modo de vivir. Todo ese conocimiento está hoy al alcance de la mano en esta Agenda Técnica Agrícola.

Al conocimiento empírico acumulado se suma la investigación, la metodología y la tecnología que la sagarpa ha promovido por medio de instituciones como el inifap, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro

Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (cimmyt) y el Colegio de Posgraduados. Esto es a lo que llamamos Sinergia para la transformación del campo.

Nuestro campo también se nutre del conocimiento colectivo. Se nutre de la importancia de conocer el significado del viento y el olor de la tierra; de la importancia de conocer más para mejorar las prácticas y hacer rendir el trabajo, de la importancia de comprender, compartir y transformar…

El conocimiento sólo es útil si se usa en las tareas cotidianas. Esta Agenda Técnica Agrícola busca primordialmente ser útil para los héroes anónimos cuya responsabilidad toma dimensión tras un largo camino recorrido, cuando cada persona transforma su esfuerzo en el alimento y este en la energía con que México se mueve… …estamos aquí para Mover a México.

Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

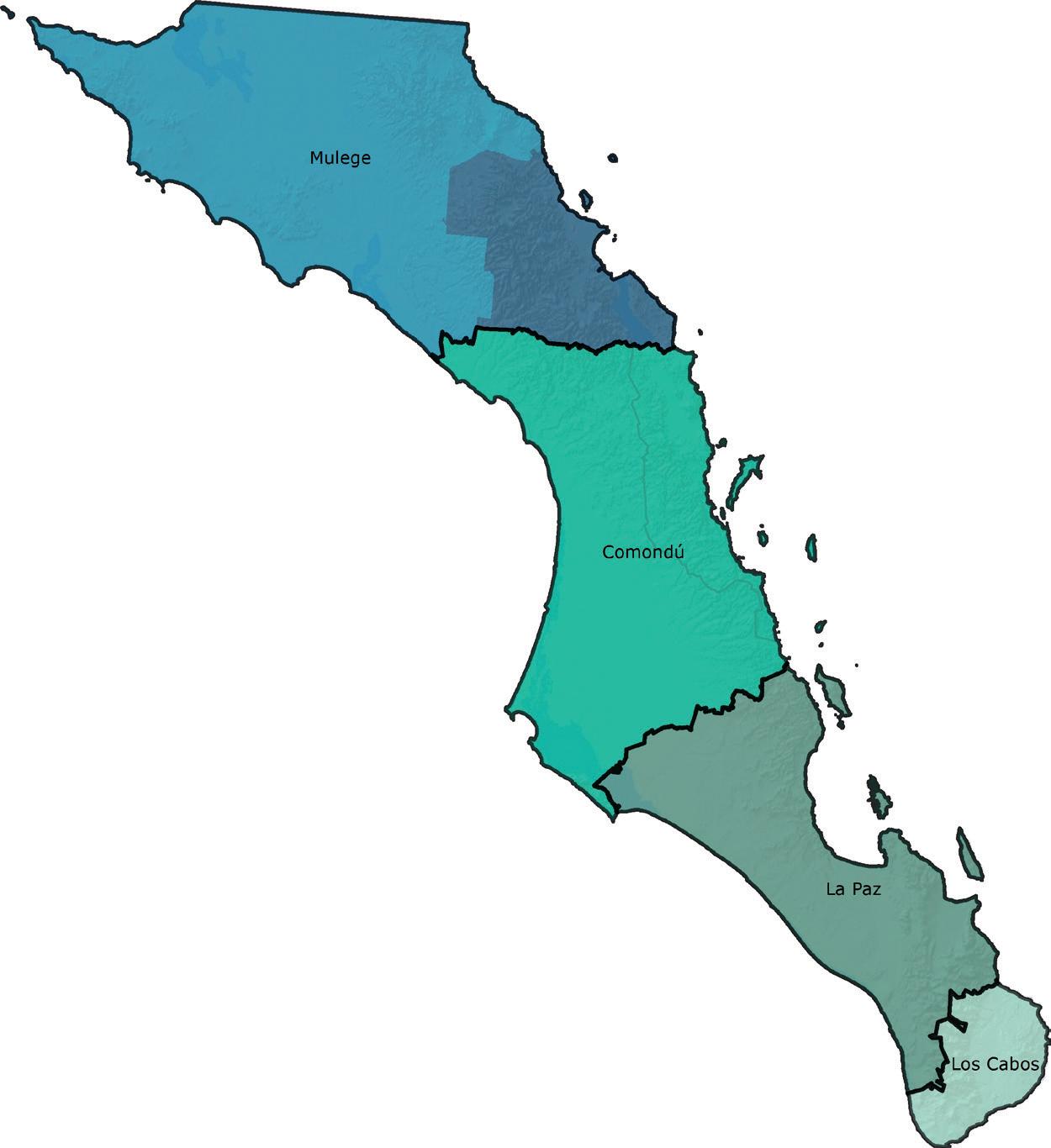

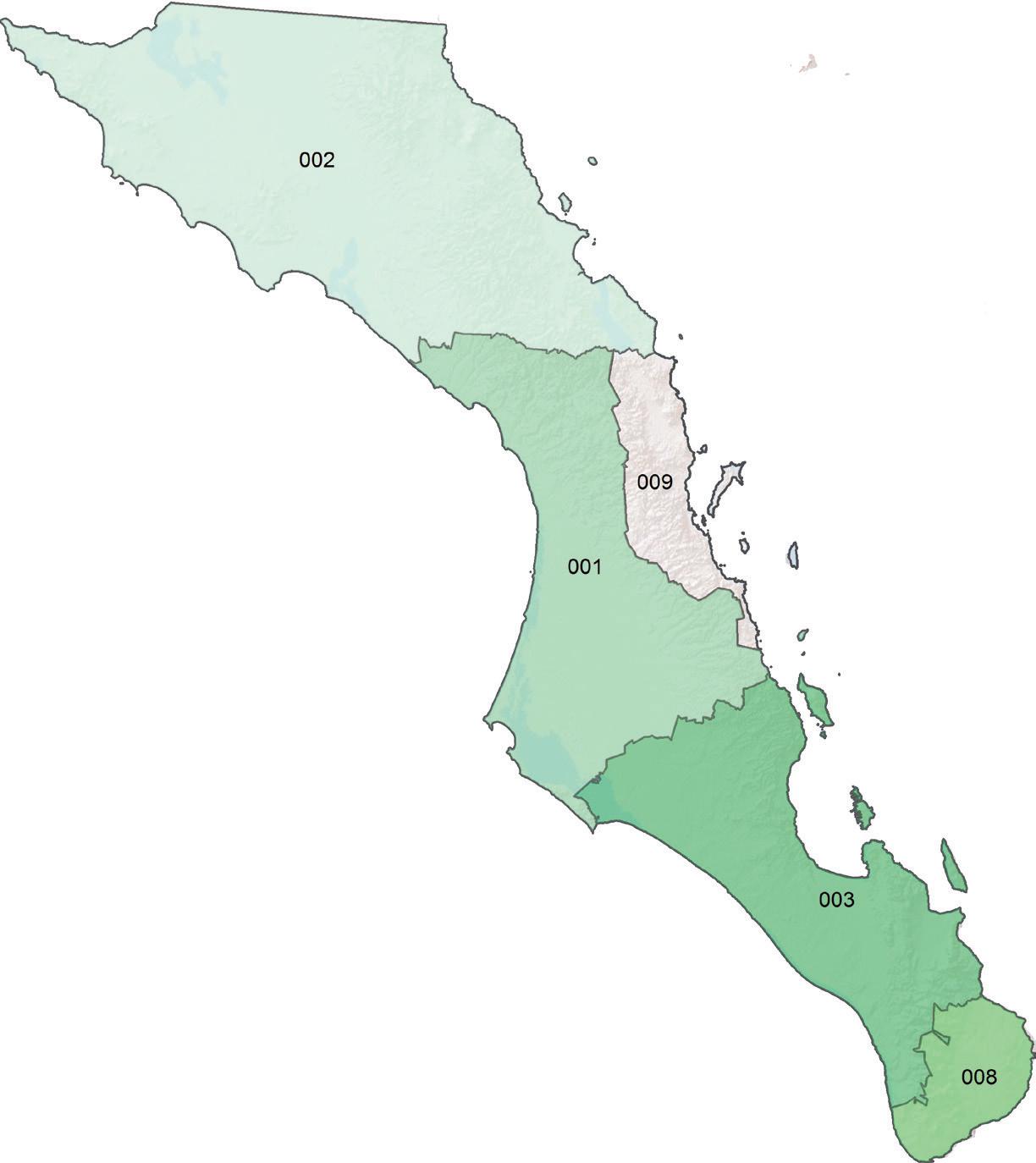

Ubicación geográfica

La entidad federativa está situada en la porción meridional de la península de Baja California, entre los meridianos 109º27’24” y 115º04’52” de longitud oeste, y entre los paralelos 22º43’14” y 28º00’00” de latitud norte.

Superficie

73,677 kilómetros cuadrados (3.74% del total nacional).

Límites

Limita al norte con Baja California, al este con el mar de Cortés, y al sur y al oeste con el océano Pacífico.

Orografía

La entidad se encuentra dividida por una cordillera longitudinal, cuyas principales alturas son el Pico de San Lázaro (2,164 metros), el volcán de las Tres Vírgenes (2,054 metros) y el cono de La Giganta (1,738 metros). La cadena montañosa corre próxima al litoral del mar de Cortés, dejando una planicie estrecha hacia la costa y otra más amplia hacia el Pacífico.

Ocho décimas partes del territorio de la entidad son casi planas, pues tienen pendientes menores al 15%. En el extremo noroeste se extiende el desierto Vizcaíno. Cuenta con un litoral de 2,705 kilómetros, bañado por el Pacífico y el mar de Cortés.

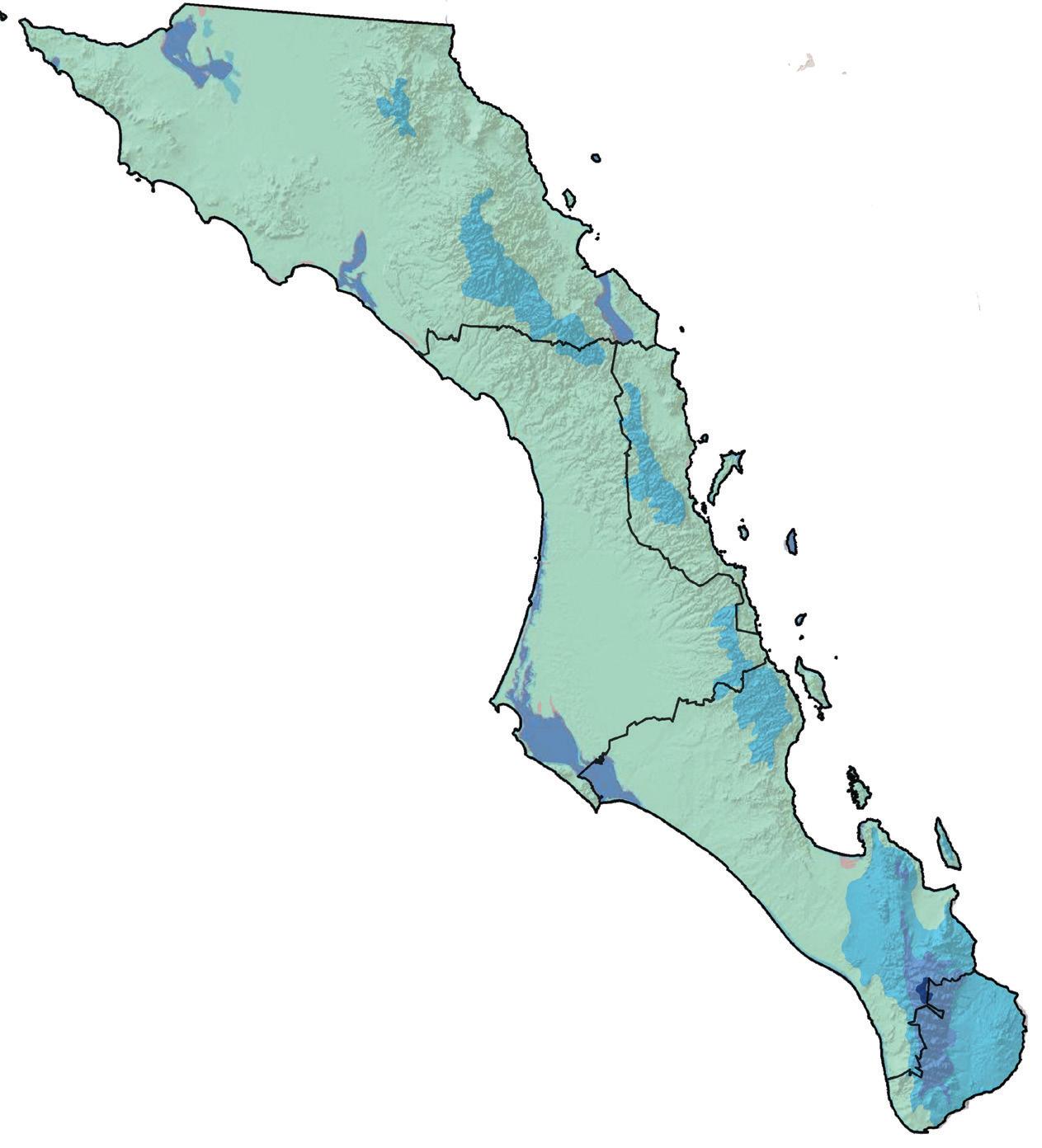

Hidrografía

Las corrientes existentes conforman una serie de ríos y arroyos secos prácticamente todo el año. Las lluvias son muy escasas, sólo en el extremo sur de la península. En la zona de La Laguna ocurren precipitaciones en forma de tormentas de poca duración, cuyas aguas se evaporan rápidamente sin originar corrientes de importancia. En el Valle de Santo Domingo se han perforado pozos para riego, pero cada vez son mayores los problemas de sobreexplotación e intrusión salina, pues parte del acuífero se halla a 14 metros bajo el nivel del mar.

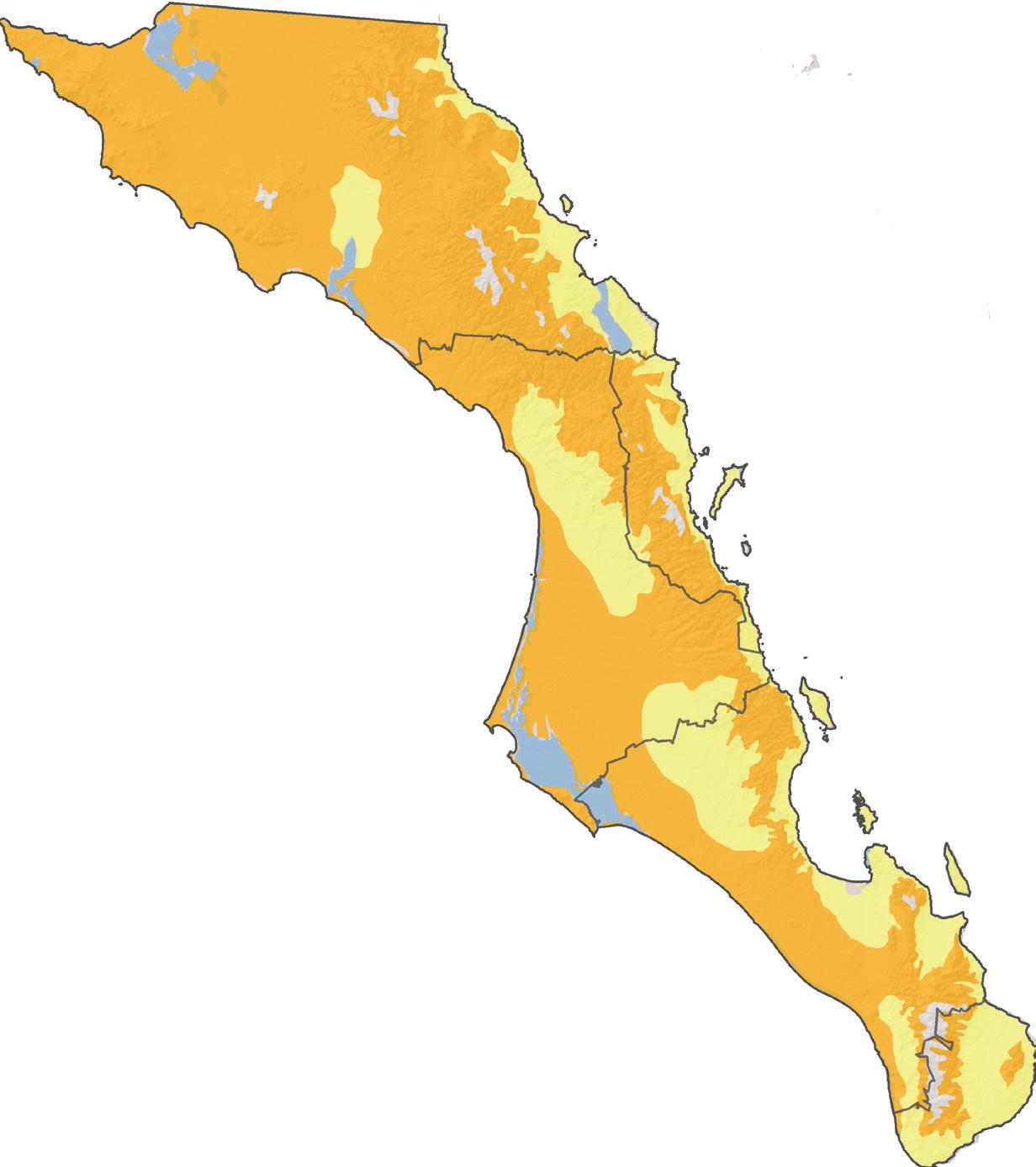

Clima y temperatura

Clima semicálido seco, con una temperatura media de 18 a 22 ºC. En la parte sur y en la costa del Golfo de California, el clima es cálido seco, con temperaturas mayores a 22 ºC, excepto en la Sierra de San Lázaro en la parte sur, donde el clima es cálido semiseco. En la entidad se pueden distinguir tres zonas térmicas: al noroeste, centro y en la costa del océano Pacífico. La distribución de la precipitación normal anual varía de una mínima de 43 milímetros en la estación

Las Lagunas (en el desierto del Vizcaíno), a una máxima de 630 milímetros en la estación Sierra de la Laguna (al sur de La Paz), con una precipitación normal anual promedio de 150 milímetros. En general, las precipitaciones ocurren en forma irregular, salvo la región del desierto del Vizcaíno donde éstas se presentan en invierno y en la parte sur de la entidad, donde ocurren en verano.

Indicadores socioeconómicos

Población: 637,026 habitantes, el 0.6% del total del país.

Distribución de población: 86% urbana y 14% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22%, respectivamente.

Escolaridad: 9.4 años (secundaria terminada); el promedio nacional es de 8.6 años.

Hablantes de lengua indígena de 5 años y más: una de cada 100 personas. A nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena.

Sector de actividad que más aporta al pib estatal: Construcción.

Aportación al pib nacional: 0.6%

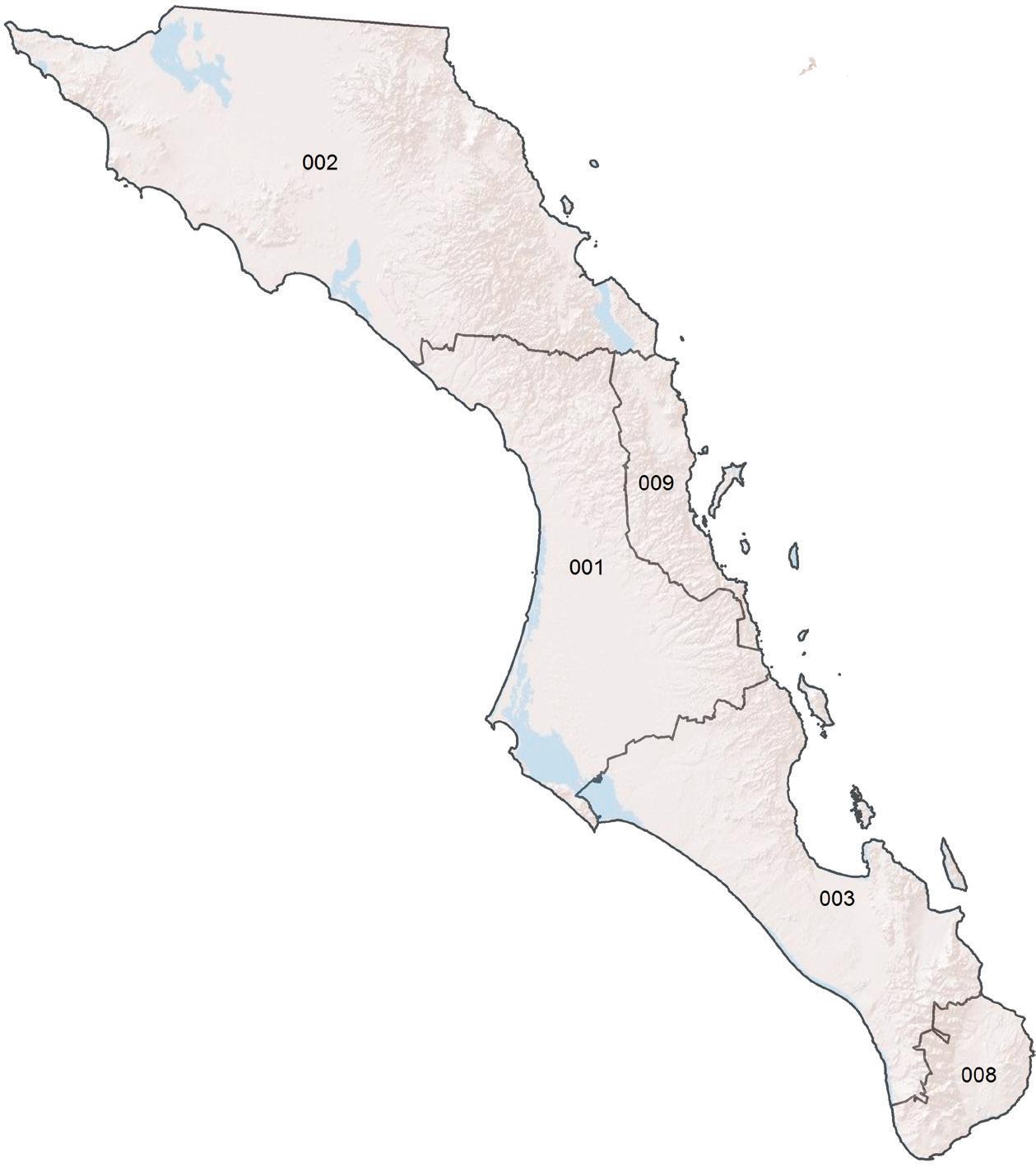

División política: La entidad está formada por 2,308 localidades distribuidas en cuatro municipios, de los cuales, dos tienen de 10 mil a 50 mil habitantes; uno de 50 mil a 100 mil; y uno más de 100 mil habitantes.

Centros de población más importantes: La Paz (capital), Santa Rosalía, Cabo San Lucas (una de las zonas turísticas importantes del país), Guerrero Negro, San José del Cabo, Mulegé, Loreto, Ciudad Constitución, Comondú y Villa Insurgentes.

Datos históricos

El antiguo territorio federal –desde 1888– fue erigido como estado libre y soberano el 3 de octubre de 1974. En su jurisdicción se incluyeron seis islas del océano Pacífico y nueve del mar de Cortés.

Escudo

El escudo de armas está enmarcado por unos filos dorados al exterior y olateados al interior, que representan la riqueza del subsuelo. El espacio azul marino simboliza la justicia, la verdad y la lealtad; los peces de plata, la riqueza del mar. El interior se divide en dos partes: el fondo rojo y el oro expresan unión, riqueza, valor y atrevimiento, y la concha de plata representa la fiera batalla que debe dar todo sudcaliforniano en defensa de sus fronteras.

Personajes ilustres

Manuel Márquez de Léon (1822-1890). Participó con heroísmo en la guerra de 1847. Gobernador de Sinaloa y Durango.

Rosaura Zapata Cano (1876-1963). Maestra, creadora de los jardines de niños en el país.

Agustín Olachea Avilés (1890-1974). Participó en la Revolución Mexicana. Gobernador de Baja California Sur. Gobernador de Baja California Norte. Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y Secretario de la Defensa Nacional.

Fuente: inegi, siap.

Preparación del terreno

El ajo se adapta a distintos tipos de suelo; los mejores rendimientos se obtienen en suelos de textura media. En terreno arcilloarenosos es mejor realizar un barbecho de 25 centímetros de profundidad y dos pasos de rastra en forma cruzada. En suelos de textura media, realizar sólo dos pasos de rastra en forma cruzada. Para suelos de textura arenosa, con un paso de rastra es suficiente. En todos los casos, nivelar para reducir problemas de encharcamientos y facilitar la siembra.

Variedades

Las variedades que han mostrado mejor adaptación y rendimiento a la zona del Valle de Santo Domingo son Criollo regional, Pata de elefante, Tocumbo, Huerteño, Pocitas, Tacáztcuaro, Tingüindín, Taiwán, Inifap-94, Chapingo-74, Texcoco, Celayense y Aguascalientes.

Época de siembra

En el Valle de Santo Domingo, el inifap ha determinado que los mejores rendimientos se logran sembrando del 15 de octubre al 15 de noviembre; siembras del 15 de septiembre al 14 de octubre y del 16 de noviembre al 15 de diciembre dan buenos rendimientos, pero con menor tamaño del bulbo.

Selección y preparación de la semilla

Si se siembra por primera vez, el productor debe utilizar semilla de calidad para asegurar que la misma esté libre de plagas y enfermedades. En caso de utilizar semilla de su propia cosecha, seleccionar bulbos grandes (6.0 gramos) o medianos (3.0 gramos) con pocos “dientes”. Es conveniente desgranar los bulbos un poco antes de la siembra (unos cinco días) y conservarlos en un lugar fresco y aireado, a fin de evitar que pierdan su poder germinativo. Si se desgrana con mucha anticipación la semilla se “vacía” al deshidratarse.

Para prevenir problemas de nemátodos, es importante tratar la semilla desgranada, sumergiéndola por un tiempo de dos minutos en una solución preparada con 5.0 centímetros cúbicos de Nemacur-400 (fenamifós) por litro de agua. Otra opción es aplicar de 40 a 60 kilogramos por hectárea de Nemacur 2% incorporado en banda, antes o al momento de la siembra.

Para prevenir el ataque de enfermedades bacterianas, la semilla debe sumergirse en una solución de agua fría con sulfato de Potasio (100 gramos por cada 100 litros de agua) durante 5 minutos. La incidencia de pudrición blanca se reduce mediante el tratamiento a la semilla con el fungicida Tebuconazole (folicur) a dosis de 500 a 750 mililitros por cada 100 litros de agua. La semilla se debe sumergir en esta solución durante 5 minutos, después debe secarse extendiéndola en un lugar seco y sombreado.

Método de siembra

Si se siembra en suelo seco, la semilla debe enterrarse aproximadamente a 5 centímetros de profundidad; si se hace en húmedo, se recomienda se realice a 8 centímetros. La siembra debe hacerse clavando el diente con la punta o yema hacia arriba. Se recomienda hacer la siembra en camas de 1.60 metros de ancho. Si la siembra se hace manualmente, es necesario marcar las camas para establecer cuatro hileras de semilla en cada una, separadas a 20 centímetros. Si la siembra se lleva a cabo en forma mecánica, se recomienda utilizar una sembradora de doble salida con platos de “cuchara” con dimensiones apropiadas para la semilla de ajo.

Densidad de siembra

La cantidad de “dientes” a utilizar por hectárea dependerá de la variedad que se utilice en la siembra. Para criollo regional y Aguascalientes, 650 kilogramos y para el resto de las variedades 1,000 kilogramos. La distancia de siembra entre cada “diente” varia de 7.0 a 10 centímetros.

Fertilización

Previo a la siembra, se sugiere realizar un análisis de suelo para determinar su fertilidad y, con base en ésta, efectuar la fertilización; en caso de no contar con el diagnóstico del suelo, se sugiere fertilizar con 250 kilogramos por hectárea de Nitrógeno, 50 kilogramos de Fósforo y 100 kilogramos de Potasio. El cultivo del ajo tiene dos periodos bien definidos, el primero se refiere al crecimiento de la planta antes de la formación del bulbo y el segundo a la formación de éste. En los últimos dos meses de desarrollo del ajo se conforma el 70 a 80% del peso y tamaño del bulbo, por lo que es importante que los nutrimentos estén disponibles a la planta en este periodo; por ello, se sugiere aplicar el fertilizante antes de la siembra, la segunda aplicación al primer cultivo y la tercera previa a la formación de bulbos. En caso de usar riego por goteo, aplicar cada 30 días, 2.0 litros por hectárea de ácido sulfúrico para lavar el sistema de riego y evitar el taponamiento de la cinta.

Riego

Gravedad: Debe hacerse en forma ligera para que la humedad llegue a la semilla por trasporo. Por lo general, se requieren de ocho a 10 riegos de auxilio para aplicar una lámina total de 70 centímetros. El último riego debe darse unos 20 días antes de la cosecha.

Goteo: El riego de germinación se sugiere realizarlo por un tiempo de 14 a 16 horas. Ocho días después de haber proporcionado el primer riego se debe hacer el siguiente, durante un tiempo de siete horas; a partir de ahí, los posteriores serán aplicados cada seis o siete días con un tiempo de cinco a siete horas, dependiendo de la etapa del cultivo, condiciones climatológicas y

tipo de suelo. Generalmente, se aplican entre 25 a 35 riegos, estimando una lámina total de 38 centímetros.

Labores de cultivo

Se recomienda realizar dos escardas con maquinaria a los 20 y 35 días después de la siembra; debe procurarse que éstas no sean muy profundas para evitar daños en las raíces de la planta.

El control de maleza de hoja ancha como quelite, malva, amargosa, correhuela y cual se puede hacer con la aplicación de Linurón, 2.0 kilogramos por hectárea; Gesagard, 2.0 kilogramos por hectárea; o la mezcla de Linurón, 1.5 kilogramos más 2,4-D amina, 0.5 litros por hectárea o Linurón, 1.5 kilogramos más Gesagard, 0.5 kilogramos por hectárea. Para el control de gramíneas y otras malezas de hoja angosta, se sugiere aplicar 1.5 litros por hectárea de Poast más 2.0 litros por hectárea de aditivo Poast. Los herbicidas sugeridos son para aplicaciones postemergentes, cuando el cultivo tenga de una a dos hojas. También es conveniente realizar dos deshierbes para evitar la infestación de malezas al finalizar el ciclo del cultivo.

Control de plagas

La principal plaga que ataca el ajo en el Valle de Santo Domingo es el trips; se presenta con mayor intensidad en épocas calurosas y secas, alojándose en el cogollo de la planta. Se combate con Clorpirifos o Dimetoato a dosis de 1.5 litros por hectárea, en ambos casos. Si la aplicación se hace con tractor usar 250 litros de agua por hectárea; si es en forma aérea, 60 litros de agua son suficientes. Se recomienda el uso de un adherente-dispersante en la mezcla agua-insecticida para mejorar la eficiencia de la aplicación.

Control de enfermedades

En el estado es baja la incidencia de enfermedades que afectan al ajo. Cuando se presentan condiciones de alta humedad ambiental se puede manifestar la “mancha púrpura”; puede prevenirse con aplicaciones con Mancozeb 1.5 kilogramos por hectárea.

Cosecha, almacenamiento y clasificación

El ajo está listo para cosecharse cuando el 50% del follaje está seco y/o aparece un pequeño bulbillo en la parte media del tallo. En las variedades recomendadas esto ocurre a los 150 días.

Para efectuar la cosecha primeramente debe aflojarse el suelo mediante el paso de un arado o cuchilla; enseguida, las plantas se sacan del suelo y se colocan en forma de camellones con el propósito de cubrir los bulbos con el mismo follaje; después de tres días se procede a cortar el follaje y las raíces. Posteriormente, los bulbos deben colocarse en “jabas” o “arpillas” y éstas almacenarlas en una bodega fresca y ventilada, con el objeto de evitar sobrecalentamientos que provoquen su pudrición.

José A. Cristóbal Navarro Araiza

Introducción

En Baja California Sur se cultivan alrededor de 5,000 hectáreas de alfalfa, y es principalmente la variedad Cuf 101, con rendimiento anual promedio de 95.4 toneladas por hectárea de forraje verde (23.8 toneladas por hectárea de materia seca), en promedio 2.3 toneladas por hectárea de materia seca por corte. Comondú es el municipio con el primer lugar (86.4%) de área cultivada en el estado.

Preparación del terreno

Para el establecimiento del cultivo se sugiere hacer las siguientes labores: un barbecho, después uno o dos pasos de rastra, de acuerdo a la cantidad y dureza de los terrones que haya dejado el barbecho. Con el objeto de nivelar un poco el terreno, es recomendable en el último paso de rastra colocar una viga de madera o fierro en la parte posterior de ésta para emparejar el terreno.

Variedades

En el mercado se encuentran una gran variedad de materiales, que difieren en sus características de rendimiento de forraje, proporción de sus componentes botánicos (hoja y tallo) y calidad de forraje. Para productores que se enfocan a la venta de pacas se recomiendan las variedades Cuf 101, Excelente, SW 9720, Sardi-10, Alta verde y Genex 9890. Para productores que pretenden alimentar con sus praderas a ganado de alto requerimiento nutricional (ganado lechero o

de carne) se recomienda utilizar variedades como 58N57, 59N49 y 59N59 que presentan una mayor proporción hoja/tallo.

El periodo óptimo de siembra comprende los meses de octubre a diciembre; esto permite un mejor desarrollo del sistema radicular que soporta el crecimiento activo en la estación de mayor crecimiento de la pradera, además de favorecer una mayor estabilidad en la producción y persistencia de la pradera.

La alfalfa se puede sembrar con drilla o con la máquina tipo cyclone para siembra al voleo, empleando 30 kilogramos por hectárea de semilla. Después de tirar la semilla en terreno seco, se procede a pasar una rastra de ramas para cubrirla. La semilla debe quedar entre 1.0 y 2.0 centímetros de profundidad. Al término de la siembra, sí el riego se va a hacer por gravedad, se hacen melgas de 12 a 15 metros de ancho, con longitud no mayor de 100 metros. La pendiente adecuada del terreno es de 10 centímetros en 100 metros. Cuando el terreno presenta pendientes mayores, hay que usar curvas de nivel.

Colocación de la cinta de riego

Si el agua se va a suministrar por medio de equipo de goteo, después de siembra debe procederse a instalar la cinta de riego. Debido al tiempo de permanencia de la alfalfa en el terreno, se sugiere utilizar cinta de 15 milésimas de espesor con emisores a cada 20 centímetros. La cinta se coloca a una profundidad de 20 centímetros y separación de 80 centímetros. Esta recomendación es válida para suelos con texturas medios o francos.

Fertilización

La forma más exacta para realizar una correcta fertilización es hacerlo con base en el análisis de suelos y aplicar los criterios descritos para cada elemento; en caso de no contar con éste, se sugiere iniciar la fertilización con la dosis 100-60-00; la aplicación del fertilizante se hace antes de la siembra, incorporándolo con rastra. En alfalfa

con goteo se pueden aplicar los fertilizantes a través del sistema de conducción, con el consiguiente ahorro por este concepto. Para el caso del Fósforo se sugiere aplicarlo en el riego de germinación; para Nitrógeno se sugiere aplicar 30 kilogramos cuando empiece a nacer el cultivo y fraccionar los 70 kilogramos restantes en 11 aplicaciones a lo largo del año; de esta manera se mantiene la fertilización nitrogenada anual.

A partir del segundo ciclo, se recomienda la dosis 100-00-00, fraccionado en 12 aplicaciones de 8 kilogramos, cada una en el primer riego después de cada corte.

Riego

El riego de germinación cuando se da por gravedad debe ser en forma ligera, para evitar encharcamientos, con láminas de 10 centímetros. Se sugiere dar de dos a tres riegos de auxilio también en forma ligera y de preferencia con equipo de aspersión, antes del primer corte y un riego después de cada corte. El riego posterior a cada corte se debe dar aproximadamente ocho días después de realizado éste, para permitir la cicatrización de las plantas así como el secado, enchorizado y empaque del forraje.

Cuando los riegos se aplican por el sistema de goteo, es indispensable mantener una óptima humedad desde la siembra, hasta los 15 días después de la misma; es necesario favorecer la germinación cuidando que el suelo no se endurezca por lo que se sugiere la repetición de riegos ligeros. En suelos arenosos rápidamente se pierde la humedad, por lo que hay que repetir el riego cada cuatro a siete días.

Una vez realizada la siembra y establecida la cinta de riego, se aplica el riego de germinación el cual debe hacerse de preferencia a una presión de 12 a 15 psi (libras por pulgada cuadrada), con un tiempo aproximado de 24 horas para humedecer toda la superficie. Los riegos posteriores se realizan cada cuatro días con duración de dos horas y media a cuatro horas, hasta alcanzar el primer corte a los 80 días. Después de los cortes, el primer riego e sugiere aplicarlo a los siete días; lo anterior para evitar el castigo en las plantas y favorecer el rebrote normal y uniforme.

Con el uso del sistema de riego por goteo se mantiene en forma permanente una condición húmeda en el área de mayor concentración adicular del cultivo; así mismo permite una distribución homogénea del agua en el cultivo, independientemente de la topografía del terreno.

Las principales malas hierbas que se presentan en alfalfa son malva, chual, quelite, gloria de la mañana, mostacilla, grama y zacate buffel. Mediante los cortes paulatinamente se eliminan las de ciclo anual; sin embargo, las de ciclo perenne como los zacates, permanecen en la parcela llegando a infestar completamente el cultivo y provocar su abandono. Durante los últimos cinco años se ha presentado en los alfalfares la planta parásita llamada cúscuta. Esta maleza se multiplica de manera rápida y provoca la muerte del cultivo al absorber su savia. Una vez detectada, se debe combatir mediante el corte del forraje de toda el área afectada y proceder a su destrucción mediante fuego, fuera de la parcela, o bien a través de aplicaciones de paraquat sobre el “manchón” o área infestada, después del corte de la alfalfa, en dosis de un litro por hectárea del producto comercial.

Control de plagas

A manera de prevención debe evitarse la siembra en terrenos cercanos a cultivos de hortalizas.

Gusano trozador: Aplicar carbaril 80, de 1.0 a 1.5 litros por hectárea; Triclorfón 80, de 1.0 a 2.0 kilogramo por hectárea; Triclorfón cebo 2%, 50 kilogramo por hectárea; Clorpirifos 48, de 1.0 a 1.5 litros por hectárea. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten manchones con plantas trozadas, desde la nacencia hasta el establecimiento del cultivo (planta de 15 centímetros de altura).

Pulgón verde y pulgón manchado: Aplicar Dimetoato 38, de 1.0 a 1.5 litros por hectárea; Malatión 50, de 1.0 a 1.5 litros por hectárea; Metidatión 40, de 0.75 a 1.0 litro por hectárea. En general, se recomienda iniciar el control químico al detectar de 20 a 25 pulgones por tallo. Revisar 50 tallos por sitio de muestreo.

En planta pequeña iniciar cuando la incidencia sea de 10 o más pulgones por tallo.

Chapulines: Aplicar Azinfós metílico 50, de 0.5 a 1.0 kilogramo por hectárea; malatión 50 de 1.0 a 1.5 litros por hectárea; Triczlorfón cebo 2%, 50 kilogramos por hectárea; Carbaril 80, de 1.0 a 1.5 kilogramos por hectárea. Iniciar control químico al observar un daño superior al 30% de acuerdo al desarrollo de la planta y presencia del insecto.

Chicharritas: Aplicar Paratión metílico 720, 1.0 a 1.5 litros por hectárea; Azinfós metílico 50, de 0.5 a 1.0 litros por hectárea; Malatión 50, de 1.0 a 1.5 litros por hectárea; Dimetoato 40, de 0.75 a un litro por hectárea. Iniciar control al observar de tres a cinco insectos por planta en promedio y/o aspecto moteado de las hojas por el daño. Evitar aplicaciones de insecticidas en los 15 días anteriores a cada corte. En caso de infestaciones severas en este lapso de tiempo, se sugiere adelantar el corte.

Control de enfermedades

En la región las enfermedades se presentan en pequeña escala y generalmente no causan pérdida económica; sin embargo, las más comunes y las medidas de control son las siguientes:

Pesca: El hongo se propaga por semilla y viento. Se presentan como pequeñas manchas circulares color café en haz y envés. Hojas con muchas manchas se amarillan y defolian. Se requiere control al iniciar defoliaciones del cultivo. Como control se recomienda realizar el corte cuando inicie la defoliación y recoger el forraje inmediatamente. Utilizar variedades tolerantes.

Mildiu: Las hojas del ápice del tallo toman un color verde-claro con una fina pubescencia blanquecina, enrollándose en infecciones severas. En el envés, las hojas infectadas se tornan de color violeta. Los tallos se hinchan y el follaje se vuelve clorótico. Se transmite por semilla y residuos en el suelo. Utilizar variedades tolerantes, adelantar el corte al generalizarse los síntomas en el cultivo y recoger rápidamente el forraje.

Roya o chahuixtle: Se reconoce por las pústulas color caféamarillento u obscuro en las hojas. Al madurar, las pústulas ad-

quieren apariencia polvosa. Si se observa una infección severa, adelantar el corte y recoger rápidamente el forraje. Las enfermedades indicadas se presentan con mayor frecuencia en días con temperaturas frescas, y rocíos o nublados continuos, iniciando en las partes bajas del terreno.

Cosecha

En general, se alcanza un total de diez cortes por año. La etapa recomendada para iniciar el corte en alfalfa va desde la aparición del botón floral hasta el inicio de la floración (10% de botones abiertos por tallo). En el periodo de octubre a marzo los cortes se hacen cada 40 o 45 días en tanto que de abril a septiembre es posible hacerlos en promedio cada 25 a 30 días.

El rendimiento promedio por corte es de 13.6 toneladas por hectárea de forraje verde.

José Denis Osuna Amador

Introducción

Para mejorar los índices productivos de la ganadería extensiva de Baja California Sur, el productor se apoya en el establecimiento de cultivos forrajeros, anuales y perennes, a efecto de mejorar la disponibilidad de forraje y aminorar el efecto del déficit en el agostadero, producto de la baja precipitación y mal manejo de la carga animal. Sin embargo, la marcada diferencia de la temperatura a lo largo del año impide la utilización eficiente de una misma especie, como alfalfa, maíz, sorgo y algunos pastos tropicales perennes. La disponibilidad de forraje genera un aumento en su costo; las pacas de alfalfa en los meses invernales presentan una alza de, al menos, un 25% respecto al costo promedio en la temporada de mayor disponibilidad. Con base en lo anterior, el inifap a través del Campo Experimental Todos Santos, ha evaluado el establecimiento de praderas anuales de invierno, con la mezcla de avena y ryegrass, como alternativa para incrementar la disponibilidad de forraje de buena calidad en invierno, y buscar así mejorar la rentabilidad de la actividad pecuaria.

Requerimientos agroecológicos

La temperatura óptima de crecimiento para estas especies se ubica entre los 14-20 °C; temperaturas por debajo de 0 y arriba de los 30 °C, pueden ocasionar disminución del crecimiento o falta de persistencia de las mismas. El rango de altitud en las que se recomienda va de los 0 a los 2,440 metros sobre el nivel medio del mar. Estos

con ryegrass

cultivos están adaptados a una gran variedad de suelos. En el estado se han obtenido buenos resultados al establecerse en suelos de textura migajón arcillo-limoso y migajón arenoso. El óptimo en cuanto a conductividad eléctrica de la solución de suelo para estas especies es < 4 dS/m; sin embargo, soportan niveles de salinidad cerca de los 10 dS/m, condición que implica un descenso del rendimiento.

Establecimiento, métodos y densidad de siembra

Se recomienda el establecimiento en el periodo del 15 al 30 de noviembre, para buen desarrollo, persistencia y alargar el periodo de utilización de la pradera (tres cortes o pastoreos). La siembra se puede realizar en surcos espaciados a 0.8 metros o en melgas, sin embargo se recomienda el primer caso, alternado un surco de avena y otro de ryegrass, debido a que esto permite una distribución más adecuada de las plantas en campo, lo que reduce el efecto de sombreado de la avena sobre el rendimiento del rye grass.

Preparación del terreno

Se requiere de un paso de arado y dos pasos cruzados de rastra, con el objeto de desmoronar terrones y dejar el suelo suelto para favorecer una mejor penetración de la raíz.

Variedades recomendadas

Avena Chihuahua y ryegrass anual Tetraploide Oregon; estas especies son las que más fácilmente se encuentran en el mercado estatal.

Riego

Para el suministro del agua se puede utilizar el riego por goteo con cinta calibre 8 mil. El primer riego debe ser prolongado para que alcance la humedad a traslapar entre cinta y cinta con la finalidad de que la semilla de ambas especies germine uniformemente. La lámina del primer riego debe de ser de 8.0 a 10 centímetros y el intervalo entre riegos de 15 a 20 días, aplicando riegos de la misma lámina inicial, acumulando al primer corte o pastoreo (65 a 74 días), una lámina de 30 a 35 centímetros. La lámina posterior a la primer utilización debe de ser de 3.0 centímetros, con intervalo de 15 días.

En condiciones de riego por gravedad se da un riego de aniego y dos de auxilio, cada uno de ellos de una lámina de 15 a 18 centímetros; para acumular una lámina de 45 a 55 centímetros a la primera utilización de la pradera. El intervalo entre riegos es de 20 a 25 días. Después de cada corte o pastoreo se debe dar un riego de 10 a 15 centímetros, para que se estimule el rebrote. Se han obtenido hasta tres cortes significativos en rendimiento de forraje.

Fertilización

La fertilización recomendada es 120-50-00 aplicando la mitad del Nitrógeno y todo el Fósforo a la siembra. A los 30 días del primer riego, aplicar el Nitrógeno restante. La fertilización posterior al corte o pastoreo es de 50 kilogramos de Nitrógeno por hectárea con la finalidad de estimular el rebrote.

Control de maleza

El control químico se puede hacer mediante el herbicida Simazina en forma pre-emergente y hasta 15 días después de efectuada la siembra, a razón de 2.0 kilogramos en 200 a 400 litros de agua por hectárea. La mezcla de Gesaprím más Lazo en dosis de 2.0 más 3.0 litros por hectárea de cada herbicida en suelo húmedo e inmediatamente después del riego de siembra, presenta un buen control de malezas en forma pre-emergente.

Atrazina en dosis de 1.5 kilogramos por hectárea; puede ser utilizado tanto en forma preemergente como post-emergente, con buenos resultados en buenas condiciones de humedad del suelo. También puede utilizarse en forma postemergente el 2,4-D amina en dosis de 1.5 a 2.0 litros por hectárea; este último para malezas de hoja ancha que se presentan después de la emergencia de las plantas.

Control de plagas y enfermedades

En Baja California Sur, no se ha detectado la incidencia de plaga que ocasione un impacto económico significativo a las praderas establecidas. En lo que respecta a enfermedades la avena es susceptible a la roya, misma que puede ocasionar daños económicos importantes. Para disminuir la presencia de roya se pueden emplear variedades

resistentes o emplear el control químico a través de productos como diclobutrazol 3% más mancozeb 40%, presentado como suspensión concentrada a una dosis de 1.0 a 5.0 litros por hectárea con 21 días de plazo de seguridad.

Excelente crecimiento en los meses invernales, periodo durante el cual las especies tradicionalmente empleadas presentan una fuerte disminución del rendimiento. El rendimiento de materia seca (MS) al utilizar la mezcla (15.9 toneladas por hectárea de MS) supera el obtenido por cada especie en monocultivo (10.5 y 7.0 toneladas por hectárea de MS, obtenidas respectivamente por avena y ryegrass), de acuerdo con evaluaciones realizadas en años anteriores en el Sitio

Experimental Valle de Santo Domingo del inifap.

Otro aspecto sobresaliente es la alta calidad del forraje obtenido por la presencia del ryegrass, además de una extensión del periodo de utilización debido a la capacidad de rebrote. Finalmente, la elevada densidad de planta por unidad de superficie, asegura un uso más eficiente del recurso suelo y agua. Se obtuvieron excelentes resultados en una parcela de validación establecida en San Juan de Los Planes, B.C.S., donde el rendimiento al primer corte (74 días después de la siembra) indicado por la etapa de embuche en avena, alcanzó valores de 60.7 ± 4.2 toneladas por hectárea de forraje verde (13.3 ± 0.9 toneladas por hectárea de MS) y un rebrote de 13.8 ± 0.69 toneladas por hectárea (2.6 ± 0.18 toneladas por hectárea de MS). Es posible obtener un tercer corte, aunque de bajo rendimiento (6.0 a 8.0 toneladas por hectárea de forraje verde).

En lo que respecta a la composición botánica del rendimiento al primer corte, se ha encontrado una conformación de 76% de avena por 24% de ryegrass, con un estimado en contenido de proteína cruda (PC) de 13.4%. Este contenido de PC cubre el requerimiento para que novillos de talla mediana (160 kilogramos de peso vivo) alcancen entre 400 a 800 gramos de ganancia diaria en peso, característica que torna a la mezcla como una buena opción forrajera para la pre-engorda de bovinos.

Utilización

La pradera puede ser utilizada para corte o pastoreo. La pradera se utilizó para la pre-engorda de bovinos Brangus y Charolais bajo el sistema de pastoreo rotacional, donde potreros de 600 metros cuadrados al primer pastoreo, han soportado por tres días una carga de 28 animales de 160 kilogramos de peso. 14 potreros de 600 metros cuadrados, considerando sus respectivos rebrotes, soportaron 75 días de utilización, llegando a obtener ganancias de 0.7-0.9 kilogramos por animal al día. Si el riego es por goteo, se recomienda la retirada de la cinta al ingreso de los animales al potrero, además de que el último riego se haya dado 8 días antes de su utilización con la finalidad de evitar un nivel alto de humedad en el suelo que favorezca su compactación.

José Denis Osuna Amador

Preparación del terreno

Efectuar un barbecho de 30 centímetros, dos pasos de rastra en forma cruzada para desmoronar los terrones, y finalmente una nivelación del terreno para formar una buena cama de siembra y evitar encharcamientos.

Fecha de siembra

Los mayores rendimientos se obtienen en siembras de primavera-verano cuyas fechas recomendadas comprenden del 1º de febrero al 30 de marzo y del 1º de agosto al 30 de noviembre.

Variedades

Entre las variedades mejor adaptadas en el Valle de Santo Domingo están Gray zucchini, Caserta, Chefine, Napolini, Midnight y Bulam.

Método de siembra

La calabacita se establece en surcos separados a 90 centímetros de ancho, sobre el lomo, se deposita la semilla a una profundidad de 3.0 a 4.0 centímetros. Los surcos no deben ser mayores de 100 metros de longitud para obtener un mejor manejo del agua. Cuando el riego es rodado, este debe ser ligero para que la humedad llegue por trasporo a la semilla o planta para evitar pudriciones.

Densidad de siembra

Se recomienda establecer las plantas a una distancia de 40 centímetros, para obtener una población de 28 mil plantas por hectárea. Esto se logra usando de 6.0 a 7.0 kilogramos por hectárea de semilla.

El ciclo vegetativo de la calabacita permite que, bajo riego por gravedad, concluya su ciclo con seis riegos ligeros, efectuados con intervalo de 12 a 16 días dependiendo de las condiciones climáticas, tipo de suelo y variedad de que se trate, con una lámina de 52 centímetros. Con el sistema de goteo los riegos pueden realizarse cada tercer día con una duración de cinco horas y un total de 45 riegos. Es importante mencionar que en los primeros 40 días el tiempo de riego es de tres horas, ya que la planta consume poca agua debido al escaso desarrollo que aún presenta. Con este sistema se sugiere una lámina total de 28 centímetros.

La fórmula más recomendada para fertilizar la calabacita es 12050-00, aplicada en dos etapas: la mitad del Nitrógeno y todo el Fósforo a la siembra y el resto del Nitrógeno a los 40 días después de la siembra.

Labores de cultivo

Se sugieren cultivos o escardas, además un deshierbe manual. Las labores de cultivo no deben hacerse muy profundas ya que dañan las raíces de la planta. Es importante una amplia distribución de polen ya que de ahí depende la producción; para esto se recomiendan cuatro colmenas por hectárea. Si al inicio se presentan frutos deformes sin calidad comercial, debido a la falta de polinización de las flores masculinas, es necesario eliminarlos manualmente para evitar el “desgaste” de la planta y su envejecimiento y promover la formación de nuevos frutos.

Manejo fitosanitario

Los problemas más comunes y de mayor importancia son:

• Malezas perennes como gloria de la mañana, zacate Johnson y coquillo, principalmente, además de malezas anuales de hoja angosta y ancha, como el zacate rayado, pinto, cola de zorra, quelite, chual, verdolaga y malva.

• Insectos plaga como mosca minadora, mosca blanca, pulgón, gusano barrenador del fruto, grillo y diabrótica.

• Enfermedades como mosaico, cenicilla y marchitez de plántulas.

Control de maleza

• Seleccionar un terreno libre o poco infestado por malezas especialmente para el caso de especies perennes.

• Sembrar en húmedo.

• Aplicar en banda el producto Bensul DE a razón de 7.0-9.0 litros por hectárea en presiembra, incorporado de 3.0 a 5.0 centímetros de profundidad. Controla zacates anuales.

• Aplicación de Trifuralina de 1.2 a 2.0 litros por hectárea, en aspersión dirigida a la base de las plantas del cultivo y en hojas verdaderas y preemergente a la maleza.

• Realizar dos cultivos mecánicos en el fondo del surco, en la cama se pueden realizar dos pasos de “gallina” o lillistone. En caso de no utilizar control químico se requiere un promedio de tres deshierbes.

Control de plagas

• Seleccionar un terreno alejado de áreas con cultivos de plagas comunes.

• En presiembra, rastrear la maleza de 20 metros o más alrededor del cultivo, para eliminar hospederos de pulgón y mosca blanca principalmente; establecer cultivos trampa de sorgo Sudán o maíz.

• Emplear acolchado color aluminio para repeler el arribo de pulgón y mosca blanca o bien establecer el cultivo en microtúneles hasta inicio de floración.

• Para el caso de gusanos trozador y saltarín evitar sembrar en terrenos arenosos y/o donde anteriormente se han tenido

altas incidencias de estos insectos o en socas de cultivos hospederos (sorgo, maíz, trigo, garbanzo, etcétera.)

• El control de gusanos trozador y saltarín se sugiere realizarlo con Carbaril cebo 2%, 60 kilogramos por hectárea; Carbofurán 5%, de 20 a 25 kilogramos por hectárea; Clorpirifos 48%, de 1.0 a 1.5 litros por hectárea; Clorpirifos 2%, de 8.0 a 10 kilogramos por hectárea. El primero, segundo y quinto productos se pueden aplicar en banda antes de la siembra, incorporándolos con rastra.

• Para el control de plagas de inicio de temporada como grillo, pulga saltona y diabróticas, se sugiere aplicar Gusatión metílico 50%, de 1.0 a 1.5 kilogramos; Carbaril 80%, de 1.0 a 1.5 kilogramos por hectárea; Malatión 84%, de 0.6 a 0.75 litros por hectárea; Paratión metílico 50%, de 1.0 a1.5 litros por hectárea, al observar un 10% de daño e insectos presentes.

• Para minador de la hoja aplicar etión 50%, de 1.0 a 1.2 litros por hectárea; Dimetoato 38%, de 0.8 a1.0 litros por hectárea o Diazinón 25%, de 1.0 a 1.5 litros por hectárea, al registrar un daño de 25% o mayor y alta presencia de adultos, a las horas de mayor actividad del adulto.

• En caso de gusano soldado y falso medidor, aplicar Bacillus thuringiensis 3.2%, de 1.0 a 2.5 kilogramos por hectárea; Metomilo 90%, de 0.4 a 0.6 kilogramos por hectárea o Lorpirifos 48%, de 1.0 a 2.0 litros por hectárea, al observar seis o más larvas menores de tercer estadío en 10 plantas y daño presente.

• El control químico del pulgón y mosca blanca se sugiere realizarlo con Endosulfán 35% de 1.5 a 2.5 litros por hectárea y Diazinón 25% de 1.5 a 2.0 litros por hectárea, al detectar las poblaciones arribantes de la plaga y/o primeras plantas de los márgenes con adultos.

• Para controlar el gusano barrenador del fruto y guía, emplear Metomilo 90 de 0.4 a 0.6 kilogramos por hectárea, Malatión 84% de 0.75 a 1.5 litros por hectárea, Fenvalerato 11.1% de 0.8 a 1.0 litros por hectárea, al encontrar cinco larvas en 100 hojas y/o al observar los primeros frutos dañados.

Control de enfermedades

• El cultivo no debe establecerse cercano a superficies con otros cultivos infectados con virus, especialmente si se trata de cucurbitáceas.

• El manejo apropiado de los insectos vectores de virus como pulgón y mosca blanca, además de chichetas y en ocasiones diabróticas y osca minadora, reducen el riesgo de que se presenten enfermedades virales.

• Inmediatamente después de la nacencia se pueden eliminar plantas con marcados síntomas virales, quemarlas y enterrarlas.

• Eliminar plantas silvestres hospederas (meloncillo o melón coyote) dentro del cultivo y/o alrededor, lo mismo que para mildiu.

• Para cenicilla, aplicar Clorotalonil 75% de 2.0 a 3.0 kilogramos por hectárea, triforine 20% de 1.0 a 1.5 litros por hectárea o Triadimefón 25 de 0.4 a 0.5 litros por hectárea, al observar los primeros síntomas y/o condiciones de nublados, rocíos y temperaturas altas.

• Para mildiu se sugiere utilizar Anilazina 50% de 2.0 a 4.0 kilogramos por hectárea, folpet 52% de 2.5 a 3.5 kilogramo por hectárea, o Captafol 50% de 2.5 a 3.5 kilogramos por hectárea, al aparecer primeros síntomas y/o con condiciones de alta humedad relativa. Se puede utilizar azufre.

Cosecha

Se efectúa cuando los frutos han llegado a su madurez de corte. Dependiendo de la variedad y demanda del mercado, los frutos tendrán el diámetro o longitud muy variable.

José A. Cristóbal Navarro Araiza

Preparación del terreno

Una buena preparación del terreno facilita la distribución de agua y semilla, por lo cual se debe considerar una labranza completa en terrenos descansados; un barbecho profundo romperá y volteará la capa arable, con mayor aireación del suelo e incorporación de residuos y eliminación de malas hierbas. El doble paso de rastra permite desmoronar los terrones y lograr una buena cama de siembra. En rotación con garbanzo o maíz, donde se realizó labranza completa en el último ciclo, es posible continuar con labranza mínima considerando sólo un rastreo doble. La nivelación del terreno es una labor necesaria cuando se tiene un sistema de riego de gravedad, ya que el cultivo es susceptible a las enfermedades de la raíz producidas por hongos que se desarrollan con facilidad en los estancamientos de agua. Si se cuenta con riego por aspersión y goteo, puede ahorrar esta práctica.

Variedades

Se sugieren variedades del tipo linoleico como ciano linoleica y S-719; y del tipo oleico como las variedades ciano oleica, S-518, S-334, CW-88, CW-99 y P-744. Aunque los materiales linoleicos han mostrado tolerancia a roya y los oleicos moderada resistencia a roya, todos han resultado moderadamente tolerantes a alternaria y todos susceptibles a falsa cenicilla excepto Ciano oleica, Ciano linoleica y S-33 4 que resultaron tolerantes.

Época de siembra

Se sugiere la época de siembra de diciembre a enero, por lo que debe considerar el tipo de suelo y el clima. Si lo principal es lograr el mayor rendimiento, la época de siembra recomendable es del 1º de diciembre al 15 de enero. Siembras anticipadas alargan el ciclo y se necesita un riego extra, además sufren daños con mayor intensidad por alternaria o “mancha de la hoja” y roya o chahuixtle.

Al sembrar tarde el ciclo se acorta y se puede tener una baja polinización por efecto de altas temperaturas, coincidentes con la época de floración, y los rendimientos disminuyen en alrededor de cinco por ciento por semana de retraso en la siembra. Para minimizar el daño por falsa cenicilla, es recomendable sembrar preferentemente en la época de la segunda quincena de diciembre en la parte sur de la región y suelos arcilloarenosos y la primera quincena de enero en la parte norte del Valle de Santo Domingo y/o suelos franco-arenosos.

Características agronómicas de variedades de cártamo en el Valle de Santo Domingo, B.C.S. Variedad

resistente; MR, moderadamente resistente

Método y densidad de siembra

En riego de gravedad se sugiere la siembra en húmedo, en surcos separados de 80 a 90 centímetros, facilitando labores culturales y manejo del agua. Con sistema de aspersión puede sembrarse en plano con las mismas separaciones; en riego por goteo se sugiere establecer en seco, con camas de 1.60 metros, con dos líneas separadas a 40 centímetros entre sí, lo cual equivale a dejar regantes a 1.6 metros, mojando dos hileras de plantas.

Utilizar de 16 a 25 semillas por metro lineal, equivalencia de 12 a 15 kilogramos por hectárea; si se usa mayor cantidad, se propicia el desarrollo de plantas con escasa ramificación lateral y un reducido número de capítulos. En fechas tempranas se utiliza menos semilla con poblaciones de 160 mil plantas por hectárea y se aumenta en fecha tardía con poblaciones hasta 240 mil plantas por hectárea. En suelos salinos y/o arenosos, se utiliza más semilla, para contar con mayor población y ayudar a conservar la humedad.

Para terrenos de textura media y sistema de riego de gravedad, generalmente se sugiere aplicar 120 kilogramos por hectárea de Nitrógeno, pero en rotación con sorgo o maíz se justifica una mayor cantidad de fertilizante. Se debe aplicar en banda al momento de la siembra. Bajo riego por goteo se recomiendan 80 a 100 kilogramos por hectárea de Nitrógeno y 20 a 40 kilogramos por hectárea de Fósforo. Usar preferentemente fertilizantes de alta solubilidad. Asimismo se sugiere aplicar el 50% del Nitrógeno junto con el Fósforo a la siembra, 25% en el primer riego de auxilio y el otro 25% restante en el segundo riego de auxilio. En condiciones de fertirriego se recomienda aplicar el Fósforo en los primeros riegos después de la nacencia en la primera etapa de desarrollo y el Nitrógeno distribuirlo en las etapas fenológicas máximo hasta la floración.

Labores de cultivo

Se recomienda realizar dos escardas o pasos de cultivadora alrededor de los 30 días y después del primer riego de auxilio, con el fin de ayudar a eliminar la maleza, aflojar la tierra, y conservar la humedad

del suelo. Se propicia mejor desarrollo y facilita el levantamiento de surcos para el riego de auxilio.

Riego

En riego por gravedad se debe aplicar el de presiembra con una lámina de 20 centímetros y un auxilio ligero de 8.0 centímetros en la etapa de inicio de ramificación, lo que sucede entre los 55 y 70 días después de la siembra. En terrenos arcillosos no se debe regar después de la etapa de ramificación, pues puede causar marchitamiento y muerte de las plantas, debido a que este tipo de suelo se agrieta cuando le falta humedad y al entrar en contacto con el agua se expande y rompe muchas raíces. Por ello, hay que regar en la etapa ya mencionada aunque la planta no muestre síntomas de sequía.

Con riego por aspersión el riego de presiembra se reduce a 16 cm y a 6.0 centímetros el de auxilio en inicio de ramificación, por lo que la lámina total del cultivo es de 22 centímetros; además se ahorra la actividad de abrir surco. Tanto en riego por gravedad como por aspersión, se deben evitar los encharcamientos; en el primer caso se sugiere utilizar surcos de 100 metros de longitud, y en el segundo se debe asperjar únicamente el tiempo necesario para proporcionar al terreno la lámina de agua adecuada.

En riego por goteo el requerimiento o demanda de agua es estimada a partir de la evapotranspiración de referencia (ETo) de un día, multiplicado por un coeficiente de cultivo (Kc) de 0.78. En general, se estima una lámina de 34 centímetros en el ciclo. La cual se puede suministrar con frecuencia de dos riegos por semana con líneas regantes a 1.6 metros y gasto de alrededor de 5.0 lhm, calibre 6 a 8 mil. El tiempo de riego está en función del tipo de suelo y nivel de humedad aprovechable.

El cártamo es afectado por la competencia de maleza durante los primeros 40 días posteriores a la emergencia del cultivo; se puede reducir hasta el 65% del rendimiento, por lo que conviene realizar medidas preventivas como controlar la reproducción de semilla para evitar infestaciones en ciclos posteriores. También se puede reali-

zar control cultural con siembras en húmedo y mediante el paso de cultivadora alrededor de los 30 días después de la siembra y después del primer riego de auxilio, conviene realizar deshierbes manuales. Cuando el terreno presenta una alta infestación de maleza es necesario considerar el control químico.

Control de plagas

Chinche lygus, rápida, apestosa y chicharritas: Aplicar cualquiera de los siguientes productos; Malatión, 1000 gramos de ingrediente activo (i.a.) o un litro por hectárea Malatión 1000 E y un litro por hectárea de Lucathión 50E; Metamidofós, 600 g.i.a. o 1.0 litro por hectárea de Tamarón 600; para pulgón, aplicar Dimetoato, con 400 g.i.a. por hectárea o un litro por hectárea de Affix o Rogor L40; Omeotato 400 g.i.a. por hectárea o 400 mililitros por hectárea de Folimat 1000. La aplicación para chinche lygus y apestosa debe de efectuarse cuando se encuentren 50 o más chinches en 100 redadas de la etapa del inicio de floración a la maduración; en caso de chicharritas, la aplicación debe efectuarse al capturar 90 especímenes en 100 redadas en el mismo periodo de tiempo.

Gusano trozador: Aplicar Clorpirifós, 480 g.i.a. por hectárea, o 1.0 por hectárea de lorsban 480.

Gusano bellotero y gusano soldado: Se sugiere aplicar Thiodicarb, 375 g.i.a. por hectárea o un litro por hectárea Larvín 375; Bacillus thuringiensis var, Kurstaki, 38.6 a 53 g.i.a. por hectárea o 0.75 a 1.0 kilogramo por hectárea de Dipel. La aplicación para gusano bellotero debe realizarse al encontrar 10 ó más larvas en 100 fructificaciones inspeccionadas, desde el inicio de fructificación a inicio de madurez; para gusano soldado aplicar al detectar una defoliación del 10 al 20% y el insecto esté presente, en ambos casos, las larvas al momento de la plicación no deben rebasar el tercer estadío.

Como medida de control biológico se recomienda realizar liberaciones de la avispita trichograma con 4.0 pulgadas por hectárea, al detectar oviposturas de bellotero y evitar en todo lo posible la aplica-

ción innecesaria de insecticidas, para promover el control biológico natural que llevan a cabo diversas especies de insectos benéficos.

Herbicidas sugeridos para controlar maleza en cártamo en el

Valle de Santo Domingo, B.C.S.

Herbicida Dosis/hectárea

Trifluralina

Otilán 500 CE

980 g i.a. 2.0 l

Fluazifop-pbutil

Fusilade B/W

Fluazifop-pbutil

Fusilade B/W

Glifosato*

Faena

125 g i.a. 1.0 l

250-375 g i.a. 2.0-3.0 l

1,200-1,920 g i.a. 2.5-4.0 l

Glifosato

Faena

2,880-4,800 g i.a.

6.0-10.0 l

Época de aplicación

Presiembra Incorporado con rastra

Aplicación en postemergencia temprana

Aplicación en postemergencia temprana

Maleza

Hoja ancha y angosta; como chual, alpistillo y mostacilla

Especies gramíneas anuales y otros cultivos anuales

Especies gramíneas perennes como zacate Johnson

30 días antes de la siembra sobre el follaje de plantas con altura de 50 cm zacate Johnson

30 días antes de la siembra sobre el follaje con crecimiento vigoroso.

Correhuela perenne

*No remover el suelo o cortar la maleza por lo menos 15 días después de la aplicación para permitir que el producto se trasloque a los rizomas.

Control de enfermedades

Condiciones de clima nublado, lluvias y temperaturas del suelo de 15 a 20 °C favorecen la presencia de enfermedades; si se observan síntomas asociados a mancha foliar y falsa cenicilla, principalmente en la etapa de inicio de elongación del tallo (alrededor de los

60 días) se deben aplicar productos fungicidas como; Mancozeb (3 litros por hectárea de Dithane-fmb) y Clorotalonil (2.0 litros por hectárea de Cheyene 720). También se pueden hacer aplicaciones curativas cuando se observen síntomas de la enfermedad en el tercio inferior de la planta con productos de mayor eficacia como; Carbendazim (500 mililitros por hectárea de Derosal 500D), Trifloxistrobin (120 gramos por hectárea de Flint), y Propiconazol (500 mililitros por hectárea de Kilt 250CE), Tebuconazole (500 mililitros por hectárea de folicur 250EW) y epoxiconazol (un litro por hectárea de opus). En fechas tempranas se requieren hasta tres aplicaciones de productos fungicidas curativos para superar las 3.0 toneladas por hectárea.

Cosecha

Entre los 150 a los 180 días después de la siembra se realiza la trilla, cuando las brácteas de las cabezuelas se tornen de color café. En ésta etapa, a semilla se debe desprender fácilmente del capítulo y contener de seis a 8% de humedad.

La máquina trilladora se ajusta con la velocidad del cilindro entre 760 a 915 revoluciones por minuto, dejando el cilindro y el cóncavo con una separación de 9.5 a 16 milímetros. En ocasiones se puede dejar una sola hilera de cóncavos, graduar el aire para obtener grano limpio y reducir al máximo la velocidad del “papalote” (1.25 veces de la velocidad de traslocación), quitarlo si el cártamo está muy seco.

Jesús Navejas Jiménez

Preparación del terreno

La cebolla puede cultivarse en todos los tipos de suelos, desde ligeros hasta pesados; sin embargo, el mejor es el tipo medio o franco. El terreno debe prepararse de tal forma que se logre una cama de siembra lo suficientemente mullida; de esta manera se facilita la germinación de la semilla y emergencia de las plantas.

Variedades

La temperatura y la duración del día son los principales factores que determinan las variedades e híbridos de cebolla que se pueden establecer en una región determinada. En la zona del Valle de Santo Domingo, se recomiendan las variedades Géminis, Santa Cruz, Cojumatlán, Early perfection, Crystal wax white, Crystal white sweet, Grano ppr, F1early supreme ppr, Contessa, Reyna blanca, Union y Globe green.

Época de siembra

La cebolla produce bien en siembras desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre; sin embargo, el mayor rendimiento y la mejor calidad se logran con siembras del 1º al 30 de noviembre.

Método de siembra

La cebolla puede establecerse por trasplante o en forma directa. Trasplante: Se efectúa por medio del establecimiento de almácigo y puede hacerse con altas poblaciones, en surcos, en camas o

cajetes. Para establecer una hectárea se necesitan 150 a 200 metros cuadrados de almácigo utilizando de 2.0 a 2.5 kilogramos de semilla. Para lograr un buen tamaño de plántula, es conveniente sembrar de 2.0 a 3.0 gramos de semilla por metro lineal con distancias entre hileras de 13 centímetros. El trasplante debe realizarse cuando la plántula tenga de tres a cuatro hojas, esto sucede entre 60 y 70 días después de la siembra. La plántula no debe establecerse superficialmente, ya que se producen cebollas de formas achatadas; en cambio, si se trasplanta mas profundo se logran cebollas de formas más redondas. La anchura de los surcos puede variar dependiendo de la maquinaria que se disponga. Se pueden hacer surcos de 40 centímetros sembrando en el lomo con hilera sencilla o bien surcos de 70, 80, ó 90 centímetros sembrando a doble hilera; la longitud de los surcos no debe rebasar los 100 metros. En el caso de riego por goteo se pueden hacer camas de 1.60 metros con dos o cuatro hileras por cama y una cinta de riego al centro de éstas.

Siembra directa: La siembra se realiza con máquina, en seco, a chorrillo y a una profundidad de 1.5 a 2.0 centímetros. Se requieren de 3.0 a 3.5 kilogramos por hectárea de semilla, dependiendo de la distancia entre surcos y del número de hileras por surco. La semilla debe presentar cuando menos un 90% de germinación.

Densidad de siembra

En siembra de almácigo se requieren de 2.0 a 2.5 kilogramos por hectárea de semilla y directamente de 3.0 a 5.0 kilogramos por hectárea. La distancia entre plantas más conveniente es de 12 centímetros. Distancias menores elevan los costos de producción y disminuye el tamaño del bulbo, mientras que mayores, disminuyen el rendimiento.

Riego

Se sugiere regar de la siguiente manera:

• Después del riego de siembra o trasplante, aplicar el siguiente riego a los 15-20 días después.

• Después, regar cada 20 a 25 días hasta mediados de marzo; en este periodo se tiene un crecimiento lento de la planta por lo que requiere poca humedad y nutrimentos.

• Posteriormente, regar cada 12 a 15 días hasta fines de abril; en este lapso se presenta el crecimiento rápido del follaje y la planta aumenta su demanda de agua y de nutrimentos.

• Finalmente de fines de abril en adelante, regar cada 10 días ya que para esta época ocurre el crecimiento rápido y maduración del bulbo.

• El último riego se aplica cuando un 40 a 60% de las plantas han doblado el follaje. De acuerdo con lo anterior, se requieren de 10 a 12 riegos y 65 centímetros de lámina en el ciclo de desarrollo del cultivo.

• Respecto al riego por goteo, se han logrado buenos rendimientos con a aplicación de 40 riegos dados cada 3 a 5 días, con una lámina total de 30 centímetros.

Labores de cultivo

Realizar un cultivo después de cada riego para mantener el suelo ventilado y mullido. El último cultivo debe efectuarse cuando se inicie el crecimiento rápido del bulbo, procurando cubrirlo completamente con tierra, para evitar el verdeo y quemaduras por el sol.

Fertilización

Para realizar una adecuada fertilización es conveniente contar con el análisis de suelo; en caso de no contar con éste, se recomienda fertilizar con 150 a 180 kilogramos por hectárea de Nitrógeno y 80 kilogramos por hectárea de Fósforo. Es conveniente realizar la fertilización aplicando todo el Fósforo a la siembra y el Nitrógeno dividirlo en tres o cuatro aplicaciones iguales de la siguiente manera: la primera aplicación al momento de formar los surcos o en el trasplante, la segunda al inicio del crecimiento rápido del follaje, la tercera al inicio del crecimiento del bulbo, y la cuarta aplicación en el llenado del bulbo.

Establecer el cultivo en una superficie que no tenga problemas de alta incidencia de maleza, especialmente en el caso de especies perennes. Además del método preventivo, es importante integrar los controles químico, mecánico y manual, si así se requiere.

Bensulide: De 4.8 a 5.6 litros por hectárea, en tratamiento en banda de 40 centímetros sobre el lomo del surco, en presiembra, incorporado a una profundidad de 3.0 a 5.0 centímetros. Controla especies de hoja angosta, quelite y verdolaga.

DCPA: De 4.0 a 4.8 kilogramos por hectárea en banda (40 centímetros), a la siembra, trasplante o posterior a la siembra. Controla malezas comunes de hoja angosta y ancha.

Oxifluorfen: De 400 a 600 mililitros por hectárea, en banda, post-emergente al cultivo de ocho a 12 días (con tres hojas verdaderas), postransplante a la siembra. Controla especies de hoja ancha y las más comunes de hoja angosta.

Fluazifop-butil: De 400 a 600 mililitros por hectárea, en banda para zacate anual, perenne de rizoma o estolón de 25 centímetros y 10 centímetros de altura, respectivamente, herbicida pre y post-emergente al cultivo.

En el caso específico de infestación de gloria de la mañana se puede utilizar Glifosato de 7.0 a 8.0 litros por hectárea en aplicación total dirigida a la maleza que se encuentre creciendo activamente.

Este mismo producto se puede utilizar antes del trasplante. Las dosis sugeridas para tratamiento en banda (40 centímetros) permiten reducir la cantidad y por consecuencia el costo de la aplicación. La maleza del fondo del surco se deberá combatir mediante cultivos mecánicos.

Control de plagas

En la región del Valle de Santo Domingo, no es muy común encontrar plagas en el cultivo de la cebolla; sin embargo, pueden presentarse las siguientes:

Minador de la hoja: Cuando el 20% de las hojas están afectadas, aplicar Diazinón 25CE un litro por hectárea, Oxidemetón metil CE50 a la dosis de 0.75 un litro por hectárea.

Trips: Cuando se tenga un promedio de 10 trips por planta, controlar con Azinfós metílico de 1.0 a 1.5 litros por hectárea o Malatión a un litro por hectárea.

Gusano de la cebolla: Cuando se observen los primeros daños, aplicar cualquiera de estos productos; Azinfós metílico de 1.0 a 1.5 litros por hectárea; Diazinón un litro por hectárea o Fenofos 20 kilogramos por hectárea, este último se aplica a la siembra.

Control de enfermedades

Mancha púrpura: Se presenta esporádicamente cuando existe rocío, lluvias abundantes y días nublados frecuentes. Se recomiendan aplicaciones preventivas o bien al inicio de los síntomas con Mancozeb 3.0 litros por hectárea, Maneb 2.0 kilogramos por hectárea, y Clorotalon il 2.0 kilogramos por hectárea.

Tizón del follaje: Enfermedad foliar favorecida por condiciones de alta humedad relativa. Aplicar Mancozeb 3.0 litros por hectárea, Captafol e Iprodiona de 1.5 kilogramos por hectárea.

Pudrición blanca: Los síntomas más típicos son un amarillamiento y marchitez en las hojas, que mata las plantas jóvenes; los bulbos se suavizan, se pudren y salen del suelo con facilidad debido a la muerte de raíces. Se ecomienda rotación de cultivos, además aplicar Iprodiona 400 gramos por 100 kilogramos de semilla más dos aplicaciones al suelo de 1.25 kilogramos por hectárea cada una.

Raíz rosa: Las raíces se tornan de color rosado, posteriormente se obscurecen y toman un color púrpura que finalmente se torna marrón o negro. El control es mediante la rotación de cultivos, uso de variedades resistentes y el tratado de raíces antes del trasplante con pcnb 3.0 gramos por litro de agua.

Pudrición basal: El hongo permanece por muchos años en el suelo. Se presenta casi al final del ciclo vegetativo de la cebolla; ataca las partes exteriores del bulbo el cual presenta coloraciones bronceadas o rosadas que finalmente pudren su base. La rotación de cultivos y la siembra en suelos libres del inóculo es la recomendación para su control.

Cosecha

La cebolla está lista para cosecharse cuando el 90% de las plantas han doblado el follaje en su base. Sin embargo, dependiendo del mercado, la cosecha puede realizarse antes aunque hay disminución del rendimiento, o después, considerando que pueden existir pudriciones por exceso de humedad. La madurez se presenta de los 180 a 230 días de ciclo vegetativo, dependiendo del manejo agronómico, condiciones climatológicas, y variedades o híbridos establecidos.

La cosecha debe efectuarse de la siguiente manera:

• Sacar las plantas con una cuchilla o picos.

• Efectuar el curado de la cebolla dejando las plantas en el campo por cinco días.

• Tapear los bulbos (tapeo: término local utilizado para describir el corte del follaje y raíz de éstos) y depositarlos en costales a tres cuartos de capacidad.

• Dejarlos en el campo por cinco días. Al realizar el tapeo, dejar un centímetro de cuello en el bulbo.

Jesús Navejas Jiménez

Preparación del terreno

Se requiere un barbecho, dos pasos de rastra en forma cruzada y una nivelación, para obtener una cama adecuada de siembra o transplante, y de esta forma un buen manejo del agua y la prevención de algunas enfermedades.

Variedades

Para el Valle de Santo Domingo se sugieren las siguientes variedades dentro de los diferentes tipos de chile:

Chile jalapeño: 007 Jalapa, 007 Mitla, Jarocho, Jalapeño m, Jalapeño ayado, Palapeño peludo, Jumbo jalapeño y Early jalapeño.

Chile ancho: Monarca y Don Matías.

Chile dulce: Perfection, Yolo wonder, California wonder 300, Tick cayenne y Cayenne long alim.

Chile güerito: Caloro, Hungarian hot wax y Santa Fe grande .

Chile serrano: Huasteco 74, Altamira, Pánuco, Tampiqueño 74, Veracruz S-69 y Río Verde .

Chile picante: Anaheim, Pasilla, Bajío, Horn hot wax, Top wats .

Época de siembra

1º diciembre al 15 de febrero: ancho y dulce.

15 de enero al 1º abril: jalapeño, serrano, güerito y picante.

Método y densidad de siembra

Siembra directa: en este caso se recomiendan de 2.0 a 3.0 kilogramos de hectárea de semilla; antes de la siembra ésta se mezcla con un kilogramo de Captán 50 más 250 gramos de Arasán 75. La siembra se realiza en surcos distanciados a 90 centímetros cuando es en hilera sencilla y 1.80 metros a doble hilera, esta última se recomienda para el sistema de riego por goteo. La semilla debe colocarse a 40 centímetros de separación y de 2.0 a 3.0 centímetros de profundidad.

Trasplante

Preparar los almácigos cerca del agua de riego, los cuales pueden ser camas en forma de surcos de 20 centímetros de alto e integrados por la mezcla uniforme de una parte de tierra, una de arena y una de estiércol descompuesto; este material puede ser desinfectado utilizando la “Solarización”, la cual es una técnica inocua que consiste en humedecer bien el área a tratar, cubrirla con plástico y lo demás lo hace el sol al calentar el espacio tratado. El proceso puede durar de uno a dos meses, dependiendo e las condiciones climáticas. Una vez transcurrido el tiempo señalado se quita el plástico y tres días después se procede a sembrar la semilla tratada con fungicidas, colocándola a una profundidad de 2.0 a 3.0 centímetros, en hileras distanciadas a 8.0 centímetros entre sí. Para cubrir una hectárea se requieren 40 metros cuadrados de almácigo sembrado con 500 gramos de semilla.

También se puede producir la planta en charolas de plástico o unicel, las cuales se llenan con material estéril compuesto de musgo y otros ingredientes previamente humedecidos con una solución de consan al 2.5%. Este compuesto se humedece lo suficiente para su descomposición por 45 días, posteriormente se fumiga con bromuro de metilo durante 72 horas y a los tres días se puede utilizar dicho material. Después de llenar la charola con el sustrato, se presiona la mezcla en cada cavidad, dejando espacio para depositar la semilla, la cual se cubre con otra parte de la mezcla o con vermiculita para facilitar la emergencia de las plántulas. Las charolas después de sembradas se riegan y se mantienen en un cobertizo con el fin de mantener la humedad y calor para acelerar la germinación de la semilla.

Las plántulas estarán listas para su trasplante cuando tengan de 5 a 20 centímetros de altura, 5 a 6 hojas verdaderas y un tallo vigoroso.

Fertilización

Se sugiere aplicar 180 kilogramos de Nitrógeno, 80 de Fósforo y 150 de Potasio por hectárea en siembras directas, distribuidos de la siguiente manera: todo el Fósforo y el Potasio además de 60 kilogramos de Nitrógeno; posteriormente, al inicio de floración se incorporan los restantes 80 kilogramos de Nitrógeno.

Cuando el cultivo se establece por el método del trasplante, se deben aplicar 160 kilogramos de Nitrógeno, 50 de Fósforo y 150 de kilogramos por hectárea. Al momento del trasplante aplicar la fórmula 50-50-150, 30 días después la dosis 50-00-00 y al inicio de floración 60-00-00 por hectárea.

Cuando esta actividad se realiza con el sistema de goteo, la fertilización se debe fraccionar de la siguiente forma: el Nitrógeno a partir de la etapa de plántula hasta el primer corte; el Fósforo desde la aparición de botones florales hasta el primer corte, y el Potasio desde la formación de frutos hasta plena producción.

Estas dosis y recomendaciones estarán sujetas al análisis de suelo previo a la siembra y a las características particulares que presenten las plántulas, así como a los resultados obtenidos del análisis foliar en el caso de que se lleve a cabo.

Riego

En riego por gravedad la humedad debe llegar a la semilla y a las plantas por trasporo, para evitar que la semilla se pudra o que se marchiten las plantas. Normalmente se dan de 10 a 12 riegos, dependiendo de las condiciones climáticas prevalecientes y del tipo de suelo. La lámina total es de 78 centímetros.

En siembra directa el primer riego de auxilio se debe realizar a los 12 días para ayudar a la plántula en nacencia; los demás se dan a intervalos regulares de 15 a 20 días; los riegos son más frecuentes cuando la planta es más grande, sobre todo en la época de verano. Los riegos en surcos son más eficientes y se reducen los problemas con enfermedades, además de que permiten un buen manejo y ahorro del agua.

Con riego por goteo el agua se aplica cada tercer día, con una duración por riego de tres a cinco horas, dependiendo del estado vegetativo de la planta, las condiciones ambientales y del tipo de suelo. La lámina total aproximada es de 42 centímetros.

Labores de cultivo

Para el control de malas hierbas se deben realizar cuatro cultivos y tres deshierbes manuales o con cultivadora, cuando la planta lo permita. Los cultivos deben efectuarse procurando no dañar las raíces de la planta para evitar que éstas se sequen o sufran daño por la entrada de hongos u otros patógenos.

Control de maleza

Sugerencias para el control químico de maleza en chile en el Valle de Santo Domingo, B.C.S.

Producto Dosis/ hectárea* Época de aplicación Maleza que controla

Trifluralín 44.5% 1.2 a 2.0 l Antes del transplante; preemergente

Bensulide 46% 12 a 14 l En presiembra o preemergencia

Oxidiazón 24% 2.0 l Antes del transplante en suelo húmedo; preemergente

DCPA 75% 10 a 12 kilogramo

Dos a 4 semanas posttransplante; preemergente

Napropamida 21.8% 4.5 a 9.5 l A la siembra o transplante; preemergente

* La dosis y el costo se reducen aplicando en banda en el lomo del surco

Control de enfermedades

Anuales de hoja ancha y angosta

Anuales de hoja angosta

Anuales más comunes de hoja ancha y angosta

Anuales de hoja ancha y angosta

Anuales de hoja ancha y angosta

Mancha bacteriana: Presencia de manchas grandes aceitosas en las hojas provocando caída de hojas y en consecuencia quemado de

frutos por el sol. Para controlar la enfermedad es conveniente evitar la rotación de tomate-chile o viceversa; en presencia de alta humedad relativa o lluvia, y altas temperaturas se sugiere realizar aplicaciones de hidróxido de cobre.

Sugerencias para el control químico de insectos plaga en chile en el Valle de Santo Domingo, B.C.S.

Insecto Plaga

Gusano trozador Grillo

Diabróticas Pulga saltona

Mosca minadora

Pulgón Mosca blanca

Gusano soldado Gusano falso medidor

Barrenillo del chile

Producto y dosis por hectárea Época de aplicación

Carbaril cebo 2%, 60 kilogramo; Triclorfón cebo 2%, 50 kilogramo; Carbaril 80% + Parat. Met. 2%, 10 + 12 kilogramo.

Malatión 84%, 0.5 a 0.75 l; Metamidofós 50%, 1.0 a 1.5 l; Azinfós Metílico 50%, 1.0 a 1.4 l.

Etión 48%, 1.0 a 1.5 l;

Dimetoato 38%, 1.0 l; Diazinón 25%, 1.0 a 1.5 l.

Mevinfós 47%, 1.5 a 2.0 l;

Oxamil 24%, 2.0 a 4.0 l; Endosulfán 35%, 1.0 a 2.5 l.

Bacillus thuringiensis 3.2%, 2.0 a 2.5 kilogramo; Metamidofós 50%, 1.0 a 1.5 kilogramo; Metomil 90%, 0.4 a 0.6 kilogramo.

Oxamil 24%, 2.0 a 4.0 l; Clorpirifos 48%, 1.5 a 2.0 l;

Azinfós Metílico 50%, 1.0 a 2.0 l; Endosulfán 35%, 1.5 a 2.5 l; Malatión 84%, 1.0 a 2.0 l; Carbaril 80%, 1.5 a 2.5 kilogramo; Paratión Metílico, 1.0 a 1.5 l.

Al observar plantas dañadas en el tallo. Aplicar por la tarde y en manchones localizados.

Al observar un daño de 10% o mayor y elevada presencia de adultos.

Con un 25% de daño o mayor y elevada presencia de adultos.

Al detectar las poblaciones arribantes y/o presencia de primeros adultos en plantas.

Al observar daño de 10% o mayor con larvas menores al tercer estadío.

Al detectar el arribo del adulto al inicio de floración y posteriormente a la emergencia o presencia de adultos. En generaciones traslapadas aplicar con dos o más insectos en 100 yemas terminales.

Marchitez: Hay infección en el cuello de la planta, provocando pudrición de raíces, follaje flácido y marchitez en la planta. La enfermedad se previene plantando en camas altas así como evitando excesos de humedad y sembrar en suelos infestados.

Virosis: Hay distorsión de las hojas jóvenes y frutos, puede haber caída de flores, achaparramiento de plantas. Para prevenir, hay que eliminar la maleza y las primeras plantas que muestren síntomas, y llevar a cabo control de insectos chupadores.

Cosecha

La cosecha debe iniciarse cuando los frutos han alcanzado su madurez fisiológica, o sea de 120 a 160 días después de la siembra, dependiendo del tipo de chile. Para comercialización, los frutos deben separarse por tamaño y calidad para que sean lo más uniforme posible.

José A. Cristóbal Navarro Araiza

Introducción

Las regiones áridas y semiáridas de nuestro país presentan una gran cantidad de productos útiles para el hombre, entre ellos se encuentran los productos forestales no maderables que tienen además un valor comercial de suma importancia para la sociedad y de manera directa para las comunidades rurales.

Debido a la demanda de productos para usos industriales, medicinales y alimenticios que proceden de las plantas forestales, la damiana (Turnera diffusa) es una especie que se ha utilizado en el estado de Baja California Sur debido a que sus hojas contienen aceites esenciales y es utilizada para la preparación de bebidas de infusión, como saborizante e ingrediente fundamental en la elaboración de licores, en la producción de goma de mascar y perfumes.

En su mayoría, la producción de hoja de damiana se obtiene de las poblaciones silvestres que se localizan en el sur del estado, supeditadas a la ocurrencia de lluvias; como consecuencia la producción varía de un año a otro y ocasiona una gran inestabilidad en la oferta del producto (hoja seca).

El establecimiento de plantaciones comerciales con damiana en condiciones de riego, permitirá una oferta más constante de hoja, además de promover una disminución en la presión que se ejerce sobre las poblaciones silvestres, tanto por el ramoneo del ganado y la fauna silvestre, como por el aprovechamiento intensivo de la cosecha de hoja.

Producción de la planta

La multiplicación se realiza vegetativamente logrando de 55 a 75% de enraizamiento de las estacas. Las estacas se obtienen de plantas en estado de letargo (desprovistas de hojas) o cuando inicia la aparición de las yemas vegetativas después de las primeras lluvias; los tallos deben ser vigorosos y libres de problemas de plagas y enfermedades.

La producción de planta se realiza en condiciones de vivero bajo media sombra; como sustrato se utiliza tierra de monte de textura media previamente cernida. El suelo se humedece ligeramente para facilitar el llenado de los envases, que serán de un tamaño de 10 x 20 centímetros; éstos se colocan dentro de túneles de plástico para incrementar la temperatura y conservar la humedad en el medio de enraizamiento, colocando de piso una cubierta de plástico para evitar que las raíces penetren al suelo.

Después se procede a cortar estacas de unos 20 centímetros de longitud, con 0.4 a 1.0 centímetros de diámetro, en la parte superior de cada estaca se hace un corte diagonal y en la base, será horizontal debajo del nudo inferior. Posteriormente y con el fin de prevenir problemas por hongos, las estacas se sumergen en una solución de 2.0 gramos de Captán por litro de agua.

En cada envase se introducen dos estacas, a una profundidad de unos 10 centímetros, presionando el suelo a su alrededor para evitar bolsas de aire en el sustrato. Se recomienda realizar esta actividad de finales de noviembre a finales de diciembre y de marzo a mayo, según la disponibilidad del material vegetal.

En este periodo, levantar las cubiertas de plástico para eliminar excesos de humedad y favorecer la ventilación, durante periodos de 30 minutos a una hora al día; también hacer supervisiones frecuentes para detectar cualquier problema de plagas o enfermedades y como medida preventiva aplicar aspersiones de Captán cada semana. Se considera que en dos a tres meses, las estacas con brotes habrán emitido raíces y se observan en el fondo de los envases; en este periodo, paulatinamente se debe ir reduciendo el número de riegos y retirando las cubiertas de plástico. Después, las nuevas plantas se pasan al área de plantabandas para su desarrollo, posteriormente y

antes de realizar la plantación, se deben pasar a condiciones de sol directo para su lignificación y aclimatación.

Establecimiento de la plantación

Dependiendo de la producción de planta, la plantación se puede realizar de marzo a finales de agosto; de preferencia en suelos de textura ligera a media y bajo condiciones de riego.

La preparación del terreno consiste de barbecho, rastreo, nivelación y empareje; se recomienda la construcción de surcos a 1.0 metro de distancia cuando se aplica riego rodado.