Das Schweizer Kommunikationsmagazin für Entscheider/-innen und Meinungsführer/-innen Sonderausgabe

Mai 2024

Das Schweizer Kommunikationsmagazin für Entscheider/-innen und Meinungsführer/-innen Sonderausgabe

Mai 2024

SwissMediaForum: grösster Branchentreff im KKL Luzern am 23. und 24. Mai · Andrea Masüger: Kampf gegen die Leseunlust · Albert Rösti: Gedanken des neuen Medienministers · UseTheNews: neue Ideen gegen Desinformation · Streitgespräch: Was Anna Rosenwasser und Hannes Germann verbindet

Die zentrale Rolle und der Einsatz des Verbands für die Stärkung der Schweizer Medienlandschaft sind beeindruckend und unablässig. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit und freuen uns auf die Zukunft, die wir gemeinsam gestalten werden.

Stefan Wabel

1899 wurde im Hotel Halbmond in Olten der Schweizerische Zeitungsverlegerverein gegründet. Zielsetzung der neuen Organisation: Wahrung der Interessen der Zeitungsverleger sowie gemeinsamer Einsatz für den Journalismus in der Schweiz.

125 Jahre später darf oder muss man sagen: Die Herausforderungen für den Journalismus sind nicht kleiner geworden, im Gegenteil.

Verlegerpräsident Andrea Masüger hat es an der Dreikönigstagung Anfang des Jahres wie folgt formuliert: «Jede Zeit hat ihre eigene Dramatik, und zu jeder Zeit meint man, diese sei besonders schlimm. Doch was die Stärke des Journalismus in der Schweiz betrifft, so müssen wir heute tatsächlich gewaltig Gas geben, um dessen Schlagkraft zu erhalten.»

Das nimmt sich der Verlegerverband zu Herzen und engagiert sich auch im 125. Jahr seines Bestehens mit voller Kraft für guten Journalismus, wie Sie auf den folgenden Seiten dieses Sonderheftes lesen werden. Und dieses Engagement ist wichtiger denn je: Die digitale Transformation ist in vollem Gange und gefährdet die wirtschaftliche Basis des Journalismus. Die Umsätze aus Printwerbung sind drastisch gesunken, und weniger als ein Fünftel der Bevölkerung ist bereit, für digitale Inhalte zu bezahlen. Trotz dieser Schwierigkeiten ist die Qualität im Journalismus so hoch wie noch nie. Und die Medienunternehmen investieren fortlaufend in die digitale Transformation, um heute auf allen denkbaren Kanälen qualitativ hochstehende Informationen bereitzustellen. Doch die Lage spitzt sich zu. Der Stellenabbau in den Medienhäusern darf uns nicht kaltlassen.

Umso wichtiger, dass die vielfältigen privaten Schweizer Medienunternehmen den Zusammenhalt und das Gemeinsame pflegen, um den Herausforderungen für den Journalismus bestmöglich zu begegnen. Der Verlegerverband tut dies mit einem engagierten Präsidium, einer aktiven Geschäftsstelle und der Unterstützung seiner rund 100 Mitglieder. Zusammen mit der Politik, der Wirtschaft und dem Bildungswesen engagieren wir uns für starken Journalismus in der Schweiz. Denn was bereits vor 125 Jahren galt, gilt heute noch viel mehr: Um uns in unserer komplexen Welt zurechtzufinden und uns eine eigene Meinung zu bilden, braucht es unabhängigen und verlässlichen Journalismus. Eine Alternative gibt es nicht. Nur so können wir als Gesellschaft den drohenden und bereits realen Gefahren durch Desinformation und Fake News begegnen und Räume für den öffentlichen Diskurs und die gemeinsame Debatte schaffen.

Wollen wir unsere Welt gestalten, müssen wir sie verstehen. Und dazu brauchen wir Journalismus. Heute genauso wie morgen. Wir danken allen, die sich zusammen mit uns für die Medien und den Journalismus in der Schweiz einsetzen. Und wir freuen uns auf viele Begegnungen im Jubiläumsjahr mit Ihnen.

Feiern Sie mit uns das Jubiläum des Verlegerverbandes anlässlich des SwissMediaForum in Luzern. Sie finden den Überblick über das spannende und vielfältige Programm sowie alle weiteren Informationen in diesem Sonderheft.

Grosses Engagement, insbesondere auch für kleine Medienhäuser.

Die Freiburger Nachrichten AG gratuliert herzlich zum runden Geburtstag!

zum VideoGrusswort von Bundesrat Albert Rösti

Fundierte, verlässliche Informationen sind das Rückgrat unserer direkten Demokratie. Sie ermöglichen es den Bürgerinnen und Bürgern, sich ein eigenes Bild von den Ereignissen in unserem Land und darüber hinaus zu machen. Sie tragen zur Meinungsbildung bei und fördern das Engagement der Bevölkerung im öffentlichen Leben. Diese Informationen verdanken wir unseren Medien, die auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene über Geschehnisse berichten und sie analysieren und kommentieren.

Der Verlegerverband Schweizer Medien (VSM) feiert dieses Jahr sein 125jähriges Bestehen. Dazu gratuliere ich herzlich. Eingedenk des Wandels, dem die Medien und Verlage seit 1899 ausgesetzt waren, ist es eine beachtliche Leistung, als grösste Branchenorganisation der privaten Schweizer Medienunternehmen stets die unterschiedlichen Interessen zwischen grossen und kleinen Verlagen, zwischen regionalen und nationalen Häusern unter einen Hut zu bekommen und nach aussen zu vertreten. Dies mit dem gemeinsamen Ziel der Mitglieder: vielfältige und flächendeckende Berichterstattung in unserem Land erhalten und dazu beitragen, unsere Gesellschaft zu informieren und zu beleben.

Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam voran, sie fordert die privaten Medien enorm heraus: Die Mediennutzung verändert sich rapide, und die Werbegelder fliessen vermehrt zu internationalen Technologieplattformen. Als Medienminister bereitet mir diese Entwicklung Sorge. Auch wenn ich heute kein Geschenk in Form einer um

fassenden Medienförderung überreichen kann, möchte ich Ihnen versichern, dass der Bundesrat die bedeutende Rolle der privaten Medien für unsere Demokratie anerkennt. Wir werden uns dafür einsetzen, zeitgemässe Rahmenbedingungen für die privaten Medien zu schaffen, damit sie auch in Zukunft ihre wichtige journalistische und publizistische Arbeit wahrnehmen können.

Für viele Medienhäuser wird es zunehmend schwierig, die Herausforderungen zu meistern und allein die richtigen Antworten auf neue Entwicklungen wie etwa KI zu geben. Die Bedeutung des VSM als Dachorganisation nimmt deshalb zu. Er beobachtet neue Trends und entwickelt gemeinsame Positionen. Der Verband hilft bei der Vernetzung und beim Austausch innerhalb der Branche, und er ist auch die Verbindung in die Politik. Wettbewerb und Zusammenarbeit – der VSM hat früh erkannt, dass sich das nicht ausschliesst.

Der VSM setzt auch wichtige Impulse bei der Medienkompetenz. Er setzt sich dafür ein, dass die Bevölkerung Nachrichten versteht, journalistische Leistungen erkennt und von Fake News unterscheiden kann. Hier bin ich wieder beim Anfang: Fundierte, verlässliche Informationen sind das Rückgrat unserer direkten Demokratie.

Ich danke den Schweizer Verlegern und allen Journalistinnen und Journalisten, die sich unermüdlich für qualitativ gute Medien engagieren und wünsche ihnen für ihre anspruchsvolle Aufgabe viel Erfolg und alles Gute.

Es muss Mitte der Nullerjahre gewesen sein, als Martin Kall, der damalige TamediaCEO, an einem Medienkongress auf der Bühne lauthals verkündete, dass in seinem Verlag bald Online das Leitmedium sein werde und nicht mehr die gedruckte Zeitung. Ein Raunen ging durch den Saal, und man wunderte sich über die vermeintliche Provokation des rhetorisch eloquenten Managers. Heute ist Kalls Prophezeiung in vielen Medienhäusern Realität. Die Medienbranche hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten stärker verändert als in den Jahrhunderten zuvor. Guttenbergs Erfindung des Buchdrucks (1450) garantierte auch den hiesigen Verlagshäusern ein behagliches Gefühl von Wohlstand und Prosperität. Mit dem Aufkommen des Internets und vor allem des Smartphones wurde dies urplötzlich in Frage gestellt.

Mit einer gewissen Wehmut erinnert man sich an die grossartigen Tagungen des Verlegerverbands, an denen alljährlich in den Luxushotels zwischen Lausanne und St. Moritz im Champagnerdunst über den baldigen Untergang der Branche sinniert wurde – in der irri

gen Annahme, dass dieser nie eintreten würde. Heute haben sich viele Vorahnungen bewahrheitet, die opulenten Kongresse gibt es nicht mehr.

Der Wandel der Medienbranche widerspiegelt sich auch im Verband Schweizer Medien (VSM) und seiner 125jährigen Geschichte. Unser Verlag hat seine Entwicklung stets mit grossem Interesse und auch Wohlwollen verfolgt. Nicht zuletzt deshalb freuen wir uns, dass wir die vorliegende «persönlich»Sonderausgabe gemeinsam mit dem VSM sowie dem SwissMediaForum, dem Schweizer Medienkongress, produzieren konnten. Ein grosser Dank gebührt dabei Verbandspräsident Andrea Masüger, Geschäftsführer Stefan Wabel sowie Patrik Müller, Initiant und Gründer des SwissMediaForum, die dieses Heft ermöglicht und mitgestaltet haben.

Als führender Fachverlag gratulieren wir dem VSM von ganzem Herzen zu seinem stolzen Jubiläum und freuen uns auf die diesjährige Austragung des SwissMediaForum am 23. und 24. Mai in Luzern.

Ebenfalls klassisch und digital: Die führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz

Individuelle Mobilität – das ist für die AMAG Gruppe weit mehr als nur Elektrofahrzeuge. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand: vom Auto, über die Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach, bis hin zu öffentlichen Ladestationen und Car Sharing Angeboten.

Mit über 800 Lernenden sind wir einer der grössten Ausbildungsbetriebe der Schweiz und investieren viel in unseren Nachwuchs. Mit dem Ziel Ihnen das beste Mobilitätsangebot anzubieten, arbeiten wir gemeinsam an den Lösungen für die Zukunft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Scannen Sie den Code und tauchen Sie ein in die AMAG Welt.

AMAG Group Communication group.communication@amag.ch

3

Vorwort Stefan Wabel, Geschäftsführer VSM.

5 Grusswort Bundesrat Albert Rösti.

7 Editorial Matthias Ackeret, Verleger «persönlich».

10 Andrea Masüger «Wir befinden uns in einer Lesekrise».

16 Debatte «Guter Journalismus muss überraschen».

22 Schweizer Mediengeschichte: Teil 1 Die Presse, die Bürger, der Staat.

26 Inside «Der Verlegerverband ist tagtäglich gefordert».

30 Umfrage Branchenvertreter und VSM-Mitglieder über ihre Beziehung zum VSM.

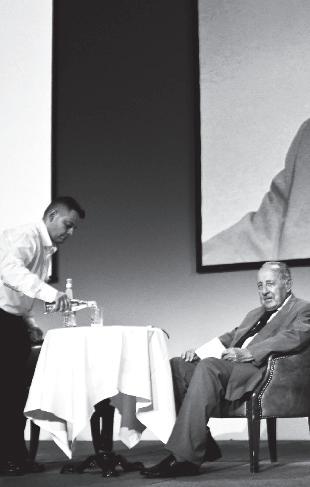

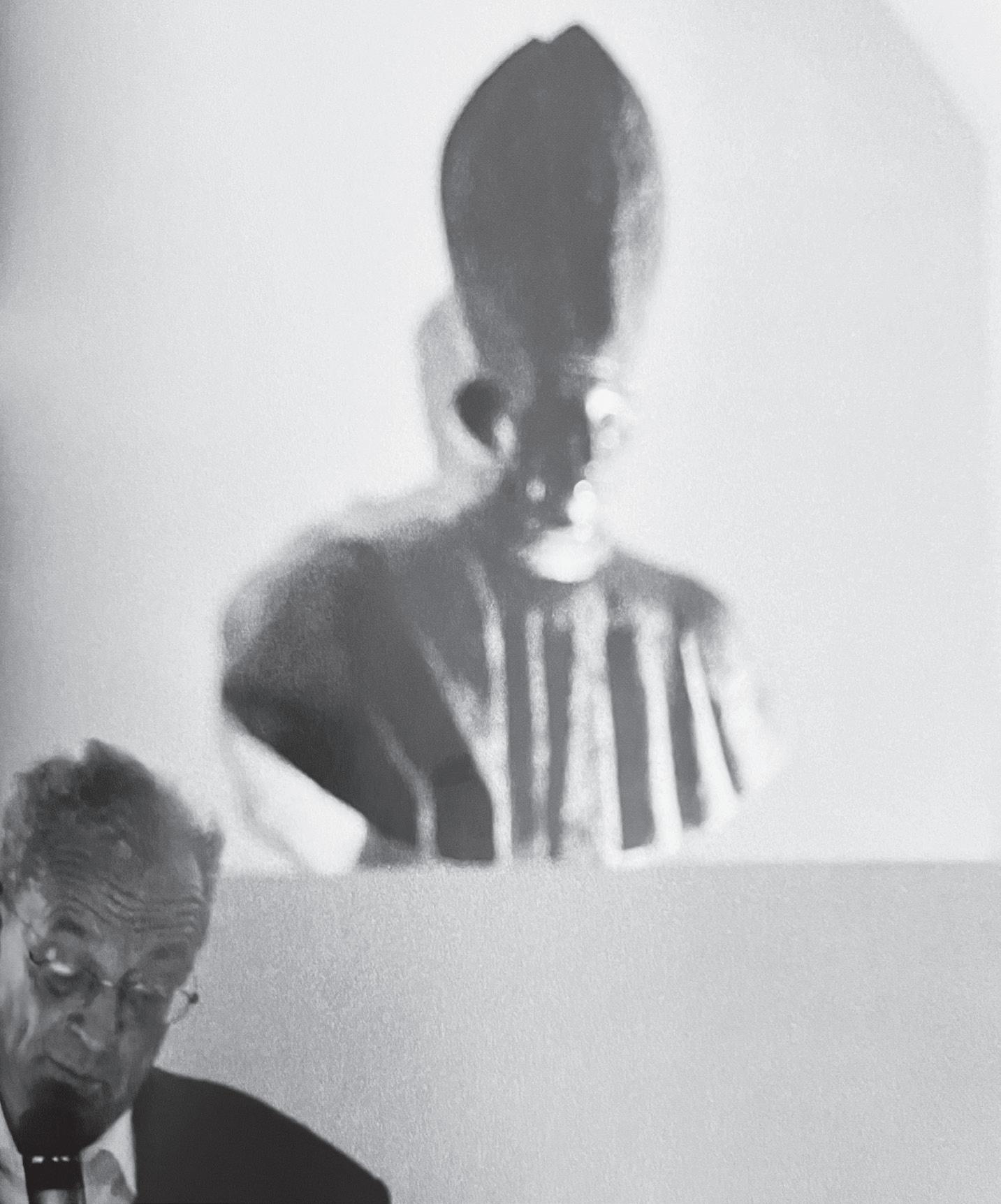

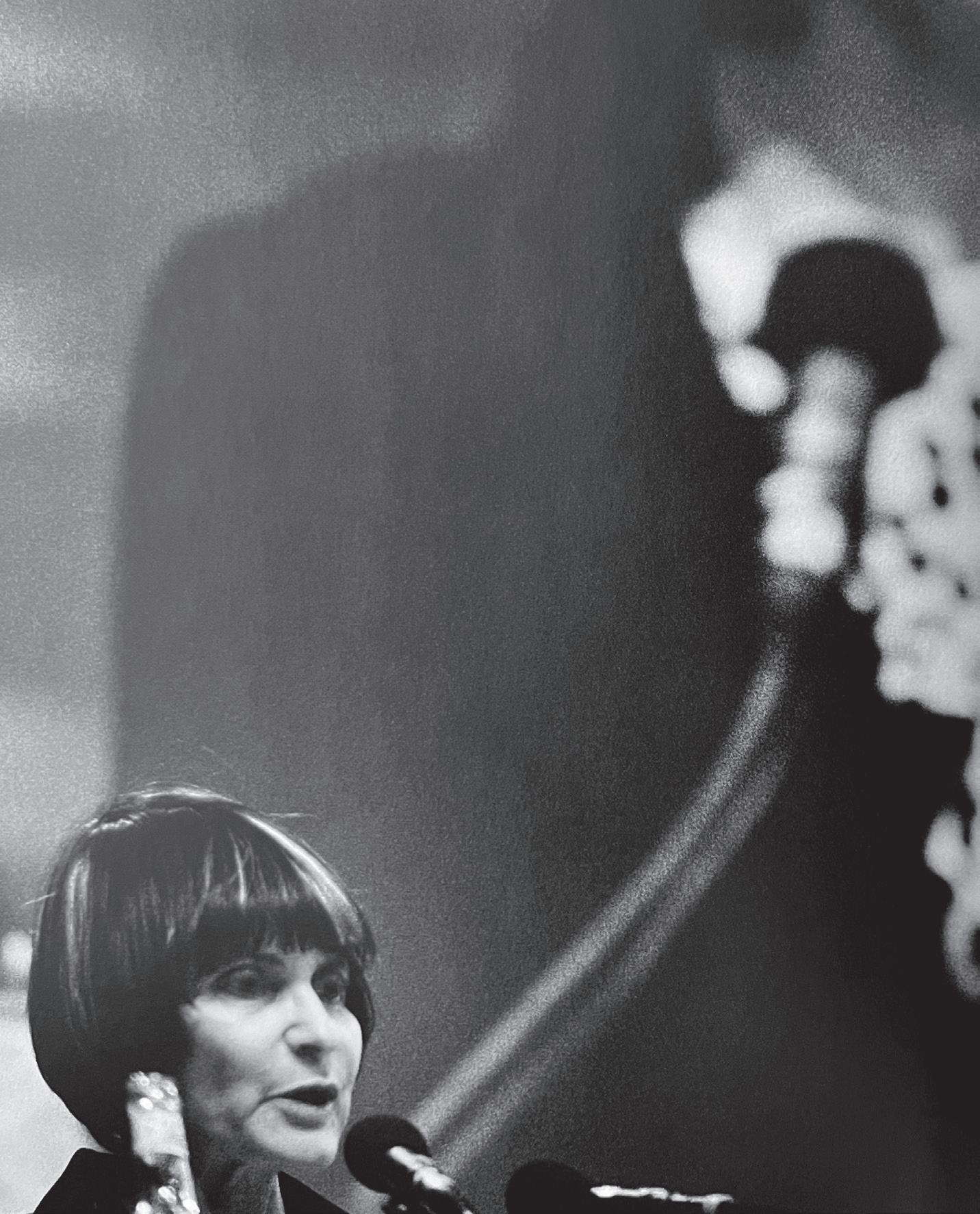

38 Ehrenpräsidenten Hans Heinrich Coninx, Hanspeter Lebrument und Pietro Supino erinnern sich.

42 Souvenirs aus alten Zeiten Die besten Bilder von Alberto Venzago.

44 Schweizer Mediengeschichte: Teil 2 Neue Rollen für alte und Platz für neue Medien.

49 Sonderteil SwissMediaForum 2024: Programm, Akteure und Gäste.

68 Schweizer Mediengeschichte: Teil 3 Der Umsturz als Dauerzustand.

74 Förderung der Medienkompetenz Der Kampf gegen Fake News beginnt in der Schule.

80 Schweizer Mediengeschichte: Teil 4 Die Zukunft ist digital.

Das Titelbild wurde mit Dall-E von ChatGPT erstellt. Der VSM setzt sich für einen verantwortungsvollen Einsatz der KI im Journalismus ein und fordert, dass die KI-Systeme Urheberrechte einhalten. Siehe Seite 80.

Konzept und Realisation dieser Ausgabe: Dies ist ein Gemeinschaftswerk in Zusammenarbeit mit dem Verband SCHWEIZER MEDIEN und dem SwissMediaForum. Für Redaktion und Konzeption zuständig waren Stefan Wabel, Patrik Müller und Matthias Ackeret.

persönlich Verlags AG, Birmensdorferstr. 198, 8003 Zürich, Tel. 043 960 79 00 E-Mail: info@ persoenlich.com Verleger / Chefredaktor: Matthias Ackeret Verlags- und Anzeigenleitung: Roman Frank Redaktion: Michèle Widmer, Christian Beck, Nick Lüthi, Sandra Porchet Administration: Rahel Martinez Abonnement: Aboservice persönlich, abo@persoenlich.com Grafik: Corinne Lüthi Korrektorat: Supertext Druck: Schellenberg Druck, Schützenhausstrasse 5, 8330 Pfäffikon ZH, Tel. 044 953 11 11 Druckunterlagen: Datenträger (InDesign) Heftformat: 235 × 320 mm Auflage: 6000 Ex., erscheint Mitte Monat, 10 Ausgaben/Jahr Abo: CHF 170.– Papier: Umschlag Quattro Silk 250 g/m2 Inhalt Bavaria Bulk 90 g/m2 von Fischer Papier.

Abonnemente

Telefon: 041 329 22 66, Mail: abo@persoenlich.com, Preis: CHF 145.–/Jahr Anzeigen: 044 960 79 08, roman.frank@persoenlich.com

Täglich News auf

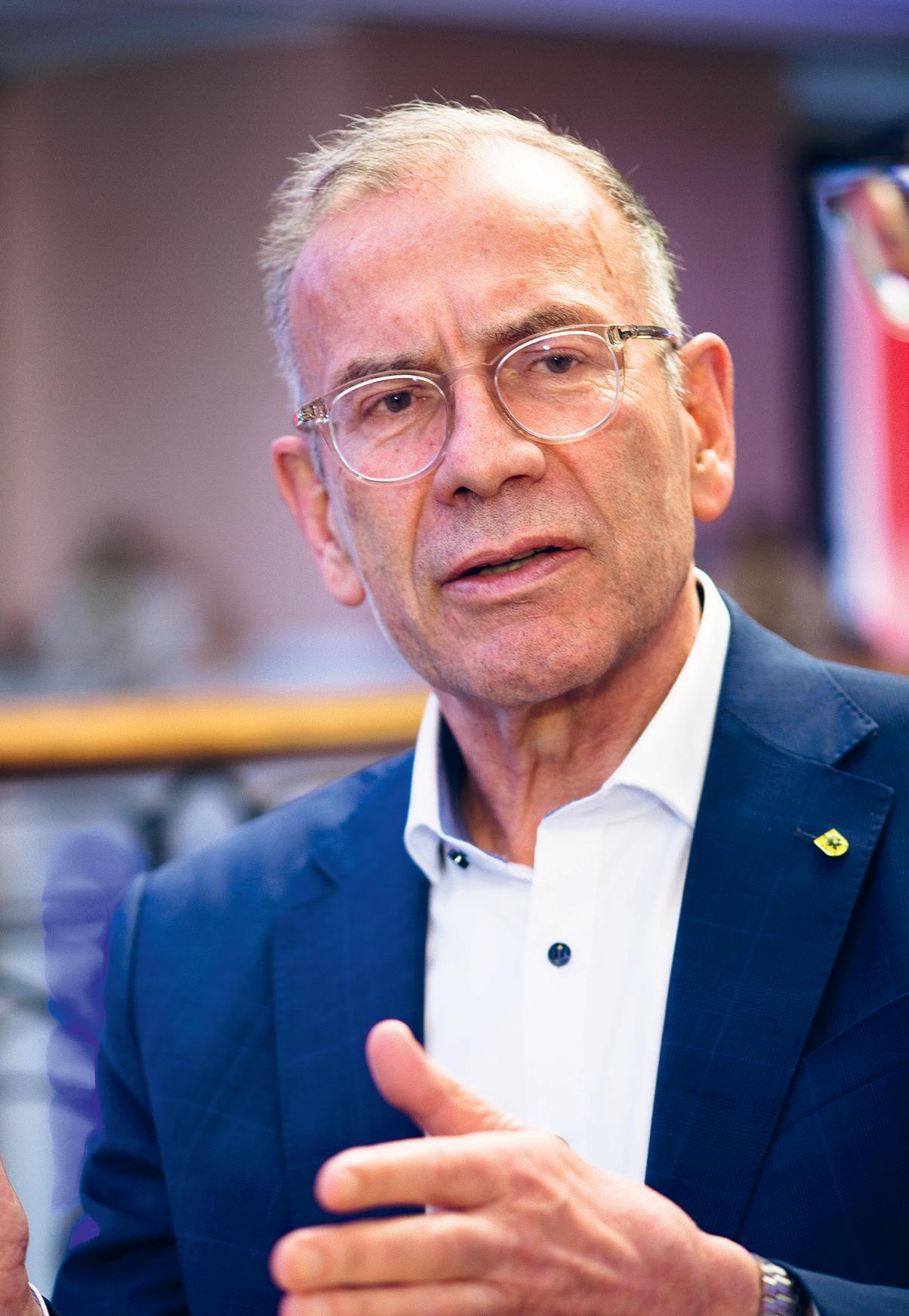

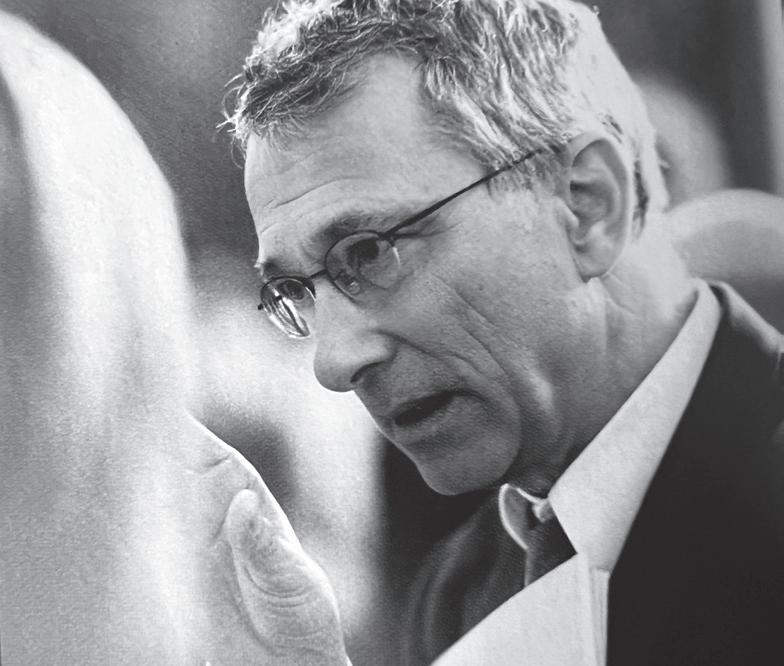

Andre Masüger ist seit zweieinhalb Jahren Präsident des Verlegerverbands SCHWEIZER MEDIEN. Der Bündner Publizist und ehemalige Chefredaktor der «Südostschweiz» hat in seiner beruflichen Karriere den Medienwandel hautnah miterlebt und schätzt im Jubiläumsjahr die Situation als «angespannt» ein.

Interview: Matthias Ackeret Bilder: Mayk WendtHerr Masüger, Sie haben in einem Interview über die Zukunft des Journalismus einen Vergleich mit der Landwirtschaft gezogen. War dies ironisch gemeint?

Nein, keineswegs. Das Beispiel Landwirtschaft benutze ich gerne, um zu zeigen, dass es in der Wirtschaft Bereiche gibt, deren reibungsloses Funktionieren im öffentlichen Interesse ist. Die Bauern sind wichtig für die physische Ernährung des Landes, die Verleger und die Journalisten gewissermassen für die geistige Ernährung. Beide erbringen gemeinwirtschaftliche Leistungen, die vom Staat teilweise abgegolten werden, weil sie für das Funktionieren unserer Gesellschaft essenziell sind. Verstehen Sie mich nicht falsch: Wir Verleger sind liberale Unternehmer, die überzeugt sind, dass der Journalismus zum grossen Teil über den Markt finanziert werden muss. Allerdings ist nun eine gezielte Medienförderung notwendig, um die Informationsversorgung in allen Regionen unseres Landes sicherzustellen.

Wir befinden uns in einer Lesekrise, genauer in einer Krise des «tiefen Lesens», wie es die Wissenschaft nennt. Ein befreundeter Anwalt sagte mir kürzlich, die jungen Juristen in seiner Kanzlei würden keine Nachrichten mehr lesen, nicht einmal mehr Onlinenews. Früher war es undenkbar, dass ein Anwalt nicht die «NZZ» las. Der Trend geht dahin, dass die Menschen ihren Informationsbedarf mit kurzen Videos auf TikTok oder anderen SocialMediaKanälen decken und nur noch Informationsschnipsel auf dem Handy konsumieren. Komplexere journalistische Arbeiten werden nicht mehr gelesen. Ja viele Schüler verstehen längere Texte gar nicht mehr, wie Untersuchungen und Erfahrungsberichte von Lehrern zeigen. Dies führt zu einer unterinformierten Gesellschaft, was für eine direkte Demokratie verheerend ist.

Und wie soll der Staat hier helfen?

«Der Vergleich mit der Landwirtschaft ist keineswegs ironisch gemeint.»

Zweifeln Sie daran, dass Journalismus in Zukunft ohne staatliche Unterstützung noch möglich sein wird?

Die Medien, die in unserem politischen System eine wichtige Informationsfunktion wahrnehmen, müssen erhalten bleiben. Dazu braucht es jetzt einen befristeten Ausbau der staatlichen Medienförderung, eine Vorlage dazu liegt im Parlament. Eine Stärkung des Journalismus ist ein Investment in unsere Demokratie. Und das macht sich bezahlt, das garantiere ich Ihnen. So belegen Studien, dass in Regionen, wo Medien und Journalismus fehlen, die politische Partizipation abnimmt, vermehrt öffentliche Gelder

Andrea Masüger

Andrea Masüger ist seit dem Herbst 2021 Präsident des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN (VSM). Der Publizist und heutige Verwaltungsrat von Somedia war zuvor während acht Jahren CEO von Somedia sowie insgesamt 17 Jahre Chefredaktor der «Südostschweiz». Er war langjähriges Mitglied der Eidgenössischen Medienkommission (EMEK), Präsident des Zürcher Journalistenpreises sowie Vizepräsident der Schweizer Journalistenschule MAZ. Der gebürtige Churer absolvierte ursprünglich eine Fotografenlehre und war zudem acht Jahre Bundeshauskorrespondent der «Bündner Zeitung».

verschwendet werden und Falschnachrichten und Desinformation zunehmen. Das dürfen wir nicht zulassen.

Aber ist eine solche Staatsabhängigkeit für die Medien kein Problem?

Die diskutierte Medienförderung bringt keine Staatsabhängigkeit, weil sie indirekt ist. Unterstützungsgelder fliessen weder an Verlage noch an Redaktionen, sondern gehen an die Post und an Zustellorganisationen, die dadurch günstigere Taxen für die Zeitungszustellung berechnen können. Diese Form der Medienförderung gibt es seit Beginn des Bundesstaates, und niemand behauptet heute, die Medien seien vom Staat gesteuert.

Welche Medien sollten denn überhaupt Geld erhalten?

Bei den gegenwärtig diskutierten Vorlagen geht es um Zeitungen, Radio und Fernsehen privater Verlage. Die SRG bekommt ja über die Gebühren schon Geld. Es geht um eine Übergangslösung für einige Jahre. Die Diskussion, wie eine spätere, gattungsneutrale Förderung aussehen könnte, läuft jetzt langsam an.

Sie sind seit zwei Jahren Präsident des VSM. Wie schätzen Sie die derzeitige mediale Situation in der Schweiz ein?

Ich würde hier das Adjektiv «angespannt» benutzen. Zum einen attestiert die Wissenschaft, dass die Qualität im Journalismus so gut ist wie noch nie. Und die Medienhäuser bedienen heute so viele unterschiedliche Kanäle wie nur möglich, um ihr Publikum zu erreichen. Beides zeigt das grosse Engagement der Verleger. Andererseits ist da die schwierige wirtschaftliche Situation der privaten Schweizer Medienunternehmen: Die Erträge sinken, und die Kosten steigen. Die Folge sind teilweise grosse Sparprogramme, die vor allem beim Personal ansetzen, da in anderen Bereichen die Zitrone ausgepresst ist. Zurzeit werden schweizweit etwa 300 Stellen in den Redaktionen und Verlagen abgebaut. Wenn die Medienförderung hier keine Entlastung bringt, kann dieser Trend nicht gebrochen werden. Probleme haben übrigens nicht nur grosse, sondern auch mittlere und kleine Medienhäuser.

Sie engagieren sich stark gegen das Aufkommen von KI. Ist das für Sie derzeit die grösste Herausforderung?

Ich bin überhaupt nicht gegen KI in den Medien! Sie kann auch hier, wie fast überall, einen grossen Nutzen bringen – insbesondere in den Bereichen, die gut automatisiert werden können –, Abläufe vereinfachen und die journalistische Arbeit erleichtern. Ich warne aber vor zwei grossen Gefahren, die mit der technischen Entwicklung einhergehen: Erstens werden mit KIAnwendungen in den Medien Fake News und Deepfakes zunehmen, von manipulativen Phantomtexten bis zu gefälschten Videos und Audios. Selbstverständlich nicht in seriösen Medien, aber das Vertrauen in das Gesamtsystem wird trotzdem leiden. Zweitens müssen wir höllisch aufpassen, dass unsere teuer hergestellten Inhalte nicht von KIFirmen als kostenloses Grundlagenmaterial für eigene Informationsportale und andere kommerzielle Anwendungen genutzt werden. Es geht um dringliche Fragen des Urheberrechts. Die KIFirmen sind heute die Freibeuter des Internets, so wie die Piraten einst die Meere unsicher machten.

Vor bald zwei Jahren, das heisst kurz vor Ihrem Amtsantritt, ging die Abstimmung über das Medienpaket verloren. Wie fest hat dies die Branche und besonders den Verband geprägt?

Es war ein Einschnitt. Nicht nur, weil das Paket scheiterte – inhaltlich kann man ja immer streiten –, sondern auch, weil die Gegner einen gehässigen Abstimmungskampf führten und bei einzelnen Verlegern voll auf den Mann spielten. Das hat mir, und auch anderen, zu denken gegeben.

Der Konflikt zwischen den grossen und den kleineren und mittleren Verlagen war immer wieder ein Thema. Derzeit hat man den Eindruck, die Situation habe sich beruhigt.

Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja, klar. Bei der Ausarbeitung des Medienpakets gab es Differenzen im Präsidium, weil die grossen Verlage eher keine Onlineförderung wollten, die kleineren schon. Man hat sich dann aber recht schnell gefunden und am Schluss am gleichen Strick gezogen. Da ich aus einem mittelgrossen Medienhaus komme, sehe ich auch hier in meinem Amt eine Brückenfunktion zwischen kleinen und grossen Verlegern.

Wo sehen Sie konkret Ihre Aufgabe innerhalb des Verbands?

«Ich schätze die momentane mediale Situation als ‹angespannt› ein.»

Ihre Vorgänger Hans Heinrich Coninx, Hanspeter Lebrument und Pietro Supino waren alles aktive Verleger, Sie selber kamen aus dem Verlagswesen und waren vor allem aktiver Journalist. Inwiefern beeinflusst dies die Ausrichtung des VSM?

Ich war acht Jahre CEO und einige Jahre Stellvertreter des Verlegers, ich kenne also die Herausforderungen, vor denen die Branche steht. Als früherer Chefredaktor und Journalist habe ich aber auch einen besonderen Bezug zum Journalismus und zu Redaktionen. Das hilft, im Verlegerverband auch Anliegen aufzunehmen, die nicht direkt verlegerisch sind. Ich versuche, diese Brücke zu schlagen.

Ich möchte unterschiedliche Positionen und Interessen zusammenführen, um gemeinsam den Journalismus in der Schweiz zu stärken. Ich stehe im Austausch mit vielen Verlagen, aber auch mit Journalisten und Branchenorganisationen. Zu meinen Aufgaben gehören das Erkennen von Entwicklungen, das Einbringen von Ideen und der Kontakt mit der Politik, dem Bundesrat, der Medienwissenschaft und wichtigen Organisationen. Auch der Austausch mit unseren Kollegen im Ausland ist zentral, vor allem in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Ich kann mich hier auf eine von Stefan Wabel hervorragend geführte Geschäftsstelle verlassen. Rückmeldungen und Reaktionen unserer Mitglieder zeigen mir, dass wir das Richtige tun.

Und diejenige des Verbands?

Neben den üblichen Aufgaben eines Branchenverbands müssen wir derzeit einer gefährlichen Zangenbewegung entgegenhalten: Auf der einen Seite haben wir die Gefahren von Fake News und ungezügelter KI.

Auf der anderen Seite graben uns genau diejenigen Techgiganten ökonomisch das Wasser ab, die diese Probleme verursachen. Wir müssen mit einem ganzen Strauss gezielter Bildungsangebote, zum Beispiel an Schulen, den Menschen vermitteln, wie wertvoll kritischer Journalismus ist. Hier leistet unser Medieninstitut Pionierarbeit. Und weiter geht es darum, für den Schutz unserer Inhalte im Urheberrecht zu kämpfen.

«Ich persönlich finde, dass man die Gebührenhöhe an den Aufgabenkatalog der SRG koppeln sollte.»

Es gab in der Vergangenheit immer wieder Reibereien mit der SRG, Stichwort Admeira. Ist dies ausgestanden, oder gibt es noch Konfliktpotenzial?

Admeira ist kein Thema mehr. Aber Differenzen mit der SRG haben wir im Onlinebereich, weil die SRG ihre Gebührengelder auch für ein extrem ausgebautes Newsportal einsetzt, das die privaten Angebote konkurrenziert. Gegen diese Wettbewerbsverzerrung wehren wir uns. Aber wir sind mit der SRG, zu der wir ein kollegiales Verhältnis pflegen, im steten Austausch.

Wie stellen Sie sich zur sogenannten Halbierungsinitiative?

Der Verband hat sich hier noch keine Meinung gebildet, das hat noch Zeit. Ich persönlich finde, dass man die Gebührenhöhe an den Aufgabenkatalog der SRG koppeln sollte. Dies könnte im Zusammenhang mit der Erneuerung der Konzession geschehen.

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit der Post?

Die Post hat uns erschreckt, als Pläne durchsickerten, Briefe und Zeitungen in Zukunft nicht mehr täglich zuzustellen. Das wäre angesichts von nahezu einer Milliarde jährlich zugestellter Zeitungsexemplare eine Atombombe für die Branche. Inzwischen hat der PostPräsident Christian Levrat diese Pläne aber relativiert. Manchmal sind wir im Clinch, wenn wieder einmal die Tarife erhöht werden sollen. Aber im Allgemeinen ist

es eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Der Verband engagiert sich stark für das Leistungsschutzrecht. Hat dieses, realistisch gesehen, überhaupt eine Chance? Sicher! Die Vernehmlassung zur bundesrätlichen Vorlage ist zu 75 Prozent positiv ausgefallen. Ich gehe davon aus, dass die Anpassung des Urheberrechts bald ins Parlament kommt und dort eine Mehrheit der Parteien positiv Stellung nehmen wird.

Niklaus Meienberg schrieb vor vierzig Jahren ein Essay mit dem Titel «Wer will unter die Journalisten?». Wie sieht es heute aus? Ist Journalismus überhaupt noch ein erstrebenswerter Beruf? Es ist ja lustig: Meienberg schrieb das, als es den Zeitungen so gut ging wie noch nie. Das zeigt, dass in unserer Branche immer eine Art Kulturpessimismus herrscht. Diese mediale Melancholie hält sich hartnäckig. Journalismus ist aber ein Traumberuf und wird es bleiben. Unsere Demokratie ist auf motivierte Frauen und Männer angewiesen, die berichten, wie die Welt ausschaut. Das wird immer eine faszinierende Tätigkeit bleiben, egal, wie sich die Medientechnologie entwickelt.

Sie haben lange im Bundeshaus gearbeitet. Was hat sich mehr verändert, die Politik oder der Journalismus?

Ich denke, beides gleichermassen. Die Zeiten waren in den 1980Jahren in Politik und Medien vergleichsweise beschaulich, aber man klagte schon damals über Hektik und Stress. Gewisse Wahrnehmungen bleiben unverändert, egal, wie die Rahmenbedingungen sind.

Welche Medien konsumieren Sie jeweils am Morgen?

Die «Südostschweiz», mehrere Tageszeitungen und Onlineportale, darunter natürlich auch persoenlich.com.

«Bei mir war vieles ‹learning by doing›, ausser der Ringier-Journalistenschule gab es damals keine Ausbildungsmöglichkeiten.»

Wie war es bei Ihnen? Sie waren zuerst Fotograf …

Ja, ich habe eine Fotografenlehre gemacht und bin, als ich das Fähigkeitszeugnis in der Hand hatte, gleich in den Journalismus eingestiegen. Zwei Jahre später war ich Bundeshausjournalist. Das war alles «learning by doing», ausser der RingierJournalistenschule gab es damals noch keine Ausbildungsmöglichkeiten. Heute können Interessierte aus einer riesigen Palette auswählen, vom MAZ bis zu Fachhochschulen. Die Voraussetzungen für den Journalistenberuf sind heute besser denn je.

Was ist guter Journalismus? Wie verändert sich der Medienkonsum? Und welchen Einfluss hat die künstliche Intelligenz? Ein Gespräch und eine Aussensicht über die Rolle des Journalismus. Und darüber, weshalb er unverzichtbar sei.

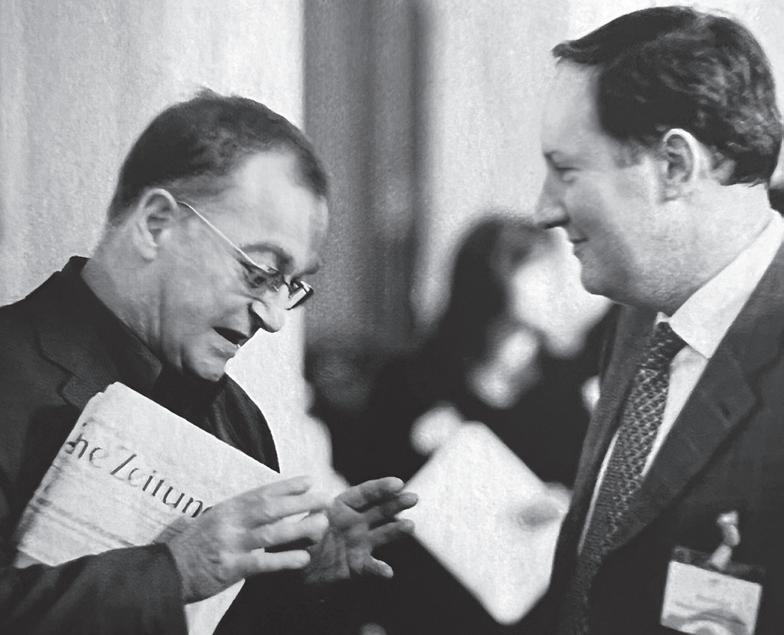

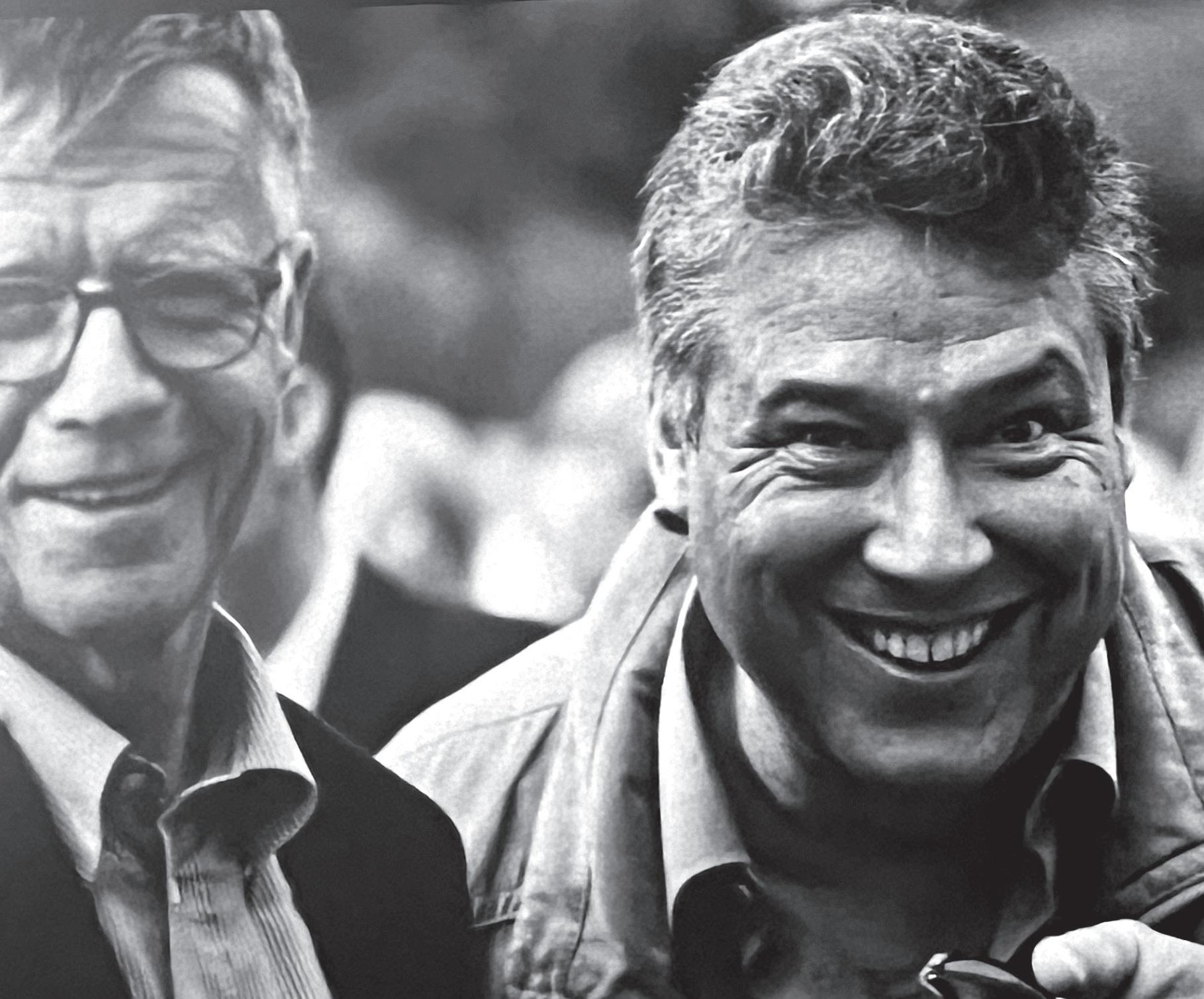

Spannende Diskussionsrunde: SVP-Ständerat Hannes Germann, Economiesuisse-CEO Monika Rühl, SP-Nationalrätin Anna Rosenwasser und Universitätsprofessor Mark Eisenegger.

Das «Felix» ist nicht nur wegen seiner berühmten Kuchen beliebt. Die Kundschaft schätzt das Café beim Zürcher Bellevue vor allem auch, weil man hier eine Vielzahl von aufgelegten Tageszeitungen entspannt lesen kann. An einem Frühlingsabend treffen sich Nationalrätin und Aktivistin Anna Rosenwasser, Medienwissenschaftler Mark Eisenegger, Ständerat Hannes Germann sowie Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl zum Gespräch über den guten Journalismus. Dieser ist für die Meinungsbildung zentral und findet – laut der Vorsitzenden des Wirtschaftsdachverbandes zu Beginn der Diskussion – keineswegs nur im Stammblatt statt.

Monika Rühl: Die Vorstellung, dass ich als Liberale nur die «NZZ» konsumiere, ist natürlich völlig falsch. Ich lese bewusst auch Medien, mit denen ich politisch oftmals nicht übereinstimme, wie beispielsweise die «Woz». Diese hat Artikel, die mich interessieren, und das ist für mich die Essenz des guten Journalismus – ein Thema wird sauber abgehandelt und stringent vermittelt. Ob ich dann mit dem Inhalt des Artikels einverstanden bin oder nicht, ist eine andere Frage. Wichtig ist für mich, unterschiedliche Perspektiven zu kennen. Wir brauchen einen vielfältigen Journalismus, um zu verstehen, was um uns herum geschieht.

turelle Probleme, welche die genannte hohe Qualität gefährden.

«Die Zeiten, in denen sich die Leute allein über die Qualitätsmedien informieren, sind vorbei».

Anna Rosenwasser: Klar, Vertiefung und Recherche sind auch für mich die Essenz des guten Journalismus. Aber als Journalistin muss ich sagen: Die Realität sieht oftmals anders aus. In den letzten 15 Jahren hat sich die Situation der Medienschaffenden grundlegend verändert. Die Zeiten, da sich eine Journalistin auf einen Artikel konzentrieren konnte, sind vorbei. Heute schreibt, filmt und postet man – meist gleichzeitig. Es gibt verschiedene Kanäle, die man bearbeiten und handhaben muss. Trimedialer Journalismus hört sich gut an und kann für die Konsumentinnen auch attraktiv sein. Fakt ist aber: Die Aufgabenbereiche der Journalisten werden immer grösser, während die Ressourcen stetig sinken.

worden. Doch kursieren auf diesen Plattformen viele Fake News. Beispielsweise gefälschte Bilder, generiert von künstlicher Intelligenz, die von echten Fotos kaum mehr zu unterscheiden sind. Oder sogenannte Deepfakes. Gefälschte Videos also, in denen Politiker Worte in den Mund gelegt werden, die sie nie gesagt haben.

Mark Eisenegger: Das sehe ich gleich. Guter Journalismus überrascht mich und fordert mich heraus. Ich mag es nicht, wenn ich intellektuell bevormundet werde, darum lasse ich mich gerne irritieren und lese zum Beispiel auch mal die «Weltwoche». Warum nicht? Ich möchte selbst entscheiden, welche Schlussfolgerungen ich ziehe, nachdem man mir alle relevanten Argumente in verschiedenen Medien dargelegt hat. Das ist die Kernaufgabe des Journalismus. Er muss eine inhaltliche Vertiefung anbieten, gute Recherche liefern, also dicke Bretter bohren, denn Breaking News gibt es überall im Netz.

Mark Eisenegger, Studienprogrammdirektor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ) der Universität Zürich, misst in jedem Jahr die Qualität der Schweizer Medien. Das letzte Jahrbuch 2023 stellt den Schweizer Medien ein gutes Zeugnis aus. Seit der Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg habe die Relevanz der Beichterstattung nochmals zugenommen, heisst es. Doch wie lässt sich das erreichte Niveau halten? Ständerat Hannes Germann, der früher als Wirtschaftsredaktor tätig war, und Nationalrätin Anna Rosenwasser, die heute noch publizistisch tätig ist, sehen beide struk-

Hannes Germann: Diese Tendenz beobachte auch ich. Natürlich ist die Qualität der Schweizer Medien auf hohem Niveau, aber wenn die Zeit zur Reflexion immer mehr fehlt, dann wird zwangsläufig etwas verloren gehen. Früher waren die Journalisten miteinander in einem intellektuellen Wettstreit, die vielen Medienschaffenden der unterschiedlichsten Titel hatten ganz verschiedene Perspektiven auf ein Thema. Heute hat man als Politiker und Leser manchmal das Gefühl, dass die Journalisten zu oft das Gleiche erzählen. Ein Einheitsbrei kann nicht im Sinn unserer Demokratie sein.

Mark Eisenegger: Das lässt sich empirisch tatsächlich bestätigen. Wir sprechen da von der inhaltlichen Medienkonzentration: Gleiche Inhalte werden in den verschiedenen Zeitungen ausgespielt. In manchen Fällen ist das Teilen von Inhalten für die Lesenden unproblematisch, oder bei einem qualitativ hochstehenden Text sogar ein Gewinn. Doch ist das Teilen von Inhalten gesamtgesellschaftlich problematisch, wenn beispielsweise die exakt gleichen Leitartikel vor Abstimmungen in den verschiedensten Zeitungen im Land erscheinen. Darunter leidet die demokratische Meinungsbildung.

So oder so: Die Zeiten, in denen sich die Leute allein über die Qualitätsmedien informieren, sind vorbei. Die sozialen Medien sind längst zu Quellen der Meinungsbildung ge-

Monika Rühl: Was mich beschäftigt, sind die Auswirkungen von Fake News und der Einfluss von künstlicher Intelligenz. Wie kann ich als Leserin in den sozialen Medien sicher sein, was real und was fake ist? Gewisse Sachen kann man schlicht nicht mehr beurteilen. Da ist das eine oder andere möglich und echt, anderes ist falsch, wirkt aber täuschend echt. Diesbezüglich leben wir schon in einer etwas seltsamen Welt. Das finde ich echt schwierig, weil das Vertrauen in das geschriebene Wort schwindet und der Wert eines Bildes unklar wird.

Mark Eisenegger: Ja, Desinformation ist ein veritables Problem, das mit der künstlichen Intelligenz nochmals zunehmen wird. Desinformation ist aber, so paradox es tönt, auch eine Chance – eine Chance für den Schweizer Journalismus. Nehmen wir die CoronaPandemie mit all den Verschwörungstheorien, die im Netz grassierten. Hier zeigte sich, dass sich viele wieder den klassischen Medien zugewandt haben. Immer dann, wenn es eine Zeit der Unsicherheit gibt, in der man Orientie

Germann: «Der Wildwuchs in den sozialen Medien ist eine Chance für die traditionellen Medien.»

rung braucht, kehrt man zurück zu den Leuchttürmen der Information. Das sind die klassischen Medien und nicht die sozialen Medien. Denn dort auf den Plattformen gibt es grosse Probleme in Bezug auf die Qualität, es wird ohne Regeln und Grenzen publiziert. Bei den traditionellen Medien mag längst nicht alles perfekt sein, und doch gibt es Standards, welche die Qualität ausmachen und den Namen Journalismus verdienen.

Hannes Germann: Stimmt, der Wildwuchs in den sozialen Medien ist eine Chance für die

Rosenwasser: «In der Berichterstattung über mich wird oft verkürzt. Das geht bis an die Schmerzensgrenze.»

traditionellen Medien. Aber nur, wenn sich der Journalismus seiner Werte bewusst ist und diese Werte auch pflegt. Ich will nicht die guten alten analogen Zeiten beschwören, aber als ich noch als Journalist arbeitete, war die Relevanz das eigentliche Kriterium, ob ein Artikel gut war oder nicht. Heute wird auf den Redaktionen immer alles auch nach Klicks gemessen. Das tut mir als ExJournalist weh, die Klickrate kann und darf nie das ausschlaggebende Kriterium sein. Sonst steht der knackige Titel über allem, und es wird verkürzt, bis sich die Balken biegen …

Anna Rosenwasser: Genau darum bin ich so auch kritisch gegenüber OnlineSchlagzeilen. Weisst du, Hannes, in der Berichterstattung über mich wird auch oft verkürzt. Das geht bis an die Schmerzensgrenze. Ich sage mir dann: Wenn es ein knackiger Titel schafft, die Menschen in den richtig guten Text zu führen, dann ist das okay. Wenn Tiefe erfolgt, dann hat die Schlagzeile ihren Dienst getan. Was aber, wenn unsere Hirne lange Formate nicht mehr gewohnt sind, wenn Menschen plötzlich nur noch kurze Schlagzeilen oder die Bildlegenden lesen. Dann haben wir als Gesellschaft ein echtes Problem, weil nur noch die Schlagzeile im Kopf bleibt, und diese Schlagzeilen sind oft auf den Skandal getrimmt.

Monika Rühl: Deine Analyse ist treffend. Das Problem zeigt sich bei Economiesuisse bereits heute. Wir sehen, wie echte und vermeintliche Skandale aus der Wirtschaftswelt medial ausgeschlachtet werden. Auf

den Redaktionen weiss man, dass etwa Geschichten über hohe Saläre und Boni ziehen und viel Traffic generieren. Solche skandalisierenden Mediengeschichten werden der Schweizer Wirtschaft aber in keiner Weise gerecht. Wir haben so viele Erfolgsgeschichten von kleinen, mittleren und grossen Firmen. Aber wenn wir diese Geschichte in die Medien bringen wollen, dann haben wir oft keine Chance, weil diese keinen KlickRausch auslösen. Der Journalismus muss hier seiner Verantwortung gerecht werden. Die klassische Unternehmensberichterstattung, wie wir sie von früher kennen, ist und bleibt wichtig. Das Gleiche gilt für vertiefende Analysen zu wichtigen politischen Fragen oder auch die Kulturberichterstattung, für die es meiner Meinung nach in der klassischen Zeitung immer Platz haben sollte.

Es ist noch gar nicht lange her, da haben Zeitungsverkäufer in den Beizen um Mitternacht

die ersten Druckausgaben verkauft. Das Lesen des «Blicks», eines «Tagis» oder einer anderen Zeitung aus der Region musste sein. Eine «Le Temps» oder eine «NZZ» unter dem Arm gehörte zum guten Habitus. Am Mittag hörte man das «Rendezvous», und abends schaute man die «Tagesschau». Doch diese Zeiten sind passé. Die sogenannte Gruppe der Intensivnutzenden von klassischen Medien nimmt ab, während die Gruppe der Abstinenten zunimmt.

Mark Eisenegger: Seit 2009 messen wir eine Zunahme von NewsDeprivierten, von Leuten also, die kaum noch Newsmedien konsumieren. Sie sagen, sie seien ob all der Informationen überfordert. Viele schreckt auch die ständige Skandalisierung ab. Sie flüchten in die sozialen Medien, und so manche verlieren sich dort auch. Das ist ein veritables Problem. Denn Leute, die viel in sozialen Medien unterwegs sind, verlieren die Markenbindung zum Journalismus. Sie können die gute nicht mehr

von der schlechten Quelle unterscheiden. Das führt dazu, dass man vom Journalismus entwöhnt wird. Knapp 46 Prozent wollen inzwischen nichts mehr mit dem klassischen Journalismus zu tun haben. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung.

Eisenegger: «Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist der Ansicht, dass die KI-Anbieter den Schweizer Verlagen eine Entschädigung schulden.»

Hannes Germann: Nun, es stimmen ja auch nur 50 Prozent der Bevölkerung ab. Ich hoffe nur, dass das die Gleichen sind, die sich noch in Zeitungen, im Fernsehen oder im Radio informieren. Nein, Scherz beiseite. Für die politische Meinungsbildung ist diese Entwicklung natürlich eine Katastrophe. Wir

verhandeln komplexe Themen in der Politik, und der Journalismus leistet hier eine wichtige Übersetzungsarbeit zur Meinungsbildung. Der Journalismus hat darum in unserer direkten Demokratie eine zentrale Bedeutung. Und wenn nicht mehr gelesen oder Nachrichten sonst wie konsumiert werden, dann geht eine demokratische Kompetenz verloren. Viele werden komplexe Sachverhalte nicht mehr verstehen können.

Anna Rosenwasser: Diese Entwicklung beelendet mich ebenfalls. Es geht ja nicht nur um die klassische Politik, sondern auch um alle anderen Themen, die uns bewegen sollten. Gesellschaftspolitische Fragen, all das, was in der Welt passiert. Auch hier ist es wichtig, dass man sich informiert, und zwar aus verlässlichen Quellen. Aber, trotz aller Kassandrarufe und meiner eigenen Verzweiflung: Ich habe die Zuversicht noch nicht verloren. Ich bewege mich in Kreisen mit Leuten unter 30 und unter 20 Jahren.

Das sind junge Menschen, die erst jetzt langsam verstehen, was für eine Bereicherung es ist, sich in Themen zu vertiefen. Der gute Journalismus hat die jüngere Generation also keineswegs verloren, aber wir sind herausgefordert. Wir müssen die Informationen zu diesen jungen Menschen tragen, sicher auch mit innovativen Formaten, die dieser Generation entsprechen.

Monika Rühl: Richtig. Das klassische Lesen eines Zeitungs oder OnlineArtikels ist in der Tat nur eine mögliche Form des Medienkonsums. Dieser verändert sich, Artikel beispielsweise können einem heute in guter Qualität vorgelesen werden. Vor Kurzem hat sich das noch recht hölzern angehört. Die Fortschritte sind beachtlich. Hier zeigt sich, dass gerade auch die künstliche Intelligenz Gutes vollbringen kann. Die traditionellen Medien profitieren von der fortlaufenden Digitalisierung, und sie sind ja auch mitten in diesem Transformationsprozess.

Tatsächlich investieren die Schweizer Verlage massiv in die Digitalisierung. Diese Transformation kostet die Verlage Millionen, just in einer Zeit, da die Einnahmen stetig sinken. So nimmt die Zahlungsbereitschaft der Leserinnen und Leser ab, die Abonnementzahlen sind rückläufig. Der Konsum der News verlagert sich immer stärker ins Netz, und die Verlagshäuser suchen noch immer nach einer Antwort auf die Frage, wie sich dieser Trend monetarisieren lässt. Schliesslich fliessen inzwischen rund drei Viertel der dringend benötigten Werbegelder von den Schweizer Medienhäusern zu den grossen internationalen Tech-Plattformen. Diese spielen ihrerseits journalistische Inhalte aus und monetarisieren dies, ohne dass sie die Schweizer Verlage mit ihren 12 000 Medienschaffenden hierfür entsprechend vergüten würden.

Anna Rosenwasser: Es ist doch offensichtlich. Der Journalismus findet heute nicht mehr nur im analogen, sondern eben auch im digitalen

Raum statt. Die Darstellung mag unterschiedlich sein, die Inhalte sind jedoch stets Ausfluss der Arbeit einer Journalistin oder eines Journalisten. Diese Erkenntnis gilt auch für Suchmaschinen und OnlinePlattformen, die journalistische Inhalte in kurzer oder langer Form anzeigen. Der Ursprung einer News ist immer eine journalistische Leistung. Das müssen die TechKonzerne anerkennen. Nicht nur mit Beifall, sondern hierfür müssen sie auch zahlen.

Hannes Germann: Ich sehe das gleich. Die Finanzierung des guten Journalismus muss langfristig gesichert werden. Mit der indirekten Presseförderung wird zwar ein Teil des Problems angegangen, aber das reicht vorne und hinten nicht. Wahrscheinlich sollte man ein Leistungsschutzrecht einführen, einen Ausgleich zwischen den internationalen Plattformen und den Schweizer Plattformen. Ob das gelingt, weiss ich nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So oder so ist für

mich klar: Gute Arbeit soll auch etwas wert sein. Wir kreieren in der Schweiz so viele hochwertige Produkte, exportieren diese und bekommen hierfür gutes Geld. Da weiss ich nicht, warum das beim Journalismus anders sein soll.

Mark Eisenegger: Nun, wir haben die Schweizer Bevölkerung im Zusammenhang mit KI im Journalismus befragt, und da zeigt sich ein eindeutiges Bild. Eine Mehrheit ist der Meinung, dass die KIAnbieter den Rühl: «Artikel können heute in guter Qualität vorgelesen werden.»

Schweizer Verlagen eine Entschädigung schulden, wenn sie deren Inhalte nutzen. Dies gilt meiner Meinung nach auch für andere TechAnbieter, die ihr Wissen auf journalistischen Content abstellen. Als Forscher habe ich da eine klare Haltung: Die Verlässlichkeit der Informationen ist für die Plattformen zentral. Diese Verlässlichkeit liefern die Schweizer Verlage und ihre Journalistinnen, selbstverständlich braucht es da eine Art finanziellen Rückfluss. Als Staatsbürger gehe ich noch einen Schritt weiter: Vom guten Journalismus profitieren letztlich alle hier in der Schweiz, auf ganz verschiedene Weise. Aber gratis gibt es diesen guten Journalismus nicht. Darum müssen wir ihm Sorge tragen.

Monika Rühl: Wenn ein neues Produkt erfunden wird, ist dies geistiges Eigentum, das geschützt wird. Es ist daher klar, dass auch journalistische Produkte einen angemessenen Schutz haben sollen. Zugleich sind es ja die «Googles dieser Welt», die mit ihrer enormen Innovationskraft helfen, die Artikel der Schweizer Medienhäuser zu verbreiten. So sind es immer gerade auch diese Plattformen, die mich auf einen spannenden Artikel aufmerksam machen oder mir in Sekundenschnelle exakt den Artikel ausspucken, den ich suche. Das ist eine WinwinSituation. Wenn wir über eine faire Lösung sprechen, dann gilt es beide Seiten zu gewichten.

Wir verleihen dem Verlegerverband internationales Flair.

Herzliche Gratulation zum Jubiläum – wir freuen uns, Mitglied beim VSM zu sein !

Vaduzer Medienhaus AG, FL-9490 Vaduz, Lova Center, Telefon +423 236 16 16, www.medienhaus.li, info@medienhaus.li

Schweizer Mediengeschichte: Teil 1

Die Geschichte des Verlegerverbands ist eng mit der Schweizer Mediengeschichte verknüpft. Der Anfang des VSM geht auf 1899 zurück. Heute nennt man die Epoche verklärend «Belle Epoque». Doch in der Zeit von etwa 1895 bis 1914, als das kleine Binnenland im Herzen Europas in die Moderne eintrat, entstanden in schnellem Tempo neue Branchen: Elektrotechnik, Chemie, Pharma, die industrielle Uhrenfertigung, Telekommunikation, dazu der ganze tertiäre Sektor: Banken, Versicherung, Medizin, Beratung – und mit alledem die Medien!

Text: Karl Lüönd* Bilder: Keystone-SDA

Gedruckte Zeitungen entstanden im späten 16. Jahrhundert. Die erste in der Schweiz und wahrscheinlich im ganzen deutschen Sprachgebiet war die Rorschacher Monatsschrift «Annus Christi» (ab 1597), trotz des frommen Namens ein Blatt mit überwiegend kommerzieller Motivation. Die Auflage betrug ungefähr 150 Exemplare und wurde von Hand zu Hand weitergereicht. Der Inhalt bestand aus kurzen Berichten über Kriege, Verbrechen, Seeräuberei, Plünderungen, Hinrichtungen, dazu Nachrichten über Steuern, Zölle und Teuerungen. Es folgten die den grossen Handelsstrassen entlang verbreiteten Avis oder Intelligenzblätter, fliegenden Blätter, Messekataloge usw. Sie brachten Handelsnachrichten, Informationen über Preise, Steuern usw. Grosse Handelshäuser wie die Fugger unterhielten eigene Titel, die an den einzelnen Stationen von Hand mit lokalen Aktualitäten ergänzt und von reitenden Boten weitergereicht wurden. In Grossstädten wie London wurden Zeitungen als Treiber des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens benötigt, vor allem als Anzeiger für neue Theaterstücke, Bücher und Pferdewetten.

Überall in Europa entwickelte sich das, was man ab dem 19 Jahrhundert «Presse»

* Karl Lüönd (1945) ist einer der besten Kenner der Schweizer Mediengeschichte. So verfasste er unter anderem Bücher über Ringier oder Tamedia. Er war unter anderem Mitglied der Chefredaktion des «Blicks», Chefredaktor des «Züri Leu» und während vieler Jahre der «Züri-Woche», deren Verleger er zeitweise war. Von 1998 bis 2005 war er Leiter des Medieninstituts des Verlegerverbandes (heute VSM). Lüönd verfasste über 30 Sachbücher und Unternehmensbiografien. Bietet seit jeher unabhängige Information, Orientierung und Einordnung: Mit der Presse war eine vierte Gewalt im Staate entstanden. (Bülacher Volksfreund, 1945)

nannte. Es waren die jeweiligen technischen Möglichkeiten, nach denen die PionierUnternehmer ihr Geschäftsmodell weiterentwickelten. Zunächst war die Drucktechnologie – von der umständlichen Papierherstellung aus Haderlumpen über den Handsatz bis zur Handpresse – teuer. In feudalistisch regierten Gemeinwesen wachte eine strenge Zensur. Ausserdem setzte die eingeschränkte Alphabetisierung der Massen der Verbreitung von Ideen mit dem Mittel der Druckerpresse Grenzen. Trotz der häufig als demokratisierend gepriesenen Erfindung des Johannes Gutenberg blieb die Drucksache –auch weil sie teuer war – auf den relativ kleinen Kreis der Intellektuellen, der Regierenden, des Klerus, der schriftkundigen Reisenden und Kaufleute beschränkt.

Wie überall folgte auch in der Schweiz –wenn auch mit bemerkenswerter Verspätung – die Entwicklung der Presse den politischen Ereignissen. Nach einem kurzen Aufblühen in der Helvetik gewannen die Zeitungen mit dem 1848 gegründeten Bundesstaat an Bedeutung. Die direkte Demokratie sorgte für eine ständige Nachfrage nach Information für die Bürger. Zugleich wurden die Zeitungen zu Fechtböden des Parteienkampfs. Dies führte in den kleinräumigen Verhältnissen des Landes zu einer unerhörten Zersplitterung und fast überall zu wirtschaftlichen Problemen.

Industrialisierung als Treiber

Neue Nachrichtenmedien wurden auch aus sozialen Gründen benötigt, weil so viele Menschen ihre Bergtäler verliessen, in die grossen Agglomerationen zogen, wo die Industrie die Wasserkraft nutzte und für ihre Webereien, Spinnereien, Ziegeleien und bald einmal die ersten Kraftwerke Arbeitskräfte benötigte. Die Neuzuzüger wollten sich in ihren Gemeinden zurechtfinden. Die Familien mussten wissen, wann die Schule begann, an welchem Tag die Gemeindekanzlei geöffnet war und sicher auch, was Panoptikum und Kinematograph fürs Wochenende anboten. Wer anders als ein Anzeiger, eine Lokalzeitung konnte den Menschen helfen, den Alltag zu organisieren und nach und nach im Unvertrauten heimisch zu werden?

Wo immer ein solches Blatt entstand –durch die Initiative von Bürgern oder Parteien oder durch die Unternehmungslust eines Druckers –, stellte die Politik ihre Forderun

gen. Im Wettbewerb der Parteien in Gemeinden und Kantonen waren die Zeitungen die wichtigsten Instrumente. Sie dienten als Plattformen und Resonanzkörper für parteipolitische Konzepte.

Der ausgesprochen kleinräumige Schweizer Staatsaufbau legte der damals noch komplizierten Typografie und der Druckerpresse das Fixkostenproblem in den Weg. Oft wurden die Blätter von nebenamtlichen Aktivisten – von Beamten, Lehrern, Regierungsleuten oder Richtern – redigiert. Der Medienwissenschafter Roger Blum hat für das Jahr 1893 allein für den Kanton Zürich 41 Kaufzeitungen mit einer Gesamtauflage von 161 000 Exemplaren nachgewiesen, fast alle einer Partei zugehörig. Anderswo waren die Verhältnisse ähnlich. «Nicht wer Partei nahm, sondern wer neutral blieb, erregte Misstrauen» (Roger Blum).

gleichzeitig Meldestelle für Zugereiste, Auskunftsstelle und Fundbüro – eine VorVorform des InternetCafés … Aber wegen räumlicher Zersplitterung und kleinlicher politischer Aufsicht vermochten die lokalen Blätter an den meisten Orten das Bedürfnis des Publikums nicht zu befriedigen. Viele waren von politisch aktiven Gönnern abhängig.

«Der Typ des Generalanzeigers war auf die Interessen der Frauen gerichtet, die über die täglichen Einkäufe entschieden.»

Alternative Geschäftsidee von aussen Eine kommerzielle Alternative präsentierte Zürich im gleichen Jahr 1893 der Verleger Wilhelm Girardet aus Essen, der schon in vier stark wachsenden Städten Deutschlands erfolgreich nach angelsächsischem Vorbild den gleichen neuen Zeitungstyp entwickelt hatte: die sogenannten «GeneralanzeigerZeitungen»: politisch neutral, den redaktionellen Teil strikt auf die Nähe – die Stadt, den Kanton – gerichtet, unterhaltsam, ideenreich und dienstleistungsorientiert. Sie brachten Berichte vom Alltag in der Stadt, von neuen Läden. Ihre Themen waren die Programme der Varietés, der Odéons und der kinematografischen Theater, der Markt und die Tagespreise, die Schule, die Neuerungen beim Rösslitram oder bei der Kehrichtabfuhr. Unentbehrlich war der Fortsetzungsroman. Das spannende Ende erschien immer dann, wenn das Abonnement zur Erneuerung fällig war.

Eingemeindungen schaffen grössere Städte 1893 ist übrigens ein wichtiges Jahr, denn damals wurde in Zürich die erste grosse Eingemeindung vollzogen. Der starke Bevölkerungszuwachs stellte neue Verwaltungsaufgaben. Die Gemeinden Aussersihl (heutige Kreise 4 und 5), Enge inklusive Leimbach, Fluntern, Hirslanden, Hottingen, Oberstrass, Riesbach, Unterstrass, Wiedikon, Wipkingen und Wollishofen wurden zu GrossZürich zusammengefasst. Die meisten stimmten mit starken Mehrheiten zu, weil sie die Lasten der Infrastruktur nicht mehr stemmen konnten. In Aussersihl gab es damals Schulklassen mit bis zu 84 Schülern! Auch die Grossstadt mit ihren nach und nach in Sparten organisierten und professionalisierten Verwaltungsabteilungen hatte einen hohen aktiven Informationsbedarf, den sie zunächst mit amtlichen Publikationsorganen decken wollte. In Zürich erschienen schon ab 1730 die «DonnstagsNachrichten», später «Tagblatt der Stadt Zürich». Sein Büro war

Politisch rechtlose Frauen entschieden über den Erfolg des neuen Zeitungstyps In den Gemeinwesen, in denen nur die Männer politische Rechte ausübten, war der Typ des Generalanzeigers stark auf die Interessen der Frauen gerichtet, die schliesslich über die täglichen Einkäufe entschieden. Das war die Grundlage für das Inseratengeschäft, die unentbehrliche Querfinanzierung der Zeitungsbetriebe zu Stadt und Land. Es funktionierte auch in Zürich. Einen Monat lang liess Girardet seinen «TagesAnzeiger» gratis verteilen, dann hatte er annähernd 30 000 Abonnenten. In Luzern, Lausanne und Genf entstanden Nachahmertitel und hatten ebenfalls Erfolg. Die Lesenden, die Politiker, die Wirtschaftskräfte merkten: Mit der Presse war eine vierte Gewalt im Staate entstanden, hoch im Anspruch auf Unabhängigkeit, zugleich abhängig von zwei Kundengruppen mit teilweise entgegengesetzten Zielen: den

Lesenden mit ihrem Anspruch auf Information, Welterklärung, Haltung und Unterhaltung, und den Inserenten, die bald einmal mehr als die Hälfte der Kosten bezahlten und nicht müde wurden, auf die unabhängigen Redaktionen Einfluss zu nehmen. Die wichtige Rolle der vierten Gewalt wurde auch vom jungen Bundestaat Schweiz anerkannt: Bereits im ersten Bundesgesetz über die Posttaxen von 1849 wurde eine Taxermässigung für «Zeitungen und andere periodische Blätter der Schweiz» festgehalten. Das war der Beginn der bis heute andauernden und bewährten indirekten Presseförderung.

emplare auf über 100 Millionen gestiegen war. Die damalige Forderung ist noch heute nicht erfüllt, nämlich eine transparente Kostenrechnung für den Zeitungsversand. Trotz sinkender Auflagen in den «InternetJahren» seit 2000 sehen die Verleger den Zeitungsversand als Grundauslastung für die Post in einer Grössenordnung, die in allen Branchen der Marktwirtschaft eine Preissenkung zur Folge haben müsste. Über eine Offenlegung ihrer Kosten für den Zeitungs und Zeitschriftenversand durch die Post und eine grundsätzliche Diskussion mit ihren Kunden, den Verlegern, hat man bis heute nichts vernommen.

wurde später durch die fortan branchenführende Linotype aus dem Hause Mergenthaler abgelöst. 1902 zeigte eine Umfrage unter Schweizer Journalisten, dass es erst wenige professionelle Persönlichkeiten im Geschäft waren. Die Sozialpolitik und die Arbeitsteilung zwischen Journalisten, Verlegern und Druckern wurden erst später aktuell. Es gab viel zu tun. Der Verband hat es immer wieder angepackt. Fertig geworden ist er damit noch nicht. Aber es wird weitergearbeitet.

«Am Anfang stand der gegenseitige Schutz vor Übervorteilung im Vordergrund.»

Standes- vor Sozialpolitik – und der ewige Kampf mit der Post Die Gründung des Zeitungsverlegerverbandes, die 1899 im Hotel Halbmond zu Olten vollzogen wurde, war eine Reaktion «auf die wachsenden Ansprüche der Postverwaltung betreffend Zeitungsexpedition» – ein Problem, das den Verband bis heute beschäftigt: die Posttaxen. Die Aktivität der Verleger war deshalb so dringlich, weil in den vorangegangenen zwanzig Jahren die Zahl der pro Jahr versandten taxpflichtigen Zeitungsex

Das erste Programm des jungen Verbandes umfasste 18 Punkte. Im Vordergrund stand «der gegenseitige Schutz vor Übervorteilung», eine «gewerbeschonende Wettbewerbs und Marktordnung und die Abwehr behördlicher Eingriffe». Damit war deutlich genug der Griff des Monopolbetriebes PTT in die Kassen der Verleger gemeint. Nur am Rande war von sozialpartnerschaftlichen Anliegen die Rede. Der sechs Jahre früher gegründete erste nationale Journalistenverband hielt seine Interessen damals noch für gleichgerichtet mit denen der Verleger und der Drucker.

Die ersten Jahre des Verlegervereins waren auch die Zeit bedeutender technischer Neuerungen in den Zeitungsbetrieben. Ab 1888 lief die erste Rotationsmaschine, und Hermann Jent, Mitbegründer des Verbandes und Verleger des «Bundes», hatte als Erster in der Schweiz ThorneSetzapparate angeschafft. Das System bewährte sich nicht und

Wir machen den Unterschied.

Für alle, die den Unterschied machen wollen.

Liquidität für Ihr KMU in wenigen Klicks: ubs.com/instant-business-credit

Eine Bank wie die Schweiz

«Der

Gleich beim Hauptbahnhof Zürich befindet sich die Geschäftsstelle des Verlegerverbands SCHWEIZER MEDIEN. Der VSM hat die Dynamik des hippen Quartiers, das sich ständig erneuert, verinnerlicht. Mit einem kleinen Team bewältigt er vielfältige Aufgaben im Interesse seiner Mitglieder und im Interesse des gesamten Schweizer Medienplatzes. Eventplanung, Projektstrategie und Lobbying: Ein Besuch beim VSM zeigt, wie an einem Tag die ganze Palette der Verbandsarbeit bespielt wird.

«Nur geeint gelingt es, dass die Anliegen unserer Branche tatsächlich Gehör finden.» Die Mitglieder des VSM-Präsidiums diskutieren die aktuellen medienpolitischen Herausforderungen.

Lesen, lesen, lesen – bei der ersten Tasse Kaffee. Der Tag beim Verlegerverband beginnt für den Geschäftsführer Stefan Wabel frühmorgens mit der Durchsicht der Tageszeitungen. Von künstlicher Intelligenz über Post und Service public bis hin zu Bankengesetz, Werbeverboten oder Medienförderung:

All diese und viele weitere aktuelle Themen gilt es im Auge zu behalten. Dies gilt speziell für heute, da am Nachmittag das Präsidium des VSM zu einer Sitzung zusammenkommen wird.

Die Branche befindet sich in einem Transformationsprozess mit vielen Unbekannten.

«Die Verlage sind aktuell mehr gefordert denn je», sagt Wabel, «unabhängig davon, ob klein, mittel oder gross.» Es brauche darum eine Geschäftsstelle, die fundiertes Wissen für die wichtigen Entscheidungen bereitstellen könne: «Dabei sind wir weit mehr als nur Dienstleister. Ich sehe den Verlegerverband

als ein eigentliches Kompetenzzentrum, das sich mit allen Medienthemen aktiv auseinandersetzt, bevor sie in aller Munde sind, bevor sie aufs politische Parkett kommen und bevor andere Player das Themensetting übernehmen können. Dazu sind wir tagtäglich gefordert.»

Wabel hat die Traktanden für die Präsidiumssitzung vor Tagen verschickt. Jetzt trifft er die letzten Vorbereitungen, bevor er seine Arbeit für eine kurze Sitzung mit Marianne Läderach unterbricht. Läderach leitet das Medieninstitut des Verlegerverbandes. Auch dieser Bereich hat sich in den letzten zehn Jahren grundlegend verändert. Während man früher noch jedes Jahr Dutzende Spit

Verlegerverband SCHWEIZER MEDIEN –das Wichtigste in Kürze:

Der Verlegerverband SCHWEIZER MEDIEN (VSM) ist die grösste Branchenorganisation der privaten Schweizer Medienunternehmen. Er wurde 1899 als Schweizerischer Zeitungsverlegerverein gegründet und vereint heute mit seinen Schwesterverbänden Médias Suisses und Stampa Svizzera rund 100 Medienunternehmen, die zusammen über 300 Publikationen herausgeben und zahlreiche digitale Newsplattformen sowie über 30 Radio- und TV-Sender betreiben. Seit 2021 wird der VSM von Geschäftsführer Stefan Wabel geleitet.

Der VSM setzt sich für die Wahrung der Interessen der privaten Medienunternehmen und für gute Rahmenbedingungen für den Journalismus in der Schweiz ein. Im 125. Jahr seines Bestehens konzentriert sich der Verlegerverband insbesondere auf drei Haupttätigkeitsfelder:

Interest-Titel, führt neben der traditionellen Dreikönigstagung zahlreiche weitere Veranstaltungen für den Wissensaustausch in der Branche durch und steht seinen Mitgliedern als Kompetenzzentrum tatkräftig zur Seite.

Der Verlegerverband ist zudem Träger wichtiger Branchenorganisationen:

VSM Medieninstitut

Schweizer Presserat

Keystone-SDA

MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation

WEMF AG für Werbemedienforschung

Schweizerische Lauterkeitskommission

Kaufmännische Grundbildung: EFZ Branche

Kommunikation

Stiftung Werbestatistik Schweiz

ETH Media Technology Center

Wabel: «Die Verlage sind aktuell mehr gefordert denn je.»

zenkräfte für die Medienhäuser ausbildete, wurde mit dem Wandel der Branche 2017 auch die Weiterbildung «Eidgenössischer Fachausweis Medienmanager» eingestellt. Die Ressourcen, die dadurch frei geworden sind, hat Läderach in den Aufbau der «Medienkompetenz für die Oberstufe» gesteckt. Von diesem Engagement des VSM, das mit der neuen Initiative «UseTheNews» noch intensiviert wird, profitieren inzwischen jedes Jahr Hunderte Schulklassen aus der ganzen Schweiz. Für die demokratische Meinungsbildung leiste der VSM darum Grosses, sagt Läderach überzeugt: «Medienkompetenz ist relevant für unsere Gesellschaft. Die Jugendlichen müssen lernen, wie sie die Informationen, die sie zugespielt bekommen, einordnen können. Diese Fertigkeit muss man sich aneignen, und wir bieten die Werkzeuge dazu.» Dabei muss das MedienkompetenzProgramm ständig an die Aktualität angepasst werden. Marianne Läderach und Stefan Wabel besprechen sich kurz: Man ist sich einig, dass die künstliche Intelligenz neu ins Programm aufgenommen werden soll. Die neue Stossrichtung wird abgesegnet. Marianne Läderach beendet ihre Unterredung mit Stefan Wabel und eilt ins kleine Besprechungszimmer, wo bereits Michèle

Die Medienpolitik mit Fokus auf den Ausbau der Medienförderung und den Schutz journalistischer Inhalte in der digitalen Welt.

Die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz durch die Initiative «KI-Kompass», die Chancen und Risiken von generativer KI beleuchtet und den Wissensaustausch innerhalb der Branche fördert.

Die Förderung der Medienkompetenz. Hier setzt der Verlegerverband zusammen mit Keystone-SDA und der SRG als Träger der Dachorganisation «UseTheNews» neue Akzente, um die Medien- und Nachrichtenkompetenz in der Gesellschaft zu stärken.

Darüber hinaus engagiert sich der VSM auch im Gattungsmarketing für den Nutzer- und Werbemarkt, vergibt das Q-Label für Fachmagazine und Special-

UseTheNews – nationale Dachorganisation für Nachrichtenkompetenz

Swiss Media Forum

Schweizer Presseausweis VSM

Als aktives Mitglied engagiert sich der Verlegerverband bei folgenden Organisationen:

Economiesuisse

Schweizerischer Arbeitgeberverband

ENPA – European Newspaper Publishers’ Association

WAN-IFRA – World Association of Newspapers and News Publishers

KS/CS Kommunikation Schweiz

Weitere Informationen: www.schweizermedien.ch

Meissner auf sie wartet. Meissner, die beim VSM den Nutzermarkt und die Veranstaltungen verantwortet, ist mitten in der Vorbereitung der diesjährigen Lokalmedientagung. Ein Programmschwerpunkt ist das Thema CommunityBuilding. Wie können kleinere und mittlere Verlage auch im digitalen Raum eine treue Leserschaft aufbauen?

«Es ist wichtig, dass der VSM seinen Mitgliedern eine Plattform und ein Netzwerk für den Wissensaustausch und die Wissenserweiterung ermöglicht, mit aktuellen Themen, die die Branche bewegen», betont Meissner. Die Themen seien ganzheitlich zu betrachten, so Läderach und Meissner. «Diese brennen sowohl den Verlagsleitenden als auch den Redaktionen unter den Nägeln.

Entsprechend erweitern wir laufend die Kontaktgruppen und unsere Kommunikation mit ihnen.» Romina Pernhardt gesellt sich dazu. Pernhardt, die beim VSM für alle Mitgliederbelange verantwortlich ist und die jährliche Mitgliederversammlung organisiert, ist der jüngste Zugang beim VSM. «Es gibt wenige Arbeitsstellen, die einen jeden Tag derart fordern und einem gleichzeitig das Gefühl geben, etwas Sinnvolles zu leisten», sagt Pernhardt, die früher auch bei Tamedia im Nutzermarkt tätig war. Gemeinsam evaluiert man die neuesten Aktionen des Presseabos. Dieses Angebot des VSM, dank dem Interessierte eine Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften mit Rabatt abonnieren können, wird rege genutzt: Rund

40 Zeitschriften und Zeitungen beteiligen sich an dieser Verbundaktion. Und weil jeder Titel auch alle anderen bewirbt, ergibt dies einen starken Multiplikatoreffekt. 1,8 Millionen Werbebroschüren werden über das Jahr für die Presseabos verteilt. Mit grossem Erfolg: Jede Aktion bringt den teilnehmenden Verlagen eine Vielzahl von neuen Abonnenten.

Die Hälfte des Vormittags ist bereits durch. Die Kaffeemaschine läuft heiss. Mit einer Tasse in der Hand schaut sich der Geschäftsführer Wabel mit Martin Voigt die neuesten Kampagnenelemente der Initiative «Print wirkt» an. Voigt ist beim VSM für das Gattungsmarketing zuständig und ist daher im ständigen Austausch mit Werbern, Agenturen, Vermarktern und Medienforschungsinstituten. «Allen Anspruchsgruppen, vor allem auch jungen Agenturleuten, soll aufgezeigt werden, dass die Werbebudgets in den Zeitungen gut investiert sind. Die Kampagne soll überdies hervorheben, wie stark Print mit seiner hohen Glaubwürdigkeit wirkt.»

Voigt hat hierzu ein paar Posts für die SocialMediaKanäle des VSM vorbereitet. Diese passen, Wabel gibt grünes Licht. Sogleich geht es zur nächsten Sitzung mit dem PublicAffairsSpezialisten des VSM, Andreas Zoller. Vor der Präsidiumssitzung will

Wabel: «Die grosse Aufgabe ist jeweils, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln.»

man gemeinsam die wichtigsten politischen Geschäfte durchgehen. Das Präsidium soll auf den letzten Stand gebracht werden. Zoller erläutert den neuesten Fahrplan zur indirekten Presseförderung und analysiert die kommenden Stationen in Kommission, Verwaltung oder Parlament. Auch andere Geschäfte werden diskutiert. «Unsere Herausforderungen sind komplex und unheimlich spannend», sagt Zoller. Bei verschiedenen Themen laufen Vernehmlassungen – oder die Geschäfte befinden sich bereits im parlamentarischen Prozess. «Für die Verwaltung und die Politik sind wir als Verlegerverband der Ansprechpartner Nummer eins für die Medienpolitik. Es gilt daher, mit dem Präsidium frühzeitig Positionen festzulegen, damit wir zur richtigen Zeit bereit sind. Einigkeit und Timing sind entscheidend.»

Die Präsidiumsmitglieder treffen im Sitzungszimmer in den Räumlichkeiten von CH Media in Zürich Oerlikon ein. Die Sitzung beginnt. Andrea Masüger begrüsst in seiner Funktion als Präsident des VSM und leitet gleich zur Medienpolitik über. Kurzfristig, so ist man sich in der Runde einig, ist der befristete Ausbau der indirekten Presseförderung absolut zentral. Darüber hinaus braucht es neue Ansätze für die Medienförderung. Hierfür wird mit Beschluss eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Politisch aktiv werden will man auch beim Grundversorgungsauftrag der Post, der zurzeit im Bundesrat beraten wird. Zentral ist für den VSM, dass die Zeitungen weiterhin täglich bis 12 Uhr 30 zugestellt werden. Der Geschäftsführer Wabel informiert nach weiteren Traktanden über die Entwicklungen beim AIAct der EU, dem weltweit ersten Gesetz zur Regulierung der künstlichen Intelligenz. Die Diskussion dreht sich alsbald um die Regulierung der KI in der Schweiz und die Auslegeordnung, die der Bundesrat in diesem Jahr präsentieren wird. Die Präsidiumsmitglieder betonen, dass der Schutz der Urheberrechte für journalistische Inhalte essenziell für das Geschäftsmodell des Journalismus sei. Das Präsidium setzt zu diesem und weiteren Geschäften die Strategien fest, damit die Geschäftsstelle auf Hochtouren weitermachen kann.

Wabel, der die ganze Vorstandssitzung moderiert hat, zeigt sich am Schluss des Tages zufrieden: «Ich bin mir immer bewusst, dass unsere Mitglieder ganz unterschiedliche Ressourcen und damit zum Teil auch sehr unterschiedliche Meinungen haben. Die grosse Aufgabe ist jeweils, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Denn eines ist klar: Nur geeint gelingt es, dass die Anliegen unserer Branche tatsächlich Gehör finden.»

Dies ist heute jedenfalls gelungen. Morgen jedoch erscheinen bereits die neuen Zeitungen. Und die Herausforderungen beginnen von neuem.

Das Präsidium des Verlegerverbands SCHWEIZER MEDIEN

Andrea Masüger, Präsident Verlegerverband

Delegierter des Verwaltungsrates, Somedia Press AG

Ladina Heimgartner

Head Media Ringier AG und CEO Ringier Medien Schweiz

Ursula Nötzli

Chief Communications & Sustainability Officer und Mitglied der Gruppenleitung TX Group

Peter Wanner, Vizepräsident Verlegerverband

Präsident des Verwaltungsrates der CH Media Holding AG und Verleger

Beat Lauber (bis Mai 2024)

Verwaltungsrat Meier + Cie AG Schaffhausen und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von «Schweizer Bauer»

Christoph Nussbaumer CEO Freiburger Nachrichten AG

Roman Bretschger (ab Mai 2024) Generalsekretär NZZ

Christof Nietlispach VR-Präsident Freiämter Regionalzeitungen AG

Jubiläums-Umfrage

«persönlich» wollte von Schweizer Branchenvertreterinnen und -vertretern wissen, was ihr prägendstes Erlebnis mit dem Verband SCHWEIZER MEDIEN sei.

Bernard Maissen

Bernard Maissen

Direktor Bakom

Den VSM gibt es seit 125 Jahren, das Bakom erst seit 32. Der VSM war lange nur «Print», das Bakom ist für die «elektronischen Medien» da. Auf den ersten Blick sieht das nach viel Distanz aus. Vielleicht war es auch einmal so. Heute aber gibt es zwischen dem VSM und dem Bakom eine Partnerschaft mit dem gemeinsamen Ziel, in der Schweiz eine möglichst vielfältige Medienlandschaft zu erhalten. Der VSM ist für das Bakom ein zentraler Ansprechpartner, wenn es darum geht, medienpolitische Anliegen zu realisieren. Im Wissen um die unterschiedlichen Rollen des Verbandes und des Amtes hat sich eine vertrauensvolle und offene Austauschkultur entwickelt, die geprägt ist von gegenseitigem Respekt und Anerkennung. Wir sind uns glücklicherweise nicht immer einig, wie sich die Medienpolitik entwickeln sollte. Aber wir sind uns immer einig, dass wir beide das Möglichste tun, um den Medienplatz Schweiz zu stärken. Und wir wissen, dass dies eine ehrenvolle, aber auch schwierige Arbeit ist. Sie braucht Ausdauer, Kreativität und Durchhaltewillen. Seit 125 Jahren und hoffentlich noch viele, viele mehr.

Wanner

Wanner

CEO CH Media

Der VSM ist eine zentrale Institution für die Branche. Einerseits sorgt der VSM für die notwendige Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche sowie den Austausch von Knowhow. Wir beschäftigen uns schliesslich alle mit den gleichen Herausforderungen. Andererseits ist der VSM wichtig für die Vertretung von gemeinsamen Anliegen gegenüber der Politik. Da kann der Verband in der Regel oft mehr bewirken als ein einzelner Verlag. Mein prägendstes Erlebnis mit dem VSM war mein erstes Jahrestreffen – das letzte im Hotel VictoriaJungfrau in Interlaken. Es war wie ein nostalgischer Blick zurück in die Zeit der goldenen 1990erJahre. Die Partys in den Hotelsuiten sollen bis in die frühen Morgenstunden gedauert haben und müssen legendär gewesen sein. Das hätte ich gerne miterlebt.

Allianz für Nachrichtenkompetenz um den Herausforderungen von Fake News zu begegnen.

#UseTheNews bündelt Journalismus, Bildung und Wissenschaft unter einem Dach.

#UseTheNews richtet sich an Lehrpersonen, Jugendliche und die gesamte Bevölkerung, um sie im Umgang mit Desinformation zu stärken.

Gilles Marchand

Gilles Marchand

Generaldirektor SRG SSR

Die SRG und der VSM haben ein gemeinsames Schicksal. Gemeinsam bilden wir einen wichtigen Teil des Medienplatzes Schweiz und teilen viele Herausforderungen, angefangen bei der Aufrechterhaltung einer unabhängigen Information, die für das Funktionieren der Demokratie unerlässlich ist. Eine wichtige Herausforderung in unserer digitalen, fragmentierten Gesellschaft, in der es immer schwieriger wird, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Aus diesem Grund hat die SRG auch zahlreiche professionelle Kooperationen mit privaten Medien, zum Beispiel in den Bereichen Ausbildung, VideoSharing oder technologische Innovation. In dieser Hinsicht ist die Schweiz im europäischen Vergleich vorbildlich aufgestellt, was mich sehr freut. Offensichtlich nützt die Schwächung der öffentlichen Medien den privaten nicht und umgekehrt. Die Schweiz ist zu klein, um sich solche zwecklosen Spaltungen und Kämpfe zu leisten, die letztlich nur der internationalen Konkurrenz zugutekommen.

Marc Walder

Chief Executive Officer und Managing Partner

Ringier AG

Die Antwort ist für einmal einfach: Es war im August 2015, Klausurtagung des Präsidiums des VSM. Ich habe die Präsidiumsmitglieder ordnungsgemäss und transparent informiert über das anstehende VermarktungsJointVenture zwischen der Swisscom, der SRG und Ringier. Einzelne Mitglieder, aber nicht der damalige und langjährige Präsident Hanspeter Lebrument, sahen dies als Affront. Was es natürlich nicht war, ganz im Gegenteil. Ich «durfte» dann für einen grossen Teil der Sitzung den Raum verlassen. Und wartete geduldig vor den Türen des Konferenzraumes im SonnenbergKomplex am Zürichberg. Ringier trat einen Tag danach aus dem Verband VSM aus. Doch diese – durchaus unangenehme – Anekdote gehört längst der Vergangenheit an.

Zum 125JahrJubiläum wünsche ich dem VSM von Herzen, dass er – zusammen mit seinen Mitgliedern, gross und (!) klein – Lösungen und Wege findet für einen starken Schweizer Medienstandort. Dazu gehört übrigens, nein – unbedingt, eine intakte SRG.

Martina Flurina Gammeter

Martina Flurina Gammeter

CEO Gammeter Media AG

Verlegerin Engadiner Post /Posta Ladina

In einer homogenen, viersprachigen Medienlandschaft wie in der Schweiz kommt dem Branchenverband eine bedeutende Rolle als Bindeglied zu. Ich schätze daher, dass seit je auch die kleineren Medienhäuser im Präsidium und in den Arbeitsgruppen vertreten sind – auch wenn sie sich nicht bei allen Themen gleich gut Gehör verschaffen können. Eine professionelle Geschäftsleitung setzt zukunftsgerichtete Schwerpunkte und trägt viel dazu bei, dass die Medienhäuser Entwicklungen motiviert angehen und sich dabei auf das Knowhow und den Erfahrungsaustausch mit dem Verband stützen können. Ich bin dankbar, dass wir einen engagierten und dadurch präsenten Branchenverband haben. Denn eines ist sicher: Die Zukunft bringt weitere Herausforderungen, die sich gemeinsam bestimmt besser meistern lassen als im Alleingang.

Hanspeter Kellermüller

Hanspeter Kellermüller

Mit dem VSM bin ich seit langer Zeit in einer Art OnoffBeziehung. Als ehemaliger Radiojournalist war ich früh von den Medien fasziniert. Im späteren Anwaltsberuf kam das politischgesellschaftliche Element etwas zu kurz. So war es naheliegend, 2003 beim VSM als Rechtskonsulent einzusteigen. Es folgten einige Jahre als VSMGeschäftsführer – in einer Phase, in der sich der Medienwandel auch im Branchenverband bemerkbar machte. Persönlich habe ich diese Zeit beim VSM in bester Erinnerung. Einige Jahre später durfte ich als Vertreter der NZZ im VSMPräsidium Einsitz nehmen und mich so wieder im Verband engagieren. Besonders prägend und inspirierend waren für mich stets die Menschen, die ich durch den VSM kennenlernen durfte. Die Medienbranche ist voller spannender Persönlichkeiten, und der VSM ist die Plattform, wo man sich trifft und austauscht.

Weil auf uns immer Verlass ist.

Lernen Sie uns jetzt kennen unter nzz.ch

Susan Boos Felix Graf

Susan Boos Felix Graf

CEO Neue Zürcher Zeitung AG

Als eines der grössten privaten Schweizer Medienunternehmen ist die NZZ schon seit langer Zeit Mitglied im VSM. Von dessen aktiven Förderung einer vielfältigen und unabhängigen Medienlandschaft profitieren auch wir. Wertvolle Erfahrungen und das Netzwerk mit Branchenexperten und Gleichgesinnten unterstützen und inspirieren mich bei aktuellen Herausforderungen. Mein prägendstes Erlebnis war mein erster Auftritt in der Elefantenrunde der Medienhäuser am jährlichen SwissMediaForum. Selten bekommt man die Spitzen der Big Five der Medienbranche zusammen an ein Podium; der Austausch ist jeweils anregend, offen, witzig und bereichernd.

Präsidentin Schweizer Presserat

Der VSM war in meiner Wahrnehmung vor zwanzig Jahren ein Hort von Patrons. An der Spitze stand ein Mann, den die Zeitungen einen «Haudegen» nannten. Er liebte das direkte Wort. Unter ihm wurde der Gesamtarbeitsvertrag der JournalistInnen gekündigt. Die Mediengewerkschaften und Berufsverbände wehrten sich, aber das half damals wenig. Zu jener Zeit hatte ich als Redaktorin der «Woz» nichts mit dem Verband zu tun. Das hat sich inzwischen geändert – und was mich wirklich freut: Mein Verhältnis zum VSM ist toll. Er gehört zu den Trägern des Presserats und sitzt im Stiftungsrat. Stefan Wabel, der heutige Geschäftsführer, repräsentiert darin den Verband, und das tut er bäumig – integrativ, konstruktiv, verlässlich, stets dem guten und fairen Journalismus verpflichtet.

Sabine Galindo

Sabine Galindo

CEO ZT Medien AG

Den VSM schätze ich als starken und unverzichtbaren Interessenvertreter der Medienbranche auf nationaler und internationaler Ebene. Das Engagement für die Pressefreiheit und den Qualitätsjournalismus ist ebenso beeindruckend wie die Unterstützung und Beratung. Der direkte Austausch und die Zusammenarbeit mit den ehemaligen sowie dem jetzigen Geschäftsführer, Stefan Wabel, zeigen immer wieder, wie wichtig es ist, Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Hier finden auch kleine und mittlere Medienhäuser eine echte Vertretung – auch wenn es um gemeinsame Interessen wie die indirekte Presseförderung, die Bewältigung der digitalen Transformation oder die KIEntwicklungen der Branche geht. Zum 125jährigen Bestehen gratuliere ich dem VSM herzlich. Ich danke für den unermüdlichen Einsatz für die Schweizer Medienlandschaft und freue mich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Daniel Bargetze

CEO Vaduzer Medienhaus AG

Wir sind das einzige VSMMitglied aus dem Ausland, worauf wir stolz sind! Wir Liechtensteiner verleihen gerne das internationale Flair und haben traditionell auch wenig Mühe mit fremden Richtern, weshalb wir uns z.B. in Ermangelung eines eigenen gerne dem Schweizer Presserat unterstellen. Die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen funktioniert also bestens. Wir schätzen generell die Teilnahme an den VSMVeranstaltungen und Weiterbildungen und bringen uns nach Möglichkeit gerne ein. Die Erkenntnis beim Netzwerken an den VSMEvents ist jeweils, dass alle anderen, selbst die Grossen, halt auch nur mit Wasser kochen – einfach mit grösseren Pfannen. Umso wichtiger ist deshalb, diesen Austausch aktiv zu pflegen und voneinander zu profitieren. Der VSM mit all seinen Aktivitäten ist dazu eine wertvolle Plattform.

Estival

Präsident Médias Suisses, association des médias privés romands

Der VSM ist ein wichtiger Partner für Médias Suisses. Seine Expertise und sein Engagement für die Interessen der Verleger in der Deutschschweiz machen ihn zu einem Schlüsselakteur in unserer Branche. Unsere enge Zusammenarbeit ermöglicht es uns, mit einer Stimme zu den entscheidenden Themen für die Zukunft der Medien zu sprechen. In einer sich wandelnden Branche und angesichts neuer Herausforderungen ist es wertvoll, einen Partner wie den VSM an unserer Seite zu haben. Wir handeln in allen Kämpfen einheitlich, wie derzeit für eine Erhöhung der Zustellförderung für Zeitungen und für die Anerkennung der Rechte der Schweizer Verleger gegenüber den GAMAM, wenn diese unsere journalistischen Inhalte kostenlos nutzen, um ihre Position auf dem Markt zu stärken. Ich freue mich, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen. Alles Gute zum Geburtstag und unsere besten Wünsche an das gesamte Präsidium!

Giacomo Salvioni

Giacomo Salvioni

Gründer Tageszeitung «La Regione» und Präsident von Stampa Svizzera

Von 1992 bis 2006 war ich Mitglied des Präsidiums des VSM. Später, nach der Entscheidung, die drei separaten Verbände Schweizer Medien, Médias Suisses und Stampa Svizzera, dessen Präsident ich bin, zu gründen, nahm ich an den Sitzungen des Präsidiums als Auditor teil. Ein prägendes Erlebnis ist vor allem die Tatsache, dass der VSM immer eine grosse Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber dem Tessin hatte, was ich sehr schätze.

Exceeding Print – because the future is more than impressive.

Maschinen miteinander vernetzen, Daten erfassen, analysieren und Prozesse effizient steuern: Die digitale Transformation der Druckindustrie hat viele Seiten – Koenig & Bauer beschreibt mit durchdachten Innovationen und passgenauen Lösungen ein neues Kapitel, das über das reine Drucken hinausgeht.

Transparente, datengestützte Prozesse sind die Ausgangsbasis für mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Durch einen hohen Automatisierungsgrad können Risiken minimiert und der gesamte Druckprozess individuell und zukunftsorientiert gestaltet werden.

Mit wegweisenden digitalen Lösungen und neuen Geschäftsmodellen ebnet Koenig & Bauer den Weg in eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft für seine Kund:innen.

Koenig & Bauer (CH) AG info@koenig-bauer-ch.com koenig-bauer.com

Jessica Peppel-Schulz

Jessica Peppel-Schulz

CEO Tamedia

Beim Dreikönigstreffen im Januar konnte ich erstmals einen direkten Kontakt zum Verband Schweizer Medien herstellen. Als neue CEO von Tamedia bot sich mir dort die wunderbare Gelegenheit, die hiesige Medienlandschaft persönlich zu erkunden und mich mit anderen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Ich blicke mit Zuversicht auf die kommende Zusammenarbeit mit dem Verband. Das Dreikönigstreffen markierte den Auftakt unserer Partnerschaft, und ich war beeindruckt von der Offenheit und dem Verständnis des Verbandes für die Herausforderungen, denen unsere Branche und unsere Welt gegenüberstehen.

Susanne Lebrument

Susanne Lebrument