6 minute read

en3. Die Verwaltungshandschrift

das Missale) und die Ausstattung der Pfründe genau aufgeführt sind, kopierte Dörfl inger in das Proprium de tempore zwischen Gründonnerstag und Ostern (81rb–82vb). Schon 1459 hatte Johannes Teller ein heute verlorenes Missale im Wert von 28 Gulden an die Kaplanei St. Th omas gestift et,58 deren Inhaber zu dieser Zeit Dörfl inger war. Aber auch sonst sind öft ers Schenkungen von liturgischen Büchern belegt, die nicht erhalten blieben. So stift ete Gerung von Säckingen im Jahr 1312 dem Altar der 11'000 Jungfrauen in der Gallus kapelle unter anderem ein Missale.59 Vierzehn Jahre später widerrief er einen anderen Teil der Schenkung, gab aber zugleich ein zweiteiliges Missale und ein Brevier an den Hauptaltar in der Stift skirche.60 Von dem Brevier des Johannes Witzig war oben bereits die Rede, und ein Rektor von Römerswil namens Eberhard vermachte dem Kapitel ein Diurnale. Der betreff ende Eintrag im Jahrzeitbuch von Schwarzenbach ist allerdings mehrdeutig: Es heisst darin, um den Preis des Buches sei Eberhards Gedenktag gekauft worden.61 Bestand die Bezahlung in dem Diurnale selbst oder wurde es verkauft , um mit dem Ertrag die Messe zu fi nanzieren? Vielleicht sind auch andere Schenkungen von Büchern nicht unbedingt als Beitrag an die Bibliothek zu verstehen, sondern geschahen mit Hinblick auf deren materiellen Wert. Viele Bände, die heute nicht mehr vorhanden sind, haben aber wohl schlicht den Lauf der Jahrhunderte nicht überstanden – das betrifft besonders diejenigen, die regelmässig im Gottesdienst benutzt wurden. Reste von zerstörten liturgischen Handschrift en fi nden sich zahlreich im Stift sarchiv: Viele der jüngeren Verwaltungshandschrift en sind in Fragmente eingebunden. Allerdings muss es sich dabei nicht unbedingt um Blätter aus Handschrift en des Stift s selbst handeln, denn nach der Reformation wurden liturgische Bücher aus dem Bestand der aufgelösten Klöster auch systematisch auseinandergeschnitten und als Einbandmaterial verkauft . 62

3. Die Verwaltungshandschriften

Advertisement

Überreste von makulierten Handschrift en fanden in Beromünster nicht nur als Aktenumschläge Verwendung, sondern kommen auch in fast allen Bänden der Stift sbibliothek vor. Eine Sammlung von abgelösten Fragmenten wird heute im Stift sarchiv verwahrt.63 Auch darin fi nden sich viele Blätter aus liturgischen Handschrift en, häufi g mit Musiknotation. Ausserdem enthält sie theologische Texte wie Psalmen kommentare,64 ein thematisch geordnetes Cassian-Florileg, eine Kompilation über verschiedene Häresien aus Isidors Etymologiae und die Legenda aurea. Mit einem Blatt aus dem Decretum Gratiani und einem Doppelblatt aus dem Ordo iudiciarius des Aegidius de Fuscarariis sind auch juristische Schrift en vertreten. Für den Bereich der Medizin steht ein Doppelblatt aus dem Carmen de urinis des Aegidius von Corbeil, ein weiteres Doppelblatt über die Lepra und ihre Th erapie aus einer Folio handschrift des 14. Jahrhunderts und eines mit Eintragungen zu Aderlassterminen aus einem Kalendar (14./15. Jh.). Falls diese Fragmente Hinweise auf den früheren Bestand der Stift sbibliothek geben, lassen sie auf eine am praktischen Nutzen orientierte Handschrift enauswahl schliessen. Anders verhält es sich mit einem Fragment, das heute nicht mehr in Beromünster, son-

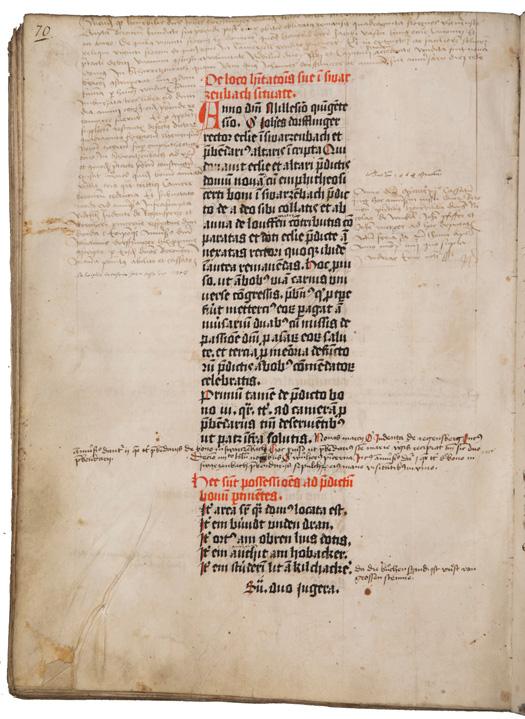

Koperteinband des Liber crinitus mit Resten der stark abgeriebenen Behaarung (StiA Bm 634a).

dern in der Badischen Landes bibliothek in Karlsruhe liegt: In einem Aktenumschlag im Stift sarchiv entdeckte Joseph von Laßberg noch vor 1825 die sogenannte «Nibelungenhandschrift G» (Donaueschingen 64).65 Sie ist eine der wenigen Spuren von literarischem Interesse im engeren Sinne. Abgesehen von diesem berühmten Fragment ist wohl der Liber crinitus (StiA Bm 634a) die bekannteste Handschrift des Stift sarchivs. Das «behaarte Buch» erhielt seinen Namen nach dem rotbraunen Fell seines Koperteinbands. Inhaltlich handelt es sich um eine Sammlung von Dokumenten und Verwaltungstexten, die aus mehreren ursprünglich voneinander unabhängigen Teilen besteht. Auf dem hintersten Blatt einer Lage mit Urkundenabschrift en (46v) ist noch der Abdruck eines eisernen Beschlages erkennbar – off enbar bildete dieses Heft ursprünglich die letzte Lage in einem fest gebundenen Codex. Den Beginn der Sammlung, wie sie heute vorliegt, bildet die mutmasslich gefälschte Urkunde Ulrichs I. von Lenzburg. Sie erscheint hier zum ersten Mal, und das gleich dreifach.66 Wie viele andere Texte in dem Band wurde sie sehr sorgfältig geschrieben, für die Königsurkunden wurden sogar die Monogramme genau nachgezeichnet. Die besondere Bedeutung des Liber crinitus für das Stift Beromünster lässt sich auch daran ablesen, dass er wohl zu verschiedenen Gelegenheiten mit Nähten und aufgeklebten Pergament fl icken repariert wurde. Unter diesen Flicken sind auch Fragmente einer prächtigen Handschrift aus dem 15. oder 16. Jahrhundert mit Deckfarbenmalerei und Silberplattierung. Im frühen 17. Jahrhundert wurde der ganze Band aufwendig faksimiliert.67 Während der Liber crinitus erst nachträglich und unsystematisch aus verschiedenen bereits vor han de nen Teilen zusammengefügt wurde, beauft ragten der Propst und das Kapitel im Jahr 1504 den Notar Andreas Erni mit einer vollständigen Abschrift aller wichtigen Dokumente des Stift s (StiAB 01.01.635). Auch dieser Band beginnt mit der Urkunde im Namen Ulrichs I. von Lenzburg. Wie der Liber crinitus erhielt er einen Koperteinband, der diesmal aus zwei Doppelblättern eines Missales aus dem 14. Jahr hundert besteht. Nach seinem Schreiber trägt er den Namen «Ernis Buch». Die ältesten Handschrift en im Stift sarchiv neben dem Liber crinitus sind Verzeichnisse über Besitzverhältnisse und Einkünft e des Stift s, die unter Propst Jakob von Rinach angelegt wurden. Im Roten Jahrzeitbuch von 1323/24 und im Weissen Jahrzeitbuch von 1345/47 wurden nicht nur die Messfeiern eingetragen, die das Stift im Jahreslauf zu leisten hatte, sondern auch die Erträge aus den dazugehörigen Stift ungen.68 Anschliessend wurden in einem eigenen Teil alle Zahlungen, die dem Kammeramt, dem Kelleramt, dem Fabrikamt, der Kustodie und den Zelebranten zustanden, noch einmal separat aufgelistet. Im sogenannten Feudenbuch, das etwa zur gleichen Zeit entstand wie das Weisse Jahrzeitbuch, fi nden sich Verzeichnisse über die Erträge der einzelnen Präbenden. Alle diese Aufzeichnungen dienten dem doppelten Zweck, einerseits die Rechts- und Besitzverhältnisse des Stift s zu dokumentieren und andererseits Verteilungsstreitigkeiten zu vermeiden, denn jede Chor herren pfründe in einem Säkular kanoni kerstift wie St. Michael bildete eine mehr oder weniger eigenständige wirtschaft liche Einheit. Die Bände dienten ausserdem als Beweismittel für die Ansprüche des Stift s bei der Abgabenerhebung.69 Im 15. und 16. Jahrhundert wurden weitere Jahrzeitbücher für Patronatskirchen und einzelne Amtsträger (Scholasticus, Kämmerer) angelegt.70 Die Jahrzeitbücher der Kirchen von Schongau, Neudorf und Schwarzenbach stammen wohl alle von der Hand des bereits mehrfach erwähnten Johannes Dörfl inger.71 Während er sich im Neudorfer Jahrzeitbuch ausdrücklich als Schreiber nannte,72 taucht sein Name im Schwarzenbacher Jahrzeitbuch nur in seinen Jahrzeiteinträgen und in Randnotizen auf.73 Für Verwirrung sorgte der Umstand, dass im Schwa rzenbacher Jahrzeitbuch unter dem 12. Dezember auch Dörfl ingers eigener Tod verzeichnet ist. Damit scheint er als Schreiber aus logischen Gründen auszuscheiden, obwohl seine Hand paläographisch gut erkennbar ist. Tatsächlich trug Dörfl inger sich selbst in beiden Büchern unmittelbar neben dem Memorial eintrag für seinen Onkel Heinrich ein, der zugleich sein Amtsvorgänger als Rektor von Schwarzenbach war. Während er in das Neudorfer Jahrzeitbuch an dieser Stelle nur eine Schreibernotiz setzte, heisst es im Schwarzenbacher Jahrzeitbuch: «Im Jahr 1500 starb Johannes Dörfl inger, der Rektor dieser Kirche und Neff e des eben genannten Herrn Heinrich».74 Allerdings ist die Jahreszahl in einer Lücke nachgetragen und die lateinische Schreibweise Anno domini Mo do ermöglichte es, das genaue Jahr zu ergänzen, für das auch genügend Platz freigelassen wurde. Es dürft e sich an dieser Stelle also lediglich um das Datum der geplanten Seelenmesse handeln, das nicht notwendigerweise mit dem eigentlichen Todestag übereinstimmen muss. Ein Nachtrag von der Hand seines Neff en und Nachfolgers Georg verzeichnet Dörfl ingers Tod für den 26. Juni 1504.75 Mit dem Eintrag zum 12. Dezember wollte Dörfl inger wohl schon bei