2 minute read

Verzeichnis der Verse und Sprüche nach Walther

der Anlage des Jahrzeitbuches sein Gedenken in der eigenen Pfarrkirche vorbereiten. Doch es kam anders: Im Jahr 1511 fügte der Stift snotar Andreas Erni im Schwarzenbacher Jahrzeitbuch eine förmliche Notiz über die Kassation der Jahrzeit infolge eines Kapitelsbeschlusses ein.76 Fast alle der hier genannten Jahrzeitbücher wurden über mehrere Jahrhunderte weitergeführt. In den Patronatskirchen scheinen sie allerdings etwas länger in Gebrauch geblieben zu sein als am Stift selbst: Während die jüngsten Nachträge im roten Jahrzeitbuch aus dem 15. Jahrhundert stammen, wurden das Weisse Jahrzeitbuch und die Jahrzeitbücher des Kammeramts, des Johannes Hitzmann und des Scholasticus bis ins 17. Jahrhundert hinein um neue Stift ungen und andere Notizen ergänzt. Die Nachträge im Schongauer, Schwarzenbacher und Hägglinger Jahrzeitbuch reichen dagegen bis ins 18. Jahrhundert.

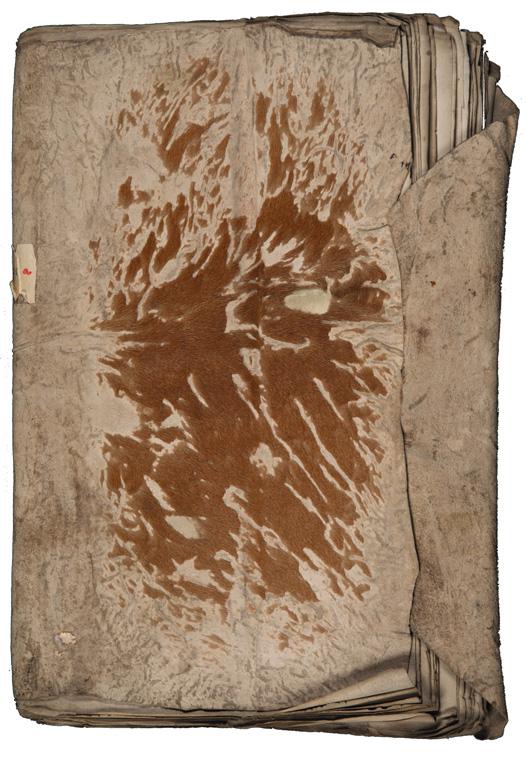

Eigenhändiger Gedenkeintrag des Johannes Dörfl inger im Schwarzen bacher Jahrzeitbuch, mit Kassationsnotiz durch den Stiftsnotar Andreas Erni (StiAB 01.01.615, S. 70). Neben diesen systematisch als Herrschaft sinstrumente angelegten Handschrift en enthält das Stift sarchiv auch einige aus aktuellem Anlass entstandene Arbeitsinstrumente, deren Erhaltung eher zufällig zu sein scheint. Darunter ist die zweibändige Aktensammlung zu einem Streit zwischen dem Stift Beromünster und der Deutschritterkommende Hohenrain, der sich mindestens von 1459 bis 1465 hinzog. Beromünster wurde dabei von demselben Elias Elye vertreten,77 der wenige Jahre später als Drucker in Erscheinung treten sollte. Verhandlungsleiter war der Basler Konsistorialrichter Laurentius Kron,78 und unter den vielen Händen, die an der Entstehung der Akten beteiligt waren, fi nden sich verschiedene Basler Notare. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass nicht immer die Person selbst schrieb, deren Name in der Subskription steht – nicht einmal, wenn dies ausdrücklich behauptet wird. An weiteren Handschrift en aus dem Stift sarchiv, die wenig planmässig nach den Erfordernissen des Tagesgeschehens entstanden, ist das sogenannte Propstei-Rotbuch (StiAB 01.01.463) zu nennen. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Ordnungen, Eidformeln, Stift ungen, Verträgen, Gerichtsbeschlüssen, Zeugenaussagen und anderem mehr aus der Zeit um 1500. Die Texte sind ohne erkennbare Ordnung eingetragen, und am Ende folgen noch das Luzerner Stadtrecht und die Landgerichtsordnung. Eine ähnliche, jüngere Sammlung liegt in dem dunkel eingebundenen Schwarzbuch vor (StiAB 01.01.715). Dass man diesen Band trotz seines unübersichtlichen Aufb aus intensiv benutzte, lässt sich auch daran ablesen, dass er zweimal mit detaillierten Inhaltsverzeichnissen erschlossen wurde. Das erste davon entstand rund 60 Jahre nach Anlage der Handschrift und befi ndet sich heute in der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern,79 das zweite wurde geschrieben, als die Sammlung nicht mehr weitergeführt wurde. Dieses Verzeichnis wird im Staatsarchiv Luzern aufb ewahrt.80 Dazu kommt noch eine Handschrift , in die der Chorherr Heinrich Gartner (†1519) seine Rechnungen notierte (StiAB 01.01.714).81 Sie ist wirtschaft s- und sozialgeschichtlich besonders interessant, weil sie über mehrere Jahrzehnte hinweg ganz unterschiedliche Bereiche abdeckt. So fi nden sich darin nicht nur Abrechnungen über die Verteilung von Einkünft en des Stift s auf die verschiedenen Chorherren, die Gartner in offi zieller Funktion erstellte, sondern auch Details über die Bezahlung seines Dieners und dessen Ausgaben auf Reisen in Gartners Auft rag. Sie enthält Hinweise darauf, wie sich die Angehörigen der Familie

Advertisement