Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz Printed in Germany

Ein kommentierter Katalog von Schott Music und Partnerverlagen

www.schott-music.com

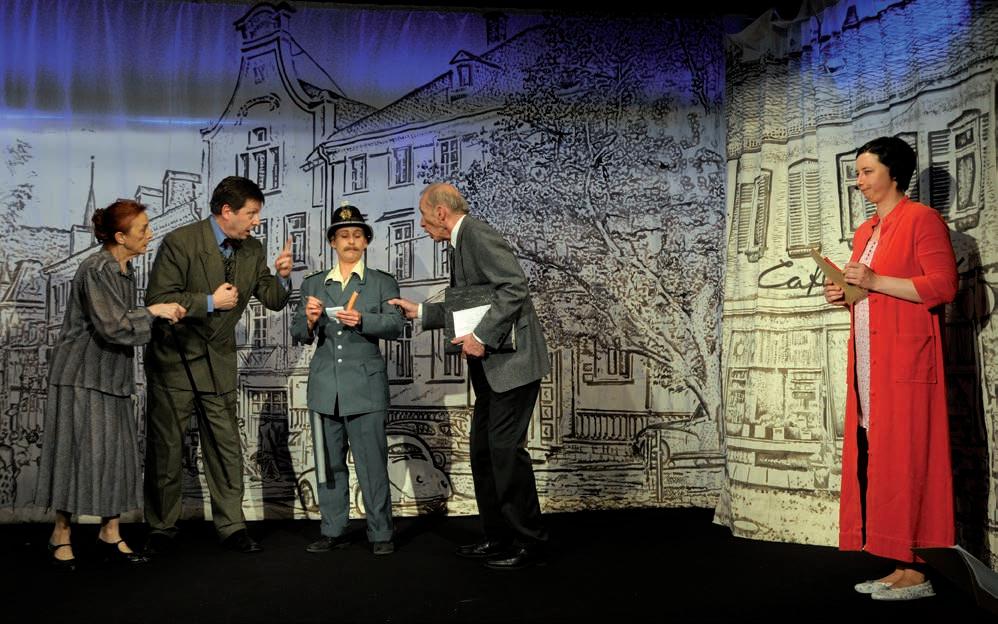

Egal ob Offenbachiade, Wiener Operette oder Musical: Seit einigen Jahren kommt frisches Leben in das humoristische Musiktheater. Mit der Intendanz von Barry Kosky begann die Komische Oper Berlin 2012 einen ganzen Zyklus der Operette des frühen 20. Jahrhunderts wiederzubeleben und hat damit viele andere Häuser inspiriert. Intendant Josef E. Köpplinger am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz bekannte sich zur Gleichwertigkeit der Spielplansäulen Oper, Operette, Musical und Ballett. Viele Häuser setzen Ausgrabungen an – die vor einigen Jahren noch beklagte Fokussierung auf wenige Zugtitel ist überwunden. Fundstücke wie Karneval in Rom von Johann Strauss oder Kurt Weills Der Kuhhandel, aber auch neue Kompositionsaufträge, wie zum Beispiel an Benjamin Schweitzer für Südseetulpen, spiegeln die Lust an der heiteren Kunstform im Stadt- und Staatstheater, in der freien Szene und bei Ensuite-Produktionen. TonträgerLabels tragen zu einer Revitalisierung früherer Epochen bei wie seit den 1950er Jahren nicht mehr.

Operette und Musical sind politisch brisant. Ihre Themen – Gleichstellung der Geschlechter, technischer Fortschritt, kriegerische Konflikte usw. – bleiben aktuell. Dirigent:innen und Regisseur:innen nehmen ihre Form ernst. Informierte Lesarten in der Nachfolge von Nikolaus Harnoncourt und sorgfältige Inszenierungen haben sich durchgesetzt. Eine neue Generation von Sänger:innen mit gewachsenen darstellerischen Mitteln setzt sich für das komische Genre ein.

ӆber Musik kann man am besten

mit

Bankdirektoren reden. Künstler reden ja nur übers Geld.“

Jean Sibelius

Dieser Katalog versammelt über 100 Werke von 70 Komponisten. Gegliedert ist er in die Kapitel „Offenbach“, „Wiener Operette“, “Berliner Operette”, „DDR“, „BRD“, „Nach 1989“ und „Sonderformen“. Aufgenommen haben wir Operetten, Musicals, Musikalische Lustspiele und Revuen, also beispielsweise die Operetten von Johann Strauss und die Musicals von Gerd Natschinski, aber keine heiteren Opern wie zum Beispiel Die schweigsame Frau von Richard Strauss. Fast alle Werke haben deutsche Texte – fremd- oder zweisprachige Ausgaben haben wir kenntlich gemacht.

Den überwiegenden Teil der Texte hat Roland H. Dippel geschrieben, der sich besonders im sogenannten heiteren Musiktheater der DDR auskennt. Weitere Autor:innen, wie zum Beispiel Michael Rot für Johann Strauss, werden am Ende des Katalogs auf Seite 79 nachgewiesen. Dort finden Sie auch die Vertretungen von Schott in Österreich und der Schweiz. Ein abschließender Index sortiert die Werke nach Namen der Komponisten, Spieldauer und Größe der Besetzung. Bitte wenden Sie sich für die Bestellung von Ansichtsmaterial wie üblich an info@schott-music.com.

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen für die Redaktion Joscha Schaback und Lea Wilms

Jacques Offenbach gilt aus heutiger Sicht noch immer als ein Gipfelpunkt des Musiktheaters. Die Gattungsdefinition – ob Oper, Operette, Posse, Singspiel, Kabarett oder Revue – wird von jeder Generation leidenschaftlich diskutiert. Dabei ist Offenbach seinen Interpret:innen immer ein Stück voraus. Als Komponist und Theaterdirektor zeigte er, wie nahe Pragmatismus, Vision und verdichtendes Können beieinanderliegen. Das ist auch der Grund, weshalb seine Werke für Franz von Suppé und die Wiener Operette, für Kurt Weill und für das heitere Musiktheater der DDR ein wichtiges Vorbild wurden.

Mit Offenbachs Parodien und Travestien – zum Beispiel mit Orpheus in der Unterwelt in der Übersetzung von Horst Bonnet – lässt sich das Moral- und Politikverständnis der Mächtigen aufs Korn nehmen. Neben Hoffmanns Erzählungen (bei Schott in der Ausgabe von Jean-Christophe Keck und Michael Kaye erhältlich) und den berühmten Offenbachiaden, gibt es eine ganze Reihe von Werken, welche ihren Weg ins Repertoire fanden.

Wer sich auf Offenbachs Spielen und Kokettieren mit den Genres des musikalischen Theaters einlässt, findet Leichtigkeit und Tiefgang. Schott verfügt über viele Bearbeitungen – auch von weniger bekannten Titeln wie Die verwandelte Katze und Die Zaubergeige. Viele dieser Bearbeitungen stammen aus der DDR, in der Offenbach einen noch höheren Stellenwert als in Westdeutschland hatte.

Offenbach, Jacques / Urack, Otto

Eine unheimliche Komödie in zwei Teilen mit Musik von Jacques Offenbach von Christof Schulz-Gellen

Musikalische Bearbeitung von Otto Urack

Hortense · singende Salon-Schauspielerin – Nichette · Soubrette – Valentine · singende Schauspielerin – Marquise von Vavasour · alte Salondame – Alphonse · singender Schauspieler – Belphegor Spalanzani · Charakterspieler – Amadée · Buffo – 3 Pariser Lebemänner · singende, leicht komische Bonvivants – stumme Rollen

1 (auch Picc.) · 1 · 2 (2. ad lib.) · 1 - 2 (2. ad lib.) · 2 (2. ad lib.)

0

0 - P. S. (kl. Tr.

gr. Tr. · Trgl · Glsp. · Tamt. · Xyl. · Cel. · Beck. · Holztr. · Tamb. · Schellen · Tangotrommel) (1 Spieler) - Hfe. - Str. (3

1

1 [ad lib.]

1

1) · Die gesamte Musik kann auch an zwei Flügeln gebracht werden.

Astoria Verlag • 20‘

Offenbach, Jacques

Operette in zwei Teilen (1860) Libretto von Louis François Clairville und Jules Cordier

Deutsche Textfassung von André Müller

Musikalische Bearbeitung und Instrumentierung von Manfred Grafe

Chloë · Koloratursopran – Daphnis · Tenor – Pan · Bariton – Achates · Bass-Bariton – Äneas · Tenor – Calisto · lyrischer Sopran (mit Koloratur) – Locoe · Sopran – Xanthippe · Sopran – Niobe · Mezzosopran – Amalthea · Alt – Bacchantinnen, Krieger, Volk · Chor

2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 2 · 2 · 1 · 0 - P. S. (Trgl. · Beck. ·

Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr.) (1 Spieler) - Str.

Uraufführung: 27. März 1860 Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens (F) · Musikalische Leitung: Jacques Offenbach

Schott Music • 45‘

Offenbach, Jacques

Opera buffa in drei Akten (1869) von Henri Meilhac und Ludovic Halévy

Textliche Neubearbeitung von Klaus Eidam

Die gefürchtete Bande um Räuberhauptmann Falsacappa hat schon lange keinen großen Fang mehr gemacht. Als sich aber die Möglichkeit ergibt, seine Tochter Fiorella als Prinzessin von Granada auszugeben, um sich drei Millionen Francs zu erschwindeln, ergreift Falsacappa die Gelegenheit sofort. Am Hof von Mantua angelangt muss er jedoch feststellen, dass der Schatzmeister die ganze Staatskasse verprasst hat und stattdessen Falsacappa

bestechen will. Außerdem mag der fürstliche Bräutigam nicht auf seine unzähligen Konkubinen verzichten. Mit dieser kriminellen Energie bei Hofe können die Banditen nicht mithalten. Als dann noch die echte Prinzessin von Granada auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse. Offenbach und seine Librettisten Henri Meilhac und Ludovic Halévy schaffen es, die loyaleren und integreren Räuber als Helden der Geschichte dastehen zu lassen. Durch schmissige Musik und musikalischen Humor zeichnet Offenbach die Bandenmitglieder als sympathische Charaktere. In dieser Operette sind alle Beteiligten Räuber, vom Carabinieri bis zum Fürsten. Les brigands ist Offenbachs politischstes Werk und nimmt das zweite französische Kaiserreich aufs Korn. Die Seitenhiebe gegen Korruption, Arroganz und Vetternwirtschaft sind hochaktuell und ermöglichen zeitgenössische Regieinterpretationen.

Mit eingängigen Melodien und einer großen Doppelchorpartie erinnert die Operette an die Grand OpéraTradition. Da nach ihr ausschließlich ernste Opern wie Hoffmanns Erzählungen (Sie finden dieses Werk in der Broschüre „Jacques Offenbach – Les Contes d‘Hoffmann“) folgten, ist sie Offenbachs letzte abendfüllende Opera buffa.

Falsacappa, Chef der Banditen – Fiorella, seine Tochter –Pietro, Falsacappas Vertrauter – Banditen: Barbavano, Carmagnola, Domino – Vier junge Bäuerinnen: Zerlina, Fiametta, Bianca, Cicinella – Fragoletto, ein junger Bauer – Der Fürst von Mantua – Der Baron von Campotasso, erster Stallmeister des Fürsten – Antonio, Finanzminister des Fürsten – Der Kapitän der Gendarmen des Fürsten von Mantua – Am Hofe von Mantua: Herzogin, Marquise – Ein Page des Fürsten – Die Prinzessin von Granada – Adolphe, ihr Lieblingspage – Der Graf von Gloria–Cassis, Kammerherr der Prinzessin – Der Hofmeister der Prinzessin – Pipo, Herbergswirt – Pipa, seine Frau – Pipetta, seine Tochter – Ein Kurier (stumm) – Banditen, Gendarmen, Bäuerinnen, Küchenjungen, Pagen, Edelherren und Damen der Höfe von Mantua und Granada

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 (ad lib. auch nur 2) · 2 · 3 ·

0 - P. S. (Trgl. · Tamb. · Schellen · kl. Tr. · gr. Tr. · Kast.) (2 Spieler) - Str.

Uraufführung: 10. Dezember 1869 Paris, Théâtre des Variétés (F) Schott Music • 135‘

Offenbach, Jacques / Masanetz, Guido

(Les Braconniers)

Große Operette in drei Akten (1873)

Libretto von Henri Charles Chivot und Alfred Duru

Musikalische Bearbeitung von Guido Masanetz (1958) Textliche Neufassung von Jan Möhwald

Bibletto (Bibletta) · (Koloratur-)Sopran – Ginetta · Sopran (Soubrette) – Bibès · Bariton – Marcassou · Tenor (Gesangsbuffo) – Lastécouérès · Tenor (Komiker) – Éléonor · Buffo (jugendl. Komiker) · Carmagnasse, Barbier und Onkel Ginettas · singende Charge – Gabastou, ein Schankwirt · singende Charge – Barbadès, Oberförster und Vertrauter des Gouverneurs · singende Charge – Tartarin, Pierrougue, Fourcade, Bauern, Mittelsmänner der Wilddiebe · singende Chargen – Barbiergehilfen und -gehilfinnen, Kunden, Hochzeitsgäste, Jagdgäste, Wilddiebe, Gendarmen, Jäger · gemischter Chor 2 (2. auch Picc.) · 2

2

2 - 4

2

3

0 - P. S. (Trgl. · kl. Gl. · kl. Tr. · Tamb. · gr. Tr.) - Hfe. - Str. Schott Music • 100‘

Offenbach, Jacques / Allihn, Jochen

Operette in einem Akt von Jacques Offenbach (1864) Libretto von Eugène Scribe und Mélesville (= AnneHonoré-Joseph Duveyrier) Deutsch von Adolf von Winterfeld Musikalische Einrichtung von Jochen Allihn (1984)

Guido, Sohn eines Kaufmanns aus Triest · Tenor – Marianne, seine Gouvernante · Mezzosopran – Minette, seine Katze · Sopran – Dig-Dig, indischer Jongleur · Bariton Fl. - Str.

Schott Music• 60‘

Offenbach, Jacques / Zimmermann, Bernd Alois

Jacques Offenbachs „Le Violoneux“ (1855) neu orchestriert von Bernd Alois Zimmermann (1950) Légende bretonne in einem Akt nach einem Text von Eugène Mestépès und Émile Chevalet in der deutschen Textfassung von Adolf Bahn

Bernd Alois Zimmermann war ein begnadeter Bearbeiter. Im Auftrag des Nordwestdeutschen Rundfunks Köln nahm er 1950 die Neuorchestrierung von Jacques Offenbachs Die Zaubergeige vor. Zimmermann hielt sich an

Offenbachs spritzigen und humorvollen Stil. Der Humor in Zimmermanns eigenen Werken, den man angesichts vieler dunkler Spätwerke kaum vermuten möchte, mag hier besondere Inspiration gefunden haben.

Die Handlung kreist um den Violinisten Martin und sein Instrument, dem teuflische Kräfte nachgesagt werden. Der Orchesterpart sieht für den Konzertmeister glanzvolle Solopartien vor. Dank seiner kleinen Sängerbesetzung ist es ein ideales Kammerspiel, das mit einem kleinen oder mittleren Orchester auskommt.

Vater Martin, der Dorfgeiger · Bariton – Rose, sein Mündel · Mezzosopran – Peter, ein Bauer · Tenor

2 (2. auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 · 2 - 2 · 2 · 2 · 0 -

P. S. (Beckenpaar · kl. Tr. · gr. Tr.) - Vl. solo · Str.

Uraufführung: 28. April 2018 Köln, Philharmonie (D) · Miljenko Turk, Bariton · Annika Boos, Mezzosopran · Christian Sturm, Tenor · Musikalische Leitung: Alfred Eschwé · WDR

Funkhausorchester Köln

Schott Music • 60‘

Offenbach, Jacques König

(Roi carotte)

Opera-bouffe-féerie (1872)

Buch von Victorien Sardou, Musik von Jacques Offenbach

Textliche Neufassung von Helmut Müller Musikalische Bearbeitung und Instrumentation von Manfred Grafe

Prinz Frido · Tenor – Prinzessin Fatmé · Sopran – Prinzessin Schirin · Koloratursopran – König Karotte · Tenor – Die Fee Oragante · Sprechrolle – Herr Pipertrunck · Bass-Bariton –Robert, sein Sohn · hoher Bariton (oder Mezzosopran) – Der taktische Rat Track · Bass-Bariton – Seine Frau · Mezzosopran – Der kommerzielle Rat Koffre · Bariton – Seine Frau · Sopran – Der geheime Rat Schopp · Bass – Seine Frau · Alt (Mezzo) – 1. u. 2. Oberohr · Sprechrollen – 1. Bürger · Tenor – 2. Bürger · Bass – 3. Bürger · Bass – Bürgerin · Sopran –Chor und Ballett

2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 2 · 2 · 1 · 0 - P. S. (Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Str.

Uraufführung : 15. Januar 1872 Paris, Théâtre de la Gaîté (F) Schott Music • 150‘

Offenbach, Jacques

Opéra-bouffe en 3 actes et 4 tableaux (1867) Paroles de Henri Meilhac et Ludovic Halévy Kritische Neuausgabe herausgegeben von Michael Rot

Deutsch • Französisch

Die Operette erzählt die Geschichte der gelangweilten Großherzogin eines fiktiven Kleinstaates, die sich in den einfachen Soldaten Fritz verliebt. Um ihre Macht zu demonstrieren und ihre Liebe durchzusetzen, befördert sie Fritz zum General und ordnet einen Krieg an, der sinnlos ist und absurd verläuft. Fritz bleibt seiner Verlobten Wanda treu, was die Großherzogin in ihrer Eitelkeit tief verletzt. Nach zahlreichen Intrigen, Missverständnissen und Machtspielen erkennt die Großherzogin, dass sie ihren Platz und ihre Rolle akzeptieren muss und arrangiert sich mit der Situation. Die Operette endet mit einer Versöhnung, bei der die gesellschaftlichen Hierarchien wiederhergestellt sind, jedoch nicht ohne spöttischen Unterton.

Eine bissige Satire auf die Überheblichkeit des Adels, die Lächerlichkeit militärischer Posen und die politische Willkür. La Grande-Duchesse ist ein Meisterwerk der Gesellschaftskritik, das mit seinem satirischen Geist und Offenbachs genialer Musik nichts von seiner Aktualität verloren hat.

La Grande-Duchesse (Mezzosoprano) • Fritz, simple soldat (Ténor) • Wanda, sa fiancée (Soprano) • Le général Boum, général en chef des Armées (Basse) • Le baron Puck, précepteur de la Grande-Duchesse (Ténor) • Le prince Paul, fiancé de la Grande-Duchesse (Ténor) • Le baron Grog, précepteur du prince (Baryton) • Népomuc, aide de camp (Ténor) • Iza, Olga, Amélie, Charlotte, demoiselles d’honneur (2 Soprano / 2 Mezzosoprano) • Choeur

Flöte, Piccolo / Oboe / 2 Klarinetten in A, B, C / Fagott • 2 Hörner / 2 Kornette / Posaune • Pauken • Große Trommel mit Becken, kleine Trommel, Triangel, Glockenspiel, Schellen • Streicher • Bühnenmusik: Flöte, Piccolo / Oboe / 2 Klarinetten in B / Fagott • 2 Hörner / 2 Kornette / Posaune • Große Trommel mit Becken, kleine Trommel • Auf der Bühne: 2 Klarinetten in B • kleine Trommel

Uraufführung: 12. April 1867 Paris, Théâtre des Variétés (F) Verlagsgruppe Hermann • 180‘

Offenbach, Jacques

Opéra bouffe in zwei Akten und vier Bildern (1858 (1874)) von Hector Crémieux unter Mitarbeit von Ludovic Halévy

Neue deutsche Übersetzung von Horst Bonnet

„Mir ist es egal, was du mit deinen Schülerinnen machst. Und es hat dich nicht zu kümmern, was ich mit meinem Schäfer treibe“, erbost sich die seitensprungwillige Eurydike. Frust und Empörung: Der mythische Sänger und Musiker Orpheus ist längst vom großartigen Künstler zum gewöhnlichen Geiger abgerutscht.

Horst Bonnets Neuübersetzung von Orphée aux enfers ist ein Meilenstein der Offenbach-Rezeption: Sie wurde Grundlage der letzten DEFA-Produktion auf 70mm und zugleich der letzte aufwendige Operetten-Film der DDR. Die Moden, Dialoge und Capricen der olympischen Götter beim Ausflug zur Champagner- und Cancan-Party des geselligen Totengottes Hades geraten wie in vielen Inszenierungen zu einem trefflichen Spiegel des herrschenden Zeitgeistes.

Die öffentliche Meinung · Alt - Orpheus · Tenor - Eurydike · Koloratursopran - Pluto (Aristeus) · Tenor - Jupiter · Tenor - Juno · Alt - Diana · Sopran - Venus · Alt - Cupido · Alt - Minerva · Alt - Hebe · Sopran - Mars · Bass - Morpheus · Tenor - Merkur · Tenor - Hans Styx · Tenor - Bacchus · stumme Rolle - Götter, Göttinnen, Faune, Bacchantinnen, Furien, Teufel · Chor

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 1 - P. S. (Trgl. · Gl. · hg. Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. · Blechwirbel) (3 Spieler)Hfe. - Str. - 3. und 4. Horn, 2. und 3. Posaune sowie Tuba und Harfe sind ausschließlich in der Ouvertüre besetzt.

Uraufführung: 21. Oktober 1858 Paris, Théâtre des BouffesParisiens (F)

Schott Music • 165‘

”Denk an deine Karriere! Opern werden geschrieben, Operetten, Musicals, Filme! Alles dir zu Ehren!“

Orpheus in der Unterwelt

Die Wiener Operette mit zahlreichen Spitzenwerken von Johann Strauss (Sohn) ähnelte durch Aufbau und durchkomponierte Szenenfolgen der Oper. Zugleich verarbeitete sie Stilprinzipien musikalischer Bühnenwerke mit Dialogen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nach 1900 wurden die Nummern tendenziell knapper.

Die Muster der Wiener Operette blieben auch für den neuen Typus der Berliner Operette prägend (ab S. 28). In diesen beiden Weltstädten und an vielen anderen Orten avancierte die Operette – sowohl an Ensuite-Häusern als auch an Subventionstheatern und in schauprächtigen Sensationsproduktionen um Weltstars wie Fritzi Massary – zur topaktuellen, mondänen Gattung. Ihre Breitenwirkung nahm bereits die Ausmaße der Popkultur vorweg.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg an fast allen Bühnen und im Fernsehen einsetzende Verharmlosung gehört heute zum Glück der Vergangenheit an. Theater wetteifern wieder im Enthüllen des subversiven OperettenPotenzials für eine aufgeklärte Zivilgesellschaft. Das beweist nicht zuletzt die ungebrochene Attraktivität der musikalischen Bühnenwerke von Strauss im Jubiläumsjahr 2025.

Heuberger, Richard Franz Josef

Wiener Operette in drei Akten (1898) nach dem Lustspiel „Les Dominos roses“ von Alfred-Charlemagne Delacour und Alfred Hennequin Libretto von Victor Léon und Heinrich von Waldberg Chorlose Fassung. Textliche Neufassung von Walter Niklaus. Musikalische Einrichtung von Günter Joseck Beaubuisson, Rentier · Bass - Madame Palmira Beaubuisson, seine Frau · Alt - Henri, ihr Neffe, Marinekadett · Tenor oder Mezzosopran - Paul Aubier · Tenor - Angèle, seine Frau und Madame Beaubuissons Nichte · Sopran - Georges Duménil · Tenorbuffo - Marguérite Duménil, seine Frau · SopranGermain, Diener bei Duménil · stumme Rolle - Hortense, Kammermädchen bei Duménil · Soubrette - Féodora · Sopran - Philippe, Oberkellner · Tenor 2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr.) (3 Spieler) - Hfe. - Str.

Uraufführung: 5. Januar 1898 Wien, Theater an der Wien (A) Schott Music • 135‘

Kreisler, Fritz

Singspiel in zwei Akten und vier Bildern von Ernst und Hubert Marischka nach einem Lustspiel von Ernst Decsey und Gustav Holm (1932)

Das Singspiel erzählt von der Eheanbahnung zwischen dem österreichischen Kaiser Franz Joseph I. und der zum Zeitpunkt der Verlobung erst 15jährigen Wittelsbacher Herzogin Elisabeth. Fritz Kreisler schäumte ein melodienreiches Baiser mit heiterem Gartenlauben- und Poesiealbum-Flair über drei schicksalsträchtige Tage in Schloss Possenhofen am Starnberger See und in Bad Ischl. Sissy ist als Adelsstück mit bürgerlichen Tugenden eine aparte Alternative zu zahlreichen Mätressen- und Abenteuerinnen-Operetten.

Als En-Suite-Erfolg lief das Werk von Weihnachten 1932 im Theater an der Wien bis zum ‚Anschluss‘ Österreichs, wurde danach jedoch wegen der jüdischen Herkunft des Komponisten abgesetzt. Tatsächlich nimmt Kreislers Sissy den Jahrhunderterfolg von Ernst Marischkas Film-Trilogie mit Romy Schneider (1955/57) vorweg.

Kreisler verarbeitete in Sissy einige berühmte Violinstücke wie Liebesleid, Liebesfreud und Schön Rosmarin (in unterschiedlicher Besetzung als Konzertstücke bei Schott erhältlich). Das Werk eignet sich nicht nur für die große Bühne, sondern ist auch ein beliebtes Open-Air-Ereignis. Auf Schloss Tabor im Burgenland, im erzgebirgischen Naturtheater Greifensteine und nahe des ersten Original -

schauplatzes Schloss Starnberg gelangte es in den letzten Jahrzehnten zur Aufführung.

Franz Josef, Kaiser von Österreich - Erzherzogin Sophie, seine Mutter - Herzog Max in Bayern - Ludovica, genannt Luise, seine Gemahlin - Helene, genannt Néné - Elisabeth, genannt Sissy - Karl Theodor, genannt Gackl - Sophie, genannt Spatz - Ruprecht - Annemarie - Maximilian - Feldmarschall Graf Radetzky - Prinz Thurn-Taxis - Baron Hrdlicka, Zeremonienmeister - Graf Creneville, Adjutant - von Kempen, Oberst der Gendarmerie - Fürst Menschikow, Abgesandter des Zaren - Ilona Varady, Balletttänzerin - Der Ballettmeister der Wiener Hofoper - Petzelberger, Wirt des Gasthofes „Zum goldenen Ochsen“ - Zenzi, Kellnerin - Peter, Diener - Ein Wachmann - Ein Burggendarm - Ballettmädchen, Offiziere, Leibgardisten, Hofdamen, Lakaien, Bauern, Sänger, Geistliche, Militär, Volk

2 (2. auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 · 1 - 3

3

2 · 1 -

P. S. (Vibr. · Gl. [t.]) (2 Spieler) - Hfe. · Klav. (auch Cel.) · Akk. - Str. - Bühnenmusik (kann auch im Orchester ausgeführt werden): 3 Trp. - 2 kl. Tr. - Zith. · Git. · Akk.

Uraufführung: 23. Dezember 1932 Wien, Theater an der Wien (A)

Schott Music / Carl Fischer / Papageno • 120‘

Lieferrechte für alle Länder außer USA, Mexiko, Kanada, Österreich und Ungarn

Lehár, Franz

Operette in 3 Akten

Text von Alfred Maria Willner und Robert Bodanzky

In deutscher Sprache

Kritische Neuausgabe herausgegeben von Gábor Kerényi in den Fassungen 1909 und 1937

Der Fürst Basil Basilowitsch will die bürgerliche Sängerin Angèle Didier heiraten, was aufgrund ihres Standes nicht möglich ist. Eine arrangierte Scheinhochzeit mit anschließender Scheidung soll das Problem lösen und die Sängerin in einen höheren Stand heben. Als Ehemann kommt der Graf von Luxemburg infrage, der eine finanzielle Entlohnung gut gebrauchen kann. Jedoch verlieben sich die beiden nun verheirateten Eheleute tatsächlich ineinander. Schlussendlich findet die verzwickte Situation durch das Erscheinen der Fürstin Anastasia Kokozeff, der ehemaligen Geliebten von Fürst Basil, ein Ende. Das Arrangement zwischen Fürst Basil und dem Grafen von Luxemburg wird aufgekündigt und die Handlung endet mit zwei glücklichen Paaren. Nicht immer wissen Komponisten ihre Werke richtig einzuschätzen. „Schmarrn“ soll dem Vernehmen nach Franz Lehár über seine Operette Der Graf von Luxemburg geurteilt haben. Dabei ist sie nach der Lustigen Witwe sein größter Welterfolg geworden. Am 12. November 1909 wurde das Original am Theater an der Wien uraufgeführt. Am 4. März 1937 folgte die Erstaufführung der erweiterten Berliner Fassung am dortigen Theater des Volkes. Sie hat sich durchgesetzt. Von der Wiener Urfassung existieren nur ein Klavierauszug, das Originaltext-

buch, ein Textbuch der musikalischen Stimmen sowie einige in der Budapester Nationalbibliothek aufbewahrte Orchesterstimmen. Die Wiener Verlagsgruppe Hermann legt erstmals beide Fassungen vor, gestützt auf sämtliche zur Verfügung stehenden Quellen. Damit wird erstmals deutlich, wie sehr sich Lehár bei der Behandlung der Orchesterstimmen von Gustav Mahlers Instrumentationstechnik beeinflussen ließ.

René, Graf von Luxemburg • Tenor - Fürst Basil Basilowitsch • Bariton - Armand Brissard, Maler • Tenor - Angèle Didier, Sängerin an der großen Oper in Paris • Sopran - Juliette Vermont • Sopran oder Mezzosopran - Sergei Mentschikoff • Bariton - Pawel von Pawlowitsch · Bariton - Pélégrin · Bariton - Sylviane, seine Frau · Sopran oder MezzosopranGräfin Stasa Kozokow · Mezzosopran oder Alt 2 Flöten (beide auch kleine Flöte) / 2 Oboen / 2 Klarinetten / 2 Fagotte • 4 Hörner / 2 Trompeten in F / 2 Posaunen / Bassposaune • Harfe, Celesta • Pauken • Glockenspiel, Triangel, kleine Trommel, Tamburin, Tam-Tam, Becken a2, große Trommel mit Becken • Streicher - Bühnemusik: Klarinette, Gitarre, Harmonika, Klavier, 1. u. 2. Violine, Violoncello Uraufführung der Wiener Fassung (1909): 12. November 1909 Wien, Theater an der Wien (A)

Uraufführung der Berliner Fassung (1937): 4. März 1937 Berlin, Theater des Volkes (D)

Verlagsgruppe Hermann • 140‘

Lehár, Franz

Operette in 3 Akten

Text von Victor Léon und Leo Stein In deutscher Sprache

Kritische Neuausgabe hrsg. von Gábor Kerényi

Im Mittelpunkt der Handlung steht Hanna, ein einfaches Mädchen vom Land, das durch die Heirat eines reichen Bankiers, der noch in der Hochzeitsnacht stirbt, zur reichen Witwe geworden ist und so zum Wunschobjekt heiratswilliger Männer wird. Über Umwege kommt am Ende jedoch die Liebesbeziehung mit dem Grafen Danilo, der Hanna wegen des Standesunterschieds vor ihrer ersten Ehe nicht heiraten durfte, zustande.

„Das ist doch keine Musik“, soll der Direktor des Theaters an der Wien, Wilhelm Karczag, dem Librettisten Victor Léon zugerufen haben, als ihm Franz Lehár die Operette Die Lustige Witwe vorspielte. Dennoch ließ er sich davon überzeugen, das Stück anzunehmen. Von ihm stammt auch der Titel des Werks. Ursprünglich wollte man den Operettendreiakter „Die kleine Witwe“ nennen. Die Uraufführung am 30. Dezember 1905 war durchwachsen, wirklich Fahrt nahm das Werk erst durch seine Übernahme an das Neue Wiener Stadttheater, heute die Volksoper Wien, auf. Längst ist Die Lustige Witwe einer der größten Operettenerfolge weltweit. Ihr Autograph befindet sich in der Lehár-Villa in Bad Ischl. Sie dient als wichtige Grundlage für die erste wissenschaftliche Ausgabe der Operette, die von der Wiener Verlagsgruppe

Hermann auf Basis aller bekannten Quellen ediert wurde. Sie präsentiert erstmals Lehárs an Gustav Mahler orientierte differenzierte Orchestrierung ohne die in bisherigen Editionen üblichen dynamischen und artikulatorischen Angleichungen. Das Stück ist auch in einer reduzierten Fassung (Matthias Fletzberger) erhältlich.

Baron Mirko Zeta, pontevedrinischer Gesandter in Paris · Bariton – Valencienne, seine Frau · Sopran – Graf Danilo Danilowitsch, Gesandtschaftssekretär, Kavallerieleutnant i. R. · Tenor oder Bariton – Hanna Glawari · Sopran – Camille de Rosillon · Tenor – Vicomte Cascada · Tenor – Raoul de SaintBrioche · Tenor – Bogdanowitsch, pontevedrinischer Konsul

· Bariton – Sylviane, seine Frau · Sopran – Kromow, pontevedrinischer Gesandtschaftsrat · Bariton – Olga, seine Frau · Sopran – Pritschitsch, pontevedrinischer Oberst in Pension · Bariton – Praškowia, seine Frau · Mezzosopran – Njegus, Kanzlist bei der pontevedrinischen Gesandtschaft, Charakterkomiker · Sprechrolle – Lolo, Dodo, Jou-Jou, Frou-Frou, Clo-Clo, Margot, Grisetten · Sopran – Pariser und pontevedrinische Gesellschaft, Guslaren, Musikanten, Dienerschaft

2 Flöten (2. auch kleine Flöte) / 2 Oboen / 2 Klarinetten in A und B / 2 Fagotte • 4 Hörner in F / 2 Trompeten in F / 2 Posaunen / Bassposaune • Pauken, Glockenspiel, Triangel, kleine Trommel, Tamburin, Tam-Tam, Becken a2, große

Trommel mit Becken • Harfe • Streicher

Bühnenmusik: Violine I, II, Viola, Violoncello, Kontrabass • Tamburizza-Ensemble: 2 Tamburizzas, Berda (Basstamburizza), Gitarre, Tamburin

Uraufführung der Originalfassung: 30. Dezember 1905

Wien, Theater an der Wien (A) · Musikalische Leitung: Franz Lehár

Verlagsgruppe Hermann • 140‘

Millöcker, Carl

Operette in drei Akten von F. Zell und Richard Genée (1884)

Musikalische Einrichtung von Albert Busch, textliche Einrichtung von Egon Maiwald

Carlotta, verwitwete Gräfin von Santa Croce · SopranNasoni, Podestá von Syrakus · Bariton - Sindulfo, sein Sohn · Tenor - Conte Erminio · Tenor od. Bariton - Luigi, dessen Freund · Sprechrolle - Benozzo, Wirt · Tenor - Sora, seine Frau · Sopran - Zenobia, die Gouvernante Carlottas · Alt - Marietta, Kammerzofe der Gräfin Carlotta · Sprechrolle - Massaccio, Benozzos Onkel, Schmuggler · Bariton - Ein Oberst, Ein Leutnant · Sprechrollen - Bauern, Bäuerinnen, Schmuggler, Zollwächter, Herren und Damen von Syrakus, Carabinieri · Chor und Statisten

2 (2. auch Picc.)

2

2

2 - 4

2

3

0 - P. S. (Glsp. · Trgl. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. u. o. Beck.) (3 Spieler) - Str. Uraufführung: 26. Januar 1884 Wien, Theater an der Wien (A) Schott Music • 150‘

”Der schmucke Sekretär gefällt mir fast noch mehr.“

Der Bettelstudent

Millöcker, Carl

Operette in drei Akten von F. Zell und Richard Genée (1882)

Neufassung von Carl Riha und Wolf Ebermann

Der Bettelstudent verdankt seine Beliebtheit nicht nur der überragenden Musik mit opernhaften Gesangspartien, sondern auch der raffiniert konstruierten Doppelhandlung: Der kursächsische Oberst Ollendorf holt zwei polnische Sträflinge aus dem Gefängnis, um einen davon der stolzen polnischen Komtesse Laura als standesgemäßen Bräutigam unterzujubeln. Diese hatte sich gegen eine Kussoffensive des Obersts mit einem kräftigen Fächerschlag gewehrt. Doch der freigelassene Student Symon gewinnt schließlich auch ohne Geburtsadel Lauras Herz. Sein Mitgefangener Jan gibt sich als Anführer des polnischen Widerstands gegen die sächsische Annexion zu erkennen und erobert Lauras Schwester Bronislawa. Das Stück endet in großem Jubel.

Bei Schott sind zwei Fassungen erhältlich. Zum einen die musikalische Neueinrichtung von Egon Maiwald und Guido Masanetz, die in der DDR als großer Querschnitt (mit Tenor Peter Schreier) auf Schallplatte erschien. Zum anderen die textliche Bearbeitung Wolf Ebermanns und des Chemnitzer Operndirektors Carl Riha, die auch nach dem Mauerfall regelmäßig gespielt wurde. Durch Striche wie Lauras Solo im Frauenterzett am Beginn des zweiten Aufzugs wird das zweite Paar – der Politrebell Jan Janicki und die „ent-soubrettete“ Bronislawa – aufgewertet.

Symon Symonowicz · Tenor - Jan Janicki · Tenor - Janka · Sopran - Der Wirt, Jankas Vater · Tenor - Palmatica, Gräfin Nowalska · Alt - Laura und Bronislawa, ihre Töchter · Sopran - Fürst Bogumil Felinski · Bass - Eva, seine Gattin · Alt - Onuphrie, Palmaticas Diener · Bass - Rej, Wirt auf der Messe · Sprechrolle - Oberst Ollendorf, Gouverneur von Krakau · Bariton - Major v. Wangenheim · Tenor - Hauptmann v. Rochow · Tenor - Oberleutnant v. Schweinitz · Bass - Kornett v. Henrici · Bass - Leutnant von und zu Pillnitz · Tenor - Enterich, Kerkermeister · Tenor - Piffke und Puffke, Aufseher · Bass - Gäste im Wirtshaus: Stefan, Stanislaus, Joseph, Vondrak · 2 Tenöre, 2 Sprechrollen

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 2 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Trgl. · Röhrengl. · Beck. · 2 Holzplattentr. · kl. Tr. · gr. Tr. m. u. o. Beck. · Sporen) (3 Spieler) - Str. Schott Music • 165‘

Millöcker, Carl / Masanetz, Guido

Operette in zwei Akten von F. Zell und Richard Genée (1882)

Textliche und musikalische Neueinrichtung von Egon Maiwald und Guido Masanetz

Symon Rymanovicz, Student · Tenor - Jan Janicki, Student · Tenor - Palmatica, Gräfin Nowalska · Alt - Laura und Bronislawa, ihre Töchter · Sopran - Bogumil Malachowski, Palmaticas Vetter; Eva, seine Frau; Onuphrie, Palmaticas Diener · singende Chargen - Der Bürgermeister von Krakau · Sprechrolle - Oberst Ollendorf, Gouverneur von Krakau · Bass-Bariton - Major v. Wangenheim, Rittmeister v. Henrici, Leutnant v. Schweinitz, Cornet v. Richthofen · singende Chargen - Enterich, sächsischer Veteran und Gefängnisaufseher · drastischer Komiker - Piffke und Puffke, seine Gehilfen; Rej, ein Wirt · singende Chargen - Polnische Gefangene, Frauen, Mädchen, Damen und Herren der polnischen Adelsgesellschaft, Messebesucher, Bauern, Bürgersleute, Stadtväter · Chor und Statisten

2 (2. auch Picc.) · 2

2

2 - 4

2

3 · 0 - P. S. (Trgl. · Röhrengl. · Beck. · 2 Holzplattentr. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. u. o. Beck.) (3 Spieler) - Str. - Bühnenmusik: 2 Klar. - Hr. · Tenorhr. · 2 Trp. · Tb. - S. (Trgl. · kl. Tr. · gr. Tr.)

Schott Music • 165‘

Millöcker, Carl / Velin, Martin

Operette in vier Bildern von Alois Berla (1878) Bearbeitung von Egon Maiwald und Martin Velin

Grosslechner, Bauer - Mirzel, seine Tochter - Sepp, Senn - Andredl, Geißbub - Simon, Wirt - Die alte Traudel - Regerl - Graf Geiersburg - Hahnentritt - Bonneville - Capponi - Coralie - Laura - Stella - Rosamunde - Lamotte, Haushofmeister - Bauern, Bäuerinnen, Mädchen, Burschen, Damen und Herren der gräflichen Gesellschaft, Lakaien

2 (auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · hg. Beck. · Beckenpaar · Tamt. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr.)

(2 Spieler) - Str.

Schott Music • 150‘

Strauss (Sohn), Johann

Operette in 3 Akten

Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 8

Text: Heinrich Bohrmann, Richard Genée, Julius Rosen und O. F. Berg

Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot

Fächer und Spitzentücher waren stets beliebte Requisiten für Botschaften sowie die daraus resultierenden Missverständnisse. Hier trifft es den spanischen Natio -

naldichter Cervantes, den das Schicksal an den portugiesischen Hof verschlägt, wo er im Dienste der Königin Gedichte verfasst. Unversehens findet er sich im Zentrum dieser harmlos anmutenden Geschichte über ein Königspaar im Teenageralter, das von korrupten Regenten und Beratern kontrolliert wird. Die Affäre um das mit einer Liebesbotschaft versehene Spitzentuch wird zur Staatsaffäre, die Cervantes schlussendlich befrieden kann.

Wer jedoch tiefer in diese Geschichte eintaucht, wird die aktuellen Bezüge erkennen, die sich aus der Frage einer fremdbestimmten Regentschaft ergeben. Naivität oder Kor ruption – wer gewinnt die Oberhand? Und alles unter der argwöhnischen Beobachtung des Hofstaates, oder, wie man heute sagen müsste, der Yellow Press.

Die Strauss Edition konnte die unterschiedlichen Fassungen des Werkes rekonstruieren, darunter den ursprünglich als Terzett von Frauenstimmen angelegten Walzer Rosen aus dem Süden. Erich Wolfgang Korngold verarbeitete die Musik aus Das Spitzentuch der Königin in seiner Operette Das Lied der Liebe (siehe S. 32).

König · Mezzosopran – Königin · Sopran - Donna Irene, Vertraute der Königin · Sopran – Marquise von Villareal, Obersthofmeisterin der Königin · Mezzosopran – Cervantes · Tenor - Graf Villalobos y Rodriguez · Bariton – Don Sancho d‘Avellaneda y Villapinquedones · Tenor – Marquis de la Mancha und Villareal · Bariton – diverse kleine und diverse stumme Rollen - gemischter Chor

2 (auch 2 Picc.) / 2 / 2 (A,B,C) / 2 – 4 / 2 (F) / 3 / 0 – Hrf. – Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamb., Kast.) –Streicher

Uraufführung. 1. Okt. 1880 Wien, Theater an der Wien (A) Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Strauss (Sohn), Johann

Operette in 3 Akten

Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 2

Text: Josef Braun, Richard Genée und Maximilian Steiner nach der Komödie „Piccolino“ von Victorien Sardou Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot Victorien Sardou ließ sich von Goethes „Wilhelm Meister“ und der faszinierenden Figur des in Männerkleidern auftretenden Findelkindes Mignon inspirieren. Bei Johann Strauss entspricht Mignon dem Landmädchen Marie, das ihren Geliebten in Verkleidung als Savoyardenknabe Peppino nach Rom verfolgt. Dabei ist es eigentlich egal, ob Marie und die anderen Figuren wie bei Goethe in der Kutsche bzw. wandernd nach Rom gelangen oder wie bei Sardou die Eisenbahn benutzen können. Romantische Italiensehnsucht gab es immer.

Der Karneval in Rom ist in der Erstfassung 1872–1873, der Fassung der Uraufführung 1873 und der Letztfassung 1873 erhältlich. Außerdem ist das nicht zu verwechselnde Stück Karneval in Rom (ohne Der ) aus den letzten Jahren der DDR verfügbar. Dafür schlossen sich die

Komponisten Lothar Klunter und Manfred Nitschke mit Karl-Heinz Siebert, dem langjährigen Dramaturgen des Metropol-Theaters, für eine praktikable Bühnenfassung zusammen. Ob Uraufführungsfassung oder Bearbeitung – das von Johann Strauss selbst als „Polkaoper“ bezeichnete Meisterwerk wird viel zu selten aufgeführt.

Marie, ein Landmädchen · Sopran od. Mezzosopran – Arthur Bryk, Maler · Tenor – Robert Hesse, Maler · Bass – Benvenuto Rafaeli, Maler · Tenor – Graf Falconi · Tenorbuffo – Gräfin Falconi, seine Gattin · Koloratur-Soubrette – Donna Sofronia, Vorsteherin im Damenstift · Alt – Diverse Chargen – Bauern, Bäuerinnen, Malermodelle, Nonnen, Masken, Volk · gemischter Chor und Ballett

2 (auch 2 Picc.) / 2 / 2 (A,B) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. • Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Glsp., Glck. (b1), Tamb.) • Streicher • Bühnenmusik: obligat: 2 Trp. (F), Kindertrompeten; optional: alle Bläser und Schlagw.

Uraufführung: 1. März 1873 Wien, Theater an der Wien (A)

Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Strauss (Sohn), Johann / Nitschke, Manfred Karneval

Operette in drei Akten von Johann Strass (Sohn) (1873) Libretto von Joseph Braun, nach der Komödie „Piccolino“ von Victorien Sardou, Gesangstexte von Richard Genée

Neufassung nach dem Original von Lothar Klunter und Karl-Heinz Siebert

Musikalische Bearbeitung von Manfred Nitschke (1986)

Marie, ein junges Mädchen · Sopran - Artur Bryk, ein Maler · Tenor - Robert Hesse, ein Maler · Bass - Friedrich Rafael, ein verhinderter Maler · Tenor - Graf Giacomo Falconi, ein Bildungsreisender · Tenor - Gräfin Beatrice Falconi, seine junge Gattin · Sopran - Sepp, Hausdiener in der „Goldenen Quelle“ · Tenor - Der Wirt der „Goldenen Quelle“ · Sprechrolle - Therese · Sopran - Franz, ihr Bräutigam · Tenor - Toni, Brautführer · Tenor - Corinna, Elena, Nanett, Anita, Bianca, Flora, Giovanna, Isabella, acht Modelle · Soprane - Sofronia, Äbtissin eines Damenstifts · Sopran - Der Prinzipal einer Gauklertruppe · Sprechrolle - Hochzeitsgesellschaft, Gauklertruppe, Maler, Modelle, Zöglinge, Volk, Karnevalszug · gemischter Chor und Ballett

2 (2. auch Picc.)

2

2

2 - 4

2

3

0 - P. S. (Glsp. · Glocke

· Trgl. · kl. Tr. · gr. Tr. mit Beck.) (1 Spieler) - Hfe. - Str.Bühnenmusik (ad lib.): Klar. - 2 Trp. · 2 Pos. - S. (kl. Tr. · gr. Tr. mit Beck.)

Schott Music • 150‘

Strauss (Sohn), Johann

Operette in 3 Akten

Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 9

Text: F. Zell und Richard Genée

Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot

Eine humorvolle Geschichte über die Macht der Liebe und die Absurdität des Krieges. Die Handlung spielt in Italien, wo zwei verfeindete Kleinsaaten eigentlich Frieden schließen wollen, doch aufgrund von Missverständnissen und Eitelkeiten eskaliert die Situation erneut. Im Mittelpunkt steht die schöne Neapolitanerin Violetta, die von beiden Seiten umworben wird, aber ihre eigenen Pläne schmiedet, um die Männer zu manipulieren. Der charmante Herzog von Pisa verliebt sich in Violetta und will sowohl im Krieg als auch in der Liebe triumphieren. Mit List und Humor bringt Violetta schließlich alle dazu, ihre Differenzen beizulegen und Frieden zu schließen. Der Titel dieses Werkes führt uns gleich doppelt in die Irre: Was könnte weniger lustig sein als ein Krieg? Tatsächlich setzt sich das Werk kritisch mit jener fragwürdigen Lust auseinander, die einen Konflikt aufrechterhält, der sich längst in Banalitäten verloren hat. Selbst der Begriff „Krieg“ erscheint fragwürdig in einer Auseinandersetzung, in der über die tägliche Routine der eigentliche Anlass bereits vergessen wurde. Dem gegenüber stehen die meist vergeblichen Versuche, einer militärischen

Konfrontation zumindest auf amouröser Ebene positive Seiten abzugewinnen.

Wie Jacques Offenbach in La Grande-Duchesse de Gérolstein, so begegnet auch Strauss der Kriegs-Thematik mit Ironie und Satire. Hinter dem komödiantischen Habitus offenbart das Werk unverhohlene Kritik an kleinstaatlichem Nationalstolz und der Unfähigkeit zur Lösung politischer Konflikte. Die Strauss Edition Wien publiziert alle erhaltenen Elemente der drei Fassungen, wovon zwei vollständig aufführbar sind.

Artemisia, Fürstin Malaspina, Gemahlin des regierenden Fürsten von Massa-Carrara · Sopran – Violetta, verwitwete Gräfin von Lomellini, ihre Cousine · Sopran - Marchese

Filippo Sebastiani, Neffe der Fürstin · Tenor - Umberto Spinola · Tenor - Riccardo Durazzo · Tenor - Carlo Spinzi · Bass - Fortunato Franchetti · Tenor - Balthasar Groot, Tulpenzüchter aus Haarlem · Tenorbuffo - Else, seine Frau · Sopran - Pamfilio, Podestà von Massa · Tenor - diverse kleine und diverse stumme Rollen - gemischter Chor

2 (auch 2 Picc.) / 2 / 2 (A,B) / 2 – 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. •

Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Glck. (g, a, h, c)) • Streicher • Bühnenmusik: obligat: 0 / 2 / 2 / 2 – 2 / 2 (C,F) / 0 / 0 • kl. Tr.; optional: alle Bläser und Schlagwerk

Uraufführung: 25. November 1881 Wien, Theater an der Wien (A)

Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

”Mein idealer Lebensweck, ist Borstenvieh und Schweinespeck“

Der Zigeunerbaron

Operette in 3 Akten

Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 11

Text: Ignatz Schnitzer nach der Novelle „Saffi“ von Mór Jókai

Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot

Eine Geschichte voll Liebe, Abenteuer und Heimatgefühl vor dem Hintergrund der österreichisch-ungarischen

Monarchie: Der junge Sándor Barinkay kehrt nach Jahren der Verbannung in seine Heimat zurück, um den Besitz seines verstorbenen Vaters zurückzugewinnen. Dort verliebt er sich in Saffi, die Tochter einer Zigeunerkönigin, und wird von der Zigeunergemeinschaft als ihr „Baron“ anerkannt. Doch Intrigen und gesellschaftliche Vorurteile bedrohen ihre Liebe, besonders, da Barinkay zunächst

die wohlhabende Arsena, Tochter eines habgierigen Schweinezüchters, heiraten soll. Schließlich klären sich alle Missverständnisse, als Barinkay seinen Adelstitel und Saffi ihre königliche Herkunft zurückerlangen. Mit unvergesslichen Melodien wie dem „Zigeunerlied“ verbindet Strauss romantische Leidenschaft mit einem Hauch von exotischem Flair und politischem Zeitgeist.

Wegen der negativen Konnotation des Wortes „Zigeuner“ ist der Titel des Werkes heute umstritten. (Die Komische Oper half sich bei ihrer Inszenierung von 2021 mit einem Fragezeichen: „Der Zigeunerbaron?“) Doch es gibt keinen Anlass, dem Werk eine diskriminierende Absicht zu unterstellen. Ganz im Gegenteil ist diese Operette vom Geist des Ausgleichs und der Völkerverständigung getragen. Und die scheinbar kriegslüsternen Einlassungen erweisen sich bei genauer Betrachtung als massive Kritik an der martialischen Politik des 19. Jahrhunderts.

Mit zahlreichen Solistinnen und Solisten, zwei gleichzeitig agierenden Chören und einem ausladenden zweiten Akt gehört das Werk zu den aufwendigen Bühnenwerken von Johann Strauss. Dies liegt nicht zuletzt in der ursprünglichen Anlage als komische Oper. Innerhalb der Neuen Strauss Edition Wien liegen die Erstfassung 1885, die Fassung der Uraufführung 1885 und die Letztfassung 1886 vor.

Graf Peter Homonay, Obergespan des Temeser Komitats · hoher Bariton - Conto Carnero, königlicher Kommissär · Tenor od. Bariton - Sándor Barinkay, ein junger Emigrant · Tenor - Kálmán Zsupán, ein reicher Schweinezüchter im Banat · Tenorbuffo - Arsena, seine Tochter · Soubrette - Mirabella, Erzieherin im Hause Zsupáns, Mezzosopran - Ottokar, ihr Sohn · Tenorbuffo - Czipra, Zigeunerin · Mezzosopran - Saffi, Zigeunermädchen · Sopran - Diverse Chargen - Schiffsknechte, Zigeuner, Zigeunerinnen, Soldaten, Husaren, Marketenderinnen, Hofherren, Hofdamen, Volk · gemischter Chor 2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A,B) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. • Pk. / Schlw. (Trgl., Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamtam, Tamb., Sporen) • Streicher • Bühnenmusik obligat: 3 Ambosse, nur in der A-Fassung: 2 Trp. (F), optional: alle Bläser und Schlagwerk

Uraufführung: 24. Oktober 1885 Wien, Theater an der Wien (A)

Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Strauss (Sohn), Johann

Operette in 3 Akten

Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 3

Text: Richard Genée nach der Komödie „Le Réveillon“ von Ludovic Halévy und Henri Meilhac Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot

Deutsch • Französisch

Eine flotte französische Komödie aus der Feder des legendären Autorenduos Henri Meilhac und Ludovic Halévy diente Richard Genée als Vorlage für seine ausgesprochen wienerische Adaption dieses Verwirrspiels um Sein und Schein. Johann Strauss schuf dazu eine Musik, in der sich die Leichtigkeit und Frivolität des Pariser Boulevards ebenso spiegeln wie der Charme der Wiener Lebensart. Doch auch wenn Witz und Humor vordergründig dominieren, steht im Hintergrund unverhohlene Gesellschaftskritik. Die im ersten Akt hervortretenden Standesunterschiede und die Arroganz des wohlhabenden Bürgertums verlieren sich in der Maskerade des zweiten Aktes. Und der als Rahmenhandlung angelegte Ball im Palais Orlovsky eignet sich hervorragend für Einlagen und aktuelle Bezüge jeder Art, offenbart aber auch den morbiden Zustand einer Gesellschaft, die sich stets nur über ihren Standesdünkel definiert hat. Die Fledermaus ist das einzige seiner zahlreichen Bühnenwerke, das Strauss nie einer Umarbeitung unterzogen hat. Das Werk liegt in zwei Fassungen vor: zum einen in der gemeinfreien, von Karl Haffner und Richard Genée bearbeiteten Fassung bei Schott Music (nächster Eintrag). Zum anderen in der Kritischen Ausgabe der Strauss Edition Wien (dieser Eintrag). Eine neu aufgefundene Quelle ermöglichte es der Strauss Edition Wien, erstmals eine werkgetreue Ausgabe des Meisterwerkes vorzulegen. Ein Klavierauszug mit französischer Übersetzung (Pascal Paul-Harang) ist verfügbar.

Gabriel von Eisenstein, Rentier · Tenor od. hoher Bariton Rosalinde, seine Frau · Koloratursopran - Frank, Gefängnisdirektor · Bariton - Prinz Orlofsky · Mezzosopran - Alfred,

Gesangslehrer · Tenor - Dr. Falke, Notar · Bariton - Dr. Blind, Advokat · Tenorbuffo - Adele, Stubenmädchen Rosalindes · Koloratursopran oder Koloratur-Soubrette - Ida, Adeles Schwester · Sopran - Frosch, Gerichtsdiener · KomikerDiverse Chargen - Gäste des Prinzen Orlofsky, Herren, Damen, Bediente · gemischter Chor

2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A, B, C) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. • Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Glsp., Glck. (e1, e2), Tamb., Sporen) • Streicher

Uraufführung: 5. April 1874 Wien, Theater an der Wien (A) · Musikalische Leitung: Johann Strauss (Sohn)

Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Strauss (Sohn), Johann

Komische Operette in drei Akten (1874) nach Henri Meilhacs und Ludovic Halévys „Le Réveillon“ bearbeitet von Karl Haffner und Richard Genée

Gabriel von Eisenstein, Rentier · Tenor - Rosalinde, seine Frau · Sopran - Frank, Gefängnisdirektor · Bariton - Prinz Orlofsky · Mezzosopran - Alfred, Gesangslehrer · Tenor - Dr. Falke, Notar · Bariton - Dr. Blind, Advokat · Tenor - Adele, Stubenmädchen Rosalindes · Sopran - Ida, ihre Schwester · Sopran - Frosch, Gerichtsdiener · Sprechrolle - Iwan, Kammerdiener des Prinzen · Sprechrolle - Gäste des Prinzen Orlofsky · 4 Soprane, 4 Alti - Ali-Bey, ein Ägypter · TenorRamusin, Gesandschafts-Attaché · Tenor - Murray, ein Amerikaner · Bass - Cariconi, ein Marquis · Bass - Vier Diener des Prinzen · Tenöre - Herren und Damen, Masken, Bediente · Chor

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3

0 - P. S. (2 Gl. [tiefe in E und hohe in G] · Handgl. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. · Sporen) - Hfe. - Str.

Uraufführung: 5. April 1874 Wien, Theater an der Wien (A) · Musikalische Leitung: Johann Strauss (Sohn)

Schott Music • 150‘

Strauss (Sohn), Johann

Operette in 3 Akten

Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 10

Text: F. Zell und Richard Genée

Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot

Der attraktive Herzog von Urbino will den Karneval in Venedig nutzen, um die schöne Senatorengattin Barbara zu verführen, was ihr Gatte zu verhindern versucht. Ohne beider Wissen wird Barbara durch ihre Vertraute Ciboletta ersetzt, während Caramello, der ebenfalls ahnungslose Diener des Herzogs, wiederum seine Geliebte Ciboletta zurückgewinnen möchte. Die Maskerade und die nächtlichen Verwechslungen führen zu komischen und pikanten Situationen. Am Ende klären sich jedoch die Missverständnisse auf und die glücklichen Paare feiern im festlichen Karnevalstreiben ihre Liebe.

Venedig und der Karneval stehen hier sinnbildlich für eine Welt voller Täuschung und Doppelmoral. Während die Männer glauben, das Spiel zu kontrollieren, sind es letztlich die Frauen, die triumphieren – sei es durch List oder durch Zufall. Inmitten der Maskerade stehen betro -

gene Ehemänner und ahnungslose Verführer, während das einfache Volk die nächtlichen Verwirrungen schamlos für sich nutzt. „Man steckt ein …“, singt Pappacoda und spielt damit sowohl auf die Plünderei als auch auf die verletzte männliche Eitelkeit an. Am Ende bleibt die Frage: Wer manipuliert hier eigentlich wen?

Die latente Frivolität des Librettos entstammt wie bei der Fledermaus der französischen Textvorlage. Auch wenn dessen Vorzüge bei der Uraufführung in Berlin noch nicht entsprechend gewürdigt wurden, brachte die eilig für Wien verfasste Umarbeitung den erhofften Erfolg.

Guido, Herzog von Urbino · Tenor - Bartolomeo Delacqua · Bariton - Stefano Barbaruccio · Bass - Giorgio Testaccio · Bass - Barbara, Delacquas Frau · Mezzosopran - Agricola, Barbaruccios Frau · Mezzosopran od. Alt - Annina, Fischerstochter, Barbaras Milchschwester · Sopran - Caramello, des Herzogs Leibbarbier · Tenor - Pappacoda, Makkaronikoch · Tenorbuffo - Ciboletta, Zofe im Dienst Delacquas · Soubrette od. Mezzosopran - Enrico Piselli, Seeoffizier im Dienst der Republik Venedig, Delacquas Neffe - Diverse Chargen - Kavaliere, Gäste, Musikanten, Diener des Herzogs, Senatoren, Senatorsfrauen, Masken, Gondolieri, Matrosen, Fischer, Mädchen und Frauen aus dem Volk · gemischter Chor

2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A,B) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. / 2 Git. / 2 Zith. • Pk. / Schlw. (Trgl., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Glsp., Glck. (c1), Bck., Tamb.) • Streicher • Bühnenmusik: obligat: 2 Trp., optional: alle Bläser

Uraufführung: 3. Oktober 1883 Berlin, Neues FriedrichWilhelmstädtisches Theater (D)

Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Strauss (Sohn), Johann

Romantisch-phantastische Operette

Textliche Neufassung von Wolf Ebermann und Carl Riha Musikalische Neufassung von Wolfgang Schumann

König Indigo von Vindobonesien - Janio von Guntramsdorf, dessen Adjutant - Romadur, Oberpriester des Königs - Mitglieder der vindobonesischen Regierung: Corruptio, Wirtschaftsminister; Caracho, Kriegsminister; Moralino, Kultusminister; Pennunsio, Finanzminister - Ali Baba, fliegender Händler - Toffana, ehemalige Favoritin des Königs - Damen des Kgl. Lyzeums zu Vindobonesien: Mizzi Strobel, genannt Fantasca; Arabella; Anastasia; Eulalia; Sophie-Karolin - Pomeisl, Schuldiener - Chor und Ballett

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3

0 - P. S. (Glsp. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Hfe. - Str. Schott Music • 225‘

Strauss (Sohn), Johann Prinz Methusalem

Operette in 3 Akten

Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 5

Text: Delacour und Victor van Wilder, in deutscher Bearbeitung von Carl Treumann Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot

Mit Prinz Methusalem wollte Johann Strauss ein genuin französisches Werk schaffen. Die geplante Uraufführung kam jedoch nicht zustande, sodass das bereits weitgehend auf Französisch komponierte Werk für Wien umgearbeitet werden musste – erhalten blieben das Pariser Flair und der französische Humor. Er sorgte dafür, dass die unverhohlene Kritik an Kleinstaaterei und an den Eitelkeiten kleingeistiger Fürsten die Zensur überstand. Erst dem Liebespaar Methusalem und Pulcinella, die aus Staatsräson verbunden werden sollten, sich dann ineinander verlieben und schließlich wieder wie Romeo und Julia zwischen den Fronten landen, gelingt die Beendigung des sinnlosen Kriegsgeplänkels. Das Libretto ist heute aktueller denn je. Die Kritische Werkausgabe der Strauss Edition Wien konnte die Genese aller Fassungen lückenlos rekonstruieren, wovon zwei Versionen vollständig aufgeführt werden können.

Sigismund, Fürst von Trocadero · Tenor - Pulcinella, seine Tochter · Sopran - Marchese Carbonazzi, Ratspräsident · Bass - Vulcanio, Oberzeremonienmeister · Bass - Cyprian, Herzog von Rikarak · Tenor - Sophistika, seine Gemahlin · Mezzosopran - Prinz Methusalem · Mezzosopran - Trombonius, Komponist · Tenor - diverse kleine und diverse stumme Rollen - gemischter Chor

2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A,B,C) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Pk. / Schlw. (Trgl., Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr.) • Streicher • Bühnenmusik: 2 Trp. (F), Röhrengl. (b1); in der C: Fassung der Ouverture zusätzlich: 2 FlHr. (B), BFlHr. (B), 3 Trp. (Es), 2 Pos., Oph.

Uraufführung: 3. Januar 1877 Wien, Carltheater (A)

Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Strauss (Sohn), Johann Wiener

Operette in 3 Akten

Neue Johann Strauss Gesamtausgabe – Serie I / 2 / 17 für die Bühne bearbeitet von Adolf Müller jun.

Text: Victor Léon und Leo Stein

Kritische Gesamtausgabe hrsg. von M. Rot

Eine spritzige Verwechslungskomödie über Liebe, Eifersucht und die Lebensfreude Wiens: Der Diplomat Graf Zedlau lebt in einer arrangierten Ehe mit seiner Frau Gabriele, während er eine Affäre mit der Tänzerin Franzi hat und zugleich die Probiermamsell Pepi umgarnt, die jedoch die Geliebte seines Dieners Josef ist. Die Verwicklungen beginnen, als Gabriele unangemeldet in Wien erscheint, um ihren Mann zu überraschen, der nun mühsam versuchen muss, seine Liebschaften voreinander zu verbergen. Nach turbulenten Missverständnissen, Verkleidungen und Eifersüchteleien kommt es schließlich zur Versöhnung.

Im Jahr 1899 war Johann Strauss nicht mehr geneigt, eine neue Operette zu komponieren. Also sollte Adolf Müller jr. ein Werk aus dem Fundus des kaum zu überblickenden Œuvres zusammenstellen. Die zur Zeit des Wiener Kongresses angesiedelte Handlung erlaubte Müller die Integration früherer Kompositionen des Meisters, ohne dadurch die Einheit des Werkes zu gefährden. Zentrum von Handlung und Musik ist das Ur-Wienerische – so entstand quasi als Abschiedsvorstellung das wohl wienerischste aller Bühnenwerke. Die Ausgabe der Strauss Edition Wien enthält neben der Rekonstruktion von Adolf Müllers Urfassung auch eine vollständige wissenschaftliche Aufarbeitung dieser einzigartigen Kom -

pilation. Außerdem ist eine Kammerfassung erhältlich, die jahrelang im Staatstheater am Gärtnerplatz gespielt wurde.

Fürst Ypsheim-Gindelbach, Premierminister von ReußSchleiz-Greiz · Bariton - Balduin Graf Zedlau, Gesandter von Reuß-Schleiz-Greiz in Wien · Tenor - Gabriele, seine Frau · Sopran - Graf Bitowski - Demoiselle Franziska Cagliari, Tänzerin im Kärntnertortheater in Wien · Sopran - Kagler, ihr Vater, Karussellbesitzer · Komiker od. Bass-Buffo - Pepi Pleininger, Probiermamsell · Soubrette - Josef, Kammerdiener des Grafen · Tenorbuffo - Diverse Chargen - Gesinde, vornehme Ballgäste, Volk im Heurigenlokal · gemischter Chor, Ballett

2 (2. auch Picc.) / 2 / 2 (A,B,C) / 2 • 4 (F) / 2 (F) / 3 / 0 • Hrf. • Pk. / Schlw. (Trgl., Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamb.) • Streicher • Bühnenmusik: 2 Vl., Git., A*B*-Fassung: Klar. (B) oder C-Fassung: Akkordeon

Uraufführung: 26. Oktober 1899 Wien, Carltheater (A)

Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Strauss (Sohn), Johann / Rot, Michael Wiener Blut (1899 (1905))

Bearbeitung als Kammeroper von Michael Rot nach der Neuen Johann Strauss Gesamtausgabe (2014)

Text von Victor Léon und Leo Stein für die Bühne bearbeitet von Adolf Müller jun.

Fürst Ypsheim-Gindelbach, Premierminister von ReußSchleiz-Greiz · Bariton - Balduin Graf Zedlau, Gesandter

von Reuß-Schleiz-Greiz in Wien · Tenor - Gabriele, seine Frau · Sopran - Graf Bitowski - Demoiselle Franziska Cagliari, Tänzerin im Kärntnertortheater in Wien · Sopran - Kagler, ihr Vater, Karussellbesitzer · Komiker od. Bass-Buffo - Pepi Pleininger, Probiermamsell · Soubrette - Josef, Kammerdiener des Grafen · Tenorbuffo - Diverse Chargen - Gesinde, vornehme Ballgäste, Volk im Heurigenlokal · gemischter Chor, Ballett

1 / 1 / 2 (A,B,C) / 1 • 2 (F) / 0 / 1 (ad lib.) / 0 • Pk. / Schlw. (Trgl., Glsp., gr. Tr. m. Bck., kl. Tr., Tamb.) • Streicher

Verlagsgruppe Hermann / Neue Johann Strauss Gesamtausgabe • 150‘

Suppé, Franz von Boccaccio

Operette in drei Aufzügen (1879)

Libretto von F. Zell und Richard Genée

Was hat der Autor Giovanni Boccaccio als Student in Florenz erlebt? Was spiegelt sich davon in seinen berühmten erotischen Schelmen- und Abenteuergeschichten „Decamerone“, die er später schrieb? Der Musikwissenschaftler Albert Gier wies nach, dass die Librettisten Richard Génée und Camillo Walzel (Pseudonym: F. Zell) es mit den historischen Ereignissen nicht sonderlich genau nahmen. Die Chronologie bis zum fiktiven Happyend – in dem Boccaccio schließlich seine geliebte Fiametta in die Arme schließen kann – wurde gründlich durcheinandergebracht.

Die Originalversion sah für die Figur des jungen Boccaccio eine Hosenrolle vor. Marie Geistinger, gefeierte Operettendiva und Theaterdirektorin, brillierte darin bei der frühen Produktion des Theaters an der Wien. In der vorliegenden Einrichtung für das dem Sozialistischen Realismus verpflichteten Ostberliner Metropol-Theaters wurde der Boccaccio dagegen als Bariton-Partie angelegt. Die Autoren verknappten die Ereigniskette im mittelalterlichen Florenz und reicherten sie mit einigen sozialkritischen Schärfungen an. Boccaccio wurde von Rom bis Manaus in Brasilien gespielt und zählt zu den ganz großen Triumphen der Wiener Operette. Sie ist gewissermaßen das Tor von der italienischen Belcanto-Oper ins Walzer-, Polka- und Galopp-Delirium. Das Comeback dieses Reißers für eine Gesellschaft zwischen Fakenews und Storytelling ist längst überfällig.

Giovanni Boccaccio - Pietro, Prinz von Palermo - Scalza, Barbier - Beatrice, sein Weib - Lotteringhi, Fassbinder - Isabella, sein Weib - Lambertuccio, Gewürzkrämer - Petronella, sein Weib - Fiametta, beider Ziehtochter - Studenten, mit Boccaccio befreundet: Leonetto, Tofano, Chichibio, Guido, Cisti, Federico, Giotto, Rinieri - Ein Unbekannter (Herzog von Toscana) - Der Majordomus des Herzogs - Ein Kolporteur - Madonna Iancofiore - Elisa, deren Nichte - Marietta, ein Bürgermädchen - Madonna Nona Pulci - Deren Töchter: Augustina, Elena, Angelica - Gesellen bei Lotteringhi: Alberto, Gerbino, Giudotto, Riccardo, Feodoro, Rostogio - Fresco, Lehrjunge bei Lotteringhi - Bettler: Checco, Giacometto, Anselmo, Tita Nana - Mägde im Dienste Lambertuccios: Filippa, Oretta, Violanta -

Personen der Commedia dell‘Arte: Pantalone - Pantalones

Freunde: Brighella, Pulcinella - Colombina - ArlecchinoScapino, dessen Gefährte - Narcissino, ein Sizilianer, Colombinens Freier

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 1 - P. S. (Gl. · Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Str.

Uraufführung: 1. Februar 1879 Wien, Carltheater (A)

Schott Music • 150‘

Suppé, Franz von

Operette in einem Akt von Poly Henrion (1865) Textliche Neufassung von Ernst Hübner und Horst Bonnet

Musikalische Einrichtung von Robert Hanell

Pygmalion, ein Bildhauer · Tenor - Ganymed, sein Diener · Mezzosopran (Hosenrolle) - Mydas, ein reicher Kunsthändler · Tenor-Buffo - Galathee, eine Statue · Koloratursopran - Bürger Zyperns, beiderlei Geschlechts · Chor

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Trgl. · kl. Tr. · gr. Tr.) (1 Spieler) - Str.

Uraufführung: 30. Juni 1865 Berlin, Meysels Theater (D) Schott Music • 60‘

Paul Lincke komponierte neben seiner phantastischen Lokalposse Frau Luna die preußische Offenbachiade Lysistrata und begeisterte sich für den historischen Casanova. Walter Wilhelm Goetzes Adrienne wirkt wie eine jüngere Schwester älterer Operetten aus den Milieus des Hochadels und der schönen Künste nach Wiener Vorbild. Die Berliner Operette ist also ein viel weiteres Feld als man gemeinhin denkt. Die Grenzen zur Wiener Operette sind fließend, wie Erich Wolfgang Korngolds Das Lied der Liebe zeigt. Hier belebte der Komponist die goldenen, aber vergangenen Zeiten der Wiener Operette neu – für Berlin.

Die Berliner Operettenspielart entwickelte sich im deutschen Kaiserreich aus der lokalen Posse und dem Bekanntwerden Wiener Paradestücke. Sie erlebte ihren Zenit während der Weimarer Republik, in der sie Kurt Weill zur Opposition und damit zu den später als Musical-Vorläufern betrachteten Songspielen inspirierte. Im Nationalsozialismus blieb das Muster der Berliner Operette erhalten und führte ein äußerst schauprächtiges Eigenleben. Die Berliner Operette als Verschmelzung von Offenbachiade, Wiener Operette, Posse und mondänem Luxusspektakel erlangte internationale Bedeutung durch die Fluchtwelle jüdischer Operettenschaffender nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden neue Werke und Bearbeitungen von um 1900 geborenen Bühnenkomponisten wie Guido Masanetz und Paul Lincke, bis eine Generation von Newcomern das musikalische Unterhaltungstheater in Ost- und Westdeutschland veränderte. Noch Gerhard Kneifels Musical Bretter, die die Welt bedeuten für das Ostberliner Metropol-Theater ist ein Spätzünder von Berliner Operetten um Familienthemen.

Felix, Hugo

Operette in 3 Akten (1902)

Libretto von Maurice Ordonneau und Benno Jacobson

Mac Sherry · Tenor - Jane, seine Nichte · Sopran - Anatole, sein Neffe · Tenor - Léonard, Gesandtschaftsattaché · Tenor

- Mistigrette, Tänzerin · Sopran - Pepita, ehemalige geliebte Léonards · Sopran - Cathérine, Anatoles Haushälterin · Alt

- Aurillac, ihr Ehemann · Bass - kleine Solo-Rollen: Die Fleischerin · Alt - Der Bäcker · Tenor - Das Milchmädchen · Alt

- Der Kohlenhändler · Tenor - Die Gemüsefrau · Sopran - Der Hausherr · Tenor - Die Modistin · Alt - Der Schneider · Tenor

- Die Blumenschmückerin · Alt - Der Friseur · Tenor - Die Konfektioneuse · Sopran - Ein Beamter · Tenor – Chor

2 (auch Picc.) · 2

2

1 - 2

2

2

0 - P. S. (Trgl. · kl. Tr. · Gr. Tr. u. Becken · Glocke ·Xyl. · Tamb.) (2 Spieler) - Str.

Uraufführung: November 1902 Berlin, Central Theater (D)

Musikverlag Robert Lienau

Operette in 3 Akten (1926) Libretto von Oskar Felix nach Eugène Scribe Walter Wilhelm Goetzes Operettenschaffen umfasste possenhafte Lustspiele sowie historisch pikante Sujets. In Adrienne geht es um die Romanze zwischen der französischen Schauspielerin Adrienne Lecouvreur und Fürst Moritz von Sachsen. Spieluhrenartige Klänge und große Lieder, manchmal sogar in der Klangsprache Lehárs, begleiten ihr Liebesverhältnis. Adrienne spielt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Königreich Sachsen. Anna Iwanowna, verwitwete Herzogin von Kurland und konditionsstarke Branntwein-Genießerin, ist nicht begeistert von der delikaten Liaison ihres Gatten in spe Moritz mit Adrienne. Goetzes Erfolgsstück wächst zum großen Operetten-Sittenbild mit Damen. Die Protagonistinnen lassen sich für die Liebe nicht in Fesseln schlagen. Sie stellen ihre Attraktivität gleichermaßen in den Dienst des Vergnügens und der Vernunft. Das halb vergessene Operetten-Juwel, welches in einer Aufnahme mit dem Kölner Rundfunkorchester unter Franz Marszalek zugänglich ist, kann ohne Weiteres mit Werken Paul Linckes konkurrieren.

Diese ‚Berliner Operette‘ erlebte ihre Uraufführung in Hamburg bereits 1926 – also zehn Jahre vor der durch den Textdichter Oskar Felix umfassend bearbeiteten Fassung für Berlin 1936. In einigen Passagen erklingen tatsächlich Puccini-nahe Stellen.

August der Starke · Humorist - Moritz von Sachsen, sein Sohn · Tenor - Anna Iwanowna, verwitwete Herzogin von Kurland · Soubrette - Graf Kayserling · Buffo - Bestuscheff, Oberkammerherr · Charge - Larsdorf, Geheimsekretär · Charge - Adrienne Lecouvreur · Sängerin - Fleury, Ballettmeister · Komiker - Ignaz Poppowitsch, Diener des Herzogs Moritz · drastischer Komiker - Graf Brühl, Oberkammerherr am Sächsischen Hof · Charge - Baron von Kobel, Adjutant des Herzogs Moritz · singende Charge - weitere kleine RollenChor – Ballett

2 (2. auch Picc.) · 1 · 2 · 1 - 2 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Vibr. · Trgl. · Beck. · Gong · Tamb. · kl. Tr. · Holztr. · gr. Tr. · Schellen · Klatsche) (2 Spieler) - Hfe. · Cel. - Str.

Uraufführung: 24. April 1926 Hamburg (D)

Astoria Verlag

Goetze, Walter Wilhelm

Operette in 3 Akten (1950)

Libretto von Emil Ferdinand Malkowsky und Walter Wilhelm Goetze

Mucki Nix · Tenor - Carola, Gutsbesitzerin auf Ebernstein · Sängerin - Kunibert, Senator, ihr Onkel · Charakterkomiker - Oberrichter · père noble - Martin Knipperling, Schneidermeister · Charge - Hannes, sein Sohn · Buffo - Franzl, ein Lehrjunge · kleine Rolle - Rosamunde · erste SoubretteHildegunde · zweite Soubrette - Flock, Schneidermeister · Gesangsrolle - Zorn, ein Bürger · Gesangsrolle - Der Ratsschreiber, Der Gerichtsbote, Der Diener · kleine Sprechrollen - Der Trommler, junge Burschen und Mädel, Bürger, Diener · Chor

2 (2. auch Picc.)

2

2

2 - 4

2

3

0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Gl. · Trgl. · hg. Beck. · Beckenpaar · Gong · Schellen · Tamb. · kl. Tr. · Tomt. · Holztr. · Rührtr. · gr. Tr. m. Beck. · Ratsche · Besen) - Hfe. - Str.

Uraufführung: 15. November 1950 Heidelberg (D) Astoria Verlag

Goetze, Walter Wilhelm

Operette in 3 Akten (1935) Libretto von Paul Harms und Günther Bibo nach Hippolyt Schaufert

König Jakob · 1. Komiker - Prinz William, sein Sohn · Tenor - Hippolyt Lennox, sein Minister· komischer Charge - Gwendoline Lennox, Oberhofmeisterin · komische Alte - Phips, königlicher Geheimsekretär · Buffo - Habakuk Thomson, Wirt vom Hafengasthof · drastischer Komiker - Harriet, seine

Tochter · Soubrette - Margareta · Sängerin - weitere kleine Rollen – Chor

2 (2. auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 2 · 1 - 2 · 2 · 3 (1. u. 2. ad lib.) · 0 - P. S. (Glsp. · Xyl. · Vibr. · Trgl. · Beck. · Gong · Tamb. · kl. Tr. · Holztr. · Rührtr. · gr. Tr. · Ratsche · Sandpapier) - Hfe. · Cel. - Str.

Uraufführung: 16. Mai 1935 Berlin (D)

Astoria Verlag

Goetze, Walter Wilhelm Wenn Männer

Ein musikalischer Schwank in 3 Akten (1911) nach einem Lustspiel-Motiv von Fritz FriedmannFrederich

Peter Zabel (Ernest) · Tenor - Käthe, seine Frau (Rose) · Sopran - Elfriede, seine Schwester (Yvonne) · Schauspielerin - Benjamin Posemann, Kommerzienrat (Larousse) · TenorLeonie, seine Frau · Sopran - Oskar Weiss (Octave) · Tenor - Anna, Stubenmädchen (Georgette) · Sopran - Nebenrollen – Chor

2 (auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Glsp. · Glöckchen · Trgl. · Tamb. · Beck. · gr. Tr. · kl. Tr. · Peitsche · Klapperholz) (2 Spieler) - Hfe - Str. Musikverlag Robert Lienau

Jessel, Leon / Strasser, Alfred

Operette in drei Akten von Aksel Lund und Erik Radolf (1934)

Musikalische Bearbeitung von Alfred Strasser

Gotthold Brauner, Oberförster · Chargenspieler - Gerti, seine Tochter · Sängerin - Dr. Robert Krusius, Rechtsanwalt · Bonvivant - Gitta, seine Schwester · jugendl. Salondame - Hans Schmidt · Tenor - Bob Ziegler, Reporter · Buffo - Bastl Huber, Briefträger · komische Charge - Christl, seine Tochter · Soubrette - Ein Herr aus Sachsen · Komiker - Eva Thormann, Schauspielerin · Salondame (nicht singend) - Alois Brack, Wirt zur „Alten Post“ · Chargenspieler - Martl, Angestellte bei Brack · drastische Komische - kleine Sprechrollen – Chor

2 · 1 · 2 · 1 - 3 · 3 · 2 · 0 - P. S. - Schlag-Gitarre · Hfe. - Str. (6 · 4 · 4 · 3 · 2) - Auf der Bühne: Harm. (evtl. Akk.) [Bei kleinerer Besetzung zusätzlich Klavier als Füllinstrument]

Uraufführung (In einer Bearbeitung von Hermann J. Vief): 12. April 2009 Neuburg/Donau, Stadttheater (D) · Musikalische Leitung: Nicola Kloss · Inszenierung: Oliver Vief Astoria Verlag

Korngold, Erich Wolfgang

Operette in drei Akten von Ludwig Herzer (1931) nach der Musik zu „Das Spitzentuch der Königin“ von Johann Strauss (Sohn) bearbeitet von Erich Wolfgang Korngold

Vom Flirt zur Heirat – am Ende von Das Lied der Liebe kommen die richtigen Paare zueinander: Der gutaussehende Graf Richard Auerspach mit der jungen Baronin Paulette, sein Vetter Franz Auerspach mit der bürgerlichen Burgschauspielerin Lotte Hohenberg. Mit viel Schmelz und einer Messerspitze Ironie geht es in dieser Verwechslungskomödie zur Sache, inklusive kurzer Verstimmung und fröhlichem Happy End.

Korngold hatte von Johann Strauss’ Witwe Adele die Genehmigung zur Bearbeitung von dessen Operette Das Spitzentuch der Königin erhalten. Das am Ende von Spaniens Goldenem Zeitalter spielende Stück frisierte er für die Uraufführung am Berliner Metropol-Theater 1931 um und schuf für die neue Handlung eine brillante Instrumentation. Bekannte Walzermelodien wie zum Beispiel Rosen aus dem Süden durchziehen die Partitur. Das Lied der Liebe wurde nach seiner Uraufführung am 23. Dezember 1931 im Berliner Metropoltheater an 17 Bühnen nachgespielt. Die Partie des Richard schrieb Korngold dem Startenor Richard Tauber in die Kehle. Den Orchestersatz bereicherte Korngold mit Harfe und markanten Bläserakzenten. Er gewann durch eine Kultur unschematischer Temporückungen und unkonventionelle Klangschichtungen neue Farben für die Gattung. Die Operette tritt hier in Konkurrenz zur Traumfabrik des frühen Tonfilms.

Fürst Franz Auerspach, Flügeladjutant des Kaisers - Graf Richard Auerspach, Ulanenrittmeister, sein Vetter - Fürstin Pauline Metternich - Baronin Paulette Kerekháza, junge Witwe, ihre Nichte - Baron Gigi Maria Josef Kerekháza,

ihr Schwager - Lotte Hohenberg, Burgschauspielerin - Lori Fallhuber, Solotänzerin der Hofoper in Wien - Der Oberst - Rittmeister Schöndorf - Oberleutnant Puchberg - Oberleutnant Markenau - Erster Kellner - Zweiter Kellner - Pali, Oberknecht - Hotelstubenmädchen: Tini, Mizzi - Der Kammerdiener bei Lotte Hohenberg - Zinkendorf - Hohenstein - Der Sekretär des Fürsten Auerspach - Eine junge Komtesse - Damen des Ballettkorps, Herren und Damen der Gesellschaft, Offiziere

2 (2.auch Picc.) · 1 · 2 · Altsax. · Tenorsax. · 1 - 3 · 2 · 3 · 0P. S. (Glsp. · Xyl. · Trgl. · Gong · Beck. · Tamt. · Holztr. · kl. Tr. · gr. Tr.) (2 Spieler) - Hfe. · Cel. - Str.

Uraufführung: 23. Dezember 1931 Berlin, Metropol-Theater (D) · Musikalische Leitung: Erich Wolfgang Korngold · Inszenierung: Alfred Rotter · Bühnenbild: Erich E. Stern · Choreographie: Bruno Arno

Schott Music • 150‘

Lincke, Paul

Operette in drei Akten (1913)

Libretto frei nach dem Französischen von Paul Lincke

Casanova ist bei Lincke der einzige Mann, der nicht durch Karrierestreben, Dienstbeflissenheit, Opportunismus, Geldgier und Kriecherei verblödet. Eine Episode aus der Biografie des Helden wurde in Linckes Textbuch zum Handlungsmotor: Die Gefangenschaft des Edelmanns auf der Insel Forte Sant’Andrea vor Venedig. Bei Lincke macht Casanova der Nichte des Gefängniswärters und deren Patin schöne Augen und türmt in eine rauschende Ballnacht, bei der er Herzen und Sinne neuer Frauen entflammt. Der Womanizer mit dem abenteuerlichen Leben im Abendrot des Feudalismus nimmt nicht nur sein eigenes, sondern vor allem das Begehren des anderen Geschlechts ernst. Dafür drücken die Erhörten

beide Augen zu und nehmen es nicht allzu schwer, wenn Casanova nicht treu sein will. Diesen emanzipatorischen Aspekt rückte Wolfgang Dosch in seiner erfolgreichen Inszenierung am Theater Nordhausen 2011 und später am Theater Rudolstadt in den Vordergrund.

Der immense Erfolg von Frau Luna lenkte davon ab, dass der Schlager-, Possen- und Operetten-Repräsentant Lincke mit Lysistrata und Casanova weitaus brisantere erotische Stoffe vertonte. In diesen Werken setzte er Offenbachs Travestien und der in Berlin zum Erfolg gewordenen Eine Nacht in Venedig von Strauss originelle Neuschöpfungen entgegen. Linckes Operetten eignen sich mit ihrer direkten Bühnenwirksamkeit insbesondere für kleinere Theater und spartenübergreifende Besetzungen.

Casanova · Tenor - Troselli, Kommandant des Fort St. Andrée · Charakter-Komiker - Leonore, seine Gemahlin · 1. Sängerin - Cordini, venezianischer Edelmann · komischer Geck - Cornero, venezianischer Edelmann · Bass - Teresina, seine Tochter · 2. Sängerin - Giacomo, Gefangenenaufseher · 2. Charakter-Komiker - Isabella, seine Nichte · SoubretteNarcisso, ein junger Aufwärter · jugendlicher Komiker - Page - Gondolier - Offizier - Offiziere – Wachen

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 Korn. · 0 · 3 · 0 - P. S. (Gl. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. Beck.) (3 Spieler)Hfe. · Klav. - Str.

Uraufführung: 1913 Darmstadt (D) Apollo-Verlag • 120‘

Operette in zwei Akten (1899) von Heinz Bolten-Baeckers (Originalfassung)

Linckes Musiknummern sind gleichermaßen Evergreens und Gassenhauer. Die musikalischen Eckpfeiler „Schlösser, die im Monde liegen“ und die in spätere Fassungen eingefügte „Berliner Luft“ umrahmen Divenmaterial à la Anneliese Rothenberger und doppeldeutigen Possenhumor für die Geschwister Pfister im Tipi am Kanzleramt. Bereits bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es von der Traumeskapade des Ingenieur-Tüftlers Fritz Steppke auf den Mond und zurück immer aufwendigere Spielfassungen.

Auf die Fassung des Dramaturgen und Operetten-Fachautors Otto Schneidereit für das Ostberliner MetropolTheater 1957 (siehe zweiter Eintrag) schwören Expert:innen bis heute. Diese ist so verbreitet, dass es immer wieder zu Verwechslungen mit dem Originaltextbuch kommt. Schneidereit parallelisierte die Mond-Personage konsequent mit Figuren und Typen aus dem Berliner Zille-Milieu. So erhält Frau Luna, die „Göttin des Mondes“, in der Chansonette Flora Huschke eine terrestrische Parallelfigur. Lunas Verehrer Prinz Sternschnuppe verlängerte Schneidereit zum Berliner Leutnant von Schlettow. Und sogar der Briefträger aus dem Traum des Raumfahrtpioniers Fritz Steppke hat einen Doppelgänger im Mondboten. Egal in welcher Fassung: Mit Frau Luna schuf Lincke den Prototyp der Berliner Operette – frech, knapp und: „die Leute uffs Maul jeschaut“.

Lincke, Paul

Operette in drei Akten von Alexander Oskar Erler und Max Neumann (1940) Gesangstexte von Paul Lincke

Philippine Tucker, Witwe, Handelsherrin in Nürnberg · 1. Sängerin - Annemarie und Dorothee, ihre Töchter · Sopran, Alt - Friederike Tucker, ihre Schwägerin · übertriebene Soubrette - Adalbert Königsmark, Verweser des Welthandelshauses Tucker in Nürnberg · Tenor - Franziska, Kammerjungfer · Soubrette - Casimir, ein alter Diener · Bass - Herzog Cyprian von Riquet · Bariton - Erbprinz Günther von Weißenburg · 1. Tenor - Erbgraf Theodor von Laubach-Immelheim · 2. Tenor - Anton, Diener des Herzogs · Tenor-Buffo - Der erste Schreiber · kleine Sprechrolle - Ein Bote aus Amsterdam · kleine Sprechrolle

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Xyl. · Marimba · Gl. · Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr. · Peitsche) (3 Spieler) - Hfe. - Str.

Uraufführung: 1940 Hamburg (D) Apollo-Verlag • 120‘

Frau Luna, Herrin des Mondes · Sopran - Prinz Sternschnuppe · Tenor - Stella, Lunas Zofe · Mezzosopran - Theophil, Haushofmeister auf dem Mond · Bariton - Frau Pusebach, Witwe · Alt - Marie, ihre Nichte · Sopran - Fritz Steppke, Mechaniker · Tenor - Lämmermeier, Schneider · BaritonPannecke, Steuerberater a. D. · Bass-Bariton - Venus · Sopran - Mars (Damenrolle) · Alt - Mondgroom (Damenrolle) · Mezzosopran - Mondelfen, Sternbilder, Mondschutzmänner · Chöre (SATB) - Hofstaat der Frau Luna, Pagen, Sterne, Arbeiter · Statisten – Ballett

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2

3 · 0 - P. S. (Glsp. · Marimba · Trgl. · Beck. · kl. Tr. · gr. Tr. · chin. Tr. · Waldteufel) (2 Spieler) - Hfe. - Str.

Uraufführung: 2. Mai 1899 Berlin, Apollo-Theater (D) · Musikalische Leitung: Paul Lincke Apollo-Verlag • 120‘

Lincke, Paul Frau

Operette in zwei Akten von Heinz Bolten-Baeckers (1899)

Textliche Neufassung von Otto Schneidereit (1957)

Fritz Steppke, Mechaniker · Tenor - August Lämmermeier, Schneider · Bariton - Wilhelm Pannecke, Portier · Bass-Bariton - Lieschen, seine Tochter (auch Jungfrau) · Sprechrolle

- Mathilde Pusebach, möblierte Wirtin · Alt - Marie, ihre

Nichte · Sopran - Flora Huschke, Chansonette (auch Frau Luna) · Sopran - Ella, ihr Dienstmädchen (auch Stella) · Mezzosopran (Soubrette) - Egon von Schlettow, Leutnant (auch Sternschnuppe) · Tenor - Theophil Finke, Schutzmann (auch Haushofmeister auf dem Mond) · Bariton - Heinrich Schulze, Gastwirt (auch Merkur) · Sprechrolle - Anna, Kellnerin bei Schulze (auch Venus) · Sprechrolle - ein Leierkastenmann (auch Mars) · Sprechrolle - ein Briefträger (auch Mondbote) · Bariton

2 (2. auch Picc.) · 2

2

2 - 4

2

3

0 - P. S. (Glsp. · Marimba · Trgl. · Beck. · kl. Tr.

gr. Tr.

chin. Tr. · Waldteufel) (2 Spieler) - Hfe. - Str. Apollo-Verlag • 120‘

Lincke, Paul

Operette in zwei Akten von Heinz Bolten-Baeckers und Hans Brennecke (1899)

Muckipur, König von Muckipur · Bass - Königin Sita, seine Frau · Sopran - Puffetius, Haushofmeister · Tenor - Puffetius, der Doppelgänger · stumme Rolle - Sarakatscheika, Kriegsminister · Bass - Karabatschi, Leibarzt · Tenor - Dschadajewa, Kultusminister und Märchenerzähler · Bariton - Bhimo, Fähnrich der Leibgarde der Königin · Mezzosopran - Kanischka, Kommandeuse der Amazonengarde · Alt - Gaja und Jaska, Zwillinge, Kanischkas Töchter, Amazonen der Königin · Sopran, Mezzosopran - Gustav Steinbock, Gelegenheitsreporter aus Berlin · Tenor-Buffo - Tambourmajor · Sprechrolle - Amazonencorps, Pagencorps, Begleiterinnen, männliche Garde · Chöre - Hofstaat; Berliner, Wiener u. Münchener Traumfiguren · Statisten – Ballett

2 (2. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 4 · 2 · 3 · 0 - P. S. (Vibr. · Gl. · Trgl. · Beck. · Tamb. · kl. Tr. · gr. Tr. m. u. o. Beck. · Vogelpf.) (2 Spieler) - Str. - Bühnenmusik: 4 Hr. · 2 Flügelhr. · 2 Tenorhr. · 4 Trp. · 3 Pos. · 2 Tb. · Bar. - Tamb.

Lincke, Paul

Operette in 3 Akten von Heinz Bolten-Baeckers und Henriot Chancel (1911)