Appréhender le.a.es mort.s

Mémoire réalisé en vue de l’obtention du DNSEP mention Design sous la direction de Olivier Assouly.

Année académique 2020⬝2021

ESAD TALM Angers

Je suis une femme née en 1995. Mon père est transclasse et ma mère issue de la petite bourgeoisie. Il m’ont appris que l’image que je présentais de moi au monde était la part primordiale de ma construction sociale et identitaire. Je suis Charlotte Sadowczyk / sadovt∫ek/ francisé ⇉ /sadovzik/, j’ai grandi dans une jolie maison, j’ai de jolis vêtements. Je demeure éternellement chez moi, dans ma chambre soucieusement décorée - ma mère reçoit d’ailleurs les meilleurs compliments des plus grands adeptes de Valérie Damido - car dehors, on se ne sait jamais ce qu’il peut se produire. L’affection n’existe pas ou peu, mais le sentimentalisme lui, est visible sur tous les murs. Des photos de famille de photographe, aux statuts Facebook. Mon environnement s’augmente d’arabesques Gifi, de stratifié IKEA et de cuivré H&M Home. Cette enceinte régit mon rapport au monde. Elle est douloureuse, rigide, impitoyable, énergivore mais tout de même confortable.

Mon statut mute, de fille de classe moyenne supérieure à étudiante. Je découvre les magasins associatifs de seconde-main, les brocantes, les bazars. Des espaces de vente aux antipodes de ceux, classiquement merchandés, qui régissent d’habitude mes conduites de consommatrice.

Je suis Pandore, j’ouvre la jarre. ✶ Toc, plastiques, chics, cheaps, creux, légers, dorés, brillants, plaqués, moulés, etc. J’achète, je collectionne, j’entasse, je rachète, j’offre, je manipule.

Les objets que je rencontre éveillent des sensations étranges, profond dégoût, puissante fascination, séduction manifeste, provoquant un épais malaise, un sourire qui parfois, se transforme en rire lourd et crispé. Un glissement d’opère, les nouveaux machins, choses, bidules, me révèlent, sans transition et d’une extrême violence, l’état de décor de mon environnement jusqu’alors, seul connu. Quelle intensité, que d’être, avec autant d’écoeurement, confrontée à sa condition. La forteresse s’est transformée en château en carton-pâte. Mon regard jusqu’alors plongeant, s’horizontalise. «Non, le mauvais goût n’est pas un ailleurs, n’est jamais un extérieur.»1

Outils et bourreaux, malgré l’ambivalence et l’ambiguité de leur statut, les objets kitsch ont rempli leur rôle d’objets transitionnels2, ils m’ont accompagné vers l’âge adulte. Ils ont rendu visible le mur en placoplâtre que j’avais sous le nez et se sont de fait, imprégnés d’une grande force émancipatrice.

1 Jouannais, Jean-Yves, Des nains, des jardins, essai sur le kitsch pavillonnaire, Éditions Hazan, 1999, p.10

2 Winnicott, Donald W., Les objets transitionnels, Payot, 2010

L’espace du cimetière restait cependant une énigme. Comment expliquer la présence voire la profusion, d’objets que je qualifiais de kitsch ✶ dans le lieu qui se faisait l’étandard de la dignité? Comment pouvaient-ils parler de la mort? Des morts? Ces questionnements m’ont forcé à comprendre l’environnement funéraire, ses mécanismes et ses codes. Ceux des cimetières français, ancrés dans une société capitaliste à l’héritage chrétien.

« Cette terreur restait cependant obscure, puisque ma société d’origine, frappant d’interdit, de tabou et de silence toute discussion de l’évènement thanatique, ne me fournissait aucun moyen pour comprendre ma mort certaine et pour combattre et gérer l’angoisse qu’elle génère. Je me rendis compte, confusément d’abord, puis de plus en plus clairement, que j’étais, comme des millions d’autres, face au problème de la mort, victime d’une stratégie sociale précise. Celle que met en oeuvre, à tous les niveaux de l’activité humaine, y compris à celui de la pensée, la classe capitaliste dominante pour maintenir ses privilèges.»1

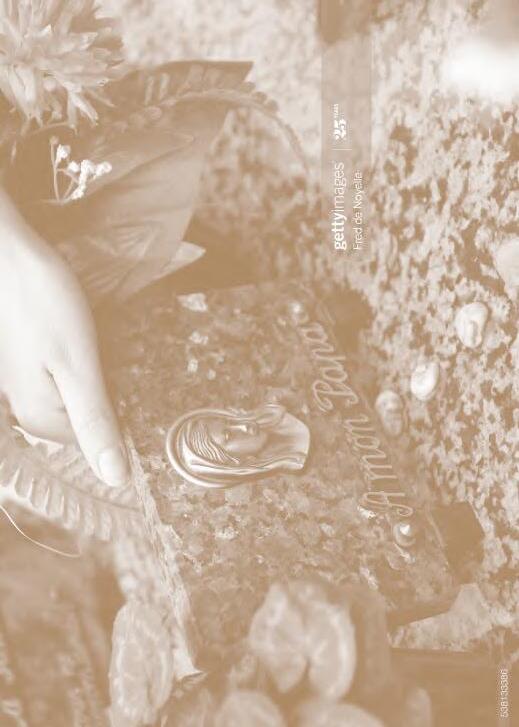

Le cimetière de l’Est d’Angers a été le principal point d’appui de ce texte. Choisi pour la praticité de sa localisation, dans le cadre des contraintes de déplacement liées à la Covid-19, il semblait judicieux de choisir un lieu d’exploration à proximité de mon domicile.

Les photographies non référencées en bichromie ont été capté en ce lieu par moi-même.

Les titres sont des épitaphes que j’ai pu croiser lors de mes visites ou issues de http://www.modele-texte.fr/ epitaphe.php

De près ou de loin notre pensée est toujours tournée vers toi.

Créé en 1847, en même temps que le cimetière de l’Ouest, ces deux vastes champs de repos visent à remplacer les cinq cimetières de la ville d’Angers, décrétés trop restreints et encore trop proches des habitations. L’édit royal du 10 Mars 1776 va enclencher une succession de mesures hygiénistes visant à réduire petit à petit, l’inhumation des cadavres dans et aux abords des églises - ad santos, près des tombeaux des Saints et de leurs reliques - en délocalisant ces derniers hors de la ville. Ces préconisations découlent de la pression démographique que subissent les villes. Les petits cimetières d’églises sont trop souvent remués et en font des foyers de pestilence. L’éboulement d’un des murs d’enceinte du cimetière des Innocents à Paris en 1780, où s’écouleront quantité de charniers dans les rues, commerces et habitations avoisinantes, va conforter la nation dans ces mesures. L’entassement perpétuel des cadavres avait en effet élevé le niveau du cimetière de deux mètres par rapport à la rue. Au-delà des conditions sanitaires, l’admission d’une distance bien gardée entre les vivants et les morts est bien antérieure. Au néolithique, il était d’usage d’enterrer ses morts sous sa maison pour les garder près de soi, cependant, ces pratiques vont rapidement évoluer. Ces sociétés sédentaires, dont la survivance tenait à l’agriculture «voyaient

dans le cycle des saisons un symbole qu’elles ne tardèrent pas à transposer à la vie et à la condition mortelle des humains.1» Près des champs s’installait donc une nouvelle colonie, celle des morts. Ils sont méticuleusement gardés par la communauté qui en échange, est protégée d’un potentiel retour. Selon les populations nomades, nourries de chasse et de cueillette, la mort était perpétrée par une puissance inconnue; il était donc d’usage de tenir les morts dans des lieux à l’écart de toute forme de fréquentation par les vivants, endroit qu’on souhaitait indéterminable après le dépôt du cadavre. Il convenait aussi de s’en protéger par des pratiques magiques. Le terme cimetière lui même, du grec koimêtêrion « lieu où l’on dort » 2 indique à la fois la non admission de la mort, mais aussi un potentiel réveil. Il est d’ailleurs commun de croiser des sculptures d’animaux nocturnes comme des chouettes et des lions qui dit-on dormiraient les yeux ouverts, afin de veiller sur eux le temps de la nuit, le temps de la mort. On imagine la terreur de revoir apparaître cet humain qui porterait le statut ambigu d’être ni mort, ni vivant, le doute n’apparait pas comme une option.

Je souhaite que tu ne deviennes jamais un étranger. Sigmund Freud le décrit, Das Unheimliche3 dans son essai du même nom paru en 1919. Il s’agirait de la relation qu’entretiennent les termes allemands heimlich de heim, la maison, le chez-soi et unheimlich, son antonyme, ce qui relève de l’inconnu, de l’étrange mais aussi ce qui est clandestin, secret, passé sous silence. Freud tente de démontrer à travers des analyses sémantiques que das unheimliche, son substantif, mettrait en corrélation les deux adjectifs antonymes et rendrait compte de la part d’inconnu qui, à la manière d’un intrus, entrerait dans les situations familières et créerait des sentiments d’étrange et d’inconfort. Das unheimliche a été dans un premier temps traduit par «L’inquiétante étrangeté»4 en 1933 par Marie Bonaparte et Edouard Marty. Mais la dernière traduction de 2011 proposée par Olivier Mannoni semble plus juste, «L’inquiétant familier»5 rend véritablement compte de la dualité de heimlich et unheimlich. Das unheimliche n’est pas un inconnu, il a été refoulé dans l’inconscient et réapparait violemment dans le conscient ou le préconscient. Il y a été banni car lié à des angoisses enfantines et/ou des croyances collectives et intergénérationnelles. On pense notamment aux sorciers.ères, aux revenants.es, aux poupées mais aussi à des exemples récents comme les intelligences artificielles, les robots, et plus généralement à toute potentielle considération animiste.

1. Belting, Hans, Pour une anthropologie des images, traduction de l’allemand par Jean Torrent, Paris, Gallimard, 2004, p. 198

2. www.cnrtl.fr

3. Freud, Sigmund, Das Unheimliche. Imago, tome V, 1919

4 Freud, Sigmund, L’inquiétante étrangeté, traduction de l’allemand par Marie Bonaparte et Mme Edouard Marty, Éditions Gallimard, Paris, 1933

5 Freud, Sigmund, Inquiétant familier [suivi de] Le marchand de sable / E.T.A Hoffman; traduction de l’allemand par Olivier Mannoni; préface de Simone Korff-Sausse, Èditions Payot & Rivage, Paris, 2011

McCarthy, Paul & Kelley, Mike & Heidi, Midlife Crisis

Trauma Center and Negative Media-Engram Abreaction Release Zone (détail), 1992, installation, Dans Ostende, Florence, «Éloge de l’impureté. L’exposition ·The Uncanny» et les Harems de Mike Kelley», Cahiers du Musée national d’art moderne, n° 127, 2014, p. 50

L’idée d’un double déformé parait plus évidente; le sentiment das unheimliche intervient lorsqu’apparaît une forme qui mettrait en doute la limite entre le réel et l’imaginaire. Cette dissonance cognitive face à un état ambigu du défunt, à savoir un humain qui ne répondrait plus aux caractéristiques normatives exigeant ce statut, crée la sensation d’angoisse. En cloisonnant les défunts dans les cimetières, les vivants semblent repousser à tout prix ce type de rencontre.

Ici erre le fantôme de mon amour.

Cette angoisse largement exploitée par les faiseurs d’image, notamment à travers le cinéma d’épouvante1. Il se caractérise par un scénario élaboré autour d’une ou des manifestation.s d’un ou de spectre.s. La première occurence en français de spectre nous vient d’un exorciste angevin, Pierre Leloyer et est définie en 1605 comme «L’imagination d’une subsance sans corps qui se présente sensiblement aux hommes contre l’ordre de la nature et leur donne frayeur»2. À la différence du fantôme inanimé, illusoire et sans volonté, le spectre cherche à tout prix à se rendre visible, à exhaler. Cette intention de visibilité est importante car elle induit que le spectre prend corps dans des images, les hante et conséquemment est protéiforme. D’un point de vue étymologique, speciem apparaît lorsque Cicéron se voit traduire le terme platoniten d’idea. Le spectre serait de fait

1 Carobolante, Jean-Baptiste, conférence filmée le 20 mars 2018, à l’auditorium de l’ENSP, Arles, disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=id_lJwlA-Ww&t=2s

2 Le Loyer, Pierre, Discours et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, démons, et âmes, se monstans visibles au hommes, 1605, p. 3

intimement associé à l’apparence, à l’aspect et serait gage de tromperie. Aussi, lorsque Jean-Baptiste Carobolante rapproche le concept d’arkhè1 - décrit par Giorgio Agamben comme l’origine, le principe, et le commandement ou l’ordre - du concept de l’eidos, on peut aisément comprendre dans quelles conditions le spectre se rend visible à savoir, l’incarnation dans l’image en tant qu’arkhè compris comme archétype.

«Tandis qu’un menaçant s’engage lui même soudainement dans son «certes par encore, et pourtant à tout instant» dans l’être-aumonde préoccupé, la peur devient de l’effroi [...] Si en revanche le menaçant a le caractère de l’absolument non-familier, la peur devient l’horreur. Et lorsqu’enfin un menaçant fait encontre selon le caractère de l’horrible et en même temps le caractère d’encontre de l’effrayant, la soudaineté, la peur devient épouvante»2

La création du cimetière tel qu’on le connait est contemporaine des grandes aspirations pour l’occulte de la fin du XIXe et du début du XXe. Elles naissent aux États-Unis, dans le New Jersey en 1853. Les soeurs Fox, âgées de 12 et 15 ans s’amusent des ouï-dires du voisinage qui qualifierait leur maison de hantée. Elles mettent en place des dispositifs techniques sonores et visuels pour alimenter les

1 Agamben, Giorgio, Qu’est-ce que le commandement?, Éditions Rivages, 2013

2 Heidegger, Martin, L’être et temps, Éditions Gallimard, Paris, 1986, §30

commérages. Elles tapent dans les placards, font bouger les tables, jusqu’à ce que cet amusement ne les dépasse elles-mêmes. Le phénomène prend une ampleur mondiale, en moins d’un an, le récit a parcouru l’Europe. L’effet est tel que le spiritisme a gagné les intellectuels, les scientifiques, les inventeurs dont les plus connus Graham Bell pour le phonographe et Thomas Edison pour les machines nécrophoniques3. Pour preuve de la puissance de cette vague d’intérêt pour la réapparition des défunts, on considère cette propagation comme la première américanisation de l’histoire de l’occident. La maison «à hanter» Winchester à San Jose (Californie - U.S.A) est un bon exemple. Achetée en 1884 par Sarah Wincherster - veuve de William Wirt Winchester, inventeur de la carabine à répétitiona été spécifiquement concue pour y convoquer et y emprisonner les esprits qui y pénètrent. Persuadée d’être maudite suite au décès de sa fille et de son mari, Sarah Winchester voit en consultation un médium. La théorie est confirmée et précisée, les victimes mortes sous les balles des carabines de la famille reviennent la hanter. Le médium lui indique la marche à suivre, à savoir l’achat et l’agrandissement perpétuel de cette demeure. Construite comme un labyrinthe à partir des seuls dessins de sa propriétaire, en ressort une obsession pour le nombre treize censé conjurer les attaques des esprits: treize panneaux de moulure pour les plafonds, treize patères sur les murs de

3 Edison, Thomas Alva, Le royaume de l’au-delà [précédé de] Baudouin, Philippes, Machines nécrophonique, Éditions Jérôme Millon, Granoble, 2015

Anonyme, 12 Novembre 1898, Séance avec Eusapia Palladino chez Camille Flammarion, rue Cassini. Soulèvement complet d’une table [Épreuve à la gélatine argentique, 15,8 x 11,7 cm], Société astronomique de France, Fonds Camille Flammarion dans Collectif, Le Troisième oeil, La photographie et l’occulte, Gallimard, 2004 p. 238

Anonyme, date inconnue, Maison Winchester [Image WEB], https://maison-hantee.net/

l’entrée, treize couleurs différentes pour les vitraux, treize marches dans les escaliers, etc. Le manoir atteindra 2230m2 et 160 pièces au décès de Sarah Winchester en 1922, depuis devenu une attraction phare des amateurs d’expériences spirites. Le récit et le lieu se prêtent parfaitement aux codes du cinéma d’épouvante, un film est réalisé et sorti sous le titre de «La Malédiction Winchester»1 en 2018.

Le sentiment das umheimliche et le cinéma d’épouvante sont indissociables en ce qu’ils concernent l’angoisse dans le familier voir des motifs récurrents. Qualifiables de kitsch dans une esthétisation hypertrophique du motif qui comprend toute manifestation de la vie sociale et quotidienne: le téléphone, le vendredi 13, la maison hanté, le nouveau voisin, la photo de famille, le silence, le miroir, la cassette vidéo, etc. La réalisation en tant qu’architecture de la maison Winchester ainsi que le contexte duquel elle émane concrétise les schémas archétipaux d’intervention d’un spectre, et plus particulièrement celui très ancré de la maison. Les cadavres en dégradation, induisent une disparition, ou du moins, une fin de séjour sur le lieu qu’on leur a assigné, les croyances en une errance des morts venus hanter les lieux des vivants sont en ce sens bien légitime. Il a fallu symboliser un lieu fixe par une pierre tombale, lieux fictif car on le sait, le défunt ne saurait y rester.

1. Spierig, Michael & Peter, La Malédiction Winchester [VOD], Diamond Pictures & Bullit Entertainment, 2018, 100 min

Intervient la nécessité d’une domesticité des morts à des fins de contrôle. Le cimetière se prête à la mise en scène des vivants.

Si la vie n’est qu’un passage sur ce passage au moins semons des fleurs. En 1804, ce qui n’était qu’une recommandation prend un caractère obligatoire sous Napoléon Ier. Se rajoute le début d’une organisation spaciale franche du cimetière: l’air doit circuler entre les tombes et les arbres. Aussi, les mesures des concessions, de la profondeur des caveaux et la largeur des accès sont précisés. Le cimetière de l’Est est composé de huit rectangles symétriques à l’entrée, clin d’oeil au jardin à la française, suivi d’allées sinueuses qui constituent la majeure partie du cimetière. Cette organisation est un alliage de la volonté du début du XIXe d’investir le cimetière à la manière d’un parc romantique arboré, comme celui du Père Lachaise à Paris et de celle de la fin du XIXe qui tend plutôt à construire une véritable nécropole: ville organisée, avec sa chapelle centrale, construite en 1870, ses rues et ses maisons bien agencées. Les morts ont une adresse en zone périurbaine, assez éloignée pour ne pas importuner.

1 Belting, Hans, Pour une anthropologie des images, traduction de l’allemand par Jean Torrent, Paris, Gallimard, 2004, p. 199

«L’érection d’un monument est donc une stratégie de compensation visant à pallier la réalité défaillante de ce lieu incertain.»1

Dans ces tombeaux, des dynasties entières s’empilent. À toiture à deux ou quatre pans, ils sont dignes de leur qualification de maison. Les vivants construisent des monuments funéraires à leur l’image avec de nombreux codes de leur propre bâtisses. Il n’est pas étonnant de voir le modèle pavillonnaire apparaitre dans les cimetières dès cette époque car c’est au XIXe le plein essor de la maison individuelle pour les mêmes raisons qui ont amenés les cimetières à s’excentrer: l’explosion démographique des villes suite à l’exode rural de la révolution industrielle. En introducteur de projet pavillonnaire, l’abbé Lemire, député-maire d’Hazebrouck

(Hauts-de-France)

fonde en 1896 la Ligue du coin de terre et du foyer visant à doter les ouvriers du droit à la propriété tout en y injectant des intentions claires:

«Complément et correctif du travail industriel, le jardin ouvrier rend à l’homme sa personnalité, il le repose dans un travail libre, bien fait à la mesure de ses forces et où l’outil, loin de le tyranniser, le sert. Il suffit à déterminer une aptitude au sentiment de la beauté et un effort pour la réaliser - éternet point de départ de toute ascension morale.1»

1 Abbé Lemire cité par Jouannais, Jean-Yves, Des nains, des jardins, essai sur le kitsch pavillonnaire, Éditions Hazan, 1999, p. 18

Dès les années 20, les monuments funéraires se font plus modestes, souvent aussi haut que larges, ils perdent ou diminuent drastiquement leurs toits pentus. En bas de la façade, sous les épitaphes, s’installe une jardinière, à l’image des cité-jardins1. Ce minima végétal rappelle la ruralité des petits jardinets - et potagers - caractéristiques des cités minières. Les volontés de l’abbé Lemire se sont greffées en un autre lieu.

Encouragées par le régime pétainiste, le jardin se fait vitrine de la famille concervatrice, dévouée et honnête. Elles prennent cependant une réelle impulsion au cours des années 50. Le potager alors strictement utilitaire, s’engage en tant que décor, propulsé par le concours des maisons fleuries créé par le Commissariat général au tourisme en 1959. Parallèlement, dans les cimetières, les fleurs naturelles et artificielles se multiplient, les tombeaux s’agrémentent de jardins suspendus ou balcons fleuris à l’instar de ce nouvel art jardinier. Le cimetière de l’Est met d’ailleurs à disposition tout le matériel nécessaire à l’entretien du jardin. Les visites s’espacent jusqu’à réduire le culte des morts au seul nettoyage et fleurissement de la Toussaint, pratique toujours d’actualité. Le fleurissement du cimetière s’installe dans un contexte de monstration du bien en tout point.

1 Howard, Ebenezer, Les cités jardins de demain, traduction de l’anglais par Th. Ellziere, Paris, Sens & Tonka, 1998

Elle s’est éteinte comme elle a vécu, dans le calme et la gentillesse.

On peut effectuer une lecture du rituel de la Toussaint à travers le prisme de l’ascension morale évoquée par l’abbé Lemire et la notion de «bien en soi» caractérisé par la philosophie dogmatique décrite par Nietzche1.

Le Bien avec un B majuscule est une invention métaphysique dont on attribut l’introduction à Platon et qui joint intrisèquement une création de valeur de l’être.

Le Bien absolu, surplombant l’ensemble de la réalité balaye le concept de perspectivisme modélisé par Nietzche: le vivant, se dégageant de son mileu, doit créer des interprétations et des valeurs de ses conditions d’existence visant à produire une perspective singulière sur la réalité. Cette considération témoigne de la capacité de mépréhension du vivant en ce qui consiste à déterminer ce qui est bénéfique ou néfaste pour lui. Le perspectivisme est inhérent au vivant.

Cependant, Nietzche n’attribue pas à Platon l’opposition entre le Bien et le Mal qu’il décompose d’ailleurs en le bon et le mauvais, de l’allemand gut und schlecht, ainsi que le bon et le méchant, gut und böse. Ces deux composantes décrivent les morales aristocratiques et les morales plébéiennes, dans les deux cas, les cases du perspectivisme sont cochées, on désigne des vivants ayant percus leurs propres conditions d’existence.

1 Nietzsche, Friedrich, Par delà bien et mal, traduction de l’allemand par P. Wotling, Paris, GF Flammarion, 2000

Friant, Emile, La Toussaint, 1888, [Peinture à l’huile sur toile, 254 x 334 cm]

© Musée des Beaux-Arts de Nancy - Photo C. Philippot

Les morales aristocratiques, caractérisent des individus s’auto-proclamant «bons» et de manière secondaire, désignant mauvais ceux qui n’adhèrent pas à leurs valeurs. Les morales plébéiennes découlent d’une situation d’oppression, où l’oppresseur affecté comme méchant, et l’individu en opposition à ce dernier, se qualifierait comme bon, mais seulement secondairement. Relayée par le christianisme les morales plébéiennes sont particulièrement prisées des âmes pécheresses au service de Dieu. Dans le cas de la Toussaint - dont les sources ne sont pas bibliques mais instaurées dès le Ve siècle par l’Eglise afin de célébrer les matyrs - le geste de fleurissement est pour l’être face à son oppresseur, la mort, gage de l’être bon dans le cadre d’un rituel bourgeois. Il semble important de préciser que cette considération ne minimise en rien la nécessité du recueillement ressentie à la Toussaint mais de souligner qu’elle ne s’inscrit pas uniquement dans un geste de remémoration, mais aussi dans une conception manichéenne de l’attitude face à la mort. Attitude d’autant plus visible dans un espace codifié et normé.

J’espère que tu as invité tes nouveaux colocataires à l’apéro

Aujourd’hui le cimetière s’est complètement standardisé. Les maisons ont laissé place aux vérandas et les tombes se sont individualisées. Les columbariums, jardins du souvenir et jardins cinéraires se sont fortement multipliés. Les monuments sont alignés, de même mesure, ce qui renforce le sentiment d’uniformité, d’hygiène, d’égalité et d’économie d’espace. On peut même avancer que le cimetière, reprend certain codes du lotissement pavillonnaire, espace fermé, presque hors du temps où règne un réglement strict d’ailleurs nommé «Police intérieure»

- de se livrer à des opérations photographiques filmées ou autres de même nature, sans autorisation spéciale de l’administration [...]

- de faire un jogging ou toute autre activité physique de plein air [...]»

L’entrée des cimetières est interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux personnes accompagnées ou suivies par un chien ou tout autre animal (à l’exception des animaux guide, identifiés comme tel), aux personnes qui ne seraient pas vêtues décemment, aux jeunes enfants non accompagnés. [...]

- de nourrir des animaux en jetant ou déposant des aliments quels qu’ils soient

- d’installer ou d’aménager des abris pour animaux (sauf convention)

- d’introduire ou de consommer de l’alcool, de pique niquer

- d’utiliser des appareils à diffusion sonore ou des instruments de musique, sauf pour des cérémonies funèbres et avec autorisation préalable

L’organisation d’une réunion n’ayant pas pour objet une cérémonie funèbre est rigoureusement interdite, sauf autorisation spéciale du Maire d’Angers.

D’une manière générale, toute activité à l’intérieur des cimetières doit être en lien avec l’activité funéraire (organisation de funérailles, entretien des sépultures, entretien général des cimetières).»1

1 Réglement intérieur de la ville d’Angers, ARRÊTÉ MUNICIPAL DU 09 OCTOBRE 2015 N° AR-2015-109, angers.fr

« Il est interdit notamment:[...]

L’autoritarisme de ces règles place le cimetière sous cloche. S’en dégage une obstination pour une idée bien précise de ce que doit être l’espace funéraire. Le secteur du tertiaire s’en assure. Toute chose qui y pénètre se veut de standing, les corbillards sont noirs et d’une propreté impéccable. Les hommes qui en sortent sont vêtus d’un costume qui ne laisse apparaître aucun plis. Le granit lisse est omniprésent, il arbore des typographies italiques élégantes réhaussées d’un doré clinquant.

Pour s’offrir ce chic, il est possible de tout prévoir à l’avance car «PomPeS FUnÈBreS De FrAnCe vous proposent des solutions de prévoyance obsèques sur-mesure selon votre âge et vos volontés. Que vous souhaitiez souscrire à un contrat obsèques ou à une assurance décès, nos conseillers funéraires vous accompagnent du début à la fin dans votre démarche. Pour obtenir plus d’informations sur la prévoyance obsèques, n’hésitez pas à contacter nos conseillers funéraires ou à vous rendre dans notre agence de pompes funèbres.»1.

Dans le cas où un tiers doit y veiller, «PomPeS FUnÈBreS De FrAnCe vous propose un accompagnement complet et une prise en charge totale de l’organisation des obsèques. De la prise en charge du défunt à la cérémonie religieuse, en passant par la présentation du corps, nous prenons en charge l’intégralité des funérailles.»2 Aussi, «Grâce à un crédit obsèques, vous pouvez organiser les obsèques en choisissant des prestations sans craindre que vos finances ne suivent pas. Bien entendu, avant de souscrire un prêt personnel pour faire face à ces dépenses, vous devez vérifier vos capacités de remboursement. Renseignez-vous auprès des organismes de crédit afin de choisir celui qui présente les taux les plus intéressants. Certains crédits obsèques proposent un remboursement en 12 mois sans frais. Sachez par ailleurs qu’une partie des frais d’obsèques sont payés par les avoirs du défunt

1 www.pompesfunebresdefranceangers.com

2 Ibid.

Si le défunt souhaitait être incinéré, sachez que «[Les columbarium] offrent un avantage, Afin de palier la saturation des cimetières, notre conseil serait de privilégier des équipements de type columbariums plutôt que cavurnes. En effet, les cavurnes ou urnes enterrées, de par leur emprise au sol d’au moins 1m2, et ce à titre individuel versus les columbariums qui sont plus collectifs, ne permettent donc pas aux communes de rentabiliser leurs espaces fonciers.»4 Les sépultures doivent par la suite être entretenues, par obligation légale et sous peine de sanctions, mais «il existe une solution efficace pour écarter ces risques et ce, même lorsque l’on habite loin et que l’on n’est pas en mesure d’assurer soi-même cette mission: faire appel aux services d’En Sa Mémoire, le n°1 de l’entretien des tombes en France.»5.

Indisposé à la Toussaint? Www.en-sa-mémoire.fr s’en charge, pour la modique somme de 135€ avec le choix de fleurs naturelles, ou 169€ pour des fleurs articielles, les compositions préalablement choisies sont déposées directement sur la sépulture de votre défunt.

3 Le crédit obsèques, www.empruntis.com

4 Pourquoi le nombre de crémations va-t-il prochainement dépasser celui des inhumations?, www.granimond.com

5 L’entretien de tombe : obligations légales, www. en-sa-mémoire.fr

(assurance vie, assurance obsèques, mutuelle...).»3

« La nécessité capitaliste satisfaite dans l’urbanisme, en tant que glaciation visible de la vie, peut s’exprimer – en employant des termes hégéliens – comme la prédominance absolue de ‘la paisible coexistence de l’espace’ sur ‘l’inquiet devenir dans la succession du temps’. »1

Le cimetière rend compte d’une esthétique enclavée entre les possibilités économiques et le productivisme industriel qui se donne comme résolution placide à toute la complexité que la mort pose aux hommes. Entre satisfaction et coercition, n’en ressort qu’une parole coupée. La politique volontairement exclusive sculpte ses locataires à son image: sans altérité possible. En ce sens, le lieu du cimetière et ses acteurs engagent un commun autoritaire.

«La position Kitsch se situe entre la mode et le conservatisme comme l’acceptation du «plus grand nombre». Le Kitsch est à ce titre essentiellement démocratique: il est l’art acceptable, ce qui ne choque pas notre esprit par une transcendance hors de la vie quotidienne, par un effort qui nous dépasse – surtout s’il doit nous faire dépasser nousmêmes. »2

1 Debord, Yves, La société du spectacle, Folio, 1967, fragment 170

2 Moles, Abraham, Psychologie du Kitsch, l’art du bonheur; Denoël/Gonthier (bibliothèque médiations), 1971, p. 5

Ton souvenir est un joyau dont mon cœur est l’écrin. Fac similés d’objets familiers, livres ouverts en céramique, photos, fleurs artificielles, ex-votos, vierges en plastique, médaillons, angelots, etc. Seule l’accumulation des objets qui sont soigneusement déposés sur les monuments personnalise1 l’espace.

C’est parce que le cadavre est périssable, donc une image à laquelle on ne peut se fier, qu’il rend les hommes assujettis à l’expérience incompréhensible et insupportable de la mort. Ces derniers, réagissant à cette perte, créent des images constituant un corps symbolique. Il permet de resociabiliser le défunt en le rendant immortel donc non sujet à la perte. Les images sont des supports ou des réceptacles, même quand elles ne font que s’attacher à une simple représentation du défunt.

Maurice Blanchot2 explique, les images des morts sont précisément l’essence même de ce qu’est une image, c’est à dire ce qui représente quelque chose s’il y a absence. L’imago latin3 est un moulage de cire extrait du défunt se matérialisant masque mortuaire et visant à la conservation. Ils sont sortis à des fins de re-présentation lorsqu’un nouveau décès intervient dans la famille.

En revanche, sans image-contact, la représentation des défunts s’incarne en grec phantasia décrite par Platon comme «opinion s’exprimant par l’intermédiaire d’une sensation»4. Il s’agit de toute chose qui n’est pas encore visible par l’humain,

1 Du moins prétendent à la personnalisation, Ces ornements, puisqu’ils répondent à un marché, sont tout sauf personnels. La déshumanisation qu’inspire ces ersatz industriels est frappante.

2 Blanchot, Maurice, Les deux versions de l’imaginaire, L’espace littéraire, Paris, 1955, n°932, p. 340 et suiv.

3 Bouvier, Mathieu, Imago: survivance, disponible sur:

http://www.pourunatlasdesfigures.net/

qui ne fait pas encore phénomène - phaínesthai, de phainô, « faire paraître à la lumière » - c’est à dire qui n’est pas encore mis en lumière, artificiellement ou naturellement, et donc qui ne fait pas encore image. Phantasma est l’image de Phantasia telle qu’elle nous apparait et non pas telle qu’elle est, et/ou l’image de ce qui n’est pas. Elle cherche à représenter non à partir du réel mais en tirant certaines données d’une image pour la magnifier. Au lieu de reproduire fidèlement un modèle comme l’Eidon, la Phantasma se contente d’une ressemblance. C’est en cette caractéristique que la Phantasma peut être gage de tromperie, de faux, de simulacre sous forme de fastes, mais aussi, prouve son autonomie face au modèle.

« Dissimuler est feindre de ne pas avoir ce qu’on a. Simuler est feindre d’avoir ce qu’on n’a pas. L’un renvoie à une présence, l’autre à une absence. Mais la chose est plus compliquée, car simuler n’est pas feindre: Celui qui feint une maladie peut simplement se mettre au lit et faire croire qu’il est malade. Celui qui simule une maladie en détermine en soi quelques symptômes. Donc, feindre, ou dissimuler, laissent intact le principe de réalité : la différence est toujours claire, elle n’est que masquée. Tandis que la simulation remet en cause la différence du vrai et du faux, du réel et de l’imaginaire. »1

1 Platon, Le Sophiste, traduction de Nestor-Luis Cordero, Flammarion, Paris, 2006

2 Baudrillard, Jean, Simulacres et simulation, Paris, éditions Galilée, 1981, p.12

L’ahelec, Hugo, «Coulisses, Rideau, Rappel. The Death Show I» Dans Chroniques Parallèles, exposition du Prix Audi Talents 2017, Du 21.06.18 au 14.07.18 @ Palais de Tokyo, Paris, photos : Christopher Barraja, Julien Maghalaes, Hugo L’ahelec.

Le soleil s’est couché trop tôt

Le baslculement vers le kitsch s’effectue à travers l’ancrage des objets produits/achetés/déposés sur les tombes dans un système fermé - en opposition au système ouvert - défini par Herman Broch1. Il faut d’abord comprendre ces systèmes du point de vue de l’art. Le système ouvert consent à un éloigement infini entre le système et le but du système - en l’occurence la beauté. Tandis que pour le système fermé, le système lui même se veut beauté immédiate - explicité dans le romantisme - « le système infini devient fini »2 et c’est la réduction de cet espace, tout en ayant la prétention qu’il existe qui caractérise le kitsch. Le système ouvert est considéré comme éthique en dévoilant à l’homme ses champs d’action pendant que le système fermé est prisonnier comme un Balloon Dog qui n’explosera jamais, de la sphère esthétique. À travers l’émotion esthétique, le kitsch propose de « se regarder dans le miroir du mensonge embellissant et de s’y reconnaître avec une satisfaction émue »3. Inévitablement l’irréel s’impose dans la réalité, dans notre cas un idéal de la mort est injecté au réel, un au-delà supposé pensé parfaitement. L’irréel a pris une valeur symbolique. Ce déguisement dévoile parfaitement la subversion de la sphère éthique par la sphère esthétique et fait régner l’image lyrique.

1 Broch, Hermann, Quelques remarques à propos du kitsch, trad. a. Kohn, Paris, allia, 2001, p. 29

2 Ibid.

3 Kundera, Milan, L’art du roman, Paris, gallimard, 1986, p. 164

«Le kitsch est une maladresse, une confusion entre la valeur, économique ou symbolique d’un objet, et celle qu’on lui attribue à titre personnel. D’où des formes plus grandes ou plus petites qu’elles ne sont objectivement.»1

Un jour, nous viendrons nous asseoir près de toi, dans la maison de Dieu.

Le second procédé kitsch se révèle sous les termes de l’accord catégorique avec l’être2. Il concerne plus spécifiquement (bien que probant ailleurs) les représentations religieuses qui ont la responsabilité d’accompagner et de protéger le défunt dans l’audelà - bien que la figure de l’angelot soit un peu plus ambigüe. Elles renvoient à Eikôn, similaire à Eidon3 , mais s’augmente d’un caractère opératoire qui lui accorde une puissance. Elles ne sont pas à l’abri d’être qualifiées de kitsch, caractéristique qui fait même quelque peu partie de leur ADN. Les objets religieux s’accaparent l’émotion esthétique à raison d’efficacité: répandre la parole divine au «plus grand nombre»4, caractéristique de l’art Saint-Sulpicien. Étant admis que l’homme est une création de Dieu et qu’il l’a bâti à son image, Kundera souligne une dissonance majeure.

« Si, récemment encore, dans les livres, le mot merde était remplacé par des pointillés, ce n’était pas pour des raisons morales. On ne va tout de même pas prétendre que la merde est immorale ! Le désaccord avec la merde est métaphysique. L’instant de la défécation est la preuve quotidienne du caractère inacceptable de la Création. De deux choses l’une : ou bien la merde est acceptable (alors ne vous enfermez pas à clé dans les waters !), ou bien la manière dont on nous a créés est inadmissible. Il s’ensuit que l’accord catégorique avec l’être a pour idéal esthétique un monde où la merde est niée et où chacun se comporte comme si elle n’existait pas. Cet idéal esthétique s’appelle le kitsch. C’est un mot allemand qui est apparu au milieu du XIXe siècle sentimental et qui s’est ensuite répandu dans toutes les langues. Mais l’utilisation fréquente qui en est faite a gommé sa valeur métaphysique originelle, à savoir : le kitsch, par essence, est la négation absolue de la merde ; au sens littéral comme au sens figuré : le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l’existence humaine a d’essentiellement inacceptable. »5

1 Jouannais, Jean-Yves, Patrick Lebret, kitsch highway, Art Press n°224, Mai 1997, p 29

2 Kundera, Milan, L’insoutenable légèreté de l’être, Paris, Gallimard, 1987, sixième partie

3 Eidon renvoi à ce que l’on voit comme étant la chose même alors que c’est un double, une image fabriquée. L’image reflétée par un miroir par exemple; elle nécessite donc absolument un dispositif technique.

4 Moles, Abraham, Psychologie du Kitsch, l’art du bonheur; Denoël/Gonthier (bibliothèque médiations), 1971, p. 5

5 Kundera, Milan, L’insoutenable légèreté de l’être, Paris, Gallimard, 1987, p. 311-312.

Si l’homme est une création de Dieu, alors Dieu défèque, ou l’homme n’est pas à son image. La négation de la merde exprime l’illusion d’un monde cohérent, indivisible tout en évoquant la nostalgie d’un paradis perdu. La mort serait la conséquence d’une pècheresse qu’on aurait silencieusement bâillonnée et ligotée à des fins d’occultation.

« Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.»1

Les courants chrétiens contemporains sont héritiers des deux procédés énumérés ci-dessus. Aux antipodes, on observe d’un côté un traditionnalisme radical accompagné d’un retour vers l’institution de l’Église, courant qui sous le principe de la restauration se fait quête de pureté engageant pour se faire des moyens plus ou moins autoritaires. À l’autre extrêmité, on relate une vision beaucoup plus éclatée qui use du christianisme dans une quête spirituelle indivividuelle, une quête de sens où la figure du Christ a même pu muter. Dans un cas l’homme cherche à s’élever vers Dieu dans l’autre, il cherche à le synchroniser avec ses propres aspirations terrestres. Dans les deux occurences, la différence entre la réalité et l’idéal se sublime en horror vacui, le désir de coïncidence est trop intense. Ce remplissage témoigne du désir de fixation d’un idéal.

1 Genèse 2:15-17

Ad vitam aeternam

L’idéal de la famille est fortement visible, matérialisé par un nombre considérable de plaques funéraires gravées «À ma mère», «À mon père», «À notre soeur», etc, sur les pierres tombales. L’absolu nécessité d’indiquer le statut familial du défunt traduit un enchainement mécanique de reproduction d’un modèle familial et induit des questions hostiles: Que serait un homme sans succesion qui abandonnerait le patrimoine familial à un tiers hors du cercle domestique? Où se répartirait la mémoire d’un homme sans succession?

On peut se reporter à la série photographique réalisé par Lisetta Carmi en 1966. Elle y dévoile des monuments funéraires du cimetière de Staglieno, quartier bourgeois de Gènes en Italie. Ils représentent avec un réalisme poignant, des femmes et enfants simulés vivants, dévouées à leur mari et père décédé. Le titre de la série photographique est révélateur quant aux intensions de ces monuments: « Erotismo e autoritarismo a Staglieno ». Ces statues de pierre à échelle humaine visent à fixer une tension de désir des vivants à savoir les idéaux bourgeois du modèle de la famille: hiérarchie et sentimentalisme.

Carmi, Lisetta, Erotismo e autoritarismo a Staglieno, 1966, Courtesy Martini & Ronchetti

Du point de vue de la technique, les objets funéraires, ou plutôt dois-je dire aujourd’hui articles funéraires1, sont fondamentalement des objets de fixation. Le granit par exemple semble la norme, alors que les concessions à perpétuité se font de plus en plus rare. Pierre, plastique, céramique; sculpter, mouler, poncer, graver.

Lorsque le Kundera écrit «L’insoutenable légèreté de l’être» en 1982 il entre en opposition avec le réalisme socialiste en place. Il se refuse au kitsch lisse, propre et standardisé qui, via le sentimentalisme et les vérités universelles agit en propagande. C’est ce qu’il nomme kitsch totalitaire. On peut ainsi comprendre que le kitsch est indéniablement lié au réalisme puisqu’il fige une forme de réalité universelle, une copie, une représentation emprunte de clichés, un ersatz, souvant à visé de contrôle.

1 Lorsque l’on recherche sur Google « Objets funéraires » une grande partie des sites proposent plutôt la terminologie « Articles funéraires » nous indiquant la caractéristique économique de ces objets. Ces ornementations de personnalisation de la tombe, puisqu’elles répondent à un marché et à une production de masse, sont tout sauf personnelles.

« Je découvrais que, de toute ses armes d’exploitation, la plus efficace, la plus insidieuse, la moins connaissable était la violence symbolique, c’est-àdire l’ensemble des images et représentations que cette classe produit à son usage et impose aux classes dépendantes. Or, cette violence symbolique, qui, sous l’apparence d’une culture universelle incontestable, permet à ceux qui l’exercent d’assurer la permanence de leurs privilèges et leur domination politique, économique et sociale sur la multitude, agissant en cohérence avec les autres moyens d’exploitation, réduit aujourd’hui l’homme - dans sa vie et face à la mort - à sa simple fonctionnalité marchande »1

Ne meurt que celui qu’on oublie

Le remplacement de motifs achétypaux par d’autres ont permi de tolérer les morts dans un cadre autoritaire. L’espace du cimetière révèle des antinomies mettant en tension la volonté d’éloignement des morts, le désir d’émotion esthétique immédiate et la réduction de la distance entre le réel et l’idéal. Internet continue d’effectuer le travail d’espacement entre les morts et les vivants, il se veut répondre à l’éclatement géographique croissant des familles. Non exclu des mécaniques de rapport à la mort, les mêmes esthétiques de déchainement des passions présentes dans le cimetière sont visibles, dans le cadre de la monstration des défunts.

L’abondance du sentimentalisme esthétique qui émane de ces lieux est aussi le reflet d’une organisation qui, dans les derniers moments de vie comme dans les coutumes funéraires, ne laisse plus qu’une place très restreinte au mourant et à son entourage. Les activitées liées à la thanatopraxie ainsi qu’aux EHPAD et aux hopitaux gardent, en ce qu’ils demeurent des espaces de hierarchie et de pouvoir, la main mise sur le passage. Le circuit du mourant est réglé comme des rouages d’horlogerie dont l’une des aiguilles s’arrête à l’instant du décès à savoir la mort déclarée suite au diagnostic émis

par le médecin. «Or, tout diagnostic est un acte social, c’est-à-dire l’acte d’un homme socialisé et qui, du moins en partie, agit en fonction du cadre référentiel de la société qu’il habite. En d’autres termes, dire qu’un homme est mort, c’est accomplir un acte profondément social»1

Les sages femmes de la mort ou thanadoulas du mouvements des «Home funerals»2 - en opposition aux entreprises de thanatopraxie

«Funerals home» - en Amérique du Nord, proposent la terminologie «seuil» en remplacement de l’«instant de mort» dans la volonté de définir la mort comme un processus plutôt qu’un évènement sans durée. Elles proposent d’accompagner les mourants et leur entourage en créant des espaces de dialogue visant à lever les tabou, en formant les proches aux soins, en les guidant dans l’organisation de funérailles à la maison, ainsi qu’en élaborant avec eux des rituels individualisés. L’intérêt est d’aider le mourant à réinvestir sa mort et pour les proches, il s’agit de le soutenir mais aussi d’établir une relation avec le défunt ou futur défunt. Relation post-mortem qui fait l’objet de l’ouvrage Au bonheur des morts3 .

Vinciane Despret, à travers des récits recueillis, corrobore la capacité d’action des vivants, lorsque les morts interviennent dans les rêves, les objets, etc, qui appartiennent au monde des

1 Ziegler, Jean, Les vivants et les morts, éditions du Seuil, Paris 1975, p. 69

2 Hagerty, Alexa, Réenchanter la mort, Les funérailles à domicile en Amérique du Nord, Terrain, Mars 2014, n°62, p.120-137

3 Despret, Vinciane, Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent, Éditions La Découverte, 2015

vivants. Elle s’oppose à la rétrospectivité des concepts de souvenir et de mémoire engagés par l’injonction au deuil. Elle se repose sur la notion d’instauration de Bruno Latour1: les morts ont besoin d’être façonnés, fabriqués, construits, modelés. La considération de leur existence implique pour les vivants d’agréer à leurs demandes. L’instauration permet à Vinciane Despret de s’échapper de la binarité qui «ne laisse aux morts que deux destins possibles, tout aussi misérables : celui de nonexistants, ou celui de fantasmes, croyances, d’hallucinations»2. Ces exemples sont des invitations à penser la mort, à la rendre aux vivants, dans le but d’y réinjecter la dignité perdue par des processus occultants. L’actualité semble leur donner raison. L’épidémie de Covid-19 a rendu la mort omniprésente mais invisible. Le premier confinement a privé les personnes âgées de visites sans prise en compte leurs avis. L’entourage des personne décédées n’a ni pu voir les corps, ni organiser les funérailles. La mort est devenue virtuelle. La décision du maintien de l’ouverture des EHPAD et des cimetières lors du second confinement confirme de la nécéssité des vivants d’accompagner les mourants et les morts autant que des mourants et des morts d’accompagner les vivants.

1 Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence: une anthropologie des modernes, Paris, La Découverte, 2012, p.498

2 Despret, Vinciane, Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent, Éditions La Découverte, 2015, p. 18-19

«Pendant le second Empire, dans une France où le catholicisme dominant pesait comme «une chape de plomb», l’impénitence dinale et l’enterrement civil devinrent expressions de pugnacité contre un clergé qui s’était massivement rallié au coup d’État. Pendant les premières décénnies de la Troisième République, alors que les sociétés de LibrePensée se développaient (à partir de 18791880), les enterrements civils, de plus en plus nombreux, furent pour les républicains les plus convaincus le moyen privilégié d’affirmer et d’afficher leur hostilité envers une Église qui ne s’accommodait pas toujours de la République. Les rituels laïcs étaient alors des rituels militants, empreints d’une forte combativité, mal acceptés de l’opinion publique qui voyait dans les enterrements civils des «enterrements de chiens» ainsi qu’on les appelait communément.»3

1 Lalouette, Jacqueline, Funérailles civiles: d’un siècle l’autre dans Czechowski, Nicole et Danziger, Claude, Deuils. Vivre, c’est perdre, Hachette Littératures, Collection Autrement, Paris, 2004, p.270

Documents textuels

✶ Agamben, Giorgio, Qu’est-ce que le commandement?, Éditions Rivages, 2013

✶ Angoulvent, Anne-Laure, L’esprit baroque, Presses Universitaires de France, Collection Que sais-je?, 1994

✶ Baudrillard, Jean, Simulacres et simulation, Paris, éditions Galilée, 1981

✶ Belting, Hans, Pour une anthropologie des images, traduction de l’allemand par Jean Torrent, Paris, Gallimard, 2004

✶ Blanchot, Maurice, Les deux versions de l’imaginaire, L’espace littéraire, Paris, 1955, n°932

✶ Bourdieu, Pierre, « Un signe des temps » , Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 81-82, mars 1990. L’économie de la maison. p. 2-5

✶ Bouvier, Mathieu, Imago: survivance, disponible sur: http://www.pourunatlasdesfigures.net/ element/imago-survivance

✶ Broch, Hermann, Quelques remarques à propos du kitsch, trad. a. Kohn, Paris, allia, 2001

✶ Calle, Sophie, Que faites-vous de vos morts?, Actes Sud, Arles, 2019

✶ Chollet, Mona, La tyrannie de la réalité, Gallimard, Collection Folio actuel,2006

✶ Collectif, Le Troisième oeil, La photographie et l’occulte, Gallimard, 2004

✶ Collectif, « Les morts utiles », Terrain, n°62, Mars 2014

✶ Czechowshi, Nicole & Danziger, Claudie, Deuils, Vivre c’est perdre, Hachette Littératures, Collection Autrement, Paris, 2004

✶ Debord, Yves, La société du spectacle, Gallimard, Collection Folio, 1967, fragment 170

✶ Debry, Jean-Luc, Le cauchemar pavillonnaire, Éditions L’Échappée, 2012

✶ Déchaux, Jean-Hugues, Le souvenir des morts, Essai sur le lien de filialtion, Presses universitaires de France, 1997

✶ Despret, Vinciane, Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent, Éditions La Découverte, 2015

✶ Didi-Huberman, Ex-voto, image, organe, temps, Bayard, 2006

✶ Edison, Thomas Alva, Le royaume de l’audelà [précdé de] Baudouin, Philippes, Machines nécrophonique, Éditions Jérôme Millon, Grenoble, 2015

✶ Faupin, Savine & Boulanger, Christophe, Esprit es-tu là?, Fonds Mercator, 2020

✶ Freud, Sigmund, Inquiétant familier [suivi de] Le marchand de sable / E.T.A Hoffman; traduction de l’allemand par Olivier Mannoni; préface de Simone Korff-Sausse, Èditions Payot & Rivage, Paris, 2011

✶ Heidegger, Martin, L’être et temps, Éditions Gallimard, Paris, 1986

✶ Howard, Ebenezer, Les cités jardins de demain, traduction de l’anglais par Th. Ellziere, Paris, Sens & Tonka, 1998

✶ Jouannais, Jean-Yves, Des nains, des jardins, essai sur le kitsch pavillonnaire, Éditions Hazan, 1999

✶ Kundera, Milan, L’art du roman, Paris, gallimard, 1986

✶ Kundera, Milan, L’insoutenable légèreté de l’être, Paris, Gallimard, 1987

✶ L’ahélec, Hugo, Mytho-manies, Généalogie des croyances [PDF], 2015, disponible sur: https://www. hugolahelec.com/mythomanies-texte

✶ Latour, Bruno, Enquête sur les modes d’existence: une anthropologie des modernes, Paris, La Découverte, 2012

✶ Leduc, Jean, « Les attitudes devant la mort : l’exemple du cimetière de Terre-Cabade à Toulouse (XIXe-XXe siècles)», Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 112, N°229, 2000. Société, culture et mentalités à Toulouse, XVIIe-XXe siècles. pp. 85-98,

✶ Le Loyer, Pierre, Discours et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, démons, et âmes, se monstans visibles au hommes, 1605, disponible sur: https://gallica.bnf.fr/ ark:/12148/bpt6k5545032t/f23.item.texteImage

✶ Moles, Abraham, Psychologie du Kitsch, l’art du bonheur; Denoël/Gonthier (bibliothèque médiations), 1971

✶ Molinié, Magali, Soigner les morts pour guérir les vivants, Editions Le Seuil - Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, novembre 2006

✶ Nietzsche, Freidrich, Par delà bien et mal, Paris, GF Flammarion, 2000

✶ Platon, Le Sophiste, traduction de Nestor-Luis Cordero, Flammarion, Paris, 2006

✶ Poulain, France, « La gestion des cimetières », Le dire de l’architecte des bâtiments de France, Les essentiels, Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure (DRAC Haute-Normandie), Information n°44, 10 juillet 2012

✶ Tajani, Ornella, « L’utopie kitsch », Revue italienne d’études françaises [En ligne], n°2, 2012, mis en ligne le 15 décembre 2012, disponible sur: http:// journals.openedition.org/rief/881

✶ Winnicott, Donald W., Les objets transitionnels, Payot, 2010

✶ Ziegler, Jean, Les vivants et les morts, éditions du Seuil, Paris 1975

Documents audios & vidéos

✶ Bienaimé, Charlotte, « Prendre soin, penser en féministes le monde d’après », Un podcast à soi [podcast], Arte Radio, 10 Juin 2020, 81 min 24, disponible sur: https://www.arteradio.com/ son/61664127/prendre_soin_penser_en_feministes_ le_monde_d_apres_26

✶ Carobolante, Jean-Baptiste, conférence filmée le 20 mars 2018, à l’auditorium de l’ENSP, Arles, 61 min 54, disponible sur: https://www.youtube.com/ watch?v=id_lJwlA-Ww&t=2s

✶ D’Yvoire, Christophe & Viatte, Augustin, Éternel jardin, Le cimetière du Père-Lachaise, Camera lucida productions, 2018, 44 min, disponible du 30/10/2020 au 05/12/2020 sur: https://www.arte. tv/fr/videos/075175-000-A/eternel-jardin/

✶ Fleischer, Richard, Green Soylent [DVD], MetroGoldwyn-Mayer, 1973, 97 min

✶ Merakchi, Taous, Mortel [série de podcasts], Nouvelles Écoutes , Première diffusion le 31 Octobre 2018, disponible sur: https://nouvellesecoutes.fr/ podcast/mortel/

✶ Spierig, Michael & Peter, La Malédiction Winchester [VOD], Diamond Pictures & Bullit Entertainment, 2018, 100 min

Un grand merci à Olivier Assouly et Fabien Vallos pour leur écoute. À Céline Ménager pour son soutient et les multiples relecture qu’elle a accordé à cet écrit. À Virginie Pouliquen pour l’aide à l’impression.

À Charles, Benoît, Martin, Anna, Florence, Louise, Mathilde, Charles et Madeleine ❤✨