PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PRIMEIROS

SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR

Caro(a) Aluno(a),

A Educação a Distância (EAD) é um formato de ensino no qual professores e alunos permanecem predominantemente em locais diferentes. A interação entre os participantes e os materiais dos cursos acontece por meio de ferramentas e tecnologias de comunicação e informação, geralmente utilizando a internet.

É recomendado que se estude pelo menos uma hora por dia, para conseguir cumprir a carga horária e não ficar sobrecarregado, acumulando matéria e atividades.

Então, vamos lá...

INTRODUÇÃO

O ambiente escolar é um local propício a acidentes devido ao grande número de crianças e adolescentes que nele se encontra, interagindo desenvolvendo as mais diversas atividades motoras e esportivas, os acidentes na infância e adolescência, além de causarem prejuízos a sua vida, podem causar sequelas, tanto físicas como emocionais, levando até ao insucesso escolar.

Aspectos relacionados ao desenvolvimento geral, assim como específicos: físico, cognitivo, psíquico e de relacionamento, bem como, a idade cronológica de crianças e adolescentes acabam por determinar o acontecimento de acidentes no ambiente escolar.

Neste sentido, devemos considerar o Manual de prevenção de acidentes e primeiros socorros nas escolas, quando este aponta que [...] a criança apresenta interesse em explorar situações novas, para as quais nem sempre está preparada, o que facilita a ocorrência de acidentes. Torna-se, importante, o conhecimento dos acidentes mais frequentes em cada faixa etária, para o direcionamento das medidas a serem adotadas para a sua prevenção. (SÃO PAULO, 2007).

Neste contexto um aspecto importante é a violência que se apresenta cada dia mais explicita no ambiente escolar e seus arredores, sendo os próprios alunos potenciais causadores, elevando o nível de agressividade entre alunos. Este quadro conhecido como bullying também pode ser um fator de acidentes e lesões entre os alunos na escola.

Os acidentes são resultantes, muitas vezes, da inadequação do ambiente ás características bio-psico-sociais dos seres humanos em geral. Logo, a larga maioria dos acidentes poderá ser evitada, se forem implementadas medidas adequadas.

O acidente é causado por um agente externo, junto com o desequilíbrio que ocorre entre o indivíduo e o seu ambiente, permitindo que certa quantidade de energia seja transferida do ambiente para o indivíduo, capaz de causar dano. A energia transferida pode ser mecânica (quedas e trombadas), térmica (queimaduras), elétrica (choques) ou química (envenenamentos).

A lesão é caracterizada por uma alteração ou deformidade tecidual diferente do estado normal do tecido, que pode atingir vários níveis de tecidos, assim como os mais variados tipos de células. As lesões ocorrem em função de um desequilíbrio fisiológico ou mecânico, por trauma direto ou indireto, por uso excessivo de um determinado gesto motor, ou até gestual motor realizado de forma incorreta (Lorete, sd).

Wharley e Wong (1999) advertem que a maioria das lesões acontece durante a participação em esportes de recreação, e não em competições atléticas organizadas, e que lesões graves podem ocorrer durante a prática de esportes de contato intenso ou com pessoas que não estão fisicamente preparadas para a atividade. Os autores lembram, ainda, que a própria atividade impõe risco em maior ou menor grau, mas o ambiente e o equipamento para o esporte ou para a recreação comportam riscos adicionais.

Identificar-se, com base a Simões (2005), que os fatores de risco para a ocorrência de lesões na prática desportiva podem ser definidos em intrínsecos e extrínsecos.

-Os fatores intrínsecos: idade, sexo, estatura, composição corporal, nível de aptidão física, período de tratamento da lesão, questões nutricionais e características psicossociais.

-Os fatores extrínsecos: planejamento, periodicidade, intensidade, condições atmosféricas, equipamentos (acessórios, calçados e vestuário), tipo de modalidade esportiva, locais e instalações esportivas.

Este autor também aponta que as lesões esportivas podem ser divididas em:

-Lesões Agudas: têm como características o aparecimento abrupto da dor e sinais inflamatórios.

-Lesões Crônicas: é o início lento dos sintomas e limitação das funções.

-Lesões Graves: que são rupturas musculares e tendinosas incapacitando o atleta no esporte e até mesmo em sua vida diária.

Veem-se muitas pessoas saírem praticando exercícios sem o mínimo de cuidado na realização das mesmas. Execução de forma incorreta, ignorar um aquecimento prévio e um alongamento, exagero na quantidade, falta de orientação individualizada dos profissionais e, muitas vezes, até a sua própria falta de conhecimento, são alguns dos fatores que causam tantas lesões e problemas aos praticantes.

Para Júnior (2009), a forma de como acontece as lesões através desses mecanismos, são mais bem compreendidas logo abaixo:

-Contato: a origem deste tipo de lesão é o contato traumático. São exemplos, tanto os choques de um atleta com o outro como do atleta com alguma superfície como a baliza, o solo, a tabela de basquetebol, a pilastra da rede de voleibol, etc.

-Sobrecarga dinâmica: descreve aquela lesão resultante de uma deformação causada por tensão súbita e intolerável. A ruptura aguda de um tendão ou um estiramento muscular é frequentemente resultado de uma sobrecarga dinâmica.

-Excesso de uso ou sobrecarga: resultado de um somatório de tensões ou pressões repetidas e não resolvidas em determinado tecido. Frequentemente esses mecanismos são observados no contexto da aplicação de cargas cíclicas ou do excesso de treinamento. Cerca de 30% a 50% estão ligadas ao uso excessivo.

-Vulnerabilidade estrutural: pode contribuir para a fadiga e eventual insuficiência/falha do tecido, secundária à sobrecarga focal, tensão ou estresse excessivo. A hiperpronação do pé durante a corrida, a frouxidão patológica da sustentação de uma articulação pelos ligamentos, o alinhamento defeituoso da extremidade inferior, são exemplos de vulnerabilidade estrutural.

-Falta de flexibilidade: pode levar a desvios no contato articular, iniciando, portanto um ciclo de degeneração articular. Um músculo encurtado, em pré-carga, fica mais vulnerável a tensão.

-Desequilíbrio muscular: é um mecanismo inter-relacionado com o da falta de flexibilidade, e resulta principalmente de um condicionamento e utilização musculares impróprios. Padrões abusivos repetidos de excesso de uso do músculo durante uma atividade esportiva promovem desequilíbrios musculares secundários à fadiga muscular, micro acelerações, formação de cicatrizes, e má adaptação funcional. Um músculo fatigado fica mais vulnerável à tensão.

-Crescimento rápido: é um mecanismo observado na criança ou adolescente em crescimento que pratica esportes. Enfatiza o desequilíbrio e flexibilidade muscular coincidente com as mudanças nas proporções do esqueleto durante a maturação.

Para Simões (2005), as lesões mais comuns que ocorrem na prática da atividade física são:

-Contusão: lesão por trauma direto com amassamento dos tecidos moles, sua magnitude depende da força do impacto e do local acometido;

-Distensão: alongamento tecidual excessivo, com deformidade plástica do local, ocorre no ponto mais frágil da unidade músculo-tendínea no momento do trauma;

-Tendinite: alterações degenerativas cujas sequelas produzem reações inflamatórias agudas ou crônicas nos tecidos;

-Entorse: Ato ou processo de torcer, girar ou rotar em torno de um eixo no qual são lesados os ligamentos e a membrana interóssea;

-Fratura: Perda de continuidade de um osso (ruptura ou quebra) causada por trauma, avulsão ou tração de um ligamento;

-Luxação: Trauma grave que se dá pela perda de contato entre a extremidade óssea e a superfície articular;

-Subluxação: Luxação incompleta ou parcial entre duas extremidades articularesósseas;

-Abrasão: Desgaste da pele por meio de algum processo mecânico.

-Bolha: Vesícula cheia de serosidade ou pus, provocada por atrito ou pressão na superfície da pele, palmar ou plantar.

CAPÍTULO 1: PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA ESCOLA

1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

As medidas de prevenção implicam princípios que remetem ao respeito pelo modo de viver das pessoas e ao prolongamento de sua vida, então seria possível identificar e compreender os itens essenciais das ações destinadas a contribuir com a saúde e prevenir as lesões desportivas:

Prevenção Primária: aquecimento, roupas e calçados apropriados, hábito alimentar saudável, uso abusivo de drogas, hidratação, acomodações desportivas (piso em más condições, irregular, com buracos ou em asfalto de má qualidade e, ainda, sintéticos muito aderentes, colchões protetores para ginástica ou saltos) e outros;

Prevenção Secundária: busca da orientação de um médico, fisioterapeuta ou educador físico antes do início de qualquer prática de Atividade Física, para evitar desconfortos cardiorrespiratórios, músculo esqueléticos e /ou tegumentares ou obter um prognóstico precoce da predisposição às Lesões Desportivas;

Prevenção Terciária: avaliação e reabilitação das alterações ocorridas no corpo e desencadeadas pela Atividade Física, para prevenir problemas maiores, com possíveis consequências fatais, ou a reincidência do dano sob forma crônica.

É no contexto da prevenção de Lesões Desportivas entre praticantes de Atividade Física que os estudiosos vêm focando suas investigações, no intuito de ampliar e adensar o conhecimento sobre o tema observando-se fatores de risco, a fim de melhor compreender a questão controvertida dos benefícios ou prejuízos do exercício físico em casos específicos de

doenças e/ou da terceira idade ou de indivíduos acometidos de lesões por ficarem expostos ao perigo, mesmo não apresentando qualquer acometimento (SIMÕES, 2005).

Os Primeiros Socorros é o atendimento prestado ás vítimas de qualquer acidente ou mal súbito antes da chegada do Médico, da ambulância ou de qualquer profissional qualificado da área de saúde.

Para Garcia (2005), primeiros socorros não se resumem a procedimentos técnicos; uma pessoa pode prestar primeiros socorros apenas conversando com a vítima ou improvisando instrumentos.

Ao prestar assistência a uma vítima de trauma deve-se levar em consideração as implicações das leis da Física no corpo humano, avaliando, através do Mecanismo do Trauma, se houve aplicação de força excessiva, que possa ter causado lesões graves.

SÃO PAULO (2007) As lesões corporais podem ser resultado de qualquer tipo de impacto. No ambiente escolar são comuns, por exemplo, as lesões por quedas e colisões de alunos durante práticas esportivas ou brincadeiras. Embora o observador do acontecimento não possa calcular com precisão a intensidade da força de impacto, este poderá ajudar muito com suas observações sobre variáveis de relevância para estabelecer o Mecanismo do Trauma e sugerir as possíveis lesões. Constituem observações importantes:

- De que altura o escolar caiu;

- Como essa distância relaciona-se com a estatura do escolar (queda de altura que corresponda a 3 vezes ou mais a estatura da vítima é potencialmente mais grave);

- Sobre qual superfície o escolar caiu (cimento, grama, etc.);

- Sinais do impacto (som da batida contra o solo, etc.);

- Qual parte do corpo da vítima sofreu a primeira colisão (cabeça, pé, braço, etc.);

- Movimentos produtores de lesões (corrida, colisão, queda, etc.);

- Lesões aparentes (sangramentos, cortes na pele, inchaços, etc.).

Considerando-se que os acidentes são eventos previsíveis e preveníveis, é fundamental o reconhecimento dos fatores envolvidos na sua ocorrência no ambiente escolar, para que se

possa atuar de forma preventiva e eficaz, evitando se os transtornos e lesões causadas por esses agravos.

2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Agora que você já identificou os maiores riscos para os alunos, confira abaixo quais medidas devem ser tomadas para garantir a prevenção de acidentes na escola.

1. Brigas:

• Brigas podem causar acidentes, como empurrões, arranhados, puxões de cabelo e mordidas. Porém, uma briga não começa com uma agressão, mas sim com desentendimento;

• Os alunos devem ser orientados a buscar soluções por meio do diálogo;

• Uma ótima forma de prevenção de acidentes na escola é separar os alunos que estão envolvidos na briga ou discussão e chamá-los para uma conversa junto aos profissionais da escola. (GEO, 2019)

2. Durante a aula:

• As crianças devem ser orientadas sobre como usar os materiais escolares e equipamentos das aulas de forma adequada;

• Converse com os alunos e explique os riscos dos materiais ou equipamentos os oriente a usá-los de forma segura. (GEO, 2019)

3. Recreio:

• Os alunos brincam, correm e ficam muito agitados, o que pode levar a empurrões, esbarrões e quedas;

• A escola deve contar com supervisores para acompanharem esse momento do dia e o intervalo deve ser aproveitado em um local seguro. (GEO, 2019)

4. Escadas:

• Devem ter corrimões;

• Faixas antiderrapantes nos degraus;

• Setas de sinalização orientando como fazer uma subida e uma descida segura. (GEO, 2019)

5. Vidros quebrados:

• Quando um vidro for quebrado, seus estilhaços devem ser removidos imediatamente;

• A área em que o vidro estava localizado deve ser observada para retirada de qualquer vestígio;

• Se possível, isole o local até que um novo vidro seja colocado. (GEO, 2019)

6. Fiação:

• Os alunos não podem ter acesso ou ver a fiação elétrica da escola;

• Ela deve estar sempre bem protegida e escondida. Para as tomadas, utilize protetores. (GEO, 2019)

7. Luz de emergência:

• Costumam ser utilizadas apenas durante a noite, em caso de falta de energia, mas podem ser úteis durante o dia também;

• Dias nublados e finais de tarde de inverno deixam os ambientes mais escuros, por isso, a luz de emergência se faz necessária;

• Além disso, a escola também deve se prevenir caso promova um evento noturno e sofra uma falta de energia;

• A luz de emergência ajudará a guiar todos dentro do ambiente. (GEO, 2019)

8. Extintores:

• Toda escola deve ter extintores de incêndio;

• A quantidade necessária, o tipo de extintor e os locais em que vão ficar devem ser orientados pelo corpo de bombeiros. (GEO, 2019)

9. Saída de emergência:

• Todos os estabelecimentos devem ter saídas de emergência;

• O prédio deve ser bem sinalizado, orientando os locais das saídas de emergência e sem obstáculos impedindo o seu acesso;

• Pais, alunos, professores e funcionários da escola devem saber onde estão as saídas de emergência. (GEO, 2019)

10. Sinalização:

• Locais perigosos ou que só podem ser acessados por adultos devem ser sinalizados, principalmente sobre os riscos que oferecem. (GEO, 2019)

11. Telefones de emergência

• Hoje em dia, acessamos tudo pelo celular e é difícil registrarmos números de telefone na memória;

• Por isso, a escola deve ter um mural, fácil de localizar, com os telefones de

emergência: corpo de bombeiros, polícia, ambulância, etc.

COMO AGIR DURANTE UM ACIDENTE

A prevenção de acidentes na escola é uma grande preocupação, porém, nem sempre é possível evitar que uma criança se machuque. Caso um acidente aconteça, os colaboradores devem saber como agir. (GEO, 2019)

• A escola deve ter uma enfermaria, com um profissional dedicado para atender as crianças em caso de machucados leves;

• Todos os funcionários da escola devem ter treinamento de primeiros- socorros para atender uma criança em casos mais urgentes, como uma queimadura ou uma criança engasgada;

• Crie um procedimento para socorrer o aluno caso ele precise se deslocar;

• Um profissional acompanhará o aluno até um hospital;

• Inclua uma autorização no contrato que os pais devem assinar para evitar qualquer problema. (GEO, 2019)

3. PLANO DE EMERGÊNCIA

3.1. Plano de Emergência

Este plano será parceiro estratégico da escola, difusor de outros saberes, na contínua busca da otimização de recursos para a construção da cidadania consciente e participada, onde a segurança, será fator determinante.

É por isso imprescindível que todos conheçam o Plano de Prevenção e Emergência.

3.2. Conceito de plano de segurança e emergência

O Plano de Segurança e Emergência é a sistematização de um conjunto de normas e regras de procedimento, a ser adotadas de imediato, destinadas a minimizar os efeitos de catástrofes previsíveis (intempéries, sismos, calamidades, acidentes ou sinistros de qualquer natureza, incluindo o incêndio) permitindo a gestão otimizada dos meios e recursos disponíveis no momento e lugar.

Assim, este plano constitui um instrumento simultaneamente preventivo e de gestão operacional, uma vez que, ao identificar os riscos, estabelece os meios para fazer face ao acidente e, quando definida a composição das equipes de intervenção, lhes atribui missões.

Características essenciais

Na elaboração de um Plano de Segurança e Emergência devem ter- se em conta as seguintes características:

• Simplicidade: fácil de compreender e de executar pelos intervenientes.

• Flexibilidade: adaptável às situações não coincidentes com o cenário inicialmente previsto.

• Dinamismo: prevê e permite a constante atualização em função da variação da análise de riscos ou evolução, qualitativa e quantitativa, dos meios e recursos disponíveis.

• Adequação: estar adequada à realidade da instituição e aos meios existentes.

• Precisão: atribui responsabilidades, missões e tarefas às forças intervenientes, de forma clara, concisa e concreta.

Objetivos

Objetivos gerais

• Dotar a escola de um nível de segurança eficaz.

• Aumentar os padrões de segurança.

• Limitar as consequências de um acidente, através da corresponsabilização de toda a população escolar no cumprimento das normas de segurança.

• Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para garantir a salvaguarda de pessoas e bens, em caso de ocorrência de uma situação perigosa.

Objetivos específicos

• Identificar os riscos existentes ou a que possam estar sujeitos todos os elementos da comunidade escolar.

• Estabelecer cenários de acidentes para os riscos identificados

• Definir princípios, normas e regras de atuação face aos cenários possíveis.

• Atribuir missões aos diferentes responsáveis.

• Rotina de procedimentos, os quais poderão ser testados, através de exercícios de simulação.

• Aumentar a rapidez de intervenção.

• Evitar duplicação de atuações, erros, desvio das normas, atropelos e confusões.

• Corrigir as situações disfuncionais detectadas

• Estabelecer uma unidade de direção, coordenação e comando.

• Apresentar o plano de evacuação das instalações escolares.

• Reduzir e atenuar as situações de perturbação e pânico.

• Contribuir para a educação para a cidadania.

• Difundir conceitos-base na área do socorro.

• Limitar as consequências de um acidente.

• Sensibilizar para a segurança.

• Rotina de procedimentos de autoproteção.

• Disponibilizar um conhecimento real e pormenorizado das condições de segurança do estabelecimento escolar.

• Maximizar a possibilidade de resposta dos meios de 1.ª intervenção.

3.3. Identificação de riscos

Os riscos dividem-se em internos ou externos e podem ser agravados em função da data, hora e dia da semana, considerando a envolvente onde a escola está situada.

Os riscos internos decorrem das próprias instalações, dos materiais existentes no estabelecimento e ainda da própria atividade escolar.

Os riscos externos dependem da localização do edifício escolar, sendo ainda possíveis de classificar em riscos naturais e riscos tecnológicos.

Riscos internos

• Incêndio

O risco de incêndio é maior na cozinha devido à existência de fogo, e materiais facilmente inflamáveis. De salientar também a possibilidade de incêndio com origem em curtocircuito. Esta situação, apesar de poder ocorrer em qualquer local onde exista equipamento elétrico, poderá assumir maior gravidade nos locais onde são armazenados determinados produtos e materiais, assim como, onde existem equipamentos que pela sua natureza poderão servir de combustíveis.

Outros locais de maior risco são: laboratório de Físico-química, sala de Informática e laboratório de Biologia.

Nestes locais, ou nas imediações, estão colocados extintores para uma primeira intervenção.

• Fuga de gás

As instalações de gás estão concebidas de forma a evitar a ocorrência de acidentes pessoais decorrentes do uso normal, nomeadamente asfixia, intoxicação, explosão, queimaduras ou outras consequências previsíveis.

Neste complexo escolar, a possibilidade de ocorrência de uma fuga de gás é reduzida, visto todos os sistemas de gás serem regularmente vistoriados e alvo de manutenção, por pessoal qualificado. No entanto, e como os acidentes são de difícil previsão, os locais onde existe a possibilidade de ocorrer uma fuga de gás são: cozinha, central de aquecimento de água do pavilhão gimnodesportivo, assim como todo o percurso da canalização de gás.

• Ameaça de bomba

O perigo de ameaça de bomba, apesar de muito reduzido, pode ocorrer em momentos muito específicos do ano escolar, nomeadamente em alturas de avaliação dos alunos ou eventuais protestos. No entanto, esta situação não deve ser descurada, acionando-se, caso ocorra, o plano de evacuação.

Riscos externos de origem natural

• Tempestade.

• Queda de raio.

• Pluviosidade intensa.

• Deslizamento de terrenos (taludes adjacentes).

• Sismos:

O risco sísmico é entre os riscos naturais aquele que, de um modo mais grave e prolongado, pode afetar o equilíbrio socioeconómico de uma região, ou mesmo de um país.

Dadas as características da zona onde a escola está inserida, para além do colapso de edifícios e de incêndios provocados por fugas de gás, resultantes da rutura das redes de abastecimento, os sismos também poderão criar situações de pânico pelo que a segurança contra estes riscos visará a minimização dos seus efeitos sobre pessoas e bens.

Apesar de não haver registos de sismos que tenham afetado de forma importante esta região, em anos recentes, não deve ser colocada de parte a hipótese de se sentirem os efeitos de um abalo com epicentro noutras regiões.

Riscos externos de origem tecnológica

• Acidente de viação com derrame de substâncias tóxicas ou inflamáveis.

• Incêndio ou explosão de automóveis estacionados no parque de estacionamento.

• Acidentes de trânsito.

• Queda de aeronaves.

• Colapso de estruturas.

Levantamento de meios e recursos

Consideram-se neste plano os meios e recursos existentes em permanência na escola, existindo todavia a noção clara de assimetrias no otimizar dos materiais existentes, em função do dia da semana, período letivo e hora da ocorrência.

Equipamento de 1.ª intervenção

Por ser fundamental que existam meios de 1ª intervenção para poder responder rapidamente numa situação de risco, de forma que seja controlada no início com recursos próprios, e não se depender exclusivamente dos meios externos, a Escola dispõe de:

• Meios de 1ª intervenção

➢ Extintores (agente de extinção):

– Pó químico ABC de 6 Kg

– CO2 de 5 Kg e de 2 Kg

– Água aditivada pressurizada

Adaptados às localizações a que se destinam e descritos na generalidade e ressalvados em casos especiais.

➢ Rede armada de incêndio composta por:

– Postos fixos de incêndio, compostos por:

– Lance de manga plana

– Agulheta de 3 posições

– Acessórios

– Carretéis basculantes, compostos por:

- Lance de mangueira semirrígida

- Agulheta de 3 posições

- Acessórios

Observação: o posto fixo obriga à montagem da manga plana, desenrolar na totalidade e só após é que é possível proceder-se ao seu acionamento e combate ao foco de incêndio.

O carretel basculante só necessita de abertura e basculamento, possibilitando acionamento imediato, logo combate o foco de incêndio muito mais rápido.

Esta distinção reveste-se de grande importância nas ações de intervenção.

Observação: todos os meios de 1ª intervenção encontram-se devidamente sinalizados por meio de pictogramas em material foto luminescente em dimensões e tipos adaptados às situações e características de visualização.

• Meios de 2 ª intervenção:

No caso de não ter sido possível a extinção do foco de incêndio por parte das equipes de intervenção e revelar-se necessário o recurso aos bombeiros, existe no exterior do edifício:

➢ 1 Boca-de-incêndio tamponada

Sistemas de iluminação e sinalização

O sistema de iluminação de emergência é composto por blocos autónomos localizados em pontos estratégicos e saídas e nas calhas de iluminação ambiente, a cada 3 lâmpadas 1 dispõe de Kit de emergência, acionando-a em caso de falta de energia. Em situações de relevância, como saídas e cruzamentos importantes, os blocos autónomos são permanentemente mantidos.

A complementar o sistema de iluminação de emergência existe sinalização em PVC foto luminescente nas vias de evacuação com pictogramas normalizados, em dimensões e tipo adaptados às características de visualização, para além de plantas de emergência em todas as divisões da escola.

Os meios de 1ª intervenção e botoneiras de alarme manual encontram- se devidamente sinalizados com pictogramas em PVC foto luminescente, em dimensões e tipos adaptados às situações e características de visualização.

Meios de aviso e alerta

Consideram-se meios de aviso e alerta todos os meios existentes a utilizar com o único intuito de avisar e informar a população escolar da ocorrência de uma situação anormal, na sequência da qual seja necessário ativar o plano de evacuação interno: botoneiras e sirenes de alarme, campainha da escola, buzina de ar comprimido, megafone com sirene e apito.

Em caso de falha de eletricidade, que inviabilizará a utilização do PBX, a comunicação far-se-á através do celular do Chefe e/ou dos delegados de Segurança.

Organização e segurança

Regras Gerais

Todo o pessoal, docente e não docente, deverá adotar regras de comportamento que permitam garantir a manutenção das condições de segurança no decurso da utilização nos domínios de:

• Acessibilidades dos meios de socorro

É necessário ter presente que as viaturas de emergência, como as de combate ao fogo, são veículos ligeiros de grande porte e por isso a sua necessidade de espaço para circular e manobrar é maior.

- Os portões e portas da Escola devem sempre poder ser rapidamente abertos;

- O estacionamento no exterior e no interior não pode condicionar o acesso das viaturas de emergência.

• Praticabilidade dos caminhos de evacuação

Os caminhos de evacuação, dentro e fora dos edifícios, assim como as saídas devem estar sempre desobstruídos. Não devendo existir mobiliário ou outros objetos que limitem a sua circulação ou possam trazer riscos acrescidos quando utilizados em situação de emergência.

Os caminhos de evacuação assim como as saídas estão claramente identificados nas Plantas de Emergência.

Serão criadas rotinas de identificação de possíveis constrangimentos à operacionalidade dos meios. Haverá uma verificação periódica dos meios de segurança para garantir a sua operacionalidade.

Funções dos diretores de turma

- Transmitir aos alunos os comportamentos adequados a cada tipo de catástrofe.

- Informar os alunos sobre o sistema convencionado de alerta em caso de emergência.

- Instruir os alunos sobre os procedimentos corretos a adotar no cumprimento rigoroso do plano de evacuação.

- Contribuir para disciplinar a utilização normal dos itinerários de evacuação.

- Nomear um aluno da turma como guia de classe.

- Providenciar para que o guia de classe ocupe uma carteira, na sala de aula, próxima da porta de saída.

Plano de intervenção

Reconhecimento, combate e alarme interno

• A direção da escola, responsável máxima pela segurança, deve certificar- se sobre a localização exata e correta dimensão de qualquer incidente, acidente ou sinistro, bem como da existência de matérias em combustão e possível existência de vítimas a socorrer.

• Caso existam pessoas em perigo de vida, deve de imediato ser-lhes prestado o apoio possível.

• De acordo com as características e dimensão da situação poderão ser avisados os responsáveis intervenientes no plano de evacuação, ser acionado o alarme interno e alertados os bombeiros e/ou P.S.P.

• As pessoas responsáveis pela evacuação e primeira intervenção devem atuar em

simultâneo, bem como os responsáveis pelo corte de energia e pelas ações de concentração e controlo.

Normas de proteção em situações de risco

• Em caso de sismo

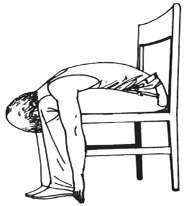

Em caso de sismo os alunos deverão refugiar-se debaixo das mesas e proteger a cabeça junto aos joelhos, apertando as mãos firmemente por trás do pescoço e proteger os lados da cabeça com os cotovelos, devendo aguardar com calma as orientações do professor.

Caso tal não lhes seja possível, devem abrigar-se no interior da sala, junto às paredes mestras, evitando a zona das janelas.

O professor deverá abrigar-se junto à parede interior, colocando nesse local os alunos com dificuldades, muito em especial os imobilizados em cadeira de rodas.

Alertar os alunos para a hipótese de ocorrência de réplicas.

Em zona de circulação ou onde não haja possibilidade de se cobrir, refugie-se junto de pilares, sob vigas e vergas de portas ou junto de uma parede interior.

Afaste-se imediatamente de janelas e painéis de vidro.

Após o sismo, não existindo zonas afetadas na estrutura do edifício, a saída da sala deverá ser feita de acordo com o plano de evacuação da escola.

O professor deve sinalizar a presença de eventuais feridos, colocando um lenço branco numa das janelas da sala e, caso existam alunos em cadeira de rodas, entalando uma cadeira na porta da sala.

Os assistentes devem abrir todas as saídas, cortar a água, luz e gás e auxiliar à evacuação dos alunos.

Toda a comunidade educativa deverá proceder consoante o plano de evacuação

• Em caso de incêndio

- Avise a pessoa mais próxima para comunicar o acidente

- Desligar o quadro geral de eletricidade.

- Feche o gás na válvula de corte geral.

- Atacar o incêndio com extintores existentes no local, sem correr riscos, durante 30 segundos (1 minuto no máximo).

- Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água (espumas).

- Caso não consiga dominar a situação, faça sair todas as pessoas e feche as portas e janelas.

- Na deslocação através do fumo é aconselhável caminhar de gatas ou respirar através de um pano húmido.

• Em caso de fuga de gás

- Desligue a válvula e/ou quadro geral da eletricidade. Não faça lume. Não acione nenhum interruptor.

- Abra as portas e janelas.

- Abandone o local.

- Comunique o acidente a Direção da Escola.

Cortes de energia

• De acordo com as instruções pessoas nomeadas procedem aos cortes gerais ou parciais de energia elétrica e fecham as válvulas de corte de gás.

• A energia nunca será ligada de novo, sem ordem expressa do operacional, sendo esta determinação transmitida só após vistoria total das instalações e uma vez assegurada a completa supressão do motivo determinante de tal ação.

Organização interna

AÇÂO/EQUIPES DE INTERVENÇÃO

Alarme

RESPONSÁVEL

Funcionária da reprografia

FUNÇÃO

Aciona o sistema de alarme convencionado

1ª Intervenção

Funcionária da reprografia

Alerta Funcionária da reprografia

Corte do Gás Assistente operacional de manutenção

Evacuação / Sinaleiros Assistentes operacionais e técnicos

Equipe de 1ª intervenção

Informação

Secretária do administrativo (edifício antigo)

Funcionária da reprografia (edifício novo)

Assistente operacional de manutenção (ginásio)

Secretária do administrativo e vicepresidente do CE

Concentração Assistentes técnicos e operacionais e docentes

Controlo

Vice-presidente do CE

Procede ao corte da corrente no quadro elétrico

Avisa os Bombeiros

Fecha as válvulas de corte do gás

Encaminham as pessoas para a saída. Orientam as pessoas dispersas na sua área de vigilância para o local de concentração.

Impedem o regresso ao local do sinistro.

Desliga quadros elétricos, gás e água, verifica se alguém ficou retido nas instalações indicadas e informa o responsável de segurança sobre eventuais anomalias.

Presta esclarecimentos aos socorros externos sobre o local do sinistro e sinistrados e regula a circulação.

Orientam a população escolar para os locais de concentração exterior.

Recolhe informação nos locais de concentração sobre eventuais desaparecidos e informa o presidente do CE

Plano de evacuação

O presente plano de evacuação da escola visa, em primeiro lugar, fazer chegar toda a população escolar o mais rapidamente possível ao local de concentração (perto do portão de entrada) o que pressupõe a utilização dos percursos definidos no interior e no exterior da escola.

A população escolar deverá manter-se reunida no ponto de concentração, aguardando avaliação do risco e/ou intervenção de socorro.

Após a verificação do cenário, optar-se-á por uma das seguintes alternativas:

• O regresso à sala de aula.

• A evacuação da escola, com saída para o exterior.

• A evacuação e encerramento da escola com o regresso dos alunos a casa.

Em caso de emergência é importante:

• Não entrar em pânico.

• Abandonar o local de forma rápida e ordeira.

• Não perder tempo a recolher objetos pessoais.

• Nunca voltar atrás, nem parar nas portas de saída ou outros acessos.

• Ajudar sempre os colegas.

• Comunicar às entidades competentes a ocorrência.

• Seguir as instruções das entidades competentes.

Ações a realizar durante a evacuação

• Direção

- Avalia a situação.

- Ordena a evacuação.

- Ordena que se acione o sinal de alarme.

- Ordena o corte de energia se tal se justificar.

- Solicita apoio e/ou intervenção dos meios de socorro (bombeiros, P.S.P.).

- Contacta o gabinete de segurança do ministério da educação e forças de segurança (se tal se justificar).

- Dirige-se ao local de reunião exterior para controlar a concentração e dar as instruções necessárias.

- Acompanha as forças de segurança, prestando as informações necessárias.

- Presta informações aos Encarregados de educação e comunicação social.

• Alunos

- Quando o alarme tocar, não entrar em pânico e manter a calma.

- Uma vez acionado o sinal de alarme, os alunos deverão abandonar os livros e todo o restante material, colocar-se de pé, arrumar a cadeira debaixo da mesa para evitar que esta dificulte a circulação.

- Ao toque de alarme (campainha, megafone com buzina), o aluno que estiver mais próximo da porta procede à sua abertura, segurando-a e mantendo-a aberta, se necessário com o pé ou o apoio do seu corpo.

- Os alunos, à ordem do professor, sairão rápida e ordeiramente, fila a fila, devendo esta ação começar pela que se situar mais perto da porta

- No corredor não deverão existir mais de duas filas paralelas, pelo que os alunos deverão aguardar se já estiverem alunos a passar no corredor.

- O percurso deve ser efetuado, caminhando com desembaraço, mas nunca correndo, devendo os alunos dirigir-se ao ponto de concentração utilizando sempre o caminho assinalado.

- Uma vez alcançado o local de concentração, devem colocar-se em fila, na linha da turma assinalada, voltados para o edifício da escola.

- Nenhum aluno abandonará o local de concentração sem que tal ordem lhe tenha sido expressamente transmitida pelo elemento da direção da escola presente.

- Em caso de exercício, logo após o seu final, alunos e professores regressarão às suas salas, pelo mesmo percurso, e as aulas recomeçarão normalmente.

- Nas turmas em que existam alunos com deficiência motora ou impedimento de outro tipo o diretor de turma ou o professor que acompanhar os alunos designará os alunos necessários para apoiar a sua evacuação

- A professora titular da turma UNECA, ou quem a estiver a substituir deve:

→ Em 1.º lugar, entregar a aluna que se consegue locomover autonomamente ao cuidado de um professor que passe pelo lado do corredor da sala 4;

→ Em 2.º lugar, cuidar pessoalmente da evacuação da aluna que se encontra de cadeira de rodas.

- Os alunos que não estão em aula, mas se encontram no recinto escolar, devem dirigir-se para o local de concentração da sua turma, porém caso estes se encontrem fora do recinto escolar, devem aí permanecer, não entrando na escola.

- Quando existir fumo o percurso deverá ser feito o mais baixo possível, sendo a posição de gatas a mais recomendada.

• Guias de classe

- Conduzir os restantes alunos atrás de si, em fila indiana, pelos itinerários definidos no plano de evacuação, até ao local de concentração exterior previsto neste plano.

• Professores em atividade letiva

- Manter a serenidade.

- Controlar a saída dos alunos da sala, sendo o último a sair.

- Prestar auxílio a qualquer aluno que se desoriente, fique atrasado ou magoado na deslocação.

- No caso de um aluno ficar magoado com gravidade, o professor não deve mexer no mesmo, usando de bom senso comum para decidir se os restantes alunos têm capacidade para se deslocarem para o ponto de reunião sozinhos e este permanecer com o aluno em questão.

- Acompanhar os alunos, no final da fila, até ao local de concentração exterior.

- Certificar-se da presença de todos os alunos à sua responsabilidade.

- Manter os alunos nos locais de concentração até serem dadas instruções de regresso à normalidade.

- Caso a necessidade de evacuação ocorra num período de intervalo, caberá ao último professor de cada turma permanecer com os respetivos alunos no local de concentração.

• Professores sem atividade letiva (presentes na escola)

- Prestar, se necessário, auxílio na evacuação de outros elementos.

- Dirigir-se para a saída de emergência estabelecida no Plano de evacuação, juntandose à restante população escolar no local de concentração previsto.

• Assistentes operacionais

- Cumprir as missões específicas que lhes estão destinadas neste regulamento.

- Abrir as saídas de emergência.

- Certificar-se de que não se encontra ninguém retido nas instalações à sua responsabilidade.

- Reunir as pessoas dispersas na sua área de vigilância e proceder ao seu encaminhamento para o local de concentração.

- Dirigir-se para o local de concentração.

- Impedir a saída de alunos e a entrada de estranhos no recinto escolar.

• Assistentes técnicas

- Desligar o quadro geral de eletricidade do edifício antigo (arrecadação).

- Cortar a água do edifício antigo.

- Colaborar com as educadoras e com os assistentes operacionais na evacuação e guarda dos alunos.

- Dirigir-se para o local de concentração.

• Secretária do administrativo

- Assegurar a saída de todos os presentes na secretaria.

- Fechar à chave a secretaria.

- Dirigir-se a Direção onde integra a equipe de primeira intervenção.

- À ordem do CE dirigir-se para o portão a fim de prestar informações às forças de socorro externos sobre a localização exata do sinistro e eventual existência de pessoas em perigo.

- Permitir apenas a entrada na escola dos meios de socorro.

- Prestar apoio aos encarregados de educação.

• Funcionário da biblioteca

- Assegurar a saída dos alunos da biblioteca e encerrar as instalações.

- Dirigir-se ao ponto de concentração.

• Funcionários da cozinha/refeitório

- Assegurar a saída de todos os presentes.

- Dirigir-se ao ponto de concentração.

• Funcionários do bar

- Encerrar o seu departamento.

- Assegurar a saída de todos os presentes na sala de convívio.

- Dirigir-se ao ponto de concentração.

• Funcionário do SASE

- Encerrar o seu departamento.

- Assegurar a saída de todos os presentes na sala de convívio.

- Dirigir-se ao ponto de concentração.

• Funcionário do pavilhão

- Aciona o meio de alarme do ginásio (megafone).

- Assegurar a saída de todos os presentes.

- Dirigir-se ao ponto de concentração.

• Funcionário da reprografia

- Acionar o alarme à ordem da Direção.

- Liga para o 112 e dar o nº de emergência da escola.

- Desligar o quadro geral de energia.

- Dirigir-se ao local de concentração.

- Recolher dados da sua área geográfica (edifício de cima), junto das funcionárias, e dirigir-se a Direção onde integra a equipe de primeira intervenção.

- Aqui permanece com a função de atendimento telefônico.

• Assistente operacional de manutenção

- Fechar gás da cozinha (pátio da frente).

- Alertar a funcionária do ginásio para acionar o meio de alarme.

- Desligar o quadro geral de energia do ginásio.

- Fechar a água e o gás do ginásio.

- Recolher dados relativos ao pavilhão gimnodesportivo.

- Dirigir-se a Direção onde integra a equipe de primeira intervenção.

- À ordem do CE dirigir-se para a entrada da escola para acompanhar os elementos de socorro externos e servir-lhes de guia.

Toda a comunidade escolar deve permanecer no local de concentração e aguardar por instruções, devendo estas ser transmitidas apenas por profissionais autorizados

Casos omissos

Todas as situações não contempladas no presente plano, serão objeto de aditamentos, sendo necessariamente deles informados todos os elementos da comunidade escolar

Distribuição e divulgação

O presente plano será distribuído às entidades que a ele reportam, bem como divulgado a todos os funcionários e professores, assim como pais e encarregados de educação.

CAPÍTULO 2: PRIMEIROS SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR

4. AVALIAÇÃO DA VÍTIMA

Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o estado físico em que o corpo humano se apresenta. Os sinais que podemos avaliar são: pulso, respiração; pressão arterial e temperatura.

Na obtenção dos valores dos sinais vitais devemos considerar as seguintes condições :

•Condições ambientais, tais como a temperatura e a umidade no local, que podem causar variações nos valores;

•Condições pessoais, como exercício físico recente, tensão emocional e alimentação;

•Condições do equipamento para mensuração, que devem ser apropriados e calibrados regularmente. O uso de equipamentos inapropriados ou descalibrados podem resultar em valores falsos.

PulsO

O pulso é a onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. Esta onda é perceptível pela palpação de uma artéria e se repete com regularidade, segundo os batimentos do coração. A determinação do pulso torna possível avaliar se a circulação e o funcionamento do coração estão normais ou não (BRASIL, 2003).

O pulso deve ser avaliado em relação ao ritmo (rítmico ou arrítmico), frequência, tensão e volume (cheio ou filiforme/fraco). Quanto à frequência, existe uma variação média de acordo com a idade como pode ser visualizado, a seguir

Tabela Valores normais da frequência cardíaca de acordo com a idade

Pulso normal

60-100 bpm

80-120 bpm

Faixa etária

Adultos

Crianças

100-160 bpm

Fonte: Potter; Perry (2004).

Bebês

A alteração na frequência do pulso demonstra uma alteração na quantidade de fluxo sanguíneo. As causas fisiológicas que aumentam os batimentos do pulso são: digestão, exercícios físicos, banho frio, estado de excitação emocional e qualquer estado de reatividade do organismo (BRASIL, 2003).

A taquicardia é o aumento da frequência cardíaca, acima de 100 batimentos por minuto (bpm) nos adultos e a bradicardia refere-se à diminuição da frequência cardíaca, abaixo de 60 bpm nos adultos

Os melhores locais para se palpar o pulso são onde as artérias de grosso calibre se encontram próximas à superfície cutânea. O pulso radial pode ser sentido na parte da frente do punho O pulso carotídeo é o pulso sentido na artéria carótida que se localiza de cada lado do pescoço. Pode-se também sentir o pulso palpando-se as artérias: braquial, na dobra do braço; femoral, na raiz da coxa ou região inguinal e pedioso, no dorso do pé.

Pode-se mensurar o pulso pela ausculta cardíaca no ápice do coração, no lado esquerdo do tórax, levemente abaixo do mamilo (pulso apical). Para isto, torna-se necessário o uso de um estetoscópio

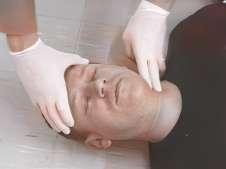

Palpação do pulso radial Palpação do pulso carotídeo

O método de palpação do pulso radial deve ser realizado com o braço da vítima em posição relaxada; para o pulso carotídeo, deve-se palpar a cartilagem tireoide no pescoço e

deslizar os dedos lateralmente até sentir o pulso; utilizando dois dedos para sentir o pulso (indicador e médio). Recomenda-se o uso da ponta dos dedos e nunca o polegar, pois o examinador poderá sentir seu próprio pulso; evitar muita pressão, para evitar a interrupção do pulso da vítima e contar o pulso durante 60 segundos

RespiraçãO

A respiração é involuntária e automática. É a respiração que permite a ventilação e a oxigenação do organismo. Fatores diversos como secreções, vômito, corpo estranho e edema podem ocasionar a obstrução das vias aéreas. A obstrução produz asfixia que, se prolongada, resulta em parada cardiorrespiratória (BRASIL, 2003).

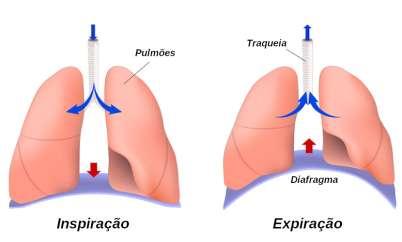

O processo respiratório manifesta-se fisicamente através dos movimentos ritmados de inspiração e expiração. Na inspiração existe a contração dos músculos que participam do processo respiratório e na expiração estes músculos relaxam-se espontaneamente.

Quimicamente existe uma troca de gazes entre os meios externos e internos do corpo na realização desse processo. O organismo recebe oxigênio atmosférico e elimina dióxido de carbono (BRASIL, 2003).

A avaliação da respiração inclui: frequência respiratória (movimentos respiratórios por minuto); caráter (superficial e profunda) e ritmo (regular e irregular). Deve-se avaliar a respiração tendo em vista os sinais e sintomas de comprometimento respiratório: cianose (arroxeamento da pele); inquietação; dispneia (dificuldade respiratória) e sons respiratórios anormais como, por exemplo, o chiado

A frequência da respiração é contada pela quantidade de vezes que uma pessoa realiza os movimentos combinados de inspiração e expiração em um minuto.

Para a verificação da frequência da respiração, conta-se durante 60 segundos o número de vezes que uma pessoa realiza os movimentos respiratórios, como se pode verificar na figura 3:

01 inspiração + 01 expiração = 01 movimento respiratório.

Movimento respiratório

Fonte: Vilela, s/d. http://www.afh.bio.br/resp/resp2.asp

A contagem pode ser feita observando-se a elevação do tórax e/ou abdome. Em crianças menores o movimento torácico é menos evidente que nos adultos e, usualmente, ocorre próximo ao abdome. A mão colocada levemente sobre a parte inferior e superior do abdome pode facilitar a contagem da atividade respiratória (BRASIL, 2003). A frequência média por minuto dos movimentos respiratórios varia com a idade, os valores normais são:

Tabela - Valores normais da frequência respiratória

Idade

Adulto

Criança

Bebê

FONTE: BRASIL (2003).

Movimentos Respiratórios

12 a 20

20 a 30

30 a 60

Tabela Principais tipos de respiração

Tipos de Respiração

Eupnéia

Respiração com movimentos regulares, sem

dificuldades, na frequência média normal.

Apnéia É a ausência dos movimentos respiratórios.

Equivale a parada respiratória.

Dispnéia Dificuldade na execução dos movimentos respiratórios.

Bradipnéia Diminuição na frequência média dos movimentos respiratórios.

Taquipnéia Aumento na frequência dos movimentos respiratórios.

Ortopnéia O acidentado respira melhor quando sentado.

Hiperpnéia ou

Hiperventila ção

É quando ocorre o aumento da frequência e da profundidade dos movimentos respiratórios.

FONTE: Potter; Perry (2004).

Fatores fisiopatológicos podem alterar a necessidade de oxigênio ou a concentração de gás carbônico no sangue e isto pode contribuir para a diminuição ou o aumento da frequência dos movimentos respiratórios. Os exercícios físicos, as emoções fortes e banhos frios tendem a aumentar a frequência respiratória. Em contra partida o banho quente e o sono a diminuem. Algumas doenças cardíacas e nervosas e o coma diabético aumentam a frequência respiratória. Como exemplo de fatores patológicos que diminuem a frequência respiratória podemos citar o uso de drogas depressoras (BRASIL, 2003).

Oximetria de pulsO arterial

A oximetria de pulso arterial fornece informações sobre a saturação de oxigênio (SpO2) carreado pelas hemoglobinas presentes no sangue arterial e permite analisar a amplitude e a frequência de pulso em indivíduos de qualquer faixa etária. A monitorização da saturação de oxigênio fornece informação acerca dos sistemas cardíaco e respiratório e do transporte de oxigênio pelo organismo (PIERCE, 1995).

A oximetria de pulso arterial é medida por equipamentos denominados oxímetros de pulso, que utilizam sensores emissores e detectores de luz nos comprimentos de onda vermelha e infravermelha. O sangue saturado de oxigênio tem um espectro de absorção de luz diferente do sangue não saturado de oxigênio. Assim, a quantidade de luz no espectro vermelho e infravermelho absorvida pelo sangue pode ser utilizada para calcular a taxa da hemoglobina oxigenada em relação à hemoglobina total no sangue arterial. Os valores normais situam-se, na maioria das vezes, entre 95 a 100% (PIERCE, 1995).

Os principais locais de instalação dos sensores são as extremidades digitais, as mãos, o lóbulo da orelha, dentre outros. A captação de luz pulsátil permite verificar a amplitude e a frequência de pulso. Alguns fatores podem ocasionar problemas na verificação da SpO2 por meio da oximetria de pulso, destacando-se: interferência luminosa (luzes fluorescentes, incidência direta de raios solares), esmalte de unhas, baixa perfusão periférica, anemia, pessoa em parada cardiorrespiratória ou choque (PIERCE, 1995).

PressãO arterial

A pressão arterial (PA) é a pressão exercida pelo sangue no interior das artérias. Depende da força desenvolvida pelo coração, do volume sanguíneo e da resistência oferecida pelas paredes das artérias

A PA é medida em milímetros de mercúrio (mmHg), com aparelhos desenvolvidos especificamente para este fim. O primeiro número, de maior valor, corresponde à pressão sistólica, enquanto o segundo, de menor valor, corresponde à pressão diastólica.

Não há um valor preciso de pressão normal, mas, em termos gerais, considera-se que o valor de 120/80 mm Hg é o considerado ideal para um adulto jovem Os valores médios de pressão arterial considerados ideais, de acordo com a idade, são:

Tabela Valores normais da PA, de acordo com a idade

Idade

Valor da pressão arterial

4 anos 85/60 mmHg

6 anos 95/62 mmHg

10 anos 100/65 mmHg

12 anos 108/67 mmHg

16 anos 118/75 mmHg

Adultos 120/80 mmHg

FONTE: Potter; Perry (2004).

A posição em que a vítima se encontra (em pé, sentado ou deitado), atividade física recente, aparelho inapropriado também podem alterar os níveis e os valores de pressão. O local mais comum de verificação da PA é no braço. Os equipamentos usados são o esfigmomanômetro e o estetoscópio

Para verificar a pressão arterial com aparelho com coluna de mercúrio é necessário:

Posicionar o indivíduo com o braço apoiado no nível do coração, selecionar o tamanho da braçadeira para adultos ou crianças. A largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência braquial e seu comprimento 80%. Localizar o manômetro de modo a visualizar os valores da medida;

Localizar a artéria braquial ao longo da face interna do braço palpando-a;

Envolver a braçadeira em torno do braço, centralizando o manguito sobre a artéria braquial;

Manter a margem inferior da braçadeira 2,5 cm acima da dobra do cotovelo;

Determinar o nível máximo de insuflação palpando o pulso radial até seu desaparecimento, registrando o valor (pressão sistólica palpada) e aumentando mais 30 mmHg;

Desinsuflar rapidamente o manguito e esperar de 15 a 30 segundos antes de insuflá-

lo novamente;

Posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial palpada abaixo do manguito na fossa antecubital. Deve ser aplicado com leve pressão, assegurando o contato com a pele em todos os pontos;

Fechar a válvula da pera e insuflar o manguito rapidamente até 30 mmHg acima da pressão sistólica palpada registrada;

Desinsuflar o manguito de modo que a pressão caia de 2 a 3 mmHg por segundo;

Identificar a pressão sistólica (máxima), observando no manômetro o ponto correspondente ao primeiro batimento regular audível, e identificar a pressão diastólica (mínima), observando o ponto correspondente ao último batimento regular audível.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010), para proceder à verificação da Pressão Arterial (PA) com o aparelho digital, antes de colocar a pulseira do aparelho digital no indivíduo devem-se realizar os seguintes procedimentos:

Retirar relógio ou qualquer outra jóia da mão;

Deixar a mão com a palma para cima, colocar a pulseira de tal maneira que o visor do aparelho fique de fácil visualização;

A bainha da pulseira deve ficar aproximadamente de 1 a 2 cm da palma da mão;

As extremidades de cima e de baixo da pulseira devem estar plenamente fixadas em volta de seu pulso e parte inferior do braço.

Sentar em uma cadeira com o pé totalmente apoiado no chão e colocar o braço esquerdo na mesa com a palma da mão para cima. O aparelho deve estar na mesma altura do coração.

É necessário lembrar-se de que antes de aferir a pressão sanguínea é importante:

Evitar fumar e praticar exercícios até 30 minutos antes de efetuar as leituras;

Evitar tomar leituras durante um período de estresse; pois o estresse também aumenta a pressão.

As medições devem ser feitas em um lugar tranquilo e a pessoa deve estar relaxada, sentada e não falar durante a medição; Esperar de 5 a 10 minutos entre uma medição e outra.

O conhecimento dos determinantes da PA em crianças e adolescentes é de grande importância. Diversas condições estão relacionadas à PA na população jovem, como: a idade, a altura, o peso corporal, a história familiar para Hipertensão Arterial. Além desses fatores, outros também influenciam a PA da criança ao longo do tempo e precisam ser avaliados em conjunto, como o desenvolvimento físico e os fatores dietéticos (MAGALHÃES, et al, 2002).

A PA na população jovem está intimamente relacionada ao crescimento somático, estando aí incluídas a altura e a maturação esquelética e sexual. O peso e o Índice de Massa Corporal são as variáveis que apresentam a mais forte correlação com a PA nessa faixa etária (MAGALHÃES, et al, 2002).

A atividade física também apresenta íntima relação com os níveis de pressão arterial em crianças. Já se evidenciou que crianças com pior condicionamento físico apresentam maiores níveis de PA, tanto em repouso como durante o esforço físico. Fatores psicossociais, como o estresse ambiental, podem participar de forma adicional na determinação da PA (MAGALHÃES, et al, 2002).

Crise hipertensiva

A crise hipertensiva é a elevação rápida, inapropriada, intensa e sintomática da pressão arterial, que pode levar ao risco de deterioração rápida dos órgãos alvo (coração, cérebro, rins e artérias) e a um consequente risco de vida imediato ou potencial (MARTIN, LOUREIRO E CIPULLO, 2004).

A vítima de crise hipertensiva pode apresentar sintomas como tontura, cefaleia e zumbido, sem lesão de órgãos alvos, esse quadro de crise hipertensiva é denominado como urgência hipertensiva. Se for uma crise hipertensiva mais grave os sintomas são mais intensos, podendo ocorrer dispneia (falta de ar), dor precordial (dor no peito), coma (perda da consciência) e até a morte, ocorrendo, então, uma emergência hipertensiva (FEITOSA-FILHO et al, 2008).

Pessoas previamente hipertensas apresentam, na crise, níveis de pressão diastólica (ou mínima) de 140 ou 150 mmHg ou mais. Em alguns casos, o aumento repentino tem mais importância do que a altura da pressão diastólica, surgindo sintomas com cifras mais baixas, em torno de 100 ou 110 mmHg. Em ambos os casos as pressões sistólicas (ou máxima) apresentam-se elevadas (BRASIL, 2003).

Tabela Variações da pressão arterial normal e hipertensão, em adultos maiores de 18 anos, em mmHg

Sistólica (ou máxima)

Diastólica (ou mínima)

< 130 < 85

130 – 139 85 – 89

Nível

Normal

Normal nos limites

140 -159 90 – 99 Hipertensão leve

160 – 179 100 – 109 Hipertensão moderada

> 179 > 109 Hipertensão grave

> 140 < 90 Hipertensão sistólica ou máxima

FONTE: Potter; Perry (2004).

Tabela - Valores normais da PA em crianças e adolescentes

IDADE PA mmHg

0 – 3 meses 75/50

3 – 9 meses 85/65

9 – 12 meses 90/70

1 – 3 anos 90/65

3 – 9 anos 95/60

9 – 11 anos 100/60

11 – 13 anos

13 14 anos

Fonte: Collet; Oliveira (2002).

105/65

110/70

A gravidade da crise hipertensiva exige tratamento imediato. O atendimento é essencialmente especializado e a principal atitude de quem for prestar os primeiros socorros é a rápida identificação da crise hipertensiva e remoção da vítima para a unidade de saúde mais próxima.

A pessoa com hipertensão deverá ser acalmada; reduzir a ingestão de líquidos e sal e ficar sob observação permanente até a chegada do atendimento médico. Para identificar a crise, mesmo sem verificar a pressão arterial, deve-se conhecer os sintomas já descritos.

Procurar saber se a vítima já é hipertensa, há quanto tempo, e que medicamentos usa, é da mesma forma essencial (BRASIL, 2003).

HipOtensãO

A hipotensão arterial ocorre quando os níveis pressóricos são inferiores aos considerados normais, levando-se em conta o fator de idade. A hipotensão arterial pode ser causada pelo excesso de calor, realização de esforço físico exagerado, alteração brusca de posição, ficar muito tempo parado na mesma posição, jejum, hemorragia e traumatismo (LIMA, 2014).

A pessoa com hipotensão arterial pode apresentar tontura, dor de cabeça, cansaço e fraqueza, vista escura ao levantar-se rápido e até a perda da consciência (LIMA, 2014).

Como medida de primeiros socorros, nesse caso, deve-se promover a ingestão de líquidos com pitadas de sal, deitar a vítima e chamar o serviço de atendimento médico (BRASIL, 2003).

Temperatura COrpOral

A temperatura resulta do equilíbrio térmico mantido entre o ganho e a perda de calor pelo organismo. A temperatura do corpo humano está sujeita a variações individuais e devido

a fatores fisiológicos como: exercícios, digestão, temperatura ambiente e estado emocional.

Existe pequena elevação de temperatura nas mulheres após a ovulação, no período menstrual e no primeiro trimestre da gravidez (BRASIL, 2003).

Tabela Variação da temperatura axilar

Estado Térmico Temperatura (ºC)

Normal

Estado febril

Pirexia

Hiperpirexia

Hipotermia

FONTE: Potter; Perry (2004).

36 a 37 ºC

37,5 a 38,5 ºC

39,1 a 40 ºC

40,1 a 41 ºC

Abaixo de 36 ºC

O corpo humano perde calor através de eliminações do organismo como as fezes, a urina, a saliva, a respiração; por evaporação pela pele e condução, que é a troca de calor entre o sangue e o ambiente. Quando a pessoa está febril, o aumento da circulação explica o avermelhamento da pele (hiperemia) (BRASIL, 2003).

Para proceder à verificação da temperatura corporal o termômetro deve estar seco e marcando temperatura inferior a 35% (se necessário sacudi-lo cuidadosamente até que a coluna de mercúrio desça). A temperatura pode ser medida nos seguintes locais:

Axila – (temperatura axilar): mais utilizado. Colocar o termômetro no centro da axila, mantendo o braço da pessoa de encontro ao corpo, e mantê-lo por 3 a 8 minutos;

Boca – (temperatura oral): colocar o termômetro de vidro sob a língua da pessoa, mantendo-o no local, com os lábios fechados, por 3 a 8 minutos;

Hipertermia

A hipertermia é a elevação anormal da temperatura do corpo. Ela pode ocorrer devido à presença de infecção no organismo ou de alguma outra doença e até mesmo devido ao uso de drogas. O indivíduo apresenta a seguinte sintomatologia: inapetência, mal estar, pulso rápido, suor excessivo, temperatura acima de 40 graus Celsius, respiração rápida, hiperemia, calafrios e cefaleia (BRASIL, 2003).

Tal efeito resulta da incapacidade do mecanismo regulador de temperatura do hipotálamo em controlar as diferenças entre ganho e perda de calor, e da dissipação inadequada do calor pelo corpo. Uma lesão cerebral, por exemplo, pode danificar os centros térmicos localizados no hipotálamo; tumores, infecções, acidente vascular ou traumatismo craniano podem também provocar distúrbios nos mecanismos de regulação e dissipação de calor (BRASIL, 2003).

Além das causas crônicas ou agudas, algumas síndromes levam à hipertermia: presença prolongada em ambientes excessivamente quentes e úmidos, desidratação em crianças, doenças generalizadas da pele, doenças infecciosas e parasitárias, viroses, lesões teciduais e neoplasias (BRASIL, 2003).

Os primeiros socorros recomendados após a constatação de hipertermia são: envolver a pessoa com toalhas úmidas e frias e banho de imersão em temperatura ambiente.

Recomenda-se a aplicação de compressas úmidas e frias na testa, cabeça, pescoço, axilas e virilhas, que são as áreas por onde passam os grandes vasos sanguíneos. A febre alta pode causar delírio e convulsão. Neste caso, a remoção para atendimento hospitalar deverá ser imediata (BRASIL, 2003).

DilataçãO e reatividade das pupilas

A pupila é uma abertura no centro da íris e sua função principal é controlar a entrada de luz no olho para a formação das imagens.

Quando exposta à luz, a pupila se contrai e quando há pouca luz no ambiente, a pupila dilata-se. Porém, muitas doenças ou lesões corporais podem desencadear alterações pupilares como a constrição ou a dilatação.

Devemos observar as pupilas de uma pessoa contra a luz de uma fonte lateral, de preferência com o ambiente na penumbra. Se não for possível deve-se olhar as pupilas contra a luz ambiente (BRASIL, 2003).

Deve-se atentar para a não reação da pupila à luz ou para a apresentação de tamanhos anormais de pupila, o que pode indicar grave lesão cerebral (SANTORO, 2013). Pupilas muito dilatadas, muito contraídas ou de tamanhos diferentes, que não reagem à luz, indicam sérios problemas de saúde.

Alterações no tamanho das pupilas

Fonte: https://media.licdn.com/dms/image/v2/D5622AQGpIbQPqRjbNA/feedshareshrink_800/feedshare-

shrink_800/0/1706319487772?e=2147483647&v=beta&t=dH3ghXuVqakWl2uH28BVUGHkCo mRdhd4WMlT15H9Hvs

COr e umidade da pele

A cor e a umidade da pele são também sinais de apoio muito importantes. A pele pode ser observada nas extremidades, onde as alterações se manifestam mais rapidamente. Pode ficar úmida e pegajosa, o que pode indicar um estado de choque (diminuição do volume de sangue circulante). Em situações anormais a pele pode apresentar-se: (SANTORO, 2013).

Azulada (cianose): como no caso de parada cardiorrespiratória, asfixia, falta de ar ou exposição ao frio;

Pálida: em casos de hemorragias, estado de choque, pós-reanimação cardiopulmonar prolongada ou mesmo tensão emocional;

Avermelhada (hiperemiada): em caso de febre, queimaduras de primeiro grau e traumatismos;

Fria, úmida e pegajosa: no caso de estado de choque.

Nível de COnsCiênCia

Um nível de consciência considerado normal é aquele em que a pessoa percebe, normalmente, o ambiente que a cerca, com todos os sentidos saudáveis respondendo aos estímulos sensoriais, verbais e motores (SANTORO, 2013)

Uma pessoa pode estar inconsciente (perda da consciência) por desmaio (síncope), estado de choque, estado de coma, convulsão, parada cardíaca, parada respiratória, alcoolismo, intoxicação por drogas e uma série de outras causas.

Na síncope e no desmaio há uma súbita e breve perda de consciência e diminuição do tônus muscular. Já o estado de coma é caracterizado por uma perda de consciência mais prolongada e profunda, podendo o acidentado deixar de apresentar gradativamente reação aos estímulos dolorosos e perda dos reflexos (BRASIL, 2003).

MOtilidade e sensibilidade dO COrpO

Em situações de anormalidade a pessoa pode apresentar dificuldade ou incapacidade de sentir e/ou movimentar determinadas partes do seu corpo (SANTORO, 2013).

A incapacidade de movimento nos membros inferiores e superiores podem indicar lesão cerebral, lesão da medula espinhal ou lesão do nervo do membro. Se a vítima não conseguir realizar determinados movimentos, pode-se suspeitar de paralisia da área que deveria ser movimentada.

Para avaliar a motilidade pode-se pedir para que a vítima movimente os dedos de cada mão, os membros superiores e inferiores, pedir para que sorria, para identificar se não há nenhum desvio que indique lesão cerebral ou de nervo periférico (facial) (BRASIL, 2003).

A vítima pode também perder a sensibilidade em certas áreas do corpo, queixando-se de dormência ou formigamento. Se houver sinais de lesão de medula, os primeiros socorros devem ser feitos com cautela para evitar o agravamento da lesão (SANTORO, 2013).

5. PROCEDIMENTOS BÁSICOS

5.1. FERIMENTOS

São lesões que causam rompimento dos tecidos moles (pele, tecido gorduroso, músculos e órgãos internos) que permitem um contato do interior do organismo com o meio externo possibilitando infecção. Essas feridas podem ser classificadas de várias maneiras pelo tipo do agente causal, de acordo com o grau de contaminação, pelo tempo de traumatismo, pela profundidade das lesões, independente da proporção do trauma. Geralmente causa dor e sangramento (CORPO DE BOMBEIROS, 2006).

Para Brasil (2003, p.115):

Os ferimentos incisos são provocados por objetos cortantes, têm bordas regulares e causam sangramentos de variados graus, devido ao seccionamento dos vasos sanguíneos e

danos a tendões, músculos e nervos.

Os ferimentos contusos, chamados de lacerações, são lesões teciduais de bordas irregulares, provocados por objetos rombudos, através de trauma fechado sob superfícies ósseas, com o esmagamento dos tecidos.

Os ferimentos perfurantes são lesões causadas por perfurações da pele e dos tecidos subjacentes por um objeto.

As seguintes medidas devem ser adotadas no socorro à vítima de ferimentos (BRASIL, 2003).

No caso de ferimentos superficiais

Lavar abundantemente a ferida com água limpa;

Não esfregar os ferimentos para não piorar a lesão e não remover possíveis coágulos existentes;

Cobrir o local ferido com gaze estéril ou pano limpo;

Não usar algodão, pois ele se desmancha e prejudica a cicatrização;

Controlar sangramento, por compressão direta;

Fazer uma atadura ou bandagem sobre o ferimento com curativo;

Aguardar serviço de emergência ou encaminhar a vítima para um serviço hospitalar.

FerimentOS prOfundOS e extensOS

Manter a vítima aquecida e em repouso para evitar o estado de choque;

No caso de trauma abdominal, cobrir o ferimento com um pano limpo ou gases estéril e acionar o serviço de emergência;

Cobrir o local com gaze ou pano limpo e úmido sem apertar;

Monitorar sinais vitais e nível de consciência.

NO CasO de trauma tórax

Deitar a vítima sobre o lado ferido, na posição lateral de segurança;

Aplicar curativo de gaze ou pano limpo na lesão de forma que cubra toda abertura do ferimento para impedir a entrada de ar no tórax;

Fixar, de forma compressiva, o curativo;

Monitorar sinais vitais e nível de consciência;

Manter a vítima aquecida e em repouso;

Acionar o serviço de emergência.

Trauma de Cabeça e faCe

Não movimentar a vítima se houver suspeita de trauma na coluna ou pescoço;

Retirar objetos que possam dificultar a respiração, como prótese dentaria comida e dentes quebrados;

Se houver possibilidade de movimentação da vítima, lateralize o corpo para evitar aspiração;

Cubra a lesão com panos limpos sem apertar;

Monitorar sinais vitais e nível de consciência;

Manter o paciente aquecido e em repouso;

Acionar o serviço de emergência.

No caso de haver perde de dentes, esses devem ser recolhidos, e conservados em água filtrada ou leite, já que há a possibilidade de implantá-los novamente.

Trauma OCular (corpo estranho/ perfuração):

Proteger o olho, evitando manipulação exagerada;

Não remover objeto penetrante do olho;

Se o corpo estranho estiver proeminente, usar bandagens para apoiá-lo cuidadosamente;

Mantenha a vítima em decúbito dorsal, o que ajuda a manter as estruturas vitais do olho lesado (BRASIL, 2003; CODEPPS, 2007);

Monitorar sinais vitais e nível de consciência; Manter a vítima em repouso;

Acionar o serviço de emergência ou encaminhar a um serviço hospitalar

5.2. FRATURAS

Os ossos têm como função: sustentação do organismo, proteção de estruturas vitais, base mecânica para o movimento, armazenamento de sais minerais e produção de células sanguíneas. São unidos entre si pelas articulações formando, assim, o esqueleto (SOBOTTA, 2001).

Fratura é uma interrupção (quebra) na continuidade do osso, devido a uma carga de estresse maior do que a estrutura pode sustentar. Essa ruptura pode ser causada por impacto violento, pancada direta ou contração muscular. Quando isso ocorre outras estruturas adjacentes tendem a ser atingidas e acabam lesionando nervos, músculos ou outros órgãos (BRASIL, 2003).

As fraturas podem ser classificadas como fechadas ou abertas:

Fechada:

A fratura fechada ocorre quando não há rompimento da pele, provocando dor intensa, deformação do local afetado, incapacidade ou limitação de movimento e edema local. Pode, ainda, ocorrer hematoma e crepitação (BRASIL, 2003).

Aberta/Exposta:

Ocorre quando o foco da fratura está em contato com o meio externo, com o osso exteriorizado ou não. Neste caso a pele vai encontrar-se lesada. Essa lesão pode decorrer do trauma sofrido, fragmentos de ossos e manuseio inadequado da vítima, o que pode levar ao agravamento da lesão.

Na ocorrência de uma fratura, as seguintes medidas devem ser tomadas (BRASIL, 2003):

Controlar eventual hemorragia e cuidar de qualquer ferimento, com curativo, antes de proceder à imobilização do membro afetado;

Imobilizar o membro, procurando deixá-lo na posição que for menos dolorosa para

o acidentado, o mais naturalmente possível. É importante salientar que imobilizar significa tirar os movimentos da articulação acima e abaixo da lesão;

Usar talas, caso seja necessário, pois essas irão auxiliar na sustentação do membro atingido. As talas têm que ser de tamanho suficiente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura;

Para improvisar uma tala pode-se usar qualquer material rígido ou semirrígido como: tábua, madeira, papelão, revista enrolada ou jornal grosso dobrado;

O membro atingido deve ser acolchoado com panos limpos, camadas de algodão ou gaze, procurando-se, sempre, localizar os pontos de pressão e desconforto;

Prender as talas com ataduras ou tiras de pano, apertá-las o suficiente para imobilizar a área, com o devido cuidado para não provocar garroteamento;

Fixar as talas em pelo menos quatro pontos: acima e abaixo das articulações e acima e abaixo da fratura;

Monitorar os sinais vitais e o nível de consciência da vítima; Manter a vítima calma e em repouso;

Providenciar o atendimento especializado o mais rápido possível.

Figura Ilustração sobre posicionamento correto de tala

Fonte: BRASIL, 2003, p. 160.

Em caso de fratura exposta, além de seguir as orientações anteriores, deve-se colocar gazes esterilizadas ou panos limpos sobre a ferida e, a seguir, fixar a gaze ou os panos limpos

com uma atadura ou com um esparadrapo. No caso de existir um sangramento muito intenso, fazer compressão na região fraturada com panos limpos (BRASIL, 2003).

Sob nenhuma justificativa deve-se tentar realinhar o osso fraturado, pois a manobra de alinhamento pode agravar os danos, comprometendo estruturas adjacentes. Esse procedimento deve ser realizado por profissional capacitado e em lugar adequado (BRASIL, 2003). Não se deve remover ou transportar o acidentado de fratura, antes de ter a parte comprometida imobilizada corretamente. A única exceção a ser feita é para os casos em que o acidentado corre perigo iminente de morte.

ENTORSE

Acontece quando se excede o limite normal de rotação da articulação, devido a movimentos violentos, puxões ou rotações, causando, assim, um estiramento ou rotura dos ligamentos que sustentam a articulação, mas não há o deslocamento completo dos ossos da articulação (SANTORO, 2013).

O entorse causa dor de grande intensidade ao redor da articulação, levando, desse modo, a uma limitação de movimento do membro atingido. Essa limitação vai depender da intensidade de contração muscular ao redor da lesão, o que torna qualquer tentativa de movimento doloroso. Acompanham esses sintomas também o edema e a equimose no local (BRASIL, 2003).

Os procedimentos a serem realizados no caso de entorse devem ser:

Aplicação de compressas frias ou gelo, para combater o inchaço e dor. Deixar a compressa de 15 a 20 minutos, tendo o cuidado de proteger a pele com um pano;

Imobilização do local com talas ou ataduras, na posição que for mais cômoda para a vítima;

Encaminhamento da pessoa ao serviço de saúde

LUXAÇÃO

Nas luxações ocorre o deslocamento parcial do osso para fora da sua posição normal na articulação, fazendo com que as superfícies articulares deixem de se tocar de forma

permanente. Essa lesão pode trazer danos também aos tecidos moles que o circundam, atingindo vasos sanguíneos, nervos e capsula articular.

Esse tipo de trauma ocorre, geralmente, devido a movimentos violentos e até mesmo uma contração muscular. Os sintomas são dor acentuada, dificuldade em executar movimentos e edema da região afetada (BRASIL, 2003).

Os primeiros socorros limitam-se à aplicação de bolsa de gelo ou compressas frias no local afetado e à imobilização da articulação, preparando a vítima para o transporte ate o serviço especializado (SANTORO, 2013).

ASFIXIA

A asfixia pode dar-se por bloqueio da passagem de ar (afogamento, estrangulamento, soterramento, espasmos e secreções da laringe, presença de corpo estranho na garganta) por insuficiência de oxigênio no ar (altitudes elevadas, falta de ventilação no ambiente, incêndios em ambientes fechados, por inalação de fumaça, contaminação do ar por gases tóxicos) por impossibilidade do sangue em transportar oxigênio, por paralisia do centro respiratório no cérebro (choque elétrico, venenos, ferimentos na cabeça e aparelho respiratório, ingestão de grande quantidade de álcool, substâncias anestésicas, psicotrópicos e tranquilizantes); e por compressão do corpo (compressão externa nos músculos respiratórios traumatismo torácico) (BRASIL, 2003).

O oxigênio é vital para o funcionamento cerebral, portanto, se a função respiratória não voltar no prazo de 3 a 4 minutos, as atividades cerebrais cessarão totalmente e este indivíduo pode evoluir a óbito. Os sinais mais importantes dessa situação são a cianose (arroxeamento da pele) e a dilatação das pupilas (BRASIL, 2003).

Os principais sintomas da asfixia são a incapacidade de falar, respiração difícil e ruidosa, cianose, inconsciência, gestos de sufocação em que a vítima leva as mãos ao pescoço, sendo este, o sinal universal de sufocação (SANTORO, 2013).

As melhores condutas no caso de asfixia em que a vítima se encontra inconsciente são (BRASIL, 2003):

favorecer a passagem do ar através da boca e das narinas (retirada de possíveis

objetos da boca e garganta, elevação do queixo do indivíduo); arejar o ambiente;

afastar a causa da asfixia;

afrouxar as roupas em volta do pescoço, peito e cintura; proceder à ressuscitação cardiopulmonar até que a vítima dê entrada em local onde possa receber assistência especializada.

CORPOS ESTRANHOS

Nas vias aéreas

A presença de corpo estranho na garganta é muito comum, sendo esta a terceira causa de óbito por acidentes no país. Os principais objetos que causam asfixia são ossos de galinha, espinhas de peixe e moedas. Deve-se encorajar a vítima a tossir vigorosamente e, se isso não tiver resultado, aplicar técnicas para expelir o objeto (BRASIL, 2003).

No caso de obstrução parcial das vias aéreas, em que ainda há tosse e capacidade de fala, o mais adequado é pedir a tosse vigorosa da vítima e nunca realizar manobras, muito menos o golpeamento da região posterior do tórax, pois isso pode deslocar o corpo estranho e agravar a situação (SANTORO, 2013).

Se a vítima não conseguir desbloquear as vias aéreas, deve-se realizar a manobra de Heimlich (FERREIRA; GARCIA, 2001).

A Manobra de Heimlich eleva o diafragma pela pressão abdominal e aumenta a pressão do ar, forçando o corpo estranho para fora das vias aéreas (FERREIRA; GARCIA, 2001).

Essa técnica deve ser aplicada em crianças maiores de um ano e adultos em caso de asfixia total em que a vítima ainda está consciente. Em casos de inconsciência, deve-se proceder a cinco compressões torácicas para cima e para dentro com a vítima em decúbito dorsal, também retirar o objeto da garganta com os dedos se este estiver visível (SANTINI; MELLO, 2008).

A manobra consiste em posicionar-se atrás da vítima e colocar um dos pés entre os pés dela, passar os braços por baixo dos braços da vítima e em volta da cintura (cinco dedos acima