professione docente materiali

e strumenti per l’insegnante

HUB Scuola

Area Primaria

Intelligenza Artificiale: istruzioni per l’uso

Dalla progettazione alla certificazione delle competenze

Programmazione

La nuova valutazione

L’insegnamento dell’Educazione civica

Se sbaglio imparo, di Federica De Gasperis (Maestra Federica)

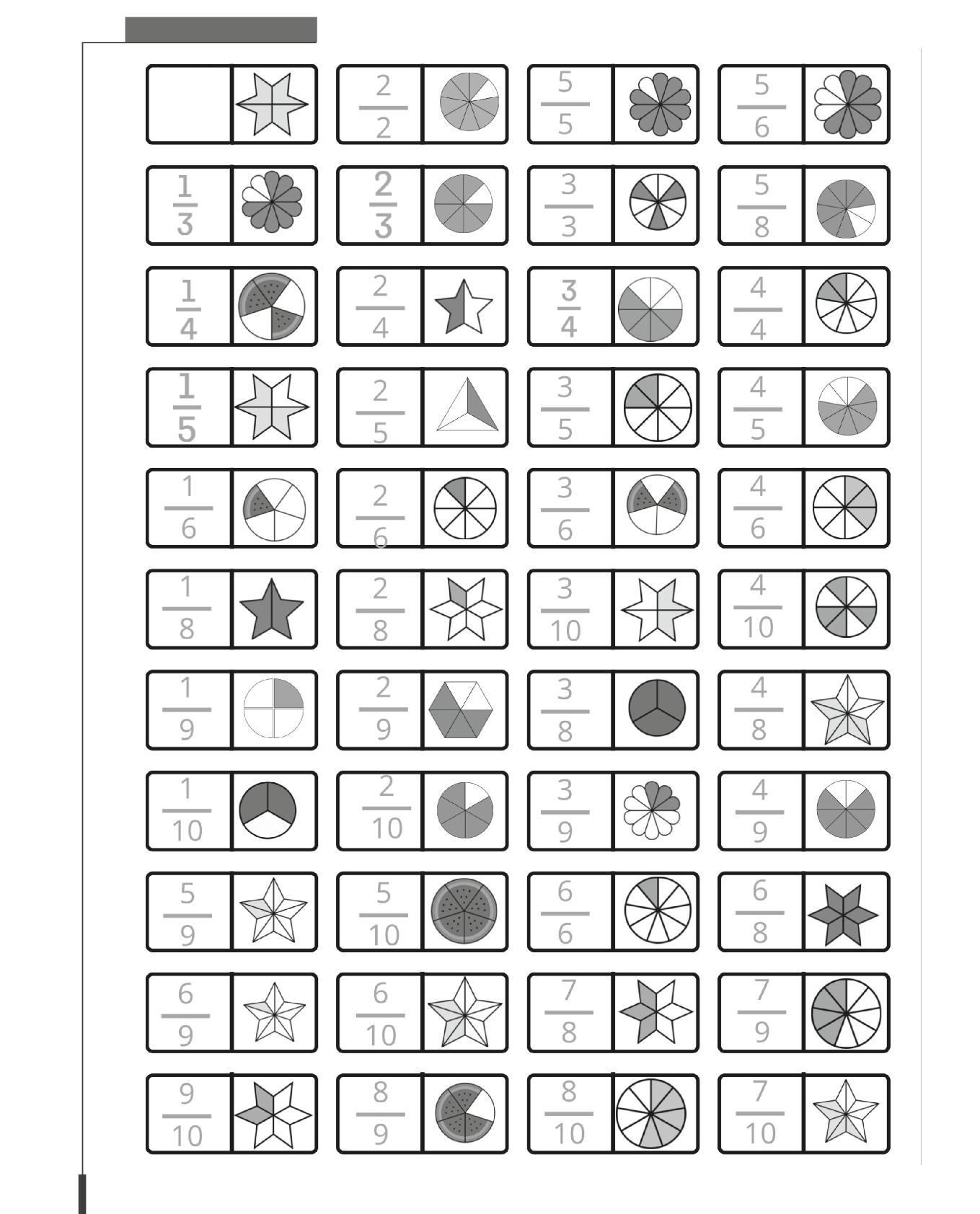

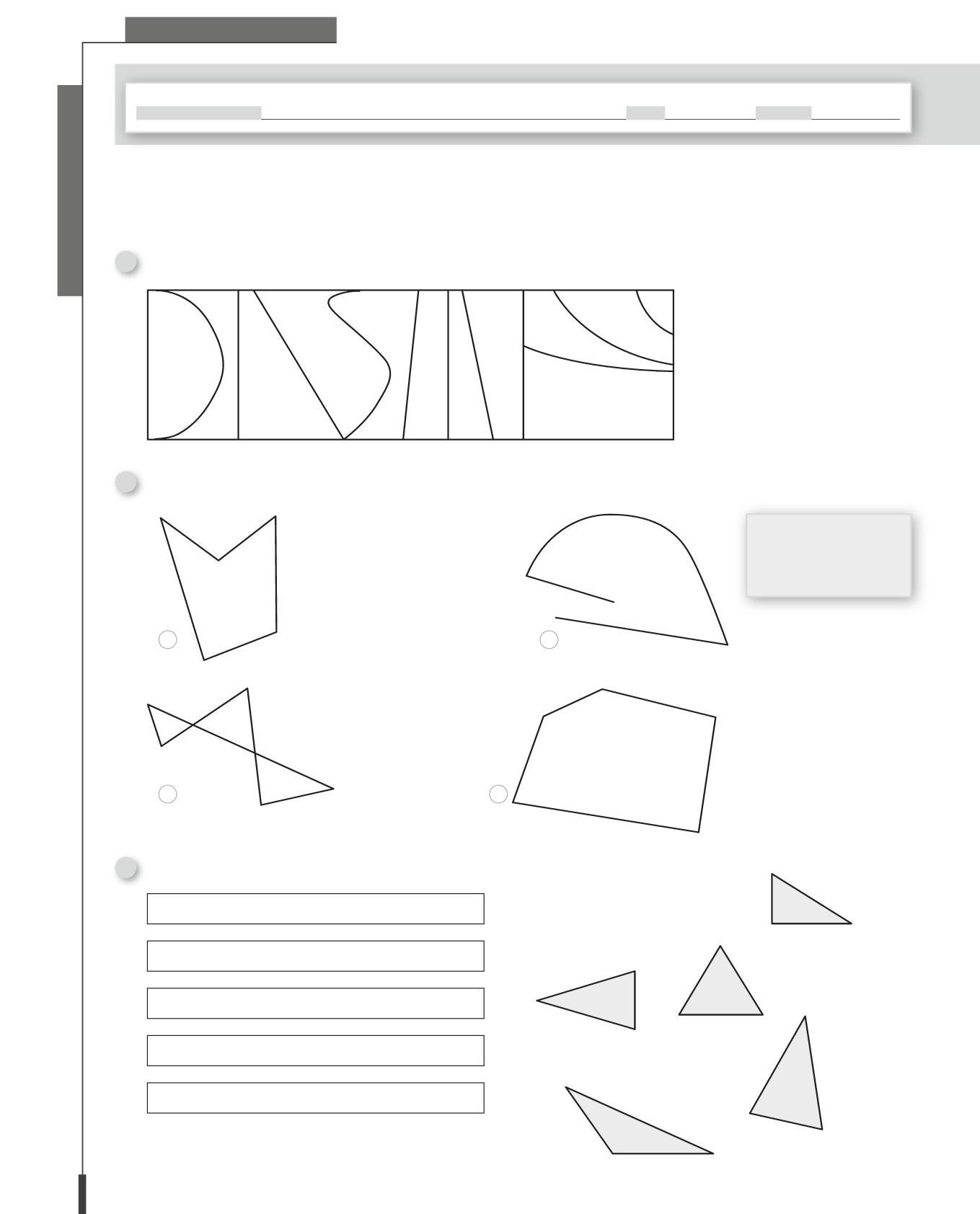

Schede di autovalutazione di Matematica

Allenamento alla Prova nazionale INVALSI con soluzioni

Schede e verifiche multilivello

Prove strutturate per classi parallele con soluzioni

Costruire inclusione in una prospettiva universale, a cura di Erickson

Il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale, a cura di Erickson

Piano Didattico Personalizzato: ridare centralità alla didattica, a cura di Erickson

Calcolo facile, di Cristina Caciolo, a cura di Erickson

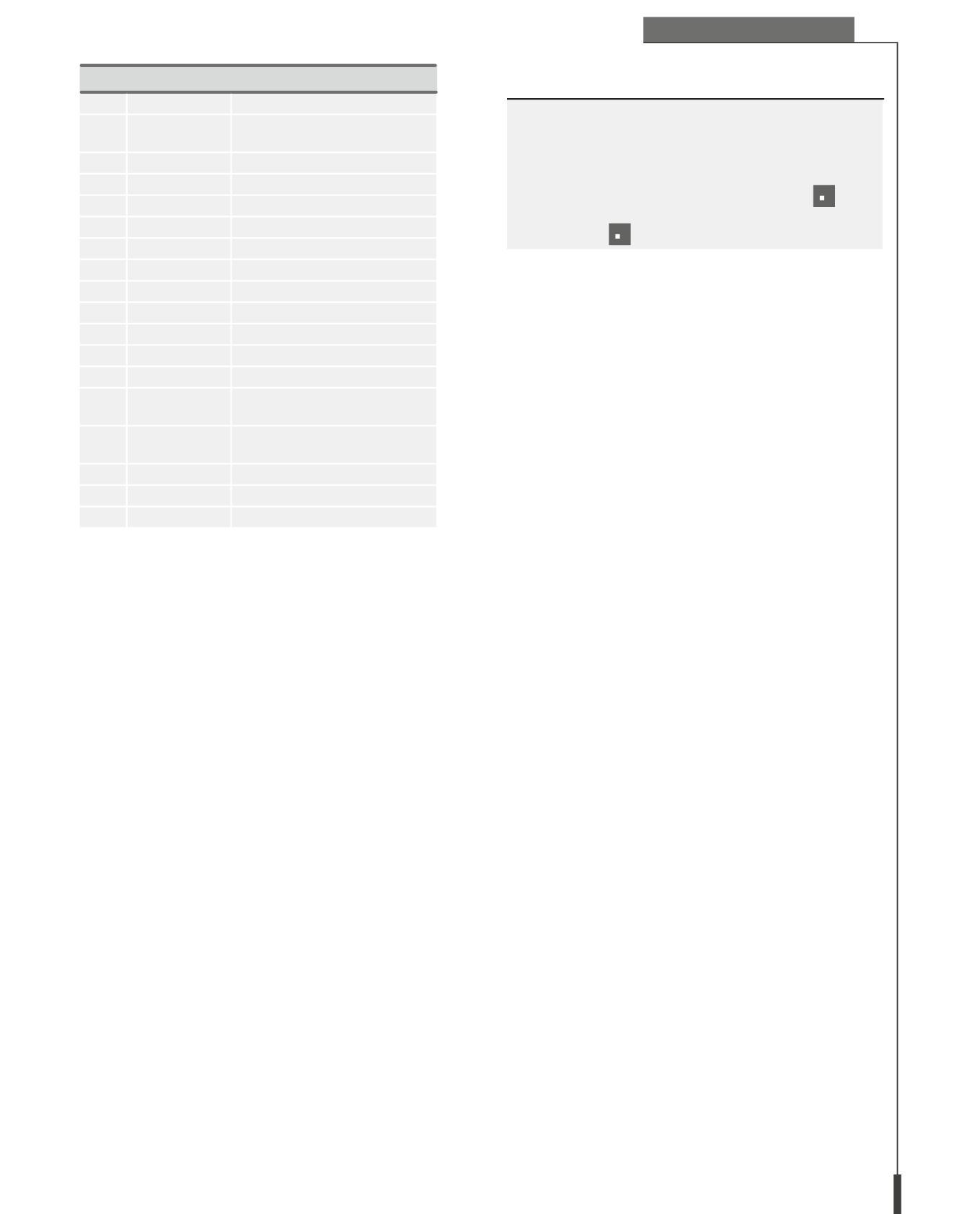

SOLUZIONI PER L‘INSEGNANTE NEL LIBRO DIGITALE

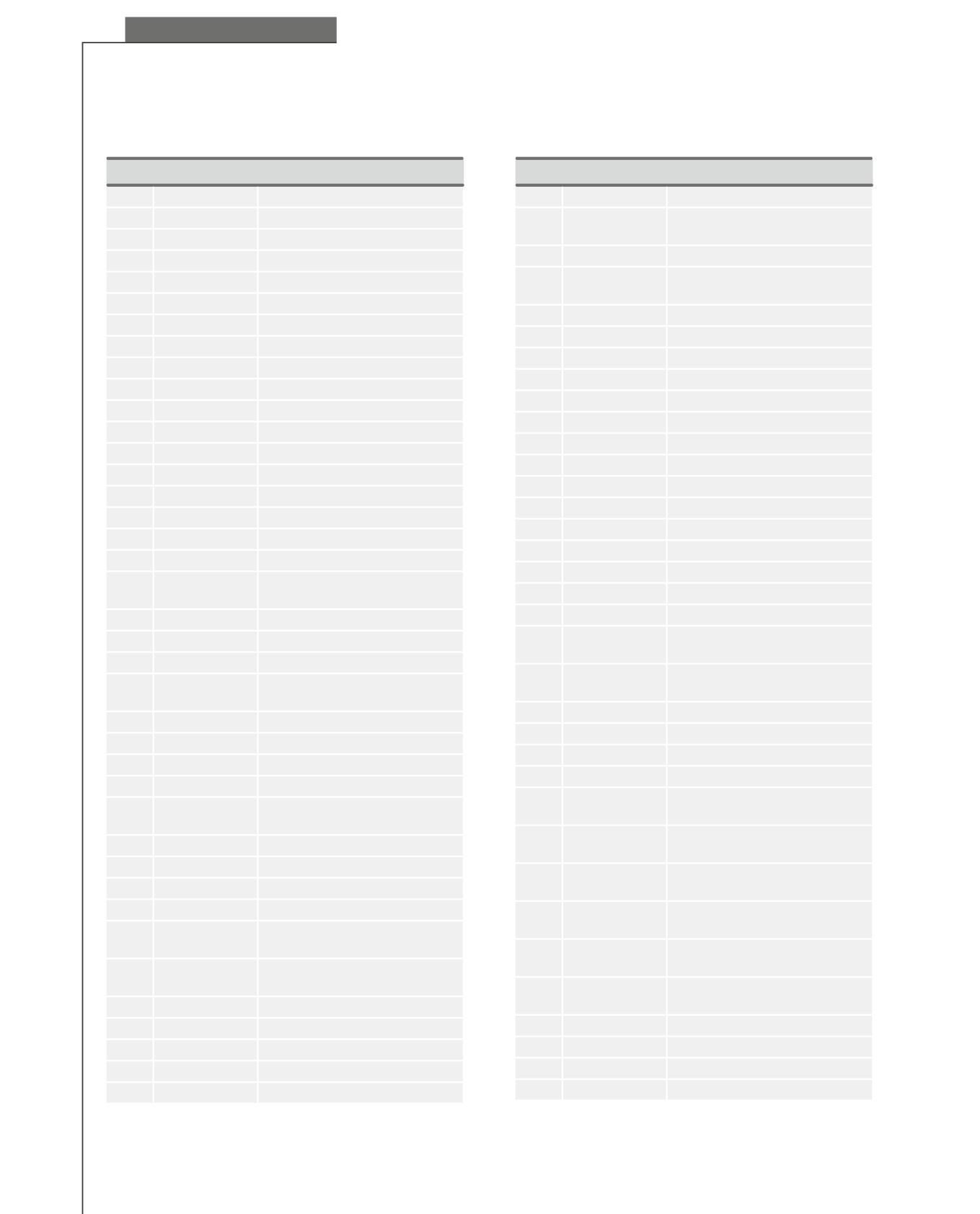

SCHEDE DI SCIENZE E TECNOLOGIA

Le Scienze e il lavoro di scienziati e scienziate

Le bottiglie piene d’acqua nel congelatore scoppiano

La materia e i suoi stati

La galaverna, un fenomeno emozionante, ma sconosciuto 135

L’acqua

La giornata mondiale dell’acqua

L’aria

Mongolfiere e dirigibili

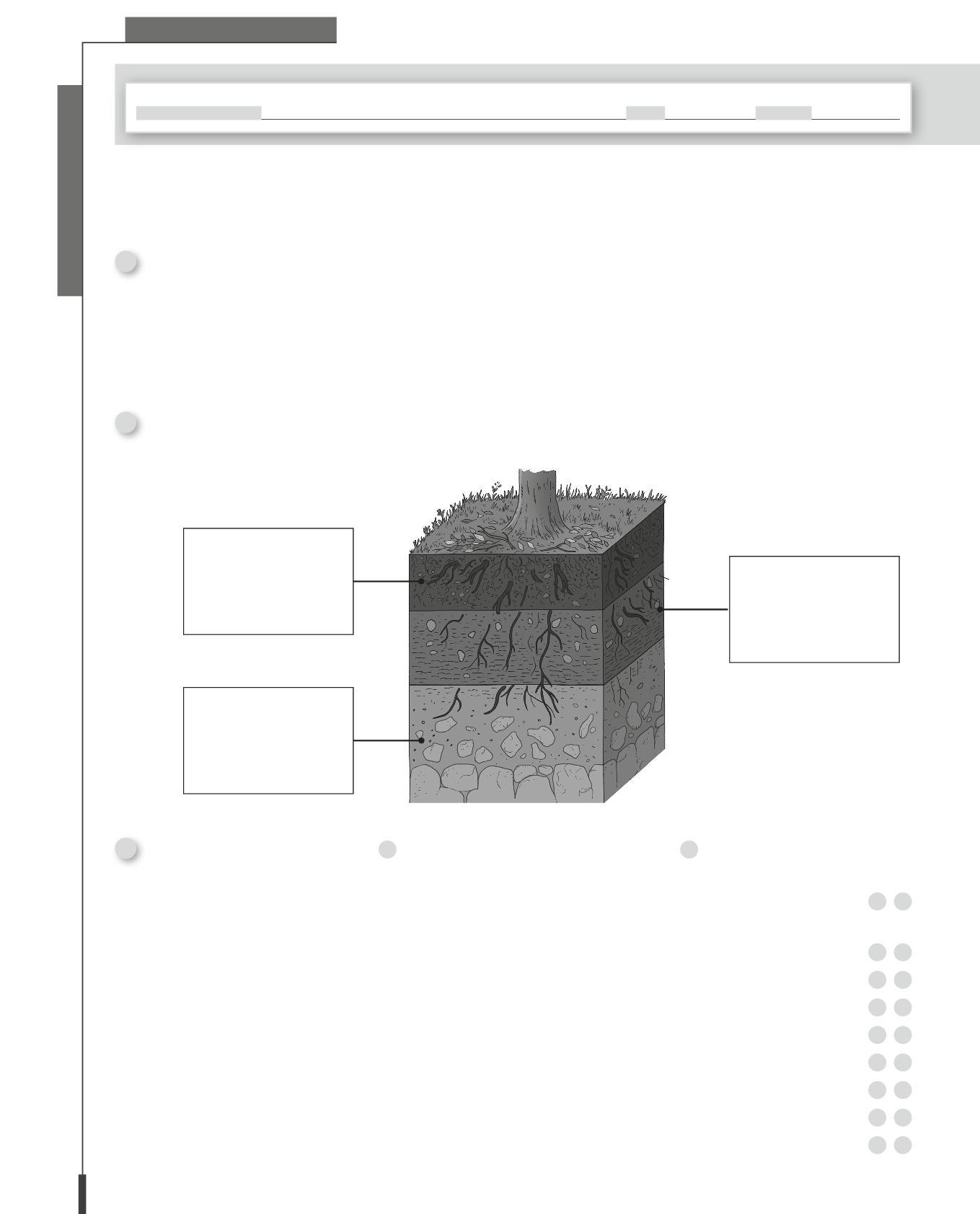

Il suolo

Il compostaggio

La materia e le sostanze (Laboratorio competenze)

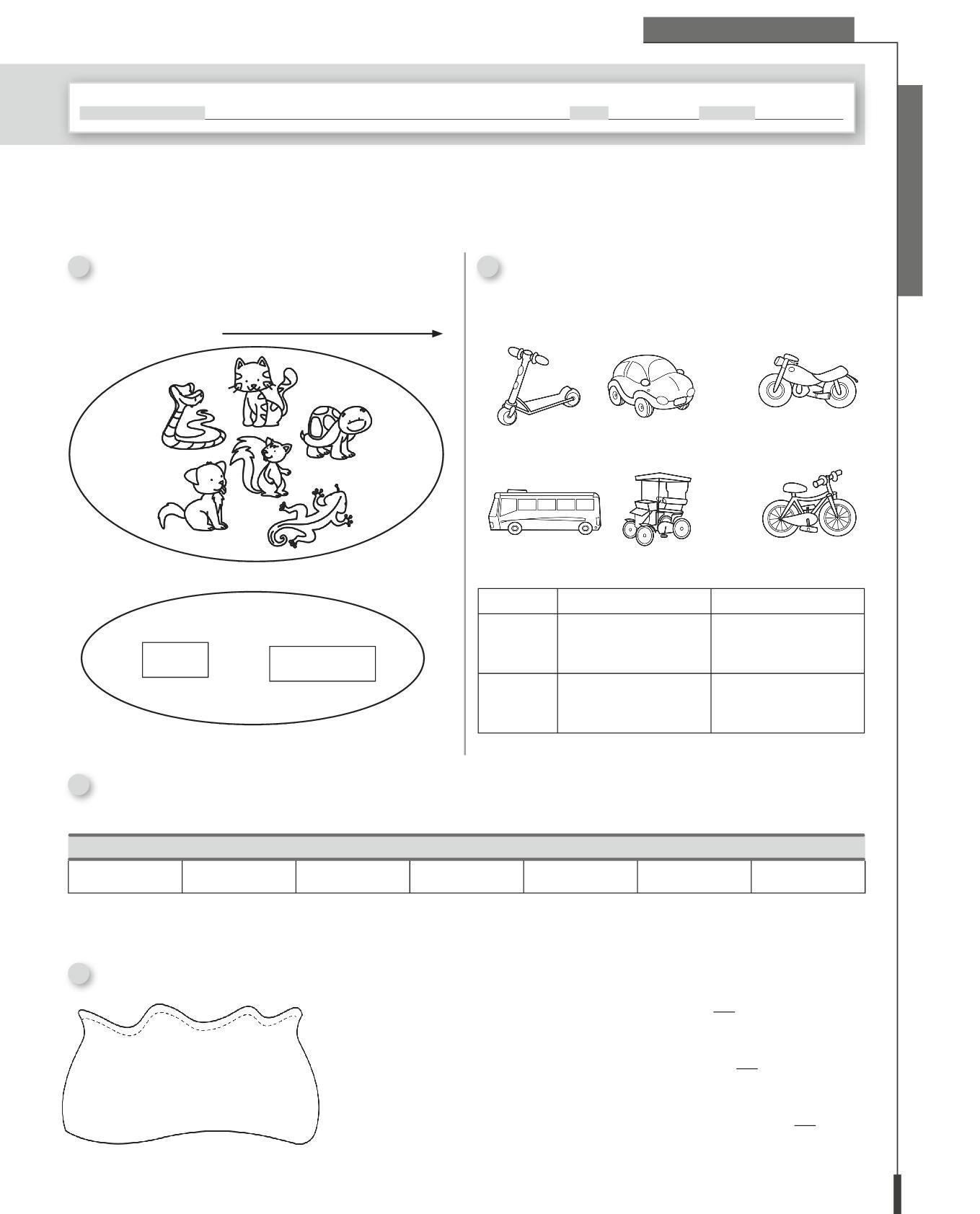

I viventi

Le aree naturali protette

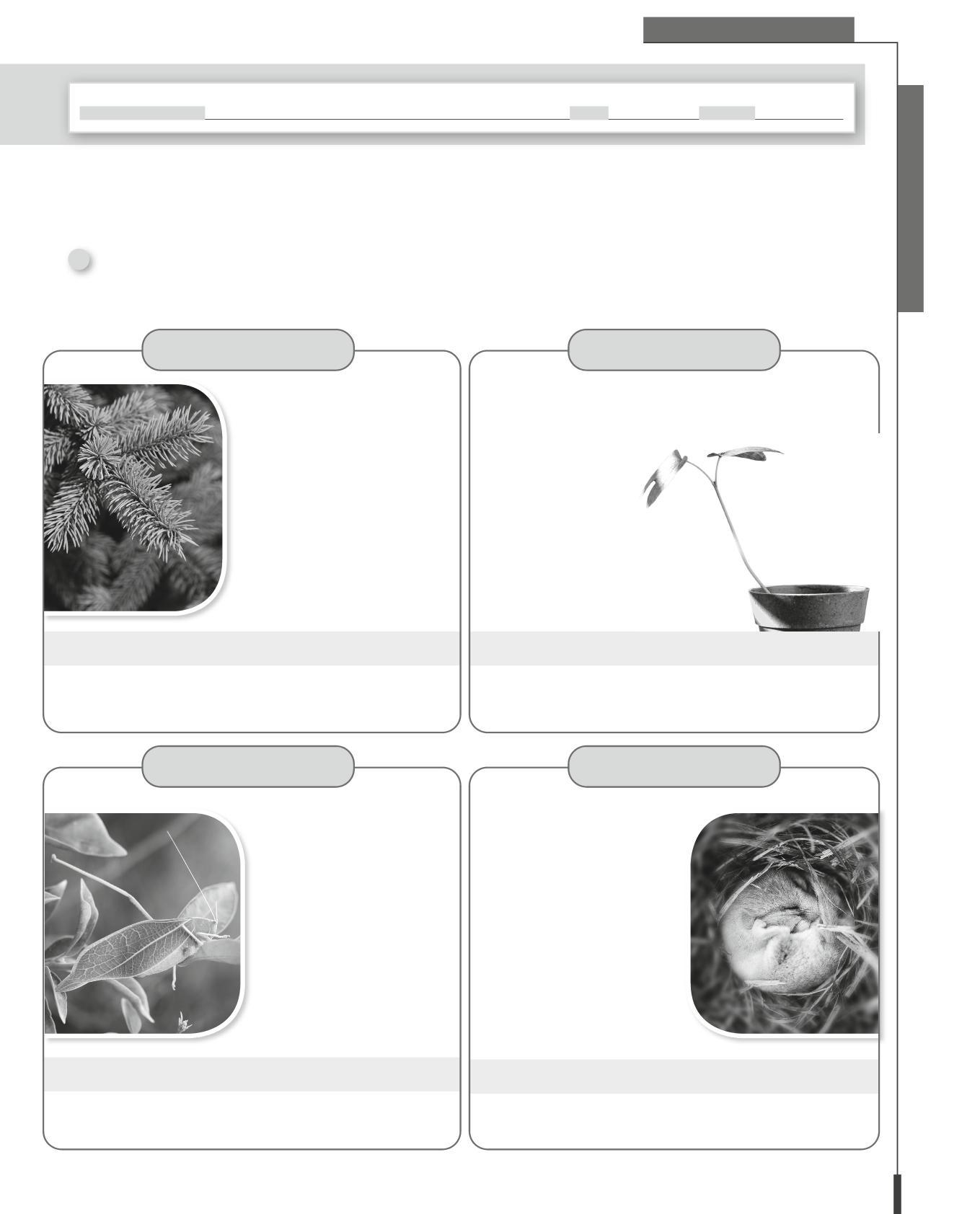

Le piante e gli animali

L’estinzione degli animali

Identikit di piante e animali (Laboratorio competenze)

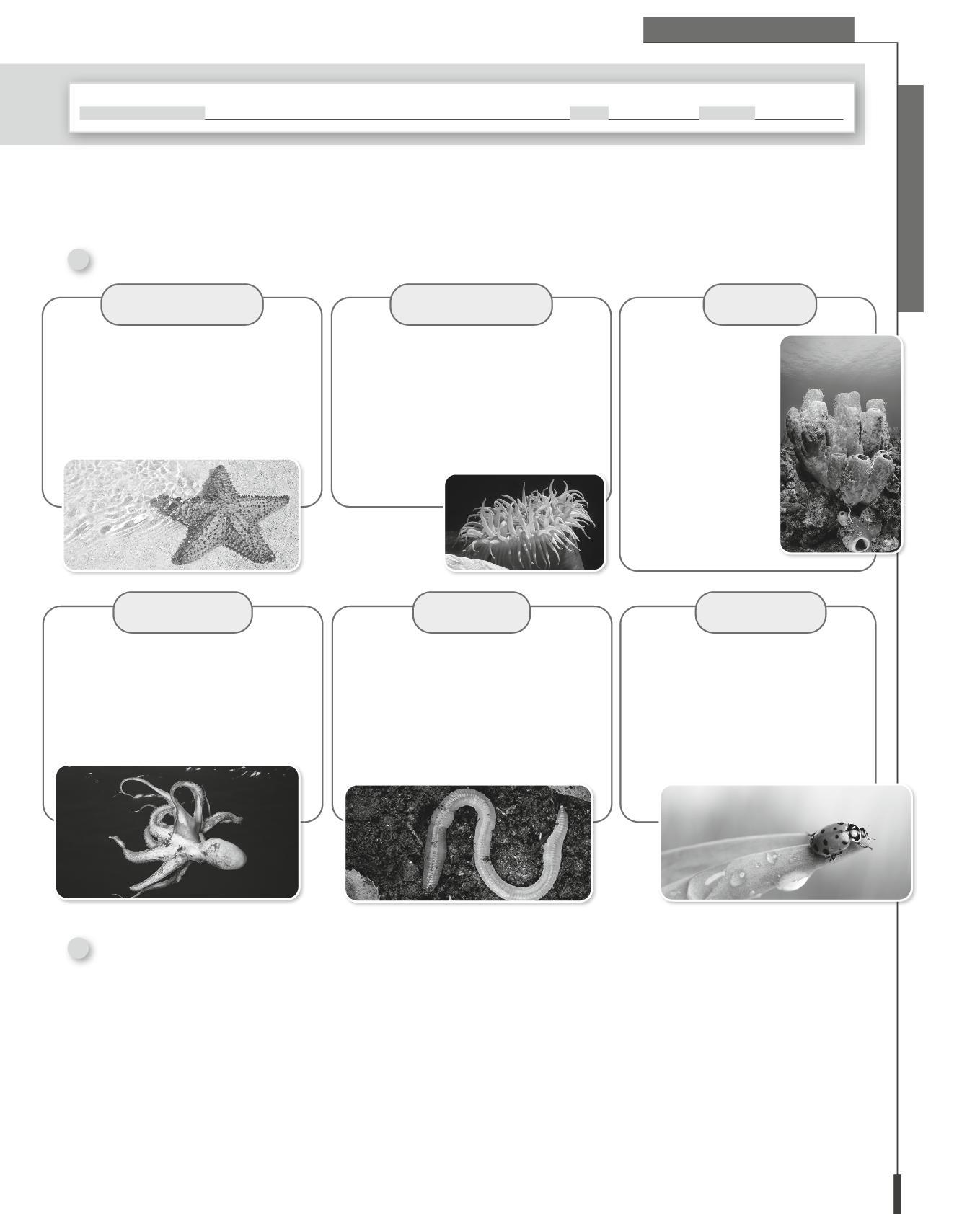

Gli invertebrati

(Laboratorio competenze)

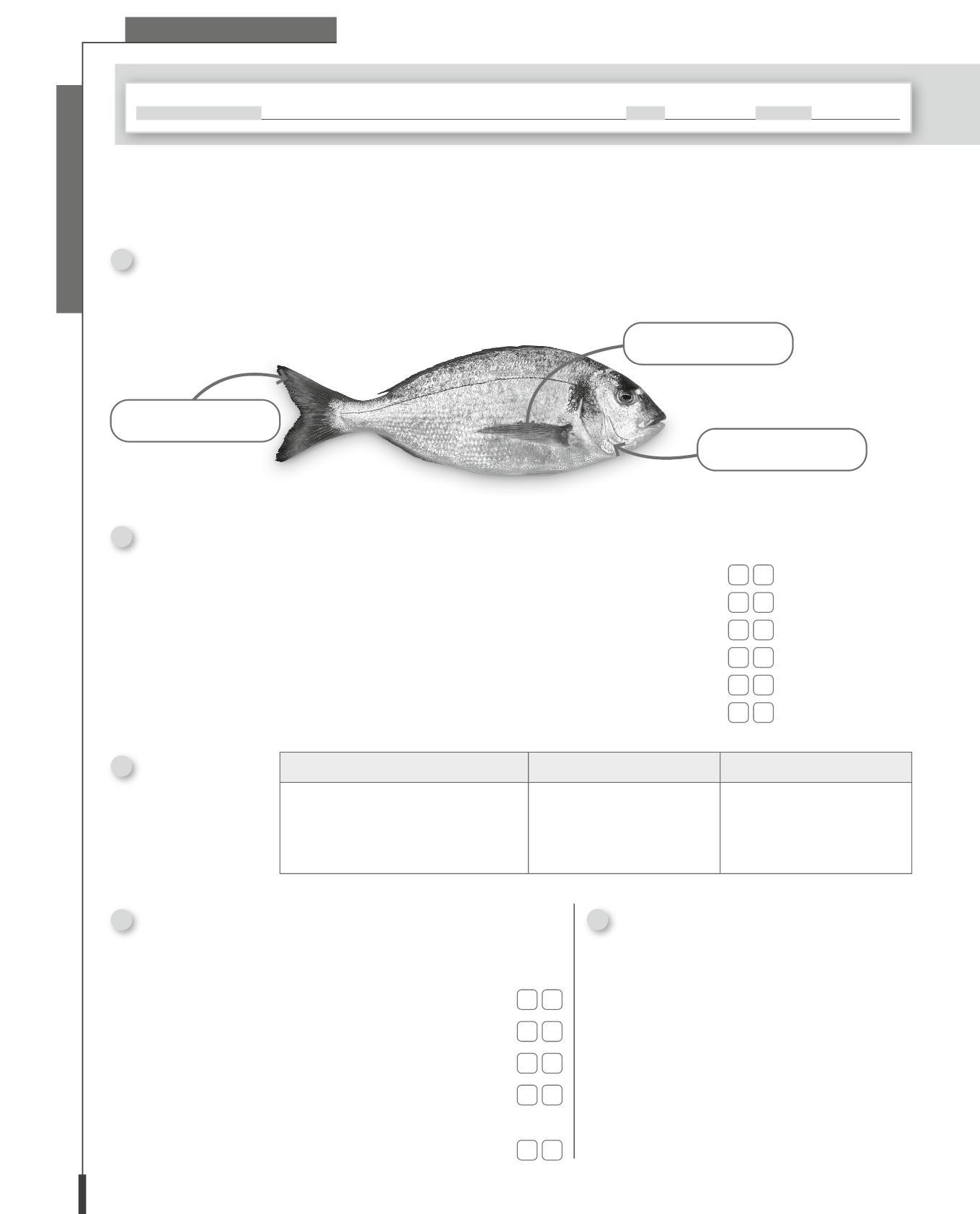

I vertebrati

(Laboratorio competenze)

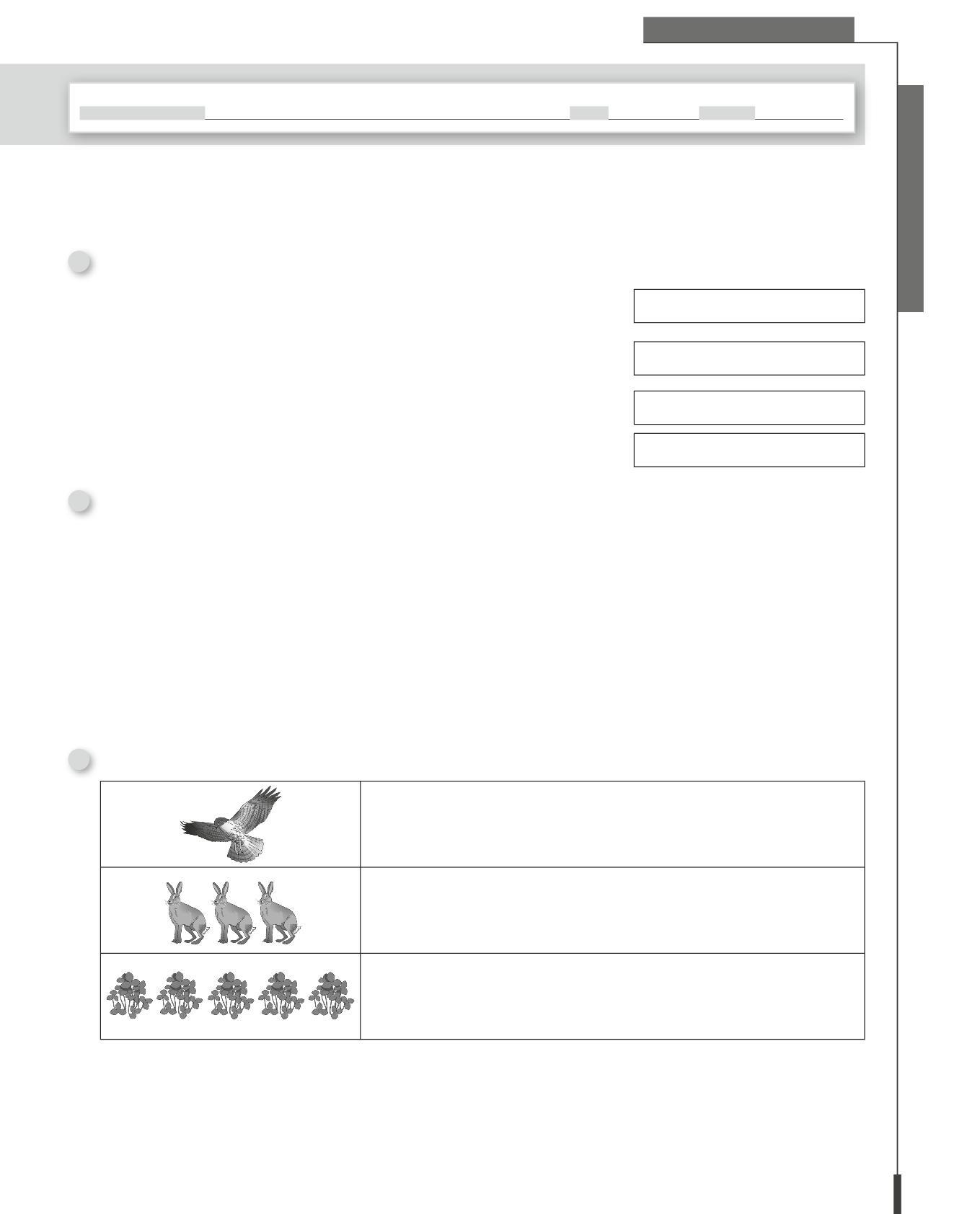

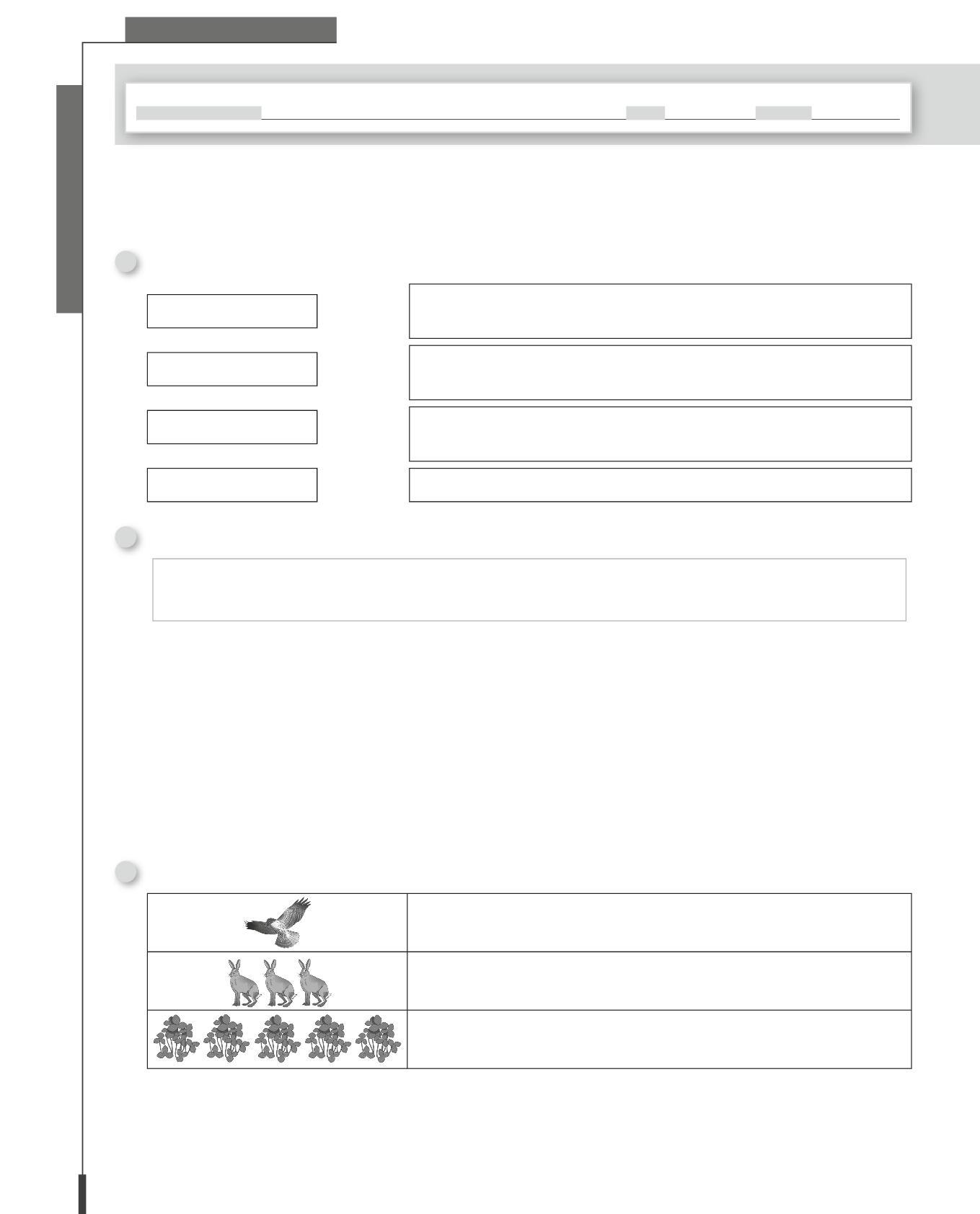

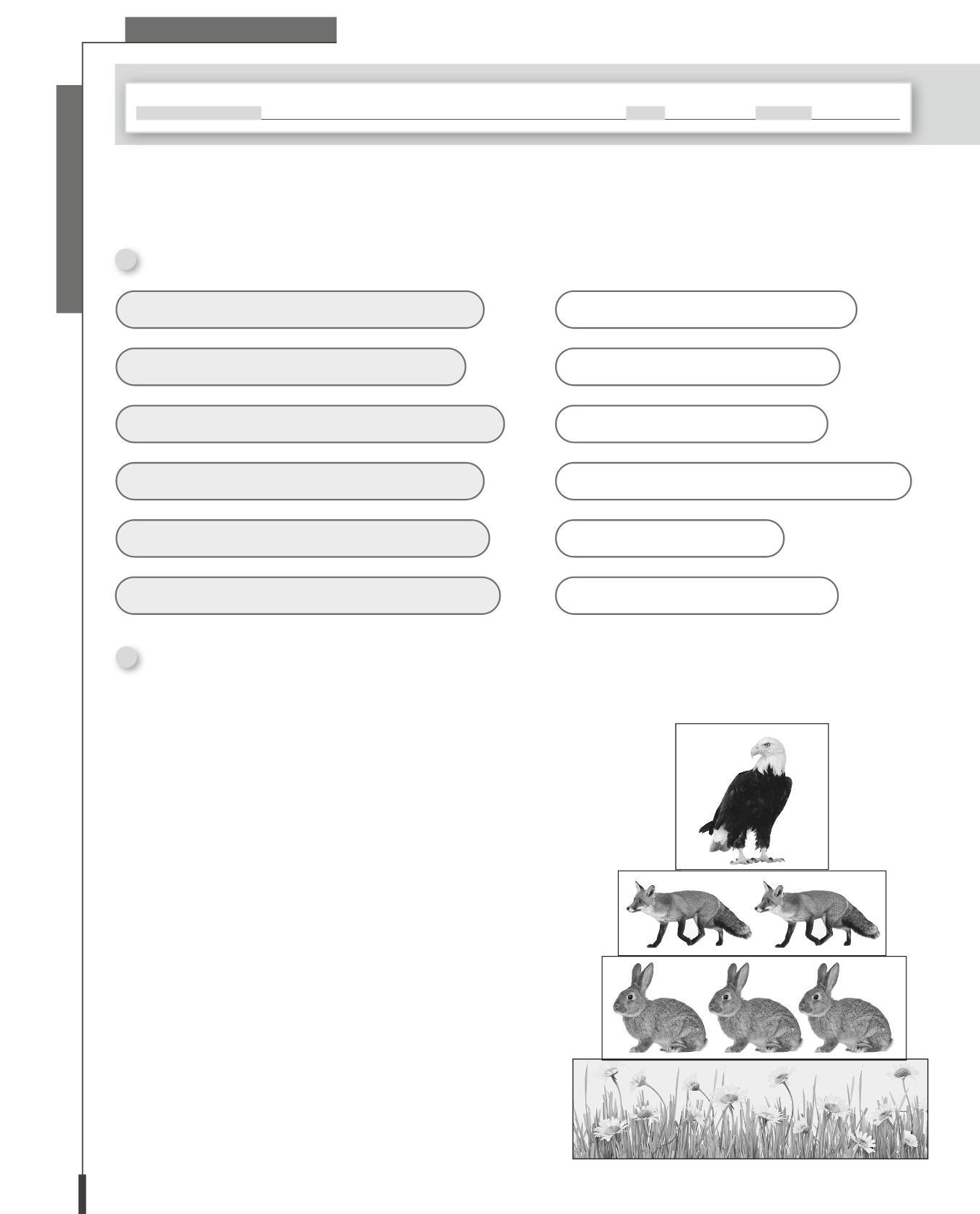

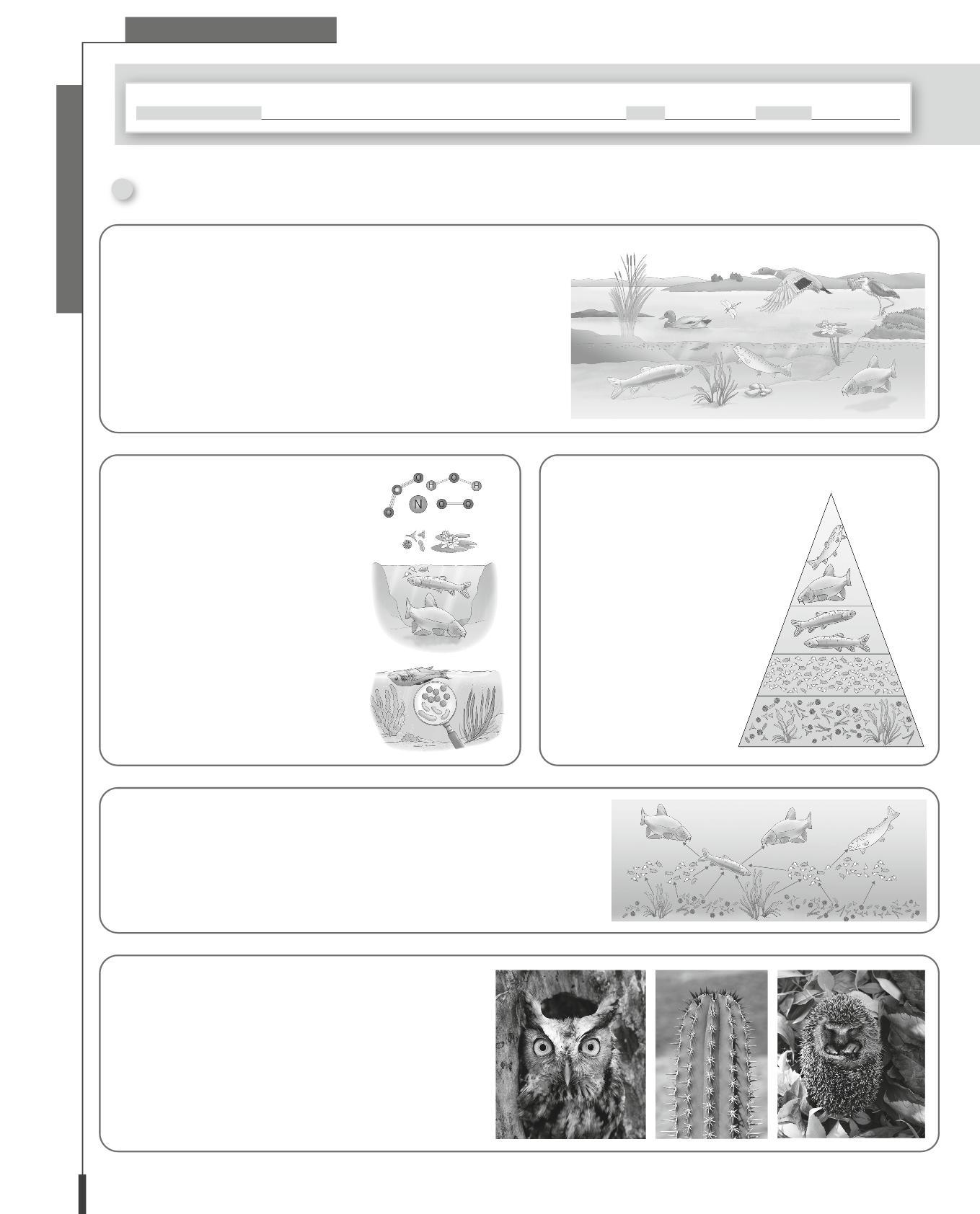

L’ecosistema

La pozza di marea

L’ecosistema bosco (Laboratorio competenze)

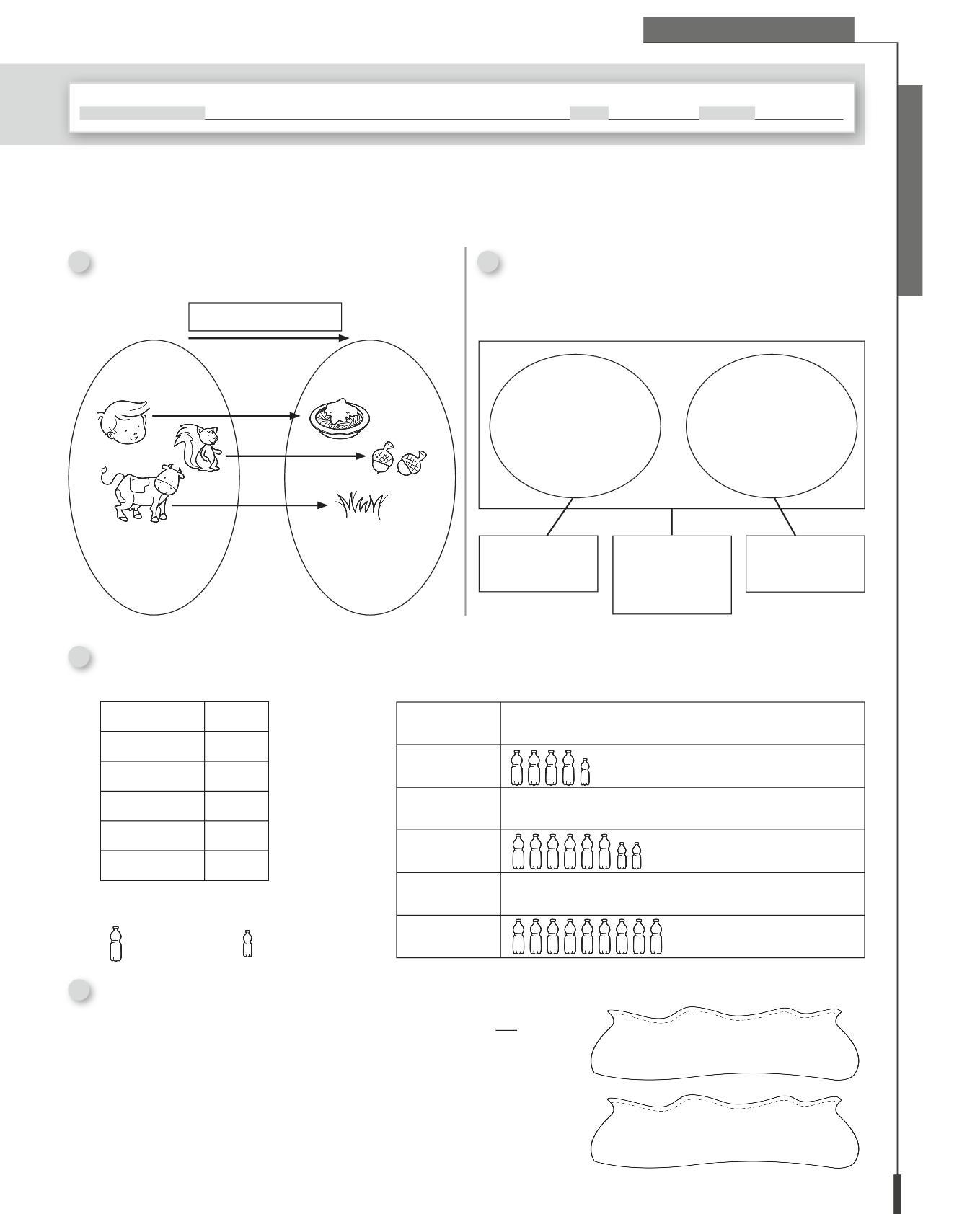

La catena e la rete alimentare (Laboratorio competenze)

Adattarsi

COMPITI AUTENTICI E LABORATORIO

La giornata della Terra

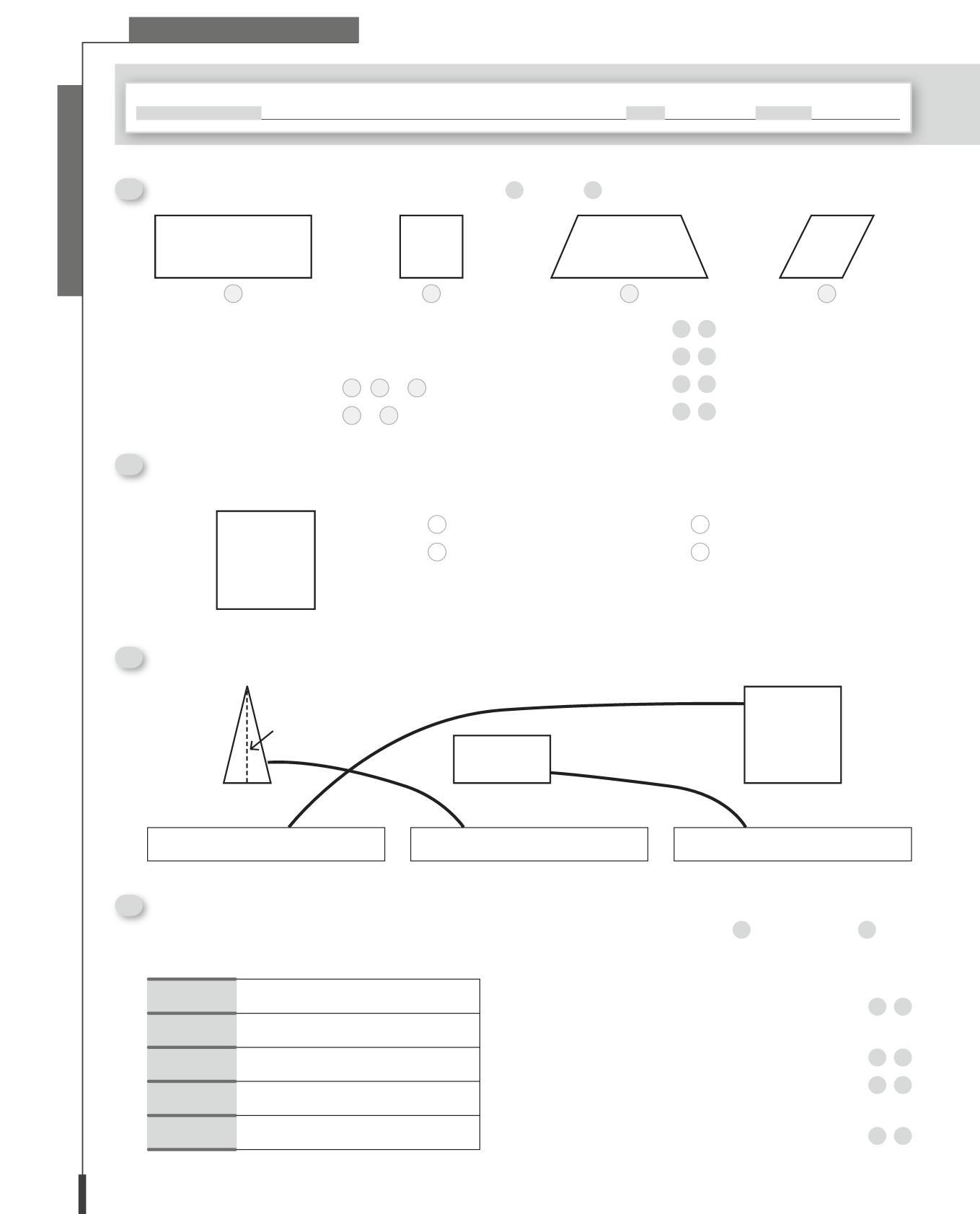

Costruiamo un acquedotto

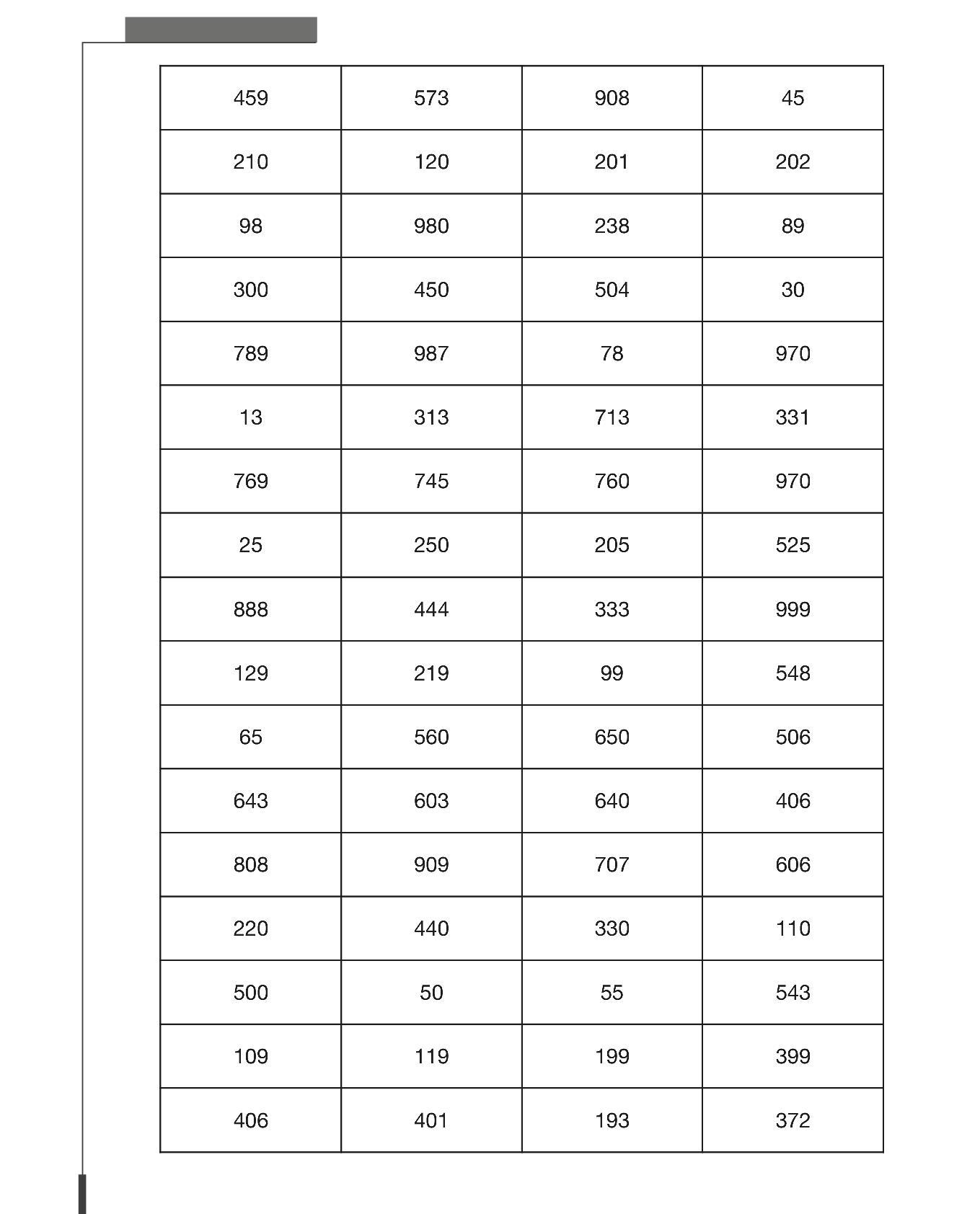

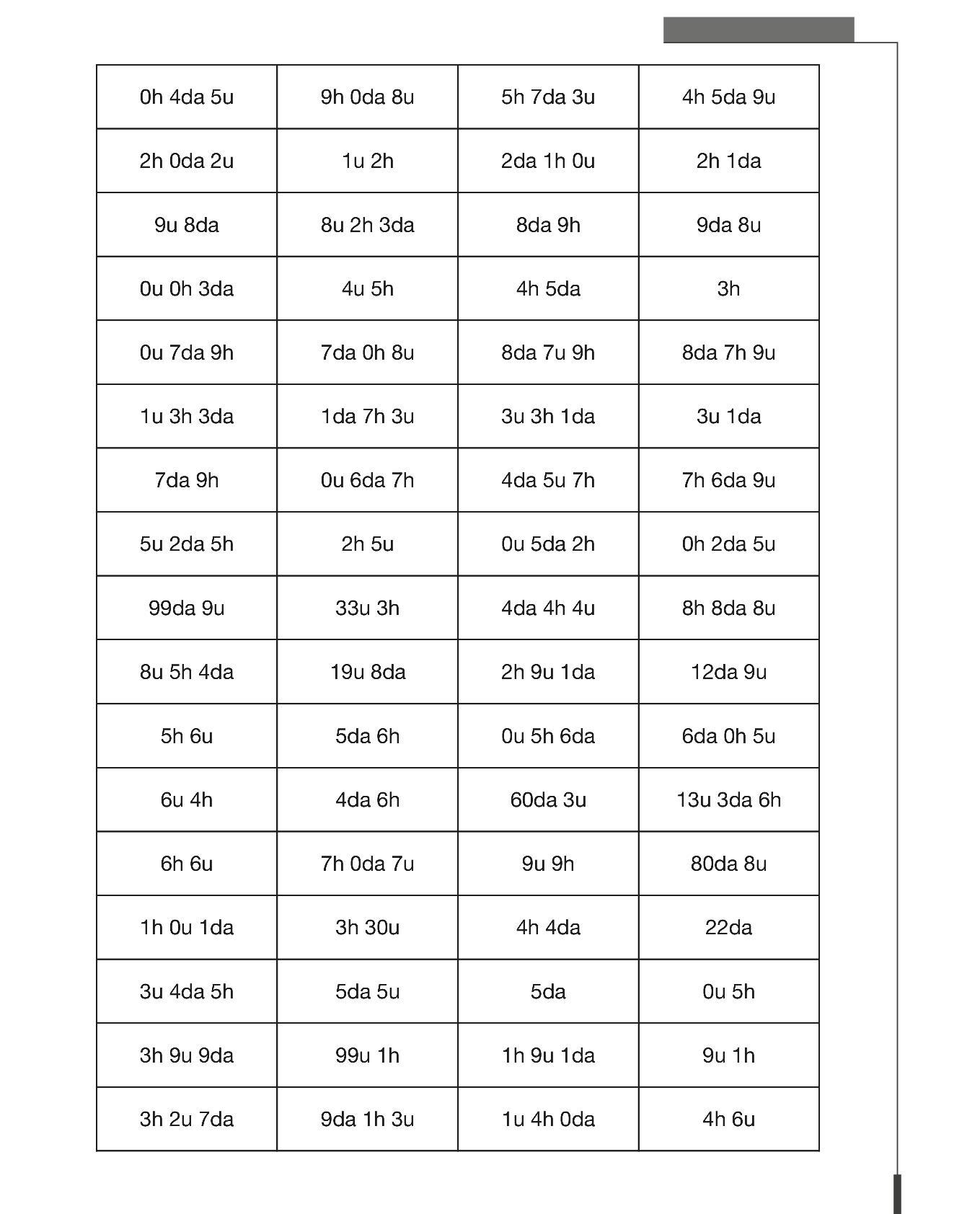

PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE

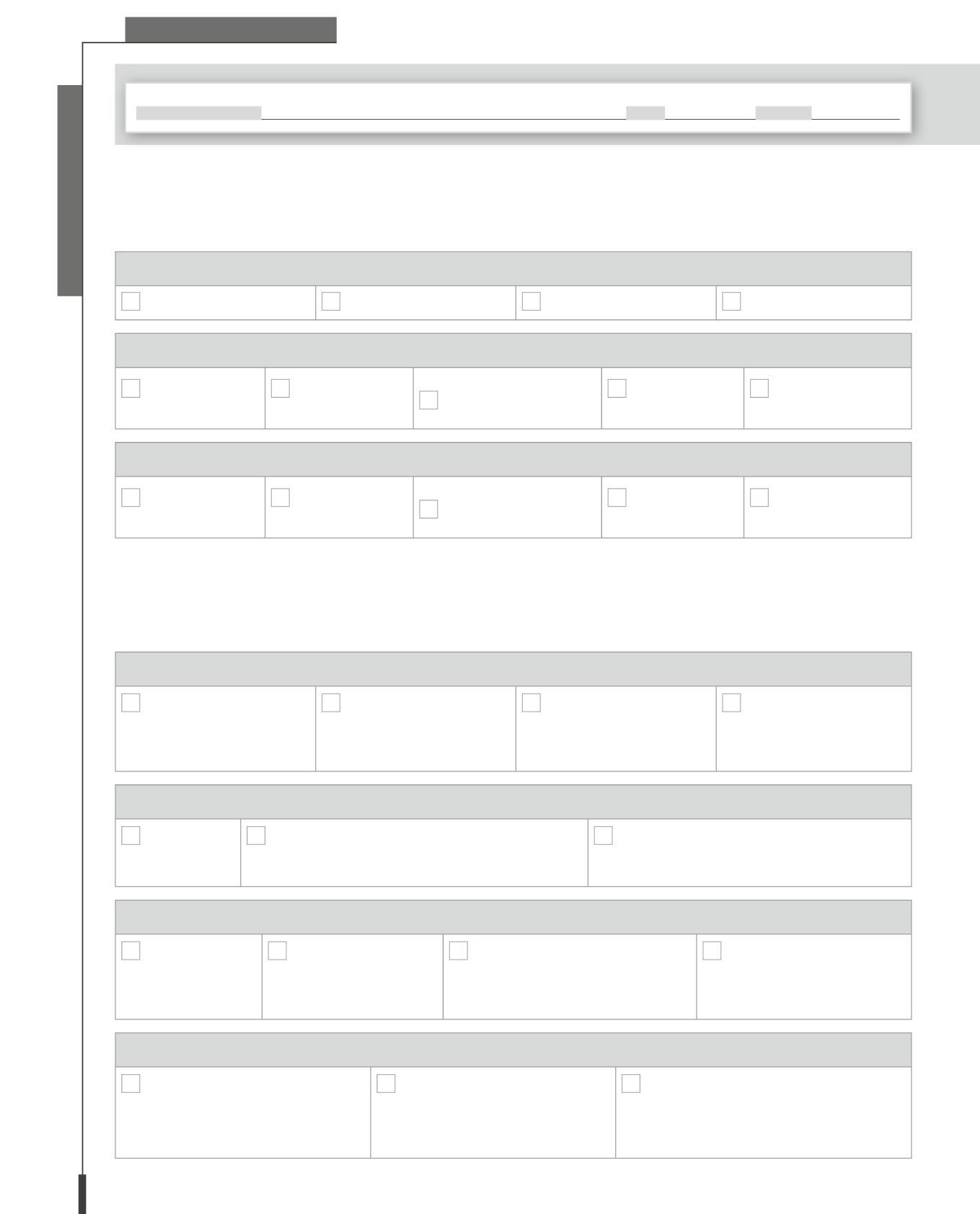

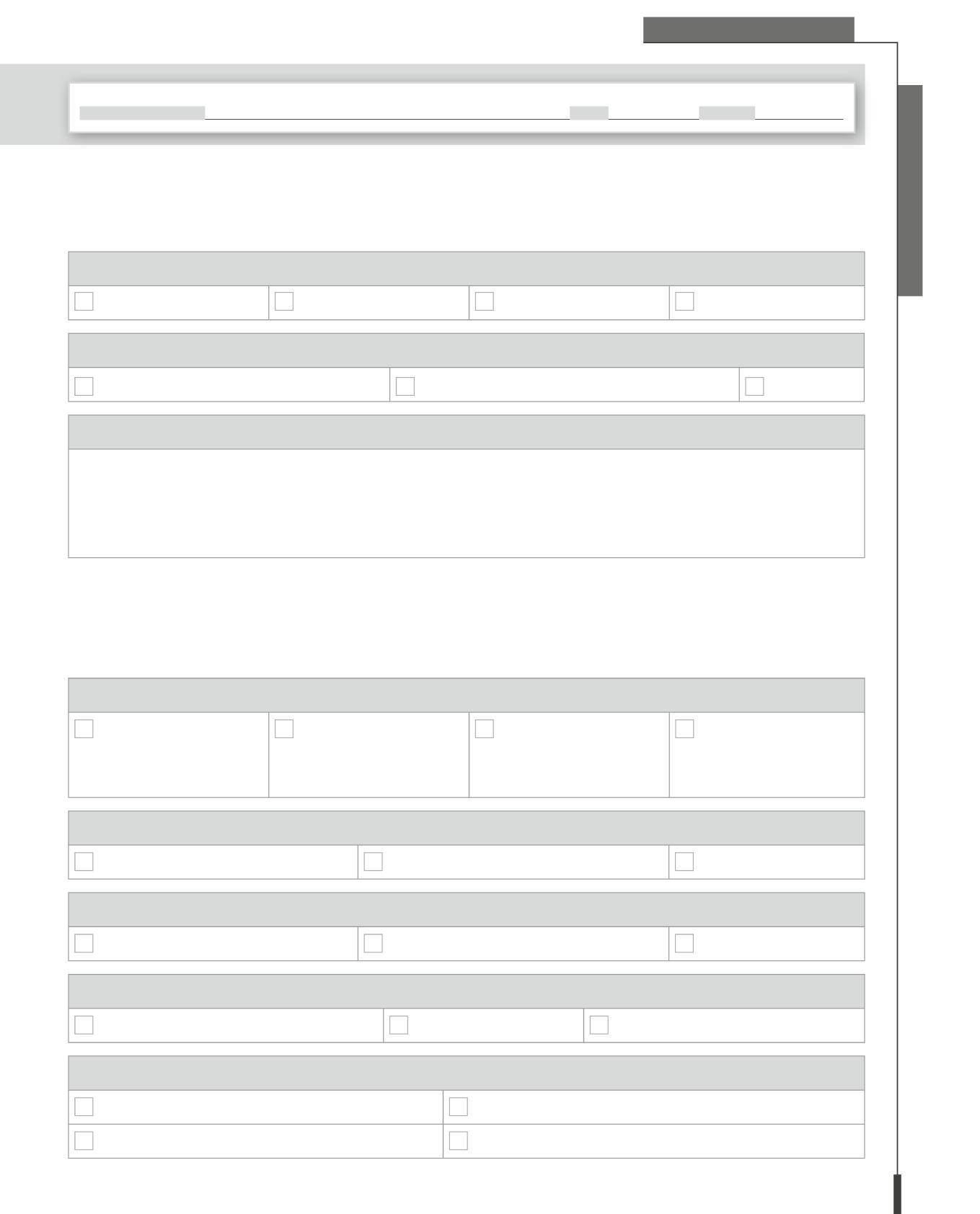

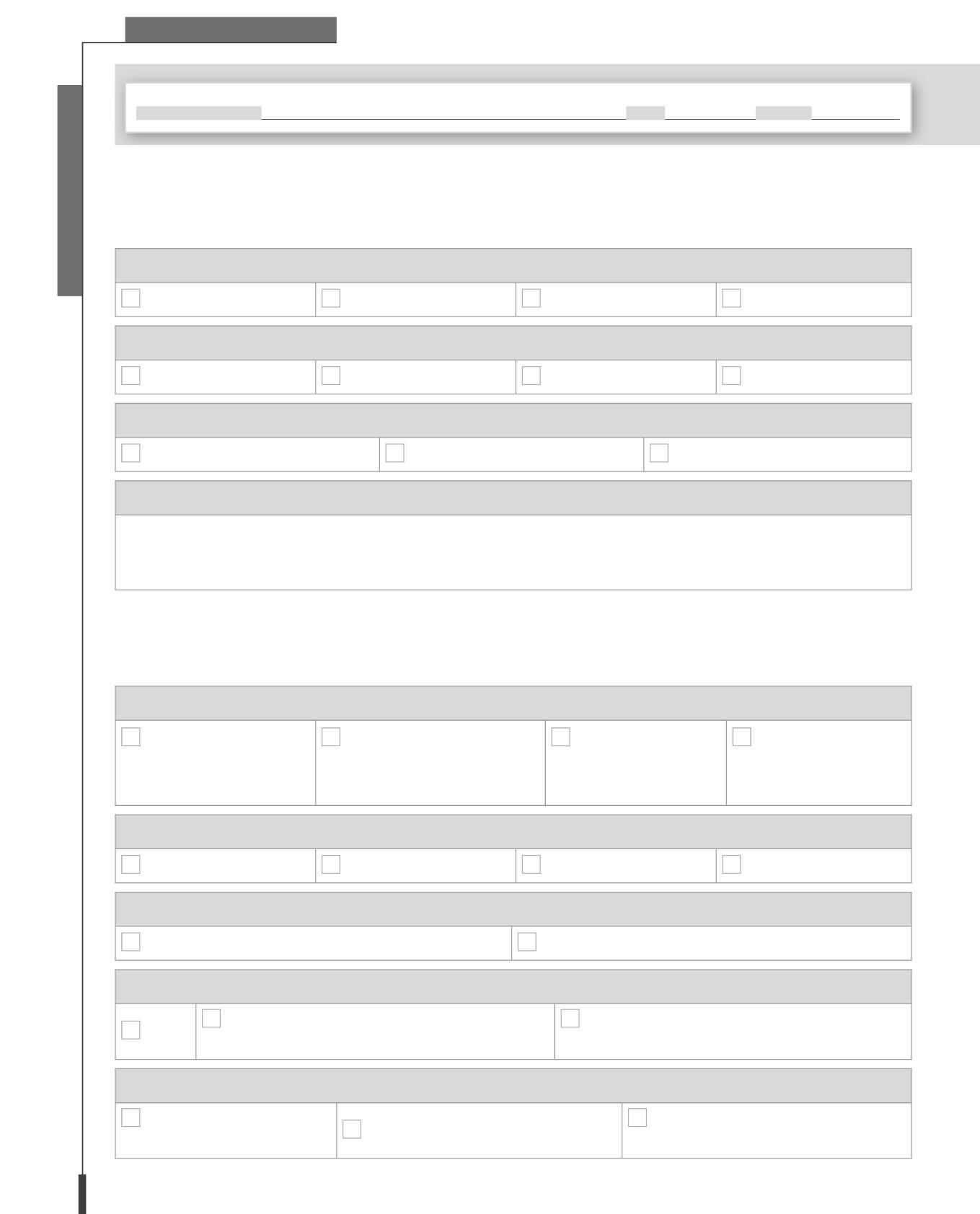

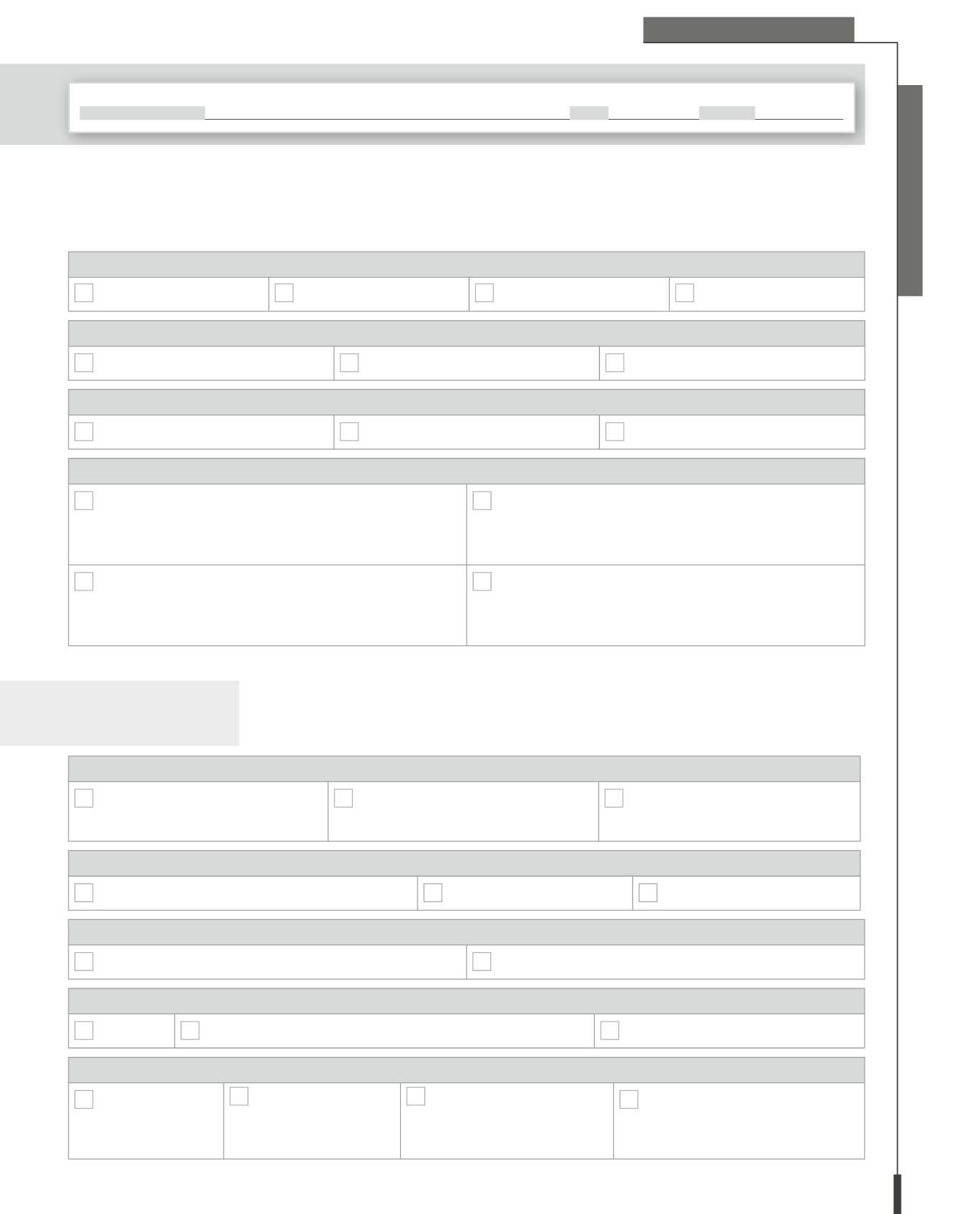

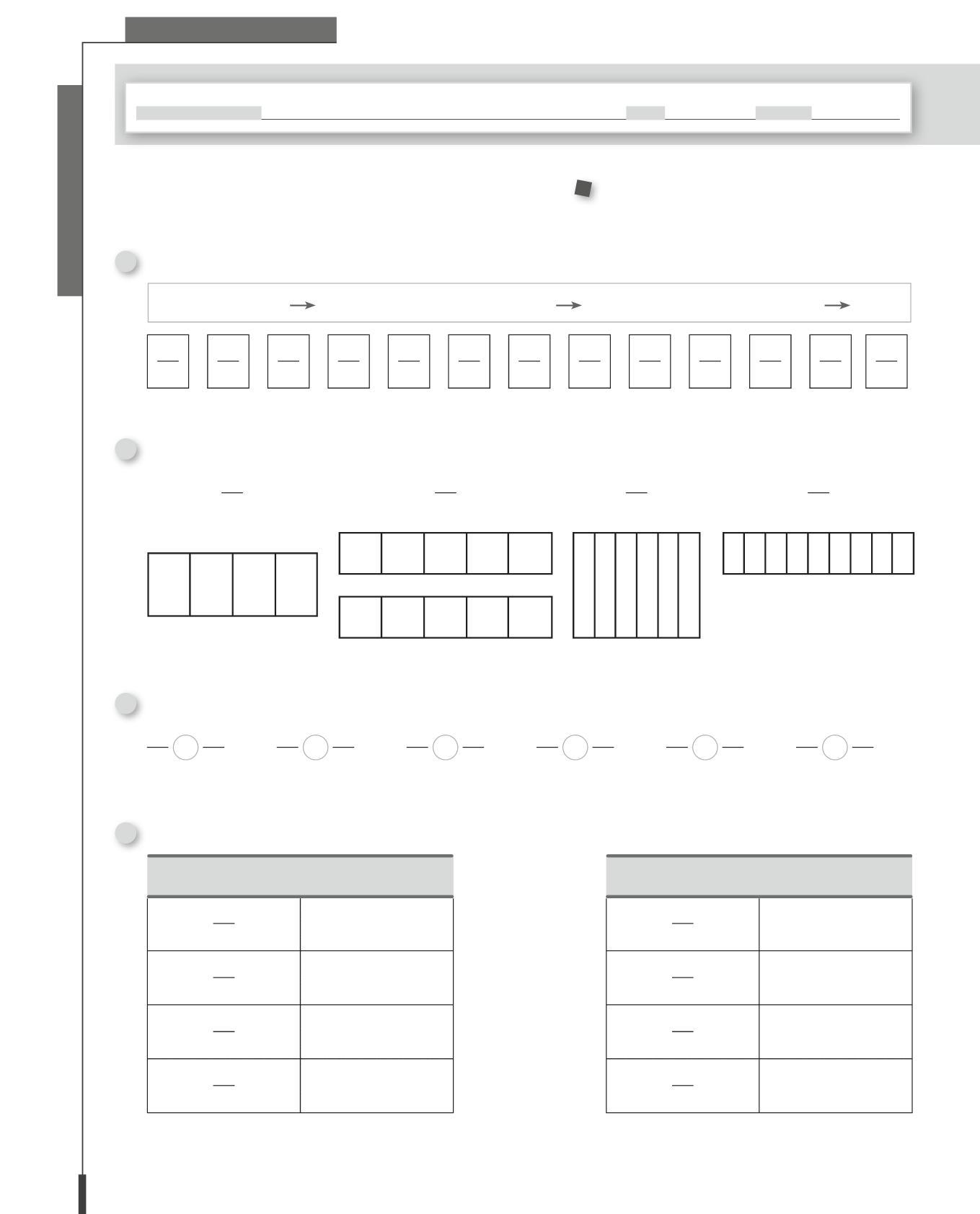

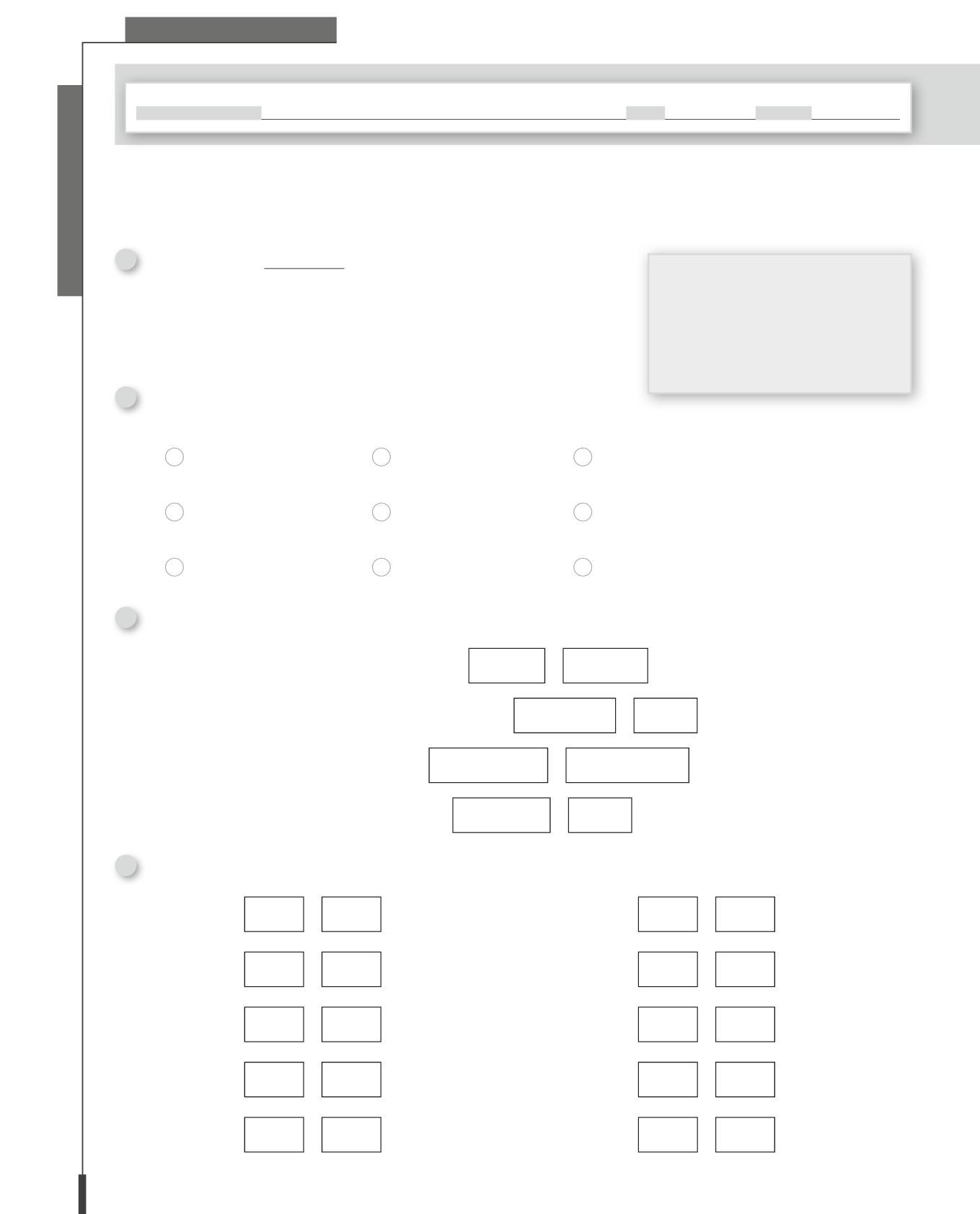

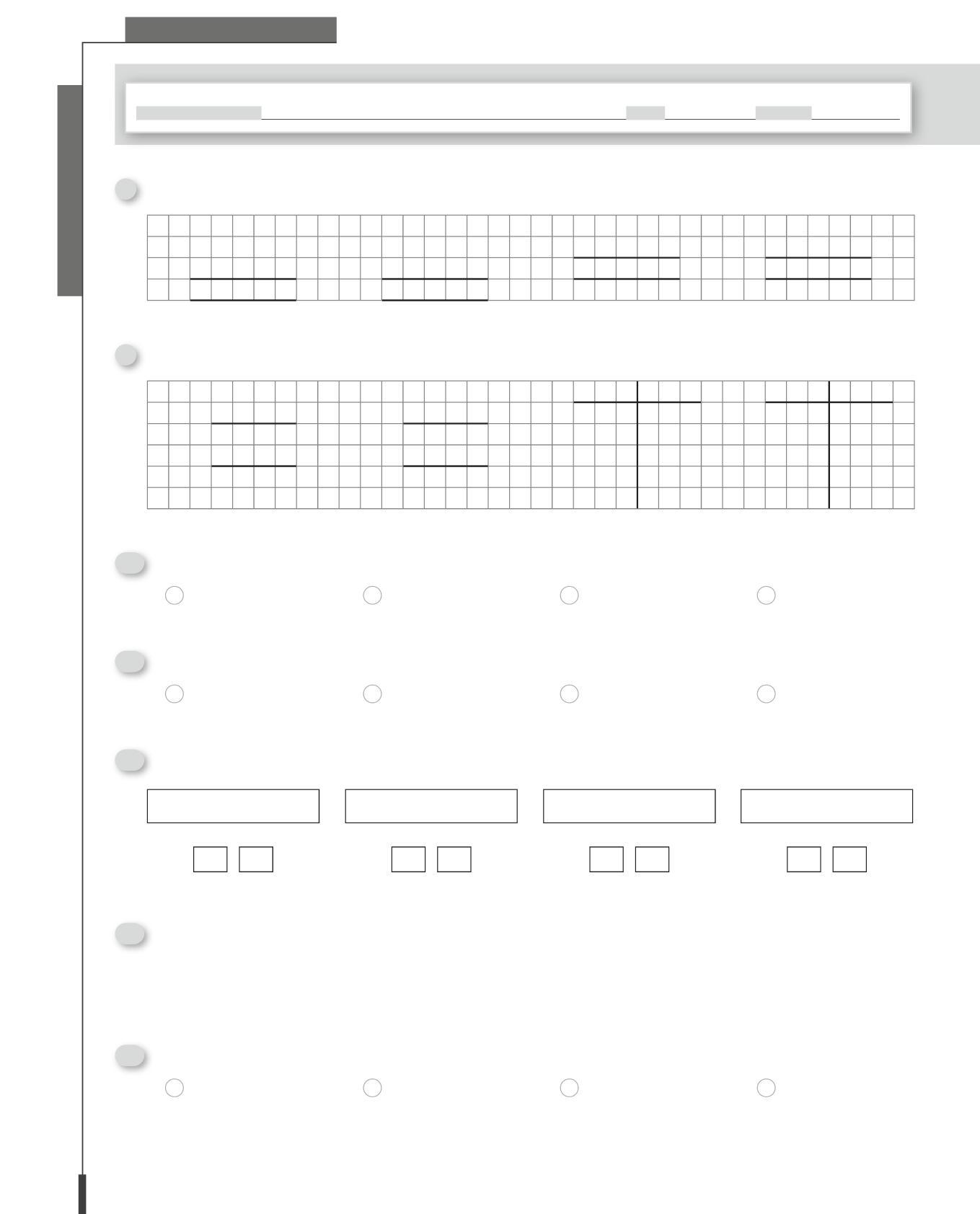

Prova d’ingresso di Matematica

Prova intermedia di Matematica

Prova finale di Matematica

Prova d’ingresso di Matematica con soluzioni

Prova intermedia di Matematica con soluzioni

Prova finale di Matematica con soluzioni

CONTRIBUTI E PERCORSI A CURA

Costruire inclusione in una prospettiva universale

Il piano educativo individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale

Piano didattico personalizzato: ridare centralità alla didattica

I materiali per la didattica inclusiva ne I mondi di GEA in Matematica e Scienze

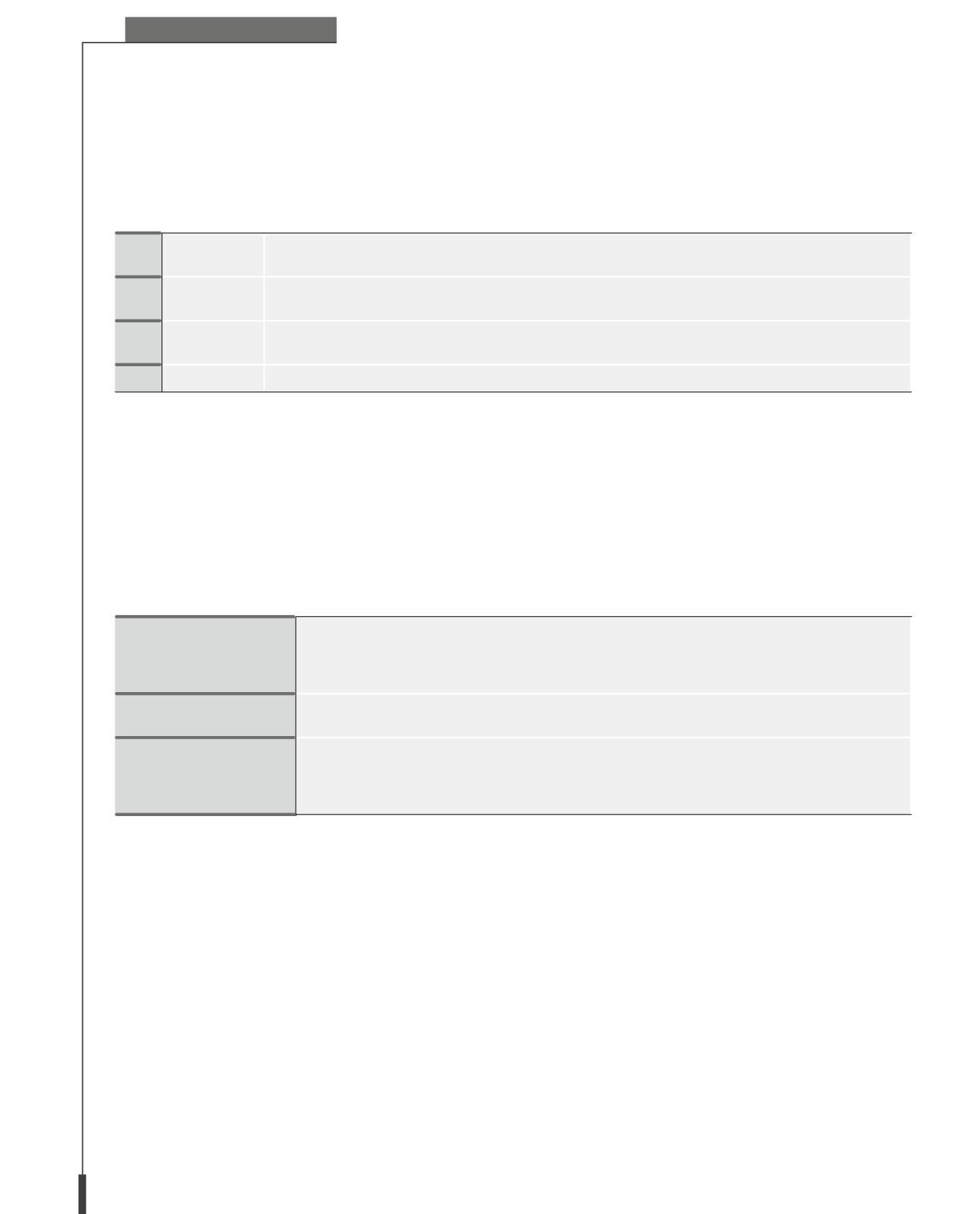

Accendi la conoscenza con HUB Scuola

Nuova, intuitiva, dinamica.

HUB Scuola è la piattaforma che accompagna docenti, studentesse e studenti nel loro percorso educativo. Sempre più ricca di risorse, lezioni e strumenti per una didattica digitale efficace e coinvolgente, è l’alleata ideale per le sfide di ogni giorno.

Tutta l’autorevolezza di Mondadori Education, Rizzoli Education e Deascuola in un solo ambiente digitale: HUB Scuola rappresenta la sinergia di tre grandi editori attenti alle esigenze di una scuola in continua evoluzione.

Esplora il Sito libro, il luogo dove i tuoi libri prendono vita Qui puoi immergerti nella versione digitale dei volumi e scoprire tutti i materiali, le app e gli strumenti correlati.

Se sei docente, nelle Aree Docenti trovi l’ambiente perfetto per personalizzare le lezioni grazie a proposte, approfondimenti e strumenti specifici per ogni tua materia.

Anche la sezione Test e Verifiche è una miniera di risorse: gli studenti vi trovano materiali per esercitarsi, mentre i docenti possono attingere a vasti database e creare test per ogni materia e grado scolastico.

HUB Scuola ti offre i contenuti digitali dei tre editori, integrati in un’unica piattaforma e accessibili con un’unica email e password Entra in HUB Scuola!

Scopri di più su HUB Scuola inquadrando il QR code.

www.hubscuola.it

Scopri un mondo di risorse su misura per te

Aree Docenti

Percorsi didattici e materiali pronti all’uso per ogni materia che insegni.

Sito libro

La versione digitale del tuo libro cartaceo, con tutti i contenuti extra.

Test e Verifiche

Un ampio database di quesiti ed esercizi per creare verifiche e allenarsi.

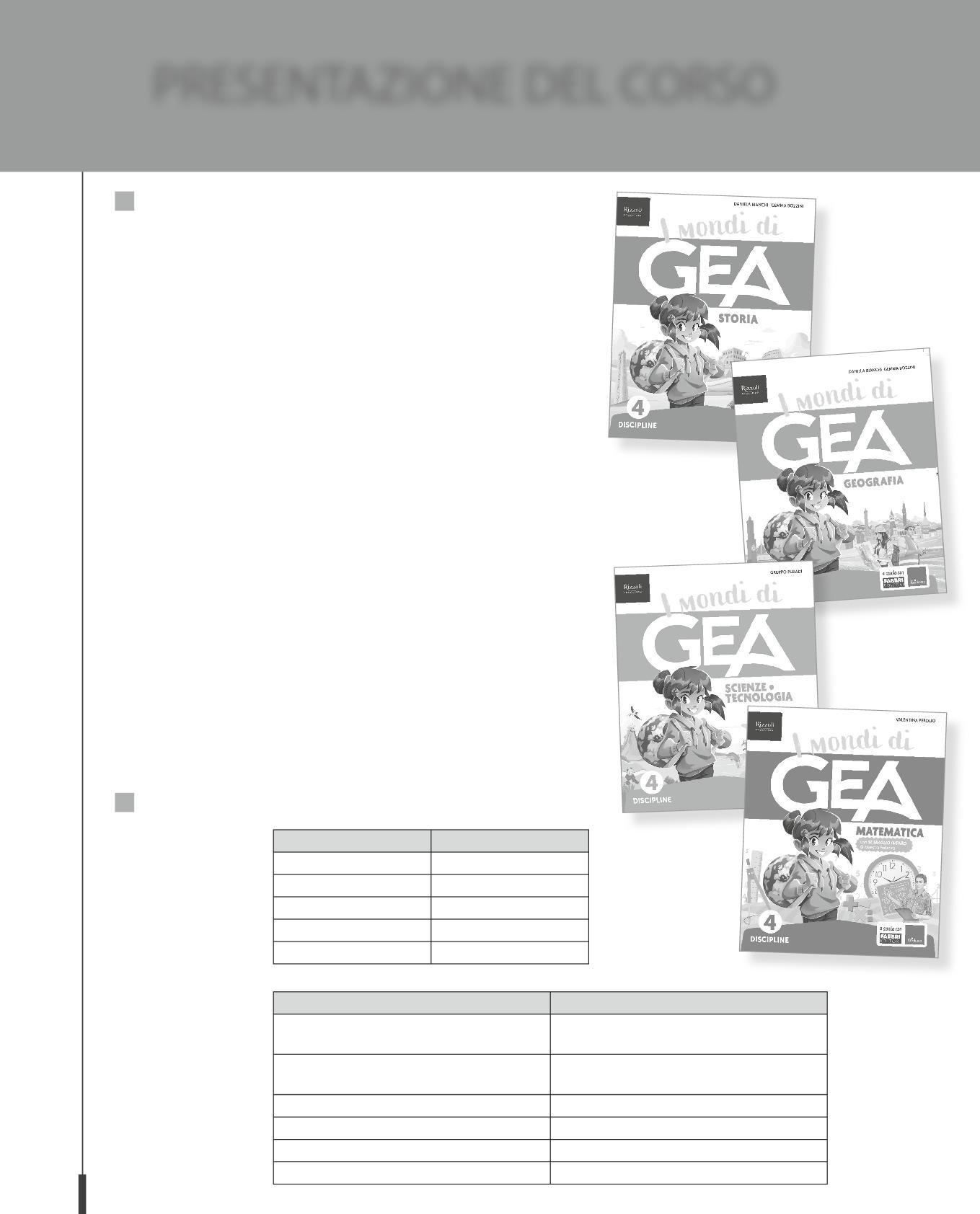

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il corso

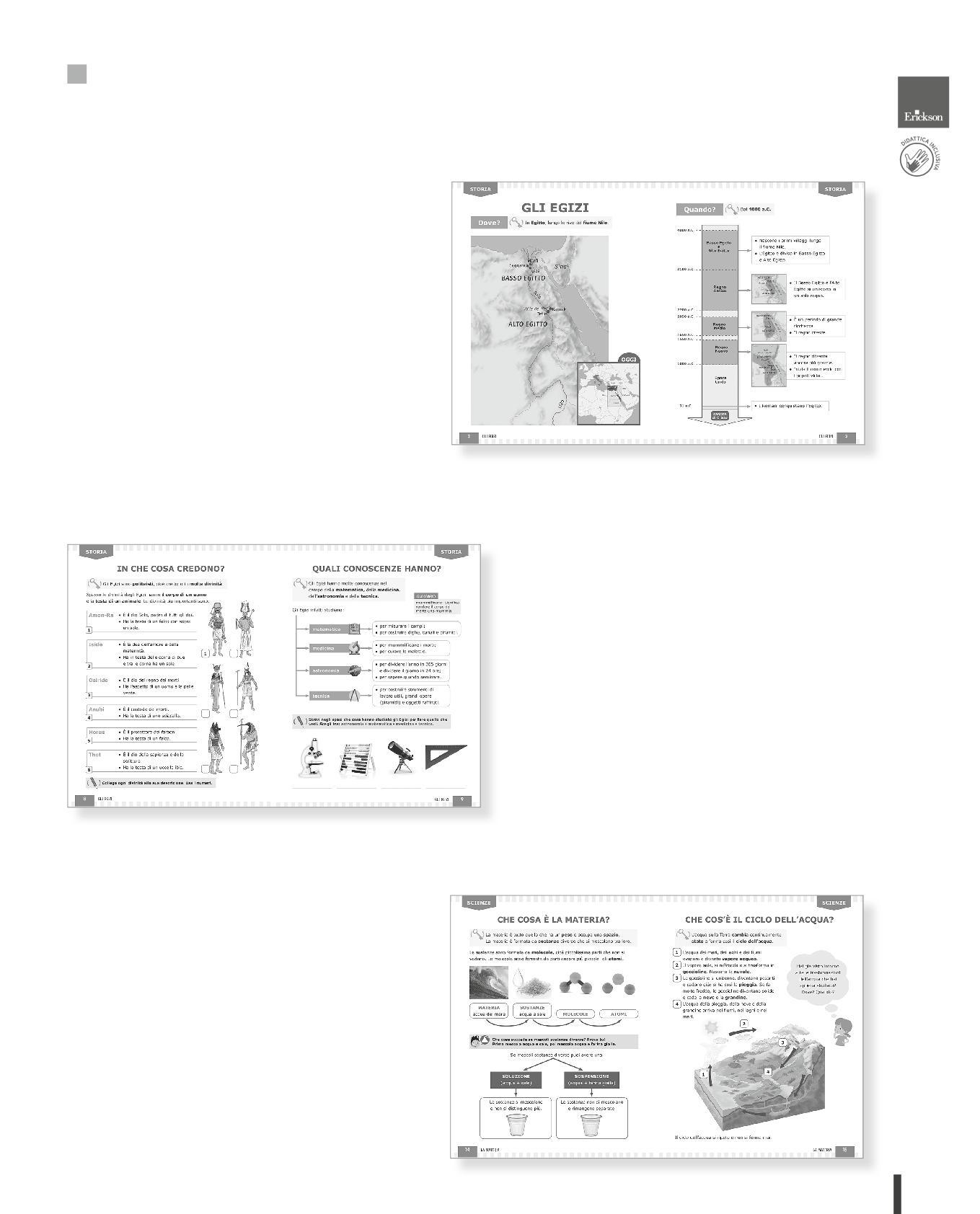

I mondi di Gea è il nuovo Sussidiario delle discipline Fabbri-Erickson, realizzato seguendo le più recenti linee guida e indicazioni ministeriali.

Il corso è nato dalla collaborazione tra Rizzoli Education ed Erickson per facilitare l’accesso all’apprendimento da parte di tutti gli alunni e tutte le alunne, anche quelli con BES, creando un punto di contatto tra la didattica di classe e la personalizzazione/ individualizzazione dell’apprendimento.

Il Sussidiario propone un percorso strutturato e completo per sviluppare le competenze e fornire un valido metodo di studio, oltre che strumenti e strategie per l’apprendimento integrati e diversificati.

Il Sussidiario I mondi di Gea è suddiviso in quattro volumi base. Più pagine, attività e approfondimenti in… uno zaino più leggero! Per ogni disciplina, infatti, la parte di Sussidiario è unita a quella del relativo eserciziario. In questo modo, ogni alunno e alunna ha a disposizione volumi completi, integrati, ma compatti. Può studiare e fare le prime attività operative, esercitarsi in maniera più approfondita… tutto senza mai cambiare strumento, con anche l’ausilio dei puntuali rimandi interni ai volumi.

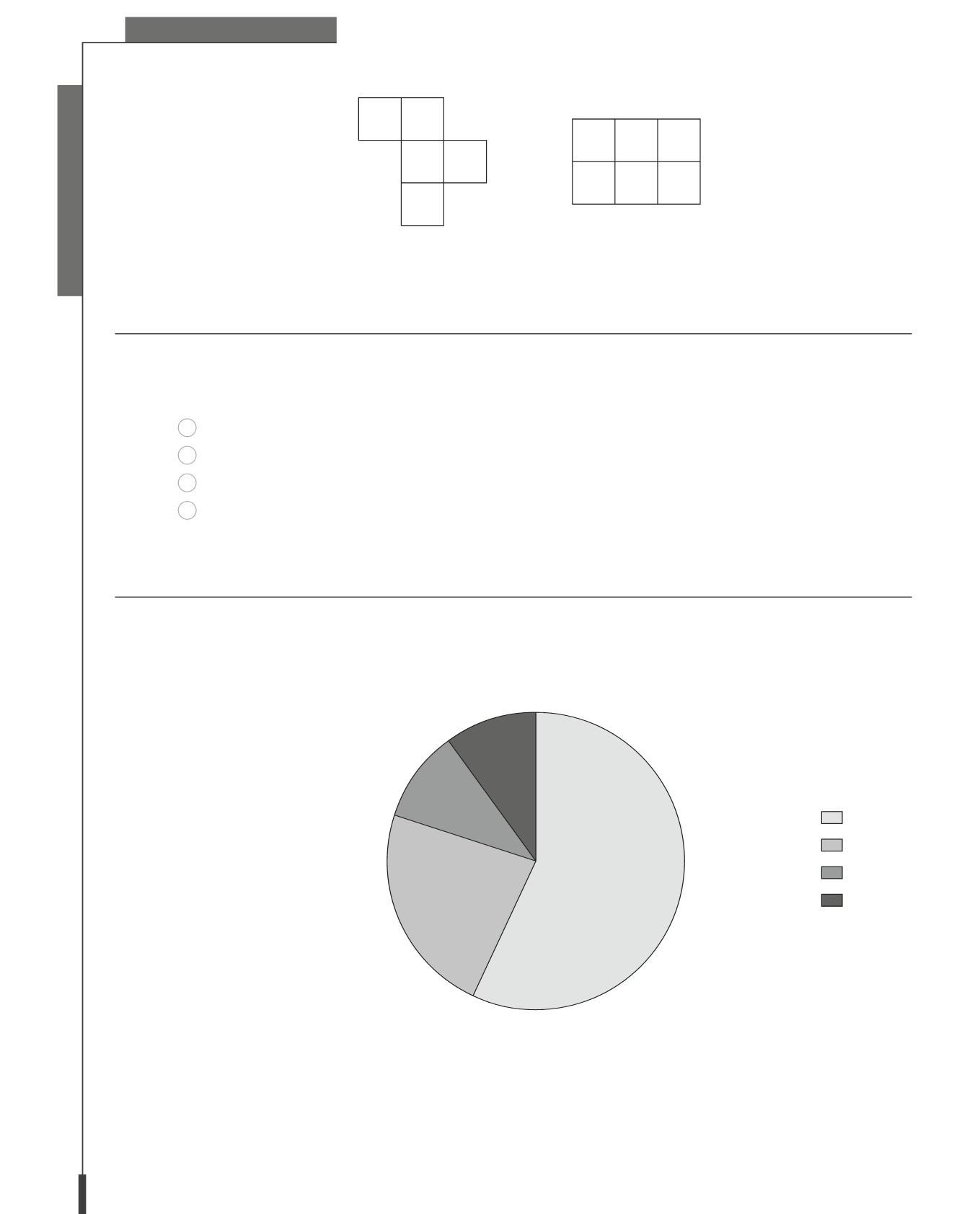

Composizione del corso

Per alunne e alunni

Per l’insegnante e la classe

CLASSE 4

Matematica 4

CLASSE 5

Matematica 5

Scienze e Tecnologia 4Scienze e Tecnologia 5

Storia 4

Storia 5

Geografia 4 Geografia 5

HUB Kit + HUB Kids HUB Kit + HUB Kids

CLASSE 4

Guida professione docente - Matematica e Scienze e Tecnologia 4

Guida professione docenteStoria e Geografia 4

Che facile! Saperi di base 4

Che facile! Matematica 4

CLASSE 5

Guida professione docente - Matematica e Scienze e Tecnologia 5

Guida professione docenteStoria e Geografia 5

Che facile! Saperi di base 5

Che facile! Matematica 5

STORYTELLING

Tutte le unità sono introdotte da una doppia pagina di storytelling di Valeria Razzini, a cura di Erickson.

La narrazione favorisce l’apprendimento disciplinare. Le storie permettono di attivare quello che bambine e bambini sanno già a un livello non strutturato, coinvolgono, motivano, interessano, stimolano le emozioni. Sono un modo in più per differenziare la didattica e raggiungere il maggior numero di bambini e bambine.

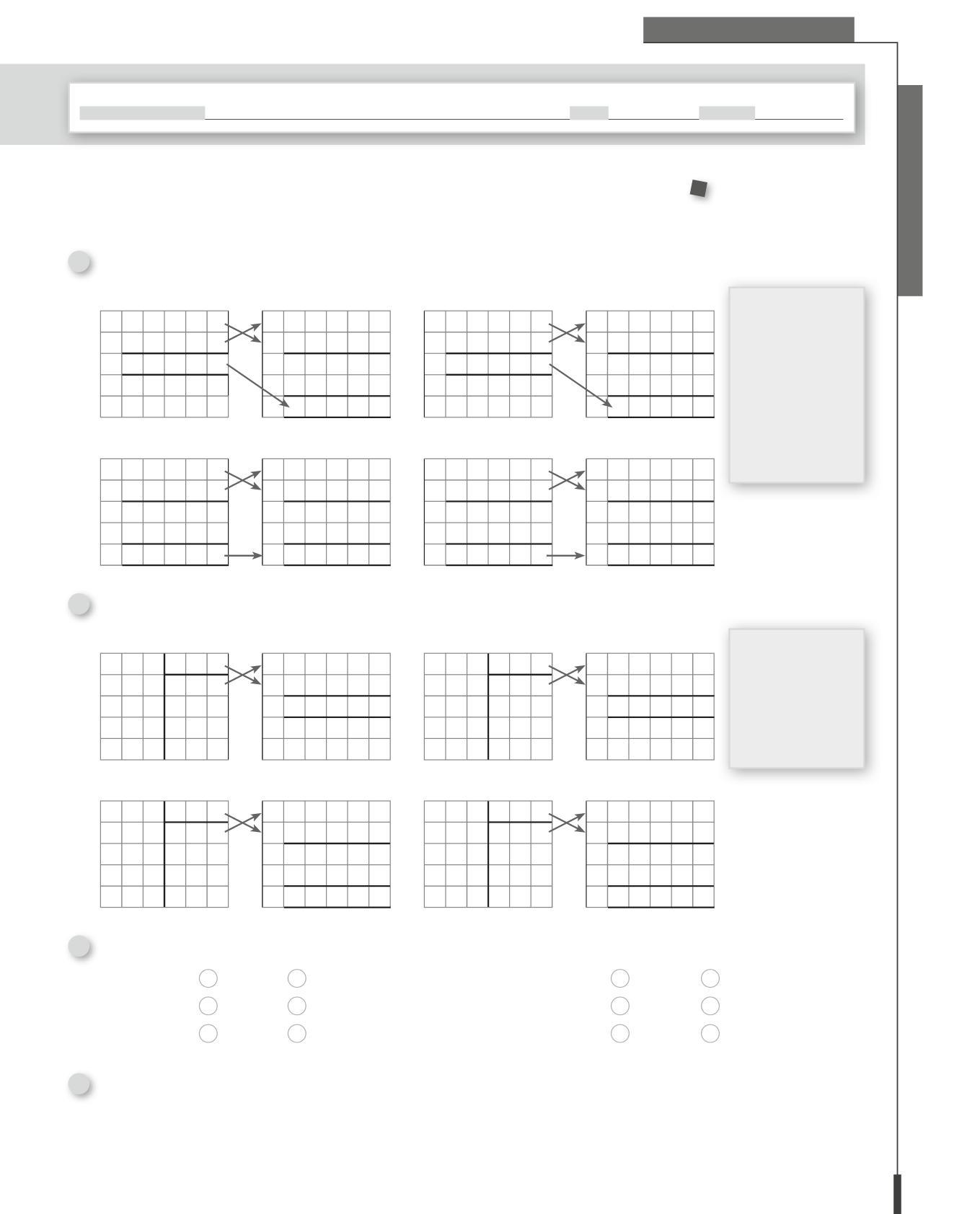

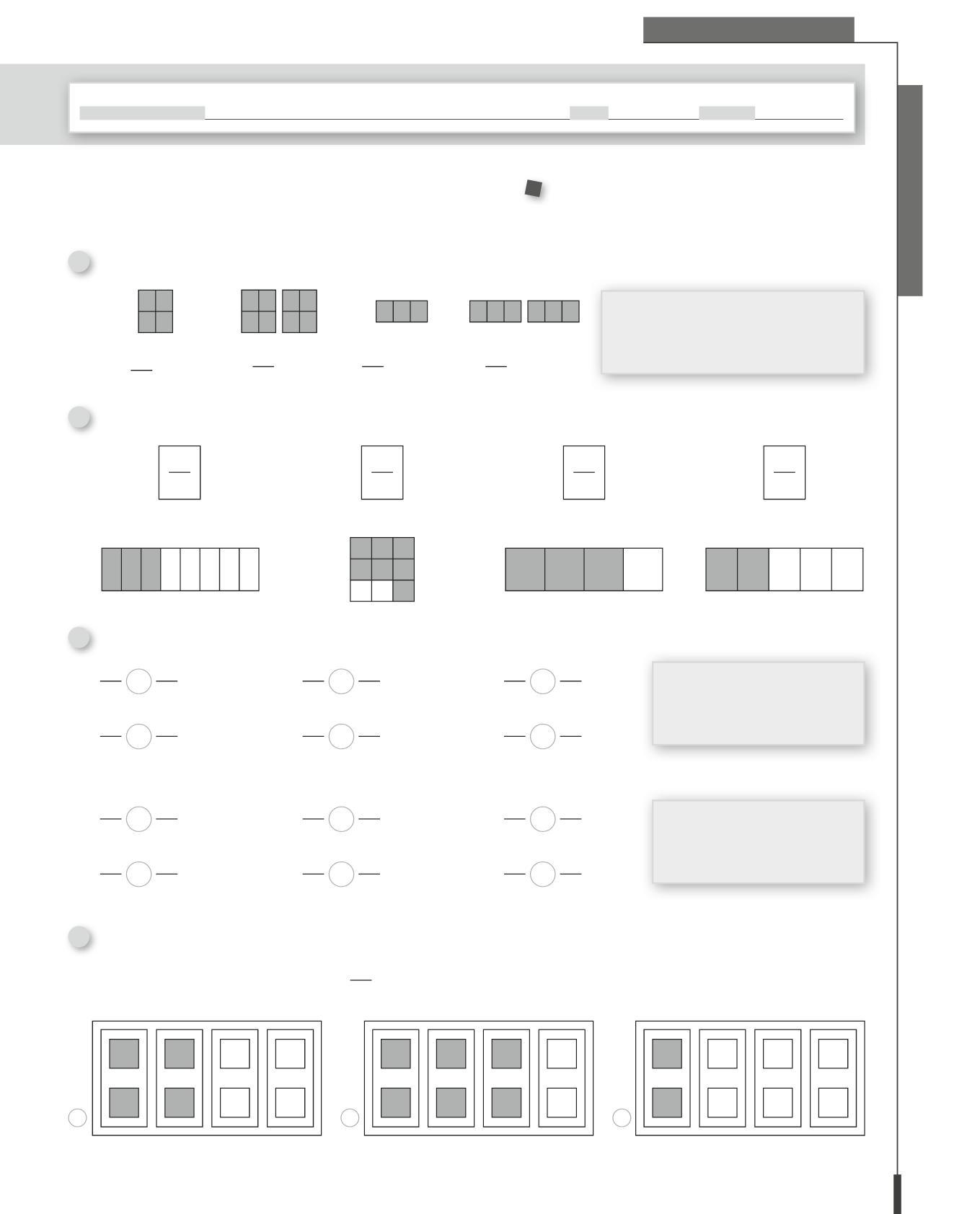

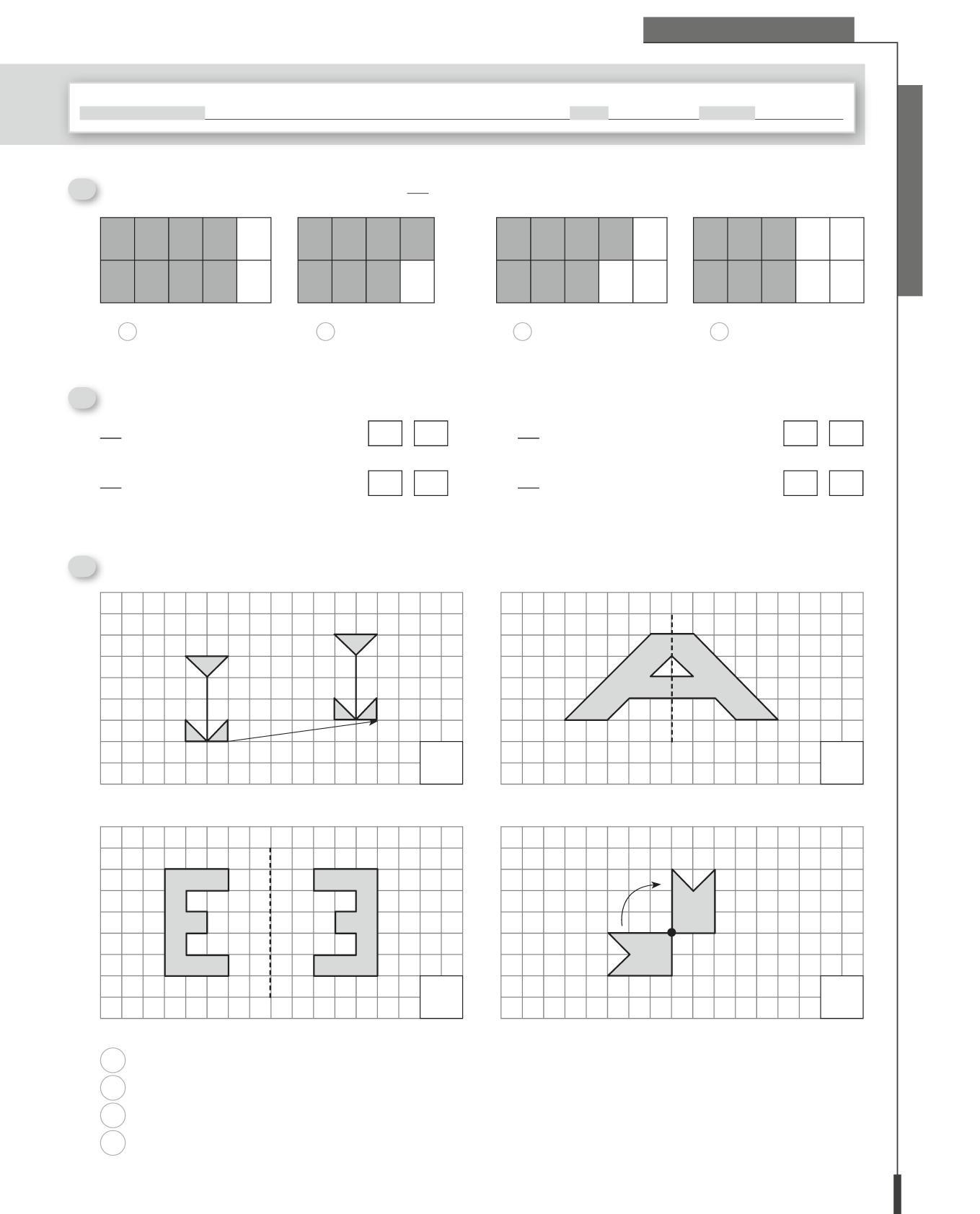

PROBLEM SOLVING

In tutte le unità di lavoro sono presenti pagine speciali dedicate al PROBLEM SOLVING con le quali si pongono le basi per costruire un metodo efficace per la soluzione di problemi di ogni tipo. Viene proposto un problema esempio da risolvere passo passo e poi ci si mette alla prova con un problema simile.

MATELUDICA

Un laboratorio speciale che segue passo passo le spiegazioni classiche, ma che propone un approccio ludico alla Matematica con attività concrete e facilitanti per affrontare i vari argomenti.

Si utilizzano le metodologie del fare per capire (learning by doing) e i mateludici: diversi tipi di materiali facili da procurarsi (dalle cannucce ai mattoncini e molti altri).

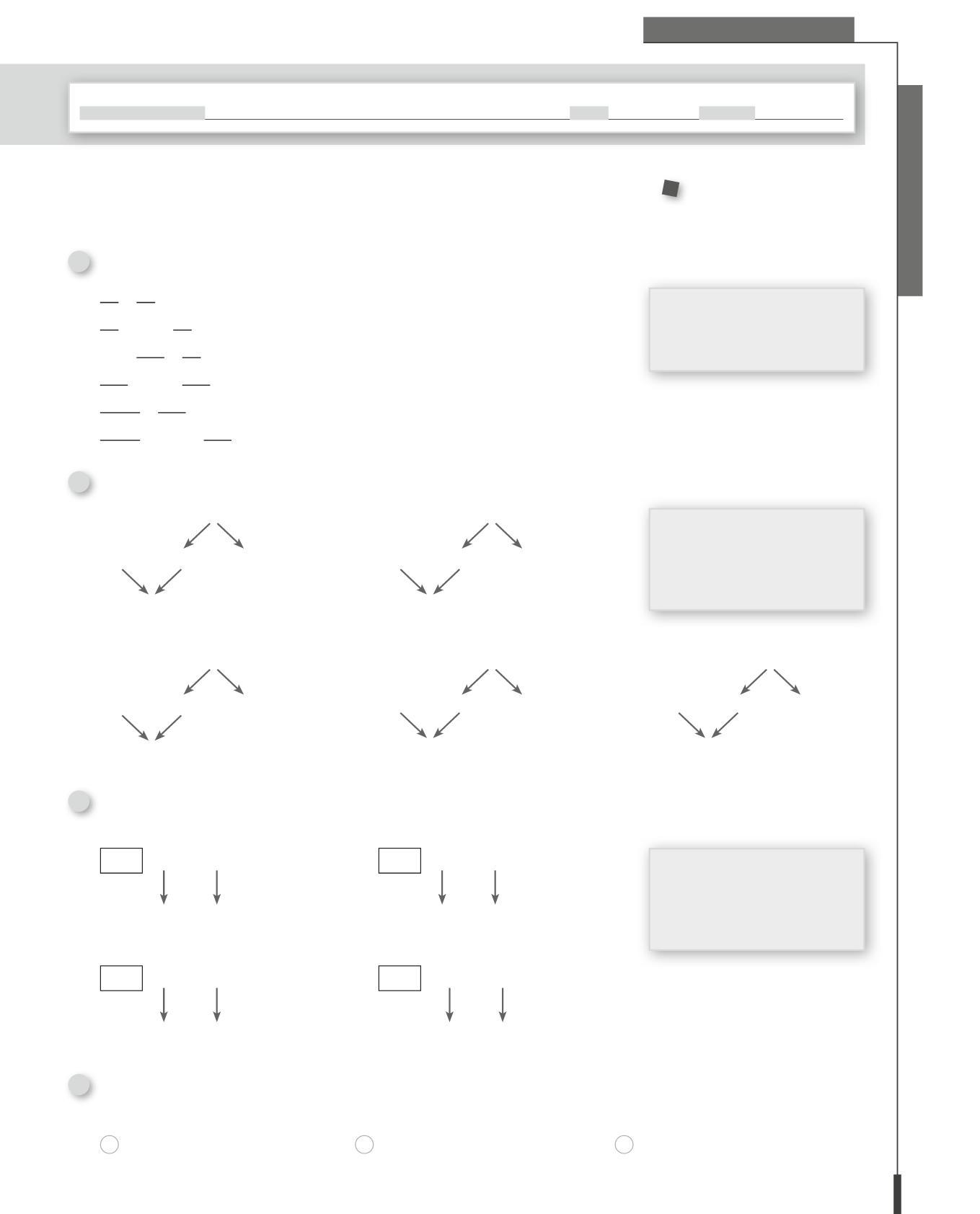

SINTESI E MAPPE DI FINE UNITÀ

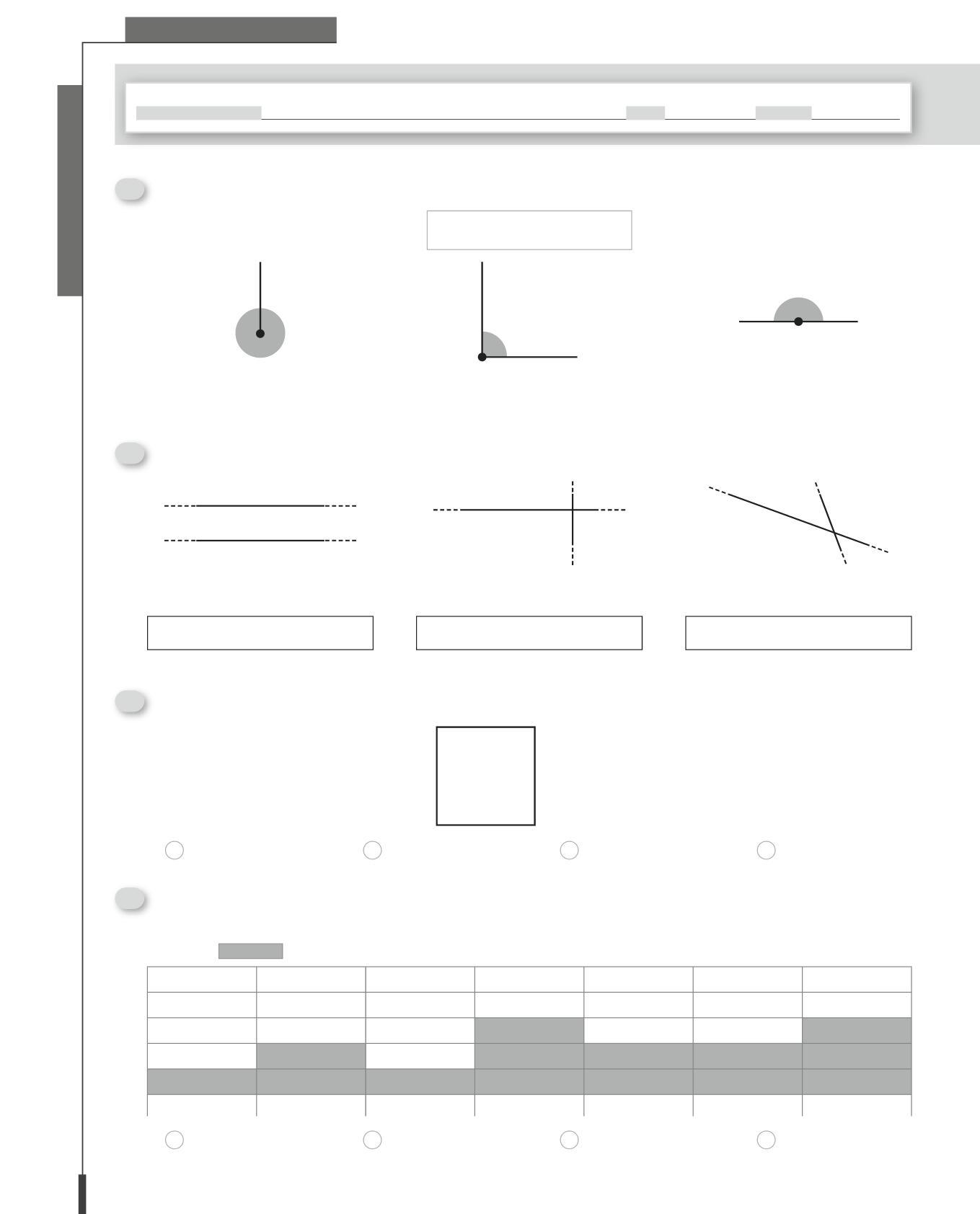

Al termine di ogni unità sono presenti delle sintesi o mappe a seconda dell’argomento trattato.

STEM Education

Le discipline STEM sono importantissime per la crescita e per il futuro di tutti noi e del nostro pianeta. Ne I mondi di Gea troviamo laboratori STEM e/o STEAM in tutte le materie, Matematica compresa.

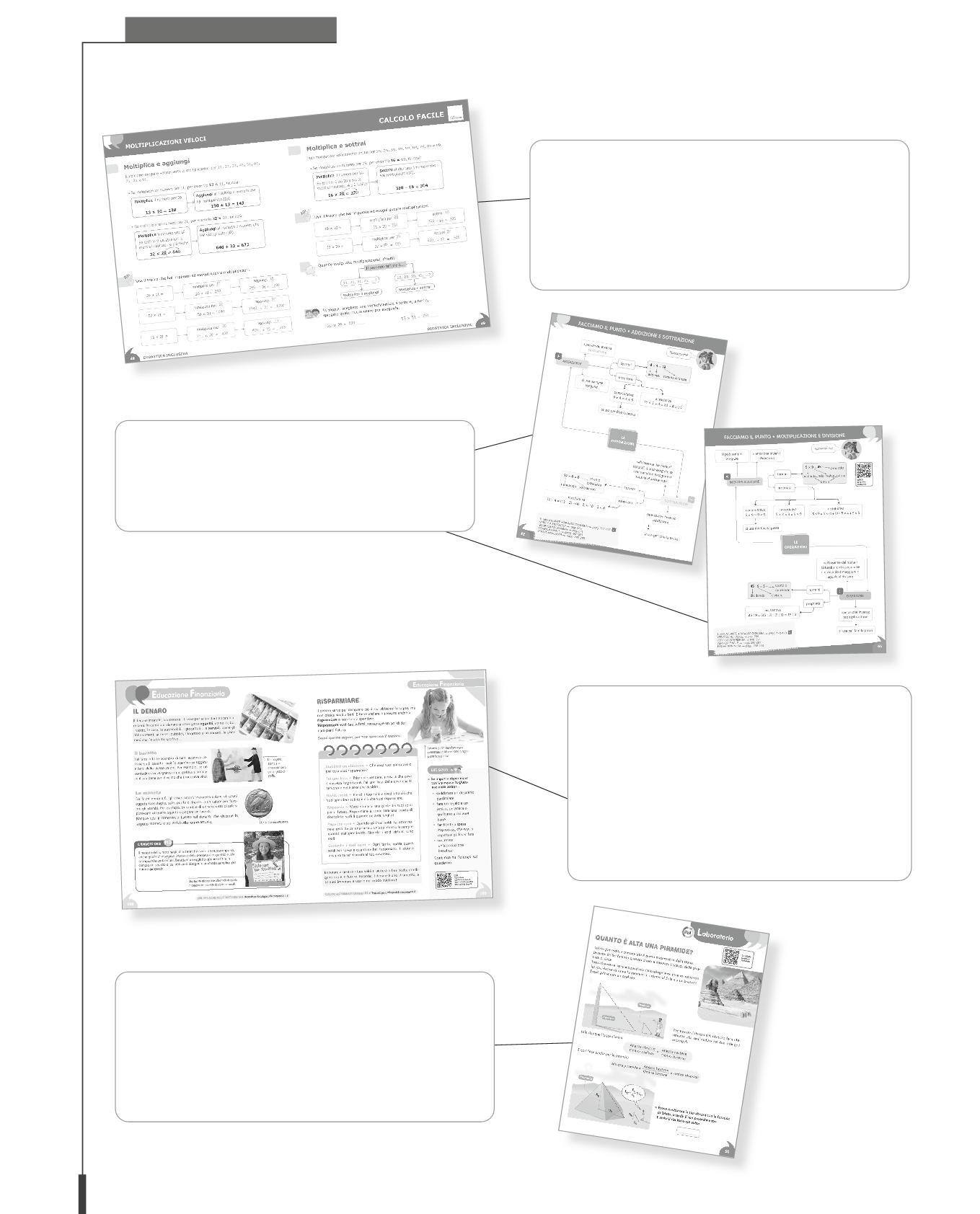

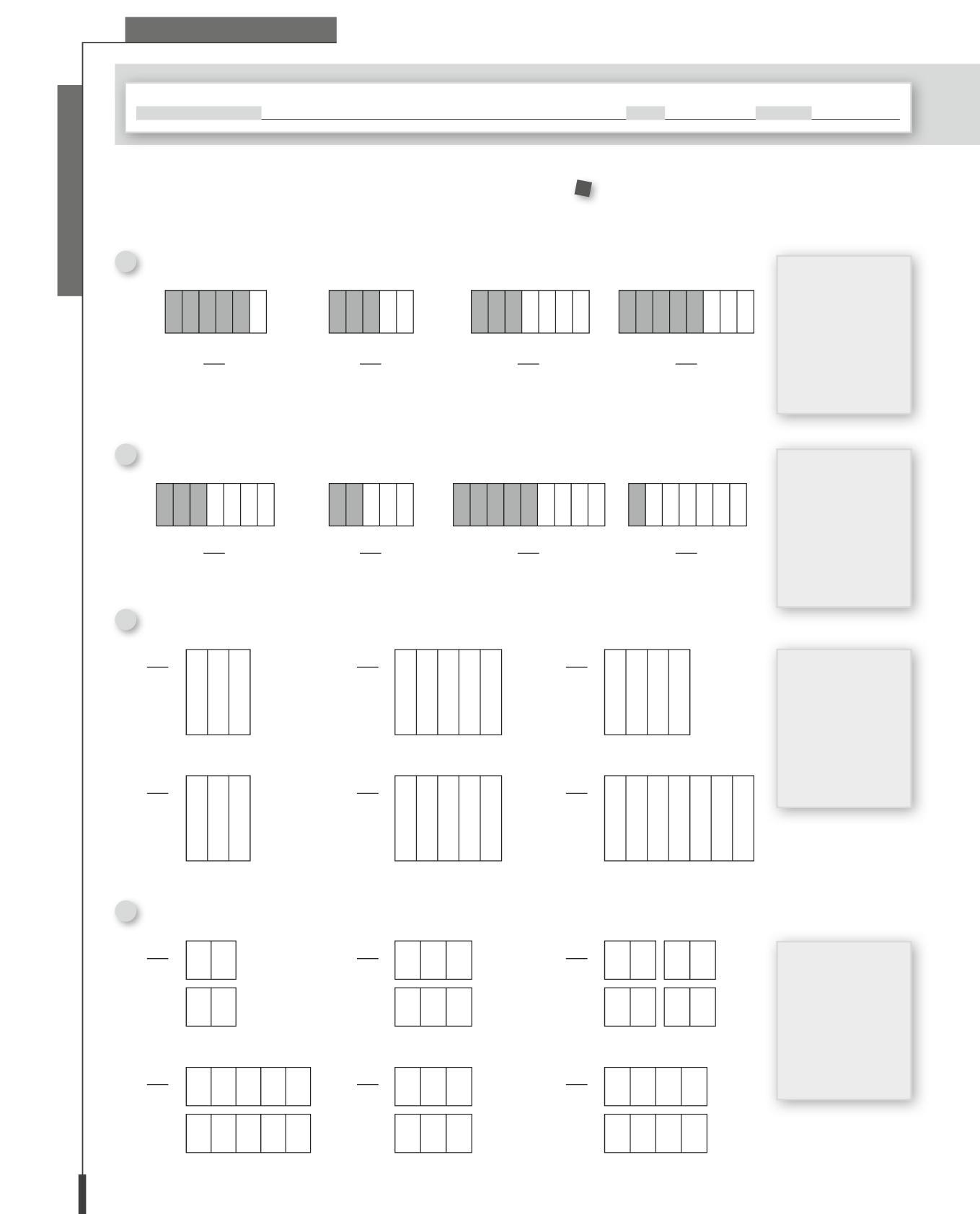

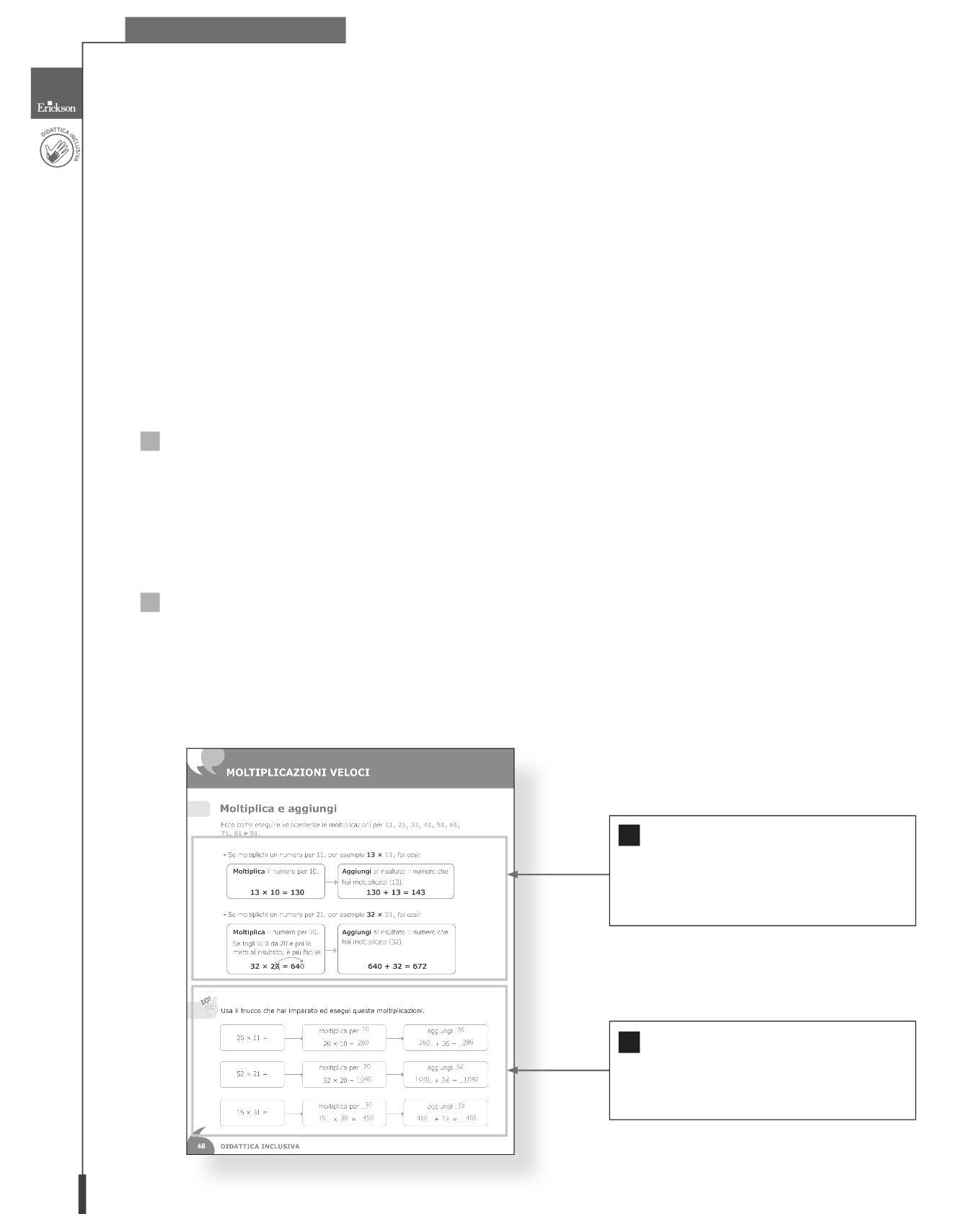

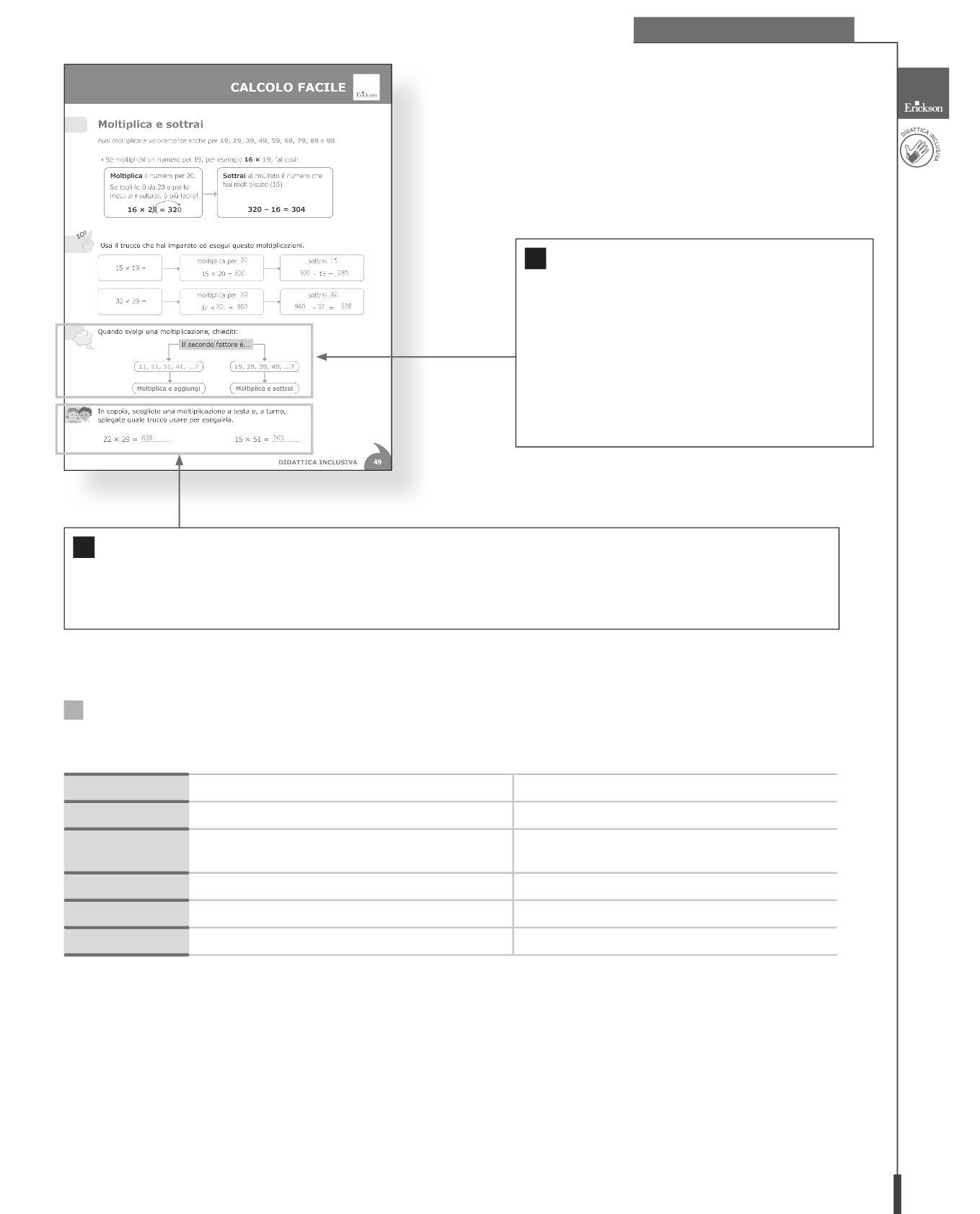

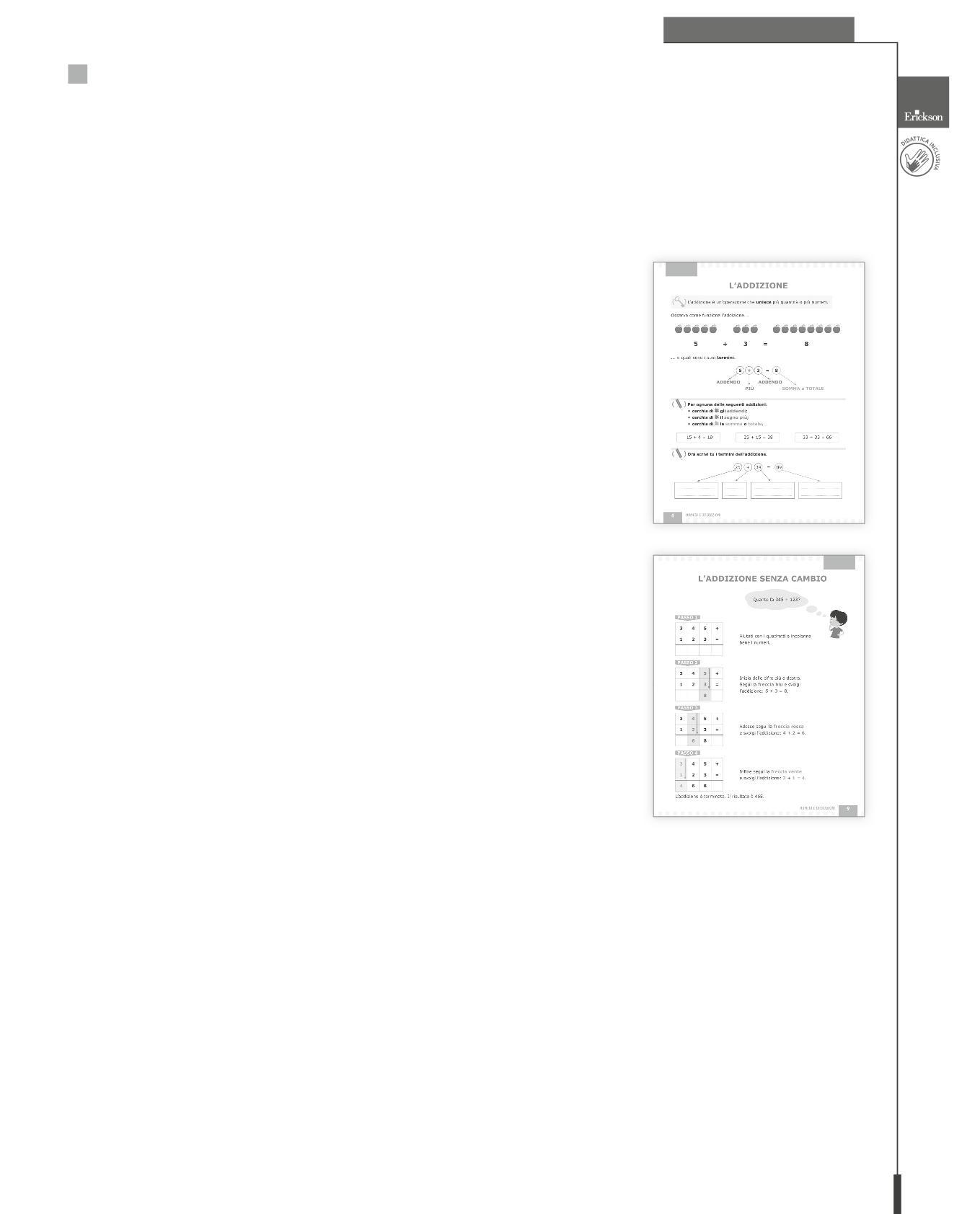

CALCOLO FACILE

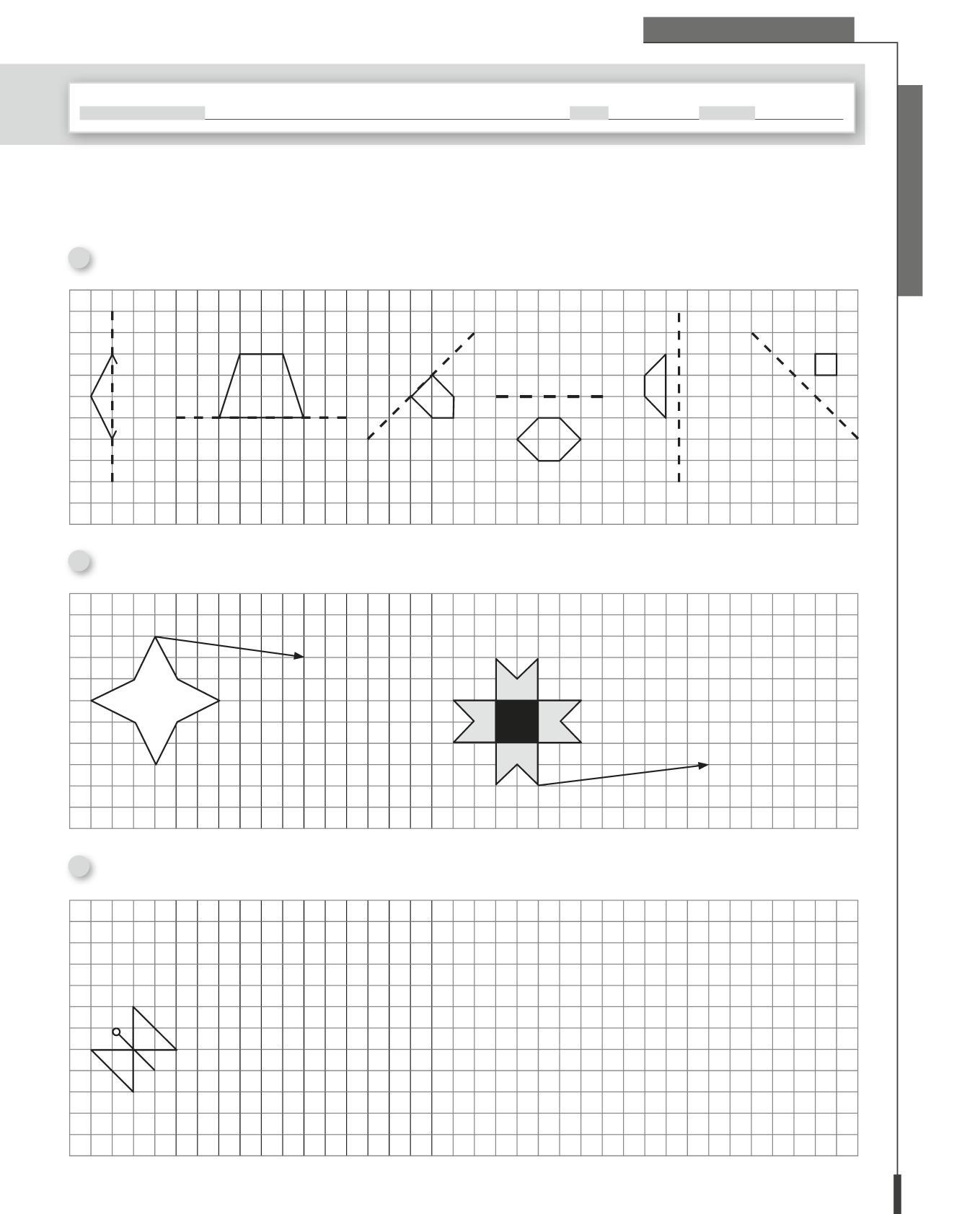

Un percorso a cura di Erickson che focalizza l’attenzione sulle strategie matematiche, sulla metacognizione e sul confronto tra pari, per garantire ad alunni e alunne un apprendimento di successo.

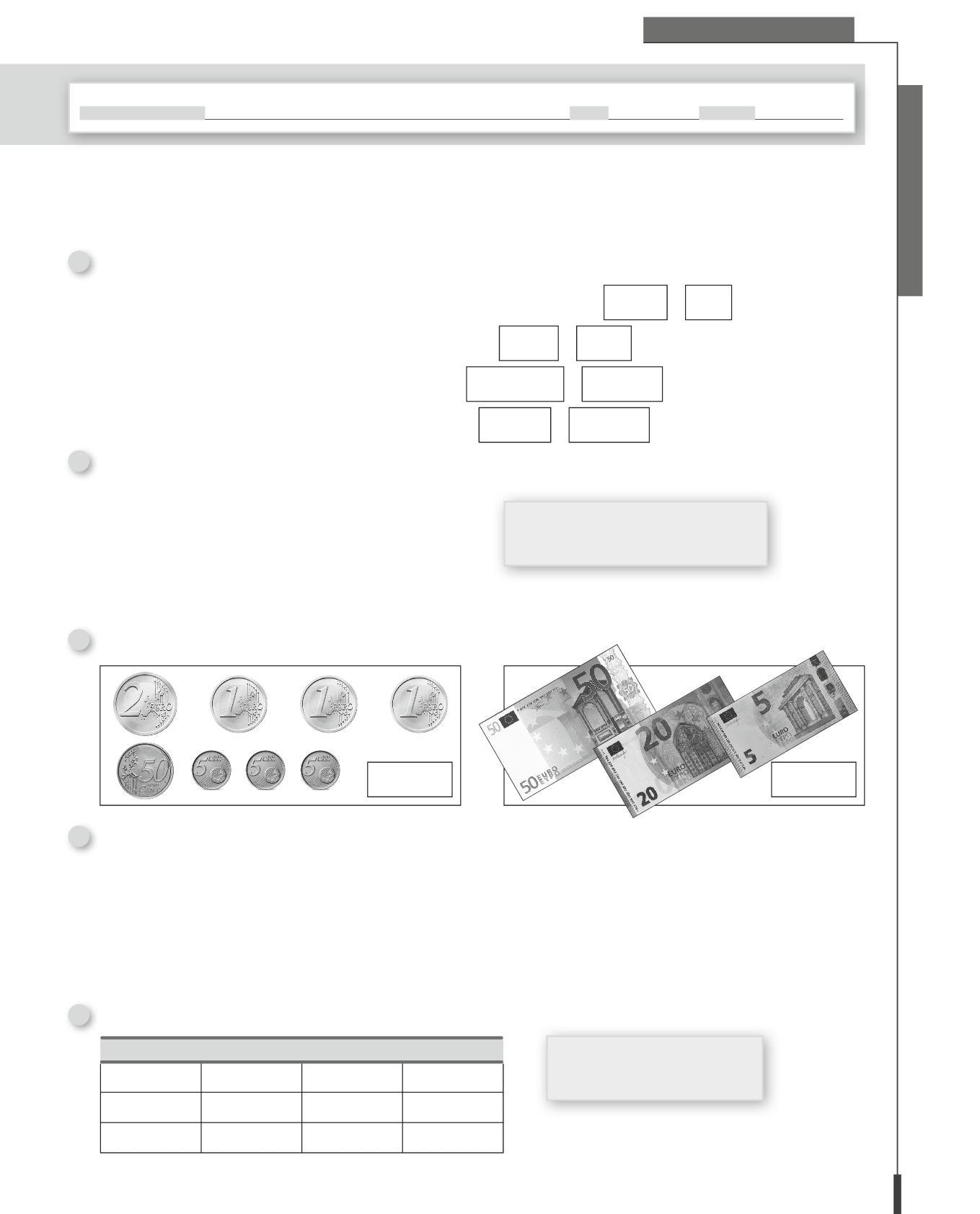

LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA • EDUCAZIONE FINANZIARIA

I mondi di Gea segue le più recenti linee per l’insegnamento dell’Educazione civica alla scuola primaria e introduce un breve ma esaustivo percorso dedicato all’Educazione finanziaria adattando gli argomenti all’età di alunni e alunne.

MI ESERCITO IN...

Ne I mondi di Gea l’eserciziario, integrato nel volume, è uno strumento ricco di schede e materiali adatti a tutte le esigenze della classe. Inoltre, al termine di esso trova spazio anche un percorso dedicato al Coding.

IL MIO ATLANTE • RIPASSA CON GEA

Le prime pagine dell’eserciziario sono dedicate agli schemi dei principali argomenti di Matematica da utilizzare come strumenti compensativi e per il ripasso. La sezione è a cura di Erickson.

BENVENUTI IN QUARTA • RIPASSA CON GEA

Pagine di accoglienza per ripassare e rinfrescare le conoscenze apprese nelle classi precedenti, utili come base per cominciare il nuovo percorso.

SE SBAGLIO IMPARO

Un percorso che aiuta a non commettere più errori in Matematica in alcuni particolari argomenti oggetto di errori frequenti. In ogni pagina dedicata allo sbaglio vengono forniti esempi, strategie risolutive, consigli ed esercizi per non sbagliare più.

SCHEDE ESERCIZI

Tanti esercizi dedicati a ogni argomento per mettersi alla prova e allenarsi in Matematica.

PROBLEMI AUTENTICI

In queste pagine, alunne e alunni troveranno dei problemi che li stimolano a utilizzare le loro conoscenze in problemi e situazioni reali.

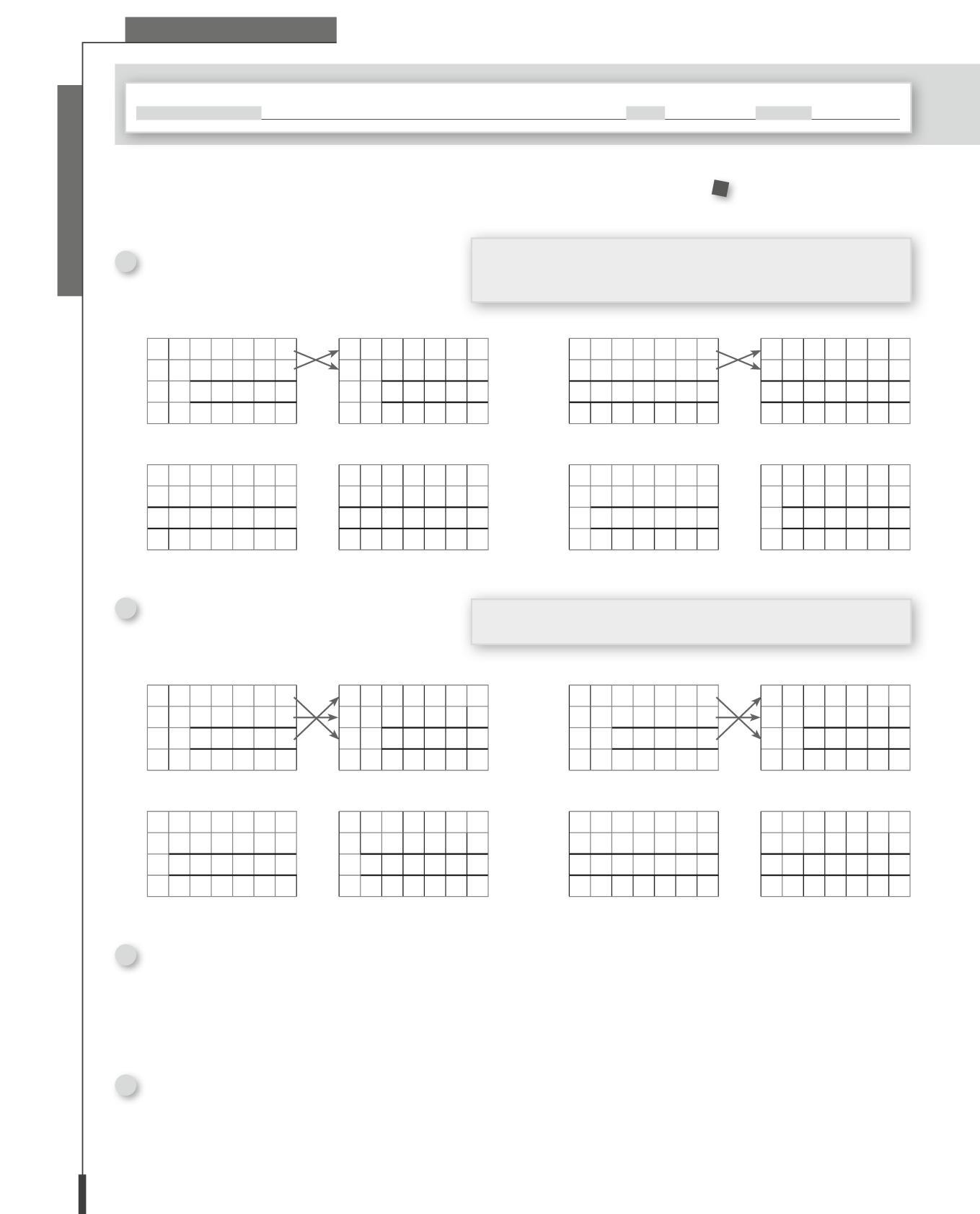

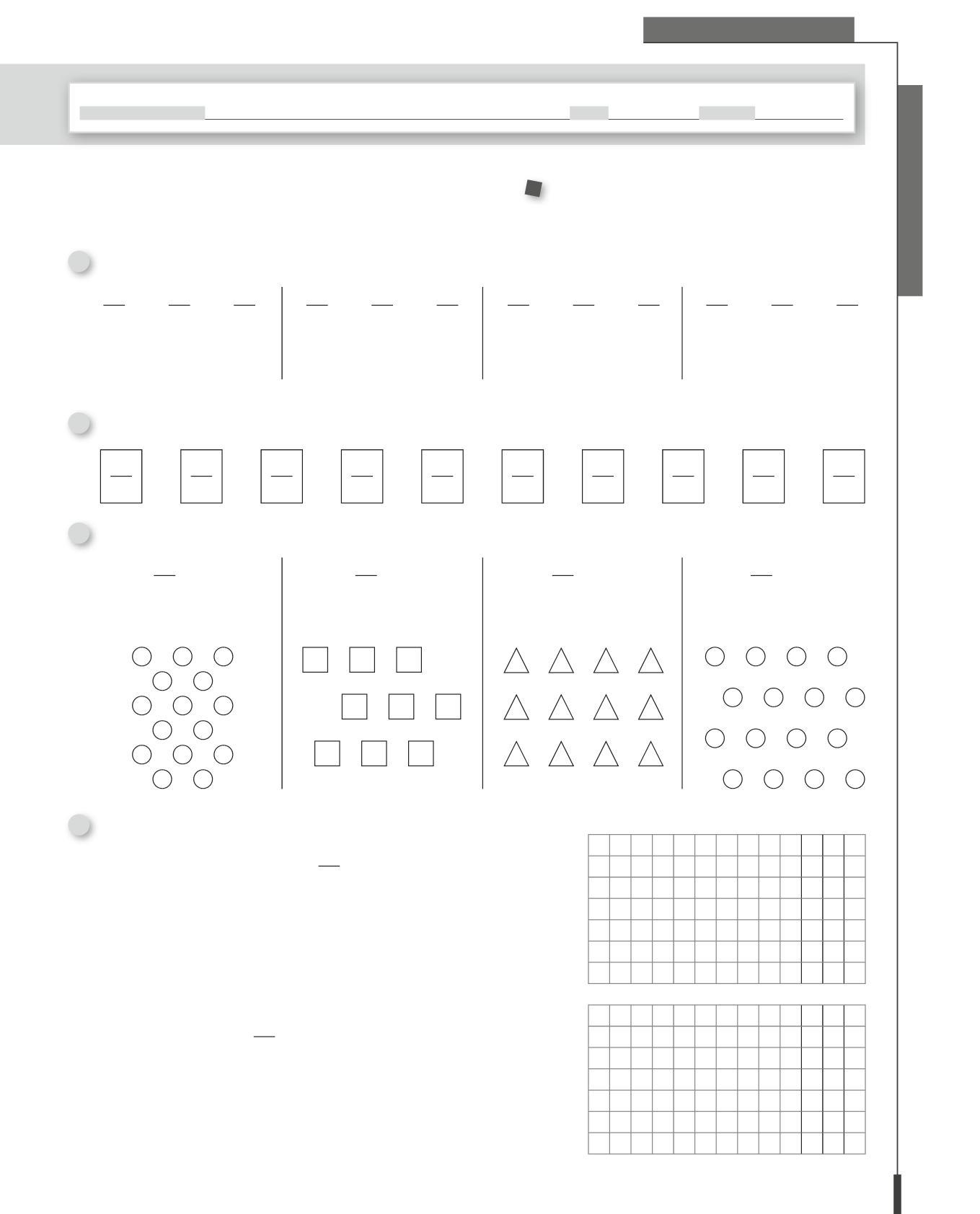

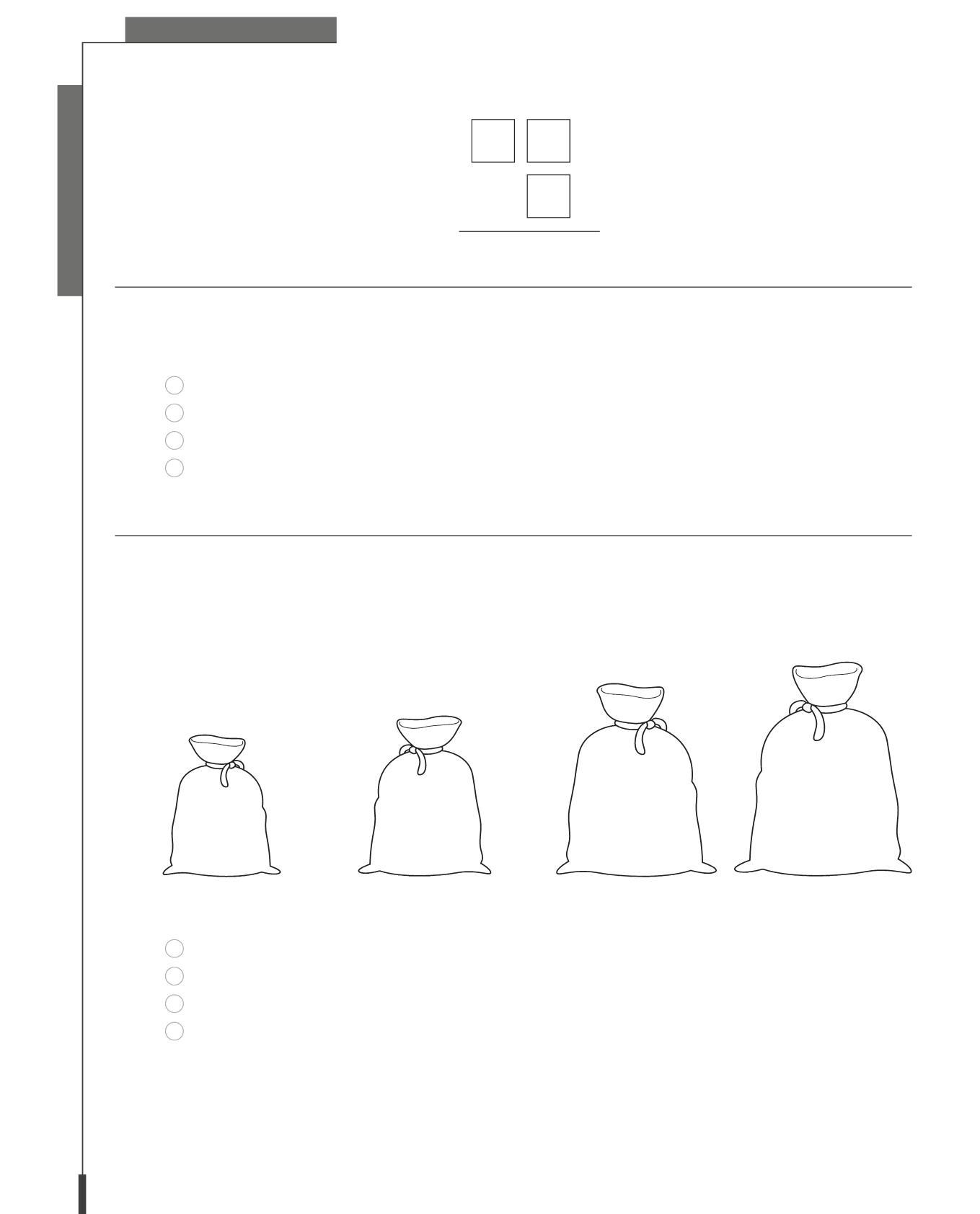

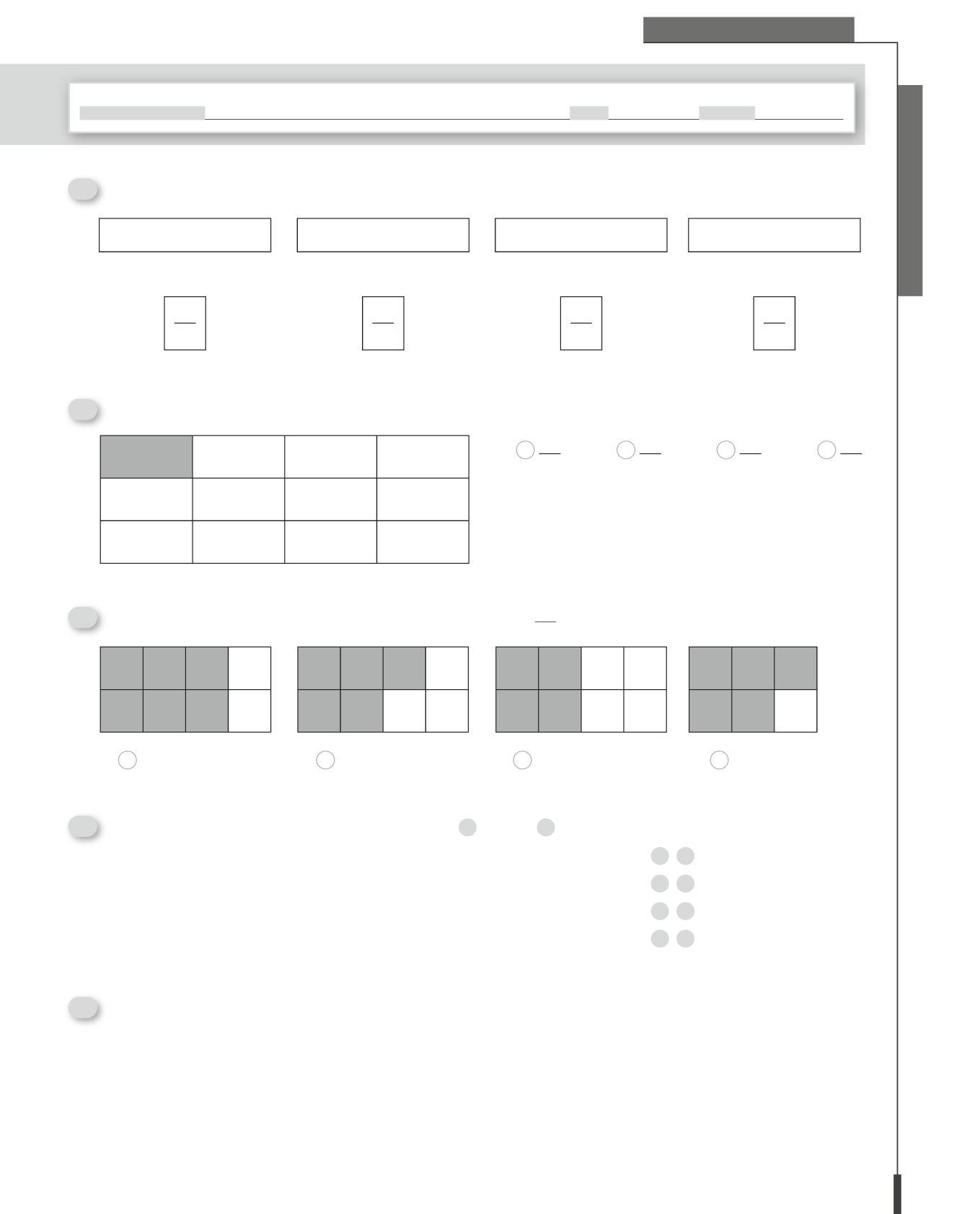

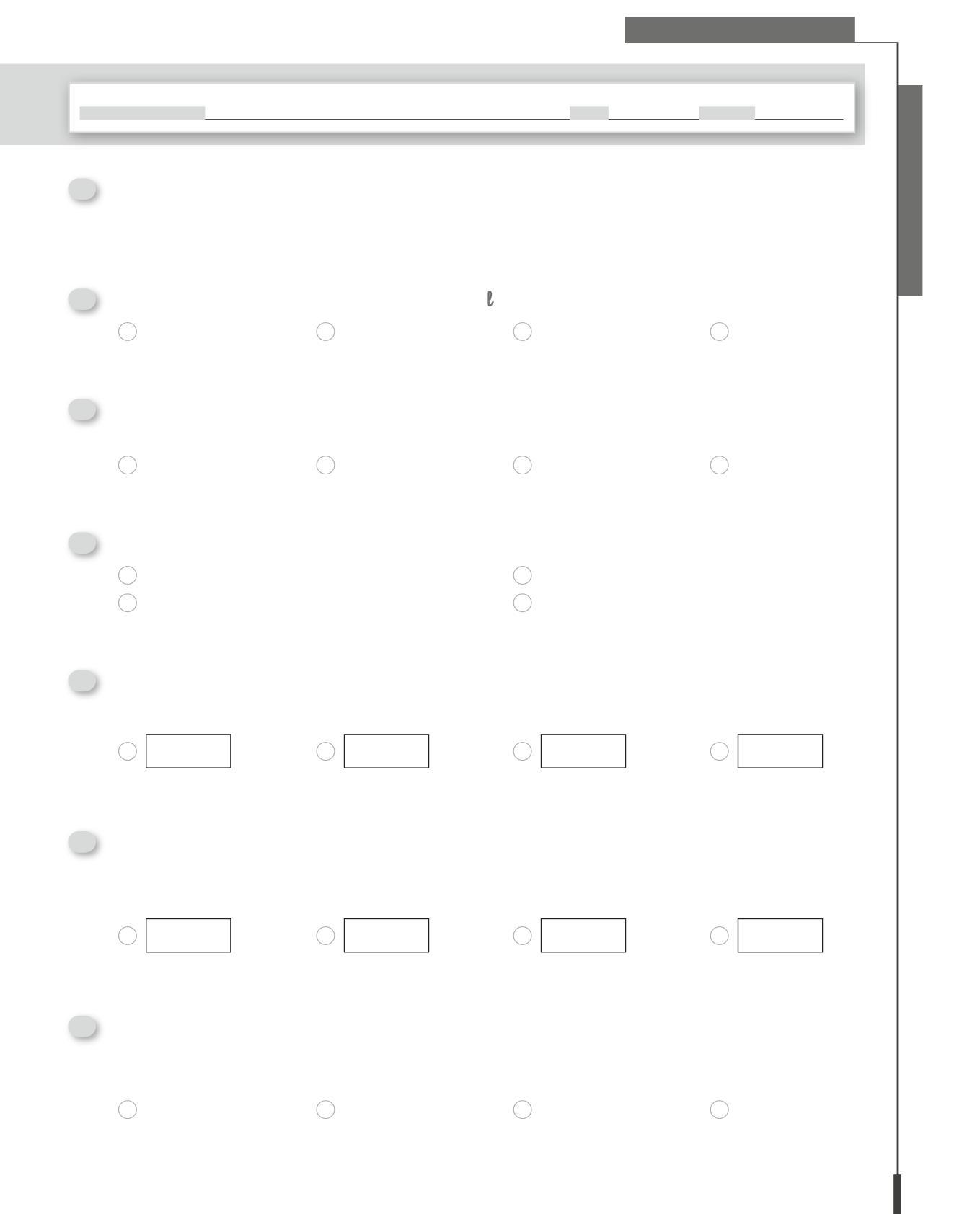

VERIFICHE MULTILIVELLO

Per ogni argomento affrontato sono presenti verifichesu4livelli:PIÙFACILE,INTERMEDIA, FINALE e PROVA NON NOTA.

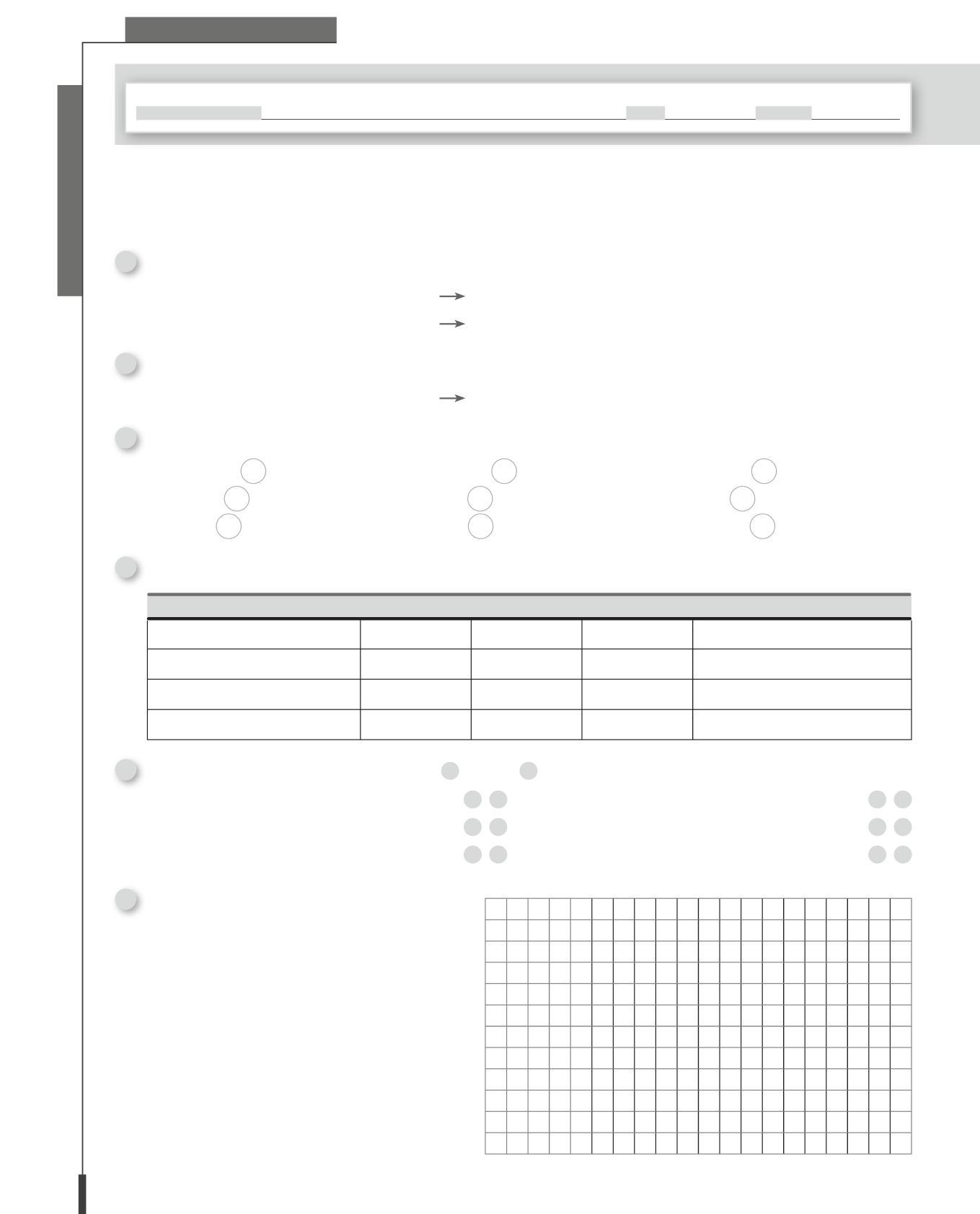

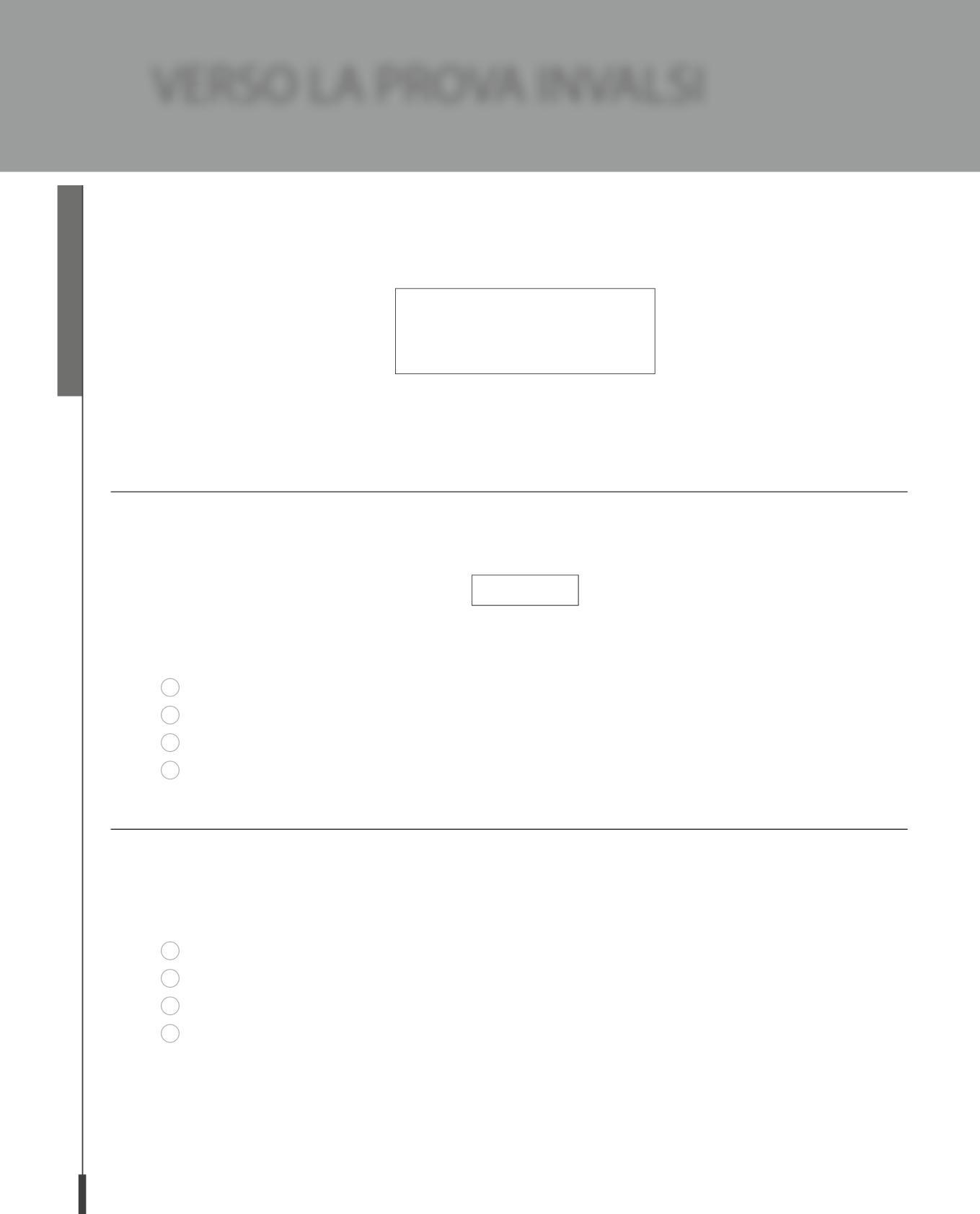

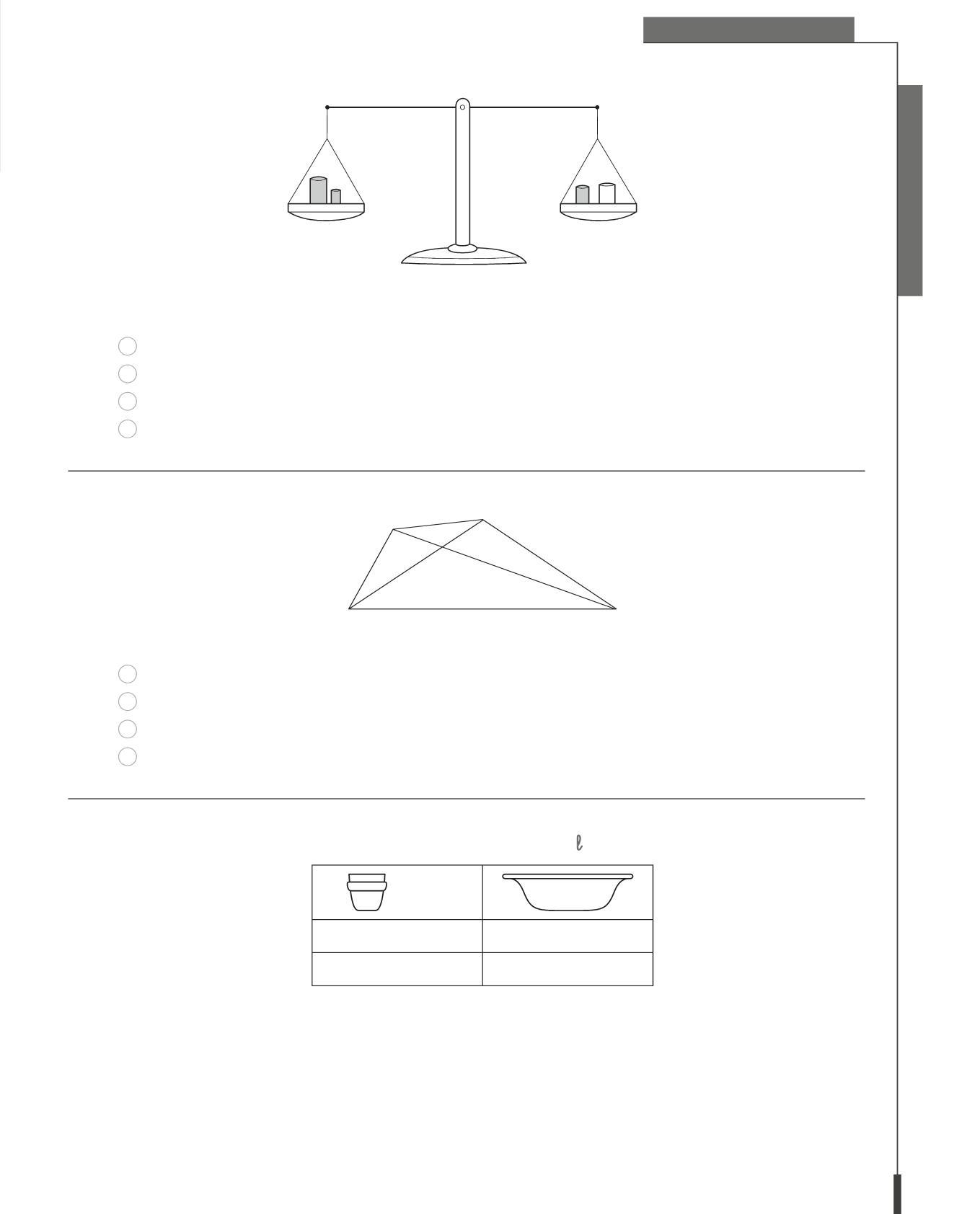

VERSO L’INVALSI

PerogniargomentoschedeinmodalitàINVALSI per prepararsi alla prova.

STORYTELLING

Tutte le unità sono introdotte da una doppia pagina di storytelling di Valeria Razzini, a cura di Erickson. La narrazione favorisce l’apprendimento disciplinare. Le storie permettono di attivare quello che bambine e bambini sanno già a un livello non strutturato, coinvolgono, motivano, interessano, stimolano le emozioni. Sono un modo in più per differenziare la didattica e raggiungere il maggior numero di bambini e bambine.

METODO ELS

Le Scienze utilizzano il metodo ELS (Elaborazione Logico Sperimentale) di derivazione montessoriana. L’apprendimento procede sempre per tentativi ed esperimenti. Le conoscenze che derivano dall’esperienza vengono poi elaborate e schematizzate in maniera semplice. Nelle pagine del libro, infatti, ci sono moltissime attività ed esperimenti che possono essere realizzati con materiali vari e di recupero e in diverse situazioni.

STEM Education

ÈfondamentaleinvestiresulleSTEMapartiredallascuolaprimariae

I mondi di Gea cura particolarmente le discipline STEM in Scienze con pagine dedicate a LABORATORI STEM, LABORATORI di TECNOLOGIA ed esperimenti per toccare con mano la Scienza.

METODO DI STUDIO E LIFE SKILLS

Tre percorsi operativi integrati tra loro (Imparo con metodo, Imparo con competenza, Impariamo insieme) pensati, insieme a Erickson, per far acquisire un primo metodo di studio.

Imparo con metodo è fatto di operative rubricate (parole speciali, analizzo, ricostruisco, espongo) che propongono un vero e proprio metodo per la comprensione del testo espositivo.

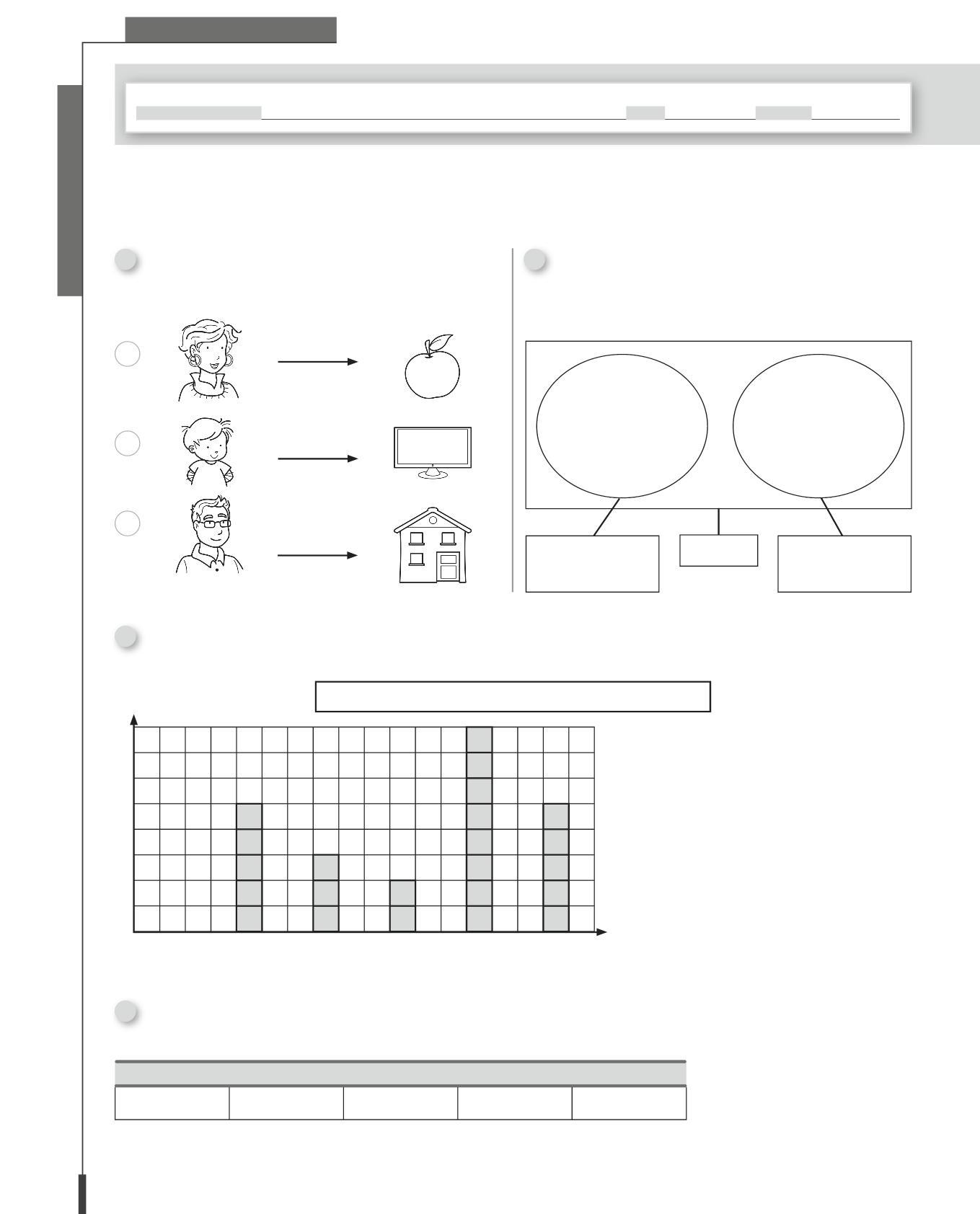

Imparo con competenza presenta attività su competenze disciplinari specifiche: fa lavorare, per esempio, su carte, illustrazioni, testi disciplinari, fonti.

Impariamo insieme presenta attività cooperative strutturate e guidate.

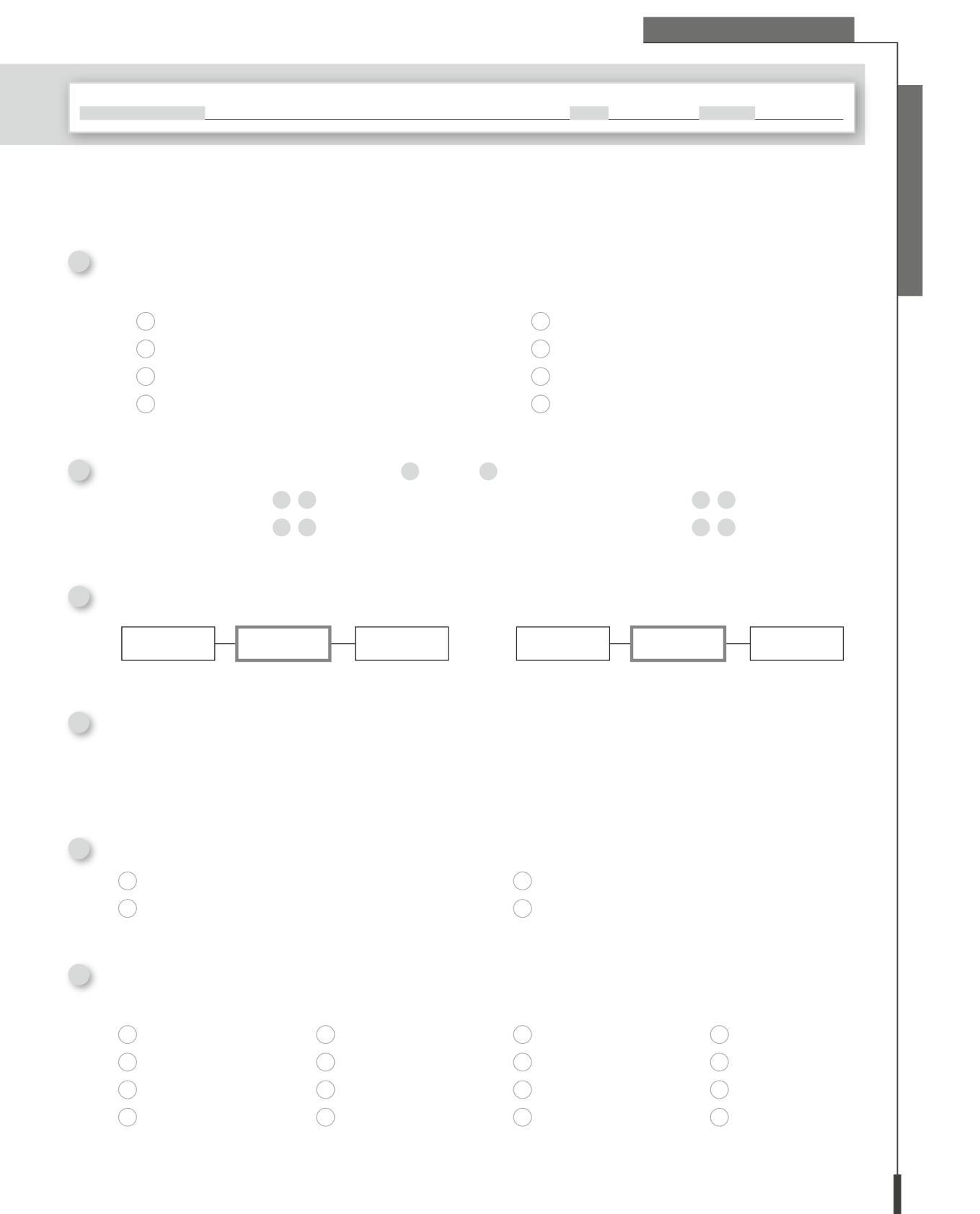

LIFE SKILLS sono attività da svolgere da soli, in coppia o piccolo gruppo che stimolano lo sviluppo delle competenze per la vita come il pensiero critico e creativo.

SINTESI E MAPPE DI FINE UNITÀ

Al termine di ogni unità si trova un apparato didattico di sintesi e verifica. Con questi strumenti ogni bambino e bambina, indipendentemente dal livello e da eventuali difficoltà, può iniziare a fissare gli apprendimenti seguendo e rispettando le proprie caratteristiche. Si inizia con una sintesi testuale accompagnata da immagini e si prosegue con una mappa da completare.

EDUCAZIONE CIVICA

I mondi di Gea seguono le nuove linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica. Troviamo pagine dedicate ad approfondire argomenti di Scienze dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

MI ESERCITO IN…

Ne I mondi di Gea l’eserciziario, integrato nel volume, è uno strumento ricco di schede e materiali adatti a tutte le esigenze della classe.

IL MIO ATLANTE • RIPASSA CON GEA

Le prime pagine dell’eserciziario sono dedicate alle mappe dei principali argomenti di Scienze da utilizzare come strumenti compensativi e l’esposizione orale. La sezione è a cura di Erickson.

SCHEDE ESERCIZI

Approfondimenti ed esercizi dedicati ai vari argomenti trattati in Scienze.

VERIFICHE MULTILIVELLO

Per ogni argomento affrontato sono presenti verifiche a livelli: PIÙ FACILE, FINALE e PROVA NON NOTA.

STEM Education

Anche in Mi esercito in… trovano spazio esercitazioni laboratoriali stimolanti ed educative.

I TEMI-CHIAVE DE I MONDI DI GEA

NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

Nel settembre 2024 il MIM ha pubblicato le nuove linee guida in materia di Educazione Civica, che sono valide a partire dall’anno scolastico 2024/2025. A partire da questo anno scolastico i curricoli di Educazione civica si riferiscono ai traguardi di apprendimento definiti a livello nazionale e indicati appunto dalle nuove linee guida. L’Educazione Civica viene individuata come disciplina trasversale, come ambito di apprendimento interdisciplinare. Al centro delle nuove linee guida ci sono i tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza digitale. Tra tutte le tematiche viene sottolineata una particolare attenzione alla conoscenza della Costituzione, alla tutela dell’ambiente, all’educazione stradale, all’educazione finanziaria (per approfondire vedi pagg. 44-49).

In tutti i corsi Fabbri–Erickson è forte questa prospettiva interdisciplinare e trasversale dell’educazione civica. Trasversalmente sono presenti pagine dedicate, laboratori e percorsi specifici (narrativi e laboratoriali) che riguardano le tematiche più importanti (tra cui il rispetto di sé e degli altri, l’educazione finanziaria, la cittadinanza digitale).

COMPETENZE NON COGNITIVE, LIFE SKILLS

Nel novembre 2024 è stata approvata la Legge che introduce “lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali” nei percorsi scolastici e di formazione professionale. La sottolineatura dell’importanza delle competenze non cognitive, o Life Skills o Soft Skills, viene da lontano; già nel 1993 infatti l’OMS aveva individuato alcune life skills fondamentali per il benessere e la realizzazione delle persone. Fanno parte delle life skills competenze emotive (consapevolezza di sé e delle proprie emozioni e loro gestione), competenze relazionali (comunicazione efficace, costruzione di relazioni sane ed efficaci) e poi capacità di problem solving, pensiero critico, pensiero creativo. Sono competenze fondamentali per stare bene, costruire il proprio futuro, raggiungere l’autonomia, costruire relazioni in tutti gli ambiti dell’esistenza.

In tutti i corsi Fabbri–Erickson ci sono percorsi pensati per sviluppare le competenze non cognitive, con, per esempio, rubriche didattiche, laboratori, albi illustrati.

STEM E STEAM

STEM è un acronimo inglese riferito a diverse discipline: Science, Technology, Engineering and Mathematics, e viene usato per indicare l’insieme delle materie scientifiche-tecnologiche-ingegneristiche.

STEAM aggiunge all’acronimo la A di Arts e fa riferimento all’interdisciplinarità e alla dimensione creativa.

Già nel 2022 il MIM ha pubblicato delle linee guida sulla didattica STEM che accolgono la necessità di potenziare il processo di insegnamento–apprendimento delle discipline scientifiche e tecnologiche anche attraverso metodologie didattiche innovative e con la valorizzazione di trasversalità e interdisciplinarietà.

Potenziare le STEM è uno degli obiettivi più importanti per raggiungere il traguardo di un’istruzione di qualità che formi davvero i giovani del futuro. Uno degli obiettivi deve essere anche quello di eliminare le disparità di genere che permangono nell’ambito STEM.

I corsi Fabbri–Erickson dedicano grande attenzione all’insegnamento-apprendimento delle discipline STEM e STEAM con percorsi, laboratori, volumi dedicati, che tengono sempre in considerazione l’eliminazione delle disparità di genere.

PARITÀ DI GENERE E MULTICULTURA

Nell’ambito della parità di genere e multicultura Fabbri–Erickson porta avanti ormai da diversi anni Obiettivo Parità, un progetto nato per contrastare gli stereotipi di genere nei libri di testo che nel 2025 si è arricchito di una parte dedicata alla multiculturalità.

L’idea di base è che l’unico modo per costruire un futuro senza differenze di genere e per contrastare davvero fenomeni come la violenza di genere o qualsiasi tipo di discriminazione, sia partire dall’eliminare gli stereotipi dai libri di testo e da una corretta rappresentazione della realtà.

Obiettivo parità prevede che tutti i libri di letture vengano rivisti e supervisionati in modo che ci sia equilibrio nella scelta delle letture tra numero di autrici e autori e numero di protagonisti e protagoniste. Nella scelta delle letture ci sia una rappresentazione equilibrata della realtà. Non ci sia presenza di stereotipi, né femminili né maschili. Venga utilizzato, non solo nelle letture, ma in tutti i libri, il linguaggio di genere. Allo stesso modo, tutti i libri di letture vengono supervisionati in modo da avere una rappresentazione reale delle culture diverse in cui siamo immersi quotidianamente e che arricchiscono la nostra.

Apparato digitale per Matematica e Scienze e Tecnologia

Ne I mondi di Gea sono presenti video disciplinari (tutorial, esperimenti, approfondimenti) per stimolare la curiosità e facilitare la comprensione delle materie.

Inoltre:

• App ludico-didattiche che combinano gioco e apprendimento, aiutando i bambini a consolidare le competenze attraverso attività divertenti e coinvolgenti.

• Escape room: percorsi interattivi dove gli studenti risolvono enigmi e sfide per consolidare le conoscenze in modo coinvolgente e divertente.

• Immagini interattive per favorire l’apprendimento attraverso l’interazione e stimolare l’osservazione attiva.

• Presentazioni modificabili pronte all’uso e personalizzabili per facilitare la spiegazione o il ripasso degli argomenti.

• GeoGebra, lo strumento interattivo per esplorare concetti matematici e geometrici, che aiutano gli studenti a visualizzare e comprendere meglio teoremi e problemi.

• Esercizi interattivi e autocorrettivi integrati nel testo, da svolgere direttamente sul libro digitale per la verifica delle competenze.

Materiali per il docente

Professione docente

Le quattro guide per l’insegnante, due per l’ambito antropologico e due per quello scientifico, sono uno strumento di lavoro ricco e indispensabile, che integra i volumi per l’alunno/a.

Contengono:

• Dalla progettazione alla certificazione delle competenze, a cura di Dino Cristanini;

• Programmazione di ogni materia;

• La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

• L’insegnamento dell’Educazione civica secondo la nuova normativa;

• Il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale, a cura di Erickson;

• Progetto CheFacile!, testi facilitati e semplificati, a cura di Erickson;

• Calcolo facile, a cura di Erickson;

• Se sbaglio imparo, di M. Federica De Gasperis

• La Mateludica di Valentina Perolio;

• Verifiche multilivello (di base, di recupero, di potenziamento);

• Prove strutturate per classi parallele con soluzioni in pagina;

• Metodo ELS, un metodo per imparare le Scienze, di Gruppo Pleiadi;

• Prova verso l’Invalsi con griglia soluzioni.

Area primaria

Lo spazio dedicato ai docenti con migliaia di risorse digitali utili all’insegnamento delle materie di primo e secondo ciclo e di religione. In questo spazio potrete trovare: escape room, app ludico didattiche, video, presentazioni modificabili, immagini interattive, itinerari con Google Earth, la cartografia digitale di HUB Maps, materiali per la verifica e molto altro ancora!

HUB Kids docente

HUB Kids per il docente, il libro digitale interattivo e multimediale, utilizzabile su computer, tablet e LIM, è arricchito da materiali aggiuntivi disponibili soltanto per l’insegnante. Inoltre il libro digitale consente di vedere le soluzioni direttamente in pagina.

HUB Kids è uno strumento indispensabile per la didattica inclusiva: permette la lettura automatica del testo, la scelta del fondino di lettura e di diversi caratteri tra cui biancoenero® (il carattere ad alta leggibilità utile per chi ha problemi di dislessia).

HUB Kit docente

Come nella versione per l’alunno, anche HUB Kit docente comprende contenuti digitali che arricchiscono ed espandono il corso.

A disposizione del docente la Guida stampabile in formato Pdf, la Programmazione e le Verifiche in Word.

HUB Test

La piattaforma di HUB Scuola per creare verifiche e mettersi alla prova, con numerosi quesiti disciplinari.

HUB INVALSI

La piattaforma di HUB Scuola per allenarsi alla Prova Nazionale INVALSI.

CHE FACILE!

Per le classi quarta e quinta, inoltre, sono disponibili su richiesta dell’insegnante i volumi CheFacile! Storia Geografia Scienze, che contengono una selezione degli argomenti principali delle tre discipline, e i volumi CheFacile! Matematica, con strumenti di facilitazione per l’apprendimento nell’area logico-matematica. I quattro volumi sono a cura di Erickson.

La Guida di Matematica e Scienze

Progettazione e certificazione delle competenze

Nella sezione Progettazione e certificazione delle competenze, a cura di Dino Cristanini, vengono fornite informazioni su come procedere nella progettazione al fine di raggiungere la certificazione delle competenze degli alunni: dai traguardi per lo sviluppo delle competenze agli obiettivi di apprendimento.

Nelle prime pagine della Guida si trovano il Quadro delle correlazioni tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze e le competenze da certificare con il modello nazionale e le programmazioni annuali di Matematica e Scienze.

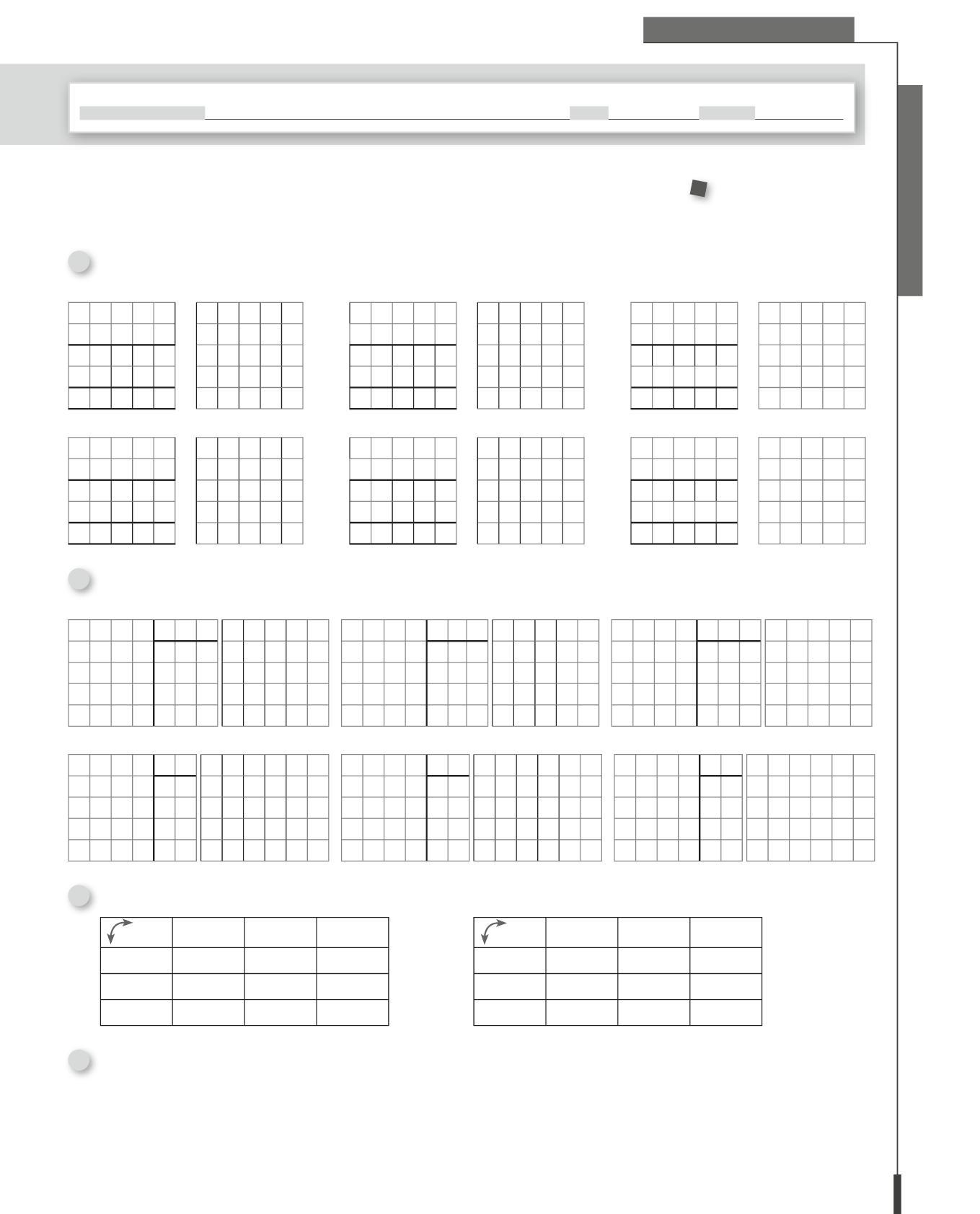

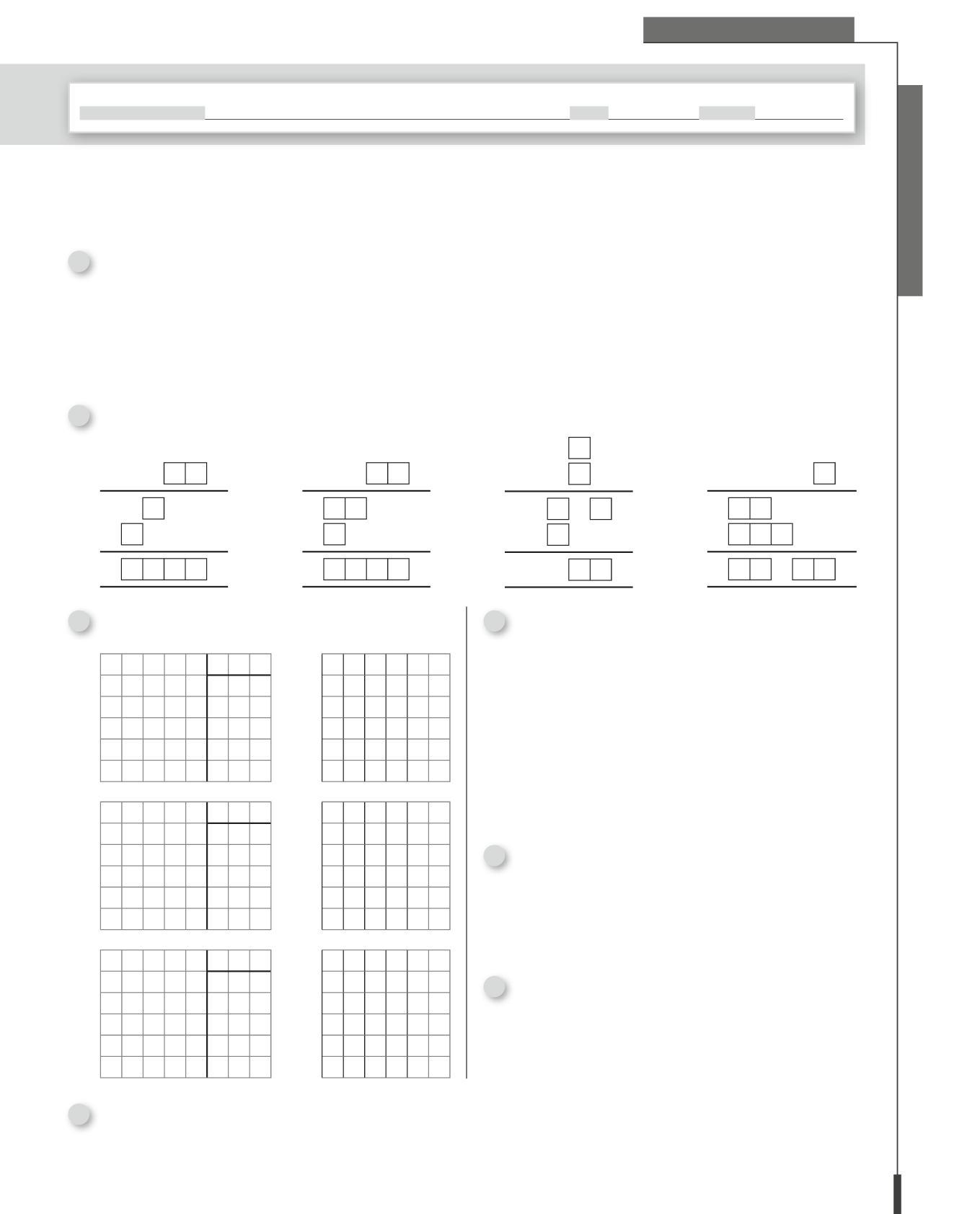

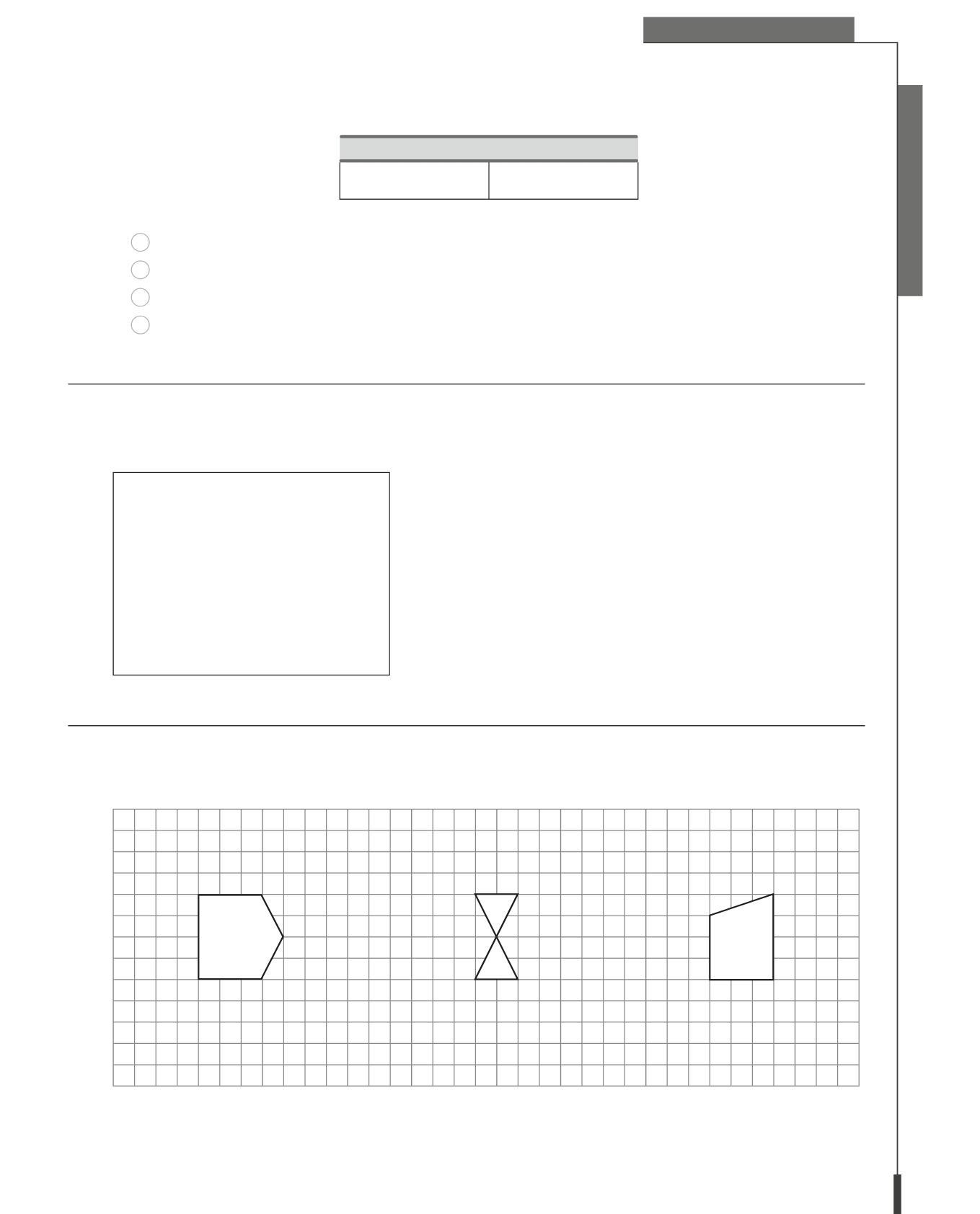

Le schede multilivello

Per ogni disciplina sono presenti delle schede multilivello sui principali argomenti.

Per ogni tematica viene presentata una scheda: • di base; • di recupero; • di potenziamento

Le schede di base e di recupero differiscono tra loro per la modalità di proposta degli esercizi. Nelle schede di recupero, infatti, gli alunni e le alunne sono maggiormente guidati nella risoluzione delle attività.

Verso la prova Invalsi con griglia delle soluzioni.

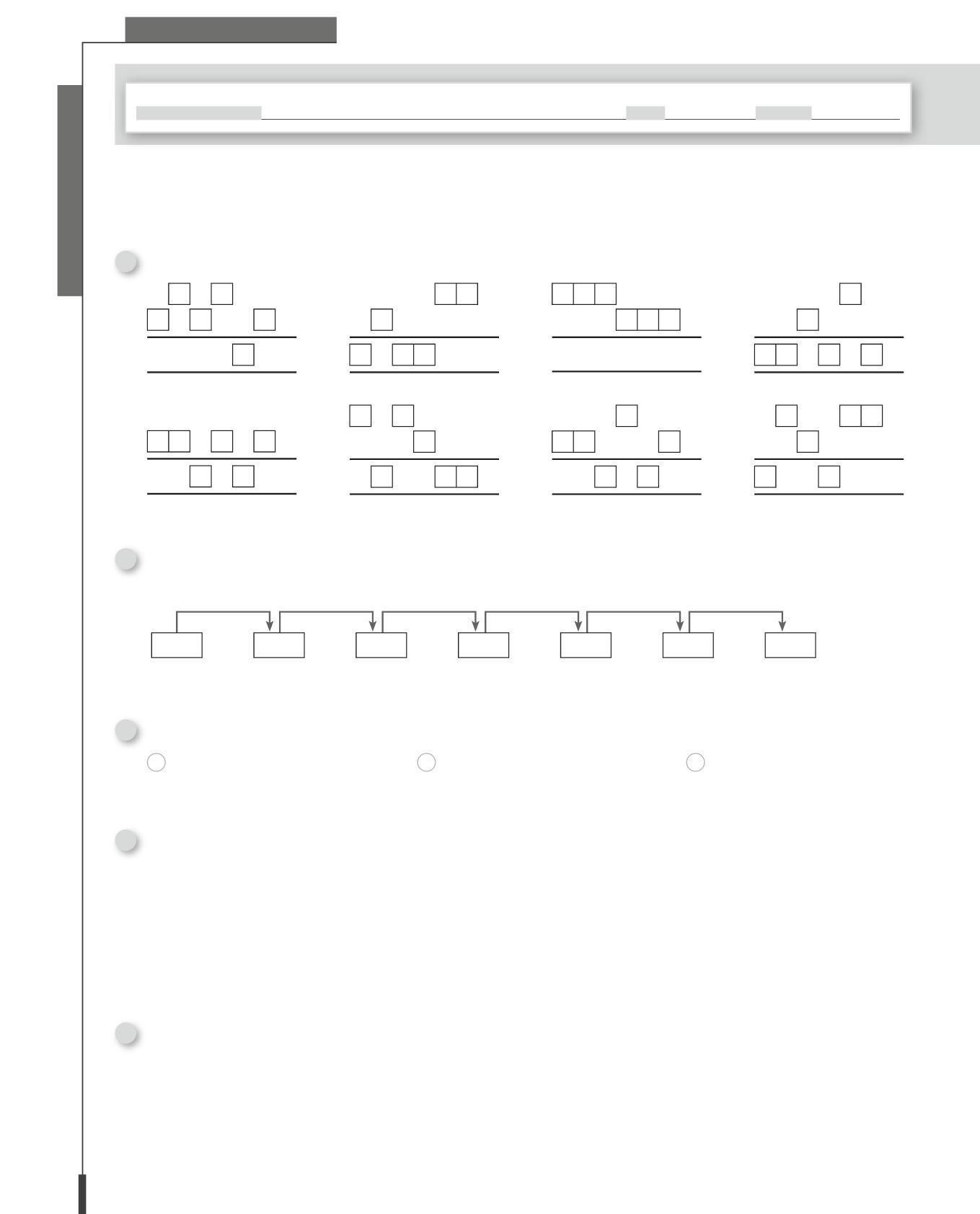

Le prove strutturate per classi parallele

Le prove strutturate per classi parallele possono essere somministrate alla classe e favoriscono il confronto e la condivisione dei criteri di valutazione, delle strategie metodologiche e delle pratiche didattiche tra insegnanti.

Vengono fornite anche le prove con le soluzioni in pagina.

I materiali per la didattica inclusiva: strategie e dettagli operativi, a cura di Erickson

In questa Guida per l’insegnante sono presenti alcuni contenuti a cura di Erickson:

• introduzione “Costruire inclusione in una prospettiva universale”;

• il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale;

• il Piano Didattico Personalizzato: ridare centralità alla didattica;

• descrizione dei contenuti Erickson nei volumi per l’alunno, in HUB Kids e in HUB Kit, con indicazioni per il corretto utilizzo e per lo sviluppo di materiali analoghi personalizzati/individualizzati.

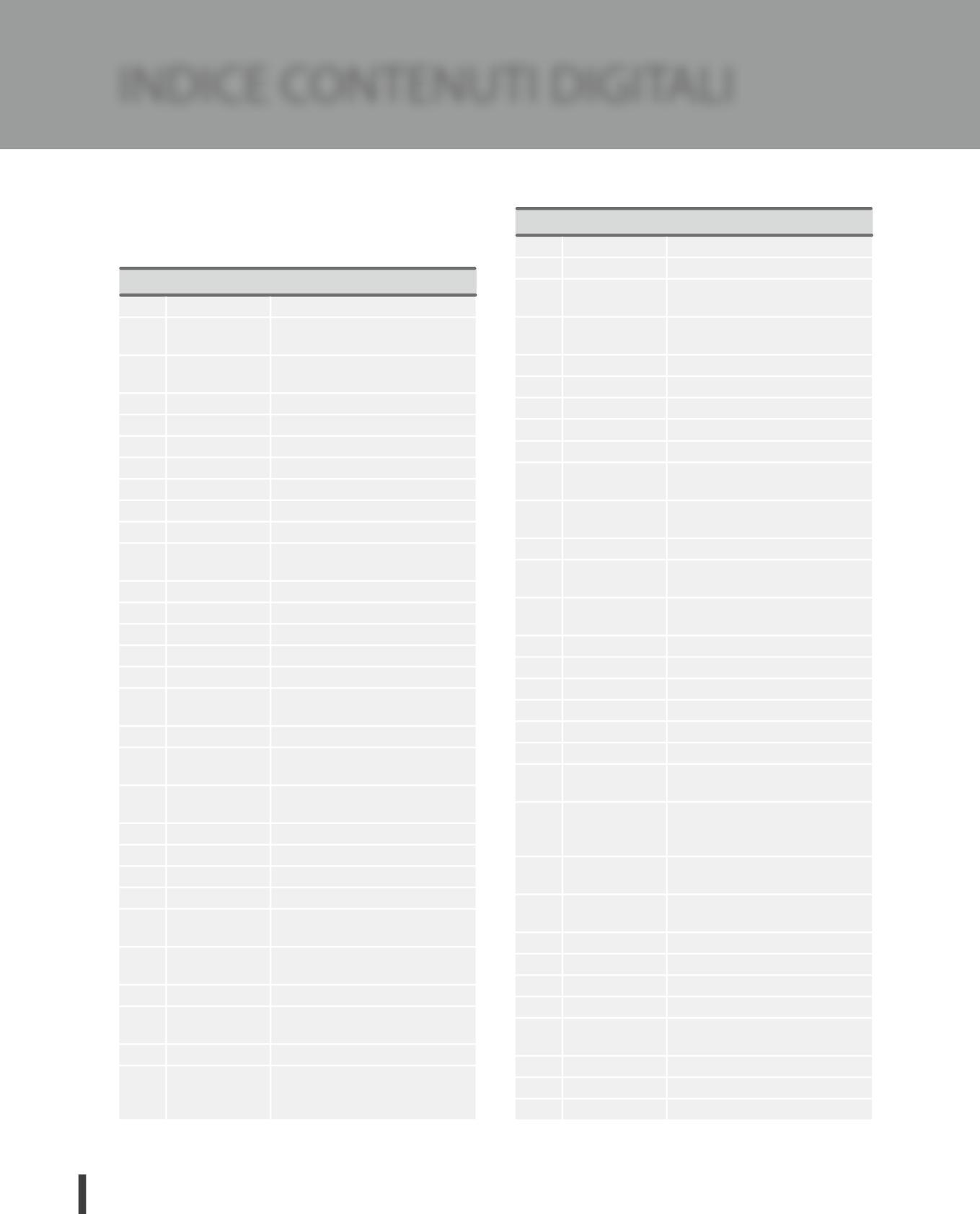

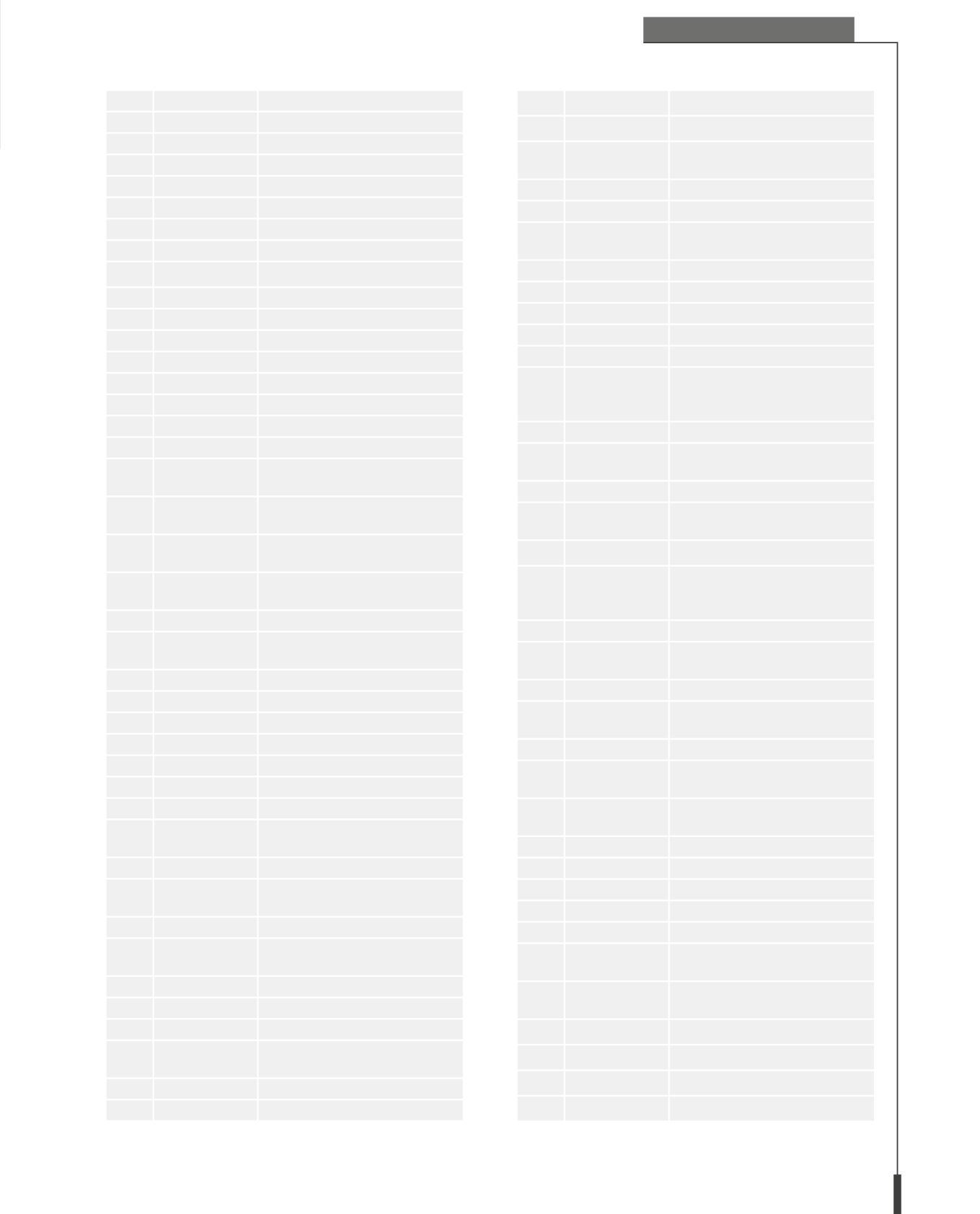

INDICE CONTENUTI DIGITALI

MATEMATICA 4

Lettura espressiva delle pagine di Storytelling, lettura di tutti i testi, audio delle attività. Inoltre...

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

8Video Risolvere un problema

Video Videointervista - Martin Gardner: il giocoliere

9Documento Strategie di problem solving • Problemi con dati nascosti

12Lab I problemi

17Video Fibonacci

Video Numeri piccoli e grandi

18Video Periodi e ordini

App Carte gioco - I grandi numeri

19App Abaco

22PresentazioneTest - Grandi numeri

26Documento La numerazione nella Mesopotamia e presso gli Egizi

Documento Quanti sono i numeri?

Video La storia dei numeri

27Video La tabella dell'addizione

28Video L’addizione in colonna

PresentazioneAddizione con e senza cambio

29PresentazioneLe proprietà e la prova dell’addizione

32Video La tabella della sottrazione

34Video La sottrazione in colonna con il cambio

35PresentazioneTest - Proprietà di addizione e sottrazione

PresentazioneLa proprietà della sottrazione

40PresentazioneLa prova della sottrazione

43Video La moltiplicazione

Video La tabella della moltiplicazione

44PresentazioneMoltiplicazione con e senza cambio

45PresentazioneLe proprietà e la prova della moltiplicazione

53Video La divisione

55Video Come si esegue una divisione con un divisore a due cifre

56PresentazioneLa proprietà della divisione

58Video La divisione come scomposizione e la divisione canadese

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

Documento La divisione canadese

61PresentazioneLa prova della divisione

62PresentazioneTest - Proprietà di moltiplicazione e divisione

63Geogebra Geogebra - Multipli e divisori di un numero

65Laboratorio Le operazioni

69Geogebra Geogebra - Le frazioni

Video Le frazioni

71PresentazioneI tipi di frazione

Documento Frazioni complementari Geogebra Geogebra - Frazioni complementari

72PresentazioneUn passo alla volta - Le frazioni equivalenti

75Documento Il muretto delle frazioni

Documento Confronto di frazioni con denominatore uguale

Documento Confronto di frazioni con numeratore uguale

78Video Frazioni in musica

80PresentazioneLe frazioni decimali

82App Carte gioco - Le frazioni

Laboratorio Le frazioni

83Video Decimali in linea

PresentazioneTest - I numeri decimali

84Video Addizione e sottrazione con i decimali

85Video Moltiplicazione e divisione per 10, 100 e 1000 di un numero decimale

86Video La moltiplicazione con i numeri decimali

87PresentazioneDivisione con dividendo o divisore decimale

90Laboratorio I numeri decimali

94Video Scopriamo la misura

Video Misure ed equivalenze

PresentazioneLa storia della misura

95Geogebra Geogebra - Lunghezze equivalenti

96PresentazioneLe misure di capacità

Geogebra Geogebra - Capacità equivalenti

97PresentazioneLe misure di massa

102PresentazionePeso lordo, peso netto, tara

103PresentazioneLe misure di valore

Documento Allenati con gli euro

105Video La compravendita

Documento Capire le offerte

106PresentazioneLe misure di tempo

Geogebra Geogebra - Le misure di tempo

107App Equivalenze

109Documento La moneta

Documento Andiamo in banca

Documento Che cos'è l'economia

Documento Che cos'è la finanza

111App Carte gioco - Unità di misura

Laboratorio Le misure

114PresentazioneLa storia della geometria

Video Scopriamo lo spazio e le figure

PresentazioneLe linee

115Geogebra Geogebra - Rette parallele, incidenti e perpendicolari

Video Come si disegnano le rette parallele

Video Come si disegnano le rette perpendicolari

116Geogebra Geogebra - Classificazione angoli

Laboratorio Le linee e gli angoli

Geogebra Geogebra - Angoli e loro classificazione

PresentazioneGli angoli

117Video Misurare gli angoli

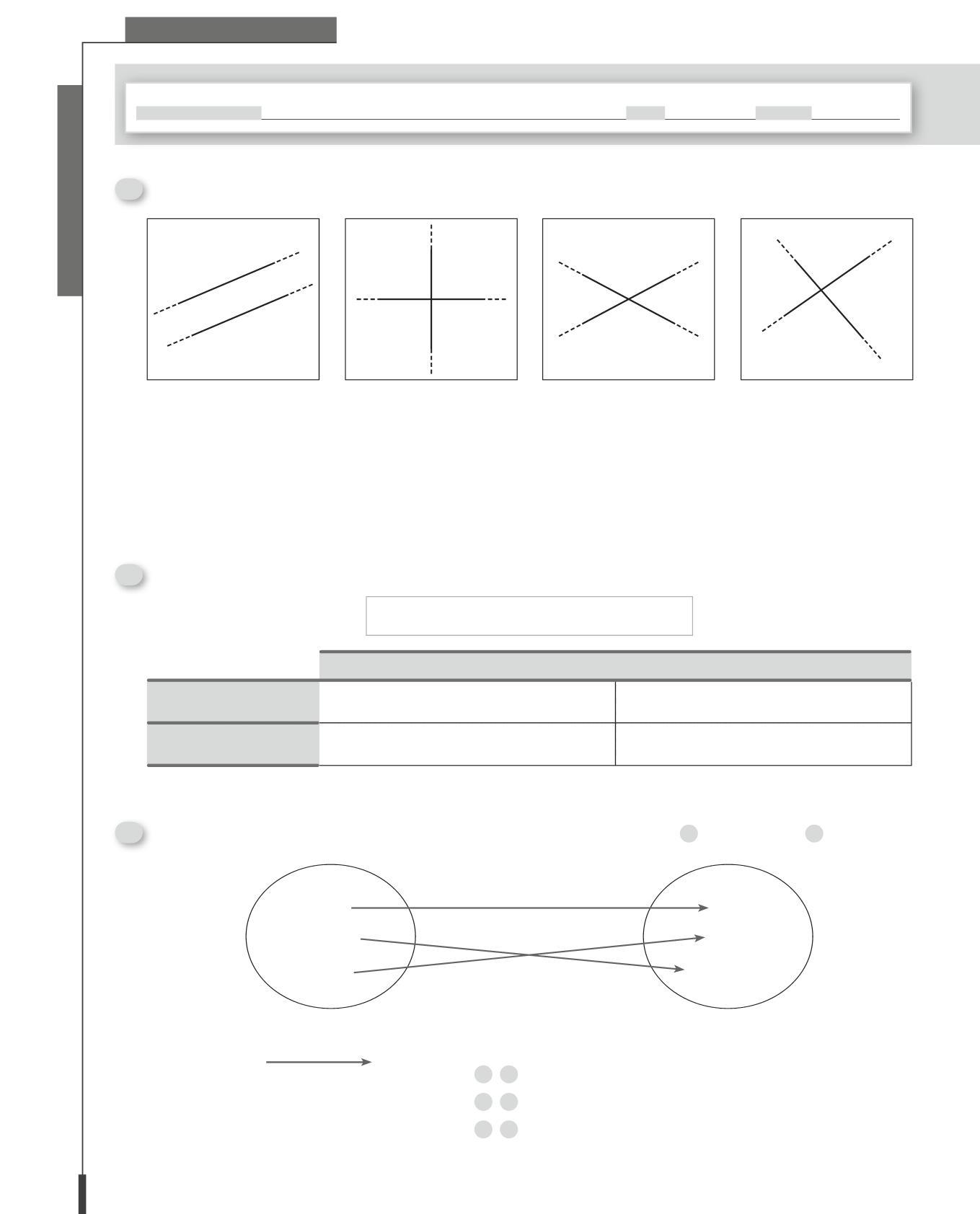

118Geogebra Geogebra - La simmetria

Video La rotazione di una figura

Video La traslazione

Video Il ribaltamento di una figura

121Documento Oggetti geometrici

Geogebra Geogebra - Poligoni e la loro classificazione

PresentazionePoligoni

123Documento Dimostrazione degli angoli interni del triangolo

PresentazioneI triangoli

Geogebra Geogebra - Angoli interni di un triangolo

PresentazioneLaboratorio dei triangoli

125PresentazioneLa famiglia dei quadrilateri

Video I quadrilateri

Documento Dimostrazione degli angoli interni dei quadrilateri

126Documento I parallelogrammi

PresentazioneLa famiglia dei parallelogrammi

127Documento I trapezi

PresentazioneI trapezi

App Carte gioco - Forme geometriche piane

128PresentazioneIl perimetro dei poligoni

Video Il perimetro

Geogebra Geogebra - Poligoni isoperimetrici

131PresentazioneTest - I perimetri

132PresentazioneLe misure di superficie

134PresentazioneLe aree dei poligoni

Video L’area

135Documento Area del romboide

Geogebra Geogebra - Area del parallelogramma a partire da quella di un rettangolo

136Documento Area del rombo

Geogebra Geogebra - Area del rombo a partire dal rettangolo

137Documento Area del trapezio

Geogebra Geogebra - Area del trapezio da quella di un triangolo

138Documento Area del triangolo

Geogebra Geogebra - Area del triangolo a partire da quella di un parallelogramma

Geogebra Geogebra - Area del triangolo

139Documento Poligoni congruenti ed equiestesi

Video Il tangram

Geogebra Geogebra - Figure equiestesetangram

140Laboratorio I poligoni e aree

142Video Videointervista - Fibonacci: la sequenza magica

146Video Scopriamo relazioni dati e previsioni

147Documento Dalla tabella ai grafici

148Geogebra Geogebra - Media e moda

149Documento Traduzione - John Venn

Documento Organizzare i dati

Geogebra Geogebra - I sottoinsiemi

Geogebra Geogebra - L'intersezione di insiemi

Geogebra Geogebra - L'unione degli insiemi

150Laboratorio Relazioni, dati e previsioni

156Documento Dado furfante

158Documento Pizza alle olive

166Documento Le trasformazioni geometriche

SCIENZE E TECNOLOGIA 4

Lettura espressiva delle pagine di Storytelling, lettura di tutti i testi, audio delle attività. Inoltre...

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

3Video Scopriamo la Scienza

Video Children's Museum di Verona

Infografica La Scienza

4Video Città della Scienza di Napoli

PresentazioneLaura Bassi

5Video Il metodo scientifico

Video Chi è Galileo Galilei

Documento One pager - Il metodo scientifico

6Bacheca Le scienziate

8App Agenda 2030

9Infografica La materia

PresentazioneLa materia

Video La materia

13Video La materia ha un peso

Video La materia occupa uno spazio

15Video Gli stati dell’acqua

Video La capillarità

Documento I passaggi di stato

App Carte gioco - Solido liquido e gassoso

Documento Punti di fusione e di ebollizione

16Video Il ciclo dell’acqua

Infografica Il ciclo dell’acqua

19Video Videolaboratorio - Una questione di livello

Bacheca L’oro blu

Documento STEAM - Il ri-ciclo dell’acqua

Infografica L'acquedotto

22Documento Il termometro

Video Videolaboratorio - Caldo o freddo?

PresentazioneIl calore

23Video L’aria ha un peso ed è elastica

Video L’aria occupa uno spazio

24Laboratorio Gli strati dell'atmosfera

28Bacheca Il cambiamento climatico e l’effetto serra

Video Videolaboratorio - I gas serra e la temperatura dell'aria

Video L’effetto serra

32Video Videolaboratorio - Che roccia!

Video La struttura interna della Terra

Video Gli strati della Terra

Laboratorio Gli strati del suolo

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

33HUB Maps Le placche tettoniche

36Video Videolaboratorio - I componenti del suolo

37Bacheca Il nostro pianeta

Video La galleria della sostenibilità del MUSE di Trento

41Video Soluzione o sospensione?

42Video La tensione superficiale

44PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

Documento One pager - Acqua

Documento One pager - Calore

Documento One pager - Aria

Documento One pager - Suolo

47Video Gli esseri viventi

Infografica Gli esseri viventi

PresentazioneI viventi

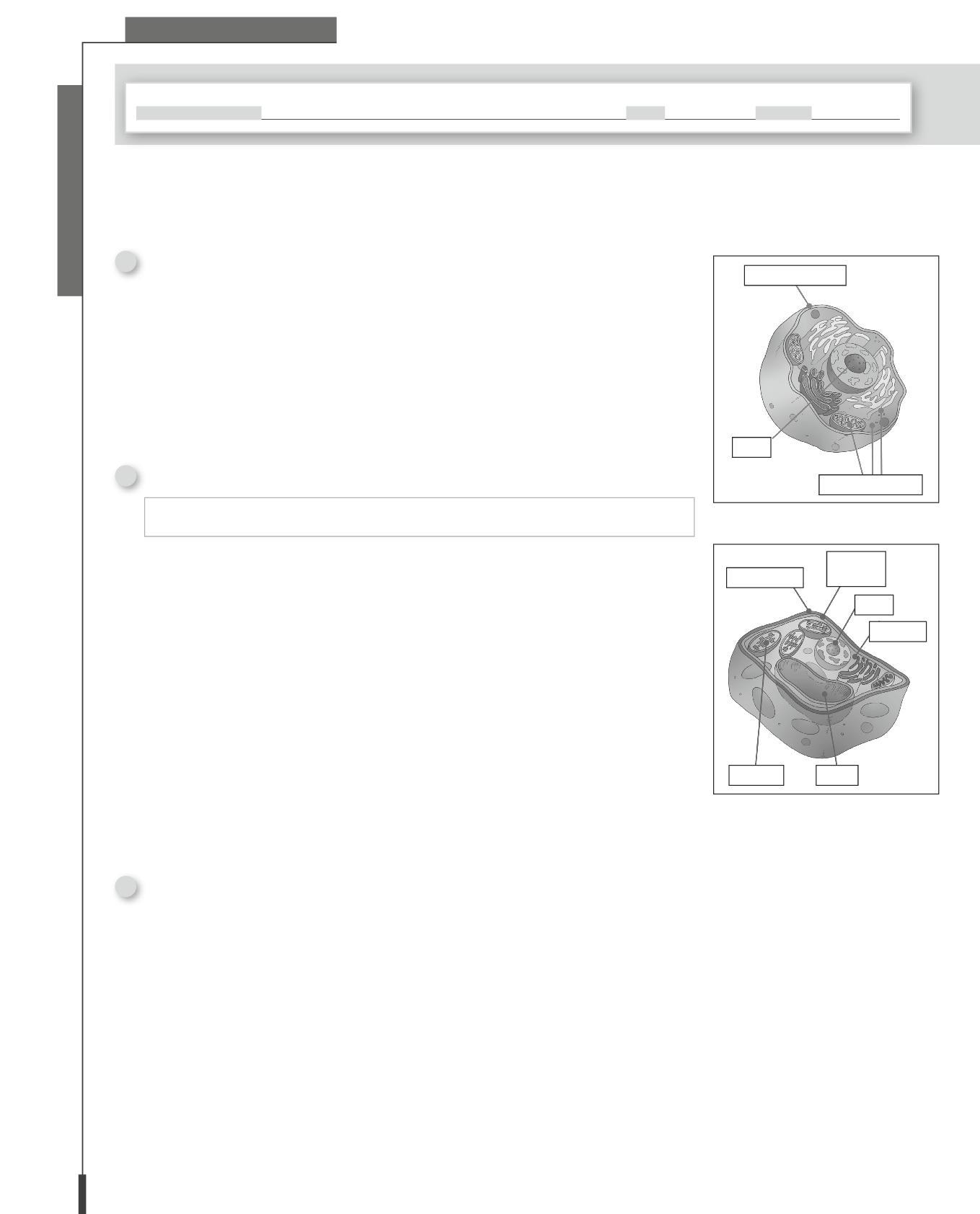

50Infografica La cellula e gli organismi

Video La cellula

55Video Le piante

56Infografica La fotosintesi clorofilliana

Video La fotosintesi

Video Video esperimento - La fotosintesi clorofilliana

57Video Videolaboratorio - I colori delle foglie

60Laboratorio La riproduzione delle piante

Video La riproduzione delle piante

63Documento La classificazione delle piante

68Documento La classificazione degli animali

Video Videolaboratorio - Il guanto più caldo

72Documento L’uovo e il frutto hanno la stessa funzione?

74PresentazioneGli animali vertebrati e invertebrati

76PresentazioneMolluschi, echinodermi, artropodi

Documento Scheda - I principali ordini di insetti

77Video Museo di storia naturale di Milano

PresentazioneJane Goodall

82Documento Che cosa mangiano gli uccelli

Laboratorio Gli esseri viventi

App Carte gioco - I vertebrati

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

85PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

Documento One pager - I cinque regni dei viventi e la cellula

Documento One pager - Le piante

Documento One pager - Gli animali

87Video Gli ecosistemi

PresentazioneGli ecosistemi

91Infografica Gli ecosistemi

Infografica I climi

Documento Oceani e mari nel mondo

HUB Maps Gli ambienti nel mondo

Video Gli ambienti e i biomi

94Documento Scheda - Proteggiamo le api!

Video Le api

Video Videolaboratorio - “INSECT-OMAKER”

Video Museo A come Ambiente di Torino

97Video Dentro e fuori: Gli ecosistemi

99PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

Documento Gli ecosistemi

Materiali per l’insegnante

• Soluzioni per l’insegnate nel libro digitale.

• Schede aggiuntive e compiti di realtà.

• Guida per l’insegnante in formato digitale.

• Programmazioni annuali in word.

• Volume CheFacile! con i saperi di base di Scienze e Tecnologia disponibile in Hub Kids

• Volume CheFacile! di Matematica disponibile in Hub Kids

Intelligenza artificiale: istruzioni per l’uso!

L’Intelligenza artificiale (per comodità AI) è una rivoluzione tecnologica ma anche culturale e sociale. L’assegnazione dei Premi Nobel del 2024 sancisce in una duplice maniera questo dato di fatto.

Con il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton si celebra il grande sforzo che ha portato allo sviluppo delle reti neurali e dunque reso possibile l’apprendimento automatico (o machine learning), cioè la possibilità per una macchina, grazie a degli algoritmi, di migliorare e affinare le proprie capacità di elaborazione man mano che acquisisce nuovi dati, arrivando a svolgere anche compiti non assegnati all’inizio.

Da qui puoi accedere al

Con il Nobel per la Chimica a David Baker e Demis Hassabis and John Jumper si testimonia la potenzialità dell’AI di migliorare concretamente le nostre vite: la ricerca sulle proteine e la loro complessa struttura, la progettazione in laboratorio di nuove proteine e la successiva realizzazione sono di fatto il primo passo verso la comprensione e la cura (tramite nuovi farmaci e nuove terapie) di molte malattie.

L’emozione di fronte a tali importanti conseguimenti non deve lasciare spazio a un ingenuo ottimismo: accanto alle “magnifiche sorti e progressive” di questa tecnologia, esistono criticità o comunque situazioni che è bene indagare con attenzione e senza pregiudizi. A maggior ragione questo deve accadere nella Scuola, dove gli e le studenti stanno costruendo quella “cassetta degli attrezzi” che consentirà loro di essere cittadini consapevoli e professionisti capaci e, in definitiva, di vivere una vita serena.

Queste poche pagine servono dunque a questo: individuare alcune prime linee guida per impiegare con profitto l’AI a scuola, offrire dei consigli sempre pratici e costruire strategie risolutive che sappiano accogliere, senza timori, le sfide presenti e future cui l’AI ci chiama.

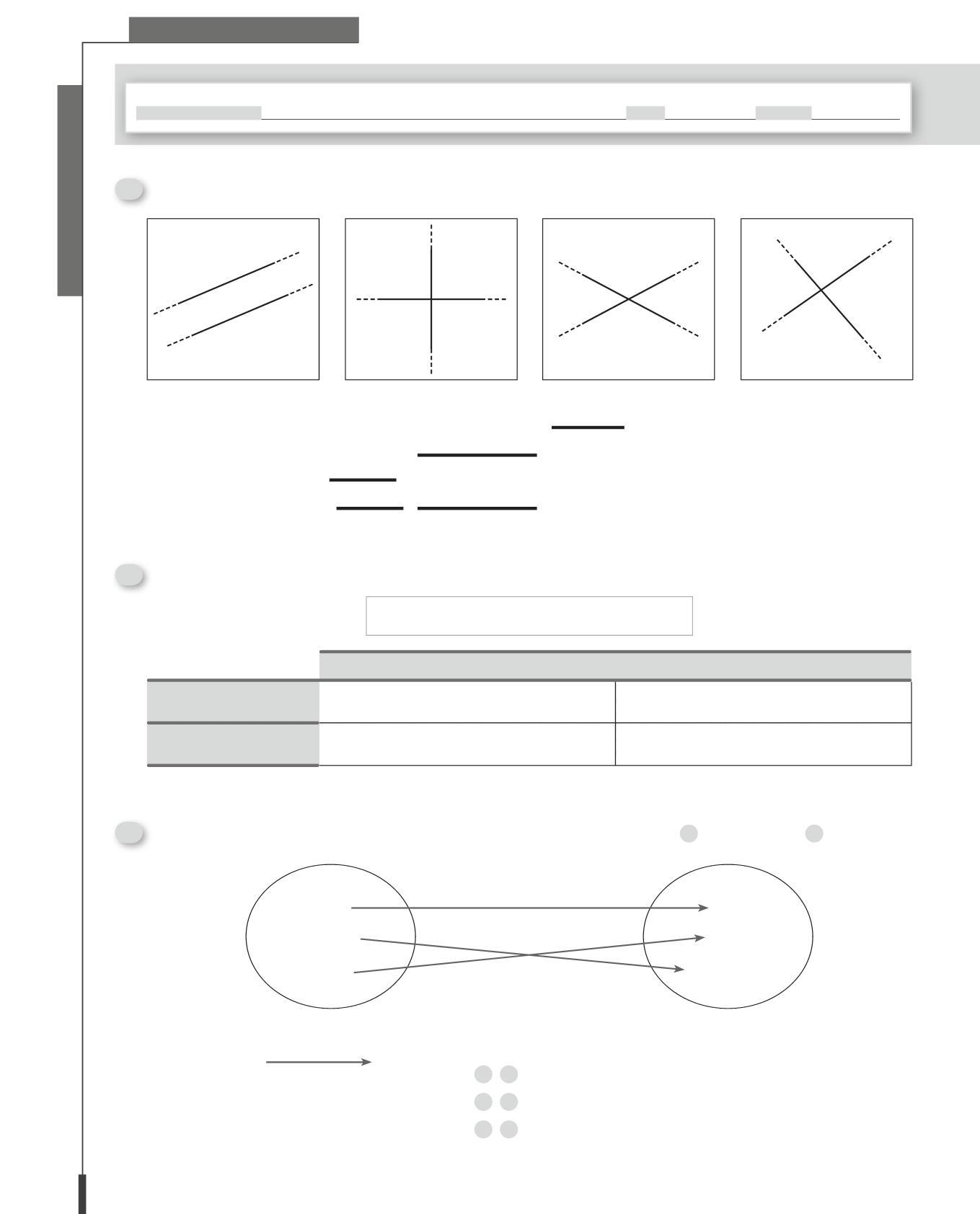

Un framework per l’AI a Scuola

Una strategia usata da molti esperti di fronte a problemi complessi e all’apparenza inattaccabili è quella del drill down: in parole più semplici e senza inutili tecnicismi, significa scomporre il problema in sotto-problemi più piccoli che quindi possono essere compresi e risolti con più facilità.

La stessa intuizione hanno avuto M. Ranieri, S. Cuomo e G. Biagini nello stendere il loro saggio Scuola e intelligenza artificiale: in questo valido contributo, gli autori costruiscono un framework che serve alla Scuola per scomporre il problema AI. Qui sotto ne riproponiamo una versione semplificata e, a nostro giudizio, più funzionale:

0. AI literacy (o alfabetizzazione)

1. dimensione conoscitiva

2. dimensione operativa

3. dimensione critica

0. AI literacy

“Cercando le parole, si trovano i pensieri”: così ammoniva con sagacia il filosofo francese Joseph Joubert. E quindi il punto di partenza di qualsiasi indagine non può che essere il lessico.

Ecco quindi un primo vocabolario di base:

intelligenza artificiale generativa

Si tratta di un tipo di intelligenza artificiale che è in grado di creare nuovi contenuti, come immagini, testi e suoni, che possono essere indistinguibili da quelli creati da esseri umani.

Esempio:

un software che produce nuove composizioni musicali dopo aver appreso lo stile di vari compositori classici, generando pezzi originali che rispecchiano il gusto e la complessità delle opere apprese.

intelligenza artificiale generale (agi)

Una forma di intelligenza artificiale che può comprendere, imparare ed eseguire compiti intellettuali su un livello paragonabile all’intelligenza umana. L’AGI sarebbe in grado di applicare la conoscenza e le abilità di problem solving in una vasta gamma di contesti diversi, mostrando adattabilità e comprensione del mondo su scala umana. Si ritiene che la realizzazione di un’AGI sia ancora molto lontana.

Esempio:

un sistema AGI potrebbe essere utilizzato per condurre ricerche mediche autonome, formulando ipotesi, conducendo esperimenti virtuali, analizzando dati di studi clinici, e sviluppando nuovi farmaci, adeguandosi alle scoperte emergenti e regolamenti in tempo reale, senza bisogno di direttive specifiche da parte di ricercatori umani.

Prompt: la richiesta o l’indicazione fornita a un sistema di intelligenza artificiale per guidarlo a generare un risultato.

Devoto-Oli

large language models (llms)

I modelli di linguaggio di grandi dimensioni sono sistemi di intelligenza artificiale addestrati su vasti corpus di testo che possono comprendere e generare lingua naturale in modo coerente e contestualizzato. Questi modelli sono alla base di molte applicazioni moderne, dalla traduzione automatica ai sistemi di assistenza virtuale.

Esempio:

un assistente digitale che può svolgere compiti complessi come scrivere e-mail, comporre poesie o codificare programmi, basandosi sulla sua comprensione del linguaggio acquisita tramite l’analisi di una grande quantità di testi.

chatbot

Programmi informatici avanzati capaci di condurre una conversazione con gli utenti umani, tipicamente via testo. Questi sistemi sono spesso alimentati da algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per migliorare la capacità di risposta e apprendere dalle interazioni precedenti.

Esempio:

un servizio di assistenza clienti online che utilizza una chatbot per rispondere alle domande frequenti dei clienti, alleggerendo il carico di lavoro del personale di supporto.

allucinazione

Un’allucinazione in un chatbot avviene quando esso fornisce una risposta non accurata o inventata, senza alcuna base nei dati reali o nelle informazioni di cui dispone.

Esempio:

un utente chiede a un chatbot “Qual è la capitale della Svizzera?” e la risposta ottenuta è “La capitale della Svizzera è Zurigo.”

1. Dimensione conoscitiva

In questa prima fase, l’AI è l’oggetto della lezione. Questo passaggio assolve, per lo meno, a un duplice compito: ➀ dare contesto e rendere conto della complessità, anche storica e sociale, di quello che in maniera riduttiva definiamo “software”; ➁ in virtù di questo contesto, rendere più consapevoli gli studenti delle potenzialità e dei limiti dello strumento che useranno in una fase successiva.

I punti di vista possono essere molteplici e ciascuno sceglierà in base alla propria sensibilità e alle proprie competenze:

a → storico: i concetti di analogico e digitale, la costruzione e trasmissione del sapere dalle enciclopedie al web semantico, la storia delle macchine “intelligenti” (una buona sintesi si legge in G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo);

b → storico-sociale: il rapporto uomo-macchina (si veda per esempio: A. Longo, G. Scorza, Intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà) e il ruolo della macchina nel lavoro (ottimi spunti, anche se solo in inglese, in M. Pasquinelli, The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence);

c → filosofico: i concetti di autorialità (il punto di partenza fondamentale resta l’articolo di M. Foucault, Che cos’è un autore) e di creatività (stimolante la lettura di F. D’Isa, La rivoluzione algoritmica. Arte e intelligenza artificiale);

d → giuridico: una lettura attenta del Bejing Consensus (un documento Unesco il cui tentativo è stabilire come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata in modo sicuro, equo ed efficace per promuovere l’educazione a livello globale) e EU AI Act (una proposta di regolamento dell’Unione europea che mira a regolamentare lo sviluppo, l’uso e la diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale);

e → informatico: il funzionamento dell’apprendimento automatico (o machine learning) e la sua explainability (XAI) (si può fare riferimento a N. Cristianini, La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano).

Al di là delle specifiche pratiche disciplinari, ci sono due istanze di cui ogni docente dovrebbe farsi carico:

etica per l’ai fissa i principi che possono guidare l’uso degli algoritmi nella società e nelle organizzazioni: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia, esplicabilità.

etica dell’ai

definisce i problemi etici che gli algoritmi nel loro funzionamento comportano, ovvero l’equità (fairness) e l’iniquità (unfairness): un sistema di AI è considerato equo quando le sue previsioni e decisioni non sono influenzate da pregiudizi o discriminazioni verso gruppi o individui, e quando queste sono chiare, trasparenti e ugualmente applicabili a tutti.

2. Dimensione operativa

In questa seconda fase, l’AI è lo strumento della lezione: grazie a un semplice chatbot gratuito, oggi è infatti possibile generare una molteplicità di artefatti (testo, immagini, video, audio). Più che resistere a questa possibilità e dunque organizzare la propria didattica come “uno strumento di una vera e propria controcultura” (secondo l’espressione del filosofo tedesco Gernot Böhme), la Scuola otterrà maggiori e più utili risultati se insegnerà agli e alle studenti a usare con saggezza questo strumento, affidandogli i compiti per cui è progettato eppure restando sempre in controllo del processo e del prodotto. Non sarà infatti un caso che, una delle più importanti aziende informatiche del pianeta, abbia scelto per i propri servizi AI la metafora del co-pilota. Non si tratta solo di una banalità pedagogica. Si ricordi infatti ciò che sancisce quella che gli esperti hanno chiamato la legge di Kasparov (in onore del grande scacchista russo e delle sue leggendarie sfide contro il supercomputer IBM Deep Blue): una combinazione efficace di intelligenza umana e intelligenza artificiale lavora meglio di ciascuna delle due intelligenze (umana o artificiale) presa singolarmente.

Lo strumento AI più diffuso e che ciascuno di noi usa quotidianamente è un chatbot, cioè un software AI che risponde a domande e interagisce con gli utenti, adattandosi al contesto delle conversazioni.

la prima cautela ricordare che un chatbot è un motore di ragionamento (reasoning engine) e non un semplice archivio di dati (fact database): per esempio, eccelle nel brainstorming creativo, ma non sempre è attendibile nelle ricerche di dati.

la seconda cautela sapere che la qualità dell’artefatto dipenderà dalla nostra capacità di porre in modo efficiente le giuste domande (ricordate la legge di Kasparov?). Ecco quindi alcune buone pratiche per dialogare (il cosiddetto prompting) con profitto con un chatbot:

➊ esprimersi in modo grammaticalmente corretto;

➋ essere chiari e specifici;

➌ fornire contesto e vincoli;

➍ utilizzare suggerimenti ed esempi;

➎ fare una richiesta alla volta;

➏ rivedere e affinare la propria richiesta.

In termini concreti, potete chiedere al chatbot di generare un testo su qualsiasi argomento e ci sono buone probabilità che il testo che riceverete come risposta non sarà soddisfacente. Sarà importante quindi, per esempio, dare indicazioni su: la forma (un punto elenco, dialogo; perché no, una breve poesia); la lunghezza; la difficoltà oppure la competenza del destinatario (una cosa è chiedere un testo destinato agli studenti e un’altra è chiedere un testo destinato ai colleghi); il tono (formale o informale) e lo stile; la lingua (i chatbot sembrano cavarsela particolarmente bene nelle attività di traduzione, per esempio). Insomma, come scrive P.C. Rivoltella: “l’IA si può rivelare una validissima alleata nel lavoro di produzione creativa e di presa di decisione; imparare a servirsene, in una logica di co-creazione, fa parte di sicuro della nuova literacy che occorre sviluppare”.

Da quanto detto fin qui, emerge che l’AI potrà essere un valido aiuto anche per il docente, nelle molteplici attività che svolge prima della lezione, durante la lezione, dopo la lezione: (a) progettare e pianificare; (b) spiegare e presentare; (c) personalizzare e supportare; (d) erogare e gestire.

Proviamo a elencare qualche esempio: generare indicazioni sui compiti con i criteri di valutazione | sviluppare istruzioni che descrivono i ruoli e le aspettative dell’apprendimento cooperativo || produrre poster che elencano i 10 motivi per cui l’algebra è importante per il futuro degli studenti o i 20 errori di scrittura più comuni degli studenti delle scuole superiori, con brevi definizioni ed esempi | creare esempi risolti di problemi matematici, equazioni di chimica, ecc. con la spiegazione di ogni fase | costruire un organizzatore per la lettura preliminare o anticipata, estraendo il vocabolario critico e non familiare da un capitolo ed elencando le parole chiave con le relative definizioni | preparare delle flashcard con domande e risposte || semplificare la comunicazione con i genitori, i colleghi e le segreterie attraverso lettere di benvenuto alla classe, proposte di gite, programmi di assemblea e fogli di autorizzazione.

E se invece volessimo concentrarci sul monitoraggio e la valutazione:

liste di controllo: un chatbot può sviluppare una lista di attività e processi che aiuti lo studente nel percorso di metacognizione;

test: un chatbot può creare test su uno o più argomenti, con il numero e i tipi di quesiti che voi indicherete; potete richiedere anche le soluzioni con una breve spiegazione; rubriche: un chatbot sa comporre con facilità una rubrica per qualsiasi tipo di prestazione dello studente: analitica, olistica e di sviluppo; oppure suggerirvi scale e tabelle di valutazione.

3. Dimensione critica

La terza fase critica interessa infine la competenza del saper riconoscere e distinguere fra reale, verosimile e falso. La pratica del fact-checking è già in uso nelle scuole da tempo, eppure l’AI ci pone di fronte a sfideancora più complesse.

Una buona strategia è trasmettere agli studenti una semplice routine di domande (che adattiamo dal lavoro di B. Mastroianni, La disputa felice):

individuare la fonte: chi lo dice? data, luogo, circostanze: quando e dove?

verificabilità: qualcuno lo conferma?

autorevolezza: chi lo conferma?

confronto: ci sono altre versioni?

Parafrasando un valido contributo dei pedagogisti americani E.R. Mollick & L. Mollick, queste strategie promuovono una supervisione attiva e lo stimolo a combinare le capacità dell’AI con i contributi individuali, sfidando gli studenti a rimanere il “fattore umano” nel processo (human in the loop) per garantire che l’AI funzioni come uno strumento di supporto piuttosto che come un sostituto.

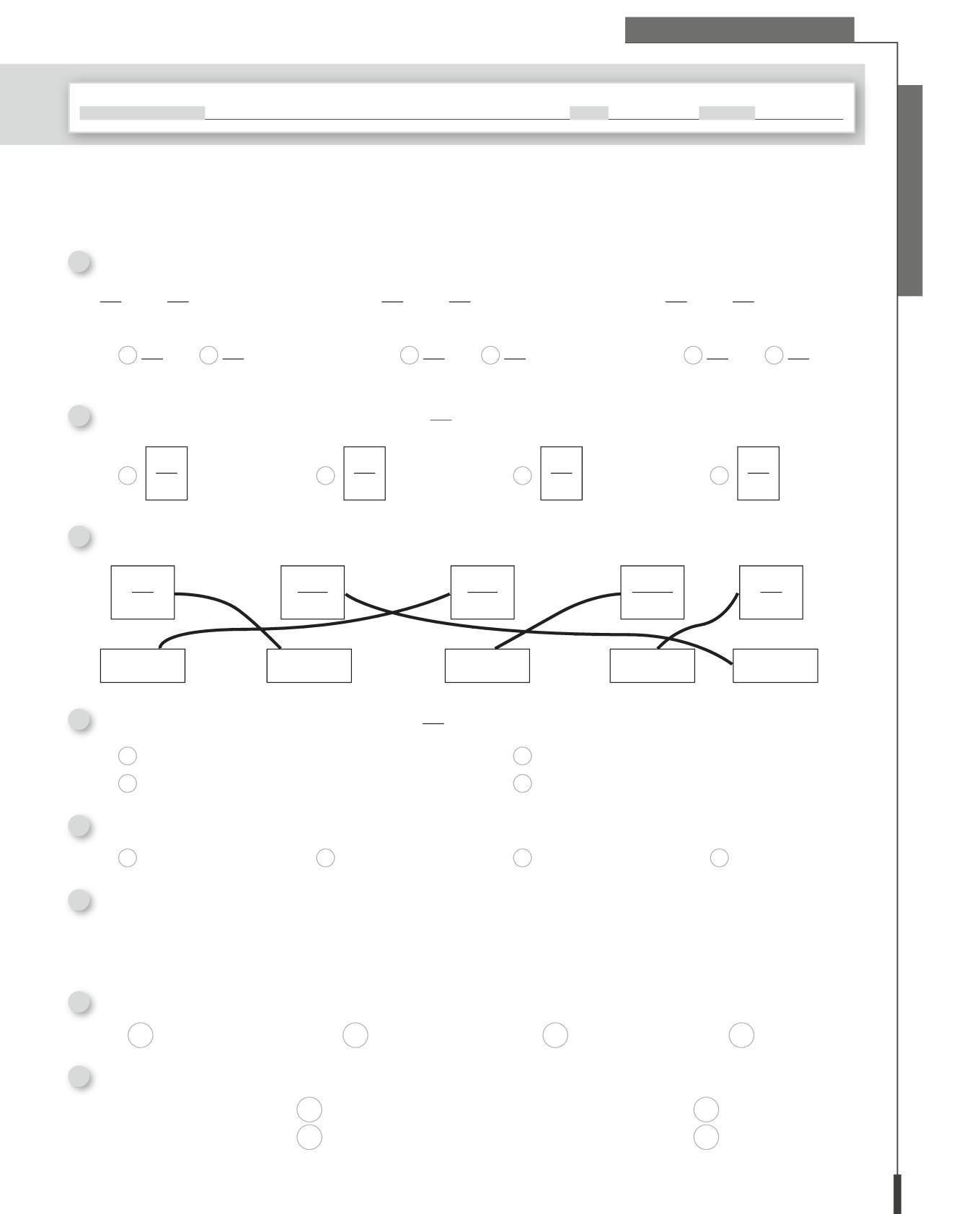

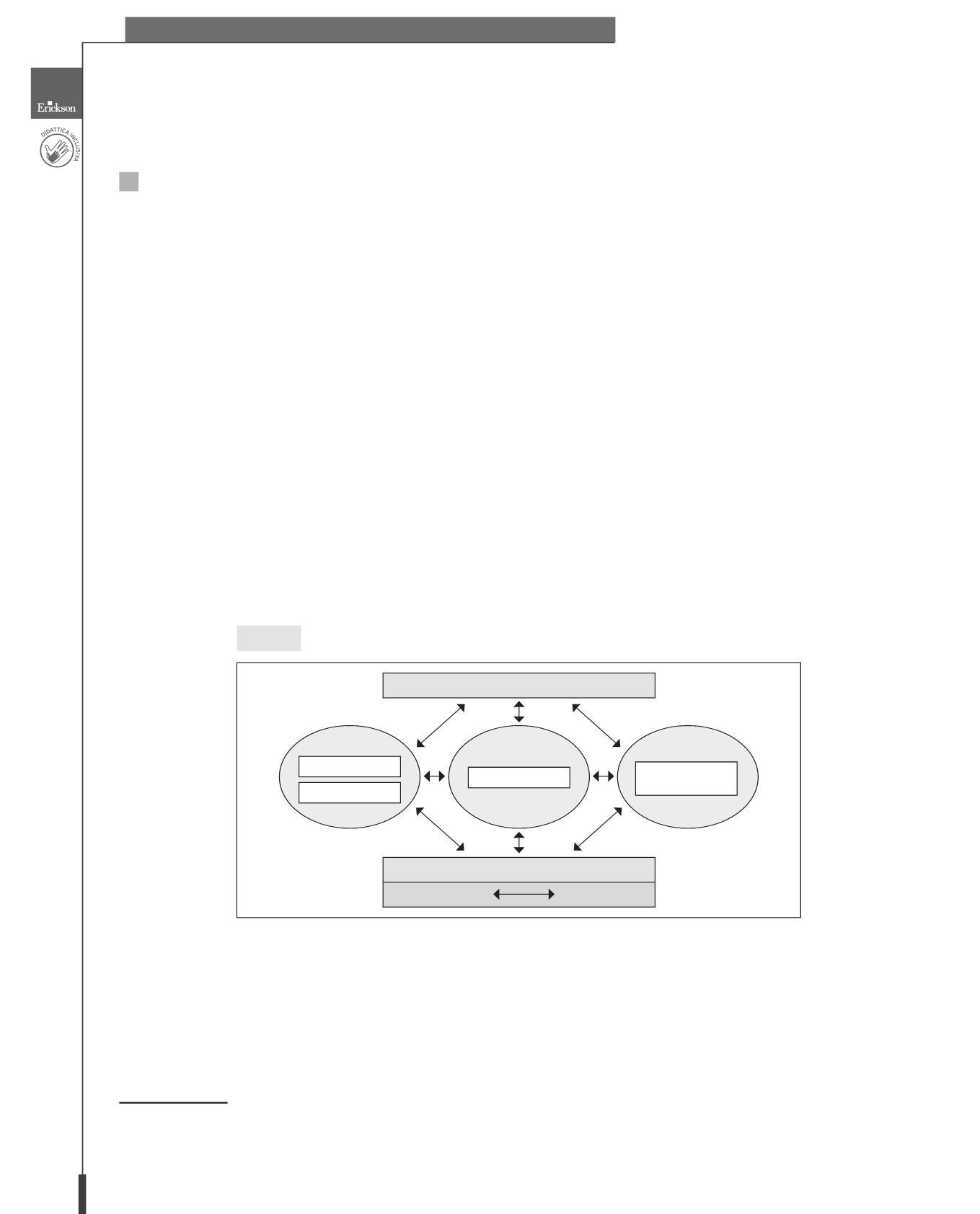

La valutazione dell’artefatto

La valutazione è spesso guardata con sospetto e diffidenza. Eppure è un processo che, se progettato ed eseguito con intelligenza, non è solo uno strumento diagnostico che consente al docente di evitare che le difficoltà degli studenti degenerino in insuccessi. Di più: se interpretata come relazione (e non già come la comunicazione arida di un voto), la valutazione è formazione dell’individuo che, in quanto tale, consente di conoscere sé stessi, interpretare il proprio presente e progettare il proprio futuro.

La valutazione in un processo di apprendimento arricchito dall’AI (AI-enhanced) deve possedere necessariamente alcune caratteristiche: ➀ essere formativa e integrata durante tutto il processo; ➁ offrire un feedback prospettico e costruttivo (che consenta cioè di visualizzare gli strumenti e le fasi dell’apprendimento); ➂ valorizzare la complessità di questa “prestazione epistemica” (che è quindi un insieme di informazioni disciplinari, pratiche di conoscenza, creatività).

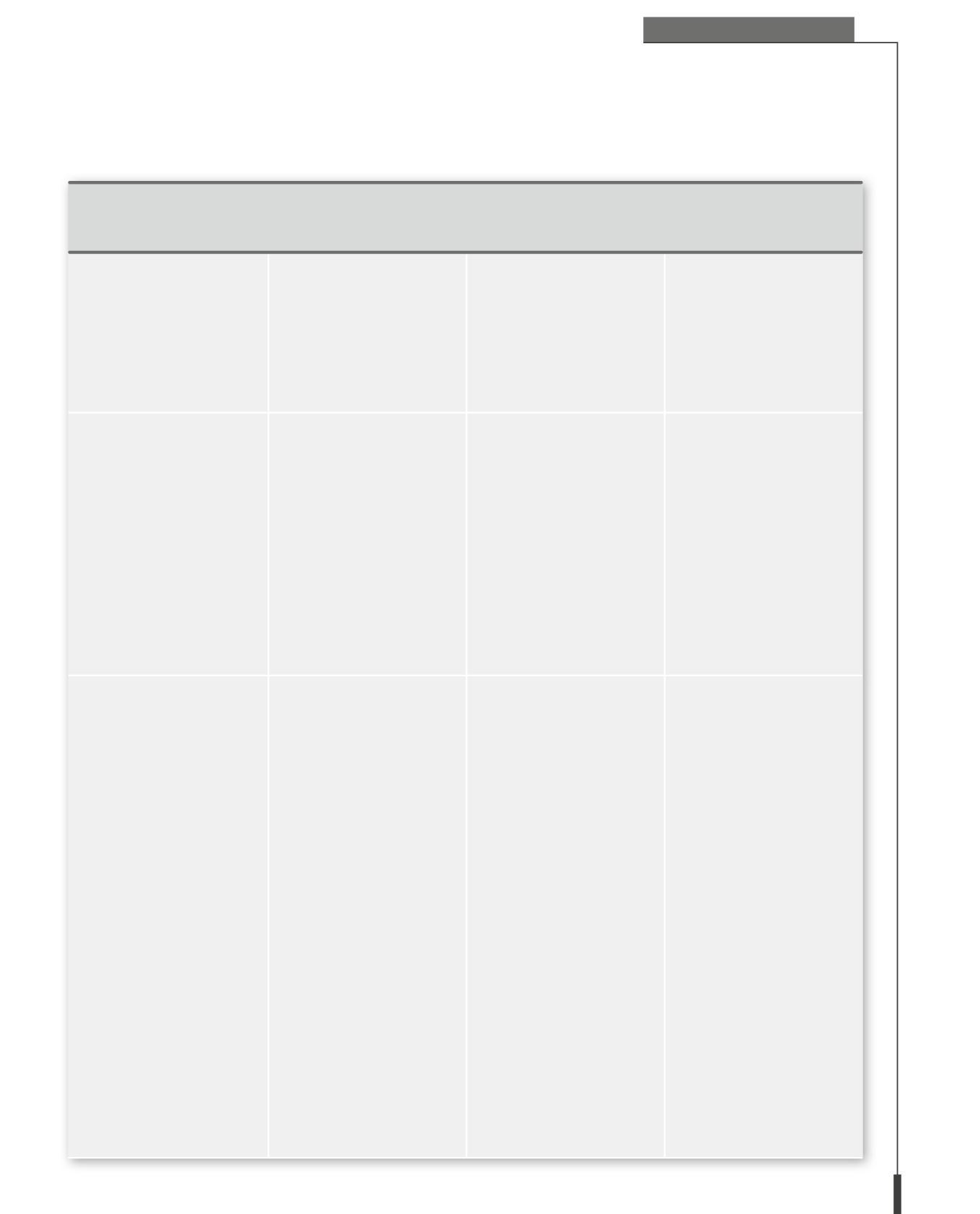

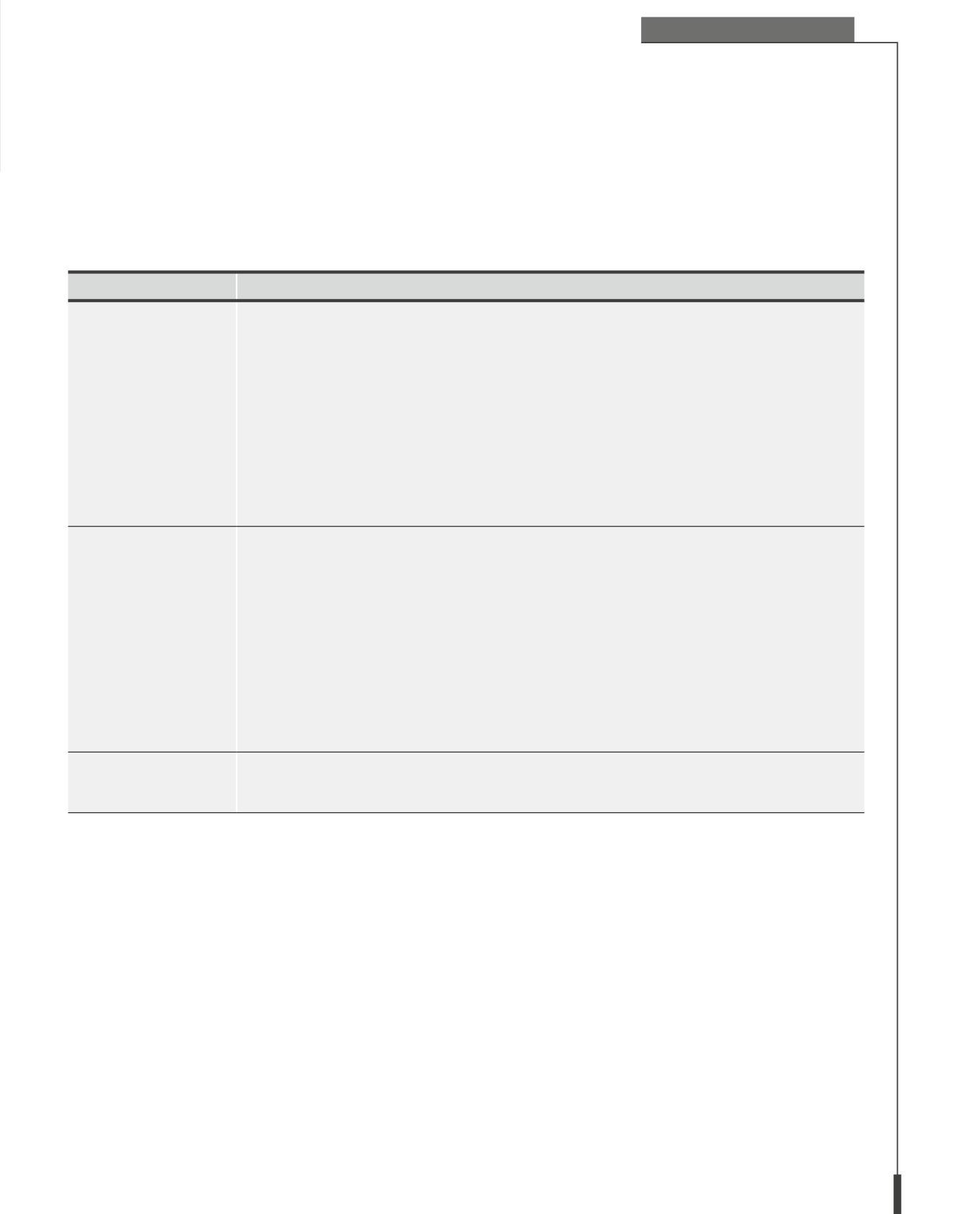

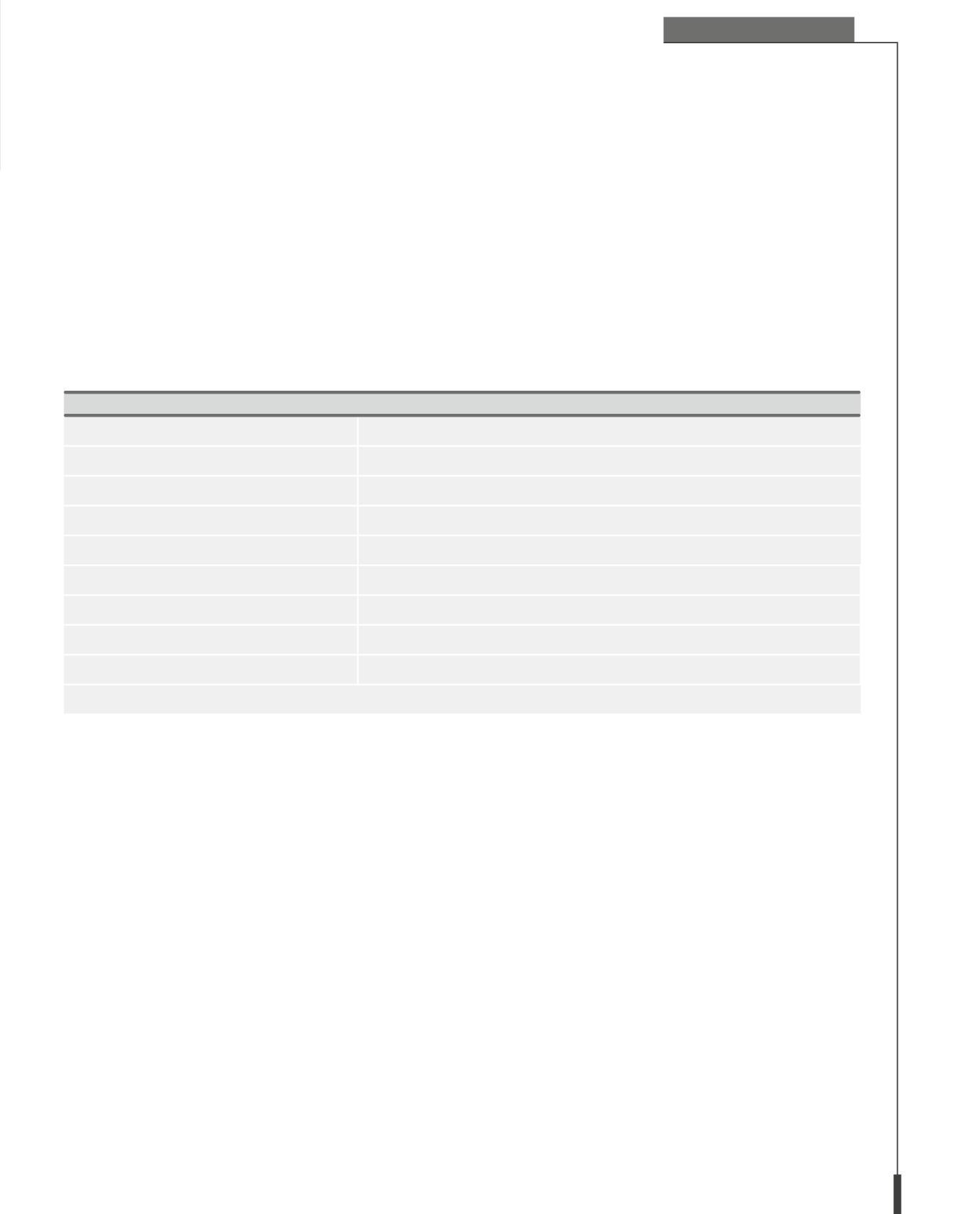

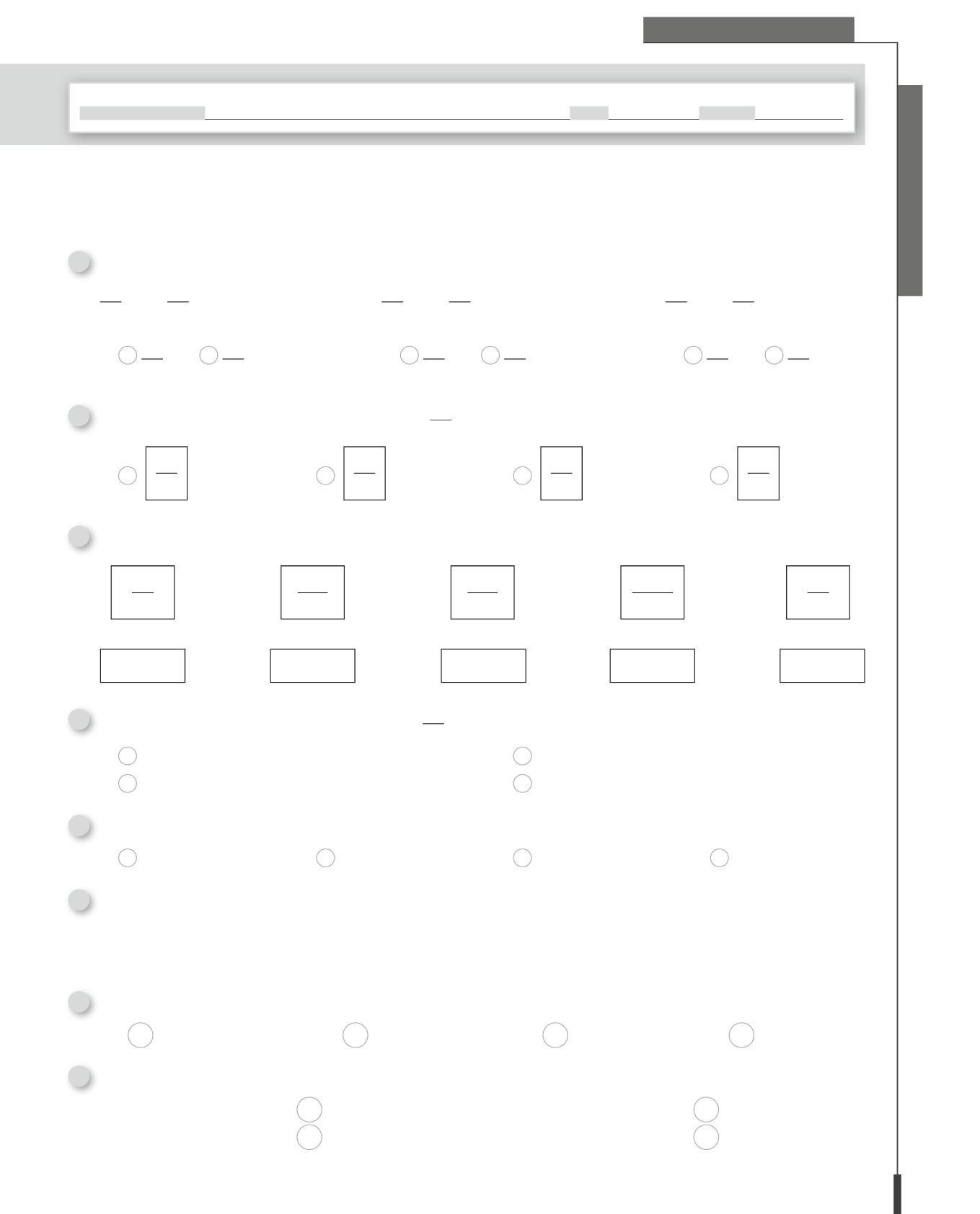

Proponiamo qui in chiusura una semplice tabella che può servire come punto di partenza per qualsiasi pratica valutativa.

criteri descrizione punteggio *

Capacità di porre domande rilevanti

Capacità di strutturazione di ragionamenti complessi

Creatività nell’uso del chatbot

Autonomia nell’uso del chatbot

Riflessione critica

Presentazione del prodotto finale

= Non soddisfacente

La capacità di formulare domande pertinenti e ben strutturate per ottenere informazioni utili dal chatbot.

L’abilità di affinare continuamente le richieste e collegare le risposte del chatbot per costruire un discorso articolato e ben strutturato.

L’uso originale e innovativo del chatbot per esplorare soluzioni o punti di vista nuovi.

La capacità dello studente di utilizzare il chatbot in modo indipendente, senza costante supporto esterno.

L’abilità dello studente di riflettere criticamente sulle informazioni ricevute e di metterle in discussione.

La qualità della presentazione del lavoro finale derivato dall’interazione con il chatbot (chiarezza, coerenza, accuratezza).

= Adeguato

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➁ ➂ ➃ ➄

15 consigli per costruire prompt efficaci

11

stile

Se desideri una risposta formale, usa un linguaggio formale nel prompt; se preferisci uno stile informale o creativo, adattalo di conseguenza.

obiettivi

Prima di scrivere il prompt, è importante organizzare le idee e definire il tipo di risultato che vogliamo raggiungere. Per una richiesta sufficientemente completa, il prompt dovrà contenere almeno cinque parole.

target

Il prompt deve comunicare chiaramente ciò che si desidera ottenere: evita i convenevoli e le domande vaghe o ambigue.

istruzioni

È opportuno iniziare la richiesta utilizzando comandi diretti come “Spiega”,“Descrivi”, “Elabora”, “Indica” ecc.: questo aiuterà il modello a capire l’azione richiesta. Per ricevere risposte più elaborate, utilizza domande aperte invece di domande chiuse e inserisci istruzioni più lunghe e più complesse.

contesto

Fornisci dettagli o limitazioni per definire il contesto. Per esempio specifica l’età dei destinatari e il tipo di scuola che frequentano.

ruolo

Indica il ruolo che il bot dovrà assumere nella conversazione, per esempio un insegnante, un esperto in un argomento, un poeta.

07

dettagli

Se stai cercando una risposta basata su dati o informazioni specifiche, fornisci dettagli rilevanti come date, luoghi, nomi o simili.

formato

Se hai un formato particolare in mente per la risposta, come un elenco puntato, un paragrafo conciso o una spiegazione dettagliata, devi specificarlo nel prompt: “Elenca in formato elenco puntato…”.

esempi

lunghezza

Limita le risposte del bot a un certo numero di parole o di paragrafi. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dal condensare le informazioni di quattro paragrafi in uno, o chiedere risposte con parole di otto caratteri o meno. Questo offre all’AI la flessibilità necessaria per generare una risposta che rientri nell’intervallo specificato.

12

limiti

Dato che esistono dei limiti precisi di input di token, quando la richiesta è particolarmente complessa, suddividila in passaggi più piccoli; per esempio, anziché chiedere “Parlami della rivoluzione industriale”, circoscrivi la richiesta in questo modo: “Spiega le cause e gli effetti della Rivoluzione industriale in Italia nel XIX secolo”.

13

remix

Tratti da: “Costruire il futuro. Linee guida sull’utilizzo dell’AI in ambito scolastico” - Rete di scuole FVG.

Fornisci esempi di testo che rispondano alla richiesta specifica. Per esempio, se vuoi generare un testo che descriva un prodotto, è utile fornirgli esempi di descrizioni di prodotti già esistenti. In questo modo, il bot capisce meglio cosa vuoi ottenere e genera un testo più preciso e pertinente.

09 sentiment

Quando è necessario, definisci i “sentiment” (cioè le emozioni, gli stati d’animo) per adattare la risposta alle emozioni richieste.

Puoi creare un prompt efficace anche ricorrendo al “copia e incolla”. Puoi chiedere al chatbot di semplificare un testo difficile, come la spiegazione di un concetto scientifico, oppure fargli tradurre un contenuto in diverse lingue, o ancora riscrivere un articolo con uno stile più accattivante.

14

coerenza

Ogni tanto l’AI perde il filo del discorso e se ricominci da zero (quindi se clicchi su new chat) tutto sarà dimenticato. Se invece resti nella stessa discussione puoi mantenere memoria di quanto è stato scritto.

15

allenamento

Un prompt efficace può richiedere pratica e adattamento per ottenere i risultati desiderati. Sperimenta e perfeziona le tue tecniche man mano che acquisisci familiarità con il modello.

Progettazione curricolare e ditattica

Certificazione delle competenze

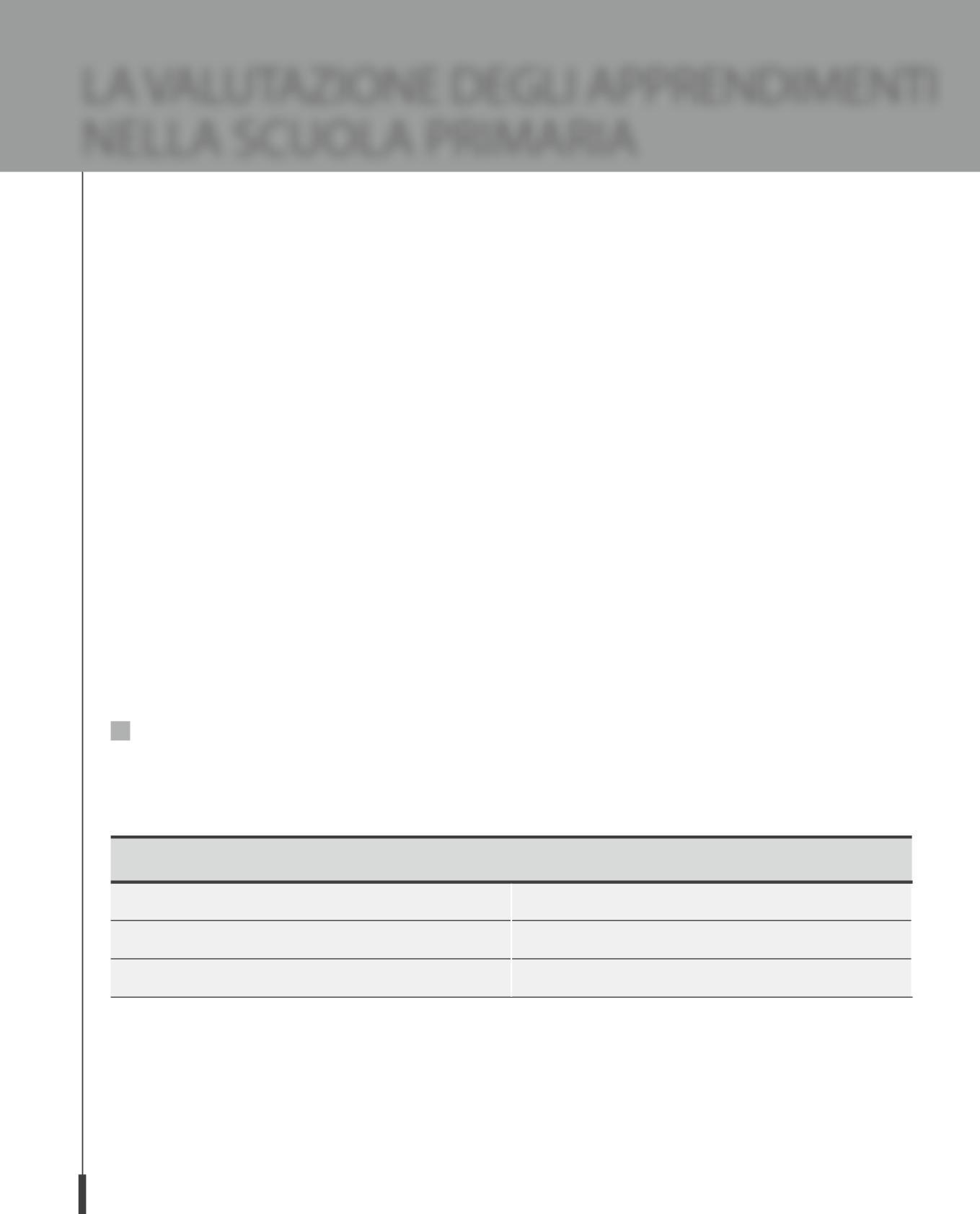

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

dell’Educazione civica

PROGETTAZIONE CURRICOLARE

E DIDATTICA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

di Dino Cristanini

Le competenze come orizzonte formativo

«Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva» si afferma nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che ha sostituito quella precedente del 18 dicembre 2006.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo assumono le competenze chiave come l’«orizzonte di riferimento verso cui tendere», e individuano nel Profilo dello studente le competenze che un ragazzo dovrebbe avere sviluppato al termine del primo ciclo di istruzione, che saranno oggetto della certificazione prevista dall’art. 9 del D.Lgs n. 62/2017.

Si delinea così un percorso coerente tra progettazione, attività didattiche, valutazione e certificazione delle competenze, che trova concreta attuazione nelle proposte della Guida

La progettazione

Le scuole, affermano le Indicazioni nazionali, nella progettazione del curricolo assumono come riferimenti il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

I traguardi, individuati nelle Indicazioni nazionali per ciascuna disciplina al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, descrivono lo sviluppo delle competenze che è ragionevole attendersi in corrispondenza di queste fasi evolutive. Al tempo stesso rappresentano una «garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio» e perciò costituiscono «riferimenti ineludibili per gli insegnanti» e «nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli».

Gli obiettivi di apprendimento, che nelle Indicazioni nazionali sono raggruppati per nuclei tematici, sono i mattoni con cui costruire lo sviluppo delle competenze, e definiscono le abilità e le conoscenze necessarie per il raggiungimento dei traguardi.

La progettazione dell’azione didattica ha poi il compito di individuare le scelte metodologiche e le esperienze di apprendimento più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Alle pagine 32-37, per evidenziare le connessioni tra tutti gli elementi della progettazione, vengono perciò allineati:

• i nuclei tematici di Matematica e Scienze in relazione ai quali sono raggruppati gli obiettivi nelle Indicazioni nazionali;

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali al termine della scuola primaria, ciascuno connesso al nucleo maggiormente pertinente, fermo restando che alcuni traguardi possono essere connessi anche a più nuclei;

• gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali al termine della classe quinta della scuola primaria, correlati ai nuclei tematici pertinenti;

• i contenuti da utilizzare e le attività da svolgere per promuovere il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi da parte degli alunni.

La certificazione

Il modello

Il modello di certificazione per la scuola primaria adottato con D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024 fa riferimento alle competenze chiave della Raccomandazione europea del 2018, descritte in base al Profilo dello studente declinato in relazione alla situazione attesa al termine di questo grado di scuola.

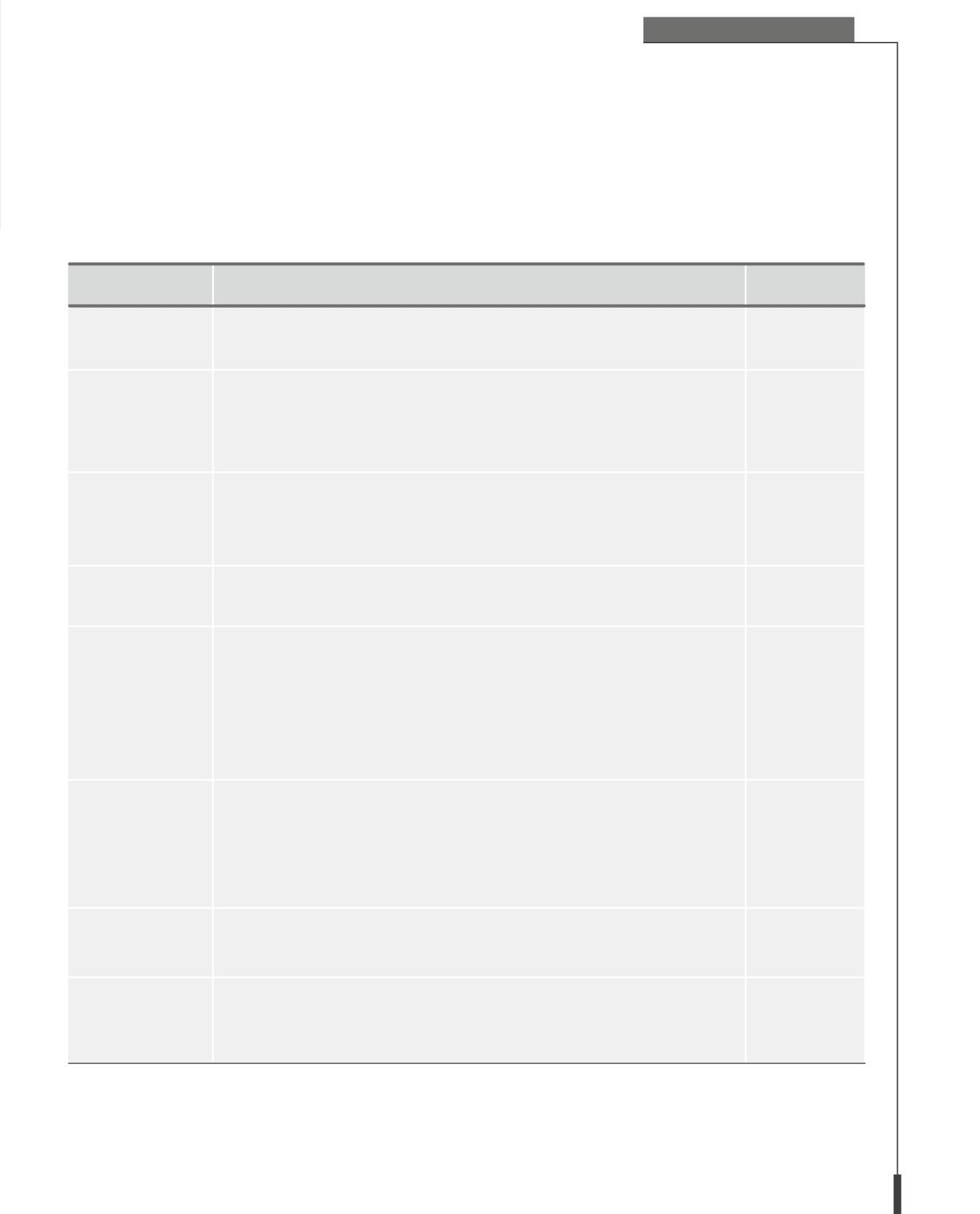

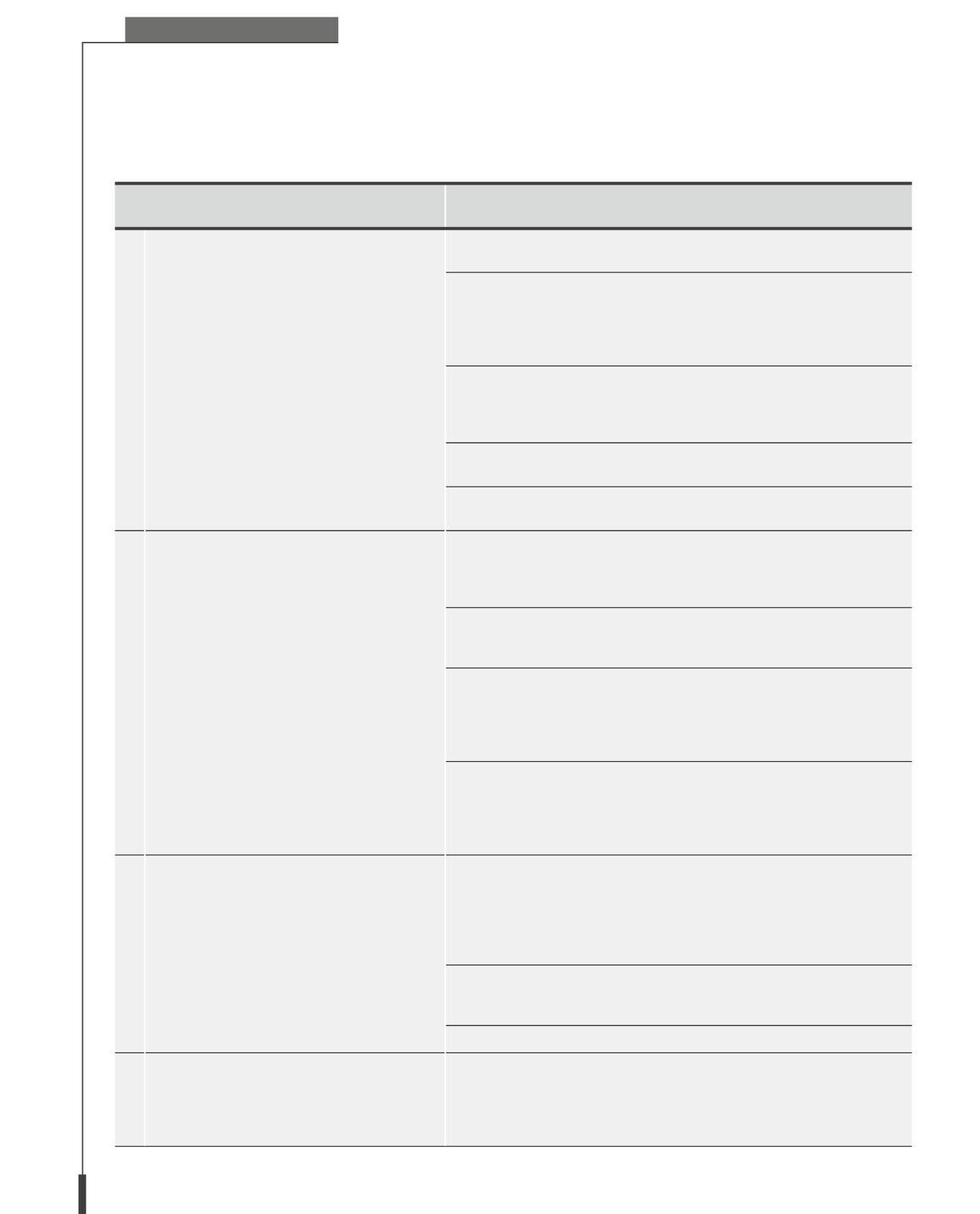

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Utilizzare la lingua inglese a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

Avere consapevolezza che esistono lingue e culture diverse

Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

Osservare comportamenti e atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente, i beni comuni, la sostenibilità.

Competenza digitale Utilizzare con responsabilità le tecnologie digitali in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; affrontare positivamente i conflitti, collaborare con altri, empatizzare.

Esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità nel rispetto di sé e degli altri.

Utilizzare conoscenze e nozioni di base per ricercare nuove informazioni. Accedere a nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune.

Partecipare alle diverse forme di vita comunitaria, divenendo consapevole dei valori costituzionali.

Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Realizzare semplici progetti. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornirlo quando necessario. Riflettere sulle proprie scelte.

Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, esprimendo curiosità e ricerca di senso.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali.

Nel modello è previsto anche un ulteriore spazio, per dar modo alla scuola di evidenziare anche eventuali significative competenze manifestate dall’alunno nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche.

I livelli

Per ciascuna delle competenze da certificare il modello prevede quattro possibili livelli:

A AVANZATOL’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B INTERMEDIOL’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Data la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel primo ciclo non si prevede un livello manifestamente negativo, ma si porta l’attenzione su ciò che l’alunno riesce comunque a fare.

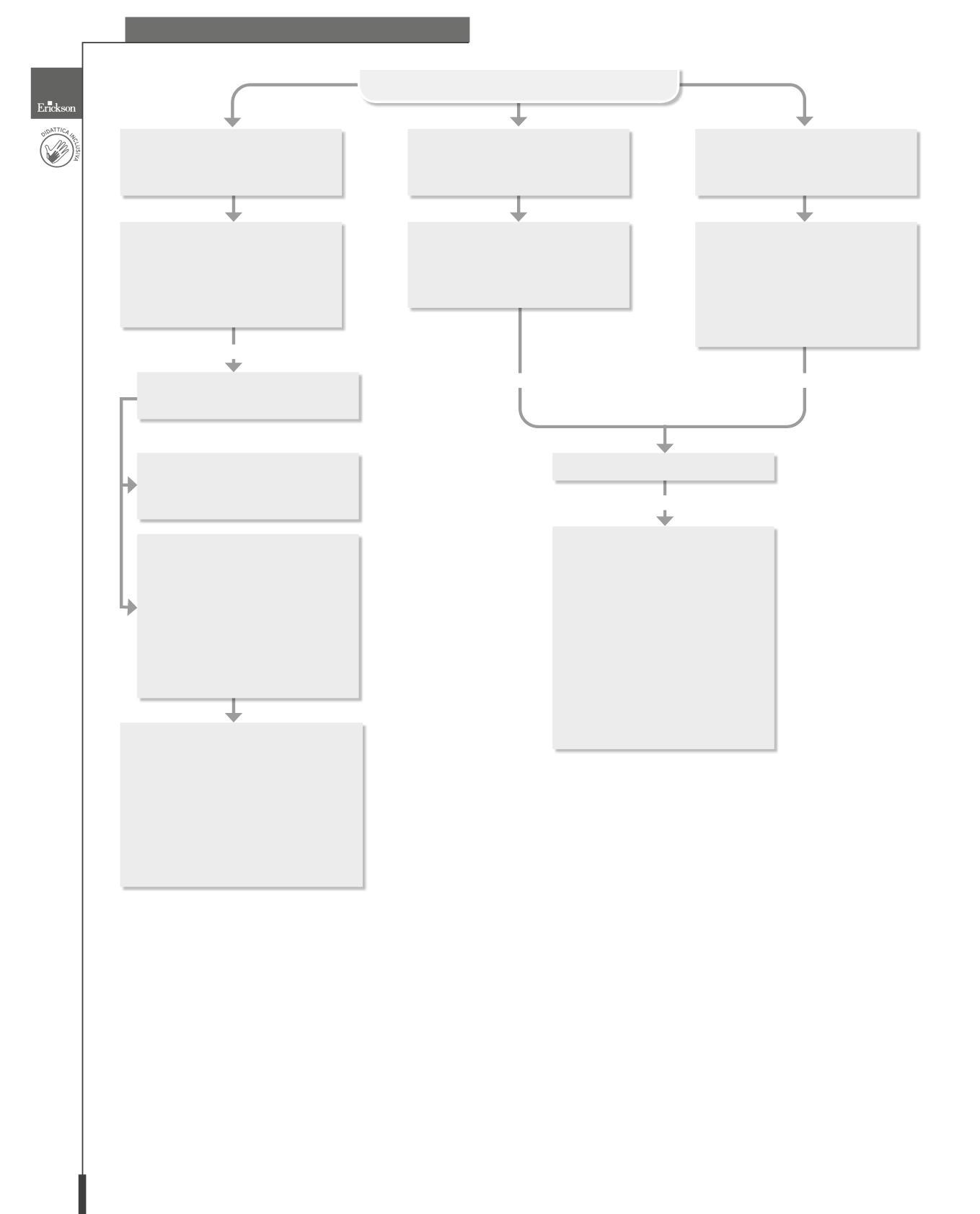

Strumenti per valutare le competenze

Per accertare il possesso delle competenze servono strumenti diversi da quelli tradizionalmente utilizzati per la verifica dell’acquisizione di conoscenze e abilità. La letteratura scientifica in materia individua la strumentazione ottimale nell’integrazione di tre tipi di strumenti.

Compiti di realtà

Osservazioni sistematiche degli insegnanti

Narrazione dell’alunno del percorso cognitivo compiuto

Richiesta all’alunno di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica.

Rilevazione dei processi, delle operazioni che l’alunno compie per interpretare e svolgere il compito.

Racconto delle operazioni compiute, degli aspetti più interessanti, delle difficoltà incontrate e del modo in cui sono state superate, delle emozioni provate, autovalutazione del prodotto e del processo adottato.

Questi strumenti vanno utilizzati durante l’intero percorso della scuola primaria per acquisire informazioni sul grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi definiti per ciascuna disciplina e alle competenze riportate nel modello di certificazione.

Competenze e traguardi

Nelle Indicazioni nazionali si afferma che «nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese». Occorre perciò individuare nell’ambito delle varie discipline i traguardi che concorrono allo sviluppo delle diverse competenze.

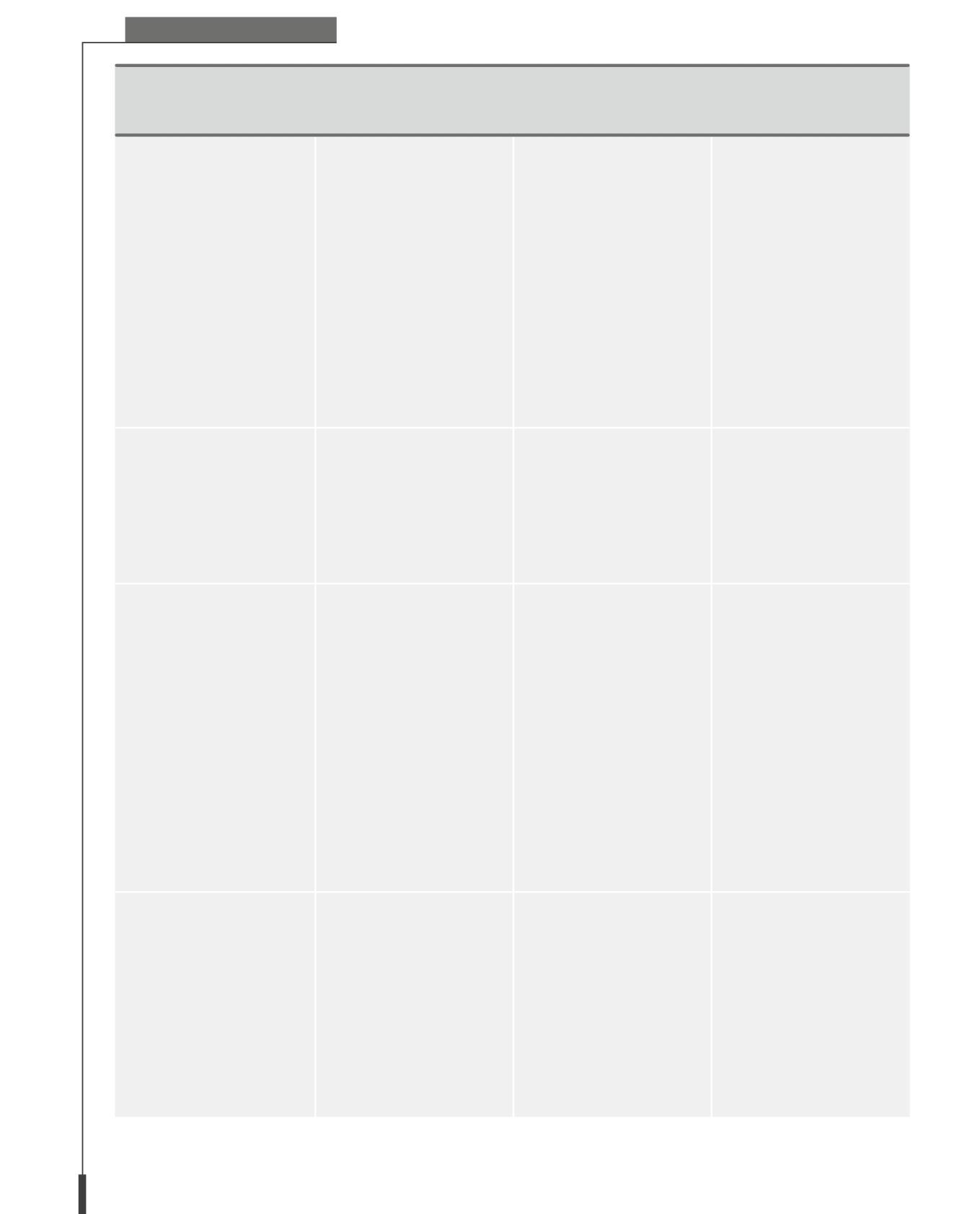

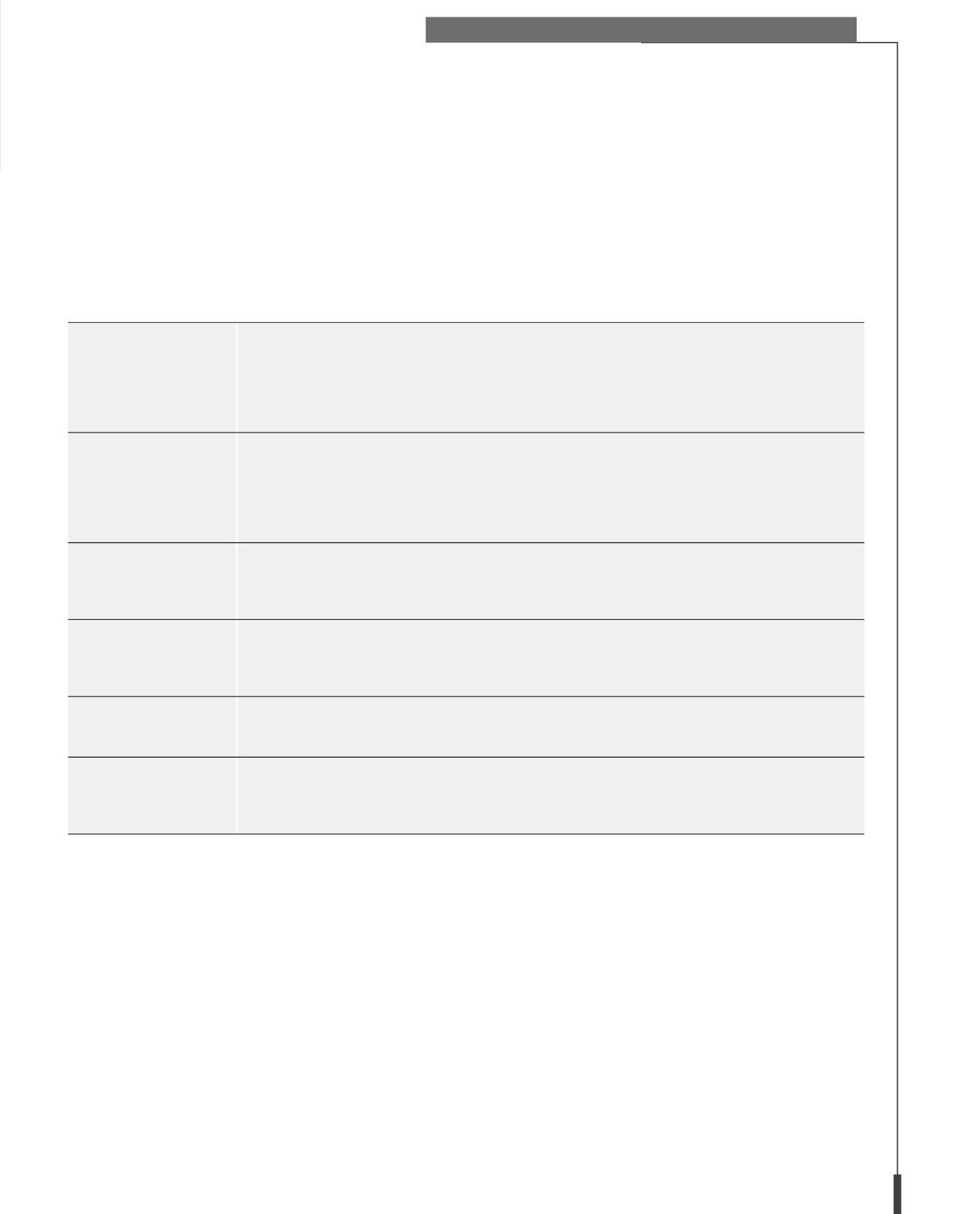

Per facilitare questa operazione la tabella seguente presenta il quadro delle correlazioni tra i traguardi di Scienze e Matematica e le competenze da certificare al termine della scuola primaria.

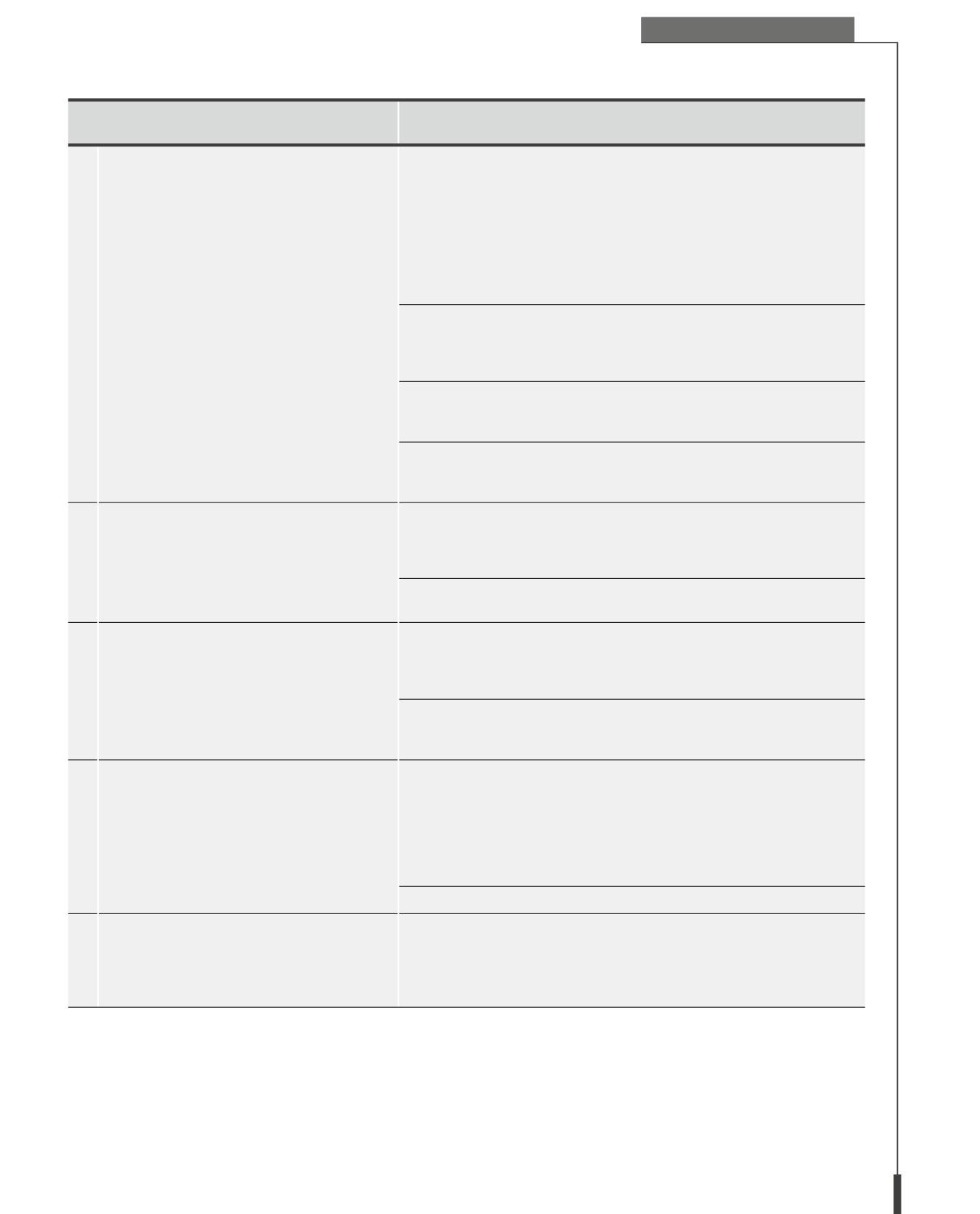

Quadro delle correlazioni tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica e Scienze e le competenze da certificare con il modello nazionale

COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenze da certificare Al termine della scuola primaria

• Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

• Utilizzare la lingua inglese a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/ interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

• Avere consapevolezza che esistono lingue e culture diverse

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

• Utilizzare le conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

• Osservare comportamenti e atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente, i beni comuni, la sostenibilità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica declinati per la classe quarta

• Analizza le situazioni problematiche, formula ipotesi risolutive, le espone argomentando nel confronto con gli altri.

• Esplicita il procedimento seguito e comprende la possibilità di utilizzazione di altre strategie.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Scienze declinati per la classe quarta

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando termini specifici.

• Effettua con sicurezza calcoli scritti e mentali nell’ambito dei numeri conosciuti.

• Conosce e utilizza numeri decimali e frazioni.

• Riconosce forme geometriche presenti nell’ambiente.

• Riconosce, denomina, descrive e rappresenta figure geometriche rispettandone le caratteristiche.

• Ricerca dati, li organizza e li rappresenta graficamente.

• Interpreta i dati rappresentati in tabelle e grafici e ne ricava informazioni.

• Utilizza i più comuni strumenti per il disegno geometrico, per la misura delle lunghezze e dell’ampiezza degli angoli.

• Riconosce e quantifica semplici situazioni di incertezza.

• Individua e comprende gli aspetti logici e matematici dei testi.

• Osserva e descrive fenomeni, si pone e propone domande, formula ipotesi esplicative.

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni e registra dati significativi.

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi dei fenomeni e li rappresenta graficamente.

• Riconosce le principali caratteristiche degli esseri viventi.

• Riconosce l’importanza di corrette abitudini alimentari per la cura della salute.

• Riconosce gli elementi fisici e naturali dell’ambiente, è consapevole delle relazioni tra di essi e ha consapevolezza dell’importanza della loro salvaguardia.

Progettazione e certificazione

COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018

Competenze da certificare Al termine della scuola primaria

Competenza digitale

• Utilizzare con responsabilità le tecnologie digitali in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

• Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; affrontare positivamente i conflitti, collaborare con altri, empatizzare.

• Esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità nel rispetto di sé e degli altri.

• Utilizzare conoscenze e nozioni di base per ricercare nuove informazioni.

• Accedere a nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

• Portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

• Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune.

• Partecipare alle diverse forme di vita comunitaria, divenendo consapevole dei valori costituzionali.

• Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica declinati per la classe quarta

• Analizza le situazioni problematiche, formula ipotesi risolutive, le espone argomentandole nel confronto con gli altri.

• Risolve problemi nei vari ambiti di contenuto utilizzando le strategie apprese.

• Esplicita il procedimento seguito e comprende la possibilità di utilizzazione di altre strategie.

• Comprende l’utilità degli strumenti matematici per risolvere problemi di vita quotidiana.

• Ricerca dati, li organizza e li rappresenta graficamente.

• Interpreta i dati rappresentati in tabelle e grafici e ne ricava informazioni.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Scienze declinati per la classe quarta

• Ricerca informazioni e spiegazioni utilizzando varie fonti.

• Riconosce l’importanza e il valore del denaro e di una suo corretto utilizzo.

• Riconosce l’importanza di corrette abitudini alimentari per la cura della salute.

• Riconosce gli elementi fisici e naturali dell’ambiente, è consapevole delle relazioni tra di essi e ha consapevolezza dell’importanza della loro salvaguardia.

COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Competenze da certificare Al termine della scuola primaria

• Dimostrare originalità e sprito di iniziativa.

• Realizzare semplici progetti.

• Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornirlo quando necessario.

• Riflettere sulle proprie scelte.

• Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, esprimendo curiosità e ricerca di senso.

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica declinati per la classe quarta

Progettazione e certificazione

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Scienze declinati per la classe quarta

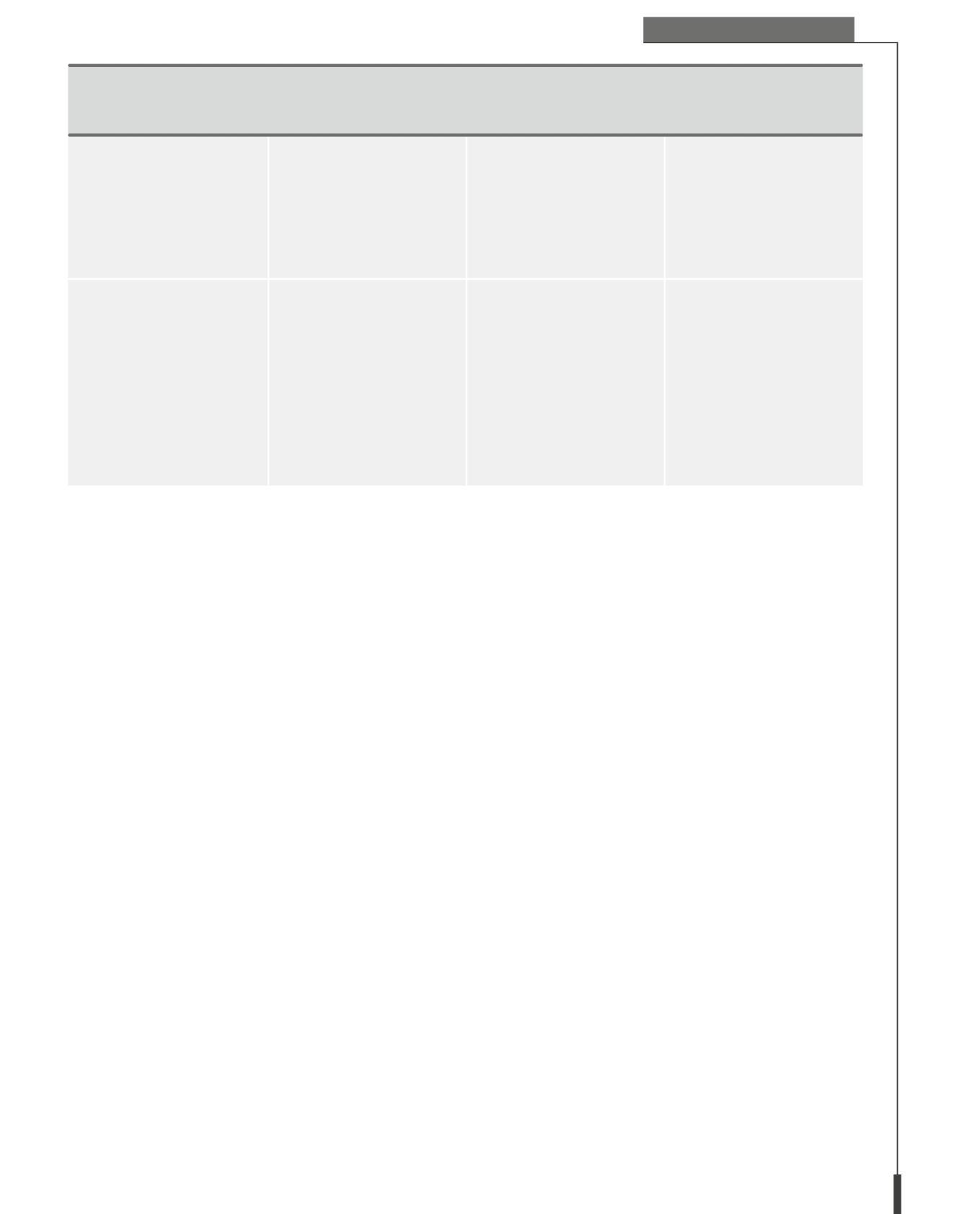

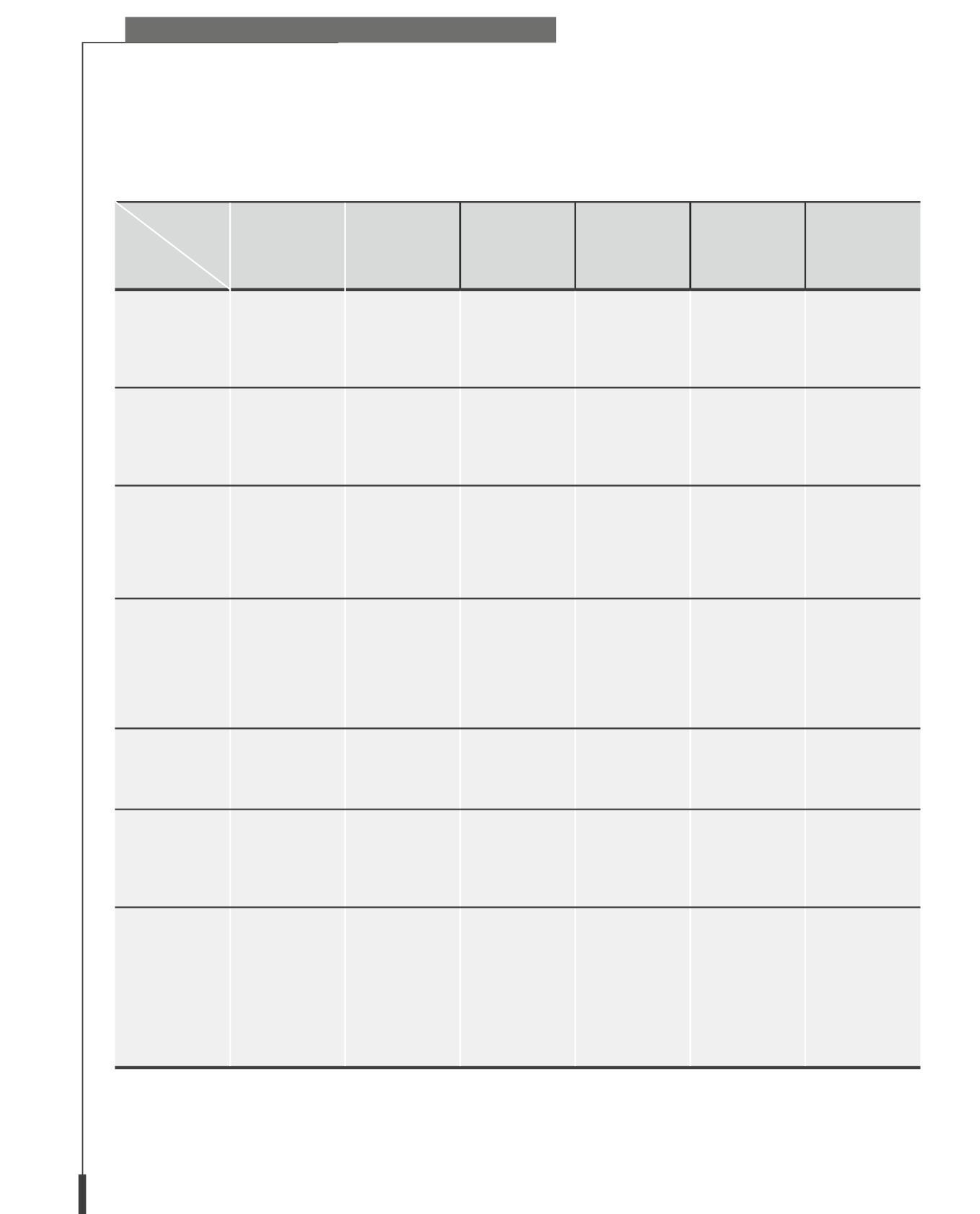

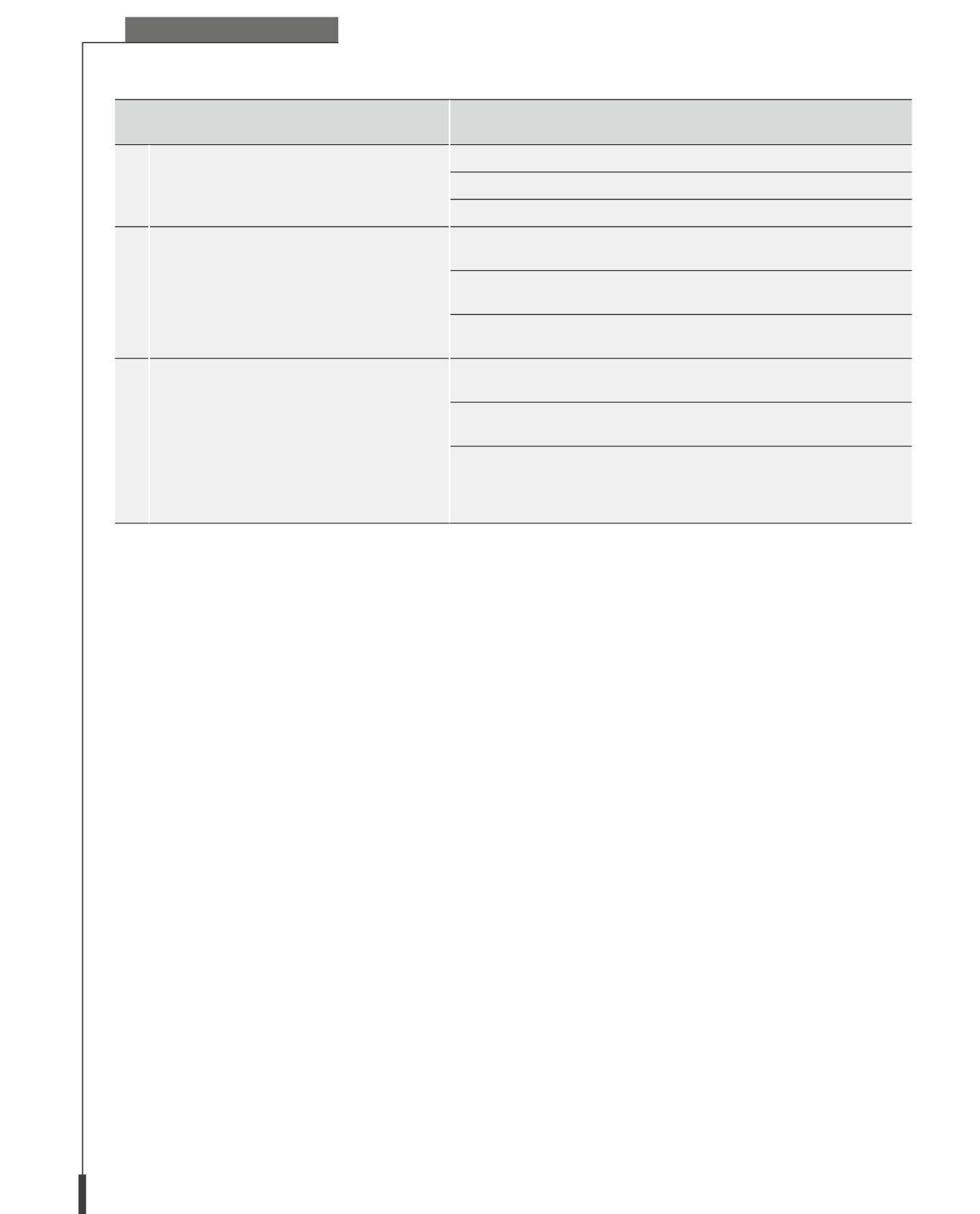

Programmazione annuale di Scienze – Classe 4a

Nuclei tematici Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (dalle Indicazioni nazionali per il curricolo)

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

Metodo

Oggetti, materiali e trasformazioni

• Trova da varie fonti (libri, Internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

Traguardi declinati per la classe quarta

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà, si interroga sui fenomeni osservati e ricerca spiegazioni utilizzando il metodo scientifico.

• Ricerca informazioni e spiegazioni utilizzando varie fonti.

Obiettivi di apprendimento declinati per la classe quarta

• Conoscere le procedure del Metodo Scientifico d’indagine dei fenomeni.

• Utilizzare fonti di diverso tipo per ricercare possibili spiegazioni dei fenomeni osservati e risposte alle domande.

Contenuti e attività

• Analisi del Metodo Scientifico.

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni e registra dati significativi.

• Acquisizione dei concetti scientifici relativi a: materia, esseri viventi e tecnologia.

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi dei fenomeni e li rappresenta graficamente.

Oggetti, materiali e trasformazioni

Osservare e sperimentare sul campo

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.

• Osserva e descrive fenomeni, si pone e propone domande, formula ipotesi esplicative.

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando termini specifici.

• Individuare le proprietà di acqua e aria.

• Osservare e comprendere i passaggi di stato della materia.

• Esplorare fenomeni applicando il metodo scientifico.

• Conoscere le caratteristiche dell’acqua e comprendere la sua importanza per l’ambiente e gli esseri viventi.

• Conoscere le caratteristiche dell’aria.

• Conoscere la stratificazione del suolo.

• Conoscere le principali caratteristiche dei vari elementi dell’ambiente e comprendere la loro importanza per gli esseri viventi.

• Effettuare prime classificazioni degli organismi vegetali e animali in base alle loro principali caratteristiche.

• Comprendere le relazioni tra i vari organismi.

• Attività ed esperienze finalizzate a favorire l’elaborazione del concetto di materia e individuazione della materia nell’ambiente.

• Osservazione dei passaggi di stato e analisi delle condizioni che li determinano.

• Osservazione delle caratteristiche e delle proprietà dell’acqua.

• Il ciclo dell’acqua.

• Osservazione delle caratteristiche dell’aria e attività per favorire la loro comprensione.

• Analisi della struttura del suolo.

• Attività per favorire la comprensione dell’importanza dell’acqua per gli esseri viventi.

• L’importanza dell’atmosfera per gli esseri viventi.

• Il suolo e gli esseri viventi.

Nuclei tematici Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (dalle Indicazioni nazionali per il curricolo)

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo e ha cura della sua salute.

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

L’essere umano, i viventi e l’ambiente

Progettazione e

Traguardi declinati per la classe quarta Obiettivi di apprendimento declinati per la classe quarta Contenuti e

• Riconosce le principali caratteristiche degli esseri viventi.

• Riconosce l’importanza di corrette abitudini alimentari per la cura della salute.

• Riconosce gli elementi fisici e naturali dell’ambiente, è consapevole delle relazioni tra di essi e ha consapevolezza dell’importanza della loro salvaguardia.

• L’importanza dell’atmosfera per gli esseri viventi.

• Il suolo e gli esseri viventi.

• Analisi delle caratteristiche che distinguono gli esseri viventi e loro classificazione nei cinque Regni.

• Elaborazione di un primo modello intuitivo della cellula.

• Le parti delle piante e le loro funzioni; la fotosintesi clorofilliana.

• Analisi delle principali caratteristiche degli animali.

• Prime classificazioni degli animali; animali invertebrati e vertebrati.

• Interpretazione di reti e piramidi alimentari.

• Osservazione di un ambiente e individuazione degli elementi che lo caratterizzano.

• Il concetto di ecosistema e la necessità di salvaguardare gli ecosistemi.

Programmazione annuale di Matematica – Classe 4

Nuclei tematici

Numeri

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (dalle Indicazioni nazionali per il curricolo)

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).

Traguardi declinati per la classe quarta

• Effettua con sicurezza calcoli scritti e mentali nell’ambito dei numeri conosciuti.

• Conosce e utilizza numeri decimali e frazioni.

Obiettivi di apprendimento declinati per la classe quarta

• Rafforzare la consapevolezza del valore posizionale delle cifre.

• Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali.

• Conoscere e utilizzare le proprietà delle quattro operazioni.

• Eseguire correttamente le quattro operazioni con numeri naturali e decimali.

• Acquisire i concetti di moltiplicatore e divisore di un numero.

• Acquisire il concetto di frazione, leggere e scrivere frazioni e svolgere semplici operazioni con le frazioni.

Contenuti e attività

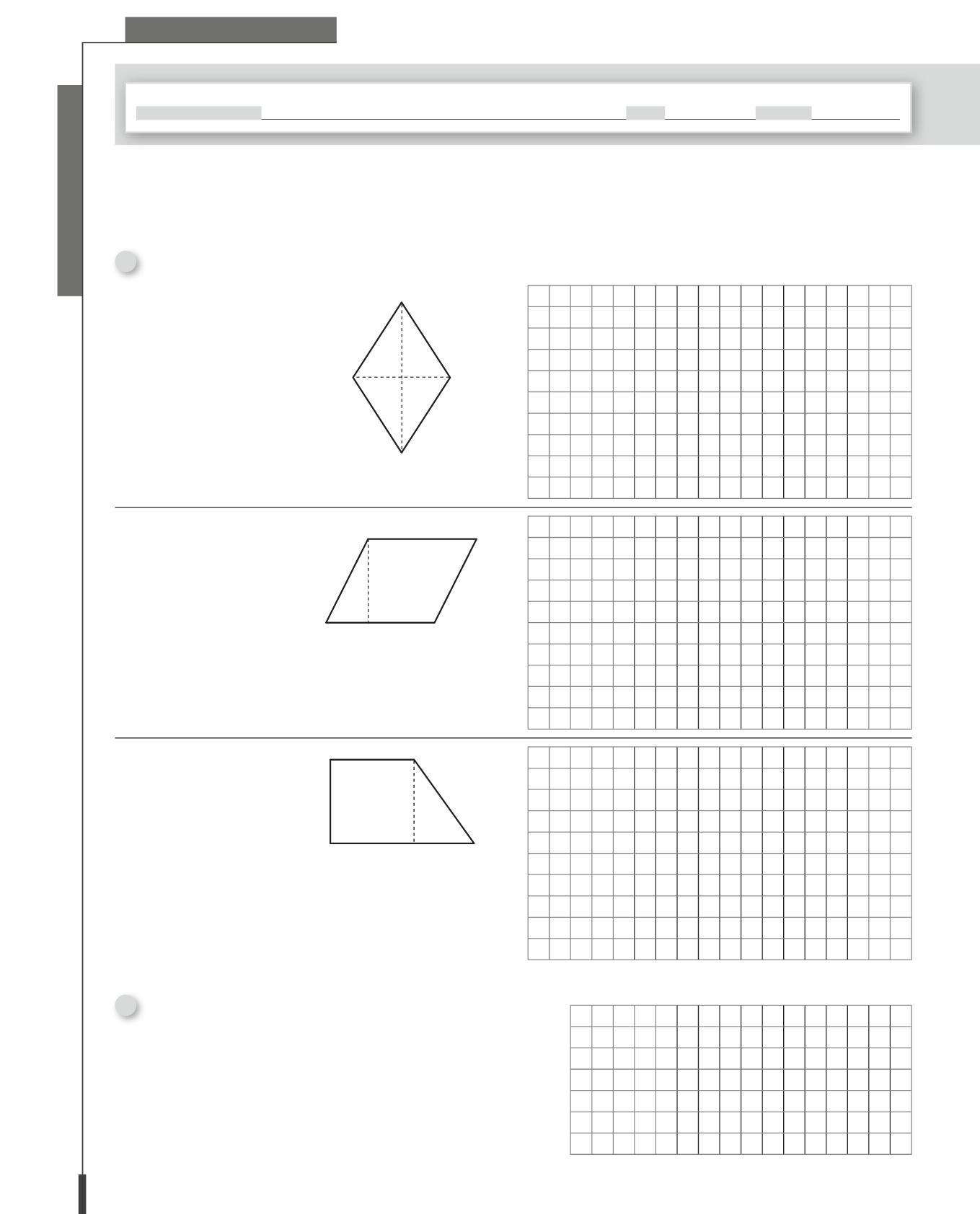

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).

• Riconosce forme geometriche presenti nell’ambiente.

• Riconosce, denomina, descrive e rappresenta figure geometriche rispettandone le caratteristiche.

• Utilizza i più comuni strumenti per il disegno geometrico, per la misura delle lunghezze e dell’ampiezza degli angoli.

• Riconoscere linee, semirette e segmenti.

• Individuare le possibili relazioni tra rette nel piano e acquisire i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.

• Riconoscere, denominare, descrivere e classificare figure geometriche in base alle loro caratteristiche.

• Riprodurre figure geometriche, anche in scala, utilizzando strumenti idonei.