professione docente materiali

e strumenti per l’insegnante

4

HUB Scuola

Area Primaria

Intelligenza Artificiale: istruzioni per l’uso

Dalla progettazione alla certificazione delle competenze

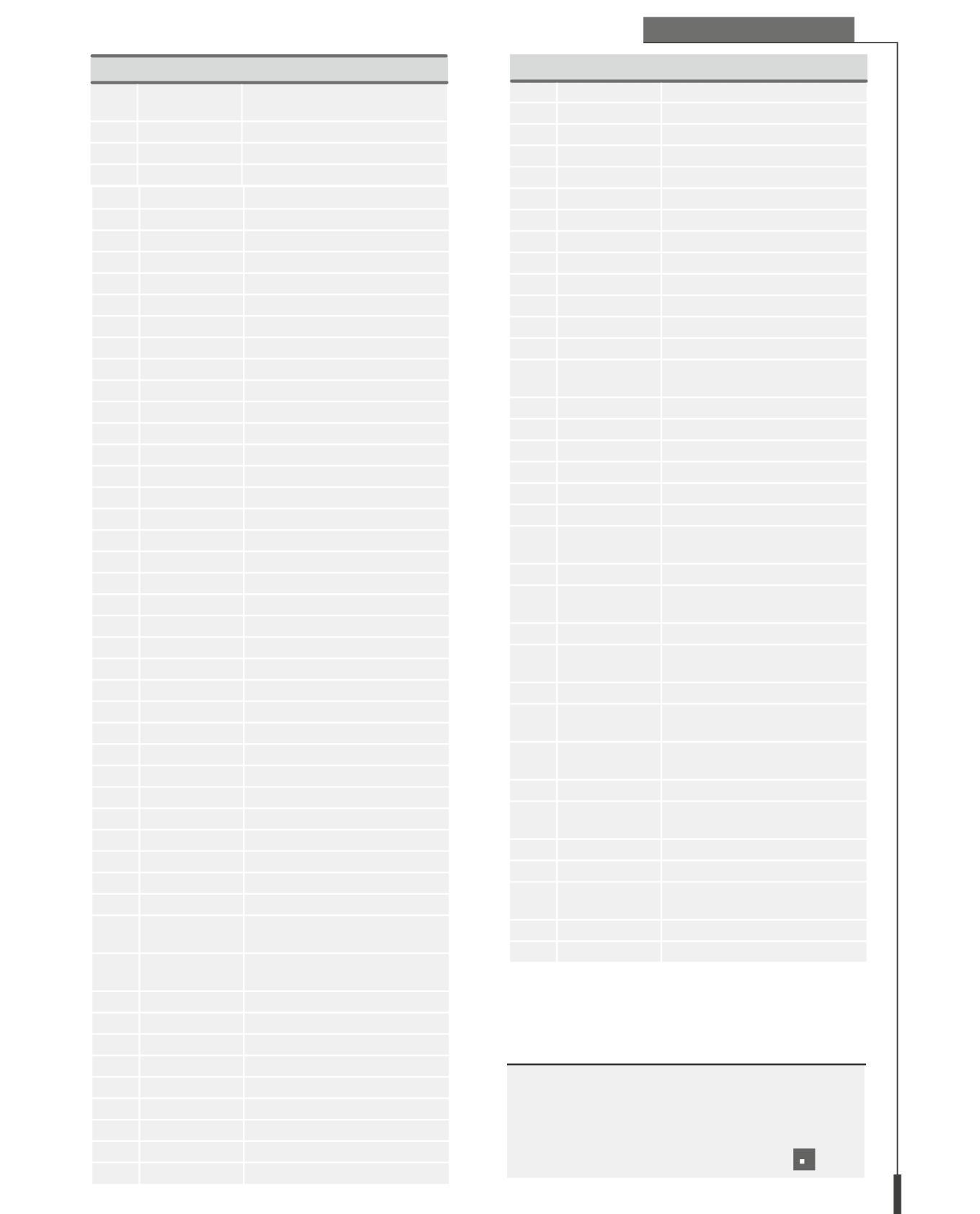

Programmazione

La nuova valutazione

L’insegnamento dell’Educazione civica

Schede e verifiche multilivello

Prove strutturate per classi parallele con soluzioni

Costruire inclusione in una prospettiva universale, a cura di Erickson

Il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale, a cura di Erickson

Piano Didattico Personalizzato: ridare centralità alla didattica, a cura di Erickson

Progetto CheFacile!, a cura di Erickson

SOLUZIONI PER L‘INSEGNANTE NEL LIBRO DIGITALE

La civiltà

Una

La civiltà cinese

Un’invenzione dei cinesi: la carta

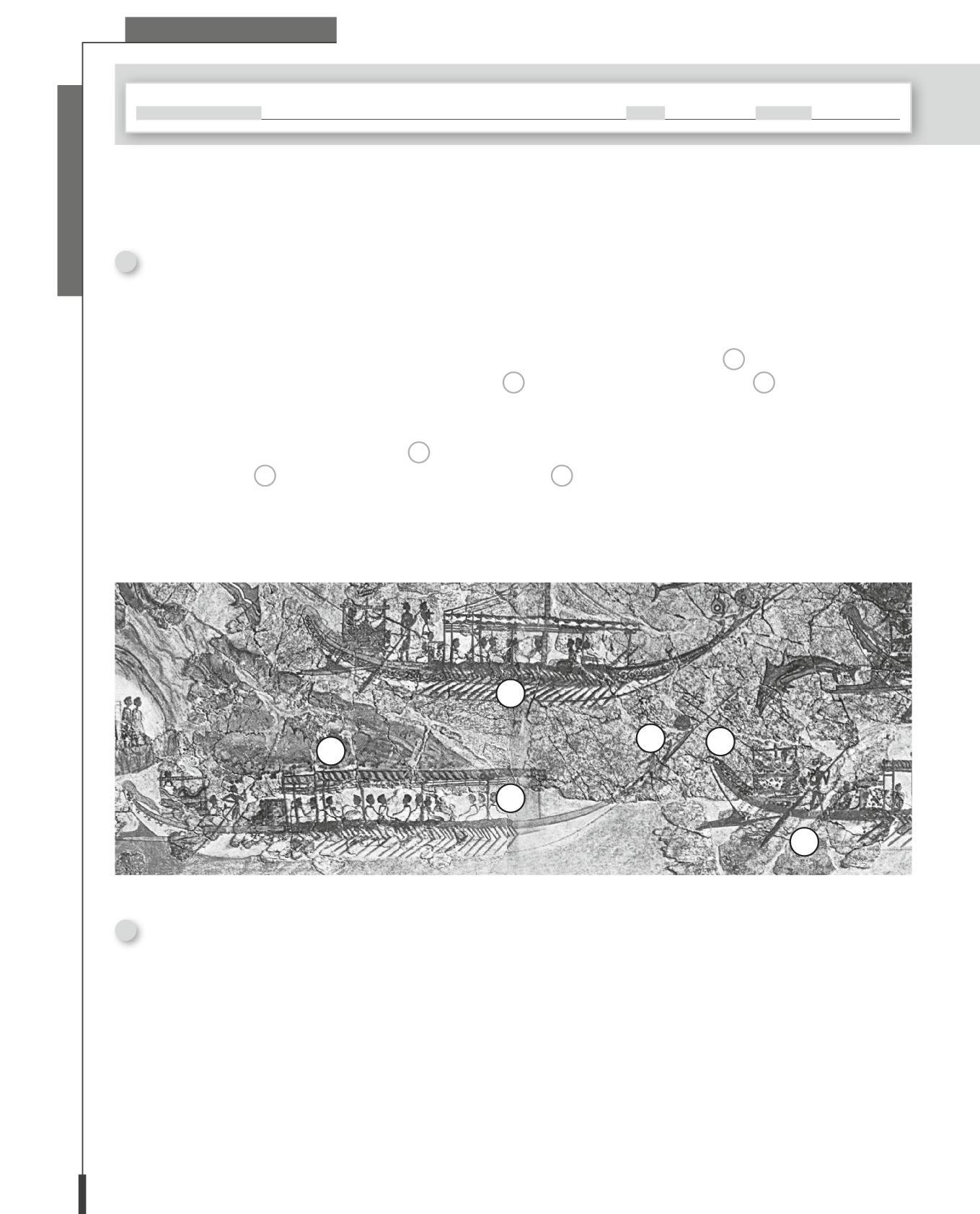

Le civiltà dei fiumi a confronto

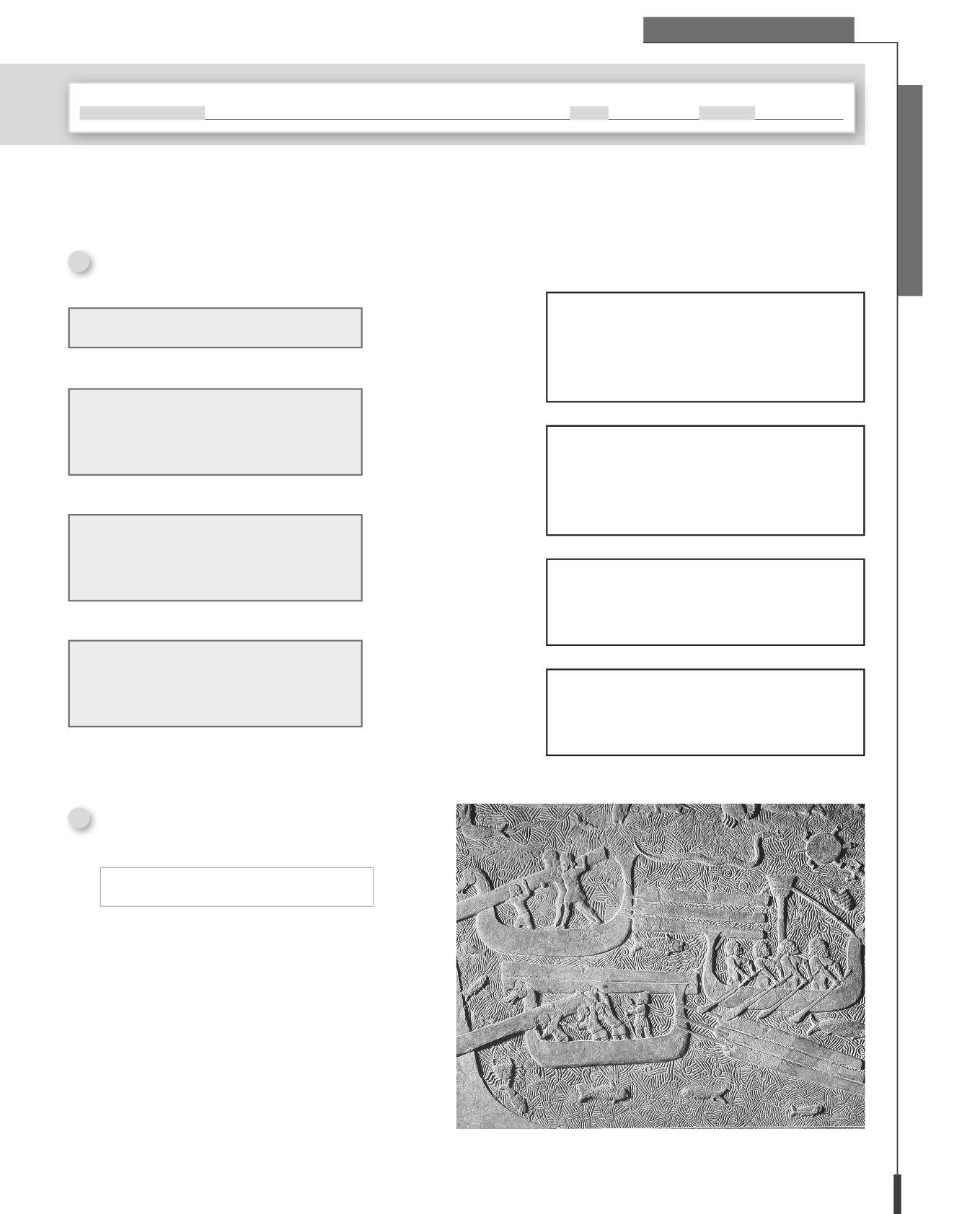

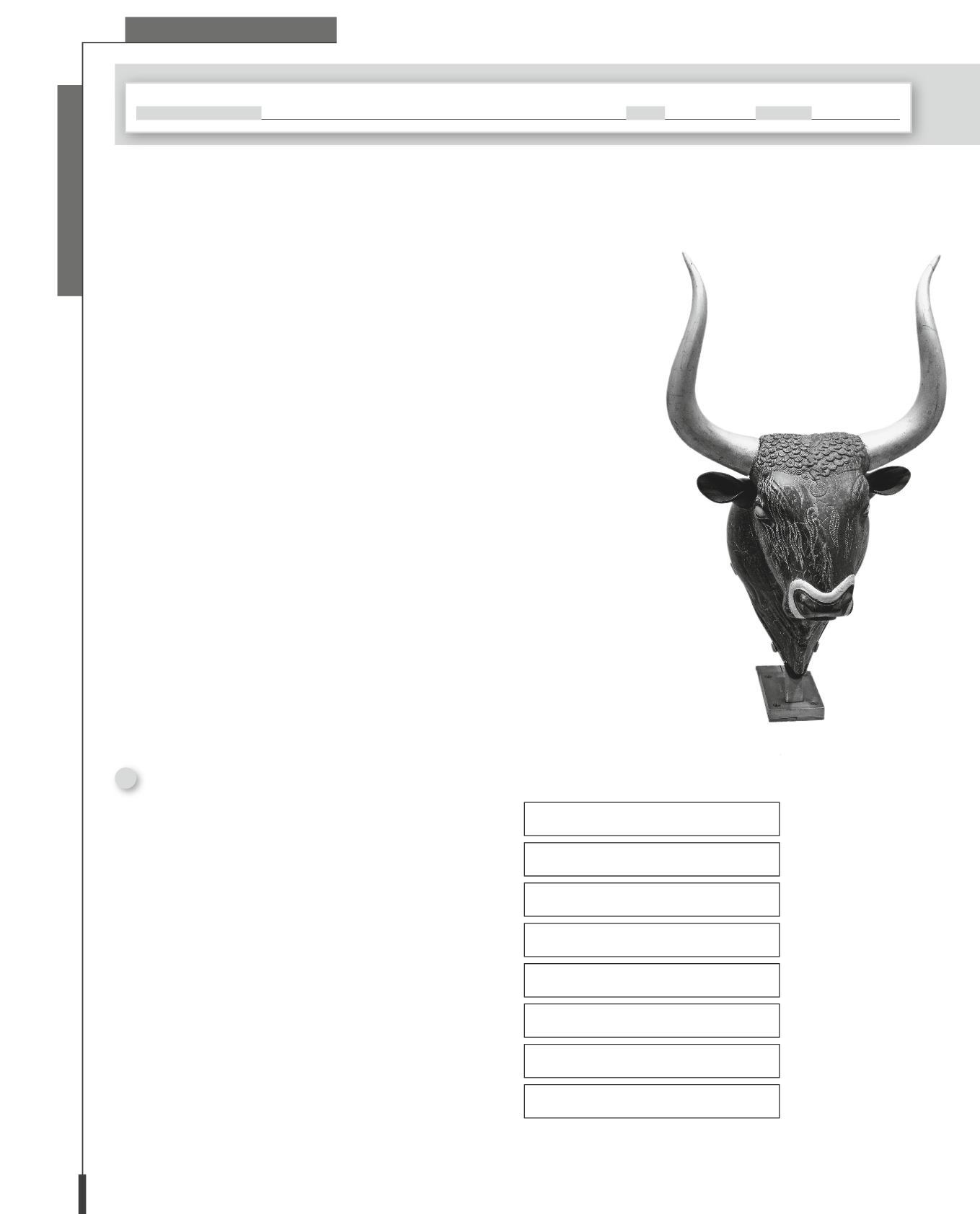

La civiltà cretese

La leggenda del Minotauro

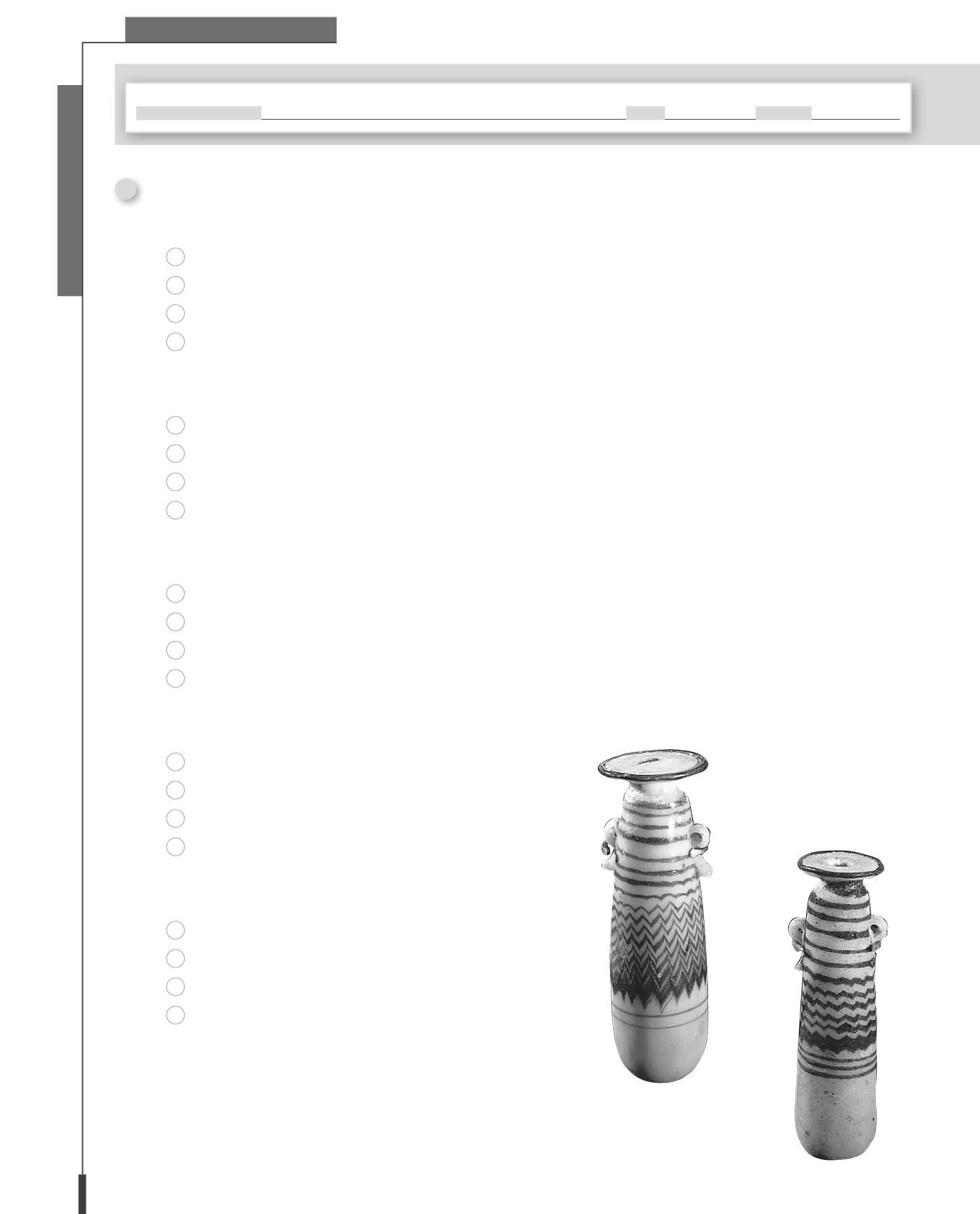

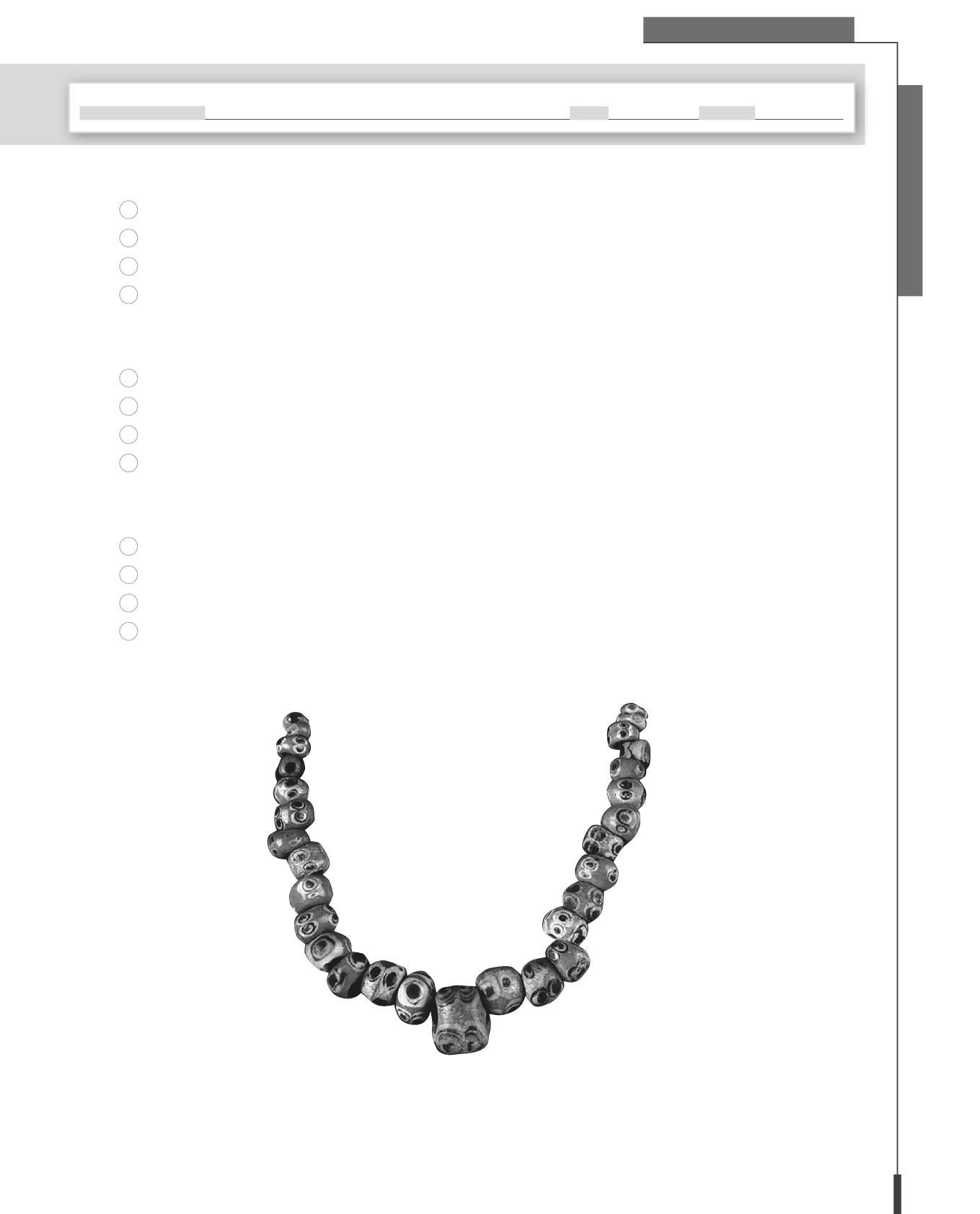

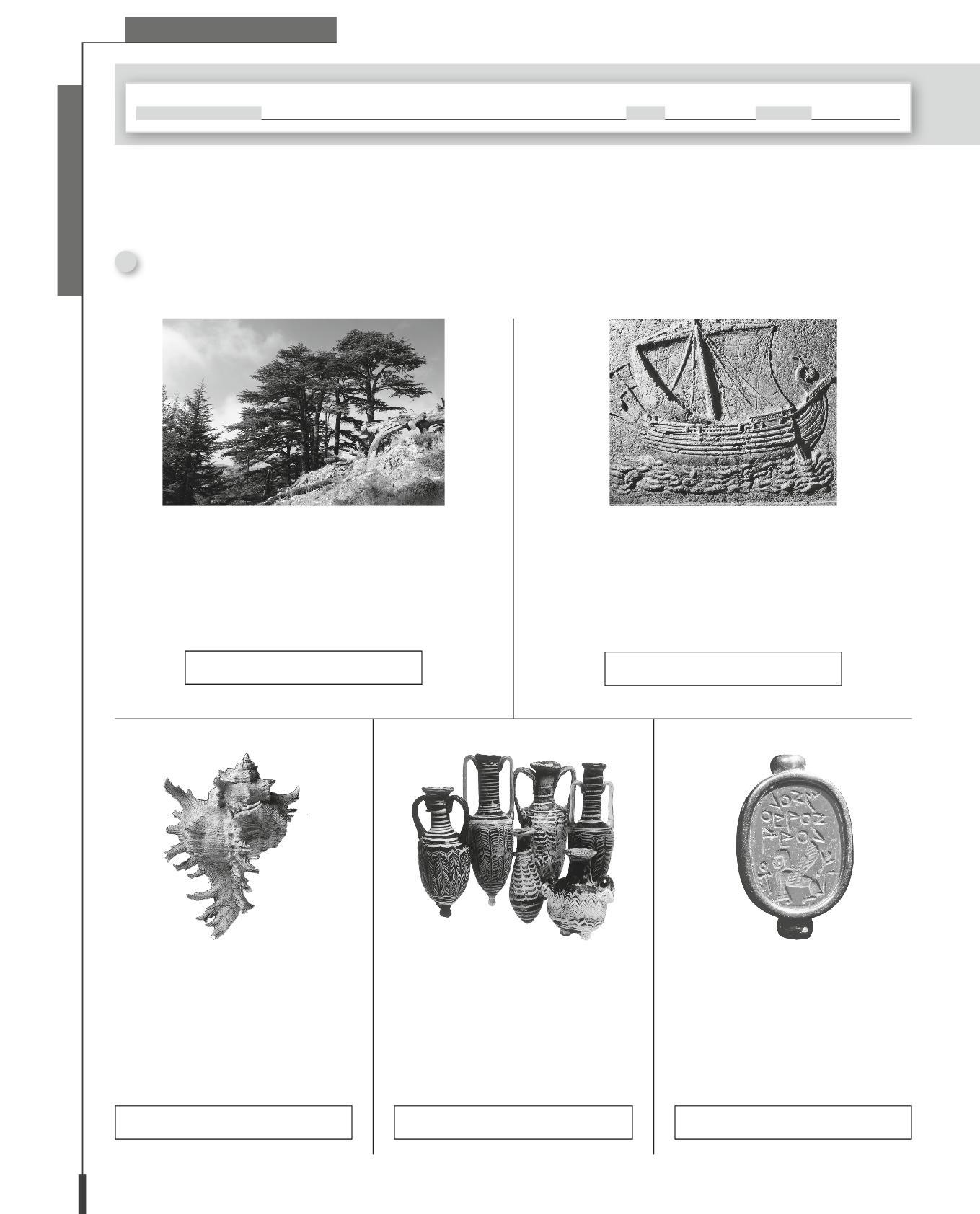

La civiltà fenicia

Gli

Regole

Popoli

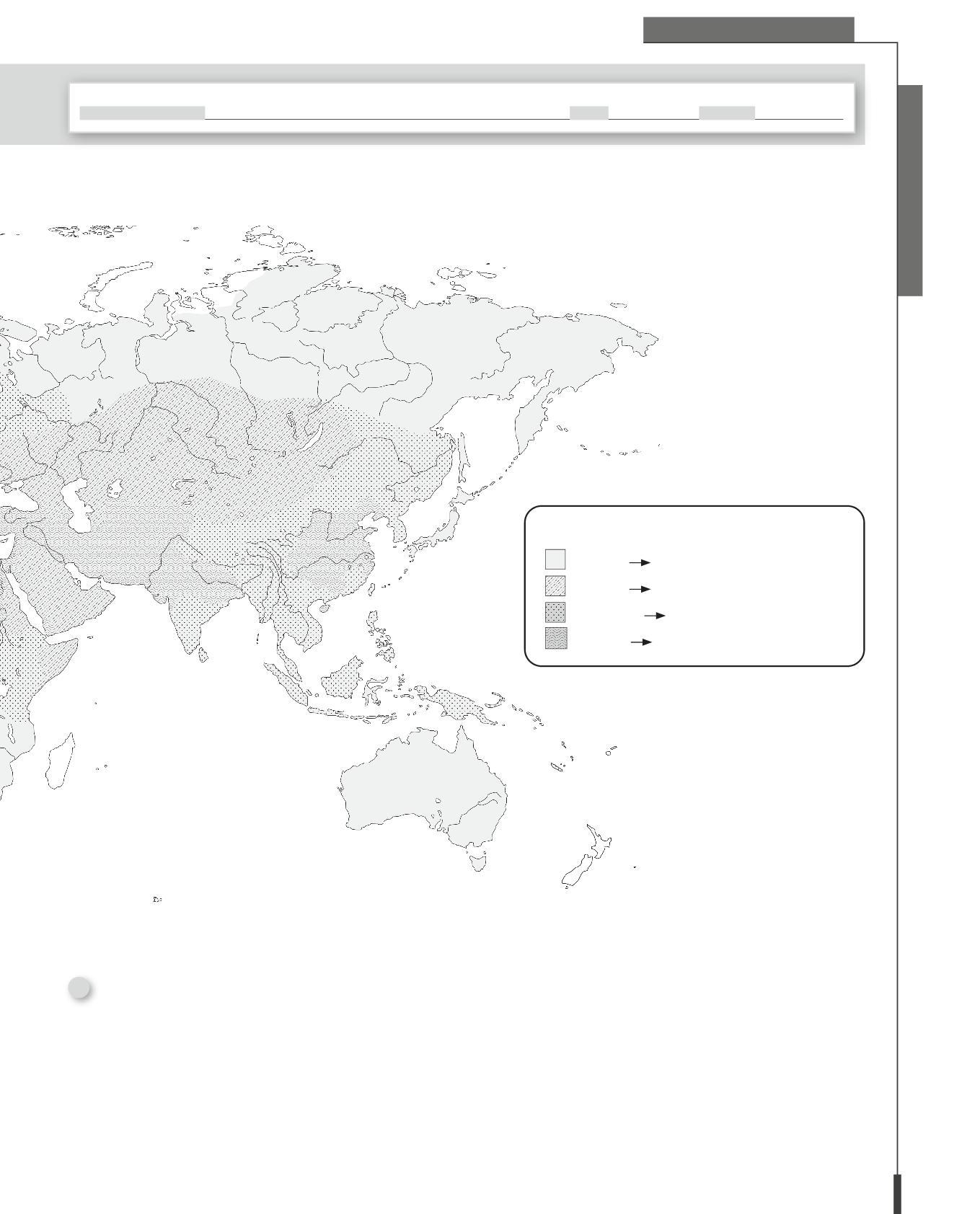

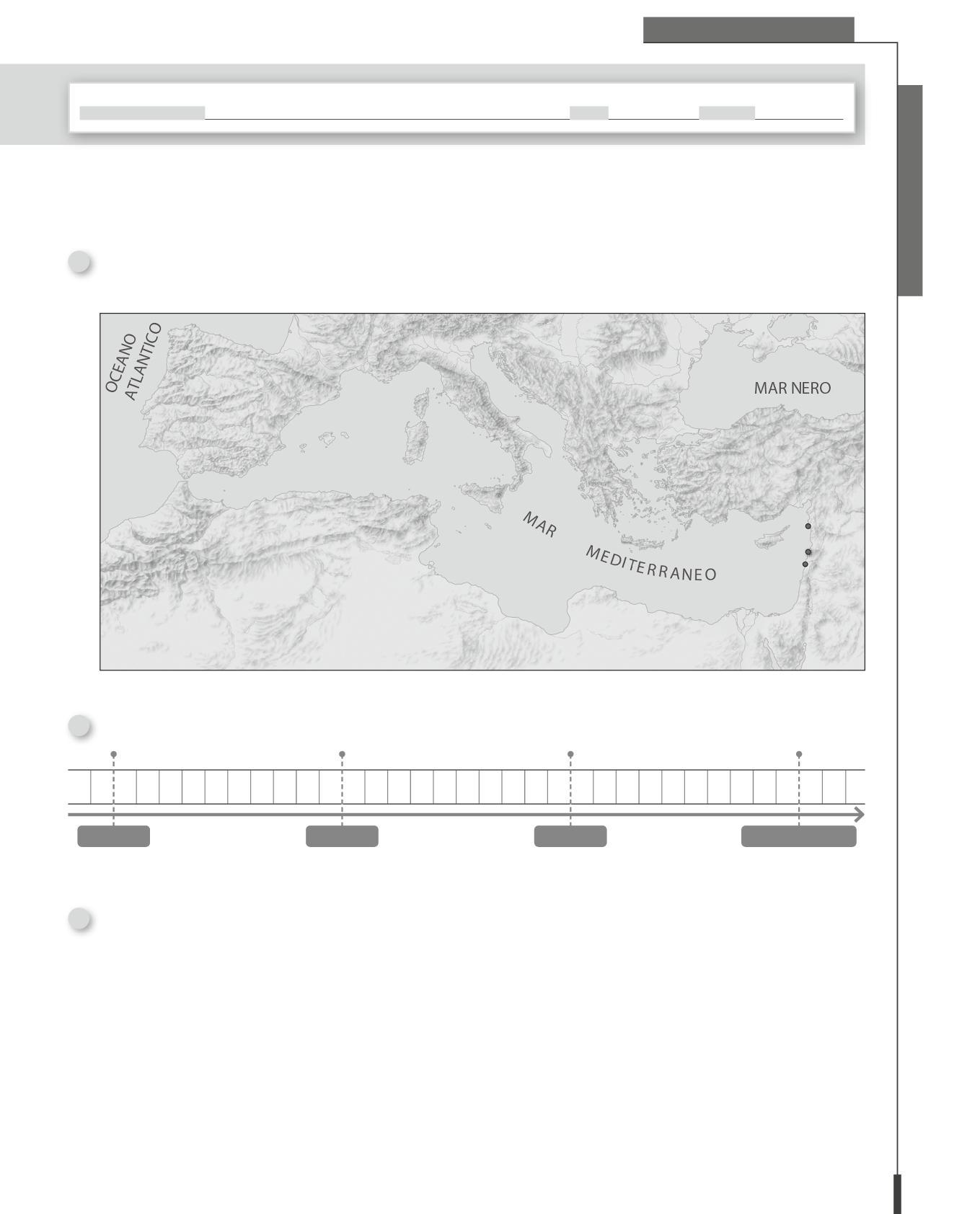

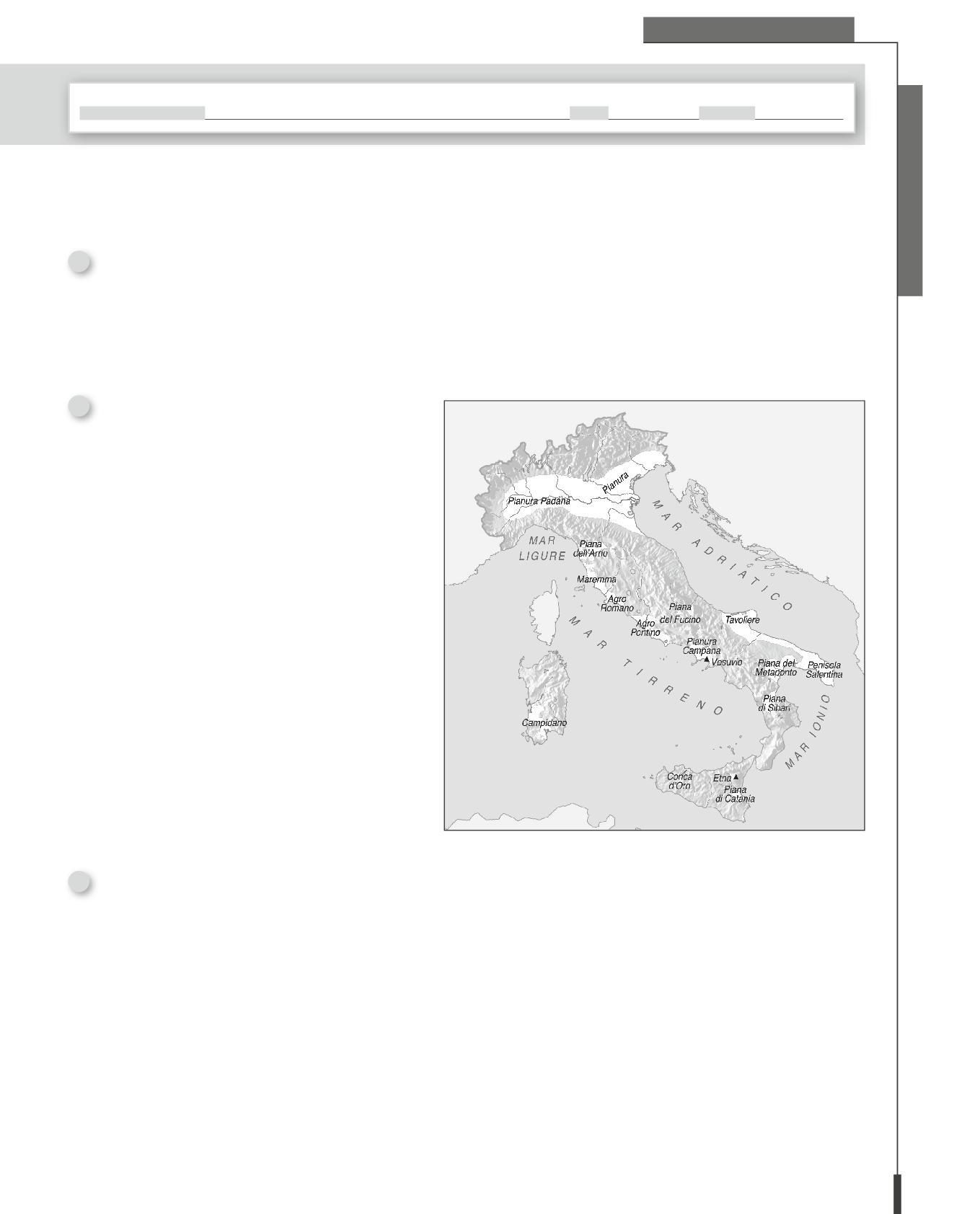

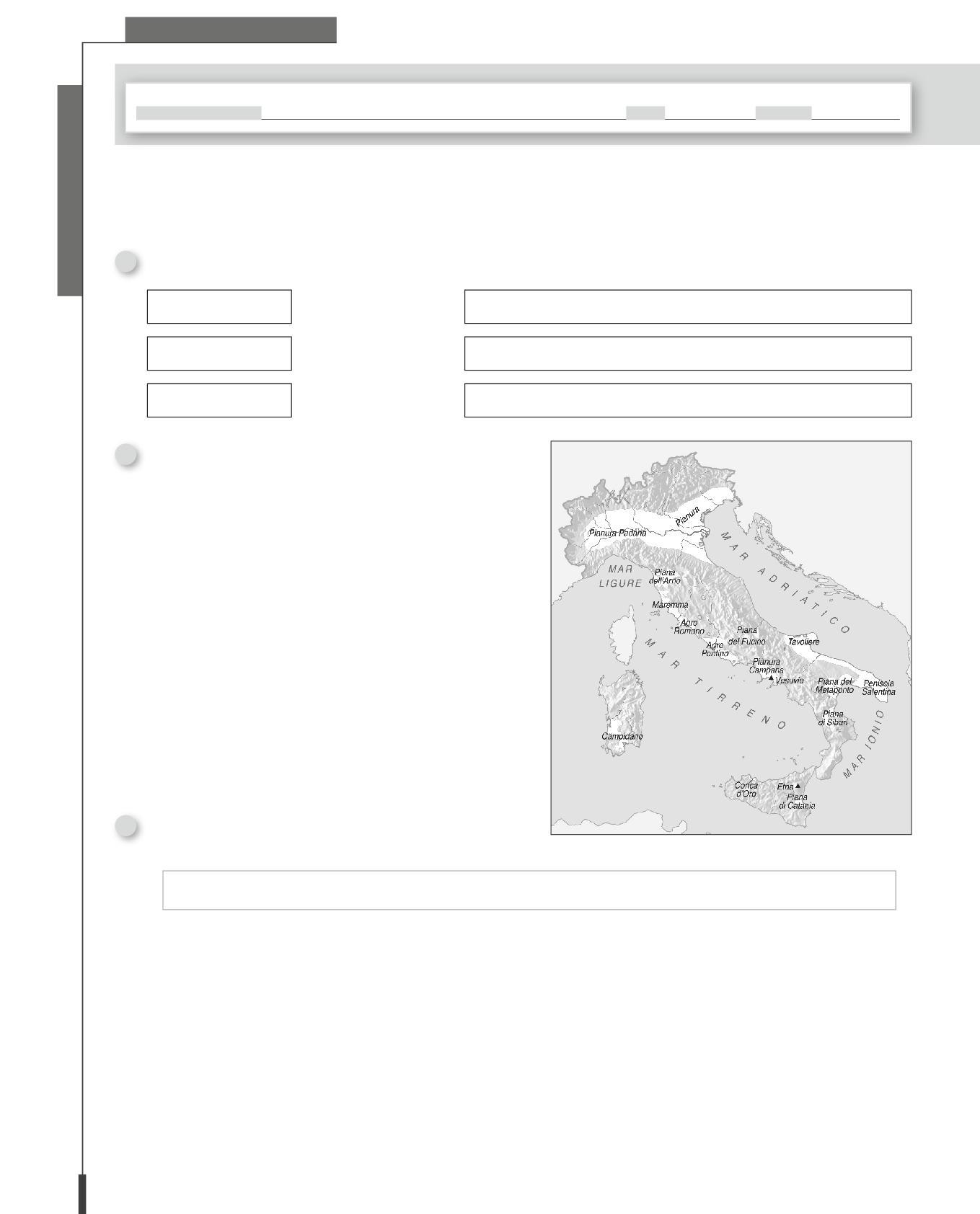

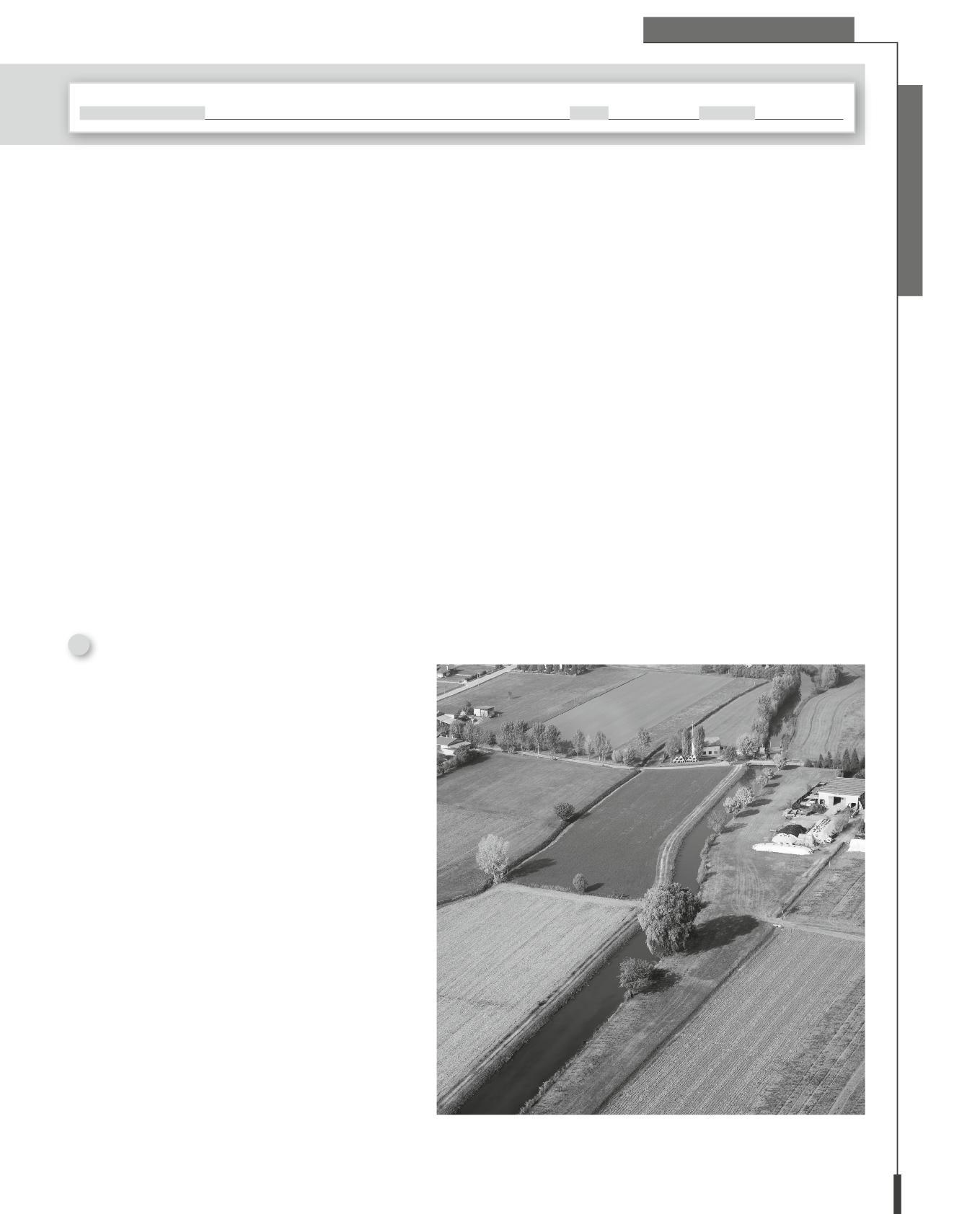

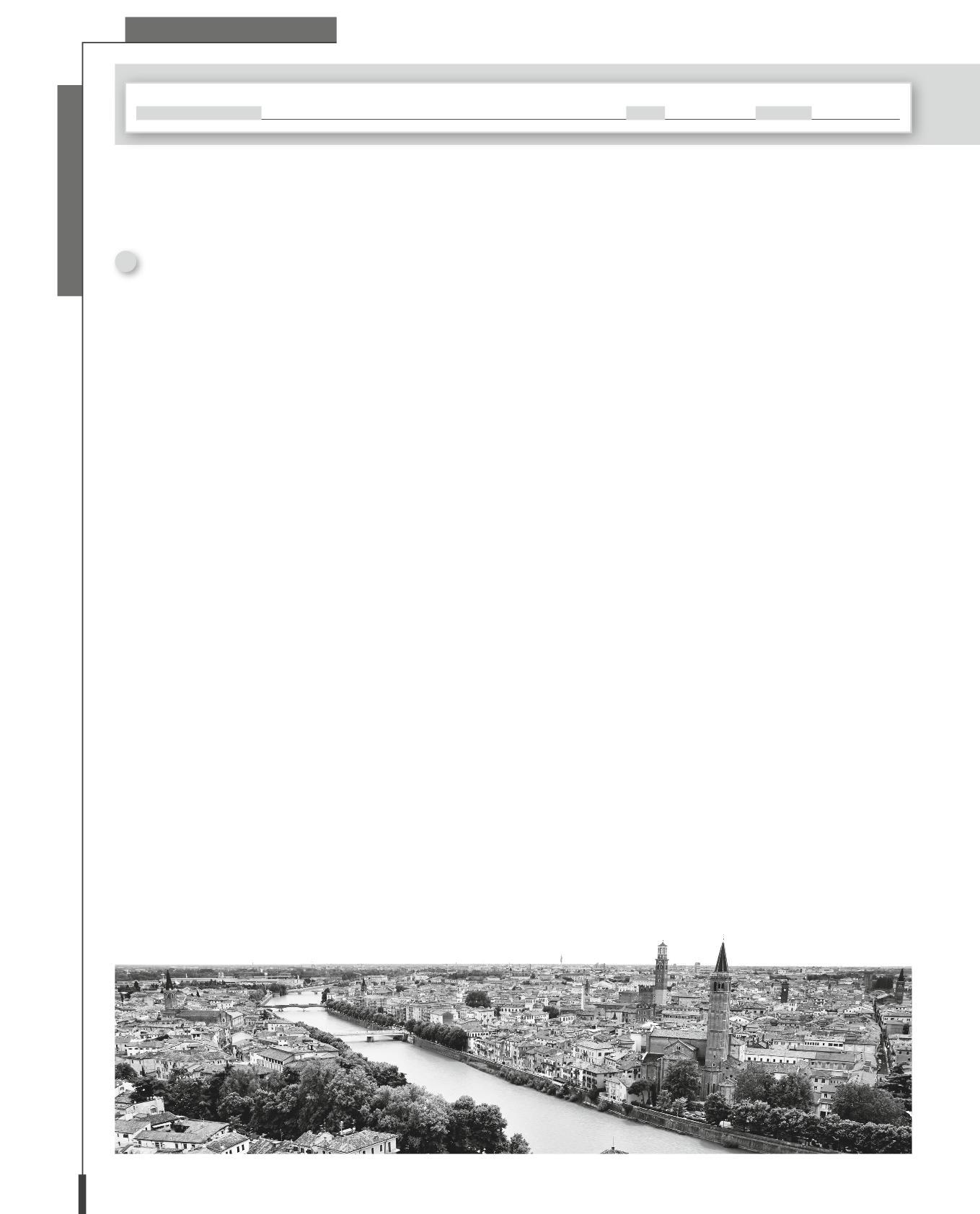

Geografia

Le

Le

Le

Le

Il

Parchi

Le isole Tremiti

L’Italia, gli Italiani, le italiane e il lavoro 167

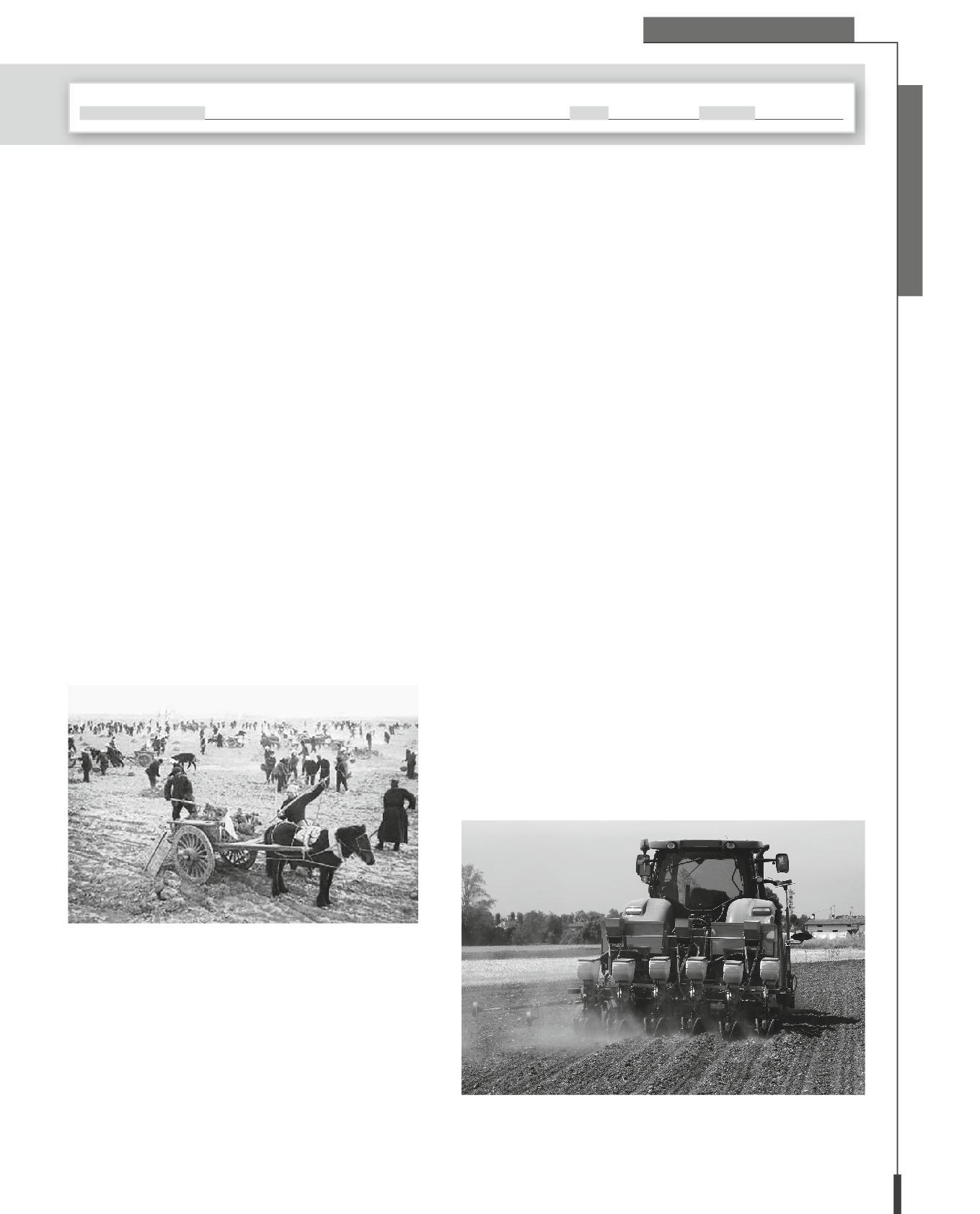

Il lavoro nel tempo 169

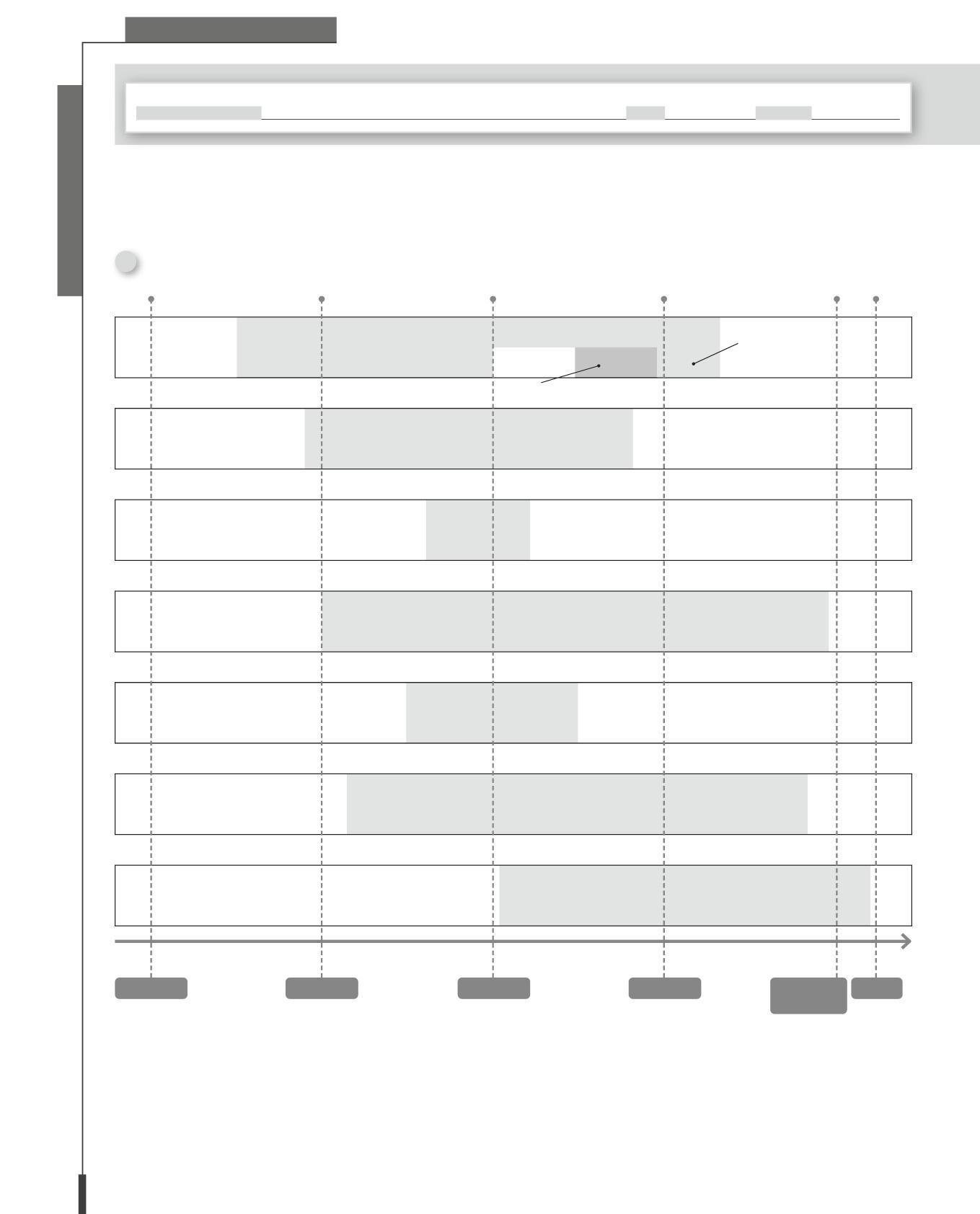

PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE DI STORIA E GEOGRAFIA 171

Prova d’ingresso di Storia 173

Prova intermedia di Storia 175

Prova finale di Storia 177

Prova d’ingresso di Geografia 179

Prova intermedia di Geografia 181

Prova finale di Geografia 183

Prova d’ingresso di Storia con soluzioni 185

Prova intermedia di Storia con soluzioni 187

Prova finale di Storia con soluzioni 189

Prova d’ingresso di Geografia con soluzioni

Prova intermedia di Geografia con soluzioni

Prova finale di Geografia con soluzioni

CONTRIBUTI E PERCORSI A CURA

DI RICERCA E SVILUPPO ERICKSON

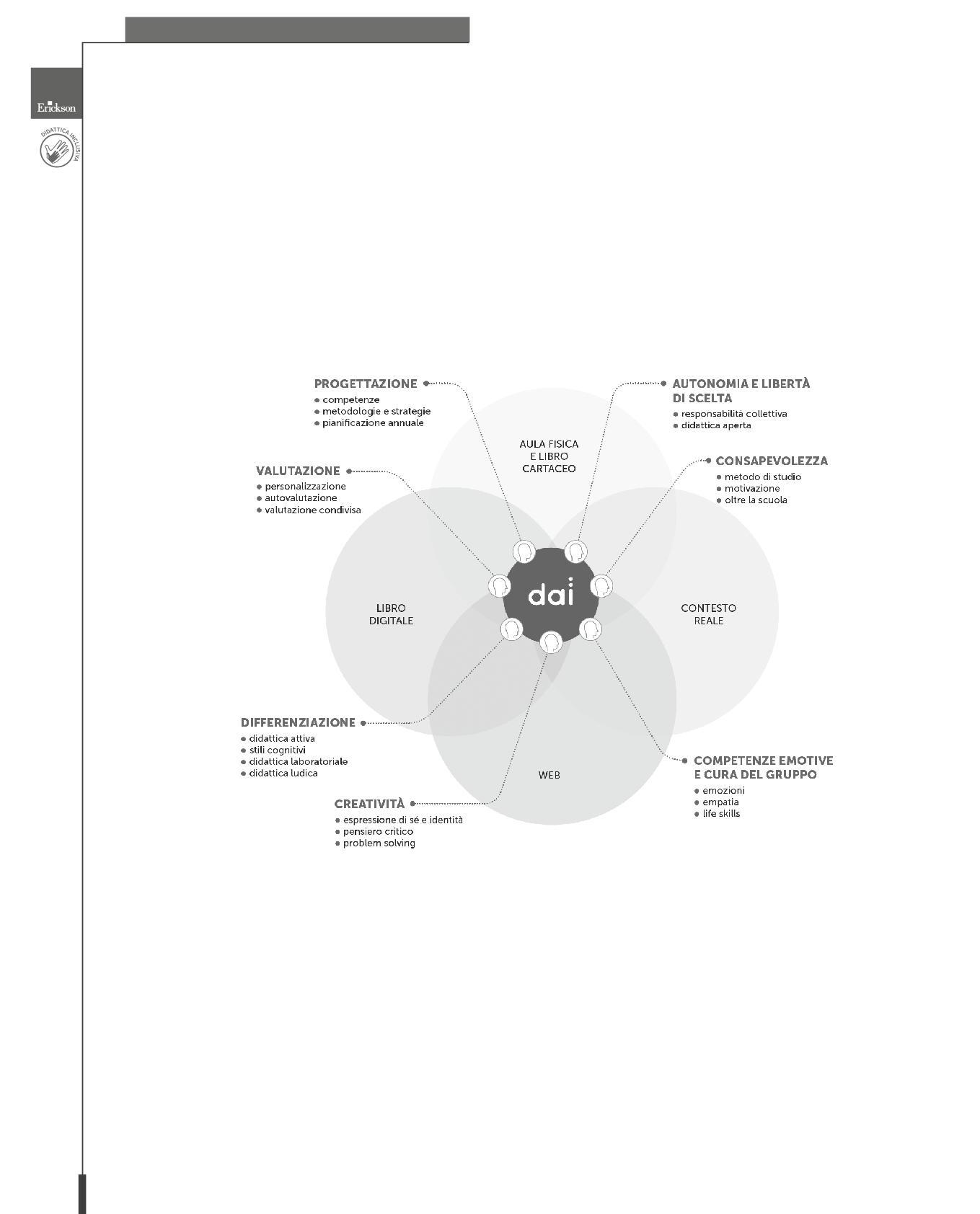

Costruire inclusione in una prospettiva universale 198

Il piano educativo individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale 203

Piano didattico personalizzato: ridare centralità alla didattica 209

I materiali per la didattica inclusiva

ne I mondi di Gea Storia e Geografia 211

Progetto CHEFACILE!

Vivere

Accendi la conoscenza con HUB Scuola

Nuova, intuitiva, dinamica.

HUB Scuola è la piattaforma che accompagna docenti, studentesse e studenti nel loro percorso educativo. Sempre più ricca di risorse, lezioni e strumenti per una didattica digitale efficace e coinvolgente, è l’alleata ideale per le sfide di ogni giorno.

Tutta l’autorevolezza di Mondadori Education, Rizzoli Education e Deascuola in un solo ambiente digitale: HUB Scuola rappresenta la sinergia di tre grandi editori attenti alle esigenze di una scuola in continua evoluzione.

Esplora il Sito libro, il luogo dove i tuoi libri prendono vita Qui puoi immergerti nella versione digitale dei volumi e scoprire tutti i materiali, le app e gli strumenti correlati.

Se sei docente, nelle Aree Docenti trovi l’ambiente perfetto per personalizzare le lezioni grazie a proposte, approfondimenti e strumenti specifici per ogni tua materia.

Anche la sezione Test e Verifiche è una miniera di risorse: gli studenti vi trovano materiali per esercitarsi, mentre i docenti possono attingere a vasti database e creare test per ogni materia e grado scolastico.

HUB Scuola ti offre i contenuti digitali dei tre editori, integrati in un’unica piattaforma e accessibili con un’unica email e password Entra in HUB Scuola!

Scopri di più su HUB Scuola inquadrando il QR code.

www.hubscuola.it

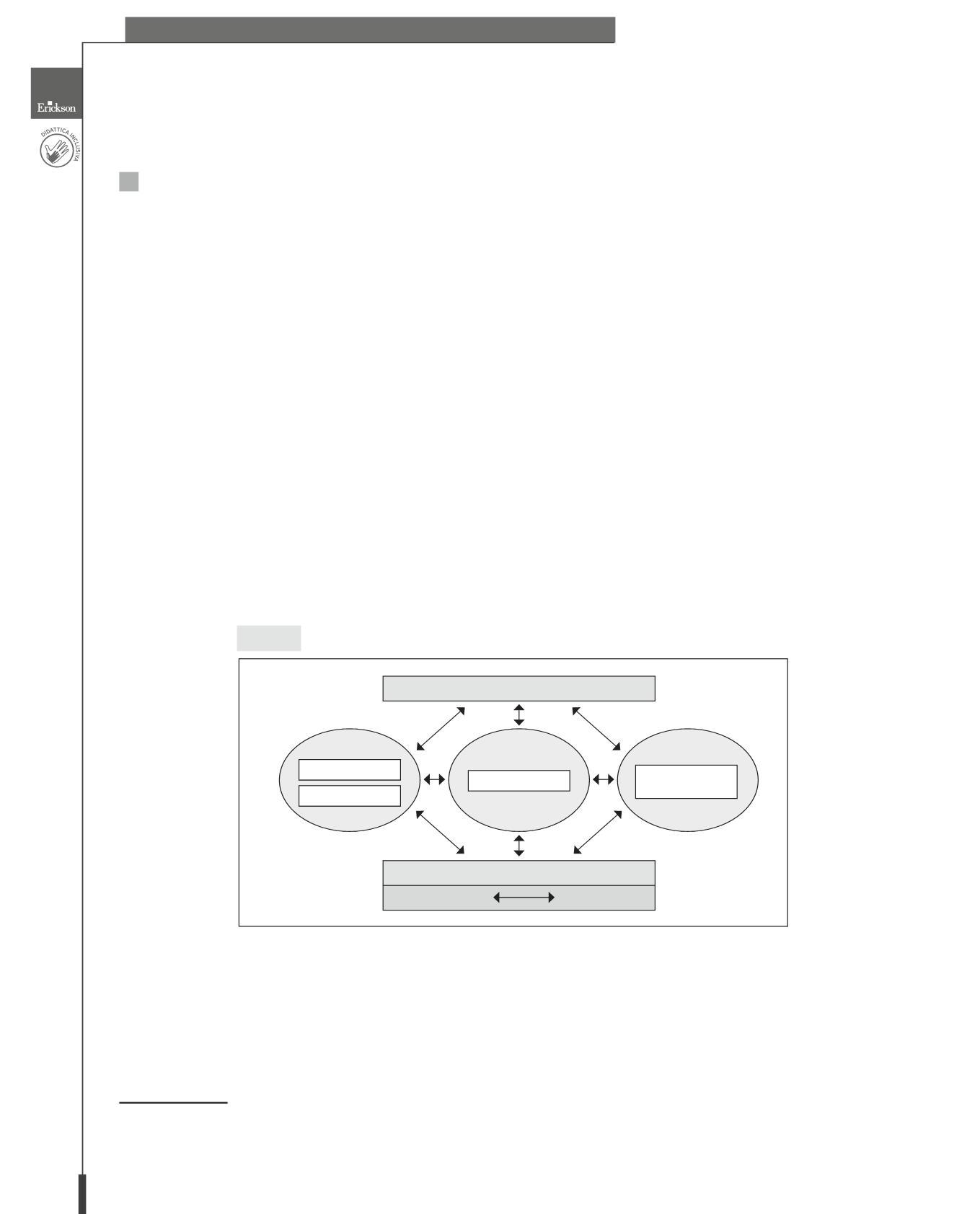

Scopri un mondo di risorse su misura per te

Aree Docenti

Percorsi didattici e materiali pronti all’uso per ogni materia che insegni.

Sito libro

La versione digitale del tuo libro cartaceo, con tutti i contenuti extra.

Test e Verifiche

Un ampio database di quesiti ed esercizi per creare verifiche e allenarsi.

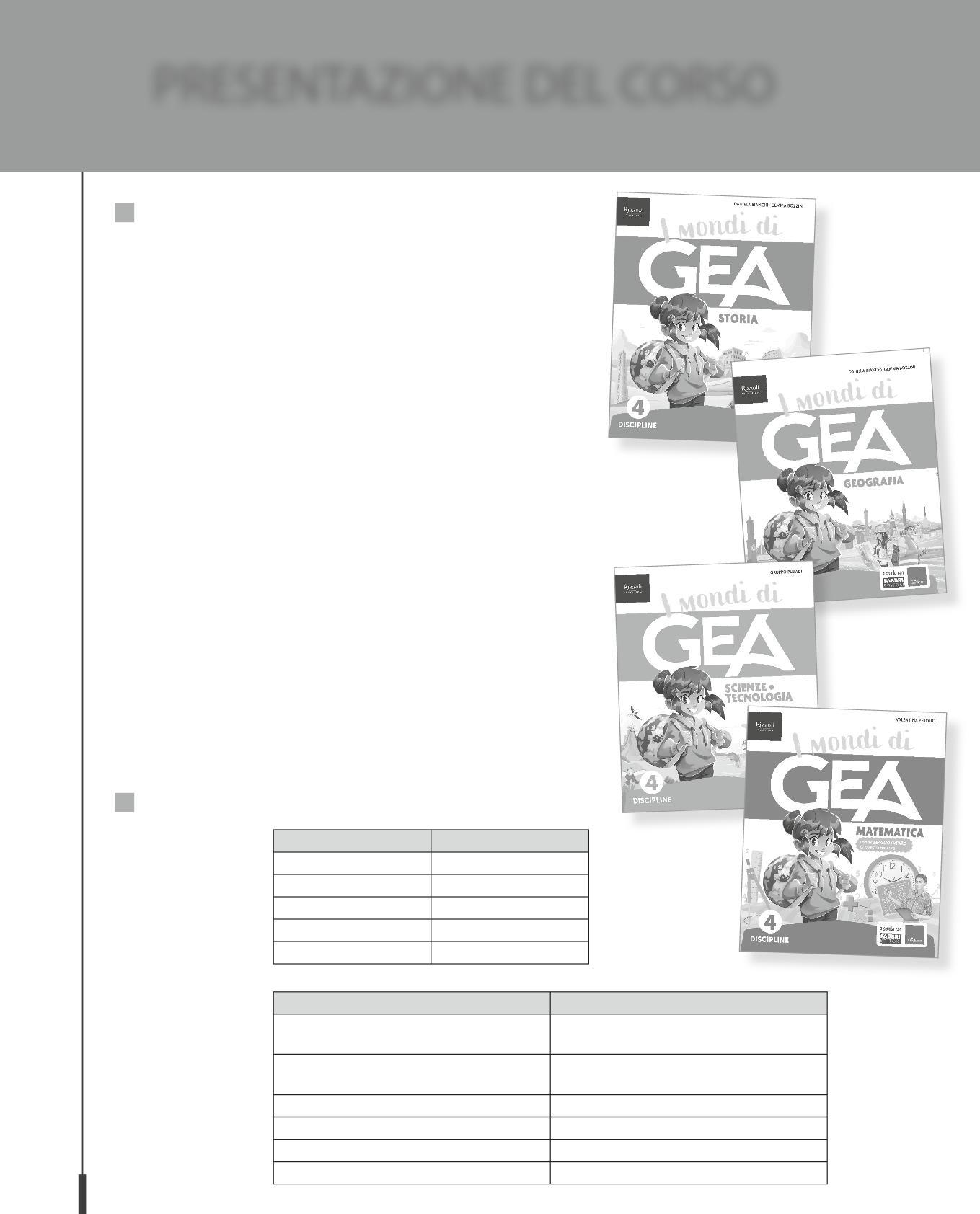

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il corso

I mondi di Gea è il nuovo Sussidiario delle discipline Fabbri-Erickson, realizzato seguendo le più recenti linee guida e indicazioni ministeriali.

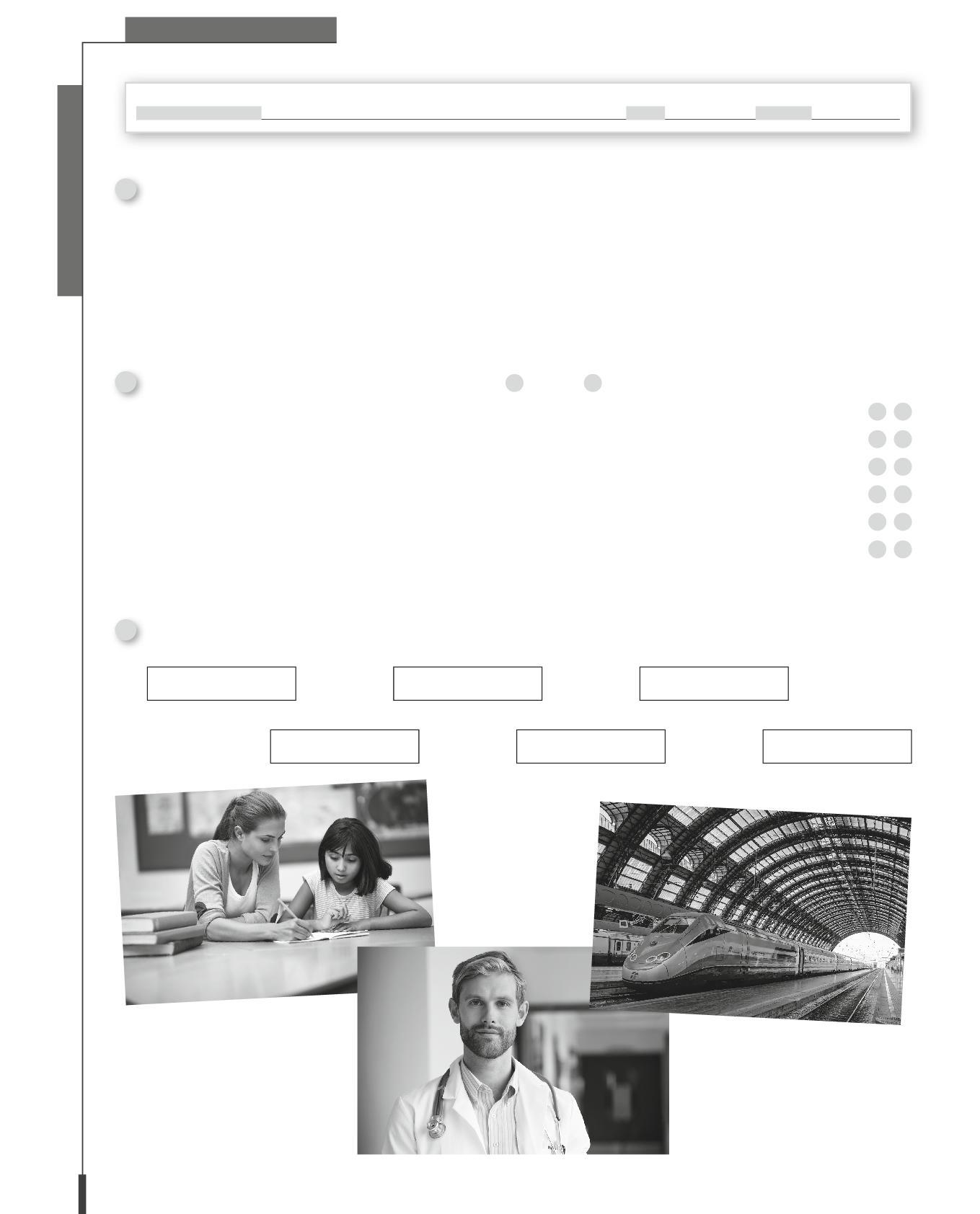

Il corso è nato dalla collaborazione tra Rizzoli Education ed Erickson per facilitare l’accesso all’apprendimento da parte di tutti gli alunni e tutte le alunne, anche quelli con BES, creando un punto di contatto tra la didattica di classe e la personalizzazione/ individualizzazione dell’apprendimento.

Il Sussidiario propone un percorso strutturato e completo per sviluppare le competenze e fornire un valido metodo di studio, oltre che strumenti e strategie per l’apprendimento integrati e diversificati.

Il Sussidiario I mondi di Gea è suddiviso in quattro volumi base. Più pagine, attività e approfondimenti in… uno zaino più leggero! Per ogni disciplina, infatti, la parte di Sussidiario è unita a quella del relativo eserciziario. In questo modo, ogni alunno e alunna ha a disposizione volumi completi, integrati, ma compatti. Può studiare e fare le prime attività operative, esercitarsi in maniera più approfondita… tutto senza mai cambiare strumento, con anche l’ausilio dei puntuali rimandi interni ai volumi.

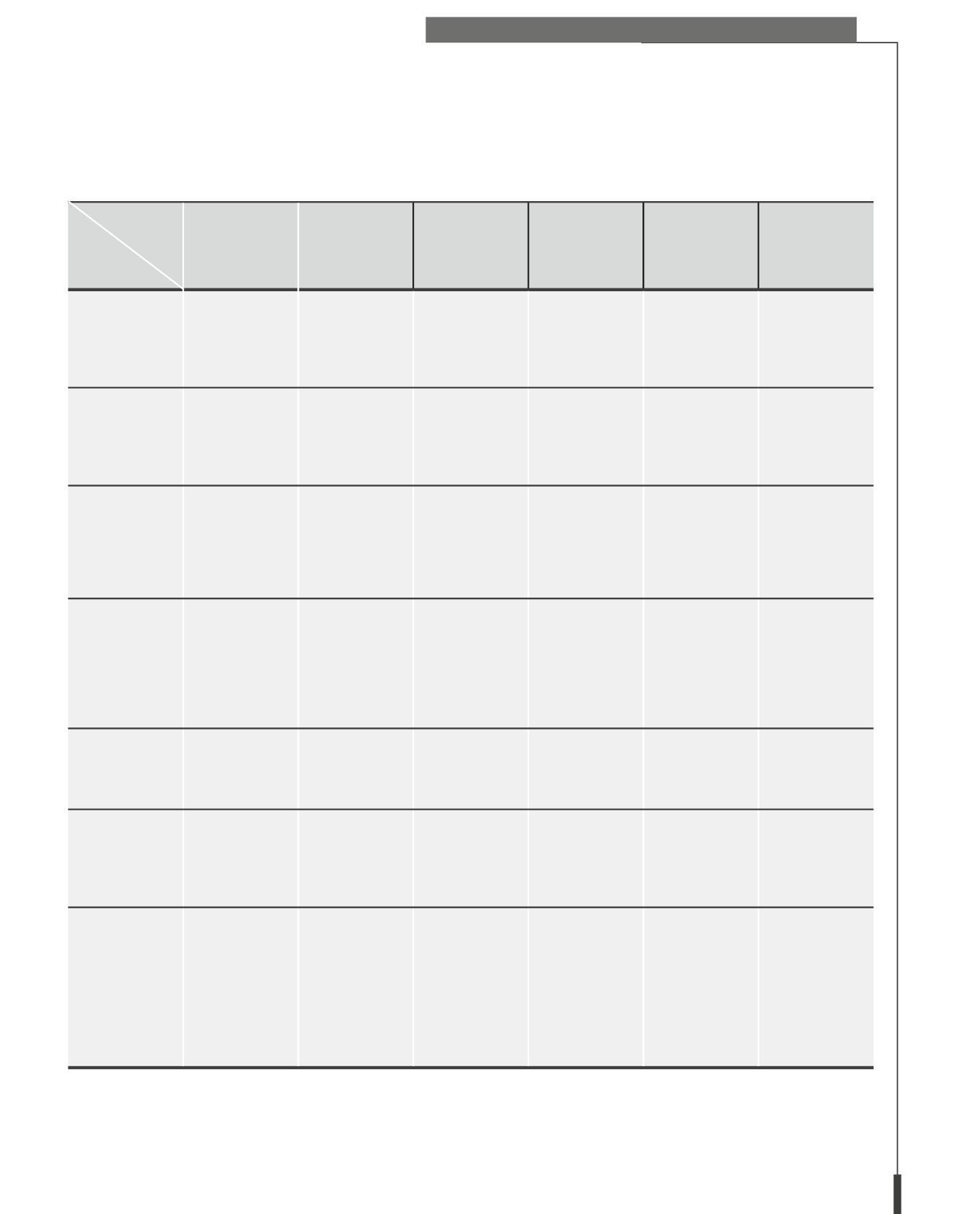

Composizione del corso

Per alunne e alunni

Per l’insegnante e la classe

CLASSE 4

Matematica 4

CLASSE 5

Matematica 5

Scienze e Tecnologia 4Scienze e Tecnologia 5

Storia 4

Storia 5

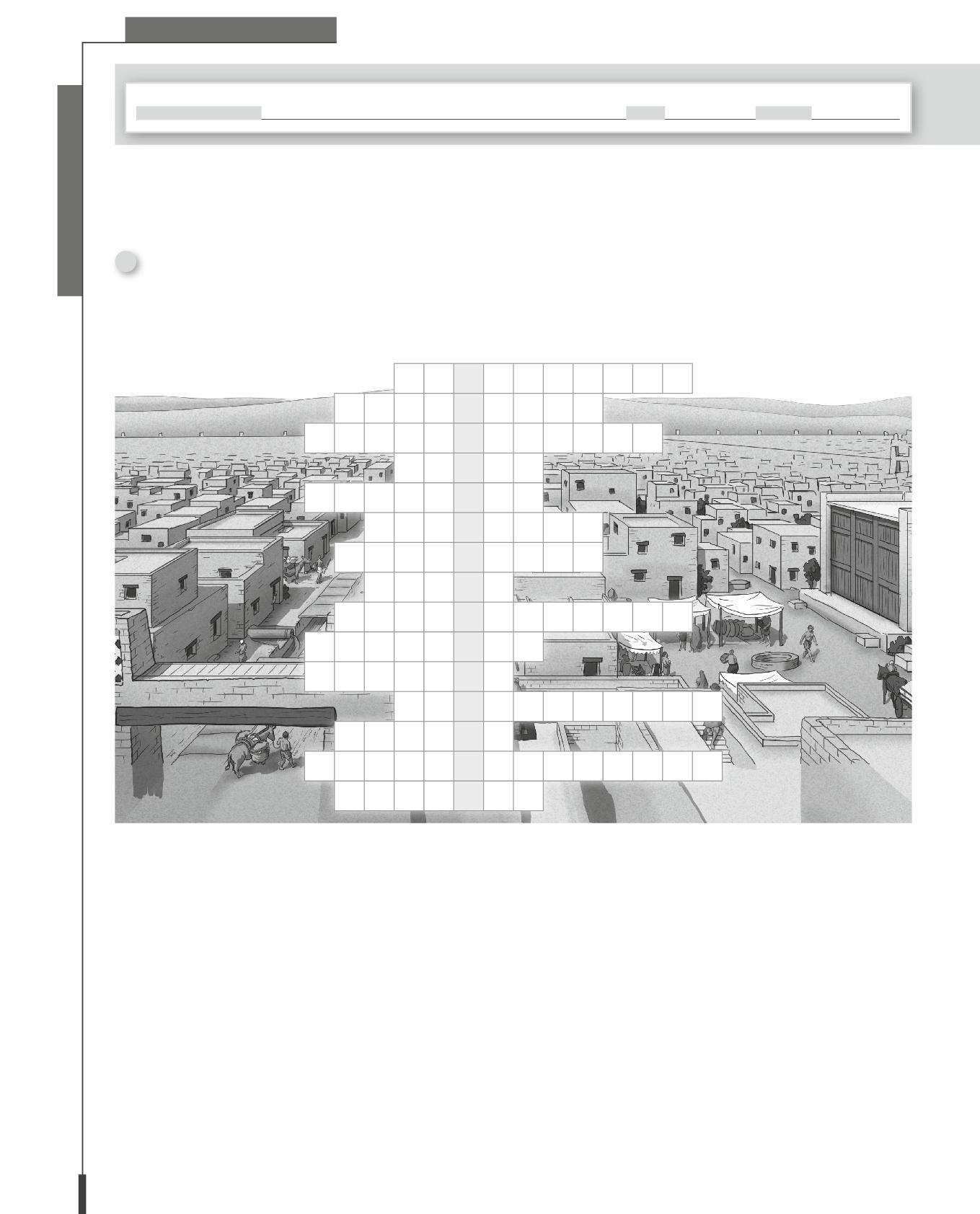

Geografia 4 Geografia 5

HUB Kit + HUB Kids HUB Kit + HUB Kids

CLASSE 4

Guida professione docente - Matematica e Scienze e Tecnologia 4

Guida professione docenteStoria e Geografia 4

Che facile! Saperi di base 4

Che facile! Matematica 4

CLASSE 5

Guida professione docente - Matematica e Scienze e Tecnologia 5

Guida professione docenteStoria e Geografia 5

Che facile! Saperi di base 5

Che facile! Matematica 5

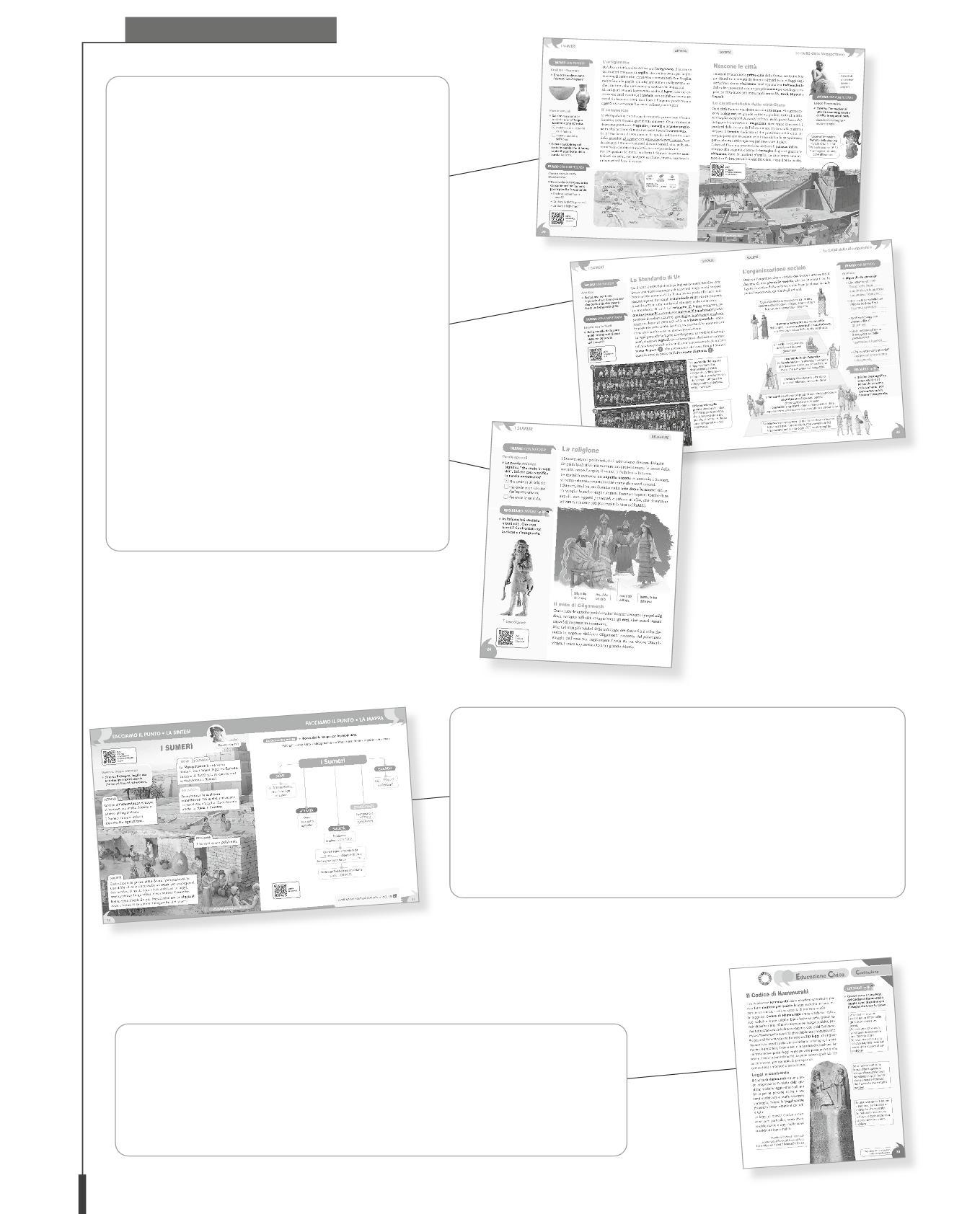

LE CARATTERISTICHE DEL VOLUME DI STORIA

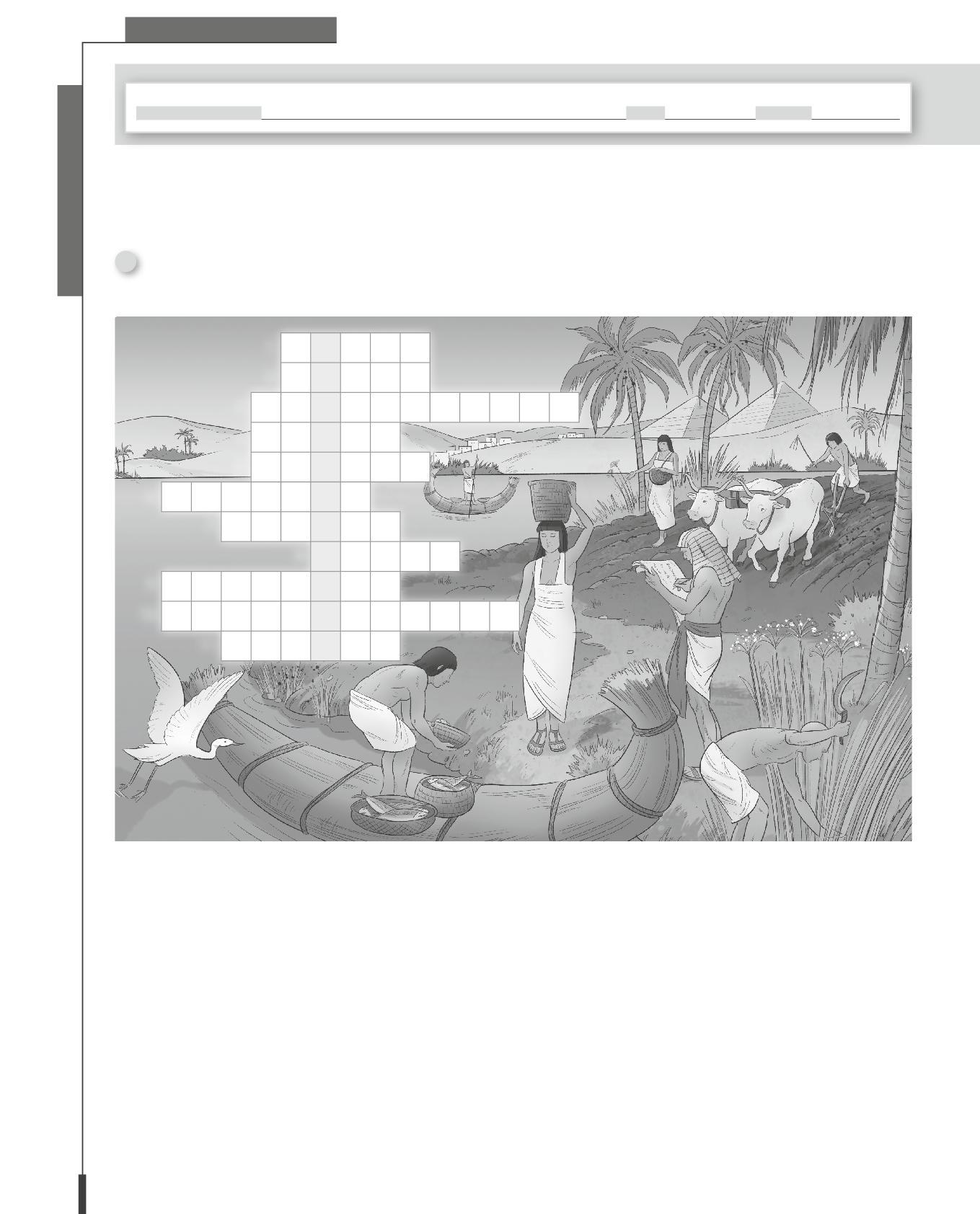

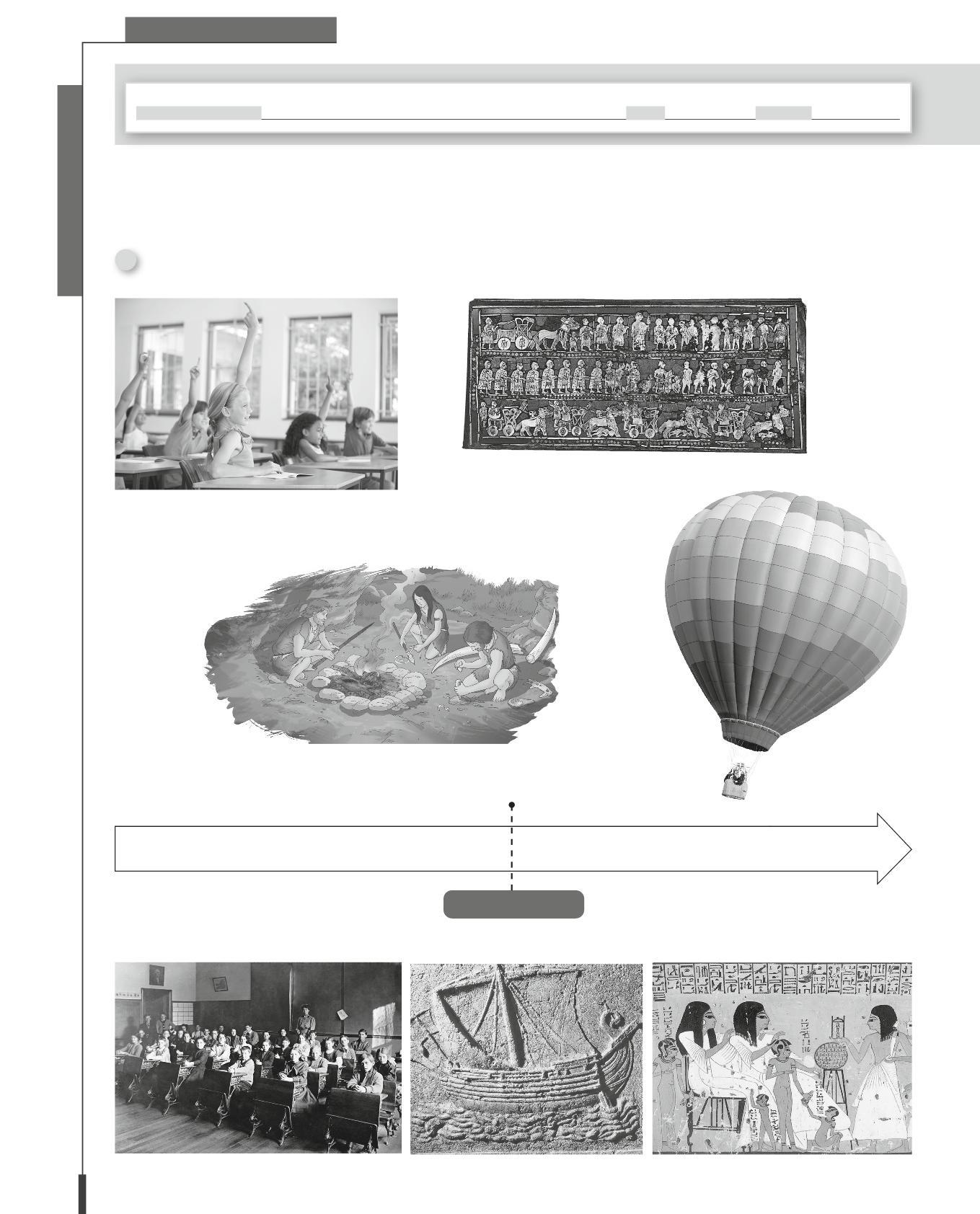

STORYTELLING

Tutte le unità sono introdotte da una doppia pagina di storytelling di Giorgia Cappelletti, a cura di Erickson. La narrazione favorisce l’apprendimento disciplinare. Le storie permettono di attivare quello che bambine e bambini sanno già a un livello non strutturato, coinvolgono, motivano, interessano, stimolano le emozioni. Sono un modo in più per differenziare la didattica e raggiungere il maggior numero di bambini e bambine.

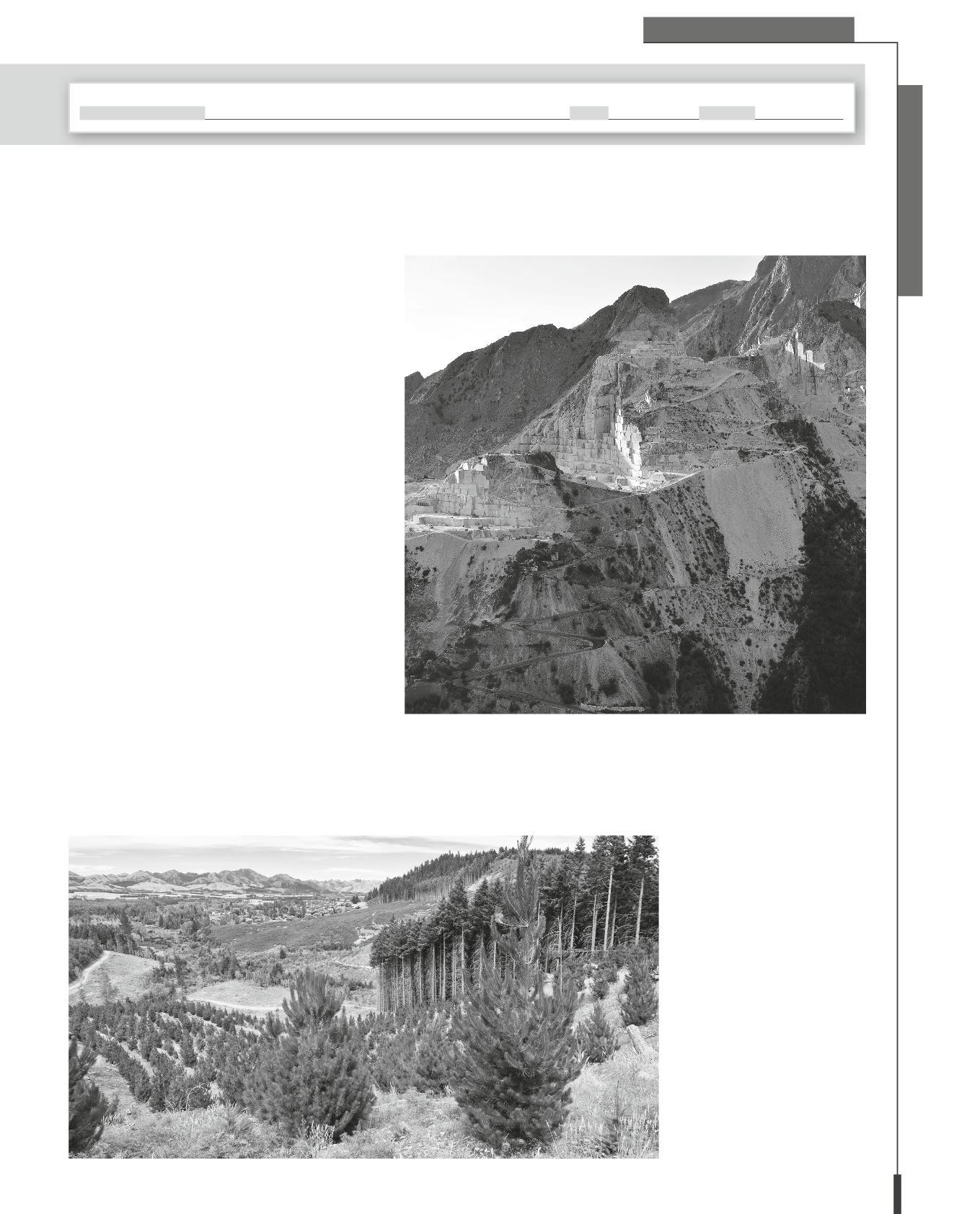

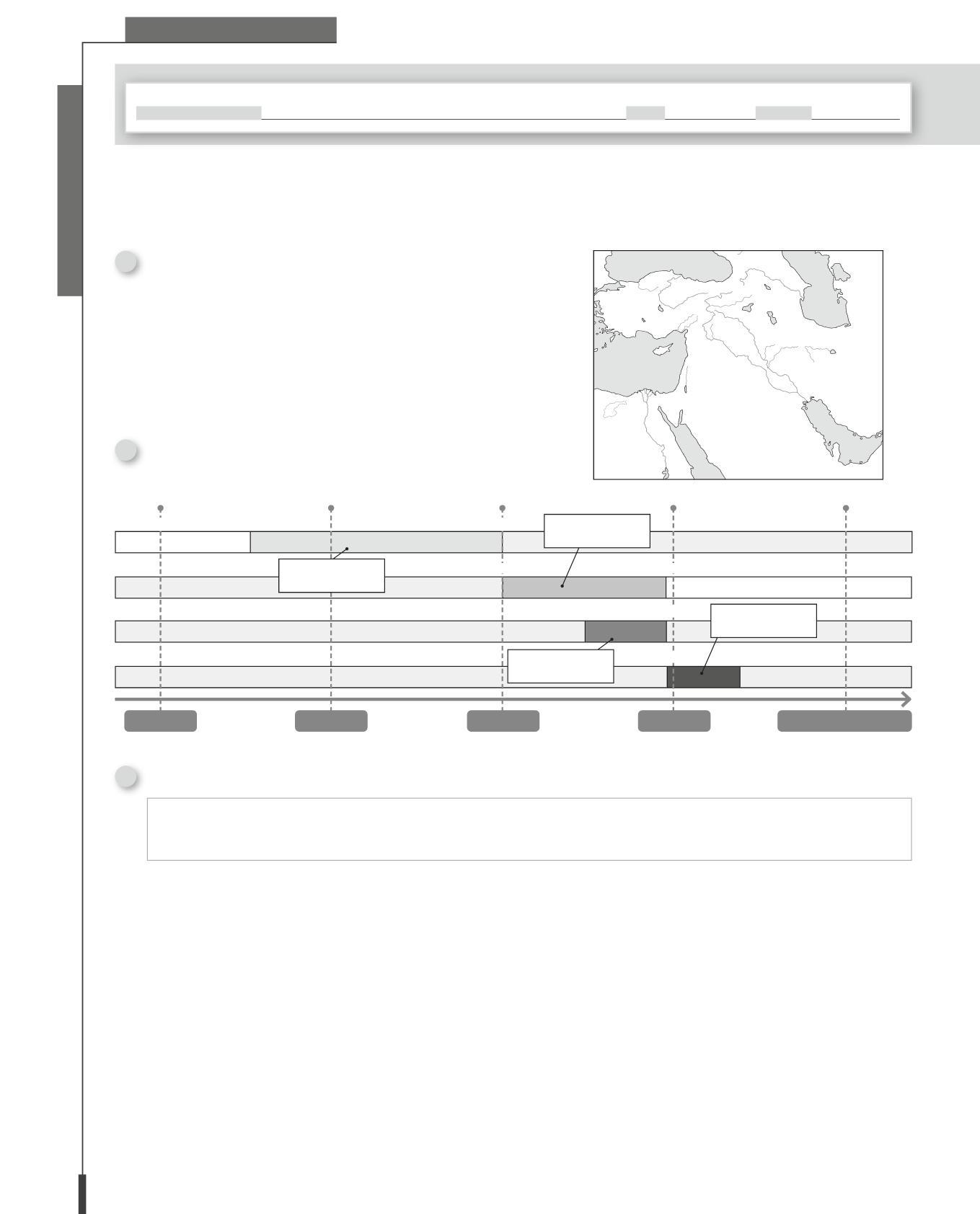

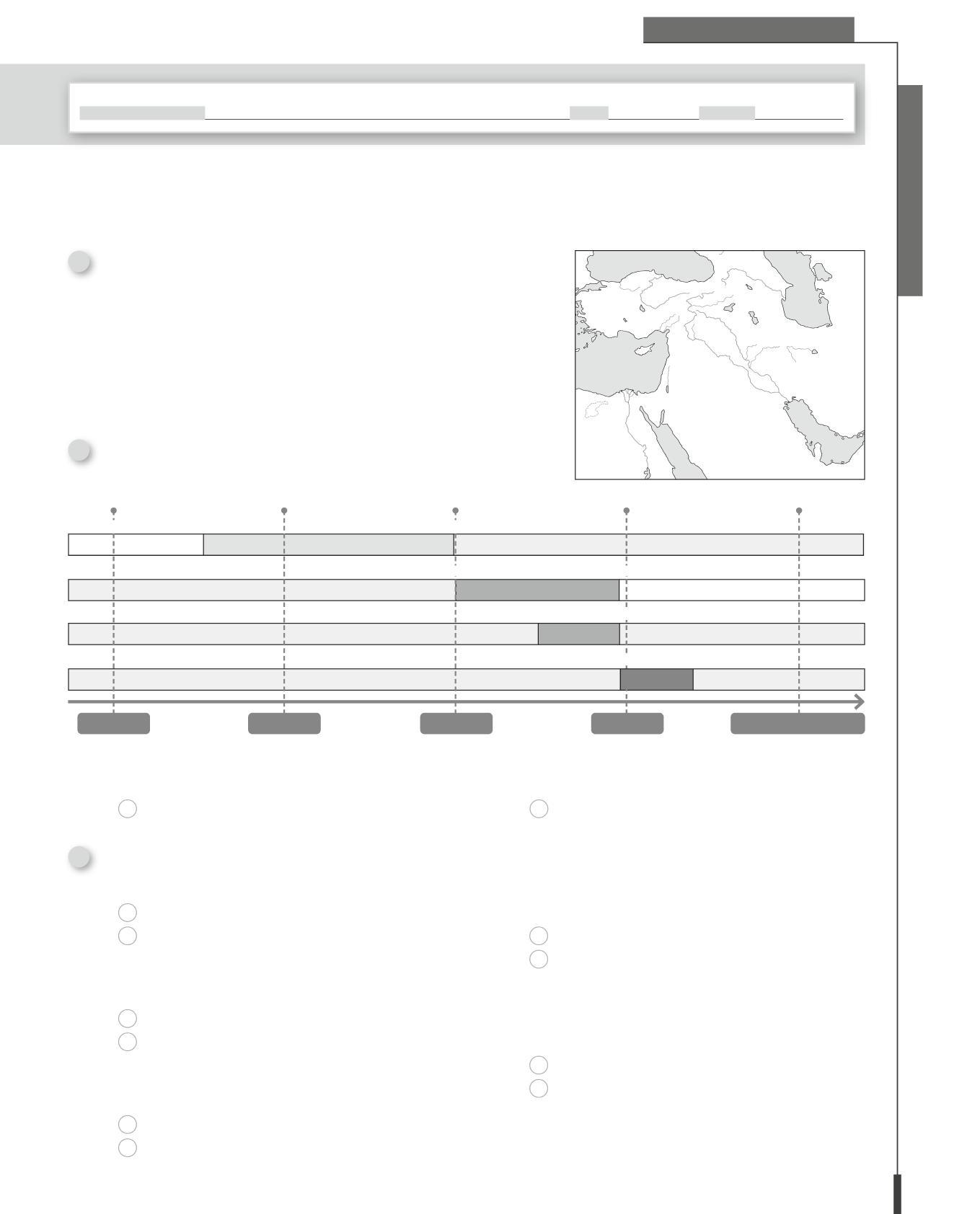

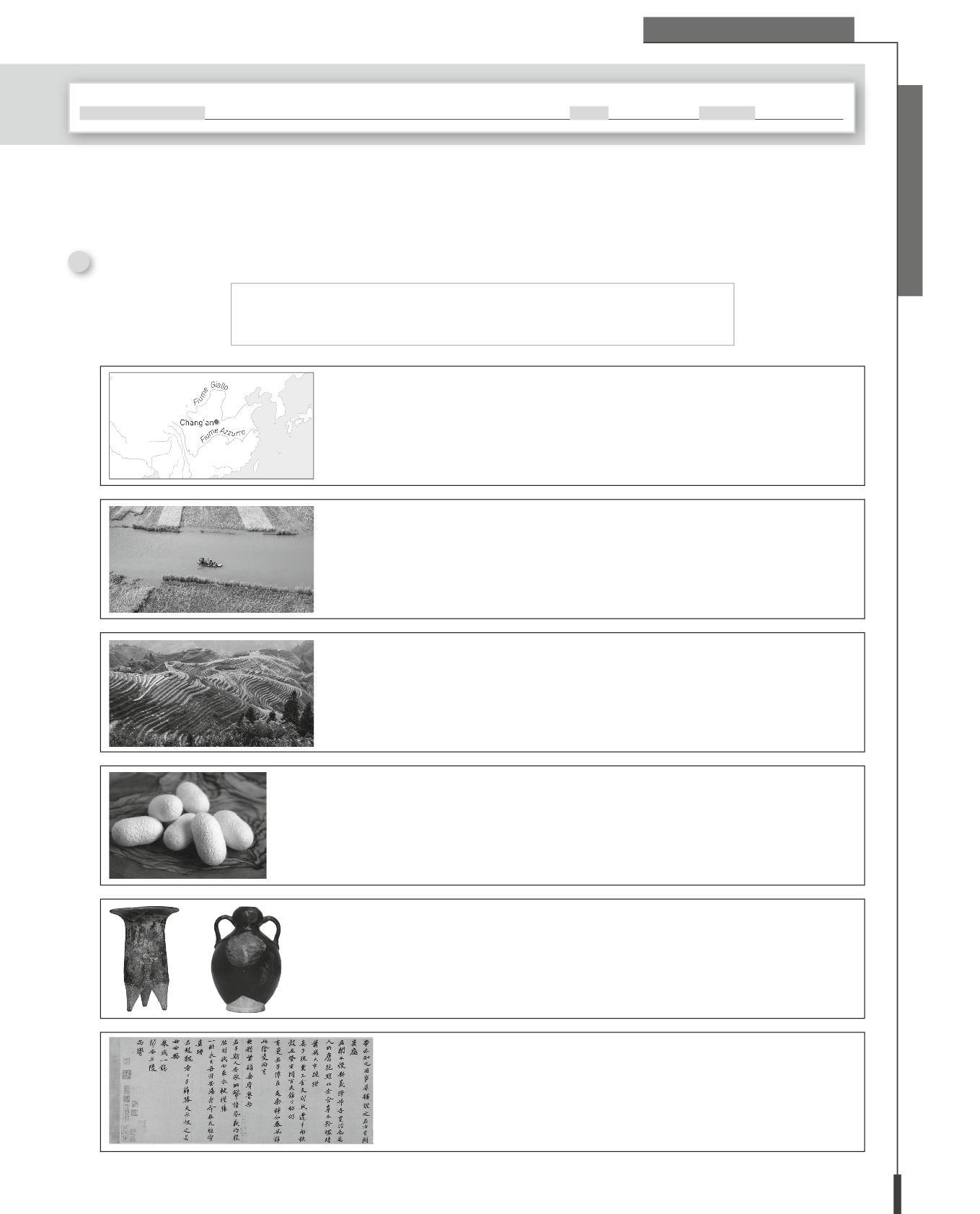

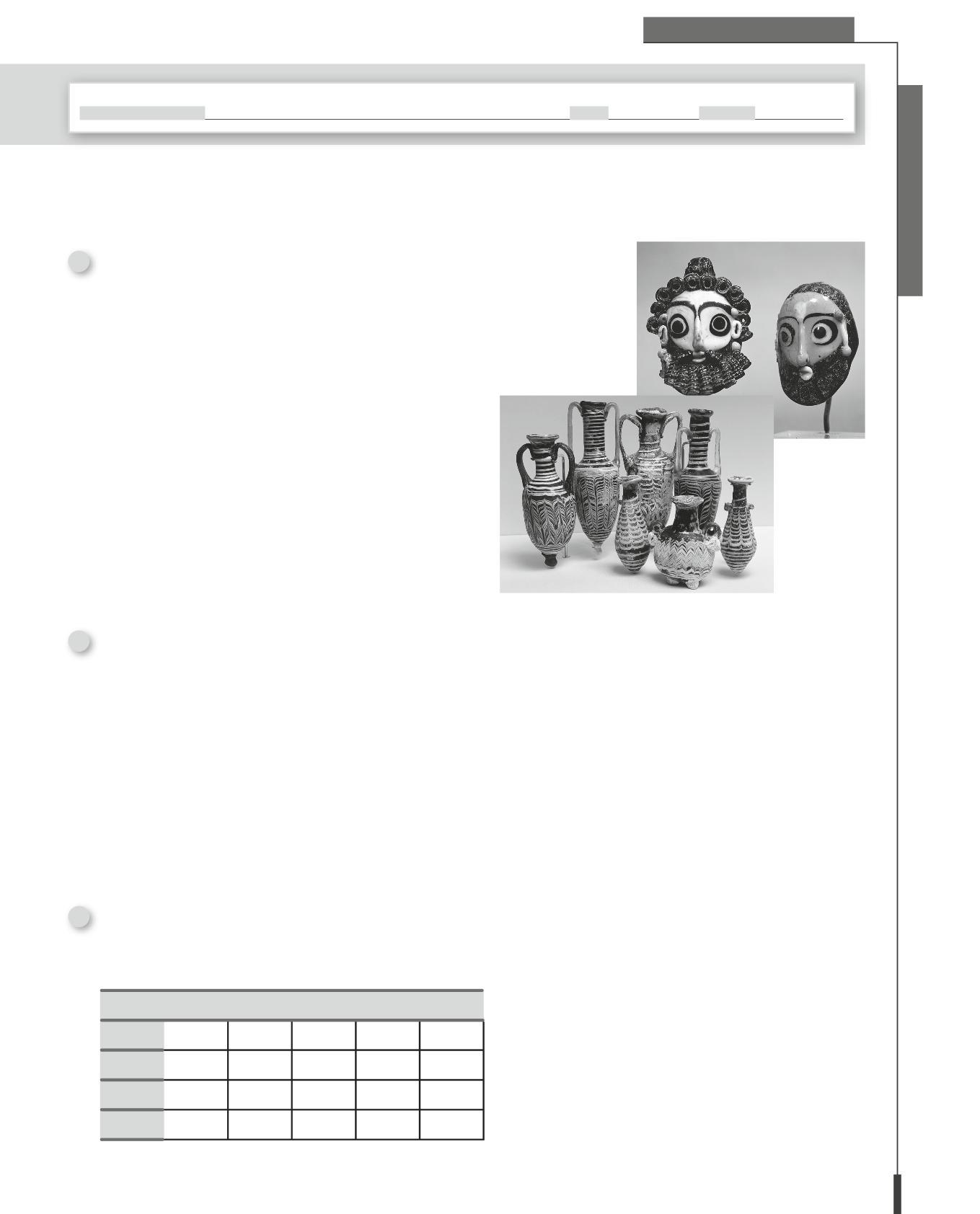

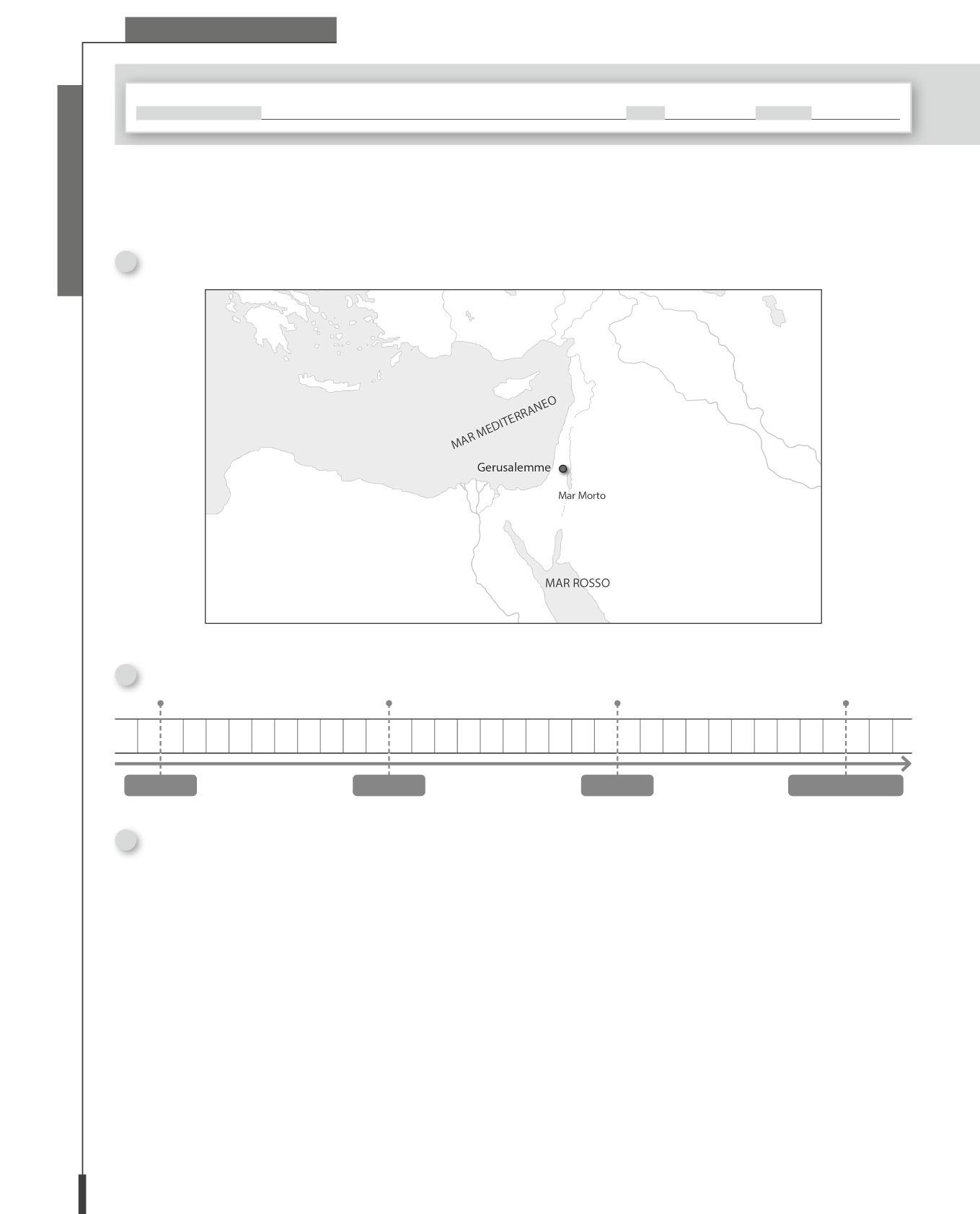

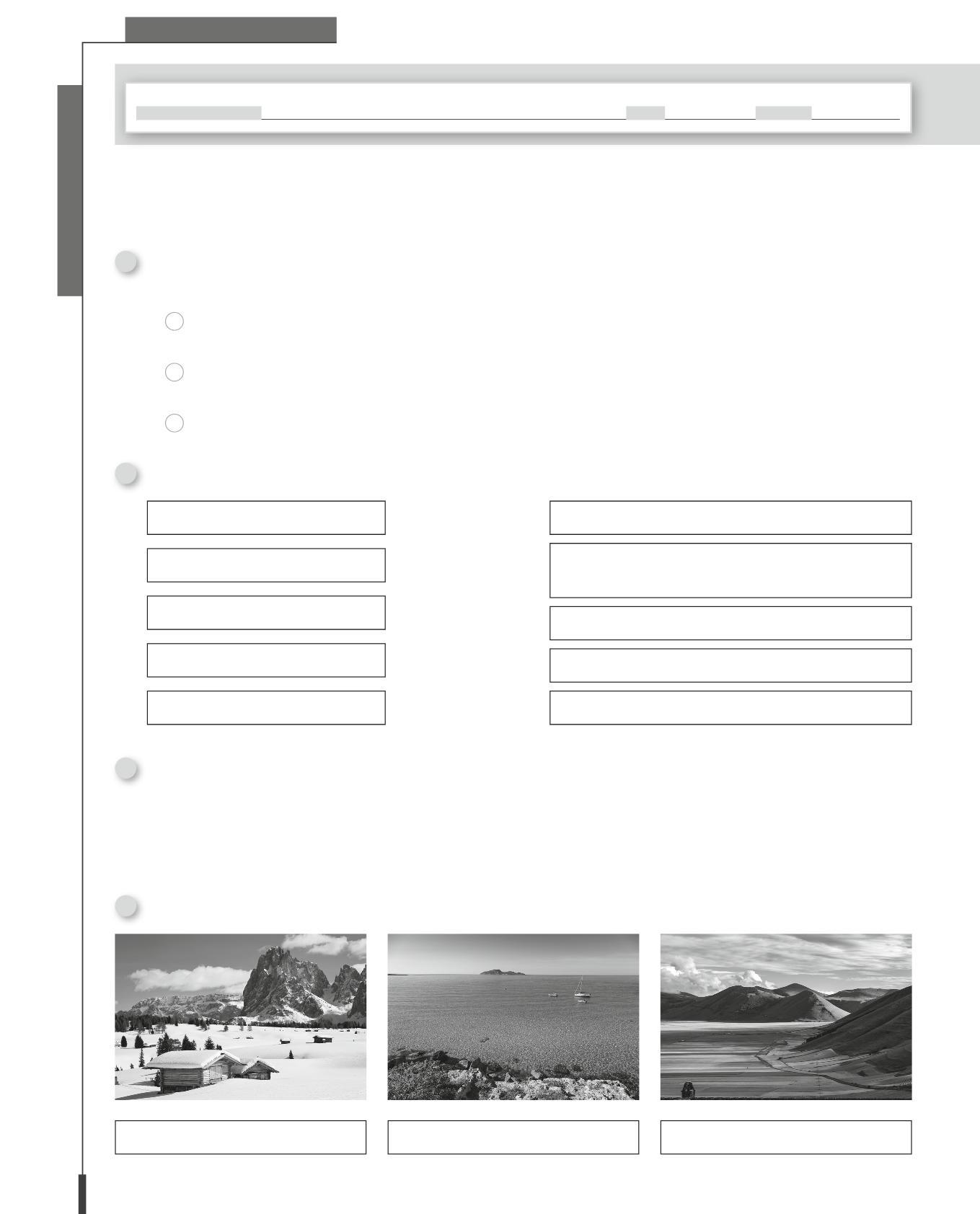

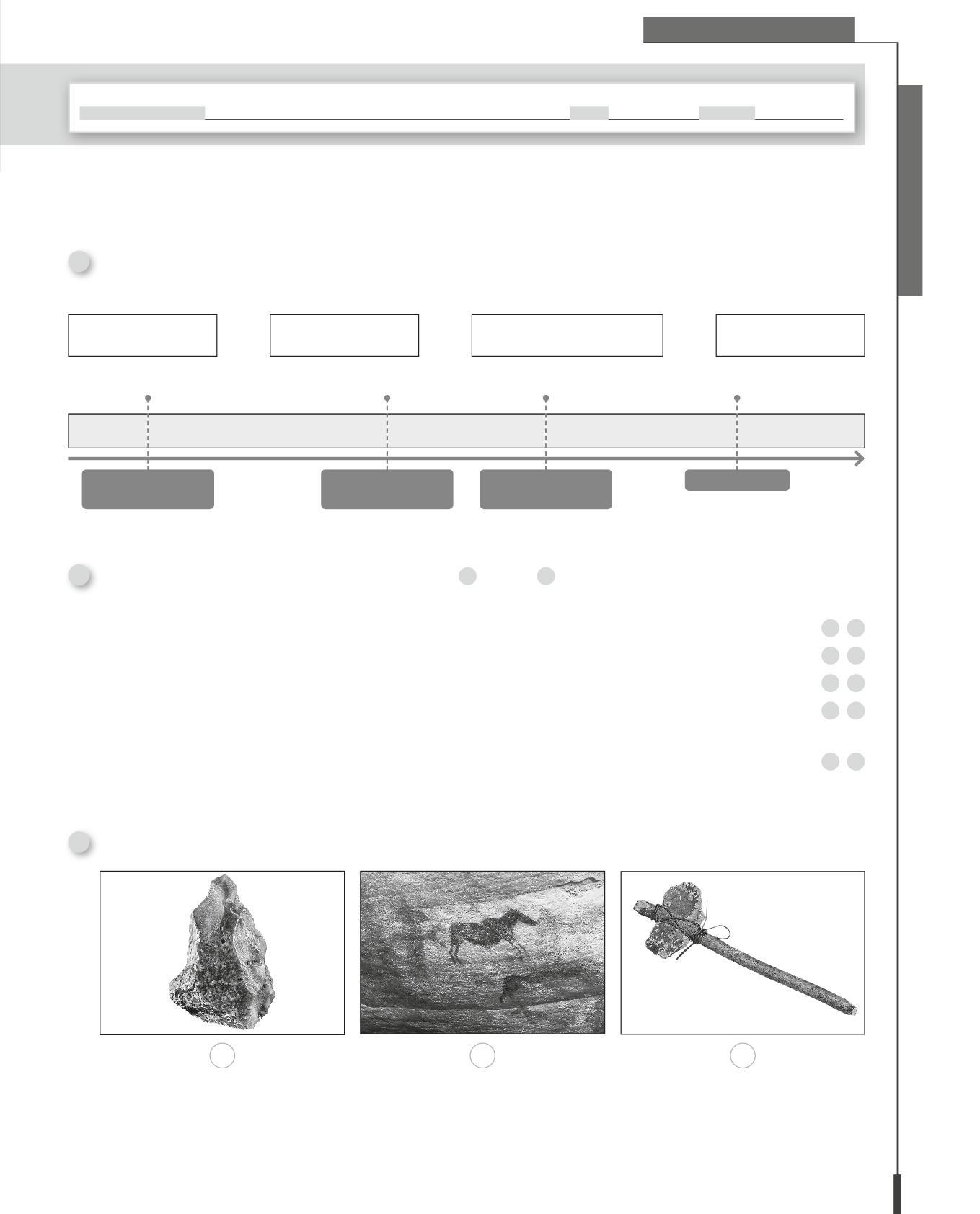

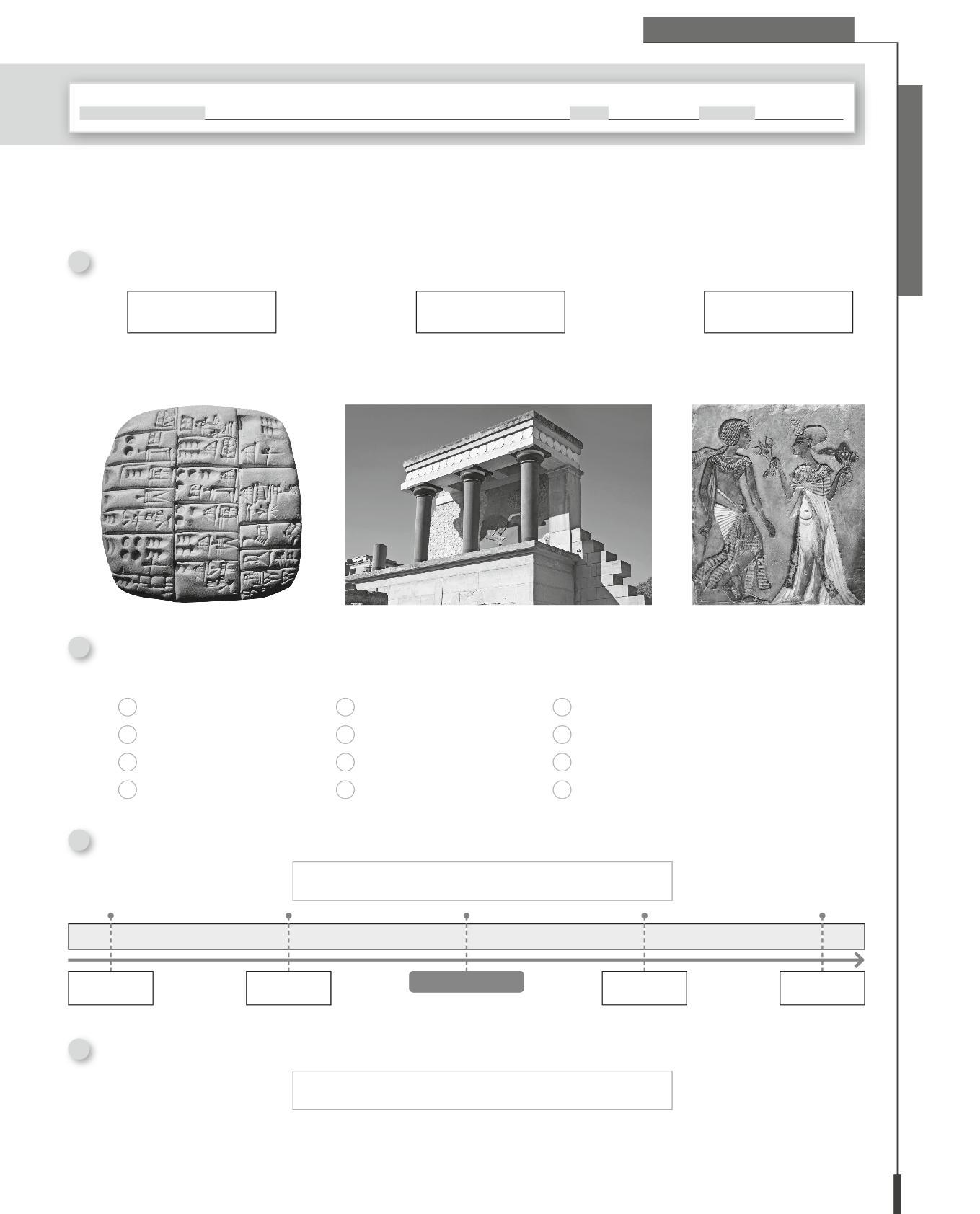

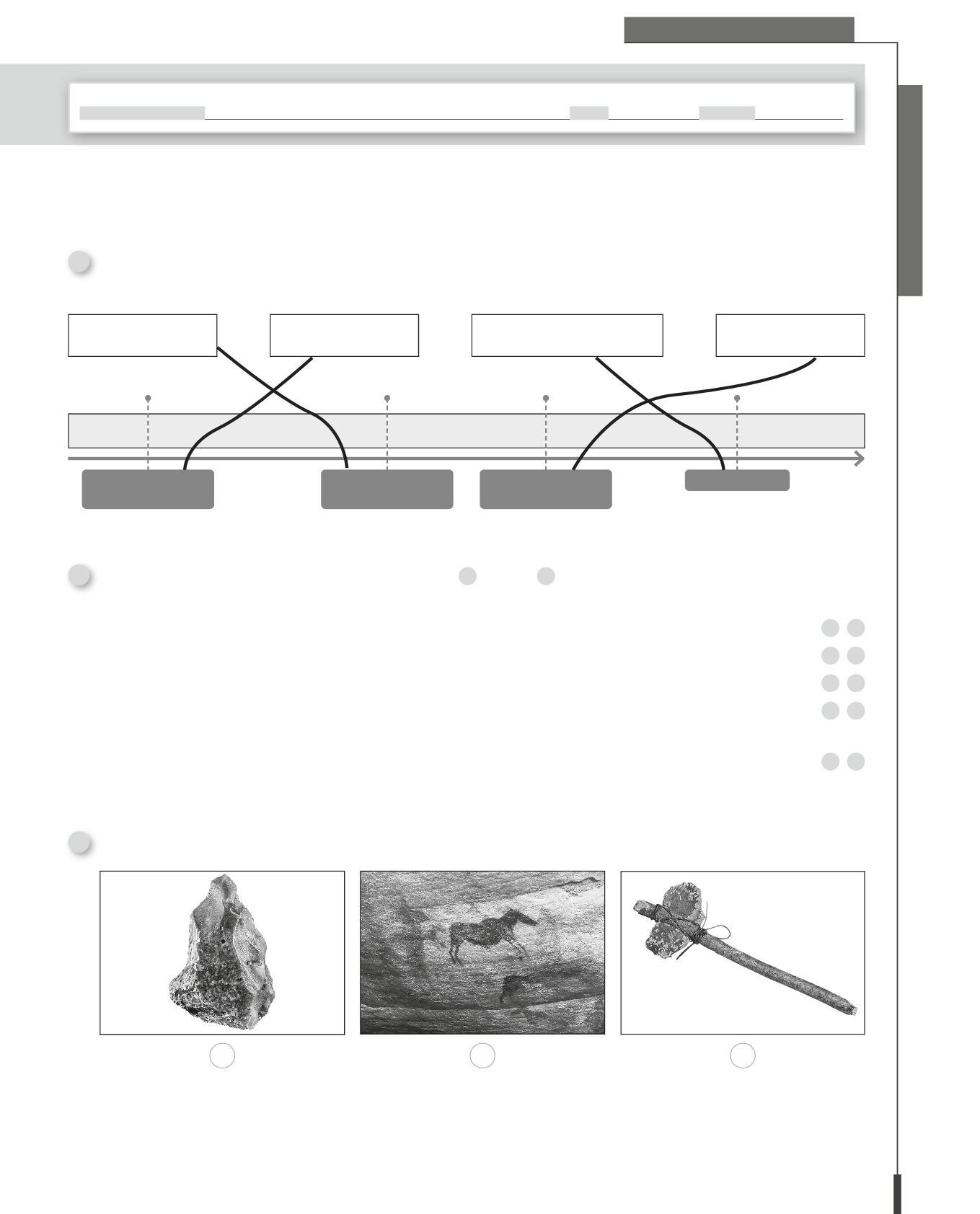

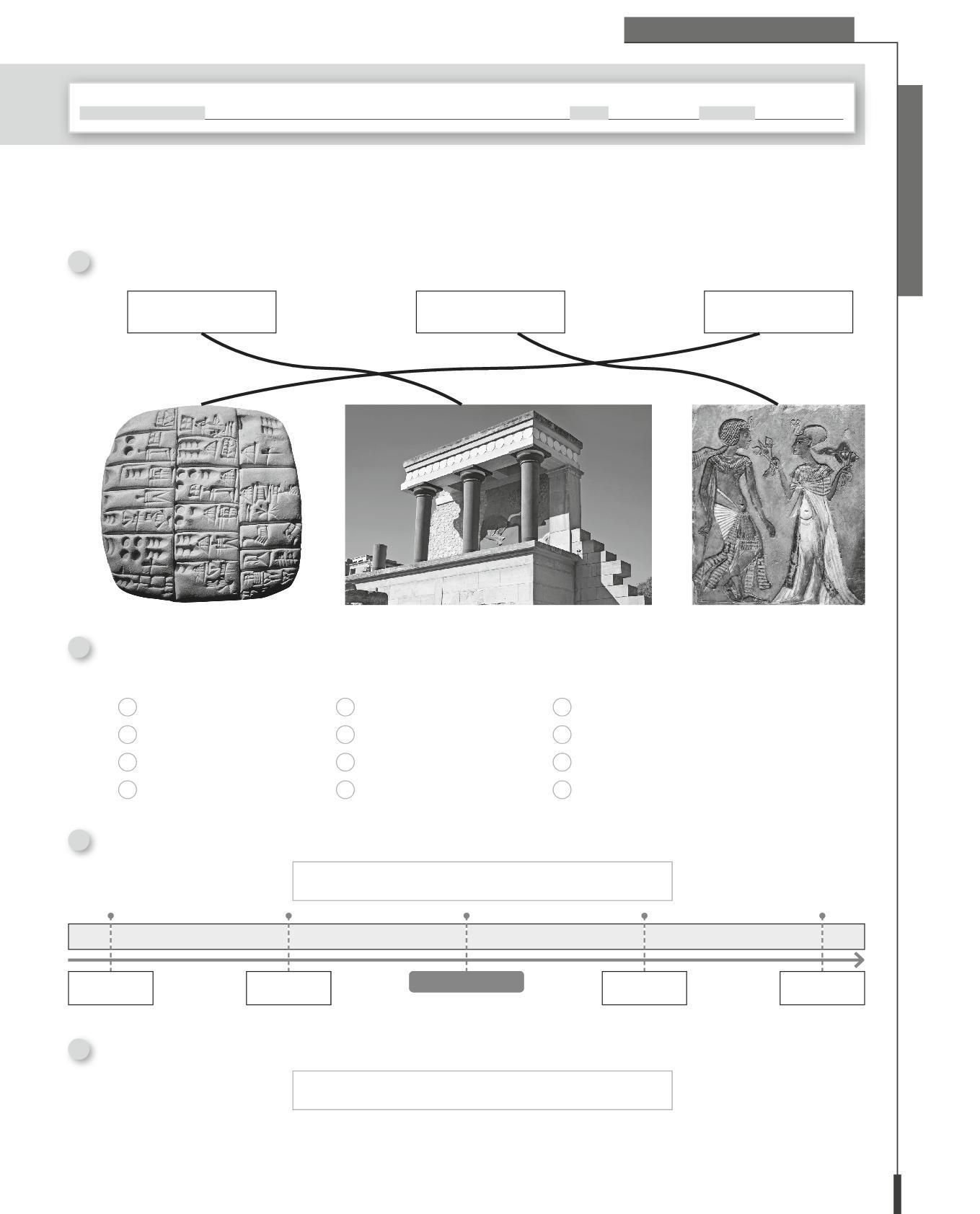

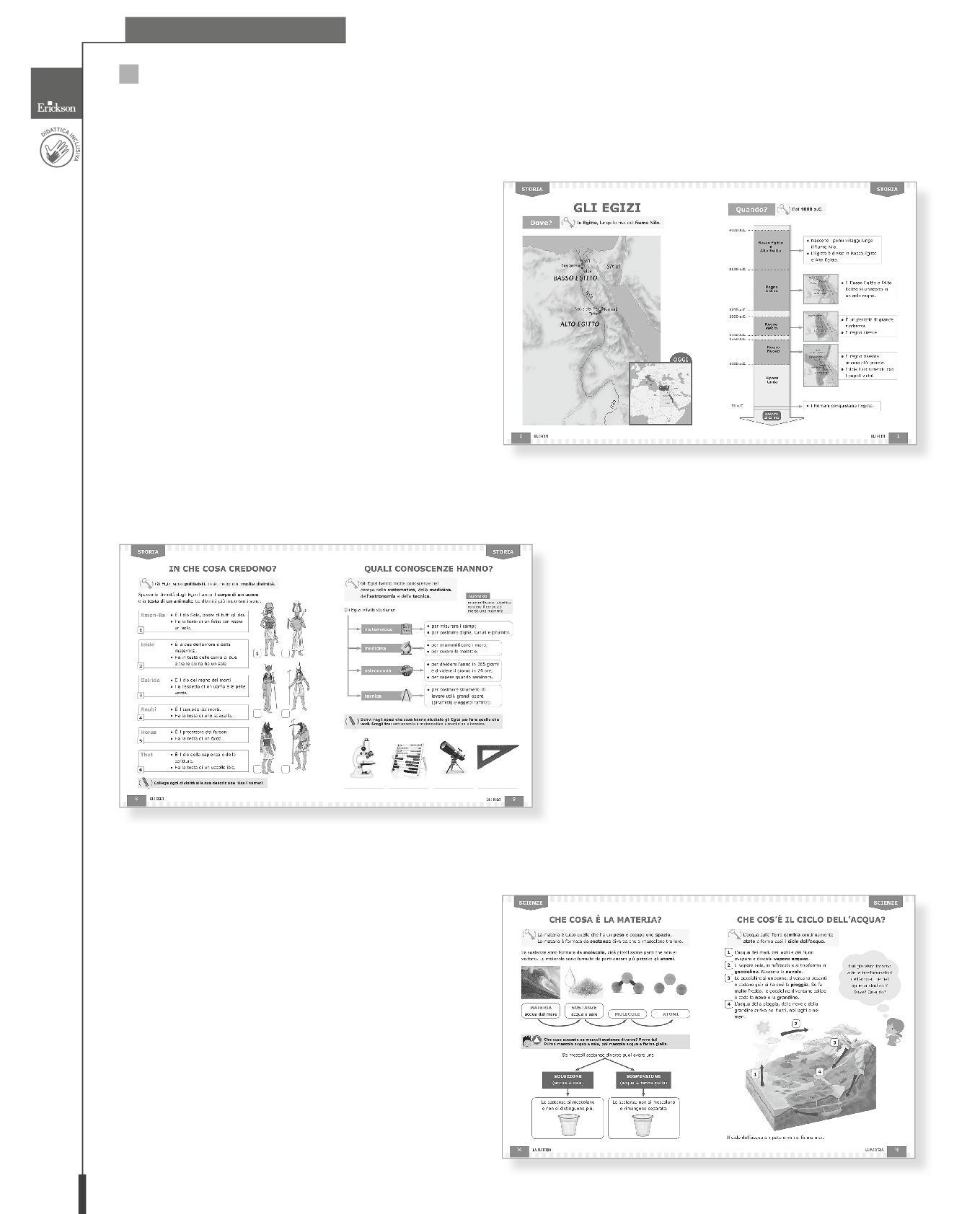

APERTURE DI UNITÀ

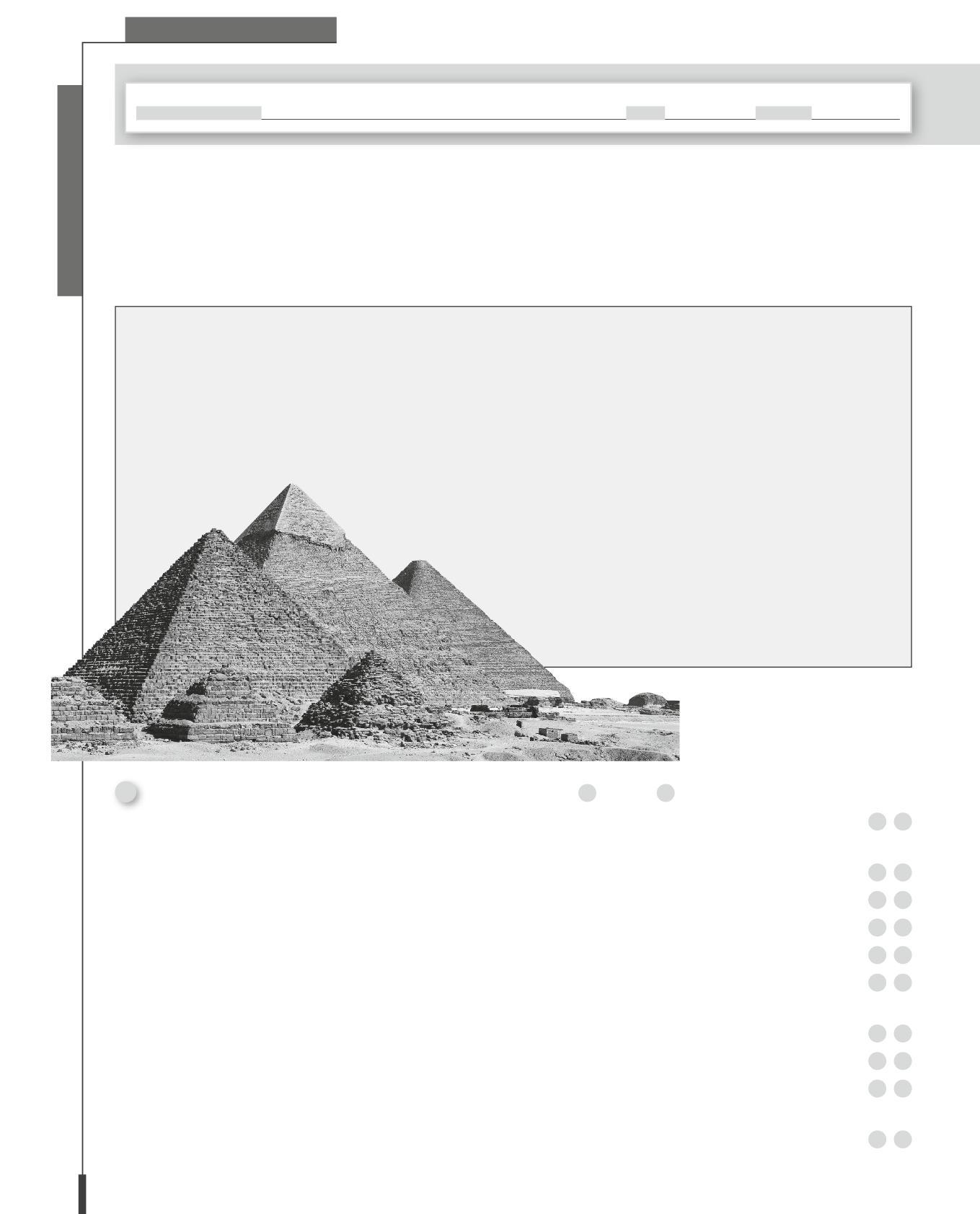

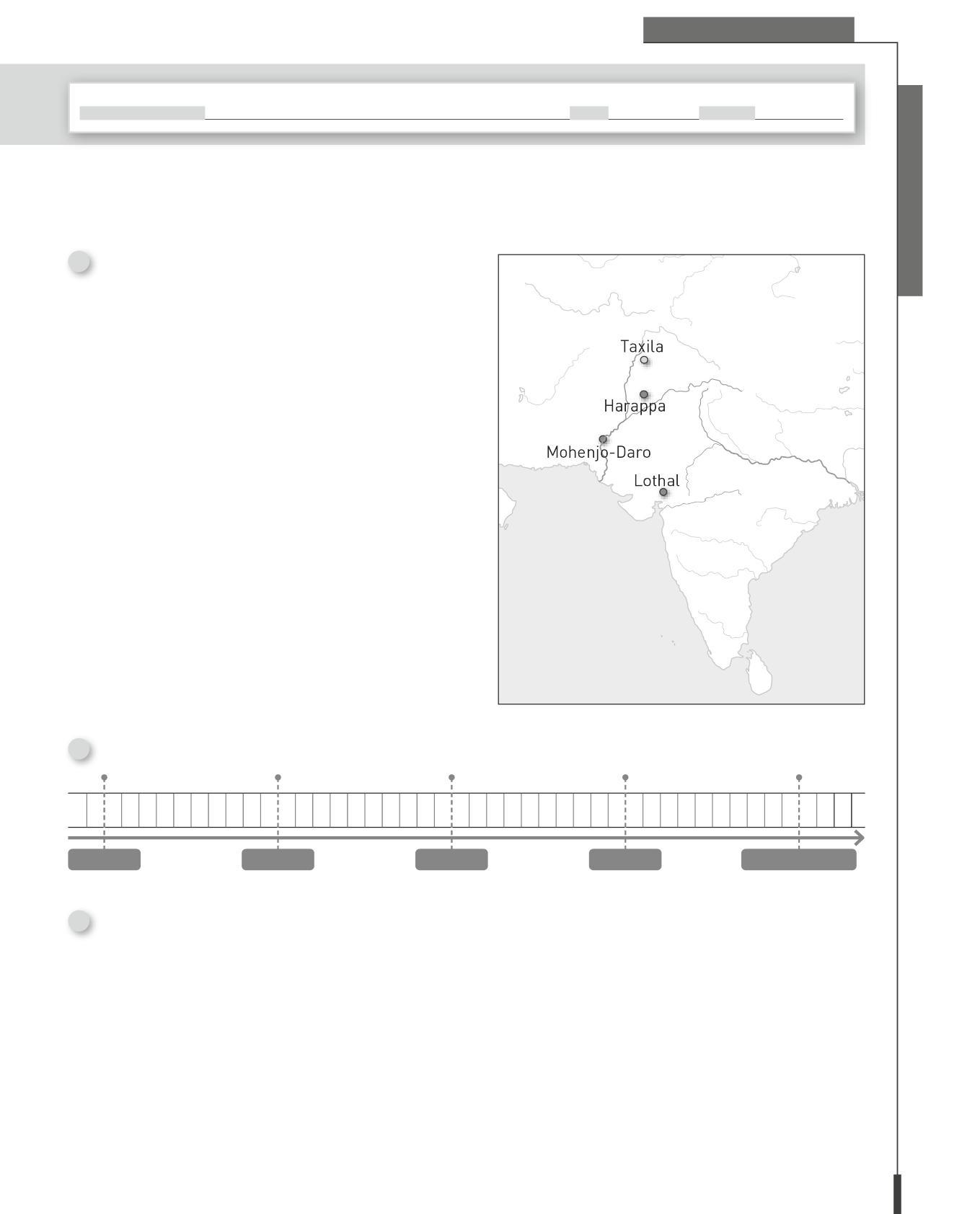

Ogni civiltà è presentata con una doppia pagina di apertura che permette di inquadrare le civiltà e osservarne i principi indicatori in maniera semplice e piacevole con grandi foto, carte geostoriche e linee del tempo.

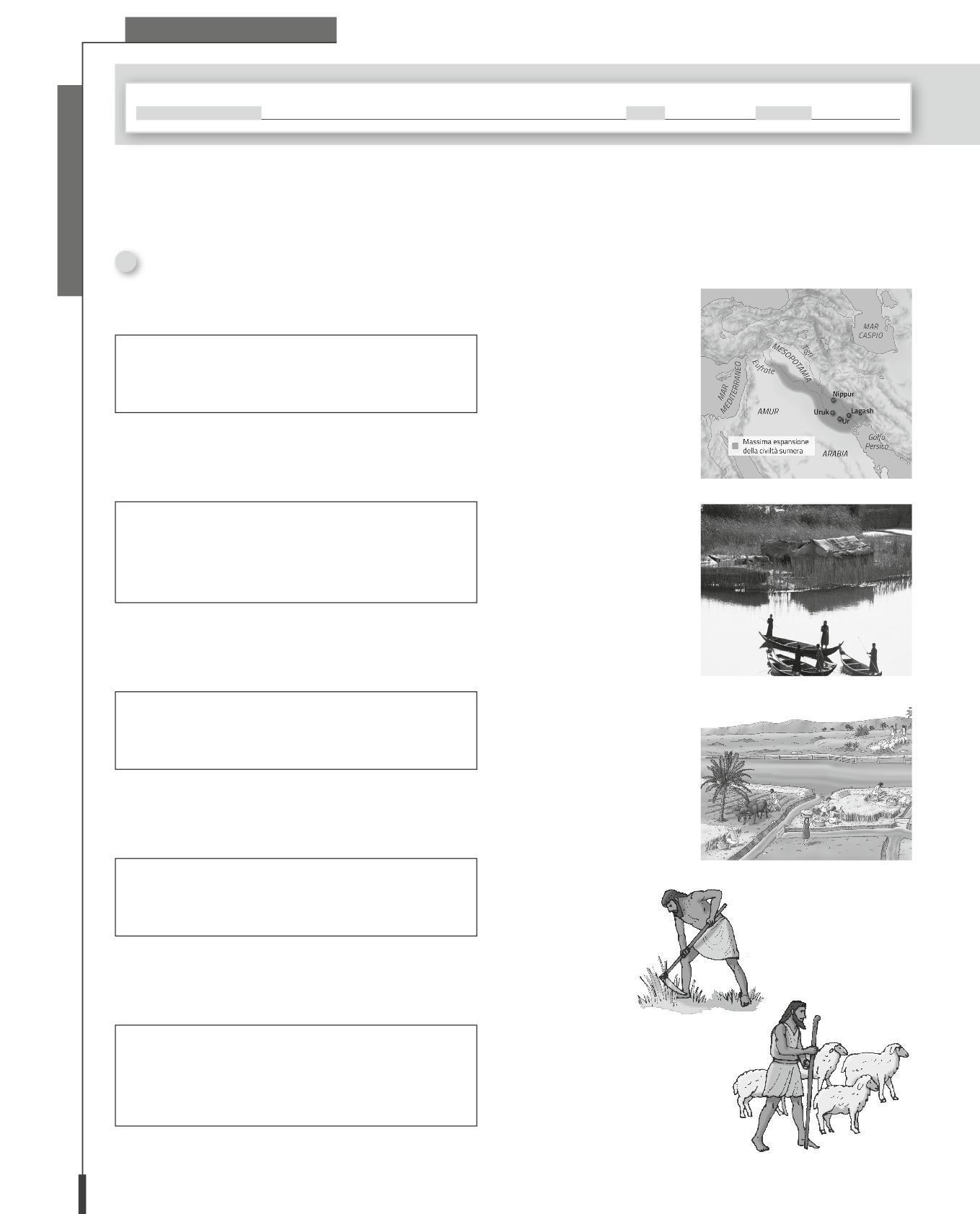

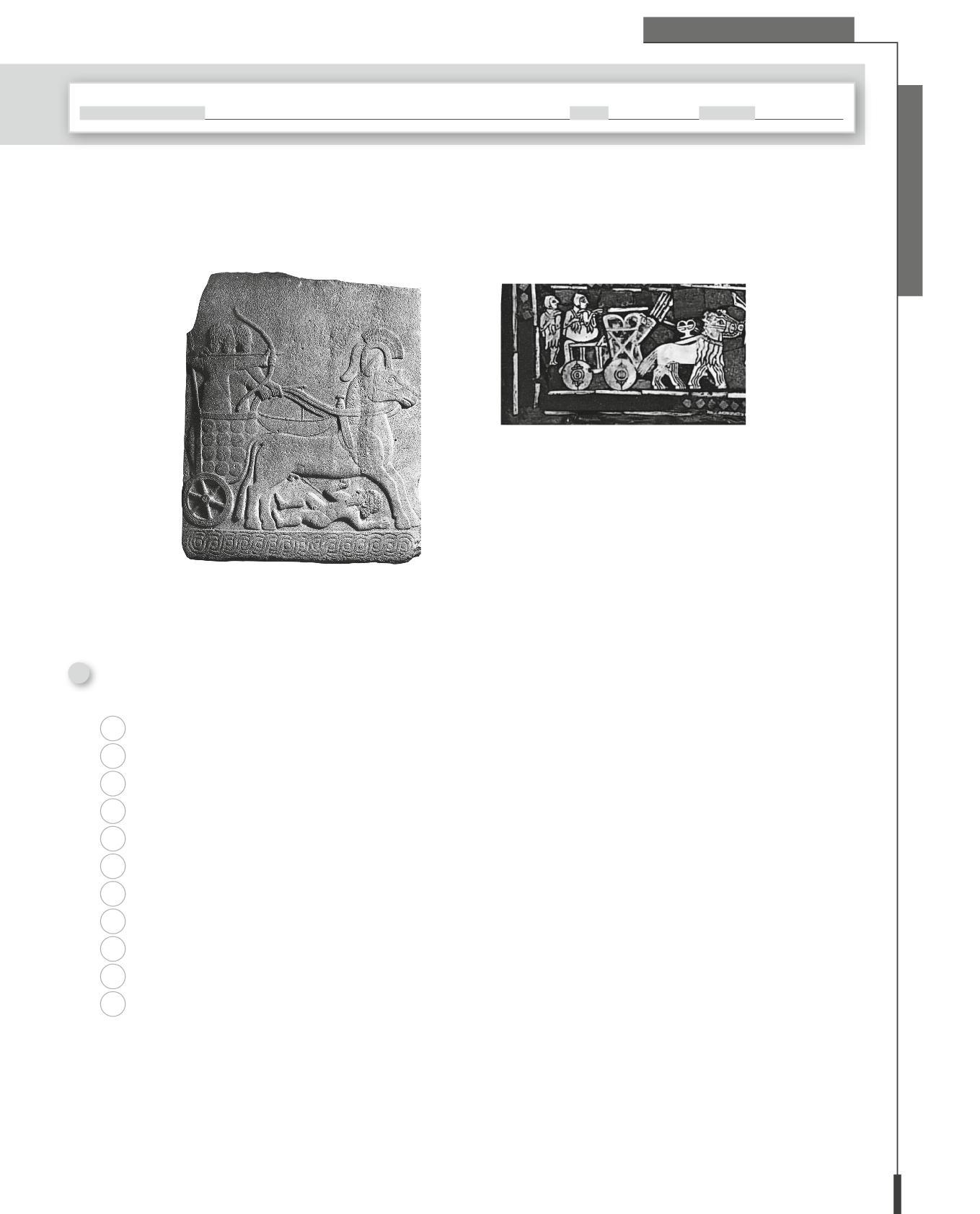

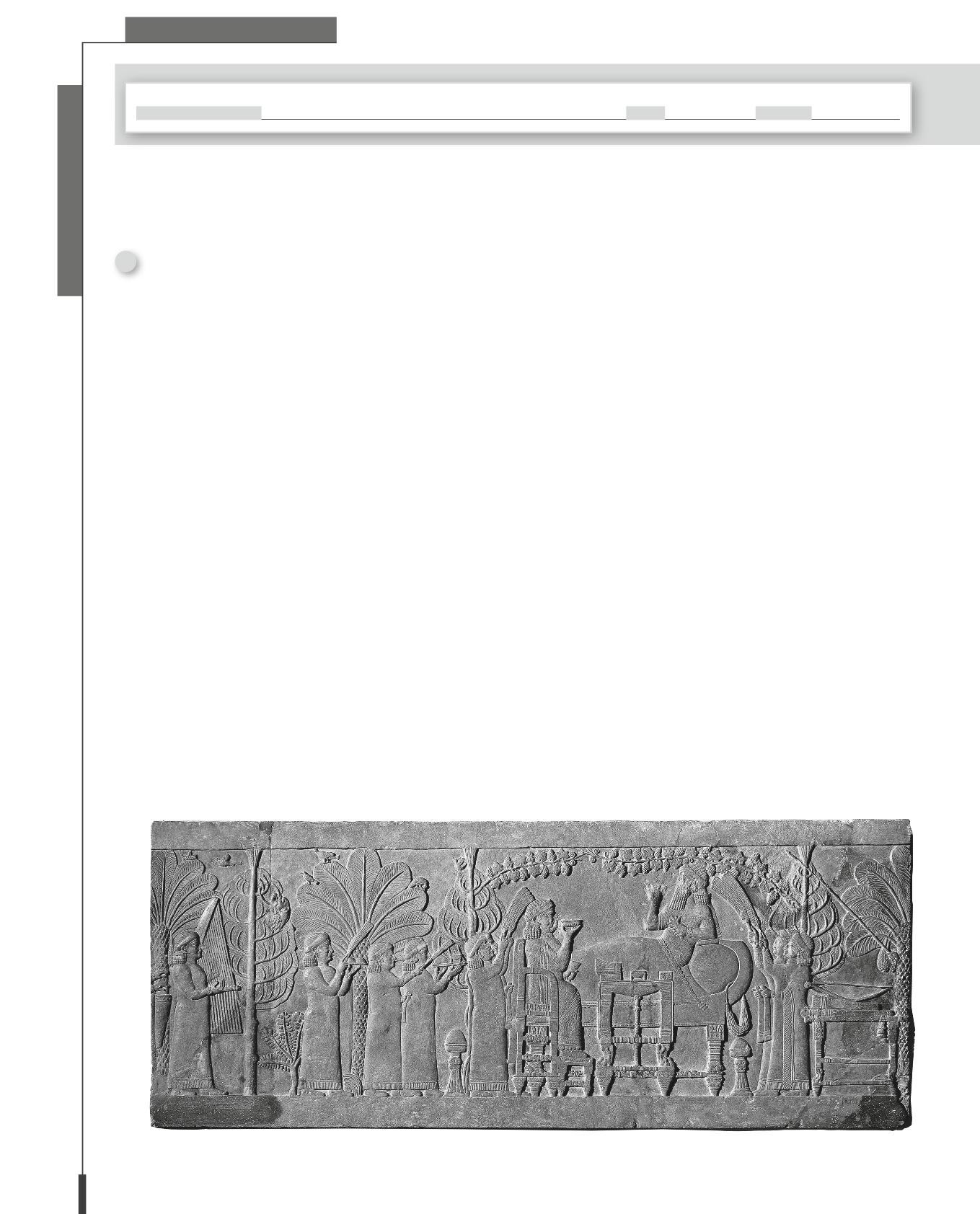

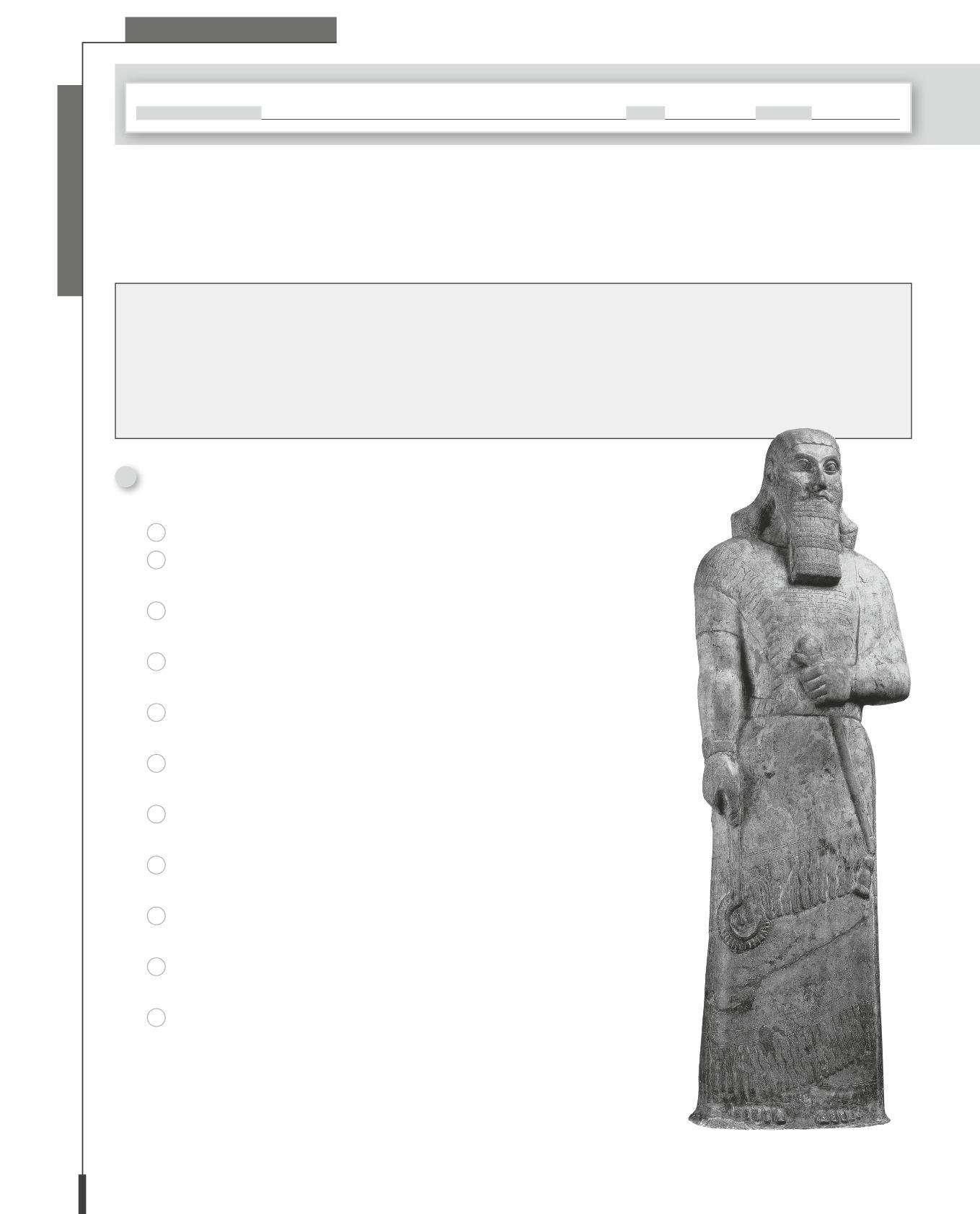

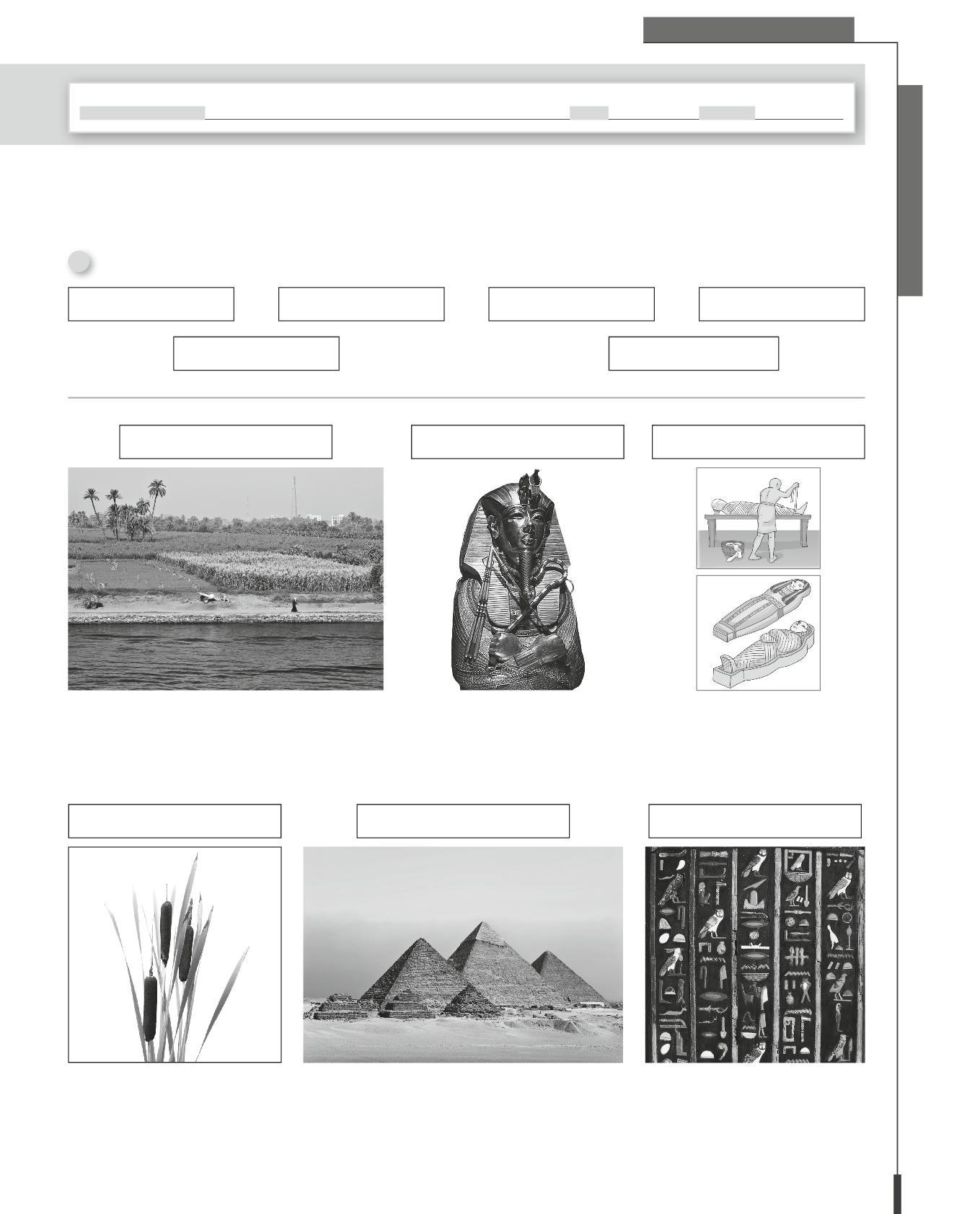

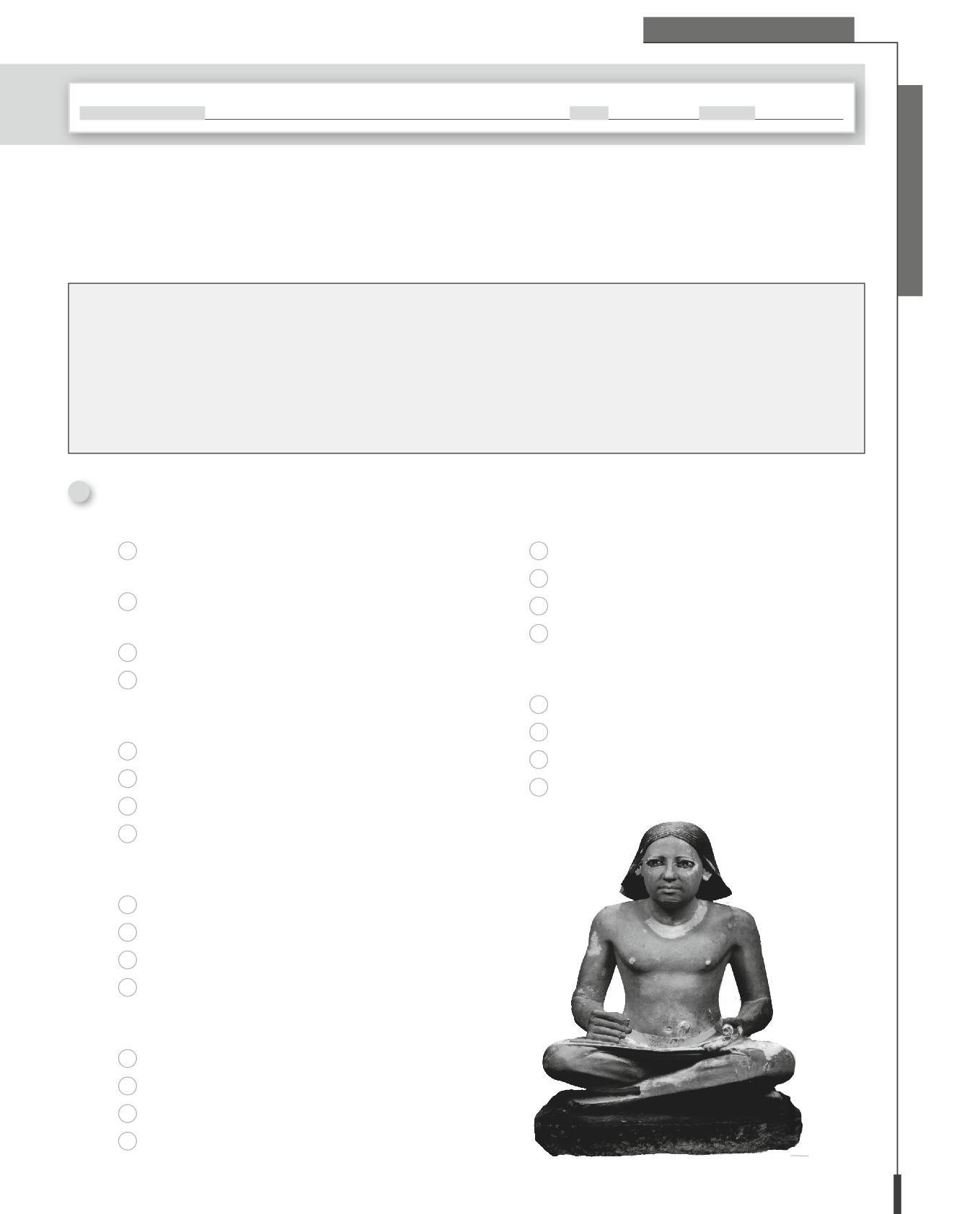

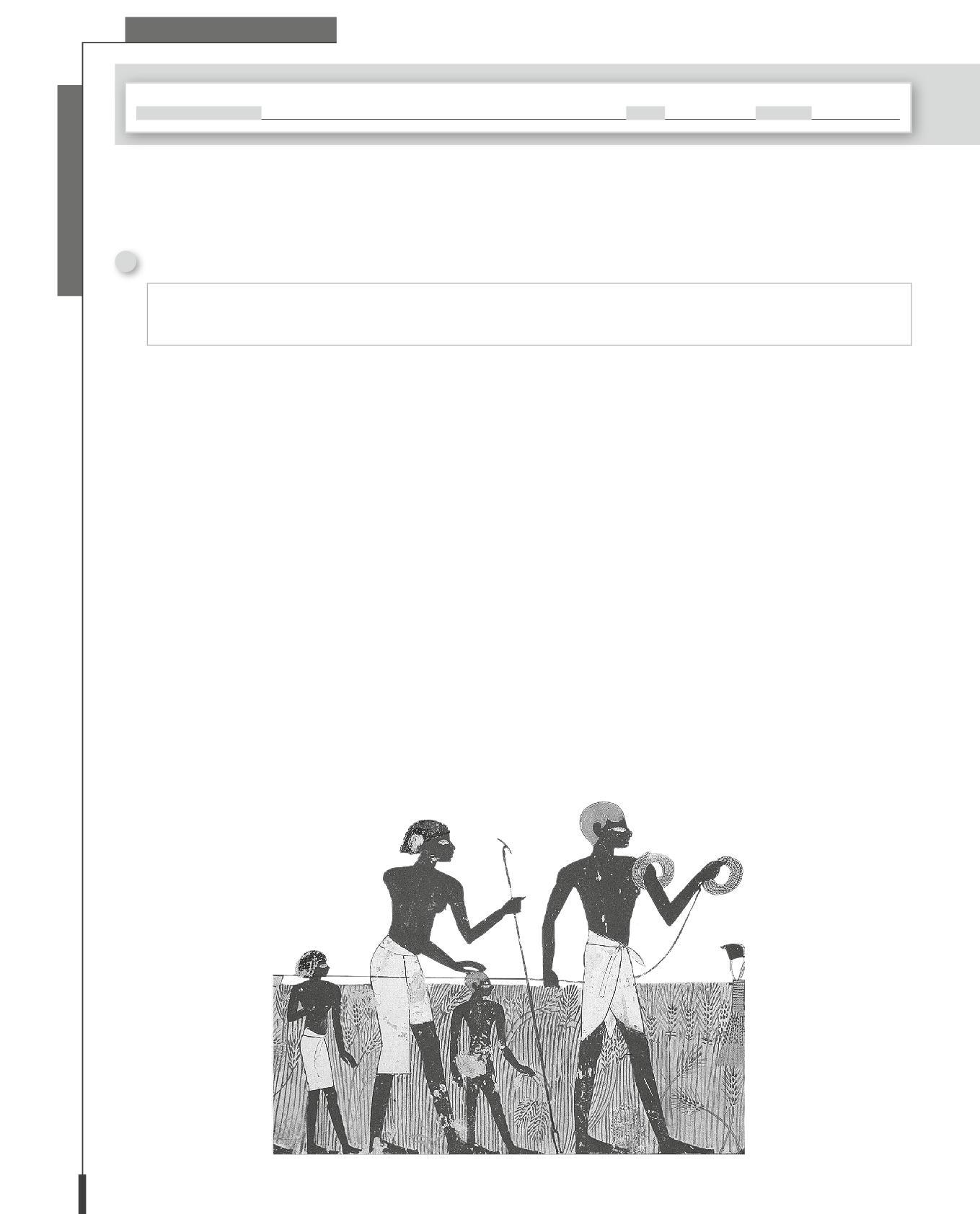

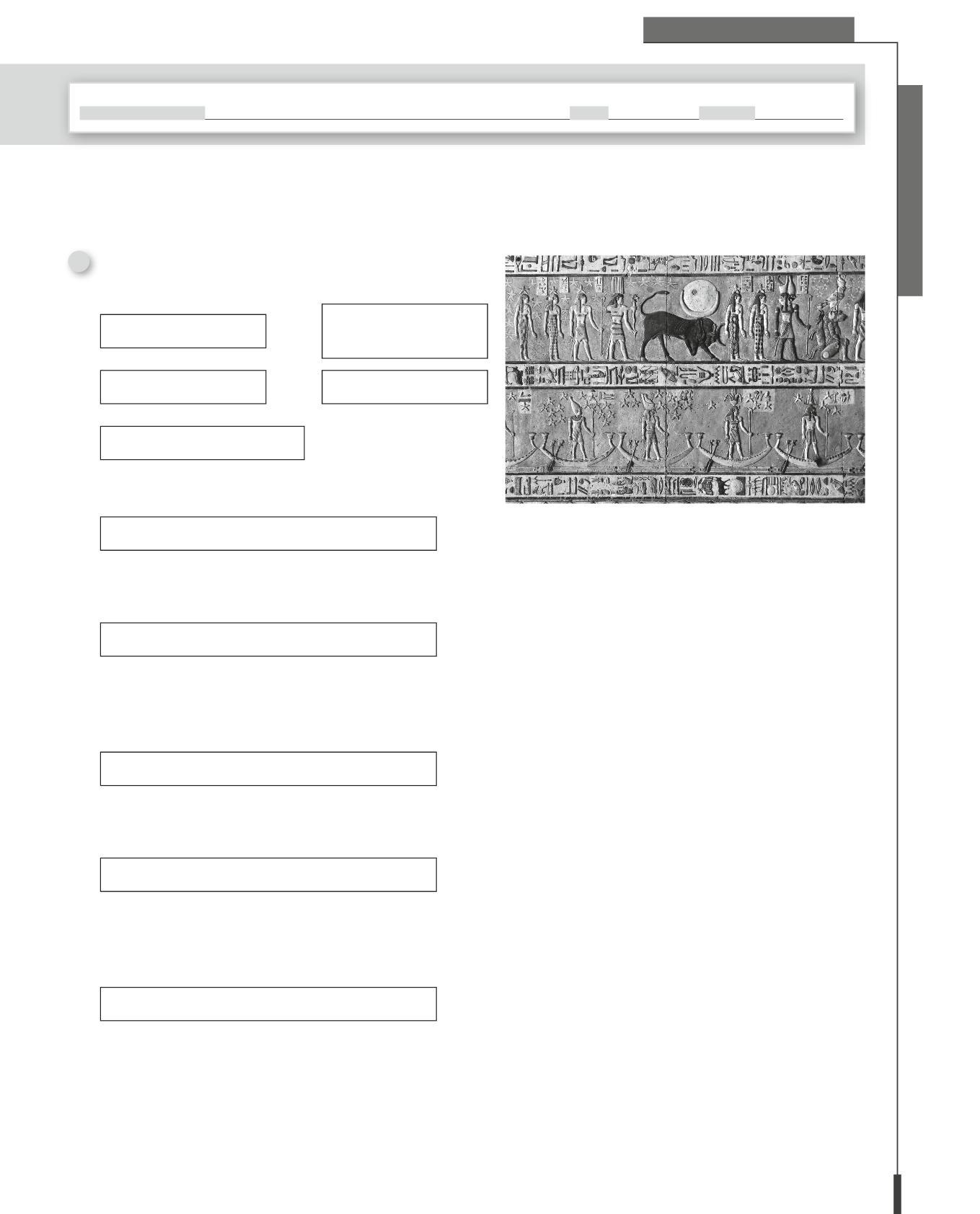

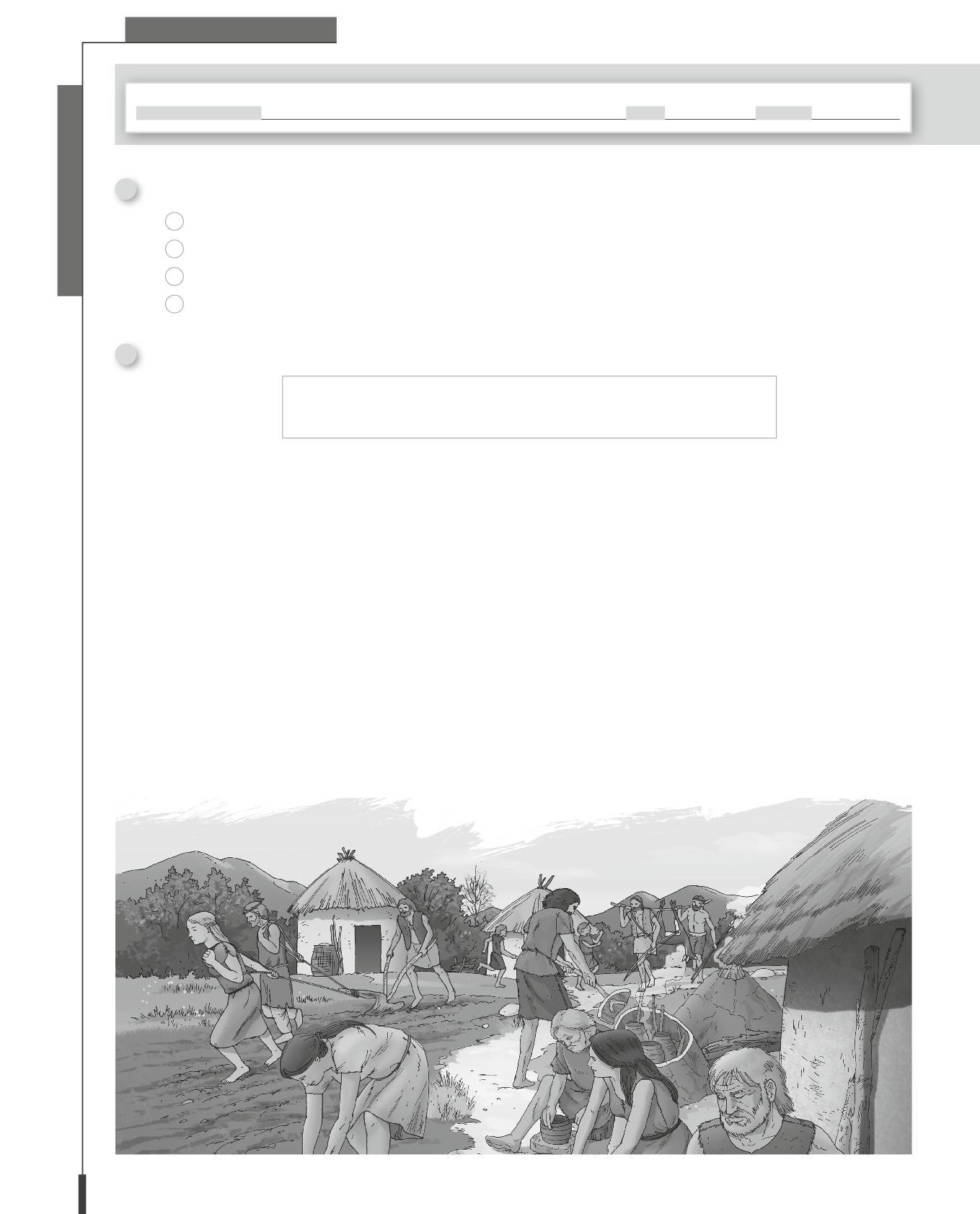

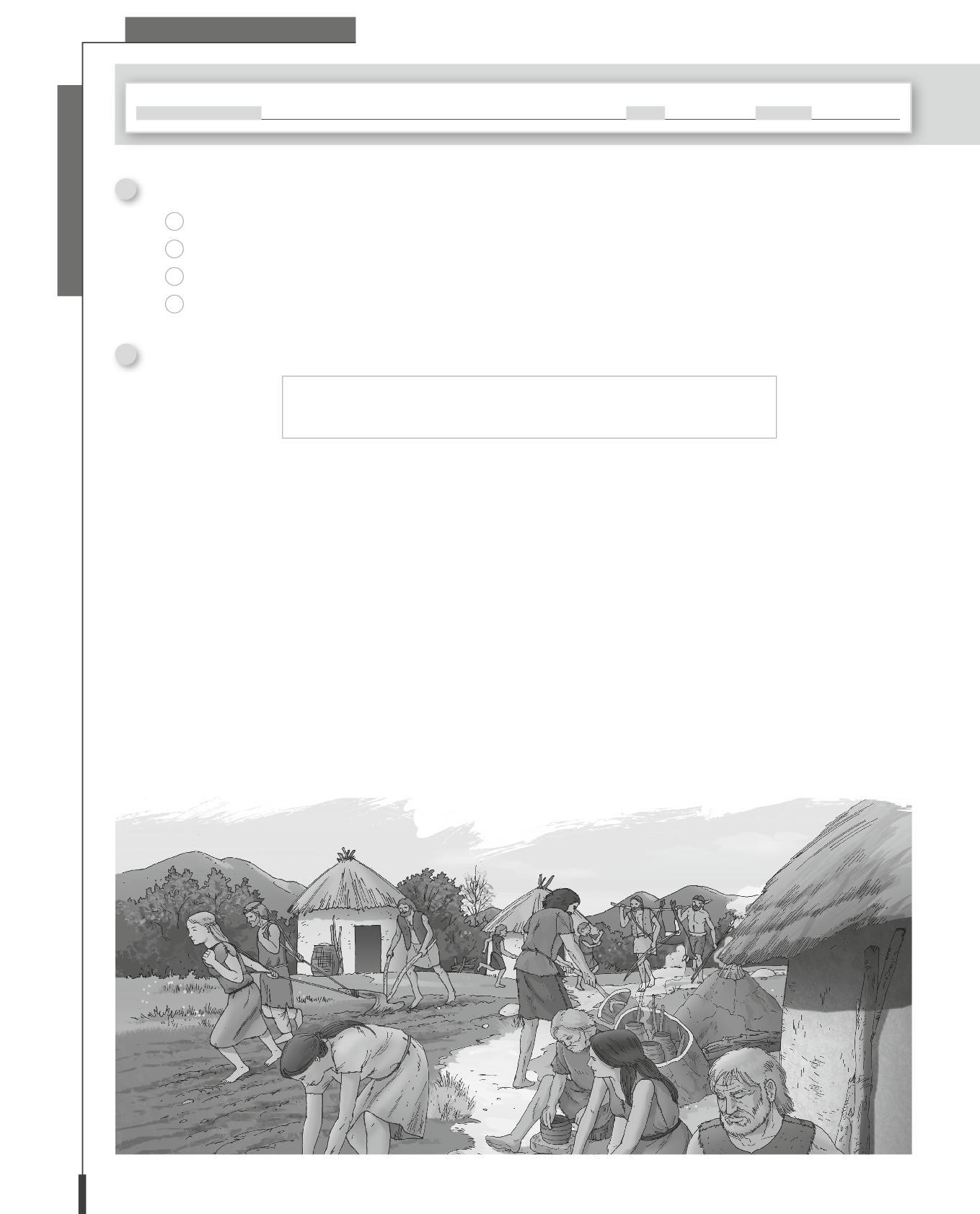

QUADRI DI CIVILTÀ

Ogni civiltà è presentata con i quadri di civiltà, cioè la ricostruzione del modo di vivere delle varie popolazioni attraverso gli aspetti più importanti, i cosiddetti indicatori di civiltà: chi, dove, quando, società, attività, religione, conoscenze e invenzioni.

METODO DI STUDIO E LIFE SKILLS

Tre percorsi operativi integrati tra loro

(Imparo con metodo, Imparo con competenza, Impariamo insieme) pensati, insieme a Erickson, per far acquisire un primo metodo di studio.

Imparo con metodo è fatto di operative rubricate (parole speciali, analizzo, ricostruisco, espongo) che propongono un vero e proprio metodo per la comprensione del testo espositivo.

Imparo con competenza presenta attività su competenze disciplinari specifiche: fa lavorare, per esempio, su carte, illustrazioni, testi disciplinari, fonti.

Impariamo insieme presenta attività cooperative strutturate e guidate.

LIFE SKILLS sono attività da svolgere da soli, in coppia o in piccolo gruppo che stimolano lo sviluppo delle competenze per la vita come il pensiero critico e creativo.

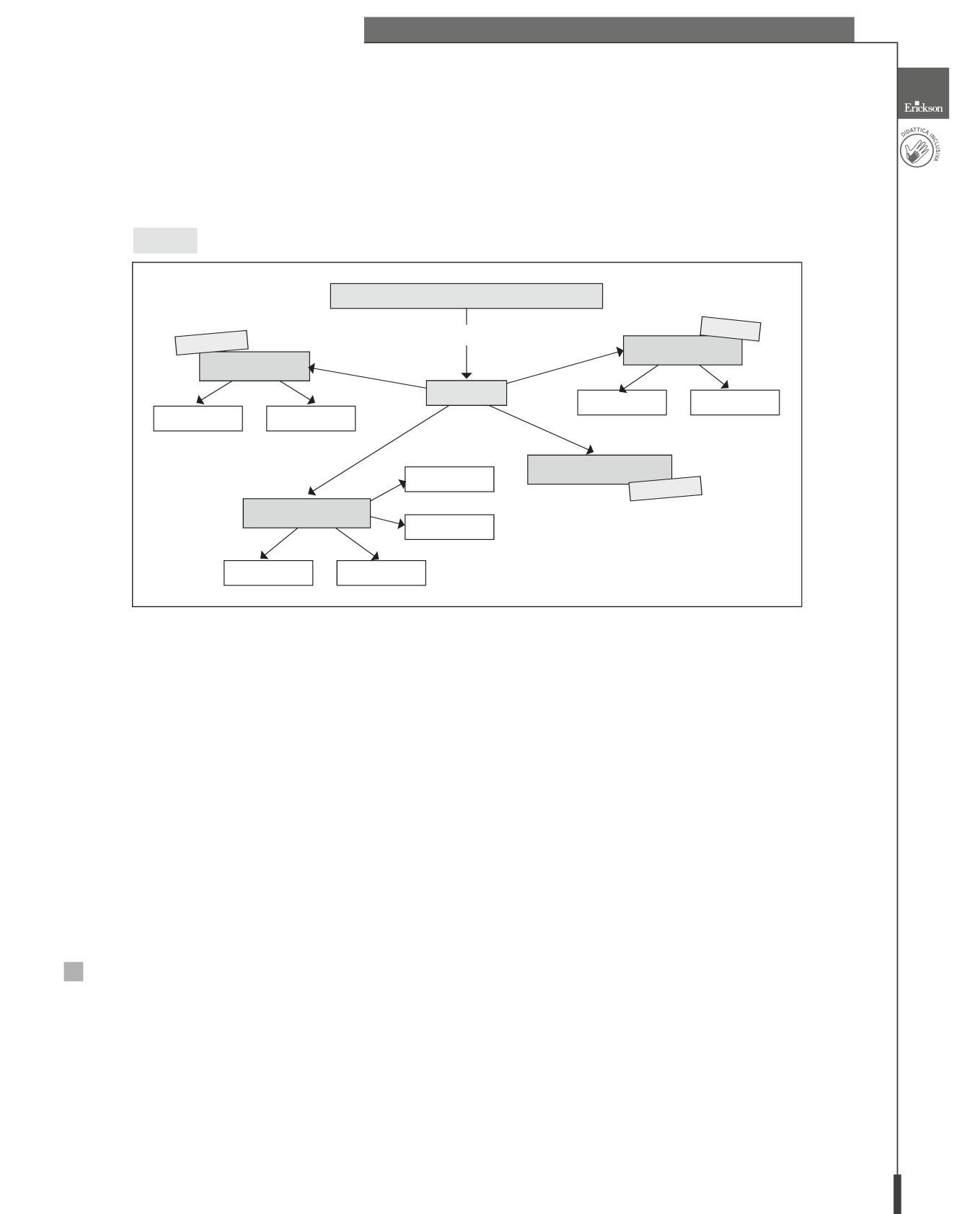

SINTESI E MAPPE DI FINE UNITÀ

Al termine di ogni unità si trova un apparato didattico di sintesi e verifica. Con questi strumenti ogni bambino e bambina, indipendentemente dal livello e da eventuali difficoltà, può iniziare a fissare gli apprendimenti seguendo e rispettando le proprie caratteristiche. Si inizia con una sintesi visiva o testuale accompagnata da immagini e si prosegue con una mappa da completare.

LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

I mondi di Gea segue le più recenti linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica alla scuola primaria e introduce un breve ma esaustivo percorso dedicato all’Educazione finanziaria adattando gli argomenti all’età di alunni e alunne.

STEM Education

Le discipline STEM sono importantissime per la crescita e per il futuro di tutti noi e del nostro pianeta. Ne I mondi di Gea troviamo laboratori STEM e/o STEAM in tutte le materie.

COMPITI AUTENTICI

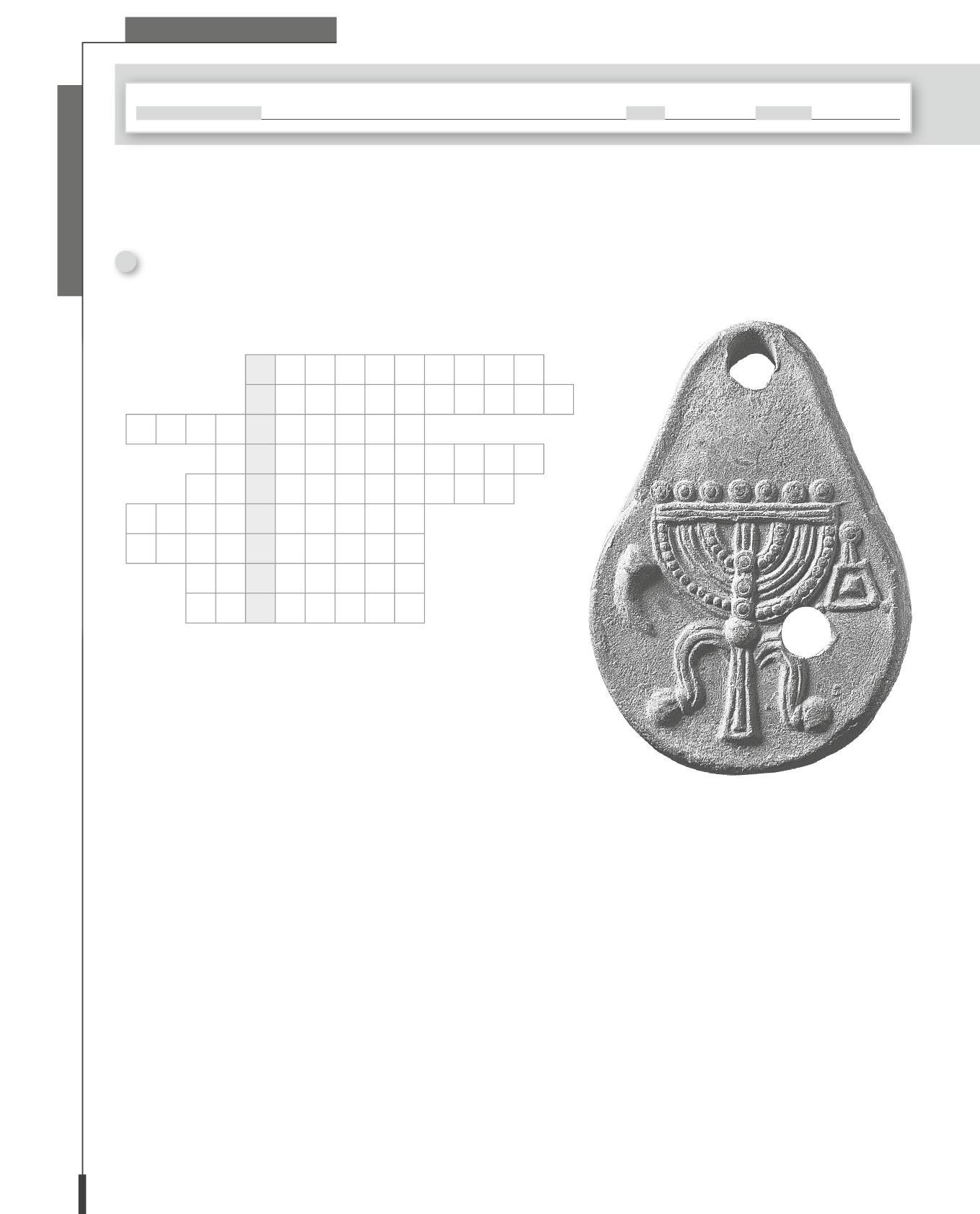

Nel volume sono presenti Compiti autentici per mettere alla prova le proprie conoscenze e competenze in ambito storico.

MI ESERCITO IN…

Ne I mondi di Gea l’eserciziario, integrato nel volume, è uno strumento ricco di schede e materiali adatti a tutte le esigenze della classe.

LE MIE MAPPE • RIPASSA CON GEA

Le prime pagine dell’eserciziario sono dedicate a mappe mentali utili per il ripasso e per fissare gli argomenti, dove sono riassunte le principali informazioni sulle civiltà. La sezione è a cura di Erickson.

VERIFICHE MULTILIVELLO

Per ogni argomento affrontato sono presenti verifiche a livelli: PIÙ FACILE, FINALE e PROVA NON NOTA.

SCHEDE ESERCIZI

Approfondimenti ed esercizi dedicati alle civiltà.

STORYTELLING

Tutte le unità sono introdotte da una doppia pagina di storytelling di Giorgia Cappelletti, a cura di Erickson.

La narrazione favorisce l’apprendimento disciplinare. Le storie proposte permettono di attivare quello che bambine e bambini sanno già a un livello non strutturato, coinvolgono, motivano, interessano, stimolano le emozioni. Sono un modo in più per differenziare la didattica e raggiungere il maggior numero di bambini e bambine.

STEM Education

Le discipline STEM sono importantissime per la crescita e per il nostro futuro e quello nostro pianeta. Ne I mondi di Gea troviamo laboratori STEM e/o STEAM in tutte le materie.

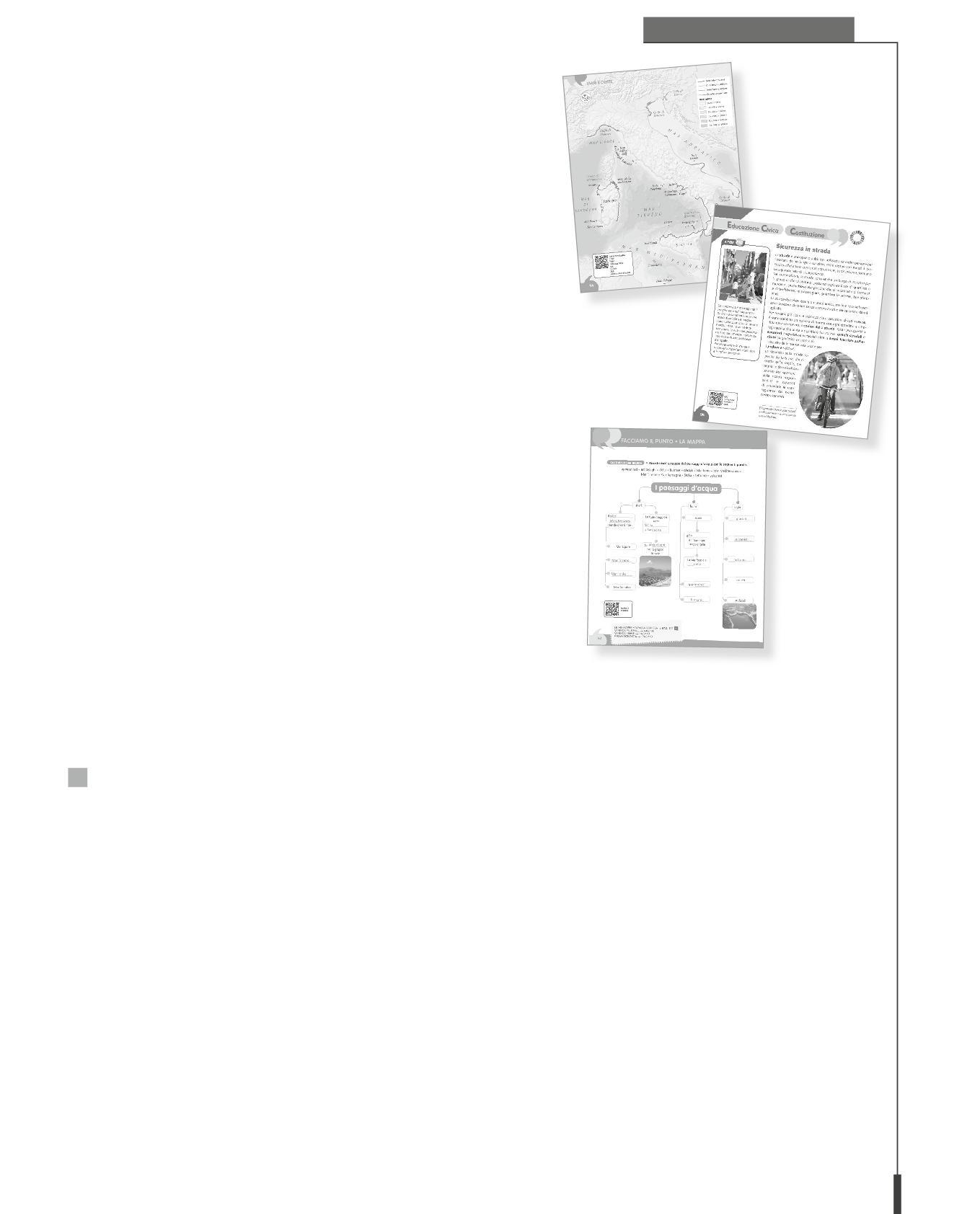

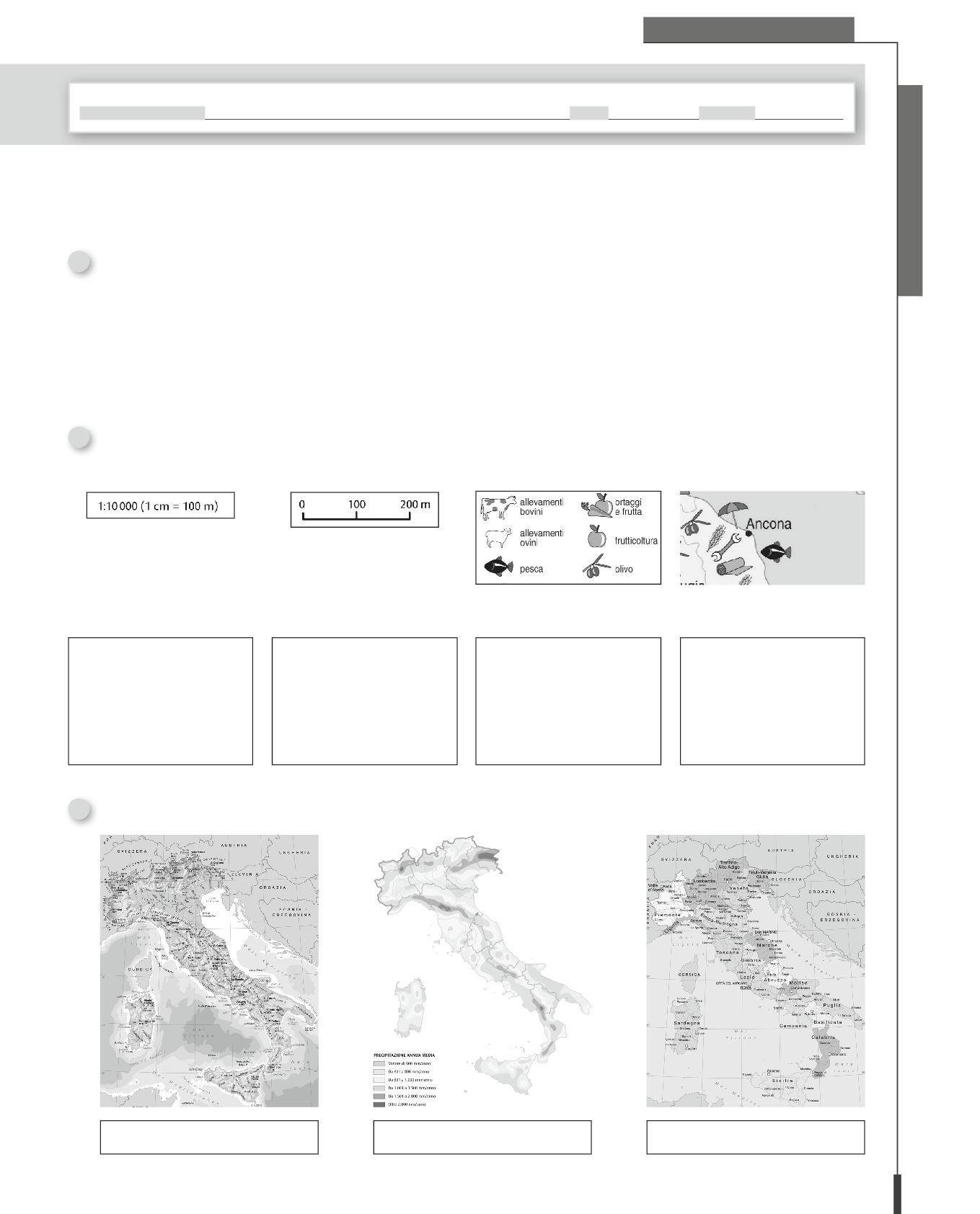

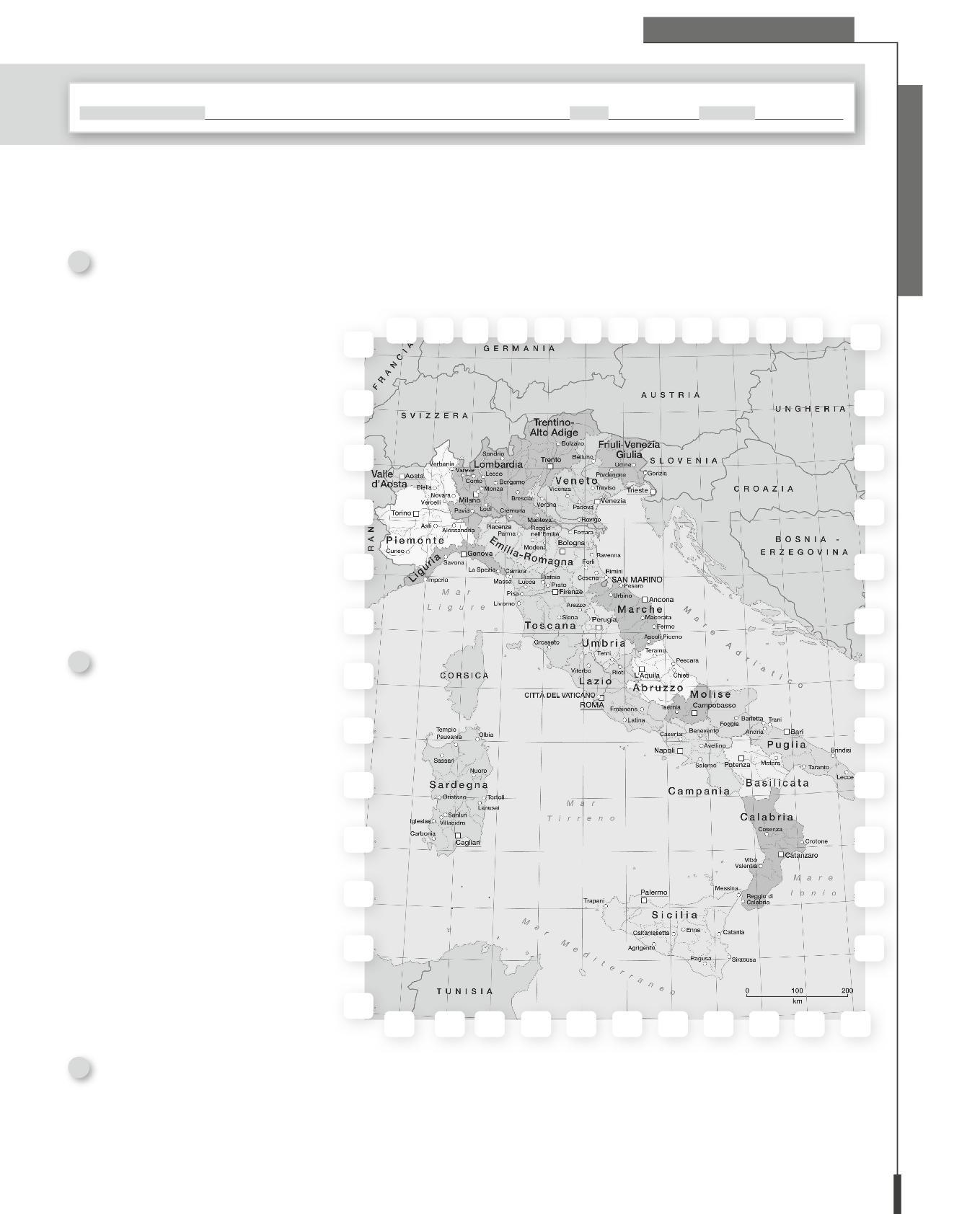

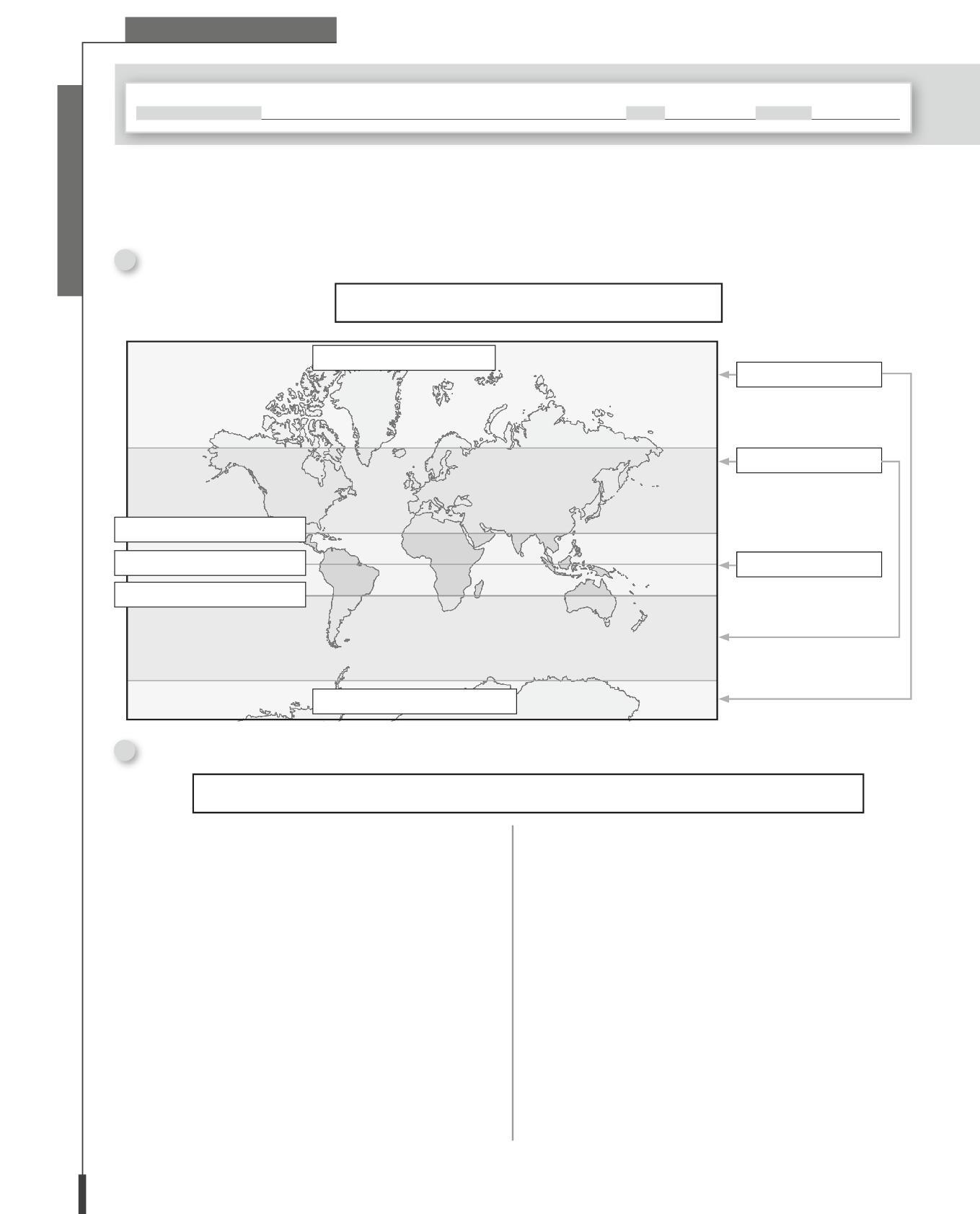

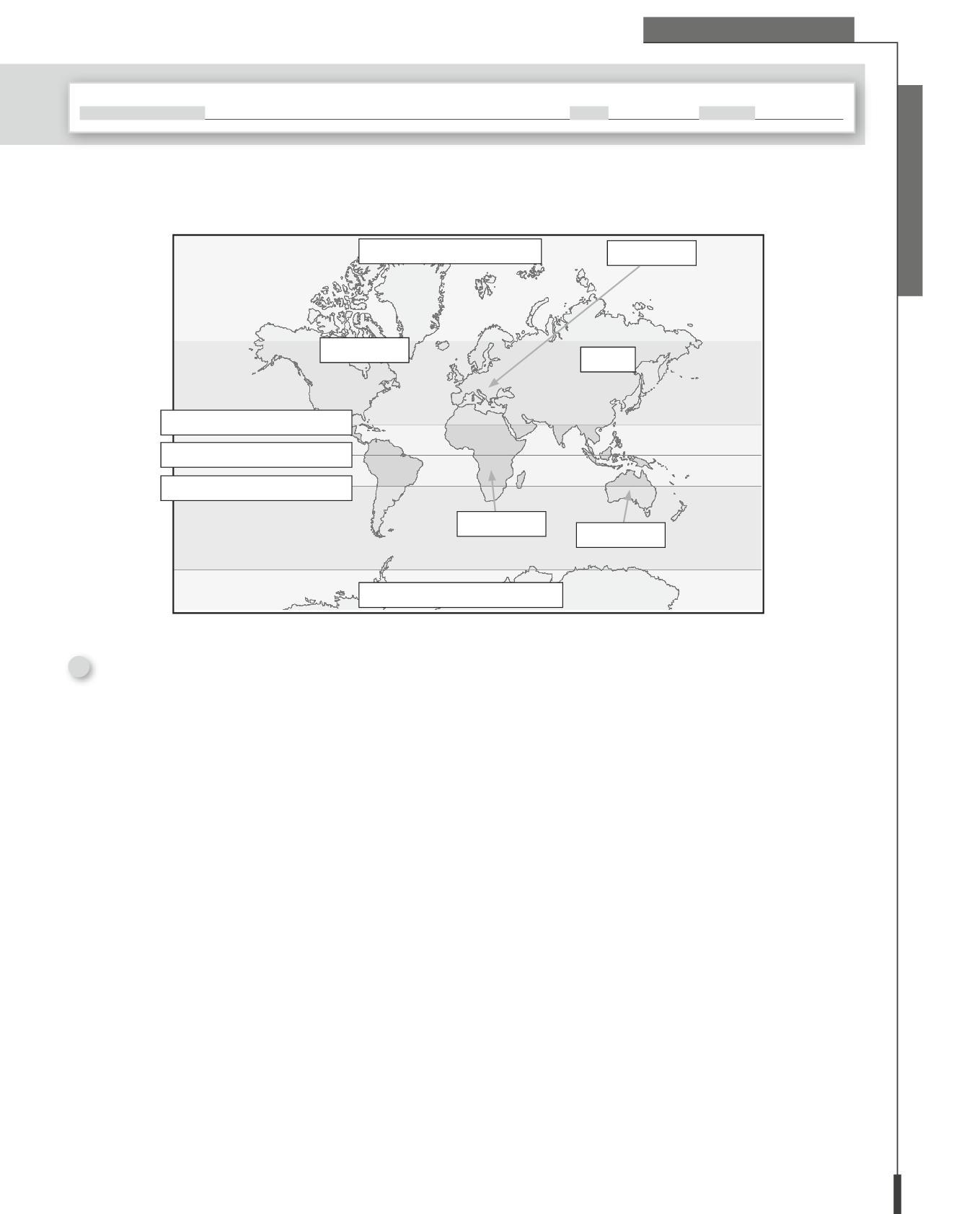

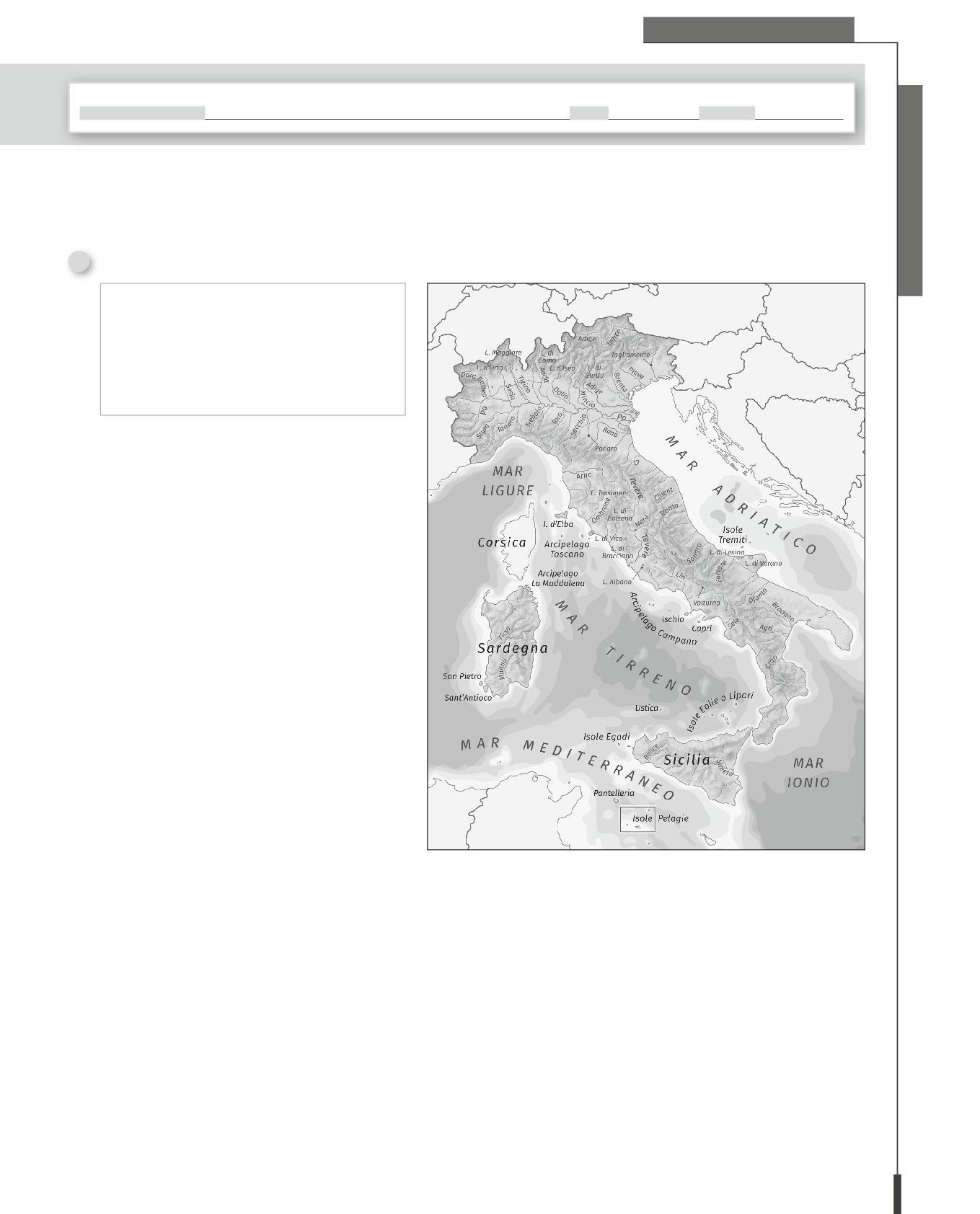

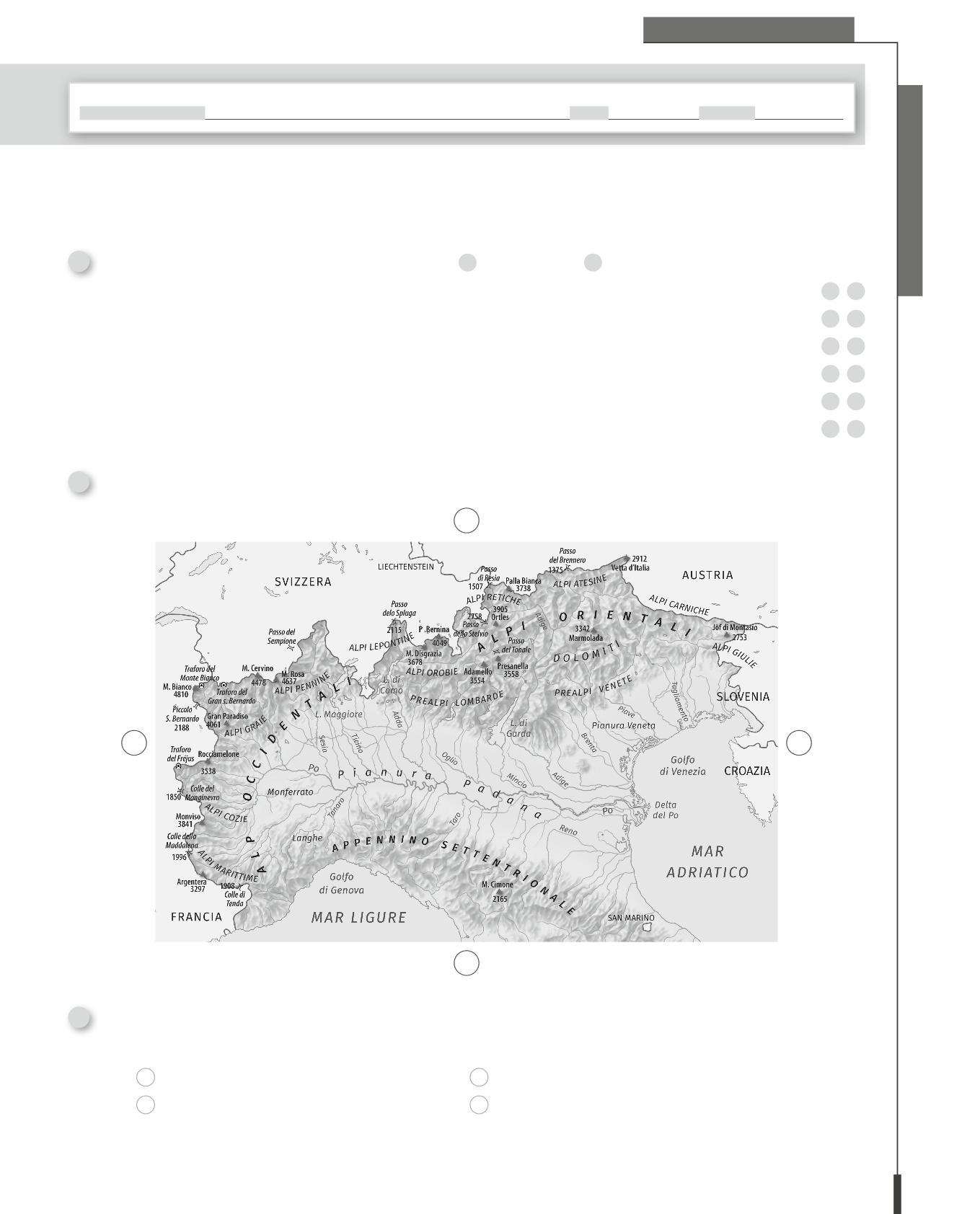

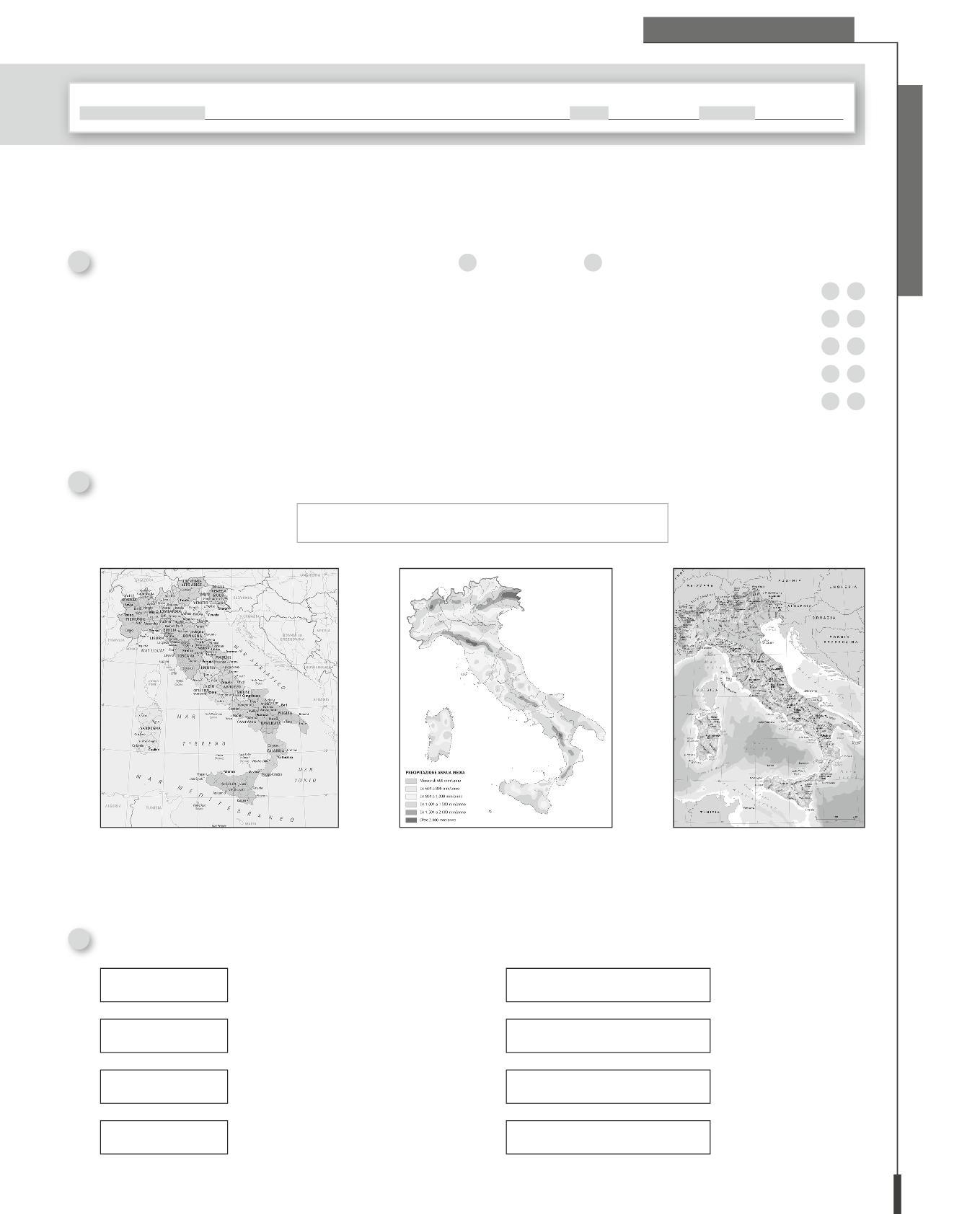

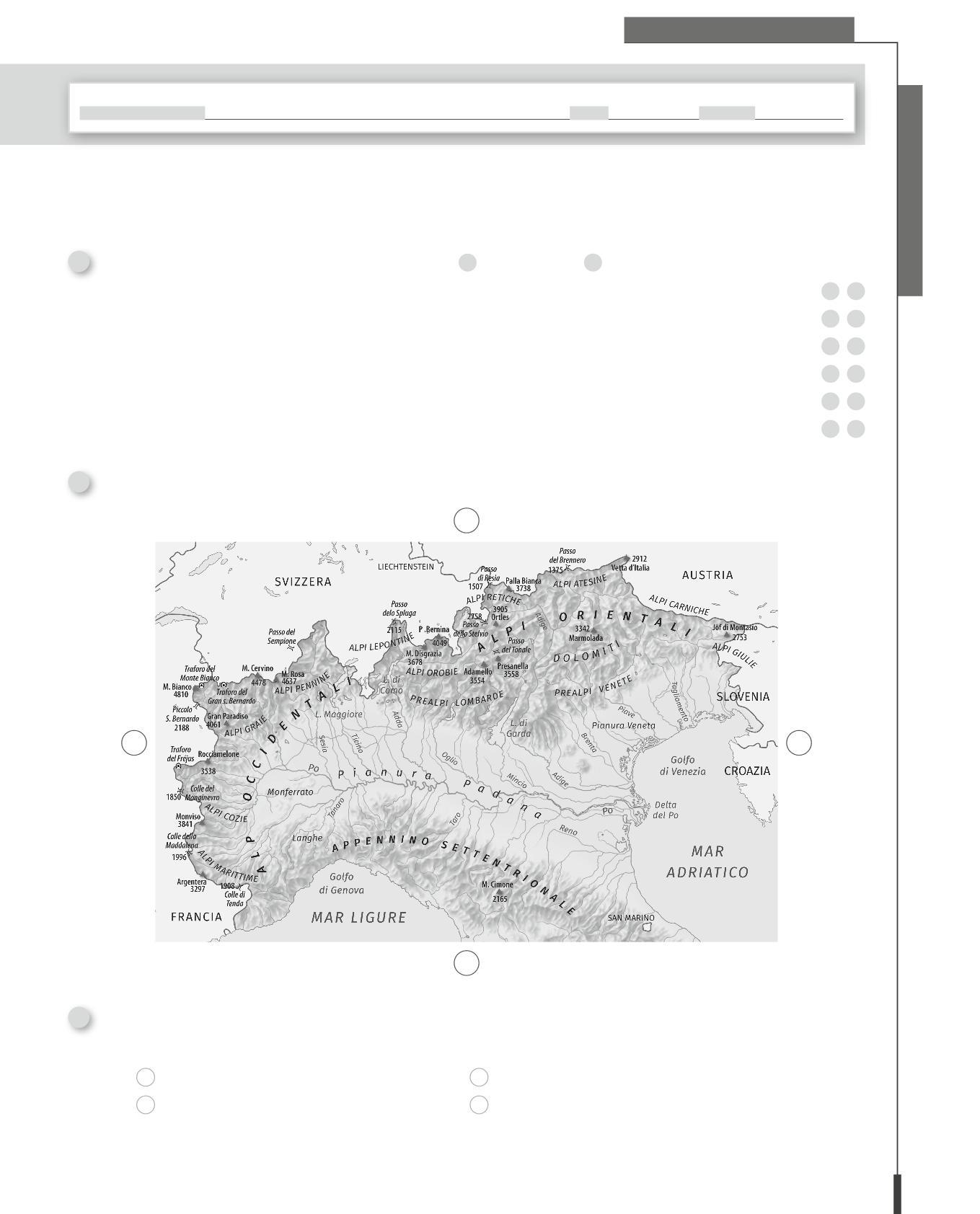

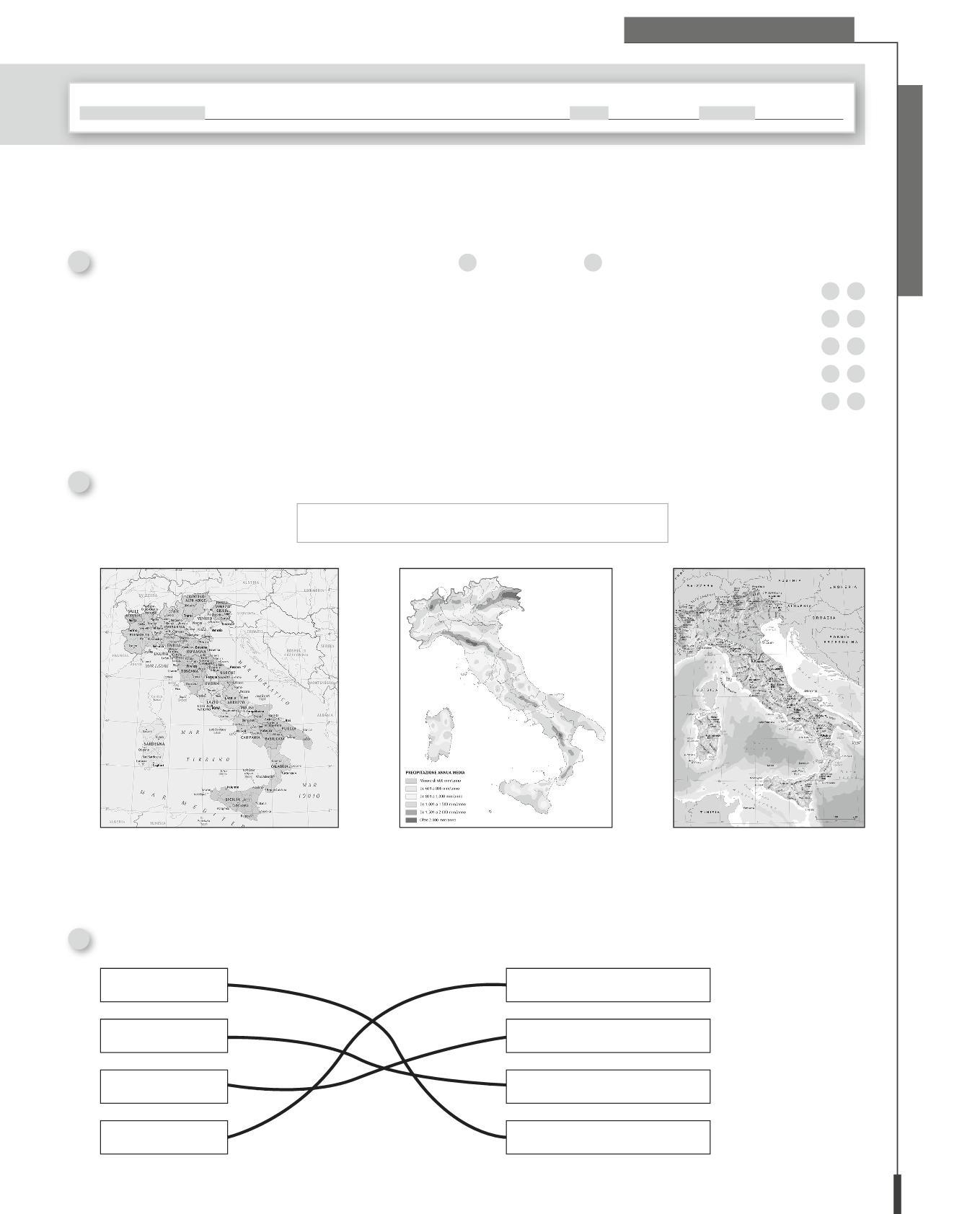

LE CARTE GEOGRAFICHE

Le carte geografiche, spesso in atlanti separati, sono state inserite nel volume, così da permettere ad alunne e alunni di studiare un argomento e contemporaneamente vedere la carta corrispondente. In questo modo il libro diventa anche un atlante.

METODO DI STUDIO E LIFE SKILLS

In Geografia sono presenti tre percorsi operativi integrati tra loro (Imparo con metodo, Imparo con competenza, Impariamo insieme) pensati, insieme a Erickson, per far acquisire un primo metodo di studio.

Imparo con metodo è fatto di operative rubricate (parole speciali, analizzo, ricostruisco, espongo) che propongono un vero e proprio metodo per la comprensione del testo espositivo.

Imparo con competenza presenta attività su competenze disciplinari specifiche: fa lavorare, per esempio, su carte, illustrazioni, testi disciplinari, fonti.

Impariamo insieme presenta attività cooperative strutturate e guidate.

LIFE SKILLS sono attività da svolgere da soli, in coppia o in piccolo gruppo che stimolano lo sviluppo delle competenze per la vita come il pensiero critico e creativo.

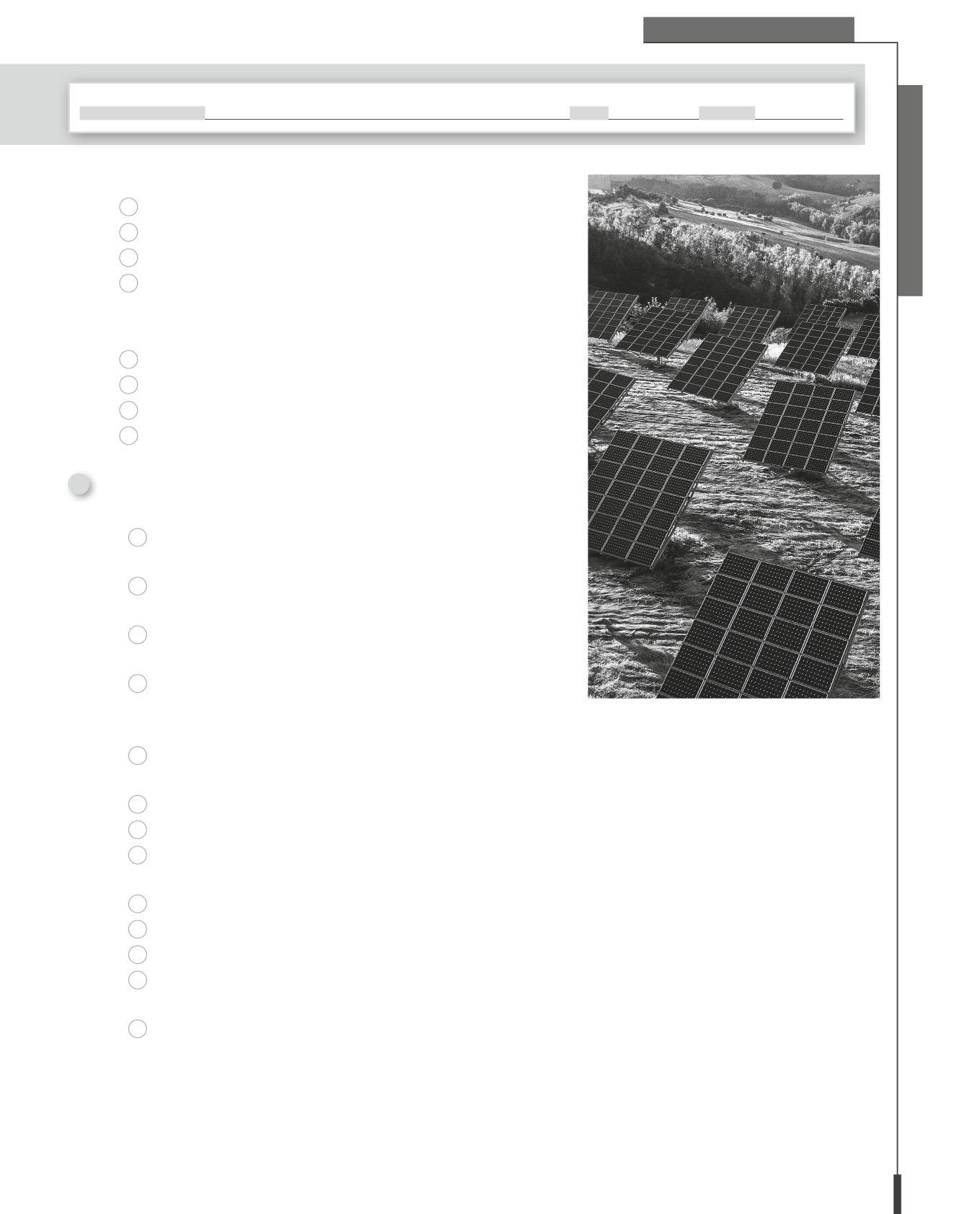

LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

I mondi di Gea seguono le nuove linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica. Troviamo pagine dedicate ad approfondire argomenti di Geografia dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

SINTESI E MAPPE DI FINE UNITÀ

Al termine di ogni unità si trova un apparato didattico di sintesi e verifica. Con questi strumenti ogni bambino e bambina, indipendentemente dal livello e da eventuali difficoltà, può iniziare a fissare gli apprendimenti seguendo e rispettando le proprie caratteristiche. Si inizia con una sintesi testuale accompagnata da immagini e si prosegue con una mappa da completare.

COMPITI AUTENTICI

Nel volume sono presenti Compiti autentici per mettere alla prova le proprie conoscenze e competenze in ambito geografico.

MI ESERCITO IN…

Ne I mondi di Gea l’eserciziario, integrato nel volume, è uno strumento ricco di schede e materiali adatti a tutte le esigenze della classe.

LE MIE MAPPE • RIPASSA CON GEA

Le prime pagine dell’eserciziario sono dedicate alle mappe dei principali argomenti di Geografia da utilizzare per il ripasso e per fissare gli argomenti. La sezione è a cura di Erickson.

VERIFICHE MULTILIVELLO

Per ogni argomento affrontato sono presenti verifiche a livelli: PIÙ FACILE, FINALE e PROVA NON NOTA.

SCHEDE ESERCIZI

Approfondimenti ed esercizi dedicati ai vari argomenti trattati in Geografia.

I TEMI-CHIAVE DE I MONDI DI GEA

NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

Nel settembre 2024 il MIM ha pubblicato le nuove linee guida in materia di Educazione Civica, che sono valide a partire dall’anno scolastico 2024/2025. A partire da questo anno scolastico i curricoli di Educazione civica si riferiscono ai traguardi di apprendimento definiti a livello nazionale e indicati appunto dalle nuove linee guida. L’Educazione Civica viene individuata come disciplina trasversale, come ambito di apprendimento interdisciplinare. Al centro delle nuove linee guida ci sono i tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità, Cittadinanza digitale. Tra tutte le tematiche viene sottolineata una particolare attenzione alla conoscenza della Costituzione, alla tutela dell’ambiente, all’educazione stradale, all’educazione finanziaria (per approfondire vedi pagg. 44-49).

In tutti i corsi Fabbri–Erickson è forte questa prospettiva interdisciplinare e trasversale dell’educazione civica. Trasversalmente sono presenti pagine dedicate, laboratori e percorsi specifici (narrativi e laboratoriali) che riguardano le tematiche più importanti (tra cui il rispetto di sé e degli altri, l’educazione finanziaria, la cittadinanza digitale).

COMPETENZE NON COGNITIVE, LIFE SKILLS

Nel novembre 2024 è stata approvata la Legge che introduce “lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali” nei percorsi scolastici e di formazione professionale. La sottolineatura dell’importanza delle competenze non cognitive, o Life Skills o Soft Skills, viene da lontano; già nel 1993 infatti l’OMS aveva individuato alcune life skills fondamentali per il benessere e la realizzazione delle persone. Fanno parte delle life skills competenze emotive (consapevolezza di sé e delle proprie emozioni e loro gestione), competenze relazionali (comunicazione efficace, costruzione di relazioni sane ed efficaci) e poi capacità di problem solving, pensiero critico, pensiero creativo. Sono competenze fondamentali per stare bene, costruire il proprio futuro, raggiungere l’autonomia, costruire relazioni in tutti gli ambiti dell’esistenza.

In tutti i corsi Fabbri–Erickson ci sono percorsi pensati per sviluppare le competenze non cognitive, con, per esempio, rubriche didattiche, laboratori, albi illustrati.

STEM E STEAM

STEM è un acronimo inglese riferito a diverse discipline: Science, Technology, Engineering and Mathematics, e viene usato per indicare l’insieme delle materie scientifiche-tecnologiche-ingegneristiche.

STEAM aggiunge all’acronimo la A di Arts e fa riferimento all’interdisciplinarità e alla dimensione creativa.

Già nel 2022 il MIM ha pubblicato delle linee guida sulla didattica STEM che accolgono la necessità di potenziare il processo di insegnamento–apprendimento delle discipline scientifiche e tecnologiche anche attraverso metodologie didattiche innovative e con la valorizzazione di trasversalità e interdisciplinarietà.

Potenziare le STEM è uno degli obiettivi più importanti per raggiungere il traguardo di un’istruzione di qualità che formi davvero i giovani del futuro. Uno degli obiettivi deve essere anche quello di eliminare le disparità di genere che permangono nell’ambito STEM.

I corsi Fabbri–Erickson dedicano grande attenzione all’insegnamento-apprendimento delle discipline STEM e STEAM con percorsi, laboratori, volumi dedicati, che tengono sempre in considerazione l’eliminazione delle disparità di genere.

PARITÀ DI GENERE E MULTICULTURA

Nell’ambito della parità di genere e multicultura Fabbri–Erickson porta avanti ormai da diversi anni Obiettivo Parità, un progetto nato per contrastare gli stereotipi di genere nei libri di testo che nel 2025 si è arricchito di una parte dedicata alla multiculturalità.

L’idea di base è che l’unico modo per costruire un futuro senza differenze di genere e per contrastare davvero fenomeni come la violenza di genere o qualsiasi tipo di discriminazione, sia partire dall’eliminare gli stereotipi dai libri di testo e da una corretta rappresentazione della realtà.

Obiettivo parità prevede che tutti i libri di letture vengano rivisti e supervisionati in modo che ci sia equilibrio nella scelta delle letture tra numero di autrici e autori e numero di protagonisti e protagoniste. Nella scelta delle letture ci sia una rappresentazione equilibrata della realtà. Non ci sia presenza di stereotipi, né femminili né maschili. Venga utilizzato, non solo nelle letture, ma in tutti i libri, il linguaggio di genere. Allo stesso modo, tutti i libri di letture vengono supervisionati in modo da avere una rappresentazione reale delle culture diverse in cui siamo immersi quotidianamente e che arricchiscono la nostra.

Apparato digitale per Storia e Geografia

Ne I mondi di Gea sono presenti video disciplinari (tutorial, esperimenti, approfondimenti) per stimolare la curiosità e facilitare la comprensione delle materie.

Inoltre:

• App ludico-didattiche che combinano gioco e apprendimento, aiutando i bambini a consolidare le competenze attraverso attività divertenti e coinvolgenti.

• Escape room: percorsi interattivi dove gli studenti risolvono enigmi e sfide per consolidare le conoscenze in modo coinvolgente e divertente.

• Immagini interattive per favorire l’apprendimento attraverso l’interazione e stimolare l’osservazione attiva.

• Presentazioni modificabili pronte all’uso e personalizzabili per facilitare la spiegazione o il ripasso degli argomenti.

• GeoGebra, lo strumento interattivo per esplorare concetti matematici e geometrici, che aiutano gli studenti a visualizzare e comprendere meglio teoremi e problemi.

• Esercizi interattivi e autocorrettivi integrati nel testo, da svolgere direttamente sul libro digitale per la verifica delle competenze.

Materiali per il docente

Professione docente

Le quattro guide per l’insegnante, due per l’ambito antropologico e due per quello scientifico, sono uno strumento di lavoro ricco e indispensabile, che integra i volumi per l’alunno/a.

Contengono:

• Dalla progettazione alla certificazione delle competenze, a cura di Dino Cristanini;

• Programmazione di ogni materia;

• La valutazione degli apprendimenti alla scuola primaria;

• L’insegnamento dell’Educazione civica secondo la nuova normativa;

• Il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale, a cura di Erickson;

• Progetto CheFacile!, testi facilitati e semplificati, a cura di Erickson;

• Calcolo facile, a cura di Erickson;

• La Mateludica di Valentina Perolio;

• Se sbaglio imparo di M. Federica De Gasperis;

• Verifiche multilivello (di base, di recupero, di potenziamento);

• Prove strutturate per classi parallele con soluzioni in pagina;

• Metodo ELS, un metodo per imparare le Scienze, di Gruppo Pleiadi;

• Prova verso l’Invalsi con griglia soluzioni.

Area primaria

Lo spazio dedicato ai docenti con migliaia di risorse digitali utili all’insegnamento delle materie di primo e secondo ciclo e di religione. In questo spazio potrete trovare: escape room, app ludico didattiche, video, presentazioni modificabili, immagini interattive, itinerari con Google Earth, la cartografia digitale di HUB Maps, materiali per la verifica e molto altro ancora!

HUB Kids docente

HUB Kids per il docente, il libro digitale interattivo e multimediale, utilizzabile su computer, tablet e LIM, è arricchito da materiali aggiuntivi disponibili soltanto per l’insegnante. Inoltre il libro digitale consente di vedere le soluzioni direttamente in pagina.

HUB Kids è uno strumento indispensabile per la didattica inclusiva: permette la lettura automatica del testo, la scelta del fondino di lettura e di diversi caratteri tra cui biancoenero® (il carattere ad alta leggibilità utile per chi ha problemi di dislessia).

HUB Kit docente

Come nella versione per l’alunno, anche HUB Kit docente comprende contenuti digitali che arricchiscono ed espandono il corso.

A disposizione del docente la Guida stampabile in formato Pdf, la Programmazione e le Verifiche in Word.

HUB Test

La piattaforma di HUB Scuola per creare verifiche e mettersi alla prova, con numerosi quesiti disciplinari.

HUB INVALSI

La piattaforma di HUB Scuola per allenarsi alla Prova Nazionale INVALSI.

CHE FACILE!

Per le classi quarta e quinta, inoltre, sono disponibili su richiesta dell’insegnante i volumi CheFacile! Storia Geografia Scienze, che contengono una selezione degli argomenti principali delle tre discipline, e i volumi CheFacile! Matematica, con strumenti di facilitazione per l’apprendimento nell’area logico-matematica.

I quattro volumi sono a cura di Erickson.

La Guida di Storia e Geografia

Progettazione e certificazione delle competenze

Nella sezione Progettazione e certificazione delle competenze, a cura di Dino Cristanini, vengono fornite informazioni su come procedere nella progettazione al fine di raggiungere la certificazione delle competenze degli alunni: dai traguardi per lo sviluppo delle competenze agli obiettivi di apprendimento.

Nelle prime pagine della Guida si trovano il Quadro delle correlazioni tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze e le competenze da certificare con il modello nazionale e le programmazioni annuali di Storia e Geografia.

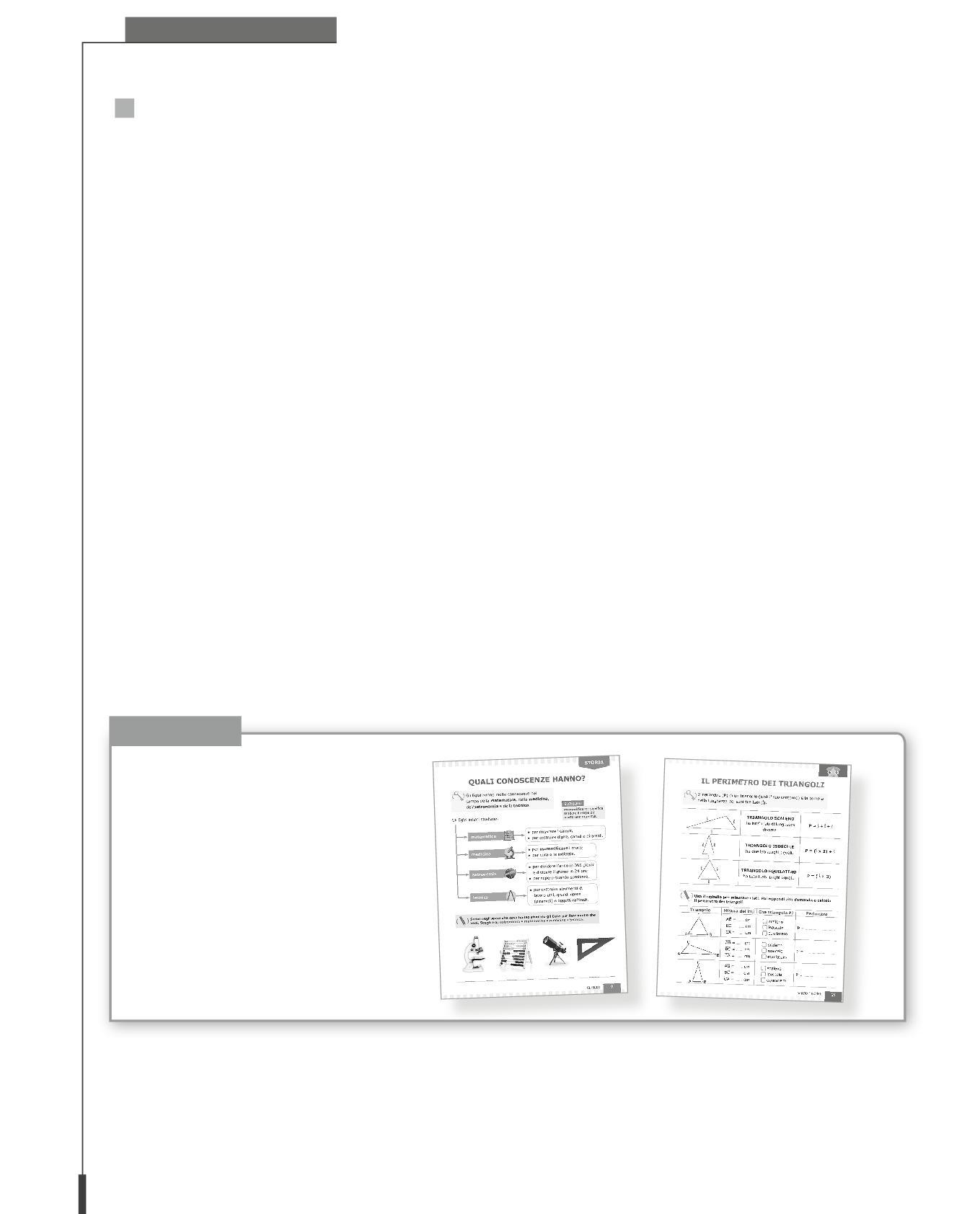

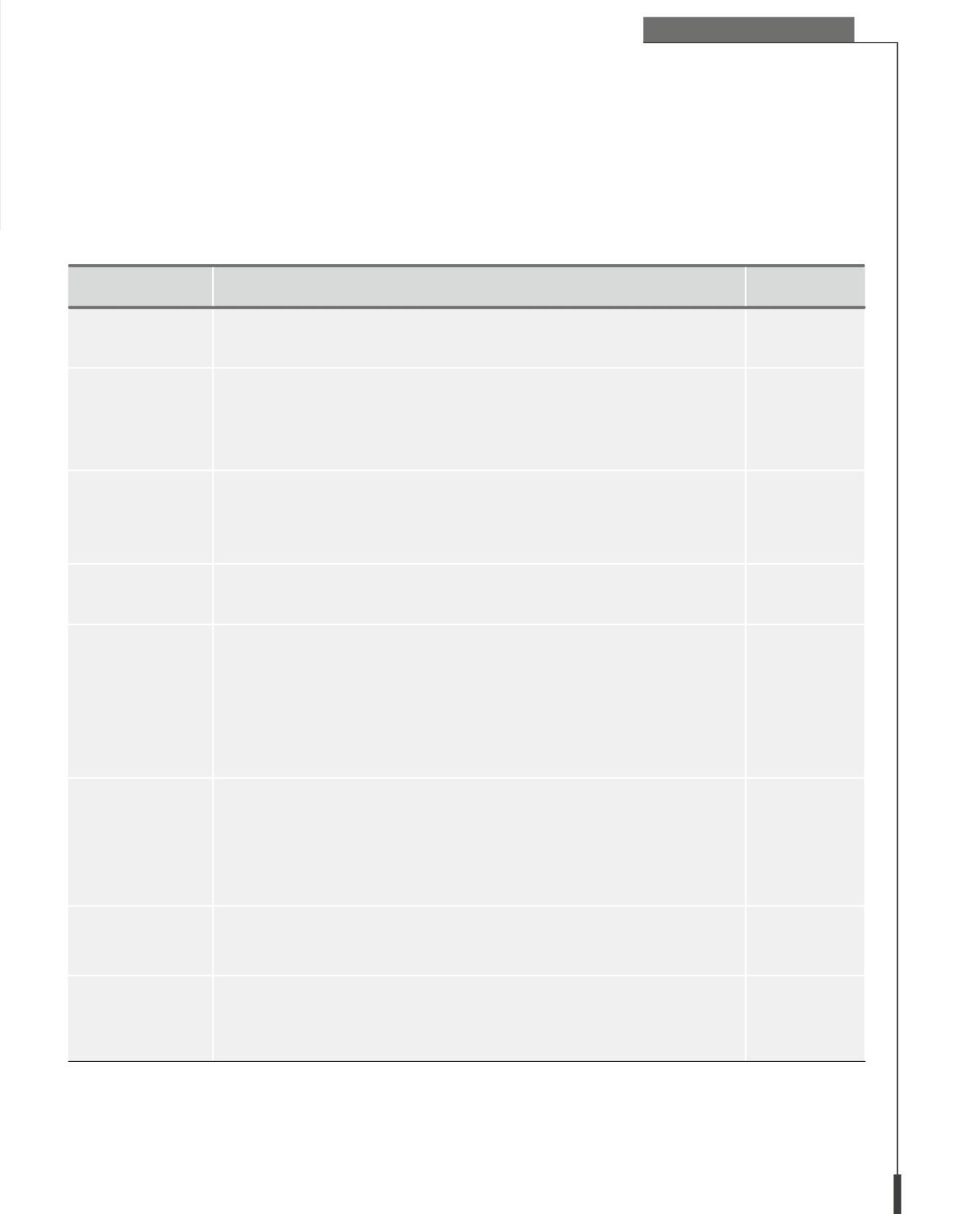

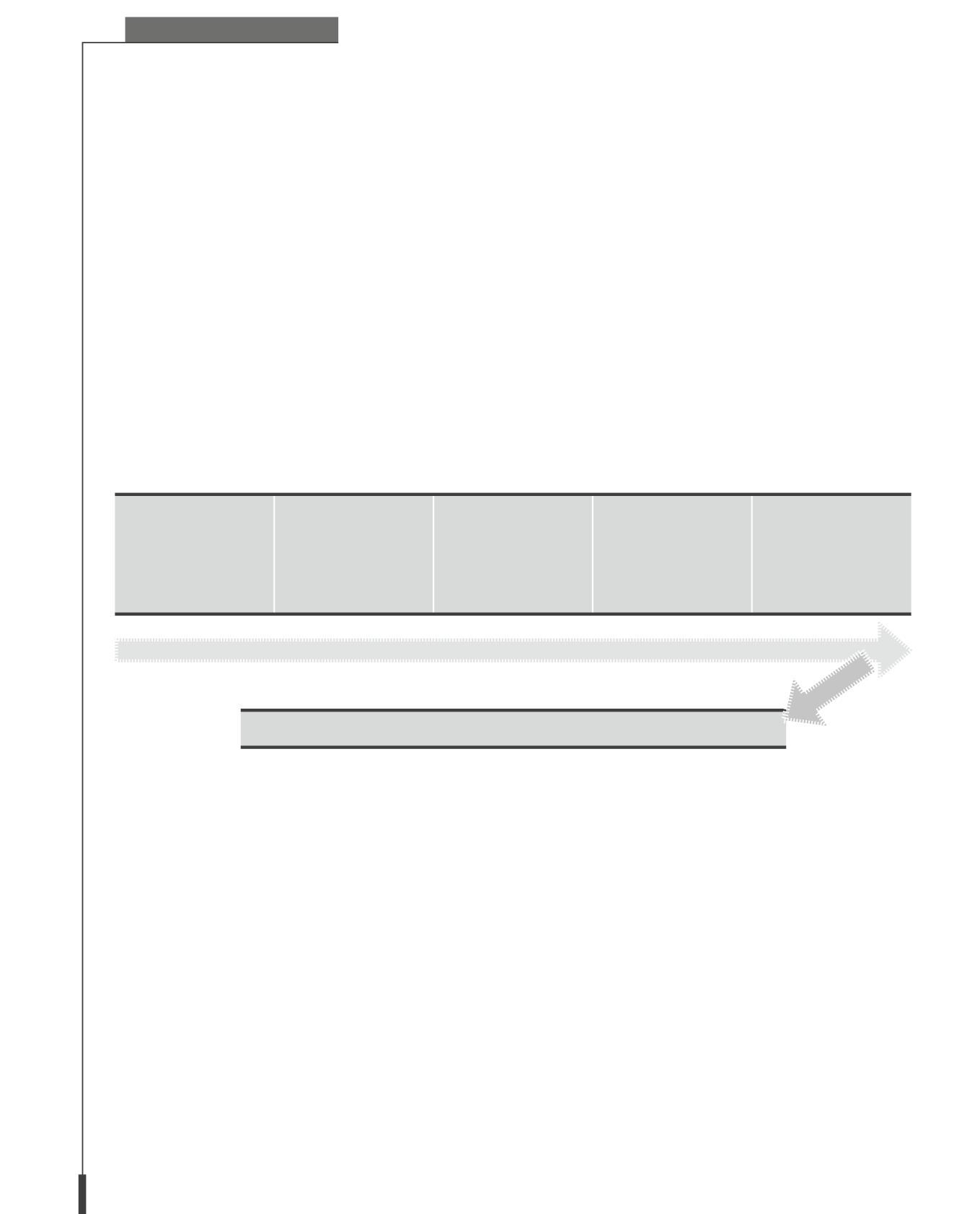

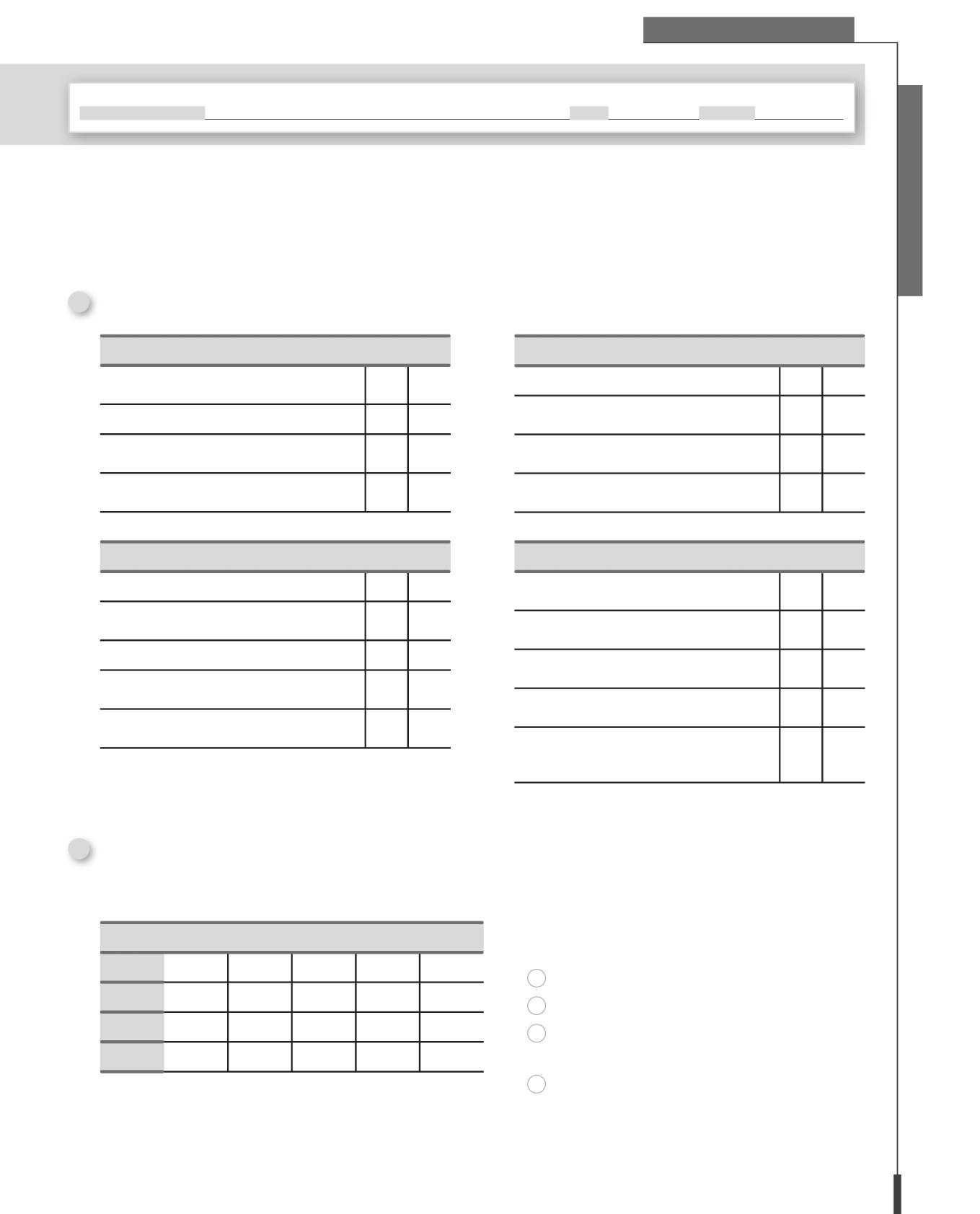

Le schede multilivello

Per ogni disciplina sono presenti delle schede multilivello sui principali argomenti.

Per ogni tematica viene presentata una scheda:

• di base; • di recupero; • di potenziamento. Le schede di base e di recupero differiscono tra loro per la modalità di proposta degli esercizi. Nelle schede di recupero, infatti, gli alunni sono maggiormente guidati nella risoluzione delle attività.

Presentazione del corso

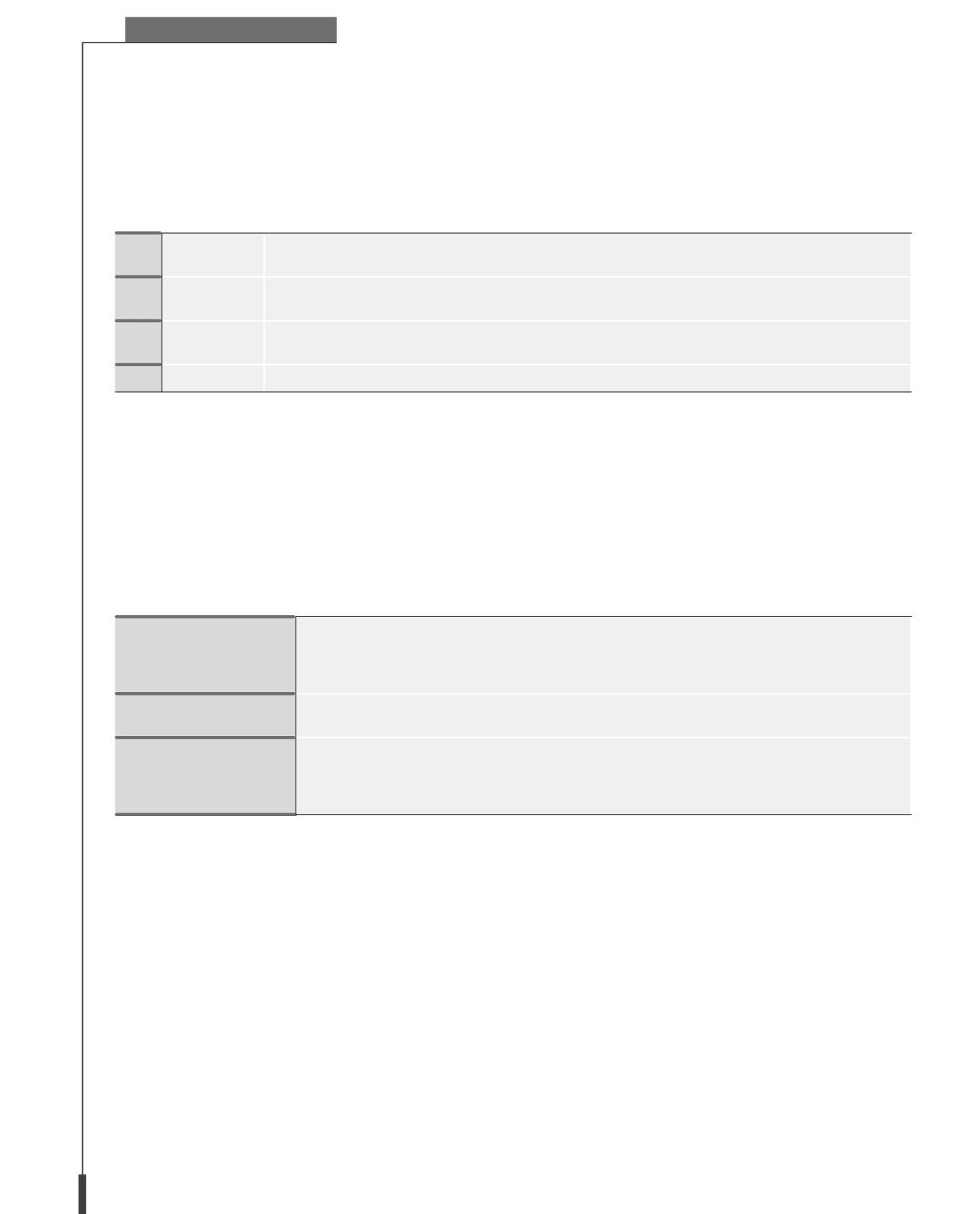

Le prove strutturate per classi parallele

Le prove strutturate per classi parallele possono essere somministrate agli alunni e favoriscono il confronto e la condivisione dei criteri di valutazione, delle strategie metodologiche e delle pratiche didattiche tra gli insegnanti.

Vengono fornite anche le prove con le soluzioni in pagina.

I materiali per la didattica inclusiva: strategie e dettagli operativi, a cura di Erickson

In questa Guida per l’insegnante sono presenti alcuni contenuti a cura di Erickson:

• introduzione “Costruire inclusione in una prospettiva universale”;

• il Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psico-sociale;

• il Piano Didattico Personalizzato: ridare centralità alla didattica;

• descrizione dei contenuti Erickson nei volumi per l’alunno, in HUB Kids e in HUB Kit, con indicazioni per il corretto utilizzo e per lo sviluppo di materiali analoghi personalizzati/individualizzati.

INDICE CONTENUTI DIGITALI

STORIA 4

Lettura espressiva delle pagine di Storytelling, lettura di tutti i testi, audio delle attività. Inoltre...

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

5Video Scopriamo la Storia

7Laboratorio I grandi siti preistorici

Video Ieri e oggi - Catal Huyuk

Infografica La Storia

8Video I siti archeologici

10HUB Maps La mezzaluna fertile Infografica La mezzaluna fertile

13Video Le civiltà dei fiumi

Video La storia degli esseri umani

HUB Maps Le civiltà dei fiumi

15Video La Mesopotamia

Documento Carta geostoricaLa Mesopotamia

Laboratorio Le civiltà della Mesopotamia

18Documento Carta d’identità della civiltà sumerica

Documento Carta geostorica - Il territorio dei Sumeri

HUB Maps I Sumeri

Infografica I Sumeri

20Documento Carta geostorica - I commerci

21Video La ziggurat

Infografica La città sumera

22Video Lo Stendardo di Ur

24Documento Il mito di Gilgamesh

25Documento Il mito dell’invenzione della scrittura

28Video La ruota

30Video Ieri e oggi - La Mesopotamia

Infografica I Sumeri

31PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

32Documento Carta d’identità della civiltà babilonese

Documento Carta geostorica - I Babilonesi

HUB Maps I Babilonesi

33Documento Notizie dagli scavi archeologici: Babilonia

PresentazioneCose dell’altro mondo - La torre di Babele

37Documento Carta d’identità della civiltà ittita

HUB Maps Gli Ittiti

Documento Carta geostorica - Gli Ittiti

41Documento Carta d’identità della civiltà assira

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

Documento Carta geostorica - Gli Assiri

HUB Maps Gli Assiri

45PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

47HUB Maps L’antico Egitto

Documento Carta geostorica - Gli Egizi

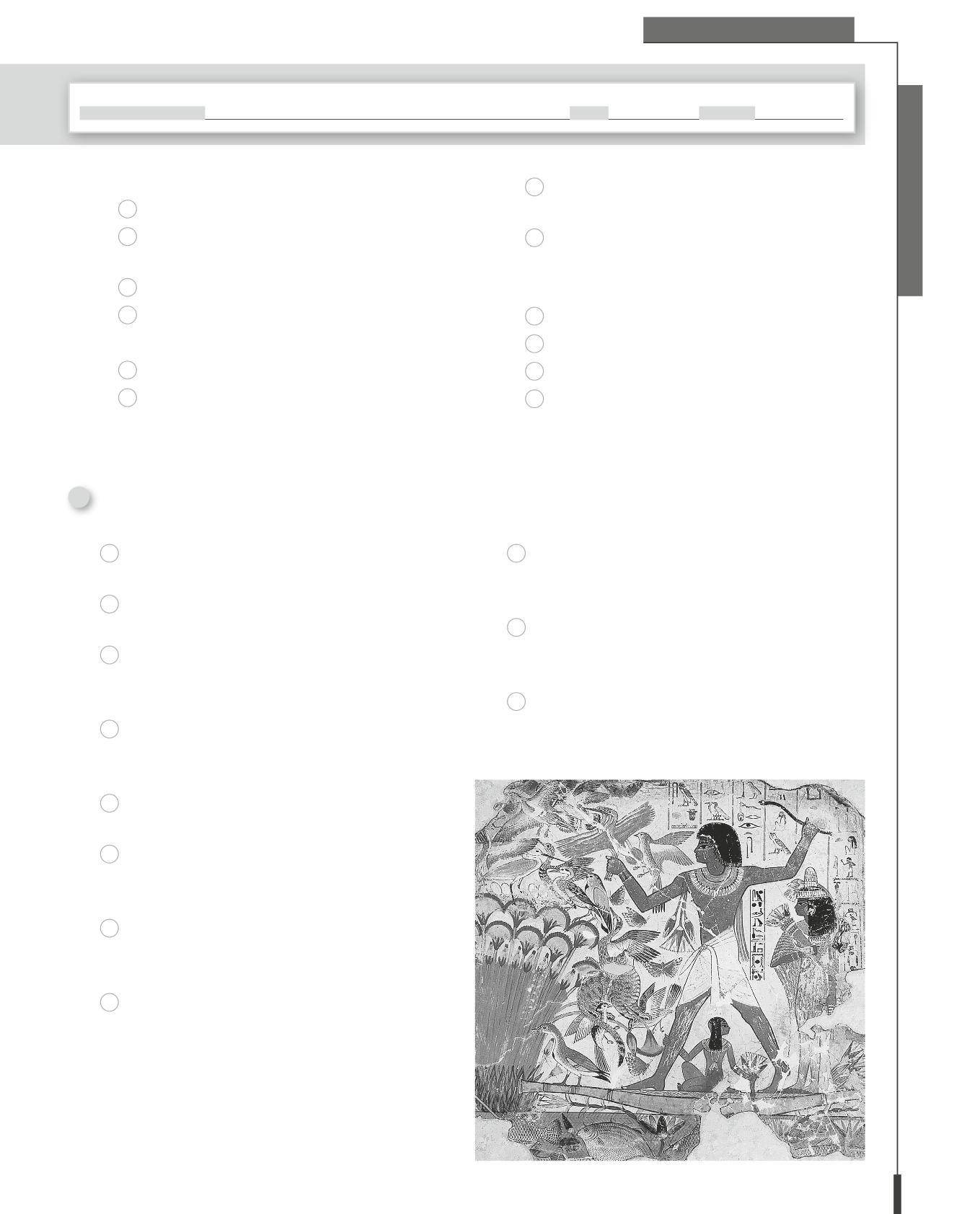

Video Scopriamo la civiltà egizia Gli Egizi

Laboratorio La civiltà egizia

51Documento Carta geostorica - I regni dell’antico Egitto

Documento Carta d’identità della civiltà egizia

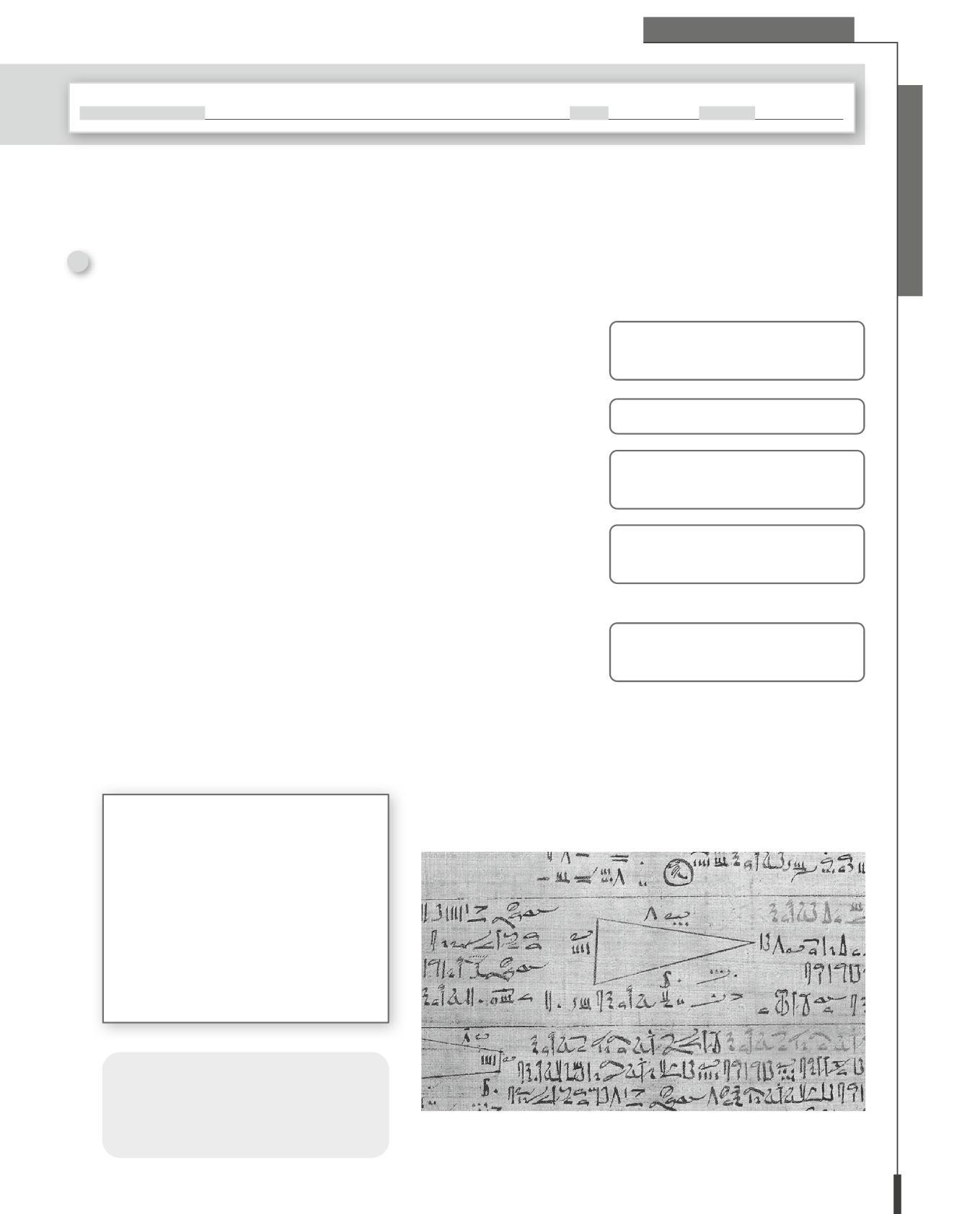

52Video Il papiro

56Bacheca Le donne

58Documento La regina Nefertiti

63PresentazioneCose dell’altro mondo - I geroglifici e la scrittura corsiva

Infografica La Stele di Rosetta

Documento La stele di Rosetta

Documento The British Museum

Documento Traduzione - Il British Museum

65Documento Il mito di Iside e Osiride

Documento Attività modificabile - La mummificazione

PresentazioneLe fasi della mummificazione

PresentazioneI sarcofagi

66PresentazioneLe divinità egizie

67Video La sfinge e le piramidi di Giza

69PresentazioneLo spaccato di una piramide

Video La costruzione delle piramidi

Laboratorio Le piramidi

73Video La tomba di Tutankhamon

Documento Notizie dagli scavi archeologici: la tomba di Tutankhamon

75Infografica Gli Egizi

77PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

Laboratorio Gli Egizi

79HUB Maps Le civiltà dell’India e della Cina

Video Le civiltà d’Oriente

83Documento Carta d’identità della civiltà dell’Indo

Video La civiltà indiana

Documento Carta geostorica - La civiltà dell’Indo

HUB Maps La valle dell’Indo

Documento Notizie dagli scavi archeologici: Mohenjo-Daro

Indice contenuti digitali

86Infografica La civiltà dell’Indo

87PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

88Documento Carta d’identità delle civiltà del Fiume Giallo

Video La civiltà cinese

Documento Carta geostorica - La civiltà dell’Antica Cina

HUB Maps L’impero cinese

90Bacheca Il riso

HUB Maps La via della seta

94Infografica La Grande Muraglia

Laboratorio La Grande Muraglia

PresentazioneL’esercito di terracotta

95Infografica La civiltà dell’antica Cina

96PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

99Infografica Il Mediterraneo

Video Le civiltà del mare Ieri e oggi - Il Mediterraneo

HUB Maps Le civiltà del Mediterraneo

98Video I Fenici

100HUB Maps I Fenici

104Documento Carta d’identità della civiltà fenicia

Documento Carta geostorica - La Fenicia

107Bacheca Il mare e le vie di comunicazione

HUB Maps Le colonie fenicie

HUB Maps Le rotte commerciali dei Fenici

109PresentazioneLe navi mercantili fenicie

113Video Il cyberbullismo

114Infografica La civiltà dei Fenici

115PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

117Documento Carta geostorica - La civiltà cretese

HUB Maps I Cretesi

Video I Cretesi

120Documento Carta d’identità della civiltà minoica

121Video Il mito

Documento Il mito del labirinto

Video Il palazzo di Cnosso

122HUB Maps Le rotte commerciali cretesi

PresentazioneCose dell’altro mondo - Creta: la civiltà dei tori e del commercio

123Video La taurocatapsia

124Infografica I Cretesi

125PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

126Documento Carta geostorica - La civiltà degli Ebrei

127HUB Maps Gli spostamenti degli Ebrei

Video Gli Ebrei

130Documento Carta d’identità della civiltà ebraica

Video Ambiente e migrazioni

132Laboratorio Gerusalemme

135PresentazioneLa Shoah

Video Anna Frank

136Infografica Gli Ebrei

137PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

App Carte gioco - Le civiltà antiche

GEOGRAFIA 4

Lettura espressiva delle pagine di Storytelling, lettura di tutti i testi, audio delle attività. Inoltre...

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

Documento Cartina - Italia fisica

HUB Maps L’Italia fisica

Documento Cartina - Italia politica

HUB Maps L’Italia politica

3Video Scopriamo la Geografia

Documento Creare un grafico con un foglio di calcolo

Infografica La Geografia

9Video Le carte geografiche

HUB Maps Planisfero fisico

HUB Maps Planisfero politico

12PresentazioneI diversi tipi di carte geografiche

Documento Carta - Italia fisica

Documento Carta - Italia politica

Bacheca Le carte geografiche

13Documento base dymaxion

15PresentazioneCose dell’altro mondo - I fusi orari e la misurazione del tempo

17Documento MAPPA DI VERIFICA

22Video Il clima

Laboratorio Il clima

23Video I problemi ambientali delle città: l’inquinamento

24HUB Maps Le fasce climatiche

HUB Maps Gli ambienti nel mondo

Infografica I climi

Video Le fasce climatiche

Video I climi e gli ambienti

27Laboratorio Il parco nazionale di Sagarmatha in Nepal

Laboratorio Il delta del fiume Okavango in Botswana

29Video Vicino e lontano: la macchia mediterranea

HUB Maps Il clima e gli ambienti in Europa

Laboratorio Le colonne di basalto Giant’s Causeway in Irlanda

Laboratorio Le Alpi francesi

30Infografica I climi freddi

Laboratorio L’aurora boreale alle isole Lofoten

32HUB Maps I climi in italia

PresentazioneLe regioni climatiche italiane

Infografica I climi in Italia

Indice

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

34Bacheca Il cambiamento climatico e l’effetto serra

38Documento MAPPA DI VERIFICA

41Video Scopriamo i paesaggi

Laboratorio Gli ambienti

44HUB Maps I mari

Laboratorio Le coste

Documento Oceani e mari nel mondo

Video Paesaggi marini

47Video I paesaggi di mare in Italia

48Infografica I mari e le coste

49Bacheca Il mare e le vie di comunicazione

Documento Cibo dal mare

50Video Flora e fauna del mare

Infografica Flora e fauna

52HUB Maps I fiumi; i laghi

53Infografica I fiumi

Video I paesaggi di fiume in Italia

Documento Fiumi nel mondo

Bacheca La vita sui fiumi

54Video I paesaggi di lago in Italia

Video Paesaggi di lago

57HUB Maps I parchi nazionali

Video Alcuni parchi nazionali

60Infografica I paesaggi d’acqua

62PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

66Video Paesaggi montani

Video Le Alpi e gli Appennini

HUB Maps Le Alpi; Gli Appennini

67Infografica La montagna

Documento Come si sono formate le grotte

68Video Le Alpi

Documento Le Dolomiti

Laboratorio Le Alpi

70Video Gli Appennini

Documento I mestieri della montagna

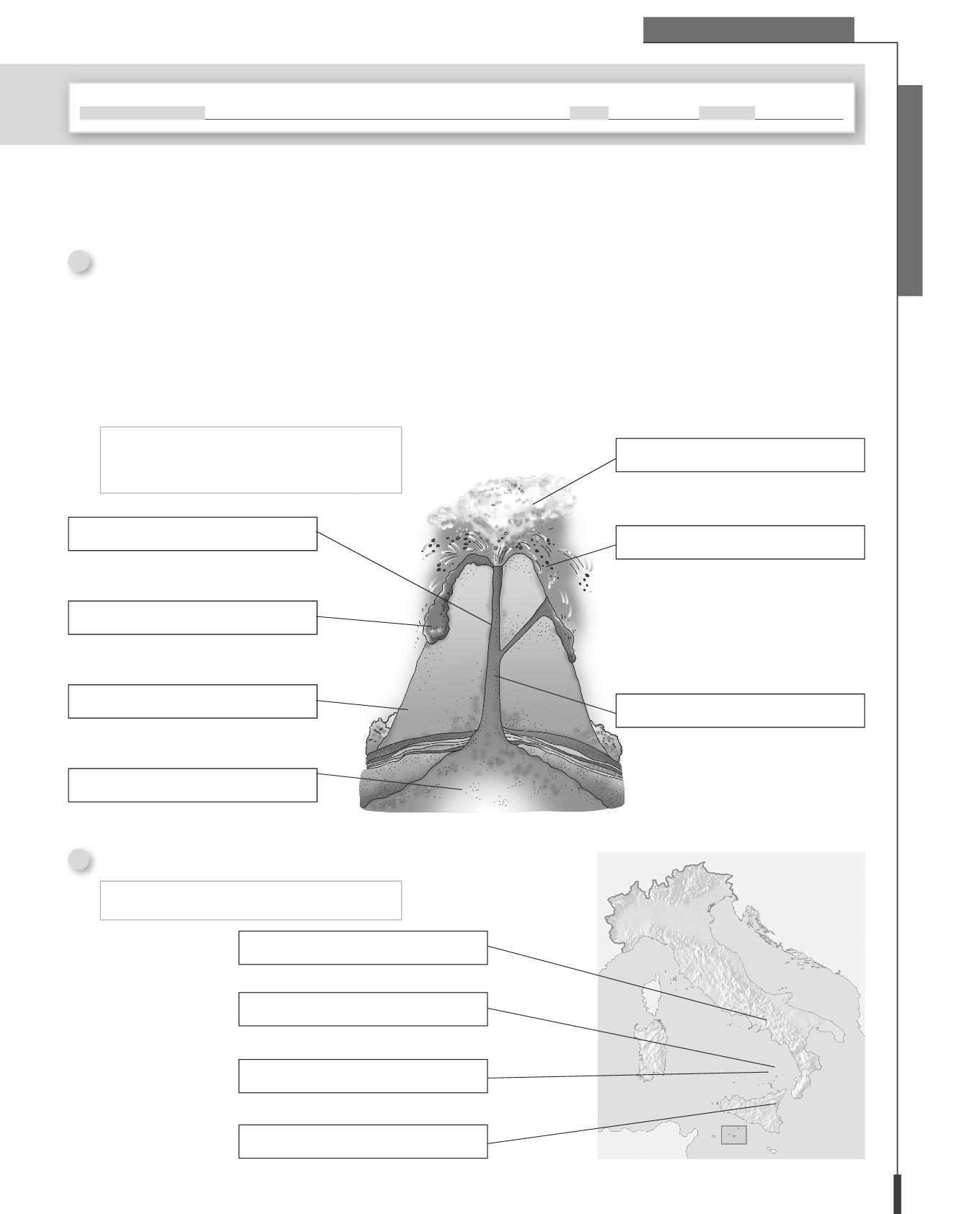

72Video I vulcani

Laboratorio Il vulcano

Documento I vulcani nel mondo

73Video I terremoti e il rischio sismico in Italia

HUB Maps Le zone sismiche e i vulcani in Italia

HUB Maps Le placche tettoniche

76HUB Maps Le colline

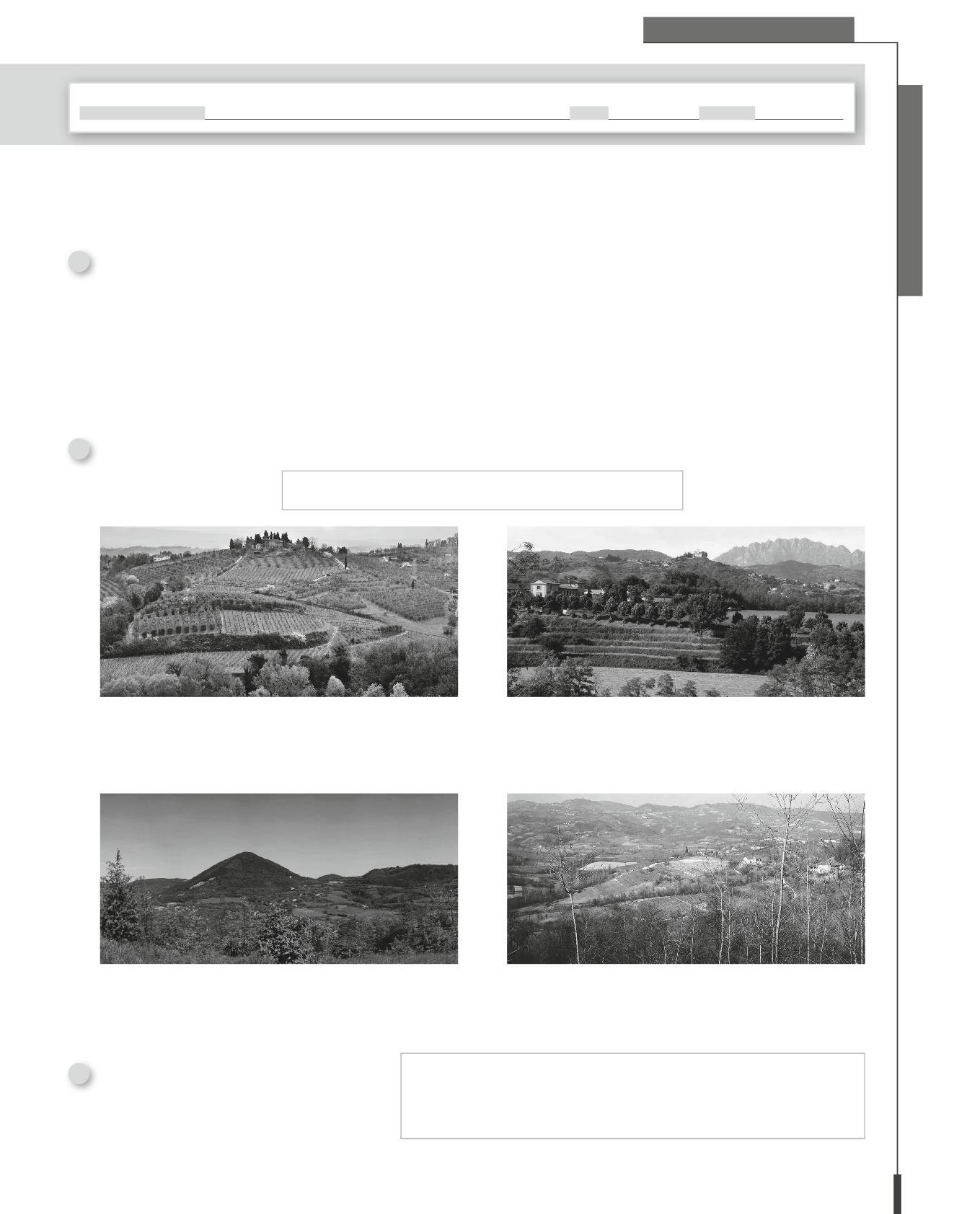

Video I paesaggi di collina in Italia

Documento Colline nel mondo

77Infografica La collina

Video Paesaggi di collina

80Video Paesaggi di pianura

HUB Maps Le pianure

Documento Pianure nel mondo

PAG.TIPOLOGIA TITOLO CONTENUTO

81Video I paesaggi di pianura in Italia

Infografica La pianura

83Documento Il bacino del Po

Documento Le aree risorgive

84Infografica I paesaggi di terra

86PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

89Video La popolazione in Italia

HUB Maps La densità della popolazione

Infografica La geografia umana

92Laboratorio La popolazione

93Video Il paesaggio urbano

94Video Le migrazioni di oggi

Video Identità e diversità

Video Vicino e lontano: la globalizzazione

96Bacheca Le città

97Bacheca La piazza

98Documento Le regole per muoversi in strada

100PresentazioneI settori dell’economia

Video Vicino e lontano: il lavoro

Video l’Economia e popolazione

101Documento Carta d’identità del settore primario

HUB Maps Il settore primario

103Documento Carta d’identità del settore secondario

HUB Maps Il settore secondario

105Documento Carta d’identità del settore terziario

HUB Maps Il settore terziario

Bacheca La scuola è un diritto e un dovere

Bacheca La scuola nello spazio e nel tempo

Bacheca Sport e passioni

106Documento Carta geografica - I trasporti in Italia

HUB Maps Trasporti

Bacheca Trasporti

107Documento Carta geografica - Il turismo in Italia

HUB Maps Turismo

109PresentazioneMAPPA DI VERIFICA

Materiali per l’insegnante

• Soluzioni per l’insegnate nel libro digitale.

• Schede aggiuntive e compiti di realtà.

• Guida per l’insegnante in formato digitale.

• Programmazioni annuali in word.

• Volume CheFacile! con i saperi di base di Storia e Geografia disponibile in Hub Kids

Intelligenza artificiale: istruzioni per l’uso!

L’Intelligenza artificiale (per comodità AI) è una rivoluzione tecnologica ma anche culturale e sociale. L’assegnazione dei Premi Nobel del 2024 sancisce in una duplice maniera questo dato di fatto.

Con il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton si celebra il grande sforzo che ha portato allo sviluppo delle reti neurali e dunque reso possibile l’apprendimento automatico (o machine learning), cioè la possibilità per una macchina, grazie a degli algoritmi, di migliorare e affinare le proprie capacità di elaborazione man mano che acquisisce nuovi dati, arrivando a svolgere anche compiti non assegnati all’inizio.

Da qui puoi accedere al

Con il Nobel per la Chimica a David Baker e Demis Hassabis and John Jumper si testimonia la potenzialità dell’AI di migliorare concretamente le nostre vite: la ricerca sulle proteine e la loro complessa struttura, la progettazione in laboratorio di nuove proteine e la successiva realizzazione sono di fatto il primo passo verso la comprensione e la cura (tramite nuovi farmaci e nuove terapie) di molte malattie.

L’emozione di fronte a tali importanti conseguimenti non deve lasciare spazio a un ingenuo ottimismo: accanto alle “magnifiche sorti e progressive” di questa tecnologia, esistono criticità o comunque situazioni che è bene indagare con attenzione e senza pregiudizi. A maggior ragione questo deve accadere nella Scuola, dove gli e le studenti stanno costruendo quella “cassetta degli attrezzi” che consentirà loro di essere cittadini consapevoli e professionisti capaci e, in definitiva, di vivere una vita serena.

Queste poche pagine servono dunque a questo: individuare alcune prime linee guida per impiegare con profitto l’AI a scuola, offrire dei consigli sempre pratici e costruire strategie risolutive che sappiano accogliere, senza timori, le sfide presenti e future cui l’AI ci chiama.

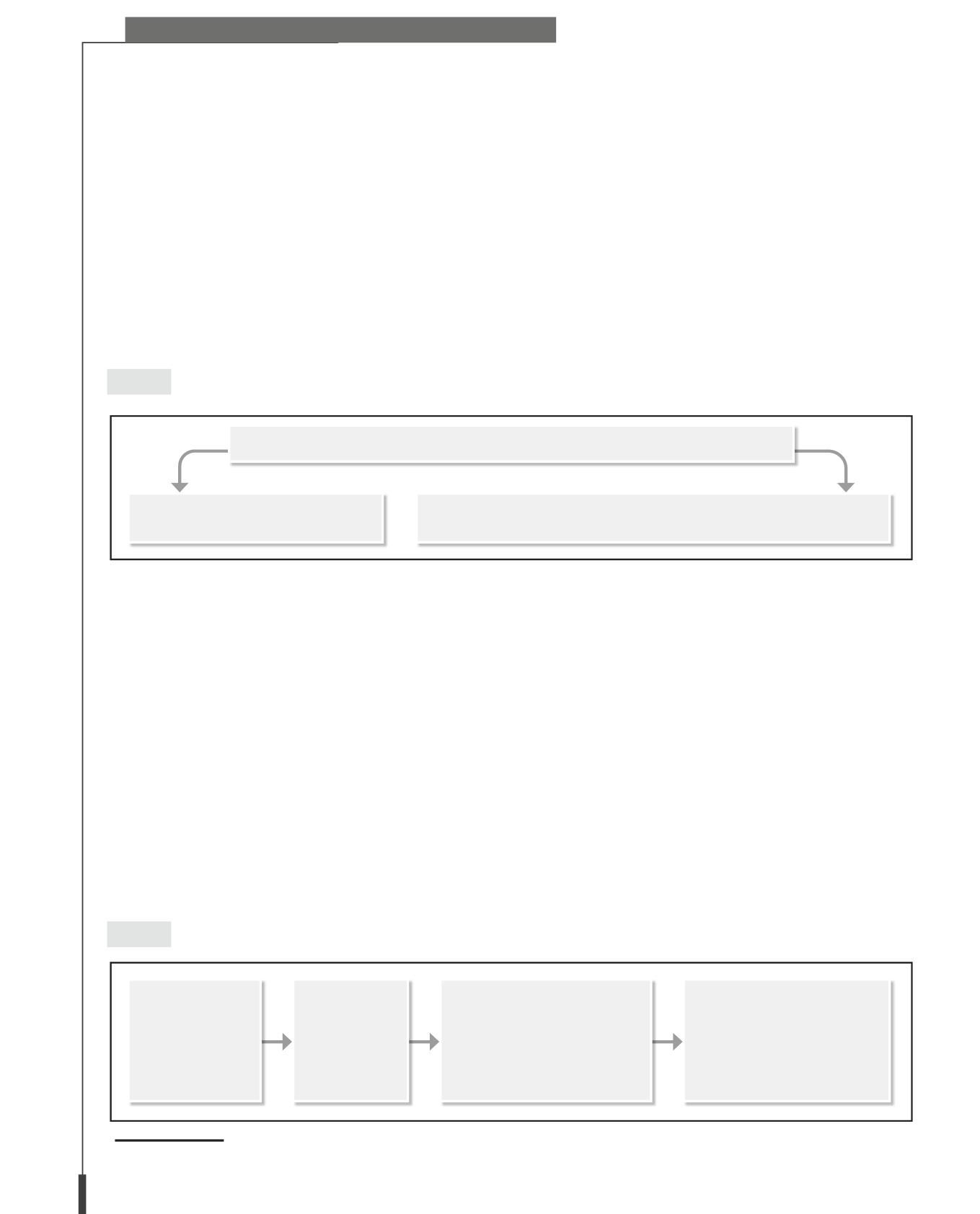

Un framework per l’AI a Scuola

Una strategia usata da molti esperti di fronte a problemi complessi e all’apparenza inattaccabili è quella del drill down: in parole più semplici e senza inutili tecnicismi, significa scomporre il problema in sotto-problemi più piccoli che quindi possono essere compresi e risolti con più facilità.

La stessa intuizione hanno avuto M. Ranieri, S. Cuomo e G. Biagini nello stendere il loro saggio Scuola e intelligenza artificiale: in questo valido contributo, gli autori costruiscono un framework che serve alla Scuola per scomporre il problema AI. Qui sotto ne riproponiamo una versione semplificata e, a nostro giudizio, più funzionale:

0. AI literacy (o alfabetizzazione)

1. dimensione conoscitiva

2. dimensione operativa

3. dimensione critica

0. AI literacy

“Cercando le parole, si trovano i pensieri”: così ammoniva con sagacia il filosofo francese Joseph Joubert. E quindi il punto di partenza di qualsiasi indagine non può che essere il lessico.

Ecco quindi un primo vocabolario di base:

intelligenza artificiale generativa

Si tratta di un tipo di intelligenza artificiale che è in grado di creare nuovi contenuti, come immagini, testi e suoni, che possono essere indistinguibili da quelli creati da esseri umani.

Esempio:

un software che produce nuove composizioni musicali dopo aver appreso lo stile di vari compositori classici, generando pezzi originali che rispecchiano il gusto e la complessità delle opere apprese.

intelligenza artificiale generale (agi)

Una forma di intelligenza artificiale che può comprendere, imparare ed eseguire compiti intellettuali su un livello paragonabile all’intelligenza umana. L’AGI sarebbe in grado di applicare la conoscenza e le abilità di problem solving in una vasta gamma di contesti diversi, mostrando adattabilità e comprensione del mondo su scala umana. Si ritiene che la realizzazione di un’AGI sia ancora molto lontana.

Esempio:

un sistema AGI potrebbe essere utilizzato per condurre ricerche mediche autonome, formulando ipotesi, conducendo esperimenti virtuali, analizzando dati di studi clinici, e sviluppando nuovi farmaci, adeguandosi alle scoperte emergenti e regolamenti in tempo reale, senza bisogno di direttive specifiche da parte di ricercatori umani.

Prompt: la richiesta o l’indicazione fornita a un sistema di intelligenza artificiale per guidarlo a generare un risultato.

Devoto-Oli

large language models (llms)

I modelli di linguaggio di grandi dimensioni sono sistemi di intelligenza artificiale addestrati su vasti corpus di testo che possono comprendere e generare lingua naturale in modo coerente e contestualizzato. Questi modelli sono alla base di molte applicazioni moderne, dalla traduzione automatica ai sistemi di assistenza virtuale.

Esempio:

un assistente digitale che può svolgere compiti complessi come scrivere e-mail, comporre poesie o codificare programmi, basandosi sulla sua comprensione del linguaggio acquisita tramite l’analisi di una grande quantità di testi.

chatbot

Programmi informatici avanzati capaci di condurre una conversazione con gli utenti umani, tipicamente via testo. Questi sistemi sono spesso alimentati da algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per migliorare la capacità di risposta e apprendere dalle interazioni precedenti.

Esempio:

un servizio di assistenza clienti online che utilizza una chatbot per rispondere alle domande frequenti dei clienti, alleggerendo il carico di lavoro del personale di supporto.

allucinazione

Un’allucinazione in un chatbot avviene quando esso fornisce una risposta non accurata o inventata, senza alcuna base nei dati reali o nelle informazioni di cui dispone.

Esempio:

un utente chiede a un chatbot “Qual è la capitale della Svizzera?” e la risposta ottenuta è “La capitale della Svizzera è Zurigo.”

1. Dimensione conoscitiva

In questa prima fase, l’AI è l’oggetto della lezione. Questo passaggio assolve, per lo meno, a un duplice compito: ➀ dare contesto e rendere conto della complessità, anche storica e sociale, di quello che in maniera riduttiva definiamo “software”; ➁ in virtù di questo contesto, rendere più consapevoli gli studenti delle potenzialità e dei limiti dello strumento che useranno in una fase successiva.

I punti di vista possono essere molteplici e ciascuno sceglierà in base alla propria sensibilità e alle proprie competenze:

a → storico: i concetti di analogico e digitale, la costruzione e trasmissione del sapere dalle enciclopedie al web semantico, la storia delle macchine “intelligenti” (una buona sintesi si legge in G. Roncaglia, L’architetto e l’oracolo);

b → storico-sociale: il rapporto uomo-macchina (si veda per esempio: A. Longo, G. Scorza, Intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà) e il ruolo della macchina nel lavoro (ottimi spunti, anche se solo in inglese, in M. Pasquinelli, The Eye of the Master: A Social History of Artificial Intelligence);

c → filosofico: i concetti di autorialità (il punto di partenza fondamentale resta l’articolo di M. Foucault, Che cos’è un autore) e di creatività (stimolante la lettura di F. D’Isa, La rivoluzione algoritmica. Arte e intelligenza artificiale);

d → giuridico: una lettura attenta del Bejing Consensus (un documento Unesco il cui tentativo è stabilire come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata in modo sicuro, equo ed efficace per promuovere l’educazione a livello globale) e EU AI Act (una proposta di regolamento dell’Unione europea che mira a regolamentare lo sviluppo, l’uso e la diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale);

e → informatico: il funzionamento dell’apprendimento automatico (o machine learning) e la sua explainability (XAI) (si può fare riferimento a N. Cristianini, La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano).

Al di là delle specifiche pratiche disciplinari, ci sono due istanze di cui ogni docente dovrebbe farsi carico:

etica per l’ai fissa i principi che possono guidare l’uso degli algoritmi nella società e nelle organizzazioni: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia, esplicabilità.

etica dell’ai

definisce i problemi etici che gli algoritmi nel loro funzionamento comportano, ovvero l’equità (fairness) e l’iniquità (unfairness): un sistema di AI è considerato equo quando le sue previsioni e decisioni non sono influenzate da pregiudizi o discriminazioni verso gruppi o individui, e quando queste sono chiare, trasparenti e ugualmente applicabili a tutti.

2. Dimensione operativa

In questa seconda fase, l’AI è lo strumento della lezione: grazie a un semplice chatbot gratuito, oggi è infatti possibile generare una molteplicità di artefatti (testo, immagini, video, audio). Più che resistere a questa possibilità e dunque organizzare la propria didattica come “uno strumento di una vera e propria controcultura” (secondo l’espressione del filosofo tedesco Gernot Böhme), la Scuola otterrà maggiori e più utili risultati se insegnerà agli e alle studenti a usare con saggezza questo strumento, affidandogli i compiti per cui è progettato eppure restando sempre in controllo del processo e del prodotto. Non sarà infatti un caso che, una delle più importanti aziende informatiche del pianeta, abbia scelto per i propri servizi AI la metafora del co-pilota. Non si tratta solo di una banalità pedagogica. Si ricordi infatti ciò che sancisce quella che gli esperti hanno chiamato la legge di Kasparov (in onore del grande scacchista russo e delle sue leggendarie sfide contro il supercomputer IBM Deep Blue): una combinazione efficace di intelligenza umana e intelligenza artificiale lavora meglio di ciascuna delle due intelligenze (umana o artificiale) presa singolarmente.

Lo strumento AI più diffuso e che ciascuno di noi usa quotidianamente è un chatbot, cioè un software AI che risponde a domande e interagisce con gli utenti, adattandosi al contesto delle conversazioni.

la prima cautela ricordare che un chatbot è un motore di ragionamento (reasoning engine) e non un semplice archivio di dati (fact database): per esempio, eccelle nel brainstorming creativo, ma non sempre è attendibile nelle ricerche di dati.

la seconda cautela sapere che la qualità dell’artefatto dipenderà dalla nostra capacità di porre in modo efficiente le giuste domande (ricordate la legge di Kasparov?). Ecco quindi alcune buone pratiche per dialogare (il cosiddetto prompting) con profitto con un chatbot:

➊ esprimersi in modo grammaticalmente corretto;

➋ essere chiari e specifici;

➌ fornire contesto e vincoli;

➍ utilizzare suggerimenti ed esempi;

➎ fare una richiesta alla volta;

➏ rivedere e affinare la propria richiesta.

In termini concreti, potete chiedere al chatbot di generare un testo su qualsiasi argomento e ci sono buone probabilità che il testo che riceverete come risposta non sarà soddisfacente. Sarà importante quindi, per esempio, dare indicazioni su: la forma (un punto elenco, dialogo; perché no, una breve poesia); la lunghezza; la difficoltà oppure la competenza del destinatario (una cosa è chiedere un testo destinato agli studenti e un’altra è chiedere un testo destinato ai colleghi); il tono (formale o informale) e lo stile; la lingua (i chatbot sembrano cavarsela particolarmente bene nelle attività di traduzione, per esempio). Insomma, come scrive P.C. Rivoltella: “l’IA si può rivelare una validissima alleata nel lavoro di produzione creativa e di presa di decisione; imparare a servirsene, in una logica di co-creazione, fa parte di sicuro della nuova literacy che occorre sviluppare”.

Da quanto detto fin qui, emerge che l’AI potrà essere un valido aiuto anche per il docente, nelle molteplici attività che svolge prima della lezione, durante la lezione, dopo la lezione: (a) progettare e pianificare; (b) spiegare e presentare; (c) personalizzare e supportare; (d) erogare e gestire.

Proviamo a elencare qualche esempio: generare indicazioni sui compiti con i criteri di valutazione | sviluppare istruzioni che descrivono i ruoli e le aspettative dell’apprendimento cooperativo || produrre poster che elencano i 10 motivi per cui l’algebra è importante per il futuro degli studenti o i 20 errori di scrittura più comuni degli studenti delle scuole superiori, con brevi definizioni ed esempi | creare esempi risolti di problemi matematici, equazioni di chimica, ecc. con la spiegazione di ogni fase | costruire un organizzatore per la lettura preliminare o anticipata, estraendo il vocabolario critico e non familiare da un capitolo ed elencando le parole chiave con le relative definizioni | preparare delle flashcard con domande e risposte || semplificare la comunicazione con i genitori, i colleghi e le segreterie attraverso lettere di benvenuto alla classe, proposte di gite, programmi di assemblea e fogli di autorizzazione.

E se invece volessimo concentrarci sul monitoraggio e la valutazione:

liste di controllo: un chatbot può sviluppare una lista di attività e processi che aiuti lo studente nel percorso di metacognizione;

test: un chatbot può creare test su uno o più argomenti, con il numero e i tipi di quesiti che voi indicherete; potete richiedere anche le soluzioni con una breve spiegazione; rubriche: un chatbot sa comporre con facilità una rubrica per qualsiasi tipo di prestazione dello studente: analitica, olistica e di sviluppo; oppure suggerirvi scale e tabelle di valutazione.

3. Dimensione critica

La terza fase critica interessa infine la competenza del saper riconoscere e distinguere fra reale, verosimile e falso. La pratica del fact-checking è già in uso nelle scuole da tempo, eppure l’AI ci pone di fronte a sfideancora più complesse.

Una buona strategia è trasmettere agli studenti una semplice routine di domande (che adattiamo dal lavoro di B. Mastroianni, La disputa felice):

individuare la fonte: chi lo dice? data, luogo, circostanze: quando e dove?

verificabilità: qualcuno lo conferma?

autorevolezza: chi lo conferma?

confronto: ci sono altre versioni?

Parafrasando un valido contributo dei pedagogisti americani E.R. Mollick & L. Mollick, queste strategie promuovono una supervisione attiva e lo stimolo a combinare le capacità dell’AI con i contributi individuali, sfidando gli studenti a rimanere il “fattore umano” nel processo (human in the loop) per garantire che l’AI funzioni come uno strumento di supporto piuttosto che come un sostituto.

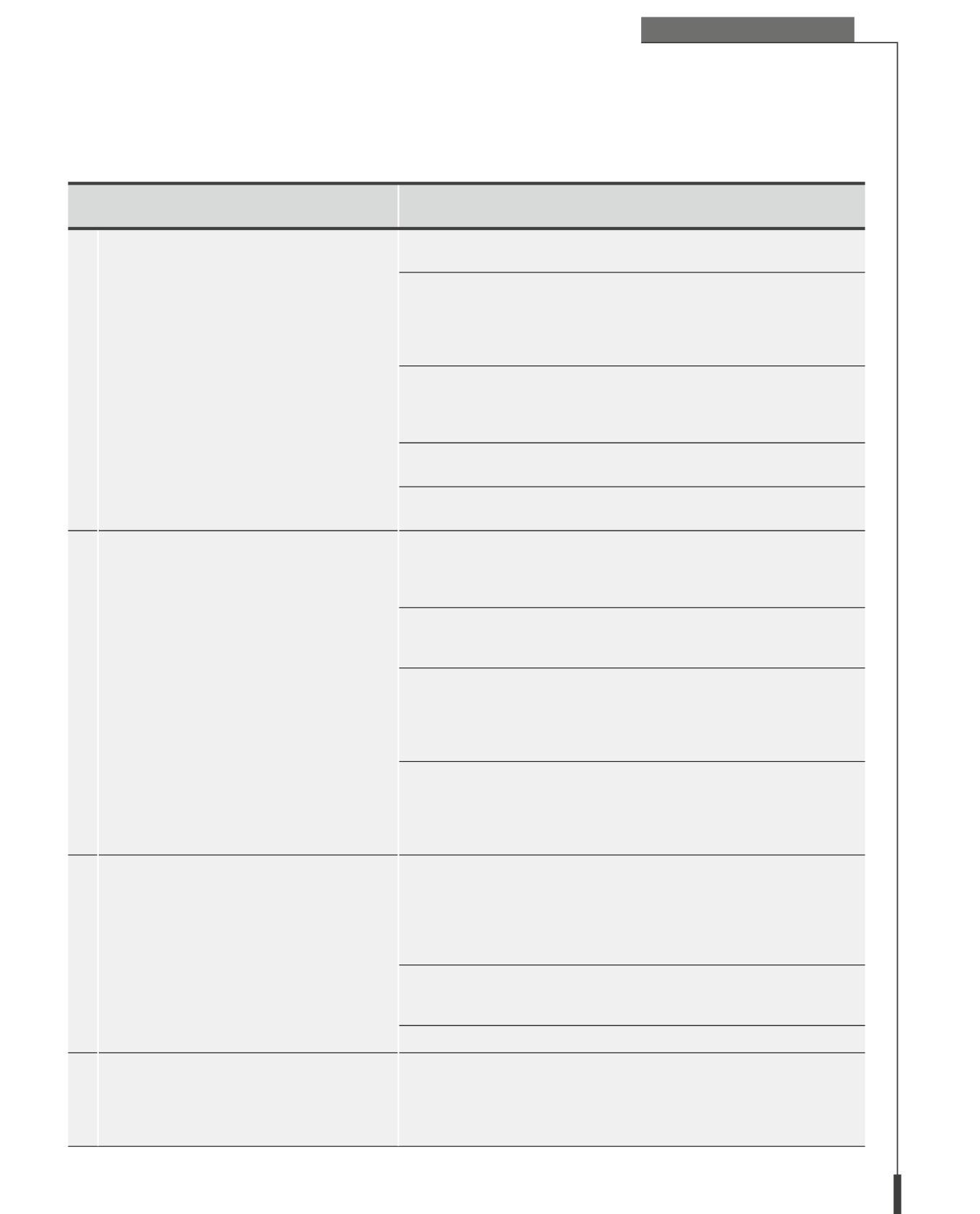

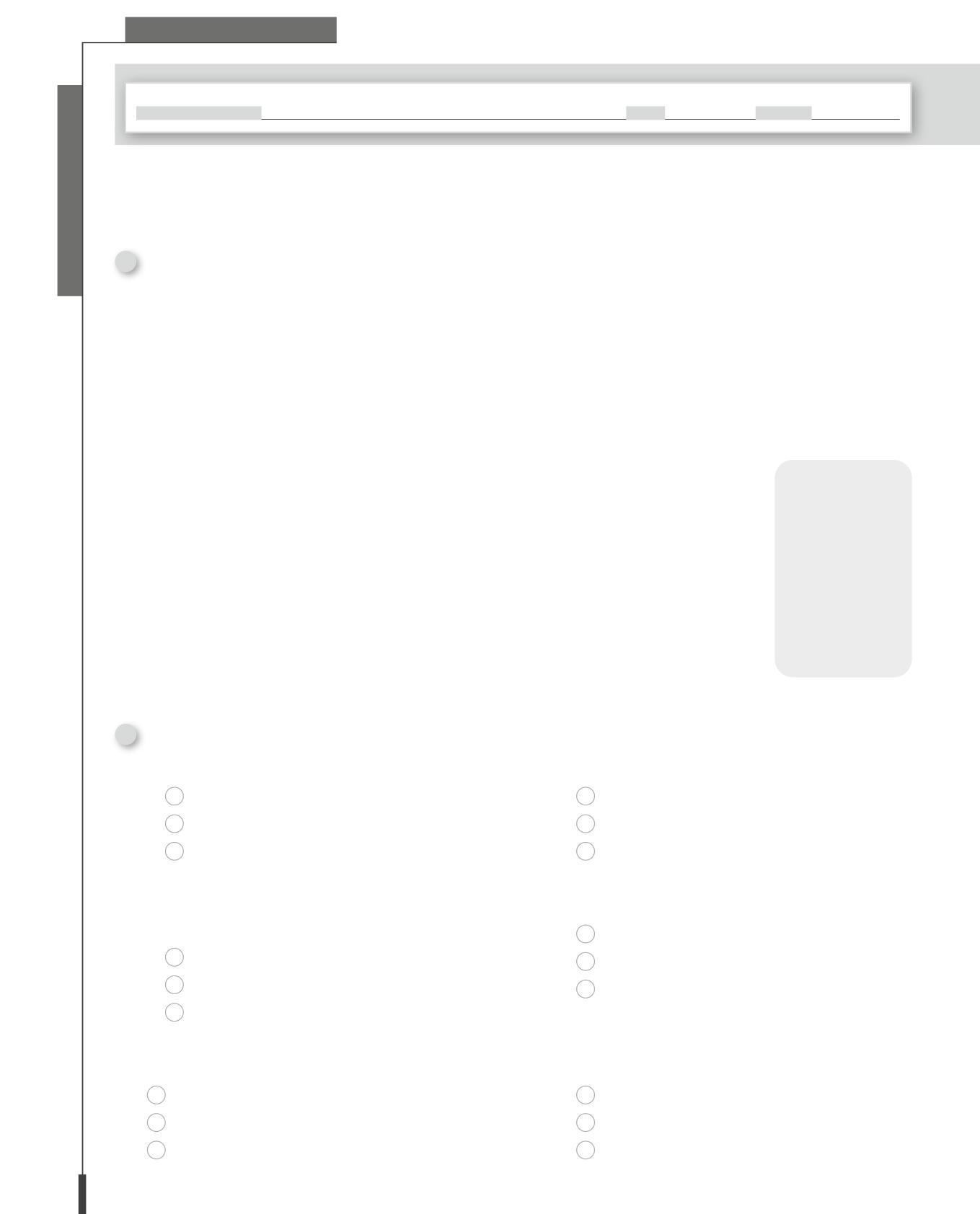

La valutazione dell’artefatto

La valutazione è spesso guardata con sospetto e diffidenza. Eppure è un processo che, se progettato ed eseguito con intelligenza, non è solo uno strumento diagnostico che consente al docente di evitare che le difficoltà degli studenti degenerino in insuccessi. Di più: se interpretata come relazione (e non già come la comunicazione arida di un voto), la valutazione è formazione dell’individuo che, in quanto tale, consente di conoscere sé stessi, interpretare il proprio presente e progettare il proprio futuro.

La valutazione in un processo di apprendimento arricchito dall’AI (AI-enhanced) deve possedere necessariamente alcune caratteristiche: ➀ essere formativa e integrata durante tutto il processo; ➁ offrire un feedback prospettico e costruttivo (che consenta cioè di visualizzare gli strumenti e le fasi dell’apprendimento); ➂ valorizzare la complessità di questa “prestazione epistemica” (che è quindi un insieme di informazioni disciplinari, pratiche di conoscenza, creatività).

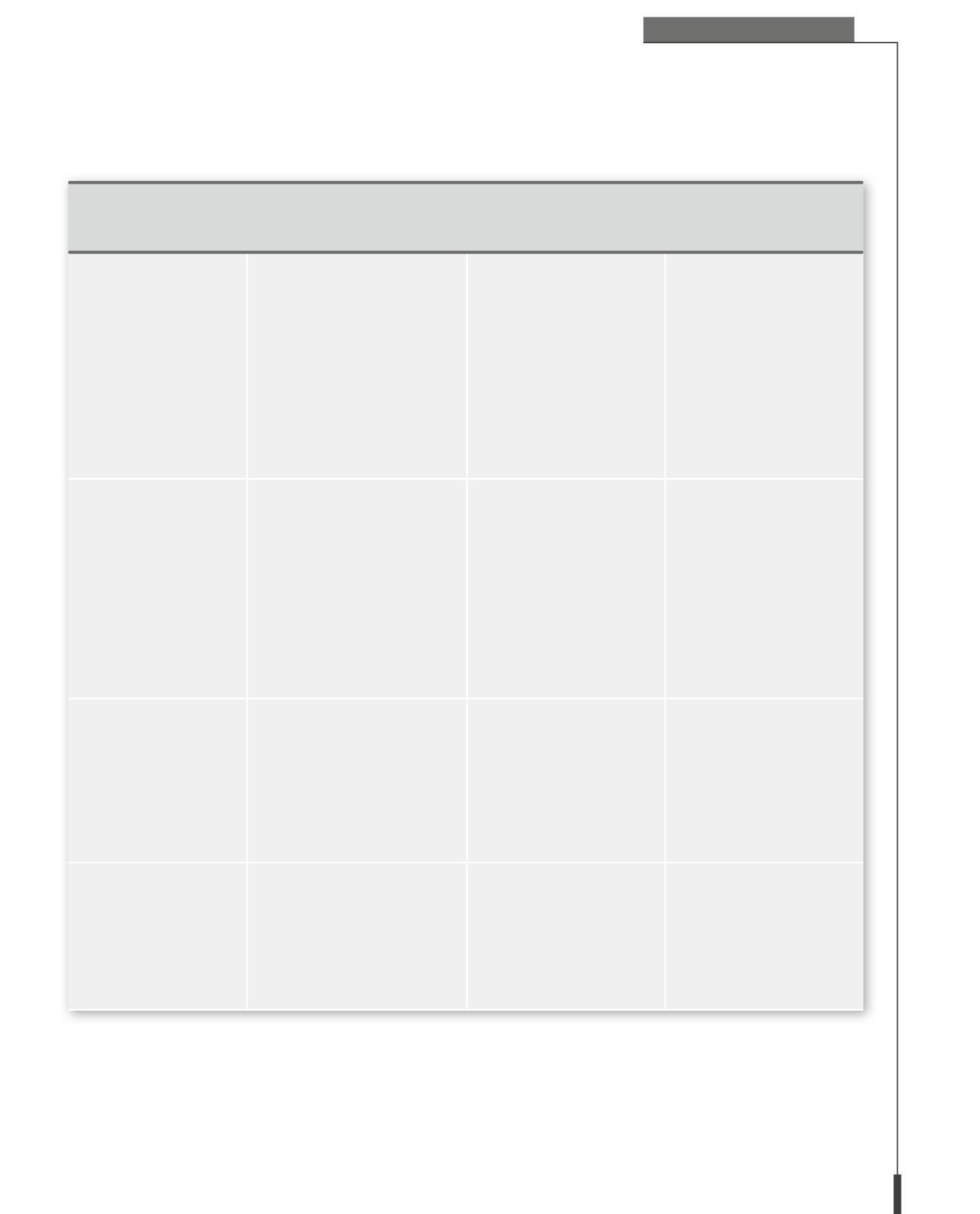

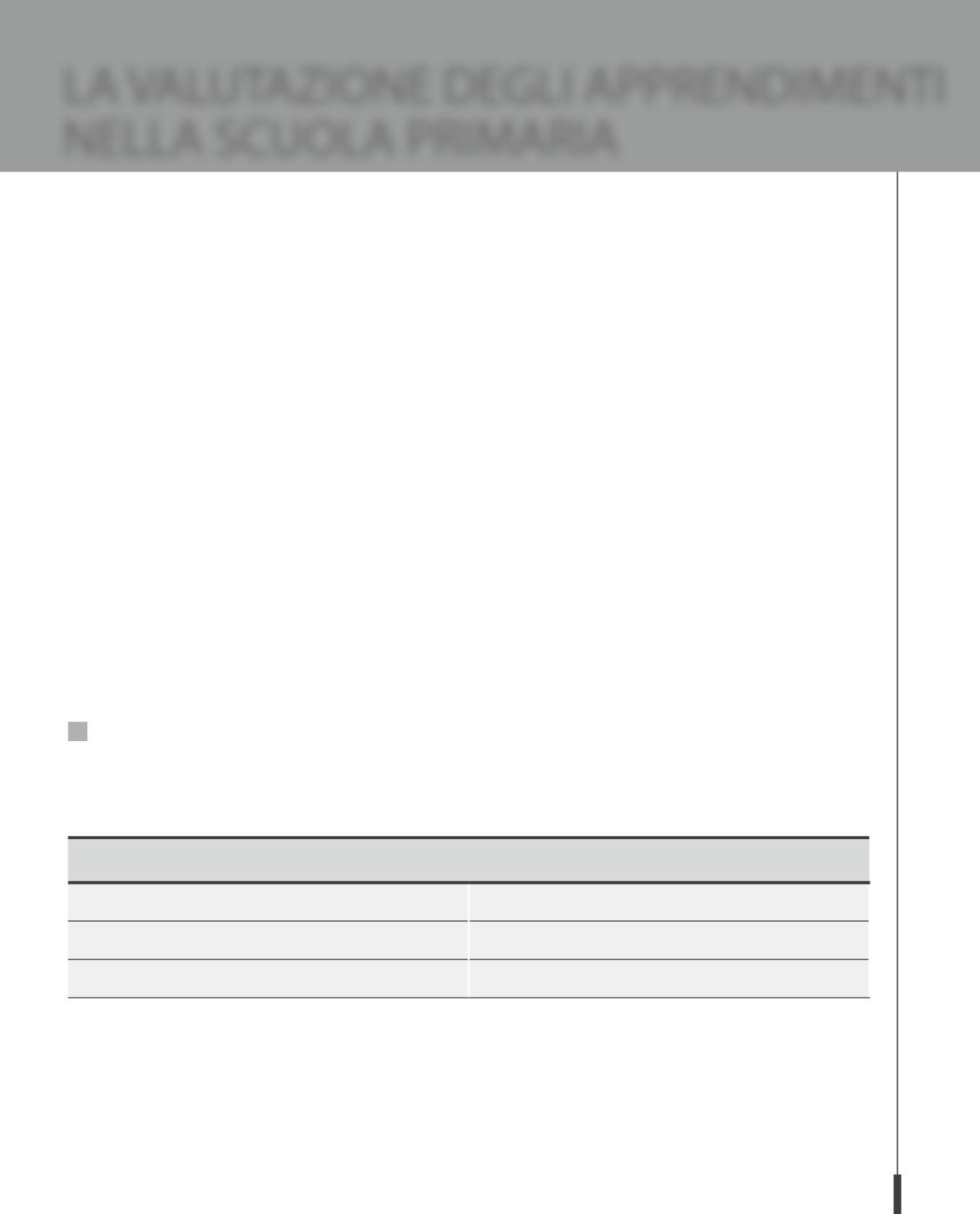

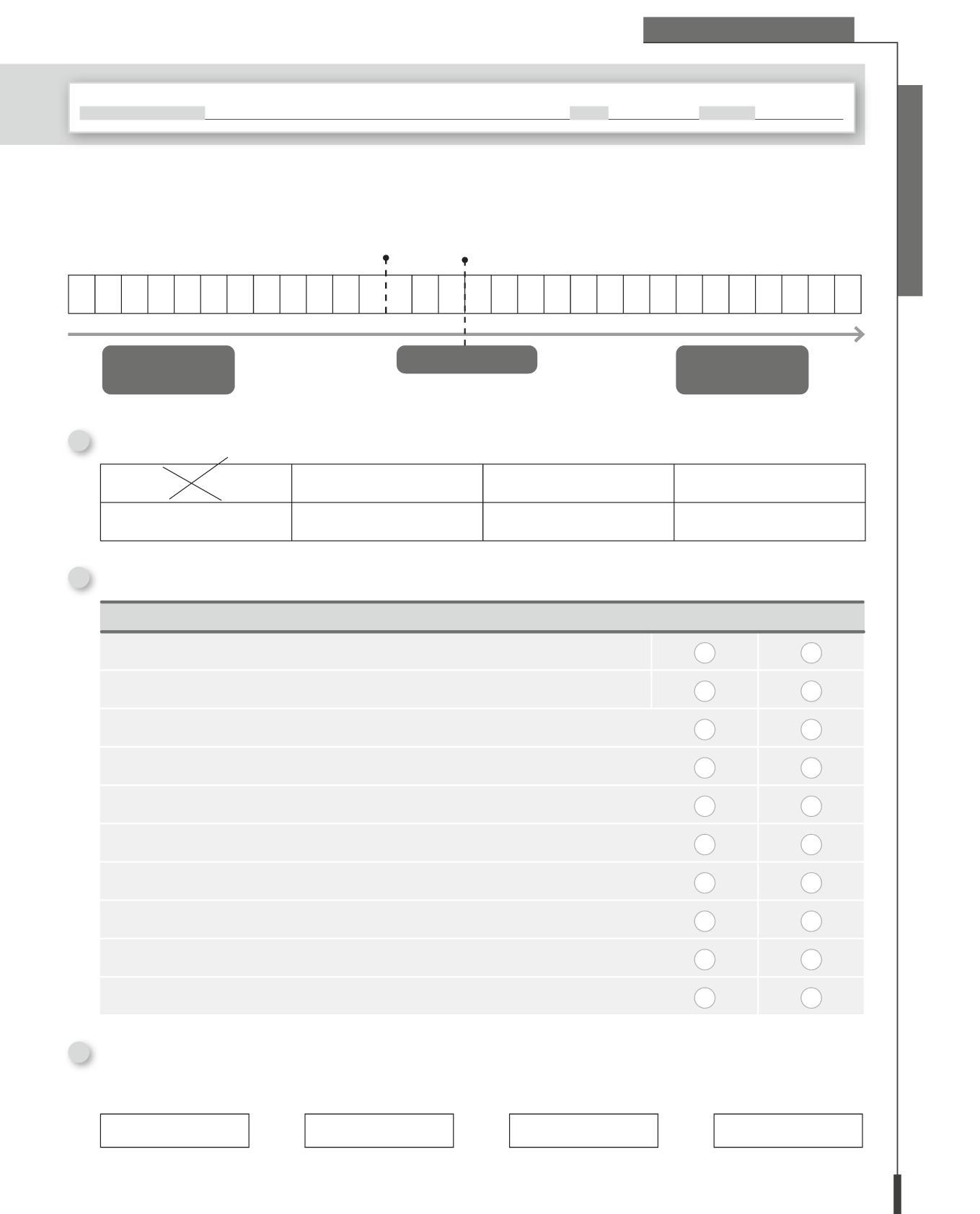

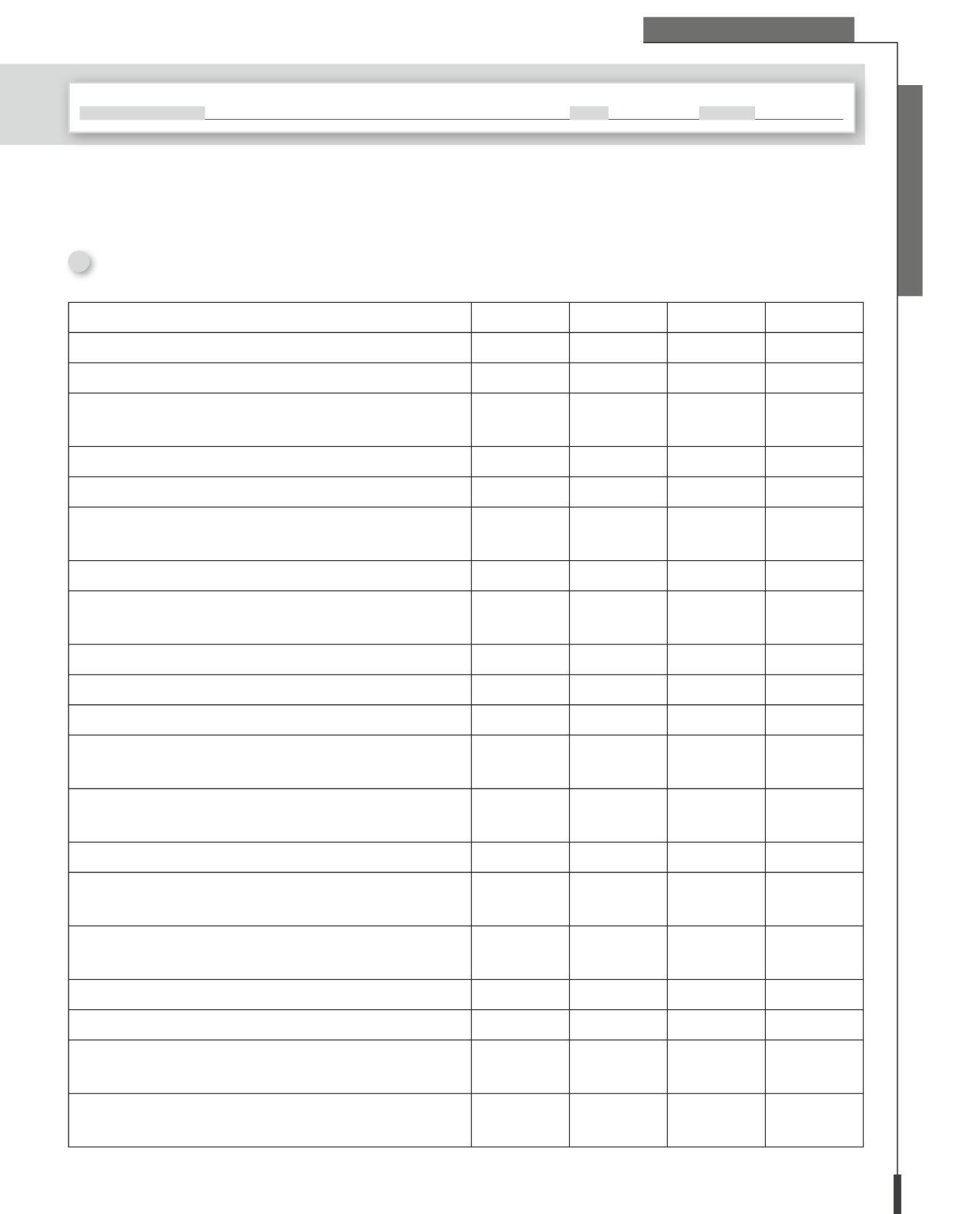

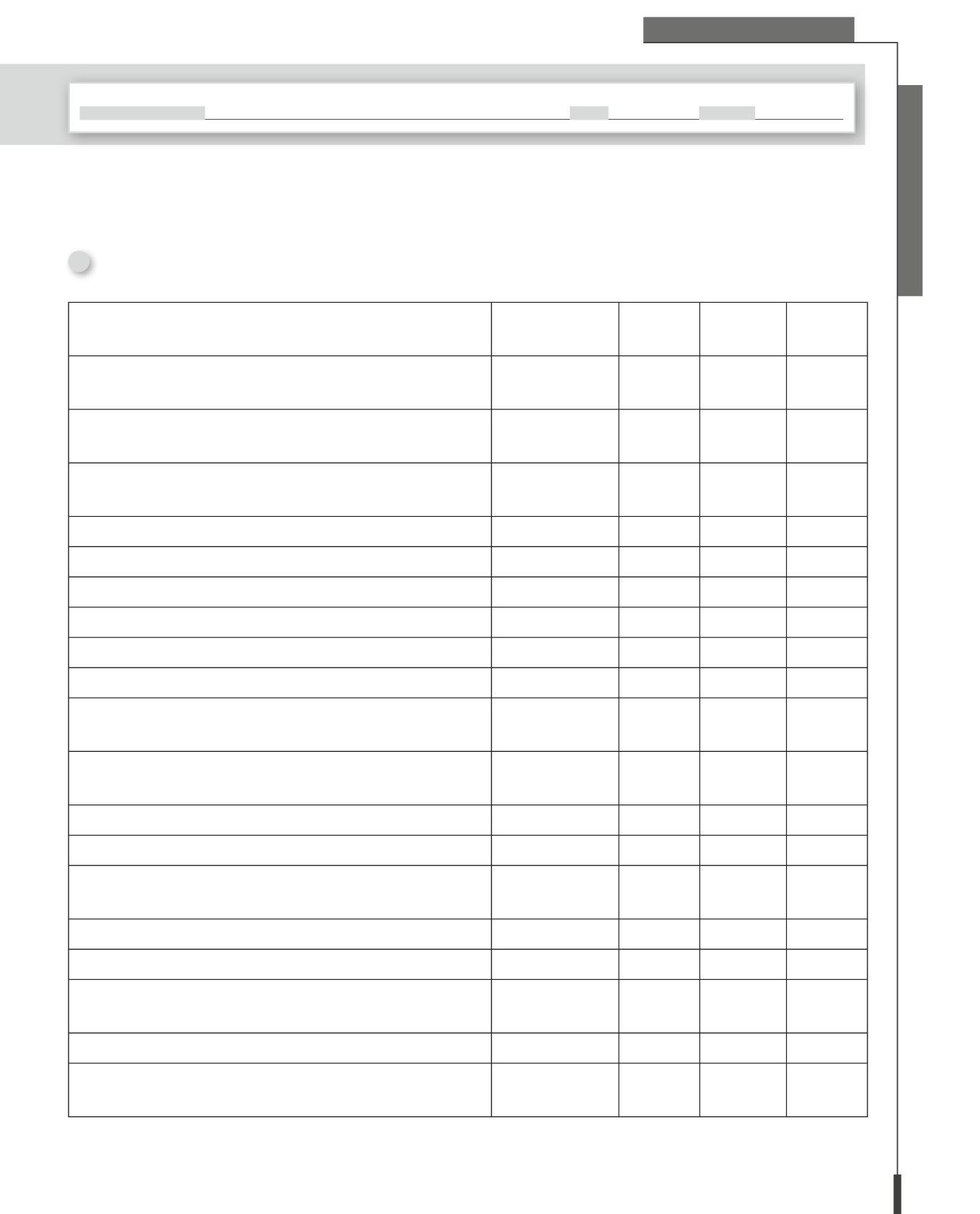

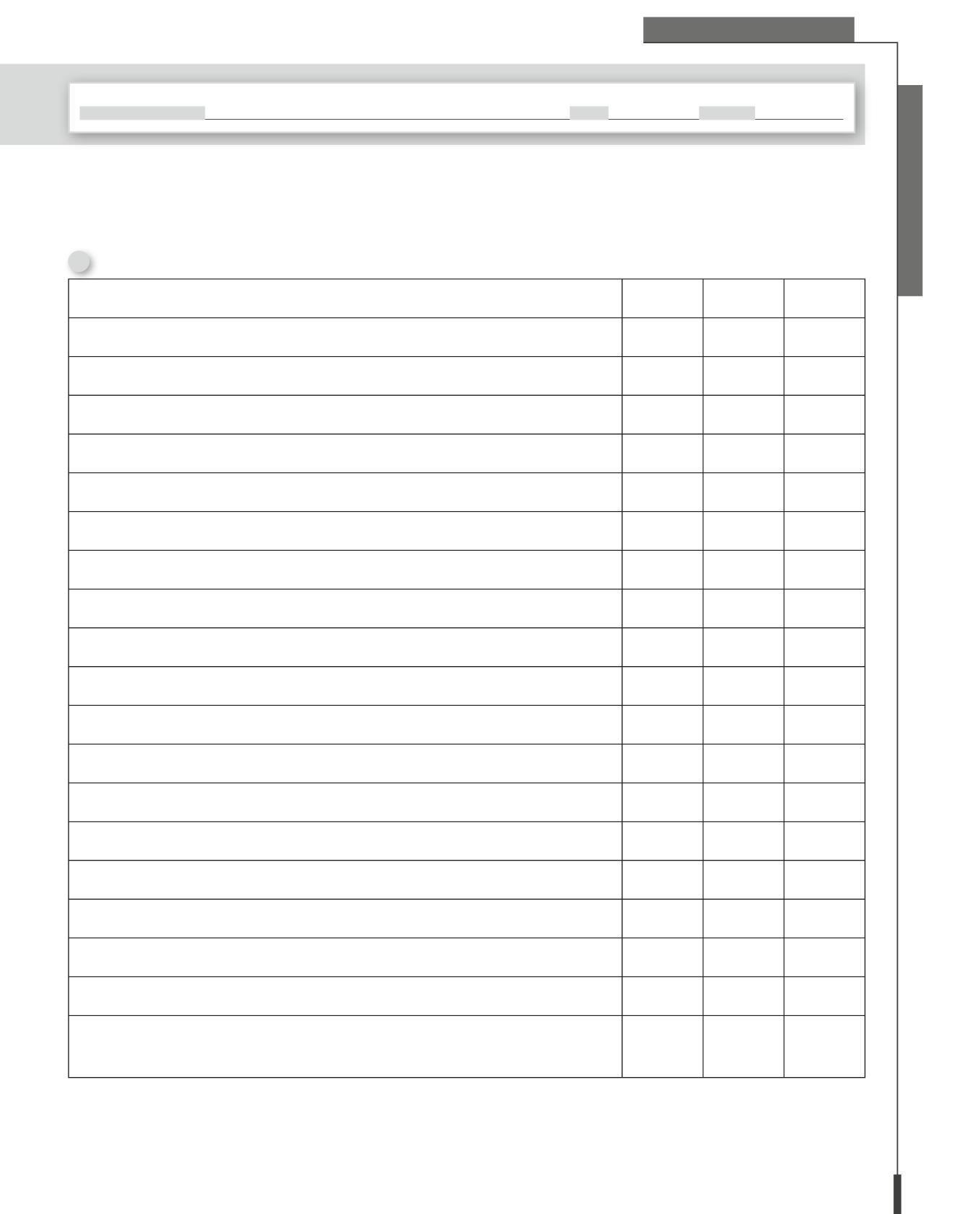

Proponiamo qui in chiusura una semplice tabella che può servire come punto di partenza per qualsiasi pratica valutativa.

criteri descrizione punteggio *

Capacità di porre domande rilevanti

Capacità di strutturazione di ragionamenti complessi

Creatività nell’uso del chatbot

Autonomia nell’uso del chatbot

Riflessione critica

Presentazione del prodotto finale

= Non soddisfacente

La capacità di formulare domande pertinenti e ben strutturate per ottenere informazioni utili dal chatbot.

L’abilità di affinare continuamente le richieste e collegare le risposte del chatbot per costruire un discorso articolato e ben strutturato.

L’uso originale e innovativo del chatbot per esplorare soluzioni o punti di vista nuovi.

La capacità dello studente di utilizzare il chatbot in modo indipendente, senza costante supporto esterno.

L’abilità dello studente di riflettere criticamente sulle informazioni ricevute e di metterle in discussione.

La qualità della presentazione del lavoro finale derivato dall’interazione con il chatbot (chiarezza, coerenza, accuratezza).

= Adeguato

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➀ ➁ ➂ ➃ ➄

➁ ➂ ➃ ➄

15 consigli per costruire prompt efficaci

11

stile

Se desideri una risposta formale, usa un linguaggio formale nel prompt; se preferisci uno stile informale o creativo, adattalo di conseguenza.

obiettivi

Prima di scrivere il prompt, è importante organizzare le idee e definire il tipo di risultato che vogliamo raggiungere. Per una richiesta sufficientemente completa, il prompt dovrà contenere almeno cinque parole.

target

Il prompt deve comunicare chiaramente ciò che si desidera ottenere: evita i convenevoli e le domande vaghe o ambigue.

istruzioni

È opportuno iniziare la richiesta utilizzando comandi diretti come “Spiega”,“Descrivi”, “Elabora”, “Indica” ecc.: questo aiuterà il modello a capire l’azione richiesta. Per ricevere risposte più elaborate, utilizza domande aperte invece di domande chiuse e inserisci istruzioni più lunghe e più complesse.

contesto

Fornisci dettagli o limitazioni per definire il contesto. Per esempio specifica l’età dei destinatari e il tipo di scuola che frequentano.

ruolo

Indica il ruolo che il bot dovrà assumere nella conversazione, per esempio un insegnante, un esperto in un argomento, un poeta.

07

dettagli

Se stai cercando una risposta basata su dati o informazioni specifiche, fornisci dettagli rilevanti come date, luoghi, nomi o simili.

formato

Se hai un formato particolare in mente per la risposta, come un elenco puntato, un paragrafo conciso o una spiegazione dettagliata, devi specificarlo nel prompt: “Elenca in formato elenco puntato…”.

esempi

lunghezza

Limita le risposte del bot a un certo numero di parole o di paragrafi. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dal condensare le informazioni di quattro paragrafi in uno, o chiedere risposte con parole di otto caratteri o meno. Questo offre all’AI la flessibilità necessaria per generare una risposta che rientri nell’intervallo specificato.

12

limiti

Dato che esistono dei limiti precisi di input di token, quando la richiesta è particolarmente complessa, suddividila in passaggi più piccoli; per esempio, anziché chiedere “Parlami della rivoluzione industriale”, circoscrivi la richiesta in questo modo: “Spiega le cause e gli effetti della Rivoluzione industriale in Italia nel XIX secolo”.

13

remix

Tratti da: “Costruire il futuro. Linee guida sull’utilizzo dell’AI in ambito scolastico” - Rete di scuole FVG.

Fornisci esempi di testo che rispondano alla richiesta specifica. Per esempio, se vuoi generare un testo che descriva un prodotto, è utile fornirgli esempi di descrizioni di prodotti già esistenti. In questo modo, il bot capisce meglio cosa vuoi ottenere e genera un testo più preciso e pertinente.

09 sentiment

Quando è necessario, definisci i “sentiment” (cioè le emozioni, gli stati d’animo) per adattare la risposta alle emozioni richieste.

Puoi creare un prompt efficace anche ricorrendo al “copia e incolla”. Puoi chiedere al chatbot di semplificare un testo difficile, come la spiegazione di un concetto scientifico, oppure fargli tradurre un contenuto in diverse lingue, o ancora riscrivere un articolo con uno stile più accattivante.

14

coerenza

Ogni tanto l’AI perde il filo del discorso e se ricominci da zero (quindi se clicchi su new chat) tutto sarà dimenticato. Se invece resti nella stessa discussione puoi mantenere memoria di quanto è stato scritto.

15

allenamento

Un prompt efficace può richiedere pratica e adattamento per ottenere i risultati desiderati. Sperimenta e perfeziona le tue tecniche man mano che acquisisci familiarità con il modello.

Progettazione e certificazione delle competenze

La nuova valutazione alla scuola primaria

L’insegnamento dell’Educazione civica

PROGETTAZIONE CURRICOLARE

E DIDATTICA E CERTIFICAZIONE

DELLE COMPETENZE

di Dino Cristanini

Le competenze come orizzonte formativo

«Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva» si afferma nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che ha sostituito quella precedente del 18 dicembre 2006.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo assumono le competenze chiave come l’«orizzonte di riferimento verso cui tendere», e individuano nel Profilo dello studente le competenze che un ragazzo dovrebbe avere sviluppato al termine del primo ciclo di istruzione, che saranno oggetto della certificazione prevista dall’art. 9 del D.Lgs n. 62/2017.

Si delinea così un percorso coerente tra progettazione, attività didattiche, valutazione e certificazione delle competenze, che trova concreta attuazione nelle proposte della Guida

La progettazione

Le scuole, affermano le Indicazioni nazionali, nella progettazione del curricolo assumono come riferimenti il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

I traguardi, individuati nelle Indicazioni nazionali per ciascuna disciplina al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, descrivono lo sviluppo delle competenze che è ragionevole attendersi in corrispondenza di queste fasi evolutive. Al tempo stesso rappresentano una «garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio» e perciò costituiscono «riferimenti ineludibili per gli insegnanti» e «nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli».

Gli obiettivi di apprendimento, che nelle Indicazioni nazionali sono raggruppati per nuclei tematici, sono i mattoni con cui costruire lo sviluppo delle competenze, e definiscono le abilità e le conoscenze necessarie per il raggiungimento dei traguardi.

La progettazione dell’azione didattica ha poi il compito di individuare le scelte metodologiche e le esperienze di apprendimento più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Alle pagine 32-37, per evidenziare le connessioni tra tutti gli elementi della progettazione, vengono perciò allineati:

• i nuclei tematici di Matematica e Scienze in relazione ai quali sono raggruppati gli obiettivi nelle Indicazioni nazionali;

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali al termine della scuola primaria, ciascuno connesso al nucleo maggiormente pertinente, fermo restando che alcuni traguardi possono essere connessi anche a più nuclei;

• gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali al termine della classe quinta della scuola primaria, correlati ai nuclei tematici pertinenti;

• i contenuti da utilizzare e le attività da svolgere per promuovere il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi da parte degli alunni.

La certificazione

Il modello

Il modello di certificazione per la scuola primaria adottato con D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024 fa riferimento alle competenze chiave della Raccomandazione europea del 2018, descritte in base al Profilo dello studente declinato in relazione alla situazione attesa al termine di questo grado di scuola.

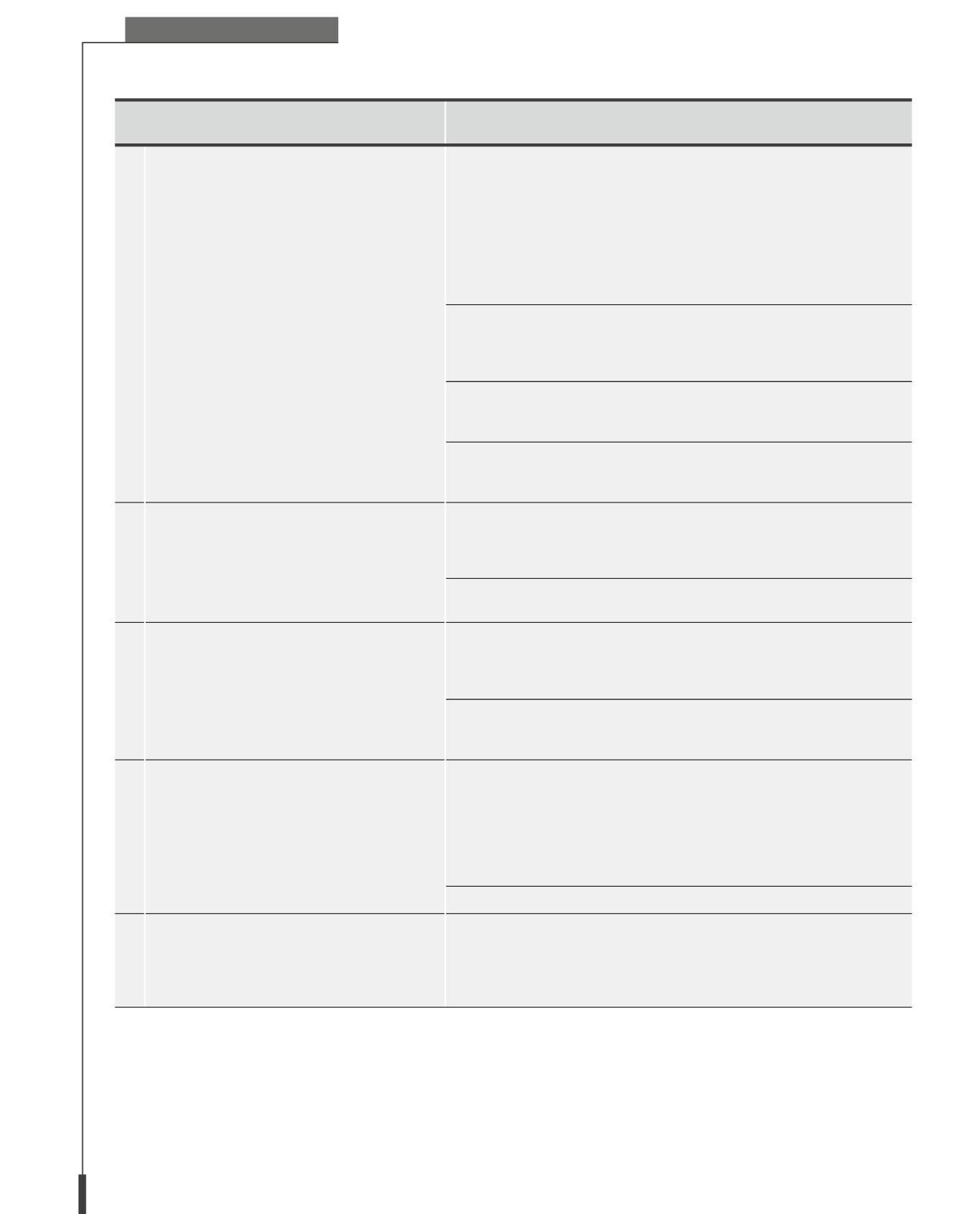

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Utilizzare la lingua inglese a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

Avere consapevolezza che esistono lingue e culture diverse

Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

Osservare comportamenti e atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente, i beni comuni, la sostenibilità.

Competenza digitale Utilizzare con responsabilità le tecnologie digitali in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; affrontare positivamente i conflitti, collaborare con altri, empatizzare.

Esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità nel rispetto di sé e degli altri.

Utilizzare conoscenze e nozioni di base per ricercare nuove informazioni. Accedere a nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune.

Partecipare alle diverse forme di vita comunitaria, divenendo consapevole dei valori costituzionali.

Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Realizzare semplici progetti. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornirlo quando necessario.

Riflettere sulle proprie scelte.

Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, esprimendo curiosità e ricerca di senso.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali.

Nel modello è previsto anche un ulteriore spazio, per dar modo alla scuola di evidenziare anche eventuali significative competenze manifestate dall’alunno nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche.

I livelli

Per ciascuna delle competenze da certificare il modello prevede quattro possibili livelli:

A AVANZATOL’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B INTERMEDIOL’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Data la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel primo ciclo non si prevede un livello manifestamente negativo, ma si porta l’attenzione su ciò che l’alunno riesce comunque a fare.

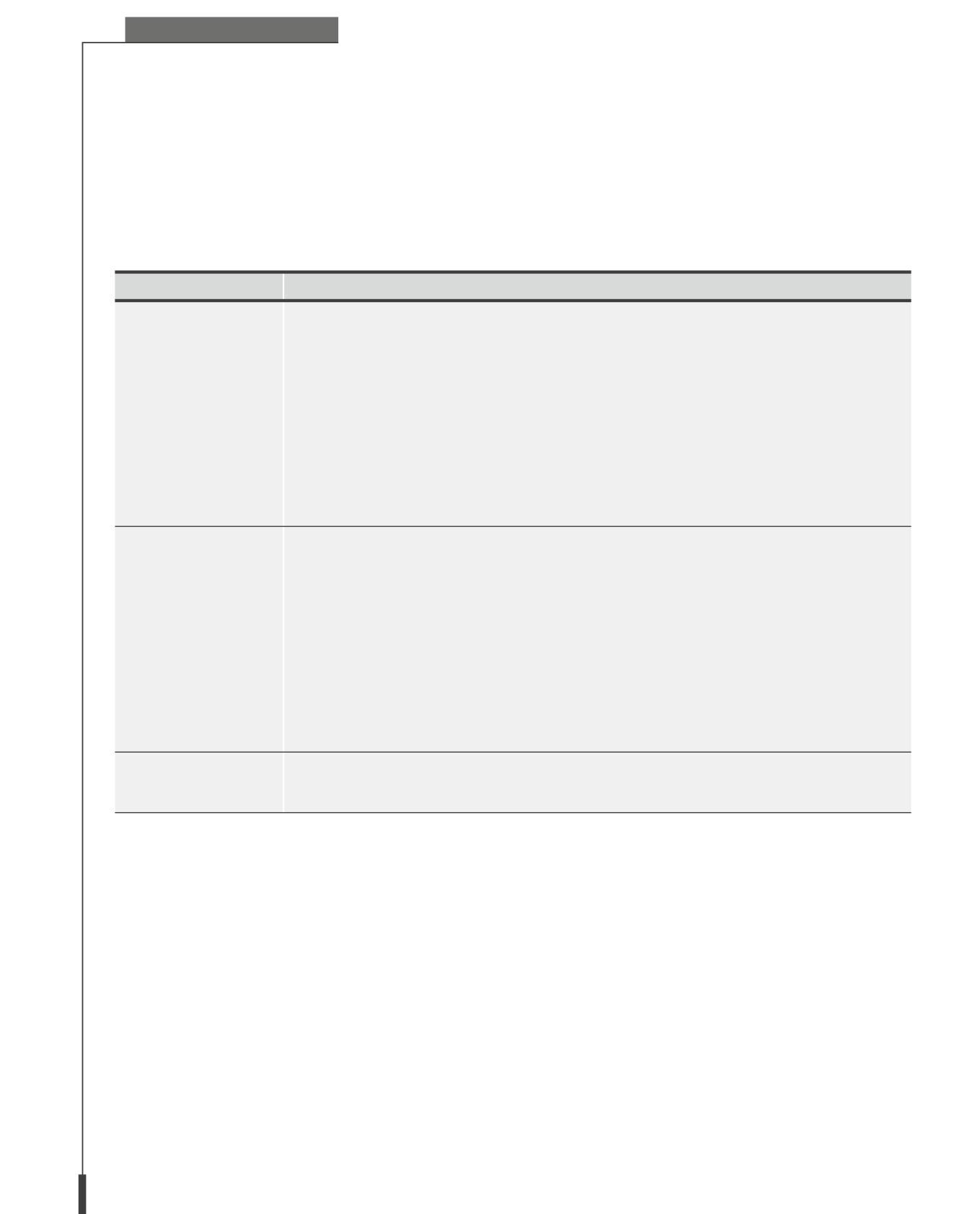

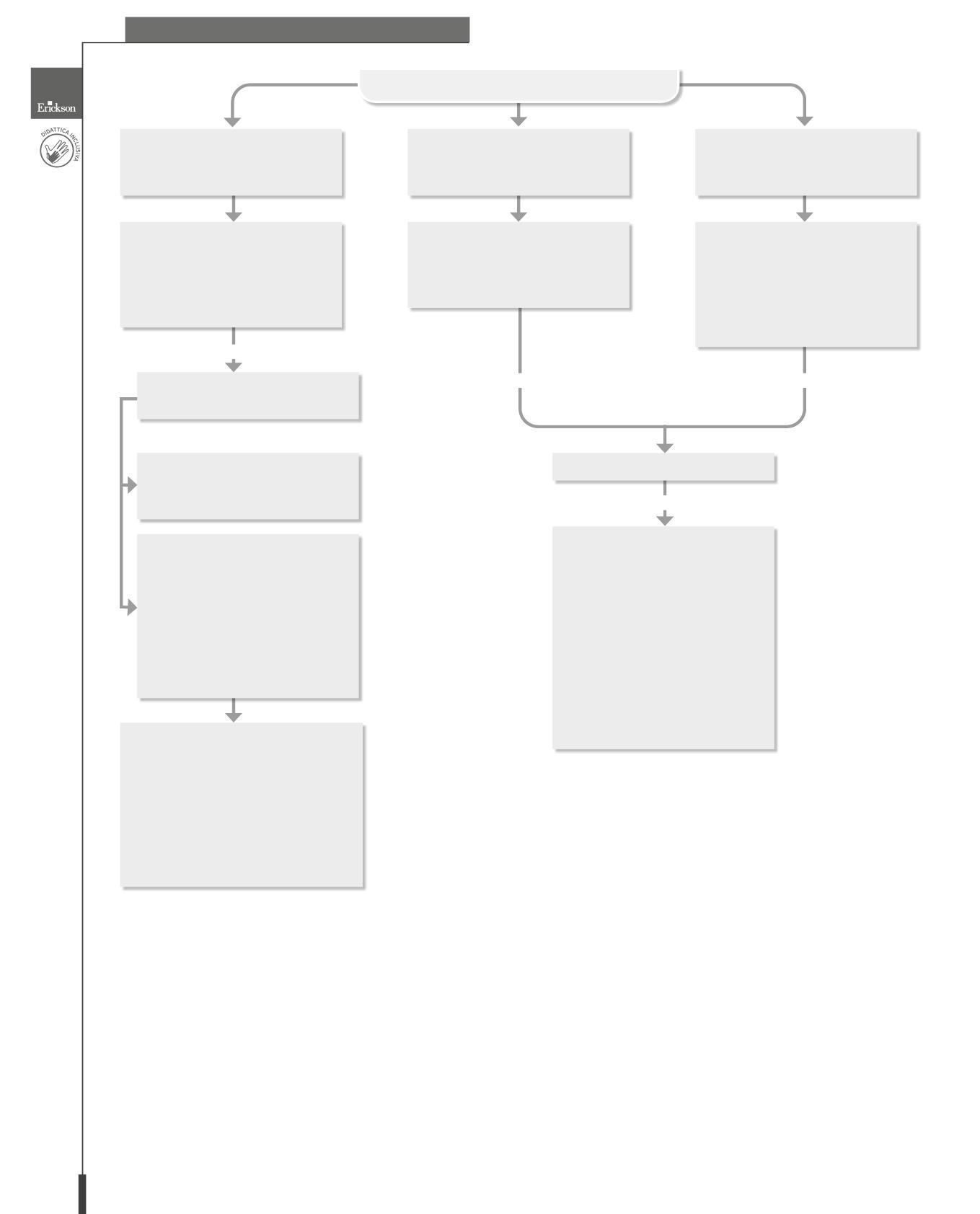

Strumenti per valutare le competenze

Per accertare il possesso delle competenze servono strumenti diversi da quelli tradizionalmente utilizzati per la verifica dell’acquisizione di conoscenze e abilità. La letteratura scientifica in materia individua la strumentazione ottimale nell’integrazione di tre tipi di strumenti.

Compiti di realtà

Osservazioni sistematiche degli insegnanti

Narrazione dell’alunno del percorso cognitivo compiuto

Richiesta all’alunno di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica.

Rilevazione dei processi, delle operazioni che l’alunno compie per interpretare e svolgere il compito.

Racconto delle operazioni compiute, degli aspetti più interessanti, delle difficoltà incontrate e del modo in cui sono state superate, delle emozioni provate, autovalutazione del prodotto e del processo adottato.

Questi strumenti vanno utilizzati durante l’intero percorso della scuola primaria per acquisire informazioni sul grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi definiti per ciascuna disciplina e alle competenze riportate nel modello di certificazione.

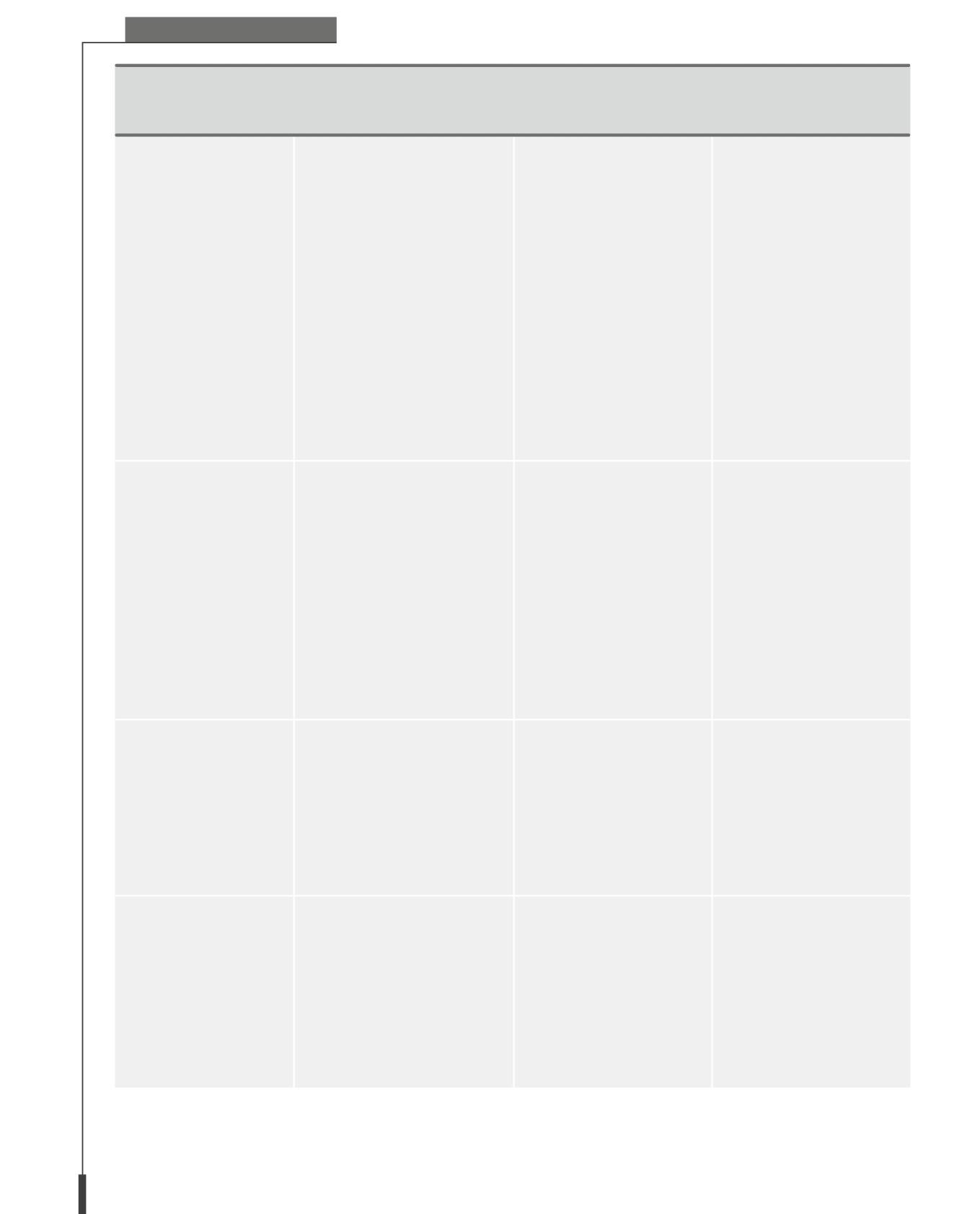

Competenze e traguardi

Nelle Indicazioni nazionali si afferma che «nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese». Occorre perciò individuare nell’ambito delle varie discipline i traguardi che concorrono allo sviluppo delle diverse competenze.

Per facilitare questa operazione la tabella seguente presenta il quadro delle correlazioni tra i traguardi di Scienze e Matematica e le competenze da certificare al termine della scuola primaria.

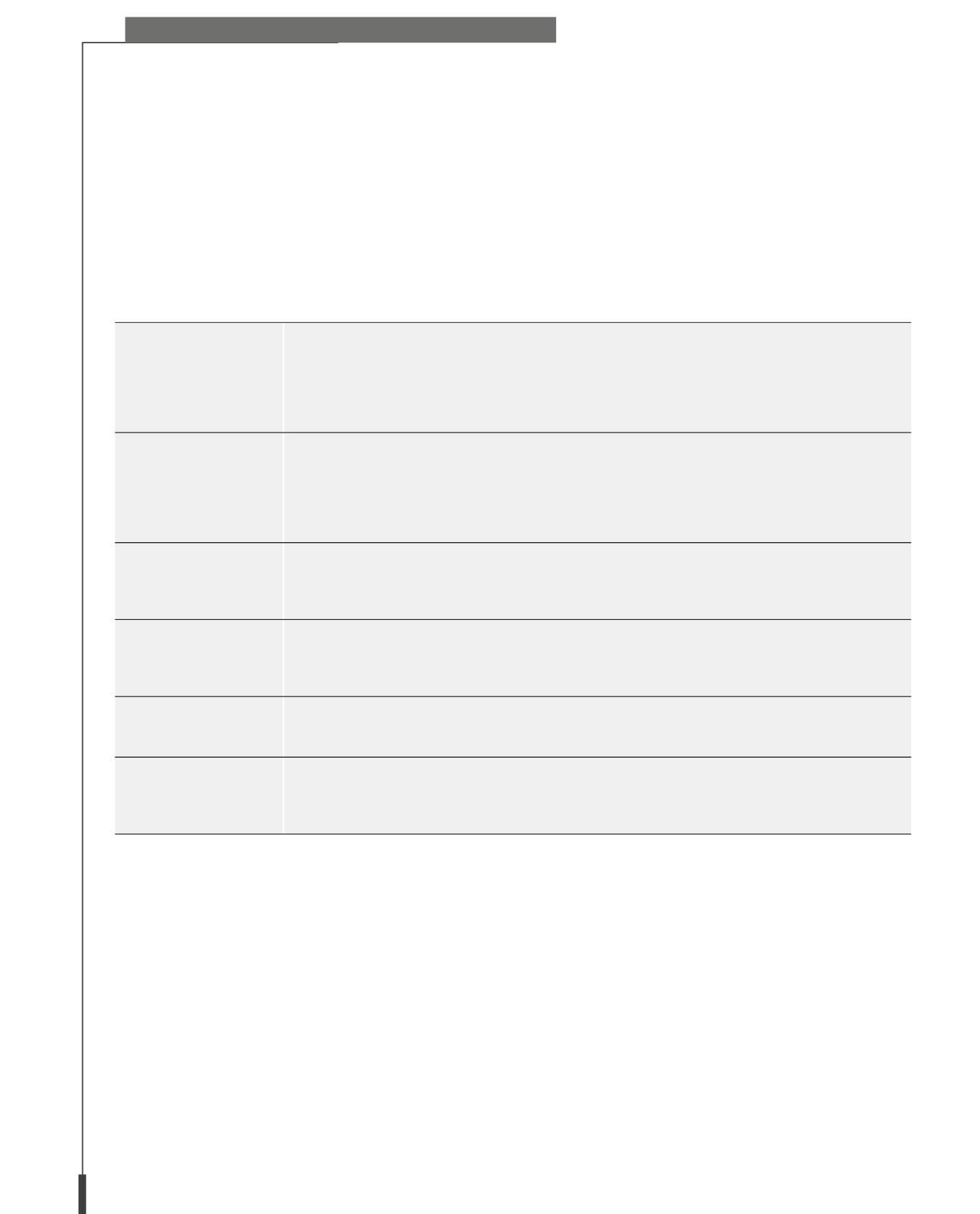

Quadro

delle correlazioni tra i traguardi per lo sviluppo delle

competenze di Storia e Geografia e le competenze da certificare con il modello nazionale

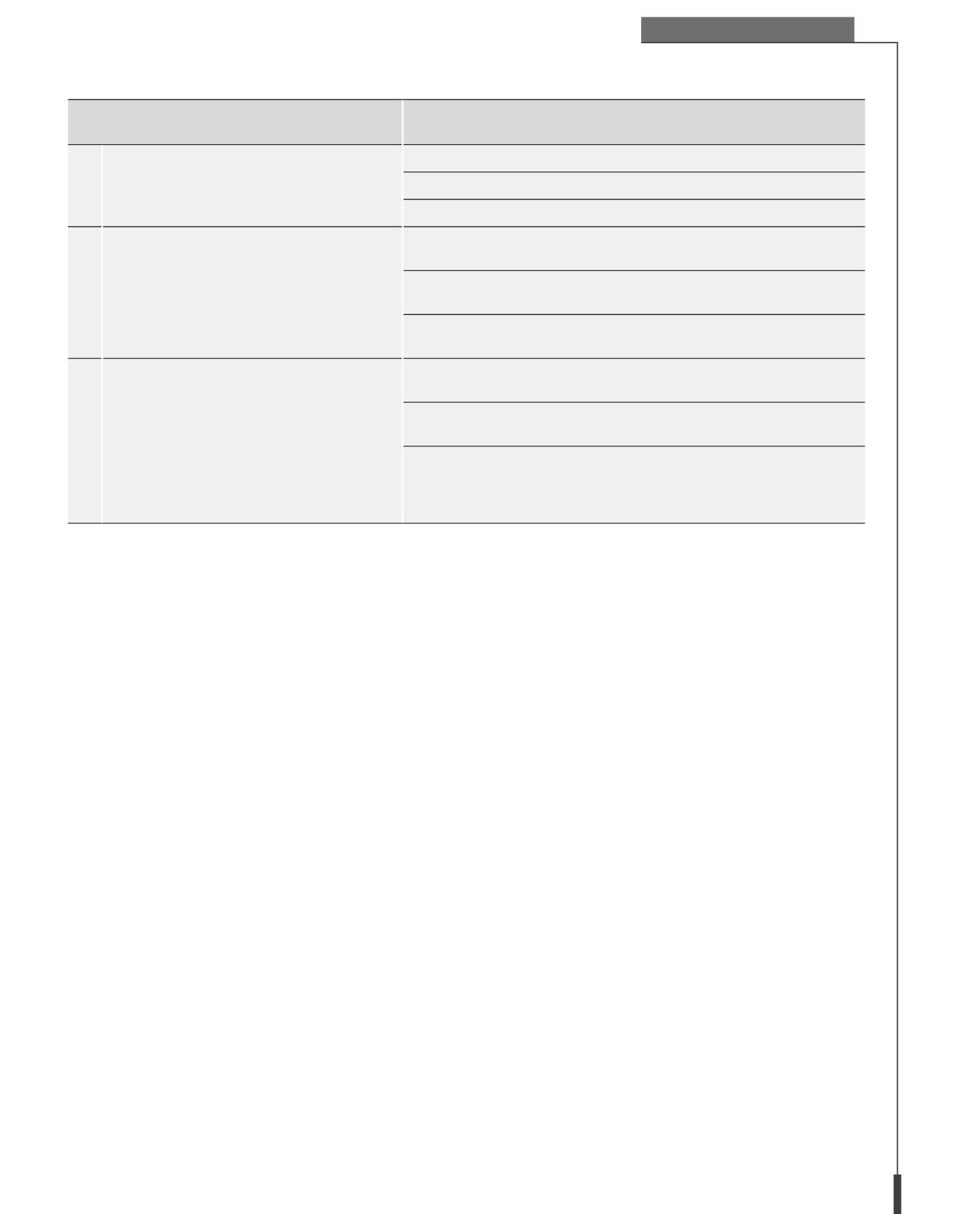

COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

Competenze da certificare Al termine della scuola primaria

• Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati, raccontare le proprie esperienze e adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica declinati per la classe quarta

• Riconosce le principali caratteristiche dei testi storici (ricostruzione/narrazione di eventi e trasformazioni) e ne ricava informazioni utili alla comprensione dei fatti storici.

• Espone in forma orale e scritta, eventualmente utilizzando anche risorse digitali, gli elementi caratterizzanti delle civiltà studiate, gli avvenimenti e i cambiamenti nel tempo.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Scienze declinati per la classe quarta

• Riconosce e denomina monti, colline, pianure, fiumi, laghi, mari, coste dei paesaggi geografici italiani.

Competenza digitale

• Utilizzare la lingua inglese a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/ interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

• Avere consapevolezza che esistono lingue e culture diverse

• Utilizzare le conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

• Osservare comportamenti e atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente, i beni comuni, la sostenibilità.

• Utilizzare con responsabilità le tecnologie digitali in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

• Espone in forma orale e scritta, eventualmente utilizzando anche risorse digitali, gli elementi caratterizzanti delle civiltà studiate, gli avvenimenti e i cambiamenti nel tempo.

• Ricava informazioni geografiche, con particolare riferimento al territorio italiano, mediante l’analisi di fonti di diverso genere, anche digitali.

Progettazione e certificazione

COMPETENZE CHIAVE RACCOMANDAZIONE EUROPEA 2018

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenze da certificare Al termine della scuola primaria

• Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; affrontare positivamente i conflitti, collaborare con altri, empatizzare.

• Esprimere le proprie personali opinioni e sensibilità nel rispetto di sé e degli altri.

• Utilizzare conoscenze e nozioni di base per ricercare nuove informazioni.

• Accedere a nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

• Portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Matematica declinati per la classe quarta

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in relazione alle civiltà studiate.

• Individua le relazioni tra le civiltà studiate e i relativi contesti spaziali.

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato le civiltà antiche (Mesopotamia, Egitto, India, Cina, civiltà cretese, fenicia ed ebraica) e li confronta con il quadro di civiltà del presente.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di Scienze declinati per la classe quarta

• Si orienta sia nello spazio circostante sia su carte geografiche di vario tipo relative in particolare al territorio italiano utilizzando sia riferimenti topologici sia i punti cardinali.

• Individua i principali caratteri dei paesaggi geografici e le analogie e differenze tra di essi.

• Riconosce e denomina monti, colline, pianure, fiumi, laghi, mari, coste dei paesaggi geografici italiani.

• Comprende il concetto di spazio geografico come esito dell’interdipendenza di elementi fisici e antropici.

Competenza in materia di cittadinanza

• Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune.

• Partecipare alle diverse forme di vita comunitaria, divenendo consapevole dei valori costituzionali.

• Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

• Individua e interpreta le tracce del passato presenti nel territorio e comprende l’importanza della conservazione del patrimonio culturale.

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato le civiltà antiche (Mesopotamia, Egitto, India, Cina, civiltà cretese, fenicia ed ebraica) e li confronta con il quadro di civiltà del presente.

• Individua e comprende le trasformazioni intervenute nei paesaggi italiani a seguito dell’attività e degli interventi umani.

• Comprende il concetto di spazio geografico come esito dell’interdipendenza di elementi fisici e antropici.

Competenza imprenditoriale

• Dimostrare originalità e spirito di iniziativa.

• Realizzare semplici progetti.

• Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto e fornirlo quando necessario.

• Riflettere sulle proprie scelte.

Competenza imprenditoriale

• Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche, esprimendo curiosità e ricerca di senso.

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali.

• Conosce le caratteristiche delle carte geostoriche e la relativa simbologia e le utilizza per comprendere le vicende delle civiltà studiate.

• Organizza le informazioni e le conoscenze relative alle civiltà studiate utilizzando il concetto di quadro di civiltà e i relativi indicatori.

• Conosce e utilizza i simboli convenzionali del linguaggio geografico per interpretare carte geografiche di diverso genere.

• Ricava informazioni geografiche mediante l’analisi di fonti di diverso genere, anche digitali.

Programmazione annuale di Storia – Classe 4a

Nucleo tematico

Uso delle fonti

Traguardo di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (da indicazioni ministeriali)

• Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.

• Riconosce elementi e tracce storiche presenti nel territorio e inizia ad apprezzare il patrimonio artistico e culturale.

• Usa carte geostoriche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

Organizzazione delle informazioni

Strumenti concettuali

• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

Traguardi declinati per la classe quarta

• Individua e interpreta le tracce del passato presenti nel territorio e comprende l’importanza della conservazione del patrimonio culturale.

Obiettivi di apprendimento declinati per la classe quarta

• Conoscere le tracce del passato presenti nel proprio ambiente di vita.

• Utilizzare le informazioni ricavate dalle fonti per ricostruire un quadro storico sociale da confrontare con quello presente e comprendere i cambiamenti avvenuti.

Contenuti e attività

• Ricostruzione del quadro di civiltà del tempo presente mediante l’utilizzo di fonti di tipo diverso.

Produzione scritta e orale

• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.

• Conosce le caratteristiche delle carte geostoriche e la relativa simbologia e le utilizza per comprendere le vicende delle civiltà studiate.

• Individua le relazioni tra le civiltà studiate e i relativi contesti spaziali.

• Organizza le informazioni e le conoscenze relative alle civiltà studiate utilizzando il concetto di quadro di civiltà e i relativi indicatori.

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in relazione alle civiltà studiate.

• Riconosce le principali caratteristiche dei testi storici (ricostruzione/ narrazione di eventi e trasformazioni) e ne ricava informazioni utili alla comprensione dei fatti storici.

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato le civiltà antiche (Mesopotamia, Egitto, civiltà ebraica, India, Cina, civiltà fenicia e cretese) e li confronta con il quadro di civiltà del presente.

• Espone in forma orale e scritta, eventualmente utilizzando anche risorse digitali, gli elementi caratterizzanti delle civiltà studiate, gli avvenimenti e i cambiamenti nel tempo.

• Confrontare i quadri storici delle civiltà antiche studiate in relazione alla collocazione spaziale e temporale anche utilizzando le informazioni desunte dalle carte geostoriche.

• Comprendere il concetto di quadro di civiltà e gli indicatori di riferimento per l’organizzazione delle informazioni.

• Conoscere e utilizzare il sistema di misura del tempo storico e la periodizzazione occidentale.

• Collocare e ordinare sulla linea del tempo i periodi storici relativi alle civiltà studiate e individuare contemporaneità e successioni.

• Ricavare e produrre informazioni da fonti di diversa natura e da testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti mediante gli indicatori dei quadri di civiltà.

• Esporre le conoscenze apprese in modo coerente, rispettando le relazioni temporali e di causa-effetto e usando il linguaggio specifico della disciplina, in forma orale e scritta.

• Confronto dei quadri storici delle civiltà antiche.

• Presentazione del sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo-dopo Cristo), a partire dall’esperienza personale.

• Ricostruzione –attraverso l’uso di fonti, testi, carte geostoriche e linee del tempo –dei quadri di civiltà dell’antichità relativi a Mesopotamia, Egitto, civiltà ebraica, India, Cina, civiltà fenicia e cretese.

• Individuazione degli elementi delle civiltà antiche che permangono nel tempo presente.

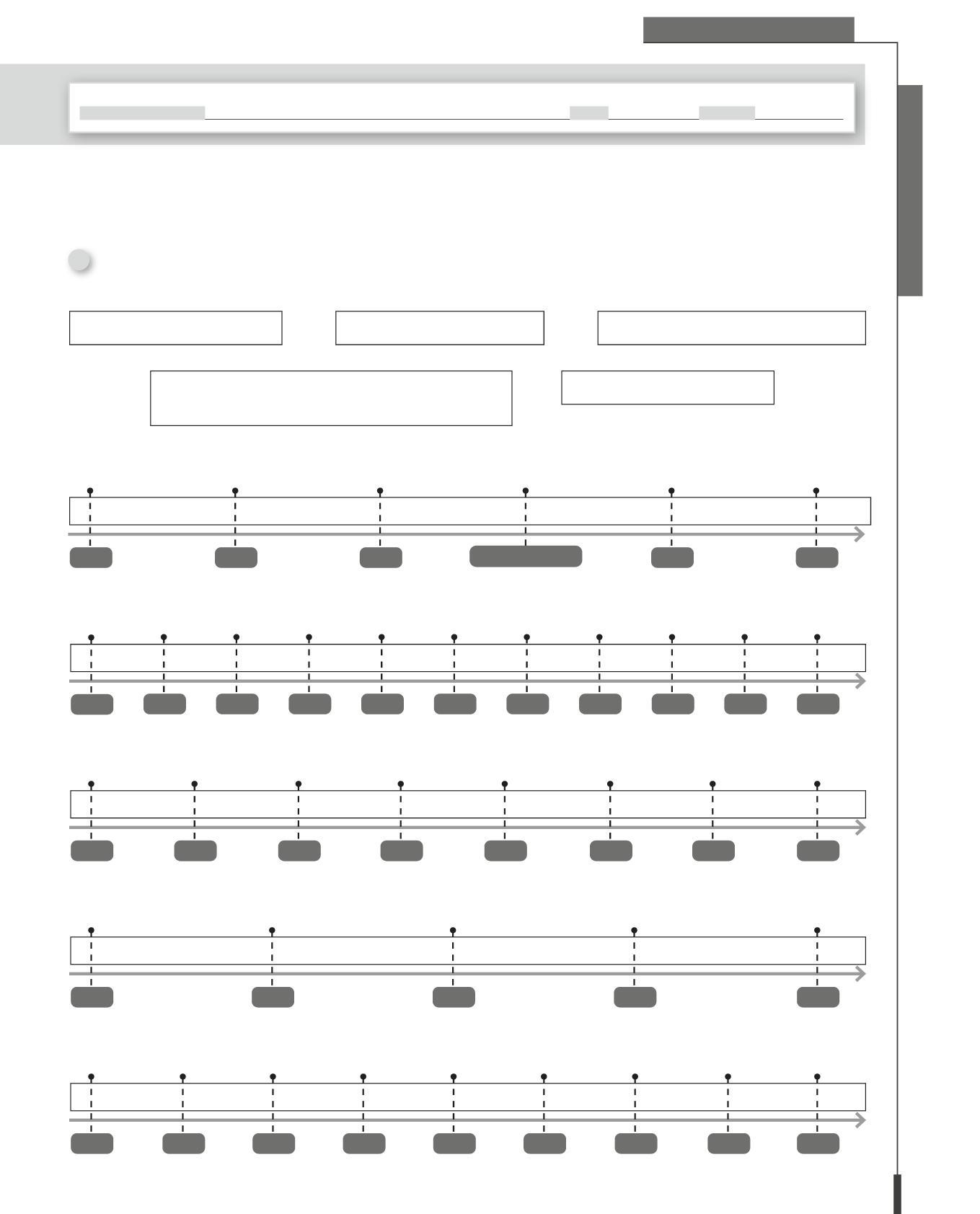

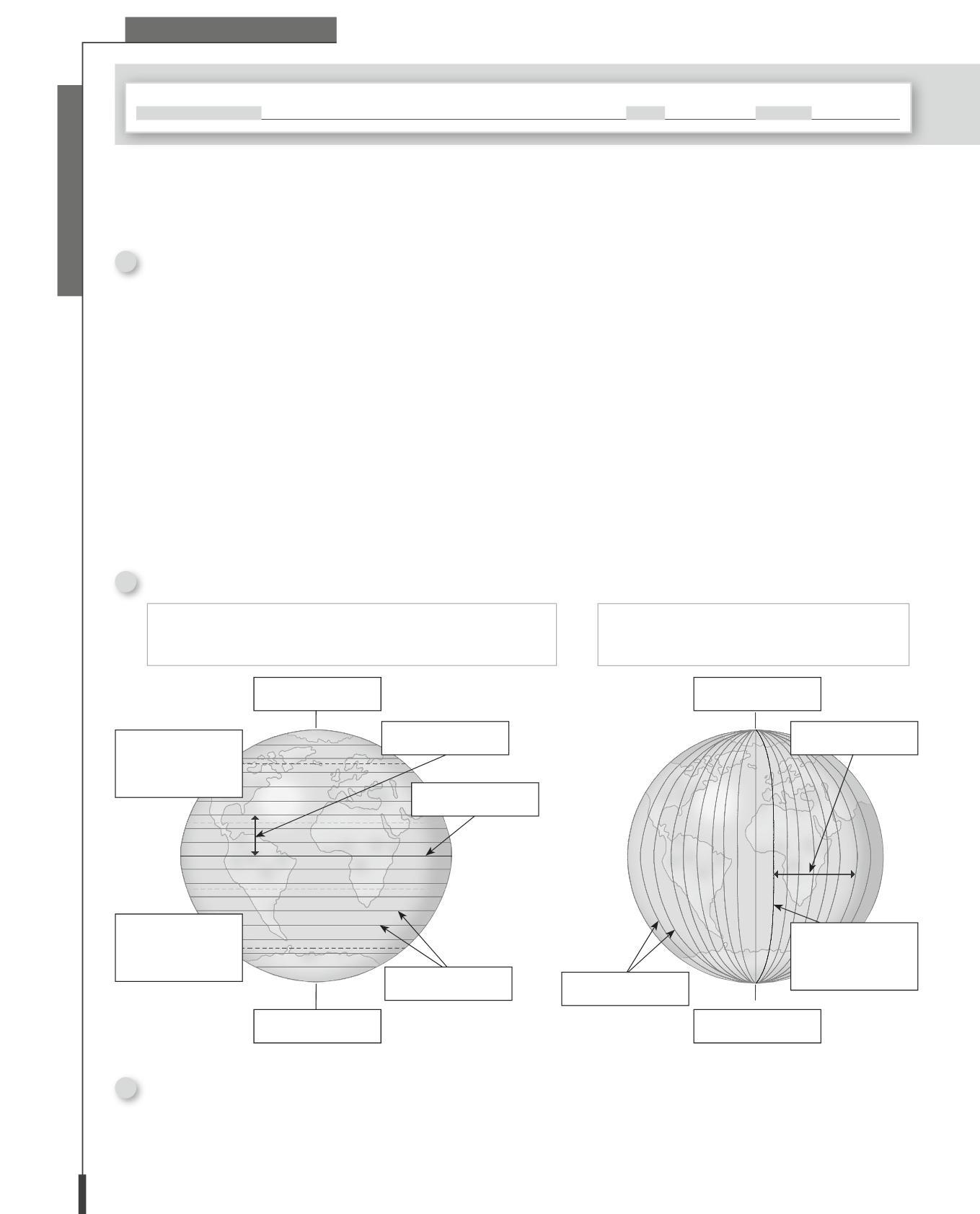

Programmazione annuale di Geografia – Classe 4a

Nucleo tematico Traguardo di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (da indicazioni ministeriali)

• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

Orientamento

Linguaggio della geo-graficità

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici.

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.

• Coglie nei paesaggi mondiali della Storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

Traguardi declinati per la classe quarta

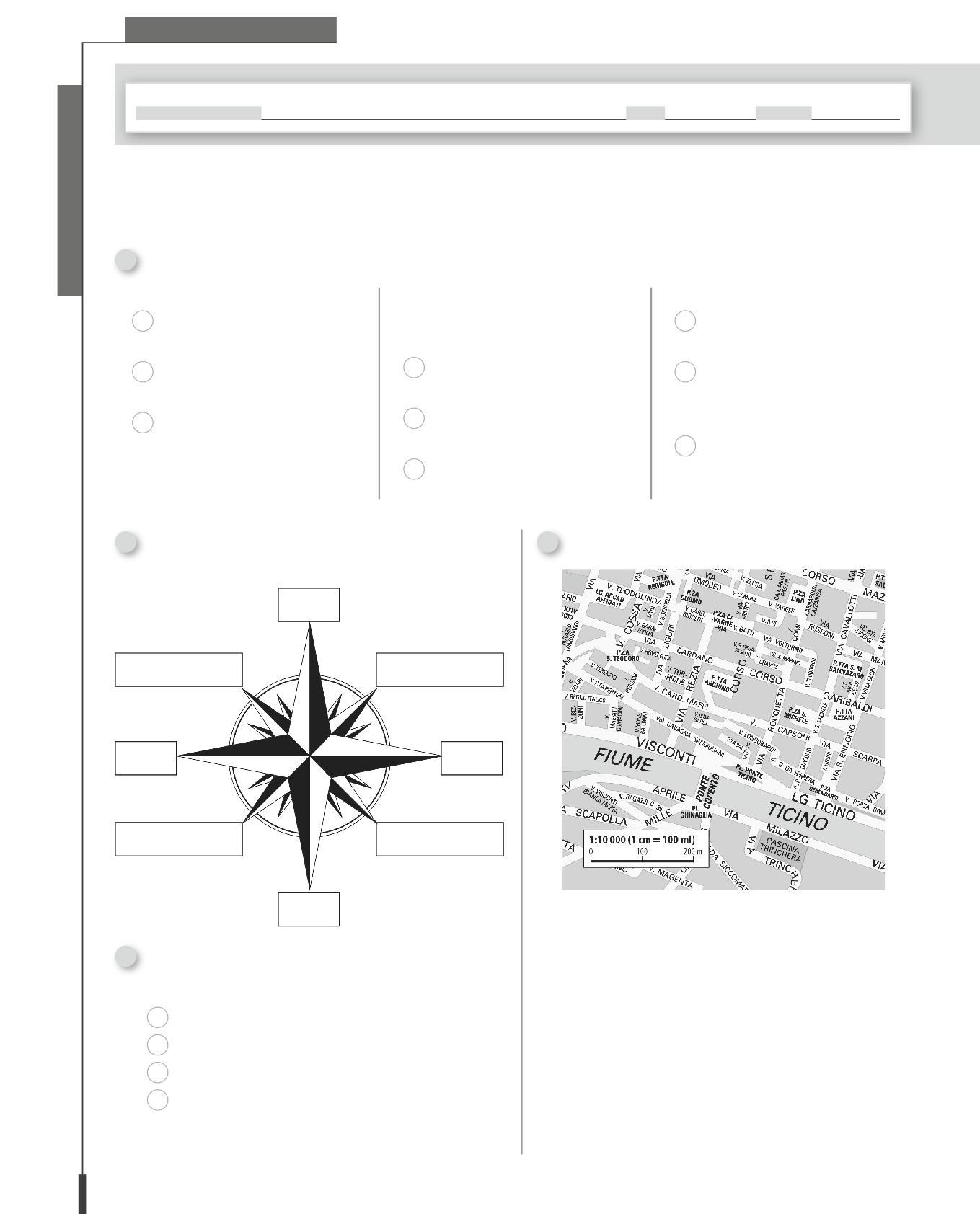

• Si orienta sia nello spazio circostante sia su carte geografiche di vario tipo relative in particolare al territorio italiano, utilizzando sia riferimenti topologici sia i punti cardinali.

Obiettivi di apprendimento declinati per la classe quarta

• Orientarsi nello spazio circostante in riferimento alla posizione del Sole o della Stella Polare e ai punti cardinali.

• Orientarsi utilizzando la bussola.

• Orientarsi sulle carte usando punti cardinali e coordinate del reticolo.

• Ricavare informazioni geografiche da varie fonti.

• Conosce e utilizza i simboli convenzionali del linguaggio geografico per interpretare carte geografiche di diverso genere.

• Ricava informazioni geografiche mediante l’analisi di fonti di diverso genere, anche digitali.

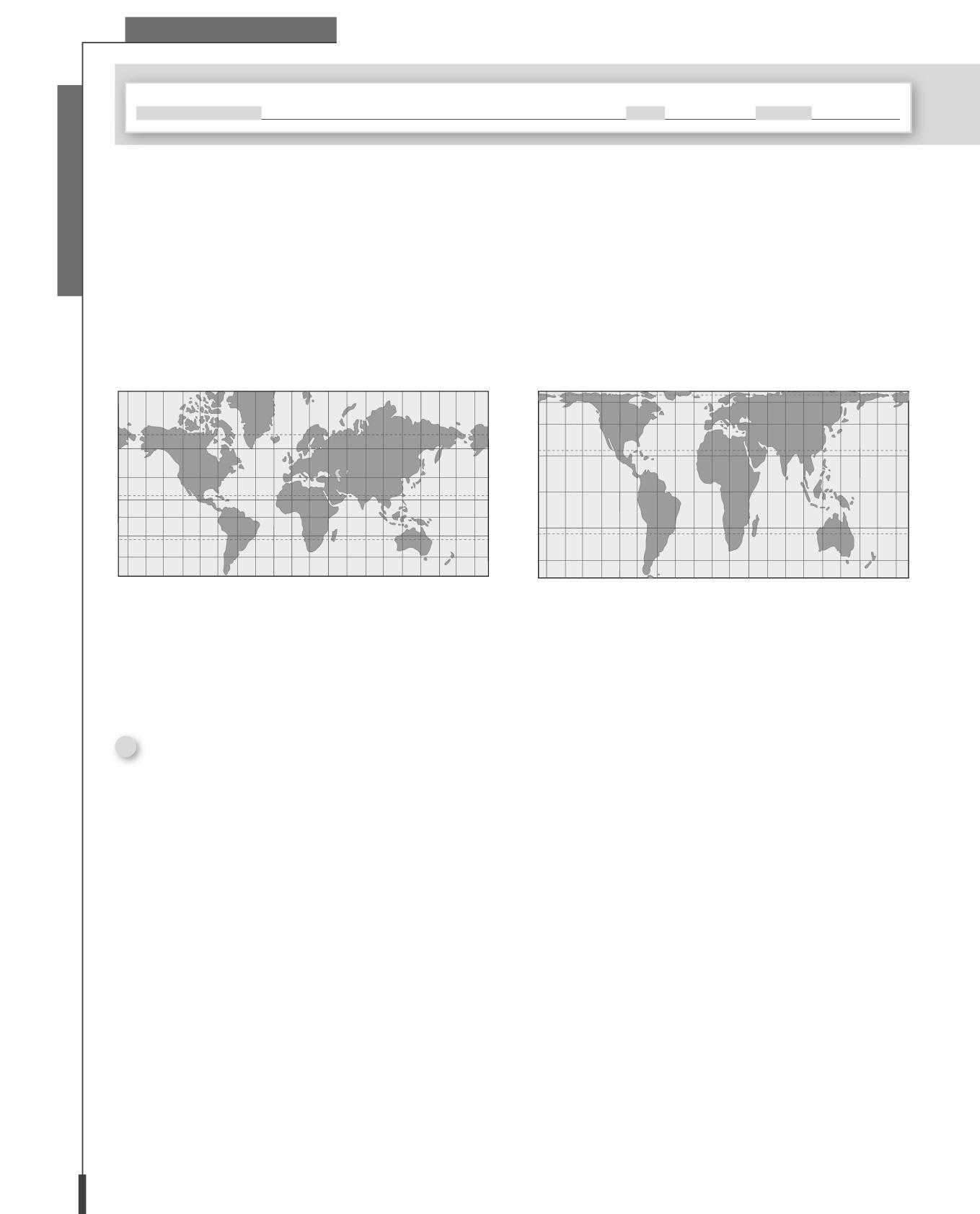

• Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.

• Analizzare i caratteri fisici del territorio utilizzando fonti e strumenti di vario genere.

Contenuti e attività

• Riconosce e denomina monti, colline, pianure, fiumi, laghi, mari, coste dei paesaggi geografici italiani.

• Individua i principali caratteri dei paesaggi geografici e le analogie e differenze tra di essi.

• Individua e comprende le trasformazioni intervenute nei paesaggi italiani a seguito dell’attività e degli interventi umani.

• Elaborare il concetto di regione climatica.

• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni climatiche.

• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi mondiali e italiani.

• Modi e strumenti per orientarsi.

• Le caratteristiche delle diverse rappresentazioni cartografiche e il loro uso in contesti diversi.

• Le fonti da cui ricavare informazioni geografiche: filmati, fotografie, carte geografiche, grafici, tabelle e dati statistici.

• I simboli della cartografia geografica.

• Gli elementi del paesaggio.

Regione e sistema territoriale

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

• Comprende il concetto di spazio geografico come esito dell’interdipendenza di elementi fisici e antropici.

• Riconoscere gli elementi naturali del paesaggio e quelli antropici.