Principi di biochimica

con scienze della Terra

S. PASSANNANTI C. SBRIZIOLO R. LOMBARDO A. MAGGIO

■ PROGETTO ORIENTAMENTO STEM

■ LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

■ DIDATTICA CON AVOGADRO

■ DIDATTICA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

■ PROGRAMMAZIONE

■ TEST DI INGRESSO

■ VERIFICHE SOMMATIVE

■ SOLUZIONI

SCIENZE TECNOLOGIA INGEGNERIA MATEMATICA CHIMICA SOSTENIBILE CON

PROGETTO ORIENTAMENTO

ISBN 978-88-233-8229-9

© 2025 Rizzoli Education S.p.A. – Milano

Prima edizione: gennaio 2025

Tutti i diritti riservati

Ristampe:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2029 2028 2027 2026 2025

Stampa: Star7 Printing s.r.l - Asti (AT)

Coordinamento redazionale: Anna Spinelli

Progetto grafico: Studio Mizar, Bergamo

Progetto grafico copertina: zampediverse, Carate Brianza (MB)

Impaginazione copertina: Apilab, Azzano San Paolo (BG)

Redazione: Cinzia Porfiri, Anna Spinelli

Elaborazione digitale testo e immagini e impaginazione: Emmegi Group s.r.l., Milano

Progettazione contenuti digitali: Fabio Ferri, Vincenzo Belluomo

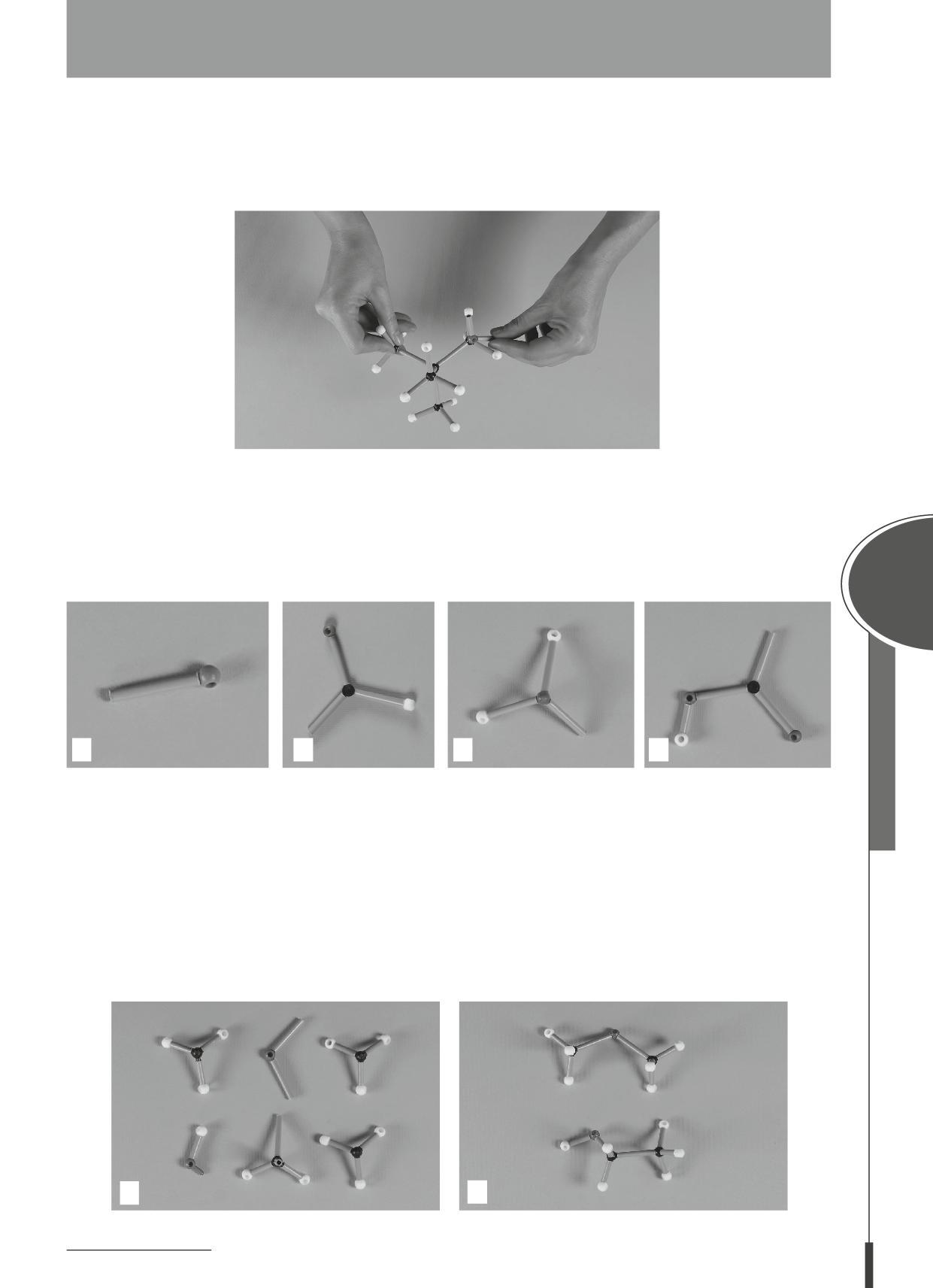

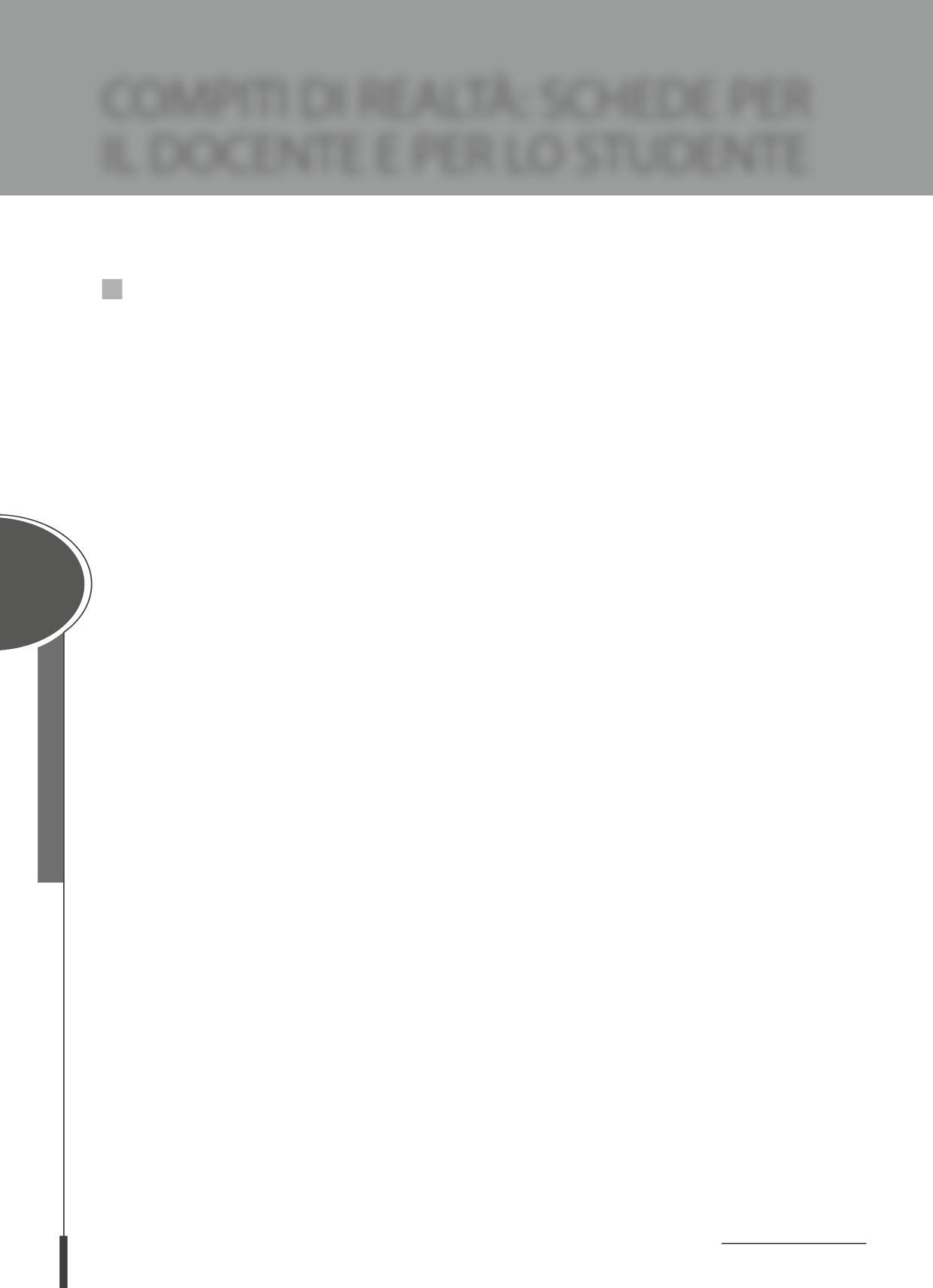

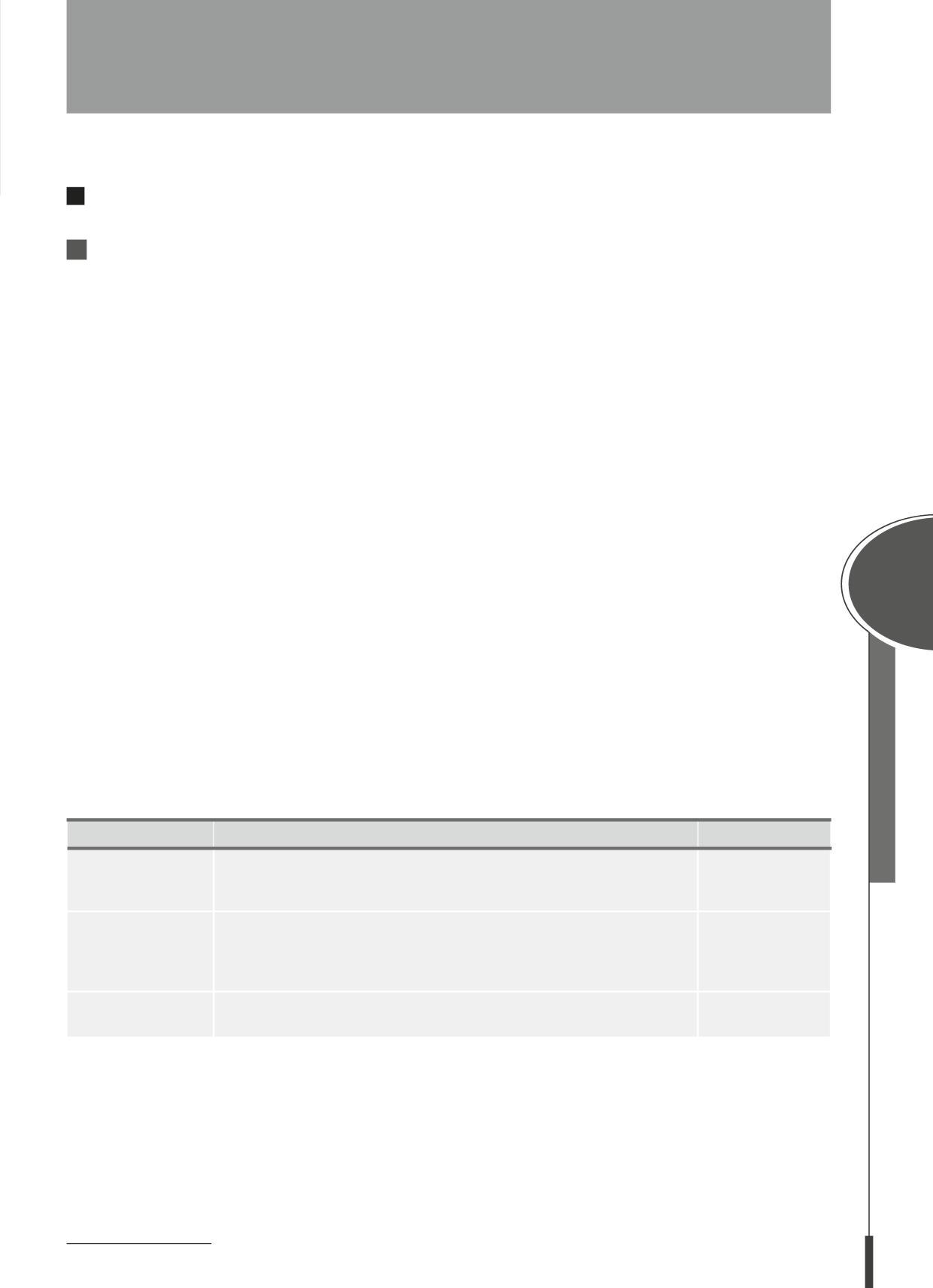

Redazione e realizzazione contenuti digitali: IMMAGINA srl (videoesperienze, videolab, video molecole Avogadro audio); Giovanna Fonda (videotutorial); Salvatore Passannanti e Carmelo Sbriziolo (videolab - modelli molecolari); Kilda video (biografie), Lumina Datamatics (mappe); Antonio Martino (lezioni LIM, Attività Avogadro); Remedios Cortese (Attività Avogadro); Eicon (esercizi, realizzazione Laboratorio visuale interattivo); Dedita (Google Moduli); Bianca Franchi, Hilary Creek, Rosa Guzzetti (CLIL module); Lelia Parisi, Eleonora Palumbo (redazione CLIL module); Publi&Stampa, Conselice - RA (impaginazione CLIL module); Alessandro Cavallo, (ideazione Laboratorio visuale interattivo).

Si ringrazia l’ufficio scientifico di Legambiente per la stesura dei Compiti di realtà. Si ringrazia la Prof.ssa Luisa Bagiotti per le soluzioni delle schede Collega. Si ringrazia Emanuele Biolcati per la scrittura delle attività AI. Si ringrazia Francesco Scarel per le Verifiche sommative di fine Unità (U1-U6); Viola Bachini e Marinella Torri per le Verifiche Sommative di fine Unità (U7-U9).

In copertina: Sorgenti calde e geyser, il Parco Nazionale di Yellowstone, Wyoming USA @ Bruce Montagne / Dembinsky Photo Associates / Alamy Foto Stock.

The content of this publication has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States https://www.un.org/sustainabledevelopment/

I diritti di traduzione e riproduzione, totali o parziali anche ad uso interno e didattico con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org

La realizzazione di un libro presenta aspetti complessi e richiede particolare attenzione nei controlli: per questo è molto difficile evitare completamente errori e imprecisioni.

L’Editore ringrazia sin da ora chi vorrà segnalarli alle redazioni. Per segnalazioni o suggerimenti relativi al presente volume scrivere a: supporto@rizzolieducation.it

L’Editore è presente su Internet all’indirizzo: www.rizzolieducation.it Indicazioni e aggiornamenti relativi al presente volume saranno disponibili sul sito.

L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non gli è stato possibile comunicare per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti dei brani o delle illustrazioni riprodotte nel volume. L’Editore si scusa per i possibili errori di attribuzione e dichiara la propria disponibilità a regolarizzare. I nostri testi sono disponibili in formato accessibile e possono essere richiesti a: Biblioteca per i Ciechi Regina Margherita di Monza (http://www.bibliotecaciechi.it) o Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia “Giacomo Venuti” (http://www.libroaid.it).

Le immagini utilizzate in questo libro non vanno interpretate come una scelta in merito da parte dell’Editore, né come invito all’acquisto di prodotti. Le illustrazioni o riproduzioni sono state riportate a scopo esclusivamente didattico. Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici. Il processo di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione dei testi scolastici dell’Editore è certificato UNI EN ISO 9001.

1

Presentazione del corso

• Indice del volume

• Struttura del corso

• Materiali digitali per il docente: il percorso

• Struttura della Guida docente

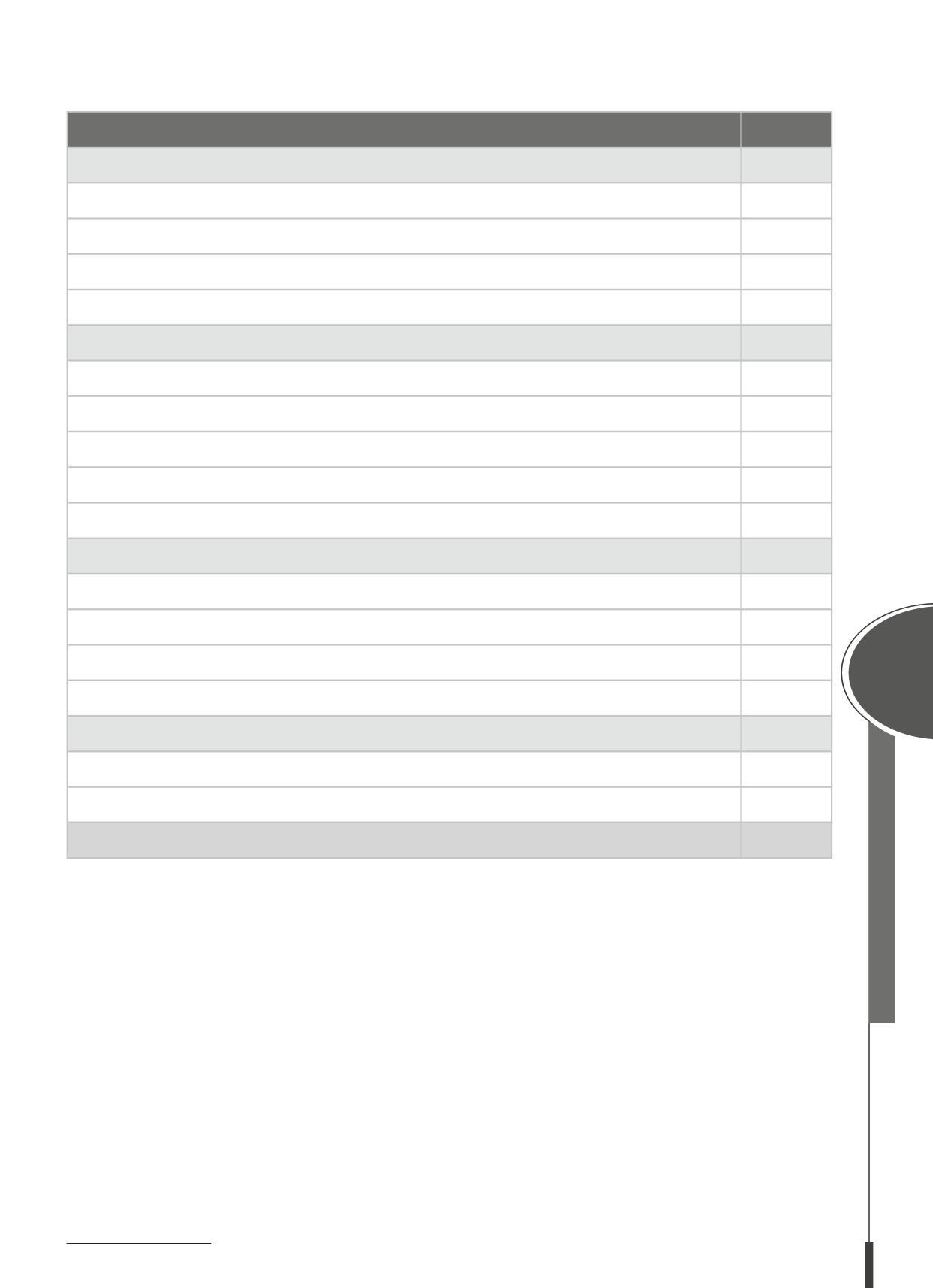

L’INDICE DEL VOLUME

La parte teorica è esposta in maniera rigorosa e graduale. Il volume è infatti suddiviso in Unità che afferiscono a quattro Temi. Le Unità sono costituite da paragrafi e sottoparagrafi che permettono una visione schematica e progressiva dei vari argomenti della teoria. Di seguito è riportato l’indice dove sono evidenziati i principali punti di forza:

Lo studio della chimica organica non è fine a se stesso ma è affrontato anche alla luce delle unità successive dedicate alla biochimica. La trattazione è graduale e affronta prima i composti del carbonio e poi i suoi principali derivati.

In questa unità sono presenti anche paragrafi dedicati a una particolare classe di proteine, gli enzimi, e alla loro regolazione.

La fotosintesi è inserita nel contesto più ampio del metabolismo cellulare, per sottolineare l’integrazione di questa via metabolica all’interno del network.

Sismologia e la vulcanologia trovano maggiore spazio all’interno della trattazione della struttura interna della Terra.

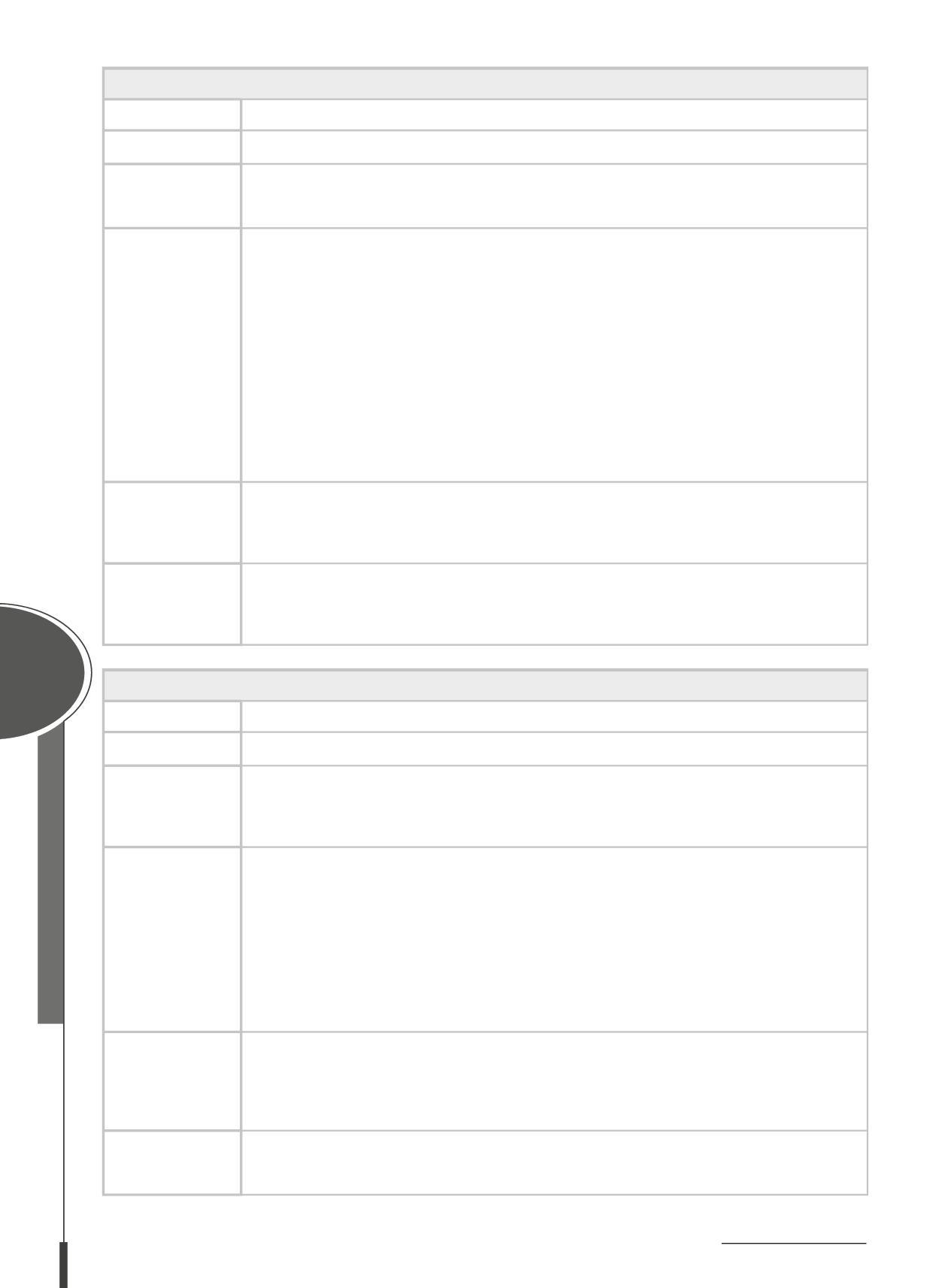

STRUTTURA DEL CORSO

In queste pagine descriviamo come è strutturato il corso Principi di biochimica con scienze della Terra, e quali sono le risorse digitali che lo accompagnano.

La teoria

Ogni Tema si apre con una grande immagine che propone un fenomeno quotidiano e conosciuto accompagnata da un breve testo di avvio della lezione in classe.

In apertura è proposto il percorso didattico del tema e la presentazione delle diverse schede di approfondimento.

Definizioni e concetti importanti sono messi in evidenza.

Dal QR si accede alle presentazioni LIM delle unità appartenenti al Tema.

Dal QR nel box CLIL si accede alle sintesi delle unità in inglese, francese e spagnolo.

1

Podcast con accesso immediato da QR sui premi Nobel che hanno cambiato le nostre vite. Domande in itinere per esercitarsi all’esposizione orale dei concetti chiave del paragrafo.

Gli esercizi

Mappa concettuale di fine unità da completare su carta. Dal QR in pagina sono disponibili: la mappa scaricabile e personalizzabile e la sintesi dell’unità.

Problemi guidati mostrano i passi della risoluzione per meglio comprendere quanto studiato nella teoria.

Tramite il QR code disponibili esercizi aggiuntivi su HubTest

Esercizi di conoscenze e abilità divisi per paragrafo.

Esercizi mirati per costruire le competenze

Competenze

Alcune unità presentano esercizi di competenze che prevedono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e stimolano verso un uso critico e responsabile di questo strumento.

Ogni unità chiude con la sezione Guida all’esposizione orale che presenta diverse tipologie di esercizi in preparazione al colloquio dell’esame di Stato

Le rubriche

Le linee del tempo

Storie e idee mostrano come il sapere scientifico sia costruito nel tempo grazie al contributo di scienziate e scienziati vissuti in epoche diverse.

Le schede

Understanding Our World With STEM, in lingua inglese, propongono una lettura su un argomento di stretta attualità, e due proposte di attività da svolgere anche in forma cooperativa, per stimolare il ragionamento e il pensiero critico.

Un’autoverifica con i test di ingresso all’Università fruibile anche in modalità autocorrettiva su HUB young.

Educazione civica: un percorso attraverso gli obiettivi dell’Agenda 2030 in collaborazione con Legambiente.

A ogni linea del tempo è associata una puntata podcast dedicata a un Nobel della chimica o della fisica.

come l’amido. Quest’ultimo è degradato per riduzione chimica in glucosio e trasformato poi in acido lattico, il monomero da cui per polimerizzazione si ottiene PLA. Un’altra fonte tra le più impiegate per produrre bioplastica è la canna da zucchero da cui si ottiene l’etanolo, trasformato in etilene e poi in bio-polietilene (bio-PE). In generale possiamo classificare le plastiche seconda e del grado di biodegradabilità 2 È importante, tuttavia, non confondere termini biodegradabile e compostabile. Un materiale si dice biodegradabile quando, per azione di batteri agenti fisici, come la luce del Sole e l’erosione, si degrada in diossido di carbonio, acqua e metano. Si parla invece

Un semplice compito di realtà da svolgere in modalità cooperativa.

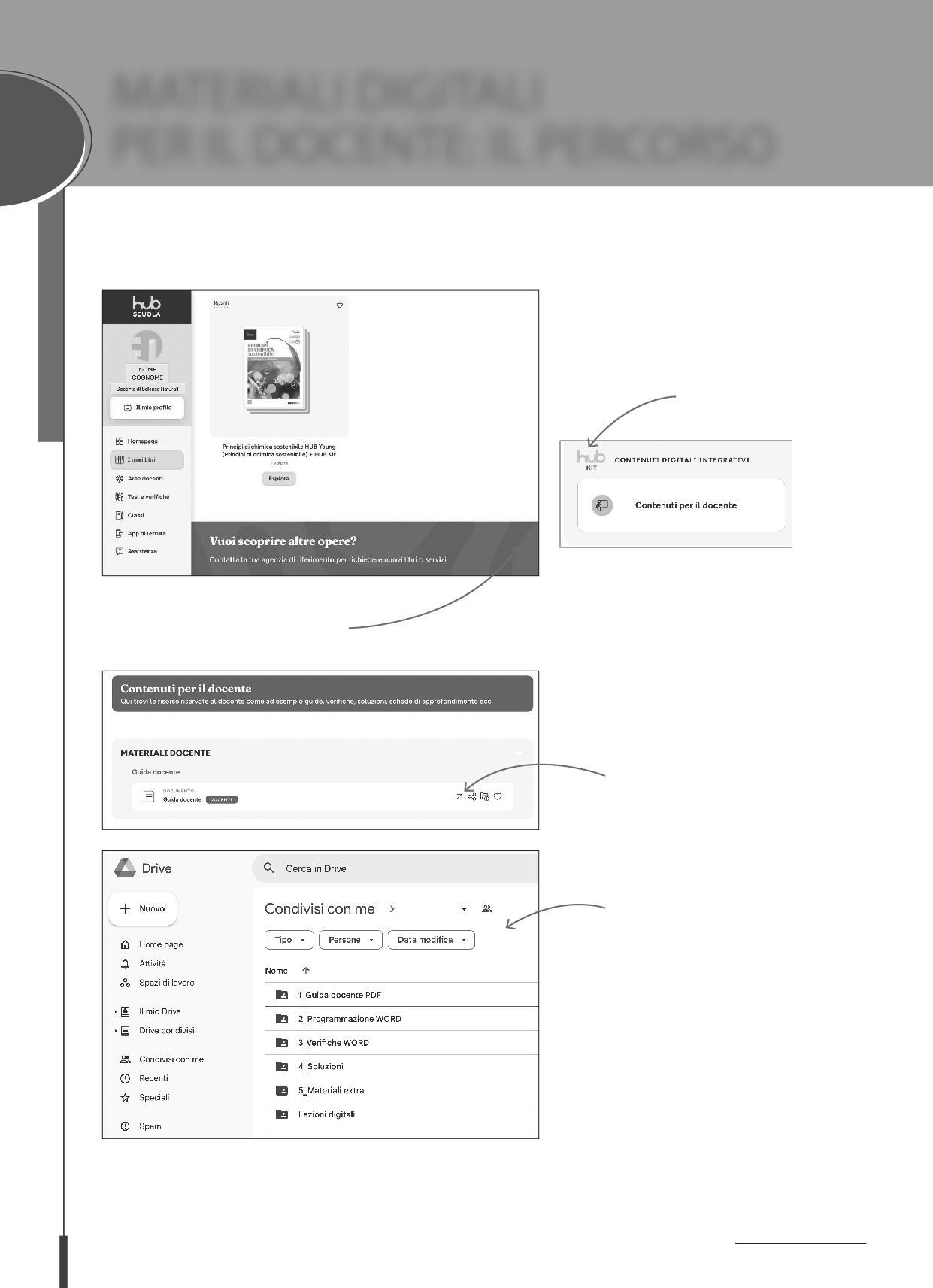

MATERIALI DIGITALI

PER IL DOCENTE: IL PERCORSO

I materiali per il docente non si trovano solo in questa guida cartacea, ma anche in formato digitale. Esplora tutte le risorse a disposizione per insegnare!

Puoi accedere ai materiali digitali dedicati al docente dalla nuova piattaforma HUB Scuola

2. Clicca su Contenuti per il docente

1. Cerca il volume di interesse in Homepage oppure nella sezione I miei libri, poi clicca su Esplora

Grazie al QR code in copertina hai un accesso diretto alla cartella Drive. Se è prevista per l'opera, trovi i materiali digitali anche sulla chiavetta USB

3. Per accedere alla cartella in ambiente Drive con tutte le risorse digitali clicca sulla freccina. Per condividere (su Teams, Classroom o per copiare il link) clicca sul simbolo di condivisione a fianco.

4. Si accede così alla cartella Drive dove trovi la guida in formato pdf programmazioni in word verifiche in word le soluzioni degli esercizi le lezioni digitali tutti gli altri eventuali materiali extra dell'opera!

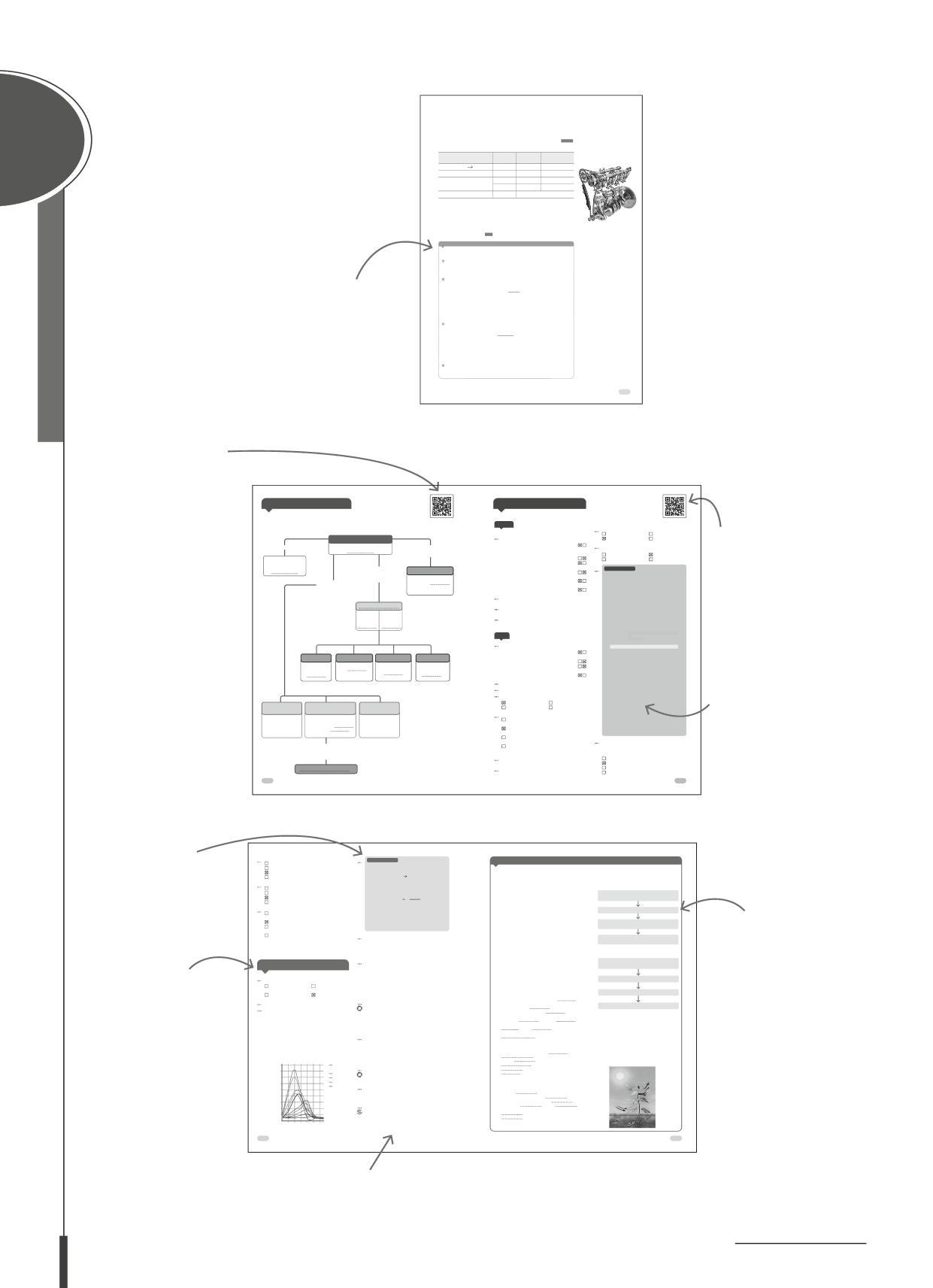

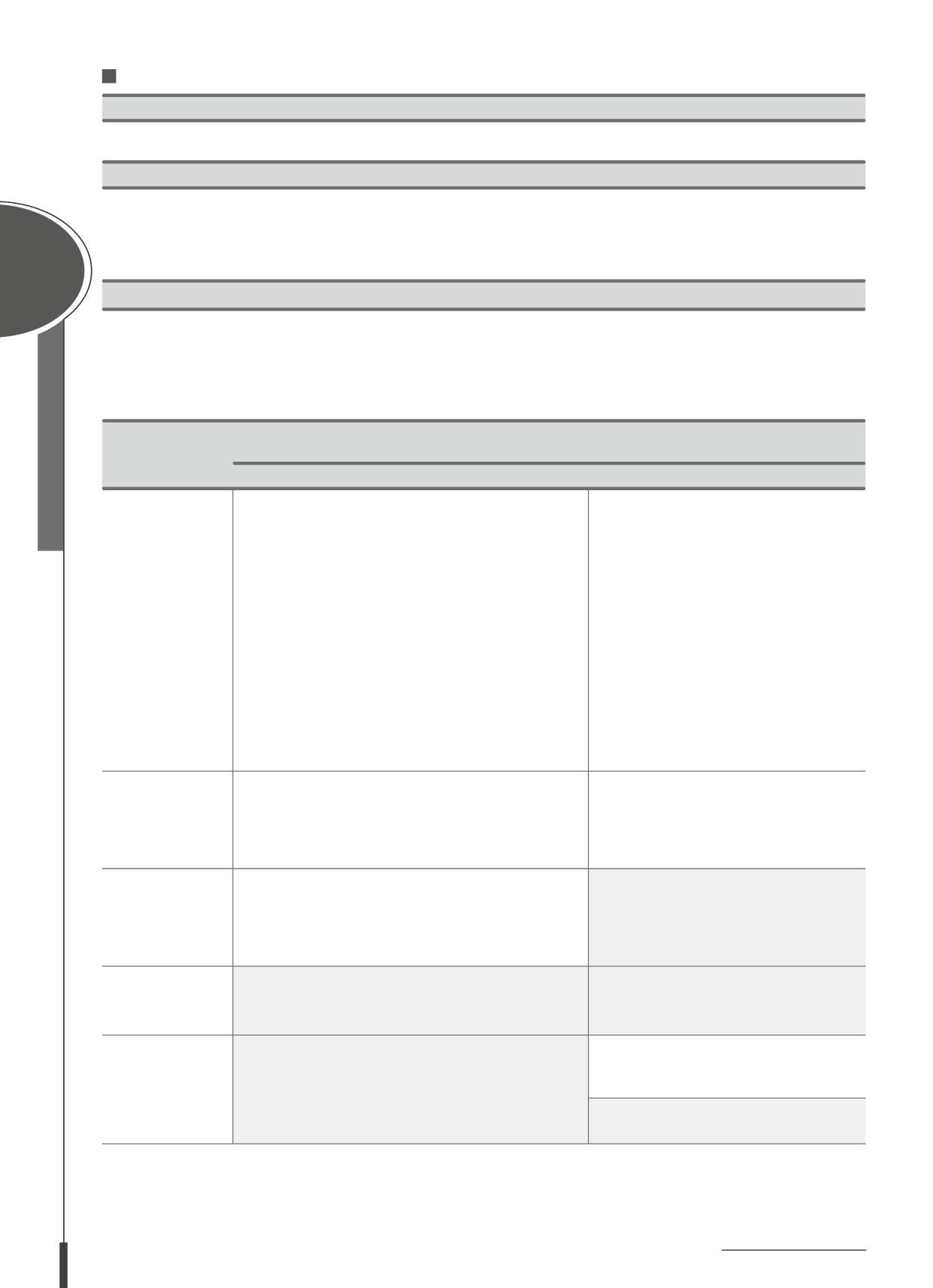

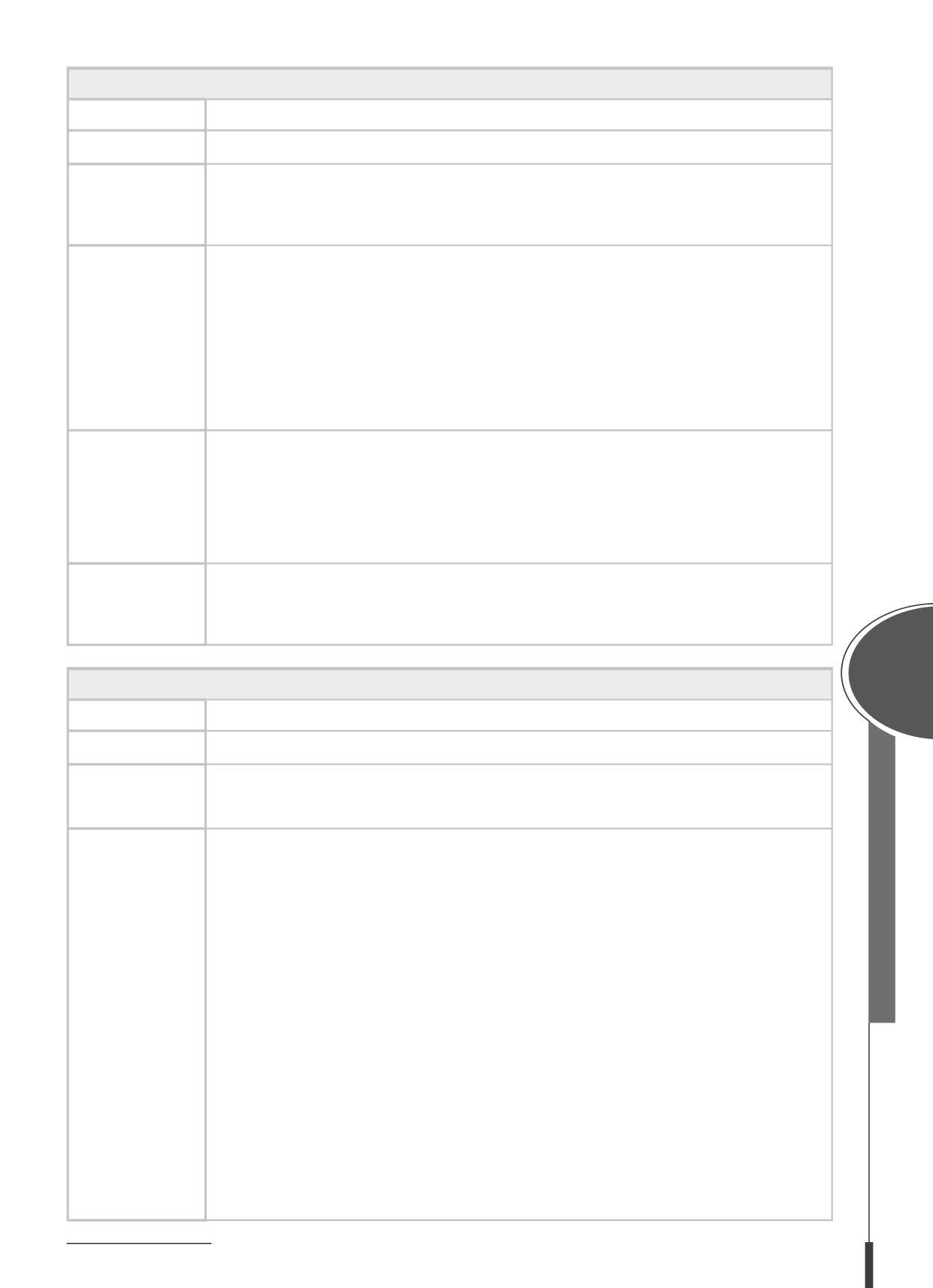

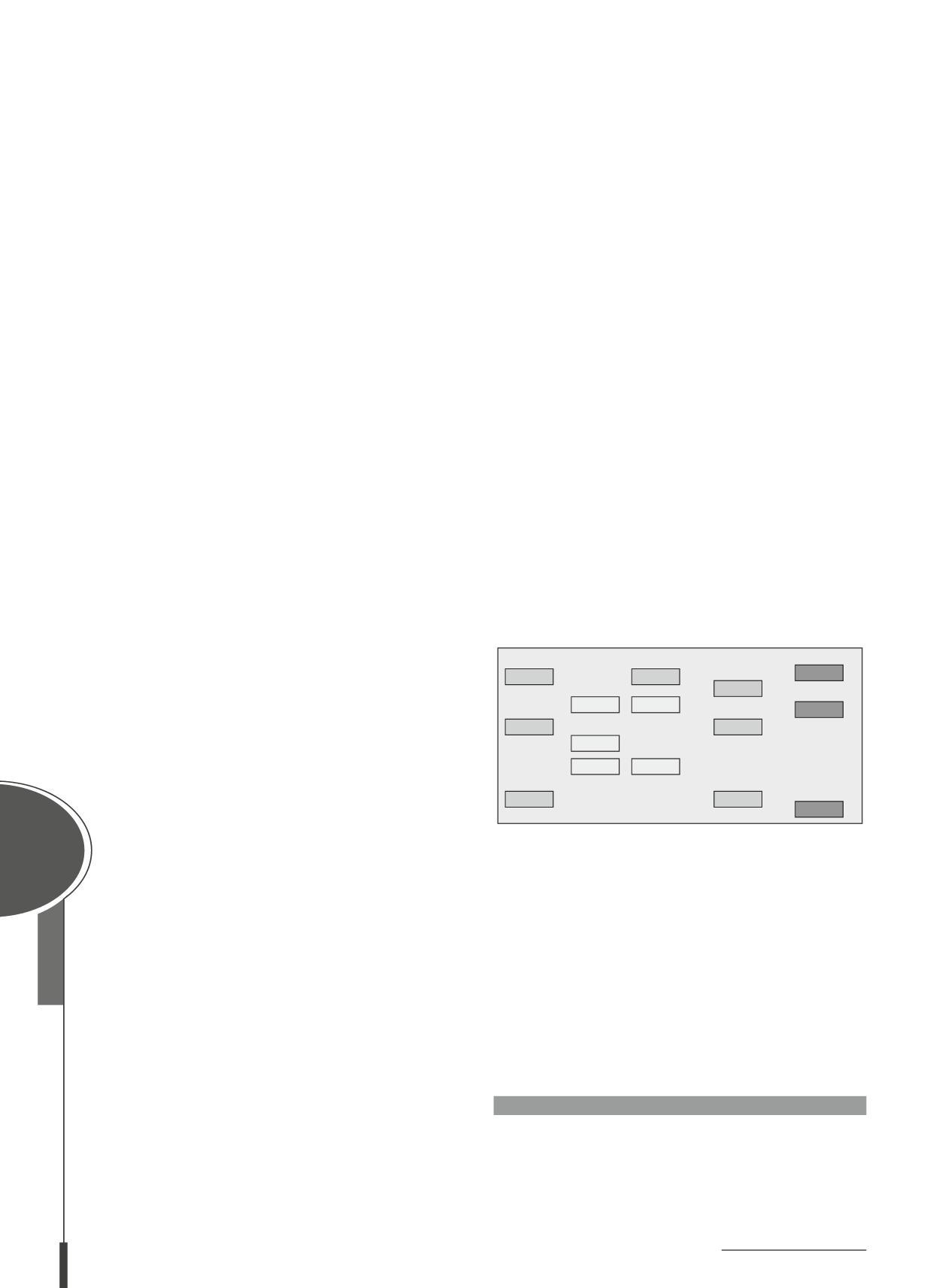

STRUTTURA DELLA GUIDA DOCENTE 1

La Guida è suddivisa in sezioni tematiche.

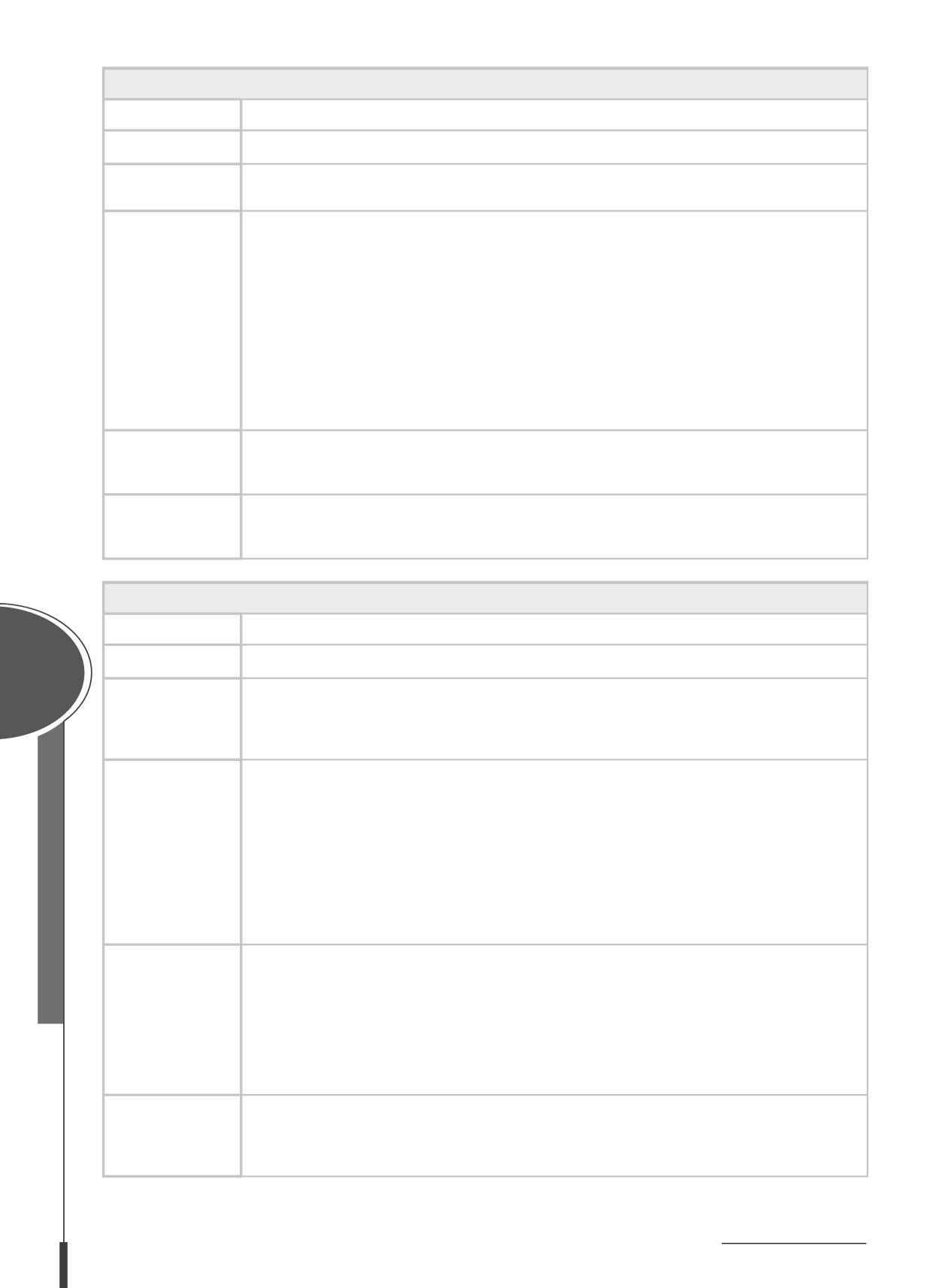

• La sezione Programmazione didattica mette a disposizione dell’insegnante due tipologie di tabelle di programmazione.

Le programmazioni per nuclei fondamentali forniscono delle tracce sintetiche, in cui sono evidenziati i prerequisiti e gli obiettivi di apprendimento fondamentali per ogni blocco di apprendimento.

Le programmazioni per Unità propongono una descrizione complessiva degli argomenti e delle attività presenti in ciascuna Unità. Si va dai prerequisiti necessari per affrontare la lezione, ai contenuti presenti nella teoria, alle competenze che ci si aspetta vengano acquisite. Le dieci pagine di programmazione, una per Unità, accompagnano il docente nella pianificazione delle lezioni e nell’uso delle risorse su carta e in digitale articolate secondo i diversi momenti didattici: Spiegazione in classe, Approfondimenti, Didattica inclusiva, CLIL, Esercizi formativi e di autovalutazione, Sviluppo e verifica delle competenze.

• La sezione Orientamento STEM illustra l’approccio STEM applicato alle scienze naturali, sia come proposte per l’orientamento in uscita sia come didattica STEM, proposta attraverso attività e approfondimenti tecnici e sperimentali.

• La nuova educazione civica (linee guida 2024) e parità di genere illustra i materiali presenti nel volume e nella guida utilizzabili da studenti e docenti per affrontare in modo esaustivo i temi legati all’insegnamento dell’educazione civica. Oltre a una breve presentazione della normativa sull’educazione civica, aggiornata con le nuove linee guida del 2024, è proposta una tabella riassuntiva dei contenuti Agenda 2030 presenti nel volume. È inoltre presente con un focus sull’impegno di Rizzoli Education per la parità di genere e la multiculturalità.

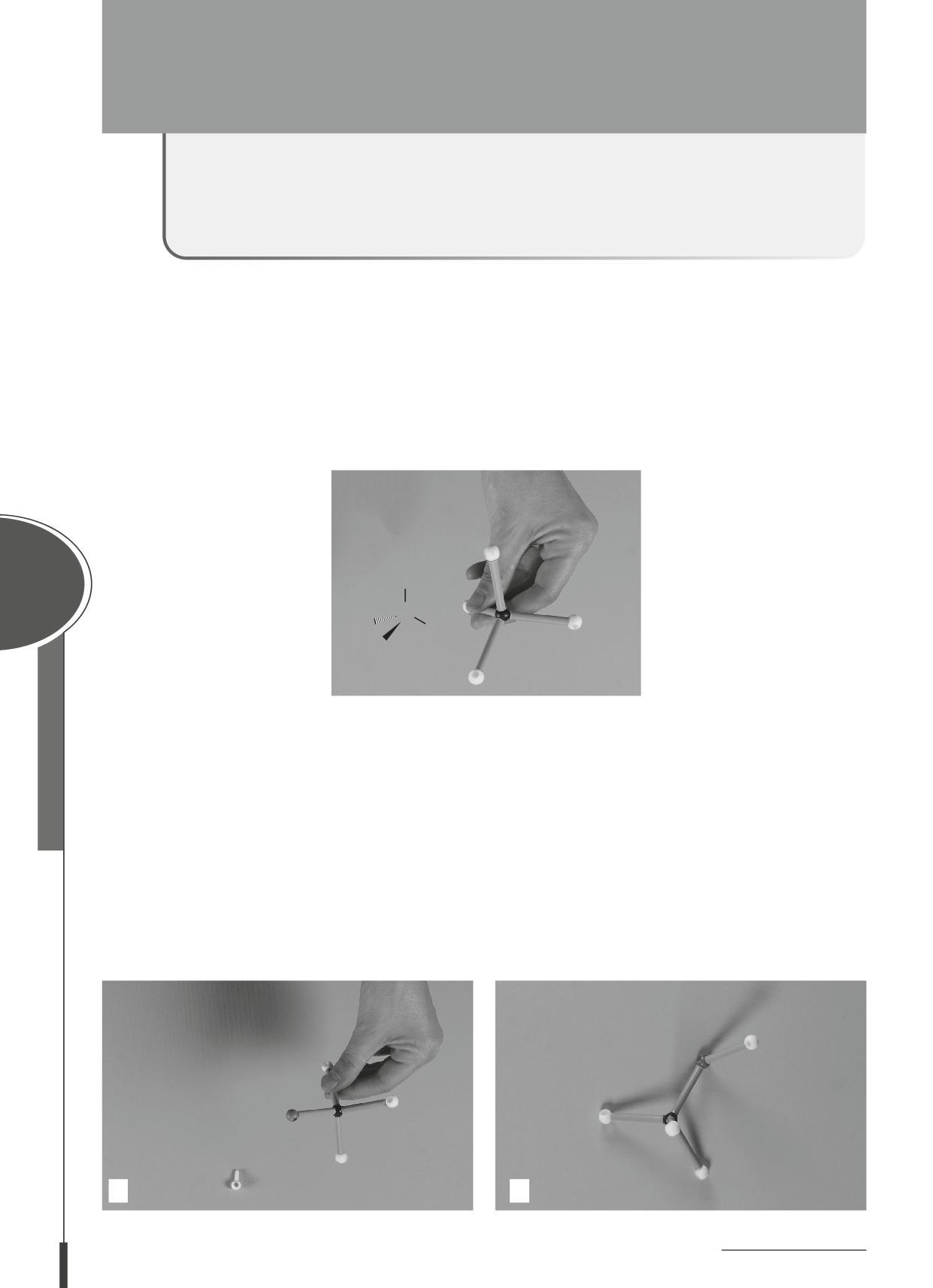

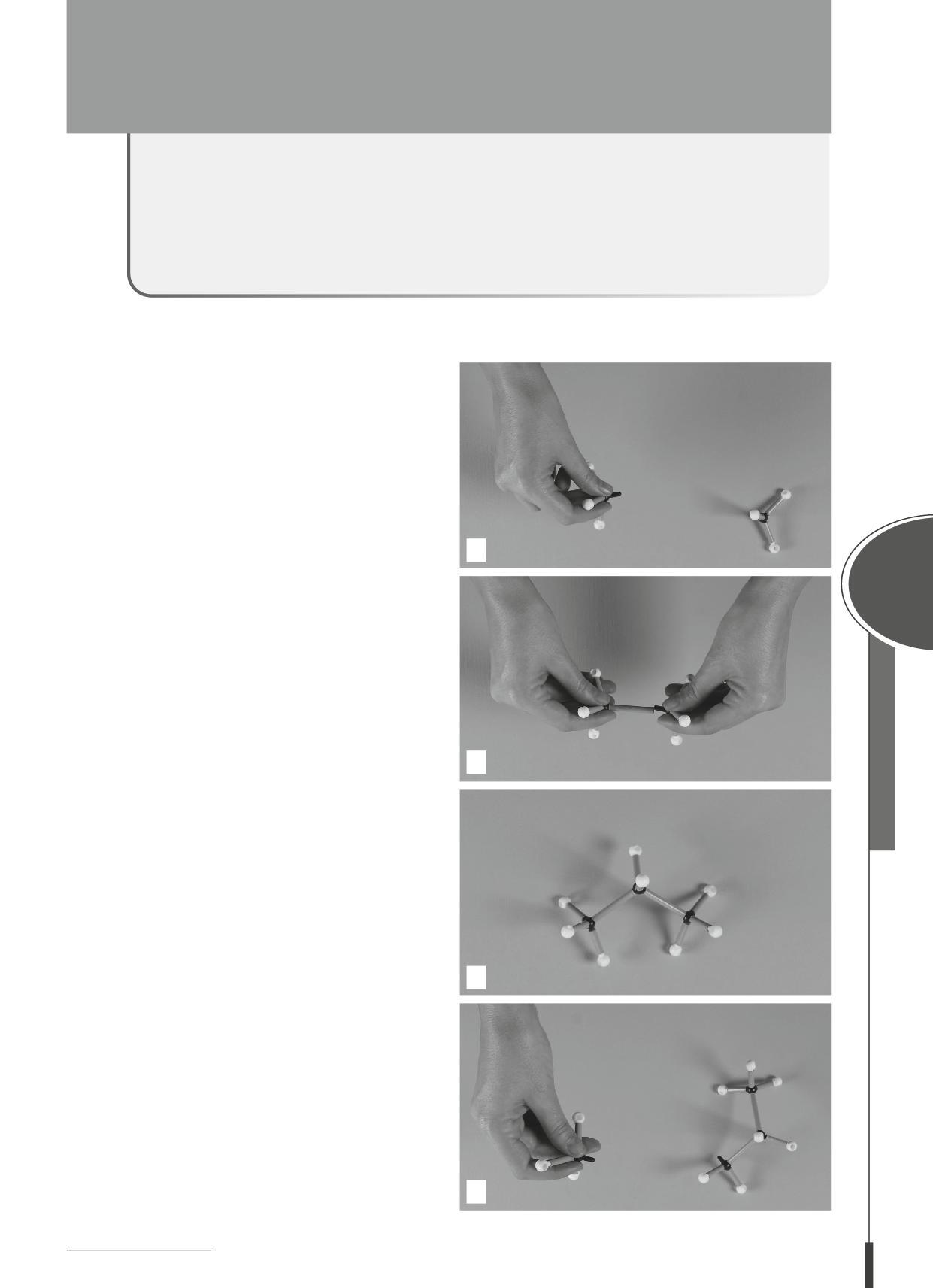

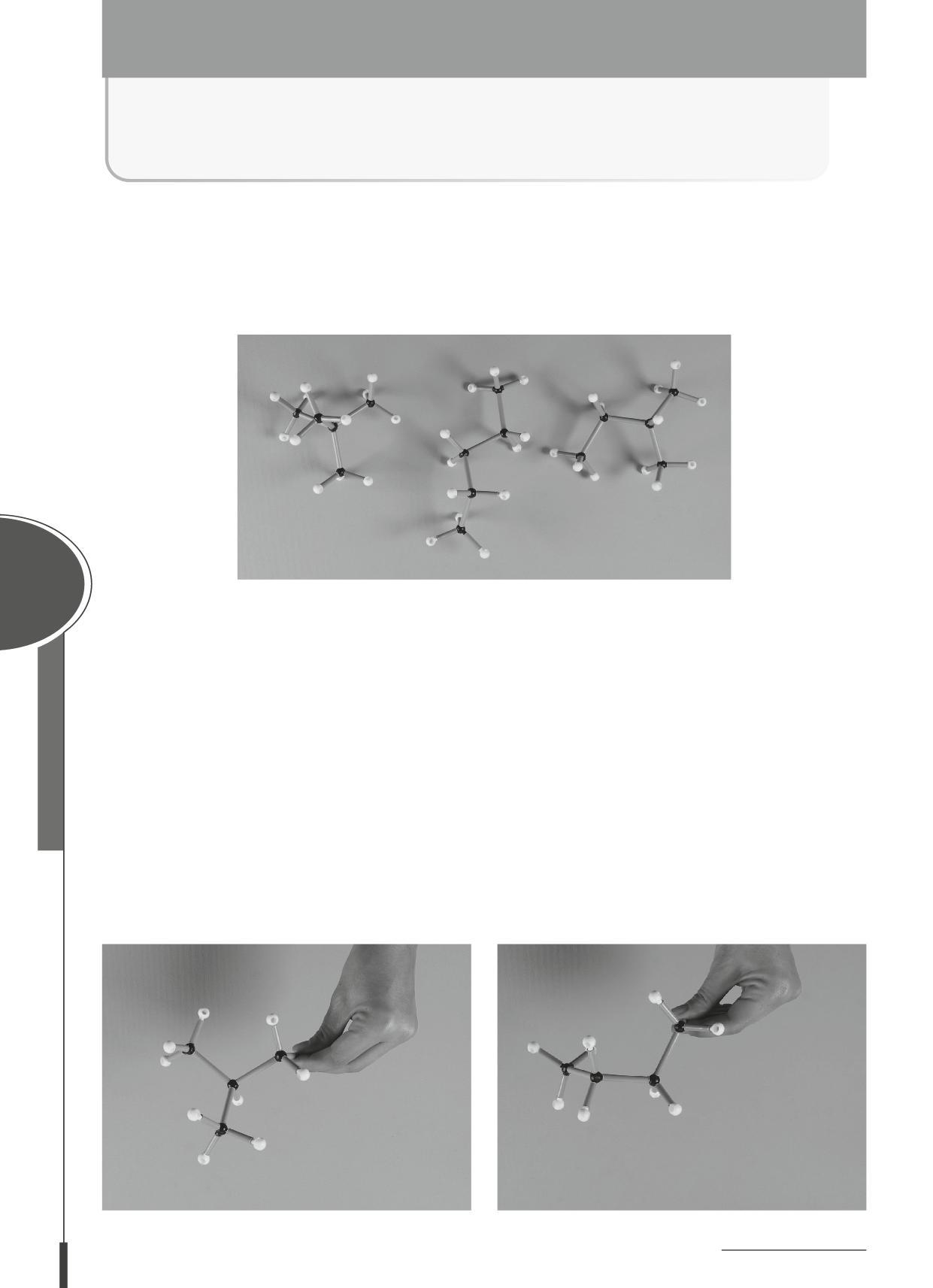

• La sezione Materiali per la lezione fornisce indicazioni per la didattica, tra cui le attività con il programma Avogadro e con i modelli molecolari, la metodologie e i moduli CLIL, le schede per il docente e per lo studente dei compiti di realtà, le griglie di valutazione dei prodotti multimediale e l’uso dei podcast.

• Didattica con Intelligenza Artificiale fornisce utili spunti per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella didattica, con un focus particolare sull’insegnamento delle materie scientifiche.

• La sezione Test d’ingresso e prove di valutazione fornisce test d’ingresso (anche per obiettivi minimi) per valutare il livello di conoscenze degli studenti che si apprestano ad affrontare il quinto anno di studi. Segue una raccolta di prove di verifica utilizzabili per la valutazione, suddivise per Unità e declinate in tre tipologie: Fila A, Fila B e per obiettivi minimi.

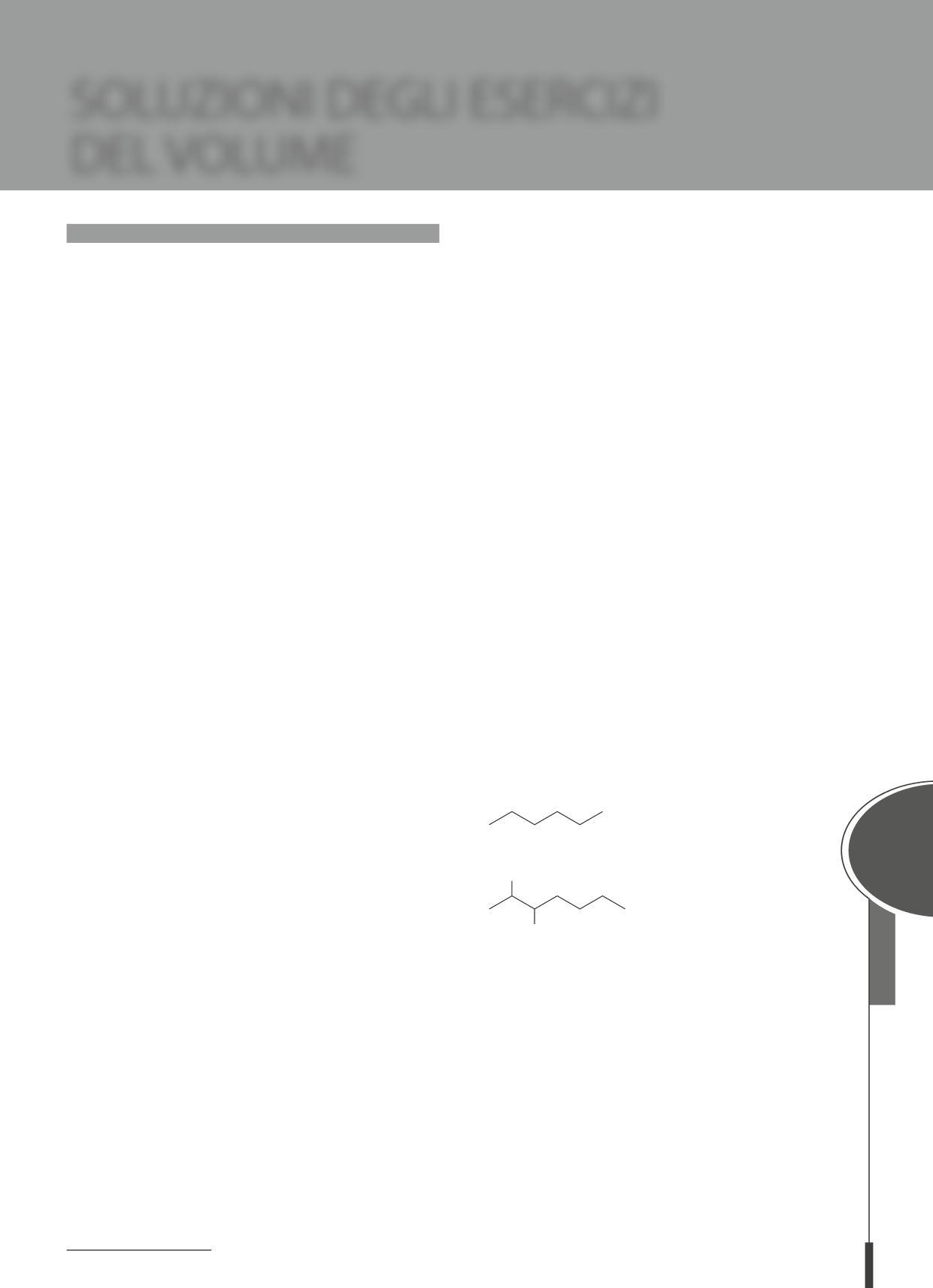

• La sezione Soluzioni comprende le soluzioni delle prove di valutazione, dei test d’ingresso nella guida cartacea e degli esercizi del volume.

• Nella sezione Traduzioni sono presenti le traduzioni in italiano delle schede in inglese Understanding Our World With STEM.

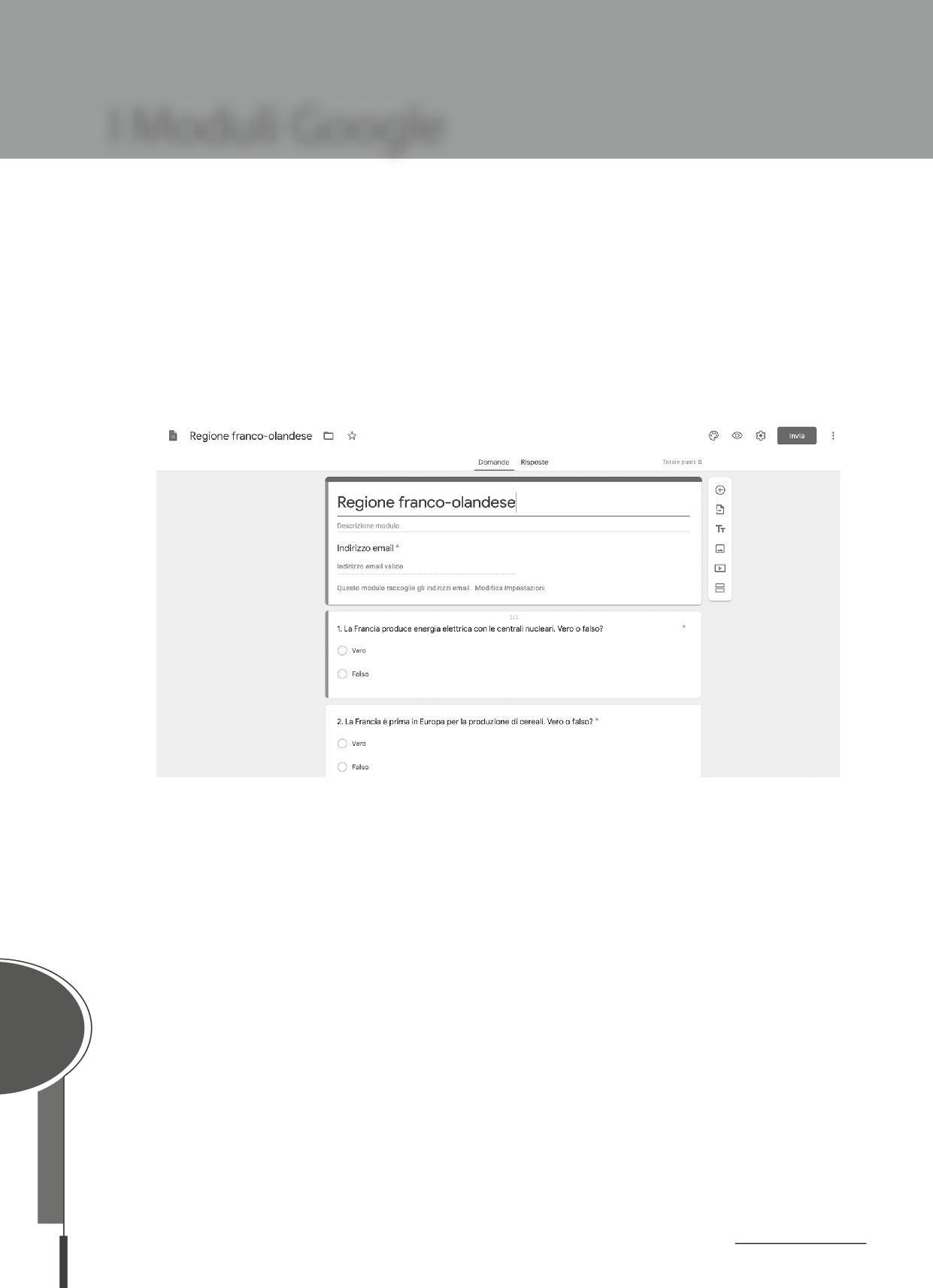

• Infine, nella sezione Didattica Digitale Integrata con HUB Scuola sono forniti: una breve introduzione alla didattica digitale integrata, il sillabo delle Lesson Plan e i Moduli Google.

2

Programmazione didattica

• Programmazione per Nuclei fondamentali

• Programmazione per Unità

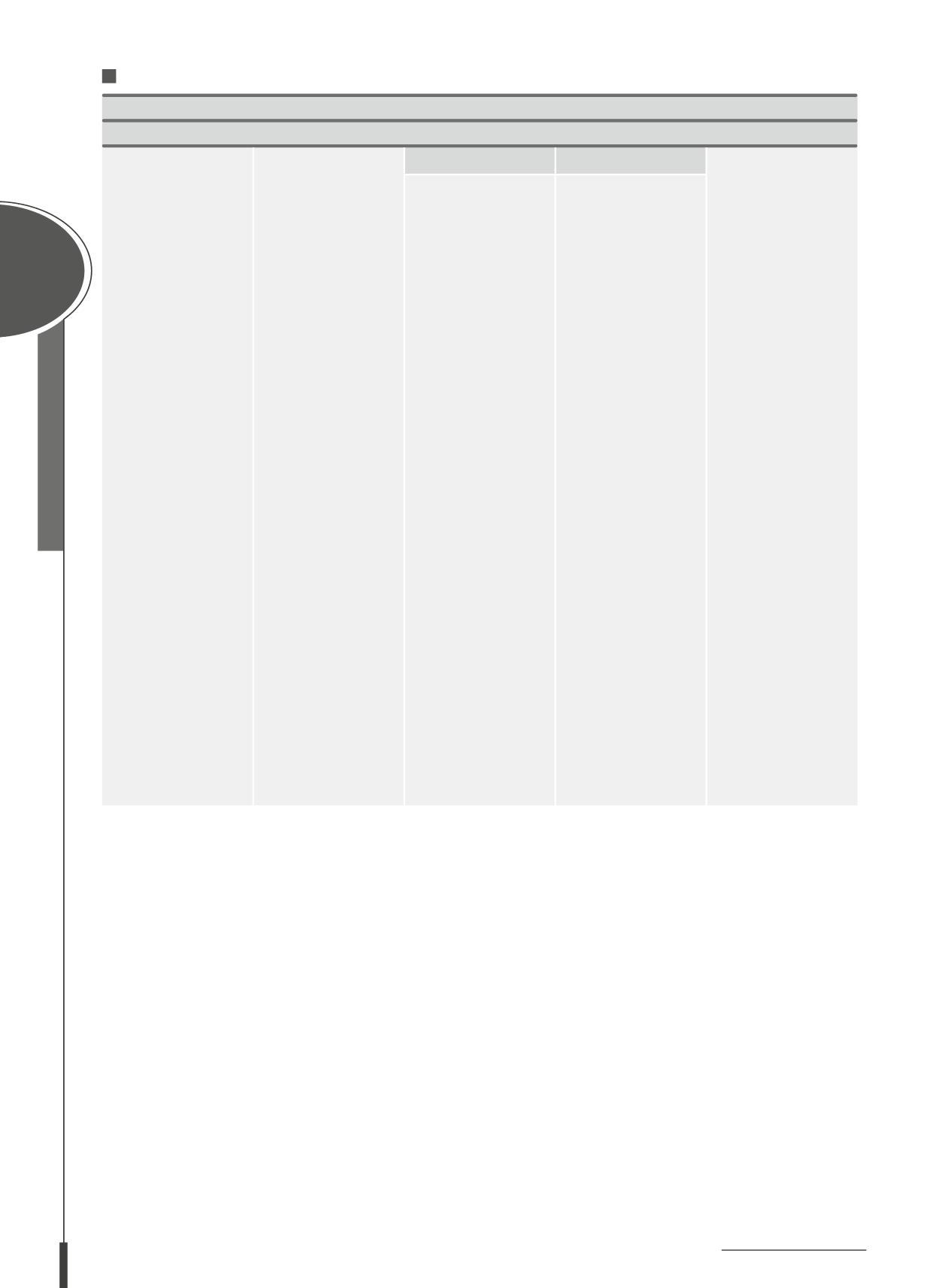

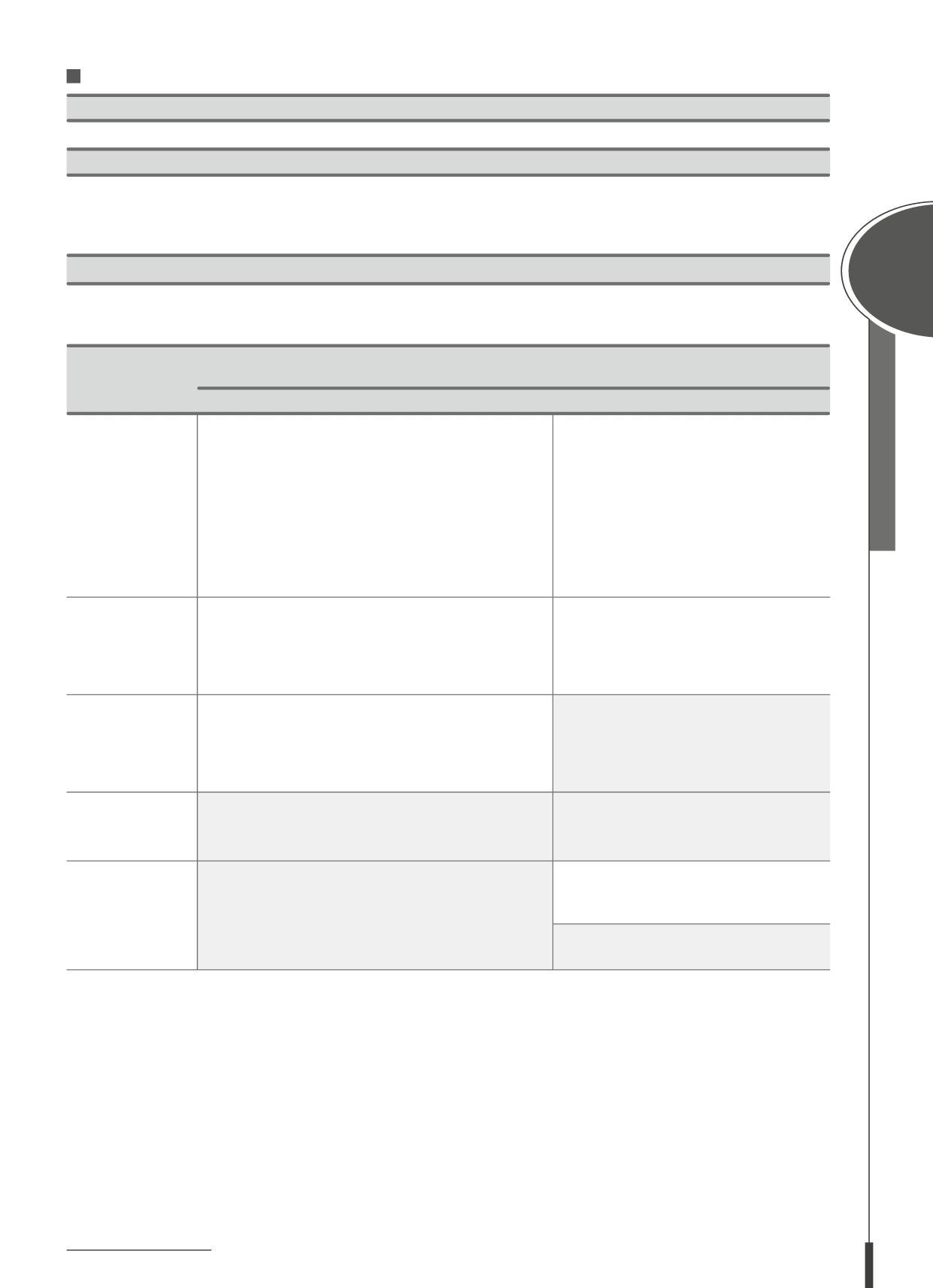

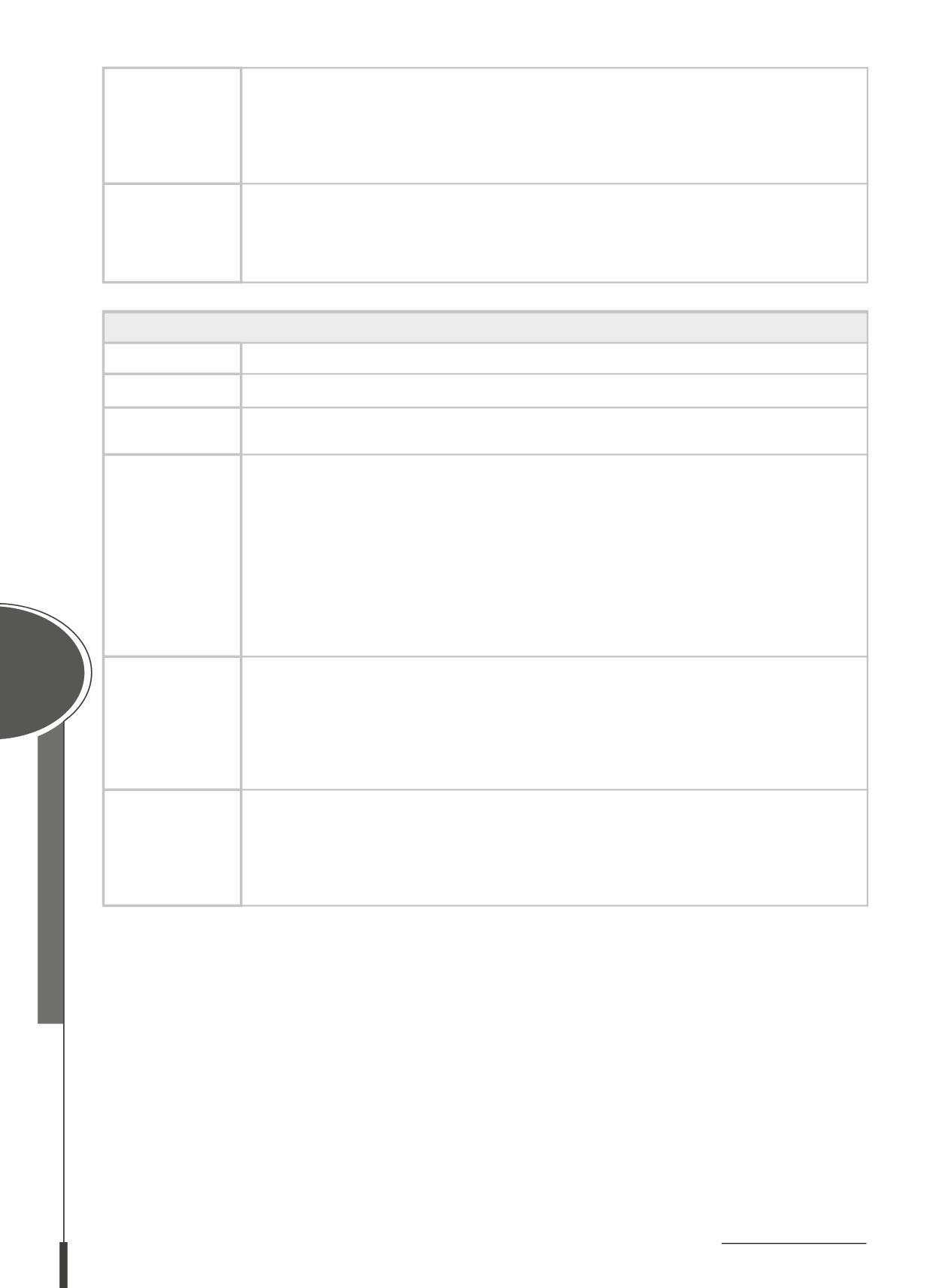

PROGRAMMAZIONE PER NUCLEI FONDAMENTALI

Di seguito, sono fornite delle griglie con spunti di programmazione che evidenziano i nuclei fondamentali delle Scienze Naturali (Chimica, Biologia e scienze della Terra). Individuare i nuclei fondamentali è basilare per progettare al meglio e in modo flessibile i percorsi di apprendimento e il programma da svolgere, anche nei casi in cui è necessario un percorso più agile e rapido.

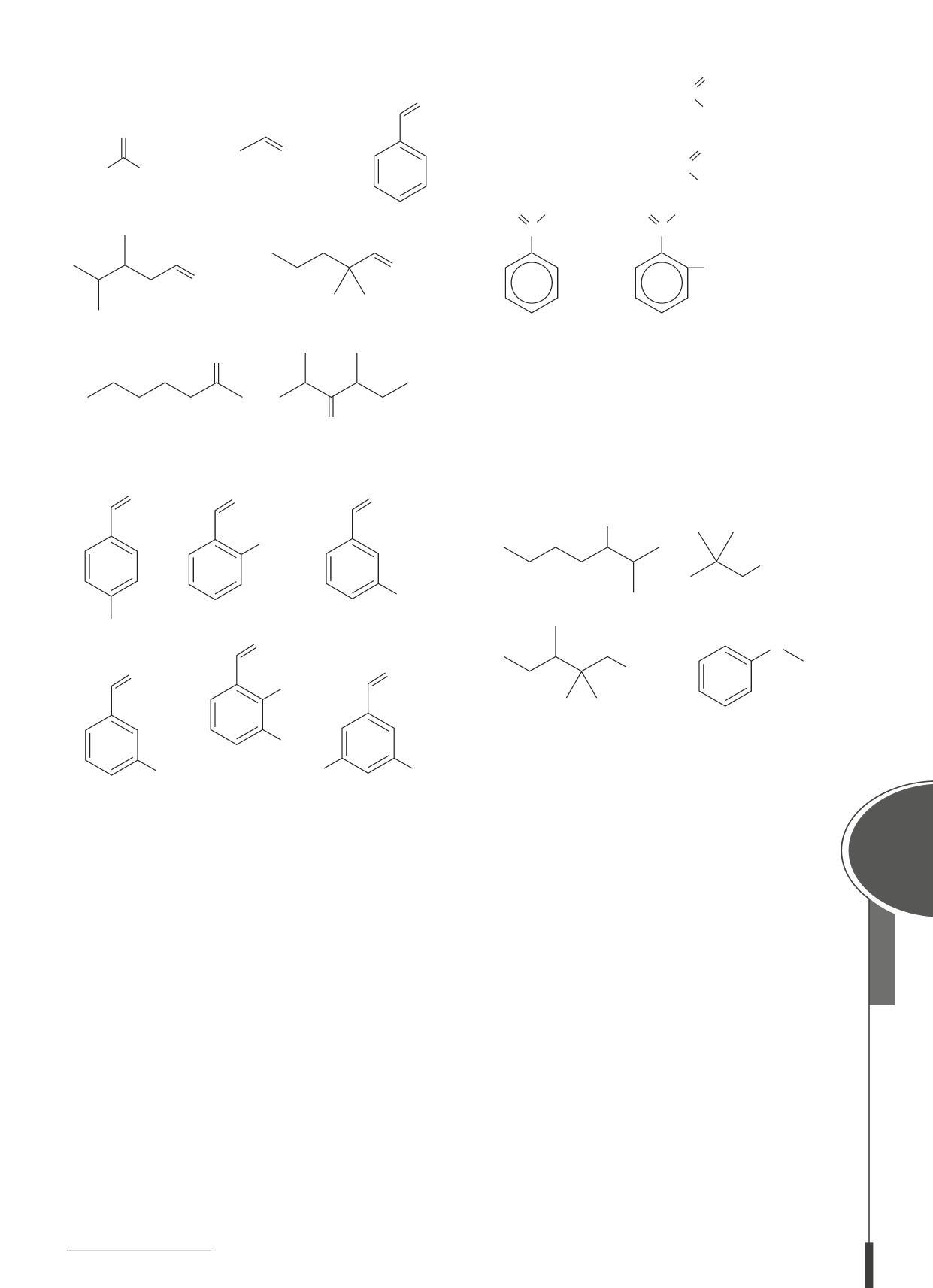

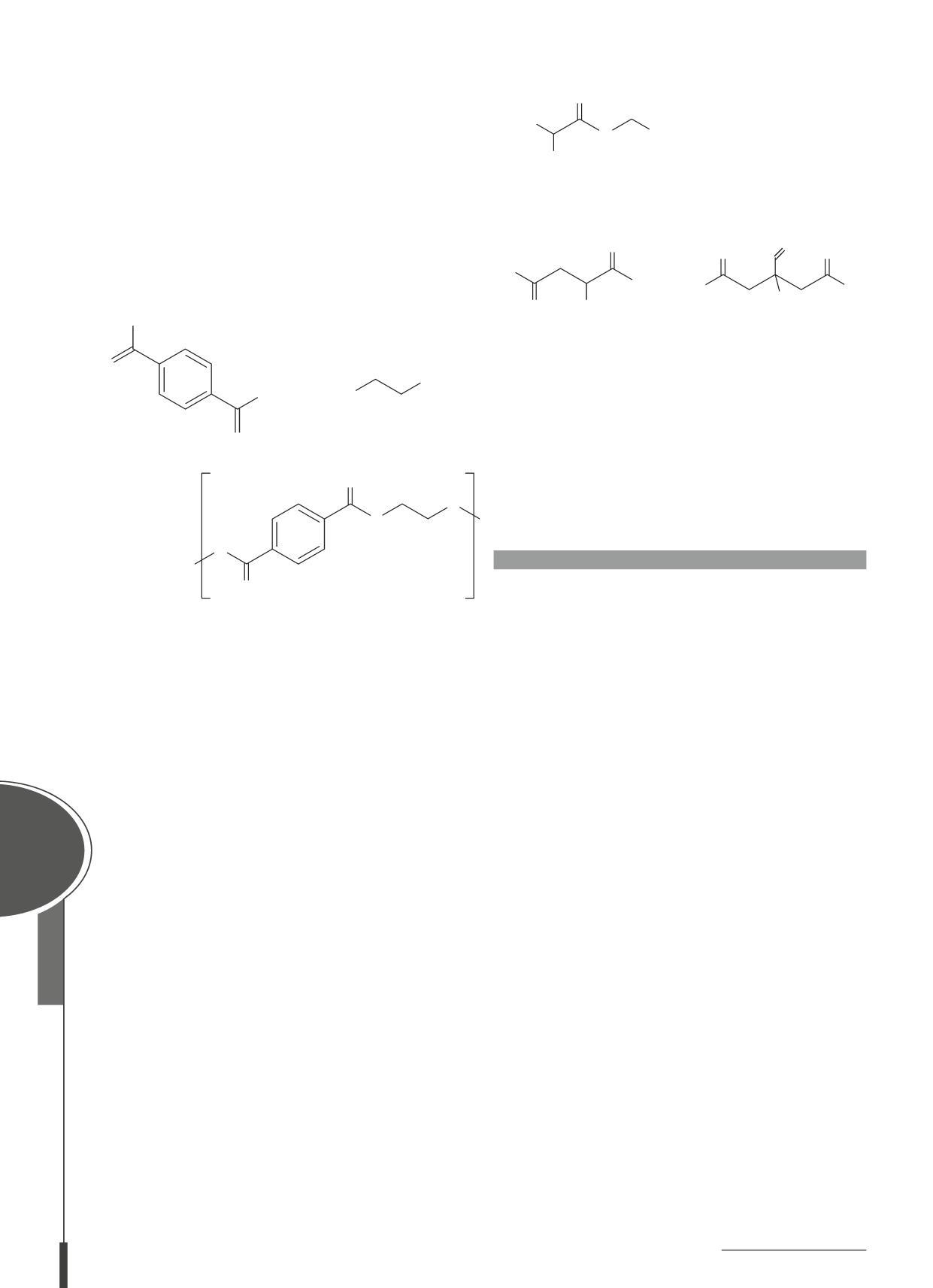

1. Chimica organica

Contenuti

• Composti organici e ibridizzazione

• Isomeria

• Reazioni organiche

• Idrocarburi saturi, insaturi e aromatici

• Gruppi funzionali

Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti

Per ottimizzare i tempi:

si potrebbero delineare i concetti chiave dei vari contenuti (p.es. vari tipi di ibridazione, definizione di isomeria, schema delle reazioni organiche, ecc.) senza entrare nel dettaglio teorico, allo scopo di far acquisire le basi necessarie per correlare gruppi funzionali e reattività

Conoscenze Competenze Chimica

• Ibridizzazione e legami tra atomi di carbonio

• Isomeri e stereoisomeri

• Classificazione delle reazioni organiche

• Classificazione, nomenclatura, proprietà e reattività degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici

• Classificazione, nomenclatura, proprietà e reattività dei composti con diversi gruppi funzionali

• Identificare le differenti ibridizzazioni del carbonio

• Determinare i diversi tipi di isomeri

• Classificare le reazioni organiche

• Identificare i diversi idrocarburi, attribuire la corretta nomenclatura e descriverne proprietà e reattività

• Identificare i diversi gruppi funzionali e attribuire la corretta nomenclatura

• Correlare gruppi funzionali e reattività dei composti organici e utilizzare i concetti di elettrofilo e nucleofilo per interpretare le reazioni organiche

• Legami chimici primari e secondari

• Orbitali atomici e configurazione elettronica

• Orbitali ibridi

• Reazioni chimiche

• Velocità e meccanismo di reazione

• Equilibrio chimico

• Acidi e basi

2. Metabolismo

energetico ed enzimatico

Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato

Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento

• Macromolecole biologiche

• Enzimi e cinetica enzimatica*

• Principali vie metaboliche**

Per ottimizzare i tempi:

*trattare la cinetica di Michaelis-Menten solo attraverso le definizioni di KM e V max

**non trattare la via dei pentoso fosfati, la sintesi del colesterolo, la chetogenesi e la gluconeogenesi; trattare in maniera superficiale il metabolismo dei lipidi e quello delle proteine

Prerequisiti

Conoscenze Competenze Matematica

• Carboidrati

• Lipidi

• Proteine

• Acidi nucleici

• Vitamine

• ATP

• Enzimi e coenzimi

• Modello di Michaelis-Menten*

• Inibitori enzimatici

• Regolazione allosterica

• Glicogenolisi e glicogenesi

• Glicolisi

• Ciclo di Krebs

• Fosforilazione ossidativa

• Metabolismo dei lipidi**

• Metabolismo delle proteine**

• Fotosintesi

• Fotorespirazione

• Saper riconoscere e classificare le principali biomolecole

• Mettere in relazione la cinetica chimica con i meccanismi di catalisi

• Interpretare correttamente

i valori di KM in relazione all’affinità enzimatica*

• Riconoscere i diversi punti di contatto tra le varie vie metaboliche

• Confrontare la resa energetica del metabolismo aerobico del glucosio e di quello anaerobico

• Equazioni di primo grado

• Grafici di funzioni

Biologia

• Cellule procariotiche ed eucariotiche

Chimica

• Principi della termodinamica

• Energia libera

• Legami chimici

• Elementi di chimica organica

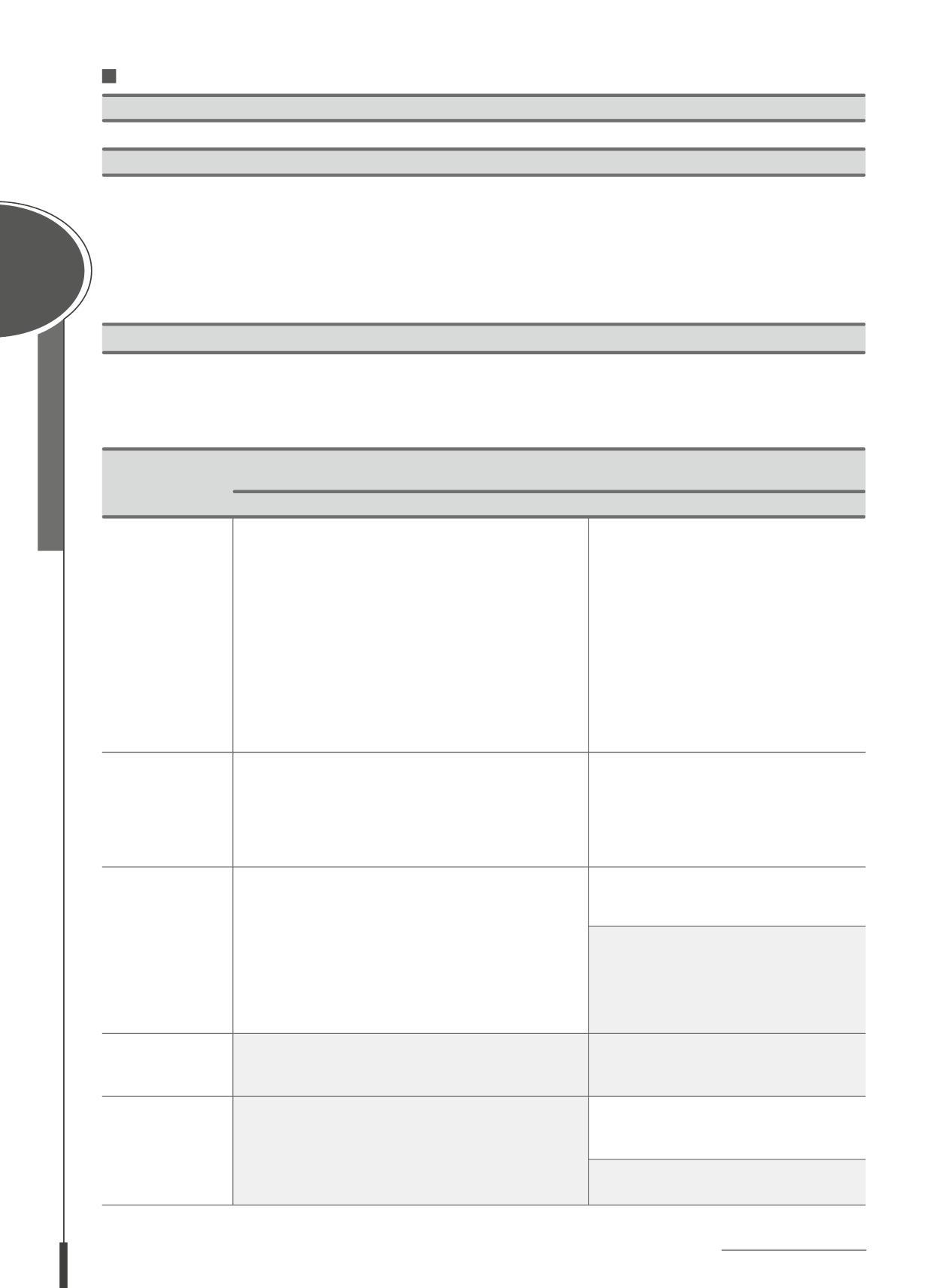

3. Biologia molecolare e ingegneria genetica

Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti

• Regolazione dell’espressione genica

• DNA ricombinante e altre tecniche della biologia molecolare*

• Biotecnologie**

Per ottimizzare i tempi:

*non trattare le diverse scienze omiche

**trattare in maniera poco approfondita questo argomento

Conoscenze Competenze Biologia

• Regolazione genica nelle cellule procariotiche

• Regolazione genica nelle cellule eucariotiche

• Trasferimento genico orizzontale nei procarioti

• Fagi e virus eucariotici

• Ciclo litico e lisogeno

• Elementi genetici mobili

• DNA ricombinante

• Clonaggio

• Librerie a DNA

• PCR

• Elettroforesi

• Sequenziamento

• Genomica e scienze omiche*

• OGM

• Biotecnologie industriali**

• Biotecnologie agrarie**

• Biotecnologie ambientali**

• Biotecnologie mediche**

• Clonazione

• Mettere in relazione la struttura dinamica del DNA con i meccanismi di regolazione

• Distinguere un operone inducibile da uno reprimibile

• Riconoscere i vari livelli di regolazione dell’espressione genica negli eucarioti

• Confrontare le modalità di replicazione dei diversi virus eucariotici

• Risalire a un determinato enzima di restrizione in base alla sequenza del frammento di restrizione

• Distinguere tra librerie genomiche e a cDNA e scegliere la più appropriata in funzione della necessità

• Individuare e scegliere le tecniche di ingegneria genetica da utilizzare in una specifica applicazione

• Cellule procariotiche ed eucariotiche

• Struttura e organizzazione del DNA

• Duplicazione, trascrizione e traduzione

4. Dinamica dell’atmosfera e del clima

Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento

• L’atmosfera*

• I fenomeni meteorologici*

• Il clima*

• Il cambiamento climatico

Per ottimizzare i tempi:

*se atmosfera, fenomeni

meteorologici e clima sono stati già affrontati in classe 1a, riprendere i fondamenti in maniera succinta per affrontare direttamente i fenomeni meteorologici complessi e il cambiamento climatico

Conoscenze Competenze

• Composizione e struttura dell’atmosfera

• Il bilancio radiativo (o termico) della Terra

• La temperatura dell’aria

• La pressione atmosferica

• I venti e la circolazione atmosferica

• L’umidità atmosferica e i fenomeni al suolo

• Le nubi, le precipitazioni e le perturbazioni atmosferiche

• Le previsioni del tempo

• Il clima e i suoi fattori

• La classificazione dei climi

• Il cambiamento climatico

• Gli impatti del cambiamento climatico

• Le politiche nazionali e le azioni locali per il contrasto al cambiamento climatico

• Descrivere la struttura dell’atmosfera

• Illustrare il concetto di pressione e

• la circolazione dei venti

• Costruire modelli meteorologici a partire da dati sperimentali

• Leggere carte meteorologiche

• Illustrare il concetto di clima e la sua classificazione

• Conoscere la differenza fra clima e tempo meteorologico

Prerequisiti

Matematica

• Conversione tra unità di misura

• Notazione scientifica

• Proprietà delle potenze

• Proporzionalità diretta e inversa

• Assi cartesiani

Fisica

• Oscillazioni e moto armonico

Chimica

• Stati di aggregazione della materia

• Pressione e mmHg

Biologia

• Le interazioni uomo ambiente e la biosfera

Scienze della Terra

• Il ciclo dell’acqua e l’idrosfera

• I cicli biogeochimici

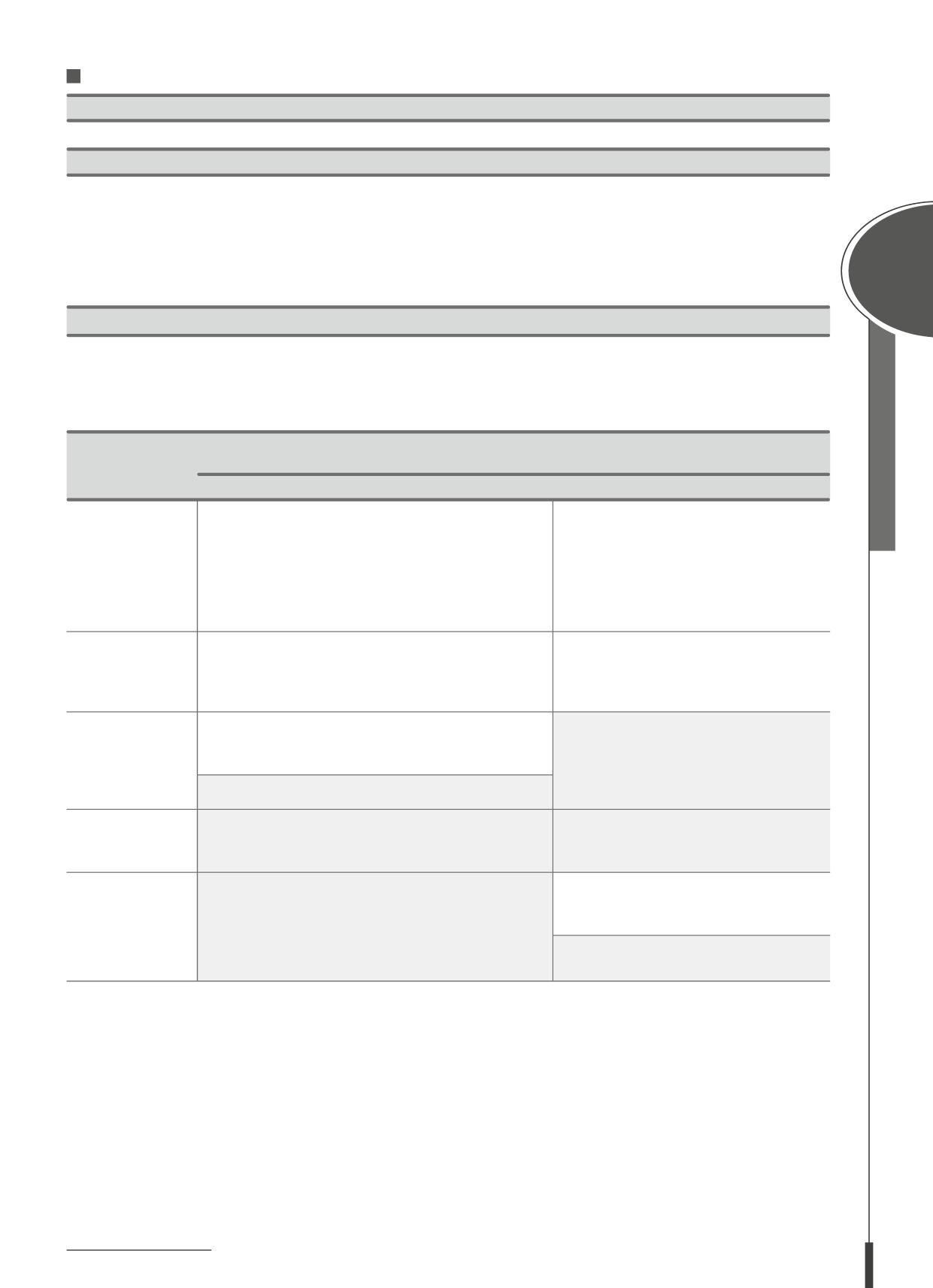

5. Modelli della tettonica globale

Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento

• La dinamica della litosfera

• La tettonica delle placche

• L’orogenesi

• La storia geologica della Terra*

Per ottimizzare i tempi:

*saltare la storia geologica della Terra

Conoscenze Competenze

• La struttura interna della Terra

• Le teorie fissiste

• La teoria della deriva dei continenti

• La morfologia dei fondali oceanici

• Gli studi di paleomagnetismo

• L’espansione dei fondali oceanici

• Le anomalie magnetiche

• La struttura delle dorsali oceaniche

• L’età delle rocce del fondale

• La teoria della tettonica a placche

• I margini di placca e i margini continentali

• Le caratteristiche generali delle placche

• La formazione degli oceani

• I punti caldi

• L’orogenesi

• La struttura dei continenti

• La storia geologica della Terra*

• Cenni alla storia geologica italiana

• Individuare le aree attive del Pianeta caratterizzandole dal punto di vista sismico e vulcanico

• Utilizzare la magnetizzazione delle rocce come strumento per ricostruire i movimenti delle placche nel tempo

• Interpretare, alla luce della teoria della Tettonica globale, i fenomeni geologici ai margini di placca

Prerequisiti

Matematica

• Conversione tra unità di misura

• Notazione scientifica

• Proprietà delle potenze

• Proporzionalità diretta e inversa

• Assi cartesiani

Fisica

• Il campo magnetico

• Funzionamento della dinamo

Chimica

• Stati di aggregazione della materia

• Modelli atomici

• Ioni

• Numero atomico, numero di massa e isotopi

• Legami chimici

Scienze della Terra

• Le rocce (caratteristiche e formazione)

• Il ciclo litogenetico

• Vulcanismo e Sismologia (caratteristiche e localizzazione di vulcani e terremoti)

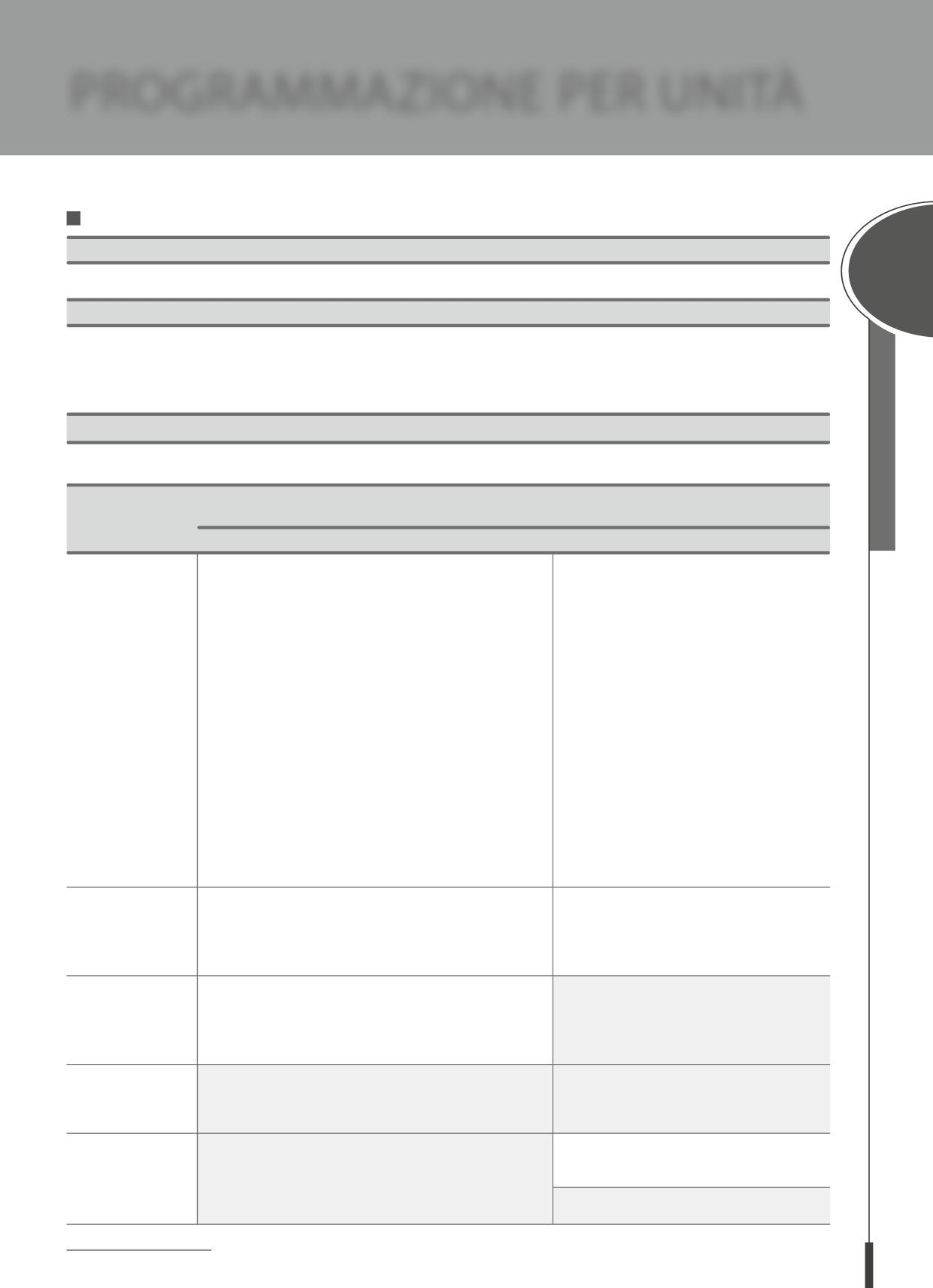

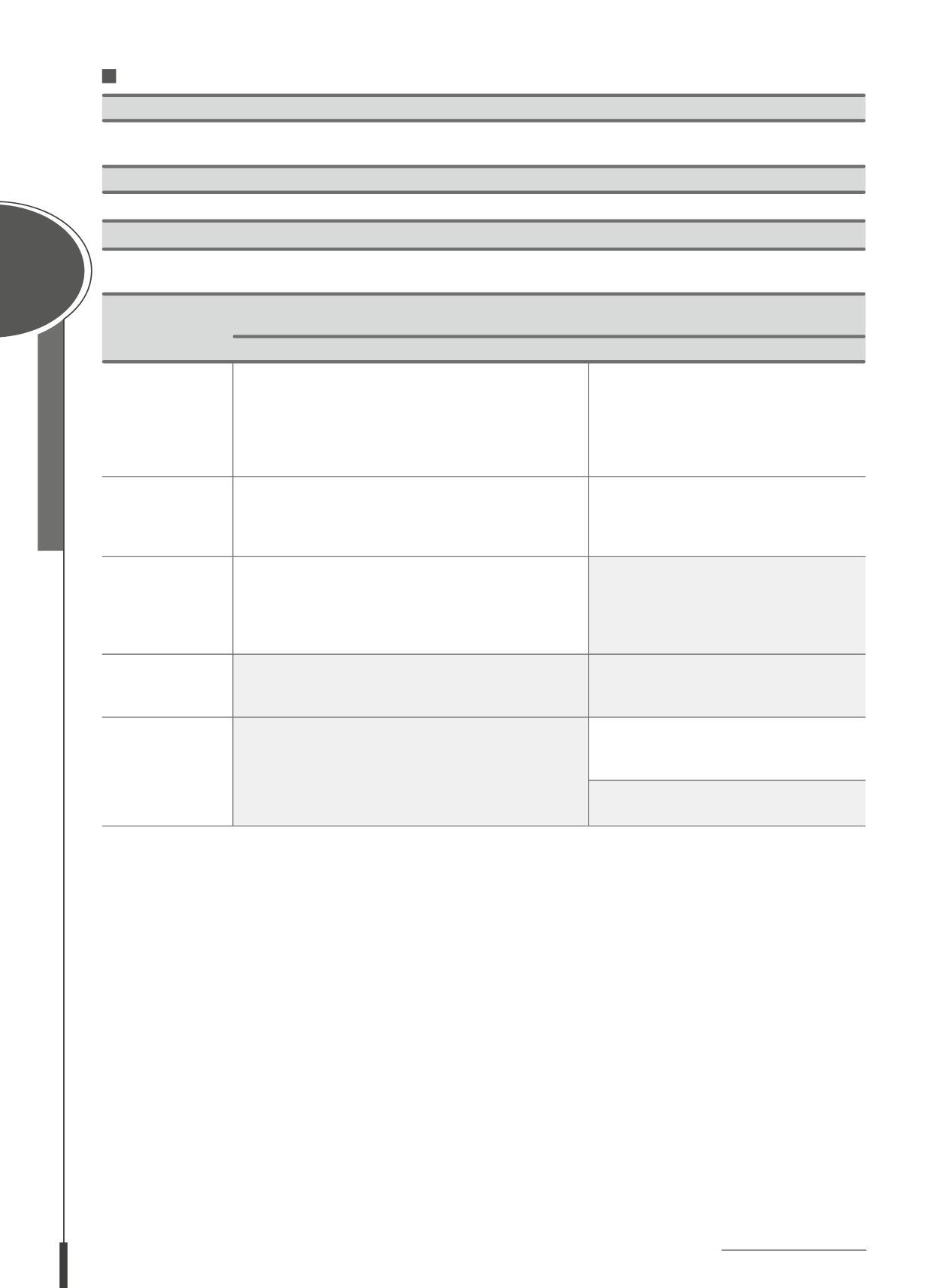

PROGRAMMAZIONE PER UNITÀ

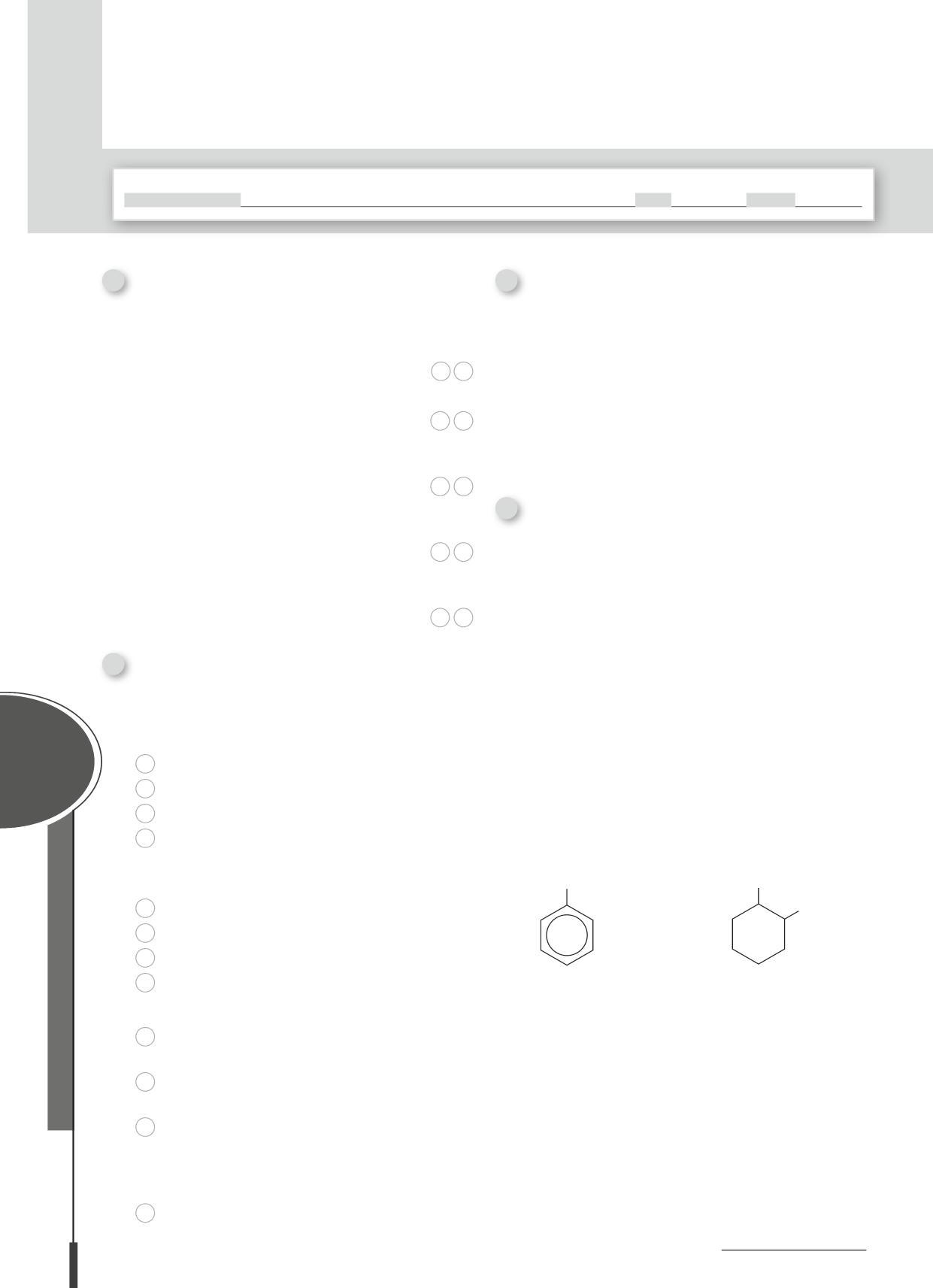

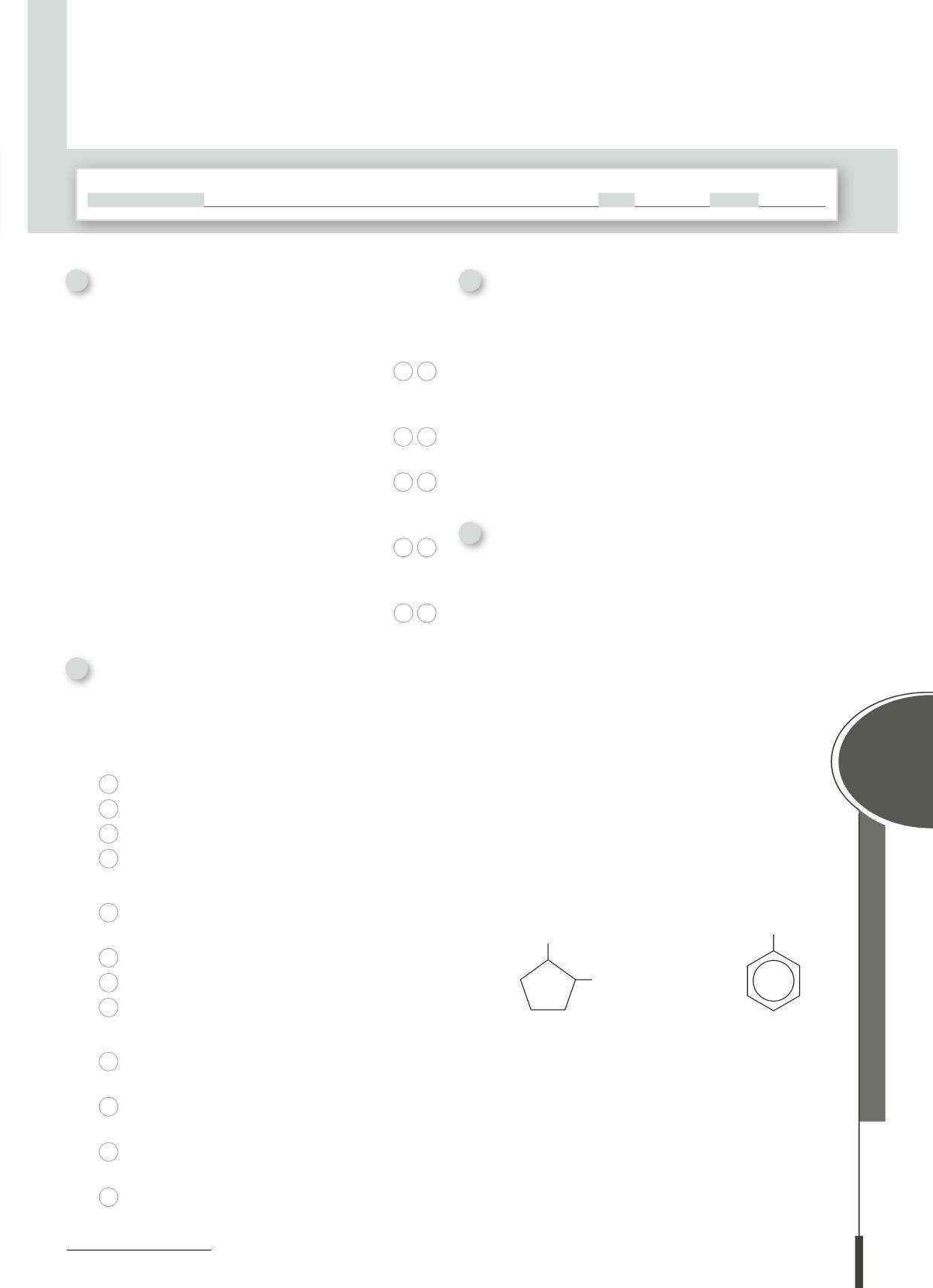

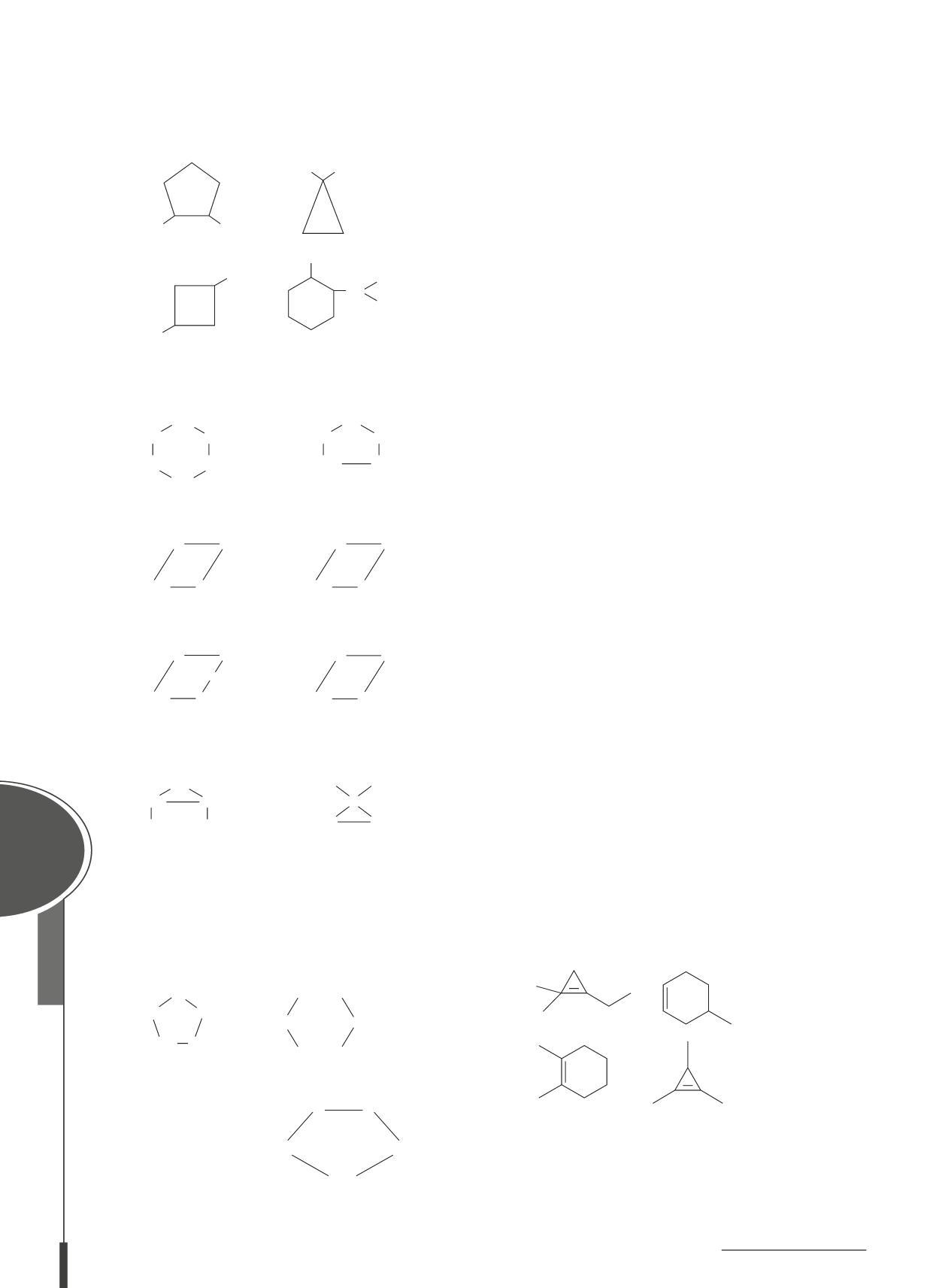

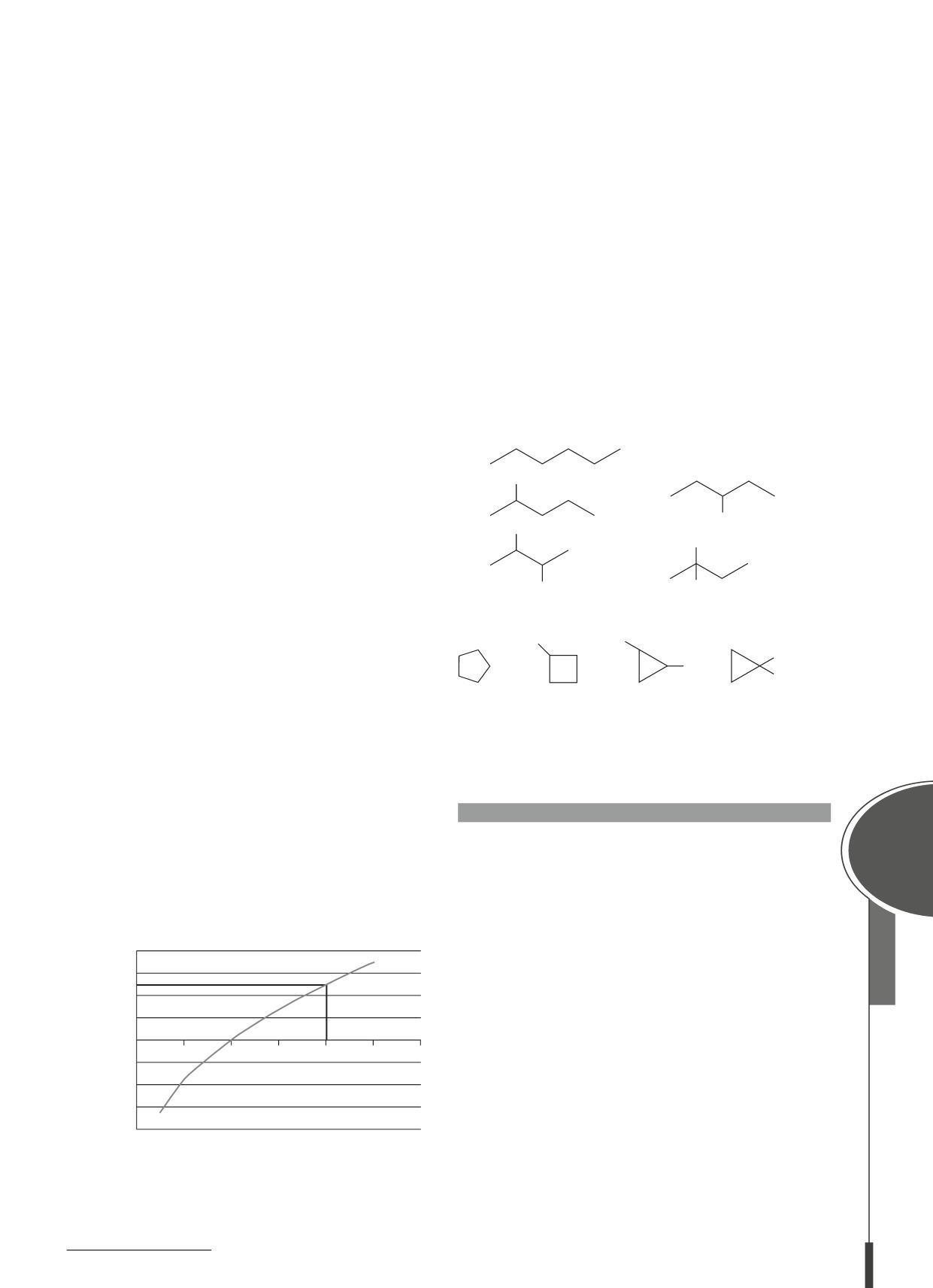

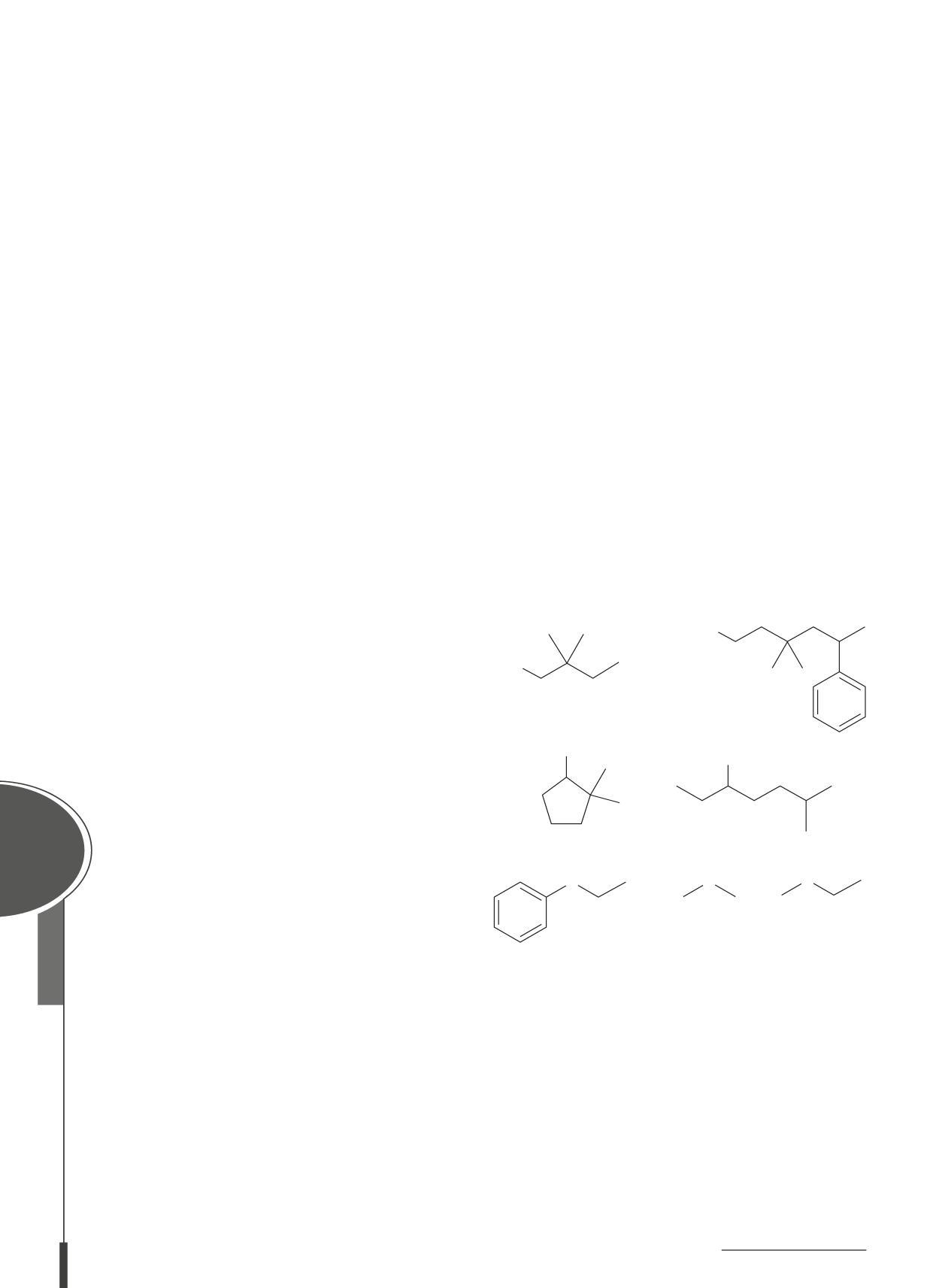

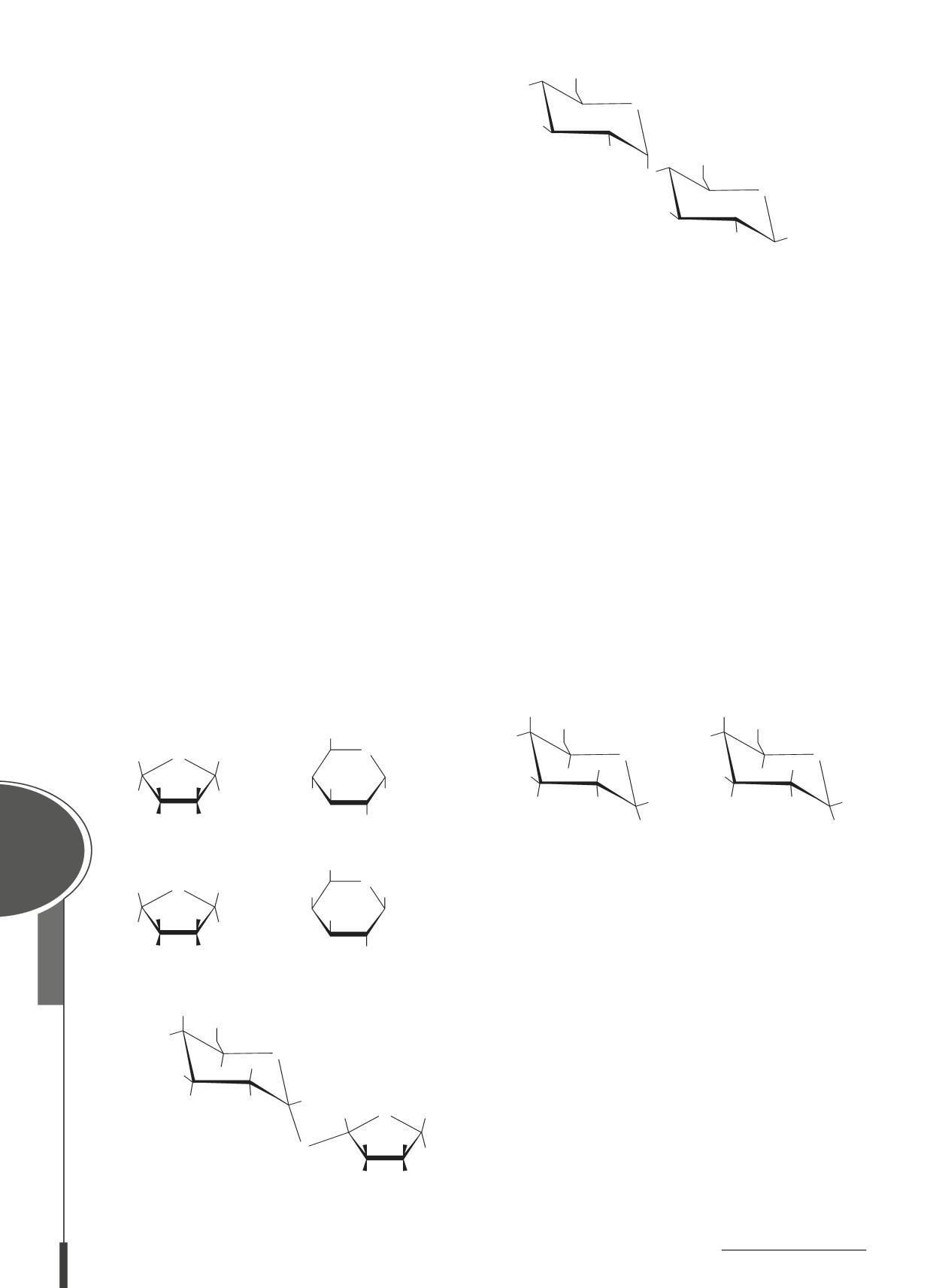

U1 – Il carbonio e gli idrocarburi

Prerequisiti

Regole di configurazione elettronica • Legami chimici • Teorie di geometria molecolare • Numeri di ossidazione • Rappresentazione di molecole e composti • Ibridizzazione e geometrie molecolari

Contenuti

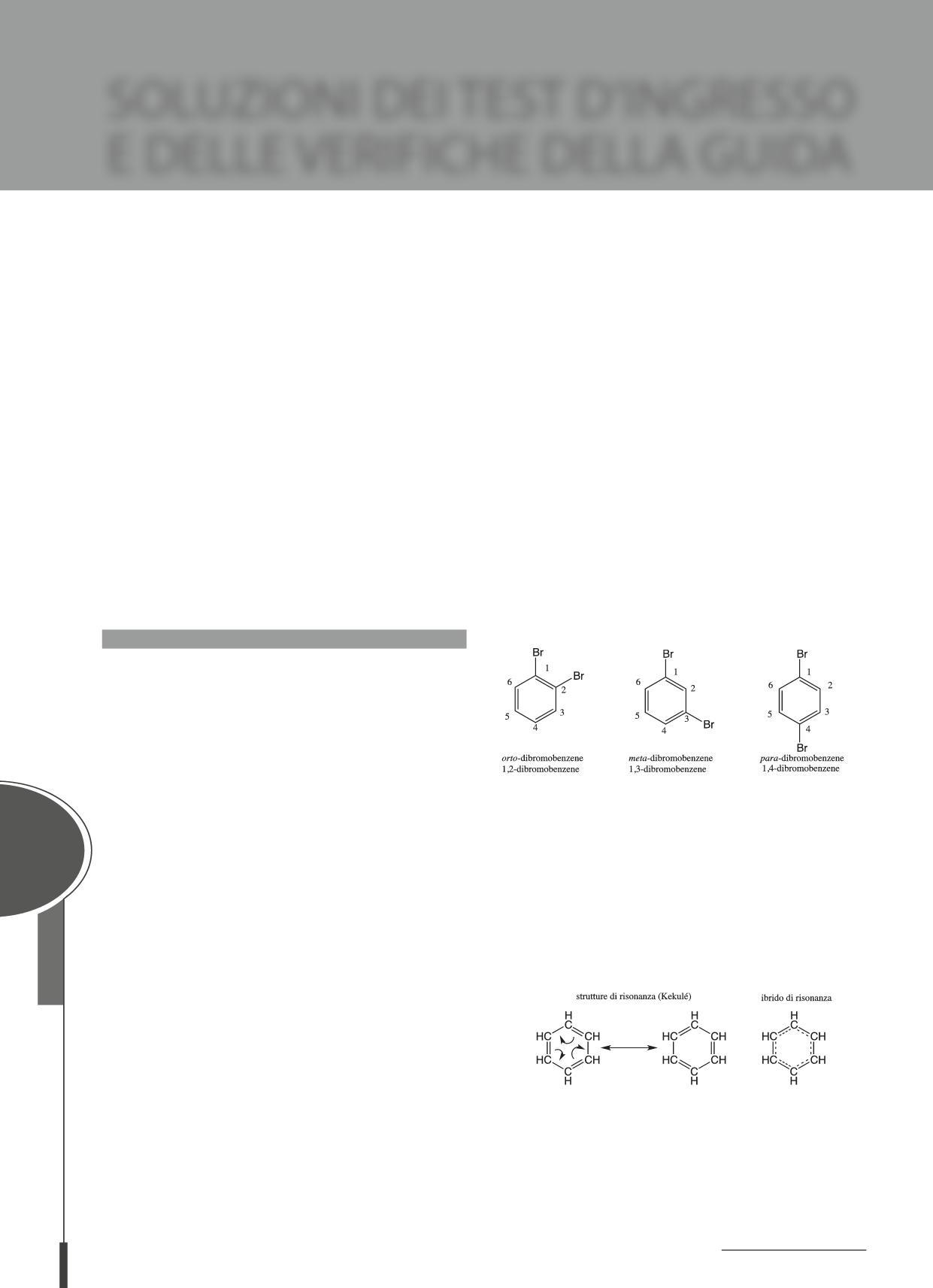

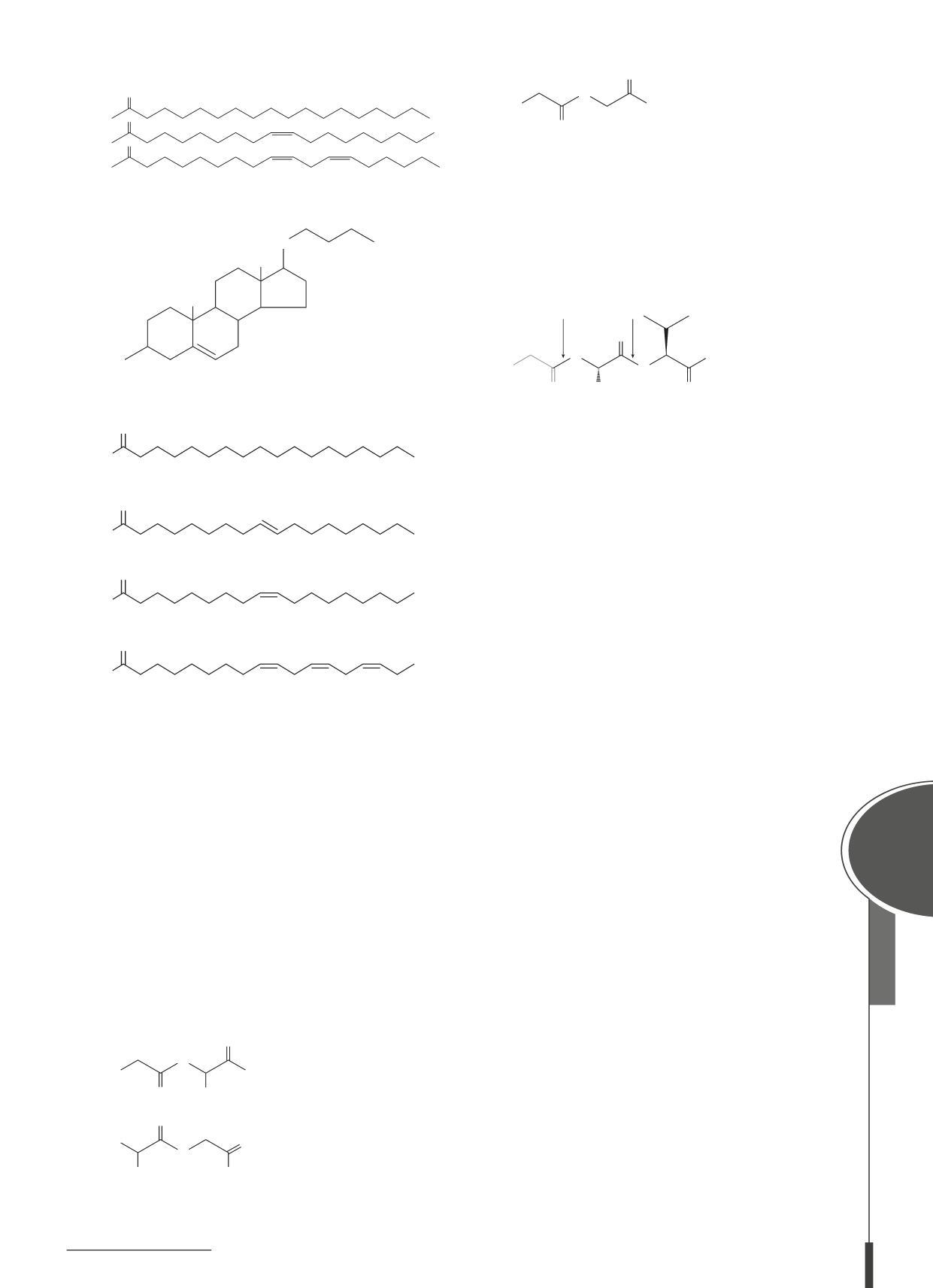

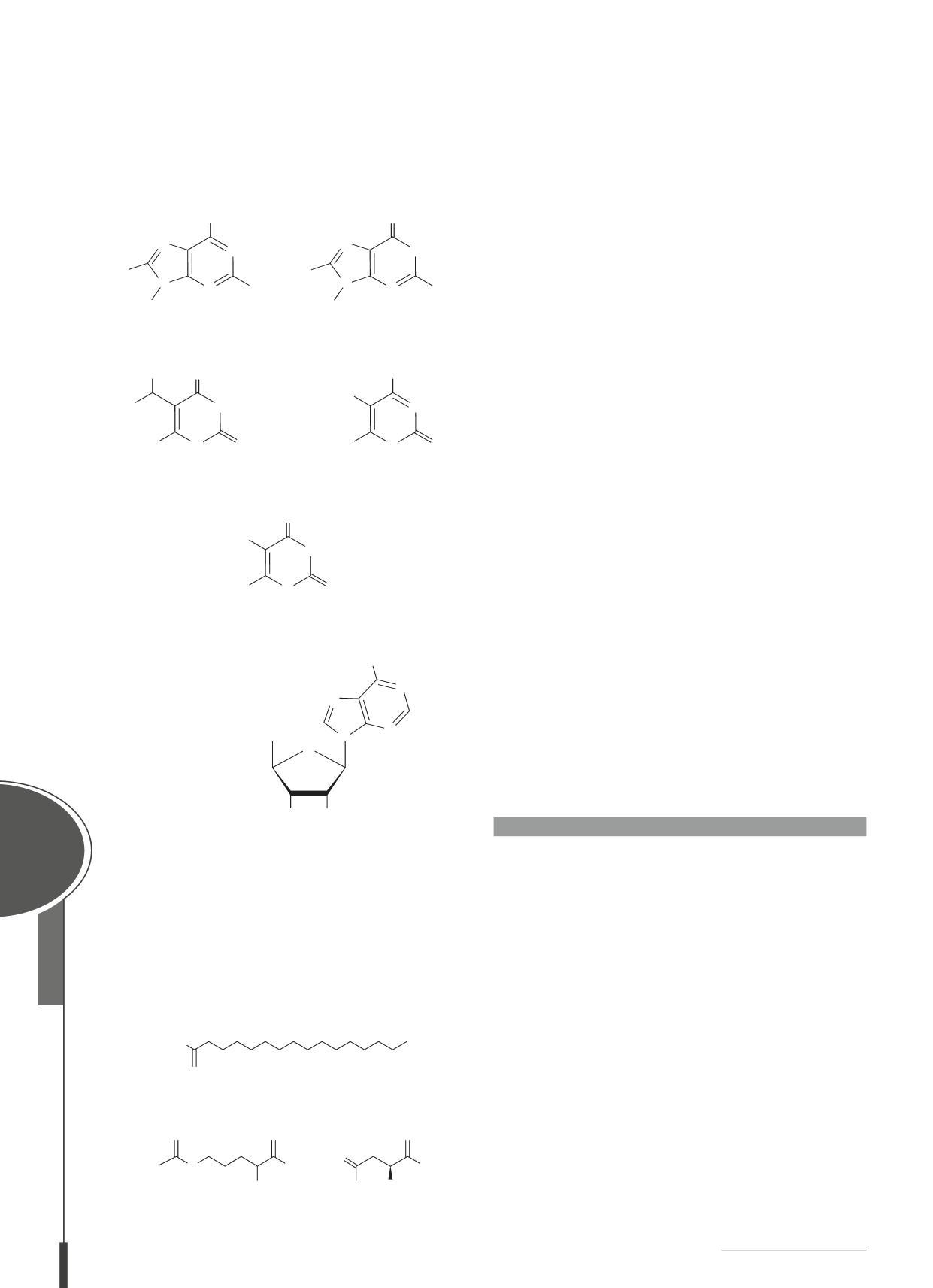

Il carbonio nei composti organici • Ibridizzazione del carbonio • Tipi di legami tra atomi di carbonio • Isomeri costituzionali e stereoisomeri • Enantiomeri • Reazioni organiche: classificazione • Caratteristiche e classificazione degli idrocarburi • Nomenclatura, proprietà e tipi di reazione degli alcani e dei cicloalcani • Nomenclatura, proprietà e tipi di reazione degli alcheni e dei cicloalcheni • Nomenclatura, proprietà e tipi di reazione degli alchini • Nomenclatura, proprietà e tipi di reazione degli idrocarburi aromatici

Traguardo competenze

Identificare le ibridizzazioni del carbonio • Determinare i diversi tipi di isomeri • Spiegare in che modo gli intermedi influenzano l’andamento delle reazioni organiche • Classificare le reazioni organiche

Momento didattico

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Valutazione

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente

• Paragrafi:

1.1 Il carbonio nei composti organici

1.2 Il carbonio: un elemento versatile

1.3 Gli idrocarburi

1.4 Gli alcani

1.5 I cicloalcani

1.6 La stereoisomeria

1.7 Gli alcheni

1.8 Gli alchini

1.9 Gli idrocarburi aromatici

1.10 Proprietà fisiche e reattività degli idrocarburi

In digitale

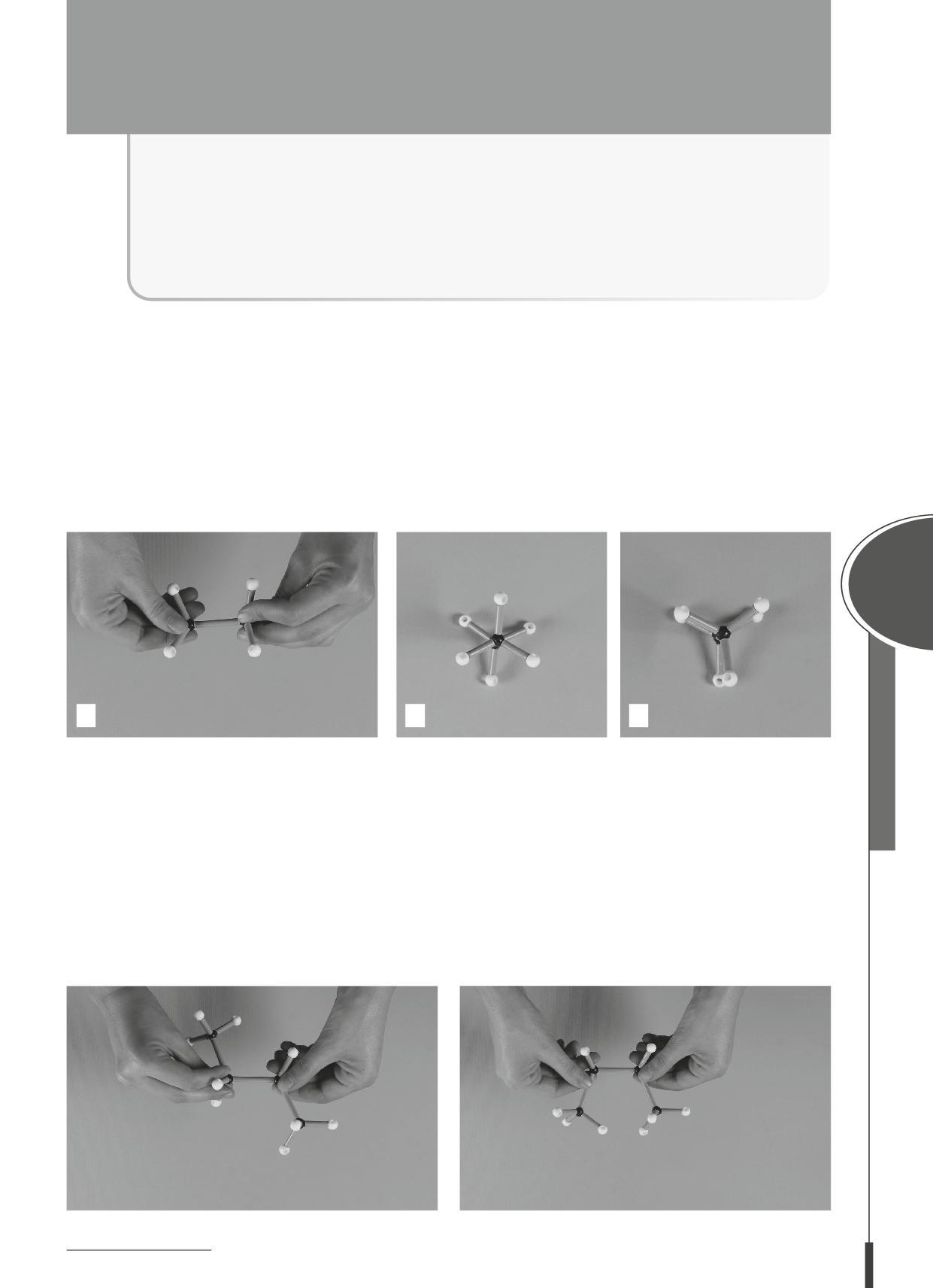

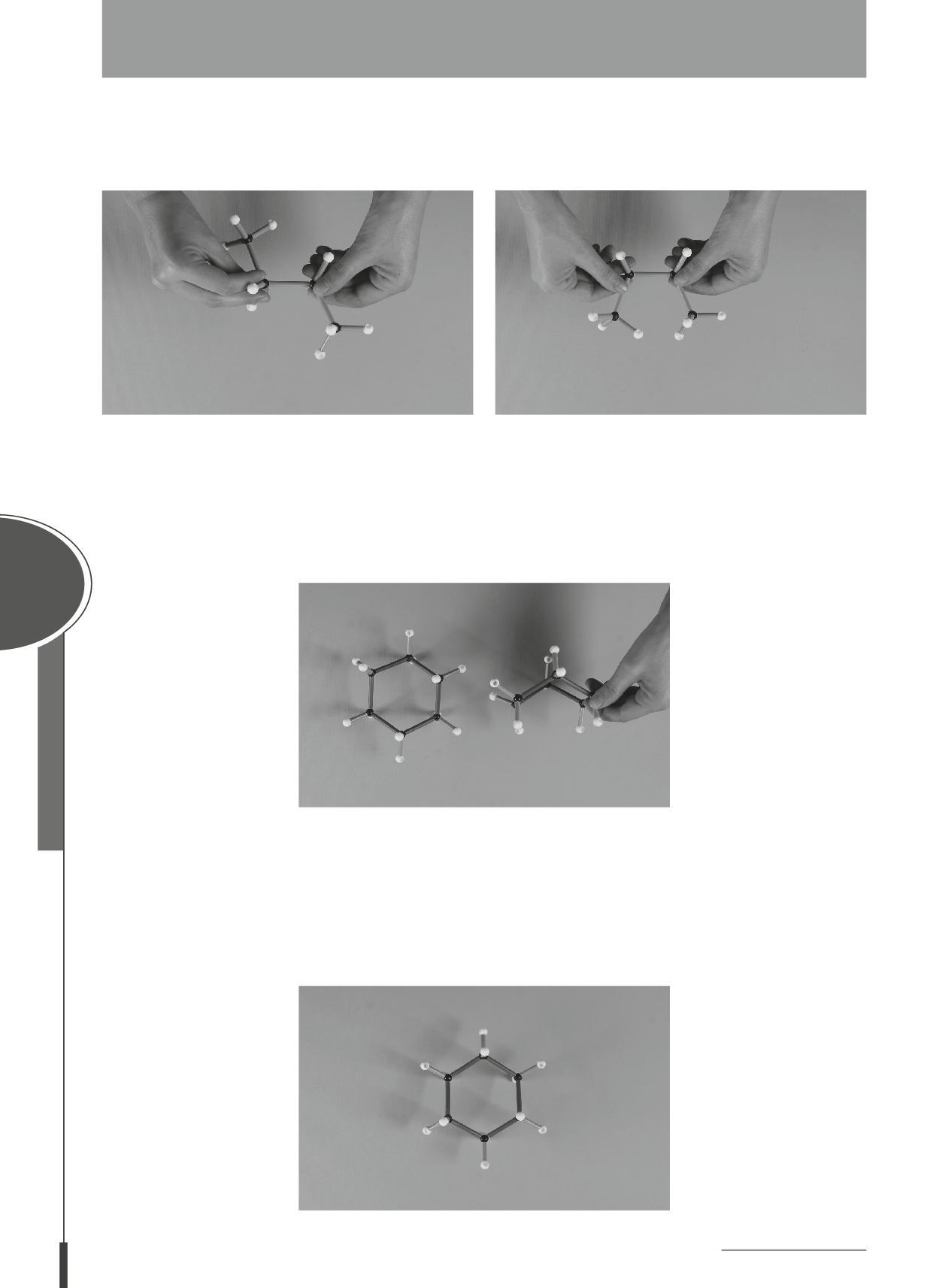

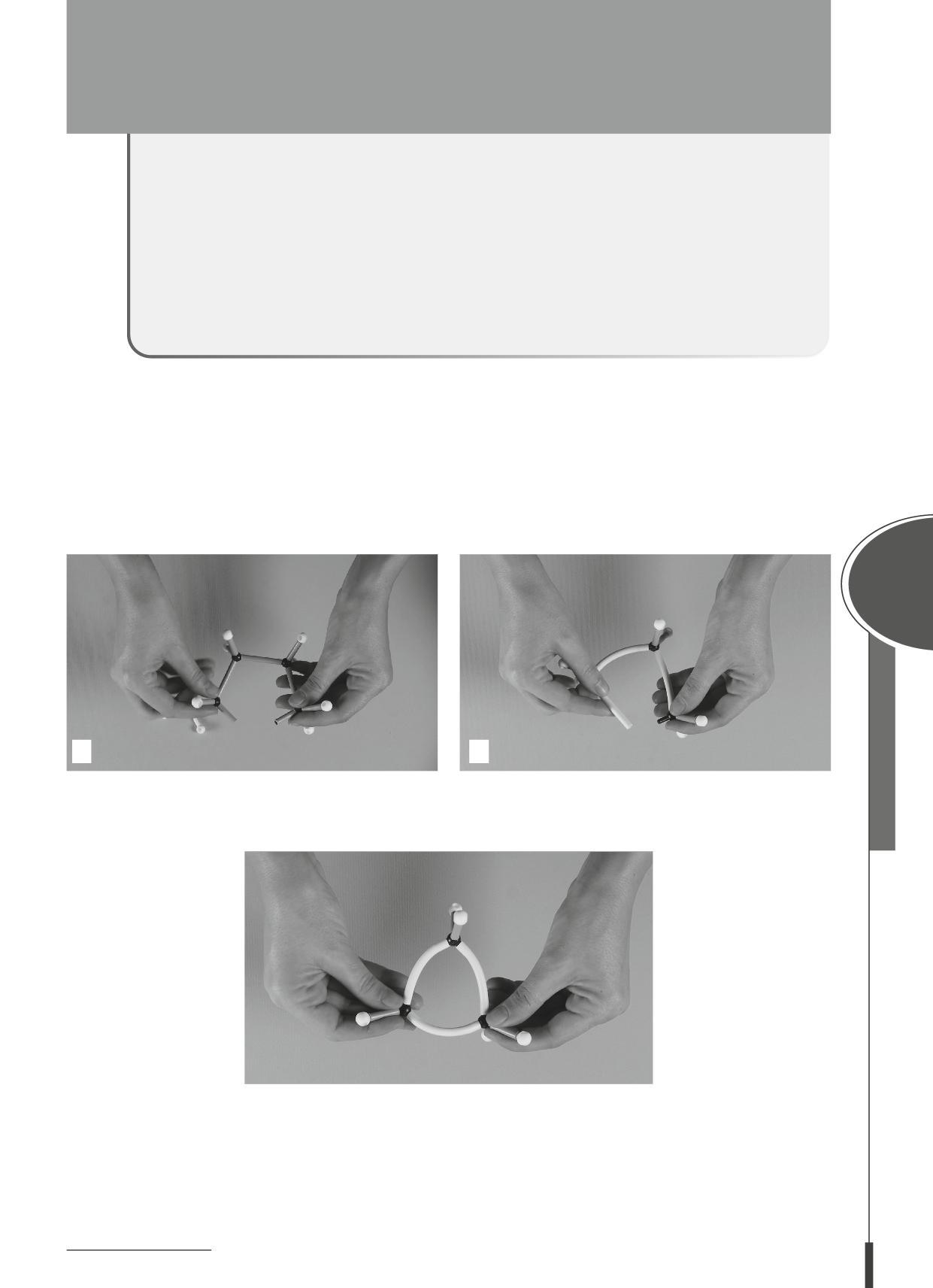

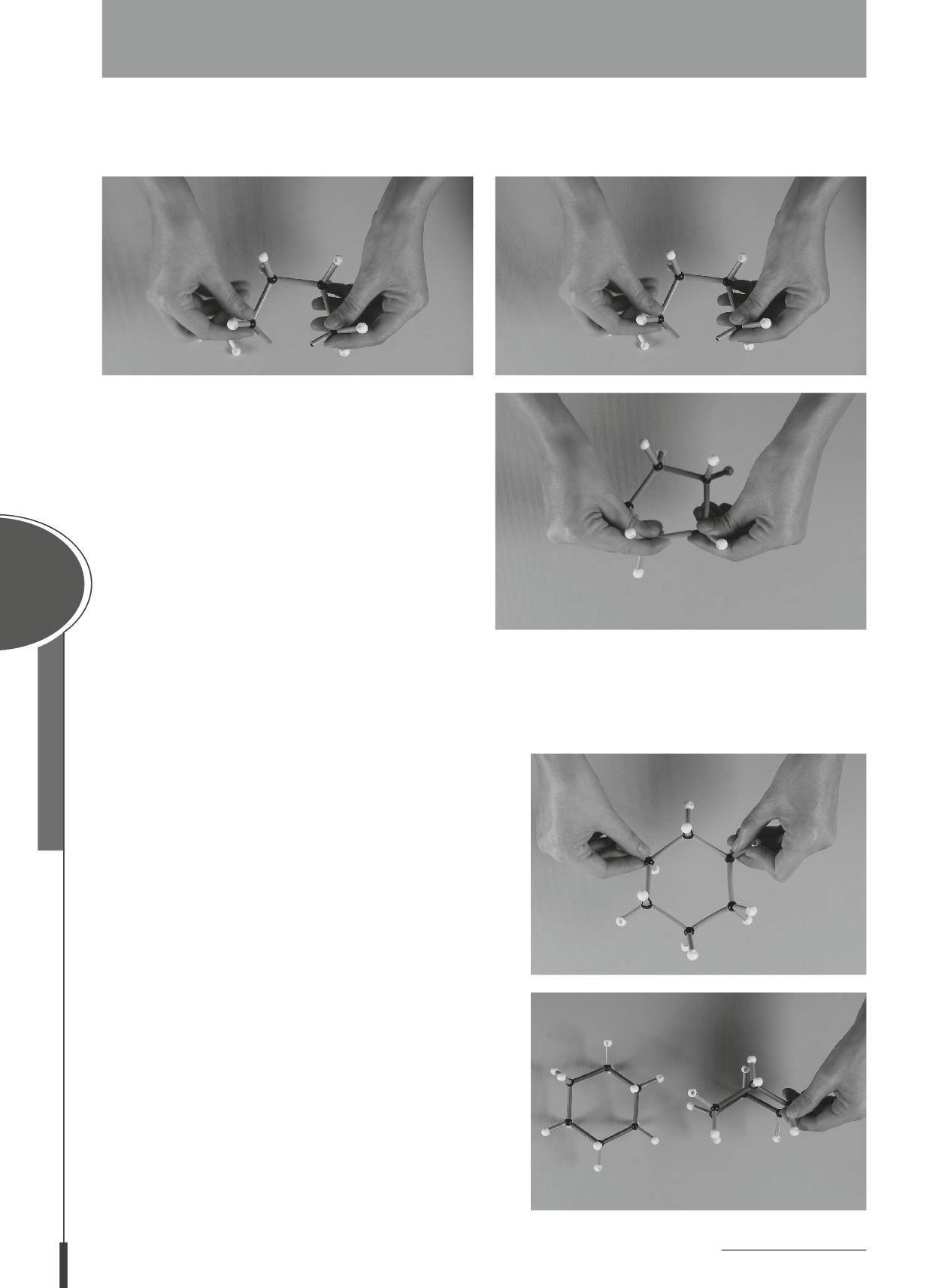

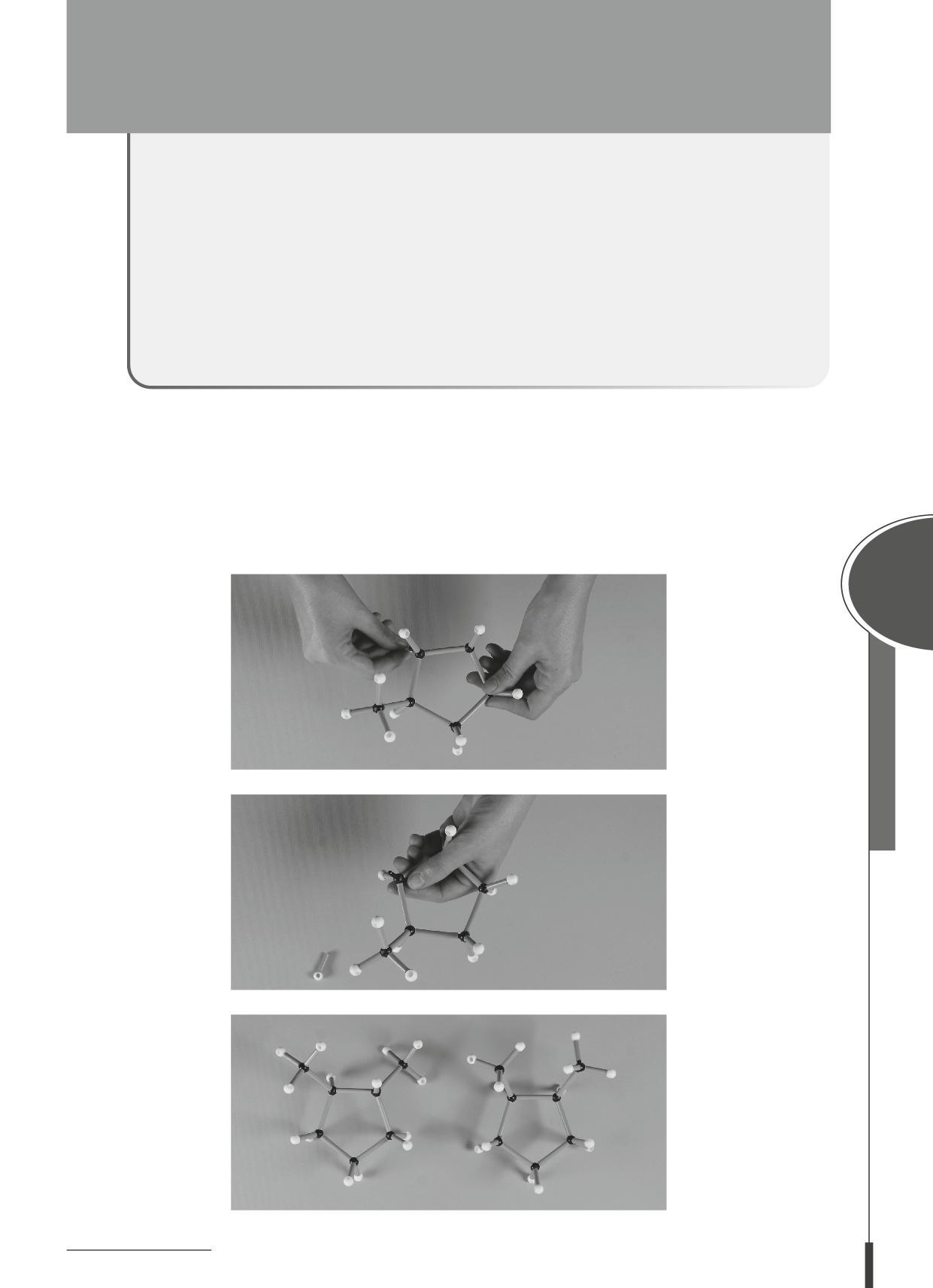

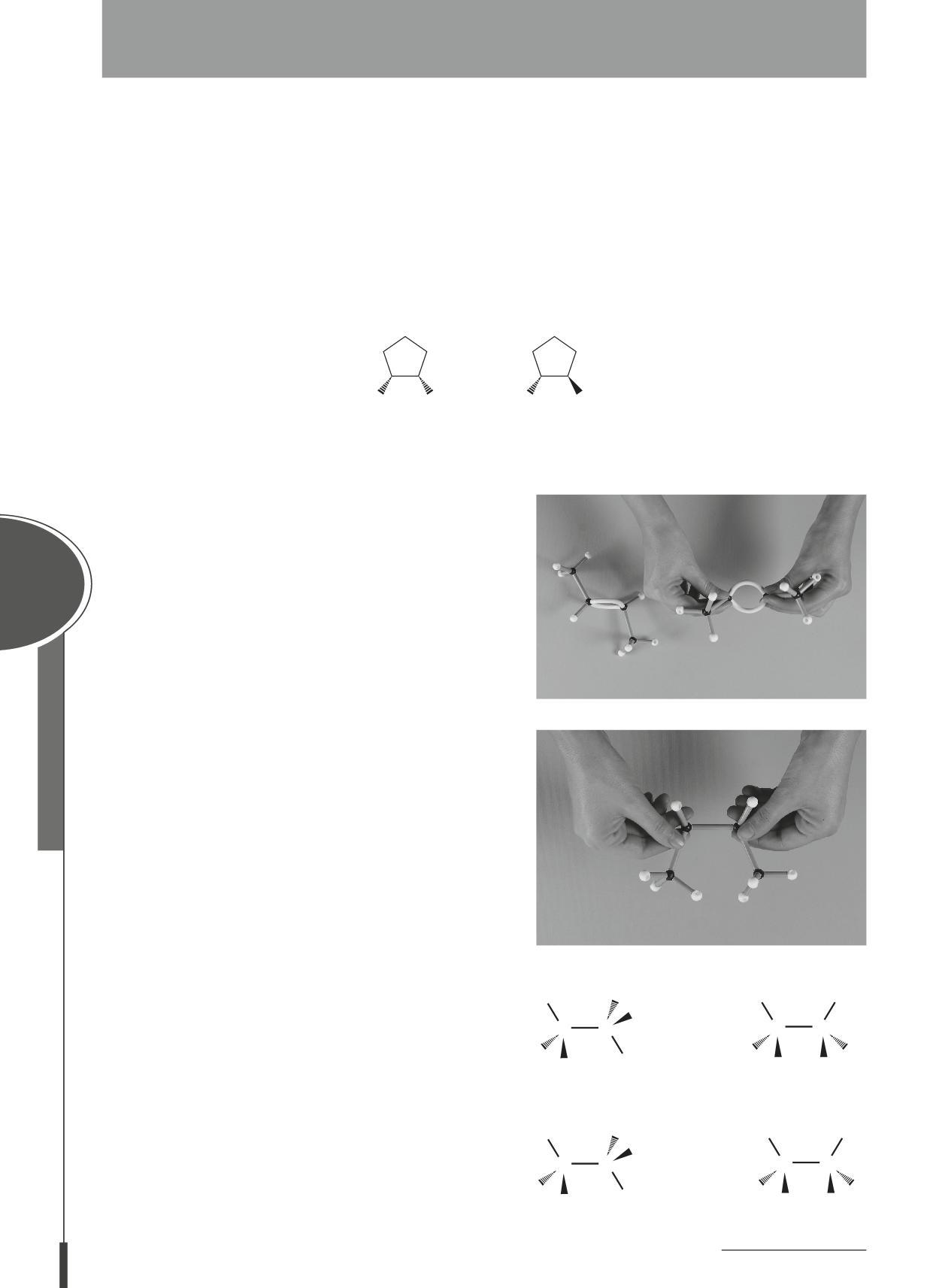

• Presentazione LIM dell’unità

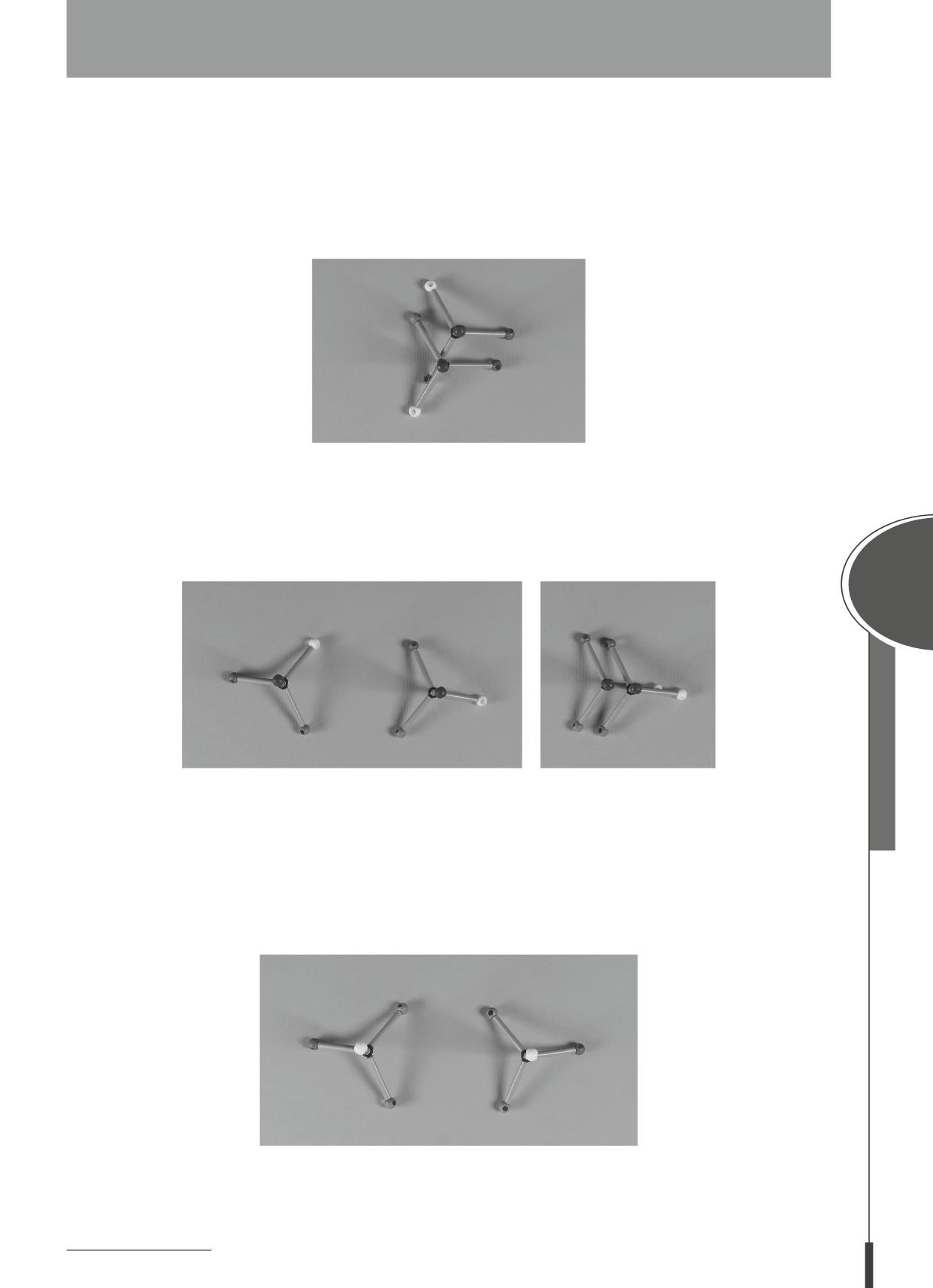

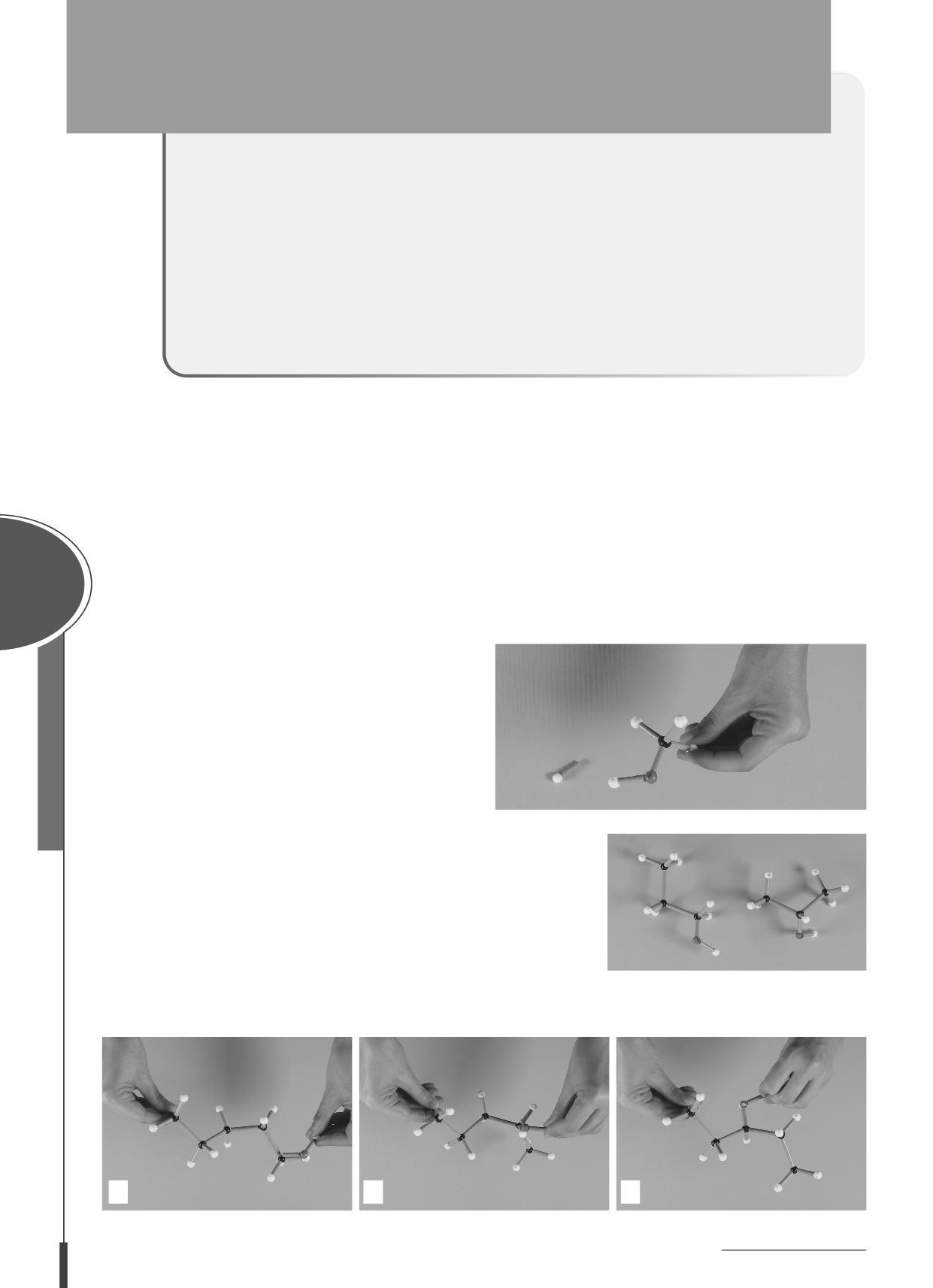

• Video: Friedrich Wöhler; Idrocarburi; Modelli molecolari: il metano; Modelli molecolari: gli alcani superiori; L’isomeria di struttura; Assegna il nome a un alcano; Modelli molecolari: i cicloalcani; La stereoisomeria; Modelli molecolari: la stereoisomeria; Assegna il nome a un alchene; Gli isomeri ottici; Michael Faraday e Dame Kathleen Lonsdale; Benzene: dalla scoperta all’utilizzo; Gli idrocarburi aromatici.

• Avogadro: Gli isomeri di struttura; Le caratteristiche geometriche dei conformeri del cicloesano; Gli stereoisomeri: un esempio di isomeri geometrici; Gli stereoisomeri: un esempio di isomeri ottici; Alcano, alchene, alchino: una questione di legami

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Problemi guidati dell’Unità

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Scheda Collega: approfondimento multidisciplinare

• Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test versione studente

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

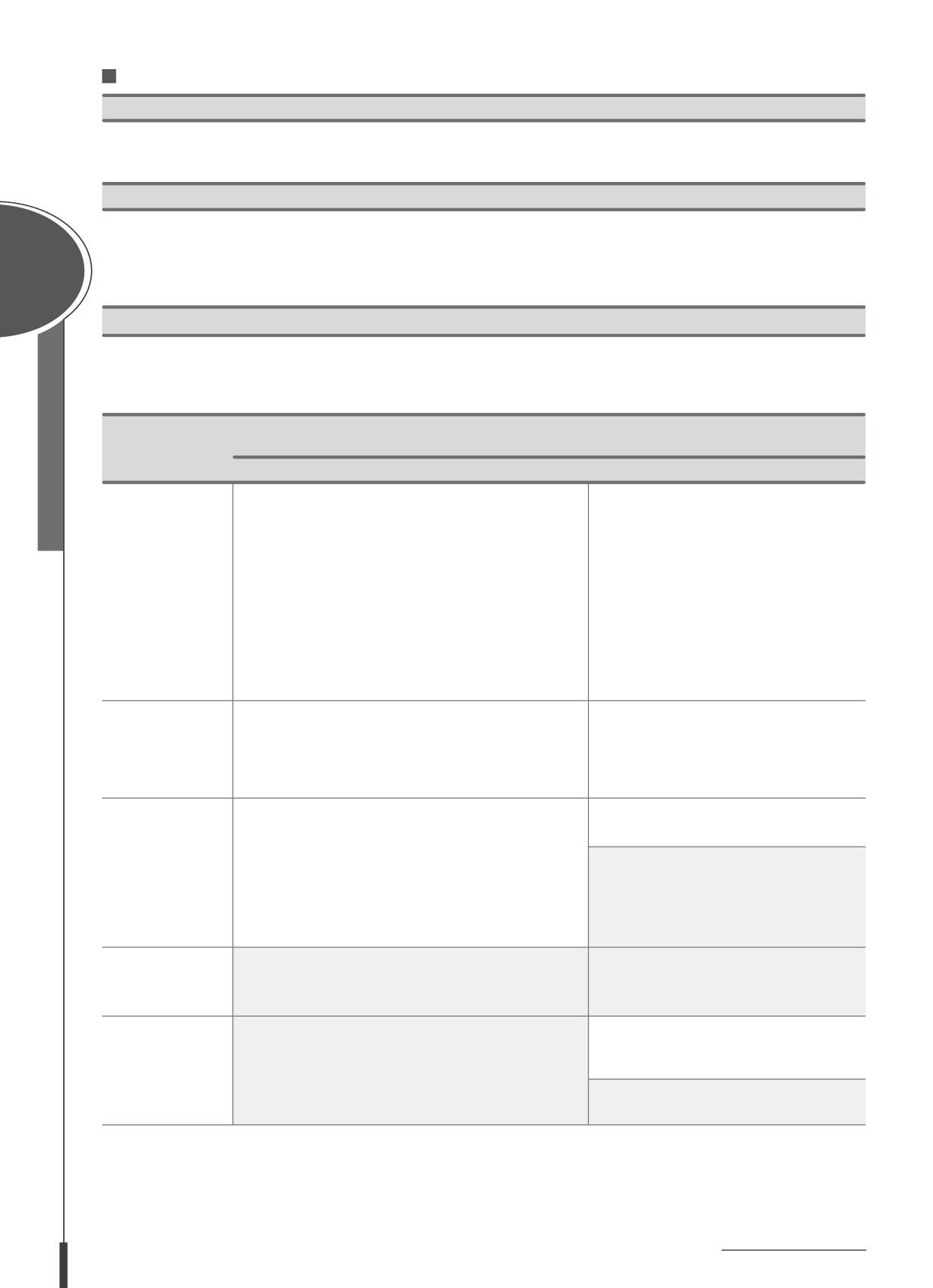

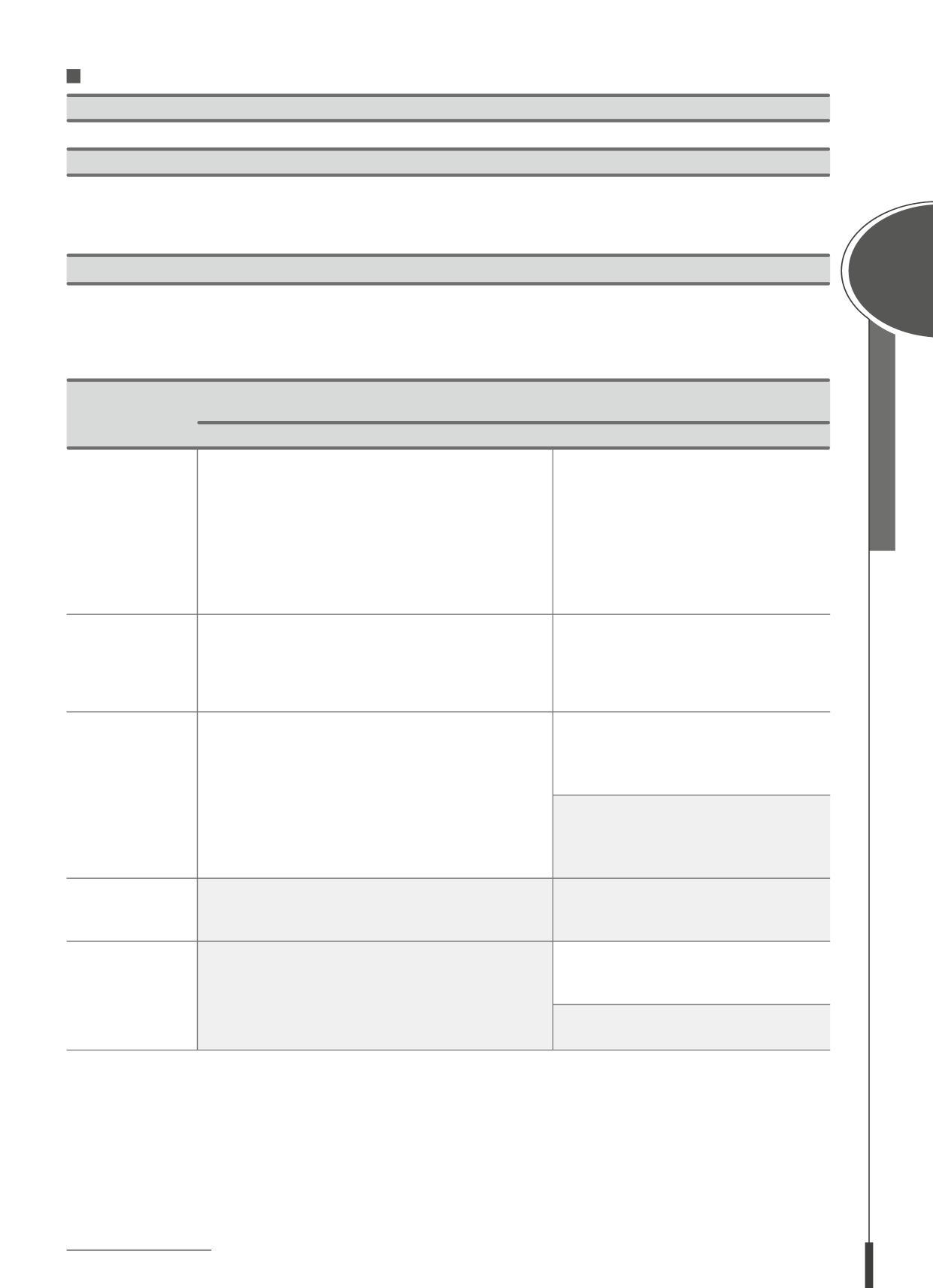

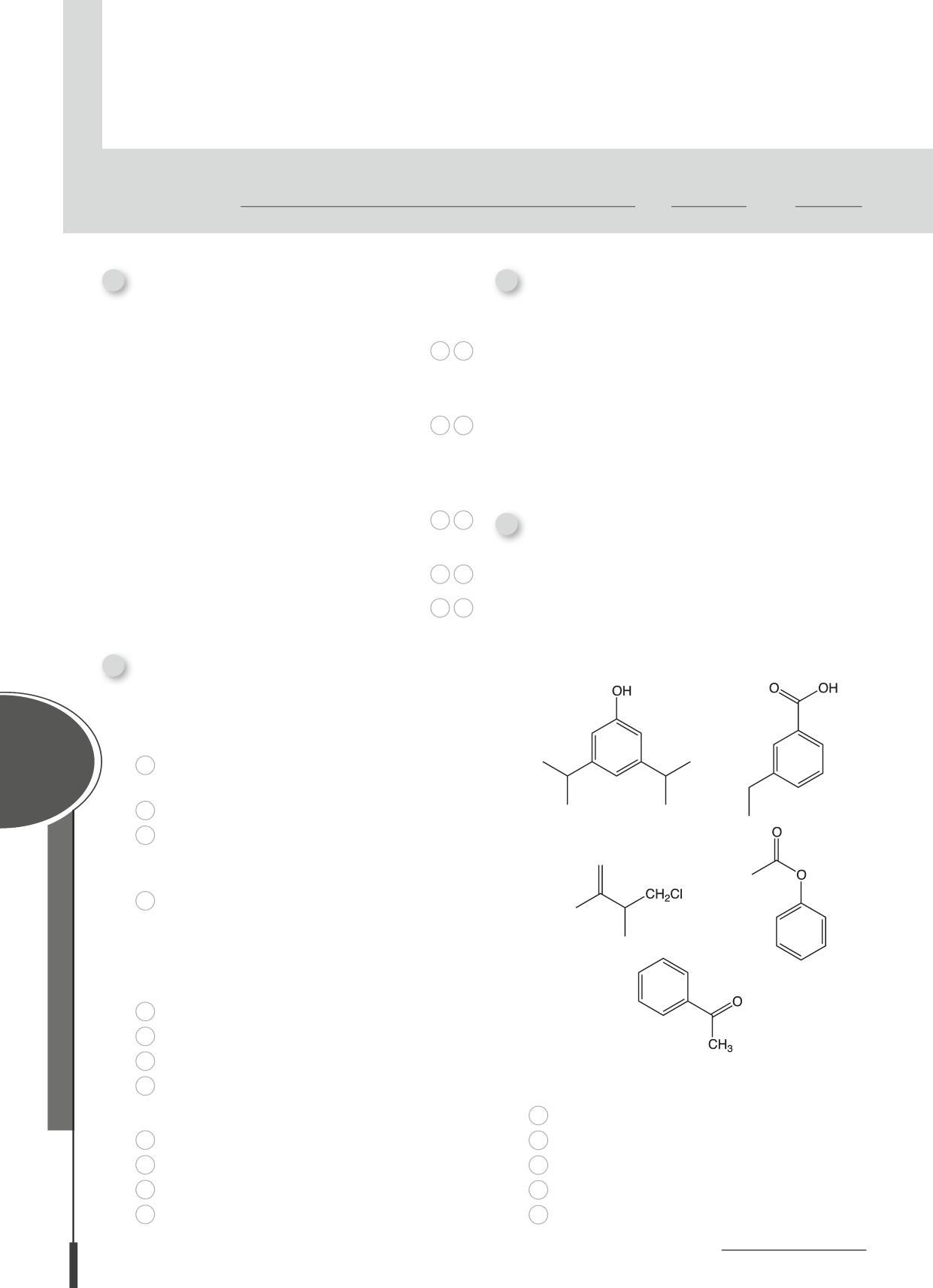

U2 – I derivati degli idrocarburi e i polimeri

Prerequisiti

Rappresentazione di molecole e composti • Ibridizzazione e geometrie molecolari • Tipologie di reazioni organiche • Fattori che determinano la reattività dei composti • Nomenclatura degli idrocarburi • Concetto di polarità, di risonanza, di acido e di base • Meccanismi di reazione degli idrocarburi

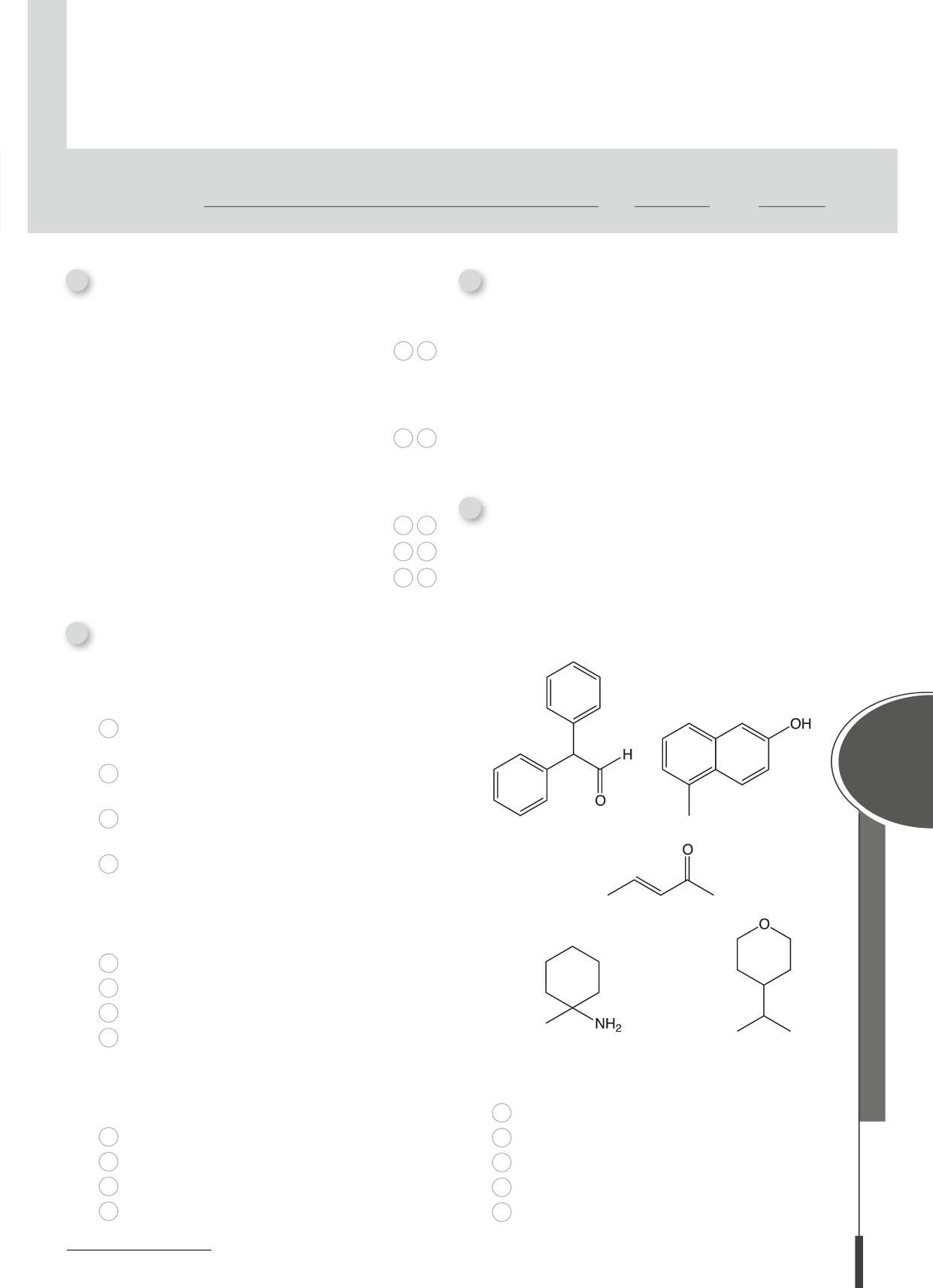

Contenuti

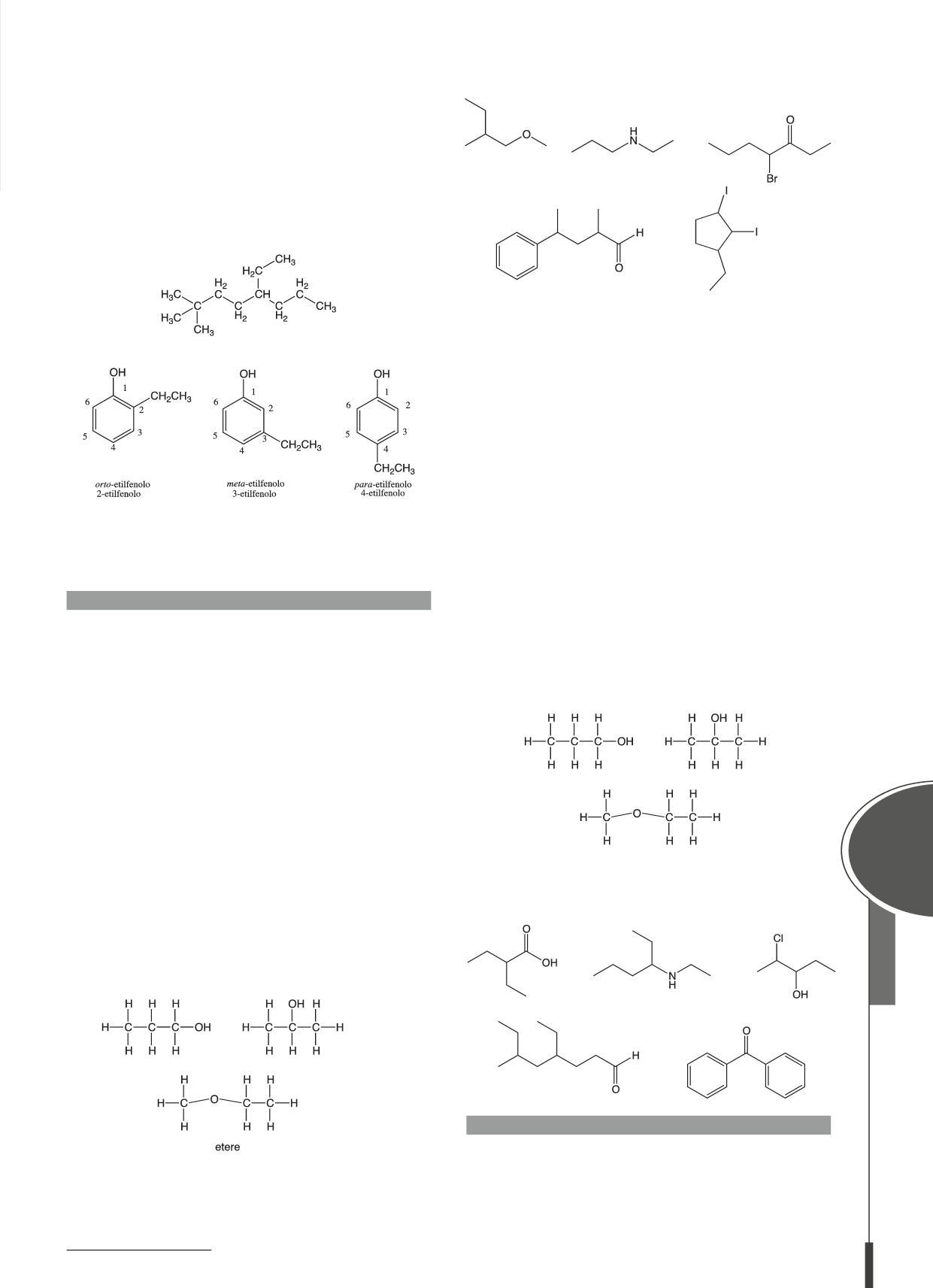

Le principali classi di composti organici e i loro gruppi funzionali • Nomenclatura e proprietà degli alogenoderivati • Nomenclatura e proprietà alcoli e dei fenoli • Nomenclatura, preparazione e proprietà degli eteri • Nomenclatura, preparazione, proprietà e tipi di reazione di aldeidi e chetoni • Nomenclatura e proprietà degli acidi carbossilici • Nomenclatura e proprietà delle ammine • Nomenclatura e caratteristiche dei composti eterociclici • Struttura e proprietà dei polimeri sintetici

Traguardo competenze

Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti • Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire i nomi IUPAC • Descrivere le caratteristiche, le proprietà e le principali reazioni delle classi di idrocarburi • Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali • Scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi IUPAC • Descrivere le principali caratteristiche e reazioni delle più importanti classi di composti organici

Momento didattico

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente In digitale

• TEMA A: La chimica del carbonio

• Paragrafi:

2.1 I gruppi funzionali

2.2 Gli alcoli e i fenoli

2.3 Gli eteri

2.4 Le aldeidi e i chetoni

2.5 Gli acidi carbossilici

2.6 I derivati degli acidi carbossilici

2.7 Le ammine

2.8 I composti eterociclici

2.9 I polimeri

2.10 La reattività dei composti organici

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Autoverifica di fine Tema

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

• Linea del tempo di fine Tema Storie e idee della chimica: Breve storia della plastica

• Scheda Understanding Our World With STEM di fine Tema: Turning the tide with compostable PLA

• Scheda Educazione civica di fine Tema: Plastiche verdi

Valutazione • Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

• Video: Modelli molecolari: i gruppi funzionali; La nomenclatura degli alcoli; La nomenclatura delle ammine

• Avogadro: Gruppi funzionali: aldeidi e chetoni; Gruppi funzionali: acidi organici e derivati

• Podcast: Giulio Natta

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Autoverifica di fine Tema in modalità autocorrettiva

• Compito di realtà versione studente

• Compito di realtà versione docente

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

U3 – Le biomolecole

Prerequisiti

Rappresentazione delle molecole organiche • Reattività e caratteristiche dei derivati degli idrocarburi • Isomeria nei composti organici

Contenuti

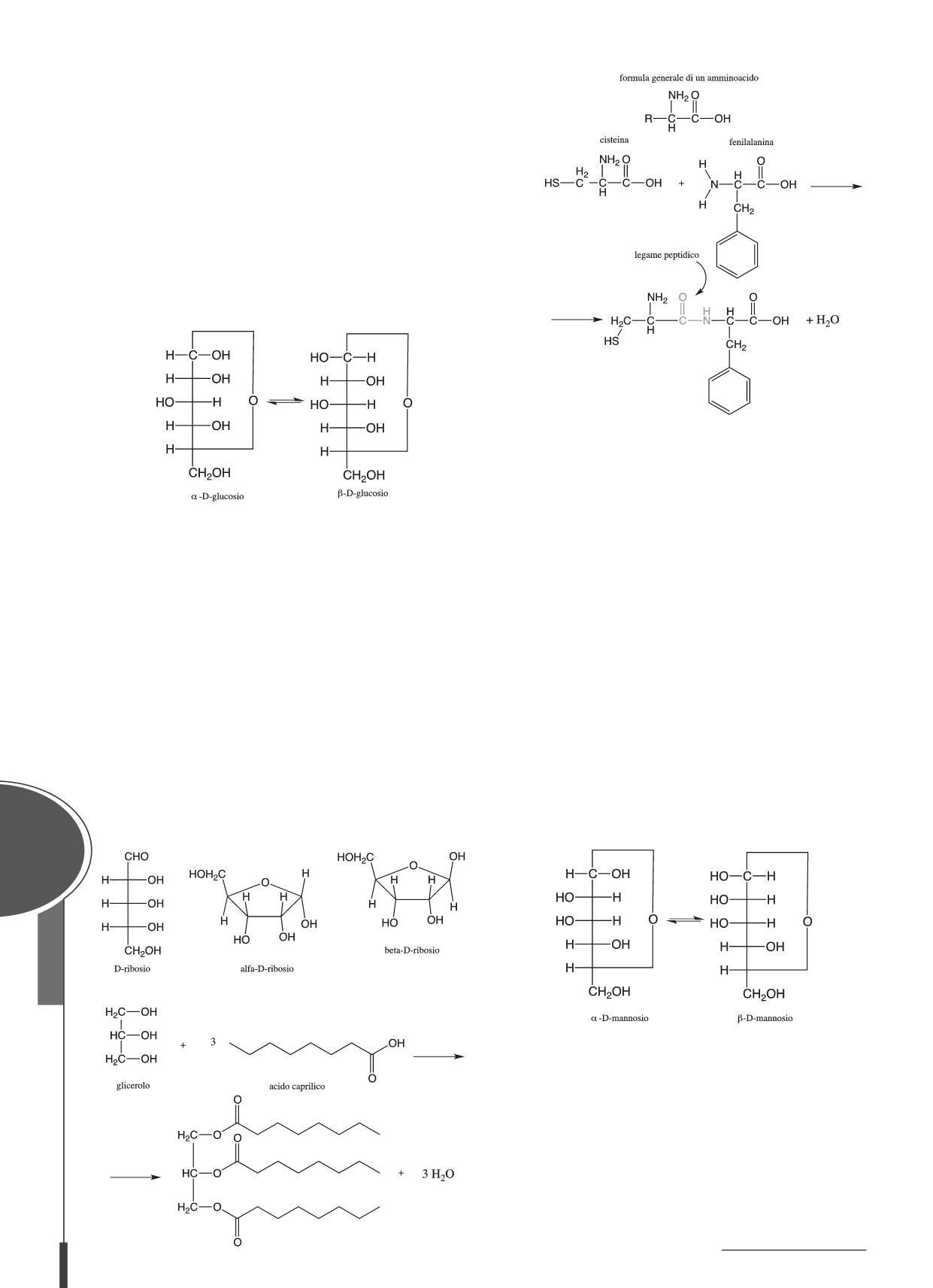

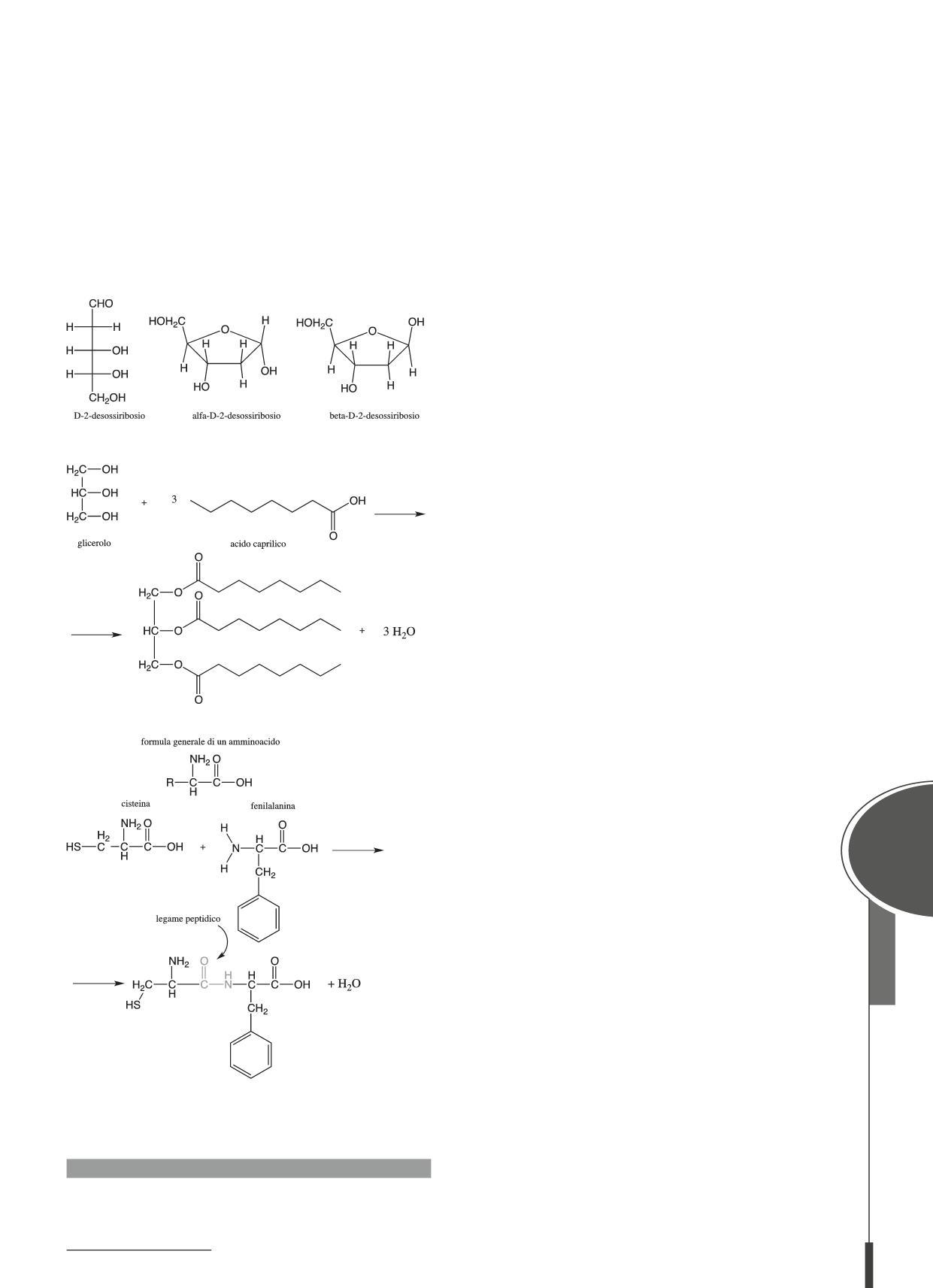

I componenti delle macromolecole biologiche • Struttura e funzione dei carboidrati • Struttura e funzione dei lipidi • Struttura e funzione degli acidi nucleici • Amminoacidi e legame peptidico • Struttura e funzione delle proteine • Nomenclatura e meccanismo d’azione degli enzimi • I cofattori • La cinetica enzimatica • Le vitamine

Traguardo competenze

Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura • Classificare i tipi di carboidrati e metterne in relazione la struttura con la funzione • Classificare i tipi di lipidi • Classificare i tipi di acidi nucleici • Descrivere la struttura di DNA ed RNA • Classificare i tipi di amminoacidi • Spiegare come si forma il legame peptidico • Descrivere la struttura delle proteine e le loro molteplici funzioni • Analizzare i meccanismi della catalisi enzimatica • Identificare i fattori di regolazione della cinetica enzimatica e illustrarne i meccanismi di azione

Momento didattico

Spiegazione in classe

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente

• TEMA B: La chimica della vita

• Paragrafi:

3.1 La biochimica e le biomolecole

3.2 I carboidrati

3.3 I lipidi

3.4 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine

3.5 Gli enzimi e la catalisi

3.6 Le vitamine

3.7 Gli acidi nucleici

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Problemi guidati dell’Unità

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Autoverifica di fine Tema

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

• Linea del tempo di fine Tema Storie e idee della biochimica: Breve storia delle vitamine

• Scheda Understanding Our World With STEM di fine Tema: How to industrially produce a vitamin

• Scheda Educazione civica di fine Tema: Proteggersi dall’inquinamento con l’alimentazione

Valutazione • Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

In digitale

• Video: L’isomeria nei monosaccaridi; Allergie vs intolleranze; I legami alfa e beta del glucosio; La nomenclatura degli acidi grassi; Gli acidi grassi cis e trans

• Avogadro: Monosaccaridi e stereoisomeria; Monosaccaridi e anomeria; Fluidità di membrana: saturi o insaturi?; Fluidità di membrana: cis o trans?; Il legame peptidico: costruisci un tripeptide; Proteine: le strutture; Proteine: alfa elica, beta foglietto e loop; Gli acidi nucleici: DNA e RNA

• Podcast: Dorothy Crowfoot Hodgkin; Sir Walter Norman Haworth

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Autoverifica di fine Tema in modalità autocorrettiva

• Compito di realtà versione studente

• Compito di realtà versione docente

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

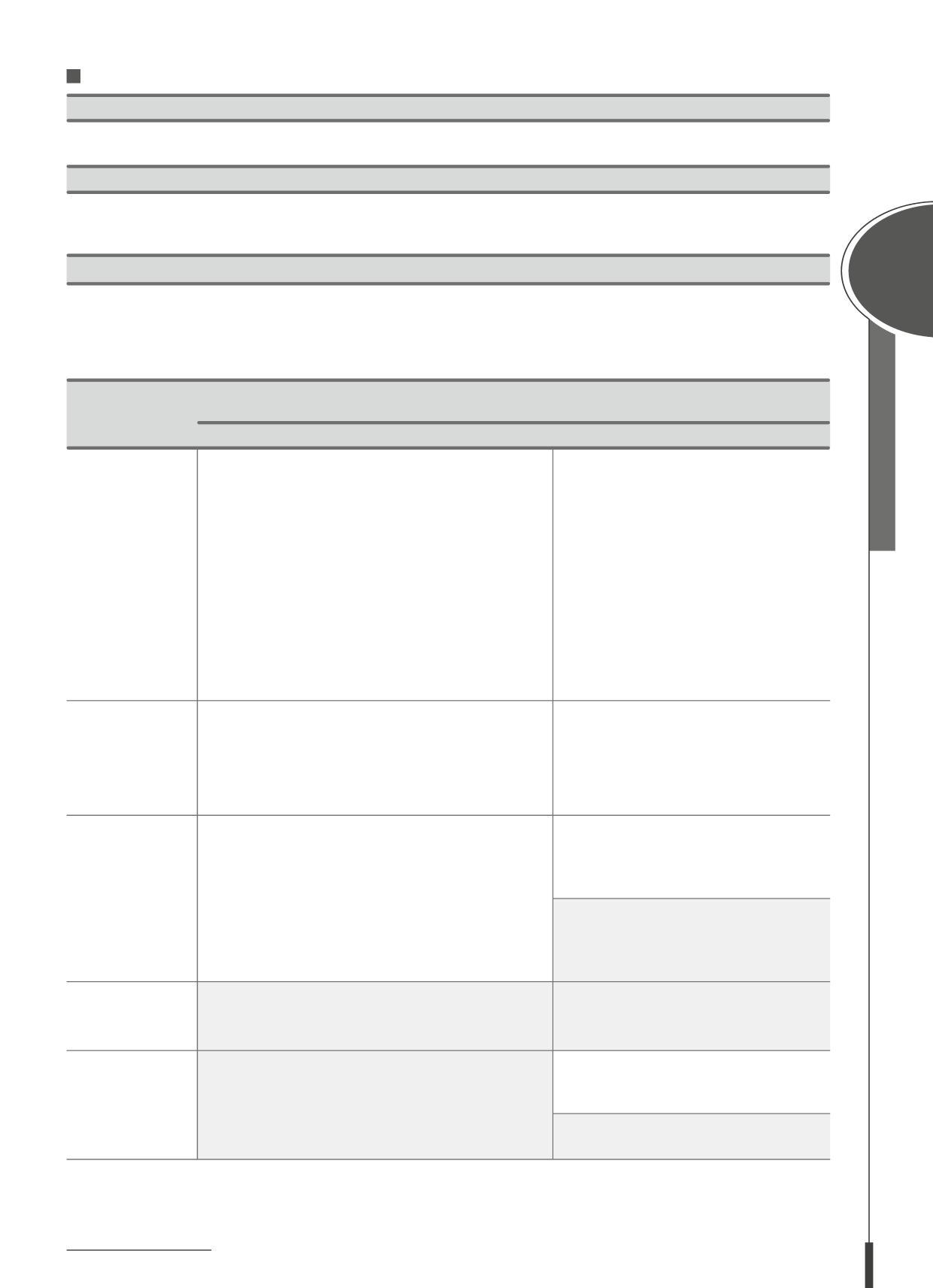

U4 – Il metabolismo e la fotosintesi

Prerequisiti

Caratteristiche e reattività di carboidrati e lipidi • La molecola di ATP • Il ruolo di enzimi e coenzimi • Reazioni di ossidoriduzione • Assorbimento ed emissione di energia da parte degli atomi • I carboidrati

Contenuti

Significato di via metabolica e network metabolico della cellula • Le vie metaboliche del glucosio • La glicolisi • Le fermentazioni lattica e alcolica • Le reazioni del ciclo di Krebs e della fosforilazione ossidativa • La via del pentosio fosfato, la glicogenesi e la glicogenolisi • Panoramica sul metabolismo di lipidi e proteine • Che cos’è la fotosintesi • La fase luminosa, I sistemi antenna e i fotosistemi, la catena di trasporto degli elettroni e la fotofosforilazione • La fase oscura: il ciclo di Calvin • Gli adattamenti delle piante

Traguardo competenze

Prendere in esame le vie metaboliche distinguendo vie anaboliche e cataboliche • Spiegare le vie metaboliche dei glucidi e riconoscere le differenze tra respirazione e fermentazione • Spiegare le vie metaboliche dei lipidi • Spiegare le vie metaboliche degli amminoacidi • Illustrare il processo della fotosintesi descrivendo le diverse fasi • Riconoscere le reazioni chimiche che caratterizzano le varie fasi della fotosintesi • Riconoscere le proprietà dei composti organici e metterle in relazione con le interazioni tra le molecole e gli altri fattori che influenzano la reattività • Descrivere e confrontare i metabolismi C3, C4 e CAM

Momento didattico

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Valutazione

Didattica Inclusiva

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente

• Paragrafi:

4.1 Il metabolismo cellulare

4.2 Il ciclo dell’ATP

4.3 Il metabolismo dei carboidrati: una panoramica

4.4 Il metabolismo del glicogeno

4.5 La glicolisi

4.6 Il metabolismo aerobico del glucosio

4.7 Il metabolismo anaerobico del glucosio

4.8 La resa energetica complessiva del metabolismo del glucosio

4.9 Altre vie metaboliche del glucosio

4.10 Il metabolismo di lipidi e proteine: una panoramica

4.11 Che cos’è la fotosintesi

4.12 La fase luminosa

4.13 La fase oscura: il ciclo di Calvin

4.14 Gli adattamenti delle piante

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Problemi guidati dell’Unità

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

• Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

• Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

In digitale

• Presentazione LIM dell’unità

• Video: Il metabolismo; Acetil-CoA: il punto di snodo della respirazione cellulare; La catena respiratoria; La catalisi rotazionale dell’ATP; La fase luminosa della fotosintesi

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

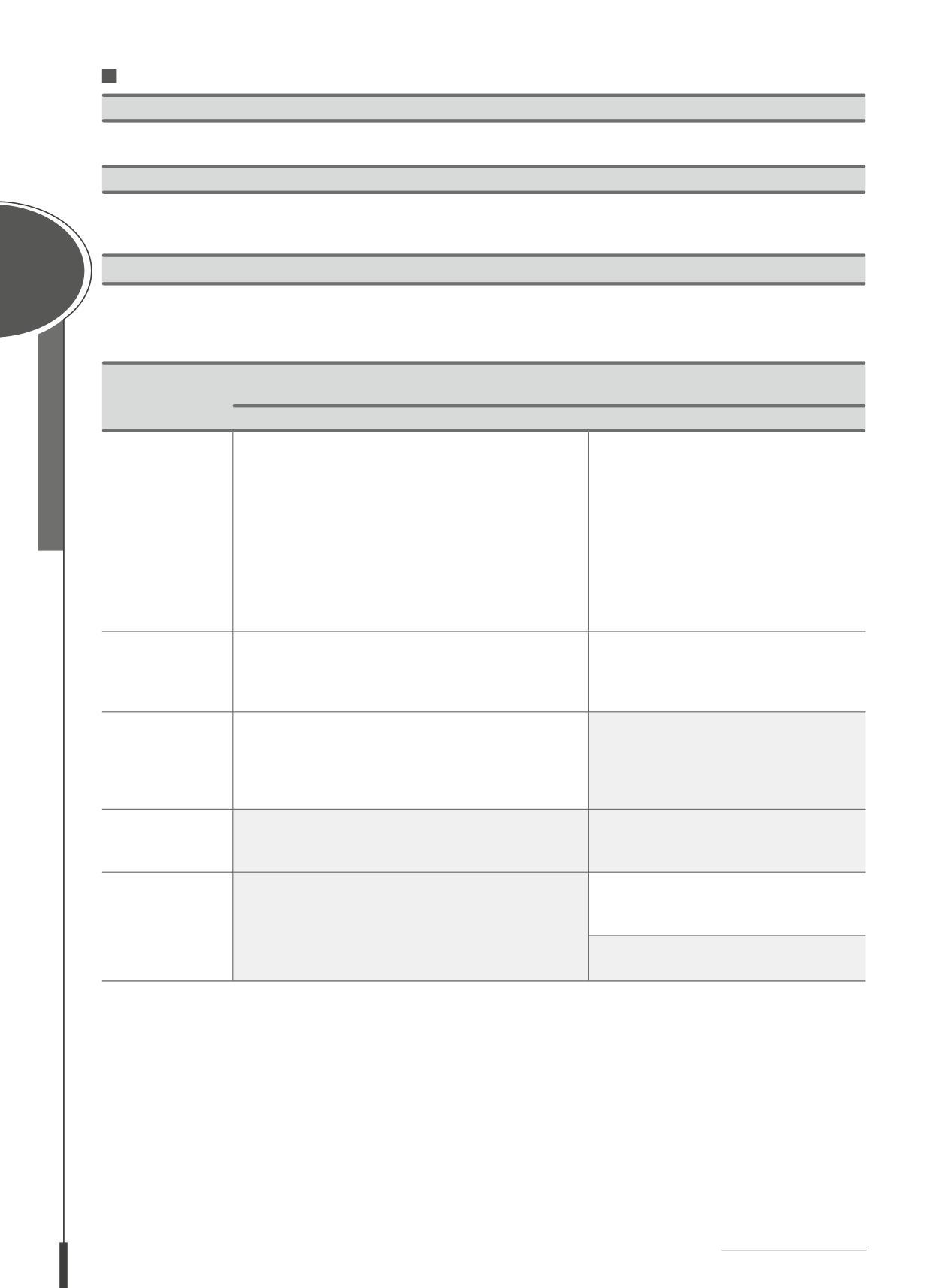

U5 – I geni e la loro regolazione

Prerequisiti

Gli acidi nucleici • I legami intermolecolari • Le proteine

Contenuti

Concetto di gene e di regolazione genica • Geni regolatori e costitutivi • Meccanismo di duplicazione del DNA • Fattori di regolazione genica • Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: operone lac e operone trp, altri meccanismi • Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti • Regolazione dell’espressione genica nei virus • SARS-CoV-2 • Trasferimento genico orizzontale nei procarioti • Plasmidi e trasposoni

Traguardo competenze

Riconoscere i meccanismi associati alla duplicazione del DNA e alla sintesi proteica • Descrivere i meccanismi di regolazione genica dei procarioti e degli eucarioti • Descrivere i virus • Descrivere il meccanismo di riproduzione dei virus • Descrivere le diverse modalità di trasferimento genico nei procarioti

Momento didattico

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente

• Paragrafi: 5.1 La replicazione del DNA

5.2 L’espressione genica: trascrizione e traduzione

5.3 La regolazione dell’espressione genica nei procarioti

5.4 La regolazione dell’espressione genica negli

eucarioti

5.5 I virus

5.6 SARS-CoV-2

5.7 Il trasferimento genico orizzontale nei procarioti

5.8 Gli elementi genetici mobili

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Problemi guidati dell’Unità

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

Valutazione • Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

In digitale

• Video: Duplicazione del DNA; Il codice genetico; La regolazione dell’espressione genica; La scoperta degli introni; Viruses (online); Il ciclo riproduttivo di SARS-CoV-2

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

U6 – Dal DNA ricombinante alle biotecnologie

Prerequisiti

I plasmidi • Le proteine • Il trasferimento genico • DNA e RNA • I geni • Virus e batteri

Contenuti

Gli strumenti della biologia molecolare e dell’ingegneria genetica: la tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione, i vettori, la DNA ligasi, il clonaggio molecolare • Caratteristiche e significato delle librerie genomiche • Metodi per amplificare e identificare le sequenze di DNA: PCR ed elettroforesi • Metodo dei terminatori di catena o metodo di Sanger • Le tecniche per lo studio dei geni: knock-out e modificazioni geniche, scienze omiche • Editing genomico e CRISPR-Cas9 • La bioinformatica nel contesto della genetica • Definizione di biotecnologie e prodotti ottenibili con processi biotecnologici • Organismi geneticamente modificati • Biotecnologie utilizzate in agricoltura • Biotecnologie usate nei processi industriali • Biotecnologie per l’ambiente • Biotecnologie in campo medico • Caratteristiche delle cellule staminali e loro utilizzi • Organismi clonati

Traguardo competenze

Spiegare cosa sono e come funzionano la tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione e il clonaggio molecolare • Spiegare i metodi per amplificare e identificare sequenze di DNA • Descrivere il significato di genomica e delle altre scienze omiche • Classificare le biotecnologie • Descrivere le biotecnologie in campo agroalimentare • Descrivere le biotecnologie in campo industriale e ambientale e individuarne le applicazioni • Descrivere le biotecnologie in campo biomedico e individuarne le applicazioni

Momento didattico

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente

• TEMA C: Le tecnologie per la vita

• Paragrafi:

6.1 Le biotecnologie

6.2 Dal DNA ricombinante al clonaggio

6.3 La reazione a catena della polimerasi

6.4 Estrazione e separazione del DNA

6.5 Il DNA e le analisi forensi

6.6 Il sequenziamento del DNA

6.7 Dalla genomica alle altre scienze omiche

6.8 Le piante e gli animali geneticamente modificati

6.9 Biotecnologie ambientali e applicazioni industriali

6.10 Biotecnologie per la salute umana

6.11 Editing genomico e CRISPR-Cas9

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Problemi guidati dell’Unità

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Autoverifica di fine Tema

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Valutazione

Didattica Inclusiva

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

• Linea del tempo di fine Tema Storie e idee della biologia: Breve storia dell’editing genomico

• Scheda Understanding Our World With STEM di fine Tema: CRISPR/Cas9 applied to gene therapy

• Scheda Educazione civica di fine Tema: L’impatto delle piante GM sulla biodiversità

• Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

• Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

In digitale

• Video: La tecnologia del DNA ricombinante; Clonaggio molecolare; Kary Banks Mullis; La reazione a catena della polimerasi; Il DNA e le scienze forensi; Scienze forensi: applicazioni ed esempi; Il DNA fingerprinting; Il sequenziamento del DNA; I microarray di DNA; Ibridi, chimere e OGM; Molecole organiche: energia dalle biomasse; La terapia genica; Editing genetico con sistema CRISPR/Cas9

• Podcast: Kary Banks Mullis; Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Autoverifica di fine Tema in modalità autocorrettiva

• Compito di realtà versione studente

• Compito di realtà versione docente

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

U7 – La struttura interna della Terra

Prerequisiti

Concetti di base di chimica e di Scienze della Terra

Contenuti

Definizione delle caratteristiche di un minerale e descrizione delle diverse proprietà fisiche dei minerali • Definizione dei diversi tipi di rocce in base ai processi che portano alla loro formazione • Descrizione del campo magnetico • Descrizione della struttura interna della Terra • Descrizione della struttura tipica di un vulcano e illustrazione dei meccanismi eruttivi di vulcani con attività esplosiva ed effusiva • Descrizione dei vulcani centrali e lineari • Illustrazione dei principali vulcani italiani • Descrizione della manifestazione di un evento sismico e caratteristiche delle onde sismiche • Illustrazione delle scale Richter e MCS per misurare l’energia liberata e l’intensità di un terremoto • Descrizione del rischio sismico nel territorio italiano

Traguardo competenze

Riconoscere le principali proprietà fisiche dei minerali e i principali tipi di minerali • Distinguere tra i diversi tipi di rocce • Individuare le componenti di un vulcano e riconoscere i diversi tipi di eruzione e di attività vulcanica • Individuare i vulcani presenti sul territorio italiano • Spiegare come si genera un terremoto e quali sono le caratteristiche delle diverse onde sismiche • Illustrare i metodi per misurare i terremoti, l’energia da essi liberata e l’intensità della scossa • Saper calcolare il rischio sismico di un’area

Momento didattico

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Valutazione

Didattica Inclusiva

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente

• Paragrafi:

7.1 La Terra, un sistema da conservare

7.2 Densità e composizione dei materiali terrestri

7.3 La struttura interna del pianeta e la sismologia

7.4 Il calore terrestre

7.5 Il vulcanismo

7.6 Il campo magnetico

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

• Prove di valutazione

• Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

• Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

In digitale

• Video: I minerali e le rocce; Cosa sono i terremoti; I terremoti; Come difendersi dai terremoti; I vulcani

• Approfondimenti: I minerali; Le rocce ignee; I fenomeni vulcanici

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

U8 – La dinamica terrestre

Prerequisiti

Struttura interna della Terra • Minerali e rocce • Vulcani e terremoti • La deriva dei continenti • La teoria della tettonica delle placche • Teoria dell’espansione dei fondali • Orogenesi

Contenuti

Spiegazione del comportamento meccanico delle rocce e definizione di pieghe e faglie

Traguardo competenze

Riconoscere le pieghe e le faglie presenti sul territorio e spiegarne la genesi • Distinguere le diverse teorie che spiegano il movimento della crosta terrestre

Momento

didattico Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Valutazione

Didattica Inclusiva

Volume e Guida per il docente

• Paragrafi:

8.1 La teoria della deriva dei continenti

8.2 L’esplorazione degli oceani e la teoria dell’espansione dei fondali

8.3 La teoria della tettonica delle placche

8.4 Le forze che muovono le placche

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

• Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

• Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

In digitale

• Video: La dinamica terrestre

• Approfondimenti: La scala cronostratigrafica; Le rocce sedimentarie; Le rocce metamorfiche

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

U9 – La dinamica dell’atmosfera

Prerequisiti

Caratteristiche dei gas • Radiazioni elettromagnetiche • Caratteristiche e dinamica dell’atmosfera

Contenuti

Struttura dell’atmosfera • Bilancio radiativo Terra-atmosfera • Principali tipi di inquinamento atmosferico e dell’effetto serra • Temperatura dell’aria e pressione atmosferica • Dinamiche della circolazione atmosferica • Umidità atmosferica • Diversi tipi di nubi • I diversi tipi di precipitazioni e perturbazioni atmosferiche • Previsioni del tempo • Definizione di clima e classificazione dei climi sulla Terra • Cambiamento climatico • Mitigazione climatica e adattamento

Traguardo competenze

Argomentare la validità delle prove a supporto del cambiamento climatico • Argomentare i diversi scenari sugli effetti del cambiamento climatico • Proporre misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico • Schematizzare il funzionamento dei principali tipi di impianti energetici da fonti rinnovabili e non rinnovabili • Individuare i tipi di fonti rinnovabili più adatti ai diversi luoghi e le diverse possibilità di implementazione • Riflettere sulla propria impronta ecologica

Momento didattico

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente In digitale

• TEMA D: Dinamica e risorse del sistema Terra

• Paragrafi:

9.1 Le caratteristiche dell’atmosfera

9.2 Il riscaldamento dell’atmosfera

9.3 Tempo e fenomeni meteorologici complessi

9.4 I climi della Terra

9.5 Il cambiamento climatico

9.6 Mitigazione climatica e adattamento

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Autoverifica di fine Tema

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

• Linea del tempo di fine Tema Storie e idee di Scienze della Terra: Breve storia degli accordi sul clima

• Scheda Understanding Our World With STEM di fine Tema: The climate puzzle solved by attribution science

• Scheda Educazione civica di fine Tema: Agire contro il cambiamento climatico

Valutazione • Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

Didattica Inclusiva • Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

• Video: L’effetto serra; Le precipitazioni; Le previsioni del tempo; APPassionati di meteo; Gli ambienti e i biomi; I cambiamenti climatici

• Approfondimenti: Lo spettro elettromagnetico; I venti

• Podcast: Mario José Molina; Giorgio Parisi; Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Autoverifica di fine Tema in modalità autocorrettiva

• Compito di realtà versione studente

• Compito di realtà versione docente

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

U10 – Le scienze per la sostenibilità

Prerequisiti

Caratteristiche e dinamica dell’atmosfera • Tipi di energia • Interazioni tra le sfere che compongono la Terra • Concetti di base di ecologia

Contenuti

Antropocene • Diverse fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili • Processo di formazione, modalità di utilizzo e degli impatti dei combustibili fossili • Modalità di produzione dell’energia nucleare • Fonti di energia rinnovabili • Concetti di sviluppo sostenibile e di economia circolare • Transizione energetica

Traguardo competenze

Definizione del termine Antropocene • Argomentare vantaggi e svantaggi delle fonti di energia non rinnovabili e rinnovabili • Individuare i tipi di fonti rinnovabili più adatti ai diversi luoghi e le diverse possibilità di implementazione • Spiegare il significato di sviluppo sostenibile e di economia circolare ponendoli nell’attuale contesto socio-economico e ambientale

Momento didattico

Spiegazione in classe

Attività formative (consolidamento delle conoscenze)

Approfondimenti e didattica cooperativa (sviluppo delle competenze)

Valutazione

Didattica Inclusiva

Risorse (in grigio chiaro i contenuti specifici per il docente)

Volume e Guida per il docente

• Paragrafi:

10.1 L’Antropocene

10.2 Le fonti di energia non rinnovabili

10.3 Le fonti di energia rinnovabili

10.4 Le risorse minerarie

10.5 Sviluppo sostenibile e Agenda 2030

10.6 Economia circolare e transizione energetica

• Risposta breve: domande in itinere per l’esposizione orale

• Ripassa con metodo di fine Unità

• Conoscenze e abilità di fine Unità

• Costruisci le competenze di fine Unità

• Guida all’esposizione orale

• Collega: attività di consolidamento multidisciplinare

• Soluzione degli esercizi proposti nel volume

• Prove di valutazione

• Soluzione delle prove di valutazione

• Prove di valutazione per obiettivi minimi

• Soluzione delle prove di valutazione per obiettivi minimi

In digitale

• Video: Le fonti energetiche; Energie non rinnovabili; Energie rinnovabili; La sostenibilità; Ambiente e sviluppo sostenibile; 17 video sugli obiettivi dell’Agenda 2030; L’economia circolare

• Approfondimenti: La scala cronostratigrafica; Le rocce sedimentarie; I cicli biogeochimici; Una guida all’energia della Terra

• Podcast: Stanley Whittingham, Akira Yoshino e John Bannister Goodenough

• Esercizi aggiuntivi sulla piattaforma HUB Test

• Lezioni digitali

• Prove di valutazione modificabili

• Verifica in Moduli Google

• HUB Test versione docente

• Sintesi e audiosintesi in italiano

• Sintesi in inglese, francese e spagnolo

• Mappa modificabile e personalizzabile

• Prove di valutazione per obiettivi minimi modificabili

3

Orientamento STEM

RiGenerazione Scuola e Orientamento scolastico

3.1 RiGenerazione Scuola

Nel 2021 il Ministero dell’Istruzione ha approvato il Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica e culturale, con l’obiettivo principale di educare le studentesse e gli studenti a nuovi modelli e a comportamenti che non siano dannosi per la natura, per la nostra salute, per la Terra. RiGenerazione Scuola si propone di contribuire all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, con lo scopo di dare vita ad azioni concrete per lo sviluppo sostenibile e valorizzare l’insegnamento dell’Educazione civica con finanziamenti, progetti e iniziative. Il Ministero dell’Istruzione ha istituito, innanzi tutto, la GreenCommunity, cioè un gruppo di enti, associazioni pubbliche e private, amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e scientifiche, per dare un contributo alle scuole nella realizzazione dei progetti e delle iniziative del Piano RiGenerazione Scuola.

I pilastri

RiGenerazione Scuola poggia su quattro pilastri, cioè su quattro campi di azione, ciascuno dei quali ha proprie finalità e propri contenuti.

1. RiGenerazione dei saperi

Ampliare i saperi attuali, i contenuti, le attività verso lo sviluppo sostenibile.

2. RiGenerazione dei comportamenti

Educare ragazze e ragazzi alla cittadinanza alimentare, alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti, alla limitazione delle emissioni di gas serra prodotte dal traffico urbano

3. RiGenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali

Realizzare nuove scuole sostenibili, con ampi spazi verdi e ambienti didattici in linea con le esigenze ecologiche e ambientali: scuole nuove, sane, verdi, digitali.

4. RiGenerazione delle opportunità

Istituire nuovi percorsi di studio, come Licei Ambientali e Istituti Tecnici Superiori a indirizzo Sviluppo sostenibile, e implementare l’orientamento verso i lavori green.

Gli obiettivi

• Recuperare il rispetto delle persone attraverso il rispetto dell’ambiente.

SOCIALI

AMBIENTALI

ECONOMICI

• Superare il pensiero che vede l’essere umano al centro di tutto.

• Abbandonare la cultura dello scarto a vantaggio della cultura del riciclo.

• Convincersi che l’umanità non deve procurare danni all’ambiente e alla natura.

• Maturare la consapevolezza che tutti gli esseri viventi (esseri umani, animali, piante) hanno il medesimo diritto a una vita sana e rispettosa di tutti.

• Diventare consapevoli che i problemi ambientali vanno affrontati in modo globale.

• Imparare a ridurre drasticamente gli impatti dell’azione umana sulla natura.

• Conoscere la bioeconomia.

• Conoscere il sistema dell’economia circolare.

• Acquisire la consapevolezza che gli sconvolgimenti climatici sono anche un problema economico.

• Imparare a costruire i mestieri e le imprese del futuro a zero emissioni, circolari e rigenerative.

Il Piano

Grazie al Piano RiGenerazione, la scuola si trasforma in un luogo nel quale si impara a crescere in modo sostenibile, il che significa, di fatto, avviare una serie di attività che, se fossero realizzate in tutto il Pianeta, indicherebbero la strada che porta allo sviluppo sostenibile e a una nuova cultura fondata su valori ambientalistici.

Nella fase di elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022-2025, le scuole potranno inserire, nel curricolo di istituto, le attività relative ai temi della transizione ecologica e culturale, collegandole ai quattro pilastri e agli obiettivi di RiGenerazione Scuola. Per dare un aiuto concreto, il Piano RiGenerazione Scuola suggerisce attività che alcune scuole hanno già messo in campo, come per esempio: creare orti biologici senza uso di pesticidi e diserbanti e sistemi di protezione per insetti impollinatori, come le api; creare una compostiera per gli avanzi di cibo, dove c’è il servizio mensa; creare detersivi ecologici, cioè senza coloranti e profumi chimici; provvedere alla raccolta delle plastiche abbandonate e alla promozione dei valori di salvaguardia ambientale.

Orientamento scolastico

Riferimenti normativi

Il 23 dicembre 2022 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto che approva le Linee guida per l’Orientamento scolastico, riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in vigore dall’anno scolastico 2023-2024.

La riforma prevede 30 ore di Orientamento all’anno, da organizzare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che potranno essere gestite in modo flessibile nel rispetto dell’autonomia scolastica e non necessariamente ripartite in ore settimanali prestabilite. Le 30 ore saranno extracurricolari per il primo grado e il biennio del secondo grado e curricolari per il triennio.

Le linee guida perseguono tre obiettivi principali:

• rafforzare il raccordo tra primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, per consentire a studentesse e studenti una scelta consapevole e ponderata che valorizzi i loro talenti e le loro potenzialità;

• contrastare la dispersione scolastica;

• favorire l’accesso all’istruzione terziaria.

Il docente tutor

Ogni scuola individua e forma i docenti tutor, il cui ruolo è di supporto agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie durante tutto il percorso orientativo, dall’individuazione delle attitudini e delle inclinazioni di ciascuno fino ad arrivare alla scelta del percorso didattico o professionale più adatto.

L’e-portfolio

Uno strumento fondamentale di supporto all’attività di orientamento è l’e-portfolio, un apposito registro digitale in cui sono riportati tutti i lavori e le attività extracurricolari più significativi di ogni studente. Il docente tutor è a disposizione degli studenti per rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni e-portfolio personale, per individuare e valorizzare le attitudini di ciascuno.

La piattaforma digitale unica per l’Orientamento

Inoltre, studenti e famiglie hanno a disposizione una piattaforma digitale in cui è possibile visualizzare informazioni e dati utili alla selezione di un percorso di studi o di lavoro che sia frutto di una scelta consapevole e che soddisfi appieno le caratteristiche e i talenti di ciascuno studente.

3.2 Le discipline STEM

L’acronimo STEM deriva dall’inglese Science, Technology, Engineering e Mathematics. Questa sigla indica quindi le discipline scientifico-tecnologiche, vale a dire tutti i campi della scienza (non medica) e dell’ingegneria.

Il termine STEM (in origine SMET) diventa popolare agli inizi degli anni 2000, quando viene citato in una conferenza della National Science Foundation (NSF), agenzia governativa degli USA che si occupa di ricerca e formazione scientifica. Da quel momento, il termine inizia a diffondersi e prende piede in ambito scolastico e universitario, ma anche e soprattutto politico ed economico.

Le nuove linee guida per l’insegnamento delle discipline STEM

La scelta (o mancata scelta) di un percorso di studio STEM e il gap di genere in queste discipline sono legati a forti influenze culturali e sociali. A scuola è possibile intervenire per avvicinare le ragazze e i ragazzi alla scienza e alla tecnologia e ridurre le disuguaglianze di genere.

Parallelamente agli stanziamenti di fondi previsti dal PNRR, il Ministro dell’istruzione e del merito ha approvato delle nuove linee guida, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, per valorizzare e potenziare l’insegnamento delle discipline STEM. In esse sono fornite indicazioni metodologiche per l’insegnamento di queste discipline. Si legge sulle linee guida: «L’approccio STEM parte dal presupposto che le sfide di una modernità sempre più complessa e in costante mutamento non possono essere affrontate che con una prospettiva interdisciplinare, che consente di integrare e contaminare abilità provenienti da discipline diverse (scienza e matematica con tecnologia e ingegneria) intrecciando teoria e pratica per lo sviluppo di nuove competenze, anche trasversali.»

Sono indicate con “4C” le competenze potenziate nell’approccio integrato STEM: Critical thinking (pensiero critico), Communication (comunicazione), Collaboration (collaborazione), Creativity (creatività). Per promuovere l’insegnamento delle discipline STEM e renderle più attrattive per gli studenti è importante intervenire sui contenuti proposti e, soprattutto, sui metodi usati per proporli. Le discipline scientifiche si prestano perfettamente all’introduzione di metodologie di insegnamento meno top-down e più innovative, che favoriscano un approccio multidisciplinare e la contaminazione tra teoria e pratica. A titolo di esempio, sulle linee guida sono riportate le metodologie che seguono.

• Laboratorialità e Learning by doing: il coinvolgimento in attività pratiche e progetti consente di porre gli studenti al centro del processo di apprendimento, favorendo un approccio collaborativo alla risoluzione di problemi concreti.

• Problem solving e metodo induttivo: l’apprendimento basato sul problem solving e su sfide progettuali consente agli studenti di sviluppare competenze pratiche e cognitive attraverso l’elaborazione di un progetto concreto. Gli studenti possono identificare un problema, pianificare, implementare e valutare soluzioni.

• Attivazione dell’intelligenza sintetica e creativa: la ricerca di soluzioni innovative a problemi reali stimola il ragionamento attraverso la scomposizione e ricomposizione dei dati e delle informazioni, attiva il pensiero divergente, favorendo lo sviluppo della creatività.

• Organizzazione di gruppi di lavoro per l’apprendimento cooperativo: promuovere l’apprendimento tra pari, in cui gli studenti si insegnano reciprocamente, è un’efficace strategia didattica, perché favorisce la condivisione della conoscenza.

• Promozione del pensiero critico nella società digitale: l’utilizzo di risorse digitali interattive, come simulazioni, giochi didattici o piattaforme di apprendimento online, può arricchire l’esperienza di studio degli studenti. L’utilizzo delle nuove tecnologie deve essere mirato a incentivare gli studenti a sviluppare il pensiero critico al fine di diventare cittadini digitali consapevoli.

• Adozione di metodologie didattiche innovative: per sviluppare la curiosità e la partecipazione attiva degli studenti, la scuola dovrebbe superare i modelli trasmissivi, ricorrendo anche alle tecnologie, adottando una didattica attiva che pone gli studenti in situazioni reali.

Sulle nuove linee guida vengono date indicazioni anche per la valutazione delle competenze. L’acquisizione di competenze, in particolare in ambito STEM, può essere accertata ricorrendo soprattutto a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.) e a osservazioni sistematiche. Con un compito di realtà lo studente è chiamato a risolvere una situazione problematica, aderente al mondo reale, applicando conoscenze e abilità già acquisite a contesti e ambiti di riferimento diversi da quelli noti.

La soluzione del compito di realtà costituisce così l’elemento su cui si può basare la valutazione dell’insegnante e l’autovalutazione dello studente. Le osservazioni sistematiche consentono di rilevare il processo seguito per interpretare correttamente il compito assegnato.

Le linee guida trattano ovviamente anche il pensiero computazionale e il coding. Già sul PNRR l’approccio all’apprendimento della programmazione è indicato come “priorità nazionale”. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, «nelle scuole di ogni ordine e grado si dovrà perseguire lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell’ambito degli insegnamenti esistenti». Il coding, il pensiero computazionale e l’informatica offrono strumenti e conoscenze necessarie per comprendere, utilizzare e contribuire al progresso tecnologico. L’inclusione delle competenze connesse al coding, al pensiero computazionale e all’informatica nel percorso educativo può preparare gli studenti alle sfide e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro digitale.

La didattica STEM in Principi di biochimica con Scienze della Terra

La didattica in chiave STEM è presentata a fine Tema attraverso schede tecnologiche di approfondimento in lingua inglese Understanding Our World With STEM a carattere divulgativo. L’elenco delle schede è riportato nella tabella sottostante.

Inoltre, all’interno della teoria è possibile accedere attraverso QR ad attività sperimentali di modellizzazione e manipolazione chimica con il software Avogadro. L’elenco delle diciassette attività di modellizzazione molecolare con Avogadro è presente in questa Guida nella sezione Materiali per la lezione.

Approfondimenti UnderstandingOurWorldWithSTEM

Tema A - La chimica del carbonio

Tema B - La chimica della vita

Tema C - Le tecnologie per la vita

Turning the tide with compostable PLA

How to industrially produce a vitamin

CRISPR/Cas9 applied to gene therapy

Tema D - Dinamica e risorse del sistema Terra The climate puzzle solved by attribution science

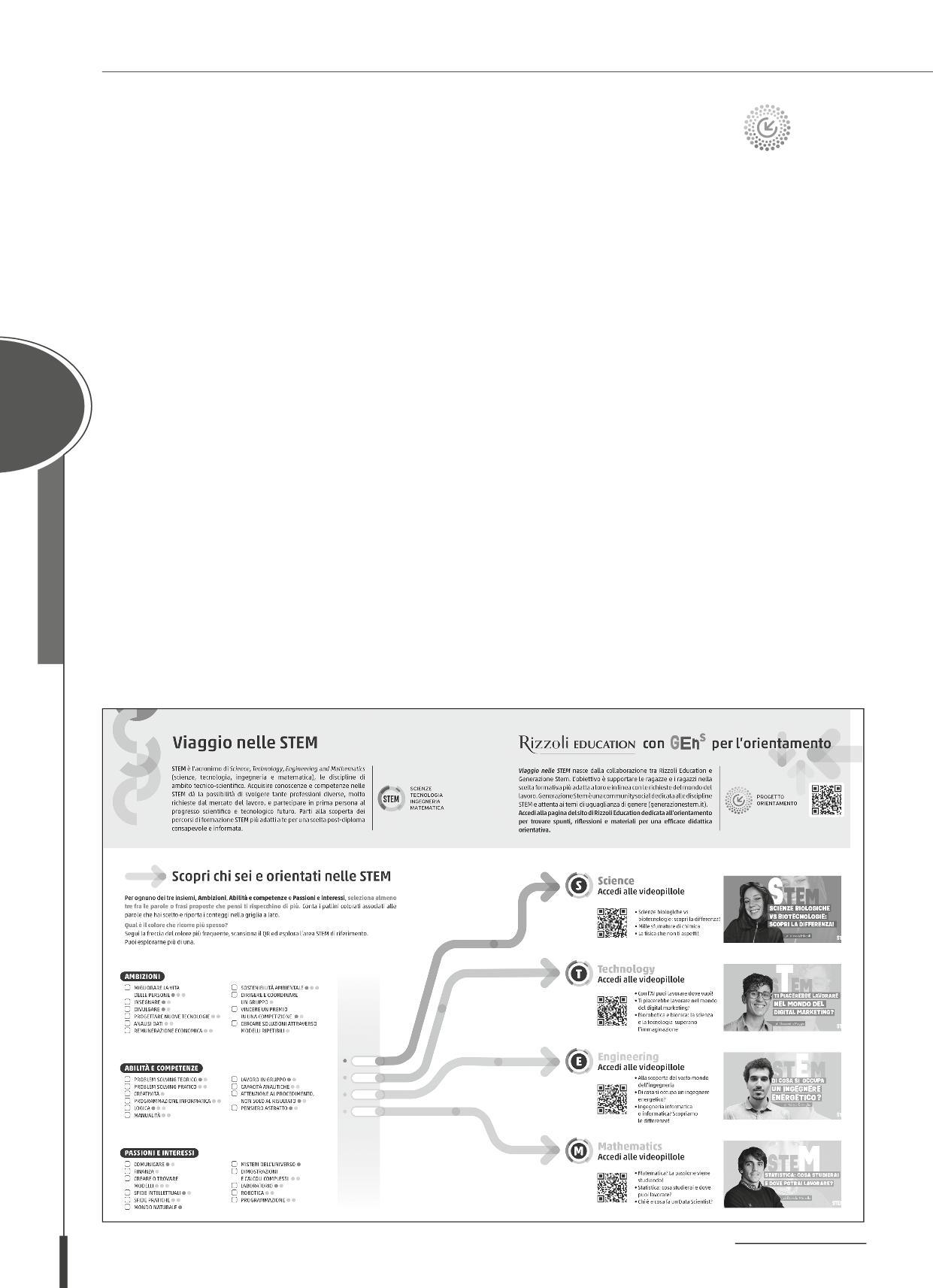

3.3 Rizzoli Education con

Generazione STEM per l’orientamento

Nelle iniziali del volume è presente una doppia pagina dedicata al progetto di Orientamento Viaggio nelle STEM, nato dalla collaborazione tra Rizzoli Education e Generazione Stem. L’obiettivo è supportare le ragazze e i ragazzi nella scelta formativa più adatta a loro e in linea con le richieste del mondo del lavoro. Generazione Stem è una community social dedicata alle discipline STEM e attenta ai temi di uguaglianza di genere (generazionestem.it). Accedi alla pagina del sito di Rizzoli Education dedicata all’orientamento per trovare spunti, riflessioni e materiali per una efficace didattica orientativa.

In queste pagine è proposta un’attività in cui lo studente è invitato a riflettere sulle proprie Ambizioni, Abilità e competenze e Passioni e interessi selezionando quelle che più lo rispecchiano all’interno di un insieme di proposte. A seconda delle risposte date, lo studente è poi indirizzato ad esplorare una delle quattro aree STEM e, in particolare, potrà accedere tramite QR a una collezione di videopillole, tre per ognuna della quattro aree. In ogni videopillola, le ragazze e i ragazzi di Generazione Stem illustrano alcuni aspetti riguardanti i percorsi post-diploma e universitari, oltre ai possibili sbocchi lavorativi di tre principali settori per ogni area. Di seguito un elenco delle videopillole.

Science

• Scienze biologiche vs biotecnologie: scopri la differenza!

• Mille sfumature di chimica

• La fisica che non ti aspetti!

Technology

• Con l’AI puoi lavorare dove vuoi!

• Ti piacerebbe lavorare nel mondo del digital marketing?

• Biorobotica e bionica: la scienza e la tecnologia superano l’immaginazione

Engineering

• Alla scoperta del vasto mondo dell’ingegneria

• Di cosa si occupa un ingegnere energetico?

• Ingegneria informatica o informatica? Scopriamo le differenze!

Mathematics

• Matematica? La passione viene studiando!

• Statistica: cosa studierai e dove potrai lavorare?

• Chi è e cosa fa un Data Scientist?

4

La nuova educazione civica (Linee guida2024) e la parità di genere

• L’insegnamento dell’educazione civica

• Rizzoli Education per la parità di genere e la multicultura

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Il percorso di educazione civica in evoluzione

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha (re)introdotto l’educazione civica nell’insegnamento scolastico. Dall’anno scolastico 2024/2025 le Linee guida proposte dal decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 verranno sostituite da quelle del nuovo decreto n. 183 del 7 settembre 2024 che mirano a garantire che curricoli di educazione civica si riferiscano a traguardi e obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale.

Le nuove Linee guida prestano particolare attenzione a tre tematiche principali: tutela dell’ambiente, educazione stradale e promozione dell’educazione finanziaria. Tuttavia, si configurano come strumento di supporto e sostegno ai docenti anche di fronte ad alcune gravi emergenze educative e sociali del nostro tempo quali, ad esempio, l’aumento di atti di bullismo, di cyberbullismo e di violenza contro le donne, la dipendenza dal digitale, il contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, l’educazione alimentare, alla salute, al benessere della persona e allo sport.

Principi a fondamento dell’educazione civica

I tre pilastri proposti dalle Linee guida del decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 diventano i tre nuclei concettuali delle nuove Linee guida del decreto n. 183 del 7 settembre 2024, integrati e ampliati come segue.

1. COSTITUZIONE

All’interno di questo nucleo sono racchiusi: la comprensione del dettato costituzionale, la sua storia e le scelte dell’Assemblea costituente, lo studio delle funzioni di Stato, Regioni, Enti territoriali e organizzazioni internazionali come UE e ONU e la promozione della legalità e del rispetto delle regole, dove le leggi non sono prescrizioni etiche o morali, ma servono a regolare i rapporti tra autorità e libertà, sempre nell’interesse comune. Si parla anche di approfondire il legame tra diritti e doveri del cittadino, favorire il rispetto delle norme per il benessere collettivo e contrastare discriminazioni, bullismo, criminalità e illegalità – inclusa quella organizzata – e insegnare comportamenti responsabili e sicuri come utenti della strada.

Questo nucleo contiene le competenze chiave personali discusse all’interno del LifeComp.

2. SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO ECONOMICO

Le nuove Linee guida ampliano il nucleo della sostenibilità presente nelle precedenti Linee guida con l’inclusione dell’importanza del lavoro e dell’iniziativa economica privata come pilastri della società; la cultura d’impresa permette agli studenti di acquisire competenze sul mondo del lavoro e sull’autoimprenditorialità e sensibilizza sull’importanza della gestione del denaro, della tutela del risparmio e della pianificazione previdenziale, anche attraverso le tecnologie digitali.

Lo sviluppo economico deve essere compatibile con la tutela della salute, della dignità umana, dell’ambiente e della biodiversità, in linea con i principi della Costituzione (art. 9).

Rientrano in questo ambito anche l’educazione alla salute, la protezione della biodiversità e la bioeconomia. Questo nucleo sottolinea l’importanza di una corretta alimentazione, dell’attività sportiva e del benessere psicofisico. Affronta i rischi delle dipendenze da droghe, fumo, alcool, doping, web e gioco d’azzardo e promuove la prevenzione e il contrasto alla tossicodipendenza.

Inoltre, sono presenti temi come la cultura della protezione civile per sensibilizzare i giovani sui temi di autoprotezione e salvaguardia del territorio, il rispetto per le strutture scolastiche, il decoro urbano e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale italiano. Questo nucleo aggiornato racchiude i principi dell’Agenda ONU 2030 e del quadro europeo delle competenze per la sostenibilità (GreenComp).

3. CITTADINANZA DIGITALE

Questo nucleo promuove lo sviluppo di un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali nei giovani, come indicato nell’articolo 5 della Legge, attraverso curricoli che considerino l’età degli studenti.

L’educazione alla cittadinanza digitale non riguarda solo l’uso della tecnologia, ma richiede un approccio condiviso tra tutti i docenti della classe che possono utilizzare il Quadro delle Competenze Digitali per i Cittadini (DigComp2.2) per strutturare le lezioni che includano Pensiero critico e sicurezza online e Intelligenza Artificiale (AI). L’obiettivo è insegnare agli studenti a valutare criticamente dati e notizie online, a riconoscere fonti affidabili e a proteggere la propria privacy e identità digitale, prevenire fenomeni come il cyberbullismo e approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’educazione e nella personalizzazione dell’apprendimento, con focus su opportunità e rischi.

La valutazione

Come menzionato nelle nuove Linee guida: «I nuclei concettuali dell’insegnamento dell’educazione civica sono già impliciti nelle discipline previste nei curricoli dei diversi percorsi scolastici. Si tratta dunque di far emergere all’interno dei curricoli di istituto elementi già presenti negli attuali ordinamenti e di rendere più consapevole ed esplicita la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. La trasversalità dell’insegnamento si esprime, quindi, nella capacità di dare senso e significato a ogni contenuto disciplinare».

È fondamentale che le tematiche trattate siano sempre coerenti e integrate nel curricolo e siano funzionali allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze riviste per ogni tipologia di istituto secondario. Riportiamo qui solo le competenze e gli obiettivi di apprendimento in cui è coinvolta, in modo più o meno esplicito, la didattica delle scienze.

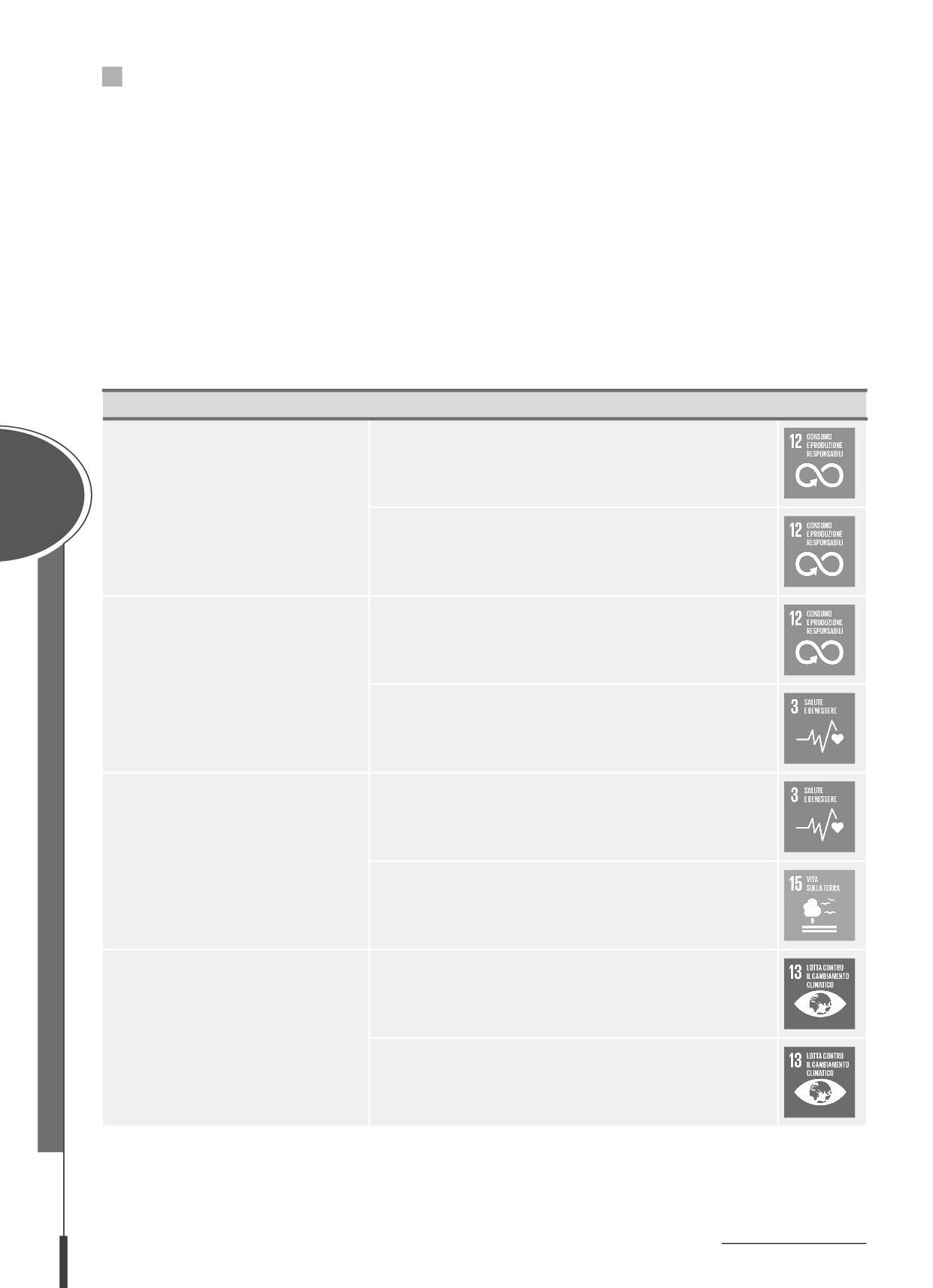

L’educazione civica in Principi di biochimica con scienze della Terra

Il corso di Principi di biochimica con scienze della Terra presenta materiali differenziati per approfondimento e didattica, tutti collegati a un obiettivo dell’Agenda 2030. Ognuno di questi materiali può essere proposto al Consiglio di Classe per la creazione di un percorso multidisciplinare di educazione civica.

Le risorse sul libro di testo che concorrono principalmente a questo scopo sono:

• quattro schede Understanding Our World With STEM che collegano argomenti di frontiera delle discipline STEM anche con la sostenibilità;

• quattro schede Educazione civica scritte in collaborazione con Legambiente collegate ad altrettanti Compiti di realtà proposti attraverso il QR, in cui è anche possibile accedere a una sitografia ragionata per l’approfondimento;