MOTOSILURA T l , MOTOCAN O IERE , V.A.S. , MOTOMISS ILI STICHE E ALISCAFI LANC IAMI I LI

- P Edizione: I M.A.S. e le Motosilura11ti italiane 0906-1966)- Dicembre 1967

- 2il Edizione: I M.A.S. e le Motosiluranti italiane (1906-l96H)- Dicembre 1969

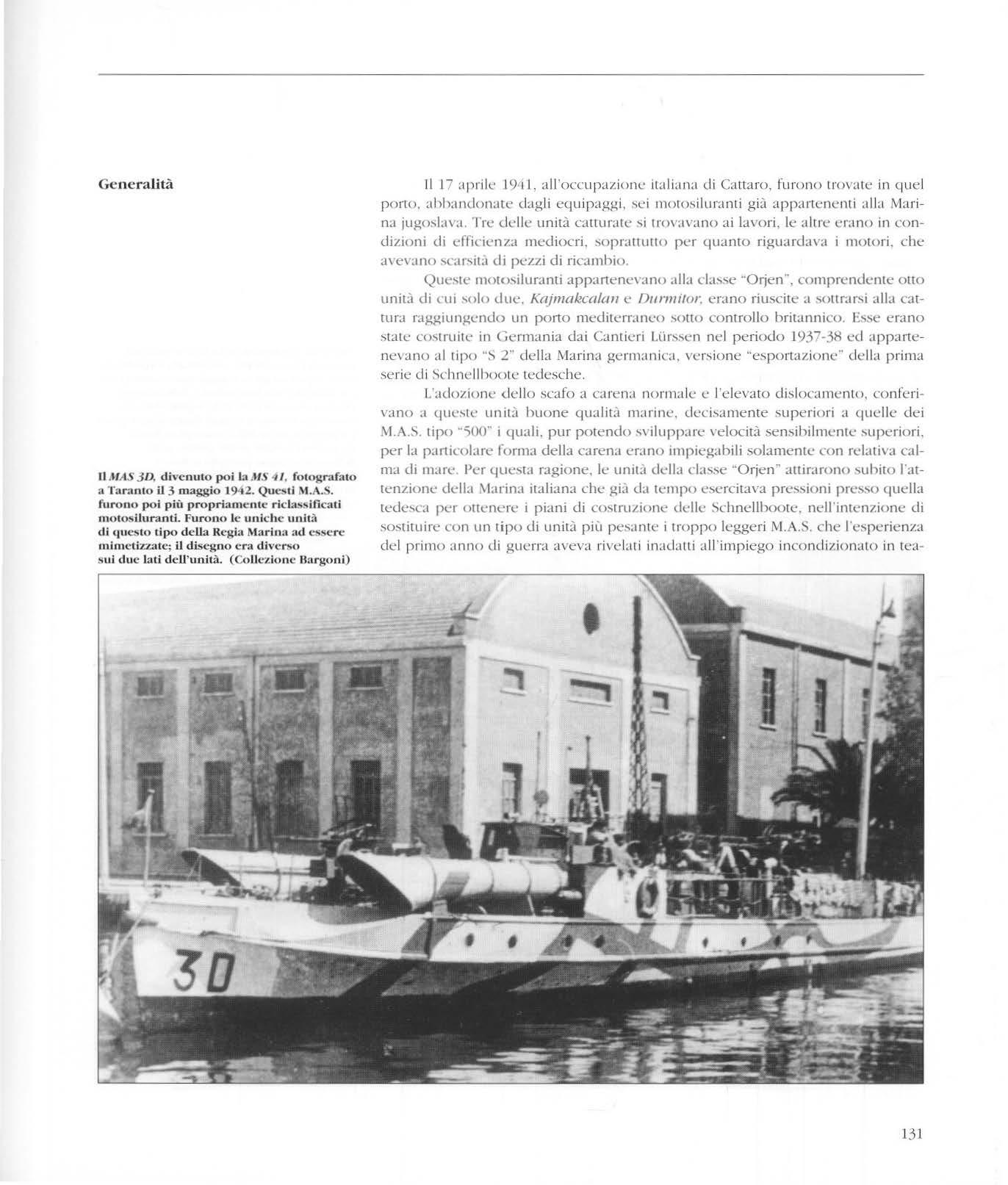

- .3a Edizione: Unità veloci costiere italiane - Motosiluranti, rnotocannoniere, VA .S., motomL'\silisticbe e aliscafi italia/li- Gennaio 1998

Con quesw \'olum<: si completa la riedizionc dell'opera "l M.A.S. e le Motosiluranri italiane 0906-1969)' ', la cui prima parte , nelle quale erano stati trattati i M.A.S. e i mezzi d'assalto, era stata già ripubblicata in precedenza. ampiamente rivista ed aggiornata. Anche in questo caso, il testo è .stato profondamente revi s ionato, ma, essendo ancora valido .s ia nell'analisi storica, s ia n el le consideraz ioni tecni c he , è stato mantenuto integro; si è provveduto invece a comp le tarlo per quel c h e riguarda i piLI recenti progr ess i dci tipi di u nità trattati e le u llime realizzazioni nazionali nel campo delle unità veloci C• ·s ticre. Inoltre , la diversa impostaz ione grafica, la presenza di numerose nuove fotografie c di un'ampia iconografia tecnica comprendente a nche tavole fuori testo a colori, ne fanno un'opera notevolmente arricchita.

La divisione della vecchia edizione in due opere separate, motivata fondamentalmente dalle eccessive dimensioni che avrebbe assunto un unico Yolume, ha permesso però anche di e\'idcnziare le profonde differenze che separano le unità trallate nei due libri. anche se esse. normalmente, vengono fatte rientrare tutte nella comune classificazione di unità veloci costiere.

Nel periodo hellico ed in quello immediatamente s uccessivo, infani , le unità veloci costiere italiane subirono una netta division e della loro linea di sviluppo, determinata da ll e esigen7:e o perative che l 'a ndam e nto della g uerra faceva emergere scmpr<: p iù chiaramente; da una parte conrinuò lo svi luppo dei M.A.S. - unità peculiari della Marina italiana -c dei mezzi d 'assal to che ri spo ndevano al concetto operativo del rapido colpo di mano, condono da mezzi ve locissimi e di ridottissimo dislocamento; dall'altra si originarono le motosiluranti c le motocannoniere - concepite inizialmente da mezzi di origine t edesca - che dovevano sfruttare le loro maggiori dimensioni e il loro supe ri ore armamento per avere una maggiore flessibilità d'impiego e che, nel dopoguerra, conobbero un'ulteriore sviluppo, con mezzi realizzati dalla cantieristica nazionale c con l'adozione dell'arma missilistica. Dallo stesso ceppo si originarono le V.A.S. che però ebbero un 'utilizzo del tutto particolare.

L'o pera è swra aggiornata dal comandante Bagnasco, che ne curò la stesura iniziale quasi trent ' anni fa; alla sua mano si devono anche molti dei disegni che arricchiscono il resto c dalla sua collezione sono tratte alcune ddle fotografie del volume.

La revisione elci rest i è stata curata con attenzione e competenza dal co mandante Gian Pao lo Pagano. Molte delle fotografie provengono dalla co ll ezione Bargoni, mentre per alcuni disegni dei piani cost ruttivi si ringrazia l'Associazione Navimodellisti Bolognesi, che ha messo a disposizione il proprio archivio. I disegni a co lori delle tavole fuori teslO, curati nel dettaglio con la consueta precisione, sono ope ra di Elio Andò. Il lavoro di impaginazione è c.lovulO all'impegno eli Valerio Gay. che dalla propria collezione ha trano anche alcune fotografie c disegni.

Roma, gennaio 1998

Il D ire llor e dell'Ufficio Storico

Amm. Div. Mario Buracchia

2!! Edizione

el l 'occasione de l la stampa d i questa edizi one l'opera è stata aggiornala al 1968 e ,;i sono state apportate ukune correzione e rettifiche che tuttavia non ne modificano la sostanza e la stru tt ura origina l e.

Roma, giugno 1969

TI lì irettore dell'U f f i cio St o r ico Amm i raglio d i Squadra CARL O PALA DI NT

Jl! Hdizio11e

Il volume " l MAS e le f-1otosiluranti Italiane··. nonostante la piccolezza delle navi costituenti tale caregoria. ha una im portanza particolare, destinata. si spera. a suscitare grande tra i lettori, trattandosi di unità il cui impiego. mente durante il primo conflitto mondiale. date le caratteri:.tiche del teatro di guerra, si dimostrò particolarmente congeniale al carattere del marinaio italiano.

È ricordare come la data celebrativa della llaliana si riferisce proprio aduna azione dci quella di Prcmuda

!l libro tratta esaurientemente la materia e illustr a la laboriosa nascita di un tipo di na,·e ovc la conciliazione tm le camtteri:.tiche coMitu.cionali è particolarmente ardua: qualità marine , velocitù cd armamento debbono comporsi entro limiti di disio camento assai mo<.ksti, in un armonico compromesso tale da consentire il consegu i mento della massima capacità offensiva.

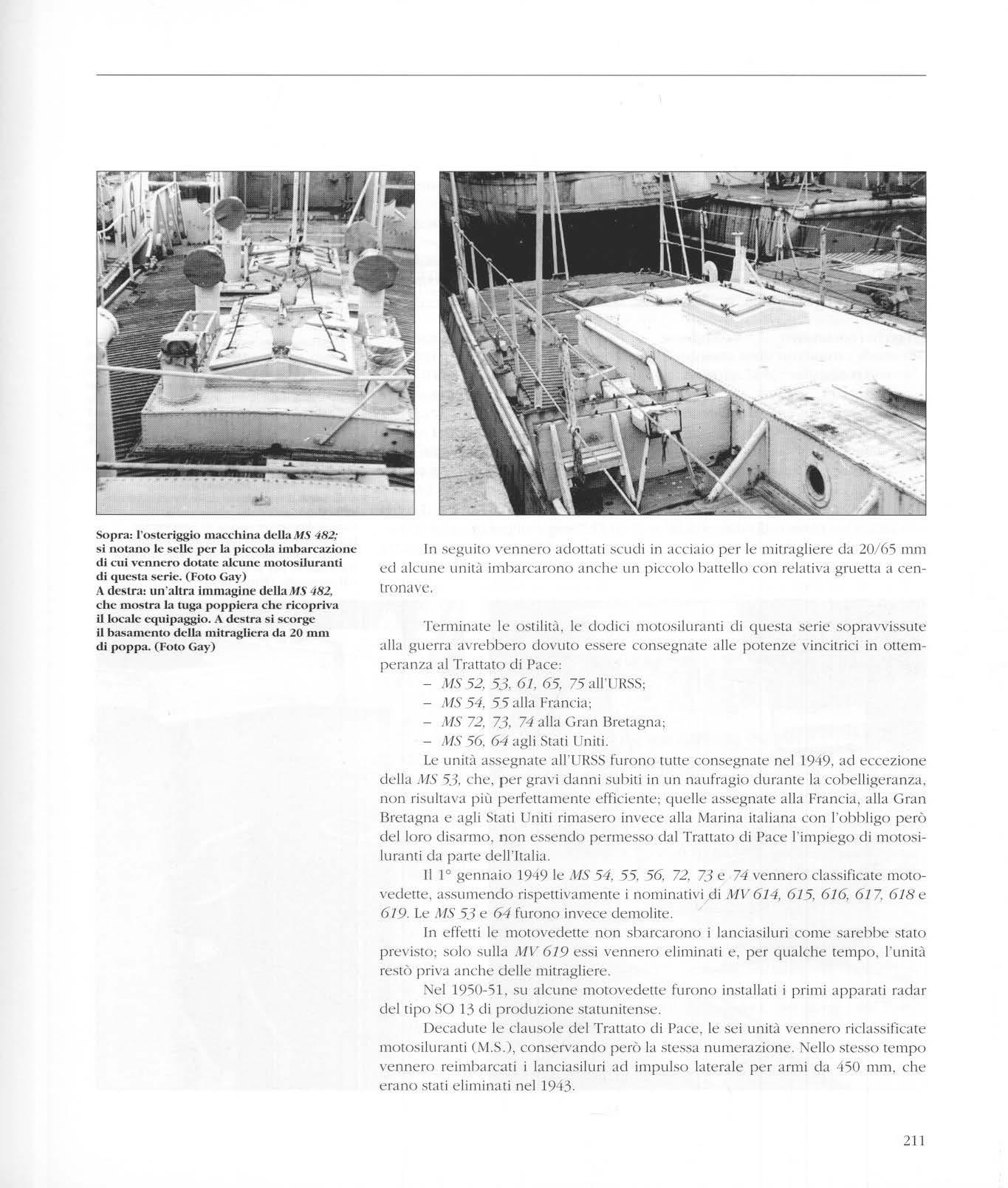

li libro è· frurro dell'appassi onato l avoro del S. Tenente di Vascello E. Bagnasco, della sua non comune conoscenza in m ate r ia e de ll'espe r ienza d a lu i acqu i si ta dopo un lungo periodo di destinazione su l le motosil urami , d i cu i gra n parte in com a n do e, essendo su o i t u tr i i d i seg n i, del la sua particolare a tt itud i ne::

Le r ice rc h e st o ri che sono sta t e lun g h e e n o n sem pre faci li avendo vo l u to rico r da re n ei suoi particola r i la stori a di q u es t e unitf1, q u asi se ttece nto, e l a l u nga trafila di te nta ti v i , prove. esper i menti che d al p rogetto d e l p ri mo motosca f o a r mato ( 1906) h anno conse n t i to d i g iungere alle m oderne motos i l ura n t i

l{orna, 9 Gennaio 1967

TI Direttore dell'lJffici o Storico Contrammiraglio \ ' ITIOlUO E. TOGNELU

Questo volume è la nuova edizione di un'opera di ben 660 pagine pubblicata nel 1967 in P edizione. e nel 1969 in 2·' edizione aggiornata. Allora comprendeva sono il titol o ( c le Motosiluranti italiane ", mne le unità veloci costiere: Anti Sommergibili (M.A.S.), Motosiluranti Veclerre Ami Sommergibili (V.A.S.), Motocannonierc (.\1C). Inoltre vi erano descritti i mezzi d'assalto di superficie, che dei M.A.S. erano uno speciale sviluppo: i M.A.S. i Motoscafi e:-.plosivi e i Motoscafi si l uranti.

La presente edizione comp rende solo le Motos i luranti, le Vedette Ami Sommerg i bi l i e le Motocannoniere, in sieme ag li Aliscafi lanciami ssil i , entrat i in servi zio nella Marina M i liLare so l o in epoca più recente, po iché i M.A.S. e i mezz i d'assaiw di superfici e sono stmi trallati in un precedente volume ddla stessa se r ie. La scelta di dividere l'a rgomento è stata derrata fondamentalmente da lle dimensioni che avrebbe assumo un unico l ibro, ma anche dal desiderio di marcare maggionneme le differenze di sviluppo tra i diversi tipi di unitù.

Dall'opera state escluse tune quelle unità requisite, frurro di di scafi di pescherecci o motoscafi privati, le cui caraneri:.tichc di velocità ed armamento non consentono di in alcun modo a tipo di unità tra quelle trattate.

L'opera si divide in due parti: la prima è cleclicaw al l e realizzazioni precedenti la fine della seconda guerra mondiale, mentre la seconda a quelle successi ve fino ad oggi. Ognuna delle due parti è preceduta da una premessa che descrive l o svil uppo de l t i po presso l a Mari na ita li ana in quel particolare periodo, in quadrando lo con pani cola r e rifer i mento ai programmi eli cos t ruz ione, alle caratte rist iche comu ni a tutte le ser ie eli unità trattate ( tipi d i ar mi ecc.), ai progeni non real i z7.al i ccc.

Le due pani sono precedute da una l unga introduzione che descrive l o sviluppo dei tipi di unità tr allati nel volu m e presso le flotte mondiali, dalla loro origine acl oggi.

l capitoli, ognuno dci quali trana di una ben precisa classe eli unità secondo un ordine cronologico di entrata in servizio dei prototipi. hanno, per praticità di consultazione, numerazione continua da l a XVII . Ogni capitolo, nel cui titolo riportati la denominazione della classe e le numerazioni delle unità trattate, è suddiviso in tre parti:

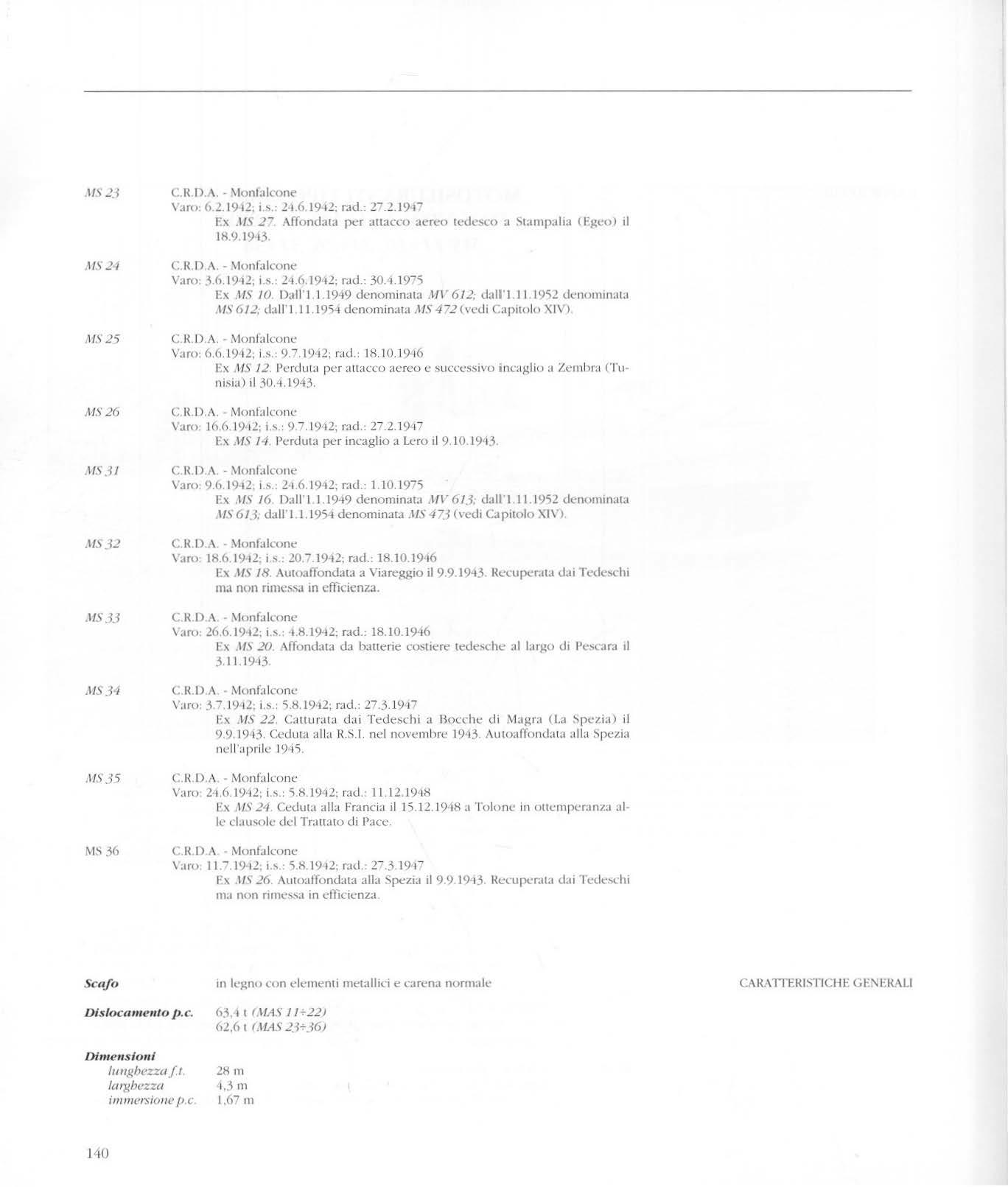

- la prima, preceduta da un profilo in scala l :500 che dà un immediato riscontro delle unità della classe, riporta gli elementi relativi ai cantie ri di costruzione, le date di varo, di entrata in servizio c di radi azione, nonché l e più importanti notizie di carancrc sto ric o (perd i te, cessioni, camb i di n om in ativo ecc.) e, so tt o forma tahe ll ar e, l e principali ca r anerisr i che t ec n iche della o de lle unità ( tip o d i scafo, dislocamen to, d im ens ion i , appara to motore, armamento, equ ipaggio);

- la seconda, intitolata "Genera l ità ", registra notizie di carattere tecnico, politico cd economico che interessano l a o le unità alle quali il capitolo è dedicato:

- la terza, "Atti\"ità", descrive succintamente l'attività di pace e di guerra della o delle unità elencate (dislocazione, dipendenze organiche ed opcr•.llive, fatti cl'anne principali, ccc.).

Dato che numerose unità o di unità sono soggette nel tempo a cambiamenti di nominativo o di sigla numerica, esse sono indicate con quelli originali al momento dell 'e ntrata in servizio. Nei va ri Capi toli sono comunque riportati tutti i nomi c le caratter i st iche apparte n ent i all e diverse unità dall'entrata in servizio alla radiazi one, ivi compres i , quando conosc iut i, i nominat iv i str anieri per le unità proven ienti da altr e ma r ine o cedute ad altre marine.

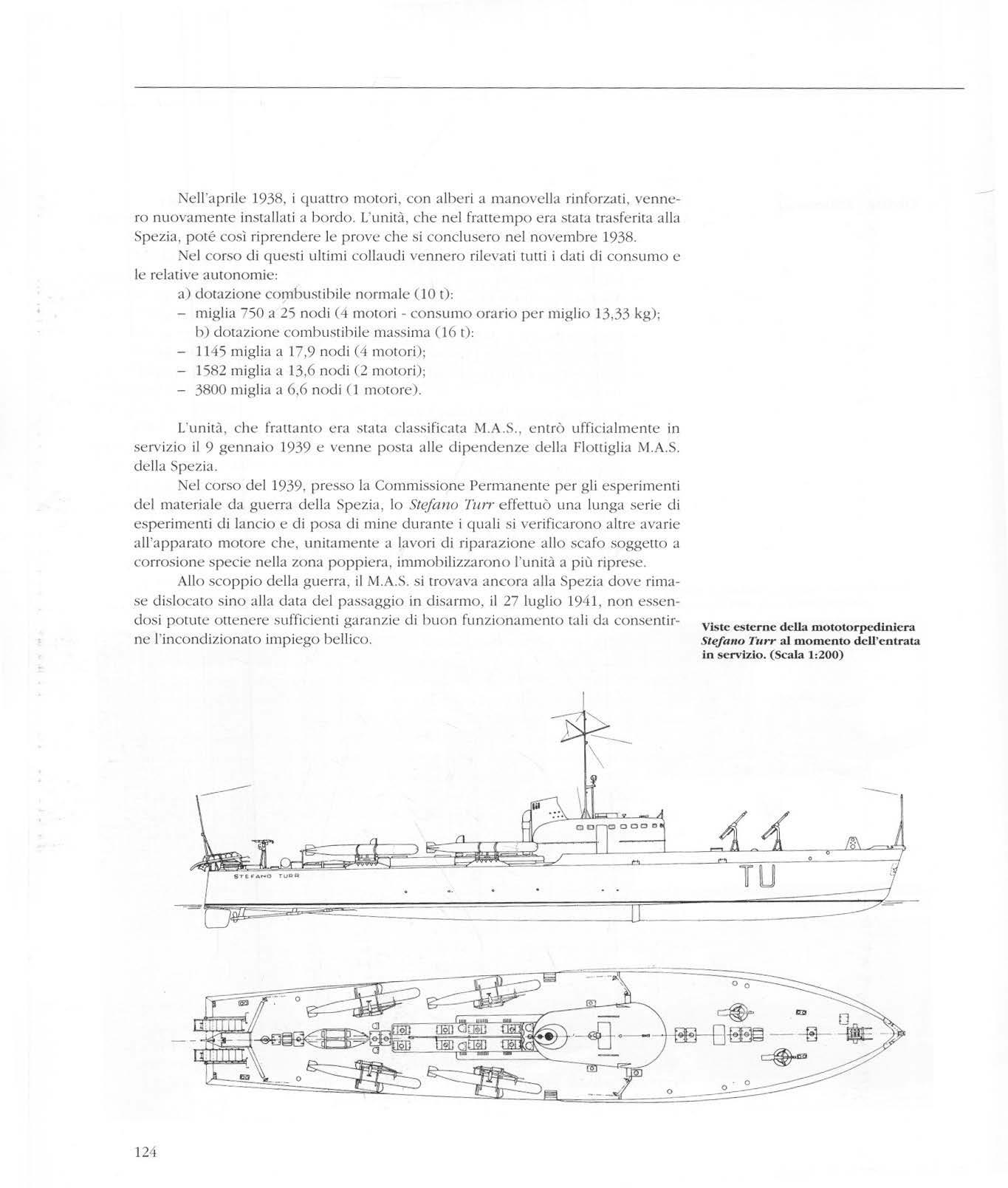

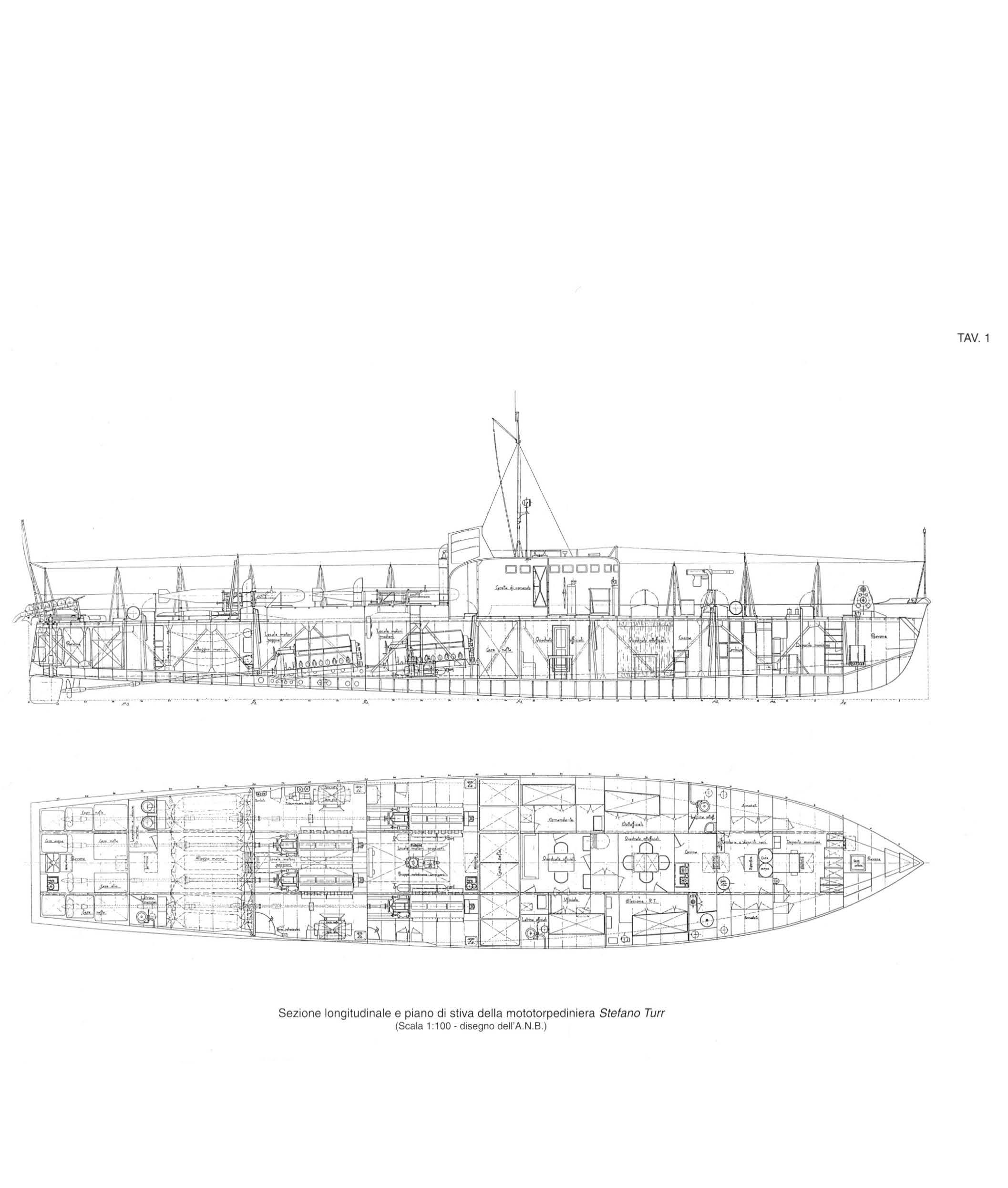

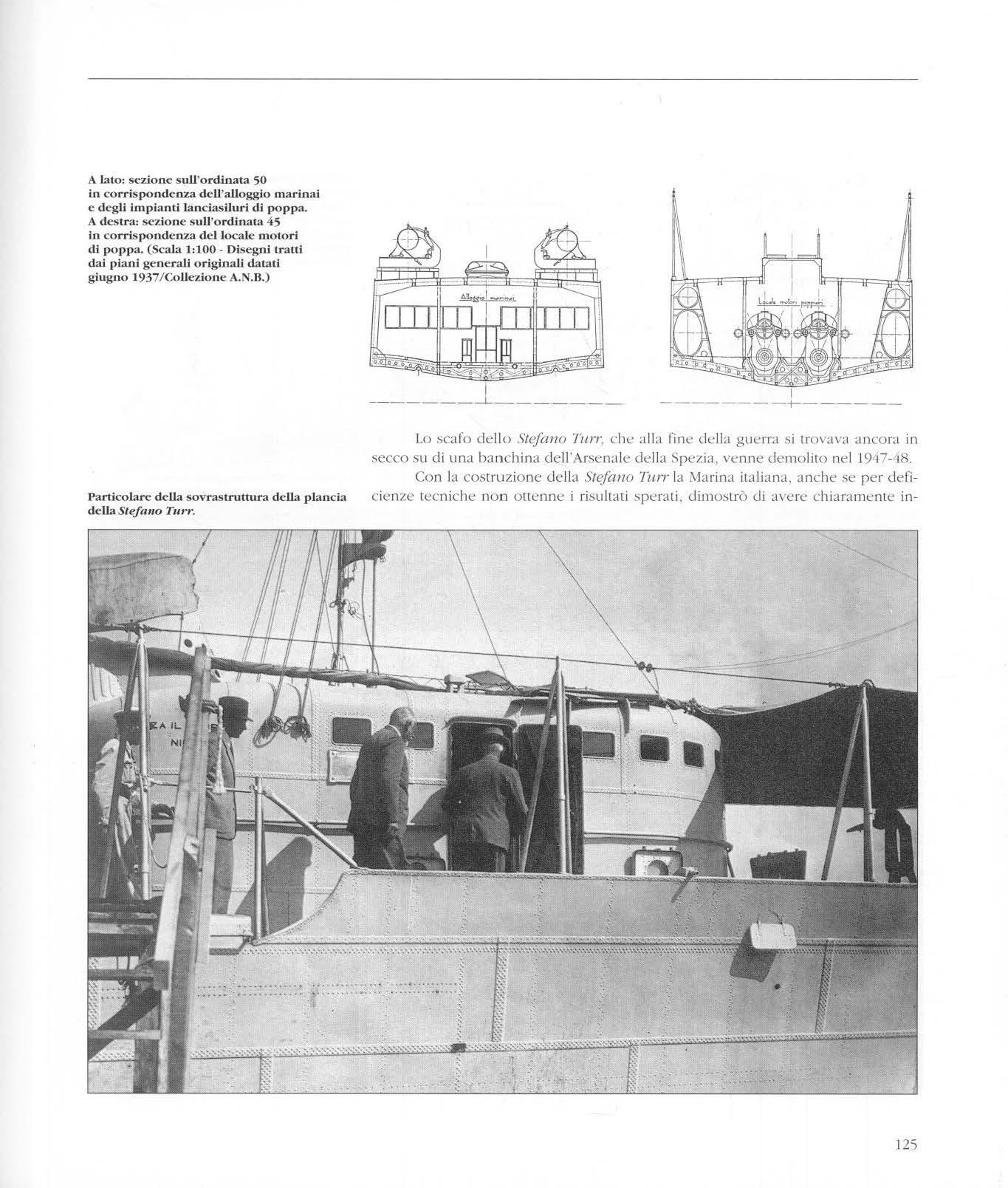

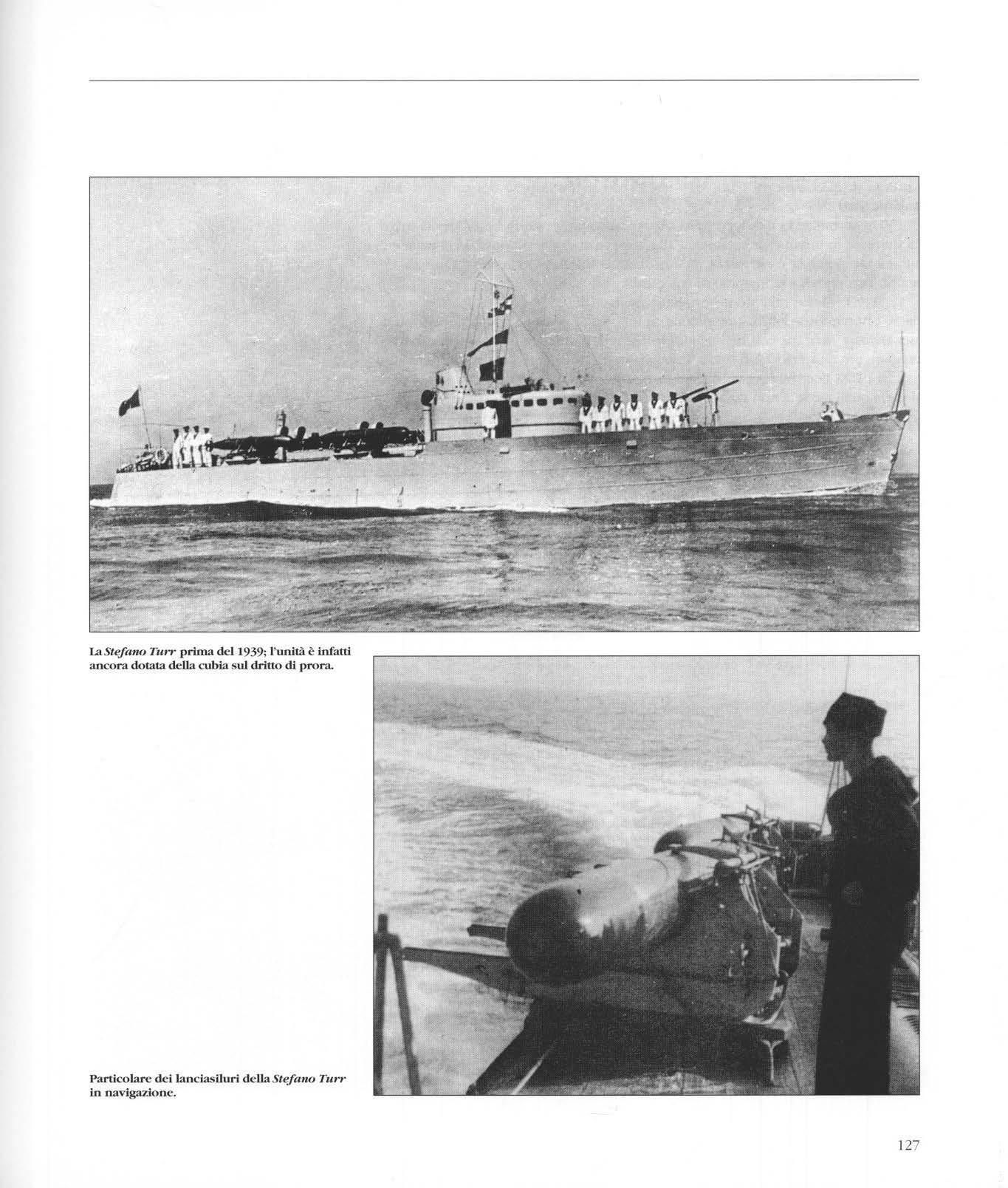

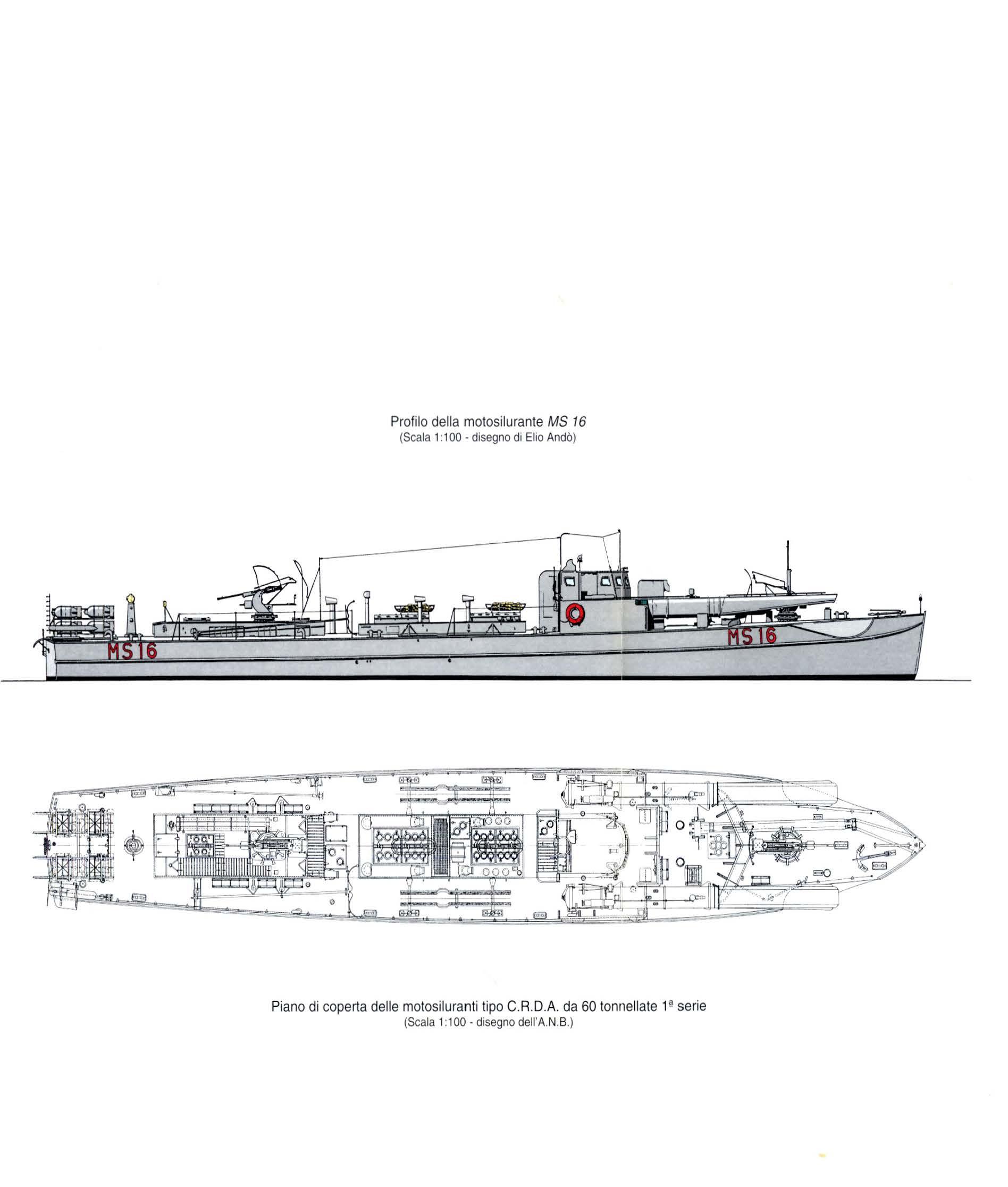

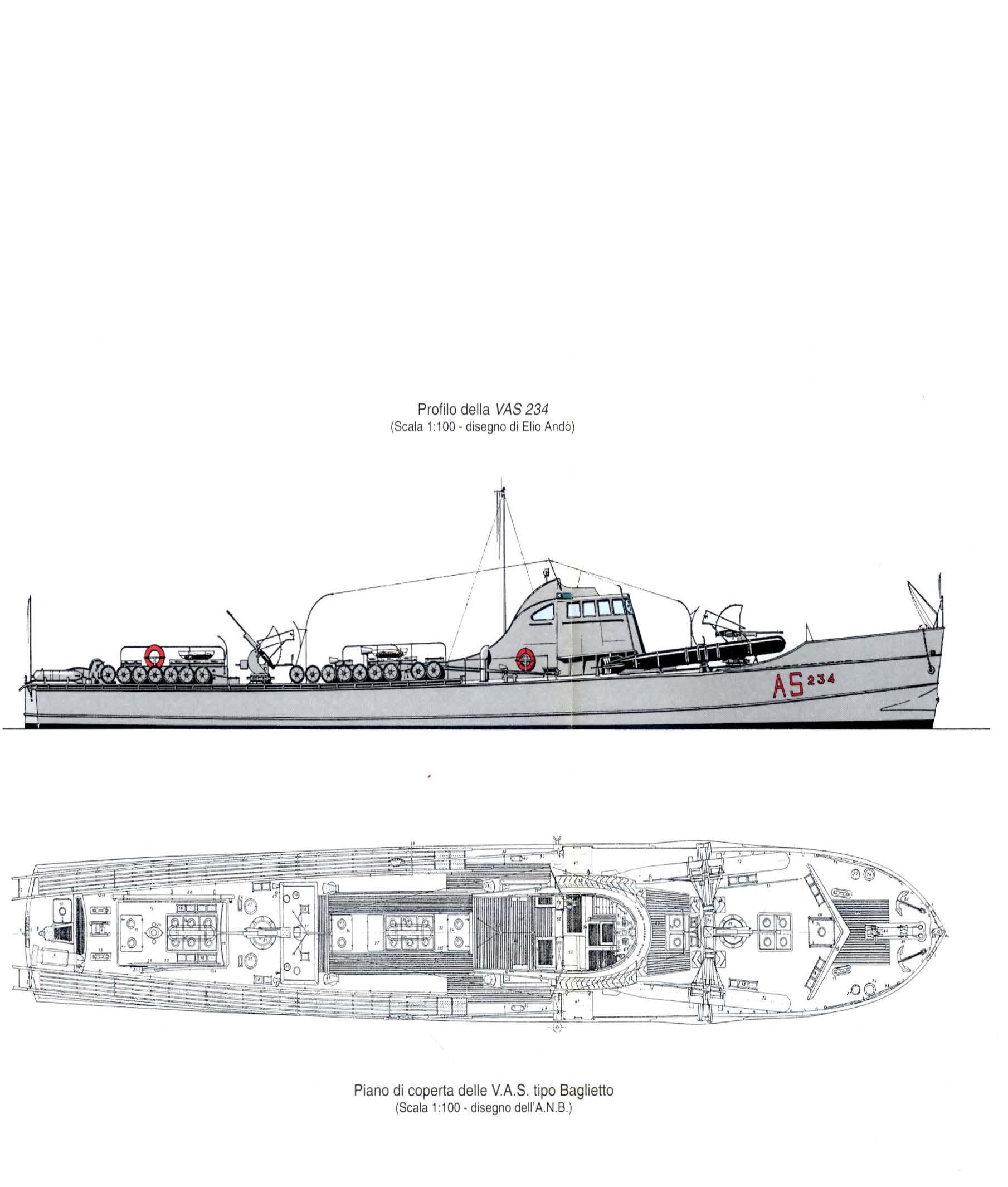

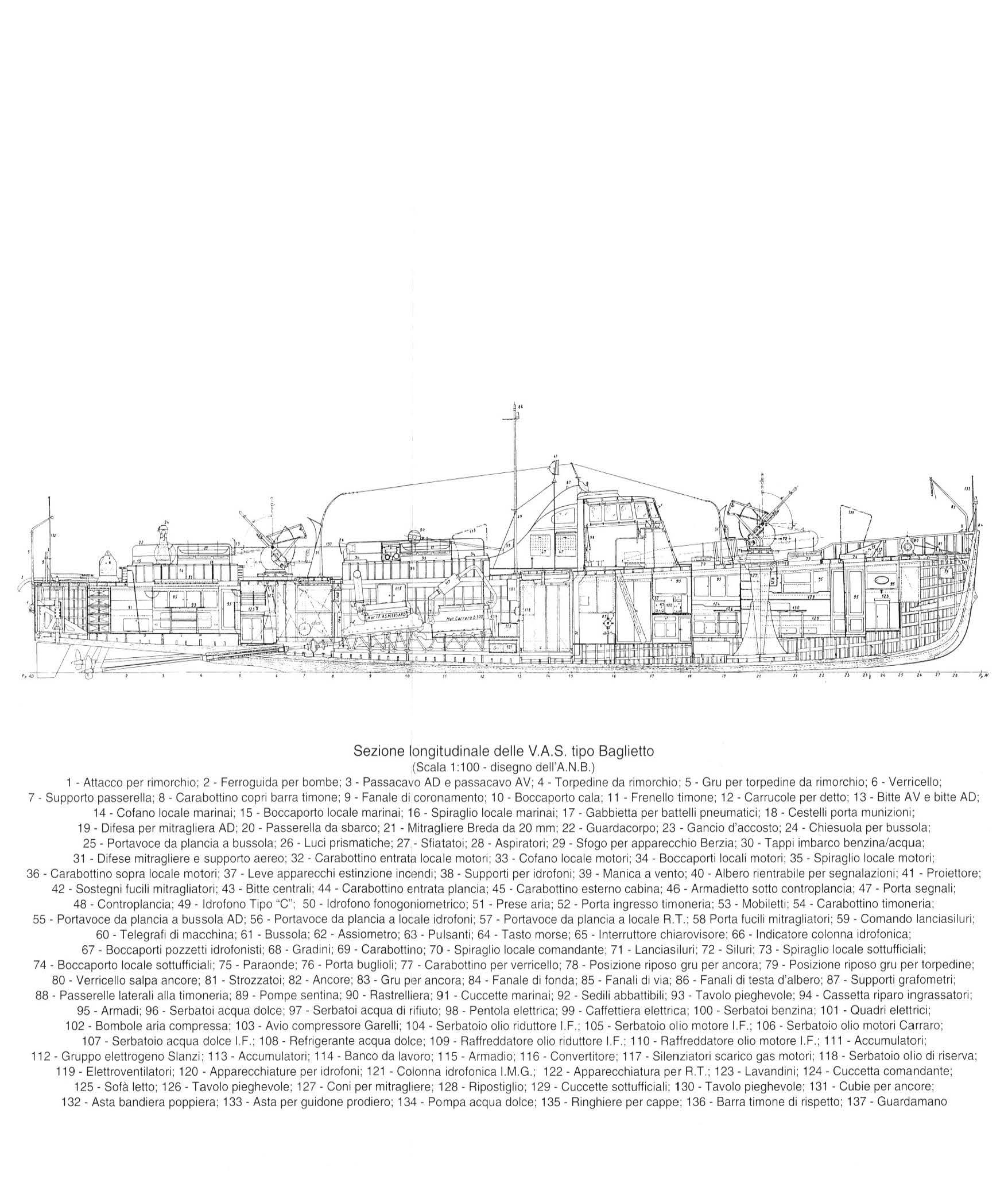

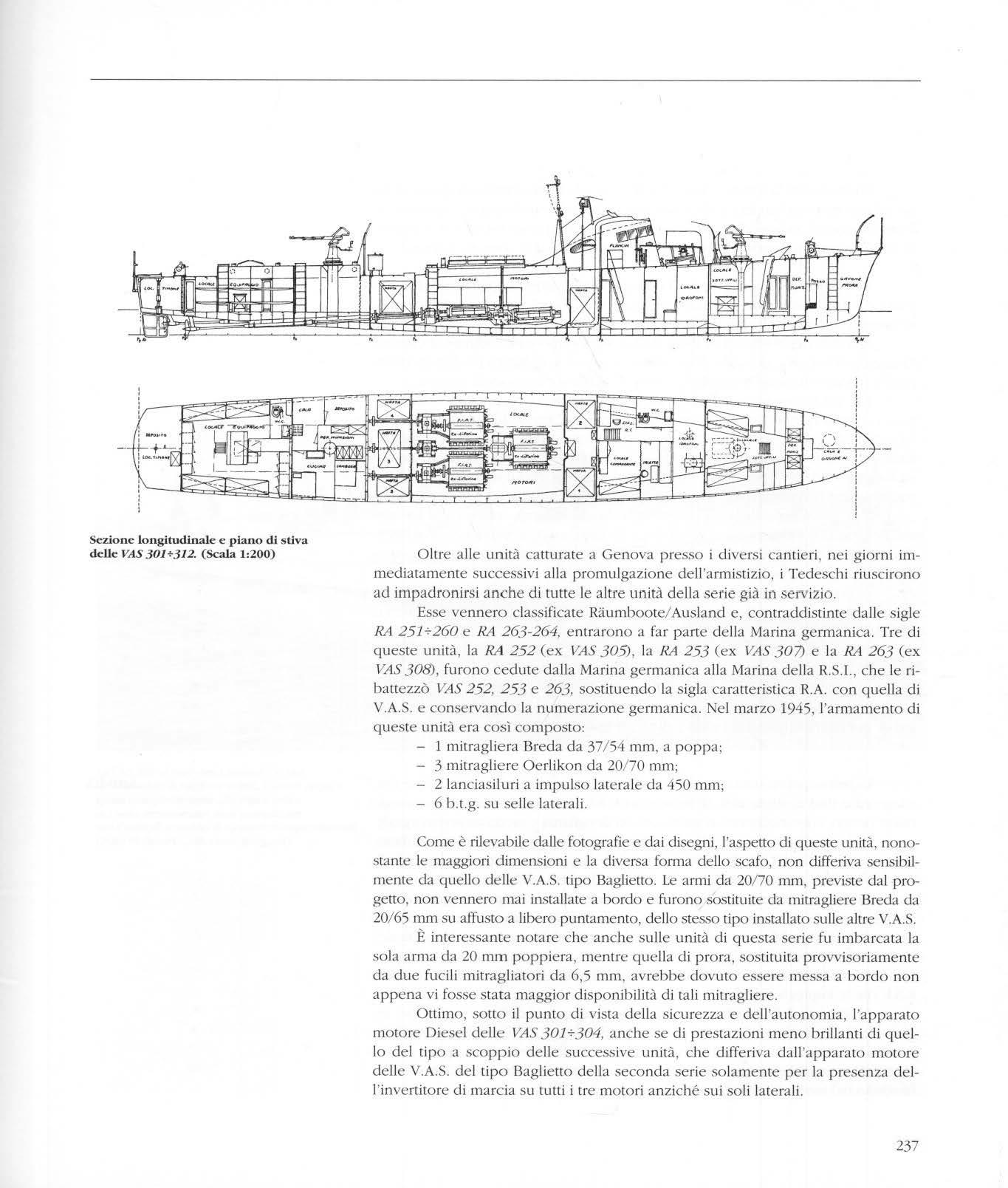

Tutti i profili nel testo sono in scala 1:200. mentre i particolari tralli dai piani genera li sono in sca l a l: 100 o l :50; i profil i riprodotti all'inizio di ogni capitolo sono in scala 1:500. Per le tavole fuori testo la scala di riproduzione è generalmente di 1:100 ecceno per i particolari, riprodoni in scale maggiori. La scala, comunque, è sempre indicata nella didascalia. Per ogni unità. o di unità. di cui sono stati rintracciati elementi sufficienti, sono stati eseguiti i piani eli vista esterna completi di profilo. pianta, e, quando possibile. delle ordinate. Per i tipi di unità più importanti e sono stati inseriti, nel testo o fuori testo, anche i disegni delle sc:doni longitudinale e orizzontale, c di una o più sezioni trasversal i , in modo da r endere evidente la disposizi one dei l ocal i <.:delle va ri e appa r ecchiature ed installazi oni interne.

Data l'esis t enza di un'a m pia ed esau r iente stori og rafia i n merito all e az ioni d i guerra e all 'a tti vità del l e un i tà ita liane ne l le due guerre mondia l i, edita dall'Uffici o Storico della M. \1., in quesro vo l ume, come negl i altri della serie, !>i è voluto dare maggiore risa l to alla parre tecnica, mentre quella storica è !>tata solamente accennata in forma schematica.

ì:\cl titolo di ogni capitolo t: riportato il tipo di unità , la denominazione del progetto c la numerazione delle unità trattate. Al di sotto del profilo in -;cala 1:500 sono riportati, per ognuna delle unità, raggruppate per cantiere di coMruzione e ordinate per nume razione, i seguenti dati:

110me: son o i n d i cati l a sigla e il n umero o il nome dell'unità o de lle unità;

ca n tiere di costruzione: normal m e n te sono ind i ca t i i l nome dd camiere e la loca li tà dove è avvenu ta la cost r u7. io n e e, in al c un i c asi, q u ell i dove è st ato co mp l etato l 'a llestimento o la trasfor m azione, de ll e u nità o d ei diversi g rup p i di unità d i ciascuna classe;

l'aro: è indicat a la data o l'anno del varo quando conosciuti; immissio11e in serl'izio (i.s ): è indicata la data di con!>cgna dell'unità alla o quella di effettiva entrata in servizio come risulta dai documenti matricolari;

- radiazione (rad.): t: riportara la data di effettiva radinione dell'unità come risulta dal relativo Decreto o, nel caso che tale documento non sia !>lato rintraçdato, è indicata come data di radiazione quella di affondamento, nel caso di unità perdute, o l'anno di cancella7ione dal Quadr o del aviglio Mi l itare per le unità cedute o demolite;

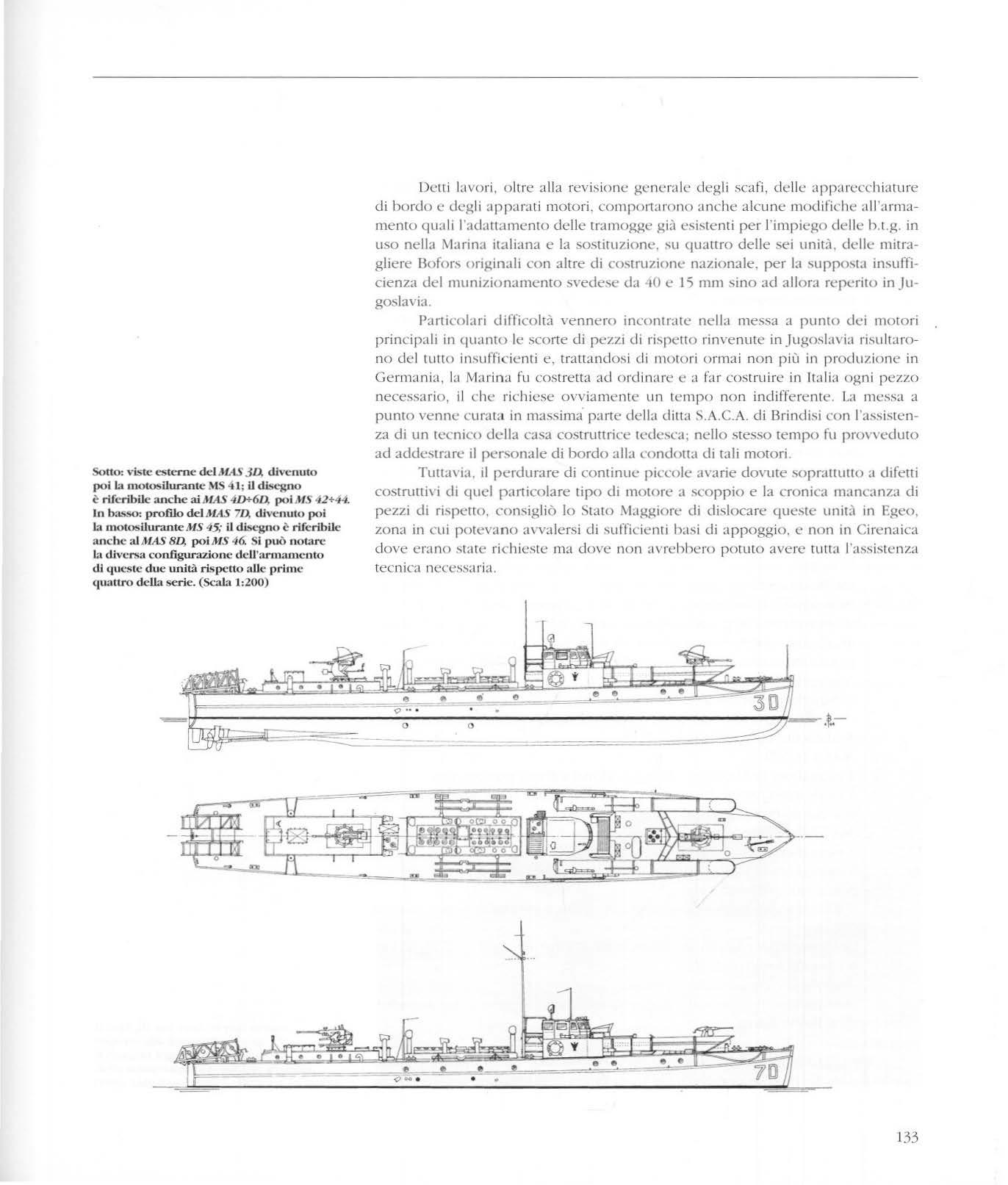

- note: sono riporta t i in sin tesi i p r incipali avven i menti re l ativi alle singole unità, qual i date c circostanze de ll 'affondamento, cess i o n e acl altre m ari ne, cambi el i nominat i vo ccc.

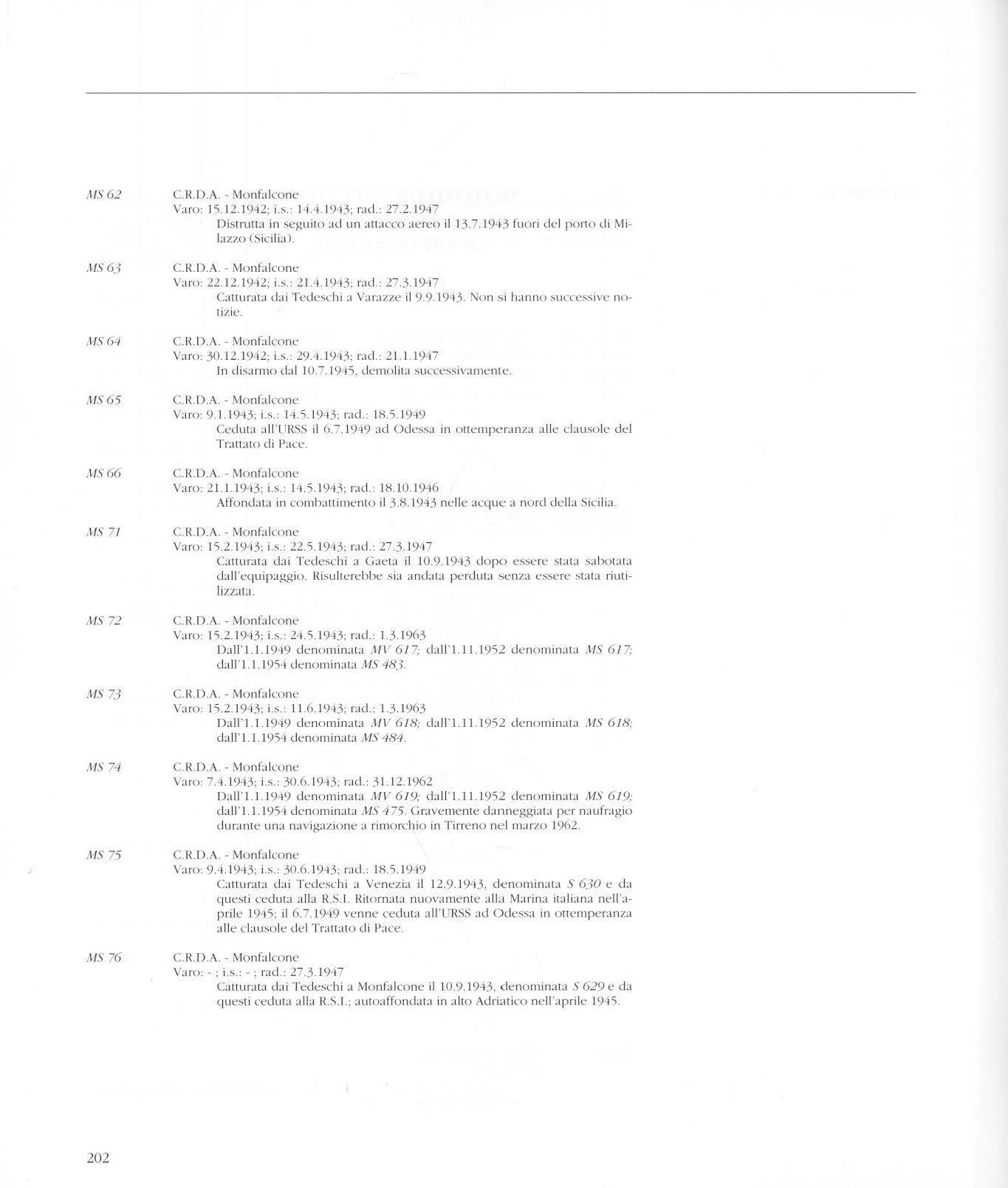

Nelle "Ca ra tre r islich c generali'' sono r i p ortati i seguenti da t i:

- Scafo: è ind i cato il materia le d i costruzione dello scafo ( legno, meta llo ecc.) ed i l tipo di carena (a spi golo, normale ecc.);

- Oislocamento p .c.: è riportato , in tonnellate (t) il dislocamento a pieno carico, se non diversamente specificato (standard. carico normale ecc.): per le unità che potevano imbarcare armamenti diversi, sono indicati, se conosciuti, i valori del di:.locamcnto per ciascuna \ 'Cf!>ionc ;

Dimensioni: lunghezz a/t .: è indicata. in metri (m). quella fuori tutto:

è riportata, in metri (m), quella massima fuori fasciame: irnmersione p.c.: è i nd icata, i n metri (m). quella mas!>ima corrisponde nte al d i!> l ocamento a p c., se n o n d ive rsa m ente specificato;

- Appa ra to mo t ore: è ind i cato i l n u m ero c la specie dei motori (a scopp i o, D iesel ecc.), i l n o m e o l a si gla de ll a casa costrutt r ice (acl es. Jsorta FI AT) c il t i po o i l mode ll o (ad es ASM 183), nonc h é i l n u mero delle el iche; potenza compi.: è riportata, cspre!>sa in cavalli (hp l, la potenza massima compless i va dell'appararo motore c, se presenti. anche degli apparati motore ausiliario o per la navigazione silenziosa;

l'elocità max. c.n.: è indicata , in nodi, la , ·elocità massima con l'unità in carico normale (la velocità massima ottenuta alle prO\ e. quando conosciuta. è riportata nella sezione "Generalità"):

combustibile: è riponata. in tonnellate (t), la massima dotazione di combustibile;

autonomia: è indicata, i n mig l ia. la percorrcnza massima dell'unità alla o alle \e locità i ndicate, con il carico mass i mo di t·o mbustibile;

A rm a m en t o.· per i cannoni e l e ar mi automa ti c h e è gene ra lme n te i nd i ca t o i l n u me ro de lle ar mi, il ti p o c la casa cos tr utt ri ce (acl es. mitrag li cra Breda). i l c alibro i n mi llimet ri ( m m) e, per le mitrag li ere pesan ti ed i ca nn oni la l ungh ezza de ll 'anima espressa in calibri (ad es. 40/56); per i l ançias i luri, ol t re al numero comp l essivo, è indica t o il ti po (acl impulso laterale ecc.) ed i l ca l ibro de ll e armi impiegabili (ad es. 450 mm); per le bombe antisommergibi li , l e torpedini da rimorchio ecc., oltre alla dotazione complcs!>iva, è indicato il peso delle singole armi in chilogrammi Ckgl; in linea di massima sono indicate le principali variazioni dell'armamento an·cnute nel tempo; le variazioni minori sono imece riportate nella !>ezione "Ge neralità"; per le unità per cui erano prc'>iste di,·erse versioni eli armamento sonoriportate le dota7ioni.

f.èJuipap,gio: è quello pre,·isto dalla tabella di guerra ed indica i l totale degli ufficiali, !>Ottufficiali e marinai.

:"'elle not e in fondo alk "Caratteristiche genera l i" sono ripo11atc notizie eli carattere complementare a quelle già indicate.

Le fotog r afi e provengono dalle col lez ioni cirare i n ciasnma didascalia, che riporta, se noto, anche i l nome della fonte o l 'autore de ll ' i mmagine. Le forografie senza credito sono sta l c traue dall'Archivio Fotografico dell'Ufficio Storico della Ma rina .'v1i litare .

T disegni nel resto sono opera di Erminio Bagna-.co, fuorché quelli diversamente accreditati. Quelli delle tavole fuori tc-.to sono di Elio Andò o pro\'engono dalle tavole nel catalogo dell'Associazione 'hl\ imodellisti Bolognesi.

La preparazione della prima edizione di questo volume. che trattava di' erse ccminaia di unità. richiese qua-.i quattro anni di lavoro. La ricerca de l materiale fu parricolannente di f ficoltosa, sia per il gran numero di modelli, sia perché trattandosi d i piccole unità. non sempre la documentazione uffic'iale ancora esistente risultò precisa, completa ed esauriente. Pertanto, la vasta materia trattata non è certamente immune da involontarie inesattezze od omissioni, le quali sono state diminate già in parte con la seconda edizione e ancora con la presente terza ed i zione; l'Aurore sa r à grato a quanr i vo rranno fornire ulreriori prccisazioni in modo da poternc tener conto in eventua l i success i ve ed i zioni.

el porre fine all'opera, l'Autore desidera ringraziare tutti co l oro che, in Italia e all'Estero, contribuirono con la loro collaborazione alla preparazione del volume, fra cui: il dott. Guido Alfano. il don. Franco Bargoni che ha com·esso l'utilizzo di molte fotografie della sua collezione. l'avv. Arrigo Barilli. l'ing. \'inorio Baglieno dci Cantieri Baglietto S.A., il -.ignor Wolf H. Bilie. l'ing. Artù Chiggiato, l'ammiraglio di squadra 1\1. d'Oro Aldo Cocchia. il dott. Luigi Del Bono, l'ing. I Iarald Fock, l'avv. Aldo Fraccaroli, il dott. Giorgio Giorgerini, l 'an Mark Grossmann, l'arch. Franco Harrauer. il comandante M. d'Oro Emilio Legnani, il capitano di vascello Aldo Massarini, il sig. Aureliano Molinari, il signor Augusto l'ing. Elio Occhini. i l signor Anthony Pavia, i l capitano d i vascello Giorgio Pitacco. il dott. Achille Rastelli, Mr. Al Ross JJ , il signor u l r ic h Schreier. l 'ammiraglio di squadra M. d'Oro Antonio Scialdonc c l'avv. Nicola Siracusano. Si ringrazia in o ltre l a Redazione della Rivista Marittima per aver fornito alcune fotog rafi e delle unitù straniere p iù recenti.

E. B.

INTRODUZIO NE - L'EVOLUZIO NE DELLE UNITÀ VELOCI COSTIERE A t\tlOTORE

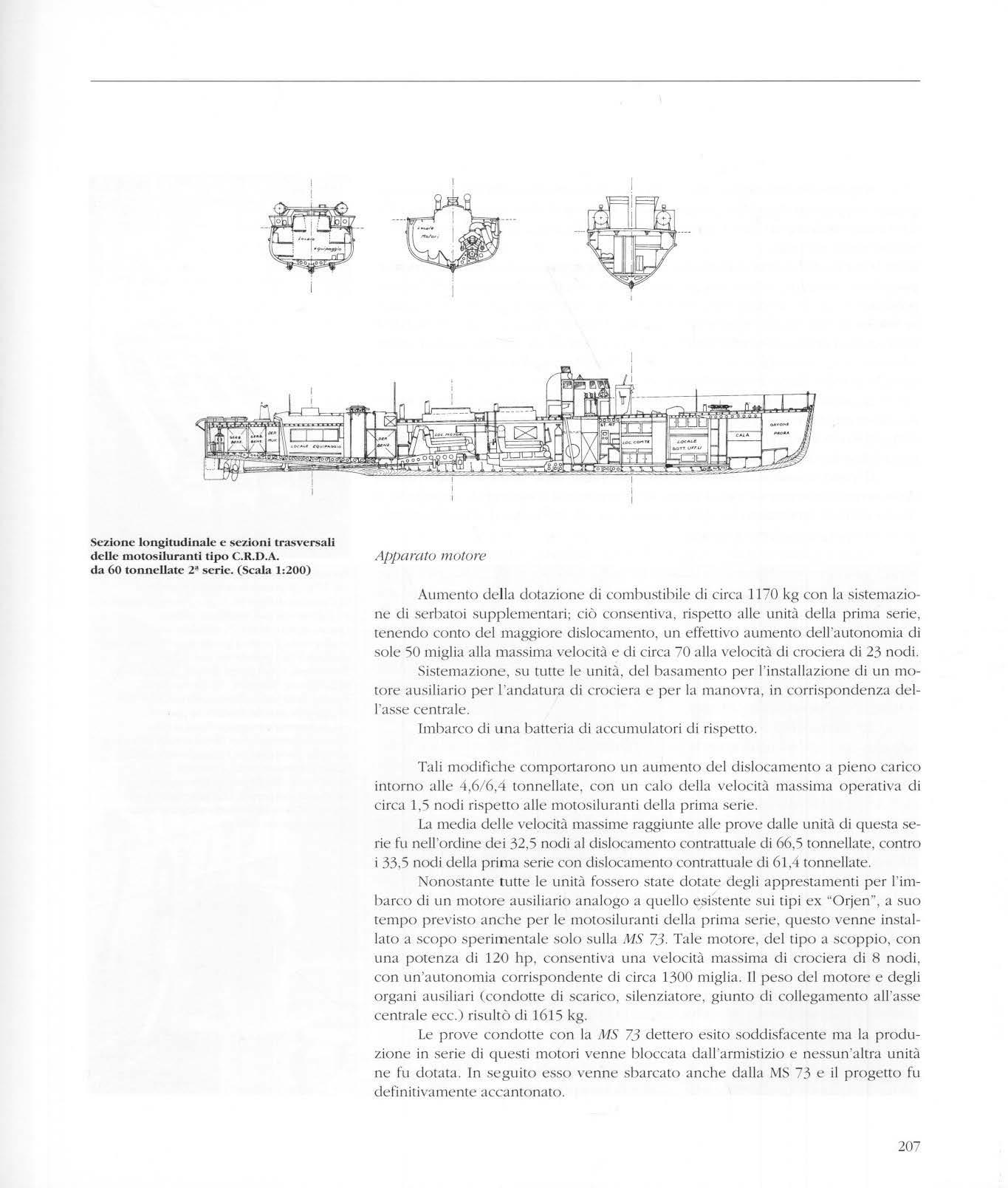

Le motosilu r ant i dalle pr ime rea lizzazioni alla seconda guerra mondia le ....... ......................................

Le motosi luranti dal 1945 ad oggi

PARTE PRIMA- LE MOTOSILURANTl E LE V.A.S. FINO AL 1945 ......... .

CAP ITO LO T

CAPITOLO H

CAPITOLO TJT

CAPITOLO IV

CAPITOLO V

CAPITOLO VI

CAPITOLO VII

CAPITOLO VTU

Mototorpediniera tipo sper imentale Di esel Stejà11o Turr

Motosiluranti tipo Llirssen "S z··(ex classe "O rjen ·· ju gosia\·a) MS 4 7746

Motosi luranti tipo C.R.D.A. da 60 tonnellate F se rie M."i l H 16, MS 27726. MS 3 1736 .. . .. .. . .. ...... ..

Motov e dett e ant isom m erg ibi li tipo Baglietto da 68 tonnellate

VAS20H230 (l a se r ie), \/IS 2377248 serie)

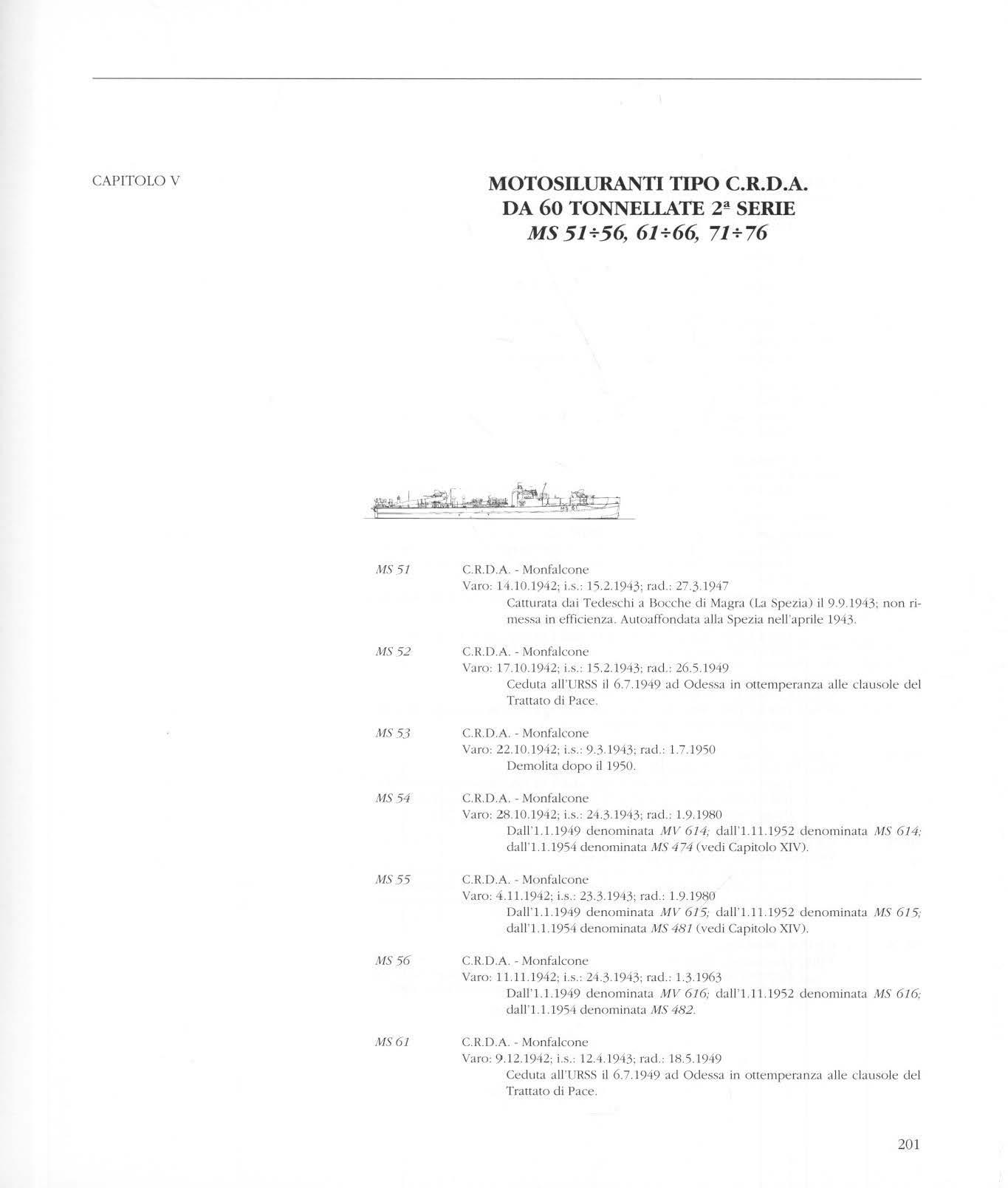

Motosi luram i t ipo C.R.D.A. da 60 tonnel late 2 a serie MS )/ 7 56, MS 61766. MS 7}7 76

Motovedette antisomme r gib ili tipo Ansa ldo da 90 tonnel late VAS 30/7312

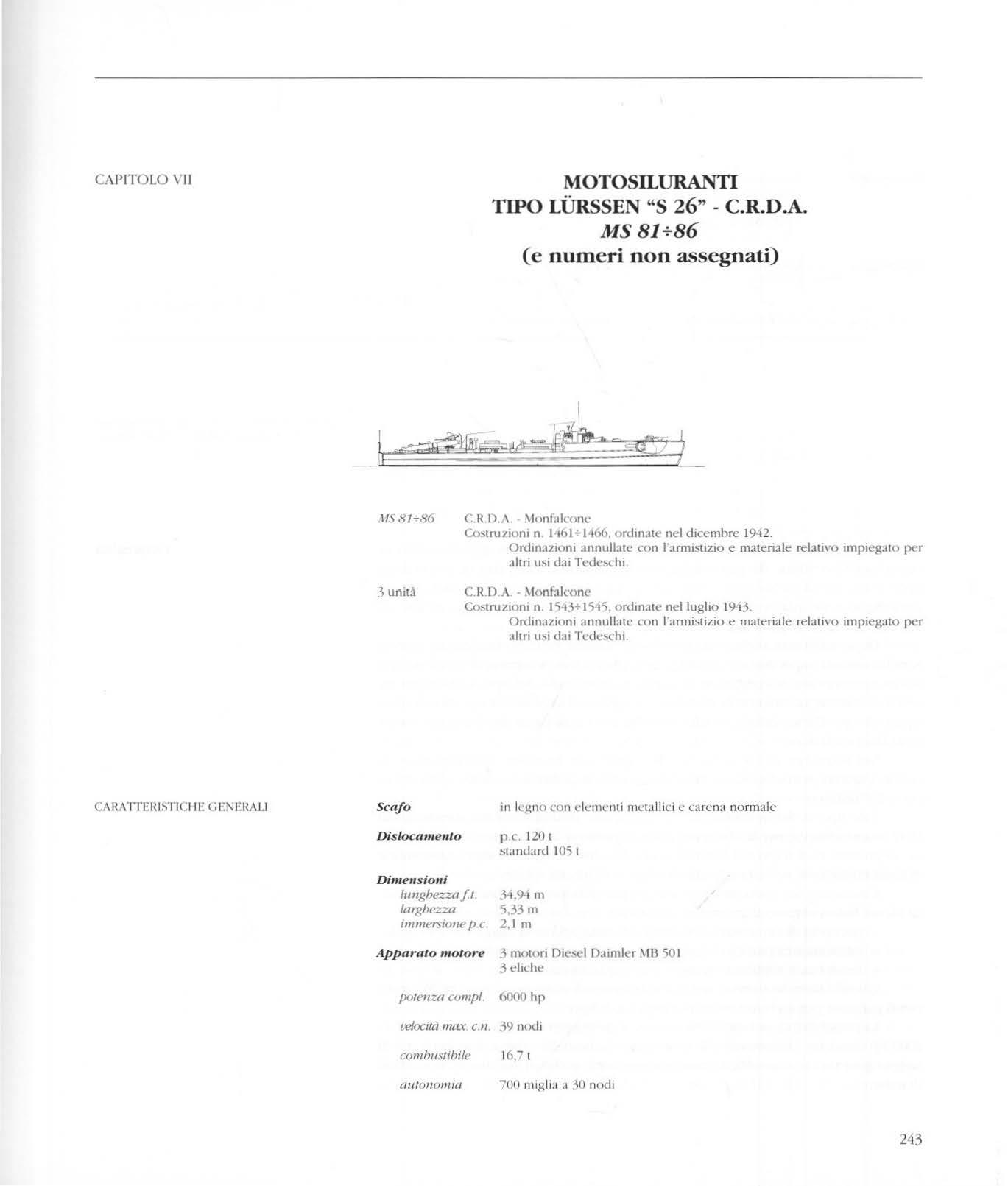

Motosilurant i tipo Lllrs sen ''S 26' ' - C.R.D.A. MS 81786 (p iù numeri non assegnati) ....................... .

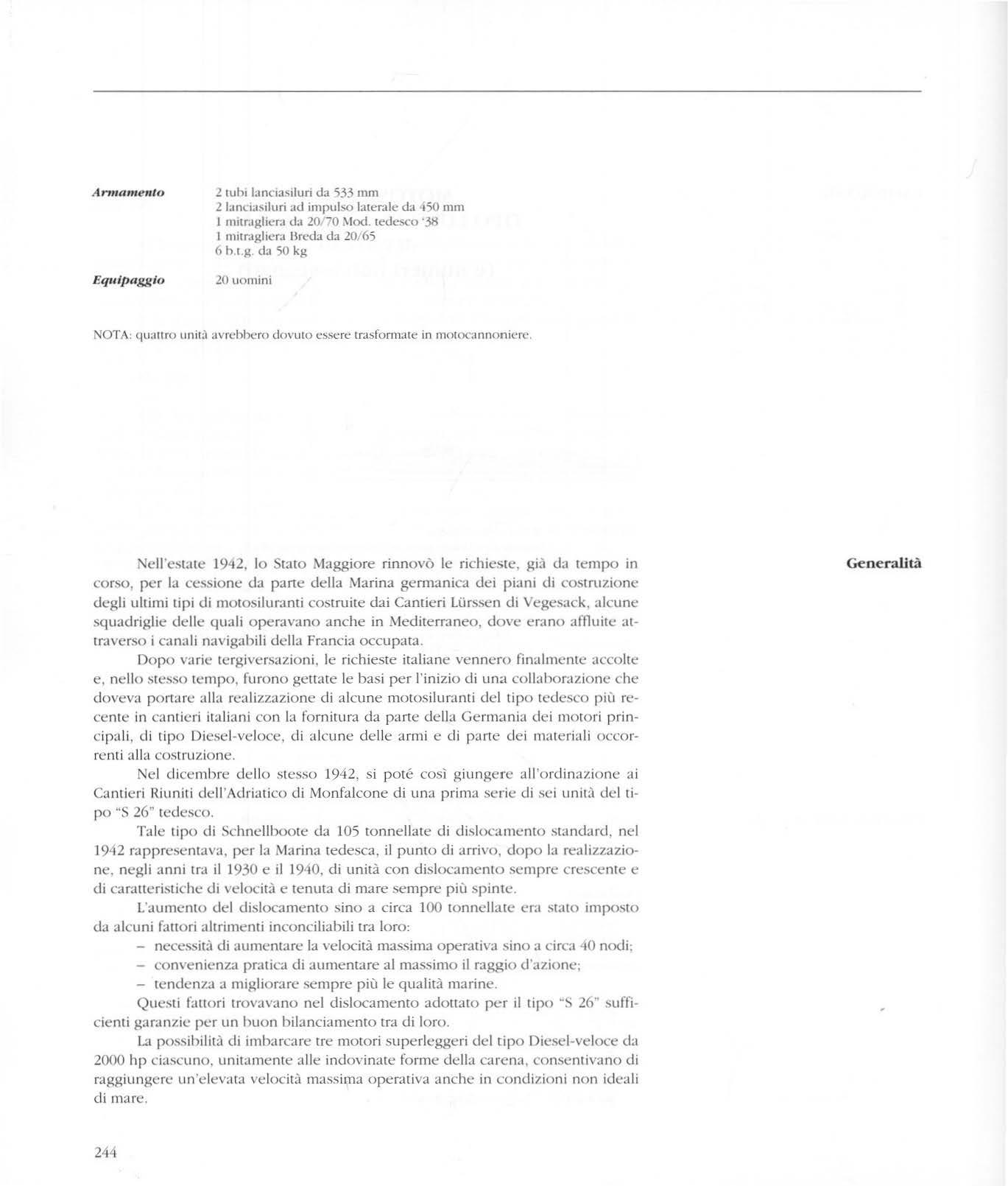

Motosiluranti tipo C. R.D.A. da 60 tonnellate 3" serie e 4'1 ser ie .. ... .. .. . . ... ........ . .... ... .. .

PARTE SECONDA- LE MOTOSILURANTI, LE MOTOCANNONIERE E GU ALISCAFI DA

COMBATT IM ENTO DAL 1915 AD OGG I ............. .... . ........... . ................................. .. ... ..

CAPITOLO lX

CAPITOLO X

CAPITOLO À'l

CAPITOLO XII

CAPITOLO XIII

CAPITOLO Xl V

CAPITOLO XV

CAPITOLO XVI

CAPITOLO XVll

Morosi lurami tipo Vosper da 72 pi ed i e 6 pollici (ex U.S. Navy) MS 42 H424, 4:)1+434, 454, 461+464 · .. . .......... .................................... .......... .. .. ... ..................... .

Motosiluranti tipo ITiggins da 7R p ied i (ex U .S. MS 441 +444. 1517453

Motocannoniera t i po Lllrssen "S 26" (ex Schnellboot tedesca) M. C 185

Motocannoniera t ipo sperimenta le C.R.D.A. Folgore . ... ..... .. .... ........... .... .. ..................... .... ..

Motocannoniera tipo V.A.S. spe rimentale C.R.D.A . Fulmine... .. . ... ...................................... ..

Motosiluranti tipo C.R.D.A. da 60 tonnellate P e 2 a serie trasformate ad armamento convert ib ile

MS 472+474, 481

Motocannoniere t i po ''49 J " ad armamento converti bile Lampo. Baleno .............. ....... ... ...... .. ...... ... .. .

Motocannoniere tipo "590'' ad armamento convertibile Freccia. Saetta ............................. ..

Aliscafi eia combattimento tipo a stab ilità controllata Alinav i - Boeing Sparuiero, Astore, Co11dor. Falcone, Gheppio, Grifone, Nibbio

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, la d isp onib ilità eli mmori con eleva to rapporto potenza / peso e di arm i come il silu ro e le mi[l·agliere, aveva indotto le marine militari a sviluppare unità veloci e d i piccole d imensioni, che, utilizzando le più recent i realizzazioni della tecno logia bell ica, avrebbe ro costituito un tipo navale eli economica realizzazione, ma di grande pericolosità. Prima ancora che questo concetto desse origine alle unità ve loci costiere, come le motosilu ranti, da quest i presupposti nacque ro le torpediniere, i cui concetti d'impiego - gene ralmente sopravvalutati - negli u ltimi due decenni del XIX secolo, le portarono acl essere tenute in grande considerazione; tuttavia, negli anni ::;eguenti , con il p rogressivo aumento delle d im ension i dovuto alla necess ità di rendere questo tipo di unità adatto ad affrontare anche il mare grosso e di aume n tarne l'a rm amento, esse d iventarono meno convenienti dal punto d i vista economico e vennero presto sostitu ite, nelle flotte di tutto il mondo, da quelle unità nate per controbatte ri e , i cacciatorpediniere, più gross i ma capaci di svo lgere una maggior quantità di m issioni di carattere diver::;o.

Il concetto della piccola ma veloce e temibile unità, però, non fu abbandonato con la scompa rsa delle torpediniere; lo sviluppo e il perfezionamento dei motori a scoppio- prima quello a benzina, poi quello a c iclo Diesel - resero possib ile la nascita di nuovi tipi navali, le cosiddette unità ve loci cos ti ere, che andarcmo a rimpiazzare le torpediniere in quei ruoli dove l'utilizzo dei cacciatorpediniere sarebbe stato antieconomico e soprattutto d iffi coltoso a causa delle loro dimensioni.

Se si tralasciano i tentativi spe ri mentali , le prime unità veloci costiere veramente operative fu rono rea li zzate durame la prima guerra mondia le , in particolare in Italia e in Gran Bretagna ' " . Esse ebbero classificaz ion i diverse (M.A.S . in Italia , C.M. B. in G ran Bretagna) , ma avevano in comune alcune ca ratte r istiche : le dimensioni ri dotte , intorno ai 12/ 20 metri di lunghezza per 12/ 20 tonnellate eli dis locamento; l'armamento silurante, capace d i a rrecare grav i danni anche a grosse unità ma facile da traspo ttare; l' econo m icità e la rapidità di realizzazione ; infine , l' alta velocità , superiore a i 20 nodi, qua lità eli base non sempre facile da sodd isfare, ottenuta con m oto ri a scoppio leggeri ma potenti e con forme d i carena partico larmente studiate.

I success i ottenuti dalle prime unità veloci cost ie re , anche contro grosse unità , ne fecero sopravva lutare in parte le caratte ri st iche offens ive; soprattu tt o in Italia, ma anche jn Gran Bretagna, si pensò che , una volta ottenuto il risu ltato di raggiungere velocità su p er ior i a i 30 nodi , le unità ve loci costiere avrebbero potuto costituire un tem ibile strumento per colpire sia il traffico nemico, sia la sua flotta da battaglia. In effetti si riuscì , negli anni Trenta , a sv iluppare suffi cientemente ca rene e motOri per ottenere velocità elevatissime, ben o ltre i 40 nodi , ma nei risu ltati l'utilizzo elci M.A.S. e delle unità similari s i r ive lò in pane deludente.

(1) Per maggiori notizie su queste unità cfr. Erminio Bagnasco, M.A S e mezzì d 'assalto di su{Je1 fiçie italiani, Roma 1996. pagg . 3-32.TI probl ema fondamentale di ques te unità r is iedeva nel l e dimensi on i eccess i vamente contenute c h e. se da una parte ne rendevano diffic il e favorendo l'anacco di sorpresa. dall 'altra impedivano loro di affrontare il mare in catti, e condizioni alle alte velocità necessarie per il loro impiego operati,·o se non a scapito di una rapida usura degli scafi.

Del resto, già dalla prima guerra mondiale, era stato wi luppato un tipo di unit:'t più lento ma più ··marino" , con carena ampia e tondeggiante e di dimensio ni magg iori, intorno ai 2') metri d i lu nghezza per ' IO tonnellate, adatto alla caccia a i som m e r gibi li, per la quale la s ua bassa v elo cità, i ntorno ai 17 nodi, e r a più c h e su flk iente.

Le supe ri o ri cara tter istiche el i tenu ta a l m a re d el le <:a rene normali erano però condizionate dalla loro maggiore resistenza all'avanzamento, che poteva essere surerata solo con l'adozione di motori r>iù potenti. Si assistette così. a metà degli anni Trenta , ad una decisa din•r.,ificazione nello sviluppo ddle unitù veloci costiere: da una pane la :1\Iarina italiana. l'unica tra quelle delle Potenze mondiali dell'epoca che avesse come teatro d ' operazioni un bacino limitato come il continuò a sviluppare unità di piccole dimensioni ma velocbsime. con carene a gradino; dall'a lt ra le Marine ocean iche, la bri ta nni ca e la statun itt:nse, e quella tedesca, cost retta ad ope rare n el diiTici k Mare d el 0Jord, s i ind i rizzarono verso un i tà p i Ct gra ndi , dota te di apparat i m otor i porenri c di ottima tenum al mare. ma meno veloci. unirà che i n Italia <:bbero poi la cl assificaz i one di mo tosiluranri.

Si originò così. nella Marina i taliana. quella distinzione tra M.A.S. e motosilurante - tipi di unità appartenenti ambedue alla grande categoria delle unità veloci costiere, ma differenti per caratteristiche che divenne poi '>li perOua alla fine della guerra mondiale. con la scomparsa dei anche dai Quadri del J aviglio della italiana.

Pe r traccia r e lo sv ilupp o d e l le motosiluranti d:tl le loro o ri g i ni nella Marina ge rmani ca fino a ll a loro evoluz ione in unità motomissi list iclle e a i loro più recenti sv i luppi. s i è scelto di divider<: l a m a t<: ria secondo un ord in e geografico, che consente di descri ve re come k diverse marine siano giunte a questo tipo d i unità e lo abbiano sviluppaw.

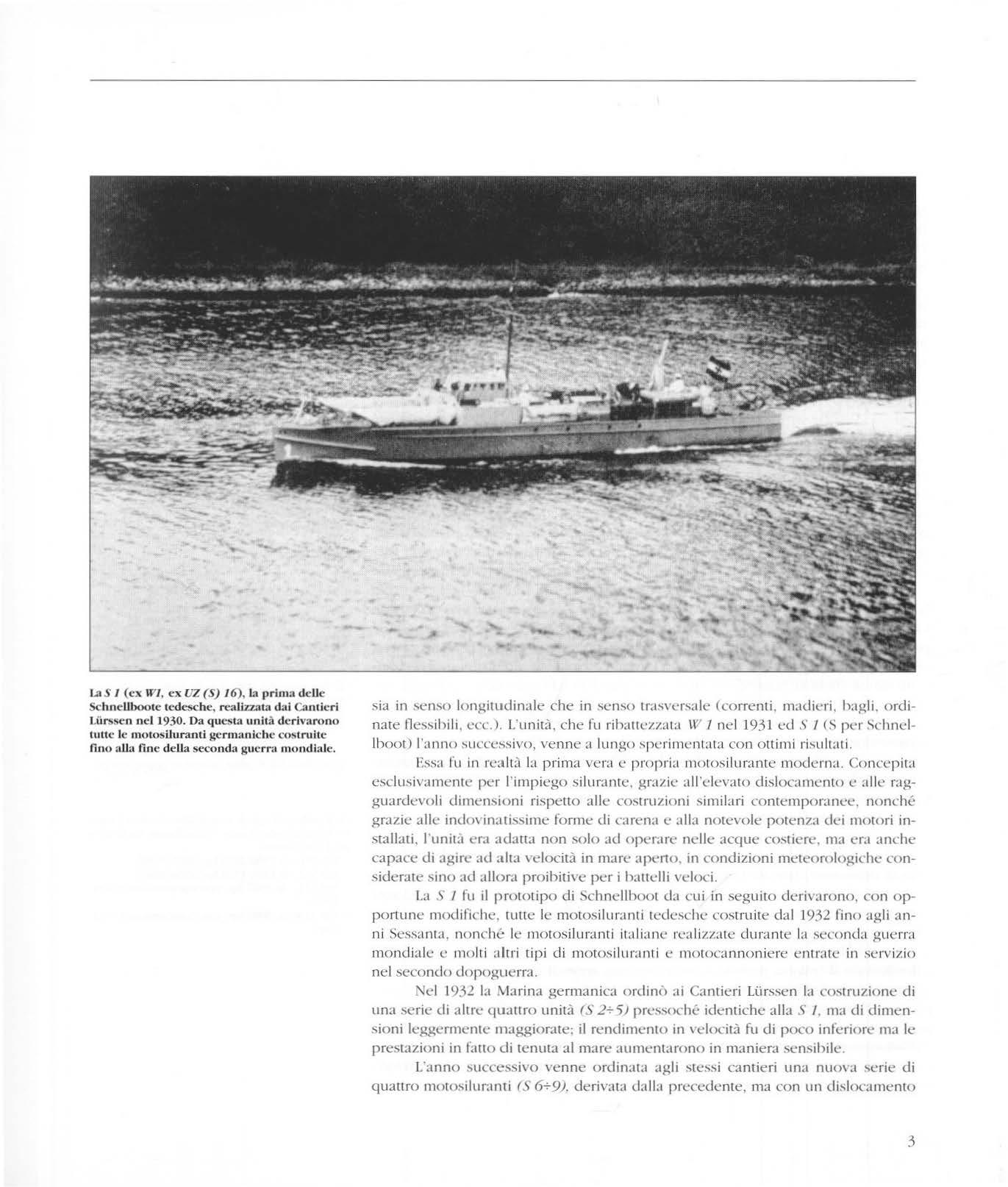

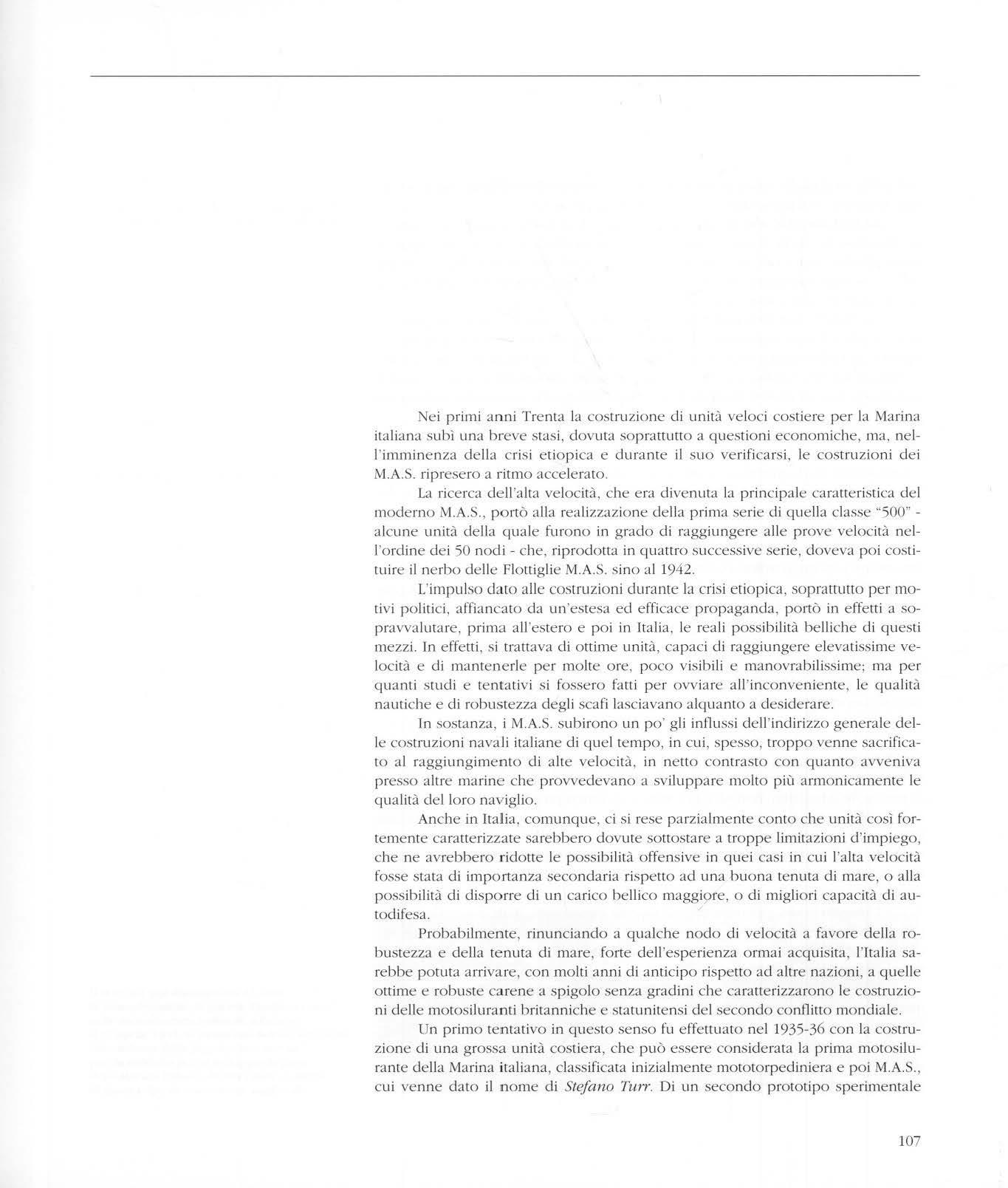

Ne l 1930 fu cos t ruito presso i Canti e ri Li.irssen d i Vcgcsack un prototipo, l' UZ (S'J 76, c h e s in dalle pr i me pro v<: rive l ò ecceziona li ca ratteri stiche e presw;doni. Si trattava d i un 'unità dotata di scafo a care n a n o r m a le a f orm e tond egg ianti e poppa appiattita , stud i ata per ottenere a l te , -e l ocitù anche in condiz ioni di ma re non ideali. Con dislocamenro a p i eno carico di ') l /> tonnellate cd equipaggiata con tre motori a scoprio Oaimler- Benz BFz a 12 cilindri a "\'" da 800 900 hr> ciascuno. ali<: prove la , elocità di 3-t.21 nodi con un ' autonomia corri.,pondente di circa 300 miglia L' armamento in due tubi lanciasiluri da =>:B mm in coperta a prora ed una mitragliera da 20 mm al cemro-p oppa. Lo scafo, lun go 26,94 m e largo 1,20 m, ris ultò robusto e dotato di eccellenti qua lit;ì marine; la cos tru zio n e e ra rea l iZ7ata in legno con clementi metallici di rinforzo

Le motosiluranti. dalle prime realizzazioni alla seconda guerra mondiale

La S l (e x Wl , e x UZ ( S) 16), la prim a d e Ue Schn c Uboot e te d esche, r e alizzata d a i Ca nti e ri Liirssc n ncll 930. Da ques ta unità d e riva rono tuue le motosiluranti germanich e cos tnaitc lino aiJa line della sec onda gu c r r:t mondiltle.

sia in longitudinale che in senso trasversale (correnti, madieri. bagli. ordinate ecc.). L'unità, che fu ribauezzara 117 l nel 1931 ed S l <S per Schncll hoot) l'anno successivo, venne a l ungo s rx •r i m entata con ottim i risultai i Essa fu i n realtà la p r i m a vera e propria rnotos i lurante moderna. Con cepita esclusi vamente per l'impiego si l urante, grazie all'e levato dislocamento e alle ragguardevo l i dimen-.ioni rispetto alle costruzion i similari contemporanee. nonché grazie alle indcwinatissime forme di <:arena l' alla note\ ole potenza dei motori installati. l'unità era adana non solo ad operare nelle acque <:ostiere. ma era anche capace di agire ad alta velocità in mare aperto. in condizioni meteorologiche considerate sino ad allora proibitive per i battelli veloci.

La S l fu il prototipo di Schnellboot da cui in seguito derivarono, çon opportune mod i fiche, runc le motosi luranti tedesche costruire dal 1932 fino agli anni Sessanta, nonché l e motosi l u ra nti italiane rea li zz ate du ra nte l a seconda gue rra mondiale e mo l t i altri r i p i el i motosi l umnti e mowca nnon ie re in se rv izio nel secondo dopoguerra.

;\!d 1932 la Marina germanica ordinò ai Cantieri Uirssen la costruzione di una serie eli altre quauro unità (52+ 5) prc:>soché identiche alla S l. ma di dimensioni leggermente maggiorate: il rendimento in velocità fu di poco inferiore ma le prestazioni in farro di tenuta al mare aumentarono in maniera

L'anno venne ordinata agli stessi cantieri una mlo,·a di quattro motosiluranti (5 6:,.9). der ivata dalla precedente, ma con un

a pieno carico di circa 80 tonnellate ed una lunghezza fuori tutlo di 32,3 m. La principale innovazione di queste unirà fu però cost it uita dal tipo di mmori adonati; vennero infatti installati a bordo motori tipo .\1A ' L 7. da 960/ B20 hp funzionanti a ciclo Diesel.

Tale tipo di motore era frutto degli Mudi condotti nel <.kcennio precedente in Germania per la realizzazione di motori Diesei-Yeloci superleggeri ad elevato rendimento.

L'impiego di motori funzionanti a ga'><>lio, presenta\a notevoli vantaggi rispetlo all'impiego di motori a scoppio. funzionanti a benzina ad alto numero di o tt ani. A parre il vantaggio dell' i mpiego d i un ca rburante di costo sensibilmente inferiore. la sicurezza dell'unità, specialmente in combattimento, veniva ad essere sensibilmente aumentata in ragione <.1<.:1 diverso grado di infiammabilità dei due tipi di carburante. Inoltre , il minor consumo specifico del motore Diesel consentiva di ottenere autonomie superiori.

Solamente il rapporto peso - potenza presentava alcuni svantaggi nei confronti dci motori a scoppio che, <1 parità di potenza, risultavano piC1 leggeri.

Le motosiluranti della serie S 679 con tre motori MAN L 7 raggiunsero, alle prove. velocità ne ll'ordine dei 36 nodi; nel 193--t, prima che esse rune entrate in servizio, vennero poste in costruzione. sempre presso LCm,sen, le morositu r anti S J{F. 13. di tipo analogo alle precedenti ma equipaggiate con mowri Diesel-vdod Daimlcr Benz .\IB 502 da 1200/ 1320 hp. Anche unità oncnnero ottimi risultati di velocità cd autonomia.

Nd 19.36 le motosiluranli S 1+5 ve nn ero cedutc alla Spagna c nello stesso anno i C3nt ic ri LOrssen iniziarono la costruzione di una serie di otto mmosiluranti simili al tipo ··s 2 per conto della .\1arina jugosla, a (classe "Orjen ): succcssi\'amente. altre tre unirà dello tipo furono cosrrwte su o r dinat:ionc del Governo cinese re 173J -.

0lel 1937 'enne ordinata ai Cantieri Llirssen un ' altra serie di motosiluranti. derivata dalla precedente, comprendente tredici unità (S 14+25) di cui quattro equipaggiate con motori Diesel MA · L 11 da 1200/ 1.320 hp (S 14+ l 7) c ono con motori Diesel Daimler Bcnz MB '50I da 1500/ 2000 hp (S 18725) Qucsre ultime dettero alle prove i risultati migliori c da allora l'apparato motore Diesel articolato su tre motori Daimler Benz di' enne srandard sulle motosiluranti tcde-.che realizzare sino a tutta la seconda guerra mondiale '.

L'armamento di queste motosiluranti non differiva da quello della S l del 1932. così pure le forme di carena c l ' aspetto che, nonostante il sensibile aumento di d i mension i (c.Ia 26,9 m di lunghezza a 34,6 m), non presentava sostanzia l i varianti; il a pieno carico fu di circa Il..., tonnellate c la velocità massima intorno ai 39 nodi.

La tedesca entrò in guerra nel 1939 con una forza <.h sole venti motosiluranti; si trovava però in costruzione una serie di quattro Schncllboote che entrarono in servizi o nella prima metà del 1940.

Derivata dalla serie S 14+25 che l 'aveva prccedma. differiva da quest'ultima soprattutto per alcuni particolari architettonici c strutturali. quali ad esempio l'incorporamento nelle strutture della prora dci tubi lanciasiluri che sulle precedenti unità, trO\ avano invece appoggiati al ponte di coperta. Tale sistemazione dei lanciasiluri, realizzata con cappelli di chiusura mobili, ricordava quella delle

( 2) l'l'r ma!l8tOri nott/tl' ,utJL· tipo l> l " Orjom " H'di Capitol o Il

l pnnnpali tipi di m o ton Dtl'-..:1-veloci Daun · ll'r lknz impiegali St hndlhootc tm il 193 1 t•d il 191'5 furono :

- 1SOO 2000hp ( 19j7 1939): \I li 'i02. da 1200 1320 hp ( 19} 1- 1940):

- \lB 'i l l. da l'iO() hp . t ·on w mprcssore Cl 9.W19 t'il ;

- \111 'i1H U< t 3000 hp , to n tn mpre '>-,On : 09-H · 19 6 ).

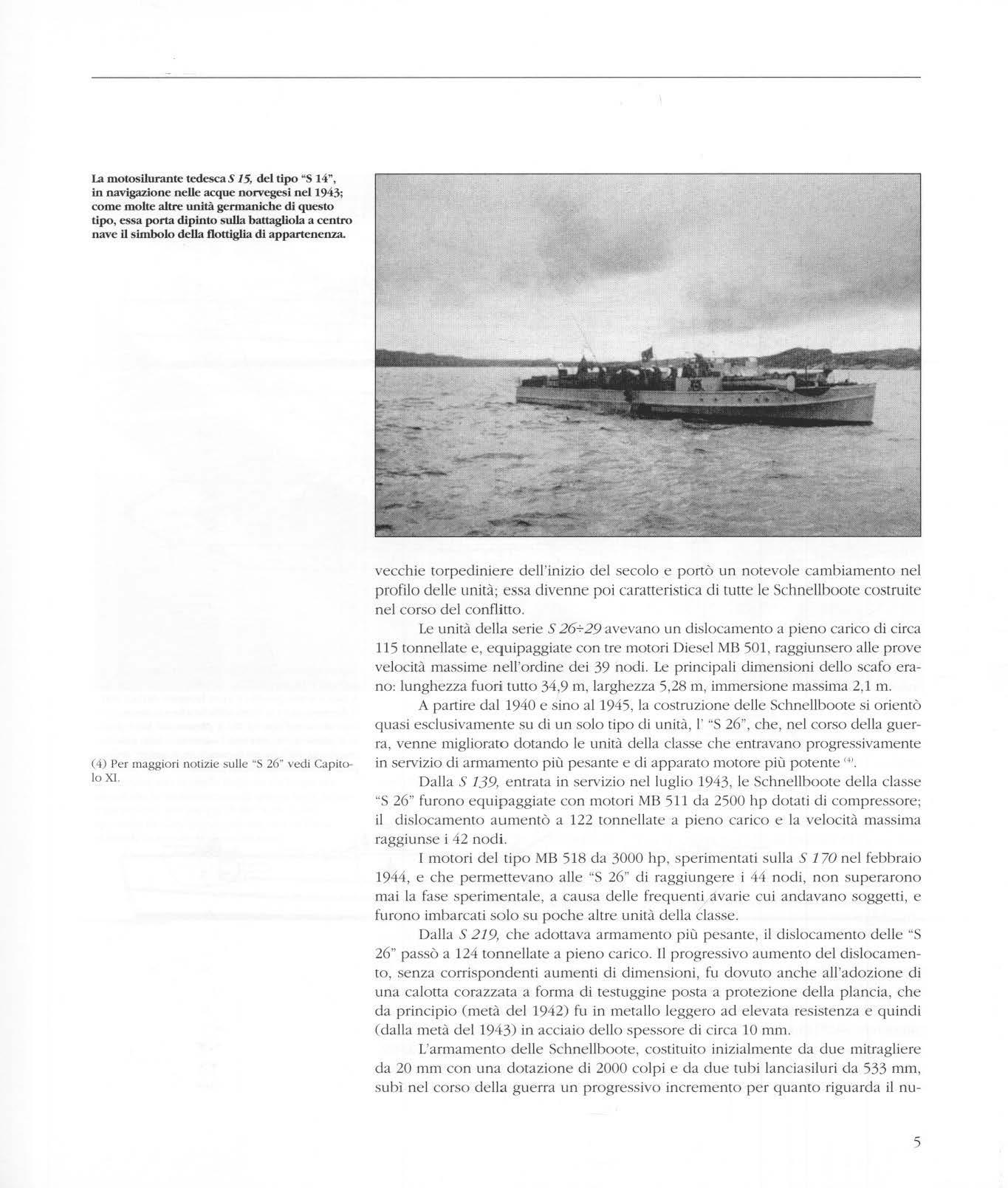

La motosilurante tedescaS 15, del tipo •s 14", in navigazione nelle acque norvegesi nel1 943; come molte altre unità germaniche di questo tipo , essa porta dipinto sulla battagliola a centro nave il s imbolo della flottiglia di appartenenza.

vecchie torpediniere dell'inizio del seco lo e portò un notevole cambiamento nel profilo delle unità; essa divenne poi caratter istica d i tutte le Schnellboote cost ru ite nel corso del conflitto.

Le unità della ser ie S 26,.29 avevano un dislocamento a pieno carico di c irca 115 tonne ll ate e, equipaggiate con tre motori Diesel MB 501 , raggiunsero alle prove ve locità massime nell ' ord ine dei 39 nod i. Le princ ipali dimensioni dello scafo erano: lu nghezza fuo ri tutto 34,9 m, larghezza 5,28 m, immersione massima 2,1 m

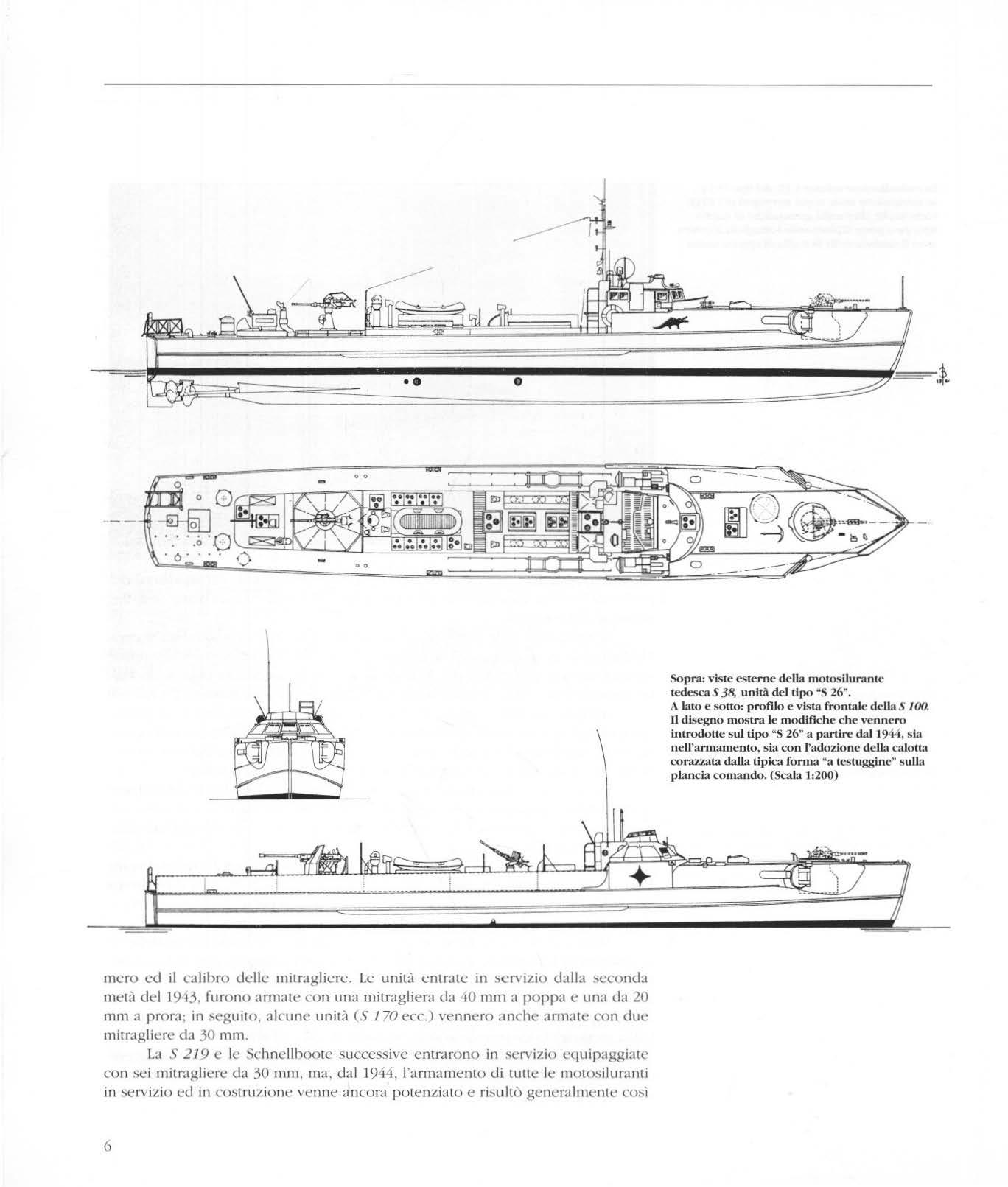

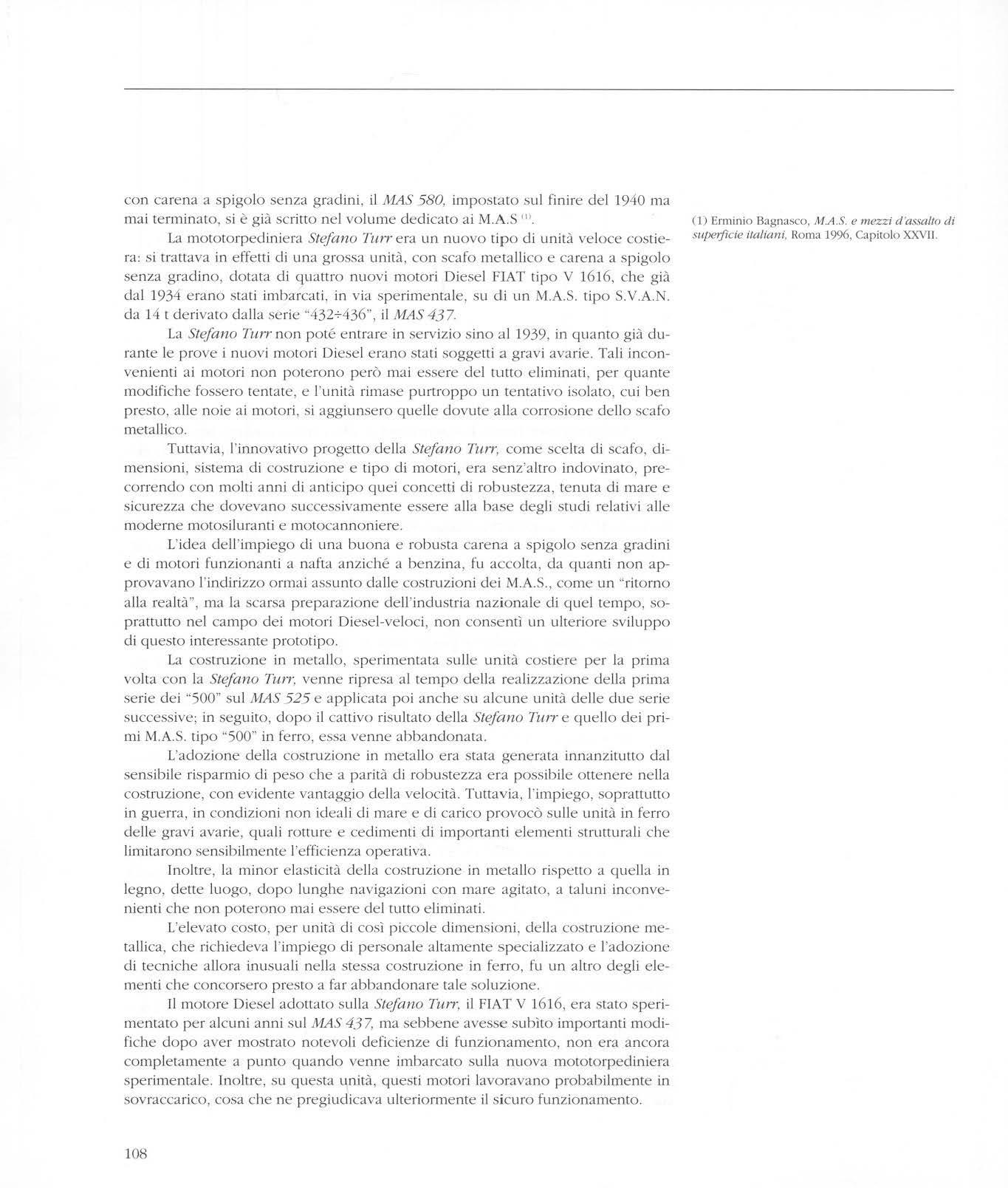

A partire dal 1940 e s ino al 1945, la costruzione delle Schnellboote si orientò quasi esclusivamente su eli un solo t ipo eli unità , l' "S 26", che, nel corso della guerra, venne migliorato dotando le unità della classe che entravano progressivamente in servizio eli armamento più pesante e di appa rato motore più potente <• >

Dalla S 139, e ntrata in serv izio ne l luglio 1943 , le Schnellboote della classe "S 26" fu rono equipagg iate con motori MB 511 da 2500 hp d otati el i compressore; il d is locamento aumentò a 122 tonne ll ate a pieno car ico c la velocità mass ima raggiunse i 42 nod i.

l motor i del ti po MB 518 da 3000 hp , sperimentati sulla S 170 ne l febbraio 1944, e che permettevano alle "S 26" di raggiungere i 44 nodi , non superarono mai la fase sperimentale , a causa delle frequent i avar ie cu i andava no soggett i, e furono imbar cat i solo su poche altre unità della classe.

Dalla S 219, che adonava armamento più pesante , il d is locamento delle "S 26" passò a 124 tonnellate a pieno ca r ico. Il progressivo aumento del dis locamento , senza corr ispondenti aumenti di dimens ioni , fu dovuto anche all ' adozione di una calotta corazzata a forma d i testuggine posta a protezione della plancia , che da principio (me tà del 1942) fu in meta ll o leggero ad elevata resistenza e quindi (dalla metà del 1943) in acc iaio dello spessor e di ci rca 10 mm.

L' a rm amento delle Schne ll boote, costitu ito in izialmeme da due mit raglie re da 20 m m con una dotazione di 2000 co lp i e da due tub i lanciasiluri da 533 mm, subì ne l corso della gu e rra un p rog ress ivo in c remento per quanto riguarda il nu -

( 4) Per maggior i notizi e s ulle "S 26 " vedi Capitolo Xl.mero ed il calibro delle mitragliere. Le unità enrrate in :.ervizio dalla metà del 19 1.3, furono armate con una mitragliera da 10 mm a poppa c una da 20 mm a prora; in seguito, alcune unità es 170 ecc.) vennero anche ;umate con due mitragliere da 30 mm.

La S 2 79 c le Schnellboote successive entrarono in serv i zio equipaggiate con sci mitragliere da 30 mm , ma, dal 1944, l'armamento di llllle le motosiluranti in :.ervizi o cd in cos truzi o n e venne an co r a potenziato e risultò generalmente così

Sopra: viste esterne della motosilur.tntc tedcscaS utùtà del tipo ·s 26".

A lato e sotto: proftlo c vista frontale della S l 00. O dio;;egno mostr-.1 le modifiche che vennero introdotte sul tipo "S 26" a partire dal1944, sia nell'annamcnto, sia con l'adozione del.la calotta corv.zata dalla tipica forma "a testuggine • sulla plancia comando. (Scala 1:200)

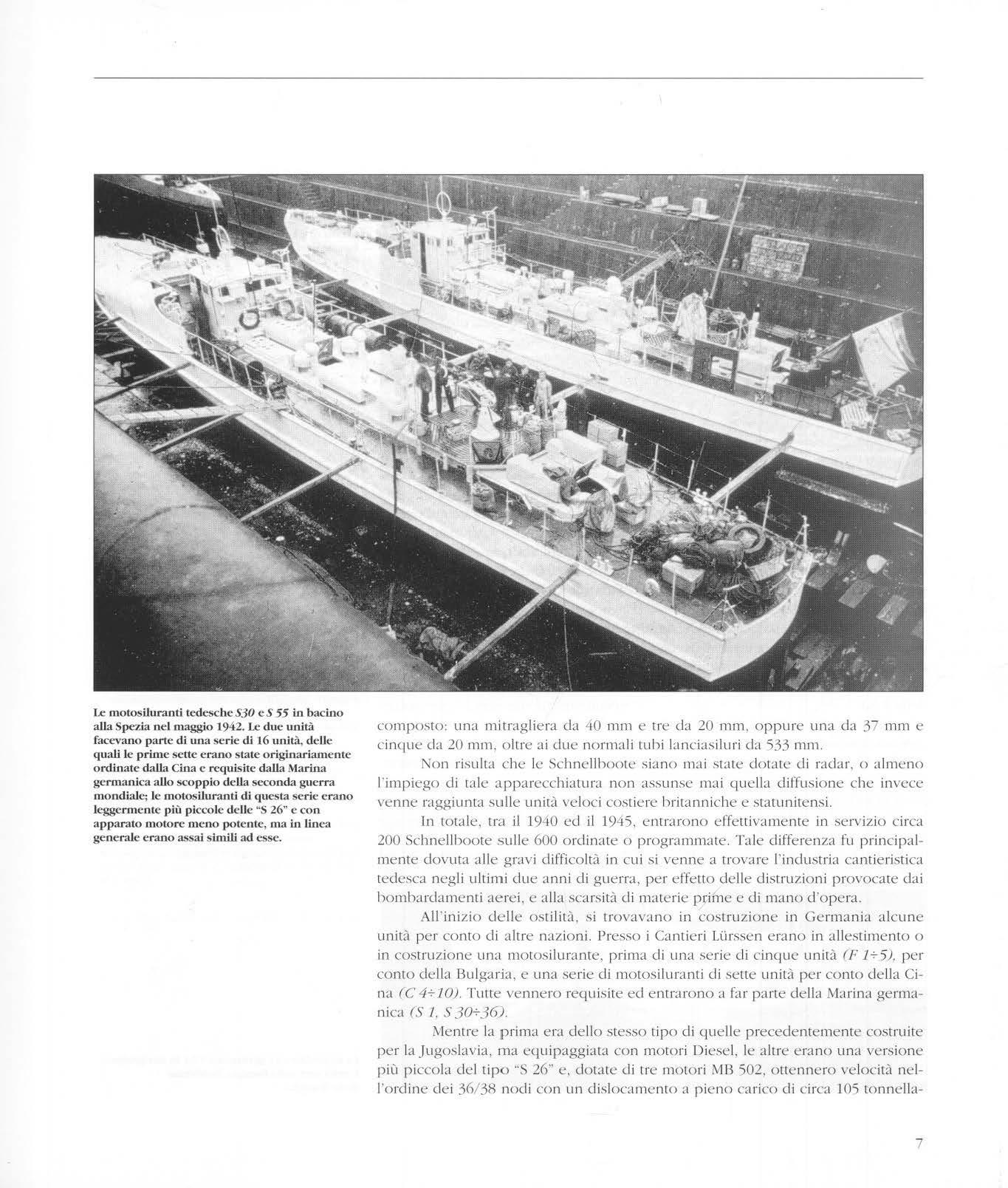

Le motosiluranti tedesche 530 eS 55 in bacino alla Spezia nel maggio 194 2. Le due utùtà facevano parte dl una serie di 16 unità, delle quali le prime sette erano state originariamente ordlnate dalla Cina e requisite dalla Marina germanica allo scoppio della seconda guerra mondiale; le motosiluranti dl questa sel"ie erano leggermente più piccole delle "S 26" e con apparato motore meno potente, ma in linea genemle emno assai simili ad esse.

com p osto : una m itragli e ra da 40 m m e t re da 20 mm , oppu re u n a da 37 m m e c i nque c.I a 20 m m. o lt re ai due norm ali tu bi la n cias ilu ri da 533 mm Non risulta c h e le Schnc ll boow s ia n o m ai sta te do tate d i ra d ar. o a l me n o l' impiego el i ra lc appa recchi a t ura non ass u nse ma i qu e ll a d iffusione che in ve ce venne raggiunta sulle unità veloc i cost ie re b ritann iche e statunitens i ln tota le, tra il 1940 e d il 19 4 5, entrarono effe tt iva m ente in serviz io circa 200 Schnellboote sulle 600 ord ina te o p rog ramma te Ta le differenza fu princ ip alme nte dovuta alle gravi d ifficoltà i n cui si venne a trovare l'industria cant ie ris tica te d esca n eg li u lti m i due a nni di guerra , p e r effetto delle d is tru7. io ni p r ovoca te da i bomba rda m ent i ae re i, c a ll a scars it à el i ma ter ie p rim e e d i ma n o d 'o p e ra All'inizio de lle ost ili tà, si trovava n o i n costr u zio n e i n Ge rma ni a a lc un e unità pe r con to d i a)(J·c naz ion i. Presso i Cantier i LC1rsscn erano in allest imen to o in cost ruzione u na mo tos iluran te, pr ima eli un a ser ie d i cinq u e unità ( F l + 5), per conto della Bu lga ria, e una se r ie el i m otosi l uranti di sette u nità pe r co nt o d e ll a Cin a (C 4 -;. 10). Tu tte vennero requ isi te ed en trarono a far parte d ella Ma rina ge rman ica (5 l . S 30+36)

Me n tre la p r im a e ra d e ll o s tesso t ipo d i que ll e p recede n tem e nte cost ruite per la ju goslav ia, ma eq ui p a gg iata co n mo to r i Di ese l, le alt re e ra n o un a ve rs io n e p i ù p icco la d e l t ipo "S 26" c . d ota te el i tr e m oto ri t\ 1H 502, otte nn ero ve locità n e ll'o rd ine d e i 36/ :38 n od i co n u n d isloca ment o a p ie n o ca r ico el i ci rca 105 to nnclla -

te; esse erano uguali alla S 37 e alle unità della :o.erie S ">·1-:-61 realizzate nello sres so 191JO per la Marina t edesca.

All'occupaziom: d eii 'Ohtnda, vennero trovate sugli sca li dci Ca n tieri Gusto d i Sch iedam alcune motosil urant i (TM 52-53, TM 54-:-6 1 ), la cui cost r uz ione fu proseguita dai T edeschi (S 201-202, S 151-:- 158); due d i esse (S 201-202) vennero poi cedute alla Marina romena.

Nel settembre 19 13. all'ano dell'armistizio italiano, furono catturate nei porti dell' I talia settenlfionale ed in Egeo alcune unità veloci cos tiere italiane di vario tipo (circa venticinque .. undici motosiluranti ed una decina di \ ' .A.S.), che successivamente furono in co rporate nella Marina tedesca o cedute alla Marina della R.S.I.

Durante i l conflitto, venne ro r ea lizzati in Germania anche alc uni ripi di p icco l e unità ve l oc i si l uranti per imp i ego spec iale. Le p i ù numerose furono l e L<.:i chte Schne llboote ( lettera l mente, motosil uranti l eggere) c h e, progra nunate in nume-

l.a motos ilurantc germanica S 54 n e l gennaio 1942, m e ntre effettua normali lavori di manutenzione in bacino alla Spc'da. l.' inquadratura mette in risalto le s trutture prodìcrc e i portelli di chiusura dei tt1bi lan cias iluri

ùt motosilurante germanica S 64 in navig;Wone; l' unità reca s ulla flllJlcata l'emblema della flottiglia.

(

(5) l '"''S " erano battelli del ti(X> ad alìM:afo: gli " FS " bootc) erano umw velou c corazzate per J"impicgo nuviall' venne tenninata): i .,·s(\'cr,uch, '>chnellh<x>tel erano invece imere:,.,an11 unllà 'pcrimentali d1 'a rio tipo. che per la magg1or pane nma,cro mcompiute

rodi trentaquauro (LS 1+3 O. furono riprodotte in soli dodici esemplari (I.S l+ 12) tra il 1940 ed il 191"i. Si rrartava di hattelli lunghi 12.5 metri e con un dislocamento di circa 11,5 tonnellate; equipaggiati con due motori Diesel da 850 hp cia!'>CU· no, potevano raggiungere una ' ' elocità ma:,sima di '-12 nodi. L 'armamento consisteva principalmente in due lanciasiluri da 450 nun o 3/ 4 mine. Alcuni di essi vennero imbarcati sui mercantili utilizzati dalla Marina germanica come incrociatori ausiliari (Komet, Kormorc111 ccc.), altri furono impiegati n elle isole dell'Egeo.

Un'a ltra serie di piccole unità furono i Kle ine Mincnleger (lettera lm e nte piccoli p osa mine) costruit i i n numero di trentasei (KS 1+36) e successi vamente classificati Klcin c Schnc ll boore. F.ssi potevano imba rcare quattro mine o due lanc iasi l uri cd avevano una veloc ità di ci rca )2 nodi con un dislocamento intorno alle 16/ 19 tonnellate.

Nel campo del le un it à sperimentali, tra il 1940 ed il 1945, furono progcuar i in Germania numerosi prototipi CTS 1+6, VS 1"="14, FS 1"="6 ecc.) ma solamente alcuni d i essi vennero effellivamente portati a termine m _

L'attività delle motosiluranti tedesche nel corso della seconda guerra mondiale fu veramente imponente: esse, oltre che nel Mare del :--.Jord e lungo le coste della Manica, furono anche impiegate in Mar :--.Jero ed in J\ledirerraneo, ove vennero inviate rispcni, amenre attraverso il D anubio e anra, erso i canali navigabili della Francia occu para.

6) Akun1 dci pnncìpall affondamenti di unità militari oncnuti d.tllc '>chncllh<x>tc nel corso della '>ccond.l guerra mondiale, furono:

- i\larc del 'lord, Canale della Manica. Mar di Norvegia

nKt:tatorpcdmicre fr..tnce'i }aguar c Siroca;

cacciatorpcthnicn: hntannici \rakeful, Vortiwm c Crajìon;

frega te britanniche l f..\'1/UJOr Penylan, '"çkda/ee

torped i nicr..t norvcgc'c Sild;

- Mediterraneo: cacciatorpcdi n ìcrl' ingi<:Sl' Lightning; cacc iat orpNii nì cre it:lli ano Quintino Sella (9 'l'lll'll1hl'<.' 19 d);

italiana Aurora <9 :.e ttcmbrc 19'13):

LI< datoqwdtn1crc st.ttunitensc Rou a11

Ad L'"i '.111110 aggiunti numero.,• successi ottenuti comro umtà minori e n>,tlere (,\ l.G.R .\1.T.B ,\I L ccc).

l risultati ottenuti furono notc, oli su rutti i teatri di guerra in cui operarono: è stato scritto che " le Sclmellboote jitrono gli C-Boote delle acque costiere", intendendo dire con ciò che la loro azione fu complementare di quella condotta con succes!'>o negli oceani dai sommergihili.

Le Schnellboore erano Mare principalmente r ea lizzare per l'attacco a navi mercant ili in acque c passaggi ristretti, e in tale attività ottennero notevo l i risu ltati; ma particol ari success i tattici furono ottenut i anche cont ro unità da guerra, specialmente del tipo cacciato rp ed i niere "'' .

Sono il punto eli vista tecnico. l'evo lu zione delle motosilurant i tedesche dur ante la guerra fu soprattutl o uno svi lu ppo c un miglioramento dei p r otot i p i realizzati tra il 1930 ed il 1939. Le unità germaniche furono ca rat te ri zzare da ll ' i mp iego di motori Diesel di ca ratteri stich e sempre più spinte e di que ll 'ottima carena a forme tondeggianti c h e l a LOrsscn aveva creato all'in i zio degli anni Trenta e via via migliorato sino al l 9 H.

La maggior parte delle Schnellboote venne cost ruita nei Cantieri Li.irssen di Vegesack. ma un certo numero fu prodotto anche presso i Cantieri Schlichting di Travcmi.inde.

La Marina britannica riprese a costruire unirà veloci costiere solamente alla metà degli anni Trenta, senza tuttavia mai perso interesse in questo tipo eli unità, come dimoMra il fano che agli studi sui diversi tipi di carene fu devoluta parre dei ridolli bilanci del periodo fra le due guerre.

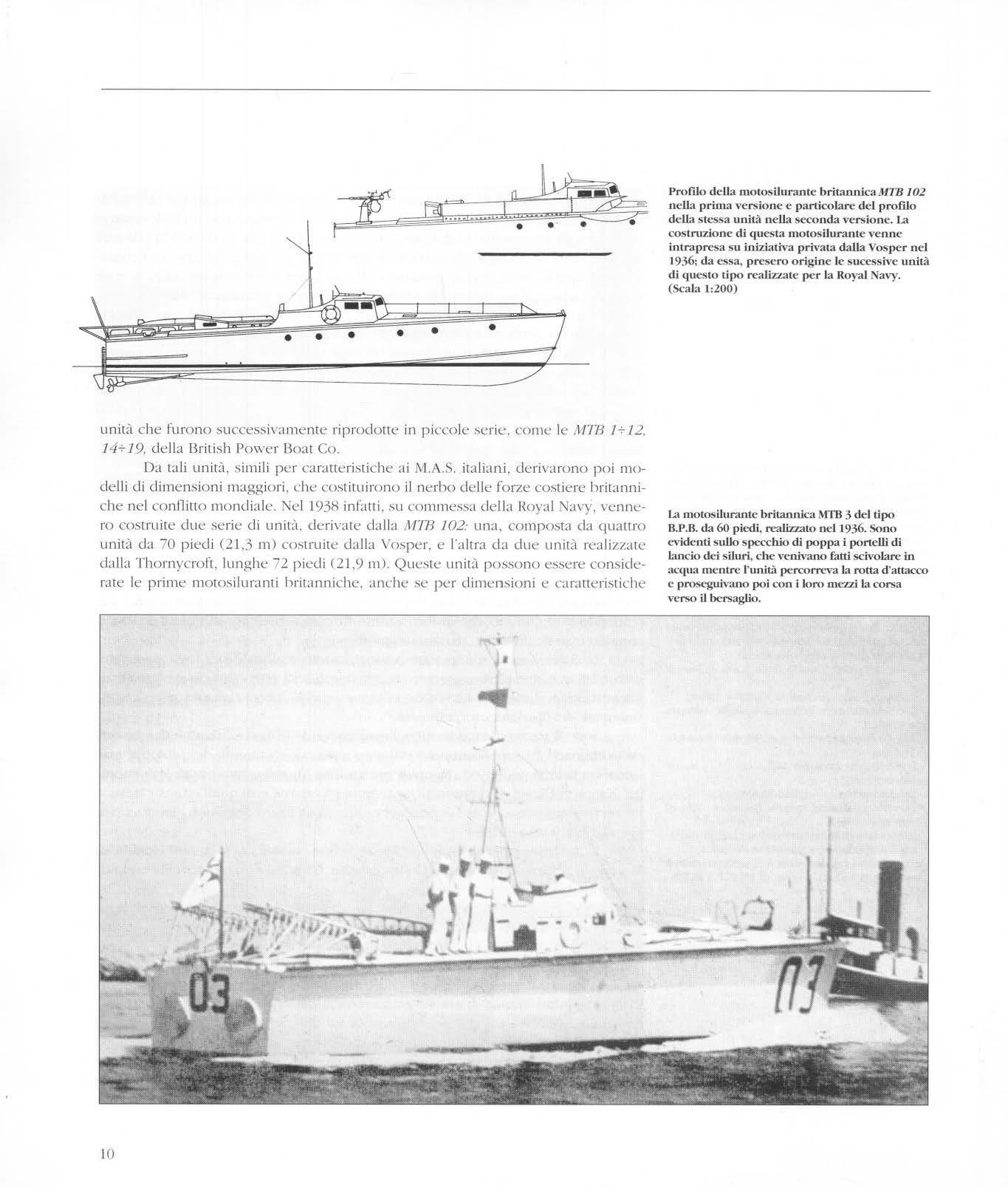

Alcuni cantieri inrrapre!'>ero privatamente la costruz i one di prototipi, come la Vosper che rcali7zò un'un i tà da 68 p ied i , acqu i stata dalla Royal Navy c hattczzata MTH 102 (la sig l a stava per Motor Torpedo Boat) , o progettarono delle

unità che fu rono success ivamente riprodotte in p icco le ser ie. come le MTB h-12. 14719, della British Powe r Boat Co.

Da rali unità, si mi li pe r caratteristiche ai M.A.S. italian i, derivarono poi modelli eli dimensioni magg iori, che cost it uirono il nerbo delle forze cost iere britanniche ne l confl itto mondia le. Ne l 1938 in fatti, su commessa della Royal Navy. vennero costru ite due se r ie di un ità, c.leri\·ate dalla MTB 702: una composta da quattro unità da 70 p ied i (21,3 m) costruile dalla Vosper, e l'altra da due unità realizzate dalla Thornycroft, lunghe 72 piedi (21,9 rn). Queste unirà possono essere considerate le prime motosilurant i britanniche. anche se per dimensioni e caratter istiche

Profilo de ll a motosilurdnte britannicaMJB 102 nella prima versione e partk"'lare del profùo della stessa unità nella seconda ver sione La cos tnJZione di questa motosil urante venne intrapresa su itùziativa privata dalla Vosper nel 1936; da essa, presero origit1e le sucessive unità di questo tipo realir,.<tte per la Royal Navy.

(Scala 1:200)

La motosilurante britannica .MTB 3 del tipo

B.P.B. da 60 piedi, n el 1936. SOno evidenti sullo specchio di poppa i portelli di lancio dei siluri, che venivano fatti scivolare it1 acqua mentre l' unità percorreva b rotta d 'attacco c proseguivano poi con i loro me:ai la corsa verso il bersaglio.

(7) !\ella Roya l ;-.!avy, alle unità sperimentali del ti po motosilurante entrate i n servizi o tra il 1936 c d il1942, venne assegnata u na numerazione car<llteristica c omp resa tra 100 e 200 (MTB 102 eçc). In effe tti, so l o i n um eri da 100 a 109 furono effett ivam ente impiega ti per unità sperimental i; tuttavia. i rimanenti n on ven n ero assegn<tti a M.T.l3 di serie.

esse non pot eva no essere equiparate alle ben più pesanti unità di costruz ione tedesca. Avevano un dislocamento intorno alle 42 t ed erano propube da tre motori Tsotta Fraschin i da 1150 hp ciascuno, che consentivano loro di raggiungere i 42 nodi ; l'armamento era costituito da due tubi lanc ias iluri da 533 mm e qua tt ro mitragliere da 12,7 mm su impianto quadruplo collocatO a centro nave. La plancia eli queste unità era protetta da una leggera b lindatura eli 7 mm eli spessore. Nel periodo che va dal 1936 al 1939, e rano st at i realizzati in Gran Bretagna anche alcun i in te r essant i prototip i el i unità veloci cost iere, che tuttavia non superarono lo stadio sperimenta le l Cantieri White di Cowes cost ru irono per primi , nel 1939, un tipo di motosiluran te acl aliscafo (hydro foi l) m a senza notevole successo (MTB 101), mentre i Cantieri Swan Hunter si ci m enta rono nella cost ru z ione el i una grossa unità da 100 pied i di lunghezza (30 ,4 m ), con scafo metall ico ed equipaggiata con motori Diesel Davey Paxman; ma il tentativo non ebbe successo, come non ne e bb ero a ltr i effettuat i ne ll o stesso periodo dai Cantieri Thornycro ft, Vosper e Denny ' 71

Ne l settemb re 1939 erano in servizio nella Royal Navy t re so le flott iglie di motosiluranti: due eli M.T. B. tipo British Power Boat Co da 60 piedi, una dis locata in Mediterraneo e l'a ltra acl Hong Kong, ed una, com posta di unirà spe rim entali c eli M.T.B. tipo Vosper da 70 piedi, operante nelle acque metropo litane Una t1ott iglia eli M.A./ S.B. (Motor Anti/Submarine Boar) era destinata ne lla zona del Canale della Manica. Queste ultime un ità erano derivate dalle M T.B della British Power Boat Co. ed avevano apparato motore meno potente e armamento di b.t.g. invece dei siluri.

Nello stesso per iodo, presso alcuni cantieri inglesi si trovava in cost ru z ione per conto el i a ltre nazioni , un certo numero di M.T.B . - in preval e nza de i tipi British Power Boat Co e Vosper, eia 70 piedi - e di C.M B. de ll a Thornycroft, da 55/ 60 p ied i; la maggior parte di que s te unità venne requ is ita e d eE;se em rarono in serviz io nella Royal Navy .

Per supplire alla deficienza di unità ve loc i cost ie re , che sin da i p r imi giorni di guerra s i rivelarono utilissime per lo svolgi m entO eli important i comp it i offensivi e eli vigilanza, l 'Ammirag liato provvide a far accelerare i lavor i per le unità già in costruz ione e a ordina re alcune nuove ser ie di morosiluranti.

Le più numerose erano de l tipo Vosper da 70 pied i, equ ipaggiate con motori Isotta Fraschin i Asso 1000 (MTB 3H40; MTB 57.;-66). Otto unità appartenevano invece ad un nuovo t ipo eli M.T.B da 73 pied i, realizzato dai Cantieri White di Cowes (MTB 41748), simili alle Vosper da 70 piedi, di cui conservavano in lin ea el i massima le forme di carena e l'a rmamento, queste unità erano dotate el i t re motori Sterling da 1100 hp ciascuno e risultarono legger m e nte meno ve loci .

Per tutta la durata della guerra il tipo Vospe r da 70 piedi costituì il tipo s tandarcl di M.T.B. della Royal Navy (s> La sua produzione con tinu ò praticamente ininterrotta sino a l 1945 ed in totale ne fu rono cost rui te ol tre 320 unità , di cu i circa 140 nel Regno Uni to e le r imanent i neg li Stat i Un iti . Acl esse vanno agg iu nte circa quaranta M.T.B. del tipo Whitc da 70 p ied i con analoghe caratteristiche.

Le mod ific h e appo rtate alle forme di carena e alle s trutture dello scafo nel corso de ll e success ive se ri e risultarono relativamente modeste. Le dimensioni anelarono pe rò aumentando progress ivamente, passando dai 70 piedi di lung hezza delle p rim e ser ie, ai 72 pied i e 6 pollici eli quelle costruite a pattire dal 1941 , per a rr ivare ai 73 p ied i delle ultime ser ie .

(Il) Per maggiori notizie sulle M.T.I3 tipo Vosper da 7 0 piedi ved i Capitolo IX.orevoli furono invece le var i azioni per quanto riguarda l'apparato moLOr e e l 'evol uzione subiLa dall'armamento. I motori impi egati sulle Vosper all'inizio della guerra erano gli ottimi Asso 1000 della bona Fraschini. Quando nel 1940 cessò l a fo rni tura d i mo t ori eia patte de l l'Ita lia, pe r u n certo periodo dovettero essere adottati dei morori a scoppio Hall Scott di potenza r elativamente inferiore, con il risultato d i un calo della velocità massima al disotto dci 30 nod i . Le d i ffico ltà fu rono superate nel 1941 con l 'inizio della fornitura da parte deg l i Stati Uniti di motori a scoppio Packard da 1350 hp.

L'armamento de l le Vosper. cos t ituito i n izialmente d a mitrag liere da 8 e 12.7 mm, si rivelò ben presto inadeguato, non solo per una efficace difesa contro aerei moderni, ma soprattutto negli co n le unità :, i m i lari tedesche, ben più potentemente armate. Vennero quindi adottate mitragliere da 20 mm, in impianti e binati, e, nell'ultimo periodo della guerra, alcune unità furono equipagg i at e anche con un o specia le cannone-ohice scm iautomatico, di tipo alleggerito, da 114 mm. I lanciasiluri, da 533 mm, furono generalmente due ma su alcune unità i l loro numero venne portato a quattro, sbarcando parte delle mi t ragliere.

TI considerevole aumento di peso dovuto all'imba r co di armi di sempre maggior calibro e delle relative dotazioni di munizionamento, portò ad un sensib ile au m ento del db locamcnto de ll e Vosper che, da lle 36 tonne llate de lle uni tà della prima serie, raggiunse, nel 19 t5, le t8 50 tonnellate. Le ultime serie ebbero u n a lunghezza fuori tutto i ntorno ai 73 piedi (22,2 m) e l a ve l ocità mass i ma fu nell'ordine dei 38 nodi.

All'inizio della guerra non erano in servizio nella Marina britannica unità del ti po M.L. (Mo t or La un che) ma alcun i mesi p r ima la Fairmile Co. aveva propoall'Ammiragliato un tipo di unità con scafo a spigolo, da impiegarsi per comp i ti di pattugliamento ve l oce, scorta e vigila n za cost iera.

Il progetto che derivava dall'ingrandimento di un tipo di motor yacht già esistente, era completato da uno :,tudio per la produzione in massa con vasto imp iego del sistema d i prcfabbr icaz ione d e i var i elementi.

Viste esterne delle M.T.B. britanniche tipo Vospcr da 70 picdJ nell94 0 ; ai lati le varianti della prora e della poppa nella versione success iva da 76 piedi e 6 pollici, la cul produzione ve nne iniziata nell 941 ( Scala 1:200)

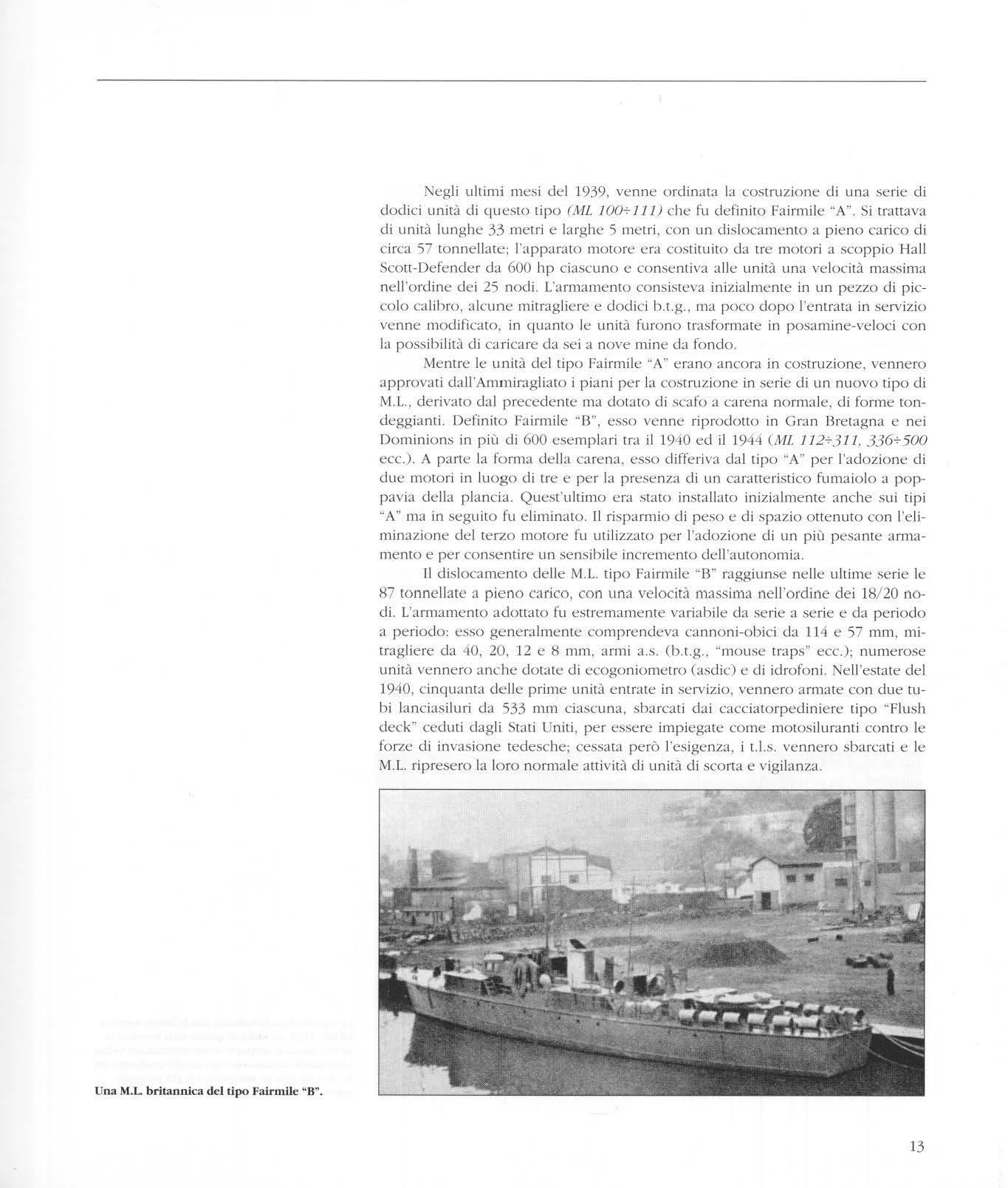

Negli u ltimi mesi del 1939, venne ordinata la cos truzione di una serie di dodici unità di questo tipo (ML 700-7- 717) che fu defin ito Fairmile "A". Si tr attava eli unità lunghe 33 metr i e larghe 5 m et ri , con un d is locame nto a pieno car ico di circa 57 tonnellate; l'appa rato motore era costitu ito da tre m oto ri a scoppio Hall Sco tt -Defender da 600 hp ciascuno e consentiva alle uni tà una ve locità mass ima nell 'o rdine dei 25 nodi. L'armame nto cons isteva in izia lmente in un pezzo di piccolo ca li bro, alcune mitrag liere e dodici b.t.g., ma poco dopo l'entrata in se r vizio venne mod ificato , in quanto le unità furono trasformate in posamine -ve loci con la possibilità eli car icare da se i a nove m ine da fondo.

Mentre le unità de l tipo Fa inn ile "A" e ra no ancora in costruz ione, vennero approvati dall'Ammiragliato i piani per la cost r uz ione in ser ie di un nuovo tipo eli M.L., derivato dal precedente ma dorato el i scafo a ca rena no r ma le, di forme tondegg ianti . Definito Fairm ile "B", esso venne r iprodotto in G ran Bretagna e nei Domin ions in più di 600 esemp lari tra il 1940 ed il 1944 (ML 112-7-311, 336-7-500 ecc.). A parte la for m a della carena, esso differiva dal tip o "A" per l'a dozione d i due motori in luogo eli tre e per la presenza di un caratteristico fumaiolo a poppavia della plancia. Quest ' u ltimo era stato installato inizialmente anche sui tipi '' A" ma in segu ito fu e li m in a to. Il rispa rm io di peso e el i spazio ottenuto con l'e liminazione del terzo motore fu uti lizzato per l'adoz io ne d i un più pesante armamento e per consentire un sensib ile incremento del l'a utonom ia.

Il dislo ca mento delle M.L. tipo Fairmi le " B" raggiunse nelle u ltime ser ie le R7 tonne ll ate a pieno carico, con una velocità massima nell 'ord ine dei 18/2 0 nodi . L'armamento adottato fu est remamente va riab ile da serie a ser ie e da periodo a per iodo: esso gene ra lm ente comp rendeva can noni-obic i da 11 4 e 57 mm, m itragliere da 40, 20, 12 c 8 mm , armi a.s. (b.r.g. , '·m ouse traps " ecc.); numerose unità vennero anche do tate eli ecogon io met ro (asdic) e di idrofoni. Ne ll 'esta te del 1940, cinquanta delle prime unità entrate in se rviz io, vennero armate con due tubi lanciasiluri da 533 mm c iascuna, sba rcat i dai cacc ia tO rpedi ni ere tipo "Flush deck " ceduti dagli Stati Uniti, per essere impiegate come motosi lura nti co ntro le forze d i invasione tedesche; cessata però l'es igenza, i t.l.s venne ro sba rcati e le M.L. ripresero la loro normale att ività di unità di scorta e vigilanza .

Una M.L. britannica del tipo Fairmlle "8 "

Una M.L. britannica del tipo Fairmlle "8 "

Numerose M.L. vennero trasferite a marine del Conunonwea lth ed alleate; ono unità furono cedute anche alla U.S. Navy . Nella lo ro costruzione ebbe grande applicazione il sistema di prefabbricazione di pa rti staccate.

Le M.L. tipo Fair m i le ·'R" svolsero in guerra innumerevoli compiti, dimostrando d i possede re spiccate caraner is ti chc d i Bcss ihilità di impiego. Anuando una certa forma di conve rtibilità dell'armamento , i comp iti loro assegnati andarono dalla sempl ice vigi lanza a.s costiera, alla scorta convogli in acque ristrette, alla posa di sbarramenti di mine offensivi, al trasporto d i reparti di commando, al salvataggio di pilo ti in mare, al contrasto alle Schnellboote ed altro.

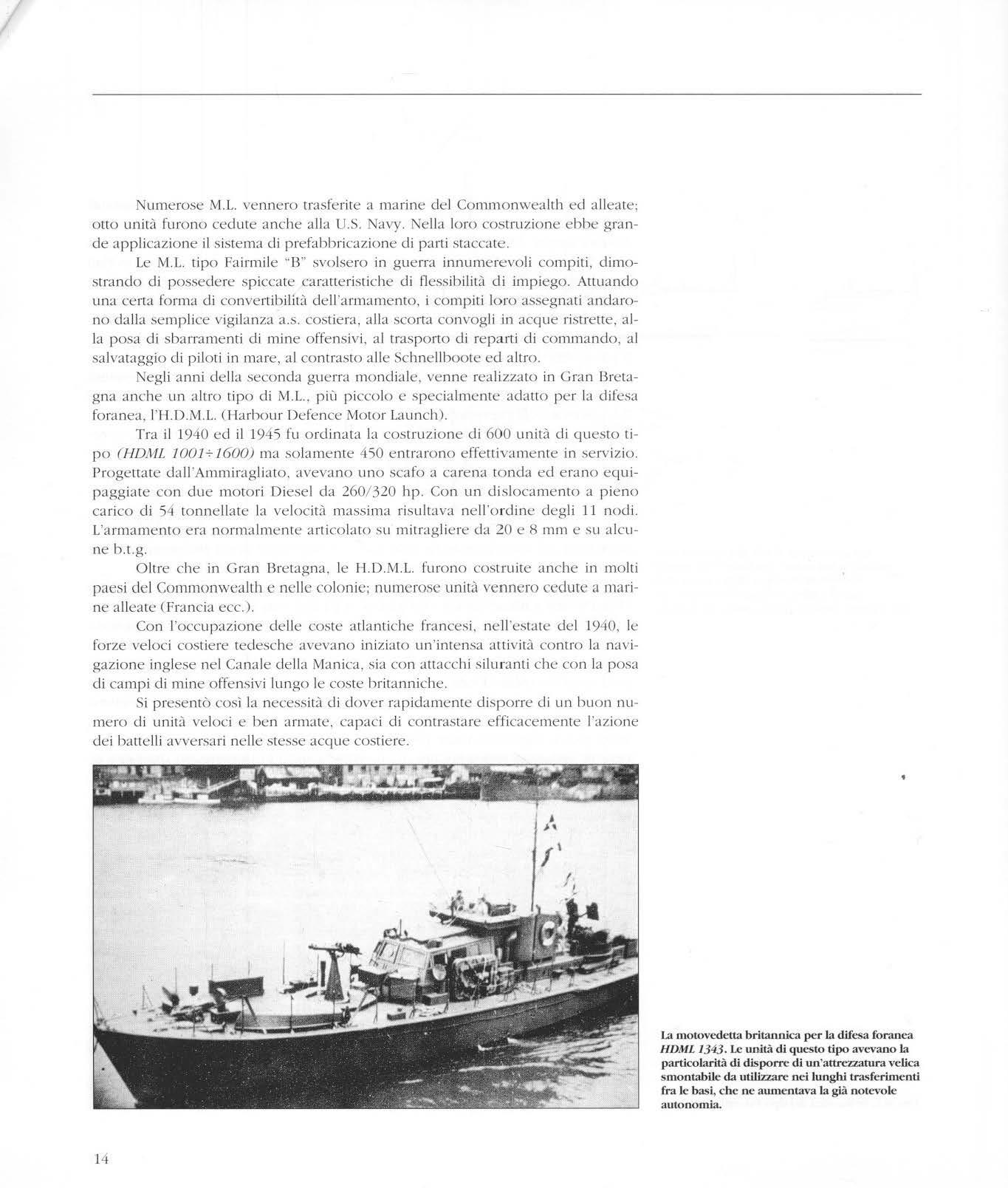

Negli anni della seconda guerra mond iale , venne real izzato in Gran Bretagna anche un a ltro ti po di M.L, più p icco lo e specialmente adatto per la difesa fo ranea, l' H. D M l.. (Harbou r Defence Motor Launch).

Tra il 1940 cd il 1945 fu ordinata la costruzione di 600 unità di questo tipo (HDML 1001+1600) ma solamente 450 entrarono effettivamente in servizio. Progenatc dall'Amm iragliato, avevano uno scafo a carena tonda ed erano equipaggiate con due motori Diesel da 260/ 320 hp . Con un d islocamento a pieno car ico eli 54 tonnellate la velocità massima risultava ne ll 'o r dine degli 11 nod i L'armamento era normalmente articolato su m itrag lie re da 20 e 8 mm e su alcune b.t g.

Oltre che in Gran Bretagna, le H.D.M.L. furono costwite anche in molti paesi de l Commonwealth e nelle co l onie; numerose unità vennero cedute a marine allea te (F rancia ecc.).

Con l'occupazione delle coste at lantiche frances i, ne ll 'estate del 1940 , le forze ve loci costiere tedesche avevano in iziato un' intensa att iv ità contro la navigazione ing lese nel Canale della Manica, s ia con attacch i siluranti che con la posa di campi di mine offensivi lungo le coste br itanniche.

Si presentò così la n eces::; ità d i dover rapidamente disporre di un buon numero el i unità ve loci e ben a rmate, capaci di contrastare efficacemente l' azione de i batte lli avve rsar i nelle stesse acque costiere.

La motOve d e tta britannica per la difes a forane a HDML1 343 Le unità d i ques to tipo avevan o L'l particolarità di disporre di un 'attrezzam ra vclica s montabile da utilizzare n ei lunghi tr.tS fe rime nti f r d le bas i, ch e n e aum e ntava la già n o tevole au to nomia.

(9) Oltre alle unità progettare come m otoscafi :mtisommergibili e già in servizio o in costruz ione al lo del bt g u erra, erano state compl et ate o erano i n v i a di comp l e t ame n to corne M.A/ S.B. alcune moros ilura nri del tipo B .P. B da 70 pied i. in costruzione in Gran Bretagna per ('Onto delb M<tri n a svedese e della l\'l arinJ frane req uis ite n el 1939-40.

Nacque così ne lla Royal Navy l' idea della motocannonie ra (M.G B , Motor Gun Boa t), un ' unità di caratteristiche simili a que lle della motosilurante, in cu i lo spazio ed il peso guadagnato co n l'el imin az io ne de i silu ri, era util izzato per im ba rca re u n pi ù po te n te arma m en to d i mi traglie re o ca nn o n i a tiro ra p ido di p icco lo ca li b ro . La p a rti co lare att iv ità d ei so mm ergibi li te d esc hi , che ra ra m e n te s i s p in geva no in acque costiere nem iche, re nd eva s u b ito d ispo n ibili pe r la t ras fo rm azio ne in M G.B. le un ità de l tipo M.A./S.B g ià in se r vizio e q ue ll e ancora in cost ru zione '" ' ·

I lavori d i trasformaz ione deg li M.A./S.B. in motocannon iere vennero portati a termine in breve tem po, nonostante alcune di ffico ltà incont ra te ne l reper imento d i pezzi di piccolo ca lib ro e can noni ada tti allo scopo, e le prim e un it à t rasfo rmate p otero no e nt ra re in serviz io neg li ulti mi mes i de ll o stesso 1940

Nel frattempo e ra no stati ap p ro nta ti p e rò p roge tt i p e r u n t ipo d i M.G .B. di miglior i caraue risric he . S i tra nava de ll a co n ve rs io ne in motoca nn o n iera de l proge tto de ll e tipo Briri s h Powe r Boat Co. d a 70 p ie d i, che nel 1938 non era sta to accettato d a ll ' Amm irag liato

Una prima se rie di motocannoniere (lv!GB 74.;-81) d i questo ti po venne o rd ina t a nel 1941 e fu ben p resto seguita d a un 'altra (MGB l 07.;-176) d i ca ratter is tiche migliora te. Eq u ipaggiate con tre motori a sco pp io Packard da 1350 hp esse aveva no u na ve locità m assi m a d i c irca 40 nod i, con u n d is locamento a p ieno car ico d i c irca 46 to nn el late.

Nel 1943, q u este m moca nn o ni ere ve nn e ro riclass ifica te m o tos ilu ra n t i (MTB 4J2.c,.4J8, 430.c,.432, 434 .c,. 500 ecc.) , conservando lo stesso armam.ento di rni ttag licre e cannon i-ob ic i e imbarcand o lateral m ente alla plancia due t.l s da 533 mm.

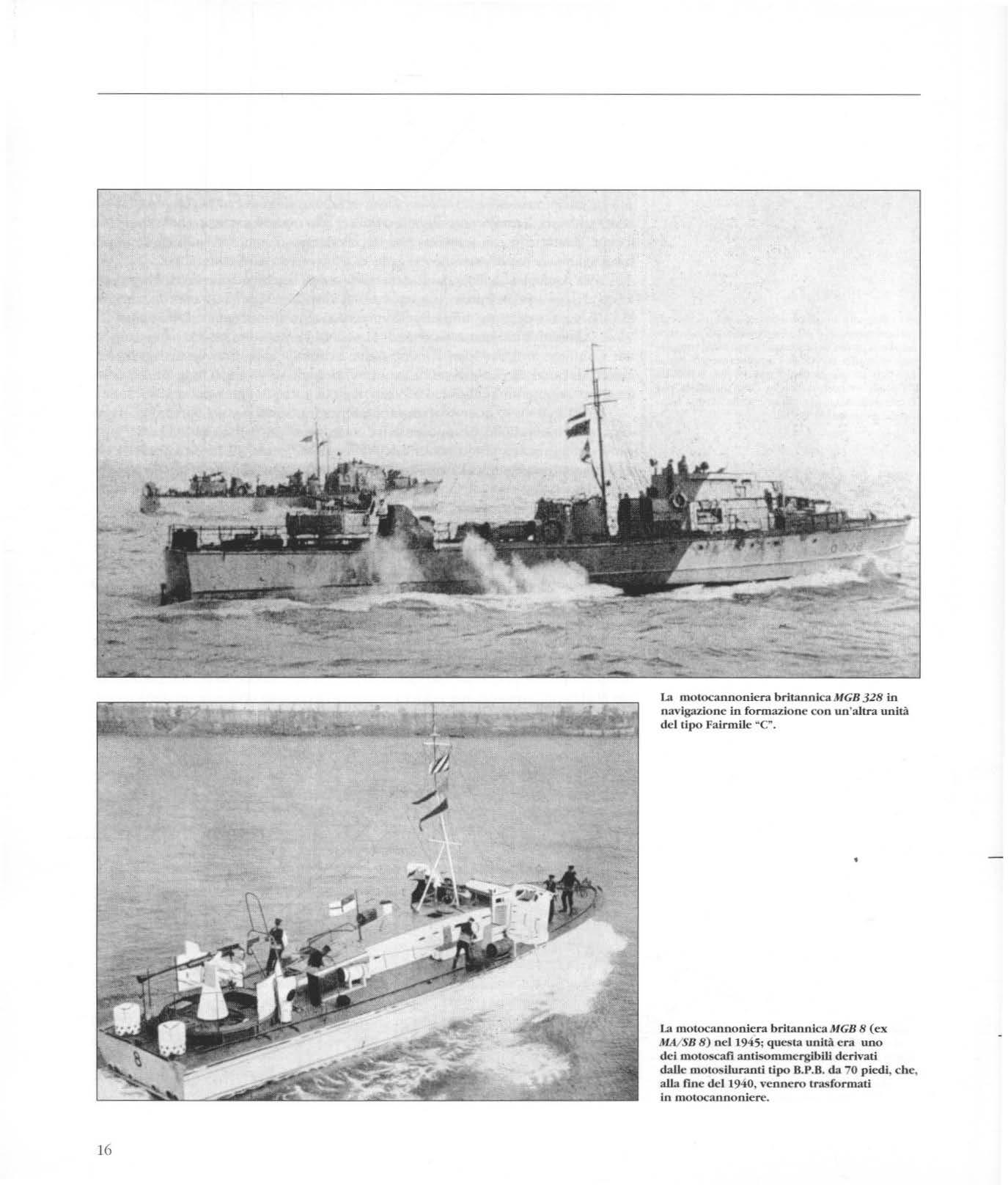

Un altro ti p o d i motocannon ie ra rea lizzato d a ll a Roya l Navy fu il fa irmi le "C", deriva to dalle M.L. ti po Fairm ile "A". Ne l 1941 fu rono cost ruite ve nt iquatt ro m otocannoniere d i questo tipo (MGB 312.;..335) che, do tate di t re m otori a sco pp io Ha ii- Scott, aveva no u n a ve locità massi m a d i circa 26 nodi con un d is locamento in to rn o a ll e 75 to nn e ll ate . L'a rma m e nto com p re nd eva ge nera lmente d ue cann oni -oh ici da 57 m m in imp ia n to bi nato a ll egge r ito e m it ragliere da 20, 12 ,7 e 8 mm, ma e ra sogge tto a freq ue nri va riaz io n i da uni tà a d un ità a seco nd a d eg li speci fic i impieghi prev ist i

Nel 1940, la rice rca di u na efficace risol u zione d e l p rob le m a del co n t rasw alle azion i delle Schne ll boote ne ll e acque d el Ma re de l No rd e de ll a Manica, portò la Royal Navy alla rea lizzaz ione eli m ezzi de l tu tto n uovi ne l campo d e ll e unità veloc i cos tiere.

In mancanza eli un motore Diesel-ve loce eli tipo s u pe rl eggero e d i e leva ta pote n za, ve nn e stud ia ta la possi bili tà di im p iegare per la prop u ls ione delle veloc i motocanno n ie rc d e ll e spec ia li turb in e a va p o re d i t ip o a ll egge rito . Le lim itazioni de lla macch ina a vapo re, il suo p eso rima rchevo le e l'alto co nsu m o d i co mb us tib ile, e rano s tat i certamente ten u ti p rese n ti, m a la necessità el i pote r dis p orre el i un ità robus te e d i buone carat teris ri che marine, p e rfe ttame nte s ile n z iose, vel o c i e ca pa ci di po rta re un pesante arma m ento , fu s u p eri o re ai mo lt i dub b i c he es isteva no s u ll e pres taz io n i che si sareb bero po tute effe tt ivamente ottenere con tale ti po el i ap para to moto re .

Il proge tt o delle mo tocannonie re a vapo re (S.G B , Stea m G un Boa t) ve nn e in iziato ne ll 'o tt o b re del 1940 e, nel novembre d ell'anno success ivo, la pr ima un ità po teva e ffe ttua re le prove in mare .

TI p rogra mm a o ri g inale p revedeva la cos truzione di a lmeno sessanta

S.G. H. , m a sola me n te nove ven nero o rd inate ai cantier i (SGB J.;-9) e se tte effetti -

la motocannoniera britannica.MGB 328 in navigazione in formazione co n un 'altra unità del tipo F:Uroille " C".

la motocannoniera britannica MGB 8 (ex hWSB 8) nell945; questa unità era uno d ci m otoscafi antisommergibili derivati dalle motos iluranti tipo B.P.B. da 70 piedi, c h e , a lla fine d el l 940 , vennero trasformati in rnotocannoniere.

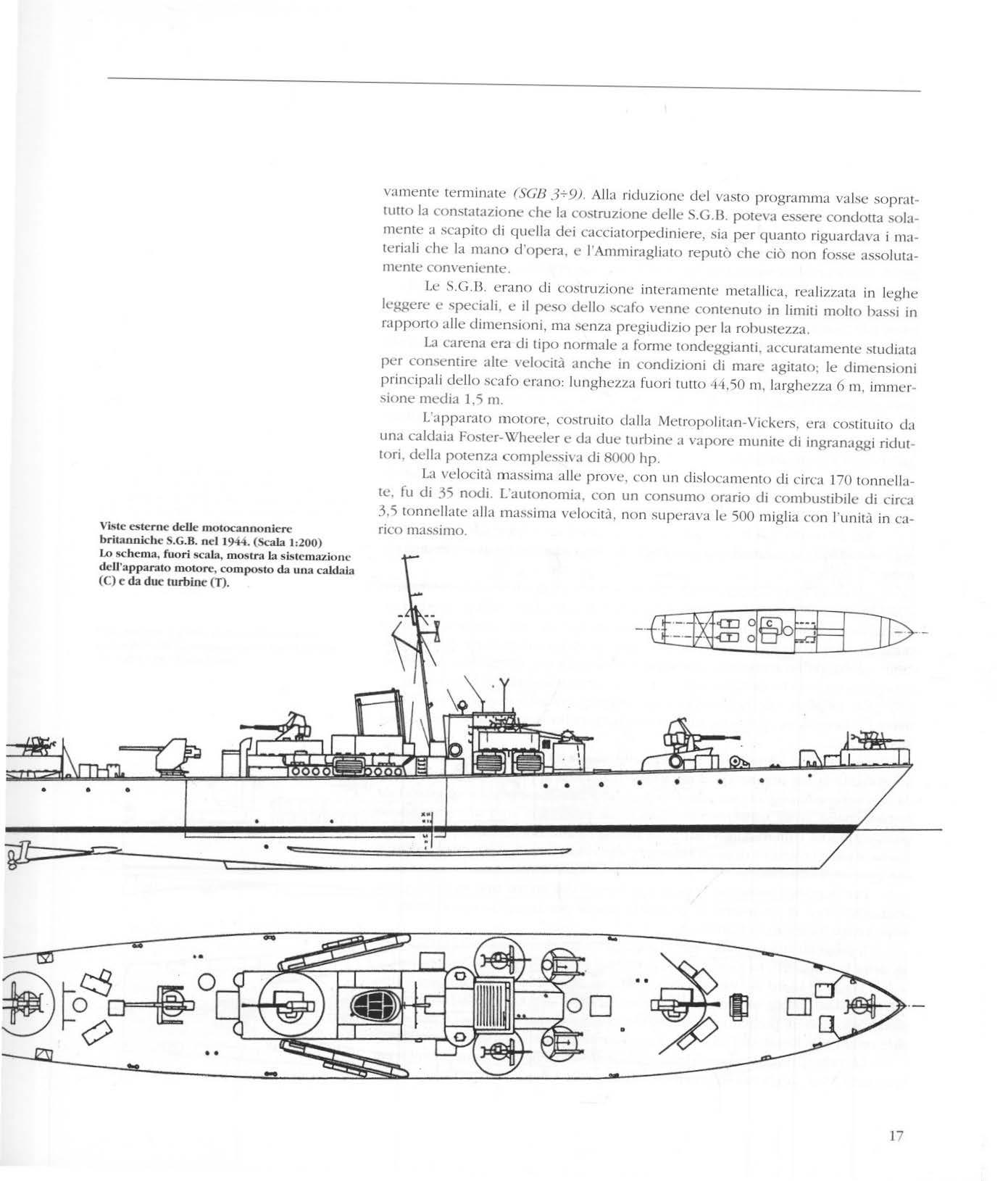

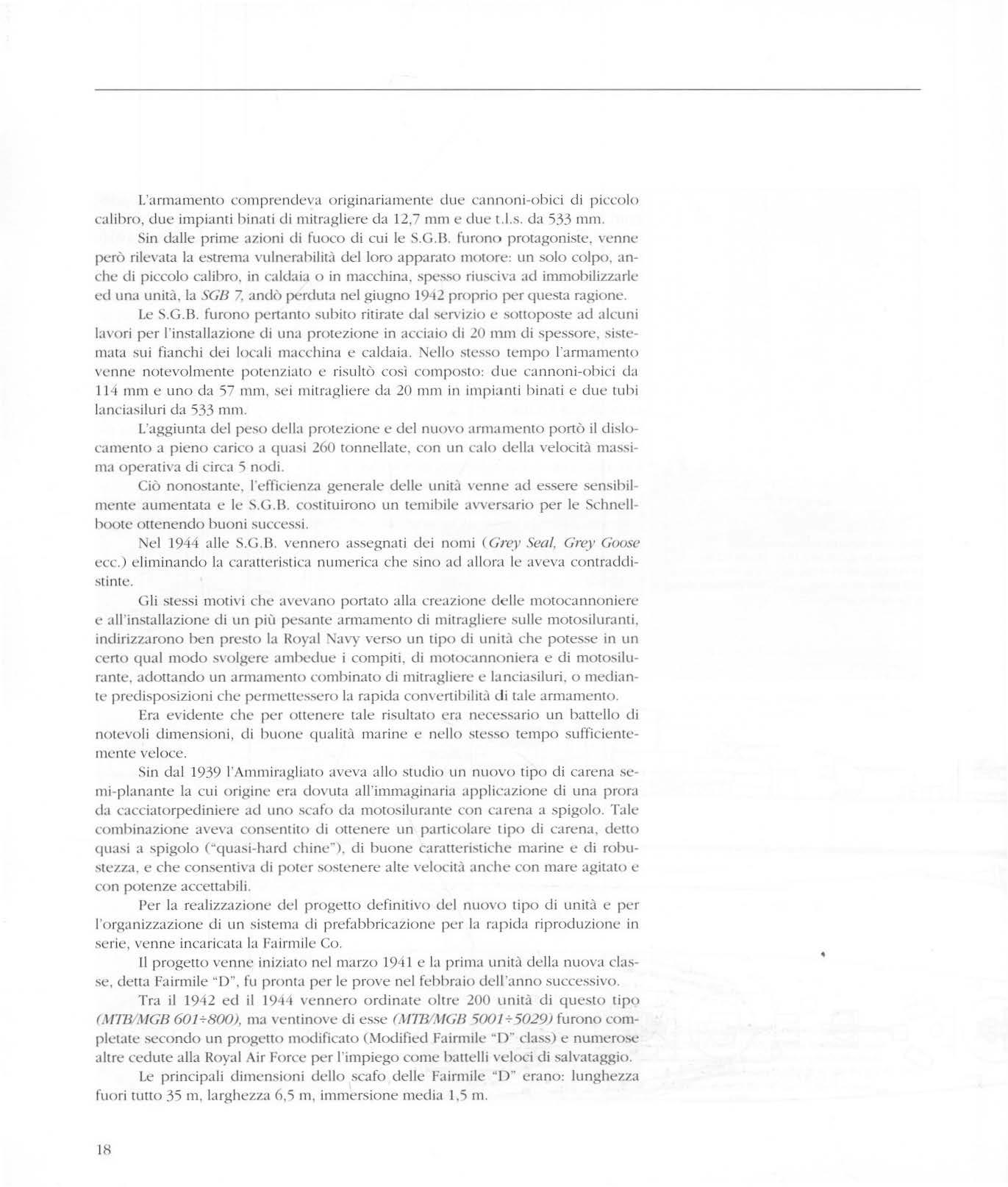

Vis te es te rn e de Ue m o tocanno nie r e britanniche S.G.B nc1I 944. (Scala 1:200)

Lo s chema , fuori scala, mos tra la s is te mazion e d e U' apparato motore, c ompos to da una calda i a (C) e da du e turbine (T)

vamenre term i nate (SCB 379). Alla r iduzione del vas to progr amma valse sop rattutto la constata7io ne che la costruzione delle S.G.B. pote\'a essere condotta solamente a scapito di quella dei cacciatorpediniere, sia per quanto riguardava i mat e riali che la mano d'opera , e l'Amm i ragliato reputò che ciò non fosse assolutamente co n\'eniente

Le S.G.B. e r an o di cost r uzione i n tera m en te metal li ca, rea li zzata i n leghe leggere speciali. e il peso dello scafo venne contenuto in limiti molto bassi in rapporto alle dimens ioni, ma :-.enza rm:giudizio per la robus t ezza.

La carena era di tipo norma l e a forme tondeggianti , accuratamente studiata per consenrire alte \ elocità anche in condizioni di mare agitato: le dimensioni pr incipa li dello :-.cafo erano : lunghezza fuo r i t u rto 4 t, 50 m, l arghezza 6 m, immersione media l , '5 m.

L'apparato motore, dalla Metropo li tan- Vickers, era costituito da una caldaia Foster- Wheeler e da due turbine a vapore munite eli ingranaggi ridurtori, della potel17.a complessi\'a di 8000 hp.

La ve l ocità m assima al le prove , co n un d i slocamento di c i rca 170 to nnel l ate, fu di :35 nodi L'autonomia , con un consumo orario di combustibile di circa :3,'5 tonnellate all a massima velocità, non superava l e 500 m iglia co n l' unità i n carico massimo.

L'a r ma m en to co m prendeva o r ig i n ar iame n te due cannoni-obic i el i piccolo ca l ib ro, due i mpiant i binat i di m itrag lier e da 12.7 mm e due t.l.s. da 533 mm.

Si n dalle p r ime azioni di fuoco di cu i le S.G. B. furono protagoniste, venm: però rilevata la estrema vulncrabilit;'t del loro apparato motore: un solo colpo, anche di piccolo calibro, in caldaia o in macchina. !>pe:-..'>0 riu!>ci, a ad immobilizzarle ed una unità, la SCB 7. andù perduta nel giugno 19-!2 proprio per questa ragione.

Le S.G.B. furono pertanto subito ritirate dal '>Cf\ izio c !>ottoposte ad alcuni lavori per l'installazione di una protezione in acciaio di 20 mm di spessore, siMemata sui f i anchi dei locali macchina e ca ldai a. "'e l lo tempo l 'armamento venne n o t evol mente potenz iato e r isultò così composro: cl uc cannoni-obici da l 14 mm e u n o da 57 mm, m it ragl iere da 20 mm i n impian ti b i nar i c due tubi lanciasi l ur i da 533 mm.

L'aggiunta de l peso de l la protezione e del nuovo arma mento portò il dislocamento a pieno carico a quasi 260 tonnellate. con un calo della velocità mas-,ima operati,·a di circa 5 nodi.

Ciò nonostante, generale delle unitù 'enne ad essere mente aumentata c le S.G.B. costituirono un temibilc a\'\ersario per le Schndl boote onenendo buoni Mtccessi.

el 1944 alle S.G. B. vennero assegnati dei no m i ( Seal, Grey Goose eçc.) e li minando la cara tt eri sti ca n u m eri ca che sino acl all ora le aveva co n t r ad d ist i nt e.

G li stessi m otivi che avevano po rt ato alla cn:azione de l le motocannonierc e d i un più pesante armamento di mitragliere sulle motosiluranti. indirizzarono ben presto la Royal '\avy verso un tipo di unitù che potesse in un certo qual modo ambedue i compiti. di motocannoniera e di motosilurantc, adottando un armamento combinato eli mitragliere c la nciasiluri. o mediante predisposizioni che permettessero la rapida comertibilitù d i tale armamento.

Era evidente che per oucnere ta l e r isultato era necessario un battello d i notevoli di m en sion i , d i buone tjuali t ù m arin e e nello tempo suffici entemente ve loce

Si n d al 1939 l 'Amm i rag l iato aveva allo st udio un m 1ovo ti p o di carena sem i- planante la cu i or igine era donna al l'immaginaria appl icazione di una prora da cacciatorpediniere ad uno scafo da motosilurantc con ca re n a a spigolo. Tale combinazione a,·e,·a consentito di ottenere un particolare tipo di carena. detto quasi a spigolo chine"). di buone caratterbtichc marine c di robu:-.tezza, e che consentÌ\ a di poter :-.ostenere alte velocitù anche con mare agitato c con potenze accettabili.

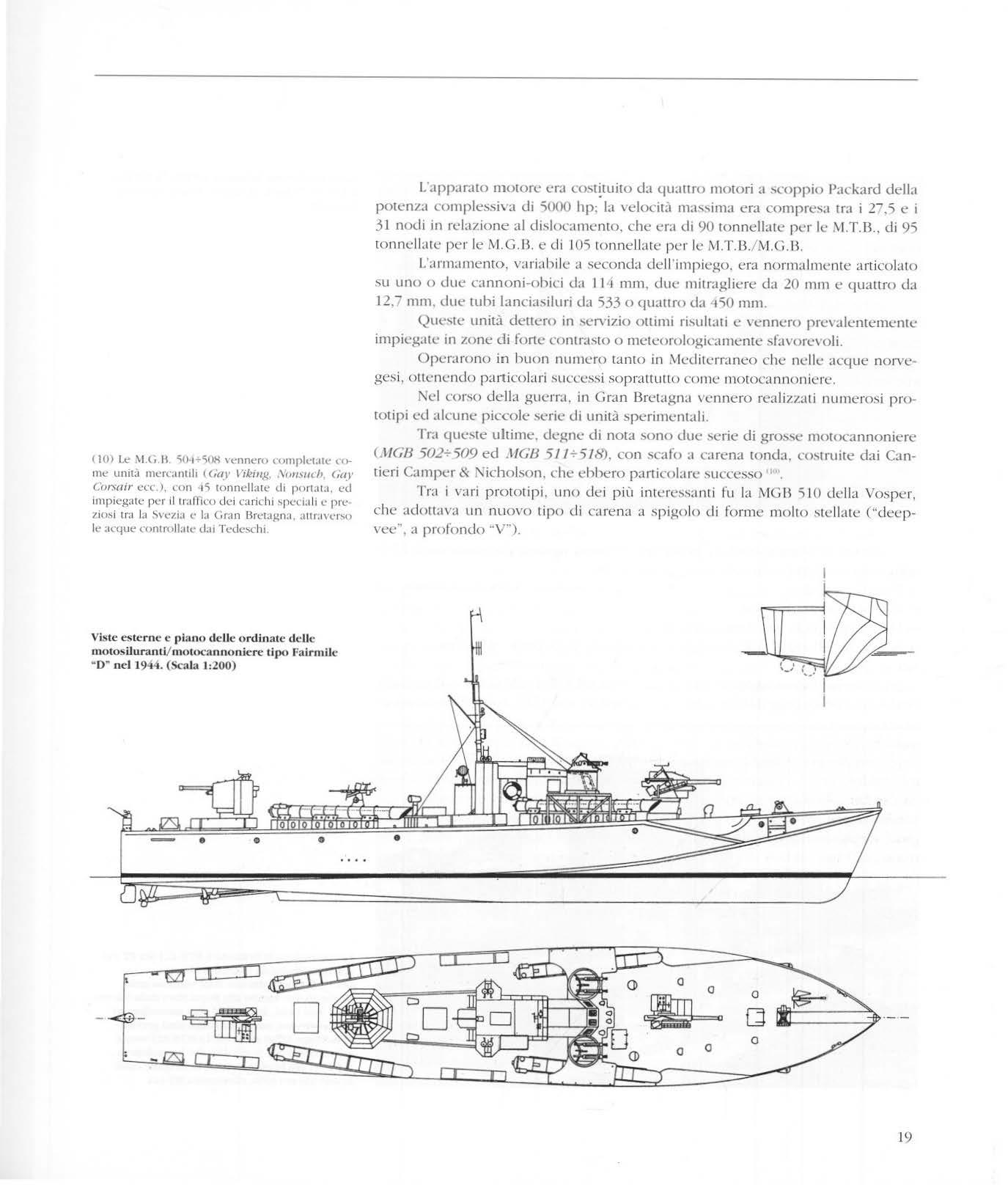

Per la realizzazione del progetto definitivo del nuovo tipo di unità e per l'organ i zzaz i one d i un sis t ema d i prefabbricazi one per la rar ida r iproduzione in ve nne i n ca r ica ta la F;.t irm i le Co .

Il p rogetto venne in i zi ato ne l marzo 1941 e la p r ima un ità de ll a n uova classe, detta Fainnil e "D", fu pronta per le p rove nel febbra io de ll 'anno successivo.

Tra il 1942 ed il 19•14 vennero ordinate oltre 200 unità eli tipo (.1/TB lfGB 601"='800). ma vcnrinove eli esse r \fTB I.IfGR 5001 "=' 5029) furono completate secondo un progetto modificato (!\l odifìed Fairmile "O" dass) e altre cedute alla Royal Air Force per l'impiego come battelli veloci di salvataggio.

Le principali dimensioni dello scafo delle Fairmile ·'D" erano: lunghena fuori tutto 35m. l arghezza 6,5 m, immersione media 15m.

(10) i\I.C.B. cornpkt.ltl'l'Ome unit:t mert.mtali (Gay \'iking \un.,ll,h. Gay Corsair ccc.), con t'i tonnellate di portata. ed impiegate per il tra rfko d ci caric h i speci: tl 1 e pre ziosi tra la s,•t.•zia <.' la Gran Bretagna attr:I\L'I''O acque contro llate d;u

L'apparato motore era da quanro motori a scoppio Packarcl della potenza complessiva eli '5000 hp: la velocità ma era compresa tra i 27,5 e i 31 nodi i n relazione al dislocamento. che era di 90 tonnellate per le M.T.B , di 95 tonne ll ate per le M.G.B. e di I O) tonne lla te pe r l e M.T.B ./M.G.B.

L' ar mamento. var iabi le a seconda de ll ' i mp iego. era norma l mente articolato su uno o due cannoni-obici da l J.i mm. due mitragliere da 20 111111 e quattro da 12.7 mm. due tubi lanciasiluri da 533 o quattro da •50 111111.

Queste unità dettero in :-.erYizio ottimi ri:-.ultati e ,·ennero pre\'alentcmente impiegate in Z<>ne di forte contrasto o meteorologicamcnte sfavon:\'oli.

Operarono i n buon numero tamo i n Med i terraneo che ne l le acque no r veges i , ottenendo p arlico lari successi sopr an u no come m oroca nn on i ere.

Ne l corso della guerra. in Gran Bretagna 'enner o real i zza t i numerosi p rototipi ed alcune piccole serie di unità sperimemali.

Tra que::.te ultime degne di nota sono due serie di grosse motocannoniere CllCB 502+ 509 ed JJCB 511 + 518). con scafo a <.·arena tonda, coMruite dai Cantieri Campe r & ' icholson , che ebbero pa rticolare successo tu.

Tra i va ri p roto t ipi, uno de i p i ù i n teressan ti f u la MG B .:; I O della Vos p e r , che adottava u n nuovo ti po di ca r en a a sp igo lo d i fo r me m olto st c l la te ("deepvee", a profondo ··v').

Viste e piano ordinate d e ll e motosilurant Vmotocannoniere tipo Fairmile " O " ncll 944. (Scala 1:200)

Tra il 19.39 ed il 19 15. la Royal ·avy ordinò la costruzione di circa 1700 unità , ·eloci così suddh be per categorie:

.M.L.: 650 unirà:

-H D .M.L.: unità;

- M.T. B. ed M.G. B. d a 70 p i ed i : 300 u n ità:

- S G.B., M.T.B. ed M.G.B. di lung h ezza maggiore di 70 p i edi : 300 un i tà.

Ad e'>se ,·anno aggiunte più di 120 unità (.1\I.T.B. ed J\l.G.B.) cedute dagli Sta t i Uniti con la Legge Affini e Prestiti, tra il 19tl e il 1945. ì\cll'ultimo anno eli

La motosilurante britannica MTB 476 del tipo B.P.B. da 71 piedi aJ rientro da una missione di guerra.

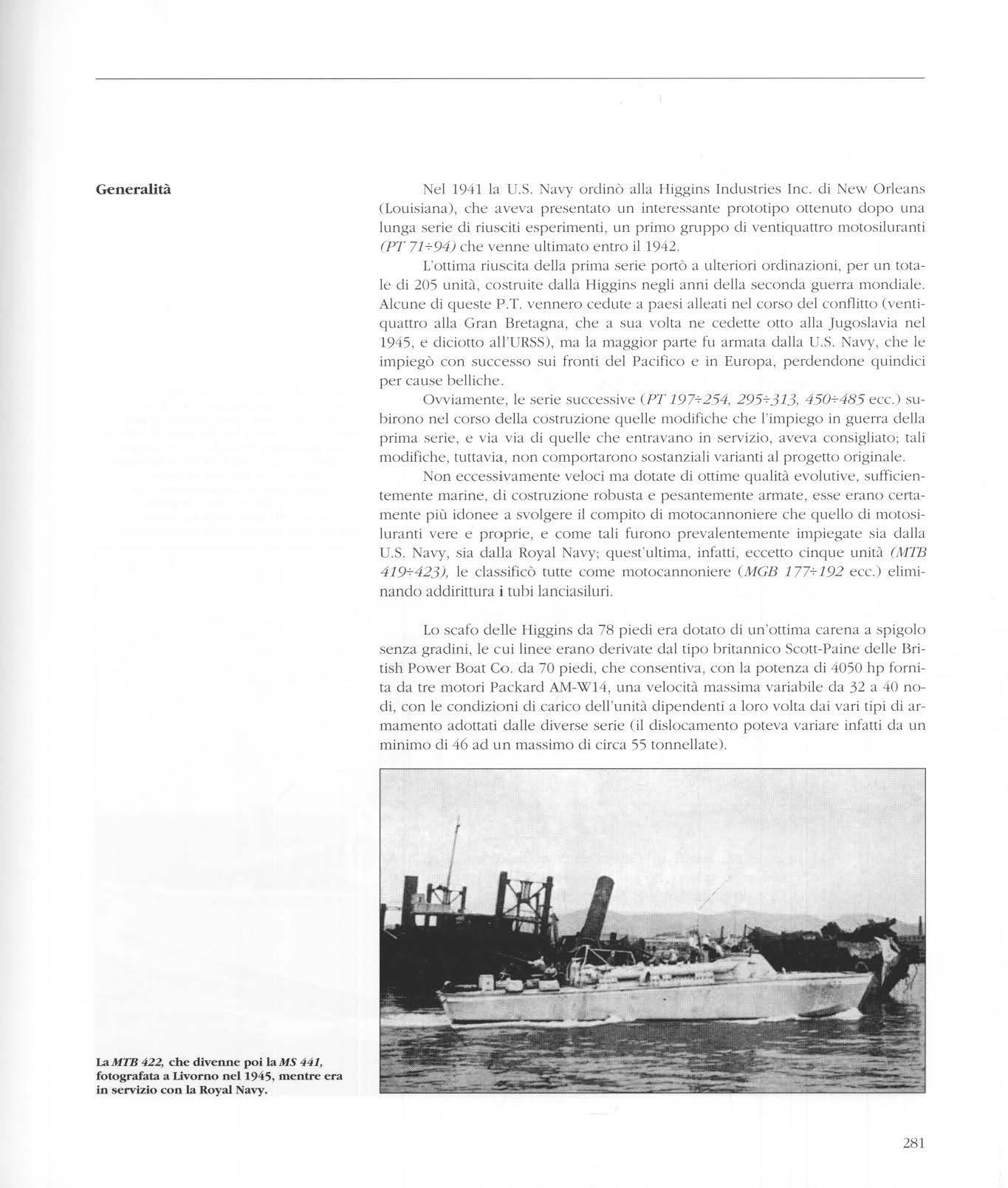

La motosilurante britannicaA17B 423 (exPT94 ) del tipo lliggins da 78 piedi a Uvomo nel 1945. Questaera \Uta dcUc vcntuno rutilà di questo tipo fonùte alla Royal Navy dalla Mari.JL'I degli Stati Uniti, insieme 3d altre motosilur.mti di tipo diverso , nel quadro degli aiuti previsti dal.la Legge Affitti e Prestiti. La Af7B 423 venne poi restituita agli Stati Uniti che la vendettero nel19-f7 aJla Marina italiana, nella quale entrò in servizio nell950, ribatlCT.lataMS 444.

(1 1) Le principali na v i da gu erra t ed es ch e affo nd ate da uni tà vel o ci co stiere br i tanniche furon o : - Mart! dd Nord. Cana l <:! ddl<t M<111i ca, <:!cc.: torpedinit! re Crei); Seeadler, lltiS <:! 7' 27; - M editerraneo (dopo I'R settembre 1943 ) : torpediniere ex italiane TA 26, TA 30 c TA 45. Ad t! sse va agg i unto un certo num ero di so mm e rgibili , dragam i n e, piccolt! uni tà ausili arie e Schnellboote Nessuna importante un i tà d i superfici e italiana andò perduta n el co rso d el conflitto ad opera di M.T.l3 o M.G.l3 britanni che

guerra le Coasral Forces della Marina britannica avevano ragg iunto un livello quantirarivo e qualirar ivo veramente no tevole.

Le perd ite sub ir e ne l corso de l conflitto furono considerevoli, senza tuttavia divenire mai estremamente sensibili. Anche se mancarono alle unità britanniche particolari successi come l'affondamento eli grosse unità avversarie, esse svo lsero ovunque un ' intensa e fattiva attività , che raggiunse il massimo del rendimento nelle operazion i condotte in Mediterraneo dalla m e tà de l 1943 ag li ultim i g iorni d i guerra, nel la p rim avera del 1945 ' 11

L' imp iego de l rada r da parre delle unità veloc i costie re britann iche costi tuì pe r qu e ste ultime un notevole vantagg io tattico ne i confromi degli avversa ri , che ne e rano generalmente sprovv is ti; l' installazione eli tale apparecchiatura, iniz iata sulle M.T.B. nel 1941, venne estesa a tutti i tip i eli unità veloc i costiere a pa rtire da l 1942.

All 'entrata in guerra dell'Ita lia a fianco della Ge r mania , il lO g iugno 1940, la Marina ita li ana aveva in se rvi7.io quara ntase i M.A.S. di tipo moderno Celasse "500") ed a ltre quattord ici un ità s im ila ri s i trovavano in costruzione. Acl ess i si affiancavano poco pnù el i u na qui nd ic in a d i unità d i t ipo so rpassaro

Sin da i p r imi mesi el i guerra , i ve lociss im i M.A.S. ita li ani s i erano però rivelati poco adatti acl esse re utilmente imp iegati ne l Canale eli Sicilia, ove erano frequentemente chiamati ad operare in condizioni di mare sfavorevoli Ciò era dovuto essenzialmente al tipo di carena adottato, a spigo lo con due gradini, che, se pur permetteva a ll e un ità d i raggiunge re in acque tranquil le veloc ità m o lto e levate con potenze re lativa m ente modeste, non conse nti va il manteni m e nto di alte ve locità co n ma re ag itato a me no d i gravi dann i al le strutture degli scafi. Inoltre , l'impiego pro lungato in zona di operaz io ni , le m ission i eli lunga durata condotte in sovracca ri co e spesso in cond izioni meteo ro logiche avverse , sonoponenclo le unità acl una troppo rapida usura, p rovocavano un succedersi di ava r ie , dovute essenzialmente a cedimenti deg li scafi di costruzione leggera , con conseguente immobilizzazione delle unità per lunghi lavori di riparazione.

Iniz iarono così io Italia degli studi intesi a realizzare un tipo di unità veloce costiera di costruzione robusta, sufficientemente veloce e d i buone qualità mar in e.

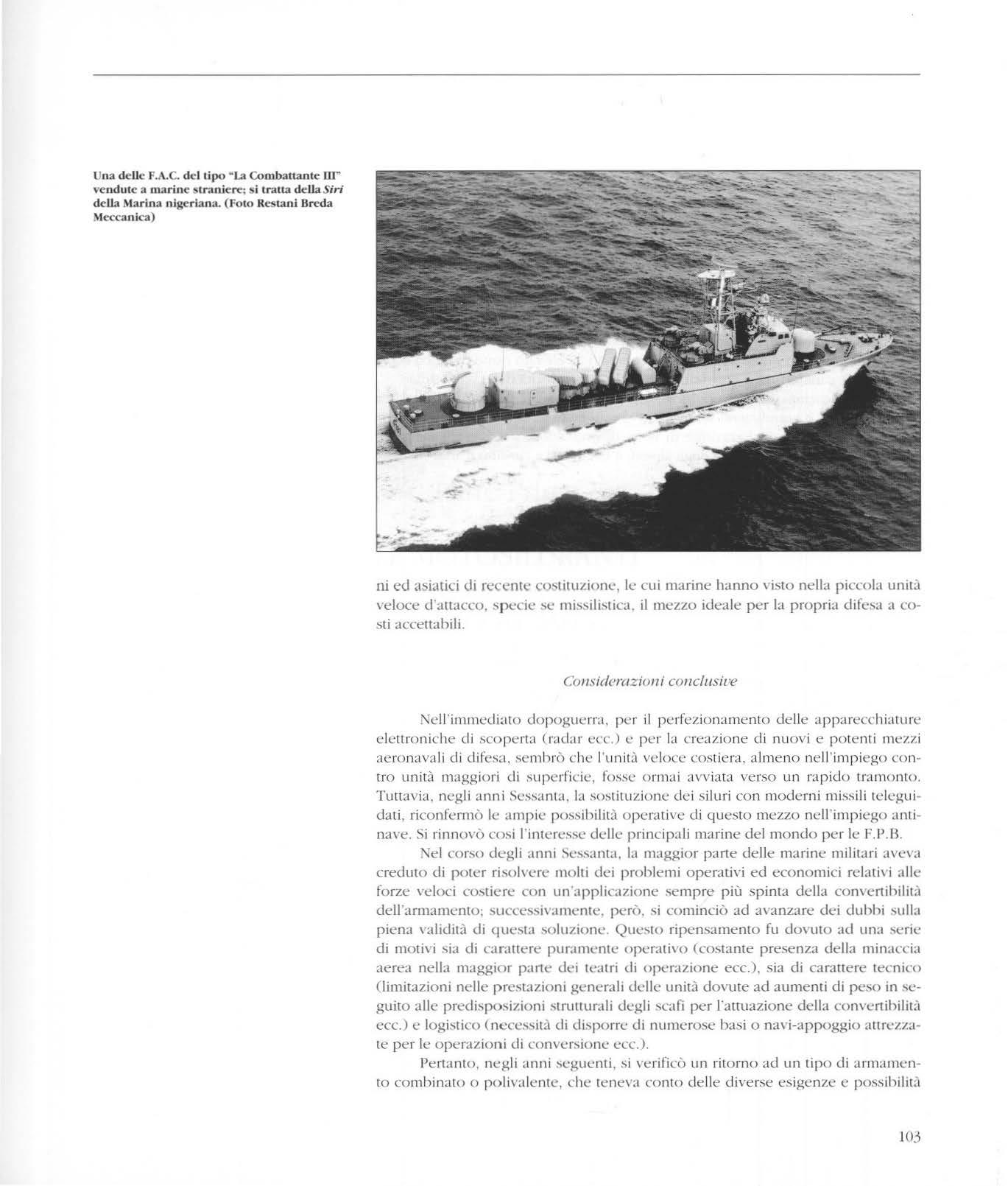

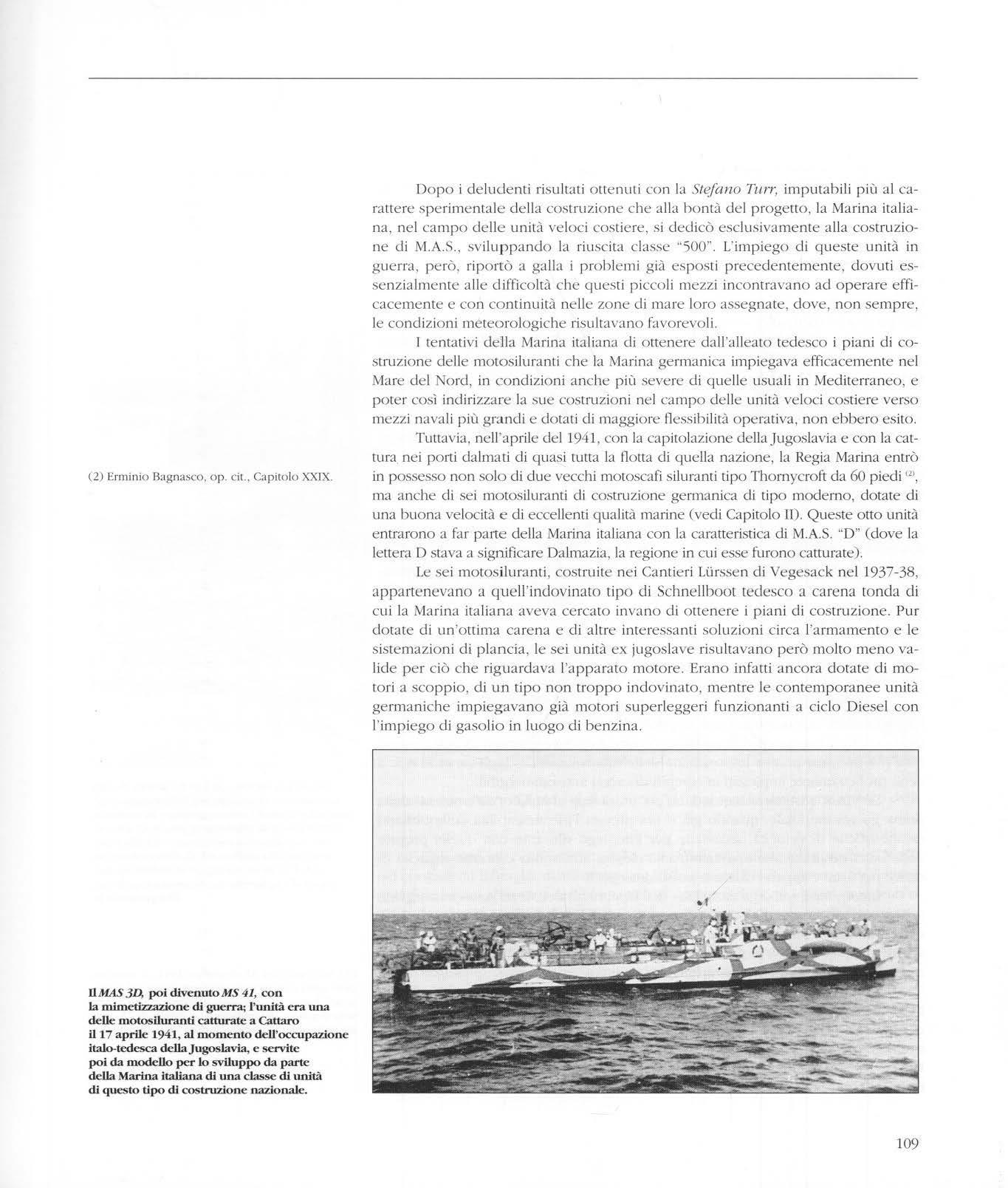

Nel la pr imavera del 1941 , con l'occupazione de ll a Ju gos lavia, venne ro cattu rate nei port i dalmat i sei motosilu ranti appa rte n ute a ll a Ma r ina jugos lava e cos t ruite in Germania nel 1937-38 (t ipo "S 2").

Dall'esame e dalle prove condotte con queste Schnellboote, derivarono le motosiluranti italiane da 60 tonnellate , che, fra il 194 1 e il 1943, i Cantieri Riuniti dell 'Adriatico riprodussero in treotasei esemplari io due successive serie di diciotto unità ciascuna.

Annate con due siluri da 533 mm (lll serie), o con due da 533 e due da 450 mm (2 ll serie) , ed equipagg iate con tre moto r i Tsotta Frasc hini Asso 1000, queste unità clenero ott im i ri sulta t i Benché classificate mo tosi luranti , esse fu rono dotate anche eli armi a.s , ma il lo ro imp iego in funz ione antisommerg ibile ebbe carattere secondario.

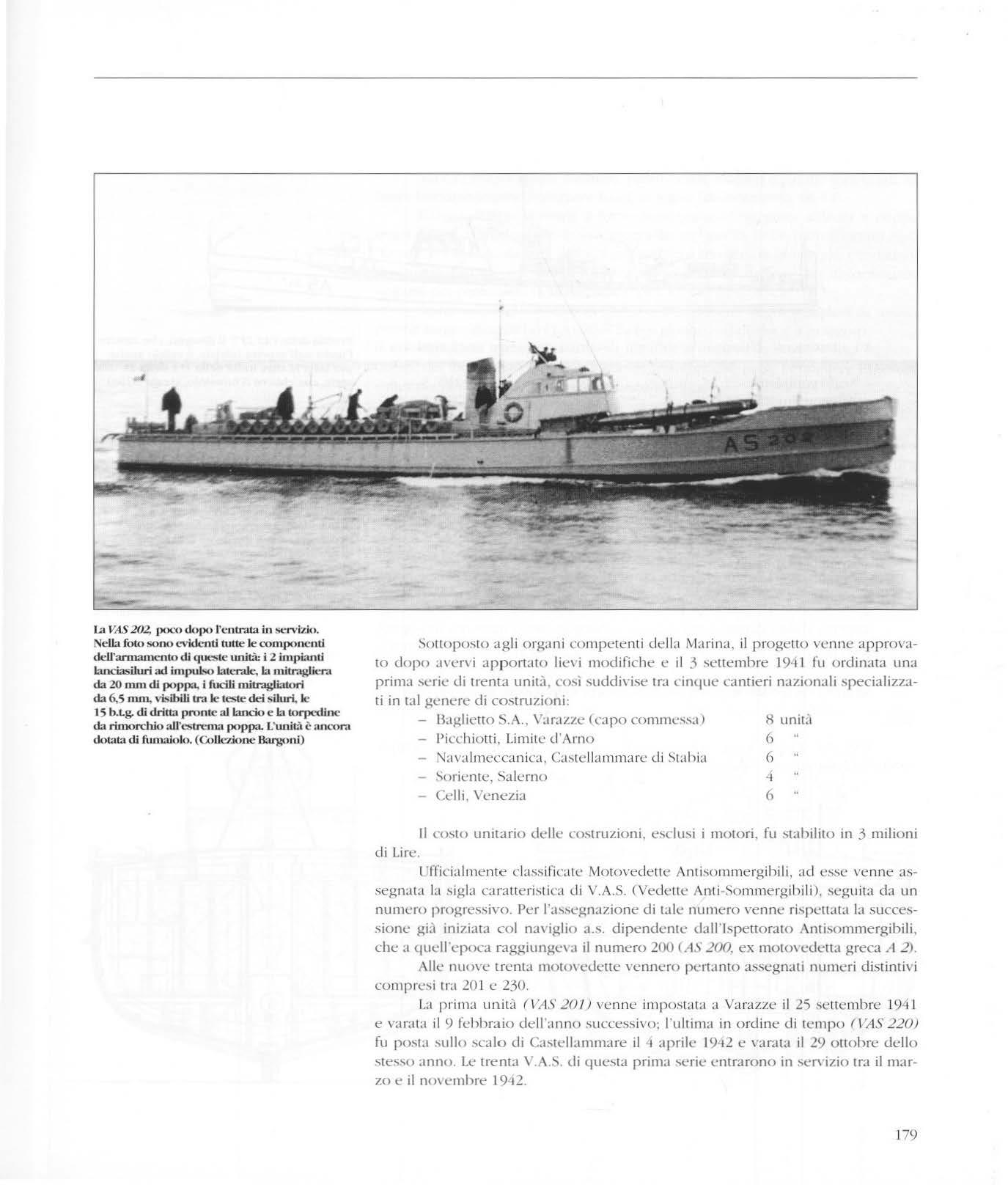

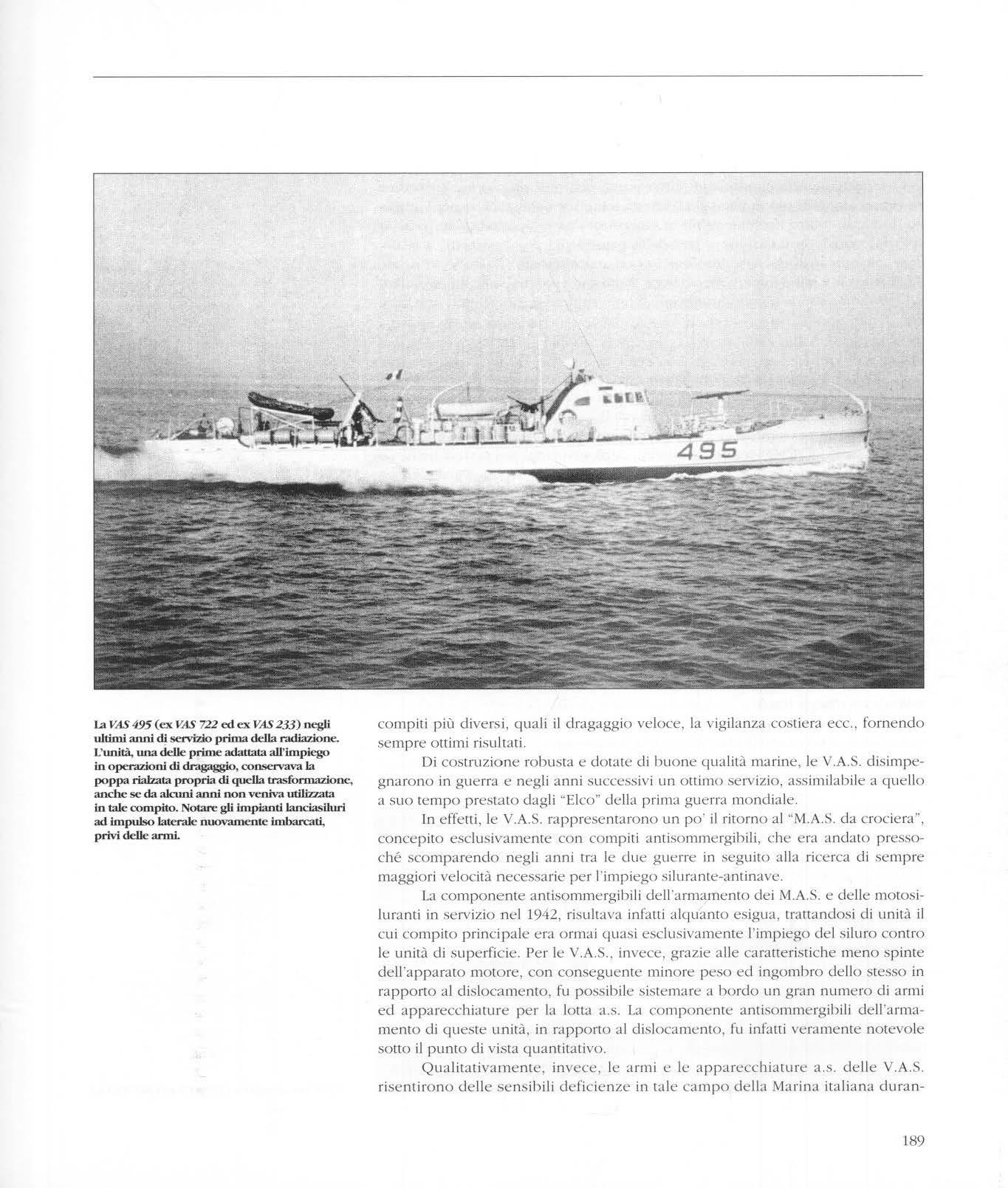

Ado ttando la stessa carena delle motosilurant i, tra il 1941 ed il 1943, vennero cos truite in Ita li a quarantotto Vedette Anti Sommergib ili (V.A.S.), unità ap -

positamentc studiate per la caccia a.s. nelle acque costiere e dotate di un forte numero di h.t.g.. nonché di apparati idrofonici c di due lanciasiluri da 1SO mm.

La limitata potenzialità industriale italiana non permise la costruzione di gruppi numerosi di unità. e solo con enormi sforzi e sacrifici poté essere messo in camiere un totale di poco più di 100 unirà veloci costiere dei ,·ari tipi (1\I.A.S., l programmi per il 1943 cd il 1944 prevedevano la realizzazione di una ottantina eli unitù veloci costiere. tra cui alcune Schnellhootc tip o "S 26", due serie el i motosilurant i o ltre ad una serie di M.A.S. veloc i tipo "'500" modificati. Nessuna d i ques te unitù, seb bene un certo numero fosse g i à stato impostato, poté entrare i n serviz io a seguito degl i avvenimenti del l '8 se ttem bre 19-13; così accadde pure all a magg ior parte delle V.A.S. di una ser ie di dodic i unità di tipo pi(J grande e dota te di motori Diesel. che fu nmurata ancora in allestimento dai Tedeschi.

In Italia non 'enne realizzato alcun tipo di morocannoniera, ma alla data dell'armistLdo alcune motosiluranti si trovavano ai lavori per la rra<>formazione in motocannoniere mediante l'eliminazione dei lanciasiluri e l'a dozione di armi pill pesanti delle normali mitragliere da 20 mm in dotazione; era pure pre' isto il completamento come motocannoniere eli numerose unirà compre'>c nei programmil9t3el91t.

Il motore '>tandard delle unirà , -eloci costiere italiane fu l'lsotta rraschini

A'iso l 000. prodollo in 'ari modelli nel corso della guerra. la rui por enza raggiunse. nd 19 1.3. i l '500 hp col modello AS\1 1H'5 sowalimenraro.

'lo te\ o le fu l 'atti\ ità delle motosilurami italiane. che operarono esclusi,·arnenre in

Le perdite furono sensibili, specialmente a partire dall'inizio dd 1913. per effetto della sempre crescente pressi one aerea avversaria in Mediterraneo.

Nel co rso de l la seconda guerra mondiale, le italiane ottenne ro uno de i maggiori successi consegui ti da unità ve l oci costiere conrro navi magg iori d i superlkie: l 'affondamento dell"incroc iatore pesante britannico ,tfclllchester durante la Battagk1 di Mez;(agosto n el Cana le el i Sicilia.

Neg li avven i menti che immed i atamente segu irono l 'a rmi s ti zio andarono perdute numcro-;e unit:l. La quasi totalità eli quelle ai nei porti dell' Italia setH:nrr iona le venne sabotata o fu catturata dai Tedeschi, le rimanenti raggiunsero im ece i porri del Sud controllati dagli Alleati. Queste u lti me vennero in seguito impiegare nei mari italiani durante il periodo della cobelligeranza. svolgendo una intensa c fatti' <l attivitù sino all'aprile 19·6.

Stati Uniti

Il :; senemhre 1939. nel porto eli York. veniva sbarcata dal piro'>Gtfo

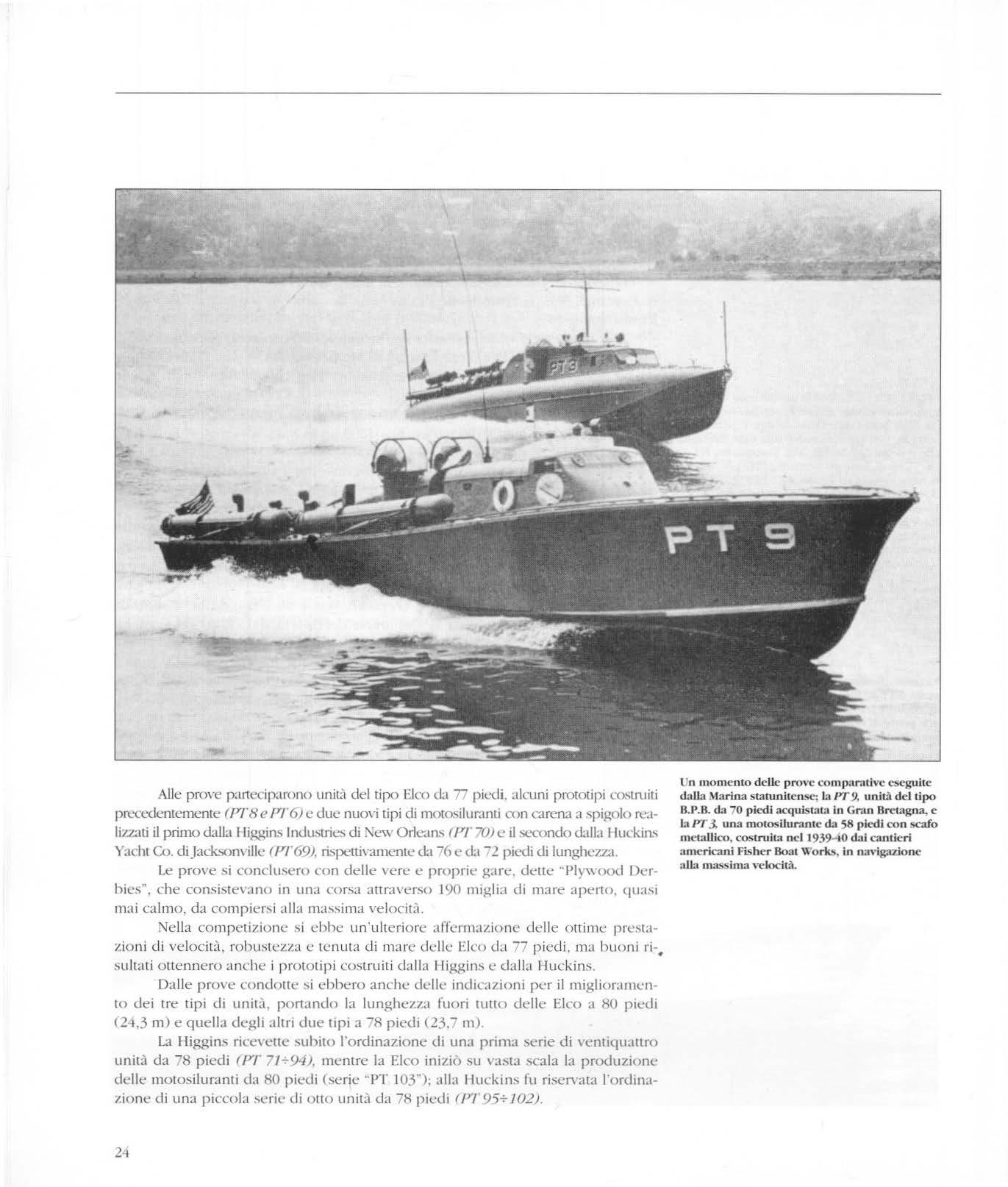

Preside/l/ R(X)Sc>t•e/tla PT 9 ( Patrol Torpeclo Boa t l\lotor Torpedo 13oat). Si tratta\'a di un prototipo di motosilurante da -o piedi di lunghezza che la Brirish Power Boat Co. ;1\'C\' a realizzato come "private venture" nel 193H e che non era stato accettaLO dall'Ammiragliato britannico. Costruita su progetto Scott-Painc. l'unità era stata acquistata dag l i Stati Unit i per condurre con essa una serie di prove.

'Ic i settembre del 1939. si trovavano i n costruz i one pres.'>o cantieri americani otto proto t ipi (PT H8) di cara tteris ti che assai diverse fra loro: tutte dotate di

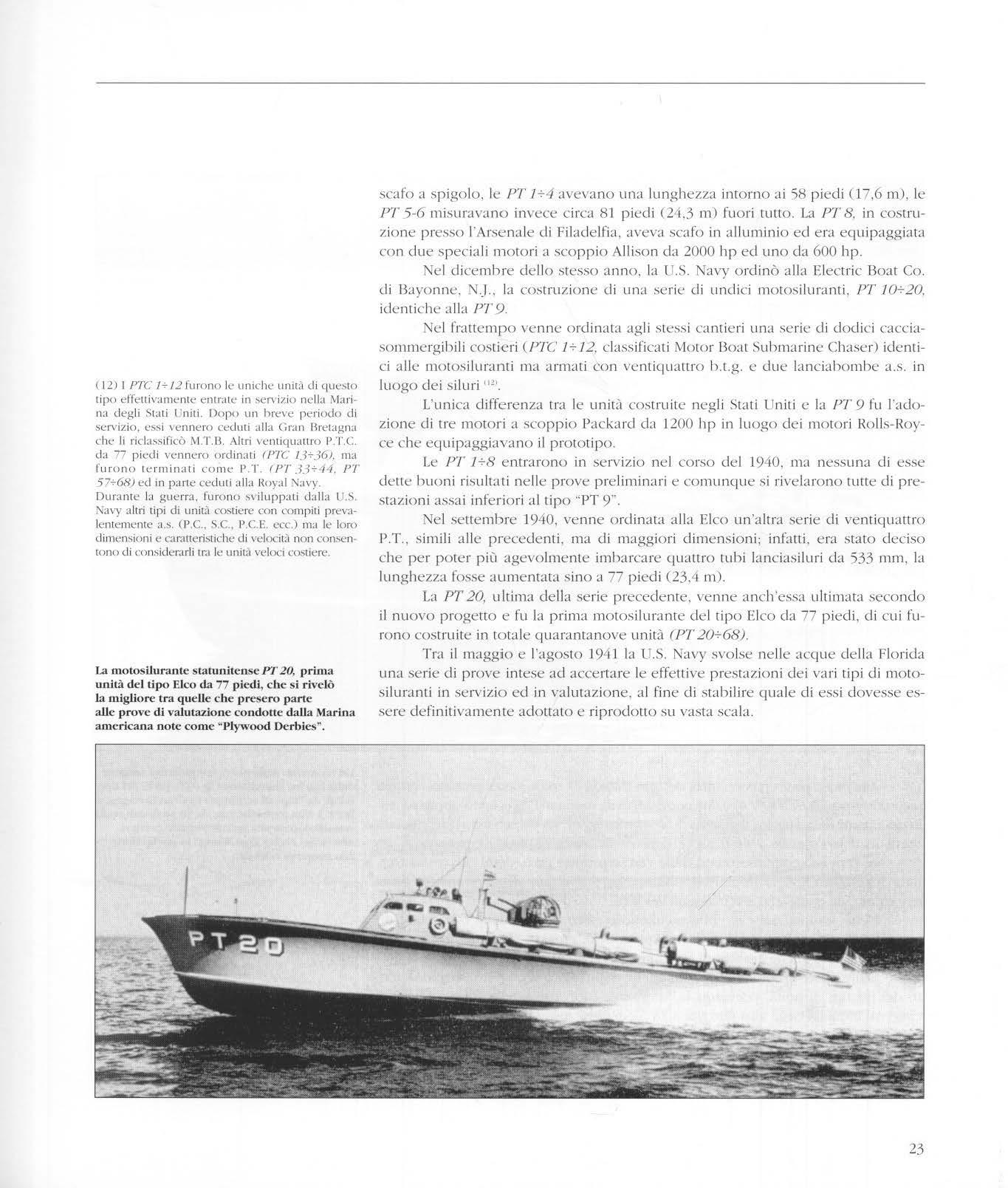

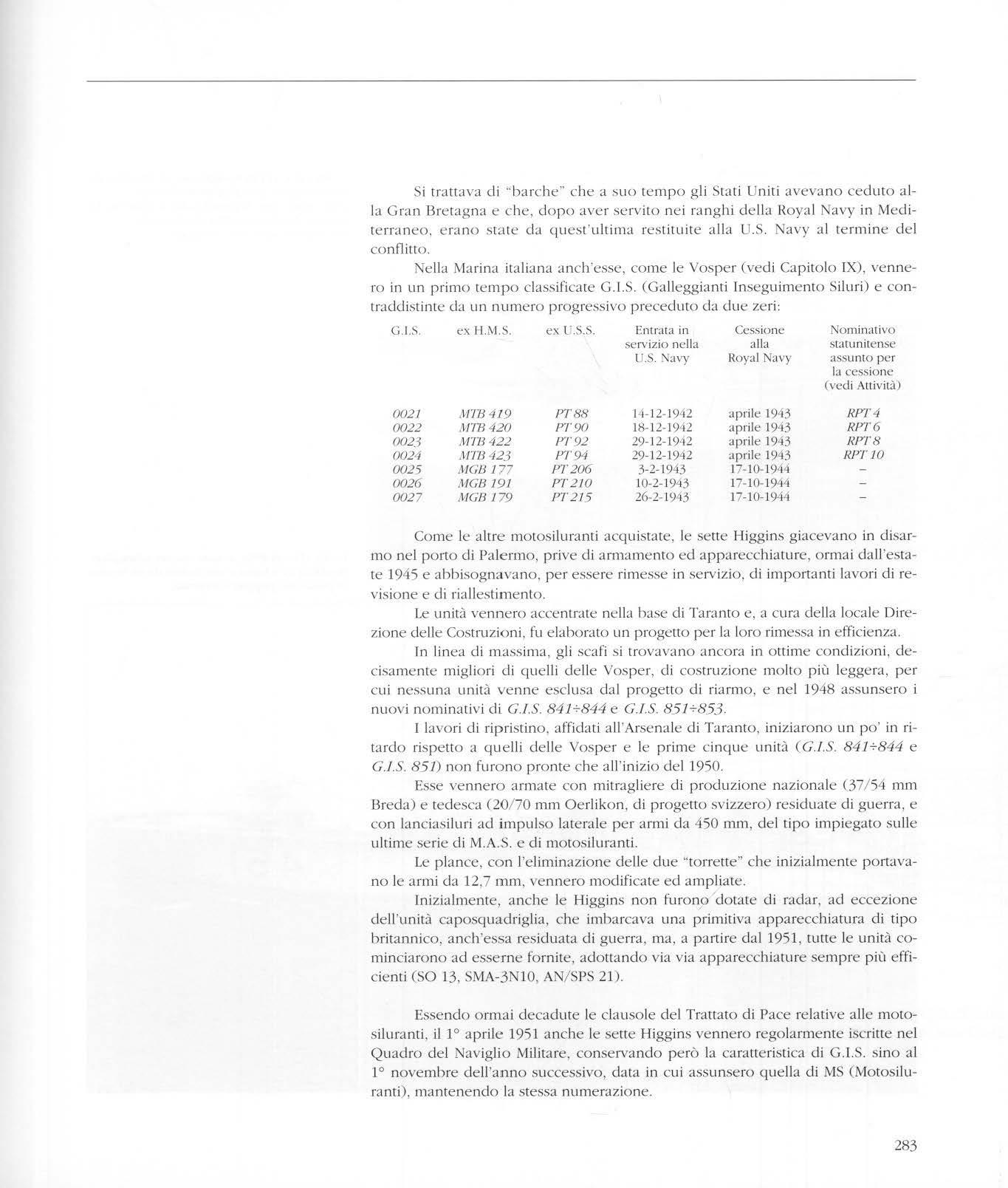

02) l PTC U l 2 furono le u n iche unità d i qu e!> tO t i po in SCIYizio nella Marin a d eg li Sta t i l l n it i. Dopo u n breve p er i odo di serviz io, essi ven n ero ce dut i al la Gran che li riclass i ficò M T.I3. Altri \cnt i q u attro P.T C. d a 77 p i edi vennero ord i nati (PTC J3 "'36J ma f u rono t e r m i na ti co m e P T (PT 33 "' 14. PT 57"'6.8) ed in parre ced u ti :dia Hoyal \lavy. Durante l a guerra, f uro n o svil u ppat i d :Jlla U S Navy altri tip i di uni tà co,.,tie re co n com pit i prevalentemente a s. (P.C.. s.e P.C.E. ccc.) ma le loro d i m e nsioni e caratterbtiche di veloci tà non consentono di tra le un itiì veloci

scafo a spigolo, le PT J.:,-1 avevano una lunghezza intorno ai 58 piedi (17,6 m), le PT 5-G m isuravano invece circa 81 pi ed i (21,3 m) fuori tutto. La PT 8, in costruz ione p resso l'Ars e na le di Filade lfia, aveva scafo in alluminio ed era equ ip aggia ta con du e s p ec iali m otori a scopp io Allison da 2000 hp ed uno da 600 hp.

Nel d icemb re dello stesso a nn o. la U.S. Navy o rdin ò alla Electric Boat Co d i Bayonne, 01.] la cost ruz ione d i una ser ie d i undici motos ilur ant i, PT /0":-20, identi che a ll a PT9

Nel frattempo venne ord in a ta ag li s tessi cant ie ri una se rie d i dodici cacciaso mmergibi li cos tier i (JYJ'C H 12. class ifi cat i Mmor Boat Sub mar in e Chasc r) id entici alle motosi l urant i m a armat i con ventiquattro b.t.g. c due lanc iabornbc a.s. in luogo dei siluri ' '2 '.

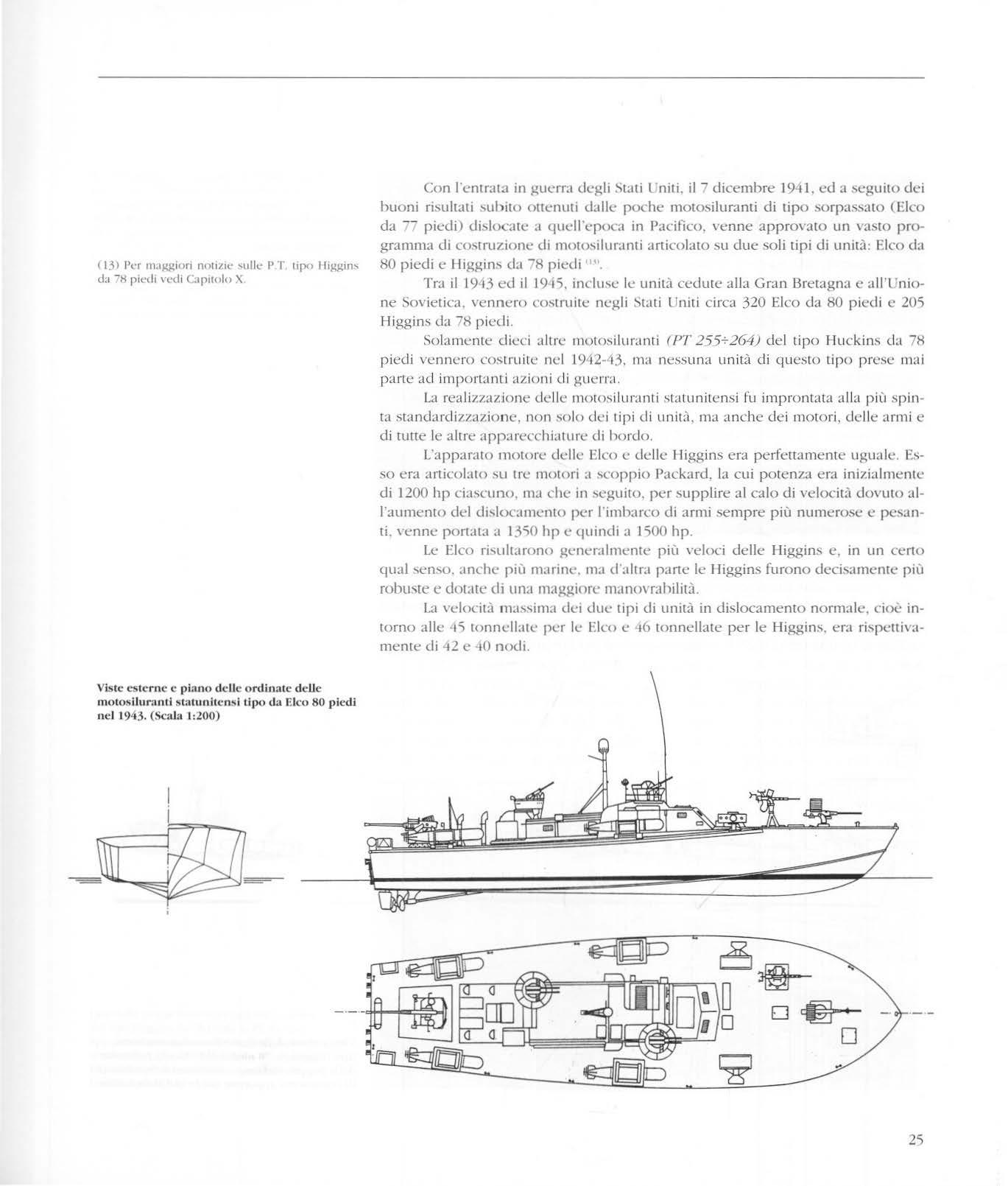

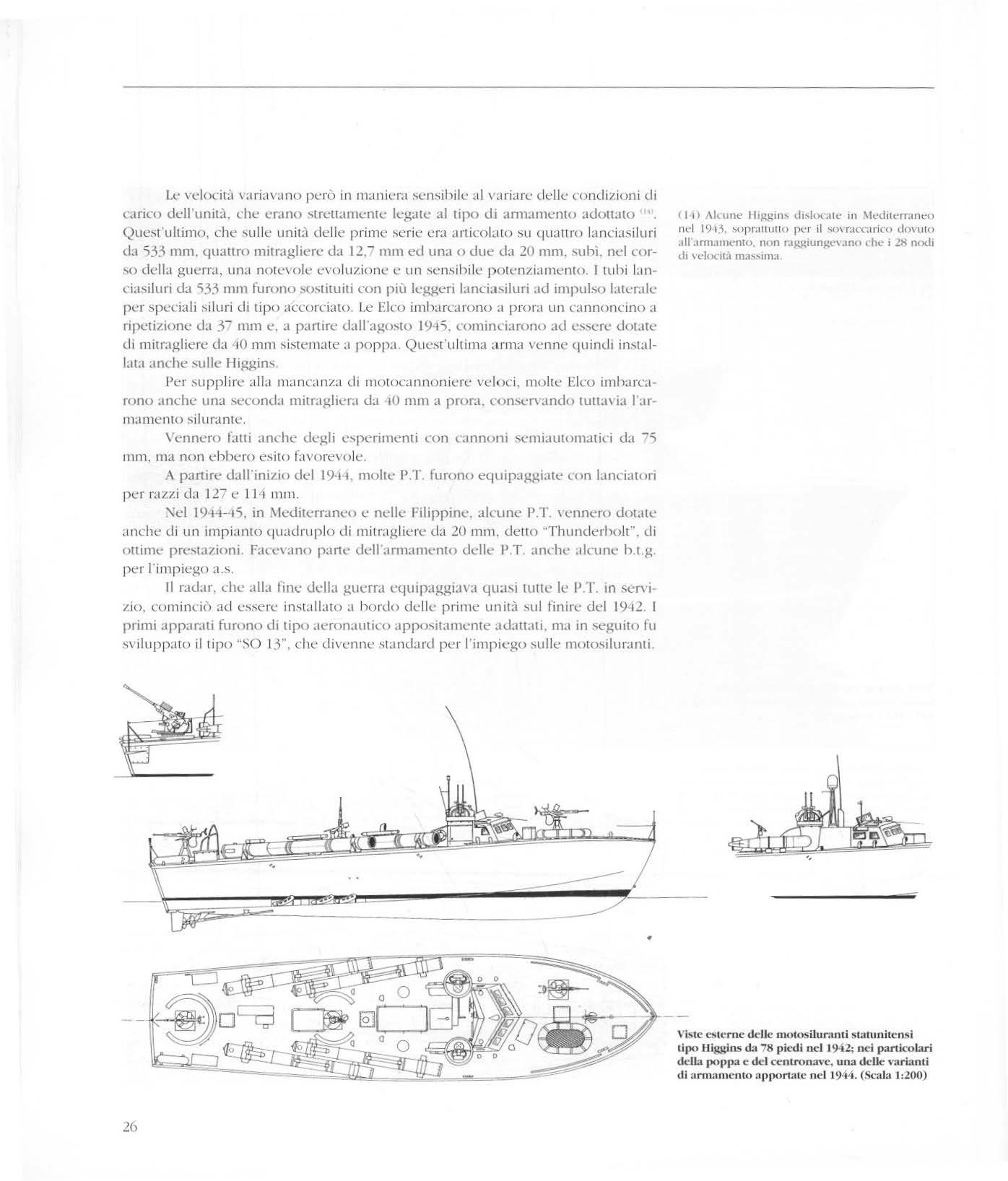

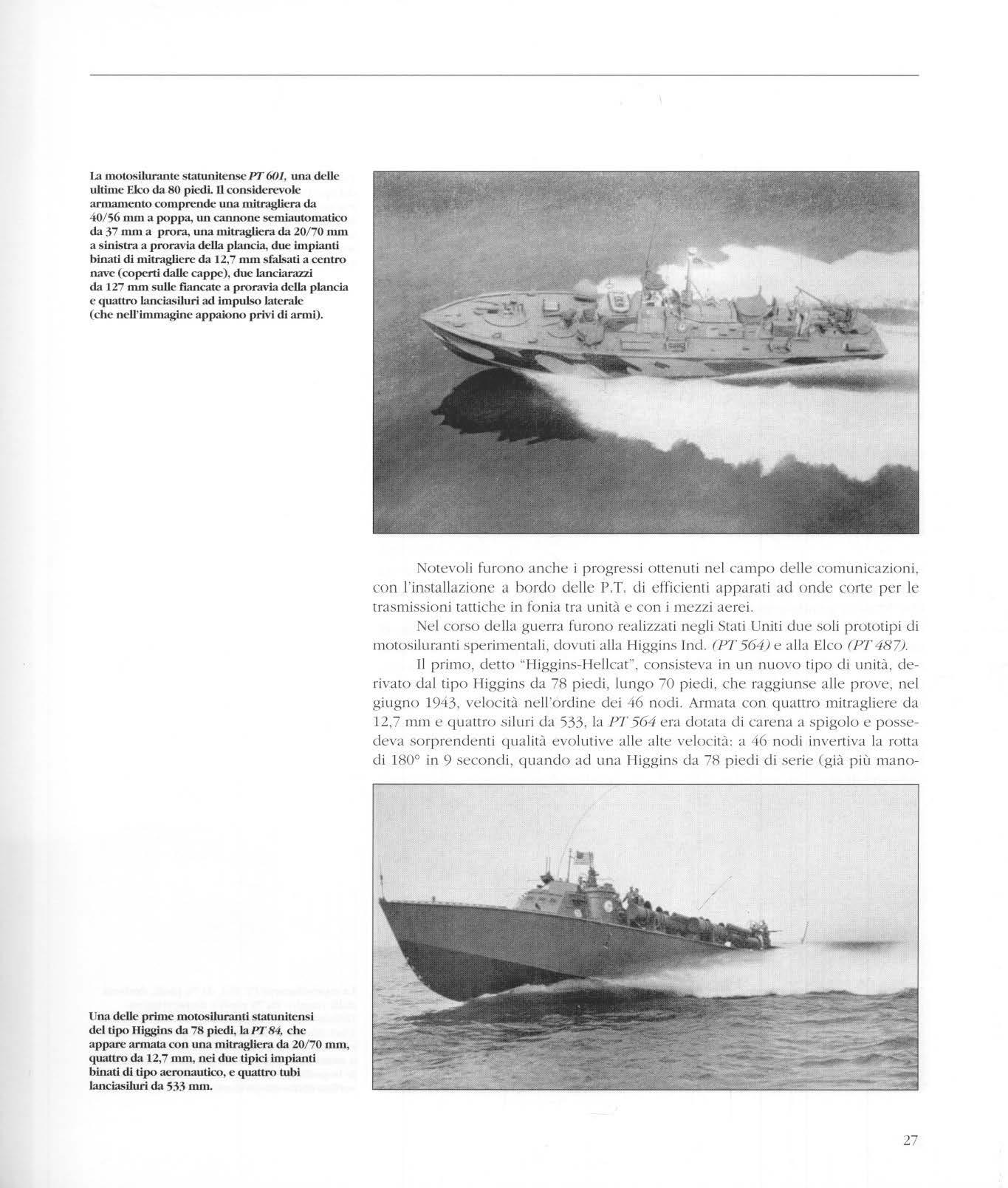

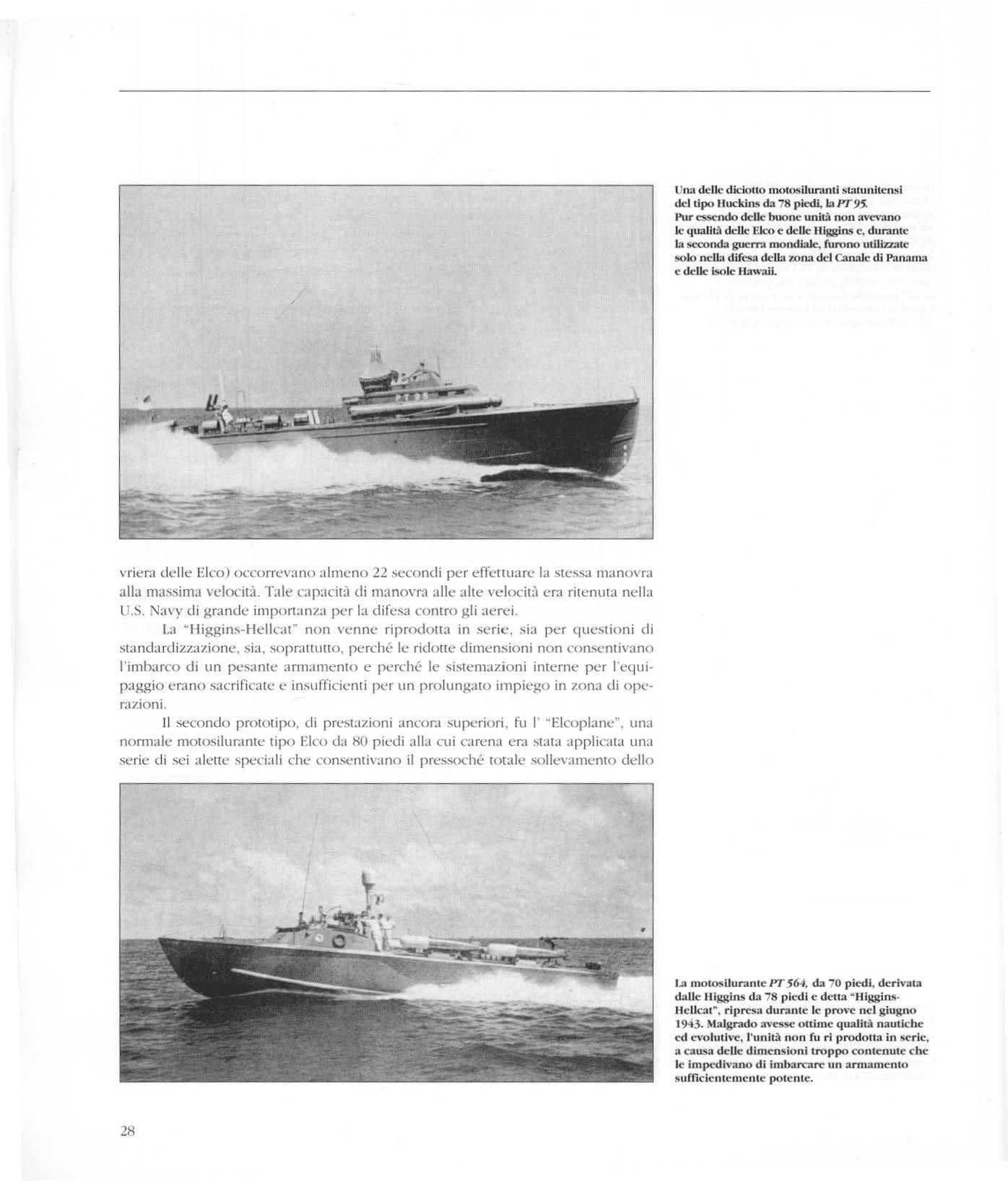

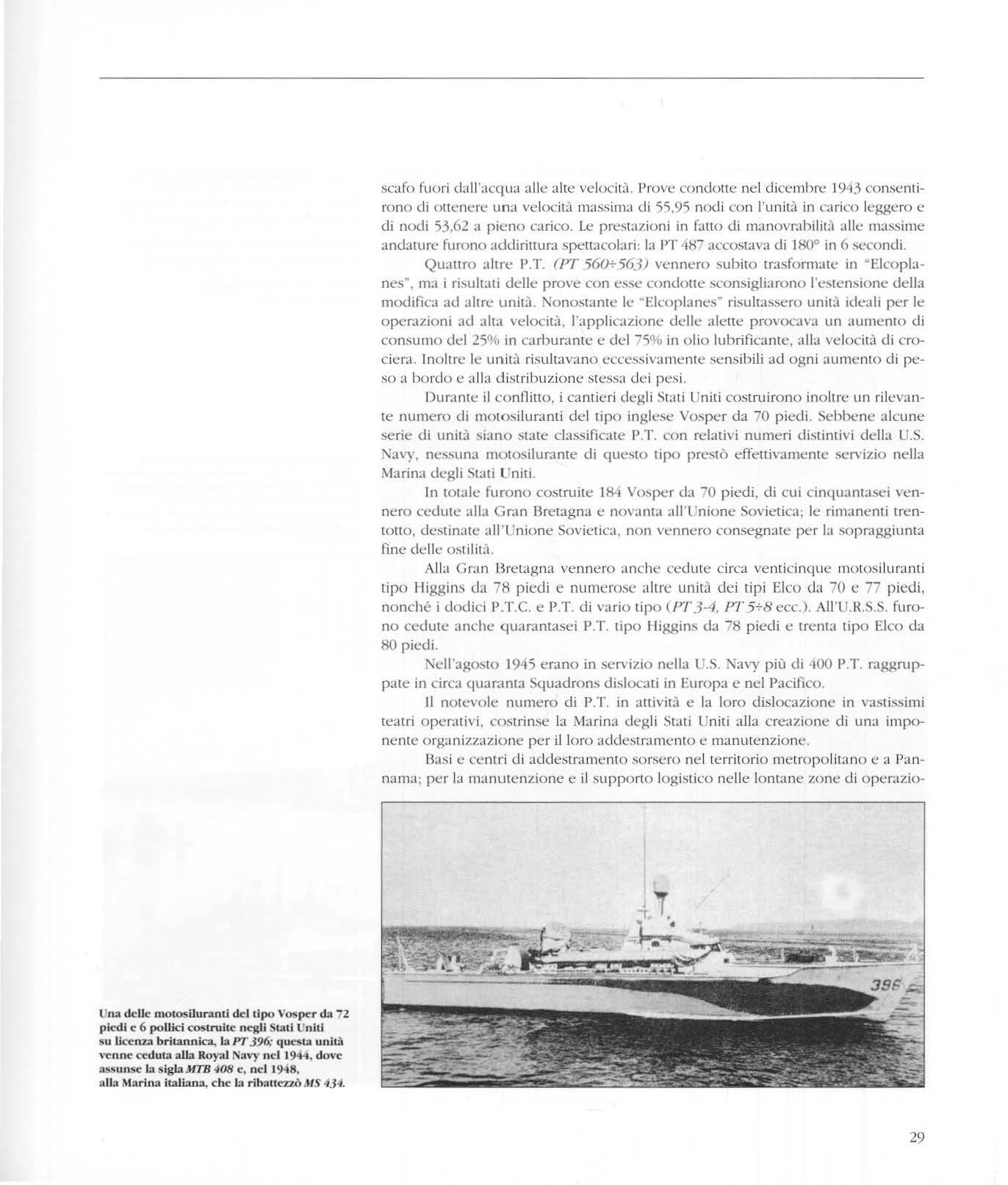

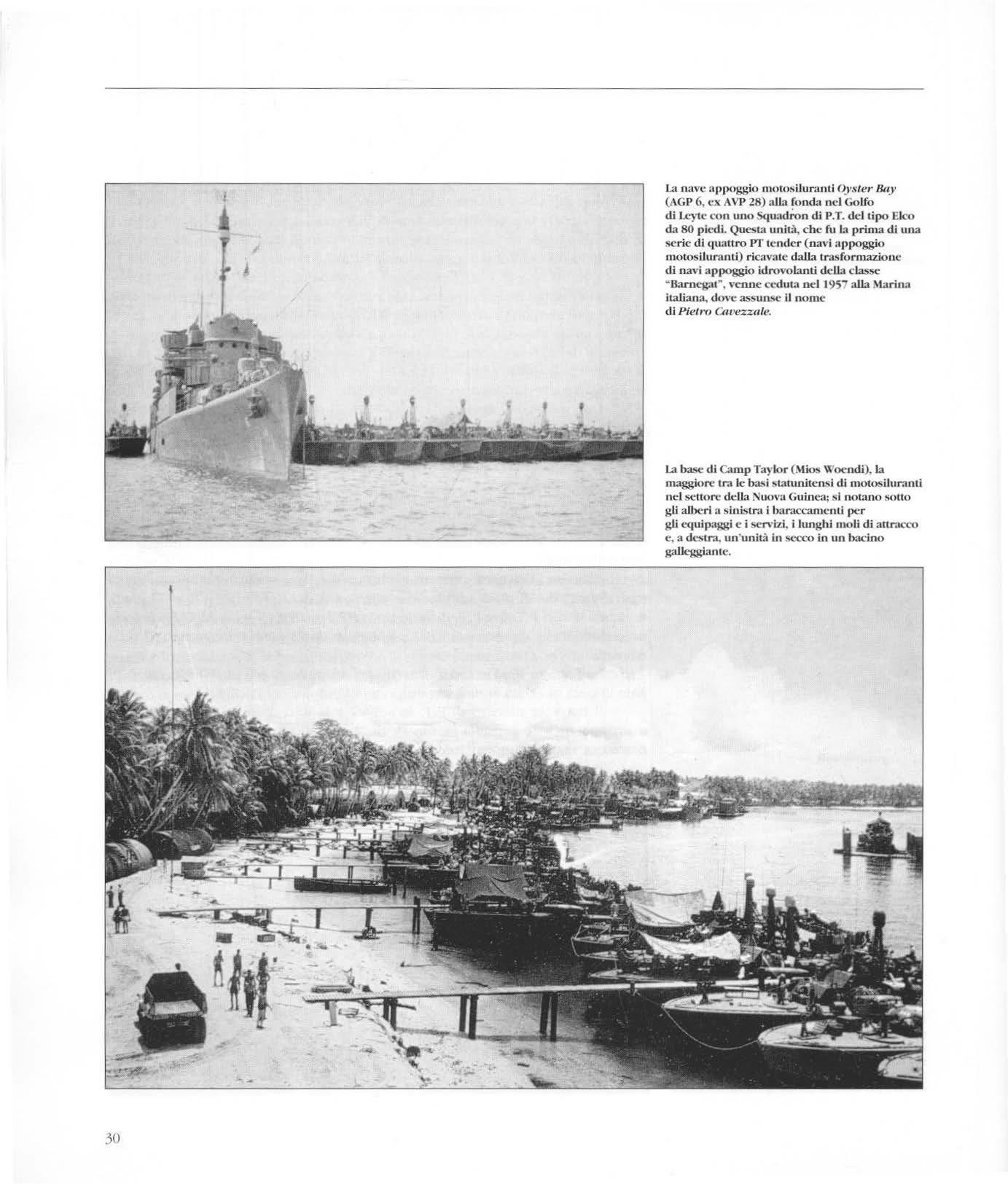

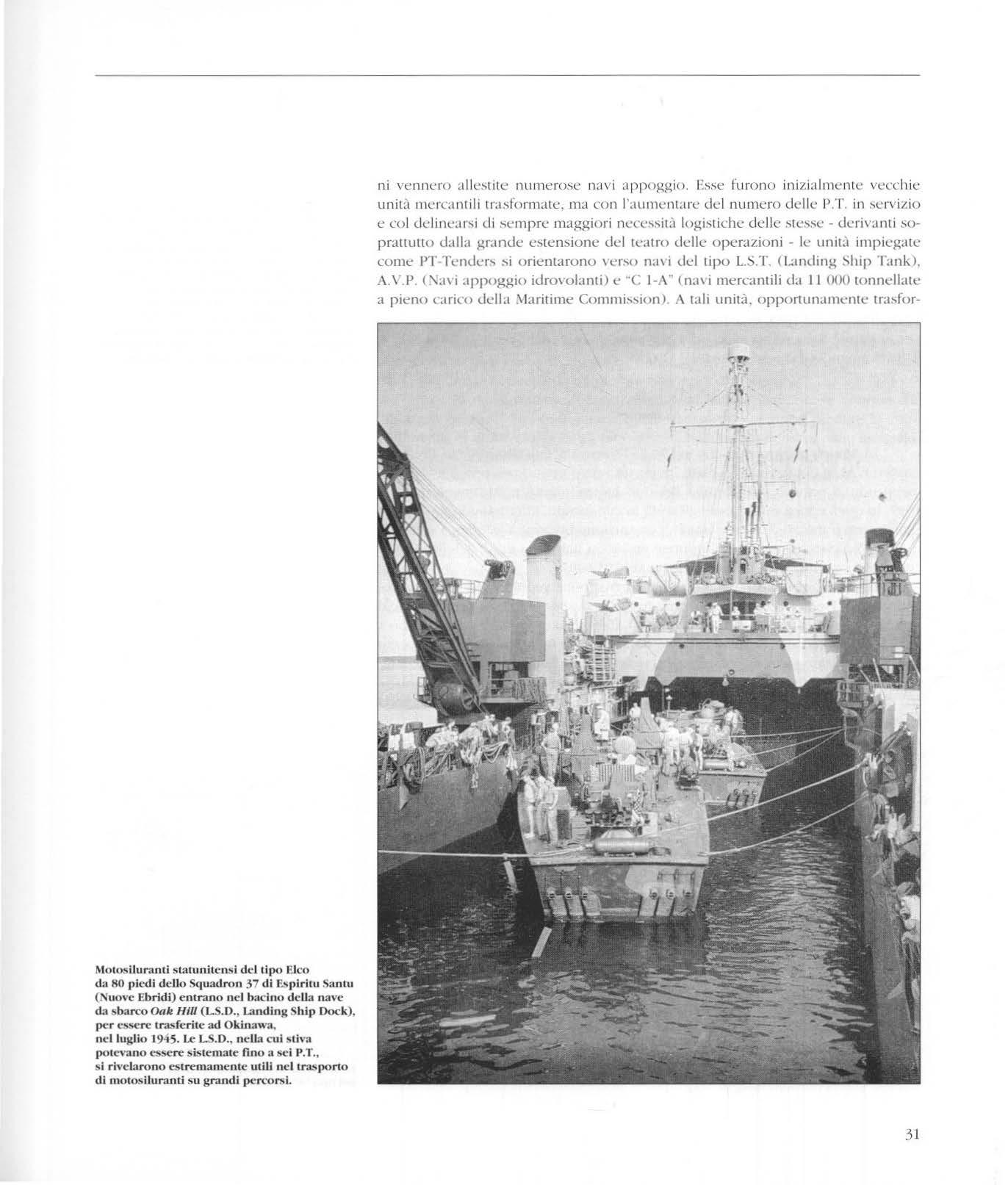

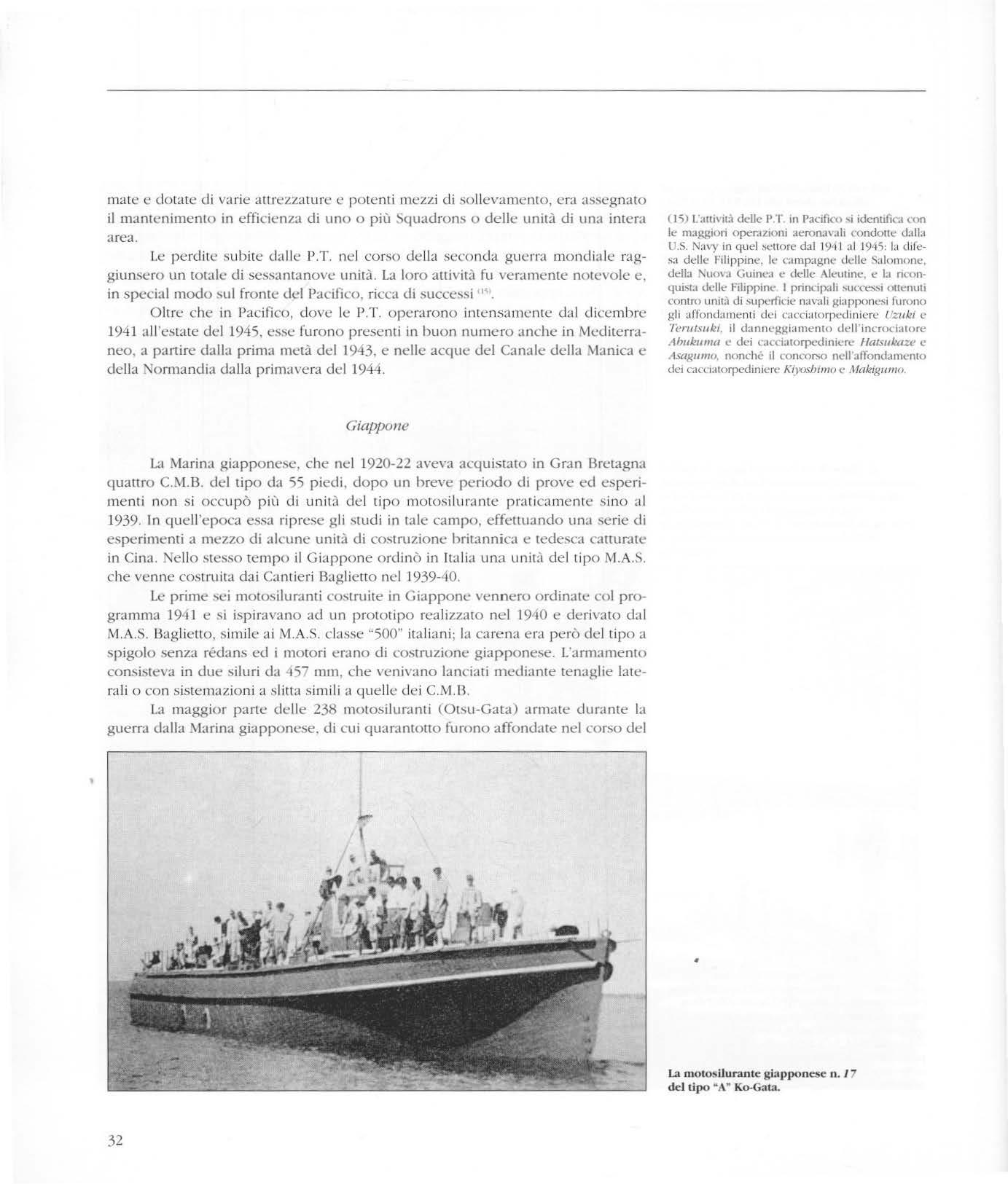

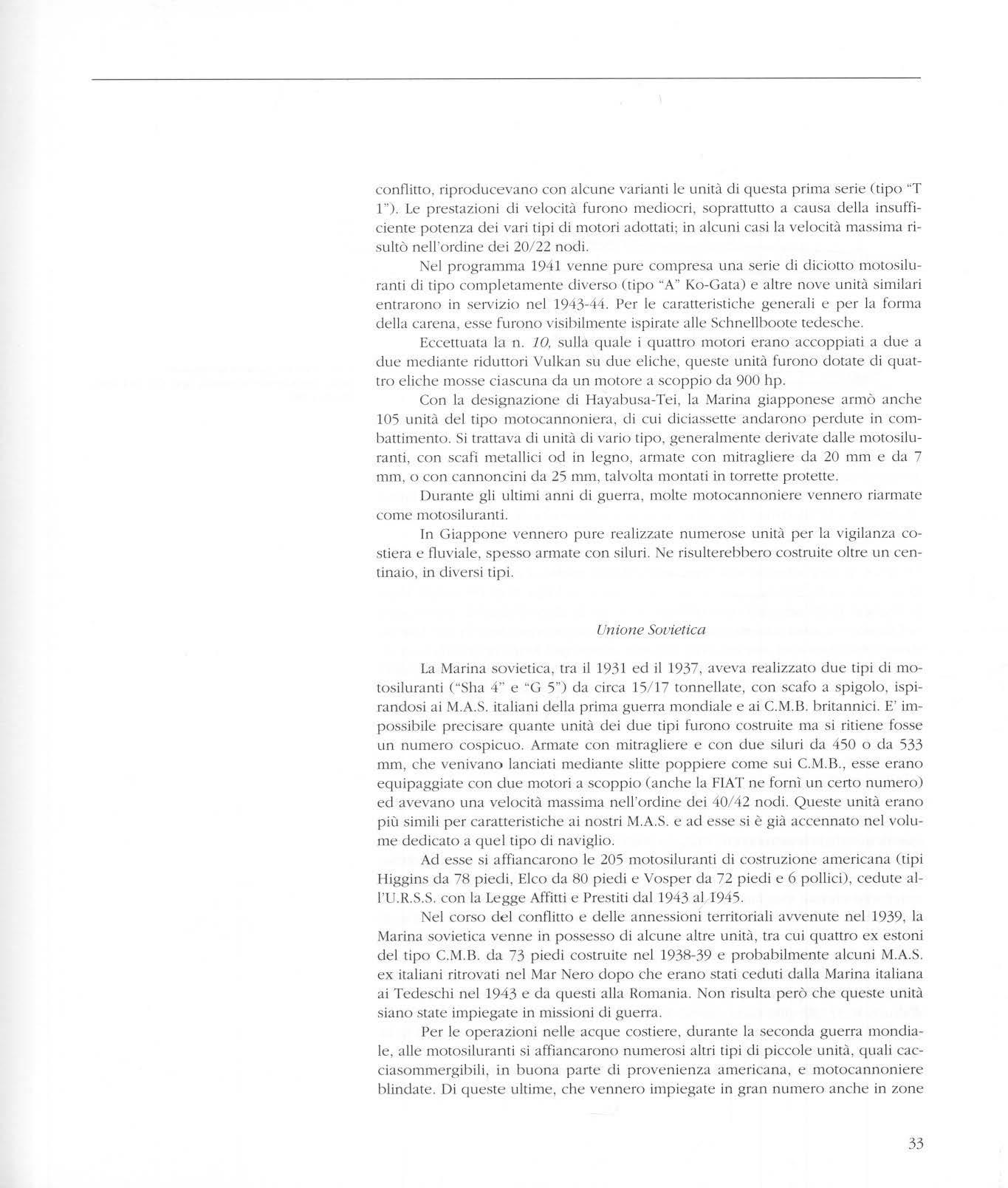

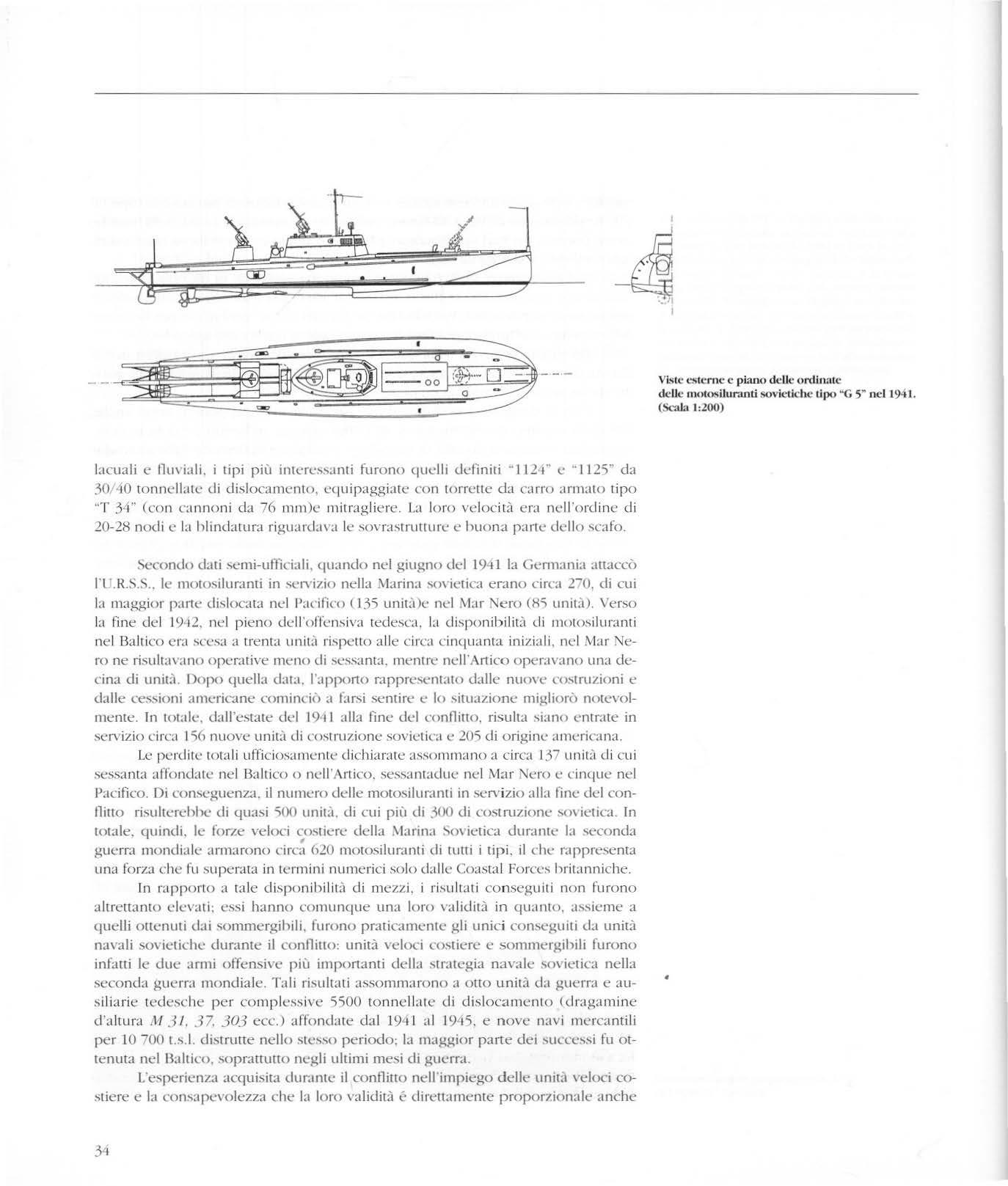

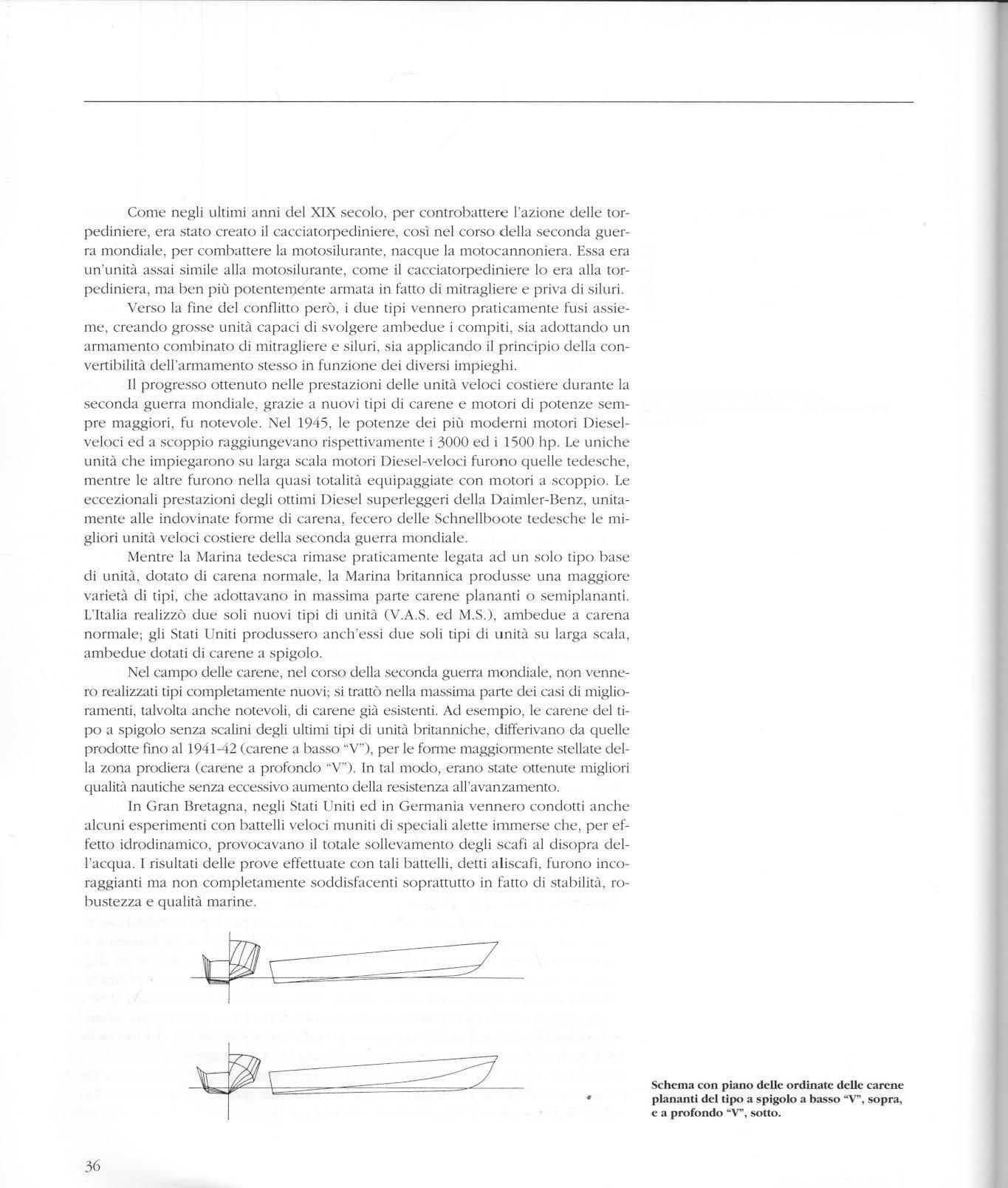

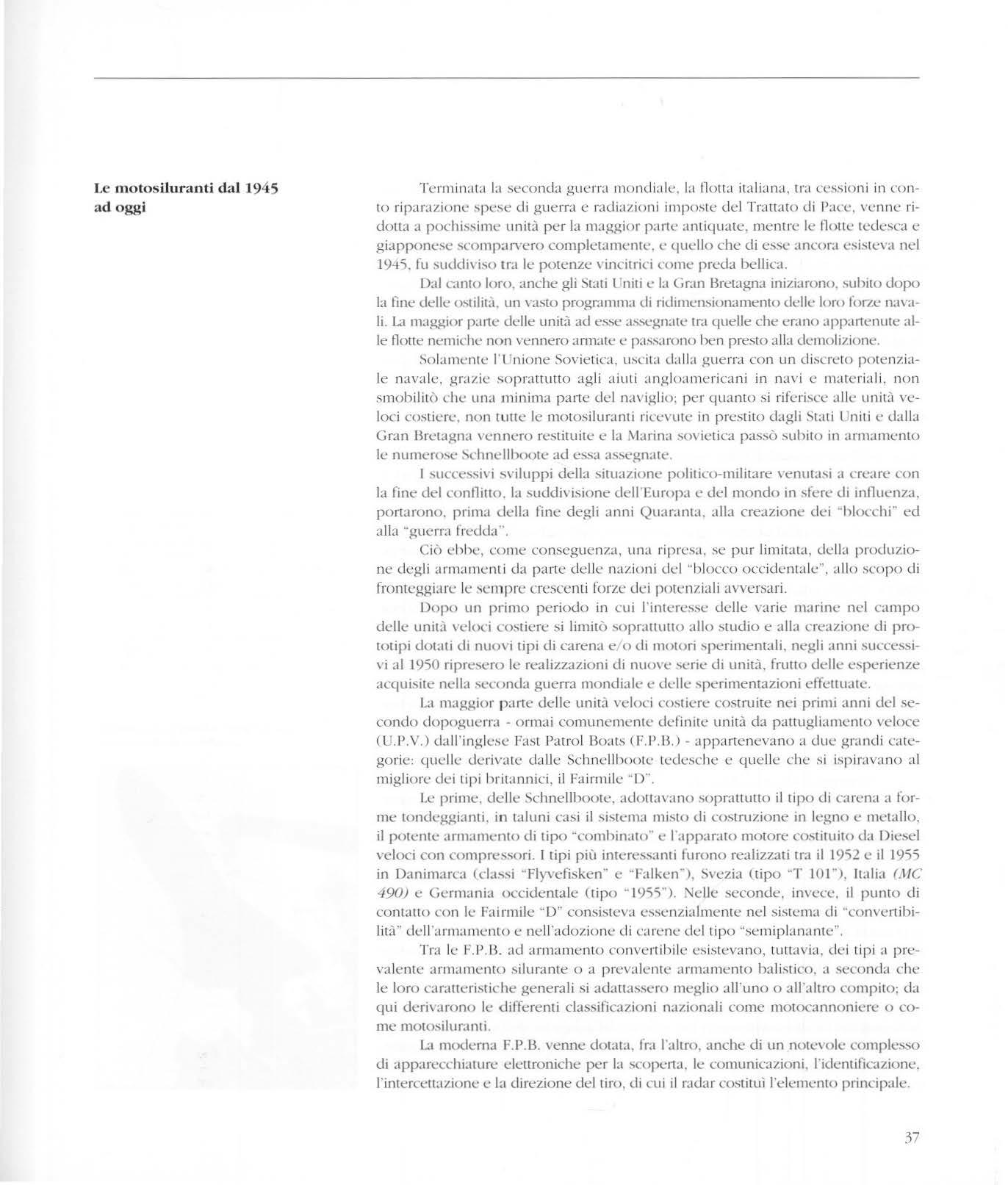

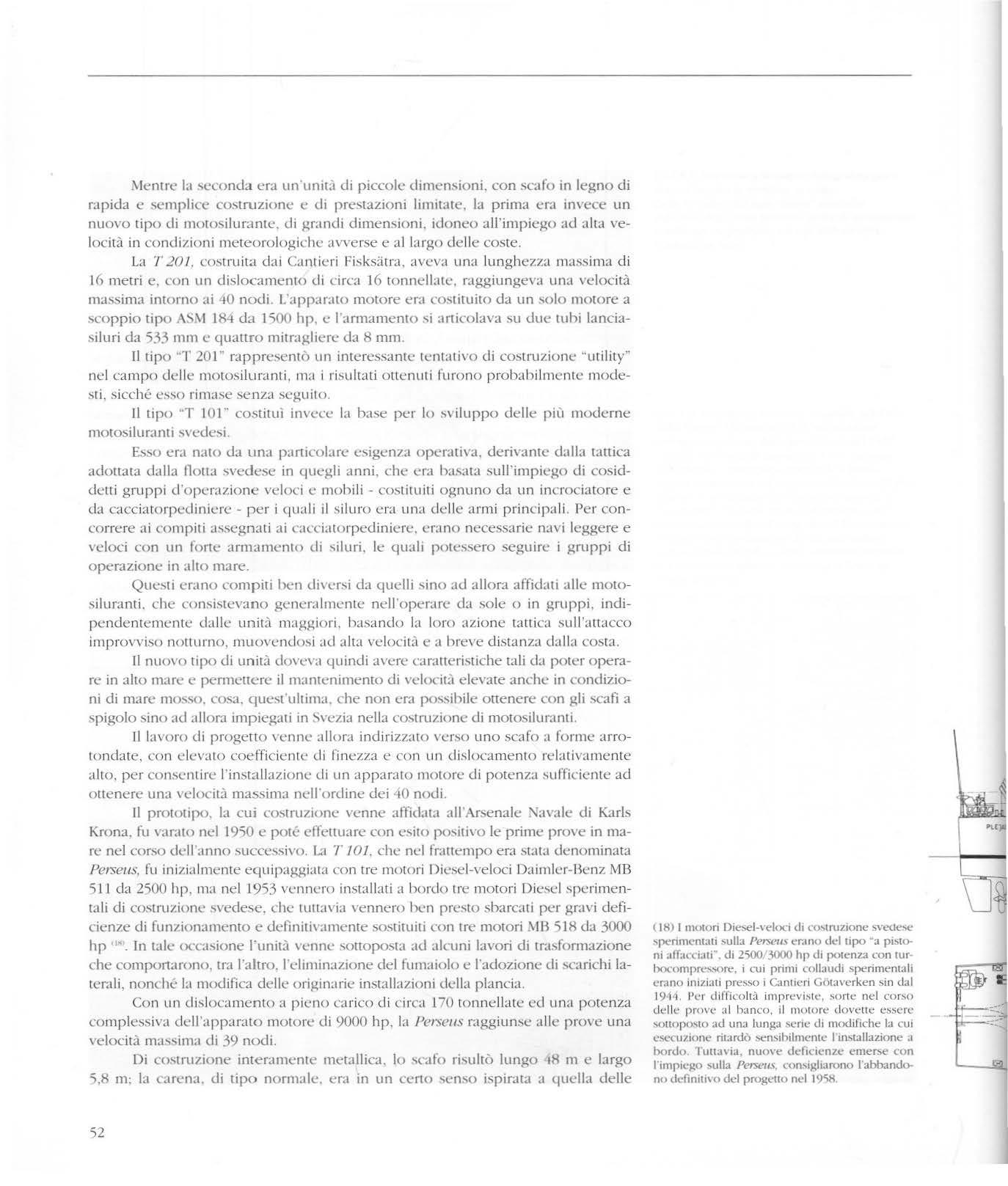

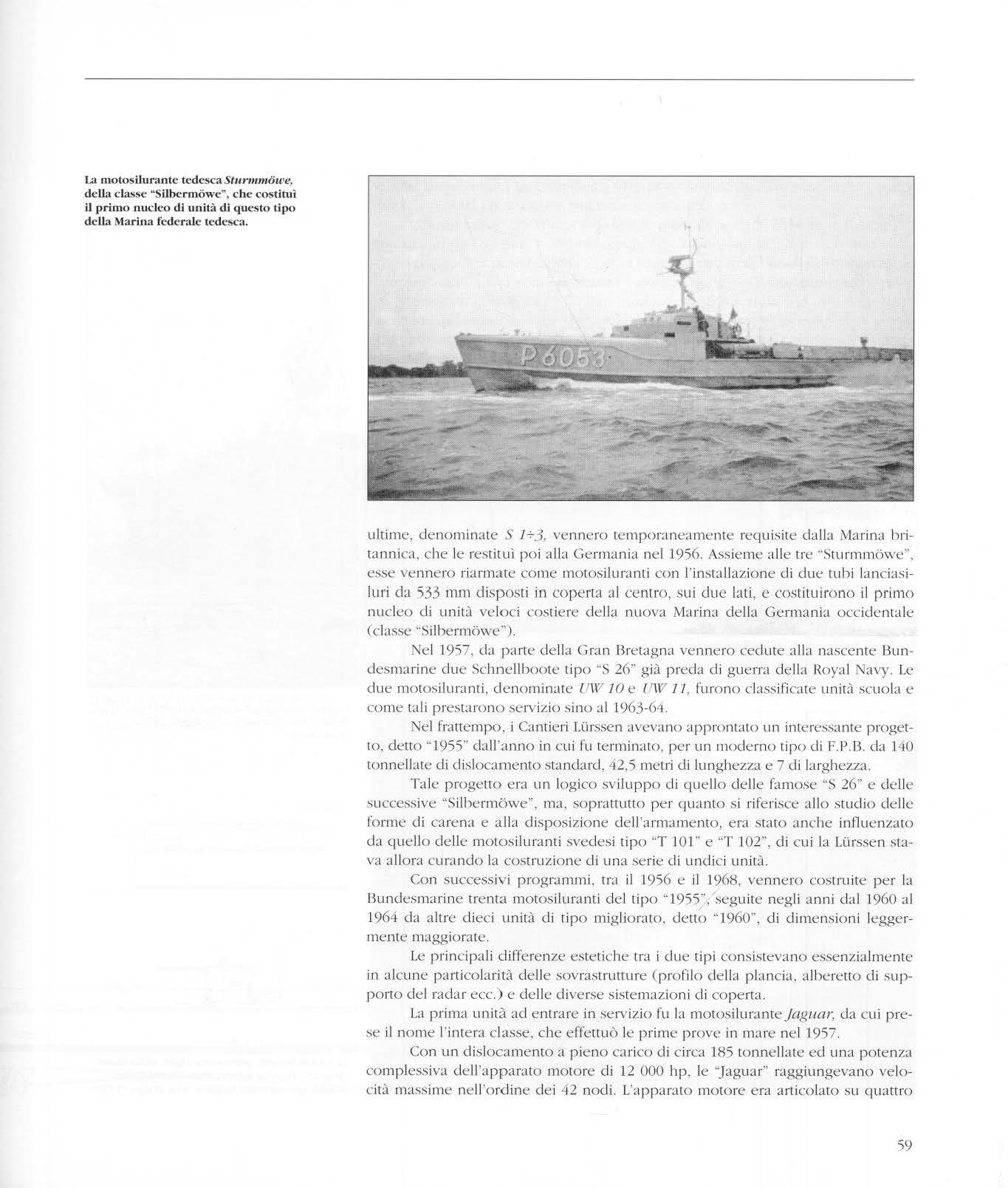

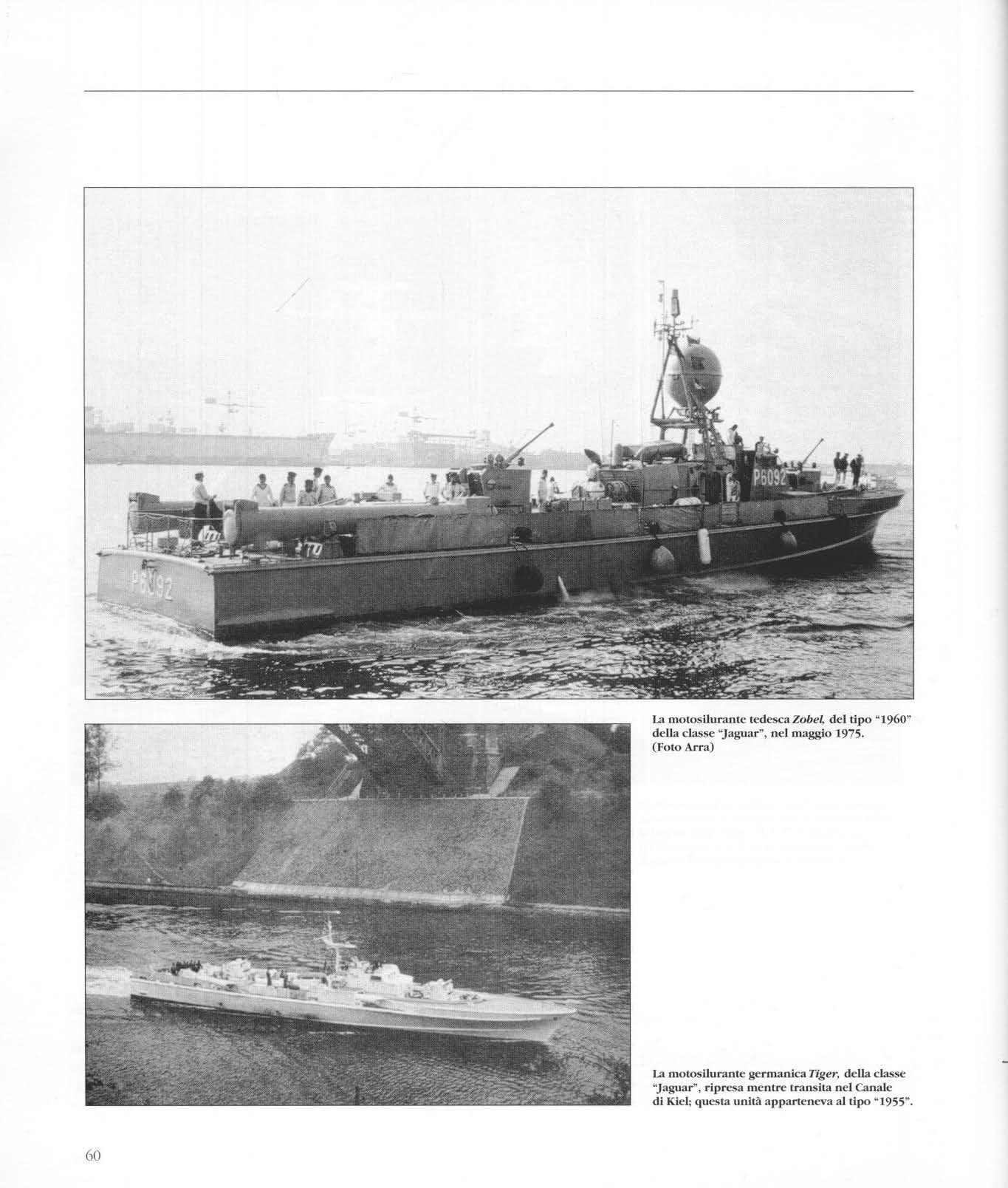

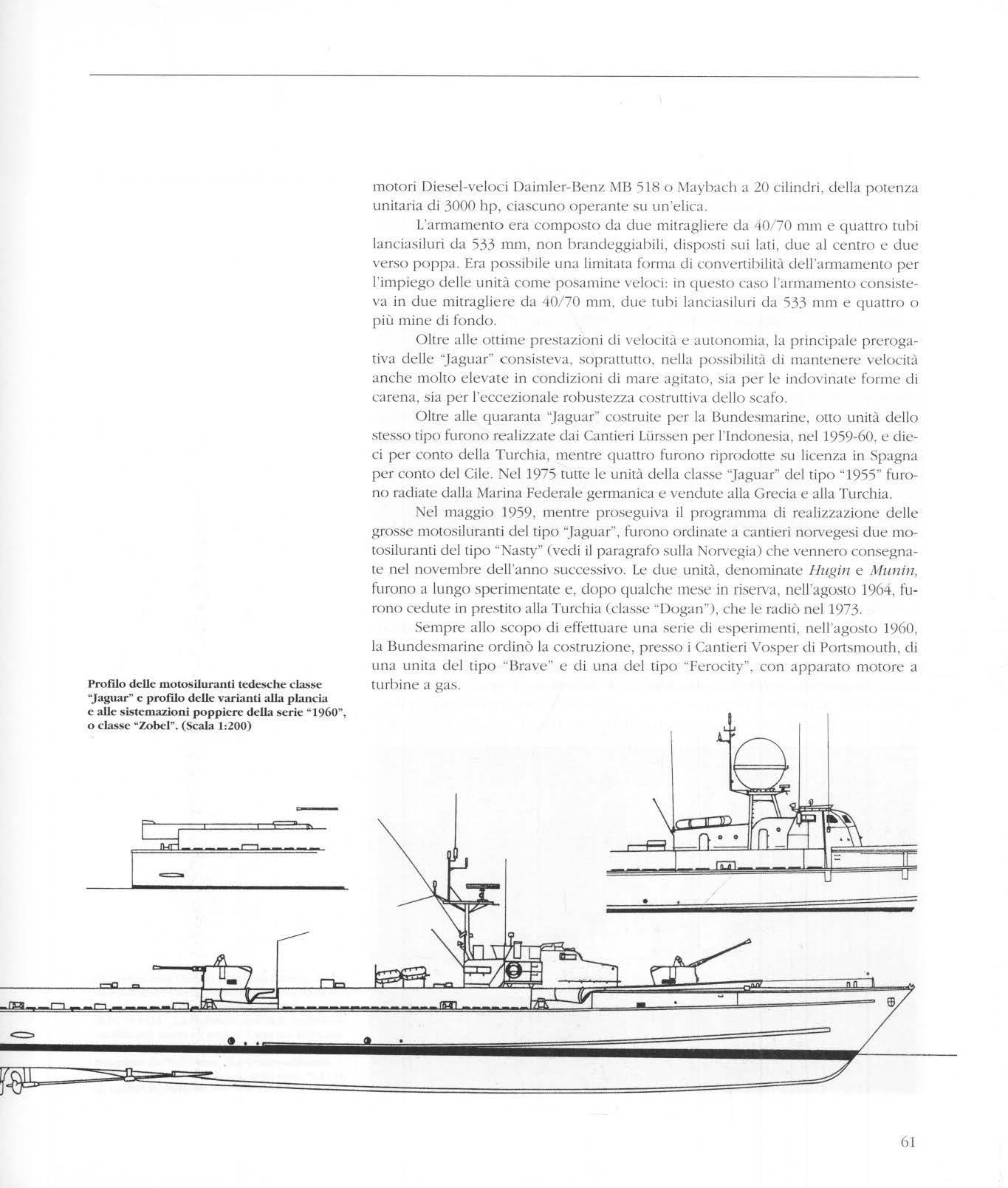

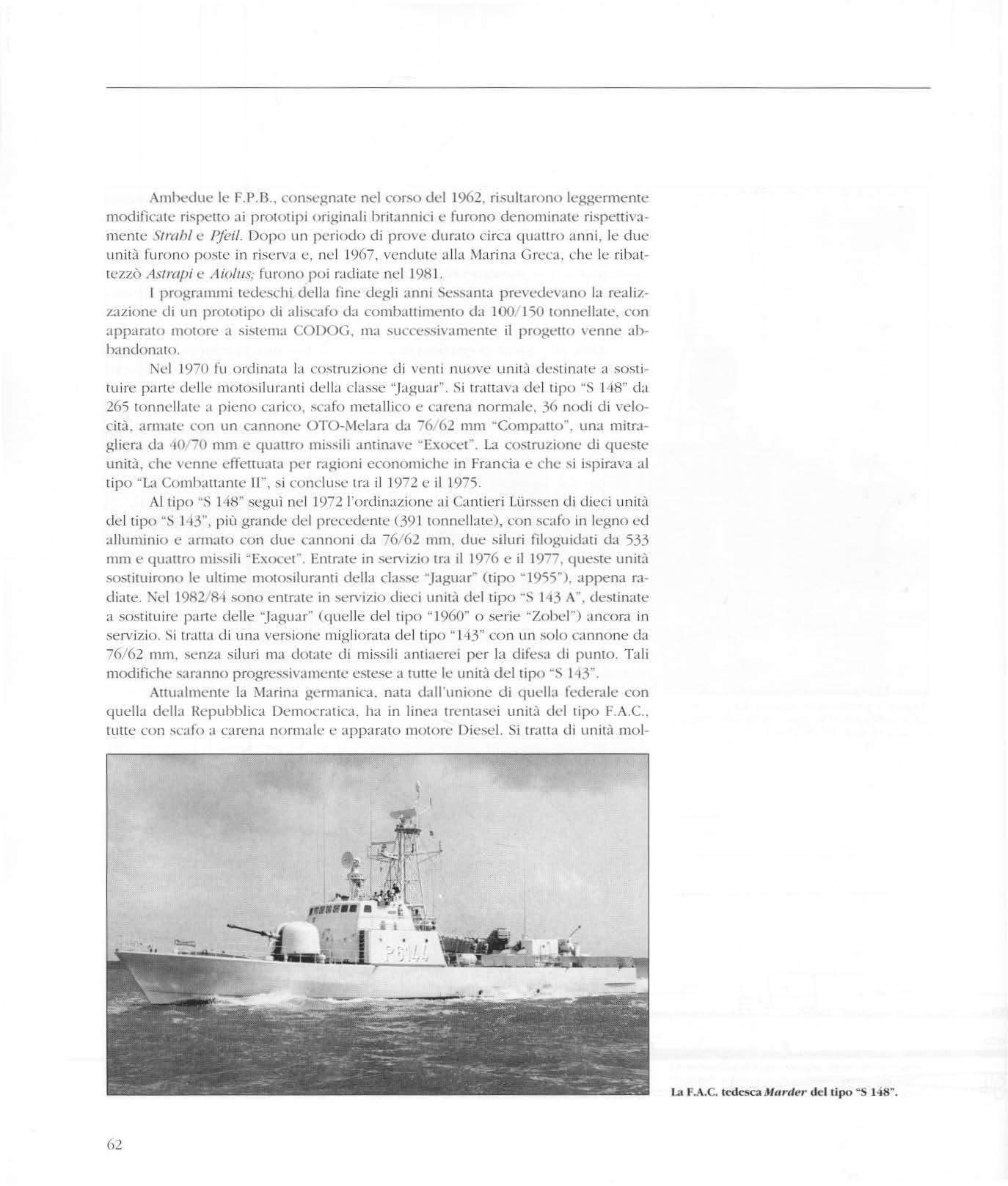

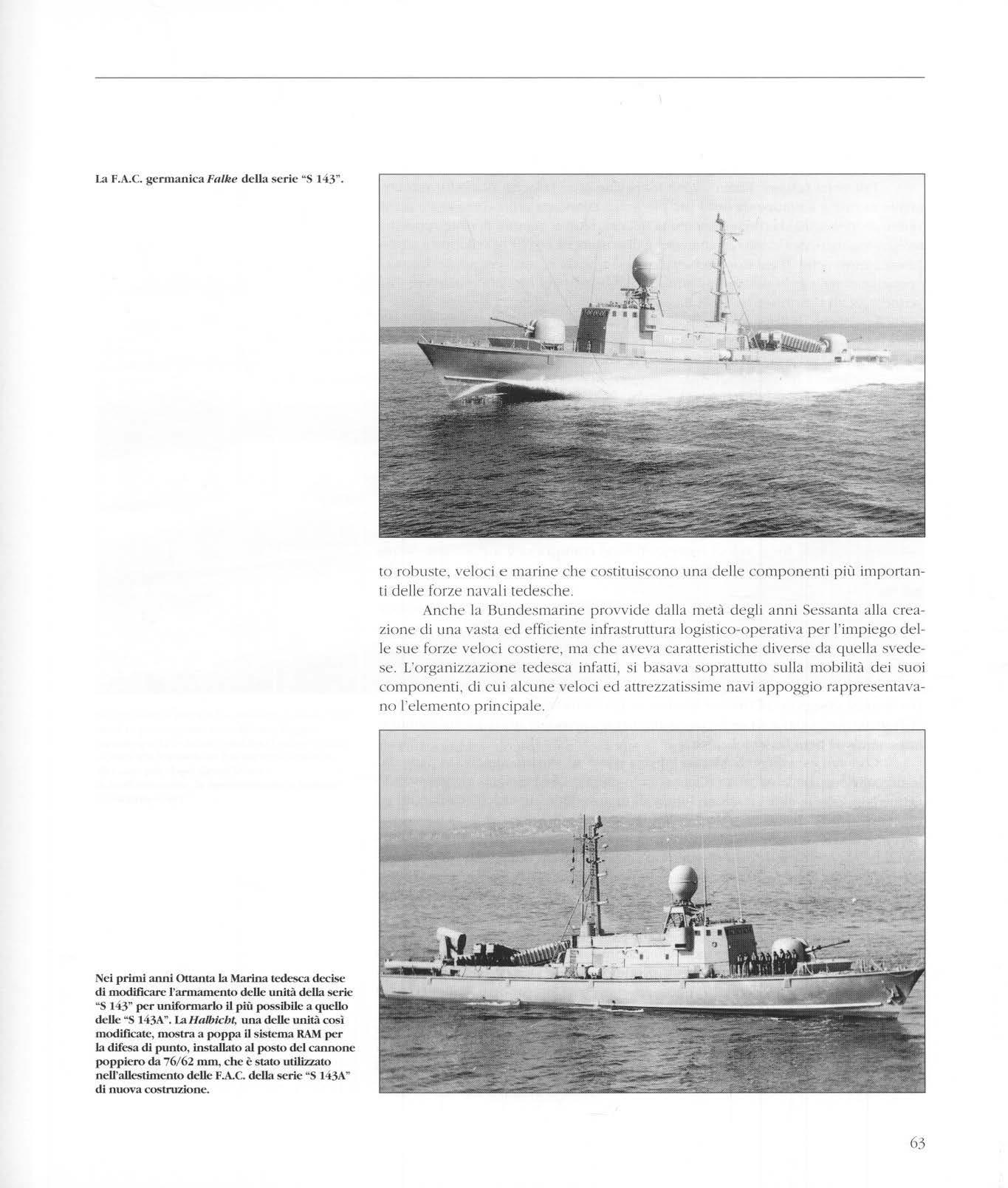

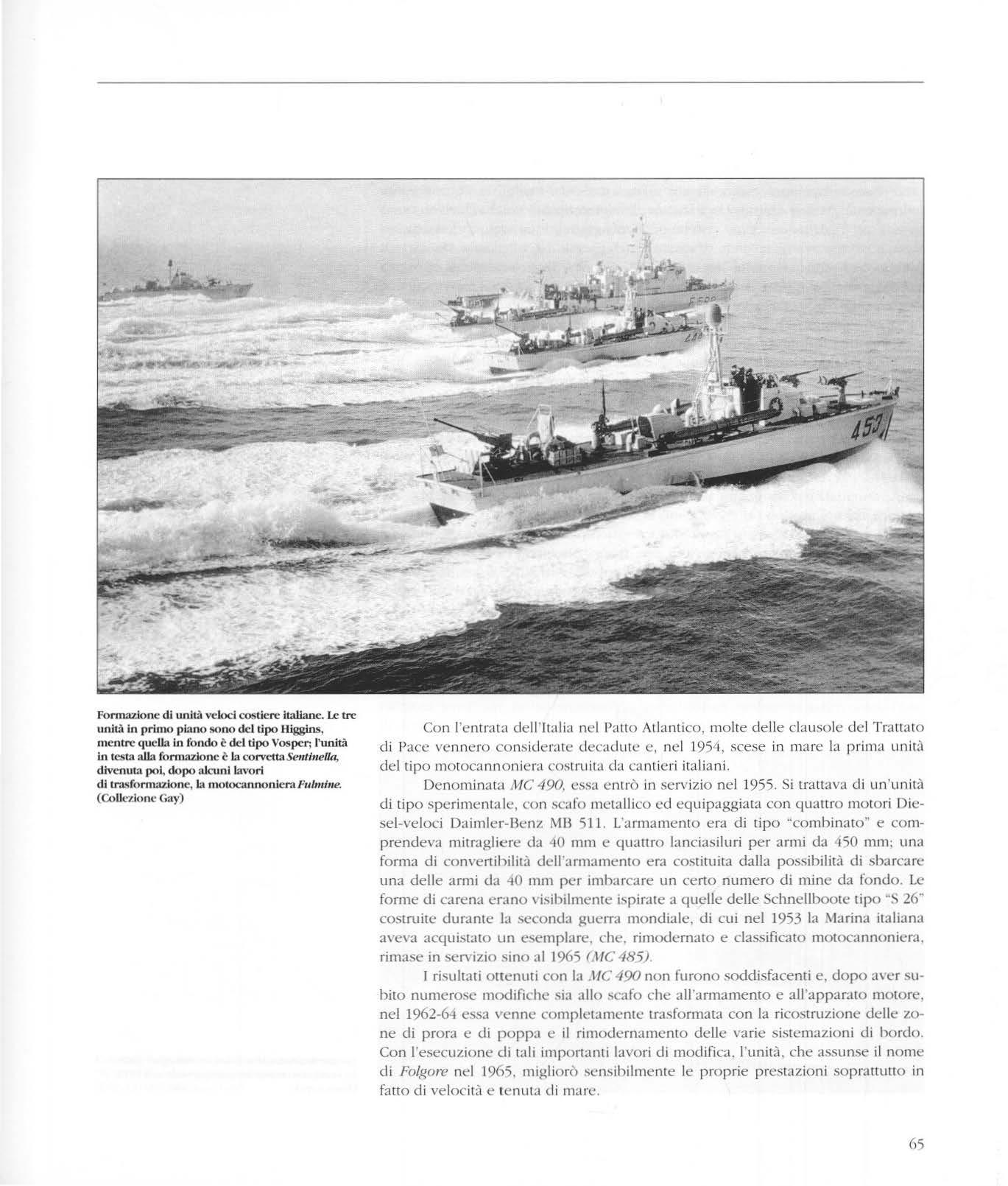

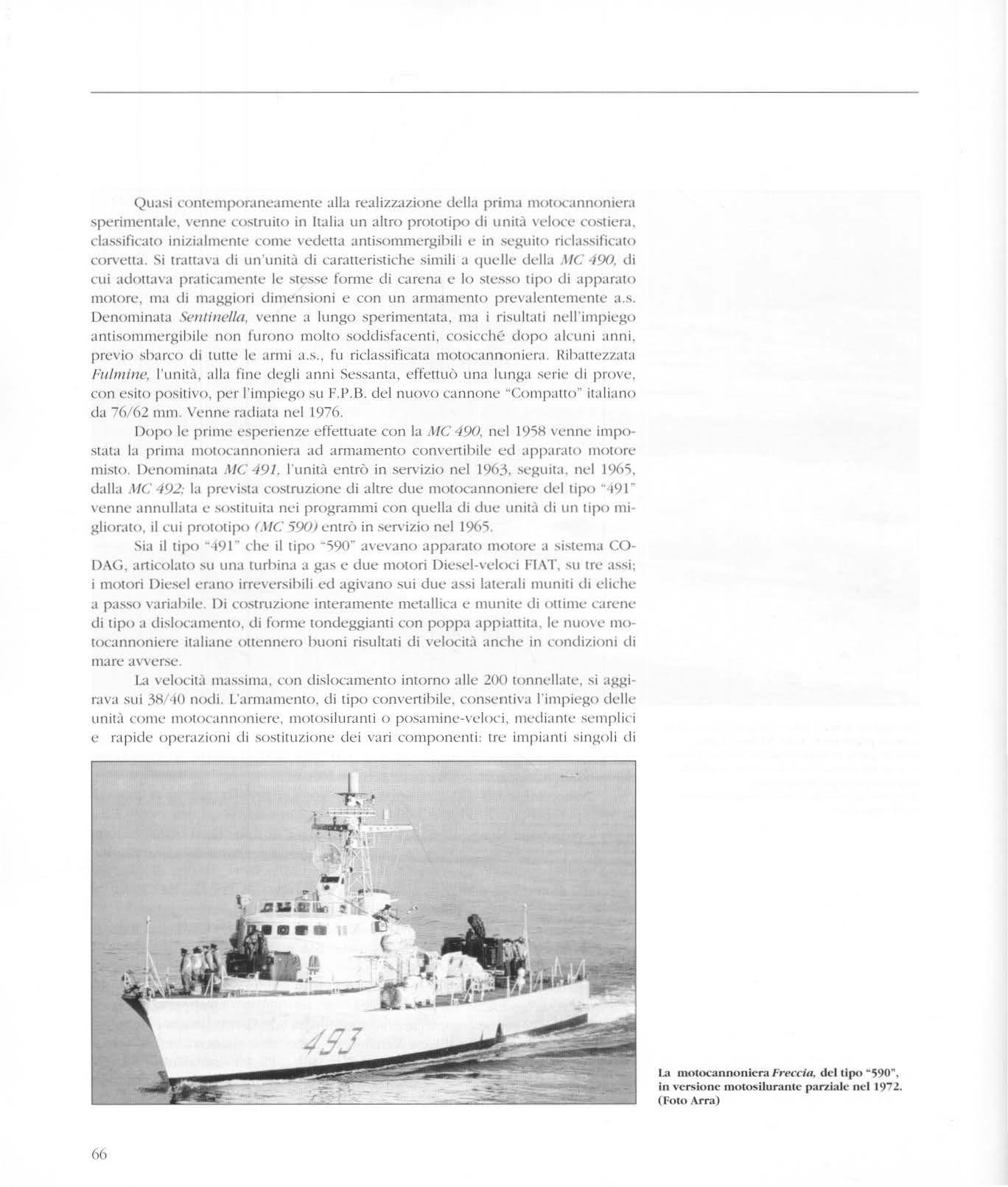

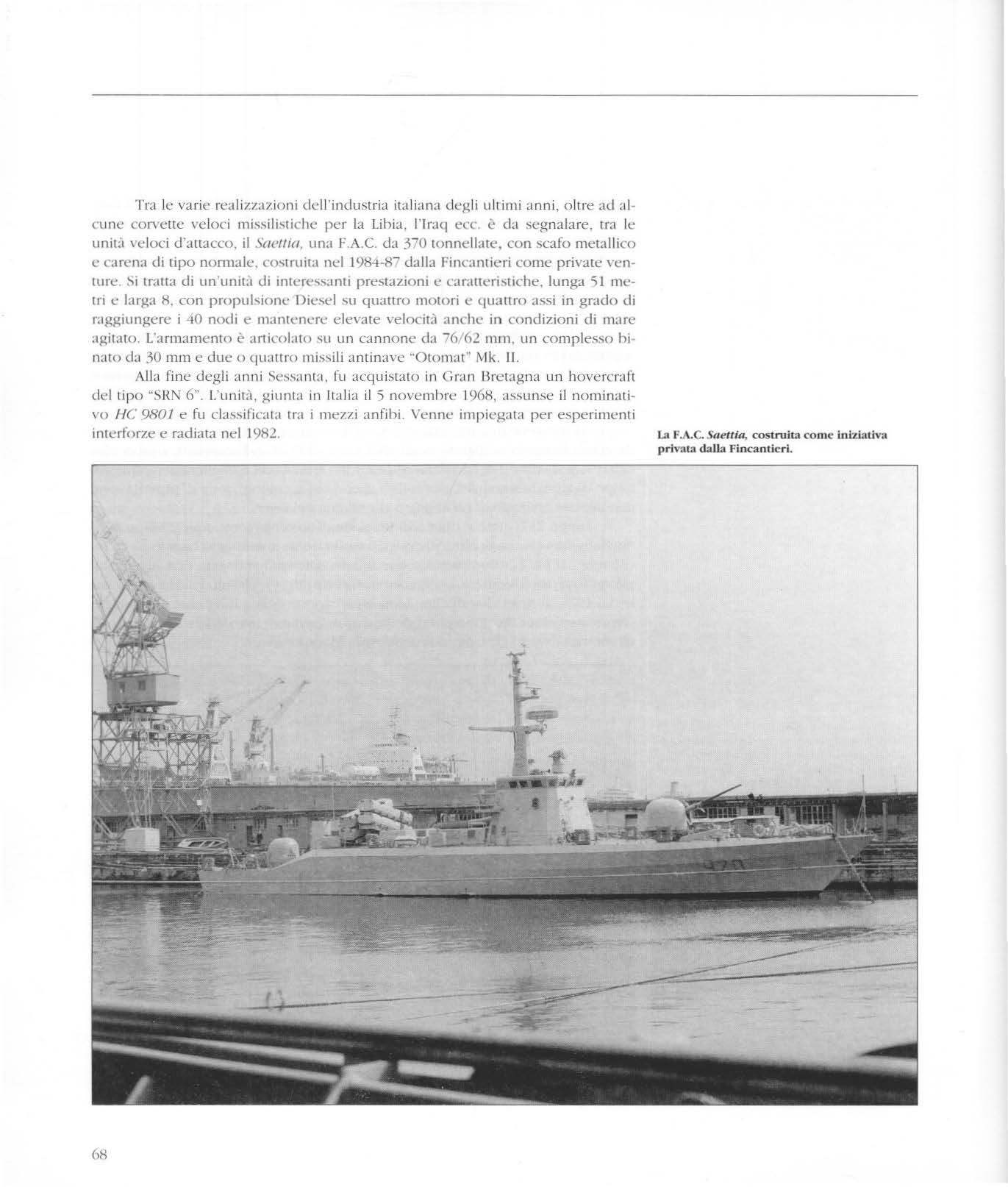

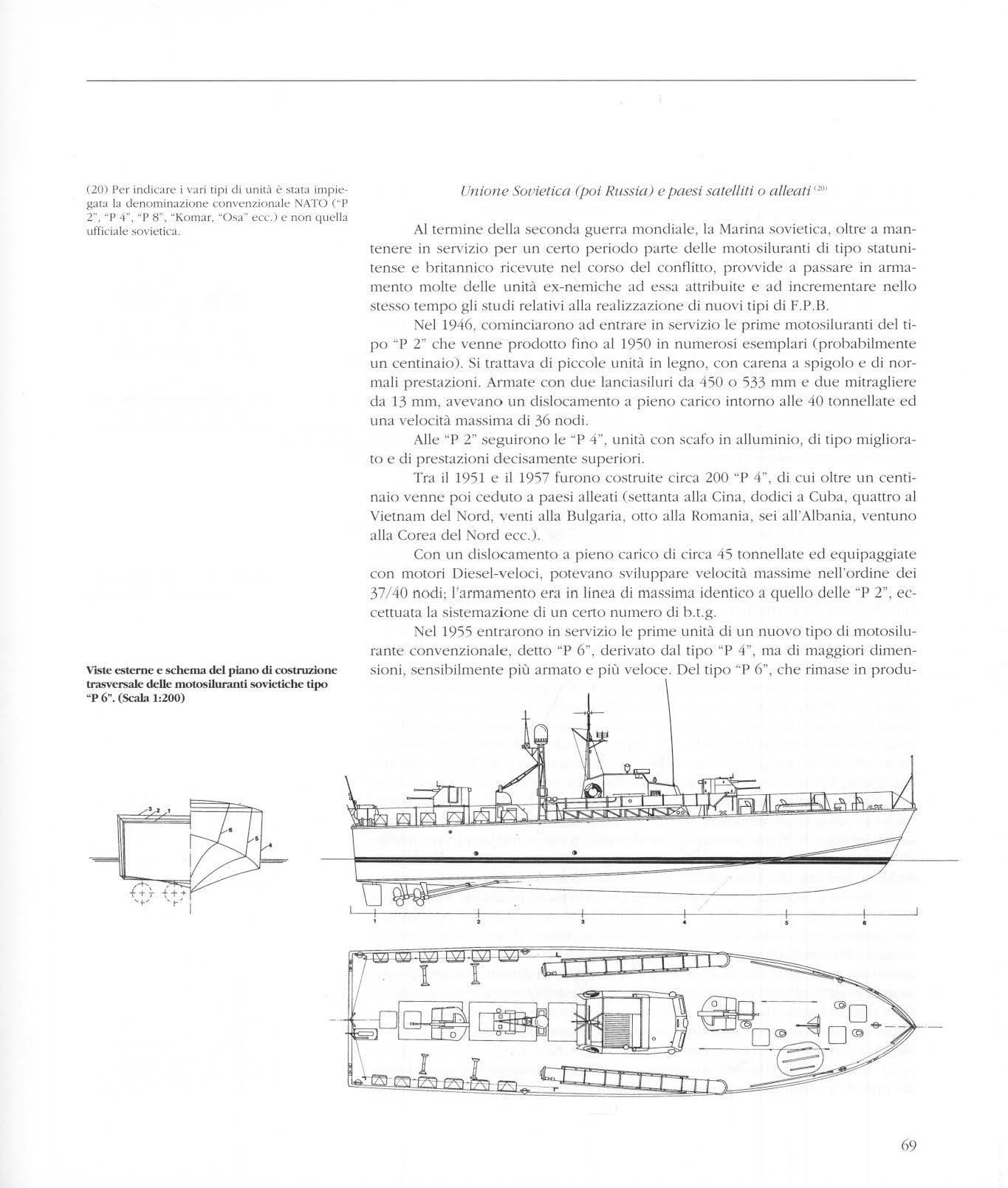

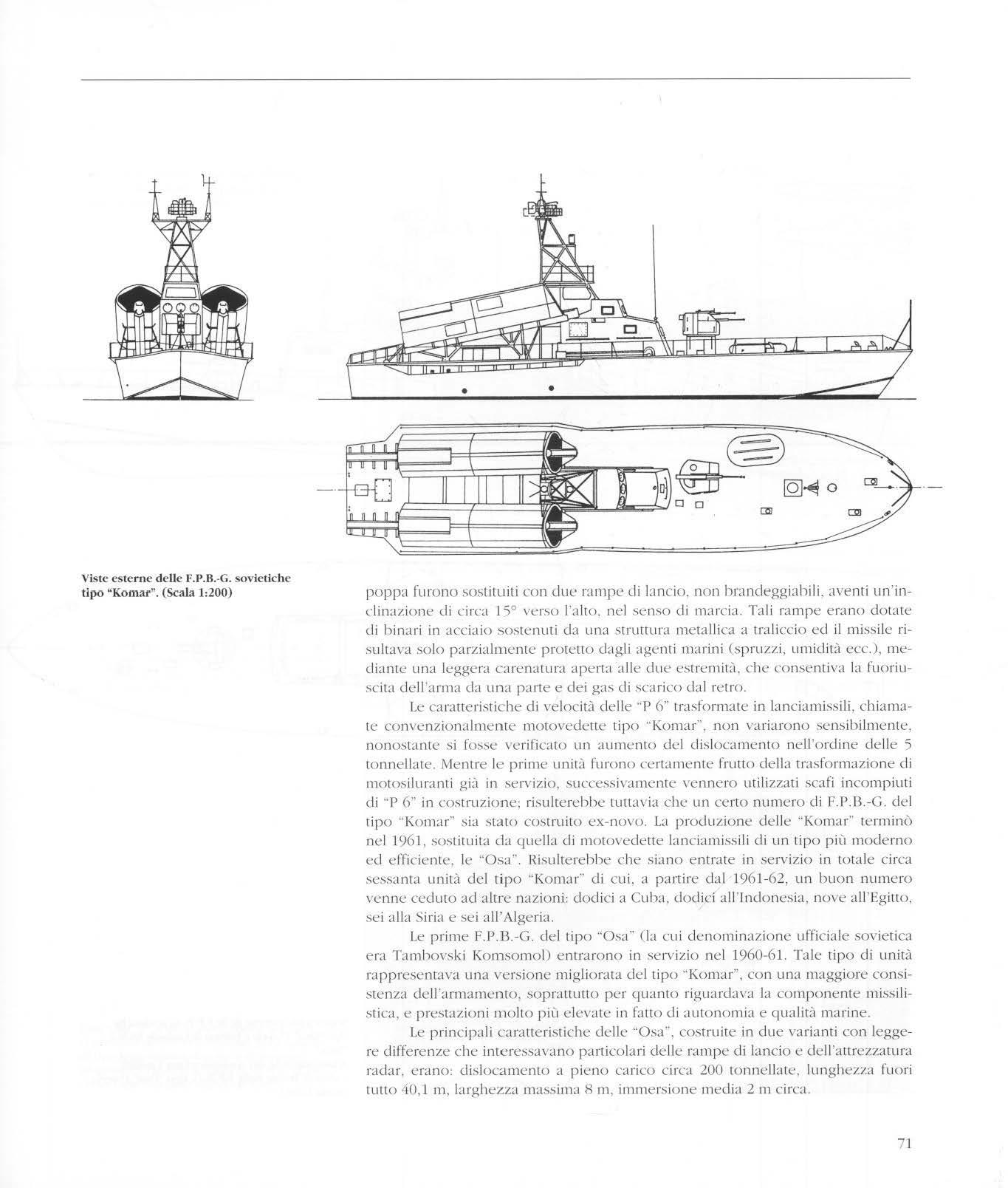

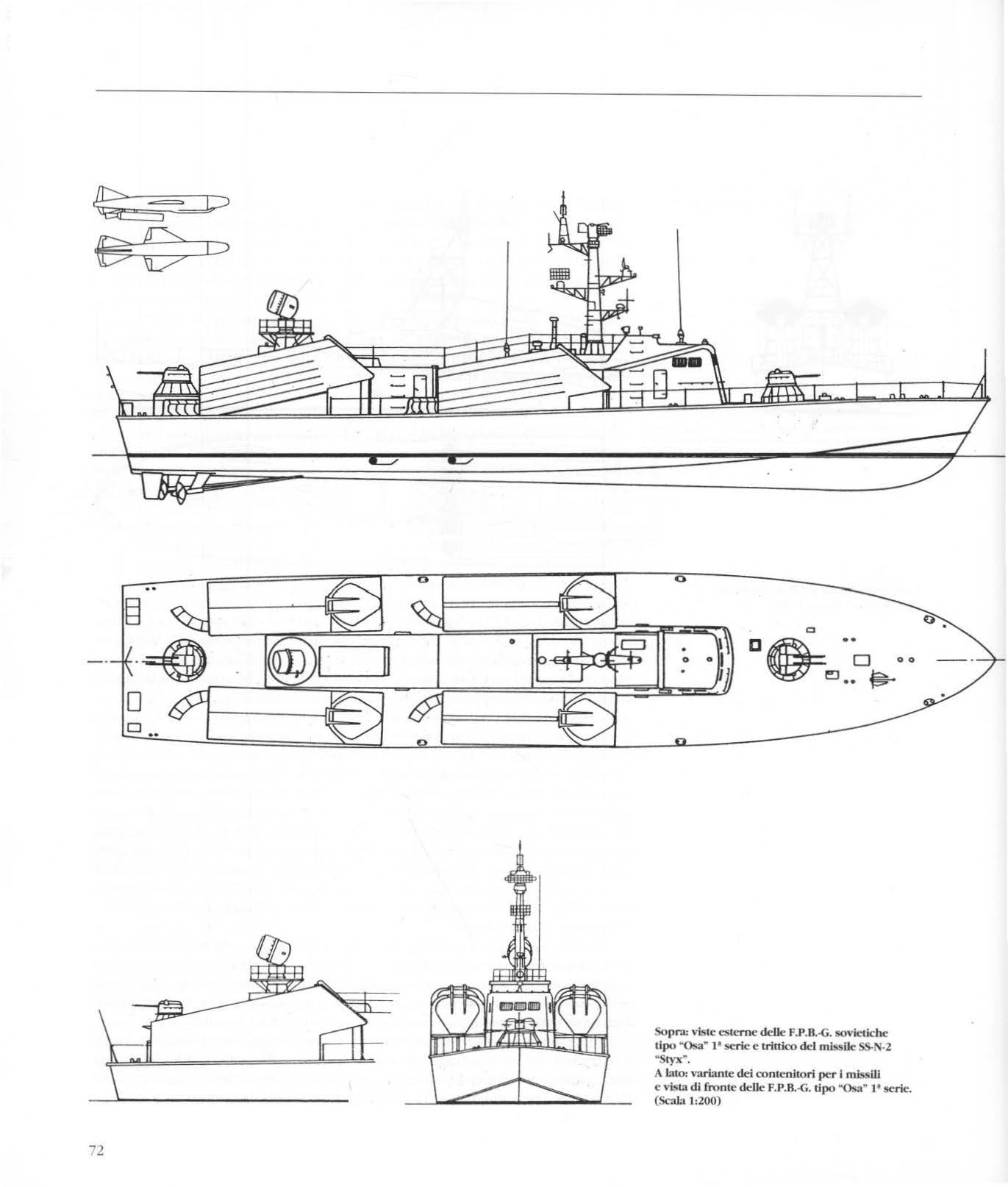

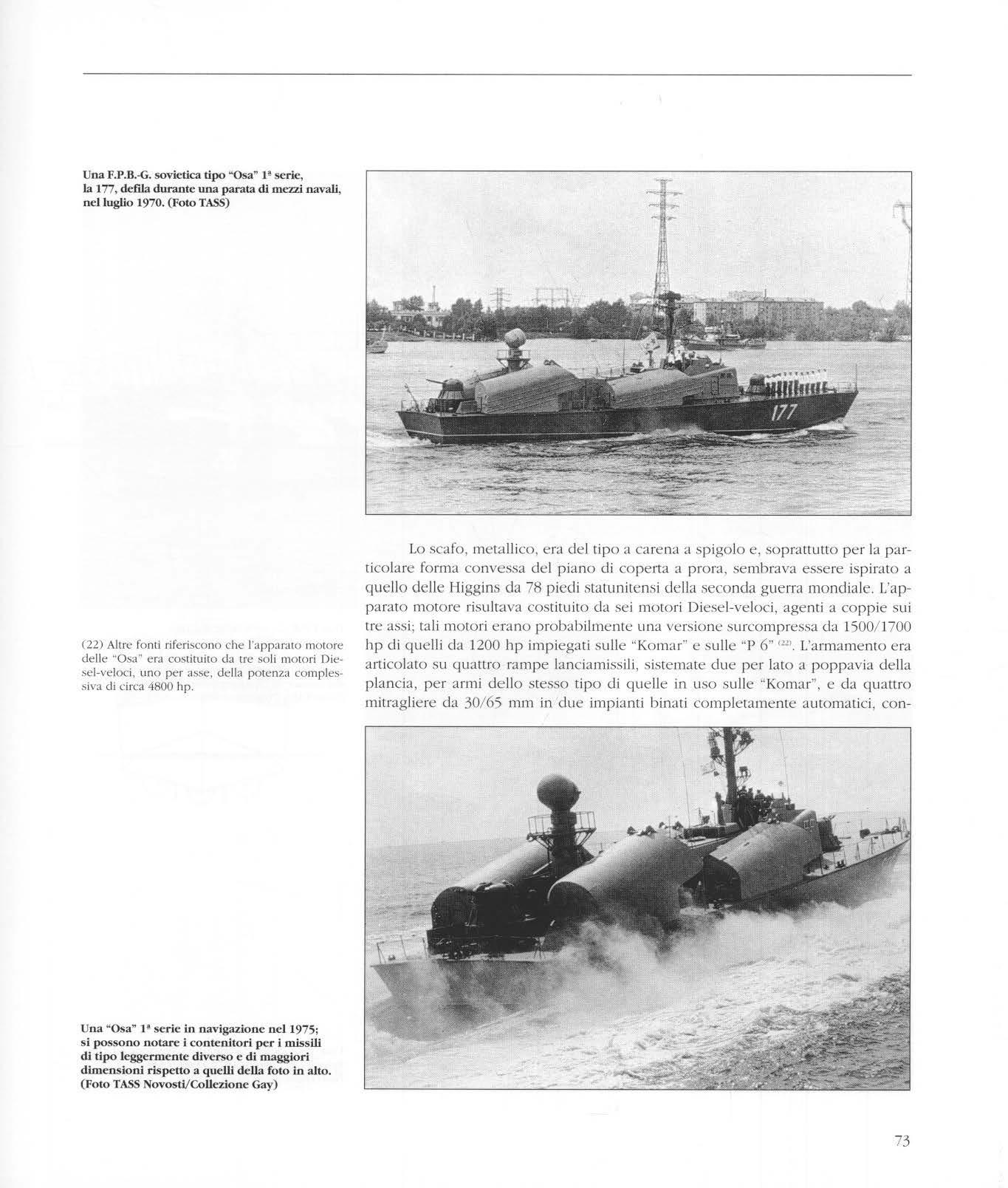

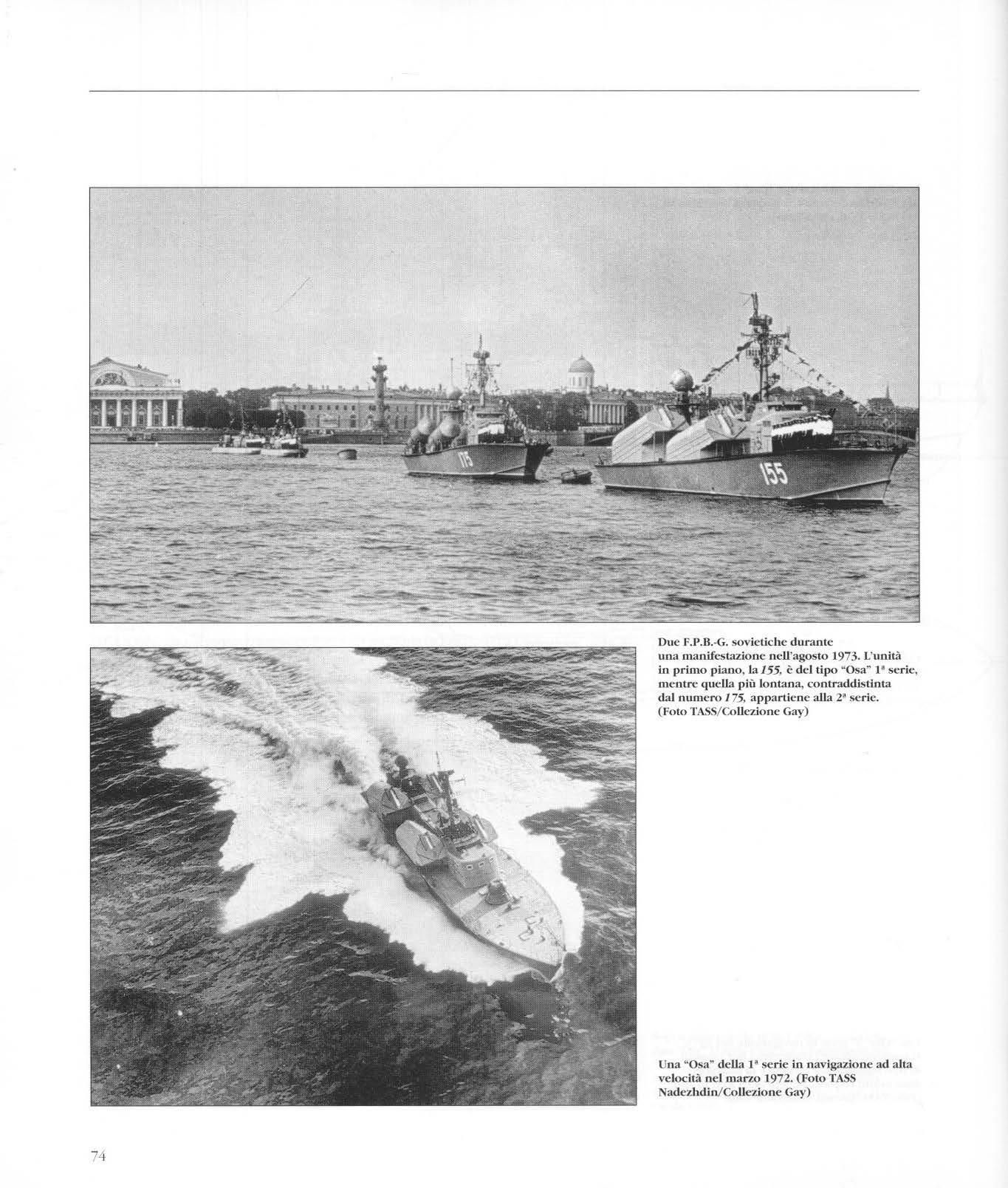

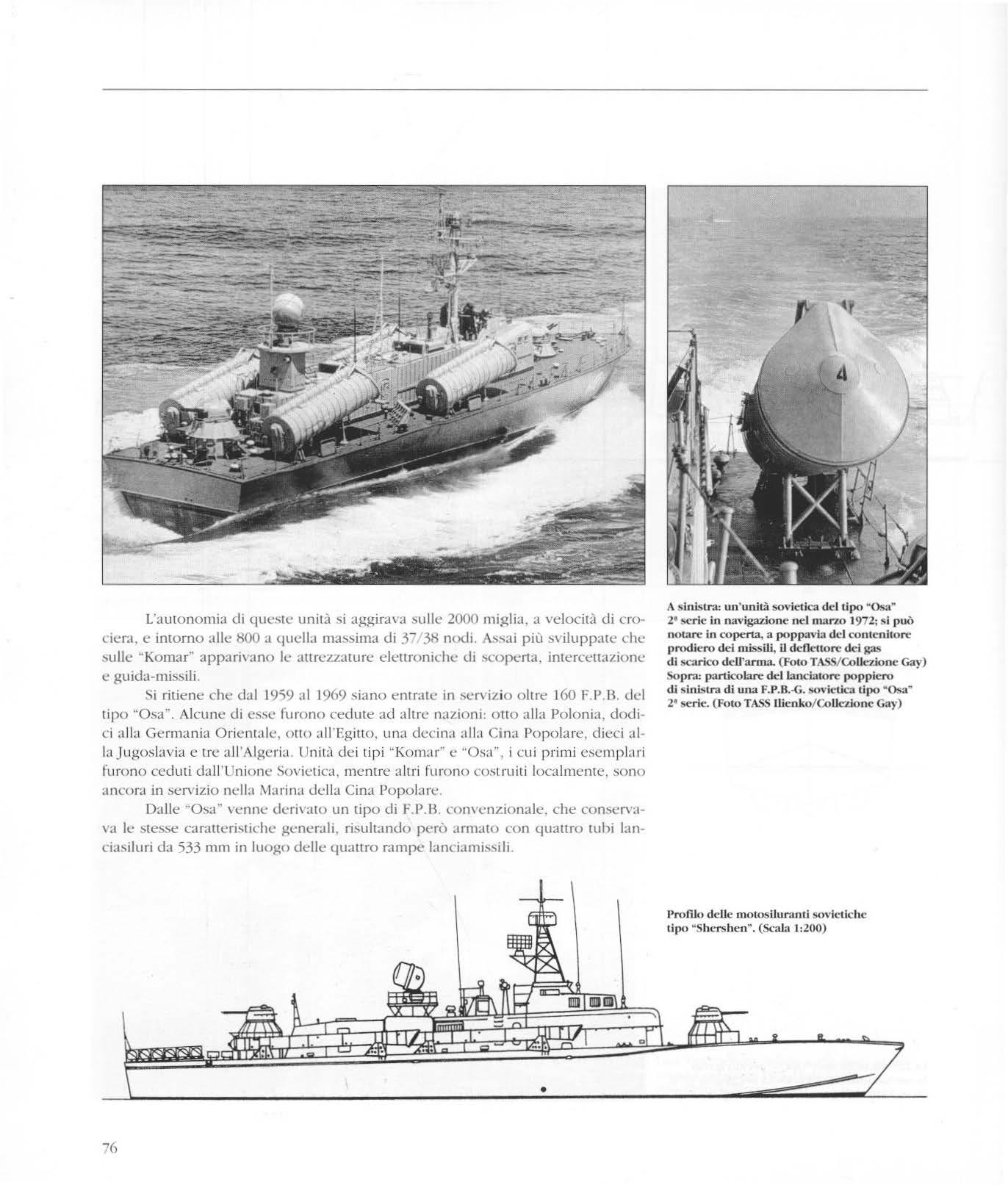

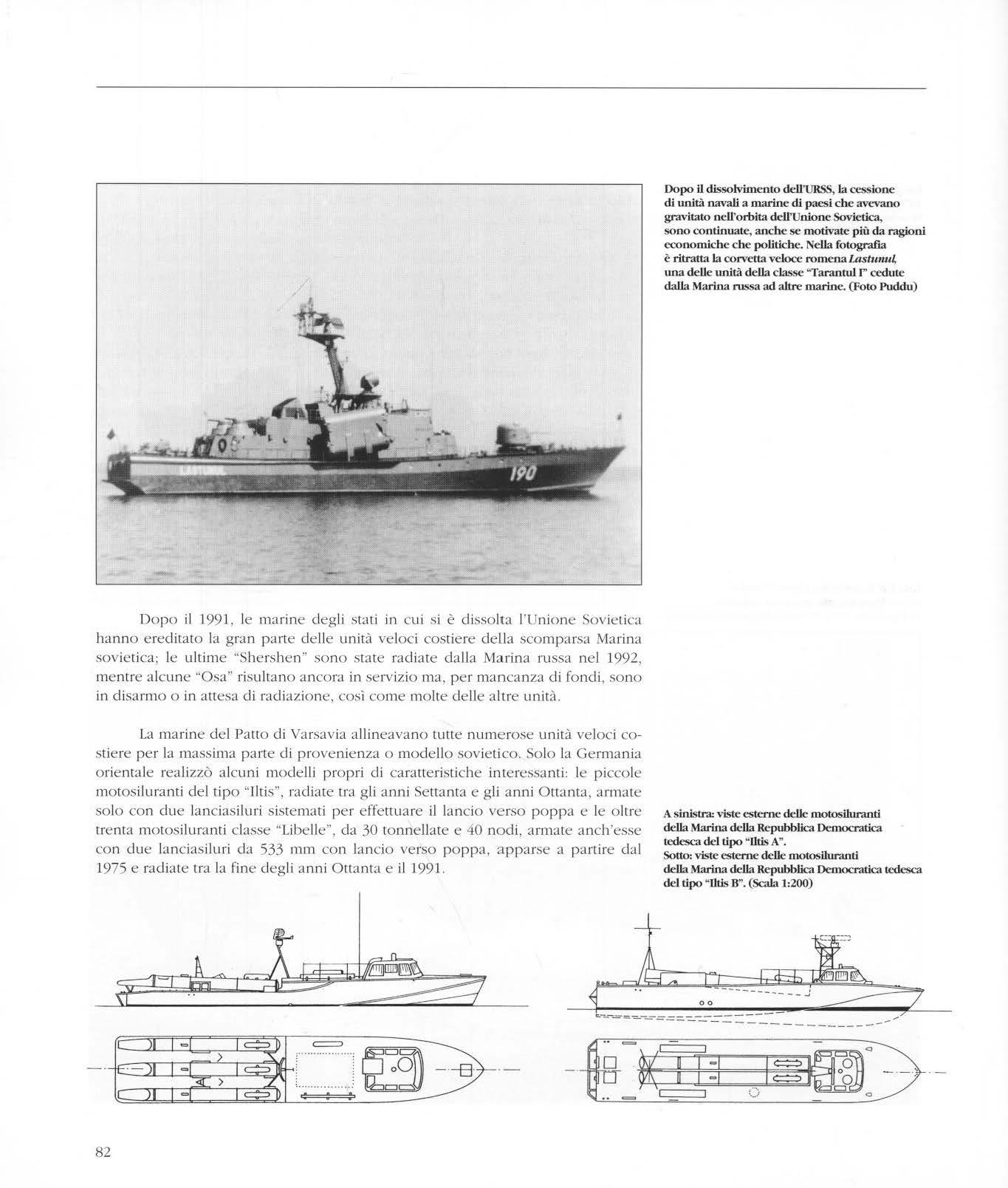

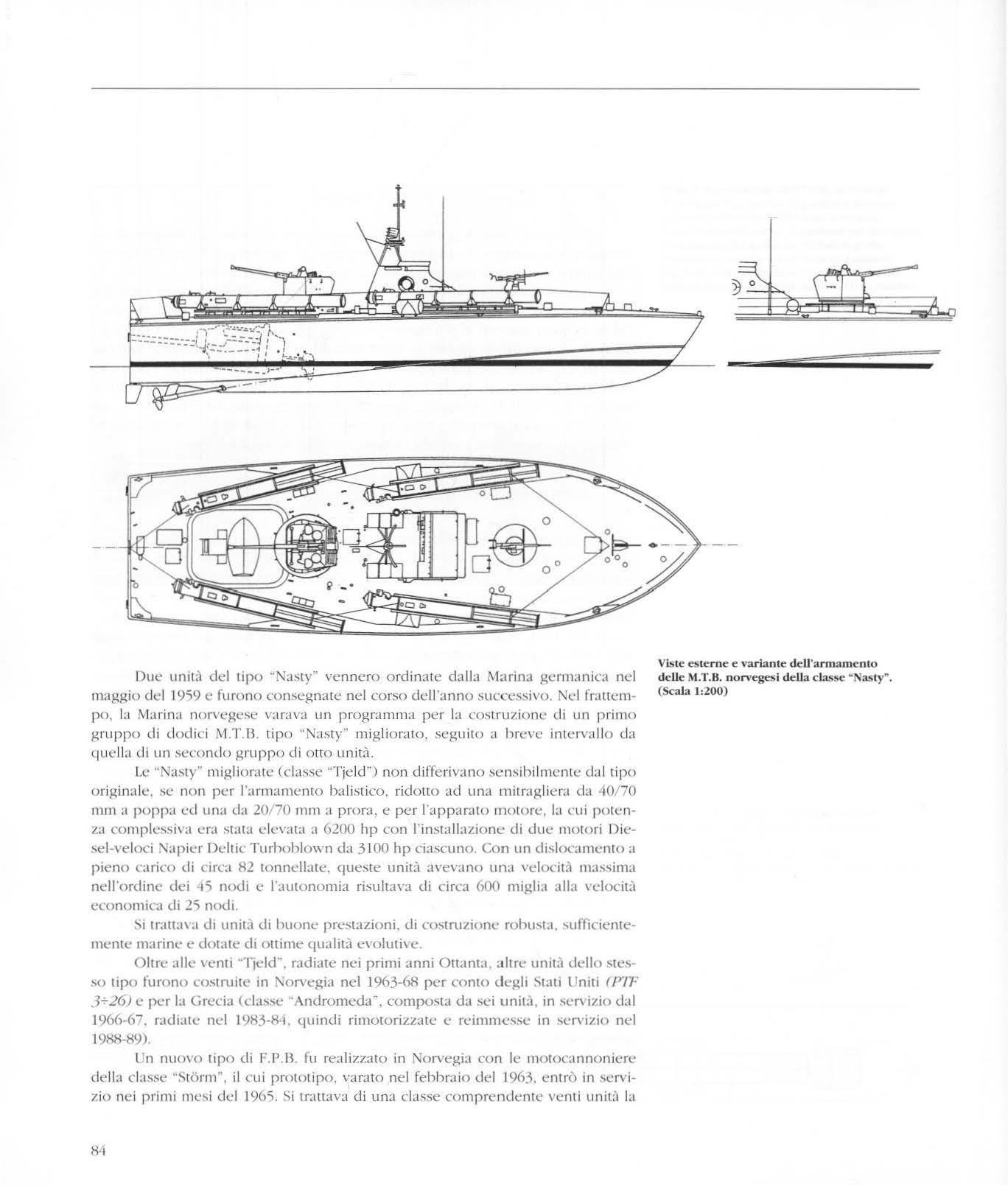

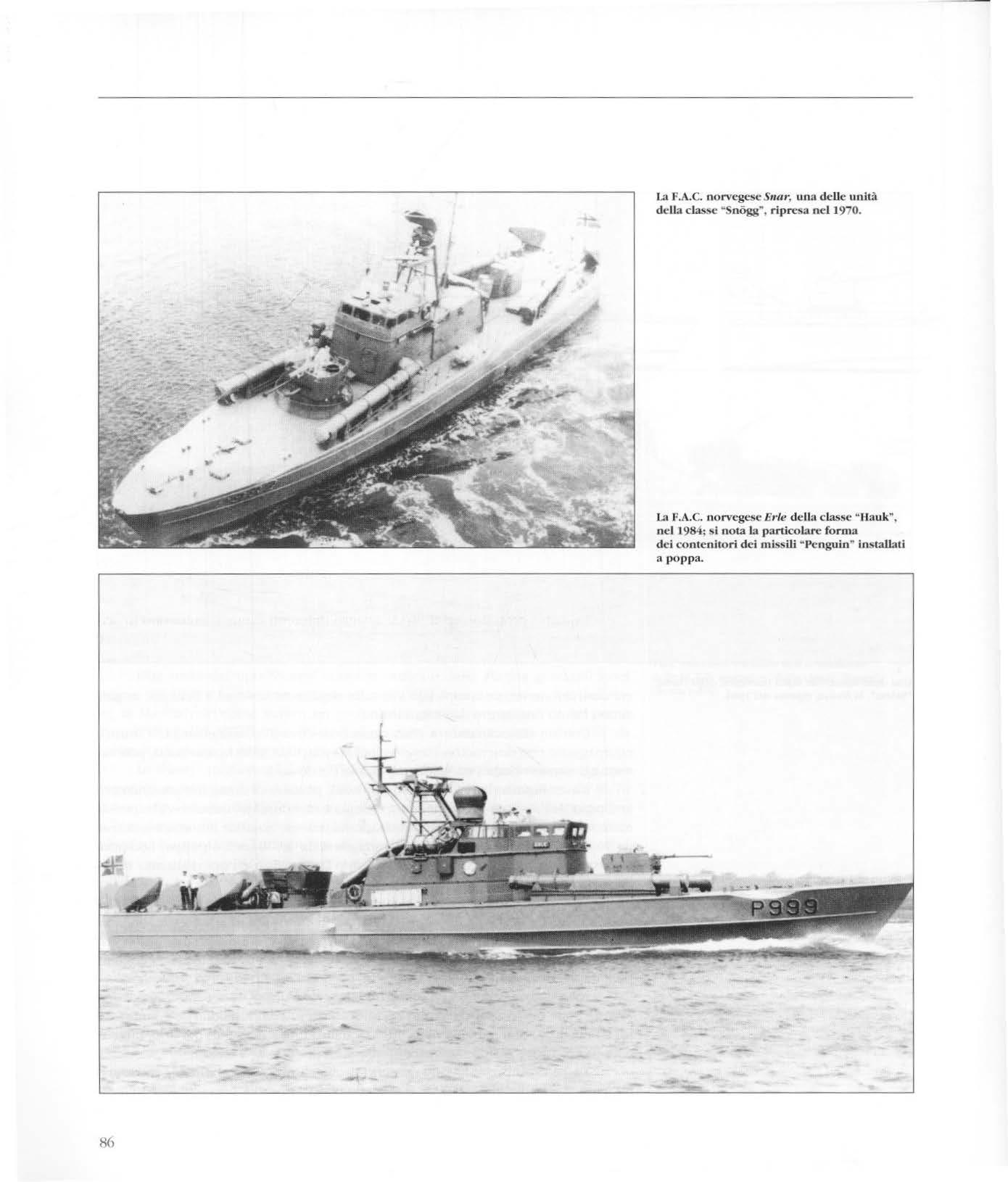

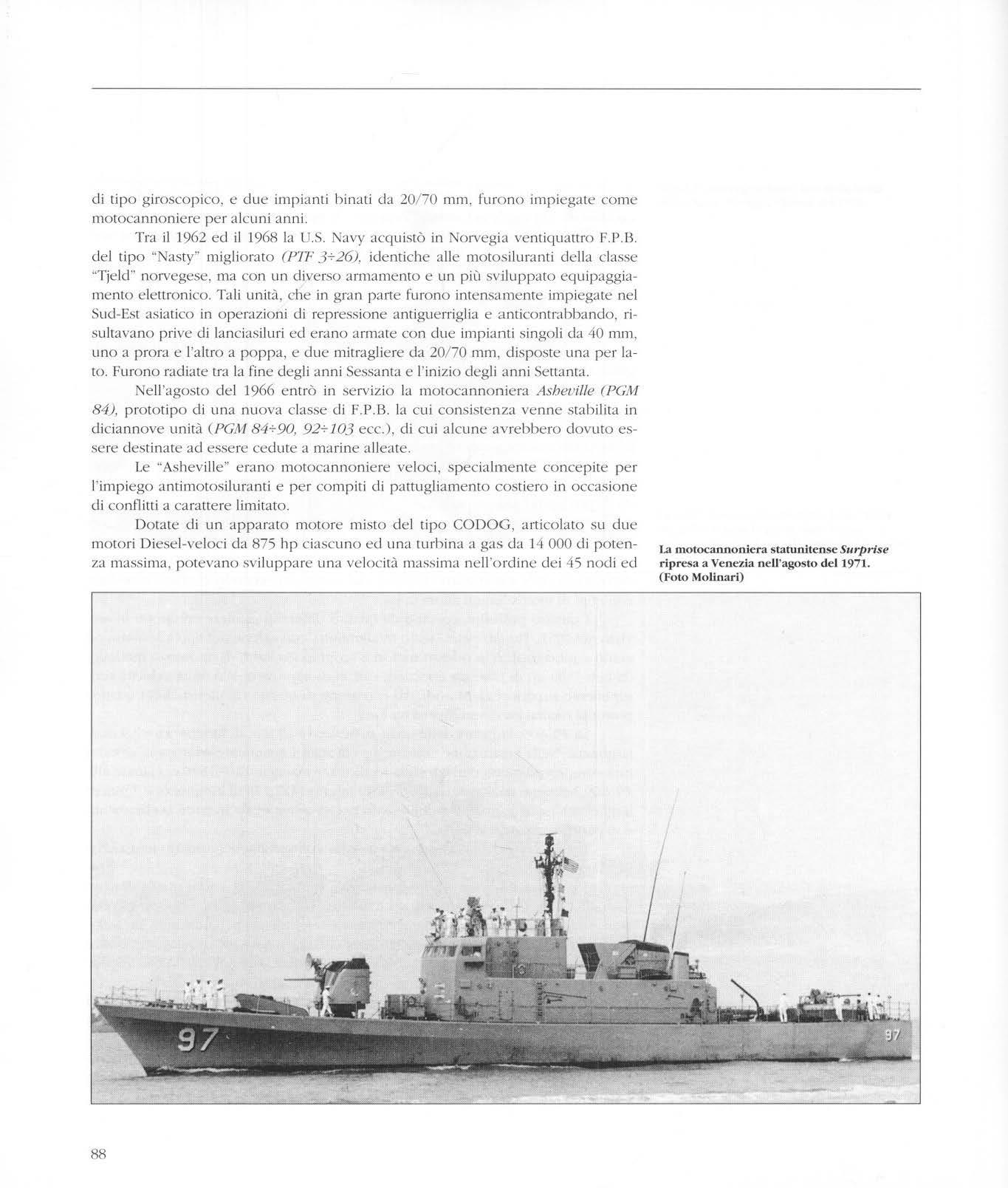

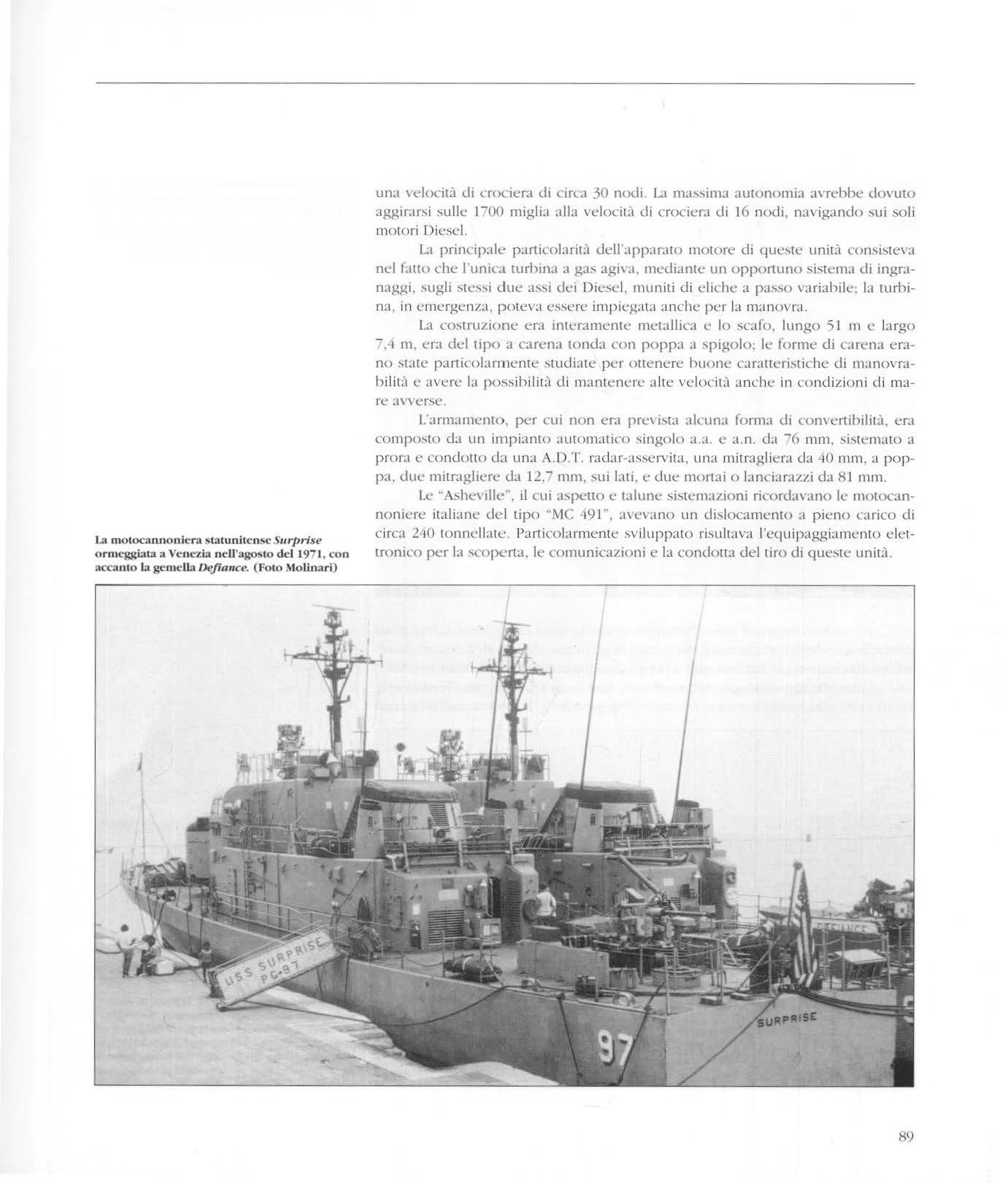

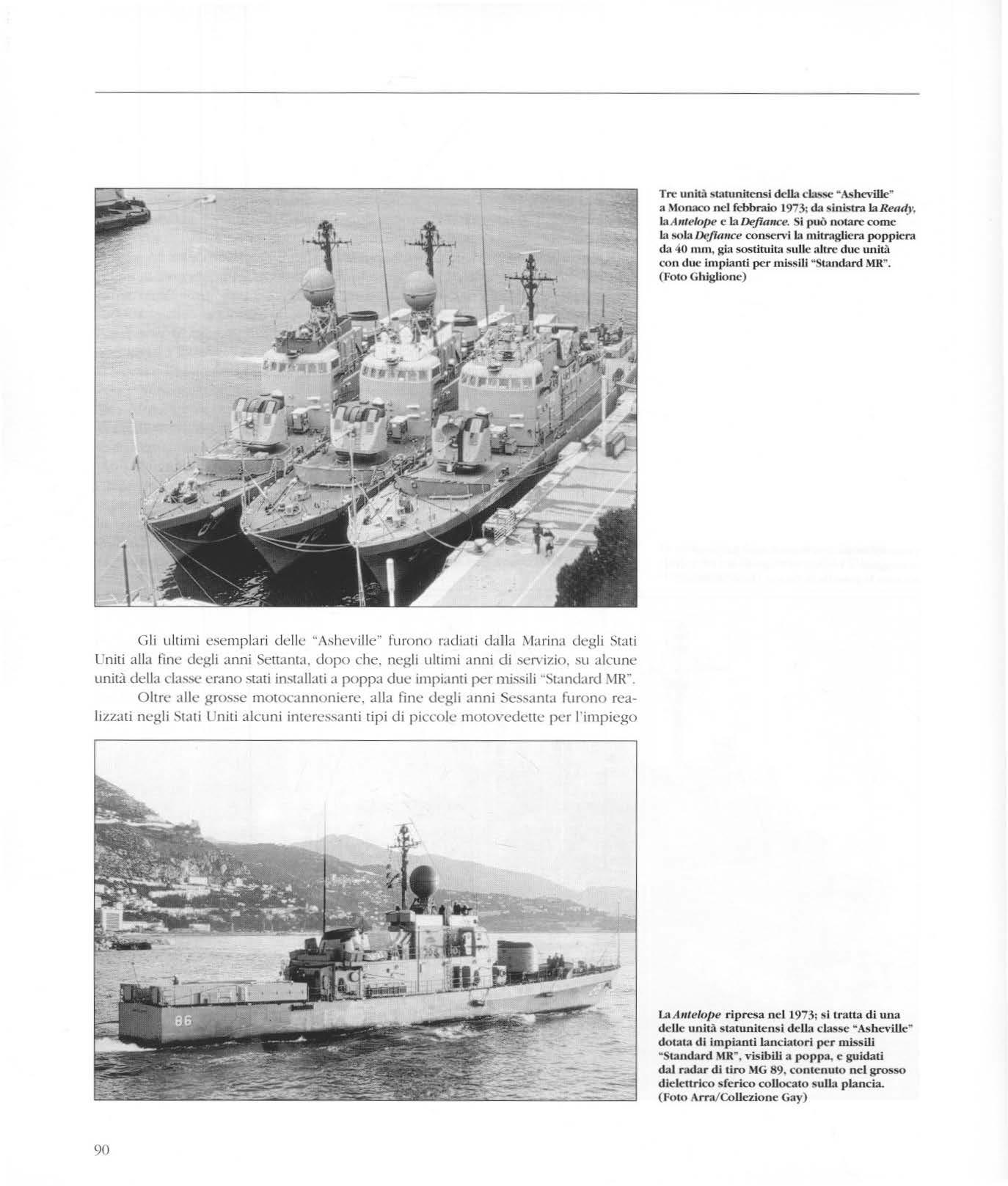

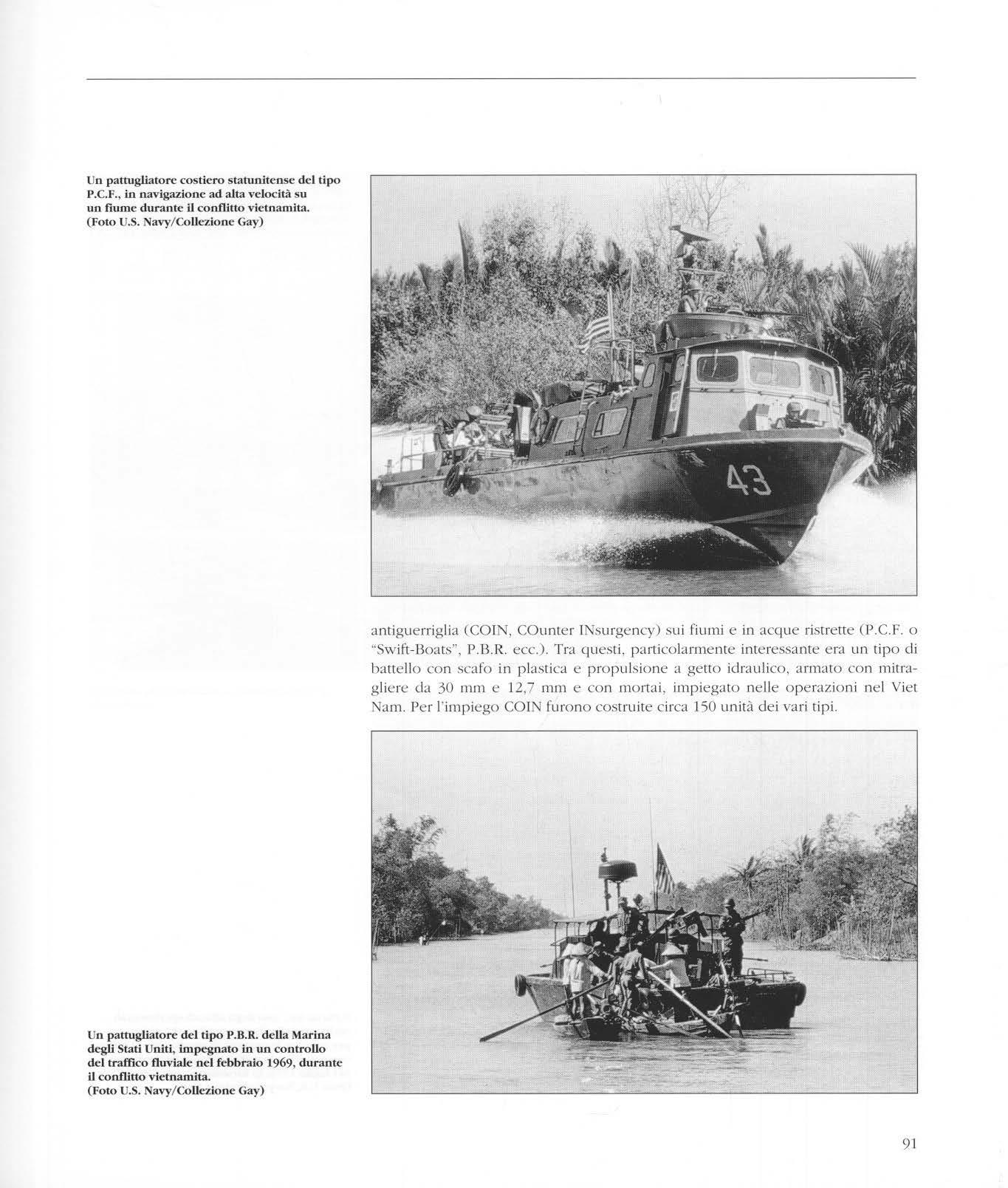

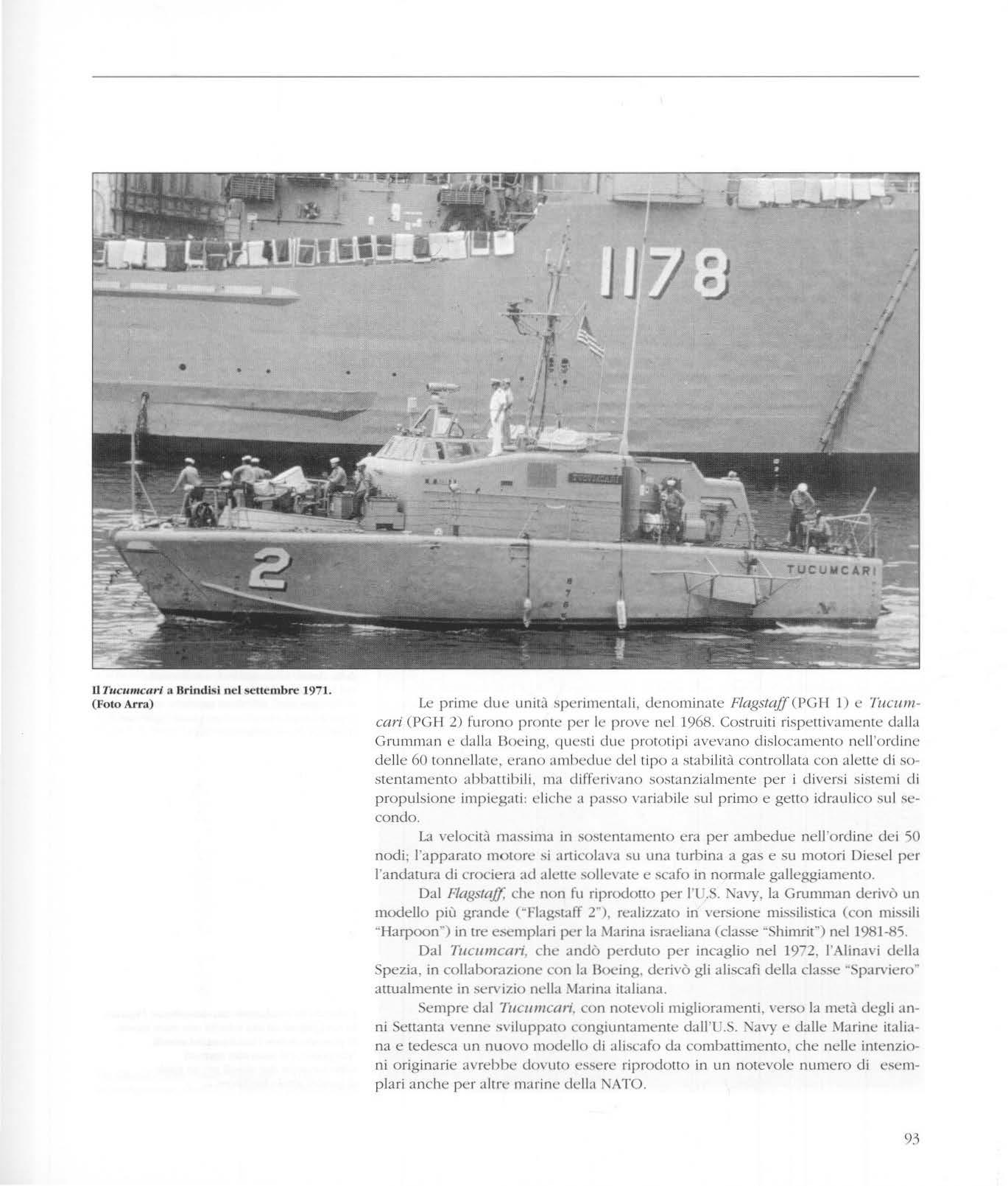

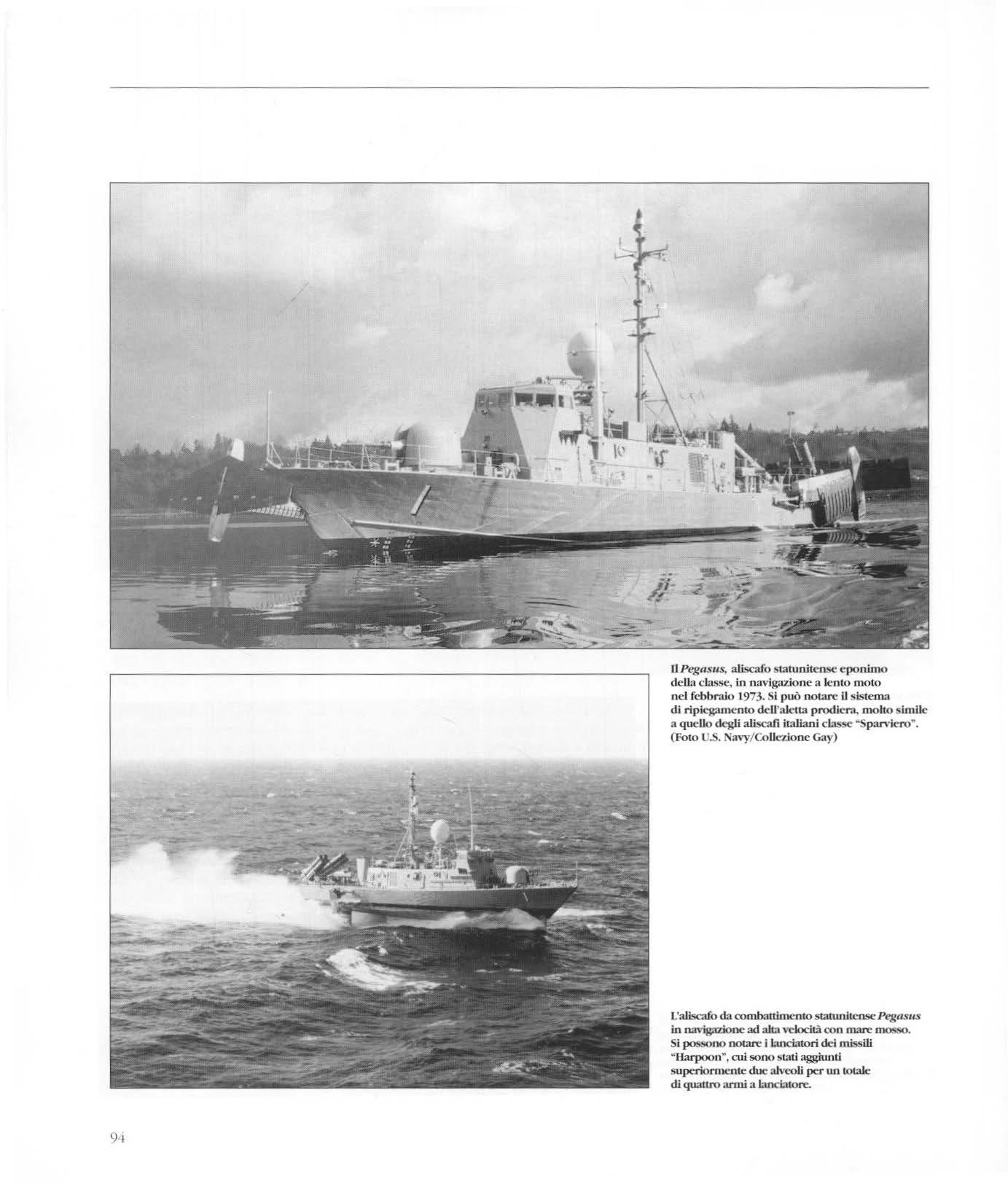

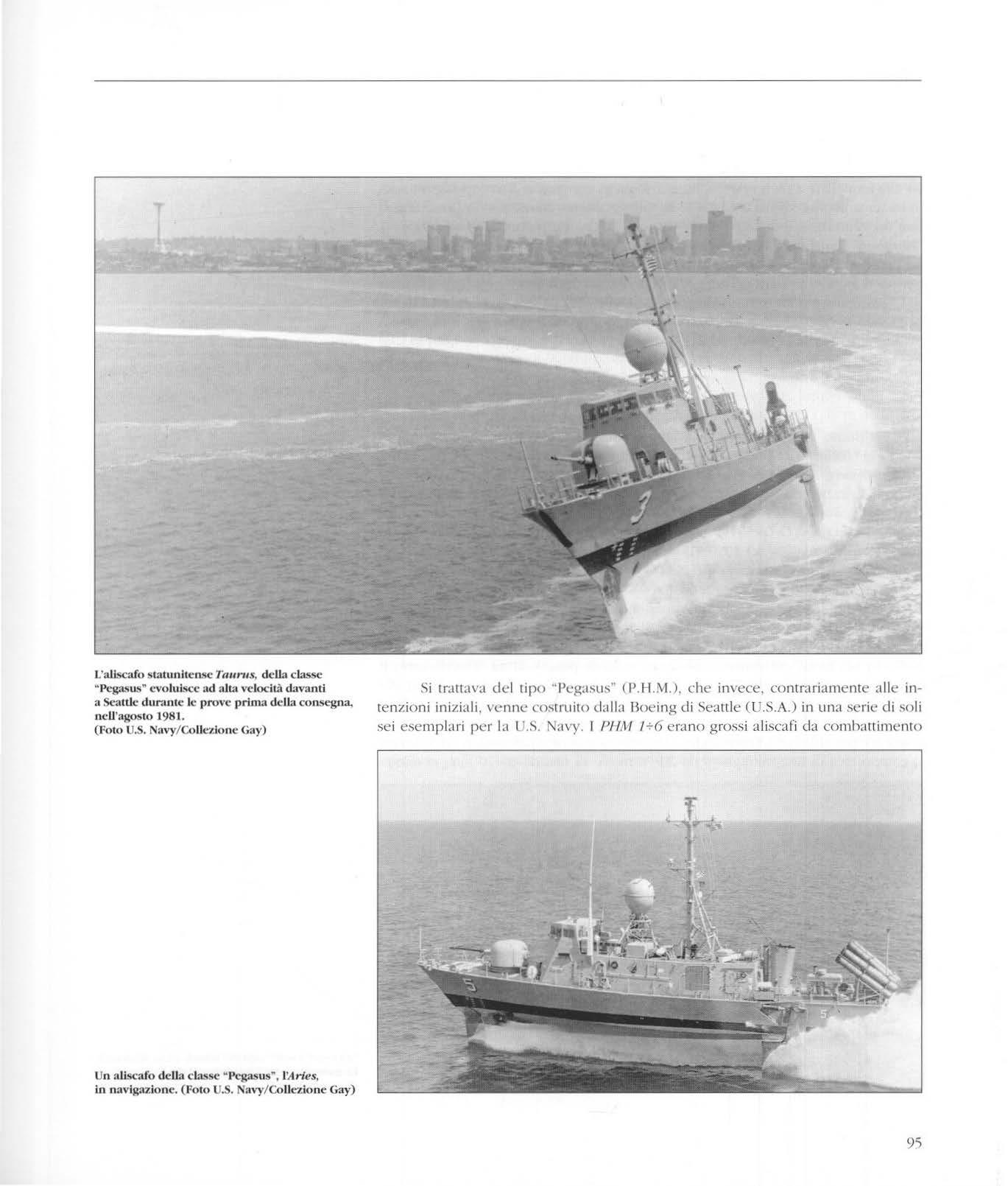

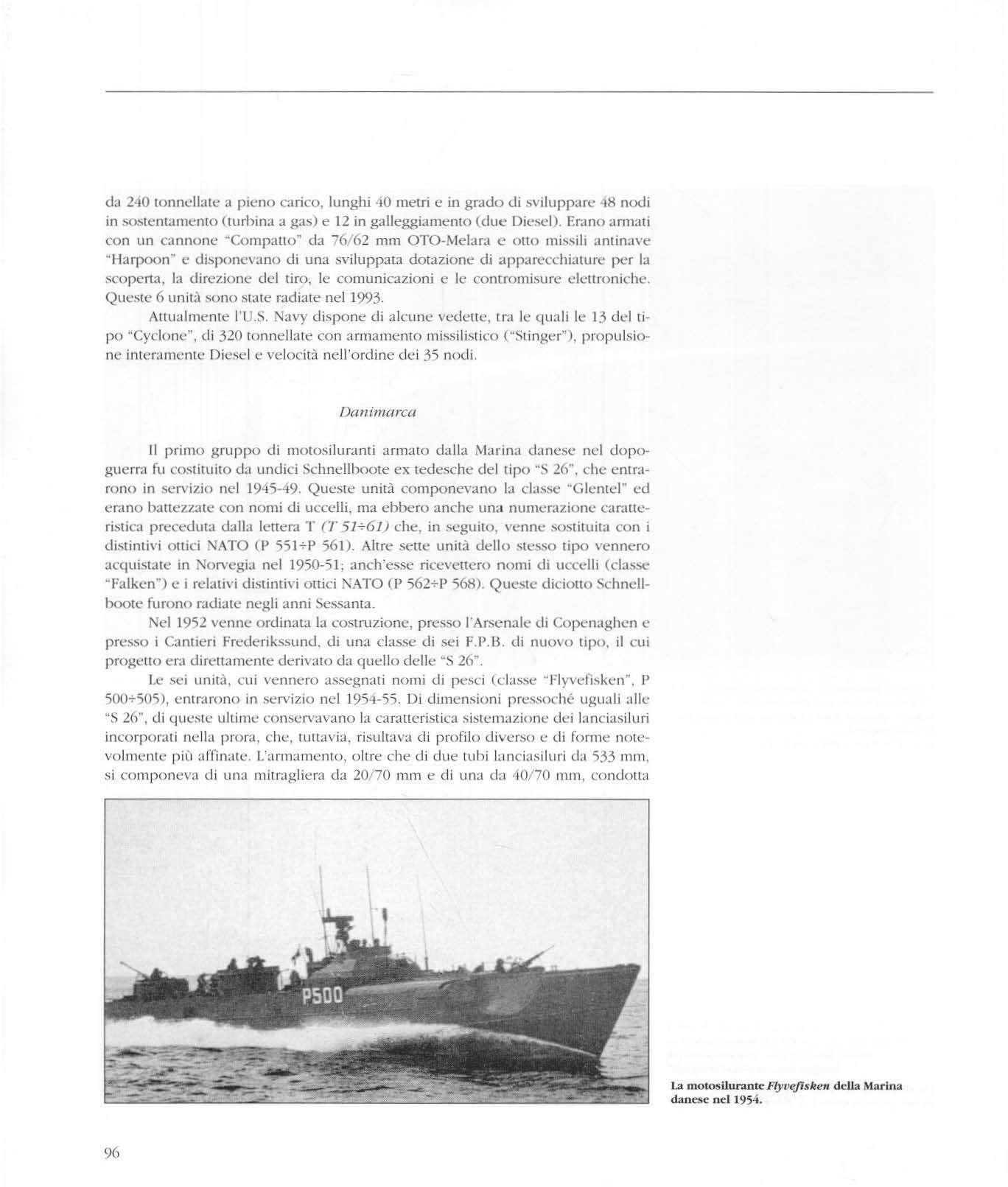

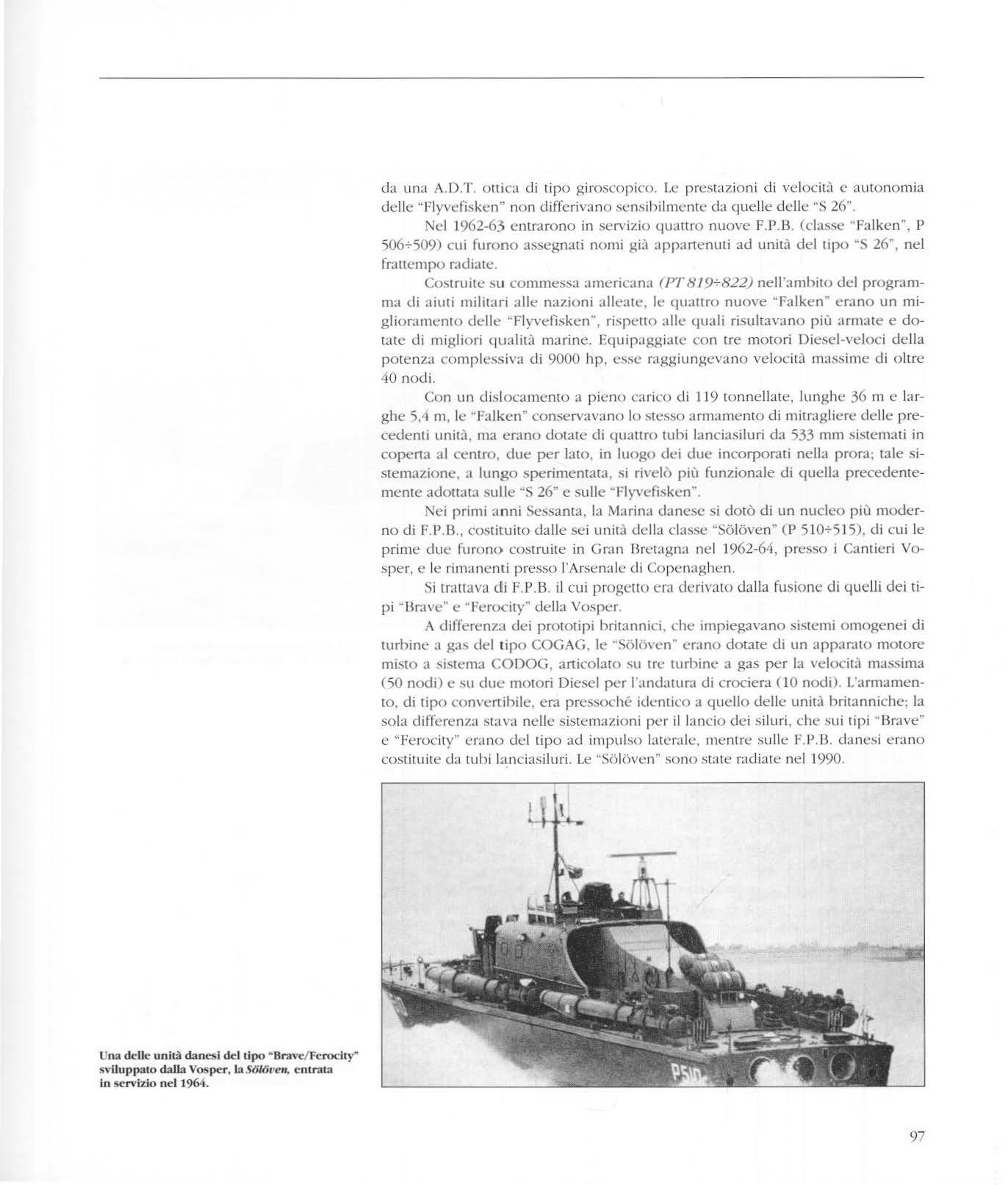

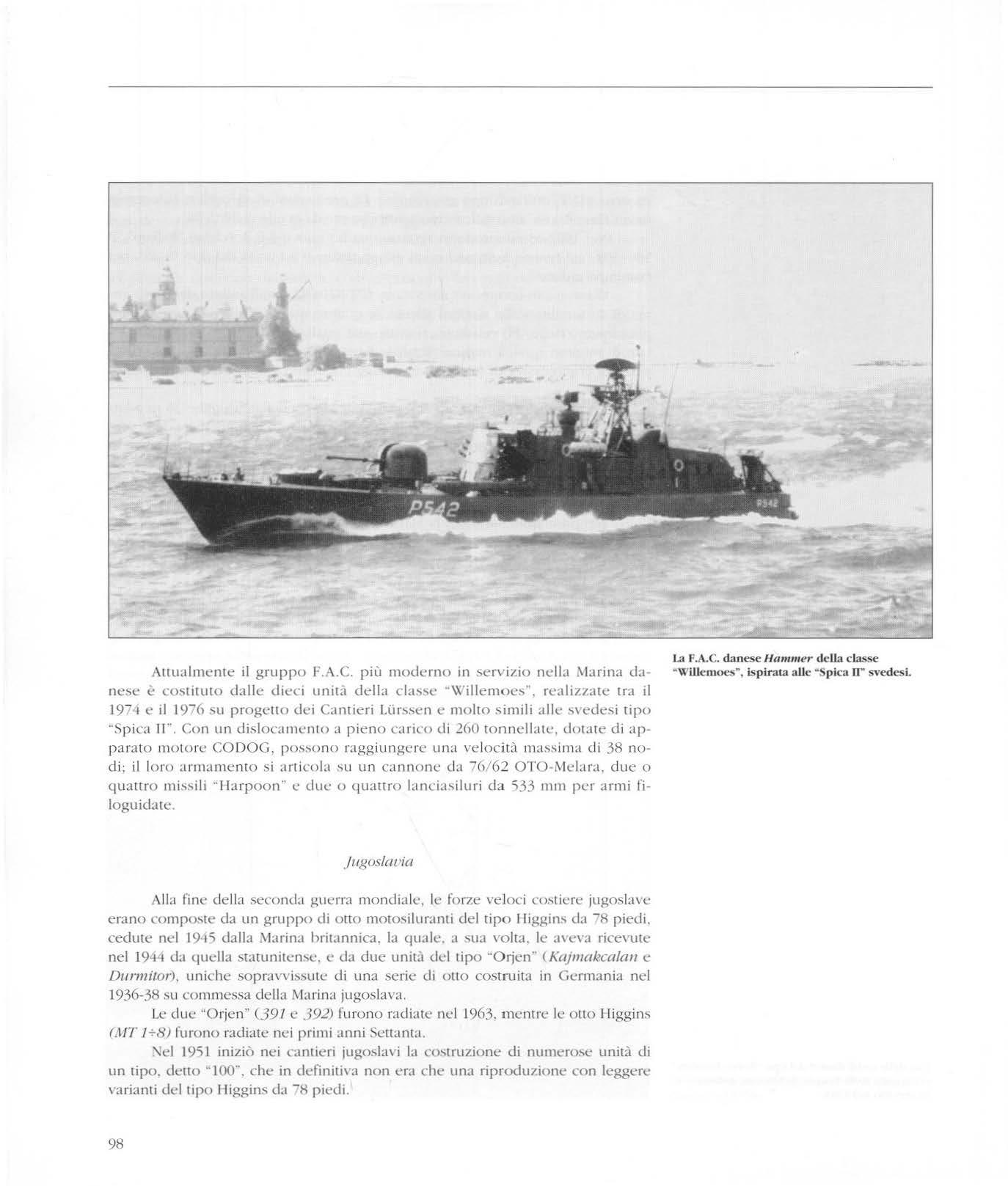

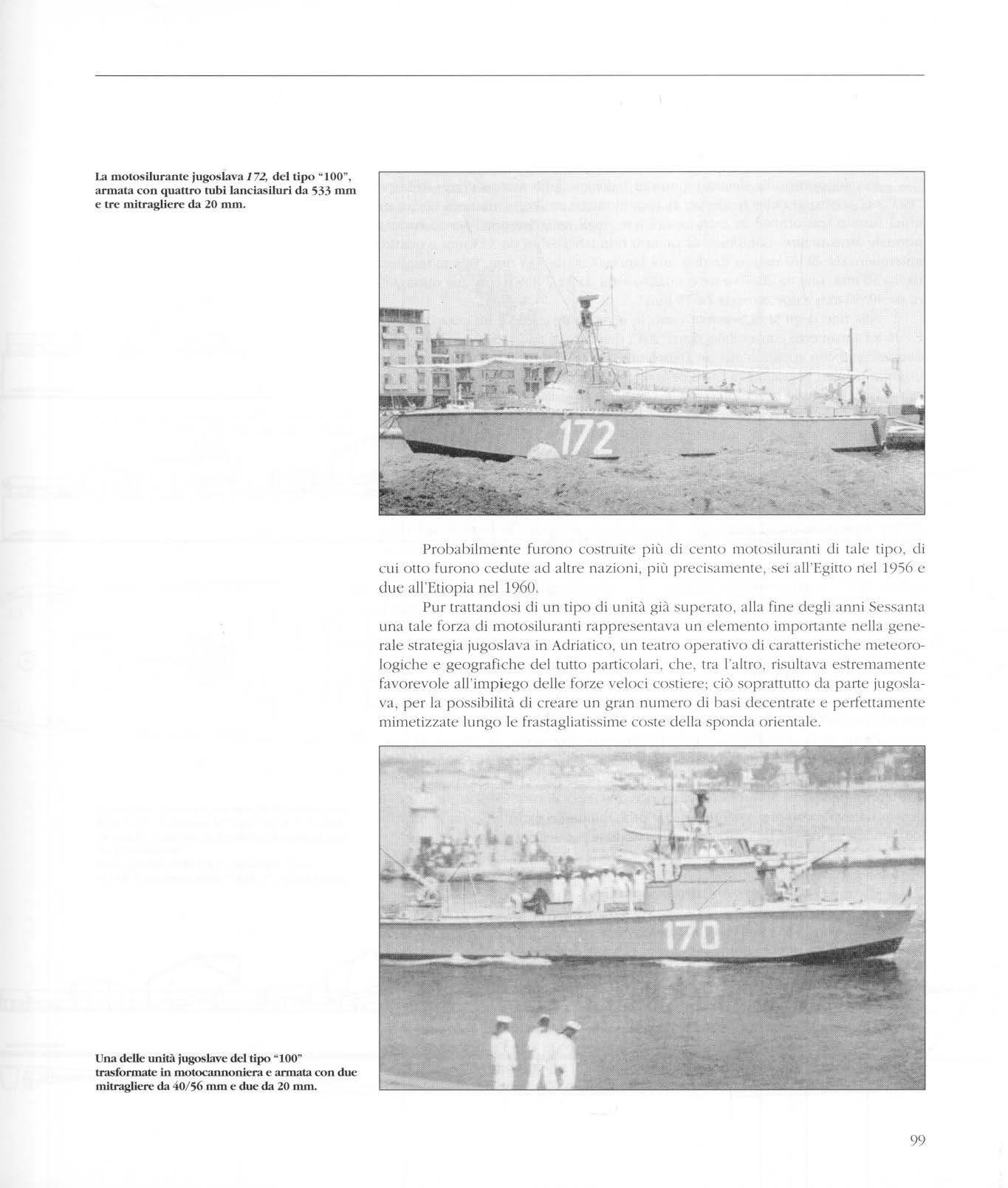

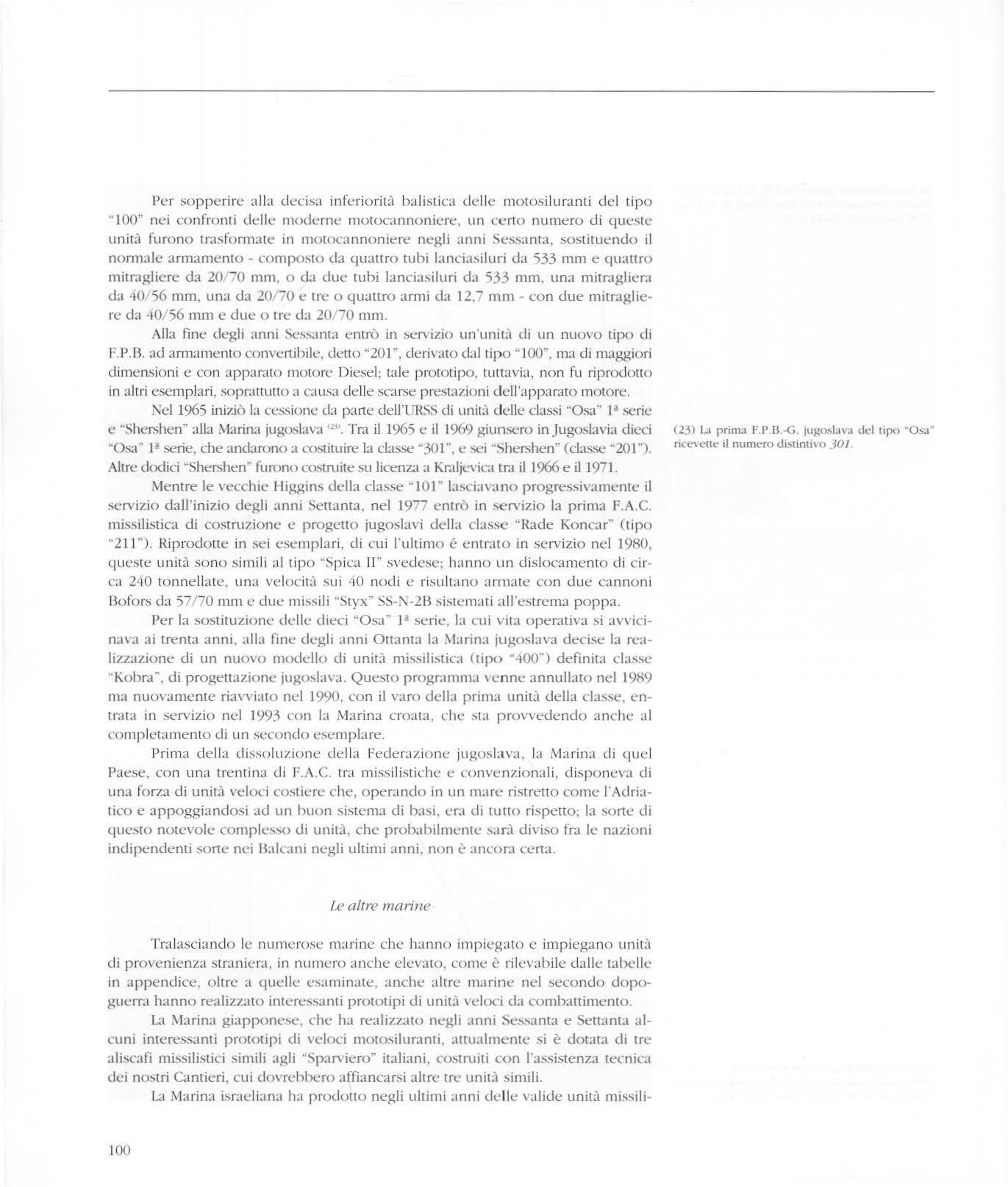

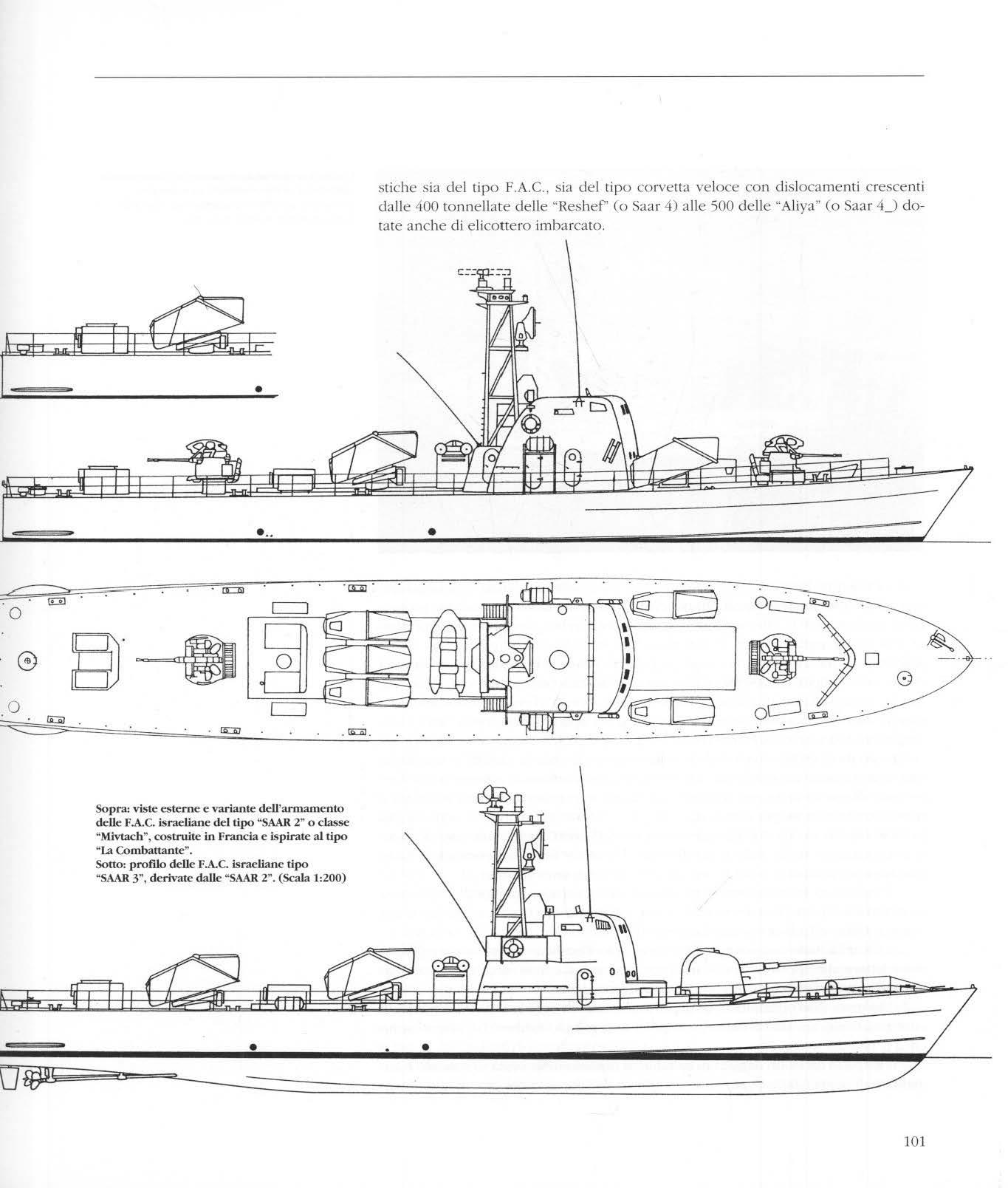

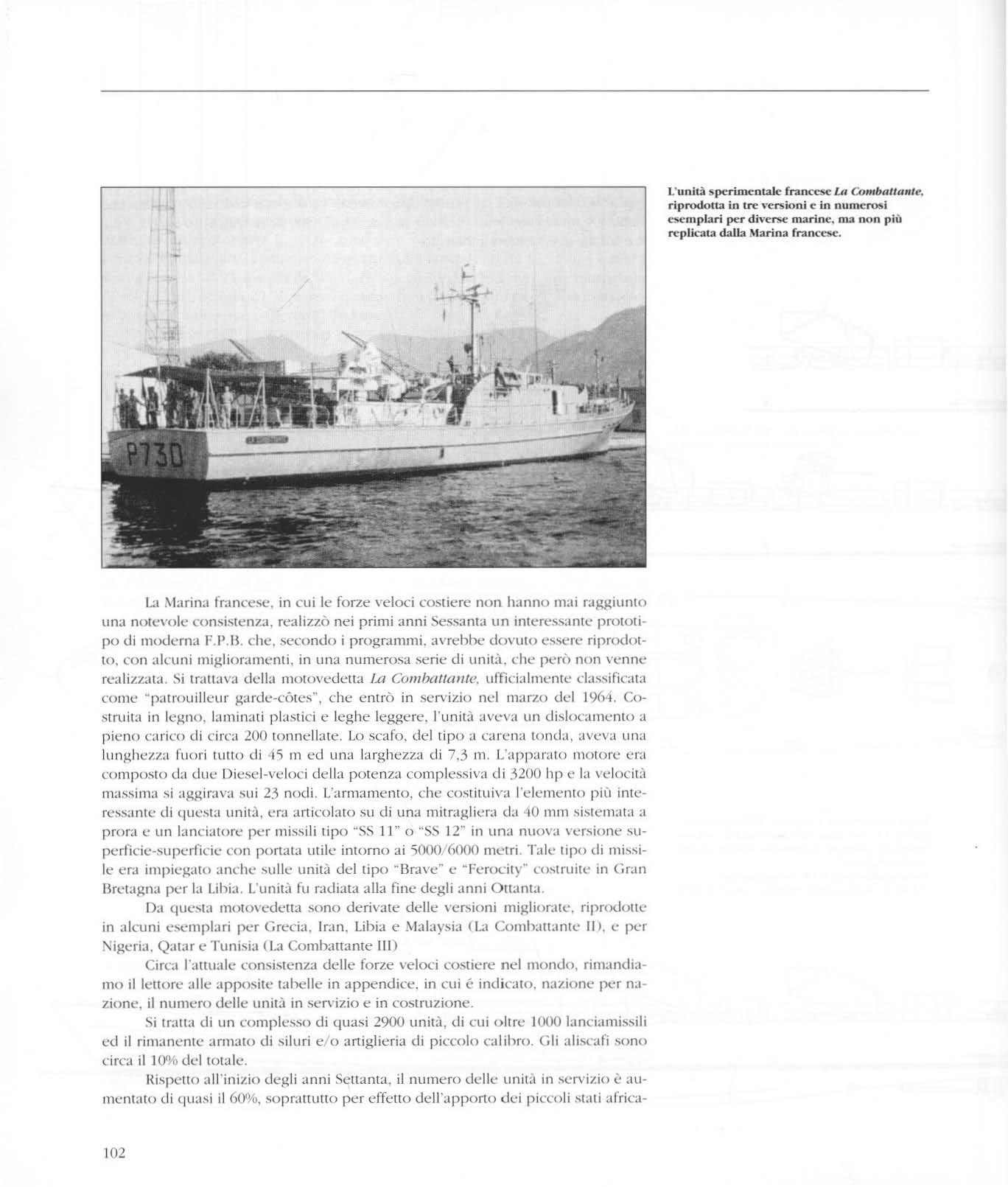

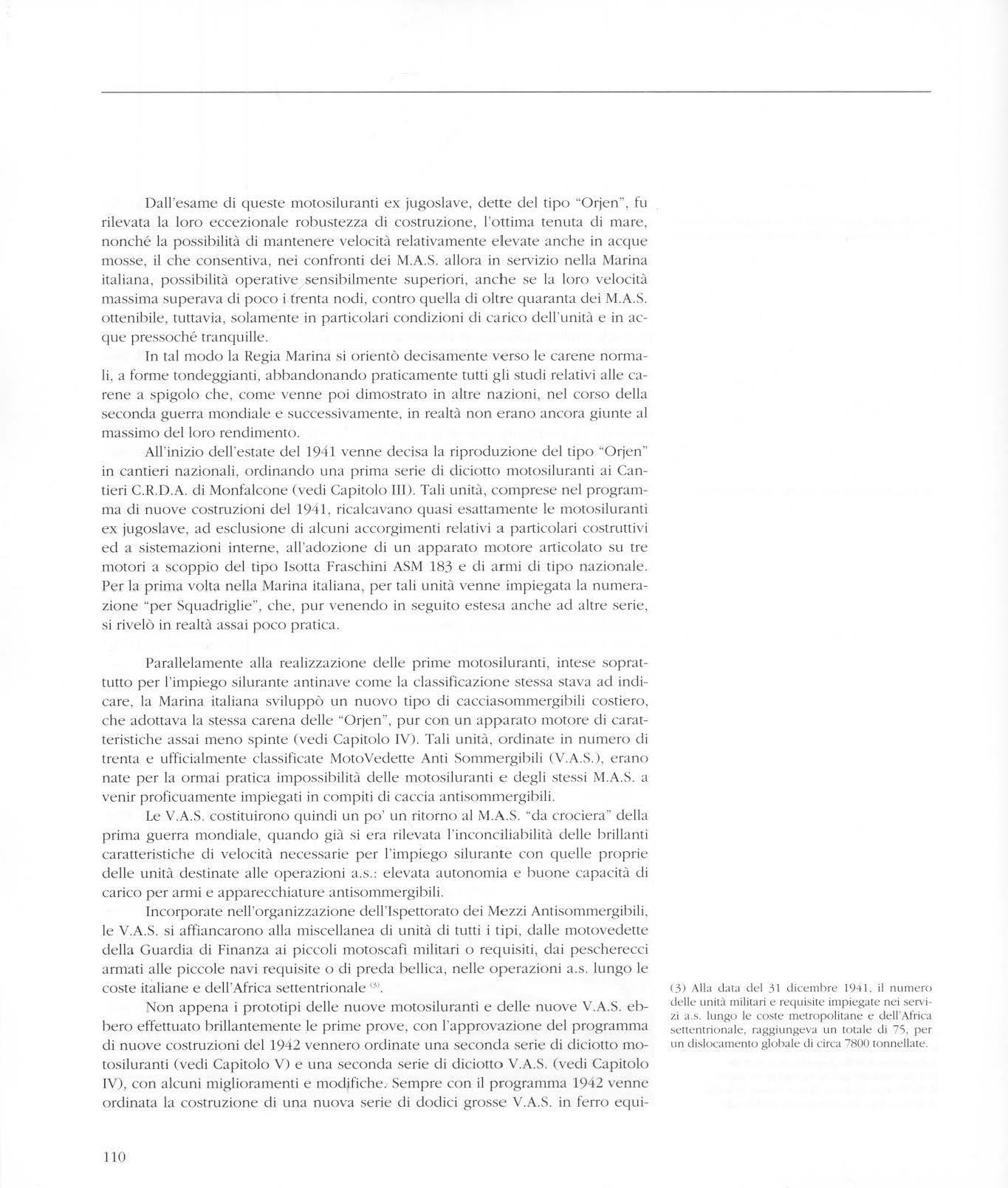

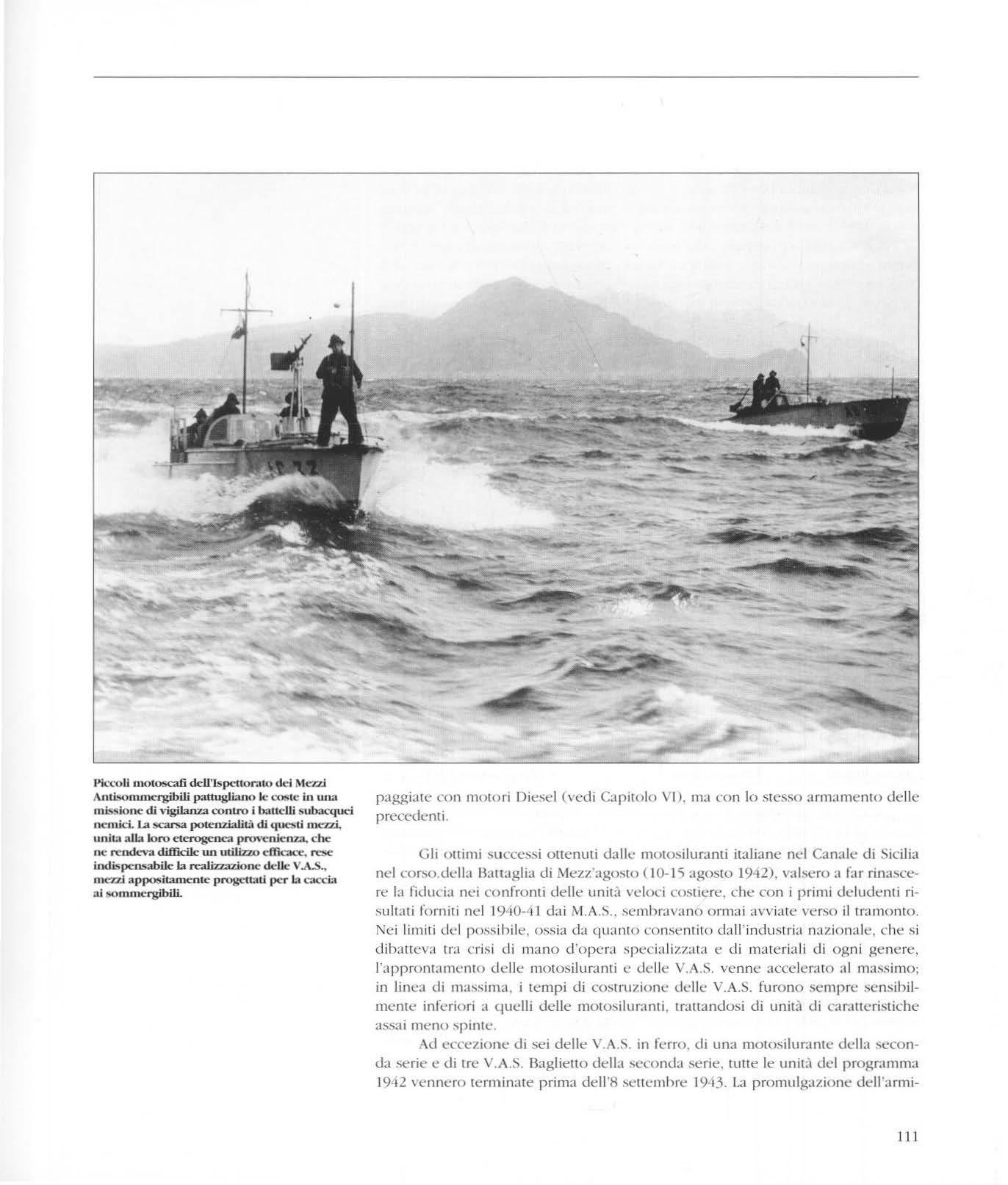

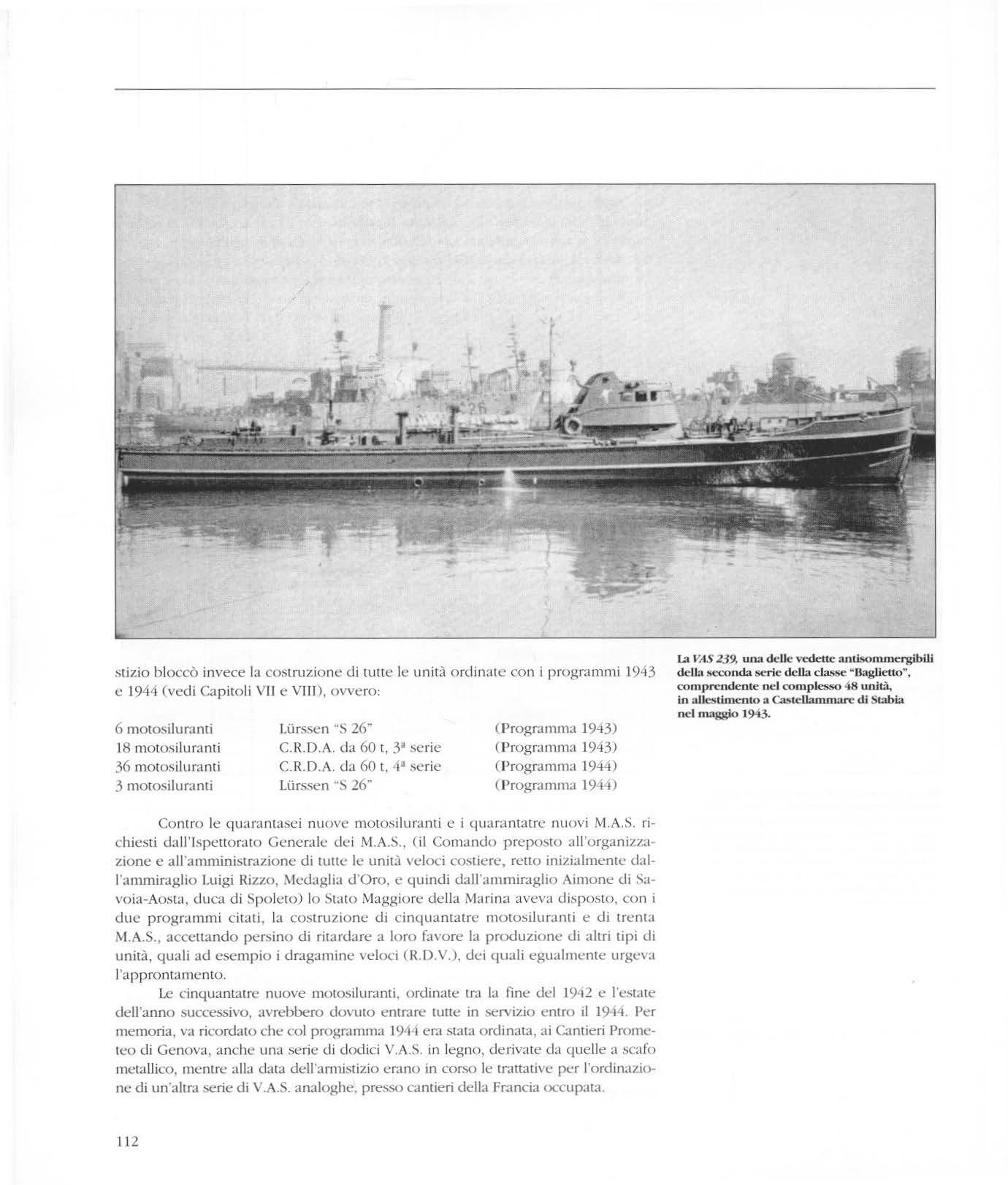

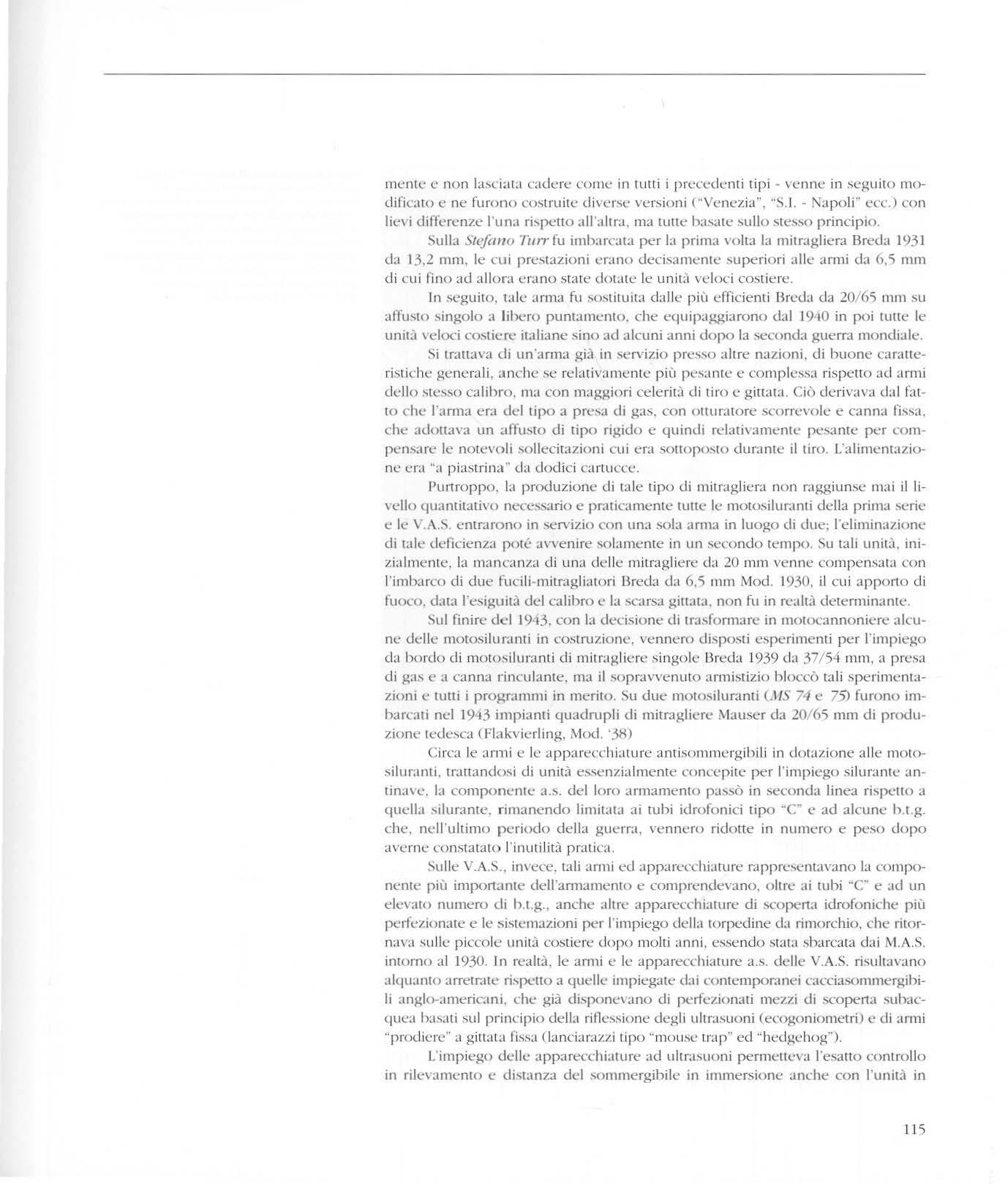

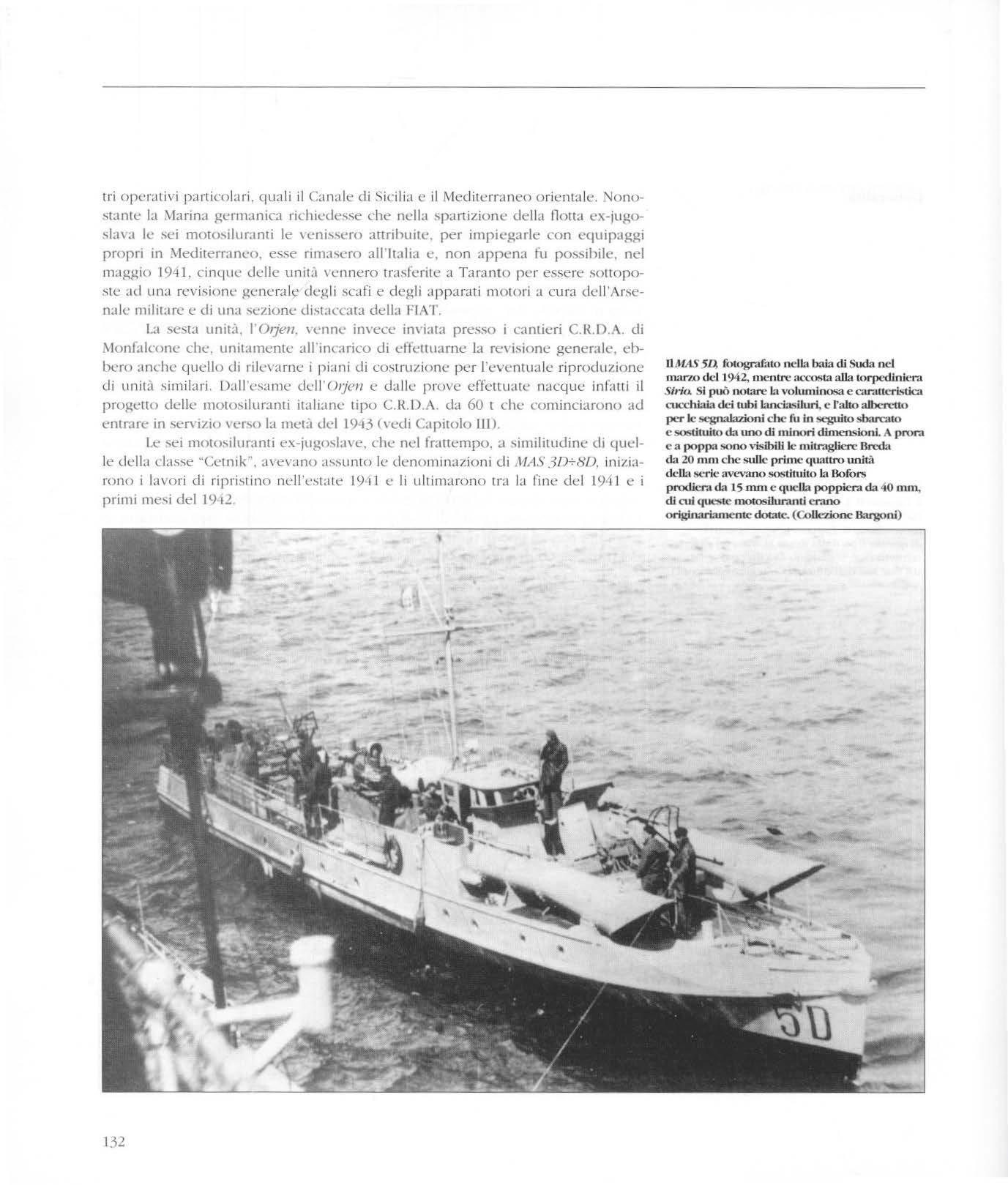

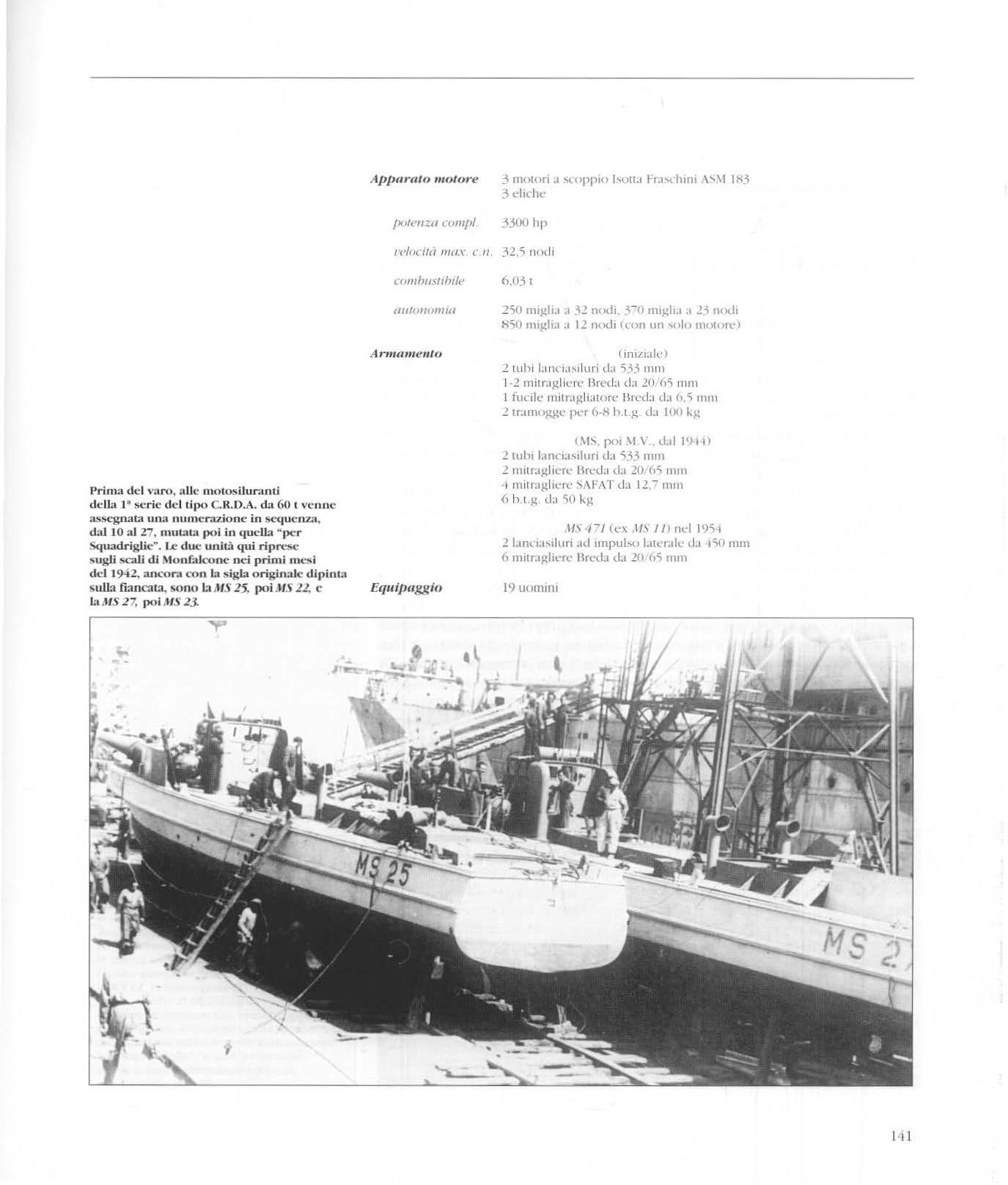

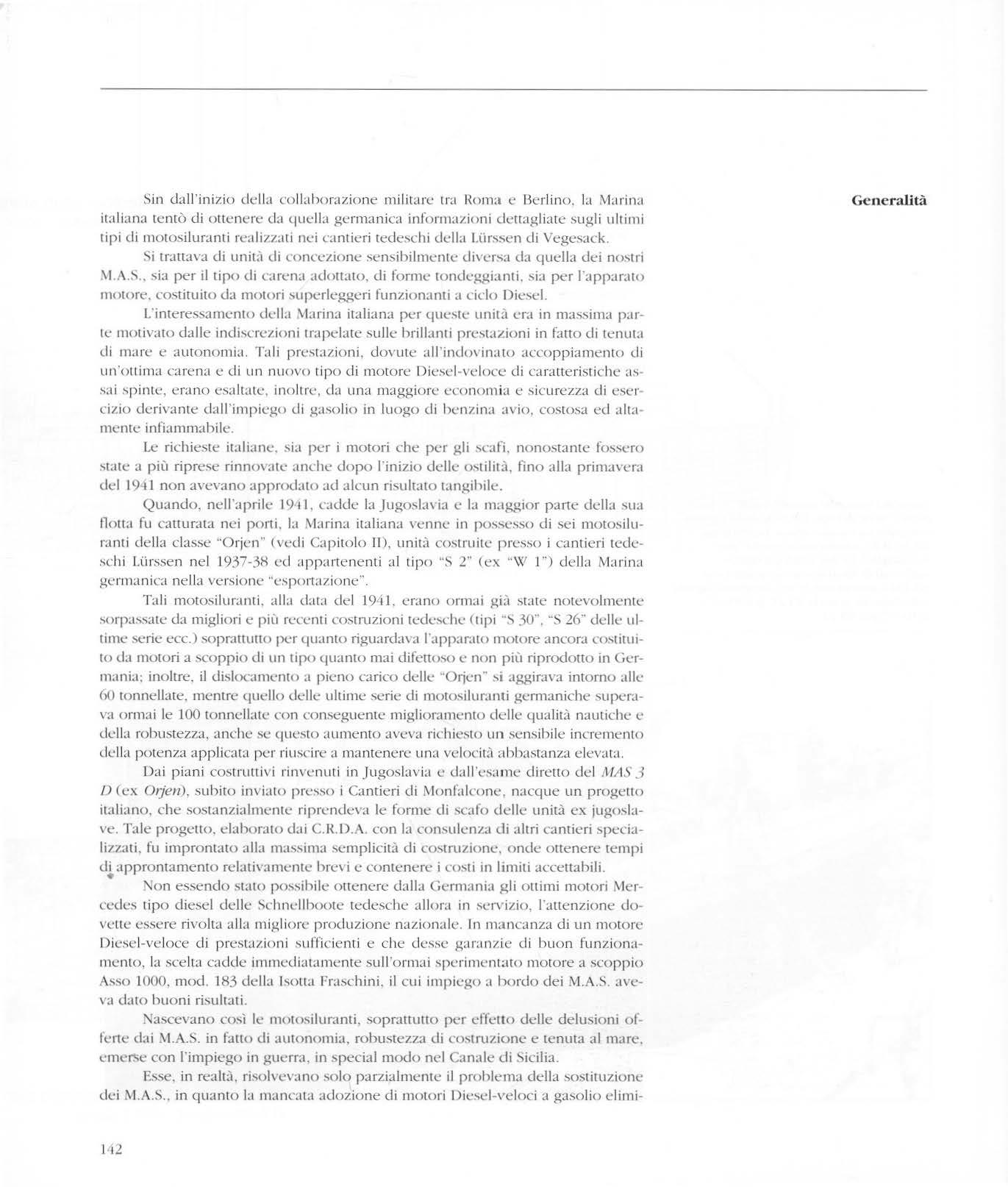

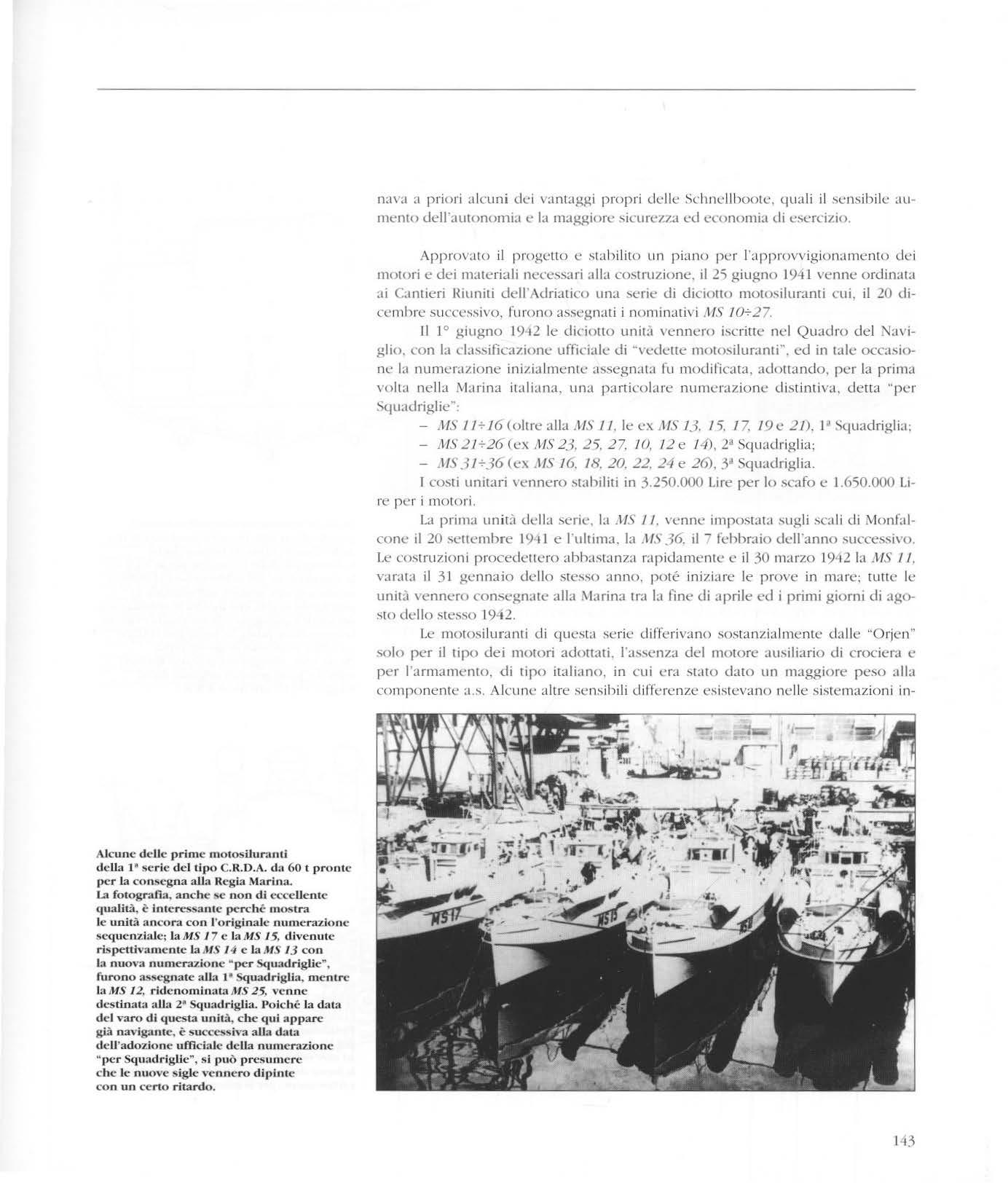

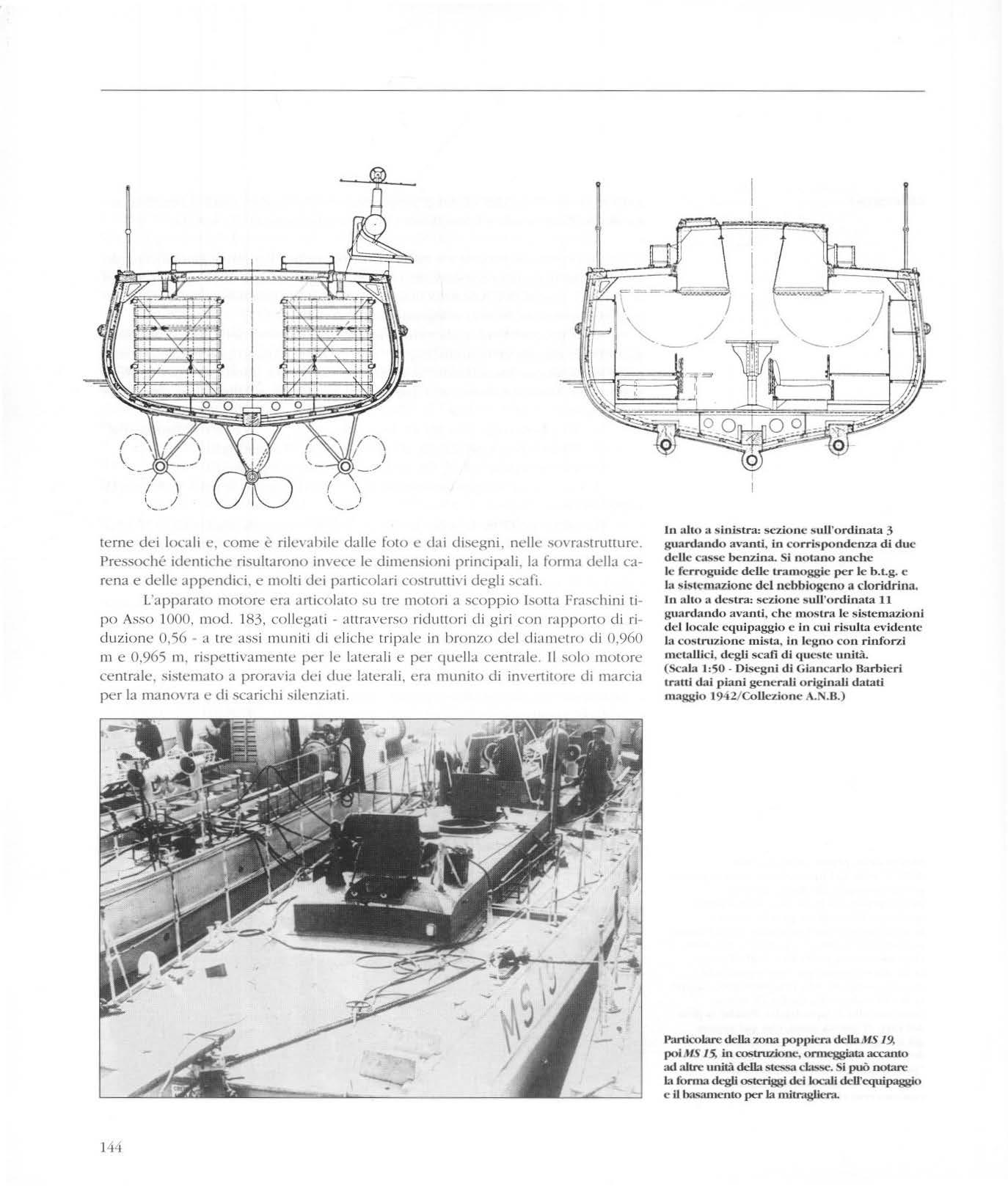

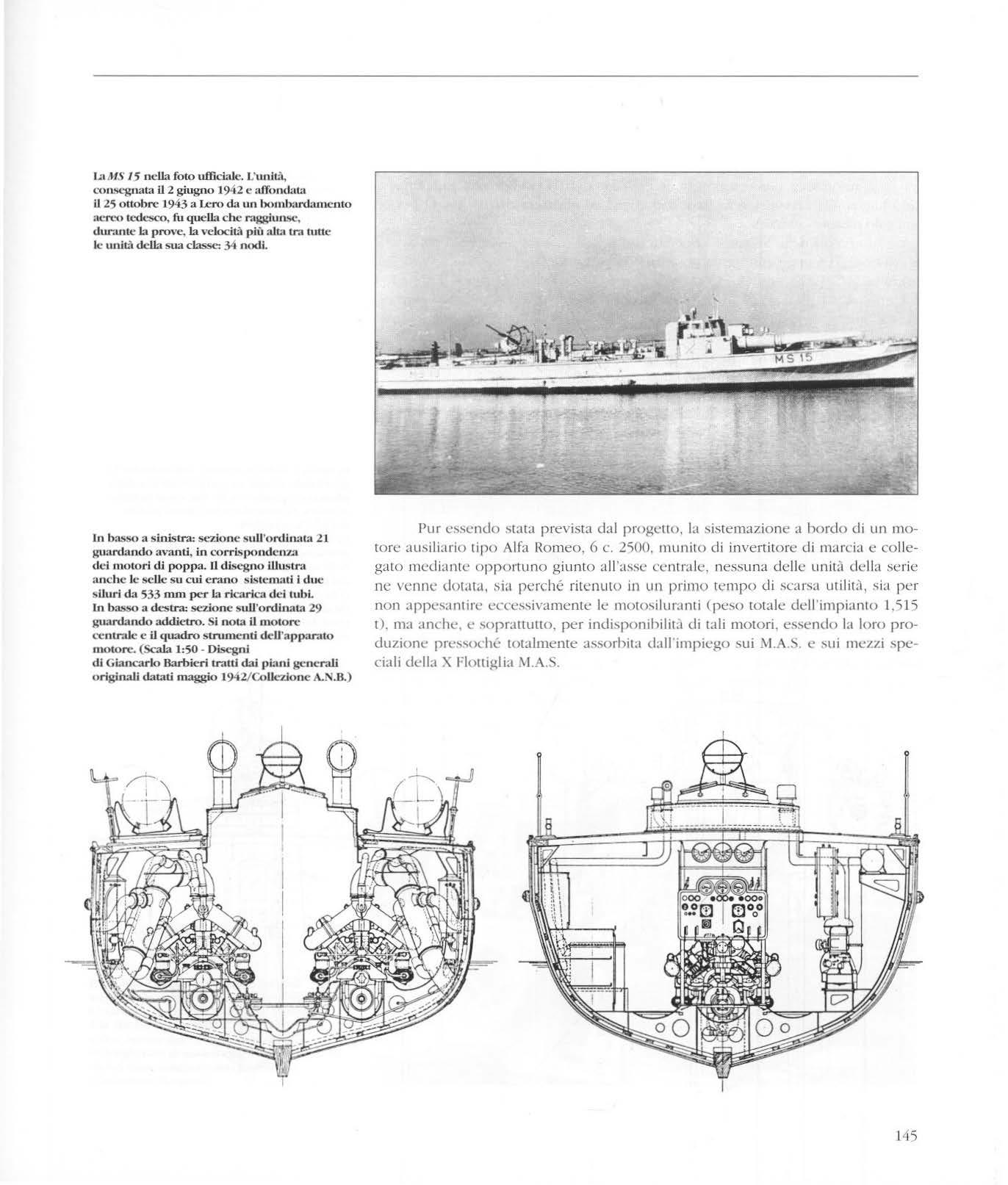

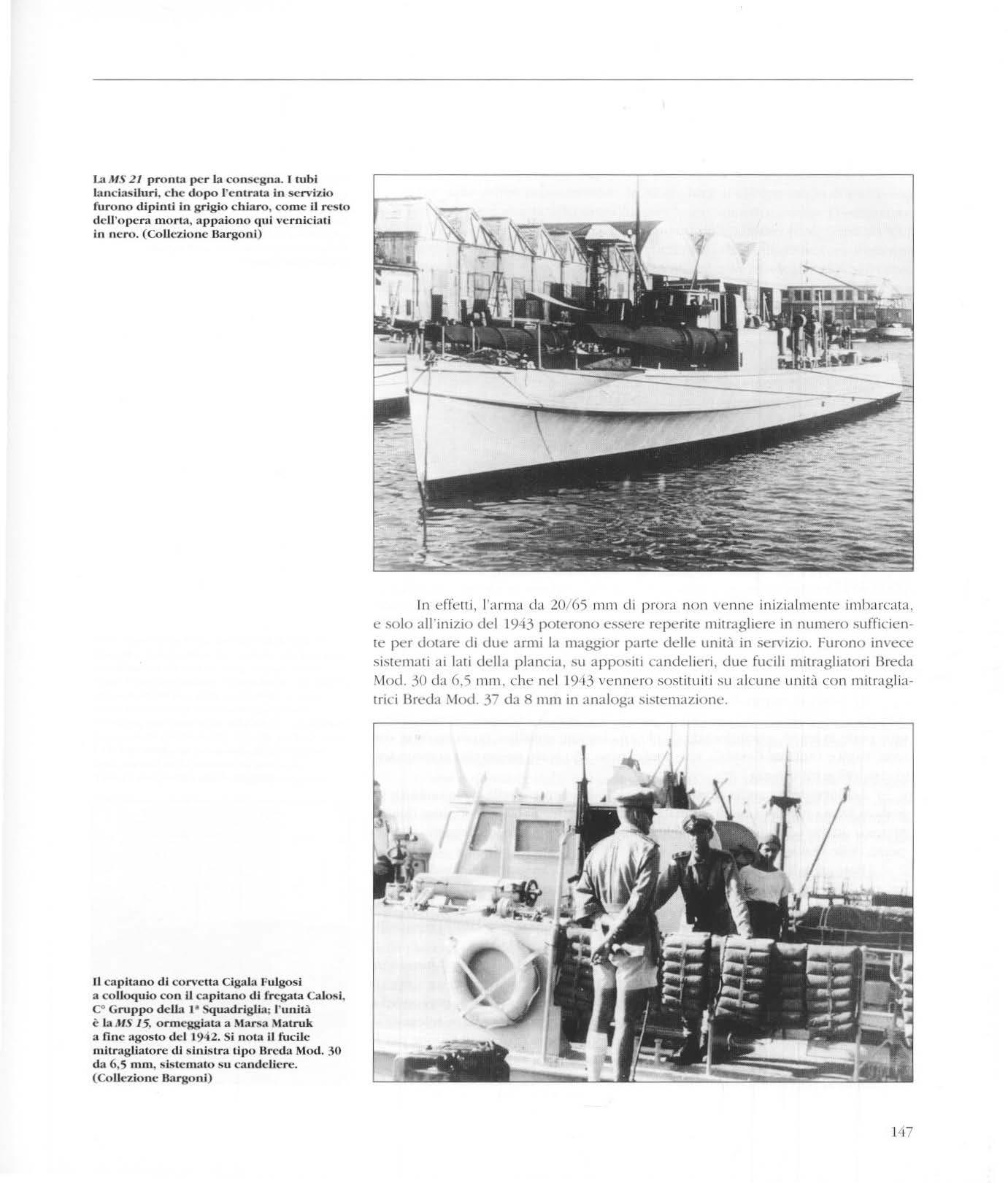

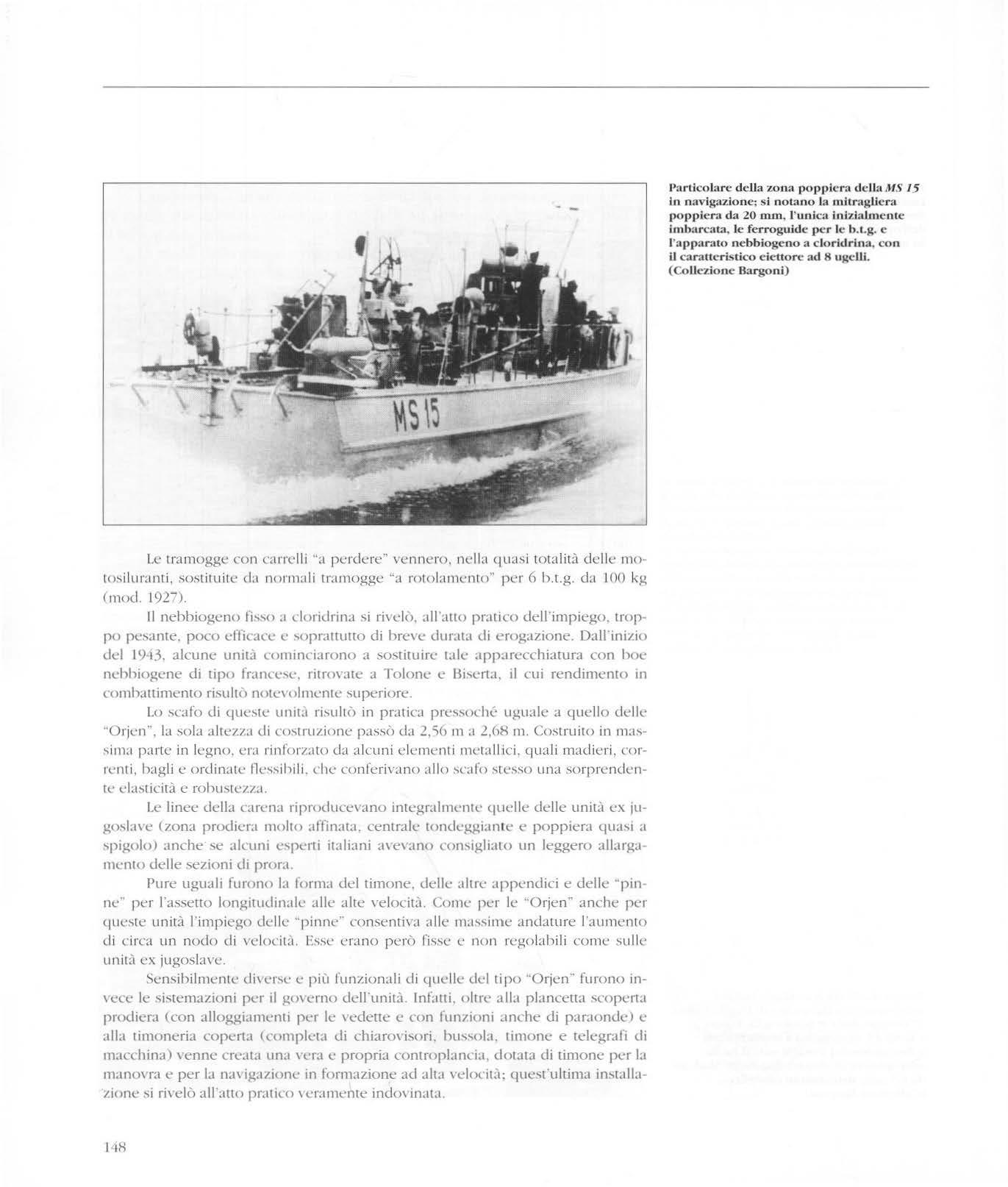

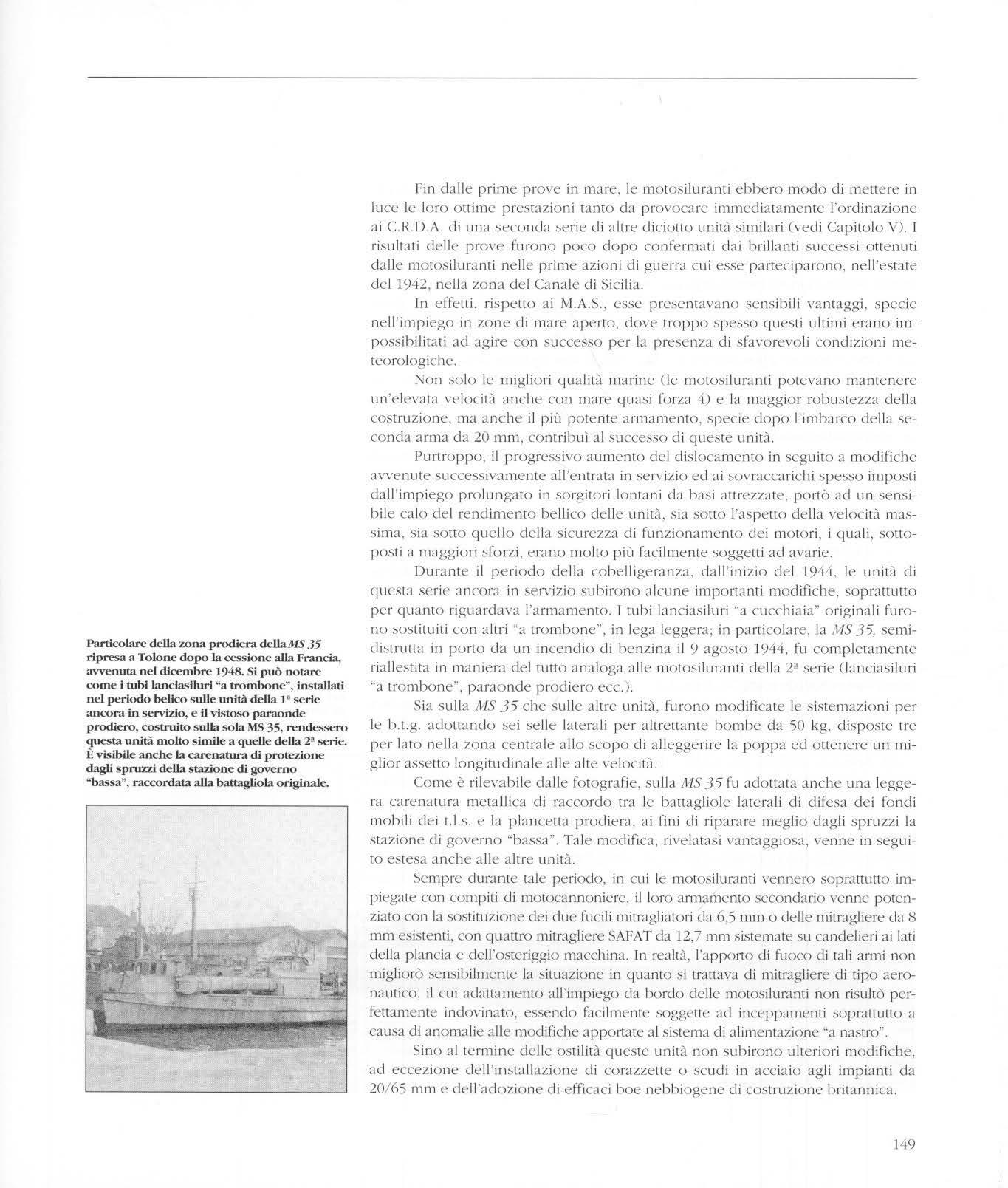

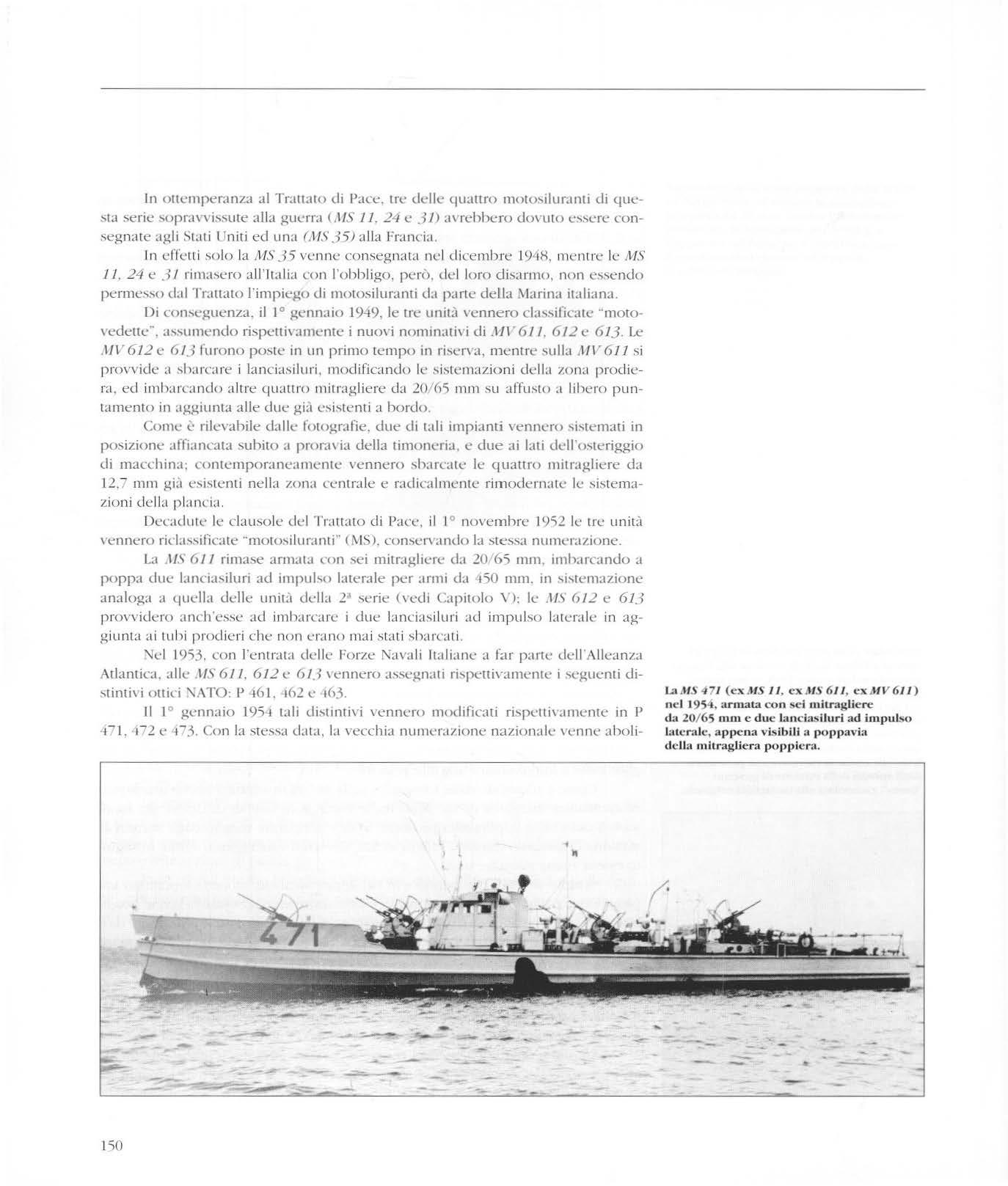

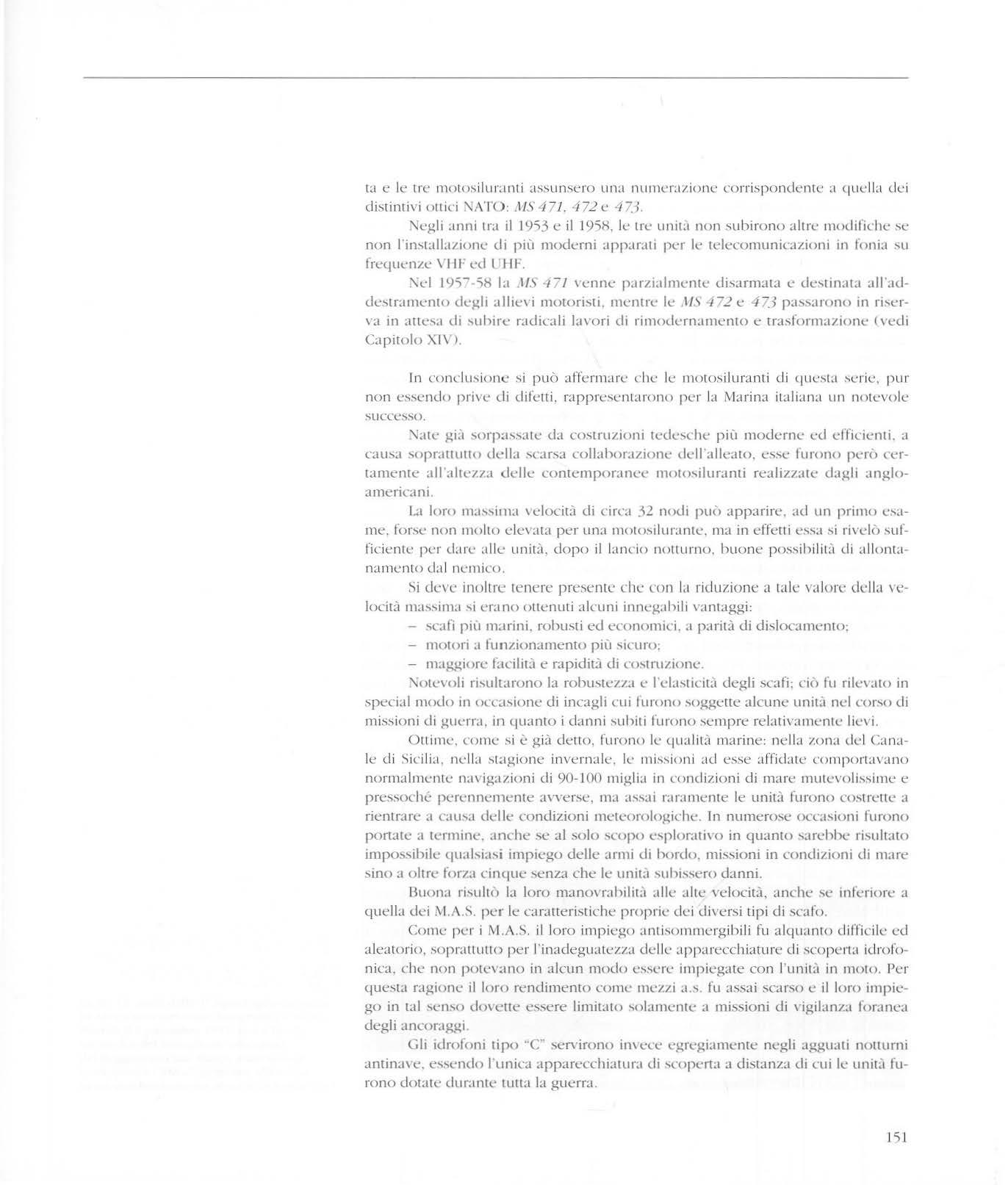

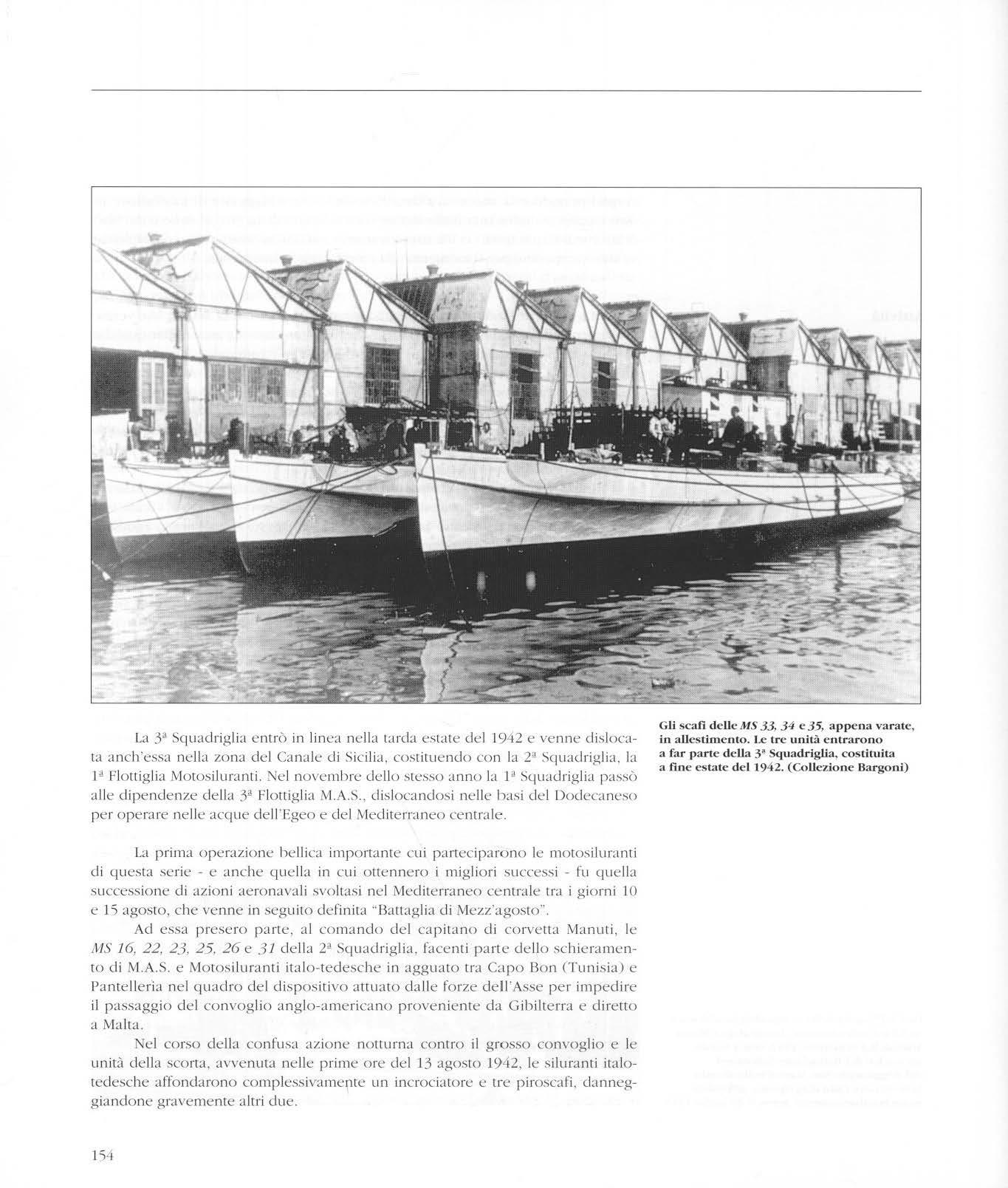

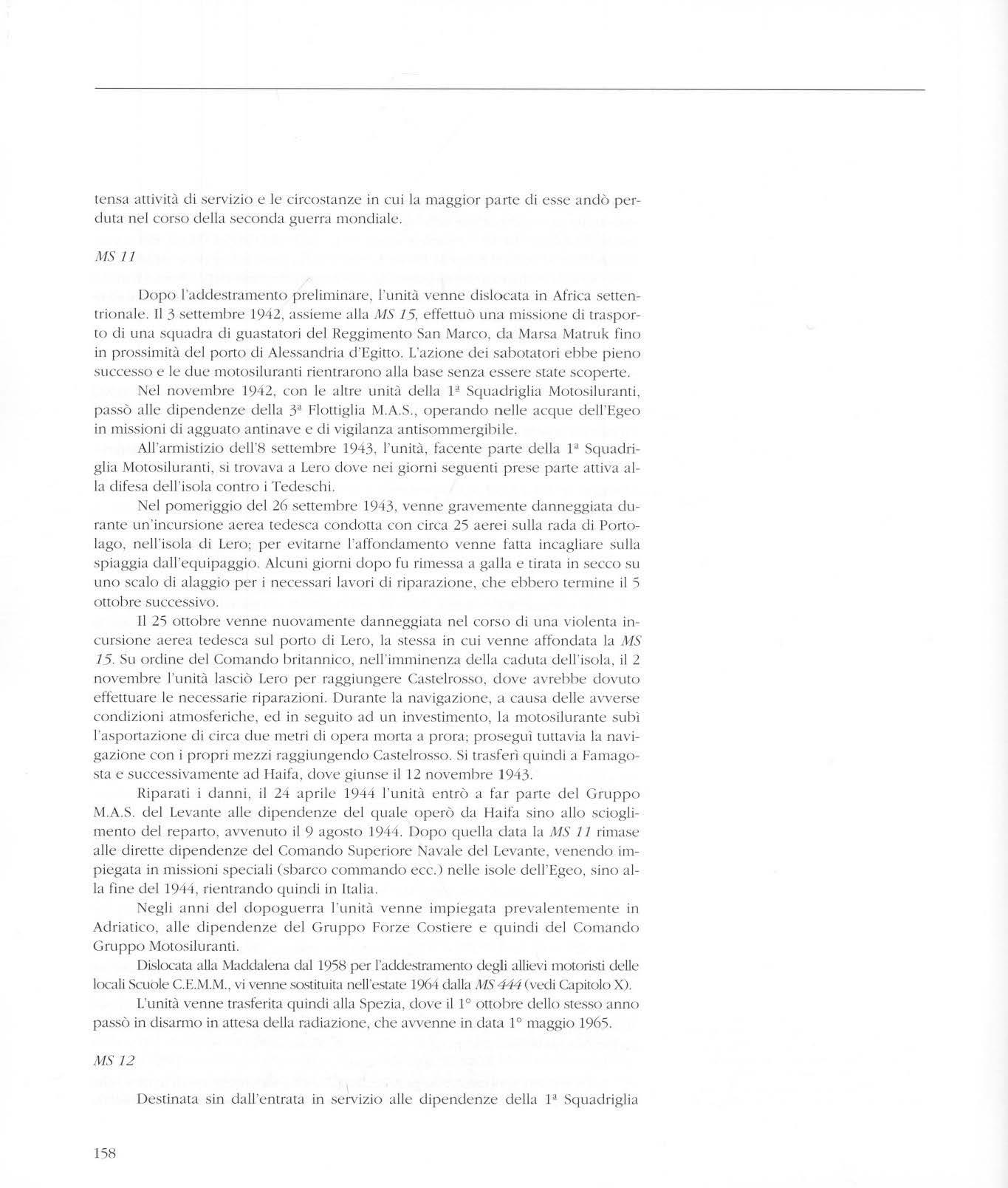

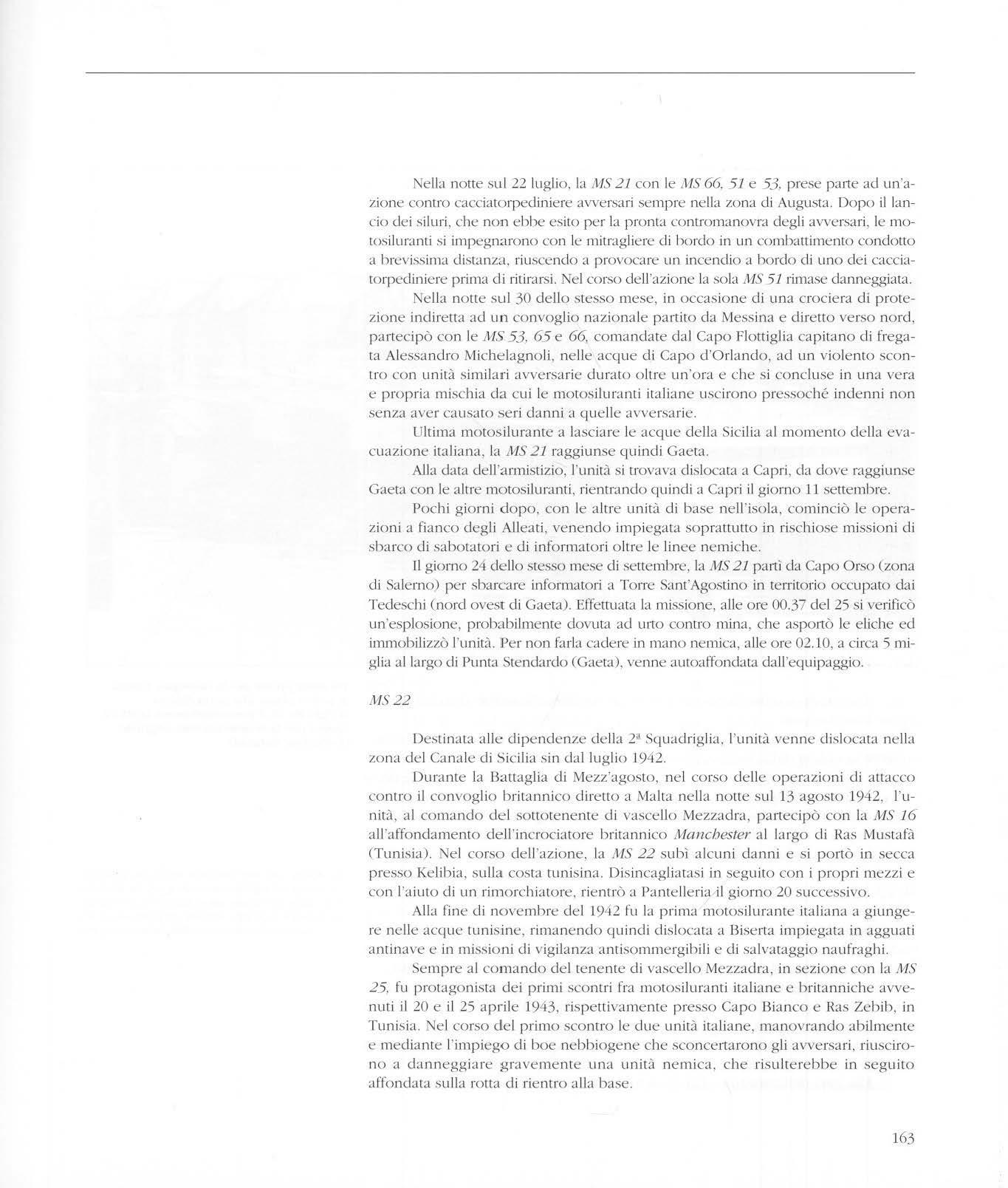

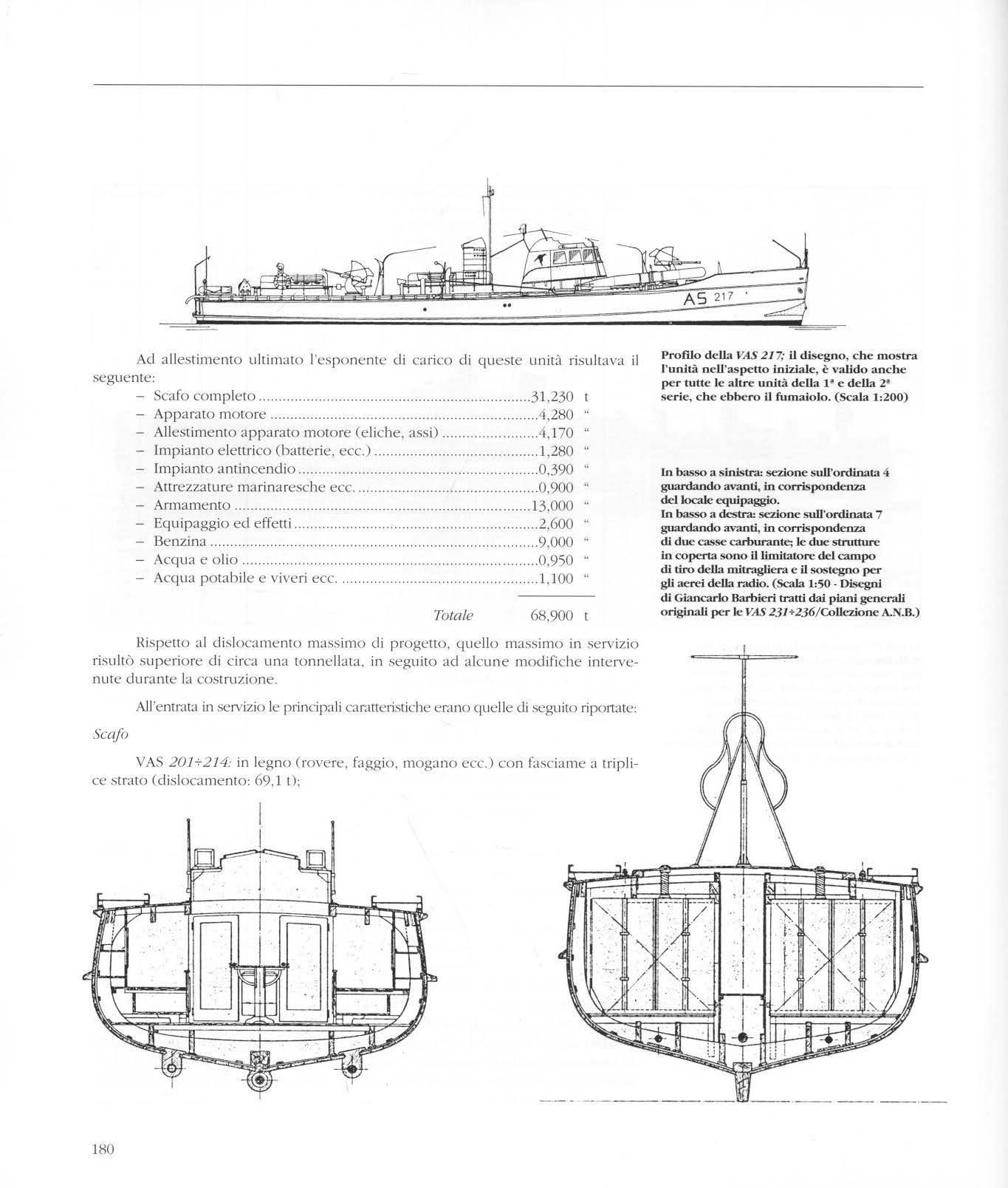

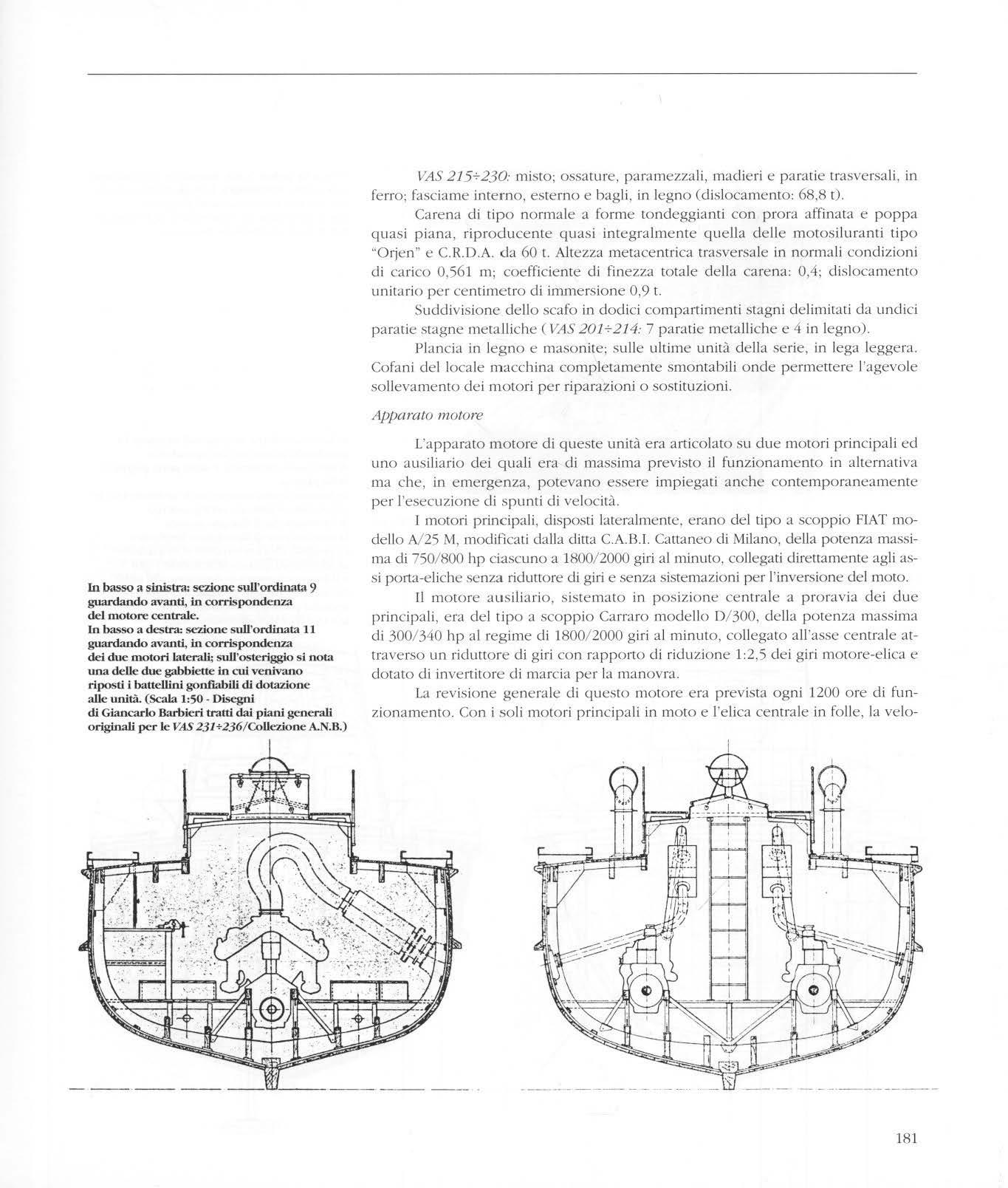

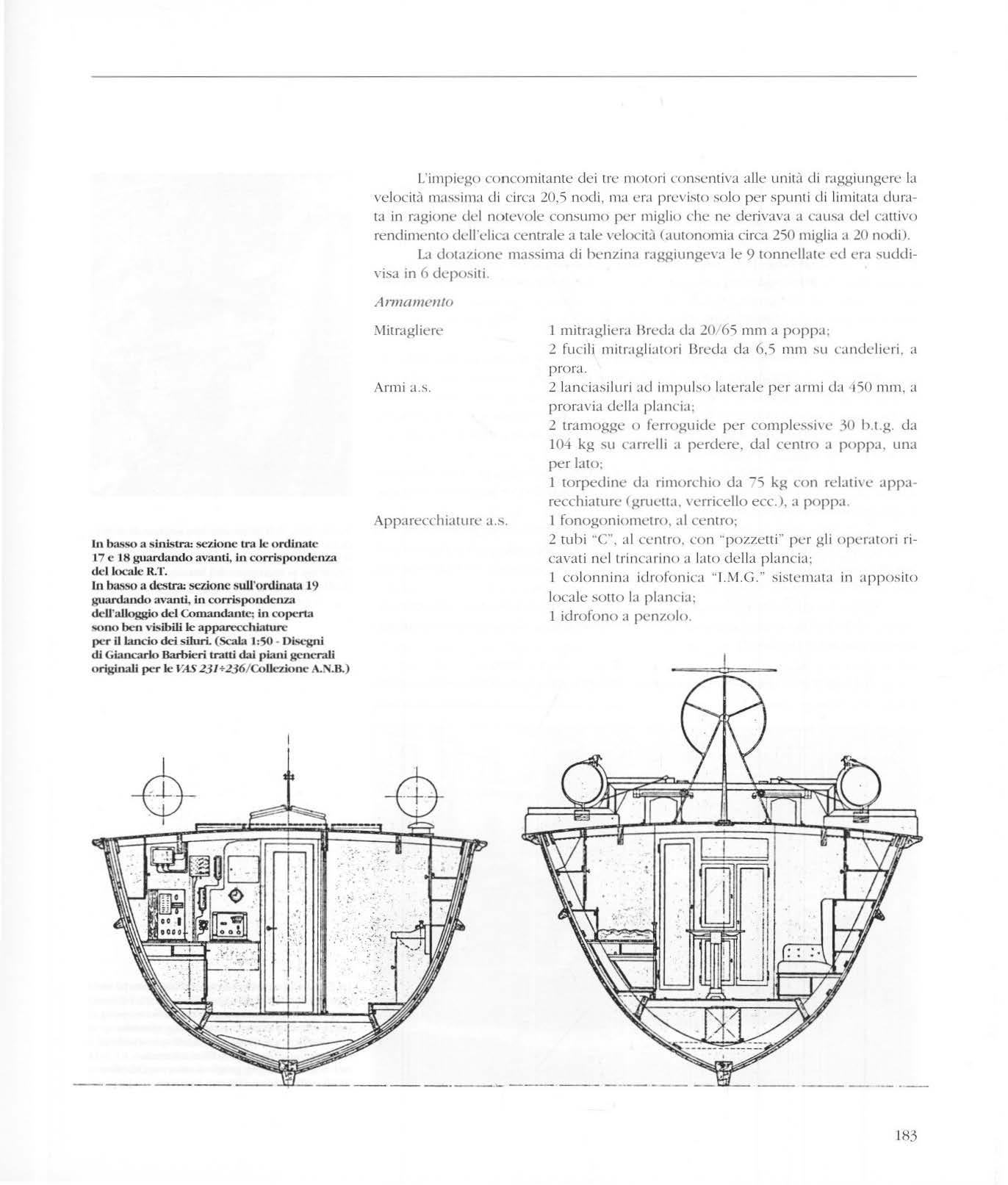

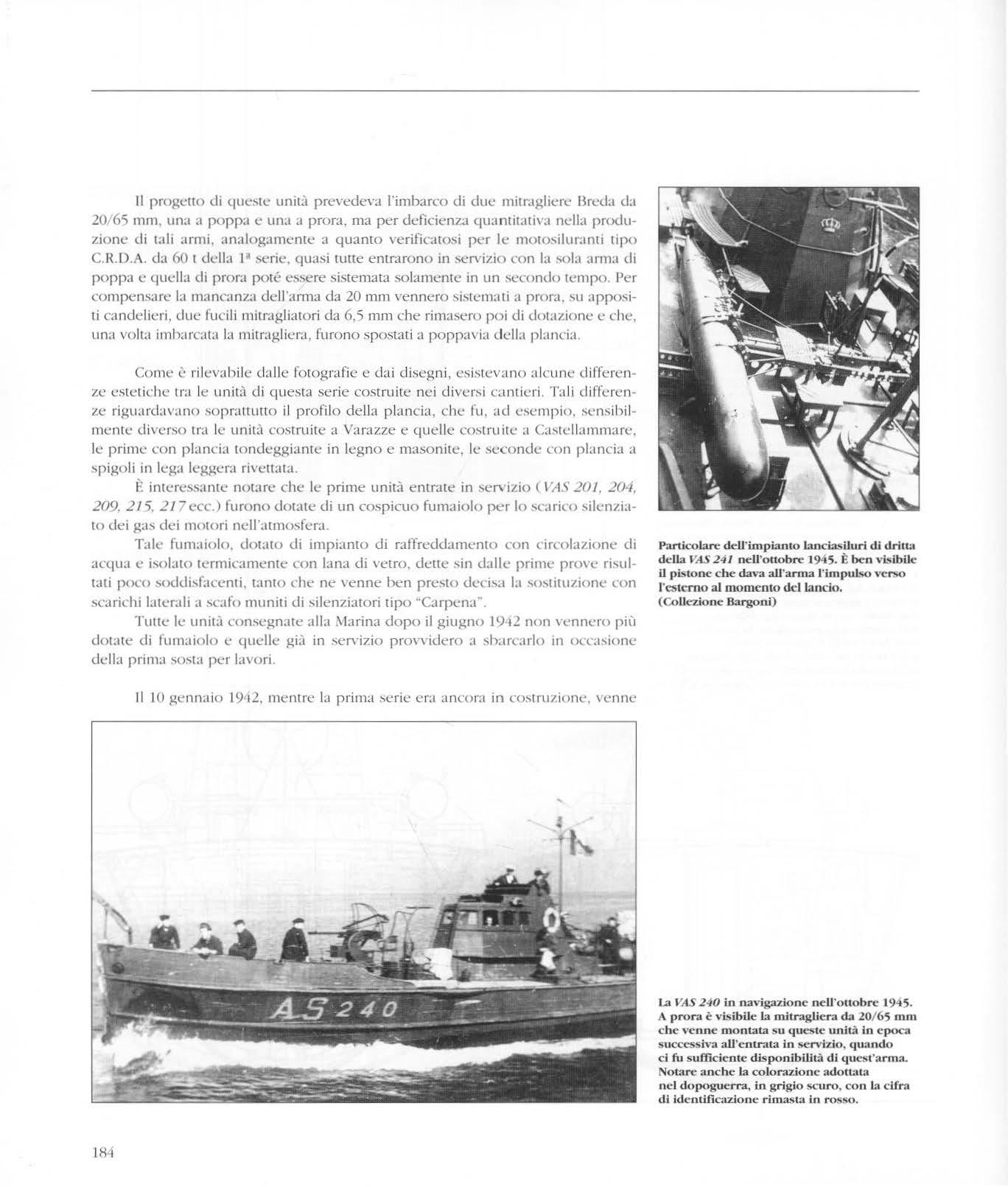

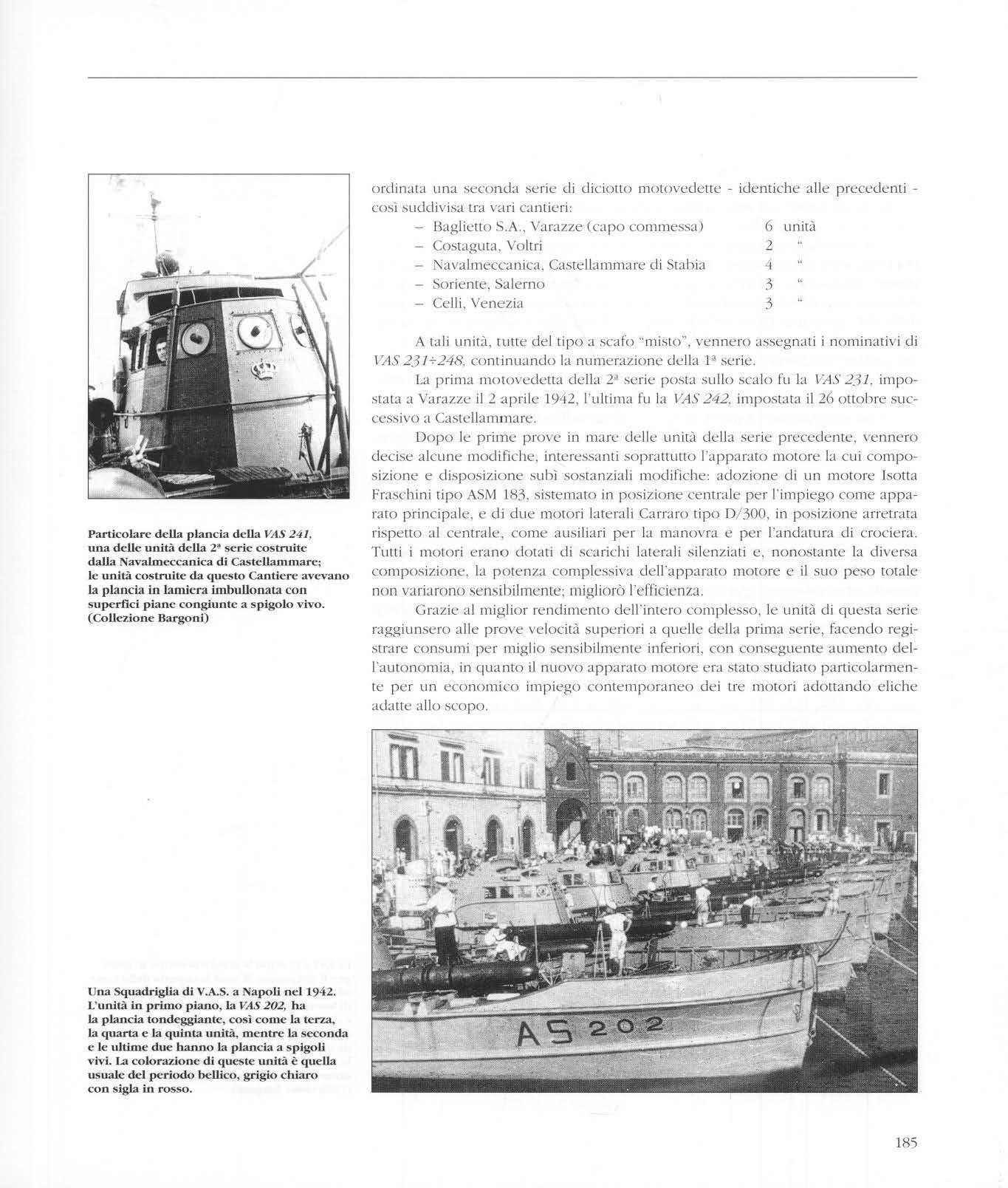

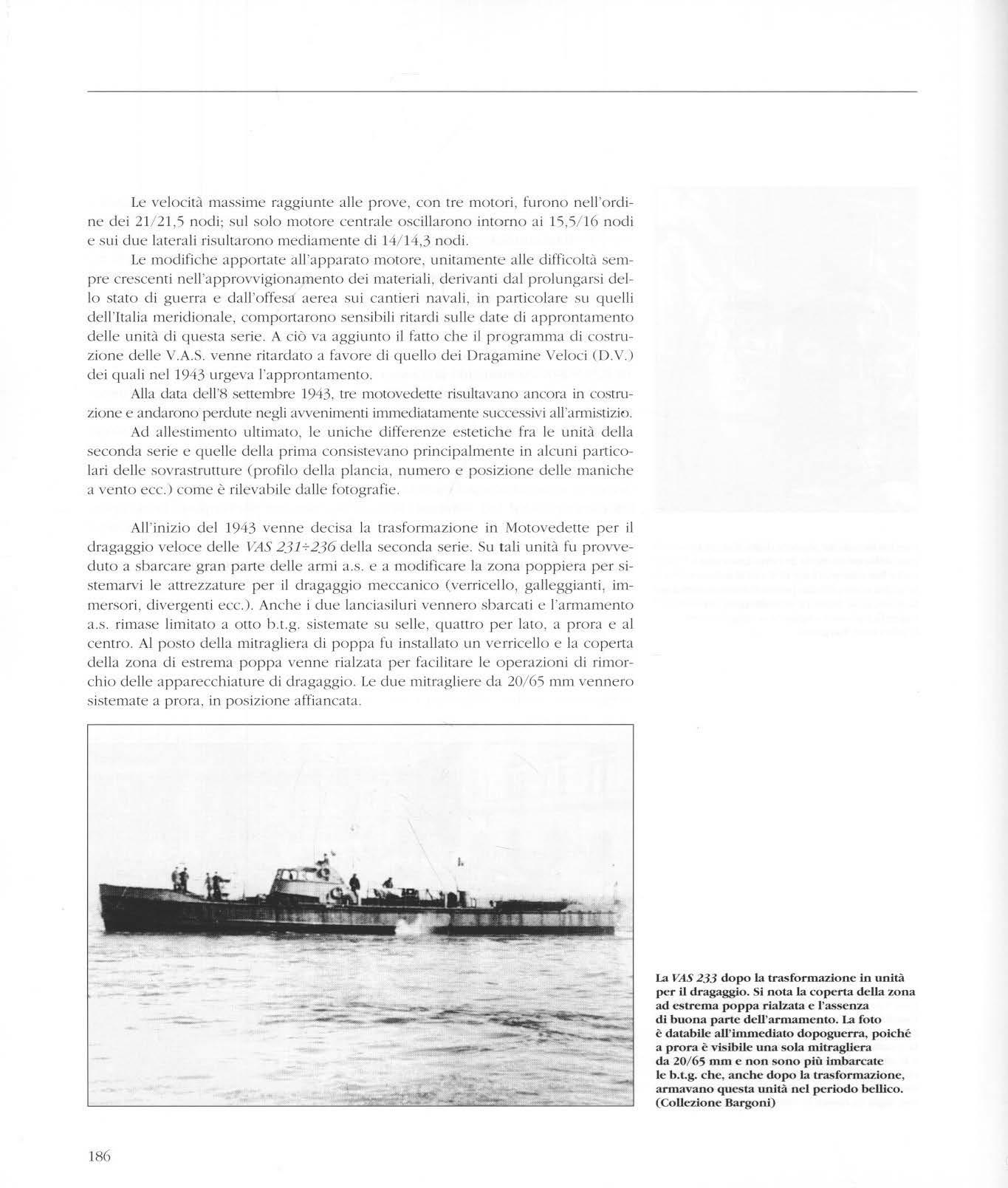

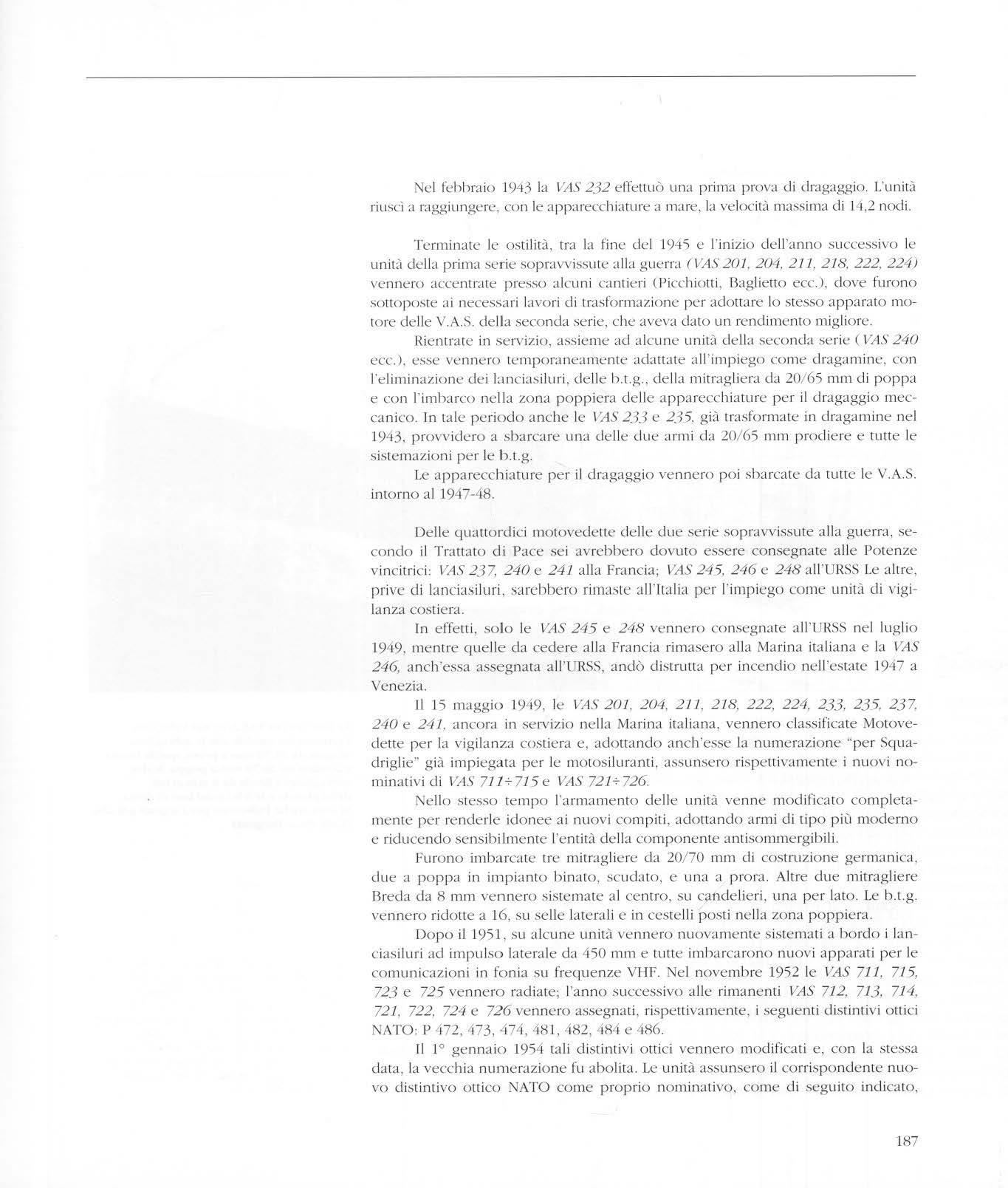

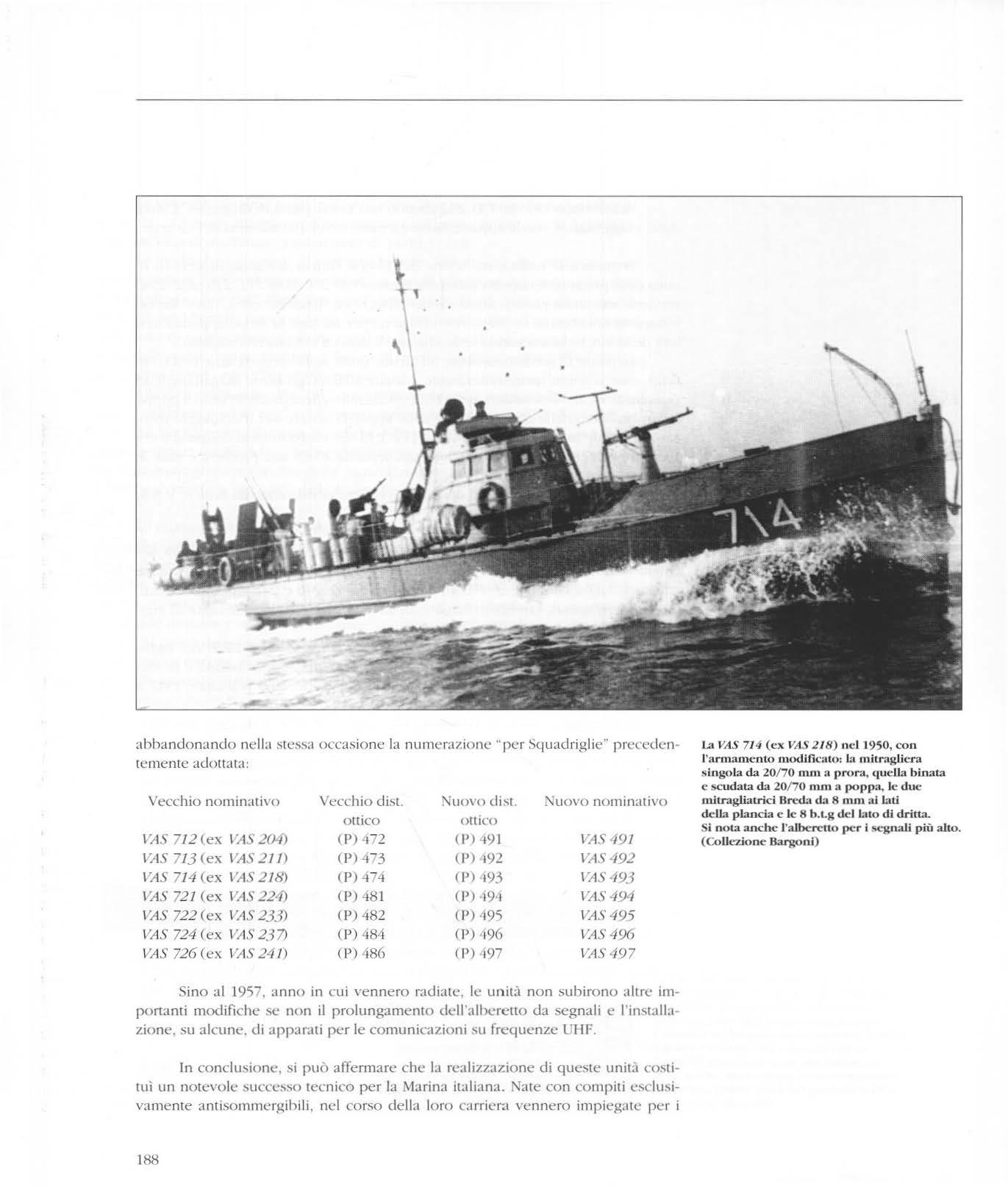

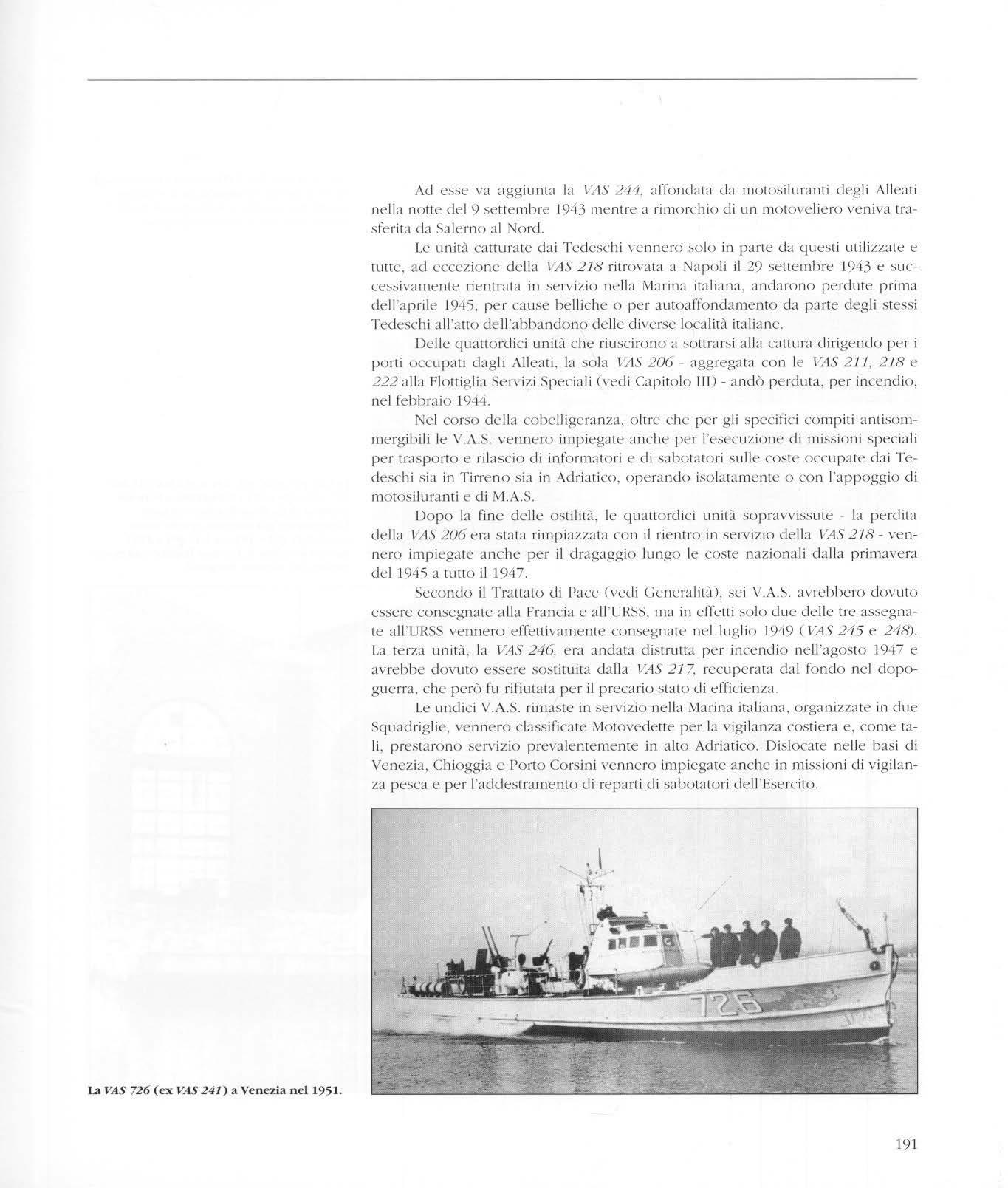

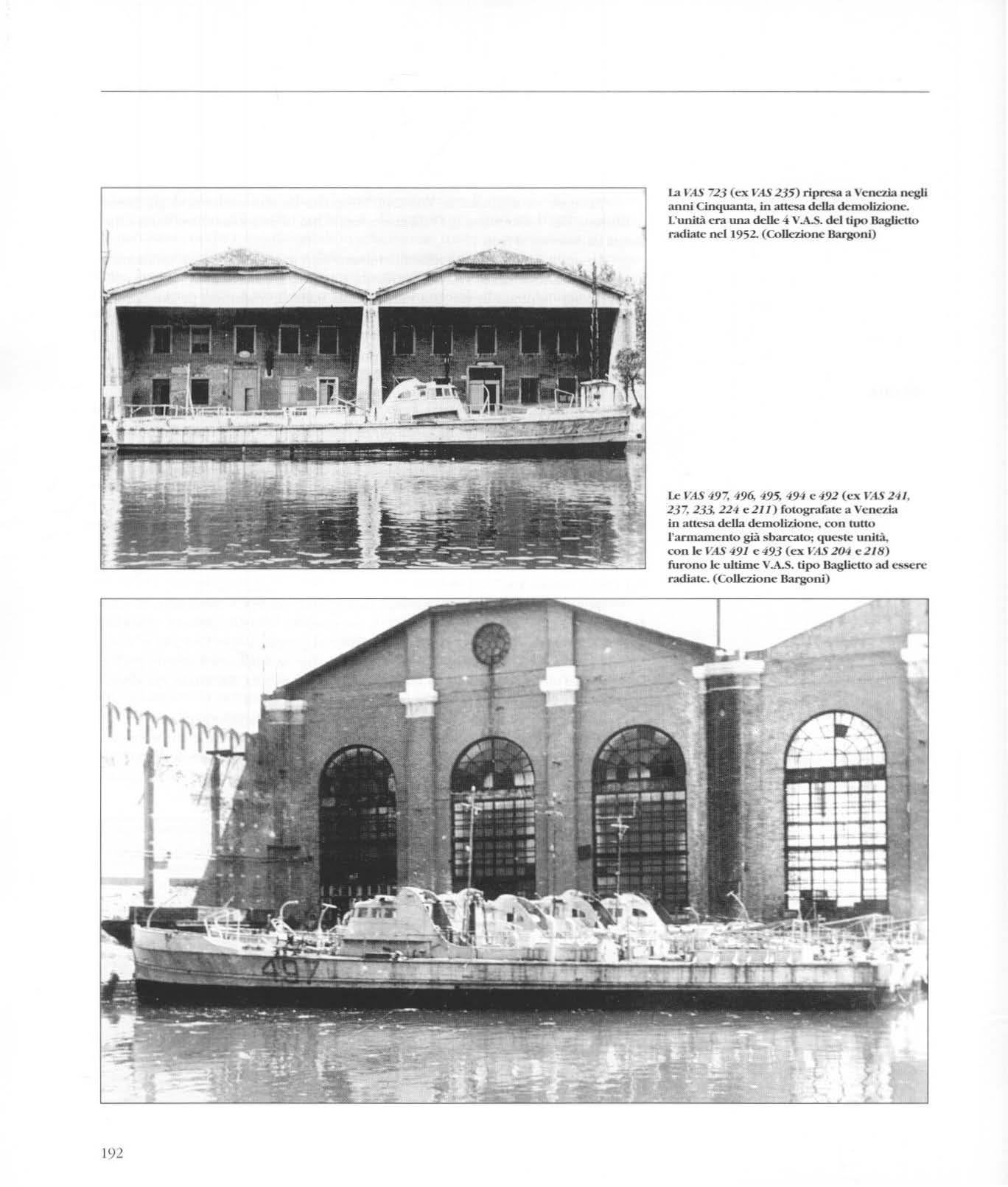

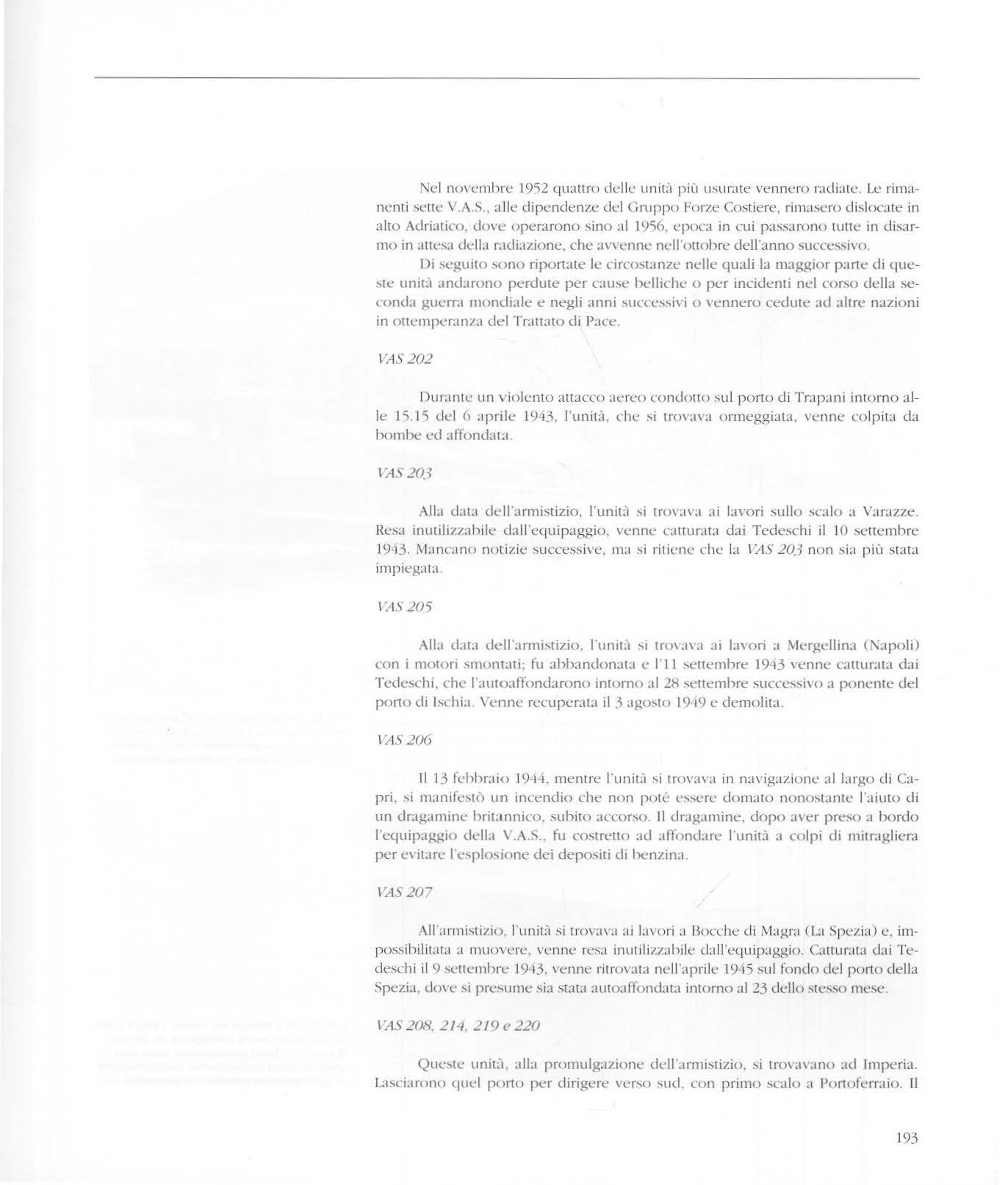

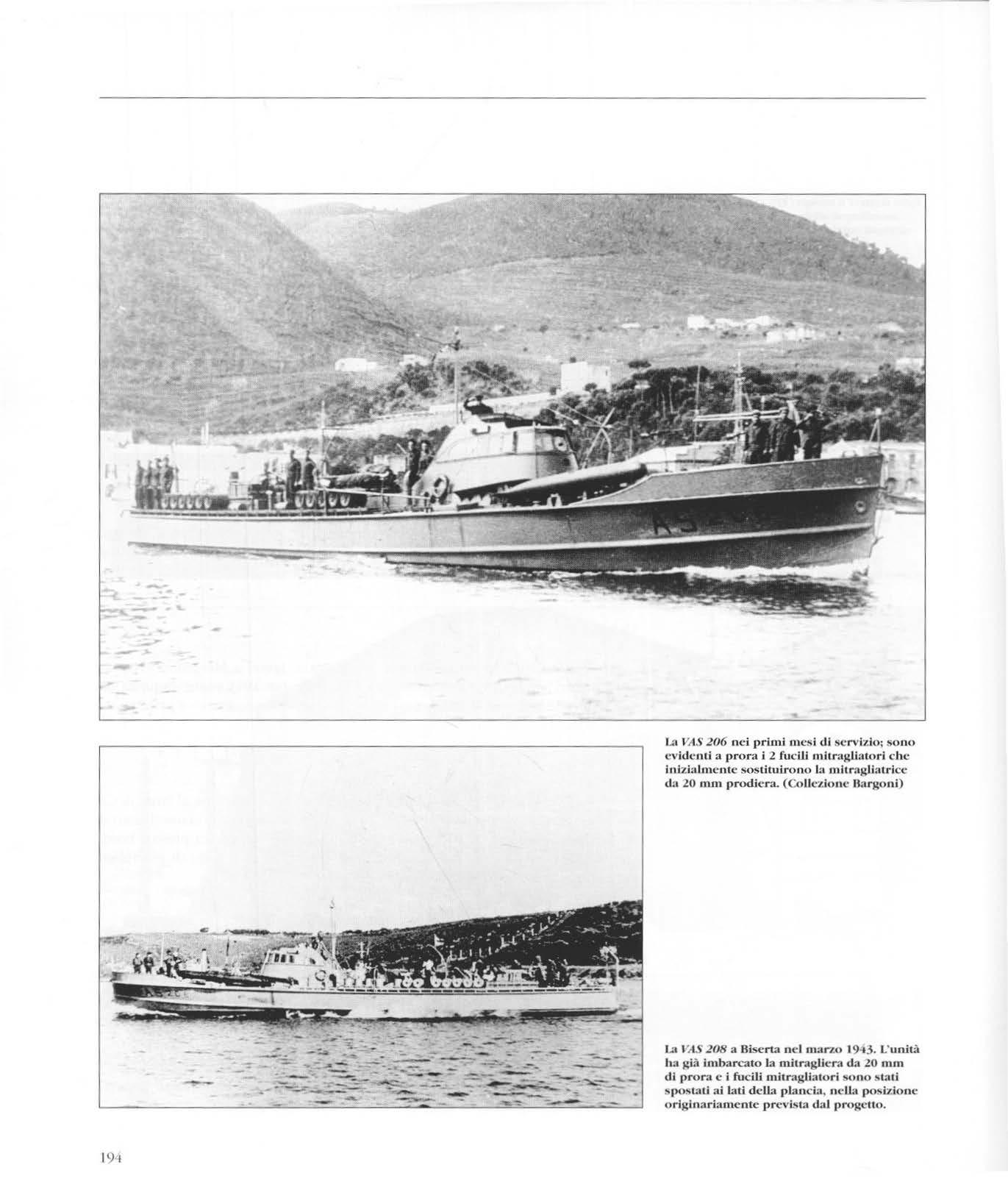

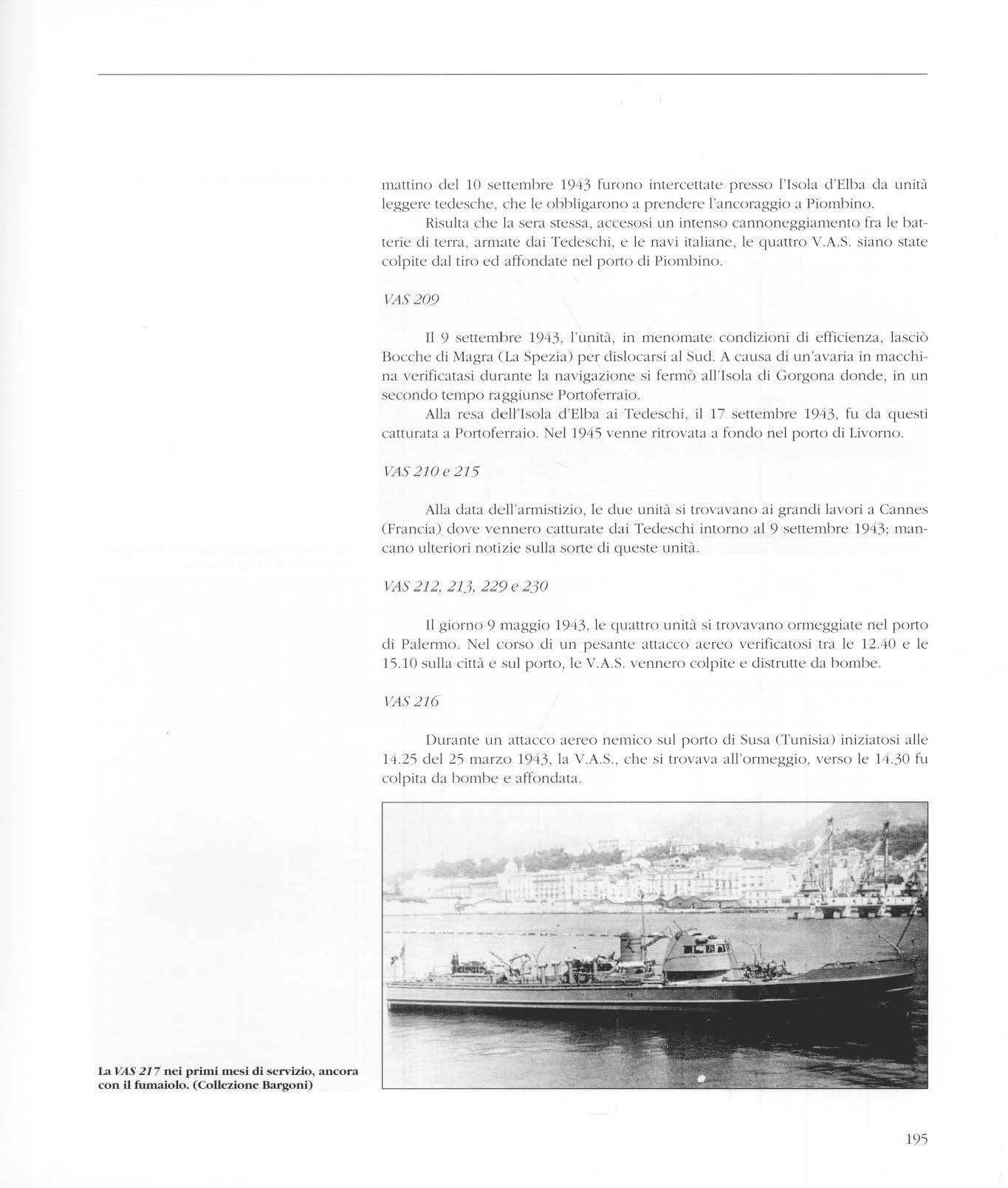

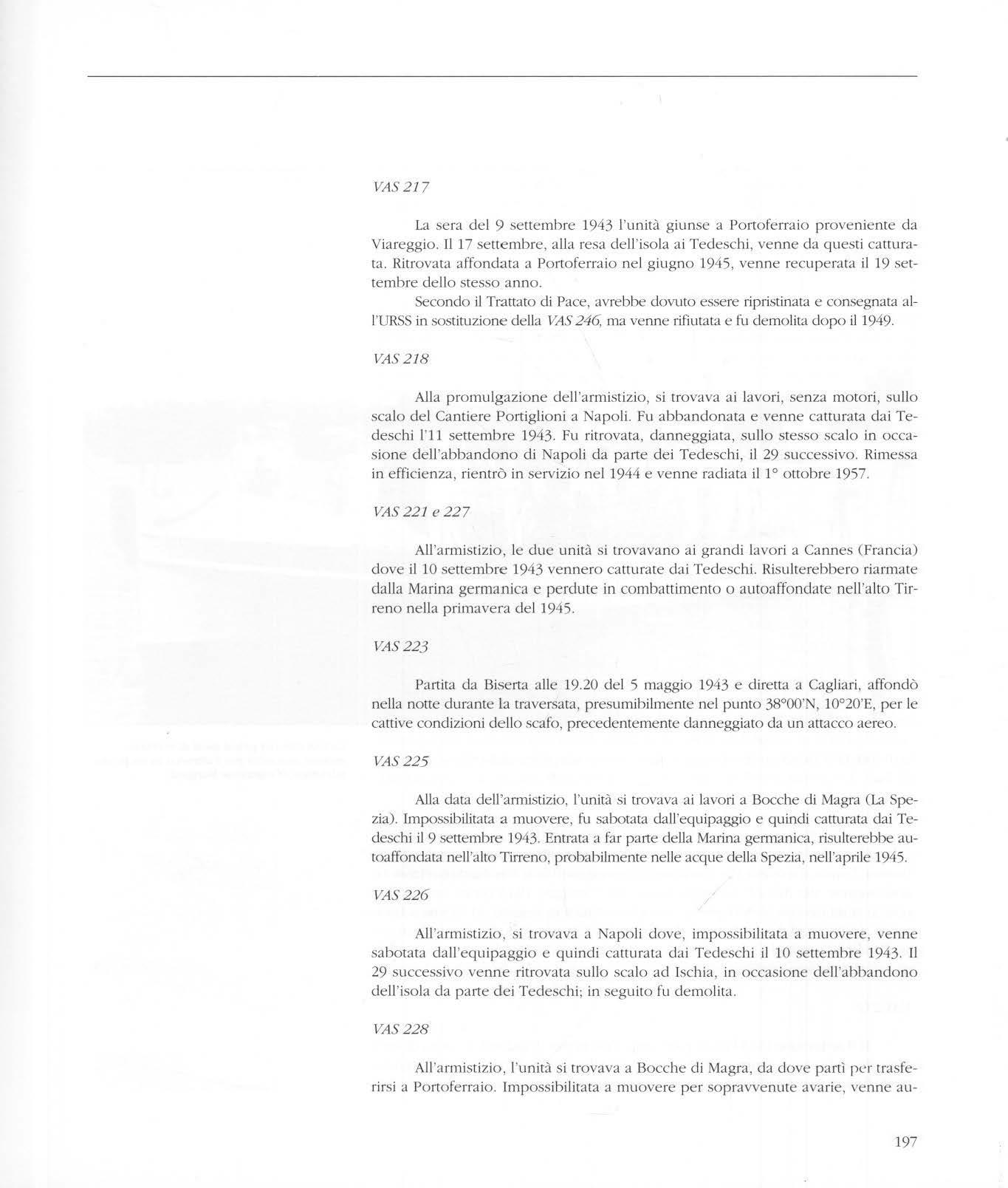

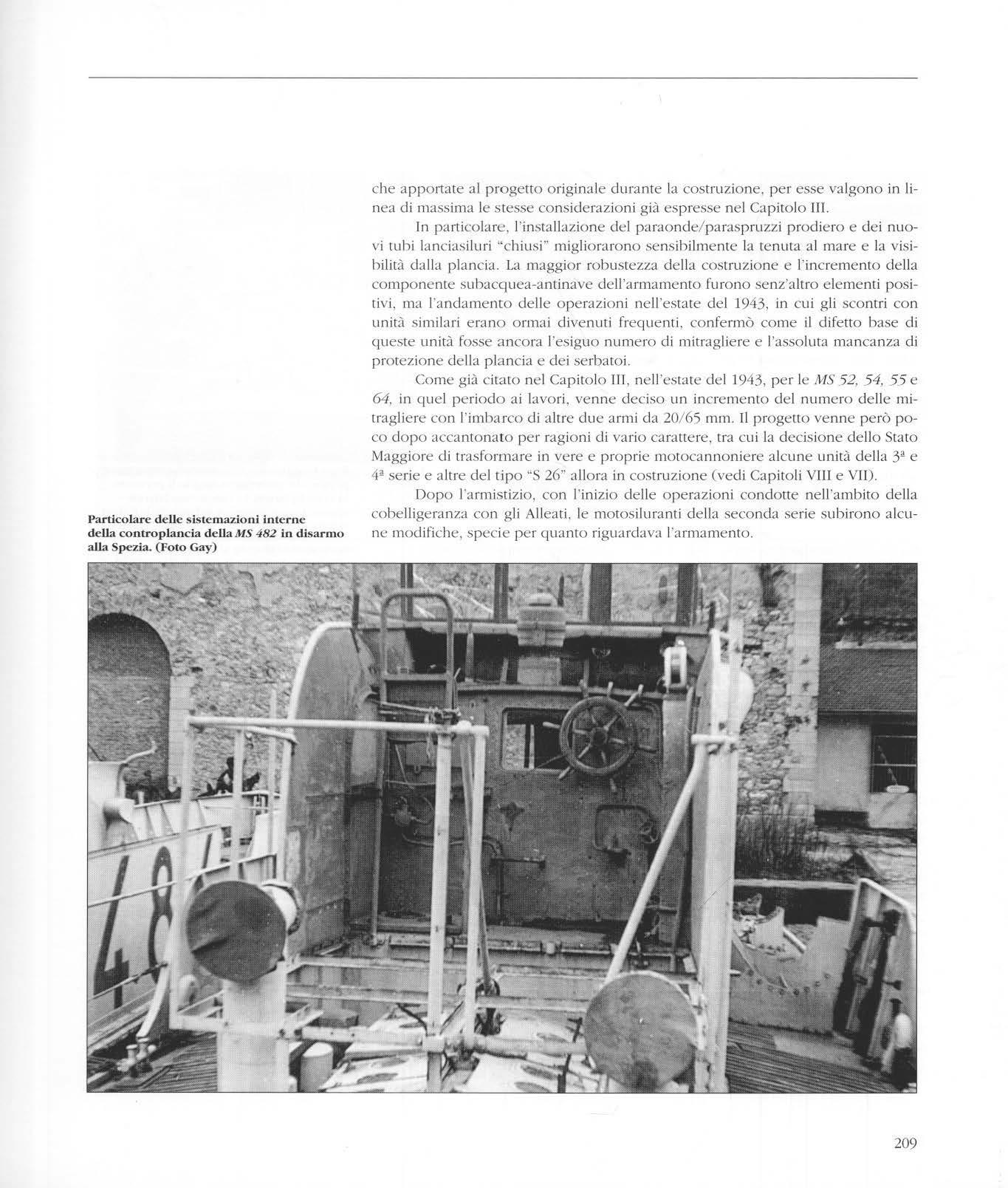

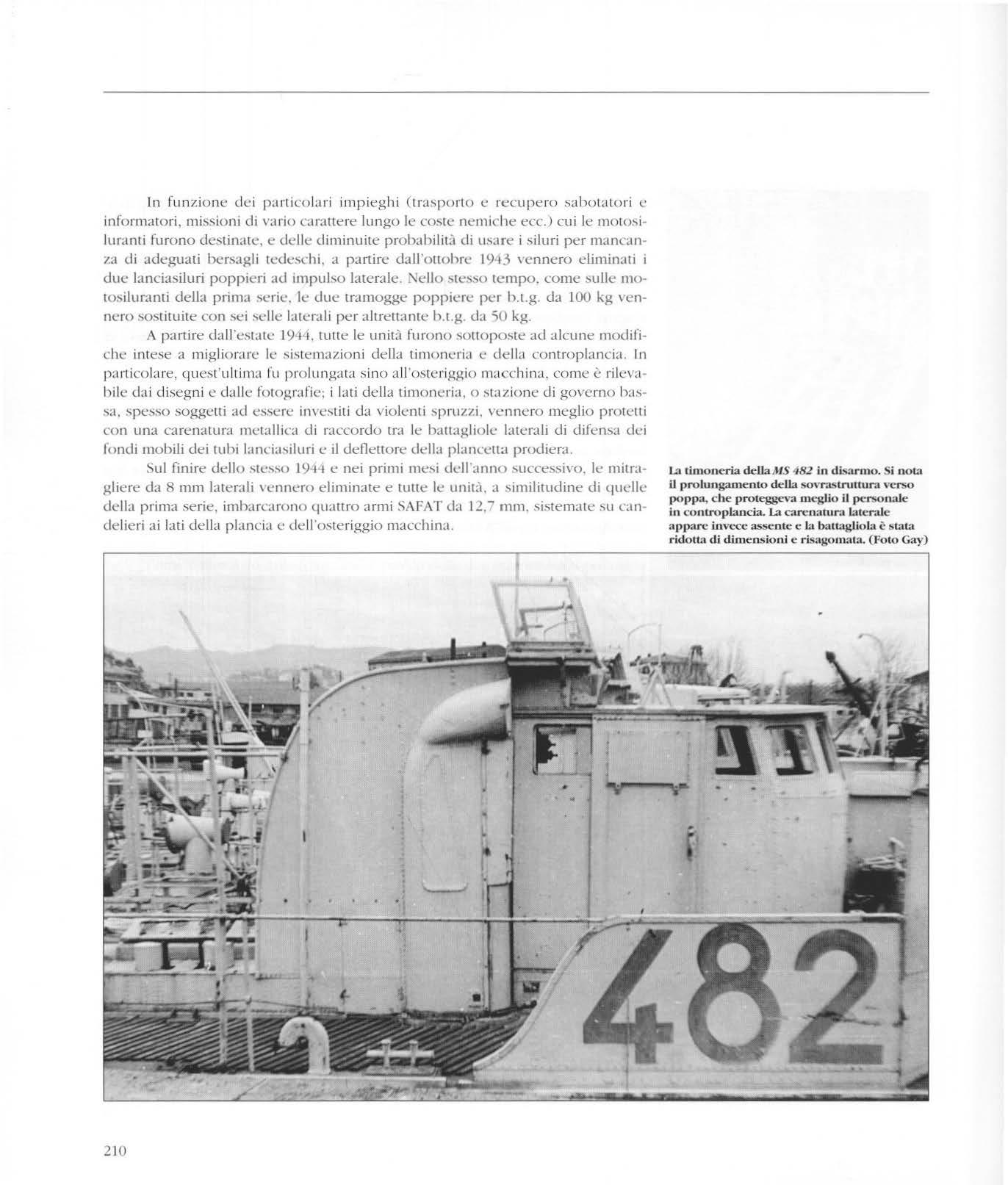

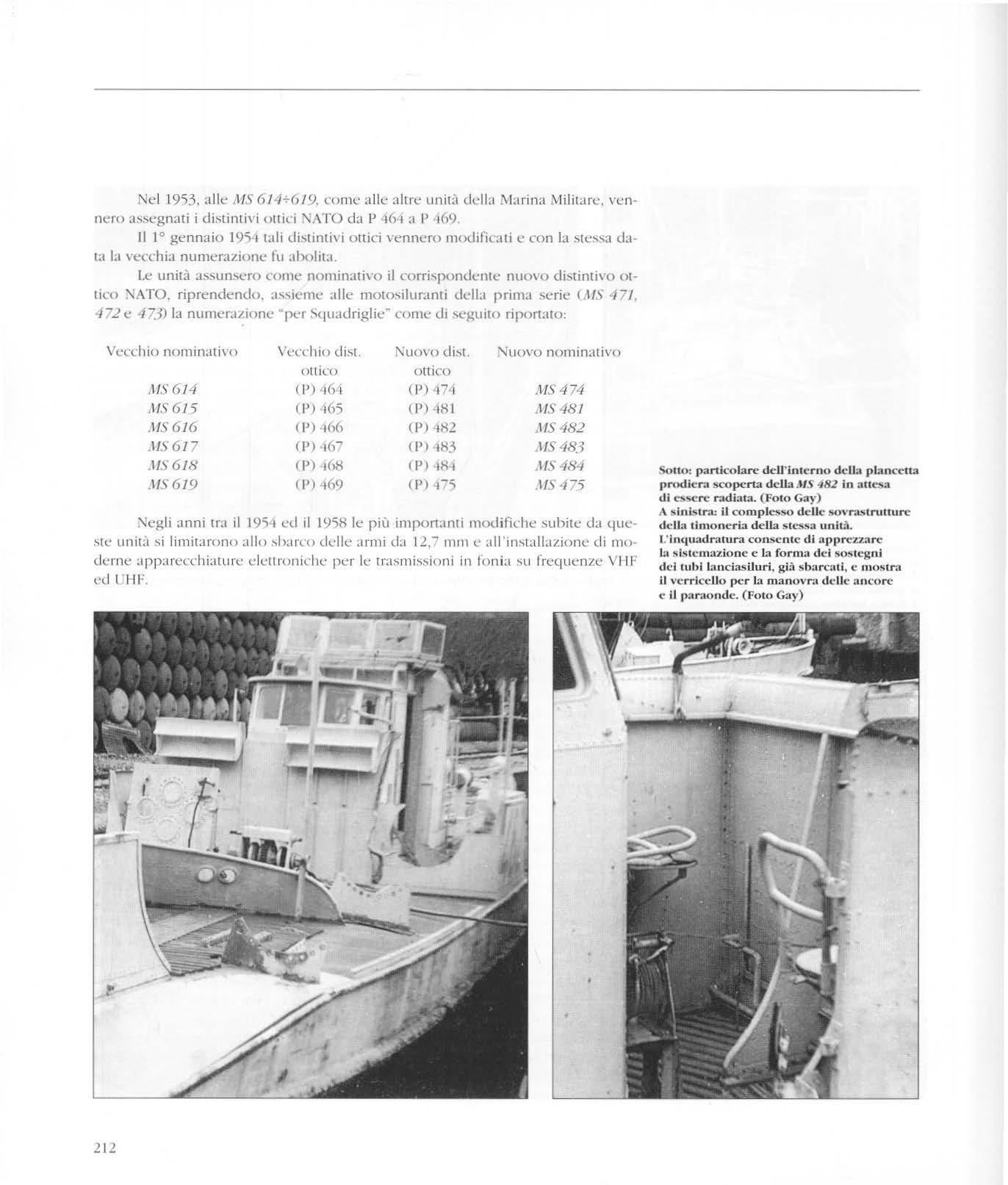

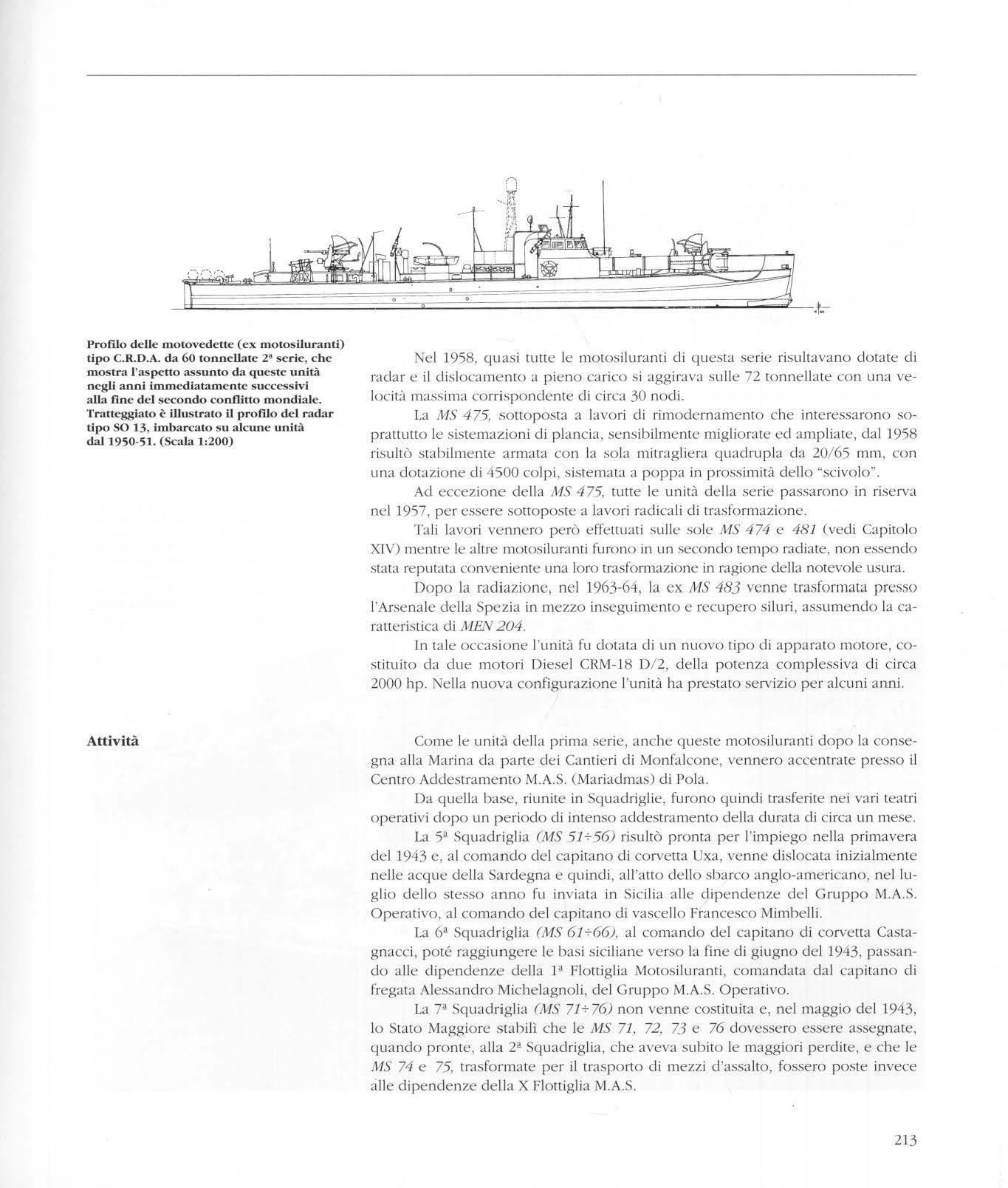

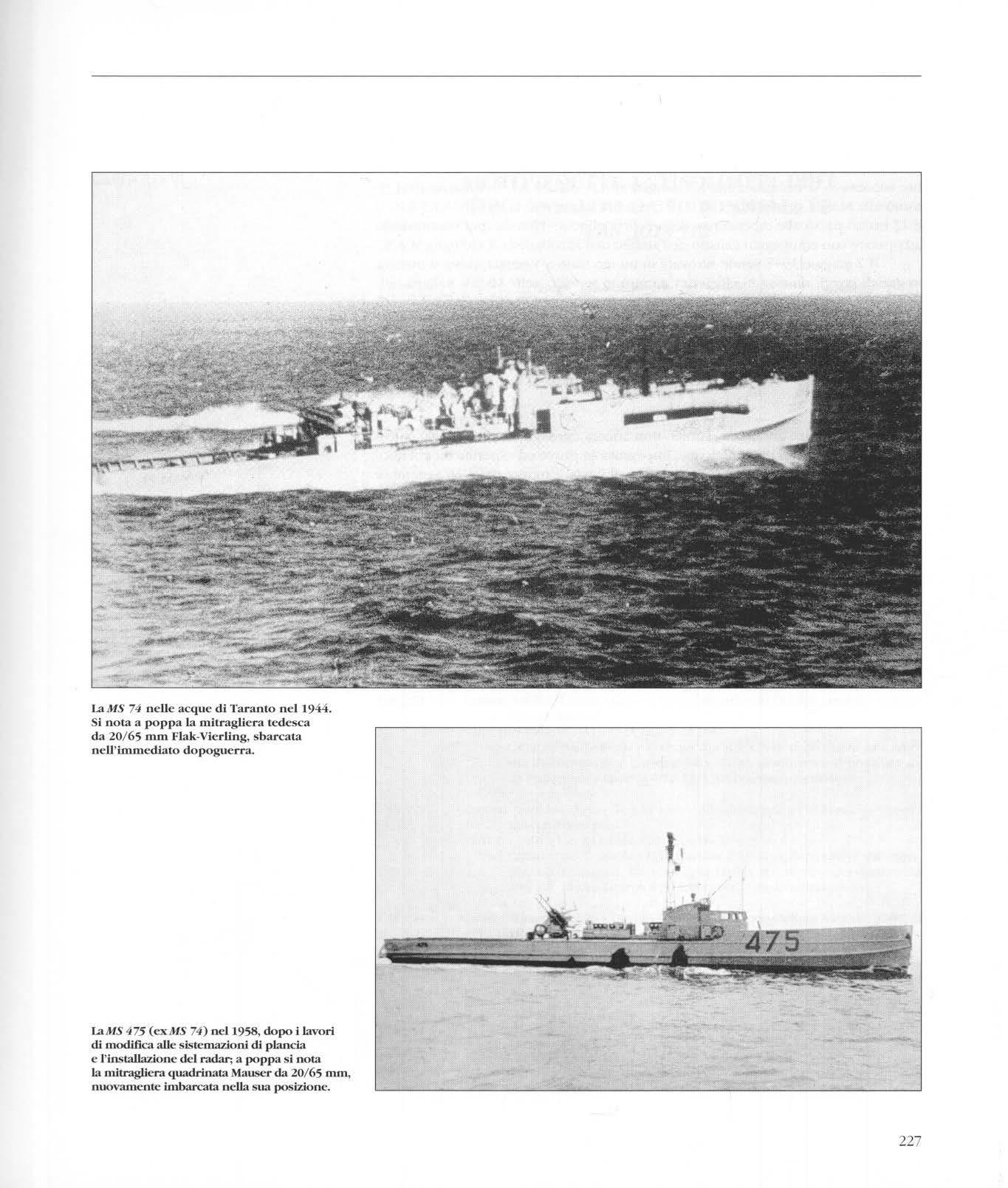

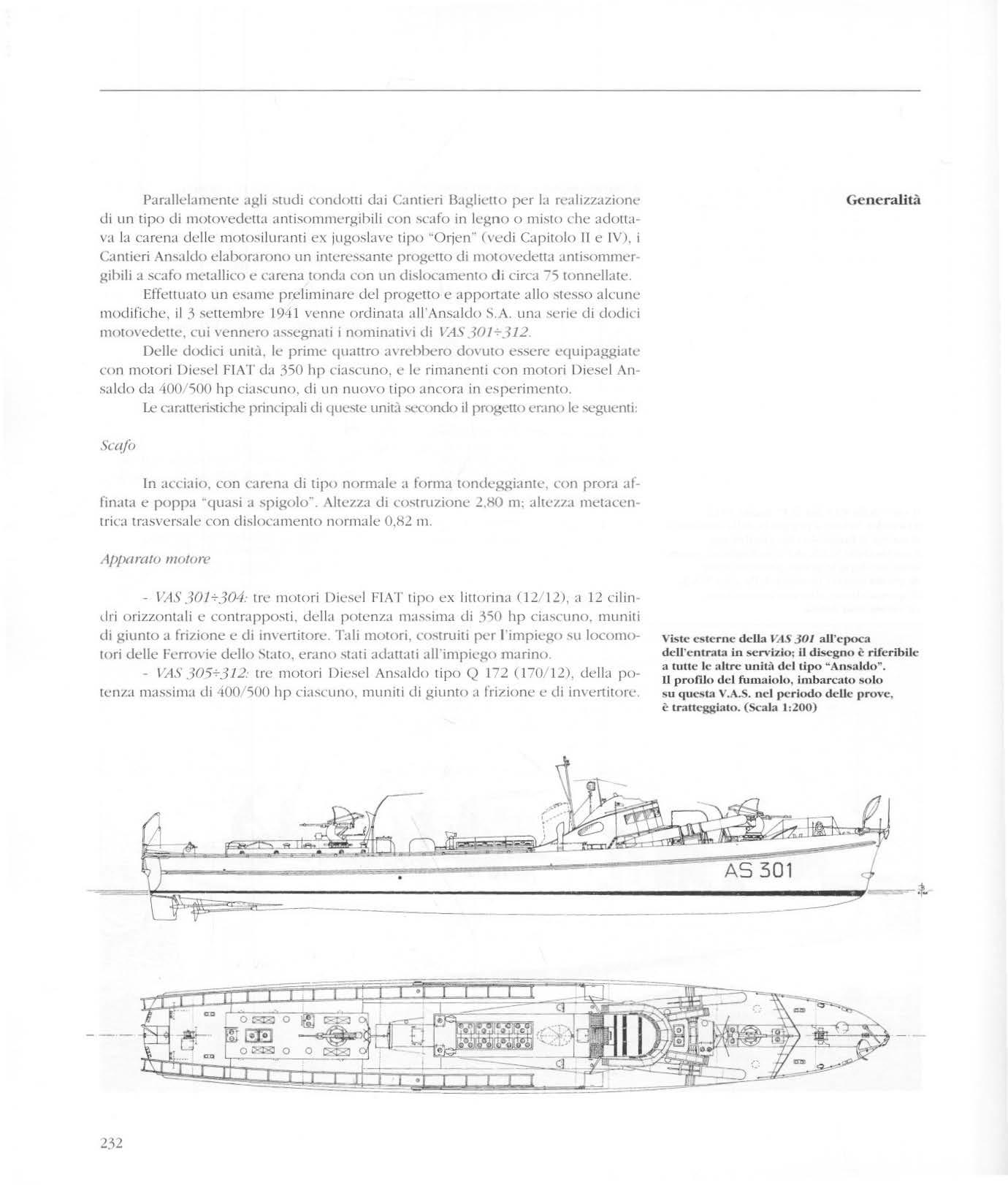

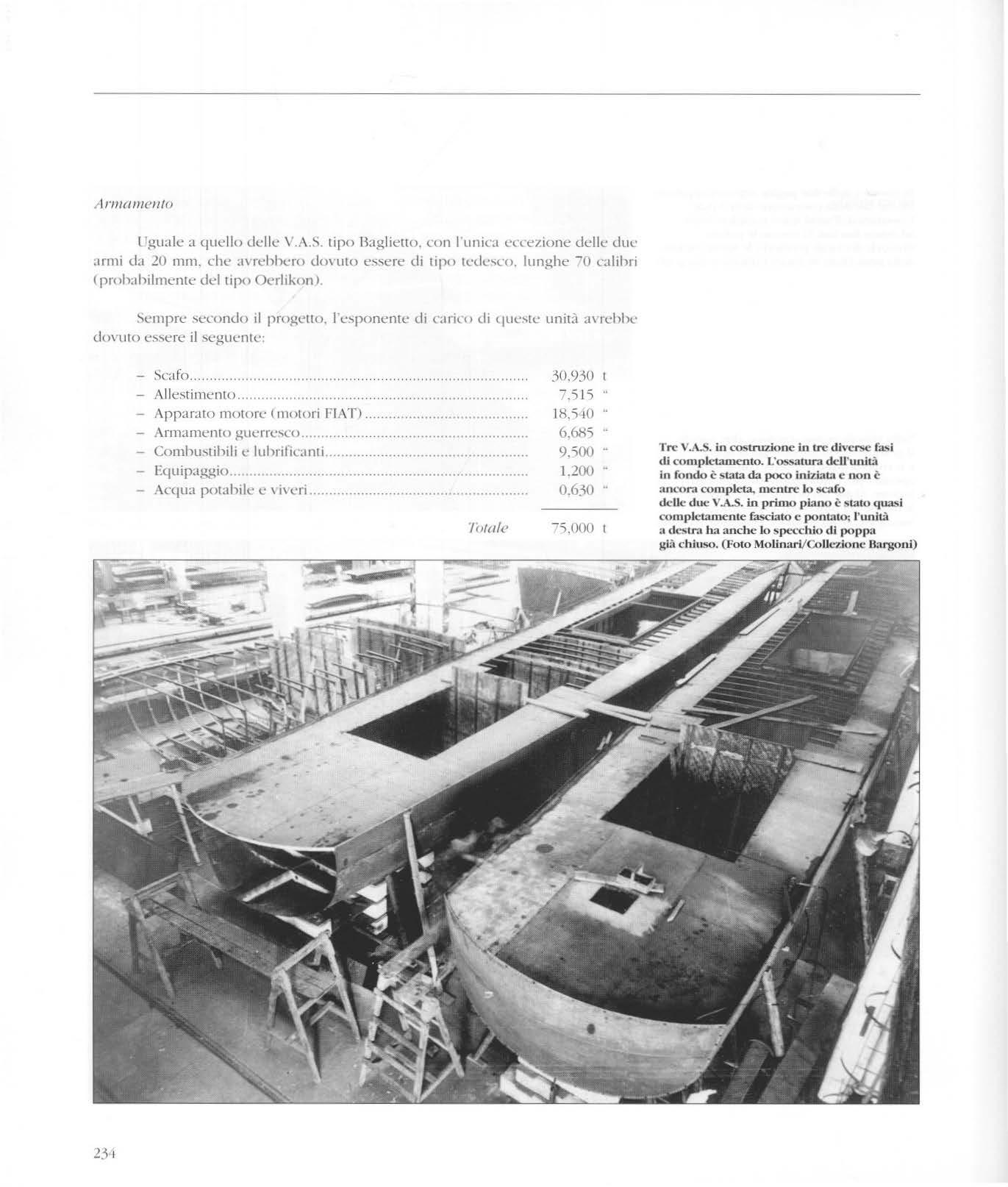

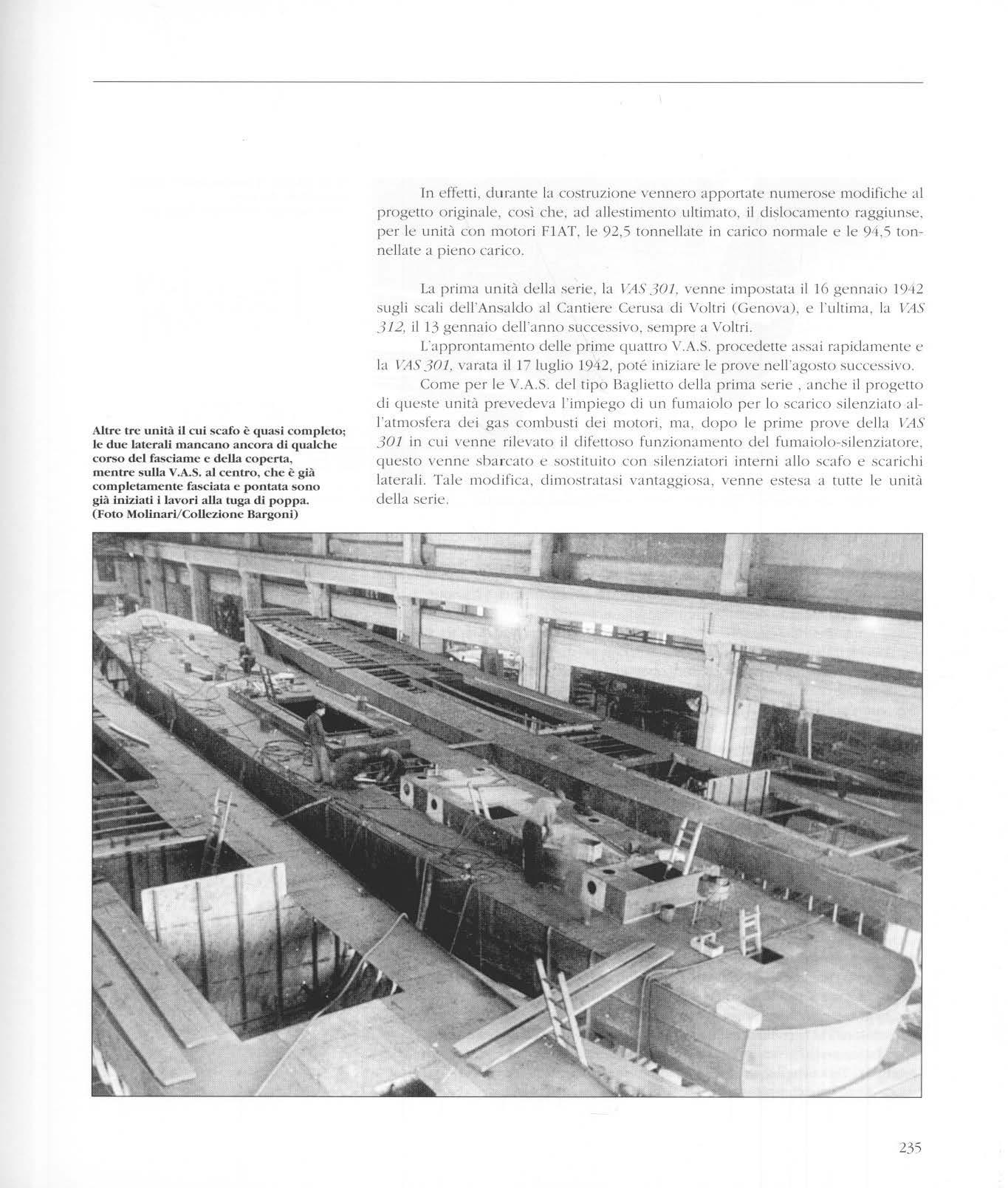

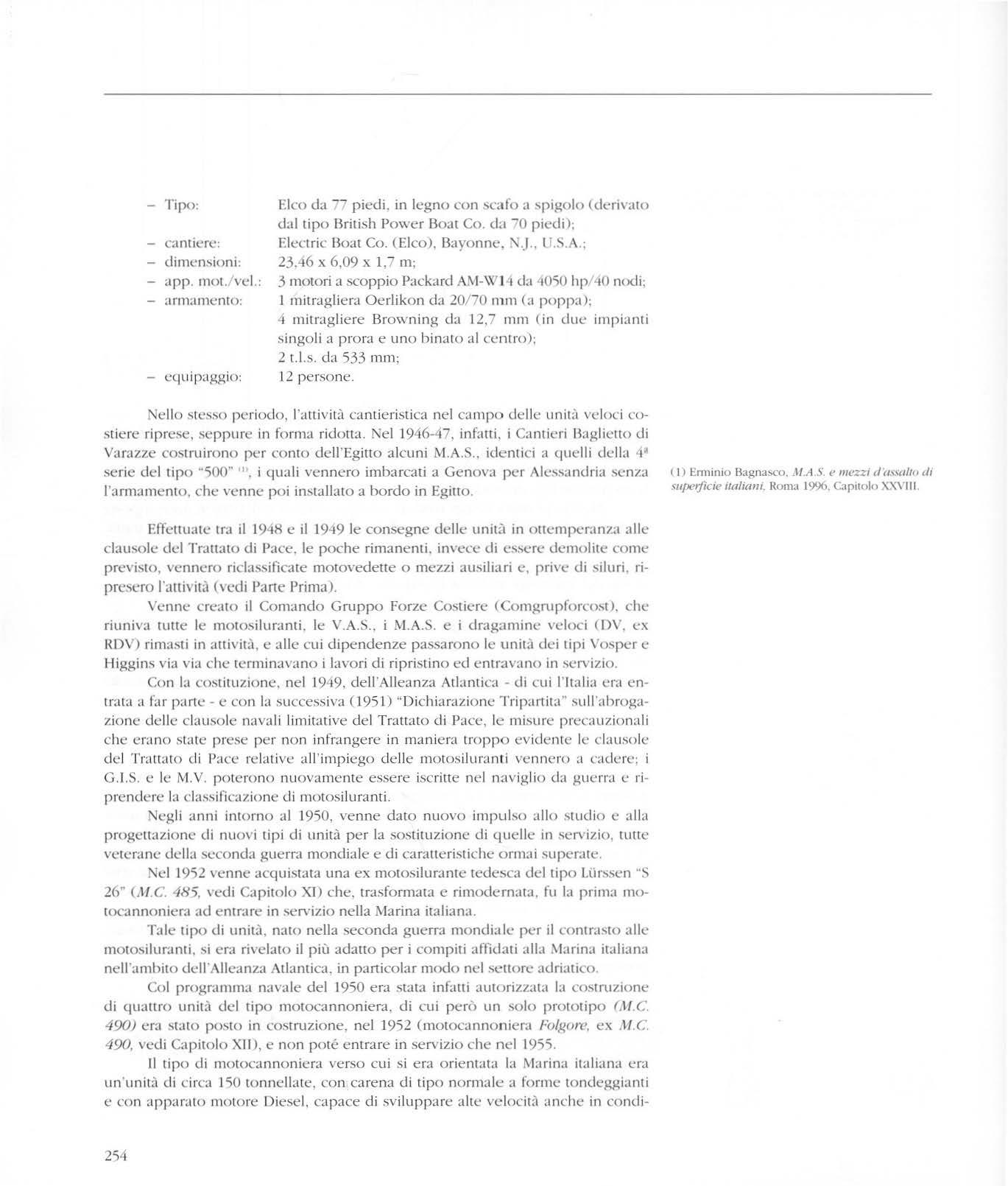

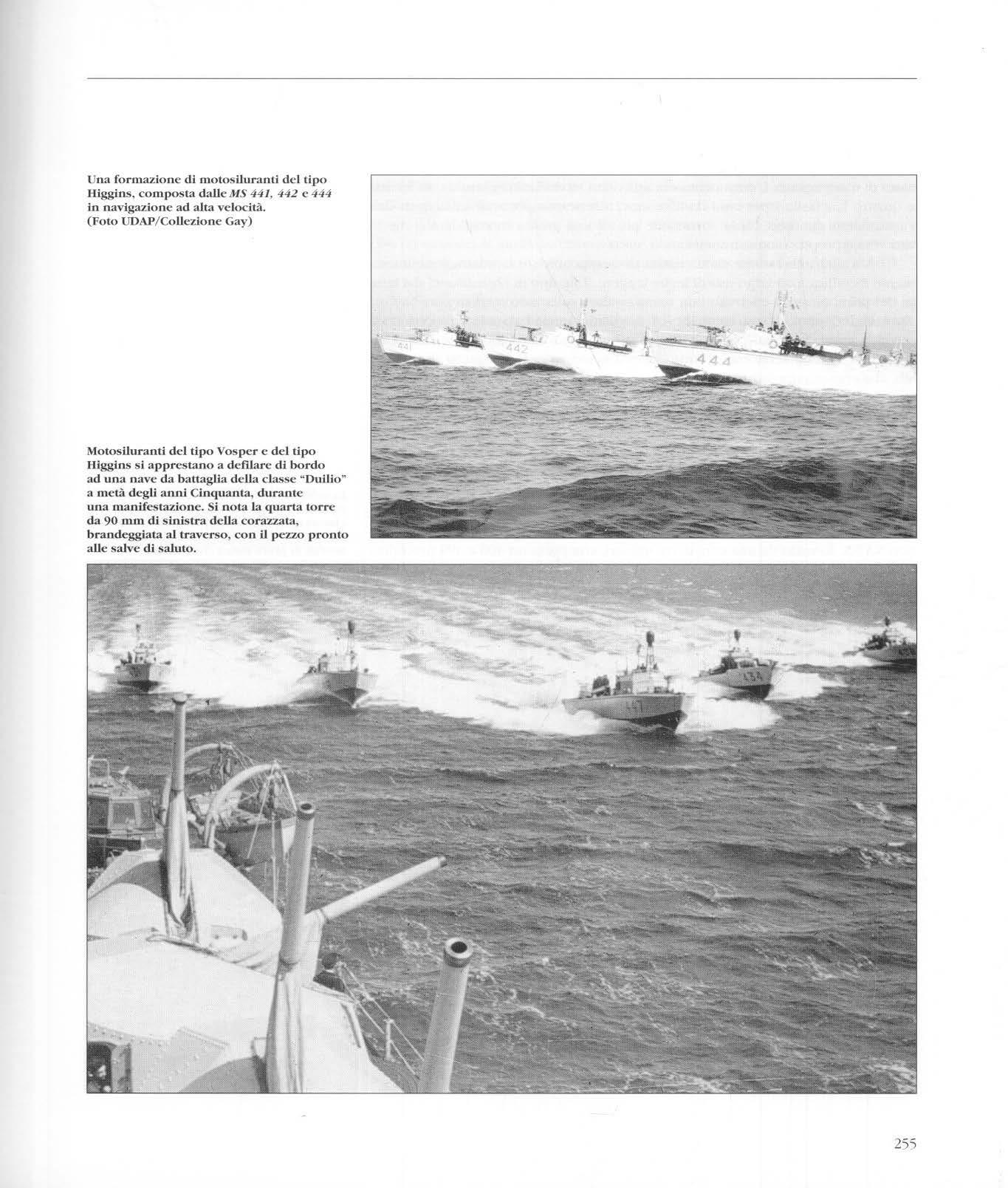

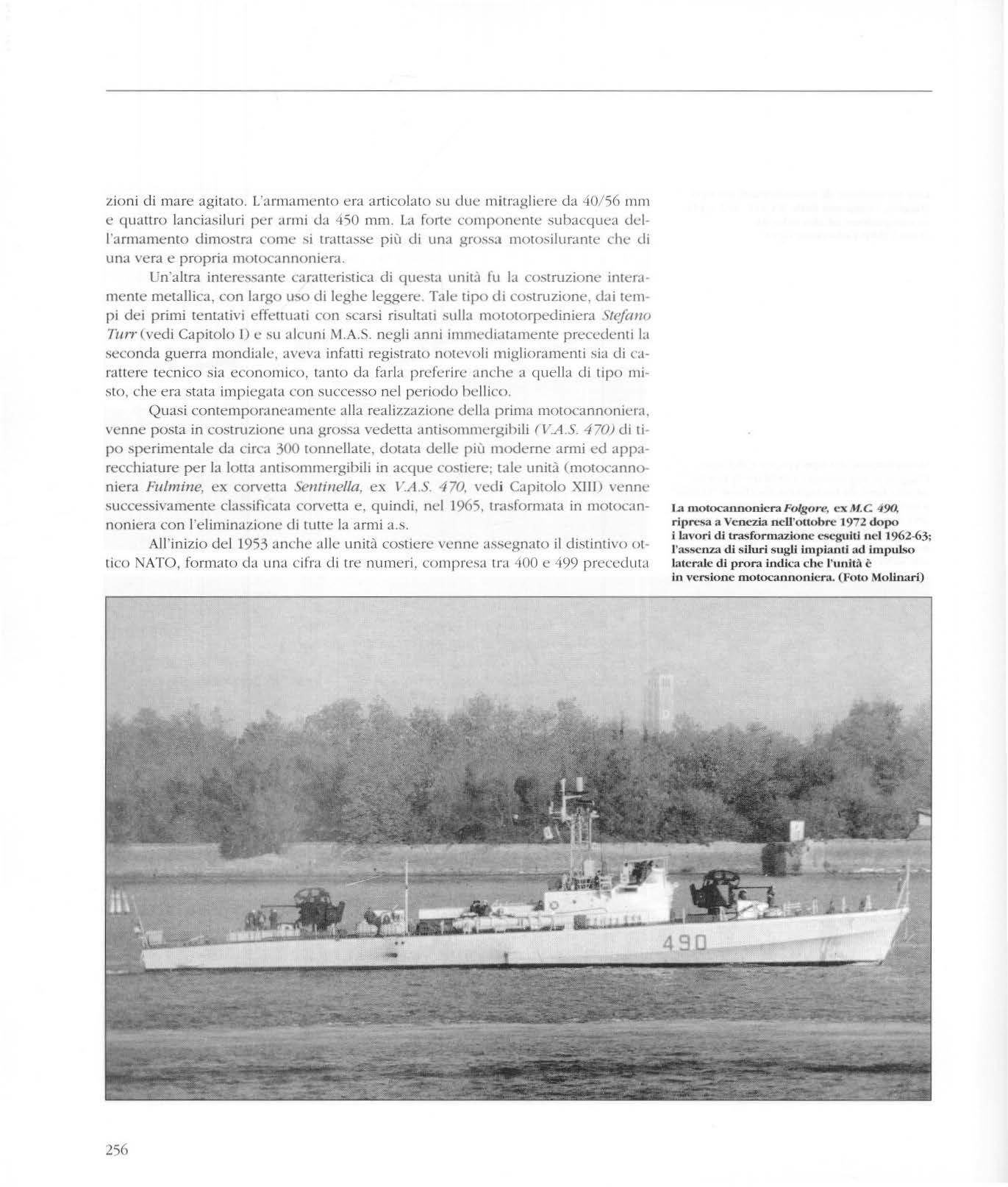

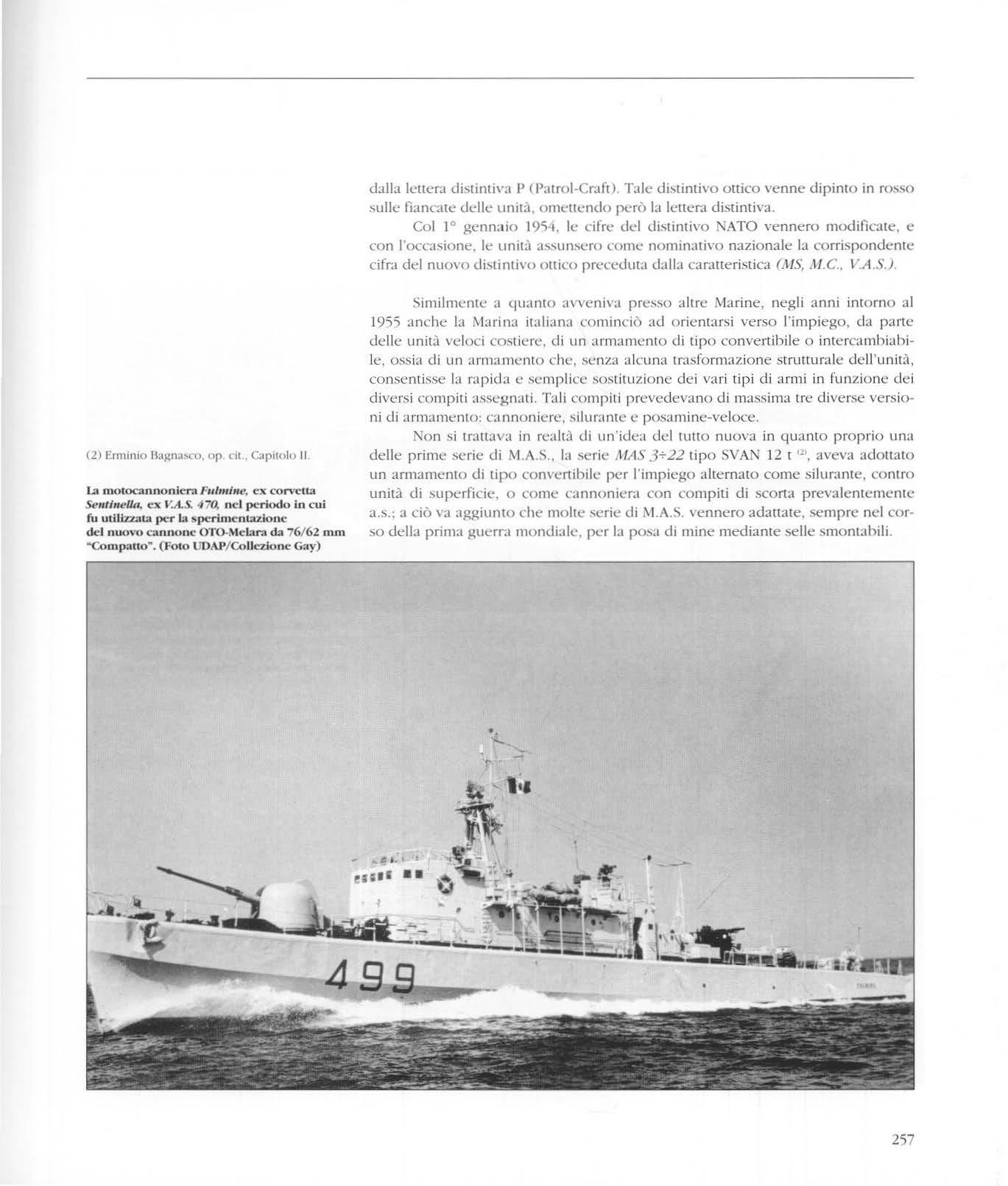

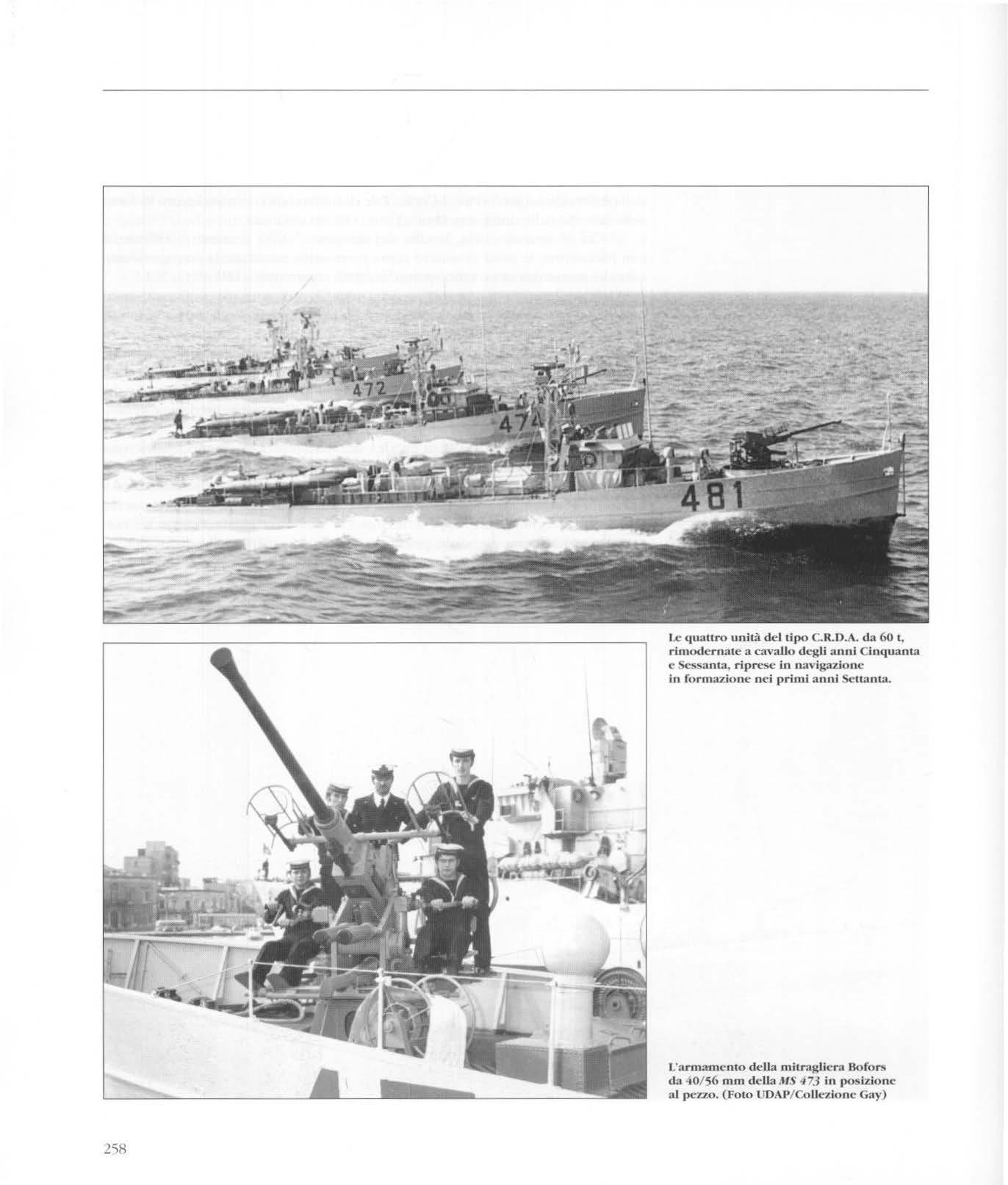

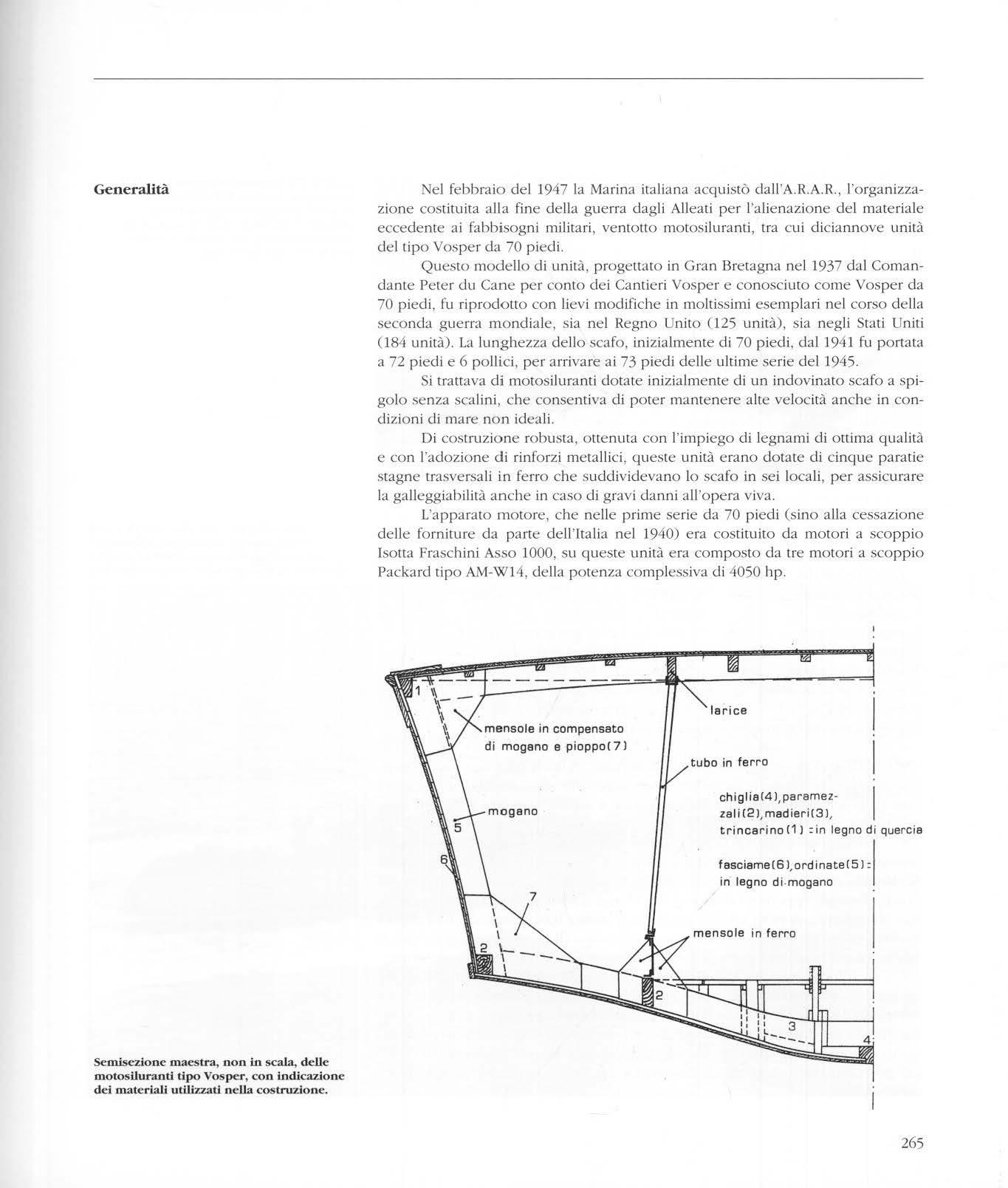

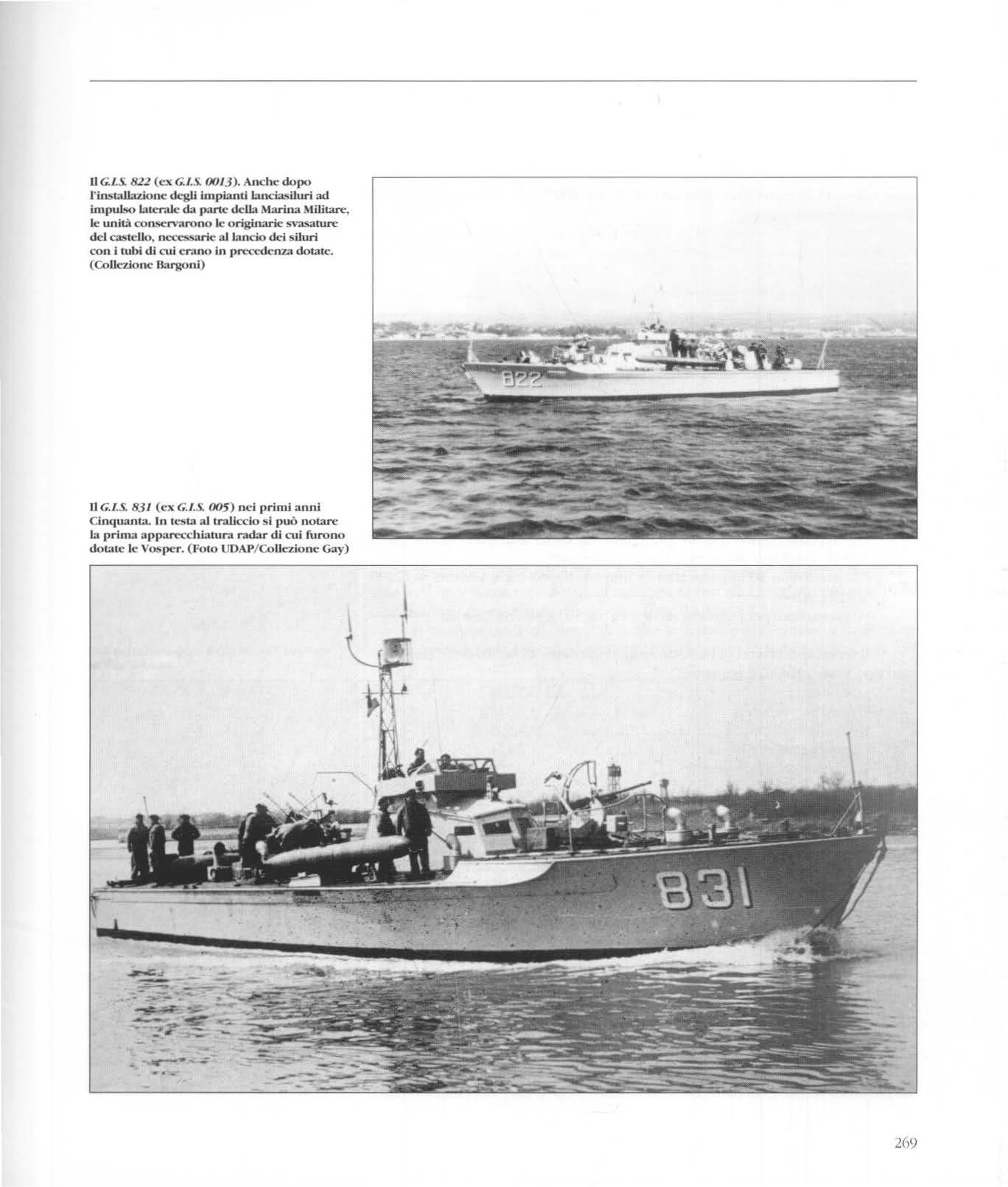

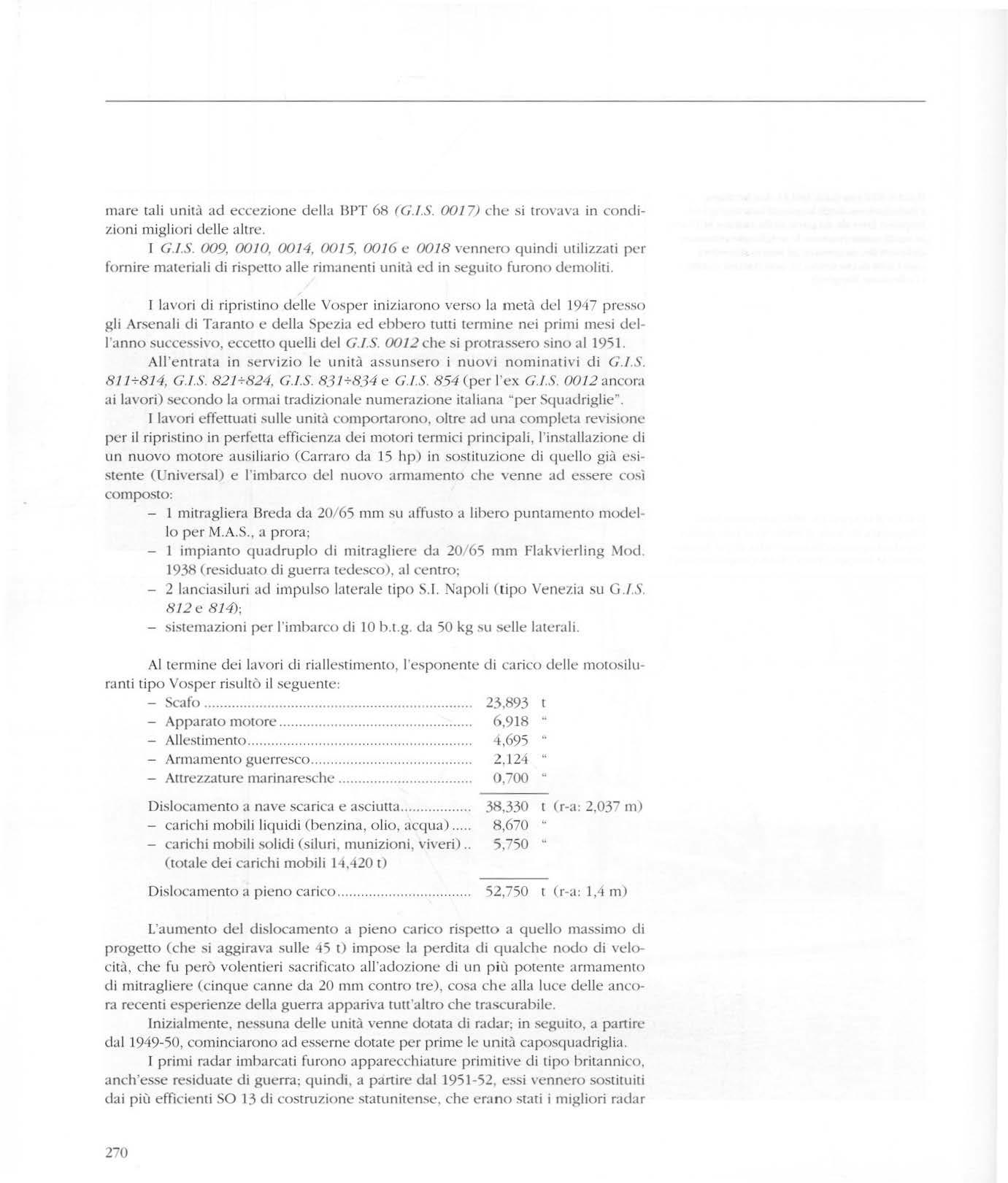

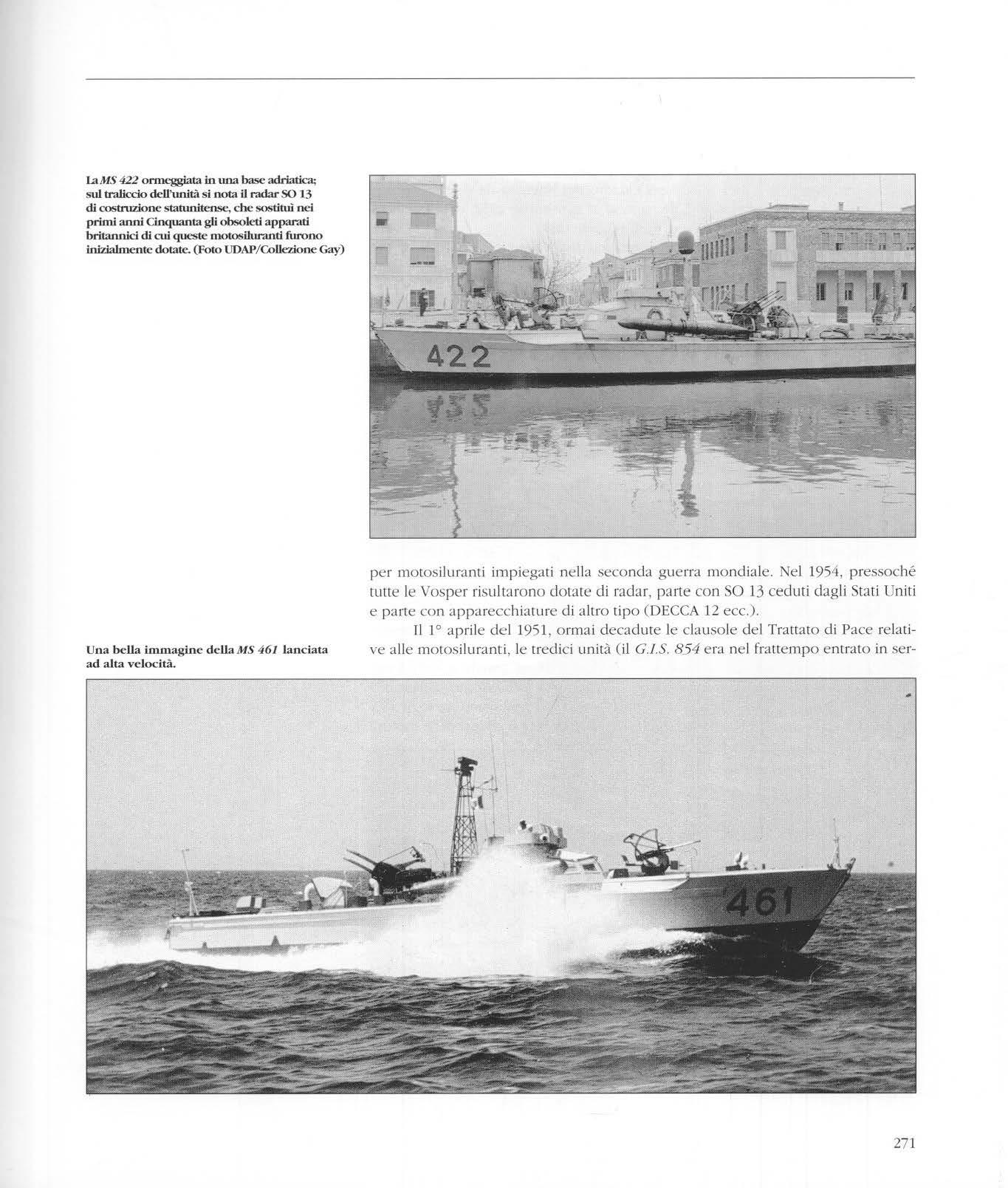

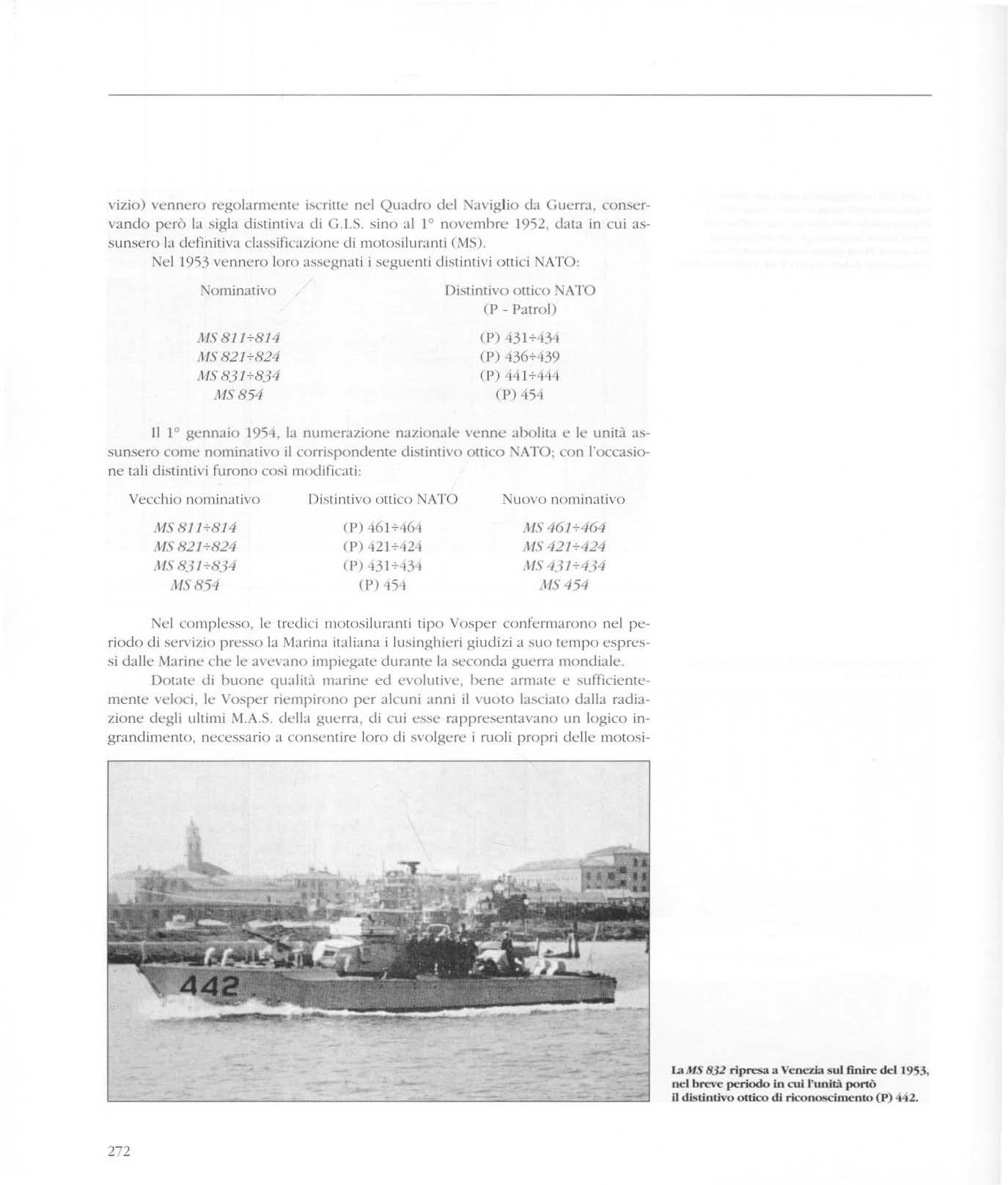

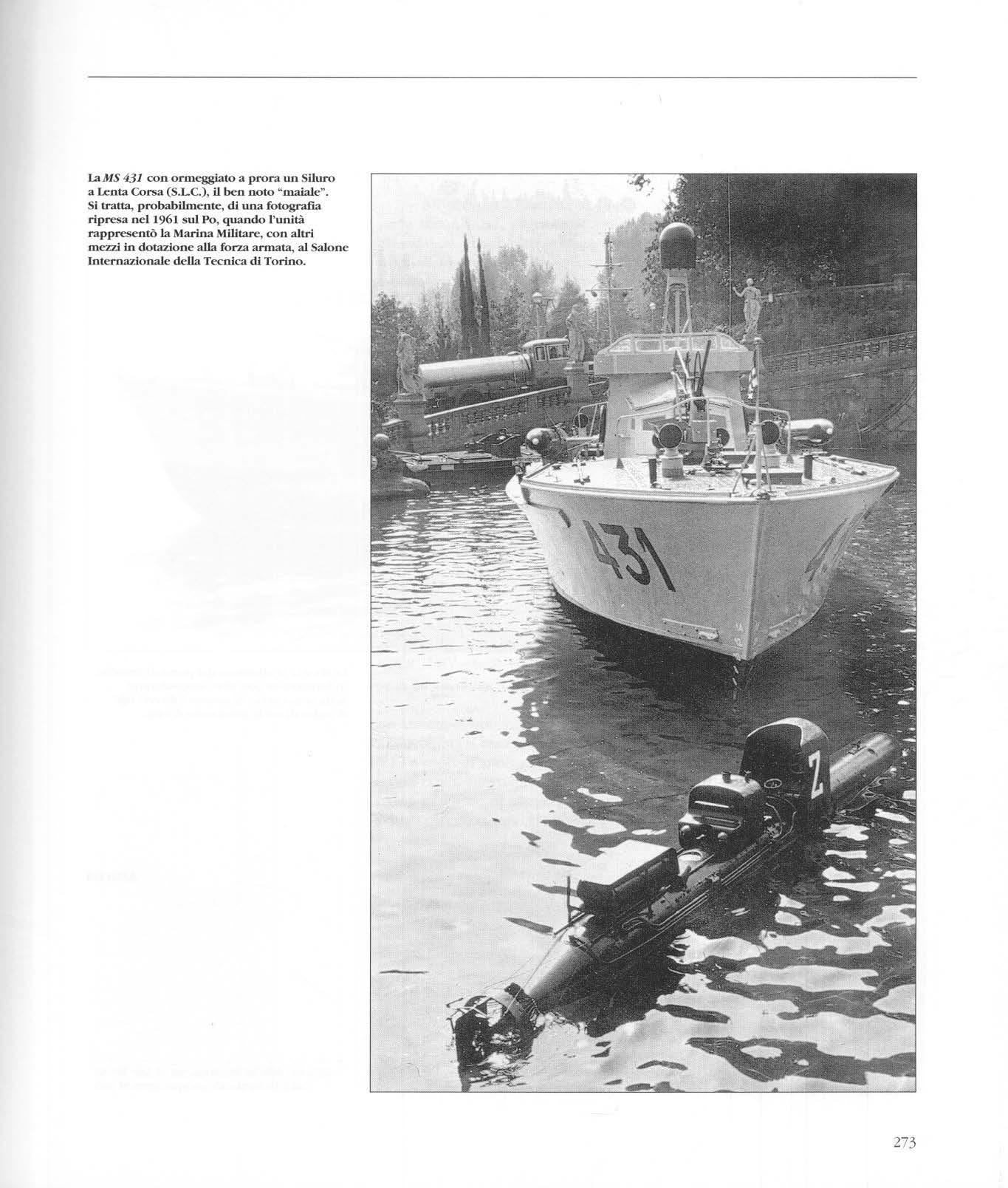

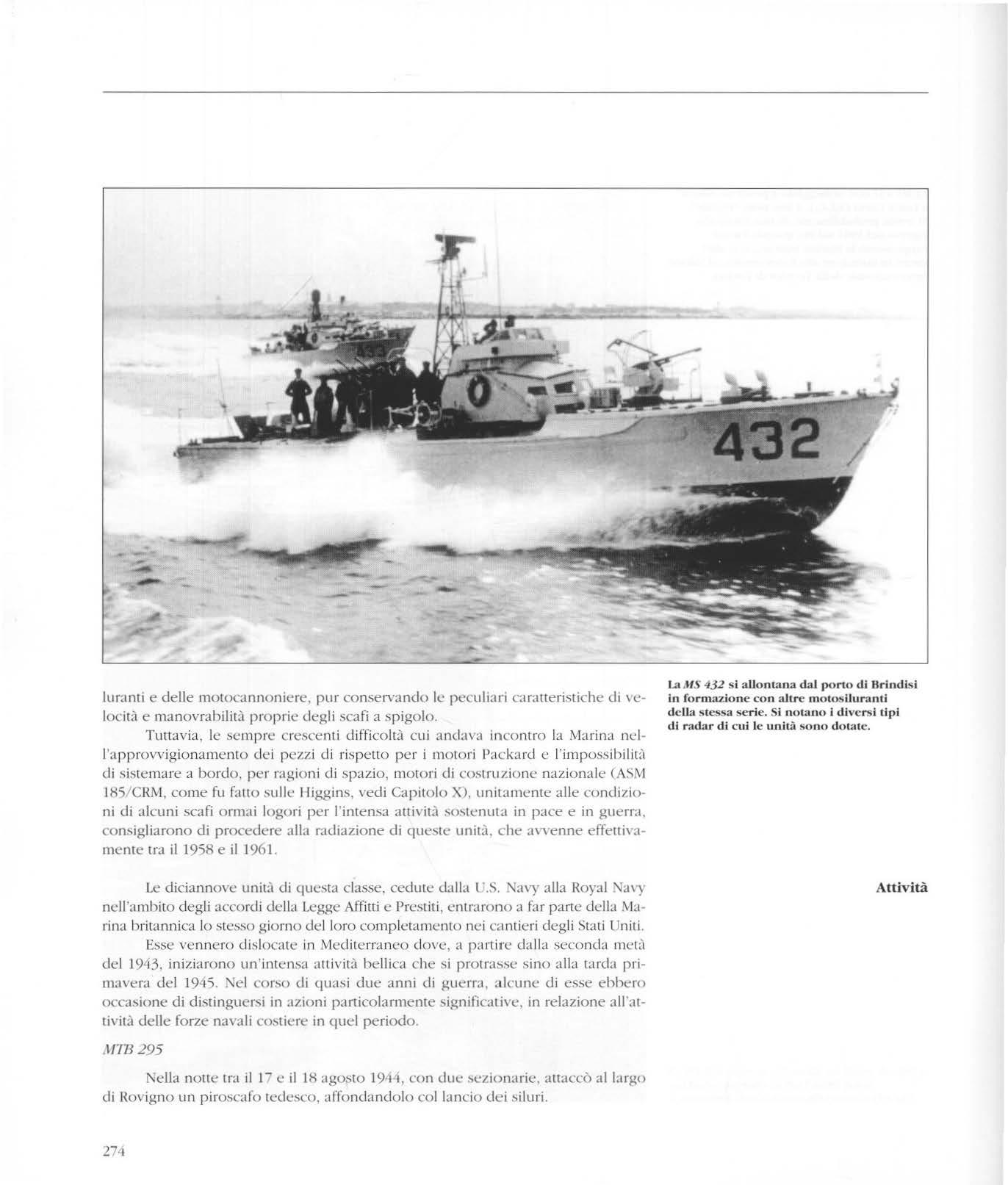

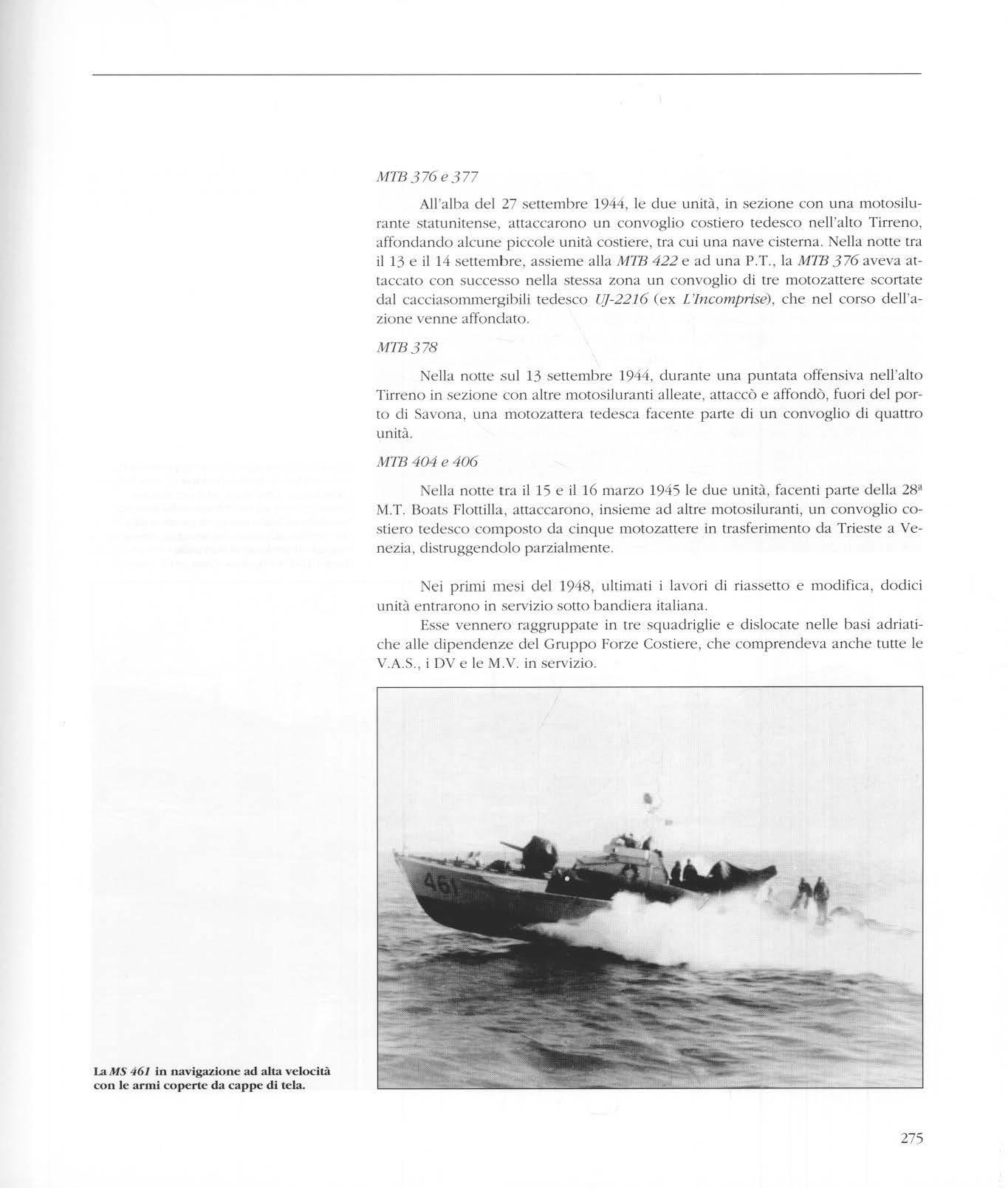

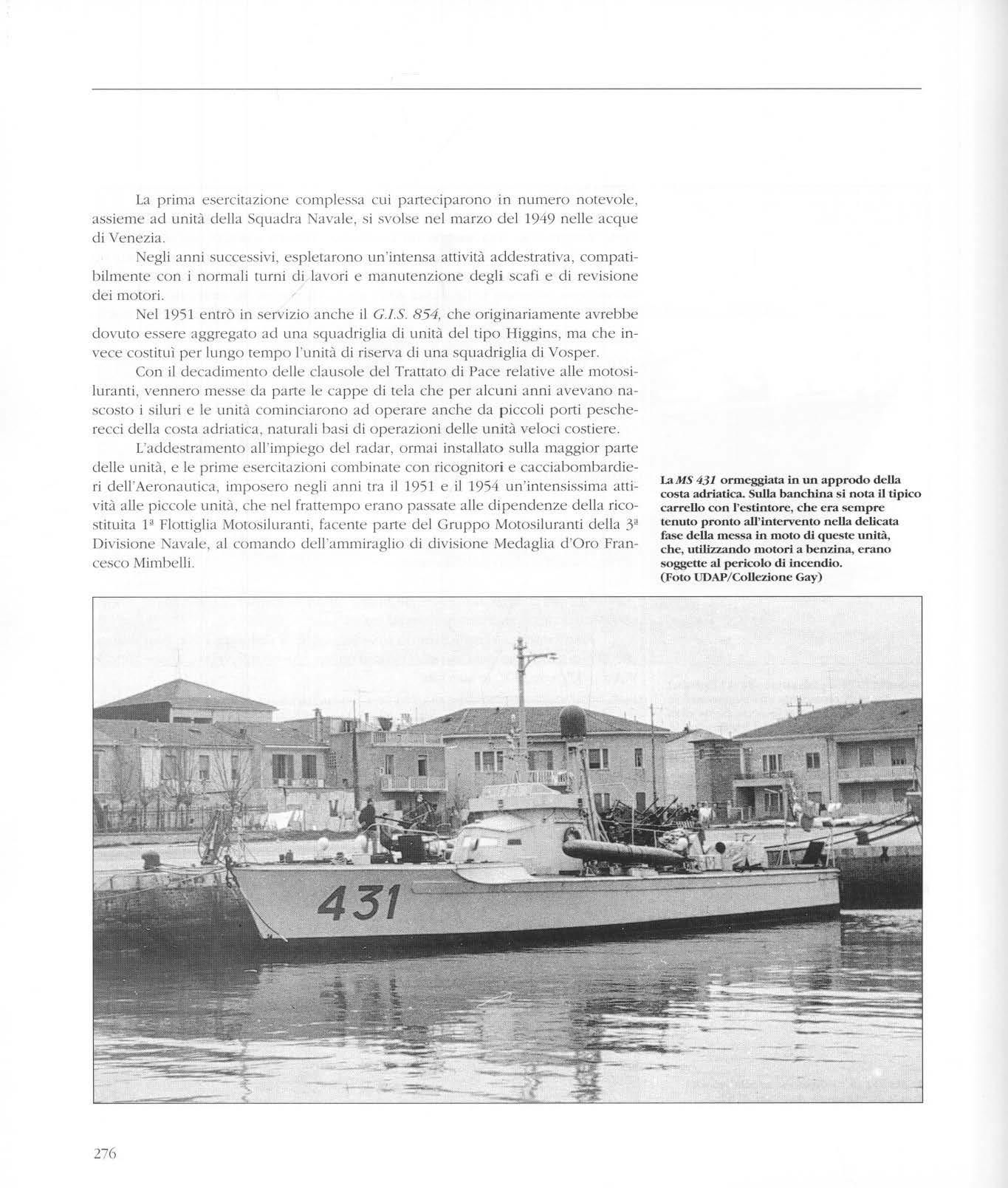

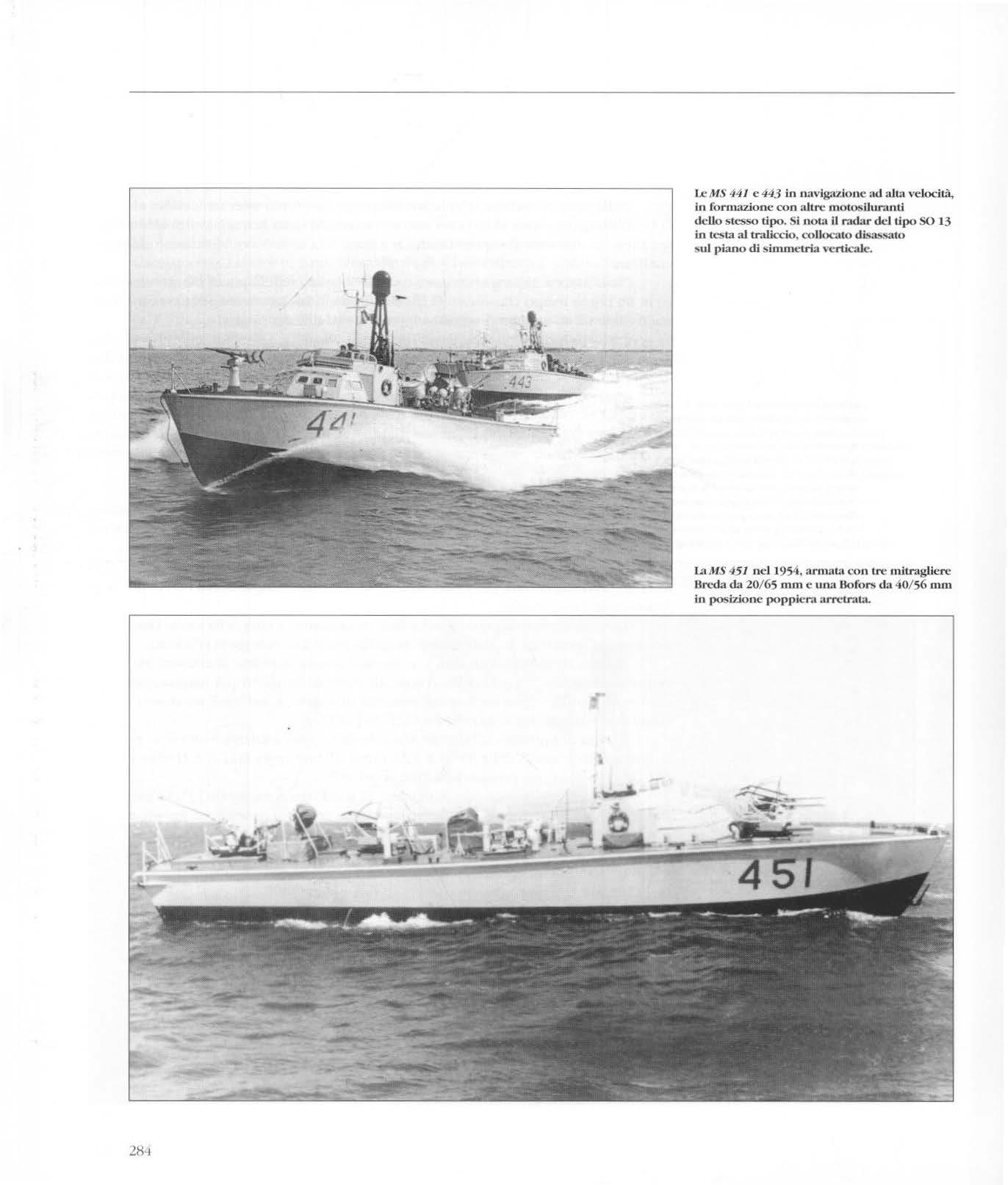

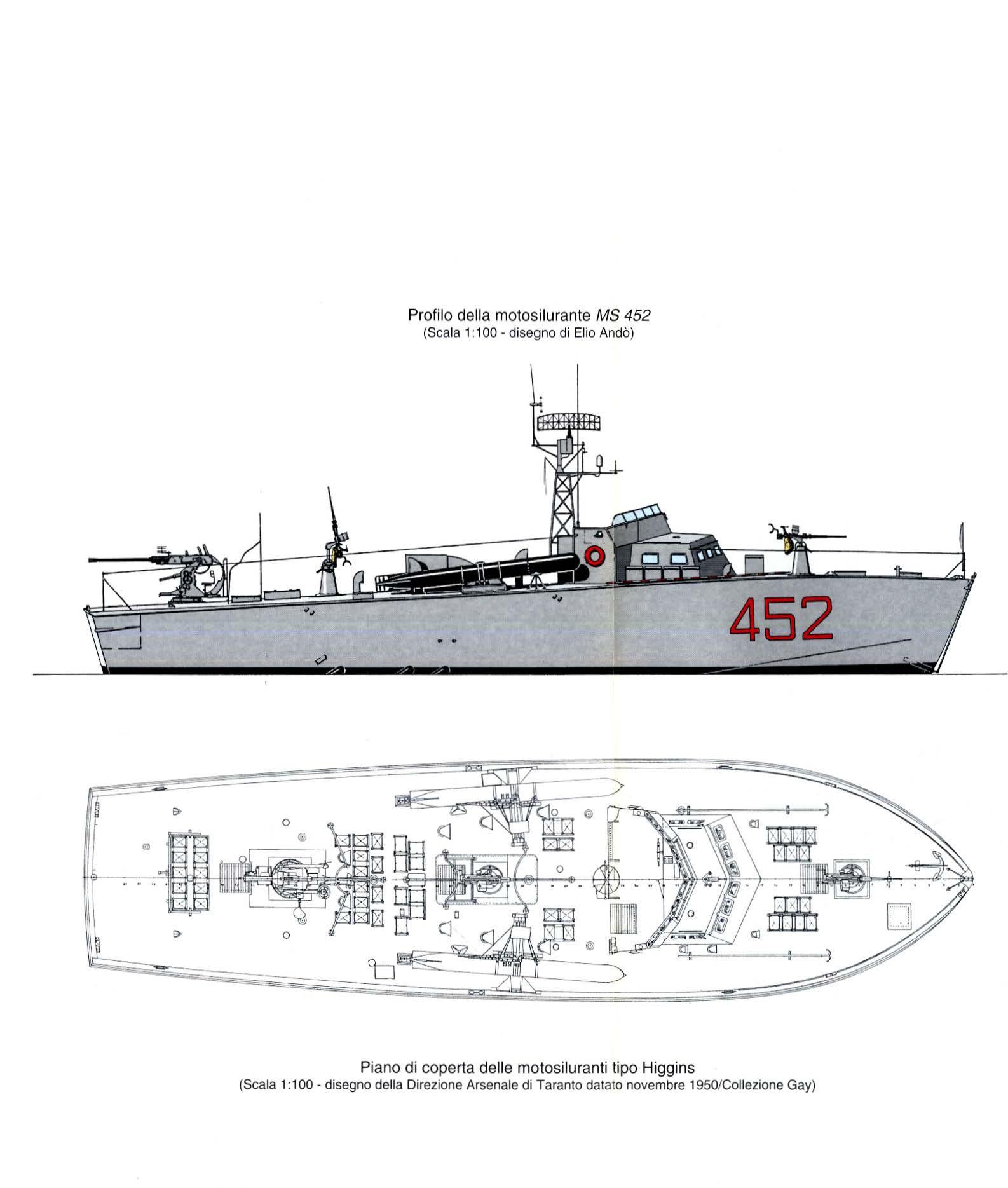

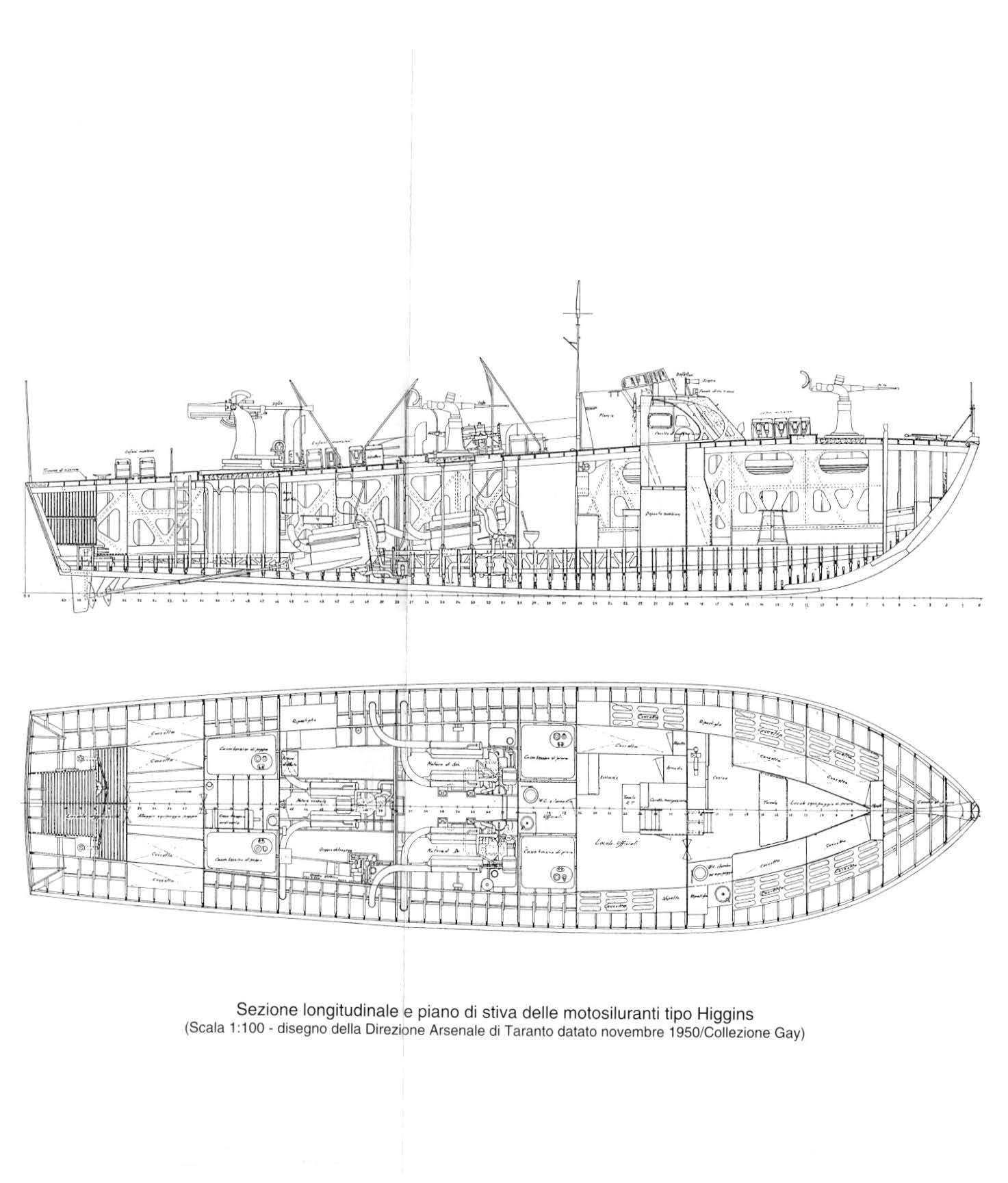

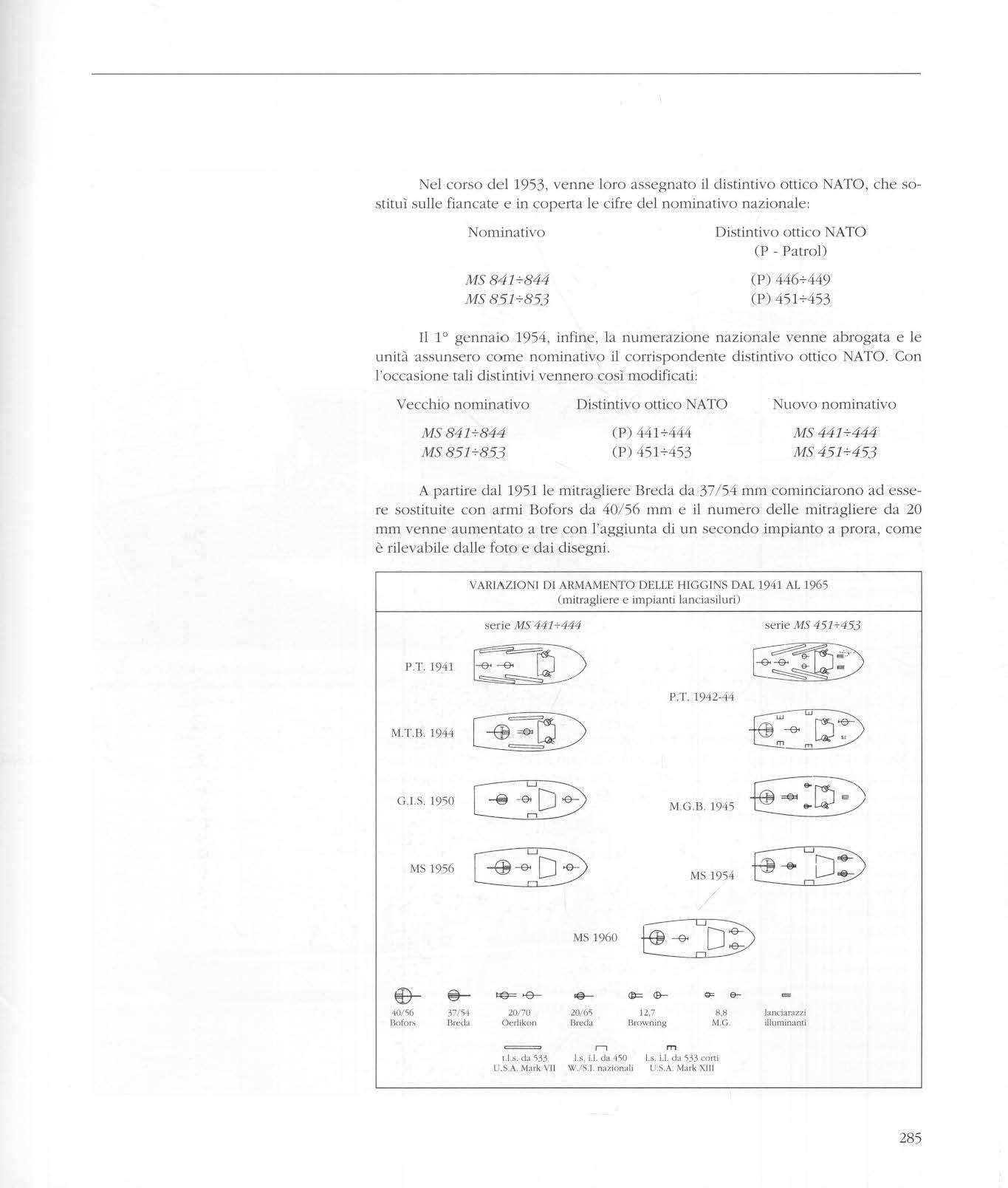

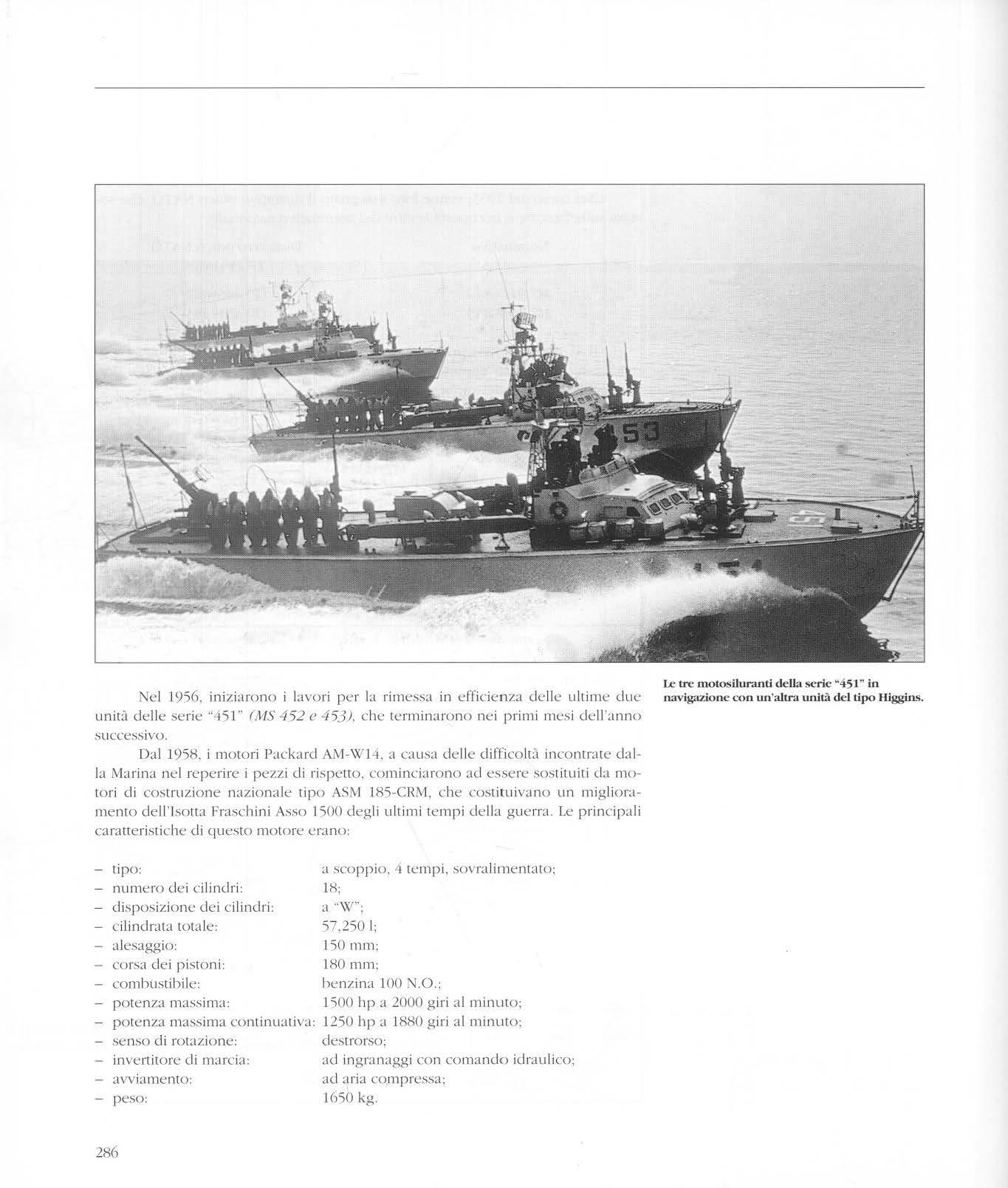

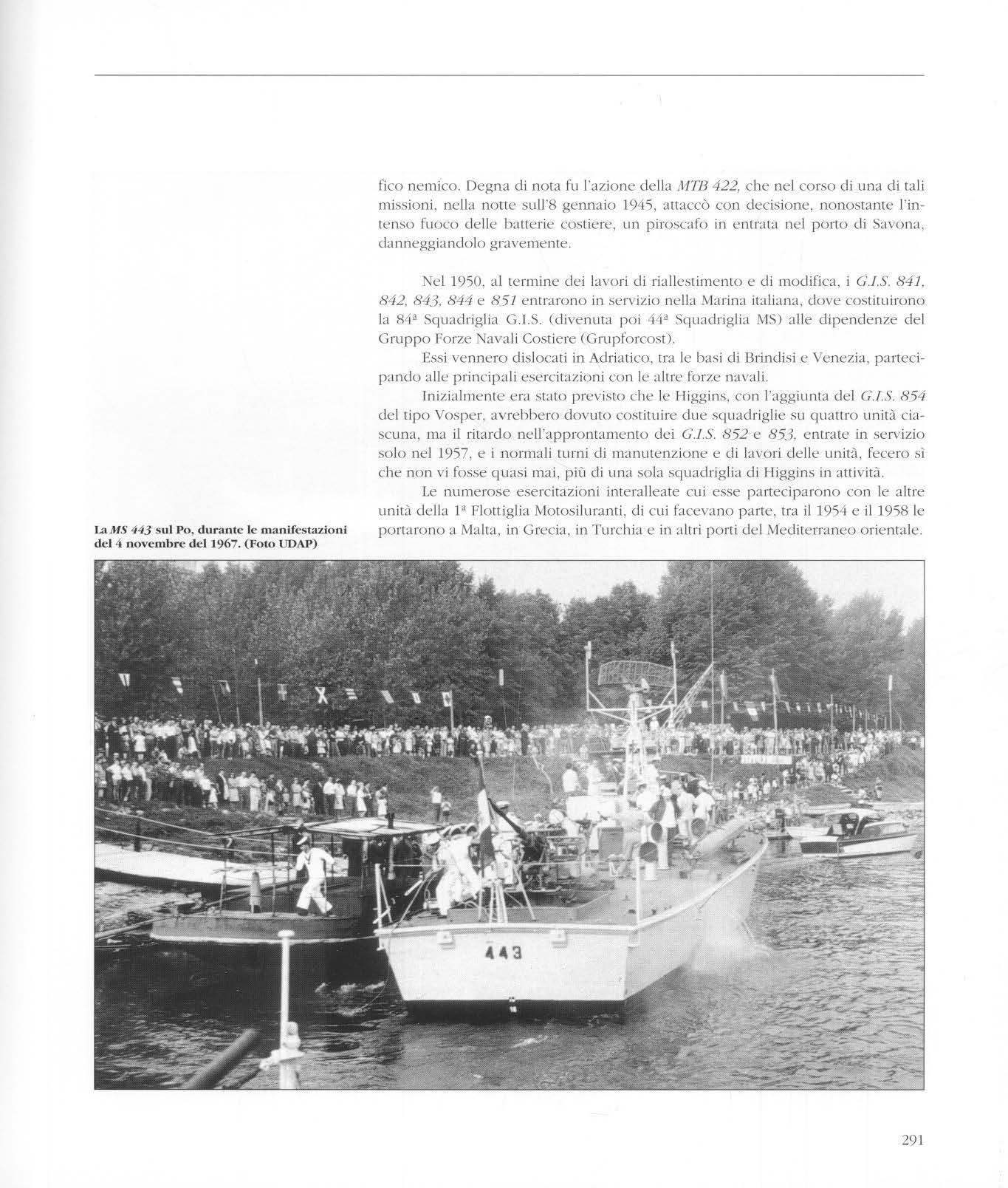

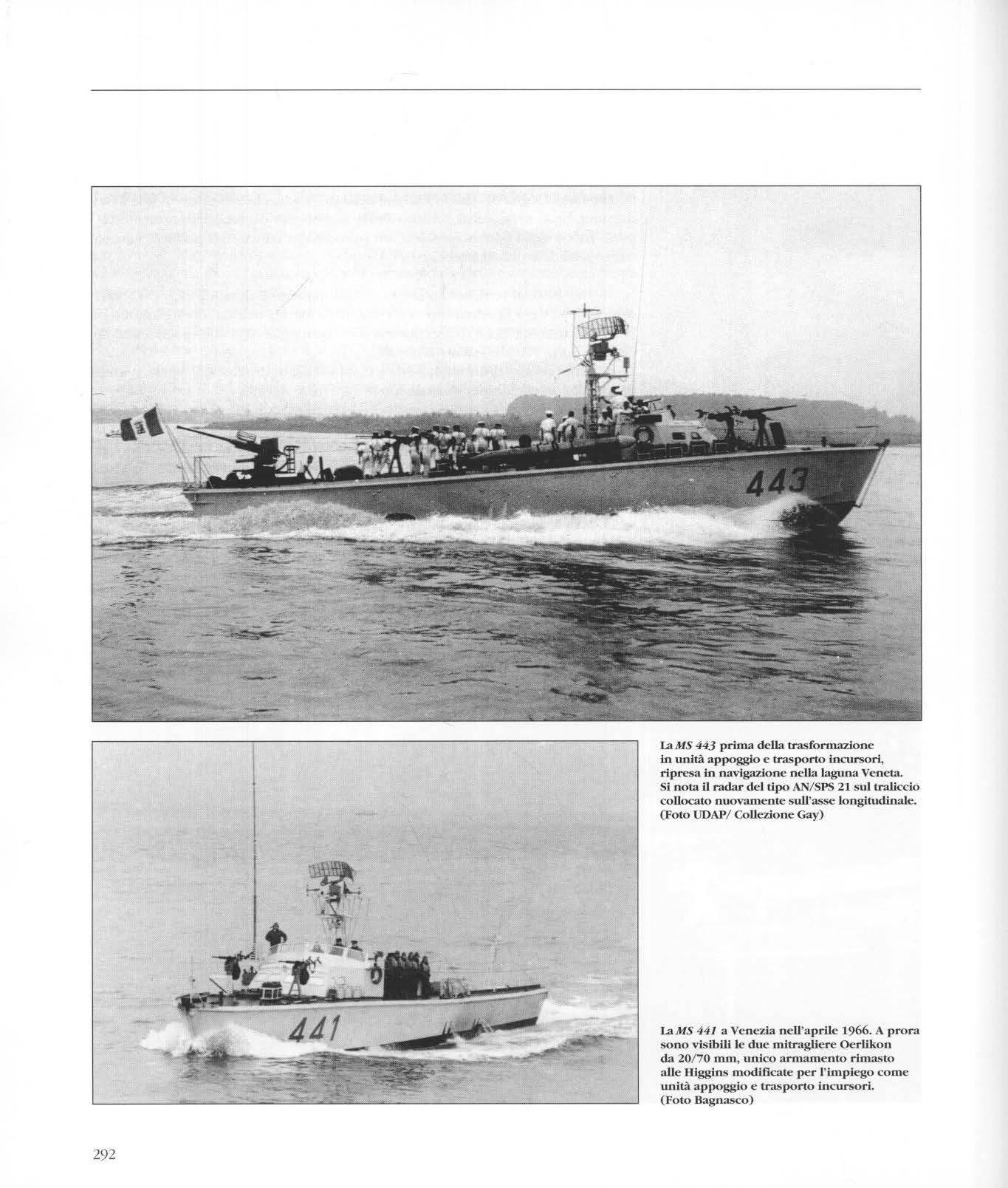

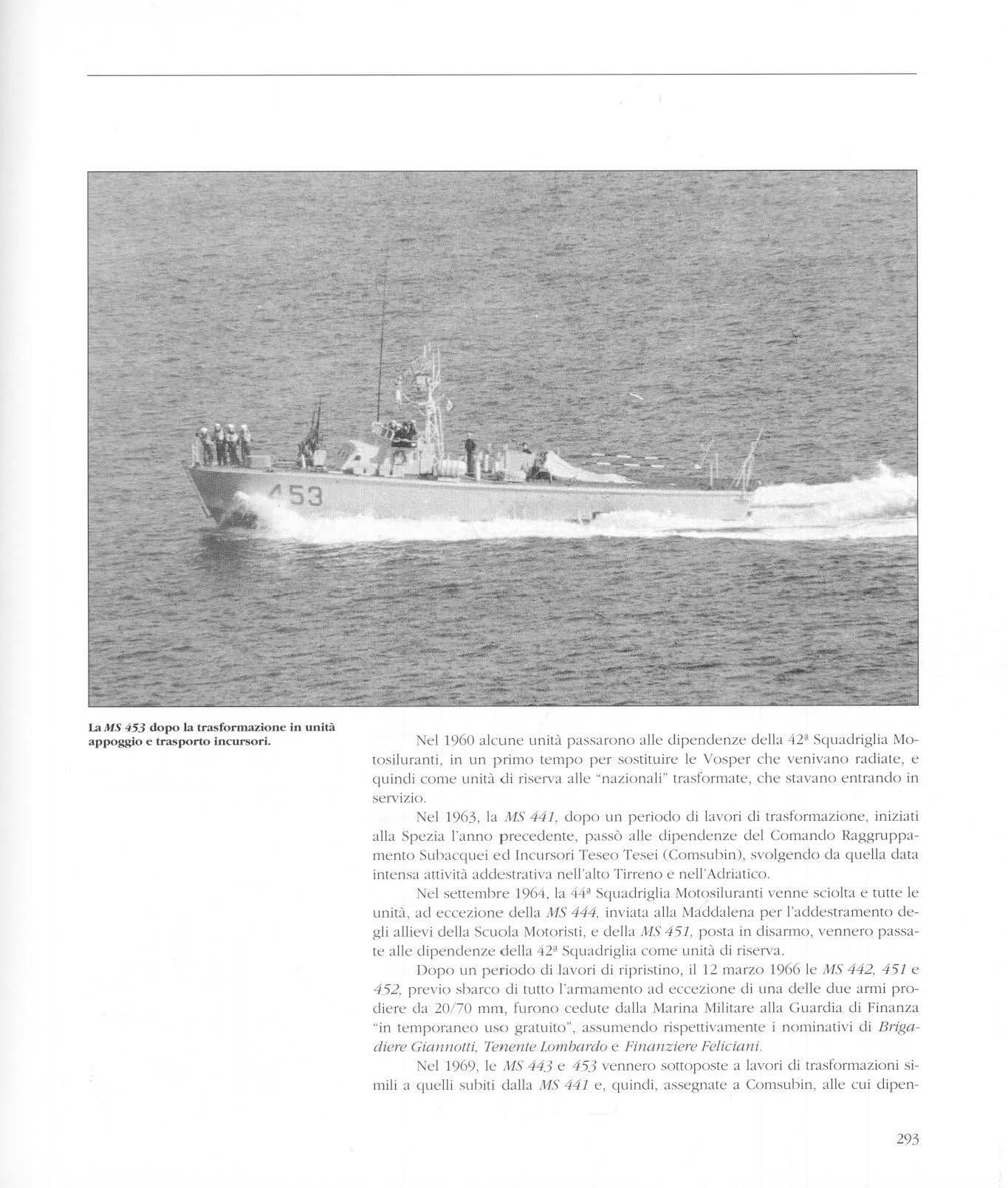

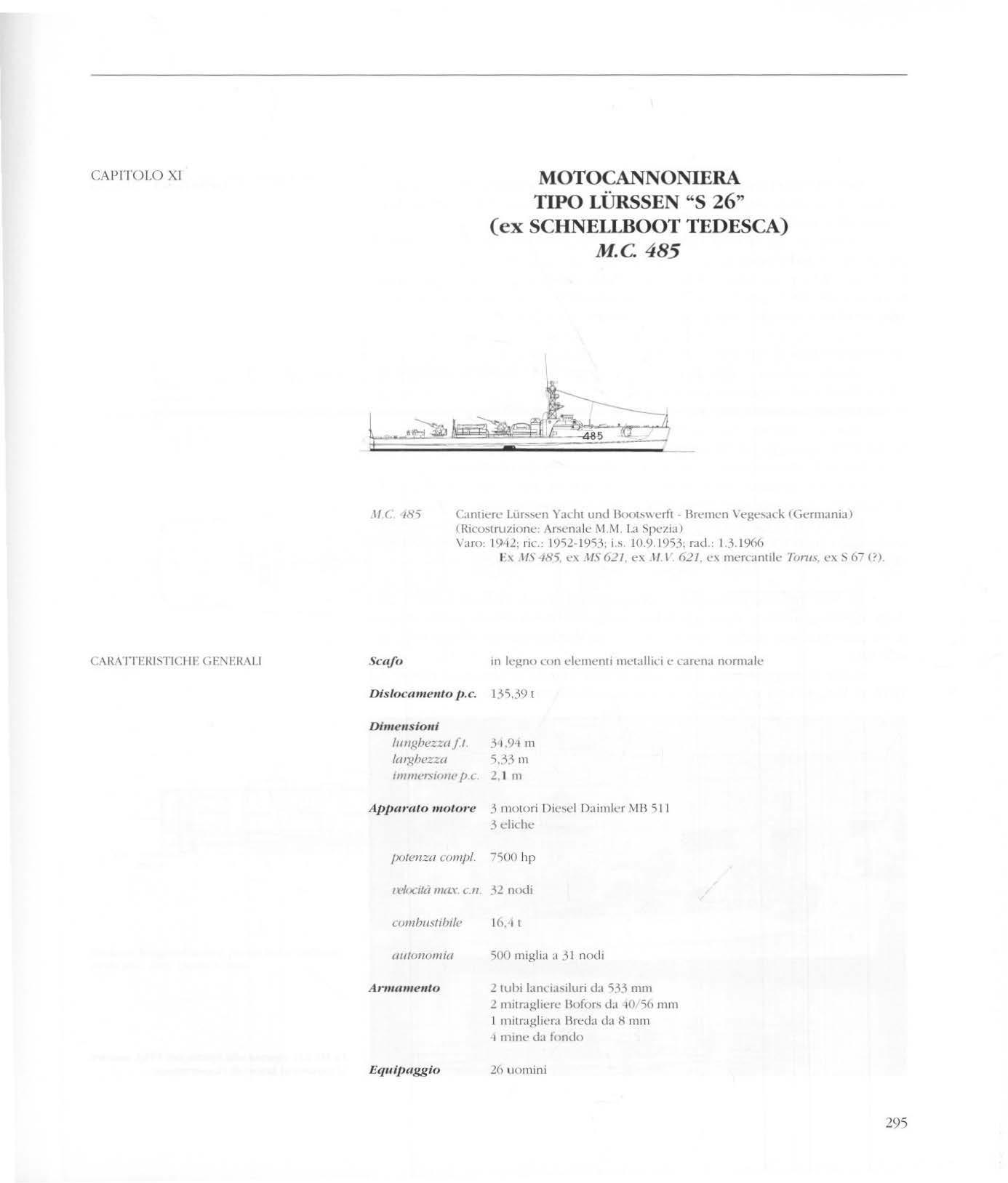

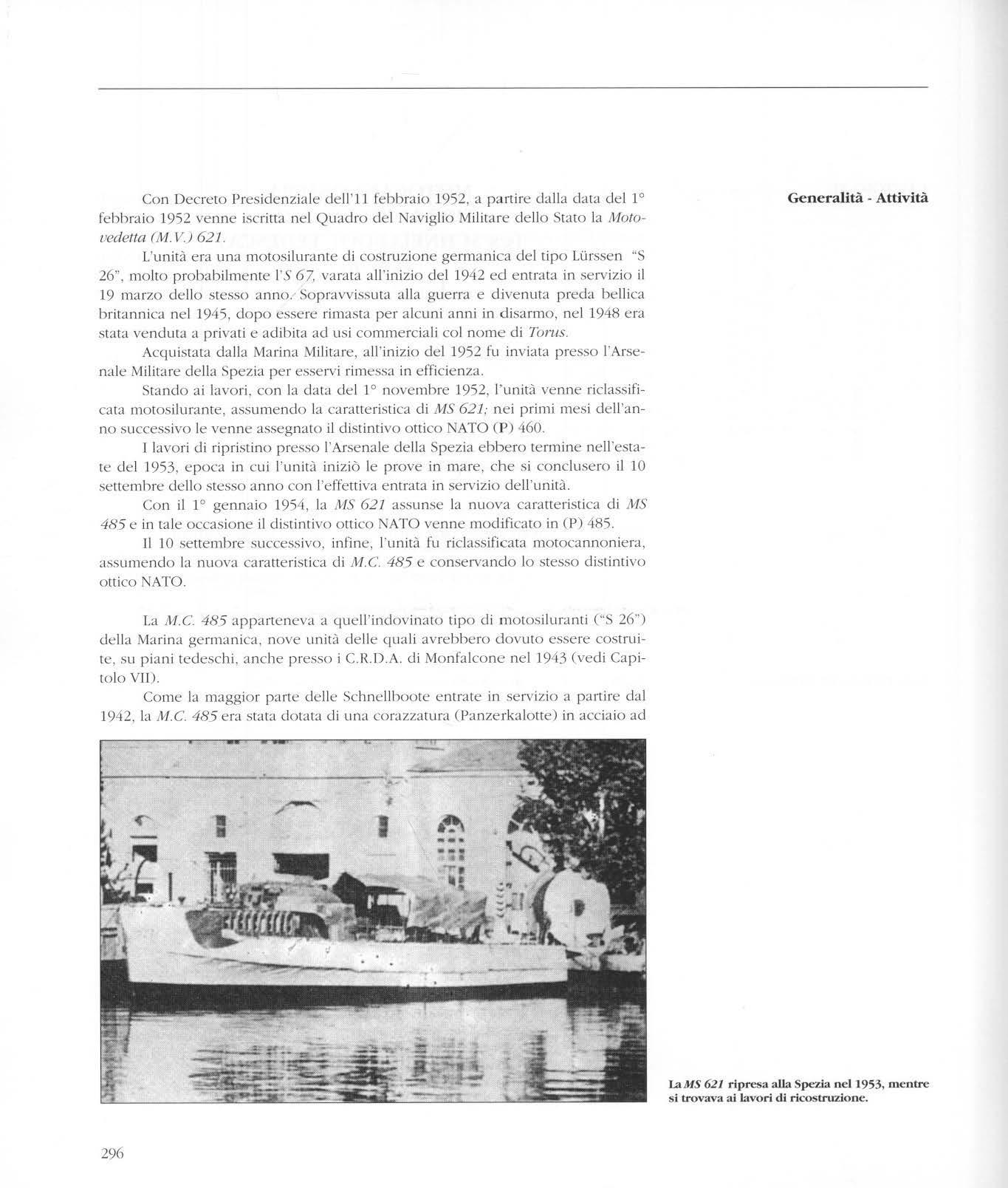

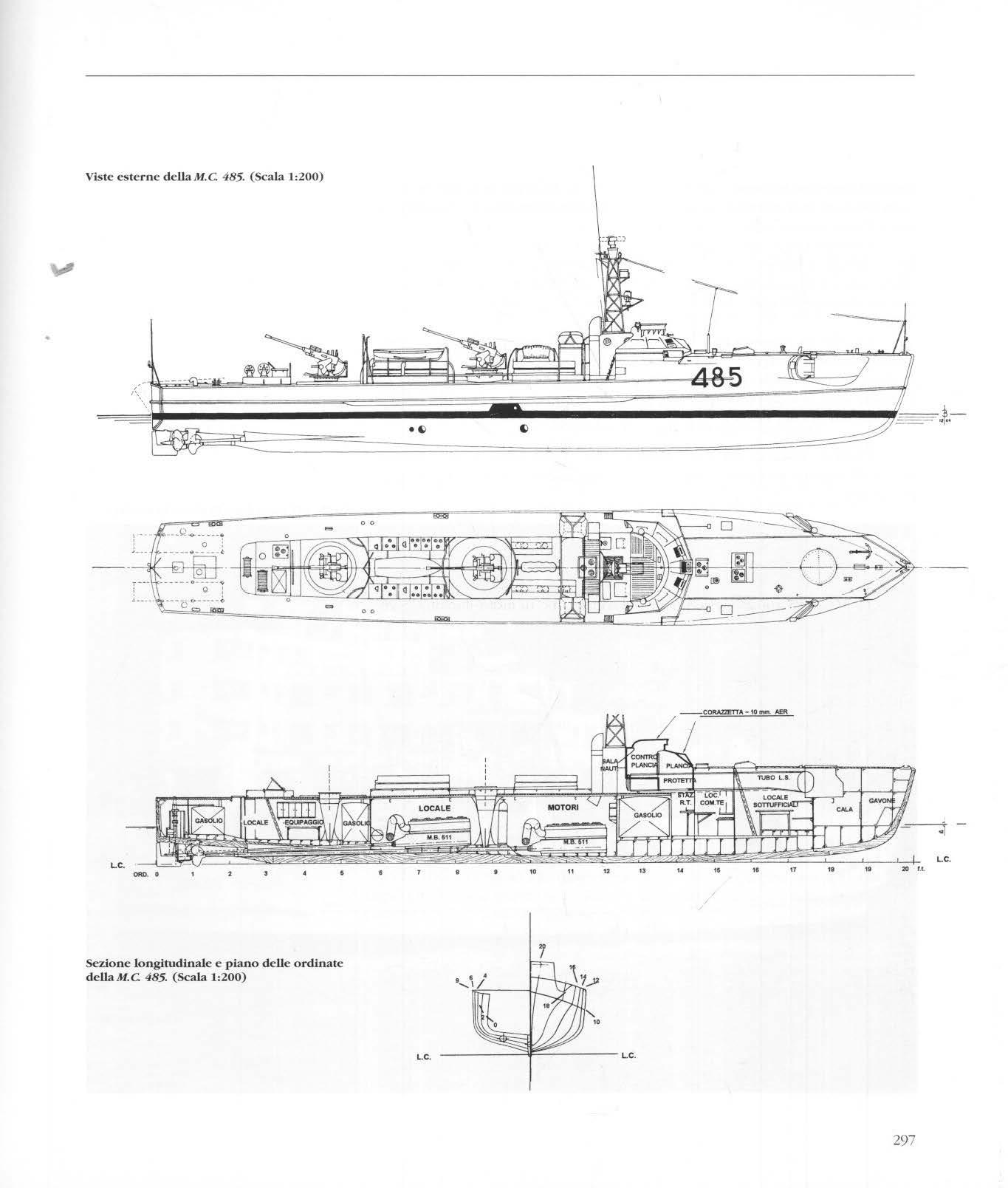

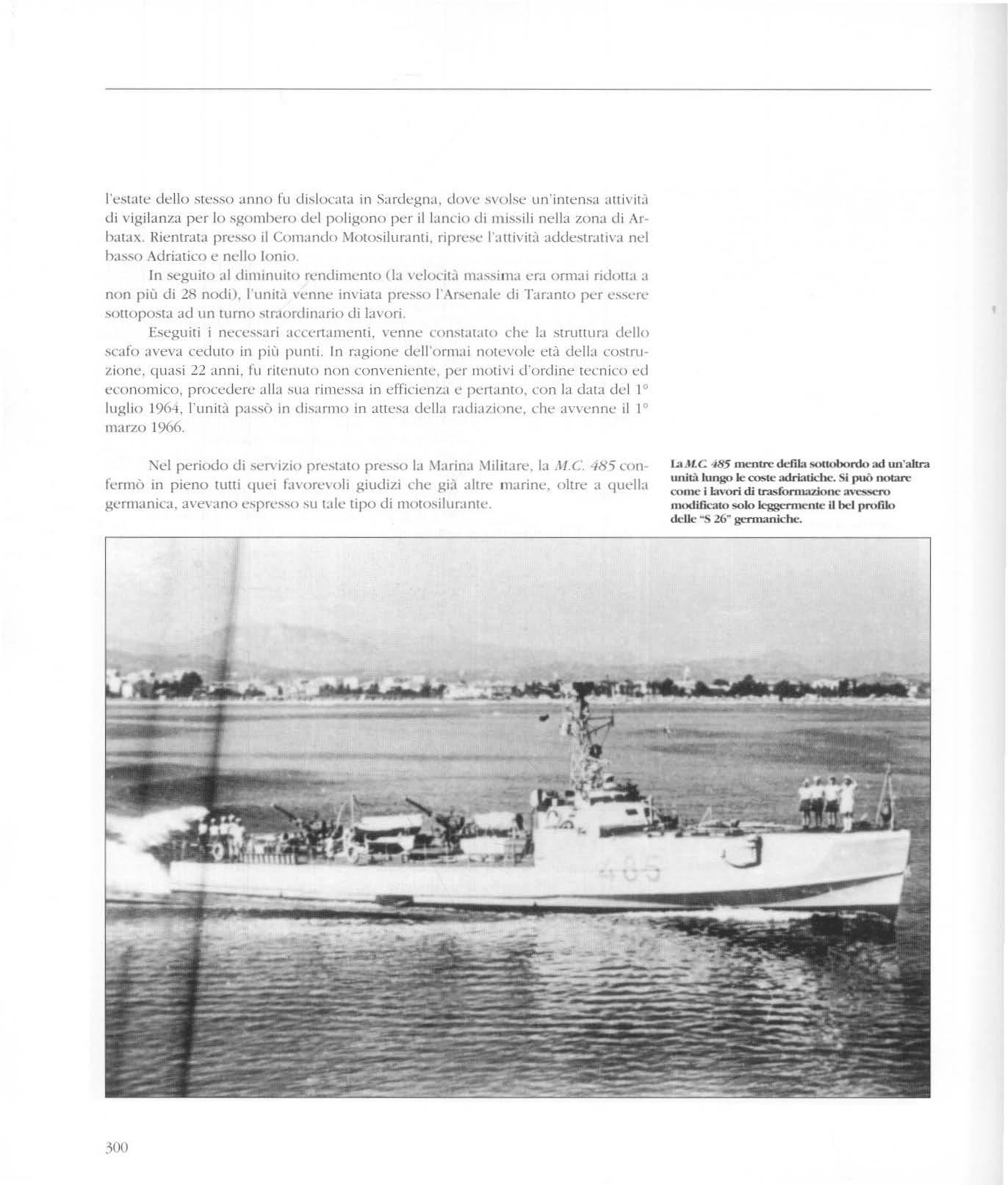

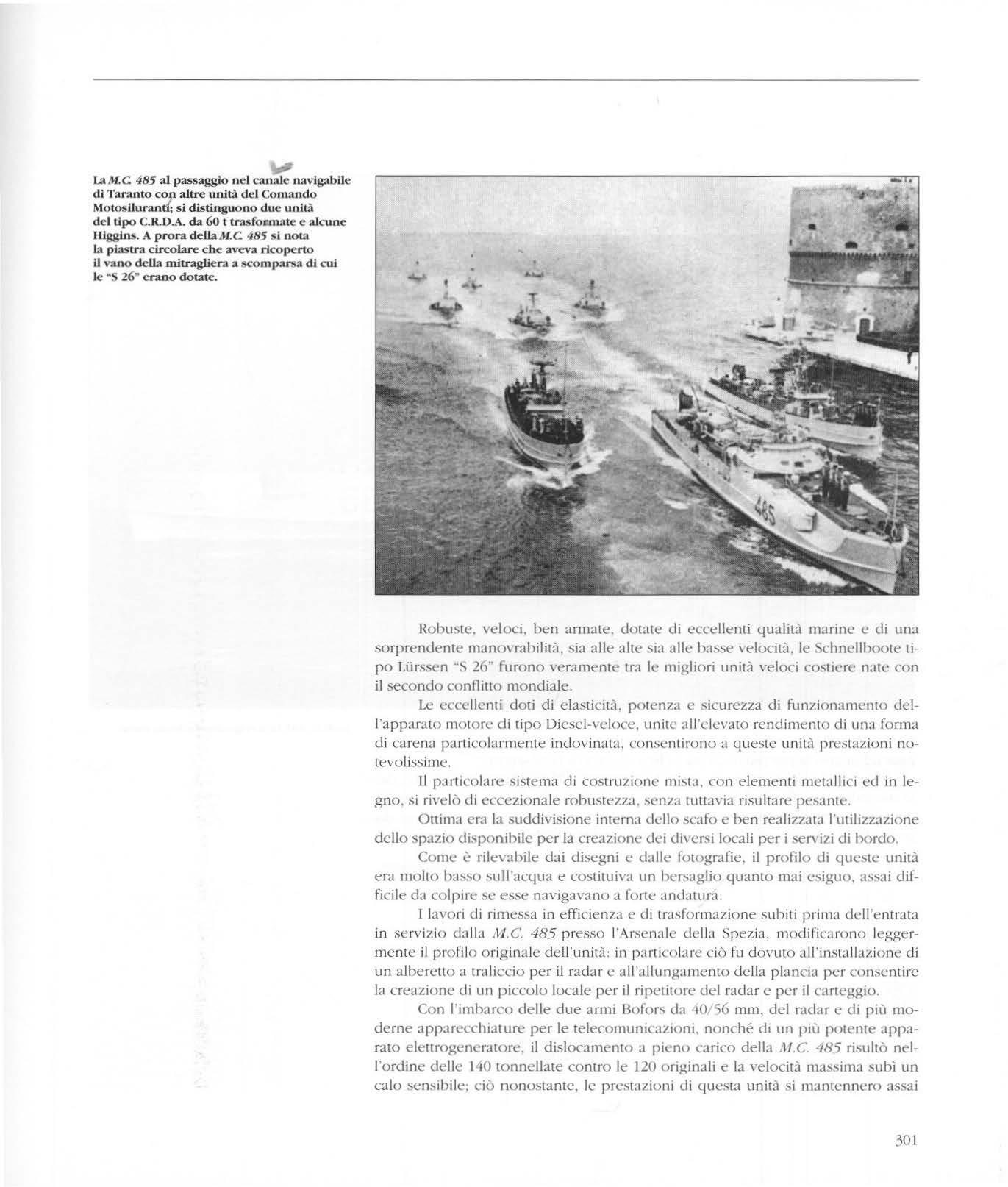

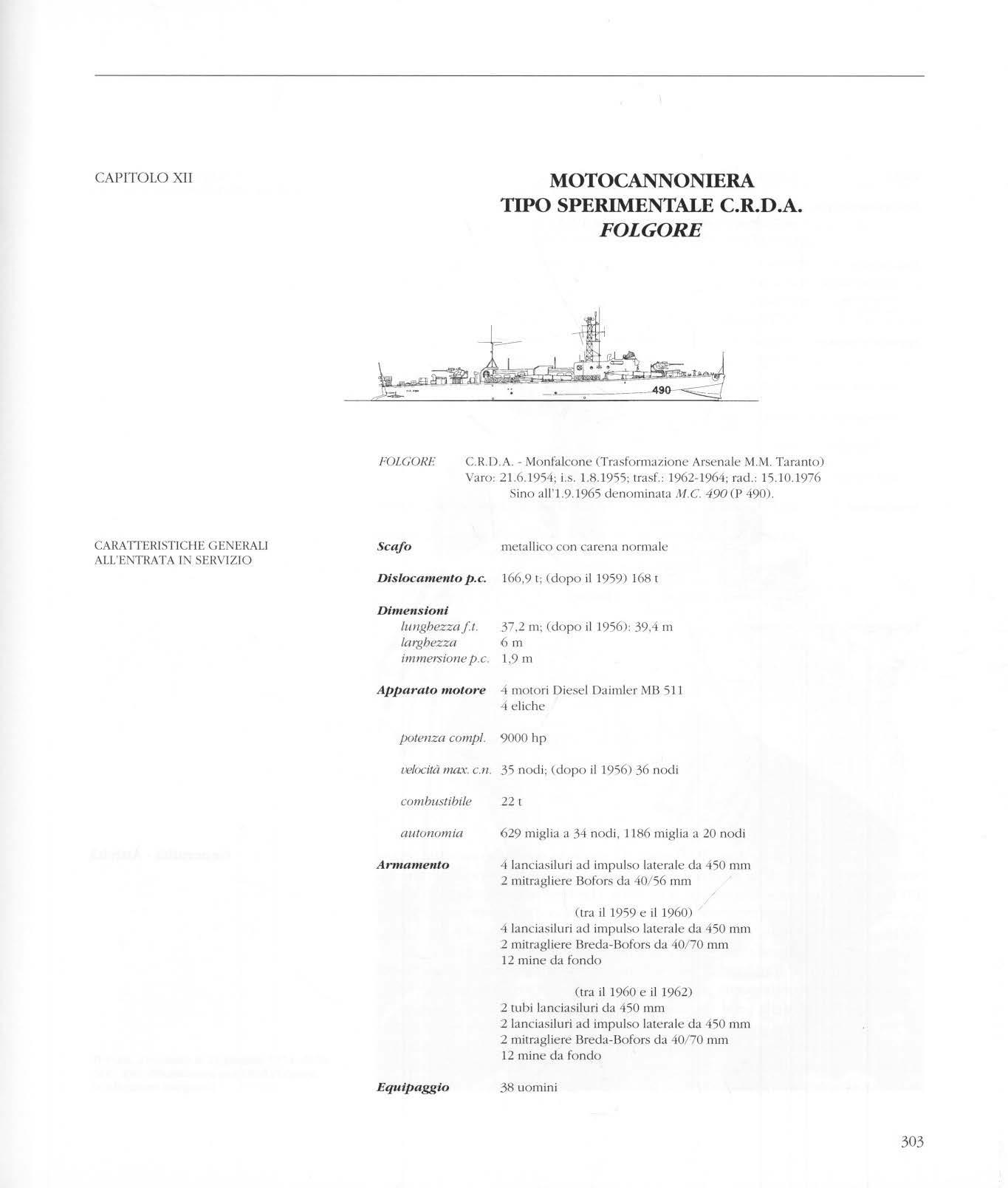

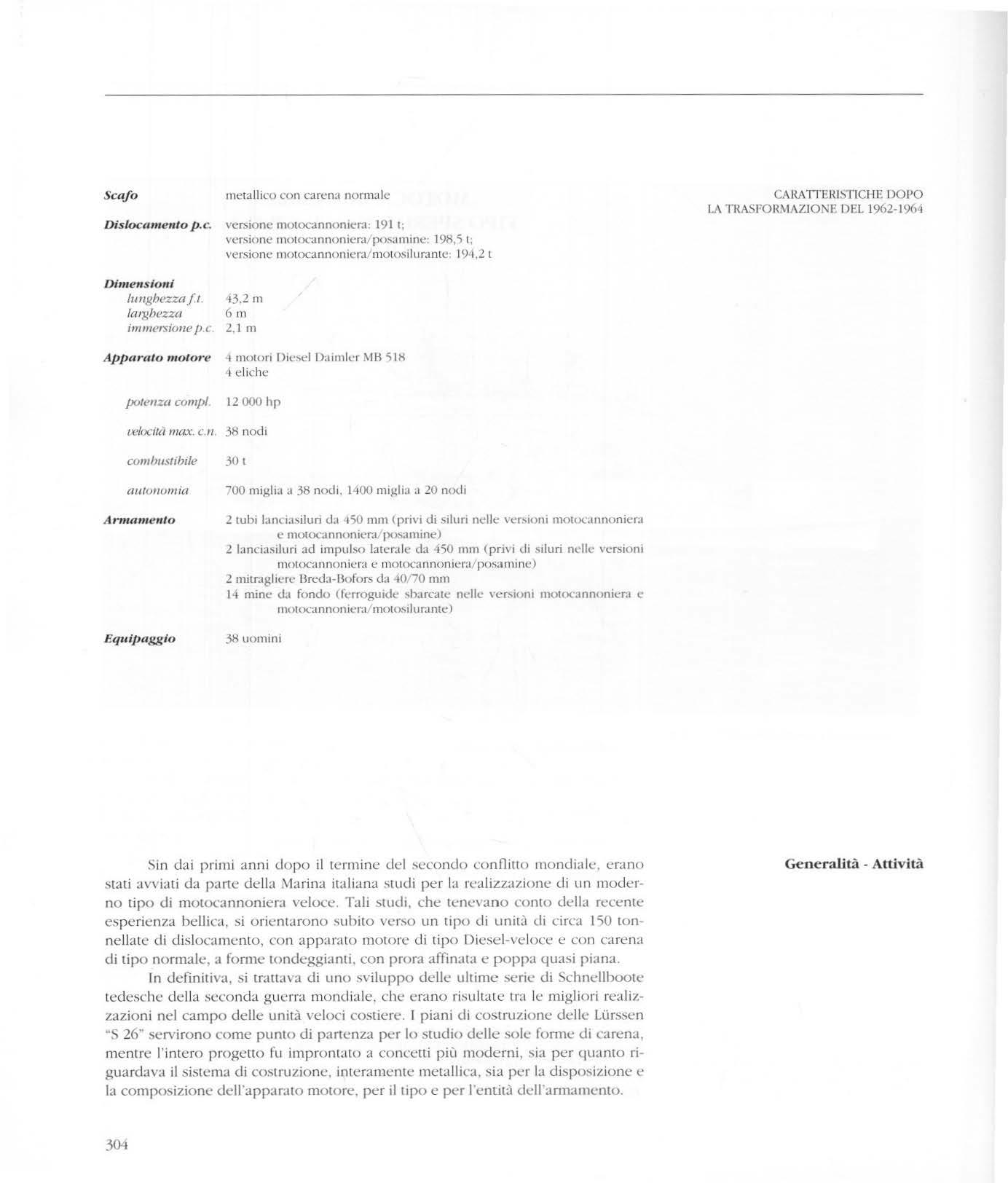

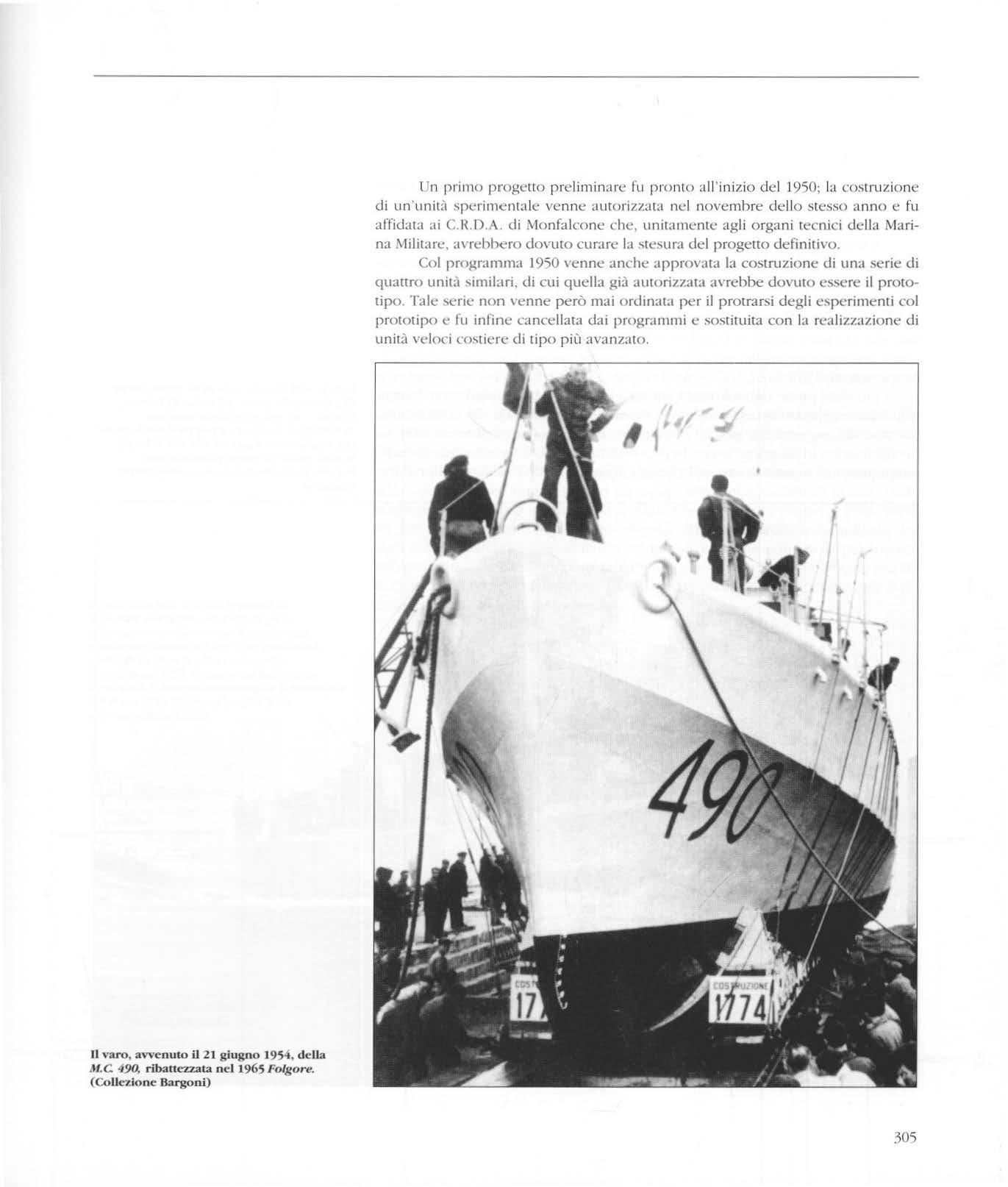

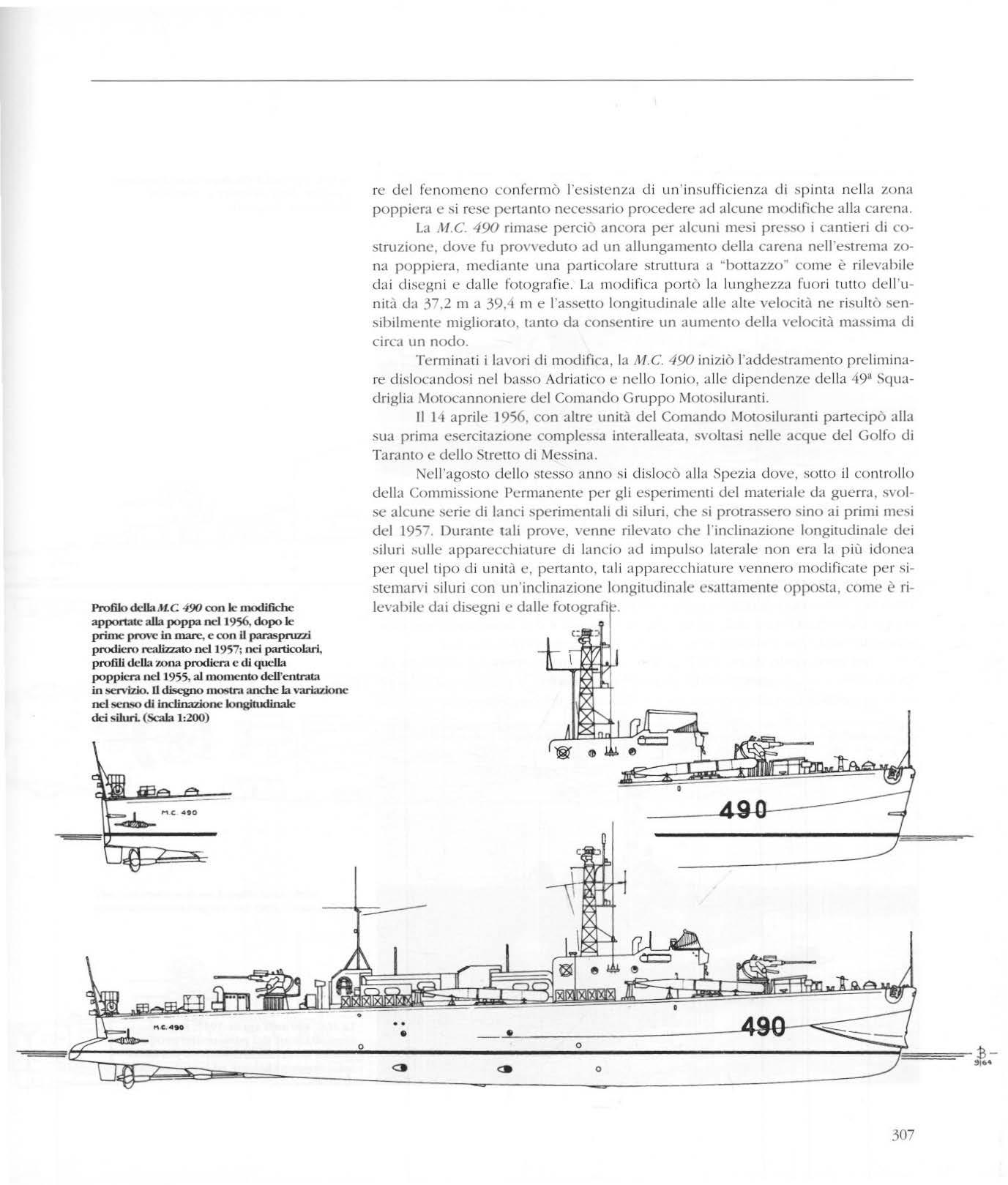

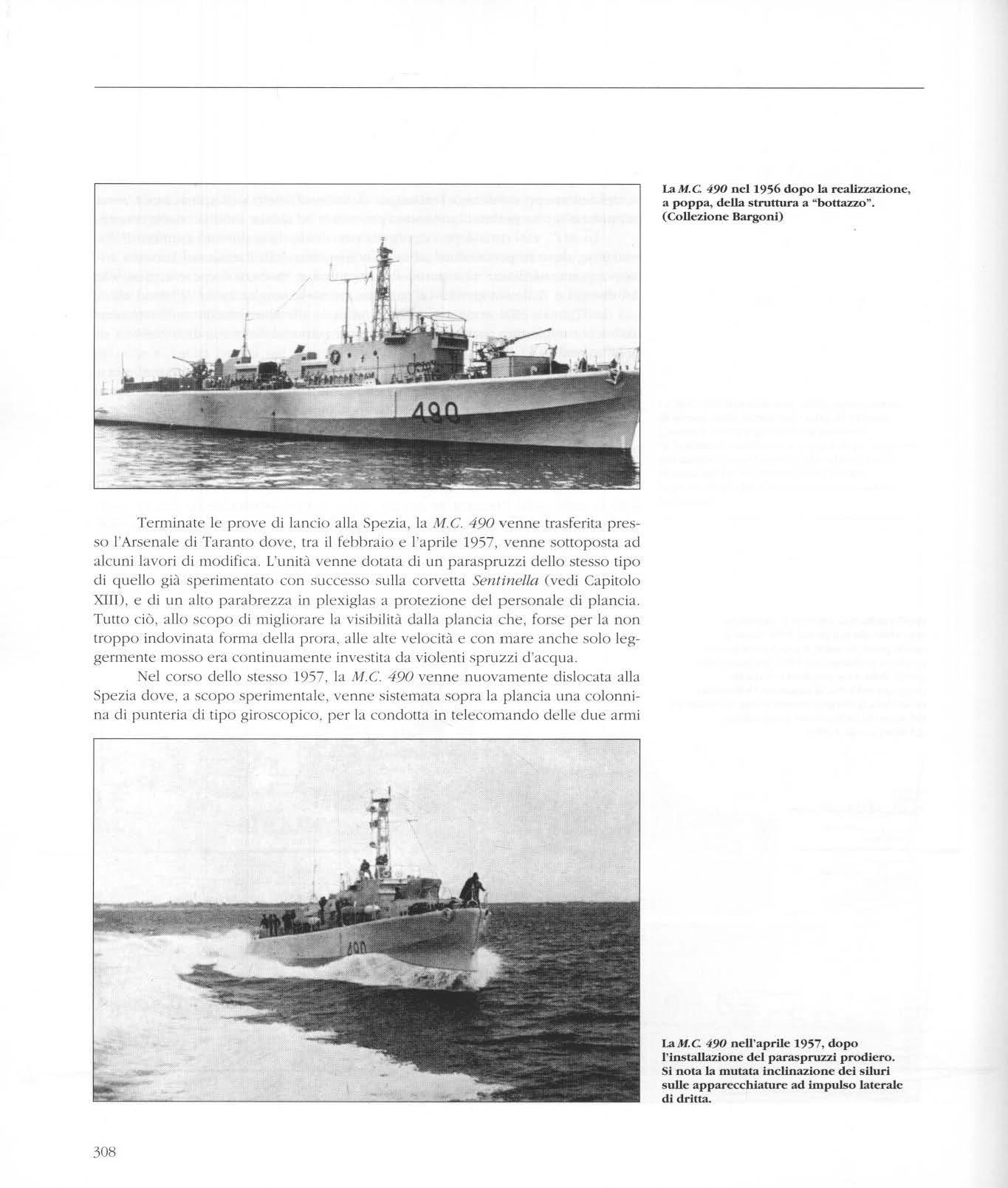

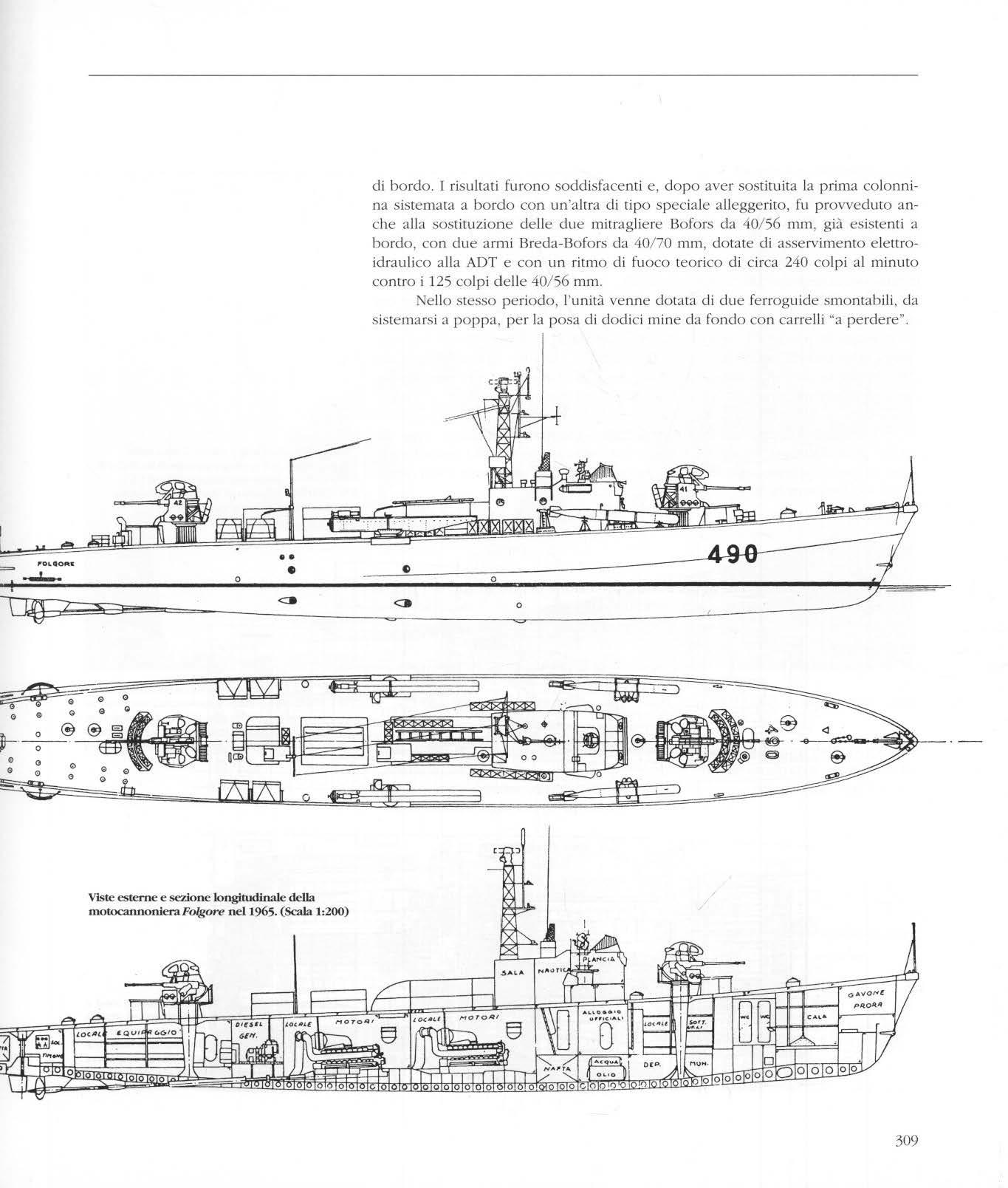

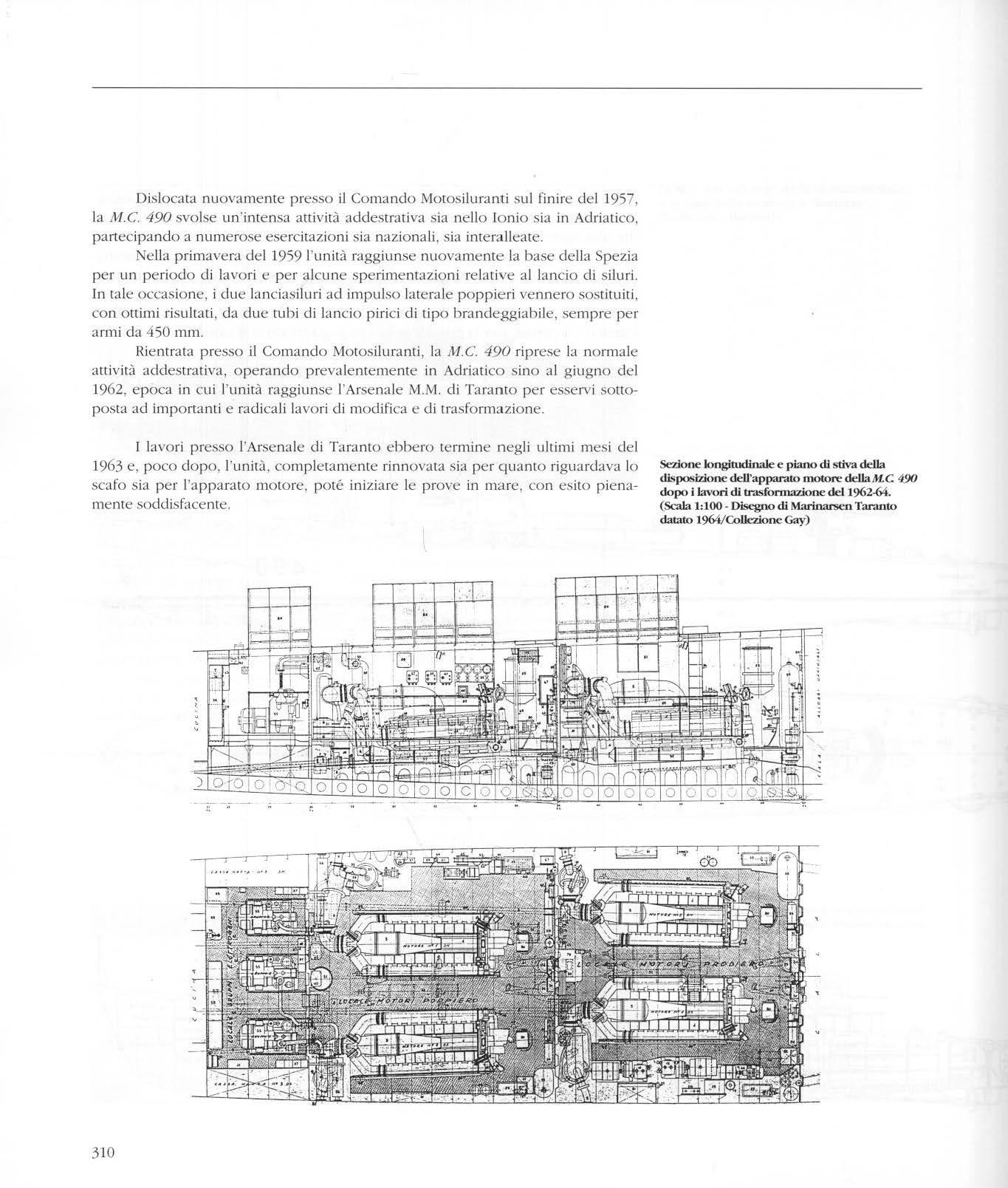

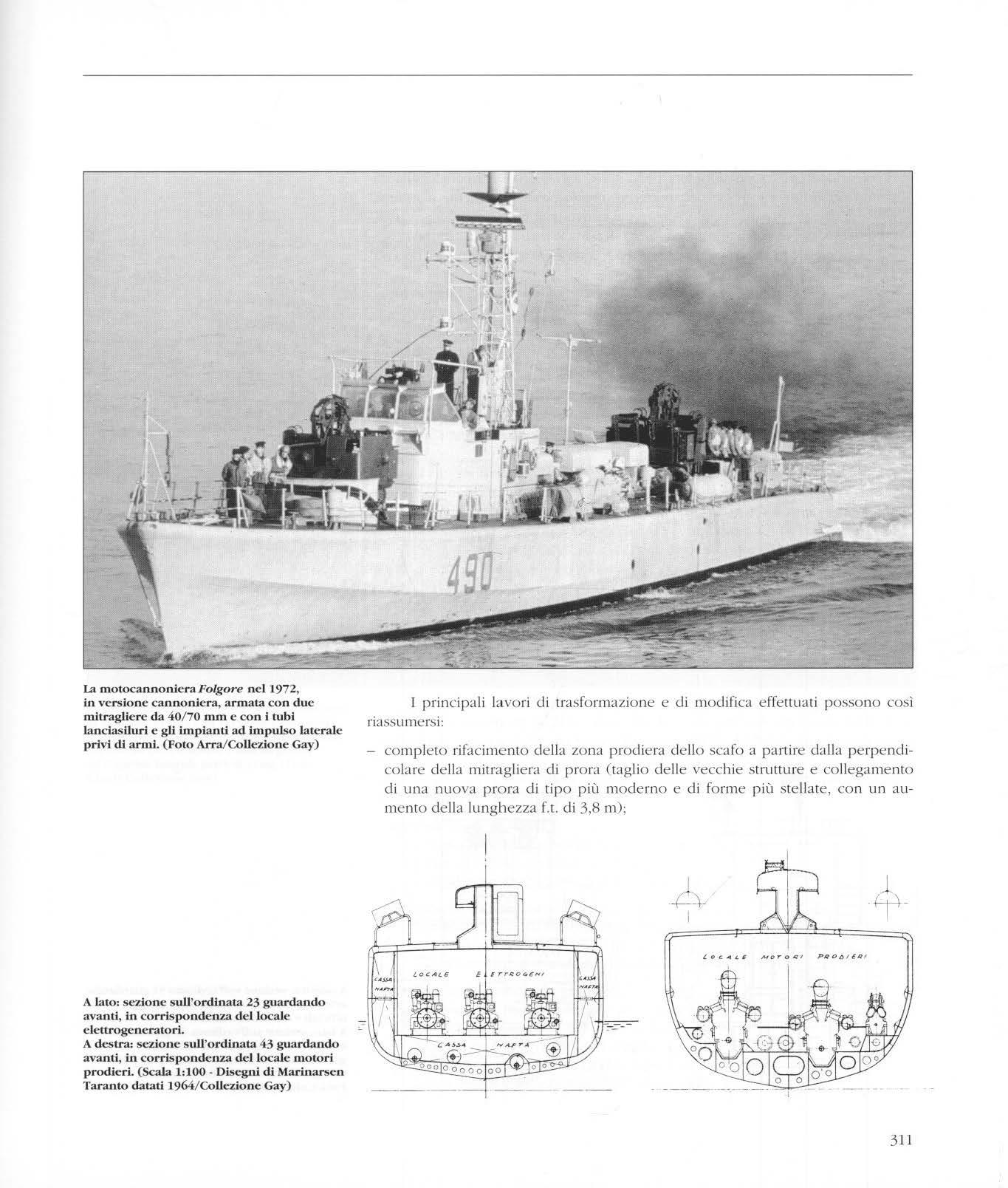

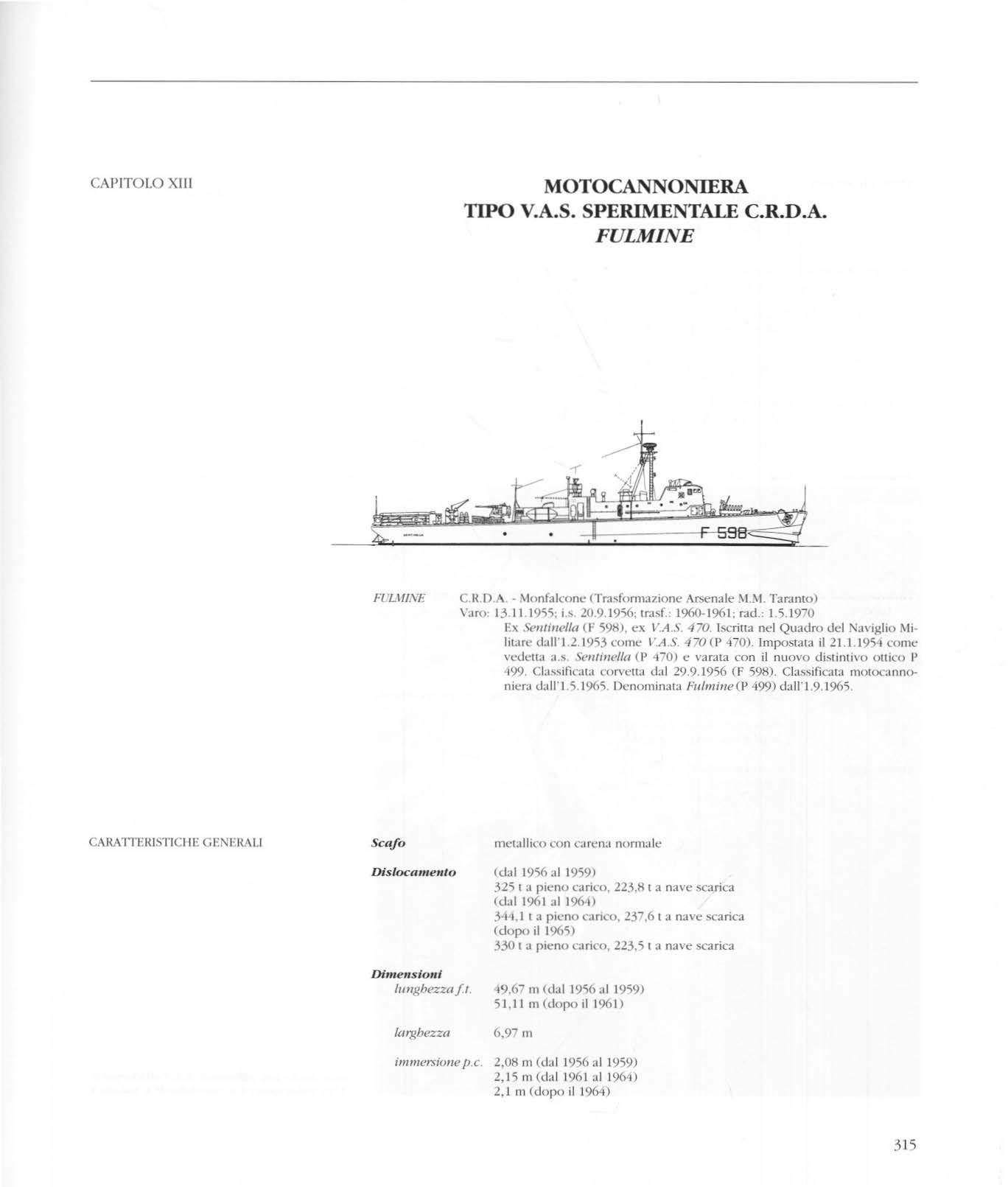

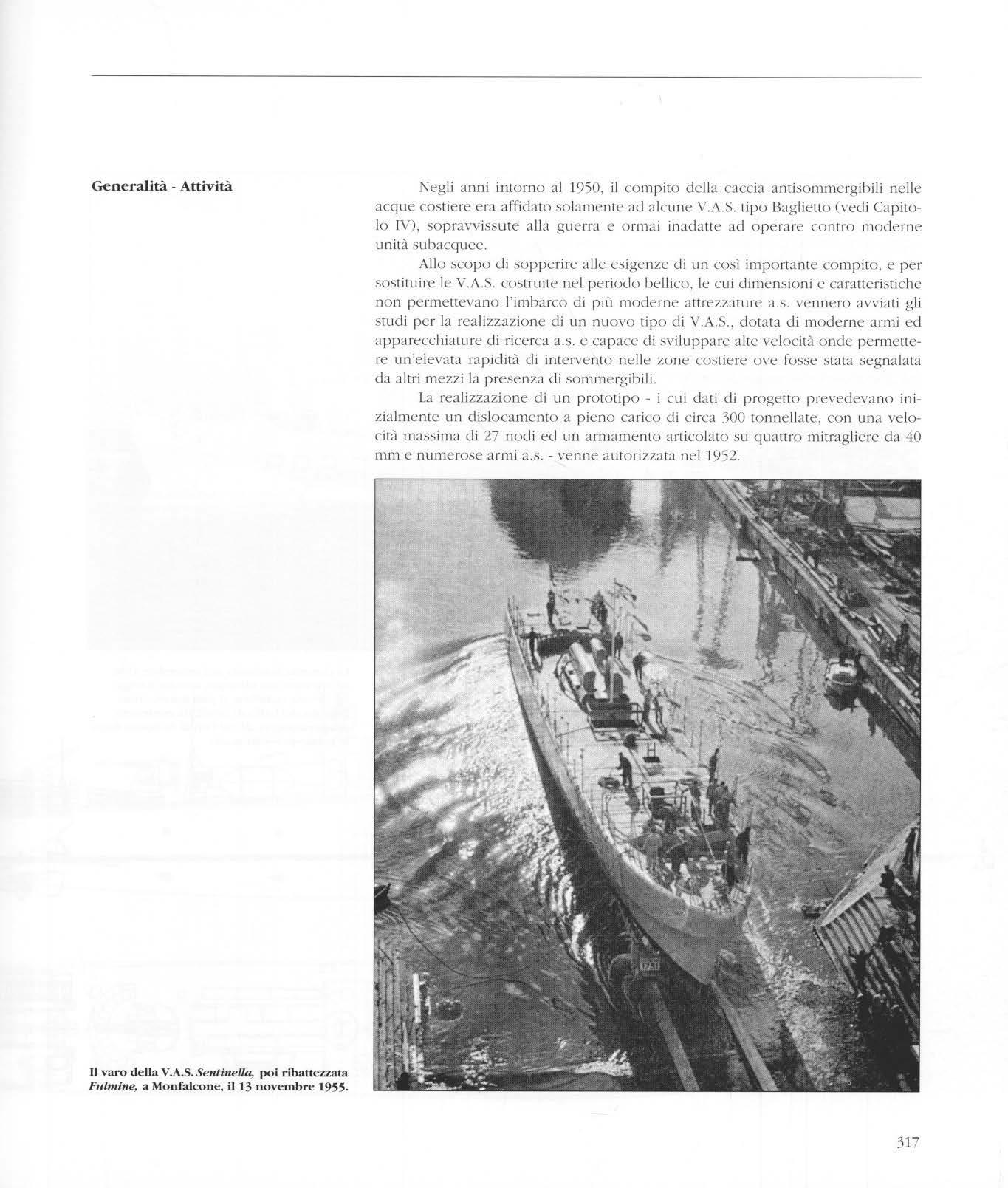

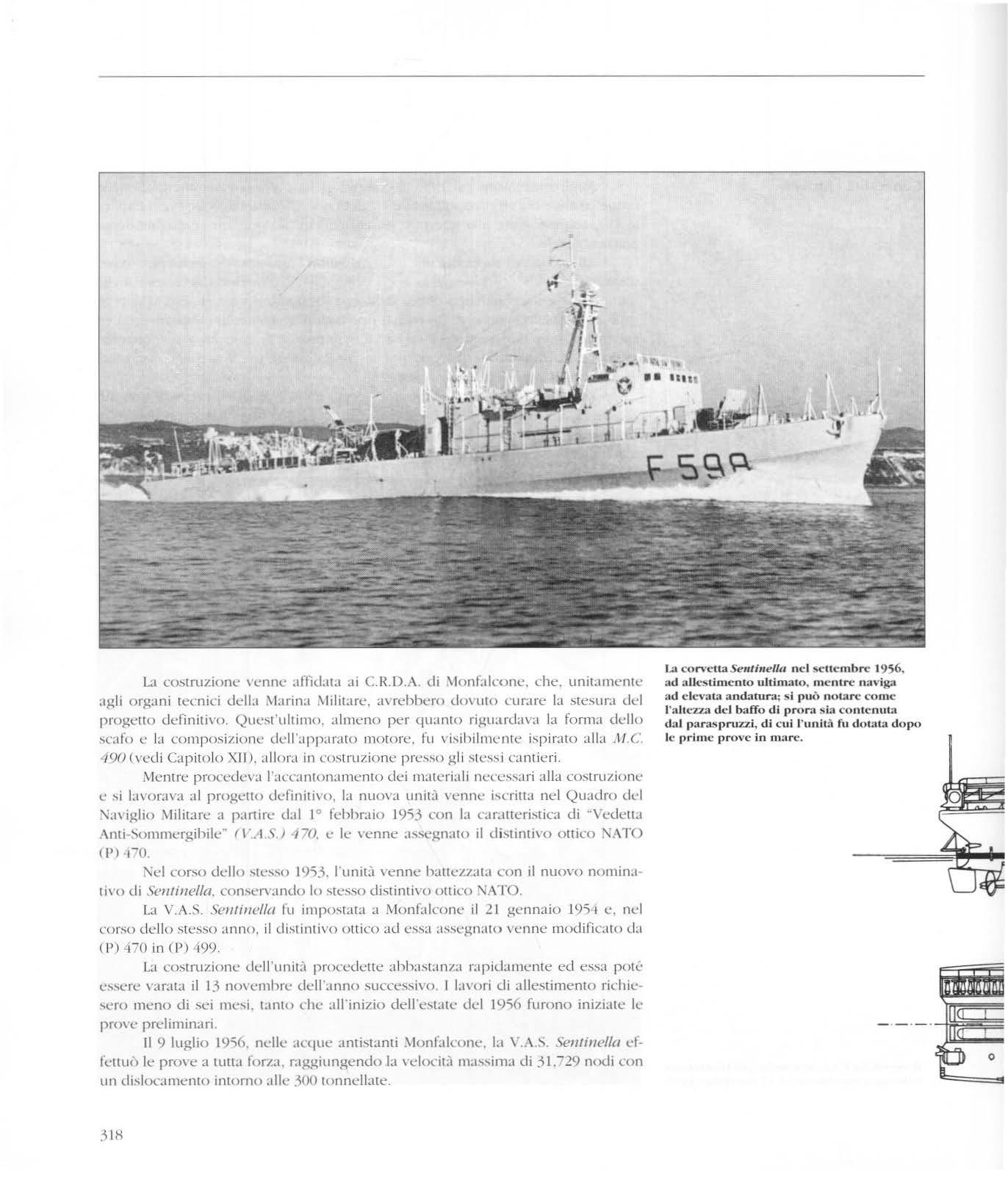

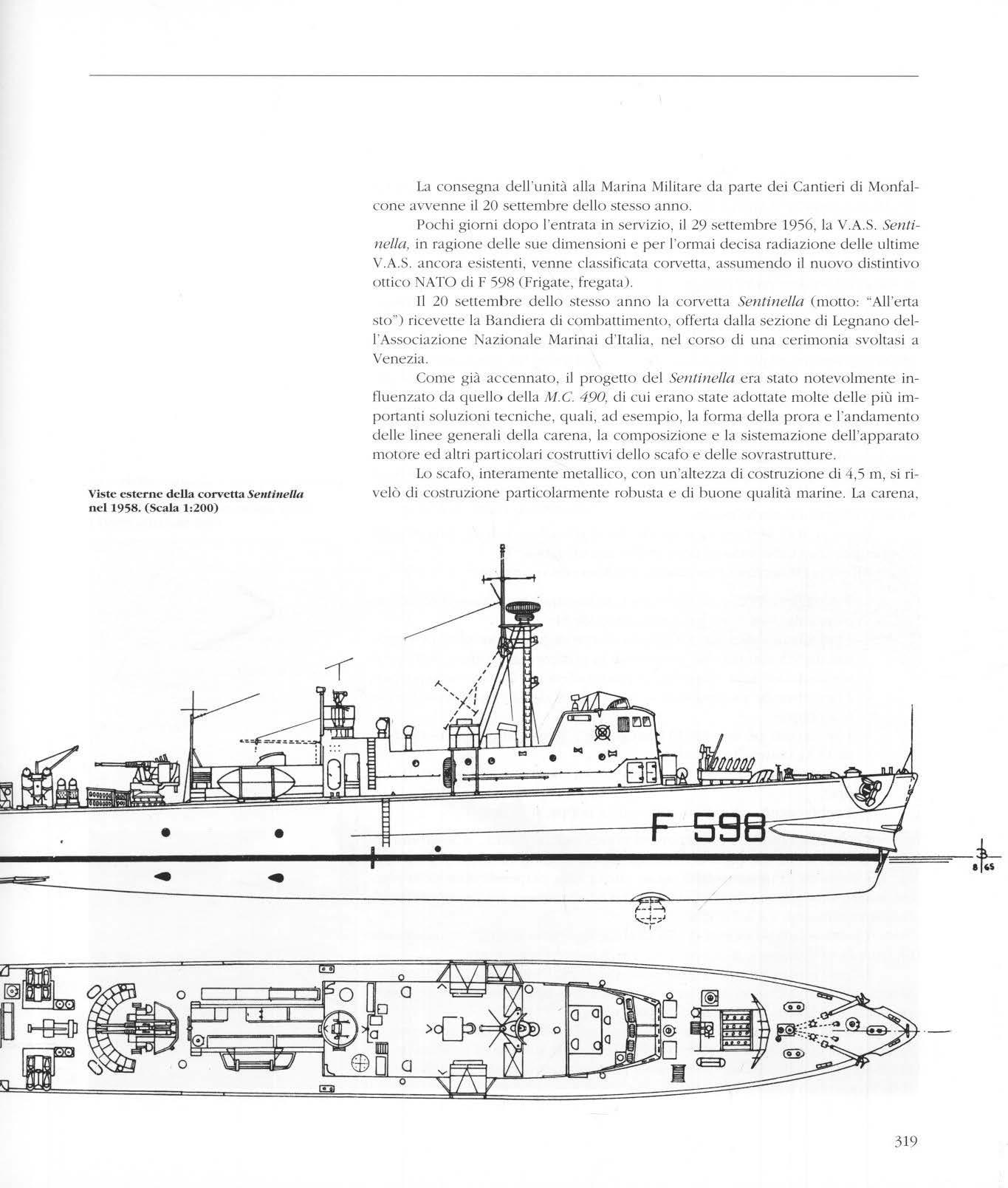

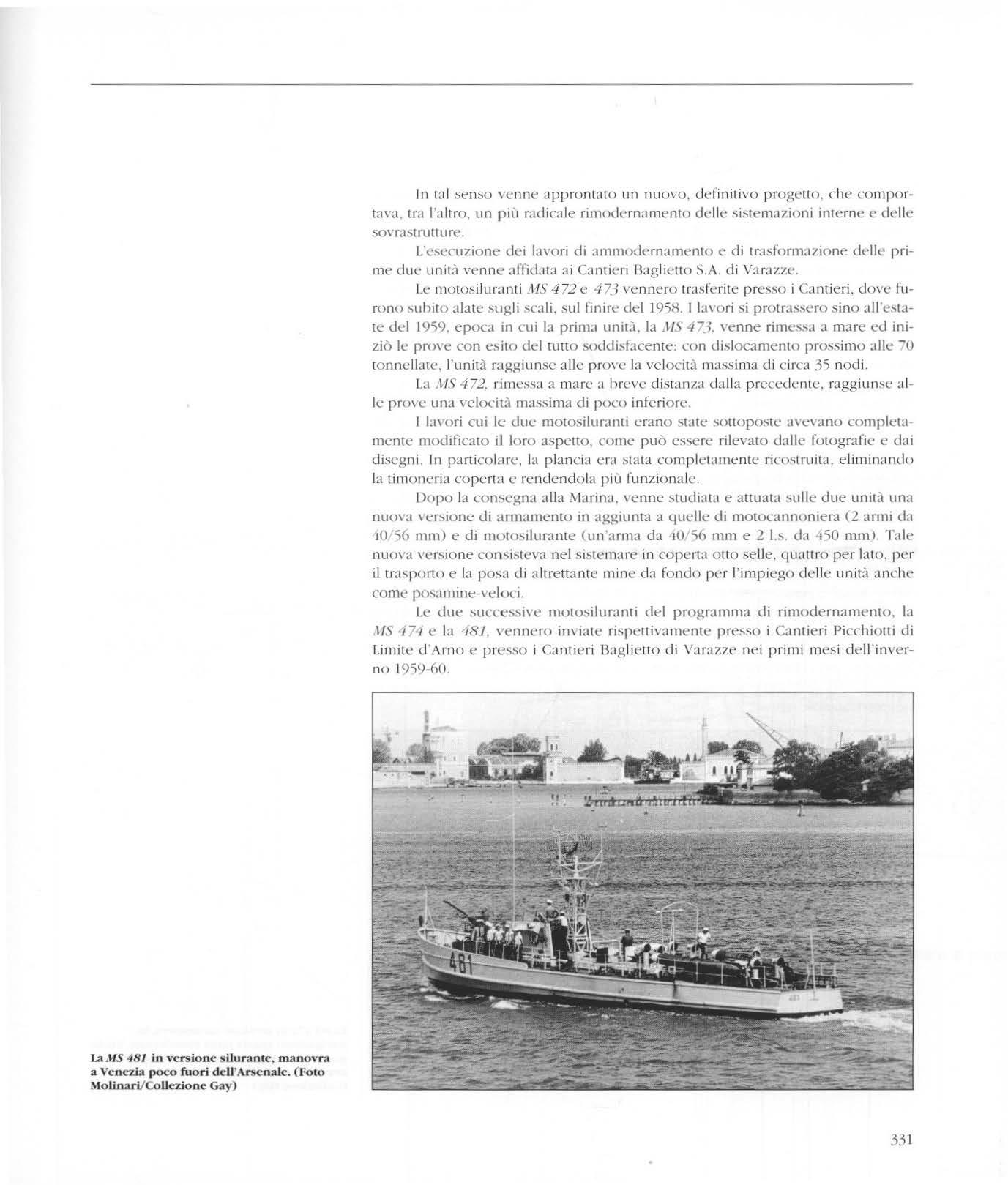

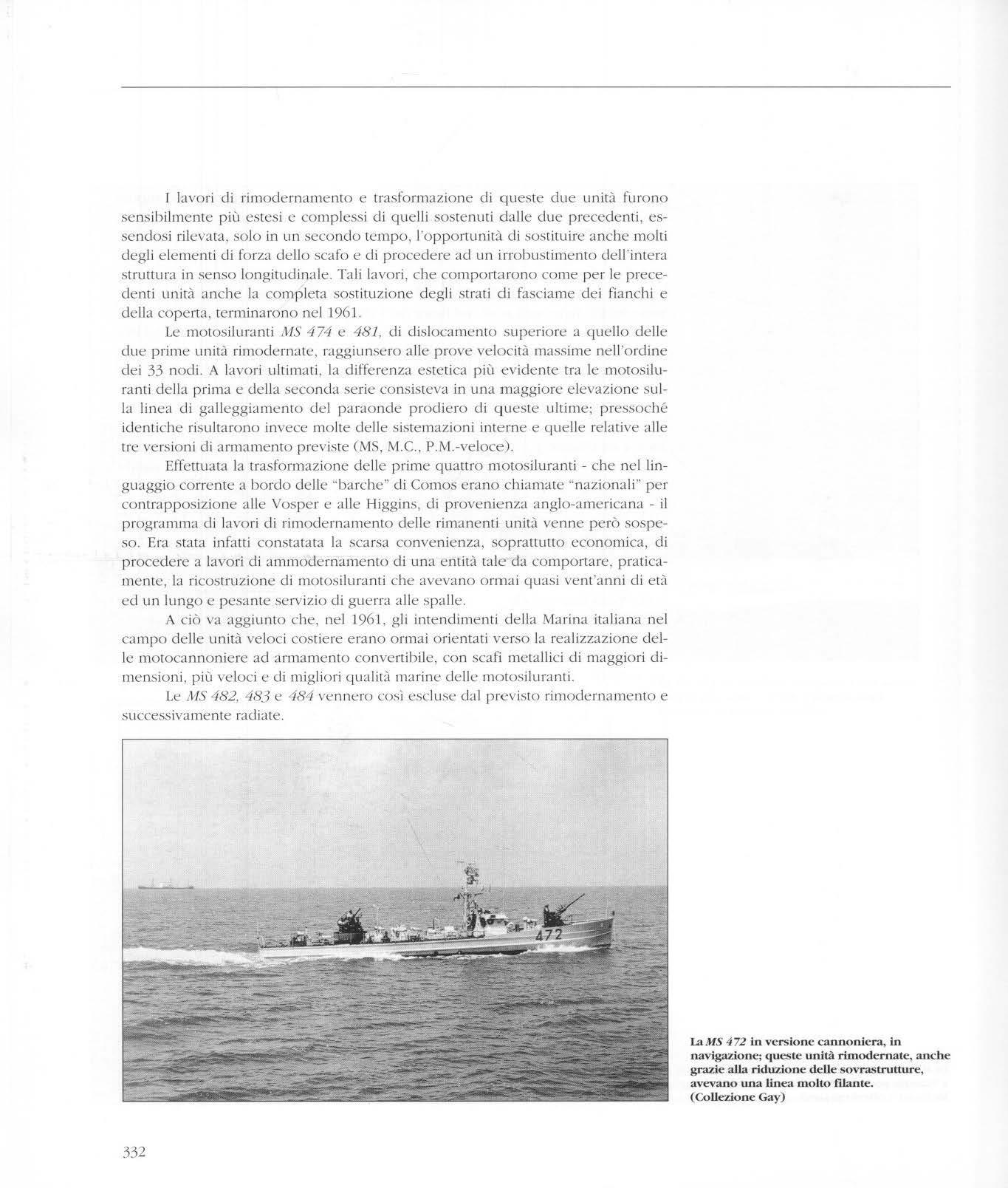

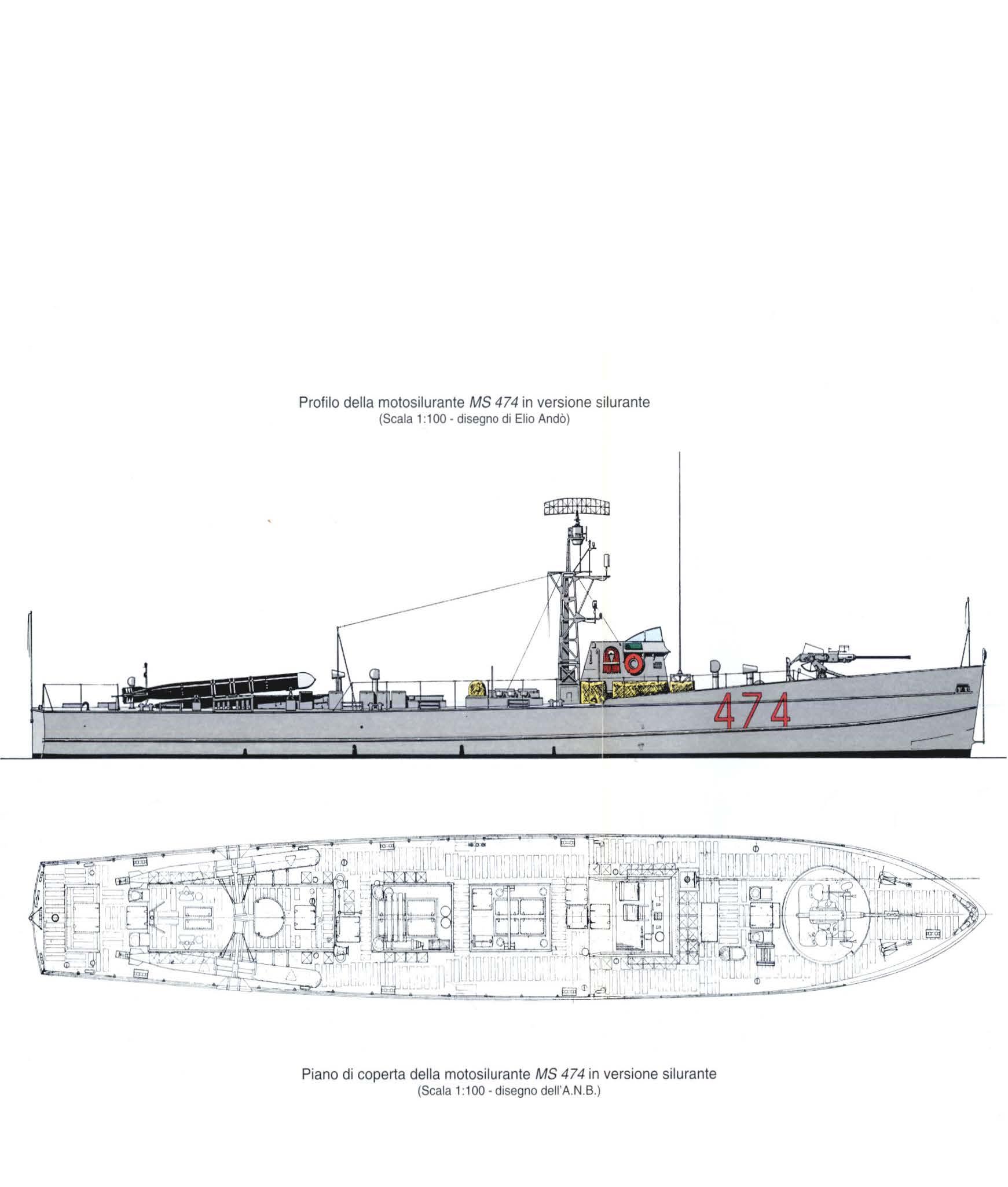

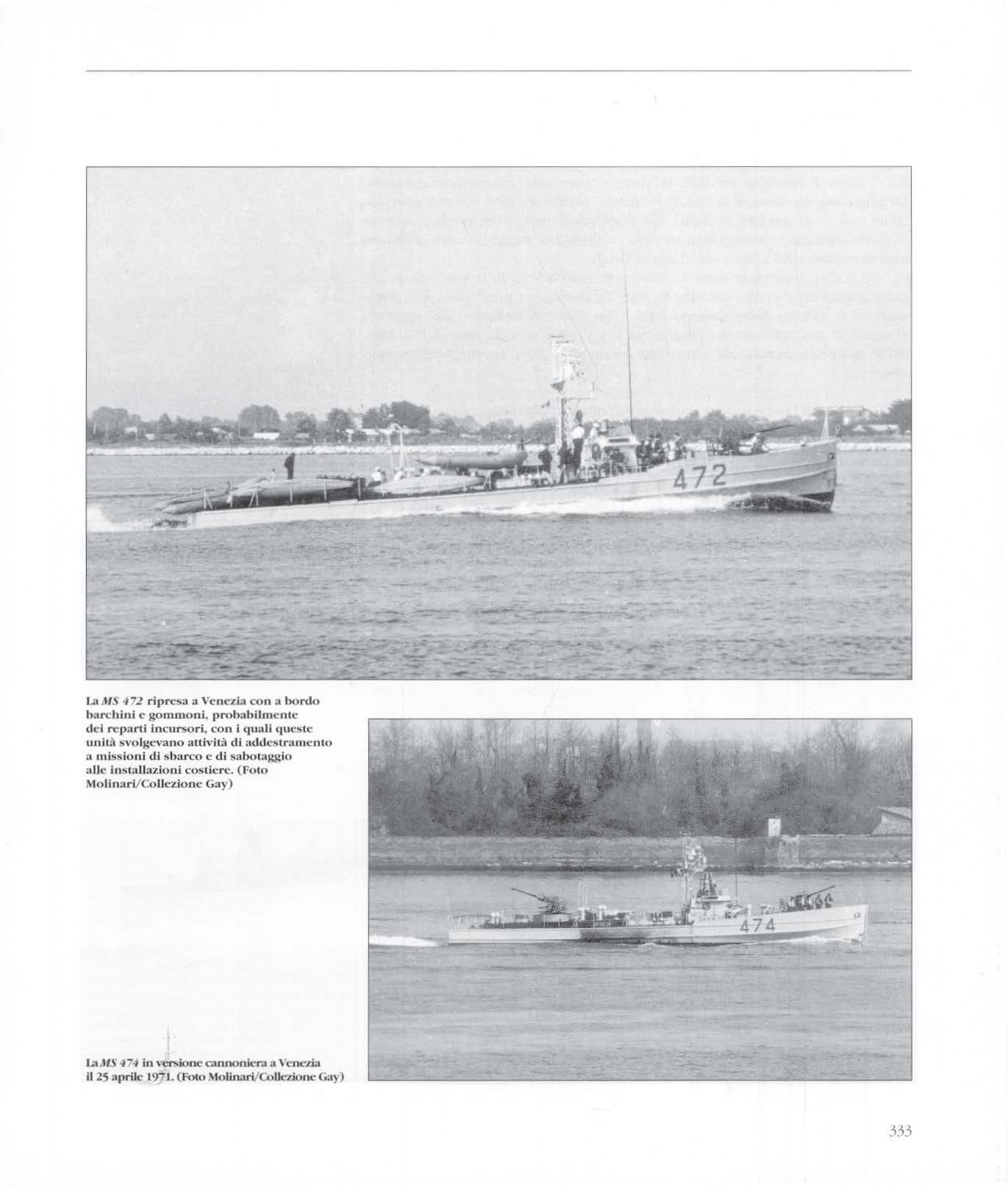

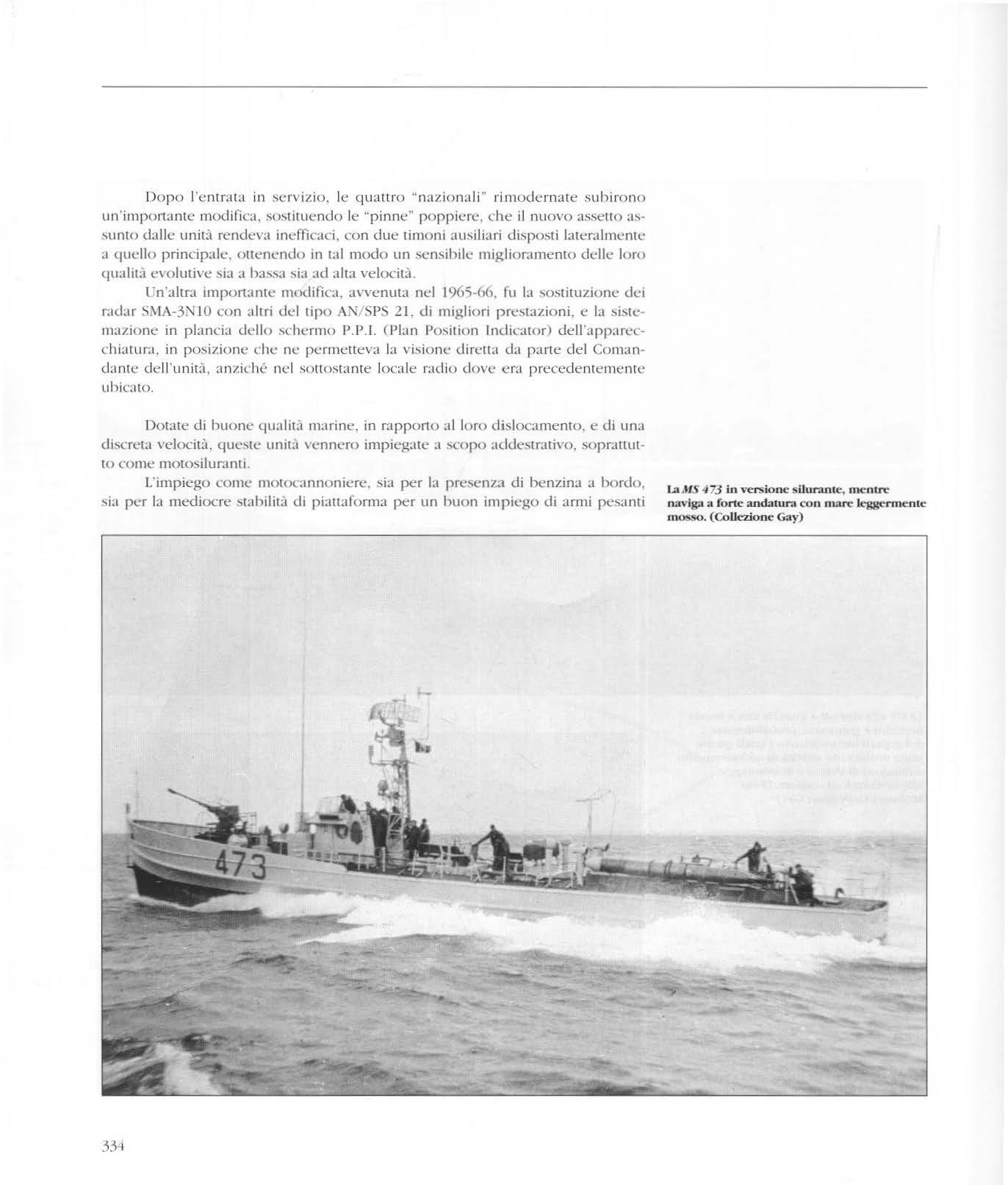

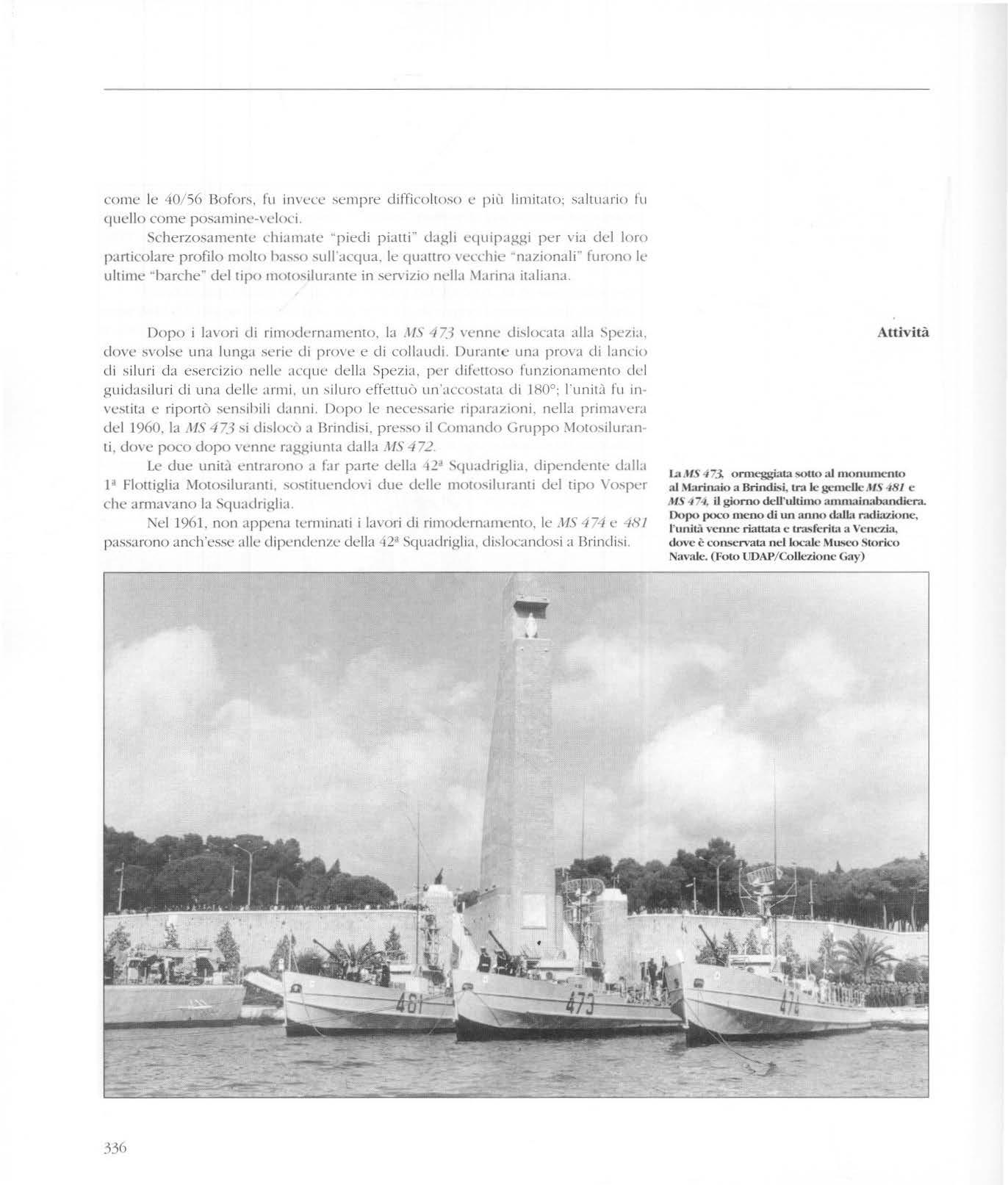

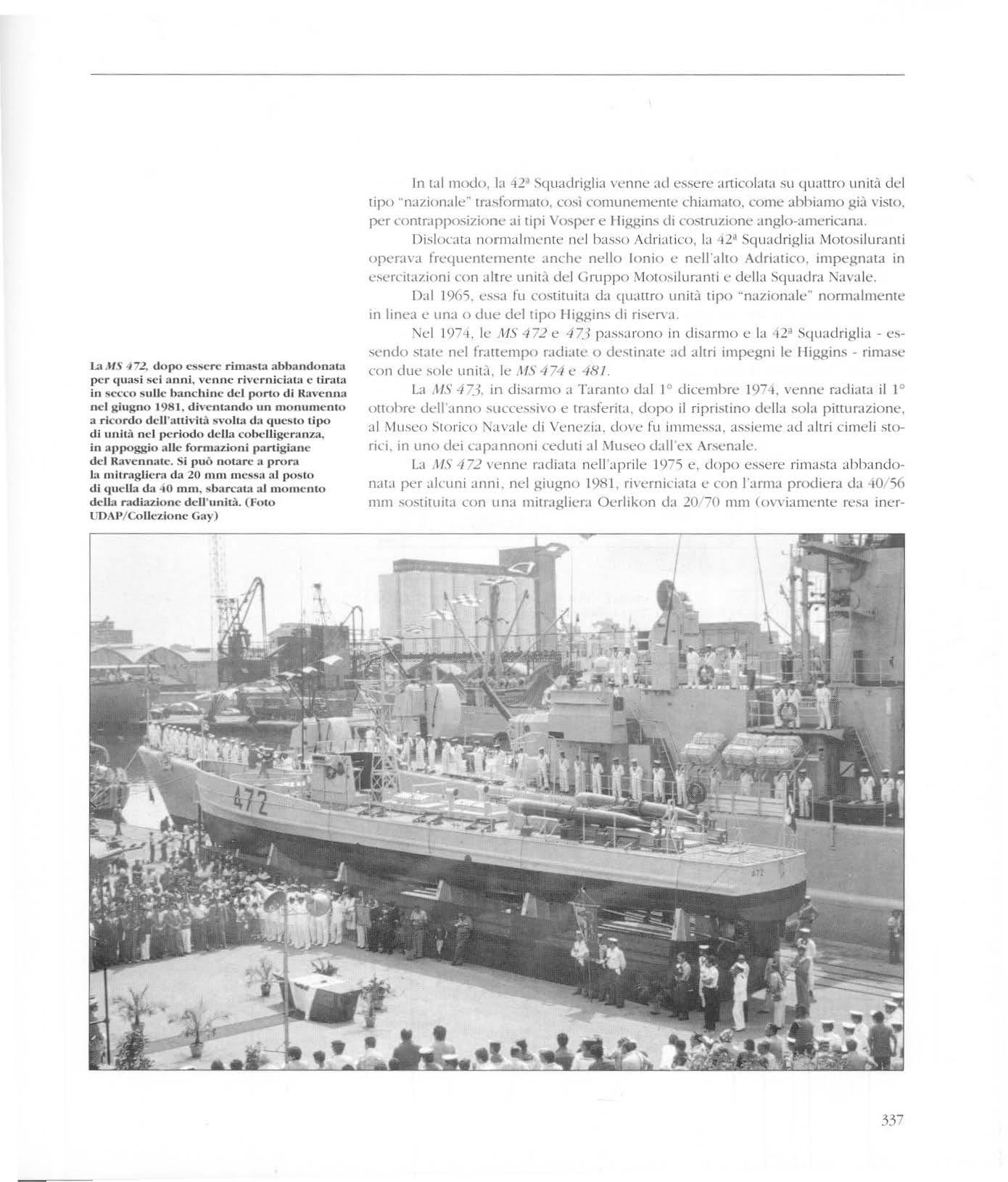

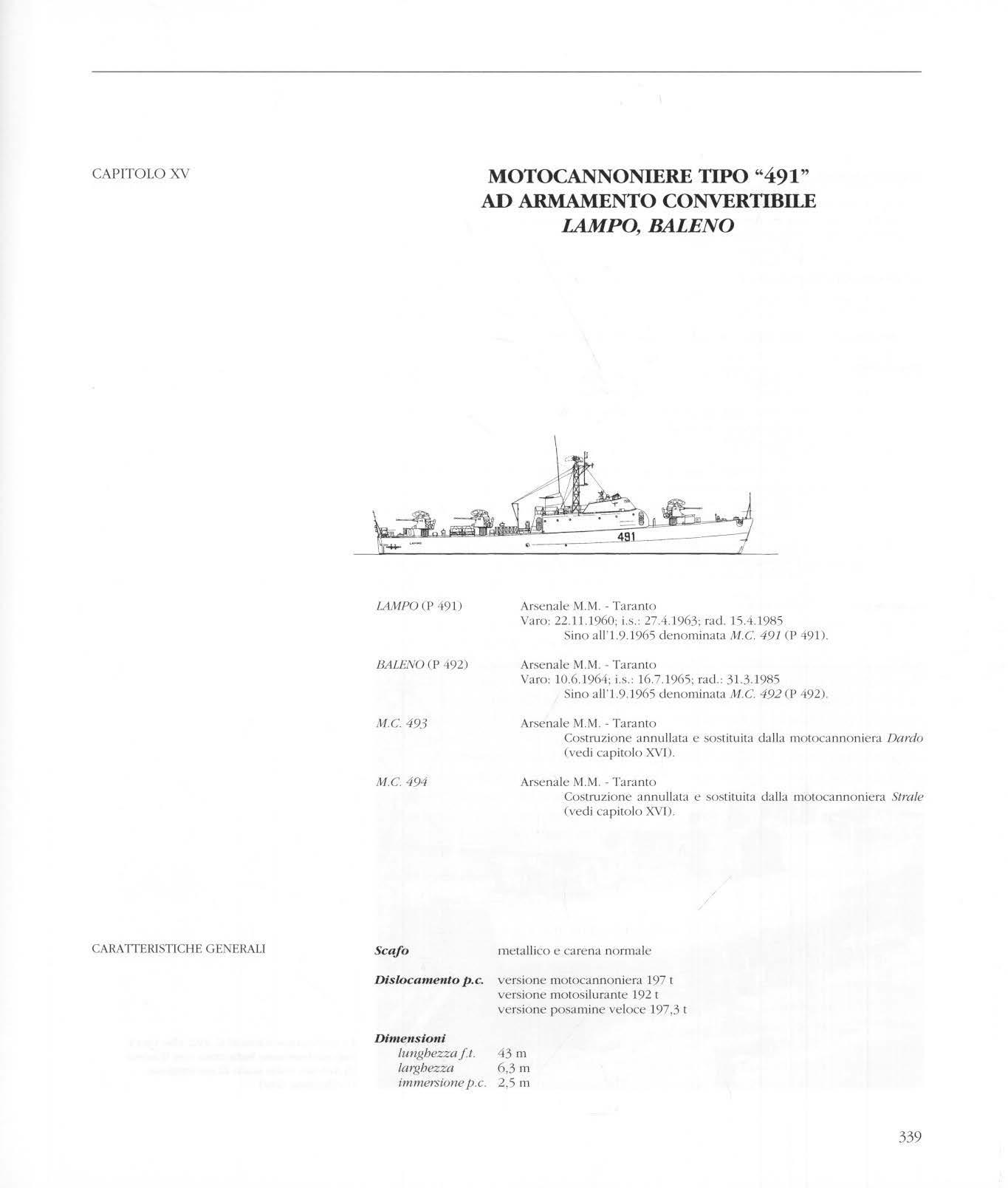

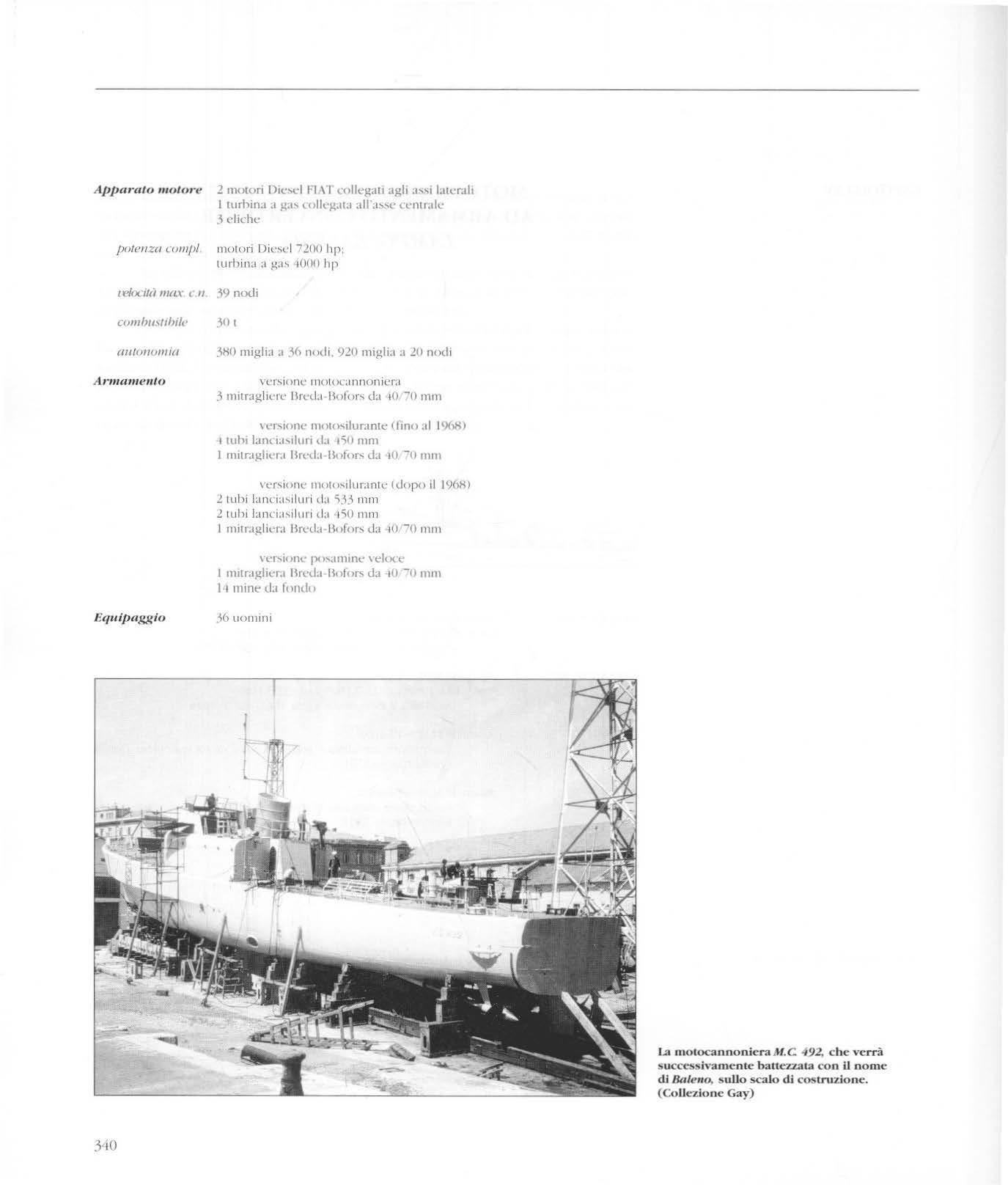

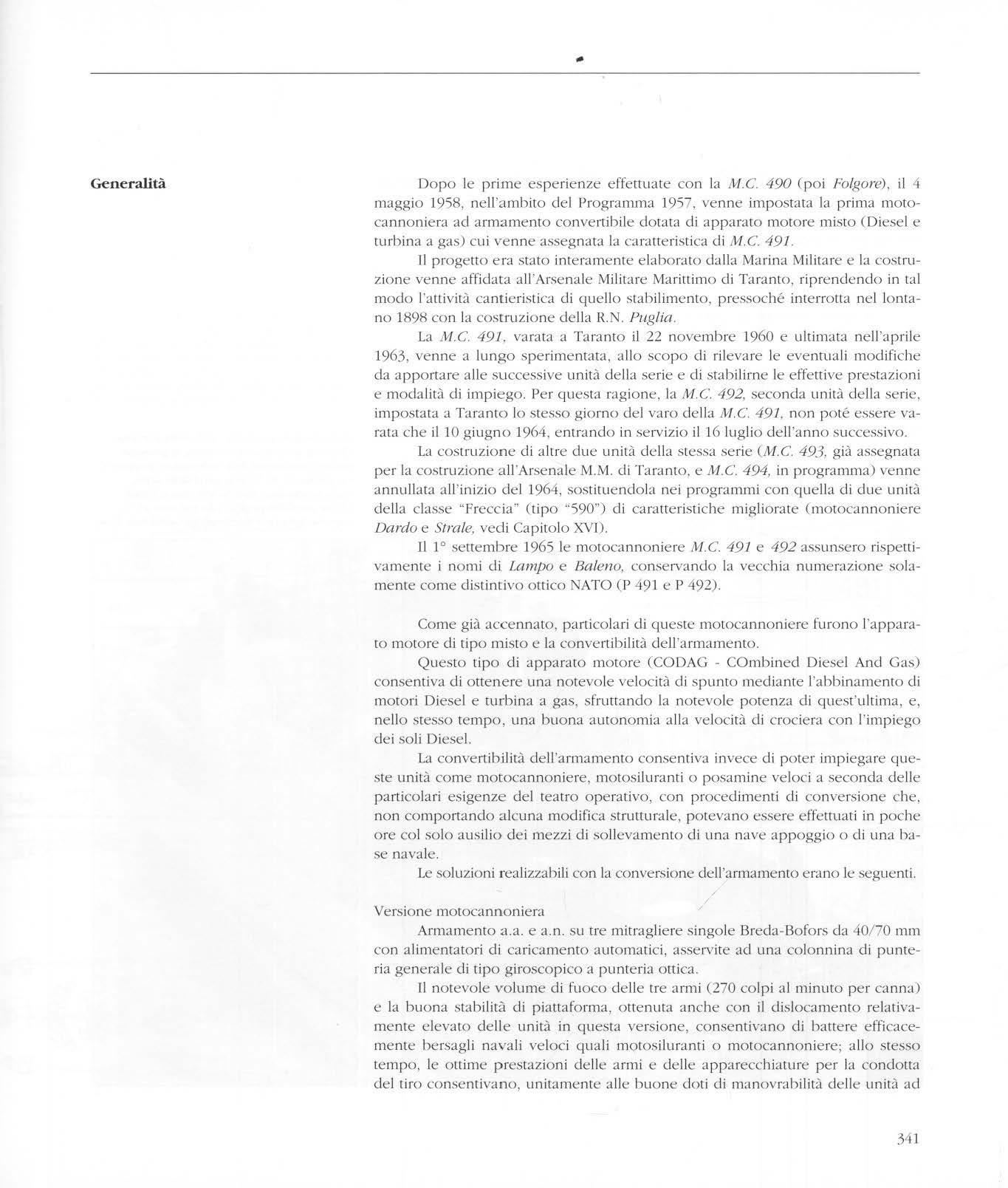

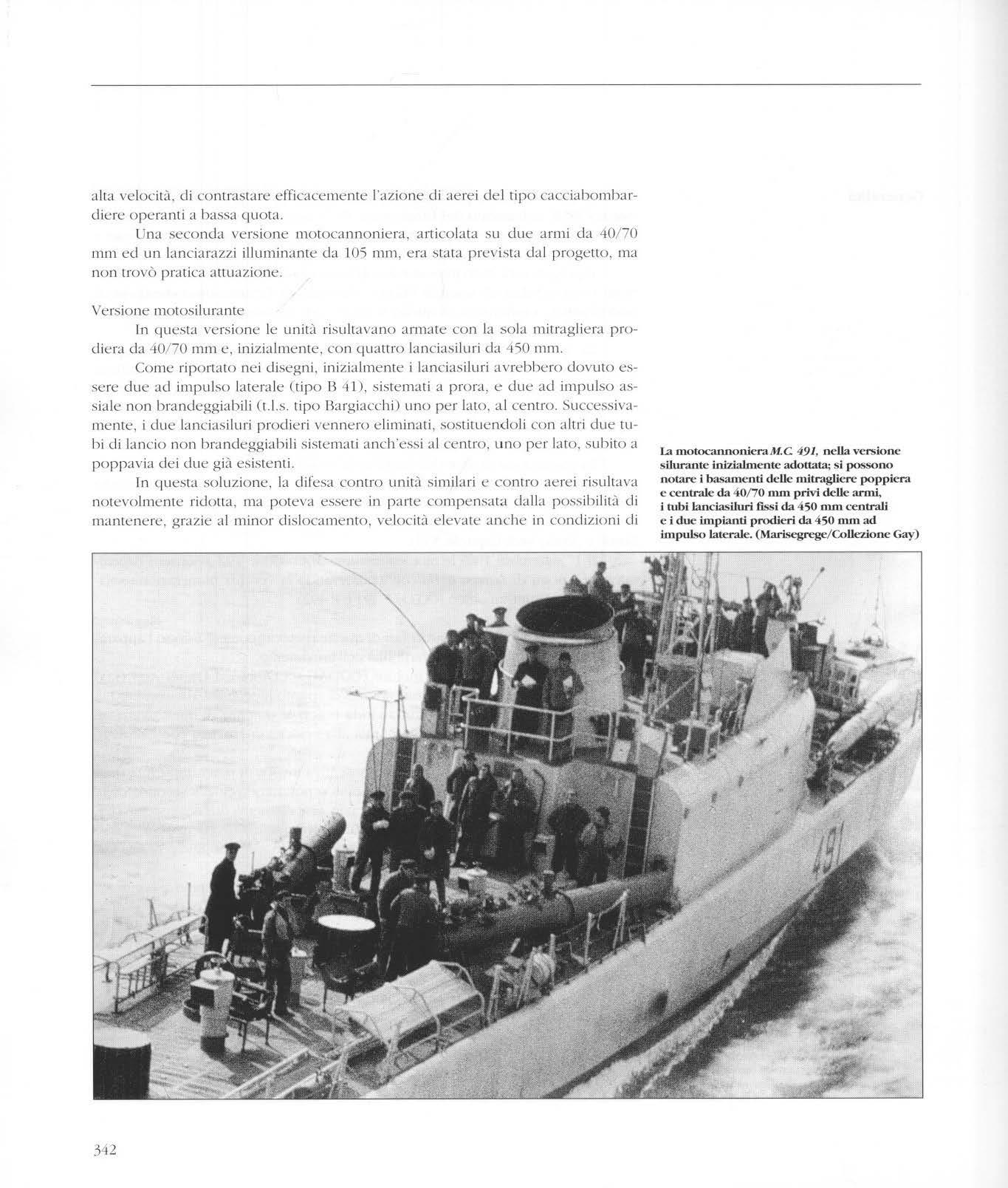

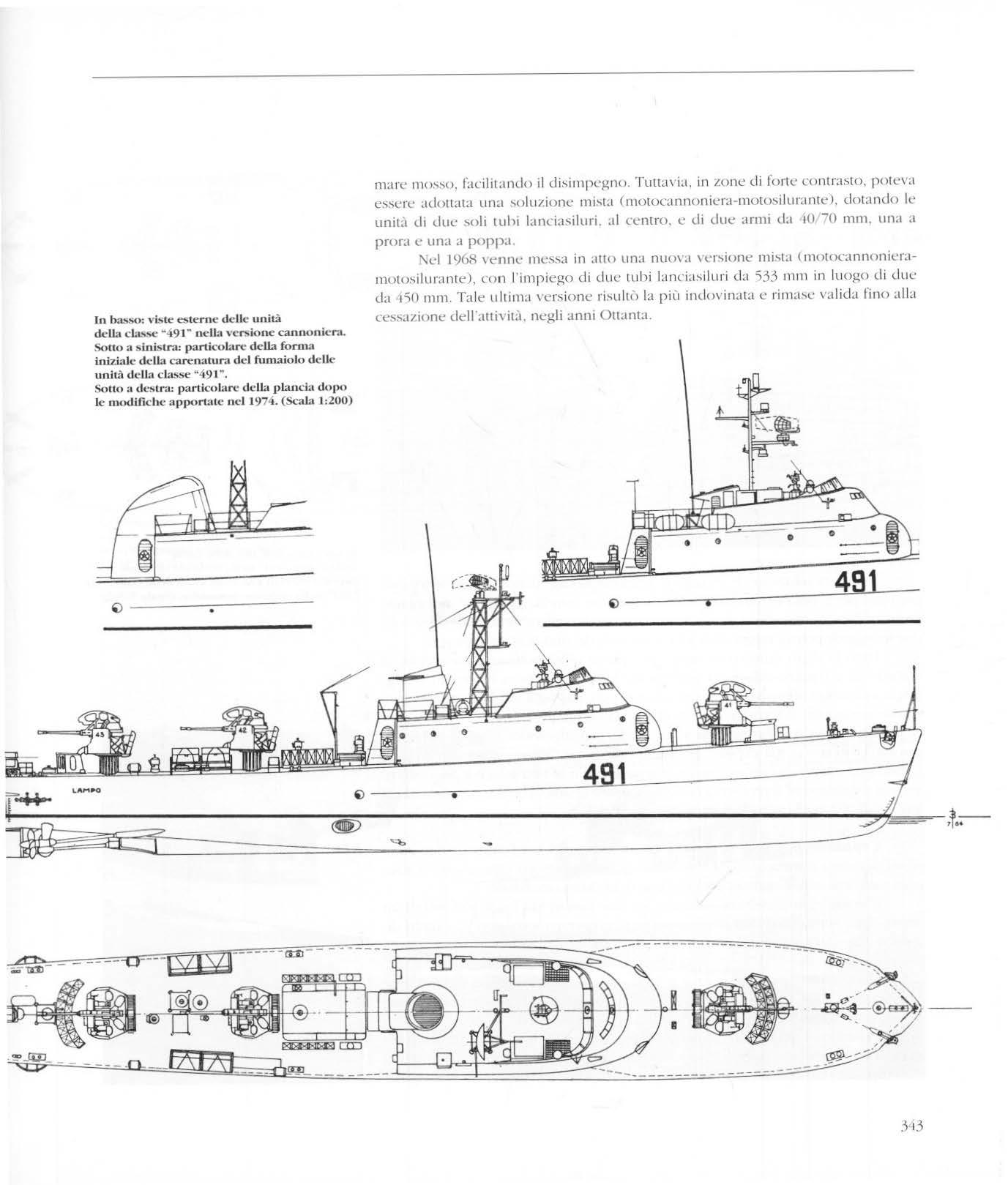

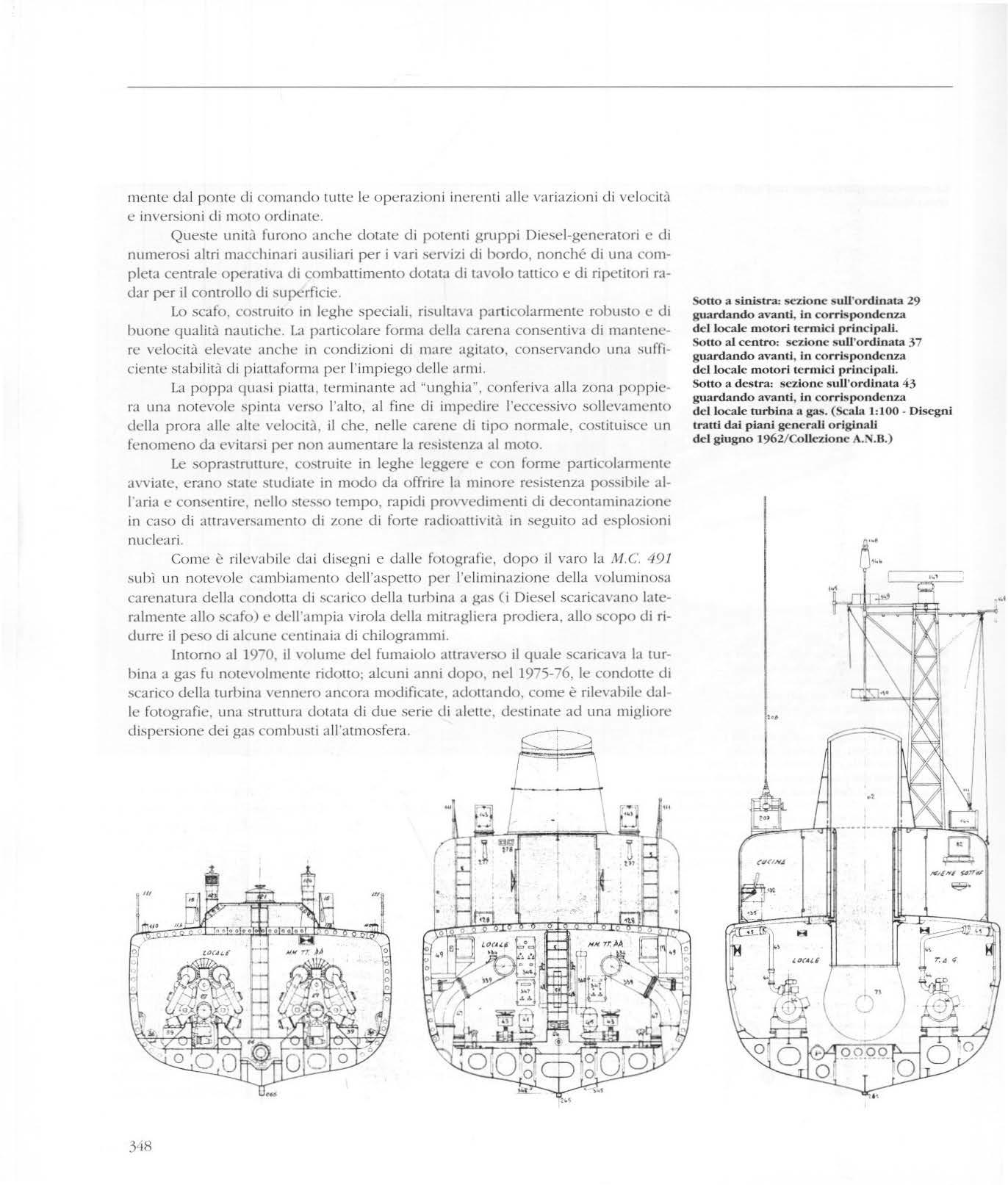

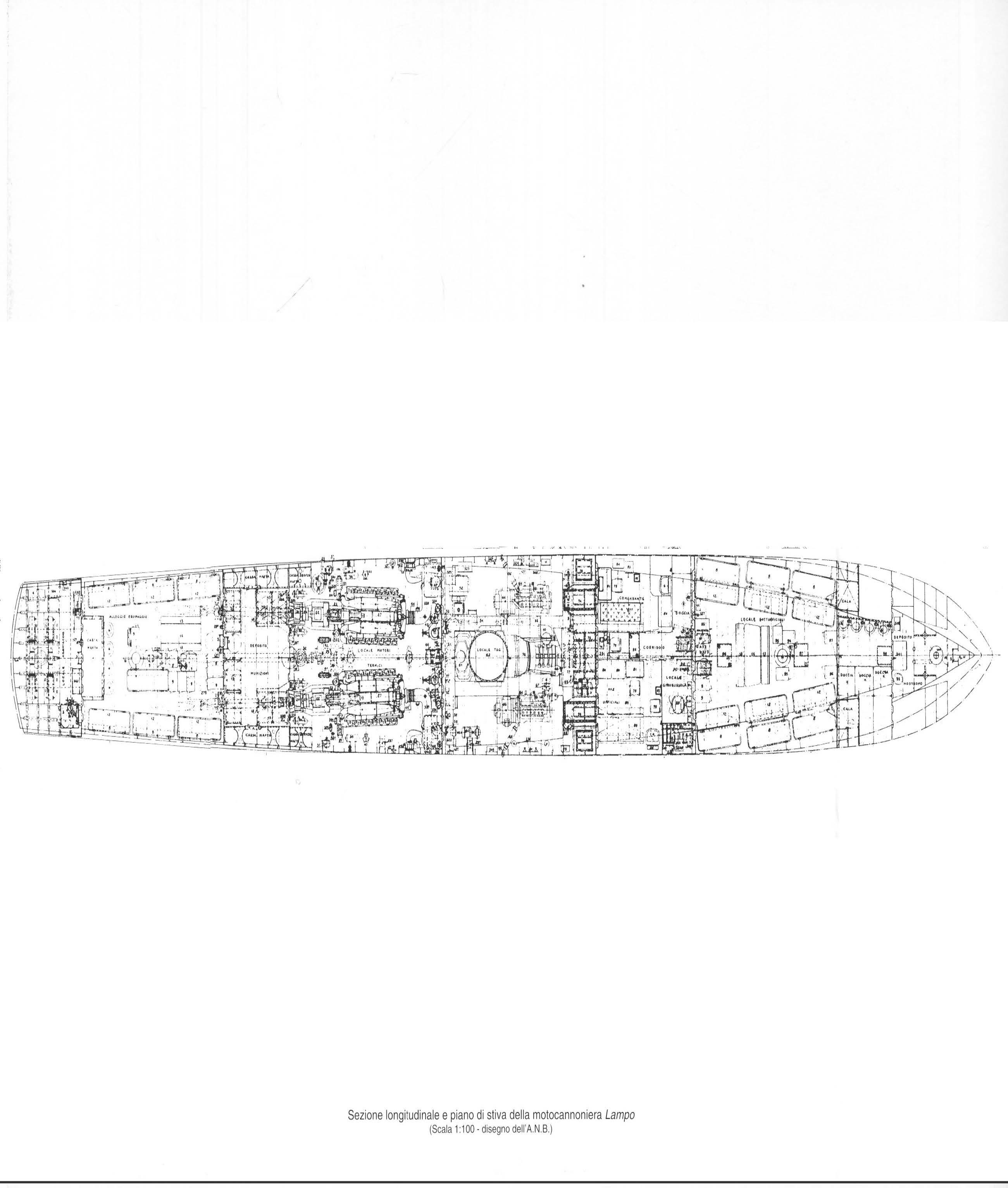

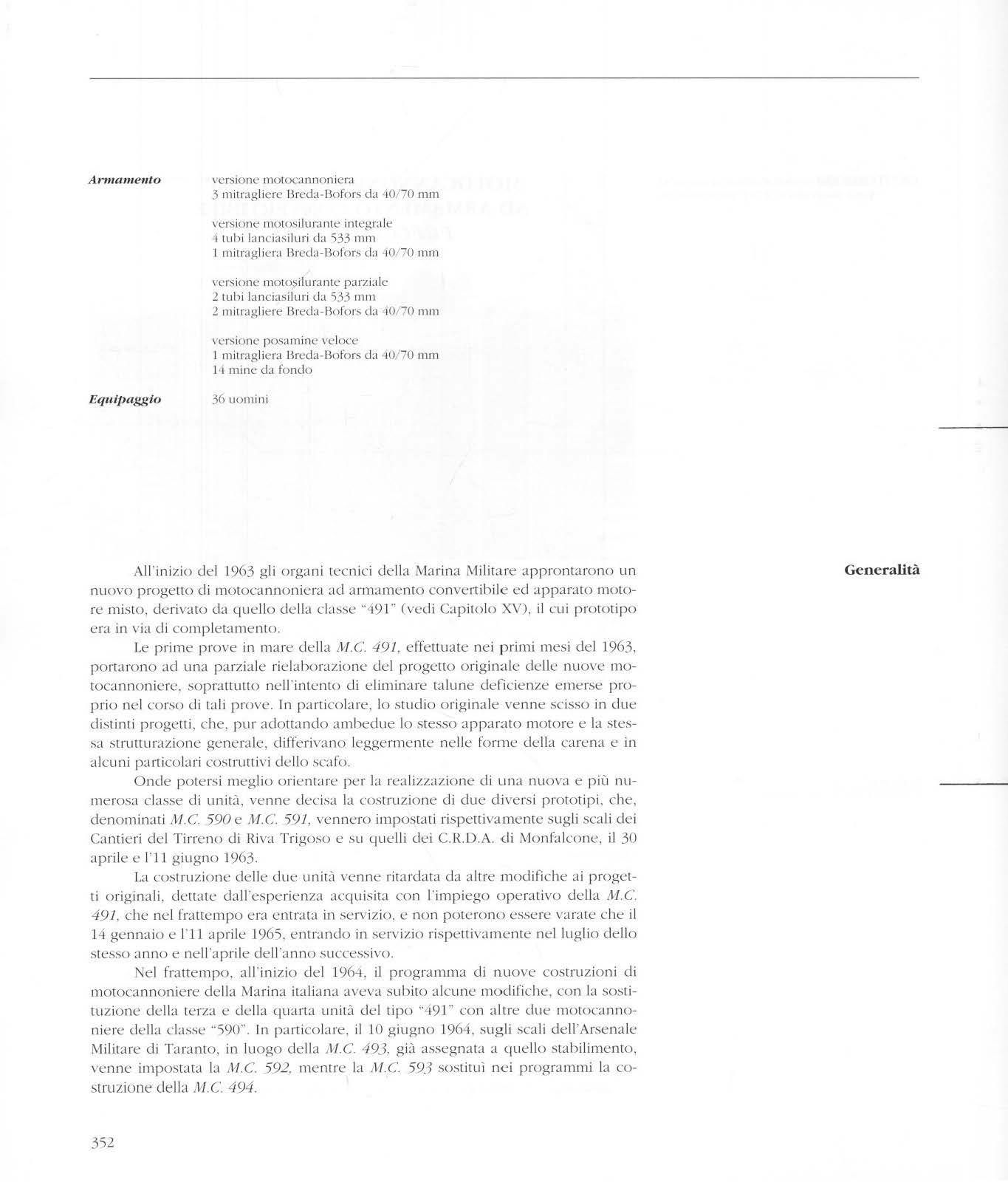

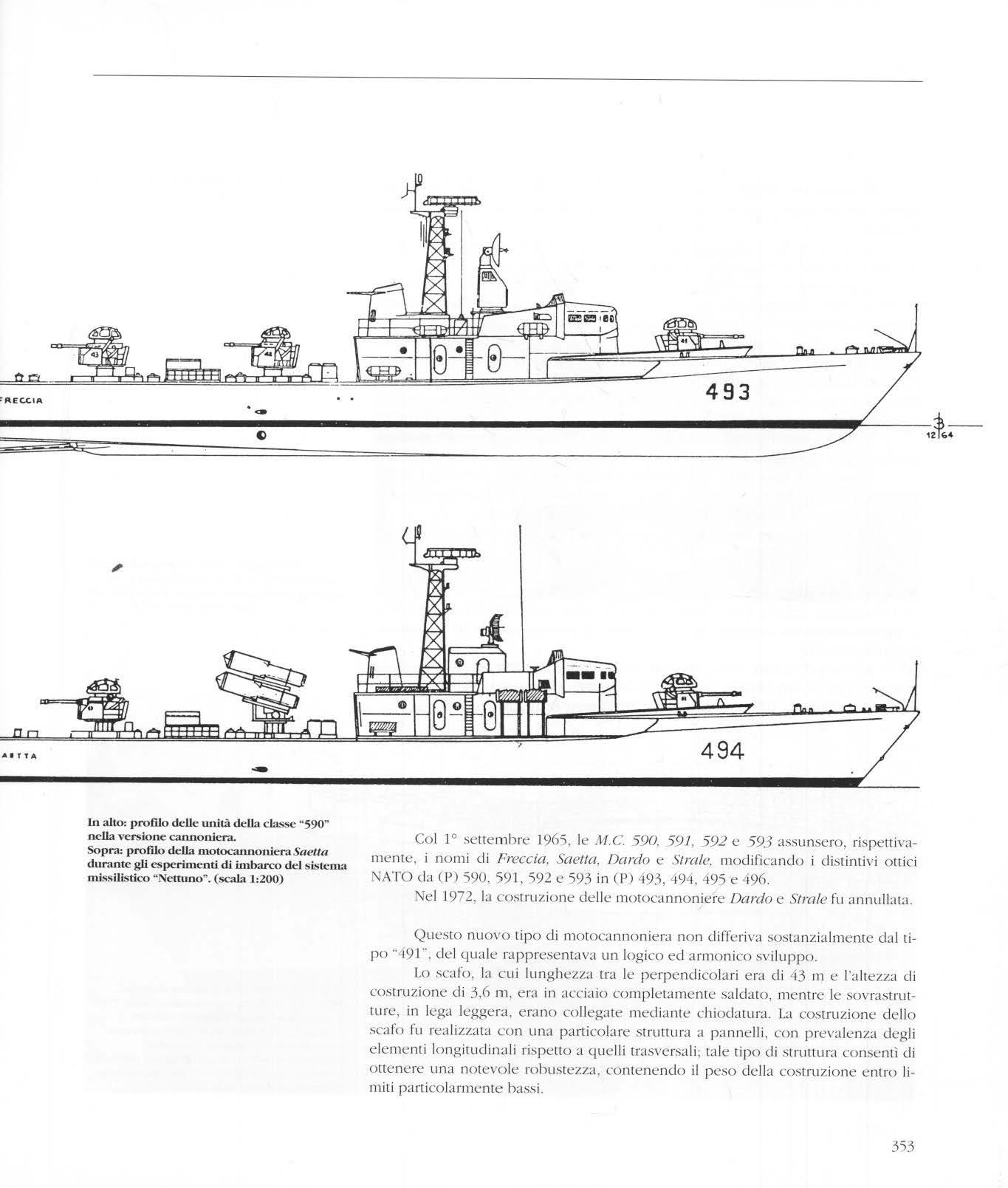

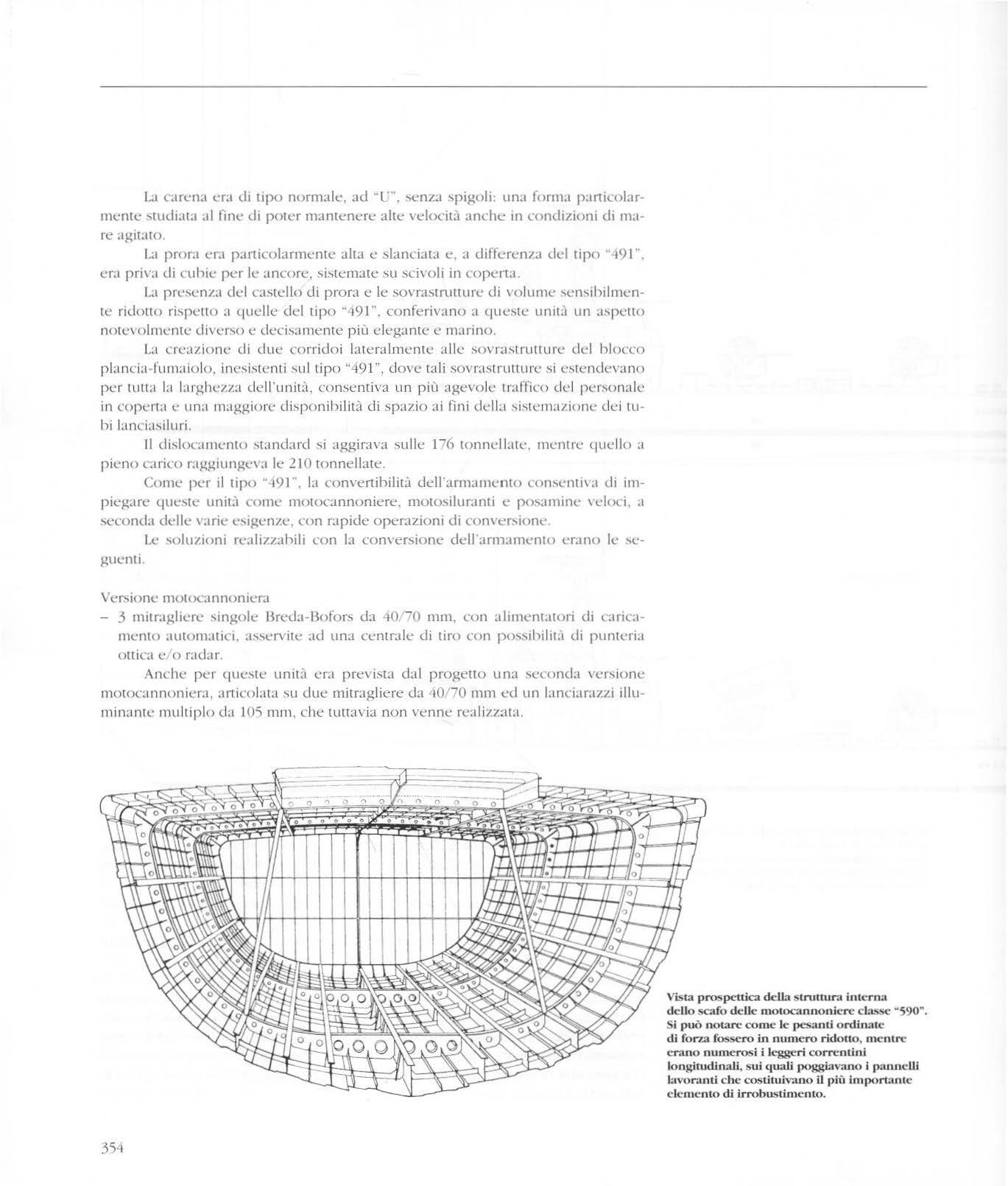

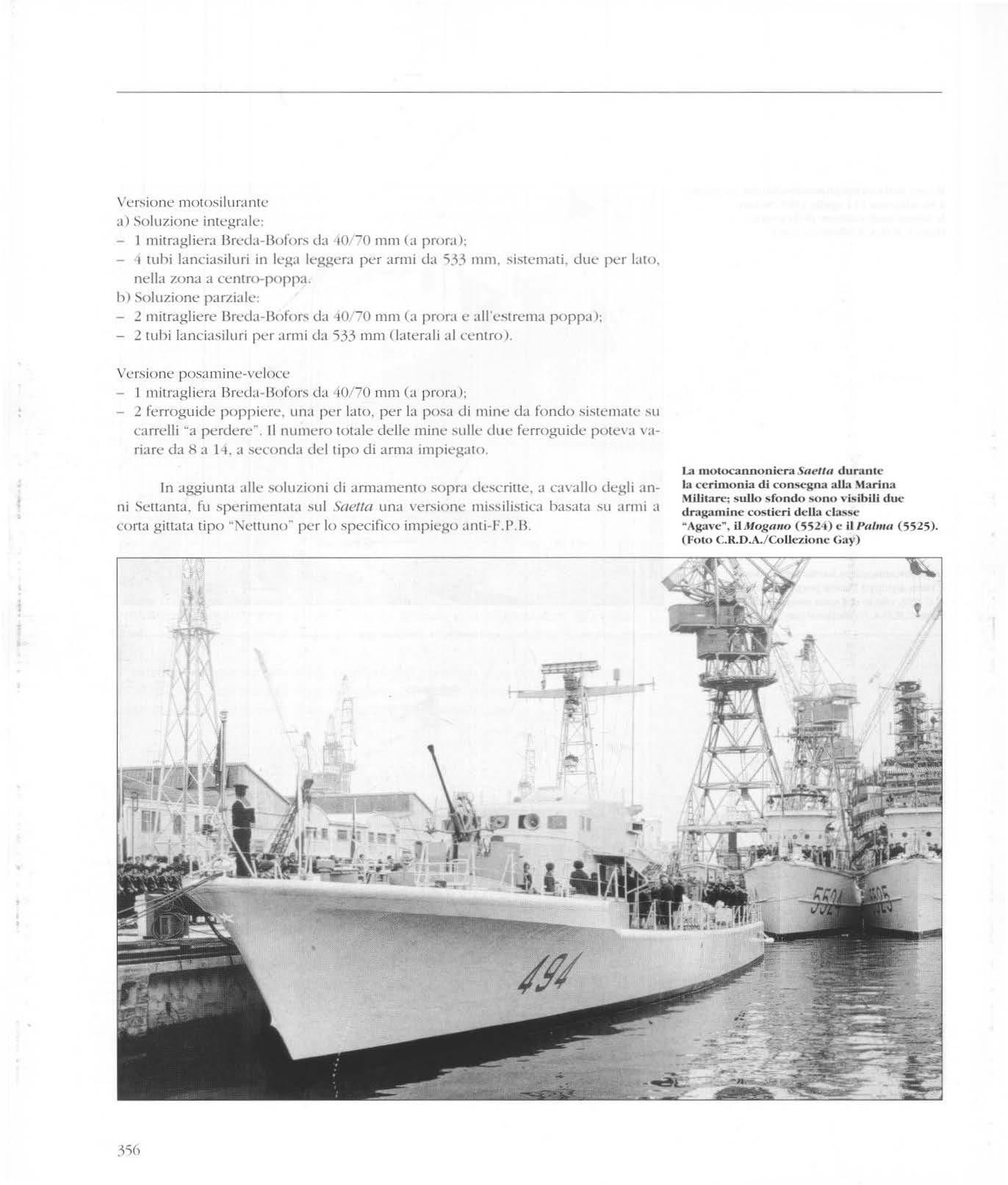

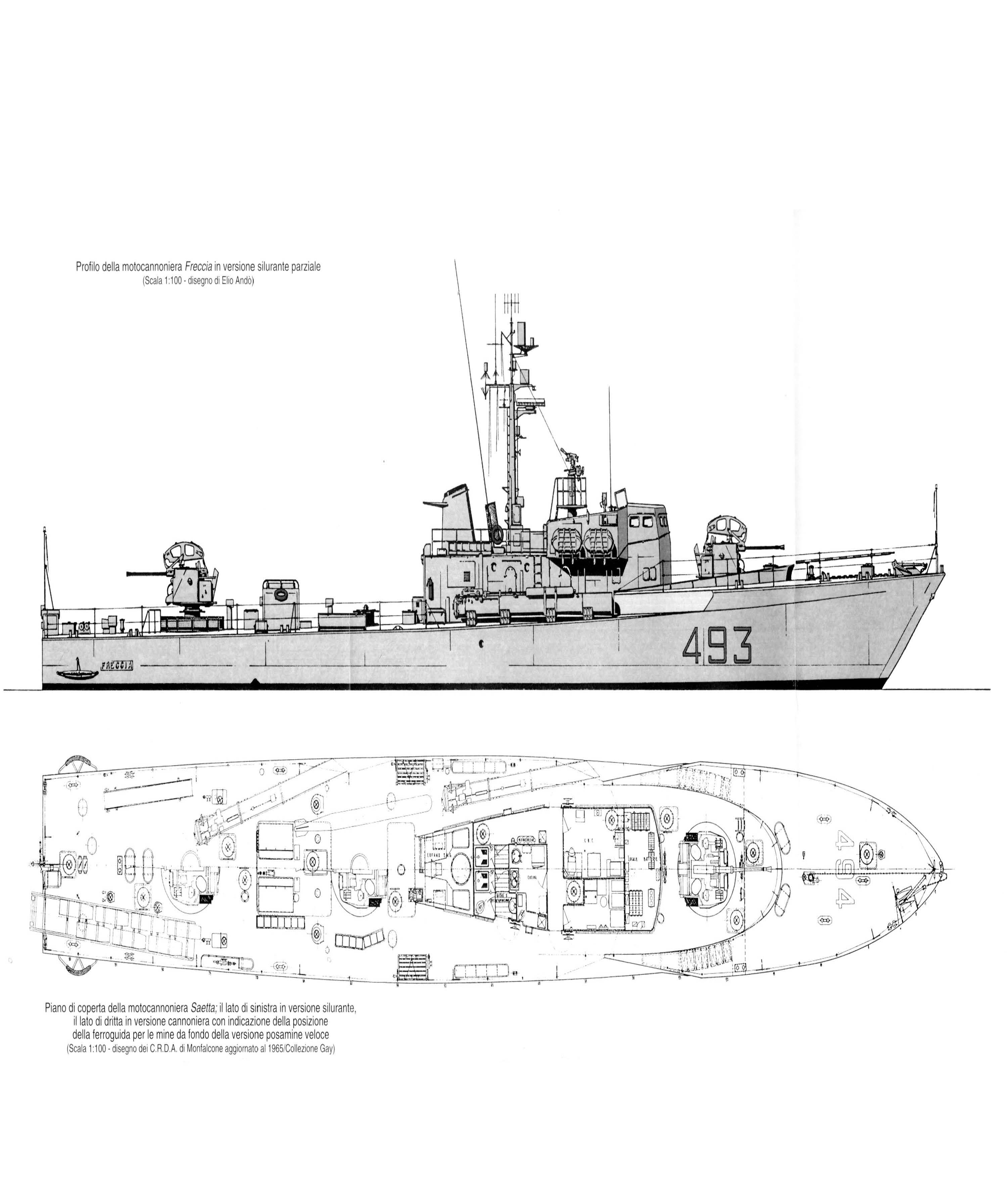

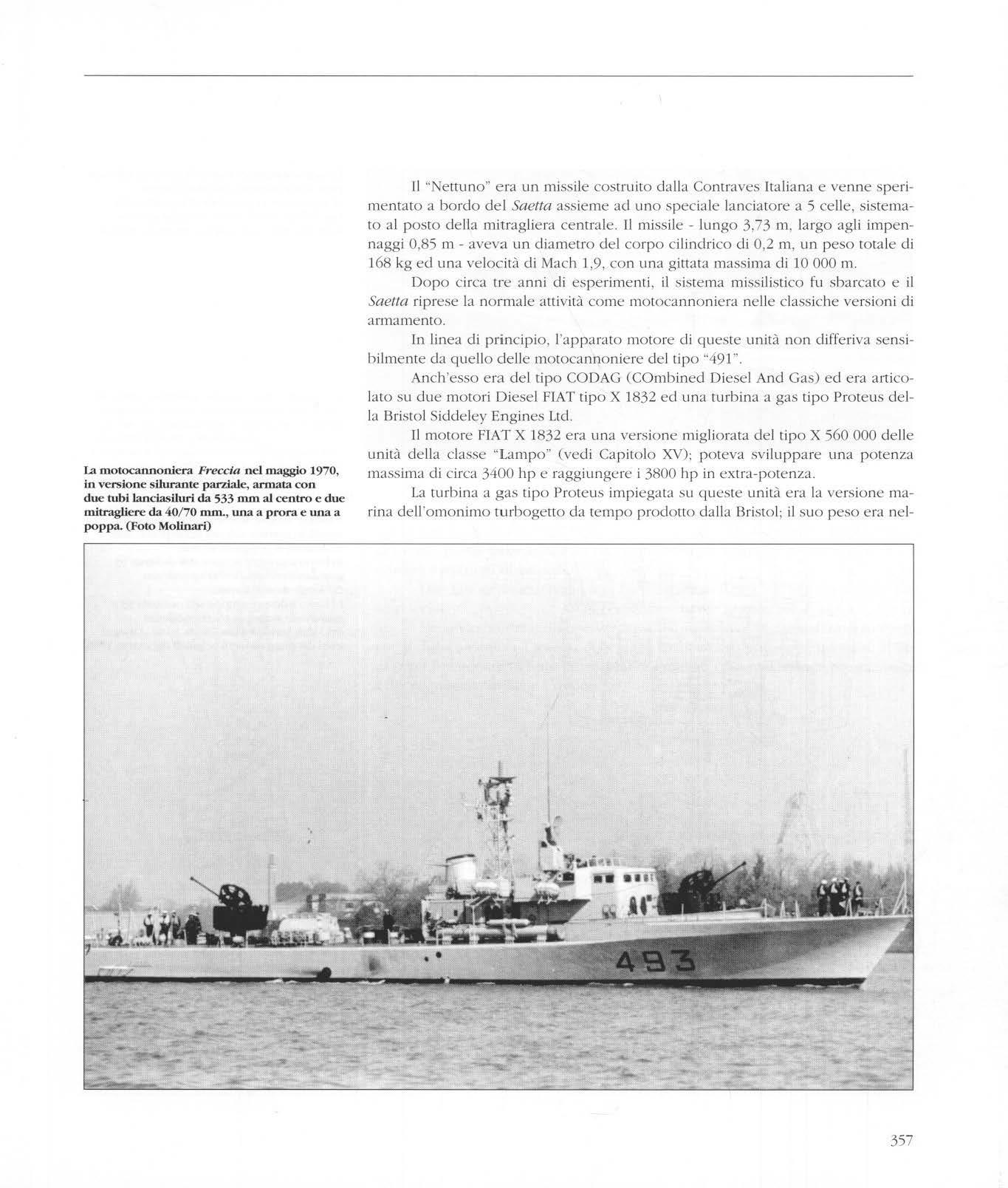

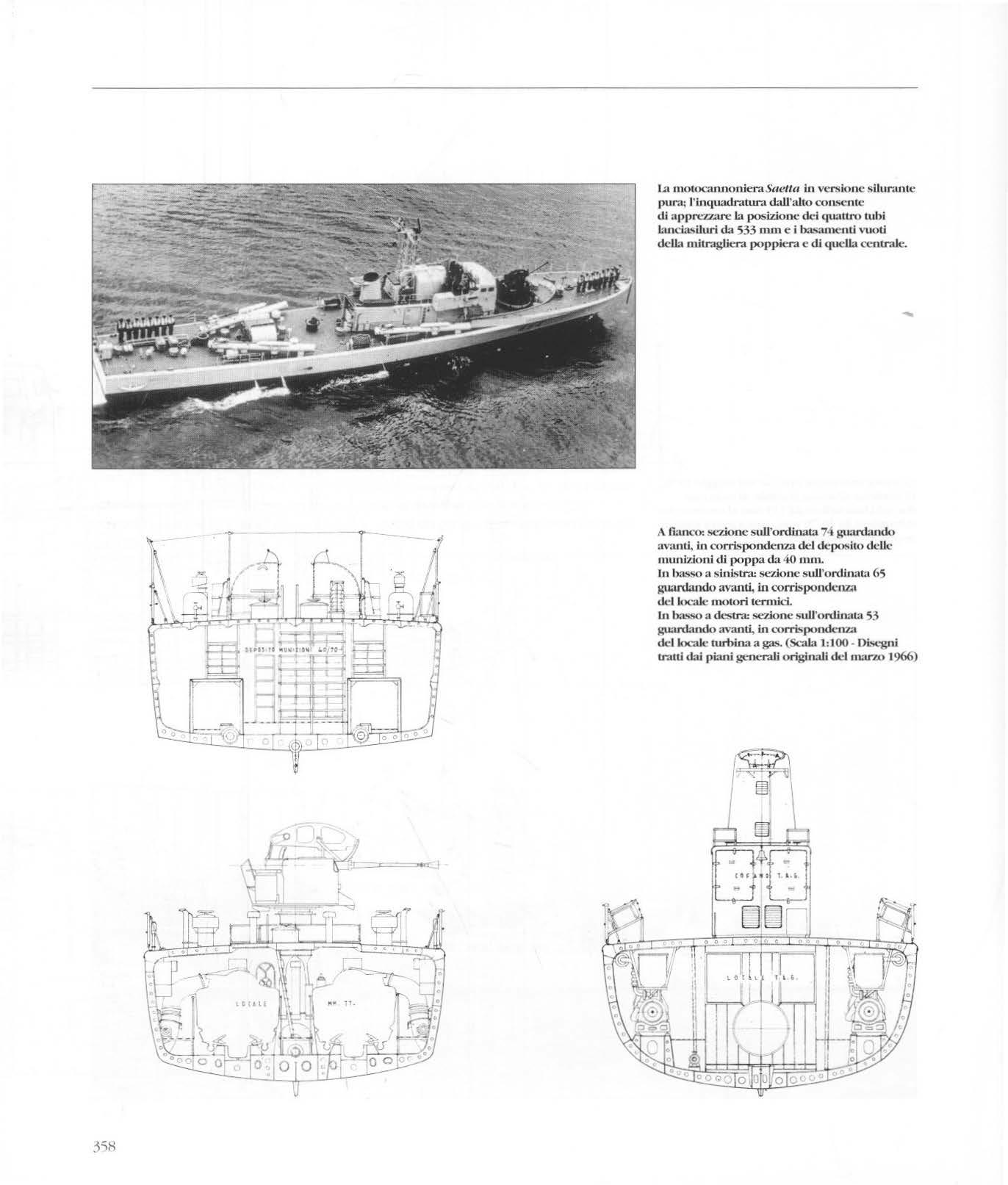

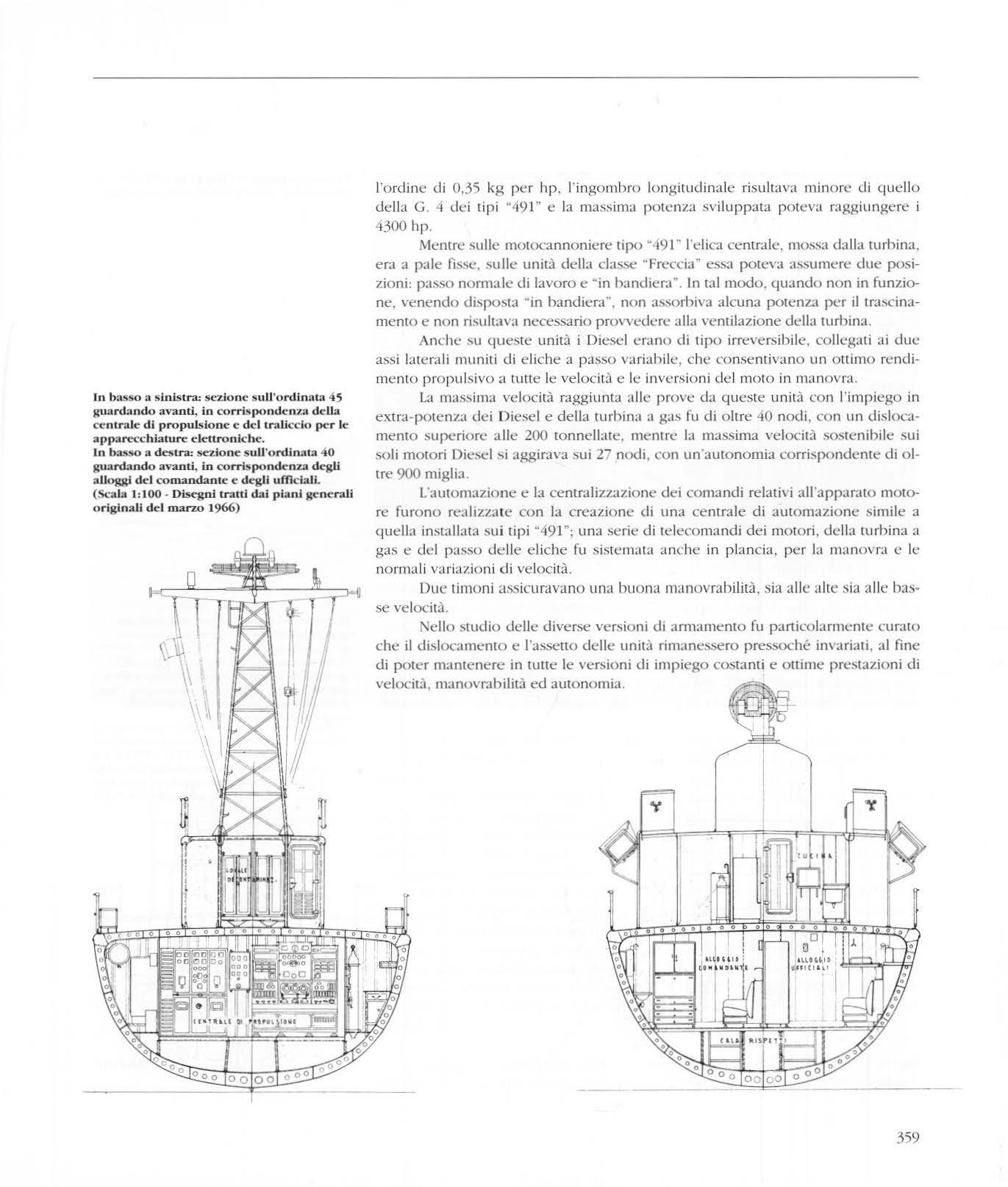

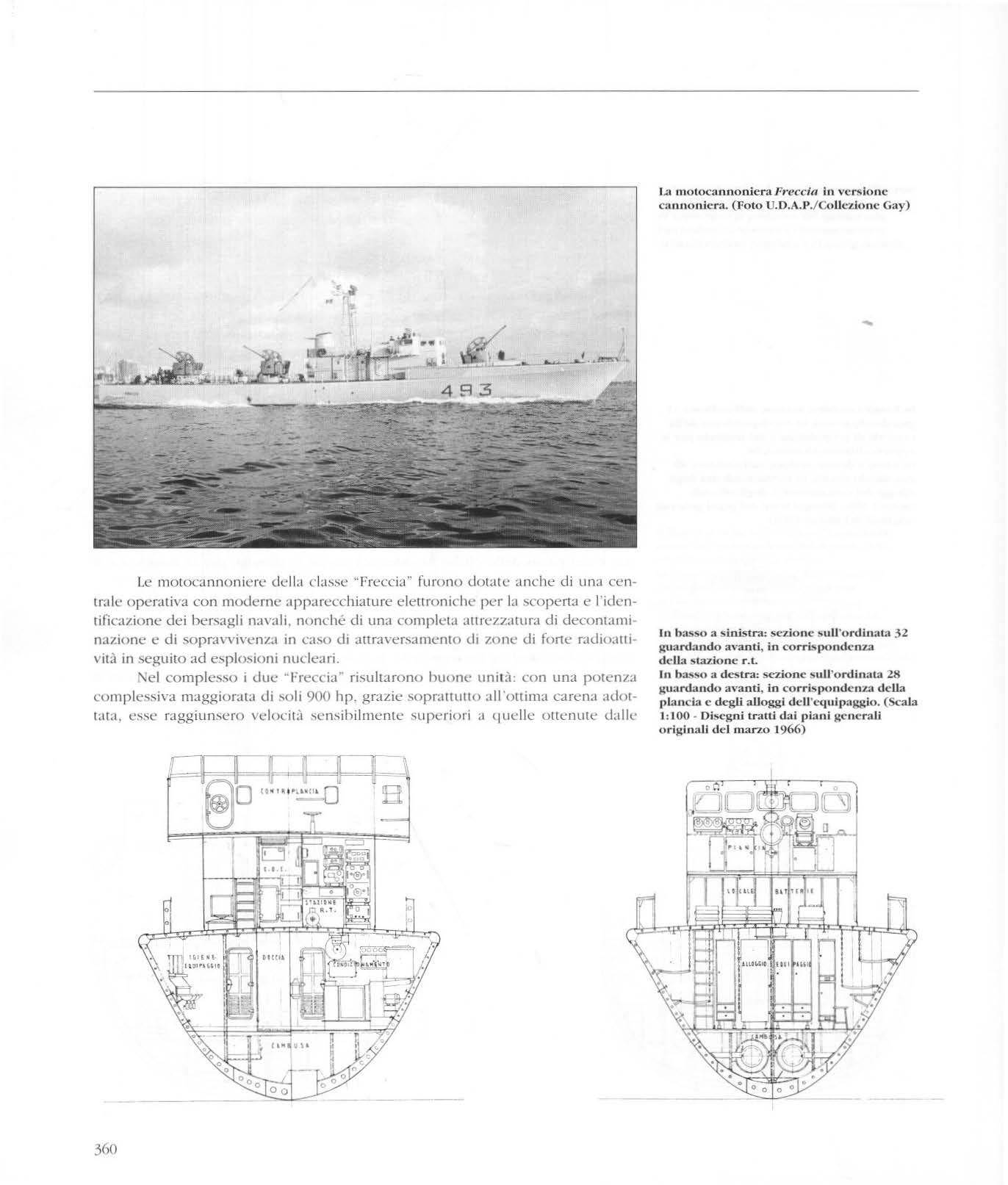

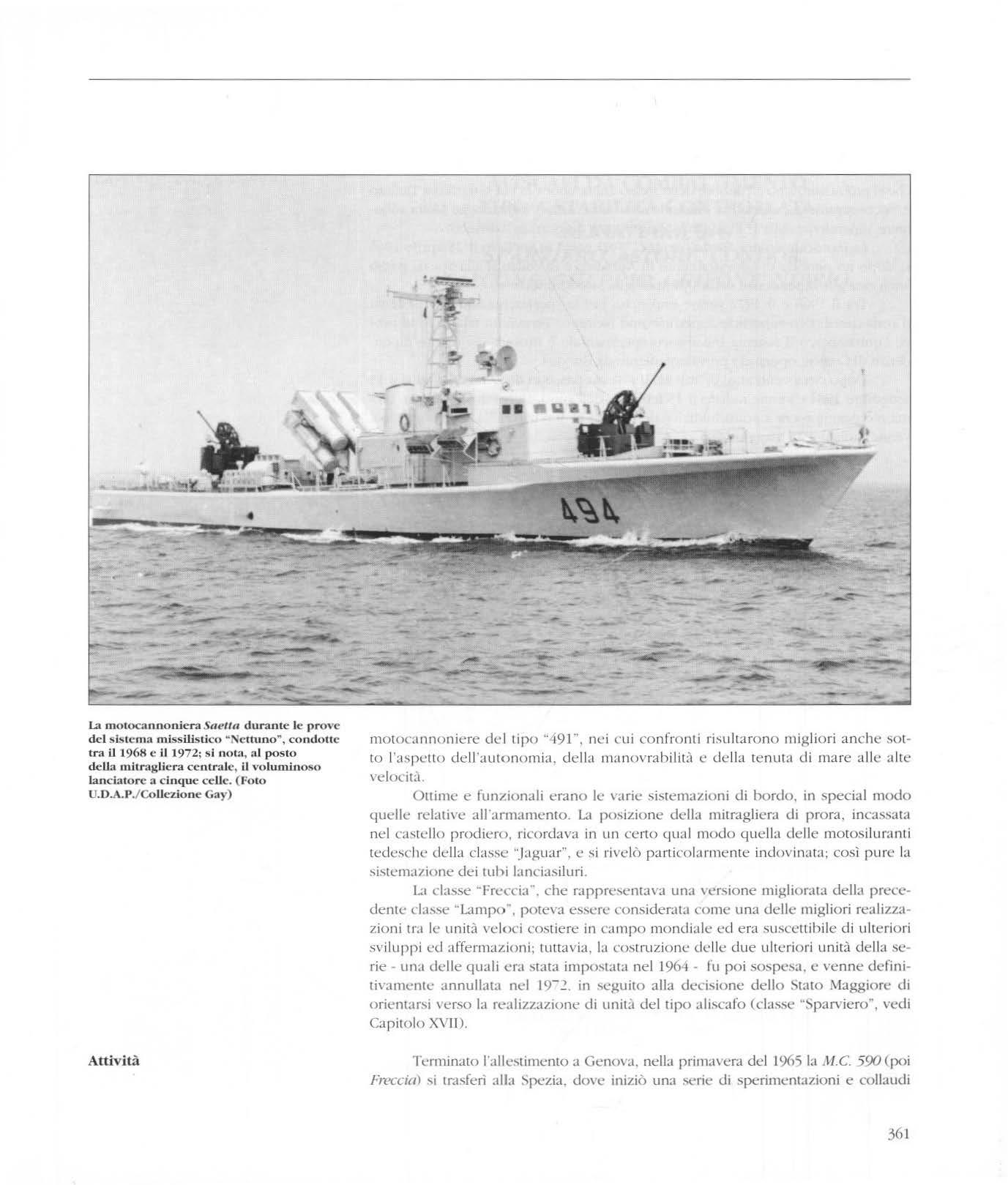

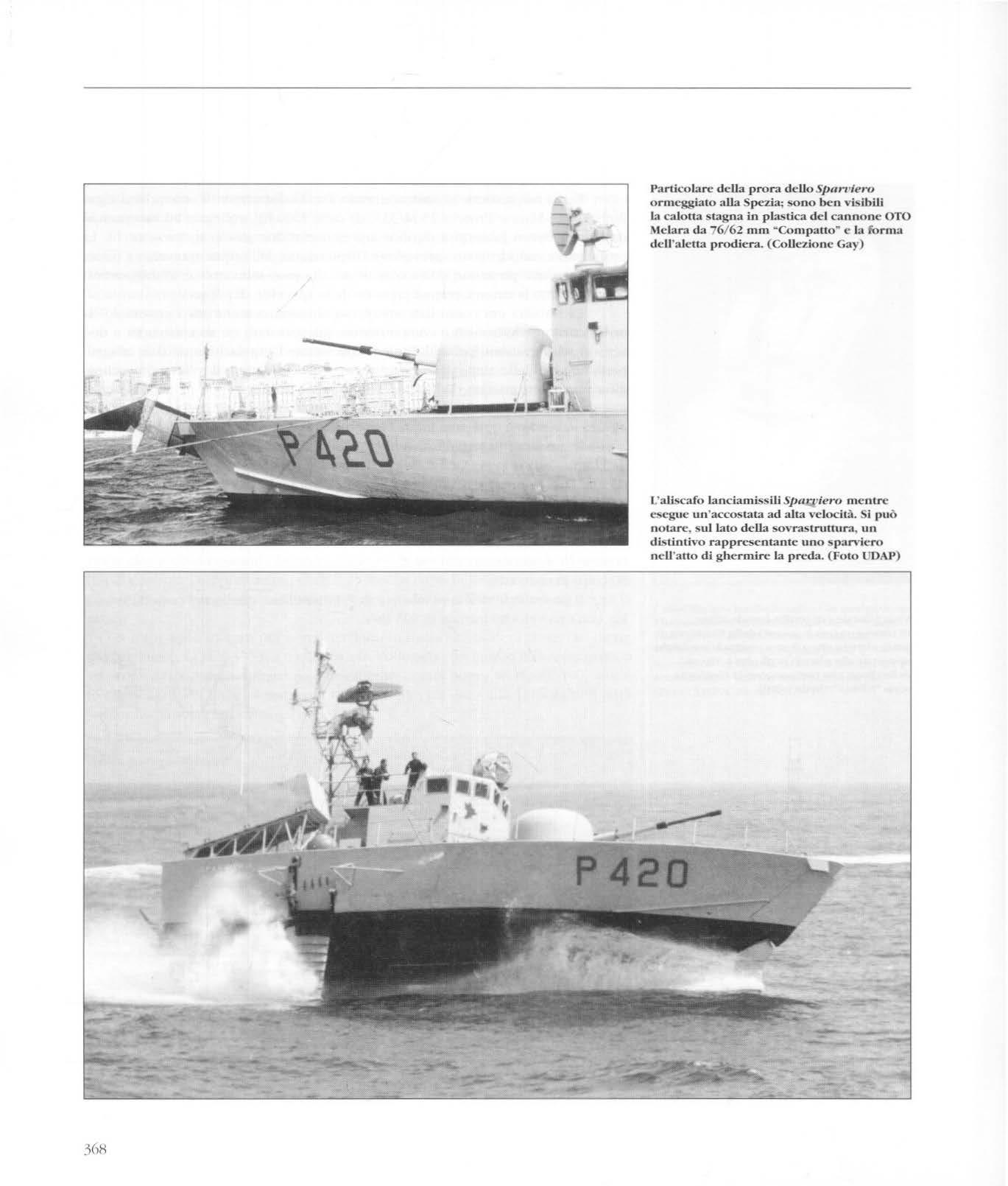

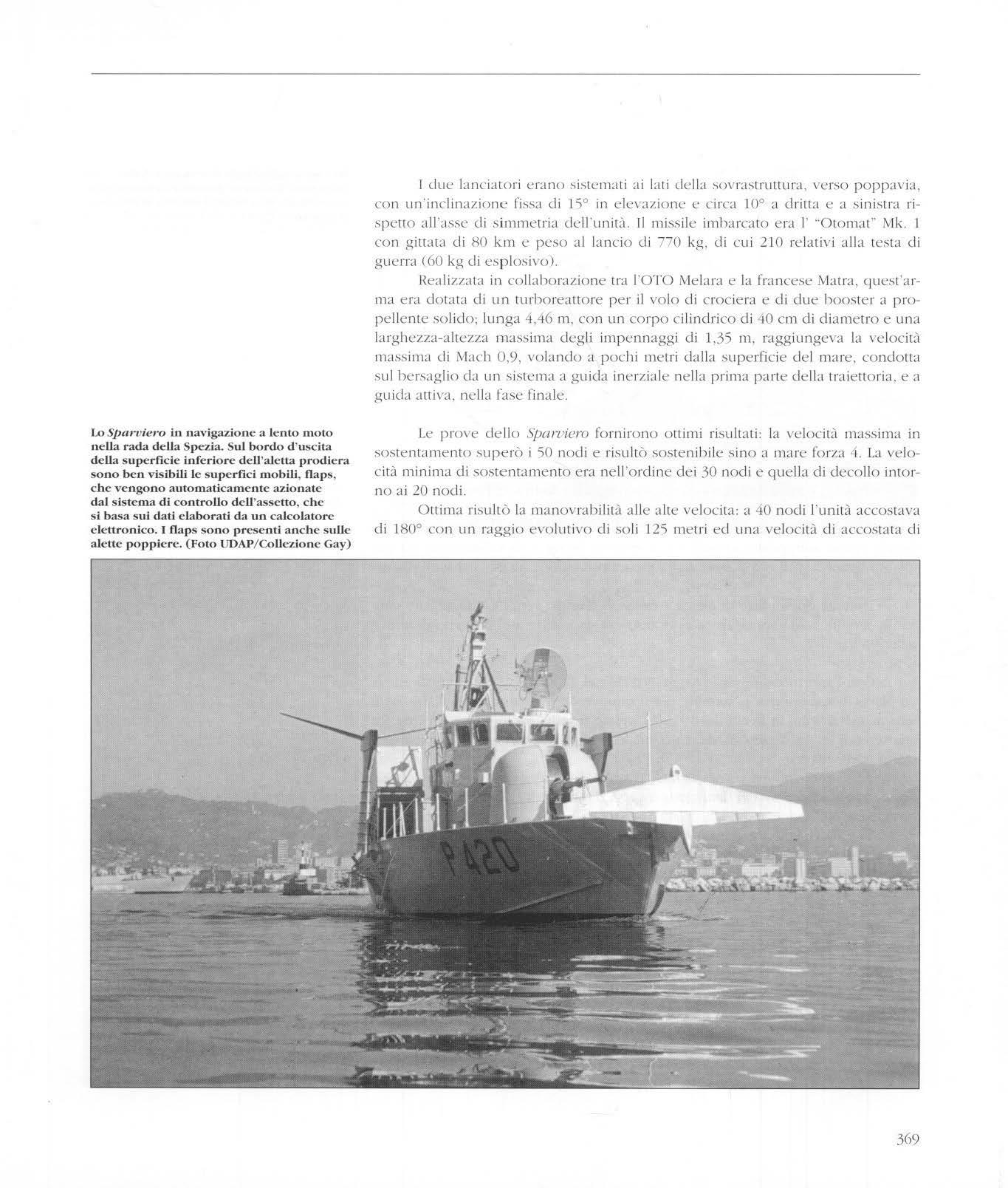

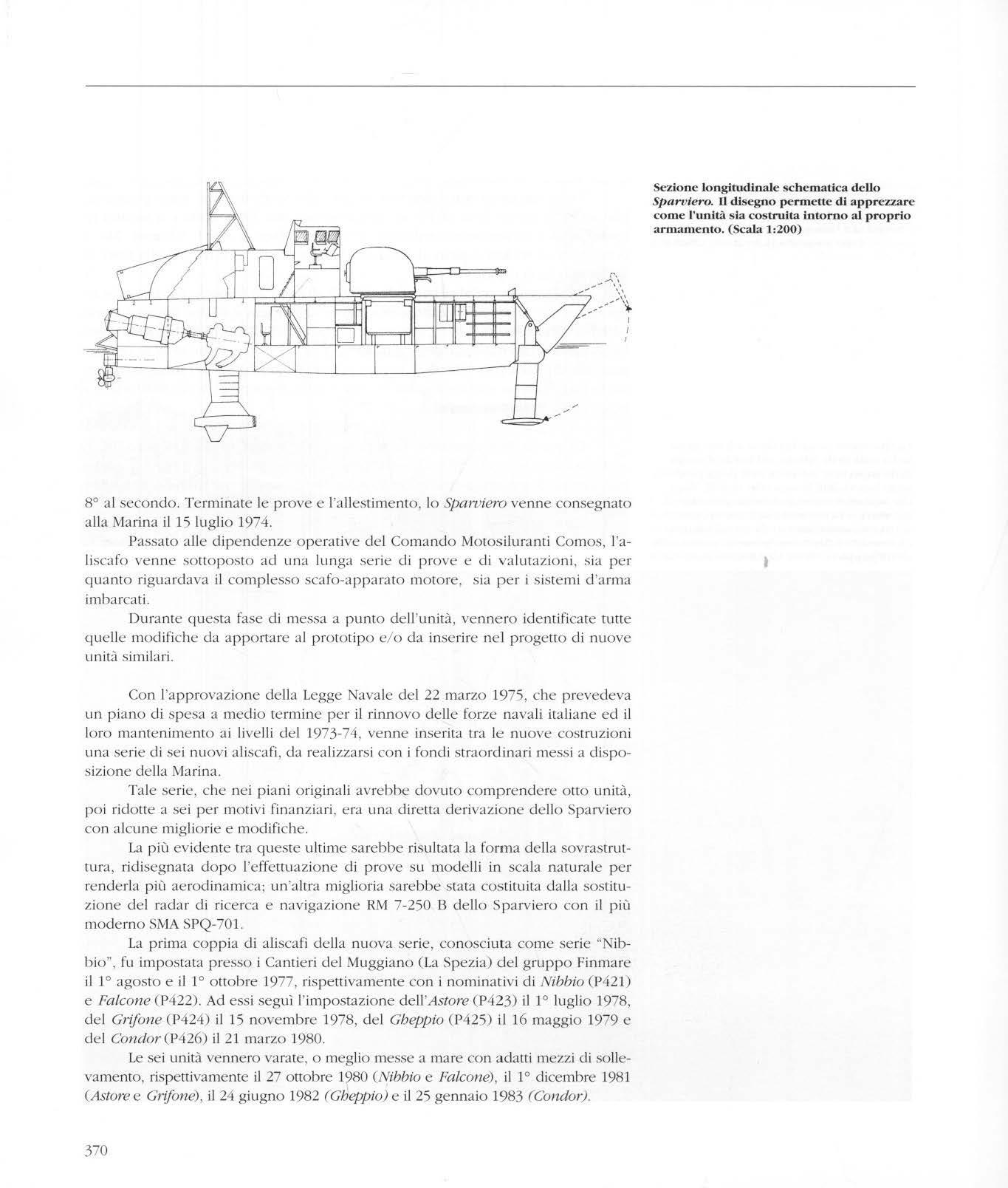

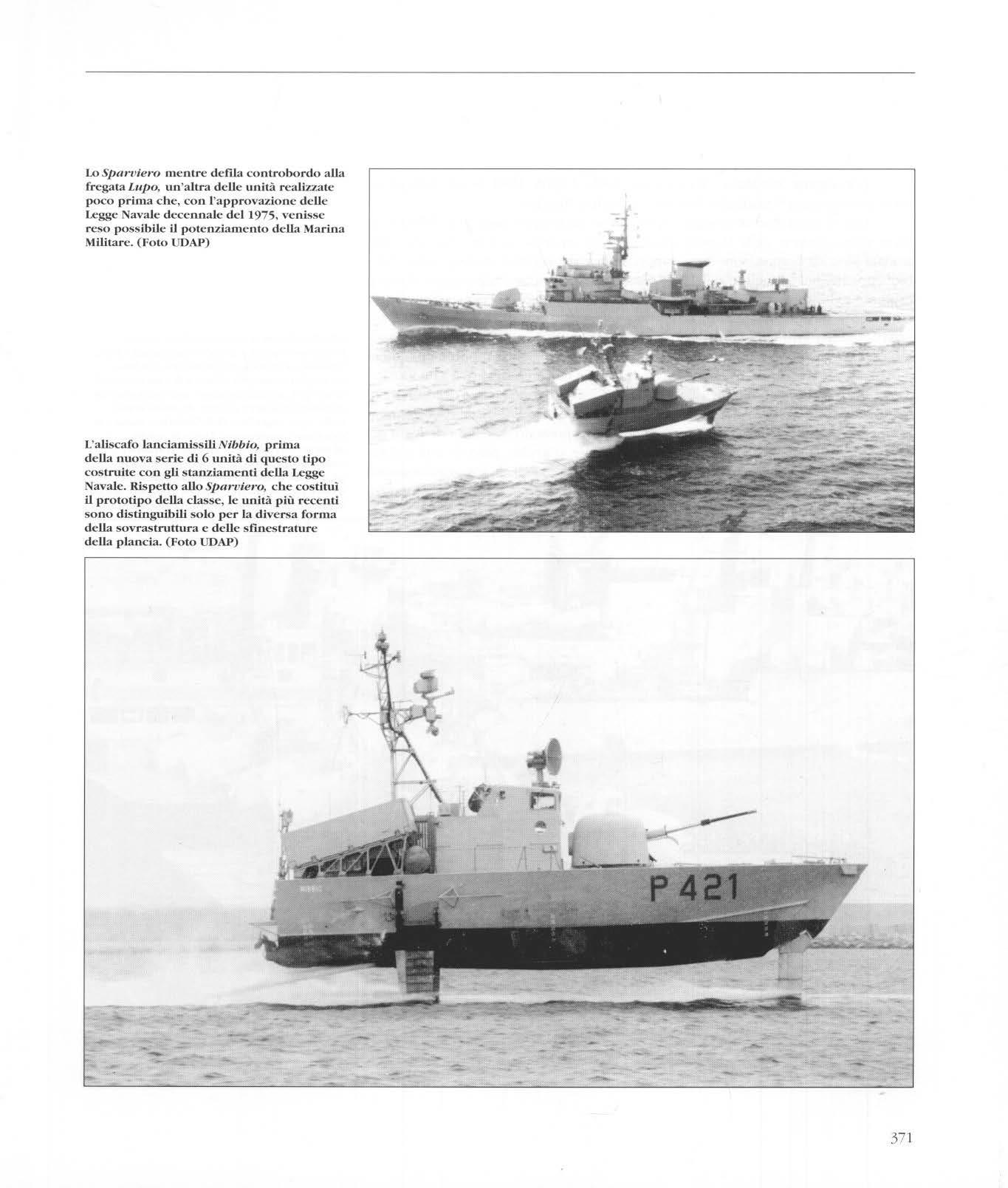

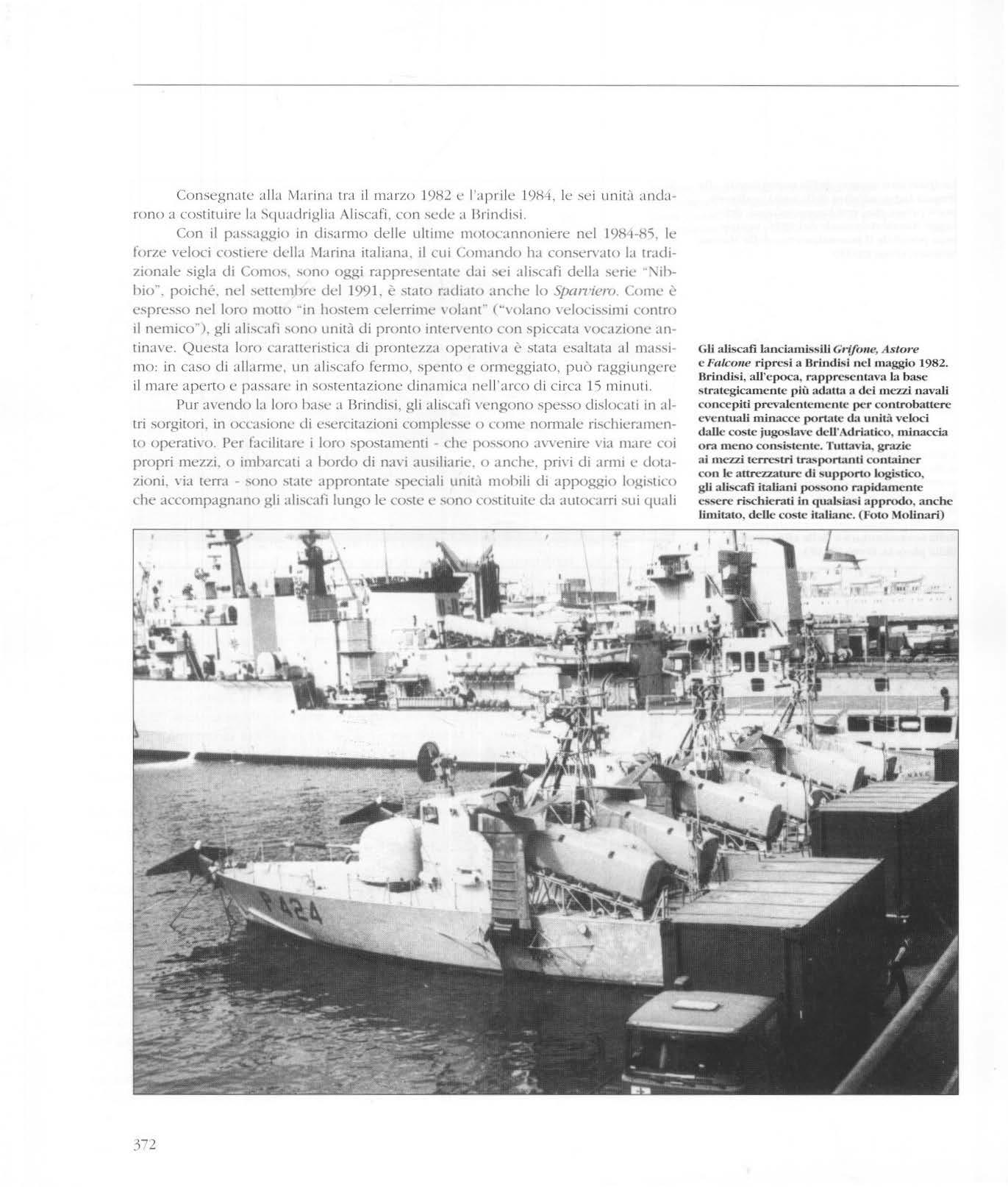

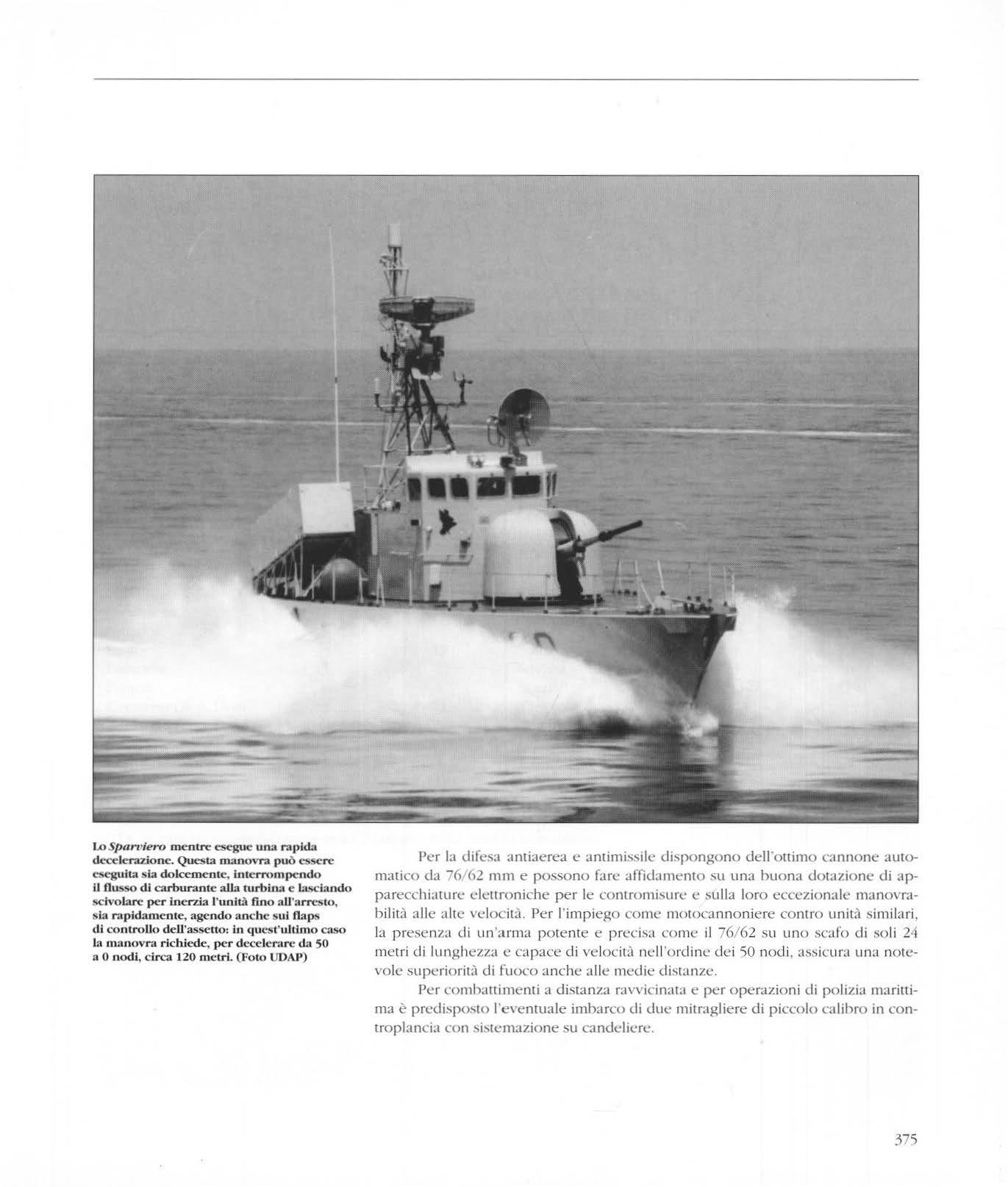

L'unica differenza tra le unità cos truite neg li Stati Un iti c la PT 9 fu l'adozione el i tre motori a scoppio Packarcl da 1200 hp in luogo dei mo tor i Ro ll s-Royce c h e e quipaggiavano il proto tipo.