MARCONI INVENTORE DEL RADAR?

E::.t r atto dat Ho!tettino deU'IsLitttlo Sw·rico e di CuLtnrn d elt'/\ rm. a del Genio Fa s c ic o: :J n . 129 - Gennaio- G i u gno 1976

TlPOGRAFIA 21<> STABTLI:IIENTO TRASMISSIONI - ROMA

E::.t r atto dat Ho!tettino deU'IsLitttlo Sw·rico e di CuLtnrn d elt'/\ rm. a del Genio Fa s c ic o: :J n . 129 - Gennaio- G i u gno 1976

TlPOGRAFIA 21<> STABTLI:IIENTO TRASMISSIONI - ROMA

Che i l radiolocali zz atore denominato RADA R (dalle iniziali di << Radio Detection And Ran ging >> , traduci bilc in: << R i velazione c misura delle distanze » o nell'altra versione : « Scoperta e locali zzazione a mcn.o rad io »), una d e ll e i nvenz ioni pi tt t ip iche de ll 'età nostr a , sia stato ideato da Gug lie l mo Marc o ni, è gene r a lmente noto ed accertato,. tanto che l'invenzione non ebbe palesi con testaz ioni di priorità, per cui il principio su l quale si basa ed il procedimento della sua applicaz i one non ricl1i edono di essere r ive n d ica t i .

Certo che u n conto è parlare in genere d i princ i pio nel senso di id ea or iginale fondamentale, e diverso è stabilirne il conseguente sv i luppo sul terreno pratico, concetti questi che r i feriti a l radar por t e r ebbero a concludere che la s u a affermazione e di ffus ione è in r ealt à l'es i t o d el cont ribu to e de l concorso c oncomit ante d i mo lte menti rivolte a rcnde rl o d i pra tica utilità, e fficace, ed a moltiplicarnc la struttura ed i perfezionamenti.

Ci sembra tuttavia interessante esporre come M a rconi g iu nse alla realizzazione sperimenta le dc! dis posi tivo , d e tto per an tonomasia occ hio magico, mè ta costa nt e d e i s u o i i n t endi me n t i , ogge t to de lle as sidue ricerche rivolte a d off r ire un mezzo di d ifesa nelle contingenze c nei frangenti più avventurosi, in parti colare per rendere pi ù sicura la navigazione marittima .

Una a n a li s i minuz iosa d e ll 'attività s vil uppat a i n 40 a n n i el i indag i n i c d i prove pu r ave nd o per base l a radiote legrafìa ge minarono dal tronco della nuova scienza a l tr i rami fruttif eri, ci induce a riconoscere che Marcon'i perseguì da sempre il proponim ento di rendere sicura al massimo la nav igazio n e i n m are s p ecie n e lle fre qu en t i con di zioni pro ibitive.

Com inc iamo col const a tare come dall e no z ion i acq uisite in g iovcnti:t attraverso la conosce n za delle classiche es pe rienze del prof. Augusto Righ i, r ig u a r dant i l'ottica delle os c illa z iovl'i elellriche, e bbe modo di appre nd ere l'analogia tra i fe n ome ni delle 1'ad ia z ioni l u m inose e que ll e e / et l1' iche , ambedu e della s tessa natura fis ica, e qui nd i anc h e la pe rfe tta identità d e lle loro pro pri età i ntrinsec h e, quali ad esemp io la riflessione, la rifra z ion e e la rifl ess ione totale

Alla sol uzi one del problema che si era proposto , problema d e l tutto specifico e s in go la r e, g iunse per gradi, soprat tutto perché fu occupato in preva le n za a trovare la via adatta pe r maggiorare sempre più la po r t a t a etTì cace d e lle com uni cazion i radiotelcgrafìc b e ed a perfezion ar n e il rend imento .

Dopo la grande g uer r a, fu essenziale la n ecess ità r iscontrata da Marcon i di sa lvag u ardare la seg retezza a cl includo a l ritorno alle onde corte e d all'us o dc i riflettori. Non vi è stato radiolelegrafico o radiotecni co senza il richiamo alla affermazione che

egl i fece a Lui gi S o l ar i il 2 marzo 1916, a Genova, di ritorn o da l fr on t e:

« Io mi sono ing ann ato e tulli gli altri mi h anno seg uito; ma io s ono il primo a ritorn a r e indie tro e ad abb a nd ona re le onde l unghe pe r le ond e corte sulle quali si f anel e r à l 'av venire delle ra d ioco municazioni.

H o una vecchia i dea che vog lio p rendere i n esame Vo g lio ritornare a ll 'impiego dc i riflett o ri con onde corte, ma non di riflcuo r i a supe r ficie conti nua come que lli da me usati a Po ntecch i o n e l 1896 . S i dovranno adoperare r iflettor i basati su un nuovo p r inci pio >> .

E ben presto Ma r coni fece c o s tru i re le d ue pr ime piccol e stazioni ad onde corti ssi me (2 o 3 metr i) , cioè a d a lti ss ima frequ enza, e ne ve r ificò .l a por t a ta. Le esper ien ze f u rono condotte a Li v orno ass iemc a ll'i ng Fra n k lin, comunicand o fra la costa cd u n m o toscafo si t u ato a se i m ig lia .

Con que s t a i nnovazione Marcon i a p r ì un nuovo vasto ori zzonte a llo svi lu p po de ll a rad io antici pando la creazione del «s istema a fascio ad o n de corte» per mezzo d el q u a le perverrà, dopo a n n i d i t e ntati v i , a co nsegu i re serv izi mu lt i pli e contemporanei a gra n d iss ime distanz e.

Una p r ova riu scita , ad on d e corte, è qu e ll a conseg uita da Ma r c oni con la porta t a di 160 chilo metri , tr a B irmi ngham e Londra, usando onda di 15 me tr i a vvenuta nel 1917. S i dovrà att en d e re il 1933 p er l 'es ploraz io n e d e lla gamma ul tracorta a tto rno a i 50 centimetri.

Il 12 d icembre 1916 Marconi tie n e u na confe r enza all ' Accademia de i Lincei s u i: «Fenomen i non spiegati c problemi inso lu ti att i ne n t i alla radiote lcgrafta » . In e ssa tr at ta degli ostacoli che si fra ppong o n o a ll a p ropagazio n e d e lle ond e e let t romag n e tich e , d e lla o r i gi ne dei di s turb i na tu ra li (gli: Xs), c d e lle s cariche d e tt e i n trusi (in am e ri cano: Statics).

S i so ffe rma s ulle p ropr ietà elettric he d ella atmosfera e pre nde i n cons ideraz ione l'i potes i di Haev i s i de; accenna alla Lroposfera ed a ll a c onsegu e nt e riflessione d e lle o n d e elettr iche . Dà per ult i mo resocont o d e ll e o n de perturbatrici e prospetta i provvedimenti per e l im inare i fa lsi segnal i.

In altro esposto egli dirà:

« Dal 1916 necessità belliche esigevano metodi di radiocomunicazioni più segrete di quell e che erano s t ate fino allora in uso; rinacque così il mio in t ere ssamento alle proprietà direttive delle onde cortiss ime, c tornai a de d icare i m iei s tu d i e le mie ricerche alla generazio ne ed alla ric e zione di tali onde>>.

Proiettando le sue attese verso l'avvenire pronuncia:

<<I risu ltati delle esper ienze sulle onde c o rte bastano a convincermi che s.iamo all'inizio di uno sconvolgimento delle nos t re idee in riguardo alia teoria ed alla pra t ica sinora seguite nelle applicazioni della radiotelegrafia a grandi distanze>>

Nel 1920 Marconi attua l'istituzione dci radio/ari c ostieri, particolarmente utili in vicinanza d e lle cos t e pericolose e n e i mari sovente coperti dalle nebbie, o dove il t r af f ico marittimo è pitt intenso.

Il primo radiofaro girevole v iene costruito da Marconi nell'isola di Inchkeith, presso la costa nord orienta le inglese (nella baia Firth del Forth, di fronte a Leith, il porto d i Edilburgo). I segnali convenzionali Morse venivano trasmessi ad interva lli nei due minuti che il radiofaro impiegava a compiere un giro comp leto . Il radio -fascio era di una a pertu r a di 0 15; il trasmettitore a scintilla impiegava l'onda di 4 metri ; il riflettore aveva un eliam e tro di apertura di 8 m e tri.

E gli studi proseguono: Rece ntemente mi con v insi ch e l'uso d e lle m icroonde offriva gran de possibilità p e r la soluzione de l l'importante prob lema di guidare le na v i in porto attrav erso fitta nebbia e perciò un n u o vo siste ma è stato attuato >>

A Trento, 1'11 settembre 1930, Marcon i pronuncia, in un convegno della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, un di s co r so inaugurale . Il tema è: «Fenomeni accompagnanti le radiotrasmissioni ».

S volge in mod o p a rtico l are l'i nteresse de sta to d ai ra dio -ec hi , ricevu t i alcuni secondi. dopo la trasmissione di ciascun segnal e , e riferisce sulle ipotesi indicate da n umerosi osservatori. Nomina l'ing . Trelellen, l'ing . Langridge, suo i assistenti, gli studios i Quack , Eckersley, Van der P ol, Stromer, Hals, Pedersen ed a ltr i , che

approfondendo la materia, ammettevano potersi ottenere echi elettrici da strati o zone riflettenti distanti perfino 40 milioni di chilometri dalla terra (l).

Passano gli anni e s ul limitare del suo tramonto l'ultima frase è come sempre un vaticinio suggerito in merito al futuro progresso:

<<Noi siamo tutt'ora, secondo me, molto lontani dal poter utilizzare le onde elettriche in tutta la loro estensione. Questo sarà il lavoro dei futuri ingegneri e col continuo progredire della civilizzazione esso diventerà più necessario nell'avvenire di quanto non lo sia stato per il passato>>.

A queste trovano eco le parole dell'Ammiraglio Giuseppe Pession e del Colonnello Ugo Ruelle che ripetiamo:

<< Forse l'ultimo lavoro da lui compiuto fu per i marinai: un radiofaro a microonde, per pe rm ettere la sicura manovra di entrata in un porto in tempo di nebbia o per guidare navi attraverso zone pericolose >>.

«L'opera di Marconi non si arresta: egli batte sempre sul punto fondamentale e cioè sullo studio sperimentale delle proprietà delle onde, a seconda della loro frequenza. Già si aprono nuovi orizzonti per l'impiego di onde estremamente corte, che promettono importanti risulta t i per determinate applicazioni: esperienze pratiche sono state fatte con onde di pochi centimetri di lunghezza » .

<<Fra cinquant'anni, nella radiotecnica, un nome sarà sopravvissuto: quello del suo fondato re>>.

Va detto che fin dal 20 luglio 1922, parlando a New York, all'« Institute of Radio Engineers >> d ell 'esp e rimen to radiotelefonico realizzato tra Londra e Birmingham, espresse la convinzione che lo studio delle onde corte potesse ancora svilupparsi in mo lte direzioni insos p ettate, e aprire nuovi campi di fruttuosa

(l·) Un appassionato problema scientifico ha da to e dà ancor a la stura ai fantomatici imprevedibili così dett i echi degli angeli Puntando verticalmente un radar si ottengono segnali in arrivo che indican o misteriose riflessioni tda ll e quali si sono tr atte le i potesi più i ncredibili ed affascinanti, perché n on posso no essere pensati co m e dovuti a ness u n ogget to visibile nel cielo .

ricerca. Era un chiaro riferimento al princ1p10 in embrione del radar-nautico, cui tuttavia mancava la possibilità telemetrica (2).

In quella occasione precisò:

<< Mi sembra che dovrebbe essere possibile progettare apparecc hi per mezzo dei quali una nave potrebbe irradiar e o proiettare in qualsiasi direzio ne un fascio divergente di raggi i quali, se incontmssero un ostacolo metallico, ad esempio un'altra nave, ne sarebbero riflessi ad un ricevitore protetto da uno schermo dal trasmettitore, rive lando così immediatamente la presenza e la posizione d ell'altra nave, nella nebbia o in cattivo tempo, anche se quest e navi fossero sprovviste di qualsiasi tipo di radio>>.

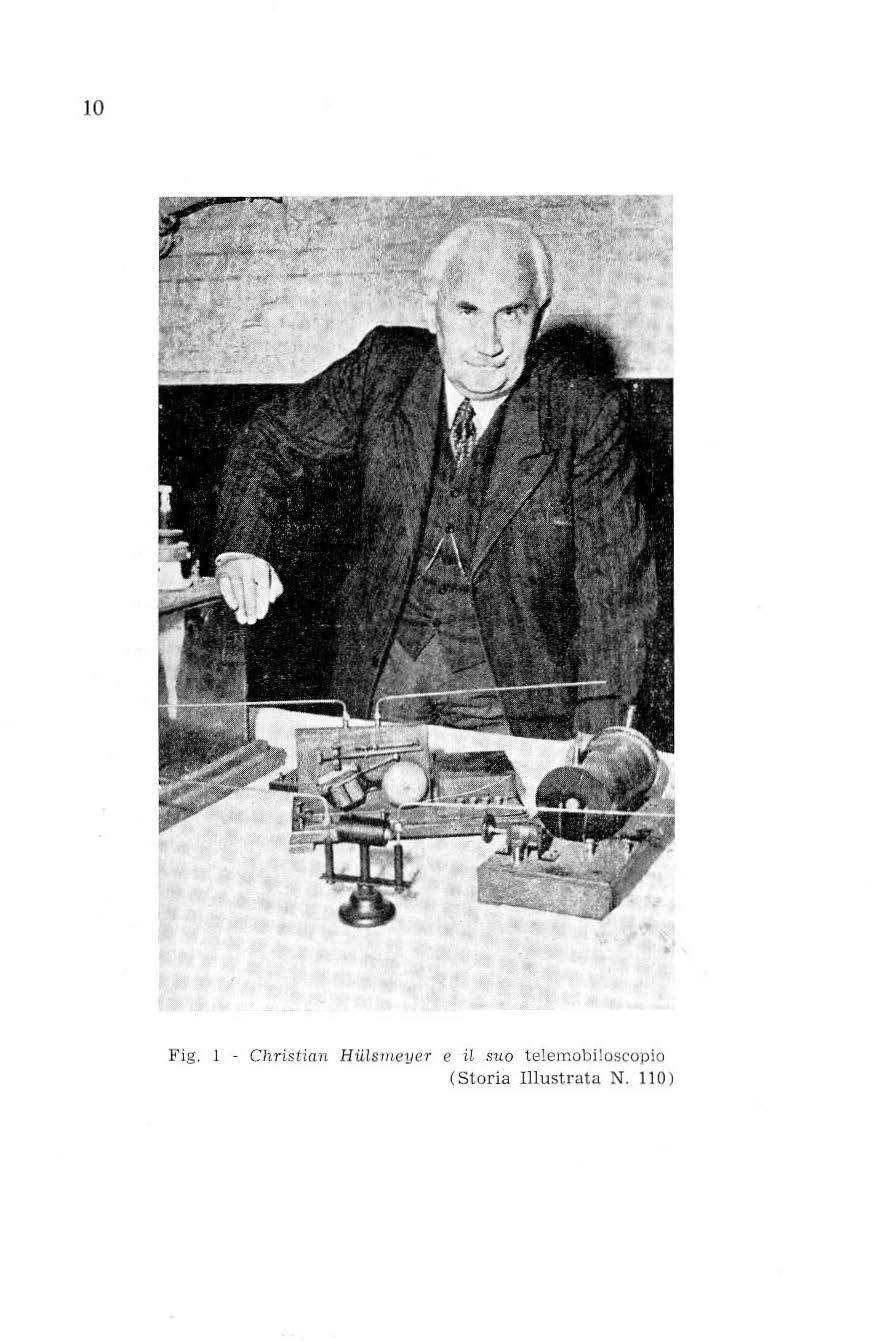

S e vogliamo risalire nel tempo, constatiamo doversi allo scienziato tedesco ing. Christian Hi..ilsmeyer una remota dimostrazione della riflessione delle onde elettromagnetiche all'incontro degli oggetti metallici o comunque solidi.. A Colonia, nel 1904, egli ne diede dimostrazione mediante i l suo apparecchio denominato telemobiliscopio (fig. l), ma l'esperimento non destò l'interesse che meritava.

Guarda caso, pochi mesi dopo la storica conferenza di Marconi, e cioè nello stesso anno 1922, negli Stati Uniti d'America i tecn ici A. Hoyt Taylor e L. C. Young, del N ava l Research Laboratory, notarono che alcuni battelli p ercorrendo il fiume Anacostia provocavano delle variazioni di intensità nei segnali radio tra du e stazioni disposte a cavallo d el fiume, sulle rive opposte (lunghezza d'onda di 5 metri), tanto che suggerirono la possibilità di scoprire le navi non v isibili, giungendo così fra i primi nella gara segreta che condusse al Radiolocators.

Alle prove eseguite ne l 1922 da Hyt Taylor e Young, seguirono nel 1925 quelle d egli americani Gregory Breit e Marie Ruve, i quali lanciando un breve impulso radio, poterono ottenere un effetto simile a qucUo della sonda acustica, in mare (ecometro).

Sempre nel 1925 si è avuto il classico esperimento degli in-

: (2) L'osservazione telemetrica (conoscenza della distanza tra il radar :ed il corpo riflettente) sarà resa nota nel 1925, anno in cui gli studiosi :americani Breit e Tuve, dell 'Istituto Carnegie d i Washington, diedero notizia di essere i n g r ado di misurare l'intervallo di tempo decorso dalla emissione de ll a radioonda al suo ritorno.

Fig. l - Christia n HUl smeyer e iL suo te lemobi !oscopio ( Storia Illustra ta N. 110)

g l esi Appleton e Barnett compito allo scopo di dim ostrare l'esis tenza dello strato atmosferico ionizzato H eavyside- Kennelly, e di localizzarlo mediante la trasm issione d i onde r ad io lanciate da Bournemouth e ri cevute p er riflessione a 100 mi g li a di distanza.

In Italia, n e l 1936 il prof. Ugo Tiberio (d e lla Accad e mia Navale) diede forma pratica ai pres upposti sperimentali d e l radar va lendos i dell'onda di 70 cm . In comune con g li studi del generale del Gen i o Luigi Sacco, gli si deve l'apparecchiatura << R.D.T. » ( R a dio Detec to r Te l emetro), c nel 1941 quella del radiotelemetro d enominato << E.C. te r » , destinato all a Marina (*).

Scrive il prof. Ugo Tiberio (3):

«I n occasio ne d e lla inaugura zion e del ponte a microonde fra Roma e Castel Gandolfo (1933) la tecnic a dell e o nde a fasc io, se non e r a in g rad o di co ndurre alla realizzazione del raggio de ll a morte, era arrival a ad un pu nto tale da conse ntire la costruz ione del radar, g i à da Marconi prevista molti anni prima.

La storica profe zia del radar è riporta ta anche nei trattati più moderni di tecnica radar (cfr. ad esempio lo Skolnik: << I ntroduction to rad a r systems ») Essa è o ggetto d i critiche per il fatto che il radar era visto essenzialmente come dispositivo bistatico ad onda continua, mentre oggi la tecnic a u t ili zza in prevalenza lo schema ad impulsi.

Ma è doveroso ten er prese n te l a condizion e tecnologica d el tempo, che probabilm e nt e indusse Marconi a ritenere c h e fosse opportuno dare l a preced enza a lle ond e continue: c i ò anc h e in occasione delle esperienze del 1933 a Ro ma.

Il fatto che, anche dopo l'avvento dell'el ettro nica ve ra e propria, e del mol tiplicarsi delle ricerch e in tut to il mondo, egli abbia conservato una posizione di avanguardia per molti anni, ha cont ribuito al formarsi d i quello che potremmo ch iamare il mito eli Marconi, che è venuto consolidandosi poi anche dopo la sua scom par sa a seg u ito dei grandissi mi sviluppi d e lla radio e dell'elettronica>>.

(*) Sulle vicende relativ e ai radiotelemetri italiani vedi: LUIGI CARILIO C ASTIONr: S toria dei R(tdiotelemetri itaLiani - Boll. ISCAG 124, 1973 (4), pag. 455-490 (n.d.r.).

(3) Rivista Marittima · dicemb re 1974.

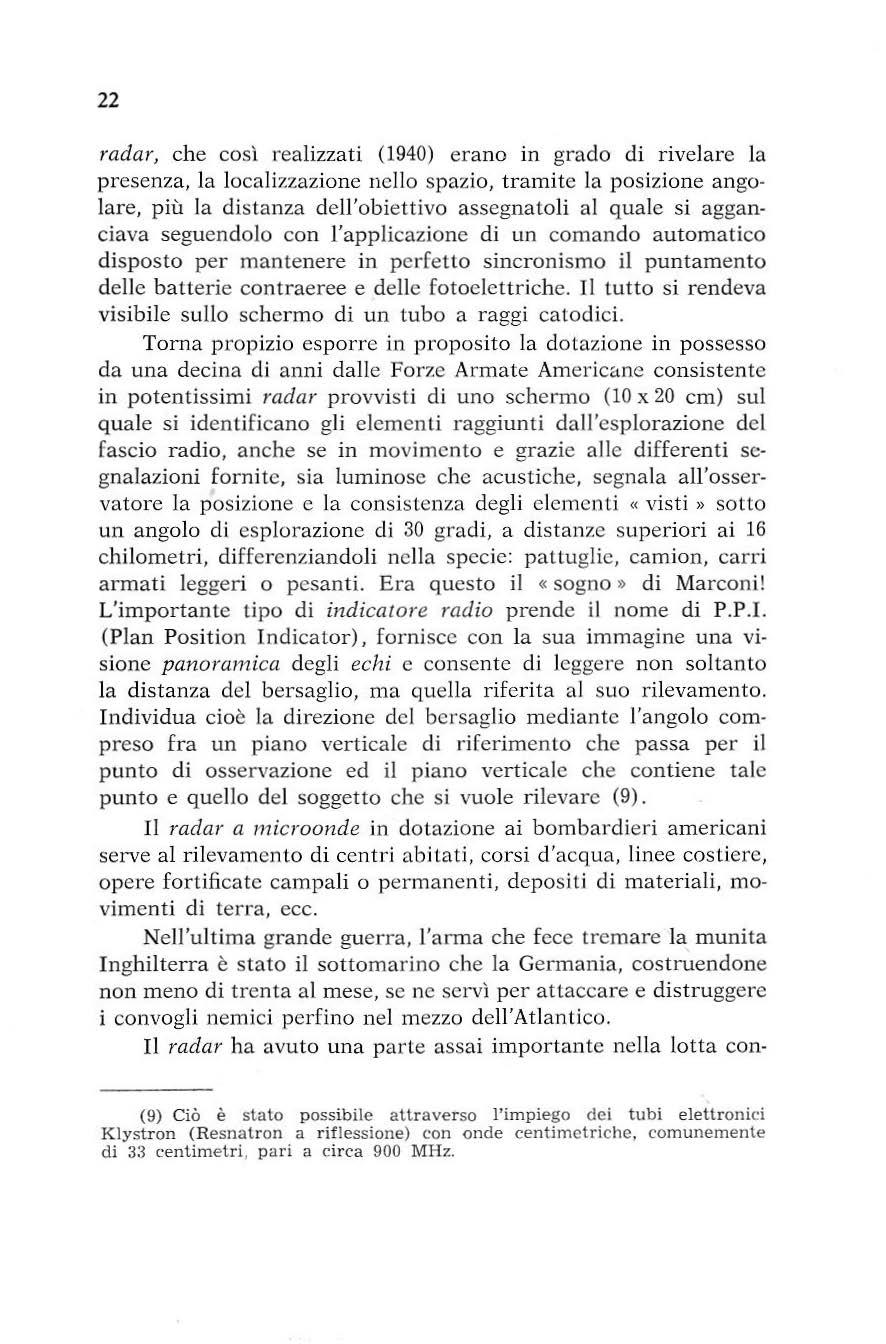

Fig. 2 - Capo Linaro e Torr e Chiaru.ccia ove M arconi eseguì le sue uLtime · esperienze sulle microonde direttive e rifless e

Proseguendo cd approfondendo lo studio dell e microonde, r isa le al 1935 l'osservazione di uno strano fenomeno di fluttuazione· riscontrato n e lla ricezione, allorché le radiazioni inves tivano dei corpi mobili. Marcon i aveva precisamen l e noLato che lo asco l to de lla stazione radio-Vaticana ad onde cortiss ime, d i 57 cm, in coi"rispondenza con l a residenza pontificia di Castel Gandolfo (inaugurata nel 1933), era alle volte dislurbala in mani era singolare senza che se ne potesse trovare la causa. Un rumore della durata di pochi min u ti s i ripeteva presso a poco alla stessa ora in giorni success ivi. Casualmente l'arcano venne spiegato : il suono particolare si verificava ogni qual volla un giar diniere addetto al parco vaticano passava atlraverso i l fasc io delle microond e sp in ge ndo lentamente una carr io la di ferro colma di ghiaia . Ma rcon i indagò s ul feno meno c h e venn e in seg uito spiegato come conseg uenza dell'effetto - chiamato Doppler -, dovuto alla riflessione delle ond e radio sull'oggetto in movimento, e ne trass e motivo per .condurre subito esperienze nella massima segreteua (Torre Chiaruccia, marzo 1935).

La notizia del nuovo indirizzo degli studi marconiani, deformata nella· immaginazione popolare, trapelata senza precisi riferimenti a mezzo dei g iornali, dette adito a ll e conge tture più fa11tastiche : non solo si parlava della scoperta di un fascio radioatt ivo, energet ico, t anto eff icace d a arrestare i motori a sco ppio di qualsiasi ge nere a distanza, ma perfino di un vero e propr io raggio della morte . Marconi ave va promosso un Centro Nazionale Speri mentale sulla propagazione delle onde cortissime a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche (del quale era Presidente). La scelta della località cadde su Capo Linàro, nella zona di Torre Chiaruccia, presso Civitavecc hi a (fig. 2), già sede di una delle stazioni riceventi della Marina Militare, che agivano in correlaz ione col Cc n tro R a dio di Roma-San Paolo . Il centro fu in grado di f unz ionare nel 1934, ed era fo rnito di radiodi spos it ivi di localizzazion e , preludio all'avvento del radar.

Di vero, al di fuori delle cervellotiche dicerie, c'era che Marconi dirigeva fasci di microonde in direzion e di una automobile che si spostava p ercorrendo la via Aure lia (tra Santa Severa e Sant a Marinella), e che le esperienze furono proseguite in v ia Boccea di Roma nell'intento di individuare automezzi e truppe in movimento a distanza. Gli esperimenti compi uti in presenza di una Commi ssione di tecnici e d espert i delle FF.AA., furono rivolti anch e a loca li zzare aerei in vo lo.

La stazione radio di Capo Lin àr o era provvi sta di una grandc antenna a fascio orientab ile per mezzo di rotazione o rizzontale ed emetteva onde cont inue modulat e a variaz ione di frequenza.

Sulla falsariga di quella italiana, la tecnica francese si aggiornò solamente dopo il 1940, con un tipo di radar da campo assegnato all e Forze Armate, in grado di scorgere un uom o alla distanza di 16 c hil ometri cd un cavallo a quella di 26 chilom e tri .

Torna propizio r i cordare come il prototipo del nascente radar venne preceduto da un altro apparato i n anticip o sul suo principio. Si tratta dell'ecom et ro, destinato a lla misura della profondità marina s ull a qua le la nave galleggia c procede . Ne abbiamo notizia attraverso le memorie sto r iche del valoroso

Com andante Lui g i Solari , e prec isa ment e nel colloqu io t e nuto a bordo dell' Elettra con un esperto v i s i tatore, mo me n taneamen t e assente Mar co ni . Era u n m attino di luglio 1932; con la cons u e ta com p i ace nza e fo rte della p ro f on da compe t enza, Solari sp ie ga: « Po t re i riunire le nuov e in ven zioni di G u g lielmo Marco n i e d e i suo i pri nci p ali colla bora tori in du e gruppi. Il p r imo rig uarda il p erf eziona m en to di un picco lo ma m eraviglioso app a recch i o ch e ri vo luz ionerà completament e l a nav ig a zi o ne tant o ma ritt ima che ae rea . L 'a pparecchio c he le h o c itato, Ma r coni l 'ha batte zzato ecom etro . Il seco ndo g ruppo r ifle t te gli st u d i e le appli cazio n i dell e onde che conviene orm ai n o n c h iamare più u l tracorte, m a micrometriche ... » (4) .

Dobb i am o ri conoscere ch e quest o , verame nt e, n on era il nome d a togli dal s u o pri m o i n ve ntore che fu un ru ss o , c neppure q u e llo del p r i m o pe r f ezio n a tore che è s tato il fra ncese Langevìn F le u rison. La Co mpagn i a Ma rcon i avev a a cqu istato il b revetto da La ngev in, t u tta v i a è s u perflu o aggiungere che l'invenzi one e ra stata t a lme nte perfezi o na ta da Marconi , tanto da costituirn e una d e l tutto nuov a .

Sta d i f atto c h e Marconi stu di ò nel campo della rifless ion e delle onde, anc h e se, come nel caso in paro la, non sono que lle radi oelcttriche, ma queste conver tite in onde acustiche (5) .

Ci p roponiam o ora eli son dare p er som mica p i seg u e nd o una traccia cronologica, ne lla porte nt osa attivi t à creativa marco niana, quanto e co me l e previsioni d el rada r s iano s ta t e in travis t e e d a nti c i pate dal nostro in si gne Inventore .

( 4) Si t r at ta va dell' i mp ie go del radio goniometro.

(5 ) Va prec i s ato c he s i d eve d isti ng uere l'ecomet ro (scand aglio pret · t am ente sonor o) dall' eco goniometro. Tale e ra Que ll o di Ma r coni. Mentre il primo è costituito da un trasmettitore che genera onde ultrason ore convogliate a fascio verso il fondo del mare, rifle sse e poi captate in superficie, il secondo (de ll a portata di parecc h i chilometri) è u no strumento composto da un gen e ratore d i impulsi ad alta frequenza e d a u n tra du tt o re c h e sfr ut t a l e p r oprie t à piezoe l cttr ic h e del q uarzo (o le mag n etost r itt i ve del n iche l io); comanda to da e ne r g ia e le tt ric a osc illante, gen era vib r azio ni d i onde ul t ras onore, le q ua l i r if lesse, ve n go n o captate pe r la reversibilità del fenomeno, in segnali indicatori della distanza percorsa . Oggi, nella terminologia americana, gli icogoniometri vengono chiamati SONAR (da: Sound Navigation And Ranging), ed in quella inglese ASDI ( i n i zi ali 'Cii: Anti S u bmari n e D etection ln vestigation Co m mitee).

L a profo nd it à dei fondali s i deduce dall a velocità degli ul trasuon i nell'acqua sala t a che è di ci rc a 1500 m /sec.

- Il 7 maggio 1903, nel discorso i.n Campidoglio (venne allora proclamato Cittadino di Roma) , Marconi espone fra l'altro:

<<N uove appl icazioni spero possibi.l i nella nostra flotta per fac ili la re la navigazione eli squadra e la pericolosa navigazione nella nebbia, mediante l'impiego di quei riflettori usati nelle mi e esperienze, oppure mediante altro sistema di dirigibilità delle onde elettriche per trasn!is s ioni a piccole distanze)).

- Nel 1904 egli p roietta nel sicuro avvenire i l succedersi dei progressi della radiotelegrafia:

<< Il successo delle esperienze di cui mi sono occupato costituisce il risultato logi co di quanto abbiamo fatto io ed i miei çollaboratori in questi pochi ul timi anni, e delle investigazioni scientifiche d e ll'ultimo scorcio de l seco lo scorso ».

- Nel giugno del 1912 Marconi annuncia:

« La paura della è l'ultima preoccupazione che sia rimasta ai navigatori ... Ho concluso una serie di esperienze con la co s iddetta radiobussola (6) a cui stavo pensan d o da molti anni».

- Il fenomeno degli echi elellrici Io induce, nel 1925, a studiarne l'origine In una conferenza nella quale trattava « I fenomeni accompagnanti le radiotrasmissioni », esponeva :

<<Un fe nomeno che ha molto appassionato gli studiosi è quello della ripetizione dei segnali, o echi elettrici , fenomeno che si verifica specialn1ente con onde di una lunghezza compresa fra i 14 cd i 20 metri Molto studio è stato svolto a bordo de l l'Elettra ed in stazioni>> .

Di questi echi parlerà a l ungo col suo provetto e col to radiotelegrafisla Ade] m o Landini, spiegando come in alcuni casi sia verosimile ritenerli esito d el la riflessione dovuta al suolo lunare, delle ond e elet triche corte, e di mostrando col calcolo la corrispondenza dei tempi ric hies t i dal percorso di andata e ritorno delle onde medesime (poco più di due secondi) .

- In Campidog li o, il 2 febbraio 1929, celebrandosi l'insediam e nto del Consig l io N azionale delle Ricerc he, Marconi sottolinea la via da seguire:

(6) Radiogoniomeh·o.

<<Le nostre ricerche debbono tendere precipuamente allo scopo di trarre dalle forze palesi ed occulte della natura nuovi vantaggi a beneficio deJl'umanità. Tale scopo viene conseguito con l'indagine scientifica, che porta al progresso ed alla scoperta ... >>

- A Trento, 1'11 settembre 1930, parla nuovamente dell'interesse destato dai radio -echi, e riferisce sulle ipotesi indicate da numerosi osservatori con i quali ammette potersi ottenere echi elettrici da strati o zone riflettenti, distanti perfino 40 milioni di chilometri dalla Terra.

Nel porre te r mine al disco rso, inserisce questa frase: « In conclusione posso dire che siamo ben lungi dal sapere come utili zzare le portcntose possibilità che ci offrono le onde • elettriche >>

- Nel .1931, dopo aver constatato che le onde dell'ordine di 50 cm ( 600 MHz) non avevano una po rtata rigorosamente ottica, ne ebbe conferma intraprendendo la ricezione telefonica a microonde (onde da 57 cm) n avigando con l'Elettra verso il Golfo Aranci. (Sardegna) stando in ascolto con la stazione sistema ta a Monte Cavo eli Rocca di Papa (quo ta m 750) . La distanza tra la sommità di Capo Figari (quota 340 m) e Monte Cavo è di 269 chilometri, ben 150 km o l tre la portata ottica. La trasmissione-ricezione avveniva con onde a fascio e gli apparati (tipo Gili-Morrel) avevano montate valvole termoioniche d e l tipo <<a campo frenante >> (Ba rkhausen -Kurz).

Nel dare ragione del comportamento nel.la propagazione delle onde ultracorte, Marconi ritenev a di massima che questa si svolgesse a preferenza nella troposfera, quindi la perturbaziorie metereologica, dimodoché i fenomeni eli rifrazione potevano dare ragione delle maggiori portate, oltre la portata ottica, assai più eli quelli della diffrazione

- Nel 1933, Marconi rivolgendosi a Solari si era così espresso:

<< Desidero eseguire u n interessante esperimento di riflessione delle microoncle; si tra tta di qu esto: voglio dimostrare che dirigendo un fascio di microonde in una data direzione nella

quale esista un corpo conduttore atto a riflettere le onde stesse, si ottiene un ritorno dei segnali presso la stazione trasmittente. Con tale sistema d ovre bbe essere possibi le scoprire nella oscurità se qualche persona o veicolo si trovi nella direzione del fascio. Questo sistema potrebbe essere utilizzato in guerra per scoprire nell 'oscu rità la presenza ed i movimenti del nemico».

Queste parole di un indirizzo profetico impressionante (7) sono state pubblicate da Solari in un libro del 1942, cioè nel momento in cui ancora protetto dal segreto bellico, Robert Watson Watt perfezionava in Inghilterra il s uo primo radar. /VI.arconi invece, che pur aveva eseguito prove con esito lusinghiero, non era giunto a questo risultato sia p er la morte prematura, sia perché non erano ancora perfezionati i metodi per produrre le elevate potenze istantanee necessari e Quello che è sicuro è che a Marconi non era sfuggita l'enorme importanza bellica della scoperta ed il ruolo decisivo che essa avrebbe avuto in un e ventuale conflitto .

- A bordo dell'El ettr a, il 30 giugno 1934, utilizza le microonde per ottenere un sistema di radiotelegrafi.a direttiva da applicarsi alle navi in condizioni di scarsa visibilità o nulla, per la navi gaz ione alla cieca .

E' passata alla stor ia l'esperienza compiuta presso Sestri Levante, durant e la quale la rotta del p anfilo Elettra venne gui da ta con un comando automatico capace di ren der e possibile il sicuro passaggio alla cieca nello spazio ristretto di un centinaio di metri, delimitato da due boe, e superato esattamente nel centro.

- Negli studi dell ' EIAR in Roma, il 28 ottobre 1934, dcscrisse la sua invenzione ed il metodo usato:

«Recentemente mi convinsi che l'uso d e lle microondc offriva grande possibili tà per la soluz ione dell'importante problema di guidare navi in porto attraverso fitta nebbia e p erciò un nuovo s istema è stato attuato, di cu i diedi una dimostrazione pratica nella baia di Genova »

(7) ALB ER TO BA N DI NI BUTI in: Ma·rconi e l ' Jtaliu

Ent ra in segu ito nei parti col ar.i adottati. Il nuovo a pparecchi o non ave va esa ur i Lo i l suo compi to: un disposi Liv o access orio permet teva al navigante di determinare la distanza della nave da un punto stabilito entro il raggio di oltre due miglia

I n seguito alla dimostrazion e dei brillanti risu l tat i, si pensò di estendere il dispositivo riguardante le navi, anche a ll a assistenza ed alla g uid a dell a navigazione aerea .

Congedandos i dalla Stazione de lla Radiodiffu s io ne, Marconi gua rd a n e l fu turo:

«Domani? Forse fra pochi mesi vi parlerò eli nuovo di qualche altro lavoro e non solamente d imostrando a voi la nuova applicazione acustica ... ».

E così; passo Marconi g iunse al locali zzat ore (radar). Richiam iamo in proposito le affe rmazioni di illust ri ed ins ig nì cultori ed artefici della R ad io.

- Il prof. Giancarlo Vallauri, commemorando Marconi , espresse il giudizio lusinghiero:

<<Lo studio d e lle microond e e delle loro moltep lici pos sib ilità, f u p ar ti co lare ogge tt o d e l l'interessamento c d e ll'opera di Marco ni in que s ti u l timi anni c ca mpo d i nuov e af fer mazioni c di nuove vittor ie>> .

- Non di meno il generale de l Genio Lu igi Sacco, fu l a r go di apprezzamenti:

<< In rea ltà le sco p er te di Marconi sono state sem pre dell e ant icipazioni di rea lizz azioni c h e s i ge n era li zzaron o più tardi, q u ando già il ricor do d e lla scoperta potev a e ssere a t ten uato».

- A ques ti attes tati di merito fa r iscontro il pensiero originale e sagace dello stesso Marconi:

« Certo è che io posso dichiararvi di non avere ma i cessa to , da l g iorno d ella scoperta acl ogg i (26 sette mb re 1935) di st ud iare e eli indagare qu e l fe nomeni (i fenomen i che acco mpagnano l e tras missioni radio), ansioso sempre d i strappare qua lche altr o piccol o segreto a ll 'enorme mist ero dell' Uni verso».

L'Ammiraglio Gino Montefinale, che fu vic ino a Marcon i nei mom enti determinanti l'ascesa de lla radio ad on de cor-

te, pur suggestionato dai successi constatati di persona, al di fuori di ogni retorica, traccia nel suo pregevole lib ro di appunti storici e di memorie(8) l'avvio dei primi passi d el cammino solcato dalle onde riflesse:

<<Un capitolo de.lla eredità tecnico scientifica di Marconi, lasciato aperto alla sua morte, e sul cui inizio regna tuttora qualche incertezza a motivo del segreto di guerra col qua le se ne vollero coprire gli sviluppi, è il capitolo del radar.

Mi preme ricordare che nel campo sperimentale, le possibilità della racliolocalizzazione eli oggetti in moto (veicoli, navi, aerei) furono oggetto da parte di Marconi di una più approfon:dita investigazione iniziata verosimilmente nel 1933 ».

- In effetti le indagini enunciate da Marconi erano state condotte in forma pratica a partire dall'estate del 1933, tanto è vero che furono oggetto eli resoconto a Luigi Solari con p recisazioni di dati e di ulteriori obiettivi in questi termini:

<<Ho constatato che se una automobile attraversa un fascio ristretto eli onde elettromagnetiche , al posto r icevente attiguo alla stazione emittente provoca un fischio, e ne deduco che se un oggetto qualsiasi post0 nel tragitto delle microonde riflette.reb b e l'energia elettrica al ricevitore se è affiancato al trasmettitore>>.

Le possibili applicazioni eli carattere militare di tale fenomeno, indussero Marconi a proseguire gli esperimenti nel senso preconizzato, esperimenti, come si è detto, intrapresi in forma segreta negli anni 1934 e 1935 con l'assistenza della nostra Marina, dell'Eserci to, presente lo stesso Solari. Il fine prefisso era del tutto inoffensivo, e rivolto ad escogitare un sistema per scoprire i movimenti dei soldati e d ei mezz i avversari nella eventualità di un conflitto armato.

L'ideatore non desistette dall'impegno assunto nonostante la sua fibra fisica andasse man mano deteriorando .

I n quell'epoca ebbe corso nella marina civile la prima sperimentazi one del radar nautico (1936) sul transatlantico francese

(8) «Marconi fìgur.a centrale nella stl()ria delle onde elettriche ».

Normandie, dotato di un apparecchio capace di localizzare ghiacci galleggianti.

Il progetto d e l radioloca.lizzatore acquistava con le ripet ute verifiche le caratte r istiche concrete di un neonato disposi t ivo p.recorritore del futuro radar .

Ma la fantasia della creazione, i prodigi del genio rivolti ad inte nti umani , sovente degenerano dal fine determinato in un uso non consono a scopi pacifici. S e la preistoria illuminata dalla chiaroveggenza di Marconi, precorritrice del complesso radar, vantava il p r ivilegio di non essere stata contaminata dall'inquinamento di falsi scopi ne i quali sono pu rtroppo caduti gloriosi r it r ova ti t ecnici destinati ad incrementare il progresso e ]a civiltà d ei popoli, non si può dire che sia rimasta del tutto immune dallo sfruttamento a sc opo b ellico, come arma ausiliaria. Marconi; mancato nel 1(:137, non ne ebbe sentore.

«Preferisco pensare all e esis ten ze che sono state salvate dal telegrafo senza fili, piuttosto che agli usi a cui potrebbe servire in tempo di guerra>> aveva dichiarat o Marconi sotto l'accusa di escogitare ritrovati o ffens ivi bellici. Cercheremo di riassumere in breve il reale processo evolutivo che J?Ortò il radar ad assum ere un p osto p re dominante nc.ll 'impiego d e lle armi in guerra

Entrata in guerra ne l settembre 1939 la Gran Bre tagna, era già in possesso di speciali apparecchiature radioelettriche mediante le quali si scopri v a la proveni e n za degli aerei n e mici, se n e localizzava l.a posi zione raggiunta in t e mpi success ivi, ed in seguito il potente mezzo bellico fulmineo era capace di diri gere automaticamente la difesa e l'offe sa contro aeroplani, missili, bombe volanti

Lo sviluppo d e lla tecnica p er l'avvistamento degli aerei col s istema radiolocalizzator e ebbe o r ig i ne dalla comparsa deÌ radio altimetro di costruzione americana, realizzato dal l 930 sot t o la guida del dottor Taylo r.

Per la difesa dell'Inghi lterra, il Ministero della Guerra si rivolse nel ad un gruppo di tecn i ci e di teorici di valore diretti dal prof Sir Rob e rt Watson -Watt, onde otten e re un mezz o atto a con tr astare eventuali nffese a eree sul territorio nazional e .

Sir Watson -Watt estese le ricerche sulla realizzazione del sistema detto impulsivo (idoneo ad emettere la notevole energia necessa ri a per una energia residua sufficientemen te rivelabile .dopo la .riflessione delle onde elettriche) e portò a termine ( 19371938) · col contributo dell'americano Hull (inventore del magnetron, prestigioso tubo elettronico, non adatto però ad emettere onde al di sotto di 6 o 7 metri), e valendosi inoltre delle !.:tpplicazioni elettroniche d ei professori Randall e Boot della Università di Birmingham (ideatori del magnetron a riso. nanti, generatore dì impulsi di potenza con onde di lO- 3 centimetri) il primo tipo di. complesso radar, l'SCR- 268, da açc0ppiarsi ai proiettori di ricerca antiaerea . Pertanto nel 1938 l'Inghilterra possed e va una comple ta catena di avvis t amento radar di 20 stazioni, la Chain Home (detta C-H).

Si disse che nella «battaglia d'Inghilterra dd 1940 il radar, definito come la regina delle armi segrete difensive, ha · salvato il Regno Unito dalla distruzione organizzata per mezzo della ILuftwaffe tedesca Basti ricordare che nella sola giornata cruciale del 15 settembre 1940, nel mentre tutta la Luftwaffe ·era in volo sul c ielo d'Inghilter ra addensandosi su Londra, la caccia della Raf con il concorso dell'antiaerea, abbatté 185 dei 500 bombardieri ted eschi diretti su Newhaven. Il tempestivo e segreto intervento del radar segnò il declino della progettata guerra lampo che si sarebbe dovuta concludere con l'invasione dell'Inghilterra.

Il radar servì agli ing lesi anche ad i micidiali missili tedeschi << V l >>.

Come era p revedibile , la Germania, sebbene in ritardo , fece tutto il possibile d'adeguarsi alla nuova risorsa bellica, costruendo a mezzo della Telefunken idonei localizzatori il primo dei quali, comparso nel 1936, portava il nome di Freya, nel mentre i successivi avevano un'onda di lavoro di 50 centimetri.

Gli americani non furono da meno degli inglesi. Ben 500 scienziati del « Radiation Laboratory >> nel Massachussetts (lnstitute, of Tecnology) si dedicarono allo studio esclusivo- delle altissime frequenze (oltre 3000 MI-Iz) in una gigantesca gara creativa rivo ltasi con un impulso spettaco loso al perfezionamento d ei

radar, che così realizzati (1940) erano in grado di rivelare la presenza, la localizzazione nello spazio, trami te la posizione angolare, più la distanza dell'obi ettivo assegnatoli al qua le si agganciava seguendolo con l'applicazione dì un comando automatico disposto per mantenere i n p e rfe tto sincronismo il puntamento d elle batterie contraeree e delle fotoelettriche. Il tutto si rendeva visibile sullo schermo di un tubo a raggi catodici. Torna propizio esporre in proposito la dotazione in possesso da una decin a di anni dalle Forze Armate Am eric&ne co nsistente in potentissimi radar provvisti di uno schermo (10 x 20 cm) sul qua l e si identificano gli elemen t i raggiunti dall' es plorazione del fascio radio , anche se in movimento e grazie alle differenti scgnalazioni fornite, sia luminose che acustiche, segna la all'osservatore la posizione e la consistenza degli elem enti « visti » sotto un ango lo di esp lorazione di 30 gra di, a distanz e su periori ai 16 chilometri, differenziandoli nella specie : pattuglie, cam ion, carri armati leggeri o pesanti. Era questo il <<sogno» di Marconi! L'importante tipo di indicator e radio prende il nome di P .P .I. ( Pian Position Indicator), forni sce con la sua immagine una visione pano,-a mica degli echi e conse nte di leggere non soltanto la distan za d el bersaglio, ma quella riferita a l suo rilevamento. Individua cioè la direz i one del bersaglio mediante l'angolo compreso fra un piano verticale di riferimento che passa per il punto di osserva zione ed il piano verticale che contie n e ta le punto e quello del soggetto che si vuo le rilevare (9).

Il radar a m.icroonde in dotazione ai bombardieri americani serve al rilevam en to di centri ab itati, corsi d'a cqua, linee costi.ere, opere fortifi cate cam pali o permanenti, depo sit i di materiali, movimenti eli terra, ecc . Nell'ultima grande guerra , l'anna che fece tremare la munita Inghilterra è stato il sottomarino che la Germania, costruendone non meno di trenta al mese, se ne servì per attaccare e distruggere i convogli nemici perfino nel mezzo dell'Atlantico.

Il rada ·r h a avuto una parte assai importan te nella lotta con-

(9) Ciò è stato possibi le attraverso l'impiego dei tubi elettronici Klystron (Resnatron a rifless ione) con onde centimctri c he, comunemente di 33 centimetri , pari a circa 900 MHz.

tro questi sottomarini tedeschi spinti a largo raggio. Fu così che si inasprì (nel 1941 e 1942) la competizione tra radar subacquei e quelli di superfic ie degli alleati. Per di più i radar costieri individuarono i missi li tedesch i << V. l>>, ne rilevarono la rotta dalle basi di lancio e diressero da terra apparecchi da caccia in grado eli raggiungere in velocità l e « V. l >>.

Ne llo sbarco alleato in Africa Settentrionale - alla fine del 1942 -i comandi militari eb b e r o mo d o di apprendere che la efficace difesa dei porti contro attacchi nott urni da parte di formazioni tedesche ed italiane, era essenziale . I tecnici americani realizzarono in breve tempo apparati radar fac ilmente trasportabili di impiego immediato.

Fig. 3 - Difesa. an t i ae ·rea di Tr ipoLi (Foto Po l i)

La figura n. 3 riproduce il fuoco di sbarramento del porto eli Tripoli eseguito con proiettili tracciant i in una notte del 1941, m entre era in corso un attacco aereo inglese, intercettato e contrastato da radar tedeschi del tipo Seetak (radio ricerca) agenti con onda da 80 cm.

Inseriamo un istruttivo ep isod io nel qual e il radar poteva tenere ìn scacco un belligerante . E' una audace impresa della m arina da guerra tedesca che nell'inverno 1941-1942 aveva una sua Squadra in sosta nella base navale di B rest (Bretagna), potenziale minaccia ai traffici in g lesi in Atlantico. TI Comando Militare all a decisione di far rientrare in patria le due corazzate Scharnhorst, Gneisenau e l'incrociatore Prinz Eugen, delle du e soluzioni per l a rotla verso il mar d e l Nord, lungo i l mare d'Irl anda e d il passaggio diretto della Mani ca, scelse quest'u lti ma sebbene più rischiosa. La notte dell'll febbraio 1942 la Squadra, ]asciato Brest si inoltrò nel Canale della Manica . Fortuna volle che l'aereo inglese munito di radar sorvegliante il porto di Brcst era rientrato alla base per un guasto improvv iso. Il convoglio ted esco procedette ' n e utralizzando i radar inglesi del canale, bersagliando li con impul s i radar proveni ent i dalla costa francese. Alle ore 13 del giorno 12, la Squadra, superata la foce della Somme, passò fra Do ver c Calais sorprendendo la difesa inglese, né valsero in seguito a fermarla gli attacchi aerei delle motosiluranti e dei cacciatorpedinieri britannici .

Torna a proposito rammentare perché a difesa della ric erca 1'adar si escog it asse ogni mezzo adatto, come q u c llo al quale si ricorse inizialmcn te contro g li avv istame nti radioelettric i in cielo, col lancio di innumerevoli striscio line metalliche, di stagnola, che davano lu ogo acl intense riflession i determinanti disorientamenti negli effetti di eco Sorsero quindi i 1'adar-discrimi11atori e si può dire che la loro tecnica non ebbe mai sosta .

Ad evitare, ad ese mpio, eli con fondere gli aere i nemici con i propri, fu ideato il radar-risposta che andò sotto il nome di IFF Kidentification Friencls Doreign).

l francesi, nel 1959, hanno costruita una valvola elettronica a prova di distUJ·bo, di grande impor tanza nello sviluppo elci sis temi di guida rada r· p er missili c d aerei. Di questo •:·itrovato g li USA c la NATO hanno ottenu ta la licenza per la fa bb ncazione nazionale in base al programma di mutuo sviluppo nel campo delle armi tattiche.

In Italia gli studi riguardant i l'introduzione del radar ne ll e Forze Armate ebbero sviluppo a partire dal 1930 c ad essi vi si

dedicarono in partico lare oltre il p rof. Tiberio, al tri specialisti come Sacco, Ca rrara, Marino, Vecchia cchi, Mattc in i, Latmiral, Ranzi . Ma l a scarsa produzione industriale ebbe t er mine a part i re dall'armistizio.

Un radiolocalizzato rc ve nne montato dal la no s tra Marina s ull a corazz ata Littori o n e l 1941.

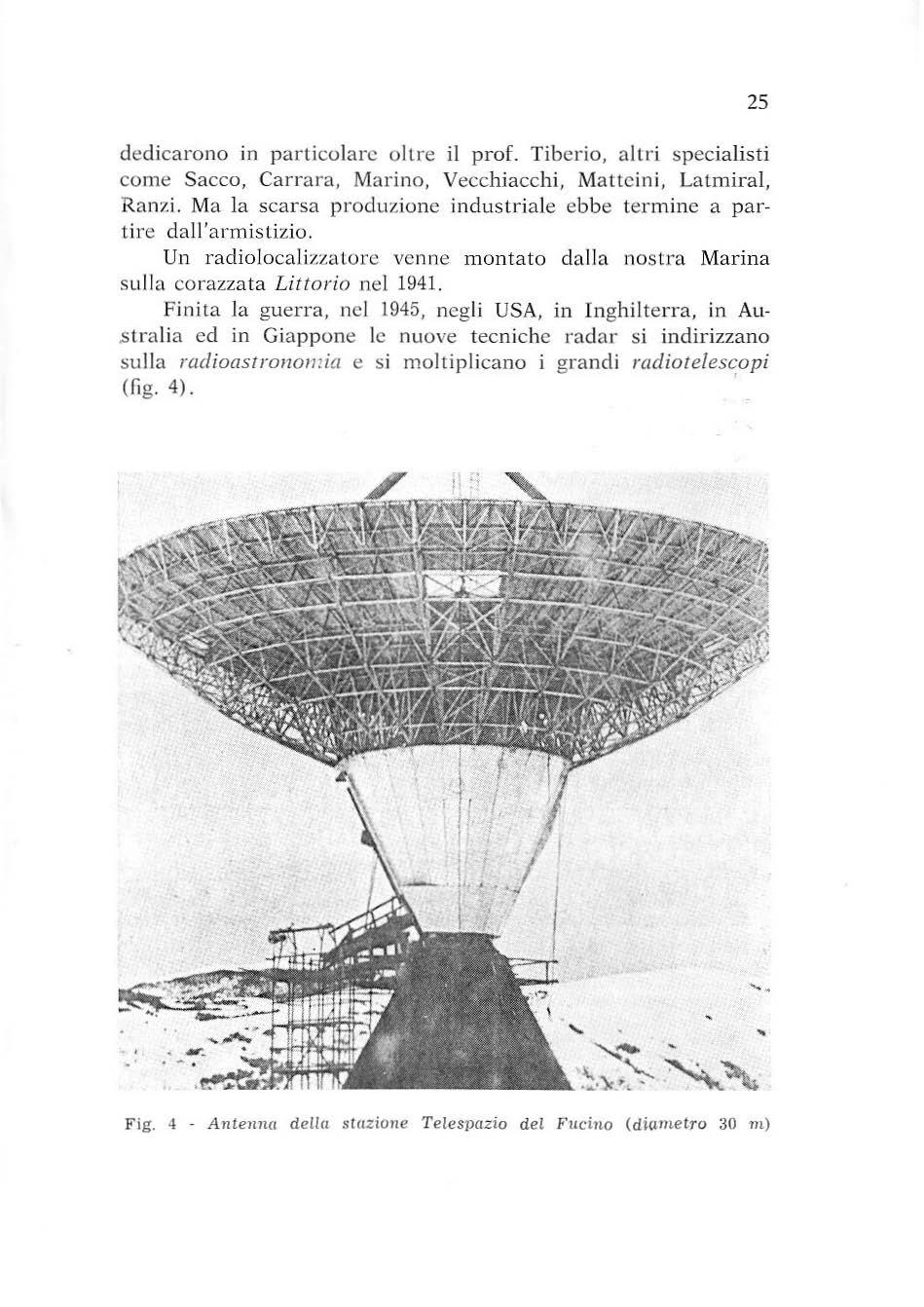

Finita la guerra, ne l 1945, negli USA, in In g hilte rra, in Au.stra li a ed in Gia ppo ne le nuove tecniche radar s i ind i rizzano su ll a radioastronomia e s i moltipl icano i grandi radiotelese;op i (fìg. 4).

Riepilogando, i sistemi radar di oggi s i possono classifica re in due categorie:

Radar ad impuls i;

R a d ar a d o nd a co ntinua.

Nella prima , radar ad ùnpulsi, (radar di precisione) v iene i r radiata una brevissima serie di oscillazioni elettriche paragonabili ad un impulso il quale incontrando un ostacolo induce una eccitazione ed un a irradiazione di energia diffusa in tutte le d irezioni, d etta comunemente eco; una parte so la di essa viene perta nto rim andata verso i l punto di parten za. Gli impulsi hanno una f re quen za, o cadenza, de ll'ordine di 2000 al secondo.

Nei seco n di, radar acl onda continua , s i r egis trano contemporaneamente in uno stesso apparecchio sia il seg nale di partenza che qu ello di arrivo, c la lo ro differenza di frequenza si rileva col fenomeno de i balliment i (lO) . Dalla frequenza dci battimenti si ricava la velocità relativa tra emi ttente e b ersag lio e da questa la distanza.

Se si v aria nel tempo la fre quenza d e ll a em ittente, si ottiene la d istanza d e ll 'o biet tivo misurando la variazione di freq u enza t ra il s eg nale di arrivo c quello in pa rte nz a nello slesso istante.

In entrambi i casi si ha una modula z io1 1e d i fr e quenza prodotta o dal mobi le o da ll 'apparato stesso .

Questi tipi di radar danno la possibilità di comp utare esattamente la distanza che una radioonda impiega a percorrere 3 metri, ciò che avv ie n e in un milioncsimo di secondo.

L 'indicatore del radar è in genere un osc ill ogr afo a raggi catodici sul cui schermo si cons ta tano g li echi sia per la d eviazio n e che per la vari az ione di in tens ità d e l fascetta e lett roni co.

(10) H a riscontro nel fenomeno analogo acustico, cons i stente nel susse:;uirsi di abbassamenti ed innalzamenti dell'intensità di un suono con frequenza risu ltante dalla sovrapposizione delle due orr: e poco nella frequenza della vibrazione .

Alla domanda, filo conduttore del nostro discorso: «chi è stato in definitiva l'inventore del radar?» non si può dare una risposta precisa. Verosimilmente il radar, od almeno il principio su cui si fonda, ha origini lontane nel tempo.

Indubbiamente dobbiamo sia acl Heinrich H ertz che ad Augusto Righi, antesignani della ricerca scientifica sulle onde elettriche smorzate, i primi esperimenti sulla riflessione delle raclioonde. Entrambi, d edicati alla dimostrazione del parallelo fra ottica ed elettricità palesando l'equivalenza fra la riflessione della luce in un mezzo omogeneo e la riflessione delle onde ele ttromagnetiche n e llo stesso mezzo, trassero la convinzione che le teori e eli Clerk Maxwell sulla natura elettromagnetica della luce erano, non solo verosimili, ma esatte e rispondenti alla realtà (11).

H ertz portò a compimento il primo dispositivo, falsariga de] futuro radar, quando procedette alla misura della lunghezza d'onda delle vibrazioni elettromagnetiche prodotte dal suo oscillatore (anno 1888).

Servendosi di specchi metallici parabolici diresse ]e onde generate verso una lastra metallica e fece in modo che le onde riflesse venisse r o a sovrapporsi a quelle dirette. Per interferenza delle due onde si produceva l'onda stazionaria (12) nella quale i punti in cui le intensità si neutralizzavano (punti nodali o nodi) distavano fra loro di mezza lunghezz a d'onda.

Spostando il suo risuonatore, Hertz verifrcava localmente la posizione e quindi la distanza dei nodi (ove non si riscontravano scintillamenti nel risuonatore), e quella dei ventri, nei quali esisteva la massima ampiezza (massima intensità) dell'onda.

(1 1) Analo g he equi vale nz e pe r le l egg i della inte rferenza, della diffrazione .. della rifraz ione, della ri f lessione totale, della dispersione, della polarizzazione, de ll'assorbime nto.

(12 ) Le onde stazionctrìe sono l' esito di due onde progressive c he, con e guale periodo ej ugu al e ampiezza s i sovrappongono con la stessa veloci t à lun go la stessa direzio ne, in senso opposto.

Per le sorgen t i luminos e di uguale frequenza, il fenomeno dà luogo a zone di illuminazi one d op nia (somma delle intensità) e zone d i effetto nu llo, ossia oscurità ( d iffe renza fra i va lor i ) ·

Ecco co me Hertz narr a lo svolgiment o d e i lavori, a confor to dell a teoria a lla qu ale Maxwe ll aveva consacrato il s u o ge nio ecceziona le eli eminente fisico-matematico:

<< I n fili tesi rettilin eamente si producevano con n e ttezza sorprendente, per r i f les s ione, le onde staziona ri e, con nodi e ventri che permet t evano di determinare esattamente Jc lu ngh ezze d'ond a e di fi ssa re la variazione della f ase lungo il filo. Ar r ivai colla m edes ima facili tà, a fare interferire l'azione p ropagata rispettivamente secondo i l lì lo e attraverso l' aria, nonc h é a confrontare la loro fas e ... ».

Fig . 5 - Os cilla to r e e rit! c tt o re deUe ond e e . m. d i R igh i

An a logamente r ig u ardo i fen om e ni di riso nanza e le ttromagnetica, il Rig h i così enumera g li appa recch i usati (anno 1893):

<< La macchin a elettros tatica, l 'oscillatore immerso in o li o di vaselina, il risuonatore ( fig. 5) costituito d a un tubo ch iu so piegato a circo lo e contenente ar ia rarefatta alla pressione di 0,0086 mm, d e lla lunghezza d 'onda di c i rca 4,10 metr i » . e soggiunge :

<<C'o n tali strumenti si no tano faci !mente i nodi e d i v entri ( d e ll e ond e stazionarie) otte nuti per riflession e s u una lastra verticale di zinco di 4 metri quadrati, posta a 5 metri dall'oscillato re.

L'illuminazio ne del risuonatore risulta ancora più brillan te se lo si adopera per dimostrare l e onde propagate in un fìlo . Un filo di rame lun go 6 metri è perciò teso orizzontalmente fra colonne isolanti ed è collegato ad una estremità con una lastrina eli zinco eli 100 centimetri quadrati posta i n v icinanza eli uno dei dischi d eli' oscillat ore.

I nodi e d i ventri fissi che si formano per la riflessione d elle o n d e all'estremità isolata, si rendono visibili spostando i l risuonatore lungo il filo (13) »

Da queste testimonianze e documentazioni resta dimos trato come negli scorci d ell'800 la riflessione dell'onda elettromagnetica abbia avuto tutt i i crismi d'accertamento, sia pure senza uscire dall'ambito d ei laboratori, e quindi se nza un presupposto di destinazione pe r mettere in opera od in esercizio una struttura od arlificio elettrico a definita d est inazione al di fuori del campo teorico.

* "/( * Come si è v isto, sia Hil ls meyer e Tay lor con Young si avvicinarono alla concezio ne del radar, senza però precisare la convenienza di ottenere e valorizzare la propagazione dell e onde elettromagnetiche in fasci ristretti, come indicava Marconi in modo preciso.

La possibilità di sfruttare il fenomeno della 1'ifles sione per la scoperta di navi in mare aperto avvenne dopo il tragico e inf aus t o nau f ragio d el Titanic (1 5 aprile 1912) in seguito all'urto nott urno contro u n iceberg; nacqu e allora l'affannosa r icerca di un metodo che desse la po ssibili tà di avvistare gli ostacoli in condizioni difficili di visibilità. Col t empo, l'enorme contributo dato dagli scienziati di tutto il mondo alla soluzione d el problema, ha varca t o i confini dci termini posti al quesito.

(13) Si d eve anno t are come Hertz, i ndirizz a to a ll a pro d u z ione di on d e sempre più corte , per avvicinarsi a quelle ottiche i nfr arosse, non scese o! i so ,to ·; i 63 ai d 'or o? mcr1 r e t , i , i e spe rim e ntò onde d i freouenza crescente ta n to che ridus: e l ' onda pr imitiva , c he e r a di 4,10 m e tri . a ll e s u ::cessive d a 20 ai 7,5 ce ntim etri ed infine a soli 26 millimetri.

Allo stato attuale, la molteplicità degli usi, civili (navigazione aerea e marittima, controllo del traffico aereo), militari (difesa costiera, ostacolo ai missili), scientifici (rilevamenti metereologic i, astronomia, misure e rilevamenti geodetici), fanno del radar un elemento di importanza fondamentale della tecnica moderna e le utilissime sue applicazioni sono la maggior pa rte note per la loro indiscussa efficacia nella prevenzione degli infort uni. Il loro largo impiego ha creato una vera tecnica delle altissime frequenze (microonde) che va sotto il nome di tecnica radar.

In Marina le sq uad re navali sono dotate di sistemi per l'elabora zione dei dati tattici; questi complessi sono in grado di coordinare i dati forniti dai vari sistemi di ricerca (radar imbarcati, radar di ricerca degli aerei di protezione, sonar, eventuali boe immerse) e di reagire di conseguenza utilizzando le armi a disposizione. Questi sistem.i (ogni nazione usa i suoi, ed in tutto sono molti) fanno parte integrante delle più moderne Centrali Operative d i Combatlimento (le C.O.C.).

I sistemi si compongono di massima di due parti:

l) l'Hardware, composto da calcolatori operanti nell'ordine dei microsecondi, da un mezzo visivo per la rappresentazione delle tracce, d a un automatismo di ricetrasmissione d ei dati;

2) il Software, consistente nella elaborazione tattica di og n i azione di di fesa e di attacco, praticamente costituisce il programma del sistema.

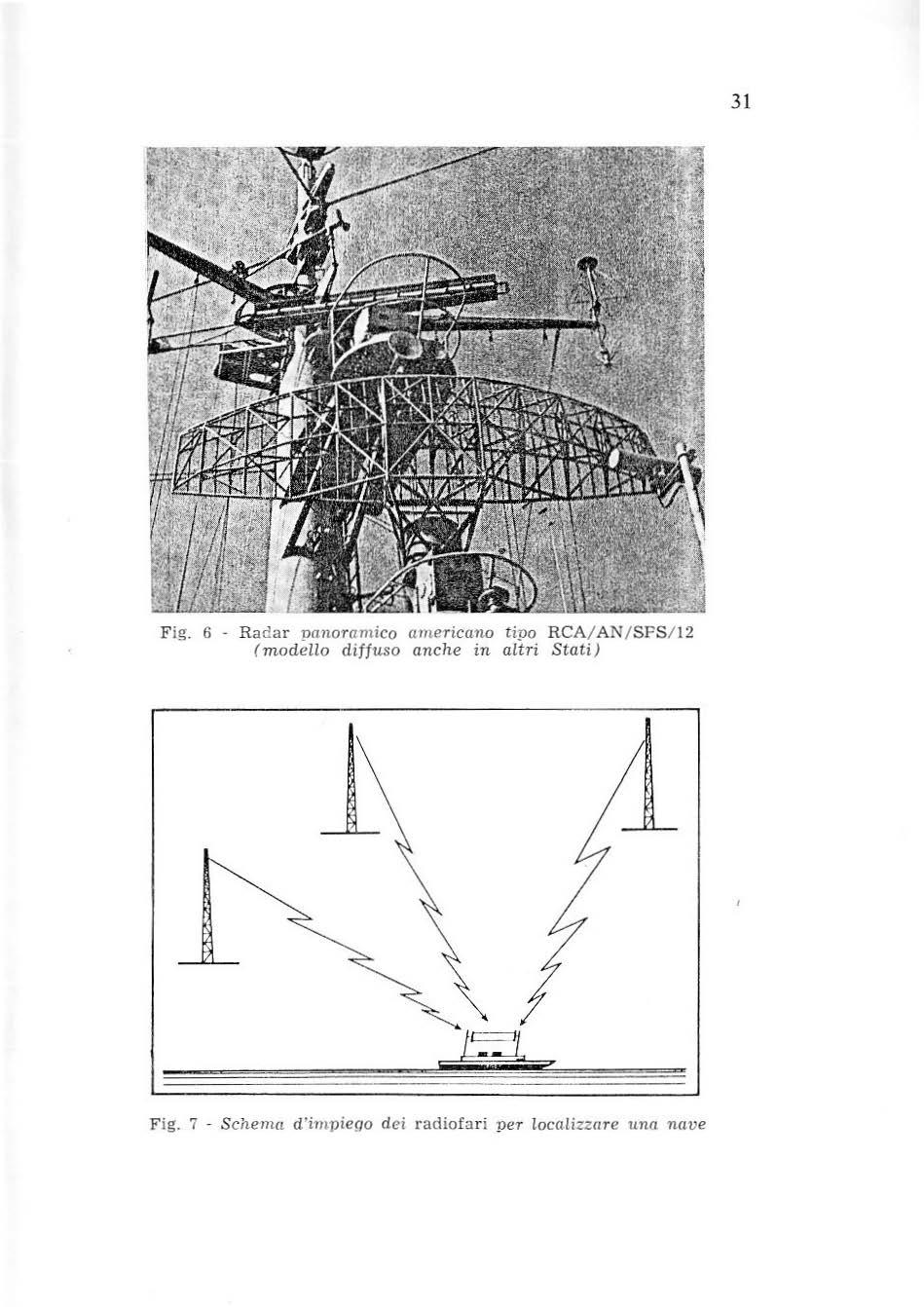

Nella fig. 6 è rappresentato un radar panoramico di ricerca, l'R.C .A. AN/SPS 12, entrato in servizio negli Stati Uniti nel 1954 su fregate e successivamente su incrociatori, s u navi caccia-mine e portaelicotteri.

Il primo sommergibile di una serie entrato nella Squadra Navale degli Stati Un i ti, munito di apparecchi radio -radar che gli consentivano di segnalare aerei nemici è stato il Tigrone .

L'Ammiraglio Nimitz, Capo dello Stato Maggiore della Marina Americana, ha prospettato alcuni anni fa la possibilità di costruire razzi atomici guidati per mezzo del congegno 1'adar e che

Fig. 6 - Ra da r panoramico americano tipo RCA / Al'\ / SFS/ 12 (modello diffuso anche in aLtri Stati)

Fig. 7 - Schema d"impie go d ei radìofari per locali zza r e una nave

le portaerei d el f uturo recheranno a bordo invece di aeroplani pilotati dall'uomo , nuovi app a recchi con propulsione a reazione, guidati da l radar. Il pronostico ha in buona parte avuto già attuazione.

In Italia il radar è installato nelle unità della classe Bergamini, Doria, I mpavido: la sua potenza di picco si aggira sui 500 KWa t t.

La dota zione marinara dei mezzi radar si collega con l'intervento di altr i dispositivi, come ad esempio i radiogoniometri, i radiofari che danno il rilevamento della posizione in mare col punto radio (incrocio delle linee di posizione). (fìg. 7).

- Nell'Ae ronautica ìl radar ha compiti p reminent i nel controlfo d el traffico aereo, ne cura la sicurezza e la speditez za. L'assistenza durante la navigazione si avvale d ei radiosentieri (larghi 10 mig l ia) e dei sistemi di blocco forniti di equipaggiamenti radio ai quali sono addetti gli specializzati ad alto livello tecnico d'aeronautica, destinati e d impiegati a seconda del sistema di naviga zi on e in uso (rad iofari direzionali o non, m ezzi di controllo, radar di sorveglianza, stazioni ripetitricì di ponti radio , ecc.). Il tutto viene a costituire una organizzazione disciplinata, concentrica, a cara t t ere territo ri al e estesa in tutto il. mondo.

In caso di gu e rra è prevista la cooperazione con le truppe operanti terres tri e con quelle navali.

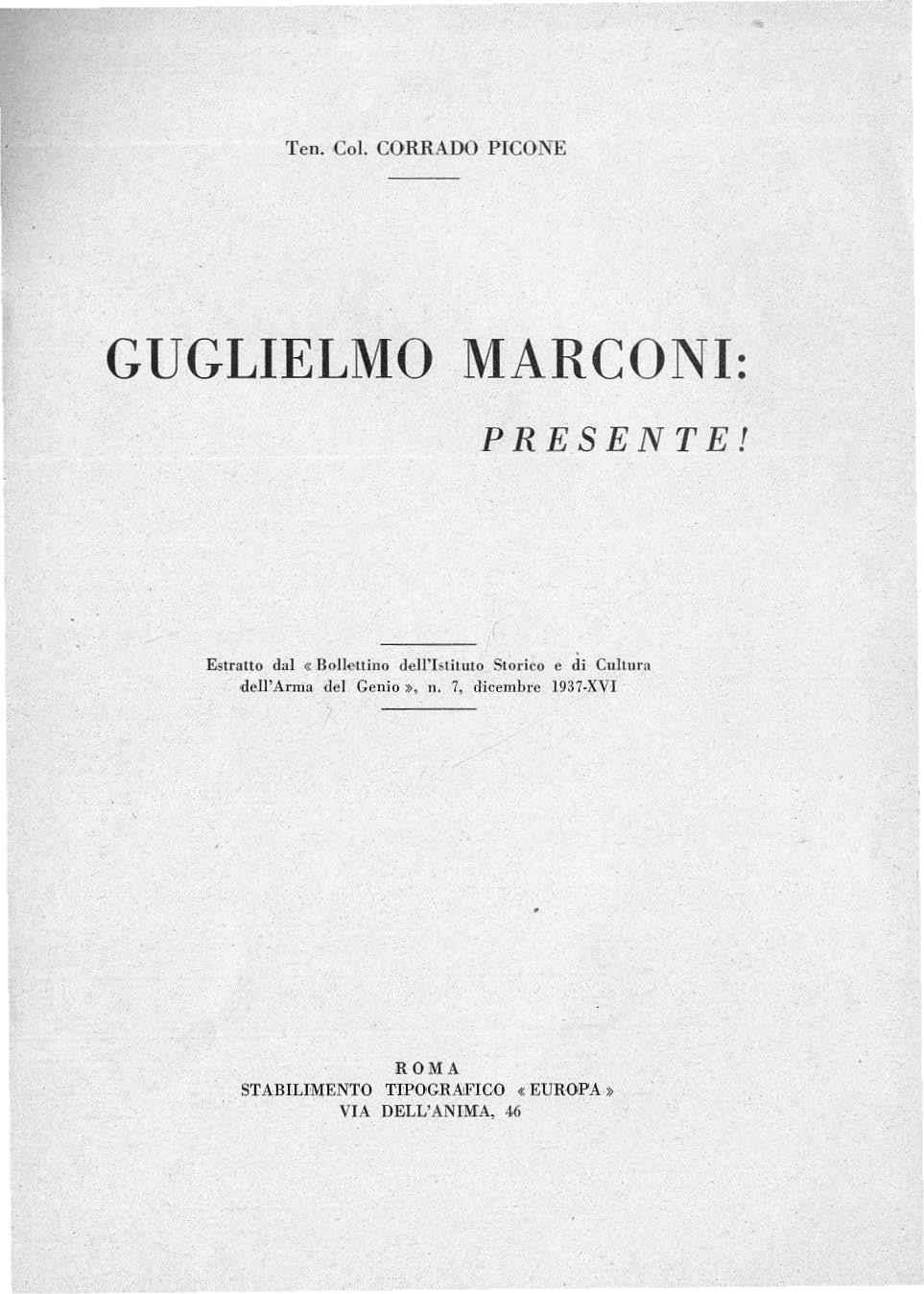

Per l'avvistamento e l 'intercettazione degli aerei provenienti dal mare o lungo i perimetri confinari d egli stati, sono impiantate antenne-radar in grado di dare informazioni di aerei in vo lo fino alle più lontane distanze, di 5000 e più chilometri (figure 8-9-10).

Come per le navi, anche per gli aerei è pos sib ile stabili re sulla carta (e nel cielo) la linea di posizione cioè un insieme di punti equivalenti ai segnali emessi sincronicamente da d u e stazioni radio terrestri. Tali linee di posi z ione sono rami di iperbole : due stazioni creano una famiglia di iperbole, tre stazioni A, B, C, ne creano du e .

E' chiaro che i fuochi delle iperbole saranno rispettivamente le stazioni A, B e le A,C. Se tali fasci eli i pcrbole si in te rsec ano

Fig. 8 - Anten na radar dell'a vvistamento aereo inglese

(come avviene con i meridiani ed i paralleli) l'aereo sì troverà sulla verticale dell'incrocio di una iperbole della prima famiglia con l'iperbole della seconda . Teoricamente con un sistema quale l'americano Loran. (14), o l'inglese Cee sì può raggiungere un'approssimazione di pochi metri.

In pratica il sistema si traduce per il pilota in uno strumento a tre scale sulle quali appaiono i caratteristici guizzi del radar.

Il sistema accennato si denomina: <<sistema di navigazione iperbolica a lungo raggio » che si distingue dall'altro detto: « sistema a radiofari non direzionali >> (N.D.B. = Non clirectional Beacon) e con « radiogoniometri di bordo» (D.F. = Direction Finder) .

Ai metodi classici di rilevamenzo di posi zi on e vanno ag- ' g iunti quelli per l'atte rra ggi o . Per quest'ultimo i metodi usati sono di du e tipi: a) con apparecchiature strumentali d'att erragg io ,· b) con appa re cchiatu re radar da terra.

N el sistema radar, lo schermo si trova nella torre di controllo del campo ed il pilota del velivolo riceve telefonicamente le istruzioni per la dir ez ione che deve tenere n e ll'atterraggio .

I n meri t o alle provvidenze per agevolare il traffico aereo, desta notevole interess e la conoscenza dell 'evolu t o nuovissimo aer opo rt o civile parigino « Charles d e Gau lle>> sorto nella pianur:l detta Vieille France in località Roissy, inau g urato nella primavera 1974.

Vi è in funzione una pista eli atterrag g io lunga 3600 mdri e vi si effettuano 150 movimenti di aerei ogni ora. L e attrezzature hanno attinto al grido dell'ultima tecnica e si i dent ificano per le strutture a vve niristiche che anticipano il 2000.

Nei riguardi delle p rov videnze d'atterraggio, di notevole, al di fuori della complessa organizzazione raclioelettrica e radar, v i è quella di un sistema antine bb ia basato sulla emissione di gas propano e su una catenn di giganteschi ventilatori p e r spazzare la pista da og n i r esi duo di veli o vapori caliginosi.

(14) LORAN de.riva da: Long Range Navigation.

- Nell'Esercito l'impiego del radar si inserisce tra ì problemi delle trasmissioni nel quadro operativo delle Grandi Unità.

I provvedimenti tecnici integrati nella struttura e nello sviluppo delle azioni, enunciati nello schema generale dei collegamenti e dell'int ervento del genio, sì articolano nelle cosiddette contromisure elettroniche rig ua rdanti r i.spettivamentc l'inte rcettazione, .il disturbo, ed in particolare la racliolocalizzazione.

Il concetto d'azione, l'esame orografico ed idrografi co, lo studio dell'ambiente, della viabilità, d e lla visibilità, della protezione, conco r rono a determ inare le condizioni e le modalità di impiego e dì esercizio dei mezzi radar in correlazi one con la conoscenza delle capacità nemiche e dello schieramento avversario.

Questi mezzi appartengono al Centro Operat ivo sommandosi agli svariati elaborati elettronici di uso campale che lo

Fig. l J - Torri de !Le st!lzioni r:Jc' a r dd T exas (Il O migtia a d E st d i Capo Coi) disloca te ner l'intercetta zione d i ae1·ei provenienti d al nutr e cos t ilui !::ccno , in corre laz ione co n le previde n ze dci co !lega m e n t i aereo terrest ri c per la dife s a contraerea.

Al prese nte il nost ro Esercito ha in dotazione ma ter iali radar di produzione estera. Tuttavia ha un valore storico e in par te nosta lgico l'e lencazi on e d e i tre tipi di apparec chi rudiolc ca li z7. a tori sui quali s i addestrano i nostri speciali sti a partire d a l 1950. Ess i c :·ano deno m inati ri spet tiva m ente: Felino, Leone, Volpe. Costituivano al mo mento del lo ro i m piego i p osti di avvistame11to; ogn un o di es si prendeva il nome di ccl!ula a sua vo l ta co llegata a!la Ce ntrale Tatttca .

le s ir.go lc caratter is tiche. Ti.ltti h:l!"'no in complesso i seg t! enti e lementi : -i l sistema d'aereo, d i ret ti vo a di polo ;

radar - il t r asmett it ore, ge ;1c ratoi·e della frcq:..Ie;::.:::a ad O !'l Ò:l co rta ; il ricevitore, d i a l t iss im a s ensibili tà e for t e a mplificaz ione; il d i sposi t h o di osservazi one (tubo di Braun); il n?od tdatore : iPterro mpe la frequ enza por tante in mod o che la e m issio<1e avviene p.::r singoli treni d'onda .

Ante nne ( come n e l t ipo Leo n e) con dipo li rotant i (360 g ra d i) d ispo s-ti i n m ·xlo d i dare u na accen tuat a di rez i ona li tà d e ll 'onda e m essa. Lunghezza d' onda gene rata è di 2,5 metri (par i a 125 MHertz) Freq u'2 n za d i modul az ione d i 500 H ertz Radiolocalizzaz ione in d irezione e di stan1.a . I r di v iduazione intorno a i 300 chilometri .

Ant e nne pa r a b olo id i s n odate e rotanti. Lu ng h ezza d'on d a genera t a da l trasmett i tor e ci r ca 50 c m, oss ia 600 MH ertz . Fre q u enza di m o du laz ione el i 3000 H e rtz . Rad i olo ca li zzaz i o n e i n d i rez ione, d is ta nza, si t o . In d i vidu a /.ionc mas sima 250 chilometri ci rca.

I l dipo lo è posto al centro focale d i un o specchio pa rabo lìco rotante su 360 gradi. Fre qu enza di modu lazione 3750 Her t z . Lu nghez za d' o nda generata 50 ce n t i me tri . Rad io loca li zzazione in direzi one , dista n za, s i to, ricono scimento d e ll'aereo . In d i v id uaz i on e mass i ma su i 300 c hil o metr i.

In altr i s i ngo l i settori c d iverse d if fere nti di r ezion i , il r adar sì è imposto d an d o or ig ine ad ult e riori in c •·cmenti de lle c o n oscenze scientifich e in funzione dell'e le ttro ni ca c dci progressi d e llo fisico -r.1atema t ìca.

Va r ico rd a to che Marcon i in una memora bile es perienza eseg ui ta ne l le acque d e ll'America d e l Sud aveva d i mo strato ne l 1910 a bordo della nave Pri ncipessa Ma falda di poter r icevere segnai i radiotelegrafìci da li 'Inghi l terra a d i stanza sui 12.000 chilo m e t r i. Nello s tesso tempo sper im ent a t ori di vari paes i va no rif erito sull 'esist e n za d i mist erios e t rasm iss ioni che riten e vano p rove nie nt i da Marte. La notizia fu a ll ora rit e nuta poco a cce tt a perché i nverosimi le . Passera nno 55 ann i , e da l radiotelescopio - con paraboloide di 15 metri di d i a m etro - facente parte del Nava l Researc Laboratory d i Washington D. C. si ricever anno radioo nde eli 3 cen t i m etri emesse esa t tam ente dal p ianeta •Marte .

Le radioso rge n. t i c e lesti, per buona p arte a nco r a mist e ri ose (la scienza non è in g rado di p r ovarn e o negarne la t eo r i a de lla loro genesi) radiaz ioni ad impulsi di origi ne nat u rale, de l lutto analoghe alle oscillazioni radio emesse dalle nostre stazion i r adiotelegrafìche, furono scoperte casualmente dalla constatazione che il m o lesto ru mor e dei radi o ricev it or i era d i ori gi n e extra!errestre Ol tre c he dai ra d iod ile ttanti, il fenomeno f u o sservato co n p i ù concre t ezza dall'in g. Ka rl J ans ky ne l 193 0 (15).

Cons iste d i m a ss ima i n una varietà di ond e radi o eli lunghezza variabile dai 30 metri ad un centimetro (16). Al d i sopra dei 30 metri le onde sono riflesse verso l'alto degli strati d ella ion o sfera, mentre al di sotto di un centimetro, l'assorb imento a tmo s fer ico non p e rm e tt e la ricezion e d e lle radios orgenti celes t i. In g r an nu mer o prove n gono da ll e Gala ss ie e q u i ndi da di s t a n ze di d iversi mil ioni d i a nni luce.

Con la loro nozione si riuscì a di segnare drlle vere mappe de l cielo o radiocarte celestiali. Una particolare impo r tanza è data dalle onde eli 21 centirnetri, p roven ienti dai bracci a spirale d e lla nostra Gal a ss ia.

(15) Il problema è stat<J presentato i n veste scientifica a lcuni anni fa clall'it.aliano C<Jcconi e dall'americano Mo r is. un Congresso dell ' Unione Internazionale Radio S cientifica.

(16 ) La banda delle radiazioni visibili dell'universo stellare, emesse dai corpi ce les ti sotto forma di luce è compresa fra le lunghezze d'onda d i 0,0004 mm e di 0,0008 mm.

Furono i radar a suggerire la costruzione di veri radiotelescopi, in gran pa rte simili, dei quali si constano mo.lte varietà d i mocleJli (a dipoli, ad antenna elicoidale, a scodella parabolica).

Emissioni radio di altro tipo, assai intense, fluttuanti, pulsanti, si sono registrate provenienti dai quasars (Quasi Stellar Radio Sources) in particolare dal radiotelescopio australiano di Parkes (17) e scoperte in precedenza (1968) dagli ing l es1 Anthong Hew is h, Jocelin Bell .

I quasars s i ritiene siano stelle costituite da ne ut roni , ed in ogni modo masse d i energia o di corpi assai luminosi, i più lo ntani che si conoscano, alla distanza di un miliardo di anni luce .

Le antenne direzionali di Marconi dettero il via al prototipo del radar, istrumenlo prezioso per ideare e concretare i numerosi tipi di radiotc!csc o pi che lo seguirono

Nell'nstronomia radiocondotta si raccolgono e misurano le entità cosmiche, ed assieme ai palpiti elettromagnetici d e gli as tri d ell'universo, p u re quelle del Sole.

Ne l 1968 si r iscontrò un fa tto ecceziona le: i professori T ony Turtie e Alec Vaugha n della Università di Syclney, servendosi cl i un gigantesco radiotelescopio presso Camberra, sono riuscì ti a captare segnali radio provenienti d allo spazio distanti 500 anni luce, segnali brevi e netti con incredibile frequenza J:itmica e costanza d'intervalli, tanto da dare adito che potessero essere stati trasmessi da una emittente artificiale di qualche forma di civiltà extraterrestre, da distanza astronomica. In mancanza di prove tangibili si brancola nel buio.

In set tori e direzioni differenti da quelle della radioastronautica, il procedimento radar , ed il radar stesso, si è imposto dando origine ad ulteriori incrementi delle conoscenze scientifiche e naturali, .in funzione dell'e lettronica e dei progressi d ell a fisico-matematica .

(1·7) Meri t ano ci t azione Martin Ryle per l e sue conquiste ne ll a moderna tecnologia radiotelescopica, e Antony Hewish per l e s u e scoperte s u ll e sorgenti puLsanti.

He abbiamo un ese;n p io n ella radio;n ctereo l o g ia di cui ci s i avvale per esplorare lo sp azio onde avere indicazio ni sulle p e rturbaz ioni atmosferi c he, l'avanzata de gli c de i tifoni. Pi ù precisamente da essa s i ricava : la de lla p ioggb e de ll e tempeste; - la misura zione delle arce di pertu rbaz i o ne; - l'osservazion e d e llo sv iluppo e degli spos tamenti delle medesime; - le previs i on i del tempo metereologico a breve scadenza .

I p l·imi radar per i l se r v izio preventivo delle bufere e dei torna do ( mdm· me t erco lo gic i) alla d i stanza oltre i 300 chilometri, In fun t ionato in via s p erimentale a partire dal 1955 negli Stati Unit i, in una regione partico larmen te battuta da questi rovinos i turbin i , a mezzo di staz io ni radio installate a S t . Louis, Kansas Cit y ed a Oklaho ma C it y , quin d i ve n ne estesa ad altre località c centri urbani.

Nei campi geografico e geod etico si u sa n o i radiotelemetri c d i radioaltùnetri per i rilievi cartografici e per la misurazione de lle lu nghissi me ba s i s u l le quali si articola la triangolaz ione , ottenendo una precbione d e ll'uno s u 100.000 (fi g . 11) , (18) .

Mediante la rifl ess ion e del le onde ra di o d a ll a s up e rficie lunare, se r:e è verificata la di s tanza dalla Terra.

Tra luglio ed ottobre 197 1, mentr e il pianeta Marte si trovava in corrispondenza del punto più vic ino alla Terra, (56 milio ni eli chilometri), le osservazioni fa tte col radar hanno p ermesso di scopri re i n esso crepacci della profondità eli 4 .000 m etri e crn te ri p r o fo ndi 1.600 me tr i, con un ma rgine di e rrore inferiore a i 90 metr i. Quest i rilievi vennero compiuti da scienziat i de l po litecnico di M assac husetts per il tra mi t e di una antenna rada r del diam etro el i 36,5 metri .

(18) Le basi misurate col radarteLem.etro si estendo no dai 100 ai 500 chi lometri.

La planetologia porta alla conoscenza della superficie te rr est re e alla scoperta dei ( ati finora ignorati; ne reperisce le risorse

Accenn iamo infine che p er la misura d e i tempi brevi ssi mi il radar raggiunge la precision e dell'ordi ne d i un m iliones imo di mic ros econdo (un mil iardes i mo di secondo).

Ci sembra doveroso accenn are, sebbene p er so m mi capi, come e quant o l' epoc<1 d e l radet1' sia sta t a illu stra ta in occasion e delle recenti ce lebrazioni, i tal iane ed estere, t enute i n occas i one del centenario del!a nascita d i Gugl ielmo Marconi, ( 1874 -1974) dagli scienziati riun i t i in convegno pe r onorare l'Invento r e .

Numerose, interessant i, dettagliate e dotte sono state le resvolte da i congressist i Va posto in pr imo piano il «Convegno i nternaz ionale d elle radiocomunicazion i a grande ed a gra ndi ssima dista n za» tenut o sott o gli ausp ici dell'Acca demi a Naz ional e d c i Lincei . Dopo essers i iniziato a Roma il 25 marzo 1974, ha trasfer ito le sedute nella Villa Gri fone di Pontecchio-Marcon i e successivamente all 'Arch i g inn as io di Bologna per la continuaz ione e conc lus ione d ei lavor i.

Il 26 marzo, il prof . J\1.. Boel la tra ttò l 'evo lu zione de lle a ntenne radio (Antennas) .

Fu seg ui to dal prof. E. Eastwood con un esame dettagliato e profon do avente per tema: << Review of radar - past and future>>.

Il Vi ce P res idente d e ll'Ac cademia d c i Lincei, P ro[. B e n iami:r.. o S egre, h a illustrato ( i l 27 marzo) alcun i documenti de lla cpcca nei quali , disse: <<Marcon i spiega dettagl iata mente Lutto c iò che stava speri mentando nel 1935- 1936, c s e n e può fac ilmente ded urre che lo scienziato bolognese era allél. v igi lia della scoperta del radar . E prob abilmente - ha soggiun t o - è verosim ile c he g l i ingles i abbbno s fruttato questa corrispondenza pe r mettere a pun t o il radw' » Ha sottolineato che «la n a vi gazione spaz b le e quella cos mica no n avrebbero nep pure senso senza l'aiu to delle rad ioco municaz ion i » .

Nella seduta del 28 marzo Sìr Eric ha Ietto e commentata la relaz io ne di G . lsted : « Marconi's experiments on V.H. F. >> soffermandosi sulle origini de l radar.

Sebbene non ci s i a possibile dare re soconto di tutte le manifesta zioni svolte in Italia du rant e l'an no marconiano (19) , non possiamo sottacere l'esito del Convegno di Parigi, tenuto il 7 o tt ob r e 1974, nel q u ale u n numer oso g r uppo d i scienziat i si è riunito nd !a sede à el i' I stitu to Italiano di Cultura ( Ho tel dc Galliffet) organizzandovi una tavo l a rotonda all ' insegna e d in onore d i Marco ni

I l tem a del coìloquio era : «L'opera di Marconi nella prospe t tiva della scienza e della tecnolog ia s pazia.le >>.

All 'incontro vi hanno p2.rteci pa t o con dissertazioni e dialoghi eminenti autorità d el m ondo scientifico eu ro peo ed internazionale. Gli o r atori hanno e s aminata l'ope ra di Marconi pro iet t a ta verso l'avvenire.

Gli inter vent i del dottor Jaffe (pres i den t e della I n tern a t ional Astronautical Fedcration), del prof . IV1iche1 B ig nie r (Di r ettore Genera le del « Centrc Nat iona l d'Etu de s Spatiales >>), del dott T ab ancra (pr e sidente della <<Associazione Spa z ia lc Latino-Americana»), d e l prof. Paolo S an tini (Istitu t o di tecno logia spazialeUn iversità di R o m a ) , del prof. Luigi Napolitano ( Direttore Istituto Aerod ina mica Un iversità d i Napoli ), de l prof Alfred Ka· stl.er (dell' Acca dem ia di Francia), haimo posto l'acc ento sulla a tt ualità delle immaginazioni d i Marco ni ed a quan to s i è verificato in esito aJJa is pi r azione delle ri cerche condotte nei 36 an n i che ci dividono dalla sua s comparsa, a ttr a v ers o la fisica applicz:ta in fa m ose c o nquiste della scien za : i l radar, i re l a ìs televisivi, la telef o n ia multiple x su pont i radio, i maser e d i laser, i radiotelescopi ed i radiointerferometri che attravers o

(Hl) « L'attività -J i Ma r ooni m:gli ul ti mi ann i» è il te ma ill ust ra to dal prof. Gi nrgi o F r ance sche tti il 24 aprile per conto dd l a Società Ita li ana di Fisi ca .

«L ' e n unciaz ione fatta da Ma r co ni nel 1922 sul futuro del mdm· » è stata lico rd a t a i! 16 sette mb re d al p·rof. Angelin i P r e siden t e d e ll 'E NEL nella seduta d' a pe r t ur a della 75a riu n i o n e della Associazio n e Elettrotec n ic a ed Elettronica Italiana.

P e r il Ce n t r o N az ionale d e lle R icerche il Pres id ente Prof A l essandro Faedo ed il F r d Checcacci h an n o illus t r ato l'or.er a mar c::mia n a .

« tecn i co delle princ i ca li esperiènze di Marconi >> v·en ne svolto dal p r o f. Ugo Tiberio il 15 ott obre ne l p r og r a mm a orga n izzato dal Ro t ary I nternatlona l.

un progresso vertiginoso hanno portato utili conoscenze del cosmo .

«G ugli e lmo Marconi- ha spiegato il dott. Jaffe- era forse più vic in o ai satelliti eli quel che p ensasse. Quando trasmise per la prima vo l ta i suoi segna li radio attraverso l'Atlantico, s i servì, probabilmente scma saperlo, di quel satellite naturale che è la io 11osjera >> .

Ed anche qui calza il riferimento alla radioriflessione mat r ice del radar

Da parte sua il prof. Bignier asserì:

«T utte le applica zi oni derivanti dalla radio sarebbero state impossibili senza Gu glielmo Marconi la cui opera si era art icola ta in a lcune ricerche fondam en tali: ... la loca lizzazione degli ogg etti mobili, a cominciare dalle navi e dagli aere i. Tre ann i pr ima di morire, Marconi aveva praticamente inve11tato i l radar ».

Per concludere il prof. Napolitano sostenne che:

« L'opera di Marconi si può caratterizza re co n due eleme nti: il gen io della sintesi c la fantasia nel campo de lle applicazioni pratiche >> .

Con que sto sagace apprezzame nto poniamo termine alla disser tazione avviata e condotta nel p roposito di spala nc a re le porte d e ll 'intuito fecondo di Marconi.

La scienza prodiga nell'arricchire il mondo delle pill grandi conquiste, ha nell'anno 1935 assolto nobilment e il suo com pito contribuendo in larga misura a quel progresso continuo, che è legge fondamentale della civiltà.

Questi concetti s i adegua no alla figura di Marconi, ne illuminano il sostanzial e valore di eccezion ale inven tor e, di fervente italiano, di straordinario lungimirante, mod es to nel privilegio del sapere e nel risolver e .

Bologna che gli elette i natali c ne custodisce ge losamente le spoglie, ha il vanto di conoscere come alla invenz ione dell a ra diotelegrafìa, aggiunse quella del radar, d ettò l'impiego della radioterapia (marconi terapia), aprì la mente agi i scienziati che

F ig. 12 - Torre r ada r di B erlm ar (Asia) erett n per studia1·e la riflessione deUe ond e radio daUa Luna

Fig. 13 - T r iod o osciLLatore co n antenna incorpomta di 4 cm (l / 4 di Lunghezza d'onda, da 16 cm) per emi tt en te radar

l o seguirono verso il favoloso compimento del la (pila a combust ion e d es ti nata ad affianc a rsi a i generatori d i energia termonucleare), dettò le premesse (c sono in pochi a ccnosccrlo od ammett erlo) del fan t a stico p ote re de l laser, m ise le fondame nta del grande edificio dell'elettronica, nuova ge mm a d e lla scienza fisica , e d iede vita al l' ast ronautica. Ne lla targa posata sulla Luna d ai primi as t ronauti d e ll'Apollo XI, il 21 l uglio 1969, al la frase che vi è incisa:

noi a gg iun g iamo con orgoglio:

Marcon i, da tecnico divenne sc ie nziato in vir tù d el le acquis iz ioni sc ien tifich e applicate a va ntag g io d el l 'uomo. La t ecni ca, succedanea de lla scien za della quale è l'immediata ap p licazione pra ti ca, è t a nto vic ina a i f atl i g uant o v icina a ll'uom o , p erch é d à a questo i l benesse re mate r iale ed affratella i popoli. Marconi è stato impareggiab ile maestro sia della tecnica che della scienza

Estra tto dal « B o ll e ui n o dell'1 st itulo S t or ico e di dell'Arma d e l Genio », n. 7, <lkembr c 1937-X VI

RO MA

STAB ILLMENTO TI'PO GRAtFIGO c: EU ROPA » VIA DELL'ANIMA, 46

, '

Il 20 luglio d ell'anno XV chiudeva la Sua vit a terrena in Roma immortale Guglielmo Mar coni, di vinatore d'eccezione, apostolo della ric erca scientifica , ben efattor e dell'umanità, simbolo particolarmente esp r essi vo del ge nio itali co.

La radio propagava di là dai monti e dai mari la n otizia fera l e della scom parsa d el suo inventore e, di rimbalzo, d a tutt e l e parti del mondo civile giungeva al cuor e di Roma l 'eco unanimt> del compianto e del rammarico. Tutti i popoli degni di qu esto nome, ra ccolti id e alm ente attorno alla fr e dda spogli a, hanno p er un istan t e dato tregua alle ire ed ai dissidi, p er inchinarsi n ella meditazione e ne lla reverenza, uniti e concordi n el riconoscimento d el m erito , attoniti e perplessi qua si che la persona fisica d ell'i n ve n to re , al pari della sua m era vi gliosa scoperta, non do vesse aver tramonto.

Il lutto per ta nt a p er dita è stato uni ver sale, co m e univer sal e è stato il beneficio nei ca mpi più div ersi arrecato a gli uomini da Gugli elmo Mar co ni.

Ed inve ro la radiotel egr afia non d eve esser solo a strattamente ri guardata co me una delle tappe più de cisive nel cammino del progresso um an o, ma anche come uno dei m ez zi più potenti di diffusione della civiltà , fattore indispe nsabil e nella vit a moder na, stru me nt o di prop agan da insupe rabil e, unica speranza di salvez z a n elle più gra vi contingenze in t erra , jn mar e ed in aria.

I traffici fra i popoli, gli scam bi culturali, la tr asm i ssione

delle n otizie fra pun ti oppo sti d el globo sono r esi più agev oli e rapidi mcrcè la radio. La sicurezza della vita sul mare è affi. d ata alla radio. I voli fulminei fra continenti; l e es plorazioni ardite agli estremi poli e negli a ridi d eserti trovano a ppoggio m a terial e e moral e nella radio. La gu erra moderna, nei tr e elem enti terra, mar e, cielo e nei suoi rifl ess i, non solo sui combattenti d ei campi di b attaglia, ma anche sui popoli che li affiancano , ha a ssunto la radio fra le sue armi, di offesa e di difesa. .Mezzo di tra smission e sovrano in colonia, n ell a guerr a di r ap ida d eci sion e, per i co llegame nti fra aer ei in volo, fr a terra , mar e, cielo, la radio co n la univer salità d ella su a diffusio n e in tutte l e lingue e dialetti d el mondo è anch e strumento po d e ro so di esaltazio n e e conforto , di svago e coltura, come pu ò essere arma in sidio sa di propaganda di struttiva e sovvertitrice;

.Ma l a som ma di b ene che dalle antenne della radio può rivers ar si sul mondo vince di gran lunga il male ch e dal perfido u so di essa può li naufra go del mar e, lo sperd uto n elle sconfinate lande di ghiaccio o di sabbia , il vo latore ch e ha sma rrito l a rotta , il com· battente so tto la minaccia della fin e chi e dono e d attendono fiducios i un ai uto , affidando a lla radi o le lor o es trem e speranze. Quante vite uman e debbono la loro salvezza all a prodigiosa scop erta di .Marconi ! Che Egli sia b enedetto in eterno, per il bene infinito arrecato agli uomini!

Nella sua prima reali zzaz io ne rudim ental e così come nelle a ttuali modernissime stazioni r. t. , la inve nzion e di Mar coni si ba sa, come è no to, sulla produzione e sull ' utilizzazione alla stazione emitte nt e di oscil1azioni elettromagnetiche a fr equ enza molto elevata, l e quali , propagand osi n ello spazio con velocità pari a qu ella d ella luce, sono att e a produrre alla s tazione riceve nte effetti selettivi e c umulativi di ri sonanza tali da rendere percettibili segnalazioni, anche es trema m e nte d eboli, proveni e nti da di stanz e considerevoli.

Ma dalle esperienze di Pon-tecchio del 189 5, ai m iracoli odierni della radio , nel lungo cammino p ercor so in co sì breve

tempo, quant e trasformazioni e migliorie, quanto lavoro paziente di ricerca , quali te sori di intuizi one sono sta ti profusi per giungere al grado attua l e di perfezion e!

Ogni tappa del meraviglioso ciclo di sviluppo è contrassegnata dal nom e di Mar co ni: ch è a Lui ri sal e non solo il merito indi sc u sso d elJ a priorità nella creazione, ma in gran parte anch e qu ello degli ulteriori progressi.

Questi in pochi anni sono s ta ti imm en si, m emorabili non solo per l'umanità, ma anche e sop rattutto per l ' Italia no stra .