ANTONELLO BIAGINI ALESSANDRO GIONFRIDA

LO STATO MAGGIORE GENERALE TRA LE DUE GUERRE

(VERBALI DELLE RIUNIONI PRESIEDUTE DA BADOGLIO DAL 1925 AL 1937)

Tuili i dirilfi riser!lnti. Vielnta In riprod11zio11e a11c/Je parziale senza autorizzazione

© By SME - Ufficio Storico Roma 1997

© By SME - Ufficio Storico Roma 1997

L'Ufficio Storico dello Stato Maggiore de/l'Esercito, nell'ambito specifico degli studi di storia militare na zionale, da lungo tempo patrocina la pubblica zione di opere che rendano accessibili agli addetti ai lavori , ma anche al grande pubblico, il ricco patrimonio documentario, conservato nel suo stesso archivio. Da questa esigenza è nata la raccolta dei « Verbali delle riunioni tenute dal capo di Stato Maggiore Generale dal 1939 al 1943 », curata dal professor Biagini e pubblicata

Quella raccolta si completa oggi con la presente edizione critica dei verbali dal 1925 al 1937, quasi tutti inediti.

L'istituzione della carica di capo di Stato Maggiore Generale, affidata, il 4 maggio 1925 a Badoglio , allora generale dell'Es ercito e in seguito Maresciallo d'ltalia, fu una delle grandi innovazioni della politica militare fascista. Con essa il capo di Stato Maggiore Generale veniva ad assumere una moderata ma esplicita funzione di coordinamento interforze .

l verbali qui pubblicati, documentano quindi, le varie attività inte,forze tra cui spiccano quelle relative alla pianificazione operativa e di raccordo tra gli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei diversi piani di guerra, al coordinamento di tutte le Forze Armate nella campagna in Africa Orientale, ai vari studi sulla difesa dello Stato ed alla organizzazione militare dei territori d'oltremare.

È quindi un'opera che si presenta con grande valenza storica e con estrema attualità, trattando del funzionamento delle Forze Armate in tempo di pace.

Agli autori di questo interessantissimo volume va il ringraziamento dell'Ufficio per aver voluto e saputo realizzare un 'opera che, nel rendere disponibile un complesso numero di fonti, evidenzia la politica militare del regime ed alcuni fondi dell'archivio di questo Ufficio.

IL CAPO UFFICIO (Col.e. s.S M Ri ccardo Treppiccione)

Sono passati giusto dieci anni da quando l'allora capo dell'Ufficio Storico dell'Esercito, accogliendo un progetto di chi scrive, delle vita alla collana <<La difesa nazionale. Il problema della preparazione nell'Italia contemporanea». L'idea era, ed è quella di ricostruire le linee interne attraverso le quali si sono determinate, in Italia , le scelte relative alla politica militare 1• Si trattava di superare l 'histoire bataille per esplorare sistematicamente il retroterra culturale, sociale, economico e tecnologico che costituisce la base di qualsiasi scelta politica. Affermazione, questa, apparentemente ovvia nel 1995 quando alcuni cambiamenti epocali hanno fatto finalmente giustizia dei luoghi comuni che una cultura pigra e appiattita aveva eretto a «sistema» interpretativo, come se le «questioni» militari fossero qualcosa di estraneo alla realtà del Paese.

In tale ottica La lettura della storia militare e delle vicende belliche non poteva che essere negativa, lasciando quasi esclusivamente ai militari il peso e la responsabilità degli avvenimenti, mentre il potere politico rimaneva confinato in una sorta di Limbo, come se le decisioni relative ai conflitti, alle riforme istituzionali, agli armamenti ecc. fossero espressione autonoma ed esclusiva del così detto «potere» militare. Sulla base di questo equivoco si è costruita una mentalità collettiva che non riesce a collegare gli obiettivi da raggiungere (politica estera) alle risorse da impiegare (bilancio), e in questo modo, come ho già scritto in diverse occasioni, la politica militare in Italia è di fatto condizionata e determinata dai tagli di bilancio piuttosto che da una razionalizzazione, condivisa da una opinione pubblica cosciente, degli investimenti e delle risorse economiche2

1 Preferi sco questa dizione «c lassica>>, di ampio respiro rispetto a quelle, attualmente in voga, di «politica di s icurezza», «politica di difesa», ecc., che a mio giudizio hanno un contenuto limitativo rispeuo alla complessità de ll e forze annate che rappresentano, sempre, uno «spaccato» della società che le produce attraverso scelte di carattere giuridico-istituziona le, politico-ideo log ico, economico- industriale, di politica interna ed estera.

2 Cfr. A. Biagini, Politica estera e politica militare, Alli del Co nvegno «Il nuovo concetto di dife sa e l a condizione militare», Rivi s ta Militare, n 6, 1994, pp. 38-45.

Non fa ecce::,ione il ve11te1111io fascista che sembra ai più, erro11eame11te o supeificialme11te, fortemente compreso dei problemi militari, mentre tende ad 1111a «militari-::.zazione» della società che mortificaattraverso la politiciz:..azione esasperata - la «professionalità ».

La poli1ica estera fascista - come è noto - è caratterizzata, fino alla guerra d'Etiopia, da w1 «dinamismo » diplomatico volto alla revisione dell'assetto internazionale sancito dai trattati di pace del 1919 con i quali le Poten-;:,e vincitrici a1 •eva110 tentato, in maniera non concorde, di disegnare un nuovo assetto europeo e internazionale avente come obiettil'o La costitw::.ione di un nuovo «sistema » di rela:..ioni internazionali che vanificasse, in maniera definitiva, l'uso dello strumento bellico quale elememo risolutore dei conflitti politici.

La dissoluzione dei grandi imperi plurinazionali, la costituzione (o ricosti1uzione) degli S1a1i nazionali, secondo schemi solo in parie rispettosi del «principio di nazionalità», e la tensione ideologica detenninata dall'affenna-::.ione della rivoluzione bolscevica in Russia, produssero fra le due guerre una sostanziale «ingovernabilità» dei rapporti politici i111ernazionali. La politica franco-inglese, enfati-::,zata dallo spirito di crociata contro il militarismo prussiano, aprì nell'Europa centrale una fase di forte instabilità, penalizzando nel contempo le a~pirazioni italiane nei Balcani e nel Mediterraneo.

La vitloria mutilata fu, allora, molto più di uno slogan e la rivendica-::.ione di un diverso ruolo internazionale costituì uno degli elementi del successo della propaganda fascista. Se la sistemazione della «questione adriarica» e La costiruzione dell'impero furono gli elementi portami della politica estera fascista, a questi non corrisposero adeguati investimenti dal pufllo di vista militare (tranne che per l'impulso dato all'Arma aeronautica).

Mentre, d'altra parte, il mantenimento della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale (inutile e costoso doppione dell'Esercito), il ritardo tecnologico (meccanizzazione de/l'Esercito), la politicizzazione (peraltro parzialmente riuscita) dei quadri, gli impegni internazionali sovradimensionati (guerra d'Etiopia, guerra di Spagna, seconda guerra rnondiale) dimostrano ampiamente l'alto tasso di improvvisazione della politica estera del fascismo. Se questo non <<assolve» i vertici militari, certo ne ridimensiona le responsabilità, che pure esistono, ma che debbono essere ricondotte allo stretto ambito professionale.

La storia dello Stato Maggiore Generale e più generalmenre quella dell'Esercito italiano fra Le due guerre, è, per molti aspetti, emblematica e costituisce un ulteriore paradigma attraverso il quale studiare la politica militare italiana, una politica ricca di idee e di buone intenzioni, alla quale è mancato, in fase di applicazione pratica, il sostegno decisionale dei governi e del Parlamento.

L'armistizio concluso nel 1918, pone fine - formalmente - alla guerra con gli imperi centrali e segna l'inizio del processo di smobilitazione per ricondurre gli organici alle necessità di un esercito non più operante. Alcuni impegni di carattere internazionale, relativi anche all'applicazione dei trattati di pace, e problemi di carattere economicosociale, imposero una smobilitazione lenta e progressiva che si conclude solo nel 1920. La prima guerra mondiale aveva d'altra parte determinato negli eserciti belligeranti, compreso quello italiano, una consistente evoluzione dei sistemi d 'a rma, degli apparati logistici e, infine , della dottrina tattica e strategica.

Sul teatro europeo, dopo xli iniziali scontri franco-tedeschi sulla Marna, il conflitto aveva assunto le caratteristiche di una guerra statica e di posizione, dove la vittoria in ultima analisi sarebbe stata dec isa dal logoramento delle risorse umane ed economiche dell 'avve rsario. Dalle esperienze della guerra di trincea e dalle elaborazioni degli alti comandi di entrambi gli schieramenti era scaturita la necessità tattica di sviluppare, in tutte le unità combattenti, una considerevole poten za di.fuoco in grado di spezzare il fronte avversario. Su queste basi anche Le unità minori di fanteria furono dotate, durante la guerra, di mezz i di fuoco e conseguentemente le loro forma zioni organiche subirono un notevole riordinamento. Il binomio fanteria-artiglieria divenne quindi un elemento basilare e inscindibile per lo svolgimento di una qualsiasi azione tattica di rilievo, naturalmente a scapito della mobilità e della rapidità di manovra che erano state, da sempre, le caratteristiche principali della fanteria; queste realisticamente, furono sacrificate in un confronto bellico dove i sistemi d'arma difensivi avevano una netta superiorità ed efficacia rispetto a quelli offensivi.

L'Esercito italiano al termine della prima guerra mondiale era quindi formato da divisioni quaternarie, con un formale quanto ingannevole rapporto di quattro reggimenti a uno fra fanteria e artiglieria, dove La prima era dotata in proprio di molti elementi di fuoco.

Nel 1919, dopo Vittorio Veneto , viene adottato l'ordinamento Albricci, il cui scopo era quello di realizzare un ordinamento funzionale economicamente compatibile con le risorse a disposi z ione attraverso l'eliminazione degli elementi superflui e costosi. L'Esercito fu così ordinato in 15 corpi d'armata territoriali, 30 divisioni di fanteria ( quaternarie) e due di cavalleria; la forza bilanciata fu ponata a 210.000 uomini, inferiore a quella prevista nell'ordinamento pre-bellico; la ferma, obbligatoria, fu ridotta a un anno, con una possibile riduzione a otto mesi. Ulteriori tagli di bilancio imposero a breve scadenza l'elaborazione di un nuovo ordinamento ( ordinamento Bonomi, D.L. n. 451 del 20 aprile 1920) che riduceva La for za bilanciata a 175.000 uomini, La ferma a otto mesi e i corpi territoriali a dieci, su tre divisioni quaternarie. Fu

prevista una sola divisione di cavalleria, e i reggimenti di fanteria rimasero fermi al numero di 106, come prima della guerra, ma vennero ridotti a due soli hartaglioni, dividendo il terzo in un «battaglione quadro» da costituirsi e completarsi in occasione di richiami. Altri tagli furono operati nelle armi a cavallo, in artiglieria e in talune specialità del genio assegnate ai corpi d'armara, analogamente fitrono ridotti molti organi giurisdi-:,ionali territoriali e gli stabilimenti militari, adottando per quest'ultimi il criterio di ricorrere largamente all'industria civile.

D'altra parte, il 25 luglio /920 11enne nominata la Commissione parlamentare consultiva incaricata di coadiuvare il ministro della Guerra nella prepara:ione dei disegni di legge relarivi definitivo al reclutamento delle truppe e alla preparazione militare, nonché alla elabora-:,ione di un progetto di «Na:ione armata» che consentisse di alleviare l'onere del servizio militare e quello delle spese, conciliando le esigenze economiche e sociali con le necessità della difesa na-;.ionale.

L'avvento del fascismo e l'ordinamento Diaz del gennaio /923, nel ripudio delle politiche militari precedenti, segnarono un punto di svolta nell'organizzazione dell'Esercito:ferrna di diciotto mesi.forza bilanciata di 250 mila uomini e divisione quaternaria, cos1iluiva110 gli elemellli essenziali di un programma di difficile realizzazione, tanto che si dovettero escogilare alcuni espedienti, quali ritardi nella chiamata alle armi, congedi an1icipati e reggimenti a ranghi ridotti per far quadrare il bilancio, senza poi contare l'inefficienza di quei reparti dove, con le disposizioni Diaz, divenne più forte la sproporzione fra organici e forza bilanciata.

I guasti prodotti da/l'ordinamento Diaz furono i11 breve tempo chiaramente visibili anche a chi quel disegno aveva caldamente appoggiato e tendeva, per convinzione, a propugnare un grande esercito «i11telaiatura» e di massa piuttosto che un esercito, come si scriveva allora, «scudo e lancia» ricco di mezzi, ad alta professionalità e conseguenteme11te poco 11umeroso.

Fin dal 1924, con il progetto Di Giorgio si cercò di porre rimedio alla situazione e L'anno successivo fu srilato l'ordinamento Mussolini, rhe - con lievi modifiche apportate dall'ordinamento del '34 - restò sostanzialmenre i11 vigore fino a/l'ordinamento ?ariani del dicembre 1938.

L'ordinamento Mussolini nasceva comunque da una serie di compromessi, fra una concezione di esercito di massa, ereditata dalla prima guerra mondiale e L'idea di un esercito in qualche modo di élite.fra una dottrina tattira - che teorizzava il ritorno alle classiche guerre di movimento - e La convinzione di molti che un futuro conflitto sarebbe rimasto stalico e di trincea, fra «na:io11i murate» nelle p1vprie linee difensive.

Nelle disfunzioni e nelle incertez.ze di questo ordinamento, la prova più evidente delle contraddizioni già accennate, fu quella fra una politica estera dinamica e di grande potenza - che doveva prevedere, per forza di cose, un appropriato e valido strumento militare - e una struttura economico-produttiva sostanzialmente arretrata e quindi incapace di sostenere e finanziare un esercito adeguato a quella politica.

La mancata congruenza fra potenzialità, strumenti economici e militari e politica estera, costituisce la base fondamentale di quella insufficiente «mobilitazione» del Pa ese durante la seconda guerra mondiale fino alla sostanziale perdita di «identità» e dunque alla lacerazione, profonda e difficilmente rimarginabile, della guerra civile. Il recente dibattito tra storici, politologi e sociologi su questo tema non rientra nell'economia di queste brevi nore, anche se ad esso ci si deve riferire per una ragionevole comprensione della recente storia italiana.

Nell'ordinamento Mussolini, l'esperienza accumulata durante gli anni di guerra aveva dimostrato la necessità di un sempre maggiore coordinamento inrerforze ( Esercito, Marina e il ruolo ancora non ben definito ma di cui si intuiva l'utilizzazione «rivoluzionaria» dell'Aeronautica); si giunse così all'istituzione della carica di capo di Stato Maggiore Generale, la cui mancata definizione di ruoli e attribuzioni vanificò una intuizione sicuramente originale, relegando tale carica a un ruolo meramente consultivo anche nella stessa coordinazione fra le varie a rmi3 • Si scelse d'altro canto la divisione ternaria, che si credeva più adatta alla guerra di movimento, si istituirono i ruoli di comando e di mobilitazione, in modo da conferire più efficienza alle strutture di coma ndo, operative e logistiche.

Nel frattempo se dal punto di v ista dottrinale tattico si teorizzava una guerra di movimento. dall'altro si continuava a ripetere che l'azione offensiva fosse ancora tutta imperniata sul binomio fanteria-artiglieria, esaltando nel co ntempo la presunta azione risolutiva nello scontro delle masse di fanteria, le quali, a tale scopo, venivano dotate di nuovi mezzi offensivi - quali il tromboncino - che si riveleranno, col tempo, del tutto inutili. D'altra parte i mezzi corazzati erano considerati, e non solo in Italia , come arma di mero accompagnamento dell'azione offensiva della fanteria, per azioni di sorp resa e di sostegno e non come facevano - negli stessi anni - i tedeschi come massa di manovra e punta di diamante dell'azione offensiva, cuneo atto a spezzare il.fronte nemico e mezzo per realizzare azioni in profondità per aggirare lo schieramento avversario.

3 Il problema rimane apeno nel dopoguerra e solo in questi ultimi tempi sono in corso di clab<1razione no rm e pe r defini re i compili del capo di Stato Maggiore della Difesa.

L'esperienza fatta n ella guerra d'Etiopia, contro un esercito disorganizzato e scarsamente annato, rim•igorì nel campo strategico-tatlico la convinzione della guerra di movim ento, spingendola fino a concezioni che prevedevano forme ulrradinamiche e all'affennazio11e che per l'avvenire si intendeva fare una «guerra di rapido corso». Lo stesso Badoglio sulla base della propria esperienza africana giudicò, per lo meno i11 quel teatro, troppo pesante e poco manovrabile la divisione ternaria che risultava di difficile coma 11do e impiego.

Si giunse così, con l'ordinamento Pariani, all'introduzione della divisione binaria, c he non fu un semplice mutamento o rgan ico ma una radicale modificazione delle fun:ioni del! 'unità divisionale che perdeva la sua capacità di manovra per trasformarsi in una colonna d'urto e di penetra:ione, la manovra divenil'a così unafurdone specifica del corpo d'armata.

La nuova divisione binaria, formata da due reggimenti di fanteria e da uno di artiglieria, risultò, alla prova dei fatti, priva di mezz i di fuoco pesanti, quali le modeme artiglierie, e con insufficienti elementi di manovra, fa nterie; questa lacuna apparve tanto grave che nel nuovo ordinamento del marzo 1940 fu disposto che venisse assegnata a ogni divisione una legione della Milizia, un provvedimento questo che non risolse com unque le gravi deficienze della nuova divisione binaria, mentre produsse una conflittualità «intenza » decisamente negativa ai fini operati vi

Contemporaneamente la partecipazione alla guerra civile spagnola e l'ammodernamento della flotta diminuivano, in termini relativi, il budget dell'esercito che non poté quindi procedere a un adeguato ammodernamento delle artiglierie di medio e grosso ca libro, all'introduzione di pezzi semoventi, allo sviluppo dell'armamento controcarro, ant ia ereo e, cosa importante, all'accumulo di suffic ienti scorre indispensabili per una g uerra che si vo leva e si credeva di «rapido corso » e di movimento.

AL quadro finora sinteticamente delin ea to si aggiunsero le deficienze nel campo del personale specializzato, ne risultò quindi un macroscopico sfasamento tra una dottrina tattica tutta orientata alla g uerra di movimento e le reali possibilità concrete, le quali erano seriamente e fortemente limitate dall'insufficienza delle scorte, d ei materiali, dei mezzi e degli uomini, deficienze che, se in ultima analisi risalivano alla st ruttura arretrata del capitalismo e della società italiana fra le due g uerre, erano anche riconducibi li a una care nt e quanto supe rficiale sensibilità politica ai problemi militari.

Il primo novembre 1939, delle 73 divisioni mobilitate solo 19 risultavano effet1ivame11te complete e anche quest 'ultime erano nettamente

inferiori non solo rispetto alle omologhe unità francesi e tedesche, ma addirittura, in taluni elementi, a quelle jugoslave.

L'inferiorità nel numero dei battaglioni, sia quantitativa che qualitativa, nei gruppi d'artiglieria- che rimanevano sostanzialmente quelli della prima guerra mondiale - nelle armi di accompagnamento, anticarro, antiaeree e, infine, nelle scorte, impedivano al nostro esercito non solo di concepire a z ioni di largo raggio ma in definitiva di affrontare un confronto armato con sufficienti probabilità di successo.

Vengono qui pubblicati, in ordine cronologico, le principali leggi e regi decreti che istituirono e regolarono fino al 1939 la carica di capo di Stato Maggiore Generale. Essi, tratti dai Giornali militari dell'epoca , sono:

l) Legge n. 866 del 8 giugno 1925 ( Giornale militare del 1925, circolare n. 299).

2) Regio Decreto-Legge n. 68 del 6 febbraio 1927 (Giornale militare del 1927, circolare n. 89).

3) Legge n. I 989 del 28 dicembre 1933 ( Giornale militare del 1934, circolare n. 129).

4) Legge n. 806 del 30 marzo 1936 (Giornale militare del 1936, circolare n. 392).

5) Legge n. 1193 del 26 luglio 1939 (Giornale militare del 1939, circolare n. 662).

6) Legge n. 1178 del 24 agosto 1939 (Giornale militare del 1939, circolare n. 666).

N. 299. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - Legge n. 866

- Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito. - (Gabinetto - Stato Maggiore CentraJe). - 8 giugno 1925. - (Gazzetta ufficiale n. 139, del 17 giugno 1925 ).

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sa nzionato e promulghiamo quanto segue:

Del capo di Stato Ma ggiore Generale.

Art. I.

La carica di capo di Stato Maggiore Generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di maresciallo d' Italia, di generale d'esercito o di generaJe d'armata.

Egli è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

li capo di Stato Ma ggiore Generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni , la esecuz ione delle deliberazioni de ll a Commissione Suprema di Di fesa, e per le even tual i operazio ni di g uerra, è alla diretta dipendenza de l presidente del Consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessar i per la coordinazione dell'organizzazione dife nsiva dello Stato, ed i piani di guerra, dando ai capi di Stato Maggiore della Regia Mar ina e della Regia Aeronautica le direttive di massima per il concorso della Regia Marin a e della Regia Aeronautica nel raggiungimento di obb iettivi comuni.

Il ca po di Stato Ma ggio re Ge nerale dipende in vece dal ministro per la Gu erra per quanto riguarda il Reg io Eserc ito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla gue rra dei quadri , de ll e truppe e dei relativi me zzi.

Esercita l'alta azio ne ispettiva sull e trupp e, sui servizi e su ll e scuole.

Egli deve essere con su ltato dal ministro sulle principali questioni re lati ve alla destinazione degli ufficiali ge neral i e su ll e questioni di massima riflettenti avanzamento , stato e governo di sc iplinare dei quadri dell'Esercito.

Il ca po di Stato Maggiore Generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuz ioni:

a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica, fin dal tempo di pace, alle autorità interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi;

e) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'Esercito operante;

d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra Esercito, Marina e Aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. In veste caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni, qualora non l ' assuma egli stesso, altro ufficiale generale.

Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del capo di Stato Maggiore Generale:

a) la comp ilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operaz ioni di guerra;

b) la comp il azione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'Esercito ed all'impianto e al funzionamento dei servizi;

e) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali intem1zioni, e per la v ig ilan za e la protezione costiera ed antiaerea;

d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'Esercito;

e) lo studio della regolamentazione tattica, no nché gli studi e le pubblicazioni sto1ico-mi litari;

fJ gl i s tudi di massima relativi al reclutamento e all'o rdin ame nto del Regio esercito e alla circosc ri zione territoriale;

g) gli studi e le questioni di massima relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;

h) le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli uffic iali di Stato Maggiore.

Il capo di Stato Magg iore Generale propone infine al ministro per la Guerra la ripartizione delle somme inserite nel bilancio per la Guerra a seconda delle necessità.

Art. 4.

n capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Il capo di Stato Maggiore Generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle colonie, e deve es se re chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie.

Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano o lasciano presumere la partecipaLione di reparti e mezzi metropolitani.

Dette questioni gli saranno segnalate dal Mini s tro competente pel tramite del ministro per la Guerra.

Art. 6.

Ogni qualvolta il Governo o il ministro per la Guerra convochino commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della naLione alla guerra, faranno parte di esse il capo di Stato Maggiore Generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.

Il capo di Stato Maggiore Generale fa parte, con voto consultivo del Comitato deliberativo della Commissione Suprema di Difesa.

Art. 7.

Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale ha alla sua dipendenza:

a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;

b) il so ttocapo di Stato Maggiore Generale;

e) i generali a disposizione per le varie armi.

Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'Esercito, di cui al s uccessivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.

Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di Stato Maggiore Generale dispone dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

Art. 8.

Sono posti otto l'alta direzione del capo di Stato Maggiore Generale, la Scuota di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonché l'Istituto

geografico militare per quanto riguarda l 'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

Art. 9.

Il capo di Stato Maggiore Generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.

Egli lascia presso il Ministero della Guerra gli organismi neces sari a provvedere alla continuità d ' indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

Del sottocapo di Stato Maggiore Generale

Art. 10.

Il sottocapo di Stato Maggiore Generale coadiuva il capo di Stato Maggiore Generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di Stato Maggiore Generale.

Sostituisce il capo di Stato Maggiore Generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'Esercito. Deve avere almeno i l grado di generale di corpo d'armata e sarà nominato con decreto reale udito il Consiglio dei Ministri.

Del Consiglio dell'Esercito

Art. 11.

Il Consiglio dell ' Esercito si compone:

a) del capo di Stato Maggiore Generale, presidente;

b) dei quattro generali comandanti designati d ' armata;

e) di tre altri generali d ' esercito, d'armata o di corpo d'armata:

d) del sottocapo di Stato Maggiore Generale.

Gli ufficiali generali di cui aJJa lettera e) sono nominati per decreto reale su proposta del ministro per la Guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Al Consiglio dell'Esercito è addetto un ufficio di segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

Art. 12.

Il Consiglio dell ' Esercito è l 'organo consulente del capo di Stato Maggiore Generale sulle più importanti questioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'Esercito e alla difesa nazionale.

Art. 13.

Indipendentemente dalla consulenza del Consiglio dell'Esercito, il capo di Stato Maggiore Generale potrà consultare, per questioni di importanza eccezionale, i marescialli d'Italia ed il grande ammiraglio.

Art. 14.

Ogni qualvolta debban s i trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il Regio Ese rcito , anche la Regia Marina e la Regia Aeronautica (o una di queste), il Consiglio dell 'Esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli Ammiragli e col Consiglio dell'Aeronautica (o con quello solo intere ssato di tali consess i) per deliberazione presa di concerto tra i ministri interessati.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio dell'Esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio Ese rcito , della Regia Marina e della Reg ia Aeronautica ed event ualmente funzionari di altri ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 15.

Il Consiglio dell'Esercito è convocato dal capo di Stato Maggiore Generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il capo di Stato Maggiore Generale stabilisce gli argomenti da di sc utere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa interve nire alla seduta, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.

Art. 16.

Il Consiglio dell 'Esercito cessa di funzione ali' atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Dei generali comandan ti designati d'armata

Art. 17.

Gli ufficiali comandanti designati d 'armata in base alle direttive che ricevono dal capo di Stato Maggiore Generale eseguisco no gli studi e presiedono alle disposizioni per l 'o rganizzazione della difesa nella zona loro as segnata e per la preparazio ne alla guerra delle ri s pettive armate.

Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, su ll 'efficienza dei se rvizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.

Di simpegna no inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal ministro per la Guerra o dal capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 18.

L'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito è stabilito con decreto reale su proposta del ministro per la Guerra, udito il capo di Stato Maggiore Generale.

Lo Stato Maggiore del Regio Esercito è alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore Generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.

Art. 19.

È abolito il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 20, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del R egno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

N. 89. - LEG GI E DECRETI RIFLETTENTI JL SERVIZ IO GENERALE DELLO STATO . - R. decreto-legge n. 68 che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni. - ( Gabinetto). - 6 febbraio l 927 - Anno V. - (Gaz;,etta ufficiale n. 30 del 7 febbraio 1927 -Anno V).

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA710NE RE D' ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, s ull'ordinamento dell ' Alto Comando del Regio Esercito;

Visto r art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgeme ed assoluta di provvedere in merito all'ordinamento de11' Allo Comando predetto;

Sentito il Consig li o dei Mini stri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mini stro Segretario di Stato e Mini stro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, della Marina e dell ' Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La carica di capo di Stato M aggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coo rdin amento nell'organizzazione militare dello Stato.

li capo d i Stato Maggiore Generale è scelto tra i maresc ialli d' Italia cd i grandi ammiragli o fra i generali di armata (o generali comandanti designati di armata) e gli ammiragli d'armata, ed è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Mini s tri. Egli è il consulente tecnico del capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difen siva dello Stato e dei progetti per eventuali operazioni di guerra

Art. 2.

Per l 'ese rcizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale dipende direttamente dal capo del Governo.

E gli fa parte, con voto consultivo, della Commissione Suprema di Difesa nonché di ogni commissione s traordinaria che s ia co n vocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato, nelle quali s iano interessate due o più delle forze armate.

Art. 3.

li capo di Stato Maggiore Generale propone al capo del Governo le disposizioni per la coord in azione della sistemaz ione difensiva dello

Stato. Tali disposizioni vengono trasmesse dal capo del Governo ai ministri intere ss ati.

Art. 4.

Il capo di Stato Maggiore Generale propone al capo del Governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna forza armata per il raggiungimento degli obiettivi comuni a due o più di tali forze. Queste diretti ve vengono, dopo l'approvazione, comunicate dal capo del Governo ai minis tri che le rimettono ai capi di Stato Maggiore delle forze armate perché le rendano esecutive nella compilazione dei piani relativi a ciascuna forza armata.

Art. 5.

Il capo di Stato Maggiore Generale esercita il coordinamento della preparazione militare delle forze armate:

l O proponendo al capo del Governo , dopo aver consultato i capi di Stato Maggiore delle forze armate, i programmi delle esercitazioni combinate fra due o più forze armate dello Stato ; 2 ° assistendo alle predette esercitazioni combinate e riferendo sul loro in s ieme al capo del Governo , che, per il tramite d ei rispettivi ministri, farà conoscere le proprie osservazioni e deci s ioni ai capi di Stato Maggiore delle forze armate.

Art. 6.

Nell'esercizio delle s ue funzioni il capo di Stato Maggiore Generale corrisponde coi capi di Stato Maggiore delle singole forze armate per il tramite dei rispettivi Mini s teri.

Art. 7 .

Il capo di Stato Maggiore Generale è tenuto al corrente dal capo del Governo della s ituazione politica per tutto quanto po ssa intere ss are l'esercizio delle sue attribuzioni.

I Ministeri della Guerra , della Marina e dell ' Aeronautica terranno i l capo di Stato Maggiore Generale al corrente dei principali argomenti che riguardano l'efficienza bellica delle rispettive forze.

Art. 8.

Il capo di Stato Maggiore Generale è consultato dal capo del Governo sulle principali questio n i mi litari coloniali.

Art. 9.

Il capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto continuamente al corrente degli elementi della situazione generale militare estera per cura del servizio informazioni militare , il quale rimane alla dipendenza del Ministero della Guerra, pur rimanendo sempre devoluto a ciascun capo di Stato Maggiore delle forze armate il coordinamento e la raccolta delle informazioni di carattere tecnico.

Art. 10.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni il capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio ufficio retto da un colonnello del Corpo di Stato Maggiore del Regio Esercito (o da ufficiale di grado corrispondente della Regia Marina o della Regia Aeronautica).

L'ufficio è composto complessivamente di sei ufficiali s celti fra quelli delle diverse forze armate.

Detti ufficiali sono compresi fra quelli stabiliti nelle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata , e s ono designati per ciascuna di tali forze dal rispettivo ministro.

Art. 12.

Gli asseg ni ed ogni altra competenza per il capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della forza armata cui egli appartiene: così pure tutte le spese per il suo ufficio.

Gli assegni per il personale addetto all'ufficio medesimo sono a carico del bilancio delle singole forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 13.

È abrogata la legge 8 giugno 1925 , n. 866, sull'ordinamento dell ' Alto Comando del Regio Esercito ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal I O febbra io 1927, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordini amo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Circolare N. 129. - LEGGI E DECRETI RTFLEITENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - Legge n. 1989. -Modificazioni al 2 ° co mma dell'art. I del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del capo di Stato Maggiore Generale. - (Gabinetto; Segreteria militare). - 28 dicembre 1933-Anno XII. - (Gazzetta ufficiale n. 36, del 13 febbraio 1934 - Anno XII).

P ER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D' ITALIA

Jl Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Il 2 ° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, è così modificato: «Il capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i marescialli d'Italia ed i grandi ammiragli o fra i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), gli ammiragli di armata (o ammiragli di sq uadra designati d'armata), i generali di corpo d'armata, gli ammiragli di squadra ed i generali di squadra della Regia Aeronautica, ed è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, s ia in serta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

N. 392. - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - Legge n. 806 - Modificazioni all'ordinamento della Commissione suprema di difesa. - (Gabinetto). - 30 marzo 1936 - Anno XIV. - (Ga zz etta ufficiale n. 112, del 14 maggio 1936 - Anno XIV).

P E R GR AZIA DI DIO E PER VOLONT À DELLA NAZIONE RE D ' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo s anzionato e promulghiamo quanto segu e :

Art. 1. - È istituita la Commissione Suprema di Difes a, quale organo interministeriale, allo s copo di coordinare lo s tudio e la ri s oluzione delle questioni attinenti alla dife s a nazionale e di stabilire le norme per lo s fruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difes a stess a.

Art. 2. - La Commi ss ione Supre ma di Difes a è co s tituita da un comitato deliberativo e da organi con s ultivi.

Art. 3. -Il Comitato deliberativo è composto dal capo del Gove rno , primo ministro segretario di Stato, presidente , e dai mini s tri segretari di Stato, membri.

Vi intervengono, quali membri con voto con sultivo:

il segretario del Partito Nazionale Fascista;

i marescialli d'Italia, i grandi ammiragli ed i marescialli dell'Aria, fin quando non raggiungano il limite di età stabilito per la loro di s pen sa da ogni onere di impiego o di servizio;

il capo di Stato Maggiore Generale;

il capo di Stato Maggiore del Regio Esercito;

il capo di Stato Maggiore della Regia Marina;

il capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica;

il capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;

l'ispettore capo per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione; il presidente del Comitato per La mobilitazione civile.

II Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il proprio parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa.

Art. 4. - Sono organi consultivi della Commissione Suprema di Difesa, ciascuno, per le questioni attinenti alla rispetti va competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito;

b) il Comitato degli ammiragli;

c) li Comitato tecnico di aeronautica;

d) il Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 5. - La Segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo e notifica ai vari ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

La Segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio Esercito o della R egia Marina o della Regia Aeronautica e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica. Essa è posta alle dipendenze amministrative della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

N. 662. - LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - Legge n. 1193. - Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare. - (Gabinetto). - 26 luglio 1939Anno XVII. - Ga ue tta ufficiale n. 198 , del 25 agosto 1939 - Anno XVII).

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLO NTÀ D ELLA NAZIO N'E RE D ' ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D 'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanz ionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La preparazione bellica delle terre italiane d'oltremare spetta al capo di Stato Maggiore Generale, presi gli ordini dal Duce e sentito il Ministero dell'Africa Italiana.

Le direttive conseguenti sono impartite ai capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell ' Aeronautica, ai quali spetta - per mandato del capo di Stato Maggiore Generale - il compito esecutivo della preparazione alla guerra nelle rispettive sfere d'azione.

Art. 2.

I comandi superiori delle forze armate ricevono direttive:

per operazioni di polizia ed esigenze di ordine interno , dai rispettivi governi generali;

per la preparazione alla guerra, dai capi di Stato Maggiore dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in collegamento col Ministero dell'Africa Italiana;

per lo svolgimento di operazioni di guerra, direttamente dal capo di Stato Maggiore Generale che ne terrà informato il Ministero dell'Africa Italian a.

Art. 3 .

I mezzi finanziari di carattere straordinario stabiliti per la preparazione alla guerra e per lo svolgimento delle operazioni nei territori dell'Africa Italiana sono assegnati direttamente al bilancio del Mini stero dell'Africa Italiana e successivamente ripartiti in appositi stanziamenti del bilancio del Ministero medesimo e di quelli dei governi dell'Africa Italiana distintamente per ogni fo rza armata.

I mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l'efficienza delle forze militari terrestri dei territori dell'Africa I taliana sono stanziati nei bilanci dei rispettivi governi.

Fanno eccezione i mezzi finanziari di carattere ordinario e straordinario interessanti Je unità dell'esercito metropolitano dislocate in Libia e quelle per l 'o rganizzazione difensiva e logistica del territorio della Libia stessa che sono assegnati al bilancio del Ministero della Guerra, nonché i mezzi finanziari di carattere straordinar io relativi all 'efficienza delle forze aeree della Libia, che sono assegnati al bilancio del Ministero del1' Aeronautica.

1 mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l 'e fficienza delle forze marittime ed aeree dei territori dell'Africa Italian a sono stanziati, ri s pettivamente, nei bilanci dei Ministeri della Marina e dell ' Aeronautica ai quali il Ministero del!' Africa I taliana corrisponde i contributi stabiliti con particolari norme od accordì.

L'entità d eg li stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo viene valutata dai Mini s teri militari competenti d'inte sa con i Ministeri d ell' Africa Italiana e delle Finanze.

Art. 4.

Il mini stro per le Finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le v igenti dispo s izioni in contrasto con quelle della presente legge.

Disposizioni transitorie

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate nei territori dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana dalle date che saranno stabilite con decreto del duce del Fasc is mo, capo del Governo . Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato , sia inserta nella Raccolta ufficiale delle legg i e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

N. 666. - LEGGJ E DECRETI RIFLETTENTJ lL SERV IZ IO

GENERALE DELLO STATO. - Leg ge n. 1178. - Aggiornamenti al R decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del capo di Stato M aggiore Generale. - (Gab in etto). - 24 agosto 1939 - Anno XVI I. -(Ga zze tta ufficiale n. 197, del 24 agosto 1939-Anno XV II ).

PLR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI AL BANIA IMPERATOR E D ' ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo, quanto segue:

Art. 1

L'art. l del R . decreto-legge 6 febbra io 1927-V, n. 68, che istitu ìsce la carica dì capo dì Stato Maggi ore Generale e ne determina le attribuzioni, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1928-V ll , n. 3088. è sostituito dal segue nte:

« La carica di capo di Stato M aggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coordinam en to nell 'organ izzazio ne militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare.

« Il capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i marescialli d' I talia, i grandi ammiragli e i marescialli dell'aria o fra i ge nerali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), gli ammiragli d'armata (o ammiragli di squadra designati d'armata), generali d'armata aerea (o ge nerali di squadra designati d'armata aerea), i generali di corpo d'armata, gli ammiragli di squadra e i ge neral i di squadra aerea, ed è nominato con decre to reale , udito il Consiglio dei Mini stri.

«Eg li è il cons ulente tecnko del capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazio ne difensiva dell o Stato e delle terre italiane d'oltremare, nonché dei progetti per eventuali operazioni di guerra».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del predetto Regio decreto-legg e è sostituito dal segue nte:

« Egli fa parte, con voto co nsul tivo , della Commissione Sup rema di Difesa non ché di ogni Commissione straordinaria che sia co nvocata dal Governo per lo studio di questioni r iflette nti la difesa dello Stato e dell e

terre italiane, d'oltremare, nelle quali sia-no interessate due o più delle forze armate » .

Art. 3.

Nella prima parte dell ' art. 3 del precitato Regio decreto - legge , dopo la parola «Stato », è aggiunto quanto segue: << e delle terre italiane d'oltremare » .

Art. 4.

È abrogato l'art. 8 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927 - V, n. 68. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato. sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

RELAT fVA ALLO STATO MAGG IORE GENERALE

Vengono qui elencati i principali testi (e le pagine specifiche) relativi all'ordiname n to e alla storia dello Stato Maggiore Generale.

F. Borrr, Comando unico e coordinamento intetforze nel pensiero militare italiano dei primi anni venti, in « I nformazioni Parlamentari Difesa», n. 8-9, 15 maggio 1984, pp. 74-77.

F. Borrr e V. I LARI, // pensiero militare italiano dal Primo al Secondo dopoguerra, Stato Maggiore Esercito - Ufficio Storico , Roma 1982 (pp. 70 -78, il prob lema del comando unico e del coordinamento interforze).

E. CANEVARI, La guerra italiana retroscena di una disfatta, 2 volumi , Roma 1948 (voi. I , pp. 148-51, 157-64, 176-77, 200, 206, 210-11, 242-43, 548-50, 594-99).

L. CEVA, Costituzione e fun-;,ionamento del comando dell'Esercito dal 1918 al 1943, pp. 167 -223, in Il problema dell ' alto comando dell'Esercito italiano dal Risorgimento al Patto atlantico, atti del convegno indetto dalla Società Solferino e S. Martino - 18 e I 9 settembre 1982, Stato Maggiore Esercito - Ufficio S torico, Roma 1985.

ID., La condotta italiana della guerra - Cavallero e il Comando Supremo 1941 -42. Milano 1975 (pp. 17-26).

Io., Le forze armare, Torino 198 1 (pp . 207-13, 249-54, 5 12-16).

I o .. Appunri per una s toria dello Stato Maggiore Generale fino alla vigilia della non belligeran-;,a (giugno 1925- luglio 1939), pp. 207-52, in «Sto r ia co n te m pora nea» a n no X, n 2, aprile 1979.

E. FALDELLA, L'Italia nella Seconda guerra mondiale - revisione di giudizi, B olog na 1959 (I' alto comando e i piani di guerra , cap. V, pp. 11962).

F. GELJCH , L'Alto comando delle FFAA. italiane . pp. 12 19 - 1249, 13611372, in <<Rivista militare>>, novembre 1946, anno IL n. 11.

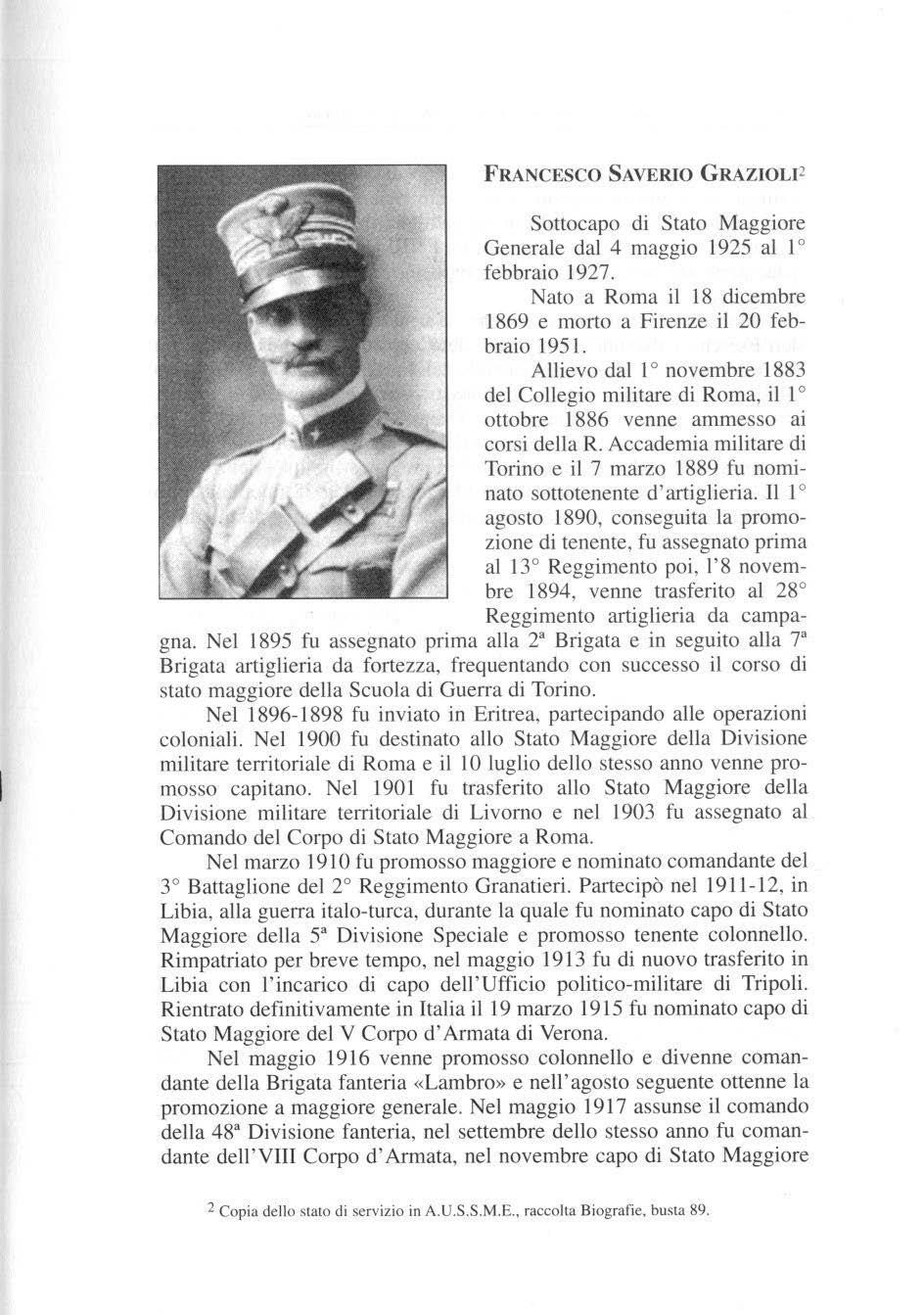

L.E. LONGO, Francesco Saverio Gra z io/i, Stato M aggiore EsercitoUfficio Storico, R oma 1989 (pp. 359-7 1).

M. MONTANARI, L 'Esercito italiano alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Roma 1982 (pp. 319-60).

P. P1ERI-G. RocH ,\T, Pietro Badoglio, Torino 1974 (pp. 538-54, 563-89, 737-70).

G. ROCHAT-G. MASSOBRIO, Bre1 ·e storia dell'Esercito italiano dal 1861 al 1943, Torino 1978 (pp. 204-68).

G. ROCHAT, L'Esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini ( /9191925), Bari 1967 (pp. 564-75).

Io., Militari e poi itic i nella preparazione della campagna d'Etiopiastudi e documenti 1932-1936, Milano 1971 (pp. 59-61).

Stato Maggiore faercito - Ufficio Storico, L'Esercito italiano tra la 1 ° e la 2° Guerra mondiale, 1101•embre 1918-giugno /940, Roma 1954 (pp. 62-66. 76 e 77-78).

Io., In Africa settentrionale la preparazione al conflitto - l'avan za ta su Sidi El Barrani (ottobre 1935-sellembre 1940), Roma 1955 (pp. 4469).

F. STEFAN I, Storia della do/frina e degli ordi11amenti dell'Esercito italiano, volumi 1- lll , Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, Roma 1985-1989 (vo lum e 11 , tomo I 0 , pp. 76-79 e pp. 205-11 ).

DAL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

DAL 1925 AL 1937

di

ALESSANDRO GIONFRIDA

Una delle g randi novità della politica militare fascista fu l 'is tituz ione della carica di capo di Stato Maggiore Generale 1 , affidata il 4 maggio 1925 all'allora generale dell'Esercito e futuro maresciallo d'Italia Pietro Badoglio2 Que sti tenne l ' incarico, ininterrottamente, fino al 4 dicembre 1940.

Il capo di Stato Maggiore Generale, sia secondo la legge n. 866 dell'8 giugno 1925, che seco ndo il R. decreto-legge n. 68 del 6 febbraio 19273, aveva una moderata ma esplicita funzione di coordinamento interf'orze, che rappresentava un'assoluta novità nell'ordinamento militare italiano.

La legge n 866, infatti , sanciva che il capo di Stato Maggiore Generale era respon sa bile degli studi e delle disposizioni nece ssarie per coordinare la difesa dello Stato e i piani di guerra.

Egli poteva dare ai capi di Stato Maggiore della Marina e dell 'Aeronautica le direttive di base per il concorso di tutte le forze armate al raggiungimento degli obiettivi comuni. Per quelle attribuzioni il capo di Stato Maggiore Generale veniva a dipendere direttamente dal presidente del Con s igl io4 •

Anche nel R.D.L. n. 68 si ribadiva che <<la carica di capo di Stato Maggiore Generale è istitu ita allo scopo di assicurare il coordinamen to nell'organizzazione militare dello Stato»5 e che quell 'alto ufficiale, alle dirette dipendenze del capo del governo, come suo consulente tecnico , proponeva le direttive per l'organizzazione del sistema difensivo di tutto il territorio nazionale (difesa delle frontiere terrestri, difesa costiera, difesa aerea, ecc.)6, le linee generali del piano complessivo di guerra,

1 Sullo Stato Maggiore G e nerale, dr. la relat iva appendjcc bib liografica, pp. 37-38.

2 Cfr. la scheda biografica. pp. 433-34 .

3 Cfr. Leggi e Regi dec re ti s ullo Stato Maggiore Generale. pp. 17-33

4 Art. 2 del la L. n. 86611925.

5 Art. I del R.D.L. n. 68/1927.

6 Art. 3 del R.D.L. n. 68/1927

specificando i rispettivi compiti delle tre forze armate7 e le esercitazioni combinate tra Esercito, Marina e Aeronautica.

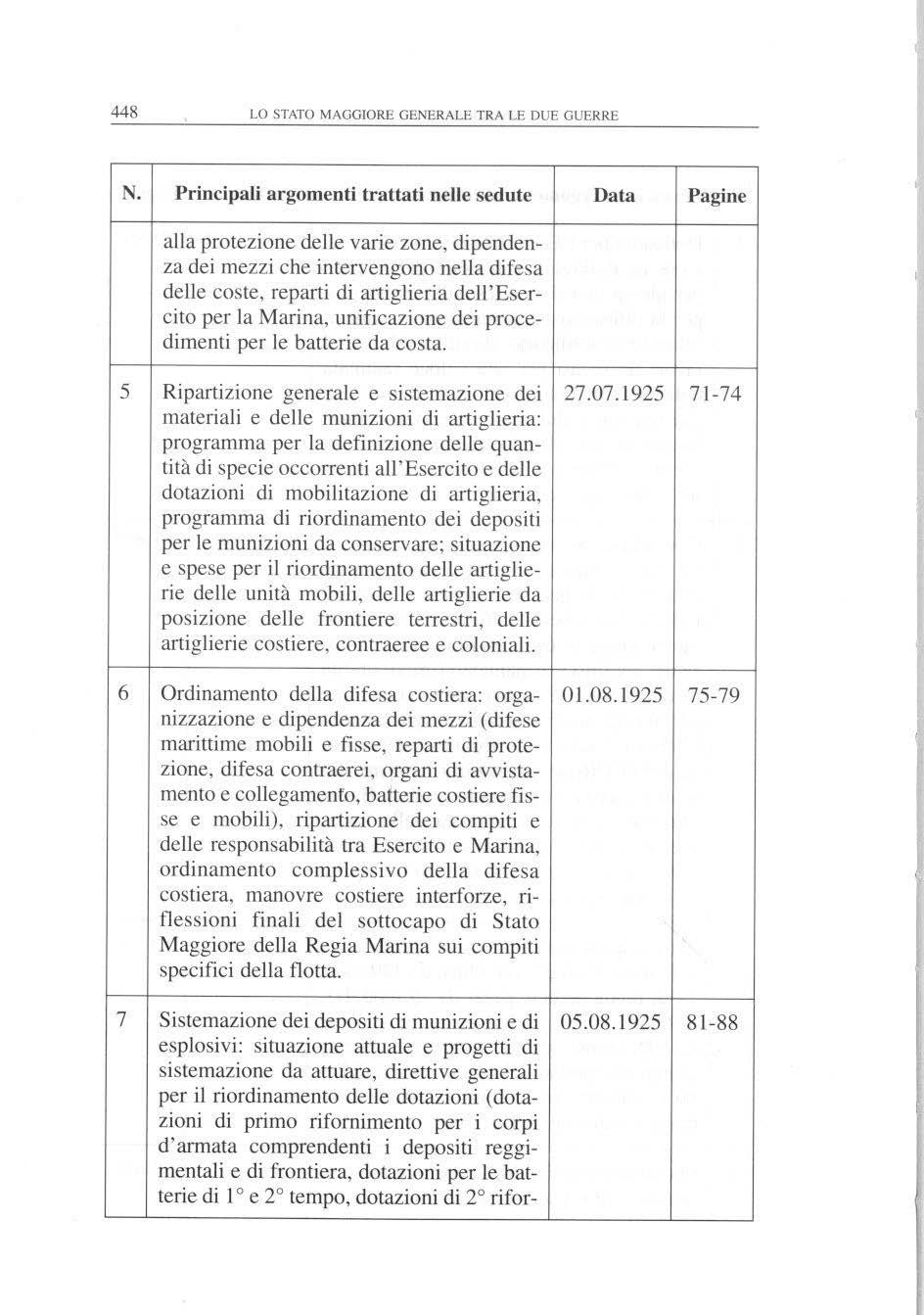

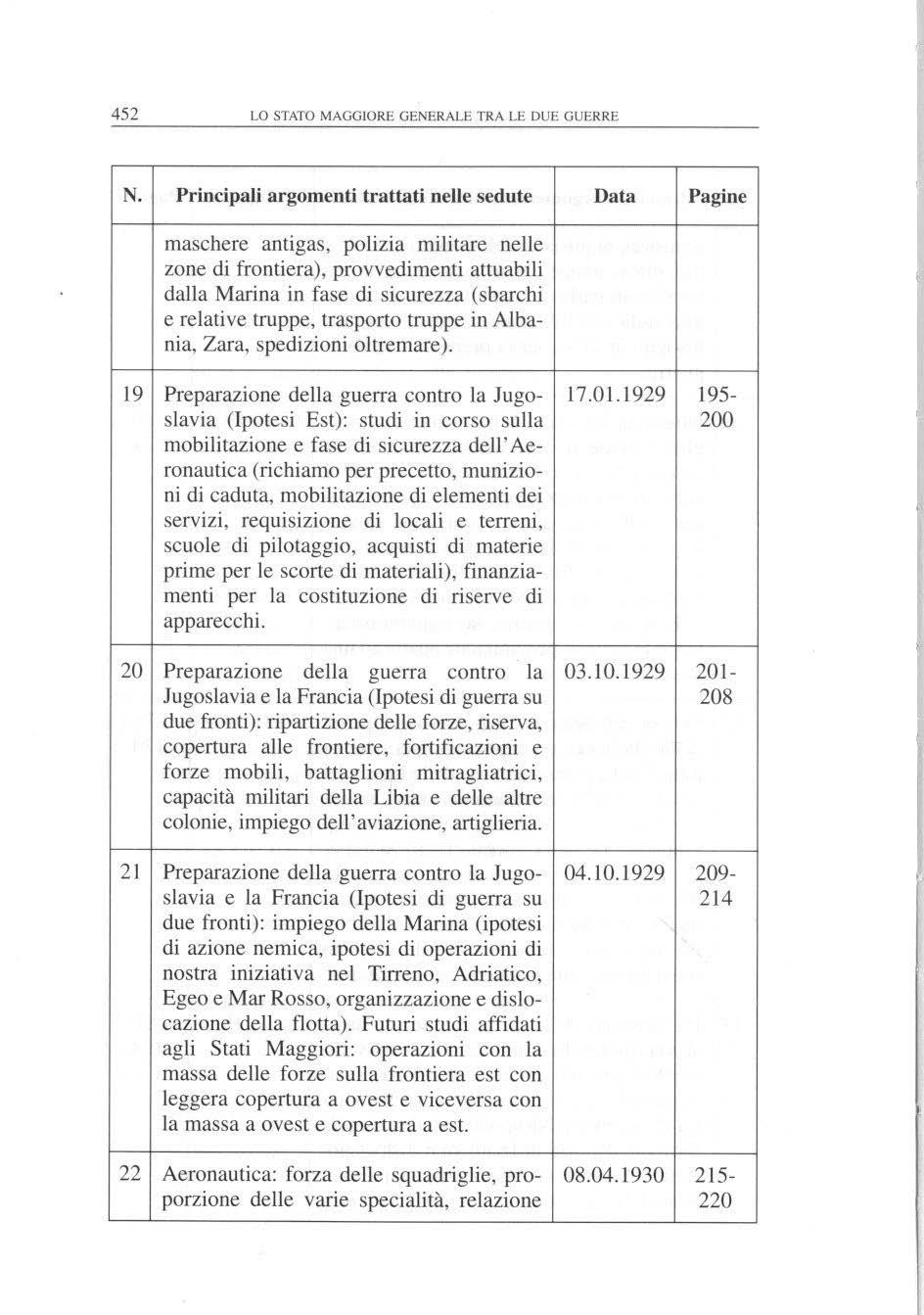

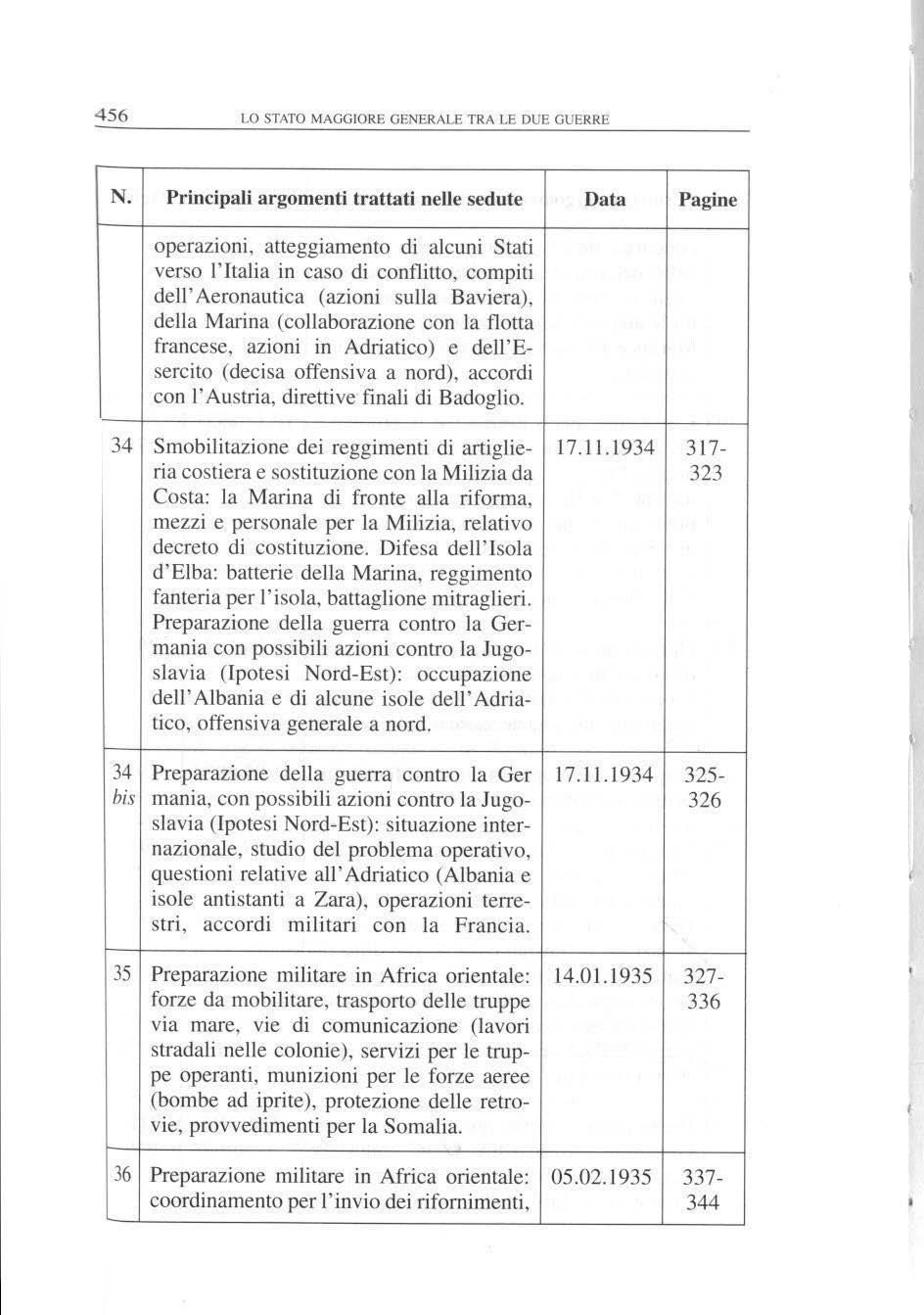

TI ruolo di coordinamento interforze del capo di Stato Maggiore Generale è documentato dalla serie dei verbali delle riunioni, dal I 925 al I 939, da lui presiedute e conservati presso l'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Escrcitos.

Nel fondo denominato H - 10 «Verbali riunioni 1924-1943», composto da 11 buste, si trovano appunto i verbali e le relazioni riassuntive delle riunioni tenute da Badog lio e dai suoi successori al Comando Supremo, nonché quelli del sottosegretario di Stato alla Guerra. del capo di Stato Maggiore del Regio Esercito e del capo del governo9

Dal punto di vista archivistico per l'H-10 non si può parlare di un vero e proprio fondo organico. cioè di un archivio unitario prodotto dal!' attività istin1zionalc di un enteio, il quale in seguito ha versato le sue carte ali' Ufficio Storico, ma di una raccolta di documenti (i verbali appunto). formata probabilmente in modo artificiale.

l documenti della serie H- IO appartengono a vari uffici dello Stato Maggiore del Regio Esercito (soprallulto all'Ufficio Operazioni) e all'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, ma in quest'ultimo caso sembrano copie trasmesse da quest'ufficio all'Ufficio Operazioni. Copie dei verbali si trovano anche in altri fondi dell'archivio dell'Ufficio Storico e precisamente nel fondo D-1 «Cartef?gio sussidiario Africa orientale italiana; Guerra italo-etiopica, 1934-/936» (busta 13, fascicolo 3 e busta 198 ), formato dalla serie delle carte del Gabinetto del Ministero della Guerra, nel fondo H-9 «Ca rteggio del Capo del governo, 1926-/943» (busta 2. fascicolo 3), e nel fondo 1-4 «Carteggio dello Stato Maggiore Generale - Comando Supremo Stato Maggiore Difesa, I 924-1948» (busta 2, fascicolo I).

7 Art. 4 del R.D.L n. 68/1927.

8 Sul l'Ufficio Swrico e il suo archivio cfr.: Ministero della Guerra· Comando del Corpo di Staio Maggiore, l'Ufficio Swrim - ce1111i mo11ogr11Jici, a cura di C'. Cesari. Roma 1930: O Bo\io. l'Ufficio SI/Irico de/l'Esernto · 1111 fecola di s1orio11rafia mil1111re. Roma 1987: A. Brug1oni-M. Saporiti, Ma1111ole delle ricerche 11ell'U{ficio Stonco dello Stato Maggiore de/l'Eserdt<1, Roma 1987; E. Lodolini, Organizzazione e lefiisl11:io11e arC'hivistica italiu11a, Bologna 1989 (pp. 155-156); P. Bcrtinaria. l'Ufficio Storico dello Stato Magf/111re del/'faerdto. pp. JJ 36. in M B.C.A. · Pubblic.vioni degli Archi\ 1 di Stato. le fonti per la S111ria mililllrt' 1111/iana m t·tti co111empor1111ea · Atti del lii seminario. Rom11 16-17 d1n'mhre 1988, a cura di A. Arpino e A. 81agini, Città d1 Ca,1ello 1993.

9 1 verba l i del capo di Stato Maggiore Generale dal 1939 al 19-n e quelli del capo del gO\crno sono stati pubblicati dal I' lifficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a cura d1 A 81agim e I. Frauolillo ( Verbali delle riunioni 1e11111e dal capo di Sraro m,1.~f/111re Generale. voli. I- IV, Roma 1982 85).

IO Cfr. E. Lodolin1. Archivistirn principi e problemi, Milano 1990; P. Carucci. '"' fnmi 11rl'l1i1·isriche onliname11to e consen·a~ume. Roma 1990.

Dal punto di vista formale questi verbali 11 si presentano, secondo la normale prassi amministrativa, con l 'indicazione della data. del luo go dove si è svolta la riunione, dei presenti, dell'ora di apertura e di chiusura della stessa seduta e in maniera più o meno dettagliata sono riportati i singoli interventi (in forma indiretta) dei partecipanti. Di alcune riunioni non sono conservati i verbali ma solo delle brevi relazioni riassuntive in cui vengono indicati gli argomenti trattati e le relative conclusioni raggiunte.

Le Carte dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale

Oltre ai verbali delle riunioni un'altra importante fonte per ricostruire la storia dell'attività del capo di Stato Maggiore Generale dal 1927 al 1940 è sicuramente rappresentata dalle carte del suo ufficio, anche queste versate ali' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Nel 1925 fu costituita la carica di capo di Stato Maggiore Generale che incorporava anche quella di capo dello Stato Maggiore dell'Esercito in modo che il generale Badoglio aveva a disposizione tutti gli uffici appartenenti a quest'ultimo. Tracce dell'attività del capo di Stato Maggiore Generale dal 1925 al 1927 si trovano nel fondo L-1 O «Stato Ma ggiore del R egio Esercito - vari uffici». conservato sempre nell'Ufficio Storico.

Con il R.D.L. n . 68/1927 venne distinta la carica di capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che ven ne ripristinata 12, da quella di capo di Stato Maggiore Generale, e fu creato un appos ito ufficio dipendente da quest'ultimo 13.

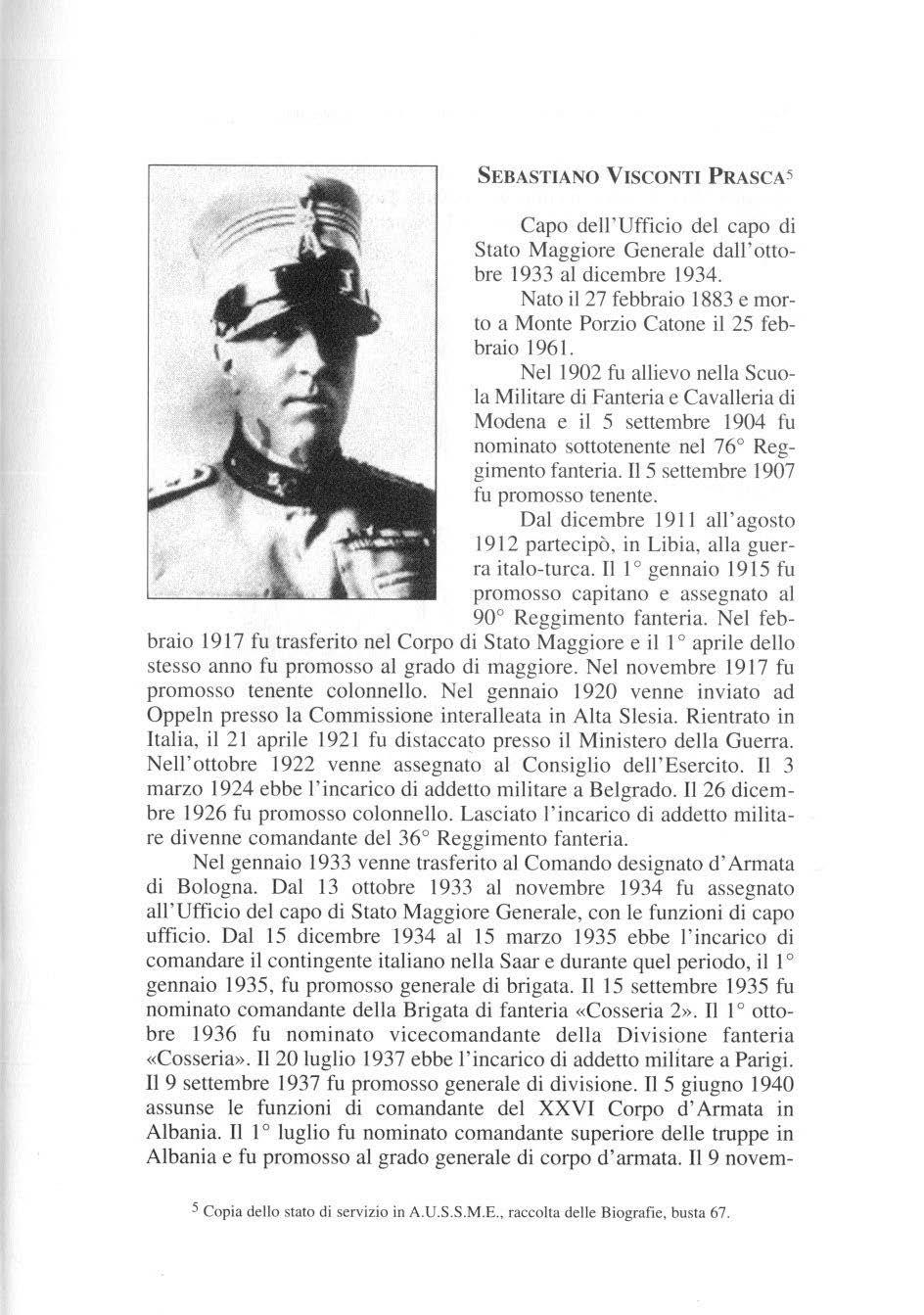

L'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale poteva essere retto da un co lonn ello del Corpo di Stato Maggiore o da un ufficiale di grado corrispondente della Marina o dell'Aeronautica e complessivamente era composto da sei ufficiali delle tre forze armate. Le funzioni di capo ufficio furono svo lte da colonnelli di Stato Maggiore scelti tra i migliori dell'Esercito: essi furono, dal 1927 al 1940, i colonnelli Alberto P onza di San Martino, Efisio Marras, Sebastiano Visconti Prasca, Ottavio Bo/Lea e Antonio Gandin 14 • Alle dirette dipendenze dei capi uffici c'era -

11 Cfr P Carucci, // dorn111e11to comempnraneo diplomatica e criteri di edizione. Roma 1987, p. 148.

12 R.D.L. n. 69 del 6 febbraio 1927.

13 Arr. 11 del R.D.L. n. 68/1927.

14 Cfr. le schede biografiche , pp. 437-446

no in genere un capitano di vascello e un colonnello pilota i quali erano responsabili rispettivamente di due sez ioni, il primo della sez ione che si occupava delle que s tioni relative alla Marina , il secondo di quella competente per l'Aeronauticai s.

Nel fondo 1-4 « Cartegg io Stato Mag g iore Gen era le - Comando Supremo - Stato Ma gg iore Difesa , 1924-/948 "'» ( 76 buste), conservato nell'Ufficio Storico, si trovano parte delle car te dell'archivio dell'Ufficio del ca po di Sta to Maggiore Gen e rale. dal 1927 al 1940. La documentazione è formata dal carteggio tra quell'ufficio e vari enti (i vari uffici de gl i stati maggiori di forza armata, i Gabinetti dei mini s teri militari e del capo del governo, g li addetti militari, il Servizio Inform azioni, ccc.), ma so prattutto da num erosi promemoria e s tudi (s pe sso so no allegati s chiui e carte topografiche ) compilati dai capi uffi c i per lo s te sso Badoglio, nei quali sono trattate in modo conciso ma abbastanza esauriente le più importanti questioni del momento. Inol tre quasi lutti ques ti promemoria ri s ultano s ig lati per sona lmente da Badog lio e molti presentano sue annotazioni manoscritte con le dire ttive e decisioni da lui prese.

Conviene comunque esaminare le più importanti materie trattate in quelle carte. Es se sono essenzialmente tre: le questioni in erenti all'organizzazione delle forze armate, la situazio ne militare delle terre d ' oltremare e di alcuni Stati esteri

Una g ran parte dei promemoria e relél7ioni compilati per B adoglio riguardano infatti le più importanti questioni relative all'organizzazione militare italiana. Una di queste è rappresentata dal complesso dei problemi attinenti alla dife sa (contraerei. costiera, terre s tre): circolari dal 1927 al I 940 relative ai lavori per le fortificazioni permanenti alla frontiera (b usta 64, fascicolo 6), promemoria e carteggio s ull e esercitazioni di difes a aerea nel 1931-1932 , sulla milizia per la dife sa contraerei e da costa nel 1934, su l progetto del generale Nobili de l 1935-36, s ulla difesa contraerea degli obiettivi di intere ss e aeronautico nel 19 39 (busta 73 , fascicolo 2), sulla fortezza cost iera di M essina- R eggio Calabria nel 19 36- 39, s ull'organizzazione della difesa cos ti era e s ulla protezione delle vie di comunicazione nel 1936-39 (bu s ta 73, fascico lo 3), sulle s istemazio ne difen s iva della frontiera se ttentri ona le nel 19 38 (bus ta 69,

15 And1c qu i furono ~ce lti o llimi ufficia li; ricordiamo per la Marina Raffael e Dc C'ourten. allora capitano <li fregata e i l capitano <li vascello Gu,tavo Stro11cri, per l'Aeronautica il colonnello Vincenlo Magliocco.

l6 La storia di come questo fon<lo ,ia stato \Cn,a10 all'Ufficio Storico è abbaslanLa incerta. comu nqu e ,ccon do alcune no tizi e ri cav abili da un e le nco <lello fo ndo 1 -4. co nse rvat o p resso I' Uflìcio Storico, risu lta che quelle carte furono recuperate presso vari uflìc1 dello Staio Maggior.: <lcll'Eserci10.

fascicolo l ), e sulle frontiere occidentale e orientale nel 1938-40 (busta 5, fascicolo 3 e busta 69, fascicolo 7).

Numerose sono anche le carte relative alla leva, ai richiami per istruzioni di ufficiali, sottufficiali e truppa nel 1937-40 (busta 2, fascicolo 4 e busta 7, fascicolo l ), all'approntamento di alcune di visioni nel 1930-32 (busta 64, fascicolo 8) e di unità per l'Albania nel 1937-40 (busta 7, fascicolo 2) e infine ai provvedimenti di mobilitazione ordinati nel 1938 (busta 69, fascicolo 2).

Un problema ampiamente trattato relativo all'organizzazione delle nostre forze armate è quello sull'ordinamento dell'Esercito e in particolare sul riordinamento di grandi unità e loro impiego nel 1934, sull'educazione premilitare nel 1933-37 (busta 67, fascicolo 2), sulla riforma Pariani 17 nel 1938-39 (busta 4, fascicolo 5) e sull'ordinamento della Guardia a ll a frontiera nel 1938-40 (busta 6, fascicolo 9).

Ricordiamo anche la numerosa documentazione relativa agli studi sui piani di gue1Ta (contro la Jugoslavia isolata e contro la Jugoslavia e la Francia alleate, contro la Germania, ecc.), su lla mobilitazione (occulta, generale e periodo di sicurezza, studi sui relativi trasporti), sulla radunata e copertura (terrestre, alla frontiera est ed ovest, copertura ad opera dell'aviazione, copertura della Sardegna e della Sicilia), sulle manovre con i quadri, sulle regioni di confine, sulla esigenza ES progettata dalla Marina nel 1931 (sbarco a Durazzo e Valona), su un possibile sbarco ad Antivari 18 in funzione anti-jugoslava nel 1927 e in generale tutti gli studi riguardanti le operazioni svolte dagli stati maggiori delle tre forze armate dal 1929 al l 937 (busta 64, fascicoli 4, 5, 9 e 10; busta 65, fascicolo 4; busta 66, fascicoli 1, 3, 4, 8 e 12; busta 69, fascicoli 2, 6 e 7).

Ricordiamo ancora il carteggio relativo al funzionamento delle intercettazioni telegrafiche in tempo di guerra nel 1927 (busta 64, fascicolo 7), al Servizio chimico nel 1932-38 (busta 66, fascicolo 11 ) e sul Servizio informazioni presso le unità operanti e la sua unificazione nel S .l.M. (Servizio Informazioni Militare) del 1934 (busta 66, fascicolo 10).

In ultimo merita un particolare cenno uno studio, datato maggio J 933, sulla costituzione e funzionamento dell'Ufficio del capo di Stato

17 Sulle riforme di Alberto Pariani (capo di Staio Maggiore dell"Esercilo dal 1936 a l 1939 che portò ad una radicale modifica di 1ucto l'ordinamento dell"Esercito italiano con la trasformazione delle d ivisi oni su tre reggimenti di fanteria (ternarie). in divisione strutturate su due divisioni di fanteria (binarie), ricordiamo: M. Montanari, L "Esercito italiano alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Roma 1982. pp . 9-30 .

18 Tra queste cane è co nse r vata anche una leuera (manoscritta) di Mussolini del 14-4-1927 sutropportuni tà dello sbarco e la relativa risposta di Badoglio del 28-4- 1927 (bus ta 64, fascicolo 5).

Maggiore Generale in caso di guerra, con uno schema del decreto e vari specchi annessi (busta 67, fascicolo 1).

TI secondo importante argomento è, come abbiamo detto, quello relativo alla situazione militare deJJe terre d'oltremare: Africa orientale, Isole dell'Egeo e la Libia.

Numerosi promemoria, relazioni e documenti vari (soprattutto dell'Ufficio militare del Ministero dell'Africa Italiana) riguardano appunto le operazioni di grande polizia coloniale e la situazione politico-militare e sanitaria dell'Africa orientale nel 1937-1940 (busta l, fascicolo 8; busta 2, fascicolo 2; busta 4, fascicoli 1 e 6; busta 6, fascicolo 6), il piano del generale Cavallero per la sistemazione del Goggiam nel 1938 (busta 4, fascicolo 4), la situazione delle forze presenti in colonia , la dislocazione dei comandi e delle truppe, l'ordinamento delle forze terrestri nel 1937-40 (busta 2, fascicolo 3; busta 4, fascicolo 2; busta 6, fascicolo I) , i dati relativi ai caduti nella guerra italo-etiopica (busta 1, fascicolo 11), un rapporto redatto dall'addetto militare U.S.A. nel 1936 (busta J, fascicolo 9) e le recensioni sulle numerose pubblicazioni della stampa estera e di alcuni autori stranieri nel 1937-38, relative sempre alla campagna italo-abissina (busta 3, fascicoli l e 2).

Di notevole interesse è anche il carteggio riguardante le isole italiane dell 'Egeo: i precedenti sull'organizzazione militare delle isole (idroscalo dell'Aeronautica e unità dell'Esercito a Lero) nel 1927-193 l , gli studi dello Stato Maggiore cieli' Aeronautica sulle funzioni strategiche del Dodecanneso e sull'organizzazione militare aerea, la memoria della Marina sul problema militare marittimo, sull'organizzazione aifensiva e offensiva delle isole e gli studi del Corpo di Stato Maggiore sull'organizzazione militare terrestre, tutti del 1936 , la questione relativa alla sistemazione del comando di tutte le forze dislocate nelle isole nel 1937, la difesa contraerei dei campi d'aviazione e le disposizioni relative al nuovo ordinamento militare dell 'Egeo conseguente alle decisioni adottate nella riunione del 26-2-1937, le esercitazioni di sbarco nel 1938 (busta 65, fascicolo 2), l'invio di unità navali nel 1938-39, e disposizioni sulla difesa delle isole nel 1940 (busta 5, fascicolo 1).

Particolarmente ampia è la serie dei promemoria e documentazione varia sulla Libia, in pai1icolare riguardanti l 'orga nizzazione militare e la difesa della base di Tobruk nel 1936-38 (busta 68, fascicolo 5), l'unificazione dei comandi d'arma e dei servizi nel 1938 (busta 5, fascicolo 11), i trasporti marittimi di mezzi e truppe in colonia e lo studio per il trasporto di un corpo di spedizioni in Africa settentrionale (documento Piano Radunata 12 dell'Esercito e della Aeronautica) nel 1939 (busta 6, fascicoli 2 e 3), i distretti militari in Libia nel 1939 (busta 6, fascicolo 7), la situazione delle forze, iI rapporto n. 42 I 2 del 2 marzo 1939 e n. 4494 del 13 giugno 1939 inviati da Badoglio a Mussolini sulla preparazione

bellica della Libia occidentale, le direttive di Badoglio ai capi di Stato Maggiore di carattere operativo in dipendenza della situazione internaLionale e per la preparazione bellica delle terre d'oltremare nel 1939-40 (busta 6, fascicoli 11 e 13), la sistemazione difensiva alle frontiere della Libia (con una memoria sullo stato della preparazione militare della Libia occidentale, in data 15 febbraio 1939, del Ministero Africa it aliana), le direttive per l'offensiva contro l'Egitto e in generale situazione militare della Libia (con allegati le sintesi generali del Comando Superiore Forze Armate in Africa settentr ionale dal 31 dicembre 1939 al 29 febbraio 1940) nel 1939-40 (busta 7, fasci col i 3, 4, 6 e 8).

La terza ed ultima questione trattata nelle carte dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale è quella relativa alla situazione politica e alla preparazione militare di alcuni Stati esteri. Numerosi promemoria, compilati sulla base dei notiziari mensili Stati esteri del Servizio Informazioni Militare, riguardano il Belgio nel 1938-1940 (busta 5, fascicolo 9), la Bulgaria nel 1938-39 (busta 5, fascicolo 8), la Cecoslovacchia nel 1938-39 (busta 5, fascico lo 7), il Sudan anglo-egiziano nel 1935-39 (busta 1, fascicolo 6), la Francia nel I931-40 (busta l, fascicoli 7 e 12; busta 3, fascicolo 4; busta 66, fascicolo 9; busta 69, fascicolo 3), la Gran Bretagna nel 1930-40 (busta 3 , fascicolo 5; busta 66, fascicolo 5), l'Iran nel 1938-39 (busta 5, fascicolo 2), la Ju goslavia nel 1939 (busta 6 , fascicolo 5), la Germania nel 1937-39 (busta 3, fascicolo 3) e la situazione in Alto Adige (busta 64, fascicolo 3), il ManciùKuo nel 1938 (busta 5, fascicolo 4), la P olonia nel 1938-39 (busta 5, fascicolo 6), la Romania nel 1927-39 (busta 1, fascicolo 2), la Svizzera nel 1930-39 (busta l, fascicolo 4), la Turchia e possibili azioni italiane in Ci li cia nel 1927 (busta 1, fascico lo I), l'Unione Sovietica nel l 93439 (busta I, fascicolo 3) e in ultimo l'Ungheria nel 1938-39 (busta 5, fascicolo I 0).

Ri cordiamo infine la serie dei promemoria sui più importanti avvenimenti politici e militari internazionali e relativi a più Stati nel 1936-40 (busta 1, fascicolo I O; busta 5, fascicolo 5; busta 6, fascicoli l O e 12; busta 7, fascico lo 5; busta 68, fascicolo 4) e quella riguardante le conferenze per il disarmo nel I 929-1932 (busta 65, fascico li I e 3; busta 66, fascicoli 2, 6 e 7; busta 69, fascicoli 4, 5 e 6).

I documenti qui pubblicati, eccetto il verbale della riunione del 511-1936, sono tratti dai fondi dell'archivio del!' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (abbreviato in A.U.S.S.M.E.).

Essi sono corredati di una breve introduzione (in corsivo) in cui sono riassunti i principali argomenti trattati nelle riunioni.

Nella nota generale ad ogni documento viene indicato il fondo, la busta e il fascicolo di provenienza, oltre all'istituto, che, come si è detto, è sempre lo stesso.

Le note dell'apparato critico (in corsivo) sono contraddistinte dalle lettere del!' alfabeto latino, per differenziarle dalle note nel testo originale dei documenti, le quali, invece, sono indicate con le cifre arabe.

Nei verbali sono presenti molte abbreviazioni. Esse sono state sciolte ed elencate in un'apposita tavola.

In generale per i criteri di edizione questo lavoro si basa essenzialmente sulle indicazioni di P. Carucci in // documento contemporaneodiplomatica e criteri di edizione, Roma. 1987.

Sono qui elencate, in ordine alfabetico, le abbreviazioni che compaiono nel testo dei documenti pubblicati. Esse sono state quasi tutte sciolte basandosi su ll'opu scolo Segni convenzionali ed abbreviazioni del Ministero della Guerra, nelle edizioni del 1929, del 1935 (n. 2548) e del 1939 (n. 3487) 1 Alcune abbreviazioni, segnate con un asterisco(*), che non sono elencate nell'opuscolo sopracitato, sono state sciolte secondo la logica interpretazione del testo. TI significato dato non ha quindi un valore assoluto.

A., d' Arm. = armata, di armata

A.A. = arma aeronautica

a.a. = antiaerea

A.A. r.n. = arma aeronautica ruolo naviganti

A.C. = alto commissario per l'Africa orientale

accomp. = accompagnamento

Aeron. = Aeronautica

alp. = alpina

amm., ammir., ammiragl. = ammiraglio

A.O. = Africa orientale

A.O.I.= Africa orientale italiana

app. = apparecchio

art., artgl, artigl. = artiglieria

a.s. = antisommergibile

A.U., a.u. = austroungarico

A.U.S.S.M.E. = Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito

aut., auton. = autonomo

B. , Brig., brig. = brigata

B.M. = bombardamento marittimo

bomb. = bombardieri

B.T. = bombardamento terrestre

1 Per le abbreviazioni in uso nel la R. Marina si è fatto riferimento alle tavole riportate nei Bolleuini d'Archivio de/l'Ufficin Storico d(,[/a Marina Miliwre del dicembre 1987 (anno I. n. 2, pp. 1921 ), del marzo-giugno 1989 (anno m, pp. 15-17) e del mano 1991 (anno V. pp. 13-14).

btg. = battaglione

btr. = batteria

btr. da pos. cost. = batteria da posizione costiera

C.A., C. d' A. , c. d'a., C. d'Arrn. = corpo d'annata

e.a., e/a = contraerea

camp. = campale

cann. = cannoni

cap. = capitano

cap. di V., C.V. = capitano di vascello

C.A.T. = contraerea territoriale

cav. = cavalleria

CC.NN. = camicie nere

CC.RR. = carabinieri reali

*C.D. = depositi centrali (documento n. 18)

C.M. = caccia marittimo

col., colonn. = colonnello

com. = comando

comand. = comandante

corv. = corvetta

cp. = compagnia

C.R.E.M. = Corpo Reale Equipaggi Maiittimi

C.S.D. = Commissione Suprema di Difesa

C.S.M. = Corpo di Stato Maggiore

C.T. = caccia terrestre

et., cctt. = cacciatorpediniere, cacciatorpcdinieri

D. , Div. , div. = divisione

Dep., dep., depos. = deposito

des., design. = designato

DICAT = Difesa contraerea territoriale

E.= est

f.= fuoco

fant., ftr. = fanteria

ff. = facente funzioni

FF.AA. = Forze Annate

freg. = fregata

fuc. = fucilieri

g. = giornata

*g.c. = grande crociem (documento n. 27), grande calibro (documento n. 47)

Gen., gen., genr. = generale

g. di f. = giornata di fuoco

gr. = gruppo

gr. bomb. mar. = gruppo bombardieri marittimi

G.U. = grandi unità

inter. = interinale

LL.EE. = loro eccellenze

M. = Milizia

m. = mortai

*M.A. = magazzini delle armate (documento n. 18)

mar. = marittimi

* m.c. = mortai costieri (documento n. 44 e documento n. 47)

M. da COS = Milizia da costa

mg.= miglia

Mil. = militare

Minist. = ministero

Ministero LL.PP. = Ministero lavori pubblici

M.M., MM.= militare marittimo

M.O. = mobilitazione occulta

Mob. , mob. = mobilitazione

Mod. , mod. = modello

mont. = montagna

mitr., mitragl., mitrgl. = mitragliatrice, mitraglieri

M.V.S.N. = Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale

O. = orienta le

O.M. = o lt remare (spedizione oltremare)

Op., op., operaz. = operazioni

Ord., ord., ordin. = ordinamento

P. B. = preda bellica

P.C. = pesante campale

* (batterie di) p.c. = posizione costiera (documento n. 47)

pl. = plotone

pos. cost. = posizione costiera

p. v. = prossimo venturo

R ., RR. = regio, regi

R.A. = R egia Aeronautica

R.C.T.C. = R egio Corpo Truppe Coloniali

R.E. = Regio Esercito

rep. = reparto

R.G. = riparazioni di guerra

R.G.F. = Regia Guardia di Finanza

rgt. = reggimento

ricogn. = ricognitori

r.l. = ricognizione lontana

R.M. = ricognizione marittima (vedi sotto sq. aut. R.M.)

R.M . = Regia Marina

R.T. = radiotelegrafi, radiotelegrafica

s. capo, sottoc. = sottocapo

S.E. = sua eccellenza

Sez. o sez. = sezione

S.H.S. = serbo -croato-sloveno (Jugoslavia)

S.l.M. = Servizio Informazioni Militare

S.M., SS.MM. = Stato Maggiore, Stati Maggiori

S.M. per la Dif. Terr. = Stato Maggiore per la Difesa territoriale

S.M.G. = Stato Maggiore Generale

S.M.R.A. = Stato Maggiore Regia Aeronautica

S.M.R.E. = Stato Maggiore Regio Esercito

S.M.R.M. = Stato Maggiore Regia Marina

S.p.e. = serv i zio permanente effettivo

sq. = squadra

sq. aut. C.M. = squadra autonoma caccia marittima

sq. aut. R.M. = squadra autonoma ricognizione marittima

SS., S.S.S., S. Segretario= sottosegretario di Stato

T. col., T. colon., ten. col. = tenente colonnello

Ten., T. = tenente

T.M = territoriale mobile

Tonn., tonn., T., t. = tonnellate

T.S.L. = tonnellata stazza lorda

Uff., uff. = ufficio

Uff. Piani Op. S.M. R. Marina = Ufficio Piani cli Operazioni Stato Maggiore Regia Marina

u.s. = ultimo scorso

V. = Veglia (spediz ione oltremare Zara e Veglia)

V.A., V. = Veglia Arbe (spedizione oltremare)

Z. = Zara (spedizioni oltremare Zara e Veglia)

W., w. = ovest

« Dota::,ioni per l'Esercito e relatii·e tfoposboni di Badoglio: ridu::,ione delle spese per alcuni lavori di difesa alla frontiera e per la difesa costiera, revisione di tutto il bilancio straordinario, direttive relative ai lal'Ori ferroi•iari per w1 veloce radunata dell'Esercito e alle costru::,io11i di armi, ridu::,ione spese del genio e dei servi:i, compila::,ione di 1111 bilancio basalo su un assegno non superiore ai 300 milioni per w1 periodo di 10 an n i».

Decisioni di S.E. il Capo di S.M. Generale nella seduta del 18 giug no 1925, presenti:

S.E. il Sottocapo di S.M .G .

Il Signor Capo Reparto Operazioni

li Signor Capo R eparto Ordinamento e Mobilitazione

Il Signor Capo Uffi c io Op erazio ni

Il S ignor Capo Ufficio O rdinamento e Mobilitalione '"'

S.E. Bad og lio dichiara essere s uo netto scopo quello di avere le dotazioni dell'Esercito pronte entro una decina di anni e di vo le r conve rge re ogni sforzo su questo obiettivo.

Pertanto di rettiva base: ridurre ogni cosa allo stretto indispensabile. evitando ogni spesa che non sia assolutamente nec essaria e co nte nuta nei limiti defin iti vi non da una v is io ne (;O mm aria, ma da scrupoloso calco lo.

Ciò che è indispen sab ile innan7i tutto è preparare la mobilitazione di un ese rcito e fficiente cd assicurare il s u o rapido tras porto su l luo go di radunata.