LE OPERAZIONI DEGLI AEROSILURANTI TEDESCHI E DELL’AERONAUTICA REPUBBLICANA DOPO LA RESA DELL’ITALIA

(Settembre 1943 – Aprile 1945

di Francesco Mattesini

(Settembre 1943 – Aprile 1945

di Francesco Mattesini

Nel restante scorcio della guerra seguito alla sedizione italiana, dal settembre 1943 fino all’estate del 1944, quando gli aerosiluranti tedeschi furono ritirati dal fronte del Mediterraneo per operare lungo le coste della Francia settentrionale e nel Mare del Nord, essi avevano conseguito ventuno successi, rappresentati dall’affondamento di quindici navi e dal danneggiamento di altre sei navi. Ciò può essere confrontato nelle due tabelle alla fine di questo saggio, in cui sono analizzati, in ordine cronologico e a titolo di confronto, tutti i successi conseguiti nel Mediterraneo dagli aerosiluranti italiani e tedeschi nel corso della seconda guerra mondiale.

Occorre comunque dire che i maggiori successi furono conseguiti negli attacchi in massa sviluppati, contro i grandi convogli anglo-americani che percorrevano il Mediterraneo occidentale, dai velivoli della 2a Flieger Division, che avevamo le loro basi in Provenza, nella Francia Meridionale.

Gli attacchi maggiormente distruttivi, realizzati negli ultimi tre mesi del 1943 dagli aerosiluranti del 1° e 2° Gruppo del 26° Stormo (I. e III./KG.26), avvennero come segue.

Il 4 ottobre, una formazione di aerosiluranti e una di bombardieri Do.217 del 2° Gruppo del 100° Stormo (II./KG.100) armati con bombe radiocomandate Hs.293, attaccarono al largo di Capo Ténés il convoglio UGS 18, che era salpato dal porto statunitense di Hampton Road (Virginia) con centoquindici navi mercantili e quindici unità di scorta, diretto a Porto Said. Furono colpiti tre piroscafi. Di essi il britannico Samite e lo statunitense Hiram S. Maxim, entrambi navi Liberty, furono raggiunti in pieno da una bomba Hs.293.

Il Samite (capitano Leonard Eccles), che era stato colpito e devastato a centro nave, da una bomba che colpì la stiva n. 3, fu rimorchiato ad Algeri, imitato dall’Hiram S. Maxim, che diretto nel Golfo Persico con un carico di rifornimenti bellici, era stato abbandonato dall’equipaggio dopo che una bomba aveva gravemente danneggiato il piroscafo esplodendo in mare presso la fiancata. Il piroscafo statunitense Fort Fitzgerald, di 7.133 tsl, partito da New York per Alessandria con un carico di 5.500 tonnellate di rifornimenti militari e munizioni, colpito da un siluro fu abbandonato e poi affondato l’indomani da un cacciatorpediniere della scorta. Vi furono cinque morti e i superstiti recuperati dalla corvetta britannica Lotus (tenente di vascello Charles Shea Thomas) e sbarcati ad Algeri. Inoltre, il piroscafo norvegese Selwik fu sfiorato da una bomba Hs.293, la cui esplosione in mare causò danni alla nave, che però non gli impedirono di proseguire la navigazione con il convoglio fino a raggiungere Gibilterra.

Nell’attacco aereo andarono perduti da parte tedesca sei aerei: quattro Do.217, compreso quello del comandante del II./KG.100 capitano Heinz Molinnus, e due He.111 del I./KG.26.

Il 21 ottobre, tra le 18.45 e le 19.05, si svolse, a nord di Capo Ténès, l’attacco al convoglio KMS 28 da parte di una formazione di aerosiluranti He.111 del I./KG.26

e tredici bombardieri Do.217 del II./KG.100. Il convoglio, costituito da sessanta navi mercantili e undici unità di scorta, era partito il giorno 14 da Alessandria diretto a Gibilterra per poi proseguire per Liverpool assieme alle navi del convoglio SL 138 arrivato da Freetown con quarantaquattro navi e sette unità di scorta. Furono affondati il piroscafo inglese Saltwick (capitano William Wilson), di 3.775 tsl, partito da Algeri in zavorra e raggiunto da un siluro sul fianco sinistro, e il piroscafo statunitense Tivives, di 4.596 tsl, anch’esso colpito da un siluro, e del quale decedettero un uomo dell’equipaggio e un cannoniere. I settantasei superstiti furono raccolti da un’unità della scorta, la corvetta La Malouine (tenente di vascello William Arthur Ives). Da parte tedesca non rientrò alla base il comandante della 3a Squadriglia del I. /KG.26, tenente Hildebrand Walter, insignito della Ritterkreuz, la Croce di Cavaliere.

Il piroscafo britannico Saltwick, del convoglio KMS 28, che fu affondato il 21 ottobre 1943 dagli aerosiluranti del KG.26 a nord di Capo Tenes.

Il piroscafo statunitense Tivives, anch’esso affondato il 21 ottobre 1943 al convoglio KMS 28 dagli aerosiluranti tedeschi.

Il bimotore Do217 che ha agganciato sotto l’ala destra la bomba radiocomandata Hs. 293 e sotto l’ala sinistra un serbatoio supplementare di benzina, per aumentare l’autonomia del velivolo impiegato nell’attacco a obiettivi navali.

Il 6 novembre, si verificò l’attacco al convoglio KMF 25/A, costituito da quarantatre navi salpate da Liverpool e dirette a Palermo e Napoli, scortate dall’incrociatore contraereo britannico Colombo (capitano di vascello Derrick HallThompson) e sedici cacciatorpediniere, undici statunitensi, tre britannici e due greci.

Il convoglio, che imbarcava circa 28.000 soldati americani, britannici e canadesi nonché le forniture di guerra e anche infermieri, avendo atto scalo nella grande base francese di Mers el Kebir, presso Orano, navigava con le navi mercantili disposte in tre colonne, attorniate dalla scorta. Alle 17.45, appena dopo il tramonto, con tempo nuvoloso il convoglio fu attaccato in modo coordinato, a ovest di Capo Bougaroni, da diciassette aerosiluranti He.111 e Ju.88 del I. e III./KG.26, guidati del maggiore Werner Klümper comandante del KG.26, e da nove bombardieri Do.217 del II./KG.100, comandato dal capitano Heinz-Emil Middermann. In una fortunata serie di abili attacchi, durati circa trenta minuti, realizzati dai velivoli tedeschi in piccole formazione, con i bombardieri ad alta quota in volo orizzontale e gli aerosiluranti che volavano a quote minime accolti dal fuoco contraereo di tutte le navi, furono colpiti e affondati con siluri il cacciatorpediniere statunitense Beatty, il transatlantico olandese Marnix Van St. Aldegonde, e il trasporto truppe statunitense Santa Elena, mentre il moderno cacciatorpediniere Tillman (capitano di corvetta Francis D. McCorkle), che si trovava sul fianco sinistro del convoglio, riuscì ad evitare ben tre bombe radiocomandate Hs.293, una delle quali distrutta dalle mitragliere dell’unità a puntamento diretto.

La prima nave a essere attaccata era stata il cacciatorpediniere statunitense Beatty (capitano di corvetta William Outerson), di 1.630 tonnellate, che fungendo da picchetto radar si trovava a 5 miglia di prora al convoglio, Due Ju.88 del III./KG.26, diressero contro l’unità e alle 18.05, mentre essa faceva fumo per occultarsi e reagiva con le armi contraeree, la colpirono con un siluro a centro nave, sul fianco destro, presso la sala macchine, che si allago assieme agli adiacenti compartimenti delle caldaie. Poi si verificò una violenta esplosione che mise fuori uso i generatori della corrente elettrica, causando danni talmente gravi da costringere il cacciatorpediniere statunitense Laub, alle 21.00 circa, ad accostarsi al Beatty, per recuperarne parte dell’equipaggio, costituito da duecentocinquanta uomini. Dopo di ché il Beatty immobilizzato aumento la propria inclinazione fino a raggiungere i 45 gradi alle 22.30, quando anche il resto dell’equipaggio fu costretto ad abbandonarlo. Quindi il cacciatorpediniere si spezzò in due tronconi e alle 23.05 affondò in lat. 37°10’N, long. 06°00’E, a 32 miglia a nordovest di Philippeville, portando nell’abisso tredici uomini dell’equipaggio, dei quali undici erano stati uccisi dall’esplosione del siluro e altri due deceduti in seguito per le gravi ferite subite.

Il trasporto truppe statunitense Santa Elena (capitano William C. Renaul), di 9.135 tsl, che era diretto a Napoli trasportando milleottocentoquarantotto soldati e mezzi dei reggimenti 5° e 6° della 5a Divisione motorizzata canadese, e centouno infermieri, fu colpito da un siluro sul lato sinistro, tra la sala macchine e la stiva n. 4, e si arrestò con la sala macchine allagata, e pertanto fuori uso, e in precarie condizioni di galleggiabilità, avendo assunto uno sbandamento di 20 gradi. Dopo una collisione, alle 02.20 del 7 novembre, con il piroscafo olandese Marnix van St. Aldegonde che era stato anch’esso colpito da un siluro, avendo riportato danni nella parte anteriore del ponte sul lato destro il Santa Elena, tre ore dopo essere stato colpito, affondò in lat. 37°13’N, long. 6°21’E, mentre era trainato da un

rimorchiatore verso il porto di Philippeville, dal quale al momento del siluramento si trovava distante 27 miglia. Fortunatamente, considerando il grande numero di uomini che erano a bordo, vi furono soltanto quattro morti, tutti marinai dell’equipaggio, che affogarono mentre stavano abbandonando la nave.

Il transatlantico olandese Marnix van St. Aldegonde, di 19.355 tsl, comandato dal capitano J.J. Lassche che sostituiva il capitano titolare H.W. Hettema che in quel momento era in ferie, e con a bordo tremiladuecentotrentacinque uomini, di cui un equipaggio di duecentottantasette marinai, trentatré artiglieri e duemilanovecentoventiquattro soldati, dopo aver schivato un primo siluro lanciato da un aereo, alle 18.17 del 6 novembre, trovandosi in lat. 37°12’N, long. 06°16’E, fu gravemente colpito da un altro siluro presso la sala macchine, nel corso di un secondo attacco. Ebbe poi una leggera collisione con il piroscafo Santa Elena che era stato abbandonato dall’equipaggio. Ma l’urto aumento lo stato di precaria galleggiabilità del Marnix van St. Aldegonde che, prima di affondare, sopravvisse quel tanto da permettergli di raggiungere faticosamente, con l’aiuto di un sopraggiunto rimorchiatore, un punto vicino all’avamporto di Philippeville, a poco più di 6 miglia da Capo Bougaroni, così da permettere agli uomini di salvarsi a nuoto o di essere raccolti da mezzi di soccorso. Il Marnix van St. Aldegonde affondò l’indomani, alle 18.12 del 7 novembre in acque poco profonde (lat. 37°07’N, long. 06°37’E), dopo che un cacciatorpediniere della scorta aveva preso a bordo gli ultimi trecento uomini tra passeggeri ed equipaggio e una squadra di recupero statunitense che ancora si trovavano sul piroscafo.

Il cacciatorpediniere statunitense Beatty che fu colpito da un siluro nell’attacco di due Ju.88 del III./KG.26.

Altra nave statunitense affondata nell’attacco degli aerosiluranti del KG.26 al convoglio KMF 25/A, il grosso piroscafo adibito a trasporto truppe Santa Elena.

Il transatlantico olandese Marnix van St. Aldegonde la terza nave che fu affondato il 6 novembre 1943 nell’attacco congiunto di aerosiluranti He.111 e Ju.88 del I. e III./KG.26.

Il trasporto truppe Marnix van St. Aldegonde nel novembre 1942, durante le operazioni di sbarco degli Alleati nel Nord Africa Frencese,

Delle tre navi del convoglio KMF 25/A affondate, si salvarono seimiladuecentoventotto uomini, nove dei quali erano feriti. Gli Alleati sostennero di aver abbattuto sei aerei, cifra vicino al vero poiché non rientrarono alle basi tre He.111 del I./KG.26 e due Ju.88 del III./KG.26.

L’11 novembre 1943 vi erano nell’organico operativo della Luftwaffe un totale di centoventidue velivoli aerosiluranti e centonovantasette equipaggi disponibili. Di questi aerosiluranti ottantuno si trovavano nella Francia meridionale (Provenza) nel KG.26, che però aveva i sedici velivoli del suo 2° Gruppo (II./KG.26) in Germania, a Lubecca, dove si stava trasformando dagli aerei He.111 sugli Ju.88. Sempre in Germania vi era in trasformazione e addestramento, con quindici velivoli Ju.88, il 77° Stormo Aerosiluranti, con la Squadriglia Comando (Stab./77) e due Gruppi, il I. e il III./KG.77. In Norvegia vi era il 1° Gruppo Costiero (Küstenfliegergruppe)

I./Ku.Fl.Gr.406 con dieci idrovolanti He. 115. Pertanto, tutta la massa operativa degli aerosiluranti del KG.26 era concentrata per operare nel Mediterraneo occidentale negli aeroporti francesi. A Salon in Provence, sede del Comando dello Stormo, si trovava il I./KG.26 con quarantasette He.111, dei quali trenta efficienti, e a Montpelier si trovava il III./KG.26 con trenta Ju.88 dei quali ventiquattro efficienti.

Sempre 11 novembre, in seguito all’avvistamento di un ricognitore Ju.88 della squadriglia 1.(F)/33 decollato dal St. Martin che segnalò un convoglio a levante di

Gibilterra, ebbe inizio al calar del sole (ore 18.20) presso Capo Ivi, a nord est di Orano, l’attacco al convoglio KMS 31 (nome in codice Untrue), salpato da Liverpool il 27 ottobre diretto a Porto Said e costituito da settantotto navi mercantili, ripartite in tredici colonne. Le trasmissioni degli ordini impartiti agli aerei tedeschi erano state intercettate e decrittate dal servizio d’informazione della RAF, e mentre l’attacco era atteso dalle navi, fu inviato in suo soccorso un gruppo di caccia P.39. All’attacco della Luftwaffe parteciparono quaranta aerosiluranti, dei quali ventitre He.111 del I./KG.26 (capitano Helmut von Rabenau) e diciassette Ju.88 del III./KG.26 (capitano Klaus Nocken), che decollati dalle basi della Francia meridionale coordinarono l’azione con sedici bombardieri Do.217 del II./KG.100 (capitano Heinz-Emil Middermann) armati con bombe radiocomandate Hs. 293. La reazione delle navi del convoglio fu la stessa di sempre, con cortine di nebbia artificiale stese dai cacciatorpediniere della scorta e un forte fuoco contraereo con armi di ogni calibro, cui contribuirono anche i piroscafi con i loro cannoni e le loro mitragliere.

Furono colpiti e affondati dagli aerosiluranti quattro navi mercantili. Il piroscafo britannico Birchbank (capitano A. Ellis), di 5.151 tsl, che colpito da un siluro sul fianco destro esplose a nord-est di Orano dopo che l’equipaggio si era allontanato. Vi fu un solo morto e sessantacinque superstiti Il piroscafo britannico Indian Prince (capitano R.C. Proctor), di 8.587 tsl, che raggiunto da un siluro e preso a rimorchio affondò a 19 miglia a nord-ovest di Mostaganem, dopo cinque ore dal momento che era stato colpito. Sessanta uomini dell’equipaggio si salvarono e vi fu un solo decesso, un cannoniere. Il piroscafo belga Carlier, di 7.217 tsl che, con carico vario che includeva munizioni ed esplosivi si trovava nella colonna centrale del convoglio, fu colpito da tre bombe e due siluri affondando 46 miglia a nord-est di Orano. Dell’equipaggio di novantuno uomini vi furono ventiquattro superstiti (venti marinai, un artigliere e tre passeggeri), mentre tra i deceduti (quarantuno marinai, sette cannonieri e diciannove passeggeri) vi fu anche il comandante della nave capitano Fernard Frankignoul.

Infine si perse la petroliera ausiliaria francese Nivose, di 8.500 tsl. Quest’ultima colpita da un siluro si inabissò di poppa dopo una collisione con un’altra nave. I superstiti furono raccolti dal rimorchiatore britannico Mindful

(tenente di vascello E.R. Waller). Furono anche danneggiate da bombe la Liberty statunitense Josiah Parker, che però poté proseguire la sua navigazione per Augusta, e il piroscafo britannico Takliwa, che raggiunse Algeri.

Il piroscafo britannico Indian Price che fu affondato dagli aerosiluranti tedeschi nell’attacco al convoglio KMS 31.

il piroscafo britannico Birchbank altro successo degli aerosiluranti del KG.26 ottenuto nel medesimo attacco.

Il piroscafo belga Carlier, altra nave mercantile affondata dagli aerosiluranti tedeschi al convoglio KMS 31.

La petroliera ausiliaria francese Nivose riprese a Tolone verso il 1940. Colpita da un siluro la Nivose affondò in trenta minuti dopo una collisione con un’altra nave del convoglio MKS 31.

L’intero equipaggio si salvò.

Il convoglio KMS 31 era anche protetto da caccia a lungo raggio Beaufighter della RAF, che contribuirono, assieme al fuoco contraereo delle navi, a procurare gravi perdite agli attaccanti, in particolare nella rotta di rientro a Istres. Andarono perduti otto aerosiluranti, sei He.111 del I./KG.26 e due Ju.88 del III./KG.26, mentre un terzo Ju.88, atterrato presso Barcellona perché a corto di benzina, fu internato dagli spagnoli.

Il convoglio KMF 26, costituito da ventiquattro navi mercantili ripartite in sei colonne, e da dieci cacciatorpediniere di scorta (sei britannici e quattro statunitensi), parti il 15 novembre da Clyde diretto a Porto Said. Passato lo Stretto di Gibilterra, dove si aggiunse alla scorta l’incrociatore contraereo Colombo (capitano di vascello Derrick Henry Hall-Thompson), transitando al largo di Orano alle 15.30 del giorno 25 fu raggiunto da quattro grossi piroscafi trasporto truppe, tra cui il britannico Rohna

Tutto andò bene fino alle ore 16.30 dell’indomani 26 novembre, quando il KMF 26 fu attaccato al largo di Bougie, per circa un’ora, da aerosiluranti He.111 e Ju.88 del I./KG.26 (capitano Jochen Müller) e III./KG.26 ((capitano Klaus Nocken) e da ventuno bombardieri quadrimotori He.177A5 del II./KG.40 (maggiore Rudolf Mons) che facevano parte della 3a Luftflotte. Questi nuovi velivoli erano di base a Bordeaux-Mérignac, e fino a quel momento avevano operato con i quadrimotori Fw.200 “Condor”

Ma nonostante le ottimistiche affermazioni degli equipaggi tedeschi, cui fu accreditato l’affondamento di quattro navi mercantili e di due cacciatorpediniere, soltanto il piroscafo Rohna (Capitano T.J. Murphy), di 8.600 tsl, che era diretto a Bombay con duemilacentonovantatre passeggeri (tra cu millenovecentoottantotto soldati statunitensi, sette uomini della croce rossa e centonovantotto dell’equipaggio), fu colpito alle 17.20 circa da una bomba radiocomandata Hs. 293 sganciata, da una

quota di circa 1.000 metrri, da un He.177 del II./KG.40 con pilota il capitano Hans Dochtermann e puntatore il sottufficiale Geporg Zuther.

Il piroscafo Rohna, colpito sul lato sinistro al disotto della linea di galleggiamento, presso la sala macchine che si allagò, prendendo fuoco e con le apparecchiature elettriche e le pompe fuori uso, affondò in circa mezz’ora con gravissime perdite di vite umane. Decedettero millecentotrentotto uomini di cui millequindici soldati, ciò che rappresentò la perdita più alta di vite umane subite in mare su una singola nave dagli statunitensi nella Seconda Guerra Mondiale. I morti tra l’equipaggio furono centoventidue, inclusi cinque ufficiali. I superstiti furono ottocentodiciannove, raccolti in mare, in particolare seicentosei dal dragamine statunitense Pioneer.

Il piroscafo da passeggeri britannico Rohna che fu affondato il 26 novembre 1943 da un velivolo quadrimotore tedesco He.177 del II./KG.40, con pilota il capitano Hans Dochtermann. La nave fu colpita da una bomba radiocomandata HS. 293, e si ebbero gravissime perdite di vite umane.

Il dragamine statunitense Pioneer che recuperò 600 uomini del piroscafo Rohna.

Un velivolo da bombardamento tedesco He.177 A-5 “Greif” del II./KG.40 nell’aeroporto di Bordeaux Merignac. Il reparto apparteneva alla 3a Luftflotte e usualmente operava nell’Atlantico dove negli attacchi antinave usava usualmente le bombe radiocomandate Hs. 293.

Tuttavia, questo successo fu pagato dalla Luftwaffe con la perdita di ben dodici velivoli: sei quadrimotori He.177 del II./KG.40, quattro Ju.88 del III./KG.26 e due He.111 del I./KG.26, in massima parte abbattuti dagli aerei da caccia di scorta, comprendente Spitfire V francesi della Squadriglia GC 1/7 “Provence”, P.39 Aircroba della 350a Squadriglia statunitense, e Beaufighter del 143° Squadron della RAF. Tra i caduti del II./KG.100 vi furono il maggiore Moss e i capitani Arthur Horn, Alfred Nuss e Egon Schmidt. Inoltre, due degli altri sei aerei He.177 che erano stati danneggiati nel corso dell’attacco, al rientro alla base si sfasciarono in atterraggio andando completamente perduti, ma gli equipaggi si salvarono.

Sperimentazione della bomba guidata. Al centro della foto, tra ufficiali italiani e tedeschi e personale tecnico della Luftwaffe, e l’allora tenente colonnello pilota Helmuth Seidl, ufficiale di collegamento della Regia Aeronautica con il Comando del X Fliegerkorps a Taormina, che poi al comando del 36° Stormo Aerosiluranti decedette il 27 settembre 1941 a sud della Sardegna, dopo aver colpito con un siluro a prora la corazzata britannica Nelson. Fu decorato postumo con la Medaglia d’Oro alla Memoria, e oggi il 36° Stormo dell’Aeronautica porta il suo nome. Sugli esperimneti della bomba Seidl compilò per Superaereo una importante relazione, corredata da fotografie. Dire pertanto che sostenere, come è stato fatto nel corso degli anni, che non sapevamo nulla sulle bombe guidate tedesche significa nascondere la realtà.

Gli attacchi aerei tedeschi ai convogli nel Mediterraneo, condotti generalmente nelle ore crepuscolari – cui partecipavano, con discreti successi, anche i velivoli Do.217 del 3° Gruppo del 100° Stormo Bombardamento (III./KG.100) che impiegavano le bombe razzo PC 140/X e radiocomandate Hs 293 – costituivano una minaccia che gli anglo-americani non potevano ignorare. Ma fortunatamente per loro, in seguito alle gravi perdite di velivoli riportate nel corso delle azioni descritte, la 2a Flieger Divisionfu costretta a sospendere temporaneamente l’attività aerea, tanto che in dicembre non svolse alcun attacco.

L’attività aerea fu poi ripresa il 10 gennaio 1944, quando fu attaccato all’imbrunire, a nord di Orano, il convoglio KMS 37, salpato da Liverpool e diretto a Napoli, che ebbe silurato due piroscafi Liberty. Di essi il britannico Ocean Hunter, di 7.178 tsl, partito da New York con un carico militare da trasportare a Malta, Taranto

e Brindisi, affondò, mentre lo statunitense Daniel Webster (capitano Addison Roebuck), di 7.176 tsl, partito da Hampton Roads per Napoli, soccorso dalla fregata britannica Barle (capitano di corvetta Alan Holt Davies) e portato all’incaglio sulla costa africana dal rimorchiatore statunitense ATR-47, sbarcate le 7.000 tonnellate del suo carico, fu poi condotto nel porto di Orano. Considerato total loss, il Daniel Webster fu infine smantellato a iniziare dal 4 agosto 1948.

Nell’attacco aereo andarono perduti tre aerei tedeschi due He.111 del I./KG.26 e uno Ju.88 del III./KG.26.1

1 Alberto Santoni e Francesco Mattesini, La partecipazione tedesca alla guerra aeronavale nel Mediterraneo, cit., p. 549; C.J.C. Molony, The Mediterranean and Middlke East, Londra, HMSO, p. 820.

Nel gennaio 1944 la 2a Flieger Division(generale Joannes Fink) passò dalla dipendenza della 2a Luftflotte (feldmaresciallo Wolfram Freiherr von Richthofen), in Italia, a quella della 3a Luftflotte (feldmaresciallo Hugo Sperrle), in Francia. Essa disponeva nelle basi della Provenza dei seguenti reparti: Aerosiluranti Stab./KG.26 con I. e III./KG.26 a Salon de Provence e Montpellier; bombardieri Stab, I. e II./KG.30 a Istres; Stab./KG.100 con II./KG.100 a Tolosa-Blagnac; ricognitori strategici 1.(F)/33 a Saint-Martin. Complessivamente erano disponibili centoventicinque aerei, dei quali quattordici ricognitori Ju.88D, novantacinque bombardieri e aerosiluranti He.111, Ju.88A e He. 177, sedici caccia a lungo raggio Ju.88C, cui si aggiungevano altri trenta bombardieri Do.217 e He.177 dislocati temporaneamente nelle basi del Nord Italia, per partecipare alle azioni antinave nella zona di Anzio; grande operazione anfibia degli Alleati che ebbe inizio il 22 gennaio. L’efficienza media della 2a Fliegerdivisione era allora di 5 ricognitori, 70 tra bombardieri e aerosiluranti e 9 caccia a lungo raggio in Francia, e 16 bombardieri in Italia.

Feldmarescialli Hugo Sperrle (sinistra) e Wolfram Freiherr von Richthofen (destra), rispettivamente comandanti della 3a e 2a Luftflotte, in Italia e in Francia. La sede di Comando di von Richthofen era nei bunker (ex miniere) del Monte Soratte, a nord di Roma.

Nei loro attacchi iniziati il giorno 23 gennaio gli aerosiluranti, che si erano temporaneamente spostati da Salon de Provence a Piacenza, ebbero parecchie perdite compresi gli Ju.88 dei comandanti della 8a e 9a Squadriglia del III./KG.26, capitani Heinrich Deubel e Josef Wiszborn, senza riuscire a conseguire un solo successo.2 Il cacciatorpediniere britannico Janus (capitano di corvetta W.F.N. Gregory-Smith), che taluni hanno sostenuto fosse stato affondato, la sera del 23 gennaio, dagli aerosiluranti, fu in realtà colpito da una bomba radioguidata He. 293, sganciata da un bombardieri in quota Do.217 del II./KG.40. I successi furono accreditati a due dei

2 Tra le unità di rinforzo inviate in Italia per contrastare lo sbarco, vi erano i bombardieri Ju.88 dello Stab./LG.1 e del I. e III./LG.1, trasferiti il 22-23 gennaio dalla Grecia (Eleusis) e da Creta (Iraklion) ad Aviano, e gli Ju.88 del I. e III./KG.30 arrivati da Istres a Villaorba (Bergamo). A essi si aggiunsero il 1° febbraio gli Ju.88 del II./KG.76 trasferiti da Varelbusch ad Aviano, dove già si trovava lo Stab./KG.30, che fu raggiunto il 2 febbraio dal II./KG.30. Quanto agli aerosiluranti He.111 e Ju.88 del I. e III./KG.26 furono subito trasferiti da Salon de Provence a Piacenza. Il 13 febbraio arrivò poi a Tolosa-Francazal il III./KG.100, rimanendo in quella sede fino al 19 agosto. Agli attacchi alle navi ad Anzio parteciparono anche i bombardieri He.177 del II./KG.40 di base a Bordeaux-Merignac, subendo forti perdite quantificate in undici velivoli.

velivoli tedeschi della 5a Squadriglia (5/KG.100), con capi equipaggio i sottotenenti pilota Haus-Werner Koch e Helmut Gretzer.3

Il fallimento dell’offensiva terrestre e aerea tedesca per eliminare la testa di ponte alleata di Anzio, comportò anche la riduzione delle forze dislocate in Italia, riportando in Francia i velivoli della 2a Flieger Divisionche, nuovamente, si dedicarono ad attaccare i grandi convogli di rifornimento anglo-americani, in transito lungo le coste del Marocco e dell’Algeria.

In effetti, l’attività aerea tedesca nel Mediterraneo occidentale mirava principalmente ai grandi convogli britannici (KMS) e statunitensi (UGS), che dopo aver attraversato nei due sensi l’Atlantico da Gibilterra raggiungevano Suez, e che erano gli elementi principali per rifornire le armate Alleate sul fronte italiano, per la preparazione dell’invasione nella Francia meridionale, da realizzare dopo lo sbarco in Normandia, e per il trasporto di materiali in India e in Russia, attraverso il Golfo Persico. Ma non erano neppure risparmiati i convogli di ritorno MKS e GUS, che partivano soprattutto da Napoli, divenuto uno dei più grandi porti di scarico del

Santoni e Mattesini, La partecipazione tedesca alla guerra aeronavale nel Mediterraneo, Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri, Roma, 1980, p. 546; C.J.C. Molony, The Mediterranean and Middle East, cit., p. 668.

mondo, e si doveva anche fare attenzione ai convogli locali, quali gli AC e CA da Napoli diretti ai porti del Nord Africa francese e gli AC e CA sulle rotte tra Algeri e Ajaccio. Per questi sforzi l’Alto Comando della Luftwaffe (O.B.dL) si valse di tutte le risorse e di tutta l’ingegnosità tattica di cui poteva ancora disporre, sottraendo le unità aeree al fronte russo e italiano, fino a raggiungere nel mese di maggio, nonostante le perdite, un totale di centoventicinque aerei offensivi moderni. Furono studiate tattiche d’impiego elaborate, con linee di lampade ad acetilene galleggianti lunghe persino circa 10 chilometri, razzi illuminanti molto forti e migliorando gli attacchi coordinati di aerosiluranti e bombardieri.

Il cacciatorpediniere britannico Janus, il cui affondamento fu erroneamente accreditato a un aerosilurante, mentre in realta esso fu causato da una bomba radiocomandata Hs. 293 sganciata da un velivolo He.177 della 5./KG.40.

Da parte degli Alleati gli attacchi aerei furono frustrati impegnando nella protezione dei convogli un adeguato numero di unità di scorta ben addestrate al tiro contraereo impiegando proiettili con spoletta a induzione e fumogeni e, in particolare, con i caccia a lungo raggio Beaufighter della RAF forniti di apparato radar, e decollanti dalle numerose basi aeree dell’Algeria e della Sardegna per intercettare i velivoli tedeschi attaccanti, anche lungo le loro rotte di avvicinamento all’obiettivo.

La rotta che i convogli dovevano percorrere, che passava a circa 40 miglia al largo della costa del Nord Africa Francese, non poteva essere variata. Secondariamente, arrivando sui convogli passando lungo la costa della Spagna meridionale e attraverso il tratto di mare tra l’Isola di Minorca e la Sardegna, i bombardieri e gli aerosiluranti della 2a Flieger Divisionpotevano talvolta realizzare un certo grado di sorpresa, perché era difficile per le navi dei convogli ottenere un lungo preavviso del loro avvicinamento da nord. Inoltre, attaccando all’imbrunire, gli aerei tedeschi potevano sorprendere le scorte e attaccare i convogli in condizioni favorevoli.

I compiti per la protezione dei convogli erano suddivisi tra le unità di scorta di superficie, che erano sempre numerose e che includevano generalmente anche un incrociatore contraereo, e i velivoli da caccia della Mediterranean Coastal Force del vice maresciallo dell’aria Hugh Lloyd, (già Comandante della RAF di Malta tra il maggio 1941 e il giugno 1942) che mantenevano sulle navi una continua scorta sia diurna sia notturna. Altri velivoli si tenevano all’occorrenza pronti a decollare dalle basi aeree del Nord Africa Francese e della Sardegna non appena ricevuto il preavviso d’allarme. Inoltre quando l’avvicinamento degli aerei tedeschi era percepito, e l’attacco imminente, gli aerei da caccia in volo che si mantenevano in pattugliamento, ben diretti dalle navi erano sempre pronti a dirigere sul nemico per intercettarlo e costringerlo ad allontanarsi, a volte con perdite considerevoli.

Specialmente letali furono i velivoli a lunga autonomia di uno Stormo da caccia dal vice maresciallo dell’aria Lloyd dislocato in Sardegna, che si dimostrarono molto efficaci per intercettare gli aerei tedeschi, decollati dalle basi della Provenza e diretti verso sud. Nello stesso tempo, avendo i tedeschi adottato nuove tattiche di attacco limitate esclusivamente durante la notte, contando sui ricognitori per individuare gli obiettivi e bengala per illuminarli, la tattica difensiva dei convogli consistette nell’adottare nuove tattiche, sollevando con le unità di scorta schermi di cortine di fumo, talvolta alimentato anche dalle navi mercantili, che combinato a un intenso tiro contraereo, si dimostrò generalmente efficace.

Naturalmente tutta quest’organizzazione per difendere i convogli, che non dimentichiamolo erano anche ricercati ed attaccati con successo dai pochi sommergibili tedeschi della 29a Flottiglia con basi principali a Tolone e a Salamina, assorbivano, in quei primi mesi del 1944, un grosso sforzo navale ed aereo, con impiego di mezzi che i comandanti Alleati considerarono sempre insufficienti.

1943. Progressi della tecnica aviatoria tedesca negli attacchi a obiettivi navali. Un velivolo He.111 H18. armato con due siluri e fornito di impianto radiolocalizzatore FuG 200 Hohentwiel. Sul muso del velivolo, tra le antenne del radiolocalizzatore, vi è una mitragliera da 20 mm.

Due dei più prestigiosi piloti della KG.26. A sinistra il tenente Reimmer Voss, Comandante della 1a Squadriglia del I./KG.26, dall’11 novembre 1943 all’agosto 1944. A destra il capitano (poi maggiore) Rudolf (Rudi) Schmidt, Comandante della 4a Squadriglia del II./KG.26 dal 12 febbraio 1943 al 2 dicembre 1944, e poi comandante del Gruppo fino alla fine della guerra. E’ autore del libro sull’attività degli aerosiluranti del KG.26 “Achtung – Torpedo los!”.

Il maggiore Reimmer Vos con un cucciolo di leone, che poi, come si può constatare dall’immagine sottoastante, è anche lo stemma del 26° Stormo Aerosiluranti.

Nel nuovo periodo di attività offensiva, il 1° febbraio 1944 gli aerosiluranti del KG.26 attaccarono al largo di Orano il convoglio UGS 30, partito per Palermo da Ampton Road, e costituito da sessantasei navi mercantili. Ma i risultati conseguiti pagati ancora una volta con gravi perdite, furono limitati all’affondamento, presso Capo Tenes, a 65 miglia ad est di Orano, del piroscafo statunitense Edward Bates, di 7.176 tsl, che diretto da Norfolk a Napoli trasportava farina, posta e anche sei passeggeri italiani. Alle ore 18.30, durante l’attacco di quattro Ju.88 del III./KG.26, l’Edward Bates fu colpito da un siluro sul fianco sinistro, presso la stiva n. 4. La sala macchine si allagò, e la nave, non avendo più moto, si fermò. Presa a rimorchio in condizioni di navigabilità precarie per l’allagamento che si estendeva dalla zona colpita agli altri compartimenti, l’Edward Bates affondò il 2 febbraio. Vi fu un solo morto tra i membri dell’equipaggio, che fu raccolto da un cacciatorpediniere della scorta Da parte tedesca, nella reazione contraerea delle navi e per l’attacco di caccia Beaufighter della RAF, non rientrarono alla base due He.111 del I./KG.26 e tre Ju.88 del III./KG.26.

Durante il mese di febbraio 1944 il KG.26 si limito a svolgere alcune missioni individuali contro il naviglio degli Alleati nella zona di Anzio, senza ottenere risultati. Tuttavia, secondo i rapporti del KG.26 n. 994/44 del 4 marzo 1944 e n. 1238 del 18 marzo 1944, tra il 1° marzo 1943 e il 29 febbraio 1944, i reparti dello Stormo avevano affondato o danneggiato 167 navi mercantili per 1.106.000 tonnellate, e danneggiato 27 navi da guerra tra cui 2 incrociatori, 17 cacciatorpediniere e cinque navi scorta.4 Un conteggio assolutamente fuori dalla realtà, poiché secondo i nostri dati le navi colpite furono soltanto 20, delle quali 15 navi mercantili (124.162 tsl) e

4 David Isby, The Luftwaffe and the War at Sea 1939 – 1945, Chathamn Publishing, Londra, 2005, p. 144.

due cacciatorpediniere affondati e tre navi mercantili (21.1410 tsl) danneggiate (vedi Appendice 1).5

Il successivo sforzo della 2a Flieger Division avvenne l’8 marzo contro un convoglio truppe, ma gli aerei tedeschi, intercettati a grande distanza da caccia a lungo raggio britannici Beaufigter provenienti dalla Sardegna, persero uno Ju.88 del III./KG.26, e nessuno degli altri aerei raggiunse l’obiettivo.

La dislocazione in Sardegna di reparti da caccia britannici a lungo raggio, allo scopo di sorprendere i bombardieri e gli aerosiluranti tedeschi decollarti dalle basi della Provenza e diretti a sud, si dimostrò una misura efficace. Questo nuovo insuccesso convinse la Luftwaffe, nella seconda metà del mese di marzo, a ripiegare sugli attacchi notturni, condotti con l’ausilio di velivoli dotati di radiolocalizzatori e bengala al magnesio, su cui si trovava, come vedremo, il cosiddetto “maestro delle cerimonie”, un qualificato ufficiale nel riconoscimento delle unità navali incaricato di dirigere sull’obiettivo i velivoli attaccanti. Con tale sistema furono attaccati, il 19 e il 29 marzo, i convogli KMS 44 e KMS 45 salpati da Liverpool e diretti dall’Atlantico nel Mediterraneo orientale, senza però conseguire il benché minimo risultato, perché le navi degli Alleati, oltre a sviluppare il consueto e micidiale intenso fuoco contraereo impedirono agli attaccanti di individuare i bersagli, coprendoli con cortine di nebbia artificiale sviluppata da tutte le unità della scorta, e spesso anche con i piroscafi dei convogli. Il 19 marzo il III./KG.26 perse tre Ju.88 e un altro il giorno 29. In definitiva, tra il 10 gennaio e il 1° aprile vi erano stati cinque attacchi ai convogli, ma l’affondamento di due sole navi, assieme all’abbattimento di quattro aerei da caccia di scorta Alleati, fu pagato dalla Luftwaffe con la perdita di ventuno velivoli, in massima parte aerosiluranti.

5 Francesco Mattesini, I successi degli aerosiluranti italiani e tedeschi in Mediterraneo nella 2a guerra mondiale, Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, marzo 2002, p. 80-83.

Assi della Luftwaffe durante una cerimonia al Berghof nel marzo 1944. Davanti a Hitler, sesto da sinistra, é il maggiore Barnard Jope, già comandante del III./KG.26, con il quale il 9 settembre 1943, portando all’attacco undici velivoli Do 217 armati con la bomba speciale PC 1400/X affondò nel Golfo dell’Asinara la corazzata Roma e danneggio l’Italia (ex Littorio).

Nel mese di marzo del 1944 gli aerosiluranti della 2a Fliegerdivision, che erano stati fino a quel momento limitati ai velivoli He.111 del I./KG.26 (capitano Jochen Müller) e Ju.88 del III./KG.26 (maggiore Ernst Thomsen ), furono rinforzati, il giorno 10, con il 1° e il 3° Gruppo del 77° Stormo, fino ad allora di base a Prowehren, nella Prussia Orientale. Equipaggiati con gli Ju.88, i due gruppi erano passati dalla specialità del bombardamento a quello di aerosiluranti. Comandava lo Stormo KG.77 il maggiore Wilhelm Stemmler con sede a Orange-Caricat, mentre i due gruppi, I./KG.77 a Orange e III./KG.77 a Salon en Provence, avevano per comandanti il maggiore Willi Sölte e il capitano Heinz Richter.

Il KG.77, che era stato costituito il 1° maggio 1939 nell’aeroporto di Praga Kbely, dopo un’intensa attività operativa contro l’Inghilterra, nella campagna di Russia e poi soprattutto, dall’inizio del 1942 prevalentemente nel Mediterraneo, con basi operative in Sicilia (Comiso e Gerbini), era stato convertito da bombardiere in aerosilurante (LT) nel luglio del 1943 a Grieslienen, in Germania.

Settembre 1943. Velivoli Ju.88A del I./KG.77, durante il periodo di trasformazione e addestramento da bombardieri in aerosiluranti a Grieslienen, in Germania. Il gruppo fu poi trasferito nell’ottobre a Prowehren (Prussia Orientale), e quindi il 10 marzo 1944, assieme al III./KG.77, a Orange-Caricat, nella Francia Meridionale, da dove ebbe inizio la sua attività bellica.

Come ogni altro stormo della Luftwaffe il KG.77 era costituito da una squadriglia comando e da quattro gruppi di velivoli Ju.88, i primi tre operativi e il quarto di addestramento, ciascuno su tre squadriglie, ripartite come segue: 1a, 2a e 3a nel I./KG.77; 4a, 5a e 6a nel II./KG.77; 7a, 8a e 9a nel III./KG.77; 10a, 11a e 12a nel IV./KG.77. Soltanto il II./KG.77 non operò come reparto aerosilurante ma gli fu dato il compito di fungere da esploratore (Pathfinder), per la ricerca notturna e l’illuminazione dei bersagli navali, che sarebbero poi stati attaccati dagli aerosiluranti. Lo Stormo fu sciolto nel luglio del 1944, eccetto la Squadriglia Comando (Stab./KG.IV) e la 12a Squadriglia che proseguirono la loro attività aerosilurante di addestramento. Inoltre, il I./KG.77 fu mantenuto in vigore assumendo la denominazione di I./KG.26, e quindi aggregandolo al 26° Stormo Aerosiluranti che, causa il logorio e la sostituzione degli He.111o con gli Ju.88, non disponeva più del suo gruppo originale.

Disegno pittorico di un Ju.88 aerosilurante del I./KG.77. Da Diecast Devon.

Si trovavano ora nella Francia meridionale quattro gruppi di aerosiluranti, il cui organico quantitativo raggiunse il numero di circa cento velivoli, dei quali almeno sessanta efficienti, cui si aggiungevano circa altri trenta velivoli da bombardamento del III./KG.100, mentre per la difesa delle basi e degli altri obiettivi della Provenza vi erano reparti di caccia diurni e notturni. Sempre in maggio rientrò in Francia, a Valencia, il Comando del KG.26 (maggiore Georg Teske) con il II./KG.26 (maggiore Otto Werner), ora equipaggiato con velivoli Ju.88. In tal modo furono nuovamente riuniti i tre gruppi del KG.26. Con i cinque gruppi di aerosiluranti, come vedremo, furono attaccati, tra l’aprile e il maggio, cinque grossi convogli, che erano transitati con rotta ovest per lo Stretto di Gibilterra, secondo la complessa tattica notturna elaborata alla fine di marzo 1944.

Abbiamo accennato alle nuove tattiche di attacco ai convogli sviluppate dalla 2a Fliegerdivision. Vediamo ora quali erano nel dettaglio. I convogli degli Alleati appena passata l’Isola Alboran a ovest di Orano, venivano generalmente avvistati dai ricognitori tedeschi a grande autonomia (Ju.88D e anche dai nuovi Ju. 188D) che ne segnalavano la rotta, la velocità e la consistenza. In seguito erano inviati nella zona due velivoli da ricognizione tattica, che volando a bassa quota indicavano agli aerei offensivi la rotta da seguire con linee di lampade ad acetilene galleggianti lunghe persino 10 chilometri e dirette verso il punto dove il convoglio doveva essere attaccato. Questi segnali galleggianti erano lanciati in mare facendo riferimento a punti di navigazione fissi provenienti da fasci radio emessi dalle stazioni di Rennes e Seville. Dopo che la rotta da seguire era stata tracciata, i ricognitori volavano a 3.500 metri sopra il convoglio per guidarvi attraverso i rilevamenti dei radiolocalizzatori di bordo i velivoli incaricati delle azioni successive.

Un velivolo Ju. 188 nella versione da bombardamento. Nella primavera del 1944 questi moderni velivoli, decollando dalle basi della Francia meridionale, si aggiunsero agli Ju.88 da ricognizione nel controllo esplorativo del Mediterraneo occidentale. Ottimo velivolo nella versione aerosilurante, non conseguì però i successi sperati.

Erano i cosiddetti “Maestri delle Cerimonie” (Verkandsführer), ossia dei comandanti di reparti che controllavano lo svolgimento dell’attacco, che avveniva dopo che i velivoli bengalieri avevano illuminato l’obiettivo, essendo dotati di artifizi molto forti ciascuno della durata di sette minuti da lasciar cadere davanti al convoglio allo scopo di inondarlo di luce. Se i bengala non fossero stati lanciati con accuratezza, i “Maestri delle Cerimonie” lo avrebbero segnalato con una luce rossa; In base al segnale i ricognitori tattici avrebbero sparato sul convoglio razzi illuminanti al magnesio di grande potenza e i velivoli illuminatori avrebbero ripetuto il lancio di bengala. L’attacco, sferrato una volta che il convoglio fosse stato bene illuminato, consisteva in azioni coordinate da bassa quota indirizzando i siluri da più angoli possibili con l’appoggio dei “Maestri delle Cerimonie”, che da parte loro sganciavano alcune bombe nel tentativo di sviare dagli aerosiluranti l’attenzione dei complessi contraerei delle navi.

Insieme agli aerei operarono attivamente contro i convogli anglo-americani anche i sommergibili tedeschi, cinque dei quali furono in grado di rimanere in missione nelle zone di agguato nel mese di aprile.

Il primo convoglio ad essere preso di mira fu l’UGS 36 che, partito da Hampton Roads il 14 marzo 1944 e arrivato a Porto Said il 9 aprile 1944, era formato da settantadue navi mercantili e da diciotto navi da sbarco LST ripartite in tredici

colonne. Era scortato da diciassette unità, incluso l’incrociatore contraereo britannico Colombo (capitano di vascello Christopher Theodore Jellicoe), il tutto al comando del capitano di vascello Harold S. Bendine sul cacciatorpediniere Decatur. Dopo essere sfuggito ad alcuni tentativi di attacco da parte dei sommergibili U 421, U 450 e U 969, il convoglio fu raggiunto alle ore 04.00 del 1° aprile a nordest di Capo Tenes da venti aerosiluranti della 2a Fliegerdivision.

Il vecchio cacciatorpediniere statunitense Decatur c che fungeva da nave comando scorta del convoglio UGS 36, in immagine del 22 gennaio 1944.

L’attacco aereo notturno, preavvertito come al solito dagli apparati radar, si prolungò per circa venti minuti, contrastato dall’intenso fuoco di sbarramento e a puntamento diretto di tutte le navi del convoglio, che si coprirono con cortine di nebbia. Ciononostante alle 04.12 fu colpito nella stiva prodiera da un siluro il piroscafo (Liberty) statunitense Jared Ingersoll, di 7.191 tsl, che, a causa di esplosioni e incendi che minacciavano in una stiva il carico delle munizioni, fu per

due volte abbandonato dall’equipaggio, raccolto dal cacciatorpediniere di scorta statunitense picchetto radar Mills.

Estinti gli incendi, cui partecipò il Mills (capitano di corvetta James S. Muzzy), che in quest’opera di salvataggio si accostò per tre volte al Jared Ingersoll, il piroscafo fu trascinato ad Algeri dal rimorchiatore britannico Mindful (ex statunitense ATR 48), comandato dal sottotenente di vascello G. MacDonald, e portato ad incagliare. Successivamente fu riparato e rientrò in servizio, mentre il comandante del Mills, per il suo comportamento caparbio nel volere ad ogni costo salvare il Jared Ingersoll, e con esso molte vite umane e il carico della nave, fu decorato con la Legione al Merito.

Il cacciatorpediniere picchetto radar statunitense Mills, che svolse una parte determinante nel soccorso e salvataggio del piroscafo Jared Ingersoll.

Da parte tedesca non rientrarono alla loro base due Do.217 del KG.100 e tre Ju.88 del III./KG.26, ma uno dei piloti fu recuperato da una delle navi di scorta al convoglio. I successi furono dichiarati dai caccia P 39 francesi della Squadriglia GC 1/4, che abbatterono uno Ju.88, e dai Beufighter e Mosquito della RAF del 153° e 256° Squadron i cui piloti sostennero di aver abbattuto quattro bombardieri e di averne danneggiati altri tre.

L’11 aprile, nuovo attacco notturno contro il grande convoglio UGS 37, partito dagli Stati Uniti (Norfolk) e diretto a Napoli, e costituito da sessanta navi mercantili e sei LST naviganti in dodici colonne affiancate e distanti 500 metri l’una dall’altra, protette da diciotto unità di scorta della Task Force 65 (capitano di vascello R. Headden), tra cui l’incrociatore contraereo britannico Delhi (capitano di vascello Gilbert Ridley Waymouth). L’attacco sviluppatosi a nord di Algeri, con inizio alle 23.39, fu preceduto dagli aerei bengalieri della 6a Squadriglia del II./KG.76 (maggiore Siegfried Geisler), aventi il compito di localizzare e illuminare le navi nemiche presso la costa algerina, e fu poi realizzato da aerosiluranti Ju.88 del I. e III./KG.77 e da bombardieri Do.217 del II./KG.100.

I piloti tedeschi, che durante l’avvicinamento al convoglio erano stati localizzati dai radar delle unità di scorta, impegnate a far fumo e a sviluppare un violentissimo fuoco di sbarramento contraereo, attaccando in tre formazioni, scelsero i bersagli nell’intensa luce prodotta dai bengala sganciati dai velivoli della 6./KG.76.

Il cacciatorpediniere statunitense Holder (capitano di corvetta W.P. Buck), facente parte della scorta, alle 23.40 fu colpito sul fianco sinistro da un siluro, sganciato da un velivolo ad una distanza di circa 300 metri. A bordo, si ebbero due esplosioni che uccisero diciassette uomini dell’equipaggio, e l’unità si arrestò in fiamme, sbandata di 4° sulla dritta, con tre compartimenti aperti al mare e altri allagati. L’equipaggio riuscì a spengere gli incendi e a contenere gli allagamenti e l’Holder, protetto dai cacciatorpediniere statunotensi Forester e Price e, in otto ore di navigazione fu trainato ad Algeri dal rimorchiatore britannico Mindful. Dopo temporanee riparazioni, il 24 maggio 1944 l’Holder partì per gli Stati Uniti, trainato dal rimorchiatore Choctaw. Raggiunse New York il 9 giugno ma, dopo un accurato controllo in bacino, il 13 settembre fu presa la decisione di non ripararlo, a causa dei danni troppo estesi. All’Holder fu tagliata la poppa, che servì per riparare quella del cacciatorpediniere Mengen, che il 3 maggio 1944 era stato silurato presso Algeri dal sommergibile tedesco U 371 (sottotenente di vascello Horst-Arno Fenski).6

Il sottotenente di vascello Horst-Arno Fenski, comandante dell’U-371 dopo affondamento del sommergibile, sopravvissuto e catturato è a bordo del cacciatorpediniere statunitense Pride.

6 L’U 371 fu il sommergibile tedesco che ottenne i maggiori successi nel Mediterraneo. Era stato anche il primo a entrare in questo mare nel settembre 1941. Complessivamente affondo nove navi mercantili per 51.946 tsl, e due unità da guerra per 2.286 tonnellate, e danneggio col siluro sei navi mercantili per 41.413 tsl, due delle quali, per 13.341, considerate irreparabili (total loss). Infine danneggiò due unità da guerra per 2.500 tonnellate. Dopo aver silurato il cacciatorpediniere Mengen l’U 371 fu contrattaccato da quattro cacciatorpediniere, due statunitensi (Pride e Joseph E. Campbell), uno britannico (Blankney) e uno francese (Sénégalais). Prima di soccombere venendo in superficie, con l’equipaggio che fu recuperato dalle unità Alleate, il sommergibile colpì con un siluro acustico il Sénégalais, asportandogli la poppa.

A sinistra il cacciatorpediniere statunitense Holder la cui poppa è stata staccata in bacino per sostituire quella distrutta del Mengen (a destra).

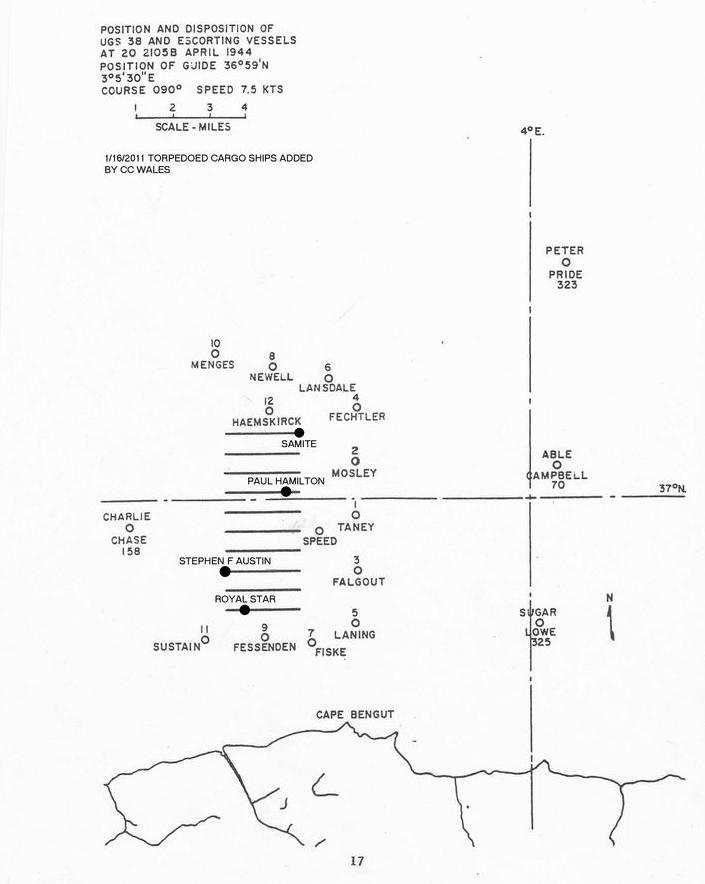

Il terzo convoglio a essere attaccato in aprile fu l’UGS 38 (capitano di vascello Thomas Symington), partito il giorno 3 da Hampton Road e scortato da diciassette unità della Task Force 65 (capitano di vascello W.R. Headden), tra cui l’incrociatore olandese Jacob van Heemskerck (capitano di vascello Willem Harmsen), quattordici cacciatorpediniere e due dragamine. La destinazione del convoglio, costituito da sessanta navi mercantili e sei navi da sbarco LST ripartite in otto colonne, e che procedeva alla velocità media di 8 nodi, era Napoli.

Nell’attacco aereo al convoglio UGS 37 andarono perduti nove aerei tedeschi: un bengaliere Ju.88 della 6./KG.76, sette aerosiluranti Ju.88 del I./KG.77 (maggiore Willi Sölter) e del III./KG.77 (capitano Edberhard Stuwe), e un bombardiere Do.217 della 5./KG.100 (tenente Horst Hennig). Di questi velivoli gli equipaggi dei caccia notturni Beaufighter del 153° Squadron della RAF, che scortavano il convoglio, sostennero di averne abbattuti quattro, un Do.217 e tre Ju.88. Inoltre poco dopo la mezzanotte del 12 aprile, a 7 miglia a sudovest di Dellys, andarono perduti, ancora ad opera di un caccia notturno britannico Beaufighter, altri due Ju.88 della 6./KG.76

decollati da St Martin per ricerca di convogli e fungere da velivoli illuminatori per i previsti attacchi aerei.

Proseguendo nella sua navigazione dopo l’attacco aereo, e superato il Canale di Sicilia con rotta a levante, il medesimo convoglio UGS 37 il 16 aprile trovò sulla sua strada a nord di Derna, il sommergibile tedesco U 407 (sottotenente di vascello Hubertus Korndörfer) che con una salva di siluri colpi due Liberty statunitensi, Alexander Graham Bell e la Thomas G. Masaryk. La prima affondò mentre la seconda, pur avendo raggiunto il porto di Alessandria, non fu riparata e quindi considerata total loss.

Tra le pecore al pascolo nell’aeroporto di Self, in Algeria, in parcheggio i caccia Beaufighter del 153° Squadron della RAF. Grazie alla grande autonomia, al radar, e a un formidabile armamento erano particolarmente utili nella protezione dei convogli, sia di giorno sia di notte.

La sera del 20 aprile, trovandosi a transitare a nord-est di Algeri, a 30 miglia circa da Capo Bengut, l’UGS 38, che era stato avvistato dai ricognitori tedeschi, fu aggredito da ventitré aerosiluranti Ju.88 del III./KG.26 e del I. e III./KG.77 della 2a Fliegerdivision, decollati dalle basi della Francia meridionale in tre ondate. L’attacco, cui presero parte anche i velivoli Do.217 della 6a Squadriglia del 2° Gruppo del 100° Stormo Bombardamento (6./KG.100) armati con bombe radiocomandate Hs.293, si sviluppò, a iniziare dalle ore 21.00.7

E subito, con il sopraggiungere della prima ondata di nove Ju.88, ritenuta costituita da Ju.88A-17 del KG.77, furono colpiti il piroscafo britannico Samite (ex Liberty statunitense Holland Thompson), di 7.219 tsl, e il piroscafo statunitense Paul Hamilton, di 7.210 tsl. Il Samite, (capitano Leonard Eccles), raggiunto da un siluro a prua sul fianco destro, nella stiva n. 2, dopo essersi arrestato, riprese la velocità con le sue macchine raggiungendo il porto di Algeri.

7 Il 9 marzo 1944 il II./KG.10 si trasferì con i suoi Do.217 a Aalborg-West, in Danimarca, lasciando a Tolosa -Blagnac la 6a Squadriglia, che vi rimase fino al 1° giugno, quando partendo per altra destinazione assunse la denominazione di 8./KG.100.

La Liberty Samite che nell’attacco aereo Tedesco al convoglio UGS 38 fu colpita e danneggiata da un siluro. In precedenza, il 4 ottobre 1943, nell’attacco aereo al convoglio UGS 18 (vedi), la Samite era stata colpita da una bomba radiocomandata Hs. 293, e riparata ad Algeri.

Il Paul Hamilton (capitano Robert Winans), che aveva un equipaggio di settantasei uomini e che trasporta cinquecento soldati dell’Aviazione dell’Esercito imbarcati a Hampton Roads, e un carico di esplosivi e di bombe, colpito da un siluro saltò istantaneamente in aria alle 21.04, affondando in trenta secondi, in lat. 37°03’N, long. 03°51’E, lasciando un solo superstite Pertanto decedettero cinquecentottanta uomini: quarantasette marinai, ventinove della Guardia Costiera e cinquecentoquattro avieri che erano diretti in Italia, dei quali centocinquantaquattro dell’831a Gruppo da Bombardamento e trecentodiciassette del 32° Gruppo da Fotoricognizione. La perdita del Paul Hamilton divenne per i morti riportati quella più costosa fra le navi Liberty affondate nella seconda guerra mondiale, e una delle maggiori perdite in vite umane della Marina statunitense, e nello stesso tempo costituì una grave perdita di personale anche per la 15a Air Force in Italia.

Secondo quanto sostennero i cannonieri della petroliera britannica Athelchie gli aerosiluranti tedeschi arrivarono bassi, ed uno di essi fu incendiato dalle armi di bordo, ma ebbe il tempo di lanciare il siluro da un’altezza di 50 metri che subito dopo andò a colpire il Paul Hamilton. Ci fu un’esplosione violentissima che generò in alto nel cielo eruzione di rottami e denso fumo nero. Quando il fumo si diradò, non vi era più traccia del piroscafo.

Cimitero statunitense di Cartagine, in Tunisia. La lapide monumentale con il nome dei caduti del 32° Gruppo da Fotoricognizione che si trovavano a bordo del piroscafo Paul Hamilton.

Nel frattempo, in seguito all’attacco della seconda ondata di sette aerosiluranti Ju 88, si ebbe il siluramento di altre due navi mercantili del convoglio UGS 38. Il piroscafo britannico Royal Star, di 7.900 tsl, e lo statunitense Stephen F. Austin, di 7.176 tsl. Attaccato da un aereo e colpito a poppa da un siluro e con la sala macchine allagata il Royal Star (capitano T.F. McDonald), nave frigorifera del 1919 che, con un carico di 5.300 tonnellate di merci refrigerate e 350 tonnellate di carne congelata, proveniente da Buenos Aires (Argentina), diretta ad Alessandria dopo scalo ad Algeri, Malta e Taranto, fu abbandonato dall’equipaggio che, trovandosi su zattere e imbarcazioni, fu preso a bordo dal cacciatorpediniere statunitense Chase. Il rimorchiatore britannico Athlete sopraggiunto in soccorso cominciò a trainare il piroscafo verso Algeri, sul quale era rimasto soltanto il comandante, ma non vi riuscì perché il Royal Star cominciò ad affondare lentamente, costringendo il capitano McDonald a gettarsi in mare per poi essere recuperato dalla motolancia britannica

ML 568. Su settantatre uomini che si trovavano a bordo del Royal Star si ebbe un solo morto, dal nome Arthur Angus Evans.

Lo Stephen F. Austin (capitano Ernest Ban’s), era stato raggiunto anch’esso a prua da un siluro, ma poiché i danni dell’esplosione non erano gravi, fu rimorchiato ad Algeri per poi essere riparato e rientrare in servizio.

Infine nell’ultimo attacco, che fu ritenuto realizzato da circa dieci velivoli, il cacciatorpediniere statunitense Lansdale (capitano di corvetta D.M. Swift) fu preso di mira da due Ju.88, che cercò di fermare sparando con le sue mitragliere da 40 mm. Ciononostante, alle ore 21.06 un siluro raggiunse sul fianco destro il Lansdale che, sbandando e perdendo velocità per un forte allagamento, dopo aver girato in tondo si arrestò. Quando alle 21.22 lo sbandamento dell’unità raggiunse i 45 gradi, il comandante Swift ordinò l’evacuazione. Trenta minuti dopo essere stato colpito il Lansdale affondò capovolgendosi, in lat. 37°03’N, long. 03°51’E. Su un equipaggio di duecentottantadue uomini, ne andarono perduti quarantasette, tra cui sette ufficiali. I centotrentasette superstiti del Lansdale furono raccolti dai cacciatorpediniere di scorta statunitense Newell e Menges. Quest’ultimo salvò anche due aviatori tedeschi, membri di equipaggio di uno dei due aerosiluranti Ju.88 abbattuti (uno del III./KG.26 e uno del I./KG.77) durante l’attacco dalla contraerea delle navi e dai caccia notturni Beaufighter del 153° Squadron della RAF. Di essi l’operatore radio sergente maggiore Peter Gerlich, della Squadriglia 2./KG.77 (Ju.88 A/17 – 3Z+EK – con pilota il tenente Viktor Kopp), sostenne, forse con troppo ottimismo, di essere stato il suo aereo a silurare il Lansdale.

La difesa contraerea delle navi del convoglio UGS 38 si accreditò l’abbattimento di due aerei tedeschi e il danneggiamento di altri.

Il cacciatorpediniere statunitense Newell che assieme al Mengen, altra nave scorta del convoglio UGS 38, recuperò i superstiti del Lansdale.

Da sinistra, superstiti del Lansdale a bordo del Menges e il loro sbarco ad Algeri dal Newell.

Lo sbarco ad Algeri di Peter Gerlich, il radiotelegrafista superstite dello Ju.88 della 2./KG.77 che, abbattuto nell’attacco, era stato raccolto in mare dal cacciatorpediniere Menges.

La posizione delle navi del convoglio UGS. 38 (su nove colonne) che furono colpite dai siluri, e la posizione delle unità di scorta al momento dell’attacco degli aerosiluranti tedeschi.

Nel corso della medesima azione aerea, fu affondato dagli aerosiluranti tedeschi, a nord di Bougie, il piroscafo francese El Biar, di 4.678 tsl, che trasportando duecentonovanta soldati faceva parte del convoglio CAF 31, partito da Ajaccio (Corsica) e diretto ad Algeri, e che comprendeva anche i piroscafi Marrakech e Medie II, con la scorta del cacciatorpediniere Tigre e delle torpediniere Tempete e Forbin, e una protezione aerea comprendente anche due caccia Spitfire francesi della Squadriglia GC 1/7 “Provence”. Il convoglio CAF 31 fu attaccato alle 20.37 da circa venti velivoli Ju.88 e Do.217, e la difesa contraerea delle navi sostenne di averne abbattuti tre. Dopo che l’El Biar era stato abbandonato, per poi affondare in due ore con la perdita di un solo uomo e il ferimento di altri tre, la torpediniera Tempete recuperò l’equipaggio e duecentoottanta passeggeri del piroscafo. Delle altre navi soltanto il cacciatorpediniere Tigre riportò parecchi danni per schegge di bombe cadute vicino allo scafo.

Non rientrarono alle basi dall’attacco ai due convogli UGS 38 e CAF 31 complessivamente quattro aerosiluranti Ju.88 del I. e III./KG.77, uno Ju.88 del III./KG.26 e due bombardieri Do.217 della 6a Squadriglia del II./KG.100, di cui uno con il comandante della 2a Squadriglia capitano Will Scholl. I caccia di scorta Ju.88C del I. e III./ZG.1 persero quattro aerei, incluso quello della 7./ZG.1 pilotato dal tenente Marin Reuter, comandante della Squadriglia.

Il piroscafo francese El-Biar, che fu affondato dagli aerosiluranti Ju.88, mentre trovandosi nel convoglio CAF 31 dirigeva da Ajaccio per Algeri.

Un aerosilurante tedesco Ju.88 A (3Z+ KH) del I./KG.77, uno dei gruppi che attaccarono i convogli UGS 38 e CAF 31. Il velivolo sta per fissare alla carlinga uno dei suoi due siluri trasportati da un apposito autocarro.

Velivolo Ju.88 fornito di radiolocalizzatore "FuG 220 Lichtenstein SN-2", impiegato nella caccia notturna ed anche nelle scorte notturne degli aerei offensivi impiegati contro i convogli Alleati.

Le perdite riportate dal convoglio UGS 38, in cui la Luftwaffe aveva dato ancora una volta una dimostrazione di efficienza, e di essere ancora molto pericolosa, costrinsero il Comnandante in Capo Alleato del Mediterraneo, ammiraglio Andrew Browne Cunningham, e il Comandante della Mediterranean Coastal Force, vice maresciallo Lloyd, a riesaminare il problema di fronteggiare in modo più efficace gli

attacchi notturni. Ciò avvenne, a iniziare dal mese di maggio, assegnando alle scorte dei convogli anche navi per guida caccia con moderni apparati radar, la prima delle quali fu la Ulster Queen, mentre la Coastal Air Force estese le sue perlustrazioni di caccia notturni per tentare di sbarrare la strada alle formazioni aeree tedeschi che arrivavano da nord. Non passò molto tempo prima che le nuove misure fossero messe validamente alla prova, nella difesa del convoglio UGS 40, che era stato avvistato e tallonato nella giornata del 10 maggio dai ricognitori tedeschi, ma che nello stesso tempo vide da parte degli Alleati un forte impiego difensivo possedendo per quel compito circa cento velivoli da caccia.

Il convoglio UGS 40 (commodoro capitano di vascello Thomas H. Taylor) era partito da Norfolk (Virginia) con sessantacinque navi mercantili scortate da diciotto unità della Task Force 61 (capitano di fregata Jesse Sowell), tra cui l’incrociatore contraereo britannico Caledon (capitano di vascello Reginald Frederick Nichols).

L’attacco aereo tedesco avvenne la sera dell’11 maggio, presso Capo Bengut, e fu l’ultimo grande sforzo della Luftwaffe nel Mediterraneo per infliggere gravi danni al nemico. Vi parteciparono ben sessantadue velivoli, comprendenti gli aerosiluranti Ju.88 del I. e III./KG.26 e del I. e III./KG.77, i bombardieri Do.217 del II./KG.100, ed anche un Fw. 200 “Condor”, il tutto con forte scorta di caccia Ju 88 C.

L’attacco aereo iniziò alle ore 21.00 senza la luce lunare, e senza che questa volta fossero usati i bengala per illuminare gli obiettivi allo scopo di non farsi scoprire. L’azione si svolse senza conseguire alcuna perdita per il convoglio, che marciava in otto colonne alla velocità di 8 nodi, circondato dalle unità della scorta, ma anche tragicamente per i tedeschi. Nonostante essi avessero attaccato a ondate successive e fossero stati sganciati novantuno siluri e parecchie bombe nello spazio di tempo di circa quaranta minuti, non riuscirono a colpire alcuna nave. Nello stesso tempo la reazione contraerea delle navi, combinata con un’ottima schermatura del convoglio con fumo, e con l’intervento di velivoli da caccia Beaufighter del 153° e 256° Squadron della RAF provenienti dalla Sardegna e dall’Algeria, fu talmente violenta da far pagare alla 2a Flieger Divisionla perdita di ben diciannove aerei, sette dei quali Ju.88 del III./KG.26.

Nonostante la batosta, la 2a Fliegerdivision, dopo un periodo di tregua per riorganizzare i reparti decimati, ripete l’attacco, sebbene in forma ridotta, contro il convoglio KMS 51, salpato da Liverpool il 23 maggio e costituito da ventiquattro mercantili e nove unità di scorta. Superato lo stretto di Gibilterra il convoglio fu attaccato alla mezzanotte del 30-31 maggio, a 40 miglia a nordest di Algeri, da una ventina di aerei, e si verificò il siluramento e l’affondamento, in novanta secondi, del piroscafo inglese Nordeflinge, di 2.873 tsl, partito da Cardif e, via Gibilterra, diretto in Sicilia, ad Augusta con un carico di carbone. I superstiti del Nordflinge furono raccolti dalla nave salvataggio statunitense Weight e poi, medicati e rifocillati, trasferiti sulla corvetta britannica Hyderabad, e sbarcati ad Algeri Non rientrarono alla base tre velivoli Ju.88 del III./KG.77.

Il piroscafo britannico Nordeflinge rappresentò l’ultimo successo degli aerosiluranti tedeschi nel Mediterraneo. Fu affondato la notte del 30-31 maggio a 40 miglia a nordest di Algeri.

Fu questa l’ultima azione aerosilurante che comportò un qualche modesto successo, poiché a iniziare dai primi di giugno, con lo sbarco Alleato in Normandia, tutta l’attenzione degli aerei della Luftwaffe concentrati in Francia fu rivolta a contrastare i convogli d’invasione. Tuttavia, prima di abbandonare gli aeroporti della Provenza, Salon e Orange Karitat, in conseguenza dell’avanzata delle forze angloamericane, che si concretò nel mese di agosto, gli aerosiluranti tedeschi della 2a

Flieger Divisionebbero ancora l’occasione di ritornare a operare nel Mediterraneo occidentale, non più alla dipendenza della 2a Luftflotte del feldmaresciallo von

Richthofen, che poi fu sciolta il 27 settembre 1944, ma a quella della 3a Luftflotte del feldmaresciallo Hugo Speerle.

N.B. Nel riquadro di destra, cacciatorpediniere Janus, al posto di KG.26 leggere II./KG.100.

Infatti, nelle notti del 12 luglio e del 1° agosto 1944 furono attaccati a est di Orano due convogli.8 Il primo fu l’UGS 46, che comprendeva settantatre navi in tredici colonne, e con la scorta a cui partecipava l’incrociatore britannico Caledon, e che si difese con le solite cortine di nebbia e con micidiale fuoco contraereo, schivando i siluri e non riportando alcuna perdita. Un velivolo Ju.88-A1 del III./KG.77 (3Z+AT) con pilota il sergente Wilhelm Specks, dovette ammarare per aver ultimato il carburante presso le coste della Spagna senza che l’equipaggio, poi rimpatriato, potesse distruggere i nuovi radiolocalizzatori di bordo FuG 101 e MG 13.

Andò perduto anche uno Ju.88 (1H+ET) della 9a Squadriglia del III./KG.26 con pilota il sergente Werner Achilles.

8 Nel luglio 1944 la 2a Flieger Divisioncomprendeva: Stab./KG.26 a Montpelier, I./KG.26 a Salon, II./KG.26 a Valence, il III./KG.26 a Garons, Strab./KG.100 e III./KG.100 a Istres.

Il cacciatorpediniere statunitense Taney una delle navi assegnate alle scorte dei convogli UGS, sparà alla massima elevazione con i due cannoni poppieri da 127 mm.

Il secondo convoglio, l’UGS 48, che nelle unità di scorta comprendeva l’incrociatore contraereo britannico Delhi (capitano di vascello Gilbert Ridley Waymouth), attaccato a 6 miglia da Capo Corbelin da ben quaranta aerosiluranti, i cui equipaggi dichiararono di aver conseguito grossi successi, quantificati dall’OKW nell’affondamento di undici piroscafi, per 75.000 tonnellate, e un cacciatorpediniere. Ma anche in quest’occasione non si verificò per i tedeschi alcun successo, mentre non rientrò alla base uno Ju.88 (1H-KS) della 8a Squadriglia del III./KG.26, con pilota il sergente Karl Heinz Ugrics.9

Nella notte tra il 10 e l’11 agosto quindici aerosiluranti partiti da Istres attaccarono un concentramento di navi presso la Corsica, vantando parecchi colpi a segno, con la perdita di tre Ju.88. Poiché non risultano queste perdite negli elenchi del KG.26, dovevano essere Ju.88 del KG.77.

Il 15 agosto, con l’operazione “Dragon”, seguita da una massiccia serie di bombardamento contro gli aeroporti tedeschi, gli Alleati sbarcarono in forze sulle coste meridionali della Francia.

9 Entro il mese di giugno 1944 il III./KG.26 aveva subito il 50% delle perdite e ridotto le missioni a tre o quattro velivoli alla settimana dislocati a Valenza e Lione. Nell’agosto fu trasferito in Germania per riequipaggiarsi, in settembre, dalla versione dello Ju.88 A con la versione dello Ju.88 A-3. Quindi nel mese di dicembre 1944 il III./KG.26 fu trasferito in Norvegia, a Gardermoen dove restò fino alla fine della guerra attaccando i convogli Alleati diretti nella Russia Settentrionale.

L’incrociatore contraereo britannico Delhi l’unità di scorta più importante del convoglio UGS 48. Aveva sostituito i vecchi cannoni da 6 pollici con 5 cannoni statunitensi da 127 mm, e disponeva ora anche di due complessi di mitragliere quadrinate da 40 mm Bofors e dodici mitragliere singole Oerlikon da 20 mm, costruite negli Stati Uniti.

Mentre le navi della forza d’invasione si avvicinavano alle coste della Provenza, alle 01.00 del 15 agosto il Comando della 2a Flieger Divisionordinò agli aerosiluranti del I. e III./KG.26 e ai bombardieri del III./KG.100 di fare il massimo sforzo contro le navi degli Alleati nella zona Tolone – Marsiglia. Nello stesso tempo fu ordinato alla Squadriglia da Ricognizione Strategica 1.(F)/33 di tenere sotto controllo i movimenti navali del nemico nelle aree di sbarco con i suoi velivoli

Ju.88D e Ju 188. Gli attacchi aerei ebbero inizio nel tardo pomeriggio del 16 agosto con undici velivoli Do 217 del III./KG.100 (capitano Heinrich Schmetz), e furono proseguiti nel corso della notte, con i velivoli bengalieri Ju.88 del I./KG.26 (maggiore Willi Sölter) che illuminarono i bersagli per gli aerosiluranti Ju.88 del II./KG.26 (maggiore Otto Werner). L’azione dei Do 217 si sviluppò tra le ore 19.38 e le ore 19.59 (ora tedesca), e gli equipaggi germanici al rientro alla base riferirono di aver colpito due navi con bombe radiocomandate Hs. 293 e una nave con una bomba guidata PC 1400 X.

In realtà riportarono danni tre unità statunitensi, le navi da sbarco per carri armati LST 312 e LST 384 e un piroscafo mentre, invece, l’attacco aereo risultò mortale per la LST 282. Colpita alle ore 22.25, a circa 500 metri da Punta Raffael, da

una bomba radiocomandata Hs 293 sganciata da un velivolo Do.217 del III./KG.100 che arrivando a centro nave causò a bordo quaranta morti e il ferimento del comandante, tenente di vascello Lawrance E. Gilbert, la LST 282 andò alla deriva con le macchine distrutte. Con l’aiuto degli uomini dell’82° Battaglione navale di spiaggia, saliti a bordo dell’unità, per mezzo di mezzi da sbarco LCVP, la LST 282 fu portata a incagliare presso capo Dramont, in acque poco profonde per evitarne l’affondamento, ma poi andò completamente distrutta da un violento incendio, che determinò una serie di esplosioni, in lat. 43°25’N, long. 06°50’E. Nell’attacco aereo i tedeschi persero due Do.217 del III./KG.100 sugli undici velivoli impiegati nell’azione, mentre nessun successo conseguirono gli aerosiluranti del KG.26, che attaccarono unità navali presso Cannes sotto intenso fuoco di artiglieria contraerea.

Dopo di che furono ordinati agli aerei soltanto attacchi in quota mediante l’impiego delle bombe radiocomandate, che sembrava, in quel particolare momento, dessero più fiducia dei siluri.

Ebbe cosi termine l’attività aereonavale della Luftwaffe nel Mediterraneo occidentale, che non fu mai più ripresa per mancanza di basi di partenza adatte per realizzare gli attacchi al naviglio Alleato, e per la necessità di trattenere i velivoli da bombardamento e aerosiluranti nell’Europa settentrionale, dove potevano ancora operare, dalla Germania, Danimarca e Norvegia, nel Mare del Nord e soprattutto nell’Artico contro i convogli anglo-americani diretti in Unione Sovietica, carichi di armi e di rifornimenti.

Dopo lo sbarco degli Anglo Americani in Normandia il 6 giugno 1944, gli aerosiluranti tedeschi del KG.26 e del KG.77, sotto la primaria responsabilità del Comando del 77° Stormo, al prezzo di gravi perdite riuscirono ad affondare nella zona dell’invasione soltanto tre navi britanniche: il 13 giugno 1944, con due siluri lanciati da un singolo Ju.88, il cacciatorpediniere Boadicea, di 1.360 tonnellate, seguito il giorno 18 del mese dalla nave rifornimento Albert C. Field, di 1.760 tsl, e il 7 luglio e dalla nave guida caccia FDT N. 216, di 2.750 tonnellate. Andò ancora peggio nelle acque della Norvegia settentrionale, dove all’inizio del 1945 si trovarono riuniti, alle dipendenze della 5a Luftflotte e al comando del colonnello Georg Teske, i tre Gruppi operativi del KG.26, dei quali il II./KG.26 aveva assorbito velivoli ed equipaggi del disciolto KG.77, e il III./KG.26 era stato riequipaggiato con velivoli Ju.188. In totale vi erano nel gennaio 1945 centoquindici aerosiluranti, dei quali ottantatre efficienti. Ma dopo alcuni attacchi senza successo, con diverse perdite di velivoli, soltanto il 13 febbraio 1945 fu conseguito un unico successo, con l’affondamento di una nave da carico statunitense, la Liberty Henry Bacon, di 7.180 tsl. E ciò avvenne nel corso di un attacco di ventitré Ju.88 del II./KG.26 (maggiore Rudolf Schmid), al convoglio RA.64 a sud dell’Isola degli Orsi (Bear), mentre da Cola dirigeva per l’Islanda. Fu l’ultima nave ad essere affondata prima della fine della guerra dagli aerosiluranti tedeschi, che poi il 9 maggio, in Norvegia, si arresero agli Alleati.

Il cacciatorpediniere britannico Boadicea (capitano di corvetta Frederick William Hawkins) che il 13 giugno 1944 fu silurato e affondato da uno Ju.88 nella Manica, presso Portland Bill.

In definitiva possiamo definire quell’attività degli aerosiluranti tedeschi un completo fallimento, come lo era stato nel periodo maggio-agosto 1944 nel Mediterraneo. Con questi scadenti risultati non possiamo meravigliarci se anche l’attività degli aerosiluranti della Repubblica Sociale Italiana, di consistenza molto inferiore all’organico degli aerosiluranti tedeschi, e che dal marzo 1944 alla fine della guerra, operarono con aerei ormai sorpassati, com’erano gli S.79, fu anch’essa fallimentare, come abbiamo dimostrato fin dal 1980, e come vedremo in modo esaustivo nel prossimo capitolo.10

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 un gruppo di aerosiluranti fu costituito dall’aviazione di Mussolini, ma non ottenne risultati concreti se si eccettua il danneggiamento del piroscafo britannico Samsylarna, conseguito, come vedremo, nella notte del 4 agosto 1944 a nord di Bengasi da tre S.79.

Sull’attività del gruppo Aerosiluranti della Repubblica Sociale Italiana che si era istituito, con il benestare dei tedeschi, sull’aeroporto di Gorizia e dipendeva dal Comando dell’Ispettorato Aerosiluranti, retto dal tenente colonnello pilota Arduino Buri, sono state scritte, e continuano a essere scritti, fatti assolutamente inesatti. E questo nonostante esistano dal 1975 i nostri dati, elaborati su fonti ufficiali,11 e pubblicati fin dal 1980 con nominativi e statistiche.12

Vediamo come realmente si svolsero gli avvenimenti.

Il Gruppo Aerosiluranti, che era inizialmente al comando del capitano Carlo Faggioni, ebbe in organico ventisette S.79, alcuni nuovi, con motore Alfa 128, altri ceduti dai tedeschi che li avevano catturati dopo l’armistizio dell’Italia, e che furono ripartiti in tre squadriglie: la 1a e 2a operative al comando dei capirani Giuseppe Valerio e Irmero Bertuzzi, e la 3a di addestramento. Su proposta dello stesso Faggioni il suo reparto fu chiamato Gruppo Buscaglia, per onorare la persona di colui che era considerato l’asso indiscusso degli aerosiluranti italiani e che si riteneva fosse deceduto nell’attacco alla Baia di Bougie del 12 novembre 1942, quando invece si trovava in prigionia negli Stati Uniti internato nel campo di Fort Meade nel Maryland. Complessivamente si ritiene che, nel periodo di attività bellica, fossero stati assegnati al Gruppo Aerosiluranti circa cinquanta S.79.

Nei mesi di marzo e aprile 1944 il Gruppo Buscaglia, decollando dal campo trampolino di Sant’Egidio, presso Perugia, impegnò, in missione notturna o di trasferimento, un totale di quindici velivoli. L’obiettivo, il naviglio alleato che stazionava davanti alla testa di sbarco di Anzio. L’esordio operativo ebbe inizio la notte del 10 marzo con sei S.79 guidati dal capitano Faggioni, che aveva per gregari i tenenti Leopoldo Ruggeri, Irmerio Bertuzzi, Giovanni Teta, Ottone Sponza e Giuseppe Balzarotti. Ma a causa della forte contraerea, l’abbagliante luce dei proiettori, la presenza di caccia notturni e la scarsa visibilità, soltanto tre di essi riuscirono a sganciare siluri contro piroscafi alla fonda, mentre andò perduto il velivolo del tenente Teta. Non fu conseguito alcun successi, anche se gli equipaggi

11 F. Mattesini, Navi da guerra e mercantili della Gran Bretagna e nazioni alleate affondate e danneggiate in Mediterraneo (10 luglio 1940 – 5 maggio 1945), 1975, AUSMM, Monografie e saggi storici, b XI, f. 9.

12 Per quanto riguarda l’attività degli aerosiluranti italiani, sotto forma di organizzazione, condotta degli attacchi e perdite subite, l’opera più rappresentativa è, senza alcun dubbio, quella di Nino Arena, L’Aeronautica Nazionale Repubblicana 1943-1945, pubblicata in due volumi da Stem Mucchi (Modena) nel 1974. Purtroppo l’opera di Arena, come può essere confrontato nel nostro testo e nelle nostre tabelle, è particolarmente esagerata nella quantità di successi assegnati agli aerosiluranti repubblicani.

degli S.79 sostennero di aver osservato due grosse esplosioni ed un incendio, ed anche di aver osservato il combattimento di uno degli aerosiluranti con un caccia notturno.

L’11 marzo il feldmaresciallo Wolfram Freiherr von Richtofen, Comandante della 2a Luftflotte, trasmise agli equipaggi che avevano partecipato all’attacco il suo plauso accompagnato da generi di conforto, come sigarette e brandy spagnolo. Ma quello stesso giorno, a causa di un guasto nel volo di rientro da Perugia a Gorizia, andò perduto presso Forli l’S.79 del sottotenente Salvatore Galante, che non aveva partecipato all’azione.

Il 13 marzo sei “S.79 raggiunsero nuovamente il campo trampolino di Perugia per una nuova azione da svolgere nella zona Anzio-Nettuno, ma uno dei velivoli, quello del tenente Giuseppe Balzarotti, rimandato a Gorizia per sostituire il siluro difettoso transitando al largo di Rimini fu intercettato da caccia nemici, andando perduto con tutto l’equipaggio. L’attacco degli altri cinque velivoli, sempre guidati dal capitano Faggioni e con gregari i tenenti Francesco Pandolfo, Irmerio Bertuzzi, Ottone Sponza e Giulio Cesare Albini, arrivò sull’obiettivo alle 01.14 del 14 marzo, e gli S.79 diressero contro cinque navi da trasporto che stavano navigando al largo della costa laziale con la protezione di unità di scorta che svilupparono una vivace reazione contraerea. Gli equipaggi non riuscirono a osservare gli effetti dell’attacco, ma nello stesso tempo rientrarono tutti a Perugia, per poi tornare a Gorizia, dove però, il giorno 18, nel corso di un bombardamento di bombardieri quadrimotori statunitensi fu distrutto un S.79 e tutti gli altri rimasero danneggiati da bombe, schegge e spezzoni.

Riparati i danni, e nonostante che un altro aereo con pilota, il tenente Sponza, fosse rimasto fuori uso per un atterraggio fuori campo presso Tradate causato da un guasto ai serbatoi della benzina, nella prima decade di aprile, dopo che la linea di volo era stata ripristinata con lavori che portarono anche a sostituire la mitragliera dorsale da 12,7 mm con il cannoncino da 20 mm, fu organizzata un'altra missione di attacco sempre nella zona Anzio-Nettuno. Ma mentre una formazione di dodici S.79, tra cui due per il trasporto di specialisti e i restanti con il siluro sotto la fusoliera, si stava trasferendo il giorno 6 aprile dalla nuova base di Lonato Pozzuolo al campo operativo di Perugia Sant’Egidio, fu attaccata da una pattuglia di sette aerei da caccia P. 47 Thunderbolt statunitensi sopra la località di Montevarchi, nel Valdarno aretino.

Piloti del Gruppo Aerosiluranti “Buscaglia” a Lonate Pozzolo nell’aprile 1944. Da sinistra, tenenti Marcello Perina, Francesco del Prete, Leopoldo Ruggeri, sottotenente Alfredo Bellucci, capitano Irmero Bertuzzi e tenente medico Natale Lombardo.