LE OPERAZIONI BRITANNICHE “SUBSTANCE” E “STYLE” PER IL RIFORNIMENTO DI MALTA

(31 Luglio – 4 Agosto 1941)

Genesi dell’Operazione “Substance” (Sostanza)

Francesco MattesiniAll’inizio di Gennaio 1941 il 10° Corpo Aereo Tedesco (X Fliegerkorps), che al comando del generale Hans Ferdinand Geisler disponeva come grande unità aerea della Luftwaffe di circa 250 velivoli operativi, era stato trasferito, per ordine di Hitler, dalla Norvegia in Grecia. Lo scopo urgente di quella decisione del Führer era quello di battere la piazzaforte britannica dell’Isola di Malta e per assumere il controllo del Mediterraneo centrale, ove la Flotta britannica del Mediterraneo (Mediterranean Fleet), per la debolezza degli italiani, aveva modo di poter scorrazzare praticamente indisturbata, insidiando le rotte di rifornimento marittime destinate ai pericolanti fronti terrestri della Grecia e della Libia. In pratica, in meno di due mesi, gli italiani erano passati di sconfitta in sconfitta, in terra, in mare e in cielo, tanto che Benito Mussolini, come ha scritto l’allora Ministro degli Esteri e genero del Duce, conte Galeazzi Ciano, temeva di dover chiedere l’armistizio alla Grecia.1

La Regia Marina, dopo il disastro di Taranto dell’11 novembre 1940, causato dall’attacco notturno di undici aerosiluranti Swordfish della portaerei britannica Illustrious che mettendo a segno cinque siluri misero fuori combattimento le corazzate Littorio, Duilio e Cavour, quest’ultima per tutta la guerra, aveva ritirato le tre navi da battaglia superstiti, Vittorio Veneto, Doria e Cesare. Prima inviandole a Napoli e poi, dopo il danneggiamento in quel porto della Cesare nel corso di un bombardamento, alla Spezia per tenerle lontano dalla minaccia esercitata dall’aviazione britannica (Royal Air Force – RAF) di base a Malta. Nel contempo la Regia Aeronautica ben poco aveva potuto fare contro gli obiettivi navali del nemico con la massa dei suoi bombardieri in quota, che venivano sistematicamente falcidiati dai lenti (415 Km/h) ma bene armati caccia Fulmar in dotazione alle navi portaerei britanniche, dalle ali ripiegabili: la Illustrious e la Eagle ad Alessandria con la Mediterranean Fleet dell’ammiraglio Andrew Browne Cunningham; la Ark Royal, a Gibilterra con la Forza H del vice ammiraglio James Somerville.

Appena arrivato in Sicilia, il mattino del 10 gennaio 1941, nel corso della grande operazione Excess cui parteciparono entrambe le due squadre navali britanniche, il X Fliegerkorps dette prova della sua efficienza, danneggiando

1 Per un’attenta ed esaustiva ricostruzione degli avvenimenti vedi Francesco Mattesini, L’attività Aerea Italo-tedesca nel Mediterraneo. Il contributo del “X Fliegerkorps”, Gennaio –Maggio 1941, Aeronautica Militare Ufficio Storico, 2a Edizione, Roma, 2003, p. 131-172.

gravemente a ponente di Malta la portaerei Illustrious, con quattro bombe da 250 e 500 chili, sganciate da una formazione di quarantadue velivoli Ju 87 dei Gruppi

I./St.G1 (capitano Paul-Werner Hozzel) e II./St.G.2 (capitano Walter Enneccerus), facenti parte del 3° Stormo “Stuka” (maggiore Walter Sigel). A questo attacco seguì nel pomeriggio quello di sei Ju. 87 italiani del 96° Gruppo Tuffatori (capitano Ercolano Ercolani), che contribuirono a mettere a segno sull’Illustrious con effetto devastante, altre due bombe, da 1.000 chili, una sul ponte di volo demolendo l’ascensore posteriore e l’altra sul fianco aprendo nello scafo della portaerei un ampio squarcio, e generando il conseguente allagamento di locali interni.

L’indomani trentacinque Ju. 87 del II./St.G.2, affondarono a sud-ovest della Sicilia l’incrociatore Southampton, e danneggiarono il gemello Gloucester, costringendo la Mediterranean Fleet a sgombrare il Mediterraneo centrale per limitare fino alla seconda metà di marzo, con la scorta di un convoglio (MW.6) di quattro grossi piroscafi a Malta, la sua attività nel bacino orientale. Ciò servì a raddrizzare in qualche modo la compromessa situazione strategica delle Forze dell’Asse non soltanto nel campo navale, perché nel frattempo quattro gruppi d’impiego del X Fliegerkorps furono dislocati in Libia per appoggiare le operazioni terrestri dell’Afrika Korps del generale Erwin Rommel, il cui trasferimento per via mare era iniziato con l’arrivo a Tripoli, il 14 febbraio, del primo convoglio di uomini e mezzi della 5a Divisione Leggera, partito da Napoli.

L’attività della Luftwaffe contro gli obiettivi di Malta e gli attacchi ai convogli britannici da levante destinati a rifornire la guarnigione dell’Isola, si concluse nella seconda metà di maggio del 1941, quando il X Fliegerkorps, sempre su disposizioni di Hitler ma su pressioni del Capo della Luftwaffe, Maresciallo del Reich Hermann Göring, cominciò a trasferire i suoi reparti in Libia e in Grecia, per appoggiare le operazioni terrestri in Cirenaica e per battere gli obiettivi navali britannici nel Mediterraneo orientale, incluso il Canale di Suez. A iniziare da quel momento, il Comando italiano dell’Aeronautica della Sicilia, la cui attività, durante la permanenza germanica sull’Isola, era stata quasi limitata alla scorta dei convogli sulle rotte con la Libia, dovette riprendere l’incarico di tenere Malta sotto pressione, per “sterilizzarla” come già fu detto con completo fallimento nel 1940, e di rinforzare il contrasto alle operazioni navali del nemico nel Mediterraneo centrale.

Sull’allontanamento del X Fliegerkorp dalla Sicilia, l’ammiraglio Eberhard Weichold, ufficiale di collegamento dell’Alto Comando della Marina germanica presso Supermarina, scrisse nell’immediato dopoguerra in un suo saggio compilato a richiesta per l’Ammiragliato britannico.

Questo nuovo orientamento del Comando della Luftwaffe di sguarnire il Mediterraneo Centrale di ogni mezzo aereo tedesco, trascurava completamente il

concetto basilare che la guerra generale in Mediterraneo ed in Africa si fondasse inizialmente sul predominio navale ed aereo nel Mediterraneo Centrale.

Questa fatale decisione doveva un giorno scontarsi amaramente.

Con la partenza della Luftwaffe dalla Sicilia, Malta accrebbe la capacità difensiva ed offensiva perché nonostante si fosse verificato un notevole incremento di unità aeree della Regia Aeronautica destinate a battere gli obiettivi dell’Isola, le caratteristiche dei velivoli italiani, e le loro obsolete tattiche d’impiego, anche organicamente (i Gruppi d’impiego da bombardamento tedeschi avevano 42 aerei, quelli italiani al massimo 18), non erano le più adatte per tenere la piazzaforte britannica sotto pressione. Inoltre, la produzione di aerei, specie di quelli da bombardamento, era appena sufficiente a un parziale reintegro delle perdite, riportate dai reparti dell’Aeronautica della Sicilia.

In queste condizioni, quella grande unità aerea, al comando del generale Renato Mazzucco, che non brillava certamente per intelligenza tattica, ed era stato in perenne conflitto con gli alleati tedeschi considerati invadenti per le loro richieste di collaborazione, poco poté fare per contrastare l’attività offensiva crescente di Malta contro i collegamenti marittimi con la Libia. I sacrifici delle modeste forze impiegate contro le basi dell’isola, non potevano neppure ridurre a valori sopportabili le forti perdite che le forze aeree e i sommergibili di Malta causavano al traffico mercantile dell’Asse, proprio quando dall’esito dei rifornimenti dipendeva il risultato di una grande battaglia terrestre davanti a Tobruk e al confine della Cirenaica con l’Egitto.

Il rafforzamento di Malta impose tuttavia nuovi e considerevoli oneri ai britannici, sia per portare sull’isola i mezzi necessari a combattere, sia per la necessità di rinforzare la piazzaforte, che aveva una guarnigione di circa 20.000 uomini, mentre la popolazione civile, anch’essa da sostenere con viveri e merci di prima necessità, raggiungeva le 250.000 persone, su un area di 316 Km2.

Dopo la perdita di Creta, alla fine di maggio del 1941, i Comandi britannici del Medio Oriente ritennero che il successivo obiettivo tedesco sarebbe stato costituito dalla conquista di Malta, e poiché l’isola fortezza rappresentava il baluardo da cui potevano essere interrotte le comunicazioni marittime dell’Asse, occorreva rinforzarla contro un attacco combinato dal cielo e dal mare. Per tale motivo il generale William Dobbie, Governatore di Malta e Comandante in Capo delle forze armate della guarnigione, informò Londra che gli occorrevano due battaglioni di fanteria, un reggimento di artiglieria pesante, uno di artiglieria leggera, 30 cannoni da campagna con relativo personale, nonché un certo numero di piloti e di tecnici della RAF.3

La risposta arrivo a Dobbie direttamente dal Primo Ministro britannico, Winston Churchill, che il 6 giugno 1941 riferì:4

Sono interamente d’accordo con voi sulle previsioni generali. Il Ministero della Guerra si occuperà particolarmente dei singoli argomenti da voi prospettati. Nel frattempo altri importanti avvenimenti si decideranno, consentendoci di assumere oppure costringendoci ad assumere nuovi punti di vista. Potete essere certo che consideriamo Malta una delle posizioni chiave dell’Impero britannico. Siamo sicuri che voi siete l’uomo capace di conservarla e faremo qualunque cosa nei limiti delle possibilità umane per fornirvi i mezzi necessari.

Per avviare a Malta i rinforzi occorreva però scegliere la rotta più favorevole, e quella occidentale, scrisse Churchill, “giudicata a suo tempo dall’Ammiragliato la più pericolosa, divenne l’unica possibile”.5

3 S.O. Playfair e altri, The Mediterranean and Middle East – The Germans come to the help of their Alley (1941), vol. II, H.M.S.O., Londra, 1956, p. 266.

4 Winston Churchill, La seconda guerra mondiale – La guerra investe l’America, cvol. IV, Mondadori, Milano, 1966, p. 1445.

5 Ibidem. * Nel corso dei primi mesi del 1941, dopo l’arrivo della Luftwaffe, gli unici rifornimenti erano arrivati a Malta, senza perdite, con due convogli dal Mediterraneo orientale sotto la protezione della Mediterranean Fleet di Alessandria. Ma dopo la perdita di Creta, con il salasso subito in perdite e danni alle navi della flotta ad opera dalla Luftwaffe (VIII Fliegerkorps), apparve chiaro che, con le forze aerea dell’Asse che controllavano il tratto di Mare tra Rodi, Creta e la Cirenaica, non era più possibile spingere le navi verso il Mediterraneo centrale, senza adeguata protezione aerea, anche perché, il 26 maggio, era stata messa fuori combattimento l’unica portaerei della Flotta, la Formidable ad opera degli Ju. 87 tedeschi del II./St.G.2 (capitano Walter Enneccerus) del Fliegerführer Afrika, e non ve ne erano al momento altre disponibili. L’Ammiragliato britannico, per le impellenti esigenze della Royal Navy in tutti i mari del mondo, fu in grado di assegnare alla flotta di Alessandria una portaerei soltanto nel giugno del 1943, alla vigilia dell’invasione della Sicilia.

Infatti, il 2 giugno, subito dopo l’evacuazione di Creta, che la Mediterranean Fleet porto a compimento con successo ma con perdite navali elevate, l’ammiraglio Cunningham aveva comunicato all’Ammiragliato britannico di non potersi assumere l’onere di portare i rifornimenti necessari all’isola, partendo dai porti dell’Egitto, per i due seguenti motivi:

1) Per le condizioni della sua flotta che, duramente falcidiata dal Luftwaffe nelle acque di Creta6 poteva disporre soltanto delle corazzate Queen Elizabeth e Valiant, degli incrociatori leggeri Ajax, Phoebe e Coventry (contraereo), e di 17 cacciatorpediniere in mediocri condizioni di efficienza

2) perché, con l’occupazione da parte dell’Asse degli aeroporti di Creta e della Cirenaica, non potendo avere disponibile una nave portaerei dopo il danneggiamento della Formidable, sarebbe stato costretto a far navigare le proprie unità senza scorta

6 Erano andati perduti i quattro incrociatori Gloucester, Fiji, York e Calcutta e sei cacciatorpediniere, due dei quali (Juno e Imperial) affondati dai bombardieri dall’Aviazione Italiana dell’Egeo, ed erano stati messi fuori combattimento la portaerei Formidable, le corazzate Warspite e Barham, cinque incrociatori ed altre unità minori.

di velivoli da caccia, tra i meridiani 17°E e 23°E, e quindi per una distanza di circa 300 miglia.7

Quindi, non soltanto le perdite e i danni riportati dalla Mediterranean Fleet nelle acque di Creta “erano state molto gravi, invero quasi paralizzanti”, ma tutta la situazione strategica era cambiata radicalmente in favore delle potenze dell’Asse.8 Infatti, mentre ai bombardieri e agli aerosiluranti tedeschi e italiani era stato permesso di battere dalle basi dell’Egeo il porto di Alessandria e quelli del Canale di Suez, e di rendere pericolosa la rotta dei convogli britannici lungo le coste egiziane, i piroscafi dell’Asse, potendo impiegare il riconquistato porto di Bengasi perduto nella prima metà nel mese di febbraio, erano in grado di utilizzare rotte più brevi, rispetto a quelle dirette a Tripoli, per fare arrivare in Libia i rifornimenti, molto più vicino alla linea del fronte terrestre.

Ha scritto al riguardo il famoso storico navale britannico, capitano di vascello Stephen Roskill:9

7 Historical Section Admiralty, Naval Staff History Second World War – Mediterranean November 1940

December 1941, vol. II, declassificato (da ora in poi Admiraly – Mediterranean), Londra 1957, p. 132.

8 S.W. Roskill, The War at Sea – The defensive, vol. I, HMSO, Londra, 1954, p. 515.

9 Ibidem.

Erano trascorsi ormai i tempi in cui l’ammiraglio Cunningham poteva rastrellare il Mediterraneo centrale per far passare i convogli diretti o, provenienti da Malta, o per proteggere l’occasionale traversata di qualche sporadico convoglio per Alessandria sperando sempre che la Flotta italiana prendesse posizione per incontrarlo e avendo poco da temere dall’Aviazione italiana. Le sue navi erano ormai confinate nell’angolo sud orientale di quel mare che esse avevano per tanto tempo dominato con successo. … Mentre i bombardieri nemici potevano operare da Creta e dalla Cirenaica, il rifornimento di Malta dall’Ovest era chiaramente impraticabile senza forti scorte di aerei da caccia.

In tali condizioni, e mentre lo stesso Cunningham era costretto a impegnare le sue residue forze leggere per appoggiare le operazioni dell’Esercito britannico contro i francesi del Governo di Vichy lungo le coste della Siria e per rifornire l’assediata piazzaforte di Tobruk, nel Mediterraneo occidentale furono organizzate operazioni per traghettare a Malta, con decollo dalle navi portaerei, un gran numero di velivoli da caccia Hurricane della RAF. Parte di essi erano destinati a rinforzare le difese dell’isola, per sostituire le perdite e formare nuovi reparti, mentre la maggior parte doveva raggiungere l’Egitto occidentale (zona di Sidi el Barrani), usando i tre aeroporti di Malta (Luqa, Ta Kalì, Hal Far) come scalo intermedio di rifornimento.

Ciò comportò l’impiego di ben tre navi portaerei, due delle quali la vecchia Furious e la nuovissima Victorious, distaccata temporaneamente dalla Home Fleet (flotta di casa), che furono anche impegnate a trasportare i velivoli imbarcati in porti del Regno Unito, e che a Gibilterra furono in parte trasferiti sull’Ark Royal, facente parte della Forza H del vice ammiraglio Somerville. Questa flotta partecipò alle missioni delle portaerei, scortandola con tutte le sue unità, comprendenti l’incrociatore da battaglia Renown, la nave di bandiera del vice ammiraglio Somerville, l’incrociatore leggero Sheffield, e i sei cacciatorpediniere della 8a Flottiglia, Faulknor, Foresight, Forester, Foxhound, Fearless e Fury. A essi, in caso di necessità, poteva aggiungersi alla Forza H qualche altro cacciatorpediniere a disposizione del Comando del Settore del Nord Atlantico, che a Gibilterra aveva la sua sede, e che venivano impiegati nella scorta ai convogli in Atlantico.

Le unità della Forza H riprese dell’incrociatore Sheffield. Il marinaio è appoggiato a un complesso trinato di tubi lanciasiluri.

La prima operazione, denominata Rocket, si svolse il 7 giugno con il decollo di quarantotto Hurricane dal ponte di volo dell’Ark Royal e della Furious. I velivoli, partiti da una zona a nord di Bougie, arrivarono a Malta al completo, ad eccezione di uno costretto a rientrare sulla portaerei per noie ai motori. I restanti trentuno Hurricane degli Squadron 46° e 229° proseguirono poi, dopo il rifornimento, per l’Egitto, mentre sedici Hurricane, tutti del 46° Squadron, furono all’ultimo momento trattenuti a Malta per rinforzare i reparti da caccia operanti sull’isola, e questo sebbene non potessero disporre del personale tecnico e dei loro servizi a terra.10

Altri quarantasette Hurricane degli Squadron 238° e 260° decollarono dall’Arl Royal e dalla Victorious il mattino del 14 giugno, e nel corso di tale operazione, chiamata Tracer, quarantatré caccia raggiunsero l’Egitto assieme a quattro bombardieri Hudson del 200° Squadron partiti da Gibilterra. I restanti quattro Hurricane, per un errore di navigazione, passarono a sud di Malta senza avvistare l’isola, e furono costretti ad ammarare per esaurimento della benzina. Gli ultimi cinquantasei Hurricane, decollati in due fasi dall’Ark Royal e dalla Furious nel corso

dell’operazione Railway, raggiunsero Malta il 27 e il 30 giugno, e trentacinque di essi proseguirono per l’Egitto. Anche questa operazione cosò sensibili perdite di velivoli, dal momento che otto Hurricane decollati dalle due portaerei non raggiunsero Malta perché, sbagliando la rotta, furono costretti ad effettuare ammaraggi di emergenza.11

Sopra, la portaerei Victorious in un’immagine del 1941. Sotto la portaerei Furious.

11 Ibidem, p. 235, 244-246.

L’arrivo a Malta dei rinforzi aerei, e il fatto che l’isola potesse ormai contare su un potenziale difensivo di tre efficientissimi Squadron da caccia, il 261°, 185° e 249°, ciascuno su tre squadriglie (Flight) di dodici velivoli e quindi con un organico corrispondente a quello del Gruppo da caccia italiano – che però era costituito con modesti velivoli Mc. 200, G. 50 e Cr. 42 dalle caratteristiche, per velocità e armamento, nettamente inferiori a quelle degli Hurricane – permise all’Ammiragliato britannico di organizzare, con una certa tranquillità, il convoglio destinato a raggiungere l’isola da ponente, trasportando i rinforzi richiesti dal generale Dobbie. In precedenza, soltanto in tre occasioni, durante le operazioni Collar (novembre 1940), Excess (gennaio 1941), Tiger (Maggio 1941), le navi mercantili britanniche avevano attraversato in convoglio, da occidente, il Canale di Sicilia dirette a Malta, in Grecia e in Egitto, con carichi di armi e approvvigionamenti, con perdite minime, limitate all’affondamento, per mine, del piroscafo Empire Song durante l’operazione Tiger

Prevedendo che il nuovo convoglio avrebbe dovuto aprirsi la strada combattendo duramente, Londra pianificò una complessa operazione, chiamata

Substance (Sostanza), alla quale dovevano partecipare nel Mediterraneo centro occidentale, direttamente o per compiti diversivi, le unità della Forza H con altre della Home Fleet provenienti dall’Atlantico.

Come era avvenuto in gennaio per il convoglio per Malta dell’operazione Excess, anche il convoglio GM. 1 (Malta – Gibilterra), costituito dai sei grossi piroscafi veloci Melbourne Star, Sydney Star, City of Pretoria, Port Chalmers, Durham e Deucalion (cui doveva aggiungersi a Gibilterra il trasporto truppe Leinster), partì dall’Estuario del Clyde, nella Scozia Sud occidentale il 13 luglio 1941, avendo in formazione altri due navi mercantili. Si trattava del piroscafo da passeggeri Avila Star (14.433 tsl), che non doveva entrare nel Mediterraneo, e il transatlantico Louis Pasteur (29.253 tsl), la nave del commodoro del convoglio. Esso imbarcava 4.200 soldati da sbarcare a Gibilterra, incluso personale medico, che successivamente all’operazione Substance, sempre con unità navali, dovevano raggiungere Malta, assieme a materiale di dettaglio navale e militare Complessivamente il carico dei piroscafi del convoglio GM. 1 comprendeva 40.000 tonnellate di carico generale, inclusi autocarri e mezzi da combattimento, viveri, carbone, cemento, 60.000 bombe e 300.000 proiettili di ogni tipo.

Si aggiungeva per la scorta oceanica, nei primi tre giorni di navigazione, l’incrociatore olandese Jacob van Heemskerck, che veniva all’epoca impiegato come unità contraerea, dal momento che erano molto temuti i bombardieri quadrimotori a largo raggio FW. 200 “Condor” del 1° Gruppo del 40° Stormo (I./KG.40), che la Luftwaffe impiegava efficacemente dall’aeroporto di Merignac (Bordeaux) contro le navi degli Alleati nel tratto di mare fra le isole britanniche e Gibilterra.

Per ingannare il nemico sulla sua destinazione, il convoglio ebbe la sigla oceanica WS.9C, ossia dei convogli “Winston’s Special” diretti nel Medio Oriente per la rotta del Capo di Buona Speranza, e fu scortato da un complesso di unità della Home Fleet denominato Forza X, al comando del contrammiraglio Eduard Neville Syfret. La Forza X comprendeva la corazzata Nelson (armata con nove cannoni di 406 mm), gli incrociatori della 18a Divisione Edinburgh (nave comando del contrammiraglio Syfret), Manchester e Arethusa, il posamine veloce Manxman e dieci cacciatorpediniere alle dipendenze della 4a Flottiglia, Cossack (capitano di vascello Edward Lyon Berthon), Maori, Sikh, Nestor, Fearless, Foxhound, Firedrake, Farndale, Avon Vale e Eridge, i due ultimi piccoli cacciatorpediniere di scorta del tipo “Hunt”.

Come vedremo, superato nella notte del il 20-21 luglio (giorno D1) lo Stretto di Gibilterra, il convoglio GM.1, che ora aveva il suo commodoro, capitano David Rattray MacFarlane, sul piroscafo Melbourne Star, fu raggiunto all’alba del giorno 22 (giorno D2) dalla Forza H, comprendente l’incrociatore da battaglia Renown (vice ammiraglio Somerville), la portaerei Ark Royal, l’incrociatore Hermione, e i sei cacciatorpediniere della 8a Flottiglia Faulknor (capitano di vascello Antony Fane de Salis), Foresight, Forester, Fury, Lightning e Duncan. Era stato pianificato che nel primo tratto della navigazione, fino a sud della Sardegna, la Forza H e la Forza X dovevano navigare separatamente, cercando di risparmiare il combustibile, per poi

congiungersi in unica formazione, al momento in cui si riteneva che sarebbero iniziati gli attacchi degli aerei italiani, nella giornata del 23 luglio (giorno D3).

Era la prima volta dall’inizio della guerra che la Forza H proteggeva un convoglio nel Mediterraneo occidentale con un complesso navale che comprendeva due navi da battaglia e un gran numero di unità di scorta. In precedenza aveva impegnato soltanto l’incrociatore da battaglia Renown, e un numero minore d’incrociatori e siluranti.

Il contrammiraglio Edward Neville Syfret, Comandante della Forza X e della 18a Divisione Incrociatori della Home Fleet. L’immagine é del gennaio 1944 quando, con i gradi vice ammiraglio, ricopriva all’Ammiragliato la carica di Sottocapo di Stato Maggiore della Royal Navy.

La formazione navale britannica venne cosi a comprendere sei grossi piroscafi, una corazzata, un incrociatore da battaglia, quattro incrociatori, un posamine veloce e sedici cacciatorpediniere. Dovendo eventualmente affrontare in uno scontro balistico le due grandi e moderne corazzate italiane Littorio e Vittorio Veneto (41.000 tonnellate e nove cannoni da 381), che si trovavano a Taranto, l’Ammiragliato britannico riteneva che l’impiego della Nelson e della Renown fosse un buon deterrente, sufficiente per proteggere il convoglio. Ma se da parte italiana fossero anche uscite le corazzate minori Duilio, Doria e Cesare, cui potevano aggiungersi almeno dieci incrociatori, quattro dei quali pesanti, le due unità da battaglia britanniche, e il convoglio, si sarebbero trovate in una brutta situazione, che evidentemente era stata tenuta in considerazione. Tuttavia, l’Ammiragliato britannico ritenne che ciò non sarebbe avvenuto e che la flotta italiana, almeno in parte, sarebbe rimasta nei suoi porti

Taranto aprile 1941. La corazzata Littorio, che era stata mimetizzata dopo le riparazioni per i danni riportati a Taranto. Era la nave di bandiera dell’ammiraglio Angelo Iachino Comandante della Squadra Navale.

Quindi i britannici contavano sul fatto che, nelle giornate del 23 e 24 luglio, transitando i piroscafi partiti da Malta nel Canale di Sicilia, essi non avrebbero incontrato lungo la loro rotta navi da guerra italiane, perché sapevano che in ogni operazione di questo tipo, e per tutta la sua durata, tutto il traffico navale dell’Asse, costituito da navi mercantili isolate o riunite in convogli scortato da incrociatori e

cacciatorpediniere, sarebbe stato sospeso da Supermarina. Se vi fosse stato nel Canale di Sicilia un convoglio italiano scortato diretto in Libia, o su rotta inversa, il convoglio GM. 1, incontrandolo, poteva essere messo in difficoltà, poiché in quel periodo i convogli che percorrevano quella rotta, passante lungo le coste orientali della Tunisia, erano scortati da almeno una divisione d’incrociatoridi base a Palermo, e ciò avrebbe portato a un indesiderabile combattimento, dagli esiti imprevedibili.

Il rischio era comunque grande, ma come ha scritto la Sezione Storica dell’Ammiragliato britannico in una relazione inviata nel dopoguerra all’Ufficio Storico della Marina Militare, nonostante il nemico potesse contare nei suoi porti meridionali su almeno cinque navi da battaglia e dieci incrociatori, “non era possibile fare differentemente perché per dare al convoglio una maggiore protezione sarebbe stato necessario transitare per due volte consecutive [con la Forza H) nel Canale di Sicilia e chiamare la Flotta del Mediterraneo Fortunatamente, secondo le più recenti informazioni, non vi erano aerei tedeschi in questa parte del Mediterraneo. Gli italiani avevano apparentemente circa 50 aerosiluranti e 150 bombardieri (dei quali 30 erano bombardieri in picchiata) e la metà dei quali di ogni tipo, era, grossomodo, suddivisa fra la Sardegna e la Sicilia“.12

Per il rifornimento in mare delle unità della Forza X che dovevano scortare il convoglio a Malta, eccetto la corazzata Nelson destinata a rimanere con la Forza H a ponente del Canale di Sicilia, salparono da Gibilterra per una posizione d’attesa a sud-ovest della Sardegna, la petroliera di squadra Brown Ranger, scortata dal solo cacciatorpediniere Beverley. Inoltre, sempre per premunirsi da un’eventuale uscita della flotta italiana nei giorni critici dell’operazione Substance, fu ordinato a otto sommergibili (Olympus, 0 21, P 32, Upholder, Urge, Utmost, Upright e Unique) di stazionare in punti di agguato nel Basso Tirreno, presso i principali porti di Napoli, Messina, Palermo e Cagliari, e alle due entrate dello Stretto di Messina, per attaccare navi salpate da Taranto.

Infine, approfittando del fatto che l’attenzione degli Alti Comandi italiani sarebbe stata concentrata sul complesso navale che scortava verso levante il convoglio GM. 1, fu pianificato un altro convoglio, denominato MG. 1 (Malta –Gibilterra). Esso fu costituito dai sei piroscafi scarichi Breconshire, Talabot, Thermopylae, Amerika, Settler, SvenØr e dalla petroliera Høegh Hood, che dovevano salpare dalla Valletta il 23 luglio (giorno D3), e mantenendosi, se possibile, fuori della portata dei velivoli da caccia italiani, raggiungere Gibilterra, scortati per eccesso di fiducia soltanto dal cacciatorpediniere Encounter.13

12 AUSMM, Scambio notizie con Ammiragliato britannico”

13 Queste navi mercantili, tranne il Breconshire, che si trovava alla Valletta dal 21 aprile 1941 dopo avervi trasportato un rifornimento di benzina, olio e nafta, si trovavano a Malta dal 9 maggio dello stesso anno, quando erano arrivati alla Valletta con gli ultimi due convogli che prima della perdita di Creta partirono da Alessandria: uno veloce (MW 7A) con Thermophylae, Amerika, Settler, Talabot; e l’altro più lento (MW 7B) con Svenør, Høegh Hood. Entrambi i convogli furono scortati dall’intera Mediterranean Fleet, che nel contempo approfittò dell’Operazione Tiger, nel corso della quale un convoglio portò in Egitto 328 carri armati e 43 caccia Hurricane, per fronteggiare l’offensiva del generale Rommel in Cirenaica. Sulle cinque navi del convoglio Tiger,

Evidentemente i britannici contavano sul fatto che non avrebbero incontrato lungo la loro rotta navi da guerra italiane, perché sapevano che in ogni operazione di questo tipo, e per tutta la sua durata, tutto il traffico navale dell’Asse, costituito da navi mercantili isolate, o in convoglio scortato da incrociatori e cacciatorpediniere, sarebbe stato sospeso. Se al contrario vi fosse stato nel Canale di Sicilia un convoglio italiano diretto in Libia o su rotta inversa, il convoglio MG. 1, se avvistato, poteva essere attaccato dalle unità del gruppo di scorta.

L’incrociatore da battaglia Renown, nave comando della Forza H e di tutte le forze navali impegnate nell’operazione Substance, ripreso in navigazione con mare grosso.

inizialmente scortato dalla Forza H di Gibilterra, e poi da unità di rinforzo per la Mediterranean Flet, inclusa la corazzata Queen Elizabeth, cedute dalla Home Fleet, che attraversarono l’intero Mediterraneo e che si erano congiunte alla flotta di Alessandria nelle acque a sud di Malta, soltanto il piroscafo Empire Song affondò sugli sbarramenti minati italiani posati nelle acque prossime a Capo Bon. Ma con esso si persero 57 carri armati e 10 caccia Hurricane.

L’incrociatore Edinburgh nave comando della Forza X nell’agosto 1941.

L’Unique uno degli otto sommergibili britannici che furono inviati in punti di agguato a nord della Sicilia e alle due estremità dello Stretto di Messina.

Grande importanza per la riuscita dell’operazione Substance era riposta nella protezione aerea che inizialmente avrebbe offerto la base di Gibilterra, svolgendo nel Mediterraneo occidentale, fino al limite dell’autonomia, pattugliamenti antisom con i grandi idrovolanti Sunderland del 200° Gruppo Costiero (Coastal Command) della RAF. Dopo di che era compito della portaerei Ark Royal di contrastare con i sui caccia Fulmar gli attacchi della Regia Aeronautica fino all’entrata occidentale del Canale di Sicilia la sera del 23 luglio; quindi a partire dall’indomani e fino all’arrivo del convoglio a Malta nel pomeriggio, sarebbero intervenuti nella scortarlo, decollando dalle basi aeree dell’isola, i caccia a lungo raggio Beaufighter, portati al numero di sedici con l’arrivo del 272° Squadron dall’Inghilterra. Successivamente, avvicinandosi a Malta, dove le forze aeree potevano contare su un centinaio di velivoli, sarebbero arrivati sul convoglio i caccia monomotori Hurricane della RAF (126°, 185° e 249° Squadron), e velivoli antisom Swordfish dell’830° Squadron della Marina (Fleet Air Arm - FAA), mentre i ricognitori Maryland del 69° Squadron dovevano tenere sotto controlla la situazione nei principali porti italiani (Taranto, Palermo, Trapani, Messina), per conoscere quali fossero le unità navali della Regia Marina che potevano contrastare l’operazione. Nel caso fosse stato necessario sarebbero quindi intervenuti i bombardieri leggeri Blenheim del 110° Squadron, i bombardieri medi Wellington del 148° Squadron, e gli aerosiluranti Swordfish dell’830° Squadron, anche con attacchi aerei diversivi sul porto di Napoli e sugli aeroporti della Sicilia.

Per assolvere questi compiti vi erano sull’Ark Royal ventuno caccia Fulmar degli Squadron 807° e 808°, e una trentina di aerosiluranti Swordfish degli Squadron 810°, 816°e 825° da impiegare per compito antisommergibile e aerosilurante. Sette degli aerosiluranti Swordfish dell’Ark Royal erano destinati a raggiungere Hal Far, per rinforzare le forze aeree della Marina dislocate in quell’aeroporto di Malta.

Ma perché l’operazione avesse pieno successo, e per impedire che le forze navali ed aeree italiane potessero far massa nel Mediterraneo occidentale e centrale rendendo incerti gli Alti Comandi nemici sugli scopi dell’operazione Substance, fu pianificata un’operazione diversiva, denominata M.E. 3, affidando alla Mediterranean Fleet il compito di far salpare da Haifa e da Alessandria un nucleo navale comprendente le corazzate Queen Elizabeth e Valiant, sei incrociatori e undici cacciatorpediniere.

Lo scopo della missione era quindi quello di farsi vedere, mantenendo l’attenzione della ricognizione aerea italiana e tedesca sulla Mediterranean Fleet, che invece di avanzare verso occidente, tenendosi nella giornata del 23 luglio entro l’autonomia dei caccia di scorta della RAF in Egitto occidentale, nella notte del 24 luglio doveva invertire la rotta per rientrare alle basi.14 Per lo stesso scopo i

14 Per compilare la pianificazione delle operazioni britanniche sono state consultate le seguenti opere affidabili: J.F. Somerville, Mediterranean Convoy Operations – Operation Substance, in Supplement to The London Gazette n. 38377 del 10 agosto 1948 (da ora in poi citato J.F. Somerville, Operation Substance); AUSMM, Scambio notizie con Ammiragliato britannico, cartella n. 1; Section Historic Admiralty, Mediterranean, vol. II; The Somerville Papers (a cura di

sommergibili Perseus e Regent furono incaricati di trasmettere segnali radio fittizi di posizione, per tenere in allarme il nemico, nell’intendimento di far credere che la Mediterranean Fleet stesse effettivamente avanzando verso il Mediterraneo centrale.

Michael Simpson); The Royal Navy and the Mediterranean Convoy (a cura di Malcon LlewellynJones), Capitolo II, Operation Substance; S.W. Roskill, The War at Sea, vol. II; S.O. Playfair e altri, The Mediterranean and Middle East. Per le operazioni aeree l’opera più rappresentativa é quella di Christopher Shores, Bryan Cull e Nicola Malizia, Malta: The Hurricane Years 1940-41.

L’inizio dell’operazione “Substance”.

Come abbiamo accennato, il convoglio WS.9C e parte delle unità di scorta della Forza X salparono il 13 luglio da Clyde, nel Mare d’Irlanda a sud-ovest della Scozia, dopo che le navi mercantili avevano imbarcato il carico nei porti di Newport, Swansea e Liverpool per poi riunirsi a Oversay. Poiché l’incrociatore Edinburgh si trovavano già a Gibilterra dal pomeriggio dell’11 luglio proveniente da Scapa Flow, il convoglio era scortato dalla corazzata Nelson, dagli incrociatori Arethusa, Manchester e Jacob van Heemskerck (olandese), e dai cinque cacciatorpediniere della 4a Squadriglia Cossack, Lightning, Maori, Nestor e Sikh, tutti della classe “Tribal”.

Per assicurare al convoglio una maggiore scorta antisommergibile e antiaerea nei primi giorni di navigazione oceanica, parteciparono alla scorta altre sei unità. Il cacciatorpediniere Winkelsea e lo sloop Stork che restarono con il convoglio nella giornata del 12 luglio, per poi rientrare a Londonderry, mentre i cacciatorpediniere Gurkha II, Garland, Vanocc e Wanderer lo scortarono tra il 12 e il 15, quando arrivò il posamine veloce Manxman.

Superato il Canale del Nord, doppiando l’estremità settentrionale dell’Irlanda, il convoglio effettuò un ampio giro al largo delle coste britanniche e della Penisola Iberica per tenersi lontani dagli aerei tedeschi dislocati in Francia. Il 15 luglio lasciò il convoglio per rientrare l’incrociatore olandese Jacob van Heemskerck, che fino a quel momento aveva svolto il suo compito di nave contraerea.

Il giorno 17 il trasporto truppe Louis Pasteur si staccò dal convoglio, e il 19 arrivò a Gibilterra scortato dall’incrociatore Manchester, e dai cacciatorpediniere Lightning e Nestor, a cui si erano aggiunti per rinforzare la scorta i cacciatorpediniere della classe “Hunt” Avon Vale, Eridge e Farndale, provenienti da Gibilterra. Nel frattempo, sempre il 17 luglio, anche il piroscafo Leinster aveva lasciato il convoglio WS.9C e arrivò a Gibilterra il giorno 20 scortato dall’incrociatore Arethusa e dai cacciatorpediniere Cossack, Maori e Sikh. Infine, il 16 luglio avevano lasciato il convoglio altre due navi: il piroscafo Avila Star per dirigere verso la sua destinazione con navigazione oceanica isolata, e il posamine veloce Manxman, che anch’esso isolato raggiunse Gibilterra alle ore 05.30 del giorno19, con un’ora e mezzo di ritardo a causa di una fitta nebbia.

Sopra, le due più grosse navi mercantili del convoglio WS.9C, i transatlantici trasporto truppe Avila Star, britannico (a sinistra), e Louis Pasteur, francese, ripresi dall’incrociatore Manchester in navigazione in Atlantico. Sotto il Louis Pasteur sta superando il Manchester.

A mezzogiorno di domenica 20 luglio, mentre il convoglio GM.1, con i piroscafi i piroscafi Melbourne Star, Sydney Star, City of Pretoria, Port Chalmers, Durham e Deucalion, si avvicinava a Gibilterra, i cacciatorpediniere della scorta arrivati da Gibilterra si avvicinarono alle navi mercantili per consegnare loro, trasferendola con un razzo fissato ad un cavo, una lettera dell’ammiraglio Jasmes Somerville, da far leggere dai comandanti ai loro equipaggi, in cui si svelava la loro segreta destinazione:15

Per oltre dodici mesi Malta ha resistito a tutti gli attacchi del nemico. La galanteria dimostrata dal presidio e della gente di Malta ha suscitato l'ammirazione di tutto il mondo. Per consentire la loro difesa deve essere continuata, è essenziale che le vostre navi, con i loro carichi di valore, debbano arrivare in modo sicuro nel Grand Harbour.

La Royal Navy vi accompagnerà e vi assisterà in questa grande missione; da parte vostra potete assistere la Royal Navy, dando rigorosa attenzione ai seguenti punti:

Non fare fumo. Non mostrare tutte le luci di notte. Mantenere buona posizione. Non disperdersi. Se la nave è danneggiata, fatela andare alla massima velocità possibile.

Conseguentemente, ogni ufficiale e ogni uomo si renda conto che spetta a lui di fare il suo dovere al meglio delle sue capacità, sono certo che riusciremo.

Ricordate che la parola d'ordine è il convoglio deve passare ad ogni costo.

Nella notte del 20 – 21 Luglio il convoglio diretto a Malta, che era stato raggiunto da unità salpate da Gibilterra, aveva ora per scorta la corazzata Nelson, l’incrociatore Edinburgh (salpato da Gibilterra il 20 luglio), il posamine veloce Manxman, e i cacciatorpediniere Avon Vale, Eridge, Farndale, Fury e Forester. Attraversando lo stretto di Gibilterra con rotta levante a luci oscurate, il convoglio assunse la sua denominazione di GM.1, e per nascondere agli italiani il suo ingresso nel Mediterraneo proseguì verso levante senza entrare in porto.

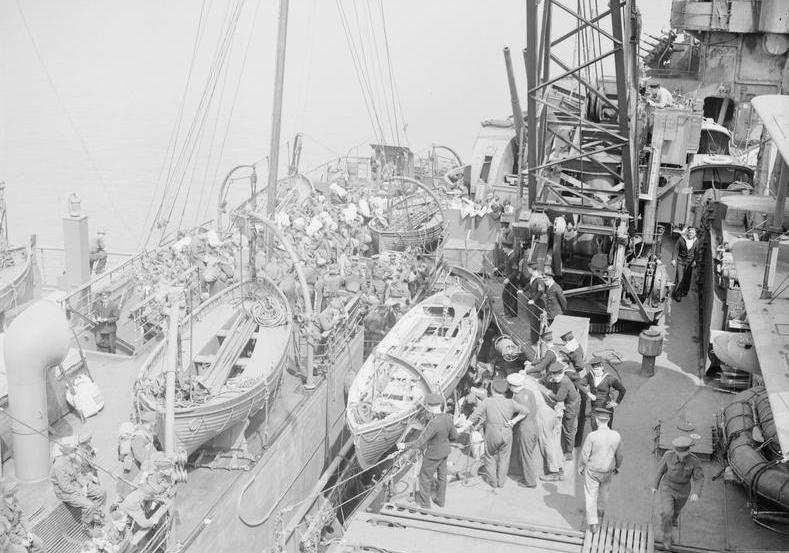

Ma a questo punto nella baia di Gibilterra, causa una fitta nebbia combinata con forti piovaschi e raffiche di vento da levante si verificò, a Punta Carnero, l’incaglio del trasporto truppe Leinster, privo di radar come tutte le altre navi mercantili del convoglio, che per danni allo scafo fu costretto a rinunciare a partire, entrando in bacino. Poiché la nave trasportava circa 1.000 uomini, soldati e armieri della RAF da portare urgentemente a Malta, ciò significò che restò a Gibilterra un quinto degli uomini giunti in quella base con il trasporto truppe Louis Pasteur. Gli altri 4.000 uomini furono imbarcati nella notte sugli incrociatori della Forza X Manchester e Arethusa e sui grossi cacciatorpediniere Cossack, Maori e Sihk, entrati nel porto. Giunsero a Gibilterra anche i tre cacciatorpediniere Foresight, Fury e Forester, che andarono a rifornirsi di nafta e di acqua, per poi salpare nelle prime ore del 21 luglio con la Forza H per ricongiungersi al convoglio.

Soldati dell’Esercito britannico, con destinazione Malta, vengono trasbordati sull’incrociatore Manchester a Gibilterra.

Il vice ammiraglio Somerville, sull’incrociatore da battaglia Renown (capitano di vascello Rhoderick Robert McGrigor), alle 04.26 salpò per ultimo da Gibilterra con le unità della Forza H, che includevano la portaerei Ark Royal, l’incrociatore Hermione, e gli otto cacciatorpediniere della 8a Flottiglia Faulknor, Fearles, Firedrake, Foresight, Forester, Foxhound, Fury e Duncan. Quindi procedendo alla velocità di 20 nodi a mezzogiorno la Forza H sorpassò, alla distanza di 2 miglia, il convoglio e la Forza X spingendosi a proravia, in modo che si ebbero due formazioni separate che dirigevano per levante. Esse navigarono alquanto distanti, e nel corso del medesimo giorno 21 i dieci cacciatorpediniere della Forza X del contrammiraglio Syfret si rifornirono alla petroliera Brown Ranger (captain Donald B. C. Ralph), a turni di due unità alla volta. Il rifornimento durò dieci ore, quindi la petroliera, con le cisterne vuote, fu rimandata a Gibilterra ancora scortata dal cacciatorpediniere Beverley.

Nel frattempo, alle 10.00, gli orologi di tutte le navi erano stati portati di un’ora in avanti corrispondentemente al tempo orario della zona.

Durante le ore di luce la scorta antisommergibile prodiera fu assunta dagli idrovolanti a lungo raggio Sunderland di Gibilterra, che in tal modo assicurarono alle unità navali dei due gruppi quel servizio senza l’intervento degli Swordfish che avrebbero indicato al nemico, per le trasmissioni di volo, la presenza della portaerei Ark Royal (capitano di vascello Loben Edward Harold Maund) Quest’ultima mantenne una sezione di caccia Fulmar allineata sul ponte di volo, pronti a decollare in caso di allarme per la presenza di aerei ostili o sconosciuti, nessuno dei quali fu avvistato o registrato dai radar. Tuttavia la Forza H, che si trovava a una distanza avanzata di circa 30 miglia dal convoglio, incontrò due navi mercantili neutrali, la prima alle 12.55 a sud-ovest di Almeria con rotta ponente, la seconda alle 19.00 a sud di Capo Palos proveniente da Orano. La notte passò tranquilla e a iniziare dalle 07.13 del 22 luglio iniziarono a decollare dall’Ark Royal pattuglie di caccia Fulmar e velivoli Swordfish per la scorta antisom, che si mantennero in volo durante il giorno.

Il convoglio britannico G.M. 1 (ex WS.9C) ripreso in navigazione nel Mediterraneo dall’incrociatore Hermione, che apparteneva alla Forza H.

Alle ore 08.50 un idrovolante non identificato fu avvistato a bassa quota a circa 10 miglia di prora alla Forza H, ma i caccia in volo non poterono intercettarlo mentre si allontanava sparendo verso levante a causa delle scarse condizioni di

visibilità e la presenza di nuvole basse. Come vedremo si trattava di un Cant.Z. 506 della 287a Squadriglia della Ricognizione Marittima italiana, che avvistò la Forza H ma non il convoglio che si trovava distante circa 100 miglia verso sud-ovest. Poi, nelle prime ore del pomeriggio, i radar delle navi registrarono la presenza di uno o due aerei a circa 25 miglia a nord del Renown. L’Ark Royal fece decollare una pattuglia di sei Fulmar che però non riuscirono ad intercettarli.

Soldati destinati a Malta sul ponte del Manchester, mentre sulla plancia dell’incrociatore gli ufficiali di servizio esercitano la vigilanza.

Le contromisure italiane

Nonostante tutte le precauzioni prese dai britannici per mascherare le partenze della Forza H da Gibilterra, la notizia arrivò tempestivamente a Roma tramite vari canali. Tuttavia, essendo sfuggito il transito del convoglio con la sua scorta nelle acque dello Stretto, per molto tempo restò il dubbio su quale potesse essere lo scopo dell’operazione nemica, che però era attesa. Infatti, fin dal 18 luglio era stato intercettato dal Servizio Informazioni Estere di Maristat un inconsueto traffico radiotelegrafico tra Gibilterra, Malta e Alessandria, che aveva fatto supporre la realizzazione di una prossima azione combinata tra la Forza H e la Mediterranean Fleet. Ciò fu avvalorato dalla partenza da Gibilterra di un convoglio di 18 piroscafi,

facendo temere al Comando Supremo che intenzione dei britannici fosse quella di attaccare obiettivi costieri del territorio metropolitano, mentre invece il convoglio, l’HG.68, (19 navi mercantili scortate) era diretto a Liverpool, in Inghilterra.

Alle ore 12.45 del 21 luglio, in seguito a nuove notizie giunte dall’Addetto Navale italiano a Madrid, e che si riferivano a informazioni pervenute al mattino di quel giorno nella capitale spagnola dagli agenti stanziati ad Algesiras (vicino alla rada di Gibilterra), il Capo di Stato Maggiore della Regia Marina, ammiraglio Arturo Riccardi, comunicò al Comando Supremo che nella notte erano uscite da quel porto il Renown, l’Ark Royal e tre incrociatori. In una successiva notizia giunta alle 22.27, risultavano presenti anche otto cacciatorpediniere e, da notizia arrivata dagli uffici di collegamento germanici a Roma, un trasporto truppe. Le notizie non specificavano però se la Forza H era diretta in Mediterraneo o in Atlantico.

In seguito a ciò, nel pomeriggio il Comando in Capo della Squadra Sommergibili (Maricosom) ordinò all’Alagi e al Diaspro di lasciare il porto di Cagliari, per portarsi in zone di agguato lungo le coste dell’Algeria, a Nord di Capo Bougaroni e presso Philippeville. Nello stesso tempo il Comando operativo della Regia Aeronautica (Superaereo) ordinava al Comando dell’Aeronautica della Sardegna di predisporre, a iniziare dall’alba dell’indomani, un vasto programma di esplorazione verso ponente, e al Comando dell’Aeronautica della Sicilia di effettuare ricognizioni “a vista” su Malta. Furono anche messi in allarme i Comandi della 1a Squadra Aerea (Piemonte) e della 3a Squadra Aerea (Italia Centrale), per vigilare nel Mar Ligure e nel Tirreno, e venne disposto che gli aerosiluranti della Sardegna potessero intervenire, con la scorta di velivoli da caccia, all’altezza del 7° meridiano est, nella supposizione che la forza navale nemica potesse trovarsi in tale zona di mare alle ultime ore del 22 luglio.

Durante la notte non giunse a Roma alcuna informazione sui movimenti della Forza H, che si trovava ancora distante dagli aeroporti della Sardegna, i cui velivoli da ricognizione cominciarono la ricerca delle navi nemiche all’alba del 22. Vi furono impiegati due Cant. Z. 1007 bis della 212a Squadriglia del 51° Gruppo Bombardamento Terrestre, che svolsero le ricognizioni strategiche Beta Centro e Beta Sud in direzione delle Isole Baleari, mentre tre idrovolanti Cant. Z. 506 della Ricognizione Marittima di Cagliari Elmas effettuarono le ricognizioni strategiche R7, R8 e R9, che si estendevano lungo strisce di parallelo a sud-ovest della Sardegna, fino alle coste dell’Algeria.

Il primo avvistamento della Forza H si verificò alle 08.50 a 150 miglia a nord di Algeri, da parte di un idrovolante Cant. Z. 506 della 287a Squadriglia (sottotenente pilota Bernardo Balzano) che, nel corso della R7, segnalò una portaerei, tre incrociatori e quattro cacciatorpediniere, con rotta ponente e velocità 18 nodi. Mezz’ora più tardi, alle 09.20, fu la volta di un altro Cant. Z. 506 della 146a Squadriglia (sottotenente pilota Marcello Mattarucco) a confermare quell’avvistamento, che includeva anche una nave da battaglia, a 56 miglia per 165° da Capo Salinas, a sud delle Isole Baleari.

Il fatto che la Forza H fosse in mare, convalidava a Roma la supposizione di un’azione della flotta nemica nel Mediterraneo. In conseguenza il Comando

Supremo, con ordine firmato dal generale Ugo Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale, mise in allarme le difese costiere e contraeree dislocate in Sicilia in Sardegna, che potevano essere probabili obiettivi del nemico, perché risultavano le più esposte ad un attacco aeronavale. Quindi fu fatta la previsione, con il messaggio 40144/Op delle ore 14.15 del 22 luglio trasmessa a Superesercito, al Comando Africa Settentrionale Italiana (Libia), e per conoscenza a Supermarina e Superaereo, che la Forza H poteva “trovarsi alle ore 02.00 del 23 corrente sul meridiano di Capo S. Antioco”.

Sopra, idrovolanti Cant. Z. 506 della 287a Squadriglia Ricognizione Marittima. Sotto, dettaglio pittorico di un idrovolante Cant. Z. 506 della 146a Squadriglia Ricognizione Marittima. Furono due aerei dei due reparti ad avvistare e segnare per primi le navi britanniche dirette verso oriente.

In questa immagine del novembre 1941 il generale Ugo Cavallero, Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate Italiane, in visita a Napoli alla corazzata Littorio. Alla sua sinistra è l’ammiraglio di squadra Angelo Iachino, Comandante in Capo della Squadra Navale, di cui la Littorio era la sua nave Comando.

Per mantenere il contatto con le navi nemiche avvistate dai Cant. Z. 506 della Ricognizione Marittima, nelle prime ore del pomeriggio il Comando dell’Aeronautica della Sardegna fece decollare per ricognizione cinque bombardieri, due Cant. Z. 1007 bis del 51° Gruppo e tre S. 79 del 32° Stormo, che essendo più veloci degli idrovolanti potevano più facilmente sottrarsi all’intercettazione dei velivoli da caccia dell’Ark Royal. Quindi il generale Ottorino Vespignani, Comandante di quella grande unità aerea, restò in trepida attesa sull’arrivo di notizie che potessero confermare lo spostamento delle forze navali britanniche verso oriente.

Nello stesso tempo Supermarina, messe in allarme le proprie difese terrestri in Sardegna e in Sicilia, ordinava a Marina Palermo di mettere in stato di approntamento in tre ore gli incrociatori dell’8a e 4a Divisione Navale, Garibaldi – Montecuccoli e Di Giussano – Cadorna, i cacciatorpediniere Granatiere, Bersagliere e Usodimare e le torpediniere Centauro e Castore. Quindi dispose la partenza da Trapani e da Augusta dei sommergibili Bandiera, Manara, Dessié e Settimo per raggiungere una zona di schieramento da costituire per l’indomani tra le isole di Pantelleria e Malta. Occorre però dire che Supermarina, sempre indecisa e estremamente prudente nel prendere

una decisione offensiva con le sue grandi unità navali, non prese alcuna misura per intervenire tempestivamente con la Squadra Navale, a come vedremo lasciò il compito di contrastare il complesso navale nemico (del quale ancora, come detto, non si conosceva la presenza di piroscafi) ai sommergibili e le azioni di superficie esclusivamente ai Mas e alle torpediniere mandati in zone di agguato notturne nel Canale di Sicilia.

L’incrociatore Giuseppe Garibaldi, nave ammiraglia della 8a Divisione Navale in immagine dell’anteguerra. Tre giorni dopo la conclusione dell’operazione Substance, il 28 luglio, mentre a sud di Marettimo scortava un convoglio per la La Libia fu colpito da un siluro lanciato dal sommergibile britannico Upholder, ma riuscì a raggiungere il porto di Palermo.

E infatti alle 15.05 un S. 79 della 228a Squadriglia del 32° Stormo Bombardamento Terrestre segnalò a nord di Bougie un gruppo navale, la Forza H, comprendente una portaerei, una corazzata, quattro incrociatori e cinque cacciatorpediniere. L’Ark Royal, che per le buone condizioni del mare calmo e l’ottima visibilità poté svolgere per tutta la giornata le operazioni di volo mantenendosi all’interno della scorta, fece decollare sei caccia Fulmar, che però, per la scarsa velocità (massima 415 Km/h) non riuscirono a intercettare l’S. 79.

Sulla segnalazione del ricognitore, che indicava la presenza del convoglio troppo lontana dalle coste algerine, il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia Marina, ammiraglio Inigo Campioni, comunicò a Superaereo la sua ipotesi che quella formazione navale nemica avvistata servisse “a mascherare un importante convoglio navigante all’incirca nella stessa direzione una cinquantina di miglia più a sud”, c

chiese di andare aerei a verificare. Ma il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica, generale Giuseppe Santoro, sentito il parere del generale Vespignani, la escluse, riferendo che vi erano ricognitori anche lungo la costa algerina che volavano con ottima visibilità.16

La nave portaerei Ark Royal. Durante l’operazione Substance i suoi caccia Fulmar, lenti ma bene armati (8 mitragliere alari da 7,7 o 4 Browning da 12,7 mm) esercitarono in continuazione la vigilanza, pronti ad intervenire ad ogni segnale di allarme sulla presenza di aerei nemici.

L’ipotesi dell’ammiraglio Campioni era invece esatta, poiché il convoglio britannico si trovava proprio spostato a sud della Forza H. Tuttavia, in seguito ad altri due avvistamenti, delle 15.30 e delle 16.00, trasmessi da un S. 79 della 50a Squadriglia del 38° Gruppo del 32° Stormo B.T., Supermarina fu indotta a dare ragione alle inesatte interpretazioni del generale Vespignani, e di conseguenza effettuò un apprezzamento della situazione alquanto impreciso in cui si dava alla flotta britannica la presenza di due gruppi navali, come effettivamente era, ma con due portaerei. Ciò faceva supporre, come è riportato nella relazione di Superaereo, “il

passaggio inosservato dall’Atlantico al Mediterraneo di una seconda forza navale comprendente sicuramente una nave portaerei”.17

Considerando che lo scopo dei britannici potesse essere quello di attaccare con i velivoli delle navi portaerei obiettivi del territorio metropolitano, e prendendo in esame una minaccia rivolta verso il Golfo Ligure, sempre tenuta presente dopo il bombardamento navale di Genova del 9 febbraio 194118 ogni qualvolta la Forza H si spostava da Gibilterra verso levante, i Comandi italiani si allarmarono e vennero impartite disposizioni per contrastare adeguatamente qualunque attacco della flotta nemica.

I primi reparti aerei a muovere furono quelli dell’Aeronautica della Sardegna, il cui Comando, in base all’ultimo avvistamento effettuato alle ore 16.00 dall’S. 79 del 38° Gruppo Bombardieri, e tenendo conto degli ordini d’attacco impartiti da Superaereo con il messaggio 1B/13458,19 tra le 17.30 e le 17.50, ordinò il decollo da Decimomannu e da Elmas di quindici bombardieri S. 79 del 32° Stormo (Gruppi 38° e 89°) e di otto aerosiluranti S. 79 delle squadriglie 280a e 283a scortate, entro i limiti della loro autonomia, da sette caccia G.50 del 24° Gruppo.20 Ma poiché nessuna formazione riuscì ad avvistare il nemico pur essendosi spinti fino al 6° meridiano ovest, si ebbe il sospetto che le posizioni di avvistamento dei ricognitori fossero state di natura alquanto imprecisa, oppure che si fosse verificata una variazione di velocità e di rotta da parte delle forze navali britanniche.

Alle 18.00 del 22 luglio Supermarina informò per telescrivente il Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio Angelo Iachino, che si trovava a Taranto a

17 Ibidem. L’S.79 aveva trasmesso alle ore 15.30 in lat. 38°10’N, long. 04°10’E, una portaerei, quattro incrociatori, un cacciatorpediniere, rotta 105°, velocità 20 miglia; alle ore 16.00 in lat. 38°10’N, long. 05°50’E, una portaerei, una nave da battaglia, sette incrociatori, con rotta 90°, velocità 25 miglia. Come si vede dalle posizioni segnalate erano state individuate le due formazioni navali britanniche, ma non fu segnalato dal velivolo alcun piroscafo, e individuato un solo cacciatorpediniere, mentre era esagerato il numero degli incrociatori.

18 Francesco Mattesini, Il bombardamento di Genova, Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, giugno 1990, p. 29-115. Vedi anche, Francesco Mattesini, L’attività Aerea Italo-tedesca nel Mediterraneo. Il contributo del “X Fliegerkorps”, Gennaio – Maggio 1941, Aeronautica Militare Ufficio Storico, 2a Edizione, Roma, 2003, p. 131-172.

19 Nel messaggio, firmato dal generale Pricolo, si comunicavano al Comando Supremo i dettagli presi per il servizio di ricognizione, per la scoperta di navi mercantili e per il mantenimento del contatto con forze navali, mediante l’impiego di velivoli terrestri tipo Cant. Z. 1007 bis, in grado di sottrarsi agli attacchi dei meno veloci caccia britannici [Fulmar] Si specificava poi che per l’intervento aereo erano disponibili tre squadriglie di aerosiluranti (due in Sardegna e una in Sicilia) da far intervenire con la scorta di caccia fino al limite dell’autonomia, nonché tre stormi da bombardamento (due in Sardegna e uno in Sicilia) e un gruppo di bombardieri a tuffo (in Sicilia).

20 Secondo Il Diario Storico dell’Aeronautica della Sardegna, alla data del 20 luglio 1941 erano disponibili, efficienti sugli aeroporti dell’isola (Elmas, Decimomannu, Villacidro, Monserrato e Alghero), venti bombardieri S. 79 del 32° Stormo, sette bombardieri Cant. Z. 1007 bis del 51° Gruppo, sei aerosiluranti S. 79 della 280a Squadriglia, cinque aerosiluranti S. 79 della 283a Squadriglia, cinquantanove caccia del 24° Gruppo, dei quali trentacinque Cr. 42, sette Mc. 200 e diciassette G.50. Vi erano poi, sempre efficienti, ventidue idrovolanti della Ricognizione Marittima della Sardegna, dei quali dieci Cant.Z.501 e dodici Cant. Z. 506 ad Elmas.

bordo della corazzata Littorio, di aver disposto per l’approntamento delle due divisioni navali dislocate a Palermo, e un’ora dopo ordinò di approntare le corazzate Littorio, Vittorio Veneto e Duilio, e gli otto cacciatorpediniere Maestrale, Geniere, Oriani, Gioberti, Pigafetta, Da Mosto, Da Verazzano e Pessagno. Lo stesso ordine fu impartito alla 3a Divisione Navale dell’ammiraglio Luigi Sansonetti, che si trovava a Messina con gli incrociatori pesanti Trieste, Bolzano e Gorizia, e i cacciatorpediniere della 12a Squadriglia Corazziere, Lanciere, Ascari e Carabiniere. Poiché lo stesso ordine fu impartito anche alla 4a e all’8a Divisione Navale, che si trovava in approntamento a Palermo con gli incrociatori leggeri Di Giussano, Cadorna, Garibaldi e Montecuccoli, i cacciatorpediniere Granatiere, Bersagliere e Usodimare e le torpediniere Centauro e Castore, l’ammiraglio Iachino poteva contare per un eventuale intervento contro la Forza H su un complesso navale costituito da tre corazzate, tre incrociatori pesanti, quattro incrociatori leggeri e quindici cacciatorpediniere, al quale il vice ammiraglio Somerville poteva opporre in un combattimento balistico soltanto due unità da battaglia, nonché quattro incrociatori, un posamine veloce e sedici cacciatorpediniere, in parte (incrociatori e cacciatorpediniere) vincolati alla protezione del convoglio e della portaerei Ark Royal.

Tornando agli spostamenti verso oriente delle forze navali britanniche, nelle restanti ore della giornata, con l’oscurità incombente si verifico, poco prima della mezzanotte, un solo attacco. Esso fu portato dal sommergibile italiano Diaspro (tenente di vascello Antonio Dotta), che venuto a trovarsi sulla rotta del convoglio britannico, a 72 miglia a nord-nordovest di Capo Bougaroni, lanciò a coppiola tutti i quattro siluri di prora e i due di poppa, da distanze di 1000 e 1300 metri, ed erroneamente segnalò di aver colpito con i due siluri di poppa una nave portaerei, per poi portarsi in profondità per sottrarsi alla reazione dei cacciatorpediniere di scorta. In realtà una coppiola fu diretta contro il cacciatorpediniere australiano Nestor (capitano di fregata Alvord Sydney Rosenthal) che fu fortunato, poiché i due siluri passarono vicino allo scafo.

Secondo la relazione del vice ammiraglio Somerville, il Nestor, che sull’ala dritta della scorta della Forza H procedeva alla velocità di 15 nodi su rotta 085°, alle 23.15 segnalò la presenza di un siluro proveniente dalla dritta, e per schivarlo effettuò una rapida accostata a sinistra. Dopo un breve intervallo di tempo, dal Renown, che sulla segnalazione del Nestor stava manovrando per schivare siluri, furono udite tre forti esplosioni a regolari intervalli seguite, a qualche secondo, da una quarta esplosione calcolata avvenuta a poche centinaia di metri dalla prora dell’incrociatore da battaglia. Fu ritenuto che si trattasse dell’esplosione dei siluri alla fine della loro corsa. Successivamente, il Nestor segnalò che un sommergibile in superficie aveva lanciato una salva di quattro siluri, e che il cacciatorpediniere australiano lo aveva contrattaccato.

La segnalazione del Diastro giunse a Roma nelle prime ore del mattino del 23 luglio, e collegandola con altra informazione trasmessa nella notte dalla Commissione Italiana di Armistizio con la Francia (CIAF) a Torino, in cui si riferiva che un aereo francese aveva avvistato alle 11.35 del 22 un complesso navale di 18 navi, tra cui due grandi unità e una portaerei, a 55 miglia a nord di Algeri e con spostamento verso levante, nella capitale italiana fu raggiunta la certezza della presenza in mare di un convoglio, spostato di una ventina di miglia a sud di un gruppo di sostegno.

A questo punto, secondo quanto era stato stabilito da Supermarina e da Superaereo con il documento “Possibilità di azione a massa aeronavale contro la flotta inglese nel Mediterraneo, (Di.Na. 7), compilato in comune dall’ammiraglio Giuseppe Fioravanzo e dal generale dell’Aeronautica Umberto Cappa, consegnato il 30 maggio al generale Cavallero e da questi portato all’approvazione di Mussolini, il grosso della flotta italiana, partendo da Napoli, avrebbe potuto percorrere le 226 miglia che la separavano dal cosiddetto punto B (a ponente dell’Isola Marettimo) in circa dodici ore, navigando ad una velocità economica di circa 20 nodi.21

L’ammiraglio Giuseppe Fioravanzo a bordo della corazzata Vittorio Veneto, da cui nel 1942 esercitò il comando della 9a Divisione Navale (Vittorio Veneto, Littorio, Roma).

21 Francesco Mattesini – Mario Cermelli, Le direttive tecnico-operative di Superaereo, USA, vol. I, tomo 2°, Roma, 1992, Documenti n. 275 e 275, p. 696-722; Francesco Mattesini, Corrispondenza e Direttive tecnico-operative di Supermarina, USMM, Roma, 2001, vol. II 1° tomo, Documenti n.212 e 213, p. 520-538.

Ciò significava che, partendo da quella posizione situata a ponente della Sicilia e a nord di Biserta, le corazzate e gli incrociatori italiani partendo da Messina e da Palermo avrebbero potuto arrivare a contatto balistico con la flotta inglese nelle prime ore del pomeriggio del 23 luglio, in condizioni di superiorità potenziale estremamente vantaggiose ed in prossimità degli aeroporti che ne avrebbero assicurato la caccia di scorta.

Il motivo per cui la flotta fu trattenuta in porto può ricercarsi nella tattica prudenziale adottata da Supermarina dopo il disastro di Capo Matapan del 28 marzo 194122 , ma la decisione presa può anche e forse soprattutto essere dipesa dall’incertezza che vi era in quel momento a Roma sulla reale consistenza delle forze navali britanniche entrate nel Mediterraneo dall’Atlantico, molto probabilmente con una seconda portaerei e dagli apprezzamenti della situazione fatti da Superaereo, che risultarono troppo imprecisi fino all’ingresso del convoglio a Malta.

L’attacco dell’Aeronautica della Sardegna

Mentre da parte italiana venivano messi a punto i dettagli per le ricognizioni, alle 08.00 del 23 luglio, la Forza H e il convoglio GM.1, che fino a quel momento avevano navigato separati, si riunirono a 70 miglia ad ovest dell’isola Galite. Il vice ammiraglio Somerville dispose allora che si costituisse, intorno alle navi mercantili (che procedevano, zigzagando, con rotta 90° alla velocità di 13 nodi e mezzo con mare calmo, cielo chiaro, e leggere brezza di vento da nord-ovest) un formidabile nucleo di protezione, secondo il previsto dispositivo di marcia n. 16, con uno schermo di scorta avanzata di 14 cacciatorpediniere, disposti a semicerchio di prora ai piroscafi, che erano suddivisi su due colonne.

La colonna di sinistra, che era formata dal Durham, Port Chalmers e Deucalion, era guidata dalla corazzata Nelson; quella di destra, formata dal Melbourne Star, Sydney Star e City of Pretoria, aveva di poppa l’incrociatore Manchester ed era protetta sul fianco destro dal gemello Edinburgh e dal posamine veloce Manxman. L’incrociatore da battaglia Renown (la nave ammiraglia della Forza H), la portaerei Ark Royal e l’incrociatore Hermione, che erano seguiti da tre cacciatorpediniere, costituirono sulla sinistra del convoglio una formazione che, pur essendo atta a provvedere alla protezione antiaerea del convoglio era anche in grado di dare scorta all’Ark Royal durante le manovre per il decollo dei velivoli.

Due belle immagini della corazzata Nelson, di 33.900 tonnellate, nella sue configurazione mimetizzate. La disposizione dei nove cannoni da 406 mm, in torri trinate, è a prora. A centro nave e a poppa vi sono i cannoni di medio calibro da 152 mm e quelli contraerei da 120 mm.

23 luglio 1941. Il dispositivo di marcia n. 16 del convoglio e della scorta dell’operazione Substance al momento dell’attacco degli aerosiluranti della Sardegna.

Fu in questa formazione di marcia che ebbero inizio gli attacchi della Regia Aeronautica, che sarebbero continuati per tre giorni, dopo un’attenta preparazione avvenuta durante la notte, basandosi sugli ordini impartiti da Superaereo, che dispose per una vasta ricognizione aerea, con partenza dei velivoli dalla Sardegna. Era stato stabilito che a partire dall’alba del 23 luglio, secondo quanto stabilito dalla Disposizione Navale n. 2 (Di.Na.2) sarebbero iniziate, con i velivoli terrestri dell’Armata Aerea (Armera), le ricognizioni Beta Nord, Beta Centro e Beta Sud, che si estendevano verso ponente in direzione delle Isole Baleari, mentre all’esplorazione

verso ovest, in direzione dell’Algeria, avrebbero provveduto gli idrovolanti della Ricognizione Marittima, attuando le ricognizioni R. 8, R. 9 e R. 10.23 Alla 1a Squadra Aerea, nell’eventualità che il nemico avesse diretto verso il Golfo Ligure per ripetere il bombardamento di Genova del 9 febbraio 1941, (motivo per il qual Supermarina mese in stato di allarme le unità della Squadra Navale a Napoli e Messina), fu ordinato da Superaereo, su richiesta della stessa Supermarina, di ripartire le ricognizioni preventive, partendo dagli aeroporti del Piemonte, per sudovest nel tratto di mare tra la costa della Provenza e della Corsica.

Il primo avvistamento della giornata del 23 luglio si ebbe alle 06.55 per opera di un Cant. Z. 506 della 287a Squadriglia della Ricognizione Marittima (tenente pilota Giacinto Schicchi e tenente di vascello osservatore Remo Osti), che segnalò per la prima volta i piroscafi e il gruppo di sostegno. Alle 06.48 l’Ark Royal aveva fatto decollare la prima pattuglia di caccia, e quando alle 06.54 il Renown segnalò l’idrovolante italiano in vista di prua, i Fulmar furono inviasti fino a 10 miglia avanti al convoglio ma, per la poca altezza del sole e la leggera nebulosità del mattino non riuscirono ad avvistare il ricognitore che poté allontanarsi. Alle 07.29 fu segnalato un altro ricognitore a 10 miglia verso nord, ma ancora una volta per la scarsa visibilità e per il fatto che il velivolo volava troppo basso per essere percepito dai radar, i caccia non riuscirono ad intercettarlo.

Nelle ore successive giunsero a Roma dai ricognitori italiani altre informazioni, tanto che Superaereo arrivò alla seguente conclusione, precisa nella destinazione ma alquanto esagerata nella ripartizione delle forze navali britanniche:24

La formazione navale nemica comprende due navi portaerei, una nave da battaglia incrociatori e cc.tt. La formazione scorta un convoglio di 19 piroscafi. Potranno trovarsi al tramonto di oggi 23 luglio all’altezza di Capo Bon et alba domattina 24 luglio nelle acque di Malta.

Il decollo delle prime formazioni offensive dagli aeroporti della Sardegna, in cui si trovavano disponibili 123 velivoli, dei quali 40 bombardieri in quota, 12 aerosiluranti e 71 caccia, ebbe inizio alle 08.30, nel seguente ordine: 10 bombardieri

S.79 del 32° Stormo (tenente colonnello Antonio Fadda) da Decimomannu; 6 aerosiluranti S. 79 della 283a Squadriglia (capitano Giorgio Grossi) da Elmas; 6 aerosiluranti S. 79 della 280a Squadriglia (capitano Amedeo Maioli) da Elmas; 12 caccia G. 50 del 24° Gruppo (capitano Vincenzo Dequal) da Monserrato; 5 bombardieri Cant. Z. 1007 bis del 51° Gruppo (maggiore Angelo Manfredini) da Alghero.

Era la prima volta che l’Aeronautica della Sardegna interveniva con una simile varietà di velivoli, sperimentando quello che nelle operazioni successive per rifornire Malta avrebbe visto la partecipazione alle azioni contro i convogli britannici di un

23 Francesco Mattesini, Corrispondenza e Direttive Tecnico-Operative di Supermarina, Di.Na.2 edizione 30 gennaio 1941, USMM, Documento n. 43, p.158-172.

24 AUSA, Diario Storico dell’Aeronautica della Sardegna 1941, vol. n. 408.

numero sempre maggiore di aerei offensivi, sufficientemente protetti da caccia di scorta.

Un velivolo S. 79 della 228a Squadriglia dell’89° Gruppo del 32° Stormo Bombardamento Terrestre sorvola il grande l’aeroporto di Decimomannu.

Secondo quanto disposto dal generale Vespignani, con ordini operativi diramati ai singoli reparti dell’Aeronautica della Sardegna, l’azione dei velivoli da bombardamento e degli aerosiluranti doveva svolgersi simultaneamente, con obiettivo principale costituito dai piroscafi. Effettivamente l’attacco aereo contro la formazione navale britannica ebbe inizio alle 09.45 a 105 miglia a sud-sudovest di Cagliari e, come scrisse nella sua relazione il vice ammiraglio Somerville, fu “ben sincronizzato”.25

Quando la prima formazione di velivoli italiani fu scoperta alle ore 09.10 dai radar delle navi britanniche a una distanza di circa 60 miglia e su un rilevamento 055° dal Renown, la portaerei Ark Royal aveva in volo undici caccia Fulmar. Essi intercettarono i bombardieri del 32° Stormo a circa 20 miglia a nord-est del convoglio e, approfittando del fatto che i G. 50 della scorta stavano rientrando per raggiunti limiti di autonomia, abbatterono in fiamme un S. 79 del 38° Gruppo con pilota e capo equipaggio il tenente Luigi Astolfi, ma perdendo a sua volta, per la accurata reazione

25 Mediterranean Convoy Operations – Operation Substance, Supplement to The London Gazette, n. 38377, del 10 agosto 1948. (da ora in poi James Somerville Operation Substance); M. Simpson, M. Litt, F.R. Hist, The Somerville Papers, Londra, Scolar Press, 1995, p. 286-294.

dei mitraglieri dei velivoli italiani, ben tre Fulmar, i cui equipaggi furono però tutti tratti in salvo dai cacciatorpediniere britannici.

Dal ponte commando scoperto dell’incrociatore Edinburgh le vedette sono impegnate nella sorveglianza con i binocoli. Al centro, vicino alla bussola, vi è il comandante capitano di vascello Hugh Webb Faulkner, e davanti a lui l’ufficiale di navigazione.

Non ebbe però successo l’attacco, da 3.000 metri di quota, degli S. 79, che erano guidati dal tenente colonnello Antonio Fadda, poiché, dopo essere entrati nel raggio d’azione del nutrito fuoco di sbarramento delle navi, le bombe da 250 chili (quattro per velivolo) caddero tutte distanti e senza danno tra le navi mercantili del convoglio che avevano effettuato all’ordine una provvidenziale accostata.

Gli aerosiluranti S. 79 della 283a Squadriglia (capitano Giorgio Grossi) ebbero invece maggior fortuna. Approfittando del fatto che parte dei Fulmar dell’807° e dell’808° Squadron dell’Ark Royal si erano portati ad alta quota per contrastare i bombardieri del 32° Stormo, che passavano sulla formazione navale seguendo la direttrice nord, mentre altri caccia britannici venivano diretti contro i due aerosiluranti S. 79 della 280a Squadriglia (capitano Amedeo Moioli), costringendoli al disimpegno, i sei aerosiluranti della 283a Squadriglia diressero bassi sul mare contro le navi dai settori poppieri e dalla direzione del sole.

Non appena i cacciatorpediniere dello schermo aprirono il fuoco a grande distanza, dal momento che le condizioni atmosferiche e di visibilità erano qual giorno perfette, gli S. 79 si divisero in due pattuglie di tre velivoli ciascuna per attaccare i piroscafi del convoglio dai due lati. Una delle pattuglie, guidata dal capitano Grossi

che aveva per gregari i tenenti Camillo Baroglio e Alberto Dolfus, contrastata dai caccia dell’Ark Royal, che erano stati richiamati a bassa quota, non poté arrivare a distanza di lancio e si disimpegnò. L’altra pattuglia invece, costituita dai velivoli dei tenenti Roberto Cipriani, Bruno Pandolfi e Francesco Aurelio Di Bella, attaccò regolarmente da sud-est, contrastata da un intenso fuoco di sbarramento delle navi.26

Un complesso contraereo pom-pom di mitragliere Vicher a otto canne da 40 mm su una corazzata tipo “Nelson” , pronto ad aprire il fuoco mentre si sviluppa un attacco aereo.

Sull’azione dei tre aerosiluranti della 283a Squadriglia l’allora tenente Di Bella scrisse nel dopoguerra di essersi avvicinato all’obiettivo prescelto, seguendo gli S. 79 di Cipriani e di Pandolfi ad una distanza rispettivamente di 1.000 e 600 metri. Cipriani fu il primo a lanciare il siluro contro una nave mercantile che, colpita, “saltò letteralmente in aria”. Subito dopo sgancio Pandolfi, che diresse il suo siluro contro un incrociatore tipo “Liverpool”, colpendolo.

Fu quindi la volta di Di Bella, il quale, avendo raggiunto la distanza idonea per lanciare contro la nave portaerei, si trovò con l’angolo di mira improvvisamente

26 Per un racconto esaustivo dell’operazione Substance vedi Francesco Mattesini, “L’Operazione Substance”, Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare, giugno 1992, p. 113-198.

sbarrato da un incrociatore e da un grosso cacciatorpediniere, fra i quali vi era una grossa nave da carico, in buona posizione per essere attaccata. Allora, modificando il Beta dai 90° iniziali a 80°, e diminuendo la distanza dai 1500 metri ai 900, sganciò il siluro contro il piroscafo. Nella fase di disimpegno l’equipaggio dell’S. 79 di Di Bella affermò di aver visto il bersaglio colpito, inclinarsi su un fianco e cominciare ad affondare.27

Questa versione trova conferma in quanto fu scritto all’epoca nel Diario Storico della 283a Squadriglia Aerosiluranti, che accreditò ai tenenti Cipriani e Di Bella l’affondamento di due piroscafi, il primo dei quali saltato in aria per l’esplosione di un carico di munizioni, e al tenente Pandolfi il siluramento di un incrociatore da 10.000 tonnellate, tipo “Southampton”.28 Gli S. 79 di Cipriani e di Di Bella riuscirono ad allontanarsi con pochissimi danni, mentre invece il velivolo di Pandolfi, che era stato gravemente colpito dal fuoco delle navi britanniche, fu

27 Francesco Aurelio Di Bella, Un aviatore racconta le sue battaglie, A. Renna, Palermo, 1950, p. 311-314.

28 AUSA, fondo Diari Storici, vol. n. 605.

costretto ad ammarare a nord di Bona, ove l’equipaggio fu raccolto dal cacciatorpediniere di scorta britannico Avon Vale.

23 luglio 1941, il cacciatorpediniere Fearless dietro il quale si trova la corazzata Nelson preceduta da due piroscafi del convoglio.

Un S. 79 della 283a Squadriglia Aerosiluranti, pronto al decollo a Elmas (Cagliari), con il siluro fissato sotto l’ala destra. Fu uno dei velivoli della squadriglia a colpire e causare l’affondamento del cacciatorpediniere Fearless.

Nell’immediato dopoguerra, quando furono conosciuti i reali risultati conseguiti nell’attacco, nel corso del quale erano state colpite due unità da guerra, fu ritenuto di dover assegnare al tenente Pandolfi il danneggiamento dell’incrociatore Manchester, e al tenente Cipriani l’affondamento del cacciatorpediniere Fearless.

In realtà i risultati conseguiti, basati sull’ordine di attacco dei tre velivoli della pattuglia (Cipriani, Pandolfi, Di Bella) e sulla relazione del comandante della Forza H, ci portano a ben diverse conclusioni. Scrisse, infatti, il vice ammiraglio James Somerville sul siluramento del Fearless e del Manchester, errando però sul numero dei siluri lanciati che furono tre e non cinque:29

Sei aerosiluranti attaccarono di prora concentrandosi contro il convoglio mentre otto bombardieri in alta quota attraversarono la rotta da Sud a Nord gettando le loro bombe in mezzo al convoglio.

Gli aerosiluranti avvicinatisi a bassa quota dai settori prodieri furono impegnati dallo sbarramento contraereo dei cacciatorpediniere della scorta. Questo tiro apparve efficiente e il nemico, non appena giunto a portata, si divise in due gruppi di tre aerei dei quali uno accostò a sinistra e l’altro a dritta. Un aereo del

gruppo di dritta seguito da un altro aereo del gruppo di sinistra attaccò il FEARLESS che si trovava di prora a dritta della scorta. Gli altri due aerei del gruppo di sinistra condussero a fondo l’attacco sulla prora sinistra del convoglio che manovrò per evitare l’azione. Non si ha notizia che sia stato lanciato qualche siluro dai rimanenti due aerei del gruppo di dritta, però due scie di siluri provenienti dalla sinistra ed uno dalla dritta furono avvistate dal MANCHESTER prima che un siluro finale, proveniente dalla sinistra, lo colpisse.

I due aerei che attaccarono il FEARLESS lanciarono i loro siluri da un altezza di 70 piedi e da una distanza rispettivamente di 1500 e 800 yards. La nave manovrò in modo da portarsi su rotta parallela a quella del siluro, però, quando questo era al suo traverso a sinistra, a circa 30 piedi, affiorò del tutto, accostò a sinistra e colpì il cacciatorpediniere al traverso presso un pezzo da 75. …

Nel frattempo il Manchester, che si trovava sulla dritta del convoglio, avvistò due siluri che si avvicinavano e accostò a sinistra per disporsi parallelo alle loro scie. Furono così visti due siluri passare sottobordo a sinistra mentre un altro passò di poppa provenendo da dritta.

Nello stesso tempo, allo scopo di evitare la collisione con il PORT CHALMERS, fu iniziata un’accostata a sinistra: però in quel momento un altro aereo lanciò un siluro da una posizione intermedia fra il primo e il secondo trasporto della colonna di sinistra: fu rovesciato subito dopo il timone in un tentativo di evitare questo siluro che colpì però il MANCHESTER di poppa a sinistra.

Quindi, come é anche confermato nelle relazioni dell’Ammiraglio britannico, risulta che i primi due S. 79 della 283a Squadriglia attaccarono entrambi il Fearless (capitano di fregata Anthony Follett Pugley), il quale dopo aver evitato il primo siluro fu raggiunto dal secondo. Il Manchester (capitano di vascello Harold Drew), che imbarcando circa 750 soldati da portare a Malta si trovava sulla dritta del convoglio, fu invece colpito a poppa a sinistra dal siluro sganciato dal terzo aereo della pattuglia. Questi aveva cambiato all’ultimo momento direttrice d’attacco, puntando su una delle due navi mercantili che si trovavano vicini all’incrociatore, il quale stava a sua volta manovrando per evitare di entrare in collisione con il piroscafo Port Chalmers (capitano W.G. Higgs), che nel suo carico di generi vari includeva 2.000 tonnellate di benzina avio, ed anche munizioni.

Sulla base di ciò dovremmo arrivare alle seguenti conclusioni: il primo siluro, lanciato da Cipriani contro un piroscafo dall’esterno dello schermo dei cacciatorpediniere, andò perduto dopo essere passato vicino al Fearless; il secondo siluro, lanciato da Pandolfi, colpì con effetti disastrosi il Fearless, e non il Manchester; quest’ultimo fu certamente colpito da Di Bella che, sganciando contro uno dei piroscafi, centrò invece l’incrociatore il quale, manovrando sulla sinistra per evitare di scontrarsi con il Port Chalmers, si trovò ad attraversare la direttrice di

marcia del siluro.30 E però corretto dire che Di Bella, più che per la sua abilità, fu fortunato perché colpì con il suo siluro una nave che non aveva direttamente attaccato

.