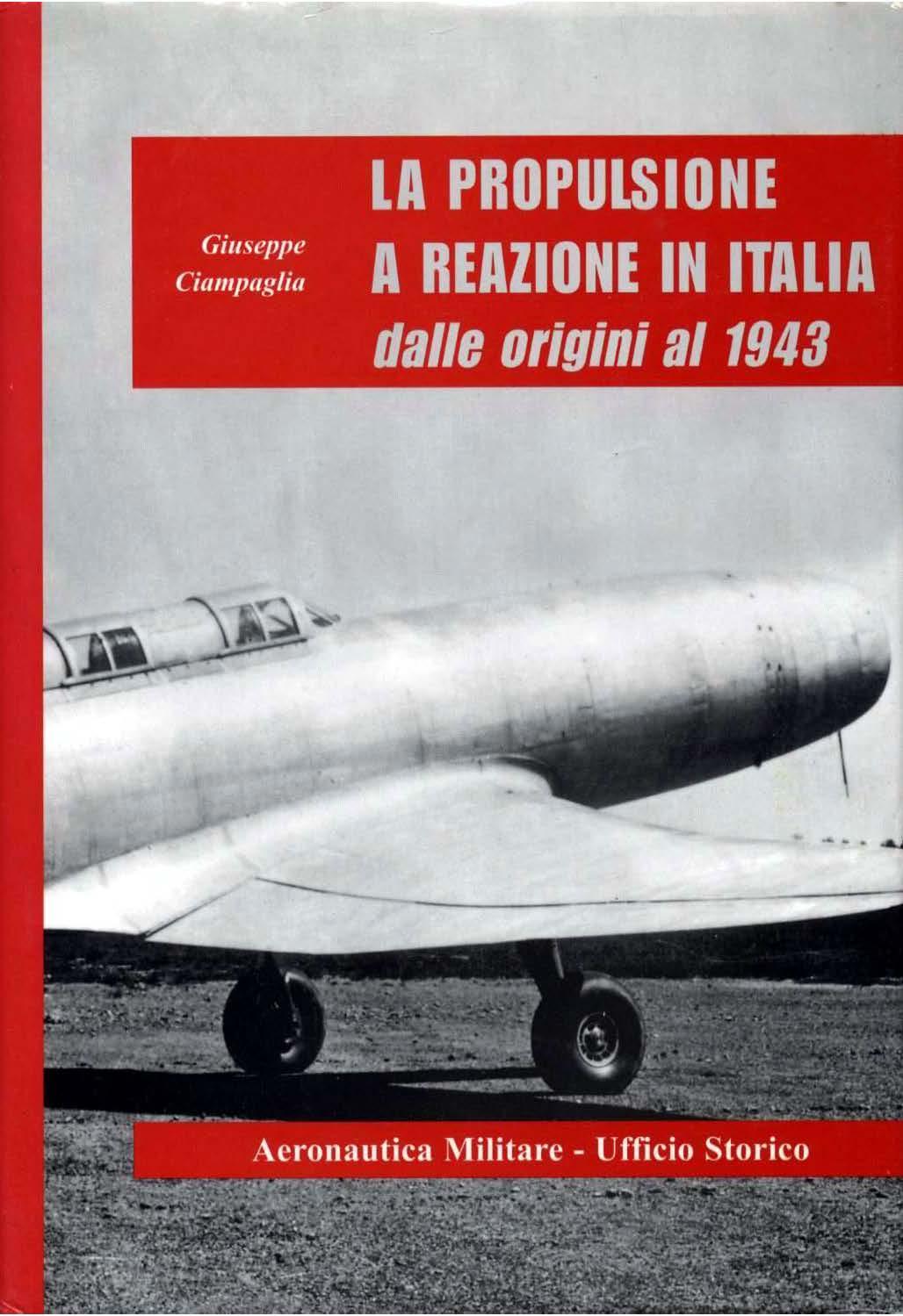

LA PROPULSIONE A REAZIONE IN ITALIA

DALLE ORIGINI AL 1943

MlliTARE - UFFICIO STORICO GIUSEPPE CIAMPAGLIA

.AERONAUTICA

ROMA 2002

PROrRIET,\ LETTERARI,\ T11111, d,rtlli rumutl

Iitt.J.tJ L, rirpoJ,,:J_. lnléh,- f>Jr:,,,l,1ncJ

O 8) SMA. Ulri,x,S1onco • Roma .100~

•

I I· Ln propulsione II getto

1.2· La propulsione a razzo

li. I. I precursori itoham

- Enrico Forlamm

11.2. I precurson stranien delln propulsione a getto

- Il tubo autoreattore di André Lonn

- Il motoreattore di lleruy Coandn

- Comprcsson rouun I e turbine (I gas d1 sc:irico - li turbocompressore per moton altemauvi

3· L'uso dei razzi a polvere ID epoca moderna

della miss11ist1ca spazmle contemporanlla

- Hcrmann Obcnh -

INDICE Introduzione . . ..••• . .•.•. .. •..••. 7 c ...r I. FORME DIVERSE DI PROPULSIONE A REAZIONE ................. . 11

· • • • • ••• , • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • 12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 CAr 11; IPOTESI ED ESPERIMENTI TRA FINE '800 E PRIMI ·900 .. . . . . . . . . . . . . . 17

• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17

• • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 -

Canovetti 19

Cosimo

.•.•••.•..•. , .•• , 27

.. . • • ......... •• •.. . .... . ••.

. . ..•••• • •.. . ...•.• ..

••••.•.

11

precurson

. . •••••.... . - Konstantin Ts1olkho, ski ..•• • 27 30 32 39 39 44 44 - Robcn Esnault Peluer • . • . . . . . . • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 CAr. lii • L-\ PROPULSIONE \ GETTO 11' IT•\LIA TRA LE DUE GUERRE \IONDI ·\LI •• •• • •• • •• • • •• • •• • • 47 lii I Il "ge1drovolantc" di don O1do Marchesi • • • • • • 47 lii 2: n siluro volante d1 Angelo Belloni . . . . • • • 49 11L3 n turbomotore a nafta con compressore d1 Alessandro Guidoni 51 lii 4. Ehche 1Dtubate od embrionali reatton? 54 - Antonio Mamom . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . 56 - Gh studi del prof Lu1g1 Sante Do Rio~ . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . 60 - Luigi Stipa cd 1I st10 Stipa-Caproni 62 lii .5 L(I ncerca d1 base itnlinna sulla propulsione a geuo . . . • • • • • • • . • . • 71 Gli studi e le reahuaziom d1 Gne1ano t\nuro Croceo . . . •• • • . . . . . • • 71 Cw lV: L·\ PROPULSIONE ·\ R. \ ZZO TR,\ LE DUE GUERRE MONDIALI • • • • • • • 77 I\ J · I pnmi espenmenu negli Stall Unili • • . . . • . • • • • . • . • • . . . • • . 79

Pmm esperimenti e ricerche

Umonc Sov1e11cu •.• • • . ....•.•.

fl.4 I

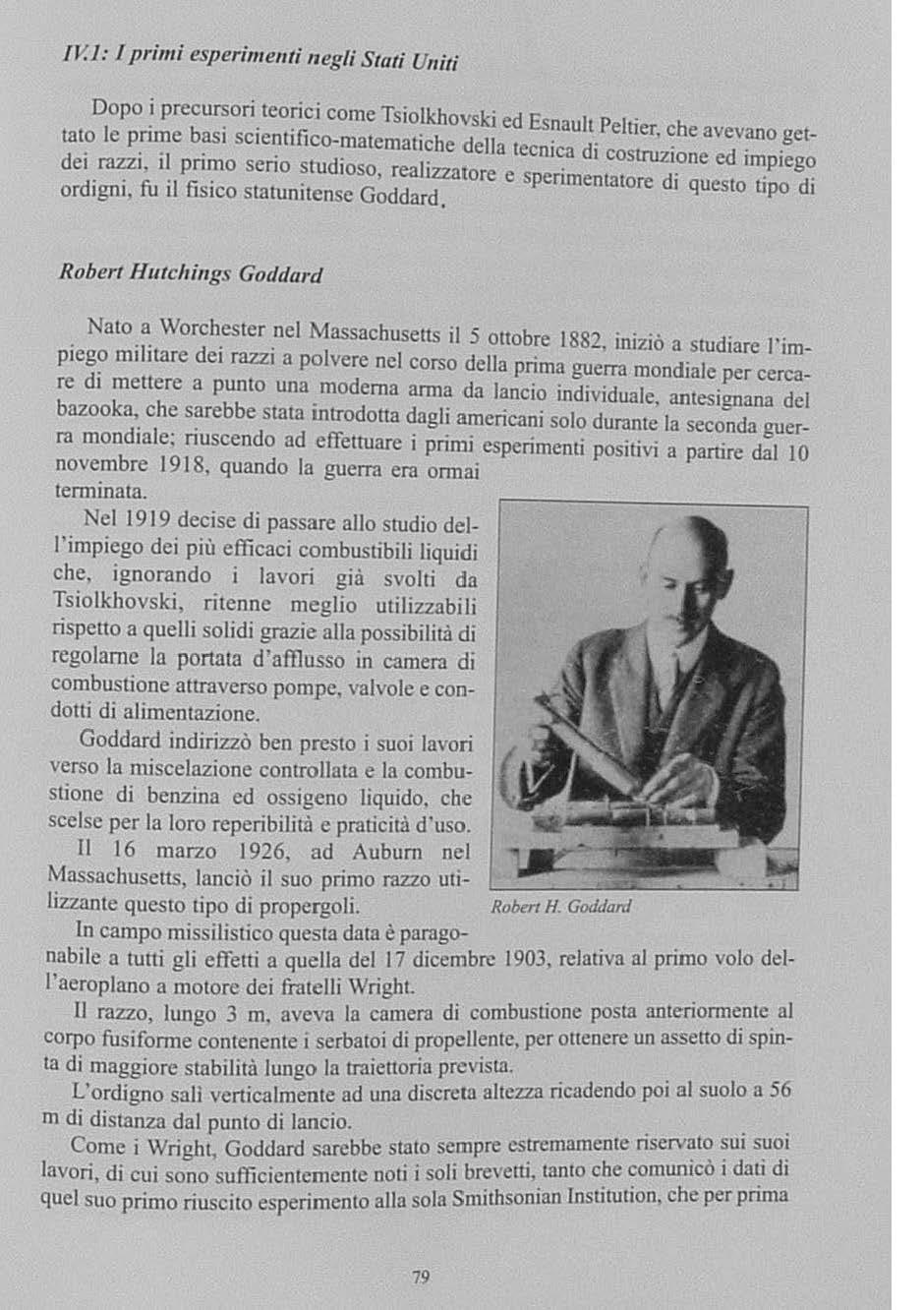

- Robcn Hutch1Dg:. Goddnrd rv 2:

m

JVJ· Pnm1 c:;penmenll e ricerche ID Gcnnunm

Valicr

. . • • . . . . . • . ..• • ••.•..•••.•••.•. - Il \ crem ffir Roumsch11Tar1 80 82 82 8-l 86 • \\'emer von Bmun a Pecncmunde . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . 87 3

MnA

e Fnu , ·on Opcl

l\'.-1: Prime nccrche cd c:.pcrimenti in rialio

• I razzi dell3 BPD (Bombrini-Parodi-Dclfino)

• I raJZs di Euorc Canoni:o

. Gh c5pcrimenti sui r.lZZ1 del 1931

. li motore a razzo di Cicogna e Rabbcno

Gli esperimenti con il ni1romcUU10

L'A ·oc107.ione Pic:montese Razzi

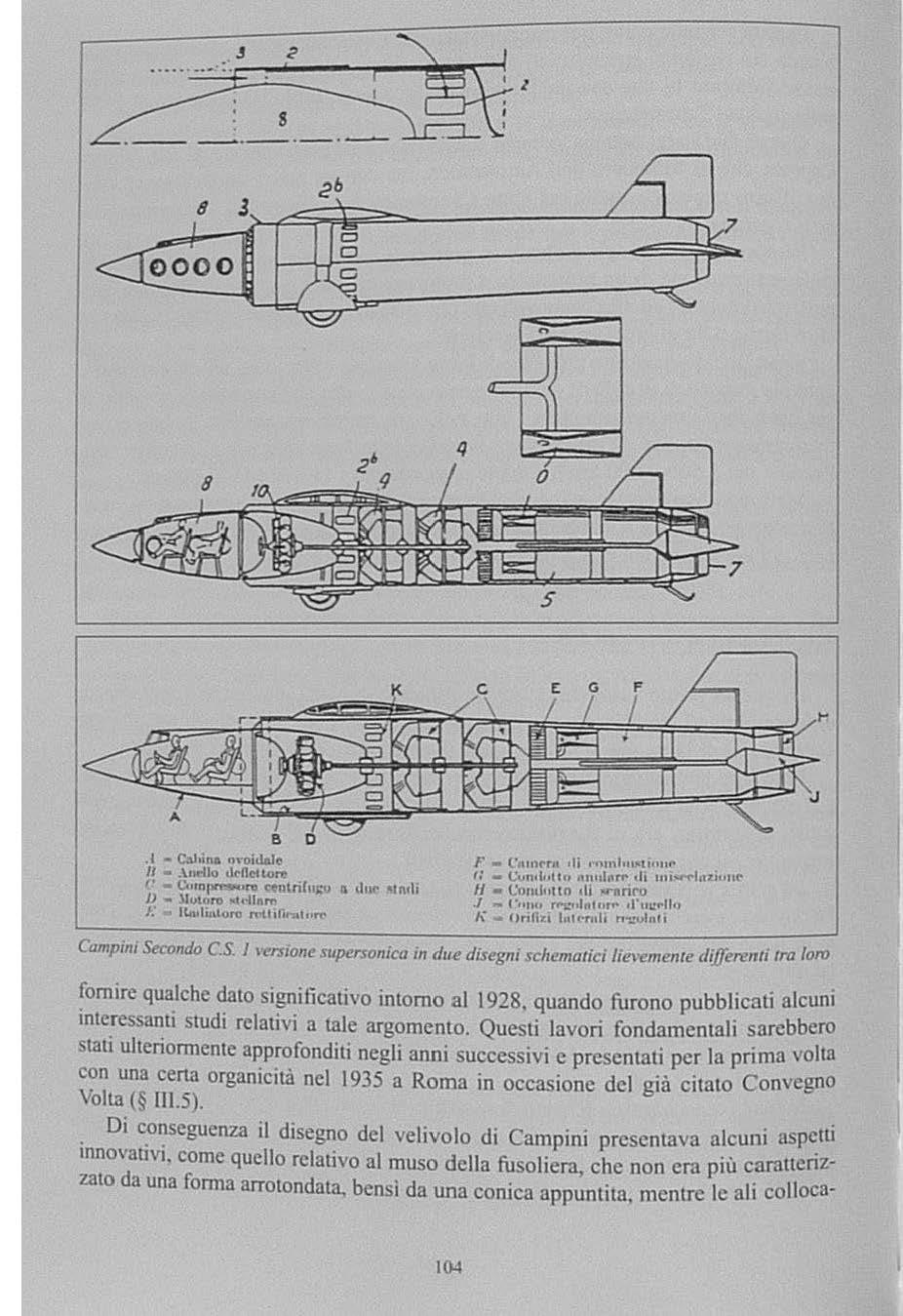

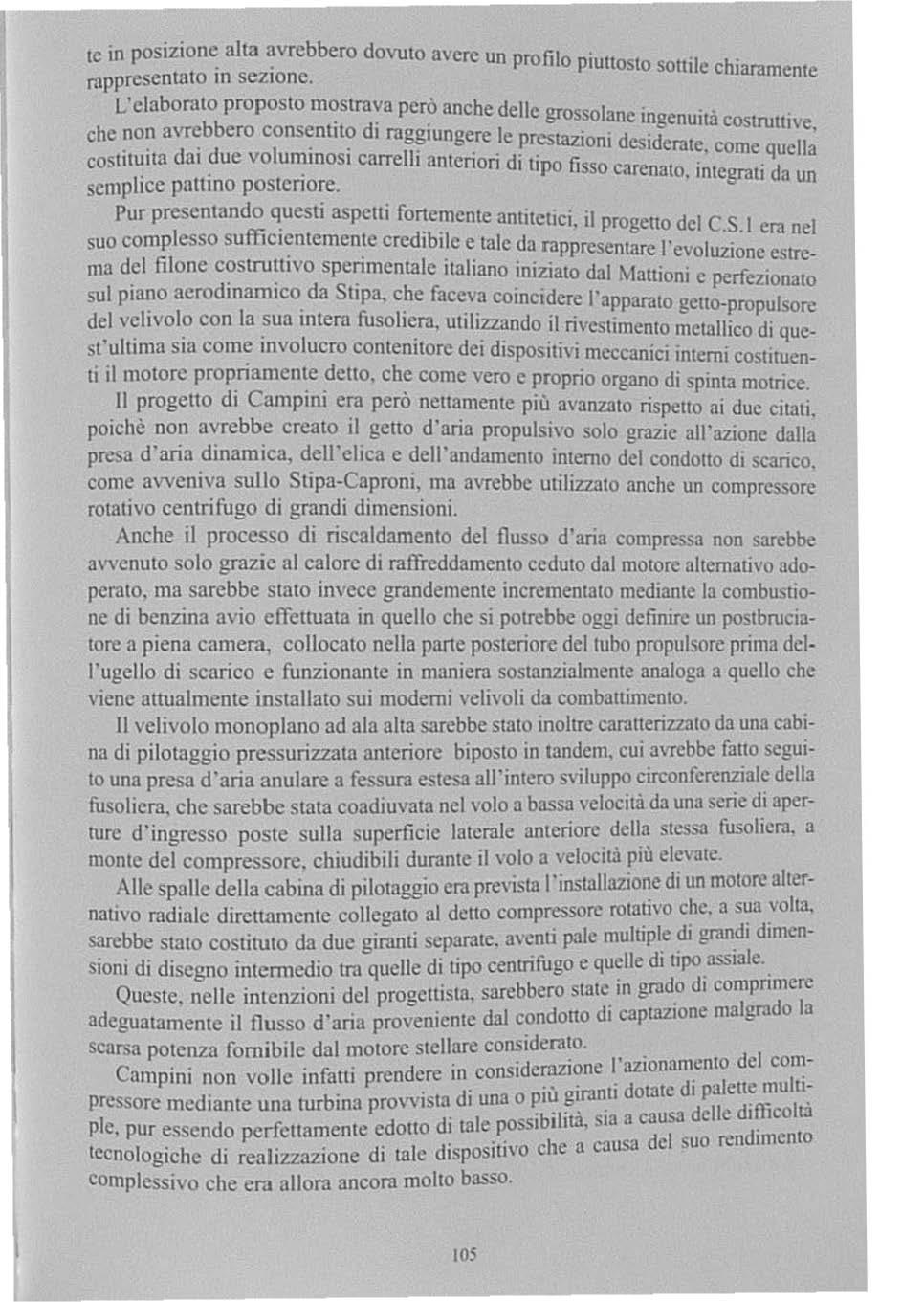

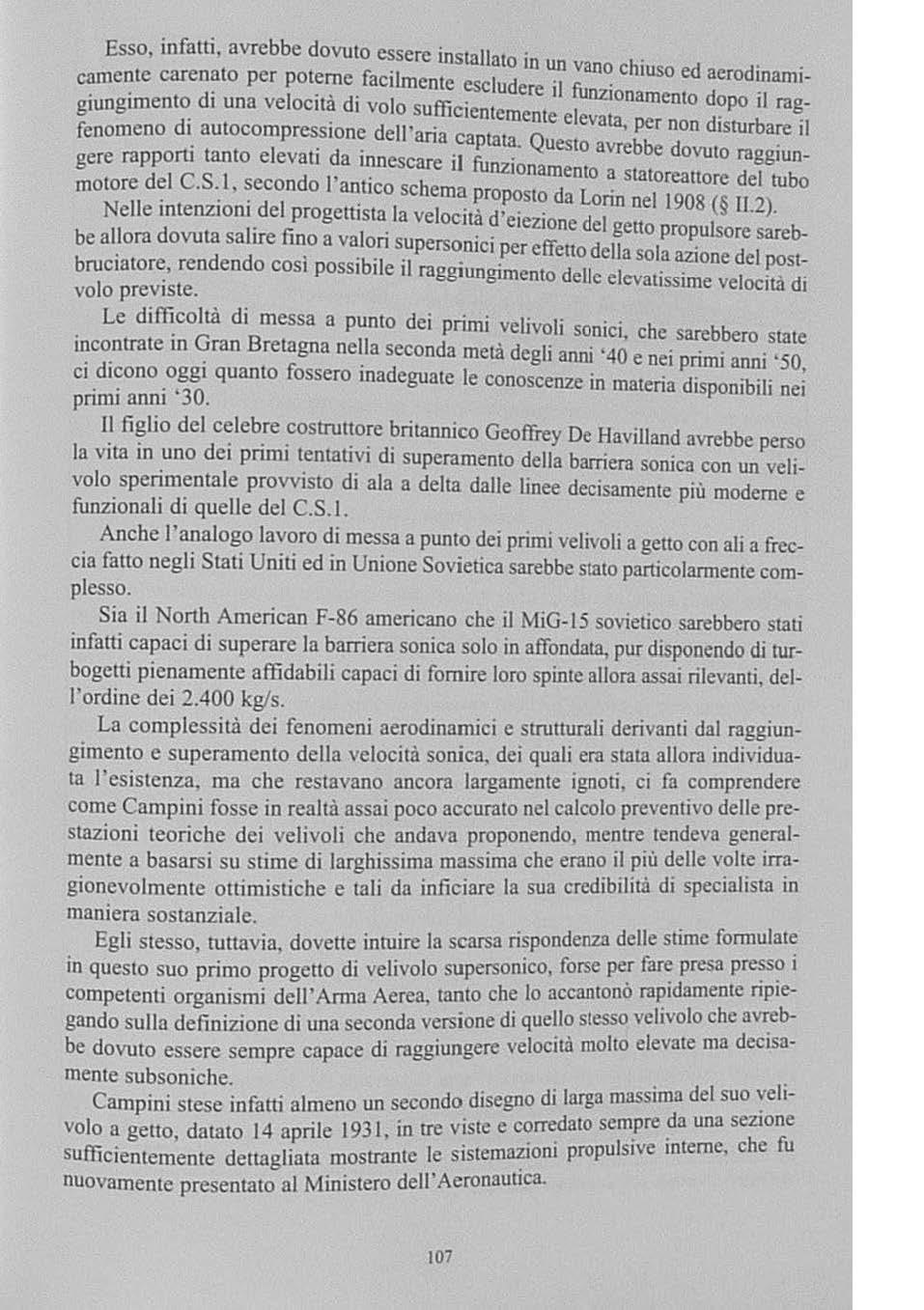

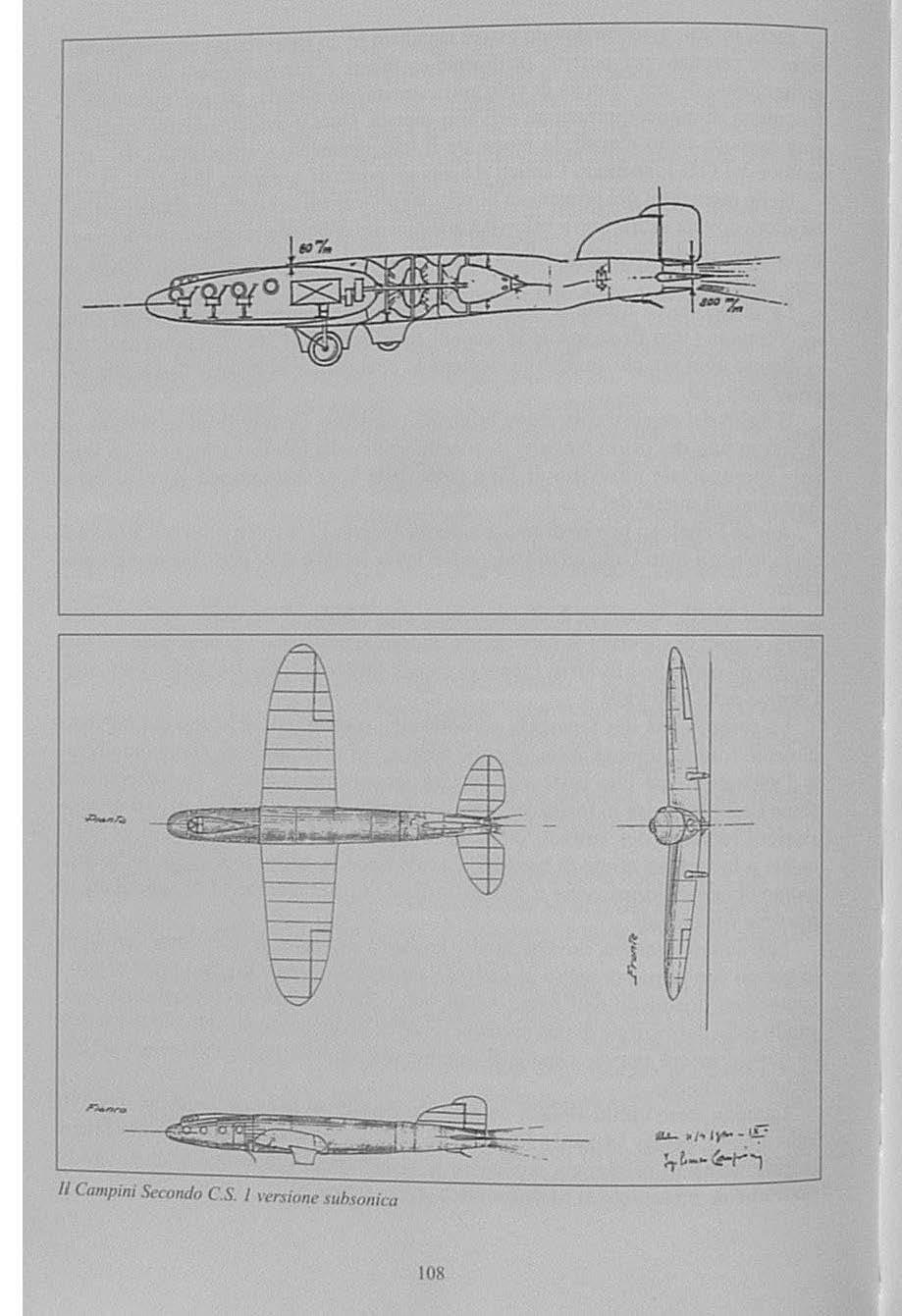

\.I : li Campins Secondo C S. I ......

\ .,. L'aeroplano sn.•rimentalc Campini Caproni

- r-

• rt problema dello rurbma

I collaudi in \ olo d1 Guidonia

VJ: t progetti d1 b1re.11tori da combanimcnto

V.-1: li proge110 di turboelica .

La designazione

\'elivoli

VII.I: La rurbina a gas dell"ing. Beliuzzo

Il Reggiane Re.

VIII: LEAR.MI ITALIANE CON PROPULSIONE A RAZZO l'\ELLA Il GUERRA ~fONDIALE

Vlll.1: I razzi dell'mg. Bclmondo

Vtrt.2: Le bombe con propulsione a razzo

VTil.3: I proienili e le bombe con propulsione a razzo dclring. Roboui

Vlll.4: I silun con propulsione a razzo

• 11 siluro "Fantoni~ -1 siluri dell'ing. Bo~~~i

\'fil.5: Il siluro-l'B720 di Stefanmi.....•....•••.•............•••...

VJll. 6 : Il razzo a propellente solid~ ~~ll;i~~: ~-e·

88

. . • . . . • . . . . . . . . • • • • • . . • . 89

. • . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . 91

• • · · · · · · • • • · · · · • • • • • · · · • · • · • · · · 93

. . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . • . . . . . . . . 93

. . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 95

· · · • · · · · · · · · • • • • • • • ' · · · 98

•.•....•.........•..•... I 101 I PROPULSORI \ GETTO DI SECONDO C \MPIN •••••........•••••..

•

•

· · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · • · · · · · I o3

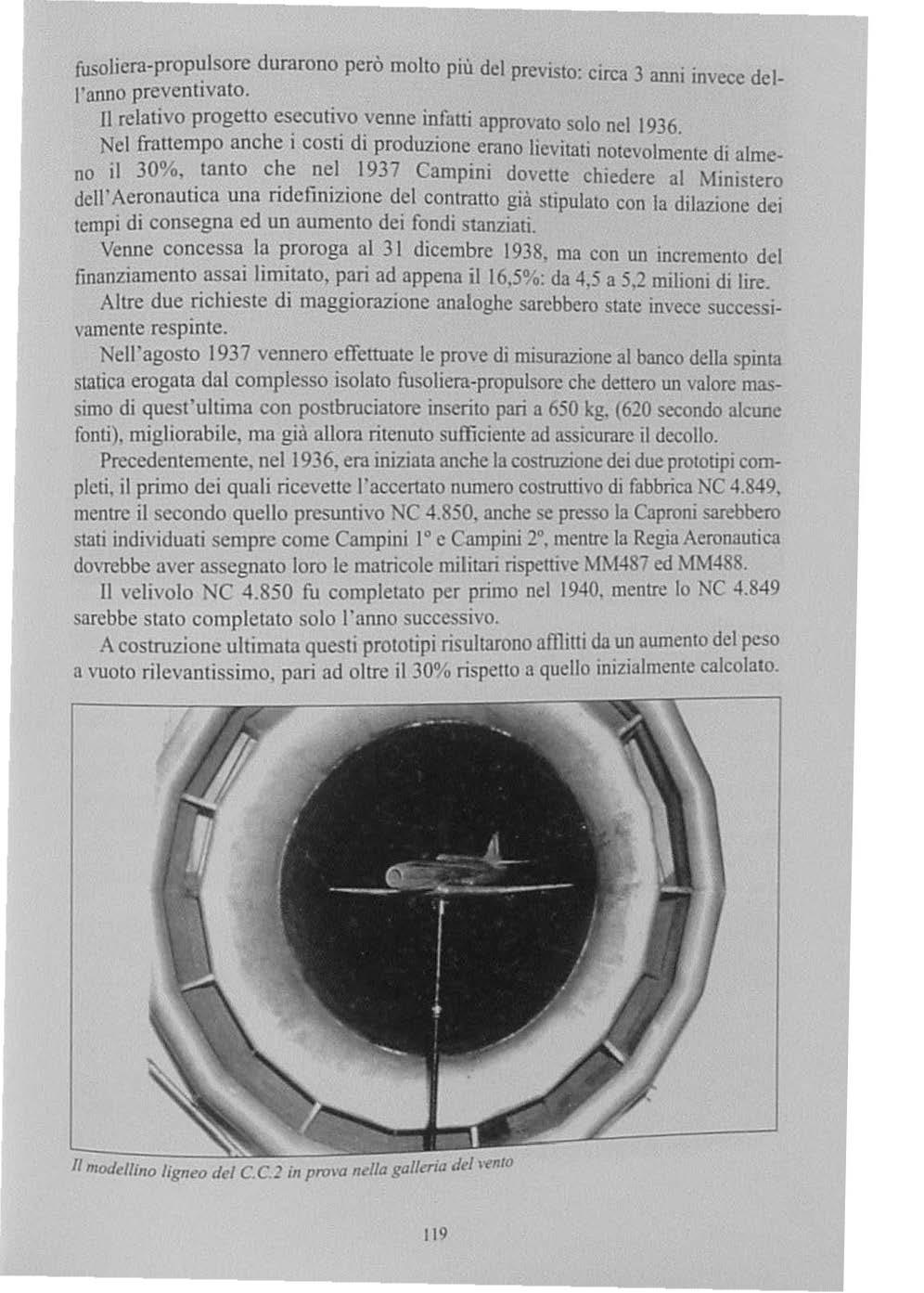

C.C.2 • • • • • • • • • • • • • • •• 111

114

· · ·· · • • · · · · · · · • • • • • • · · •

.......••. • • • • • • • • • • • • • • • • • - 125

...•............. • •. •. - 129

. ........................ • .. • • • • 134

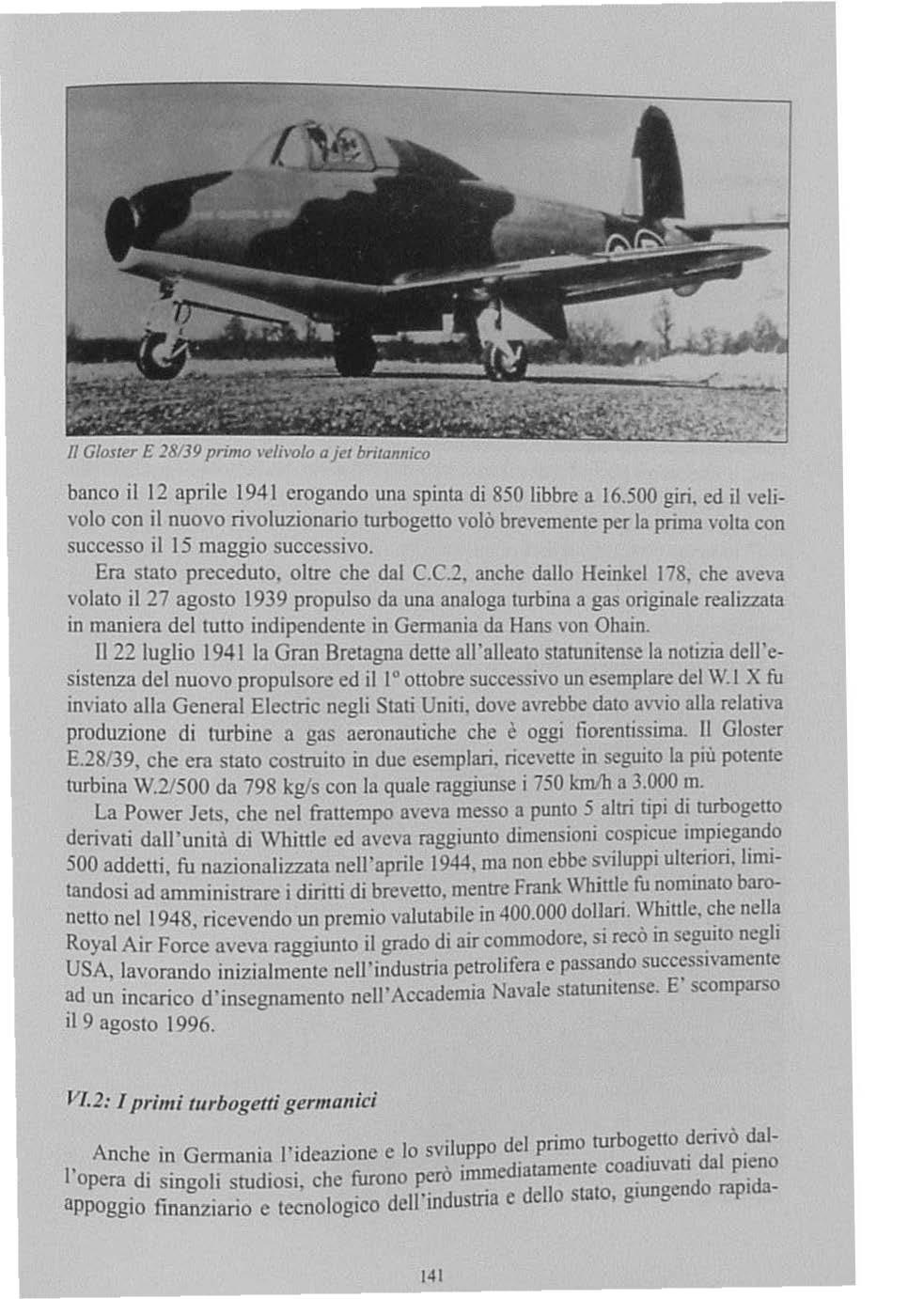

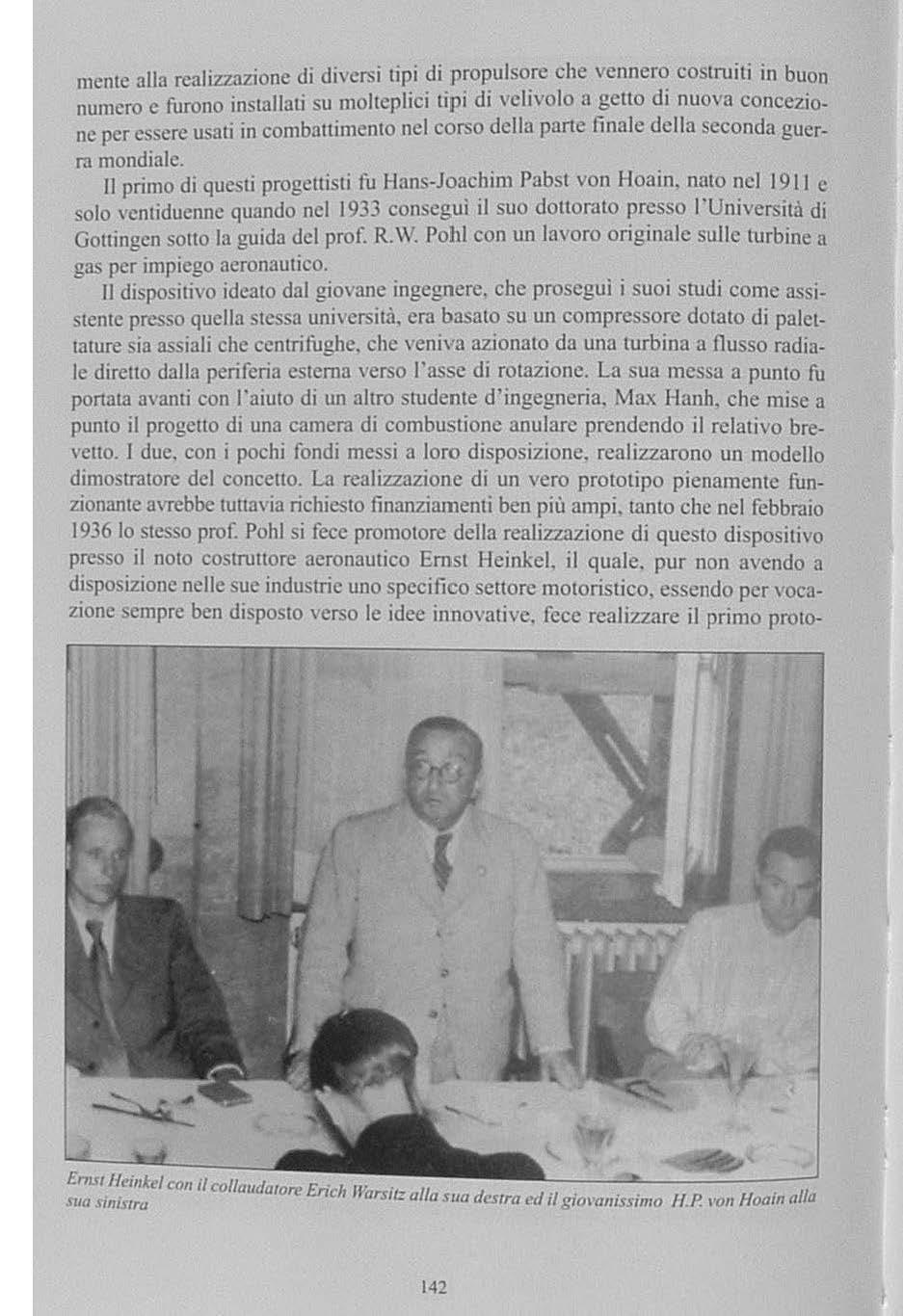

Campini 136 C,u,. \'I: I PRJ\11 Tt;RBOGETTI ESTERI ........•.......•.................. 139 Vl.l: J primi turbogcttt britannici • • • • • • • 139 \'1.2: I pnm1 turbogcrn gennarnci . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 \11.3: I primi veli\Oli a geno a confronto ....•.•.....••••........... 144 C,u,. \'Il: PROPlil.SORI

VELI\'OLI •.\ GETTO ITALIANI t-;ELLA Il GliERRA MO~Dl.\LE •.•....•..••.• 147

. .

\'.5:

dei progcni e dei

di Secondo

E

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 147

2005 R

. . . . . • . . . . . . . . 154

. . . •• •• . . • . . • . • • .. •• . • 161

vn.2:

di Broglio-Fcrri-Sarrocino

~-

..••.•.........•.••••••.•....... 162

. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 65

... 170

......•.................... 172

: ·:: · · • · · · · • · · · · • • · · · · · · · · · · · · · • • • • · · 17 ~

:

17:>

:::::: :: :!~ CONCLUSIONE ...•.•.• · · • • · · · · · · • · • · · · · .•.......•....... 181 BIBLIOGRAflA .......• · • · • • · · · · · · · · · · ..............•.... 187 4

:::::::::

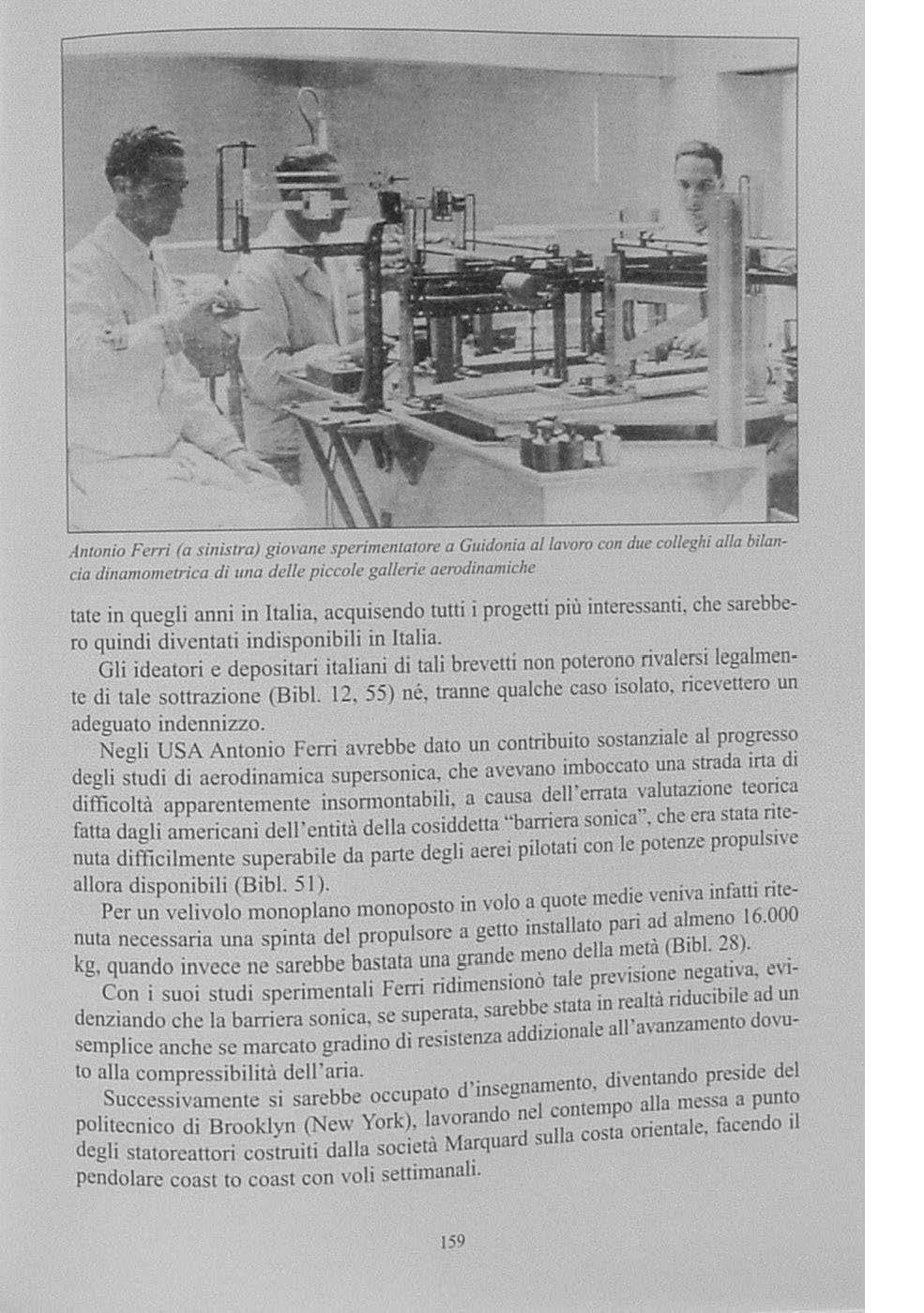

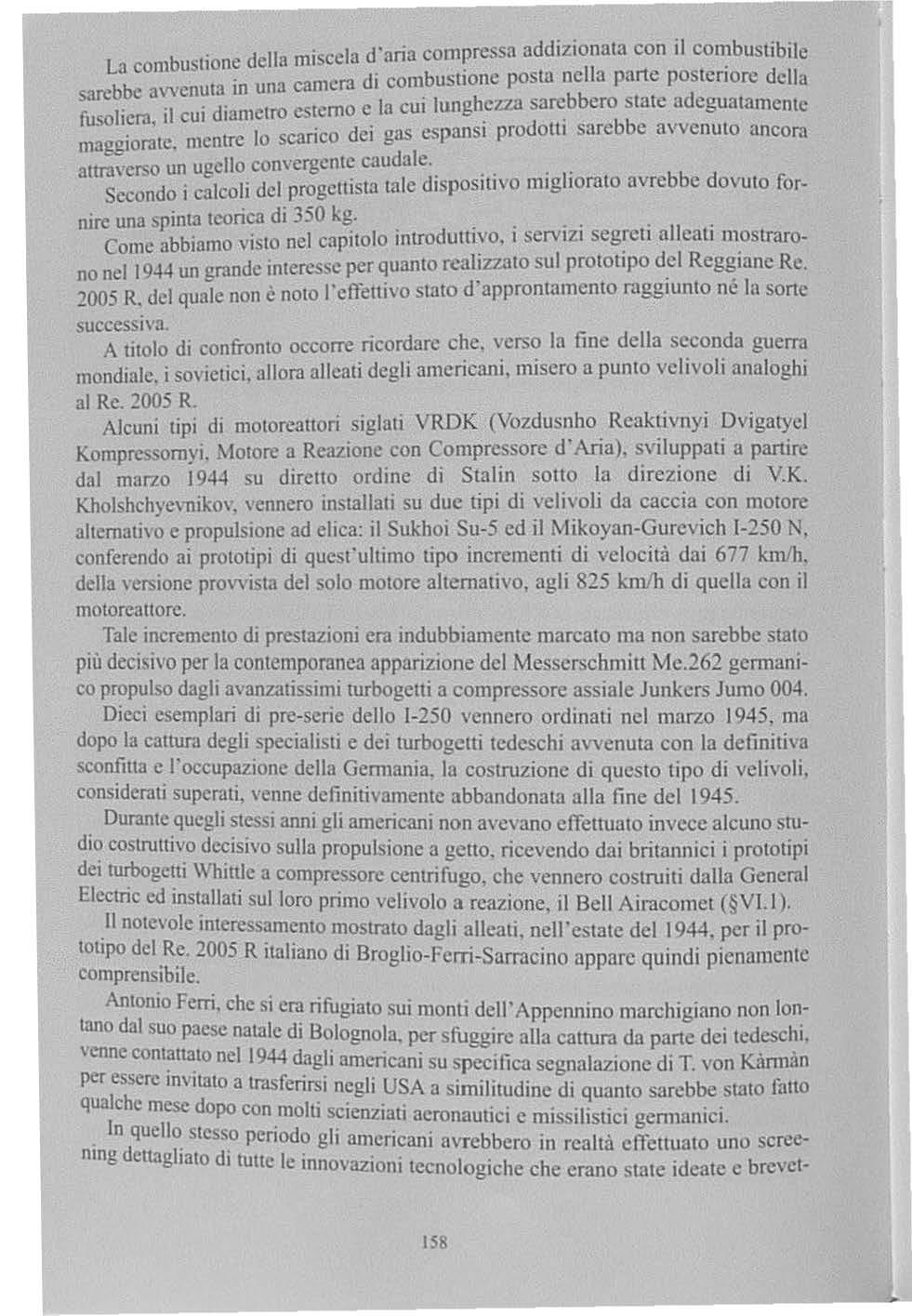

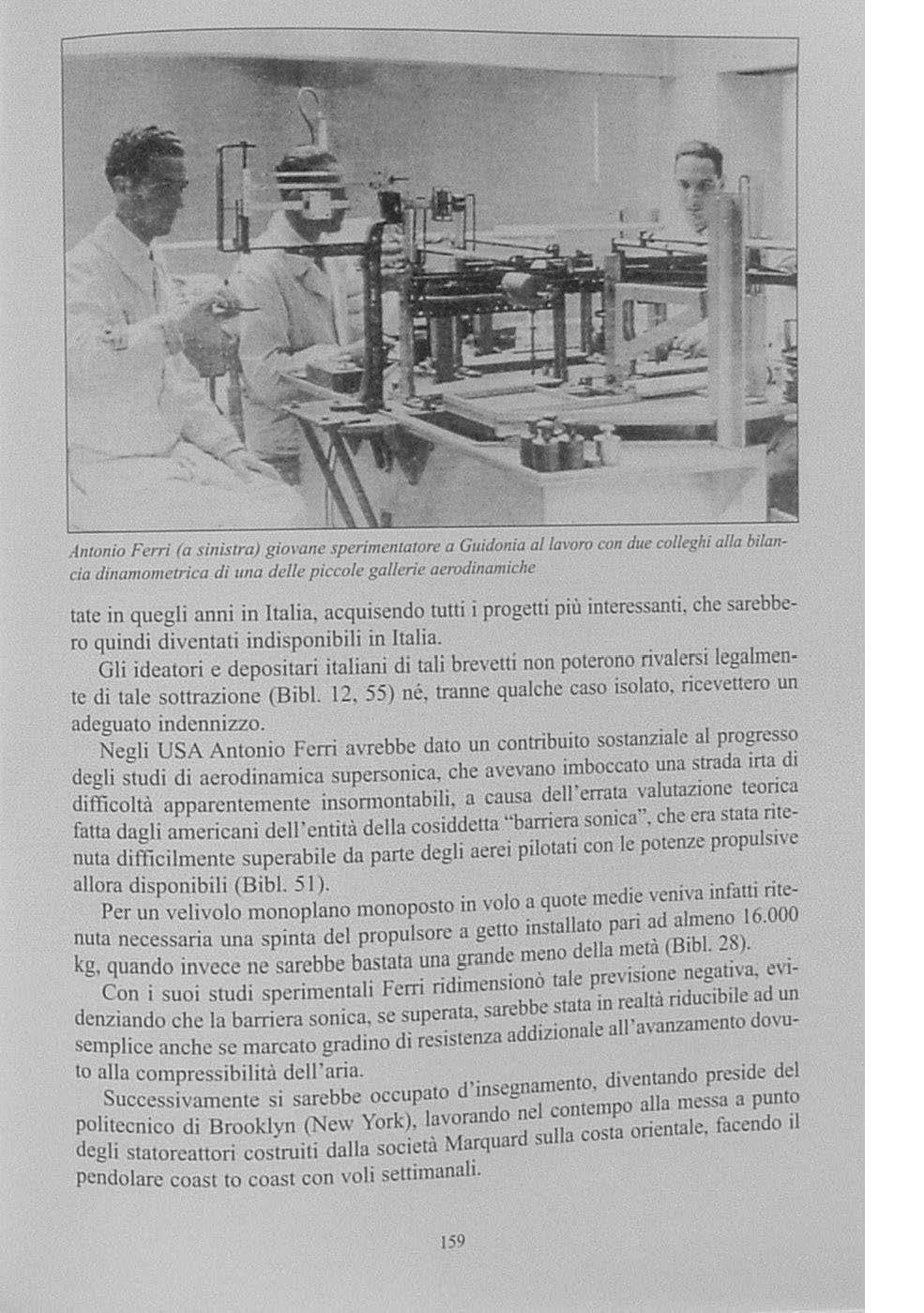

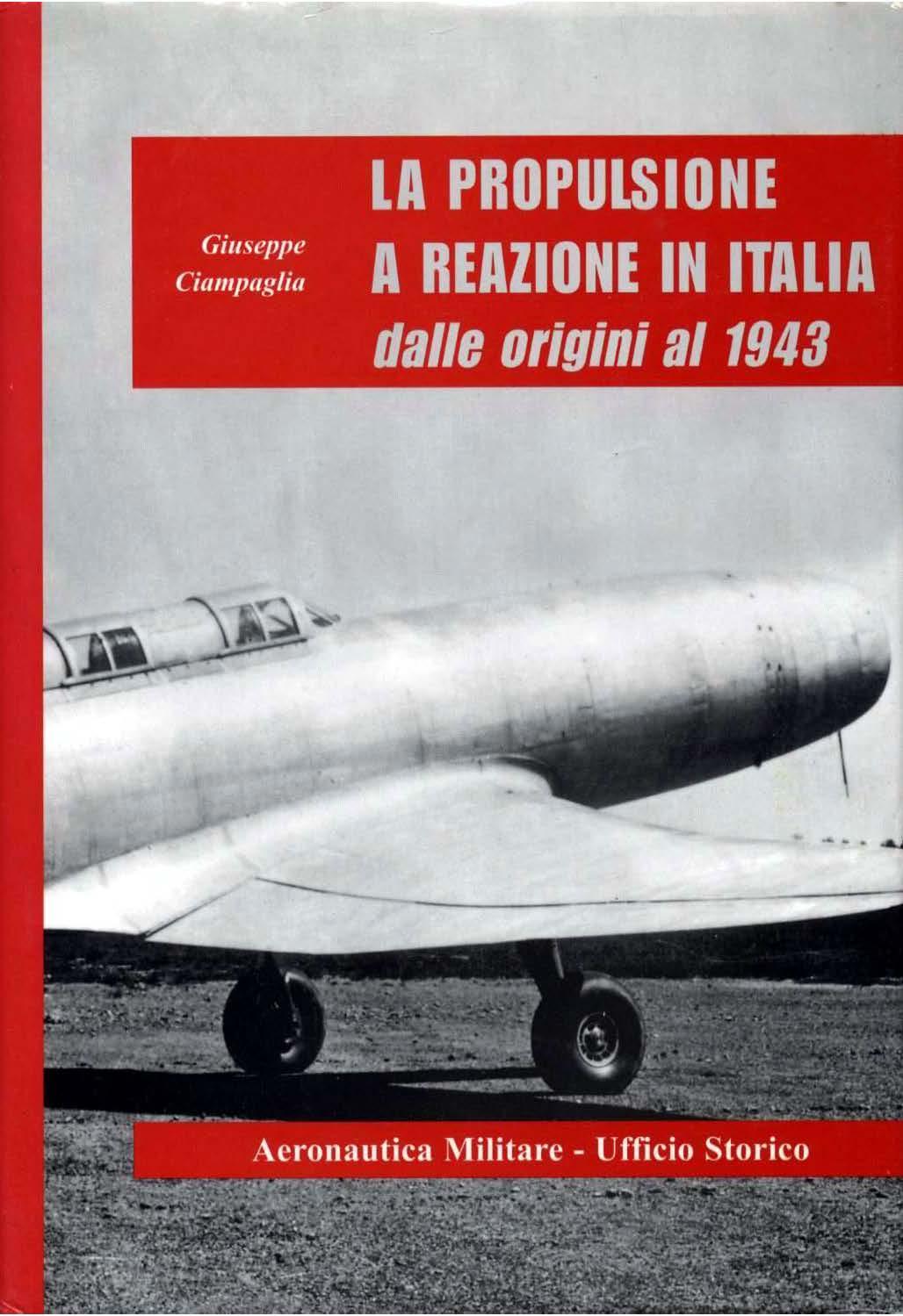

. Il 19 giugno 19~ una delega~ione di esperti aeronautici britannici, appartenenti alla MAAF (MedJterraneanAlltedAir Force), comandati dallo squadron leader A. F. Pickles, giunse in llalia presso il quanier generale delle forze britanniche a Casena, per iniziare sul territorio già occupalo dalle truppe alleate una missione tesa a detenninare con esattezza cosa fosse stato concretamente fatto di originale nel nostro Paese, durante quei lunghi anni di guerra, nel settore della propulsione a reazione m generale e dei rurboreanori per uso aeronautico in particolare.

L'indagine, protrattasi tra Guidonia e Roma fino al giorno 30 dello stesso mese. terminò con il ritorno in Gran Bretagna di tali esperti. il cui comandante stilo uno stringato resoconto finale nel quale erano tra l'allro evidenziate le seguenti considerazioni:

a) Il prototipo Caproni-Campini e gli impianti (propulsiYi) di progetto non meritano seria attenzione; è dubbio se l'efficienza propulsiva e termodinamica dell'impianto adottato presenti qualche miglioramento nspcno a quella di un classico dispositivo motore a scoppio-elica aerea. mentre le complicaziont cosu-uttive sono estese.

b) ln Italia non ci sono tracce evidenti di qualche lavoro significativo sulle turbine a gas aeronautiche.

e) L'impianto a reazione ausiliario del Reggiane Re. 2005 R è interessante come esempio di propulsore intubato. ma, nella fattispecie. sembra essere stato una soluzione provvisoria per la mancanza di un motore (aJtemarivo) da 2.000 hp.

Veniva inoltre avanzata la vaga tpotesi secondo la quale possibili sviluppi costruttivi relativi ad una turbina a gas progettata dall'ing. Secondo Campini potessero essere in ano nelle regioni del Nord ltabn ancora controllate dai tedeschi.

ln sintesi definitiva, quanto era stato fano m Italia nel campo della propulsione a reazione veniva considerato irrilevante.

Nei restanti mesi ili guerra e negli anni successivi queste stesse conclus1ont sarebbero rimaste come scolpite nella pie1.ra non solo per gli esperti aeronautici ed i dirigenti mrntari e politici anglo-americani. ma anche per larga parte dei loro corrispettivi i1aliani.

L'Italia. che tra il 1930 ed il 1935 era giunta a stabilire il 50% circa dei record mondiali del senore aeronautico ( 110 in totale). non aveva saputo dedicare, all'apparenza, tutta l'attenzione e le risorse necessarie alla realizzazione dei nuovi tipi di propulsori a getto. nl! poteva essere d1 grande conforto il fatto che. in questo spec1fico settore, paesi economicamente ed industrialmente più forti del nostro. come gh Stati Uniti ed il Giappone. avessero complessivamente fono anche meno.

Solo Germania e Gran Bretagna erano riuscite infatti ad ideare e produrre 10

INTROD UZI O IE

i

, --..1.· 0 gas aeronautiche cbe, già nel corso del conflitto. erano state sene le nuo, e Lw utOe . .

. ·d · tallate su diversi up1 d1 velivolo, tra cui , ouov1caccia mtercetton rapi amente 10s ti b · · M h Il i..1e ?62 da parte tedesca e Gloster "Metcor per que a ntann1ca, cssersc m1 1• •- • - 1 ffi • -e usate io combaltimento m maniera apprezzab1 mente e cace. per poter ess-., . d · I b I tecnici gennanic1avevano inoltre sapulo produrre in gran e sene .e ombe volanti Fieseler Fi.103 note anche come "V-1"', propulsc da pulsor~atton e le ben ù efficaci ..V-2'' che erano in realtà missili balis1ici dotati di moton a razzo a pro~rgoli liquidi. i~1eme a diversi alai tipi di proiettili-razzo ed aeromobili ugualmente dowti di apparati propulsori a reazione.

Anche l'Unione Sovietica era stata particolannente attiva nel campo della propulsione a razzo ed in quella dei motoreattori e degli statoreattori, menlre non era stata in grado di portare a compimeoto la costruzione di un adeguato turbogetto.

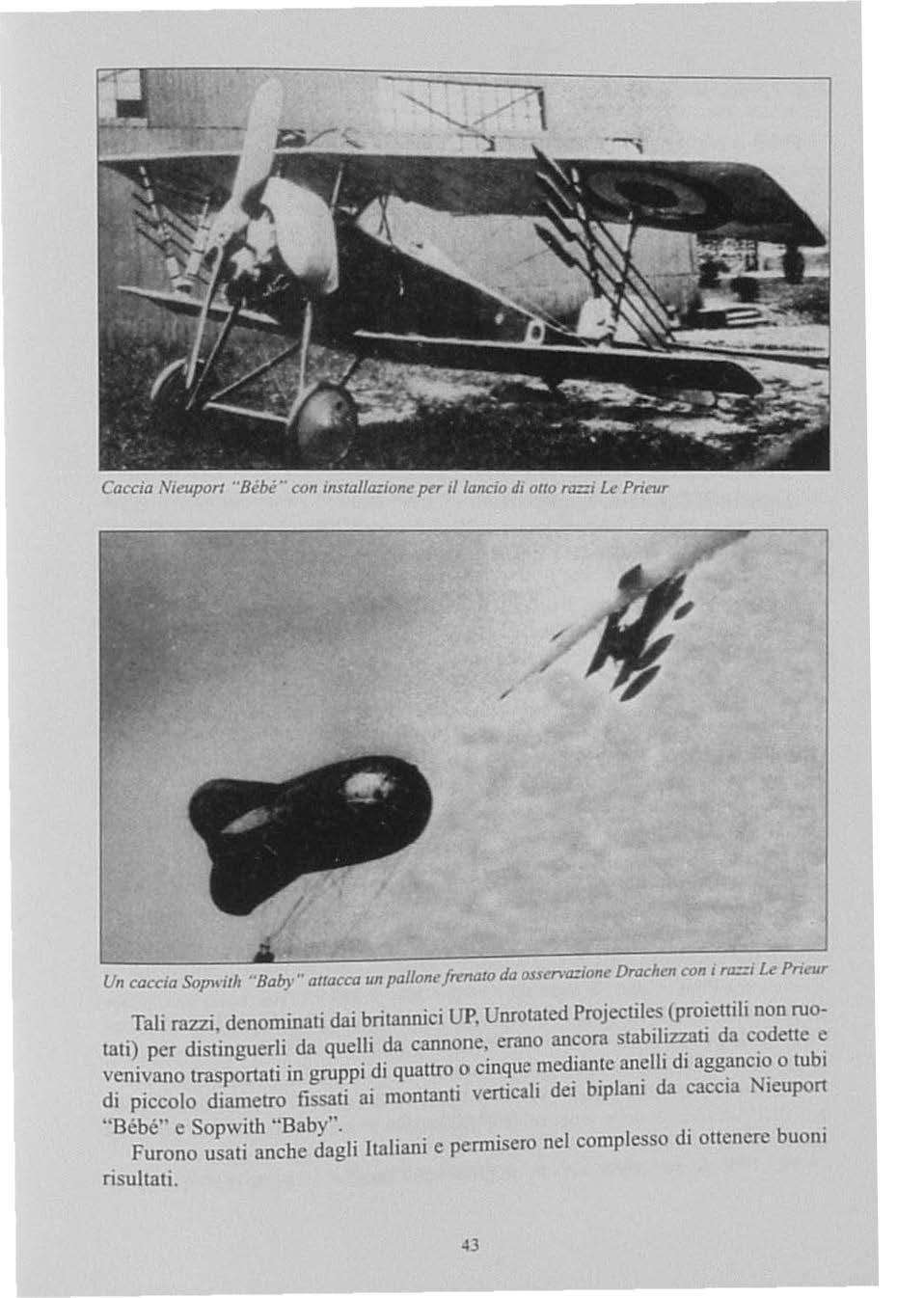

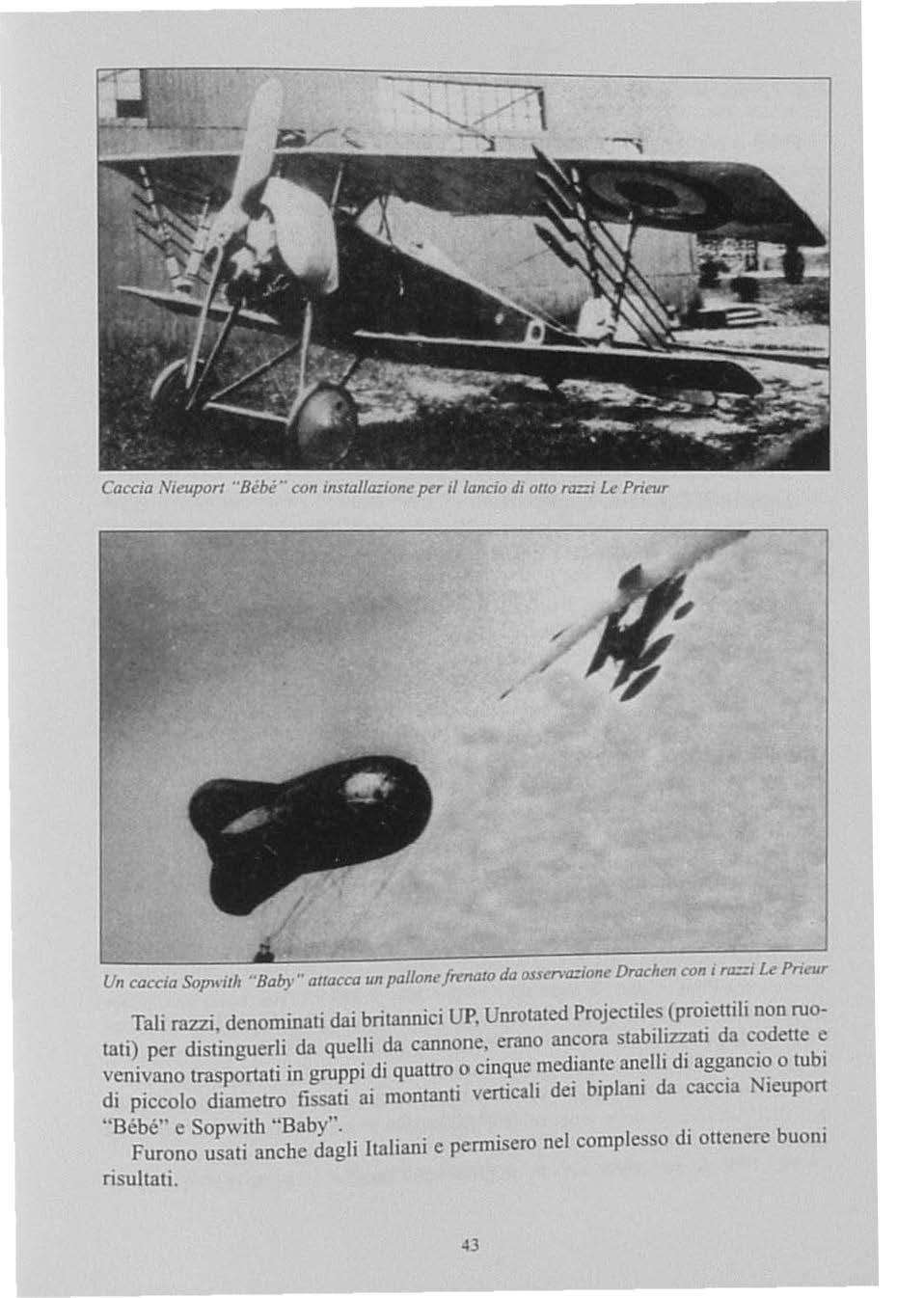

L'Italia non aveva invece fatto uso in combattimento dì alcun tipo di razzo d'artiglieria o aviolanciato, anche se questi ultimi erano stati già adoperati neJ corso della prima guerra mondiale sotto fonna di artifizi pirotecnici incendiari del tipo Le Prieur per anaccare e distruggere i palloni frenati austriaci d'osservazione del tipo Drachen, gonfiati con idrogeno.

La faùcosa ripresa del secondo dopoguerra del settore aeronautico italiano, iniziata ne, primi anni ·so e segnala dalla rapida e completa affermazione dei nuovi velivoli a geno, sarebbe avvenula solo grazie a materiali di volo prodotti su licenza bntannica, come i De Havilland "Vampire". o ceduci direuamente dagli americani. come I Repubhc F 84-G ed Fedi Nonh American (Canadair) F 86-E "Sabre", mentre sarebbero stnti imponau o costruiti su licenza i turbogetti Rolls-Royce "Nene" e "D~rweac" "da ~ta~I~ sui Fiat G.80 e G.82 progettati dall'ing. Gabrielli e sull Aerfer Saginano progettato dall 'iog. Stefanutti.

q~lche iUIJl~ dopo sarebbero stati prodonj sempre su licenza i turbogetti britanm~i ~nstol Siddley '.'Orpheus" e Rolls-Royce "Viper". che sarebbero stati adoperau sui due vehvoh d1 progettazione nazionale di maggiore successo· il Fiat G 9J ed ti Macchi MB. 326. · ·

Questa evoluzione Storica ha las · 1 · 1• 1 . . · • r . fi . eia O in mo ti a convm21one che scienziati e teemci Jta ian1 ossero stau sostanzialmente inattivi in questi campi specifici e non avessero saputo dare alcun seri .b ' ' ne. 0 contn uto aJI avvento della propulsione a reazio-

La realtà storica. mai considerala e . . . invece aspem notevolmente d. . htranata con la dovuta sistcmanc1tà, presenta risuhano assai più ricchi e 1vers1_c _e. PW: non essendo stati mai dclenninantì, Facendo solo qualche ~;:plessi di ~uelh ~ora nou_o prefigurati. intuitive ed ai semplic· 0 .cenno mtroduttivo relativo alle molteplici ipotesi 1congegni dei sec r ·· · fino alla ..Colomba" 8 getto di A h' d'0 1piu remou, che sarebbero retrodatabili va:"°'7 di Erone (sec.} a.C.), le m~:ta 1:oranto (43?-360 a.C.) ed alla "Olipila'' a sc1enufica, che furono condotte in I ~c_nccrcbe teonche dt sicura validita tecnicoalla ~e d~ll'800, mentre le prime r:,1 ; m~ue~co c8?1po, co_minciarono in realtà già lire dai pnm1 anni del '900. z:zaziom spenmen1ah furono compiule a par·

• • •

• . .

. .

8

Diverse altre iniziatjve furono panate avanti nei decenm successivi ed in panicolare nel corso della seconda guerra mondiale. anche se. nella maggior pane de, casi, non ebbero il tempo neccssano per essere messe definuivamentc a punto e non trovarono quindi una reale forma appljcauva.

Tuni I progetti in corso di sviluppo furono infatti totalmente cancellata dagli avvl!nimenti seguiti all'annìstizio dell'8 settembre 1943. tanto da essere rapidamente dimcnticau lasciando tra l'altro scarse tracce.

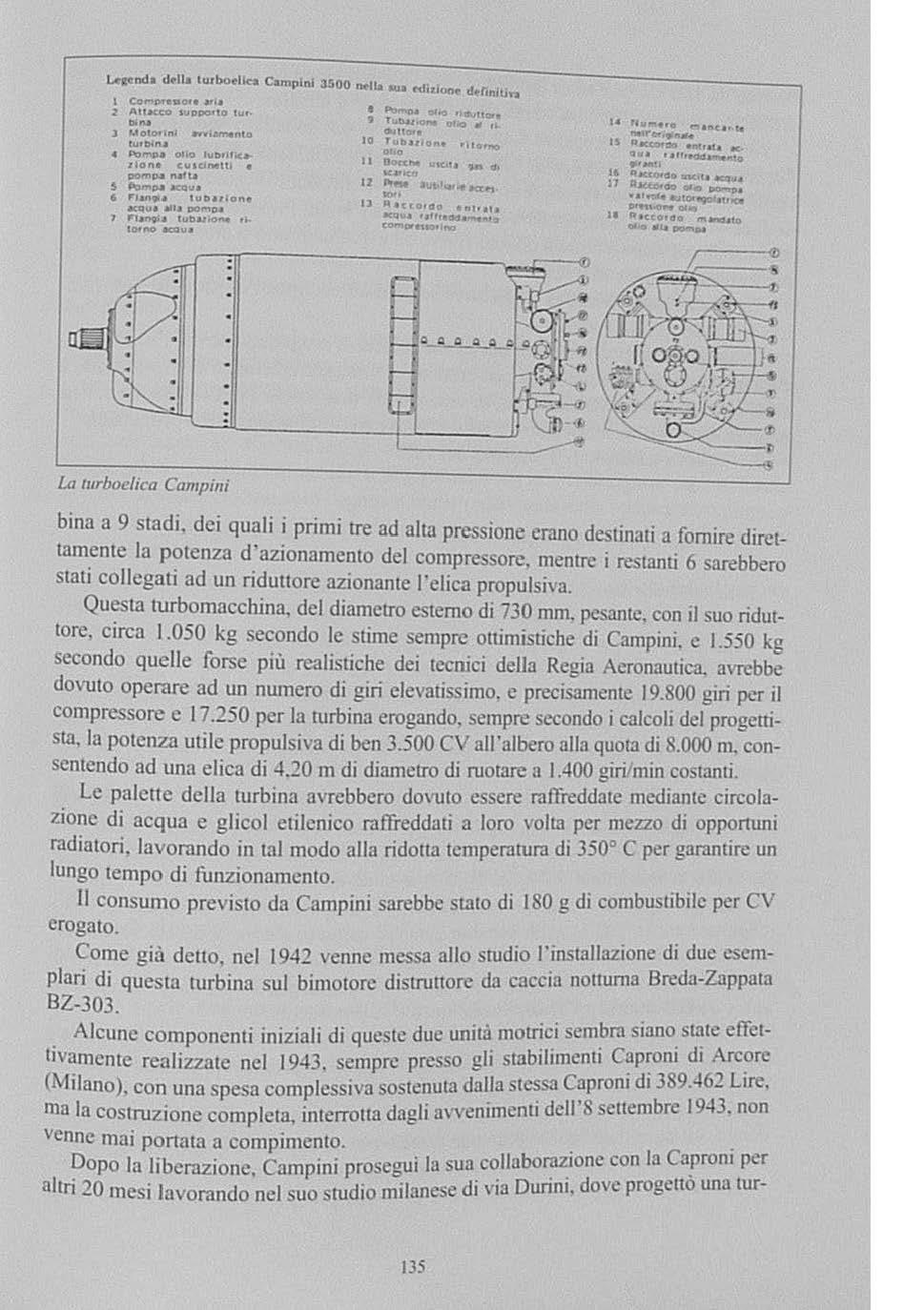

Per potere meglio comprl!ndere l'originalità e l'amponanza storica dei la\'ori sc1entific1 e tecnolog1c1 S\'Olti dagli italiana m questo specifico senorc, dovremo quindi descri\crc sinteticamente quanto da essa venne scopcno e realizzato tra la fine del XIX secolo e la fine della seconda guerra mondiale. dando nel contempo alcune sintetiche notazioni biografiche relati\'e a ciascun autore.

L'effcuiva ,alidità di tali contributi potrà inoltre essere giustamente apprezzata solo comparando per grandi lance il lavoro s\'olto dagli italiani con quanto venne fatto nello stesso periodo nel resto del mondo dai p1ù eminenti spi:cialisll strameri, limitando la relativa tranazaone ai soli perioda imzaali della propulsione aeronautica a gètto e della propulsione a razzo.

CAPITOLO I

FOR.\lE DIVERSE DI PROPLL IONE A REAZIONE

Le diverse fonne dì propulsione aerea s1 basano sulla nota legge fisica che vo sono il nome di Terzo Principio della Dinamica. detto anche d1 Azione e Reazione. che fu enunciato da sir Isaac Newton nel suo Philosopliiae 11atura/,s pnnc1p1a mothematica presentalo alla Reale Accademia d1 Londra il 28 aprile 1686 e pubblicato l'anno successivo.

Secondo tale principio. applicato al caso pan1colare del volo, un aeromobile ed un razzo possono muoversi rispettivamente nell'atmosfera e nello spazio se sono entrambi m grado d1 proiettare all'esterno, in d1reZ1one opposta a quello del movimento e con adeguata velocità, una detcnninata massa d1 aria e o gas combusti. La grandezza della spinta propulsiva prodotta nell'unità di tempo è, nella realtà applicativa concreta di un gas fuoriuscente da una camera chiusa attraverso un ugello di scanco. funzione della somma d1 due d1sunti prodon1 faru tra quallro diverse grandezze fisiche la massa d'aerifonne spostata moltiplicata per la ,elocità assoluta ad essa conferita, più la differenza di pressione esistente tra I gas in uscita e !"ambiente esterno moltiplicata per la sezione d'uscita del geno

In realtà rut11 1 propulson aeronautici fino ad oggi utihzzau operano sul princ1p10 dJ azione e reazione, sm se sono basau sulla rotazione d1 un'elica av" itamesi nclrana posta m movimento da un motore altematJ\O o da una rurbma. che sulla eiezione di un geno di gas d1 scarico effettuata attraverso un ugello.

Questa seconda fonna d1 propulsione puo essere moltre reahuata in moltephc1 fonne s1m1h tra loro quali quella del reanore puro. del pulsoreattore. della turboventola o dello statoreattore, tutte basate sull'uso d1 ana prelevata dall'esterno. oppure mediante quella del razzo. che è diversa dalla precedente poicht: tutta la matena elaborata viene trasportata nell'interno del razzo stesso senza alcuna ulteriore captazione dall'esterno

Altre forme propulsive a reazione sono state moltre solo proposte ed a volle anche sperimentate ma non attuate

A tale smteuca classificazione fa nscontro una nomenclatura, consolidata dall'uso, non propnamente adeguata

ln particolare per propulsori a gcllo Get) s1 dovrebbero mtenderc sia quelli basali su sistemi del tipo compressore-turbina. che I rozzi

Avendo tunn,ia a disposizione un nome d'uso stoncamente consolidato per questi ulum1 (rockets). che sono chiamali anche endoreanori, useremo correntemente il tennìne d1 getto Uet) esclusi,amcnte per i \an tipi d1 reatton a captazione d'ano esterna

11

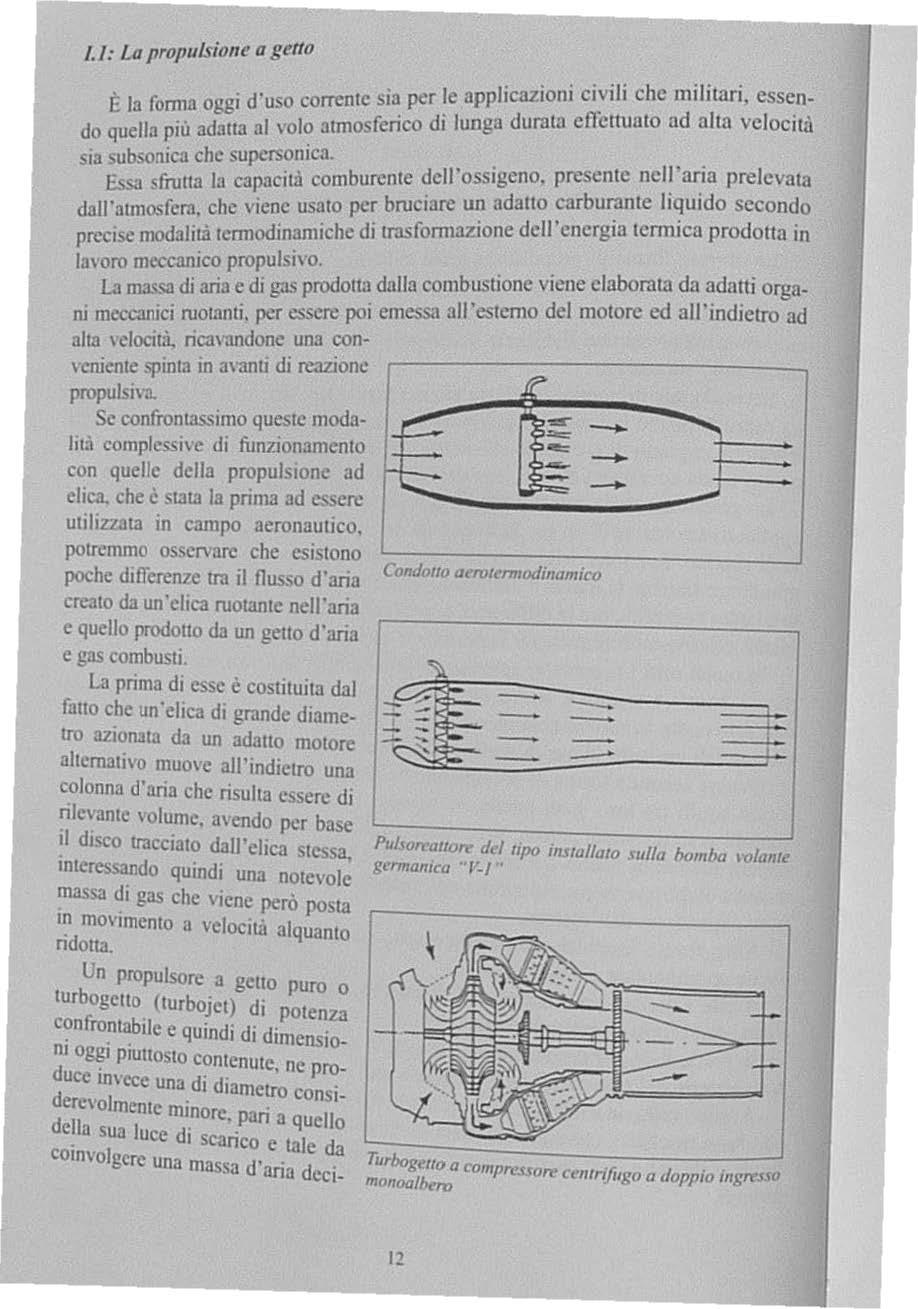

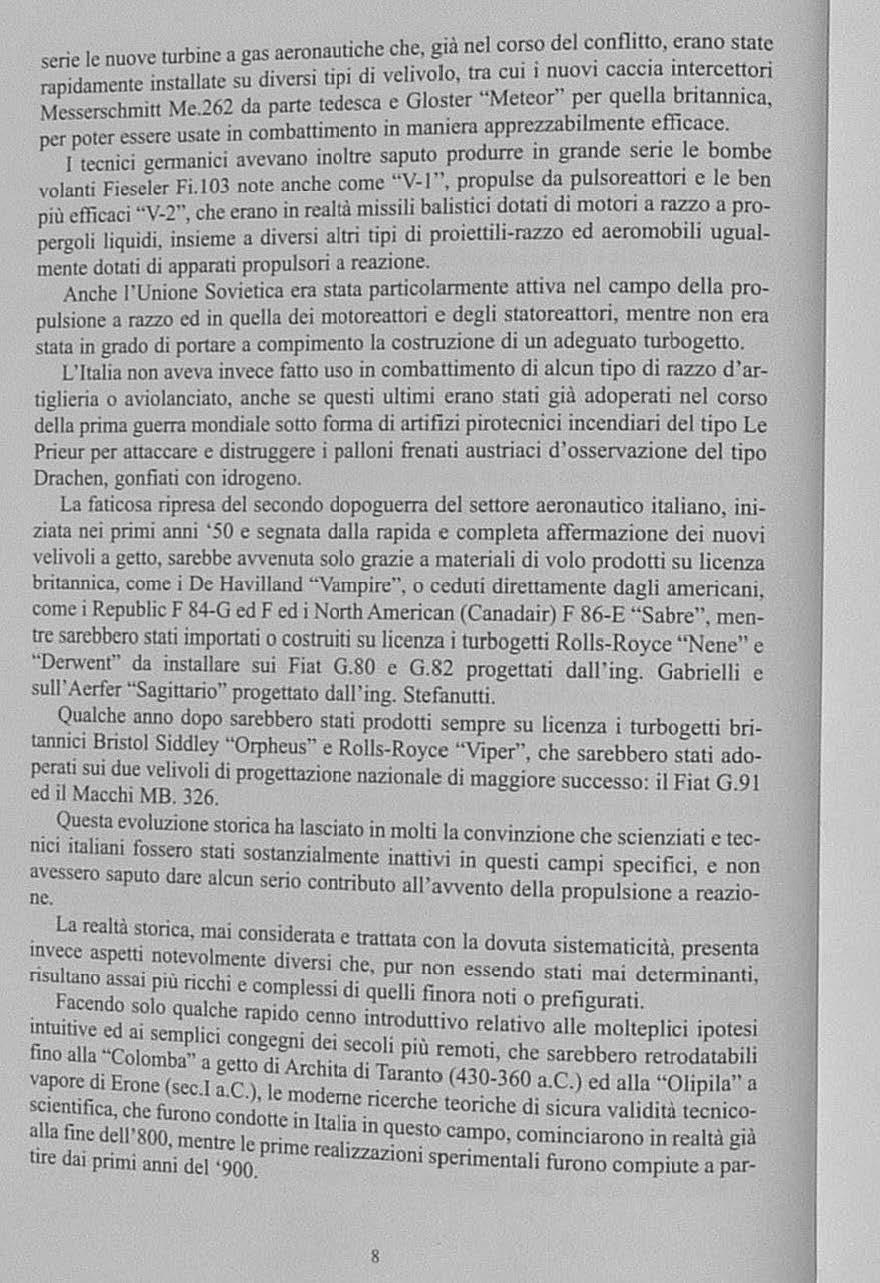

J. I: l a propulsi01w a ge" o

È la fonnn oggi d"uso corrente sia per le applicazioni c1, ili che militari, essendo quella più adana al ,olo atmosferico d1 lunga durata ctTertuato ad alta vclocnà ~ia ,ub:-onica chi: su['(!rso111ca !!.,sa ~frutta la capacita comburente dcfl'oss1geno. presente ncll ·ana prelevata dall'atmosfora. che nenc usato per bruciare un adatto carburante liquido secondo precise modahl.à termodinamiche di trasfonna71one dell'energia tcnnica prodotta in la,oro meccanico propuls1,·o.

La ma.~"1 di ari.i e di gas prodotta dalla comblliillonc viene claborot.a da adatti organi meccanici ruotanti. per e:·scn: poi emessa all'esterno del motore ed alr1nd1etro ad alto ,dootà. rica,'31ldone una con,-cnicnre ~inia in avan1i di reazione propul,l\a

Se confron1ass1mo queste modahta complessi\ e di funzionamento con quelle della propulsione ad elica. che è s1a1.1 la prima ad essere utilizzma in campo aeronautico. pom:mmo os,cnare che esistono

poche dilTerenze 1m il nu!>.,O d'aria Condouo U(,V/"71/0<lit1amir:o cre:110 da un'elica ruotante nell'aria e quello prodotto da un geuo d'aria e ga.~ combusti. /

La prima di css1: I! costituita dal , fi h

1:1:~1 e utn'edlica dr grande diame-

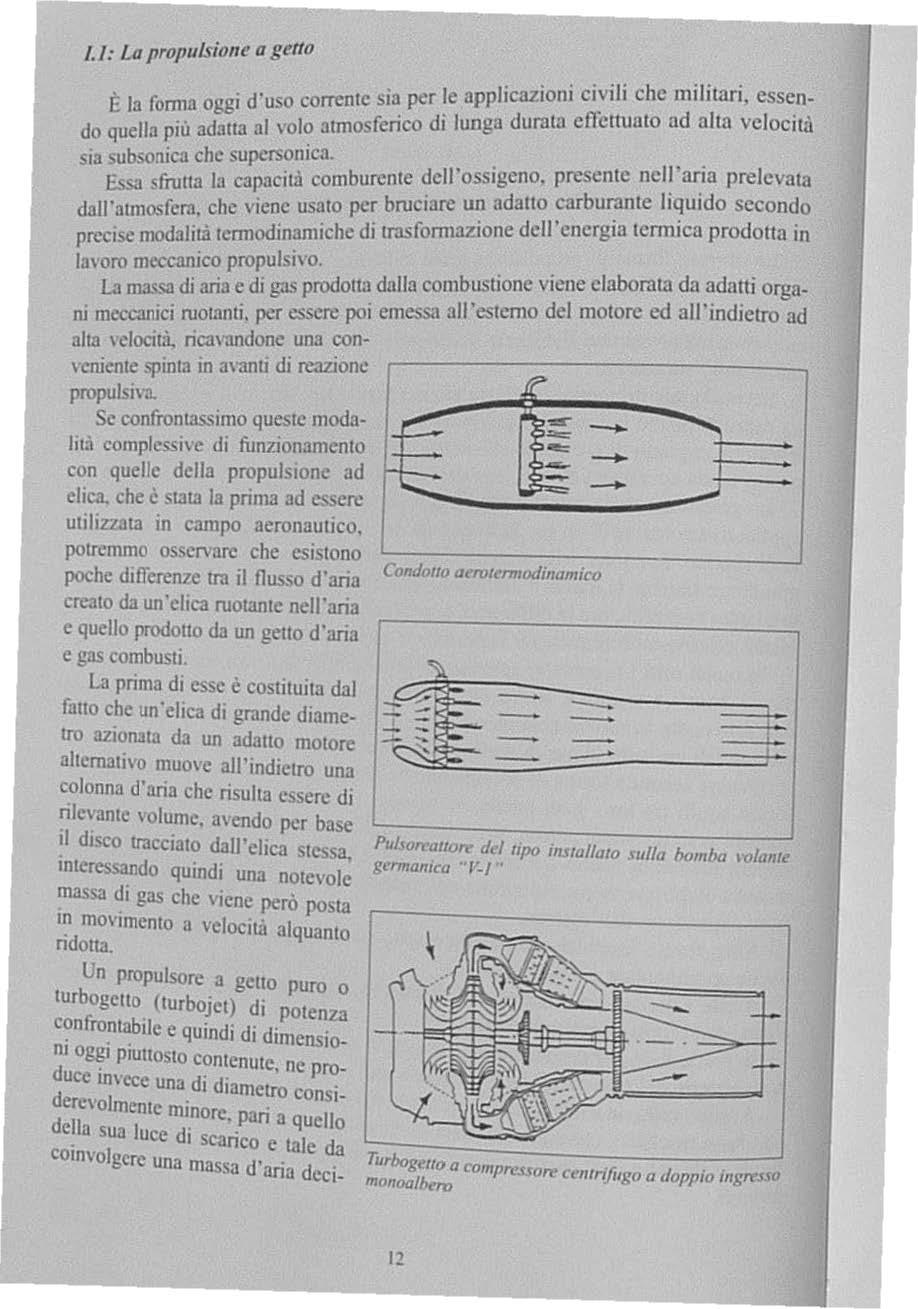

003 a a un adauo motore -

aJ1crnativo muo,c all'indietro una -c_olonna d'aria che risuha e:.serc di

~le~'ante ,olume. a\'endo per base l !1 di,co lr:Jccialo dall'elica stessa. Pul<orrallun.• dd llpo msrollaro s11/la bombo ,vl,1nt•• m1cres:.ando · d" g,·111,amc-a "T'..J • qum 1 una note\'ole massa ~1 gas che , iene però posta •~ mo\'lmen10 a vefocnà alquanto ndoua.

Un propulsore a gcuo puro o turbogetto_ {turbojet) di potenza c?nfron1ab1le e quindi di d' , .nr. 1mens10ogg1 p1u110:.10 contenute ne duce imcc1.: una d" d" . prodere, ohnen1c I iame~o consid Il minore. pan a quello e_ a sua luce di scarico è !aie d coinvolgere una massa d' - _a 77i~11r;bo:g::.:11;:o:-=a:--:,=.o-,,-=-= ---------_j . . ana dcci- monoalbero rpr. uore, ,·mrifi,go a doppio mgn•5w

-

=--:::::::::::-----===-=--

= ~i

-==

I

12

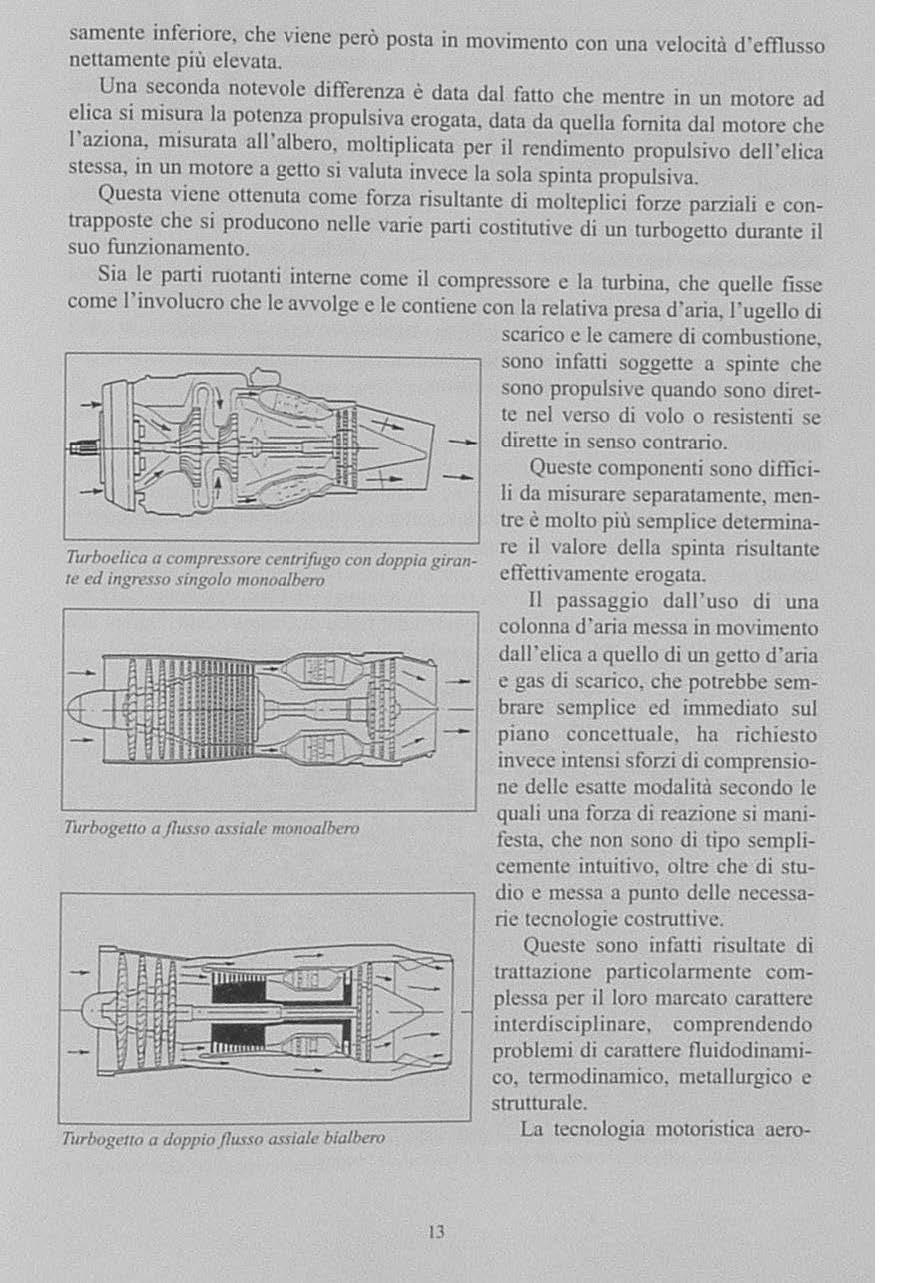

samente inferiore. che viene però posta m movimento con una velocità d·emusso nettamente più elevata.

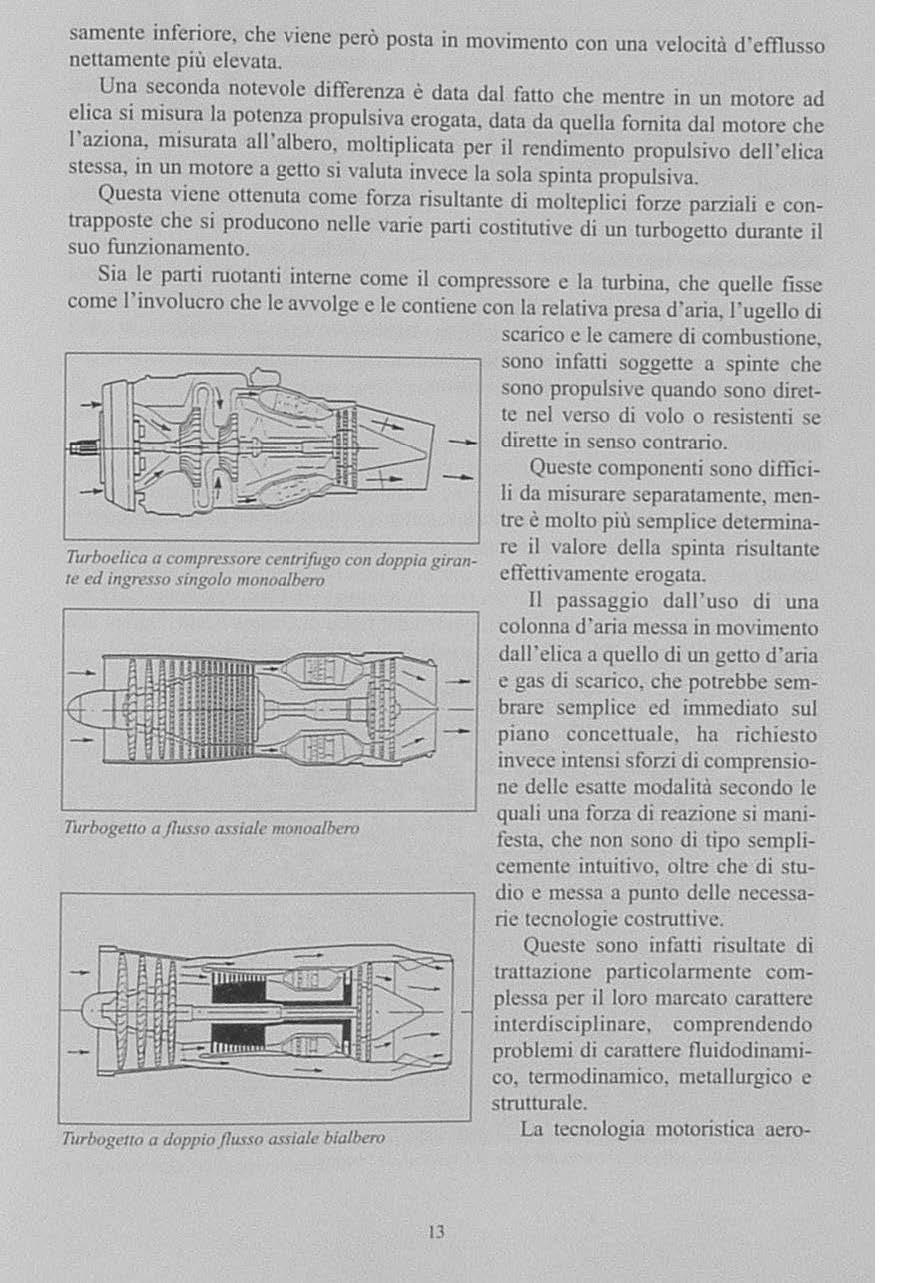

Una seconda notevole differenza e data dal fauo che menlrc m un motore ad elica si misura la potenza propulsiva erogata. data da quella fornita dal motore che I'az10na. misurata all'albero. moltiplicata per il rendimento propulsivo dell'elica stessa, in un motore a getto si ,aiuta invece la sola spmta propulsiva.

Questa viene ottenuta come forza risultante di molteplici forze parziali e contrapposte che si producono nclJe , arie pani costitutwc di un turbogetto durante 11 suo funzionamento.

Sia le parti ruotami interne come il compressore e la turbina. che quelle fisse come l'involucro che le avvolge e le contiene con la relativa presa d"aria, l'ugello di

scarico e le camere di combustione. sono infam soggelle a spante che sono propulsive quando sono dirette nel verso dt volo o res1stent1 se dt.rette in senso contrario.

Turbocfit:a 11 i:omprcs.<ore Ctntrifugo co11 doppia giro11,., t•d Ìllgn.·uo Hngolo monoa/b(-ro

Qucs1e componenri sono difficili da misurare separatamente. menU'C è mollo più semplice dctcnninare il \alore della spinta risultante effetti\ amente erogara.

Turbogl!lto a flus.~o ru·11all' mo11oalb.-ro

Turbug,•110 a doppio jlm.m a.niah• biulbero

li passaggio dall'uso d, una colonna d ·ana messa m mo, imento dall'elica a quello di un getto d'aria e gas d1 scanco. che potrebbe sembrare semplice ed immediato sul piano concclluale. ha nchiesto m, ecc mtcns1 sforzi d, comprensione delle esatte modalità secondo le quali una forza d1 reazione s, manifesta. che non sono di tipo semphccmentè intuitivo, oltre che di studio e messa a punro delle necessarie tecnologie costrut11vc.

Queste sono mfatti nsullarc di 1rn11az1one particolarmente complessa per ti loro mnrca10 carattere mtcrd1sc1plinare, comprendendo problemi d1 carattere flu1dodinamico. 1ennotlinam1co. metallurgico e strutturale

La 1-:cnolog10 motoristtcu acro-

13

Ti,rll«lic:a a flusso =tale bio/Mro

nautica ha impiegato infatti più d1 quarant'anni per passare dalle prime ipotesi teoriche sulle turbomacchine. che "ennero fonnulatc dai primi studiosi di tali problemi, attivi già alla fine del XIX secolo. alla effettiva messa a punto dei primi propulsori a turbogetto realmente funzionanti.

Solo in questi ultimi decenni s1 è poi giunti a poter determinare a piacimenio sia la grandezza della massa d•ana e gas trattata che l'entità della sua "elocità d'eiezione. grazie all'uso delle moderne turboventole (rurbofan), le quah possono muovere masse d'aria molto grandi a ,·elocità d'effiusso nenamente più elevale di quelle fornibili da un'elica libera.

1.1: La propuMone a ra;.:,o

L'utilizzazione dell'altro fondamentale sistema d1 propulsione a reazione è mvece iniziata. oelle sue forme più semplici dì artifizio pirotecnico. in tempi assai p1u remoti.

Il primo impiego militare noto dei razzi fu effettuato m Cina nell'anno 1232 nel corso delrassedio portato dai Tartari. guidati dal figlio di Gengis Khan. Ogdaì. alla cinà di K'ai Fung Fu (Piang-King), capitale della regione dello Honang.

Du~ ddl'ucct'/Jo rrz::.o trauo dal testo di Gio,-a11ni do Fontana

14

I Cìoesì riuscirono inizialmente a respingere gh assedianti grazie al lancio di rudimentah bombe esplosive ed all'uso di "frecce di fuoco". ossia normaJi frecce propulse da piccoli razzi.

L'uso dei l'ID'.Zi giunse poi in Europa grazie agli indiani ed agh arabi

In Italia ì proieuìh-razzo vennero utiliuati dai genovesi nel corso della guerra contro I vcneziam del 1379 in occasione dell'assedio di Chioggia, durante il quale con ìl tiro dì questi ordigni da pane degli auaccantì venne danneggiata una torre e furono anche incendiati alcuni camminamenti proteui da te1101e d1 legno.

Il primo trattato europeo sui razzi, con la p1u antica rappresentazione grafica apparsa nel nostro continente di vari ordigni di questo upo e delle relative attrezzature di lancio. risale mvece al 1420 e compare nel manoscrino dell'ingegnere italiano Giovanni da Fontana conservato nella Staatsbibholhek di Monaco di Ba\lcra

In esso , iene ad esempio rappresentato un modello d1 razzo aJato avente la fom,a di un uccello. che emene un geno propulsivo caudale ed è inoltre dotato di baccheua stabilizzatrice postcnore.

Anche Leonardo da Vinci c1 dà la rapprl!Sentaz1one dì un razzo incredibilmente moderno. perché corredato di suibìlizznton postcnori con bordo d'attacco a freccia e dotato anteriormente d1 un cappuccio balistico ogi\ale rotante nspeno al corpo interno del razzo stesso grazie ad un sistema di sfere simile a quello degli attuali cuscinetti. che sarebbe stato posto in rotazione grazie alraz1one dell'ana su nenature elicoidali esterne presenti sul cappuccio stesso. in modo da ottenere un ulteriore effeno di stabilizzazione giroscopica

Il proi<'1ri/,...ra=o J, uvmarrfo da linc, 15

Nel 15-lO a \'enezia, fu stampato un altro interessante testo di antica arte pirotec~ica uali~a intitolato De la pirothecnia senno do Biringuccio Vannoccio.

Un altro importante teorico e sperimentatore del concetto di propulsione ottenu18 mediante la reaz.rone di un gcno di gas uscente da un recipiente chiuso fu Jacob Wrllcm Gravesande. docente :ùJ'univcrsità olandese cli leiden nel I720, il quale non disponendo di alcW10 macchina adatta al volo, u11lizzò 1ale fonna propulsh per muovere un carro a ruote producendo vapore all 'in temo di un recipiente sfenco meiallico fis:;a10 sul pianale ed eiettandolo ,·crso l'es1cmo mediante un condot1O tubolare opportunamenre confonnato.

Anche un contemporaneo italiano d, Newton, Giovanni Branca, architello dclJa Santa C.asa di Loreto. propose, nel libro le machine, 1•0/ume 11uol'o e di molto ani_/ìcio da fare_ t!_/feuì meraviglios~ del l~29. di utilizzare lo stesso vapore per far gira~ re la pale d1 una turbina ad :121one ncavando lavoro meccanico utilizzabile indus1rialmentc.

Un disposilivo funzionante secondo lo schema ideato dal Branca è conservato Londra presso il Bnrish \tuseum. a Que::.10 elenco potrebbe allungarsi ancora considerevolmente.

16

CAPITOLO 11

IPOTESI

ED ESPERIMENTI TRA

FINE ·800 E PRIMI '900

Fino dalle sue origini l'intero processo d1 sviluppo della propulsione a reaz10ne s1 è comunque avvalso esclusivamente delle idee innovative e delle proposte costruttive fonnulate da un numero assai ristretto d·individui, 1 quali operarono quasi sempre in maniera autonoma. elaborando idee e formulando proposte che dovenero scontrarsi spesso con il pervicace scenicismo e lo scarso suppono morale e materiale dei loro contemporanei.

Il.I: I precursori italia11i

In Jtalia i primi specialisti interessati alla propulsìone aeronautica a reazione cominciarono ad operare con un approccio di tipo scientifico. sistematico ed efficace, solo verso la fine del XIX secolo, quando. con la disponibilità dei primissinu motori a vapore. elettrici o a scoppio realmente funzionanti. fu possibile scegliere il tipo di apparato motore più semplice e leggero da installare sui soli mezzi aerei allora in uso: i palloni aerostatici. che presto cambiarono forma da sferica ad affusolata per diventare dirigibili.

Enrico Forla11i11i

l contributi teorici e le realizzazioni costruttive di questo insigne precursore delle scienze aeronautiche sono poco ricordau dalla pubblicistica contemporanea, non solo aJI'estero. per la scarsa diffusione della nostra lingua. ma anche in haha.

Nato a Milano il 13 onobre 1848. frequentò l'Accademia Militare di Torino lasciandola nel 1870 con il grado d1 tenente del Genio. .

Nel I 877, precedendo di quasi due decenru gli analoghi esperimenti effettuati negli Stau

Uniti da Samuel Pierpont Langley con I suoi modelli volanti denominali ..Aérodrome", egli riusci a far volare un modello di elicottero propulso da un motore a vapore che, n Milano.

17

d commissione di scienziati, si sollevò verticalmente a 13 m d'altezza. davano a una d 1. d' .. :\Ilo sperimentatori: \'Cnne assegnata una me ag 1a oro come tang1b1le ricono'-Cimento ufficiale.

- In st:guito, avendo conseguito I~ laure~ m mgegnena pr~s~o il Polite_cnico di Milano, lasciò il si:rvizìo m1hwre altl\O e divenne dappnma dmgente e qumdì proprie1ario dello fabbrica del gas d1 Forlj. . . .

Disponendo in tale sede d1 un'attrezzata officina m_e~camca ~ote dedicarsi con maggiore lena alla realizzazione prauca der suoi moltephc1 progetti aeronautici. tanto che nel 1885 cos1rui un modello di aereo monoplano dotato d1 ali arcuate con profi. lo mpianta di upo fulcifonni: di 2 m d'apertura. rinforzate da nervature in legno e conct:nunlmente simili a quelle disegnate da 0110 Lilienthal per i suoi libraton.

Esso pote, a essere lanciato in aria utilizzando un carrello a 4 ruote fissato alla fusoliera c posto m movimento su una rotaia d1 lanc10 costituita da due fili d'acciaio. opportunamente tesi e pnrnlle.h Ira loro.

L'impianto propulsi,,o del modello era costiruito da due razzi caricau con 200 g di polvere pirica. che erano stati solidamente fissati alla fusoliera del modello stesso.

La spinta propulsirn 011enuta, pan ad I kg. riuscì ad accelerare il piccolo veh\'Olo fino ad una \'elocita d1 12-15 m s facendogli compiere un volo libero dt circa 180 m.

l dicortuo (N I) I' 1· ,,___, . e auto razzo n.,3,. d· ~fNSUio11 • d. s 1"· 1 Enrico F. l < 1 torio della Sciim::a d I or amni co,, le altre s11c rea{i;;;:a=ioni allo e 1928 a Firenze 18

A seguito d! tali espe~m.enti Forlanini elaborò precise teorie sulla navign.zione aerea nelle reg1oru supenon dell'atmosfera, giungendo ad ipotizzare il volo nello spazio ~osm1co.~ed1~n_te razzi utilizzanti idrogeno come combusiibile liquido contenuto 10 appositi rec1p1enh a pareti doppie 1solan11, simili ai moderni vasi Dewar.

L'assoluta mancanza ~i uni~ motrici a combustione interna, capaci di far stacdal suolo una m~cch1~a pm pesante dell'aria, rese questi progetti del tutto furunb1h, tanto che negh anOJ successivi Forlanini volse I suoi interessi verso i mezzi più leggeri dell'~a realizzando i suoi beo noti dirigibili, seguitando però a manifestare un concreto mteresse per tale tipo di ricerche.

Forlanini scomparve a Milano il 9 ottobre 1930.

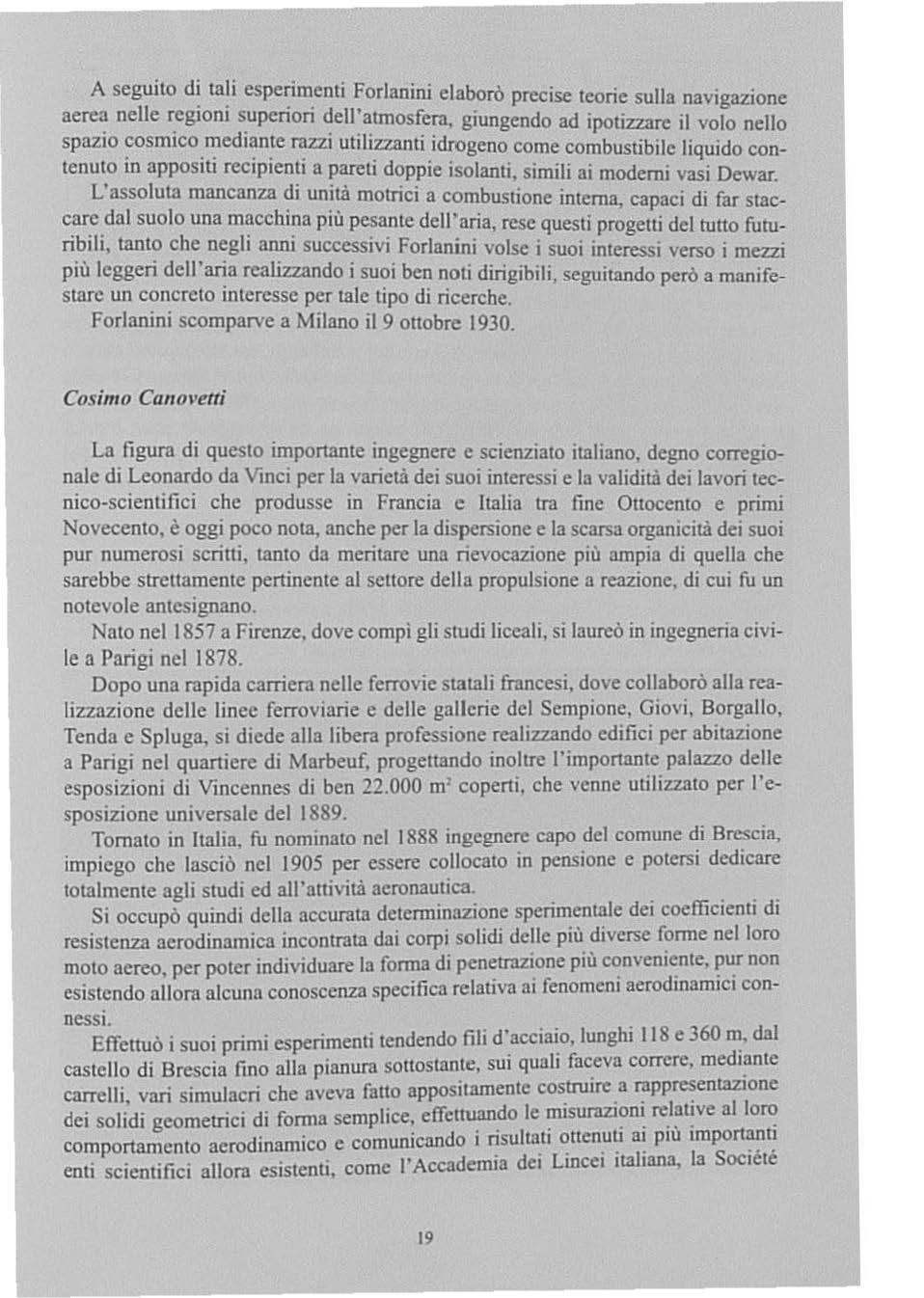

La figura di questo imponante mgegnere e scienziato italiano. degno corregionale di Leonardo da Vinci per la vanelà dei suoi mteress1 e la validilà dei lavori tecnico-scientifici che produsse in Francia e Italia tra fine Ouocento e primi Novecento, è oggi poco nota. anche per la dispersione e la scarsa orgamcnà dei suoi pur numerosi scritti, tanto da meritare una rievocazione p1u ampia d1 quella che sarebbe strettameme pertinente al settore della propulsione a reazione. di cui fu un notevole antesignano.

Nato nel 1857 a Firenze, dove compi gli studi liceali, si laureò in mgegnena civile a Parigi nel 1878.

Dopo una rapida carriera nelle ferrovie statali francesi, dove collaborò alla realizzazione delle linee ferroviarie e delle gallerie del Sempione, Giovi. Borgallo. Tenda e Spluga. si diede alla libera professione realizzando edifici per abitazione a Parigi nel quartiere di Marbeuf. progenando inoltre l'imponan1e palazzo delle esposizioni d1 Vincennes di ben 22.000 m coperti. che venne utilizzato per l'esposizione universale del 1889.

Tornato m Itaha. fu nominato nel 1888 ingegnere capo del comune di Brescia, impiego che lasciò nel 1905 per essere collocato in pensione e potersi dedicare totalmente agh studi ed all'amvilà aeronautica.

S1 occupò quindi dello accurata determmaziooe sperimentale dei coeffic1enu di resistenza aerodinamica incontrata dai corpi solidi delle più diverse forme nel loro moto aereo. per poter individuare la forma di penetraZ1one più conveniente, pur non esistendo allora alcuna conoscenza specifica relativa ai fenomeni aerodtnam1c1 connessi.

Effettuò I suoi primi esperimenll tendendo fili d'accia~o. lunghi 118 e 360 ~- dal castello di Brescia fino alla pianura sonostnnte, sui quah faceva correre. med1~nte carrelli vari simulacri che aveva fatto appositamente costruire a rappresentazione dei solidi geometrici di forma semplice, cffetruan~o le ~surazion~ re_lauve al lo~ comportamento aerodinamico e comunicando I ~sultau ottenuti a~ più 1mponan~ eou scientifici allora esistenù, come I'Accademta dei L10ce1 1tal1ana. la Soc,éte

Cosimo Ca11ovetti

19

d'E 'nt fmnc""e e la Smitbsonian lns1iru1ion s1arunitcnsc. ricevendo ncourageme e ""' • • numerosi attestati di riconoscimento e finanz1ament1 in danaro.

Ripetè tali esperimenti lra Bruna1e e Como usando un cavo ~es~ dt ben _700 m dì lunghez:za ed m Val •assina. ollenendo suss1d1 anche da banche 1tahane ed 11 premio Santoro dall'Accademia dei Lmce1. u suo in1ere~e per tu attivita aeronautiche. che erano allora considerate una semplice attiYità sponi,·a pri,a d1 seri contenu11 scientifici e~ in1ellet~alì. _era tuttavia iniziato già a partire dal 1883-1884. quando era ancora m Francia e I epopea del \'Olo con i palloni dirigibili era appena agli inizi

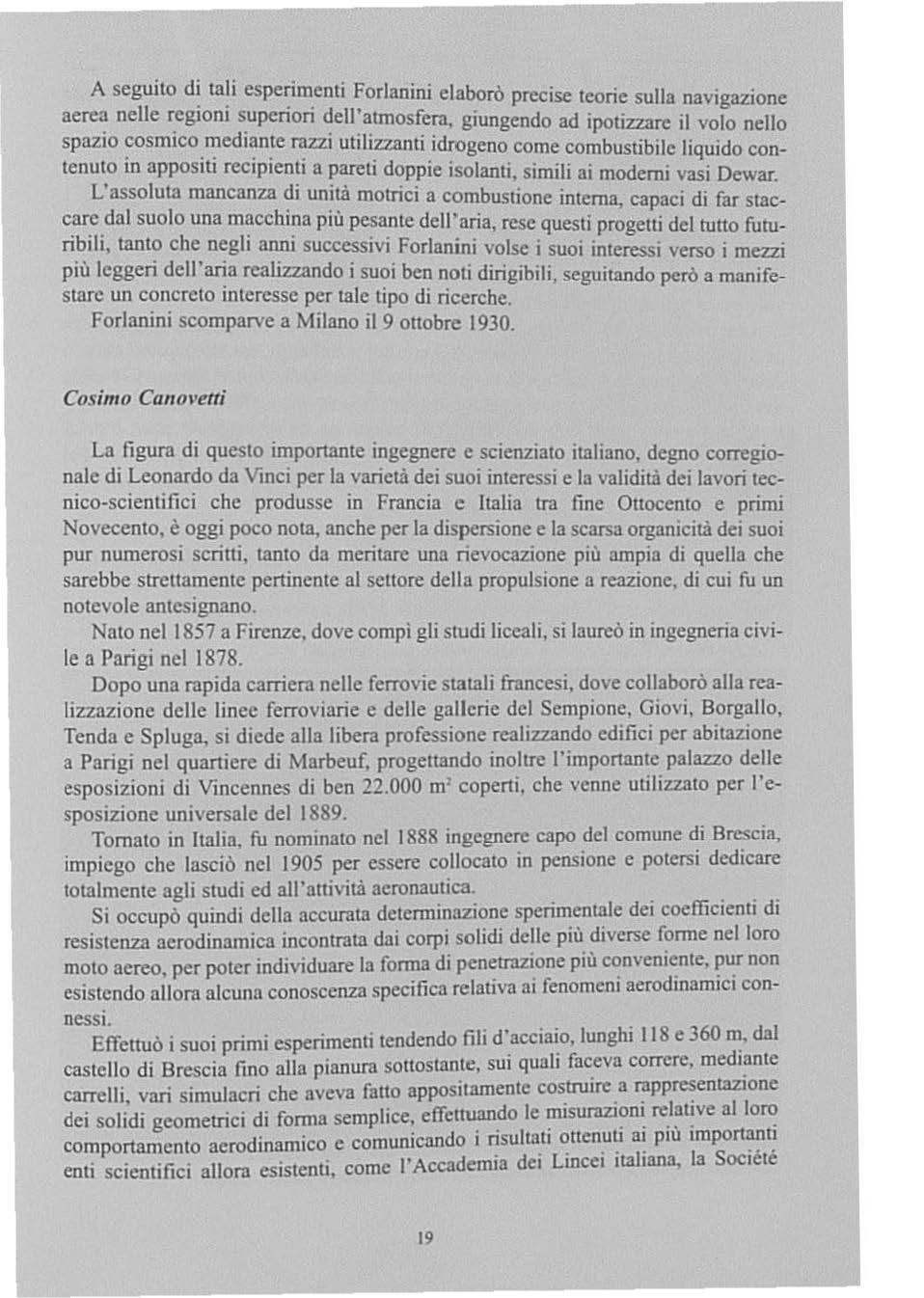

Cano\'ctti, che conseguì anche l'equirnlcntc dì una laurea in ingegneria aeronauuca d'alloro presso la Scuola Superiore d'Aerostatica di Parigi. e,à stato infatti attrano dallo studio dei problemi propulsn·1 connessi con l'uso delle nuove aeronavi. avendo assistito ai rela1ivi esperimenll condotti dai fratelli Gaston ed AJbert Tissandier.

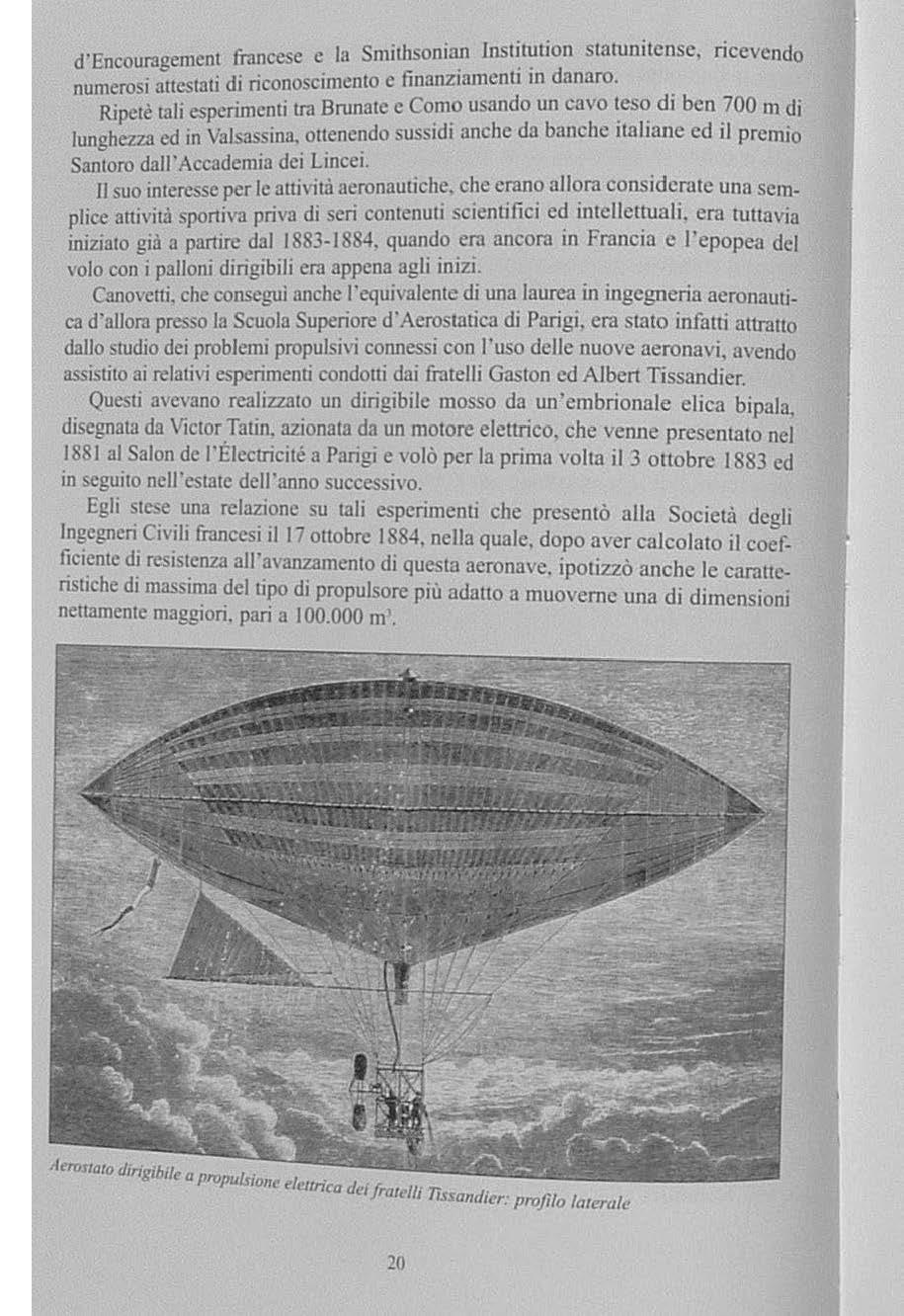

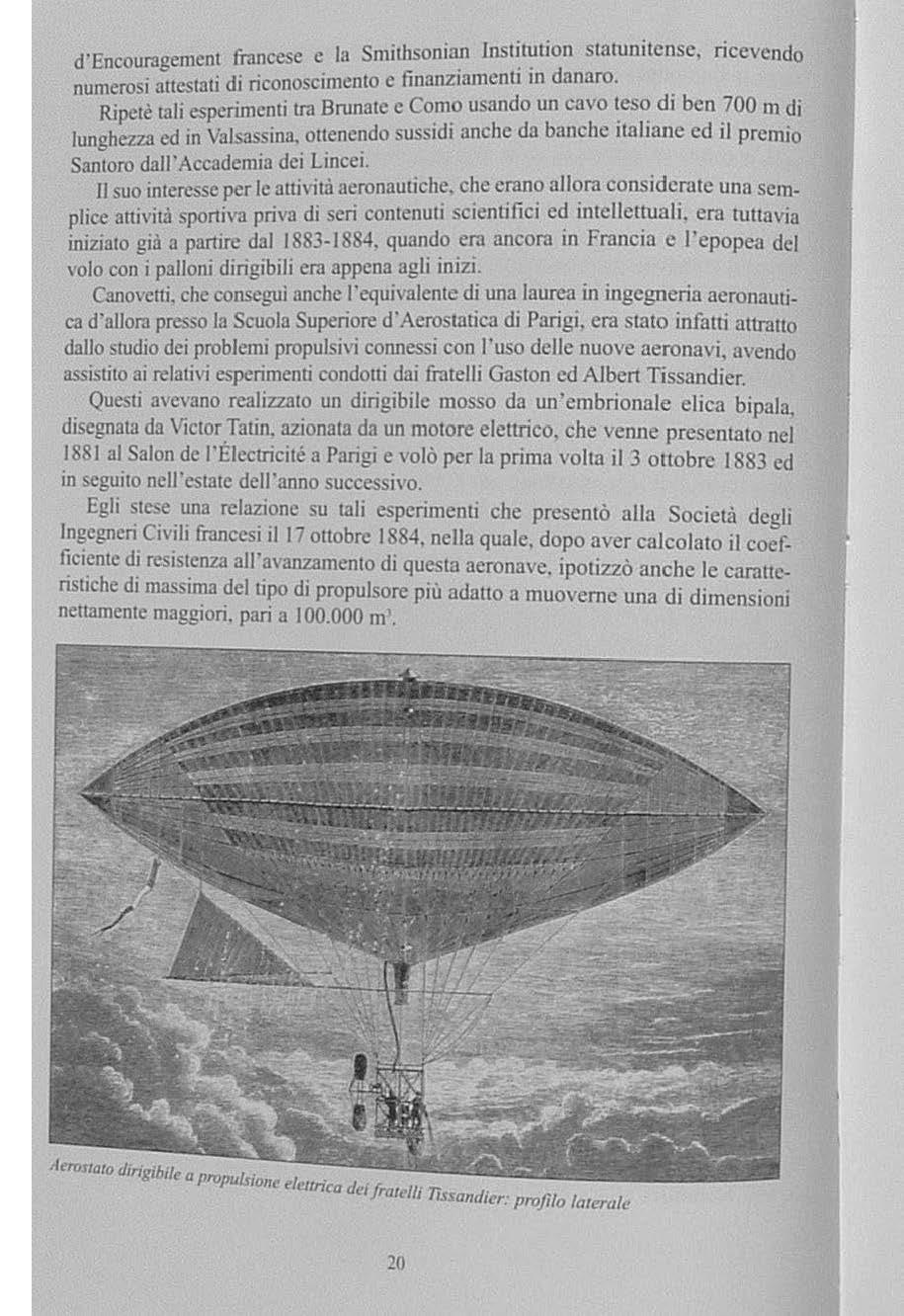

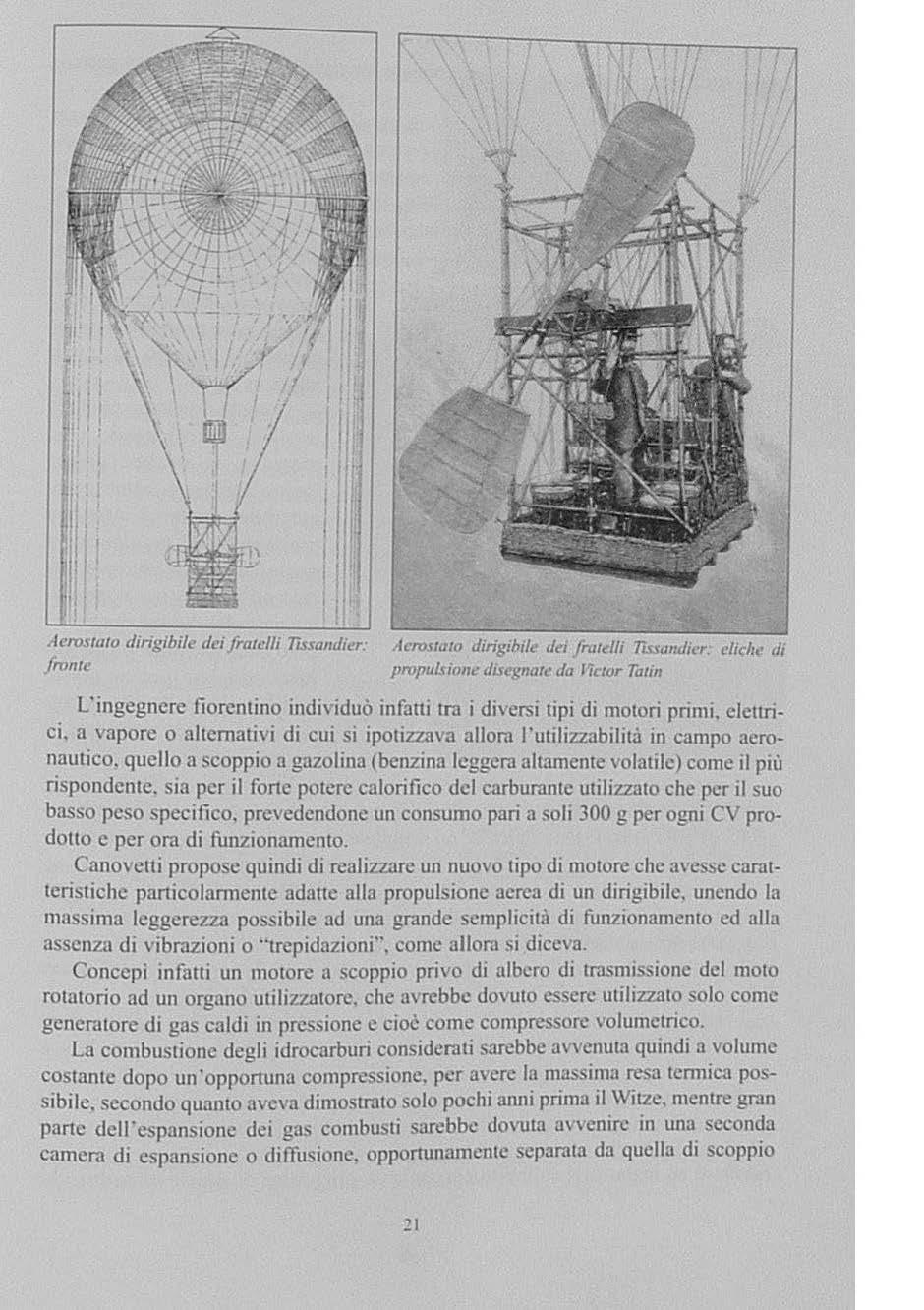

Questt ave\'ano realizzato un dirigibile mosso da un·embrionale ehca bipala, disegnata da \~cror Tatìn. azionala dn un motore eleurico. che venne present.aio nel 1881 al Salon de l'Élecmcilé a Pang1 e \'Olò per la prima ,·olla il 3 ottobre 1883 ed in seguilo ncll 'cslDte dell'anno succes:,l\'O.

Egli st~e una relazione su tait espenmenu che presentò alla Società degli Ingegneri Civih francesi il l'ottobre 1884. nella quale, dopo aver calcolato il coefficiente dì resistenza aJra,·anz.amento di questa aeronave. ipotizzò anche le carat1cristiche di massima del tipo dì propulsore più adauo a muo"eme una di dimensioni nettamente maggiori. pari a I00.000 m .

,lercmaro dingibile a PIVpu/..s,011., clm • d nca e1 fratl'II/ Trssandier: profilo laterale

20

r -l krosruro dirigibile clei fratelli 1ìs.<a11dia. fronte , kro.111110 dirit.ihi/e de, jrutdli Tusmtdit•r: dic/1e di prof1ul1 in11e disel!natc: J11 Tictor Tatin

L'ingegnere fiorentino indh·iduò infani tra i di\'ers1 tipi di motori primi. cletuic1. a vapore o altcmati\ i di cui s1 ipotizza, a allora l'utilizzabilità m campo aeronautico. quello a scoppio a gazolina (benzina l~ggera altamenie \'Olat,le) come il più rispondente. sia per il fone potere calorifico di!! carburante utilizzato che per il suo basso peso spec1 fico, prc\'eckndone un consumo pari a soh 300 g per ogni CV prodolio e per ora di funzionamento.

Cano\'eni propose quindi d1 realizz.an: un nuovo tipo di motore che avesse cara11ens1iche panicolanncnte ada11e alla propulsione aerea d1 un dirigibile, unendo la massima leggerezza possibile ad una grande scmphc1t11 d1 funz1onamen10 ed nllu assenza d1 vibrazioni o ··1repidazioni",come allora s1 d1cern.

Conccp1 infatti un motore a scoppio pri\O dt albero di tra.mussionc del moto rotatorio ad un organo utilizzutore. che a,rebbe dovuto essere utilizzato solo come generatore d1 gas caldi in pressione e cioè come compressore \lolumetnco.

La combustione degh idrocarburi considerali sarebbe a,,·cnuta qumd1 a volume costante dopo un'opponuna compressione. per an!rc In massima resa tennica possibile, secondo quau10 o, C\'a dimostralo solo pochi anni prima il Witze, mentre gran parte delfcspans1onc dei gas combusti sarebbe! do\'Utn a, venire! 111 una seconda camera d1 espansione o diffusione. opponunami:n1e separata da quella di scoppio

.?I

nterruttore capace d'evitare pericoatlJ'3\·erso l'interposizione di un adauo organo i

tosi ritorni d.i fiamma. d. gas lasciato libero di espandersi m un . d' ffi o d1 questo geuo I . bb

La veloc1tn e uss 1 •one aunosfenca esterna avre e cond co fino al o pressi . I apposito condotto I scan_ diretw e per semplice reazione la spmta propu s1va sennto di ottenere in mamera b·te eliminando nel contempo la pesante r. O\'ere un neromo i . d necessaria per 1ar mu. . .. d. . !azione ed i radiaton che ovevano essere acqua nonché i relnll\"l circuin 1 circo in\'ece usati per il raffreddamento di un normale motore alternativo, ottenendo in questo modo un propulsore nettamente più leggero di quelli allora m uso.

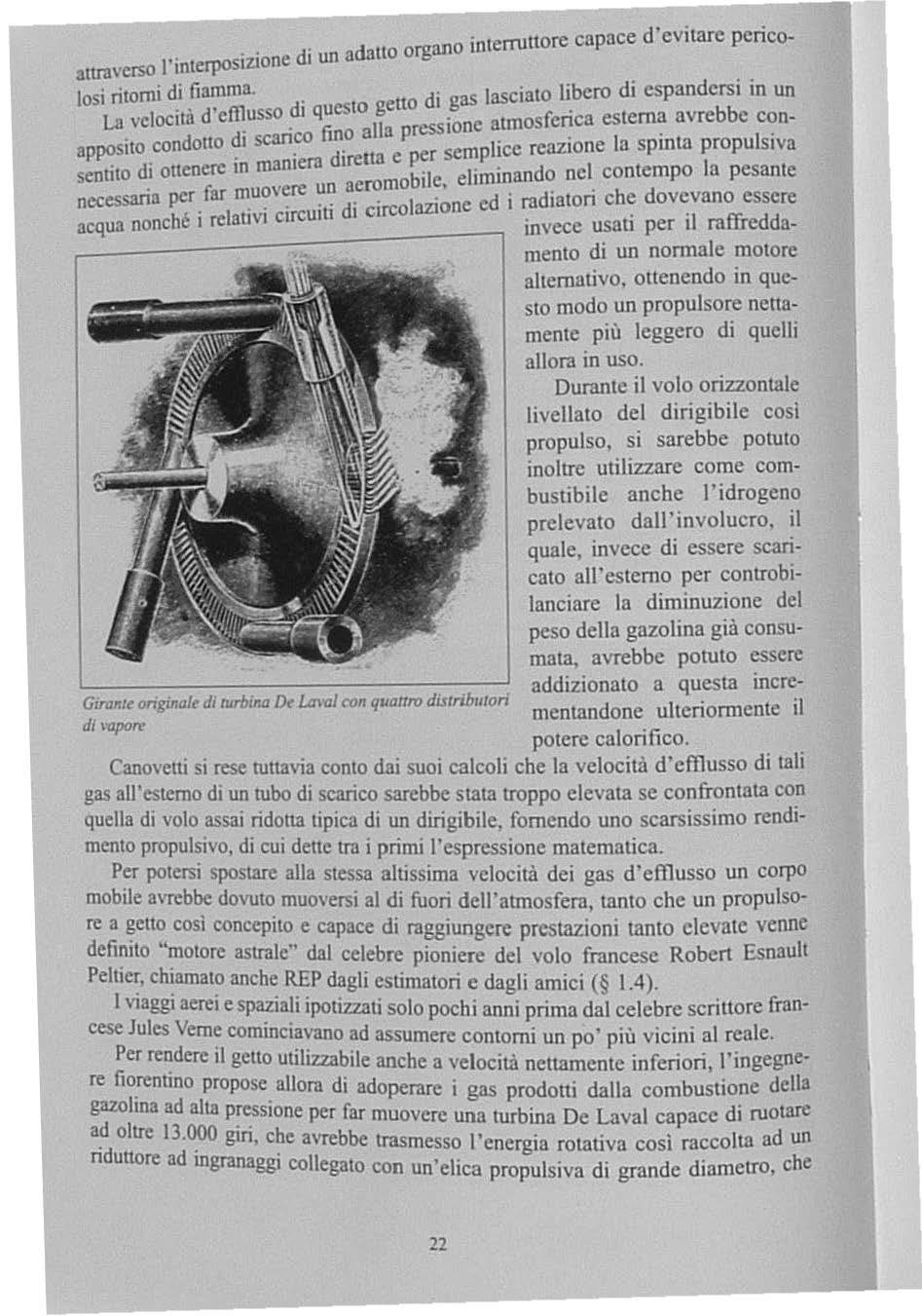

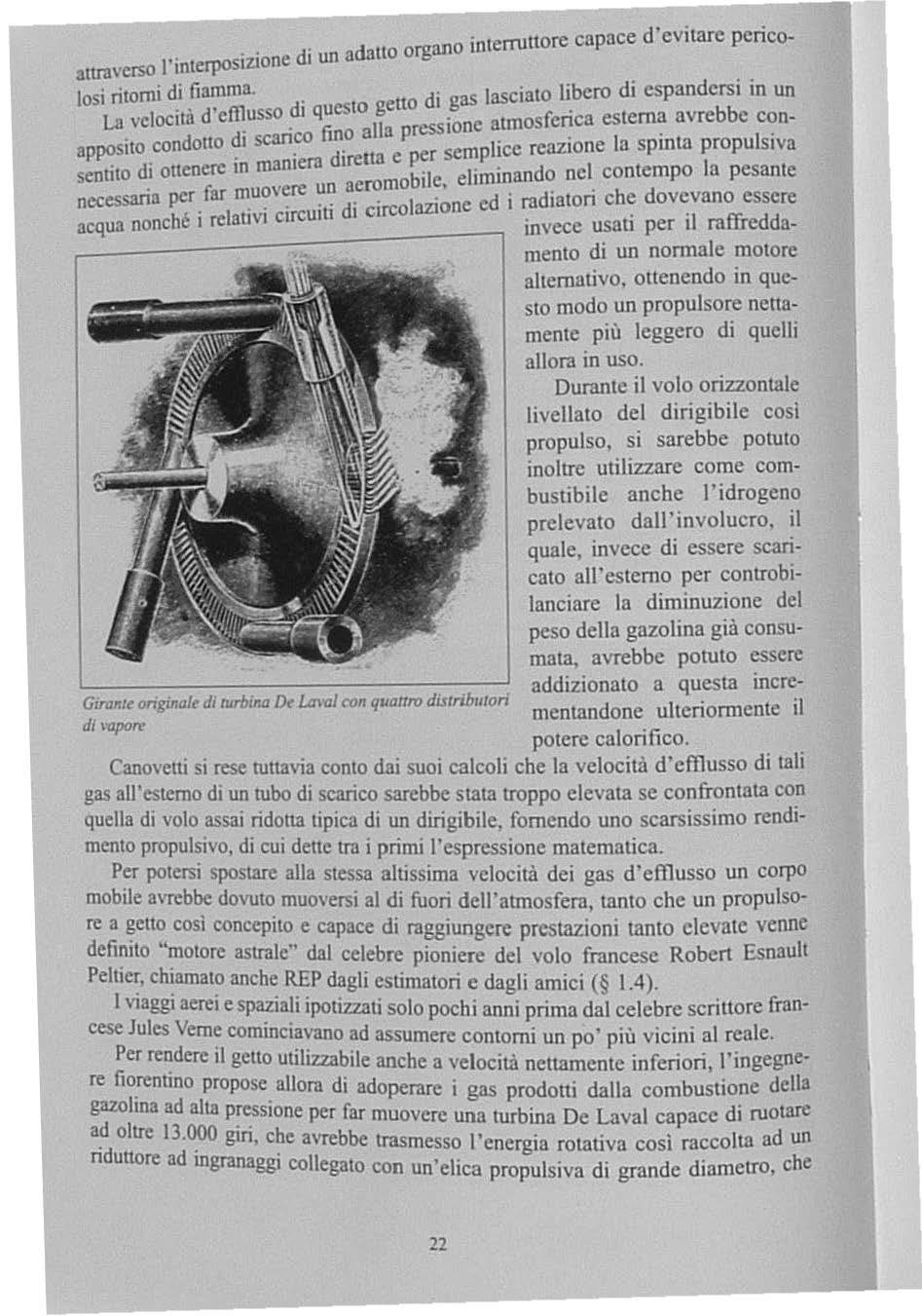

Durante il volo orizzontale livellato del dirigibile cosi propulso. si sarebbe potuto inoltre utilizzare come combustibile anche l'idrogeno prelevato dall'involucro. il quale. invece di essere scancato all'esterno per con1rob1lanciare In diminuzione del peso della gazohna già consumata. avrebbe potuto essere addizionato a questa increGrror.u orii,nale di nu-blna De La\al con quanro dùtrìlm1on mentandone ulteriormente il di \'Opol'I'! potere calon fico.

Canoveui si rese tuttavia conto daj suoi calcoli che la velocita d'efflusso dj tali gas all'esterno di un rubo d1 scanco sarebbe stata troppo elevata se confrontata con quella d1 volo assai ridona tipica d1 un dirigibile. fornendo uno scarsissimo rendimento propulsivo, di cui dette tra i primi l'espressione matematica.

Per potersi spostare alla stessa altissima velocità dei gas d'efflusso un corpo mobile a\'rebbc dovuto muoversi al di fuon dell'atmosfera, tanto che un propulsore a geuo cosl concepito e capace di raggiungere prestazioni uinto elevate venne definito ''motore astrale" dal celebre pioniere del volo francese Robert Esnault Pehier, chiamato anche REP dagli estimatori e dagli amici (§ 1.4)

I viaggi aerei e spaziali ipot1zza11 solo pochi anni prima dal celebre scrittore francese Jules Veme cominciavano ad assumere contorni un po· più vicim al reale.

Per rendere 11 getto utilizzabile anche a velocità nettamente infenori, l'ingegnere fforennno propose allora di adoperare I gas prodom dalla combusuone della gazohna ad alla pressione per far muovere una turbina De Lavai capace di ruotare a~ oltre 13-~ giri, che avrebbe trasmesso l'energia rotativa così raccolta ad un otlunore ad mgranagg1 collegato con un'elica propulsiva d1 grande diametro, che

22

avrebbe potuto in questo modo ruotare ad un numero di giri convenientemente ridotto. creando un sistema meccanico di miglior rendimento propulsivo.

Citando inoltre un'ipotesi av807.ata dall'ingegnere torinese Fossa-Mancini e~li ~ropose di diluire i gas caldi, prove~ mentt dal motore a scoppio. facendoli pass~e attraverso un condotto eiettore capace dt creare una depressione in grado di aspirare aria fresca esterna, la quale, sommata agli stessi gas prima del loro ingresso nella girante della turbina De Lavai, ne avrebbe ridouo sia la velocità che la temperatura. La turbina De Lavai, proposta dal suo ideatore e costruttore solo pochi anni prima all'esposizione unjversalc di Chicago del 1883 (§ 1.3), sarebbe stata inoltre modHicata da Canovetti per essere adattata aLrimpiego aeronautico. fabbricandone il rotore in allumiruo per fusione. Canovcni ne calcolò anche le sezioni ottimali d·effiusso.

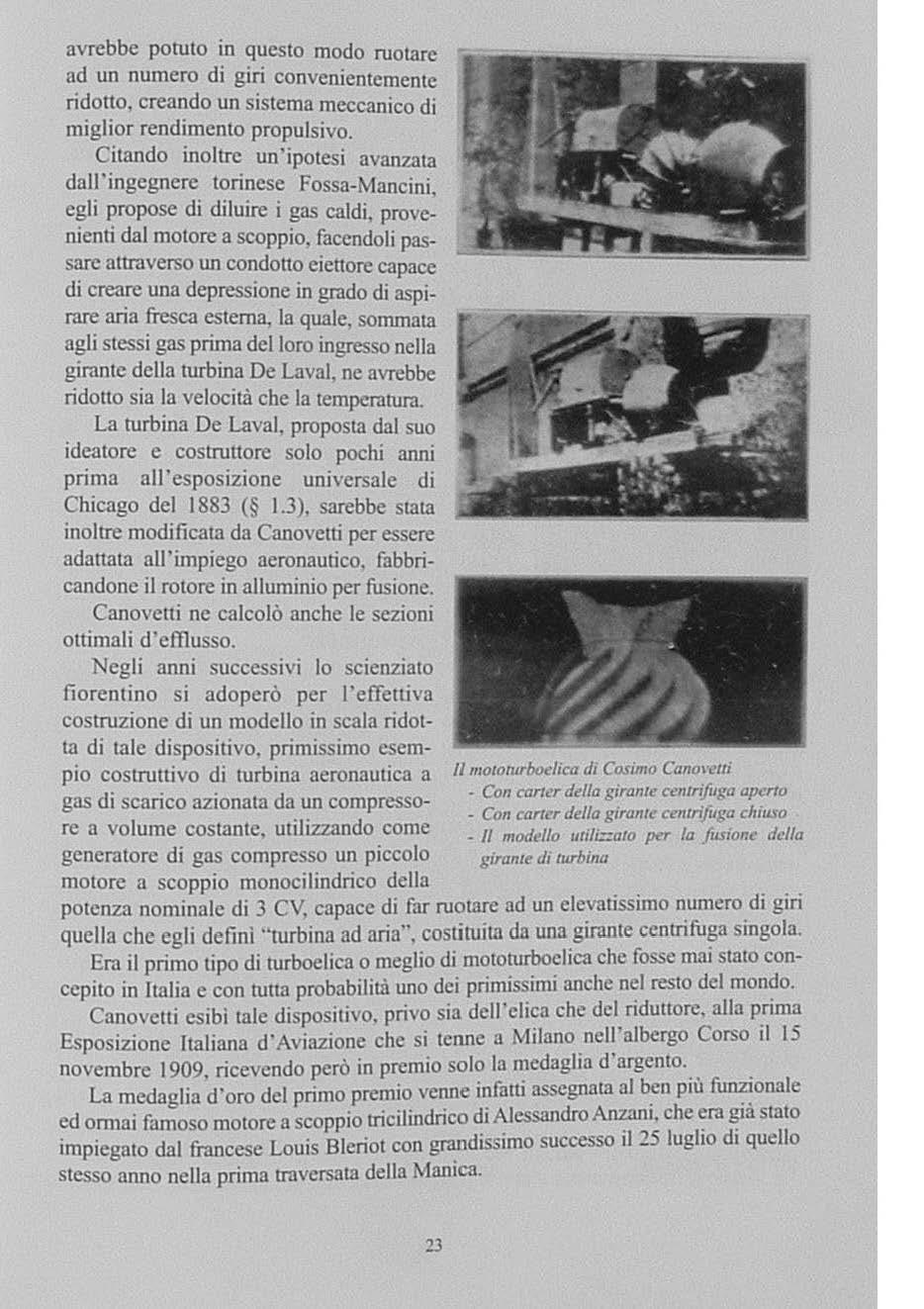

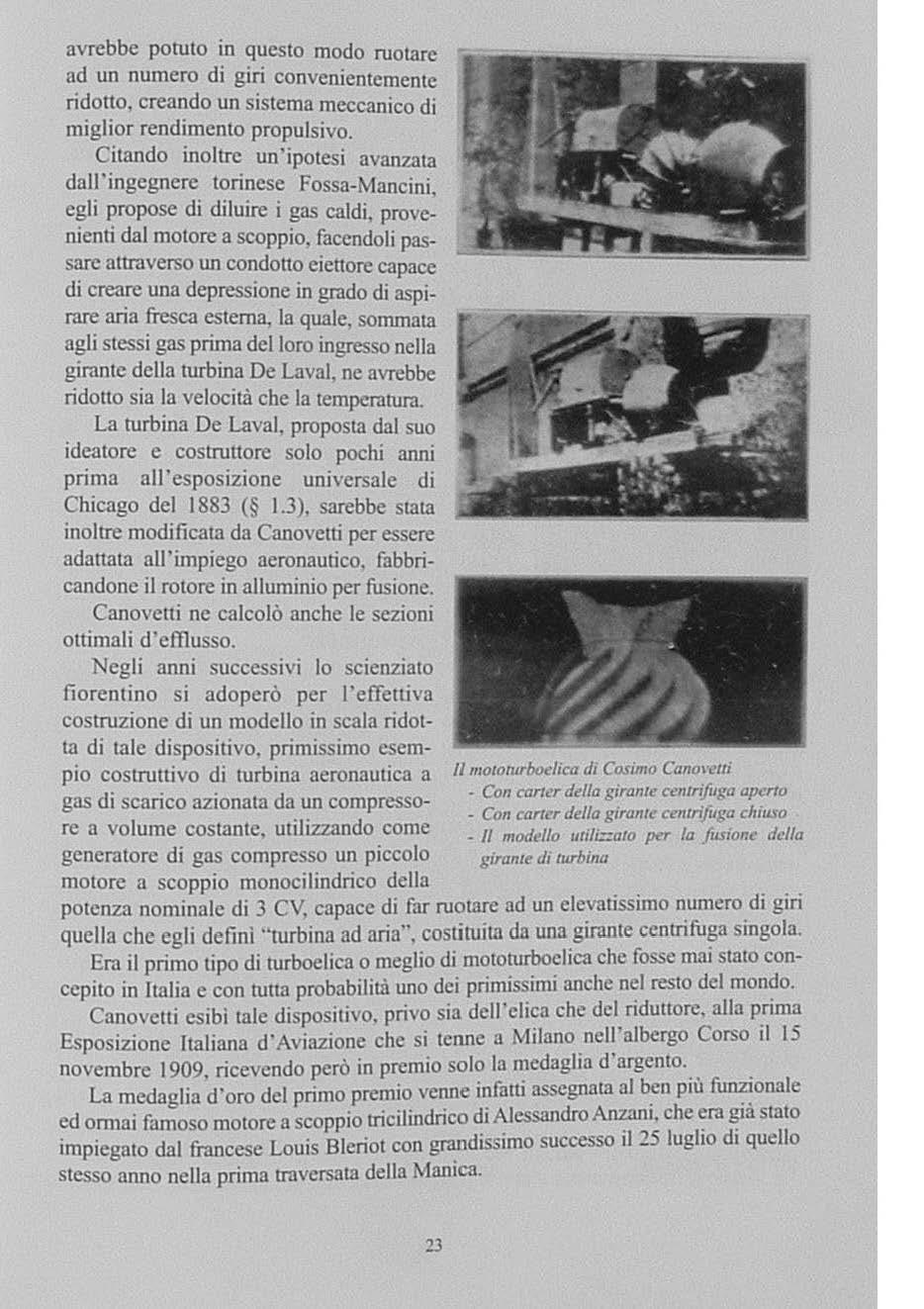

Negli anni successivi lo scienziato fiorentino si adoperò per l'efTeuiva costruzione di un modello in scala ridotta di tale dispositivo. primissimo esempio costruttivo di turbina aeronautica a Il moronubo.dica d1 Co.<imo Canon:11i

• Con can.•r dtlla girante c•·ntrifi,ga ap,:no

- Con cart<·r della giranti: centriJi1ga ch1u~o

- Il modello urili:=ato pt·r la fiuiont• della girante di turbina gas di scarico azionata da un compressore a volume costante. utilizzando come generatore di gas compresso un piccolo motore a scoppio monocilindrico della potenza nominale di 3 CV. capace d1 far ruotare ad un elevatissimo numcro di giri quella che eglì definì ··rurbinaad aria". costituita da uno girante centrifuga smgola. Era il primo tipo di turboelica o meg)jo di mototurboelica che fosse mai stato concepito in Italia e con runa probabilità uno dei primissimi anche nel resto del mondo. Canove11i esibì tale dispositi\'O, privo sia dell'elica che del riduttore. alla pnma Esposizione Italiana d'Aviazione che si tenne a Milano neU'albergo Corso il 15 novembre 1909. ricevendo però in premio solo la medaglia d'argento.

La medaglia d·oro del pnmo premio venne infnui assegnata al ben più funzionale ed ormai famoso motori! a scoppio tricilindrico dj Alessandro Anzani, che era già stato impiegato dal francese Louis Bleriot con gramdissimo successo il 25 luglio d1 quello stesso anno nella prima traversata della Monica.

23

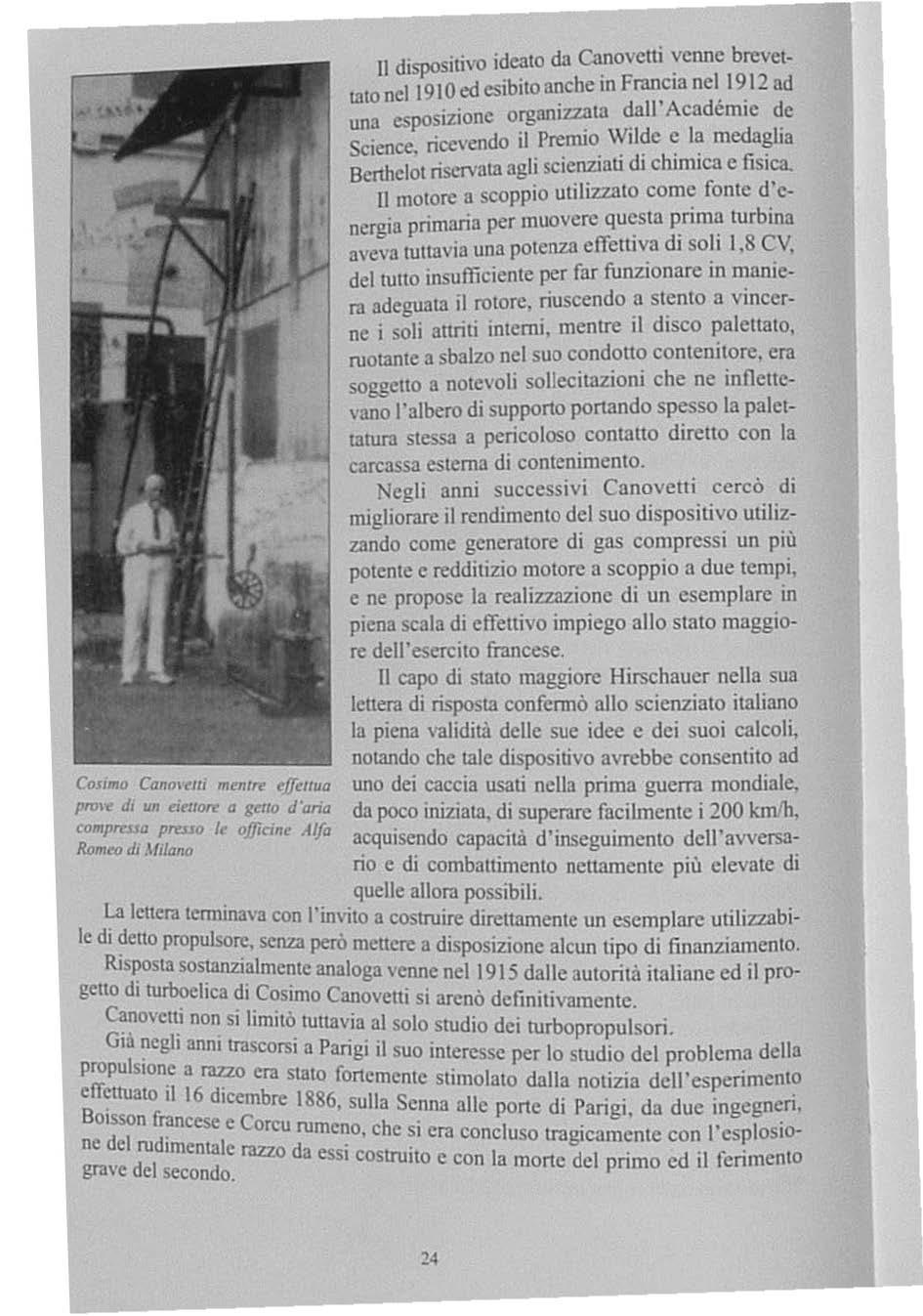

Cos11r.o Cono, ,•111 ntentre ,:ff,:1tua prow d, un cirtron• a ge110 d'aria compn:SJ,1 preSJo /,: ofjkin,: Alfa Romeo d, .\h/0110

0 i"deato da Cano\'etù venne brevet- 11 dlSJ)OSlll\ -, 11910 ed esibito anche in Francia nel 191 _ ad tatone · d ll'A d. . d . n. organia.ata a ca ernie e una espos1210 e • S . ·ce, endo il Premio Wilde e la medagha c1ence. n . . d. h. . fi . rth I •. .,,,"'ta agli sciellZlaU 1 c 1m1ca e 1s1ca Be e ot nsc, •.. , , n motore a scoppio uuhzzato come fonte d _ c. nna per muovere questa pnma turbina neriua pnm . . , a\'e~a tuttn\'la una potenza efTett1va di so! • 1.8 C\i. del tulio insufficiente per far funzionare m man1ed a"' 1-1rotore nuscendo a stento a \mcerra a egu "' · ne I soh annu interni. mentre 11 disco palettato. ruotante a sbalzo nel suo cond~ll~ contenllore. cra sogge1to a notevoli sollecitaz1001 che _ne mflette,·ano1·albero d1 supporto portando spesso la palettatura stessa a pencoloso contatto diretto con la carcassa esterna di contenimento. égh anni successh'1 Can~veui__cercò_ di m1ghorarc 11 rendimento del suo d1spos1u~o uuhzzando come gcneratore d1 gas compressi un p1u potente e reddiuzto motore a scoppio a due 1cmp1, e ne propose la realizzazione d1 un esemplare_ m piena scala d1 effetuvo 1mp1ego allo stato maggiore detrescrc110 francese.

11 capo d1 stato maggiore H1rschauer nella sua lettera di risposta coofennò allo scienziato italiano la piena validità delle sue idee e dei suoi calcoli, notando che tale dispositivo avrebbe consenuto ad uno dei caccia usati nella pnma guerra mondiale. da poco 1ruziata. dì superare facilmente i 200 km 1h. acquisendo capae1ta d'inseguimento dell'awersario e di combathmento nettamente p1u elevale di quelle allora poss1b1h.

La lettera tcnninava con l'in\'ito a costruire direttamente un esemplare utìbzzabile di deuo propulsore. senza però mettere a dispos1Z1one alcun tipo dì finanziamento. Risposta sostanzialmente analoga venne nel 1915 dalle autorità ilaIiane ed 1I progetto di turboelica d1 Cosimo Canovetti si arenò definiti\ amente.

Canovetti non s1 hmno 1uttavia al solo studio dei turbopropulson.

Gin ?egli anni trascor.;1 a Pang1 ìl suo interesse per lo studio del problema dello propulsione a razzo era stato fortemente s11molato dalla notizia dell'esperimento effettuato il 16 dicembre 1886, sulla Senna alle porte di Parigi. da due ingegneri. Boisson f1'.1ncese c Corcu rumeno. che si era concluso tragicamente con l'esplosione del rudimeniale razzo da essi costruito e con la morte del primo ed il ferimenio grave del secondo.

I due tecnici avevano sistemato su un natante una rudimentale.. d. b · d. d. manni.w I ronzo d1 30 cm 1 1ametro, nella quale avevano caricato 15 kg di una miscel b _ ib ·1 d. I . h . a com u stl I e 1 _ oro creazione c e, bruc1~do, avrebbe dovuto fornire un getto di scanco capace d1 far muover velocemente I imbarcazione stessa.

_L'esperimento: te~tato diverse volte in precedenza, era già sostanzialmente riuscito, _ma m que_ll ultima occasione lo scarso spessore della marmitta non era stato sufficiente a resistere alla sovrappressione interna di circa 20 atm, provoc.ata da una carica di combustibile più fone del consueto messa per fare bella figura con i finanziatori del progetto che erano presenti alJa prova.

Assistendo inoltre al primo collaudo del dirigibile coStruito dal conte Ferdinand von Zeppelin, che venne effettuato il 3 luglio 1900 sul lago di Costanza, Canovetti, unico latino invitato per l'occasione a rappresentare le Società degli Ingegneri Civili francesi ed italiani, aveva potuto vedere all'opera una delle grandi eliche usate per la propulsione, maturando la convinzione che tale dispositivo non potesse avere un elevato rendimento.

Che le eliche aeree usate dai costruttori d'aeroplano nei pnrnissimi anni del '900 avessero una efficenza propulsiva limitata era apparso subito chiaro ai primi studiosi di aerotecnica ed ai primi costruttori d'aeroplani.

Il fenomeno poteva essere infatti facilmente evidenziato in base a due osservazioni di carattere empirico: in un determinato intervallo di tempo nessun aereo riusciva a percorrere in volo una distanza renilinea pari al prodotto del numero dei giri fatti dall'elica stessa per il relativo passo; la velocità d'avanzamento del1'aereo era infatti sempre inferiore a quella dell'aria posta in movimento nella opposta direzione.

L'elica era soggetta cioè ad una specie di rinculo o regresso che. come allora creduto, le faceva perdere d'efficacia.

Altra perdita presa in esame era. come vedremo meglio parlando di eliche i.ntubate, quella causata dell'eccessivo angolo d'apenura del cono d'aria mobile che veniva proiettato a valle dell'elica stessa e dai relativi \'Onict.

In una dettagliata relazione su tali problemi. tenuta il 17 febbraio 191 I al Collegio degli Ingegneri di Milano e pubblicata nel dicembre cli quello stesso anno sulla rivista francese l'A.érophile. Canovetti formulò una delle pnme teone matematiche relativa all'esatto computo della forza trattiva di una elica. che venne m seguito universalmente accettata. . . . .

Poiché la creazione di tale forza era basata sul cosiddetto nnculo e c1oe sulla d!fferenza esistente lra la velocità d'avanzamento dell'aeromobile e quella confenta dall'elica all'aria, l'ingegnere l'italiano per primo fece presente che questa differenza lungi dall'essere una perdita. era alla base stessa del suo funzionamento'. ed ' · d. d. tto hbe avrebbe potuto essere prodotta anche attrnverso la creazione iremi unge _. · · · teta assenza dell 'wone meccamro d'ana effettuata con altri mezz1, e c10e m comp ca di un'elica ruotante. . . . . I' ffi II dei molti Fece infatti l'esempio di una m1traghatncc che nncula per e. e. 0 • 1 d . 1 d 1 d'aria a numeros1ss1m1 pro1cru 1 1 colpi sparati, assimilando le moleco e e geno

25

• 1 - · """ capaci· d·1·mprimere per reazione ad un corpo eiettore la neces- picco iss1ma mas.,.. sano velocità di t.mSlaziooe. . .. . ,

Negli anni precedenti la prima guerra mondiale. I_ mgegnere fiorcn~no s _era per.· andato interessando alli\'amente anche allo srudto del processo fisico d1 fonnacio d. 1s· h fì zione e mantenimento di un geno gassoso ad alto reo tm~nto ~,:opu 1~0. c e osse prodono per pressione da pane di un dispositi:o pnvo ~1 pani m movimento, progeuandone un modello funzionante che costrut presso I arsenale navale d1 Taranio nel 1912 in due esemplari.

Uno di tali dispositivi venne presentato alla Esposizione di Stona della Scienza di Frrenze. mentre l'altro \"enne utilizzato per prove pratiche di funzionamemo che vennero effemiate durante la prima guerra mondiale a Monza e Saronno.

Nel corso di tali prove Canoveni riusci a produrre un getto d'ana cilindrico lungo 19 m. che venne reso pienamente visibile mediante l'uso di segatura finissima. utilizzando pron-isoriamente aria prodotta con un compressore alternativo da 5 arm. misurandone la spin111 grazie a1 solle\'amento di un pendolo dinamometrico.

All'esperimento assistettero alcuni ufficiali dell'Esercito Italiano ma non furono stesi t relati\1verbali di prova.

L'esperimento venne ripetuto il IO giugno ed il'.! luglio 1931 con un apparato sostanzialmente sun.ile messo a punto m collaboraz1one con la Caproni, presso le o~cme di Milano di detta società, ma usando un compressore molto più potente az:iona10 da un motore da 150 bp.

_ I pos11iv1 risultati che vennero 011enuci non ebbero tuttavia alcun panicolare nscontro applicativo.

. Co~im_o Canovertt, pnm1ssimo precursore e decano degli aerodinamici e fluidod~nam~~1 1tal1am, rappresentò a lungo in congressi e convegm nazionali ed internazional_i il mondo pim~ierisùco aeronautico italiano del tempo, fallo di appassionali e prauc~tt sp~ovvist1 m genere di un'adeguata culrura, di cui costituiva quindi la pane nobile scientifica.

\'e/i o~cup~ ~noa tard? età a~che dt molti altn argomenti. arrivando persino a scri;:::al~i cn~ca dr aJcuru aspcu1 della teoria della relatività di Einstein.

G d gnuo dai francesi della Legion d'Onore. Scomparve il 29 febbraio 1932 a ar onc R1\'tcra.

26

//.2: I precursori s tranieri della propulsione a getto

li tubo a111orea1tore di André lorill

Nell' intero mondo occidentale socialmente e tecnologicamente pm avanzai la fine dell'Ottocento ed I primi del Novecento. ando manifestandosi un forte 0 ~: resse per l'aeronautica ed il volo.

Gh studi e~ 1 tentaLi_vi vo_ltt alla costruzione d1 moLon. chcbe ed aeroplani tecnicamente valtd1 furono mfatt1 numerosi m molti paesi ed in particolare m Francia e negli Stati Untt1.

Come tutti sanno, l'aeroplano con propulsione ad ehca divenne una concreta realtà solo il 17 dicembre del 1903, quando il ..Flyer [" d1 Wilbur ed Orville Wnght si staccò da terra a Kitl)' Hawk (North Carolina, USA). propulso da un m01ore dalla potenza di soh 12 CV. pesante circa 80 kg.

I due geniali fratelli statunitensi avevano ideato e costruito da soli sia il \'Cli\'olo che il motore e le eliche (Bibl. 16).

La soluzione propulsiva adottata era basata sull'uso d1 un umco motore alternativo e due eliche spingenu mosse mediante trasnuss1om a catena e s1 nvelo efficace per l'azionamento di quella prima macchina volante, conferendole una \'elocità massima di soli 48 km/h

Essa era tuttavia di efficienza già allora assai discutibile, , ìsto che comporta,·n un peso del solo motore d1 ben 5.15 kg per ogni C\ di potenza erogata.

Come abbiamo visto. l'importanza della ricerca di un motore aereo d1 elevata potenza per unità di peso era stata pienamente compre5a sin datrepoca dei pnmi dirigibili dai principali precursori del volo. tra I quah gli 11alia01 Forlnnmi e Cano,·en1.

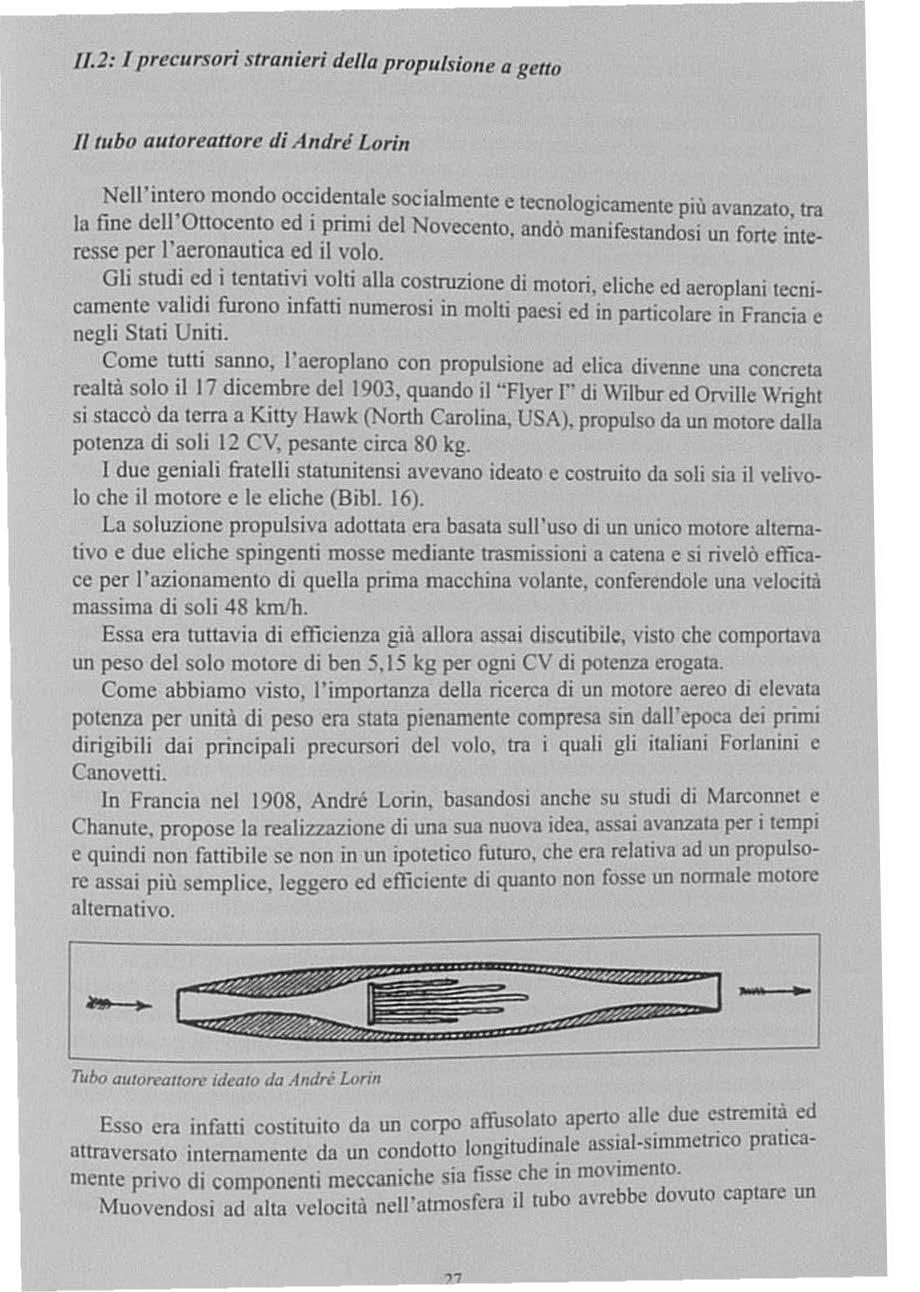

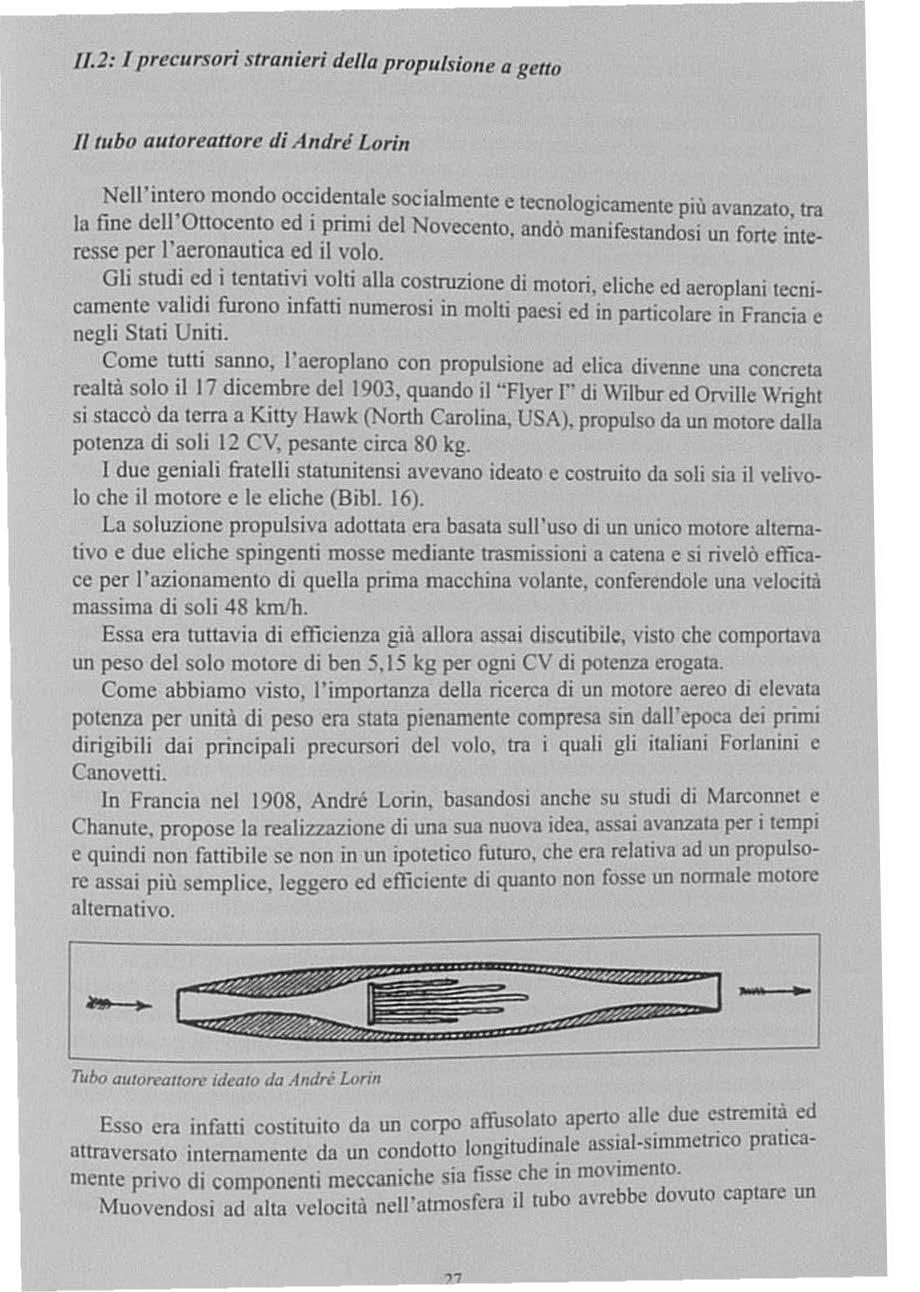

lo Francia nel 1908, André Lonn. basandosi anche su srud1 d1 Marconnet e Chanute, propose la reahzzaz1one d1 una sua nUO\ a idea. assai avanzata per I tempi e quindi non fattibile se non in un ipotetico futuro. che ero relall\a ad un propulsore assai più semplice, leggero ed efficiente d1 quanto non fosse un normale motore altcmat1vo.

Esso era infatti costiruno do un corpo affusolato apeno olle due escremlla ed · d. t · ·ial s1mmemco prauca- attraversato internamente da un condono longitu ma e ass. • mente pnvo di componenu meccaniche slll fisse che in movimento.

Muovendosi ad alta vclocita nell'atmosfera il rubo O\'rebbc dovuto ciiptnre un

Tubo a11ton·a1ton• idt·ato ,la Andr,' lonn

O la ·ua bocca di presa anteriore. conferendogli d. · d Il' ·temo att:ro\'ers flu,-~o 1:ma 3 es ... 1 d · uta alla traSfonnazione dell'energia cinetica da una forte compressione mma e o, •d ta in energia d1 pressione. . es 3 possc _u . . ·b....·· . t prodoua dall'andamento a tubo Ventun dellt! sezioni Tale \'anaz10ne sare ""' sta 3 . • d · . · d ICondotto le quali s1 sarebbao andate appnma restnn. tem • della 1>3rte antenore e • . . m e • • una ezione di mìrumo diametro Jll;!r allargarsi successtvagendo fino a con, ergere m . . • · · . I d , fi d. . n una crunero di combusuonc_' cilmdrica d1 , o urne a cgu _ nto. mente no a " ergere 1 , · d' trodot'"' 10 camera d1 combustione I ana sarebbe stata m1scela- Pnma es:-.erc: m "' d b -n-bile liquido opportunamente vaponzzato. per dare luogo. subito ma un com u:. • · d 11 dopo. ad una combustione che a,:rebbe prodono un ultenorc incremento e a pressmne ed un forte iMalzamento d1 temperatura dei gas prodotus1.

La massa di ga~ caldi e compressi cosi ottenuta sarebbe stata successi, amente fatta espandere nella pane posteriore del condotto che sa~ebbe stata_nuovamente d1 tipo conn:rgente-d1vergentc per poter ricon~·e~1re l'energ'.a dt press1?ne ottenuta.m energia cmenca, conferendo a1 gas una aluss1ma veloc1ta d1 cspuls1~nc verso I esterno. con la conseguente prodUZ1onc di una forte spinta assiale d1 reazione che a\'rebbe ae1to :-.utrintero disposi11,o.

Esso a~rebbe ricevuto nomi d1vers1 nei , ari paesi e precisamente: tuyere thermopropuls1ve m Francia. autoreattore, flussoreattorc. statoreattore o condotto acrotermodinamico in Italia e di conseguenza athodyd (aero-thermo-dynamìc-duct) nel Regno Unito, tubo Lorin in Germania. ramjet negli t;SA. ma non a,Tebbc avuto alcun cffctti\O 1mp1ego pratico nei tre decenni successivi per la sua intrinseca incapacilli di fornire a punto fisso la spinta necessaria a produrre il movimento iniziale del tubo stesso. consentendo il decollo o il lancio del veicolo aereo sul quale esso a,-rebbe dovuto essere installato.

fl funz1onnmento dcll'autoreauore anebbe potuto essere innescato solo dalla forte compressione iniziale dell'ana in 10g.resso derivante da una rilevante velocità di spo~t~men10 già posseduta dal dìsposuivo isolato che non era possibile produrre vantagg1osnmente IO alcun modo allora noto.

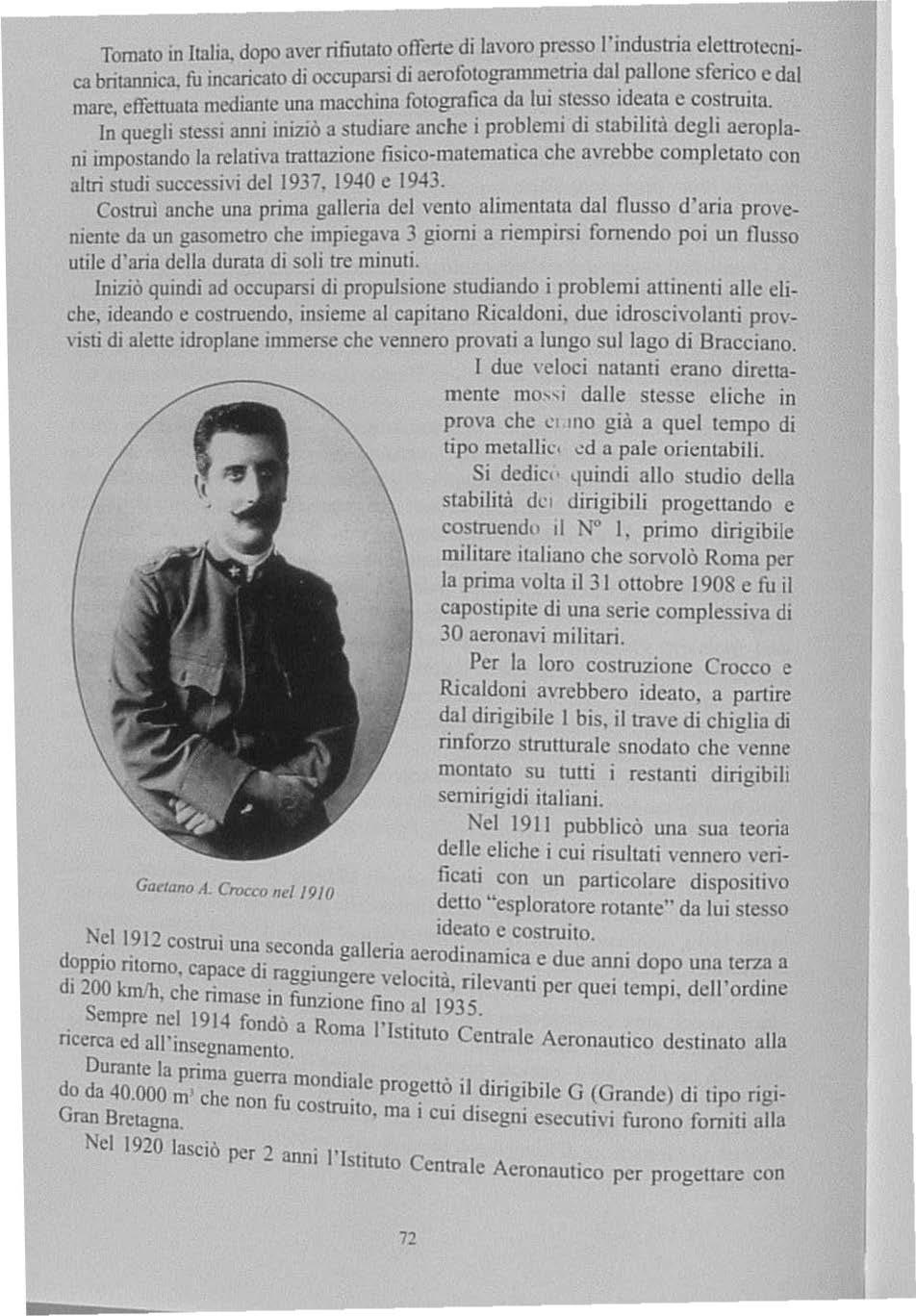

lin pnmo studio fisico-matematico del funzionamento d1 tale dispositivo venne fauo III Russia nel 1924 da B.S. Steckin. e venne seguito da studi analoghi del francese Ro) n~I 1_930, ?1entre la trattazione teorica completa sarebbe stata fana nel 193 I_ da un italiano. 11 generale di squadra aerea prof. Gaetano Anuro Croceo, che corno~ l'app~to la defimz1one d1 condotto aerotermodinarnico (§ IIJ.5).

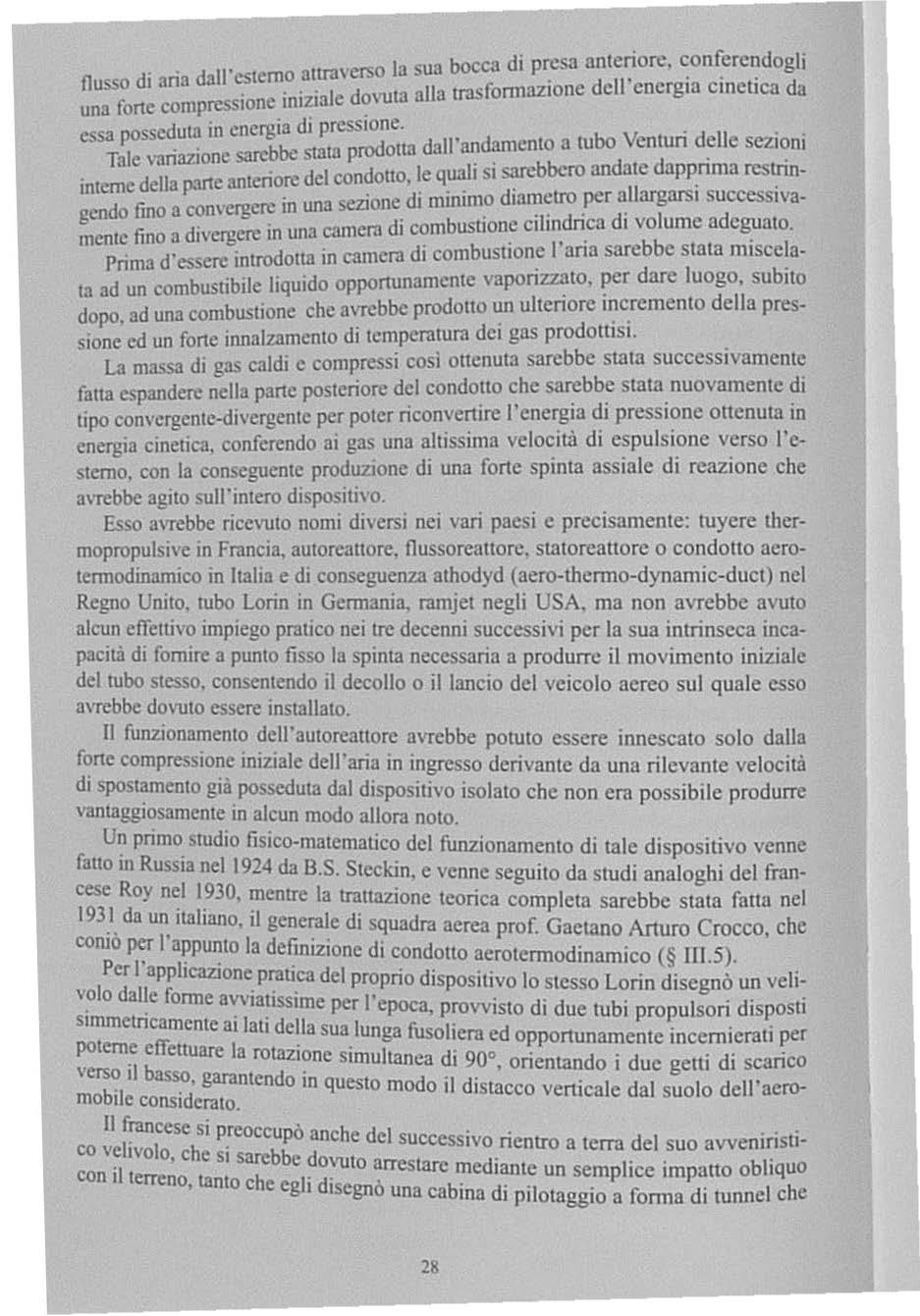

Per I applicazione prauca del proprio dispositivo lo stesso Lorin disegnò un veli, ~lo dalle forme a\'\'iauss1me per l'epoca, provvisto d1 due tubi propulsori disposn sirnmetncamcntc ai 1311 della sua lunga fusoliera ed opportunamente incernierati per poterne effettuare la rotn"1one . lta d' 900 . . . . . - simu nca 1 , onentando I due geni d1 scanco 'crso 11 basso garantendo · d . . . b.1 . · IO questo mo o 11 distacco vemcale dal suolo dell'acromo I e cons1dcra1o.

Il francese si preoccupò h d 1 . .I. anc e e successivo nentro a terra del suo a,.,,·emnsnco ve ivolo, che s1 sarebbe d . . e .1 ovuto arrestare mediante un semplice impano obliquo on I terreno tanto che r d . . . · cg I tsegno una cabina <ti p1lotaggìo a fonna di tunnel che

28

!l. c-:-z-

Aeroplano a l't!a..-ione propoHo da , lndri.: lorin

a~·rebbe pennesso la completa estensione degh elastici ammortizzaton con i quali il pilota avrebbe dovuto essere assicurato al proprio seggiolino.

\;on é noto quale fosse il 11po d"imbonirura capace d'attutire il successivo urto di ritorno elastico del pilota sullo stesso seggiolino. ma tali curiose ingenuità non debbono trarre in mganno circa J"cffet11va v:ilidità propulsl\ a dell'au1orea11ore di Lorin. che schematizzava in fonna sostanzialmente corretta e tecnicamente realizzabile alcuni dei concctt1 fondamentab dei propulsori a reazione anuali.

André Lonn breve11ò la suo invenzione m Francia nel 1913. ma come :ibbiamo dello essa non ebbe alcuna applicazione pratica immediata.

Tale idea avrebbe però costiru1to la base concettuale di rutti gh S\ 1luppi apphcat1n successivi, ciascuno de, quali avn:bbe cercato in modo diverso di fornire la soluzione necessana all'ottenimento dell'innesco compressivo m1zialc.

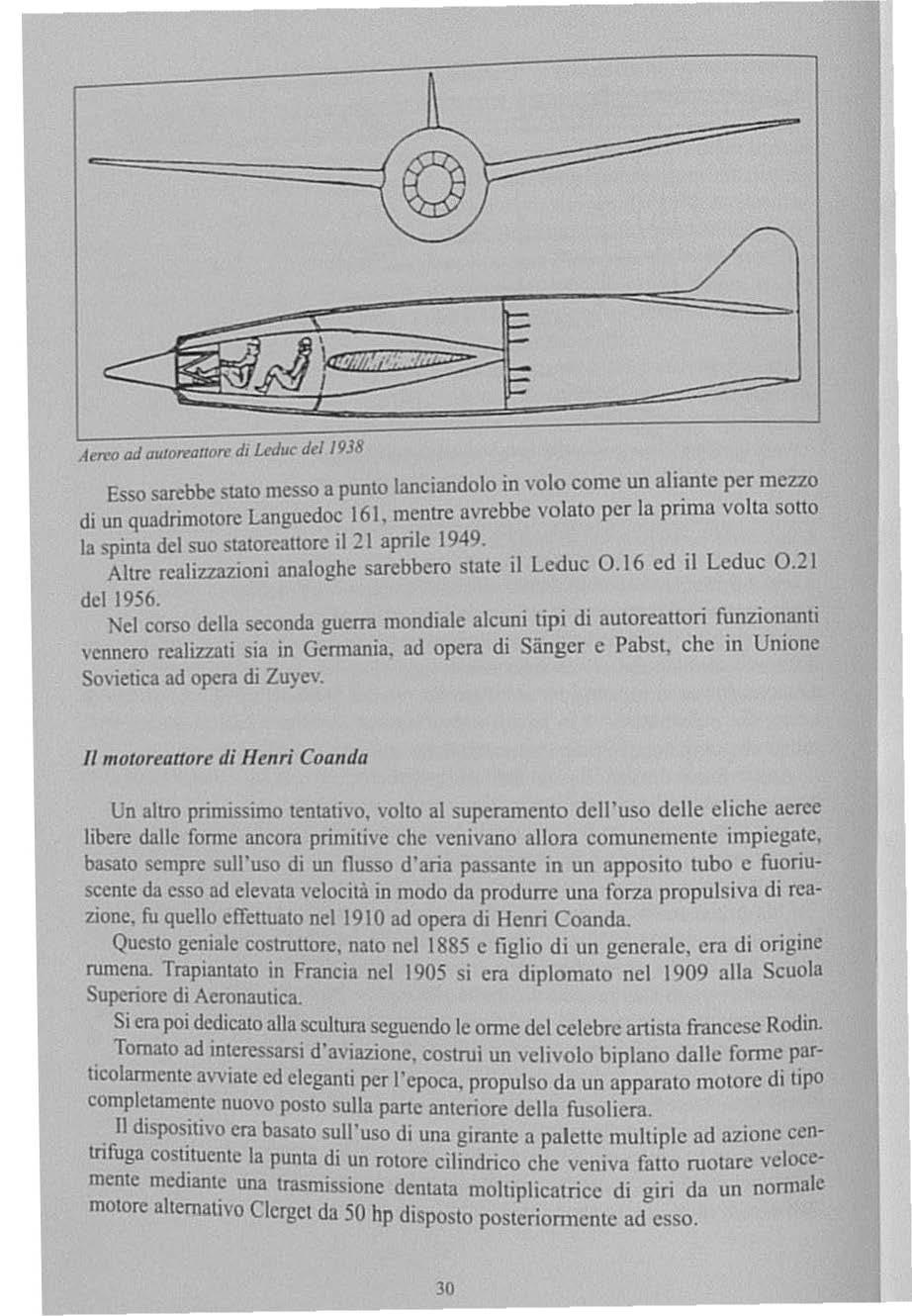

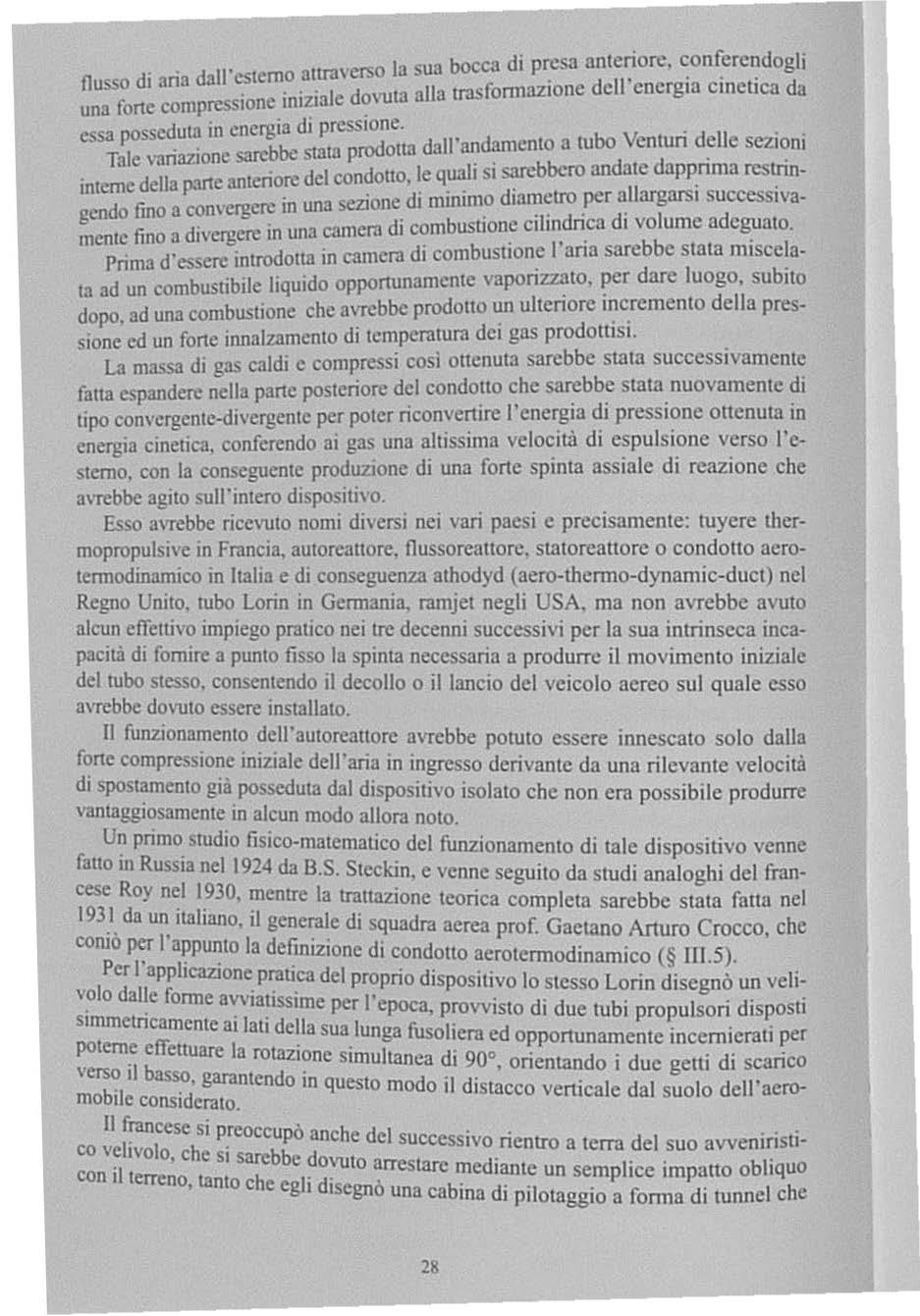

Una pnma reahziazione costrutriva sarebbe stata introdotta dal francese Remi Leduc a panire dal 1930 con esperimenti di funzjonamento pratico effettuati nd 1935, seguiti dalla cosLruzione di un primo autoreattore funzionante nel 1940.

l'autoreattore cambiò fom1a rispetto al progcno ongmano di Lonn. finendo con l'essere costituto da ere sole parti fondamentali: un diffusore tronco conico divergente iniziale. seguito da uno camera di combustione cilindrica ed un ~ondotto di scarico finale ancora tronco conico semplicemente convergente Una gnghe metallica di separazione tra le pnme due pani avrebbe provveduto a stabilu..zare la pos1ZJone del fronte d1 combustione interno.

. La seconda guerra mondiale avrebbe interrotto tali esperimenti. che sarebbero npresi nel 1947 con la messo a punto del velivolo Leduc O IO propulso ancora da un dispositivo di questo stesso tipo

--·--

29

. ~em> ad autolt'Olltm· d1 Lctluc del 1938

Ess bbe 1.810 messo a punto lanciandolo in volo come un aliante per mezzo osare s · I cti un quadrimotore Languedoc 161. mentre avrebbe volato per la prona vo ta sotto la spinta del suo statoreattore il 21 aprile 1949 . . ., Altre realizzazioni analoghe sarebbero state ti Leduc 0.16 ed ti Leduc O.~ I del 1956. . . . ~el cor.;o della seconda guerra mondiale alcuni upt dt autoreatton fu11Z1onan11 \'Cnnero rcaltzzatì sia m Germania. ad opera di Sanger e Pabst. che m Unione So\'ielica ad opera cti Zuye\'

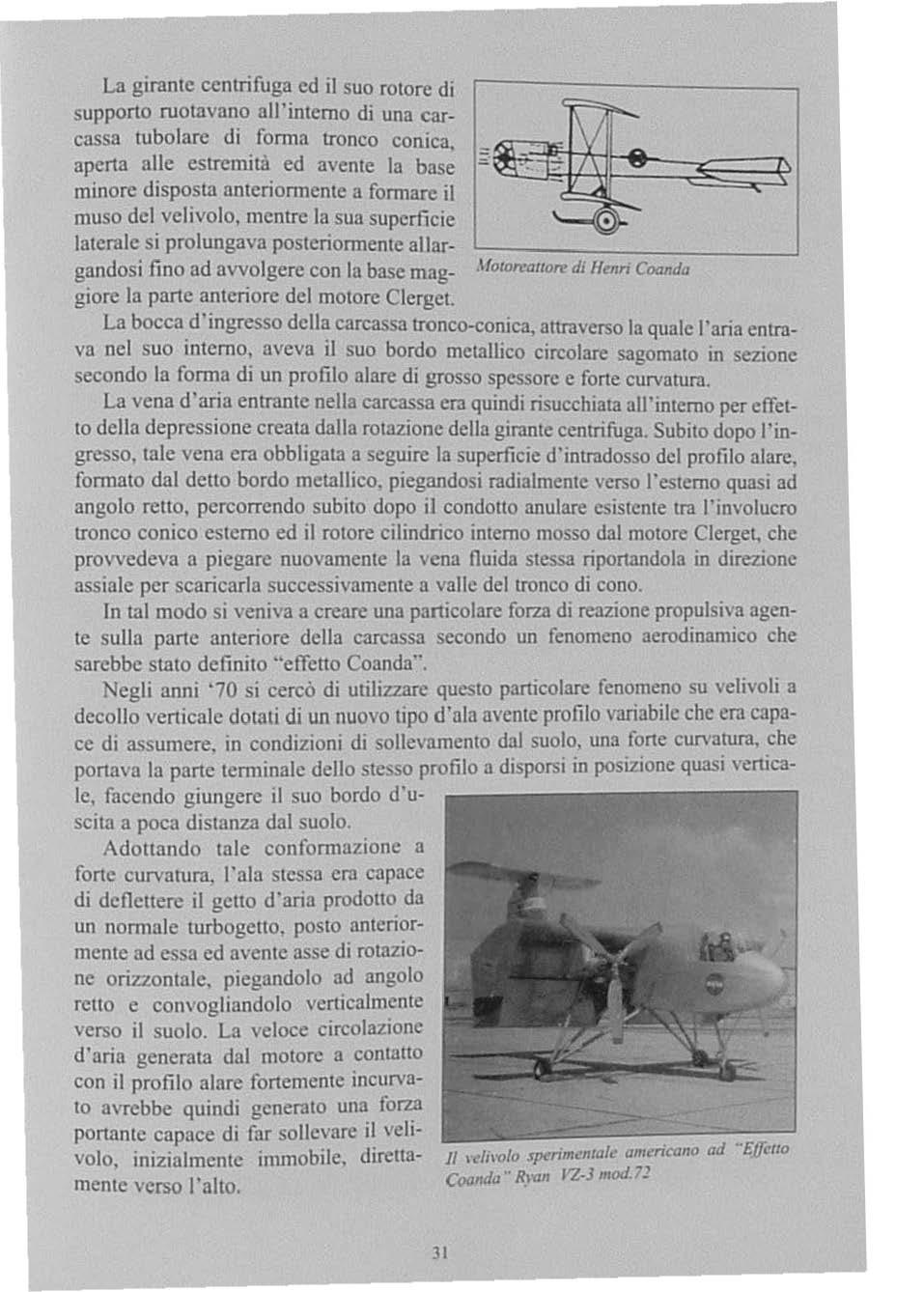

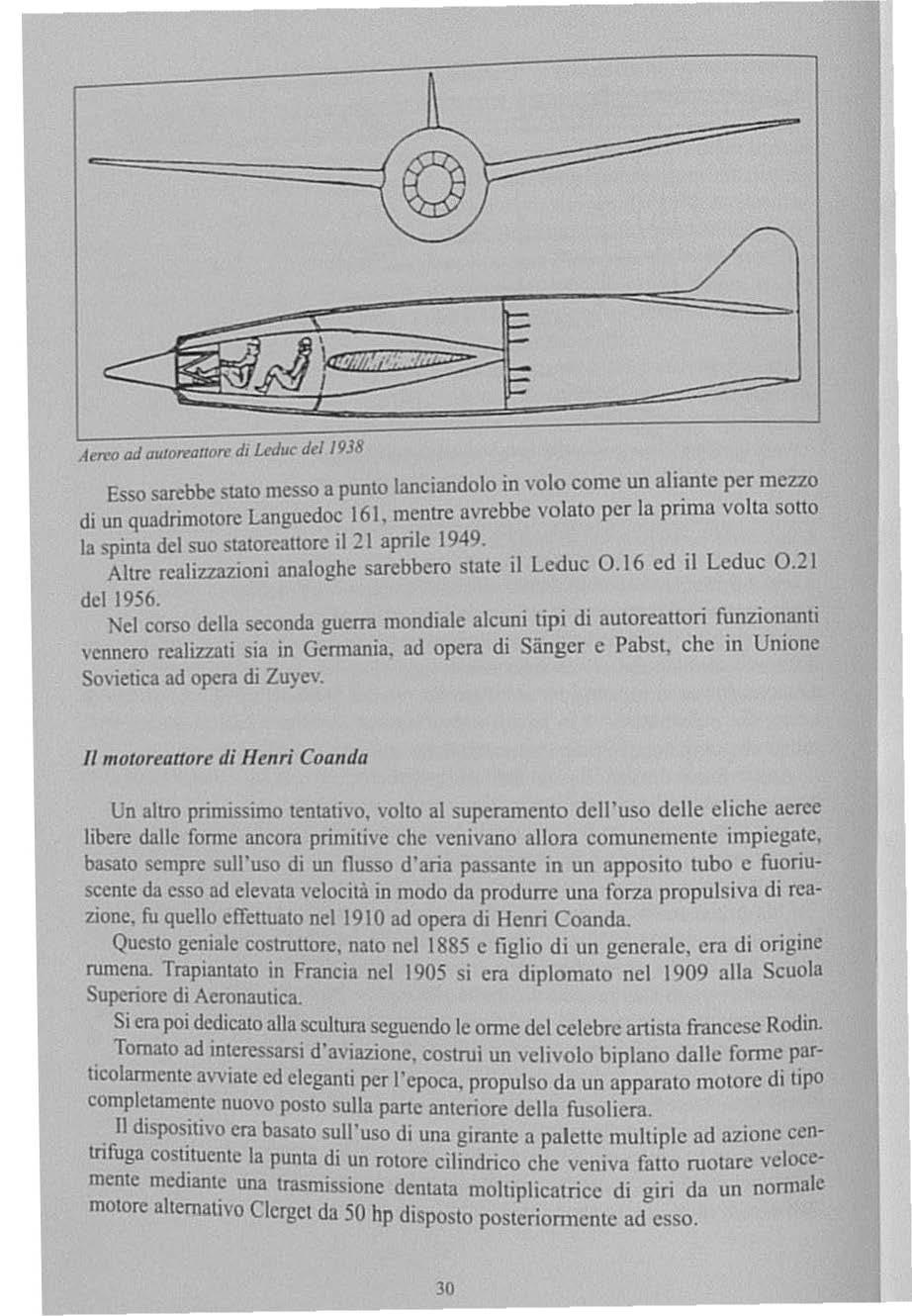

li motoreattore di fle11ri Coa11da

un altro primtss1mo tentatÌ\'O, volto al superamento dell'uso delle eltche aeree libere dalle forme ancora primiti\'e che venivano allora comunemente impiegate, basato sempre sull'uso di un flusso d'ana passante m un apposito tubo e fuoriuscente da t!sso ad ele,ata \'clocità tn modo da produrre una forza propulsiva di reazione. fu quello effettuato nel 1910 ad opera dt Henn Coanda. Questo geniale costruuore, nato nel 1885 e figlio dt un generale, era di ongme rumena Trapiantato in Francia nel 1905 s1 era diplomato nel 1909 alla Scuola Supenorc dt Aeronautica

Si era poi dedicalo alla scultura seguendo le orme del celebre anìsta francese Rodin. . Tornato ad interessarsi d'a,·iazione, costruì un vcli\'olo biplano dalle forme parucolarmente a\"\ 1a1e cd eleganu per l'epoca. propulso da un apparato motore di tipo completamente nuovo posto sulla pane antenore della fusoltera. n dtsposuh o era basato sull'uso d1 una girante a palette multiple nd azione ccntnfuga cosutuente la punta di un rotore cilindnco che veniva fatto ruotare vcloccmemc mediante una trasmissione dentata mohtpltcatrice di gtn dn un normale motore alternativo Clcrget da 50 hp disposto posteriormente ad esso.

30

La girante centrifuga cd il suo rotore di supporto ruotavano all'interno di una carcassa tubolare di forma tronco conica. aperta alle estremita ed avente la baseminore disposta anteriormente a formare il muso del velivolo, mentre la sua superficie laterale si prolungava posteriormente allare gandosi fino ad avvolgere con la base mag- .\foron-a11ore di Ffrnn Coanda giore la parte anteriore del motore Clerget. ;;

La bocca d'ingresso della carcassa !Tonco-conica, attraverso la quale l'ana entrava nel suo interno, aveva il suo bordo metallico circolare sagomato m sezione secondo la forma di un profilo alare di grosso spessore e fone curvatura.

La \'COB d'aria entrante nella carcassa era quindi risucchiata all'mtemo per effetto della depressione creata dalla rotazione dello girante centrifuga. Subito dopo l'ingresso, tale vena era obbligata a seguire la superficie d'intradosso del profilo alare, formato dal detto bordo metallico. piegandosi radialmente verso l'esterno quasi ad angolo reuo, percorrendo subito dopo il condotto anulare esistente tra l'involucro tronco conico esterno ed il rotore cilindnco mtemo mosso dal motore Clerget, che provvedeva a piegare nuovamente la , ena fluida stessa nponandola m direzione assiale per scaricarla successi, amente a valle del tronco d1 cono

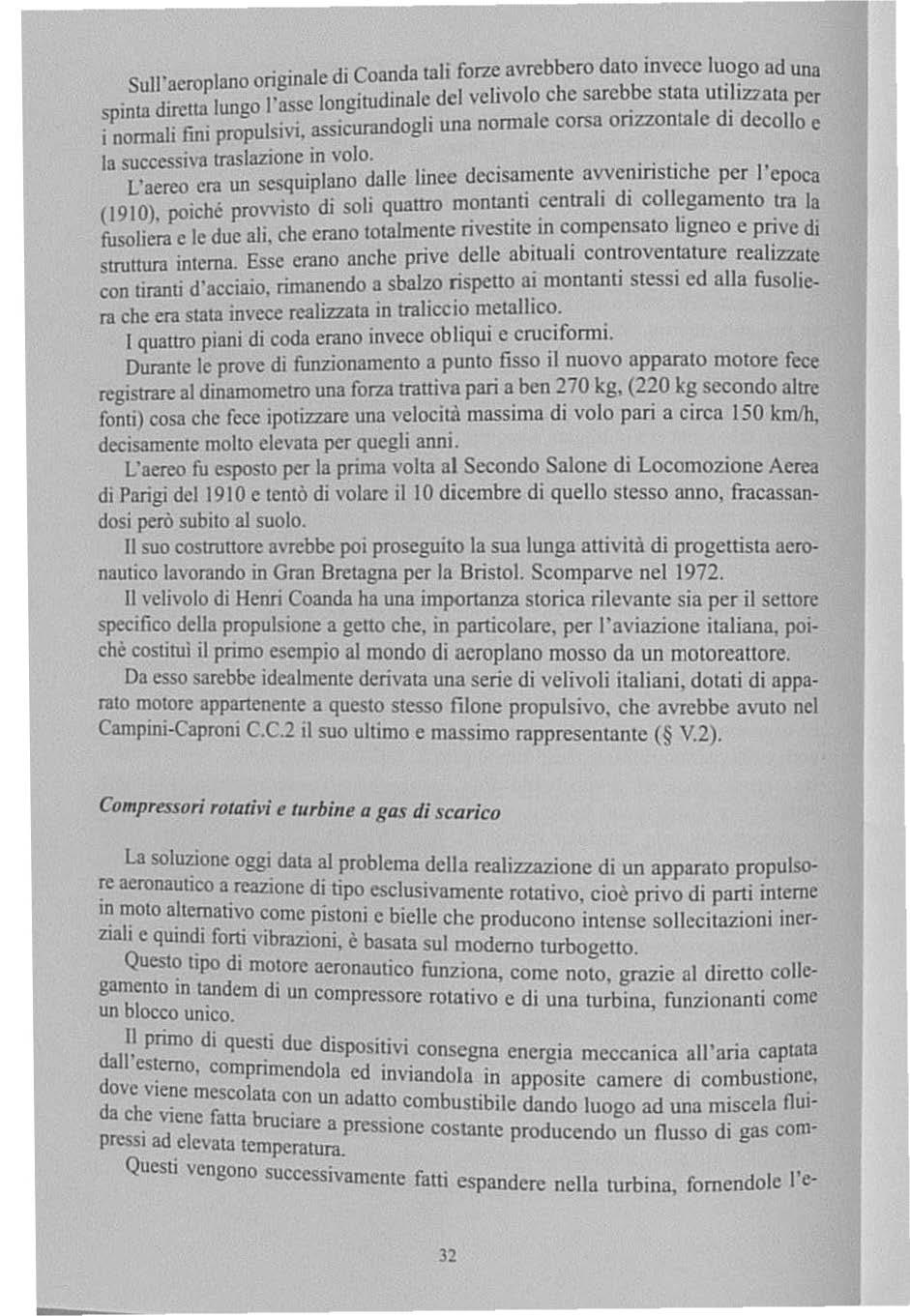

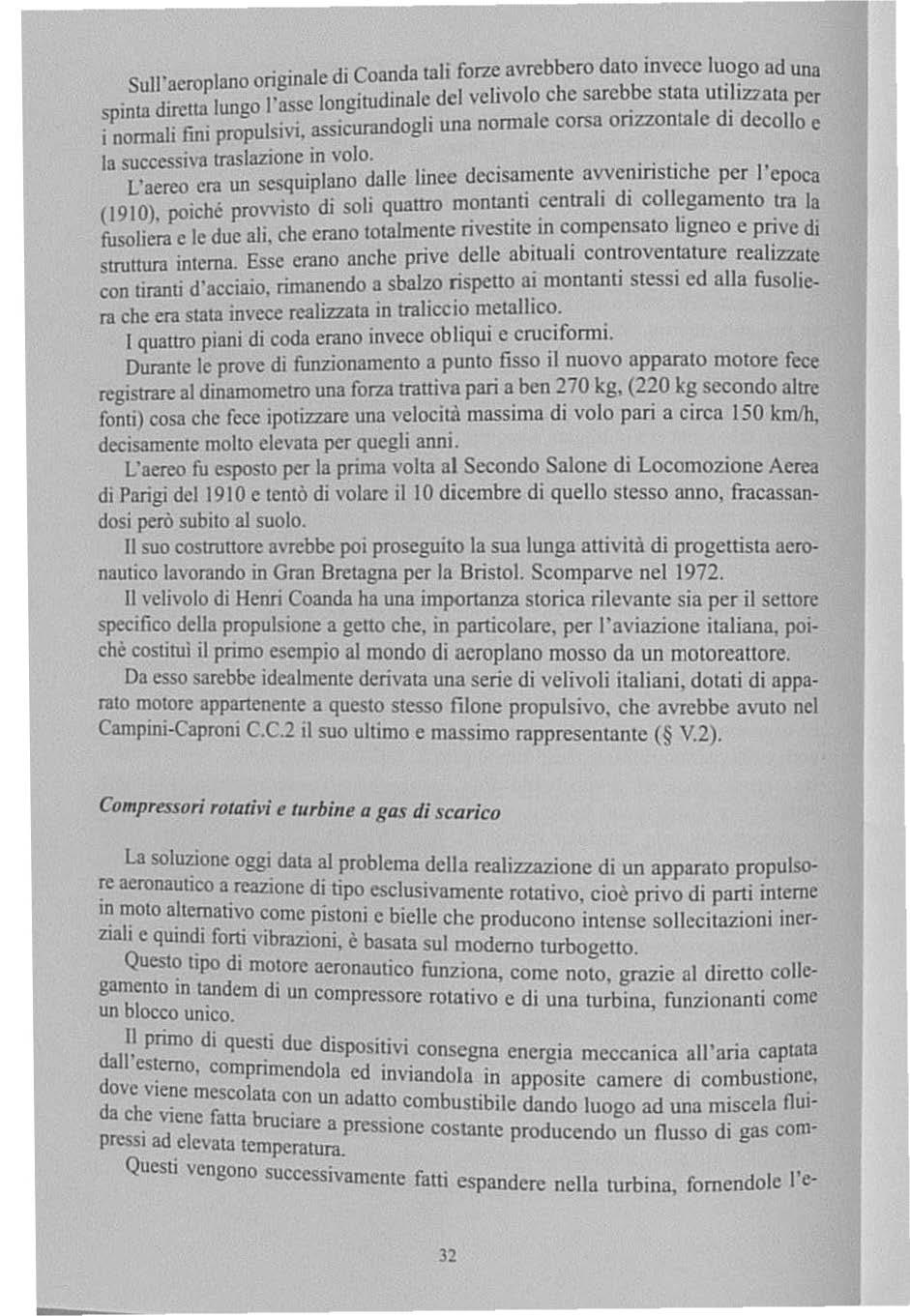

In tal modo si ,·enl\a a creare una particolare forza di reazione propulsiva agente sulla pane anteriore della carcassa secondo un fenomeno aerodinamico che sarebbe stato definito ·•effetto Coanda.. ~egli anni ·70 si cercò di utilizzare questo particolare fenomeno su velivoli a decollo verticale do1a1i d1 un nuo, o upo d'ala avente profilo rnnabilc che era capace d1 assumere. m condlZloni d1 sollevamento dal suolo, una fone curvatura, che porta, a la parte 1erminalc dello stesso profilo a disporsi in posizione quasi ,·emcale, facendo giungere il suo bordo d'uscita a poca distanza dal suolo.

l\dollando tale conformaz1onè a fone curvatura. raia stessa era capace di deflettere il getto d'aria prodotto da un normale 1urboge110, posto antenormente ad essa ed avente asse d1 rotazione orizzontale, piegandolo ad angolo reno e convogliandolo verticalmente verso il suolo. La veloce circolazione d'aria generata dal motore a contano con il profilo alnre fonemente mcurvato avrebbe quindi generato una forza portante capace di far solle\'are 11 velivolo. inizialmente 1111mobile. direnamente verso l'alto.

JI ,d,mlo .fp<nm.:nr.ilt· omuiruno oJ -EU.:110 Coando" Rmn 12-J mod 7!

31

· · I di· Coanda mli forze avrebbero dato invece luogo ad una Sull'aeroplano ongma e . . .. . . 1 r e loneitudmale del velivolo che sarebbe sLata ut1hva1a per ~pinta dl,refitta ungo 1 05 ,,s assi;urandogli una nonnalc corsa orizzontale di decollo e 1 norma I m propu s1 . la successi, a traslazione in \'Olo. . . . . •

L. un sesquiplano dalle linee decisamente avvemnsuchc per I epoca aereo era . 1- d' li 910) · h · ro,'\isio di soli quattro montanll centra 1 1 co egamento 1ra la (I .po,cep . . . 1· · fu I. le due ali che erano 1otalmente nvesme m compensato igneo e pnve d1 so 1era e . . . . nu ·ntema. Esse erano anche prive delle ab1tuah controventaturc realizzate stru ra i . • . d Il fus . con tiranu d'acciruo. rimanendo a sbalzo nspetto a~ monr.anu stessi e a a altera che era stata in\'ece realizzata m traliccio metallico.

I quattro piani di coda erano invece obliqui e crucifonnt.

Durante le pro\'e di funzionamento a punto fisso 11 nuovo apparato motore fece registrare al dinamometro una forza tratti\'~ pari a_ ben ~70 kg. (2~0 k~ secondo allre fonti) cosa che fece ipotizzare una velocna massima d1 volo pan a circa 150 km/h, decisamente molto ele\'ata per quegli anni.

L'aereo fu esposto per la prima \'Olta al Secondo Salone di Locomozione Aerea di Parigi del 1910 e tentò di \'Olare il IOdicembre di quello stesso anno. fracassandosi però subito al suolo.

li suo costruttore avrebbe poi proseguito la sua lunga attività di progettista aeronau1ico lavorando in Gran Bretagna per la Bristol. Scomparve nel 1972.

11 velivolo di Henri Coanda ha una imp<>nanza s1orica rilevante sia per il seuore specifico della propulsione a getto che. in particolare. per l'aviazione italiana. poichè costituì il pnmo esempio al mondo di aeroplano mosso da un motoreauore.

Da esso sarebbe idealmente derivata una serie di velivoli italiani, dotati di appara10 motore appartenente a questo stesso filone propulsivo. che avrebbe avuto nel Campini-Caprom C.C.2 il suo ultimo e massimo rappresentante(§ V.2).

Compressori roratfri e t11rbi11e a gas di lcarico

Lo soluzione oggi data al problema della realizzazione d1 un apparato propulsore aeronauuco a reazione di tipo esclusi\'amente rotauvo. cioè privo di parti interne m moto altei:natwo come pis1oni e bielle che producono intense sollecitazioni inerzmh e qumd1 fort1 vibrazioni, è basata sul moderno turbogetto.

Quest t d' 0 •po I motore aeronautico funziona, come noto, grazie al diretto collegambeln1o m iandem di un compressore rotativo e di una rurbma funzionanu come un occo unico. '

Il primo d1 questi d d' · · · dati• . ue 1spost11V1 consegna energia meccanica all'aria captata esterno, compnmendol d · · d , · . · d . 8 e mv1an o.a tn apposite camere di combusuone, ove viene mescolata con d . . · d h . un a ano combusub1le dando luogo ad una miscelo fluia e e \.1cne fatta bruc -

P d I •are a pressione costante producendo un flusso di gas com· ressi a e e\ata temperatura.

Questi vengono success·ivamente fam espandere nella turbina, fornendole I e·

32

nergia meccanica che viene utilizzata per far girare lo sh.-sso compressore. mentre la restante parte viene trasfonnata in energia d',•cpnns·ion•·•ed es I · Il' ..,,, pu s1one a esterno dcel1 stessa gas sotto fonna d1 getto di scarico veloce usato""' I I · - .,-r a propu s1one a reazione.

Compressore tur_binn J>Olrebbero anche funzionare separatamente fornendo ug~lmente: con I ausilio d1 altri organi meccanici come ad esempio motori altcrnanv1 ~d eliche. una cena quantità d'energia utilizzabile per scopi propulsi, 1• ma con un efficienza alle alte velocità nettamente inferiore a quella fornita da un turbogeuo.

Questi due dispositivi non sono stati infatti ideati, sperimentati e costruiti contemporaneamente. ma_de~vano da meccanismi annloghi che furono sviluppati separatamente e vennero mlZlalmente usati solo per applicazioni non aeronautiche d1 tipo industriale.

li fortissimo incremento d'efficienza derivante dal loro diretto collegamento sarebbe infatti intervenuto solo qualche tempo dopo e sempre in applicazioni industriali a terrn.

Queste turbomacchine sono state denominate nd corso degli anni sia turbine a gas di scarico" che "turbine a combustione interna··.mentre vengono oggi definite semplicemente ··turbine a gas" quando sono utilizzate sia per impieghi industriali terrestri che nella propulsione navale. serton nei quali ono state precedute dalle turbine a \'apor d'acqua.

In una turbina a gas. la reazione chimica es0lern1ica fondamentale capace di produrre calore convenibile in energia meccanica, ed in panicolarc m spin1a propuls1,,u. si svolge nello stesso fluido primario utilizzato. a differenza di quanto a, viene nelle turbine a , apore che sono conccnualmcnte simili. ma utilizzano invece , apore acqueo in pressione prodotto in appositi generatori riscaldali da bruciatori esterni

Fin dagh inizi si capi che l'uso ot11mak di una turbina. che è per definizione un organo rotante ad un numero di giri molto elevato. avrebbe richiesto l'uso di un compressore anch'esso di tipo rotmivo. capace di girare ad aha \'elocità e d1 trattare volumi d'aria clc,·ati.

La già esistente compressione ba:,ata su pistoni in moto altemati,o scorrenti m camere chiuse come in un motore a scoppio d'automobile. che era capace d1 tranare masse d'aria ridonc conferendo loro un'alta prcs:.10ne finale. pur se adonata con successo. apparve fin <lugli inizi inadeguam _ Il pnmo esempio di compressore rotnti,o. ritenuto m grado d1 t.-ssere usabile m tandem con una turbina, fu il compressore Rutcau. . . .

Un secondo dispositi, 0 costituito da senari piani ruotanu mterogenu tra loro. che pure vc.:nne utilizzato. fu il compressore Rootcs. . . .

Tale dispositivo era però in grado di fomire solo prc:ss10~1 ridotte cd ebbe qu_m. · · ·· Iuse che anche 11 compressore rotau, o d1 applìcaz1om non dec1s1,·e. mentre s1 eone . . . avrebbe dornto essere costituito da girami multiple domt~ ~• palcnature_ penfenche che fossero in grado di comprimere l'uria secondo due d1stmtc_m~da_lt1a.. · I r. trifuga. che scaglia I nna radiulmentc

La prima agisce per effetto del a aorza cen ·

33

rispetto alrassc di rotazione del disposi11vo, facendo!? assum~re compressione gra. zie al semplice arresto contro una carcassa esterna d1 contenimento ed al suo successivo passaggio in un diffusore.

La seconda invece opera grazie a palettarurc muluple. che sono poste sia su giranti mobili con il rotore che su corone fissate sulla carcassa esterna di contenimento.

Tali palette sono capaci di coslringere l'aria a muoversi longitudinalmente, in direzione paralJela all'asse di rotazione della girante. lungo un percorso a zig-zag carauerizznto da una sezione di passaggio sempre più ristrella. ricavato tra il tamburo tronco conico fonnato dalle giranù di supporto delle schiere di palelh! in rotazione e la carcassa esterna.

11 compressore di tipo assiale presentò difficoluì rcalizzative iniziali maggiori di quello cenlrifugo.

Quesrultimo upo "enne introdotto per la prima volta in campo aeronautico da parte dei tedc·chi, a partire dagli ulumi anni della prima guerra mondiale.

Venne infa111 usato per sovralimentare i motori dei grossi bombardieri plurimotori che vennero 1mpiega11 per bombardare Londra. sui quali tale disposi1i,·o era comanda10 dire1mmen1e da un appos11O rno1ore alternativo ausihario..

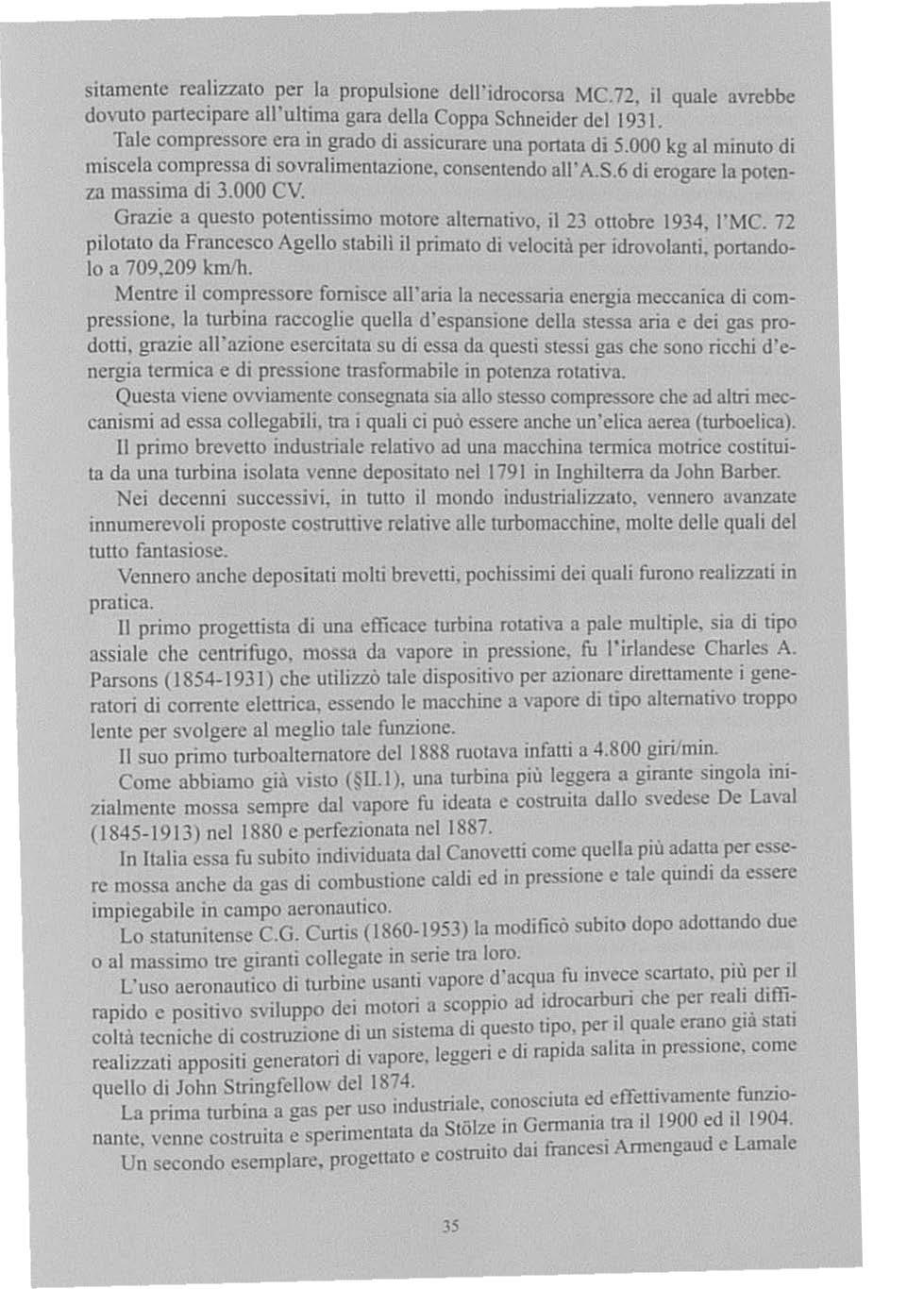

In Italia il primo compressor~ cenlrifugo di so, ralirnentaz1onc

venne introdono dalla Fia1 negli \foto":• Fwt .IS6 con compnzsiore mt'ccanico O girante anni ·20 sui motori dei cc111nJ11ga \totoscafi ·\nt1 Sommergibili (MAS). (Bibl 9) per polcr Ollenere un'elevata potenza di spunto d_uran1e la corsa d1 a11.acco che veniva effettuata da questi erossi motoscafi siluranll sia co;1ro i ~mmergibili avversari in emersione che conlro le llllvi di super- ficie.

r, li primo compressore centnugo per uso aeronautico. convenientemente alleggerito med1an1e r d. · ~o. a una gtrantc in lega di alluminio ed un corpo in lega d1 magnesio. venne installato s I mo1ore Fiat A.S.6, che fu ap~- Votare lsoua F: , - l rasc,11111 111 Re ./0 r:011 compn.•sson· meccanico o gira111e C<'lllrifi1go

)4

sitamente realizzato ~er _ la propulsione dctr idrocorsa \IC 72. 11 quale avrebbe dovuto partecipare ali u.Jllma gara delln Coppa Schneider del J931.

Tale compressore era in grado di assicurare una ponata d1 5.000 kg al minuto di miscela compressa d1 sovmlimeotazionc. consentendo atr :\.S.6 di erogare la potenza massima di 3.000 CV.

Grazie a questo potenttssimo motore altematÌ\'O, il 23 ottobre 193-t, l'MC. 72 pilotnto da Francesco Agcllo stabili il primato di velocità per idro\olanti. portandolo a 709,209 km h.

\lentrc il compressore fornisce all'aria la necessaria energia mi:ccanicu d1 compressione. In turbina raccoglie quella d"espans1one della stessa aria e dei gas prodotti. grazie alraz1one esercitata su di essa da quesu stessi gas che sono ricchi d'energia termica e di pressione trasfonnabilc m potenza rotali\ a.

Questa viene ovviamente consegnata sia allo stesso compressore che ad altri meccanrsmj ad essa collegabili. tra I quali c1 può essere anche un"clica aerea (turboelica).

li primo brevetto mdustnale relativo ad una macchina tenn1ca motnce costituita da una turbina isolata venne depos11a10 nel 1791 in Inghilterra da John Barber.

Nei decenni successi\ 1, in tutto 1I mondo industrializzato. vennero a\aniate mnumere, oh proposte costTUm,·e relative alle turbomacchine. molte delle quali del rutto fantas1ose.

Vennero anche depositati molti bre, etti. poch1ss1mi dei quali furono realizzati in pratica.

Il primo progettista di una efficace turbina rotalÌYa a pale multiple, sia d1 upo assiale che centrifugo. rnos ·u da vapore m pressione. fu l'irlandese Charles A Parsons ( 1854-1931) che uttli1.zò tale dispositivo per azionare d1ret1amen1e i generatori di corrente elcttric.i. essendo le macchine a , apore di upo altematn o troppo lente per svolgere al meglio tale funzione.

li suo primo turboalternatore del 1888 ruota,a mfat11 a 4.800 ~m mm ..

Come abbiamo grn \ 1:..10 ("11.1 ). una turbina più leggera a girante singola in1z1almente mossa se';nprc dal apore fu ideata e costruita dallo sved1..-se De La, al ( 1845-1913) nel 1880 e pcrfwonara nel 1887 ..

In Italia essa fu subilo mdi, iduata dal Cano, etti come quella pm adatta per e ·sere mossa anche dn gas di combustione caldi ed in pr1..>ssionc e tale quindi da .:ssere 1mp1egabile 1n campo aeronautico.

Lo statunitense C.G. Cunis ( 1860-1953) la modificò subilo dopo adottando due o al massimo tre giranti collegate in serie un loro. . _.

L"uso aeronauuco dì turbine usanti ,apon.: d"acqua fu invece sca.nato. p1u per 11 · . · ·o ad idrocarbun che per reali d1ffi- rap1do e positi, o S\ ,tuppo dei moton a scoppi colta tecniche di costruzione di un sistema di questo upo. per ti quale erano gta Slall I · · · ton· di vapore teegen e di mpida solna in pr1..-ss1one. come rea 1aa1t appos111 genero •quello di John Stringfollow del 18?4 . • ..-·u1a t!d effeui,11men1c.: funzioLa prima turbina a gas per uso industnalt:. conoG.c1 . ·1 1900 ..d il 190-l - • I dn Stòlze in errnama tra i '" . nantc. venne costruita e spenmcnta 8 • • en •aud e Lamale Ln secondo esemplari:. progcttnto e costruito dai france:.1 Arm g

35

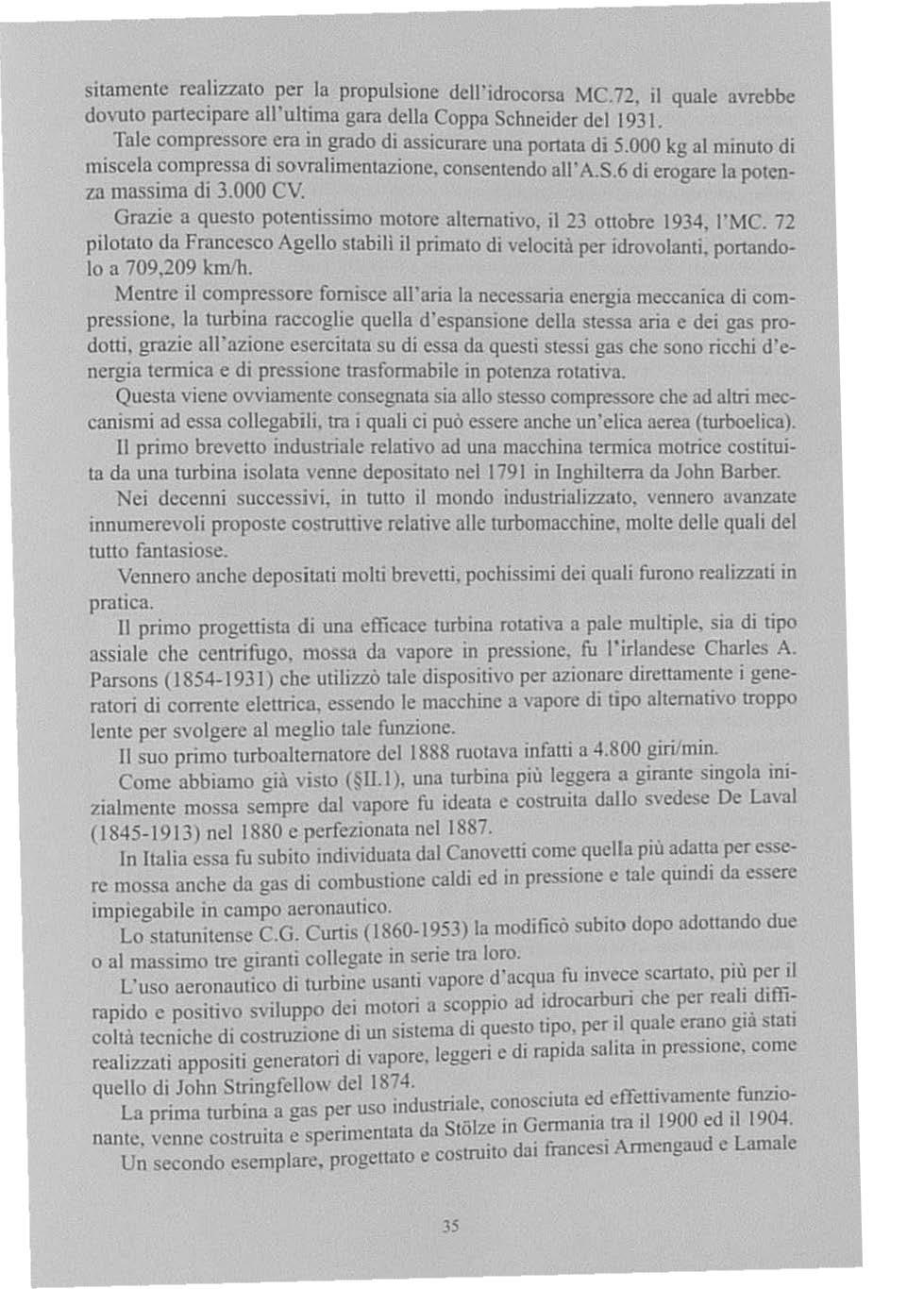

nel I905. realizzm a gin il collegamento dire~to a~ un c~mpressore.rotati~o. Es~o \'enne concepito solo per usi industnah staztonan. quah la produzione d energia eleurìca.

Quest'ullimo tipo usava come combustibile_ olio d~ paraffina ed era ca~ace di s,·iluppare una potenza appena sufficiente ad az10uare ti compressore che gh forniva rarìa in pressione necessaria per il fun1jonamento. Esso era moltre m grado di rendere disponibile un :.-urplus minimo di energia meccamca per muovere altri orga01 meccanici utiliu.ntori solo sotto forma di ana compressa. l.itilìwl\-a una girante palenato tipo Curtis ruotante a 4.250 giri al minuto. nella quale il gas era immesso alla temperatura dt 560°C ed era capace di formrc circa ~.500 CV al compressore ad essa collegato che era del tipo Rateau. ma era carauerizzato da un consumo ele, atissimo. pan a ben 2.150 g di carburante per CV erogato e per ora di funzionamento. con un rendimento tcnnodinamico minimo non superiore al 3°o.

Nel 1906 lo Haltzwarth ideò a sua \'Olla una turbina che utilizzava un ciclo termodinamico diYerso dal precedente. detto a volume costante, nel quale mancava il compressore d'aria dt tipo rorati\'O mentre i gas in pressione capaci d'alimentarla venì\:ano prodolti attraverso un proct.-sso di combustione in camera chiusa utilizzante aria comburente unmessa a pressione atmosferica.

I gas vem\'anO ponati ad agire su un primo stadio di turbina cedendo poi iI calore residuo ad una caldaia che lo u111ìzzava per produrre vapore d'acqua capace di muo\'ere una seconda giranie

11 pnmo esemplare di questo dispositi\'O, capace d'erogare la potenza utile di circa 50 CV. \'enne fabbricato tra il 1906 ed il 1908 I dalla Kòning di I[annover. mentre • un secondo esemplare basato sem1 1 pre sullo stesso principio fu costnuto dalla Brown-Boveri svizzera nel 1909-1910

.. Quest'ultimo tipo raggiungc\'a gia una discreta efficten;a, tanto che era capace di erogare una potenza nommale complessiva di I.OO? rendendone disponibilt per I ut1ltzza1ore duecento ~egli . anni successi~•, altri csemplan vennero costruiu dalla Tyssen tra ti 1914 ed il 19n m tre I - ' en-

• n n.a 1 primo esemplare capace di Schema dl'l/a /urbina " <'sp/osioni: di Halt=wart/1

36

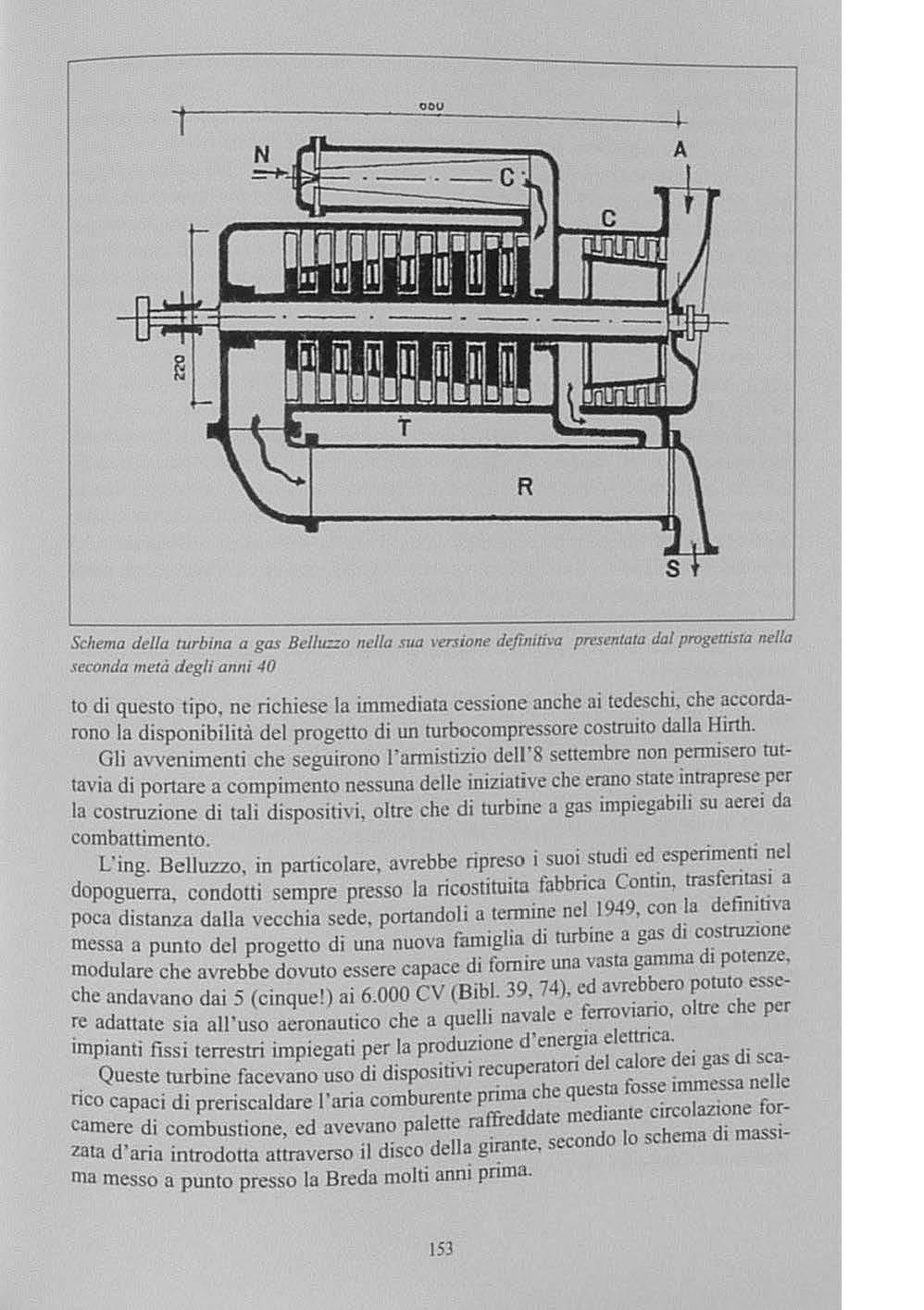

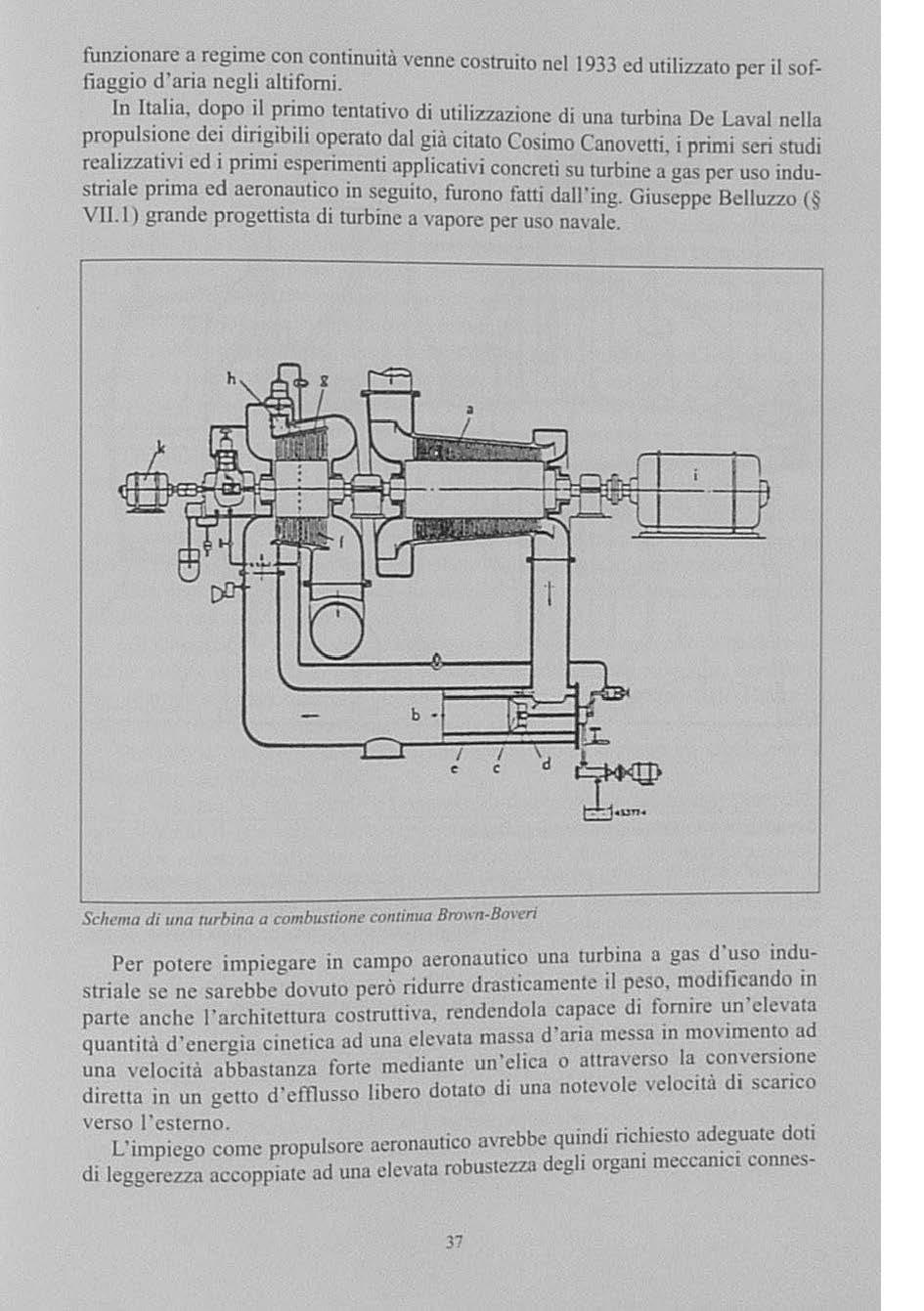

funzionare a regime con continuità ve fiaggio d'aria negli altiforni. nne costruito nel 1933 cd utilizzato per il sofln Italia. dopo il primo tentativo ct· T . propulsione dei dirigibili operato dal 1.~ll izzazione di una turbi_~ De Lavai nella realizzativi cd i primi esperimenti ap f 8 c!~lo Cost~O Cano~ell1, I primi seri srudi striale prima cd aeronautico in segui~o1c:1v1 correli su.~rbm~ a gas per uso mduVll. I) grande progenista di turbine a , rono ath dal) mg. Giuseppe Belluz.zo (§ vapore per uso oa\'ale.

Per potere impiegare in campo aeronauuco uno turbino a gas d'uso industriale se ne sarebbe dovuto però ridurre drasticamente il peso, motlificando in parte anche l'architettura costrulli\'a, rendendola capace d1 fornire un 'cl ernia quantità d'energia emetica ad una elevata massa d'aria messa m movimento ad una velocita abbastanza forte mediante un'elica o allran:rso In conversione direua in un geuo d"effiusso libero dotato di una note, olc velocità di scarico verso rcstcrno.

L'impiego come propulsore aeronautico avrebbe quindi richiesto adeguate doti di leggerezza accoppiate ad una elevata robustezza degli orgoni meccanici connes-

Scl1t•ma di 11110 turbina a combrmionc co111in11a Bro,m-Bon:n

37

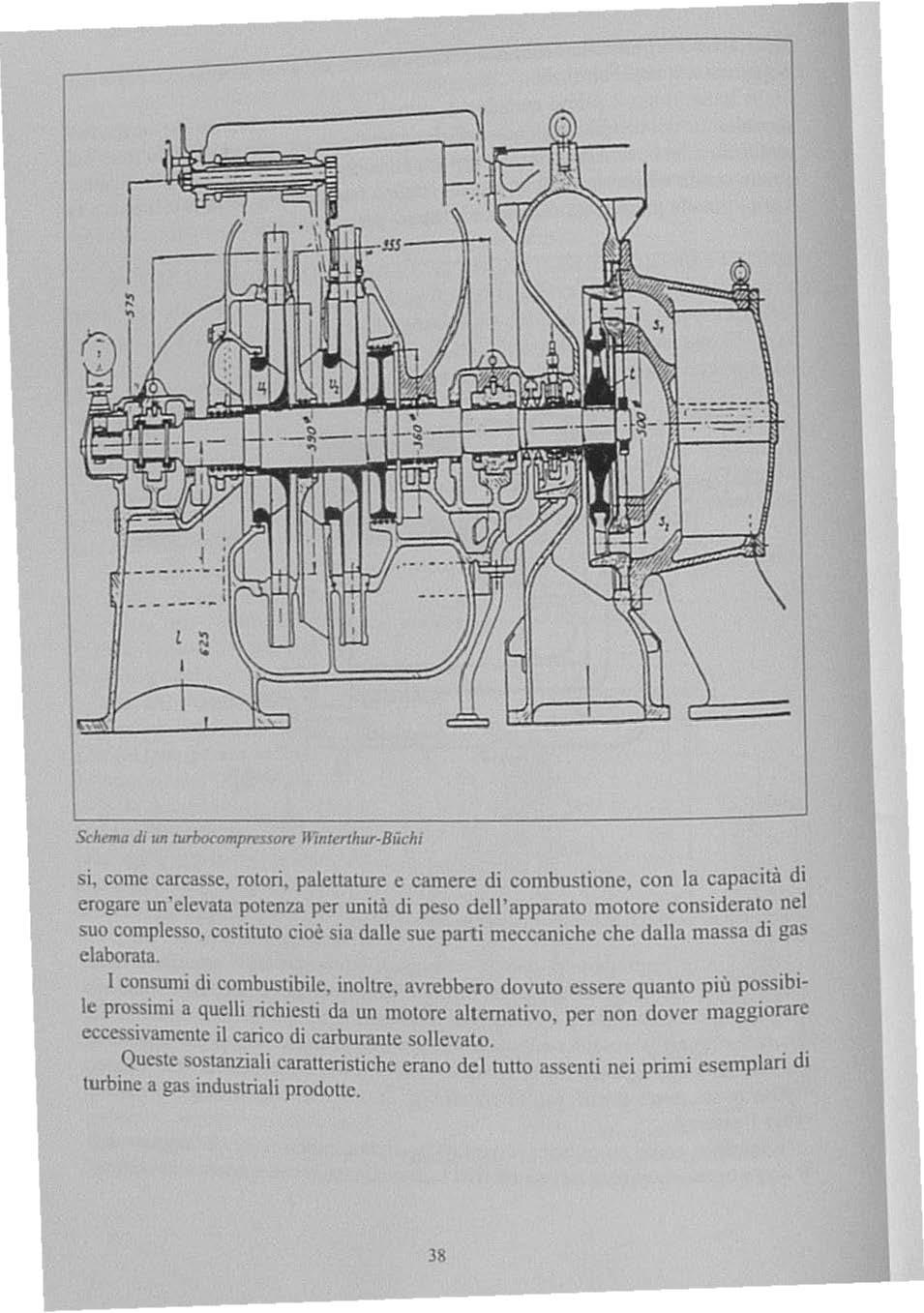

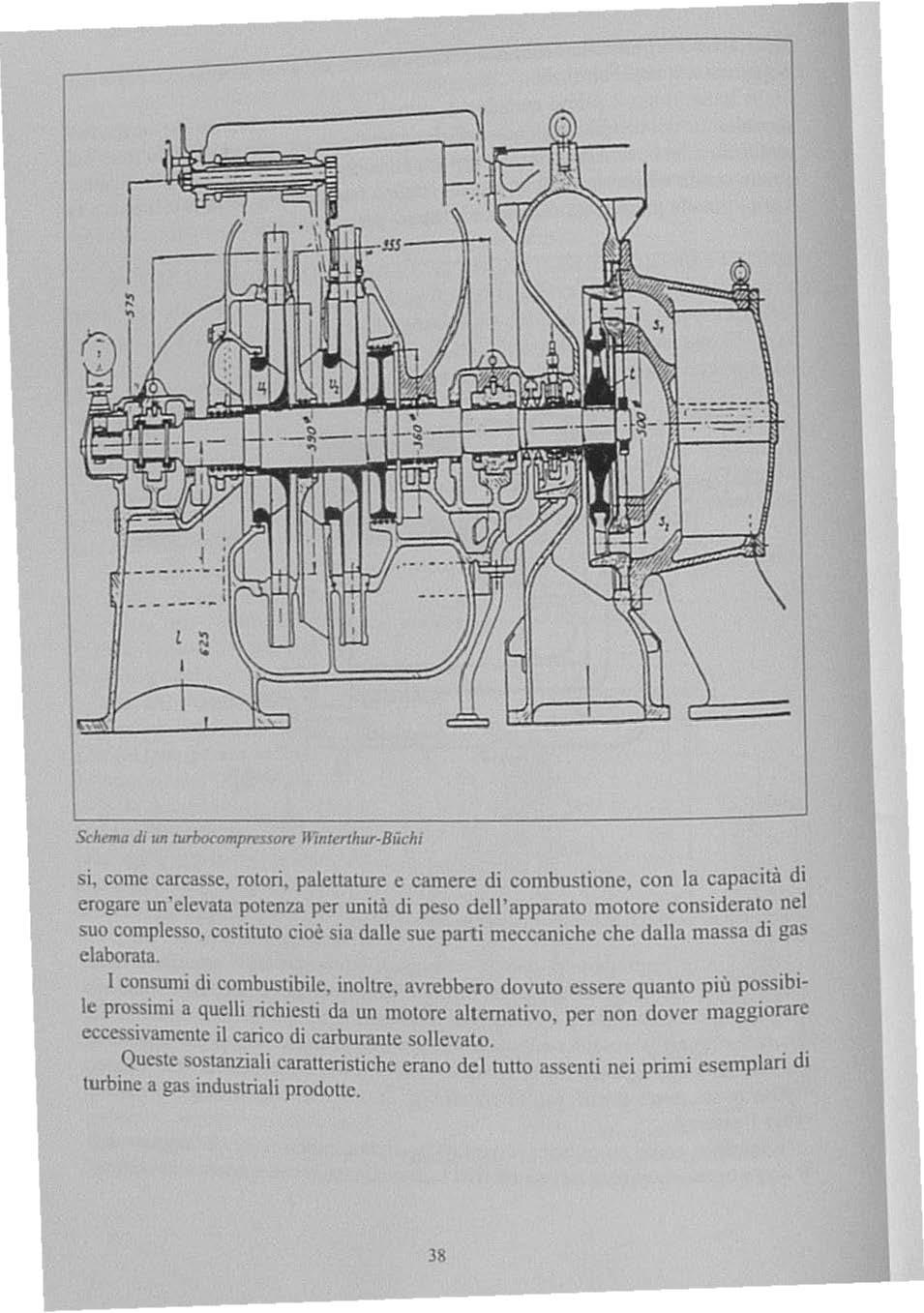

Schrma d, 11n turbocompn"5lo~ llintenhur-81ich1

si. come carcasse. rotori. palettature e camere d1 combustione. con la capacità di erogare un'ele,ata potenz_a per unità d1 peso dell'apparato motore considerato nel suo complesso, costituto cioè sia dalle sue pani meccaniche che dalla massa d1 gas elaborata.

l consumi di combustibile. inoltre. avrebbero dovuto essere quanto più possibile prossimi a quelli rich1cst1 da un motore altemati\'O, per non do\'cr maggiorare eccessi\'amente il canco di carburante sollevato.

_Queste sostanziali caratteristiche erano del tutto assenti nei primi cscmplan di tllrbme a gas industriali prodotte

38

li turbocompressore p er m oto ri alternati vi

Il primo uso aeronautico di ~n sistema turbina-compressore opportunamente collegati tra loro fu quello rclauvo alla compressione di sovralimcnta21ooe ad alta quota dell'aria usata da un nonnale motore alternativo.

Tale dispositivo, nella sua forma originale, era costnuito da una girante di rurb1na mossa dai gas di scarico di un normale motore a scoppio d'aeroplano. che era a sua volta in grado di azionare un compressore rotauvo centrifugo capace di comprimere l'aria comburente usata per alimen1are i carburnton dello stesso motore a scoppio, dovendone compensare la minore densità quando l'aria stessa veni"a captata dall'esterno a quote superiori ai 5.000-6.000 m.

Le palelle della turbina erano in questo caso relativamente poco sollcc1tate dal punto di vista termico, essendo la temperatura dei gas di scarico già scesa a poche centinaia di gradi per effetto della fase d'espansione da essi precedentemente subita all'interno dei cilindri del motore alternativo so,ralimentato.

Tale dispositivo fu idealo da Sanford A. Moss (1872-1949) intorno al 1910 e messo n punto presso la Generai Electric americana per la quale egh lavorava.

Fu quindi applicato ad un motore d'aeroplano "Liberty,.. da 400 hp. il cm funzionamento ad alta quota venne positivamente collaudato a 4300 m di quota sul monte Pike's Peak nel Colorado g1ò nel corso della prima guerrn mondiale.

Tale dispositivo non ebbe tuttm m ulterion sviluppi tanto che.. con la fine delle os1ilità. venne rapidamente accantonato.

Gli america01 lo a,Tebbero riesumato e sviluppato per impiegarlo in modo massiccio solo a partire dagli anni precedemi la seconda guerra mondiale. quando lo installarono sui motori Wright GR-1820-51 1mpiegau sul prototipo Y I 8-17 A della fortezza volante da bombardamento Boeing B- 17.

In Europa un primo dispositi\'O analogo fu messo a punto da Biich1 per la Brown-Boveri mtomo al 1920.

L'ideazione. la cos1TUZione e rimpiego di dispositi, i d1 ques10 tipo precedette quindi que!Ja di una vera turbina a gas aeronau1ica cli circa venticinque anni. ma _ non ebbe una eccessiva influenza sullo sviluppo di quest'uluma, che avrebbe nch1esto molu alm studi e sperimentazioni prima di poter essere realizzai.a

Questo lungo processo sarebbe infam ~arurato in Gran Bretagna e Germanm solo a partire dalla seconda metà degli anm ·30 (§V.I: V.1).

Jl. 3 : L'uso d ei ra-:.:J a pofrere in epoca moderna

li fi d azI·on•• reazione aveva già eia st..>coli tro\'ato la sua più antica pnnc1p10 s1co 1 . e e . dal 1 · ,.._clius·· tn""'O . . 1 . I --,..,0 nome denva10 auno ,u • ~· • fonna d apphcaz1one propu s1va ne '"'-' · . • 1 •·rak t ·· · · · · h' ato "rocket" m mg ese, e e 10

Questo tipo di proiettile a reazione e e 1am . . . . ·•fi • .. · francese nomi che. pochi sanno. dem:ano dm tedesco, ··racket"m russo, usce m · . . d r analoehi tenmm rifenti tennini italiani rocchetto e fuso. che traevano ongme ag 1al cilindro sul quale si avvolgeva un lilo !essile.

39

d · · 1 ni·c11·talinni del ·600-700 per indicare il razzo ' . . ccc usato m piro cc . . . \enJ\A mv . . --dato di· cappello conico anteriore d1 penetrazione. -1- d · pol"cre pinca co.... ci m neo a 1 1 •nte sulla cima di una lunga baccheua di supporto in che \'eruvo montato atcm mc . . fu . b"l· . -1I una sia pur appross1ma11,a nz1one sta 1 1zzalncc legno a, ente. durante • . anc10.

lungo la traiettoria pn:v1s1a. . . . la prima \'olla in lcueratura nel trattato stonco Belhconm1 Il termine appan e per . ., _ instnrm.:1110111111 /iber d1 Carlo Lodo,•1co _Muraton ( 167_-l 7.,0). . . .

Tra gli antichi pirotecnici italiani parn~olare successo ebbe la fam1g~10 Ruggen. d. · · b 1 ese I cui diversi mcmbn operarono a lungo m f<mneia aJla corte 1 oneme o ogn , . . . del R; Luigi X\" ed in Gran Bretagna. press~ q~ella cli ~10rg10 Il.

Nel 168'. con una batteria di qu~ti ord1gru collegati tra loro. Claudc Ruggen fece solle,are in aria un maiale. un cane ed una gallina che tornarono incolumi a terra grazie ad un primitivo paracadute. .. . .

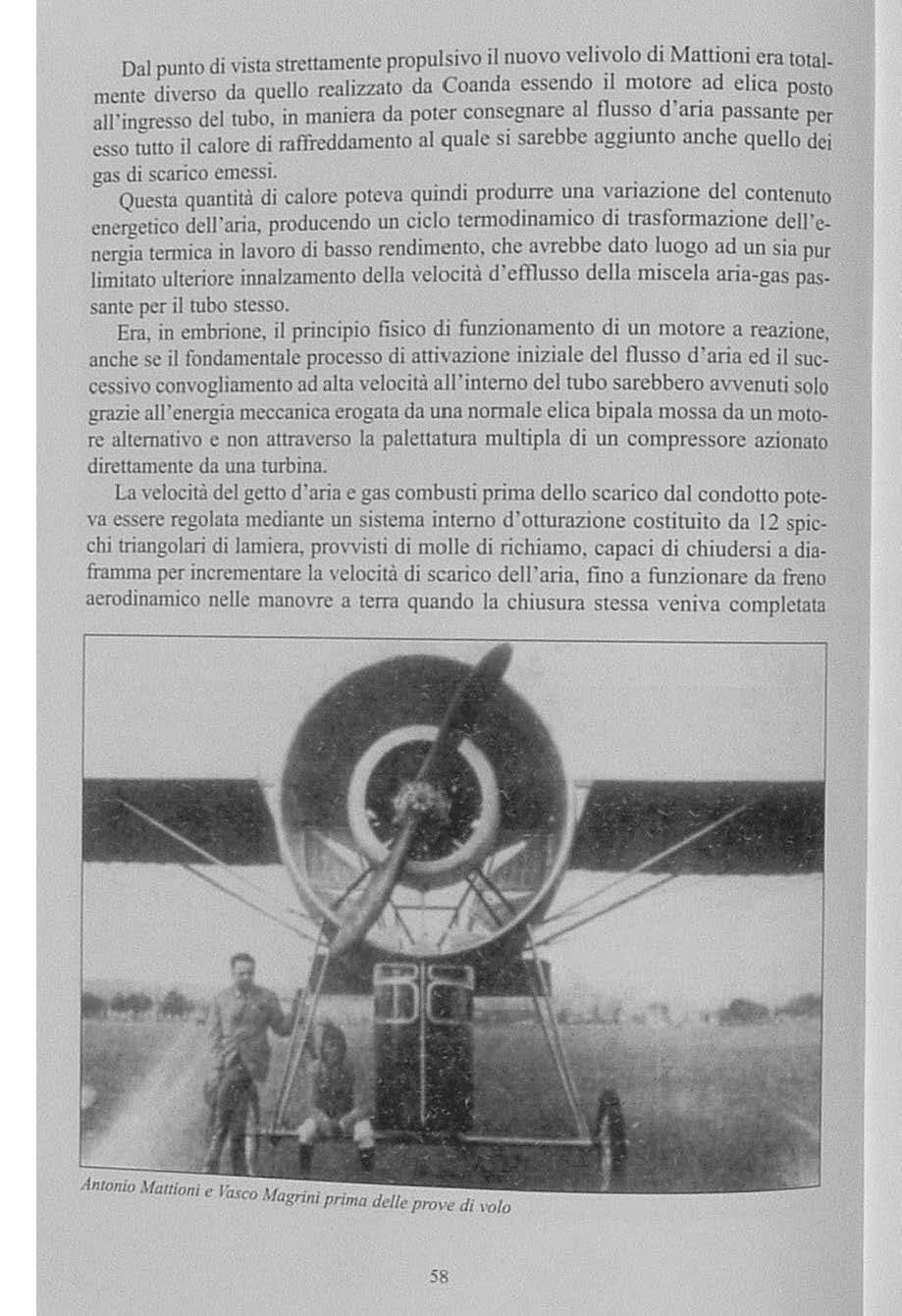

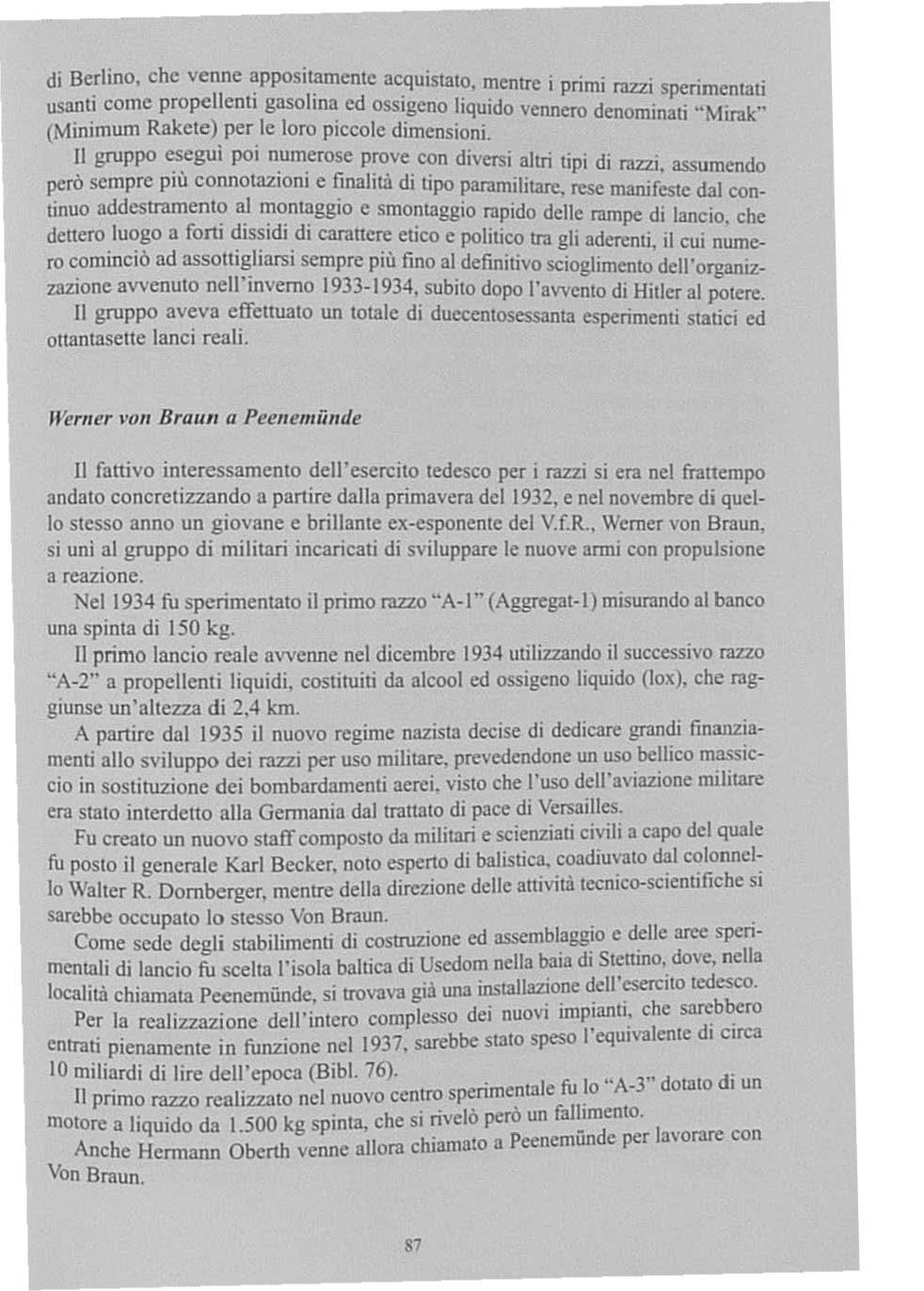

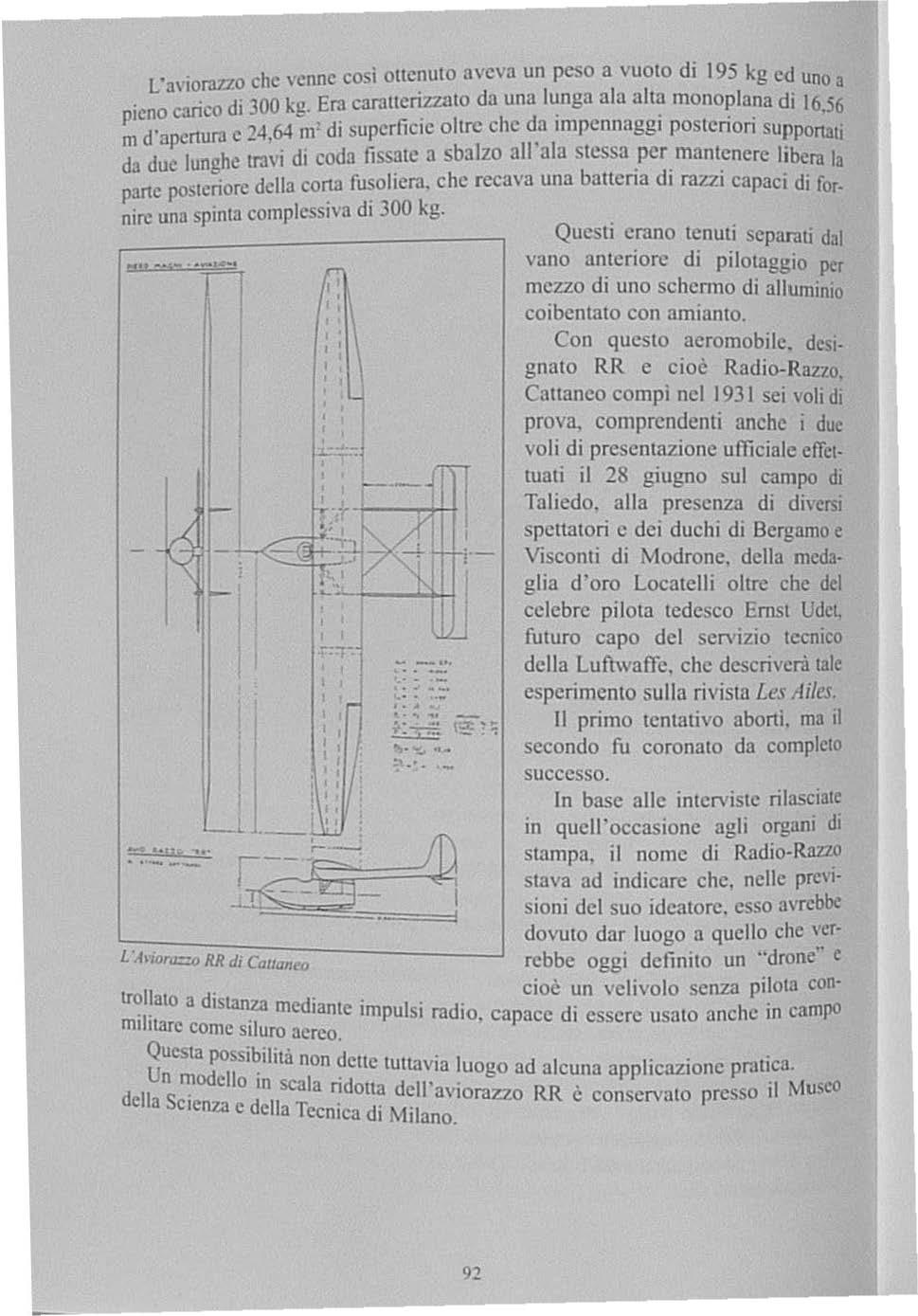

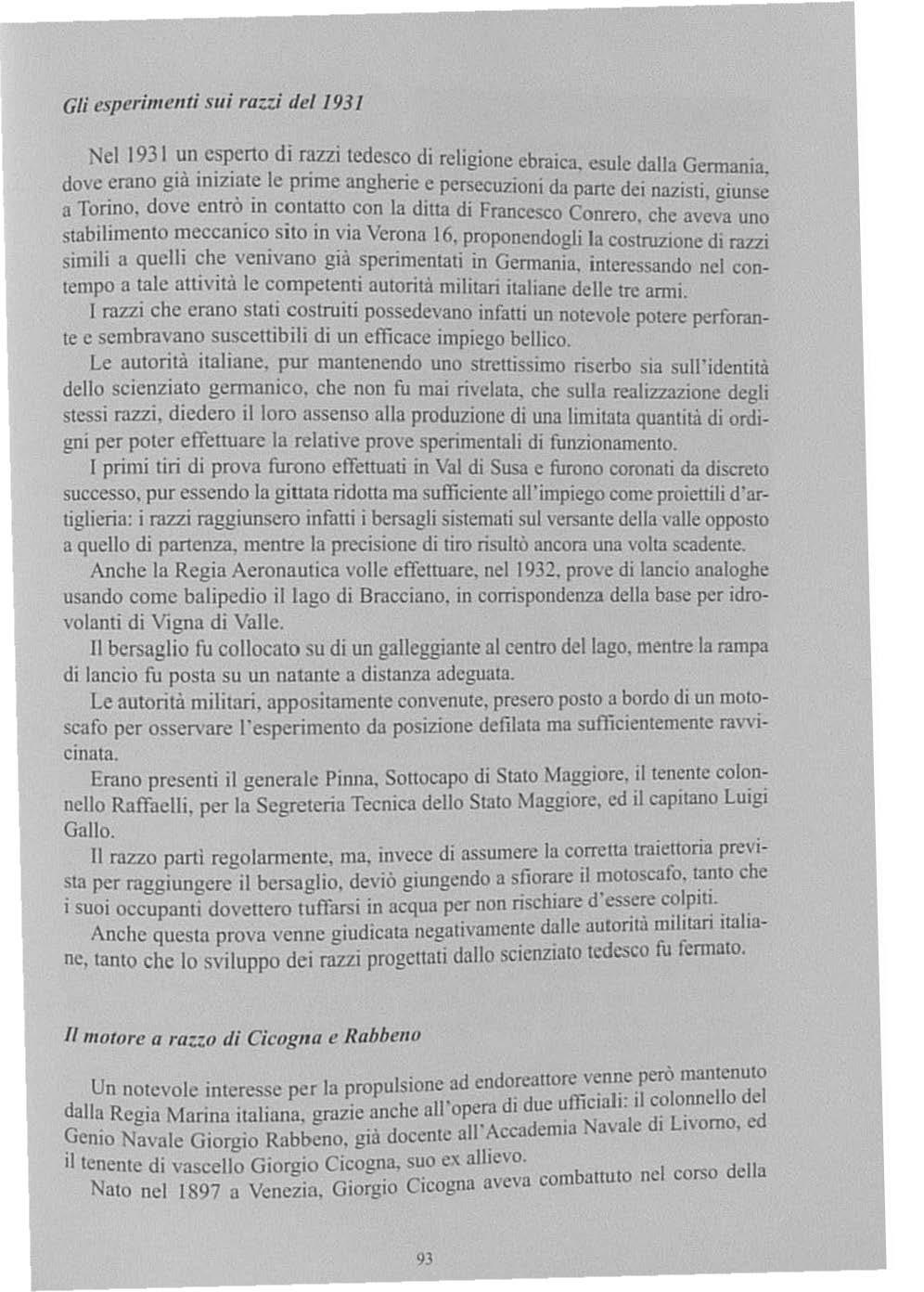

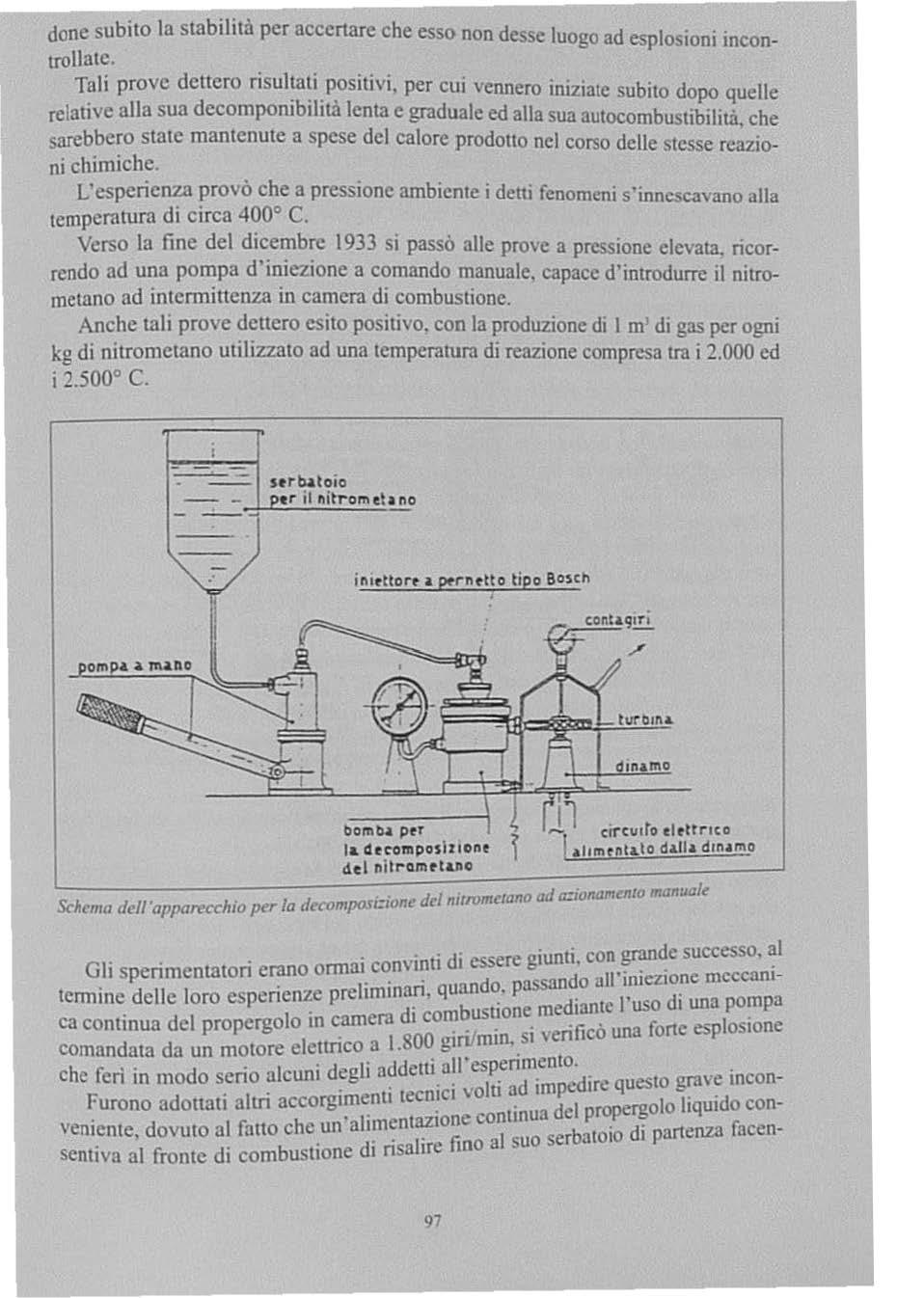

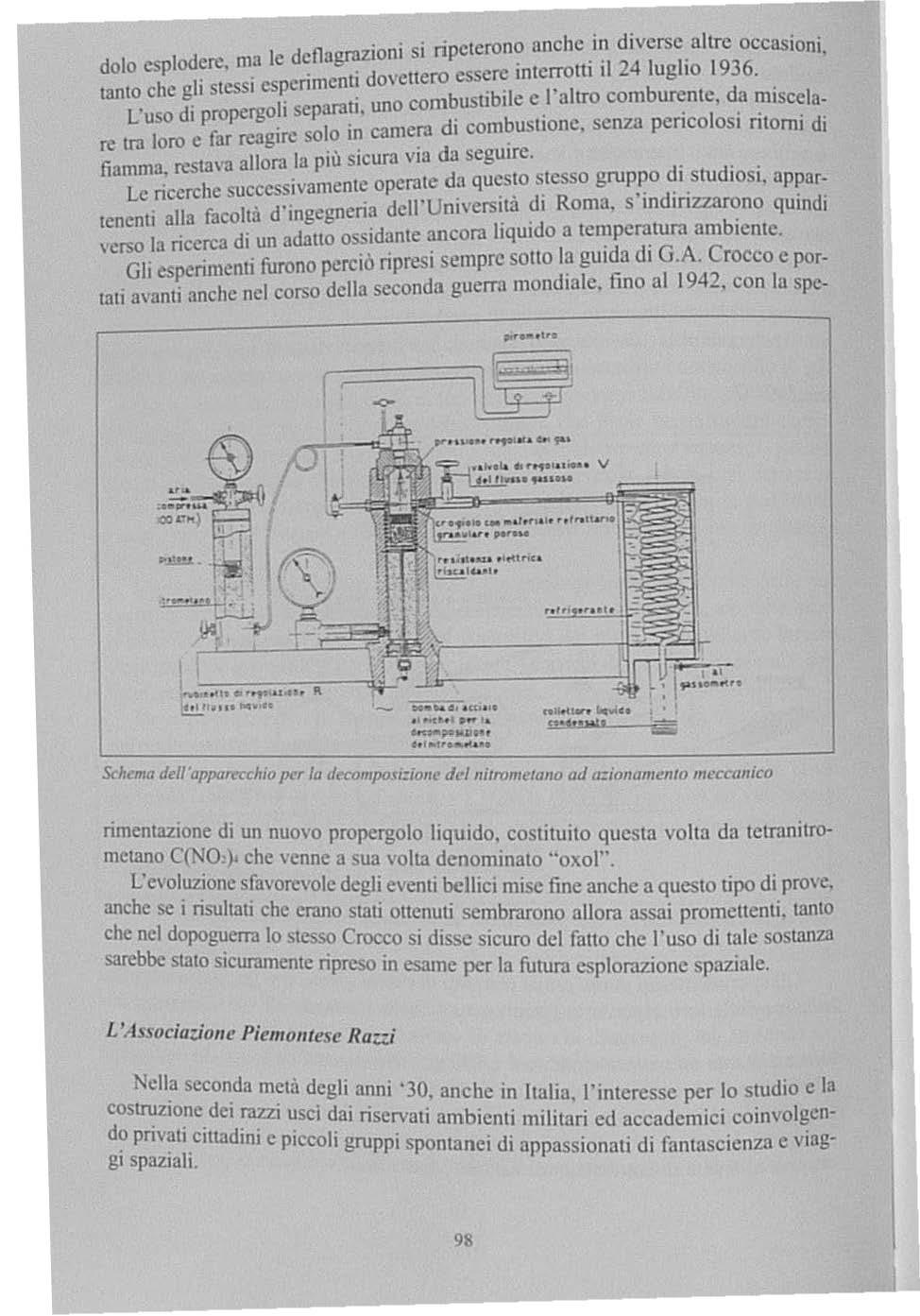

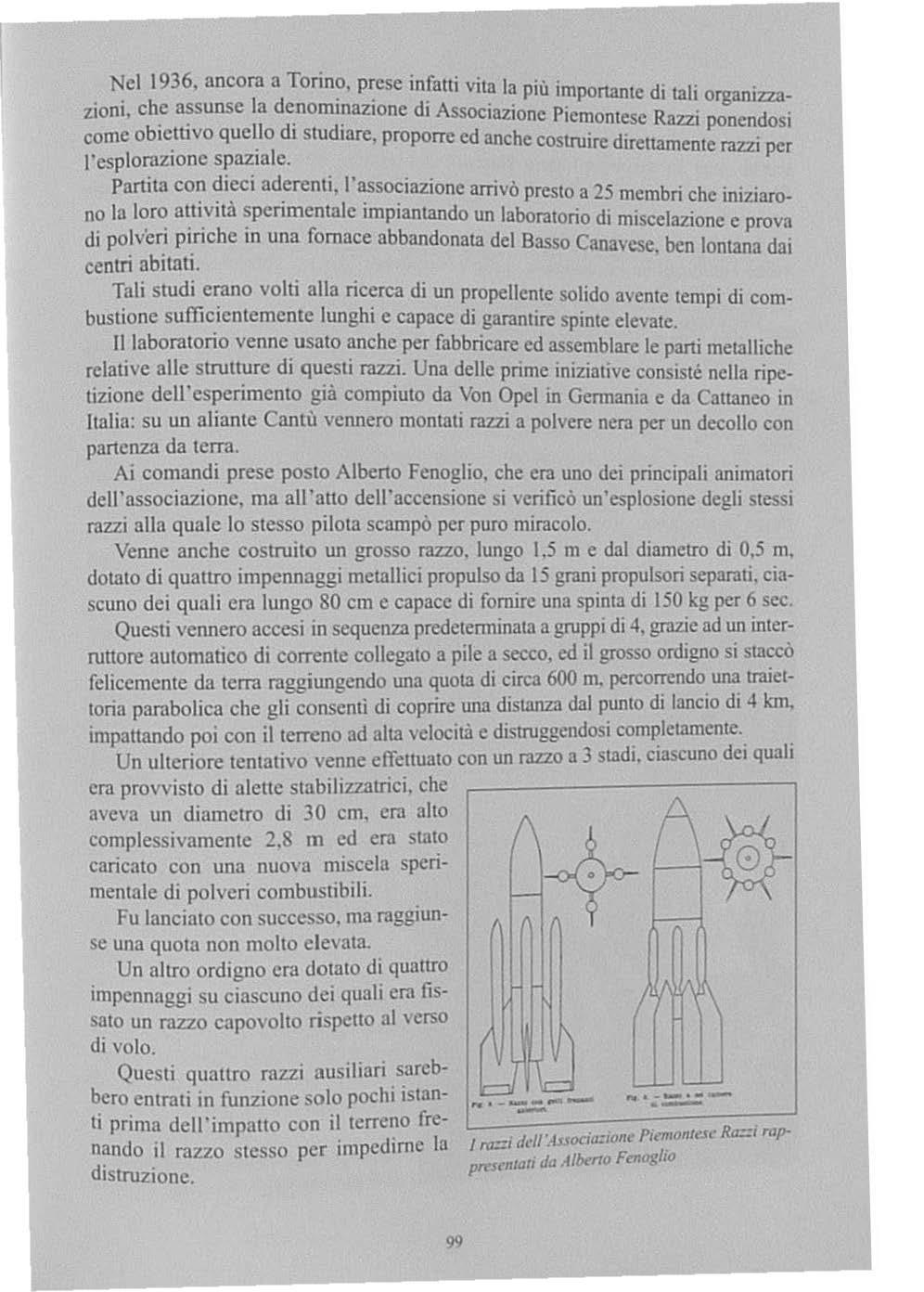

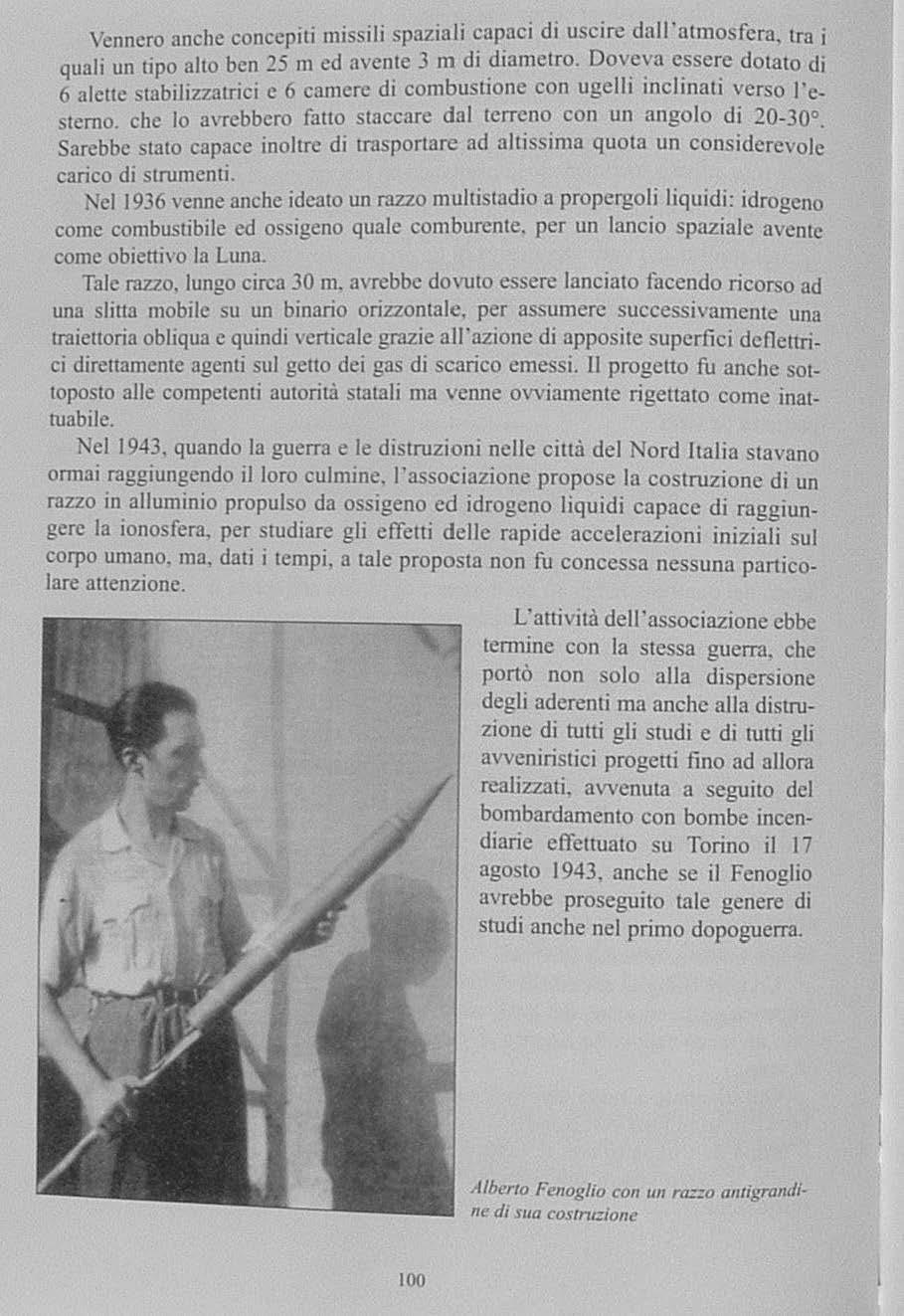

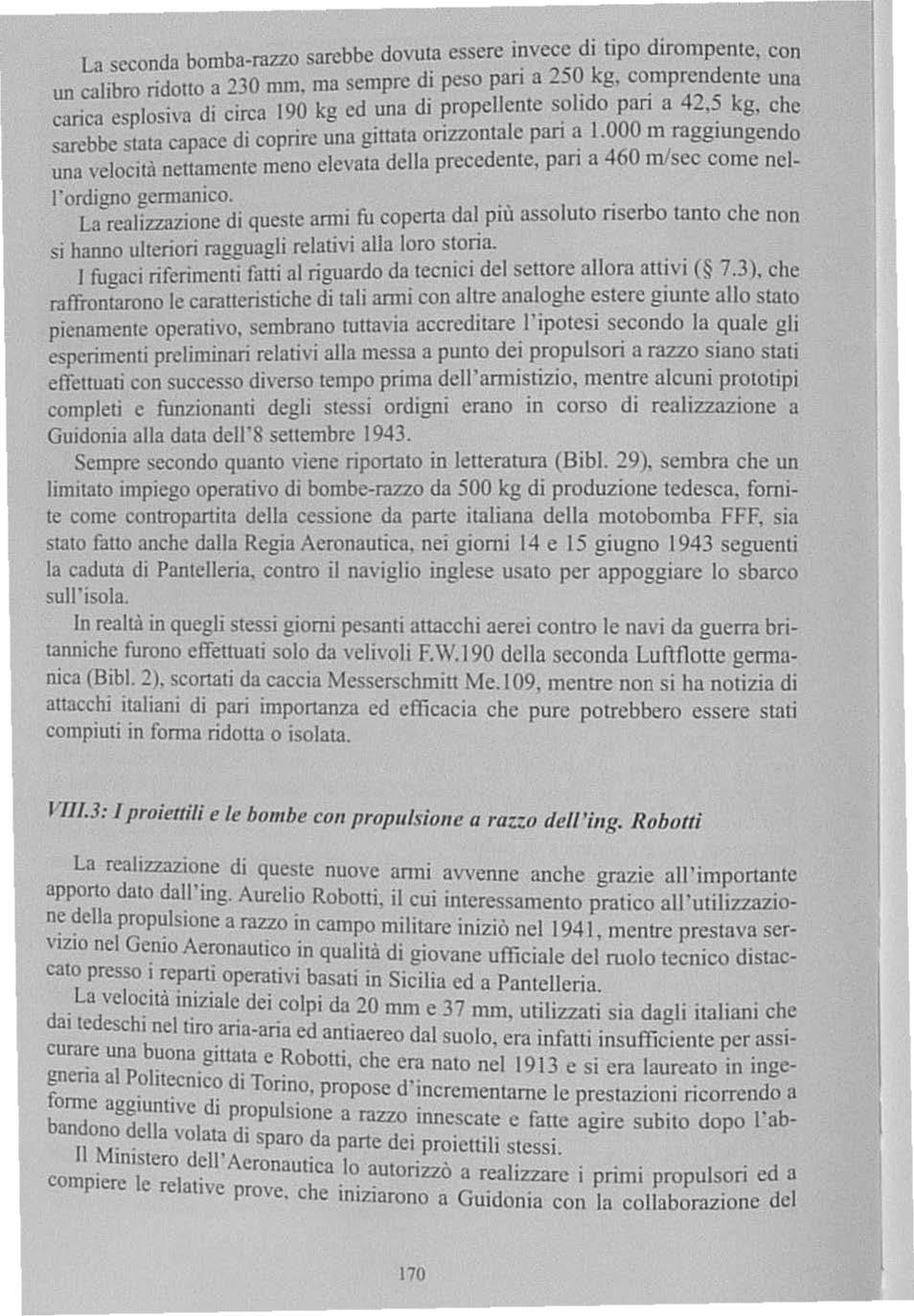

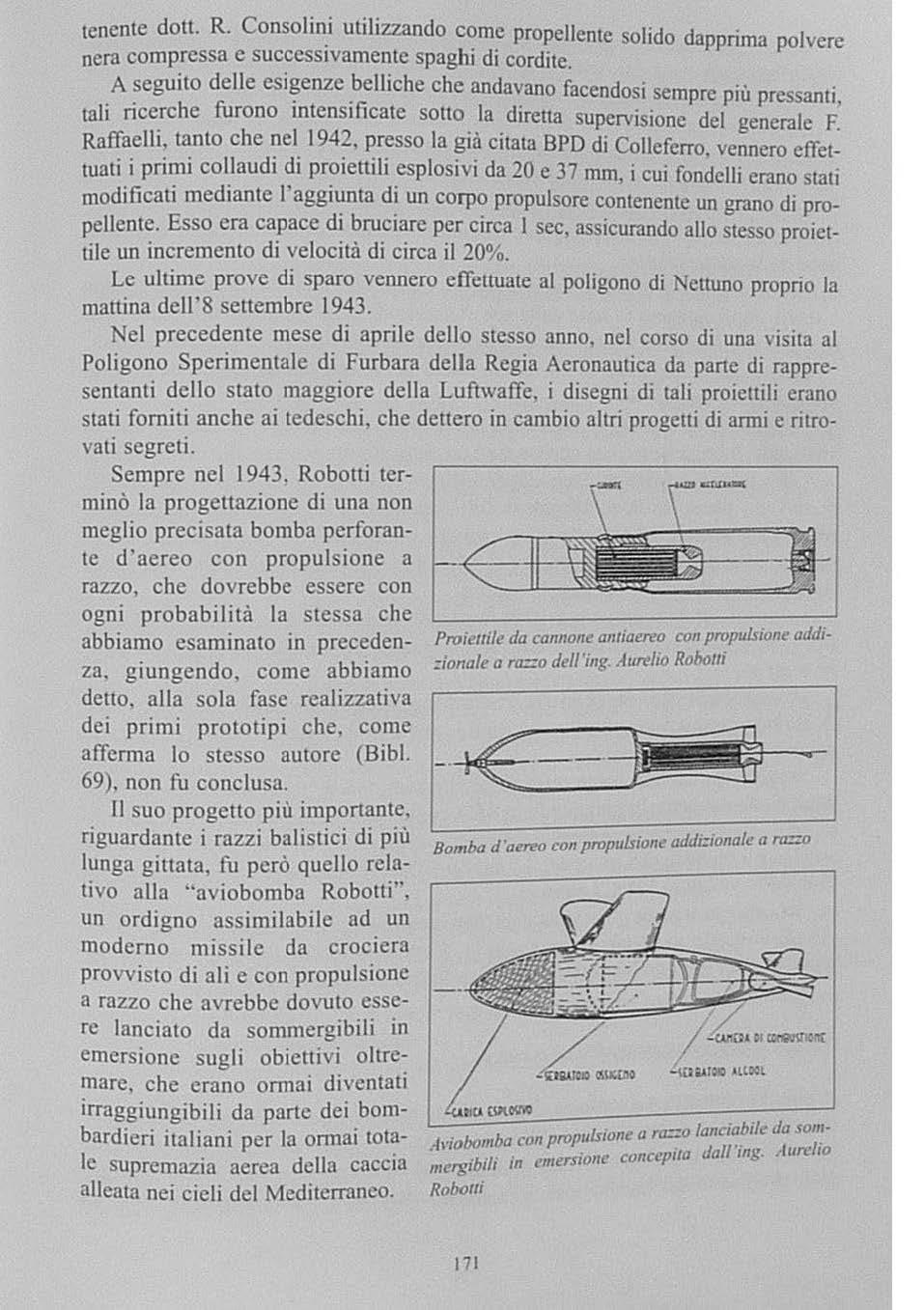

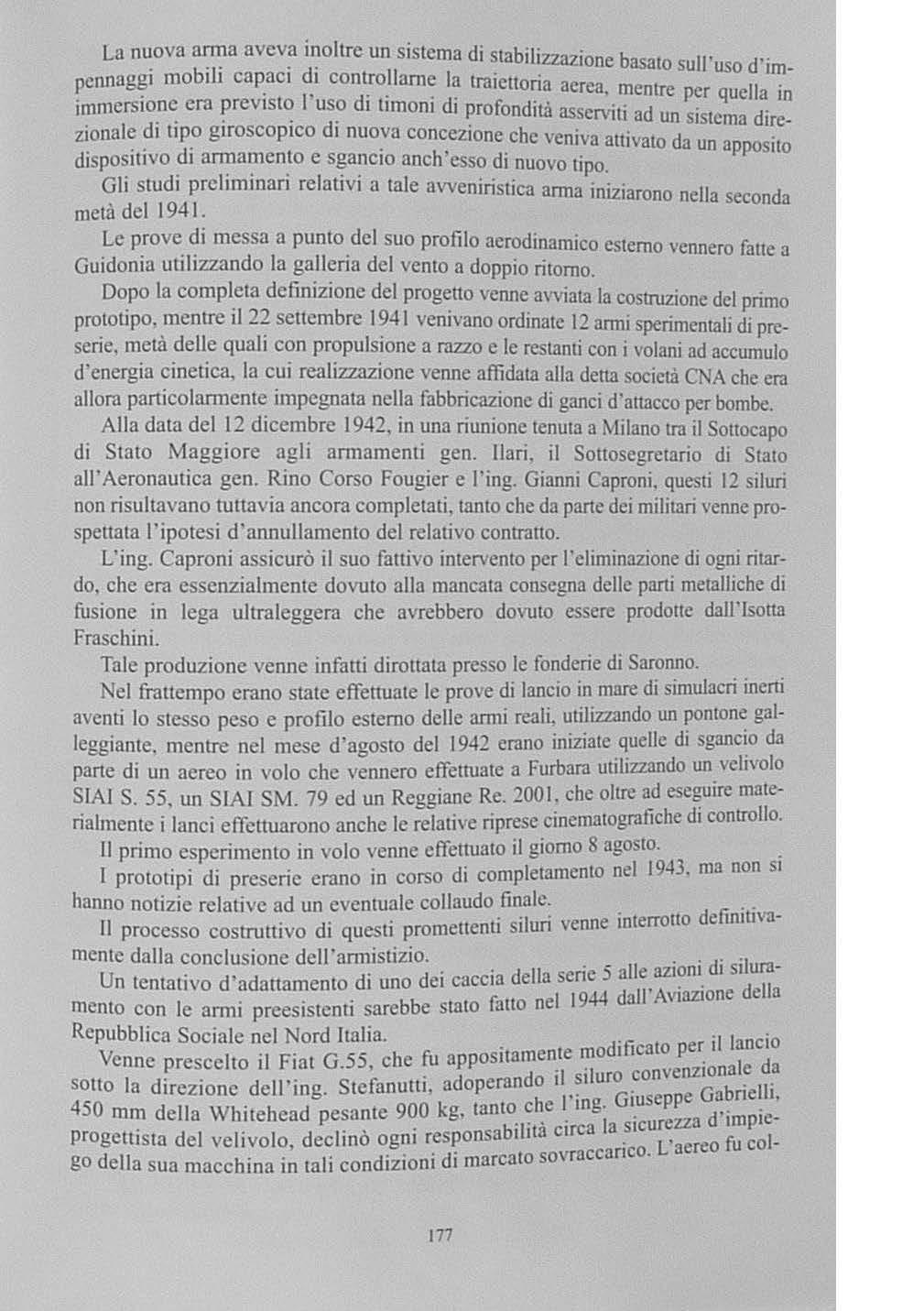

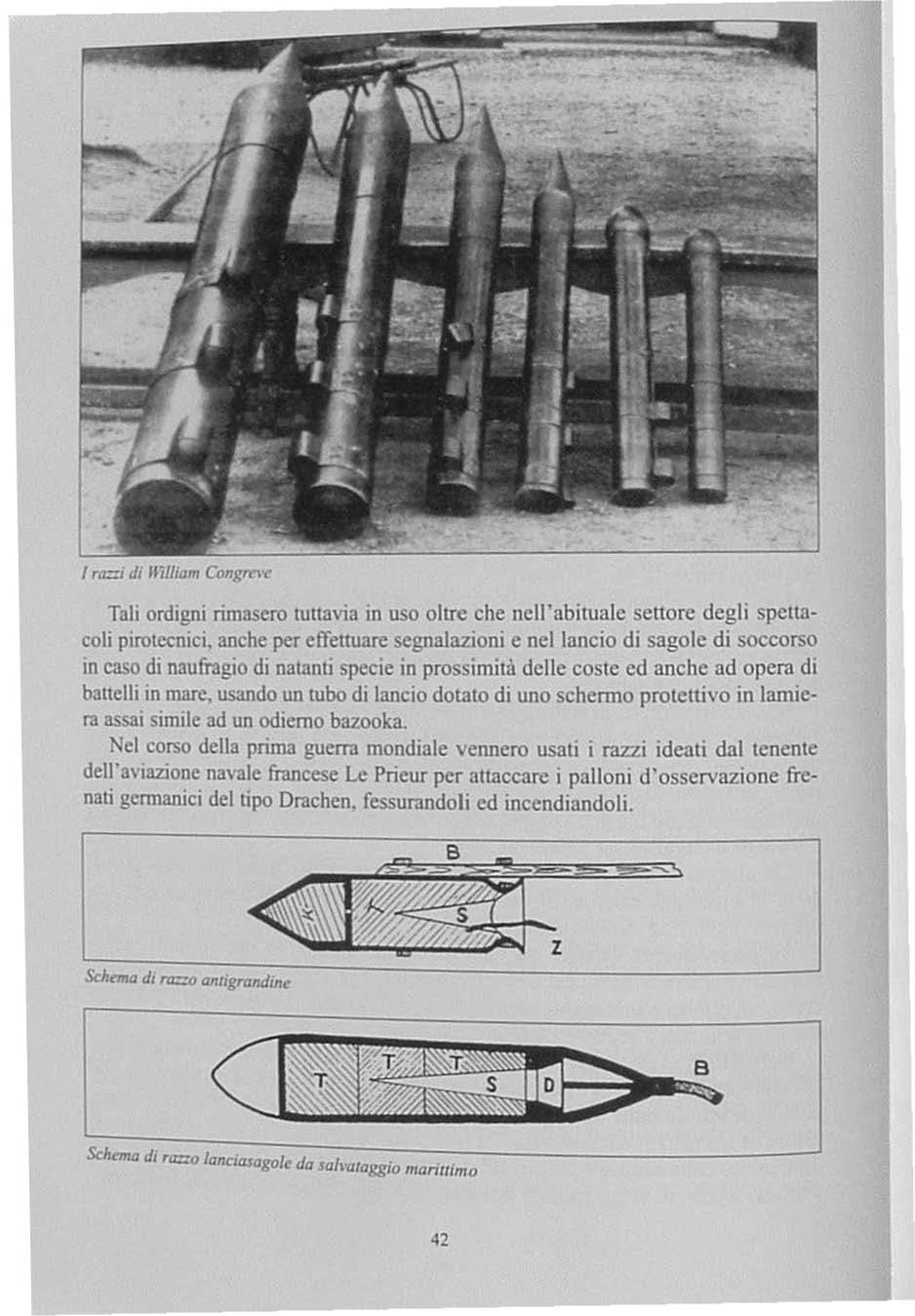

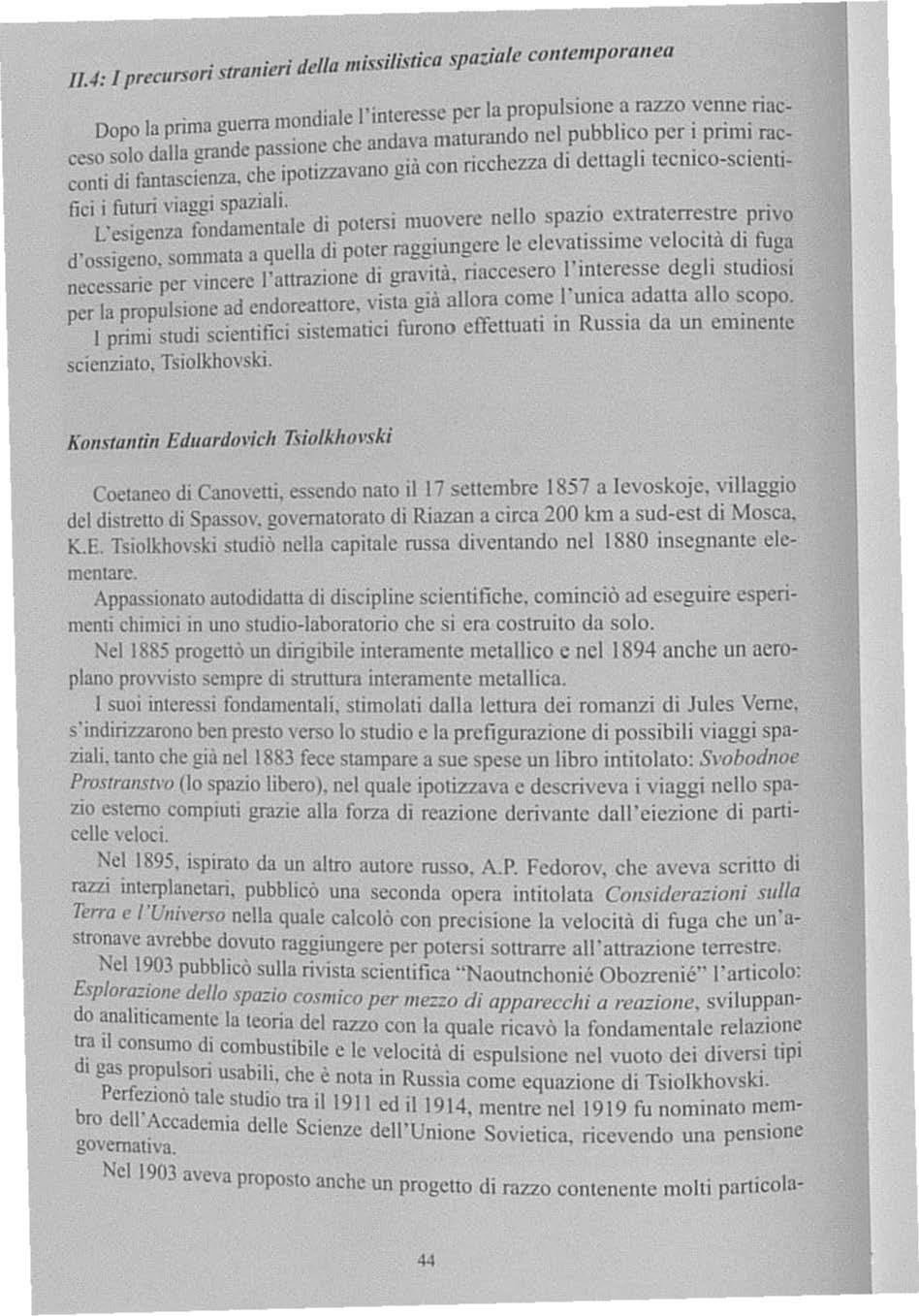

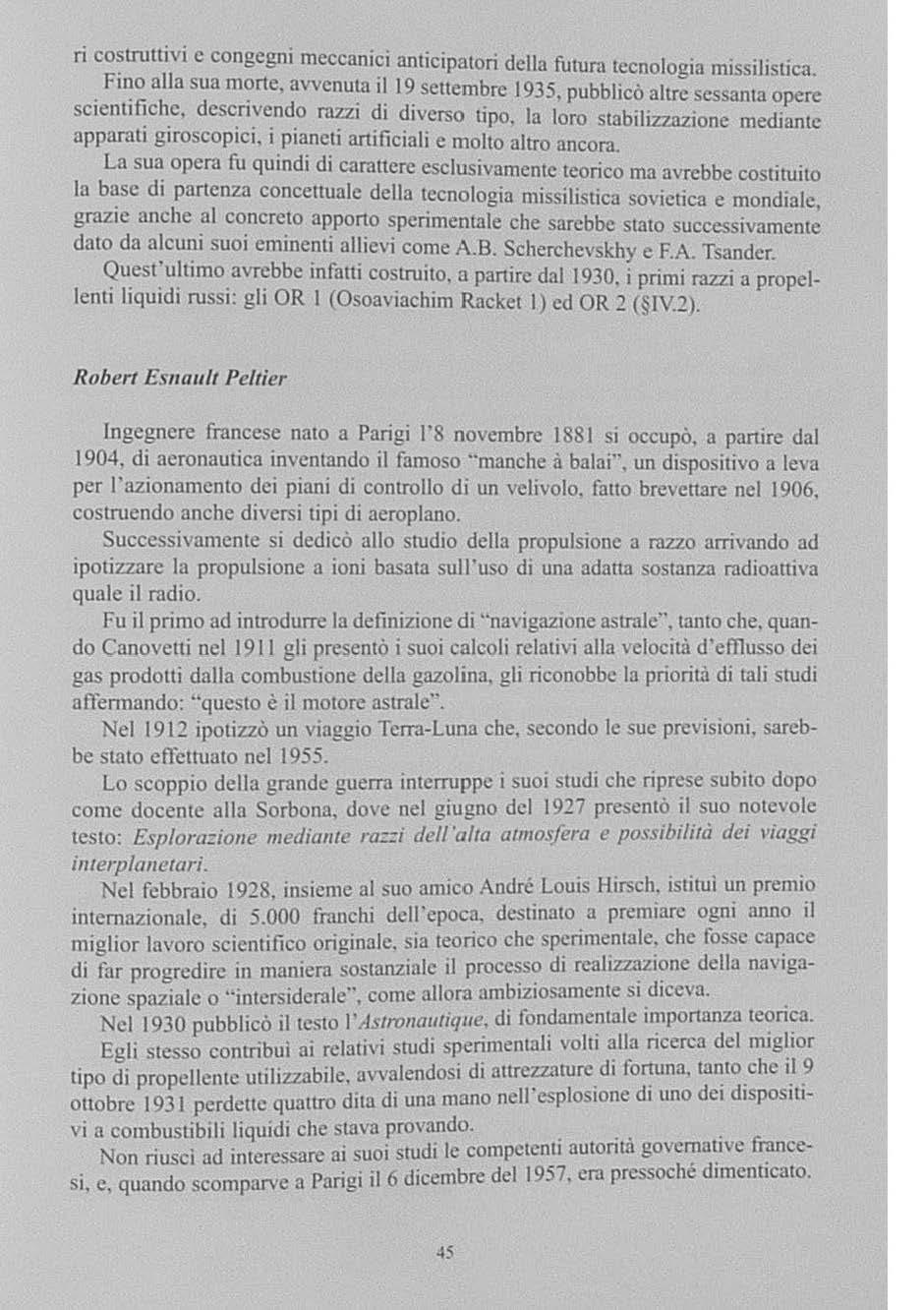

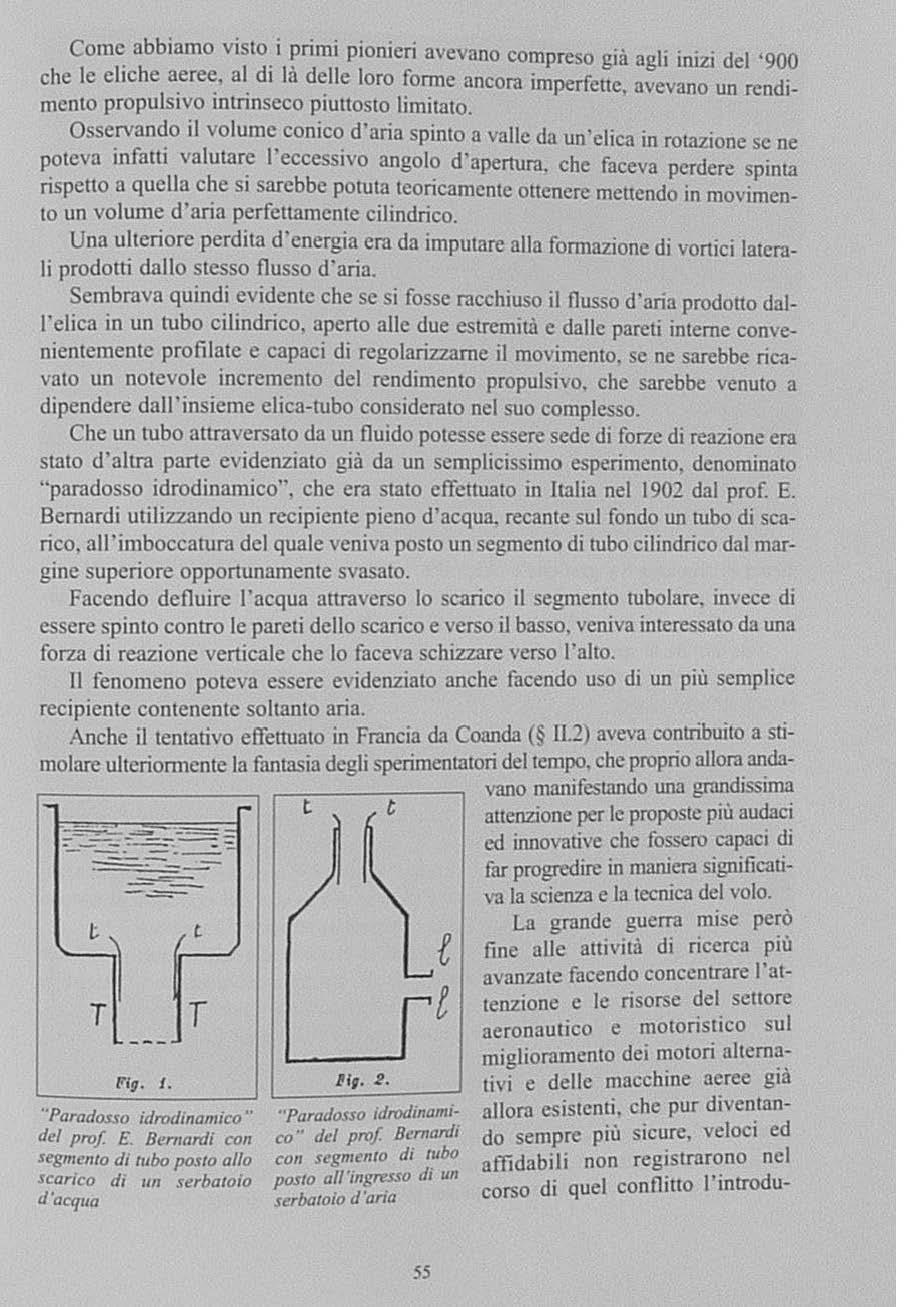

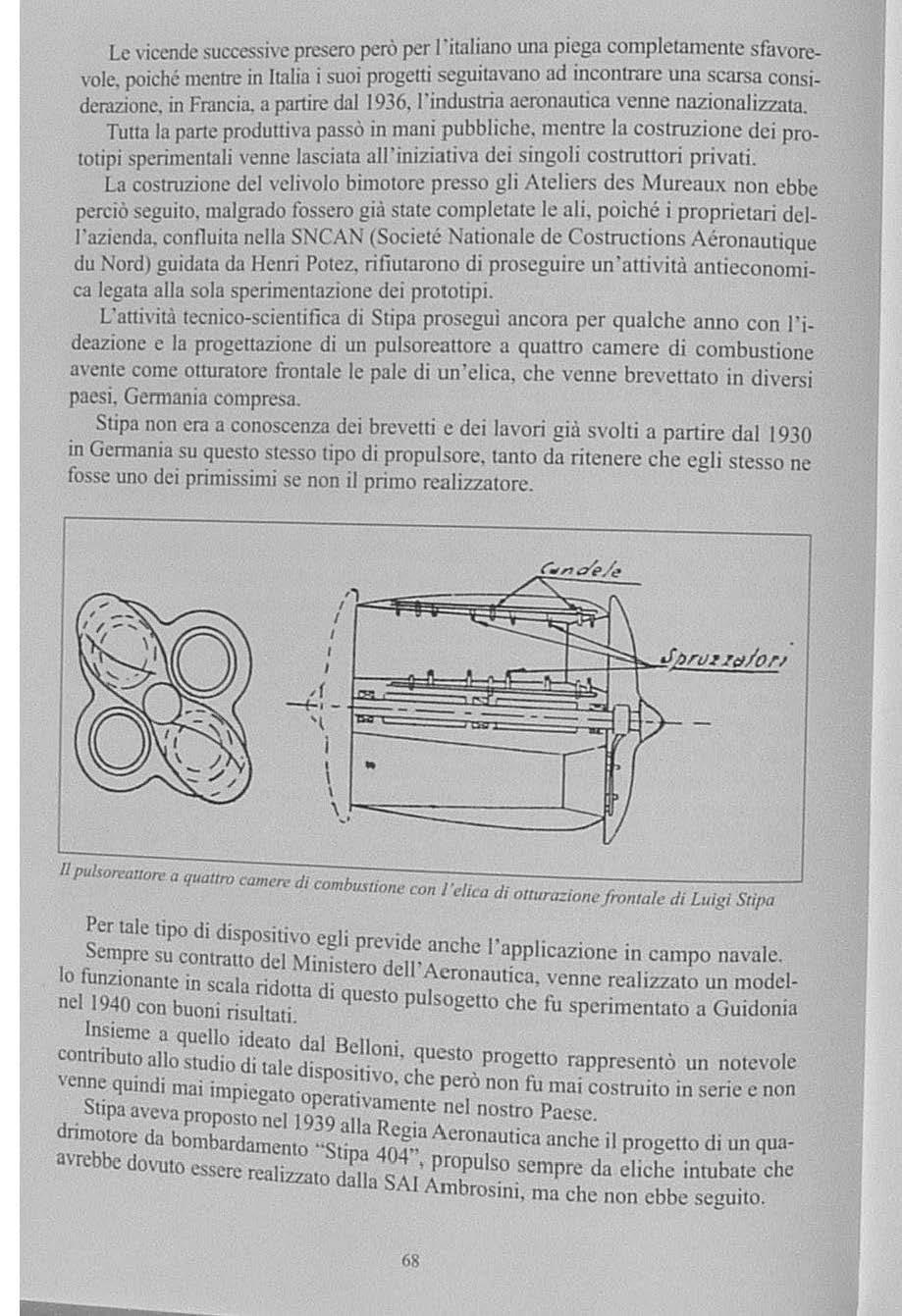

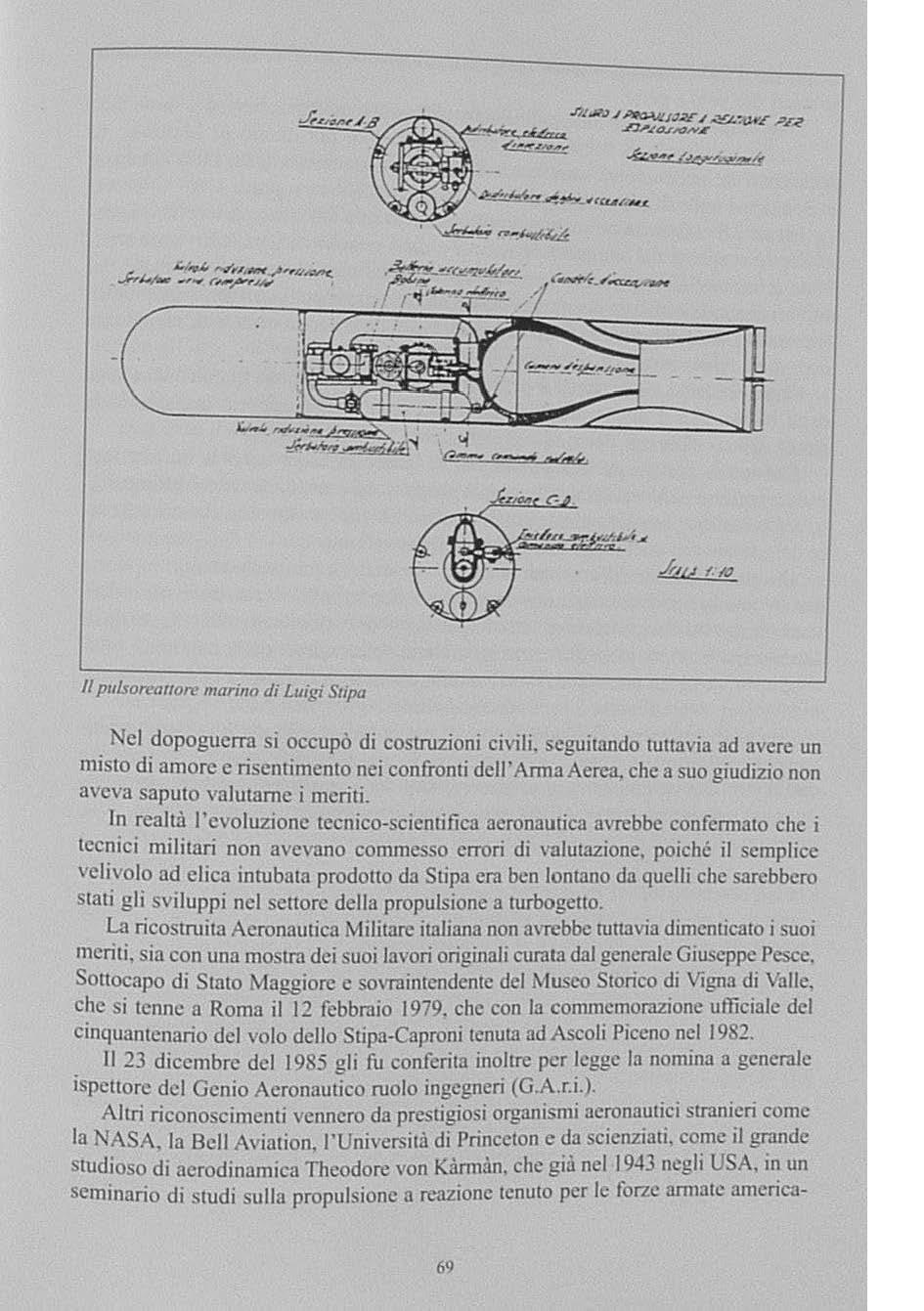

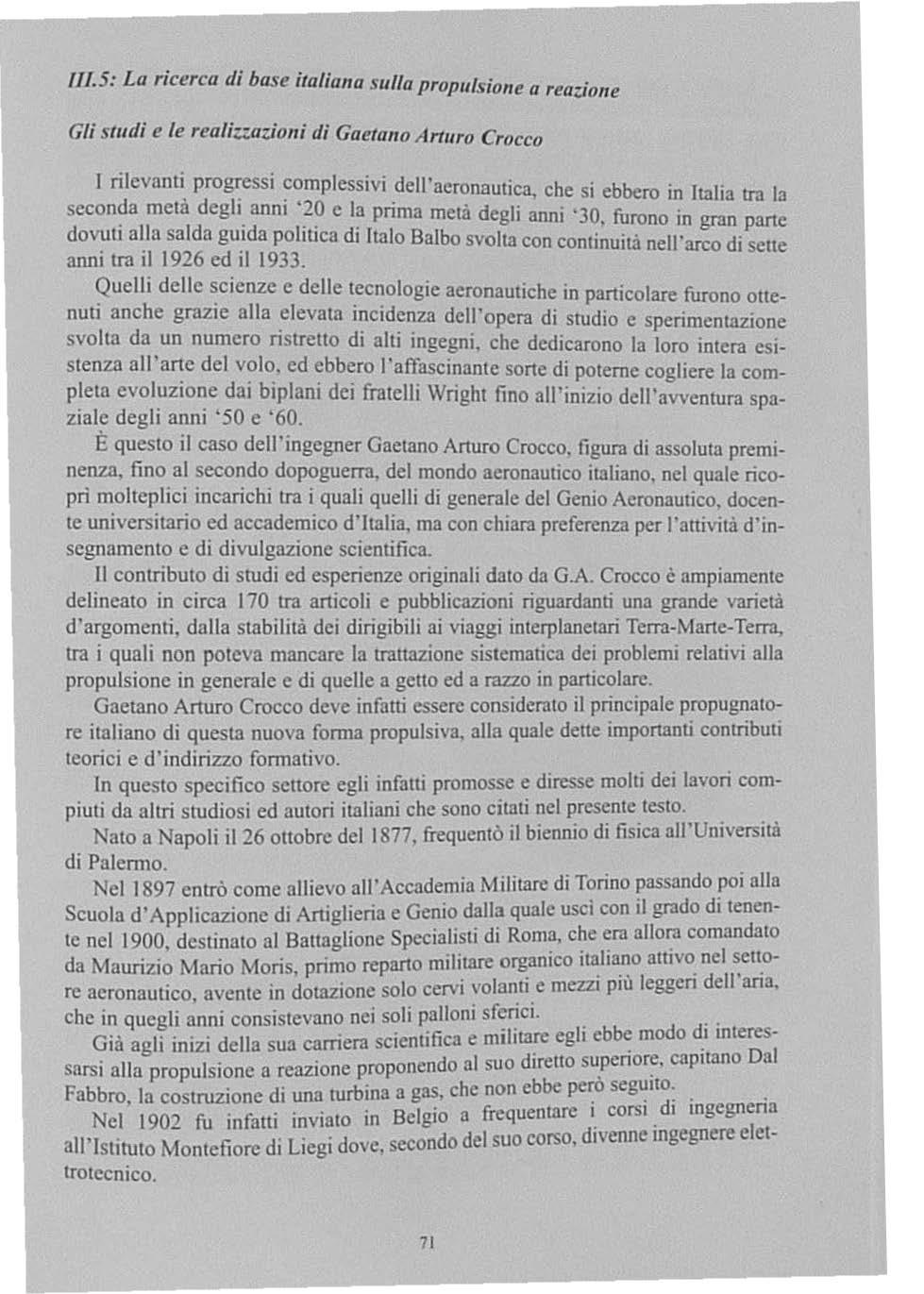

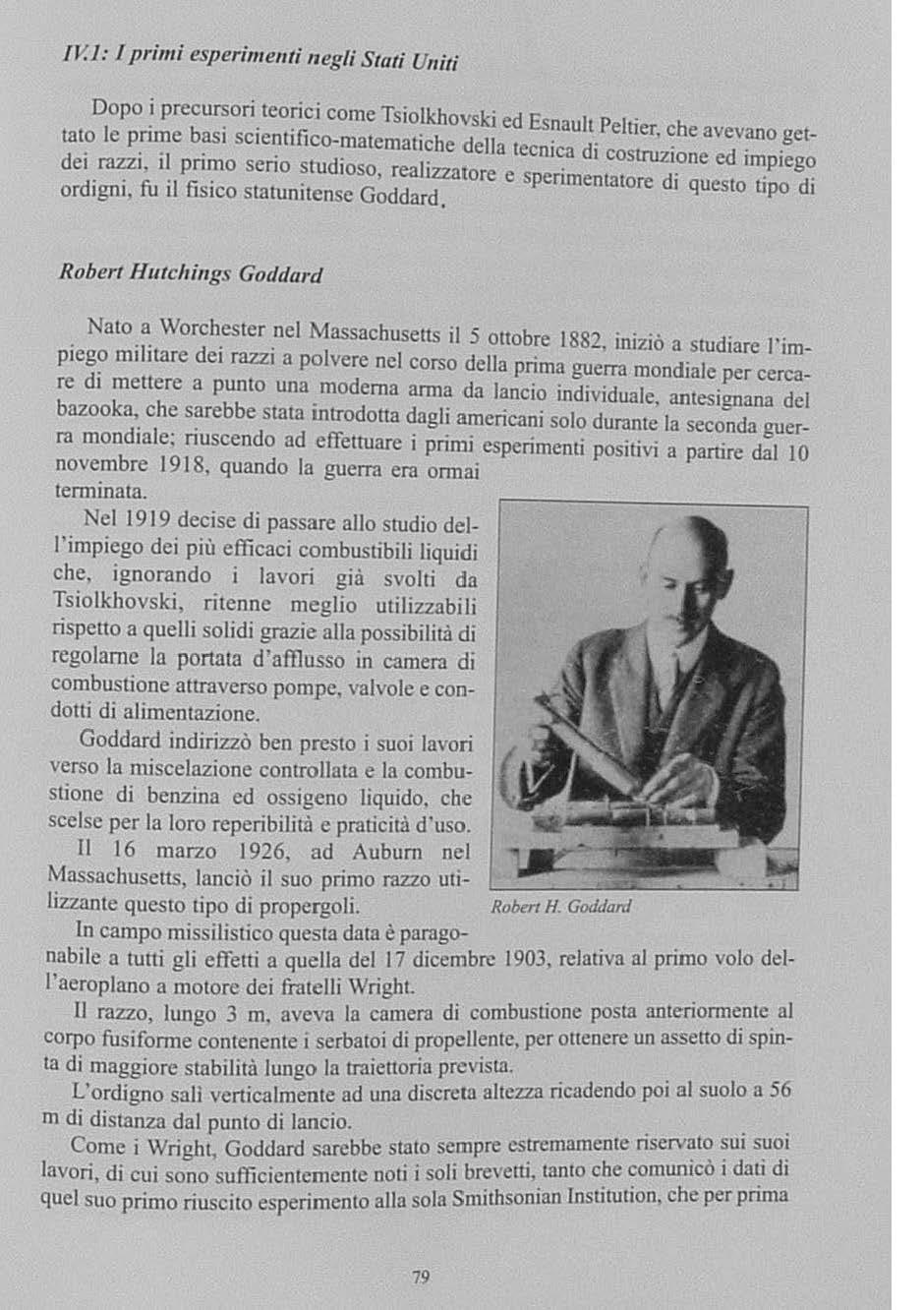

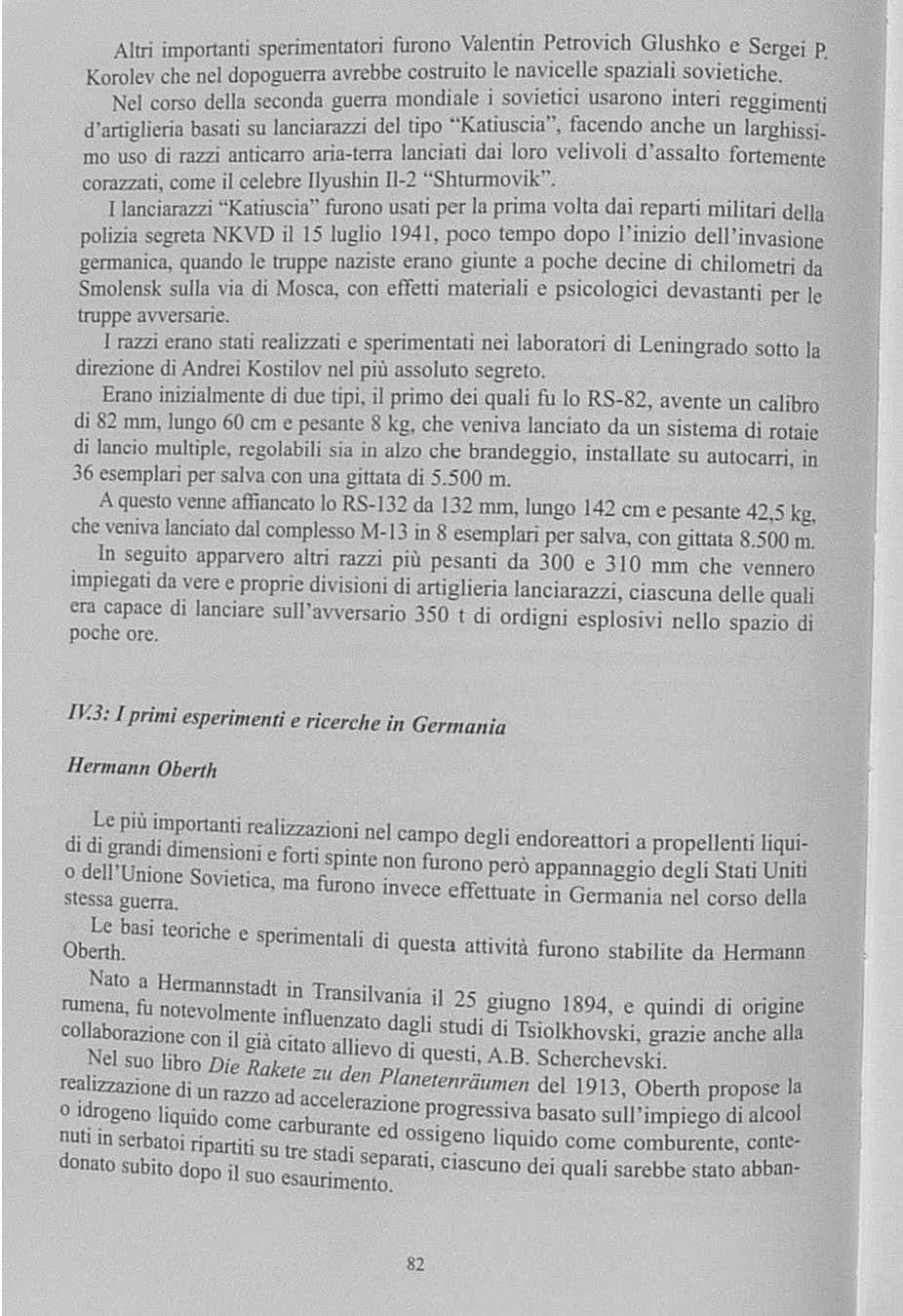

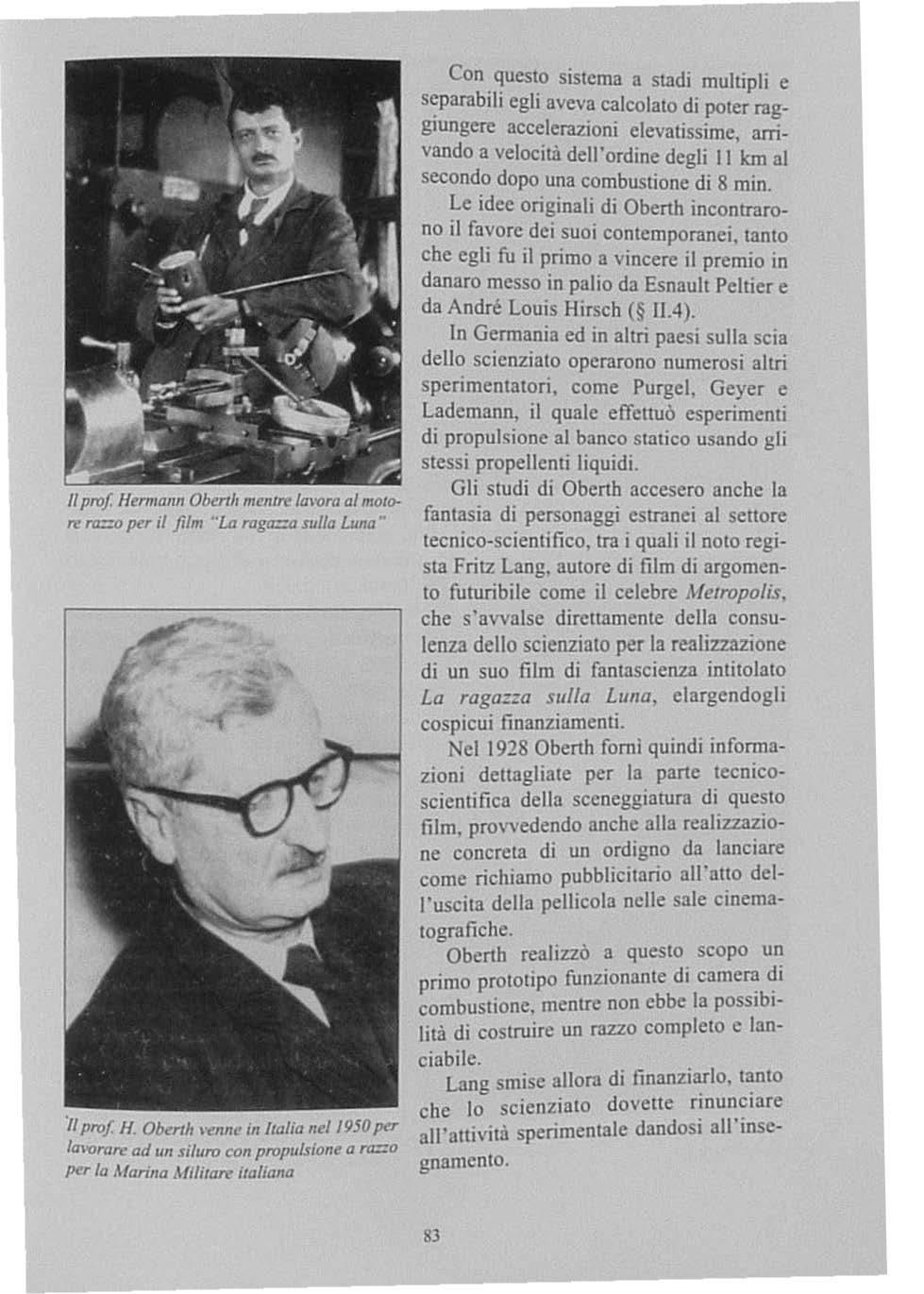

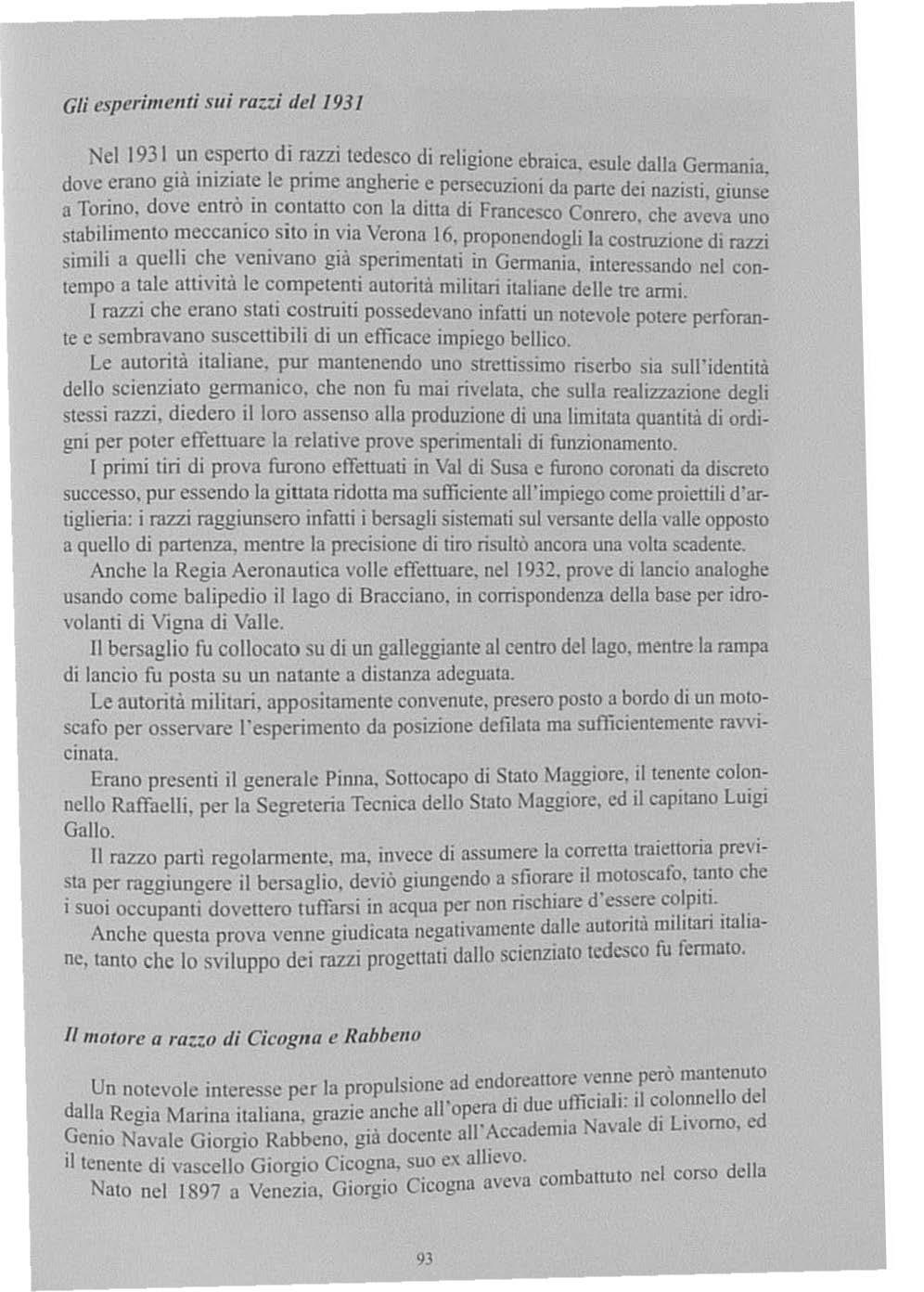

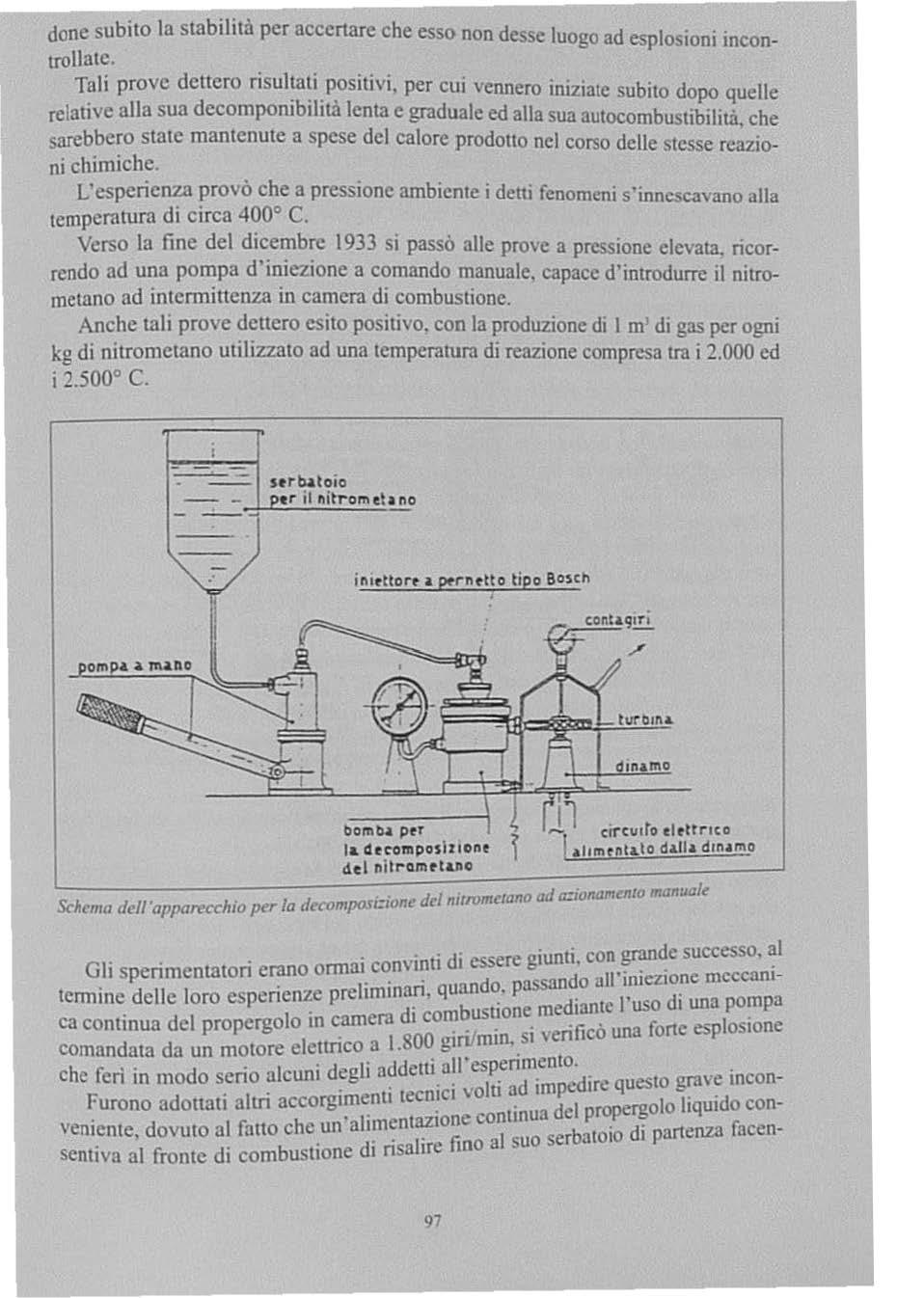

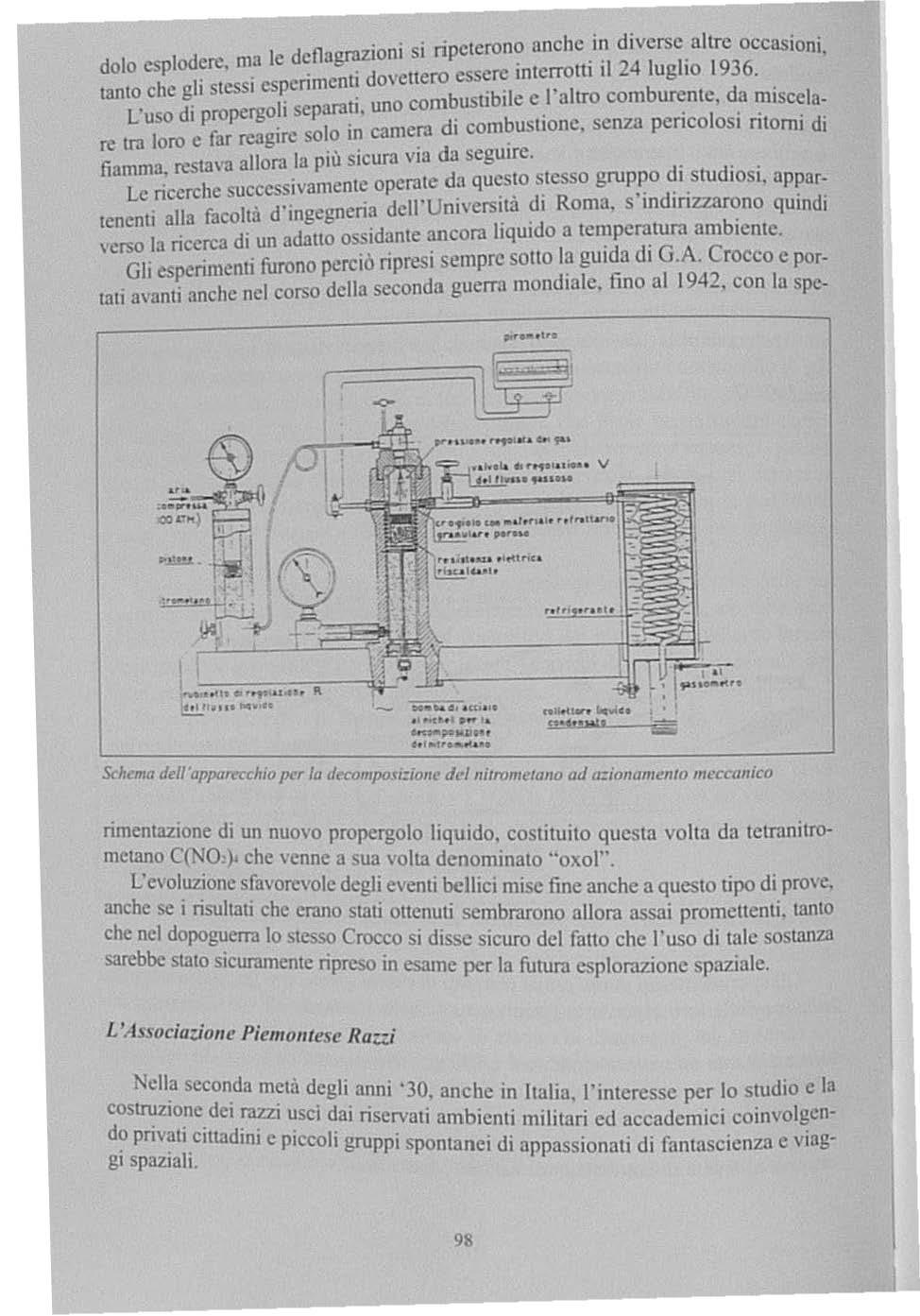

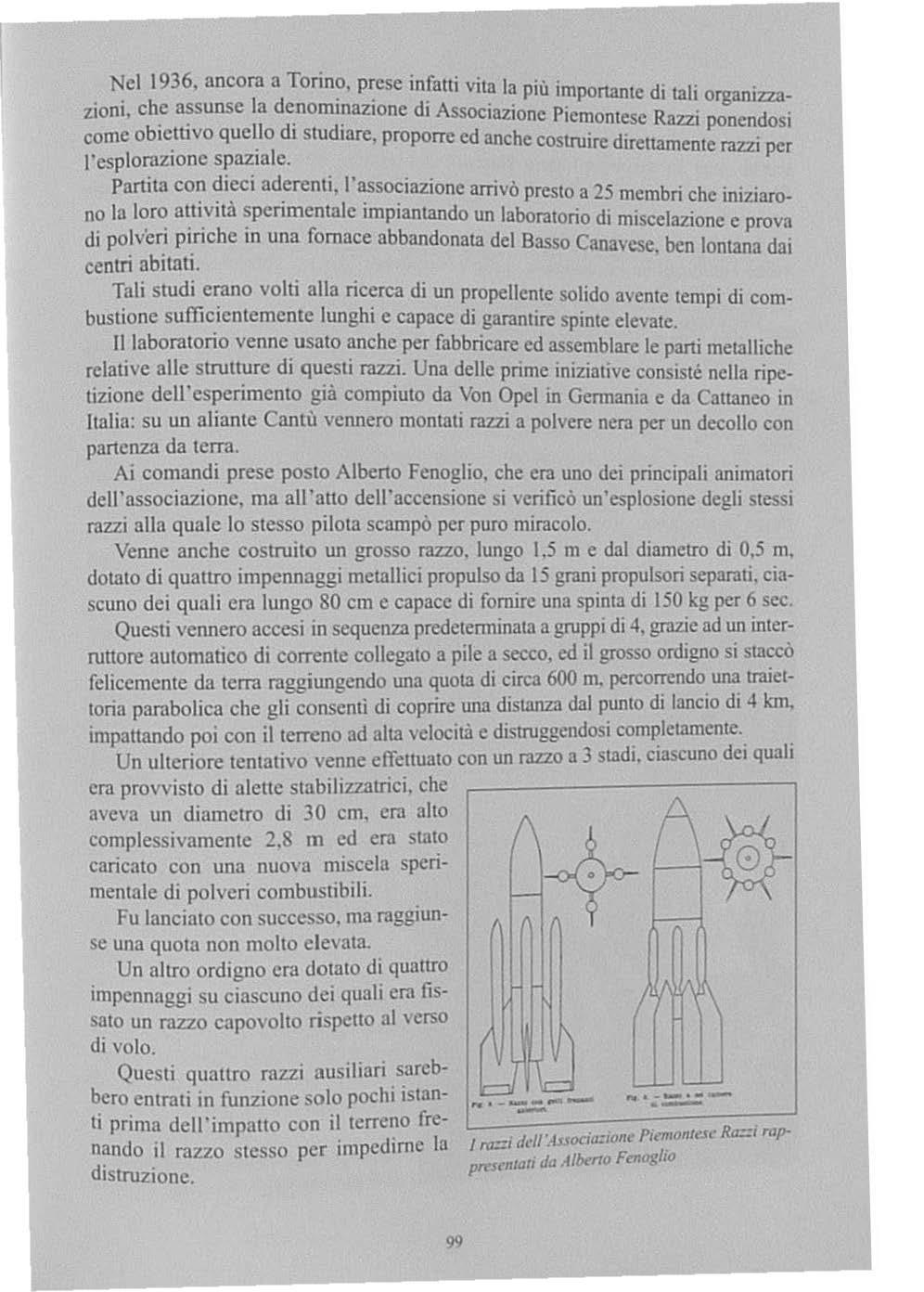

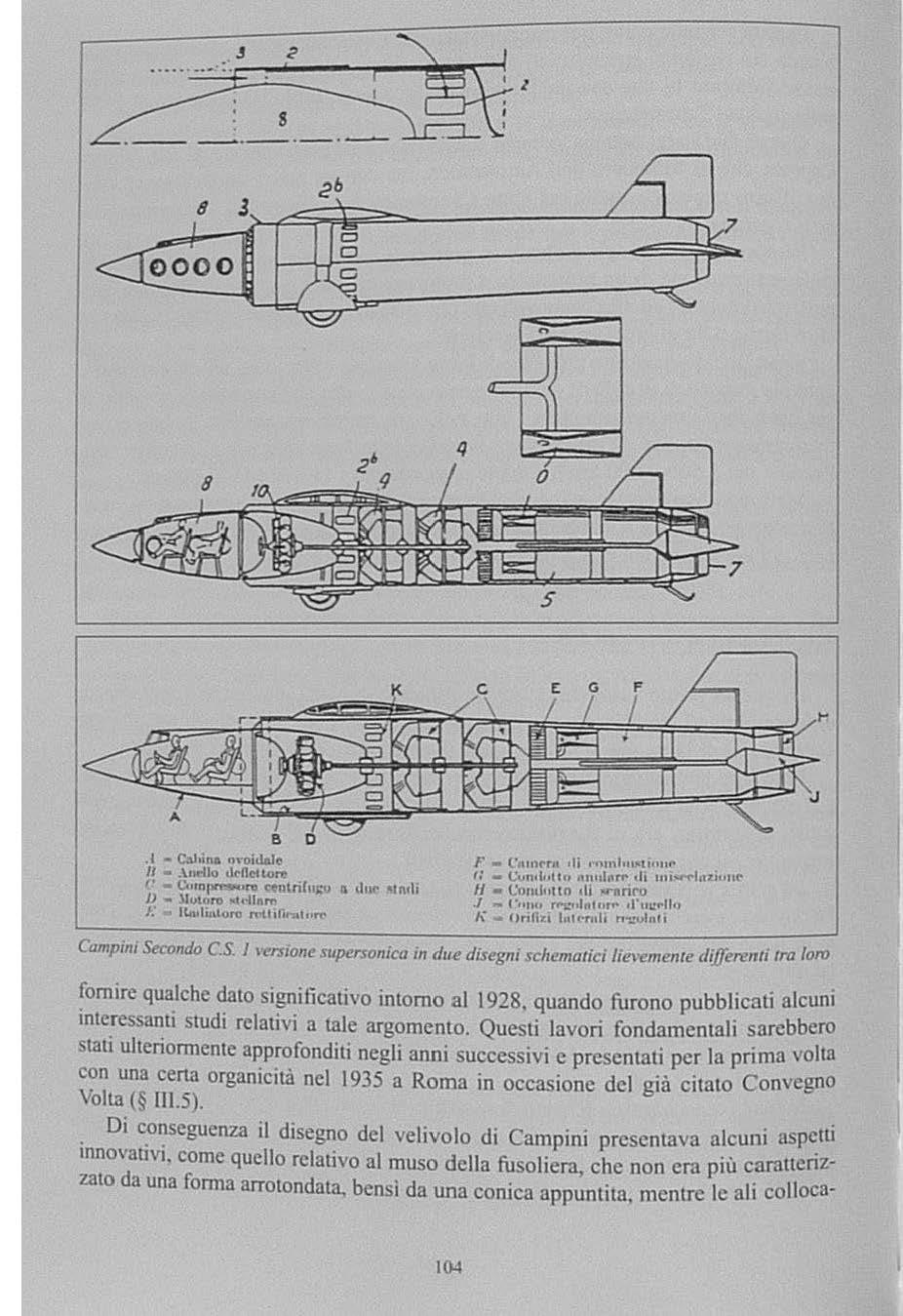

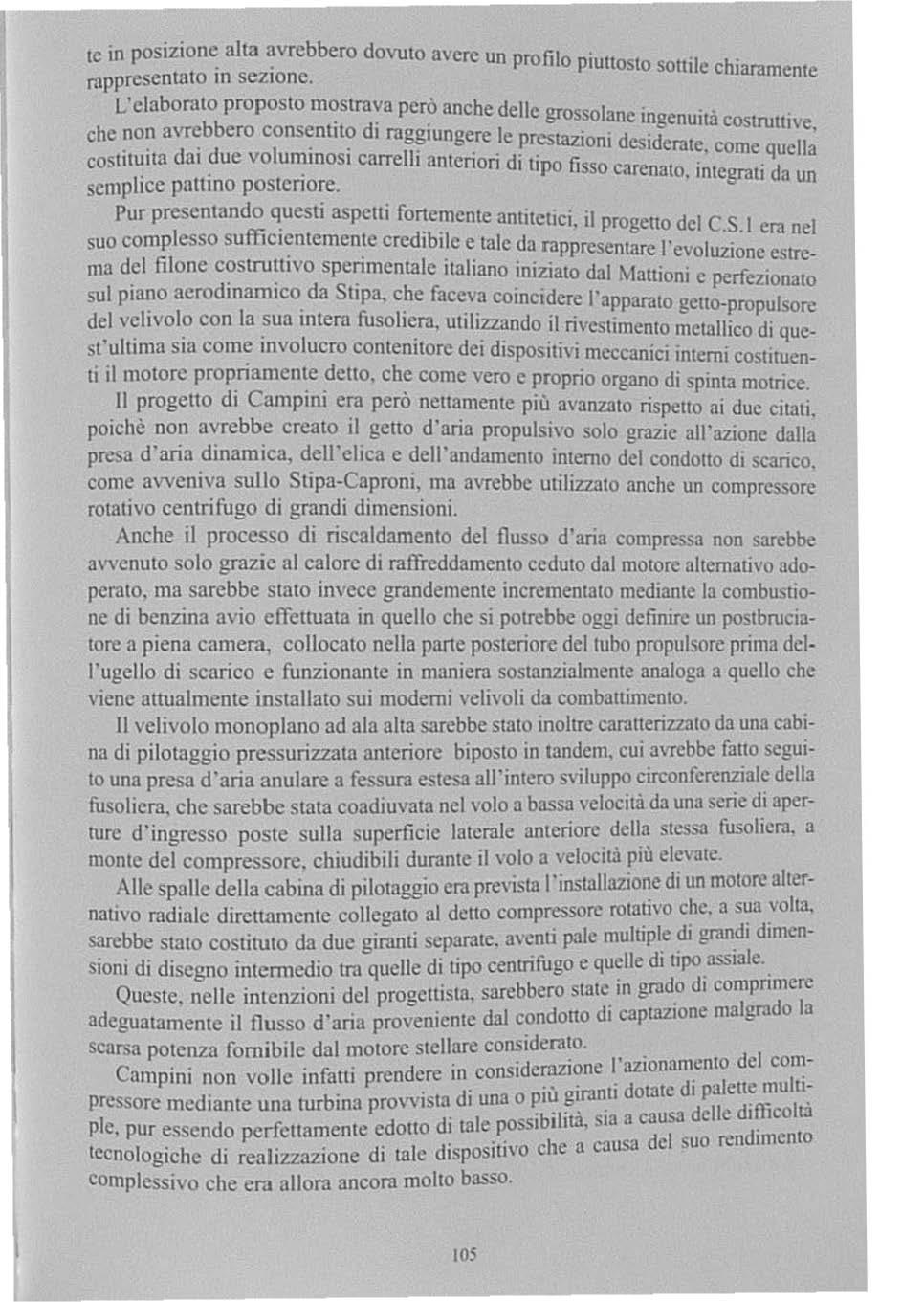

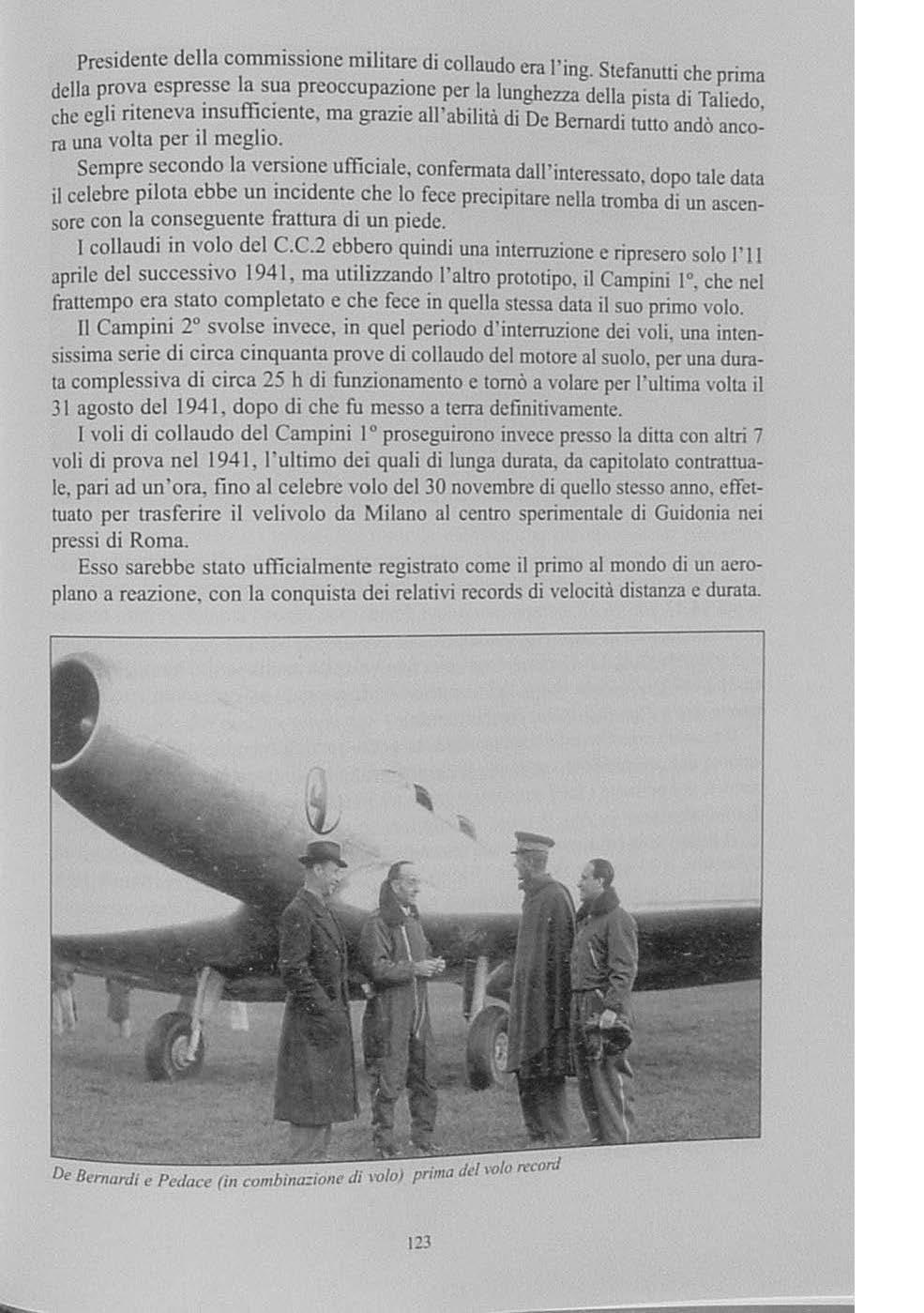

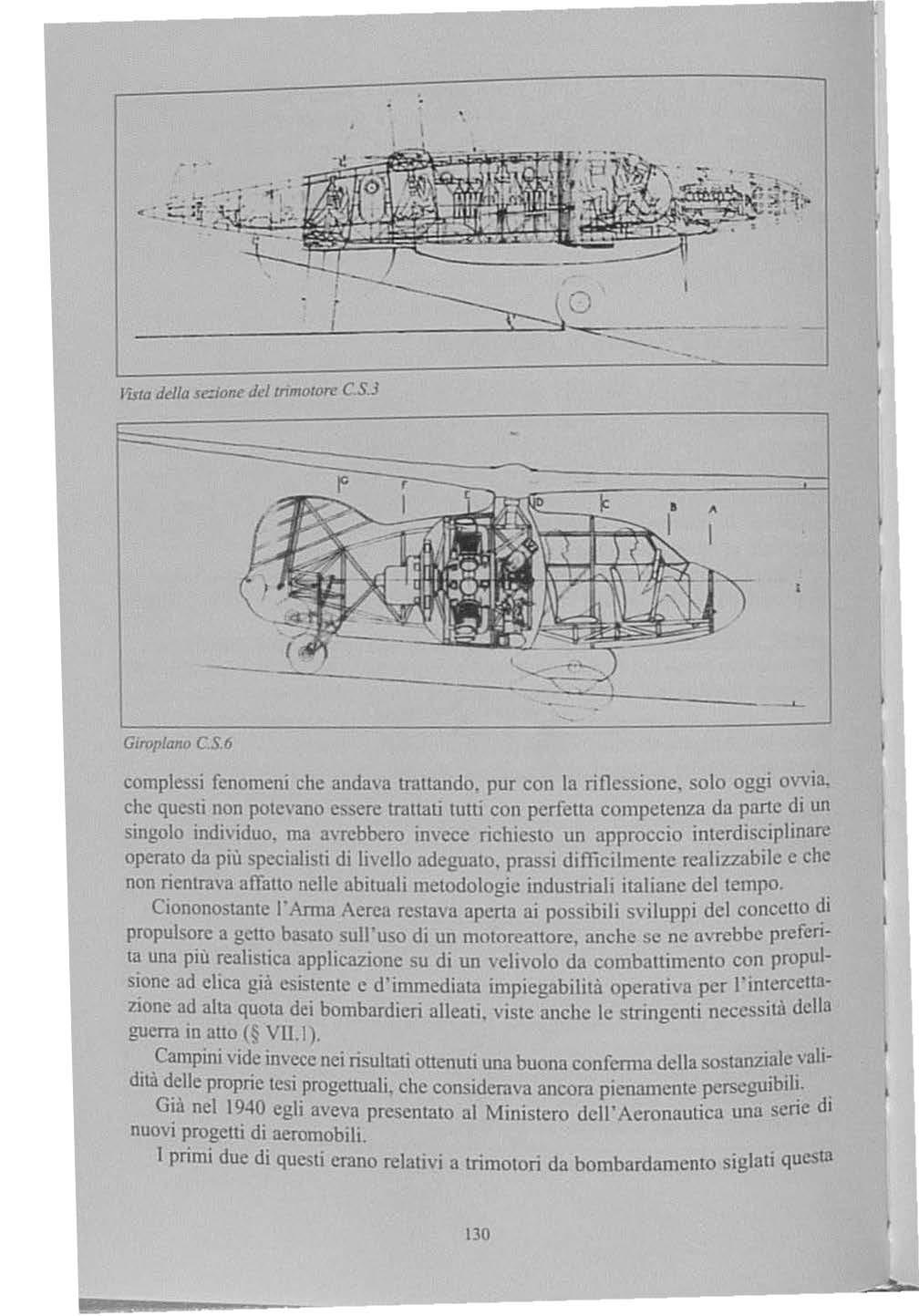

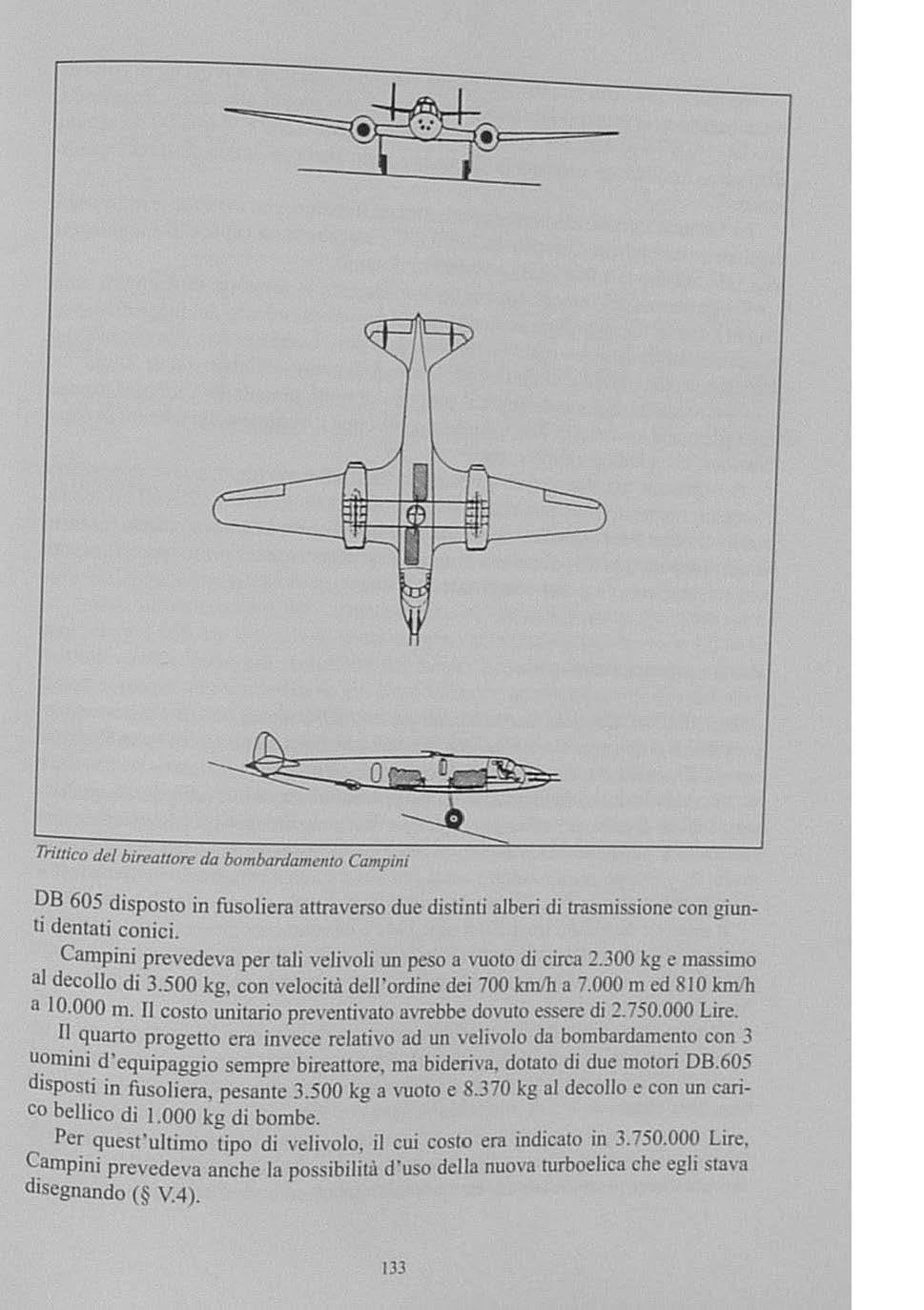

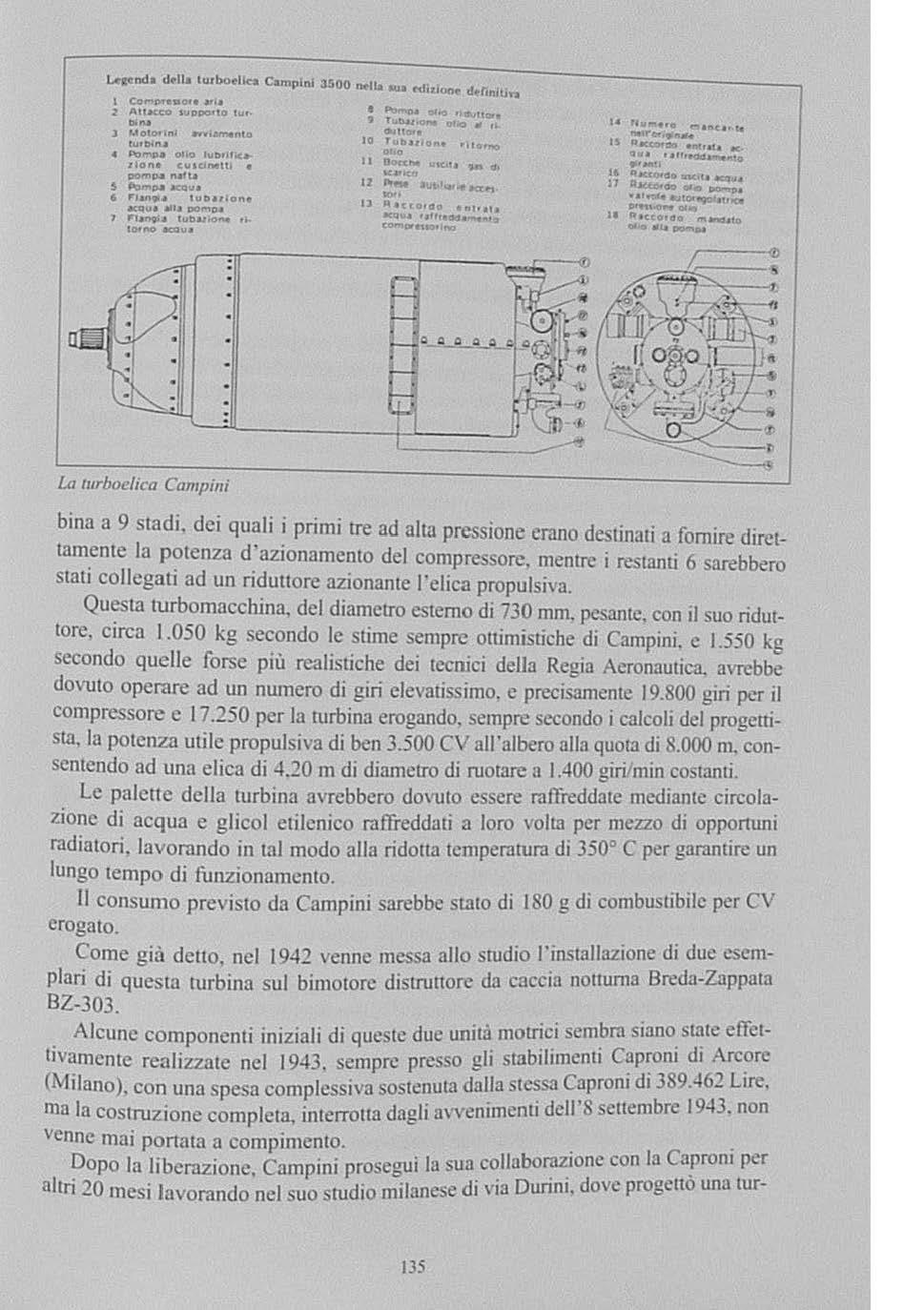

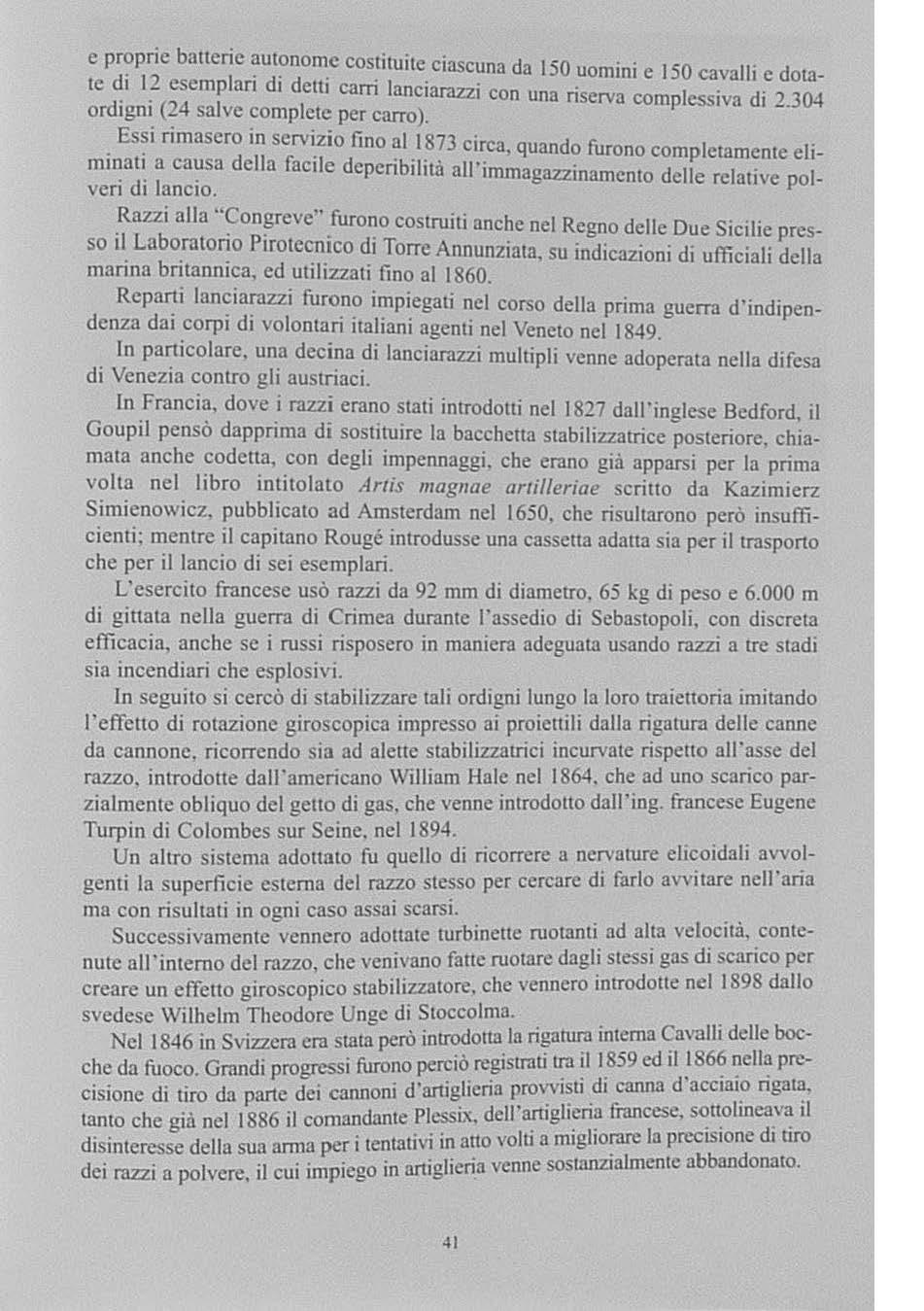

Dopo l'uso come proiettili a·aniglieria che se ne era g1a fatto in Europa a partire dal 1300 es 1.2). quesu ordigni furono nuovamente adattati all'uso militare su ,.ista scala in Europa ira la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. tro,nndo largo uso m comban1mento.