La ricerca è stata curata dalla Commissione scientifica formata da Micaela Viglino (coordinatore) e da Eugenio Garoglio, Piero Garoglio, Paolo Motta, Fabrizio Zannoni, con la collaborazione di Silvia Bertell i per la ricerca archivistica.

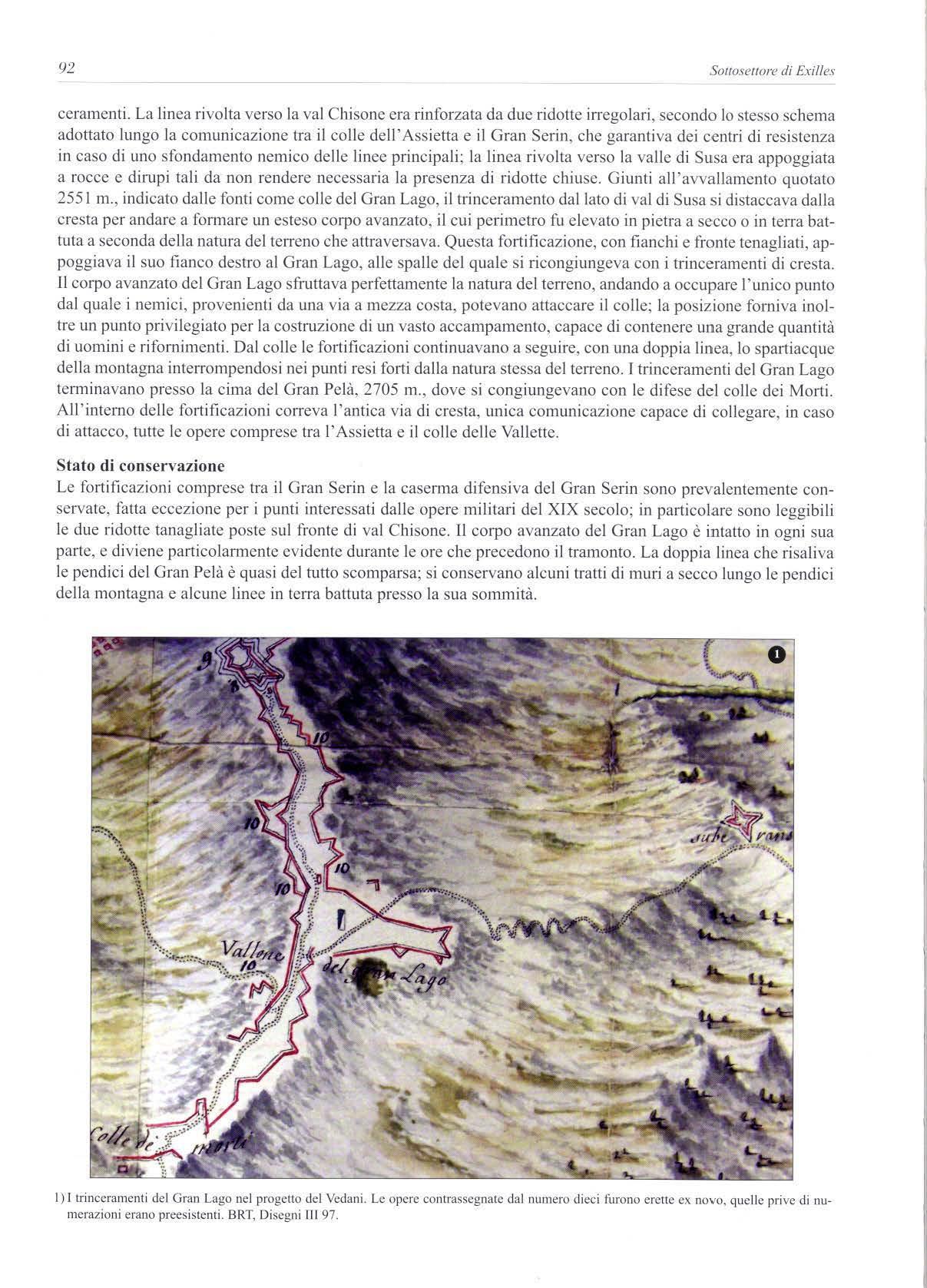

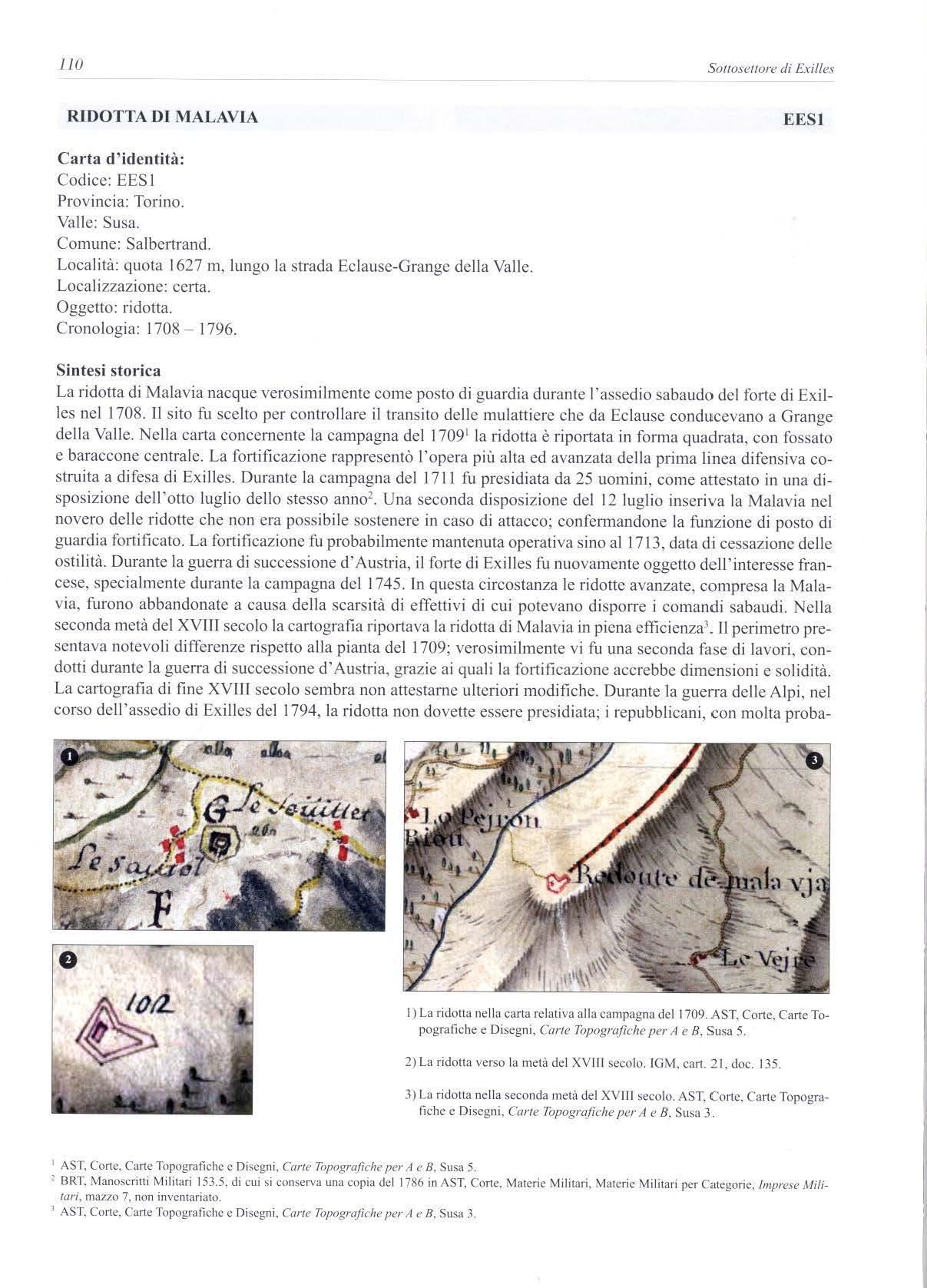

In copertina:

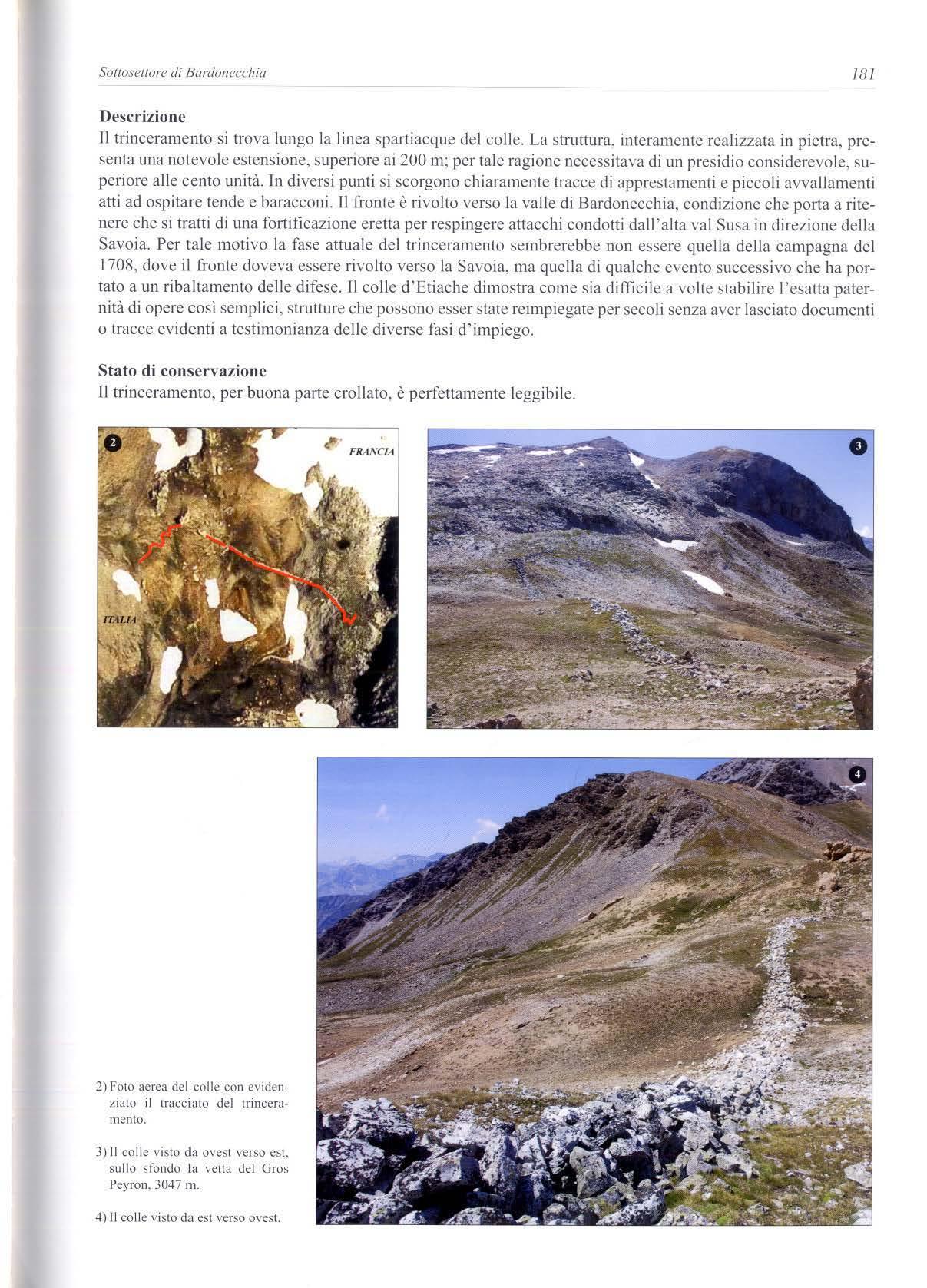

Dettaglio dei trinceramenti avanzati del Gran Lago.

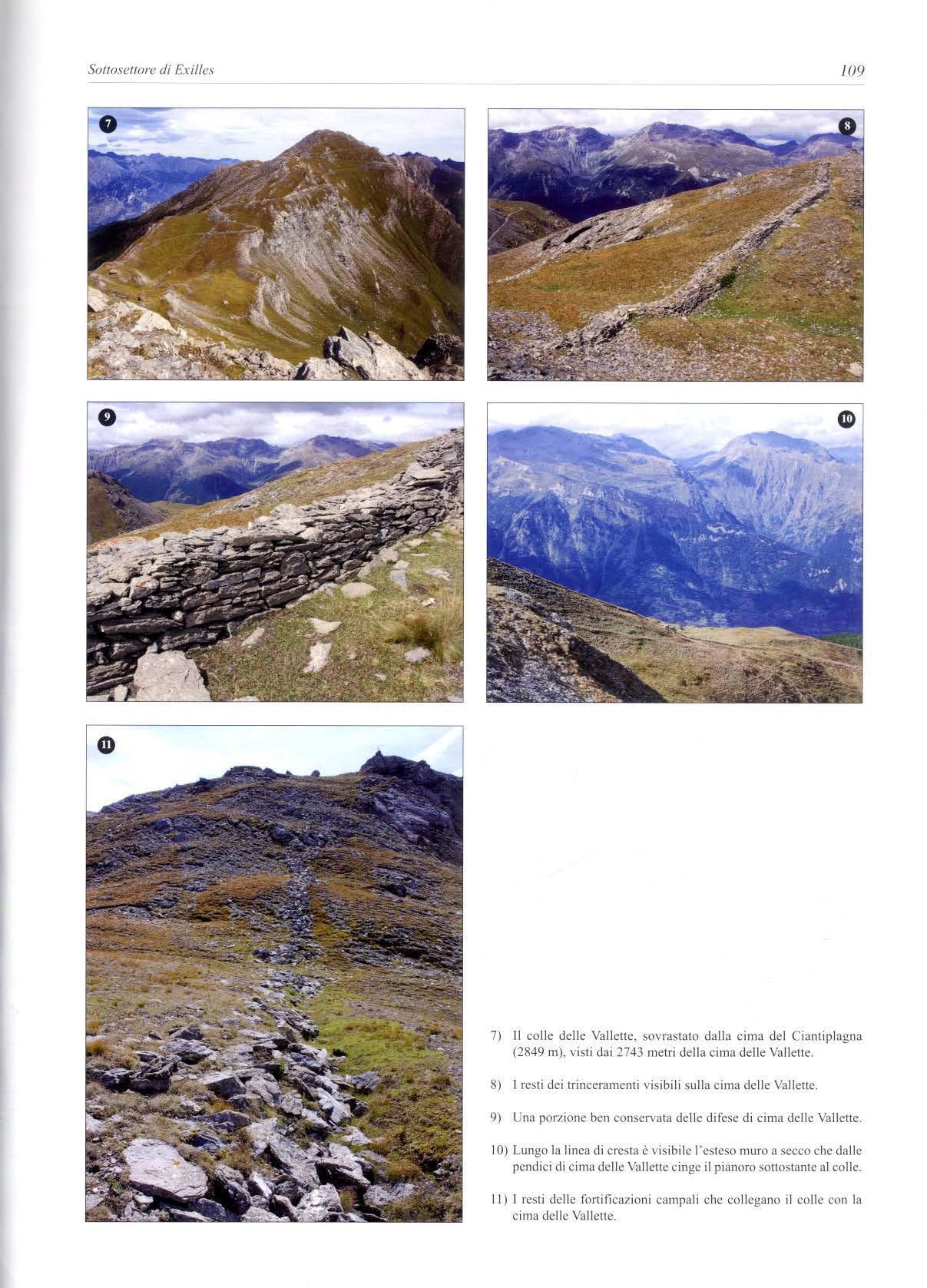

In quarta di copertina:

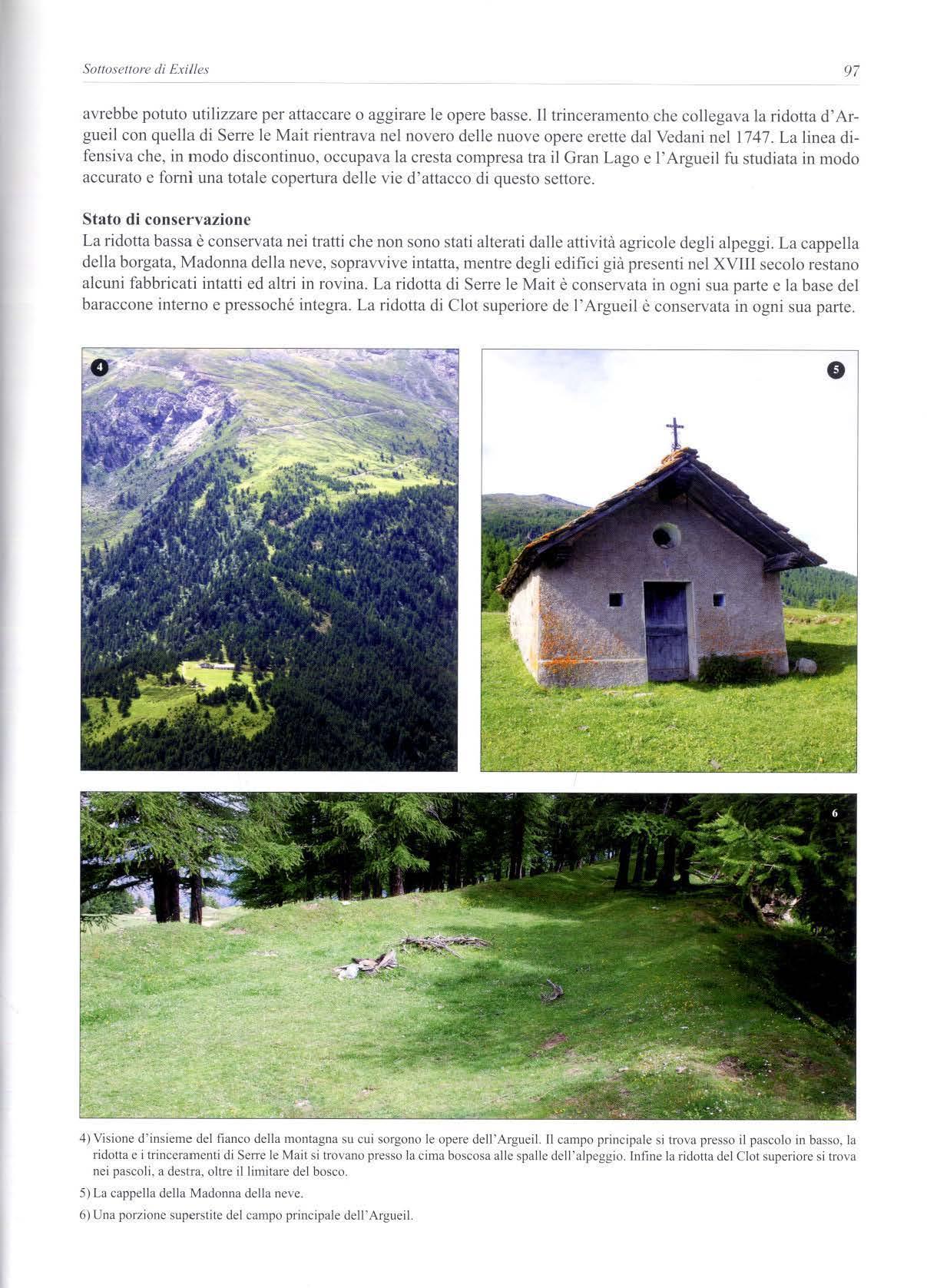

La ridotta Chafaut intorno al 1745 (BRT, Manoscritti Militari 192).

.

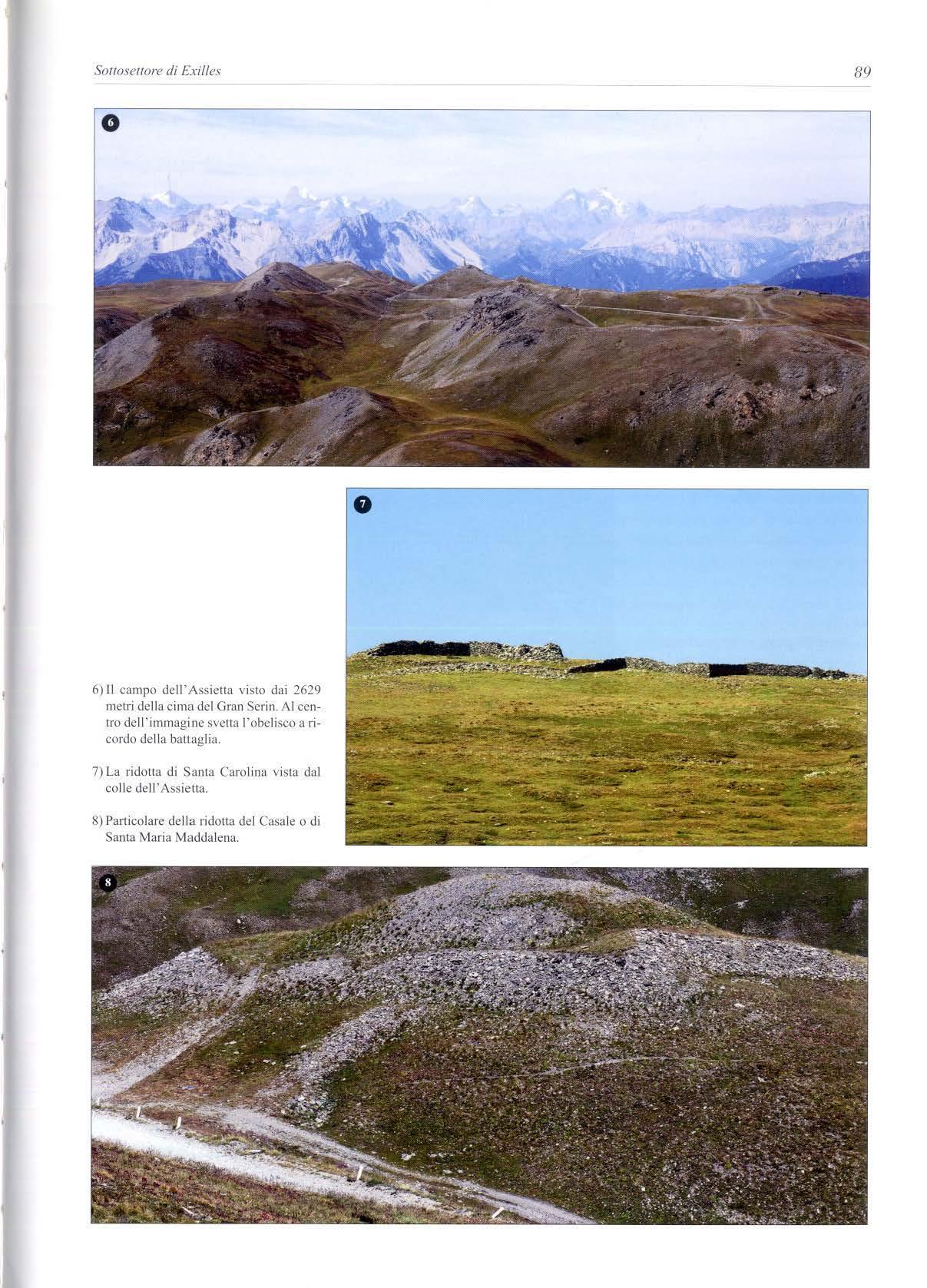

Centro Studi e Ri cerche storiche sulC4rdiitettura Militare del Pi enumte

La difesa nascosta del Piemonte sabaudo

I SISTE1\1I FORTIFICATI ALPINI (SECOLI XVI-XVIII)

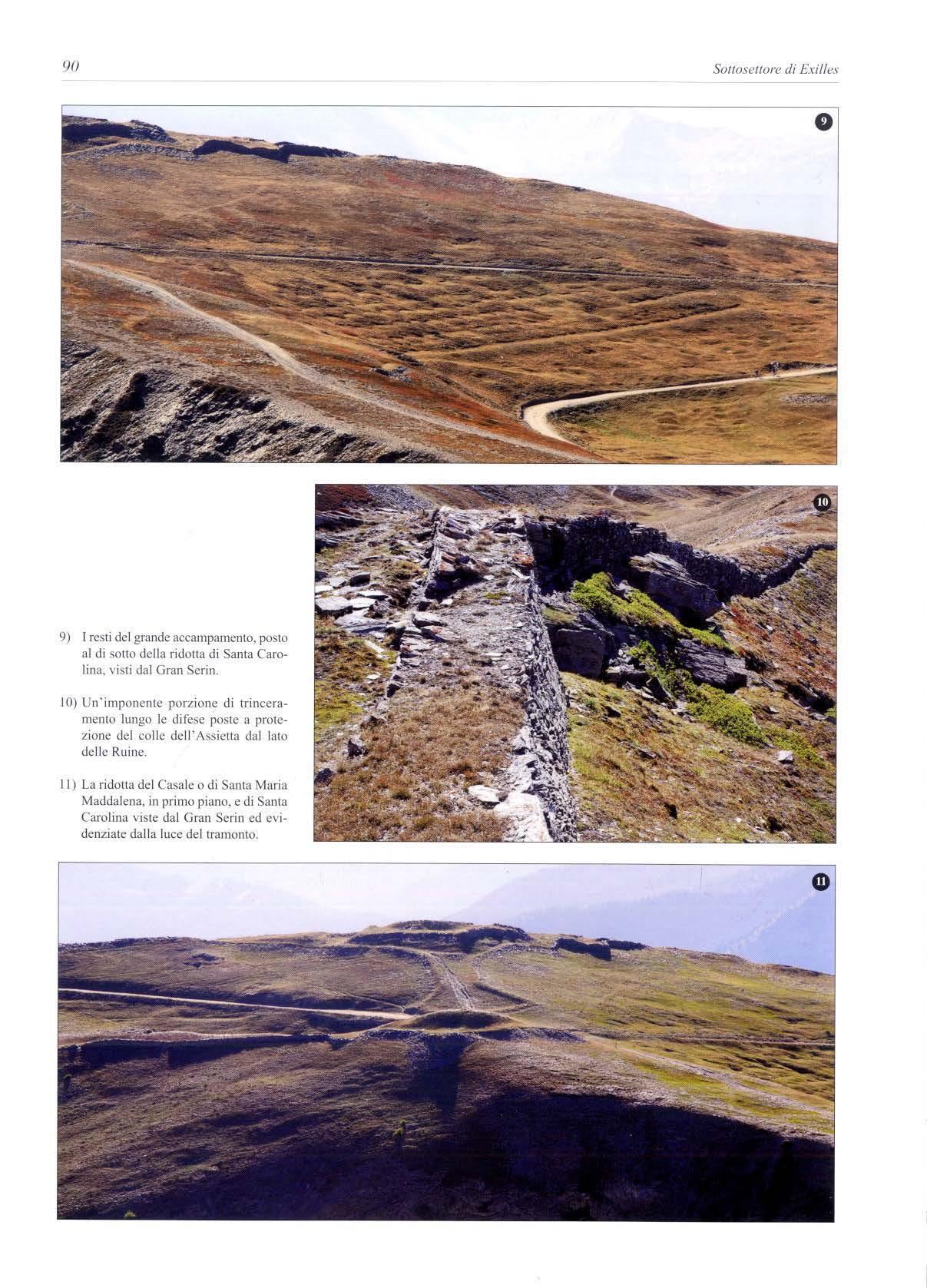

QUADER NO 1. SETTORE DI EXILLES

a cura di Eugenio Caroglio e Fabrizio Zannoni

NUOVA STAMPA

Il CeSRAMP ringrazia sentitamente i direttori, i funzionari, il personale degli Enti che hanno prestato una preziosa collaborazione nelle varie fasi della ricerca; in particolare l'Archivio di Stato di Torino, fa Biblioteca Reale di Torino, Archives Départimentales dc l'lscre de Grenoble, Bibliothèques Municipales de Grcnoble , Archives Municipales de Briançon.

Ringrazia altresì gli studiosi Francesco Barrera, Giovanni Cerino Badone e Giorgio Ponzio per le notizie e i materia i i gentilmente forniti.

Si ringraziano, inoltre, il Consorzio forestale Alta Valle Susa e il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per aver agevolato le operazioni di ricognizione.

ISBN 978-88-905722 - 0 -3

Copyright © Nuova Stampa - Revello • Riproduzione vietata anche parziale

Le illustrazioni dell'Archivio di Stato di Torino e della Biblioteca Reale di Torino non possono essere riprodotte e sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le fotografie sono di Eugenio Garoglio.

LA DIFESA NASCOSTA DEL PIEMONTE SABAUDO

I SISTEMI FORTIFICATI ALPINI (SECOLI XVI-XVIII)

Quaderno 1. Settore di Exilles

Indice

9 Una ricerca interdisciplinare per un patrimonio sconosciuto

Micaela Viglino Da vico

12 Il Piemonte e la competizione strategica in Europa

Gregorio Paolo Motta

18 Vantaggi e oneri del Piemonte nella politica delle alleanze

Piero Garoglio

31 Il sistema difensivo alpino nel settore di Ex illes

Eugenio Garoglio, Fabrizio Zannoni

33 Dall'archivio al terreno

35 Il forte e le difese alpine di Exilles 65

Sottosettore

Exilles

EED 1 trinceramenti

73 EED2 campo trincerato della Cravasse 75 EED3 campo trincerato delle Ruine 78 EED4 campo trincerato dell'Assictta 91 EED5 trinceramenti del Gran Lago 95 EED6 campo trincerato dell 'Argucil 101 EED7 trinceramenti del colle dei Morti 105 EE D8 trinceramenti del colle delle Vallette 11 O EES I ridotta di Malavia 113 EES2 ridotte di La Touche e La Combe 114 EES3 ridotta di Serre la Garde e trinceramenti di Bcssè 119 EES4 ridotte di Chafaut e Sellete 122 EES5 ridotta la Routte e trinceramenti del Galambra 123 EES6 ridotta du Pied 125 EES7 ridotta Beai Neuf 126 EES8 ridotta della Port etta 128 EES9 ridotta Rossa 130 EES 1O ridotta di Serre Rougiè 132 EES 11 ridotta Bclissa 133 EES 12 ridotta del Gran Vallone 144 EES 13 ridotta di colle Traversiero 145 EES 14 ridotta della Bellissa 146 EES 15 ridotta dei Quattro Denti 149 EES 16 ridotta du Piè Sibille 150 EES 17 ridotta della cappella Bianca 152 EES I 8 rid otte della Quiriera, Castagnasso e Maddalena

di

70

della Courbiere e Costa bella

Una ric erca inte rdisciplinare per un patrimonio sconosciuto

Il lavoro del Centro Studi e Ricerche storiche sull'Architettura Militare del Piemonte (CeSRAMP) , secondo i compiti istituzionali precisati dalla sua denominazione, ha condotto ricerche sin dalla sua costituzione attiva nel 1995, privilegiando negli stud i l'apporto collettivo di esperti nelle varie branchie specialistiche attenenti i manufatti per la guerra. Esperti in strutture difensive, in storia della tecnologia delle arn1i e della strategia militare, in indagini archeo logic he su ll e difese sotterranee, utilizzando le propr ie spec ifiche competenze, hanno quindi approfondito la conoscenza del patrimon io fortificato del Piemonte nel contesto europeo, articolando la ri cerca secondo un ampio spettro di tematiche alquanto differenziate.

Gli esiti degli studi sin q ui concl u s i su singo le fortezze spaziano ad esempio dal la conoscenza de ll e trasformazio ni nel lun go periodo di singole realtà che, come nel caso di Verrua Savoia 1 , ne identificano i vari momenti d i v ita att iva, d a castello med ievale a fortezza bastionata di rango europeo, o v iceversa ne i ll uminano una precisa fase costrnttiva: è di esempio il forte di Ex illes, manufatto emblematico per la sua complessa storia d i presidio co n teso, ai co n fin i tra le te rre de l ducato di Savoia e de l regno di Francia, del q u ale è stato privilegiato l'assetto dovuto a Ignazio Berto la nella prima metà de l secolo XVIIF. Altre volte, nello st udio d i assetti fortificati di va ri o genere, si è privilegiata una precisa sezione storica, o perchè connotata da vicende militari di particolare rilevanza come la battaglia di Cosseria de l 1796, dell' Assietta nel 174 7 o ancora - pur se in u n 'ott ica part icolare - quella di Torino nel 17063 , oppure perchè rifer ita a vice nde individuabili in un preciso lasso d i tempo, come il quadriennio nei p r imi anni sessanta del secolo XVIII, per le gallerie della regia bea le r a di Caluso4 L'analisi delle strutture difensive non può essere avu lsa da quella sui loro autori e quindi un altro complesso lavoro di r icerca, come sempre a più inani, ha inteso studiarne le figure. Si sono così ident ificati gli architetti e gli ingegneri militari attivi in Pi emonte dal XV I a l XVJTI secolo5, come progettisti, esecutori, di fensori delle fo1tificaz ioni, de li neando l e biografie di oltre trecento personaggi al se r viz io dei vari poteri politici che, nell'età moderna, hanno dominato sul te rr itor io piemontese 6 Già durante gli studi cui si è fi nora acce n nato 7 nel CeSRAMP ven iva però maturando, e quindi sempre più co nsol idandosi, un interesse di ricerca specifico per un sistema dife nsivo d ire tta m ente connesso alla peculiarità orografica del terri torio "ai pied i dei monti".

La posizione geografica de l P iemo n te, com'è noto, ne ha condizionato l'esistenza nei secoli, in specie in età mod e rn a nei frequenti periodi d i conflitto con il potente regno di Fra ncia, durante i quali la catena alpina poteva cost it uire, pe r le d iffico ltà d i att rave rsamento, una barriera contro la penetrazio ne d i eserc it i invasori. S ull e Alp i e ra quindi necessario fcm1are i nem ici, o q u a n to m eno ri ta rda rn e l 'avanzata, in modo che le fortezze in bassa va ll e potessero organ izzars i in difesa e ricevere i soccorsi . Le str u tt u re di p r im a l inea, att e a crea re in quota il necessario at tr i to alle fo rze attacca n ti, no n potevano essere che fortificazioni "leggere" faci lmente costrui bi li, loca li zza te sfrn ttando l'orografia delle montagne e fonna n do un siste m a d i po li di fensivi che tatticamente ne permettesse la v ice nd evo le co p e1iura

Realizzate con materiali pove r i e reper ib il i co n fac ili tà sul posto, tal i d ifese consistevano in terrapieni protetti

1 VJGUNO DAVJ CO M ICAELA (a cura di), La piaz=c!forte di Verrua, Omega Ed , Torino 200 I.

2 PETITTJ PAfRJZ JA (a cura di), 1/jrme di !gnccio Berto/a(/ 729- 1745), Omega Ed Torino 2003.

3 Cfr., r i spettivamente : AMOR EHJ G u100 (a cura di ), Cosseria I 796 Guerra. popolazione. terriwrio, Omega Ed , Torino 1996; AMORETTI Gumo, RoGGERO MARIO FF, l)ER l(O, Y IGL.JNO DAVICO MI CAELA, / trinceramen ti dell"Assietta. 1747-1997. A d11ece 11toci11qua111 'a1111i dalla hatlaglia, Omega Ed , Torino 1997; AMOR FTII Gumo E CARLA, la ba/taglia di Torino vissuta da Padre A11drea. I 706, Omega Ed., Torino 2006

4 J\CTIS CAPORA l, E Awo, AMOR ETTI Gumo, B ERT ELLI SILVIA, le gallerie di San Giorgio Ca,wvese de lla Regia Bea/era di Caluso (/760-/764), Omega Ed., To ri no 2005.

' V 1<;1INO DAVICO M ICAELA, CHIODI ELISABEHA, fRANCHl\/ 1CATERINA, PER1r,. AJ\ TONELLA, Architetti e i11geg11eri militari i11 Piemonte tra "500 e °700. Un repertorio bibliografico, Omega Ed., Torino 2008.

6 Si fa riferimento all'attuale regione Piemonte, affiancando nello stu dio alle terre del ducato di Savo i a (cui si rifà una prassi consue ta), quelle de i Monfe rrato o del ducato di Mi l ano sotto l'egida spagno l a. terre per secol i di diversa pertinenza po l itica, ma accomunate da co rp i di i ngegneri m i litari spesso ope ranti in campi avversi secondo le circostanze. con esiti confrontabi li però nel l a pra ti ca fort ifi ca tori a.

7 Cfr. AMORETTI. ROGGERO, VIGLINO D AV ICO, / tri 11cerame11/i de l/ "Assietta /747-/997, 199 7, ci t.; AMORETTI GL:IDO, PETJTTI PATRIZIA (a cura di ), Dal forte di Exilles alle Alpi. Storia e architet111ra del/e.fòrti.Jìcccioni di montagna, Omega Ed • Tori no 2003

,I 9

Una ricerca inlerdisriplìnare per 1111 p(lfrimonio sconosciuto

da palizzate o da fascinatc, in ridolle in tena o in materiali più robusti , in sbarramen ti costituiti da muretti di pietre sulle creste o nei pa ss aggi obbligati; talune strutture più complesse fruivano anche di ba racconi, localizzati in modo da poter servire più postazioni.

L'endemica carenza di risorse umane - oltre che finan z iari e - che affiiggeva l 'ese rcito saba udo traeva va ntagg i note v oli da questo tipo di fortificazioni campali, che non necessitavano di essere costantemente presidiate e messe in difesa, consentendo alle truppe di concentrarsi in zone protette dalle fo1iezze. s post andosi rapidamente in quota so lo in casi di e mergenza.

L'indubbio interesse per la conoscenza di tali strutture, poco note ma ancora esistenti in numero ragguardevole nel territorio pi e monte se, è rafforz ato dalla constatazione che esse rappresentano un aspetto della ricerca tra i più disattesi nell'ambito degli s tudi s ull'arc hitettura militare Es iston o infatti lavori di bu o n li vello basati su serie indagini archivistiche , polarizzati però spesso su opere singole non integrate nel proprio contesto storico o intese come semplici appendici in studi sulle maggiori fortezze e inoltre raramente verificate nel confronto tra il documento sc ritto o disegnato e quello materiale. Pressoché totale è poi la mancanza di studi che affrontano il problema s torico dj questo sistema difensivo ne l la s ua globalità, tanto che non s i conosce con certezza nemmeno quantitativamente l 'e ntità del fenomeno. ln base alle risultanze della prima fase di ric e rca presentate in questo volume, possiamo tuttavia affermare che il numero di siti interessati è da leggersi nell •ordine delle centinaia.

Sulla scorta di queste varie considerazioni , nell 'aprile 2008 il CeSRAMP decideva di concentrare la maggior parte delle proprie risorse di ricerca sul sistema fortificato in alta quota , secondo una visione territoriale del settore dell e Alpi occidentali esteso dalla va lle Orco alla valle Stura di Demonte La Commissione scientifica interdisciplinare appositamente creata 8 decideva quindi di applicare s u vasta scala nella nuova ricerca il metodo già sperimentato nel 1997 , con risultati positi vi, nell ' indagine sui trinceramenti dell 'Assietta: integrare la conoscenza storica assunta dai docum ent i d' a rchivio (manoscritti e cartografici) e da studi precedenti con l'indagine diretta sui reperti materiali . sui singoli luoghi e sulla loro rete connettiva, approdando ad un rilievo sistematico del sistema difensi vo analizzato.

Assunto che dallo scacchiere alpino possano essere enucleati alcuni ambiti va llivi nei quali (quasi sempre) una fo11ezza funge da polo di riferimento per tutte le dife se d e l territorio circostante, si sono identificati i seguenti settori, u\terionncnt e articolabili in so rtosettori.

Settore di Exille s: comprende tutta l'alta va lle a partire da Chiomonte, l 'antico passo di Susa. Il suo centro di gravità è il forte di Exilles.

Settore di Susa: comprende la bas sa valle, la conca di Susa, il colle e l 'altop iano del Moncenisio. Il s uo centro di gravità è la piazzaforte di Susa con il forte Brunetta-Santa Maria.

Settore di Fenestre lle: comprende la val Chjsone dal Bee Dauphin sino al colle del Sestriere. Ha come centro di gravità i forti di Fenestrelle.

Settore di Perosa: comprende la bassa val Chisone e la val Gennanasca. li s uo centro di gravità è il fo1ie di Perosa.

Settore di Mirnbouc: comprende l'alta val Pellice e la conca del Prà. Ha c ome centro dj gravità il forte del Mirabouc.

Settore Varaita-Maira: comprende le due valli omonime I centri di gravità s ono rispettivamente per la va l Varaita g l i abitati di Casteldelfino e Castello, per la va l Maira quello di Acceglio. Que s ti pae si. non avevano forte zz e pennanenti "alla moderna ", ma erano i punti nev ralgici dei vasti sistemi trincerati che 1i circondavano.

Settore Stura di Demonte: comprende l'intera valle omonima insi e me ai valloni laterali. Il su o centro di gravità è il forte di Demonte.

Primo di una collana dedicata ai singoli ambiti così identificati, presentiamo ora il que sto volume la ricerca ultimata per il settore di Exilles, s uddi v isa nei sottosettori di Exilles, Oulx, Bardonecchia e Cesana. Ciasc un s ubambito viene esaminato nella sua globalità, delineandone le vicende storiche che hanno originato o coinvo lto i singoli apparati difensi v i, esaminati quindi in sc hede singo le che, per l'intero setto re , risultano in numero di quarantadue9 •

Per l ' approfondimento dei temi qui appena accennati rimando ora al complesso lavoro di Eugenio Garoglio e

x Con il coord in amento di Micaela Vig lino, la Commissione è fom1ata da: S ilvia Bertelli. Eugenio Garogl io. Piero Garoglio. Paolo Motta. Fab ri z io Zannoni.

" li numero delle schede é inferiore a que llo delle SLrun urc esaminate in quanto m molti casi sono stati accoq>ati clemen ti prns simi. config urabi li in un ~istema unico.

10

Fo to grafia anu ale di Fort Ligoni e r. Penns ylvania USA, cos crn it o dagli in g les i ne l 1758 e ri porta to a nu ova vica grazi e ad un sapiente restauro Fon Li go ni er ra ppresenta uno dei migliori ese mpi <.li recupe ro <.l i o pe re semi perman e nt i de l XVTII seco lo

Fabrizio Zannon.i che, con appassiona to impegno e lodevo l e costanza, mentre assumevano una sempre più approfondita conoscenza scientifica de l tema, da anni hanno impegnato più e più giornate nel percorrere s entieri e antichi percorsi in alta montagna , alla ricerca e quindi al rilievo delle test imonianze residue del s istema "antemurale" sabaudo Nel concludere queste brevi note di pre sentazione de s idero però completarle con un'o ss ervazione sugli obietti vi che intende pers eguire questa ricerca, di cui fonniarno la prima te stimonianza ca r tacea. Scopo evidente - oltre a quello di tipo scientifico - è anzitutto, sul la scorta di un piano di ricerca organico , il ricono scimento dei segni materiali delle strutture fortificate alpine, onde segnalarne la presenza a g l i Enti competenti (Regione , Soprintendenze ecc .) , con finalità di tute la e valorizzazione. Accanto al raggiungimento di tali obiettivi di id e ntificaz ion e e di segnalaz ione, la ricerca ha anche la potenzialità di inserirsi come s timolo nelle atti vità culturali locali , interessando un va s to bacino di utenza . Può infatti intere s sare i comuni di una dozzina di vallate, anche in ambiti montani defini t i ' ' marginali " per non e ss ere interessati a flu s si turist ici connes s i agli sport inv ernali. Comuni e associa z ioni loca l i per la promozion e de i Beni cu lturali , assuntane consapevolezza, potranno infatti utilizzare le fo r tificaz ioni d'alta quota - promovendone il recupero e la valorizzazion e - come e le mento portante di una nuova vita del proprio patrimonio paesagg istico , con sicure 1icadute po s iti v e su un turi s mo consapevo le e r ispettoso de i valori storici del territorio. la necessità di una conoscenza d iffus a in amb iti locali dei rest i dei manufatti militari in quota , onde evitarne la distruzione e prom uovern e la valorizzazione, può e s sere comprova ta da alcune situaz io n i embl e matiche. Durante i rilievi effettuati si sono potut i osservare , purtroppo, i casi di op e re danneggiate o distrutte a causa di molteplici interventi uma n i: piloni pe r telecomunicazion i e per luce elettrica, pilo ni per im pianti d i risalita, tracciamenti di strade , uso dei s iti come piste per moto fuoristrada , in s ediamen t i ab itativi o ricoveri pe r il bestiame. Non necessariamente tali interventi sono legat i ad intenzioni distrutti ve; nella maggior parte dei casi è p reva lsa l'incuria, la scelta più comoda ma soprattutto, riteniamo , la ma ncanza di co noscenze. Si può però citare, come caso positi vo, la ridotta ritrovata a Sestriere a poca di s tanz a dall ' abitato (ctr. scheda ECX9) , che sarà invece risi s temata nel suo assetto storico, sulla scorta di un progetto d i collaborazione t ra il Com un e e il CeSRAMP.

Una

1111

ricerca i11 terdiscip linare per

patrimon io sco11 osci11ro

li

Micaela Viglino P res ide nte Ce SRAMP

Il Piemonte e la competizione strategica in Europa

Scopo di questa nota è presentare alcune considerazioni sulla politica di ditèsa del Piemonte nel diciottesimo secolo.

A tal fine si esamineranno le relazioni esistenti tra la situazione strategica , la realiz zazione di fortificazioni sulle A lpi e la politica estera sabauda.

Anticipando le conclusioni , ci pare di poter affermare che fu, in primis, l ' abile uso de lla diplomazia a garantire al re di Sardegna la capacità di sopravvivere e di ingrandirsi.

Il Piemonte e la competizione strategica in Europa

Per comprendere il sistema della difesa del Piemonte occorre esaminare la competizione strateg ica in Europa e la s ituazione che storia e geografia assegnarono alle terre dei Savoia.

I secoli diciassette s imo e diciottesimo videro la rivalità tra gli stati e uropei diventare sempre più sofisticata, con un intreccio di trattative e uso della forza militare, s u scala planetaria 1. Riassumendo in maniera "eroica" e non esaustiva, i conflitti dell 'ep oca tra gli stati europei sancirono il primato di Francia cd Inghilterra. Spagna, Impero e Olanda ebbero parii importanti, ma con peso decre scente rispetto ai seco li precedenti2 • La lotta tra la corona ing lese e il re di Franc ia fu contin u a per tutto il seco lo XVIII e pochi furono g li anni di pace 3 Qu esta lunga serie di guerre coinvolse le principali potenze europee, si sovrappose ai contrasti tra g li Asburgo e i Borboni e alle controversie che queste Case avevano con altri stati 4 • G li eventi che scate narono le guerre franco-britanniche sono i più svariati : controversie s ulla pesca, questioni doganali , precedenze diplomatiche, problemi dinast ici , diritti di commercio con le colonie spagnole, attriti tra le rispettive colonie in nord America , regolazione del co ntrabbando 5 In realtà, i due contendenti si batterono per acquisire l'egemonia globalc6 Parieciparono alla contesa, a vario titolo , anche stati piccoli, ma interessanti dal punto di vista geostrategico, come la Baviera e il Piemonte. La lunga serie di conflitti tra Londra e Versailles si inserì quindi in un complesso di frizioni locali , questioni dinastiche e religiose , rivalità commerciali, e ndemiche in Europa Alcuni spregiudicati p/ayer come i duchi di Savoia ebbero così l'occasione di trasformare conflittualità locali in opporiunità da giocare su una sca la più grande. Per essere chiari , il desiderio sa baudo di espandersi verso la pianura padana e di rettificare il confine con la Francia si avverò perché Vittorio Amedeo 11 e Carlo Emanuele III parteciparono con successo all'agone diplomatico e mi li tare dell'epoca. Le caratteristiche de ll a competizione tra gli stati e uropei sono molteplici e una loro disanima va oltre lo scopo di questa nota. In v ia sintetica si può notare come la diplomazia e la guerra siano sempre state congiunte e non alternative nell'epoca barocca 7 Forza e negoziati non erano succedan e i, ma costituivano un quid unicum da utilizzare a fini politici Le conferenze di pace erano tenute spesso in pieno conflitto. fl successo di un assedio o di una battaglia campale erano un asso da calare sul tavolo dei negoziati 8 r cambi di alleanza erano visti come naturali , dal momento che gli aspetti ideologici e religiosi passavano relativamente in secondo piano9 Il con -

1 Sul l'interazione tra il formars i degl i stati moderni e la competizione st rategica in Europa cfr. GL ETE J AN, War and the state in ea rly modern Euroµe. Routledge, Londra 2002.

1 Sul ruo lo esercitato dal potere navale e dalle istituzioni poli tic he e finanLia ri e nel determinare il rango degli attori cfr PAOFJELD PETE R. Maritime supremacy & the opening o/the western mind. Murray. Londra 1999, pp 57 - 170 e anche PouSE:s!SKY .J osEF V Wor and socie/V i n Europe /6/ 8 -/648, Camb ridge Univcrsi ty Press, Camb ri dge 1979.

3 Tra il 1689 e il 18 15 Franc ia e Inghilterra s i scontrarono direttamente in a lmeno sei guerre dichiarate

• Si pensi a ll ' intreccio d i lotte su l fianco balcanico dell'Impero con gl i ungheres i ed il turco, che costrinse Vienna a combattere spesso su du e fronti

5 La cosiddetta "gue rra per l'o recchio d i Jenkis'' (1738-1749) tra Regno Unito e Spagna fu un tipico conflitto causato dai dir itti doganal i e non certo dall'orecchio mozzato al ca pitano Jenki s; cfr. HOWARTH DAVlD, British sea power. Robinson , Londra 2003. pp. 244-247.

6 È di utile le ll ura in merito , anche per un 'analisi economica della lotta franco-britannica : KENN EDY PAU L, The rise andfa/1 of british no va/ mastery, Penguin, Lond ra 2004, pp.70 -120.

7 Sui rapporti tra guerra e società civile in Europa cfr. TALLET FRANCK, War and soriety in ear~I' modem Europe /495-171 5. Rout lcdge, Lond ra 200 I. • Tra il 1713 ed il 1714 benché Francia cd Impero fossero tecnicamente in g uerra il ma resciallo di Villars negoziava con i vari e letto ri imperiali : cfr. PAOLETTI CIRO. 11 Principe Eugenio di Savoia, SME Uffic io Sto ri co, Roma 200 I , pp. 436-438.

• È ill uminante in merito notare che il ca rd in a le d i Richel ieu s i alleò con i protestanti nella guerra dei Trent'anni o che Luigi X IV usò il turchi contro l' Impero : cfr. W1LSON Pt:Tt:R H , The thirtvyears war, Belknap Pres s Camb ri dge Mass. 2009

12

cetto di "annientamento", tipico delle guerre "totali" del XX seco lo, era praticamente assente nella lotta tra gli stati del XVIll secolo. Il nemico non era un avversario da distruggere ma un rivale (o un potenziale partner) dal quale ottenere concessioni economiche, politiche e territoriali 1° La guerra serviva dunque a regolare i rapporti internazionali ma era limitata negli obiettivi, per guanto duramente condotta. In questo quadro era compito dell'attività diplomatica e militare mettere a frutto i vantaggi fomiti dalle situazioni geopolitiche.

La geopolitica del Piemonte

L'osservazione di una mappa dell'Italia nei secoli diciassettesimo e diciottesimo mostra che i territori sabaudi erano a cavaliere delle Alpi, sulla via dalla Francia alla pianura padana. In altri termini, il Piemonte era uno stato cuscinetto tra Francia e ducato di Milano e ciò consentiva al duca di Savoia di trattare alleanze con la Francia oppure con l'Impero, che era succeduto alla Spagna dal 1713 nel possesso della Lombardia.

Per entrare in Italia si dove va fare i conti con il Savoia che poteva, in ce,to senso ed entro certi limiti, "contrattare" con la Francia il prezzo del pedaggio per le avventure galliche nella penisola italiana.

D'altra parte l'Impero pativa lo svantaggio di un confine con il Piemonte a poche decine di miglia dall'importante centro di Milano. Se Torino si fosse alleata con Versailles, come avvenne nella guerra di success ione della Polonia (I 733-1738) 11 , i "gigli" avrebbero potuto raggiungere più facilmente Milano per poi puntare direttamente su Vienna 12 L'Impero era quindi interessato ad un'alleanza con Torino al fine di creare un ostacolo ad un attacco francese nel nord ftalia. fnoltre , i piemontesi potevano offrire a Vienna anche la possibilità di posizionare le truppe imperiali sulle Alpi, a rido sso della Francia, per effettuare addirittura offensive nel Delfinato o anche in Proven za.

Il duca di Savoia poteva dunque godere, in teoria, del vantaggio della cosiddetta posizione centrale 13 Questa possibilità era tuttavia controbilanciata da fattori negativi che ne ostacolarono il completo utilizzo soprattutto nel XVH secolo 14

La forte inferiorità militare dello stato sabaudo nei confronti della Francia rendeva difficile per i politici di Torino incamerare tutte le opportunità fornite dalla posizione geografica. 11 duca di Savoia non poteva opporsi da solo, con speranza di successo, alle armate del re di Francia Ad esempio nel 1629 il maresciallo de Créquy forzò con facilità il passo di Susa 15 per soccorrere la cittadella di Casale, assediata dagli Spagnoli. Non era solo l'as immetria di forze a limitare l'azione sabauda verso Versailles. Negli anni immediatamente antecedenti la guerra della Le ga di Augusta ( 1688-1697), la Francia era una potenza "italiana" dal momento che il Delfinato si estendeva fino a Susa e le fortezze di Casale e Pinerolo erano entrambe in mano francese. [I duca di Savoia no n poteva godere completamente del vantaggio della posizione centrale perché il re di Francia aveva già un piede in Italia. Versailles condizionava anche indirettamente la dirigenza piemontese grazie ad una politica matrimoniale: i Savoia sposarono quasi sempre principesse della casa reale francese. Infine il Piemonte attraversò il periodo di instabilità causato dalla guerra civile tra "madamis ti" e" principisti" (1637 -1 642) cd ebbe incertezze politiche legate alle reggenze delle cosiddette "madame real i". La possibilità di finire come una "marca" di confine francese o come un vassallo supino agli interessi di Versailles fu, in quegli anni, molto v icina a avverarsi.

La situazione geostrategica migliorò quando Vittorio Amedeo II riuscì ad ottenere un confine più "scientifico" sulle Alpi 16, grazie ai trattati che conclusero la guerra della Lega di Augusta e alla partecipazione vittoriosa al conflitto di successione spagnolo (1702 - 1713). Solo nel XVlll secolo il re di Sardegna poté quindi sfruttare al meg li o la condizione di essere il "po1tinaio" delle Alpi.

TI Piemonte aveva tuttavia anche altre criticità strategiche che non erano state cancellate dai vantaggi ottenuti

10 Su l conceno di gue rra lim itata cfr. LURAGIII RAIMONOO, le opere di Raim ondo Mo111ecuccofi. SME Ufficio Storico. Roma 1988, pp. 95-104

11 Sulla gue1n d i successione di Polonia cfr B o rn1 GIANCA RLO I LARI VIRGLIO. PAO LETTI CIRO, La coro na di Lombardia. Nuove R i cerche , Ancona 1997. pp.11 -42.

12 Questa stra teg i a aggressiva venne più volte tentata dai francesi: cfr. Ll'IN JOHN A., A ques1.for gloty: theformation ofstraleJ,'Y 1111der louis Xl V 166 11715 in B ERNSTEN A LV IN, M URRAY WILLIAMSO\J. K NOX MCGREGOR, (a cura d i), The mak ing o/stra tegy Cambri dge Uni v ersity Prcss, Cambridge 2009, pp.1 78-2 04.

13 Per una lucida esposizione del concetto di posizione centra le cfr. C HAN DLER D AVID, Waterloo, BUR, Mi lano 2000 pp 68-69.

' 'So vrani avventurosi" come Carlo E manuele I riusc irono comunque a g i ostrare tra Francia e Spagna durante le guerre del Mon ferrato ne i primi decenni de l Se ice nto.

15 Cfr. THION STEPHANE, Fre11ch army of th e 1hirz1· years ·\l'ar, LRT Edition, Singapore 2008, p. 139.

16Sull'opera di Vittorio Amedeo li è se mpre attuale il l avoro d i SYM<.:Ox GEcwrn1:.Y. Vìttori o Amedeo li. L'assolutismo saba udo 1675-1730, Ei n audi. Torino 19 85

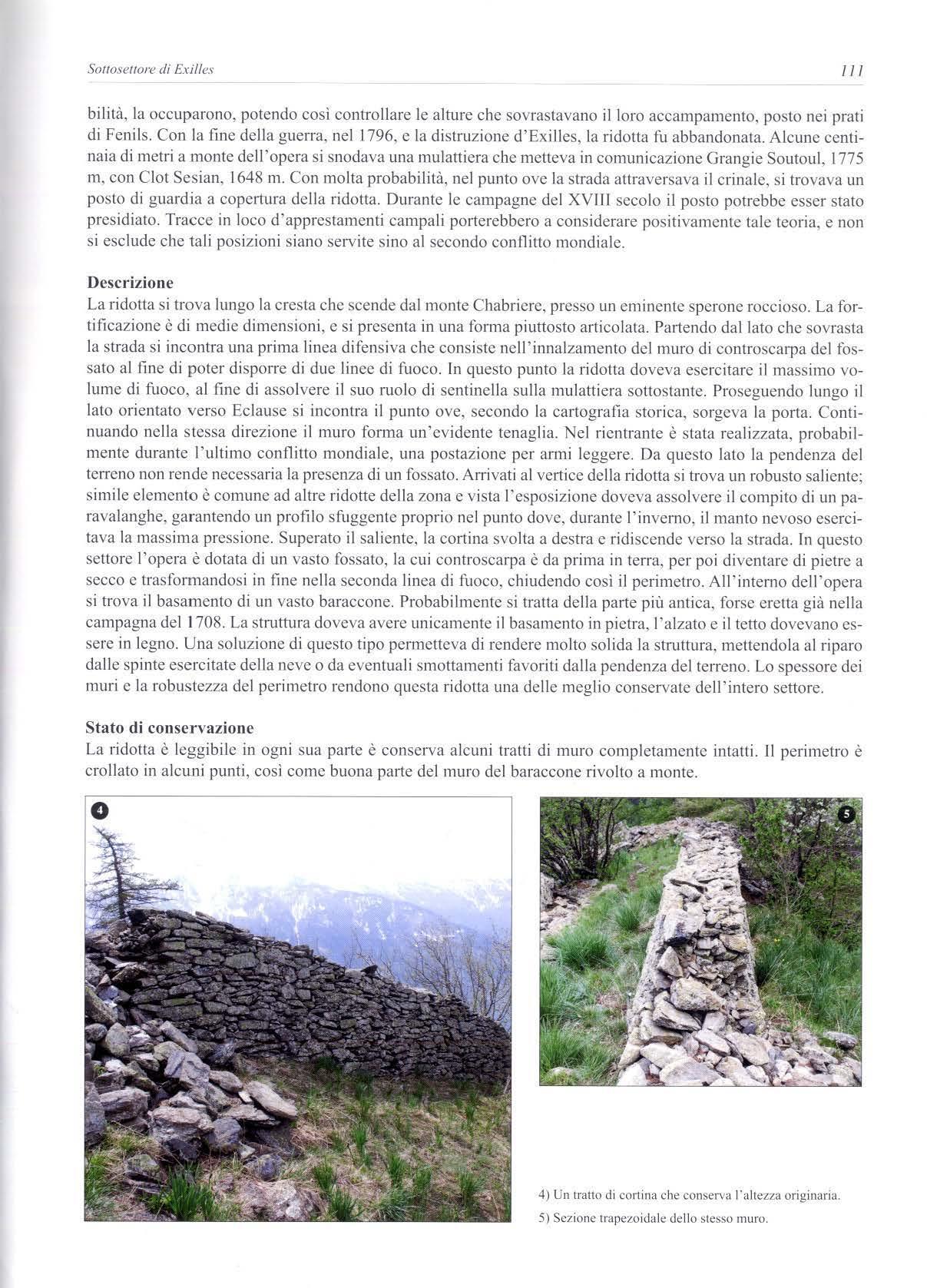

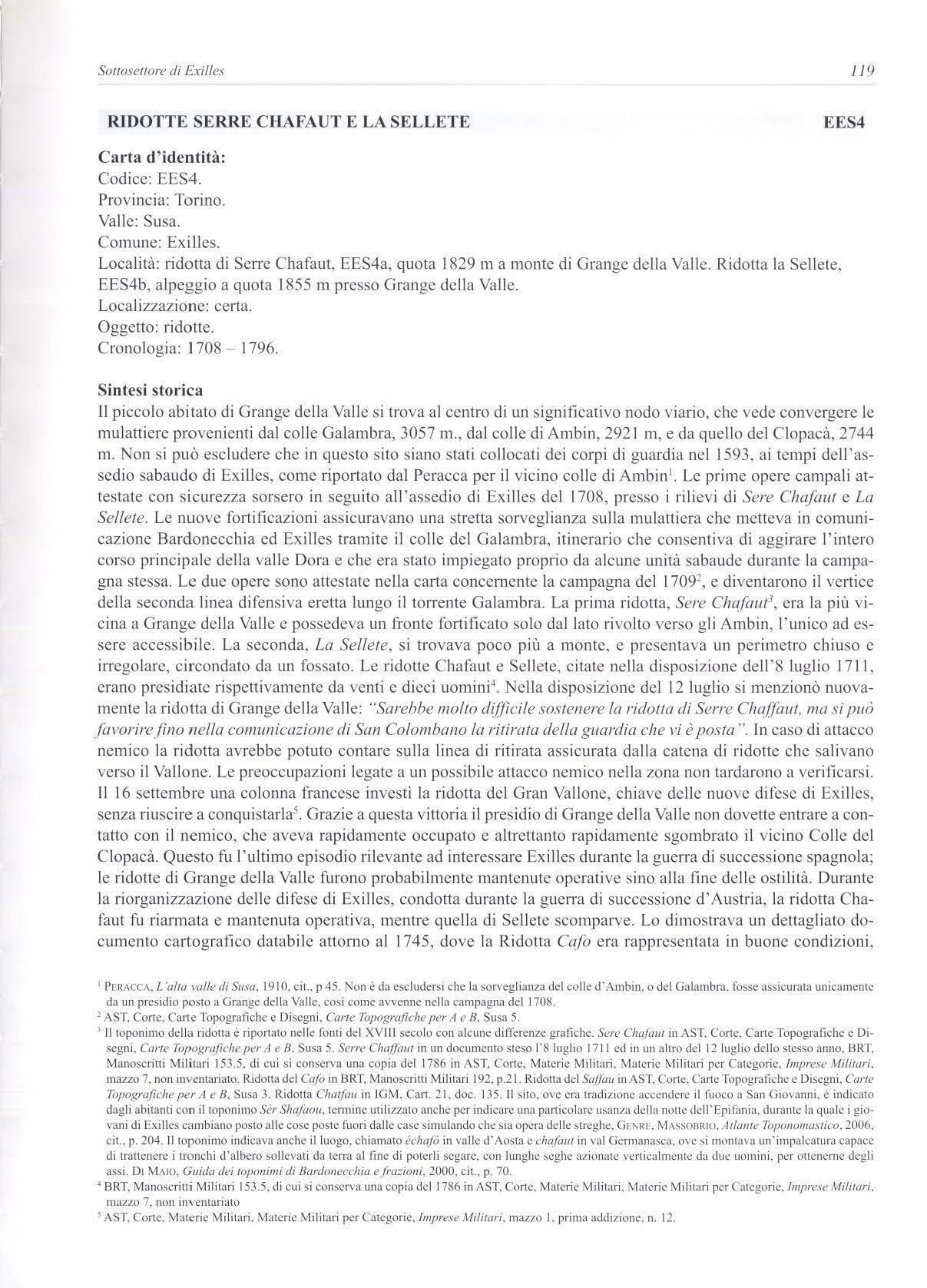

li Piemonte e la competizion e strategica in Europa l3

li Piemonte e la competi:ione strategica in Europa

nel I 713: una guerra con la Francia sarebbe stata combattuta prevalentemente sul territorio sabaudo, con le ovvie conseguenze di distruzioni, sacchegg i e perdita di entrate fiscali 17• rn altri termini, il duca di Savoia doveva ipotizzare che il re di Francia avrebbe occupato le indifendibili Savoia e contea di Nizza e, forzate le Alpi, avrebbe investito le principali fo1tezze in territorio piemontese. Ne sarebbe derivata una situazione politica, militare e finanziaria di difficile gestione.

Un altro problema per gli strateghi di Torino era costituito dalla repubblica di Genova con la quale il Piemonte condivideva un lungo tratto di confine.

Il re Cristianissimo avrebbe potuto sba rcare truppe in Liguria per risalire in direzione del Monferrato e del sud del Piemonte, aggirando le difese sulle Alpi. li confine con Genova era un punto debole nelle difese del re di Sardegna se Genova, volens nolens, avesse concesso il passo ai gigli di Francia 18•

La geopolitica dettava anche le linee di espansione territoriale. L'ingrandimento agognato dai Savoia aveva spiegazioni nelle quali coesistevano ambizioni di gloria dinastica e razionali inten z ioni di creare uno stato più potente.

Tuttavia la geografia e la politica erano tiranne. Il Savoia non poteva accrescere i suoi stati a spese della Francia e i Cantoni svizzeri erano un osso troppo duro da rodere 19 Così pure i tentativi diretti contro la repubblica di Genova erano resi complicati dalle alleanze e dai rapporti di clientela che la Superba aveva con la Francia o con la Spagna.

L'unica direzione possibile per guadagni territoriali era dunque la pianura padana; ma la "spinta verso oriente" entrava purtroppo in conflitto con gli interessi del potenzia le amico imperiale.

Diplomazia e fortezze

II governanti di Torino avevano quindi in mano delle carte, rischiose e incerte, ma utili da mettere s ul tavolo delle contese europee. Tuttavia, per trasfonnare una potenzialità in una realtà, era necessario superare il problema derivante dalla ridotta massa militare e finanziaria. li Piemonte era una piccola potenza di secondo ordine2°in un 'epoca nella quale la "massa critica" degli stati era determinante per la loro impo1tanza politica. Ne conseguiva che era impossibile mantenere un esercito di grandi dimensioni, comparabile con quello dei possibili rivali L'armata piemontese era in netta inferiorità numerica né era dotata di alcuna superiorità strategica, tecnologica, organizzativa, tattica che potesse ovviare a questa differenza. Si faccia il confronto con la Francia: l 'ese rcito sabaudo attorno agli anni quaranta del XVIIl seco lo poteva contare su circa 40.000 uomini mentre le forze del re di Francia destinate all'ltalia potevano avere una consistenza più che doppia.

11 re di Sardegna avrebbe acquistato in importanza solo con un 'accorta e intelligente politica estera che gli permettesse di guadagnare alleati potenti. Gli obiettivi della sicurezza e dell'espansione potevano quindi essere raggiunti unicamente tentando di inserirsi nella grande politica europea. Il ministero degli esteri fu quindi il primo e decisivo strumento per la s icure zza nazionale e per la realizzazione degli ingrandimenti nella pianura padana. La diplomazia sabauda fu iperattiva nella ric erca di alleanze utilizzando tutti i me zzi possibili come politiche matrimoniali, concessioni doganali e corruzione2 1 •

Il gioco sabaudo era basato sullo sfmttare le rivalità tra Francia e Impero, proponendosi come alleato chiave per una possibile guerra in Italia. La "dopp iez za" sabauda era una necessità Bisognava trattare con entrambi per ottenere il massimo. Non vi era spazio per considerazioni ideologiche: l'alleato andava scelto in bas e alle offerte fatte e alla valutazione della probabilità che mantenesse le promesse. Solo mettendo in "concorrenza" Versailles e Vienna si potevano realizzare g li obiettivi desiderati.

L'attività diplomatica, utile in pace, diventava assolutamente necessaria in guerra. Gli alleati avevano logiche ed interessi che, con l'evolversi del conflitto, potevano non collimare con quelli del Savoia. Era quindi obbligatorio mantenere aperte, in tempo di guerra, trattative segrete con il nemico e adoperare queste trattative come amrn per "spremere" l'alleato. Così Vittorio Amedeo II entrò nel 1702 nella guerra di successione di Spagna

17 Sia la guerra di successione d i Spagna c he quel la d"Austria videro il territorio de l Piemonte pesantemente co involto da l le op,crazion i belliche.

18 Su l ruolo della repubbl ica di Genova cfr. B ENVE'<UTI G 1r-.o. Le Repubbliche mari11are, Newton Compton. Roma 1989, pp. 281-292

•• Il fallito attacco di Carl o Emanu e le I a Ginevra nel 1602 aveva dimostrato che era addiriitu ra impossibile riprendere i territori che erano stat i sotto la sovranità sabauda.

10 S ul problema della massa crit ica e della rivoluzione militare cfr. MOITA GREGORIO PAOLO, Marte liberato. Rivoluzione militare e rivo/11zio11e i11d11srriale. Utet Libreria. Torino 1998, pp. 7-12.

11 Cfr. STORRS Cl 1R tSTOPHER, Savoyard diplomac:v i11 1he e iglu een th ce11 r111 :v (1684 -1 798), in FRIGO DAN IELA (a cura di), Politics and dip/omacy in early modem lta(v. Cambridge Univcrsity Press. Cambridge 2000.

14

(1702-1713) con i francesi, mantenendo però sempre socch iusa la porta con l'Impero. Ne l 1704 il duca di Savoia cambiò saggiamente partito alleandosi con l ' Imp ero che g li aveva fatto migliori offerte 22 TI capo lavoro fu realizzato nel 1745, durante la guerra di success ione d'Austria ( 1740-1748), quando il conte Ferrero d'Ormea prima e poi il conte Bogino (ministri del re di Sardegna) salvarono una g uerra praticamente persa , attirando in un ' elegante trappola il collega rivale francese d'Argenson. I piemontesi erano in condizioni disperate: la fortezza di Alessandria stava per cadere, l'armata era dispersa ed i soccorsi imperiali latitavano. I politici di Torino intavolarono trattative con i francesi, a Ginevra. Si firmò un protocollo di intesa con l'inviato francese che prevedeva, come condizione preliminare, di tog li ere l' assedio ad Alessandria, nonché altre clausole molto favorevoli. La proclamazione dell'armistizio fu dilazionata fino a quando il maresciallo di Mallebois si ritirò da Alessandria, consentendo all'armata sarda di riorganizzarsi. Ne l frattempo l'alleato imperiale venne discretamente informato delle trattative e , terrorizzato dal possibile cambio di fronte, promise e mandò effettivamente truppe nuove. A questo punto Carlo Emanue le llI ruppe il negoziato , riprese le ostilità e , con l'esercito in posizione migliore , riguadagnò l'iniziativa 23 Per la salvezza del regno di Sardegna contò di più l'abilità diplomatica che la fortezza di Alessandria. Un'accorta politica estera era anche essenziale per l'espansione orientata verso le terre dell'Impero. Nel caso di un'intesa con Vienna era infatti necessario trovare un secondo alleato, che avesse la forza di premere sull ' Impero, per far dare al Savoia i compensi negoziati al momento della firma del trattato di alleanza.

TI candidato era l'Inghilterra, il nemico per eccellenza della Francia. L'alleanza con il Regno Unito fu per tutto il XVJII secolo una costante della politica estera sabauda24 .Ci si può domandare che legame ci fosse tra uno stato dalle origini alpine, privo di una marina efficiente e di porti adatti ad ospitare una grande flotta, e la superpotenza navale. Per rispondere a questo quesito bisogna riferirsi alle caratteristiche del british way in wmfare e, di nuovo, alla geopolitica del Picmonte 25

La grande strategia inglese si basava sullo strumento navale per "moltiplicare" le forze dell'esercito che, tradizionalmente, era impegnato contro le armate di Versailles nelle Fiandre26 • La squadra navale inglese aveva la facoltà di appoggiare operazioni anfib ie, di trasportare truppe , di effettuare sbarchi in aree sensibili , di bloccare i convogli nemici, grazie al sea power. li re di Francia era costretto quindi a disperdere forze per contrastare queste minacce che potevano materializzarsi in vari punti della costa.

I britannici allentavano così la pressione gallica nelle Fiandre e sul Reno, creando diversivi nelle Alpi e nella Provenza Jn tal modo si riduceva la superiorità quantitativa delle armate del re di Francia che era costretto a distaccare reggimenti dalle Fiandre e dal Reno per parare "colpi bassi" nel sud. Jn altre parole, Londra avrebbe avuto vantaggi strategici indiretti da un conflitto sulle Alpi. L' apertura di differenti teatri di operazioni era resa possibile anche dalle floride finanze di Albione che sostenevano il costo dello "scettro di Nettuno"27 e avevano la forza di "comperare" alleati.

11 controllo dei mari britannico s i era accresciuto con la guerra di successione di Spagna che aveva fatto tramontare le il1usioni francesi di contrastare la Royal Navy con una grande e decisiva battaglia 28 Gli inglesi con le loro basi a Gibilterra e Maiorca erano di fatto una potenza mediterranea. Dalla guerra di successione di Spagna in poi, la Royal Navy, all'inizio delle ostilità con la Francia, guadagnava in forze il Mediterraneo, int erponendosi tra le squadre n avali francesi di Brest e Tolone. La Royal Navy raggiungeva così la superiorità su ciascuna singola parte della flotta gallica 29 • I britannici erano anche in grado, grazie alle migliori qualità marinaresche , di bloccare le squadre nemiche nei porti. L ' intero fronte sud della Francia era quindi minacciato da

n 11 duca di Savoia non a ve va tagli at o i rapporti con l' Inghi lterra e così, graz ie (nel bene e nel ma le) all'ambasci atore ingl e se Hill. ne l seuembre d e l 17 03 , roves c iò le a llea n ze : cfr. Mc KAv DEREK Eugen io d i Savoia. SEI. Tori no 1989. pp. 86 -88.

23 Su l pun to cfr ANDE RSON MATTHEW S The wa r o ft he 1111stria11 s11cc ess ion I 740-1 748 Longman , Londra 1999. pp. 158- 162

24 11 ri feri men to mi g liore sull'argomen to è: G E'ITA ENRICO Principi e regole in l emazionali tra .forza e co s lum e le re laz i oni a 11g lo -saba11 de ne lla prima m e tà del se/lece1110 Jovene , Napoli 200 4

25 Sulle ra di c i de ll a s tra teg ia i ngle se c fr. MALTBY WJLLIAM S The orig ins o.fa g lobal strat egr: Eng land fro m 1558 IO I 7 I 3 in BERJ\'STEIN , Kl\'OX M URRAY, 2009 , 171e11wk i11g ofStategy cit pp. 151 - 177.

26 In parti col are c fr. BLACK J lòREM Y, Briwin a s a m i lita ry po wer, UCL Press Londra 1999

27 Si trattava di un u so potenz iale e an cora li mi ta to de l po tere nava le perché in epoca e o li ca i mov imenti de lle navi erano condi zionat i pesan temen te da i fatto ri meteorolo g ici. inoltre la flotta fra ncese non era una s illing duck.

28 Cfr RODGE K NJC HOLAS A.M Th e Command <~{//, e o cean A naval his t ory ofBrilain, 1649- 18 15. W W. l lorton &Company, New York 2 004, pp . I 64180.

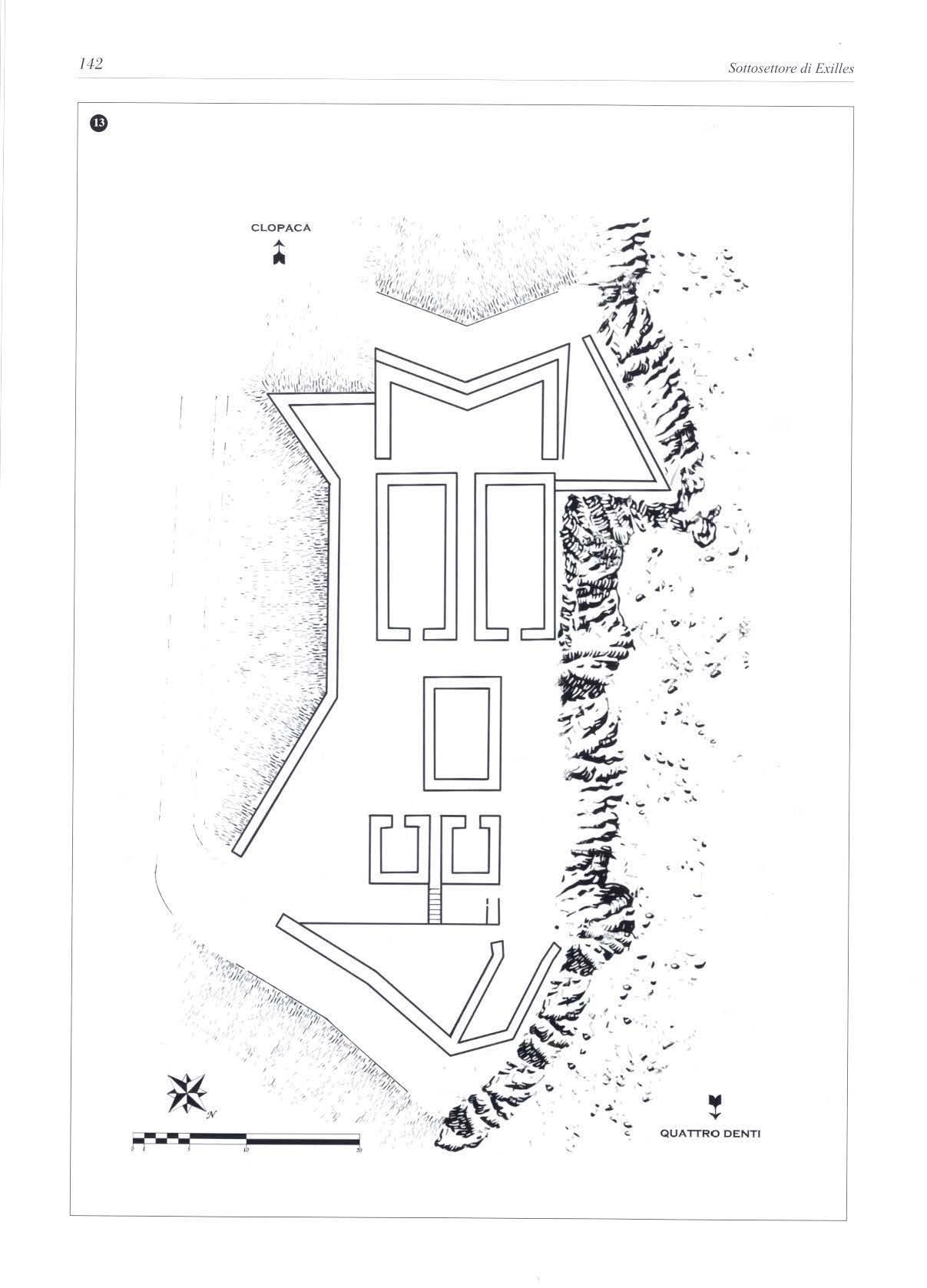

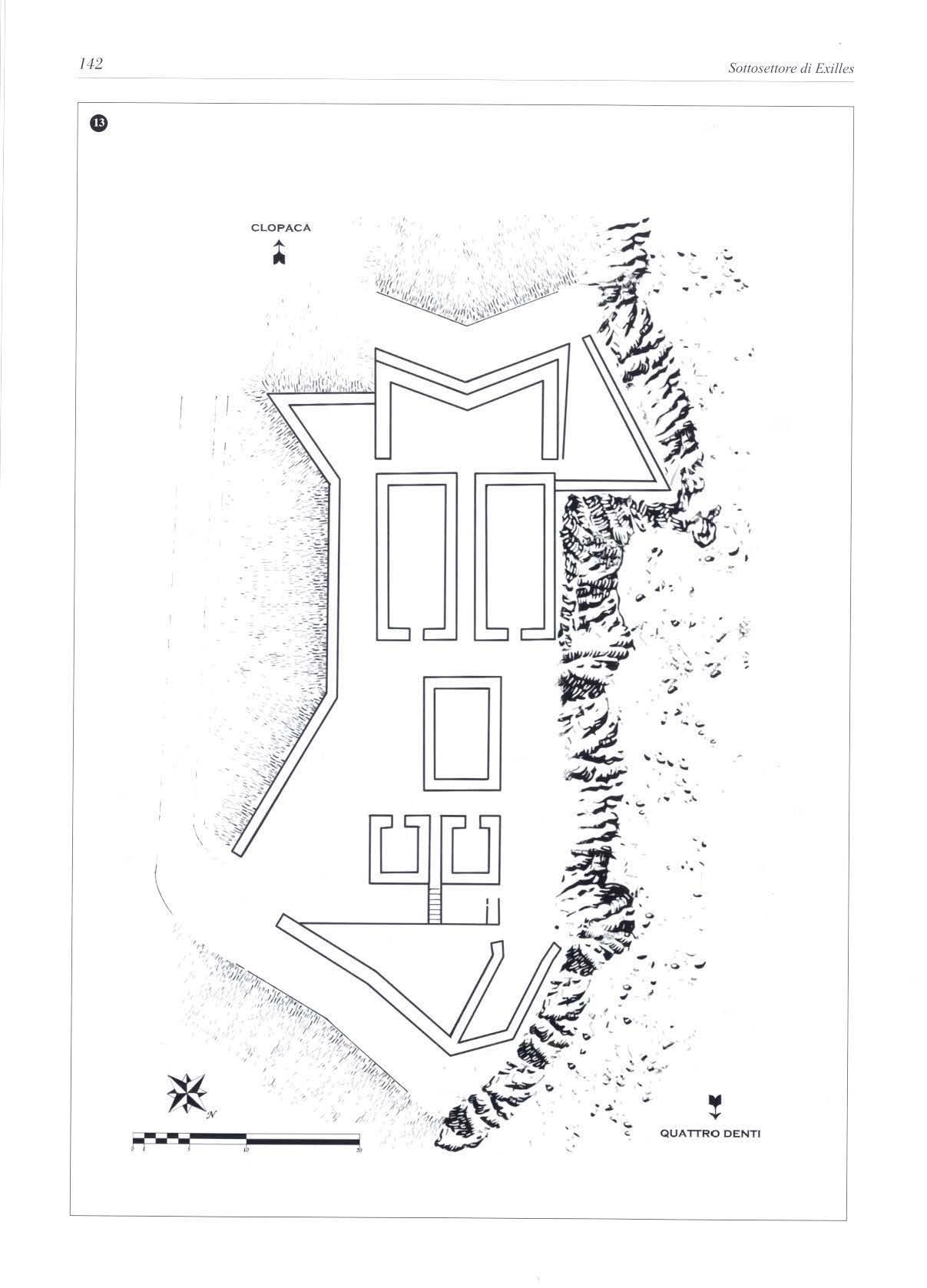

19 TI te sto che es pl ici ta qu es ta do ttrina è: MAIIAN AL fR ED TII AYF. R, /, 'influ en za d el potere mar i/li m o s ulla stor ia 1660-1783 Ufficio Storico Marina Mi l itare. Roma 1994.

Il Piemonte e la comp etizione strategica in Europa 7.5

'

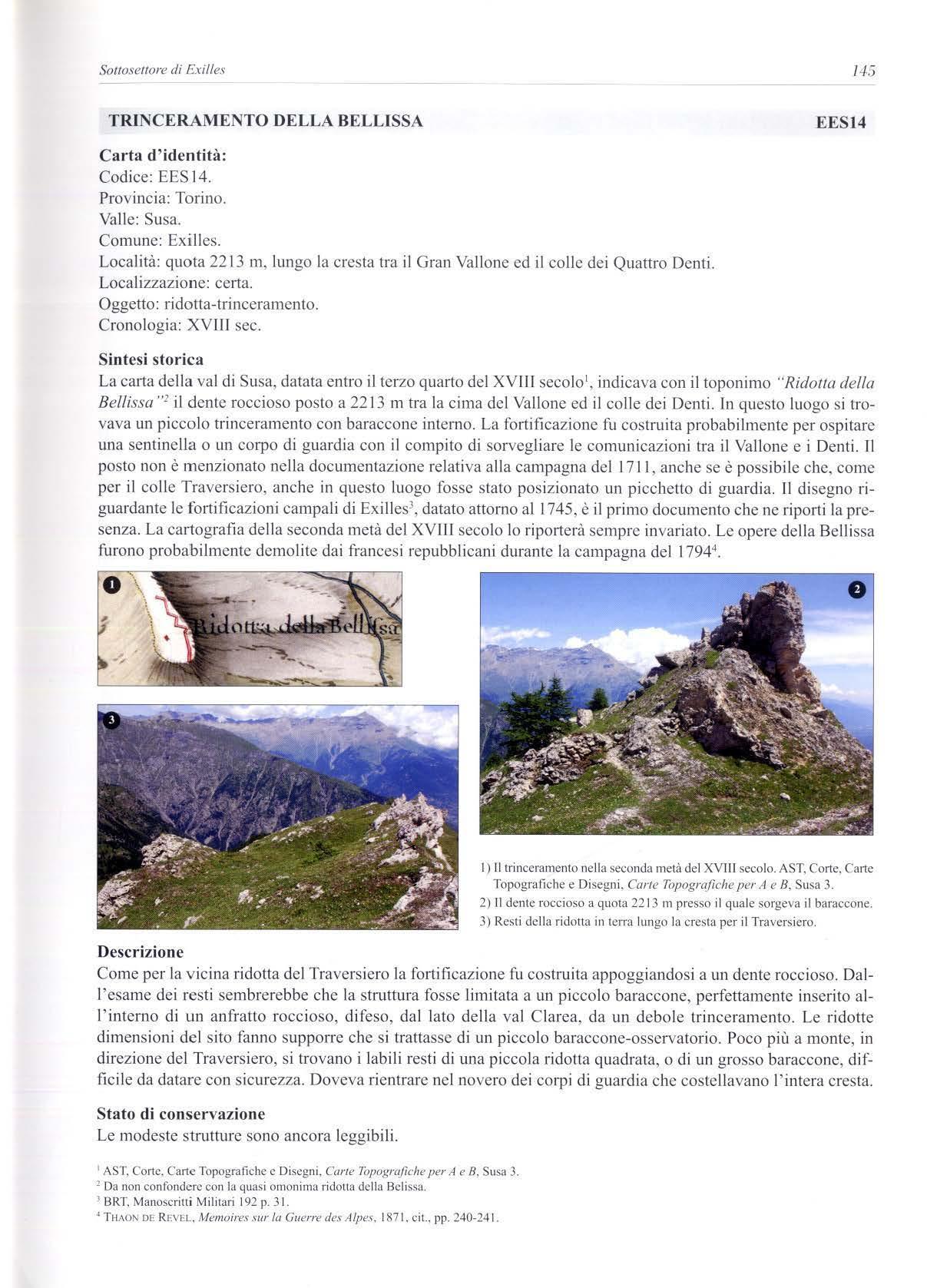

sbarchi e operazioni combinate se fosse stata imbottigliata la squadra di Tolone 30

11 Piemonte era per Londra un candidato idea le per realizzare i suoi obiettivi strategici. Gli inglesi evitavano di dover mandare propri soldati a combattere in zone lontane da i loro centri logistici sovvenzionando il Savoia e proteggendolo , indirettamente, con la flotta nel Mediterraneo.

Rovesciando la vis uale, per Torino l 'a lle an za con l ' Inghilterra era un ottimo affare . Si ottenevano risorse per a rruolare buoni reggimenti svizzeri o alemanni e si aveva per lo meno la s peranza che la Royal Navy riusci sse ad impedire moviment i di tmppe francesi in Liguria 31 • Inoltre la corte di san Giacomo si guardavano bene dall' interferire nei problemi interni piemont es i dal momento che Vittorio Amedeo TI aveva risolto le controversie con i s uoi sudditi valdesi in termini negoziali. Si era così eliminata una possibile fonte di attrito con la potenza protestante.

I buo n i rapporti con Londra consentivano anche al Savoia di avere un potente protettore con l 'Impero, anch'esso sovvenzionato dalle casse ing lesi. 1 br itannici potevano , tenendo il cordone della borsa, premere su Vienna perché concedesse al Piemonte dei ten-itori nella pianura padana. La corte di san Giacomo e ffe ttivamente esercitò pesantemente la parte dì protettore del re di Sardegna. Nelle trattative che precedettero il trattato di Worn1 s ( 1743), il mini s tro lord Carteret fece capire, claris verbis, a Vienna che cons iderava 1'alleanza con Carlo Emanuele rn più impo11ante di quella con la "regina d ' Ungheria" Maria Teresa32 • Venendo infine agli aspetti più strettamente militari della difesa del Pi e monte , la disperante iofeiiorità numc1ica e qualitativa dell 'ese rcito s abaudo , come più volle sottolineato, rendeva impensabile affrontare le annate galliche senza la presenza di un forte contingente al leato.

fl prob l ema era il tempo necessario per l 'anivo dei soccorsi, anche assumendo che gli imperiali non dovesse ro più aprirsi la strada, combattendo nella p ianura padana, come fece il principe Eugenio nel 1706. E il tempo era una risorsa scarsa per gli strateg h i di Torino Non s i poteva cedere spazio in cambio di tempo , con una ritirata ben condotta, dal momento che poc he decin e di miglia separavano i c e ntri nevralgici piemontes i dai passi alpini. Se l 'ese rcito francese avesse superato rapidamente le difese a lpine a v rebbe forse potuto portare il parco di artiglieria d'assed io ed in ves tire nella stessa campagna qualche piazzaforte di primo rango. lnoltrc la pres enza del nemico sul territor io piemontese s arebbe s tata una grande iattura finanziaria perché i frances i avrebbero imposto cont ribuz ioni e taglie , impadronendo s i dell e entrate fisca l i sabaude.

Occorre va imporre un "a ttrito" sulle Alpi che fennasse o rallentasse il rullo compressore francese.

La soluz ione più immediata sarebbe stata quella di co s truire grandi fort ezze che bloccassero ogni passo. Ma pecunia nerbus belli e il re di Sardegna non aveva risorse finan z iarie sufficienti per "armare " di pietra e cannoni tutte le vie di possibile attacco.

Ne era possibile disperdere le scarse forze da co m battimento dei reggimenti nazionali e stranieri per guarnire numero se piaz ze forti. 11 reclutamento de lla mili z ia non poteva offrire molti so ldati anche perch é arruolando un gran numero di uomini si sarebbero danneggiate le attività economiche .

Era giocoforza, per "tappare i buch i" di un confine a lpino "poroso", ricco di valichi transitabili , ricorrere anche a fortificazioni , a prima vista meno appariscenti, ma che avrebbero potuto, se ben gestite, co s tituire un ostacolo duro e costo s o anche per g li eserc iti di Versaille s .

Si trattava di sfrutta r e l'orografia delle zone alp ine per creare opere realizzate con materiali poveri e facilmente reperibili in loco ma integrate, in una q ualche misura, con le fortezze della prima e seconda linea difensiva. Que s te difese erano costituite da muri a secco, da terrapieni protetti da pa lizzate , da ridotte in tena, da tr incee e da semplici "abbattute" di tronch i

Per rendere queste costru z ioni efficienti era nece ssa rio erigerle in modo che tatticamente si copr issero a vicenda, cosa che impl icava una sce lta accurata de lle posizioni. Si dove v ano a nche real izzare strutture come strade e baraccon i che pennettessero di raggiungere e guarn ire le difese e fungere da pern i di ma novra o punti logistici per le truppe sabaude.

Queste fortificaz ioni no n richiedevano d i essere sempre munite d i uomini e di essere attivate per dod ici mesi

0 To lo ne (con la sua squadra) era una de lle " id ee fisse'" degli ammiragli in gles i: s i pens i all ' assedio de l 1707, a ll'occupaz ione e blocco duran te le guerre napo leon iche e a l bombardamento ne ll a seconda g11e1Ta mondiale

" L'ammirag lio Th o mas Mathews , do po la "confusa .. battagl ia di Tolone ( 1744) fu so ttopos to a eone marziale pe r non aver in gaggia to con tulle le fo rze d is poni bili le na vi francesi finite so rt ovenlo. A s ua difesa sos te nne ch e no.11 voleva consentire il transito de i convog li degl i eserci ti bo rbonici. distog liendo vascell i dal blocco de lla cos ta ligure ; dr. TRACY NtCHOLAS, Naval wmfare i11 the age ofsail. 17,e e vo/11ti0/I (!{fìghting /act ic-, 1650 - 18 / 5. Welltlcct Press . Edi so n 1990, p p. &3 -90.

32C fr /\1\'D FRSON The 11 •m-e o.frhe ,1ll1ria11 success ion. 1740-/ 748. 1999, cit., pp 122- 127.

/6 Il

Pierno11te e la compelizio11e strategica in Eumpa

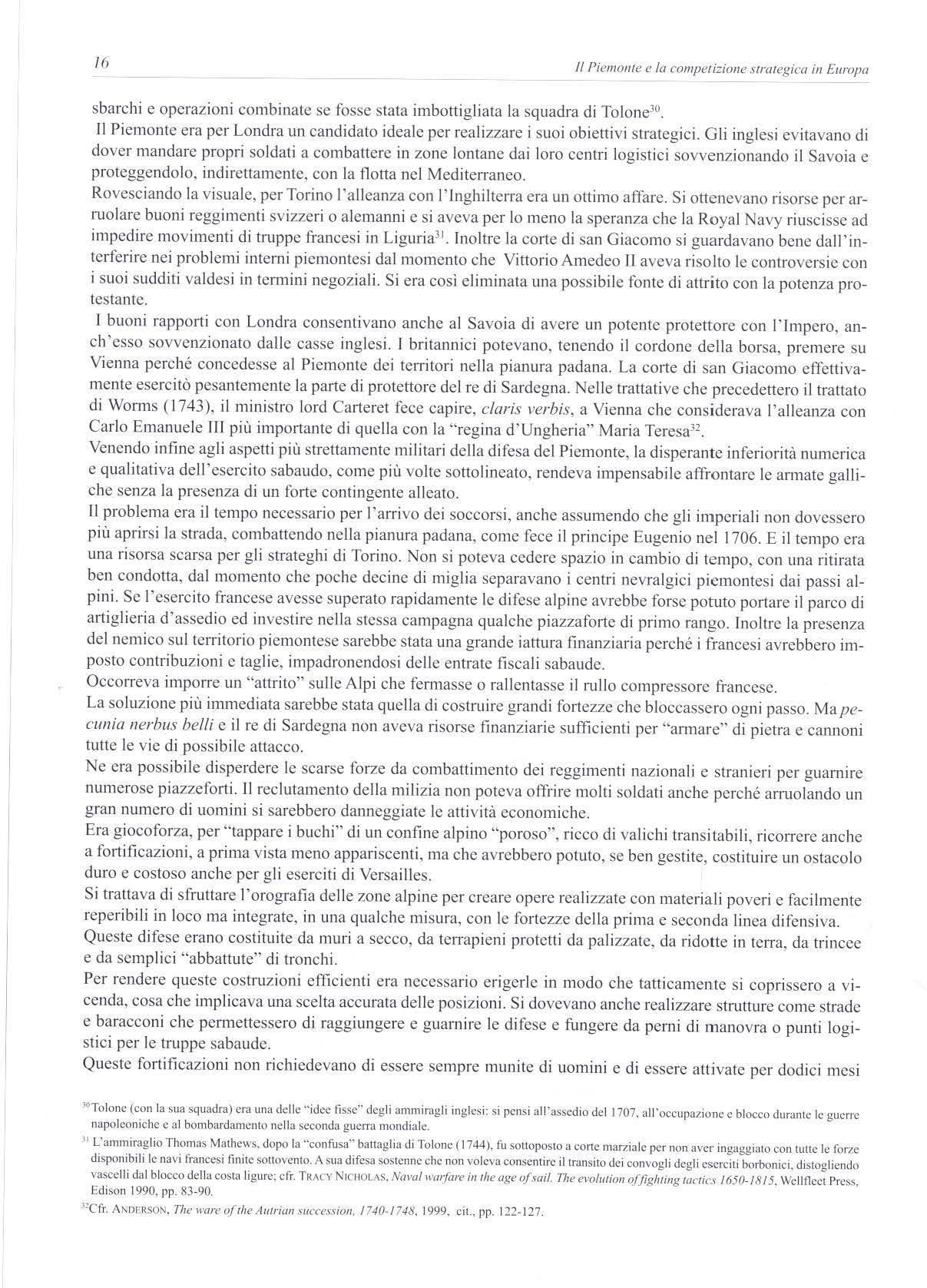

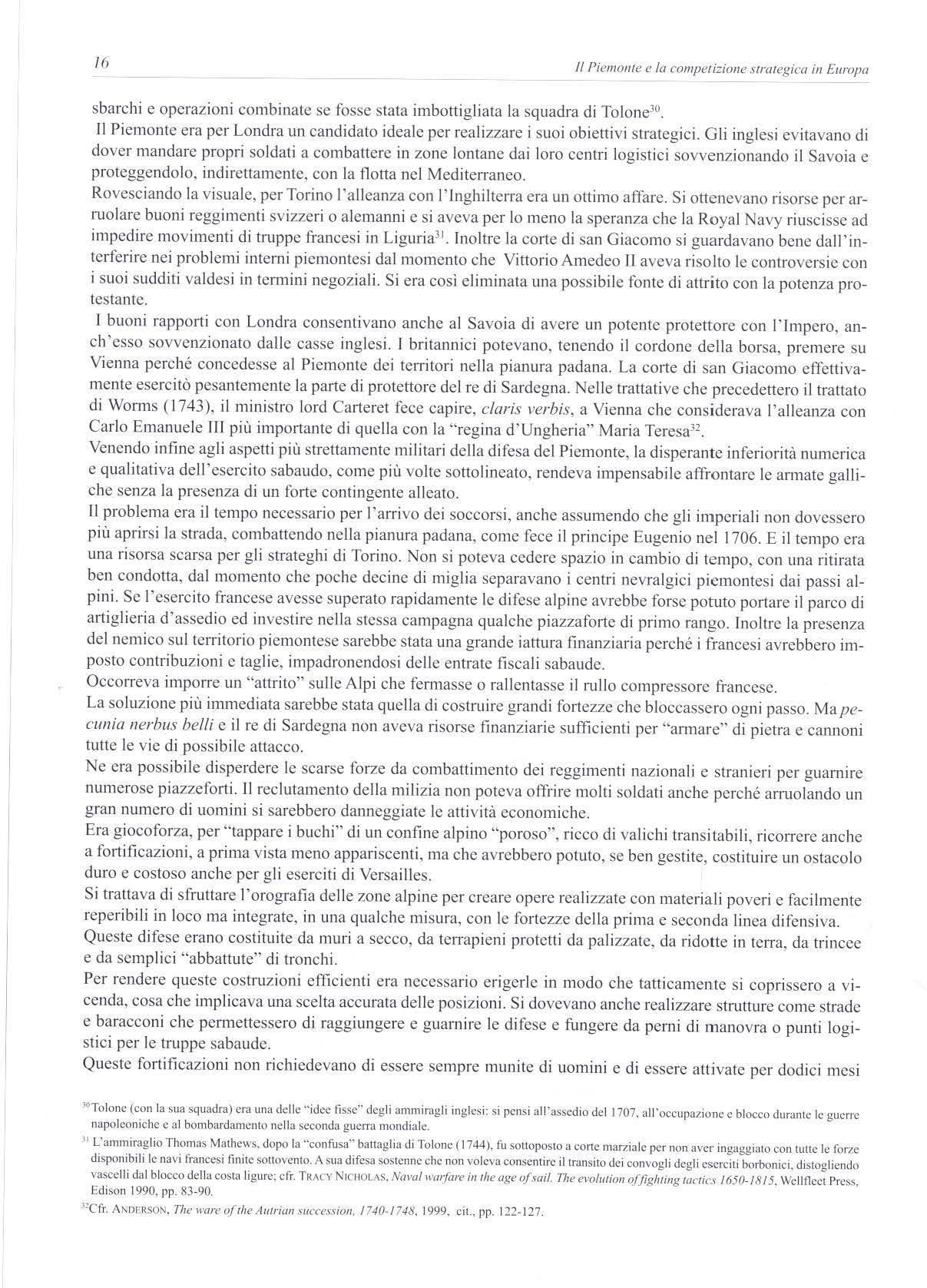

Plenipotenziari riuni1i attorno al principe Eugenio. destra. e al duca di Vi Ila rs. sinistra. al congresso di pace di Borden il 7 settembre 1714 (per gemile co ncess i one di Giovanni Cerino 13adone).

l 'anno; potevano essere predisposte e guarnite inviando, al momento del bisogno, i reggimenti disponibili. La funzione strategica fondamentale di queste costruzioni era quella di "ral lentare" l'avanzala nemica: non erano studiate per essere imprendibili ma per offrire una resistenza che poteva variare da alcune ore a pochi g1orn1.

li passaggio del nemico attraverso le strettoie delle valli sarebbe stato reso lento e difficoltoso. La guerra del XVIIT secolo era basata sugli assedi e, per investi re una piazza come Cuneo o Torino. era necessario il "treno d'a ssed io '', composto da migliaia di cavalli destinati a portare cannoni pesanti e i mortai senza i quali non si potevano aprire le brecce nelle fortezze33

Di conseguenza si sarebbe ottenuto un vantaggio non da poco se i francesi avessero dovuto penare per muovere sulle Alpi le aiiiglierie pesanti e il sistema logistico.

Se invece il nemico avesse scelto di scendere in Ttalia con un esercito munito di so li cannoni campali, le fo1iificazioni "leggere" lo avrebbe potuto ostacolare almeno fino alrarrivo del grosso dei contingenti imperiali alleati.

A questa dottrina di impiego delle fortificazioni e dei trinceramenti a lpini occorreva tuttavia aggiungere una lunga successione di se in quanto tali opere avrebbero funzionato se la loro localizzazione fosse stata buo na, se fossero state mantenute in eflìcienza, se fossero state guarnite con un numero sufficiente di uomini , se gli ufficiali avessero avuto mentalità tattica elastica. se r intelligence avesse identificato le direttrici d'attacco, se gli attaccanti non avessero goduto di una superiorità schiacciante, se il nemico non avesse costruito strade di movimentazione per le a1tiglieric e se soprattutto s i fossero create unità specificamente atte alla gueITa di montagna ...

Non sempre la sequenza dei se prese il verso giusto, tuttavia il ri s ultato , ancor oggi visibile, fu che nel corso del XVITI secolo si realizzò nell 'a rco alpino una moltitudine di trincee, tem1pieni, muretti , campi fortificat i e ridotte collegate da strade militari che, in mo lti casi, come ad Exilles, costituirono un vero s istema integrato con le fortificaz ioni maggiori.

In conclusione, le fortezze e le opere leggere di montagna erano l'elemento cardine del sistema difensivo piemontese 34 nel quale però era la diplomazia a giocare il ruolo predominante .

Il

e

competi;::iune

in E

I,

Piemonre

fa

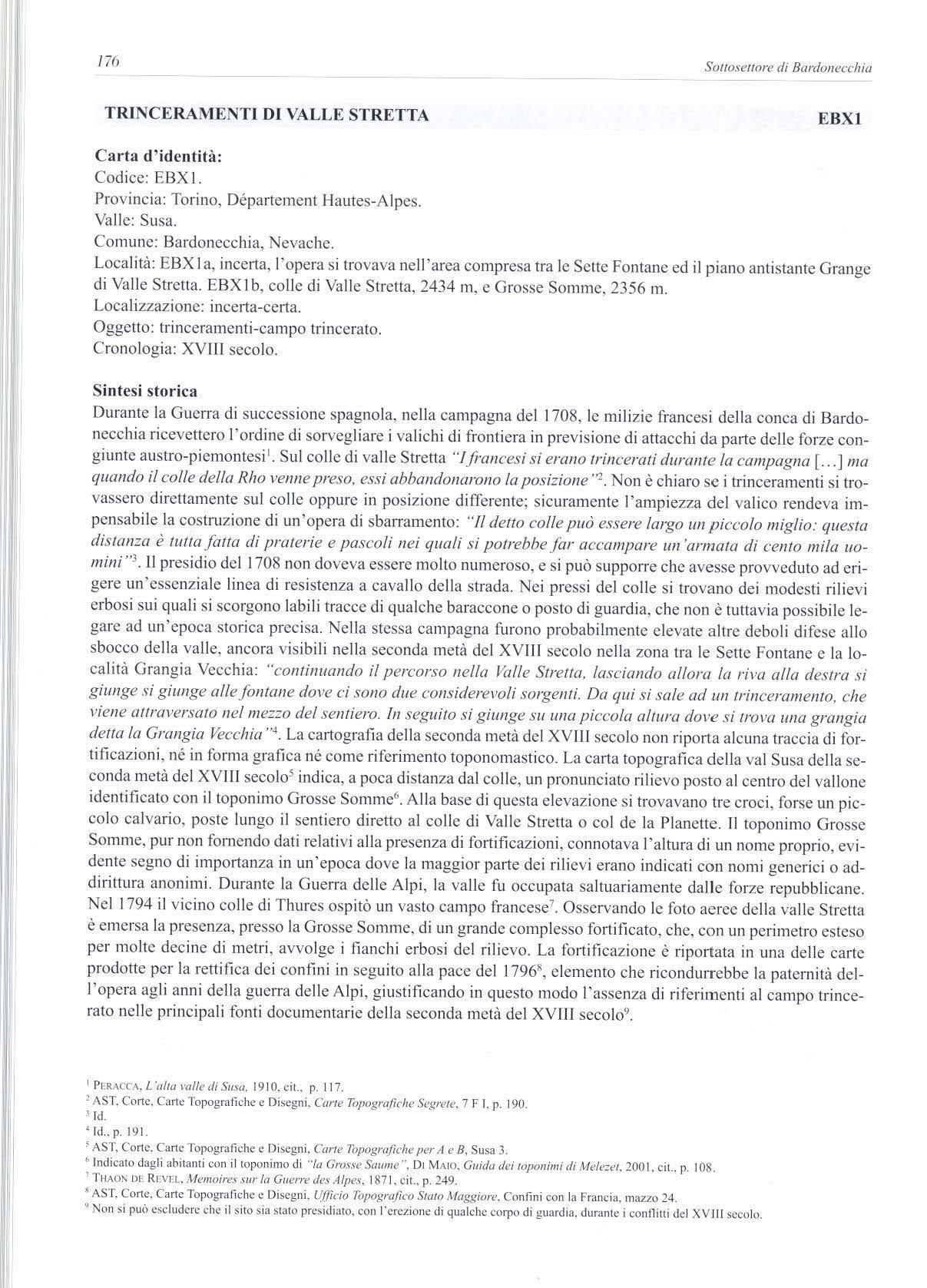

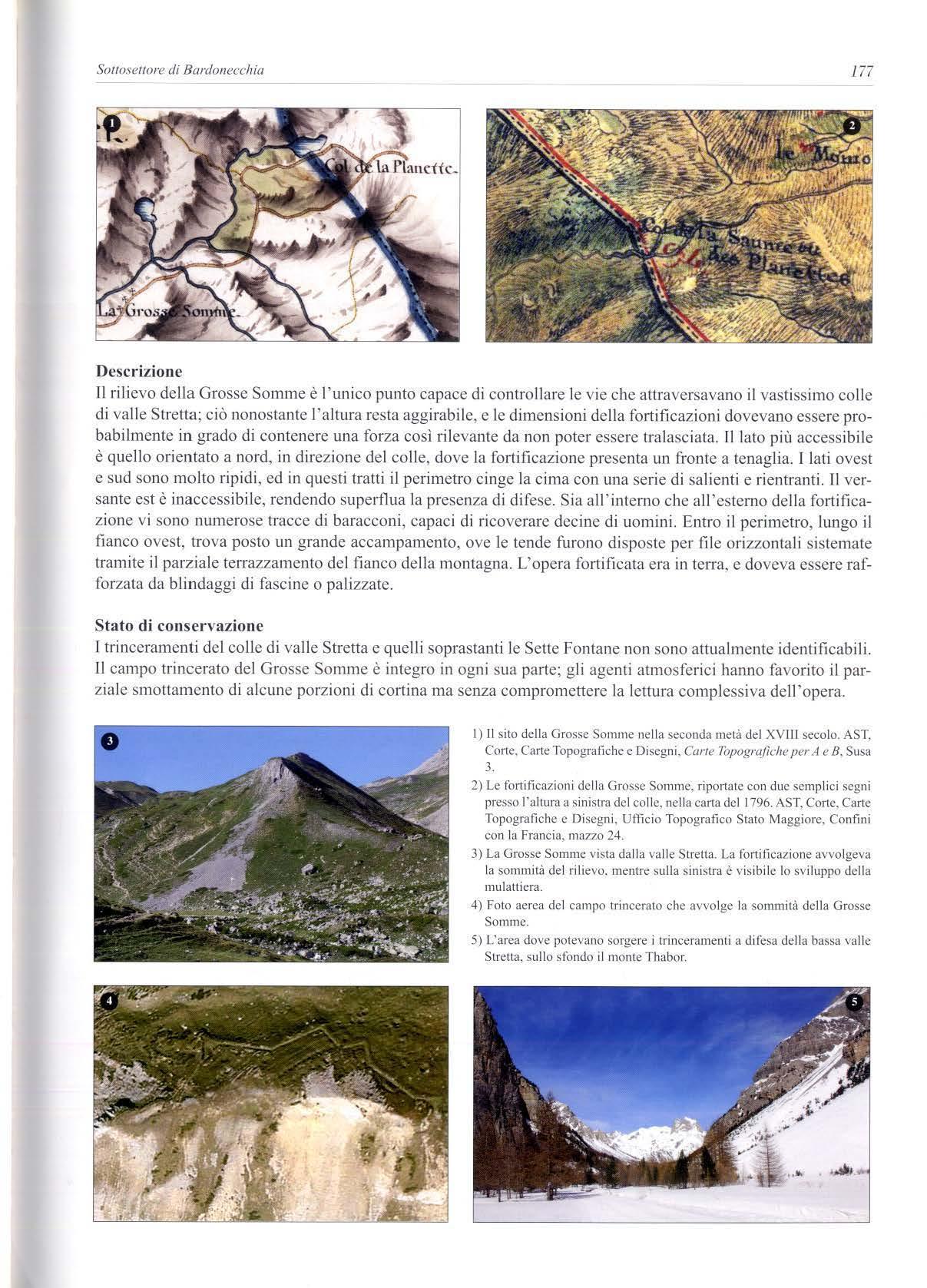

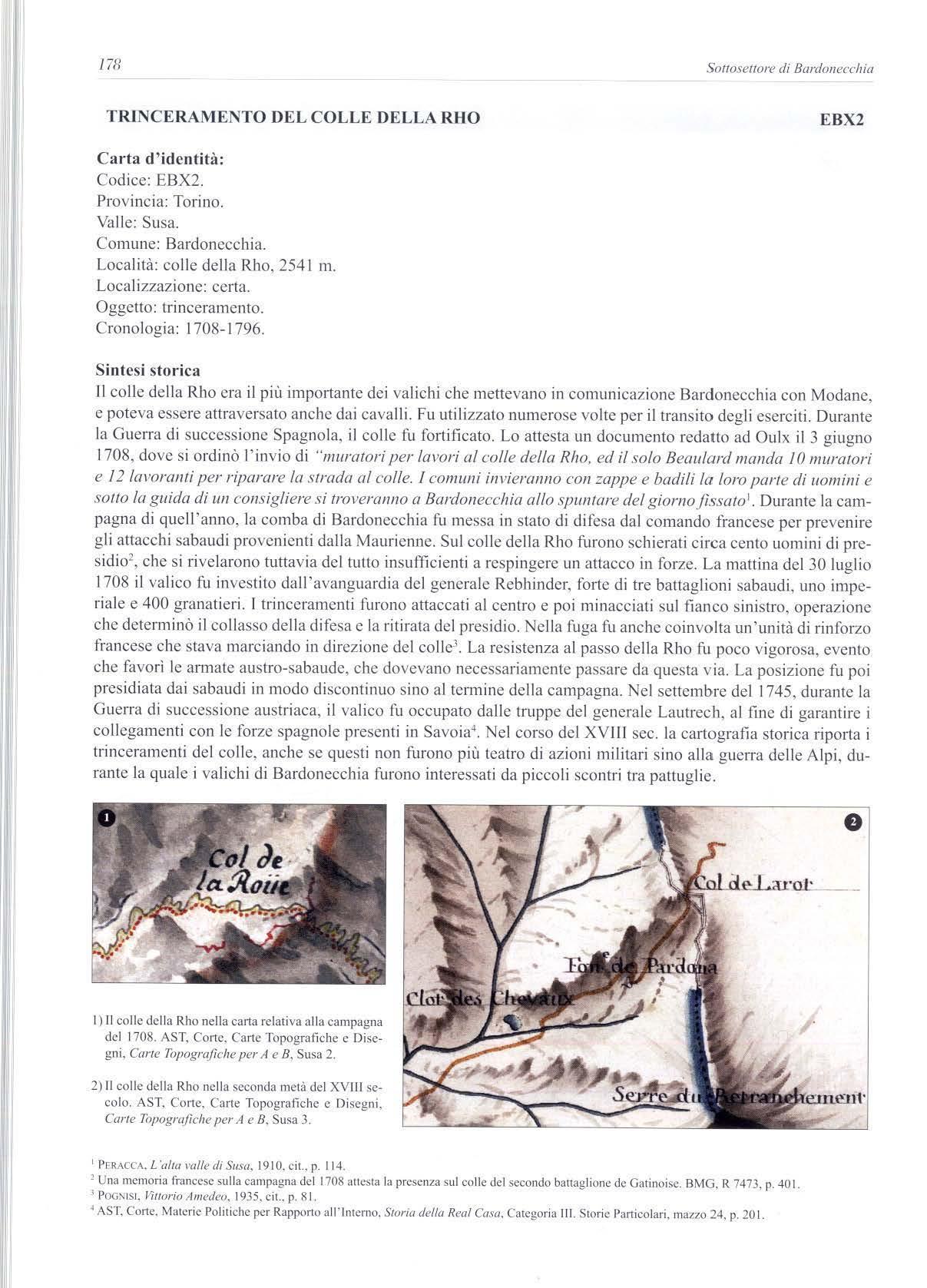

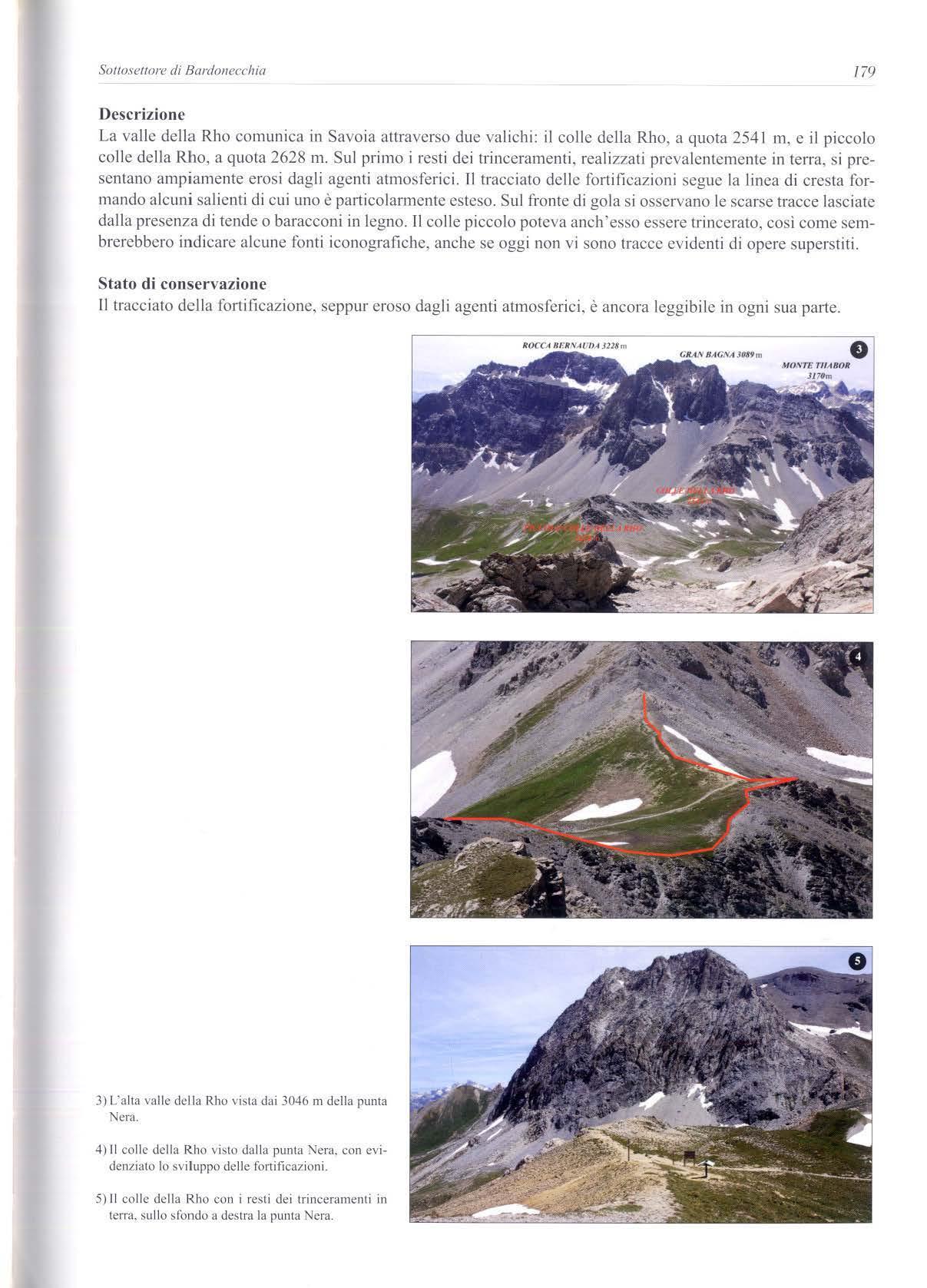

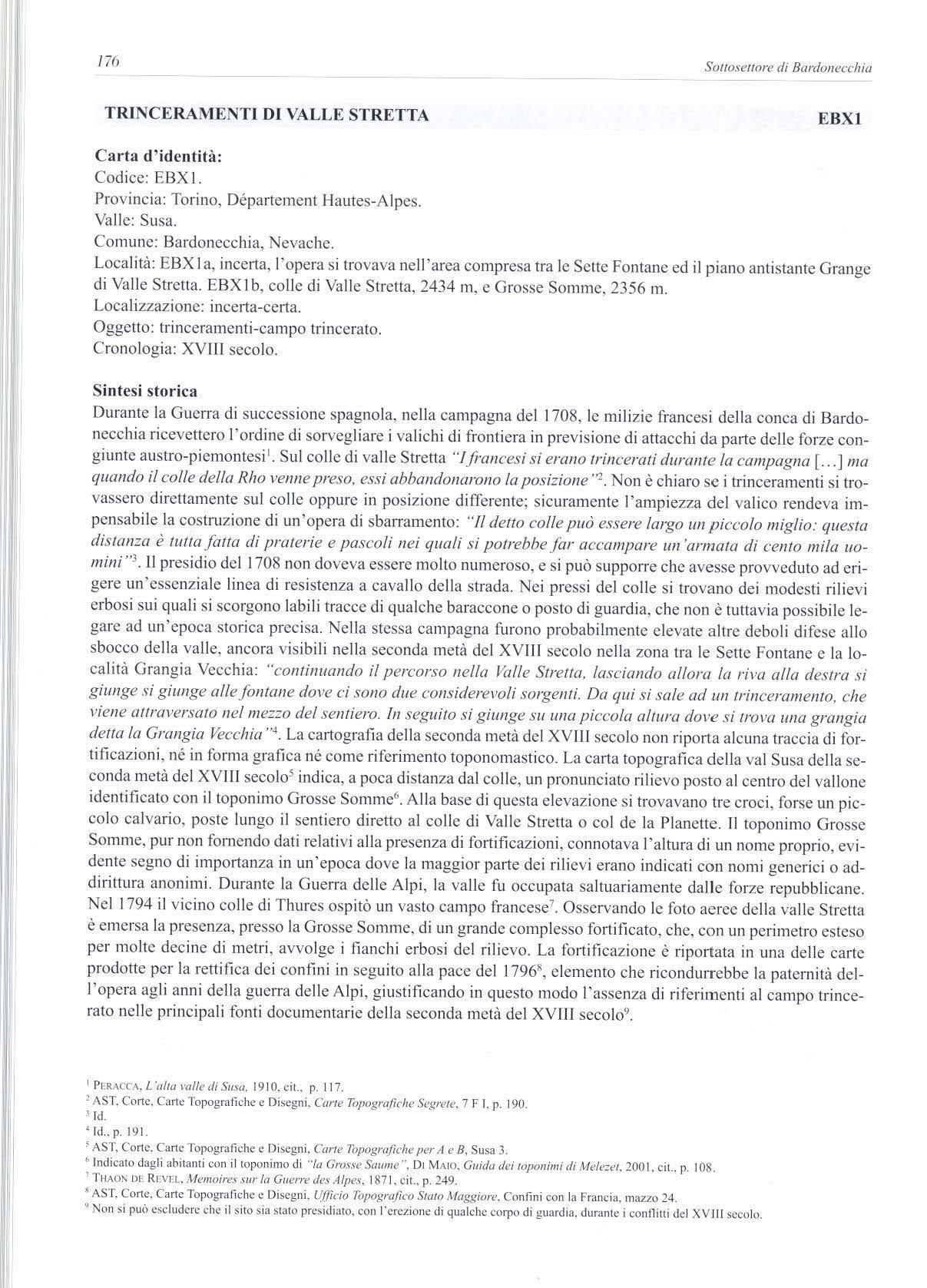

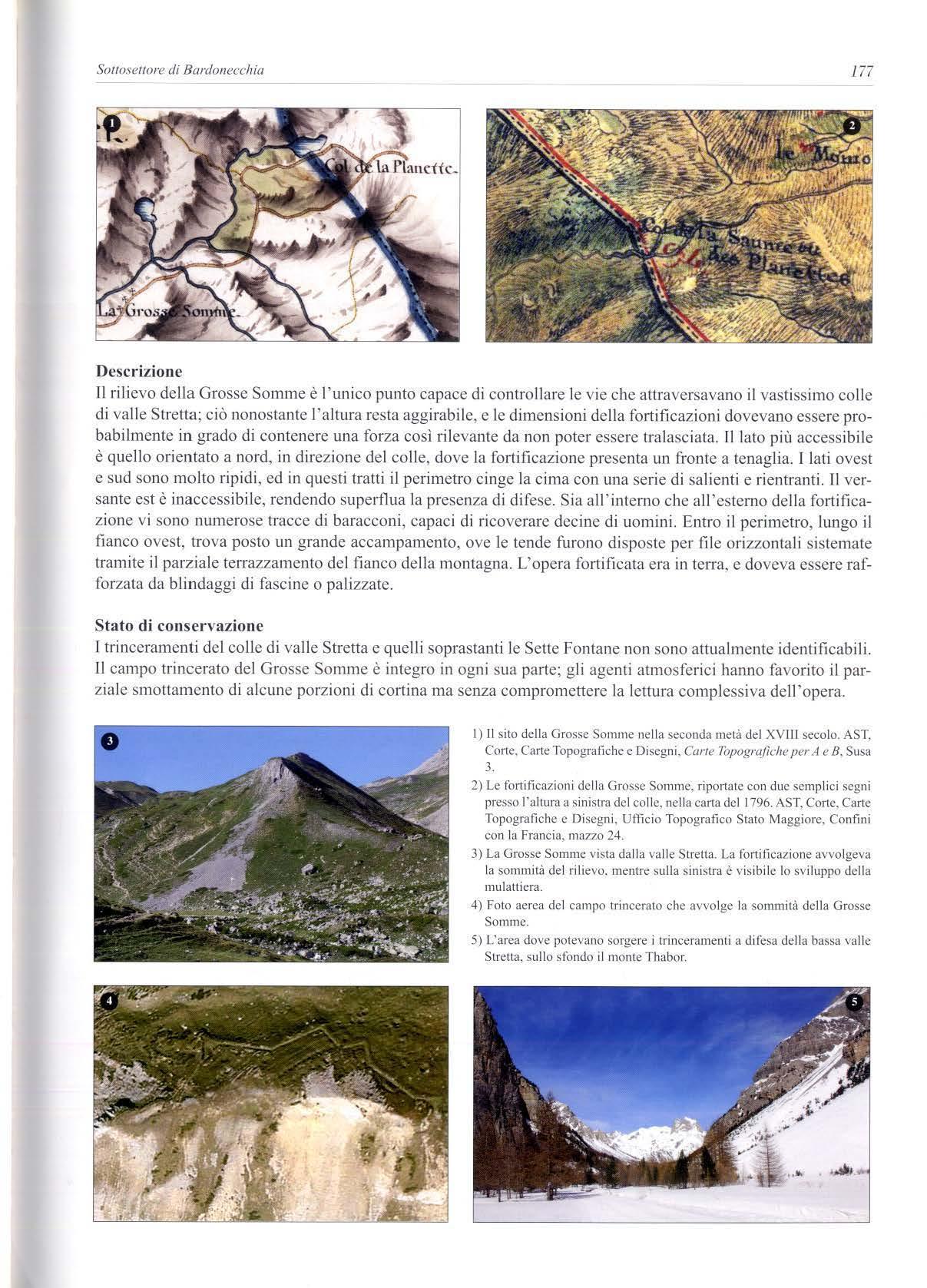

straregica

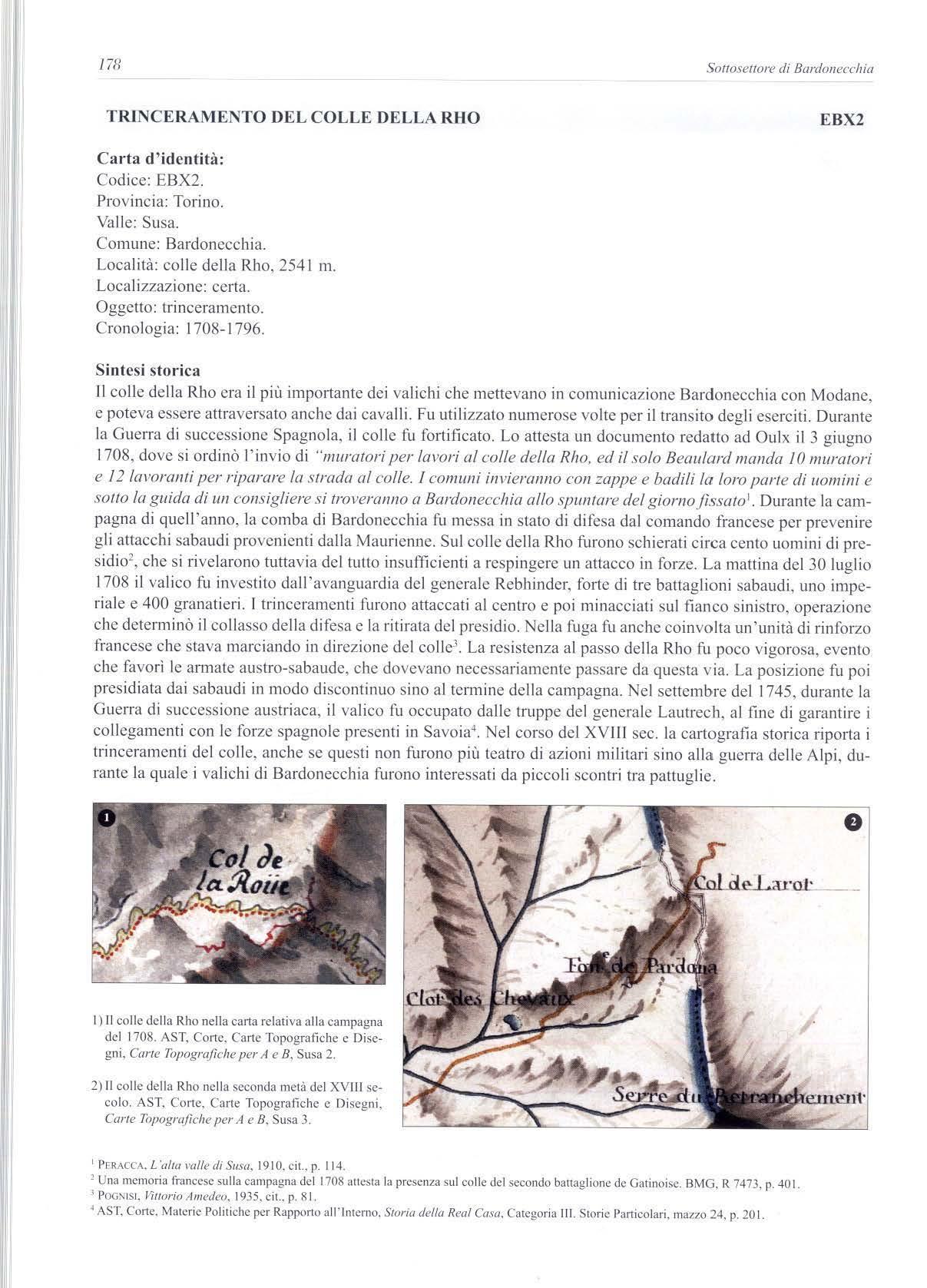

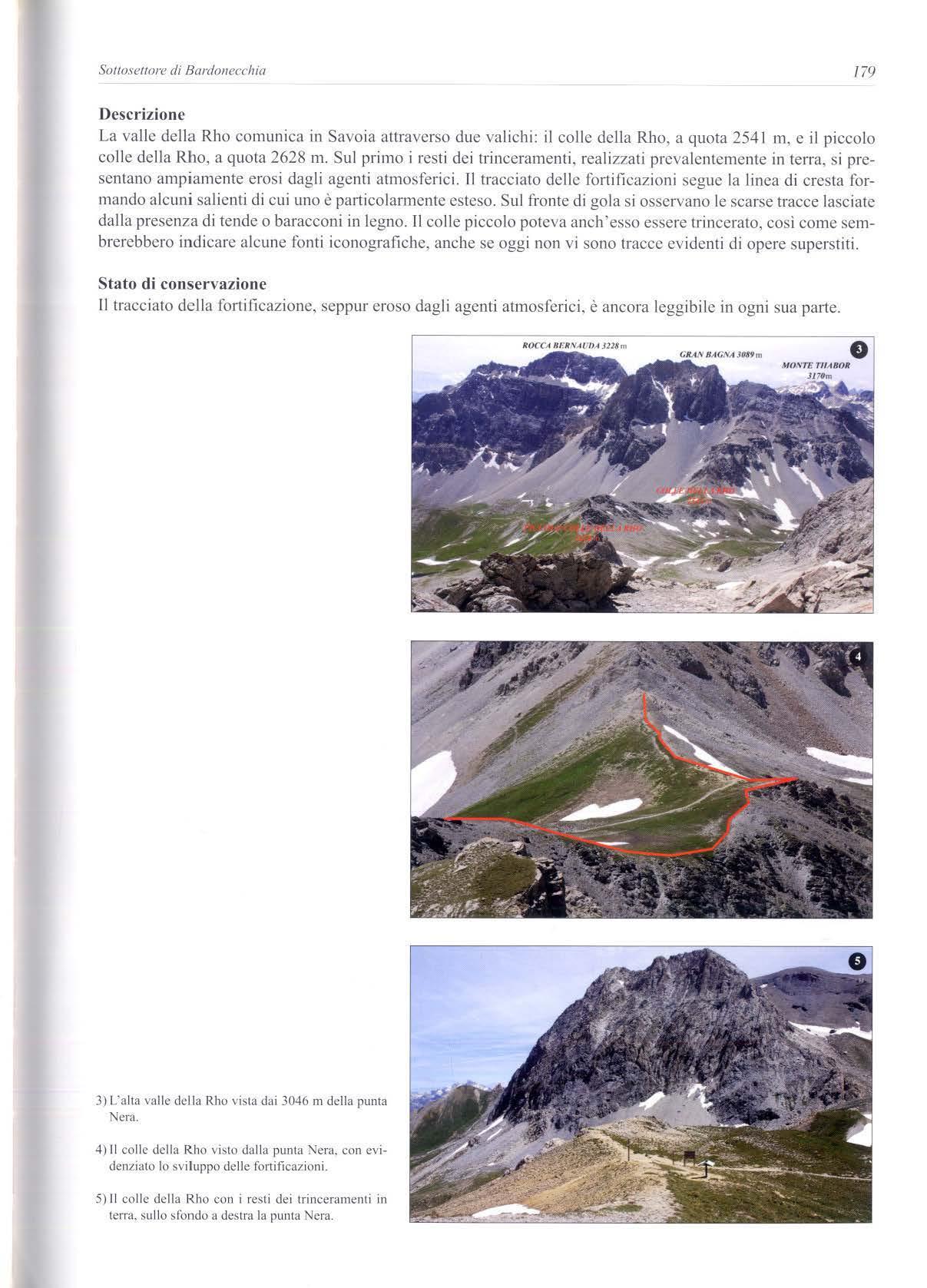

uropa

JJ Cfr .TORGENSEt- CHRISTER. PAVKOVI(' MIC'HAFL F Ri n ROl:I S • SC HNl:11) F IU.IJl:RICK c.. Snrn CIIR IS L.. Fighting 1ecl111iq11es ofem·lr modem \\'OJ'id.

34

Pao lo Gregorio Motta

Thomas Dunne Books. New York 2007. pp. 170-209.

Durrv

C

HRISTOPHER Tltefortre;ses in the 11g<' of Va11b1111 11ml Frederick the Greci/ 1660-1 789, Routledge & Kegan. Lond ra 1985. p.48.

Vantaggi e oneri d e l Pie monte nella politic a d e lle alle an ze

Un momento impo1tante, nel quale l'attività diplomatica sabauda seppe raccogliere i frutti dei successi militari, è rappresentato dagli accordi di pace di Utrecht. Questa carta del 1713, siglata dal re di Francia e dal duca di Savoia, cambiò profondamente il quadro dei rapporti internazionali. Il Piemonte onennc alcuni risultati positivi. La politica delle alleanze aveva retto alla prova, non os tante fosse stata gestita da un piccolo paese nei confronti delle grandi potenze europee. Si consolidò per quasi un secolo come strumento importante per ottenere vantaggi in politica estera.

Lo stato divenne meno piccolo: fu premiato con incrementi territoriali dai quali derivò un cospicuo incremento di risorse ' . In oltre la dinastia sabauda ottenne la dignità di un titolo regio.

La frontiera con la Franc ia divenne , se non più s icu ra, a lmeno più gestib ile in caso d'invasione.

I tre elementi si collocano su ordini gerarchici diversi.

Il primo fu il più importante, e da esso derivarono gli altri due. Lo stato sabaudo era riuscito, tra il 1690 ed il 1713, a gestire in modo efficace i rapporti internazionali, ottenendo come risultalo la pos s ibilità di muoversi come entità autonoma nell'area meridionale dell'Europa. Da oltre mezzo secolo il paese era legato alla Francia, formalmente da rapporti di amicizia, resi ancor più solidi da forti vincoli di sangue tra le due case regnanti che si concretizzarono con i legami matrimoniali. In realtà i sovrani sabaudi dell'epoca avevano dovuto contenere continuamente le ingerenze francesi. Sottrattosi al vincolo, il Piemonte giocherà, per rutto il '700, sui contrasti tra la Franc ia e l' Impero, co n l'appoggio di un grande paese di cui cercherà sempre l'amicizia: l' Inghilterra. Vista da altra angolatura, questa sarà in sintesi la collocazione del Piemonte nel '700: "lo sperato ruolo di tertius gaude11s del Reg110 Unito, ben si co11ciliava con / 'i 11t e 11to sabaudo di cogliere prontame11te le migliori occasioni, giocando al rial=o.

1•ita le di difendersi sempre meglio da/1 'im•adente 1•ici110 francese. acquisendo in Italia 11a11taggi territoriali a spese "2 Riguardo agli incrementi territoriali e di status, è significativo il commento di Montesquieu su l consolidamento e l'ascesa dello stato sabau do a metà del secolo: "La nostra ultima guerra in Italia ha messo il Re di Sardegna in condi::ione di mantenere pili che mai la sua potenza militare. Era la guerra del 1733. Quella del i 74 i ha reso una cosa da poco la precedente sciocchezza. Ancora 1111 colpo di collare e 11oi lo renderemo padrone dell 'lralia. e sarà un nosh·o pari "3 •

Il terzo vantaggio che ebbe il Piemonte nel 1713, fu la poss ibilit à di di fendere la frontiera occidentale con maggior efficacia, grazie all'acquisizione delle valli Yaraita, Chisone e dell'alta valle di Susa, poste s ul versante italiano delle Alpi. li possesso di questi territori montuosi, era in grado di rallentare l'immediatena degli attacchi francesi che, in precedenza, potevano esser portati direttamente sul territorio di Saluzzo, sulla pianura di Pinerolo e davanti a Susa: da questi luoghi era possibile minacciare Cuneo e Torino. Iniziare un confronto con l'esercito del re di Francia che muoveva da Briançon o da Toumoux anziché da Pin ero lo, poteva fare la differenza. Come in ogni bi lancio, non ci fu però so lo l'attivo. Per conso lidar e e amp li are i vantaggi ottenuti con la politica delle alleanze, il Piemonte dovette, dopo il 1713, continuare la sua partecipazione attiva alla scena internazionale accettando, per contro, di dover nuovamente ent rare in g uerra. li Settecento e ra un 'epoca turbolenta nella quale i rapporti dip lomatici tra i paesi la sc iavano frequentemente spazio all'opzione militare. vista a quel

' Le nuove provincie acquisite nel 17 13 furono il Monfcn-ato. r Alessandrino e la Vabcsia e portarono ad un aumento degli abitanti degli stati di terraferma del 14°ò e della superfic ie del 22°0. Succes~i,amcnte la politica di e,pansione porterà Carlo Fmanuclc lii ad incrementare nuovamente lo stato d, 1errafem1a del 16°0 in ,upcrficie mentre la popolazione cre,ccrà di oltre un quinto (21.5°0). con l'acquisizione dell'alto e basso 'Jovarcse. del Vige"anasco, del Iortonese e Vogherc~c Le entrate fiscali, e quindi le disponibilitù dello stato, aumentarono del 15° o con il primo ingrandimento e de l 16.4% con i secondi. In un seco lo il p.icsc crebbe di un tcr..:o. c~cludendo la Sardegna. terra ritenuta di poco conto sollo il profilo econom ico. che mostrò tullavia la ~ua rilcvanL.a strategica quando il Piemonte fu perduto. nel dicembre del 1798. PR ,ro G1LS1 rrr. Censimenti e popnlt1=w11e in Pm110111e 11c•1 secoli \"l'l. ,\1'// <' ,\1 'l/l, m «Rivista 11.iliana di sociologia». maggio-a gosto 1906. Roma 1906. p 41.

1 GEI\ rA c'<R IC'O. Principi e regole inrema:ionali tm /or=a e <·01111111e. Le refri=ioni anglo -sabaudt! nella pri11111 metà del ?00. Casa ed itrice Jo vcnc. Napo li 2004. pp. 58-59

' Id p 80.

I 11 11 IJ I /8

tempo come forma di trattativa più dura e costosa, ma parallela e non alternativa a quella della diplomazia4 • Pot eva accadere in tali circostanze, che lo stato sabaudo si ponesse in alleanza con l'Inghilte1Ta e l'Impero, contro la Francia. Si dovettero orientare fortemente le difese verso questo paese, per affrontare eventuali confronti che si sarebbero svolti, prevalentemente, in contesto di inferiorità numerica. li tributo fu sempre altissimo per il Piemonte che in queste operazioni perse i suoi uomini , e ne aveva pochi, spese le proprie risorse, che erano molto limitate e vide gli eserciti nemici vivere come le cavallette ai danni delle proprie terre agricole produttive e levare contribuzioni dalle città più popolose.

Il 1713 quindi non portò solo vantaggi.

Si tentò di limitare la sproporzione di forze con la costrnzione, nelle valli alpine, di opere militari permanenti e semipermanenti che ampliassero la capacità di resistenza del piccolo esercito. Le fortificazioni della valle di Susa, trattate in questo volume, testimoniano e raccontano, nella progettazione e nel loro utilizzo, proprio di questo vi ncolo d imensionale insuperabile e delle tecniche adottate dall'esercito sabaudo per farvi fronte.

Ancora in g u e rra contr o l a Franci a

In caso di guerra l'iniziativa sarebbe stata a vantaggio dell 'ese rcito francese, che, dotato di superiorità numeri ca di uomini e mezzi, avrebbe ricevuto dalla corte di Parigi un ordine perentorio: invadere il Piemonte. Le prime mosse erano prevedibili sulla base delle esperienze passate; venivano in oltre descritte fin nei dettagli , dai numerosi " P rogetti di invasione del Piemonte", che circolavano negli ambienti militari d'oltralpe nella seconda m età del Settecento. Tra i più completi quelli del brigadiere di fanteria e ingegnere capo Pierre Bourcet (Usseaux l marzo 1700 - Grenob le 14 ottobre 1780)5 • Scrive il Bourcct: ''Dopo che Montmelian è stata demolita, non avendo più il re di Sardegna alcuna piazza fortfficata in Savoia, non potrebbe lasciarvi delle truppe nei quartieri d'inverno. poiché noi saremmo in grado di catturargliele, e questo porta a considerare tale provincia come un paese neutrale di cui saremo sempre liberi di impadronirci allorquando saremo in guerra con questa potenza " 6 L'operazione iniziale era quindi l'invasione facile o addirittura "pacifica" della Savoia da cui l'esercito francese avrebbe ottenuto viveri, foraggi e contribuzioni. Dopo questa prima mossa il confine si spostava ovunque sulle A lpi.

Il secondo passo prevedeva il superamento della catena alpina, a meno che l'alleanza con Genova, o la sua complicità, consentisse ali 'esercito francese di accedere al Piemonte direttamente da sud. li passaggio delle Alpi e i tentativi di impedirlo, assunsero tale importanza da richiedere delle trattazioni specifiche sia nei progetti offensivi francesi che in quelli sabaudi di difesa. La lettura delle due fonti contrapposte mostra il tratto comune della estrema cautela nei confronti dell'avversario. Nella visione d'in s ieme le forti preoccupazioni francesi vengono ridimensionate da una visione sabauda molto critica circa le reali possibilità di rallentare l'ingresso. Può essere efficace esaminarle separatamente, riportando integralmente, ove possibile, il pensiero dei protagonisti.

Dalla par te d e l re di Fr an c ia

TI superamento ostile delle Alpi viene descritto con mirabile semplicità da un osservatore d'eccezione, il marc hese di Paulmy7, che nel 1752 svolse un sopraluogo sulla frontiera meridionale in qualità di Segretario di Stato del Ministero della guerra.

''Questa frontiera, la più singolare de l regno, e la più curiosa da studiare, richiederà che io entri in maggior dettaglio [ ] l'altra parte delle A !pi, opposta alla nostra, ha molto piiì spessore e, di conseguenza, piiì capacità di resistenza. i corpi delle montagne e delle valli che essa presenta, possono essere considerati come una massa di fortificazioni composte dai muri pitì alti e dai fossati più profòndi. Non si penetra attraverso questa barriera che da cammini strefli e accidentati che vengono chiamali co lli; alcuni so no aperti ai veicoli con le ruote e permeflono il trasporto altri non sono praticabili c he dalle bestie da carico; molti permettono solo il passaggio della gente a piedi e sono pressoché tutti chiusi a causa delle nevi durante otto mesi l'anno, di modo che si hanno solo i quattro mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, perfar passare le Alpi a delle truppe, per stabilirle al di là e, nel caso questo non riuscisse, per riportarle indietro prima del rilomo delle

• MonA GREGO RIO PAOLO, Marte liberato. UTET. Tor ino 1998. p. 87 e GEN TA Principi e regole intemazionali 2004, cit., pp. I33 e 18 1 'Ta l i scritti sono collocabi li tra gl i anni ·40 del Settecento ed il 1775. allorquando furono sotto posti a l giudizio di Luigi XV per la pubbl icaz ione. Un a biografia s i t rova in Bo URCET PJERRE. Principes de la guerre de montagne. Ministère de la guerre, lmprimerie nationale. Paris 1888. pp. 243 -256. 6 Td p. 268.

' Antoinc-Rcné dc Voyer d'Argcnson. marchese di Paulmy. l 722- 1787. Ambasciatore. Ministro della guerra. In qua lità di Gran Maestro d'Artiglieria. formò. ne l!' Arsenale di Parigi. una biblioteca contenente circa I 00000 volumi. che oggi fanno parte della Bib liothèque Nationalc dc France.

Vantaggi e oneri del Piemonte nella politica delle alleanze 19

Vantaggi e 011eri del Piemonte 11e/la politica delle allean=e

nevi. E' soltanto questo fatto che ha sempre contribuito in modo prevalente a rendere le spedfaioni d'Italia dif.fìc:i/i e spesso sfortunate: [ ]. f sovrani del Piemome e della Savoia si sono applicati da molto tempo ad interrompere i cammini phì.fàcili o ad assoggettarli a dei forti e a dei castelli, a chiudere le gole, a sbarrare le valli, a costruire delle fortezze o delle piazze di guerra nei luoghi già più forti di per se stessi o phì importanti da.fòrtijìcare: in una parola a mettere nei passaggi più comodi e accessibili degli ostacoli equivalenti o superiori a quelli che la natura, da sola, ha posto negli altri. Con questi mezzi essi tengono, in qualche modo chiuse le porte d'Italia: quanto meno sono in grado di permettere il passaggio solo a forze superiori o di/arei acquisire i passaggi a delle condizioni per loro vantaggiose. Essi si sono.fàtti cedere, con il trattato di Utrecht Le quattro valli jì·ancesi di Oulx, di Cesana, di Bardonecchia, di Pragelato. di Castel Deljìno8 , in cambio di Barcellonette, cessione molto onerosa, che ci chiude i migliori sbocchi il Piemonte ''9_ La relazione del Paulmy continua osservando che le valli del Piemonte sono dodici e di queste quattro comunicano con la Franc ia indir ettamente tramite la Savoia e otto direttamente immettendo nel Delfinato e in Provenza. Non tutte però sono utili al passaggio e quindi difese.

''Osserverò che ci sono soltanto quallro valli difese da jòrtifìcazioni essendo per loro natura le più aperte e le pili facili da penetrare Nella valle d 'Aosta vi è il forte di Bard e la piazza di Ivrea; nella vaLie di Susa i fòrti di Exilles e della Brunetta: in quella di Pragelato Fenestrelle che è una fortifìcazione di prim'ordine per la sua situazione e per la dif/ìcoltà degli approcci; in quella della Stura le barricate di Dernonte e Cuneo. Si può contare come quinta quella di Castel Deljìno, quantunque il castello che porta questo nome, non sia più una porta in grado di arrestare una armata. [ ... ] Queste cinque valli.fòrtijìcate sono le sole dalle quali si possa, con qualche speranza di successo, intraprendere azioni per passare in Piemonte, in oltre quella di Pragelato è impenetrabile. Le sette altre 11011 hanno bisogno di.fortifìcazioni: i Loro sbocchi sono pressoché chiusi e i colli sono cosi stretti da lasciar passare a mala pena della gente a piedi. Quanto alla scelta da fare, tra le quattro valli per le quali si trova, militarmente, ridotto il passaggio, occo rre aver determinato, anteriormente, le finalità della spedizione e, in generale, se ne possono proporre tre

La prima finalità sarebbe di entrare nella pianura del Piemonte e di stabilirvi la guerra conservando le proprie comunicazioni con la Savoia, preventivamente assoggettata, e con la Francia. Ci si può servire a questo scopo, di quattro valli , facendo dipendere la scelta dagli indizi delle disposizioni difensive dei nemici e da altre circostanze; la Valle Stura pare tuttavia qu e lla preferibile. parlando in assoluto. Operando per quella di Susa, che è, di seguito la pilì favorevole, ci si potrebbe accontentare di bloccare la Brunetta. 10 e vi sarebbe da fare il solo assedio di Exilles.

La seconda.finalità sarebbe di attraversare la pianura del Piemonte per portarsi negli stati di Genova, sia per soccorrere i genovesi, sia per disegni ulteriori, e questo deve esserfàtto attraverso la valle Stura e di preferenza da quella di Castel Delfino, essendo questa meno fortijìcata.

La terza finalità sarebbe quella di entrare. attraverso il Piemonte, nel Milanese, per estendervi le conquiste: si sarà ridotti allora ad utilizzare la sola valle d'Aosta, a meno che perseguendo allo stesso tempo la prima, e la terza finalità. non si attui una doppia impresa '' 11 •

Le relazioni del Bourcet concordano con que ll e del Paulmy su lle possibili vie d'accesso, ma mettono in ev id e nza le diffico ltà connesse, legate all'orografia ed a lla presenza di fortificazioni.

Passando da l Piccolo San Bernardo, "( ... ] si può trasportare l'artiglieria da questo passaggio, ma non si può progettare di entrare in Piemonte da questa valle, perché è lunga circa venti leghe 12 dal Piccolo San Bernardo fino allo sbocco nella pianura. E· chiusa alla sua estremità dal castello di Bard che è situato su una butta scarpata pressoché da tutte le parti. Ci vorrebbe una campagna intera per poterlo assoggettare. In oltre questa valle, avendo un 'estensione di venti leghe di lunghezza, esigerebbe un numero di truppe considerevoli per mantenere le comunicazioni. Queste truppe potrebbero essere tagliate fuori da quelle che il re di Sardegna potrebbe avere nelle valli contigue " 13

"Va l di Susa, valle Chisooe e valle Vara ita.

9 Dl!HAM~L HENRY. Voyage d'i11spectio11 de la frontière des Alpes en 1754 par le Marq11is de Paulmy, Librai ri e Dalphinoise, G renoblc 1902, pp. 21-22.

10 TI forte era stato costntito nei pressi di Susa tra il 1708 e d il 1788, su progetti iniziali di Antonio Bertola. poi di Ignazio Berto la. Nella seconda metà de l '7 00 ancora progetti di Berna rd ino Pinto e N ico lis di Robilant. Verrà demo lito in seguito al trattato di Parigi de l 1796 La demo lizione fu completata nel 1798 e non fu mai ricostruito Maggiori notizie in CORJNO PIER GIORGIO, I/forte della 8r1meua, Mel ii, Borgonc di Susa 1999 e CìAR1c ;uo DARIO. Le sentinelle di pietra Ed i,c ioni Arciere. Cuneo l 997 , pp. 9 l - l 07.

11 DUHAME I Voyage d 'inspection de lafrontière, 1902. cit.. pp. 23-24.

12 PcRNOT J E AN FRANCOIS (a cura di), Vauban Ecrits divers sur / 'économie. Lcs Arnis de la maison Vauban. Saint-Léger- Vauban 1996, pp.24 1-243. La lega comune da 25 al grado, m isura di lunghez za. equiva le a 4.44 86 chilometri.

' ' BOURC'ET. Prindpes de la guerre de montagne. I888. cit., p. 268

11 20

;'La valle di Exilles o di Susa. è uno de; passaggi piiì cons iderevoli per penetrare in Piemonte con dell'artiglieria. E'una grande strada per andare a Torino; essa è chiusa dalle piazze di Exilles e della Brunetta, piazze di tutto rispetto e che bisognerebbe assoggettare prima di portarsi più avanti. Si comunica nella valle di Pragelato dal col le del Sestrière, che è praticabile per l'artiglieria. Questa valle è chiusa dalfòrte di Fenestrelle le cui fortificazioni sono immense ed il re di Sardegna le cura ed aumenta in continuo. e ne ha fatto una piazza molto .forte. Bisognerebbe impadronirsene prima di poter arrivare nella piana del Piemonte. E' sulla montagna situata tra questa .fortifìcazione e quella di Exilles che sono tracciati i trinceramenti del/ 'Assietta " 14

"La valle di Castel Delfìno è molto aperta: [ ] vi si comunica dal colle e di San Verano. Si può .far passare de/l'artiglieria dal primo di questi colli. C'era una volta il castello di Castel Delfino, che .fu demolito dagli Spagnoli nel 1743. Non si saprebbe come penetrare nella pianura da questo passaggio, perché ci vorrebbe più di un 'intera campagna per costruire Le strade adatte a far passare l'artiglieria. Pertanto non ci si può servire di questa valle che per tentare una diversione; si può anche. per suo tramite, portarsi nella piana del Piemonte per esigere delle contribuzioni e ritirarsi poi per la stessa via " 15

" Dalla valle di Barcellonefle si comunica con quella della Stura attraverso il colle dell 'A,gentiera. Si può trasportare/ 'artiglieria da questo passaggio, che risulta uno dei più considerevoli di tutte le Alpi, e dovrebbe esser scelto quando si vuol penetrare nella pianura. Vì è in questa valle il castello di D emonte di cui è necessario impadronirsi, così come di Cuneo che è nella pianura. Queste due piazze, una volta assoggettate, serviranno da depositi e assicureranno le comunicazioni; tuttavia, prima di intraprendere questi assedi, bisogna occupare il passaggio delle Barricate, che è situato a metà della valle, prima di arrivare al castello di Demonte " 16 •

"Da quanto si è detto sopra, si può concludere che, di tutte le valli che comunicano con la pianura del Piemonte, non vi siano che quelle di Susa, di Pragelato e della Stura che siano adatte trasportarvi/ 'artiglieria e che possano fornire lo sbocco ad una armata che si voglia.far entrare in !teti ia. La valle Maù-a e quella di Castel Delfino possono servire solo per tentare delle diversioni e obbligare i nemici a tenersi in.forza in questa parte della frontiera " 17 •

Le difficoltà originate dal passaggio delle Alpi non riguardavano so lo il cammino degli uomini e del materiale d 'ar tiglieria li percorso di un esercito d'invasione doveva esser seguito, per tutta la durata di una campagna, da quello dei rifornimenti. In pa11e potevano esser reperiti, forzosamente, a spese del paese occupato, ma questa forma di vettovagliamento, per quanto abbondante potesse essere, ri sul tava pur sempre incerta nelle quantità, aleatoria nei tempi e insicura per le rea zioni dei nativi. I soldati però dovevano esser nutriti tutti i g iorni , e così pure i cavalli e gli animali in dotazione ; gli armamenti dov evano arrivare dagli arsenal i francesi. Non restava che prevedere un flusso di base, regolare di rifornimenti che partisse da aree poste in Francia, a ridosso dei confini. La logistica, affrontata con i mezzi dell 'ep oca , assumeva connotazioni e dimensioni preoccupanti. Il solo quantitativo di foraggio da immagazzinare per il fabbisogno degli animali al seguito di un' amrnta di invasione diretta in Italia, era stimato in seimila tonnellate di fieno 18 • Un mulo passava in ogni strada ma portava circa cento chili, mentre un carro a due ruote ne caricava quasi seicento, ma richiedeva vie migliori; questi ultimi mezzi dovevano in oltre viaggiare tutti in un solo senso di marcia, data la ridotta dimensione delle strade di montagna. Per lo stesso motivo se una via di comunicazione era ingombra di carri, non si poteva utilizzarla contemporaneamente anche per le truppe. 19

' 'Del resto si sa che la difficoltà relativa ai viveri è ancor più grande di quella delle vie di passaggio; i materiali non si trovano e non si trasportano se non con dif.fìcoltà e costi infiniti, e soven1e vengono a mancare. Se si opera dalla valle Stura o da quella di Castel Deljìno, si trarranno le sussistenze dalle valli del Queyras e di Barcellon ette, dal paese di Embrun e da quello di Gap. Se si passa dalla valle di Susa li si trarrà dalla Savoia, da Gap e da Embrun. [ ] Tuttavia questi territori sono. gli uni poco abbondanti e gli altri così poveri, che in ogni caso bisognerà aver.formato dei depositi considerevol i di viveri a Grenoble, da cui si sarà sempre in condizione di.farli fluire sui punti scelti per la spedizione " 20

Il transito dei rifornimenti e dei rimpiazzi degli uomini e degli animali, era un'operazione che doveva svo lgersi

14 BoURC' ET, Principes de lo guerre de 111011tag11e, 1888, cit.. p. 268

IS (d., p. 269.

16 (d.

17 Id.

18 DUHAM EL. Voyage d 'i11spec1io11 de la.fi-ontière, 1902. c it., p. 18 l.

19 B oURC'ET, Prindpes de la guerre de mon/agne, 1888, c i t.. p p 111 - 113

20 DUHAM EL V<Jyage d 'i11spectio11 de la.fi-0111ière. 1902. c it. , pp. 24 -25

Vantaggi e oneri del Piemonte nella politica delle alleanze 21

Yémtaggi e oneri del Piemonte nella politira delle alleanze

con continuità per tutta la durata di una campagna oltre le Alpi; non si potevano lasciare alle proprie spalle, lungo il percorso, dei contingenti nemici che, partendo da luoghi fortificati , svolgessero azioni di disturbo. Per rendere sicure le linee dei rifornimenti , occorreva che tutte le posizioni fortificate presenti sulla via di transito fossero attaccate e occupate.

La regola dei quattro mesi

TI tempo era un nemico insidioso per le operazioni francesi in Italia e questo dipendeva in gran parte proprio dal passaggio obbligato attraverso le Alpi. Tutti i commentatori dell'epoca concordano sul fatto che i valichi alpini non fossero transitabili se non a giugno avanzato: gli uomini a piedi sarebbero passati anche prima, ma non i rifornimenti e l'artiglieria. li clima era più freddo, i ghiacciai e i nevai più estesi e alcune cronache dell'epoca farebbero ipotizzare anche un'instabilità elevata . 21 L'inizio di una campagna avveniva pertanto con almeno un mese di ritardo rispetto alle operazioni in pianura e l'attraversamento delle vallate alpine non era una semplice marcia di trasferimento. Tuttavia in questa fase iniziale le operazioni potevano svolgersi secondo modalità e tempi prevedibili: l'esercito del re di Francia non si sa rebbe certo fermato di fronte a strade impervie e a fortezze di piccole o medie dimensioni. La fase critica era quella de l rientro a fine settembre, allorquando la prima nevicata abbondante avrebbe chiuso irreparabilmente le strade in q uota; i mezzi dell'epoca non consentivano di riaprirle , cos icché tutto ciò che non poteva essere trasportato a spalle dai soldati avrebbe dovuto essere abbandonato. Nella brevissima campagna del 1743, le operazioni in val Varaita furono decise nella seconda metà di settembre per esigenze politiche. Scrive il Bourcet: "F;no alla fine di settembre, si era persuasi di entrare in Piemonte come alleati del re di Sardegna; ma avendo appreso che questo sovrano aveva trattato a Worms con la regina d ' Ungheria, fu questione di entrare in guerra e di entrare nei suoi stati dalla valle di Castel Delfino ' '2 2 L'armata spagnola e francese d'invasione passò i colli dell 'Agne llo e di San Verano il 3 ottobre forte di 30.000 uomini . Il racconto molto v ivo del sacerdote don Tholosan riferisce del freddo intenso , della moria di animali per assenza di foraggio, delle difficoltà incontrate a forzare le posizioni piemontesi. Il 12 ottobre iniziò a nevicare, g li alberi si riempirono di galaverna e le strade di ghiaccio. L'armata risalì la montagna in qualche modo e tornò in francia. 23

Cos ì descrisse il Bourcet quell'infelice rientro.

"I nemici [i piemontesi) non uscirono dai loro trinceramenti e non si sognarono di inquietare la ritirata dell'armata, che avvenne in disordine a causa della neve che cadeva, dei ghiacci che coprivano i cammini delle due montagn e e del fi'eddo eccessivo; vi.furono equipaggi saccheggiati dai val/elfi o dai soldati del! 'armata e si abbandonarono dodici pezzi d'artiglieria appartenenti al re di Francia, che erano stati prestati agli spagnoli e che era no già stati condotti a tre quarti della salita; avrebbero potuto esse r fatti salire a braccia se si fosse s tati meno pressati; ma per cattiva volontà o per incapacità spagnolo d'artiglieria, si bruciarono gli affi 1sti e si rotolarono i pezzi giù dai dirupi. Il grande freddo fece gelare i piedi a molti soldati e si persero più uomini nella marcia di questo giorno infausto, di quanti non se ne fossero persi negli otto giorni in cui si era fronteggiato il n emico "24 Era il 13 ottobre 1743.

Per tutto il Settecento si ritenne, da parte francese, che le operazioni ostili in Piemonte si dovessero limit are a quattro mesi. Ques to sulla base delle caratteristiche dei mezzi di traspo1to e dell 'eq uipaggiamento dell 'a rmata , dello stato delle v ie di comunicazione, e delle condizion i c l imatichc25 • Durante questo breve lasso cli tempo, il miglior risultato ottenib il e dall'esercito france se poteva essere quello di insediarsi stabi lm ente in Piemonte, in modo da evitare il rientro autunnale e la ridisce sa nella primavera successiva. A tale scopo occorr eva stabilire i quaitieri d 'inverno in un lu ogo sicuro e ben fornito di sussistenze, ma le scelte erano molto limitate. Osserva sempre il Bourcet: "Non si può svernare in Piemonte senza avere Torino o Cuneo. Il signor di Catinat non è riuscito a farlo, quantunque avesse vinto delle battaglie e c he noi avessimo Casale e Pinerolo; due piazze considerevo li, che controllavano parte del Piemonte. La ragione èfàcile da immaginare; per comunicare con la Francia, bisogna attraversare più di trenta leghe di alte montagne, che sovente sono impraticabili durante l'inverno, a causa della prodigiosa quantità di neve che vi cade; e non si può allora rifornire l'armata di viveri

1 PnTAVfl,.O ALBERTO, Cro nache di Pragelato dal i 658 a l i 724 scritta dai contemporanei R. Meriin e G Bonn e, Tipografia s ociale , Pinerolo I 905, pp 45, 47. 50 , 82, 83 , 94, 135, 141.

11 B ouRc1:r Principes de la guerre de 111011ragne, 1888, cit., p. 249.

13 ALLAJS CLAUDIO, Storia Alta Valle d i Varaira, Tipografi a fratelli Lobctti-Bodoni. Saluzzo 1891, pp. 226 -238.

24 B OURCET, Prin cipes de la guerre de 111011tag 11 e , 1888, c it., p 22 1

15 11 cam bi amento si ebbe a partire dalla '·Guerra de lle A lp i" di fine seco lo.

I I I I 11 22

e di munizioni. Il signor di Catinat ha sempre avuto l'idea di impadronirsi di Cuneo; egli riteneva che questa piazza gli avrebbe aperto un passaggio molto rapido per il col di Tenda, per trarre delle sussistenze dalla Provenza e daffa contea di Nizza. Non si può guardare la conquista di questa piazza che come un primo passo per una conquista più importante; bisogna impadronirsi di Torino, è là che devono tendere tutte le nostre attenzioni; arrivati a quest'ultimo livello della vittoria , noi potremo dettare le condizioni al nostro nemico "26 Tutta via, in condizioni nonnali, l'assedio di ognuna di queste due piazze richiedeva mesi.

Osserva sempre il Bourcet: "[ ] si deve considerare una piazza in grado di tenere tre o quattro mesi di trincea aperta, come piazza imprendibile, nella parte settentrionale delle montagne che separano il Piemonte dalla Francia poiché si potrebbe tutt'al più cominciare l'assedio al mese di luglio e 11011 ci si potrebbe esporre a continuarlo dopo il 20 settembre senza correre il rischio di perdere tutta l'artiglieria che vi è stata impiegata, se l'armata, come si deve supporre, si trovasse.forzata ad una ritirata alla caduta delle nevi che chiudono tutti i passaggi " 27

In questo contesto il superamento delle Alpi venne visto da parte francese come un fattore che poneva due limiti rigidi. L'inizio delle operazioni doveva tener conto dello scioglimen to delle nevi s ui passi, mentre il ritorno della prima neve autunnale avrebbe improrogabilmente segnato la fine d ella campagna. Tra quelle due date l'esercito francese avrebbe dovuto operare in pianura con un vinco lo temporale h·oppo stretto e troppo rigido. Anticipando, per completezza, l'altro punto di vista, si può dire che da parte piemontese si andò oltre. Si fissò l 'attenzione alle possibilità di utilizzare le Alpi come fattore di resistenza, in grado di ridurre notevolmente i tempi e i danni della guerra in pianura.

La regola della s uperiorità numerica

Per acce lerare la fase critica del passaggio delle Alpi, i piani d'invasione francesi potevano contare su una consistente superiorità numerica, e sulla possibi li tà di incrementarla, individuando la direttrice d'ingresso meno difesa e impreparata a resistere. Questa situazione favorevole poteva anche essere creata ad arte. Di venne di routine la tecnica delle diversioni; fu anche fonnalizzata nei manuali di guena sulle Alpi. Attirando altrove le forze sabaude, veniva dissimulato il vero obiettivo, sul quale si poteva poi agire in condizione di assoluta superiorità28.

Le diversioni atte a nascondere il vero punto d'invasione, erano di semplice attuazione, poiché le valli alpine sul versante francese possedevano vie di conmnicazione, tra di esse e con la pianura, capaci di garantire spostamenti più rapidi di quelli nece ssari sul versante italiano. Se si voleva entrare in Italia nel settore compreso tra la va lle Stura e la valle di Susa, era stato individuato il punto più favorevole da cui far partire tali operazioni, nella piana di Guillestre, presso la piazza di Mont Dauphin che fungeva da d epos ito ; muovendo da lì si riteneva di poter nascondere al nemico le vere intenzioni.

Da quel punto infatti era possibile raggiungere, andando verso sud-est, il grande campo trincerato di Toumoux, attraverso il colle di Vars. Da questa base si raggiungeva rapidamente il colle della Maddalena, entrando nella valle Stura.

Sempre da Guillestre si poteva marciare a nord - est verso Chateau-Queyras; da qui partivano due strade.

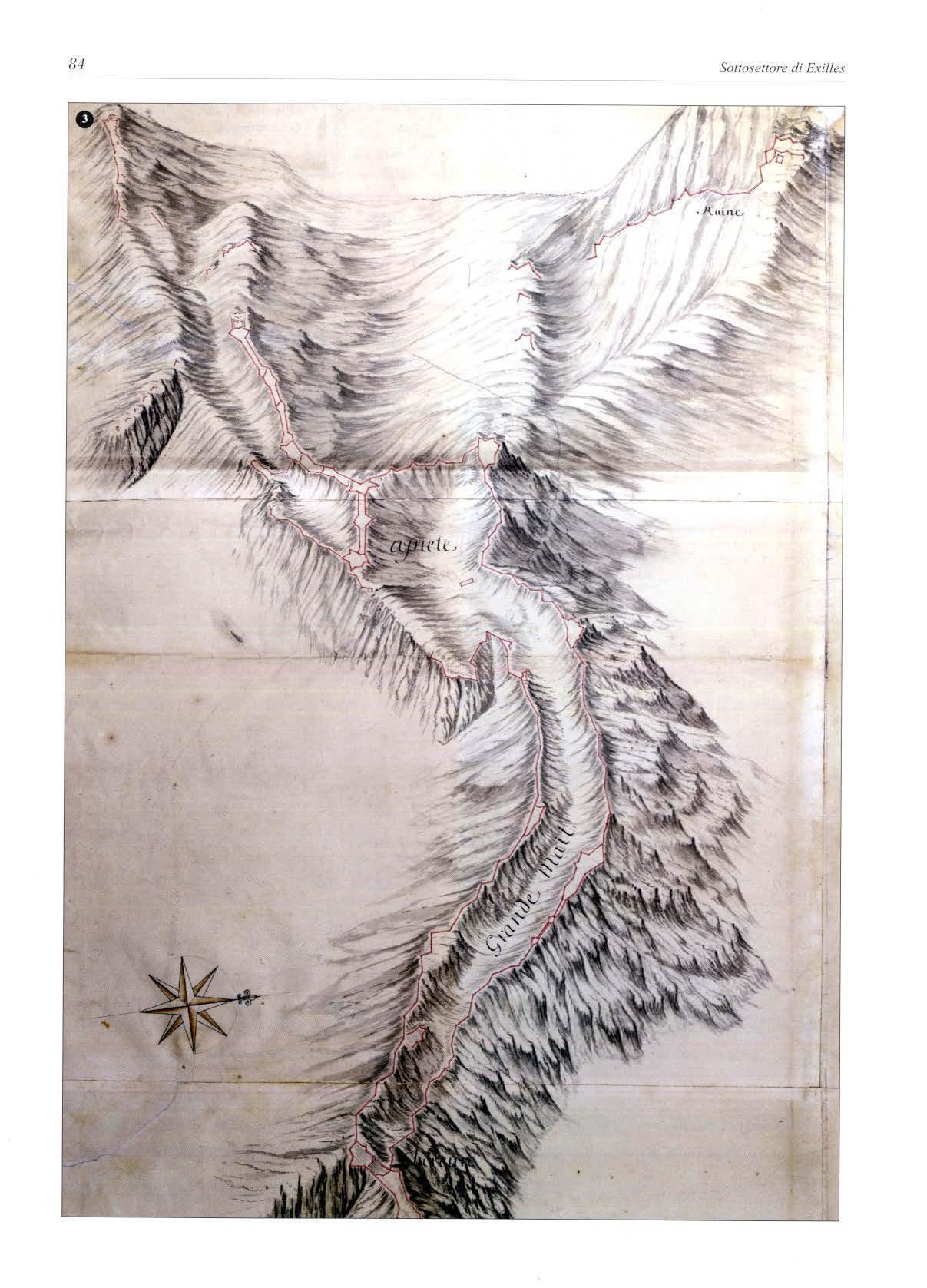

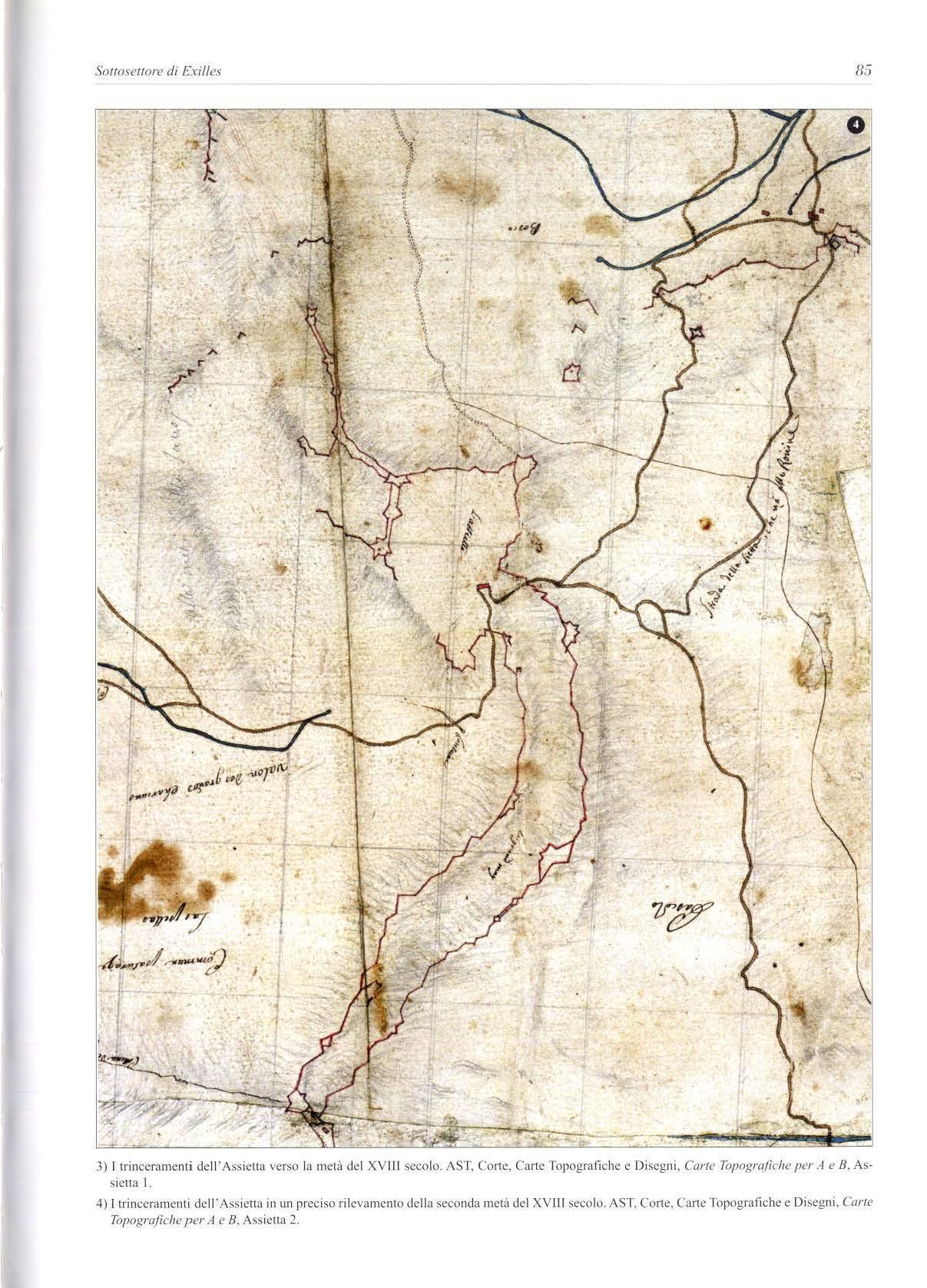

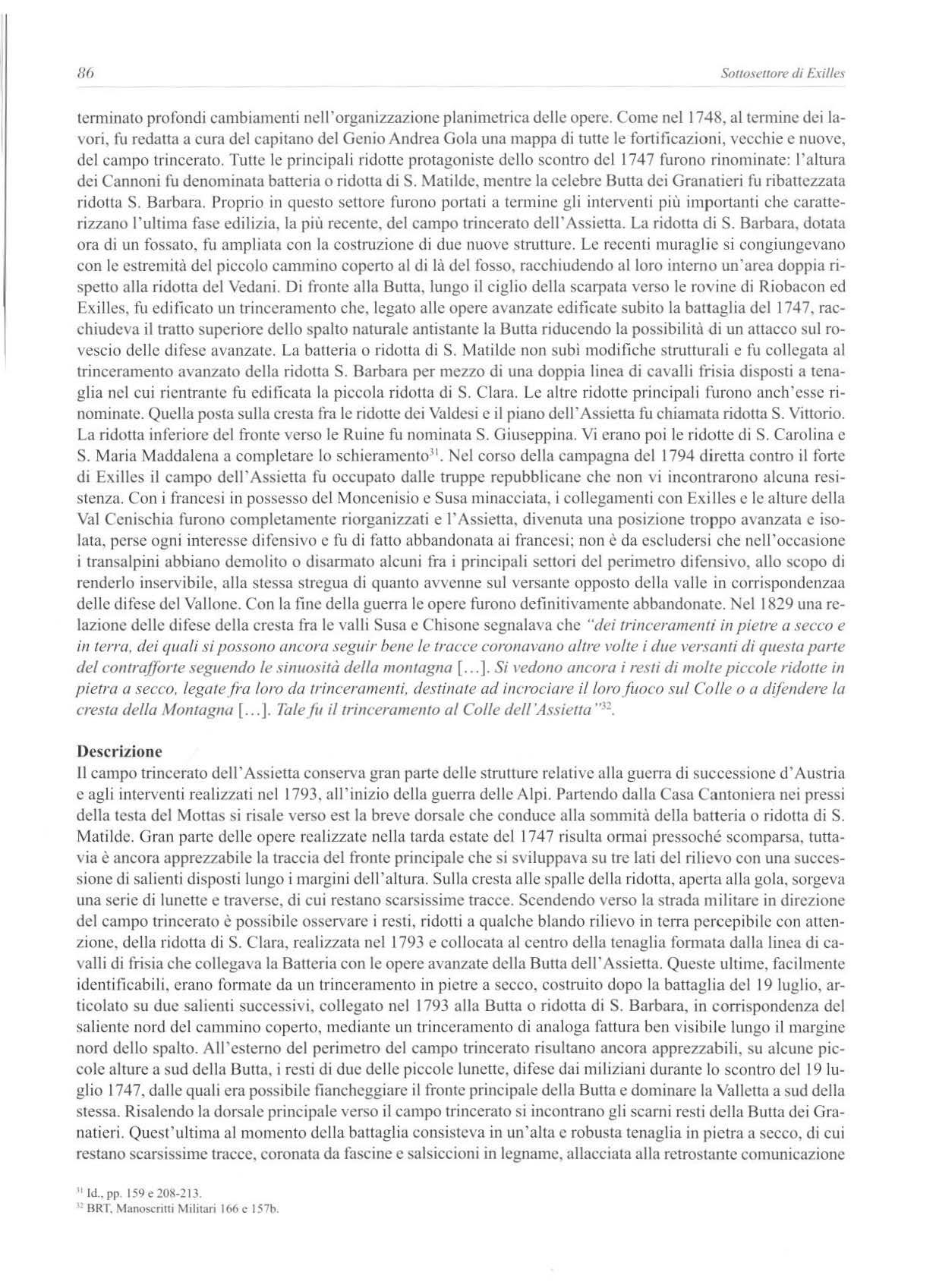

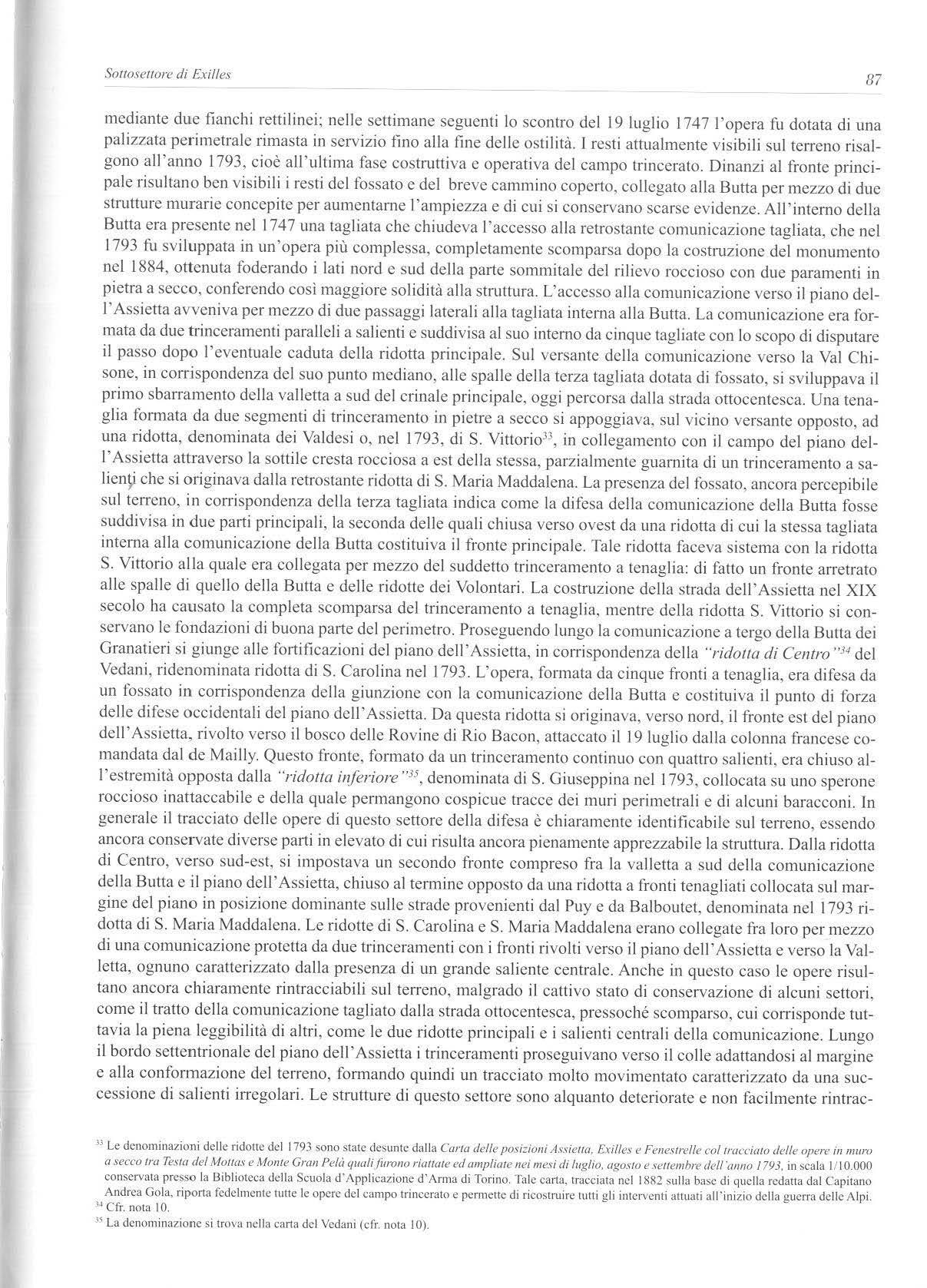

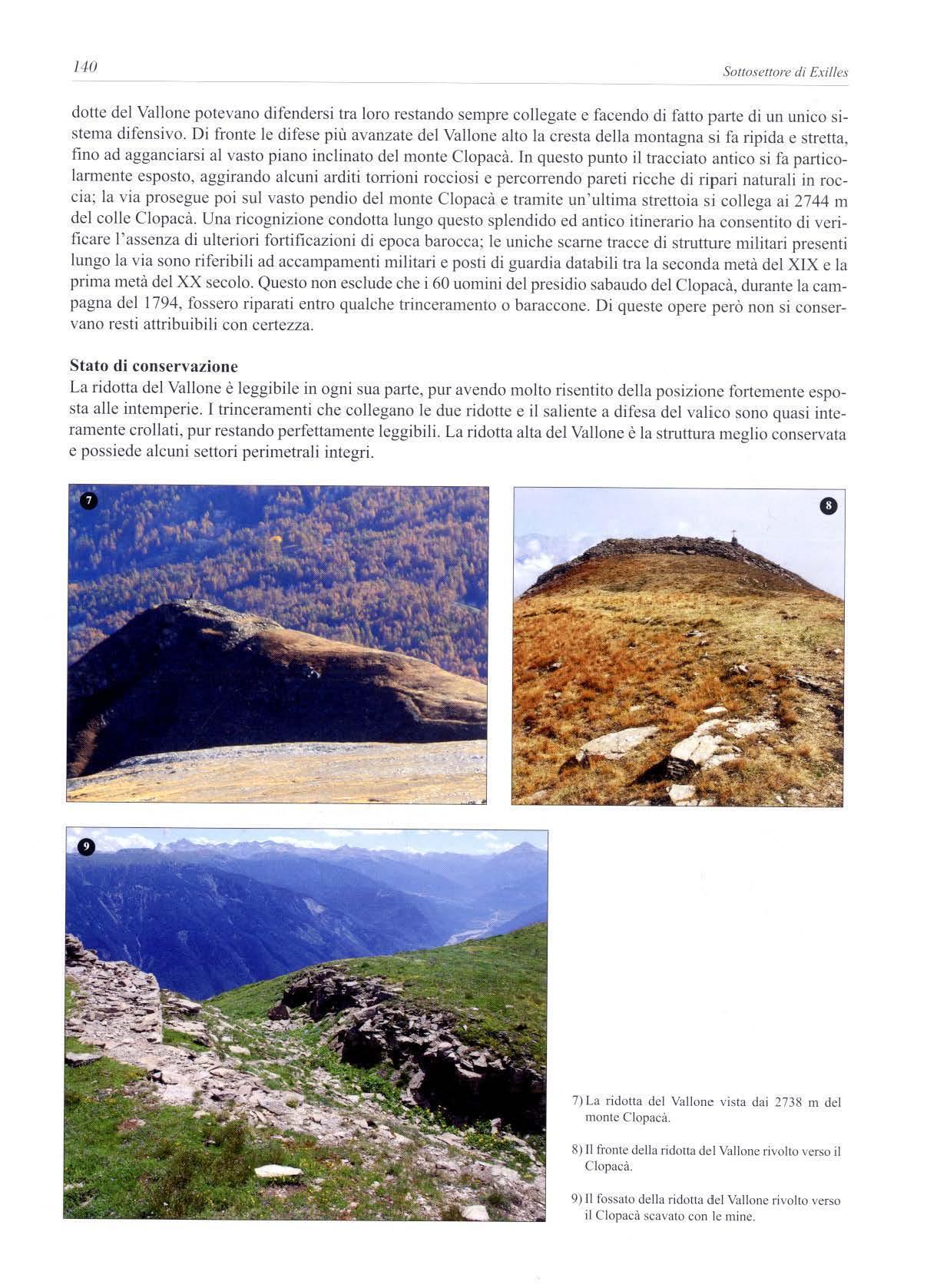

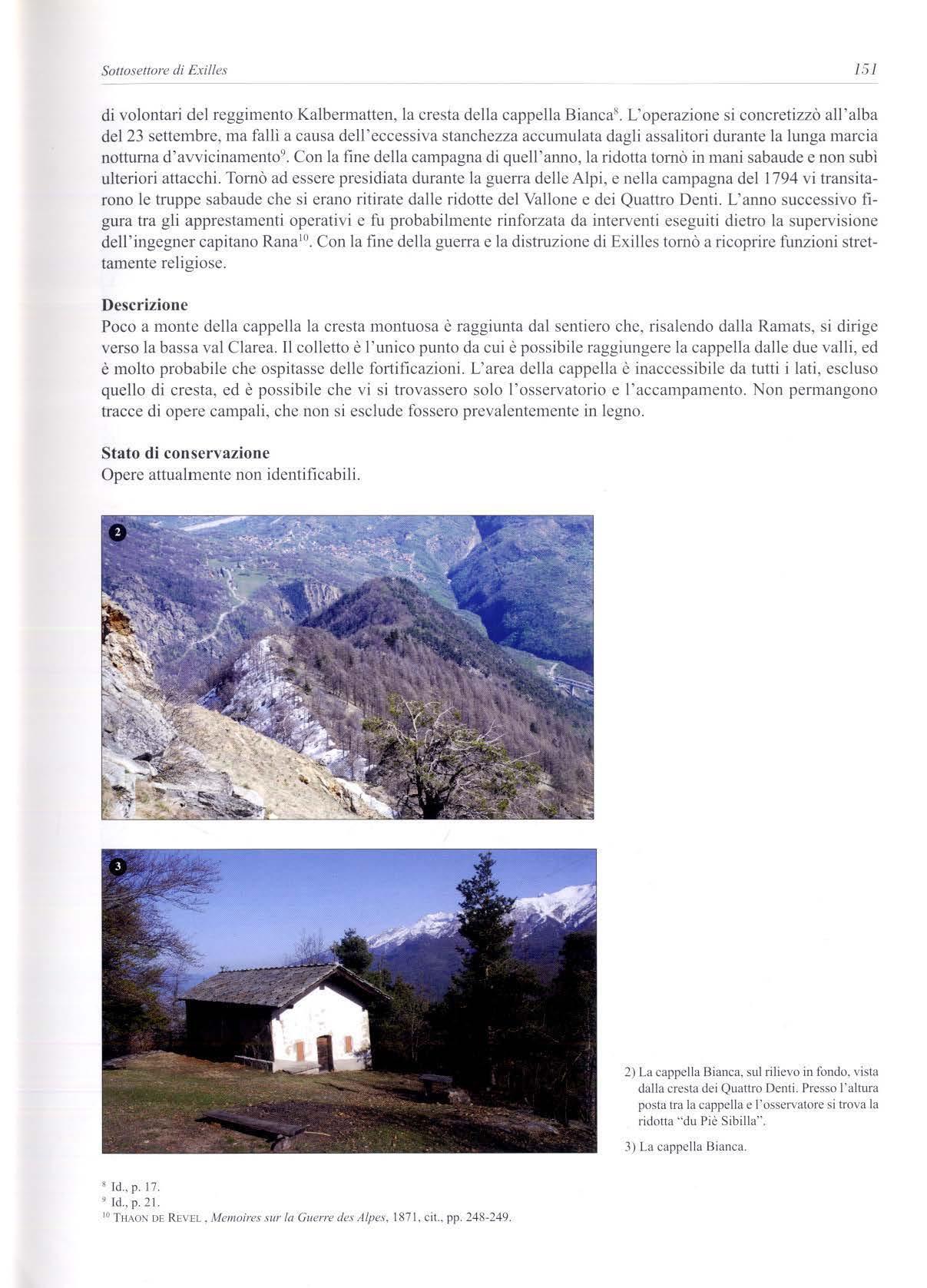

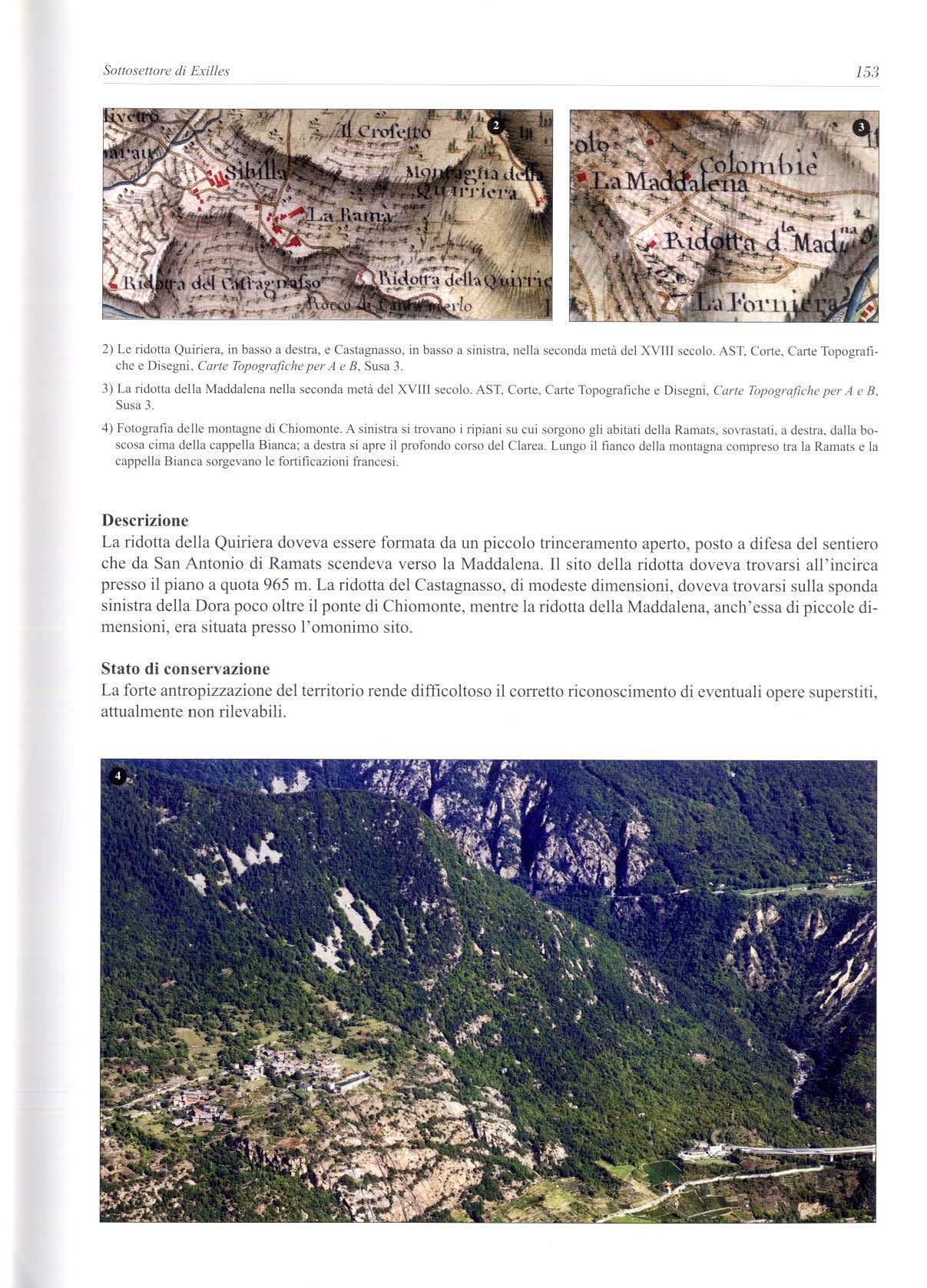

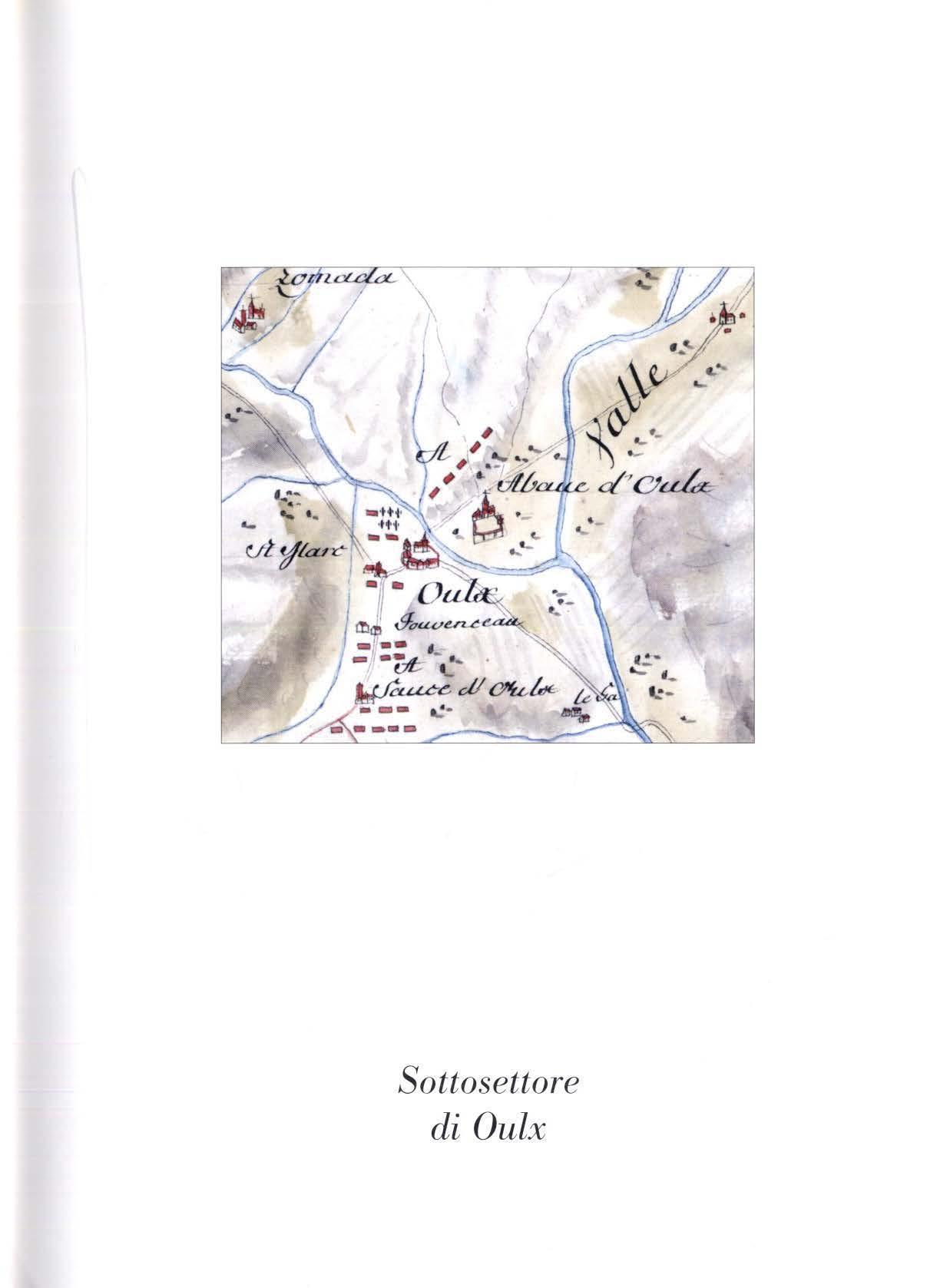

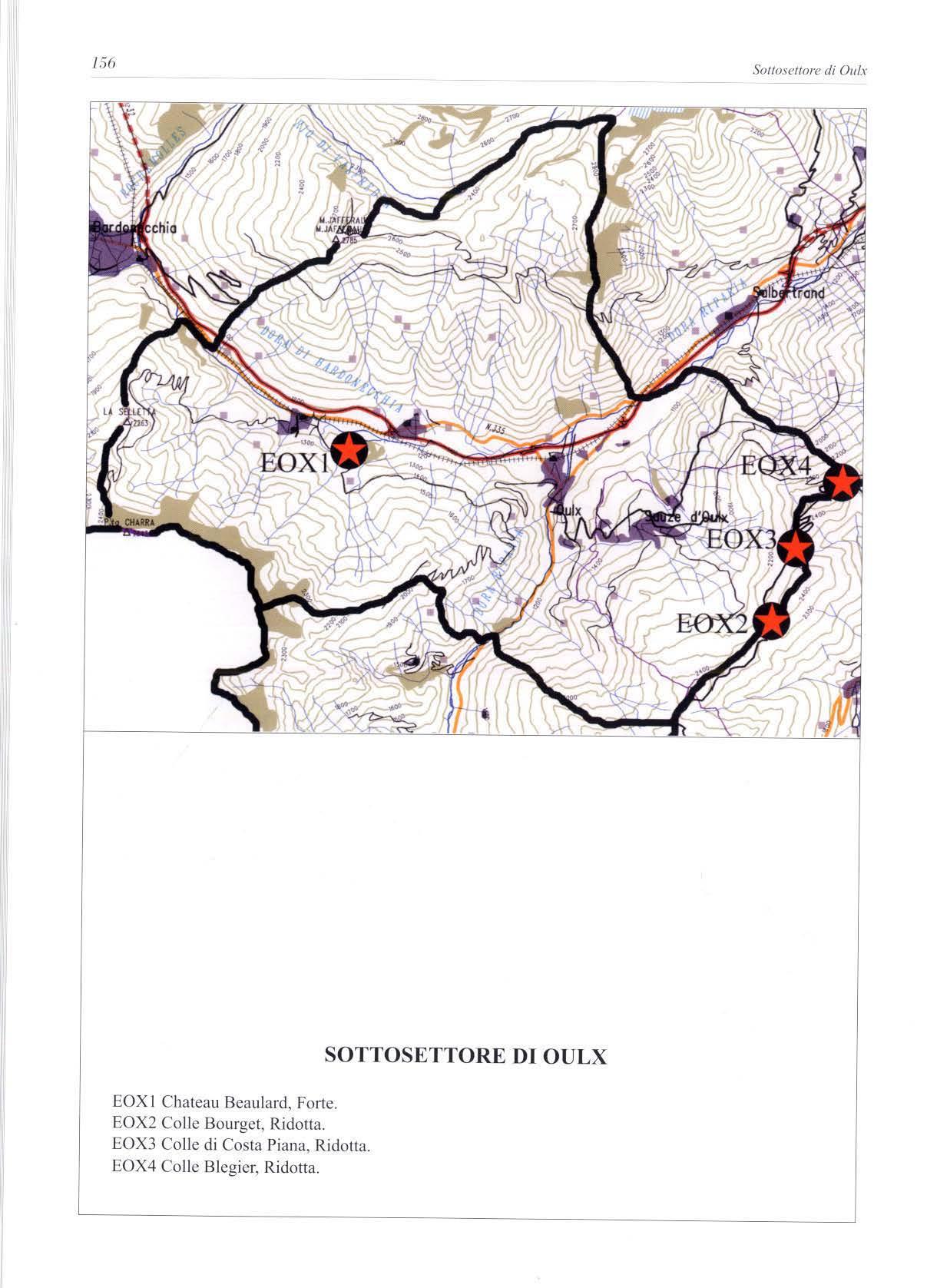

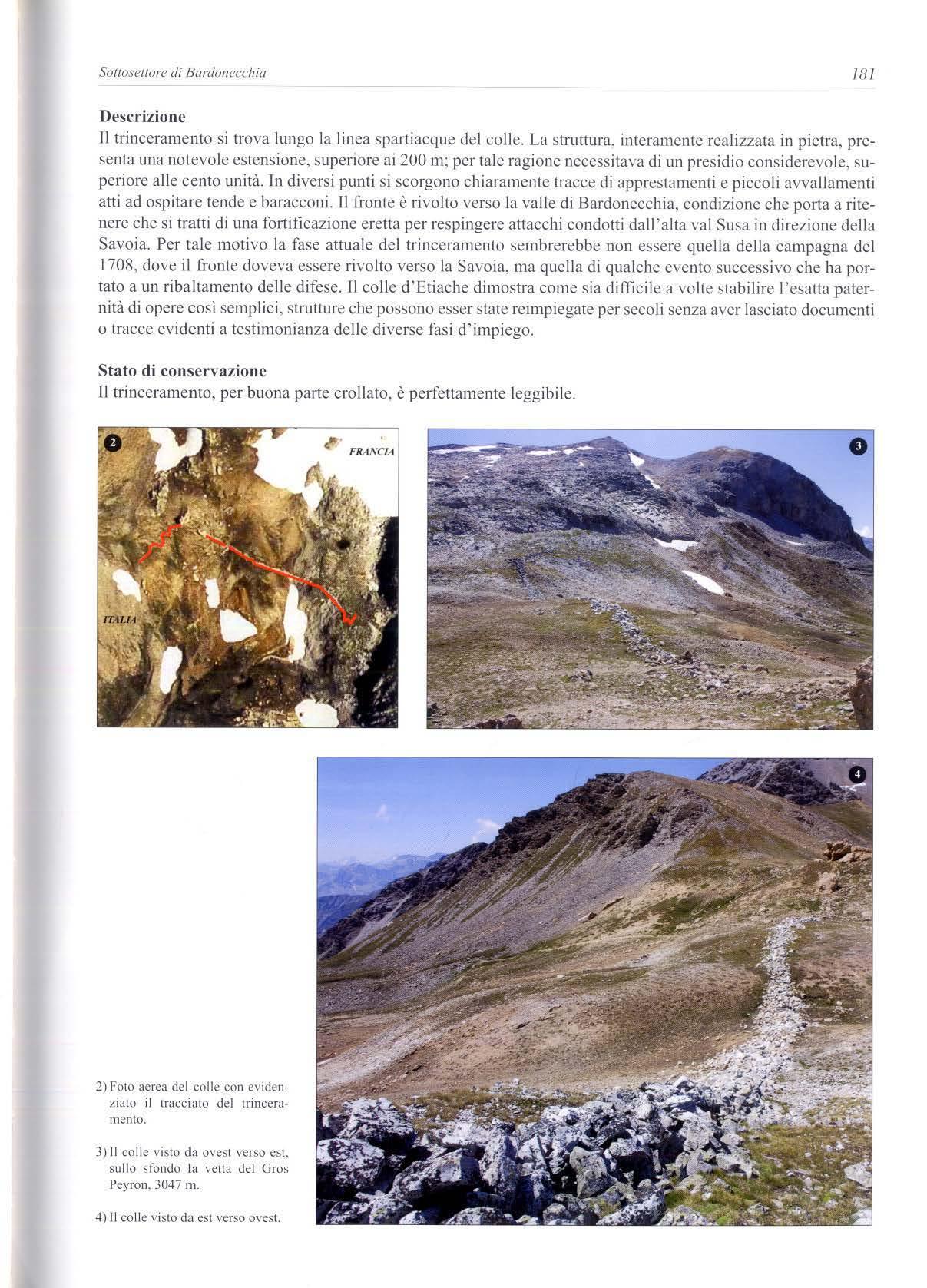

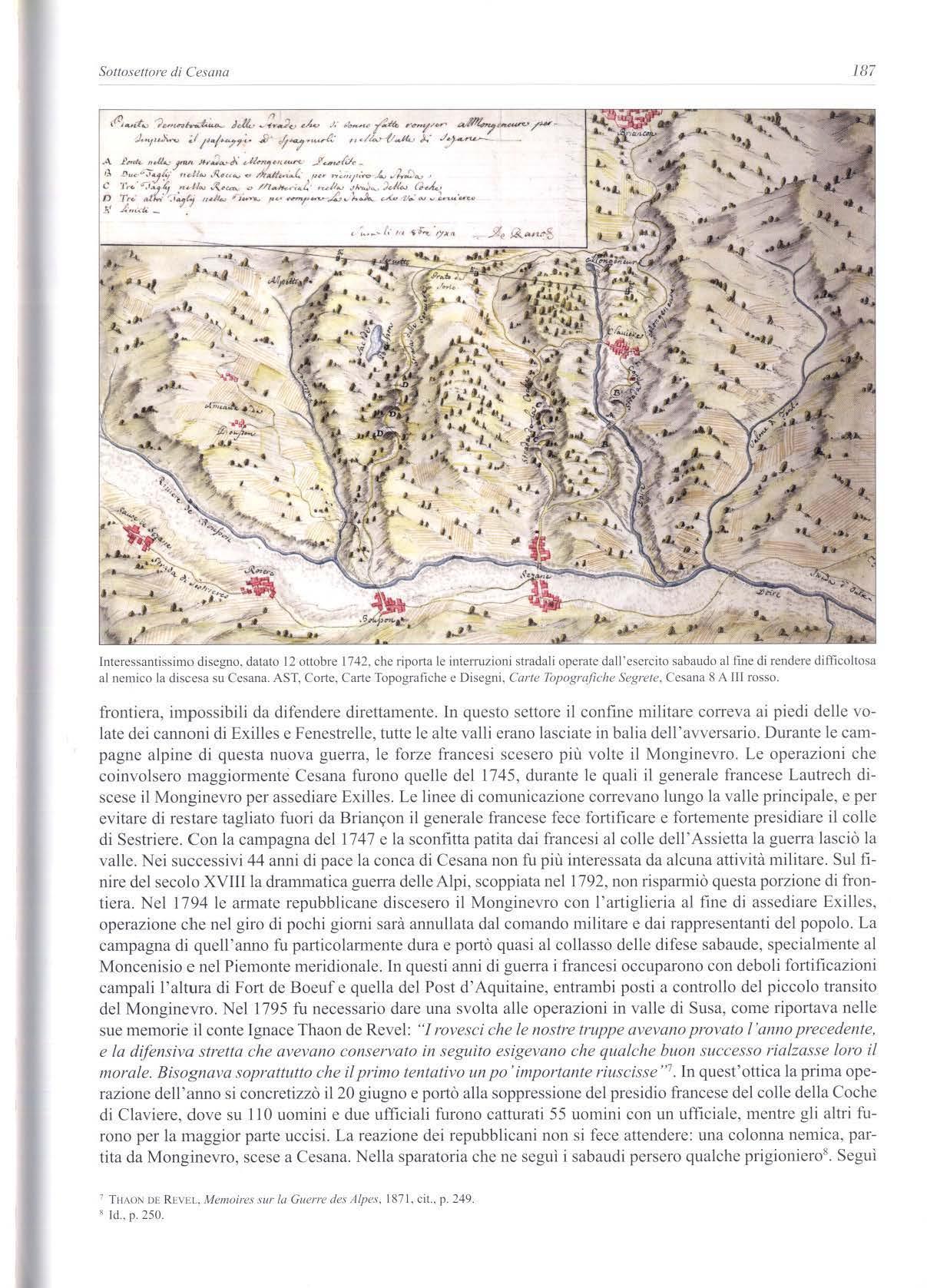

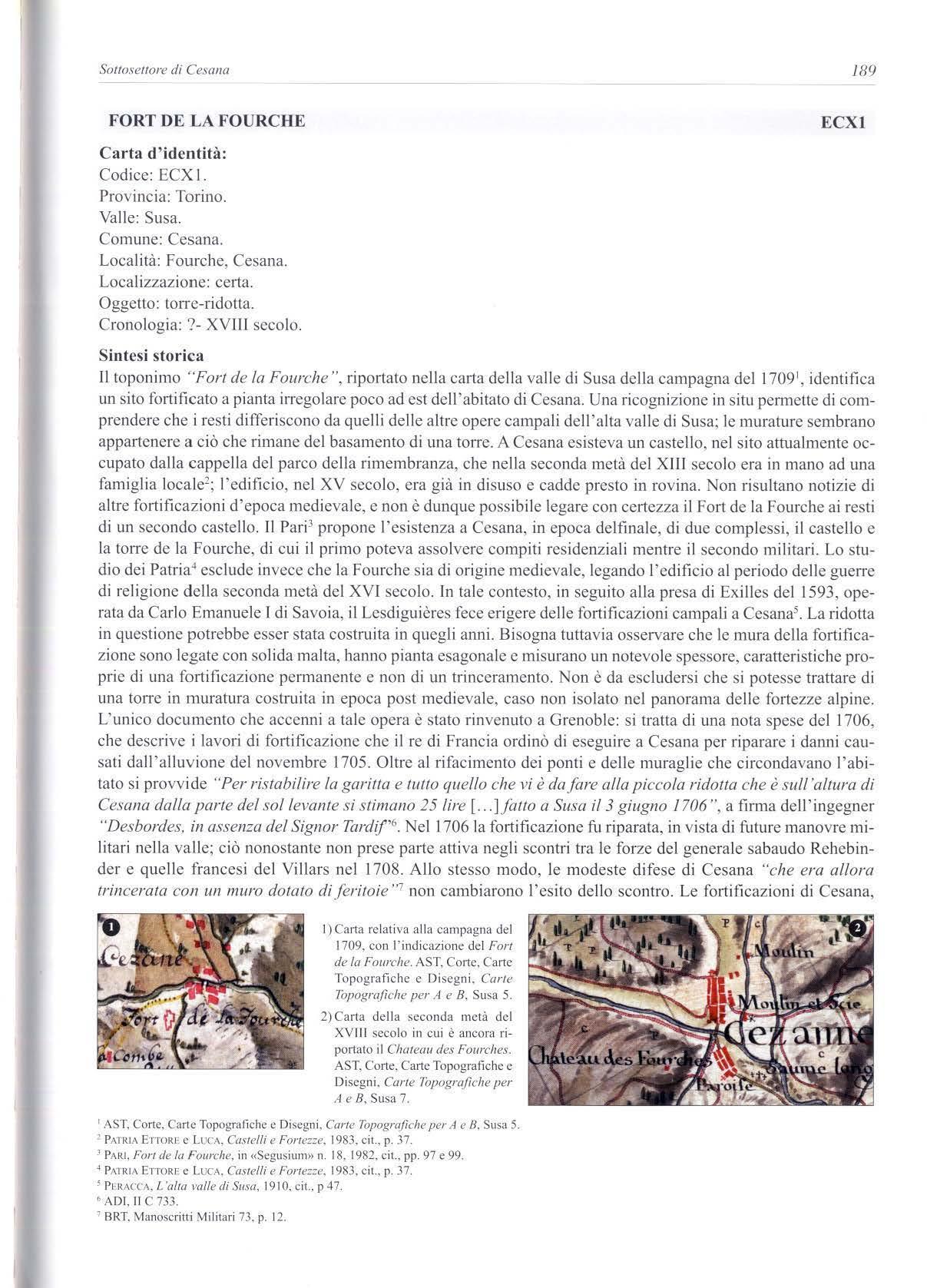

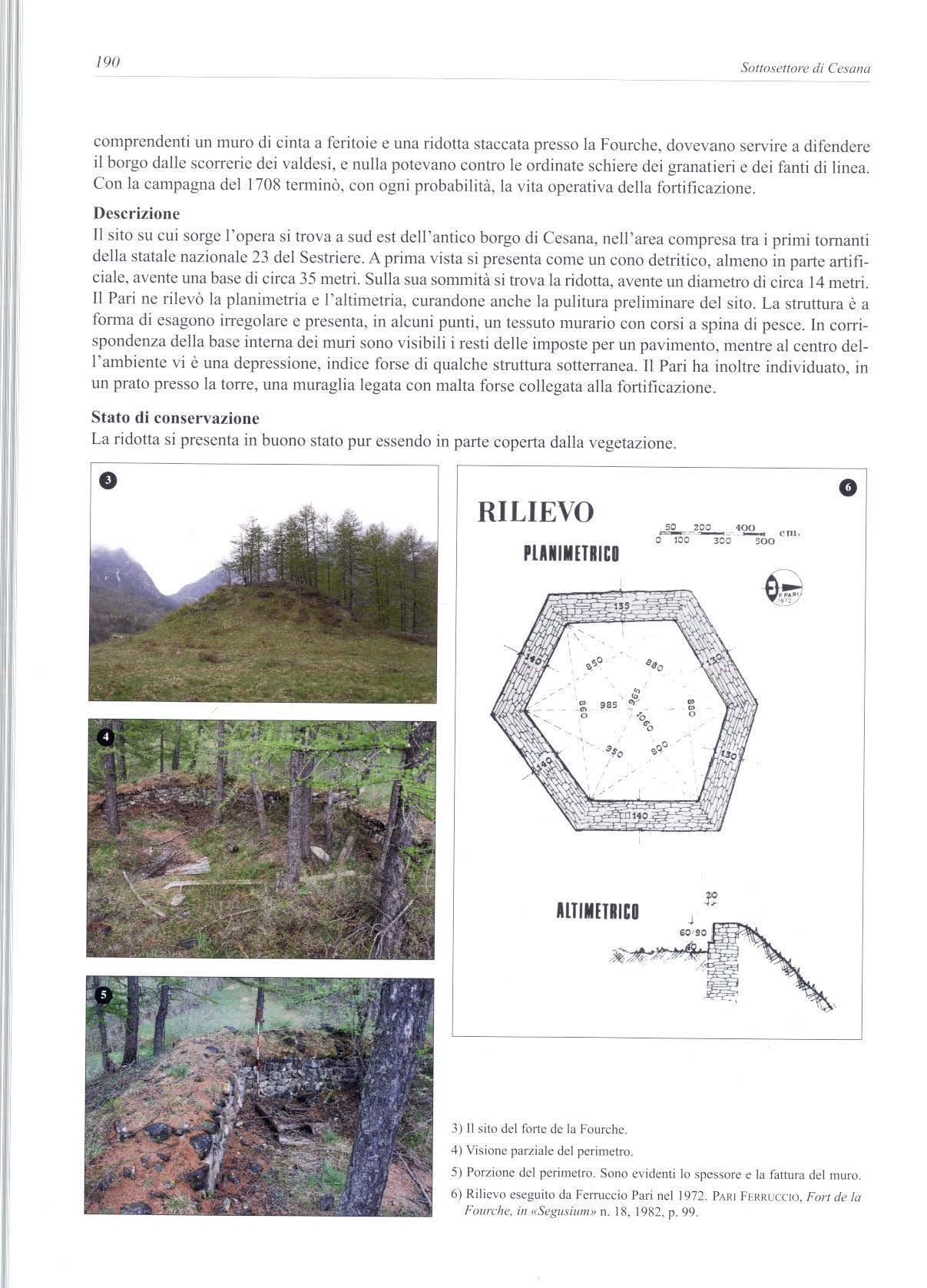

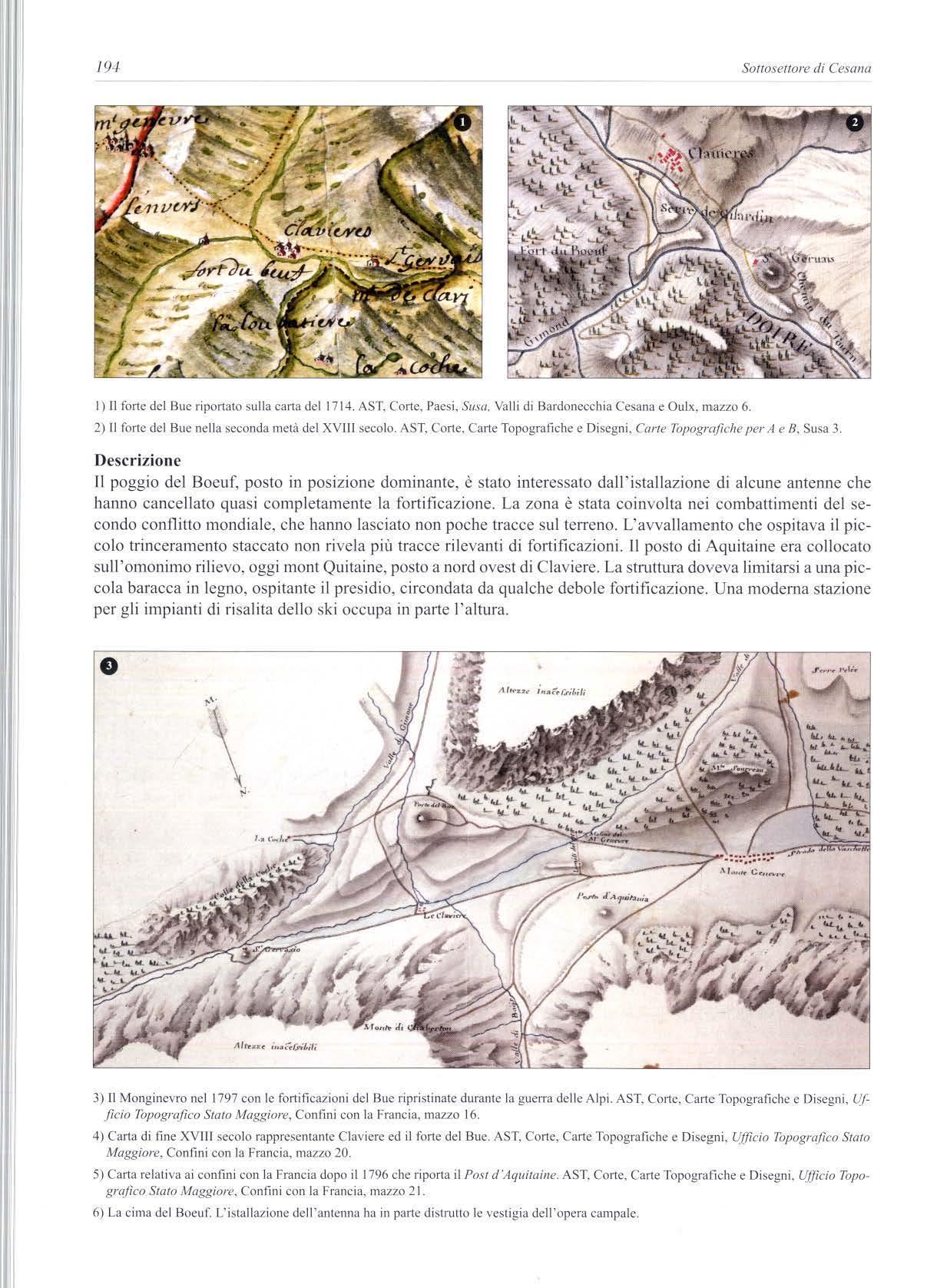

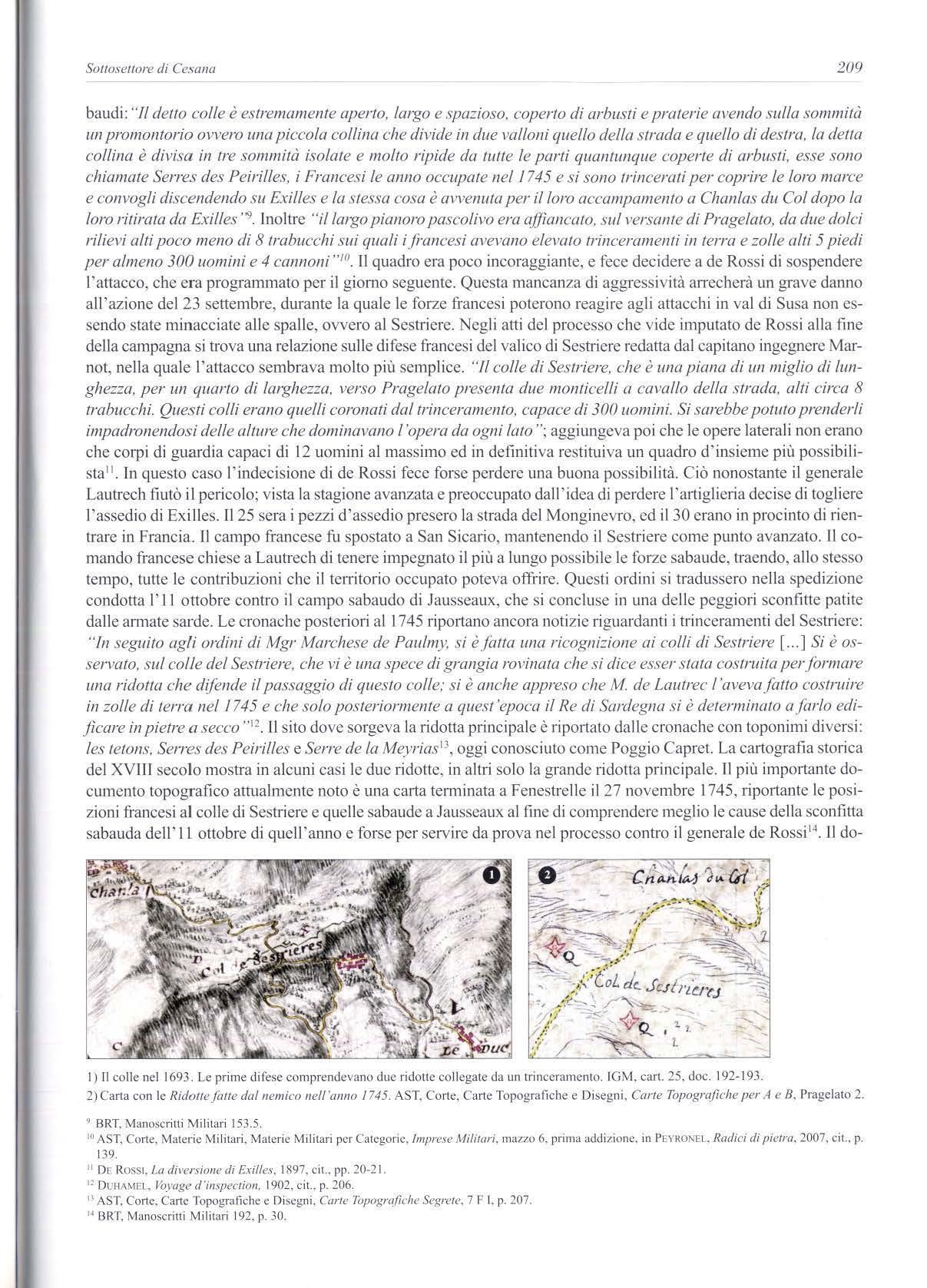

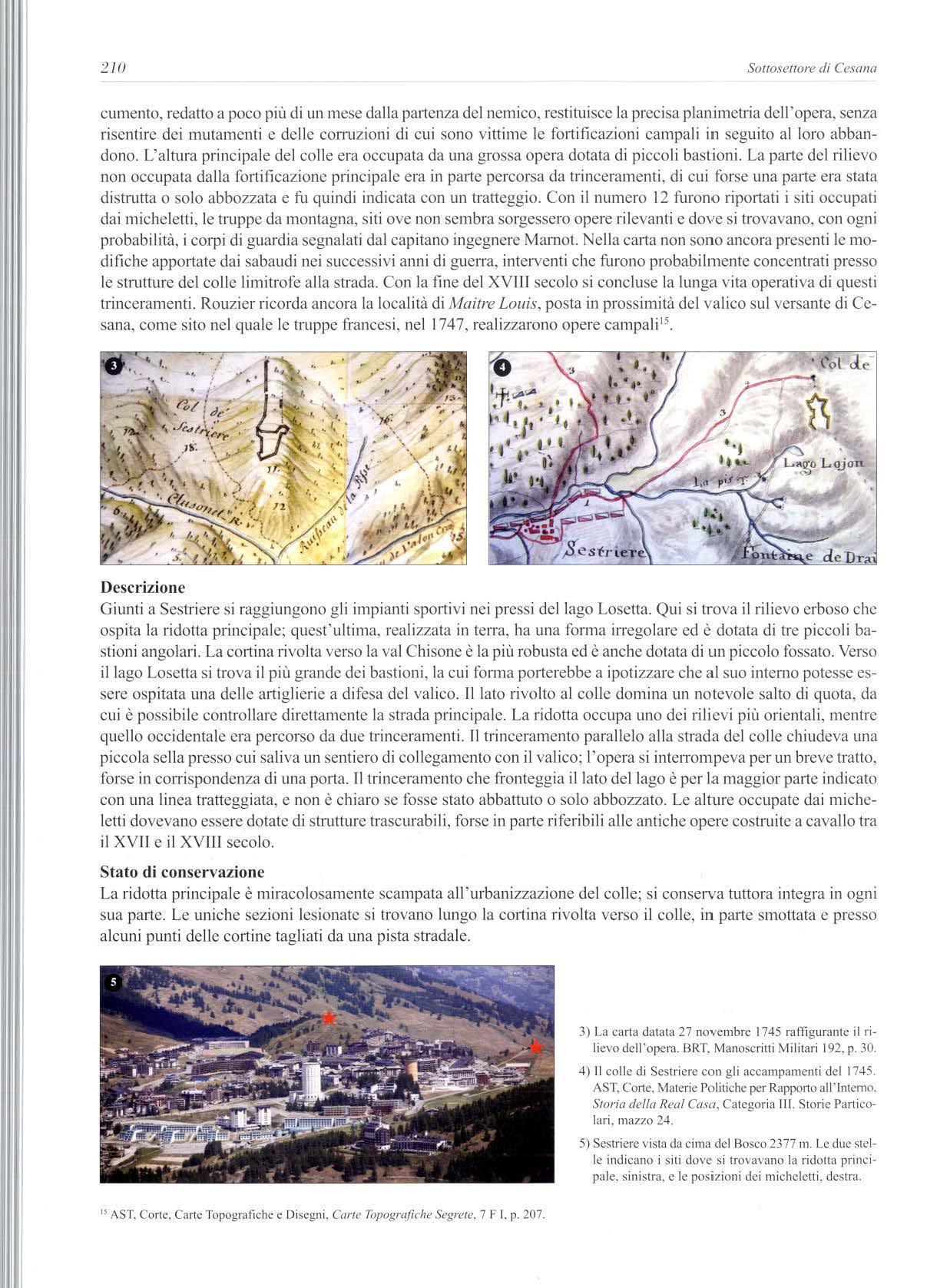

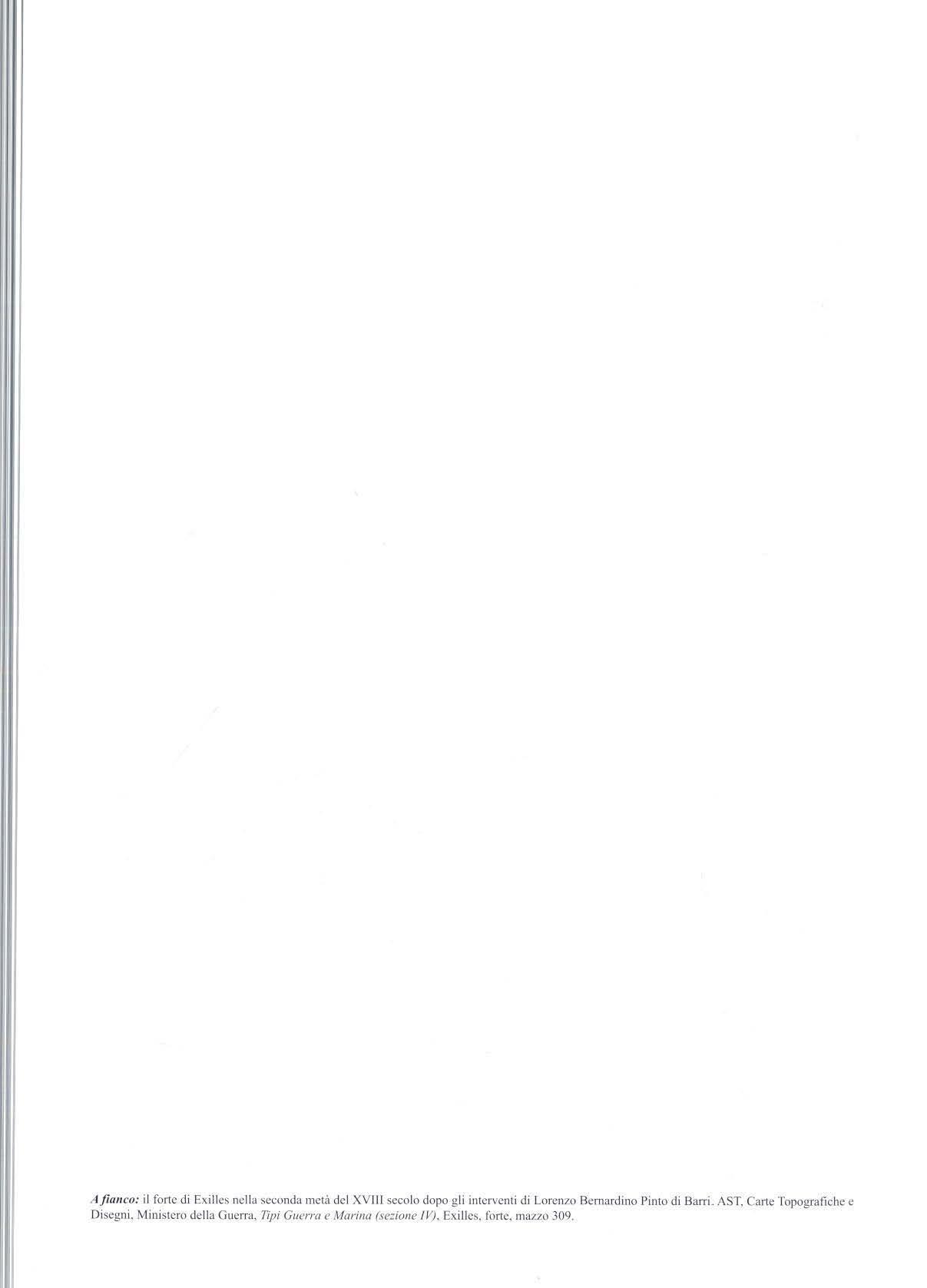

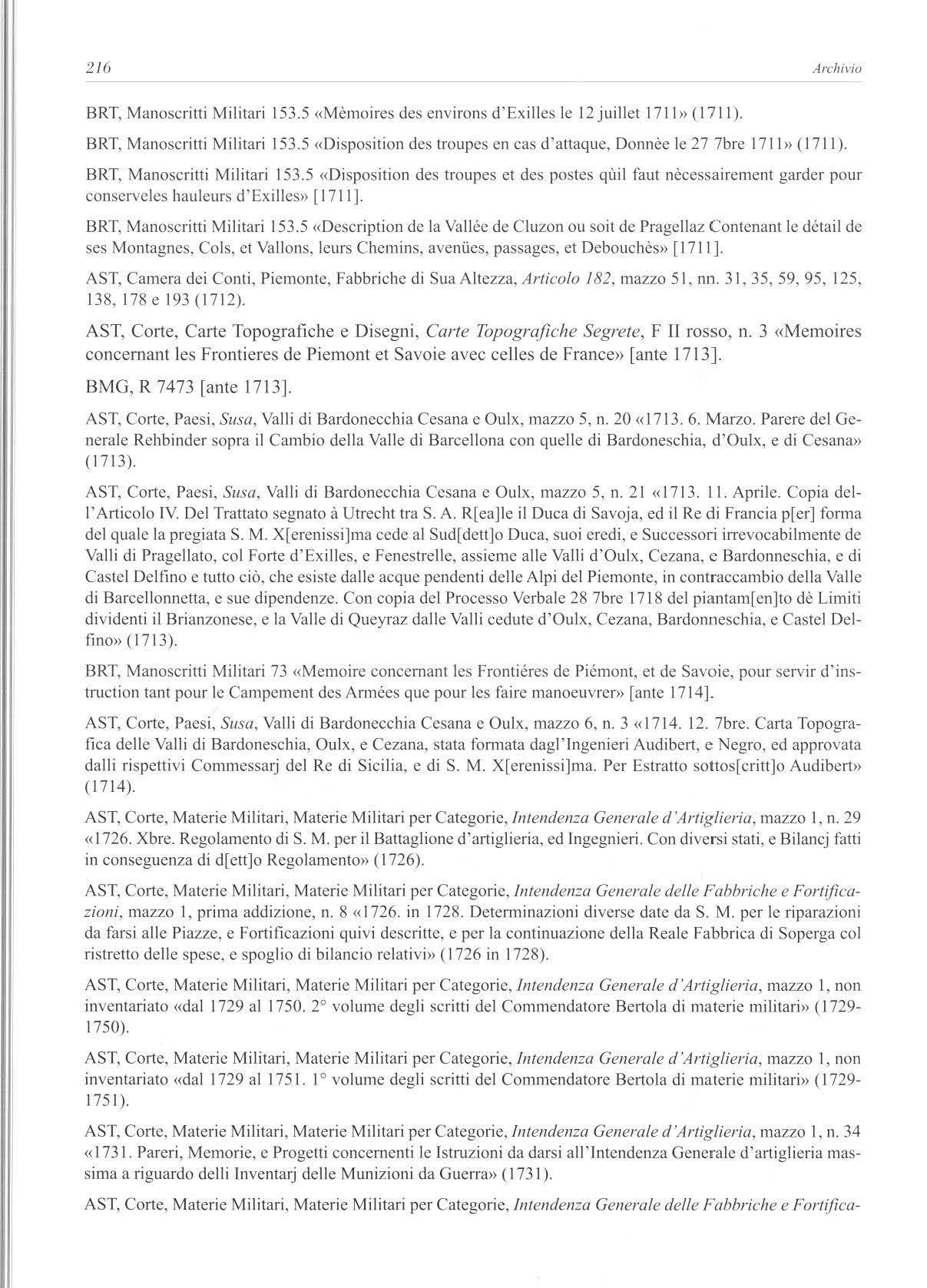

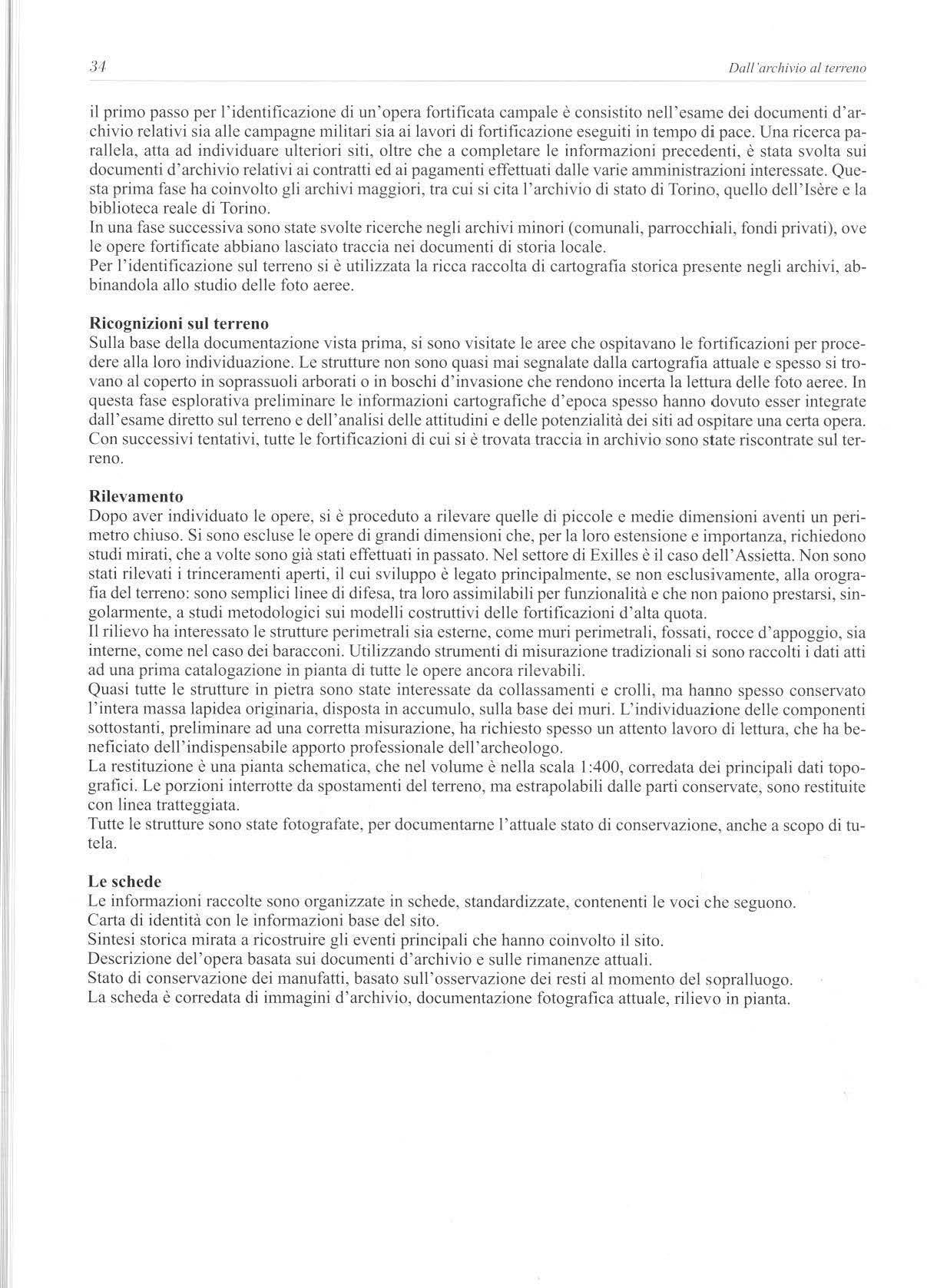

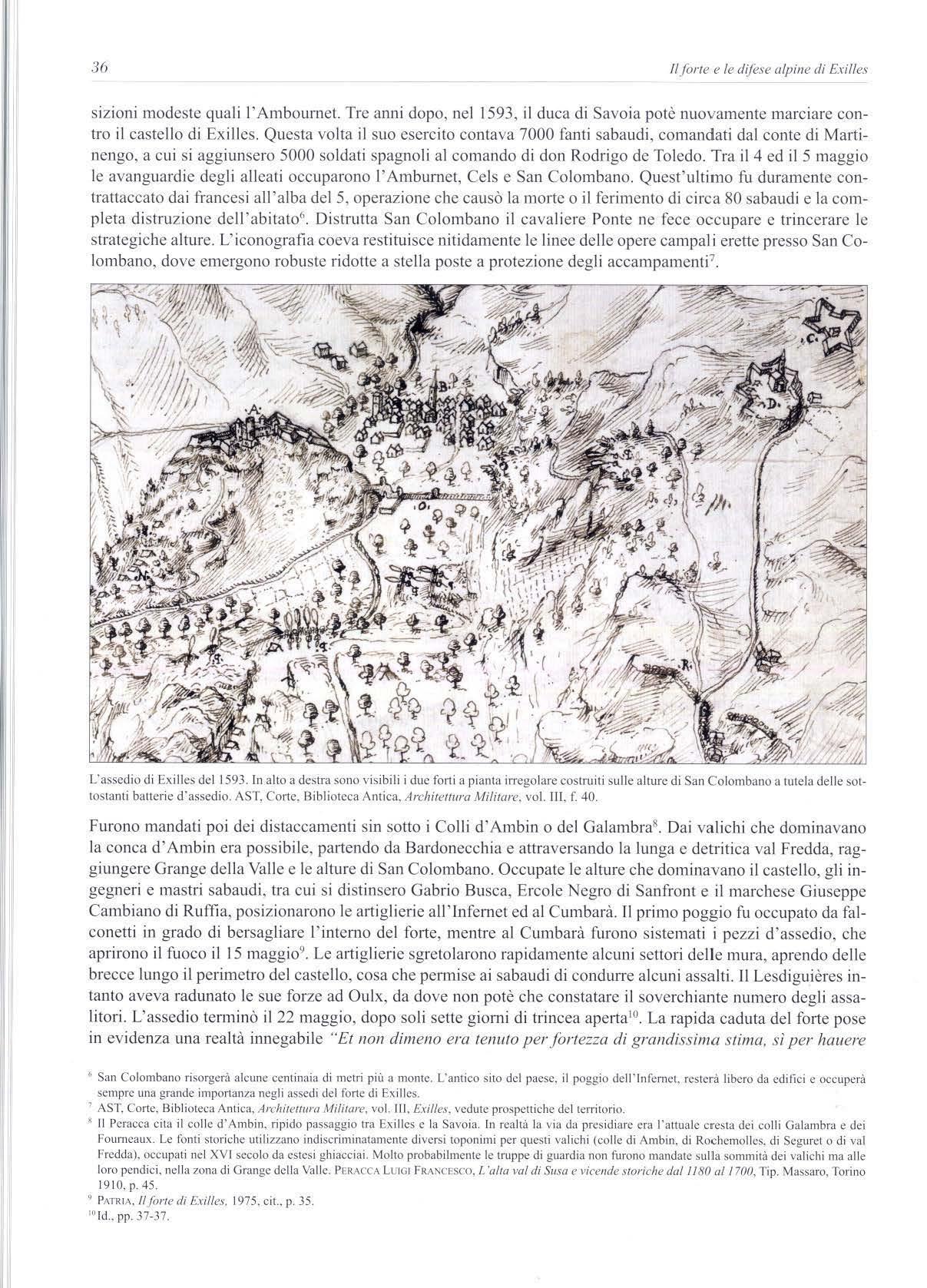

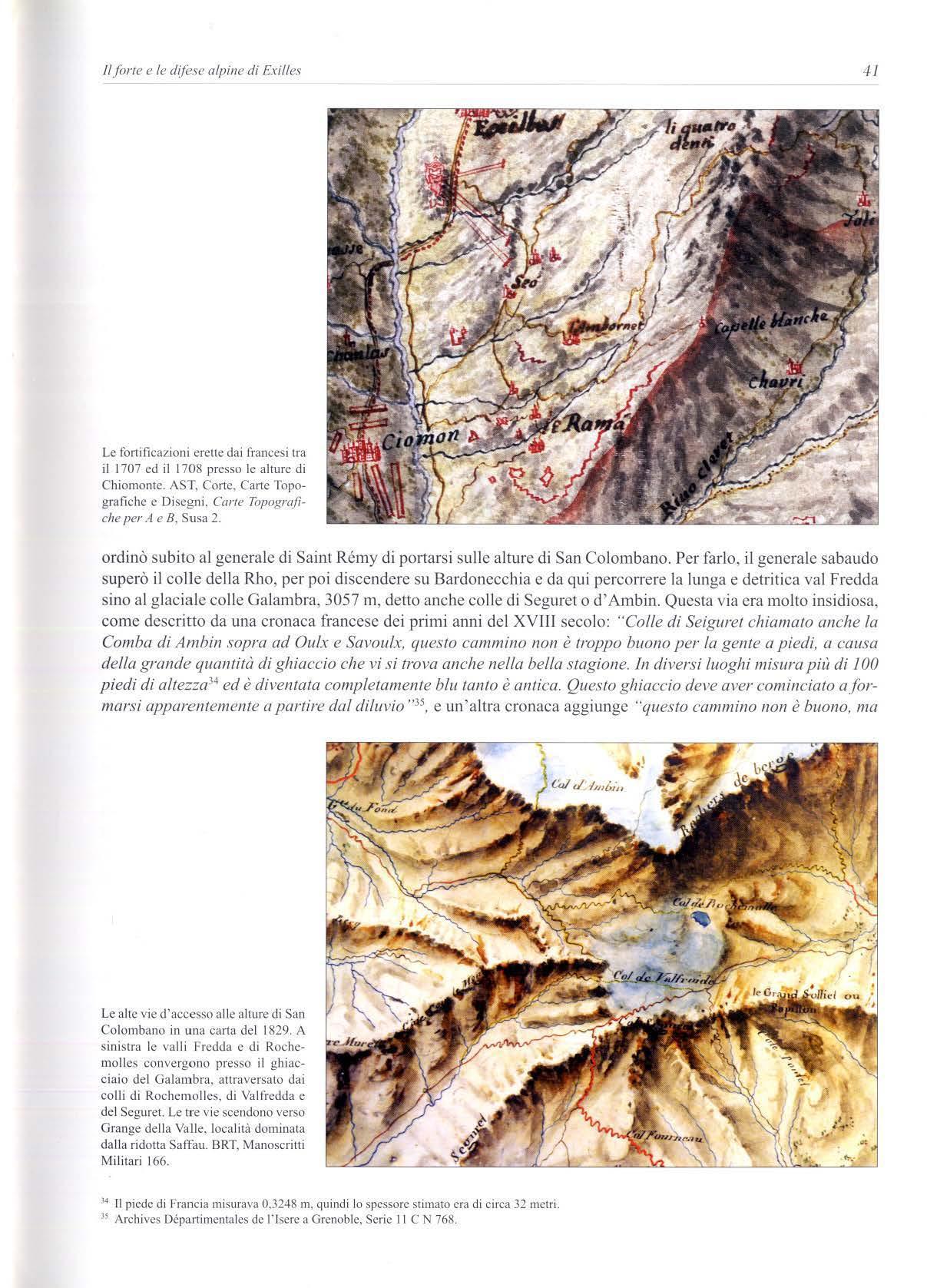

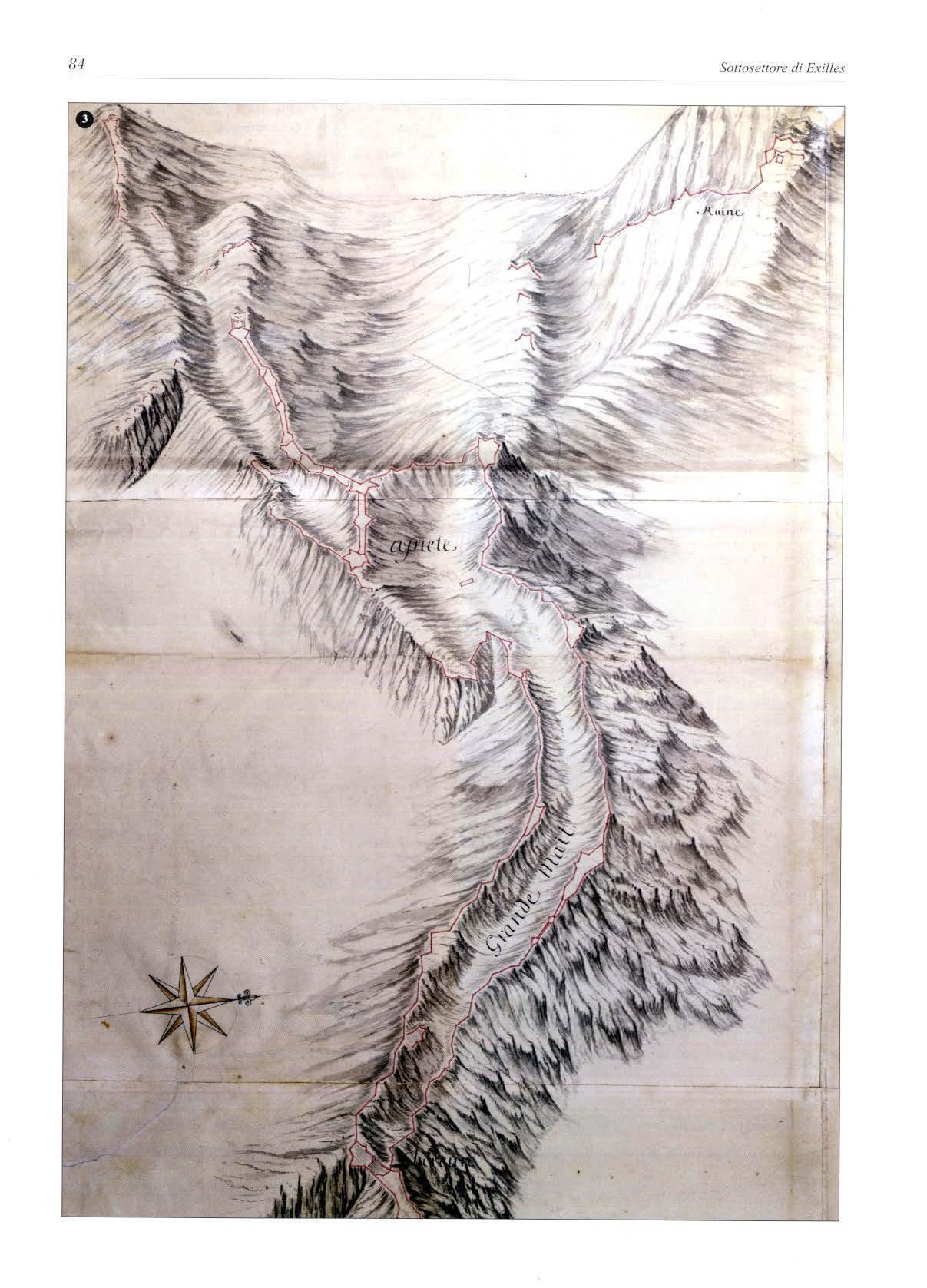

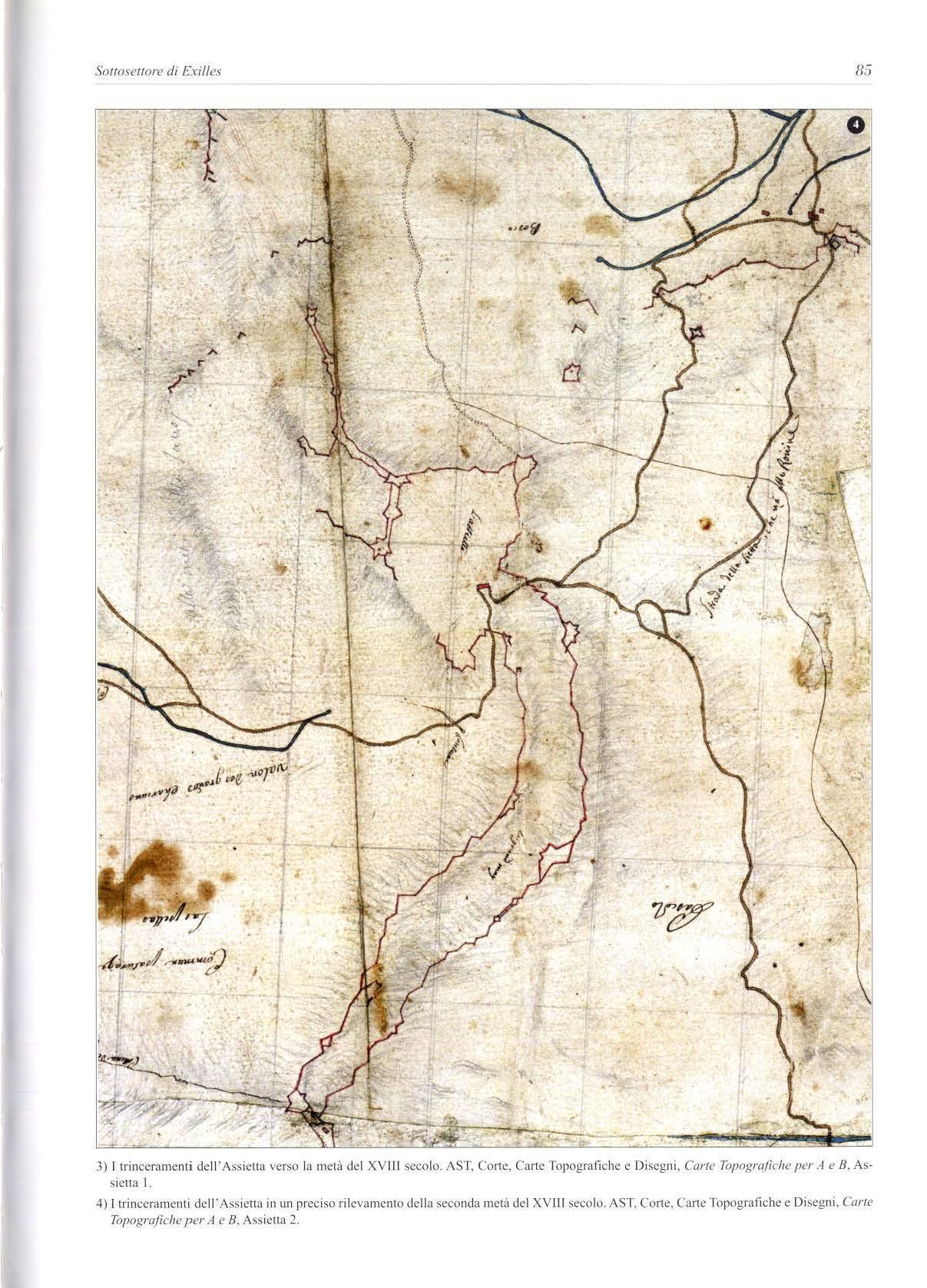

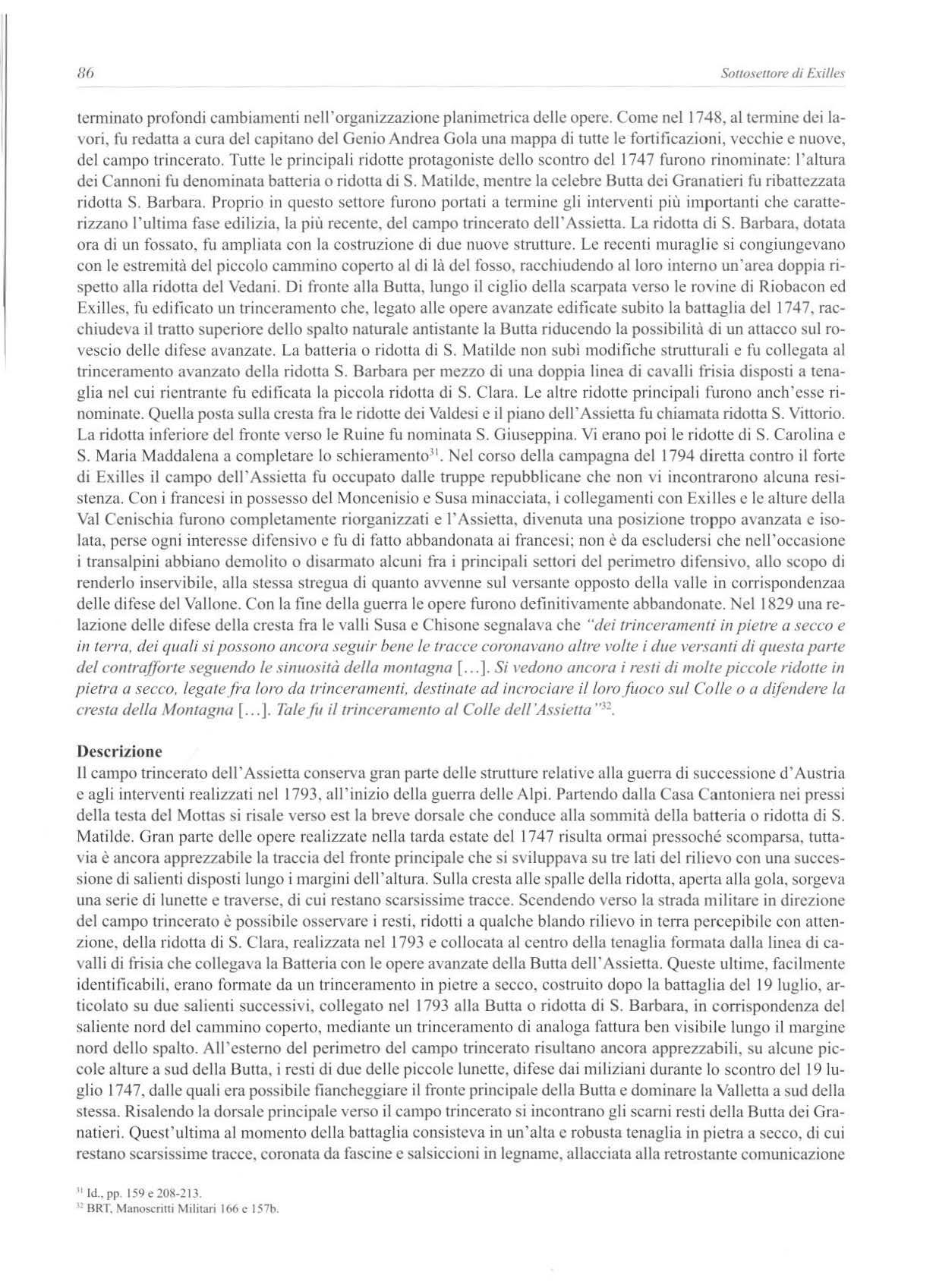

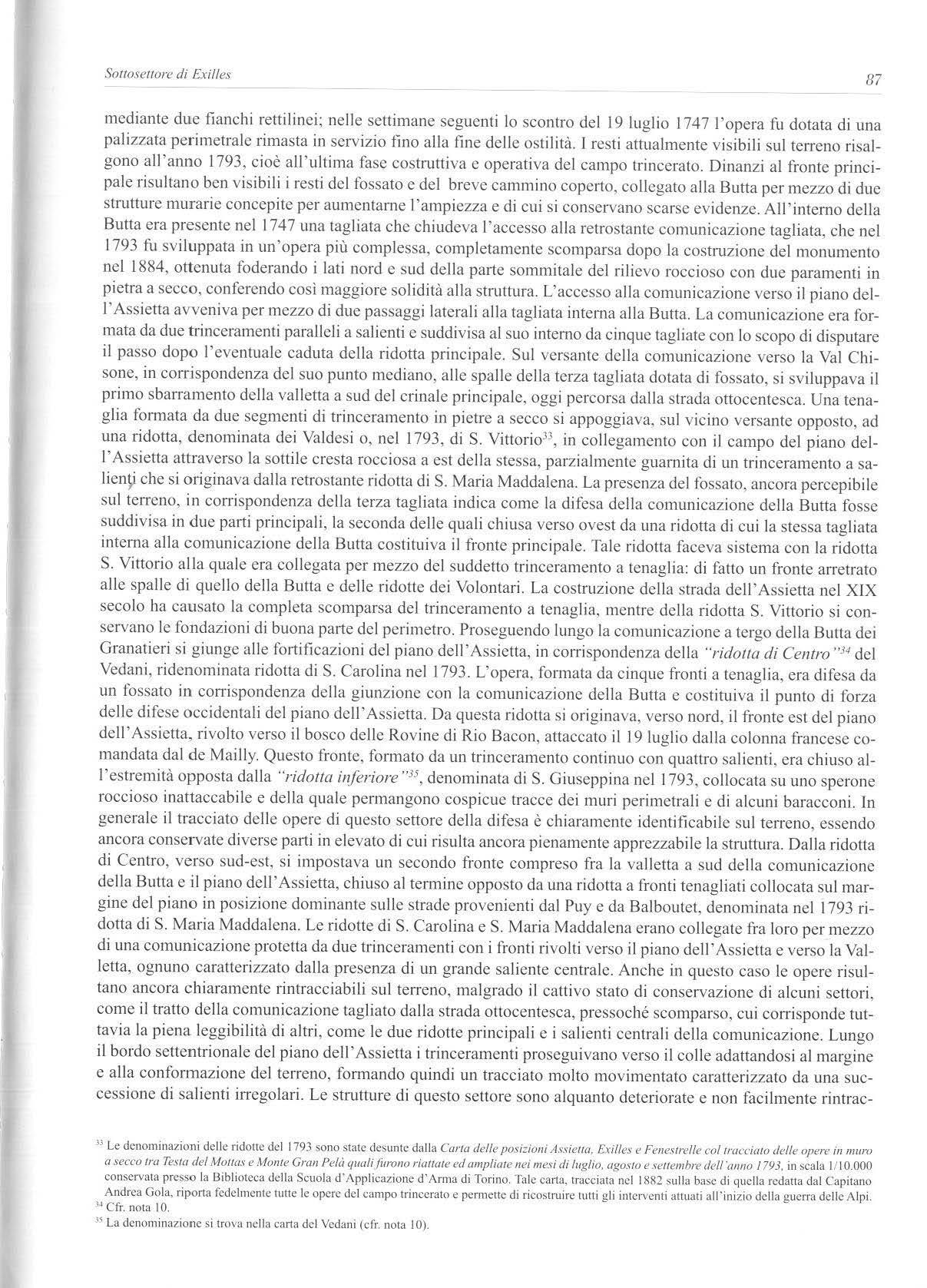

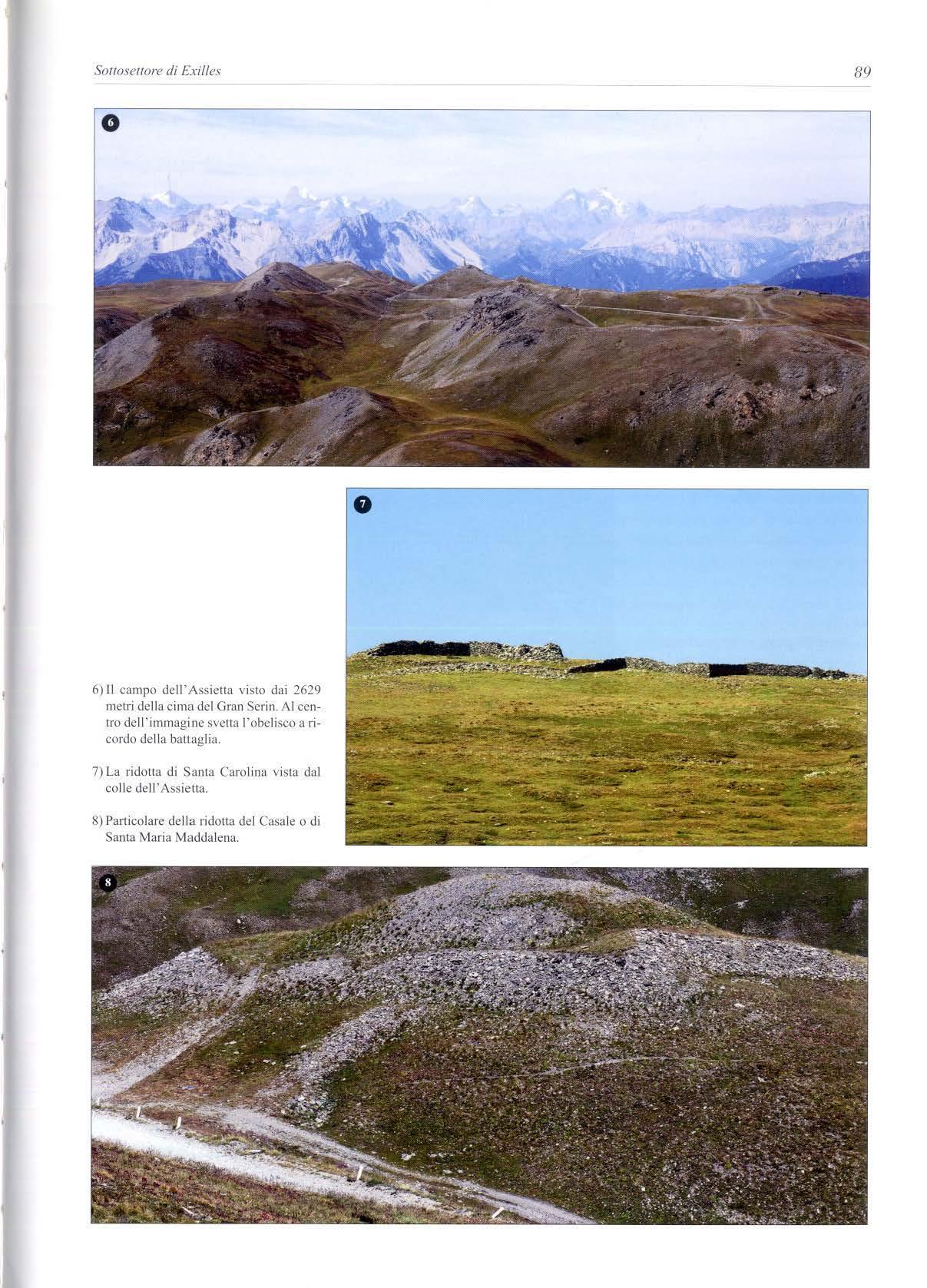

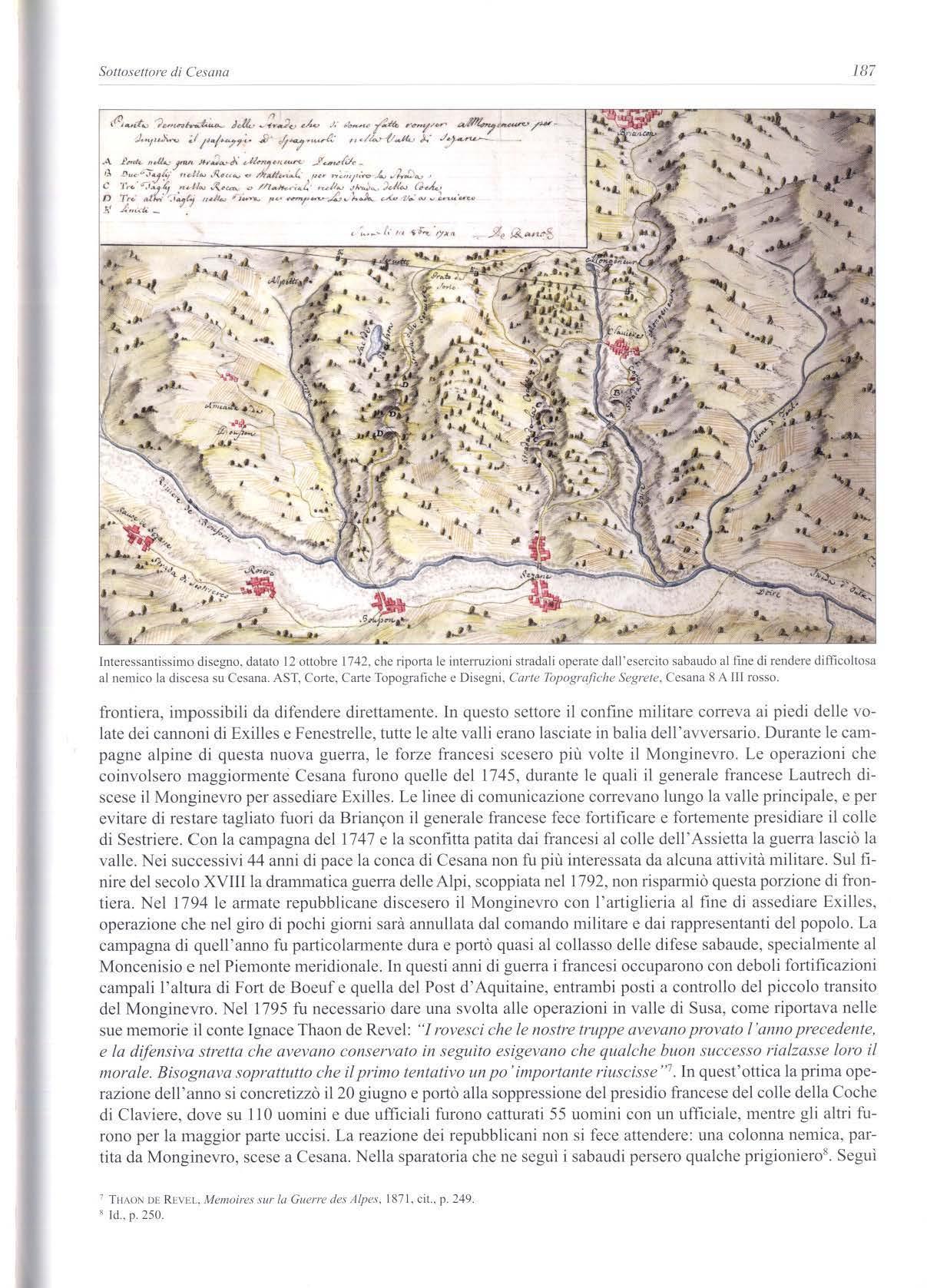

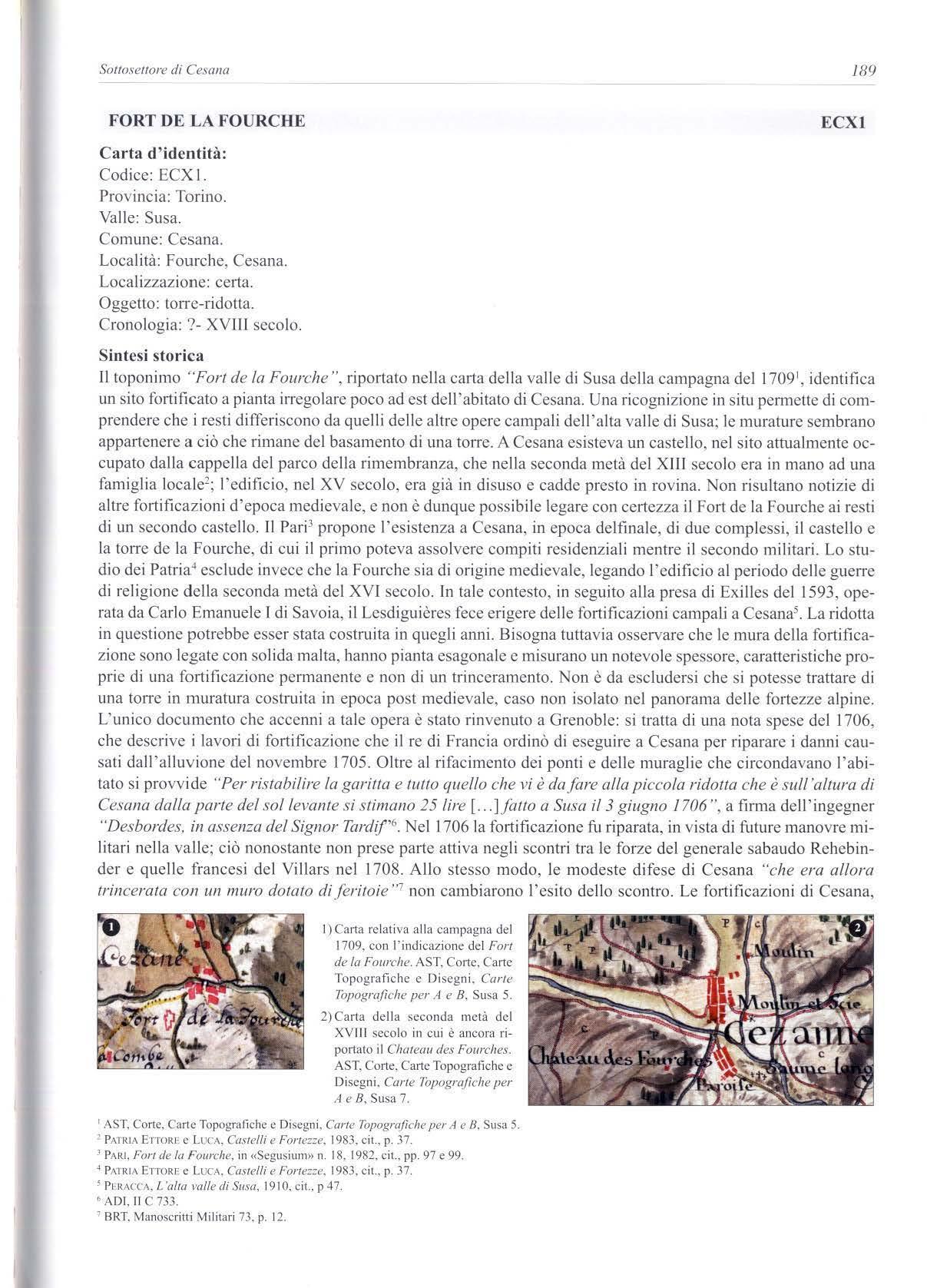

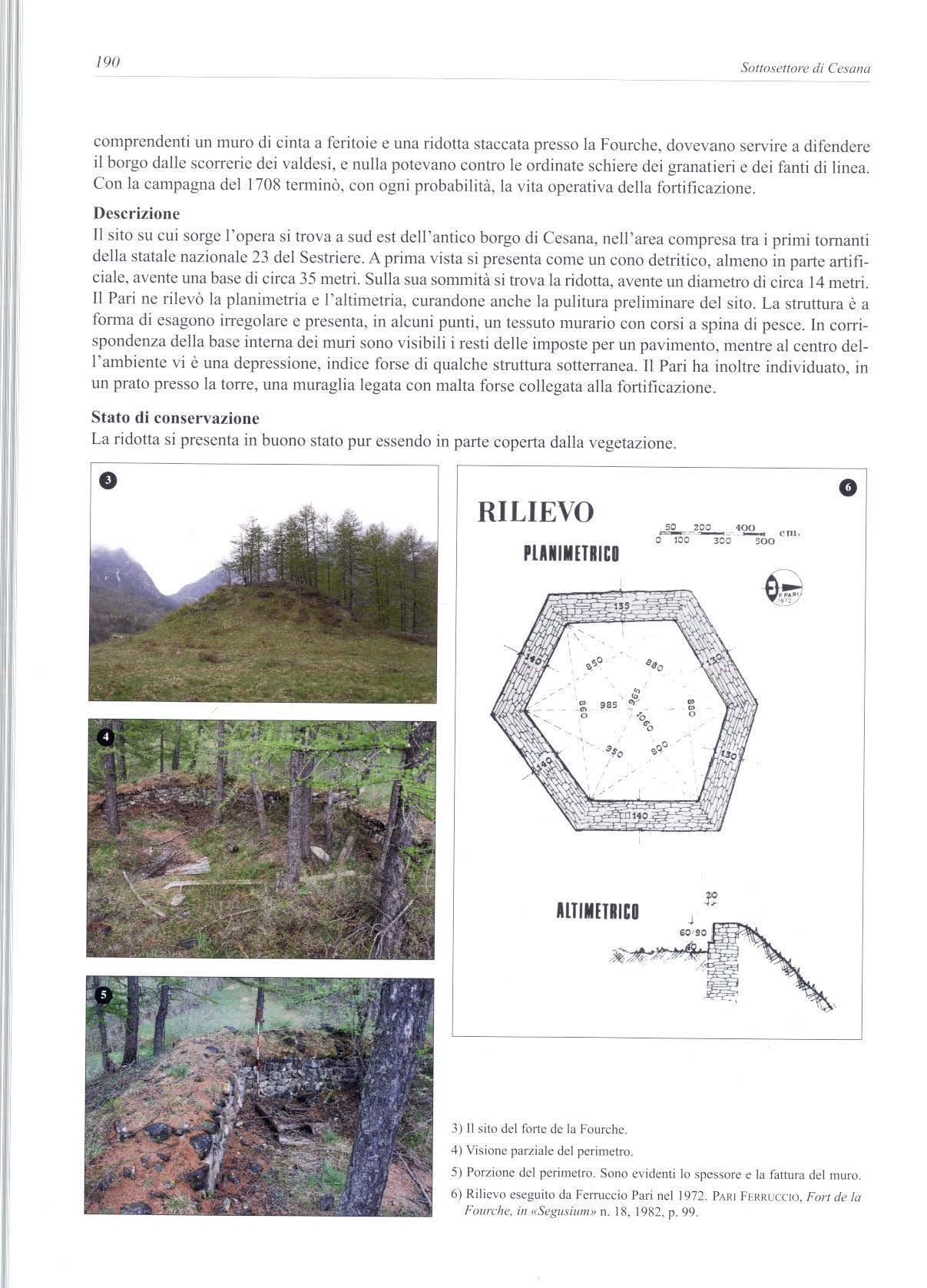

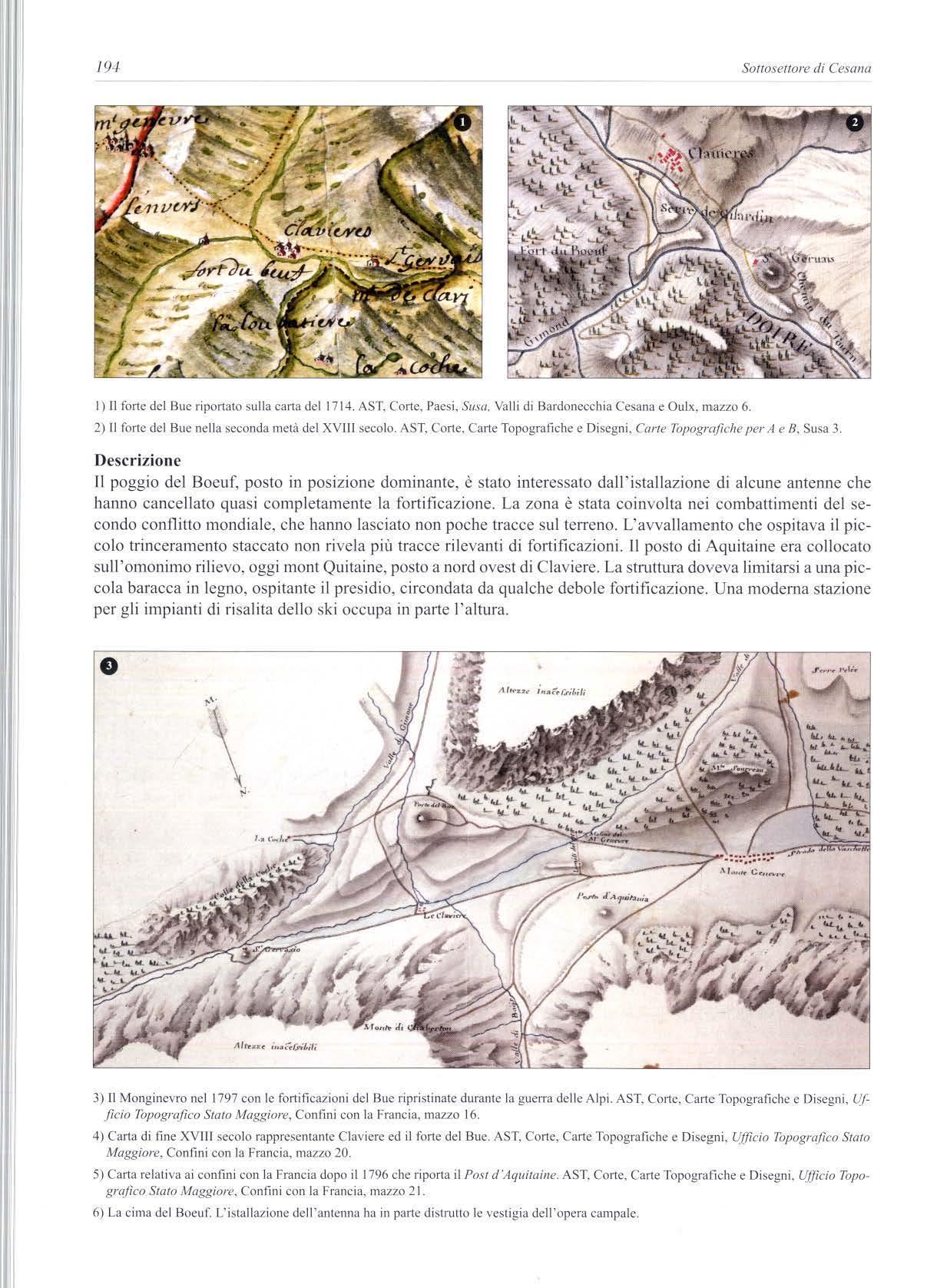

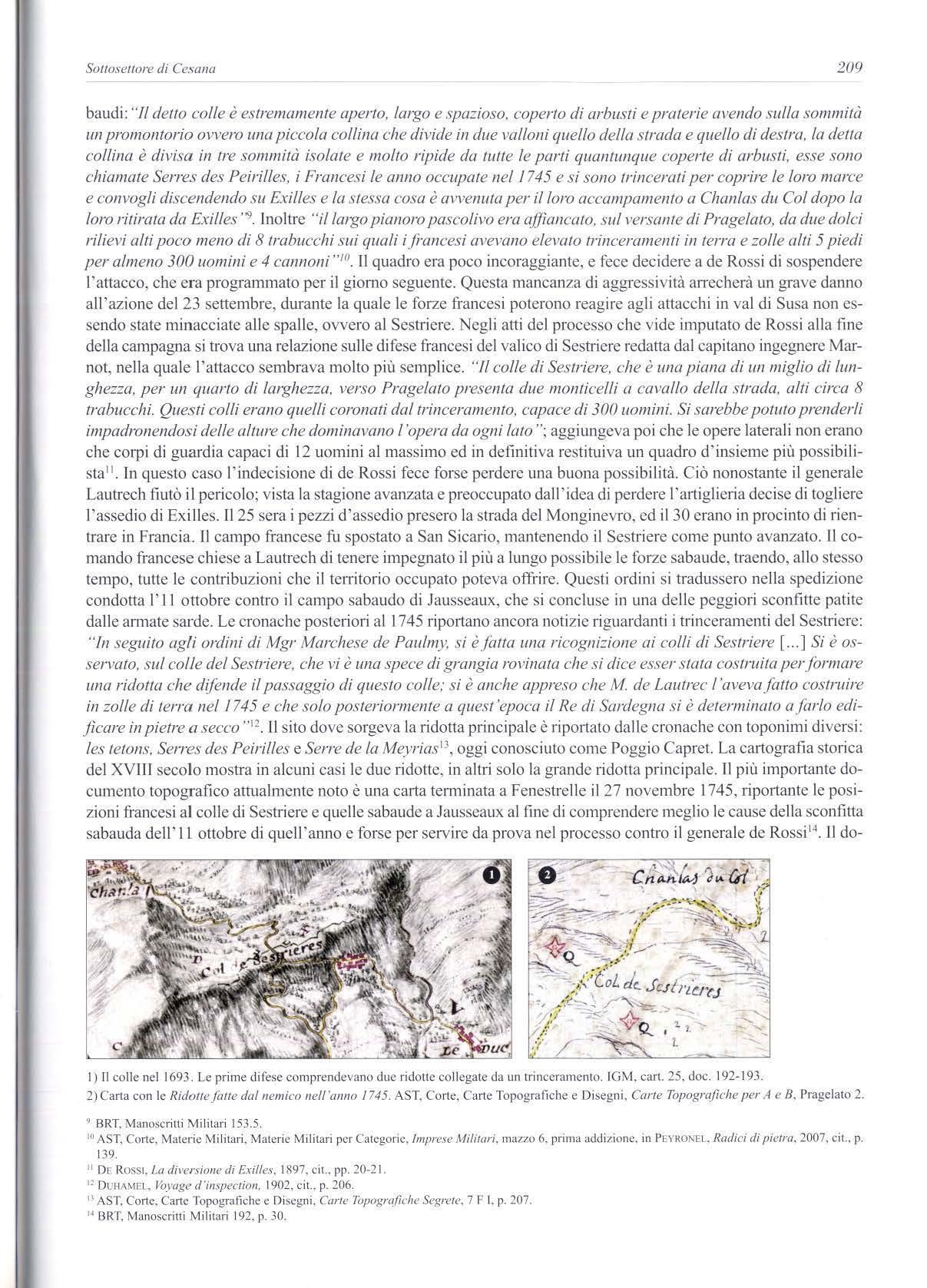

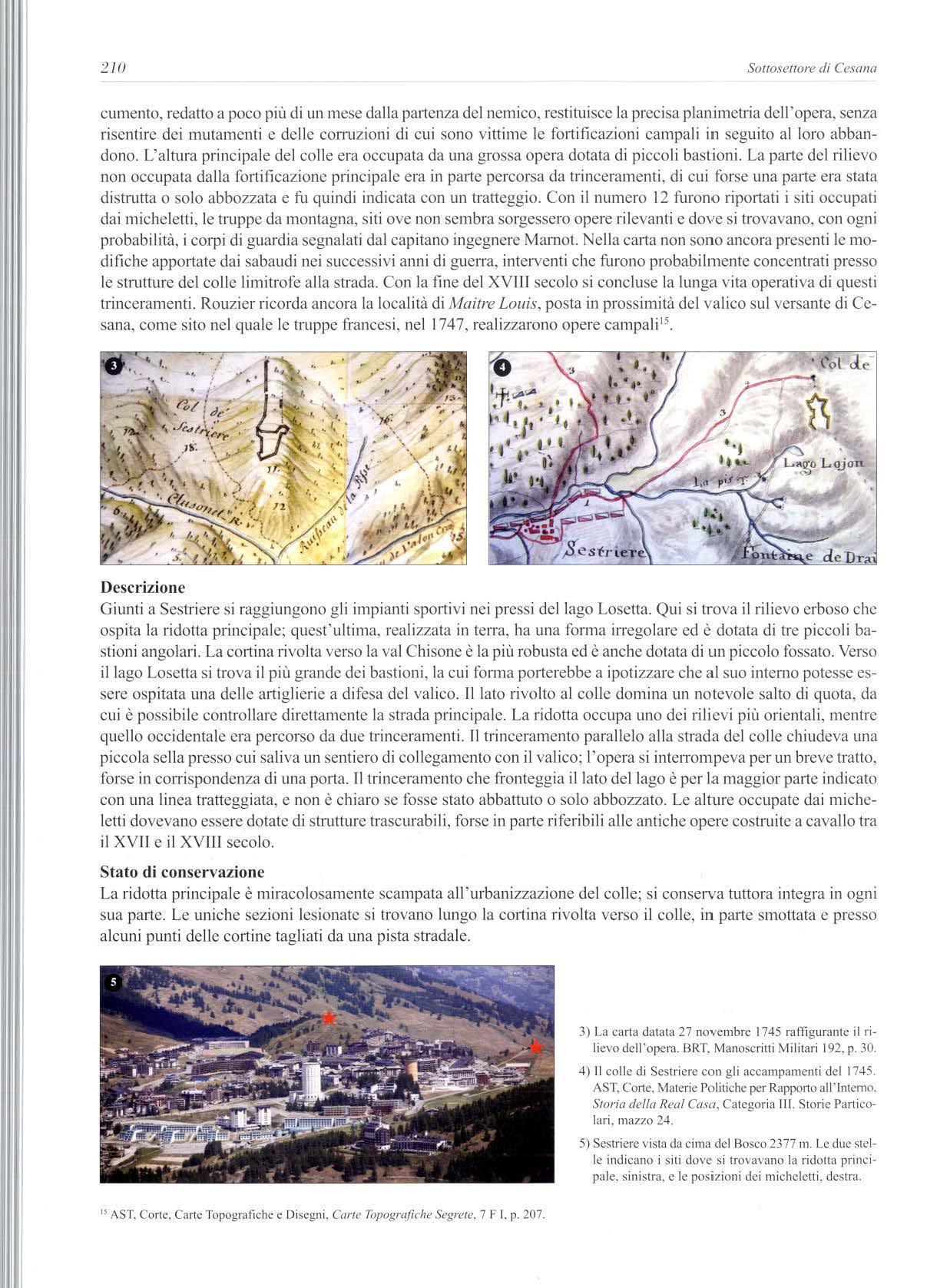

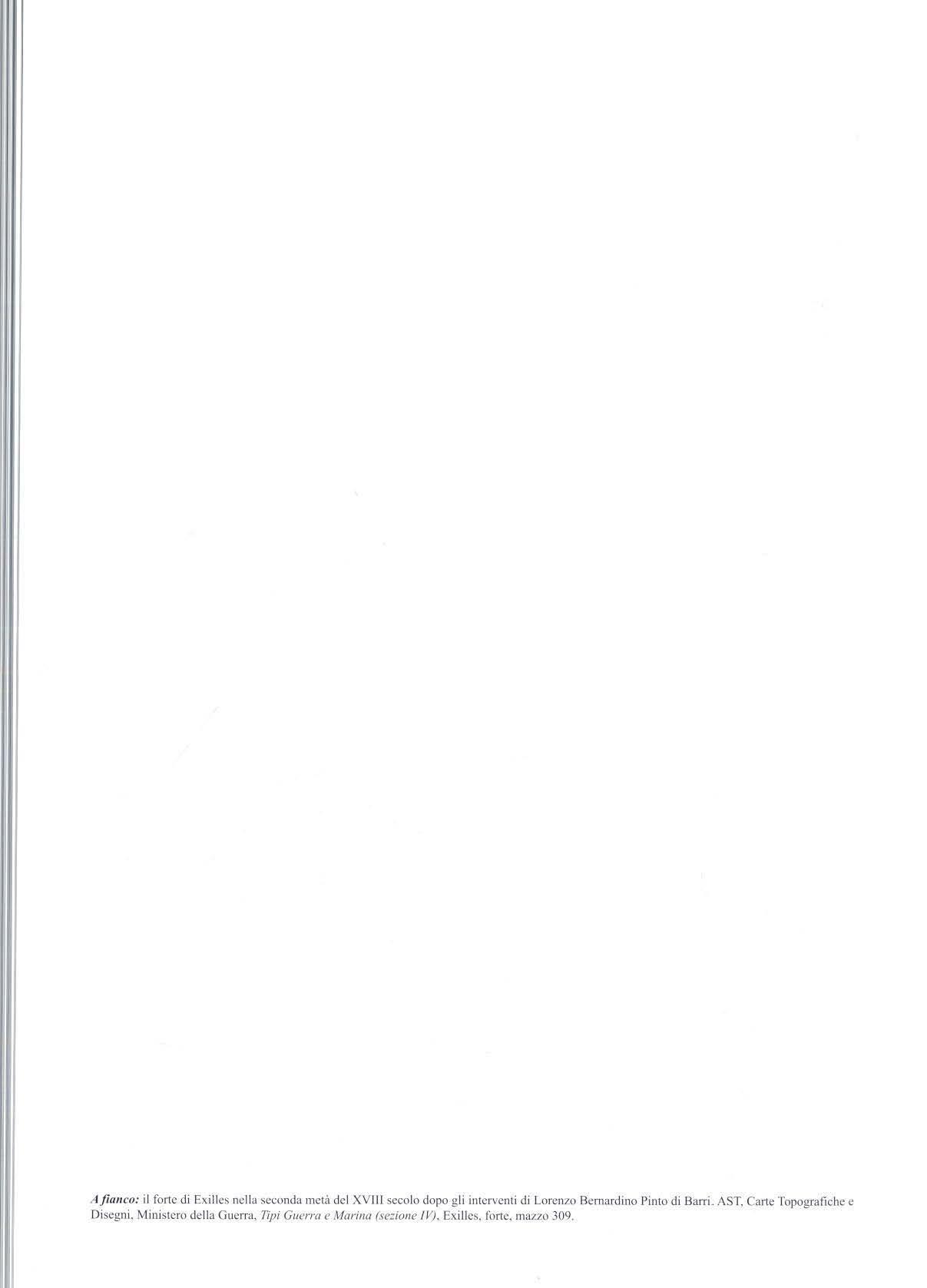

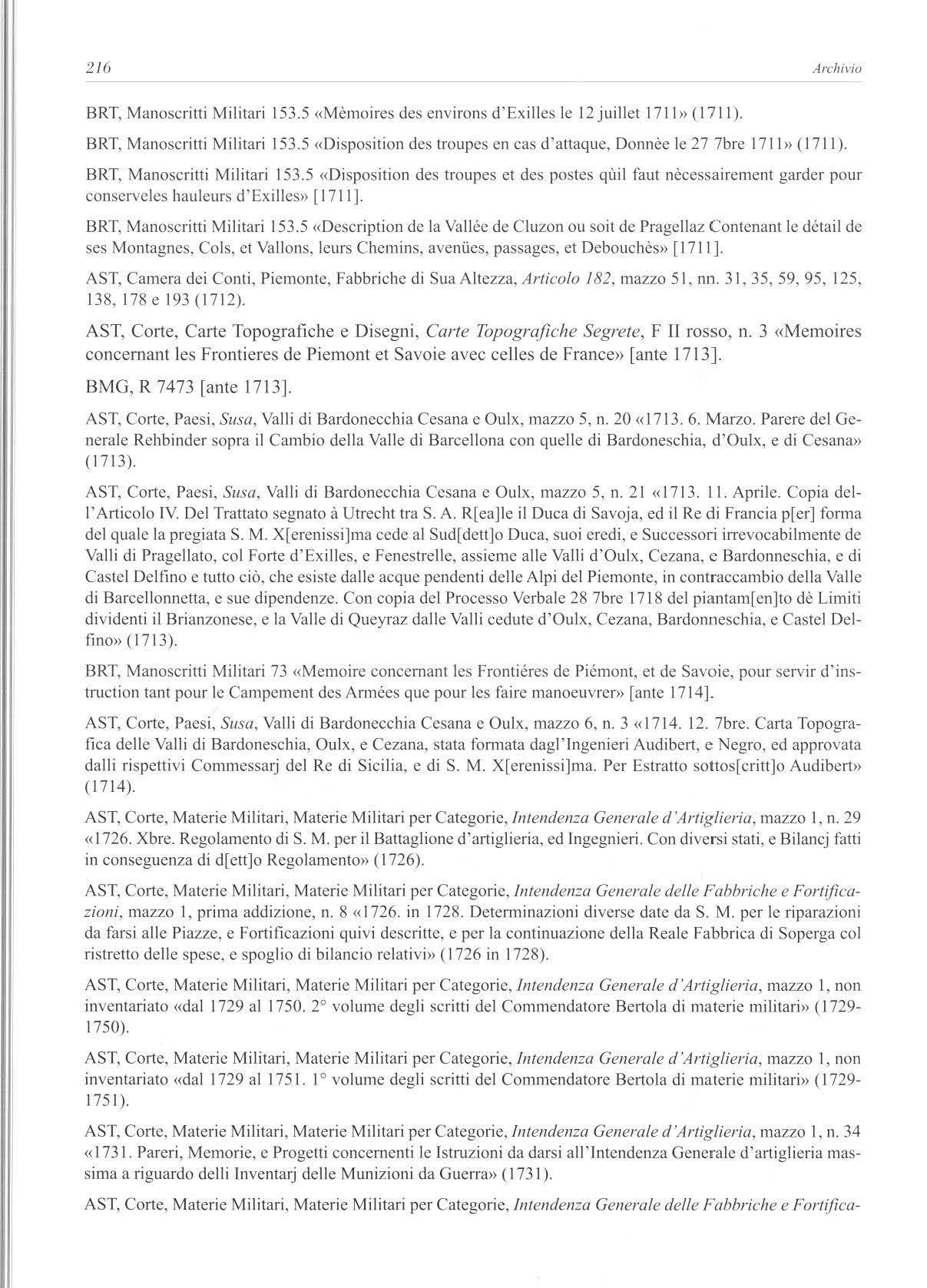

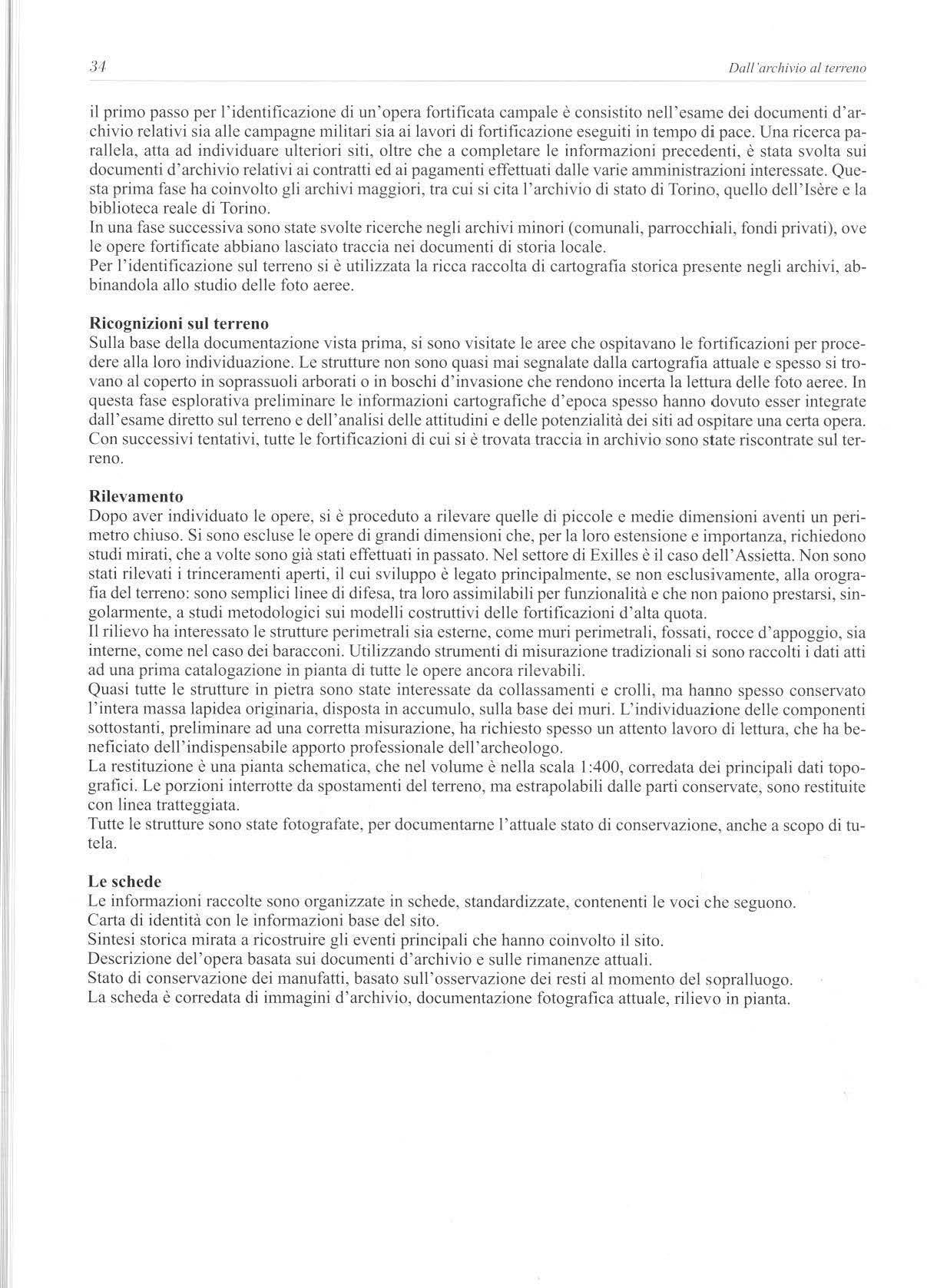

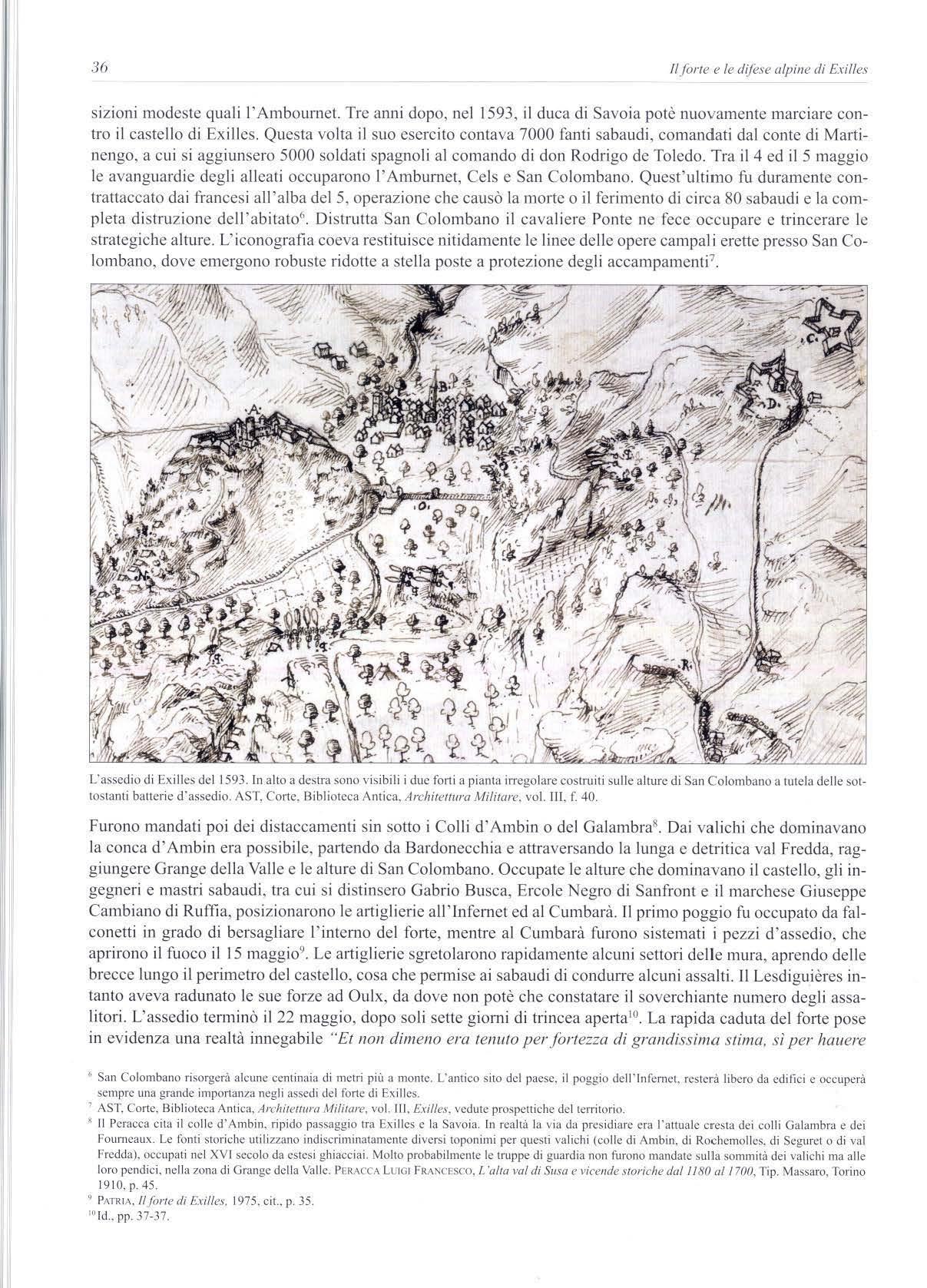

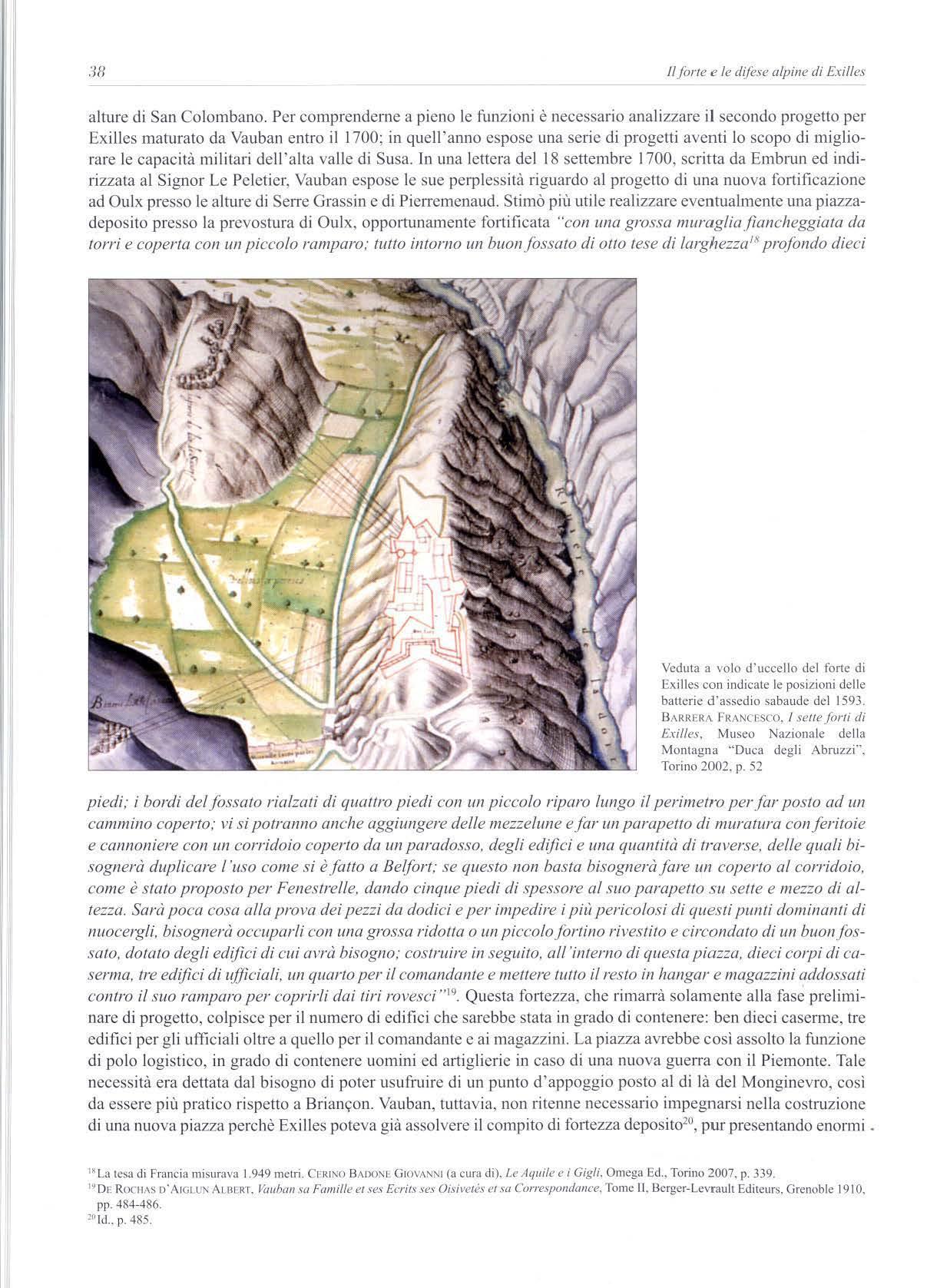

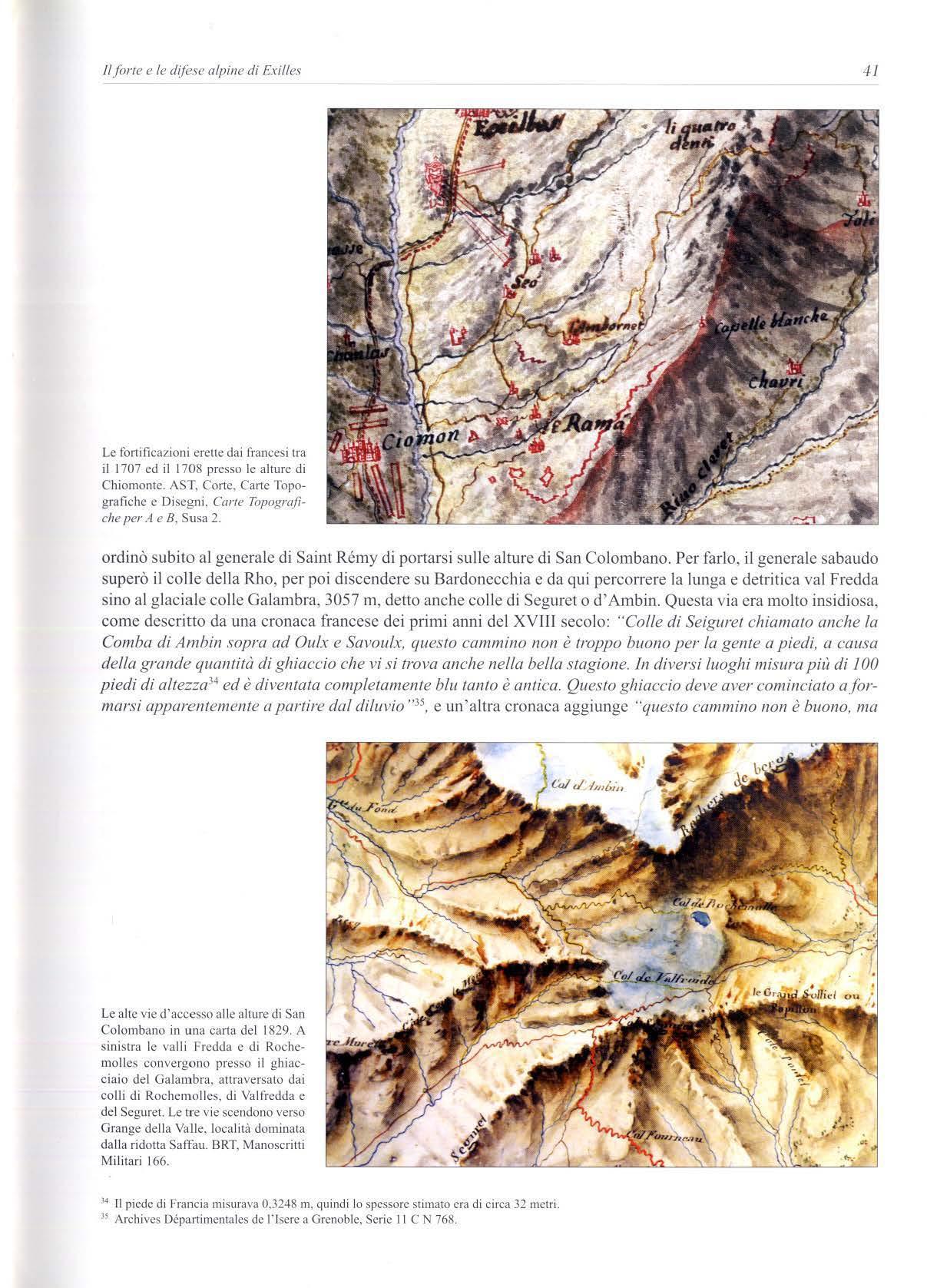

La prima raggiungeva i colli del!' Agnello e di San Verano, per scendere in val Varaita a Chianale, Sampeyre e Castel Delfino. La seconda portava, attraverso il colle d' Isoard, verso Briançon, per entrare in Piemonte dal Monginevro o dal colle Bourget. Da Guillestre si poteva anche raggiungere direttamente Briançon.