l : SUOI

Tardo pomeriggio dell' 8 se ttembre 1943: mentre la radio continua con esasperante monotona insistenza a diffondere il comunicato che suscita in tutta Italia stupore, perplessità, ansia, sgomento, assurde speranze di un impossibile bene immediato, un giovane sottot en ente di co mplemento d el genio, comandante di un drappello di genieri, riceve l'ordine di asso l vere un compito il cui tema non diff e ri sce apparentemente da quello di una delle consuete esercitazioni ese guite tante volte al poligono.

L 'a lba del 9 settembre non ha ancora fugato negli animi le discordi impressioni che vi ha insinuato il comunicato del giorno precedente; ed il so ttotenente Ro ss o muove con i suoi soldati verso il suo d estino.

Rom a si intravvede appena, fra le brume del mattino, oltre i campi deserti; i due autocarri, con il loro carico di uomini e di esplo sivi, non incontr eranno difficoltà a portarsi sul luogo dell'azione, lungo la via consolare, altrettanto deserta quanto la campagna.

Chi vorrà correre il rischio di avventurarsi lungi dalla propria casa o da altro più cauto rifugio in un giorno tanto denso di così ambigui ed oscuri presagi ?

In lontananza, il cupo sferragliare dei carri armati di una divisione corazzata, una tra le poche formazioni che ha potuto mantenere integra la propria compagine, risuona tutt'altro che augurale p er chi l'ascolta.

Ignaro di quel che sta accadendo e di quello che lo attende, il drapp ello, pressocchè i solato e con l'incerto sost egno di al ea-

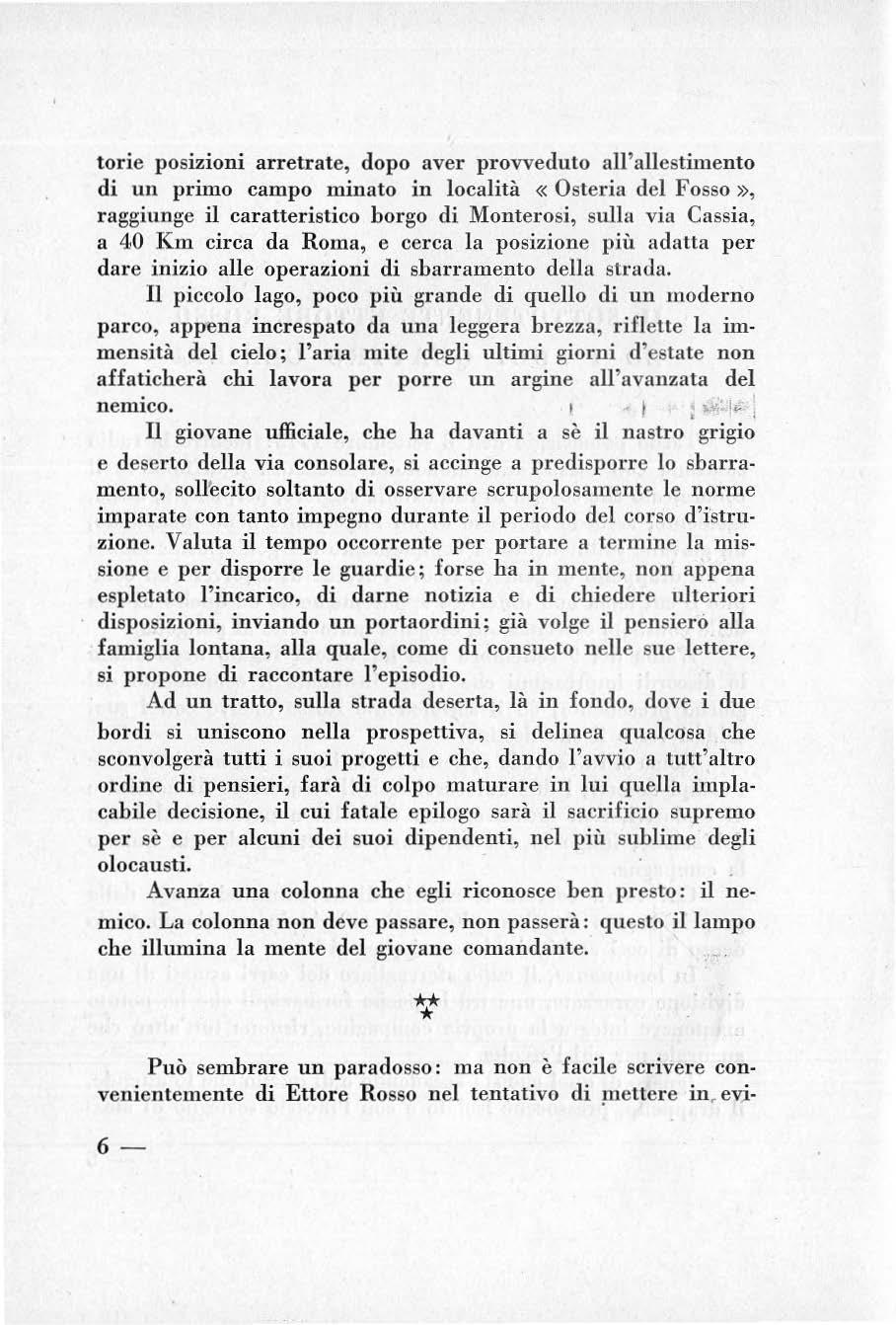

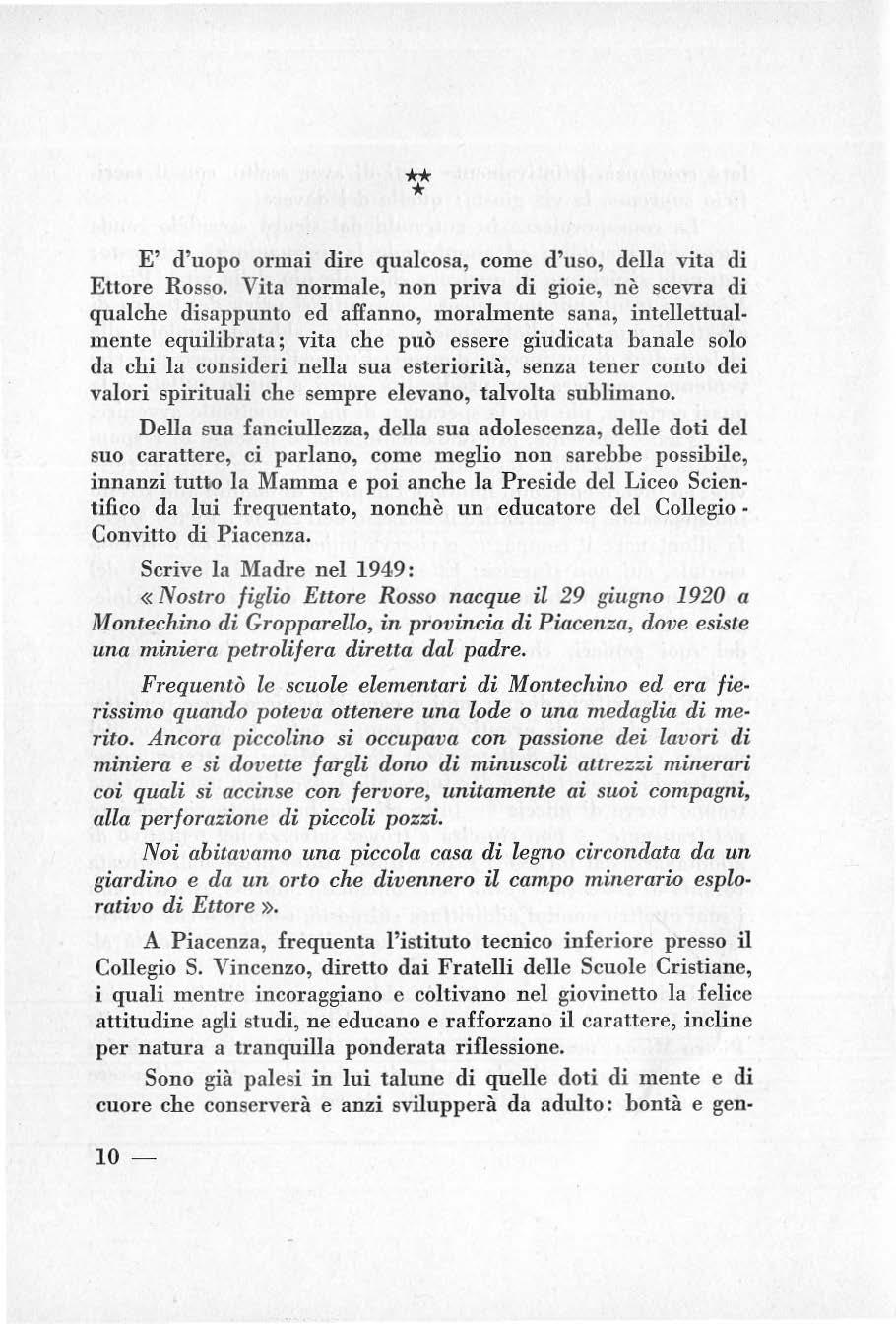

torie posizioni arretrat e, dopo aver provveduto all 'a llestimento di un primo camp o minato in località «Osteria del Fosso», raggiunge il car atteristico borgo di Monterosi, sulla via Cassia, a 40 Km circ a da Ro ma, e cerca l a posizione più adatta per dar e inizio a ll e operazioni di sbarramento della strada.

Il piccolo la go, poco più gran d e di qu ello di un moderno p arco, appena incr espato da un a leggera brezza, rifl e tte l a imm en sità d el ci elo; l'aria mite d egli ultimi giorni d' es tate non affaticherà chi la vora p er porre un argine all'avanza ta del nemico. t 1 . •

Il giova n e ufficial e, che ha davanti a sè il nastro grigio e de se rto d ella via conso l are, si accinge a predisporre lo sbarramento, so ll'ecito soltanto di osservare scru polosamente l e norme imparate con tanto impegno durant e il periodo del corso d 'is truzione V a iuta il t empo occorrente p e r portare a t e rmine la missione e per di sporr e l e g uardi e; forse ha in m e nt e, non app e na esp l e tato l'in ca ri co , di darne notizia e di chiedere ult eriori di sposizioni, inviando un porta or di ni; già volge il pensi er o alla famiglia lont a n a, alla qual e, come di consueto n elle su e l ette re , si propone di raccont are l' e pi sodi o.

Ad un tratto, sull a strad a d eserta, l à in fondo , dove i du e bordi si uni scono n ell a prosp ettiva, si delinea qualcosa che sconvo l gerà tutti i suo i progett i e ch e, d a ndo l'avvio a t ut t' altro ordine di p e nsieri , farà di co lpo maturare in lui quella implacabile decisione, il cui f atal e ep ilogo sarà il sacrificio sup remo p er sè e per alcun i dei suoi dip endenti , nel più sublim e d egli olocausti.

Ava n za un a col onna che egli rico n osce ben pr es to : il n emi co. La colonn a non d eve pa ssa r e, non passe rà: qu es to il l am po che illumina la m ent e del giova n e comandante .

P u ò sembrare un paradosso: ma non è facile sc r ivere conve nienteme nte di Ettor e Ro sso nel tentativo di ;mett e re in, ev;i-

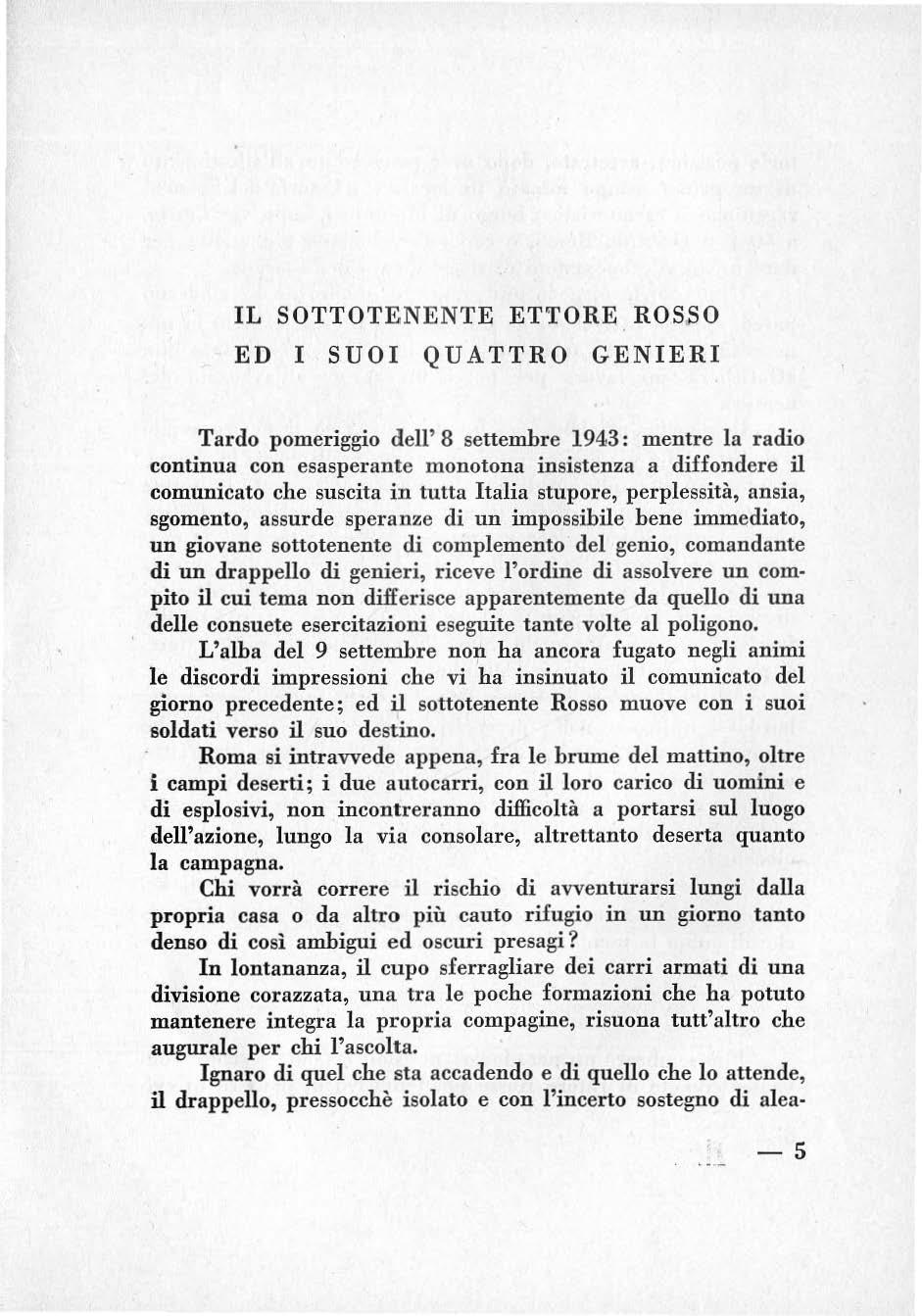

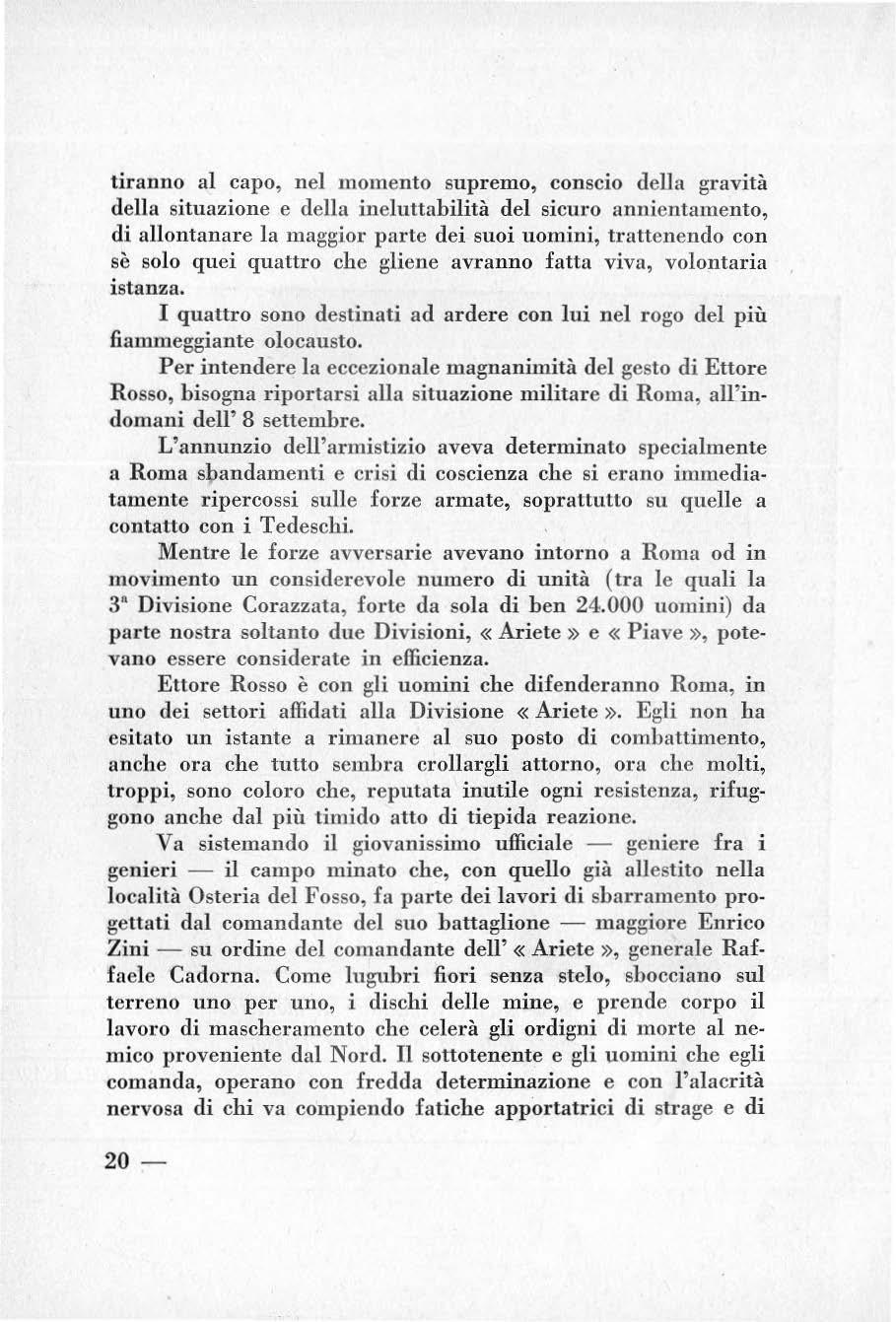

( Fo tograf/a offerta dalla famiglia)

d enza l'epica grandezza del suo gesto, proprio per la rettilinea semp licità, l'estrema naturalezza, l'istintiva spontane ità con la quale tale gesto fu concepito ed attua to.

Agevole risulta invece, per coincidenze che si ripetono anche nei particolari, i stituire il raffronto tra l'episodio che, or sono più di due secoli, consacrò alla gloria la leggendaria figura di Pietro Micca (vedi APPEN DICE) e l'episodio di prodigioso valore, di sovrumana cosciente rinuncia alla vita, di superba sfida al nemico che ha avuto per protagonista Ettore Rosso.

Ed invero, b asta attardarsi ad osservare la fotografia d el giovane sottotenente ed il ritratto del minatore piemontese per rilevare, con meraviglia e sorpresa, dalle delicate fattezze dei lineamenti del primo, dalla diste sa bo nomia del volto dell'altro, quegli stessi inconfondibili segni di elevat ezza morale, di forza d'animo, di volitiva risolutezza che la luce degli occhi, l a tranquilla compo sta se r enità de i tratti mettono chi aramente in evidenza.

Le due immag ini, così viste, assumono al di là del valor e di docum ento, quello di simbolo, perchè creano un'atmosfera e mostrano qualcosa di vivo e di reale, da cui emana poesia.

Entrambe le figure non sp irano nè violenza, nè odio, nè desiderio di affronta r e se non le pacifiche lotte della vita quotidiana. Eppure i due sold ati, entrambi in analoghe drammatiche circostanze, so li in presenza di f orz e soverchianti, senza possibilità di sollecitare ordini o ricevere suggerimenti, senza dubbi o esitazioni di sorta, rovesciano a vantaggio della lor o parte, con atto di fo lgorante immediatezza, una situazione irrimediabilmente compromessa, d ecidendo con stoica d eterminazione della loro vita.

Entrambi sono ben consci che è possibile ottene r e il risultato di f ermare il nemico soltanto facendo dono della vita, e per questo l oro dono, offerto spo ntaneo impulso, con semplicità d'animo e purezza di fede, nulla sperano, nulla chiedono, paghi di aver obb edito all'imperativo catego rico d ell a 8-

l oro coscienza, istintivamente certi di aver scelto, con il sacrificio supremo, la via giusta: quella del dovere.

La consapevolezza in entrambi del sic uro sacrificio rend e ancor più meritoria ed ammirevole la magnanimità del gesto; entramb i si privano di qualcosa che vale più della vita: Pietro Micca, a tr ent'anni non ancora compiuti, si priva del tesoro di affetti di una famigliola appena avviata, abbandonandola alle vicis situdini di un incerto domani; Ettore Rosso, poco più che ventenne, sperpera con prodigalità sogni a lungo cullati e la qua si certezza, più che la spe ranza , di un promettente avvenire.

Vi gil e, cosciente, profondamente umano il sen so di respo nsabilità di entramb i, teso ad evitare inutile sp reco di preziose vite; ed invero entrambi limitano l'impi ego di uomini allo stretto indispensabile per garantire il successo deH'azione: Pietro Micca fa a ll ontanare il compagno e riserva unicamente a sè il rischio mortal e, cui non sfuggirà; Ettore Rosso ordinerà al grosso del suo drappello, destinato altrimenti a sicura distruzione, di ripi egare sulle posizioni retrostanti e terrà con sè so ltanto quattro dei suoi genieri, che volontariamente ne condivideranno la sorte.

E il sacrificio di entrambi si compie in circostanze perfettamente analoghe di eventi e di tempo, sotto la pressione del nemi co e l a specie delrur genza; Pietro Micca, costretto, come ri sulterebbe accertato, a d ar fuoco alle polveri con uno spezzone troppo breve di miccia - tutto ciò che ha potuto rintracciare n el frangente - non rius cirà a trovar salvezza nel tentativo di allont anarsi dal fornello; Ettore Rosso, tulto preso dall'o sti nata volontà di assicurare l' esito della micidiale impresa, rimarrà con i suoi quattro uomini addirittura sul posto, cosciente che il brill amento , per l a sua istantaneità, non gli l ascerà possibilità alcuna di scampo.

E dunque ad entrambi si addice quanto l'insigne storico Carlo Botta ha scritto, a commento della morte incontrata da Pietro Micca; morte gloriosa « rara fra le più rare , virtuosa fra l e più virtuo se, meritoria fra le più meritorie e degna di essere con ogni onore, per tutti i secoli, ricordata ».

E' d'uopo ormai dire qualco sa, come d' u so, della vita di Ettore Ro sso. Vita normale, non priva di gioie, nè scevra di qualche di sapp unto ed affanno , moralmente sa na, intellettualmente equilibrata; vita che può essere giudicata banale solo da chi la consi d eri nella sua esteriorità, senza t ene r conto dei valori spirituali che sempr e elevano, talvolta sublimano.

Della sua fanci ullezza, d e ll a sua adolescenz a, d elle doti del suo carattere, ci parlano, come meglio non sareb b e possibile, innanzi tutto la Mamma e poi anche la Preside del Liceo Scientifico da lui frequent ato, nonch è un educatore del Collegio · Convitto di Piacenza.

Scrive la Madre nel 1949: «Nostro figlio Ettore Ro sso nacque il 29 giugno 192 0 a Montechino di Gropparello, in provincia di Piacenza, dove esiste una miniera petrolifera diretta dal padre.

Freq uentò le scuole elementari di Mont echino ed era fieris simo quando potev a ottenere una lode o una medaglia di merito. Ancora piccolino si occupav a con passione dei lavori di miniera e si dovette far gli dono di minuscoli attrezzi minerari coi quali si accinse con fervore , unitamente ai suoi compagni , alla perforazione di piccoli pozzi.

N oi abitavamo una piccola casa di legno circondata da un giard ino e da un orto che divennero il campo minerario es plorativo di Ettore ».

A Pi acenza, frequenta l'i stituto tecni co inferiore pr ess o il Collegio S. Vincenzo, diretto d ai Fratelli delle Scuole Cristiane, i quali mentre incoraggiano e coltivano nel giovinetto la felice attitudine agli studi, ne educano e raffo rz ano il carattere, incline per natura a tranquilla ponderata riflession e.

Sono già palesi in lui talune di quelle doti di mente e di cuore che conserverà e anzi svilupperà da adulto: bontà e genlO-

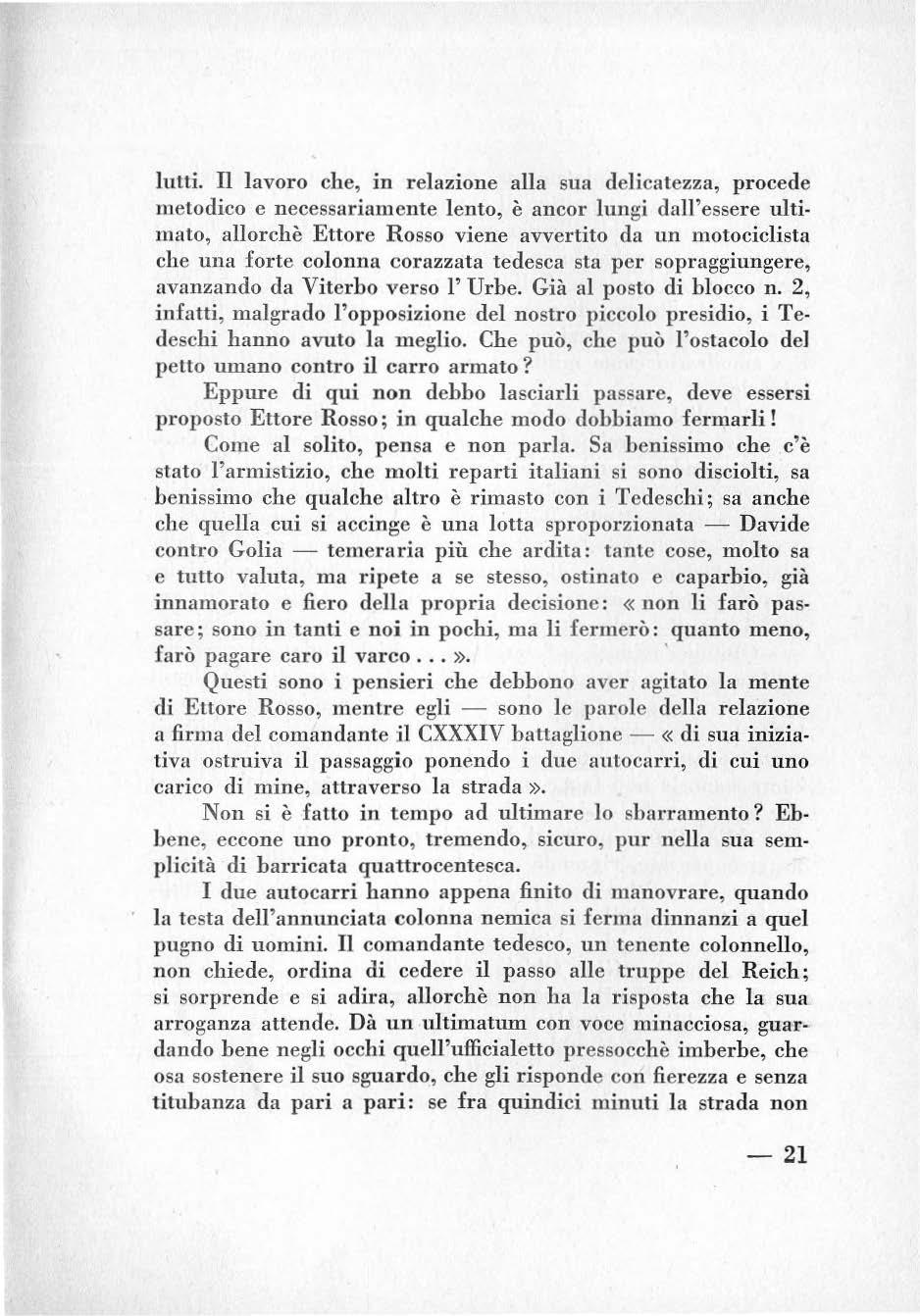

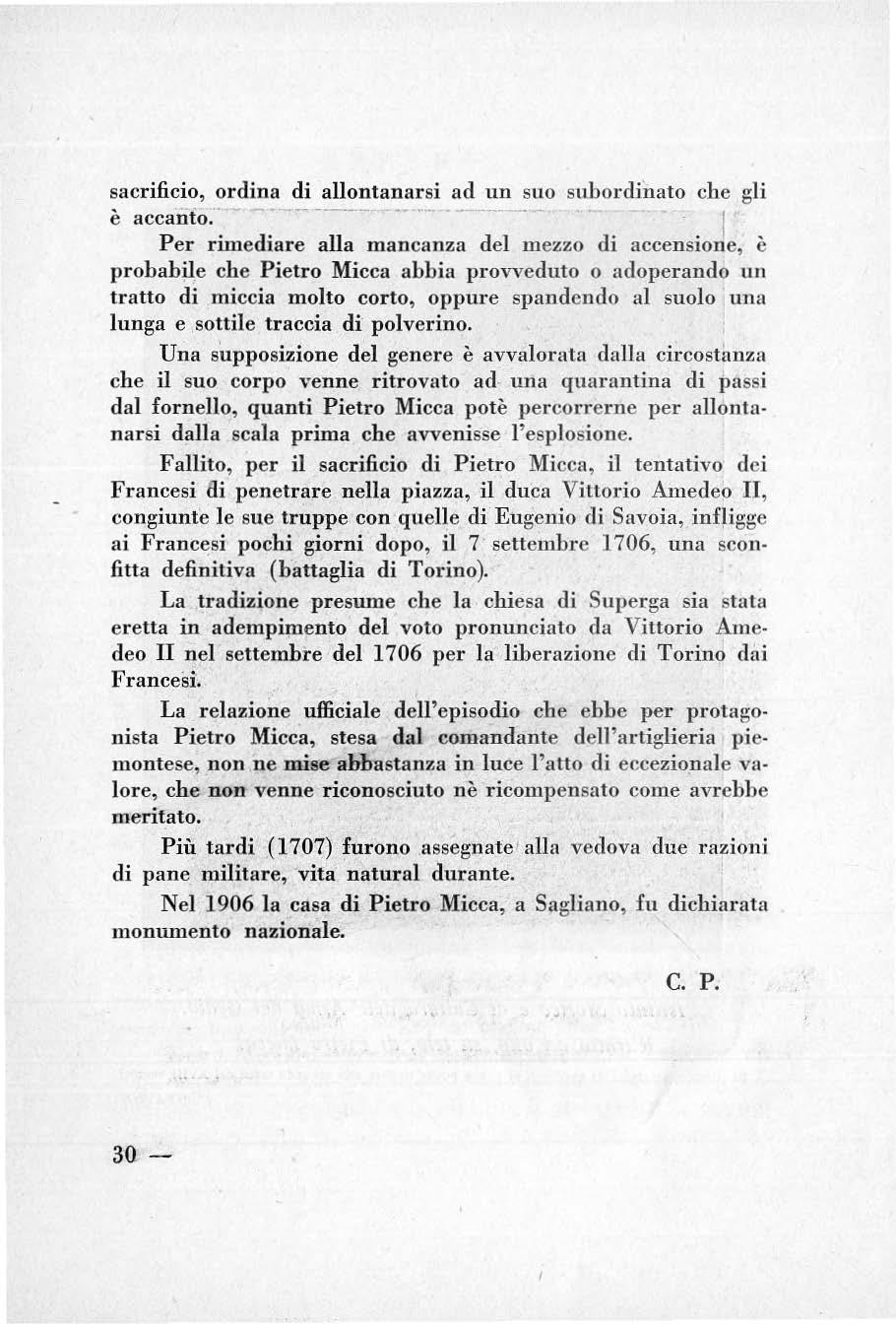

La zona di Monterosi.

(dalla carta al 25 000 dell' /.G.Af.)

til ezza d'animo , rise rvatezza non scontrosa, signorilità di tratto con tutti e in particolare con gli umili , propensione così p e r la m eccanica come p e r il di segno e p er la pittura, viva ammirazio ne per i gra nd i uomini di ogni tempo e il tutto con giu nto con un d esiderio inesausto di lib e rtà, di moto e di aria libera.

Ed ecco co m e delinea la figm a del futuro prode uffi c iale l a signo ra Clotild e Sado-\vski, insegnante di matematica e Pr eside del Lic eo Scientifico << Lorenz o Respighi » di Piace nza, in un a sua l ettera dir etta alla Mamma di Ettore.

« Cara Signora , le ·mando come Ella desidera, alcune note d el suo fi gliuolo Ettore, come lo ricordo dopo quasi ve nti anni ; come lo rico rdo, più che scolaro, giovan e che ho co nos ciuto anche in seno alla sua fami glia, a cui ci hanno legato mol ti anni di cordialit à e di amicizia.

Ho rivisto il carteggio scolastico riguardante suo fi glio .. . e da esso si ricava che il giovane , diligente e volonteroso, non usciva per ò dalla massa comune degli studenti ed, ohimè, proprio nelle mie materie quasi regolarmente andava ad ottobre.

Ma se, rimpiangendo, come mi accade spesso, tutti i miei alunni Cad uti per la Patria, io ricordo con rimpianto nwggio re uno o due di essi, tra cui il Suo Ettore, ciò non è dovuto nè all'amicizia che mi legava alla sua f amiglia, nè all'aver dedicato alla memo ria di lui una delle più importanti aule sc olastiche; ma alle doti dell'animo del giovane, che avevo imparato a conoscere con una convivenza quadrienn ale nella scuola.

Era di volontà ostinata e sapeva giungere, sia pure co l t empo, do ve vo leva; docile ed educato possedeva quelle qualità assai più apprezzate di quelle che co nducono ad un es ito brillan te negli studi e che ora, pnrtroppo , sono molto rare: l'accettazione d ei gindizi degli in segnanti, che gli serviva al migliommento della sua cultura; la tranquill ità d el contegno, che mascherava la f errea volontà di riuscire; l 'educazione perfetta, che lo rendeva simpatico a tutti.

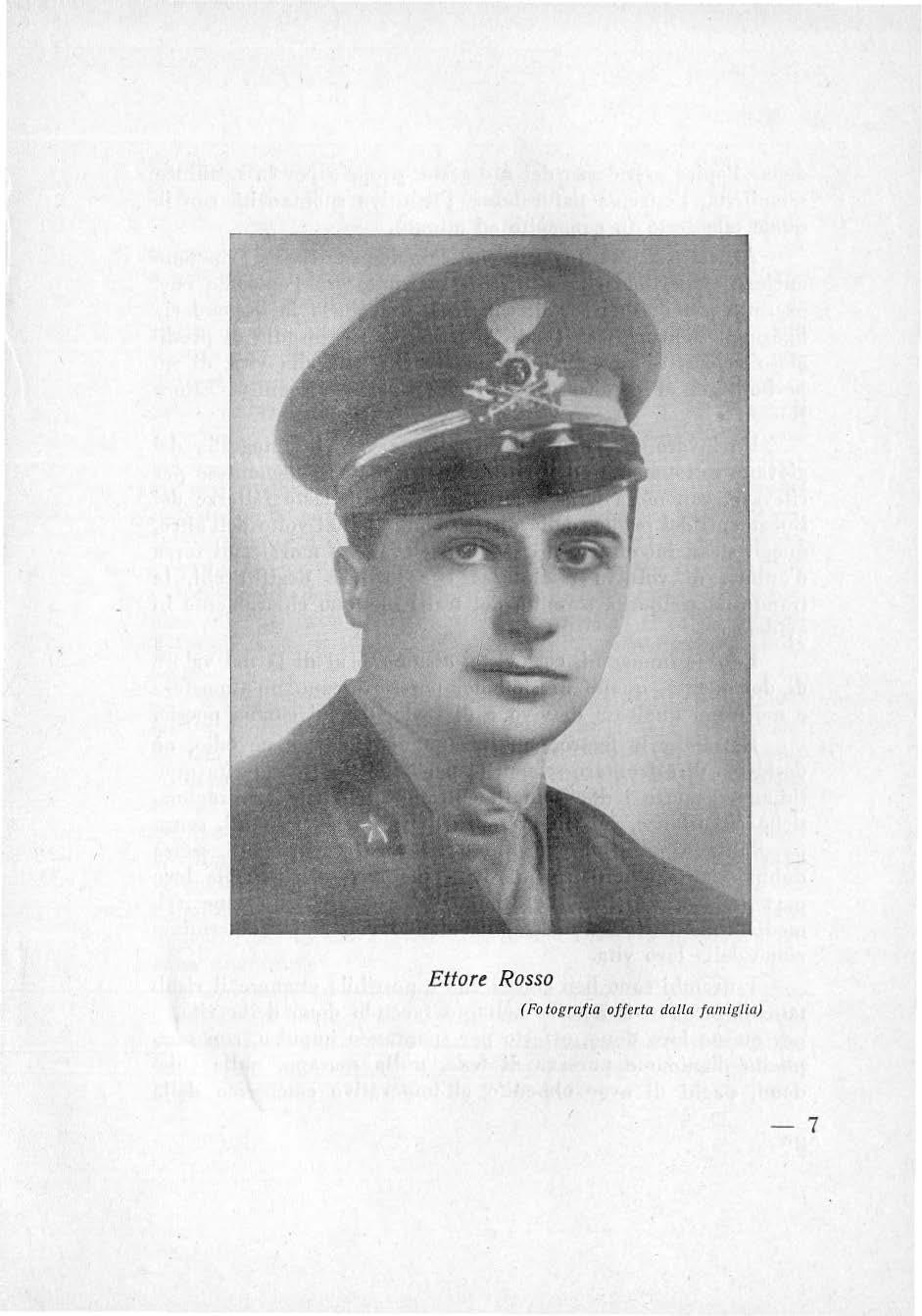

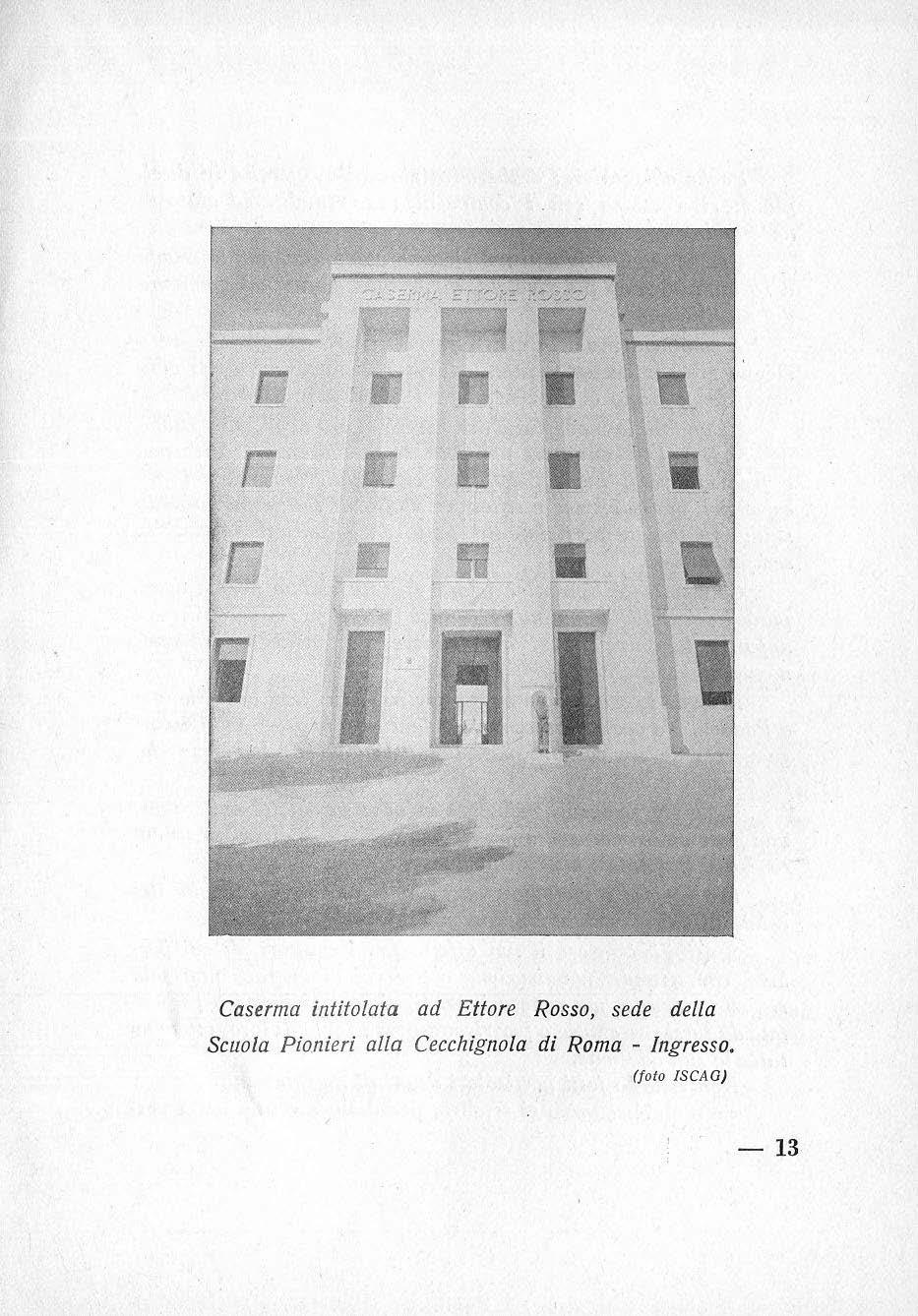

Ca serma intitolata ad Ettore Rosso, sede della Scuola Pionieri alla Cecch ignola di Roma - Ingresso (foto !SCAG)

Poche chiacchiere; esuberanza giovanile costretta in disciplina; riservatezza con i compagni, ma cordialità ed aiuto se n ecessari.

Queste qualità, latenti nel giovane che ha lasciato la scuola a 18 anni, si sono poi rivelate, quasi sbocciando, nel momento del sacrificio ».

A complemento del quadro traccia to dalla sua Preside, ecco al cune altre interessanti note di Fratel Cecilio, uno degli educatori del collegio di Piacenza, che ebbe Etto re convillore.

« Conobbi la medaglia d'oro Ettore Rosso negli anni 193536-37 in cui fu convittor·e nel Collegio S. Vincenzo di Piacenza e frequentava il Liceo Scientifico cittadino. Non era dei più espansivi, ma osservava e rifletteva molto. Il suo impegno nello studio fu sempre assai intenso, tanto da garantirgli la riuscita sempre ottima.

Carattere forte, sentiva talora gravare alcune norme disciplinari del Collegio, rna non rifiutava di ragionarvi su e di riconos cerne la convenienza, anzi la necessità, anche se personalment e necessarie non sarebbero state.

Ricordo la szw serietà esemplare nei rit iri fatti a Calliano e a P adova. Ne accoglieva sempre volentieri l'invito e vi si impegnava con la sua costante metodicità, conscio del beneficio che n e aveva l'anima sua.

N elle gite scolastiche rivelava un'altra faccia del suo animo: un a gioia della compagnia faceta. Scherzava e si divertiva volentieri e si tratteneva allora con una grande espansività.

Era preciso e metodico, anche nel gioco, specialmente del calcio di cui si interessava e in cui valeva.

Sensibilissimo era il suo affetto per i genitori, di cui parlava con grande ammirazione e per cui dimostrava non solo rispetto e amore, ma venerazione. Ogni cosa richiesta o presentata da farsi per amore o per riconoscenza verso di loro, otteneva tutta la sua adesione .

Non r icordo fatti particolari degni di segnalazione»·

Ce n'è abbastanza, ci sembra , per delin ea re una nett a p er -

sonalità; i cui tra tt i fondamentali possono essere così riassunti: serio, posato e pensoso dell'avvenire; non prodigo di parole e tuttavia , all'occasione, accogliente e gioviale, tenace n ell'a pplicazione agli studi, ligio al dovere, disciplinato e corretto, esemplarmente educato, tenero ed appassionato n egli affetti famil iari: in complesso un bravo ragazzo. Licenziato dalle scuol e secondarie, Ettore si iscriv e alla facoltà di ingegneria presso il Politecnico di Milano per intraprend erv i gli studi che potranno consentirgli di dedicarsi a quella professione ch e con tanto ardore di d esiderio sogna di esercitare.

Nelle aule del Politecnico trascorre due anni di intensa applicazione, freque ntando con assiduità lezioni e laboratori e conseguentemente trascurando quasi del tutto persino gli innocenti svaghi da lui preferiti; la caccia e l'alpinismo. Quelle stesse aule vedranno nel 1953 la sua glorificazione, quando il Magnifico Rettore conferirà alla sua memoria l a laur e a ad lwnorem.

Mentre stu dia all'Università, segue i corsi premilitari per allievi ufficiali. Nel marzo del 1941, rinunziando, a domanda, al ben eficio di ritardare la sua presentazione alle armi, chie de di parti re volontario per la guerra, dopo averne so ll ecitato, risp ettoso e disciplinato, il consenso dei suoi.

Destinato al 3° R eggimen to Genio in Pavia, consegue dopo meno di un mese la promozione a caporale e d il 16 giugno 1941 quella a sergen te. Con tale grado, il 3 settembre raggiunge il IV battaglione Telegrafi sti in Skoflil<:a (Slovenia), dove per 40 giorni contrib ui sce, con il reparto ai suo i ordini, alla protezione d elle linee f erroviarie facen t i capo a Lubiana.

Torna quin di a Pavia , aggregato alla 2a compagnia artier i , per fr eque ntarvi il corso allievi ufficiali di complemento.

Dalle poche l ettere, risparmiate d a gli eventi bellici, che a n cora rimangono di Lui, scritte nel periodo 1940- 41 alla sor ell a Maria in collegio a Pa r ma, spir a disinvoltur a, goliardica spigliatezza, temperata talvolta da pensieri di profonda, meditata serietà.

TI 15 marzo 1941, a pochi gio r ni dalla sua partenza come

vol ontario, scri ve da Pavia:

« ... la vita che faccio è una b ella v i ta, specie se v i ssut a con tutto l'entusiasmo che ci anima N on t i lascia1·e illude re d al no me di compagnia mista, per·c h è siamo tutti stude nti e ci t roviamo benone. Il giorno seguente al mio arrivo h o vestito il grigio v e1·de e la divisa che n on m i spiace del tutt o.

I n complesso questa vita mi piace >>. n ragazzo non si dà pose e nutre gli stessi sentimen ti di un qu a l sia si giovane dell a sua età, per il quale l a famiglia r a ppresen ta ancora tutto l ' orizzonte. n 23 marzo 1941 si aff r etta a chiarire alla sorella una frase, f orse poco fe l ice, di una l e lte r a p recedente :

« ... Non crede r e che io sia tr iste, tutt'alt ro; t u ca pisci c h e quando si è i nseriti in una cricca di b uoni ami ci non si può essere tristi, anzi si è allegri. Che poi durante qualche ora d e lla giornata, vedi per es . la sera alla ritirata (non quella che f orse maliziosamente potresti intendere tu) sorga qualche giustificata nos t algia per la lontananza d ei propri cari e per la lontananza di q ualche affetto, ciò è naturalissimo e credo capiti a chiu nque ; vedi quindi che tu avevi preso una cantonata a mio rigu,ardo ». Ed a n cora, il 9 maggio 1941:

« . .. sono stato occupatissimo perc h è oltre al lavo r·o · manuale i n cos t ruzione di ope1·e fortifica t e per· addestramento, st o pr epa rando sia gli esami da sergente, che quelli per il P olitecnico; anzi devo essere sincero, per quanto riguarda quest i ultimi no n sono ancora troppo for t e. Quando ritornerò a casa mi troverai più uomo; non hai idea del come la vita militare quadri l e idee e la pe1·so n alità di c hi unque. ll16 c . m . andrò a Varzi (prov.Pavia} a fare il campo di 20 giorni. Dopo sa1·ò sergente ed andrò fina bne nte al f ron te .. . e faremo a chi le sparerà pi ù grosse >> . n 1 5 febbraio 1 942 è inviato i n li cenza straord inari a in att esa di nomina; u n mese dopo, con il grad o di sottote n ent e, rit orna al 3° Reggimento Genio. Assegnato successivamen te alla 134n compagnia Artieri del CXXXIV battaglione misto gen io mobilita t o, viene t rasfe ri to a Mi rabello di Ferrar a ed aggreg ato al

Reggimento « Emanuele Filiberto >> che si congiungerà p o1 con 1u Divisione << Ariete » in Ci vit ac a stellana.

Vorremmo forse sapere d i p i ù, e certamente ne sapremmo, se la stessa guerra che condusse a l suo sacrificio non avesse irrimecliabilmente distrutto quanto di Lui ci rimaneva.

Scrive la Mamma:

« . .. Ci spiace che a causa della guerra che incendiò e distrusse la miniera, siano andate disperse le lettere che Ettore ci scrisse da tutte le Sue peregrinazioni. Lettere dalle quali sempre traboccava il suo ardore e il suo entusiasmo che dovevano spegnersi nella difesa di Roma nei 1J1·essi di Monte rosi ».

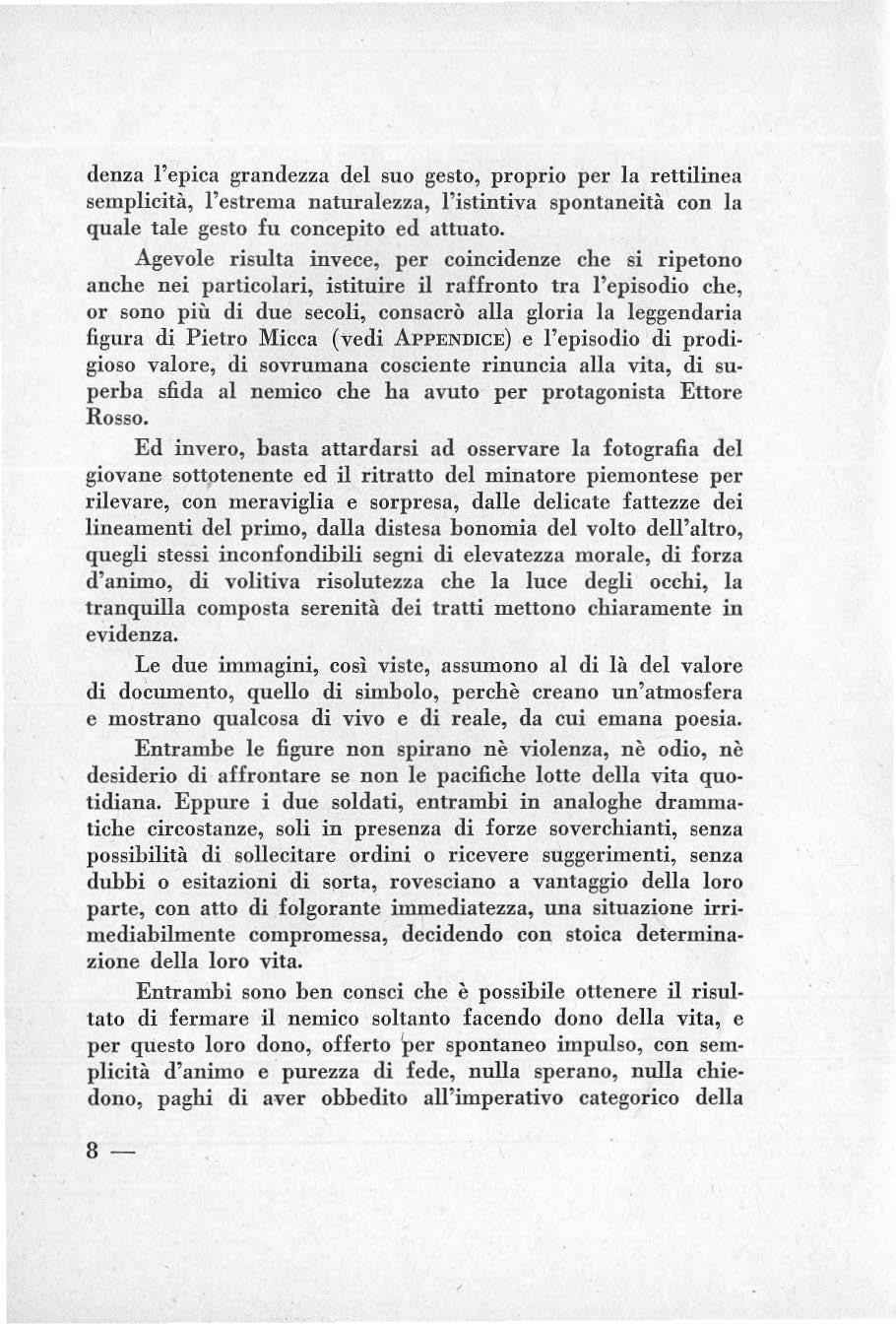

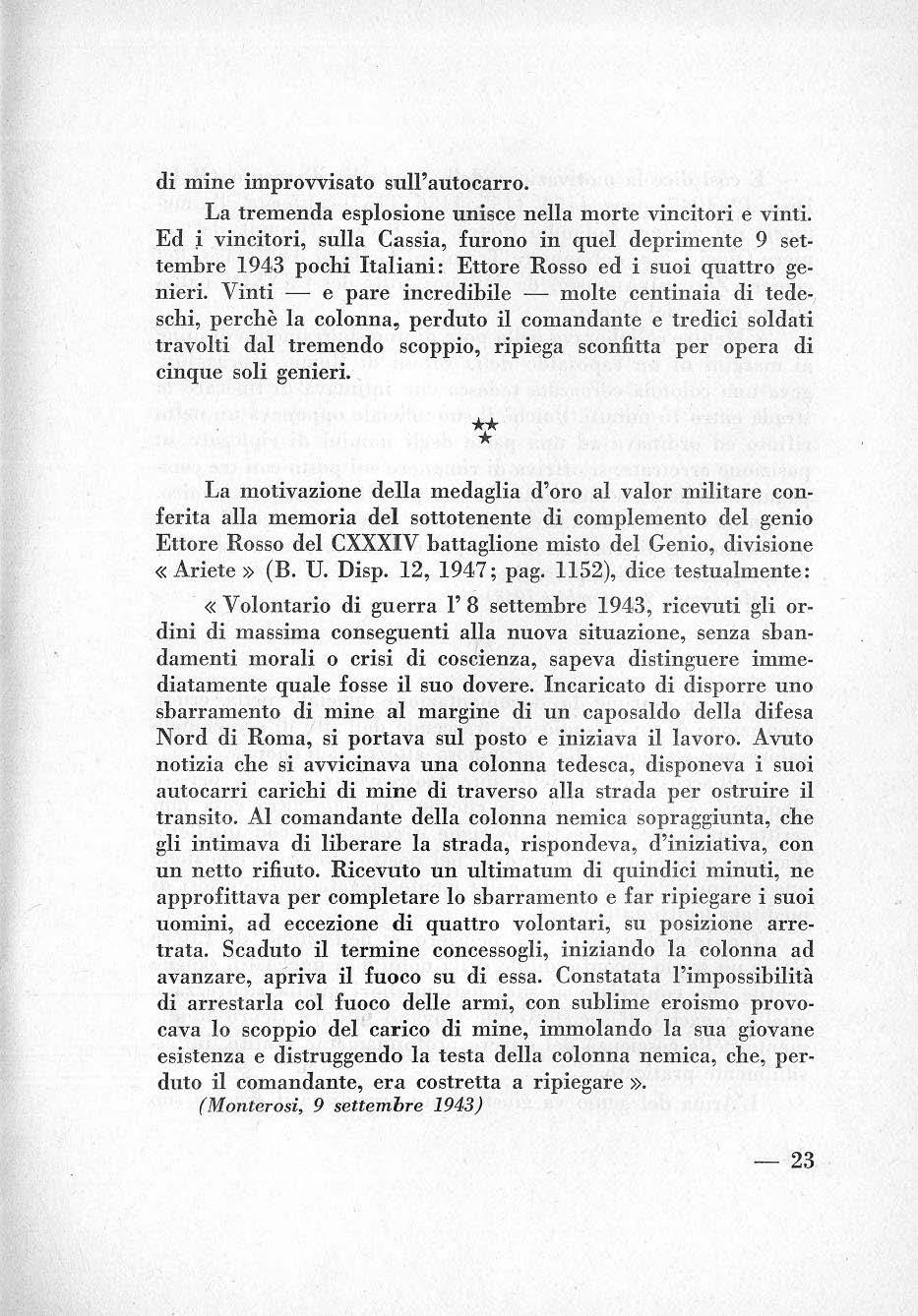

Comune di Monterosi - Scuola eleme ntare i ntito lata ad Ettore Rosso.

La sciamo ora al noto scrittore dottor Ramb aldo Galdieri, valoroso co mb attente e d ec orato al valor militare, ch e ne è altam e nte qualificato per aver pagato con il sangue e d una gravissima mutilazion e il suo tributo di d evozione alla Patria, il compito di parlarci ancora di E ttor e Ro ss o, e di fa r cene rivive r e la Sua grand e ora, quella in c ui il giova ne sol d ato, non avendo altra mira che il compimento del proprio dov ere, corre incontro alla morte, affronta·ndol a con sen so di in eluttabil e accettazione. A ttingeremo largamente, in quel che segue, a quanto h a sc ritto in propo sito, con fe licissima vena, il do tt. Galdieri.

Ettore Rosso mor d e il freno . . . Forse pensa ch e non farà in tempo a combatter e, data la brutta pi ega pr esa dagli avvenimenti militari. Intanto, scriv e ai gen ito ri l e ttere ardenti del più vivo am or di Patria, traboccanti, come sempre, di viril e e ntusiasmo; e dimo stra di essere - lo attestano i rapp orti p e r son ali d ei suoi superiori - « Ufficia l e di sana e robu sta costituzione fisica, re sis tente alle fatiche e ai disagi .. . >>. « ... Animato re ed organ izza t ore ... » . « educato, de ferente, ri spettoso ... >>· « . .. intelligent e, di huona cultura generale e di specialità. ». Dalla ste ssa fonte ufficiale app r endia mo che « ... tiene con i coll eghi un contegno alquanto chiuso e riservato, ch e qualch e volta spiace benchè alcun appunto gli si possa far e circa la sua l ealtà ... », ma an che - ed è t esti monianza di grande valoreche il sottotenente Ros so si i nt ere ss a e molto dei genieri del suo plotone, cura ndon e sollecito il b ene ss ere.

Proprio così ! Questo giovane ufficial e, pur con servando sui propri dipendenti il dovuto ascendente, li tratt a co n familiare p e r sua si va dimes tichezza, da fr atello maggior e; vive ndone l a vita, sa accattivar sen e gli animi; li ass iste con pr emuro so in t er ess amen to e n e viene ricambiato con stim a, rispetto , confident e d evo zione.

Mirabile int esa, p erf e tta comunione di spiriti; nobil e corrispondenza di elevati sentimenti fra capo e gr egari che consen-

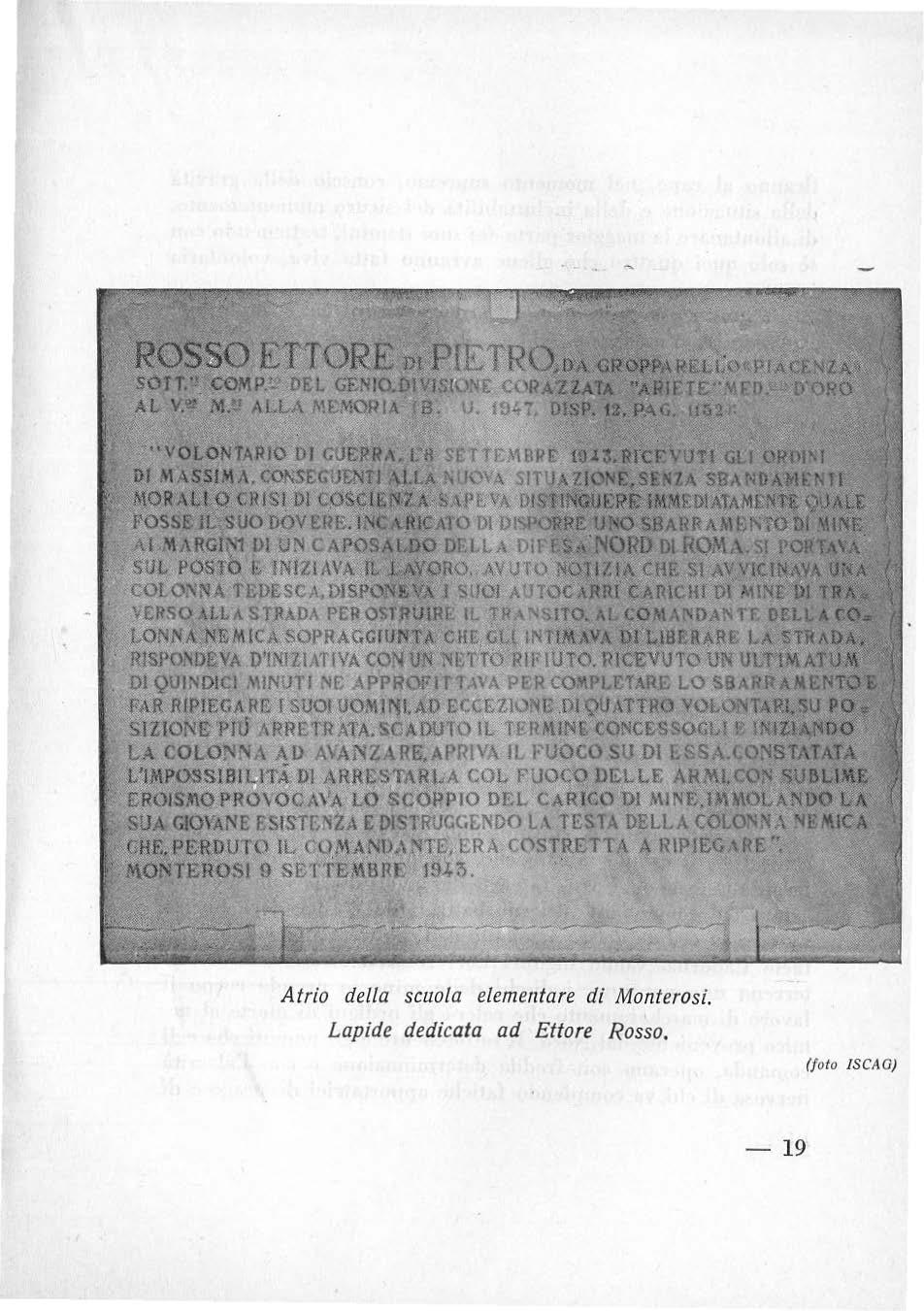

Atrio della scuola elementare di Monterosi. Lapide dedicata ad Ettore Rosso.

tiranno al capo, nel momento supremo , consc io d ella gravità della situazione e della ineluttabilità del sicu ro annientamento, di allontanare la maggior parte dei suo i uomini , trattenendo co n sè solo quei quattro che gliene avranno fatta viva, volontar ia i stanza.

I quattro sono de st inati a d ardere con lui n el rogo del più fiamm eggiante olocausto.

P er intend ere la eccezionale magnanimità del gesto di E ttor e Ro sso, bisogn a ripor tarsi alla si tua z ione milit a r e di Roma , all'indomani dell ' 8 settembre.

L'annunzio d ell 'armisti zio aveva determinato specialmente a Roma sbandamenti e crisi di coscienza che si erano immediatam ent e riperco ssi sulle forze armate, soprattutto su quelle a contatto con i Tedeschi.

Mentr e le forze avversarie avevano intorno a Roma od in movim ento un considerevole numero di unità (tra le qua li la 3 4 Division e Corazzata , forte d a sola di ben 24.000 uomini) da parte no stra soltanto due D i visioni, << Ariete >> e << Piave », potevano essere considerate in efficienza.

Ettore Rosso è con gli uomini che difend eranno Roma, in uno dei se ttori affidati alla Divis ione « Ariete ». Egli non ha esi tato un istante a rimanere al suo posto di combattimento, anche ora ch e tutto sembra crollargli attorno , ora che molti, troppi, sono coloro ch e, reputata inutile ogni resi stenza , rifuggono anche dal più timido atto di tiepida reazion e.

V a si st emando il giov anissimo ufficial e - geniere fra i genieri - il campo minato ch e, con quello già a ll estito n ella lo ca lità Ost e ri a del Fosso, fa pa rte dei lavori di sbarramento proge ttati dal comandante de l suo battaglione - maggiore E nrico Zini - su ordin e d el coman dante dell' « Ari ete », generale Raffa el e Cadorna. Come lugubri fiori senza stelo, sbocciano sul terreno uno per uno, i dischi delle mine, e prende corpo il la voro di mascheram en t o che celerà gli ordigni di morte al nemico proveniente dal Nord. Il sottotenente e gli uomini ch e egli comanda, op erano con fredda d eterminazione e con l'ala crità n ervosa di chi va compiendo fatiche apportatri ci di strage e di

l utti. n lavoro che, in relazione alla sua delicatezza, pr oce d e metodico e necessariamente l ento, è ancor lungi dall'essere ult imato, allorchè Ettore Rosso viene avvertito da un motoc iclista che una forte col onna corazzata tedesca sta per sopragg i u n gere, avanzando da Vi te r bo verso l'Urbe. Già al posto d i b l occo n. 2 , infatti, malgrado l'opposizione del nostro piccolo presidi o, i Tedeschi hanno avuto la meglio. Che può, che può l'os t acolo d el petto umano contro il carro armato ? Eppure di qui non d ebbo !asciarli pa ssare, d eve essersi propo sto Ettore Rosso; in qualche modo dobbiamo ferma rli !

Come al solito, pensa e non parla. Sa ben i ss imo ch e c'è stato l'armistizio, che molti reparti italiani si sono disc iolti, sa benissimo che qualche a lt ro è rimasto con i Tedeschi; sa a n ch e che quella cui si accinge è u na lotta sproporzionata - D avid e contro Golia - temeraria più che ardita: tante cose, molto sa e tutto valuta, ma r i pete a se stesso, ostinato e capa r b io, già innamorato e fiero della propria deci sione: « non l i fa rò passare; sono in tanti e noi in pochi, ma li fermerò: quan t o meno, farò pagare caro il varco ... ». '

Questi sono i pensieri che debbono aver agitato la m ent e d i Ettore Rosso, mentre egli - sono le parole de ll a r elazion e a firma del coman dante il cxxxrv battaglione - « di su a iniziat iva ostruiva i l passaggio ponen d o i due autocarri, di cui uno carico di mine, attraverso l a strada ».

Non si è fatto i n tempo ad ultimare lo sbarrame nto ? Ebbene, eccone u n o pronto , t remendo, sicuro, pur nella sua semplicità di barricata quattr ocent esca.

I due a u tocarr i hanno ap p ena finito di manovra r e, quand o la te sta dell'annuncia ta co l onna nemica si ferma dinnanzi a qu el pugno d i uomini. Il comanda nte t edesco, un tenen t e co lonne llo , non chie de, ordin a di ce d er e il passo alle truppe d el Rei ch; si sorprende e si adira, all or ch è n on ha la l"isposta che la sua arroganza attende. Dà u n ult im a t um con voce minaccio sa, gu a rdando bene negl i occhi quell 'ufficial etto pressocchè imbe rb e , ch e osa sostenere il suo sgua rd o, ch e gli risponde con fierezz a e se nza titubanza d a pari a pa ri : se fra quin dici minuti la st ra da non

sarà sgomb rata completam ente, egli aprirà il fuoco, soffocherà nel sangue il vano tentativo di opporsi alla forza.

Minaccia e grida l'impaziente colonnello t e d esco; ma, non più giovane, ammira for se in cuor suo la calma, il sens o del dov ere d el sottotenente itali ano, tanto più che que sti ha co sì pochi a nni , di spon e di poco più di una decina di uomiui ed apparti e ne ad una Nazione, ad un E sercito in crisi. Non può che a mmirarlo come militare; da nemico, non esit erà ad eliminarlo.

Quindici minuti . . . anche troppi per chi, come Ettore Ro sso, sa che potr ebbero e ssere gli ultimi della sua vita; dev e saperli spendere, quei quindi ci minuti ! ... Un quarto d 'ora di tempo: prezioso p er parlare agli uomini di cui è re spons abile e capo, rincuorarli, distribuir e l e bombe a mano, pro sp e ttare la gravità della situazione, ordin a r e - sono ancora le p aro le della citata r el azio ne - « a di eci uomiui ed un so ttuffici a l e di ripi egare su posizione arretrata », per accinger si - e rimangono ancora 5 minuti- alla estrema dife sa « con solo quattro uomini ». Quindici minuti, un'eternità per chi attende; ed ec co ch e appena sca duto il termine, l'uffi ciale t edesco, seguito da alcuni pionieri, si appr essa per rimuov ere le prime mine di sseminat e lun go l a strada. Ettore Rosso ed i quattro volontari - in cinque contro parecchie centinaia ! - iniziano il lancio dell e bombe, contrastano la non facile, ma inesorabile avanzata d ei t e deschi ch e fanno un fu oco infernal e . « No n li farò passa re ! Siamo i n pochi, ma li f erm erem o ! » torna a pensare, riprende a grida re a se stesso Ettor e Rosso, m entre si avvicina sempre più all'autocarro carico di mine. Pa gheranno caro il passaggio per Roma ! ...

Con lo -sg uardo, chiede qualcosa ai suoi quattro ge nieri: Pietro Colombo, Gino Obici, Gelin do Trombini, Augusto Zaccani; e ne ottiene il consenso. D eve esserci stata qu esta rapida, estr em a sublime intesa !

Con lo sguardo , abbraccia dolcemente per l'ultima volta il cr ea to che l'alba r e nde più b e llo; poi - faccia al n emicofa saltare, ripetendo il gesto di Pietro Micca, il mobile campo

di mine improvvisato sull'autoca rr o.

La tremenda esplosione unisce nella morte vincitori e vinti. Ed j vincitori, sull a Cassia, furono in quel deprimente 9 settembre 1943 pochi Italiani: Ettore Rosso ed i suoi quattro geni eri. V inti - e pare incredibile - molte centinaia di tedeschi, perchè la colonna, perduto il comandante e tredici solda ti travolti dal tremendo scopp io, ripiega sconfitta per opera di cinque soli genieri.

La motivaz ion e della medaglia d'oro al valor militare conferita alla memoria del sotto t enente di complemento del genio Ettore Rosso del CXXXIV battaglione misto del Genio, divisione «Ariete» (B. U. Disp. 12, 1947; pag. 1152), dice testualmente: « Volontario di guerra l' 8 settembre 1943, ricevuti gli ordini di massima conseguenti alla nuova situazione, senza sbandam enti m orali o crisi di coscienza, sa peva distinguere immediatamente quale fosse il suo dovere. Incar icato di disporre uno sbarramento di mine al margine di un caposaldo della difesa Nord di Roma, si po rtava sul posto e i niziava il lavoro. Avuto not izia che si avvicinava una colonna tedesca, disponeva i suoi autocarri caric hi di mine di trav erso alla strada per ostruire il tr ansito. Al comandante d ella colonna nemica sopraggiunta, che gli i ntimava di lib erare la strada, ri spondeva, d'iniziativa, con un netto rifiuto. Ricevuto un ultim atum di quindici minuti , ne app rofittava per co mpl eta r e lo sbarramento e far ripiegare i suoi uomin i, ad ecce zione di quattro volo ntari, su posizione arretr ata. Scaduto il te rmin e concessogli, iniziando la colonna ad avanzare, apriva il fuoco su di essa. Constatata l'impossibilità di arre sta rla col fu oco delle armi, con sublime eroismo provocava lo scopp io del carico di mine, immolando la sua giovane esistenza e distruggendo la testa dell a colonna nemica, che, perduto il comandante, e ra costretta a ripiegare>>.

(Monterosi , 9 settem bre 1943)

E così dic e l a motivazion e della medaglia d 'argento (B. U. Disp. 1 2, 1947; pagg. 1153, 1155, 1156, 11 57) conferita alla memoria del geniere Colombo Pietro , da Taceno (Como), del geniere Obici Gino, del gen iere Trombini Gelil)do da Rovigo, del geniere Zaccanti Au gusto, da Milano; tutt i del CXXXIV battaglione misto del Genio: « Mentre collaborava nella posa di uno sbarramento di mine ai margini di un caposaldo della difesa di Roma, so praggiungeva una colonna corazzata tede sca che intimava di liberare la s trada entro 1 5 minuti. Poichè il suo ufficiale opponeva un netto rifiuto ed ordinava ad una parte de gli uomini di ripiega re su posizione arretrata, si offriva di rima nere sul po sto con tre compHgni, tutti d ecisi a sacrificare la vita pur di arrestare il nemico. In questo supremo tentativo saltava in at·ia col carico di mine, provocando la di struzione di una parte della colonna tedesca ed il ripiegamento d ei superstiti ». (M onterosi, 9 settembre 1943)

Così si esprime l a docume ntazion e ufficial e nella cruda espos izione di un episodio che trasce nde dall 'atto di ec,cezionale va lor e per attingere alla vertiginosa altezza dell 'epopea. Dall'accostamento delle due m otiva zioni, già di per sè el oquen ti , è possibile tuttavia ril eva r e qualch e altra cosa non scr itta, ma che, letta fra le righe e compresa con intelletto d'amore, non può non infon d ere nel no stro animo un'emozione ancora p iù viva e su scitare nella mente e l evatissimi pensieri di meditata legittima fier ezza . C'è indubbiamente nel pen sie ro e nell 'azione di Ettore Ro ss o un segno in confondibile della nobiltà di quel l atin sa ngue gentile ch e co nferisce ai suoi fi gli migliori quella sicur ez za e quella capacità di sacrificio ch e trovano sald o e sicuro fondamen to nella cosc ienza del dovere profondamente sentito , inflessibilme n te praticato.

L'Arma del geni o va gi u sta mente orgo glio sa di questo suo

nobilissimo figlio che, elevandos i al di sopra degli eventi, li domina e li piega alla sua volontà, imponendosi alla stupefatta ammirazione di quanti nutrono alto il senso della virtù militare, indefettihile la coscienza dell'amor di Patria.

Ma con Ettore Rosso l'Arma esalta anche i quattro genieri caduti al suo fianco, umili rappresentanti delle più diverse categorie sociali e tuttavia espressione viva e pura del più genuino popolo italiano. Con commoss i sen si di profonda gratitudine e riconò scenza , l'Arma ricorda questi nobilissimi suoi modesti gregari, che nell'ora grave, accettando p er libera elezione di condividere la sorte del loro capo, danno un così mirabile esempio di disciplinata consapevol ezza e generosa abnegazione, segno cer to · della sconfinata fiducia nel loro ufficiale, del loro spirito 1i leale assoluta obbedienza e di perfetta completa d e dizione.

I caduti di Monterosi, capo e gregari, stanno ancora una volta a dimo strare come, nei momenti cruciali, il popolo italiano, senza di stinzione di classi, ricollegandosi nella sofferenza , nella lotta, n ella capacità di sacrificio con i valoro si di tutti i tempi, sappia ritrovare se stesso, indirizzando vers o una unica ll).eta, in un sublime anelito di dedizione al dovere,' le doti e le fiere energie di tutti i suoi figli.

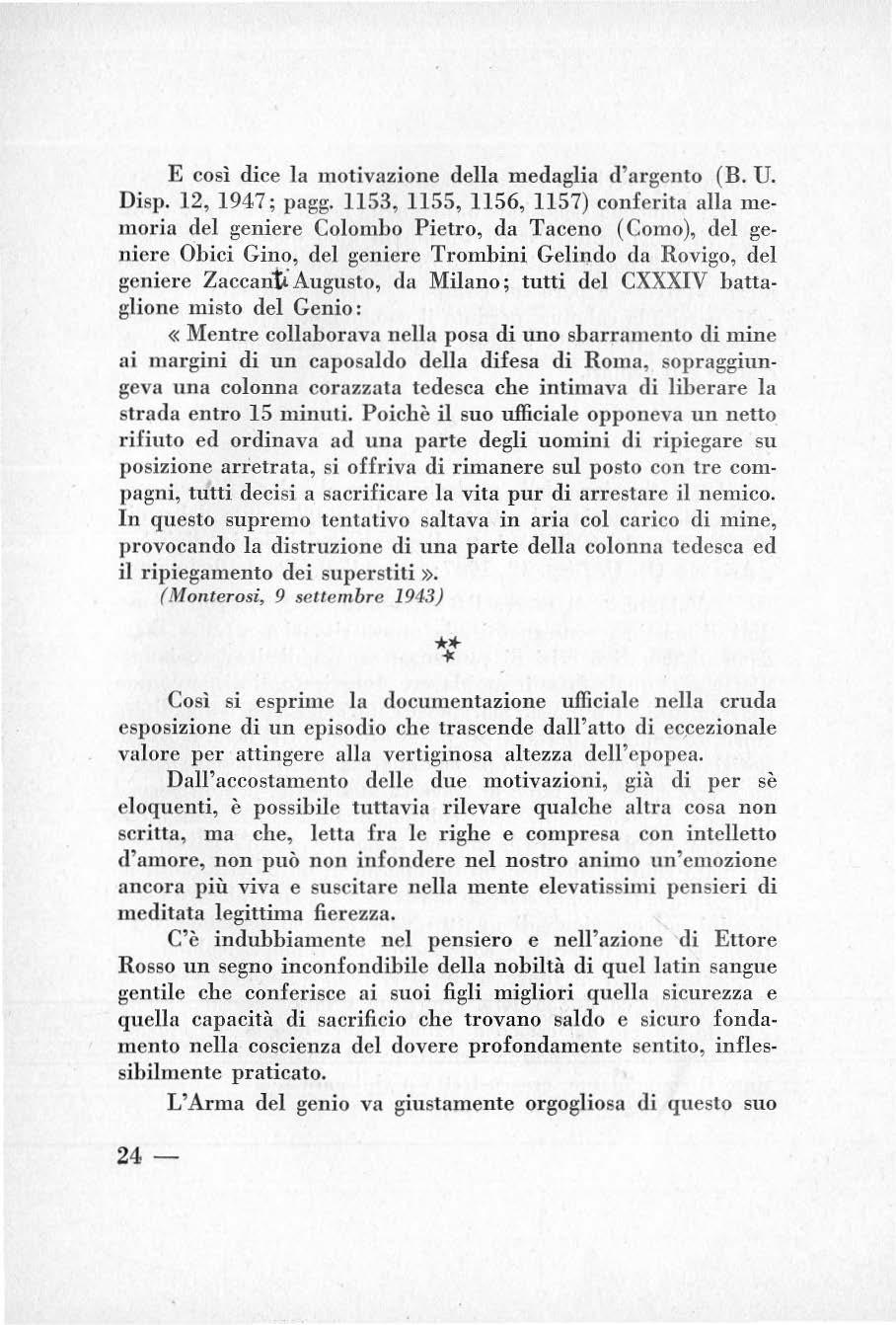

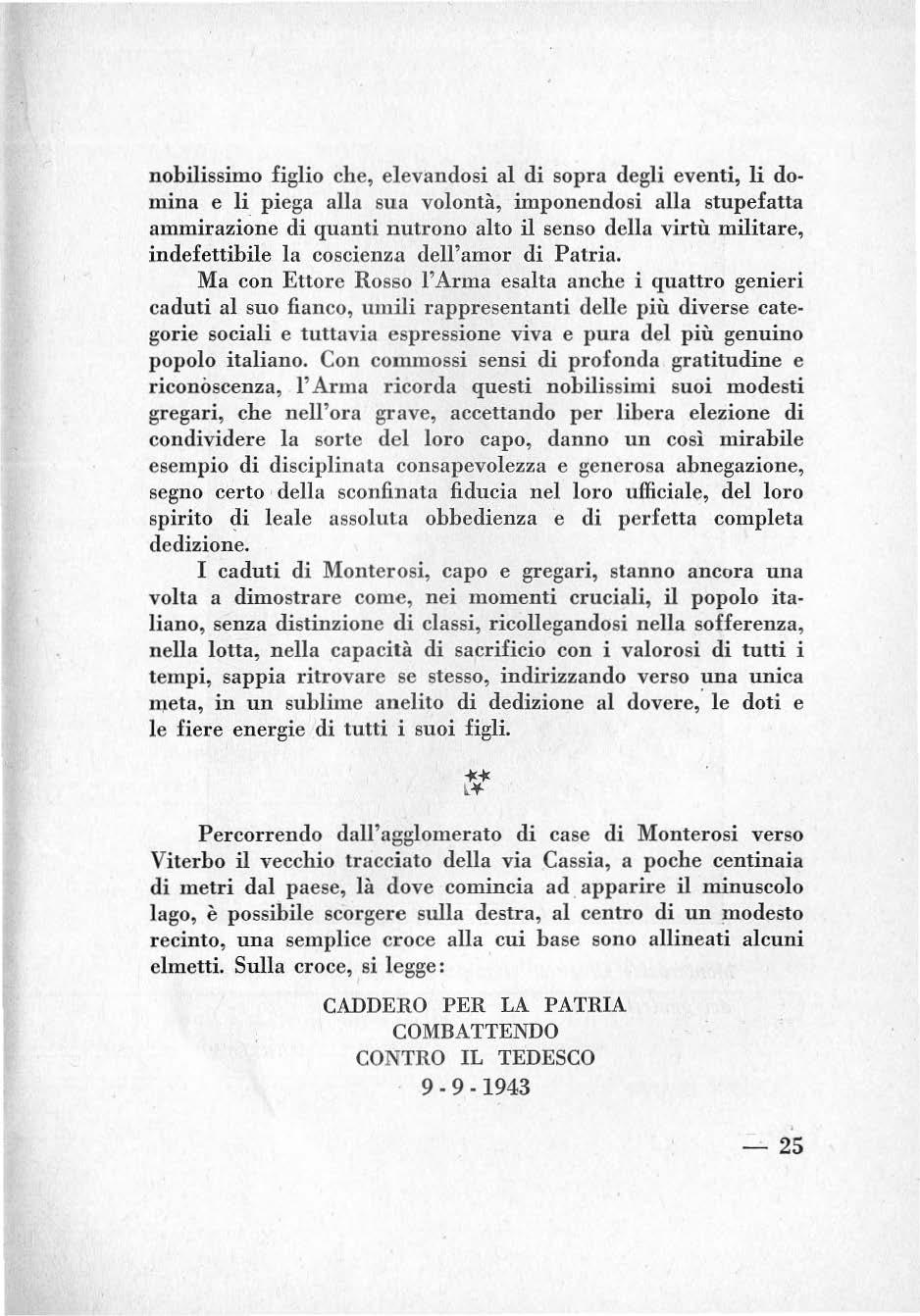

Percorrendo dall'agglomerato di case di Monterosi verso Viterbo il vecchio tr accia to della via Cassia, a poche centinaia di metri dal paese, là dove comincia ad . apparire il minuscolo l ago, è possibile scorgere sulla destra, al centro di un modesto recinto, una sempli ce croce alla cui base sono allineati alcuni e lmetti. Sulla croce, si l egge:

CADDERO PER LA PATRIA COMBAT TENDO CONTRO IL TEDESCO 9- 9 -1943

Mont ero si - Croce sul tumulo che custodisce le spoglie d ei genieri Caduti.

(foto ISCAOJ

Uniti cos1 m vi ta, come in morte , giacciono so tto quelle zoll e il comandante e d i suoi quattro genieri.

La r everente pietà delle insegnanti presso la Scuola elementare di Monterosi che si intitola al nom e di Ettore Rosso, non fa mancar e alla tomba, con l'omaggio dei fiori, ldi ammirazion e e di rim pianto che è tanto più commovente e sentito· i n quanto provie n e da sc olaretti, candide, ingenue anime appena schiuse all a vita.

L 'estr ema umiltà della sistemazione del r ecinto fa sì che esso passi del tutto inosserv ato al frettolo so viandante che, dir ett o oltre Mont erosi, percorra ne i due sensi la variante all a via Cassia ri cavata a va 1le d el paese e aperta di recente al traffico, per r endcrlo più agevole e spedito, evitando la strettoia in ripida contropenclenza attraverso l'abitato.

Tutto è pac e nel mo ll e paesaggio ondulato , che stù finire de ll 'es tate si pr ese nta ancora con quegli stessi colori che n ell 'o rmai lontano se tt e mbr e 1943, colpirono con un ' ultima immagi ne di serenità gl i occh i dei cinque giovani votati a ll a morte.

Il l oro spiJ:ito ale ggia a ll ' intorno e parla a ll e vecchie e nuo ve ge n erazion i un suo arca no linguaggio di Fede e di Speranza. Parla per ricorda1·e, con comm ossa ri evocazione, ai non più

. giovani gli episodi d i tenace valo re e di alto sp irito di abnegazione che in t u tte le circos tanze di guerra e di pace, hanno avut .1 . protagonisti gen ie ri di ogni tempo, di ogni grado e di tutte Je speciali tà.

Parla ai giovan i ge nieri all e armi, per eso rtarli a . se ntir e l ' orgoglio c la fierezza d elle ges t a compiute da quan ti li hanno . pr eceduti e so prattutto d a quanti , caduti combattendo, non sarann o morti invano, se il retaggio delle superbe tradizioni di . ind omito co r aggio, di opera nte laboriosità, di incondizionata d edizione al dovere ch e promana dal loro sacrificio, sarà stato dai giovani raccolto , custodito ed incrementato· con fervore e religione, nel n om e sa nto d' Italia.

E così sia.

CoRRADo PicoNEPIETRO MICCA, nato il 6 marzo 1677 da famiglia di modesti braccianti in Sagliano d'Andorno, ora Sagliano Micca, provincia di Vercelli, nel Biellese, fu incorporato il 26 luglio del 1705 nella compagnia minatori dell'Esercito Piemontese, un anno prima che i Francesi stringessero d 'assedio Torino.

L'episodio che lo ha re so celebre s'inquadra nel vasto ambito della guerra di succe ss ione di Spagna che ebbe inizio nel 1700 e termine con le paci di Utrecht (11 aprile 1713) e di Ra statt (7 marzo 1714).

Nel 1700 Carlo II, re di Spagna, muore senza figli, designando come pròprlo successore Filippo d'Angiò (Filippo V) secondogenito del dèlfino di Francia, nipote di Maria Teresa, figlia di Filippo IV di Spagna e moglie del re di Francia Luigi XIV.

La politica franc ese, che mira alla lenta annessione della Spagna, sus cita contro la Francia ed i suoi alleati (Spagna, Portogallo, Baviera e Piemonte) una coalizione che comprende l'Austria, la Germania, l'Olanda, la Danimarca, la Svezia e l'Inghilterra.

Allorchè il duca Vittorio Amedeo II, dapprima alleato di Luigi XIV, diventa più tardi suo nemico (collegandosi con gli Austriaci capitanati da Eugenio di Savoia, suo cugino), i Francesi invadono il Piemonte e stringono d'assedio Torino (giugno. settembre 1706). .

Nella notte dal 29 al 30 agosto 1706, alcuni granati eri francesi, riusciti a penetrare nella gall eria superiore d ella cittadella, sono in procinto di raggiungere l a scala di accesso alla galleria inferiore e stan no conseguentemente per irrompere all'interno della fortezza. In corrispond enza della scala, per parare ad una eventualità del genere, era stato preparato e caricato un fornello da mina; mancava la ' miccia di accensione, forse perchè non si riteneva imminente l'impiego del predisposto ordigno.

Pietro Micca, avvertito il pericolo, decide di impedire ad ogni costo il varco ·ai granatieri francesi , dando fuoco alle polveri; ma prima, pensa ndo alla inutilità di un eventuale doppio 28 ..;::_

(Il ritratto, originate dì anonimo, si pensa possairisalire:aua seconda meli del XVIII secolo).

(foto SAVIO)

Istituto Storico e di Culturdf.dell' Arma del Genio;· Ritratto ad olio, su tela, di Pietro Micca.!

Istituto Storico e di Culturdf.dell' Arma del Genio;· Ritratto ad olio, su tela, di Pietro Micca.!

sac rificio, ordina di allontanarsi ad un suo subo rdinato che gli è accanto. _.. _. ·- l

P er rimediare all a m anca n za d el m ezzo di è probabile che Pietro Micca abbia provveduto o adope rand o un tratto di miccia molto corto , oppure spand en do al suolo una lunga e sottile traccia di polverino.

Una supposizione del genere è avvalorata dalla circostanza che il suo corpo venne ritrovato ad - una quarantina di pass i d al fornello , quanti Pietro Mic ca potè percorrerne per allontanarsi dalla sca l a prim a che avveni ss e l 'esplosio n e. Fallito, per il sacrificio di Pietro Micca, il tentativo dci Francesi 8i penetrare nella piazza, il duca Vittorio Amedeo Il , congiunt e l e sue trupp e con quell e di Eugenio di Savoia, infligg e ai pochi gi orni dopo, il 7 settembre 1706, una sco nfi tt a d efinitiva (battaglia di Torino).

La tradizione presume ch e la chiesa di Sup erga si a stata eretta in adempimento d el voto pronunciato da Vittorio Amed eo II nel settembre del 1 706 per la lib erazione di Torino dai Francesi.

La relazione ufficiale dell'epi sodio che ebbe per prota goni sta Pie tr o Mi cca, ste sa dal coma-ndante de ll 'a rtiglieria pi emontese, non ne mise abba sta n za in luce l ' atto di eccezionale valor e, che non venne ricono sciuto nè ricompen sa to come avr ebbe meritato.

Più tardi ( 1707) furon o assegnate alla vedova due ra z ioni di pane milit are, vita natur a! durante . Nel 1906 la casa di Pietro Micca, a Sa gliano, fu dichiar ata monum ento nazionale.

PAOLO MONELLI - Ronut 1943 - Migliaresi Ed., R oma, 38 e dizione (se tte mbre 1945 ), p ag. 337, 338.

Gen. RAFFAELE CADOR NA - La riscossa - Ed. Rizzoli, Milano (no· vembre 1948), pag. 32, 33, 38, 39.

Col. FER NANDO CIPRIANI - Un emulo di Pietro Micca : Ettore RossoCorriere Milit are, n. 25-26 (3 -16 luglio 19tl9).

RA!.ffiALDO GALDIERI - Lct medaglia d'oro Ettore Ross o - Bollettino dell ' I stituto Stor ico c di Cultura d ell'Arma de l Ge nio , n. 30 ( dice mbre 1949), pag. 7- 12.

PIETRO L U CCHI - L a g r ande vampnta, - C. Agnelli Ed ., Firenze (1950), pag. 199 - 202.

Ass. FRA r RoMANI - CoM UN E DI RoMA - Ai Cadu l,i pe r la difesa di Romct - 8-11 settembr e 1943 - (MDCCCCLIII), pag. 35, 36.

! SPETT. ARMA GENIO - L'Arma del Genio nellct guerrct 1940-45 · Franeioni E d. , R oma (1953 ), pag. 21, 22, 45.

L UIGI CAVICCHIOLI - La caduta di Ronw - Oggi , n. 42 ( 16 ottobre 1958), pa g. 27.