Estratto dal Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Omio- fase. 26, dicembre 1947.

Stampato nel maggio 195ll dal 2! 0 Stabilimento Trasmissi o ni Roma

Estratto dal Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Omio- fase. 26, dicembre 1947.

Stampato nel maggio 195ll dal 2! 0 Stabilimento Trasmissi o ni Roma

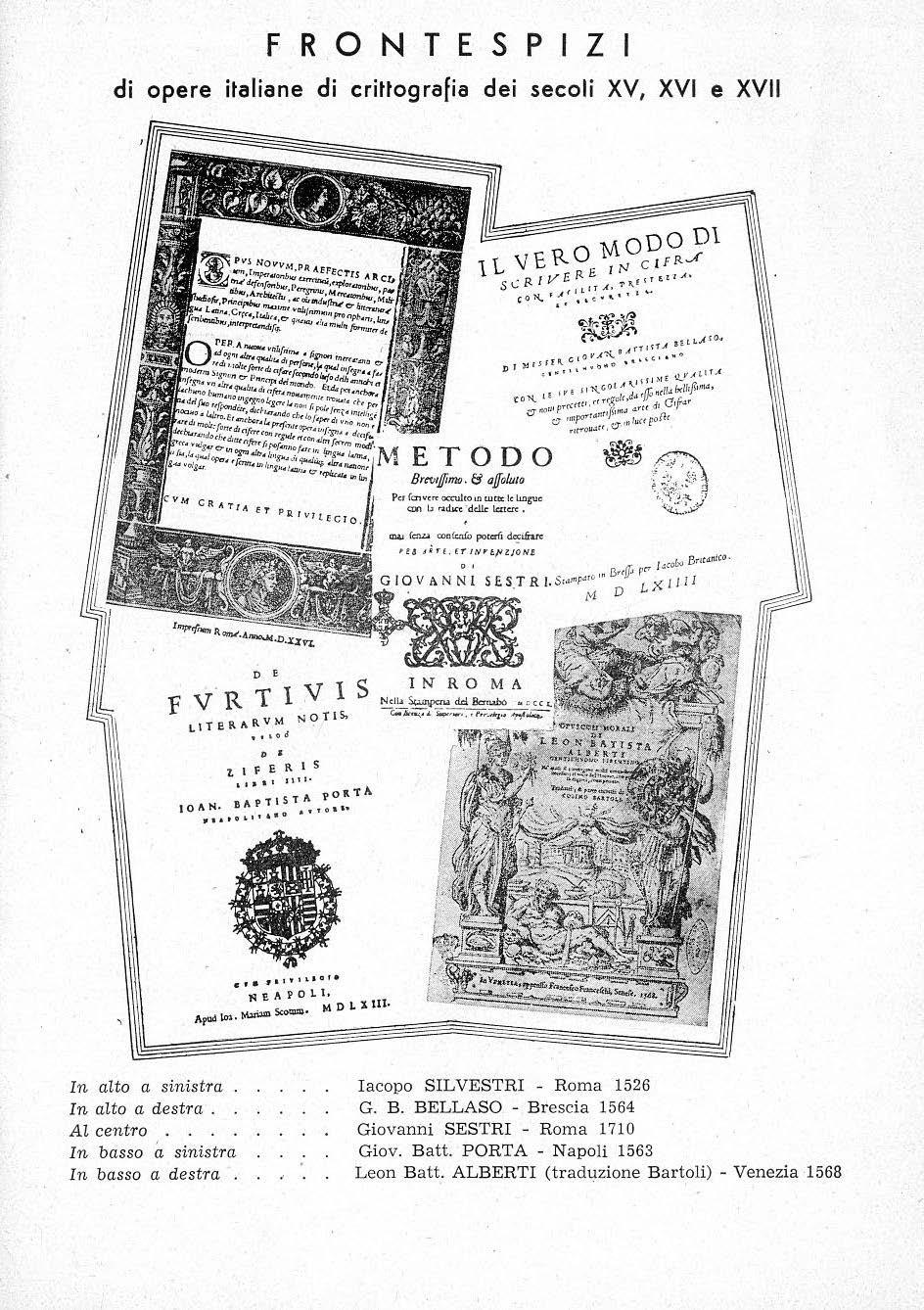

In atto a sinistra

In atto a destra .

AL centro

In basso a sinistra

In basso a destra

Iacopo SILVESTRI - Roma 1526

G. B. BELLASO - Brescia 1564

Giovanni SESTRI - Roma 1710

G i ov. Ba tt. PORTA - Napo li 1563

Leo n B att A L BERTI (t r aduzione Bartoli) -Venezia 1568

, '

l. Origine e scopi della crittografia.

Dopo secoli di vita n ascosta e pressoché i gnorata , Ja crittogra{:n, l ' arte cioè di sc ri ve r e segre tam ent e, usciva dai b en celati uffici cifra dei diplomatici p er dill'ond er si in molti e nuo vi amb ient i , specie milit a ri , allorquando , c ir ca un secolo fa , il tele grafo av ev a reso possi bili c omunicazioni comode e rapide ma fac ilm e nt e inte r ce ttabili da es tran e i e da nemici : qu es to gntv e dife tto , molto agg r avatosi con lo avve nt o della Ra d io , non poteva rim edia r si se non cifra ndo l e comuni ca7.ion i esposte all e indi c r ('zion i dei cur io si intere ati.

P er adatta r si all e n uove es i genze i cifristi dov ette r o b ensì modifica r e u n poco la forma dci loro cr ittogramm i , m a non ril ev a ro no subito che l'aumentala possibilità di int e rcettazion e avreb be il d es ider i o d i c on o scere l e n otizie celate nei sempre pi ù numerosi dispacc i cifrati che s i potevano rac cogliere: n o.n si avv e rtì cioè ch e la teleg rafia avrebbe inevitabilm e n te s timolato il progre dir e della decTittografia, l ' a r t e che si p r opone di int e r p r e tar e l e cifre, svcla n done il segre to , sen za possedere l e c hi av i d ella cifratura. Ques to è infatti quello che avve n ne e di ciò abbiamo un chla ro indizio n c 11a rifìorente letteratura crittografica dovuta specialmente a lla scuo l a franc ese, ch e verso l a fine del sec XIX di e d e u n d e cis ivo imp ul so a que sto genere di s tudi U na co n com i tant e evo luzion e avvenn e natural men te a n che n e1la crittog1·afia pratica, in qu ella cioè d egl i ·uffi c i ci:Era , ma essa si manifes tò co n u n sensi b i l e ritardo e solo dop o che evid en ti e gravi dan ni e rano d eriva ti da que sto s{asa m ento tra la crittografia offens iva (decr ittografia) e quella , dife n siva, d e1le cih-e in u so. In realtà la storia d e ll a crittografi a, sp ecie di quella modern a, mos t ra una singola r e tend enza d e i cifr isti a prefe rire i vecch i procedi menti, più comodi,

contro qu e!H nuovi, anch e se p iù se g reti; la cosa è d 'altrond e spiegabi le, ma ha spess o dato luo go a gravi in conven ie nti , dovuti alla fa lla ce illusione · di possedere, nella cifr a, u n l inguaggio se greto eu cui si può usare sen za eccess iv e precauzioni , il che non s emp re r i spo nd e a ve ri tà.

Un solo rimedio se mbra e fficace contro il possibile r i petersi di una ta le illusione, ed è la diffusione della cultura crit t o gr afica , cio é la conoscen za approfondita de ll e poss i bilità d.ecrittog r afi.ch e, da parte non solo di ch i deve cifrare, ma altresì dei capi ch e affidano ai cifristi Le comunicazioni che dovrebbero rimane1·e segrete Ciò spiega l ' int eresse crescen te attribnito alla crittografia in qu esti ultimi anni; in ter esse molto spinto in Francia e d in America, ove si notano alt re sì le più fr e quenti pubblicazioni su quell'arte.

Un esagerato timore di tutelare segreti eu ·Stato potrebbe indurre a parlare ed a scr iv ere il meno possibile di crittografia, ma l'ignoranza che in tal modo si manterrebbe sui procedimenti crittografici, tornerebbe tutta a danno di cb i desidera e coltiva tale ignoraiJza, perché essa creereb be un ambiente incapace di apprezzare ·j.l vero valore delle cifre usate, ed altresì molto adatto per commettere le più deplorevoli in genuità nell'uso delle cifre, ingenuità che non mancherebbero di essere sfruttate dai più colti e smaliziati nemici.

E' norm a elementare che per ben difendersi è ne cessario conoscere i mezzi di offesa, nè p uò farvi eccezione la lotta crittografica; e nulla lascia credere che essa non sarà più combattuta in avvenire .

Queste considerazioni ci hanno indotto a scrive re di crittografia a n che su questo Bollettino (l) che, dedicato all'Arma del Genio ed alle Trasmiss ioni, è di rettamente .inte ressa to a lla guerr a delle cifre e quindi anche alla loro st oria; e poichè questa costituisce uo indiscutibile vanto italiano , vogl i amo sp erare che l a sua co n oscei\Za tornerà gr adita agli italiani e se rvirà ]oro di ii!citamento a c oltivare un'arte che non esige materie prime n è ri so r se finanziarie noi .inaccessib ili

Non i nt endiamo, con ]e sommarie notxz1e che seguono, di presentare una stori a d ell a crittografia, e neppure della sola crittogra fia

( l ) Per maggiori noti7.ie su quest'art e si rim anda al recente Ma nuale di cr iu ogra{ta di L urcr SACCo - 1 947, Roma - (374 pagg ., 24 fìgg ., 28 tav . ).

crittografia nei secoli XV e XVI 9

italiana, ma so l o ci proponiamo un rapido es ame della l etteratura crittografica, a cominciare dalle più an tiche opere not e, nonché delle cifre con t empora n eamente in u so, per dimostrare il posto preminente che spetta agli I tal i ani nella creazione e nello sviluppo iniziale sia della cri t tografia ch e d e lla dect·ittografìa . Tale primato a dir vero ci è generalmen te riconosciuto , ma no n sempre con convinzione e non se mpre n e lla sua piene:tza, quale risulta dall 'esa me un poco approfondito , che ora inizi eremo, dei documenti, alcuni dei quali p eraltro rimasti ignoti o poco noti anche agli scrittori di crittologia più coscienzio si.

2. Nasce in ltatìa la c rittogr·afia moderna.

Cominciamo con l.' o sscJ:vare che il livell o cri tto gr a [ ico jn I tal ia .alla fine del medioevo era notevolmente più el evato che negli altri paesi. n Meister (2), che ha compiuto l e più accorate indagini n eg li archivi t edeschi , spag n oli ed italiani, t·ileva che mentre ancora nel 1460 in Germania s i u ava ci fra re le so l e vocali, <' tal volla anche le co n so nanti ma co n se mplici l etterali, in I talia erano usati, fin dall'inizio del 1400, alfabeti e nomenclatori molto complessi ch e ancora esistono .n egli aJ.'(·hivi di Venezia, Milan o, Mantova, Genova , Moden a, Ferrara, Firenze, Lucca, Siena, Pi sa, Urbino, Roma

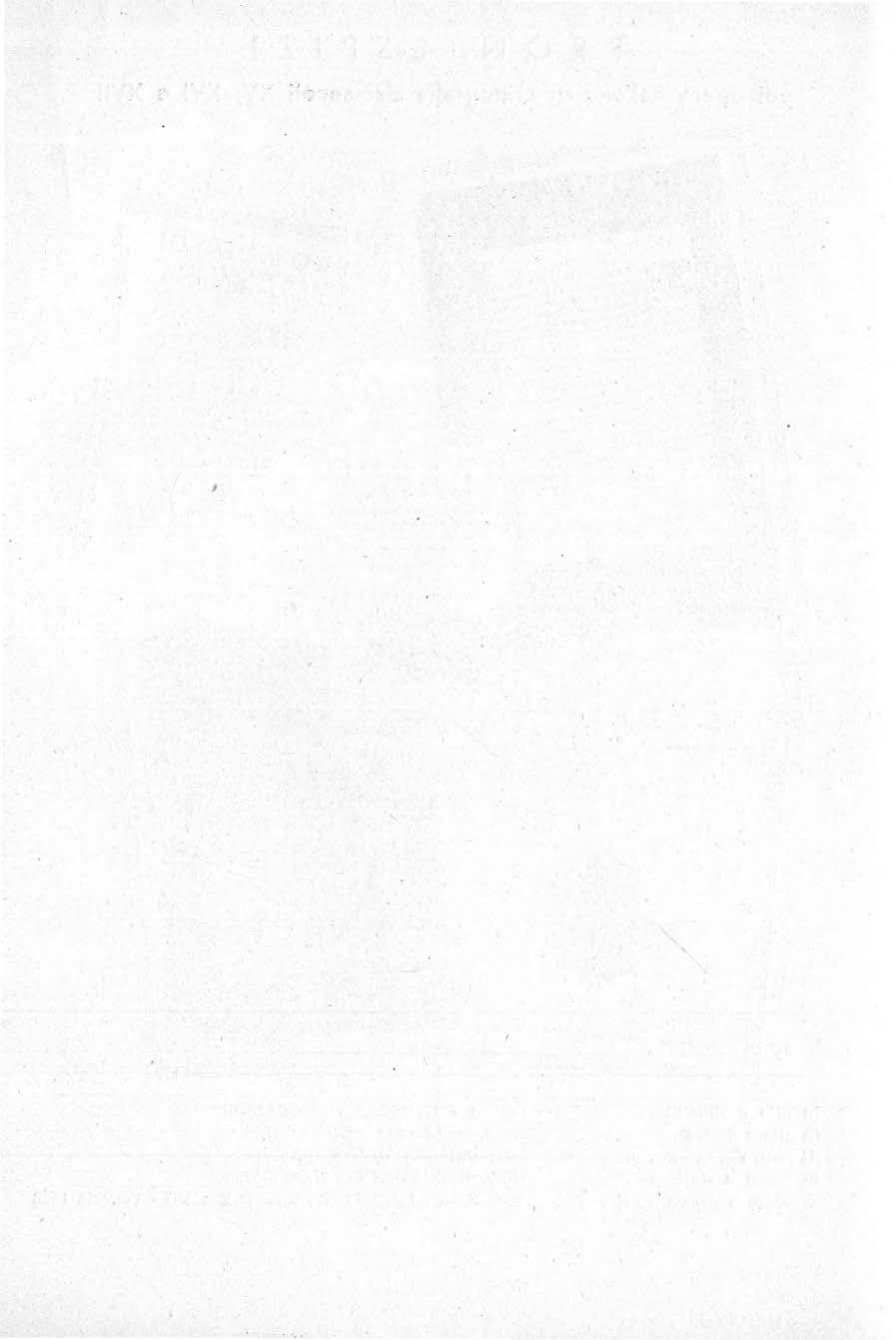

La crittografia appare, così, s trettamente co ll ega ta alla diplomaz ia, che pure nacque i n J w lia con la ist ituzio n e de11 c prime ambasciate p er man e nti, in i :tiate, secondo il ìVTe ister , da gli Sforza di Milano a metù de'l XV secolo; ma già gl i ambasciatori o cc a ionali precedenti era no normalmente munili di c ifr e, di una cer ta complicazione, sin dalla fine del XTV secolo . La fig. l mo stra una c iCra veneziana d el 1411 , ancora relativamente semp lice, ma già ad Urbino. n el 1440, ne tr ovi amo nna (fig . 2) c!tc !t a molti segni omofoni (c io è che cifra n o una stessa l ettera), mo lt i seg n i nnlli , no n ché un nom enclatorc, d i 114 vo ci , che n on segue l 'onl i n e alf abet ico né n e l c h \aro, n é n el cif rato , i n d ·iz i q u es ti d i una n otcwo 'le maturità cr ittografica. L a fig. 2 è tratta dal Codice Urh inate che s i co n se rva in Vaticano e ch e contiene 72

( 2 \ A. )!EJSTEK, Di e Anfcwge der .ll odemen Dipl omatischenPad erbo rn , 1902.

F i g. 1 - Es empio d i cifr a completa ve n ezia n a (lH l ) cifre, analoghe a quella qui esposta , con le quali Federico da Moutefe ltro , poi Duca d 'U1·bino, corris p ondeva con i suoi co nfid en ti e con molti principi italiani. Ques te cifre , finora ignorate crittologhi, so no analoghe ma pii:t complete di quelle usate dagli altri p rin . c ipi italiani in (m e tà del 1400) ed in netto anticipo sull e conte mporanee t e d esc he ( 3).

'

(3 ) A. MEtS TER (loc c!t , pag . 12 L

D ello stesso valore erano quelle usate in Fra n cia da Enr i co IV (4) al principio d e l 1600 ecl in ! s pagna n e lla s tessa epoca (5). :Xessuna meraviglia quindi che da un tale ambiente siano sorte l e prime ricerche teoriche e pratiche sui procedimenti crittografici.

E' da tutti ricono sciuto che H più anti co trattato eli cif:re (se si esclud e uo capitolo dedicato a que s te nel « Trattato delle fortezze » di Enea il Tattico , 390 av. Cristo), è quell:o di Leon Battista ALBElt'fl (14{)4-1472) ch e si co n serva manoscritto n egli Archivi Vaticani cd in quelli Chigiani e Ve n e ti; una traduzion e italiana trova si nelle« Opere morali » di L. B allista Alb er ti - tradotte da C. Bartoli , Venezia, 1568 (fig 3) - rima s ta però finora pressoché ignorata dai erittologhi. Scdtto verso i l 1466 + 70 esso è non so lo il trattato più antico ma , come ora vedremo, altr e ì il pii1 geniale e lungimirante tra quanti ne siano comparsi dopo di lui n ei successivi quattrocento anni. Per onorare la memoria di qu es to insigne umani sta ed altr esì per docum e ntare quan to scriviamo di lui, diamo in appendi ce la traduzione del suo Trattato, compi uta co n rara co rn1;et enza dal Reverendo Mons. Filippo Cenci (6) che qui sentitam ente ringraziamo.

L'Alb cr ti si acc inse a c riv e r e il s u o Tratt ato per invito di Leonardo Dato , segretar.io ponti 6cio so tlo Paolo JJ (1464-1471), e comincia con 'l'osse rva1·e- che può essere utile interpr<'lare l e cifre altrui, ma più utile è garant i re il segreto dell e prop r i e . Per giungere a tanto egli premette tma analisi diligente della scritlm:a ordinm ia, rilevando subito ch e le parole sono composte di silla b e e d i l ettere, che a loro volta si dividono in consona nti e vocali. Co n siderat e va r ie forme letterarie (latine), egli trova iu tutte una l i eve preponderanza statistica di co n sonanti, press' a poco nella proporzion e di 400 co n so nanti contro 300 vocali: la E e l a I so no l e vocali p iù frequenti, seguono A, O, U.

( 't) P. VAtEHIO , D e la cryptographie (2.c - Paris, 1896 ( pag. 95).

(5 ) G. CAR.\IONA, Tratado de criptografia, 189.!, .Mad rid (pag. 181- 192 ).

(6) Si so no omesse le uole del lradultorc, c he rivelano varii erro ri di tra s \'rizione c di stampa del te s to Inl ino, limilnndoci ad unuotarc alcuni punti meno sicu r i Il t es t o l atino è rip o rtat o nel « A. l\'IEISTER , Die Celreimschri/t im DiensLe der Piip stlichen Kurie >> - Paderborn, 1906 - pag. 125-1 11.

Esamina qtùndi i dittonghi più fr equenti e quelli più rari e passa alle consonanti, per di s tingu ere ancora l e più fre quenti dall e più rare, per ricavare le più comuni se c1u c nze di sole consonanti, in latin o che in vo l ga r e.

D a ques t a sua accurata anali s i egli deduce , e fi ssa i.n poche parole, il procedimento più razionale da seg uire per la sol uzione delle cifre allo r a usate In queste c i frc va ri e lettere erano sos tituite con i segni grafici più disparati, co n largo uso di segni nulli , di segn i amofoni (cioè s ignificanti tutti una stess a lettera chiara), ed c t·ano sc ritti senza

separare l e parole cih·ate Ora è importante notare che i d ec rittatoci successivi , se si eccettua Gio v Batt. Porta di c ui dire mo in seguit o, fino a gi un ger e ai più dilig enti t e d eschi d el sec XVIII, non affrontano mai q ues t e cifre complesse, l imi t ando si a quell e, moltissimo s emplici , in cui ogni l e ttera è sostituita cla un solo se gno, quindi se nza omofoni e senza null e, e che conservano la sepa razion e d ell e parole (7). Bi so gna gi un ge r e al V al er io (8) p er ritrova re , sia pu r e a mp liata , u na anali si co m p l e ta e gener ale come q u e ll a dell' Alb er li.

Passando quindi a ragionar e d elle cifre da adottare, oltre a precis are l e rego l e per la sce lta dei seg ni o mo fo ni , cosa tutt avia già pra ti cata a qu e ll'ep o ca (fi g . l e 2), -egli insi ste sulla prepa r a zi on e d ei t esti chia ri prima di ci fr arli , c on sig}j ando di a bbrevia rli , di scr iv ere se nz a osservare l ' ortO'grafia e ! l' am m e zzando d e lle null e; i n modo cio è d a sfuggire il p i ù possibile all e regole t r o v at e p er la d ecrittazion e Co n si glia qui nd i l 'aggiunta d i un nom e n c la t ore, n el q u a le intere s ill a b e, o p a ro le. o f ras i , so no rap present a t e da un sol o egn o o d alla combinazion e di più segni , co m e d'altrond e p ure già u savas i , e d a ccenn a quindi all e cifre per tra sposizione, c io è otte nut e al te rando l'ordin e delle lette r e chiare s econ do r egole co nv enut e , notand o p e rò ch e esse non sono sicu re .

P arla poi d e l lin g ua ggio con ve n zionale, n o n c h é di qu ell o d iss imulabil e in me ssa gg i chiari appar e nt ement e inno c ui; ricorda , d e ridendo li , gli inchios tri c osiddetti s impatici ed a cce nna a varii modi per cela1·e m a te l'ialmen-t e i m essa ggi seg reti , p e r giunge re infin e al suo di sco cift- a n te, che mos tra tutta la ge nialità d el suo inv entor e

4 . Il disco oi.frante di L. B. Alb e rti. '

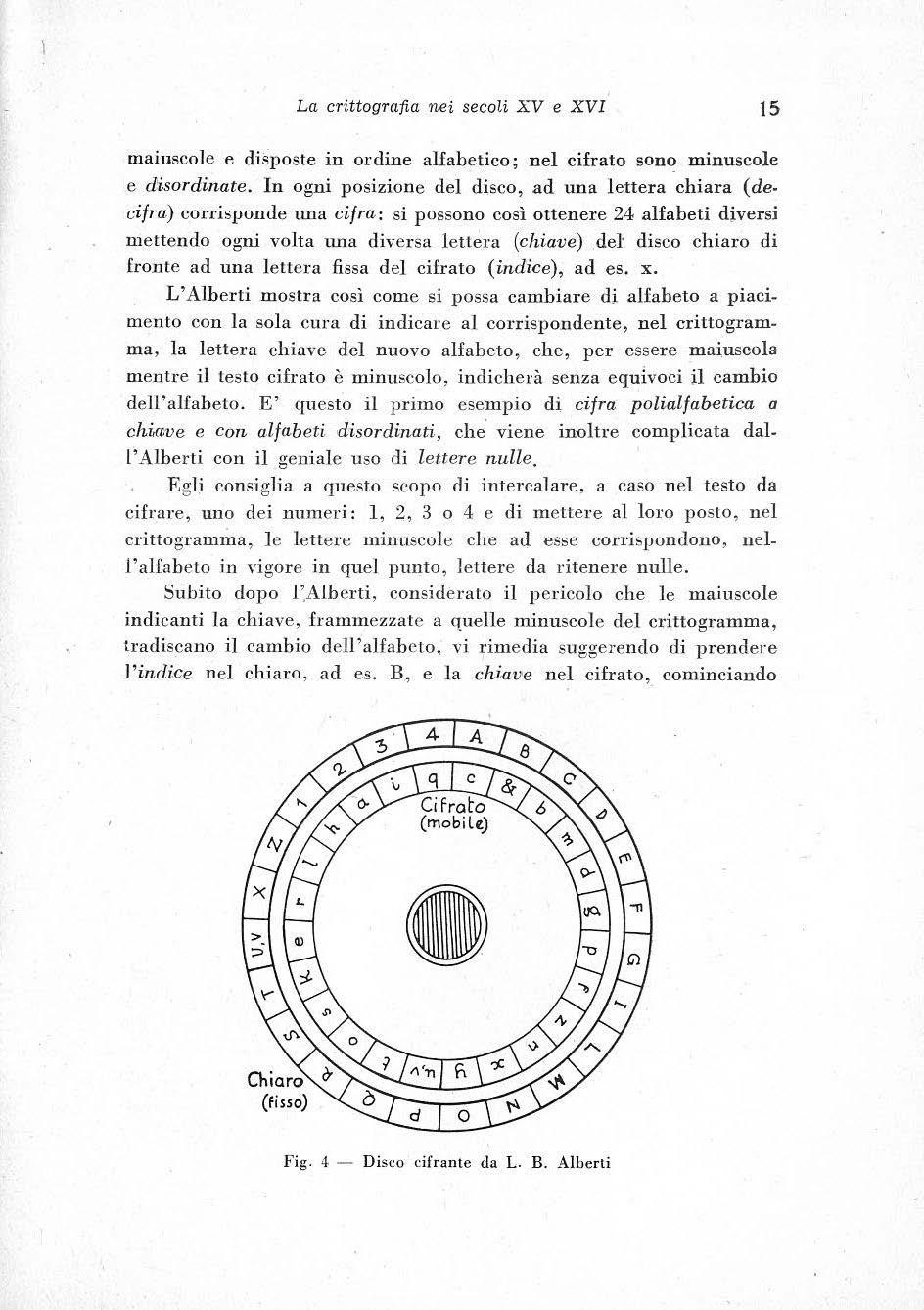

ll di sc o cifrante d ell'Alh e rLi (fi g 4) compre nd e due ce r chi concentri ci di cui tmo p e r il t es to chia r o e tmo per il c if r ato. M entre qu es to porta 24 delle 2 6 l e tte re latine (e scluse V , W , J ed in cluso &), l ' altr·o n e porta solo 20, i riman e nti quattro posti essendo rie mpiti con i numeri l, 2, 3 , 4: si dovrà quindi rimm ciare, ·nel t es to chiaro, ad u sar e l e lettere V , W , H , J , K , Y. Nel di sco chiaro l e l e tte r e sono

(7) L u rcr SAcc o ( op . c it. n 149)

(8) P. VAr.Emo , D e la cryptographie ( l.c partie), 1893, Paris.

La crittografia nei secoLi XV e XVI 15

ma iuscole e disposte in ordine alfabetico; nel cifrato minuscole e disordinate. I n ogni posizione del disco, ad una lettera chiara (decifra) corrisponde tma cifm: si possono così otten ere 24 alfabeti dj.versi mettendo ogni volta tma diversa lettera (chiave) del disco chiaro di fronte ad u n a lettera fissa del cifrato (indice), ad es. x.

L' Alb erti mostra così come si possa cambiare di alfabeto a piacimento con la s ola cura di indicare al corrispo.udente, n el crittogram. ma , la lettera chiave del nuovo alfabeto, che, per essere maiuscola mentre il testo cifrato è minuscolo, indicherà senza equivoci i.l cambio d eH' alfabeto . E' questo il primo esempio di cifra. polialfabetica a chiave e con alfltbeti. disordinati, che. viene inoltre complicata dal. l 'Alberti con il geniale uso di le tte r e nulle. Eglj consiglia a questo scopo di intercalare, a caso nel testo da cifrare, uno dei numeri: l, 2, 3 o 4 e di mettere al loro posto, n el crittogramma, le lettere minuscole che ad esse corrispondono, nell'alfabeto in vigore in quel punto, lettere da ri tenere nulle. Subito dopo considerato il pericolo che le maiuscole indicanti l.a chiave, frammezzat e a quelle minuscole d el crittogramma, tradi scano il cambio d ell'alfabeto, vi rimedia suggere ndo di prendere l'indice nel ch i aro, ad es . B, e Ja chiave nel cifrato, cominciando

Fig. 4 - Disco cifrante da L B. Albe r li

il crittogramma con la chiave convenuta, ad es. q, che, posta nel disco sotto l'indice B, individua l'alfabeto iniziale . Quando poi si vuol cambiare l'alfabeto, basterà inserire nel testo chiaro uno dei quattro num eri l , 2, 3, 4, e , nel cifrato, la lettera minuscola ad esso affacciata n el disco: q uesta minuscola non avrà più il significato di nulla come prima, ma sarà la nuova chiave che il decifrista 1·iconoscerà perché essa corrisponde ad un num ero isolato; dopo di ciò egli roterà il disco inte rno in modo da portare quella lettera sotto l'indice B e così avrà d e terminato il nuovo alfabeto, senza equivoci . ln tal modo nessu n segno esteriore nel crit togramm a tradirà il cambio della chiave, che diventa perciò un nuovo decisivo elem ento di seg reto. La cifra così ottenuta presenta le seguenti brillanti cat·atteristiche: è composta di sole lettere minuscole; usa 24 alfabeti disordinati: questi sono cambiabili ad arbitrio del cHr ista; il cambio risulta celato al clecrittatore. Cifra quindi quanto mai moderna e sicura: affidata a un cifrista un poco addestrato, essa darebbe ancor oggi del filo da torc e re ai più provetti decritta tori, anche senza la ulterior e complicazione sug gerita dall' Al b cr ti, consistente nell'introd une saltuariamente, n el crittogramma , delle l ettere maiuscole da . considerare come nulle .

Chiude il trattato un terio modo, non meno geniale d e i precedenti, di ser virsi dci Quatt ro numeri del disco chiaro; modo che anticipa di quattro seco li artificio tuttora in u so e cioè la sopraccifratura dei repertori disordinati.

Egli propone infatti di compilare una lista di 336 gruppi cifranti, ottenuti raggruppando in tutl i i modi i quattro numeri suddetti, e Cloè: 16 gruppi (4·2) eli due numeri 11. 12, 13, 14. 21, 22, 23, ... 44); 64 gruppi ( 4 3 ) di tre numeri da 111 a 444) e 256 gruppi (4 1 ) eli quatt ro numeri da 1111 a 4444); in tutto 336.

Contemporaneamente egli consiglia un 'altra lista di 336 nomi propri, voci g rammaticali ed intere fra si, dispo ste secondo 1 .aHabetico delle ]oro l ettere ini:r.iali , il! modo da rendcrne facile la ricerca : però, e qui sta il primo geniale artificio, non si debbono far corrispondere l e voci chiare ordinate .2i g ruppi numerici pure ordinati, ma bensì, ai g ruppi numerici ordinati della prima lista, si faranno corrispondere voci chiare disordinate; quindi, raggruppate e riordinate queste nella seconda lista, vi si faranno corrispondere i gruppi numerici ricava ti dalla prima lista, io modo che la la. lista serva per cifrare

La crittografia nei secoli XV e XVI 17

e l'altra per decifrare; queste operazioni risultano quindi ugu atn,e nte comode mentre re s ta esc lu sa ogni corrispondenza regolare tra voci e gruppi , corrispondenza che sarebbe esiziale pel segreto.

L'Alberti ha dunqu e visto chiaramente la d eholezz n dei codici d c ui ci franti-decifiranti , escogi tati circa 100 anni fa e che erano ancora in uso generale al principio del XX seco lo: in ess i , in un 'unica l ista, alle voci chiare ordinale, corrispondono gruppi numerici pu1·e ordinati, in modo da rendere comoda la ricerca sia cifrando che decifxando, ma con enorme riduzione del segreto .

Egli scarta decisamente questo modo e consiglia l e due liste distinte, ch e troviamo poi, due secoli dopo, in Fra ncia ai tempi del R e Sole (9). Ma non si arresta a questo punto la genialità d ell'Alberti, pe1·ché egli non propone g ià di sos t ituire, nel crittogramma, i groppi n umer ici ricavati dalla seconda lista, ma bensì di mettere al loro pos to le lettere minuscole elle vi co rrispondono s ul d iseo cifrante, nella in vigore in que l punto. Così l e voci chiare risultano due .,.·olt e ciil·ate: la prima coi numeri ricavati dalla seconda lis ta. poi con l(• le t tere ricavate dal dis<'O; esse sono cioè, come ora si dice, sopraccifrate e co n 24 alfabeti ed usati promiscuanwnte con chiavi na scoste ai decrittatori. i\on si deve infatti dimenli<'ar e che l'uso dei gruppi di 2, 3. 4, num e ri come cifranti dcJle voci del repertorio, non esclude l'uso dei quattro numeri isolat i come indicato1·i. del cambio dell'a lfabeto; i due modi s i con•pletano, anzi mirahilrnenle. E' poi importante rilevare ch e m e ntre le liste separate per cihare c per decifrar e s i sono introdotte so lo nel XVII seco lo , la so praccifratura dei r e lativi gruppi si ebbe so lo a l principio del XX seco l o.

Il so lo dife tto che se mbra attribuibile al disco d ell'Al berti è l a sua forma, che ne rende scomodo l'uso, mentre questo sarebbe stato più agevole se gli alfabeti si fossero ricavati su r ego lcui scorrevoli. In oltre, l'aver egl i consiglialo di mnntenere i] segreto su di esso ne ha imp edita la diffus ione, elle in rl'aiLà non si ebbe neppure dopo che, nel )568, il Bartoli pubhlieù lu traduzione del «Tra t tato della cifera. » rimasta quasi nasco sta in mezzo ad altre opere montli dello stesso Al berli: questi era d'altra parte troppo in anticipo sui suoi tempi.

(9 ) L. SAcco - lo c. cit. n. 131.

Il solo autore che cita l' Alberti come crittologo è i1 francese B. de Vigenère (lO) che mo s tra di aver bensì conosciuto la traduzione del Bartoli ma non di ave rne capita l'importanza (11). L' Alberti, con la sua limpida e cl acuta logica , costituiva una v etta dalla quale non poteva che di scendere, il che avvenne infatti, e gradualmente, fino a ridurre, durante il XIX secolo , quasi infantili le cifre, comprese quelle diplo mati che e militari.

5. Le regole decrittogmfiche di Cieco Simonetta.

Dopo esse1·ci trattenuti alquanto sull' Alberti, che bene se lo merita, ci sarà ora facile mostrare come i successori si siano preoccupati eccessfvamente di ingraziarsi i cifd.sti, che sovente aborrono dalle complicazioni anche solo apparenti. Essi hanno infatti ce rcato cifre sempt·e più semplici, di certo ritenendole sufficientemente segrete per il fatto che mancò loro la percezione delle debolezze che essj introducevano con le semplificazioni, debolezze che er ano state chiaramente viste dali' Alberti.

Prima però dobbiamo accennare ad un altro pioniere ne l camp o' della decrittografia.

Immediatamente dopo l'Alberti troviamo infat ti nel ]4.74, un opuscolo di Cieco SIMONETTA, importante personaggio della corte degli Sforza a Milano, ma dl, origine napoletana e fll1ito tragicam ente sul patibolo nel 1480, per ordine dj. Ludovico H Moro. Come mostra la traduzion e che riportiamo in appendice N° 2 (dovuta alla cortesia del colonnello A. Casola), le tredici regole del S imo netta sono applicabili solo alle cifre senza omofoni, senza null e ed a pa.role s ta ccate, cifre che si potevano ritener e già sorpassate nel 1474 in Italia: constata, alla fìne, che sarebbe facile rendere inoperanti le sue regole di d ecrittazione, mediant e sempl1ci complicazioni n el eifrare. Le regole del Simonetta, molto pratiche e chiare, completano, in certo modo, quelle più generah ed astratte dell' Alberti.

(lO) B'LAIS E DE VICE NE IIE, Traict é des chifjres - 1 587, Paris - pag. 209. (11) L . SAcco - loc . cit. n. 144, pag . 298.

D o bb iamo ora to r nare a Roma, dove n e l 1526 ve nn e stampa t o il primo trattato italiano di cifre (12) do vuto a J acopo SILVESTRI, fiorentino, che sembra abbia co nosciuto il manoscrillo dell'Alberti, perché ne imita l'intr oduzio n e. Anche Silvestri descl'ive un disco cifran te ma con i due alfabeti, chiaro e ci[ralo, entrambi regolari e di egual numero di lettere; non si scorge nel Silvestri l'iolca ddlo aHabcto da cambiare nel <'Orso clel crittogramma, segnalando la chiave al corrispondente: a1 più s i può interpretare la sua poco chiara esposizione pensando che e gli int e ndesse di cifrare le successive lettere del chiaro in consecutive pos izioni del disco mobile, spostato ogni volta Ji un posto. Anche Silvestri seguito propone l'uso di molti alfabeti, ma senza dare regole né esempi: siamo molto al disotto dell'Alberti. Analogo · abbassamento si nota nel nomenclatore proposto dal Silvestri, che, anziché tH due distinte liste per cifrare e dec ifrare, comprende tma sola lista di voci chiare ed ordinale, cui corrispondono cifr e (costituit e da gruppi di lettere e num e ri) comprendenti due parti, una comune a tutte le voci aventi la stessa iniziale ed e lencate nella stessa lista, l'altra indicante i] numero della riga in cui l.a voce si trova e lencata n ella li ta. E' esat tam ente il principio del ci frario paginato, po i adottato nei primi co di c i telegrafici segreti, .apparsi il L850, ma che 1·appresen tano un grave p eggiorame n to rispetto al c ib·ario a voci disor din ate d cll' Alb e rti. Anche il Silvestri tratta d el decrittame nto, segu endo Al b er ti e S imonetta, però <'OU uno stile alquanto prolisso ed osc uro.

7 . De chiavi e l'opera di G. B. B ellaso.

La citata opera del Silvestri, che ebbe una discreta diffusione e notorietà, mostra in ogni caso che a Roma , nella pri:ma metà del 1500, accanto alle arti b elle di Raffaello e di Michelangelo, fervevano anch e gli studi sulla crittografia Questo ci. è confermato dall'autore francese già c ita to, B. Vigenère, che trovandosi a Roma come addetto all'ambasci.ata d i Francia fin dal 1549, d ice che vi si trovavan· abili

( 12) J. SILn:snu, Opus novum praefectis «rcium. etc etc • Roma, 1526 ( v. f ronte spizi}

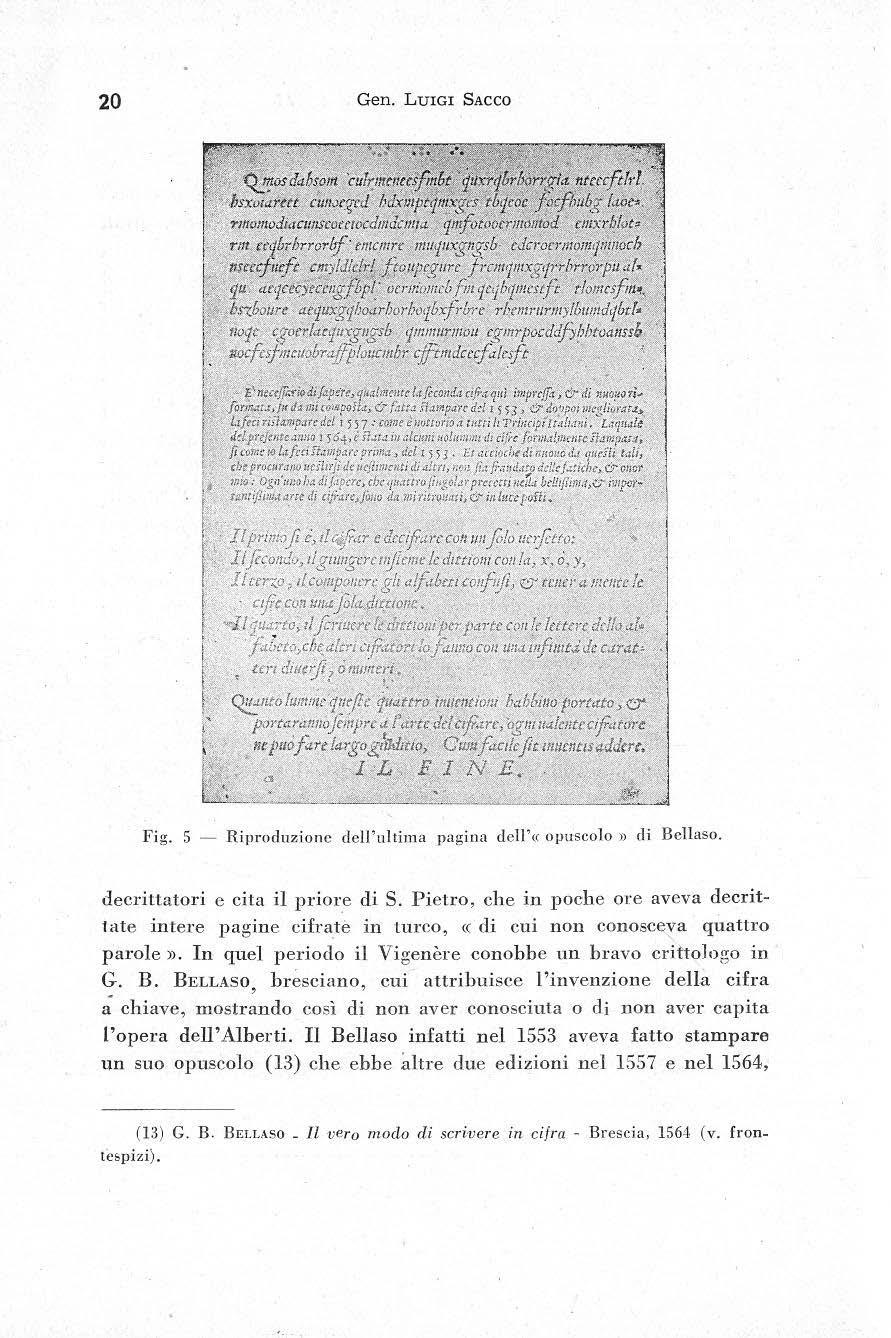

- imprtfJ< , & di tJ;j 11:/(&UJpofb.z, {.l" f.1tt4 dd 1 55 J .) dfJ1JfQ#1'1t:f!.,lùJf4;.!.tt l.1{tci rii'i<l'tllp:trcdel 1 55 7 .. ro.me èJJ(Jtlorio .1 t t!tri 1: 1;rin.cipflt:t!itmi . Jdpre]erJtcmmo! S6-t.i: ft.:ta it1 dc.;mi :.·Mmu.ne d! dlrc form.:!mrnrc.Yt.tmp ar:ti dd l 55J . qurfii tali, ch:proc#r'IIJt> ucilutl de lltjlrmemi eli altn, Ji:: f.:mt.f. .,to & on.or mfo : Ogn';molM di{.tpac 'fU:ttÌrc Jiugo!Jr?rtr:;nj ;;upt'f t:zJl:ifiilu.ta_rre di d:t mìritrr.m.t:i, ér iuluu ['rìflf .

Jlprmtofi e, t[ tijrar C dr.cif,m.: CO!II!/1Jvfo Ilfcsolldv, t!gumgacii:Jicme lcdtttìom couf,l, x.o, y, l l crrzc, i[Co!llp:JI/m: gli a({.1bw (:r tCih'!' a mmtc !t. · cf.e con Jòla.,dtttiOtle. . · tl jùt"uwt wdrttlCIIiptr parte cou fr ltttere dd!t> c::[,. · }:tùtv,chç_alcri •t{i:-.;f:rrt lo/à.i!IIO co11 c.trat, . un diHeifi, Òtltimtri, • l·

Q;::1t.to Ìllllt'tltìom hahGìtlo pvrt.tto f portuutmoJrmprc a fct,·tc.dd erfozn, ()gm uaimtccìfoum·c t · 11e puJfare !argog/fltf;tto> Cwufact!cJlt mucnm arldcrc.

Fig. 5 - R iproduz i one dell'ultima pag ina cl e ll\c opuscolo Y> di Bclla so. decrittatori c cita il priore eli S . Pietro, ch e in poche or e aveva decrit1 at e in tere pagine c ifrate in turco, « di cui non conosceva quattro parole >l . In quel periodo il Vigenère conobbe un bravo crittolog o in G. B. BELLAso, bresciano, cui attribuisce l'in venzione d ell a cifra ; chiave, mo st rando così eli non aver con osciuta o di no n aver capita l'opera cl ell'AJberti. Il Bellaso infatti nel 1553 aveva fatto stampare Un S llO opuscolo (13) che ebbe altre due ed i:Òoni nel 1557 C nel 1564, (13) G. B. BEL t.A SO _ il vero modo di scri:v er e in cijra - Brescia, 1564 ( v. fronte>pi zi)

La crittogra fia n ei secoLi XV e XVI 21

nel quale e spone delle geniaU i d ee per la formazione di un alfabeto disordinato, deri vandol o d a una sola parola com;enuta, v et·setto o motto; in e sso e gli dà inoltre v a r i e r e gole p er l'uso di d iversi alfabet i deriv ati dal primo ( t u tt i, d iso r dinat i) , m e dian t e altre paxole c hiavi , ch e i ndi viduano gli alfab e t i da usare. Egli fomj.sce poi il pri mo ese mpio di aut ocifrrome n to, c ioé di u na cif ra in cui il camb io d ell'a lfabe to è coma n d ato d a llo stesso t esto chiaro che si trasmette, e ch iu de c on un orig inale repertorio a gt·uppi cifranti, variabili secondo una chiaYe co n ve n u ta.

ll Bellaso , che è stato preceduto dall'Allierti nella cifratura con diversi alfabeti di so1dinati, segna un progresso sull' Alb erti prescl'ivendo che l 'alfabeto indi c ato dalla le tt era chiave sia usato solo per la lettera chiara immediatamente segu ente, m entre le lettere s ucces:>ive vanno cifrate con i succe ss ivi alfabeti derivati (ta quello scelto. Per contro l' Alberti, m e ntre lasciava la Ia coltà di usare lo stesso p er varie lettere consecutive, celava meglio il cambio della chiave Gli alfabeti del B ellaso, pur essendo disordinati sono però meno segreti di quelli dell'Alherti perché involrttori o reciproci, cio è costit u i ti da dodici c oppie di lettere , ciasctma lettera di un a coppia e ssend o c ifrata e d eci fr a t a con l 'altra d ella . stessa coppia, il ch e, se se mp lifi ca la t a b ell a cifrante , a gev ol a pure la d e crittazione.

. Comunque il B ellaso è da consi d er a r e come un geniale innovatore che è sta t o p e rò po co fortun at o , sp eci e p er l a scarsa diffusion e del su o opuscolo; questo d'altrond e a ve v a sco p i r el ativam ent e limitati, sp ecialme nte n ei confron t i. d el contem p oraneo volume di Giovanni Ba ttis t a Porta , o p era di b e n più ampio re spiro e che ha ass orbito , mo clificandole, le ide e d e l Bellaso.

8. I prvrni U ffic i Cifra (Rom.a, V e n ezia, Fir en z e , e cc.).

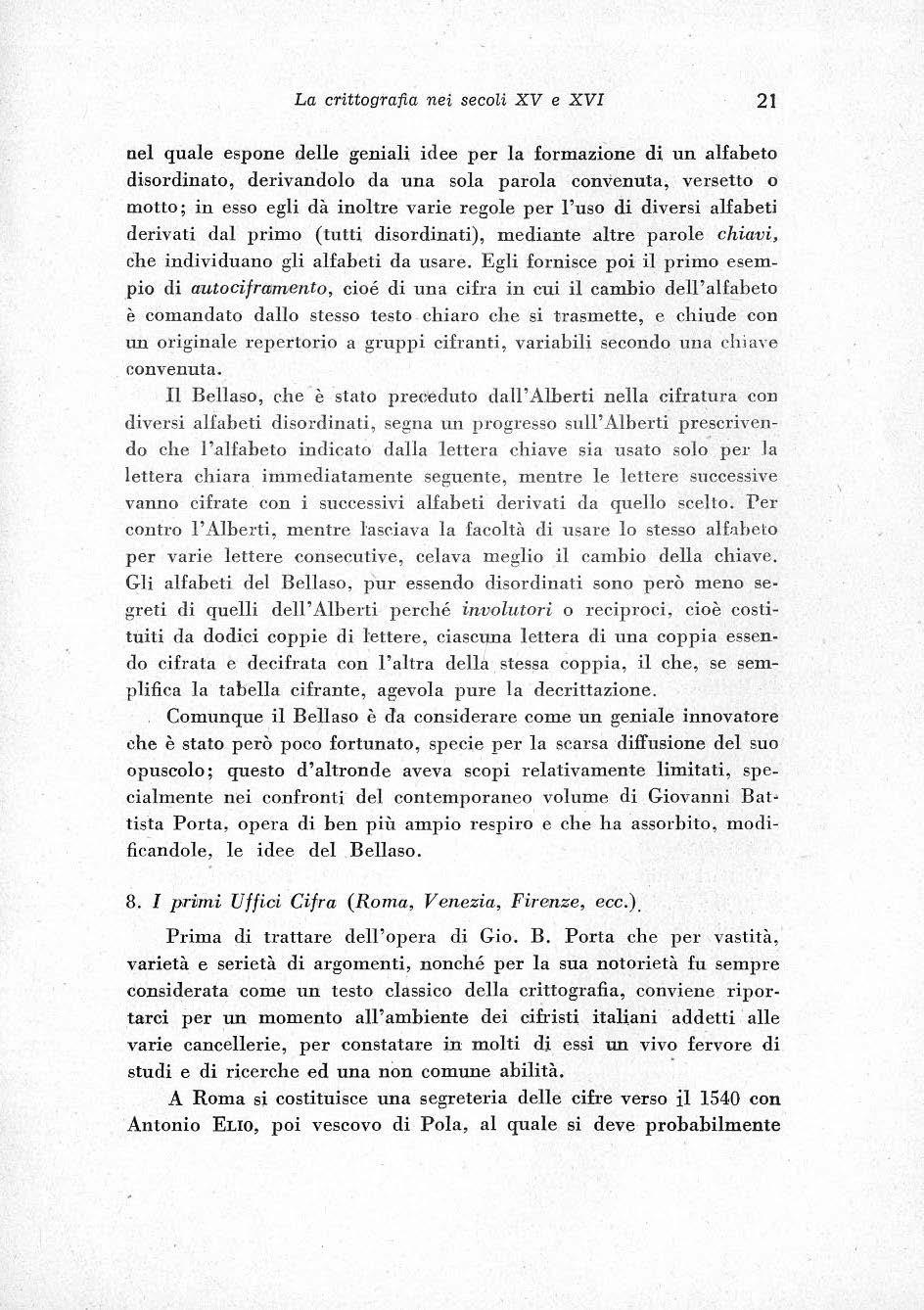

Prima di trattare dell'opera di Gio. B. Porta ch e p er va stlta , varietà e serie tà di argome nti, nonché p e r la sua notori e tà fu sempre considerata come un testo classico d ell a crittografia, conviene riportarci per un momento all'ambiente dei cifristi, itaUani add etti alle v arie cancellerie , per constatare in molti clj, essi un vi vo ferv ore di studi e di dce rche ed una non comune abilità.

A Roma sj. costituisce una s egr e teria dell e cifre verso il 1540 con Antonio Euo, poi vescovo eli Pola, al qual e si deve probabilmente

una cifra molto originale, che per oltre 50 anni fu largamente u sata dalla diplomazia pontificia e che trova un ri :scontro solo nell ' opera del Cardano di cui diremo in seguito.

Si tratta d ella ci fra a polifoni, mediante la quale si riesc e a cifrare le 20 lettere più usate, ciascuna con uno solo dei dieci numeri, ottenendo inoltre ' dei crittogrammi costituili d i so li num e ri e non meno ermetici d egl i alt ri (1 4).

A Venezia dal 1506 un valente cihista, Giovanni SoRo, acquistava grande fama di decrittatoa:e e nel 1539 compilava un suo « lib er zifrarum )), con l e re gole per risolvere le cifre ' italiane, la tine, spagnole e franc esi, disgraziatamente andato perduto.

La s ua fama era tanto diffu sa che il 27 aprile 1530, venuto in visitu ufficia le a Venezia il principe di Salerno, questi chiese come un favo re speciale, di conoscere Pietro B embo , Ma.r;i.n Sanudo e Giovanni Soro da lui chiama to cc Zuan dalle cifre)). Soro aveva già infatti risolte ri petutamen te pel· conto del Papa delle cifre intercettate a partire dal 1510. Nel 1526 egli aveva ancora decrittati tre lunghi dispacci scambiati tra Cado V ecl i suoi fautori a Roma ed interce ttati dalla co r te papale . Dal diario di. Mariu Sanudo risulta che il Soro e ra in Fra nc ia tenuto pe r nn Di o perchè aveva decrittate lettere mandategli in esame da Poitiers. Nell'agosto d el 1529 il Papa Clemente VII, per p·rovare una citra usata con il suo legato in Fran{:ia, la sottopose al Soro che non essendo riuscito a decrittarla t r anquillizzò il Papa slùla sua er meticitìt.

L'implÙso dato dal Soro alle cifre ven eziane diede altri frutti nei <<Tratta ti di cifre)) eli Francesco MARIN (1578) e di Agostino AMAOI (1588) dei quali parlano .ampiamente Pasiui ( 15) e Meistet· ( 16). Sono cc Trattati )) più o meno ampi , specie di istruzioni pratiche ,' segrete,. de stinate ai cifristi e che co nfermano la importanza che i veneziani attribuivano alla dfra, imitati in ciò dalle principali altre Signorie italiane. Così a Firenze un abile e molto segreto ufficio ci.fra era affidato al conte Pirro MusEFILI della Sasseta, del quale si conservano molti di spacci cifrati straiùeri da lui d ec rittati tra il 1546 e il 1557.

(14) L. S Acco • Lo c. eit., N . 20, pag. 23.

(15) L. PA S TNt, Dell e scritture in cifra dal la Repubblica Veneta · Vene• zia 1873

(16) A METSTER • loc. cit , 1902, pag. 24.

La critto grafia nei secoii XV e XVI 23

Vari d i questi erano del re di Fl'an cia con i propri amba sciatori: uno del Vicerè di Kapoli; varii pontifici; uno mandatogli dal Re d'Inghilterra, trovato nelle suole di scarpe dorate ( sic) provenienti dalla Francia (9 febbraio 1556); altro rnandatogJi dal Duca d'Alba; ecc.

Al Musefili successe Camillo G1 USTI , indicato come « va lente deciferatorc delle altrui cifre senza cootrocifra , per !'.altezza sua Seren issima » fino al 1586, e d autore di interessanti memorie sui modi di cifrare e sulle ci fre stranier e (17). ' si hanno uotizie dell e cifre napo 'letanc di quell' e poca, ma che esse non fo s:-e ro da meno delle altre dobbi amo argn.irJo dal trattato di G. B. Porta (v. Frontespizi) pubblicato nel 1563 a Napol i , di .! ui diremo tra poco. e l Meister ( 19 02) sono riportate varie cifre dei sec. XV e XVI, usate a Siena, Lu<'cu, Pisa, Genov a.

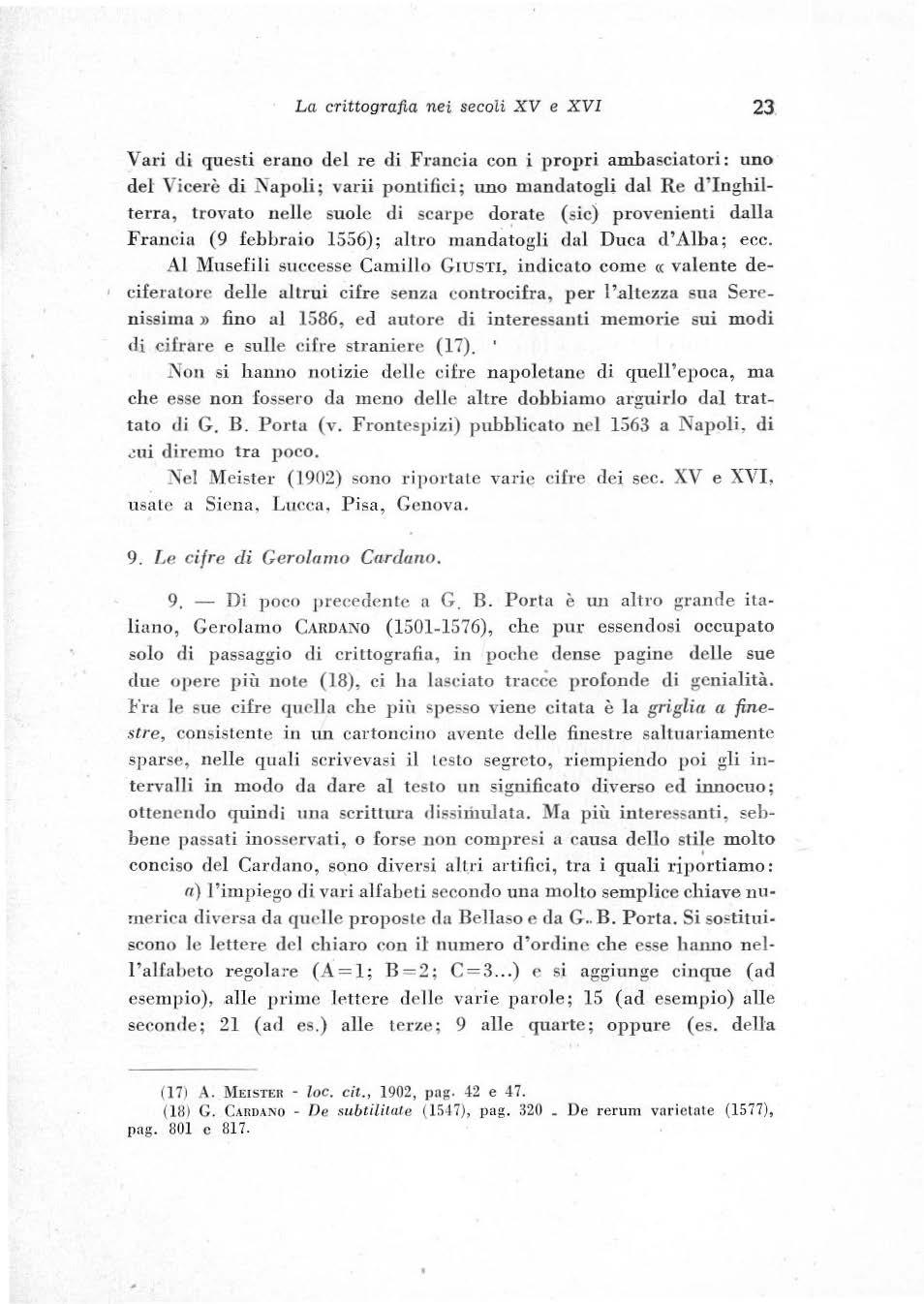

9. Le c ifr e di Gerolamo Cardano.

9. - Di poco l' reeede nt(' a G. B. Porta è un altro grande italiano, Gerolamo CARDANO (1501-1576), che pur essendosi occupato solo di passaggio di crittografia, in poche dense pagine d e lJe sue due opere più nole (18), ci ha lasciato tra cce profonde di genialità. Fra Je sue cifre quella che pitl spe,.so viene c itata è ]a griglia a finestre, co n siste nte in un cartoncino avente ddle finestre sa ltuariamente sparse , nelle quali sc riveva si il Le s to segreto, l'iempiendo poi gli int ervalli in modo da da1·e al te s to un significato diverso ed innocuo; ottenendo quindi una scri ttura diRsimulata. Ma più intere santi, sebbene passati inosservati, o for se non compresi a causa delio stile molto conciso del Cardano, sono alt d artifici, tra i quali a) l'impiego di vari alfab eti secondo una molto semplice chiave numerica di\·ersa da qu<'lle proposte d a Bellaso e da G .. B. Porta. Si so stituiscono le l ettere del chiaro con il numero d'ordin e che esse hanno n ell 'alfabeto rego 'lare (A=1; B = 2; C=3 ...) e s i aggiunge cinque (ad esempio), .alle prime lettere d e ll e va rie parole; 15 (ad esempio) alle seconde; 21 (ad es.) alle t e rz e; 9 alle qnarte; oppure (es . d ella

( 17 ) A. l\IEISTEII - loc. cìt., 1902, 42 e 47. ( l!l) G. CARDANO - De ( 15·17), pag. 320 _ De rerum voricta1e (1577), png. 801 c 817.

pag. 817): 17 alle l ettere d ella l "' parola, 9 all e l e ttere della 2• parola; ecc. Quind i ai numeri co sì otte nuti si so stituiscono, come cifre, le lettere conispo nd enti n ell'alfa b eto regolare. b) una ingegn osa cifr.a .polifona (19) che mer ita di essere esposta p er la sua originalità, no tando che una analoga, m,a . più semplice, era in uso alla corte papale fin dal 1539, d a noi a ttribuit a a ll' E ud , di cui già si disse [ vedi nota (14) J. Ridotte l e lettere a 18 (escluse h, j, k, w, v, x , y, z, con l a convenzione di sostituire h con un accento, v con u, ed x, z, con s), esse vengono disposte come nella tabelletta qui sotto , e si conviene: l 0 ) ogni lettera delle due ultime colonne si cìfr.a con ]a maiuscola corrispondente sulla sua lin e a e si m ett e come iniziale di nn gruppo ciA B c

a e i o u s

r n d l m f

c b g q p t frante; 2°) ogni lettera della seconda colonna si cifra con la maiuscola corrispondente e si mette, nel grupp o cifrante, al s eguito della c ifra precedente; 3°) se il chiaro comincia con una lettera della seconda colonna , vi si mette'Tà a sinistr a una l et tera nulla, ad esempio una minuscola se il crittogramma è di l etter e maiuscole.

Chiaro attendo ord n i cifre corrispondenti b A C C A A B B B A B B A B crittogramma bA- C - CA - A - BBB - A - BB - AB

(19) Dobb iamo al cort ese con cors o dell'amico Geo. V. Gamba l'int erpre ta zion e di qu es ta cifra ·

La crittografia nei secoti XV e XVI 25

P e r d ecifrare si scr ivono in colonna, e sotto alle successive cifre, le quattro o le du e lettere in linea con dett e ci{re (nella tabelletta), secondo che queste sono iniziali o interne del gr u ppo, e si sceglierà quindi , in ciascuna colo n na, la lettera che dà un senso al discorso.

E.sempio : crittogramma CA A CACC AB CB deci fre M A R M AUU R l MI f E N f E S s NO FO p c p c p T B T B T chiaro p A R T A SU B T o 10. L'opera classica di G. B. Porta.

Giovanni Balli s ta PORTA 1535-1615), pubbli cò nel 1563 il suo Trattato (20) che ebbe poi altre sei ediz ioni , l'ultima d el 1602.

Trattasi di un 'opera magistrale che sarebb e an cora oggi apprezzata se fosse stata scritta o tradotta in italiano.

Egli raggxuppa l a mat er ia in 4 libri; il primo d e dicato alle cifre a n tiche, il secondo all e c ifre moderne, n t erzo alla cl ec rittografia, il quarto ad una raccolta di pa.role e eli sequenze di parole che per l a loro SJ?eciale confo r mazi o n e si prestano acl essere individuate nei critto· gram mi d e i vari tipi studi at i. La esposizione v i è ch iara , comple ta e su cci nta , contenuta in sole 228 pagine.

Del Porta tutti gli autori posterio r i citano una tavola cifrante [ da a lc tmi autori t edesch i attribuita poi a Napoleo n e I ( !) J, che rappresenta una netta di scesa eli fronte alle cUre d ell' Albe r ti e del Bellaso. Ma occorre osservare che G. B. Porta co n siglia, nella sua descri· zione, tavole molto più si cur e, dando, solo come esempio, la più semplice e quindi la sicura

( 20) IOAX BAPTJSTA Po RTA , De Furtivis notis • vulgo de ziferis - Na· poli, 1563 ( vedi frontespizi )

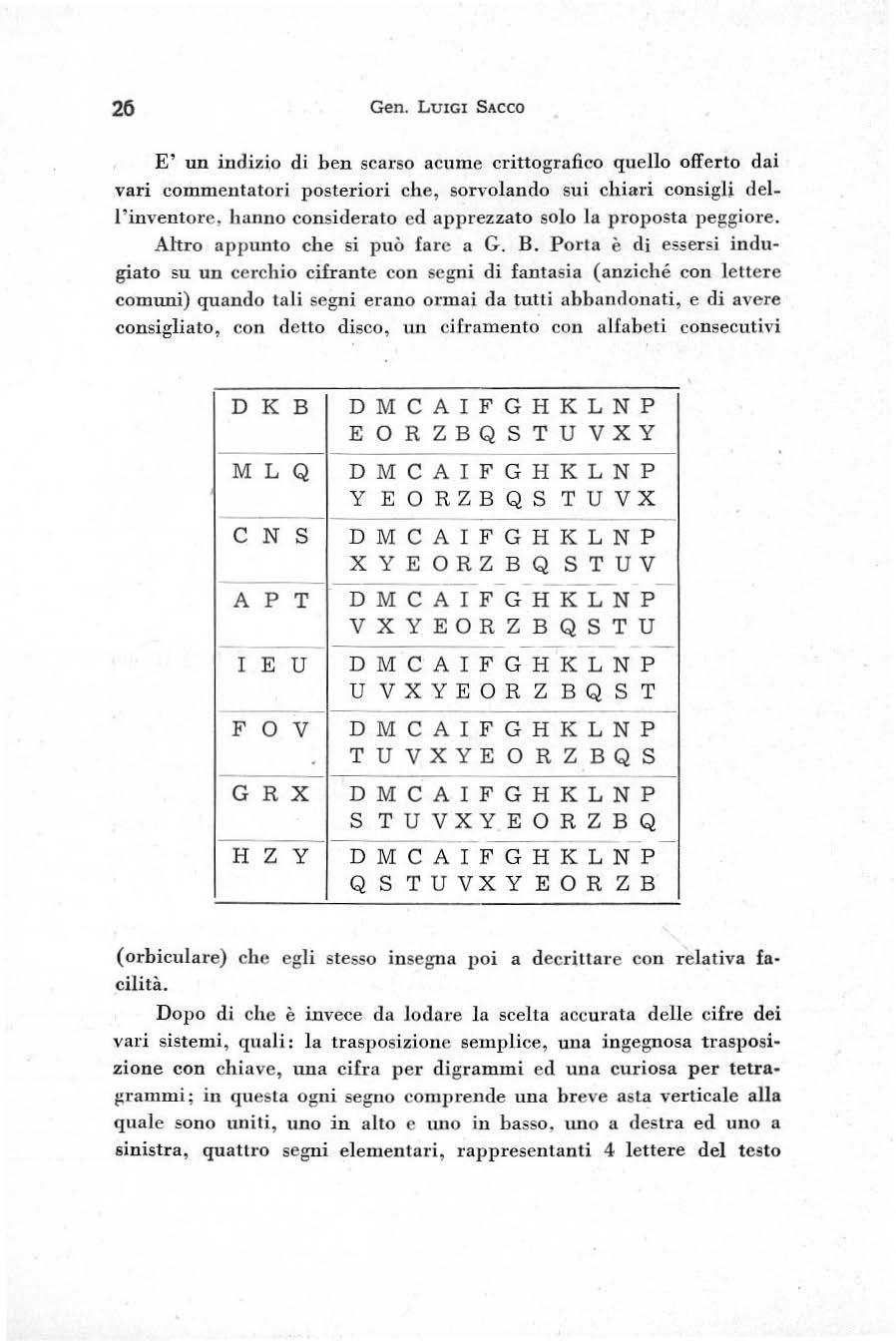

E' un indizio di ben sca r so acume crittografico qu e llo offerto dai vari commentatori posteriori che, sorvolando su i chiari consigH de ll 'in v ento r e, hanno conside r.a to ed apprezz ato s olo la p roposta peggiore Altro appunto che si p u ò fare a G. B . P orta è di esser si indugi ato su un cerchio cifrante con segni di fanta sia (anziché con l e ttere comuni) quando ta li segni erano ormai da tutli abbandonati, e di avere consigliato, con d etto disco, un c ifram ento con alf ab eti con secutivi

DKB DMCAIFGHKLNP EORZBQSTUVXYML Q DMCAIFGHKLNP YEORZBQSTUVX

C N S DMCAIFGHKLNP XYEORZBQSTUVA P T DMCAIF GH KLNP VXYEORZBQSTU -I E U DMCAIFGHKLNP UVXYEORZBQSTF O V DMCAIFGHKLNP T UVXYE O RZBQSGRX DMCAIF GH KLNP STUVXYEORZBQ -HZ y DMCAIFGHKLNP QSTUVXYEORZB

( orbiculare) che egl i st esso in segna poi a d ecritt are co n relativa fa . cilità.

Dopo di che è inv ece da l odare la scelta accurata delle cifre dei vari sis temi, qttali: la tra sposizione semplice, una in ge gnosa tr asposizione con chi ave, una cif1·a per dig rammi ed una curio sa per tetragrammi ; in qu es t a ogni segno co mprende una breve a st.a ver ticale alla qual e son o un i ti , uno in alto e uno in basso , un o a des tra ed un o a si nistra , qu attro segni elementari, rapprese nt anti 4 l e ttere del t esto

La crittogrttfifi nei sècott XV e XVI

begreto, secondo una semplice lista convemtta (21). Ma la più interess ante -è la cifra t:On verme letteràle , secondo la quale le successive lette r e (lel testo chiaro sono cifrate con successivi alfabeti, ricavati dalla sua tavola già citata ed indicati da1l e l e ttere dj una frase convenuta o di mia successione di lettere ( chiavi) che appunto si. chiama verme letterale. Le lettere del verme convenuto si scrivono sotto a qu elle del testo chiaro e ciascuna di queste si cifra con l'alfabeto (de Ha tavola ci h ante) indicato dalla s ottostante lettera del verme. Per dare un'idea concreta di questi se mplici proced imen ti riportiamo una tavola cifrante compilata al modo di B ellaso ed impiegata col verme l etterale eli G. B. Porta. sarà fissata una parola da cui si debbono derivare gli alfabeti cifranti, esempio: « Democrazia >> ed un verso poetico come verme, aò es.: ((Nel mezzo del cammin di nostra vita, ecc >> Ridotto ad es. l'alfabeto a 24 lettere ( escludendo J W) si scriveranno le l e tter e della parola D, E, M, O, C ) alternativamente su due ri ghe, eliminando l e l ettere ripetute e completando l e 24 lettere come si vede nella l" lista della tabella: si otterrà così il l" alfabeto, in cui D è cifra- e decif ra di. E: M è cifra e decifra di O; ecc. Gl i altri alfabeti si. ottengono spostando a destra ]a seconda ri ga: eli un neJla 2" lista; di due posti nella tel'Za; e così via. Se si conv ien e di usar e 8 aHab eti, c1uesti saranno individuati da una dell e t re lettere d.el 1° alfabeto, che si dispongono, incolonnate, .nella casella d.i s inistra . Così il 1° sa rà individuato dalle l ettere D K B , il 2° dalle M L Q , ecc. Ciò preparato e convenuto tra i due con:ispondenti , chi cifra scriverà il tes to da trasmett ere in lettere maiu scole : poi , sotto ogni lettera d.el chiaro, metterà tma l ettera del verm e convenuto : quindi in una terza riga ( crittog1·amma), scriverà la let:tera che, nella lista individuata dalla lette ra cfel verme, fa coppia verticale con quella del chiaro: essa sarà assunta co m e cifra: es chiaro verme cifra

Infatti n ella 3" lista ( N), il D si cifra con X; nella sa. (E), l'A si cifra Y, ecc. Identica è la operazione per decifrare, ·come è evidente . Infatti nella lista ( N) la X dà D ; ééc.

(21) Vedere in cop e rtina ia cifra di <<Un Primato italiano»·

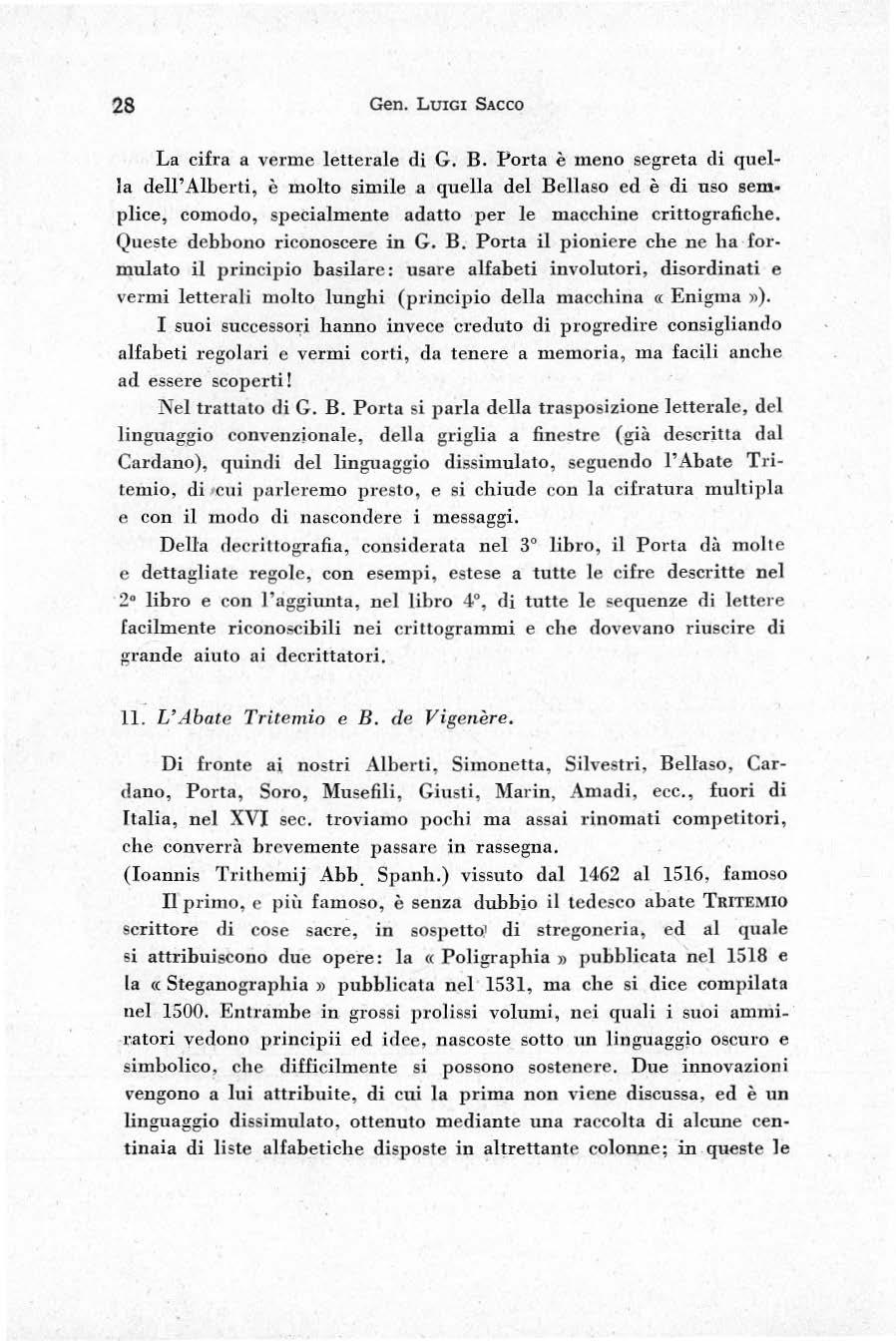

La cifr a a ver me le tt erale di G. B . P orta è meno seg r e ta di quell a d ell'Al b e rti, è m olto si m ile a quell a d e l B ellaso ed è di u so sem· pli ce, comodo, speci al mente ada tt o per le macchine crittogr afiche. Quest e d e bb ono r iconoscer e in G. B. P orta il pioni e re ch e n e ha formulato il principio b a silare : u sa r e alfab eti involut ori, disordinati e vermi letter ali molto lunghi (principio dell a mac c hina « Enigma »).

I suoi succe ssot;i h ann o invece cred u t o di progred ire consiglia n do a lfab eti l"ego l ari e verm i corti , da ten ere a m emoria , ma f a cUi a n che ad essere scoperti!

Nel t l" attato di G. B. P or t a si parla d e lla t r asposizio n e lettera l e, d el li n gua gg io con venzi onale , d ella gri glia a fin es tr e (già d esc ritla dal Cardan o) , quindi del lingua ggi o di ssim u lato , seguen d o l 'Abate T r item io, di 1cu i pa rl erem o pres to , e si chi ud e con la cifratura mult ipla e co n i l modo d i n asc o nder e i messaggi.

D ella cl ec riltografi a, considerata nel 3° lib ro , il Porta dà molt e e dettagliat e regol e , con e se mpi , es te se a tu tt e le cifre descri tte n el 2o libro e con l 'aggiunta , n el lib ro 4°, di tutte l e se quenze di l ettere facilmente ri co no sc ibili n e i c ritto gr ammi e che dovevano riuscire di grand e aiu to ai decri tt at ori.

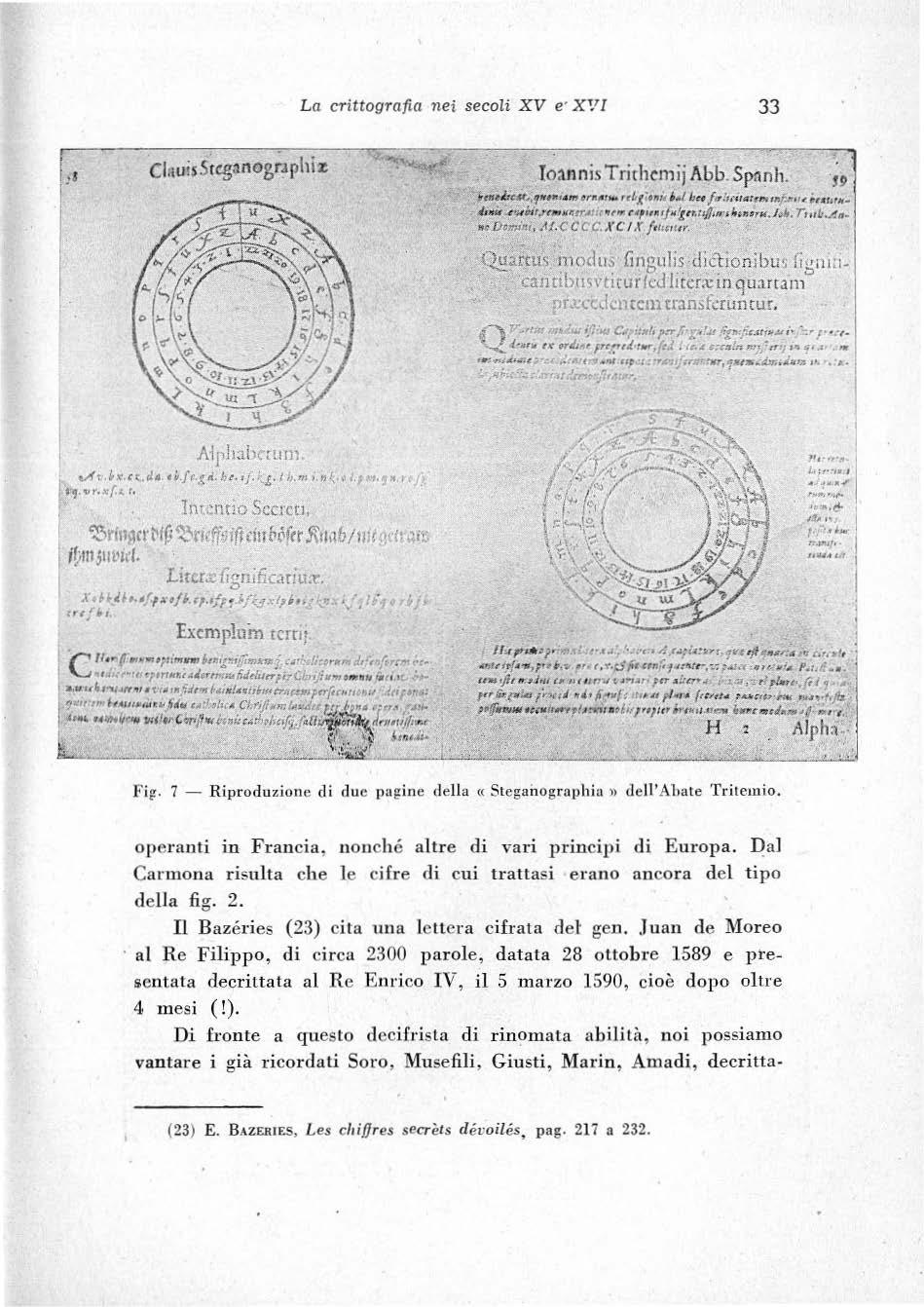

11 . L'Abate Trit emio e B. de Vig enère.

D i fr onte a i no st ri Al ber ti , Simo n e t ta , Silvest ri, B ella so, Carda no, P o r ta , Soro, Mu se fili , Giusti, Ma r in, Amadi, ecc., fuori di It alia, nel XVI sec. troviamo pochi ma a ssai 1·in omati compet itori , ch e converrà b revem ente pass al"e ;in ra ssegn a. ( l oa n nis Tri th em i j Abb . Spanh.) vi ssu t o d al 1462 al 1516, f amo so n primo , e più famos o, è se nza d ubbio il t e d esc o aba t e T RITEMIO scrittore di cose s acre, in s ospettO:' di st r egone ria , e d al quale si attribuiscono due opere: l a « P o li grap h ia » pubbl i c ata n el 1518 e la « St eganognphia >> p ubblic ata nel 1531, m a che si dice co m pilata nel 1500 E n tram b e in gross i proli ssi vol u m i, n e i qua li i suoi ammira t o ri vedo n o pri n cip ii e d i d ee, nascoste so tto u n oscuro e s imboli co , che d ifficilme nte si possono sostenere. D ue inn ovazioni ven g ono a l ui a ttribuite , di cui l a prima non vi ene di scussa, e d è un lin guaggio diss imula to , ott en u to m e d i ante una ra ccolta d i alcune ce nt inaia di list e alfa b et ich e d i sposte in al t r ett an t e col onne ; in q u este l e

26 l e tte re d ell'alfabeto sono individuate, ciascuna, da una parola latina. La particolarità stà nella scelta dell e parole delle successive list e, le qual i sono così composte che pre ndendo u n a parola ,qualunque in ciascuna dell e successive liste, la loro succ e ss ione dà sempre un senso plausibile al co ntesto; questo può e ssere così con una preghiera o co n un ra c conto più o meno f anta stico. ll testo segreto da s ped i r e si ottiene sostitue nd o l e letter e suc cessive del te sto chiaro cias cuna con la parola che gli co rri sponde ne1l e successive liste, c ominciando dalla prima. A que sto linguaggio v eruie dato il nom e di Avemarie di Tritemio.

' Si può osservare che anche co n la rojglior e sel ezio n e dell e parole, difficilment e il di scorso po trà sempre r i u scire tanto coe rente da esclud ere il sospetto di l inguaggi o . dissimulato. E sso inoltre dà luo go a t est i e norm emente lung hi e d implica il possesso di v arie cen tinaia di liste da ten ere strettamente segre te ; t u tta Vi genère racconta che esso è servito, alm eno una v olta , all'Ambasciatore veneto presso il Sultano Selim , ch e av eva proibito l'uso di cifre agli . ambasciatori; il medico dell'Amba sc iata , Lor enzo V entura, riu scì . ad elud ere la censura turca usando d elle Avema r ie di Trite mio (Vi ge n ère- pa g . 183). l

Il solo 'pu nto che p uò essere accreditato al Tritem io de riva dal fatt o c h e quella cifra, e le altr e analoghe che egli propone nel se guit o, sono vere cifre poHalfa be tiche a ve rme lungo. Esse t uttavia 1·ichiedono il se gr eto d elle list e cifranti, gr ave inconve nient e alla cui elimina zione mira il concetto di chiave, (dovuto ai no stri auto r i), che re gola la successione d ell e liste alfabetiche cla u sare; la chiave p e rmett e infiniti modi div ers i di u sare gli . stes si a1iab e ti e, se mante nuta segr e ta, 1 può da sola garantir e una sovent e s ufficien te erme ti ci tà d ella cifra, anc h e se non sono segreti gli alfabeti

La seconda innovazione attribuita a Tritem io è la ta·vola quadrata da lui p resentata in dne form e div e rs e : una det t a tavo la r ec ta (.Recta tian s posi tionis tabu la), l'altra detta tavola. aversa (Tabula tran s positionis av e r s a).

Le du e ta v ole sono costituite : la prima con l'alfabeto regol are e la 2"' co n lo s tess o ma rovesciato; alfabeti che vengono successivamente spostati di un posto a sinistra passando da -;na riga alla successiva nelle tavo] e, Così la prima riga d ella- l" tavola sarà AB C D E F ... X Y Z; la 2.. sarà: B C D E. ... X Y Z A; la '3"' C D E F G ... Y Z A B; ecc.

Nella 2• ta vola l a l" riga è z. Y X W V ... CB A; la 2"' Y X W V .. . C B A Z; ecc Cia scuna di quest e righe, posta in corrispond e n za con l'alfa beto regolare d ella l " riga, co sti tui sce u na li.sta alfabetica cifl:ante diversa .

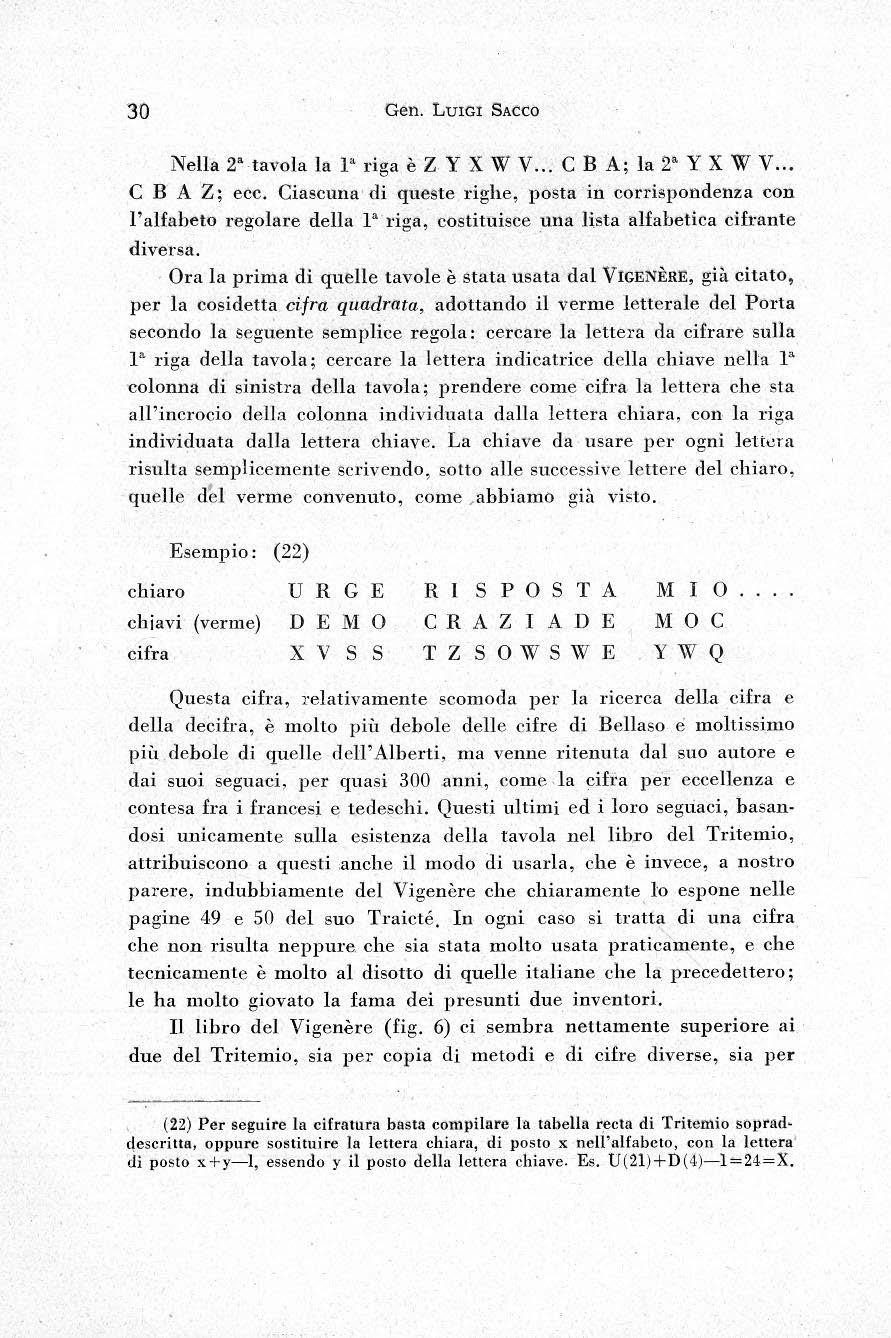

Ora la prima di quelle tavole è st ata u sa ta dal VtGENÈ RE, già citato , per l a co sidetta cifra quctdrata , a d ottando il ver me l e tte ral e del Porta secondo la segue nte semplice regola: ce rcare la lettera da cifrare suUa l " r i ga della tavola; cercare la let t e r .a indicatrice d ella chiave nella l a colonna di sinis t r a della t a v ola; prendere come cif ra la lettera che sta all'incrocio della colo n na indiv idu aLa dalla lettera chiara , con la ri ga individuata dalla l ette ra chia ve La chiave da usare per ogni l ettera risulta se mpliceme nte scrivendo , so tto alle successive lettere del chial'o , quelle del verme co n ve nuto, come , a bbia mo già visto.

Esempio : (2 2) chiaro URGE R l SPOSTA M I o ch ia vi (verm e) DE MO CR AZ IADE M O C c i fra xv s s TZSOWSWE YWQ

Ques ta cifra, r elati vamente scomoda per la ricerca della cif.ra e d ella decifra, è molto più d ebole dell e cifr e di Bdlaso e molt issimo pi ù debole di. quelle d ell ' A lb e rti , ma ve nne ritenuta dal suo autore e dai su oi seguaci , per qua si 300 .a n ni, come la cifra per eccellen za e contes a fra i fran cesi e t edeschi . Questi tùtirni e d i loro seguaci, b asando si unicament e sulla es iste nza della t a vola n e l lib.ro del Trite mio, attribuiscono a questi ;anch e il .modo èli usar la , che è invece, a no stro parere, indubbi ame nt e del Vigen ère che chiaramente lo espo ne n elle pagine 49 e 50 del s uo Traicté, In o gni caso si tratta di una cifra che non risulta n ep pure che si a stata m o lto u sata praticame nte , e che t e cnicame nt e è molto al disotto di quelle i ta liane che la precedetter o; le ha molto g iovato l a fama dei presunti du e inv entori.

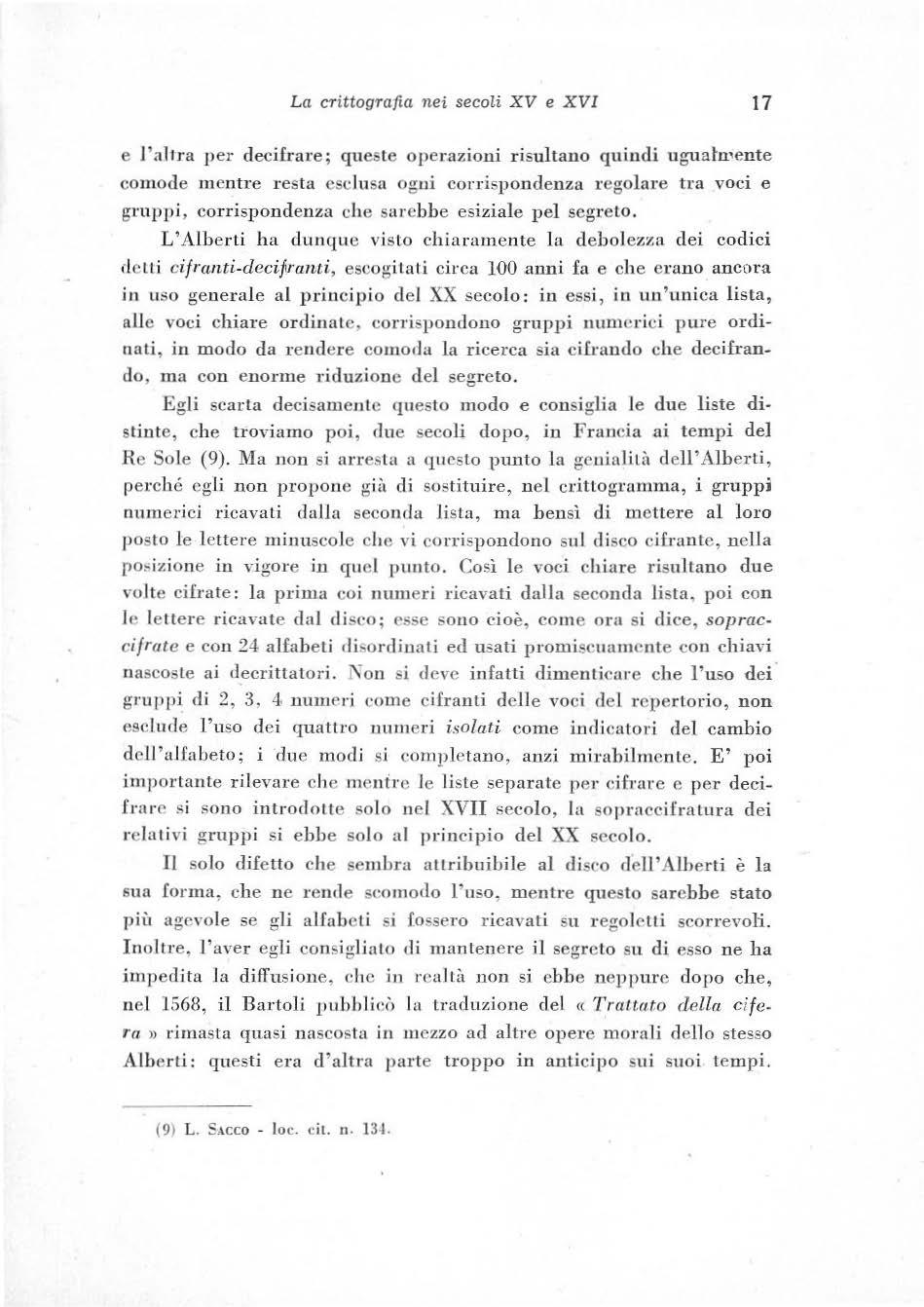

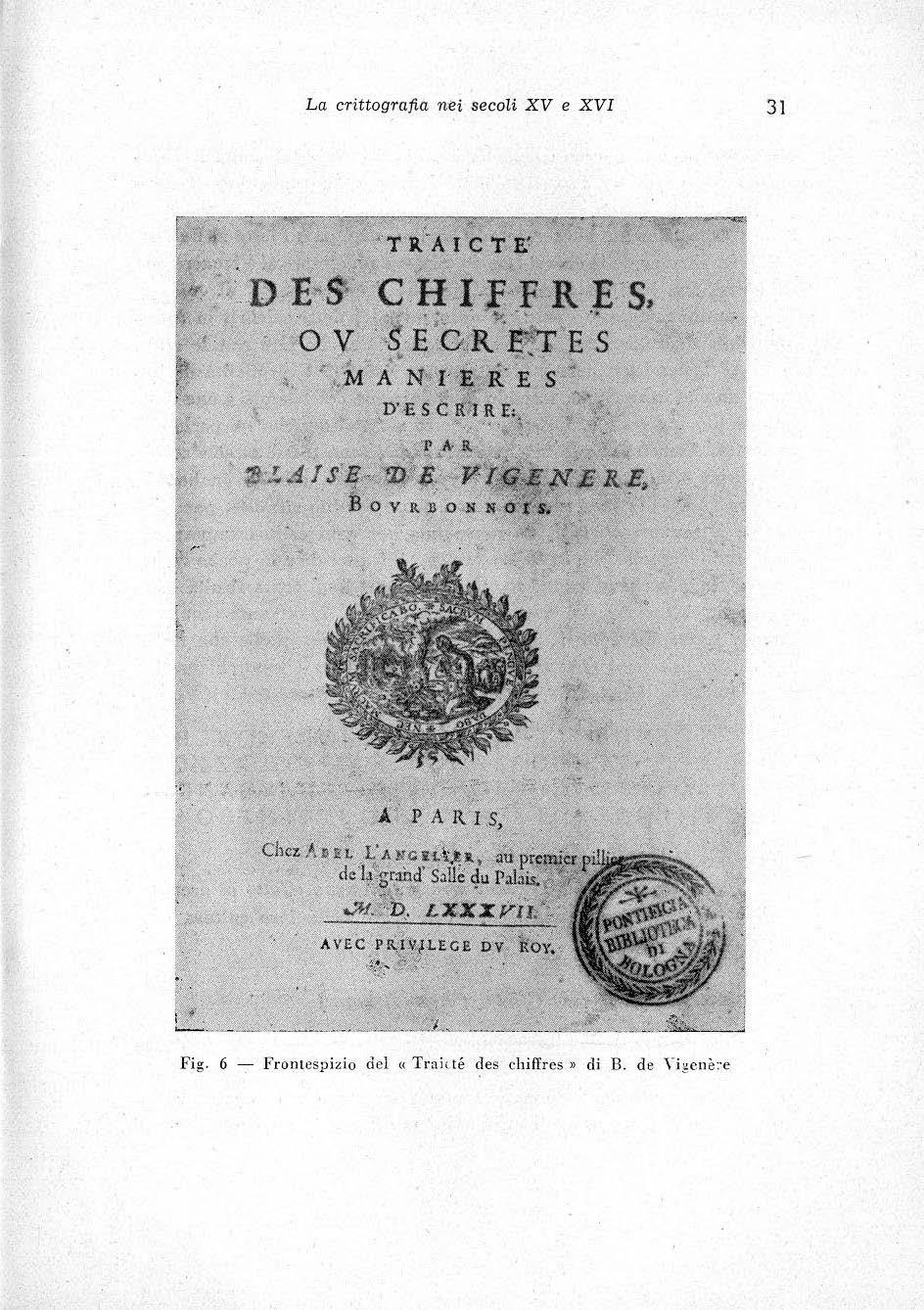

Il libro del Vig e nèr e ( fig. 6) ci sembra n e ttam e nte superiore ai due de l Trite mi o, sia p er copia di metodi e d i cifre div erse, si a per

(22) P er segu ire la ci fr amra b asta comp il are la tabella recta d i Tritcmio so pra d" c!cscritta, oppu re sostituire la lett e ra chiara, di posto x nel l' alfabeto, con la le ttera d i pos to x+y - 1, esse ndo y il posto della lettera chiave. Es. U(21 ) +D( 4·)-1=2 4- = X.

Fig 6 - Front espizio del (( Tr·niué des chiffr cs » di B. de Yi::;cnè:·e

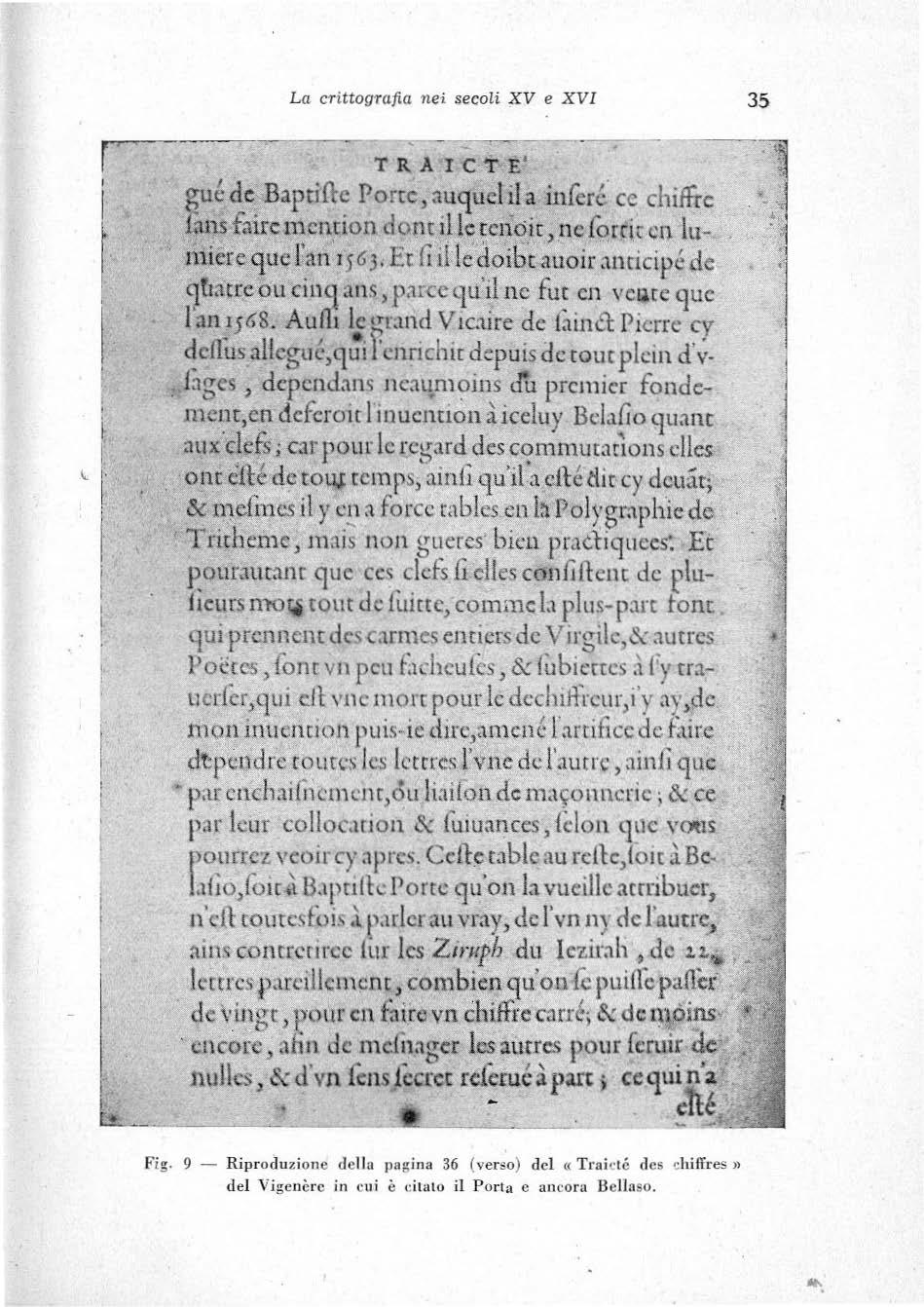

la molto maggiore chiarezza della esposizione, la equanimità dei giudizi in esso espress i , la varietà delle notizie e degli aneddoti di cui è cosparso (fig. 8 e 9).

E' specialmente interessante la attribuzion e, da lui fatta al Bellaso, della invenzione delle chiavi (fig . 9). Si deve addebitare al Vigenère una ammirazione sco nfinata verso g li magi èd e b rei, eli cui egli cita continuamente le. op e re,. l e opinioni ed i detti celebri, in interminabili e prolisse pagine che nulla hanno a che fare con le cifi-e. Al Tritemio si d eve addebitar e una oscurità e prolissità di linguaggio che lo rendono, secondo la definizione del Lac.roix « una delle opere più indigeste » . Lo stesso ted esco A. Meister che ne parla con ri spet to, ammette che le regole del Tritemio sono spesso circondate da esorcismi e da oscurità. Basta o sservare che egli diluisce in ben 26 pagine (fig. 7) le successive posizioni di un cerchio cifrante, p e r rica.varne altrettanti alfabeti , da usare uno per ogni crittogramma; p er dire quindi quello che lo stesso prolisso Silvestri dice in poche righe. Se nza contare ch e si tratta di cif re molto ingenue, come risulta dalla qui unita so.luzione del crittog:·amma delia fig. 7, ottenuta semplicem e nte sc rivendo, so tto le lettere del crittogramma, qu elle che le seguono nell'alfabeto ( se nza la Y), fino acl otte nere il testo chiaro, lie\ emente complicato dalla presenza di qualche lettera nulla (M, T.).

chiaro

(Il la tore "di questa lettera è un malfattore) . Tanto Vigenère che Tritemio non si occupano affatto di decrittografia, mostrando così una lacuna b en grave nella loro cultura crittografica.

ecc )

Due parole ancora pex i clecrittatori. Nelle opere di Cl·ittografia che · trattano delle cihe del sec XVI un nome è specialmente noto ed è quello del matematico

VTETE, che al t empo di Enri co IV riuscì a decdttare le cifre nsate da Filippo II con i suo i generali

cifra X O f K D BO A f P X O f B C P I f P Q B f KQ X L P BO ZPOL ECPBOQ ZPOCDQKOQ RCO LRZMQCP

AQHMFDQCHRAQHDERLHRSDAMSANRDQ

BR l N O E R D l S BR l E f SM 1 S T E l N T BO S E R

Clauis to1nnis Trirhemij Ab b. Spnnh. 19 tnt-h$, f1t.fltutmtu'1fflf,..f cl i ;.,ù lu.J he1 fw .'ltHflltt"I!JtfiS("'"-r .IJIIU 'U"' t'#fltiUJ:,.lnt:/JIII"JiuJSi-ru.hll. TrrtL·./!11.. -.D•r.-'"' • .1f<: C CC. XCI.f f• trtll<r. in odu:. fì ngulis ìio nt. l. ·cannbnwtimrkJ h rcr;c in quarram,::, 'lfJ.:cc,kntcm .. ,r · a '· ;tlli'Jh..,.fi;:.-.'.u 'rg11tji.ur t.J;'.u ,. ··"'.f' • N - --.! lA" lrr;rti·tllff",f'tJ.. "'-4l;çtr.'N ,.,.,,·,.,. n o•.t "' ; •. _,• , • t OJt 11 e : d1Tu Afll'): J\ 1. . ..!.n- • , "'• .

(l lfl('r. li1l mllrn /t t 111.ft'1iimk111f :Jr-' Jt•t _r. f"''!!.

' " ; ' t

l. l ,

' FJIJi/'•"•tr:t "••

'""

,,! t - •.f 'n..,....fo. lt.UA ut . .tl e•-•J 1 · •t • 'i ,,. r , 't. c$/t "r, :; 1':n.:r-,-;:;;.;."t" .• P4: , 6 11 !rq.., 11 l''i#'f";,v ;; u/ ,;., P ' 1-.11 t.Q:'t l> r.w illl'Jrnul,.• "d wt.' l . ff 2 i\lphil

l __ .aL:. Fi g-. 7 - Riproduzion e di flu e pagine della « Stcga i1ographiu >) dell'Aliate Tritemio.

operanti m Francia , non ché altre di van principi di Europa. p aJ Car mona risulta che le cifre di cui tratta si e rano ancora del ti po d ella fig. 2.

TI Bazé rie s (23) cita una le ttera cifrata gen . J uan de Moreo a l Re Filippo, di circa 2300 parole, datata 28 otto b re 1589 e predecrittata al R e Enrico IV, il 5 marzo 1590, cioè dopo oltre 4 mesi ( !).

Di fronte a ques to d cc ifrista di abi lità, noi possiamo vantare i già ricordati Soro, Musefìli , Giu sti, Marin , Amad i , decritta-

( 23 ) E. B AZERIES, L es chiffres secrèts d évoilés, pag. 217 n 232.

D r. S C H ! F F R E s. ) 6 vaiier,dcmcurans r.:ntèrmccs d:ms la penfcc d es conflChJns; & le où dies fappliqucnr,tout ain(ì qu'cn vne fcrrure dor:t propo q n changcrOJtles garde5, toufiours vn met: mdcquel n, d t bafty quc dc nos communs car.tctc· rcs fifonnevcuh:; qui rr.ulfportcnr & cb:mgcnt Ics yns pour d ' ihfiJ}Ìes forrcs par \'ne tc.u olurion circulaJre,ainll quel es Z impiJ Hebricux, rcprcfcnr·ez d:ms le 1iure dc la formadon qu'on at:m patriarchc Abrah.un; mais.plus droìétc, ment :ì Rabbi Akiba,ce grad Talmudillc, qu1 pour auoir voulu opinia!hcmem adhercr à 1-.Icffihco; oufils de mcnfongc, fut aucc ledernicr,prisfinablemcmd:ms»Ì:6Crtc p.u l'Empcrcm Adrian, & manyrifé cfcorché rout vif par efguiUcnc:s, & puis brutle 1 penr fcu, :mcc quarante aurrcs & innumcrablc nombrc de lui fs mis l morr,quelqucs . 1ì · .tprcc; b nariuué .dc nofl:re Sa\tucur; anfi,Jue)s eneo re 0\1 celebre és · vn fq l..: r.. ud ;umim: rbirc & vn icufnc , le cinquiditte t'>-tl' de b lune du mois de 1/fii:èt ui n ·_

lP R:J: M 1 r., n..,- M r.N T donques ic tnottr.ty ledntr. •' b '> ' • r ' l ' H <.', quc t .;c;:n :.te qu.mc a mo y .t V' l ecru a 1-. _;to dç Ld.ùmcdu <..;.miin.1l dç;Carpi, premicr dc rous ccux dom i'ay eu l e pra&iqua & mir l'atliJ49· qucis.:htz ;t · Ronte la prenùere fois: Car le liurc cy dcuant alle•

Fi g . 8 - Riprodu z ion e d ella pa gi na 36 J cl « Trai! té cles chiffr es '' del V ige n èr e iu c ui è c itato il

gué de Dapti ftc Poree, augucl il a cc chìttrc fans faire mcmion rcnoir, ne forc:ir t: Il !u1563. Et lìir-ledoibt auoir qttacre ou ci n q an<;, pa ree qu' il ne fu t cn ve1.uc quc l'an1J6S. Aullì lcgtJnd Vtc:tire dc tàind: Pierre cv )'cnnchir depuis dc rour plcm . bges, depcfll.bm <fu prcmicr fondcmcnt,cn dcfcroir lmucntion àiceluy Bebfìo qu:mt attx.defS; car pour le rcgard des cçmmucarÌons dies o tu C!\é ainfì qu'ib. dl:édir cy & l1'1eU11CS il y cn a force rablcs en ll'l Polygraphie dc Tricheme., non guercs· bieu pradiqm:es: Er pouraut:tnr quc cc" ckfs lì confìtlenr dc plufÌeurs rnot;t rout dc tùirrc, co mmc l.t plus- pare tonr . qUl prcnnenr dc carmes enricrs dc\' •rgilc , & :m tres Poetcs , fonr vn pcn f:t.:h cul ès , & fùbtcrt cs .ì f )• rraucrfèr,qui dr \' ne 11101 r pour le dcd uJfrcur/ y :t) ,dc tnon jJ1tlCJltl011 pulS· Ìe ditC,;'lfl1Cl1é r:urifÌCC dc fà_ire dtpcndrc rom es ks lctrres i'vne dc l'.mcrc, :tiniÌ quc

· pa.r cnduitÌ1cmcm)ou li:tiiòn de m.tçonncric; & ce p,H' lcnr colloc.lCion & fÙJUances, {èlon <]tl c \'Otls l)Ourrcz \ eoit C)' .tprclì. Celle rablc .lu rdl:c,{ o tt l Bc.l!Ìo/ou B.tpnlh:Porte t]u'on h vueillc arrribucr, n'cil: wuresfòt, .t p.1rlcr an vray, dc l'v n n: dc l'.1utrc, conn:cnrcc fttr Ics Zimph du lezir:th , de lt•tw::s part·illcmcnt' combler:tgu'on [c puiflè pafièt de \·ingr, pour c: n vn chilfre <:arré; & de · c.:ncort, ,1hn Jc mdì1ager pour fcruir de nulh:s, & J' vn tì:ns iècret rclèrué àpare ; ce qui n'a ehé

Fi g . 9 - Riprodu zion e d e lla pag ina 36 ( verso) del << T r ai t t é dcs chiffres » d el Vigenèrc in c ui è c itato il Porta e an cora B ellaso .

tori ed autori d i trattati di decrittogra:fia, ai quali dobbiamo aggiungere, Pietro PARTE NIO, veneto, celebre cifrista del tempo di Viète e che venne incaricato di modernizzare le cif-re ve neziane quando, per confessione dello stesso V1ète (24), questi era riuscito a d ecrittare in parte anche le più sicure di dette cifre.

Possiamo ora b en concludere che il secolo XVI rappresenta, anche nell'arte delle cifre, un indiscutibile primato italiano sia per la quantità che per la qualità delle opere italiane ad essa dedicate, ma altresì p er la arditezza e modernità delle idee in esse espresse, specie dall'Alberti, vero maestro in quell'arte.

La indubbia ab ilità del Viète richiama l'osservazione che le cifre sembrano riuscire particolarmente adatte ai matematici, tali e ssendo stati essen«ialmente A lberti , Porta, Cardano e tale essendo sta to un altro celebre decrittatot·e, J. Wallis, che operava sulle cifre francesi vet·so la fine del sec . XVII.

Agli ufficiali d el Genio, cui non manca una solida base matematica, porgiamo l'augurio che siano preferibilmente affidati i compiti critto · grafici, e che anche in quelli essi sappiano eccellere come i lo r o lontani precursori.

(24) E. BAZERtES , op cit , pag. 234.

Coloro che so n o alla dir ez ion e degli alTari supremi sanno per cspcricn7.a quanto 125 sia importante ave r e qn alc b e persona fì1latiFsima, a cui poter c·omnnicare decisioni c p r ogc ui seg r e ti in modo ohc non se ne debhano rmii peuti ro • , E poiché, per In co mun e perfidia umana , n on f ac il men t e l o po s!'ono, sono sta t e apposila ment e inventate quelle manier e di sc riv ere c he si ch iam ano o: ii r e: artificio c:erto non inutil e, se però non vi fos!.e 1·hi ries<·e, con certe accortezze e co n intuito, ad intcrpretarle e spiegarle. E t·ostoro non negò che siano molto utili ai principi, poichè per mezzo loro si possono venire a conoscere l e mar('hina?.ioni e d i disegni altrui, ma, se non sba!!lio, è assa i più uti l e poter far sa p e re, a chiunque assente si voglia i propri pensieri in modo tale che nessun altro fuor di costui mai sia cnpni'C di scoprirli. Da questo nostro opmeol o s i ricavano tutti c due i vantagg i . Si nprc infatti io esso e si indi1·a la v ia per svelare ciò che gli altr i hanno volu to occultare . E in oltre ti s i ofl'rc il modo, l'Ome ved r ai, di Ol'l'ultarc asso lut amente c iò che tu vuoi tenere na s nJ•to. Mi hn nuo fii manrlorc a te qu es to trattato le IWltic nti co n dizioni di cose E, di p iù, mi ci ha n n o in d otto nmici p•·LHlc nti e a t e devoti ss imi. Se l'opera ti pia.·crà ne lie to.

Mi trovavo presso Dato nei g iardini del Pontefice, Vaticano, c mentre si parlava , come siamo soliti, di relative agli l el!t!rari, si venne a far l e più grandi l odi d i un i nveotore tedesco che riusciva, imprimendo con ca r atteri , a riprodurre da un dato csem1> lare, con il laYoro di non più di tre uomini, in cento giorni più di duecento volumi. Con un'unica impressione infaui riproduce una pagina in formato !!randc. Da qui si passò a lodare la genia lità di altri in dive rso I'Ose; c Dato sembrò la più ammiraz ione per <:olo ro che ri est·ono, ro n i l o ro accorgim e nti d'i nt erpretazio n e, a re nd ere 1• hiar c cd a spiega re qu ell e maniere di scrivere, Llcue cifre, 1 : h e , d andosi in esse un si g nificato co nvenzionale a co rnpl es:; i s trani ss imi d i l ette r e, sono note so lo n t'hi le sa ppia p e r ncL:ordo preso.

\.n.· I numeri po•ti a margine indicano le pagine dell\Iusun. Dic Gchcimshrift im Di<'nste tler Piip.<tlidtell Kurie • Paderborn. 1906 . Le parole tra parent esi sono po s te a titolo di spiegazione per completare il periodo.

1'26 E guardandomi: - Tu, dis se Dato, che sempre t i sci occupato di qu este arti na sc oste e di seg reti di natura, ch e stima hai eli qu est i, ch iamiamoli così, rongetturatori di cifr e e spiega tori di seg r eti? Hai forse anch e tu pro vato se la tua capac ità fosse da tanto? - E io sor rid e ndo: A te che sei il capo della seg r e teria pontificia, forse capita di doveni servire talvolta di questo modo oscurissimo di scrivere, per altari di stato che intencli debbano rimanere assolutamente segret i. - E' proprio così, ri spose Dato, e può anche accadere che desideri, per l'uffi cio ch e ho, di potermela sbr i gare da mc, senza bisogno di scrvirmi di un i nt erp r ete estraneo . Qualche volta infatti ci sono portate lettere, inter cettate dagH esploratori, scritte con questi accorgimenti; e possono esser ta l i da non crederle affatto trascurabili: c se hai su questo punto quakhe ritrovato, ti prego di comu ni carmelo.Gli promis i perciò di occuparmene in modo che, per quanto mi bastasse l'ingegno, la sua domanda non rimanesse vana L'ho fatto dunque ; e sicco111 e, per quel che sembra a me, indagando e riflettendo ci sono riuscito in gran parte, ho esposto in questo trattato le mie ricerche sull' argomento, pcr chè rius<"isse . più agevo l e a Dato quanto ho fatto in esecuzione dei suo i desideri, e' per offrire, come son solfto a fare di tempo in tempo, a chi segue i nostri "tudi, qualcosa di nuovo, che essi potessero agg i ungere alle altre mie trattazioni. Comincero dall'esporre quale via ahbia seguito . Credo che non sarà inutile. l?er poter, dunque, procedere a un'investigazione sistematica, cominciai dal riflettere in che cosa prqpriamente co nsista la cifra E giuns i alla co nclu s ion e che potevo definirla: un modo di scrivere con notazio ni significa nti convenzionalmente ciò che gli scriventi ave sse ro stabilito tra loro, allo scopo che non fo sse ro capiti da altri. Se è così, du e cose erano ne cessa ri e. Primo: che tra i corrispondenti fosse determinata qualche norma costante e pre cisa, per chè da quel modo di serivere ['uno potesse s uffic;ientemente comprendere che cosa l'altro intendesse ordina re, domandare, riferire, ecc. Secondo: che non solo iJ loro modo di scrivere fosso nuovo e inu sitato, ma che riman esse imperscrutabHe alle più accorte investigaz·ioni e ai più acuti co n getturator i. Ognuna di queste due cose dipende, se ho \·eduto bene, dall'u so che le lettere hanno e dal modo come ci serviamo di esse nella scriuura ordinaria. Perciò bisognava considerare prima di tutto come si comportassero le l ettere nella scrittura, e di quali elementi co n sti e si componga la scrittura. Ciò appun.to che ho fatto, considerando ripetutamente, co n studio e diligenza non pic cola, gli elementi d ella grafia; e vi bo insi stito sopra, finchè non son duscito a scoprire alcuni principii e certe regole molto mili. E quelli che hanno in gegno per queste cose, senza dubbio non n eghe ranno di tro·vare qui un grande aiuto a raggiungere una completa cognizione d elle cifre . 127 Prima, dunque, dirò · dei rilievi che ho fatto. Sebbene ess i sembrino essere utili soprattutto all'interpretazione delle cifre altrui, però se ne ricavano anche degli avvertimenti perchè tu possa inventare delle cifre più oscure e più intricate a chi tenti interpretarle. Poi aggiungerò varie maniere, alcun e già in uso , alcun e finora n on usate , di com porre cifre; maniere veramente utili e assai adatte , cb e i più degli intenditori doHanno lodar molto. Per ultimo esporrò una cifra inventata da noi; ch e, app ena l'avrai compresa, l'ammirerai e te ne congratulerai. E comi ncio. E' cosa notissima , e subito mi si è presentata alla mente, che i nostri discorsi,

Appendice n. l - Trattato delta cifra

i nostri sc r itti tutti constano di parole, le parole si dividono in sillabe, le sillabe si compongono di l ettere. Ho considerato perciò come si comportino le lettere nella scrittura e quale s ia la differenza tra esse . Potrei parlarne a lungo, ma, per r es tring ere quanto più possibile, la differenza delle s illabe ris ulta dall'ordine e dal numero delk lettere, e così si arr iva alle parole inter e diver se per suono e per sign ificato. Parliamo prima del numero, e di ciò che è connesso con i rapporti num erici: sotto quest'aspetto, la parte principale l'hanno le voeali. Cominciamo dunque da esse

Una si llaba, o consterà so lt anto di una vocale, o alla vo ca l e sarà unita una consonante, o vi sara nno più consonanti unite a una vo ca le; senza vocale, non dà sillaba. E per conseguen za, se prendi una o due pagine di un prosatore o di un poeta c disponi separatament e , da una parte le vocali e dall'altra la consonanti, troverai senza dubbio le vocali. Dal compu to che ho fatto mi sembra di pòter stabi l ire che presso i poeti l e consonanti non sono che 1/8 più delle vocali, e presso i pros atori l e vocali sono inferiori, rispetto alle consonanti, approssimativamente nella proporzione detta « sesquitertia » (4 :3): vocali 3, consonanti 4

Se infatti si radunano tutte le vocali di una pagina (di prosatori) e ri sultano p. e., 300, il numero di tutte le consonanti sarà <·omplcssi.vamentc di eire a 400. E ho ril evato che tra le semplici vocali - O - è la meno frequente; non ri spetto alle l ettere che indicano consonanti ma rispetto a quelle che indicano vùcali Di rarità qua si eguale è la vo<"ale A; anche la lettera V (u) è, come vocale, piuttosto rara, ma la r ende più numerosa la V consonante. Pi questa, trattando altrove delle lettere c degli altri eleme nti grammaticali, suggerisco che si scrivesse come una b con l'asta ineurvata, poichè ha un suono intermedio tra b e zt; tra gli anti ch i vi fu chi pensò di scriverla com,e una f ri vo lta: così j .::f.

Infine ho rilevato che tra le più fr eq11 enti tra i latini .so no E e in primil luogo l. Questo è quanto ho osservato sul numero delle vocali

P asso a parlare dell'ordine delle vocali. Su di esse ho rilevato quanto segue. La vocale o è seguita immediatamente da un'altra vocale, senza consonante inter- 128 posta, oppure è seguita da tìna consonante che sta tra vocale e vocale. Sulle vocali mi sembra di aver trovato : ch e dopo la l ettera a segue non rarissimamente nella stessa parola la lettera V ( u c v) e talvolta anche la lettera O, ovvero, a cau sa d ei ditton ghi (ae) , segue an che e; e infine che nella lingua latina non si è creduto di porr e troppo spesso i dopo la a, sebbene presso i poeti antichi fos se ro u sati musai, animai e simil i ( = musae etc.) Dopo la vocale o forse troverai qualche volta la vo<·ale i o an che v: ma raramente, e questa più spesso come con· sonante. Dopo la lettera o è frequente e. Invece mai ri co rdo di aver veduto in latino a dopo o. Dopo la vocale e seg ue la stessa e e ugualmente tutte e singo l e le altre vocali seg uono bene dopo la e. Lo stesso avviene d ella tt e di i: cioè possono trovarsi raddoppiate (in s iJlahe diverse): p. e. in << suus l>, e posson'o seguire ad esse senza ec cez ione tutte le altr e vocali.

Sull'ordine delle vocali sono da fare anche le seguenti considerazioni. O gnuna può trovarsi in p r incipio, in mezzo, in fine di paro l a: come p. e. in « aura » · Ciò che non avviene ugualmen t e per l e consonanti. Infi ne non si trascuri che a ogni

conso na nte s i può aggiungere qualu n que vocale: co me anche alle vocali si aggiungon o l e consona nt i, non tutte p erò u g ua lme n te, come ved r ai.

F in qui d ell e voca li. Adesso rimane a di r e delle co nso nanti. Parleremo prima de l num ero , poi dell'ordine.

:Yli seruh r a di ave r trovato che nella sc rittura l a più rara è g; l e b l e metto tra quelle abbastanza rar e, poi seguono da vicino c, k, q Inv ece la ma ss ima frequenza ho trovato che l'banno s, t , r, tanto ch e qua s i supe r ano in num ero la vo cale o e n on so n o molto s up erat e dalla vocale a Vicine a quelle tr e, vcr freque n za, mi sembra di tr ovare cl 1c seg uo n o m e n.

Ad ess o dirò dell'o rdin e d ell e co nson anti n elle par ol e . L' ordi n e d ell e co ns onanti vien ril eva to o secon do l 'aggiu nzio n e o secon d o la consew zione. La diff erenza è questa: l'aggiunzione ha quando da un a o più conso nanti, in sieme co n una ,·ot·ale, risu h u una so la sillaba : p. c. « stat l> La s i ha quando la l ettera, sia vocale o conso nante, è divisa dalla precedente in modo ta le che ognuna si a a serv izio di una di s tinta sillaba: es.: ar- ma, cor -pus, c simili Dm1q ue, prima si parler à d ell ' aggiunzione d elle t•onsonanti, dopo d elln c·onsc('uzione. In vari o modo l e con s ommti si a una vocale per <;os tituirc una sillaba. Siccome infatti in qualunque s illaba è n ccc,sario vi sia qualche voca l e, 129 avviene (25) ta lvolta che essa si ll aba abbia soltan to una voca l e p. e in arx, c tal 'aL tra che si alla \'ocale una sola sia che p r eceda la ' "ocale sia che la segua, ta l volta vi sarà una consonante prima e una dot>O la vocale. Ancora talvolta vi sa rann o più consona nti prima della vocale : talvolta più consona n ti prima e più co n sonanti dopo. P er non rit or nar ci sop ra. osservo che in alrune s illab e la voca l e è preceduta fin <la t re conso na n ti: p.c. seri - bo ; ma rlop o In voca le non ne seg uiranno più di due: p . e . sta nF. E non sarà fuor di lu o).;O and1e osservare, ('ho tra due vocali di una parola latin a non rr ovrrai mai più di quau ro I'O nsonanti, dovunque si possa n o pensare iutervostc. Di queste quattr o, subito dopo la vocale non si tr ova quasi mai altra che b. o anche d, qualche ,,olta n; p. e. aclscriptus, subscriptus . ( transtrum = hanco dci rematori ).

Ad ogni ronsounnle sola, si np;!!iungc benissimo quulnnquP. voca l e. c•·o·ctto (' h e alla lettera q. IH'r ('hé ad essa Rcmprc deve seg uir e la ,emivocal e u. E su que sto punt o mi m e rnvi glia molto l'u so, eh c ha prcv:1lso nello sc ri ve re , di elimi nur e la lettera greca K della quale ahhiamo forse hisop;no in parol e, co m e n el tr ascrivere le parole greche, p. c. K rl inr ( ?\, r s imil i. E d 'a ltra parte, qu and o si è di aggiungere a l/ la lettera u. non si è s uffirientem en te t•onsiderato che a que;:ta lett era q la 11 è innata perché e>Sa ( q ) suo na Ku. (26) Per m e io pcn•o ch e non sarebbe da sc rivere C<'spit('m, Ciceronem con la medesi ma l ettera l'h C ronsulem, t·uriam, <an>am e simili: ma di riò, parle•·emo altrove. Inoltr e anch e x raramente si (}reme ll c a u n a votale e<·rctto ch e nelle @: r ech e; e mw hc la let tera Z , se h bene tal vo lta l a puoi for se trovare , n ell e Ja r inc, prem ess a alle voca li in principio; tu ltn v ia questo avvien e non fr e que nt issimame nt e.

( 25 ) Periodo alquanto oscuro; qui • i segue il se nso della versione Barto li. (26) Questa ,cmhra l a versione giu sta alquanto OS!'Urata da errori di copia n el man oscritto or iginale.

Appendice n l - Trattato deLla cifra

Finora si è detto in qual modo le s ingole consoxutnti precedono, ueìlc pr ime sillabe de lle paro l e , l e vo cal i. Ora ri cerc h i amo come s i comporti una consonante sin go la che seg ua , sempre n ell e prime si ll abe, alla vo cal e.

Mi semb r a di aver t r ovato che dopo le vocali, nelle prim e sillabe dell e parole posso no seguire tutte l e consona n ti, ecce tto poc h e. In fa tt i l e j e v co nsonanti. come an ciH• la q , non vengono aggiunte dopo la vocale in n ess u na sillaba della parola; la le tt era t p u ò esser e aggiunta, sebben e non eon gr ande fr equ en za; così la x, fuor ché dopo l a vo cale e, la tr overai rara mente, nelle paro l e l at ine, seg uir la voc al e; e ug ualm en t e la lettera g rifiuta di essere agg i un t a dopo la vocale, a l men o ch e alla g no n seg ua m o n. Tutte inve ce l e altre cons onanti come ho 130 detto, si aggi ungono dopo la vo cale, nelle prime sillab e, liberamente sen za che debba seg ui r e u n ' altra determi na ta conson a nte Ma tra tutte le consonanti , la c, la f, e la p seg uono la vo cal e qua si so ltanto se raddoppia't e

Fin qui d ella agg iun zion e di una conso nante sem p l ic e dopo la vocale nelle prim e sill ab e. Ora si deve parlare di una s imile agg iun z ione di co nsonan te se mpli ce dopo l 'ult ima vocale. Son da d istin gu ere due casi : p arol e monosillabe, parole po]is illa be

Ne ll e monosillabe t rov erai seg uir e all a vocal e tutte in gene r e le eonso na nti, eccettuate /. g, p , q,_j, e v; nelle p ol is ill ahe, oltr e a queste , non tro ve r a i b , c, d , e s i potre bbe an c;h e dire, per l e parole la ti ne , l Inve ce tant o nelle polis illab e che nelle mon osillabe trove rai segui r e frequentemente m, n, r , s , t, x. Della lette ra Z no n sapre i dire altro se non c he è, i lat ini , rari ssima in qualunque pos izion e .

Vengo ora all 'a ggiunzio ne di du e o tre conso nanti , nella qual e son da distinguere ' ' ari casi. Al cuni gruppi non s i trovan o ma i i n fine di paro la, o piu ttosto dopo ncss qna vocale d ella s tessa s ill aba, presso i latini; alc:uni mai i n principio, alc uni s i hanno tanto in mez?:o, tra voc ali , .:om e in pr inl'ipi o e in fi n e t}i pa r ol a. Tra le consona nti che, spe cialm ente agli ini?:i del l e p arol e, sono preaggiu nt e in grupp i di du e , se m pre una s arà s, o l , o r. Ma di!Te rise ono tra l or o , la s, nell e aggiu nzio n i n on la trovera i che al primo posto , m en tr e r ed l sta r anno al secon do posto. T grupp i c·on ques te du e eo n sb nan t i , i quali pr esso i lati n i non compa i ono mai in fine di parola. so no 15, dei quali 7 dove la seronrla l e lle1·a è r. val e a dire hr, dr, fr, g r, pr, tr ; 5 dov e la seeo nda è l, vale a dire bi , cl, fl, gl, pl: e tre ch e hann o per prima l ettera s, vale a dire se,· sp, s t. Si può anehe unir ei sq. Questi gruppi dunqu e, mai si trovano in fine di p arola

Quei grupp i in vece di du e co ns onanti che si trovano abbastanza in fin e di paro l a e mai in principio son o 5 : ne , "·' · n t , n x ( pro p riam en te quindi 4); acl ess i aggiungo ps. lx, rx , com e p c c alx e arx.

La li n gua to sc an a, negli inizi di parola può prep orre la ·' a t ut t e genera l mente le eonsonanti, e c;cctto ch e alla x. D e i di du e con son anti ve n'è tmo che si tr ova in ogni parte della parola, ed è s t.; p e. stat , adest , rcJsta t Sui gruppi finali, sarà u t ile no n t rala sc iare le osse r vazioni seg uenti L'ulti m a delle du e consonan ti agg iu nte all a vo cale in fi n e di parola, sarà soltanto 1, s, x c inoltre c ·

A q ue ste quattro no n potra n no pre ced er e, come penultime, q u asi altre che l e seg u en t i : b, l, n , r, p, s; con que st e diversità però: ch e dopo la b e la p non 13 1

potrà seguire che la s; dopo l soltanto t o x; dopo invece la n potranno seguire tutte le quattro lettere dette sopra, cioè t, s, x, c.

E dei gruppi di due co n sonanti basta: si potrebbe forse ancora esaminare quali di essi si trovino più fr equent emente nella scrittura, ma da quanto ab· biamo detto sopra, questo si vede a sufficienza

I grupp i dì tre consonanti che possono presso i latin i essere preaggiunti alla vocale, sono : scr, str, spl. Vi unisco anche scl, p. e. sclavus; ma la lingua toscana, oltre · a questi, ha sbr, sdr, sfr, sgr, sp r dei quali i toscani si servono anche ta lvol t a senza l a r. In questi gruppi, come ve di, e nei si mili (del latino? ) la prima dell e tre l ettere è sempre .s. Anche dopo la voca l e, ma raramente e soltanto in fine di parola, si può fare l 'aggiunzi on e di tre consonanti; p. e .: stirps, wrbs.

Fin qui dell'aggiunzione delle conso nanti p rima c dopo l a vocale. Ve ngo ora alla consecuzione delle stesse co n sonanti tra loro , cioè di una all 'alt ra. Si ha la co n secuzipne, co m e abbiamo d etto, quando n ella medes ima parola due conso· nanti saranno poste in modo tale tra due vocali che una sia aggiunta e serva alla vocale precedente, l'altra alla seguente. Per quello dunque c;he dalle con son anti, è noto che ogni consonante può seguire ad una id entica consonante; come a\' VÌene quando si raddoppiano , p . e. bb , cc, dd, .fj e si mili. A tale 'raddoppiamento qua si tutte si prestano; eccetto x e inoltre q, le quali nelle parole non si raddopp iano. Relativamente alle consonanti, co nsid erate p er quel che fa al cas o nostro mi s embra di aver trovato ciò che segue Nella stessa parola, dopo la lettera conso nante b poss ono segui r e, se paratame nte, tutte in genere le altre consonanti , ad eccezione di q , x, z. Così anche dopo l possono egualmente seguire tutte le co n sonanti si ngol e, ad ec ce zione di j, q, r; e dopo la lett era T tutte indistintamente, anche x sebbe n e rari ssi mamente; raramente anche s eguirà la {, e pur essa rara , la j consonante.

Do oo la d seguj rà j co n sonant e; seguiranno b , m , n, s , v consonanti ed T e t, sebbene per lo più queste lettere assimilino a sè, nelle parole, la d, ch e prece de, così c;he risultano raddoppiate. E' da notare però ch e se queste lettere che ho elencate seguono facilmente (la d) , non così fa cilmente inve ce ( la ) 132 guono tutte le rimanenti. Per contro dopo v consonante, come dopo j consona nte, nella stessa pa.rola non seg uirà nessun'altra conso nante; dopo la c nessun'altra che la medesima c e t; dopo la f eg ualmente nessun'altra che la stessa l o anche, nelle paro l e greche, t. Così pure dopo la p nessun'altra che t ed s; dopo la t, soltanto q; dopo g segui rann o iso lat e e di sg iunte (i n due sillabe diverse), m e n; dopo m seg uiranno, isolatam ente , b e p e forse anche /. Se· guiranno dunque , o non segu iranno, disgiunte , le consonan ti che abbiamo detto e n el modo ch e abbiamo detto. .

E ho osservato, e credo opportuno notarlo qnì. che se alla lettera d, posta t•ra vocali, seg ua un'altra consona nte, questa l etter a d n on seg u e in genere ad altra vocale che alla sola a; p· e admissus, adj uv o.

Fin quì di due consonanti. Quando poi tra due vo cali vi s aranno tre con· sonanti, quasi dovunque troverai che la prima di es se è aggiunta alla vocale precedente, le altr e due alla seguente (p. e. impleo ) : Che se alcuno dicesse

Appendice n. l - Tratt ato deLla cifra 43

che in casi come transportavi la n e la s se mbrano aggiunte alla prima votale, a, e in pistrix tutte e tre le consonanti essere aggiunte all'ultima vocale i, io non lo concederei senza obiezioni. Del re sto casi come questi sono rari, e difficili ss imo è raccoglierli tutti; noi abbiamo rilevato ci ò che avviene· più di frequente.

Più interessante è qu es to, che difficilmente si darà qualche parola latina con tre consonanti tra due vo cali, in cu i la prima delle consonanti non sia o b, o d, o x o m.

Fin qui di tre co nsonanti. Quasi sempre lo stesso s arà di quattro cons onanti poste tra due vocali. Infatti alla pr ima vocale non se ne aggiungerà più di una e le altre tre s i aggiungeranno alla second a vocale; salvo forse in casi come transfretari in cu i le due prime <;onsonanti siano aggiunte alla prima vocale. E credo si possa affermare: dovuu'que tra due vocali si trov era nno quattro consonarlli, le tre ultime eli queste sarann o sempre del num er o di quelle e lencat e sop r a cioè di quelle che si aggiungeranno a gruppi di tre innanzi alla voca le. E anche mi sembra di aver ril eva to, che delle quattro consonanti poste tra due vocali, la prima suole sempre non essere altra che b, c, d, o n; mentre l'ultima sarà l e, frequen temente, r.

Abbiamo 6n qui detto del numero e della disposizione delle lettere; quali delle vocali si trovino più frequenti negli scritti e quali vocali siano seguite da ( dat e) altre vo ca li; ugualmente ci r ca l e consonan ti quali s'incontrino più frequentement e e, quanto al loro -ordine, si com portino le consonanti in aggiunzione c in co ns ecuzio ne.

Da eiò ehe ah hiamo esposto, comprend erai facilmente, se non erro, che è aperto il passaggio e la via, agli ingegni svegli per comprendere e spiegare beniss imo ciò che è sta to scritto in segni dfrati. Infatti raccolte che si s iano di una lettera cifrata , le diversità dei segni, dal loro num ero sarà possibile con- 133 gettura r e che ve ne sono tanti di oziosi e, come si dice, di nessuna imp or ta n za ( nulle ), o anche di duplicati, ci oè sign ifi ca nti la mede sima lettera (omofoni ), quanti essi sono in più di vent i. Le lettere infat.ti di cui ci serviamo nello scrivere sono non più di 19; cioè A B C D E F G I L l\1 N O P Q R S T U X, aggiungivi se vuoi, Z, dunque 20. Tutte l e a ltr e saran n o superflue (nulle) o duplicate (omofone).