l TELEGRAFISTI NELLA GUERRA 1915-1918

ISTITUTO STORICO E DI CULTURA DELL' ARM A DEL GENIO ROMA 1963

ALLA MEMORIA

DI TUTT I I CAD UTI

DEL 3° E 7° GENIO TELEGRAFISTI

CHE M OSTRAND O E ADDITANDO

CON L' INGEGNO NELLA LORO TECNICA

E L' ARD O RE NE L COMBATTIMENTO

LA VIA DELLA VITTORIA

S EPPE RO CADE RE PER LA PATRIA

F EDEL MENTE ED UMILMEN TE

«O sole, tu non possa ve d er mai nuLLa più grande e bello d' Italia ».

l'Arma del Genio riannodando sot to l'uragano de l fer r o e del fuoco i tenui fili onde passa l 'intelligenza reg ola trice della battaglia, lanciandosi all'assalto in epica gara con i fanti, prodigò sacrifici ed erois mi pe,r la grandezza della Patria !

(dalla motivaz i one deLla medagLia d'oro concessa alla B andiera dell'Arma deL Genio con R.D. 5 giugno 1920)

R eti telegrafoniche d et SO R egg. G eni o.

R eti telegrafoniche d et SO R egg. G eni o.

PRESENTAZIONE

La pubblicazione delLa pT esent e monografia è avvenuta a puntate isul Bollettino de ll'Istituto StaTico e di .Cultu1·a dell' ATma del Genio.

Nel suo Lavoro, dedicano (LUa memoria di tutti i caduti aeb e del 7° Reggimento Genio Telegmfisti, i cui nomi samnno ripQrtati in apposi to allegato, L ' autore espone la storia del seTvizio tele · grafico militare da lle pTime, origini (1859) al 191 9 .

L'autoTe ha accuratamente e diligentemente raccolto ed espo· sto -tutti i dati e Le attività Telativi ai Teparti Genio T elegrafisti mettendo in evidenza l'evoluzione dei mezzi e dei criteri di impiego nonchè gli episodi di valore e le benemerenze di cui si sono resi me·ritevoli su ogni circostanza i telegrafisti.

Dal diligente, appassionato lavoro del cap. Angelotti appare il suo profondo at t accamento all'Arma del Genio ed in particolare alla specialità telegrafisti cui ha appartenuto e nella quale ha degnamente opemto.

I fascicoli , completati .dagli alle ga ti, vengono 1-iuniti in apposito volume che fa pa1-t0. della collezion e di monogmfie storiche dell'Istituto .

l '

PREMESSA

PREMESSA

Quei soldatin i che s'incontra no per l e vie, marziali, distinti nell'uniforme che simboleggia una tradiz ione tecnico-m ilita re , portan ti sulla mani ca sinistra un segno a forma di «ragno » e che invece rappres enta una scin tilla elettrica, sono i tclegrafisti.

Essi appart engono oggi alla costituenda Arma delle Trasmiss ioni, e, se ques ta si stacca dall'Arma madre, quella del Genio, essi sono pur semp re fieri delle antiche glorie e del comune patri. monio spirituale.

Nei ponderosi scritti sulla guerra, il telegrafista fu qua si sem. pre ignorato, sebbene i suoi 1400 morti della prima guerra mondiale (il 16% dei 9204 caduti d e ll' Arma del G enio, di cui 424 ufficiali) e quelli assai più numerosi delle successive guerre, con j molti e spesso sconosciu ti episodi di valor e, abbiano dato al Genio telegrafisti un posto d'onore fra gli altri combattenti.

L'esercito in guerra aveva nel servizio telegrafisti un insostituibile mezzo per l ' esercizio dell'azione di comando, come un sistema nervoso che stendeva i suoi fili conduttori i n tutto il fronte e in tutta la zona di operazioni.

Attraverso quei fili arrivavano gli ordini fino ai reparti in trincea come pure arrivava al Fante la parola incitatrice della Patria.

Si può dire che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, sia passata, in quelle migliaia di chilometri di fili, tutta la nostra Storia.

Ed j. telegrafisti, uniti con i radiotelegrafisti, lanciarono al

mcmd0 lo storico Bollettino d e lla Vittoria e dissero agli Italiani, il pomeriggio del 4 novembr e del 1918, che Trento e Trieste erano entra te definitivamente a far parte della gran Madre Italia.

Mi propongo, con queste pagine, di ricordare l'opera preziosa svolta dai Telegr afisti durante la prima guerra mondiale e il contr ibuto che essi d i edero alla grande v ittoria italiana.

Ricordi di vita vissuta

Lontano 1914! Partimmo nel grigiore dell'autunno, con il cuore in tumulto per «l'odore di polvere » che ci veniva da ll'occidente l m guerra.

Da Firenze, culla e sede del 3° reggimento G enio T el egrafisti, fummo inviati a Mantova. V'era un battaglione telegrafisti «da fortezza », ben distinti, allora, da al tri ba tt aglioni, che si chiamavano da campagna.

Compiuto un primo ciclo di add estramento militare, venivano selezionati gli elementi che si ritenevano particolarmente idonei pe1 frequentare il Corso «Allievi Telegrafis t i », che durava circa r m esi.

Ven ivano imp a r tite nozioni generali di elettricità e magnetismo, di telegrafia elettrica ed ottica, nozioni pratiche sulle linee permanenti e volanti e sugli apparati, nonchè le norme di co rr ispondenza telegrafica.

Chi non ricorda, fra coloro che appartengono al Genio Telegrafis ti, i tasti di esercitazione, la grande aula con cen t inaia di cassettine telegrafiche da campo e di t avoli Morse? E le soste cavanti all'eliografo Faini-Triulzi che, con gli altri apparati, ci ·appariva allora come un congegno meravigl ioso e perfezionatiss imo ?

Dalle cognizioni puramente teoriche si passò, alle più interessanti e suggestive applicazioni pratich e.

Olt re ad approfondire la conoscenza delle famose « cassettine Morse», non molto d issimili da quelle apparse fin dal 1855 per l e

I teLegrajìsti neLLa guerra 1915-18 13

linee telegrafiche da campo, fummo rapidamente inizia ti anche ai s'egreti degli apparati telefonici. [ Il primo di e ssi fu il mic:rotelefono da campo a chiamata fonica. In seguito si studiò l'apparato modello 1888-1891, trasformato n el 1902, che, per quel tempo, poteva con siderarsi un mezzo rispondente e di utile impiego].

Notevole parte nelle istruzioni ebbe l'appa rato da campo per telegrafia ot tica Faini-Triulzi, che, pur nella sua semplicità, doveva rendere preziosi serv·igi.

Ma l'aspetto più interessante delle istruzioni era, indubbiamente , quello riguardante l'impianto e l'esercizio delle linee telegrafiche, telefoniche ed ottiche.

L'organizzazione di questi 'collegamenti impegnava, quo4idianament e , quasi tutta la compagnia. Lungo le strade dell'uber tosa campagna mantovana, quante volte le squadre teleg rafisti &ostarono per far buche, in nalzare pali, distendere fili, impiantare stazioni, ben compresi n el più scrupoloso assolvimento del proprio compito, nel quale spiegavano tutta la capacità acquisita durante l'addestramento.

In ta l modo si preparavano militarmente, tecnicamente e TI!O· ra l mente i soldati del 3° reggimento genio, che all'inizio della guerra 1915-18 erano già circa 8000 e che costituivano la spina dor· sale dei ·60.000 che, aWepoca dell'armistizio, appartenevano al 3c e al 7° reggimento telegrafisti successivamente costituito.

Cap. I.

LE ORIGINI DELLA SPECIALITA'

l - Il 3° reggimento genio fu cos tituito a Firenze il 1° ottobre 1883, con elementi tratti dal ro e 2° reggimen to genio, in mag. gioranza zappatori.

Il primo comandante fu il colonnello Carlo Colonna, che ne assunsè il comando in data l u novembre 1883 .

Il nuovo reggimènto, ancora misto nelle sue specialità, risultava in tale data così composto: l Stato maggiore, 2 Brigate telegrafisti su 6 compagnie, l Brigata Ferrovieri su 4 compagnie, 2 Compagnie treno, l Deposito ed l Plotone d'istruzione.

Più precisamente ebbe, in origine, la seguente dislocazione: a Firenze, l brigata di 2 compagnie zappatori - 2 brigate di telegrafìsti (5 compagnie) - 2 compagni e treno e d eposito; a Roma, l brigata di 2 compagnie zappa tori ed l compagnia telegrafisti, l brigata di 4 compagnie .ferrovieri.

Nell'ordinamento dell 'anno 1894 cessò la distinzione fra le compagnie zappatori e telegrafisti, le quali furono tutte indicate col nome di zappatori-telegrafisti, il che portò da quell'epoca alia fusione delle du e specialità nel 3o Regg. , sia nell'is truzi one che nel servizio comune.

Finalmente per R.D. dell5 ottobre 1895 il 3° Regg. genio prese il nome di « 3° Reggimento genio tele grafisti » ed ebbe la seguente composizione:

l Stato Maggiore

4 Brigate zappatori-telegrafisti (12 compagnie) , l Brigata specialisti distaccata a Roma, 2 Compagnie treno, l Deposito.

I distaccamenti erano: l Brigata di tre compagnie a Piacenza, l Brigata di tre compagnie a Verona, l Compagnia Treno a Roma.

Nello stesso 1895 il comando del reggimento venne assunto dal tenente colonnello Zaccaria Finardi.

Nell' anno 1896 venne creato un d istintivo per il telegrafista effettivo, consistente in sei frecce con il gambo a zig-zag, uscenti tre superiormente e tre inferiormente da un nucleo centrale, con un fregio sotto le frecce inferiori.

Nell'anno 1897 fu dato il distintivo anche all'allievo telegraflsta, che era uguale come disegno, ma senza il freg io inferiore

Questo distintivo venne poi da noi denomina to il ragno, simbolo significativo dei nostri telegrafisti, che tanto si distinsero nel realizzare la grande ragnatela costituita dai fili dei collegamenti attuati durante la guerra.

Con R. D. del 22 dicembre 1898 veniva soppres.sa la denominazione di Brigata « zappatori telegrafisti » e adottata invece quella più rispondente di «Brigata telegrafisti ».

Le trasformazioni avvenute nel 3° G enio Telegrafisti prima dell'anno 1915 furono le seguenti:

Nel 1909 la Brigata specialisti, comprendente il servizio Aerostatico, il Servizio fotografi militari, il Servizio fotoelettricisti e il Servizio della radiotelegrafia, cessò di appartenere al 3° Reggimento e divenne autonoma.

Nel 1911 il 3° Genio telegrafisti costituì un nuovo distaccamento di 3 compagnie, a Mantova.

Con R. D. dello stesso anno 1911 la deno minazi one di «Brigata Telegrafisti » venne sostituita con quella di «Battaglione telegrafisti ».

Nello stesso anno venivano costituite, alla sede del reggimentc-, altre 4 Compagnie di telegrafisti ma due di esse vennero dislocate una a Messina e l'altra a Ozieri.

In quell'epoca il reggimento, forte di sedici compagnie telegrafisti, assunse il suo vero carattere della specialità per la attuazione dei collegamenti tele grafici, telefonici e radiotelegrafici.

L 'uniforme di campagna del soldato del 3° reggimento Genio telegrafisti, dopo aver subito le evoluzioni dei tempi, era all'inizio della guerra 1915-18 composta da: giubba, pantaloni e mollettiere in panno grigio verde; sul bavero della giacca mostrine in velluto nero con filettatura in velluto amaranto, sul braccio sinistro il ragno per i « telegrafisti » ; copricapo in panno grigio verde co.:1 trofeo orifiamma, dal cui centro (con l'indicazione del numero del Reggimento) si dìpa rtivano 5 frecce per parte fatte a zig-zas (saette), e sotto due appie incrociate, legate da un nodo.

L'armamento consisteva in un moschetto modeUo 1891, sciabol a baionet ta con cinturone e giberna unica.

I colonnelli che si susseguirono nel comando del 3° Reggimento genio-telegrafisti, dal 1901 al 1918, furono:

1901 - Carlo Buffa

1905 - Pietro Mirandoli

1909 - Enrico Marantonio

1911 - Umberto G iustetti

1913 - Nata lino Mazzone

Questi, dal mese di maggio 1915, ebbe la dir ezione di tutt i i collegamenti dell' esercito in guerra con la qualifica di «Ispettore capo del Servizio telegrafico militare», carica che esercitò sino alla fine di f€bbraio del 1917.

Dal marzo di que ll'anno e sino alla fin e della guerra, la stess<1 carica fu retta dal colonnello Gae tano Cardona che comandò poi H 3° R eggi mento genio telcgrafisti fino a quando, nel 1919, fu di . sciolto e i battaglioni telegrafisti furono dislocati presso i singoli corpi d'armata territoriali (l).

(l) Il col. Cardona venne nominato comandante del genio del Corpo d'Armata di Firenze; incarico in cui rimase con la pr omozione a Generale

Cap. II

ATTIVITA' ANTERIORE AL 1915

2 - Compiti tecnici disimpegnati in guerra dai telegrafisti del Genio, prima della costituzione del 3° Reggimento Genio Telegrafisti.

D u r ante le campagne d'indipendenza d el 1848-1849 non esistevano mezz i tecnici di collegamento campal e. Soltanto nella gu e rra d el 1859 troviamo il telegrafo a se gnaH <<Sistema Rocci » che collegava Casale, San Salvatore, Alessan· dr ia e Novi: il comando supremo era stabilito a S. Salvatore ed era tenuto in dire tta comuni cazi one con i comandi delle t ruppe <'!Vanzate con Casale e Novi. fu la prima lin ea t eleg r afica ele ttrica italiana utilizzata a scopo militare.

Il telegrafo a seglfali ideato dal Maggiore Al essandro Rocc'i, (l) fu impiegato soltanto in stazioni fisse: l'impianto v enn e esegui to dal capitano Luigi Giannetti (che n e diresse il servizio) con la collaborazione dei sottotenent i Molteni e Galletti, e di pochi sottufficiali e soJdati.

Occorre che tutti gli appartenen ti al genio telegrafisti, ricordino questi nomi de i primi te Legrafist i miLit ari itaLiani.

Però i primi collegamenti telegrafici elettrici di campagna avvennero i!l modo tanto irregolare, che mancarono spesso al loro importante compito. L e r agioni sono da ricercarsi nel non aver s ub ito sottoposto ad· un'unica direzione e disciplina il personal e ClVile e militare addetto all'importante servizio e nel non aver potu to p r edisporre tutto il ma ter iale necessario .

(l) cfr MARIAN O BORCATTI - Storia de ll 'Arma del Genio - pag. 1358 e segg Il sistema Rocci deriv ava dal sistema Chappe.

Invero ogni divisione disponeva soltanto di due apparati Morse ·completi da campo- 42 elementi di pila Dani ell - 35'0 pali telegrafici - 50 staffe per fare i pali doppi - Kg. 250 di filo di rame scoperto - 50 kg. aì filo rivestito - isolatori - barelle - 5 tamburi per filo telefonico - tavolo per l'apparato Morse - letto da ·Campo - strumenti accessori da telegrafista e per zappatori.

Tutto questo materiale veniva caricato su apposito «carro telegrafico».

3 - Campagna di Ancona (Aprile-Settembre 1860) - Italia Meridionale (Ottobre 1860- Febbraio 1861). l

L'organ izzazione del servizio telegrafico in guerra, anzichè migliorare, peggiorò per l'emanazione di nuov e norme che ne sottraevano l'impiego al personale militare. Sebbene la direzione generale del servizio telegrafico spettasse al Comando superiore dell'Arma del Genio, esso dovette essere svolto con il personale che U Ministero dei LL. PP. avrebbe dovuto mettere a disposizione con il relativo materiale.

Avvenne così che tutto il materiale in dotazione alle Divisioni, che avevano operato nel 1859, fu restituito con il personab <:ivile telegrafico al Ministero dei LL. PP. L'autorità militare, peraltro, durante la campagna, dovette fornire il personale per lo delle linee nonchè quello per il trasporto dei materiali, con i relativi mezzi.

Questi compiti vennero affida ti agli zappatori del genio. Nessun progresso, per'tanto, ne era conseguito al servizio telegrafico in guerra.

Nondimeno le notizie risultanti dalle relazioni di quella campagna ci riferiscono che i due corpi operanti (il 4° per Castelfidardo e d il 5° per Perugia) verso uno stesso obiettivo, ma divisi dall'Appennino, furono costan teme nte tenuti collegati con una doppia linea telegrafica, distesa. Così durante i primi due giorni di assedio della città di Ancona furono distesi 20 km. di linea telegrafica e impiantati cinque apparecchi riceventitrasmittenti. che assicurarono il collegamento tra 1 due corpi di

operazione e con la flotta la quale operava d i intesa con il Quartiere Generale.

I predetti due corpi operanti continuarono ad essere impegnati anche nella successiva campagna dell'Italia meridionale, (Gaeta). Anche per questa campagna ìl servizio e l 'impiego de] materiale vennero affidati esclusivamente al personale civile, con 11 concorso di personale militare come innanzi detto.

I due corpi furono collegati con il Quartier Generale mediante tre stazion i telegrafiche impiantate a S. Centore, a Castresa ed a Sessa. Pe r la battaglia del Garigliano e per l'assedio di Gaeta furono stesi circa 40 km. di linee telegrafiche e impiantate sei stazioni (che erano presso a poco le attuali cassettine telegrafiche l\;1orse) realizzando anche il collegamento con il Comando dell'Artiglieria.

In questa campagna si impiegarono per la prima volta Linee telegrafiche volanti (così chiamate· fin d'allora).

4 - Organizzazione dei telegrafisti militari.

Con R. D. dell'anno 1862, in previsione della crescente impoL. tan za del servizio telegrafico in guerra, furono attuat e le riforme intese ad affidare completamente il servizio stesso a mil itare, alle dipendenze del Comando Superio re del Genio Militare, pur continuando a prevedersi l'impiego di personale civile. All'entrata in campagna dell'esercito, il ma t eriale telegrafic0 sarebbe passato dai magazzini dell 'Amministrazione militare ai Parchi del Quartier Generale e a quelli dei Corpi d'Armata. Il Quartier Generale poteva perciò disporre di due f urgoni uffici), di 35 Km. di filo di rame per linee pesanti, con adeguato numero di pali telegrafici e 4 cassettine Mors e da campo.

Il Comando d el Corpo d'Armata avrebbe avuto a disposizione invece, un furgone ufficio, 30 km. di filo per linee pesanti, 16 km. di ·filo per linee vo l anti, adeguata dotazione di pali telegrafici e due cassettine Morse .

Ci avviamo ora a grandi passi all'ordinamento che doveva portarci alla completa sostituzione del personale civile ed alla preparazione di personale militare specializzato per il servizio telegrafico campale.

Istruzioni appositam ente emanate dal Ministero della Guerra ,._;ell'anno 1864, a solo titolo di esperimento, contemplavano l'irnpiètnto delle linee con criteri non molto dissimili da quelli attuali.

In conseguenza di queste norme, l'addestramento dei soldati del genio per le suddette mansioni incominciò ben presto ad essere svolto presso tutte le compagnie zappatori ed i militari ai quali era riconosciuta l'idoneità per diventare buoni trasmettitori e ricevitori venivano inviati presso gli uffici tele grafici civili per il perfezionamento con esercitazioni grafiche.

Successivamente, il l novembre 1864 fu costituita in Alessandria la prima scuola di istruzione telegrafica militare, la « Scuola Telegrafica per le tl·uppe del Genio », ed ivi venivano ammessi per turno sedici ufficiali subalterni, sedici sergenti e sedici caporali dei reggimenti zappatori.

La durata di ciascun corso era di quattro m esi per gli ufficiali e di due mesi per le truppe.

Da quella scuola ebbero origine i primi telegrafisti del geni..).

Con circolari del Ministero de lla Guerra del maggio e agost') 1866 vennero diramati ulteriori norme confermando il principio che «il Genio militare costruisce e mantiene con il proprio personale e materiale le linee telegrafiche che occorrono all'esercito».

Perciò, nella campagna del 1866, il servizio telegrafico venne svolto interamente dalle truppe del genio.

Le compagnie zappatori che vi parteciparono con questo particolare incarico furono la 5\ la 15\ la 17", del l 0 Regg. Genio, la 9\ la 14' e la 16" del 2• Regg. Genio; furono stesi 780 km. di linea ed impiegati 160 apparecchi telegrafici Morse.

L'innovazione apportata all'ordinamento del genio dopo tale campagna, non è elle la separazione organica dei telegrafisti dagli zappatori, avvenuta il 31 dicembre 1882.

5 - Campagna d'Africa (1895-1896) - Gue rra Italo-Turca (19111912).

Il 3° Regg. Genio Telegrafisti partecipò per la prima volta a una campagna di guerra (1895-96) nella Colonia Eritrea, con set te ufficiali e centonovantadue uomini di truppa. Nella guerra italoturca (anni 1911-1912) mobilitò ed inviò in Libia tre compagnie (la P, la 7a, e la 9") e tre plotoni autonomi, di cui uno destinato a Rodi.

6 - Benemerenze civili.

Reparti de l 3° Reggimento Genio e precisamente 2 plotoni di 50 uomini ciascuno e, in seguito, una compagnia (la 10a) co n relative dotazioni di materiali, venn ero inviati in Calabria e in Sicilia subito dopo il terremoto del dicembr e (1908) per ripristinare i collegamenti telegrafici.

A ssolsero il loro compito sollecitam ente ed in modo pienamente rispondente a quelle particolari difficili circostanze, distin· guen dosi per capacità, spirito di sacrificio, elevato sentimento del dovere, spirito d'iniziativa e rendimento

L e benemerenze civili che essi meritarono in quella occasione tornano ad onore di tutti i telegrafisti d el genio (2).

(2 ) L'argomento riguardante le origini e i primi sviluppi della specialità telegrafisti venne largamente trattato dal B ORGATTI nella sua Storia de ll'Arma del (dalle origini al 1914) Cap. XII pagg. 1332-1406, dove il lettore potrà t ro vare altre notizie (n. d. r. ).

Cap. III.

PERSONALE E MATERIALE DEL GENIO TELEGRAFISTI

7 - Reclutamento e addestramento del personale.

Con la costituzione del 3 ° Regg. Genio (avvenuta nel 1883) la Scuola di telegrafia pra tica venne trasferita da Alessandria a Firenze.

Nell'anno 1911, con la successiva costituzione dei battaglioni distaccati a Verona, P iacenza e Mantova, e delle compagnie distaccate a Messina e Ozieri, gli insegnamenti vennero impartiti oltre che a Firenze, anche nelle sedi dei predetti battaglioni e compagnie.

I soldati per la specialità telegrafisti venivano reclutati dai d istretti fra gli elementi migli ori, fisicamente, moralmente e culturalm ente, dando la preferenza a coloro che .eserci,tavano la p ro. !fessione di telegrafista civile.

I battaglioni di Firenze e di Piacenza e Le compagnie di Mes· sina e Ozieri erano chiamate <<'battaglioni e compagnie telegrafisti da campagna », perché in caso di mobili tazio ne dovevano essere assegnati a grandi unità operanti.

Il battaglione di Verona era denominato «da montagna», perchè doveva operare con le truppe alpine. Il battaglione di Mantova era denominato «da fortezza», perchè ne era previsto l'impiego nella sistemazione difensiva ai nostri confini e lungo la fascia costiera.

All'inizio della guerra 1915-18 questa suddivisione non si mostrò rispondente all'esigenza, e tutti i reparti telegrafisti furono

avviati ed impiegati dove fu necessaria la loro opera, ed agirono in piena collaborazione con le altre armi.

Presso i battaglioni telegrafisti del 3° Regg. Genio distaccati a Verona ed a Piacenza si svolgevano anche corsi periodici di telegrafia ottica per l'addestramento di sottufficiali e soldati di artiglieria .

I corsi regolari per la truppa del genio telegrafisti ebbero, prima della mobilitazione, la durata di nove mesi circa, divisi in due periodi: dopo i primi quattro mesi, gli allievi promossi avevano dir i tto all a no mina di «Allievo Telegrafista », dopo il secondo periodo di cinque mesi, i promossi avevano diritto alla qualifica di « telegrafista effettivo».

Durante la guerra invece, con l'aumento straordinario del numero delle compagnie telegrafis t i, non essendo sufficienti gli ufficiali forniti dai corsi dell'Accademia Militare di Torino (anche perchè pochi di essi passava no alla specialità telegrafisti) si istituirono, presso il Comando Supremo, speciali corsi per Allievi Ufficiali telegrafisti.

Nell'anno 1916-17 tali corsi si svolsero a Udine e nell'anno 1917-18, in seguito al ripiegamento sul Piave, a Ravenna.

Vi potevano partecipare solamente gli elementi proposti dai comandanti deil e compagnie telegrafisti (salvo l'approvazione dell'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico in guerra) scelti naturalmente fra quelli che, per titoli di studio, qualità morali e fisiche, nonchè per meriti acquisiti, erano ritenuti idonei.

Per la truppa si risentì la mancanza di un centro d1 preparazione, che potesse istruire in modo conveniente i militari intorno ai nuovi compiti tecnici, cui la scienza e la te cnica in continuo progresso fornivano mezzi sempre più perfezionati, più complessi e di maggior rendimento.

D ifatti durante i p eriodi più critici ebbero luogo corsi bre . vissimi presso le sedi dei depositi del 3° Reggimento G enio: in quattro mesi, al massimo, i tel egrafisti venivano addestrati e poi destinati alle compagnie che ne· difettavano e che si trovavano fronte. Presso le compagnie operanti questi uomini, dopo un mese,

divE>ntavano perfetti telegrafisti ed ottimi soldati. Per quanto in seguito alla mobilitazione fossero rientrati, al 3° reggimento genio Lelegrafisti, i richiamati appartenenti alla milizia mobile e a quella territoriale, il personale telegrafista risultava però sempre nu mericamente insufficiente per poter soddisfare le nuove e sempre maggiori esigenze.

Invero, se si pensa alla estensione del nostro fronte, che raggiungeva, dallo Stelvio al mare, circa 650 chilometri; alla necessità di assicurare i servizi costieri e quelli di importanti centri militari nell ' interno del Paese; alla dislocazione delle truppe in Oriente ed in Francia e ai presidi nelle colonie, ci si rende subi t o conto che la circa il completamento del personale era un problema esse nz iale, la cui soluzione doveva assicurare l'efficienza dei collegamenti elettrici ed ottici.

In consid erazione di ciò, per disposizioni supenori, si ricorse al reclutamento di elementi delle altre armi. Infatti in quasi tutte le compagnie telegrafisti di Armata e di Corpo d'Armata furono organizzati corsi pratici per soldati di tutte le armi, in possesso dei necessari requ is iti culturali.

In questo modo, e particolarme nte per ciò che riguardava i collegamenti telefonici e la manutenzione delle linee (che erano i servizi più importan ti da disimpegnare) la scarsità del personale fu gradatamente meno sentita, sebbene fino al termine del primo conflitto mondiale sia stata sempre lamen tata la penuria di telegrafisti.

8 - Parchi e d otazioni.

le prime norme che determinarono la costituzione regolamentare dei parchi presso l e compagnie telegra fis t i si ebbero nell'anno 1910.

All 'atto della mobilitazione e secondo le norme riassunte nel manuale dell'Ufficiale del genio in campagna, (edito nell'anno 1915) le compagnie telegrafisti si mobilitarono con un parco co-

stituito da carri (a quattro ruote) o da carretti (a due ruote) da montagna . Il parco telegrafisti su carri a quattro ruote comprendeva una sezione el ettrica con 3 carri per materiale pesante e ire per materiale volante, una sezione con 6 vetture per servizio ottico; una sezione di riserva con un carro per materiale ùi riserva, un carro trasporto, due carrette da battaglione. Inoltre vi erano dodici biciclette per la sezione ottica e due per il servizi o della compagnia.

In complesso con materiale della sezione elettrica, si potevano stendere senz 'altro 65 km. di linea ed impiantare 22 stazioni telegrafiche e 24 stazioni microtelefoniche.

Con i materiali della sezione ottica si potevan,o impiantare 6 staz ioni ottiche, ciascuna dotata di due apparati microtelefonici e relativa dotazione di cordoncino telefonico.

Il parco telegrafico su carrette a due ruote comprendeva : una sezione elettrica con 6 carrette per materiale telegra fico volante, una sezione ottica con 6 vetture per servizio ottico, una sezione di riserva con l carretta per materiale telegrafico di riserva, 2 carrette di equipaggiamento e 14 biciclette.

T ale parco consentiva le stesse p restazioni di quello su ca rn a 4 r uo te Si andava intan to diffond endo sempre più l'impiego del telefono per le sue evidenti, vantaggiose caratteristiche, risp etto telegrafo. N ell'ottobre del 1915 furono costituite le· sezicm telefoniche per fanteria e per gruppi alpini, reparti indipendenti dalle compagnie zappatori, nonchè le autosezioni telegrafiche per cavalleria. Le prime disponevano di 40 km. di cordoncino e di 16 apparecchi microtelefonici; le seconde di 10 km. di cordoncino volante, di 2 apparati Morse da campo e di 4 microielefoni.

Fra il materiale in dotazione al 3° reggimento genio telegrafisti, p er la telegrafia ott ica, merita speciale ricordo l'eliografo diottrico « Faini » da campo, ideato e costrui to nel 1866 dall'allora capitano Gaetano Faini, apparecchio che rese ottimi servizi.

I parchi delle compagnie te legrafis ti erano costituiti da materiale di normale impiego, in cui vi era una riserva da utilizzare soltanto in caso di assoluta necessità, come avvenne quando si

dovette far fronte alle varie esigenze con i materiali da prelevarsi presso i magaz zini del genio di Armata, magazzini pei qùali erano previste anche aliquote avanzate.

Il materiale d ei parchi eve ntualmente impiegato avrebbe dovuto essere reint egra to al più p re sto possibile median te prelevamenti presso i magazzini del genio di Armata.

Ad evitare poi perdite di tempo per la riparaz ione di appa· recchi guast i, fu creato presso quasi tutte le Ar mate un laboratorio elettrote cnic o d'Armata, con personale operaio sp e cializzato. Questi laboratori furono utilissimi e rimasero in v ita sino al termine del conflitto.

Le line e telegrafiche furono costruite quasi tutte con material e «perman ent e » (pali, filo di ferro zincato o bronzo fosforoso e isolatori) poichè il tel egrafo arrivava da tergo sino ai comandi di grande unità.

G li apparecchi impiegati nelle stazioni telegrafiche furono le no r mali cassettine telegrafiche da campo, mentre il Comando Supremo, i comandi d'Armata, che si trova va no più lonta ni dalla linea del fuoco, usarono indifferentemente casssettine telegrafiche da campo e tavoli Morse. Qualche comando ebbe pure a C: i sposizione apparati celeri Hughes.

L e linee telefoniche cost ruite con materiale pesan te, si chiamarono «permanenti » perché rispond ev ano a esigenze di lunga durata e soprattutto per i collegament i a maggi ori d istanze. S i cchè quasi tutte le linee telefoniche principali delle grandi unità furono di t ale tipo, mentre le Hnee telefoniche aven ti carattere di temporaneità e quelle più urgenti v e nivano costruite general mente con cordoncino telefonico volante.

Si conoscevano allora due ti p i di app arecchi telefonici pe r impianti permanenti e da campo. Quelli d el primo tipo, gli appara ti tele fonici dei modelli 1888, 1891 e 1902, avrebbero servire in guerra quali telefoni a muro, da impiantarsi in stazioni aventi carattere di lunga stabilità, ma sebbene ottimi non vennero quasi mai usati, non essendo di facile impianto e pratici per il servizio di guerra. Perciò furono gradata mente sostituiti da numerosi modelli di più facile impiego, talchè - poco dopo

l'inizio dell e ostilità - non ci fu più distinzione fra gli apparecchi te l efonici a muro per impianti pe rmanenti e quelli da campo.

N el dicembre 1915 l' I spettore capo del Servizio Telegrafico Militare, ano scopo di evitare la possibilità di intercettazioni da parte del n emico, ordinò che tutte l e linee telefonich e del fronte venissero · trasformate da circuito misto a circuito metallico, e che i pochi microtelefoni rimasti fossero sostituiti con telefoni a chiamata magneto-elettrica. Questo provvedimento ebbe pure U.f:!. altro importante scopo: quello di eliminare i disturbi d'induzione che si veri ficavano durante la corrispondenza telefonica, specialmente per il continuo moltiplicarsi dei circuiti.

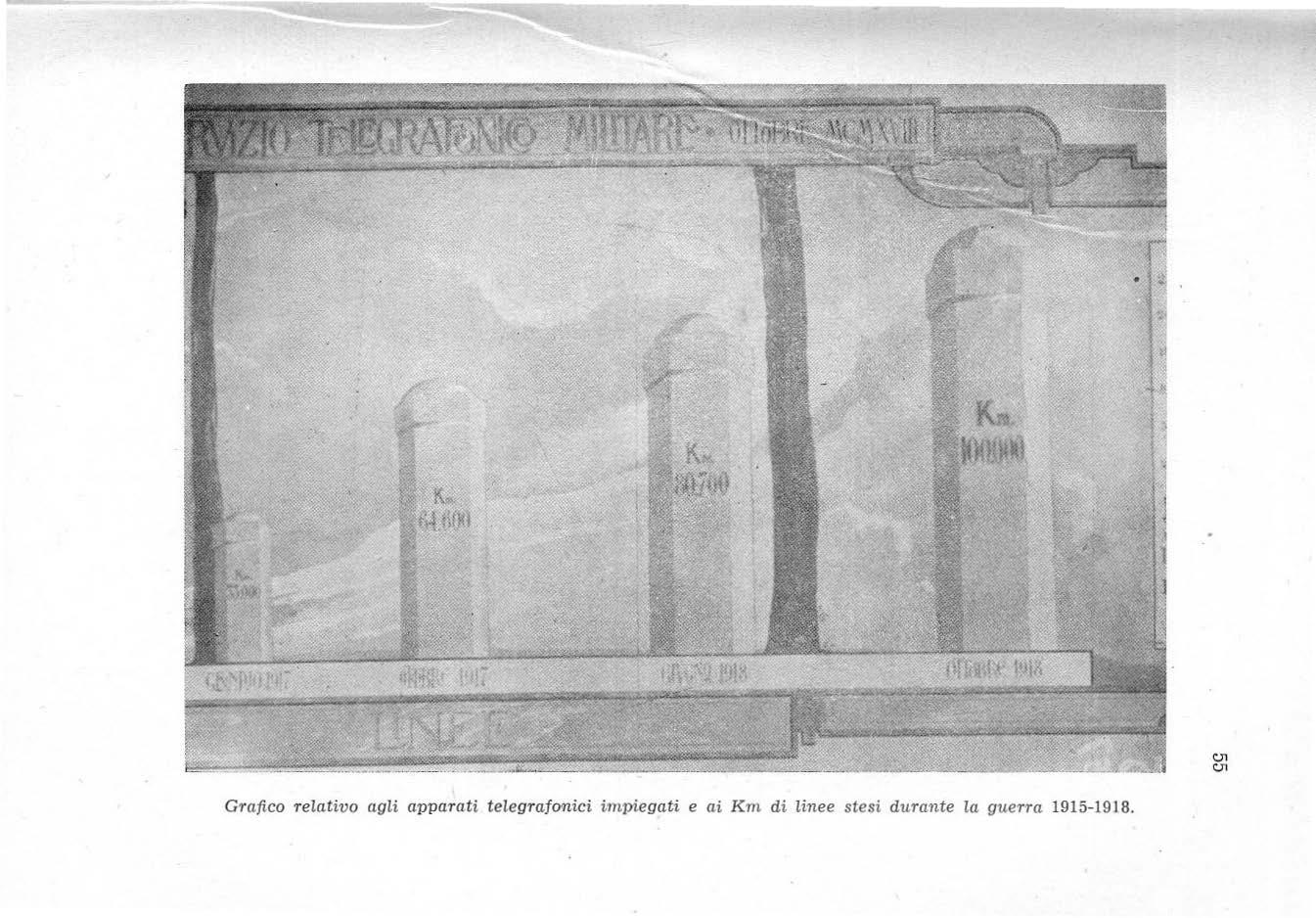

Il progressivo, crescente sviluppo delle trasm issioni a filo dall ' inizio alla fine della prima guerra mondiale risu lta con chiara evidenza dalla seguente tabella:

Compagnie Forza Rete APPARATI Data telegrafotelegra fis ti totale nica Km. telegra fici t elefonici

Maggio 19 15 24 8.100 1.500 320 560

Gennaio 19 16 30 10.200 10 .000 610 2 050

Luglio 1916 39 14 .000 17.000 780 4.100

Gen n aio 1917 58 20 500 3'3.000 1.000 7.400

Ottobre 1917 70 32.000 64 600 1.2 50 13 .6 00

Giugno 1918 130 48 .9 00 80 .700 1.320 19.00ù

Ottobre 1918 136 60.000 100. 000 1.400 24.200

Gli apparecchi telefonici di commutazione (centralini) cominciarono a diffondersi verso l'autunno del 1915. E' perciò evidente in quali condizioni di difficoltà si svolgessero in un primo tempo i nostri collegamenti telefonici, costretti ad essere frazionati in linee indipendenti, quando più necessarie, più numerose e più sollecite erano le richieste delle conversazioni te l efo niche.

Il disagio tecnico, durato a lungo, apportò un lavoro improbo ai telefonisti del genio, sia per la molteplicità di linee da costruire, sia per il gravoso servizio delle trasmissioni telefoniche senza pos-

sibilità di commutazio ni multiple . Bisogna inolt r e tenere conto del maggiGr consumo di materiale richiesto per la costruzione de i suddetti impian ti.

I primi centra lini furono a poche linee , poi a molt e linee, sino a ra ggiu ngere, secondo l'impo r t a nza delle installazioni, 75 e 100 linee. Si crea rono così de ll e vere e p roprie cen trali telefoni ch;;, s p ecialmente presso il Comando Supremo ed i comandi di Armata, organizzate con ottimi criteri tecnici.

In seg uito al ripieg amento d i Caporetto, co nsidera to che il parco delle com pagnie te legrafisti era troppo pesante in relazione ai rapidi spostamenti da effettuare, l'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico di guerra dispose che tutte le compagnie riducessero il loro parco a : 6 carrette legge re, 2 carrette per equipaggiamento, 2 vetture ottiche, 2 autocarri Fiat 15 Ter, nell' in tesa però che il mat erial e tecnico (34 km . di cordoncino telegrafico, 6 stazioni te l e . grafich e elettriche, 2 stazion i ottic he 16 stazioni telefoniche) dovesse essere conse rvato quale scorta intangibile e mob ile destinata a sopperire ad urg enti necessità.

L e compagnie d el genio telegrafisti fu ro no sottoposte ad un la voro oneroso e spesso estenuante, pe r soddisfare l e continue e sempre più numerose richieste di impianto ed esercizio di collegamenti.

La scarsità dei mezzi aJ principio della guerra ed in tante altre occasioni fu supe rata da una volontà di acciai o, e fu r ono compiuti veri prodigi per l e virtù e le capacità degli ufficiali e dei gre gari tutti e per il loro spirito di sacri ficio.

Si costruirono linee di lunghezza notevole, anche d i 25, 30 s bO chilometri; si impiantarono p res so le bat te rie e gli oss ervatori stazioni telefoniche i n posizioni molto ba ttut e dal tiro dell'artiglieria , mantenendo sempre i collegamenti; si superarono con campa te di 50, 100 e 200 metri paurosi preci p izi con perizia t ec nica indiscutibile.

Possiamo quindi affermare con coscienza che, nel corso della 1• guerra mondial e, il nostro com ple sso s istema dei collegamen t i funzionò perfettamente mercè la f e lice organizzazione delle numerose, complesse reti e l ' abnegazione dei militari dei due reggimenti telegrafisti.

Cap. IV.

SERVIZIO DI I NT ERCETTAZIONE TELEFONICA

9 - Origini e scopi.

Una nuova attività, poco nota, della nostra specialità è stata la intercettaz ione telefo n ica che e bbe un 'importanza enorme duran te la campagna 1915-18.

L'intercettazione fu possibile a causa di difetti di costruzione tecnica dei circuiti telefonici.

Invero all'inizio del conflitto, i disturbi induttivi e le d i spe rsioni di corrente, prodotti dai circ uiti misti, costi t ui ti da un solo filo conduttore e dalla terra come filo di ritorno, davano luogo all 'intercettazion e telefonica e compromettevano la segretezza delle comunicazioni.

Dall' esame di diversi docu menti originali è risultato che i primi accenni di intercet tazioni t elefo niche si e bbero:

a) nel se ttembr e 1915, n ella Zona Carnia e sul Monte Ross o (53a Divisione d el IV C.A.) con la ricezion e cas uale, da nostre stazioni telefoniche, di fonogrammi austriaci;

b) n ell'autunno 1916 sul Carso per l'indiscrezion e di alcuni prigionieri austriaci che accenna ron o come il nemico fosse riuscito ad intercettare le nostre trasmissioni telefoniche;

c) nel novembre 1915 sul costone Viola del Carso, per la cattura di una cassetta telefonica di tipo non conosciuto che più tardi si scoprì essere un apparecc hio intercetta tore austriaco.

Non auindi possi bile precisare a chi spetti la priorità della scoperta dell'intercettazione fra le nos tre linee, è però certo che il nemi co aveva ben organizz ato fin dal1914 tale servizio.

10 - Le p rime intercettazioni.

Una narrazione interessante ed ancora inedita è data dal Col. (poi generale) Carmelo Squillace, del 131• Fan teria sull'episodio che ci permise di venire in possesso dell'accennato apparecchio austriaco di intercettazione:

«Alcuni giorni dopo la conquista del Costone Viola, (parte superiore della dorsale che dalla Cima l di S. Michele del Carso scende sull'Isonzo) nel Nov.-Dic. 1915, dal comandante del battaglione, che aveva completato con un'ardita avanzata l'occupazione, mi venne segnalata, fra gli abbondanti materiali catturati, la presenza di una cassetta telefonica nuova.

«Era quello un materiale assai p rezioso per noi, che tanto ne difettavamo al principio d ella guerra e p erciò ordinai che mi venisse tosto inviata. Ed infatti poco dopo , l'apparecchio telef onico, centralino a quattro linee, era presso il mio rudimentale pos to ài Comando.

«Ripulito dal fango ed esposto al sole per farlo asciugare, lo sottoposi all'esame di un mio caporale telefonista, buon conoscitore, al quale sembrò che mancasse qualcosa all'apparecchio e difatti i successivi tentativi per metterlo in linea sulla nostra rete, dettero risultati negativi.

«Ero molto contrariato per dove r rinunciare all'impiego di quel telefono, allorchè la provvidenziale ·Cattura di un telefonista di nazionalità rumena, appartenente al 3° Regg. Honved, che ci fronteggiava, giunse assai opportunamente per trarci d'imbarazzo. Il buon soldatino rumeno col suo zainetto da guardafili perfettamente al completo dei materiali per riparazioni, fu da me invitato (dopo una discreta merenda nella quale non mancarono due bicchierini di cognac) ad esaminare il telefono (preda bellica) e dopo avermi assicurato che conosceva molto bene apparecchi di quel modello, con molta perizia ed in pochi minuti lo mise in co ndizioni di fu nzionare.

« Gli espressi la mia riconoscenza con una tavole tta di cioccol ata ed un pacchetto di sigare tte.

« S orridendo mi ringraziò, ma prima di allontanarsi con gli altri compagni con lui catturati, mi disse che era più volte uscito cautamente fuori dell a trincea all'alba per ricuperare quella cassetta telefonica che teneva in un tratto di trincea abbandonato, ma sor-

preso quella mattina dalle nostre vedette, aveva finito per alzare le braccia.

«Messo in linea l'apparecchio, incominciarono a servirsene i miei telegrafisti.

«Subito notammo la sua grande superiorità s u i nostri te lefoni a llora in distribuzion e. Esso era munito di chiamata fonica, e ciò destò la curiosi tà delle stazioni con le quali era collegato, perchè il nostro materiale era invece fornito di chiamata a campanello.

«La sera dellO dicembre il capo d el posto telefonico con grande circospezione, venne ad annunci armi che dal ricevitore del nuovo te l efo no aveva sentito parlare una lingua a lui sconosciuta . I o stesso re catomi sul posto, dopo lunga attesa, sentii lontane P flebili voci che comunicavano fra loro; ritenni d appr ima trattarsi di una intercettazione di qualche conversazione di ufficiali italiam in lingua estera per non farsi comprendere dai no stri soldati, come talvolta si faceva per mantenere il segreto sulle intenzioni dei Comandanti, ma chiamati i miei interp reti, tedesco e magiaro, essi durante la notte arrivarono a sorprendere parecchie conversazioni che dubbio erano fra i posti avversari che ci fronteggiavano.

«Compresi allora che ci trovavamo davan ti ad un vero caso d'intercettazione telefonic a e perciò mi detti subito premura di raccogliere i militari del reggi mneto che conosc evano l e varie lingue dell'Impero Austro-Ungarico e potei così avern e due che parlavano il serbo e tre o quattro conoscitori del rumeno e del tedesco.

«Ordinai il segre to su quanto veniva operato e nei giorni successivi raccogliemmo num erose notizie sul nemico, ma frammentarie, perchè i miei ascol tatori, non conoscendo più lingue, potevano solo rilevare una parte delle conversazion i, mentre i nostri avversari, specie se ufficiali, alternavano il tedesco con il rumeno con il magia ro e con il serbo.

«L'interessante per me fu il trovarmi davanti ad un fenomeno nuovo perchè (se purtroppo mi era avvenuto in pace di apprendere sul telefono notizie private d i persone a me sconosciute, mentre ero in comunicazione con quelle da me chiamate) quanto mi stava capitando in trincea, acquistava una no tevo le importanza per la guerra in genere e per noi sul Carso in modo particolare.

«Per mantenere il segreto e mentre escogitavo molteplici ten-

tativi p er aumentare la raccolta di notiz ie, no n ne volli da re par. t eci pazione sub i t o, neppure ai Comandi superiori , as petta ndo prima migliori e più sicuri risultati.

«La notte daJ 14 al 15 dicembre una sorpresa tentata dal nemico contro una nostra trince a avanzata al Costone Viola, venne prontamente rintuzzata dai nostri e l'avversario lasciò sul ter. reno parecchi uccisi.

«L 'allarme intanto si era propagato a tutta la linea ed io riferii sommariamente al Comando Super i ore. Ma ve rso l e ore sette ciel mattino dal nostro telefoni no veniva intercettata l a seguente notizia:

"Il plotone forte di 40 uomini, uscito stanotte dalla trincea ha dovuto ripiega re sotto il contra ttacco avversario; pe rdite: sei uominì rimasti fuori dalla trincea, f eriti dieci, dispersi due".

« N otificai questa informazione al Comand o Supe riore e, dopo breve intervallo, dal Comando della Di visione mi veniva direttamente richiesto come avevo potuto precisare quei risultati.

«Risposi subi t o che quelle notizie me le aveva fornite lo stesso avversario, e con rapporto ri servatissimo spiegai come mi trovavo in possesso di un apparec chio che mi metteva in grado d'interc ettare molte tele fonate d el nemico. Tale comunicazione, come m i fu detto poi, arrivò presso quel Comando men tre non sapevano darsi spiegazione della mia oscura rispost a telefonica . Come già accennai , febbrilmente col concorso dei tele fo nisti escogitavo ogni mezz o per rendere più chia re le intercettazioni, che divenivan o semp re più frequenti ed interessanti.

«Il p rim o p r ovvedimen to da me stesso escogitato fu di portare un filo diramato dalla linea che congiungeva il mio pos t o con quello più avanzato, fuori delle trincee (e quanto più possibile vicino alla trincea nemica) coprendolo bene con stracci, terra e pietre.

«Successivamente i fili divennero multipli ed ancora ti in cor. rispo ndenza dei probabili posti di comando avversario; all'estremità di essi applicamm o pe zzi di latta e perfino coperc hi di gavetta, collocandoli però b e ne a con tatto del terreno; ed i risu ltati sempre più favo r evoli mi fece ro arrivare ad applicar e latte d i pe trolio, aperte al l 'estremità del filo e collocate bene ader enti al terreno.

«Per queste ardite e pericolose operazioni concessi speciali premi ai militari che volontariamente se ne ass unsero l'incarico,

e debbo subito aggiungere che i richiedenti furono subito numerosissimi. La fortuna ci arrise e tutte le piccole operazioni notturne, spesso favorite dal tempo piovoso, riuscirono perfettamente.

«In quest i nuov i tentativi risu ltò che con il terreno umìdo l'in tercettazione era più chiara.

«Intanto il telefono da me isolato era adibito unicamente per l'ascoltazione. La cabina formata da sacchetti venne rivestita COi'l legname, e coperta di lana, in modo da avere in essa il massimo si. l enzio e due successive chiusure la isolavano dal movimento este:rno.

«Il servizio di ascoltazione (reso continuo con frequente cambio degli ascoltatori, perchè, mancando nei primissimi tempi le cuffie, i telefon isti dovevano tenere con una mano il microfono e con l'al t ra il lapis per scrivere meglio ciò che sentivano) riusciva :t:nolto laborioso anche perchè dava una notevole tensione nervosa agli individui.

«La squadra di tali mi litari venne aumentata con tutti quelli del reggimento che prima de lla guerra per esigenza di lavoro, erano stati in Austria ed avevano imparato Je lingue di quell'Impero. Questi furono e l ementi preziosissimi, verso i quali fui largo di encomi e compensi .

«Giun te però le cose a tale punto ne riferii al Comando del Gen io della 3a Armata e S.A.R. il Duca di Aosta m'inviava subito un Tenente del Genio Telegrafisti, ottimo funzionario dell'amministrazion e telegrafica statale, ed ordinava un rifornimento di tutti i materiali necessari per continuare le esperienze intensifican· dole, nonchè la costituzione· d i un apposito reparto, alla mia dipendenza, di circa 50 militari di tutte le Armi e Co r pi d ell'Armata ·ottimi. conosçitori delle lingue che a noi interessavano.

«Con l'aiuto di quel tecnico (Ten. Bianchini) gli esperimenti divenn ero sempre più interessanti, per la scelta del terreno più favor evole alla raccolta delle intercettazioni e per il loro ricevimento. e difatti si dovett e più volte cambiare la improvvisat3 cabina di ascoltazione ed i pun ti di posa delle lastre metalliche fuori d ella tr incea.

«Le notizi e d el n emico venivano trascritte subito su appositi fogli, poi tradotte testu almente, anche se sconclusionate, ed inviate giornalmente al Comando deJ l a Divisio ne, salvo ve ne fosse -

ro di quelle che potevano interessare le nostre operazioni o quelle che preparava l'avve rsario, ed allora l'ufficiale, che stava sem· pre sul posto, faceva u rgenti comunicazioni a me ed a l Comando della Divisione e della Armata.

«Quando al Comando dell'Armata sembrò non più dubbia la efficacia grandissima di quella scoperta, l'apparecchio venne ritirato dal Comando del Genio dell'Armata, presso il quale furono compiuti interessanti esperimenti su terreni di diversa natura, attraverso reticolati, corsi d'acqua, boscaglie, ecc., che portarono all'impiego razionale delle intercettazioni telefoniche ed alla organizzazione del servizio I.T. che ebbe tanto largo impiego negli anni 1917-18.

«S.A.R. il ComandantE: dell'Armata volle degnarsi di esternare il suo compiacimento per quanti avevanp concorso dall'inizio ai vari tentativi per l'intercettazione telefonica e fino ' al loro coronamen to, colla seguente lettera al Comandante dell 'XI C.A.: " 21 Dicembre 1915

Con piacere ho visto l'interessamento posto dal Comando del 131 R egg. Fanteria per utilizzare l 'a pparato telefonico austriaco per intercettare le comunicazioni nemiche. L'E.V. vorrà perciò partecipare al detto Comandante il mio compiacimento e così pure al personale dipendente che lo ha coadiuvato nella scoperta ed ap.che al T e nente del Genio Bianchini che tanto utilmente ha concorso per riuscire meglio nello scopo.

Il Ten. Gen. Com. dell'Armata Emanuele F iliberto di Savoia»

Successivamente, quando, com pi u ti tutti gli esperimenti presso quel Coma nd o , l'apparecchio rivelatore divenne , quasi inser. vi bile, S.A.R. lo destinò in dono al Comando del 131o Regg. Fan. teria quale prezioso cimelio, a ricordo del nuovo mezzo che doveva apportare, come effettivamente poi avvenne, notevole con· tributo al servizio d'informazioni .

Ora la «cassetta miracolosa» ha trovato l a sua gi u sta sede nel Museo Storico dell'Arma del Genio in Roma dove, in conformità di ist ruz ioni a suo tempo date, è stata inviata dopo il rientro in Patria dei reparti nell'inverno 1919-20.

Provvedimenti per l'intercettazione.

Non appena fu segnalata la possibilità di intercettare le conversazion i telefoniche, il Comando G eneral e del Genio impartì ordini a t utti gli ispettori telegrafici d'Armata per l'abolizione di tutti i misti dei collegamenti telefonici e la loro sostituzione con circuiti mteramente metallici, mentre si disponeva un maggiore controllo per la segretezza d eUe nostre trasmissioni.

Un altro provved imento adottato più tardi ed atto ad impedire l'intercettazione del nemico, fu il servizio di contro-intercettazione fatto con correnti disturbatrici emesse dalle nostre stazioni intercettatrici, che avevano anche il compito di individuare quelle linee telefoniche avanzate che si p restavano alla ricezione delle conversazioni nemiche.

Vennero così attentamente esaminate le varie linee telefoniche, eliminando d ifetti o inconvenienti, ripiegando tutte le linee inutili o abbandonate, sia nostre che lasciate dal nemico nelle zone che aveva dovuto sgombrare. Venne inoltre osservata una severa disciplina nelle conversazioni, usando parole cifrate o vocaboli e frasi convenzionali.

Il Comando Supremo ordinò inoltre a tutte le Armate di organizzare, sulla base delle istruzioni del Comando Generale del Genio, l'intercettazione delle conversaz ioni telefoniche del nemico.

L 'Ispettore T elegrafico della 2" Arma ta (allora Col. del Genio Giuseppe Guasco) esperimentò, con buon esito, un apparecchio di sua costruzione nel territorio di Zompitta (Tricesimo), sulle Colline di Attinis, Faedis, Ravosa e quindi stabilmente (nel gen· naio-febbraio 1916) a Plava, a quota 383, a Zagora ed a Globna.

Il Comando del Genio della 3a Armata dopo studi ed esperimenti eseguiti dall'Ing. Ten. Pelizzi, e con il concorso della Ditta P erego di Milano, fece costruire un apparecchio intercettatore che, provato sulle Colline di Medeo, dette pure buo ni risultati e fu subito perfezionato e dis tribu ito a lle d ive rse Armate. Sul terre no della 311 Armata le prime stazioni intercettatrici furono que lle di Monfalcone, Selz, Bosco Capuccio, San Michele, Podgora, Lenzuolo Bianco. Cosicchè arrivando al settembre 1916, ed in seguito ai perfezionamenti apportati agli apparecchi intercettatori venne costituito, a cura dell'Ispettore Telegrafico della 2ll Armata, il primo Centro I. T.

Oltre alla compilazione delle istruzioni tecniche sul serviZIO cielle intercettazioni telefoniche e sulla protezione delle nostre linee ·telefoniche avanzate furono O\rganizzati numerosi corsi di istruzione per gli ufficiali, graduati e soldati da adibire al nuovo spe-ciale incarico.

Tutto ciò cont ri buì a riordinare questo servizio che diede p resto i suoi benefici, fornendo notizie preziose ai vari uffici di informazioni.

Il nemico, fattosi acco rto, impartì a sua volta severi ordini per impedire l'intercettazione deUe sue conversazioni. L'inadempienza a ques ti ordini era punita con grande rigore, mentre largheggiava in premi per ,i militari isolati e in pattuglia che riuscivano ad asporta te le lastre metalliche pos te da noi in prossimità delle loro posizioni. Ma, non ostante tutte le difficoltà, la racco l ta d elle intercettazioni nemiche invece di diminuire andò aumentando, me,rcè la capacità e abnegazione del personale addetto a questo servizio.

12

- Organizzazione del servizio I.T. e risultati ottenuti.

Il servizio I.T. presso l e Armate fu orga n izzato n e l modo seguente:

Al Comando del Genio d'Armata era affidata la direzione e h sorveglianza tecn ica; esso curava gli impianti e la manu tenzione delle stazioni, preparava e modificava gli apparecchi intercettatori ed add es trava gli uff iciali ed i soldati che dovevano prestare servizio di stazione, (interp reti, elettri cisti, e guardafili) .

Al Comando dell'Armata in vece, per il tramite dell'Ufficio I nf ormazioni, spettava l'esercizio del servizio di intercettazione: esso riceveva, dai vari centri di raccolta, notizie in tercettate dalle smgole stazioni operanti nel territorio dell'Armata e ne pubblicava un riassunto, riportando le più importanti, in un bollettino giornaliero che veniva diramato a t u tti i Comandi.

Col passare del tempo l'organizzazione del servizio I.T. risultò perfetta, mercè la diligenza che vi ponevano ufficiali, capi stazione e capi centro e si può affermare che tale servizio fu la fonte

delle più importanti e sicure notizie dell'Ufficio Info rmazioni del Comando Supremo.

Gli austriaci dovettero riconoscere che, da semplici scolari, in brevissimo tempo era vamo diventati maestri.

Un documento au striaco ricuperato dall'Ufficio Informazioni della nostra 4" Armata, di cui più avanti viene riportato il testo, ci dice chiaramente in quanta considerazione era tenuto il nostro servizio I.T.

Per capire lo sviluppo da esso preso, basta considerare che, n e l solo settore dell'Isonzo, duran te il mese di gennaio del 1917, esistevano ben 37 stazioni intercettatrici, di cui 23 della 2a Armata e 14 della 3• Armata.

Pre.ziosi servizi diedero poi le stazioni I. T. durante il periodo di preparazione della nostra offensiva del magg io 1917: esse meri tarono il vivo apprezzamento e l'enco mio del Generale Badoglio, allora Capo di S.M. del Co mando Zona G orizia, come risulta dalla seguente lettera: 9 maggio 1917

« Al Comando G enio Zona Gorizia

«In questi giorni il Comando della Zona ha avuto occasione «di constatare il buon funzionamento ed il rendimento delle Sta« zìoni I.T. dip endenti, dall e quali si sono avute spesso informa« zionì pre;:>;ìose. Il magg ior rendimento non è dovuto solo a lla ope« rosità del personale addettovi, ma anche alla bontà dei nuovi am<< plificatori ad audion ideati e costruiti con tanta cura da codesto « Comando. Si prega far pervenire al personale che vi è più spe« cialmente inca ricato, una parola di sentita lode.

D'ordine

Il M. Gen. Cap. di S.M. Badoglio».

13 - Alcune importanti informazioni ric evute dal servizio I.T della 2a Armata riguardanti l'oflìensiva nemica su Caporetto.

APRILE 1917.- Antecendetemente alla nostra azione sul Vadice si sentì per la prima volta parlare di compagnie germa niche nella Zona di Go ri zia.

Stazione I. T. fissa (tipo 2a Armata).

GIUGNO 1917. - Lungo le stazioni del settore di Tolmino, si parlava di visite di ufficiali germanici alla fro nte Giulia.

LUGLIO 1917. - La nostra stazione I.T. di Volzana (sulla destra dell'Isonzo di fronte a T olmi no), segnalò numerose visi te in prima linea, nella zona Tolmino-S. Lucia, di generali ed ufficiali &uperiori austria ci, seguite qualche giorno dopo da visite di quattro altissimi ufficiali germanici; e nello stesso tempo la stazio n e di Gorenie Polie annunciò quella prossima del Generalissimo Conrad.

Nello stesso mese di luglio si seppe dell' arrivo su tutto il fronte dell'Isonzo di reggimenti provenienti dal settore orientale (batterie mitragliatrici, Alpenjager e Kaiserjager).

AGOSTO 1917.- La stessa stazione di Volzana intercettò che una grande adunata di truppe doveva avvenire a Modreje (dietr!> Tolmino), alla presenza del Gen. Boroevic e dove si sarebbe letto un proclama dell'Imperatore Carlo I. Questa cerimonia non ebbe poi luo go per il tempestivo intervento d ei nostri aviatori.

SETTEMBRE 1917. - Sempre la stazione di Volzana segnalò la presenza del Gen. Von Kowes, Comandan te la VII Armata Austriaca, e ci fornì notizie dell'arrivo in quel settore di reparti d'assalto, cdmposti di croati, bosniaci e perfino di turchi.

Stazione intercettatrice telefoni ca.

Alla fine de l mese, la stazione I.T. di Cigini intercettò l 'ordine di sospensione delle licenze; mentre si conosceva che negli altri settori i turni dì lecenza continuavano regolari.

OTTOBRE 1917. -Il giorno l si riuscì a conoscere, mediante l'intercettaz io ne di un 'ordine trasmesso dal Generalissimo Konrad, che le nov ità dovevano essere comunicate tre volte durante la giornata, e cioè alle tre, alle dieci antimeridiane, ed alle due pomeridìane.

Da questo momento le stazioni I.T. non segnalarono che arrivi di autocolonne di munizioni, sezioni di lanciabombe, lanciafiamme, mitragliatrici, compagnie d'assalto, arditi e rinforzi di Landsturm su tutto il settore. Tanto intenso fu questo movimento che, nei din·

torni di Tolmino, in un sol giorno furono avvertiti 500 autoca rri carichi d i truppe e di munizioni diretti a S. Lucia. La stazione I.T. d1 Cigini informò della presenza di alti ufficiali germanici, mentre su tutta la zona d ell'alto e medio Isonzo si dis pensava alla truppa, cognac e rhum. La stessa stazione i nform ò di aver sentito richieder e mazze f erra t e .

Un ' important e intercettazione fu quella fatta d a lla stazione di quo t a 509 di Lom: questa il 22 settembre intercettò un fonogramma in cui si richiedevano uom ini di fatica da inviare al comando del Regg. p er ritirare l e uniformi i t alian e, e si sentì pure parla re di una co mpagnia d i ass alto con unifo rmi italiane. Si seppe poi che, per trarre in inganno le nostre trupp e, l ' Austria vestiva i suoi reparti di assa lto con divise to lte ai nos tri prigionieri o fatt e fare appositamente.

Nella zona di Volzana fu segnalata l a presenza di ufficiali germanici e di lO com p. d'Assalto, nel ment re si seppe dell'arrivo di altri regg. dalla Rus sia .

OTTOBRE 4. - S 'intercettò l'ordine di fotografare tu tte le nostre posizioni.

OTTOBR E 9. - S'intercettò la not izia che segnalava da due giorni la p rese nza dei Gene rali Von Arzt e Konrad; e che veniv an o impartiti ordini di riviste accurate alle trupp e p er accertarsi che av essero tutto il necessario in caso di un lungo combattimento.

S ' intercettò anco ra, dalla parola dei Comandan ti tedesclii, la notizia di un a grande offensiva che avrebb e dovuto segnare la sconfit t a sicw·a de ll' Italia.

OTTOBR E 23. - Si potè interce ttare dallo Sleme l 'ordine dir a mato dal Comando Austro Tedesco, per l 'inizio dell'offen siva. informando che il tiro di distru zio ne sarebbe sta to iniziato alle ore due an ti meridian e del 24 otto bre.

Anche in q uesto nuovo servizio, affida to agli organi d el G enio T e l eg rafisti, furono date prove di grande ab i lità t ecnica, degn e di o gni elogio, anche a risc hio costante dell a vi t a nell'impiego dei m ezzi.

CARATTERISTICHE ED IMP IEGO D EI PRINC IPALI ME ZZI DI COLLEG AMENTO

14 - Mez zi di trasmissione .

L a grande guerra ha pi enamen te confermato un adeguato e raz i onale sistema di collegamenti e ha permesso ai comandi di esplicare, pur da grandi distanz e, la loro azione, assicurando l'opportuno coordinam ento delle singole attiv i tà pel conseguimen to dello scopo finale.

Invero sebbene tutti i mezzi di corrispondenza impiegati siano necessari, s u ness un o di essi si deve fare esclusivo ass egname n to. Occorre quindi impiegare simultaneamente tutti i mezzi di trasmissione di cui si può disporre, organizzandoli in modo che ciascuno d i essi p ossa so ddis fare le varie esigenze. E ciò v enne applicato in guerra con pieno successo.

Così i mezzi di trasmissione tecnici, che richiedo n o un person ale tecni co special izzato per il l oro impianto e funzionamento ( telegrafia e telefonia elettrica, telegrafia ottica, geotelegrafia), vennero affidati alle specialità del 3° e 7° Genio telegrafisti; mentre la r adiotele grafia ven iva d isimpegna t a dai r eparti del b attag lione specialisti.

E poich è i mez zi di tr asmissione ordinaria no n richie d ono l'i m piego d i perso n ale specia lizzato (collegam enti d iretti con l a voc e o con segnali semplici, staffette o catene d ' uomini e co1om-

bi viaggiatori), accenneremo semplicemente ai mezzi tecnici impiegati dai telegrafisti, cioè dai «ragni», escludendo perciò il servizio rad iotelegrafico e quello dei colombi viaggiatori.

15 - La telegrafia elettrica.

La telegrafia elettrica con l'ordinario sistema Morse (che si è dimostrato di più pratico impiego generale in campagna, rispetto agli apparecchi celeri Hughes impiegabi in alcuni collegamenti d'Armata e di Corpo d'Armata) dimostrò, durante la guerra 19151918, di essere un mezzo di corrispondenza sicua:o e abbastanza rapido.

Ma il telegrafo, se offrì pure ìl vantaggio di essere· il mezzo più controllabile di corrispondenza (evitando i danni delle erronee interpretazioni dei dispacci e dando modo di avere il testo scritto) ebbe per contro qua l che inevitabile svantaggio: necessità di perso nale dotato di ottima preparazione tecnica, difficoltà per il suo addestramento in guerra, maggior tempo per l'impianto delle linee, obbligo della vigilanza continua per porre pronto riparo agiti eventuali guasti, lentezza della trasmissione che era effettuata con caratteri dell'alfabeto Morse.

Il collegamento telegrafico, comunque, non venne spinto (verso il nemico) oltre i comandi di divisione.

16 - Tel efonia e lettrica.

Il telefono fu certamente il mezzo principale di corrispondenza durante la detta guerra e lo sarà anche per l'avvenire. Invero gli apparati tel efonici sono semplici e di facile impiego e vennero preferiti da tutte le unità operanti.

I vantaggi del collegamento telefonico sono: la possibilità di conversazione diretta fra gli interessati, trasmissione e ricevimento simultaneo di più trasmissioni sullo stesso filo, il funzionamento semplicissimo, tanto da poter essere affidato anche a sol-

Centr alino a 50 linee .

dati di modesta cultura generale. Inoltre molto più solleciti sono l'istruzione e l'addestramento del personale . Questi vantaggi superarono di gran lunga i poc hi i nconveni enti cui va soggetta la corrispondenza telefonica e cioè :

l) sensi b ilità alle perturbazioni atmosferiche (neve, gelo, venti);

2) facile interrompibilità del conduttore specialmente nelle zone avanzate;

3) facilità di intercettazioni da parte dell'avversario.

Il telefono è stato qu indi l ' unico mezzo di trasmiss ione che m guerra sia arrivato ai posti avanzati ed anche ol tre per collegare financo talune pattuglie.

Tra i vari tipi di telefoni adoperati in guerra diedero migliori risultati, a mio parere, il tipo Kellogg da campo, il tipo Western per il servizio dei guardiafili e il centralino K e llog g da campo.

17

- Tebegrafia ottica.

La telegrafia ottica pur non offrendo la sicu rezza assoluta dei collegamenti per l'incostanza dell e condiZiioni atmosferiche, e pur •essendo la sua corrispondenza l enta e richiedendo personale specializzato per ri:l qua le era necessario un lungo addestramen to, è stato ottimo mezzo sussidiario agli altri- due precedentervente indicati . Questo sistema ha reso prezi osi serv i_g1i durante la guerra 1915-18 come mezzo semplice ed economico, potendo consentire la pronta corrispondenza anche fra due lo cali tà molto distanti e separa t e da terreno diffic ile, molto battuto dal fuoco nem ico .

L' appare cchio o t t i c o d a campo più ·diffus o in seno alle nostre truppe operanti è stato il « Diottrico - Eliografo F aini Triulzi » e alla fine della guerra 1915-.18 erano impiegati b en 681 di tali apparecchi.

1 8 - Geotel egrafia.

Un nuovo mezzo di corrispondenza impiegato durante la guerra 1915-1 8 fu la « g eotelegrafia », ossia la telegrafia attraverso il suolo (T.P.S.). Tale m ezzo venne preferito come collegamento n e lle zon e più avanzate, a causa dell a sua poca vul ne ra bili tà . Ogni posto di corrisponde nza aveva un a stazione telegrafica completa a r icezione auricolar e, consistente cioè in un apparato di

trasm issione e di r icevimen to semplice e di facile funzionamento. L e basi di questa corrisponden za erano costituite da un conduttore isolato, interrato o posato direttame n te sul suol o, lun go circa cento metri nella stazione più a vanzata e duecento metri in quella più arretra ta. Tali apparati di p iccole' dim ensioni potevano essere tenuti f acilmente in ricoveri per sottrarli ai danni dei bombardamenti.

Con queste stazioni, di tipo francese, si trasmettevano corren ti elettriche mediante la conduzion e del suolo, perciò la portata di questa conduzione, a seconda de lla natura del terreno (sabb ioso, roccioso o ac quitrinoso) era in media di soli 2-3 chilometri).

Oltre lo s v an taggio di aver piccola portata l e trasmissioni così effe ttuate erano facilmente disturbate dall e corre n t i elettriche, tel egrafÌ:che e t e l efoniche, s p e cialmente se a ciJrcu,ito m i sto, e dalle correnti a l ternate.

Peraltro tali stazioni T.P.S. offrivano il pericolo della intercettazione e se troppo vicine tra loro si disturbavano vicendevolmente.

Tutti i mezzi di collega mento possono non essere sempre assolutamente sicuri, ma con la loro opportuna scelta, in relazione alla sit uazione del momen t o, al terre no, a l tempo ed ai mezzi disponibili, possono garan t i re la sicure zza e la continuità dei collegamenti, che cos tituiscono u na n e cessità inderogabile .

19 - Le Centrali Telefoniche e le reti telegrafoniche.

Affinchè il lettore sia reso edotto dello sforzo compiuto dai telegrafisti nell 'impianto e nell'ese rcizio delle reti telegraf oniche, ho creduto necessario di riportare qui di seguito uno specchio riepilogativo del mat eriale impiega to nel pe riodo più intenso delle operazioni durante la campagna 1915-18:

COMANDO D'ARMATA - Centralino a cen to linee per la sede normale.

COMANDO DI C.A. l CO MAND O DI ARTIGL IERIA DI C.A. ( a 60 linee . COMA!NDO DI REGG. E D'ARTIGLIERIA)

lCOMANDO DI DIVISIONE - Centralino a 40 linee.

COMANDO DI BRIGATA- Centralino a 30 linee.

COMAND O DI RE G GIMENTO

COMA ND O DI BATTAGLIONE .

COMANDO DI GRUPPO

Centralmo da 10 a 20 linee. COMANDO DI BATTERIA

A complemento di tale specchio basterà accennare che vi erano due r eti distinte: una per il servizio general e e l'a l tra per il servizio di artiglieria .. Altri circuiti ausiliari collegavano i centri più importanti delle due reti accennate, per poter sussidiare una delle reti con l'altra. Le stesse reti erano poi completate con appositi circuiti per i collegamenti tattici tra la Fanteria e l'Artiglieria, in modo da assicurare il coordinato impiego delle due Armi. Infine, per i servizi speciali (aeronautici, antiaerei, logistici

Altre re t i t e le g raf o nic h e d el 3° Re g gimen to Geni o. d' i nformazione ecc ) per i quali n on er a sta t o possibile utilizzare i circuiti d ell'una o d e ll'altr a delle anzidette du e ret i erano state stese apposite l ine e .

N e l seguen te specchio sono r iportati il numero d e lle compagni e te l egr a f is ti i m p iega te , i km. d i linee telegrafoniche e t elefoniche stese p er le v a r ie reti , il n ume r o d e gli a p parati telegrafici e telefonici, nonchè dei centralin i impiantati.

Da t al e specchio e dai grafici a corredo si può ag evolmen t e rilevar e l ' ingente lavoro e l ' in te nsa attività esplicati dall e compagnie teleg rafisti nel periodo più intenso della campagna 1915-18 .

Grafico relativo agli apparati telegrafonici impiegati e ai Km di linee stesi durante la guer·ra 1915- 1918.

Cap. VI

LE COMP AGNIE TELEGRAFISTI D URA NTE LA G UERRA

20 - Evoluzione organ ica.

L e compagn ie del 3o R eggimento genio te l egrafisti, in seguito a ll' aumen to di nu ove uni t à orga nich e, era no 24 all' inizio de lla guerra 1915-18 e ciascuna era costituita da: personale telegrafista, una sezione treno con quadrupedi per il traino del carreggio, e un p ar co te le grafico.

Il persona le te legrafista, costitui t o dall' i nsieme deg li elemen ti necessari al Comando, all'amministrazione della compagnfa, all 'impianto ed al funzionamento delle linee e delle reti telegrafich e, telefoni che ed otti ch e, comprend eva: un capita no, 4 subalte rn i , 7 sottuffic i a li, 243 fra caporali e soldat i, 5 cavalli di ufficiali.

La sezione treno comprendeva un ufficiale ed un numero variabile di graduati e conducenti de l treno e dei quadrupedi, in rela zion e alle qua li t à e qua ntità del carreggio impiega to per il traspor to de l materiale.

Il parco telegrafico, come si è già accennato, era costituito dall'in sieme del carreggi o e dei m a teriali ne cessari, si a per l'impia nto e il fun zion ame n t o de lle linee, delle stazioni t el egrafic h e , telefo n iche ed ottiche, sia per il servizio generale della compagnia.

L e 24 compagnie del 3° Reggimento genio telegrafisti furono così distribuite: un a comp a gnia te l egrafisti l a (7 a) alle dip e ndenze dirette del Comando Supremo; qu attro compagnie t e l e grafisti (16\ 21"', 22• e 24") u na per ogm co mand o d'armat a ;

sedici compagnie ielegrafisti, una per ogni comando di corpo d'armata; tre compagnie telegrafisti (l"', 2"' e 3a) avevano i propri plotoni dislocati nelle diverse fortezze di frontiera e nella piazzafort e di Venezia.

E siccome il servizio telefonico divisionale era in stretta relazione con quello svolto dalle compagnie telegrafisti, a ciascuna delle 35 divisioni dì Fanteria mobilitate fu assegnata una sezione telefonica, che faceva parte integrante della Compagnia zappaton della divisione stessa. Perciò nel primo periodo di guerra risultarono impiegate: 35 sezioni te lefoniche divisionali, composte ciascuna di: un ufficiale subalterno e 35 telefonisti, fra graduati e uomini di truppa. ·

All'inizio delle ostilità contro l'Austria, le compagnie telegrafisti dovettero cedere una buona parte del personale specializzato, per inviarlo quale ausiliario negli uffici civili della zona arretrata d'operazioni o del territorio nemico occupato dalle nostre truppe. Ottimo provvedimento fu poi quello di togliere dalle formazioni dislocate alla frontiera occidentale il personale telegrafisti ad dettovi.

Verso la p rimavera del 1916, in conseguenza del continuo accresce rsi del servizio telefonic o, si rese necessario separare le sezioni telefoniche dalle compagnie zappatori, costituendole in reparti autonomi alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Divisione. L 'organico di dette sezioni fu portato a: 2 sottufficiali e 150 circa fra graduati e soldati. Ma per poter far fronte alle crescenti esigenze dei collegamenti si dovette ricorrere alla assegnazione alle unità telegrafisti di ausiliari delle altre armi; in questo modo si arrivò ad avere comp_agnie numericamente molto consisten ti; qualcuna raggiunse la forza di mille uomini con immutato n um ero di ufficiali ed occorse, perci ò, molto tempo per addestrare i nuovi assegnati.

L'assegnazione di nuovi ufficiali provenienti dall'Accademia militare di Torino e dai corsi per ufficiali telegrafisti di Udine e Ravenna consentì di migliorare le condizioni delle compagnie telegrafisti.

In seguito, tenuto conto dei servizi troppo gravosi per una sola compagnia , incaricata di tutte le comunicazioni relative al servizio generale. e a quello di artiglieria di corpo d 'armata, e della proposta dell'Ispettore Capo del Serviz.io T elegrafico Militare , venne effettuato un p r imo sdoppiamento delle compagnie telegrafisti .

Si eb be così modo di separare meglio il servizio di artiglieria da quello generale al quale fu destinata una compagnia telegrafisti per ogni due corpi d'armata. Nel maggio del 1916, infatti, la distribuzione delle compagnie telegrafisti risultava la segue n te : Divisione - Una sezione telefonic a autonoma divisionale

Corpo d'Arma t a - S ervizio di Artiglieria: una compagnia telegrafisti per Corpo d'Armata

Servizio genemle - Una compagnia telegrafisti per ogni due corpi d'armata

A1·mata - Una compagnia telegra fisti

Comando Supremo - Una compagnia telegrafisti

Nonostante questi aumenti il servizio telegrafico, telefonico ed ottico .delle compagnie telegrafisti po té svolgersi con maggiore aderenza alle esigenze e con notevo l e vantaggio per il rendimento, la sicurzza e la continuità dei collegamenti .

Successivamente altre esigenze sopraggiunsero: prima la battaglia di Gorizia, poi quella della Bainsizza, indi il ripiegamento di Caporetto, ed in seguito tutte le altre operazioni che caratterizzarono il periodo dopo l 'otto bre del 1917. Fu perciò necessario costituire nuove unità telegrafisti allo scopo di poter assicurare il servizio e migliorarlo sempre di più.

Le sezioni telefoniche autonom e d ivisionali, che avevano ormai una forza d'uomin i e di materiali quasi pari a quella delle normali compagnie telegrafisti e con compiti aff ini, furono le prime ad essere trasformate. Con ordine del Comando Generale del Genio, nel febbraio del 1918, venne infatti dispost o che tutte le sezioni telefoniche autonome divisionali si trasformassero in compagnie telegrafisti, formando così un secondo reggimento telegrafisti e cioè il 7° Reggimento Genio Telegrafisti.

Collegamenti divisionali (75a D ivisione).

Con piccoli spostamenti di personale, dotando queste nuove compagnie del paréo regolamentare e completandol e nei quadri con nuovi ufficiali, furono costituite b en 68 compagnie telegraÙsti, che sì chiamarono divisionali (dalla 101 a alla 168') pe r dis t inguerle dalle altre 79 del 3° Reggim ento Ge nio, rimaste al servizi o dei comandi di Co rpo d'Armata, di Armata e del Comando Sùpremo.

Le compagnie te l egrafisti raggiunsero in questo modo, con una perequazione di uomini, di materiale e di servizi, un'organizzazione agilissima, con una razionale r ipar tizione di compiti, e ven!lero quindi ad assumere la seguente definitiva assegnazione:

Comando Supremo - Una compagn ia telegrafisti per tutti i servi zi. Comando d'Armata - Due compagnie tel egrafisti (una pei . servizi gene rali ed una pei servizi di Artig l ieria)

Comando di Corpo d'A. - Due compagnie telegrafisti (una pei servizi generali ed una pei servizi di Artiglieria).

Comando di Divisione - Una compagnia telegrafisti per tutti i servizi.

Queste compagnie provvidero a mantenere in efficienza, oltre la rete telegrafonica per il servizio generale, le reti telefoniche particolari di artiglieria, que lle per il servi zio pi aeronautica e p er l e batterie controaerei, per il servizio segreto delle informazio ni, ecc. ed infine le reti ottiche vastissime, in ausilio delle comunicazioni elettriche.

21 - Impiego delle Compagnie telegrafìsti.

Le ultime disposi zioni emana t e nel 191 8 dall'Ispettore Ca po del Serv izio T elegrafico Militare circa l'impiego dei reparti telegrafisti, mentre miglio ravano semp re p iù l'organizzazione dei collegamenti, confermavano in massima le direttiv e precedenti . E ' necessario ricordare che nell'ottobre 1917, la rete telegrafonica cos tituita dalle compagnie telegrafisti venne integrata dalla rete permanente dello Stato interessante le operazioni militari, col passag-

gio dall'Intendenza G enerale alla d ipendenza dell'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico Militare degli organi che vi erano preposti.

La compagnia telegrafisti del Comando Supremo aveva il compito di collegare:

- il Comando Supremo con le armate dipendenti, con l 'Intendenza generale e con le retrovie ;

- i vari enti c4e facevano parte del Comando Supremo o ne dipend evano direttamente;

- gli e lementi della difesa contro aerei nella zona dove aveva sede il Comando Supremo;

- l'Intendenza genera le con la rete telegrafonica dello Stato, in modo che l'Intendenza stessa potesse comunicare facilmente anche con il Paese.

All'impianto ed all'esercizio delle linee che si trovavano nelle retrovie concorse validamente anche il personale del Commissariato G enerale Telegrafico appartenente al Ministero Poste e Telegrafi.

Le compagnie telegrafisti d'Armata organizzavano ed esercivano i collegamenti di cui in appresso :

- una compagnia le linee tr a il Comando d'Armata, i comandi di Co rpo d'Armata dipendenti e gli altri enti dell 'armata;

- l'alt ra compagnia l e linee per l'Artigli eria e quelle di carattere gene rale comprese nella zona di giurisdizione de ll 'Armata e che non interessavano i corpi d'armata.

Delle due compagnie telegrafisti assegnate a ciascun comando di corpo d' armata :

- una provvedeva all e comunicazioni di carattere generale sino ai comandi di divisione;

-l 'altra provvedeva ai comandi di artiglieria: da1 comandi di artiglieria di corpo d'armata ai comandi di raggruppamento di artiglieria d'assedio, pesan ti, campali e di bombarde, ai comandi di reggimento di artiglieria da campagna ed ai Comandi di gruppo di assedio, pesanti, campali o da bombarde.

Le compagnie telegrafisti divisionali, infine, organizzavano ed esercivano :

- le comunicazioni di carattere generale interessanti la Divisione;

- i collegamenti per la fanteria, sino ai. comandi di battaglione;

- L e comunicaz ioni fra i comandi di reggimento di artiglieria da campagna ed i rispettivi comandi di gruppo;

- i collegamenti fra · Artiglieria e Fanteria .

. I collegamenti nell'interno dei battaglioni di fanteria venivano assicurati dai battaglioni stessi con i normali mezzi di corrispondenza

Le comunicazioni occorrenti alle varie specialità d'artiglieria, dai comandi di gruppo alle ba tterie e nell'interno di queste, venivano assicurate con personal e dei reparti stessi.

22 - Compiti degli ufficiali delle compagnie telegrafisti.

Gli ufficiali del genio telegrafis t i che erano i diretti responsabili dell'impiego dei m ez zi del p ersonale hanno adempiuto ! propri doveri con elevatezza di sentimenti e altissimo s p irito militare, dando prova in ogni ci r costanza di somma perizia e di moltissimo spi r ito di abnegazione e di sacrificio Spettava ad essi :

.:..._ decidere sulla convenienza delle nuove richieste di collegamenti, scegliendo opportunamente il sistema d i trasmiss ione più adatto nei singoli casi;

- agevolare con ogni mezzo lo smaltimento delle comuniorganizzando nel miglior modo il complesso servizio telegrafonico dellè unità alle quali erano addetti;

- ripa rti re ed organizzare gli orari ed i turni di se rv izio, regolando gli avvicendamenti secondo i servizi più disagiati e pericolosi.

Cap. VII

IL SERVIZIO TELEGRAFONICO NELLA GRANDE GUERRA 1915-1918

23 - Organi diretti vi.

Gli enti direttivi del serV IZIO telegraf onico dell'esercito mobilitato, all'inizio del conflitto itala-austriaco 1915-18, erano i seguenti:

COMANDO GENERALE DEL GENIO

Ispettore Capo del servizio telegrafico in guerra. Ispettore telegrafico di armata.

Compito : Tutto il servizio telegrafoni co e radiotelegrafico della rispetti va Arm ata.

INTEND ENZA GENERALE.

Commissario Capo - Commissari telegrafici per zona di armata Compito : Rete permanente dello Stato, interessante le operazioni militari.

Nel 1917 l'Ispettore Capo del Servizio Telegrafonico Militare, in considerazione della vastità e complessità della rete telegrafor.ica sviluppatasi in tutti i settori del nostro fronte, aveva segnalato la n ecessità di destinare anc he ai comandi del geni o di corpo d ' arma ta un ispettore te l egrafico, non essendo più s ufficiente il solo i spettore di Arm ata.

A causa della scarsa dispon ibilità di ufficiali superiori pratici della speciali tà telegrafisti fu provveduto soltanto all'assegnazione di un ufficiale superiore quale sotto ispettore, in aiuto agli ispe ttori telegrafici di quelle armate che avevano alle loro dipendenze

più di tre corpi d'armata (circolare n. 118.550 in data 19 1917 del Comando Sup remo - Ufficio Ordinamento e Mobilitazione) .