GIORNALE 01 MEDICI NA

nEL COUPO SANI'I'AIUO DEUJ 1 UUIATA SAR

(itfa •n . Pt :uza \ ltlOrto Eaianur1e, 9 . - Le l1•tl ··rl• p::r =-•·lhmilut:.mt.l al t;iuro.Jic de,·ouo es..oro rJ arcowpag nale .la ''anlla poslale.

• St'it•nlilira tll1<' \'0!11' il IJ H•.:r

• J)j, i·itll• alr

• ·cn izio, t! i ,taltil irr

• ti! lt• .,

Fino cta t in ('tfÌ il C<IJ'tlll :'llilitarr ru ùotah> del 111.10 111 Bt•!;ulauu·utu 1 :ifltl'uttultrt• t 1'111' li1 t•o,rituila :<u lta-i più ; ,. più t·uu-•Hil' ai tlrlta llll'tli,·a t' ch•ttt• 1•:111 i•· i-t s i fNI' allanwult• ,,•utin· il hi-t•):hu t1'un nlt'lll':'"l' iu llltfltW n•I,IZ iOIIl' ;::i . gti:l :\letlinl-militart• e lt1ru frutti "''"'' t·ourPn·ntr

• t'OI·,j

prol fi\' izi o n'' fu f.ii ta nella conf 1 fl'ltltraill , fu appt·u, ata all'unanimità; era olata ,.,.; l('l'lllini:

• Et·co' i rouro<·ati coll'appt·orazionc di chi ci di1igl' p•·r nclirr, pct' disr.utcrc c, se lo cred<'lc op·

• porluno. ,,,.,. apps·o, ar·r rei inviat·c al Su-

• prr iorc di Sanitù l' C!\pt·e•.c;ionc \'O

• l'lte, hcntgnanwut(' a ('co lt o dai r! o.c;tri Superiori, to

• a granùù ul ilità. della Scie nza da noi

• sa tn. a lustro (' decoro Ùt'l Co rpo c p;·on-e-

• ad u u tempo al mutuo c fratrll c \ o lc eon-

• fra tutti i Collt't;hi nostri drlt'armata.

• Per del dei :)0 d'oll ohre

P· Jl· corre ohhli r o tutti i Medici 111ilitari c he sono di

• prtsi«lio do1 un Oi \'is ionalt , non:·

• • fJU tlh allo ùi in 'tdiJiil

oqua l i a re u pro del1co, ccsi che 1ralasci 11 p>s·ù di IJUal e c CJIIaoto ma gg iore tt •r le uos t• c isti tuzioni i 1:1\0I'Ì rh c fauno in ti il isionr H' rO puhhlical i e $Ì pe r tal mod o d:uui ·

lo.

1 \ Crsah• ntilii it a lutti g li Uli?.ial i del Co1po co lt'i s ti -

• tuzi onc d'un Giornah• "!

• Dac rhè il G 6 \ 'CI'I10 cd :1 çon s igl io S uperiore 1\lili-

• lllt'e di tanto mi glior;lf •o no le so rti uol' trr ,

• s pella a uoi il corri s pond ere «k ;; namrutl' ai las·trit i

• favori, Jli'OV\' rdendo all'onoJ' C r•l a t decor o 'Uòralt•

1 dc•l nostro Corr o. La puhhti citit dci no stt ·i lai'OI'i

• S\'n irà a fare co uosr!\ r c con «tuanta nlt il itit s 'atteuda '• nllo s tudio, con qua le 7. t:'!o ci oc<·ttpiam(J

• JH' t' i•• dci so ltla t i c l'al'i1 fl•tle alla nazione

• dcll'utilitit d e ll e no <. trc t!IIG\l! istiluzioui c dci Sl'n·

• lÌttH:nli da c ni tuili animati pe1•'i l unon au

• dMu c nt o df.'tl ' imporlautc !'!te c i fn afTid:tto. " Ati ot trn e r e Giornal e io porto opinione rhr

• bas ti il cl tictiPrlo r c he il uo:: t1·o 1\l (' di co Di\ isionalr,

• so llto r ito d; IJilnt•t O i• dircllo ull ' mtOI' I' clt·l

• CoJ po ed a t bene clrl Sl'rYizio, \ Of!)i.l i in t crprr.tr

• e mcùintor c il (on'>ivt:o !'uprriorf.' eli questo,

• nostr o tl c,. idrrio. •

l , oli dc:i militari, qan ziati a Sciamltrri , non tardaronn ad pirnaml' nlt: c'!'.'lUtliti .

v ll ANNO 1. c 2s lu gli o 1ss1 )

--------- -·--------------- ---nou ,, rit''''" dh' pN' uu 3tHw e ··omincto col l - 11 fiiorn:.l•· \ l J•r.r tt.o '" l't' t\ HU l , f' Fif ! Htl IH: I. .S•I\Ittf\tn l r ..-n l :V O!'f WU .IT ABI In To>rinu l Ili In l'u1111 q • 1. tu l"'"' i urli• francu ''' n Il In ('N\'Ìnci• fran< o •l i po<l.a 13 I.' AIJI>onamcnln dHe 1.-r "" n••• l n : &lu il"'li. l Jlll,•diri Mili liro in riti ro Qodnun ;;,t i al e"i 'an.'"3Si ji io Sf'n·irio ltti , o l.ft p e r i 11011 util i lari 11 r• · Y""O alta 1'II'Ot;t\ ,, ,' \H t: tJtlru.:c

;-J cura del 1-<f!dallole e,lpo Col. 1111!<1. Lt. C!umpo11a

GIORNALE DI MEDICINA MILITARE

fORINO 1851 · ROM.I !05!

ANNO 101 ° NUMERO SPEC I A L E

PRIMO CENTENARIO DELLA FONDAZIONE

L UG LI O 1 95 1

ROMA-

c.. --v--1\·.. .... .vP f-'--vJ

N ella ricorrenza del l centenario della fondazione del Giornale di M edicina Militare mi è gradito inviare un saluto fervidamente augurale al Corpo Sanitario Militare.

Una Rivista scientifica che può celebrare un secolo di vita dà la dimostrazione evidente della sua utilità, e il Giornale di M edicina Militare, che ha il privilegio di essere oggi il periodico medico più antico d' I talia, ha visto passare nelle sue pagine, col riflesso di un secolo di storia della Nazione, tutte le conquiste della medicina negli ultimi cento anni: avvenimento non frequente e di alto interesse storicoscientifico.

R assegna di studi e di esperienze del Corpo Sanitario Militare, il Giornale costituisce anche llfl utile strumento di reciproca conoscenza e di affiatamento fra i componenti la famiglia medica militare.

Alla Direzione e alla R edazion e del Giornale di M edicina Militare, che vedo/lO così lietamente coronata la loro fatica, il mio compiacimento e i voti più vivi per un'affermazione sempre maggiore del periodico.

Roma, 12 Luglio 195 1

IL MIN ISTR O DELLA D I

FESA

L ' IGIE NE E LA SANIT À PUBB LI CA

Mi è sommamente cm·o rivolgere iL mio saluto ed il mto a ugurio ul Giorna l e di Medici na Militare ciJe celebra quest'atmo il centenario della sua fondazione.

In uri secolo di vita di questo importante periodico quanti avvenimenti politici e militari per la nostra Patria!

Il Corpo Sanitario del nostro Esercito fu sempre presente nelle guerre di indipendenza, nelle battaglie di Africa del 1896, nella conqttista della Ltbia, nelle d ue grandi guerre mondiali. Do vunque rifulse e primeggi{; con episodi di eroismo e di valore, fedele alla sua nobile missione C01J sublime Jpirito di sacrificio.

Con l' evoluziotle della scienza medica che ha in questi cento anni ottenuto le più brillanti vittorie neLla lotta contro il male, con le sue grandi conquiste nei r,•ari campi delL'igiene, della medicina c della chirurgia, il G iornale di Med icina Mi l itare si è anda t o trasformando allineandosi .cempre più con i migliori periodici italiani e st ranieri, attraverso l'attiva collaborazione dei più insigni Cultori e Maestri dell'arte medica.

I n queJta nobile gara di attività scientifica la Sanità Milita re non solo ha mantenuto stretti rapporti con la Sanità Pubblica ma li ha sempre più intensificati, acciocchè da questa comune fa tica scaturissero i mezzi migliori per la più p erfetta ed idonea assisteuza all'umanità sofferente.

Roma 1 " luglio 1951.

L' ALTO COMM ISSAR IO PER

IL PRESIDENTE

DELL A FEDERAZIONE NAZIONAL E DEGLI ORDIN I DEl MEDICI

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, nella ricorrenza del l Centenario di Fondazione del Giornale di Medicina Militare, è lieta di inviare in nome di tutti i Medici d 'I talia i più fervidi e sentiti voti augurali al Corpo Sanitario Militare Italiano, che nel primo secolo di Sua esistenza e fin dagli albori del Risorgimento nazionale ha sempre dato fulgidissime prove di eroismo, di attaccamento al dat/Cre e alla scienza, e di amore indefettibile verso la Patria .

Roma 5 luglio r 95 1.

I L CAPO D ELLA SAN ITÀ MILITARE

DELL' ESE RCI T O

N el presentare questo numero speciale, commemoratiVO del centenario di fondazione del Giornale di Med icina Mil itare, de ridero innanzi tutto esprimere la viva gratitudine del Corpo Sanitario Militare ai chiarissimi Autori ch e, con la loro collaborazione, hanno ancora una volta riaffermato qu egli intimi e proficui legami che uniscono la fa m iglia medica militare a quella universitaria ed ospedaliera, al mondo medrco civile in una parola.

Prova di una sq uisita sensibilità e, ancora più, di una corrente di cordiale JÌmpatia verso il Corpo Sanitario M ilitare, tale collaborazione è stata in ogni momento da noi auspicata e ci riesce sempre più gradita: i periodi di assistentato militare in cliniche od istitt>tti universitari dei nostri Ufficiali, le conferenze che i M aestri delle varie Università tengo no con tanto dùinteressato cameratismo nei nostri stabilimenti sanitari, le ricerc/Je scientifiche presso la Swola di Sanità Militare in collaborazione con I stituti universitari sono tutte fasi di questo avvicinamento scien tifico e spirituale che non può che riuscire di somma utilità al perfezionamento tecnico dei mediri militari. ·

Di particolare conforto, perciò. in questa nostra aspirazione cz riescono le lusinghiere parole dell ' Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che ha volt#o essere due volte presente a questa festa del nostro Giornale: con un nobile messaggio e co n un articolo di vasta portat!l sociale. E, ancora, quelle del Presidente della Fed era?:ione Na?:ionale degli Ordini dei M edici che ci portano il .ralut o e l'augurio, graditissimi, di tutti i medici d ' Italia.

Non è avvenimento comu ne, per una rivista, tagliare il traguardo di un secolo: soprattutto in una Na z ion e la cui unità risale a meno di cento anni fa.

Il Gi o rn ale dì Medicina Militare è oggi, per continuità di pubblicazione, il periodico medico più antico d' It alia e fra i più a ntic hi d' Europa. Titolo, questo, di grande onore e affermazione di un a vitalità che lusingano il Co rpo Sanitario M ilitare che, per coincidenza fortt>tnata, ha ricevuto quest' anno la più alta ricompensa al valore militm·e per l e .we gesta nell'ultimo conflitto mondiale.

1

Coincidenza fortunata, ma non casualr., forse, perchè il Servizio sanitario militare e il Giornale di Medicina Militare, nati fressochè insieme e per volere dello stesso Uomo - Alessandro Riberi -, hanno semprr marciato parallelamente in una continua amia di evoluzione, di aggiornamento. E se guardiamo al cam m ino percorso, possiamo dirci veramente soddisfatti. M ai come oggi, infatti, con l'incalzare tumultuoso delle scoperte nel campo medico. la nostra Sanità ha vissuto e vive di questa aspirazione, procedendo ogni giorno a nuove e imponenti realizzazioni nel campo organizzativo, assistenziale, tecnico: spesso all'avanguardia in preziose innovazioni.

Tutto ciò sta a testimonia re la passione e l'alto livello Jcientifico dei nostri ufficiali medici e chimici farmacisti.

IL Giornale di Medicina Militare è la (( palestra 11 di questo addestramento culturale così neceuario e prezioso. Ma esso costituisce anche un vivo, indis.•·olubiLe legame sentimentale fra i componenti la nostra famiglia: e non solo fra qur:lli del servizio attivo ma anche fra quelli che, lasciato il servizio, continuano a rimanere fedeli abbonati, dando prova di uno squisito spirito di cameratismo. Invio ad essi, nella mia duplice qualità di Direttore generale della Sanità Militare e di Direttore del Giornale di Medicina Militare, un particolare ringraziamento e l'assicurazione che il Corpo Sa1litario non li dimentica ma conta, anzi, sulla !oro collaborazione, oltrechè mila loro opera in caso di emergenza.

Gli auguri del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa, di tante persoualùà del mondo politico, giomalistico, culturale che sono pervenuti al Giornale - significativi quelli di molti confratelli esteri - sono un premio alla fatica redazionale del Giornale, ma sono anche lo sprone a migliorare sempre più questa nostra insegna di cultura e di affratellame n to per il raggiungimento di mete sempre più alte e fruttuose.

Il mio compiacimento e il mio augurio per questo meritato successo sono particolarmente vivi e collegiali.

Roma 15 Luglio 19 51.

9

r

A QUESTO NUMERO GIUBILARE :

BANISSONI pro{. FERRUCCIO, Direttore dell'Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

BOVET pro{. DANIELE, Capo del Laboratorio di Chimica Terapeutica dell'Istituto Superiore di Sanità.

CARDONA pro{. FILIPPO, Direttore della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di Siena .

CASTELLANI pro{. ALDO, dell' Istituto di Medicina Tropicale di Lisbona

COMÈL pro f. MARCELLO, Direttore della Clinica Dermatologica dell'Università di Pisa, e MIÀN dott . ENEO UMBERTO , A.ssistente.

COTELLESSA on. prof MARIO, Alto C o mmissario pe r /'Igiene e l a Sani tà Pubblica

DE LEHOCZKY prof TIBOR, Capo del Servizio Neurologico dell'Ospedale St . ltienne di Budapest .

DE PAOLI pro{. PAOLO , Colonnello Medico , Comandante della Scuola di Sanità Militare di Firenze.

DI MA TTEI pro f. PIETRO, Direttore dell'Istituto di Farmacologia dell'Università di Roma

GASBARRINI prof ANTONIO, Direttore della Clinica Medica dell'Università di Bologna

GIACOBBE prof. CORRADINO, Colonnello Medico, Direttore di Sanità del Comando Militare Territoriale di Roma.

MASSA pro( FILIPPO, Colonnello Medico, Direttore capo - divisione della Direzione Generale di Sanità Militare

O MODEI l ORINI prof. ATTILIO, Direttore dell'Istituto «C. For/anini » di Roma.

PA LM IERI prof. V INCENZO MAR IO, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell ' Univer sità di Napoli.

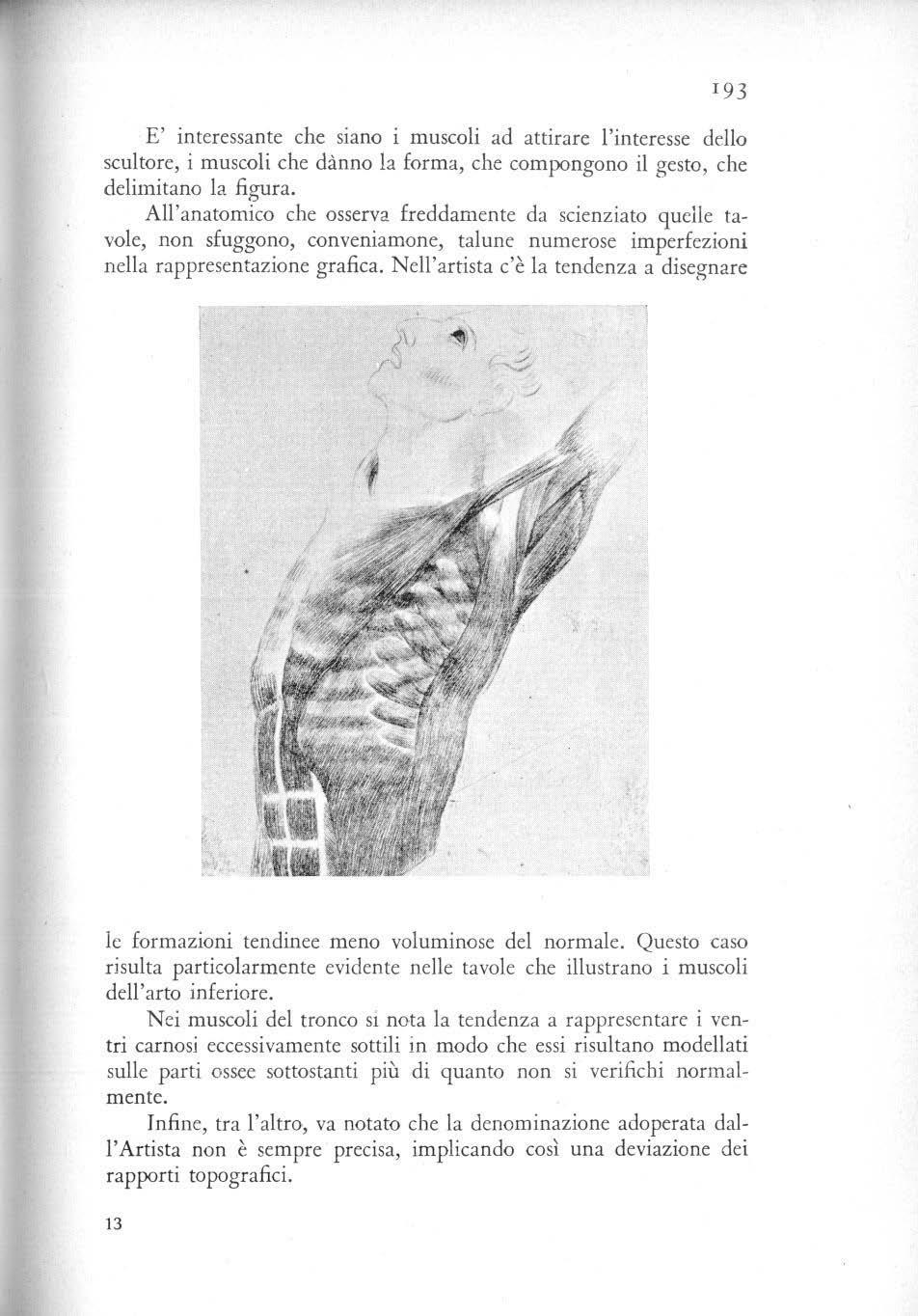

PAN TALEONI prof. MASSIMO, dell'Istituto Superiore di Sanità.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE pro( RAFFAELE, Direttore della Clinica Chirurgica dell'Università di Roma, e FOJ A NINI pro{ GIUSEPPE, Capo-reparlo lor aci c i.

PATRASSI prof. GINO , Direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica dell'Università di Padova

HANNO C O L LABORA T O

3

PAZZINI prof. ADALBERTO, Direttore dell'Istituto di Storia della Medicina dell'Università di Roma.

PERRIER prof. STEFANO, Generale Medico Ris., Presidente della Federazione Regionale Piemontese degli Ordini dei Medici .

PERUSSIA prof. FELICE, Diretfore dell'Istituto di Radiologia Medica dell'Università di Milano

PUNTONI prof. VITTORIO, Direttore dell'Istituto d'Igiene dell'Università di Roma.

REITANO pro(. UGO, Generale Medico , Presidente del Collegio Medico-legale

SICA avv SALVATORE , Direttore dell'Ufficio Massi mario e Studi della Corte dei Conti.

V ALDONI pro f PIETRO, Direttore dell ' Istituto di Patologia Speciale Chirurgica dell'Università di Roma

34

Gli articoli sono riportati per ordine alfabetico degli Autori.

LA SELEZIONE ATT IT UDINALE

E. L A COLLABORAZIONE MEDI CO- PS I COLOG I CA

La selezione attitudinale, che vuole collocare l'uomo adatto al posto adatto, viene attuata da medici e da psicologi con la collaborazione di tutti gli altri competenti responsabili dell'adeguata scelta, dell'adeguato addestramento e dell'adeguato impiego dei chiamati alle armi, degli aspiranti all'arruolamento volontario e degli aspiranti ufficiali.

La collaborazione medico-psicologica non è uno dei frequenti postulati teorici, cui hanno ancora da seguire (e spesso non seguono) le realizzazioni pratiche; essa è mvece, nelle Forze Armate italiane, una realtà da tempo in atto, collaudata e dimostratasi ormai efficace nella valutazione di circa un milione di soggetti.

l1n'applicazione tanto ampia, effettuata silenziosamente e rapidam ente con mezzi modestissimi in tempi eccezionali, non sarebbe stata possibile se, attuando i nuovi metodi, non si fosse tenuto nel dovuto conto quanto anteriormente serviva di base e di guida nell'impiego dei militari, e cioè i precedenti scolastici e professionali, ma, soprattutto, la valutazione clinico-fisiologica che è compito specifico della Sanità militare.

L 'at tivi tà medica-militare ha per scopo, com'è noto, non solo la cura e la profilassi, ma anche la selezione.

V engono infatti constatati difetti, imperfezioni e malattie in atto che impediscono il reclutam en to, e, nello stesso t empo, graduati i normali relativamente al loro aspetto modo-fi siologico generale (ad esempio: coefficiente di robustezza) e alla loro efficienza se nsoriale.

La visita medica militare può dunque essere anche un «o rien tamento n egativo » i n quanto mette in luce le ((controindicazioni », indica cioè chi, per esempio, non può essere soldato in genere oppure in partico l are bersagliere, sommergibilista, aviatore, ecc

Quest a indispensabile fondamentale attività non può però dare ind icazioni positive sulla più opportuna modalità di utilizzazione degli

esclusi da determinati impieghi e dt ogni reclutato avente idoneità generica.

Di fro nte all'estendersi del numero e della complessità delle specializzazioni, alla brevità della ferma e alla necessità di rendere pienamente redditizi i servizi e le scuole militari, era indispensabile continuare a perfezionare, oltre che l'attività curativa, l'attività valutativa e selettiva, ma, per passare ad indicazioni positive, orientative tra le moltissime possibilità d'impiego, valersi dell'esperienza della vita civile e del lavoro, che si basava sui clati dell'indagine scientifica psicologica.

Dalla comprensione di tali necessità è nata la così detta selezione attitudinale, fondata collaborazione medico-psicologica con gli esponenti respcnsabili del reclutamento e dell'impiego. In tal modo è sorta la Permanente M ista per le applicazioni della psicologia all'esercito, composta da rappresentanti dello Stato Maggiore, della Sanità militare, del Servizio di reclutamento e clell'Istituto Nazionale di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La visita psicologica, integrativa della visita medica, vuole indicare i campi in cui , tenuto conto dei risultati della ,·isita medica, è attendibile il migliore rendimento.

La selezione attitudinale, dal punto di vista della psicologia applicata, ha alcune caratteristiche dell'orientamento scolastico e pro(essionale ed alcune della selezione professionale.

Anzitutto vi è una selezione medica, di cui si è detto più sopra, che esclude gli inidonei. Successivamente il soggetto viene invitato a scegliere tra le varie possibilità d'impiego che gli si offrono ed aiutato in tale scelta, analogamente a quanto avviene nell'orientamento scolastico e professionale.

Metodi sempl ici perme ttono una va lut azione generica della personalità psichica (intelligenza e carattere) e delle attitudini specifiche necessarie per ogni impiego.

L a selezione attitudmale presenta dei vantaggi oggettivi e soggettivi, rela t ivi al singolo e alla collettività . I vantaggi ogge ttivi rig uard ano anzitutto le agevolazioni nell'addestramento riscontrate ormai anche attraverso l' esper ienza italiana. E' ben comp r ensibile difatti che un gruppo di soggetti sottoposti ad accurato esa m e sulla loro idoneità per una determinata scuola o impiego dia un maggiore rendimento (minor numero di eliminati, aumento del livello di rendimento medio) di fronte ad un gruppo di soggetti che non sia stato sottoposto ad opportuni esa m i preliminari relativi alle attitudim generali e specifiche. Un altro vantaggio oggettivo è dato dalla possihi-

lità di coprire i quadri degli specializzati, anche con soggetti che non abbiano precedenti scolas tici e professionali adeguati, per un impiego in una specia lizz azio n e militare. Nei paesi e nelle regioni dove la maggioranza delle reclute hanno frequentato scuole tecniche e indu striali e sono stati operai in una fabbrica, le cose sono ben più fa ci li che nei paesi c nelle regioni dove la preparazione culturale e la sti m ol azione l avorativa sono mancate.

La selezione attitudinale rivela i soggetti incolti portatori di eccellenti doti native e suscettibili di rendimento sufficiente in breve tempo e può dare previsioni di successo impossibili per ogni altra via.

Tenuto conto dei dati ottenut i, si prosegue in rapporto alle esigenze dei servizi, facendo una opportuna selezione per l'assegnazione.

Viene però tenuto il debito conto delle aspirazioni, tendenze, desideri del singolo non trascurando, sin dal primo incontro, questo aspetto così importante della personalità.

Ai vantaggi oggettivi vanno uniti quelli soggettivi Chi è interrogato si sente considerato come una personalità e non come un oggetto.

Chi è adibito ad una mansione in cui riesce, per la stessa sua buona riuscita ha una più piacevole posizione soggettiva.

T ali fattori soggettivi hanno una no t evole importanza in quello che è il così detto morale del soldato, che sorge da elementi non facilmente ponderabili, della più varia provenienza, dall'ambiente vicino e lontano.

In altre pubblicazioni ho accennato anche ai vantaggi e all'importanza extra militare della selezione attitud in a le . Questa difatti supplisce alle carenze nell'orientamento scolastico e professionale ed ha ripercussioni nella vita post-militare soprattutto per guanto riguarda la qualifica e l'addestramento dei non qualificati .

U n a delle grandi difficoltà del sistema della selezione attitudinale è st a ta quella del si ncronismo tra visite mediche ed esami psicologici, difficoltà che si è fatta più sentire nel nostro paese per la minore disponibilità di persone preparate a tali esami

Anche per tale importante problema sono stati essenziali la piena comprensione e lo spirito di collaborazione da parte dei medici militari.

Nelle difficoltà suesposte una saggia gradualità ha permesso di giungere con sicurezza ad una applicazione totale del sistema della selezione attitudinale.

L a Sanità militare, sin dall'inizio degnamente rappresentata n ella Commissione P ermanente Mista per le applicazioni della psicologia

37

all'esercito, ha dimostrato un'alta comprensione ed offerto una fattiva co ll aborazione che ha un alto valore in linea assoluta c ne acquista uno anche maggiore in linea comparativa.

Deve purtroppo affrontare le difficoltà che in altri campi della vita sociale si incontrano perchè la valutazione della personalità venga effettuata da parte medica modernamente integrata con opportuni esami psicologici.

Nel campo della scuo l a, del lavoro, della disoccupazione, del riadattamen to lavorativo e sociale dei mutilati ed inva l idi di guerra e di pace si possono oggi prendere come esempio la comprensione e la non clamorosa, fattiva attività svolta nel campo militare per la valutazione somato-psichica della personalità e il conseguente opportuno impiego.

Soltanto da poco è finita la discussione al Senato del disegno di legge per l 'appl icazione in campo naziona le dell'orientamento professionale .

Il disegno di legge, proposto dal senatore Sacco, ha raccolto, dopo circa due anni, il voto espresso dal primo Congresso nazionale dt orientamento pro(cmonale tenutosi a Torino nel settembre 1948 Il disegno è ora passato alla Camera dei Deputati; ci vorrà naturalmente un certo tempo perchè si possa ar r1vare alle real izzaz10ni concrete, che avranno grande importaf1za anche per la selezione attitudinale.

Sarà certamente opportuno che questo servizio di va l utazione della personalità psichiea-attitudinale, collegata ad una valutazione clinico-fisiologica mèdica, si valga dell'esperienza civile ed estera e di quella italiana, cioè dei risultati già ottenuti in alcune città italiane, come Roma, Firenze, Torino, Milano, Trieste

Ma sarà anche opportuno e necessario che si avvalga della vasta esperienza militare dalla quale risulta la possibilità italiana di una collaborazione da parte di medict, psicologi, insegnanti ed esperti delle modalità d'impiego dt grandi masse di soggetti che cercano la loro via in modo da averne un vantaggio e da darne alla collettività di cui fanno parte, che trae profitto appunto dal fatto c h e ognuno ha potuto trovarè la sua via.

Si può senz'altro dire che la collaborazione medico-psicologica è in atto in tutta l'organizzazione militare a partire dalla Commissione Centrale fino ai gruppi selettori che agiscono nell.àmbito nazionale.

Anche la preparazione dei medici militari per questa nuova collabo r azione va segnalata in modo particolare. E' ormai accettato che ai medici mi l it a r i debbano essere impartite noz io n i di psico logia applicata con q u alche cenno di psico logia generale necessarie per co l-

mare la lacuna nella preparazione general e dei medici. Questi difatti, a differenza di quanto avviene in altri paesi, non hanno avuto un insegn amento di psicologia nella scuola media, ed hanno avuto soltanto in qualche università un insegnamento di psicologia, sempre però come materia (acolta6va o complementare. E' da rilevare però che negli ultimi anni sono stati istituiti nuovi ordinariat1 di psicologia in varie Università italiane. Ma i medici militari fruiscono anche di corsi informativi e di aggiornamento destinati loro esclusivamente per quello che riguarda problemi e tecniche di selezione attitudinale.

Non è forse inopportuno dare ai colleghi medici qualche precisazione su uno dei punti più discussi della selezione attitudinale, cioè sui così detti reattivi mentali o menta! tests.

Nella selezione attitudinale hanno difatti parte importante i reattivi mentali (mental tests) di cui la Sanità militare ha concretamente compreso il significato. I reattivi sono delle prove che impegnano volta a volta vari aspetti della personalità e permettono di stabilire delle graduatorie di soggetti esaminati. Tali graduatorie possono essere confrontate con graduatorie relative agli stessi soggetti in rapporto al loro rendimento in scuole o impieghi, rendimento valutato dopo una lunga osservazione. La coincidenza o non coincidenza ·della graduatoria ottenuta con i reattivi mentali ci dice l'opportunità o meno di usare tali reattivi, che sono di rapida esecuzione, per la previsione di futuri rendimenti. Per esperienza nostra, confermata da quella universale, il metodo dei reattivi permette, con una probabilità superiore al 90 °{, , la rapida segnalazione degli inidonei o dei pessimi e la rapida segnalazione deglt eccellenti o dei particolarmente dotati .

La graduatoria di rendimento dei valori medi non ha così aJte percentuali di probabilità di coincidenza, perchè in questa zona hann o maggiore peso la educabilità, l'influenza d eli 'esercizio e fattori caratterologici vari .

Mentre dal punto di vista pratico tutto ciò è fuori di discussione, resta da determinare il significato teorico dei reattivi stessi, soprattutto in rapporto alla nomenclatura per essi abituale.

Un così detto reattivo dell'intelligenza misura veramente l'intel1.1genza.)

Un così detto reattivo dell'attenzione misura veramente l'attenzione?

E ch e cosa sonc verame nte l'intelligenza e l'attenzione?

M a noi, in sede pratica, mentre continuano utili discussioni in sede teorica, ci accontentiamo della fruttuosa coincidenza tra due

39

graduatorie e dei vantaggi che derivano dalla possibilità di una previsione che risparmia denaro, tempo e disagio e concentriamo i nostri sforzi per trovare i mezzi per far coincidere le due graduatorie. Naturalmente, assolvendo tali compiti pratici, si ottengono dati di grande importanza dal punto di vista teorico e dottrinale, oltre che applicativo.

Purtroppo i reattivi mentali, che vogliono e devono presentarsi nel modo più semplice per non intimidire i soggetti, deludono quelli che non sono consapevoli che i reattivi, nella loro faticata semplicità, richiedono c nascondono deliberatamente la lunga preparazione , i continui controlli, la lunga elaborazione.

Altrettanto e ancor più si dica del così detto « colloquio >> , anche esso in apparenza molto semplice e di facile, uni\·ersale applicazione per la sua non casuale e ricercata somiglianza con un discorso tenuto in tono gentile.

I medici milltari italiani, dimostrando fattiva comprensione, con la loro concreta prezJosa collaborazione al servizio di selezione attitudinale hanno acquistato meriti particolari dando possibilità di applicazione a quella psicologia che in Jltri paesi l1a una estensione molto più vasta e da noi non molto conosciuta.

Il volume Psychology for the Armed Sert,ices edito a Washington nel 1948 Infantry Journal Press » a cura di un Comitato del National Research Council, con la collaborazione di vari specialisti e sotto la direzione del noto psicologo E. Boring, dà una utile visione d'insieme della questione, dalla quale risulta che la selezione (classificazione e scelta dell'uomo adatto al posto adatto) è uno dei sette in cui la psicologia è ritenuta necessaria per i bisogni delle forze armate. Gli altri sei campi sono espressi come segue:

a) osservazione dei limiti dell'esattezza nella percezione e metodi per disporre dell'esperienza percettiva nel modo più efficace. vita militare è estremamente importante tener conto delle differenze percettive di ciascun individuo; occorre studiare le percezioni visive, uditive, dell'olfatto. Per gli aviatori è importante anche la percezione dell'orientamentc topograEco;

h) efficienza (raggiungimento di abilità nel lavoro e nell'azione); per raggiungere l'abilità nel lavoro occorrono l'esercizio continuo e la conoscenza dei metodi, avere un buon rendimento col minimo spreco di energia. In questo problema occorre tener presenti i fattori fatica, noia, caldo e freddo, alcoo l;

c) addestramento;

d) ctdattamento (individuale) alla vita delle ar m i Problema del morale dei soldati per riu sc ire a far cooperare personalità sane e ben adattate. Problem a dell'emozione e della paura. Problema sessuale. Problemi dell'instabilità e della mancanza di resistenza;

e) relazioni socia li: importanza della buona prepara z ione degli ufficiali. Gli ufficiali devono avere alcune nozioni di psicologia di per poter far fronte alle varie situazioni (per es. panico, ccc.);

f) opinioni e propaganda (sondaggio dell 'opinione pubblica e propaganda in campo nemico).

Come è evidente, anc h e in questa elenca7.ione molto sintetica la collaborazione tra medici e psicologi è quasi se mpre essenziale.

I medici che non avessero informazioni sull'entità dell'apparato globale da parte della psicologia, co n la quale trovano ormai in collabora zio ne fattiva, possono avere qualche interessante notizia da un altro volume recente.

C. W. Bray n el volume Psychology and Mihtary Proficiency ci dà molte i nfor mazioni sulla portata della collaborazione psicologica alle forze armate degli S. U e dell'importanza lì data alla psicologia.

Dal 1939 n egli Stati Uniti fu richiesto agli psicologi, occupa ti sin allora in ricerche di altro genere, di occuparsi di psico logia militare allo scopo di eleva r e il livello di efficienza dell'esercito.

Alla fine del 1943 dei 4500 psicologi più di 1000 erano impegnati in lavori at tinenti alla psicologia militare, impo stati ai fini di carattere t:minente m ente pratico.

li lavoro cominciò con l'inizi o della guerra co n l'esame dei soggetti destinati a l1:1 Marina, volto a migliorare i metodi della guerra sottomarina Questo primo iavoro portò alla costituzione del Sclection and Tr aining of Unde rwater Sound Operators, di cui facevano parte non so lo degli psico logi, ma fisici, ingegn e ri , m edici, psichi:.J.tri, statisti, ecc .

I n segui to il Na tional R esearch Council insieme al D efense R esea rch Committee formarono il Comrnittee of Service P ersonnel l che si trasformò poi n ell 'App li ed P syc hological Pannel che lavorò per tutto il periodo della guerra Fa cevano parte di q u es ta organizzazione 200 p sicologi i quali lavoravano in piccoli gruppi di 3 o 4 fino a 10 o 12 ricercatori, occupati ciascuno nell'elaborazione di un particolare programma volto al miglioramento dell 'efficie nza militare di un o o più tipi di personale.

L e ricerche intraprese dall' Applied P sycho logical Pannel si co ncentrarono su 20 principali campi di ricerca, m ediante l'elaborazione

di reattivi attitudinali, di metodi di classificazione, lo studio di meto<ii di addestramento, dell'equipaggiamento, ecc.

Per quanto riguarda la classificazione, l' Applied P sychologica l Panne! elaborò e precisò il metodo di esame e di assegnamento delle reclute. A questo scopo:

1 " - fu elaborata una serie di reattivJ di capacità e ùi tratt i di carattere abbastanza generale: capaci tà verbale, meccanica, aritmetica ecc. che Vènivano a mano a mano perfezionati sulla base dei risultati che si andavano ottenendo;

2° - il P an nel si occupò di preparare il personale seiettore;

3° - fu preparata anche una serie di reattivi per va lutare particolari attitudini necessarie all'espletamento di un lavoro particolare.

The V. S . Nauy Basic C!assification Test Battery, elaborata dall'Applied P sychological Pann e! e tarata, fu adottata nel gennaio 1943, sostituendo i reattivi attitudinali si no allora in uso nella marina.

La selezione degli specialisti si iniziò nella primavera del 1942 quando si poneva urgente il problema del personale per la lotta antiaerea, per g li osservatori notturni, radiotrasmettitori, telefonisti, ecc

Fu il Pannd ad occuparsi di un piano di ricerca sull'addestramento e la selezione di tale personale.

Ho creduto opportuno dare qualche som maria notizia su realizzazioni di altri ambienti guardando con fiducia all'avvenire delle possibilità italiane, ma, restando sul nostro tema della collaborazione medico-psicologica, osservo in modo particolare che, anche da noi, sull'istessa parte riservata ai medici, il sistema della selezione attitudinale ha conseguenze ritenute benefiche dagli stessi medici militari. Esso dà nuove valide motivazioni perchè la classica visita medicoclinico-psicologica venga co mpiuta in condizioni migliorate e più redditizie, perchè vengano posti a disposizione nuovi sussidi diagnostici (per es. la sc h ermog r afia) e mezzi per una più precisa valutazione psicose nsoriale, specialmente nel campo delle esperie nze visive ed uditive.

In più ha portato nuovi accertamenti diagnostici e progressistici neuro-psichici in rapporto a varie situazioni emozionali e al logorio della guerra. Tra g li studi più notevoli vanno segnalati quelli sulle psi co-neurosi, sull'ansia, sulla !abilità e sull'equilibrio psichico.

Vi sono quindi conseguenze pratiche e immediate della collaborazione medica alla selezione attitudina le: perfezionamento di tecniche, approfondimento di ricerche ecc

Ma a queste conseguenze vanno aggiunte altre non così chiaramente evidenti, ma certamente importanti.

L a medicina militare ha sempre dimostrato comprensione e inter esse per appl icazioni di avanguardia della medicina generale : come ad es. medicina sportiva, medicina del lavoro e per indirizzi rinnovatori, come quello bio.tipologico . Ora, partendo dalla considerazione dell'uomo quale inscindibile unità somatica e psichica, cui si informa la biotipologia, e partendo dai fecondi risultati pratici (ancora in discussione per quanto riguarda l'interpretazio ne teorica e l 'in segnamento dottrinale) della psicanalisi e della psicologia in profondità, è in via di crescente affermazione l a così detta medicina psicosomatica, che desta molto interesse in vasti ambienti medico-militari.

Quale si sia la posizione di fronte a queste applicazioni ed a questi indirizzi, è giustificato l'interesse della medicina militare che parte dalla considerazione dell'uomo come persona lit à somatopsichica rapportata a situazioni normali ed eccezionali dal punto di vista fisiologico, ma spesso più ancora psicologico.

Tale a movimenti d'avanguardia dà a sua volta alla medicina militare una pos!zione avanzata , che allarga le basi della medicina tradizionale e nello stesso tempo la conso l ida.

I n questo quadro va intesa la sempre più ampia e perfezionata collaborazione della medicina militare alla selezione attitudinale ed alle moderne applicazioni della psicologia.

43

l CU R A R I

CO ME CO A D I UV A N T I D ELL ' ANES T ES I A

C HIR U R O l CA

In una recente seduta della Ro yal Society of Medicine un chirurgo inglese, R. Maingot (1), ha detto con umorismo anglo sassone: << l curari so no la risposta alla seg reta preghiera dci c hirurgi n . Ed in poche argute parole ha so ttolineato così l ' importanza estrema che l'introduzione Ji curari naturali c di si ntesi ha avuto nell'anestesia e di riflesso nella tecnica chirurgica in questi ultimi anni.

Veleno di freccia degli indigeni dell'America Centrai e, si dice che il curaro fosse impiegato an che come un farmaco del l 'epilessia e del tetano: non ha mai cessato di interessare ed incuriosire clinici e ricercatori, o ltr e che far sogna r e per le su e proprietà particolan, attraverso i romanzi di avventure, ge nerazioni di adolescenti.

Con fortune diver se, ora m ol to st udiato - come nel tardo '700 e nel mezzo '8oo - ora quasi dtmenticato come nel primo trent en nio del '900 - il curaro è stato proposto come agente farmacologico di ricerca e co me agen te terapeutico a più riprese, ha destato grandi speranze, h a di silluso, è stat o ripreso , poi di nuovo abbandonato.

E se nz a attardarci in una cronologia c he potrebbe apparire fastidiosa, dobbiamo qui ricordare come nel 1942 la pubblicazion e di Griffith (2) sulle prime applicazioni del curaro veniva a coronare una serie di ric e rche sc ientifiche.

Per primo H King (1935) (3) arrivò ad iso lar e da u n curaro indiano una sos tanza attiva, allo stato cris tallin o, la d-tubocurarina, di cui stabilì anche la formula di struttura

Fu un gruppo di ricercatori, costituito da un esploratore dell'alta Amazzonia , R. C . Gill , da un botanico, B. A. Krukhoff, e da due chimici, O. Wi n tersteiner e J. D . D utcher, a ritrovare dopo minuziose ri ce rche, in un a liana della famiglia Jelle Logagniacee, il ChO?zdodendron torneuto sum , la sorgente naturale del veleno indiano . A

questi studi già così originali e brillanti si aggiunse l 'iniziativa di un fa r macologo - A. R. Mc Intyre - il quale dopo aver mmuziosamente studiato in laboratorio gli effetti dell'alcaloide arrivò a convincere uno psichiatra - A. è . Bennett - di sperimentare il curaro per preve n ire gli incidenti de ll 'ele t tro-s hock-terapia n ei malati (1940- 1942).

In seguito alle pnme prove cliniche, e allo scopo di sosUtUJre agli alcaloidi naturali prodotti più facilmente accessibili e c1nche più maneggevoli, noi ci siamo domandati se non fosse possibiie, prendendo come modello ja nota formula della d-tubocurarina, di arrivare alla sintesi di sostanze molto vicine negli effetti. Abbiamo così descritto de r ivati che dapprima mo l to simili al modello prescelto (4) sono andati semplificandosi (5) fino ad arrivare a prodotti relativamente assai più semp l ici (6), i quali hanno però dimostrato proprietà curaro-simili elevate e sono oggi largamente in uso nella pratica chirurgica

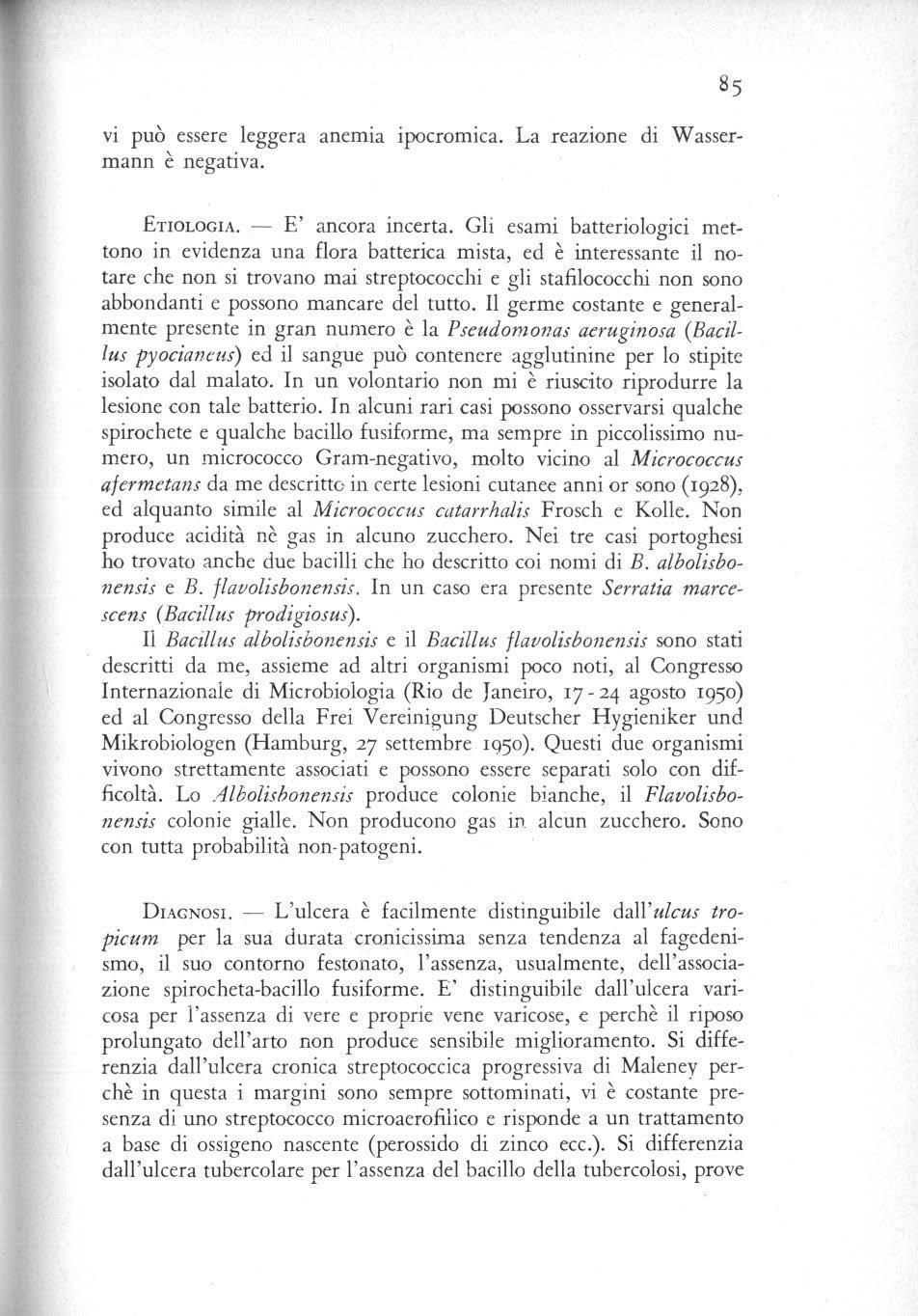

La tabella I ria ssume brevemente le fasi di questo la,oro d'indagine.

L'interesse del trietere del pirogallolo, chiamato anche ttiioduro di 2, 3 benzene, o 2559 F., o Flaxedil, o Sincurarina, o Gallamine Triethiodide, consiste soprattutto nel fatto che non presenta gli effetti secondari tossici come ipotcnsioni, bronco costr izio n i, effetti istaminici che spesso so no stati osservati nell'imp iego dei derivati naturali .

el nuovo Laboratori o di chimica terapeutic:1 dell' I stituto Superiore di Sanità abbiamo dal 1947 continuato questo studio intrapreso n ell'Istituto Pasteur di Parigi, e, dati anche i mezzi eccezionali di ricerca che sono stati messi a nostra disposizione, abbiamo potuto condurre ad una conclusione diremo quasi logica il disarticolamento della m olecola della d-tubocurarina da cui eravamo partiti.

D escriven d o infatti nuove serie di sosta n ze curaro-s i mi li, e cioè a lc un i de ri va t i de ll a bc n zoilco l in a (7) ed alc un i de ri va t i de ll a succini lco li n a (8 ) , noi abbiamo potuto confe r mare l 'ipotesi g ià emessa da n oi ne l 1946, e cioè che i derivati che co m porta no due o più f un zio n i ammonio-qua t ernario sono suscettibili di far prova di prop r ietà curaruzzanti elettive.

Tralasciando di enumerare le altre conclusioni di ordine strutturale a cui siamo giunti, sarà però interessante di menzionare che u no dei derivati, il bisiodometilato del succinato di dimetilammino-

45

etile, o succinilcolina l. S.) non è che la molecola raddoppiata dell'acetilcolina, il che riveste il grande interesse teorico se si ammette, anche parzialmente , la teoria chimica della trasmis si one neuro-muscolare.

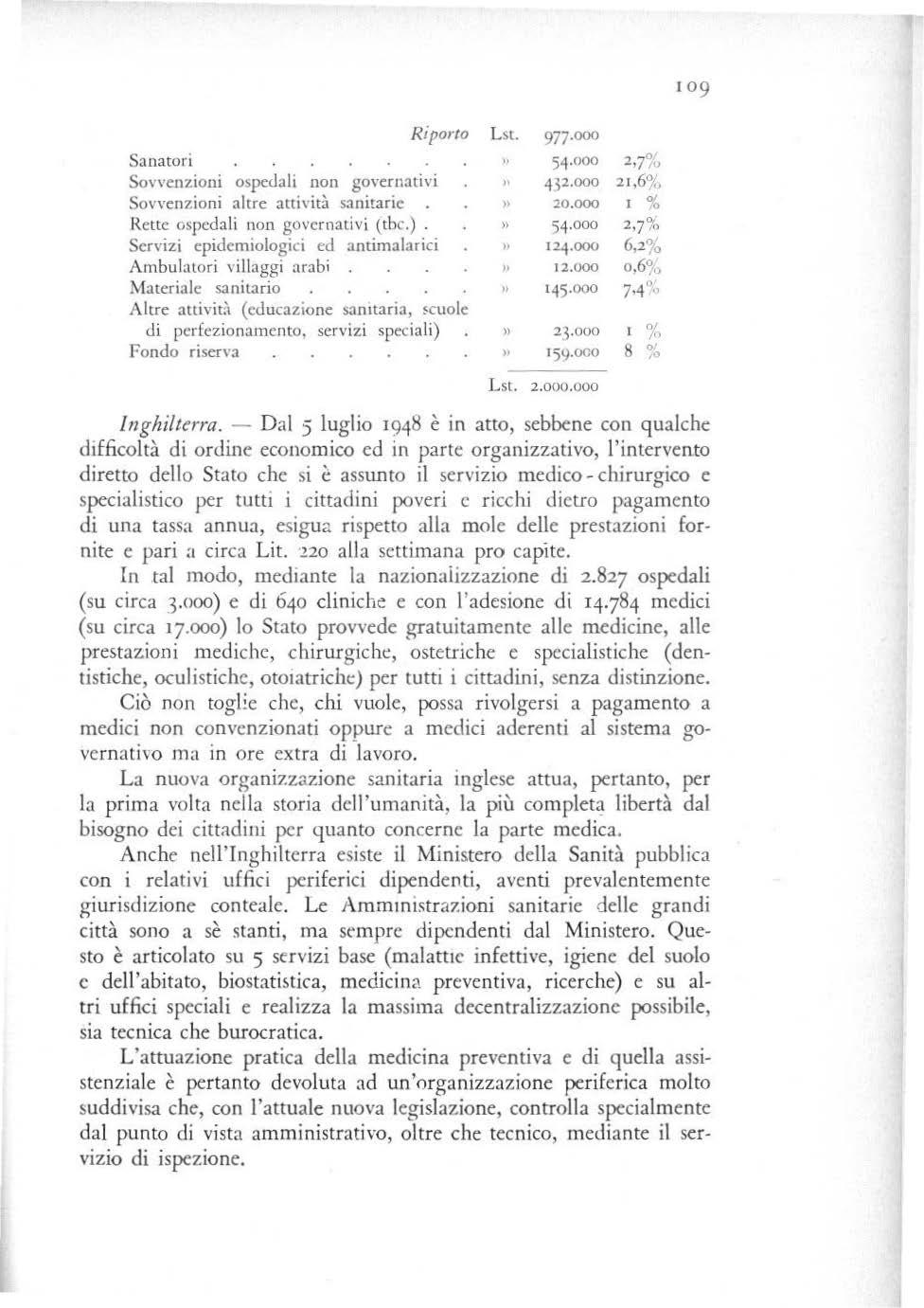

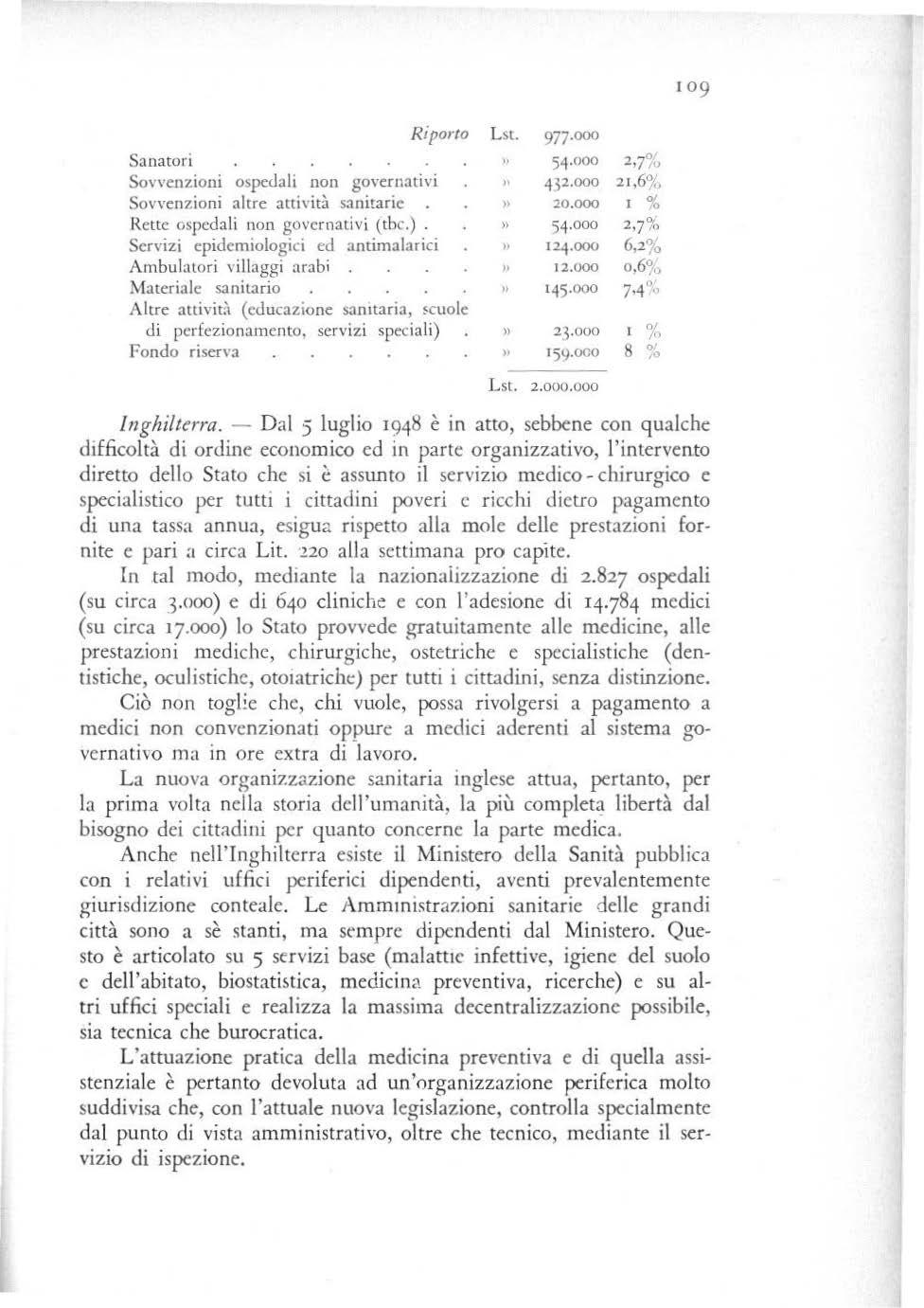

T ABELLA I.

STR UTTURA CHIMICA

DELLA d -TUBOCURAR ll':\ E DEI CURARI S INTETICI

Tubocurarina.

l (C H 3) 3 N(CIIs>,o N(Cil 3 ) 3 l loduro di d eca metomum ( decontrax).

l nuovi derivati sono stati studiati in clinica dal prof. Valdoni (9) e dai suoi collaboratori (IO). Alcuni di essi, per la fugacità stessa della loro azione e pe.r l'elettività elevata di cui fanno prova, sono suscettibili di applicazioni originali nel campo della chirurgia che ha più specialmente riguardo alla chiusura della parete addominale a fine intervento, al blocco dei movimenti diaframmatici ed infine alle endoscopie in genere.

Perchè il curaro rappresenti un progr esso come coadiuvante dell'anestesia, ha spiegato molto bene Cole (n): « Il termine di anestesia

C H 2 COO CH 2 C H 2 l' (C I1 3 ) 3 l CH 2 COO CH 2 CH 2 :"(C H 3 ) 3 l Succinilcolma. Flaxedil

o sincurarina.

-scrive infatti i l Cole - era impiegato generalmente per designare l'abolizione del dolore, ma l'impiego tecnico della parola impl ica attualmente una immobilità ed un rilasciamento muscolare suscettibile di permettere i più difficili int erve nti chirurgici l> .

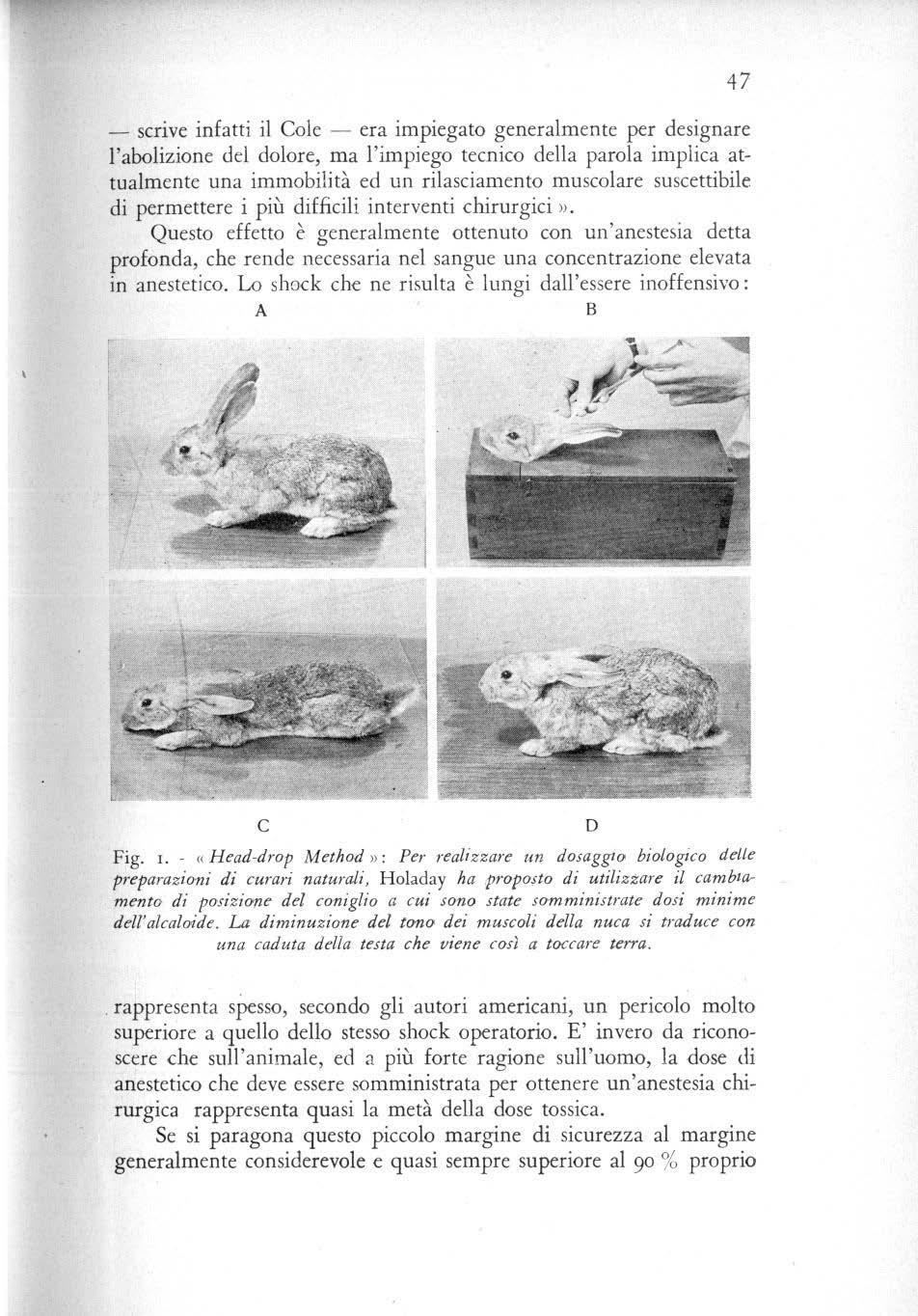

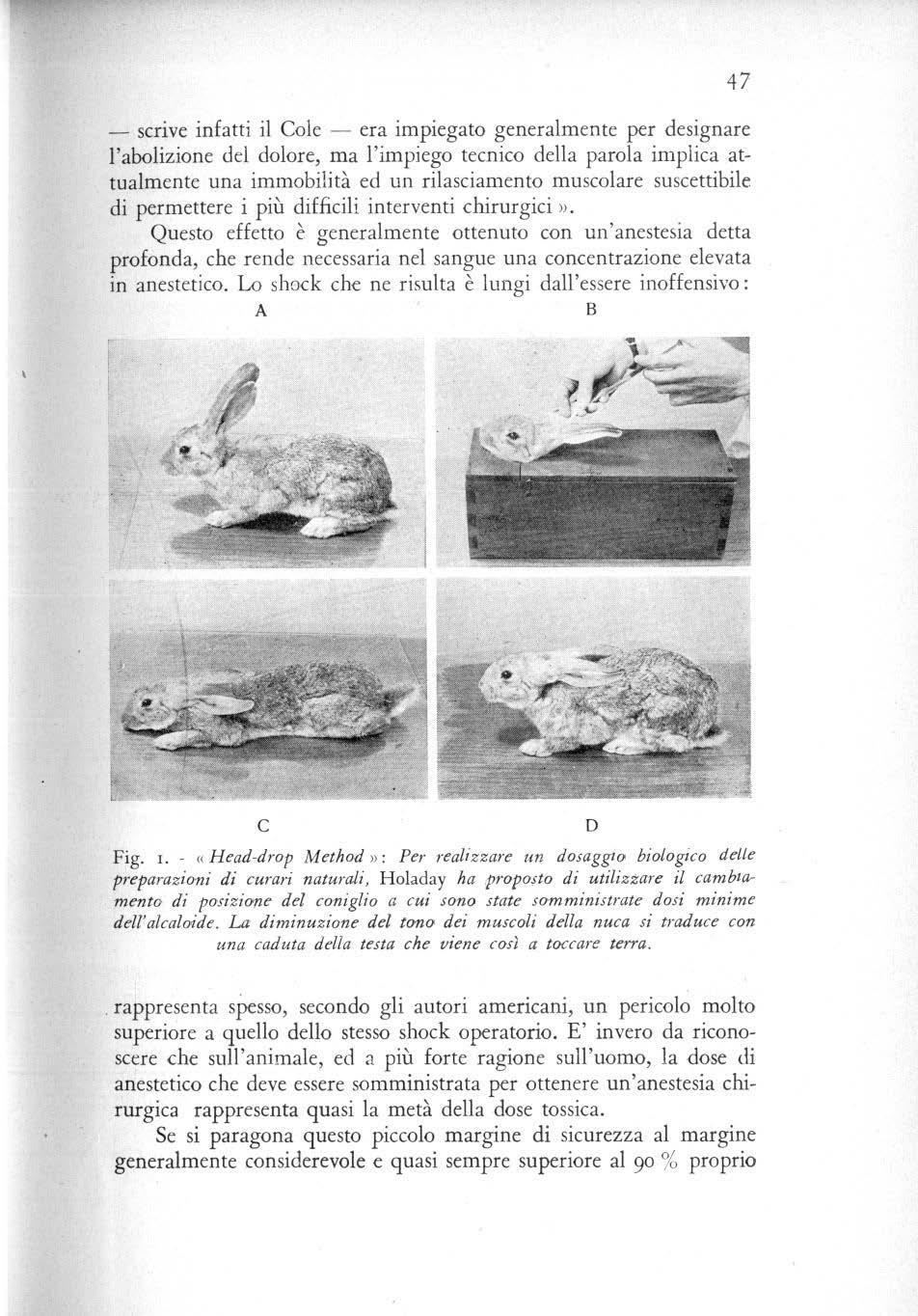

Questo effetto è generalmente ottenuto con un'anestesia detta profonda, che rende necessaria nel sangue una concentrazione elevata io anestetico. Lo shock che ne risulta è !ungi dall'essere inoffensivo:

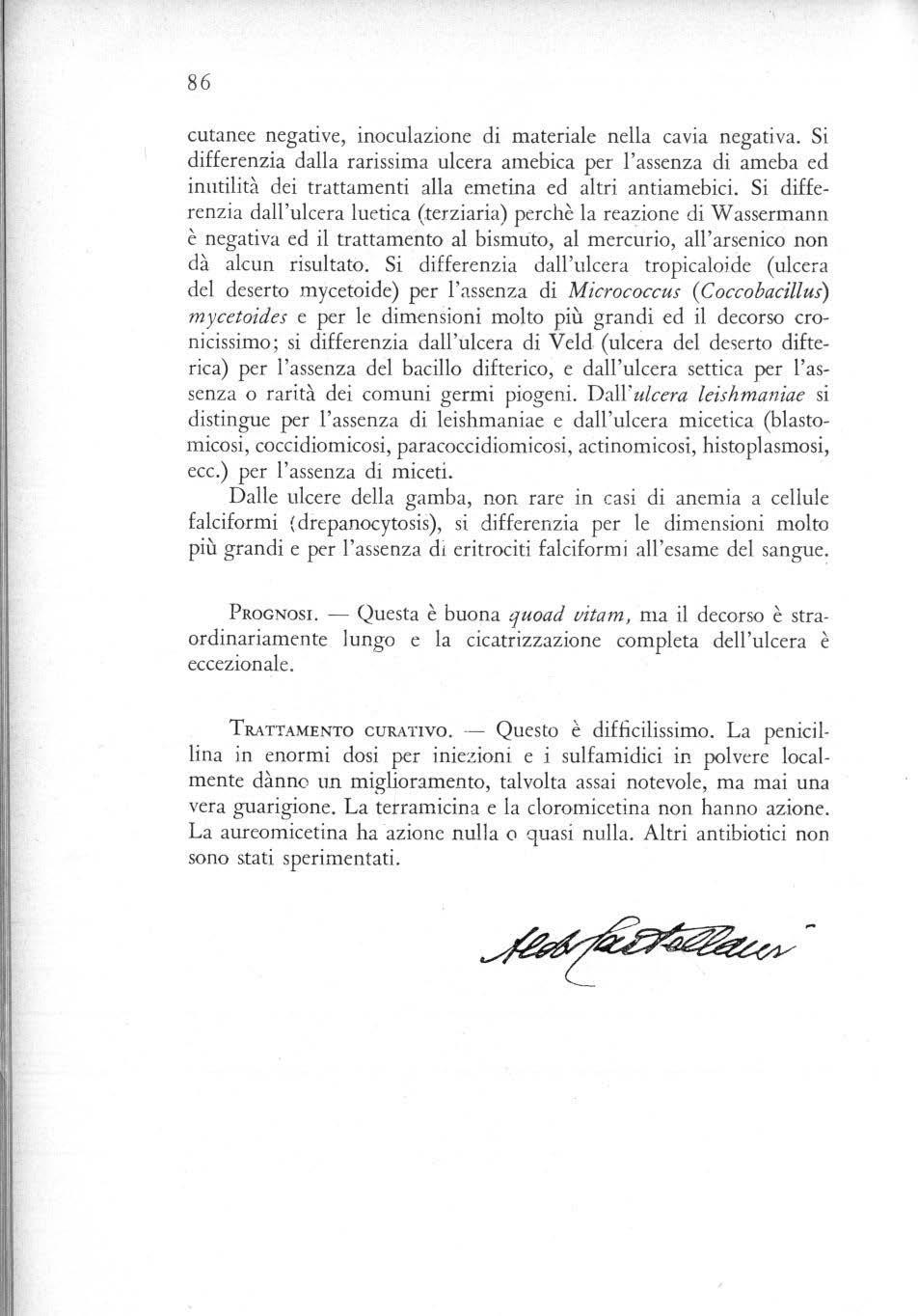

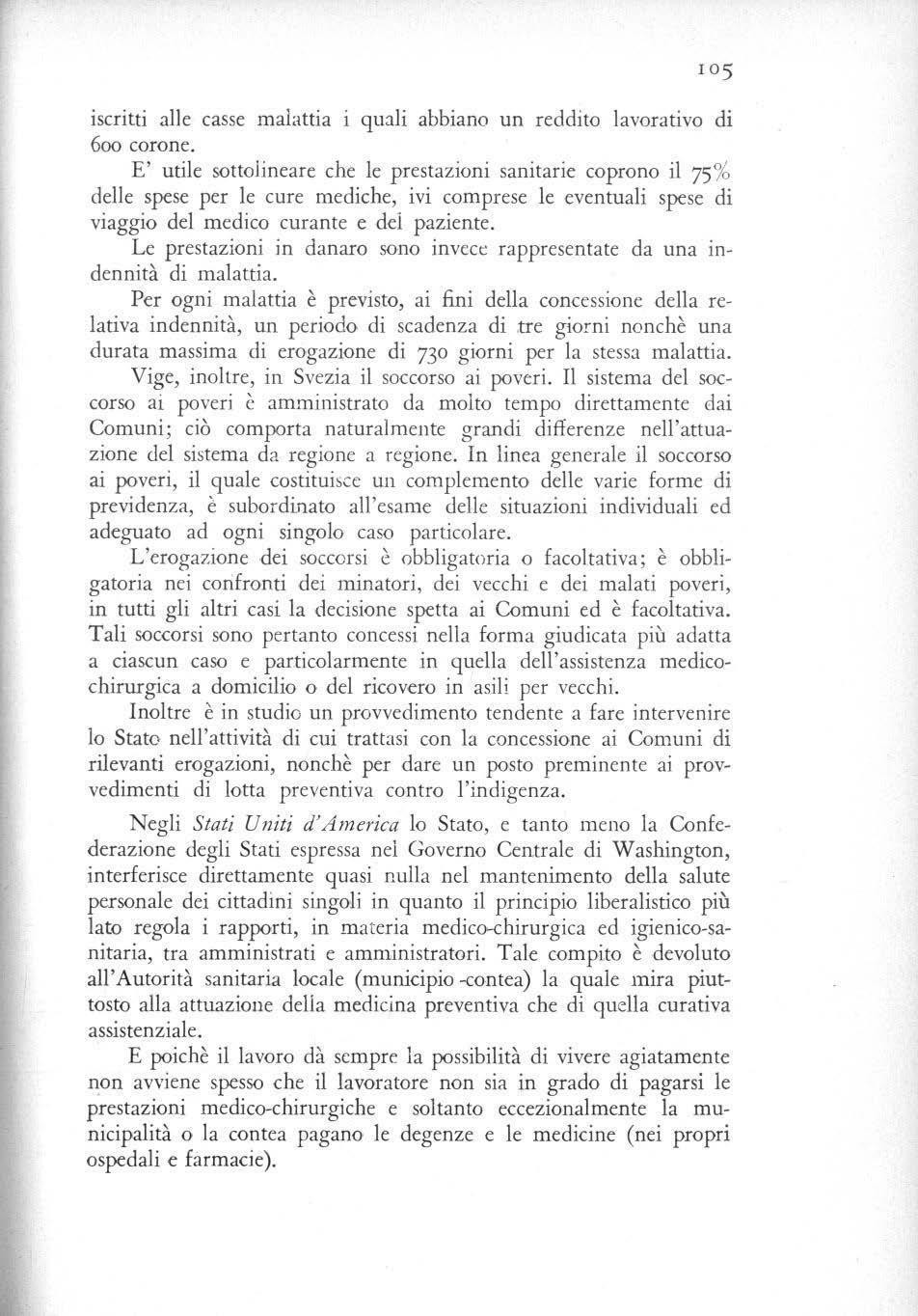

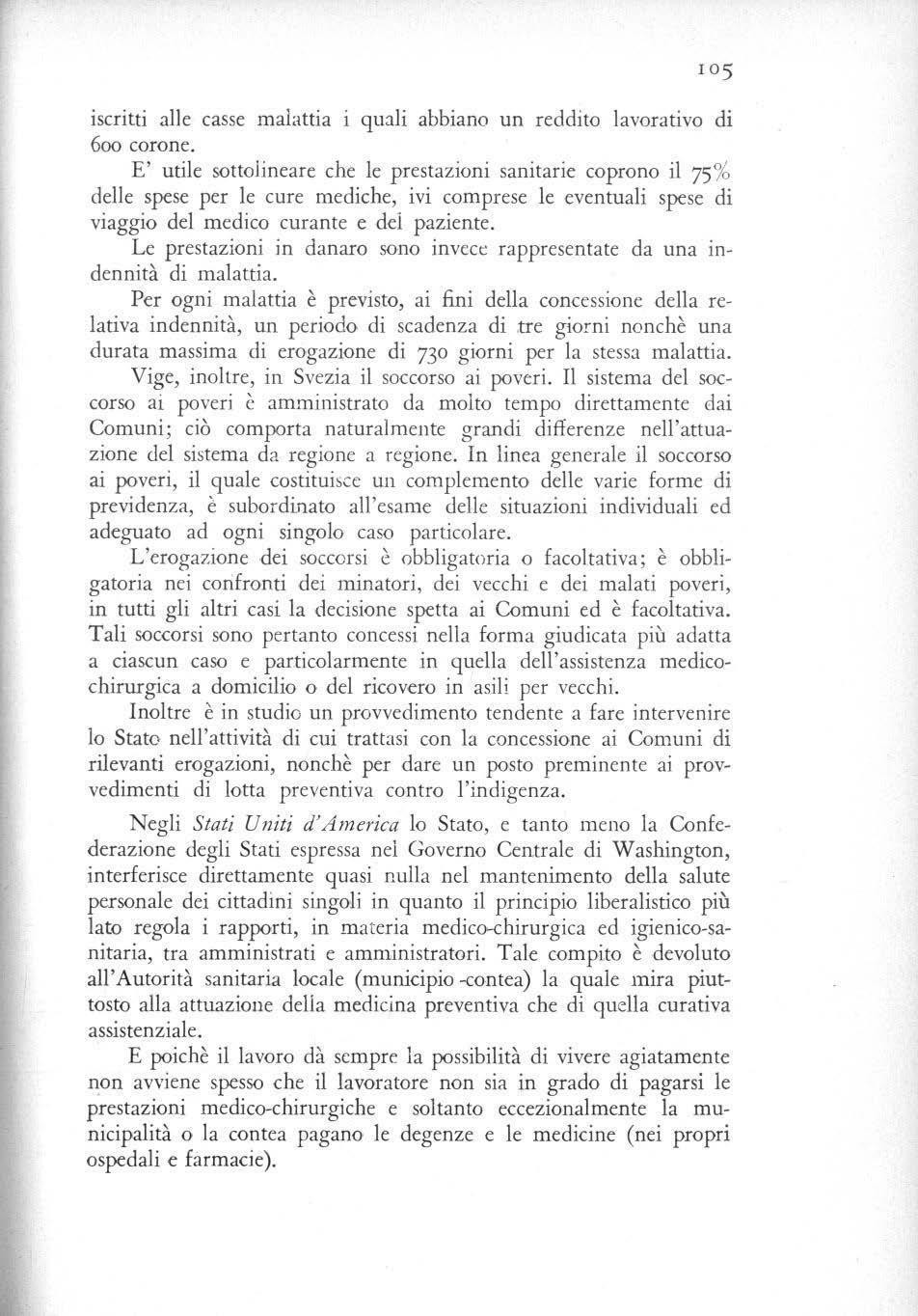

Fig. 1. - c< Head-drop Method » : Per realizzare un dosaggto biologico delle p1·eparazioni di curari naturali, Holaday ha proposto di utili zzare il cambta,. mento di posizione del coniglio a cui sono state somministrate dosi minime dell'alcaloide. La diminuzione del tono dei muscoli della nuca si traduce con una caduta della testa che viene cosl a toccare terra.

rappre se nt a spesso, seco ndo gli autori americani, un pericolo molto superiore a quello dello stesso shock operatorio. E' invero da riconoscere che sull'anima le, ed a più fort e ragion e sull'uomo, la dose di anestetico che deve essere somministrata per ottenere un'anestesia chirurgica rappresenta quasi la metà della dose tossica.

Se si paragona questo piccolo margine di s.icurezza al margine generalmente considerevole e quasi sempre superiore al 90 % proprio

47

A 8 c D

dell'impiego degli altri mezzi terapeutici chimici, se si tiene conto del fatto che la tossicità propria dell'anestetico si aggiunge allo shock rappresen tato Jall'intervento chirurgico, se si aggiunge infine che i mezzi di cui disponiamo per scongiurare gli accidenti della narcosi sono notevolmente poco efficaci, si apprezzerà l'interesse di un metodo che permette di diminuire la dose necessaria di anestetico.

Ed infatti è oggi ovvio (12) che l'asso ciazion e curaro-anestetico permette di diminuire di circa il 50"{, la quantità de ll'anesteticoetere o pentotal - all'intervento chirurgico.

La proprietà del curaro di portare il malato ad un grado costante di rila sciame nto muscolare con qualsiasi forma di anes tesia, ha permesso l'uso di sostanze anestetiche di minor e tossicità ma che per il loro scarso pott:re rilasciante non era no adoperate per grct ndi interve nti. E' il caso per eccel lenza dell'etilen e o del protossido d'azoto, che vengono usati adesso molto più largamente quando è possibile adoperarli con i curari.

I curari vengono, salvo rare eccezioni, sempre usati per via endovenosa.

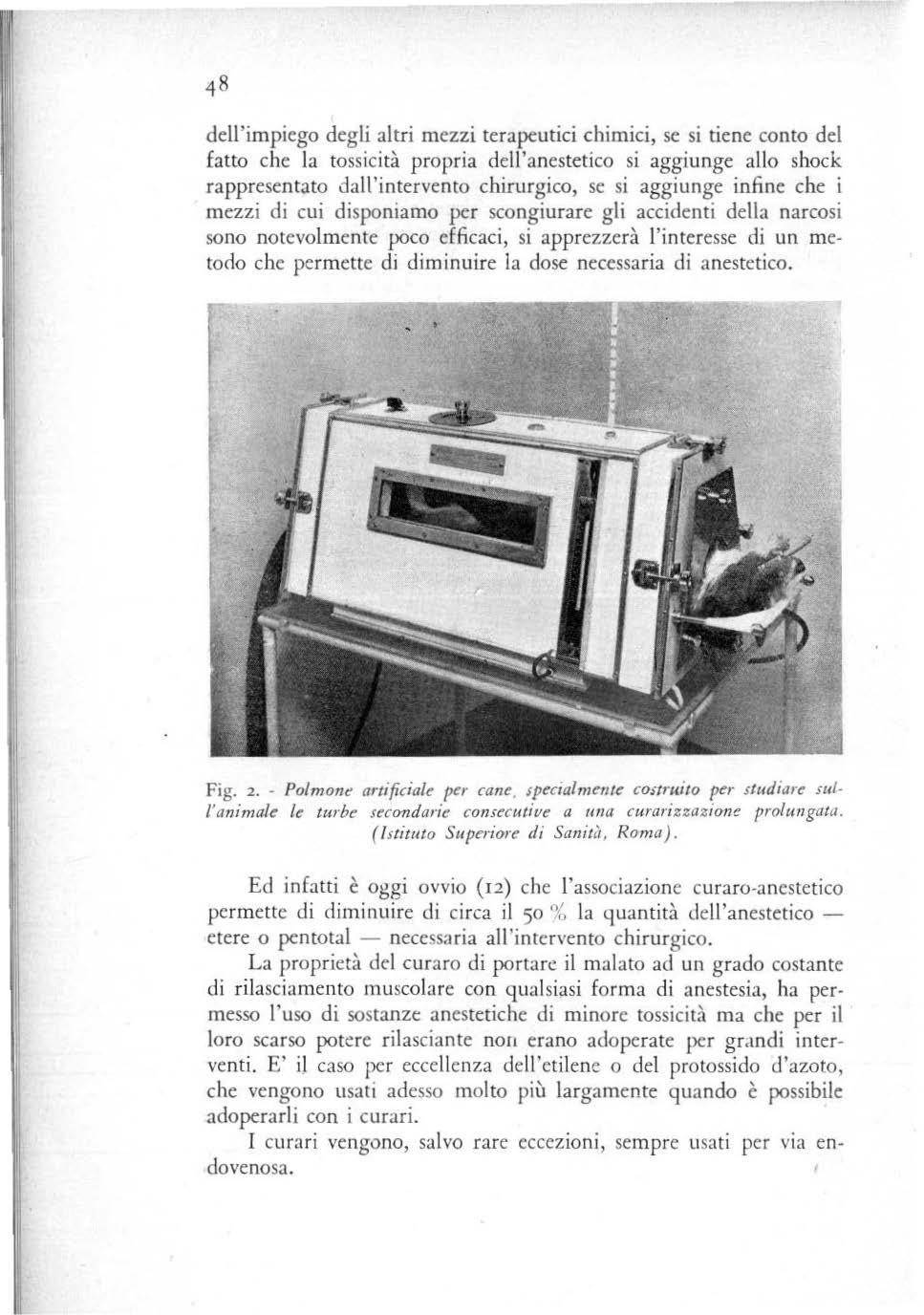

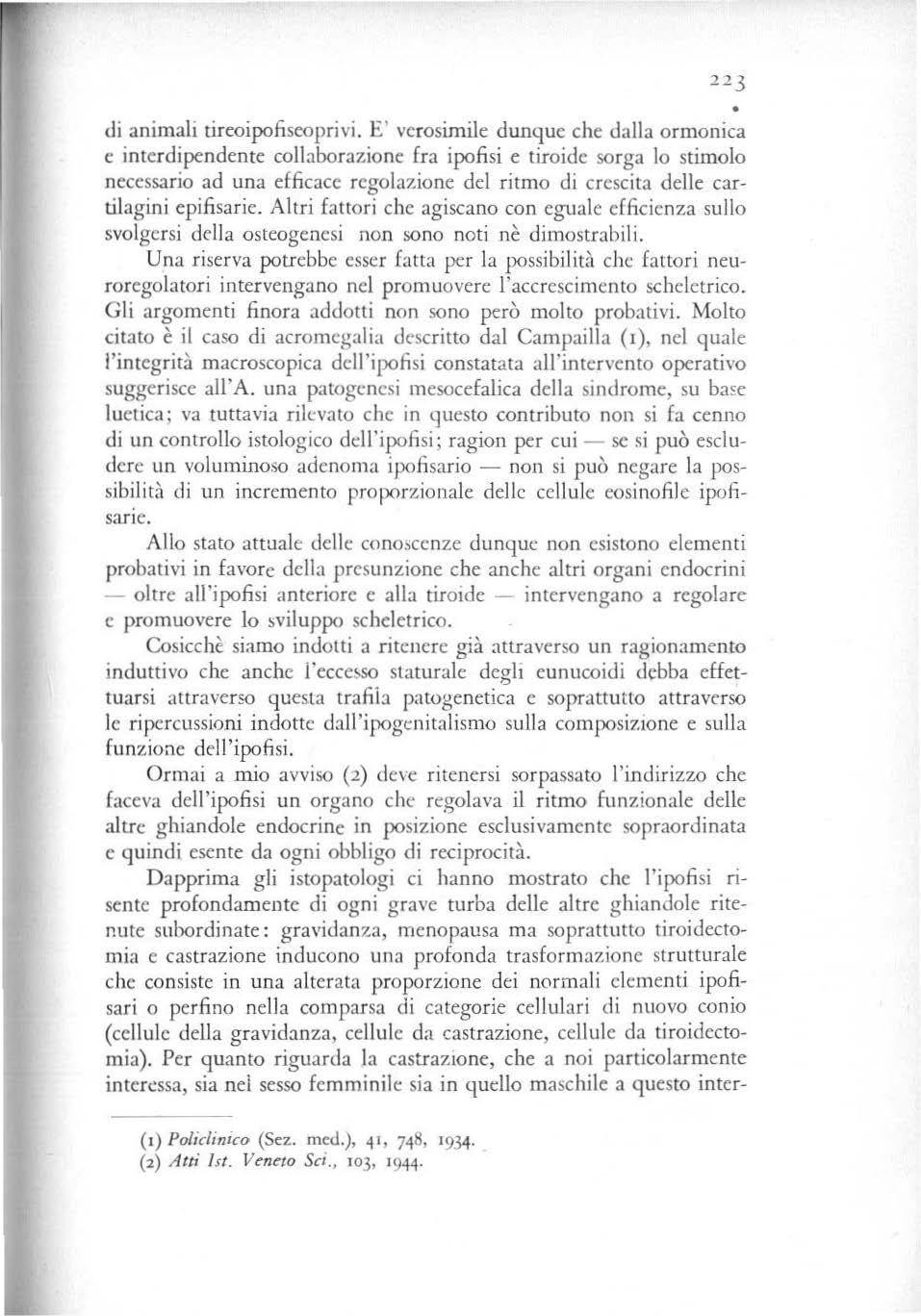

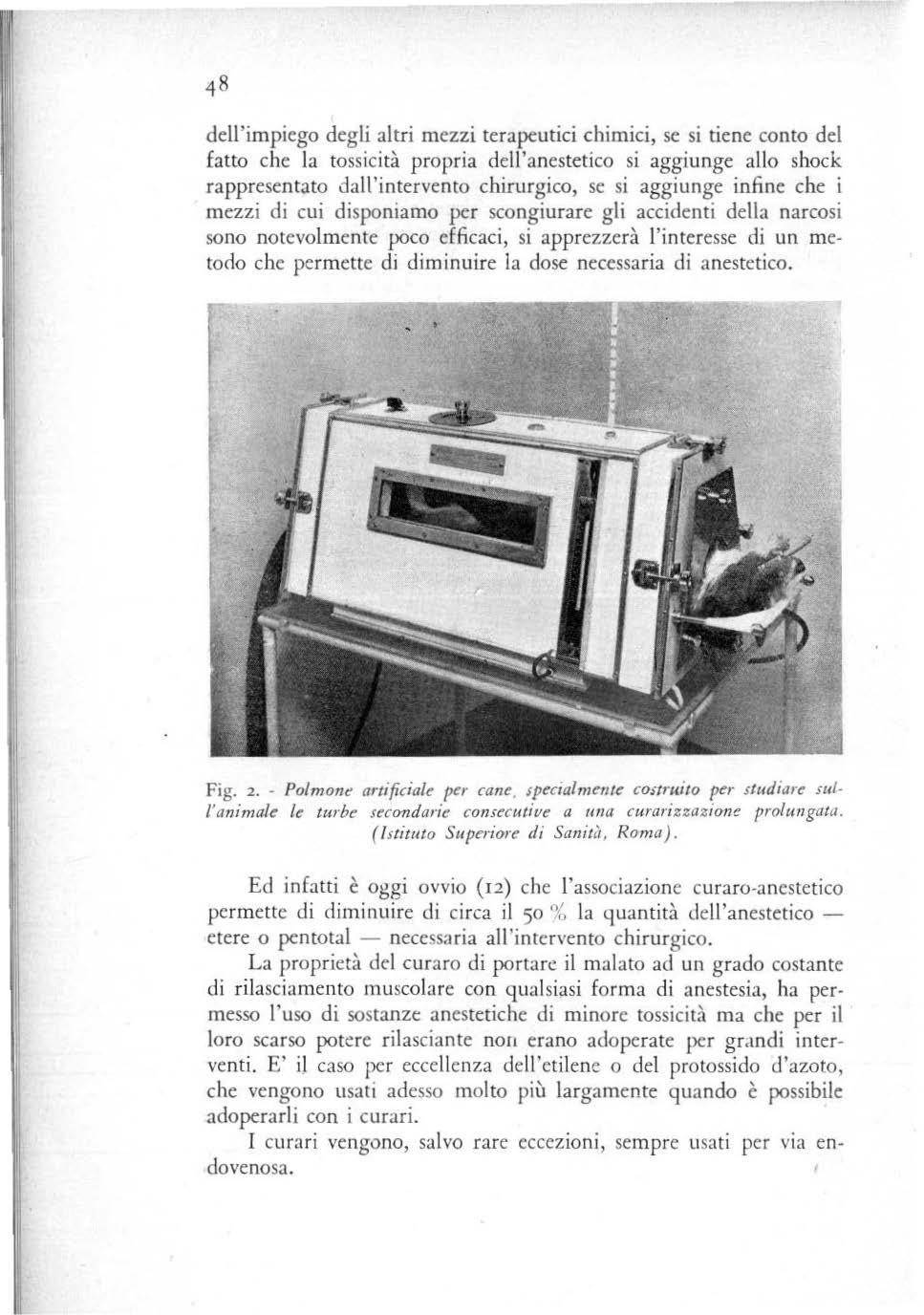

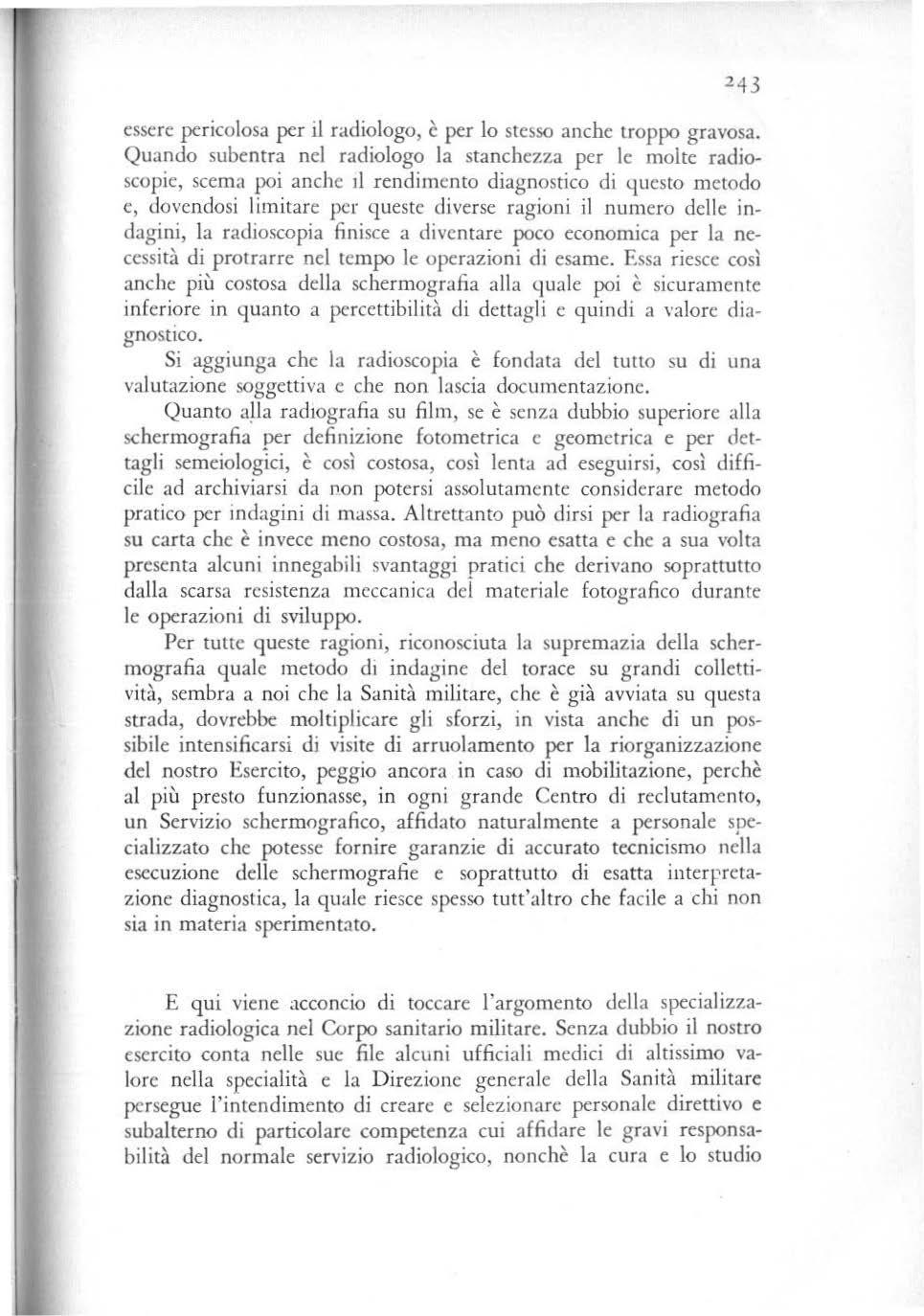

Fig. 2. - Polmone per cane co;·trwto studiare sull'animale le turbe secon darie consecutive a una curarizzazione prolungata. {Istituto Superiore di Sanitcì, Roma).

Le dosi di d-tubocurarina e l'ioduro del decametonio (Decontrax, C1o) normalmente utilizzate nell'uomo vanno da 5 a 15 mg. in toto, e da 40 a 6o mg. per il 2559 F. (Sincurarina o Flaxedil). Per un lungo intervento può essere utile il ripetersi della dose.

Gli interventi chirUigici in cui è particolarmente indicato l'uso del curaro si trovano elencati nella pubblicazione di Schlesinger (13) che ha anche analizzato le caratteristiche delle associazioni fra curaro e differenti anestetici.

In chirurgia addominale, le sostanze curariche provocano un r il asciamento completo della parete che varia da 30 a 50 minuti, per una dose media. I muscoli si lasciano scostare con facilità e i visceri che non tendono più a formare ernia possono venire esplorati senza difficoltà.

L e indicazioni più classiche sono la gastrectomia, colecistectomia e appendicectomia. Negli interventi in cui è richiesta l'immobilità completa del diaframma, ed in particolare nella chirurgia delle vie biliari, la curarizzazionc viene spinta fino all'apnea, con introduzione della respirazione artificiale.

Anche la possibilità di controllare completamente i movimenti respiratori giustifica l'uso dci curari nella chirurgia toracico-polmonare, particolarmente in interventi delicati come la dissezione dell'ilo o le suture dei bronchi.

Nel campo dell'applicazione clinica l'uso del curaro si è rivelato come uno dei mezzi più sicuri per evitare o prevenire i traumi astroarticolari della convulsoterapia.

Eccettuato per i grandi interventi chirurgici in ostetricia, l'uso del curaro durante il parto - usato a dosi infra-curarizzanti e per via intramuscolare - è stato oggetto di molte discussioni.

Il fatto che dosi elevate di curaro possono portare alla paralisi respiratoria, costituisce uno dei loro particolari vantaggi così come il maggiore pericolo della loro applicazione.

Per queste ragioni abbiamo sottoposto in Laboratorio i nostri d erivati a dei criteri rigorosi di controllo, e uno dei migliori ci è sembr ato quello della somministrazione di più dosi mortali ad un cane mantenuto in respirazione artificiale in un po lmone d'acciaio . E' noto infatti che il curaro agisce paralizzando progressivamente i muscoli, e che la paralisi di quelli respiratori determina in generale la morte.

Grazie all'ing. Paladino (14) un polmone d'acciaio è stato costruito in questo I stituto e ciò ci ha permesso di valutare con grancle r igore le conseguenze dei derivati da noi studiati in animali che, pur

49

4

avendo ricevuto fino a 300 volte la d ose mo rtale per un animale normale, sopravvivevano dopo aver eliminato il tossico .

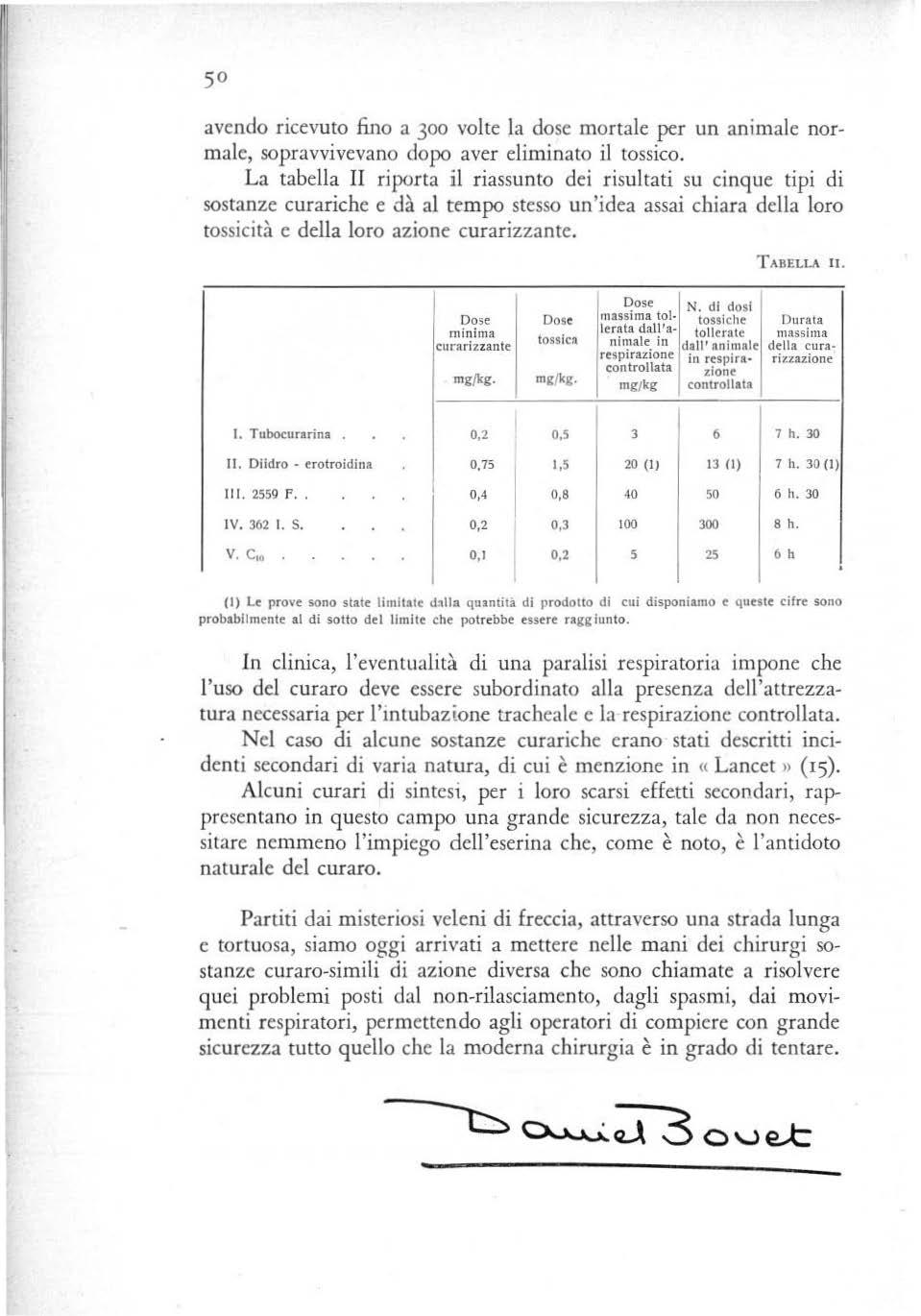

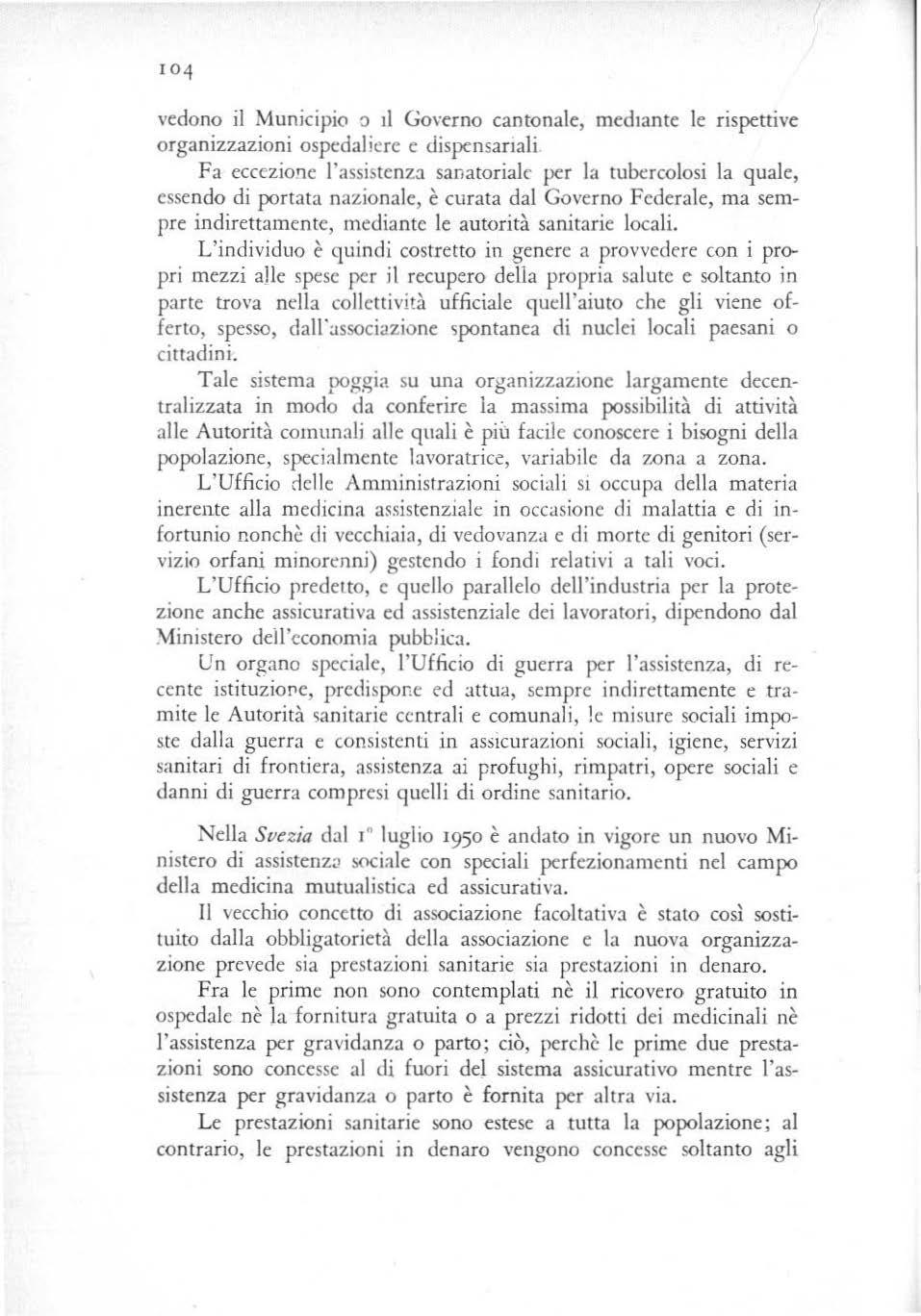

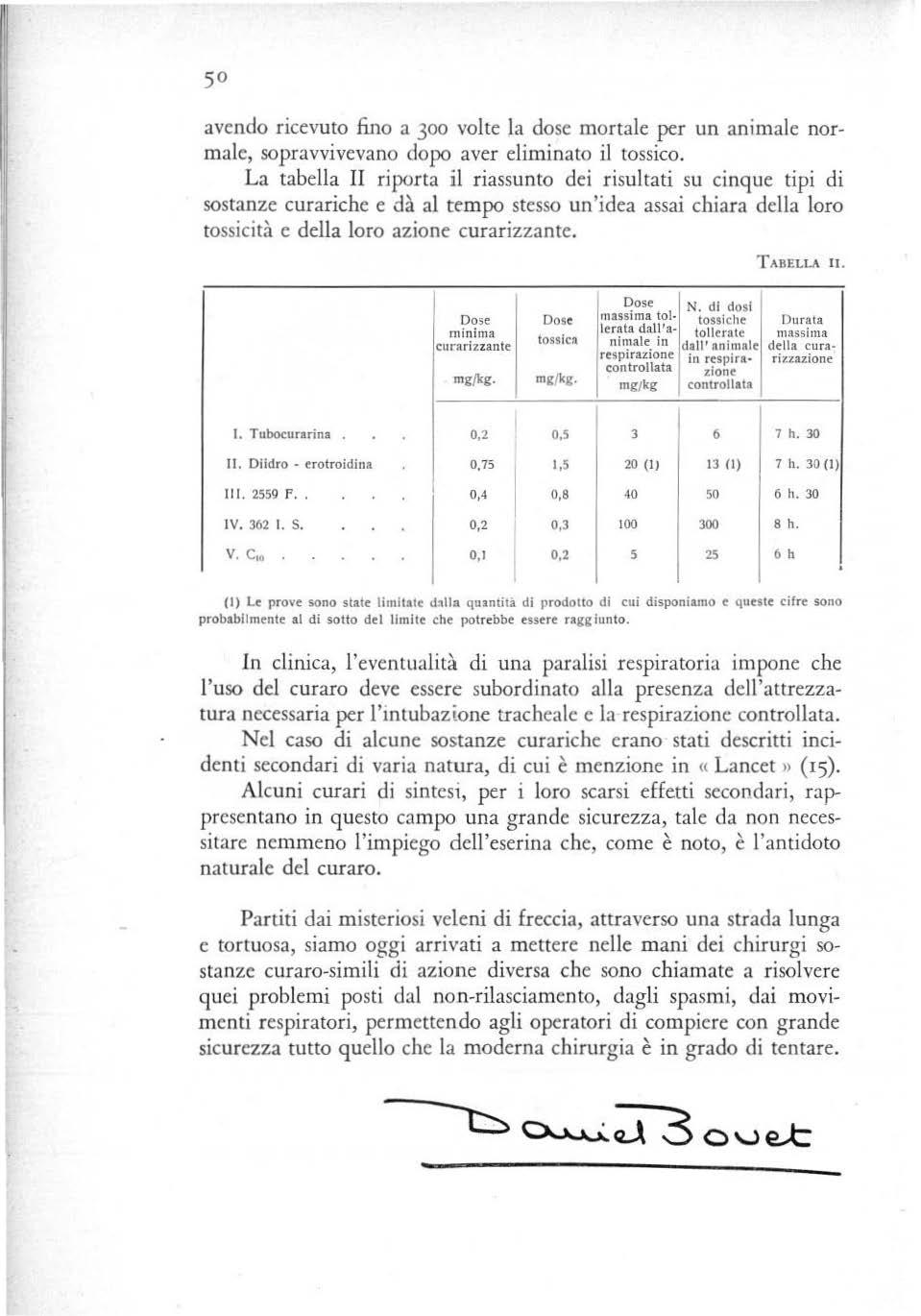

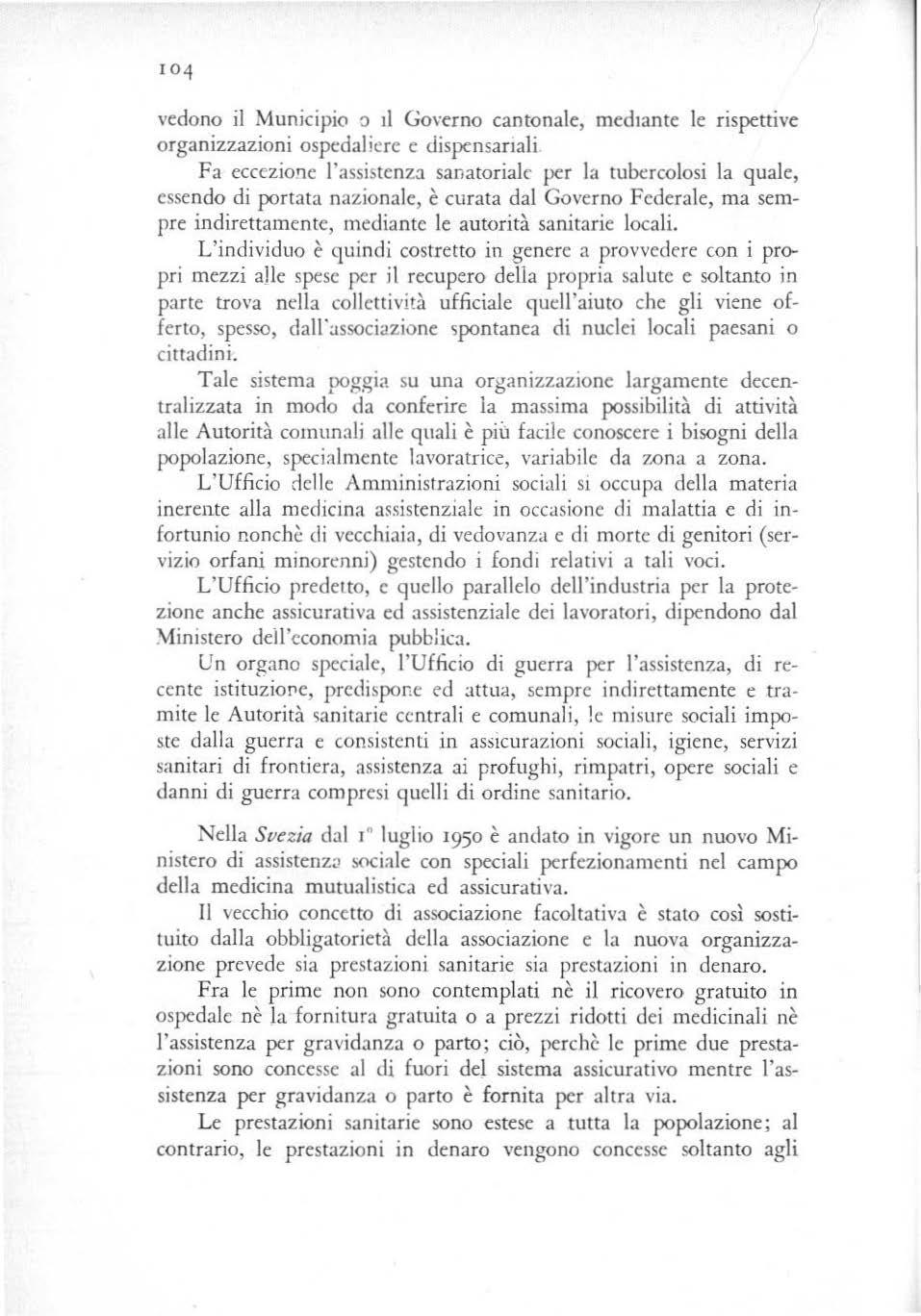

L a tabella II riporta il riassunto dei ri sultati su cinque tipi di sostanze curariche e dà al tempo stes so un 'idea assai chia ra della loro tossicità e della loro azione curariz zante .

l qose N. di dosi Dose Dose massima tol· tossiche Durala minima tossicn dal) 'a· tollerat e massima curariz zante In dall'nn l mal e della c ura · ! respirazione in respirA· rizzazione mgjkg. mg/k g. controllata zione mg/ kg controllata

(l) Le prove sono state limitate d1lla quamita di prodouo di cui disponiamo e queste cif re sono probabilmente al di sotto del limite che potre bbe essere raggiunto.

In clinica, l 'eventua lit à di una paralisi respiratoria impone che l ' uso del curaro deve essere subordinato alla presenza dell'attrezzatura necessaria per l'mtubazione tracheale c la respirazione co ntrollata . Nel caso di alcune sostanze curariche erano stati descritti incidenti seco ndari di varia n atura, di cui è menzione in « L a n cet » ( rs). Alcuni curari di si nte si , per i loro scarsi effetti secondari, rappr ese ntano in questo campo una grande sicurezza, tal e da non necessitare nemmeno l 'impiego dell'eser.ina che, co me è noto, è l'antidoto n at urale del curaro.

Partiti dai mist eri osi veleni di freccia, attraverso una strada lunga e tortuosa, siamo oggi ar rivati a mettere nelle mani dei chirurgi sostanze curaro-simili di azione diversa che sono chiamate a risolvere qu ei problemi posti dal non-rilasciamento, dagli spasmi, dai movimenti r espiratori, permettendo agli operatori di compiere con grande si curezza tutto quello che la moderna chirurgia è in grado di tentare.

so

11.

l. Tubocurarina 0,2 0,5 3 6 7 h. 30 Il. Dìidro • e rotroidina 0,75 1,5 20 (l) 13 Il) 7 h. 30 (l) 111. 2559 f . 0,4 0,8 40 50 6 h. 30 IV. 362 l. S. 0,2 0,3 100 300 8 h. V C10 O , l 0,2 5 25 6 h

T ABELLA

1. MarNGOT R.: in (' Proc Roy. Soc. Med. », 43, 599 (r95o).

2. GRIFFI11i H. R. e JoHNSON G. E.: in « Anesthesiology >>, 3, 418 (1942).

3· KxNc H.: in « J. Chem. Soc. >l, 1935, 1381.

4· BOVET D., CouRvOISIER S., DucROT R. e HoRCLOJS J.: in ((C. R. Ac. Se. >l, Paris, 223, 597 ( 1946).

5· Idem in «C . R. Ac. Sc.11, Paris, 224, 1733 (1947).

6. BovET D., DEPIERRE F. e DE LESTRANCE Y.: in «C R. Ac. Se. l> , Paris, 2 2 5· 74 (1947)·

7· BOVET D., BovET - NITTI F., GUARINO S. e LoNco V. G.: in <<Rend iconti Ist. Sup. San. >l, 12, So (1949).

8. BOVET D., BovET- Nrrn F., GuARINO S., LoNco V. G. e MAROTTA M.: i11 « Rendico nti !st. Sup. San. ,1, 12, 104 (1949).

9· VALDONt P.: in «Re ndiconti lst. Sup. San. ll, 12, 255 (1949).

ro. MAZZONI P. e MARGHIERI L.: in << Giorn. !tal. Anestes. » , 16, 2 (1950).

n. Cou F.: in << Anesthesiology >l, 6, 48 (1945).

12. ADAMS R. C.: in << Surg. Clinics North America, Mayo Clinics North America, Mayo Clinic >1, number 25, 735 (1945).

13· ScHLESINGER E. B., M. D.: in (( Am. Journ. Med. ll, I' 518 (1946).

14. PALADINO S.: in "Rendiconti Ist. Sup. San. >l , 12, r68 (1949).

15. Editoriale del << Lancet >l, 258, 1034 (1950).

BIBLlOGRAFIA

sr

CONSIDERAZIONI DI PSICOLOGIA

SU LLA PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE

Dopo ogni guerra è sorta naturale la domanda se essa abbia prodotto psicosi e neurosi.

Questo perchè, più su dati di intuizione che su dati di fatto, si pensa che emozioni e patemi d'animo possano produrre danni alla psiche umana fino a provocare la follia. Anzi i dati di fatto sono contrari: cos.ì l'inchiesta psichiatrica. dopo il terremoto di Messina (rgo8), così l'insieme di studi psichiatrici sulla psicopatologia di guerra dopo la conflagrazione mondiale 1914- 1918 (lavori in tutte le nazioni; ne cito alcuni : Birnbaum, Sommer, Dumas, Sollier, Aimè, Fragnito, Baldi. ecc ..).

Allora si dimostrò che la guerra e i grandi cataclismi non producono nuove psicosi, ma agevolano un poco lo scoppio di esse nei predisposti aumentano, in modo non marcato, le nevrosi e le ps1conevros1.

Anche dopo la recente guerra ( 1939 - il problema è ritornato, come si dice, sul tappeto .

V ari autori si sono occupati di ciò (Lothar B. Kalinowski, Bally, Minkowski, Parin, Ey, Cornavin, Sargant, Slater, Padovani, ecc.), per non citare che gli Autori di lavori più specializzati.

Al I Congresso Internazionale di Psichiatria (Parigi, 1950) l'argomento è poi stato trattato come tema.

Le conclusioni sono le stesse : la seconda guerra mondiale, pur con le sue cataclismatiche azioni di bombardamento aereo, pur con i nuovi mezzi bellici tcrrifici ecc . , non ha prodotto nuove psicosi, nè si è registrato un aumento dei malati psichici (anzi una din1inuzione) e non si è avuto neanche un sicuro aumento delle nevrosi.

Questo in linea di massima, con alcune varianti però secondo i paesi.

Così pare che, riguardo ai soldati, le nevrosi e psicosi siano state più frequenti nelle truppe statunitensi che non in quelle di

altri paes1 m specie inglesi e tedesche, dove i fatti di psicopatia e di nevrosi sono stati ancor più rari che non nella prima guerra mond ia le.

Riguardo alle popolazioni civili, se scorriaroo la l etteratura psichiatrica, vediamo che in quelle più colpite dalla guerra e specialmente dai tremendi bombardamenti aerei (inglesi, tedesche, italian e, ecc .) non appaiono quasi casi di follia, d'isterismo grave, ecc per eventi bellici.

Solo in Russia, per lo meno a stare al libro del Guiliarowski, troviamo alcuni casi d1 stupore, di stato d'arresto psicomotorio da bombardamento aereo, ma anch'essi in numero ben modesto e in soggetti predisposti.

Riguardo poi all' It alia, tutti noi abbiamo visto gran distruzioni da aerei nell e città, ma quasi mai n elle popolazioni colpite improvvisi fatti isterici gravi, scoppi di psicopatia clamorosa, neanche n ell' I talia meridionale, che si reputa più emozionabile.

Aggiungo, ma questo fatto può avere varie cause, che durante la guerra in Italia le ammissioni agli ospedali psichiatrici erano assai d iminuite; ciò è avvenuto anche in Francia e in altri Stati europei.

In complesso sono giuste le conclusioni del Padovani al Congresso di Psichiatria di Parigi (1950) e cioè:

1° - in guerra le psiconevrosi prevalgono sulle psicosi;

2" - le psiconevrosi di guerra hanno una individualità clinica per lo meno parziale;

3• - il fattOle emotivo avrebbe solo il ruolo rivelatore d1 squilibri neuropsichiatrici l atenti;

4• - il concetto di anafilassi neuropsichica si è avval()rato in questa ultima guerra;

s· - la guerra non crea forme nuove di psicosi;

6u - le condizioni belliche non aumentano le malattie mentali , ma contribuiscono ad accrescere le predisposizioni acquisite verso la follia .

Come si vede, la guerra ha un valore causale ben nel campo neurop sichiatri co e si potrebbe anche sos tenere (riguardo al 2 • punto) che la detta mclividualità clinica, sia pure parziale, è discutibile. Si tratta più di una individualità di temi psichici (dati paurosi ideativi connessi alla guerra ecc.) che non di una vera individu alità fenomenologica clinica, cioè di una special e patologica rea zione psichica procurata dagli eventi bellici.

Ria ssumendo: da quanto sopra appare che la recente guerra non è stata produttrice di fatti nuovi né ha accresciuto molto i

53

fatti già noti di psicopatologia. In una frase, si possono accettare le conclusioni di Ey e Cornavin: « Cc qui nous a frappés c'est beaucoup plus la résistance psychique aux événements de guerre que Jeur fonction pathogène discutable » Qu esti Autori si riferiscono ali' esperienza in Francia, dove notarono, n eli 'ultima guerra, una diminuzione di malati negli O spedali psichiatrici, e solo qualche rara psicosi di reazione ai bombardamenti, all'esodo ecc., psicosi di reazione, mai però pure.

Tal e è il parere anche di Sargant e Slater (visione su varie nazioni) i quali dicono che la seconda guerra mondiale, e le guerre in genere, non influi sco no nè sulla genesi, nè sulla frequenza delle psicosi (America esclusa, specialmente per quel che riguarda la psiconeurosi). Bene è stato studiato questo ultimo punto dal Kalinowski che ha egh pure notato il fatto, a prima vista strano, che negli Stati Uniti si sono avuti più casi di nevrosi c psicosi dci paesi che hann o avuto la guerra in casa propria. Ciò fa pensare; c anche il fatto che in Inghilterra i ragazzi evacuati dai centri bombardati presentarono più nevrosi che non quelli rimasti nelle città le bombe.

Questi dati devono però esser vagliati; così il maggior numero di nord -americani nevrosici e psicopatici in tempo di guerra potrebbe essere un aspetto del fatto che anche in tempo di pace gli Stati Uniti presentano un contingente di psicopatici assai superiore a quello d eg li altri paesi; si tratterebbe quindi di fatti psiconeurotici non prodotti dalla guerra, ma avvenuti in « occasione >> di questa . Logico è quind1 pensare che la guerra sia stata rivelatrice, non produttrice dell'aumento di psicopatia e neurosi negli Stati uniti nell 'ultima gue rra.

Così, riguardo ai ragazzi evacuati in Inghilterra, occorrerebbe indagar e più a fondo, vedere se i ragazzi evacuati erano senza mamma, senza famiglia, con abitudini differenti dalle acquisite, con persone antipatiche, ecc. nei posti dove furono portati.

Si cade con ciò nella complessità delle cause dei fatti psicopatici, che spesso possono avere più soluzioni, o per lo meno più interpretazioni patogenetiche dal punto di vista delle cause psichiche.

Questo vale anche per le spiegazioni del fatto già detto, c he la seconda gue rra mondiale ha prodotto ancor meno psicosi e psiconevrosi della prima conflagrazione.

Il Kalinowski, a spiegazione di c1Ò, difende la tesi che nell'ultima guerra vi è stato meno individualismo e più collettivismo psico-

54

logico; ciò sarebbe di aiuto nel sopportare paur e , traumi p sichici, emozioni violente, ecc.

Senza fare appello a concezioni di psicopatologia dì folla o generale, è certo che il male in compagnia si sopporta meglio (il proverbio dice: mal comune è mezzo gaudio), ma è anche più certo che l'uomo soffre dì più e come tale ha più danno psicologico di front e all'ingiustizia che lo colpisca personalmente (e che sotto sotto genera l'invidia, così logorativa per la psiche) che non Ò1 fronte a un danno eventuale, diffuso però, quasi eguale, << per tutti >> di cui non può accusare il suo triste destino, ma il fato del mondo , le disgrazie dell'umanità.

Ecco pcrchè sì avevano più nevrosi e psicosi nell'altra guerra, dove l'esercito combattente sopportava tutto il peso e i danni, mentre le popolazioni, il paese non ne avevano quasi.

Di qui l'invidia logorativa dei soldati in trincea, nel pensare agli « imboscati )) ' ai rimasti tranquillamente a casa. Di qui le nevrosi e le psiconevrosi, perchè è nolo in psichiatria essere l ' ingiustizia, sop ratt utto co lpente l a propria persona, uno degli elementi più dannosi per lo sviluppo di fatti neuropsichici patologici e soprattutto per il loro aggravamento. Su questo punto ha insistito recentemente il Baruk, il creatore della psichiatria « morale »

Invece nella seconda guerra mondiale lo stare « a casa >> spesso volt:va dire, sia per i bombardéiiLle nti aerei, sia per le invasioni ecc., essere in zona più pericolosa del fronte, il quale sovente era vago e mobil e . Nell'ultima guerra quasi non apparve la figura dell' « imboscato >> e i so ldati non avevano l'invidia per coloro che rimanevano in « pac::se >1 , ma lél paura per i propri familiari in pericolo.

Potrei dilungarmi su ma il lettore può facilmente intuire quanti elementi dì differenza vi fossero tra la seconda e la prima guerra mondiale nella posizio n e psicologica dei so ld ati e dei civili.

Non solo dal punto di vista psicologico dottrinal e, ma anche dal punto di vista pratico, è stata notata l'importanza patogenetica dell 'inv idja dci so ldati verso i rimasti a casa nella prima guerra mondiale. N e derivò infatti un corollario pratico: che le lunghe li cenze sono dannose psicologicamente ai in guerra. E quanto detto potrebbe anche essere una delle spiegazioni Jel maggior numero di psiconevrotici nei soldati statuni t ensi nell'ultima guerra, poichè essi in patria avevano la tranquillità e la sicurezza.

La bramosia di sfuggire il pe ricolo e l'eventualità di avere un bene finanziario so no stati nella prima guerra le cause prime delle

5'5

psiconevrosi. E' questo il concetto che fu sostenuto specialmente dagli psichiatri tedescht.

Essi sostennero che gli eventi bellici di per sè non producono nevrosi, ma queste sono causate dall'habitus psicologico di evadere dai danni e di avere « una pensione ll Da ciò si ricavò il Jato, attuato, di non risarcire allora in Germania e di non pensionare i soldati nevrosici in occasione della guerra; il risultato pratico fu affermativo, cioè si ebbe netta diminuzione delle nevrosi nei soldati tedeschi.

Del resto l'esperienza che un desiderio di indennizzo aggravi e a volte produca fatti nevrosici è nota anche nella pratica infortunistica civile. Ciò ha dato adito a controversie dottrinali di interpretazioni; ma il fatto sussiste, come sussiste il fatto che nelle forme nevrosiche da infortunio « l'indennizzo » migliora e spesso guarisce l'ammalato.

Tutti quesn dati fanno pwsare a una wmponcnte isterica nel gruppo delle psiconevrosi anche d'altra natura.

Con questo si abborda il grande problema dell'isterismo e tutti gli Autori sono d'accordo nel vedere una grande diminuzione dell'isterismo d i guerra nella seconda conflagrazione mondiale.

Cos1, per esempio, non si sono avute quasi le grandi sindromi spettacolari (isteriche per vari Autori) da « éclat d'o bus » frequenti invece nell'altra guerra; eppure gli << obus » erano ben cresciuti di calibro!

Ciò potrebbe tuttavia essere un aspetto della diminuzione ID genere dell'isterismo, anche in tempo di pace, che si è verificata in questi ultimi trent'anni in tutti i paesi « civilizzati » Questo fatto, come si sa, ha molte cause, ma soprattutto quella che nella vnta « moderna » l'isterismo è trattato con indifferenza se non con disprezzo. Basta spesso ciò per guarire un isterico, e per impedire una manifestazione isterica, poichè se ii pubblico è indifferente o sprezzante l'isterismo ... muore nel nascere.

E' merito dei medici pratici (da noi in specie i medici condotti)

I' aver trattato, in questo mezzo secolo, con una certa durezza (così curativa per l'isterico) l'isterico e l'isterica alle prime manifestazioni, impedendo così lo svilupparsi della malattia. Qual differenza coi secoli passati e soprattutto con la metà del secolo scorso, in cui l'isterico era addirittura coltivato e di questa « coltivazione » fu accusata soprattutto la Scuola eli Charcot.

Oggi sappiamo che l'isterico ha bisogno di spettatori per lo meno indulgenti; se trova il vuoto o il disprezzo guarisce. Quanto

detto è certo una delle cause della diminuzione dell'isterismo nell'uomo moderno e civilizzato. Questo si riferisce anche ai soldati, ed a riprova vi è il fatto sotto lin eato dal Parin che nella seconda guerra mondiale gli unici che abbiano presentato un certo numero di fatti isterici sono stati i partigiani jugoslavi, e la causa di ciò sarebbe, per il Kalinowsky, la « primitività » di questi uomini. Ne l campo dell'isterismo un'altra cosa ha convalidato la seconda guerra mondiale: la scarsa i mportanza dell'emozione nella genesi delle manifestazioni isteriche, contrariamente a quanto si credeva nel passato. Questo fatto l'ho già rilevato nella mia relazione al Congresso di Psichiatria di Roma nel 1946 dove scrivevo: « Molto sarebbe da discutere il problema emozionale dell'isterismo Per esempio nella recente guerra i cataclismatici bombardamenti aerei delle città non hanno neanche procurato del le semplici convulsioni isteriche ... e le emozioni non sono mancate! » .

Tutti noi siamo stati testimoni di ciò, c anche nelle città d'Italia meridionale, reputata più emozionabile, non abbiamo visto convulsioni isteriche ecc. neanche in soggetti femminili; al massimo si udivano lamentele!

Il problema dell'emozione nell'isterismo, come si sa, è discusso assai, però quanto sopra deve far riflettere e ricordare, malgrado la opinione di vari Autori che credono a una genesi emozionale delle manifestazioni isteriche, quanto sosteneva il Babinsky: se alberga veramente nell'animo umano una vera emoziont, non vi è posto per l'isterismo! E l'emozione da bombardamef:lto aereo la ... possiamo riconoscere per vera!

Altro fatto .importante in questo campo è che nella seconda guerra mondiale sono state quasi assenti nei soldati le cosiddette paralisi fisiopatiche (da molti autori considerate di natura isterica) che erano così frequenti nell'altra guerra mondiale. Ciò è stato discusso da Campana alla « Grande Settimana Medica Ungherese >> (Budapest, 4- 12 settemb re 1948).

Era allora piuttosto facile riscontrare so ld ati che dopo una piccola ferita al braccio o alla mano presentavano strane contratture con le dita e la mano fisse in curiose posizioni (cioè non corrispondenti a quelle procurate da irritazione o lesione dei vari nervi della mano) con gonfiore, edema, rossore deile parti molli ecc.

Queste forme furono assai discusse, specialmente Babinski e Froment difesero il concetto dell'organicità della sindrome e l'dencarono nella patologia del sistem a simpatico, a l tri negarono ciò e sostennero la diagnosi d'isterismo (vedi il lavoro di Fragnito sull'argomento).

57

Questi ultimi ebbero, per lo meno praticamente, ragione; difatti pochi giorni dopo l'armistizio del 1918 le molte migliaia di paralisi fì.siopatiche ricoverate nei vari centri neurologici militari (italiani e esteri) guarirono come per incanto in brevissimo tempo, rivelando con questo la loro origine psicogena, cioè dal desiderio del malato di non tornare più «al fronte » .

Questo punto va ben vagliato. Prospettata la causa psicogena, vediamo qua le potrebbe essere il meccanismo per arrivare alla forma di paralisi fisiopatica.

Il Rivers, partendo da concezioni psicoanalitiche, nella prima guerra mondia le osservò che negli ufficiali si avevano più nevrosi, più depressioni psichiche con ansia o, come si dice in psicanalisi, nevrosi d'angoscia e le interpretò come una delle maniere primordiali di difesa: l'agitazione, il movimento. Primordiale, ma superiore all'altra maniera di difendersi, quella dell'animale che ha paura di essere ucciso: la reazione di immobilità. Quest'ultima la riscontrò soprattutto nei soldati (più a basso livello psicologico, in genere, degli ufficia li) che presentavano specialmente paralisi isteriche, forme di stupore, para l isi fisiopatiche (in definitiva anch'esse di marca isterica).

Ma senza entrare in cause di psicologia di profondità o ancestrale, vi potrebbe essere una spiegazione più semplice dei fatti di paralisi fi.siopatica: quell a classica dell'isterismo.

Il soldato che ha visto il suo compagno di fatiche e di paure tornare alla tranquilla casa in famiglia (nella prima guerra mondiale) per una ferit1 grave che gli aveva deformata la mano, quando a sua volta viene colpito a ll a mano da ben piccola ferita, ha più o meno conscio un gran desiderio che ìa sua mano diventi come quella de l compagno e possa perciò condurre anche lui alla tranquillità familiare. Penserà poi « l'isterismo » a fare una grossolana e brutta imitazione della lesione o r ganica alla mano, facendo una << paralisì fi.siopatica » . Questa riproduzione, questa imitazione non è certo ancor oggi conosciuta nel suo meccanismo patogenetico, ma conoscerla vorrebbe dire risolvere il « mis tero>> dell'isterismo, il che ancora non è possibile malgrado i molteplici studi odierni in materia.

Ammesso questo, come spiegarsi che le paralisi fisiopatiche, così frequenti nelle truppe della prima guerra mondiale, sono state rarissime nella seconda?

Io credo che abbia influito, oltr e la diminuzione verifi.catasi in questo ultimo trentennio dell'isterismo in genere, il motivo prima detto e cioè che nel soldato della seconda guerra mondiale non vi era la g ran paura del fronte e l'angoscioso desiderio di tornare a

i sB

casa, ben sovente anch'essa sul fronte aereo o per lo meno essa pure non tranquilla e pericoli. Mancava quindi nella tralila psicologica elencata un :mello della catena - la sicurezza della casa e della famiglia- e quindi il fenomeno non si è avverato.

Penso anc h e che questi motivi: la minor paura del cosiddetto fronte (che tra parentesi nella seconda guerra mondjale era a volte piuttosto vago) e la non esistenza della « sicurezza » a casa, siano anche, in parte, la causa ru un altro fenomeno che si è verifi cato nell'ultima guerra (specie in Italia): la netta diminuzione delle zioni di malattie mentali, specie di quelle « spettaco lari » nei soldati.

Difatti durante la prima guerra mondiale, per esempio a Firenze, non passava, si può dire, settimana, senza che un soldato, un richiamato si spogliasse nudo nel centro della città e fosse quindt portato all'Ospedale psichiatrico. Questo fatto non si è quasi mai verificato nell'ultima guerra c ciò, ossia la diminuzione delle simulazioni di malattie mentali nei soldati, è stato notato in altri paesi europei da molti autori. Ma se pensiamo, riferendoci all'esempio precedente, che !"Ospedale psichiatrico di Firenze è situatv proprio accanto alla linea ferroviaria Firenzc:-Roma, ed a pochi passi da zone più volte bombardate, sì comprende come l 'esser n ricoverato non fosse una . . . buona raccomandazione per sfuggire ai pericoli guerreschi.

L'ultima guerra vide in prima linea le città italiane ed è chiaro che se non vi è un potente desiderio di sottrarsi al pericolo la simul azione non avviene, e non avviene neanche quando il risultato della simulazione servirebbe solo a cambiare pericolo e forse in peggio !

Quanto detto può riferirsi anche agli eserciti europei in genere.

Un'ultima nota: pur avC'ndo meno psicosi e meno neurosi, si è notato che la seconda guerra europea ha presentato un aumento dì forme depressive psichiche per lo meno relativo. Questo specialment e nei paesi europei e in modo più marcato nel dopoguC'rra. In Italia ciò è stato poi evidente.

Qui il fenomeno è, credo, assai più complesso dal punto di vista psicopatogenetico e penso vi abbiano influito molti fattori, di cui fa ccio un incompleto elenco.

Danni ai beni da bombardamenti aerei, lotte politiche e relative paure, lotta partigiana, l'ingiustizia di veder premiato il « doppio giuoco », i lutti famihari e d'amici per bombardamenti aerei e per invasione e altri eventi bellici, la svalutazione della moneta, la miseria, l a fame e la paura di essa, la coercizione morale (specie nei regimi totalitari), la paura del carcere e dei campi di concentramento; nei paesi occupati dai Tedeschi l'imbarazzo Jella scelta di una con-

59

dotta, il passar da traditore o per gli uni o per gli altri, ecc. insomma tutte le « delizie » della passata guerra. In questa l'elemento « logorativo » psicologico di recriminazione, dubbio, ingiustizia, paure è stato ben più in p rimo piano (come lesivo psichico, producendo o agevolando la forma ad esso corrispo ndente, ossia la depressiva), che n on le grandi emozioni della guerra guerreggiata, che non l'emozione- choc dei g r andi bombardamenti aerei a cui dovrebbero (a lume di logica, contraddetta però dalla pra ssi) corri spondere le gra ndi malattie psichiatriche, i grandi isterisrni, le grandi nevrosi.

Questa mia breve nota ha più che altro un valore indicativo, quello di richiamare l'attenzione (e di dare qualche spiegazione s ull e cause psichiche) sui seguenti dati osservati:

I. - La guerra moderna, pur coi suoi cataclismatici bombardamenti aerei, pur con le sue micidiali armi, non ha prodotto un aumento di psicosi gravi, di psiconevrosi ecc.

II. - Nella seconda guerra mondiale si son visti ancor meno casi di p sicosi e neurosi ecc. che nella prima guerr a mondiale.

Ili. - Specialmente l'isterismo (in cui includo anche le paralisi fisiopatiche) è stato minore nella guerra mondiale, anzi quasi asse nte.

TV. - La simulazion e delle malattie mentali n e i soldati è stata minima nella seconda guerra mondiale.

V. - Il danno psichico, procurante forse i soli stati depressivi, della guerra moderna sta più nei suoi aspetti d'ingiustizia personale, di colpa, di logorio, di indecisione, che non nei fatti emozionali acuti da esplo sioni, bombardamenti aerei ecc di carattere impersonale.

VI.- Una spiegazion(. del num ero inferiore, nella seconda guerra mondiale rispetto alla prima, di fatti i sterici gravi, di paralisi fi siopatiche, di sin1ula zioni delle malatti e mentali ecc., sta forse nel fatto che nell'ultima gu erra il danno era diffuso a tutta la popolazione c non vi era perciò nei soldati (come nella prima guerra mondiale) l'invidia, la r abbia, la bramosia verso la « tranqui ll a popolazione l> rimasta « a casa » .

6o

BIBLIOGRAFIA

Per la psicopatologia Jdb guerra 1914-18 vedi specialmente i seguenti lavori (c relativa bibliografia): BALDI F.: Le nevrosi trat-tmatiche dz guerra, cd. Giannini, Napoli, 1922; RoniET et FRtBOURG- BLANC: La folie et la guerre de 1914 - 18, ed. Alcan, Paris, 1930.

Per la psicopatologia della guerra mondiale c per gli argomcmi trattati nel presente studio vedi soprattutto (o ltre i rapporti di Sargant, Slater, Bally, Padovani. ccc. al I Congresso internazionale di psichiatria di Parigi, 1950):

BALLY G.: Zur Anthropologic d es Kn'cgszeit in « Schweizer. Archi\ fi.ir N euro!. u. Psych. )), 61, 22, 1948.

BAR UR I I.: Psychiatrie morale cxpbùncntale zndivtdue//c et sociale, Presse Universiraircs de France, 1945.

CMWONA F.: Sintomi p;·ichici nella patologia delle formazioni della base encefalica. (Relazione al XXII Congresso della Società italiana di psichiatria, Roma, ottobre 1946).

Ev H. et CORNAVI:-l F.: Les événements de guerre et l'activité d'un service de psychiatrie in « Schwcizer. Archiv fi.ir Neurol. u. Psych. )), 61, 405, 1948.

FRACNITO O.: Paralisi e contratture riflesse, in « Rassegna clinico- scientifica f.B.I. 1 ' • 12, 555· 1934·

GurLIAROVSRI V. A.: Vecchi e nuovi problemi di psichzatria (bib liografia), Ed. Cisalpino, Milano, 1950.

K.ALINOWSKY L. B.: Problems of rvar neuroses in the light of cxpen'ences m other countries (bibliografia), in cc The American Journal of Psychiarry H, 107, 340, I9SO.

MrNKOWSKr E.: Les conséquences psychologiques et psychopathologiques de la e du nazisme in cc Schweizcr. Archiv fur Neurol. u. Psych. », 61, 280, 1948.

PARIN P.: Die Kriegsncurose der Ibi dem, 61, 303, r948.

Rl vERS A.: lstinct an the Uncorucius, Ed. Cambridge University Presse, 1922.

6r

CONSIDERAZ I ON I SULLE UL CE RI DELLA GAMBA

OSSERVAB ILI NE I TROPICI E SUBT ROPICI

DESCRI Z IO NE DI DUE ULCER.I POCO CONOSCIUTE:

ULCUS TR.OP I CALOIDES E MACR.OULCUS PER.STANS

11 soggetto delle '' ulceri della gamba >', cioè ulceri che hanno come sede di predilezione la gamba, è di grande importanza pratica specialmente nei Tropici e nei Subtropici, ma sino a tempi recentissimi regnò sull ' argomento grande confusione, dovuta principalmente al fatto che gli autori indicavano collo stesso termine lesioni di origine etiologica differentissima. Ad esempio sino a pochi anni or sono il termine « velcl so re » o « ulcera del deserto » era usato per denotare ulceri di origine molto diversa, mentre adesso dagli autori moderni viene ristretto ad ulceri di origine difterica (vedasi l'ultima edizione, 1950, di Tropical Diseases) di Manson-Bahr, pag. 686).

In yuesto lavoro mi propongo di trattare le comuni ulcere della gamba specialmente quelle osservabili nei Tropici e nei Subtropici e, per inciso, voglio precisare che adopero l'espressione « ulc era >> nell'usuale significato clinico di una abbastanza grande perdita di sostanza non inferiore ad un cm di diametro quando comple tamente sviluppa t a ed in generale molto più estesa.

Le comuni ulcere della gamba sono le seguenti:

1 ° - Ulcus tropicum (ulcera tropicale, vera ulcera tropicale) ;

2 ° - Ulcus veldis (ulcera di Veld, ulcera difterica del deserto);

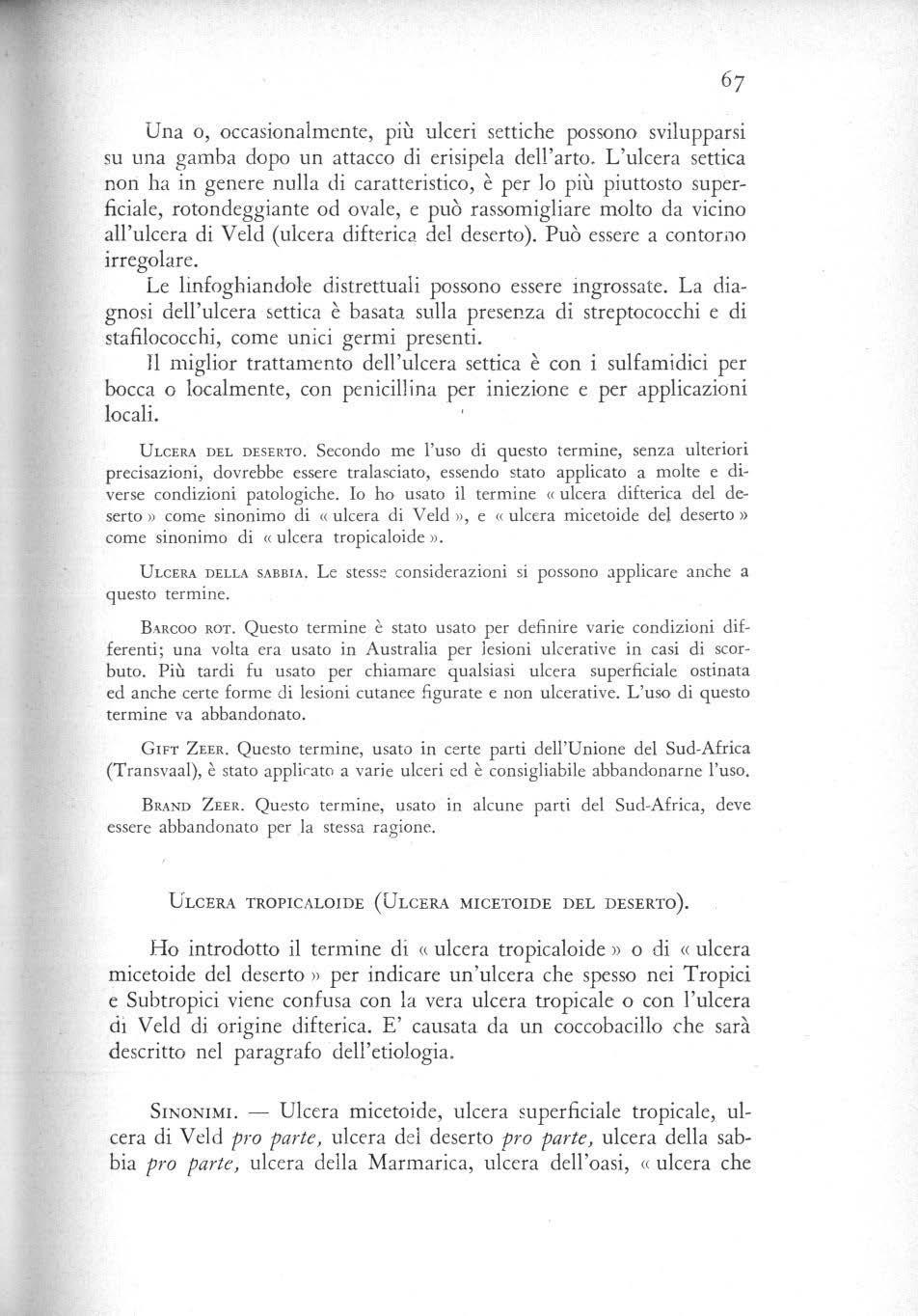

3" - Ulcus pyogenicum vel septicum (ulcera settica causata da cocchi piogeni , ulcera settica del deserto);

4o - Ulcus tropicaloides (ulcera tropicaloide, ulcera micetoide del deserto);

5o - lvfacroulcus perstans;

6° - Ulcus varicosum (ulcera varicosa);

7o - Ulcus lu eticum (ulcera sifilitica terziaria)

In questo lavoro non mi occuperò delle ultime due esse ndo ulceri cosmopoli te conosciutissime .

ULCUS TROPICUM (U L CERA TROPICALE).

Quest'ulcera è conosciuta con molti nomi: ulcera dello Yernen, ul cera di Aden, ulcera di Annarn, ulcera di Cochim, ulcera di Naga, ulcera di Yangli (T aida), ulcera del Mozambic o, Sarnes (Congo), ulcera d el Cooly, ecc.

Essa è comune in tutte le regioni tropicali del mondo e la sua frequenza diminuisce gradualmente a mano a mano che ci si avvicina alle regioni temperate. Per esempio, è comunissima nell'Africa Equatoriale e Tropicale, mentre nell'Africa del Nord, specialmente Libia e Cirenaica, è rarissima, i medici generici locali ado-

perino spesso questo termine per denotare ulceri superficiali del tutto dive rse, quaJi l 'ulcera tropicaloide.

E' rarissima in Europa, ma io ne ho visti alcuni casi nell'Italia meridionale e nei Balcani. E' ritenuta generalmente di origine spi rochctica, alcuni AA. la considerano dovuta alla spirocheta descritta da Prowazeck, S. Schaudinni (Prowazeck, 1907), altri all'associazio ne di que st a spirocheta o di sp irochete similari col Bacillus fusiformis (Fusiformis fusiformis), la così detta sirobiosi spirochetico-(usiforme di Vincent. Pochi credono che il B. fusiformis siJ. il vero agente etiologico. Fu, inoltre, avanzata l'ipotesi che l'ulcera non fosse di origine parassitaria, ma avitaminosa.

Non v'è bisogno di dare una de ttagl iata descrizione dell'ulcus tropicum poichè la si può trovare in tutti i testi di medicina tropicale.

Fig. r. - Ulcus Lropicum.

Fig. r. - Ulcus Lropicum.

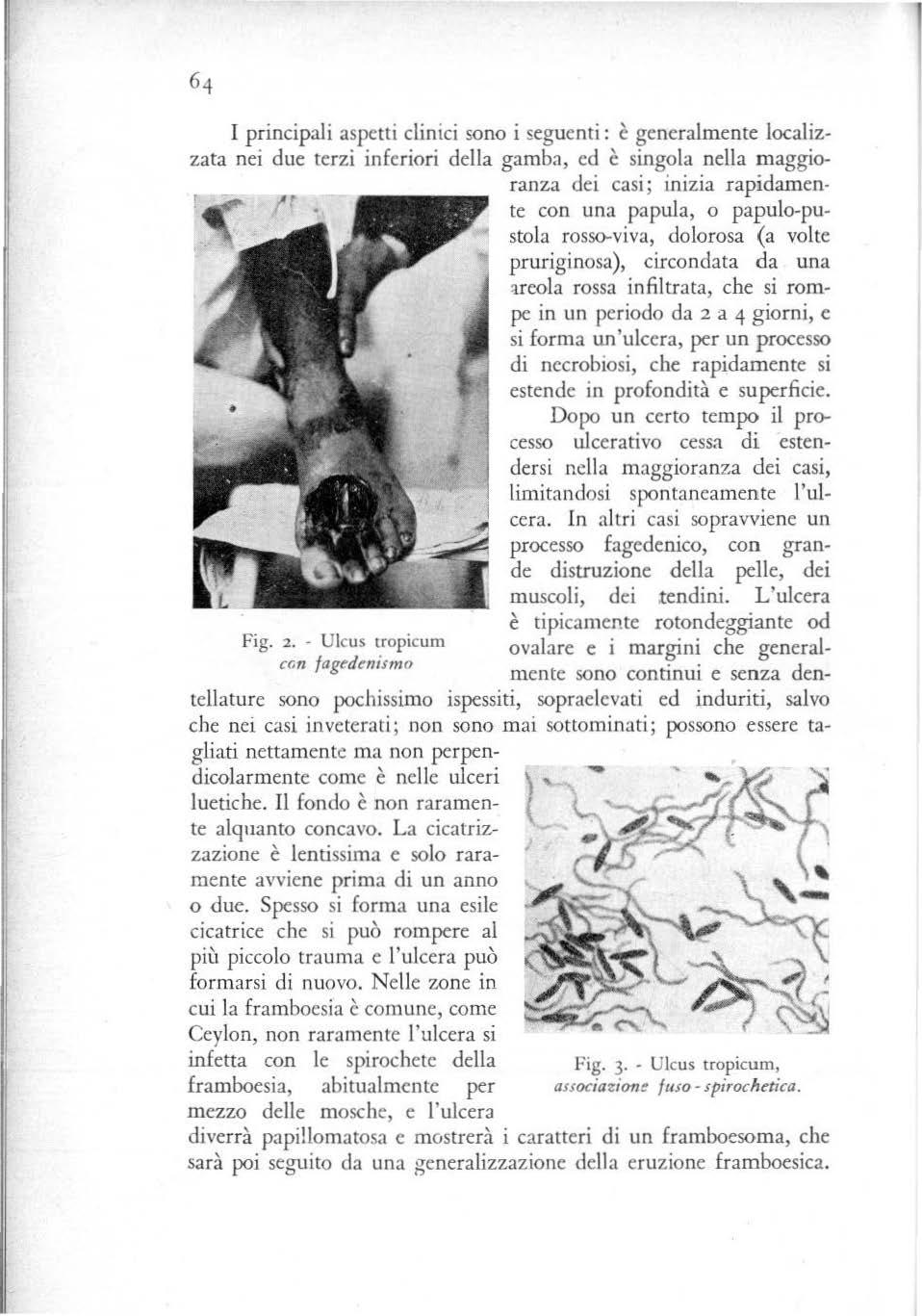

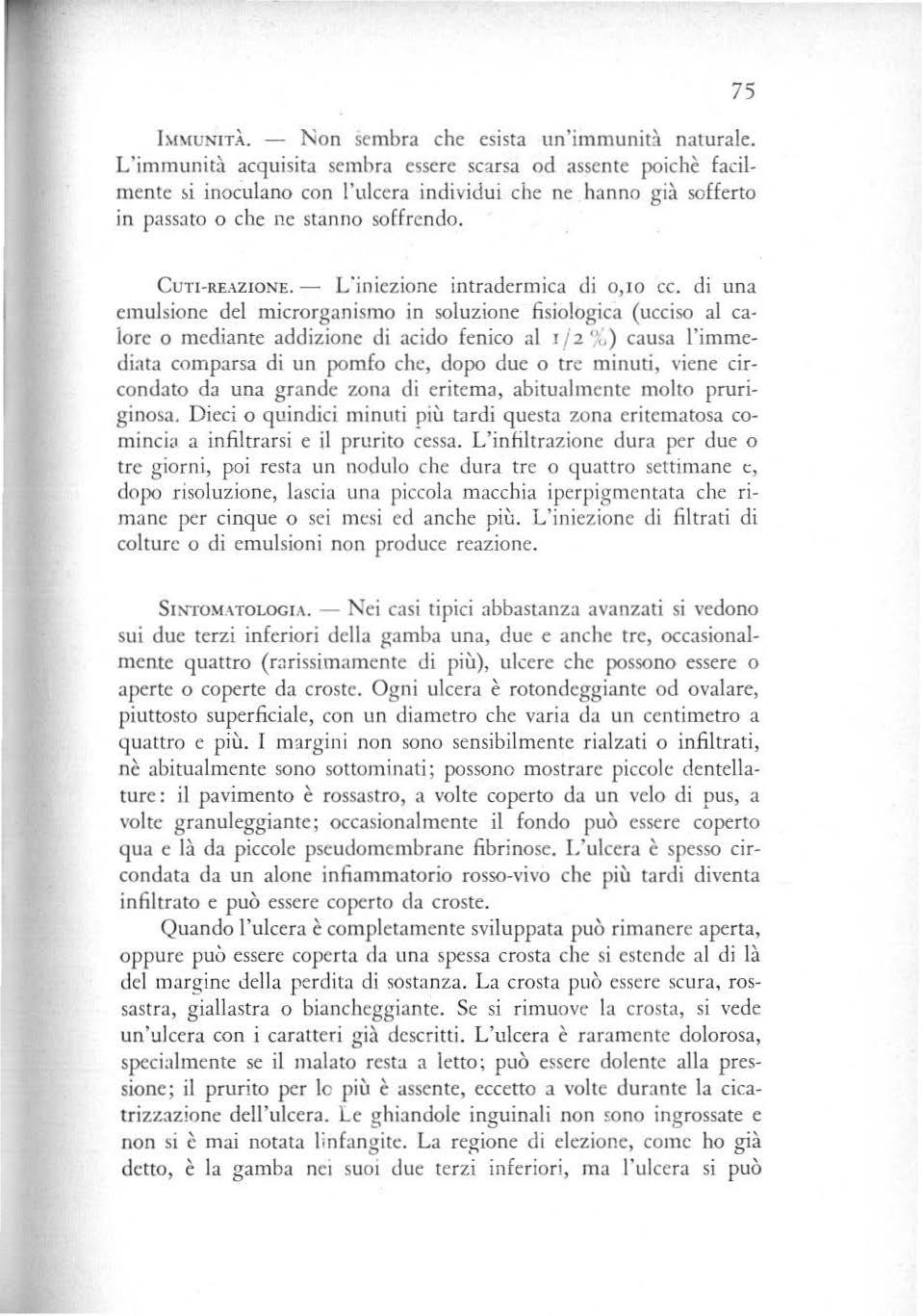

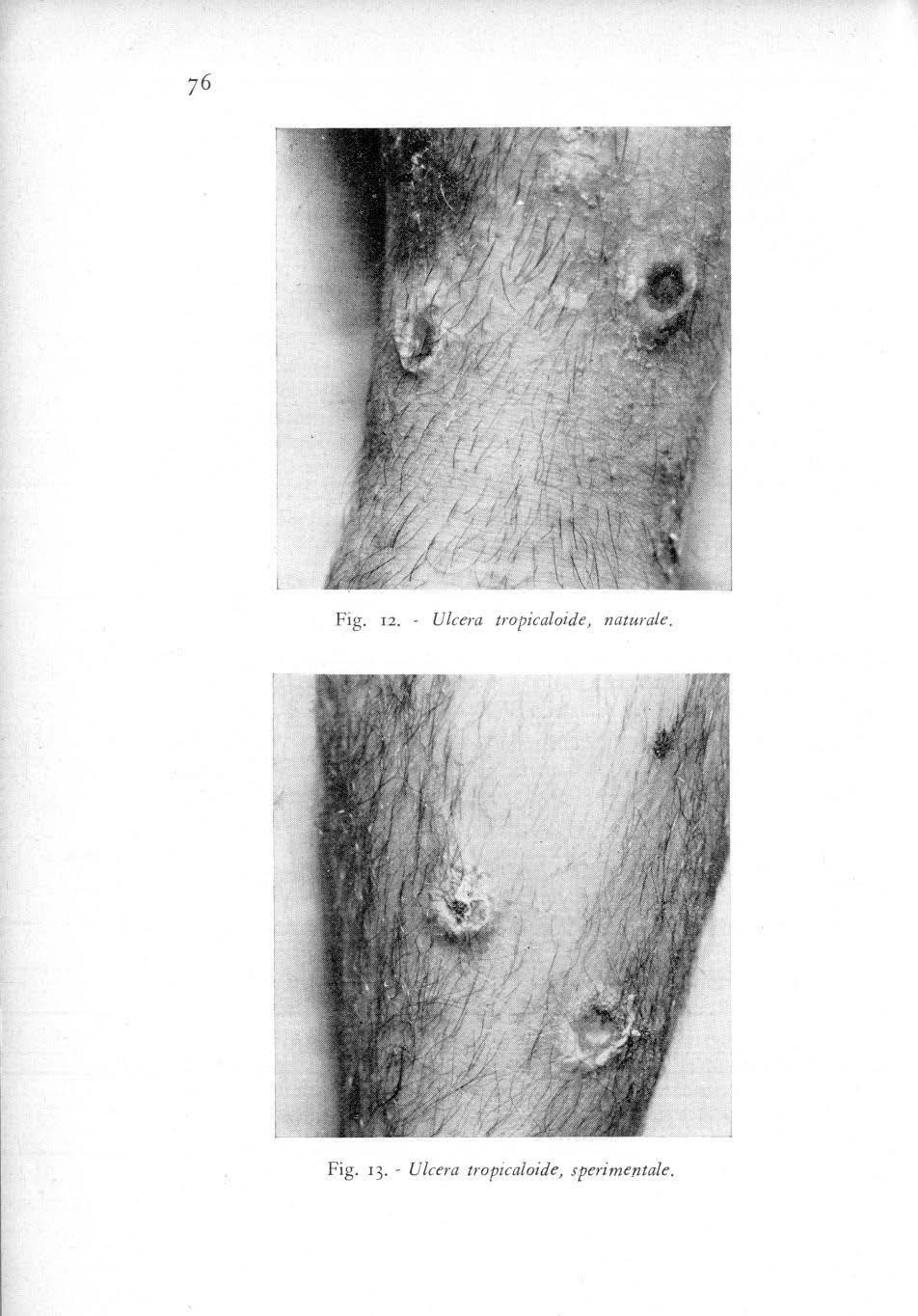

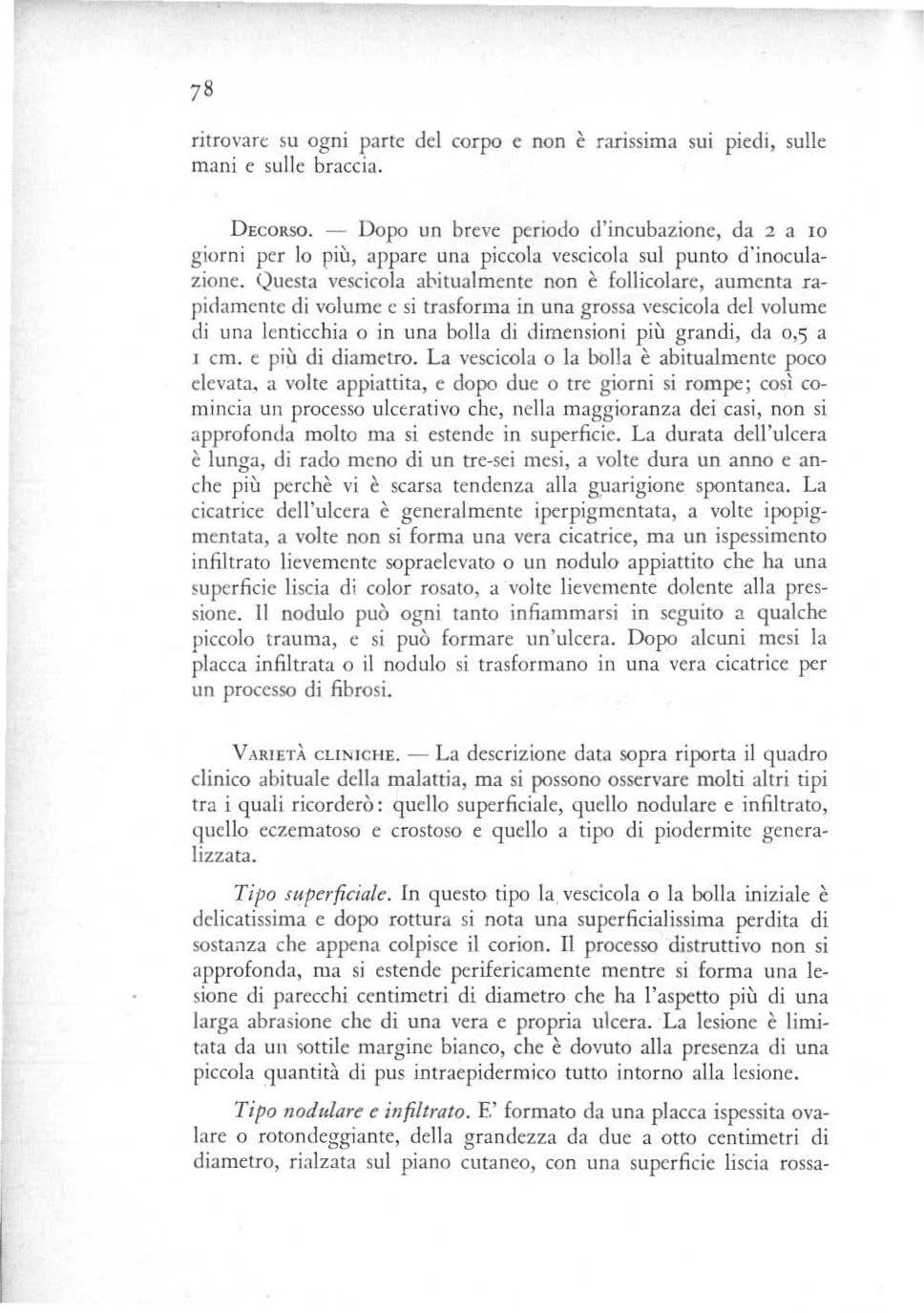

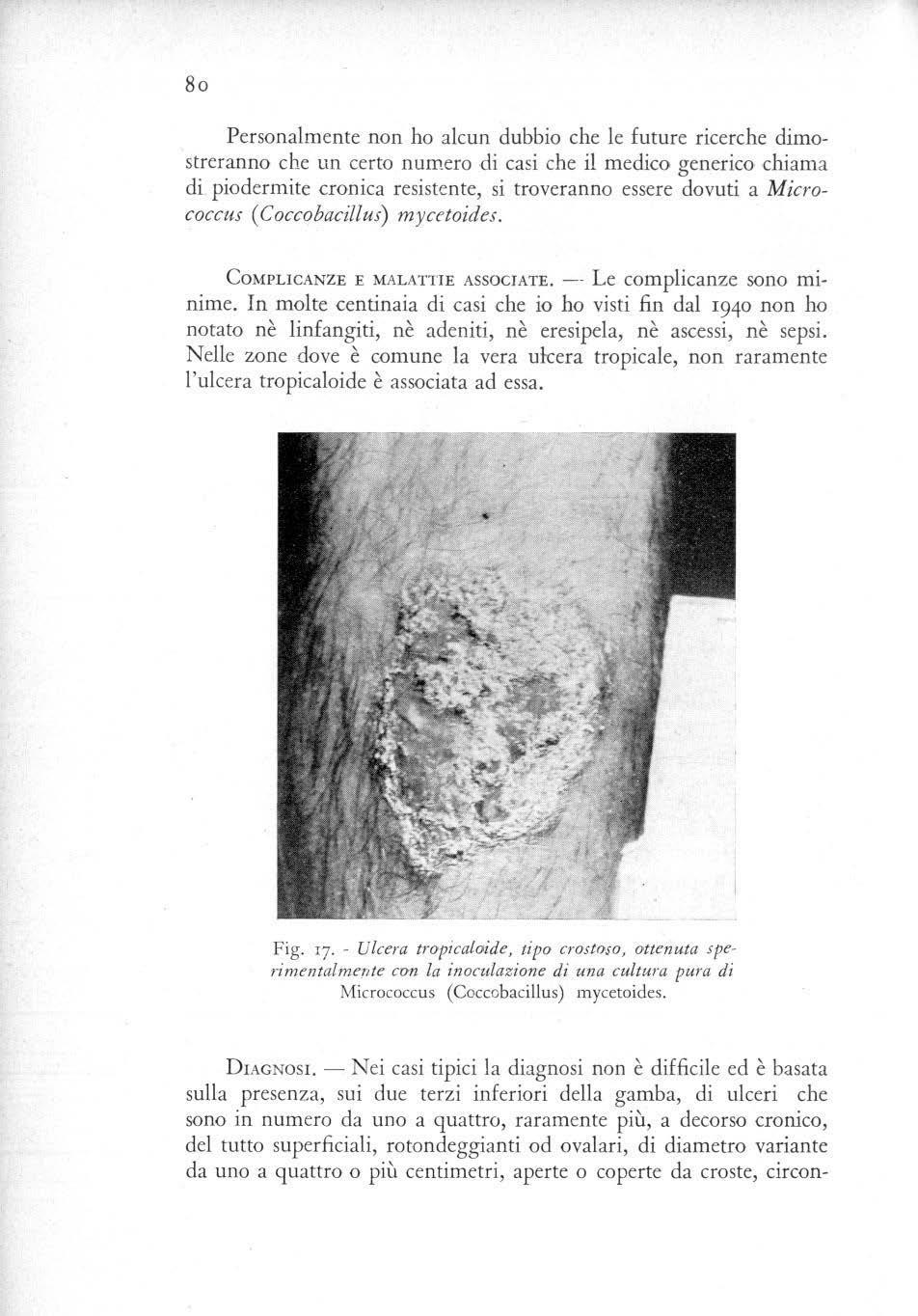

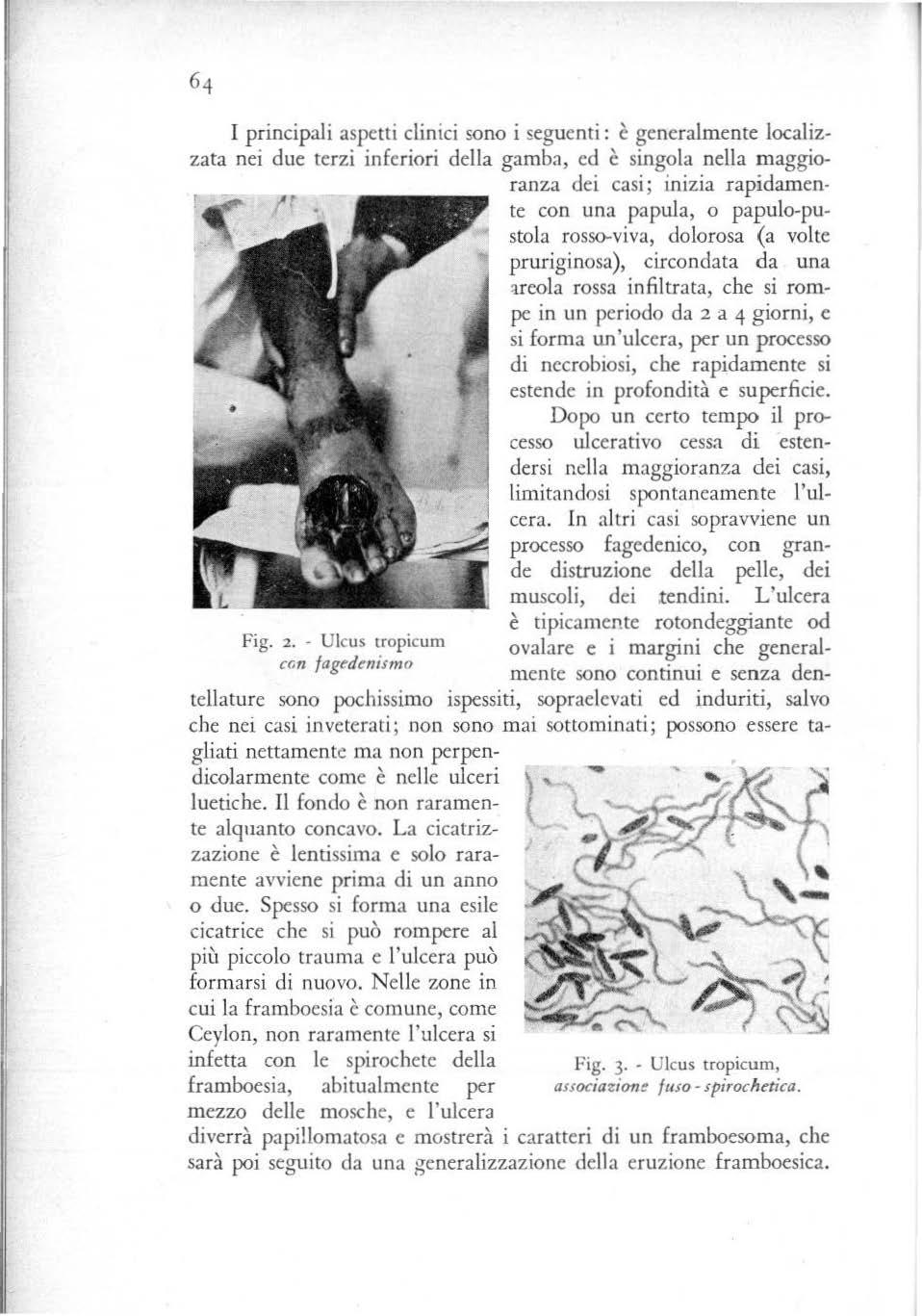

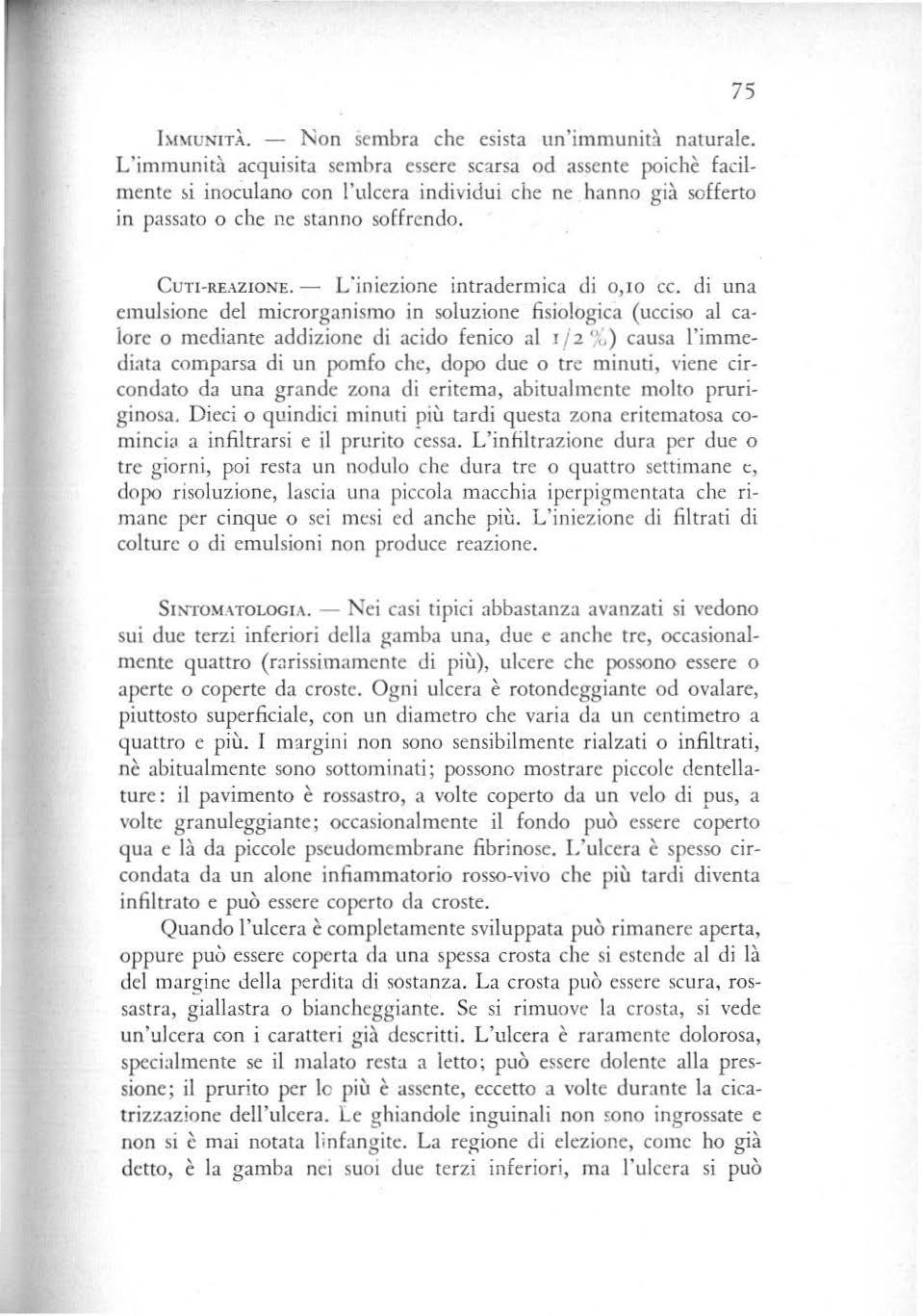

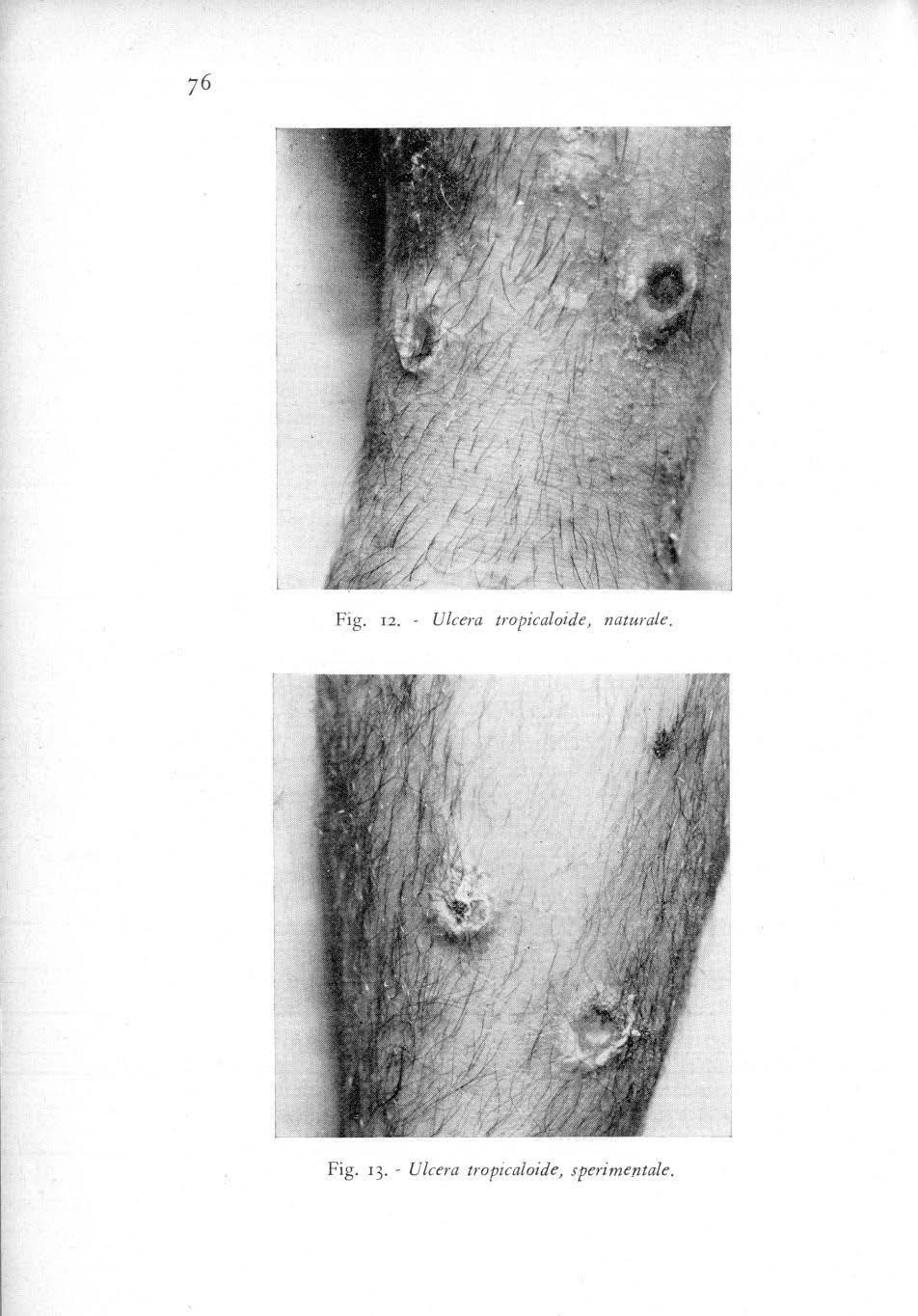

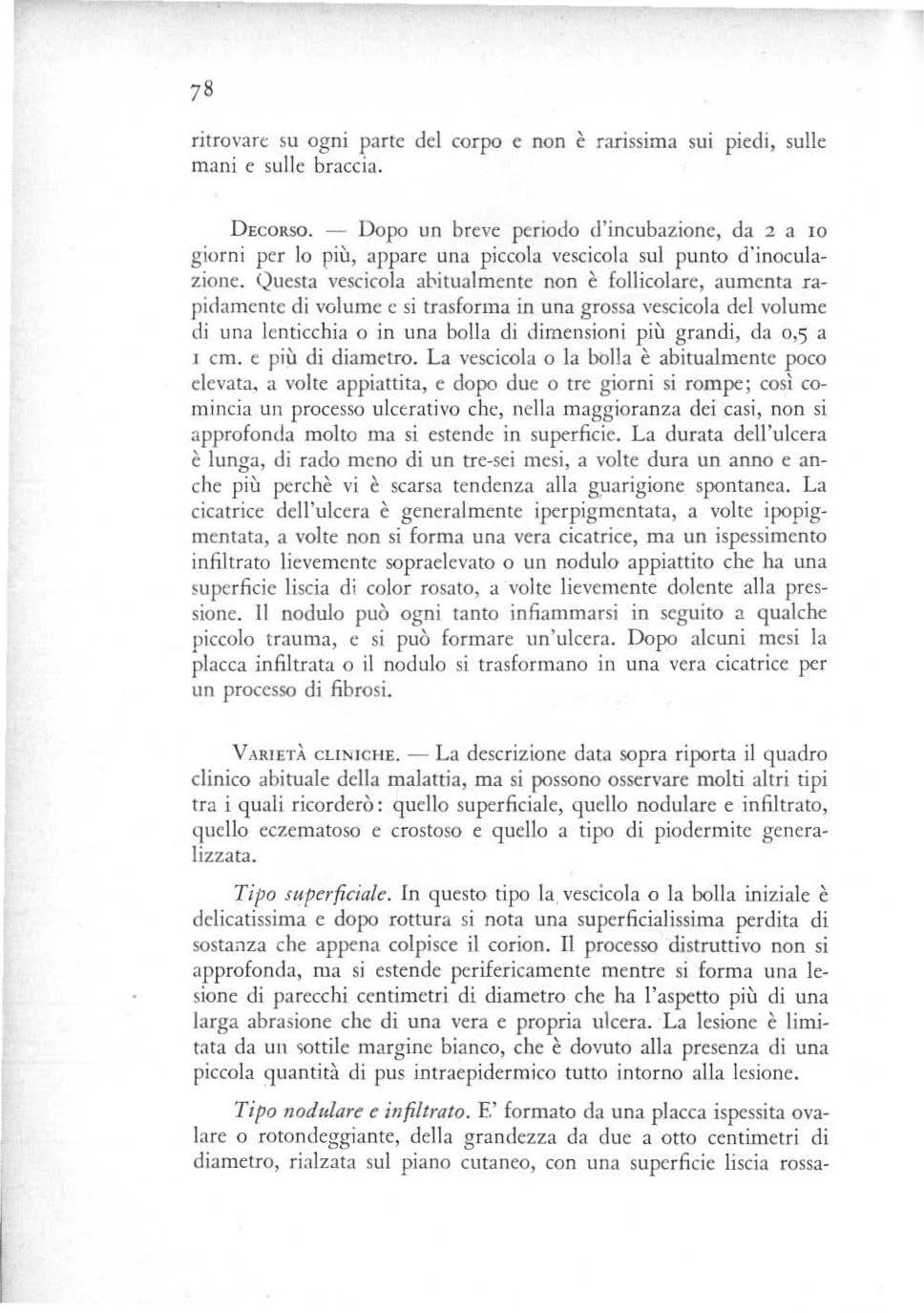

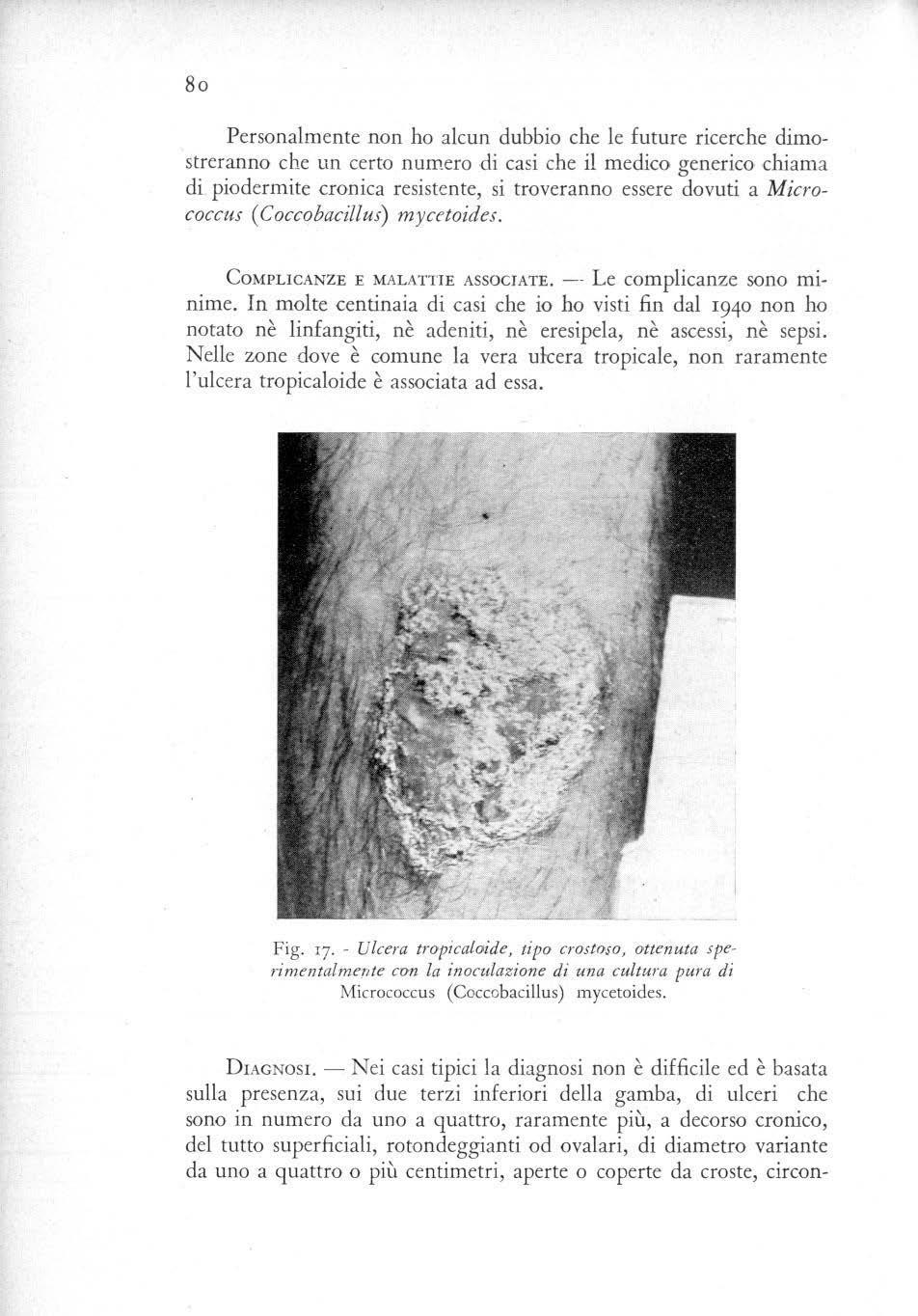

I principali aspetti clinici sono i seguenti: è generalmente localizzata nei due terzi inferiori della gamba, ed è singola nella maggio-

ranza dei casi; inizia rapidamente con una papula, o papulo-pustola rosso-viva, dolorosa (a volte pruriginosa), circondata da una :ueola ro ssa infiltrata, che si rompe in un periodo da 2 a 4 giorni, e si forma un'ulcera, per un processo di necrobiosi, che rapidamente si estende in profondità e superficie. Dopo un certo tempo il processo ulcerativo cessa di estendersi nella maggioranza dei casi, limitand osi spo nt a neamente l'ulcera. I n altri casi sopravviene un processo fagedenico, con grande distruzione della pelle, dei muscoli, dei tendini. L'ulcera è ripicameNe rotondeggiante od ovalare e i margini che generalmente sono continui e senza dentellature sono pochissimo ispessiti, sopraelcvati ed induriti, salvo che nei casi inveterati; non sono mai sottomi nati ; possono essere tagliati nettamente ma non perpendicolarmente come è nelle tùceri luetiche. Il fondo è non raramente alquanto concavo . La cicatrizzazione è lentissima e solo raramente avviene prima di un anno o due. Spesso si forma una esile cica trice che si può rompere al più piccolo trauma e l'ulcera può formarsi di nuovo. Nelle zone in cui la framboesia è comune, come Ceylon, non raramente l'ulcera si infetta con le spirochete della framboesia, abitualmente per mezzo delle mosch e, e l'ulcera

diverrà papi!lomatosa e mostrerà i caratteri di un frarnboesoma, che sarà poi seguito da una generalizzazione della eruzione framboesica.

Fig. 2. - Ulcus tropicum ccn fagt'dt:nisma

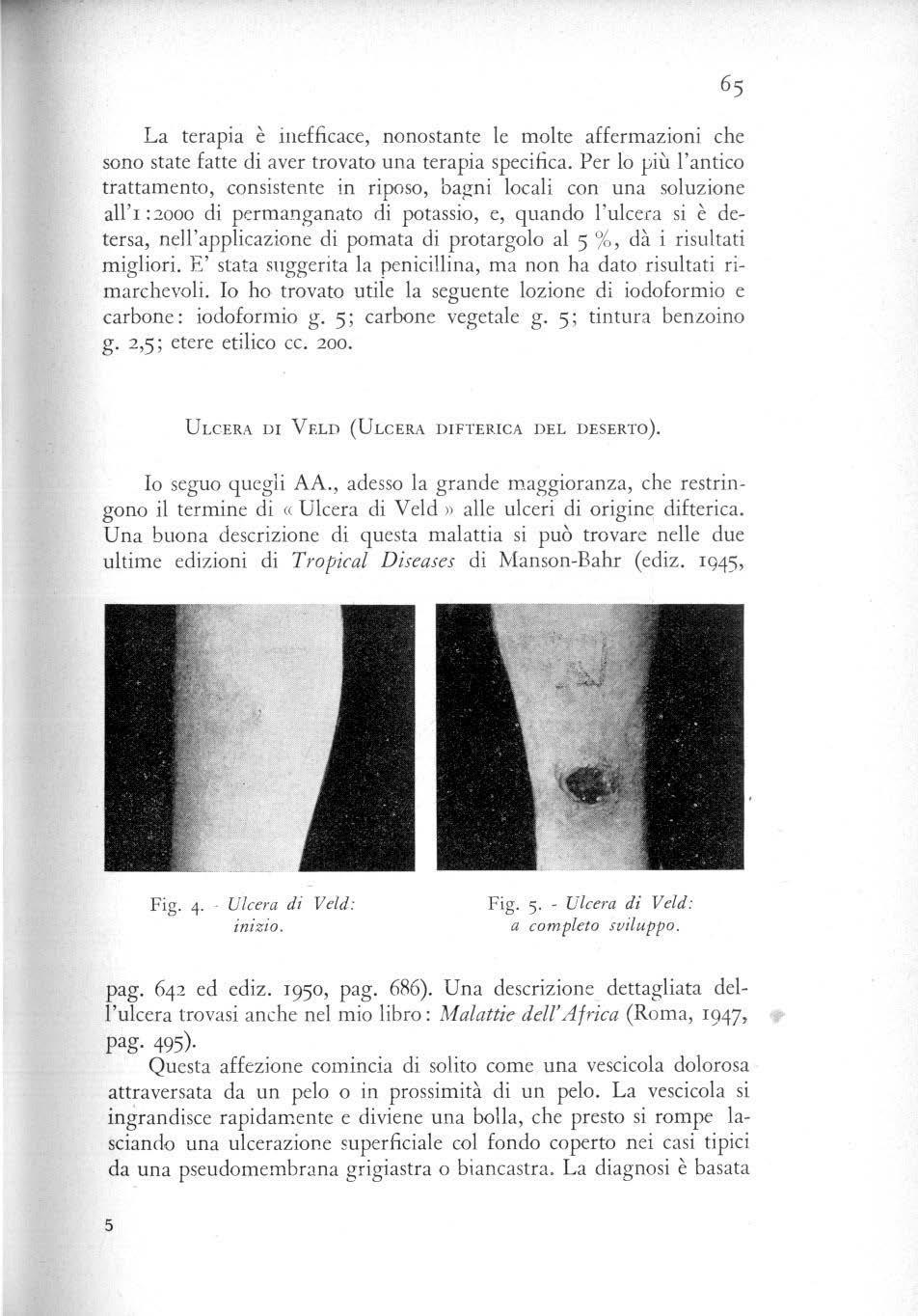

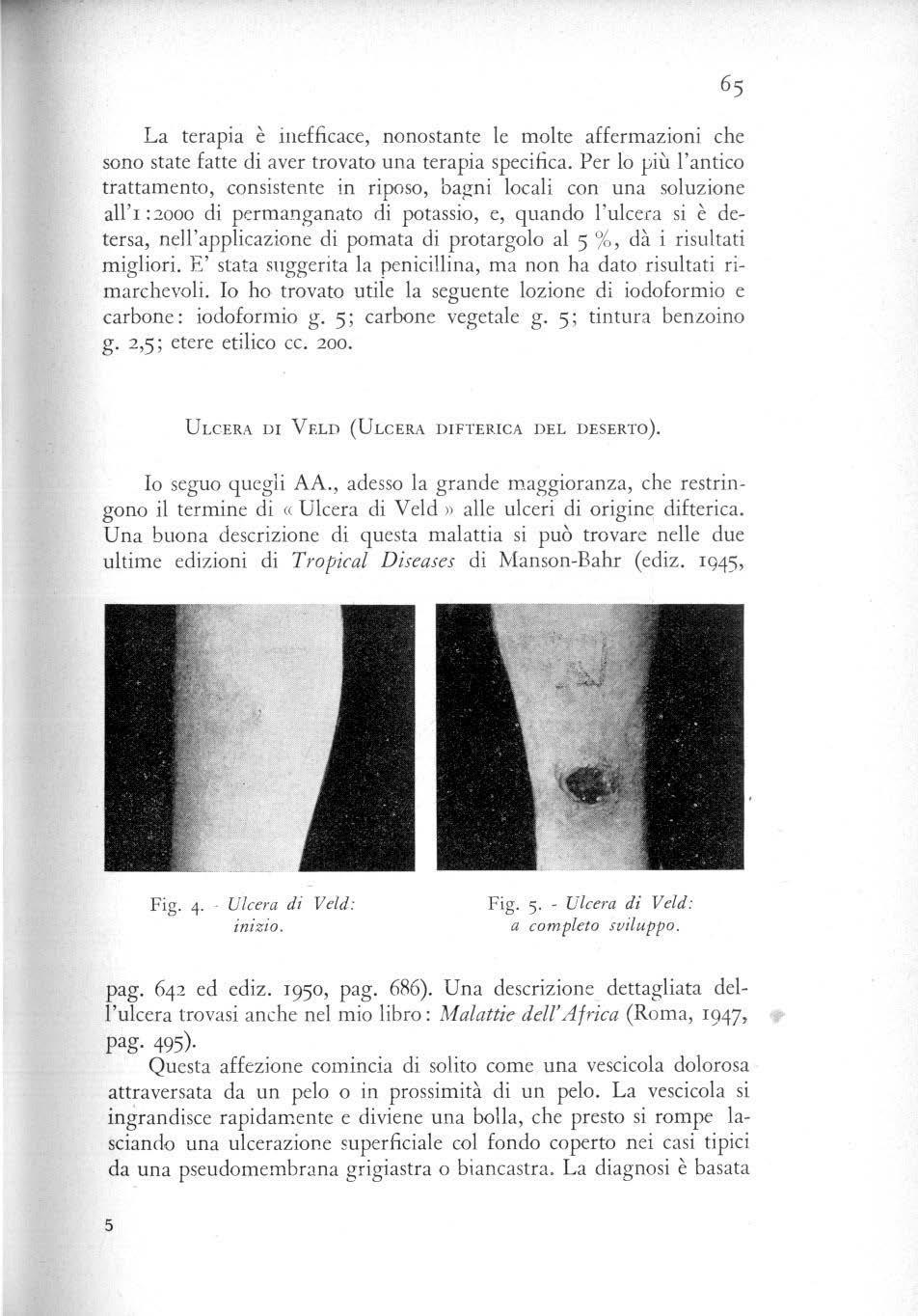

Fig. 3· · Ulcus tropicum, fuso- spiroch etica.

Fig. 2. - Ulcus tropicum ccn fagt'dt:nisma

Fig. 3· · Ulcus tropicum, fuso- spiroch etica.

La terapia è inefficace, nonostante le molte affe rmazi on i che sono st ate fatte di aver trovato una terapia specifica . Per lo più l 'antico tratt amento, consistente i n ripo so, bagni lo ca li con una soluz io n e all'I : 2000 di permanganato di potassio, e, quando l 'ulcefa si è detersa, nell'app li cazione di po m ata di protargolo al 5 %, dà i risultati mig l iori. E' stata suggerita la penicillina, ma non ha dato risultati rimarchevoli. Io b o trova to u tile la seg u ente lozione di iodoformio e carbone : iodoformio g . 5; carbone vegeta le g . 5; tintur a benzoino g . 2,5; ete r e etil ico cc. 200

ULCERA DI VF.LD (ULCERA D I FTER l CA DEL DESERTO).

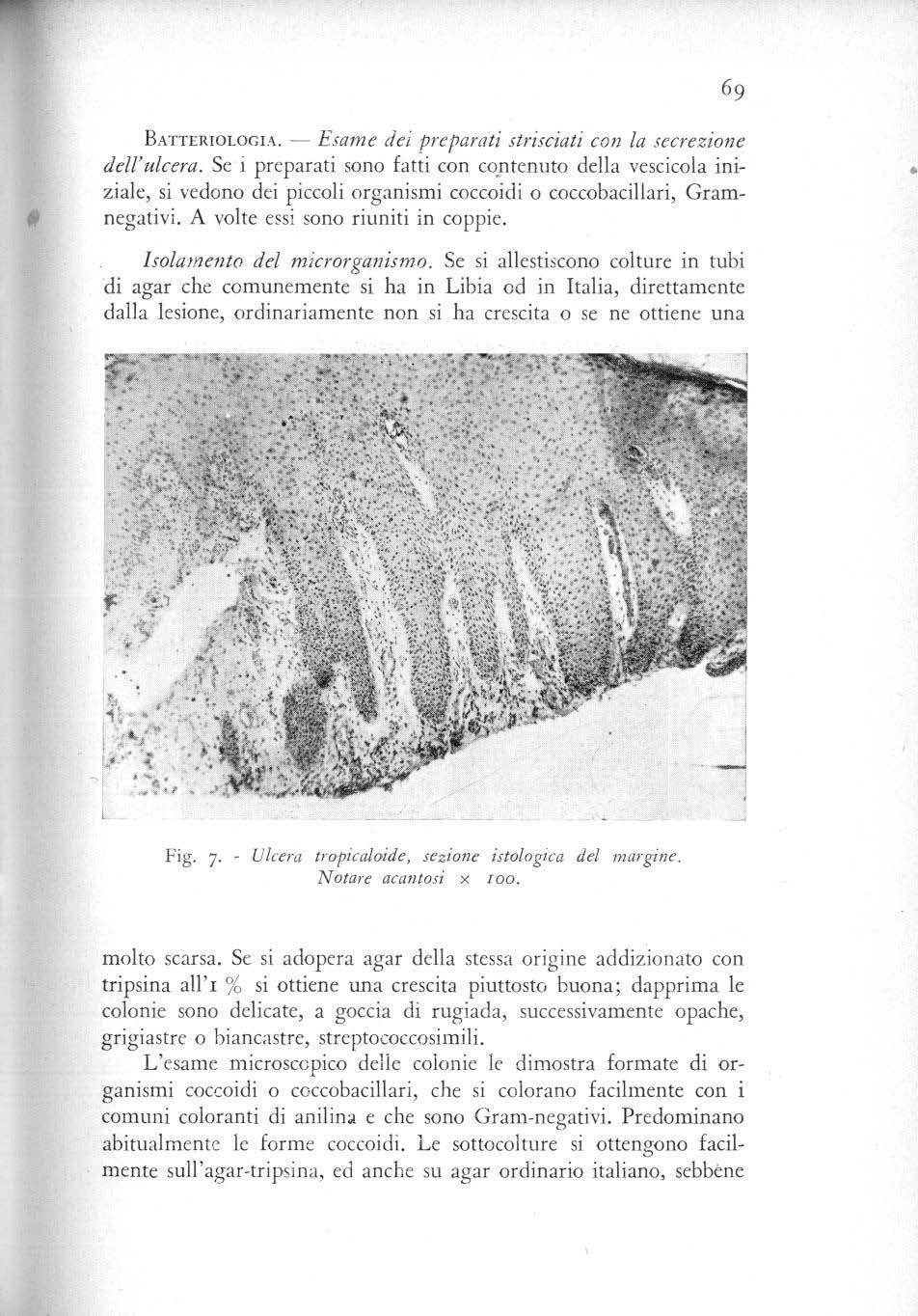

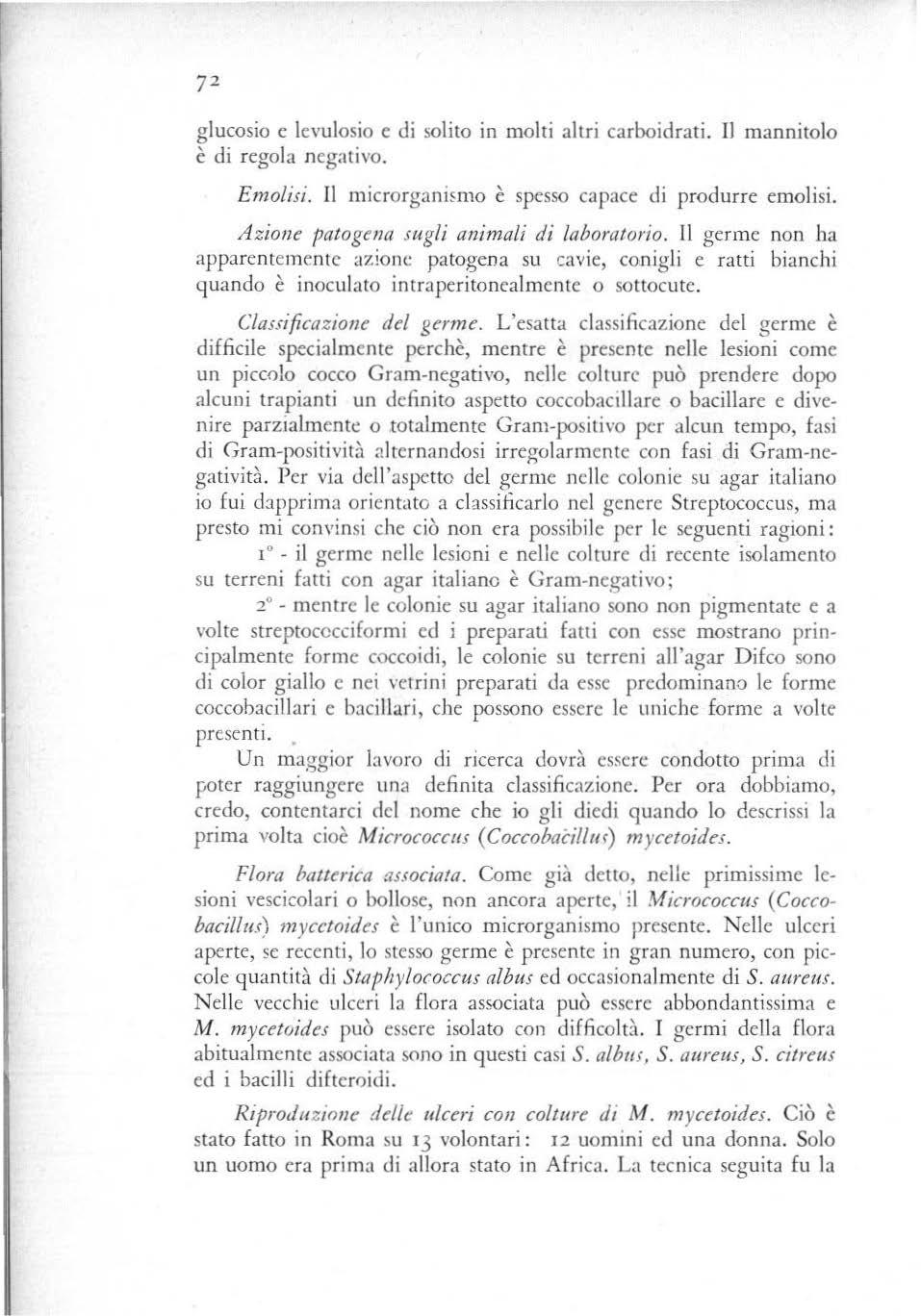

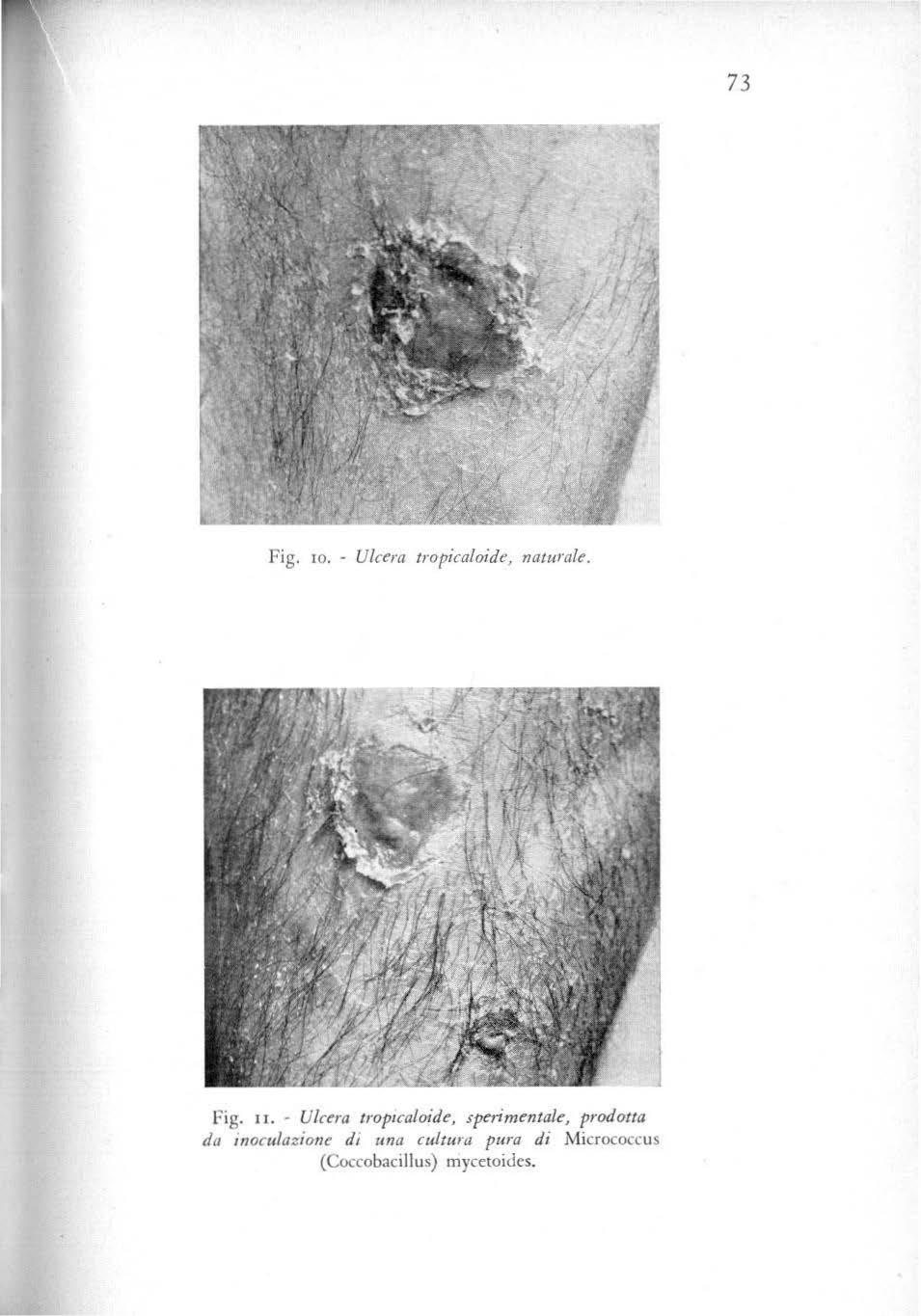

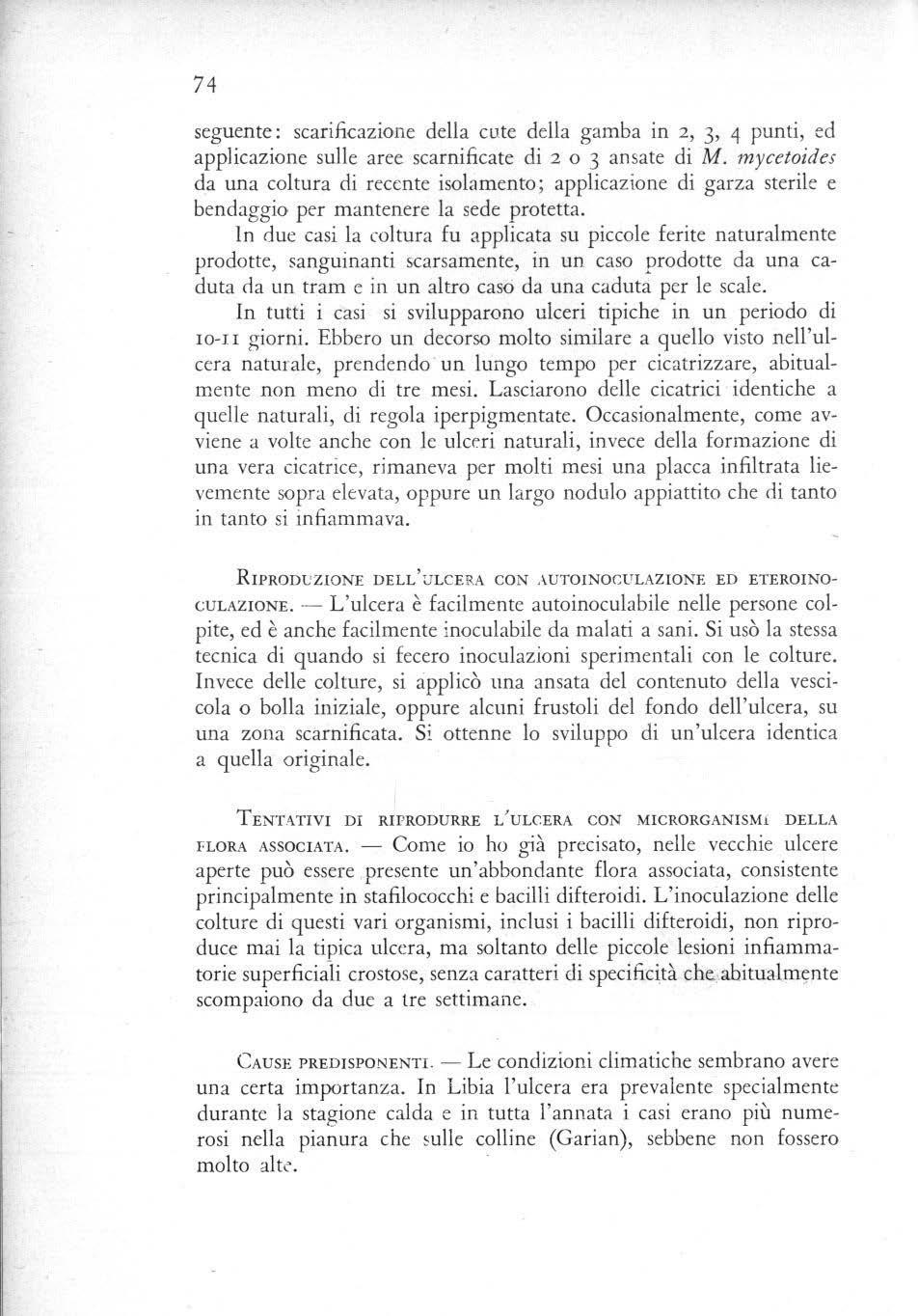

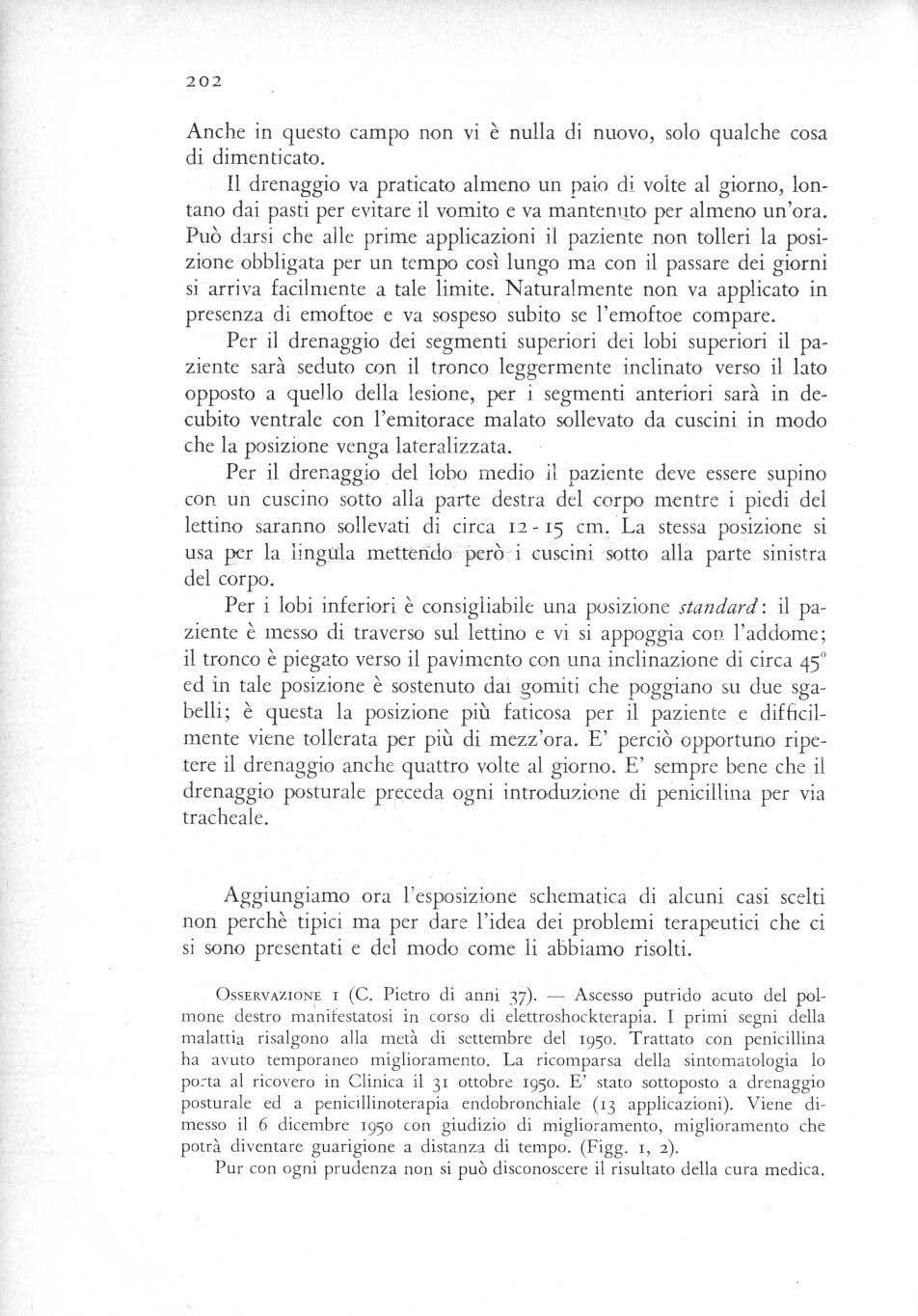

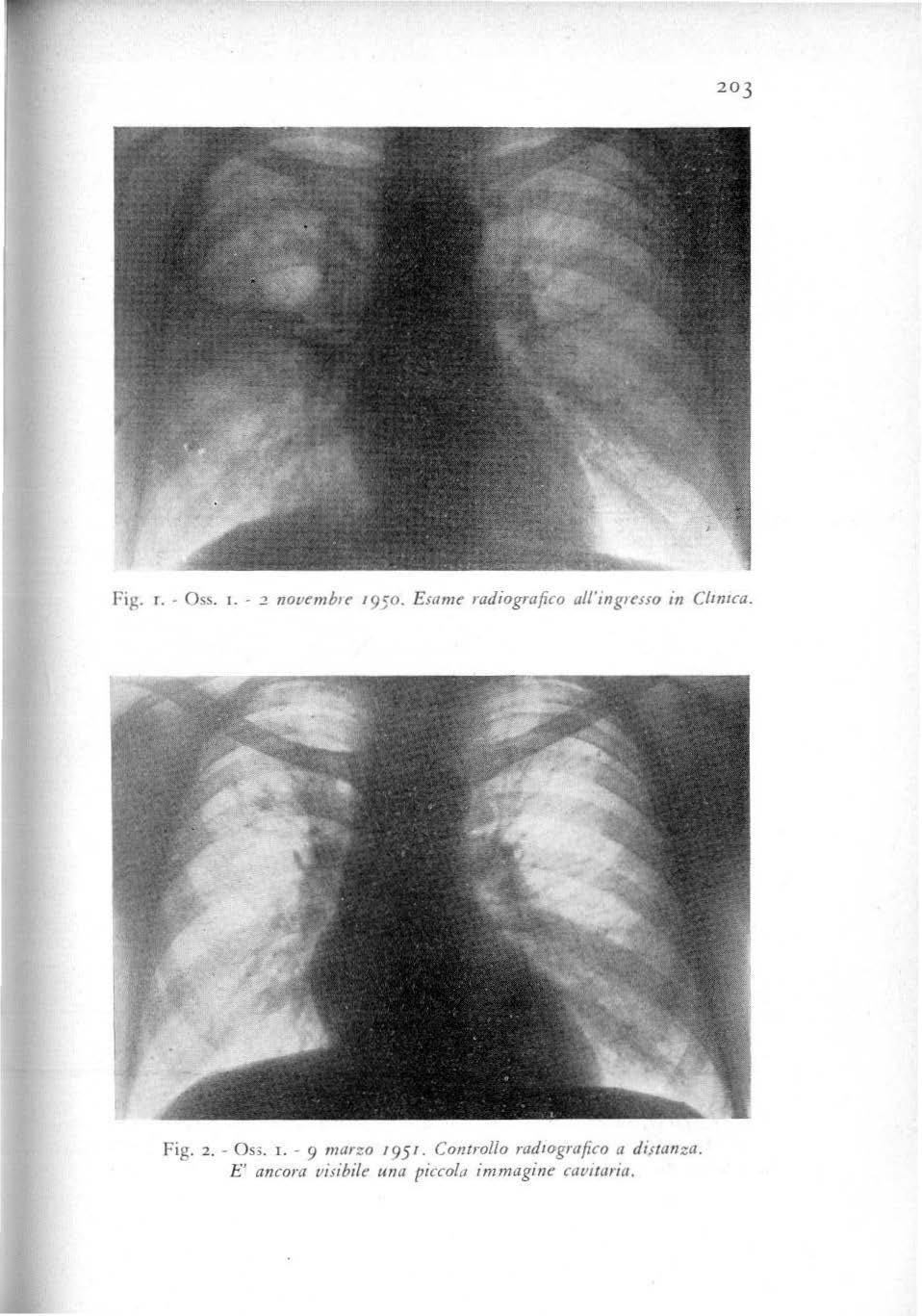

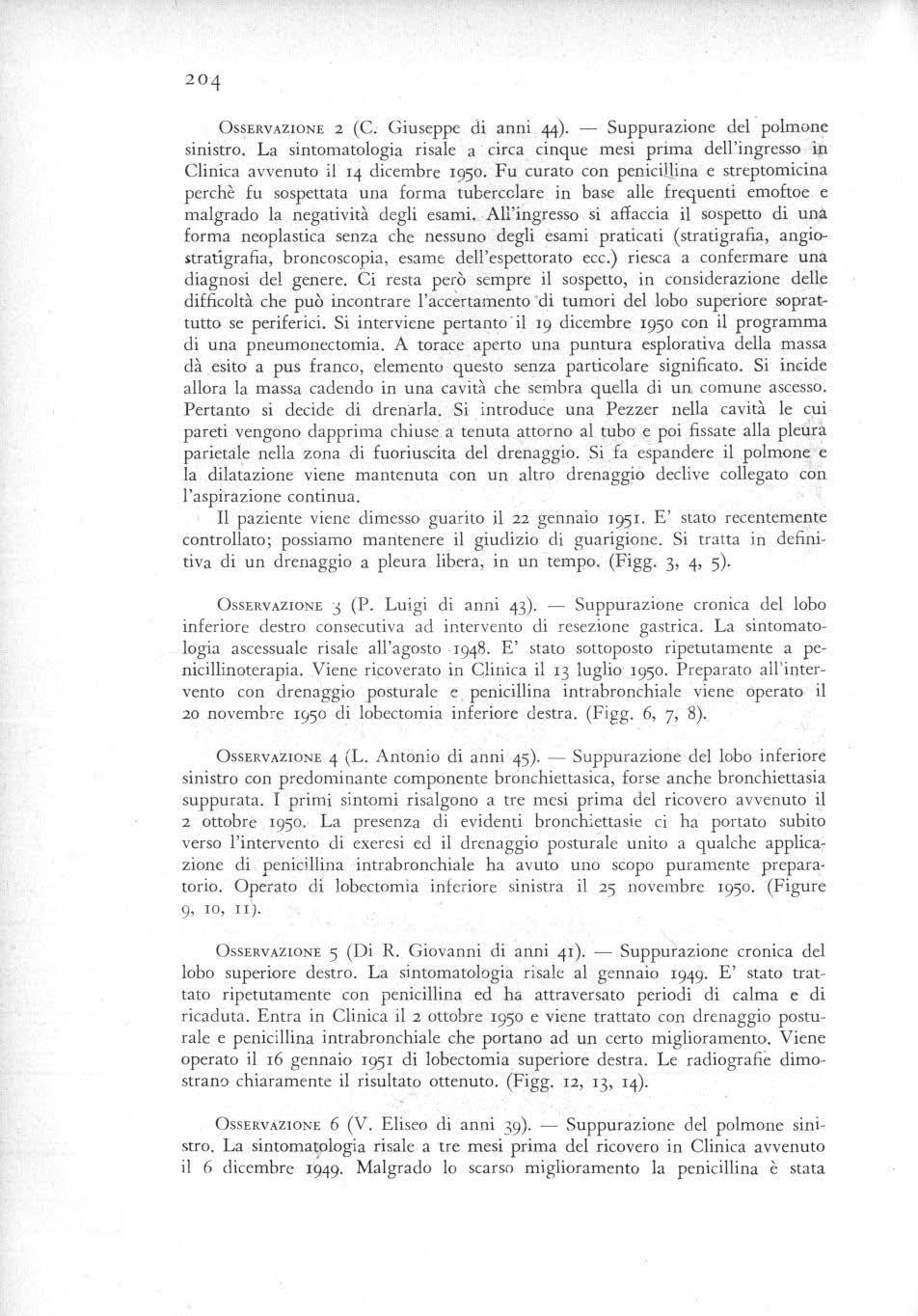

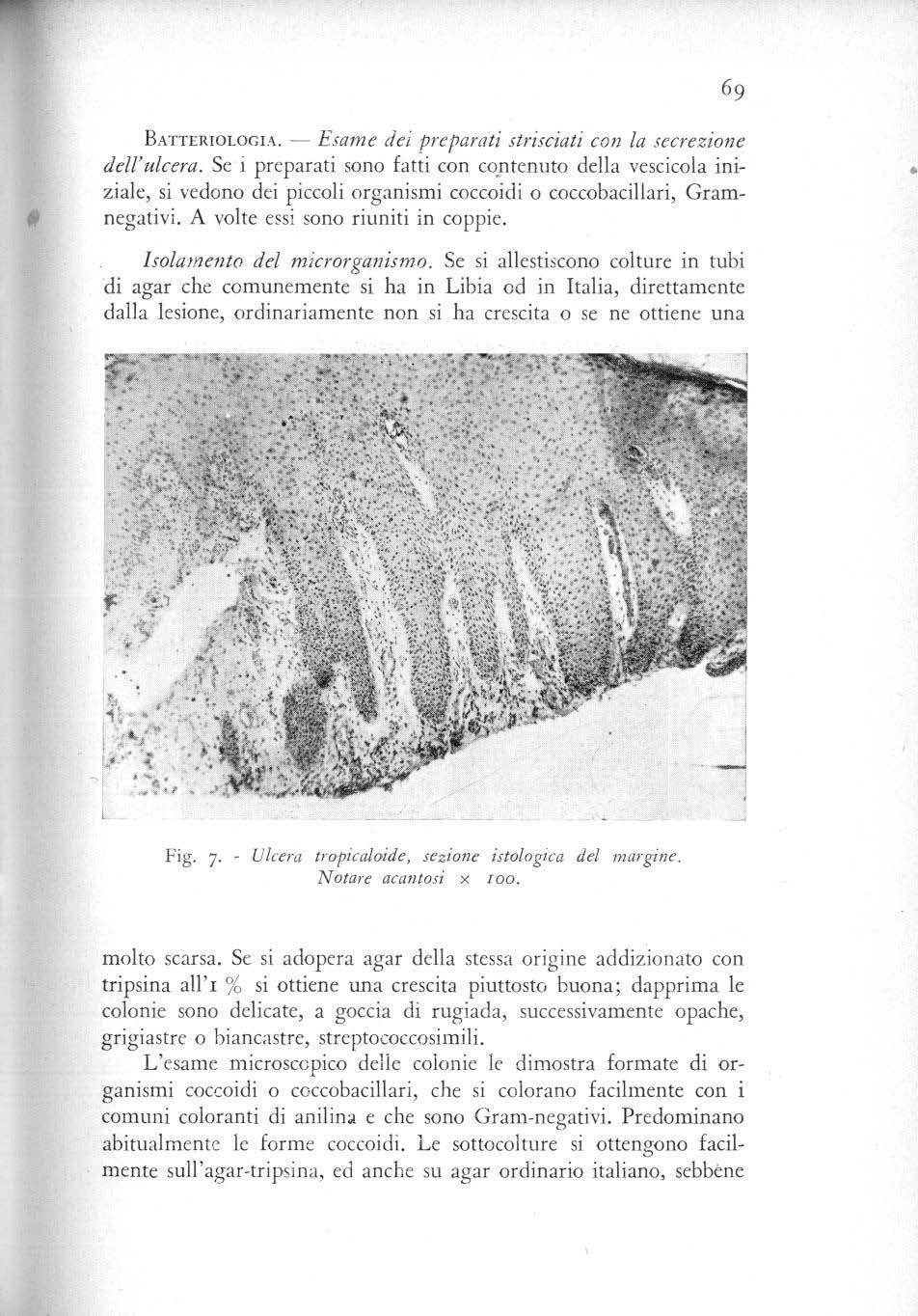

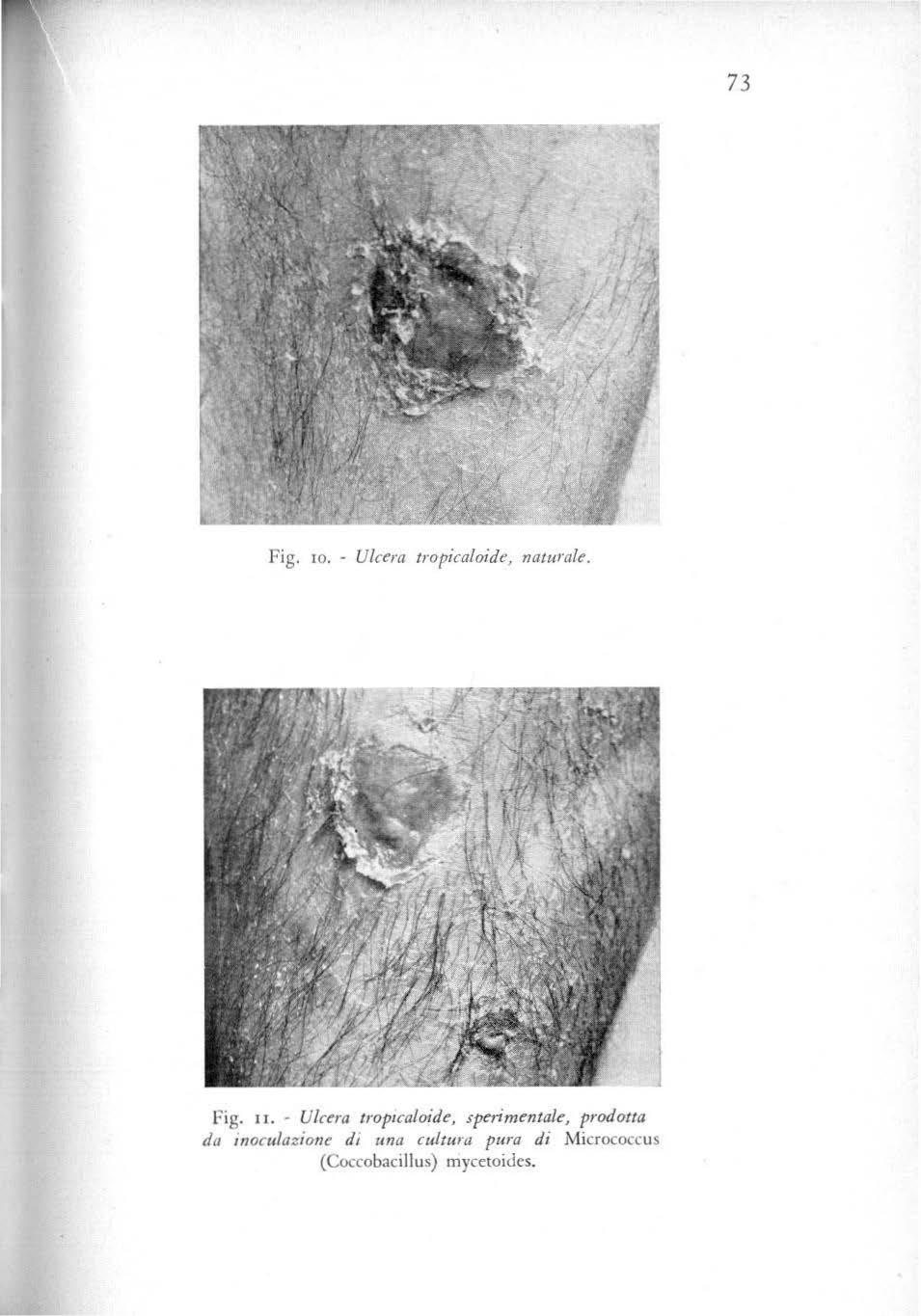

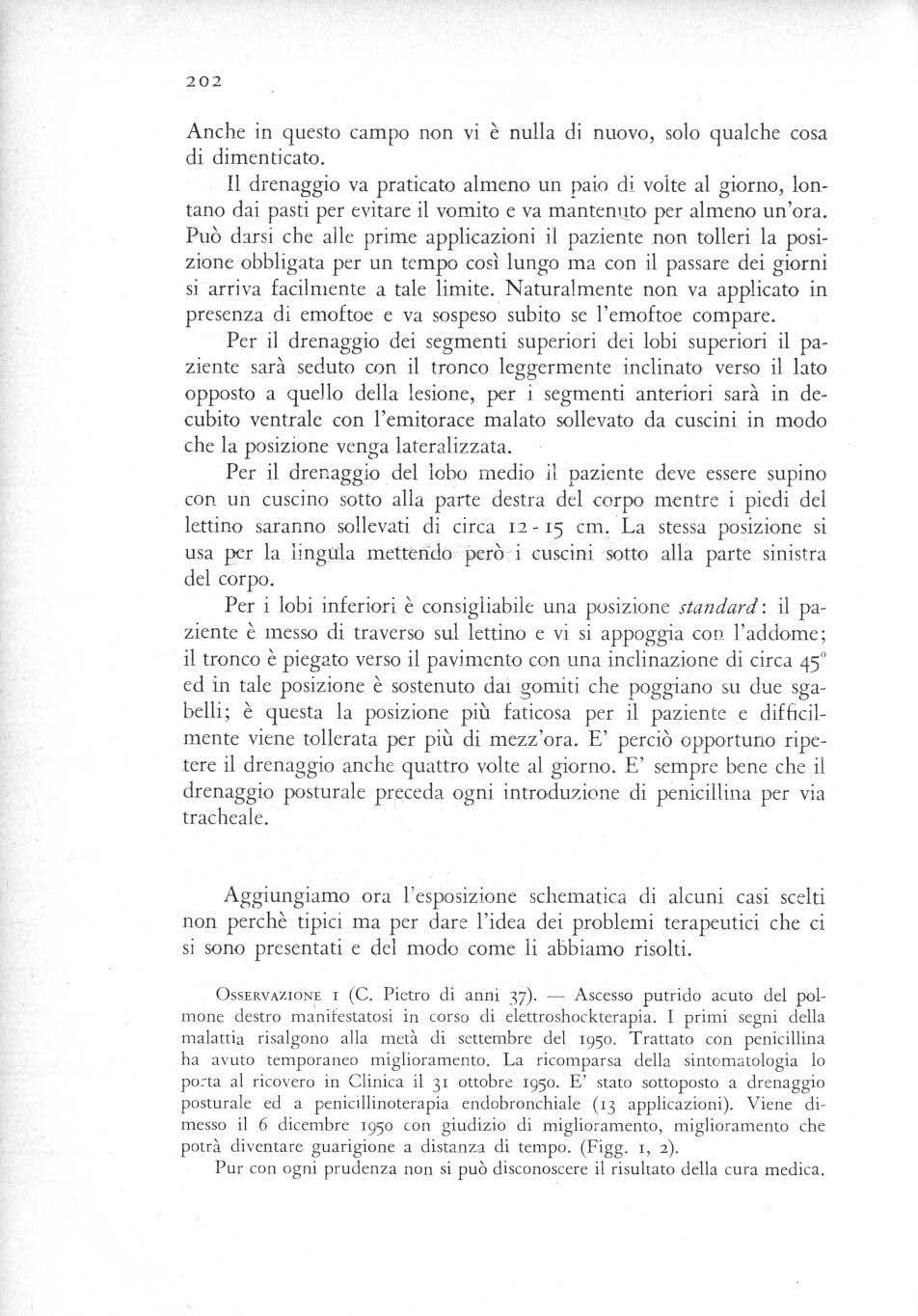

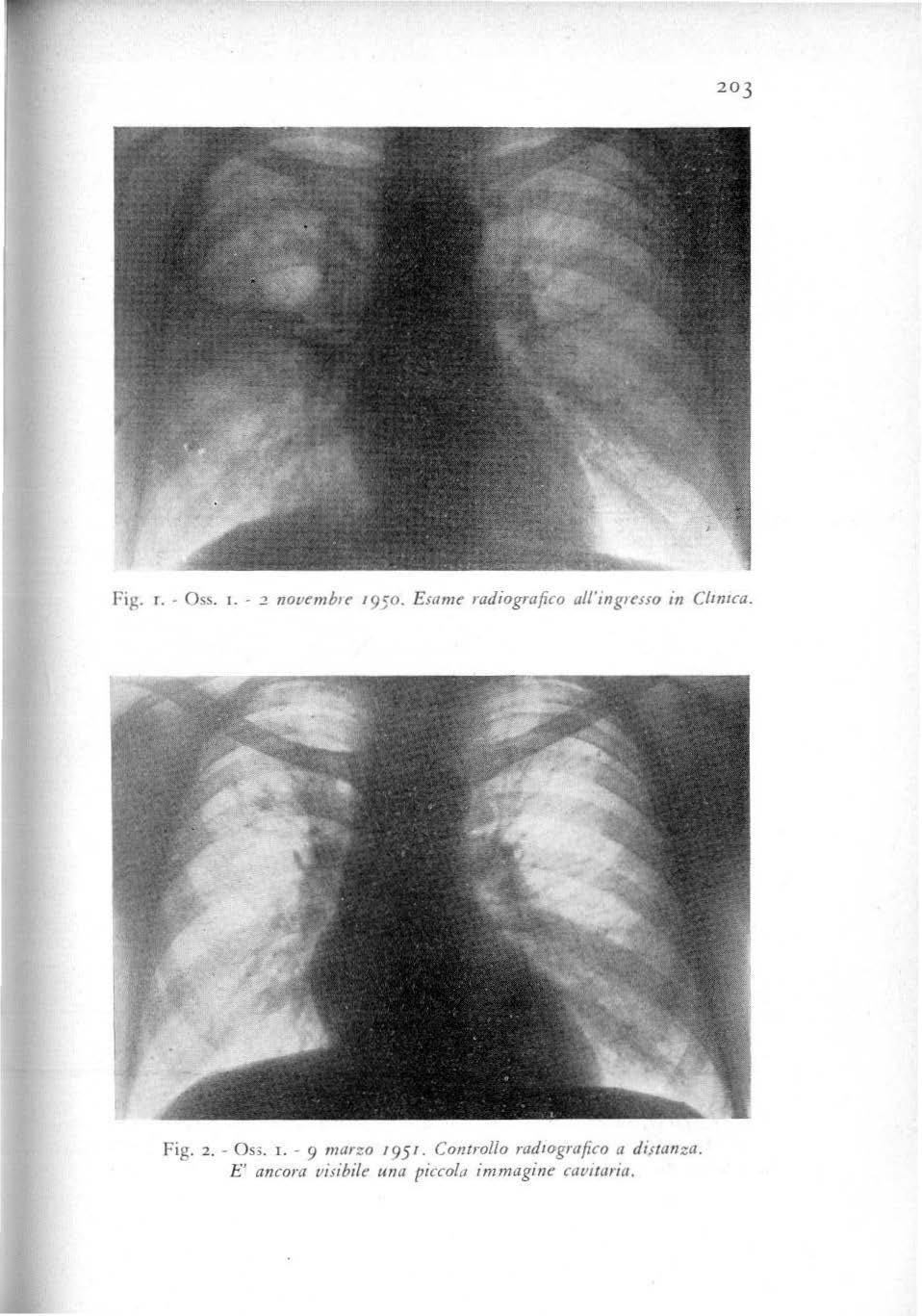

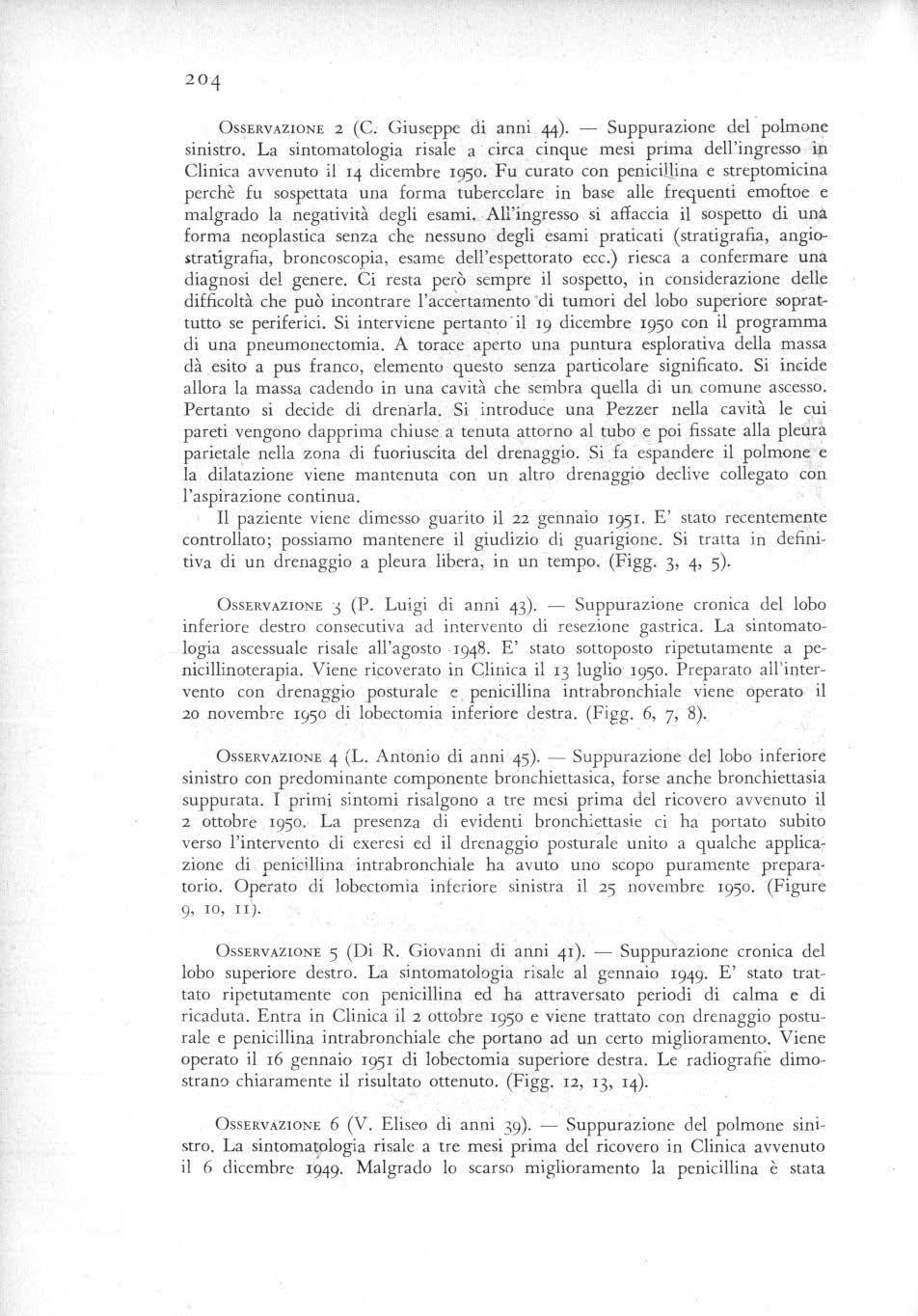

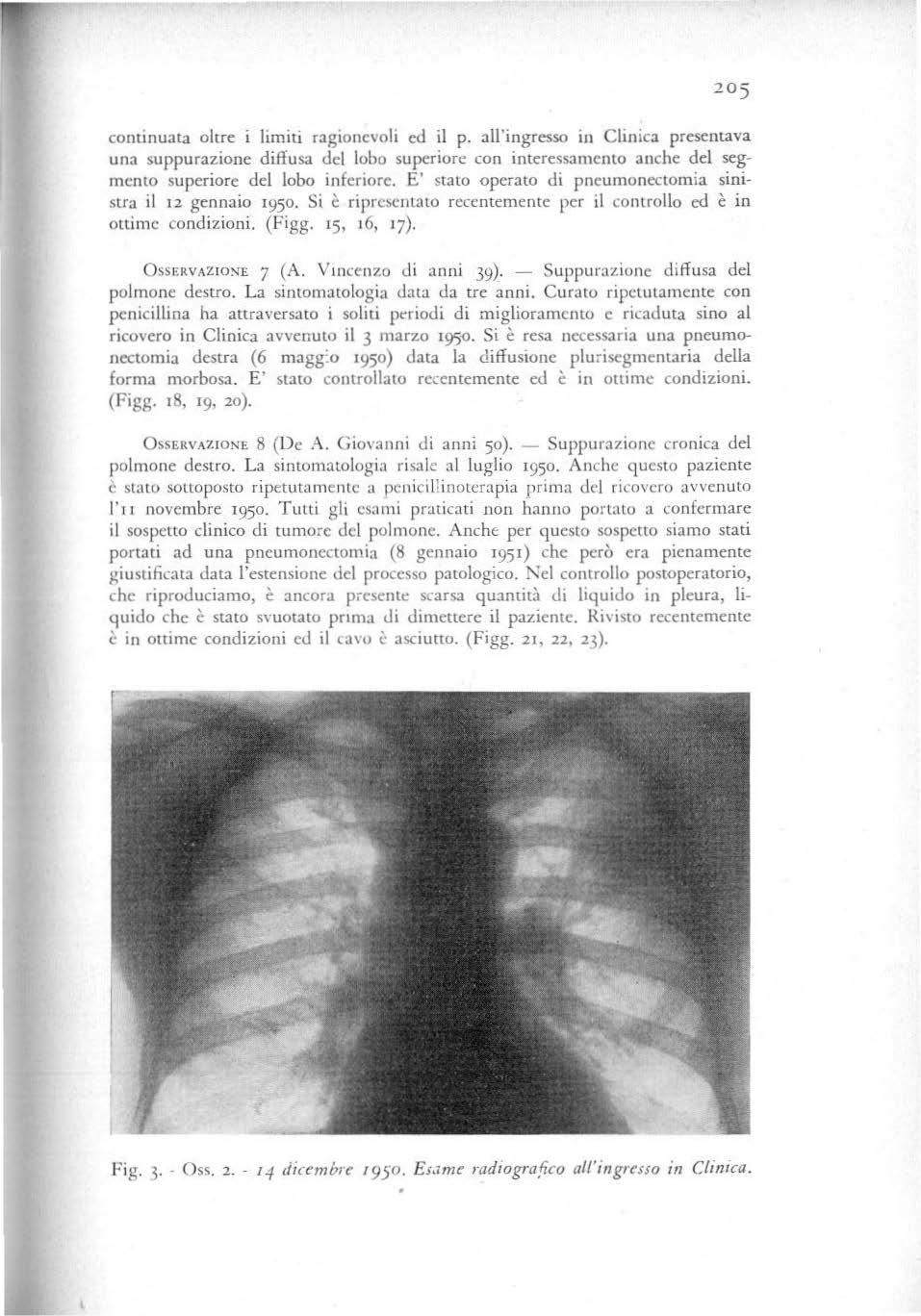

Io sei:,rtiO qu egli AA., adesso la grande maggioranza, che restringono i l termine di « Ulcera di Veld >l alle u lce ri di origi n e difterica. Una buona descrizione di questa malattia si può trovare nelle due ult ime edi z io ni di Tropical Diseases di Manson-Bahr (ediz . 1945,