Nicola della Volpe

Tu t ti i diritti ri serva ti Vi e ta t a la rip roduzion e a n c he parzia le se nza a ut o ri zzaz io ne

© BY UFFI CIO STO RI CO SME - RO MA 1992

STJLG RAF ICA S.R L - V rA DE L LA M O RT E LLA , 36- T F. r 06 -4 388200- 001 57 ROMA

Quale ruolo ebbe l'Esercito nelle attività di propaganda fra la la e la 2a guerra mondiale?

Vi furono inter essi reciproci fra la Fo rza Armata e il Fascismo , e fu perseguita una politica comune p er la ric erca del consenso?

Trovarono, i militari, spazi autonomi per utilizzare L'arma della persuasione, nella monolitica organi zzazi one piramidale del R egime ?

A questi, e ad altri interrogativi, s i propone di rispondere la presente ope ra, seguito del precedente volume Esercito e Pr opagand a nella Gra nd e Gu e rra .

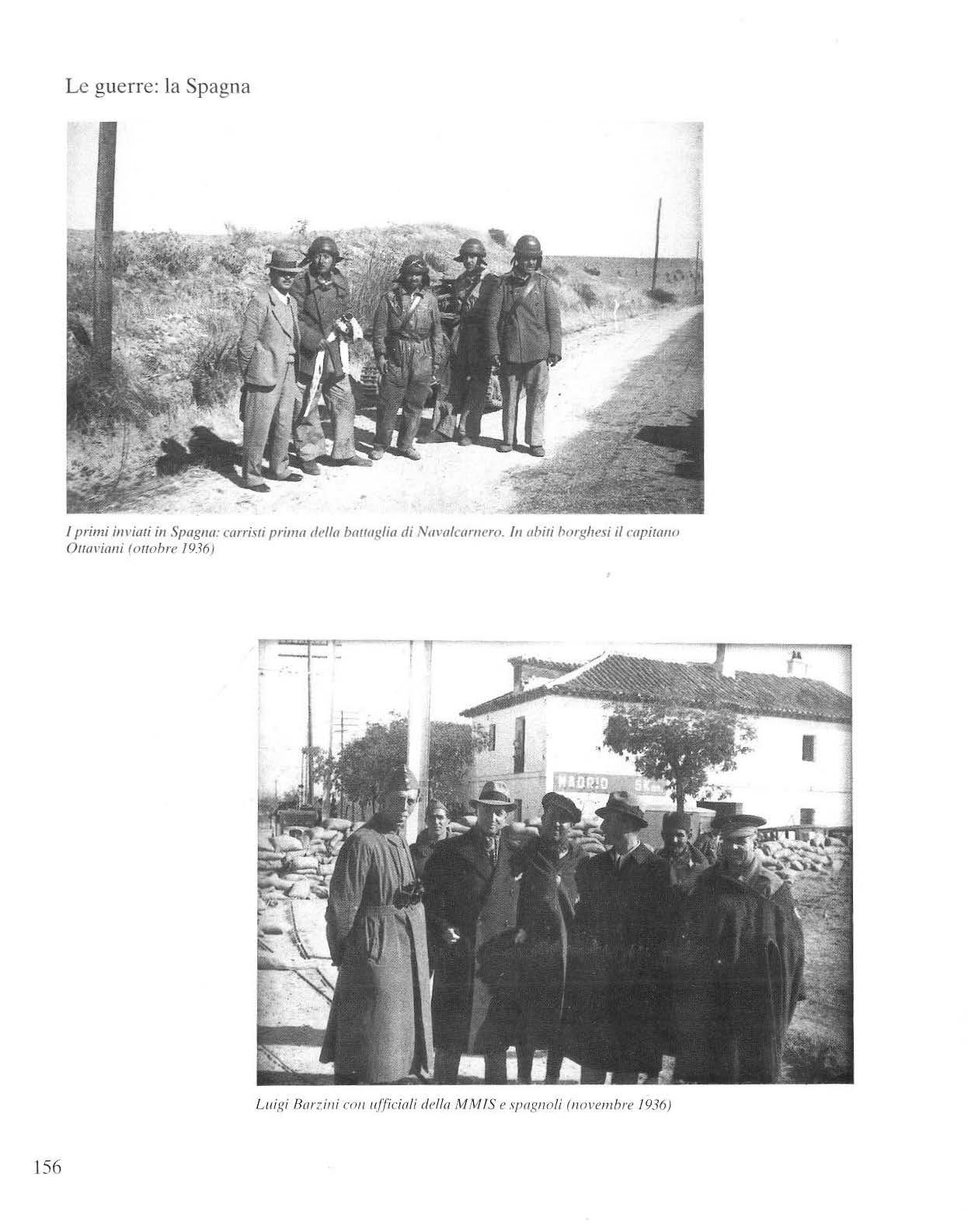

G li interrogativi, anche nella parte strettam en te storiografica, non sono di facile risposta, per la complessità d el periodo in esame e per i dibattiti, ancora oggi molto accesi, sugli eventi e su lle gu erre del « ventennio », ovvero quella condotte in Etiopia e Spagna .

Guerre che, al di Là delle motiva zioni politi che, dim ostraron o ancora una volta «s ul campo» L'assunto delle ne cess ità della propagand a, per la feroce battaglia id eologica che esse scatenarono fra gli Stati, bellige ranti e non.

Fu proprio in tali co nflitti ch e la pro pagan da si trasjòrm ò in gue rra psico lo gica, condotta senza esclusione di colpi, arti co lata e sviluppata a dismisura in ogni sua attività; e fece uso, a piene mani, anche di strumenti relativamente nuovi che scienza e tecnica avevano reso disp oni bili, quali la radio e il cin ema.

La scansio ne del volume, di cui è auto r e il tene nte co lonnell o Nicola della Volpe, segue ritmi espositivi già collaudati in altre opere dell'Ufficio St orico, e coni uga finalità informati ve con esige nze Divisa in tre par ti, La pubblica zione prop one, infatti, al Lettore e allo studioso, i lin eamenti storici della propaganda, g li strumenti e Le immagini di cui essa si servi, la guida bibliografica e documentale : un prezioso strumento che rende possibile agli storici l 'approfondimento di tu tti g li asp etti t rattati, perché mette a loro dispo sizi one la chiave d 'a ccesso ad una cospicu a docu mentazio ne d'archivio.

IL CA PO D ELL'UF FI C IO STOR I CO

Intr oduzio n e...... .................................................................................. ............................ 7

Tra s toria e propaganda. Sintes i storica........... ... .......... ... .. ............ .. .. .. ............ ............ 9

Capitolo!: 1919-1925 ................................................................................................... 11

Capitolo II: 1925 -1935................. ................................... ....................................... ........ 32

Capitolo III: 1935-1939................................................... .. .. .. .. .......... .... .. ............ .... ........ 47

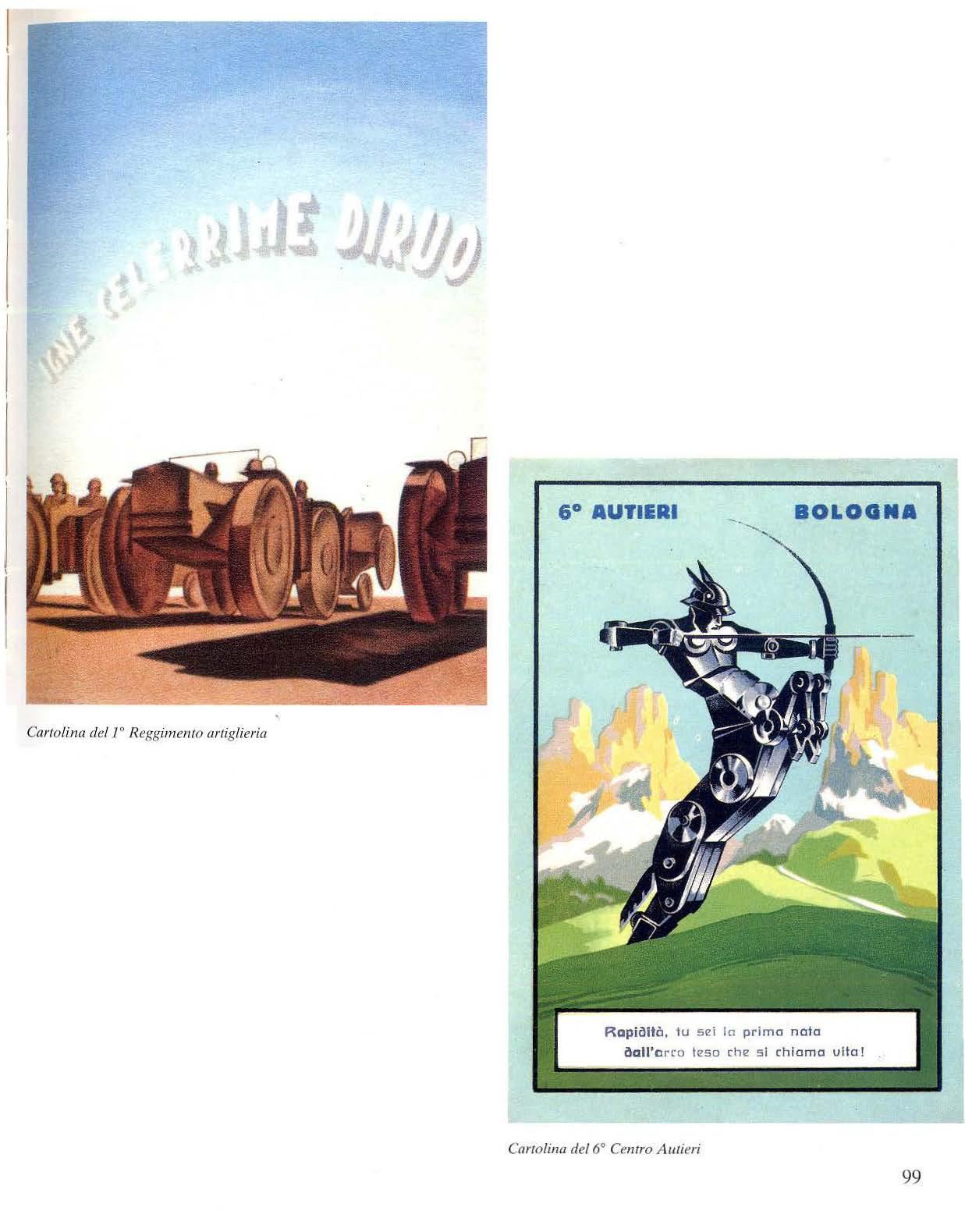

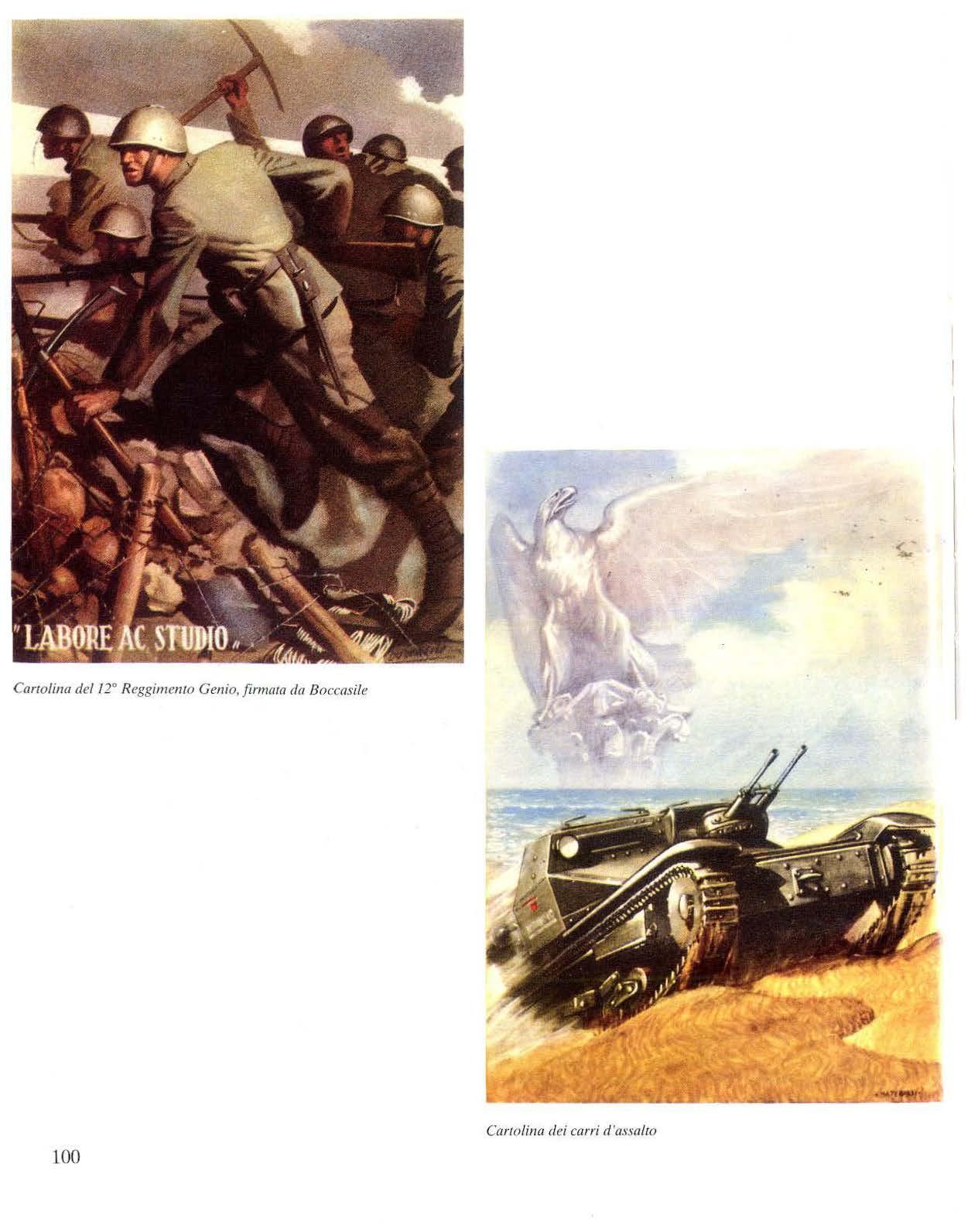

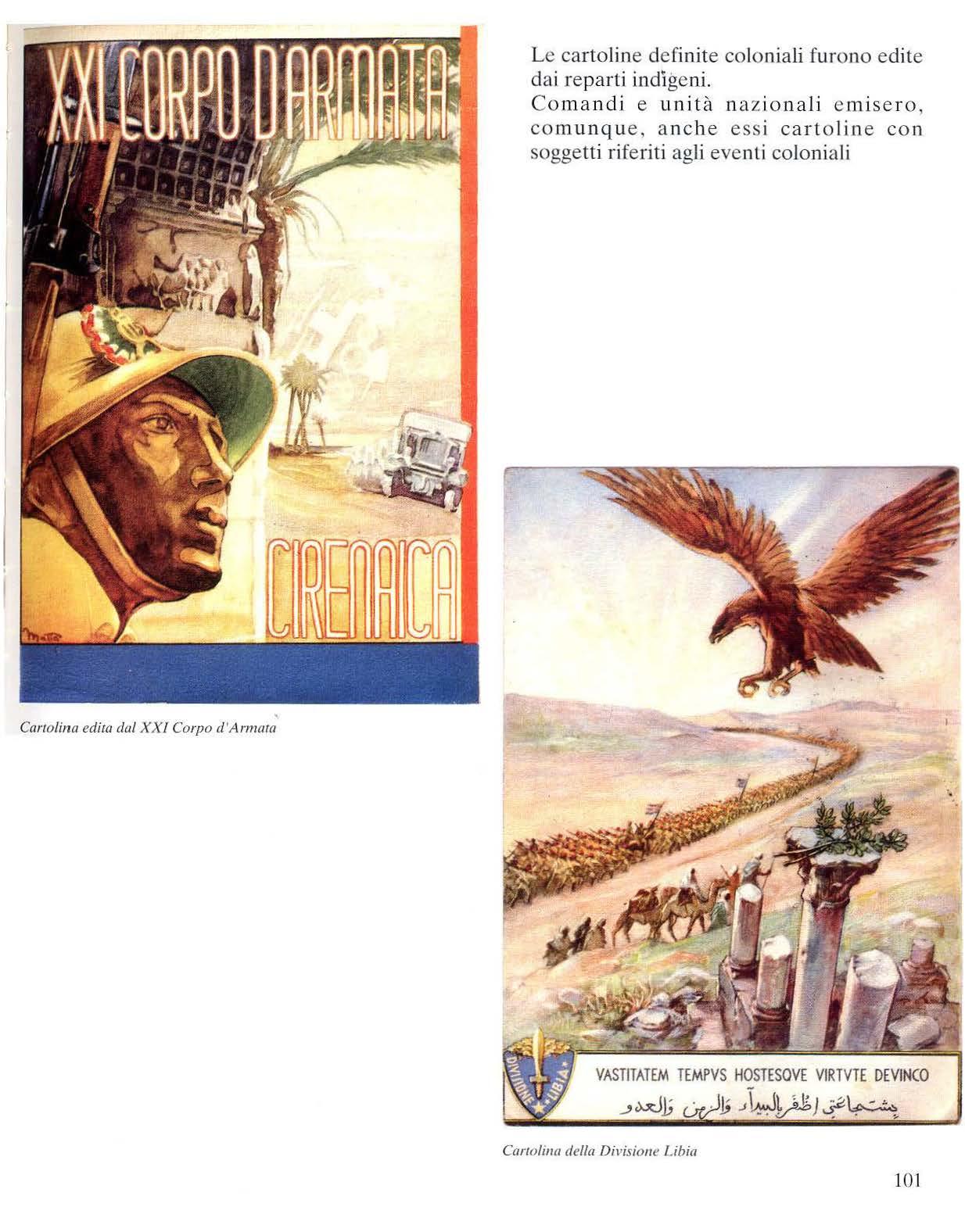

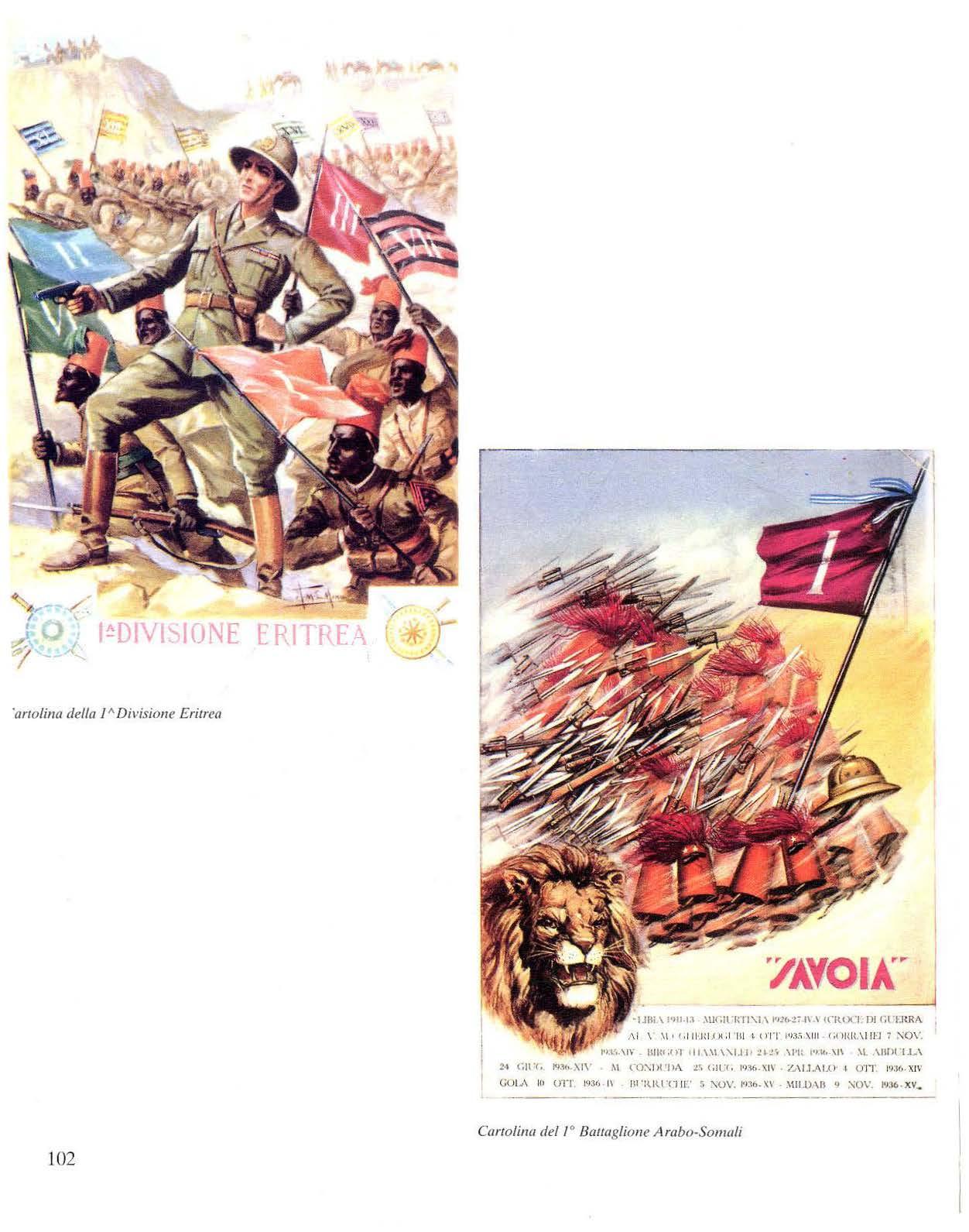

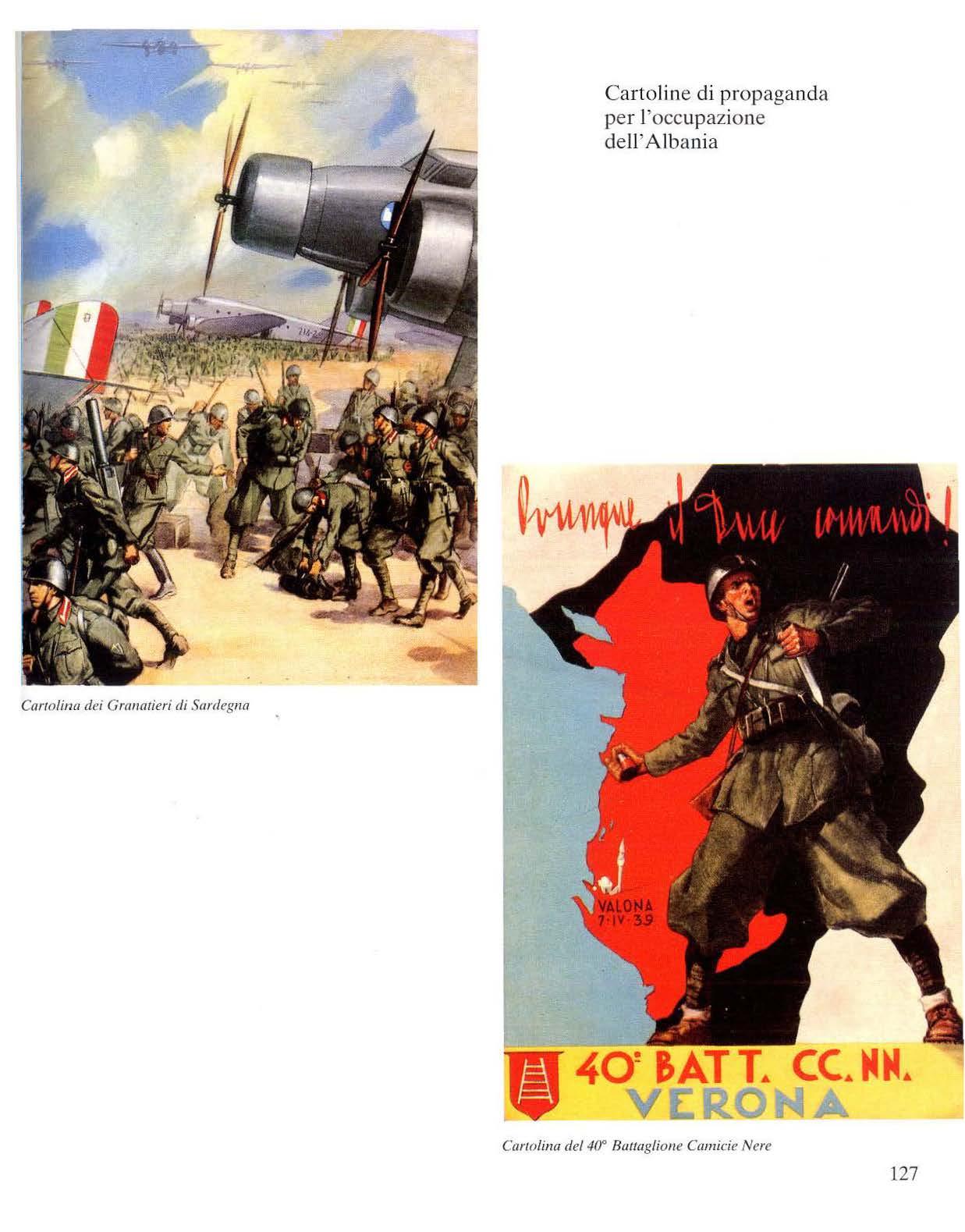

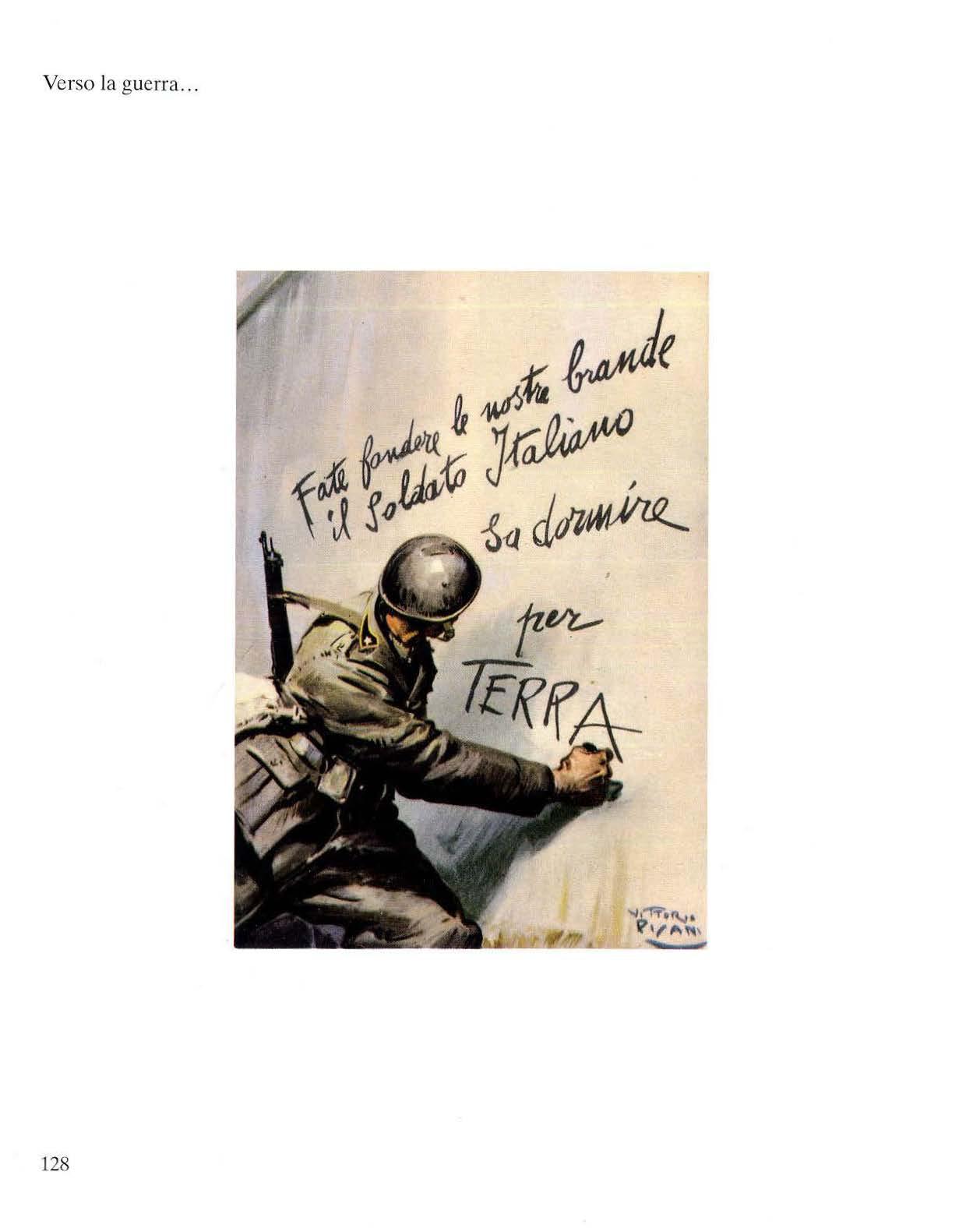

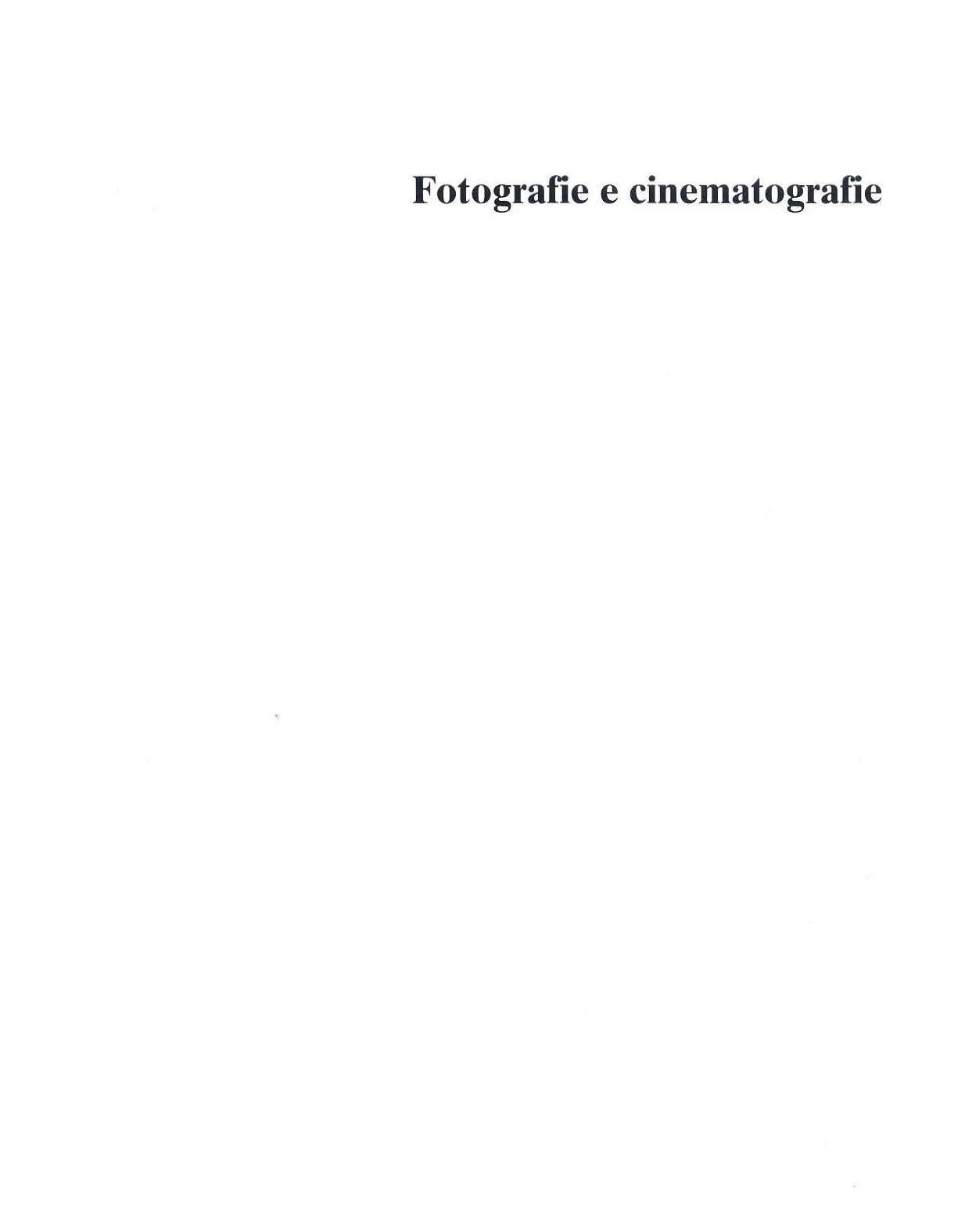

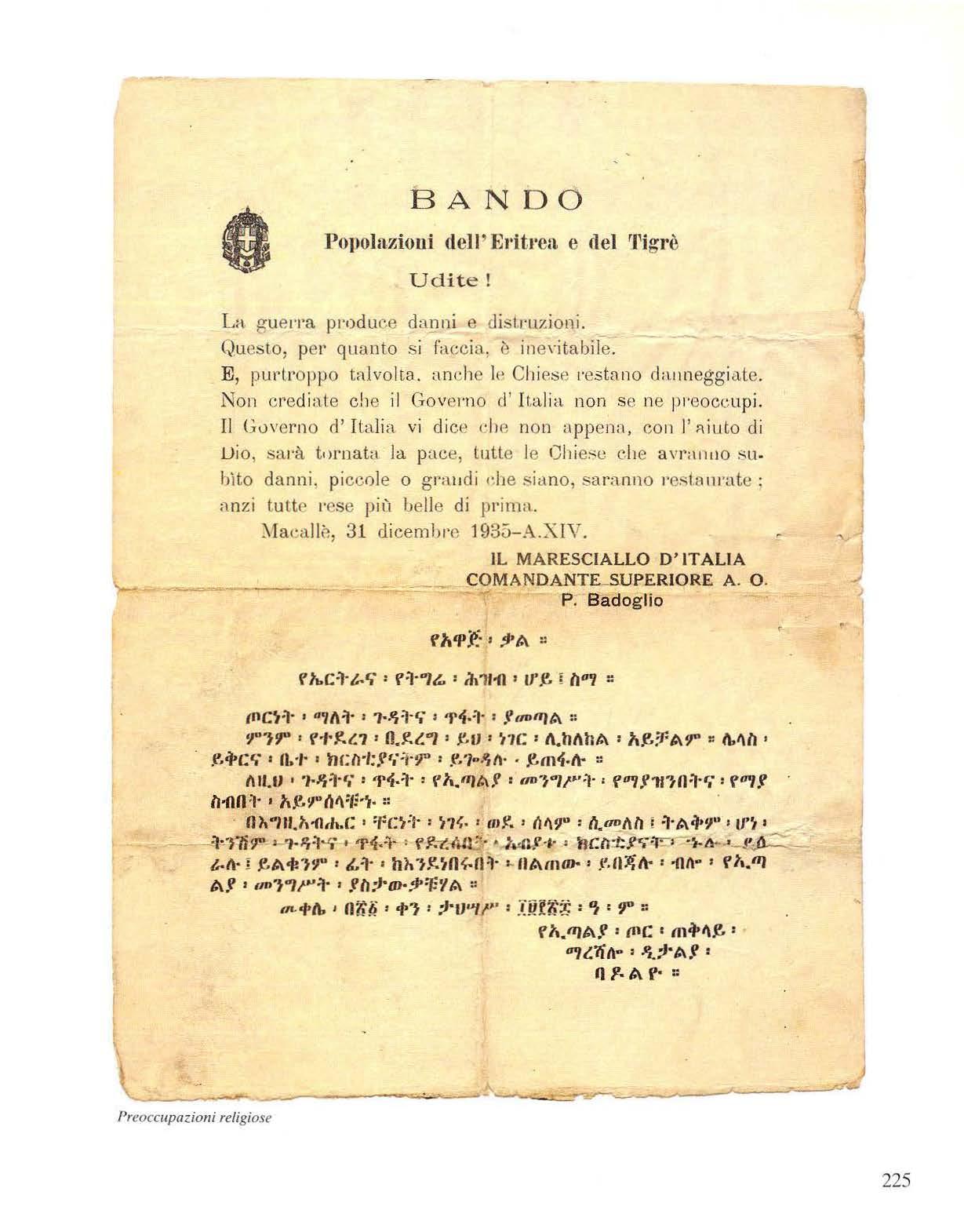

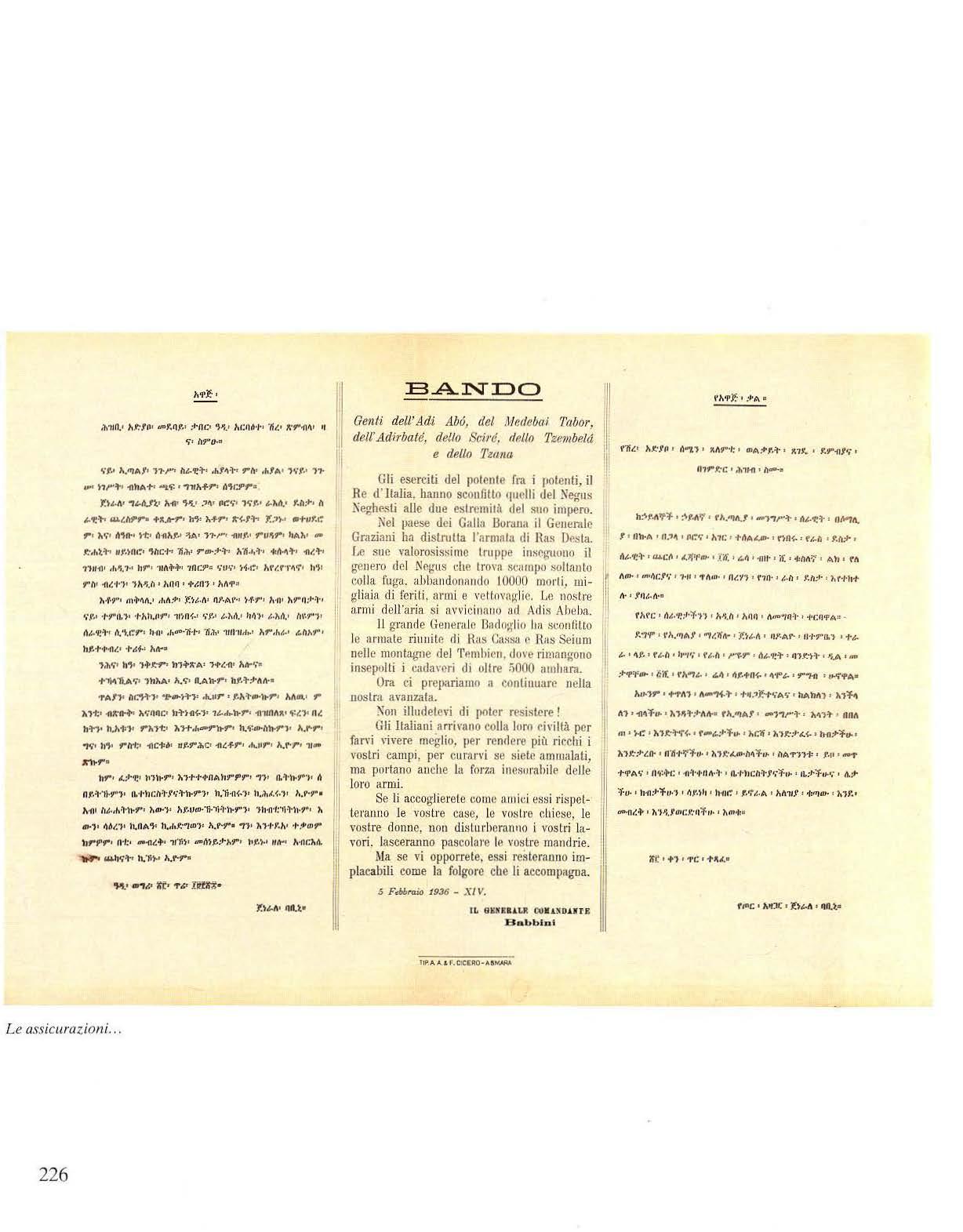

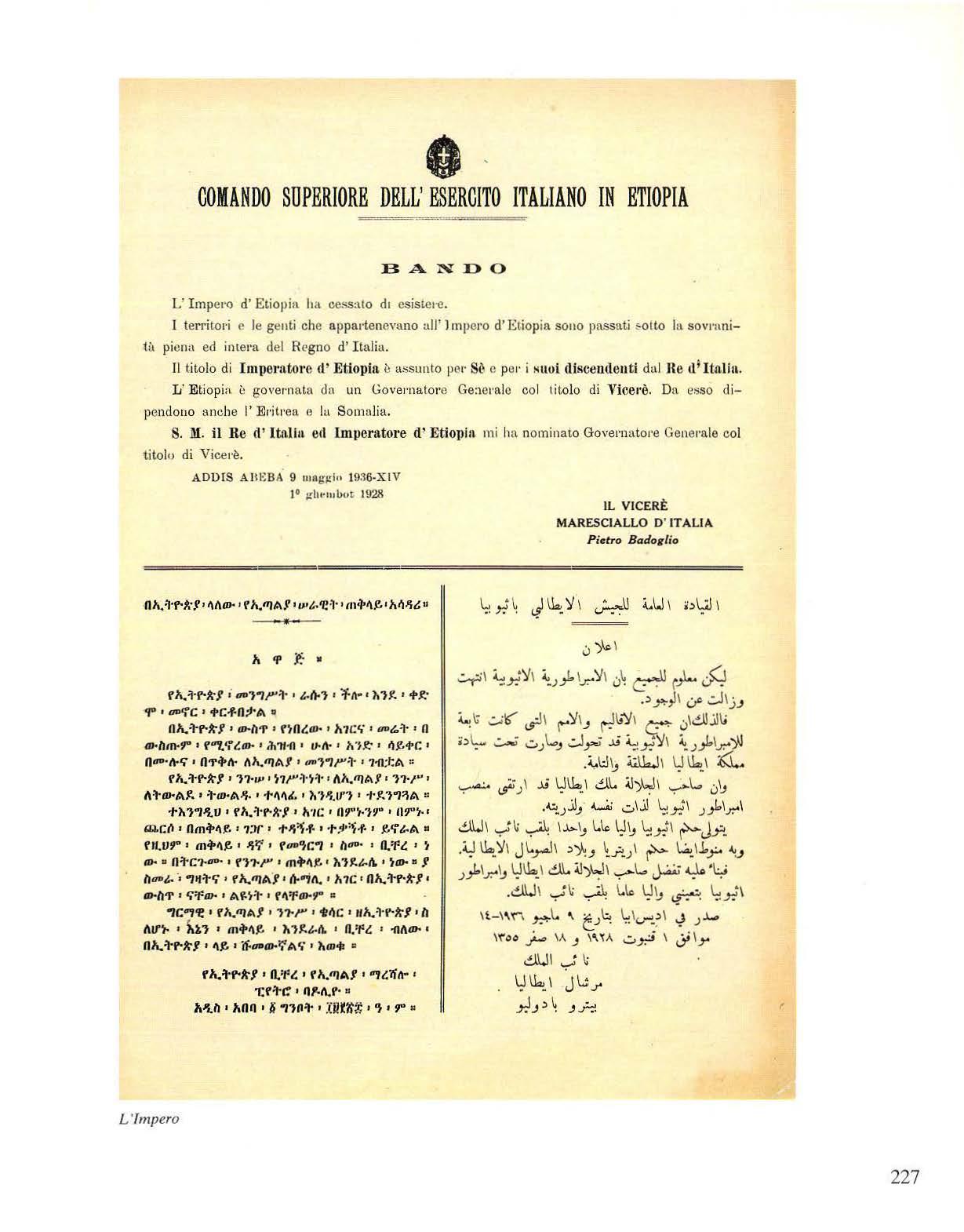

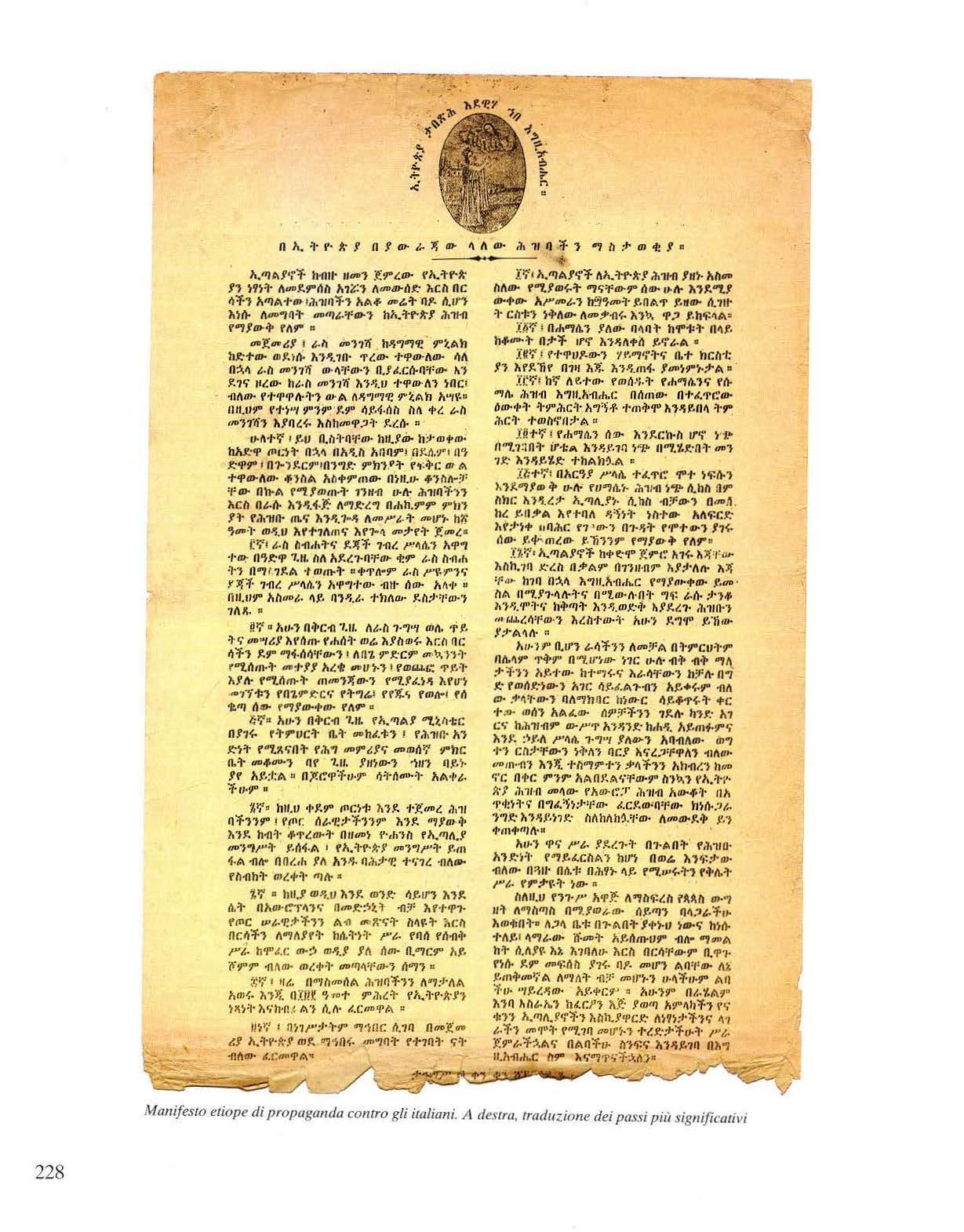

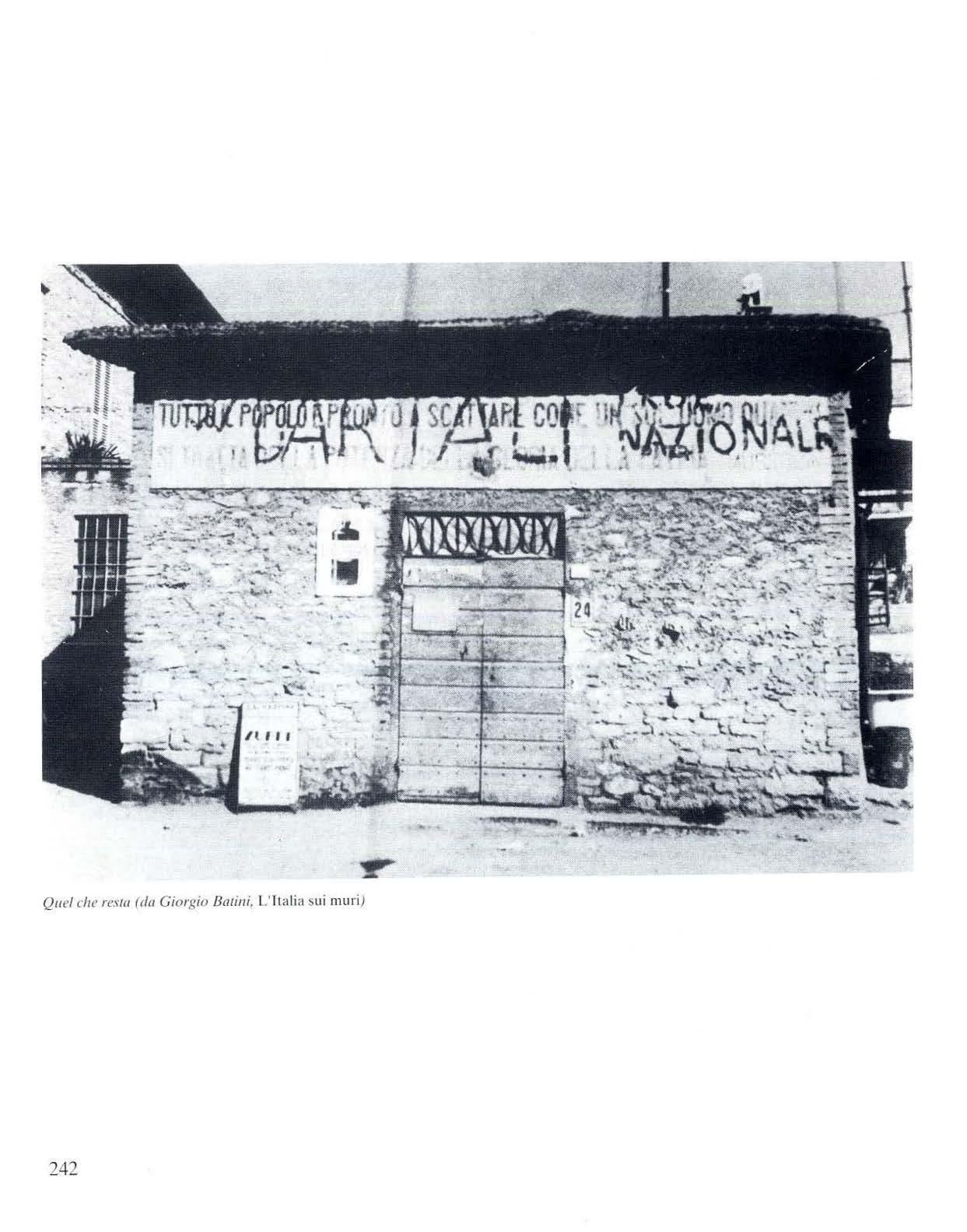

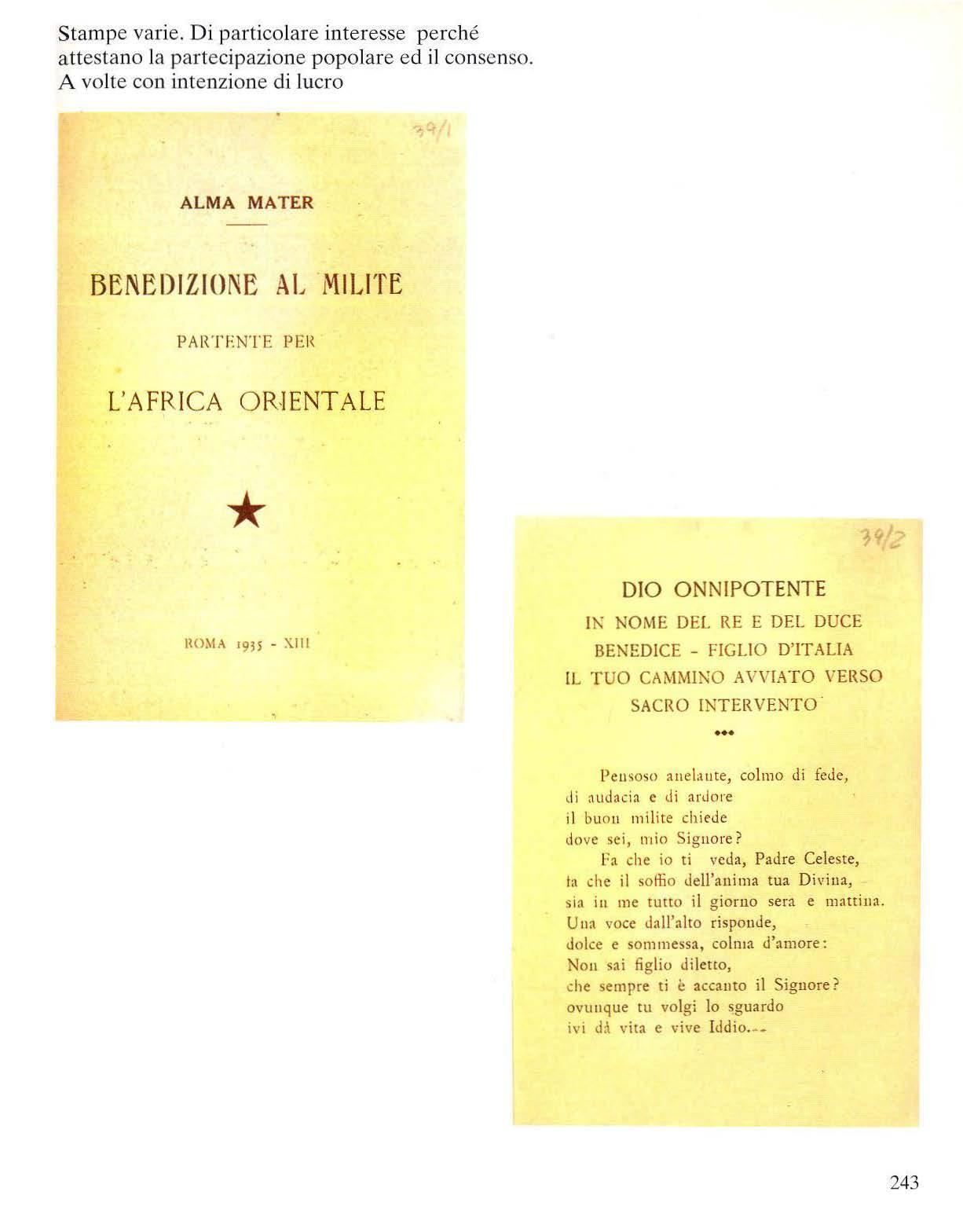

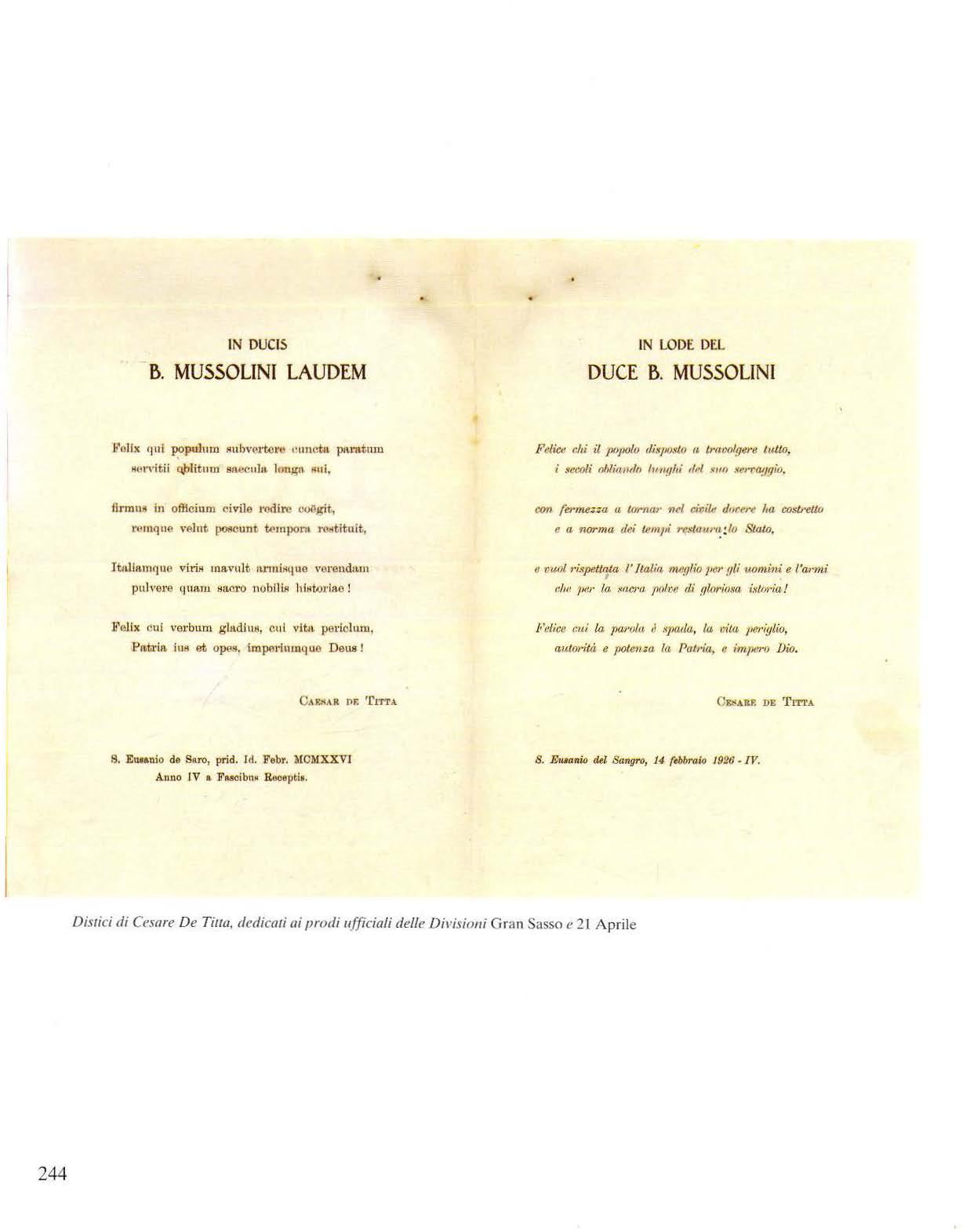

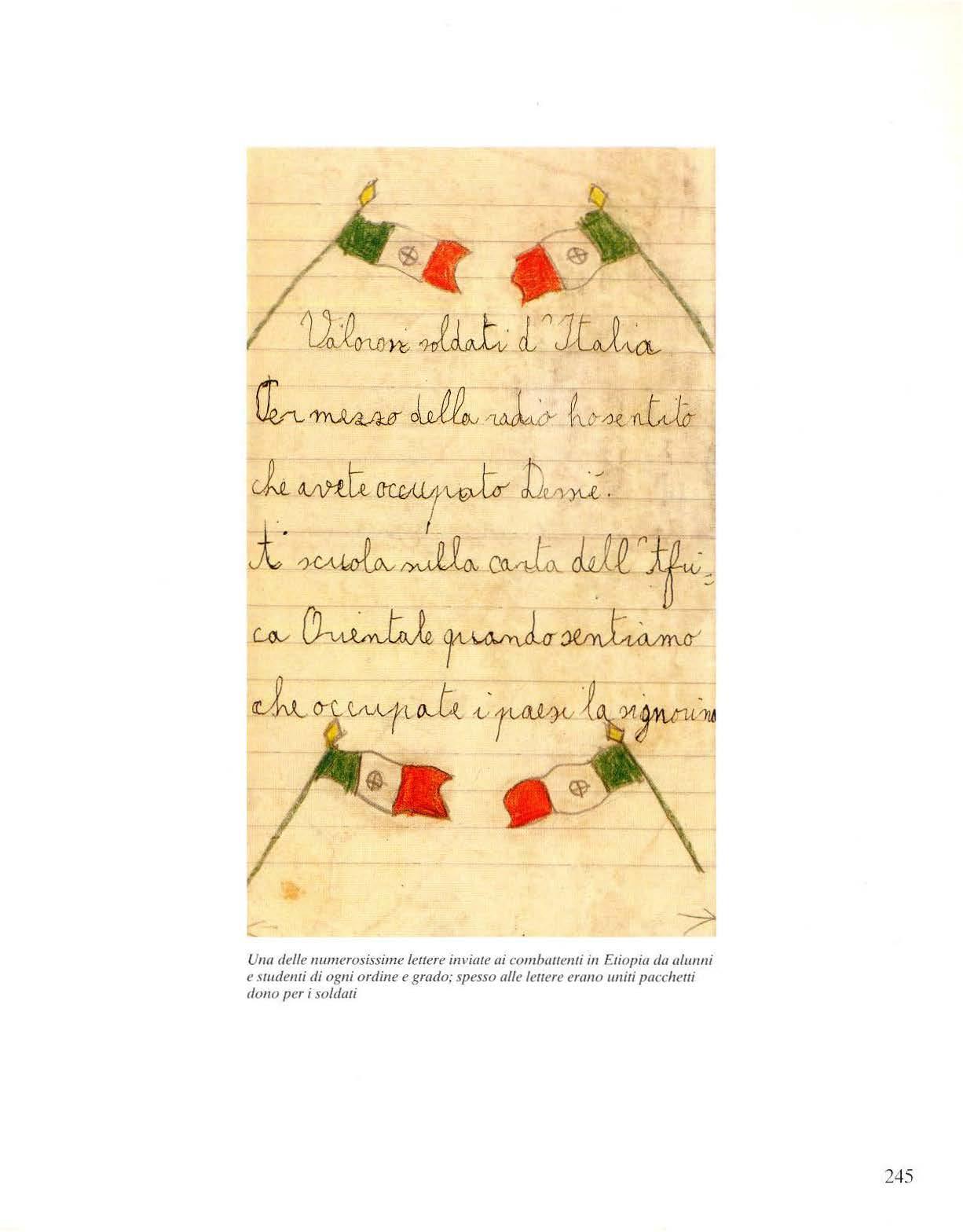

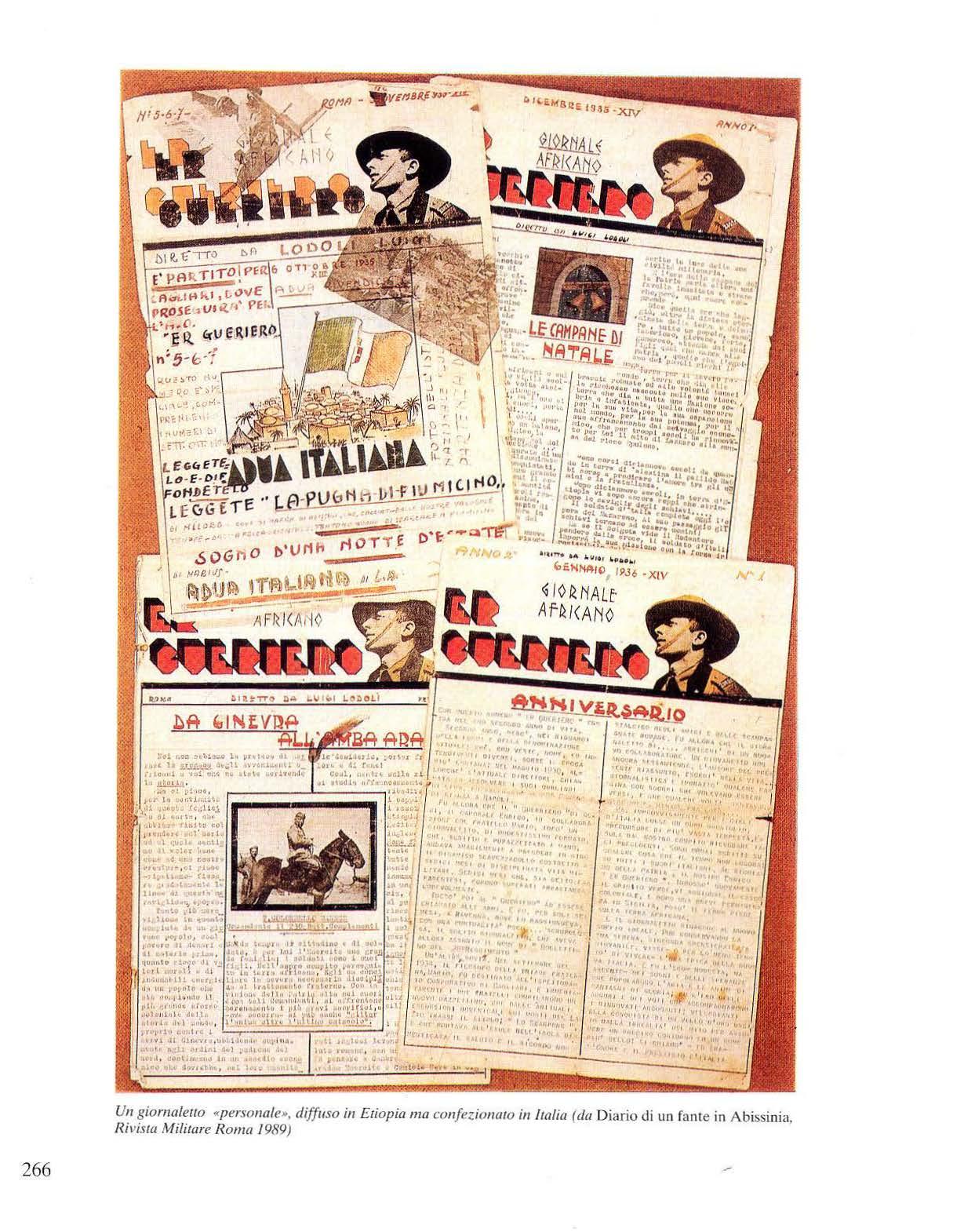

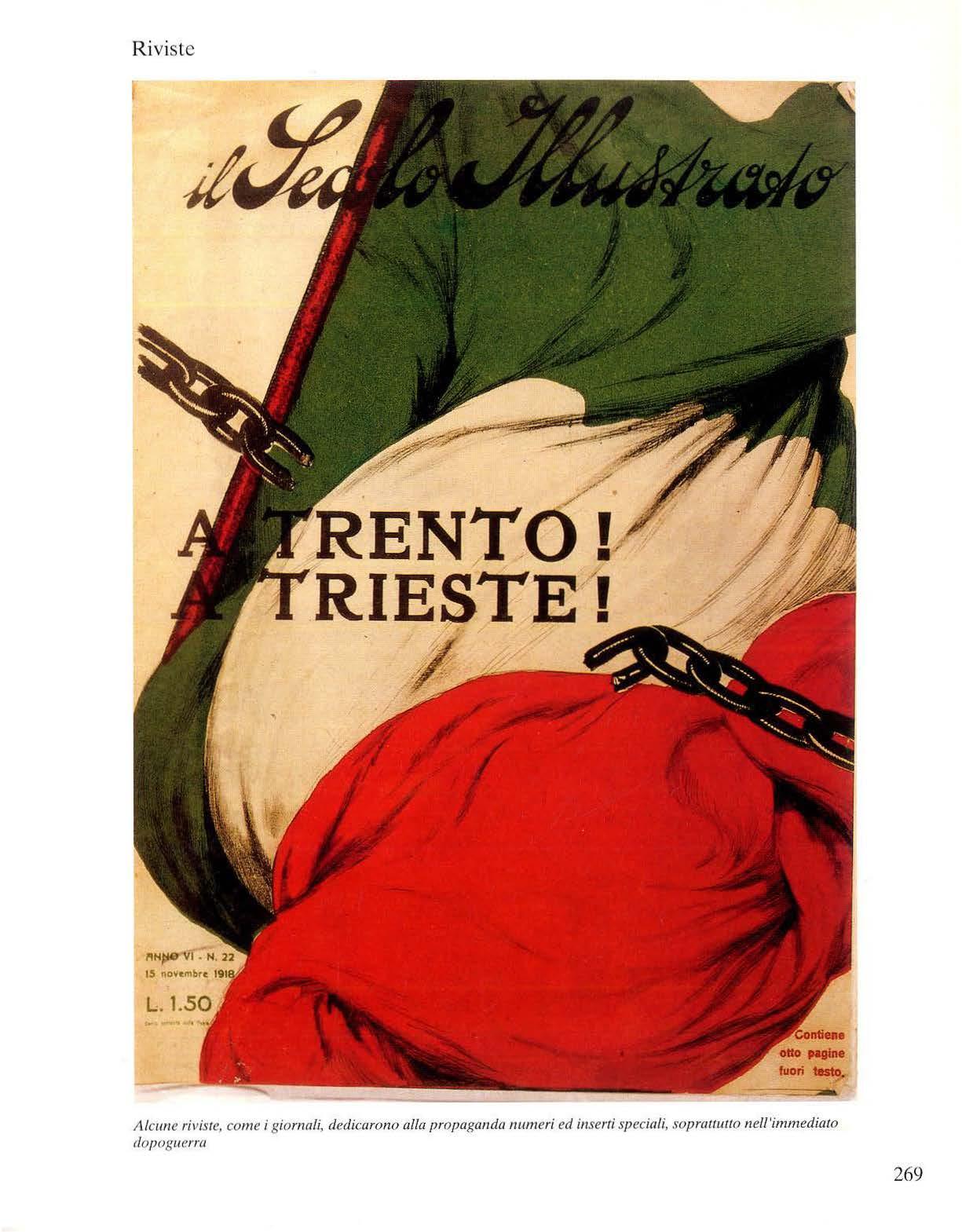

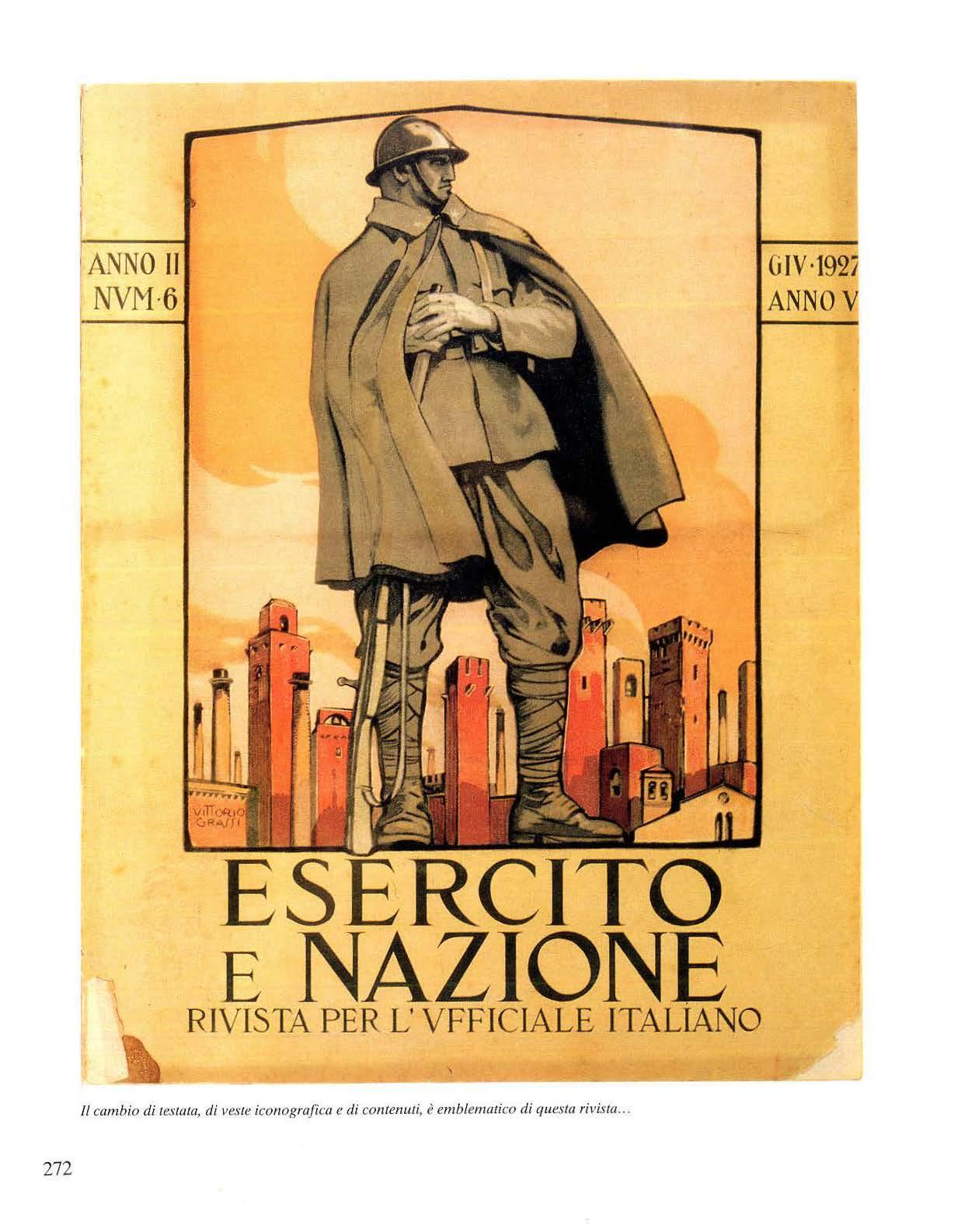

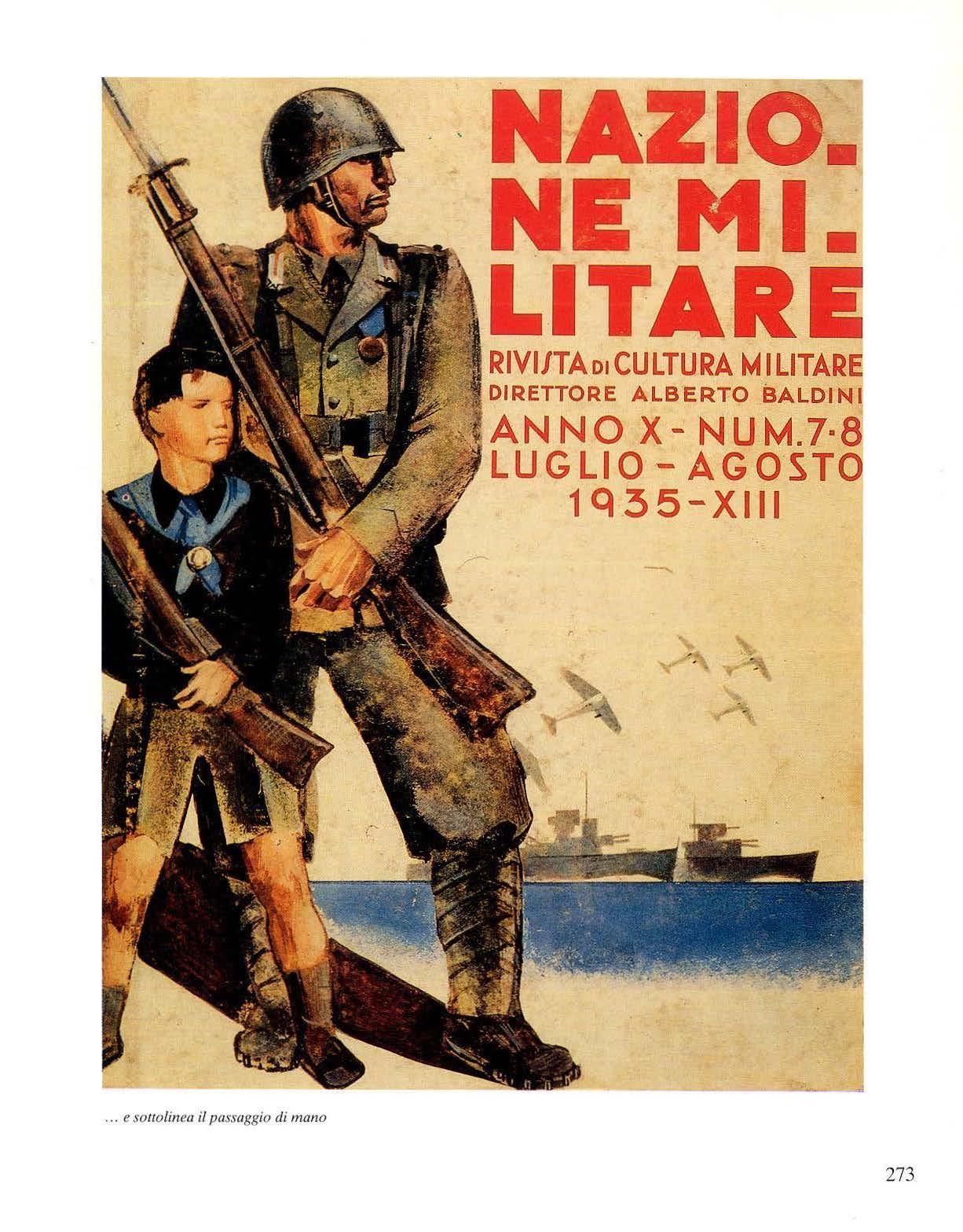

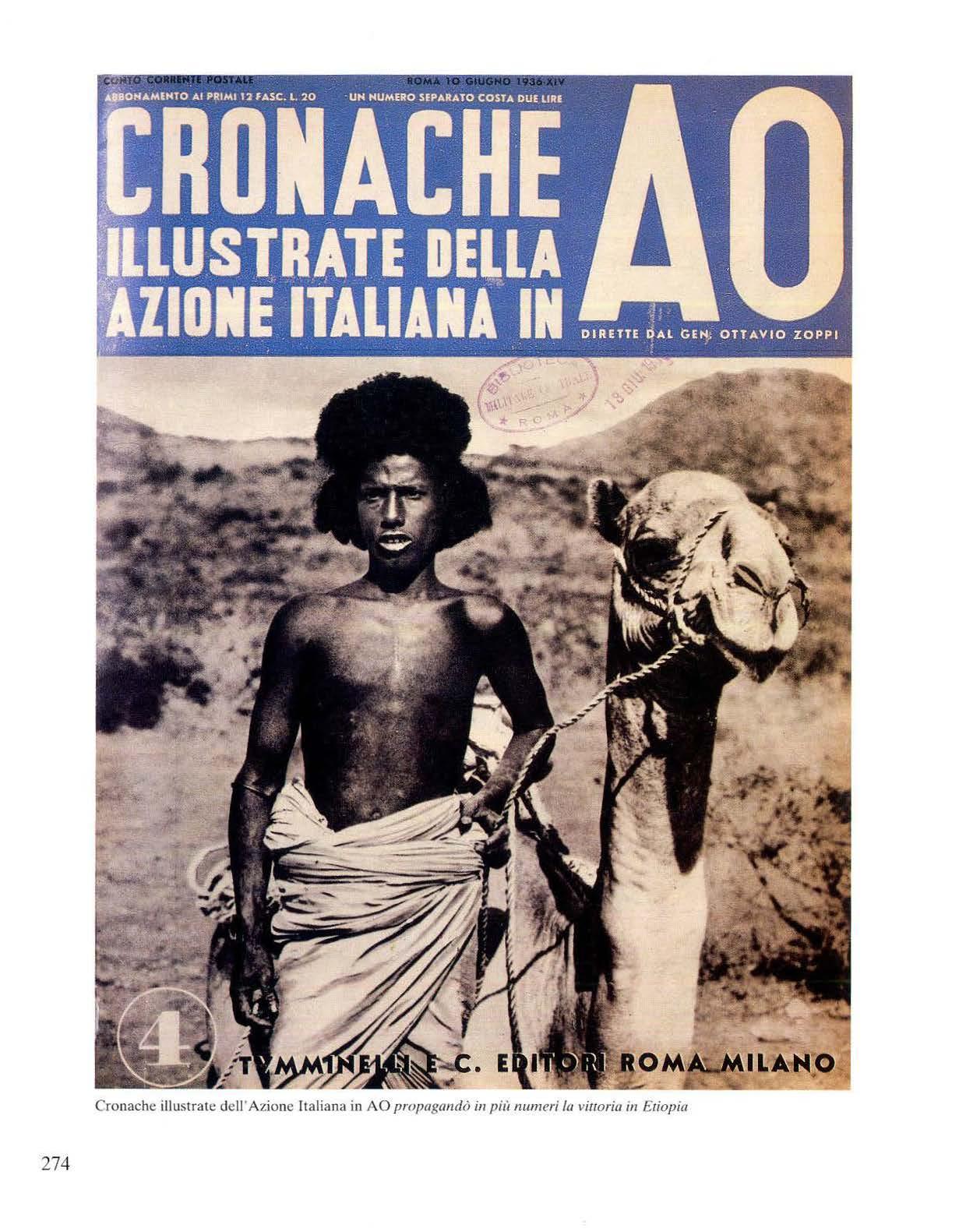

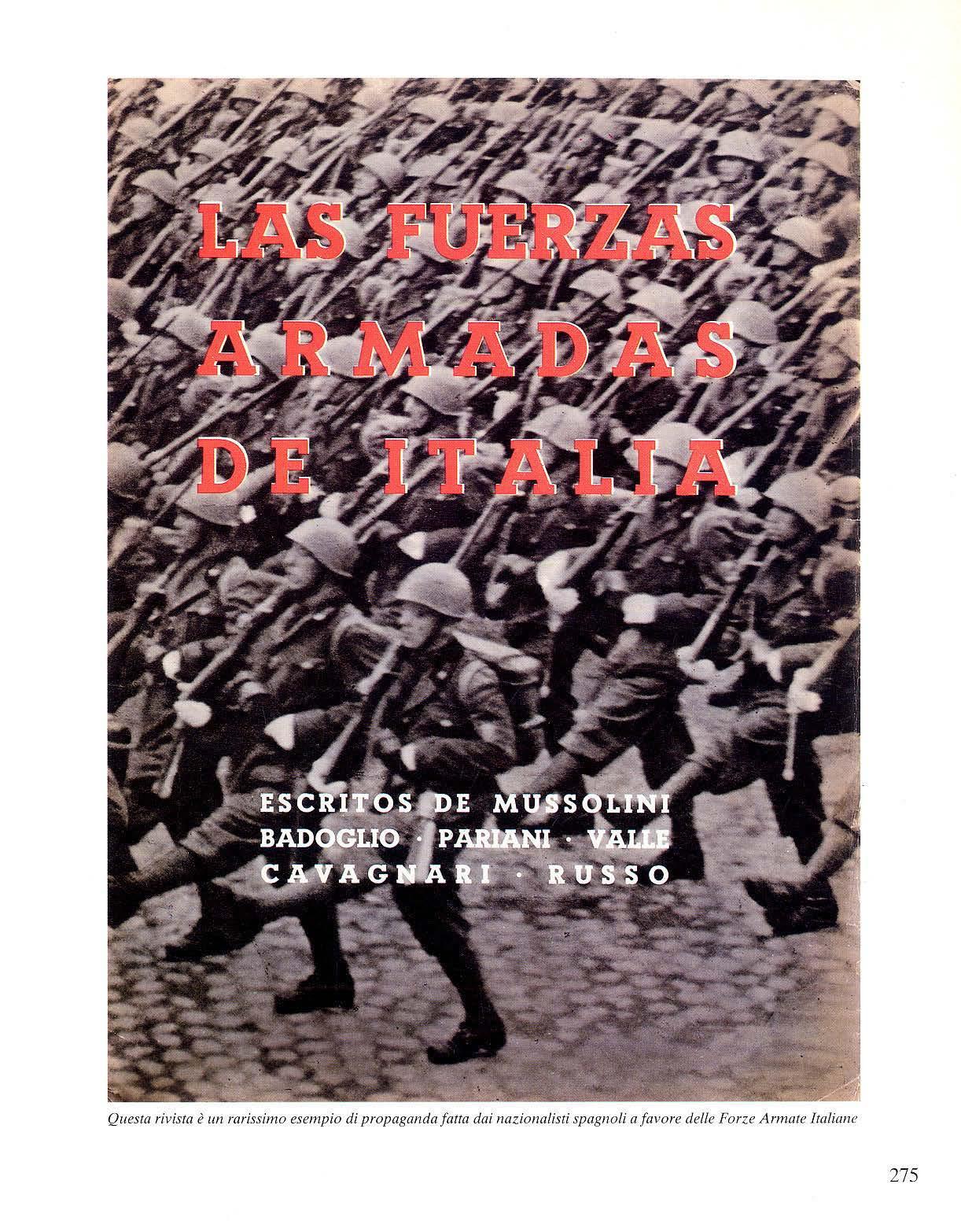

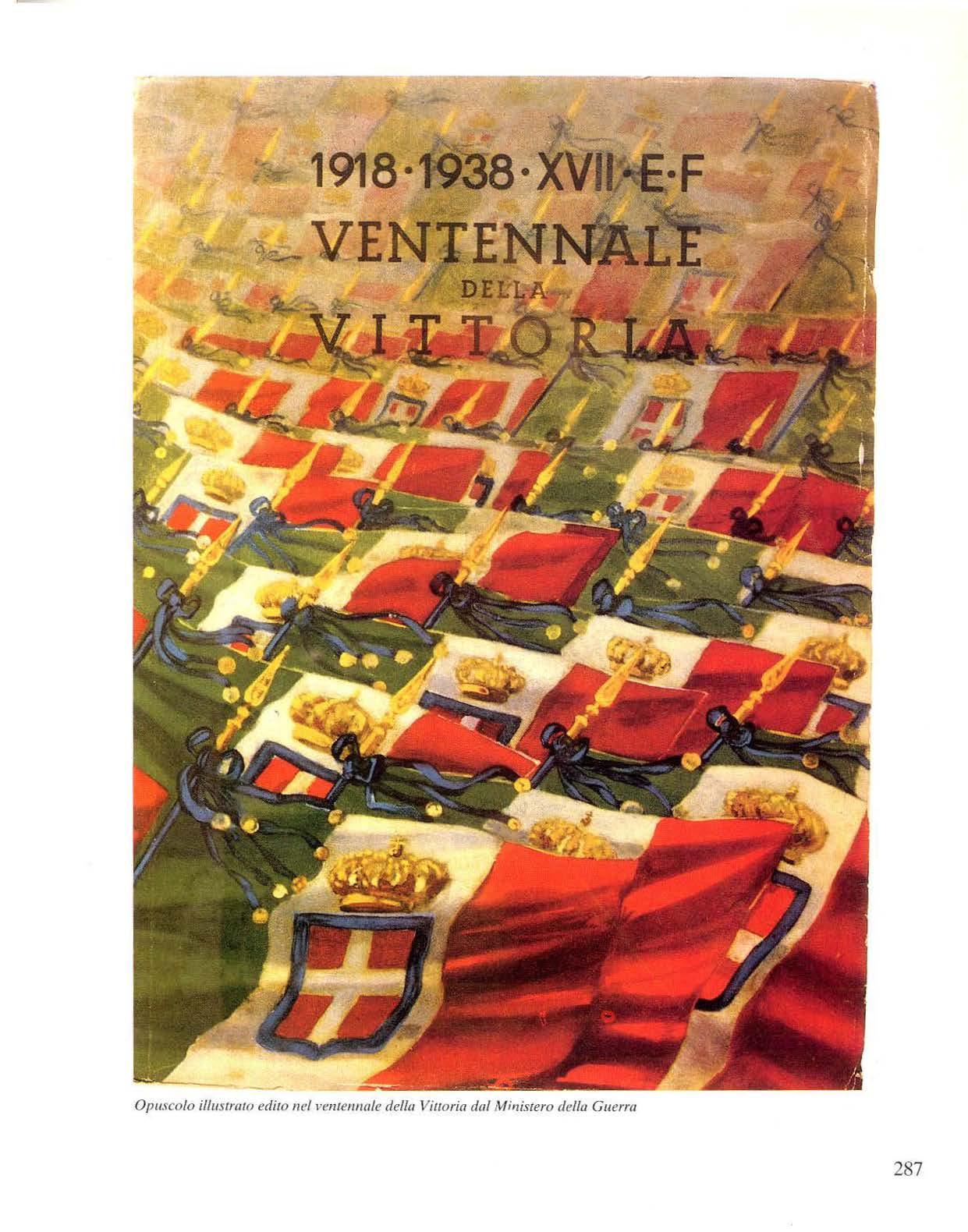

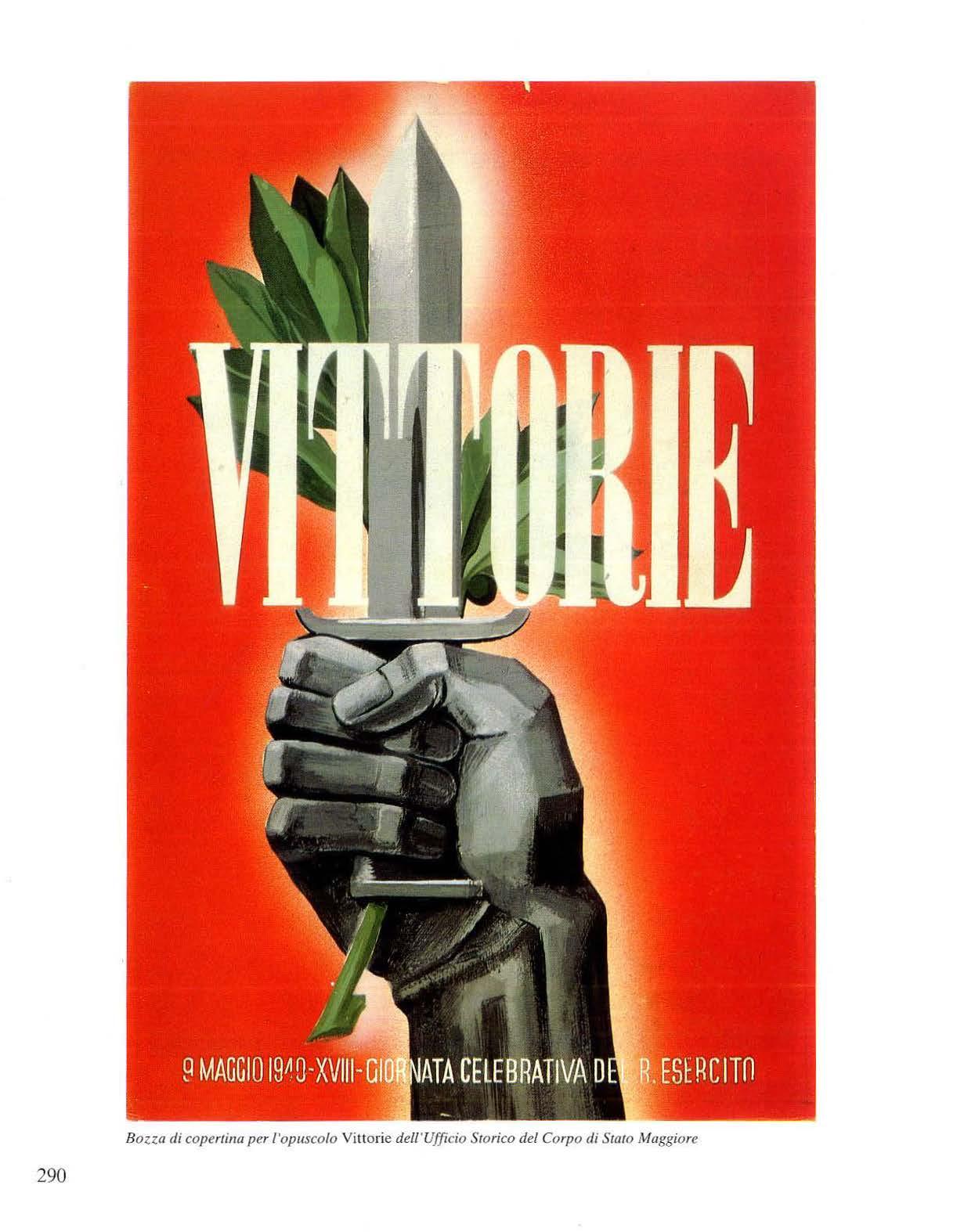

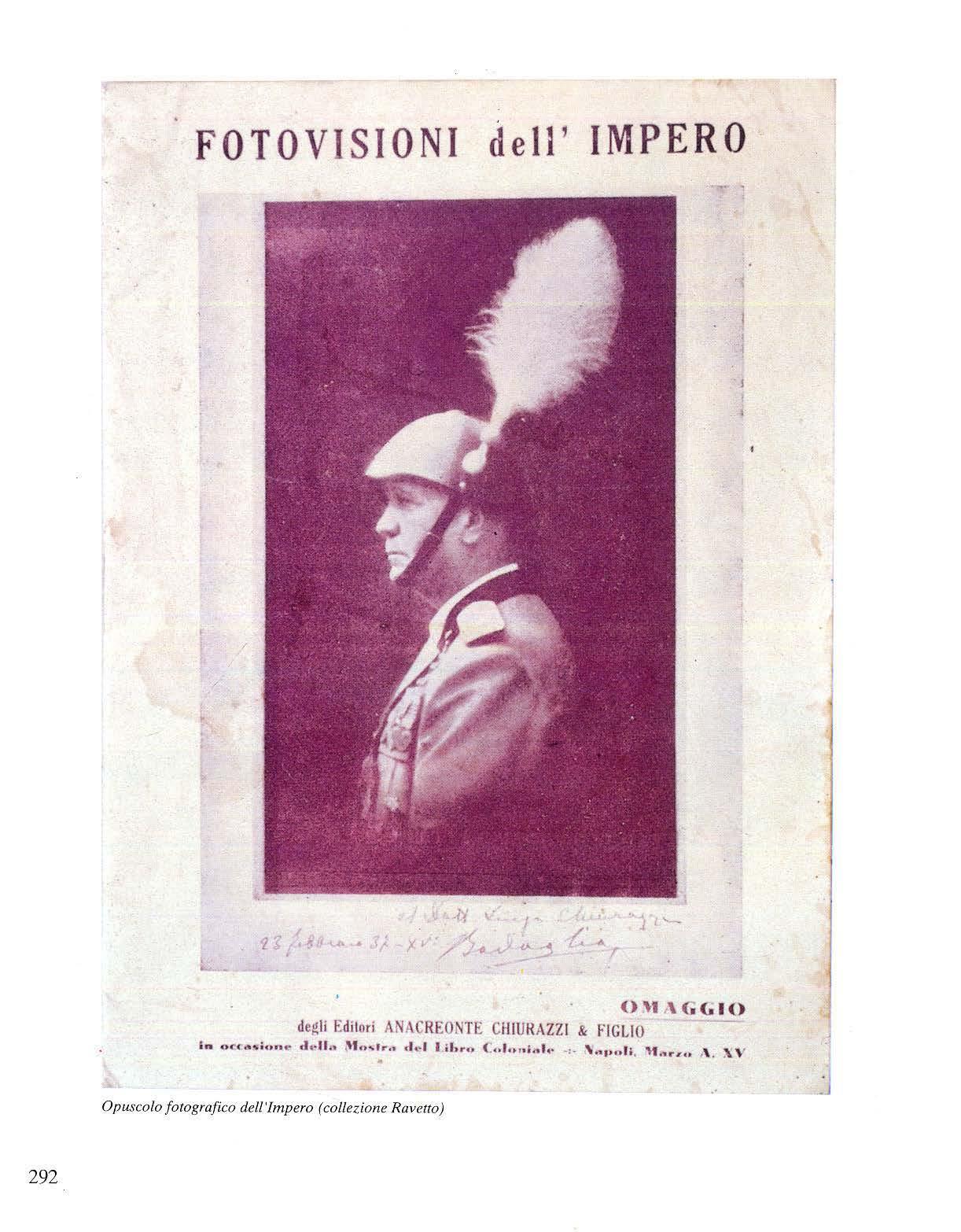

Gli str umenti della propa ga nda .... ................. ............. .... ............. ..... .............. .... .......... 83 Nota dell'autore.............................................................................................................. 85 Cartoline .................................. .... ..... .............................. ............. .... ................... ............. 87 Fotografie e Cinematografie .... .. ... ........ .. .. ............. .... .... .......... .... .... ... ... ..... . .. ..... .. .. ...... 129 Radio : 181 Manifesti, scritte murali, vo lantini................................................................................ 199 Giornali e riviste. Opuscoli... .... ................. ............. .... ........................................... ........ 249

G ui da al le fonti 301 Avvertenze....................................................................................................................... 303 Storia e Propa ga n da ....................................................................................................... 304 Cartoline e Po sta Militar e ....... .... ................ ..... .............. ............... ... .... .............. ..... ....... 318 Fotografie e Cinematografie ..... ..... ......... .... ............. ...... .......... ...... ... ....... ............ ......... 320 Radio .... ............................................................................................................................ 323

Manifesti, scritte murali , vo lantini................................................................................ 324 Stampa. Giornali, riviste , op uscoli........... 326

A l te rmin e d e ll a g rand e g uerra g li organi c e ntrali e direttivi d e lla propa ga nd a, cos titu i ti in se no a ll ' Eser c ito , furon o progr ess ivam e nt e s mantellati. Il p ri mo colpo lo ricev e ttero a s eguit o d e lla s m o bili t az ion e e d e i continui , fr e ne t ic i riord in a m e nti ; il se co nd o , definitivo , dall'a v ve nto d e l fa scismo. Andarono così pe rdute pr eziose es peri e n ze accumulat e, co n e normi f a tiche, in quattro a nni eli g ue rra.

L'Eser cito contin u ò, comu nqu e, in tono min o r e ad occ upar si eli ass is t e nz a e propa ganda , attr ave rso i va ri Uffi ci d e llo Stato M ag giore e o rgani p e riferici , che ve nivan o cos tituiti a lla bi sogna.

Dal1 919 al19 39 è poss ibil e distingu e r e tr e fa's i - fasi c he segnano a nch e le t a p pe d e ll' ev o lu z io ne dell a po li tic a f a sc is ta - n e ll e atti vit à propagandistiche s volte, e s ubite, da ll'E ser c ito: - una prima fa se, d a l191 9 a l1925, in cui tal i attività furono ancor a promo sse in proprio a ttr av e r s o vari E n t i e Uffici s ub e ntr a ti all ' Uffic io Sta mpa e Propa ganda d e l C omand o S u pre mo , f ino al momento in cui s co mparir o no con l' a vv e nto d e lla dittatura ; - una seco nda fa se, da l1 925 a1 1935, in cui l' E se rcito principalme nt e s ubì , co m e tutta l a Na z ione , l a p rop a ga n d a di r egim e, limitando la s u a opera

all ' a ss is tenza material e e mor a le cle11e tr upp e, e· con co rre nd o ta lvolta all ' a zi o n e d i b o mbard a m e n t o psico l og ico de ll e mas se all e armi ; - un a t e r za e ul tima fas e, clal193 5 a l 1939 in c ui l 'Ese rcito ritr ov ò s p az i d ' a zi o ne - ma se mpre so tto le dir et ti ve de gli organ i d i regim e - co m e n e lla guerr a italo- et iopica e n e lla c ampag n a di Sp ag na. A llo s t esso t e mpo esso comunque par te cipò , a ttravers o il Sott ose gretari o a lla Gu e rr a inse rit o nell a Co mmi ss io n e Supre ma Di fesa, alla o rganizzaz ione d e ll a prop aga nda. Due f urono le direttri c i in cu i l ' I s tituz ion e s i m osse in q u es to ultim o arco di te mpo: una vols e l'a tt e n z i o n e a ll e p rop ri e truppe, l ' a ltra a i t erritori tea tri di o pera z i o ni. All ' int e rno del P a e se l 'az ione pr o pagandi st ica de ll 'E se rcito fu nu lla , o quasi . No n in ga nn i , p e raltro , t a le a rti c ol az ion e t e mp o r a le sc he m a ti ca : è fatta solta nt o p e r comodità di lettura. Il problema prop aga nda , ne l ventennio preso in es am e, ri s ulta m o lto compl ess o e i mod e lli de sc rittivi e di lettura , che potrebb e ro e ss e r e applicati , sono num e r OSISS IIDl. Ques t o v olume s i prop o n e di off rir e s emp li ce mente un contribu to allo s tudio d e l fen o m e no pr o pagand a - non h a, e non p o tre bb e a ve r e , n ess una pre tes a

esa ustiv a - visto secondo una part icolare ottica in un m ome n to s ign ificativame n te difficil e, ancora ogg i co ntr overso, della sto ri a de ll'Ese rcito e d 'ltali a . Utili zz ando a pie ne m an i, come g i à è stato fatto n e l p rec ede nt e

«Esercito e Propaganda nella Gr and e Guerra », i mezzi spiegati dalla propaganda, se nza l'ausilio d e i quali non sa rebb e mai poss i b il e cogli e r e l'essenza d e ll ' «arma d e ll a persuaswn e».

All'indomani

• della vittoria e della p ace, l ' Esercito v isse e subì un a se rie di g r av i problemi , c h e ne sco ssero l 'id e n t it à c il prestigio ; problemi di natura poli.tica, interna cd interna z ionale, sociali c d economici , «scari c ati » dalla classe politica, in m o lti cas i con g r a nde abilit à, s ull ' I s tituz ion e e sui ve rti c i militari. l qu a li ultimi , divis i da invidi e e gelosie , spinti da intere ss i personali , non seppero o non vollero n é difenders i né contrattaccare . Un fenom e no comune a tutti i dopogu e rr a, vinti o p e rs i che fo sse ro i c onflitti antec e d e nti o succes s ivi.

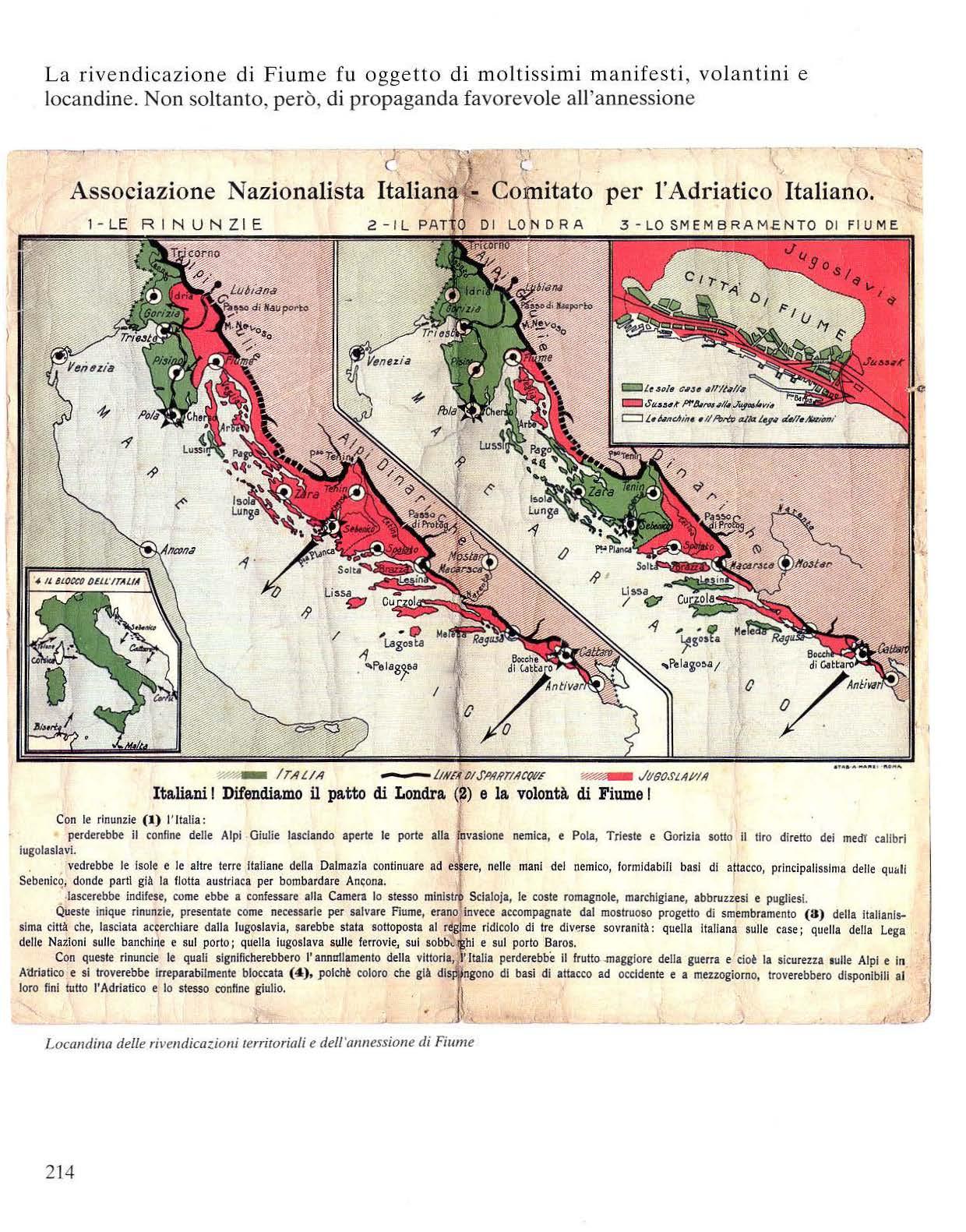

La smobilitazionc cd il reinserimcnto dei reduci nella vita civile , le battagli e nazion a lis tiche per l'atteggiamento rinunci a tario d e l Go ve rno alla confere n za di Pari g i - o vc, dim e nti c h e del Patto di Londra d e l 2 6 aprile 191 5 (con il quale erano state promesse all'Itali a le province au s triache fino al confin e d e lle Alpi , la Dalmazia sette ntrionale con le iso le e Valona , più compe n si territoriali in Asia Minor e e nelle Colonie), l ' In ghilt e rra, gli Stati Uniti e s opratt ut to la Francia perorav a no la creazion e di uno Stato, la Jugo s la vi a, che coprisse il vuoto las ci a t o dall ' Imp e ro Austro-Ungar ico e r es ta sse loro zona d'influenza - l a riconversion e indu striale delle fabbri che di guerra , i fermenti s oc i a lis ti ed i moti di piazz a , le pr e pot e n ze e i d e litti d e ll e squadre di a z ion e fa sc is t e, gli int e rve nti dei militari in serviz i di ordine pubblico, le denigra z ioni str um enta li mosse da molti partiti , le discussioni tcor e tic he sulla

leva volontaria o obbligatoria, l'ostracis mo delle pote n ze alleate e avve r sa ri e , il probl e m a di Fiume e la propa g and a anti-itali a n a d e gli s la v i , coin vo lse ro sempre più direttam e nt e l'Eser cito e pesarono n e gativam e nt e s u di ess o. Nonostante c h e all'interno d e lle Forze A rmate ricc o e vivace continuasse il dib a ttito s ull e qu es ti o ni militari prese nti e futur e, l 'I s tituzion e fu se mpr e più sp ess o accusata di in e rzia, m e ntre in effetti fu costretta a vivere alla giornata , sempre più alla merc é degli uomini politic i , troppo imp eg nati altrimenti p e r acce tt a r e, a ffrontar e c di s cutere problemi di politica militare , ed elaborare progetti c piani per il dom a ni. Fu così che i militari , abbandonati , v il ip es i e d ingiuriati , s i s entirono defr a udati e traditi. Ness uno s i sa r e b be dovut o m e ravigliar e, in tale situa zio n e, se più t a rdi molti di ess i avrebbero d a to la propria incondizionata adesion e a l fasci s m o .

Il clim a di mal esse r e non imp e dì , comunque, agli or ga ni d e lla propa ga nd a di continuare, sia pure in tono minor e, la propria opera. Al ce ntro ed in perife ria, per molti m es i dopo la fin e della g u e rra , i provv e dim e nti a s sis t e n z i ali e propa g andi s tici ebb e ro costant e a ttuazion e .

Cont inuarono a provvedervi principalmente l'Ufficio Stampa e Propaganda del Com a ndo Supremo , le S ez ioni e le Sottosez ioni P (propa ga nda) dell e Armat e, d e i Corpi d ' Armata e delle Unità paritetiche , sussidiati d a a ltri Uffici del Comando Supremo (Opera z ioni e Informazioni); e, per

quanto concerne il fronte interno , dai C omitati e dalle Opere Federate so rt e nel corso d e lla guerra e ancora operanti a l termine del conflitto.

Nel contempo , mentre vecchi o rgani ven ivano sciolti , come il Sotto se gretariato per la propaganda all'es t e ro c la stampa del Minist ero dell'l n tern o (gennaio 1919) , a ltri - creati per sco pi diversi- avviavano la loro a ttivi tà n el se ttore , come la Sezione Militare della D e legazione Italiana per la pace di Parigi.

Nello stesso mese di gennaio gli Uffici ITO ( Informazi oni Trupp e Operanti) delle Armate passarono dall e dipendenze dell'Ufficio Op eraz ioni a quell e del Servi zio In formaz ioni , poich é, co n la fin e delle ost ili tà , le notizi e racco lt e as s unsero sempre più carattere politico , perdendo le pcculiarietà militari . Il Serviz io Inform azio ni precisò quali notizi e dov eva n o essere raccolte , per poi essere riunite in un appo sito notiziario diviso in qu a ttro parti: militari , politico- militari, economicocommerciali, stralci sta mpa.

R estavano inv e ce immutate le informazioni da compendiare ne lla relazione quindicinal e sullo spir i to delle popo lazioni e d e lle truppe (Sezioni e Sottosezioni P ), in cui particolare attenzione doveva essere posta alla segn alazion e di eve ntuali malcontenti , b iso gn i, correnti di id ee, ecc.

La ricerca dell e noti z ie politich e fu ca usa di contrasti tra il Governatorato della Vene z ia Giulia , che avocav a al suo se rvi z io tale competenza, e il Comando della 311 Armata , il quale faceva notare

al Co mando Supremo come , p e r la si tu azio ne venutasi a determinare n e l territorio dell ' Armata, non potev a esimersi dal raccogliere tale tip o di informa zio ni , ess endo esse alla base di ogni azione di co mando della gran d e unità: com e, ad ese mpio , l 'emanazione dei bandi , la cui redazion e era stretta fun z ione d e lla pe rfetta conoscenza d e lla situazione politica.

Non sembra peraltro che capi politici e militari si siano r ea lment e e ra z ionalm e nt e resi conto quanto importante, in momenti cosÌ. difficili e delicati , sarebb e stato accentrare ancora ma gg iormente tutta l'attività di propaganda e di contropropaga nda , inv ece di litigare e di distrugger e quanto d i buono e ra s t a to fatto: s i finì così pe r frazionar e indirizzi e demandare competenze ad Uffici già presi e totalment e assorbiti da altri compiti, altr e ttanto prioritari.

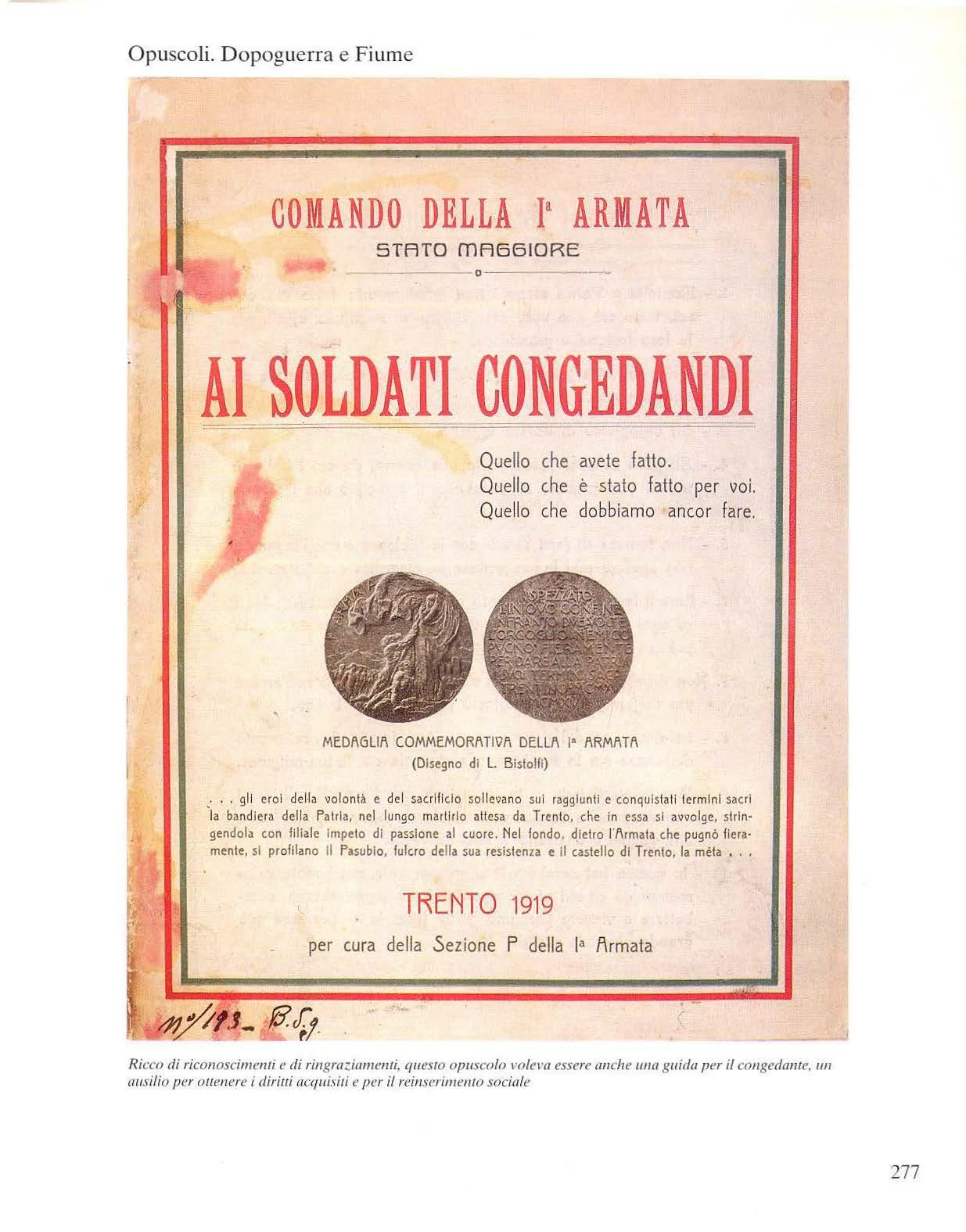

L ' azione di propa ga nda continuò comunqu e a muovers i in tre dir e zioni: i soldati, il Paese , l ' estero. I soldati furono as s istiti e, fin dove possibile , aiutati ad inserirsi nuovam e nt e nella vita civile ; alcune Armate , fra cui la P e la 3", dedicarono ai militari congedati un opuscolo, che sot tolin eava quanto era stato fatto per lo ro e quali di ri tti ess i avevano ac qui s iti ; spiegando, sotto forma di dialogo diretto c con un linguaggio molto semplice, com e muoversi per ottenere il dovuto: la polizza d e i combatt en ti , il premio di congedamento, il pacco vestiario, i s ussidi alle famig li e, i sussid i di disoccupa z ione , le pensioni, le

agevolazioni per gli emigranti.

L'opuscolo della l a Armata segnalava, inoltre, particolari provvidenze per i propri dipend enti. E, come mezzo di propaganda, non disdegnava di invitare i sold ati a ricordarsi , nell 'ese rcitare il diritto al voto , di «tutti quegli uomini che sanno non soltanto parlare bene; i più de gni per il loro passato e per la loro istruzione ed educazione, i più onesti; quelli che non amano il popolo a parole ma coi fatti; quelli che durante la guerra hanno diviso con loro le ansie, i dolori , Le pene ed i peri co li » .

Chiudeva, infine, avvertendoli dei pericoli di un a rivoluzione; d e lle lusinghe prov enienti da certi ambienti politici , delle m e ndacie deg li «imboscati di ieri, falsi ma/Levadori di oggi».

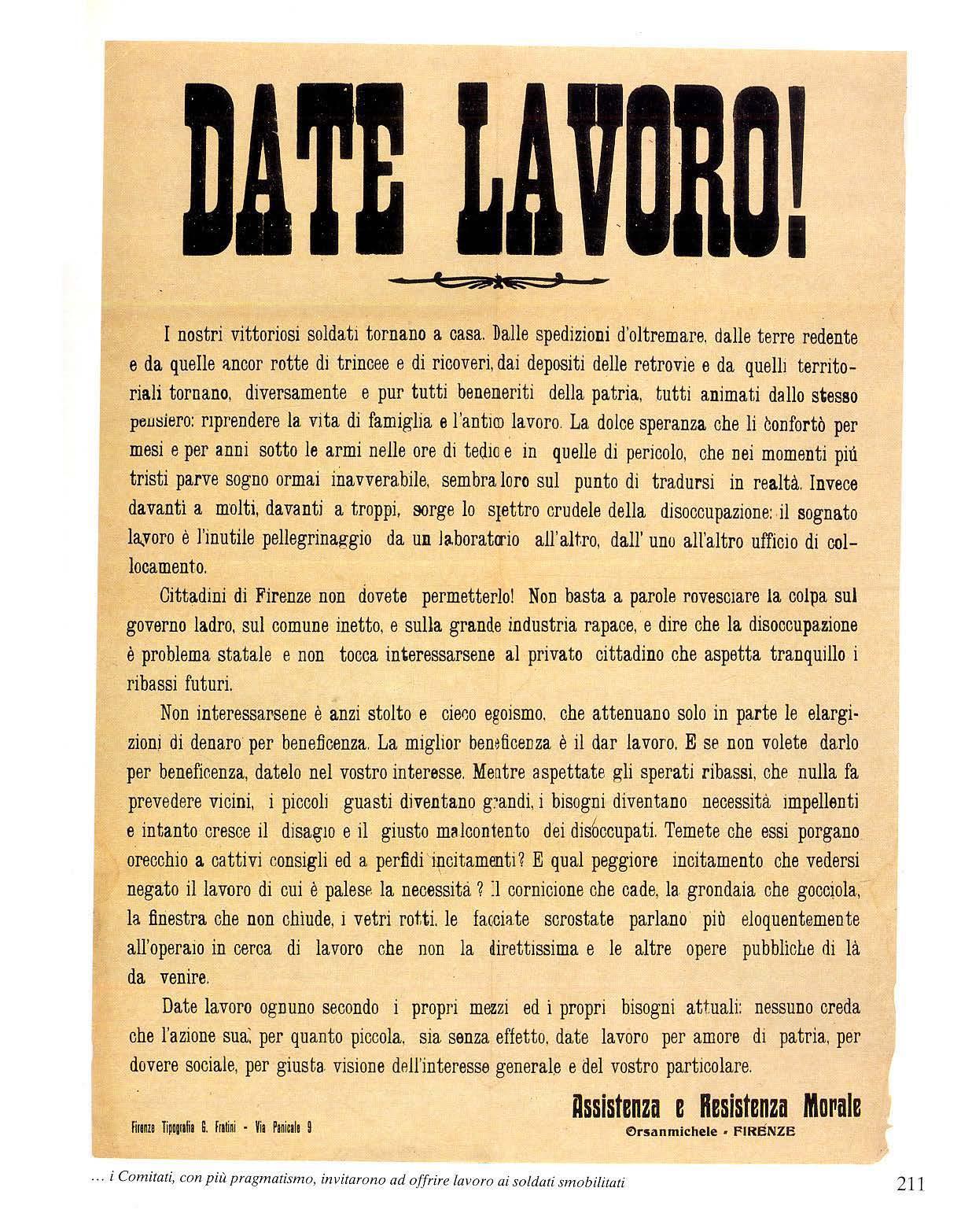

La propaganda verso il Paese, fatta ancora con il concorso di Assoc i azioni e Comitati, poneva invece l 'acce nto sul debito di riconoscenza che i cittadini avevano contratto verso i com batte nti , e auspicava che cssò si traducesse soprattutto nell 'a iutare i r e duci a trovare un posto di lavoro , adeguato ri conoscim ento a mesi ed a nni di du ri sacrifici e privazioni . Stigmatizzava, inoltre , l'atteggiamento di quei partiti c di quei cittadini che, passata la bufera , incominciavan o a nutrir e indifferen za, qu a ndo non d isprez zo c osti lità , verso l'Es e rcito.

Più complessa l 'azione di propaganda -e di contropropaganda - sv olta all'estero. L'Esercito, con la soppressione del Sottosegrctariato della propaganda , ven ne a t ro varsi di nuovo isol a to e costre tto a muov ers i su terreni

infidi , con compiti num eros i e di sparati; per svolgere i quali dispon eva soltanto d eg li Addetti Mi litar i, di qualche informatore dell' Ufficto I c della Sezione Militare della D e legazio ne a Parigi. Scarso , infatti, fu il cont ri buto offerto dall'Ufficio Propaganda del Ministero degli Es teri. L'Esercito doveva, in s intesi: continuare a fornire documenti e iconog r afie per dimo stra re e soste n e r e il peso avut o dall'ltalia nella g uer ra , pro gressivamente se mpr e più misco no sciuto dalle altre Potenze vinci triei; «te n e re » su l fronte dell e rivcndicazioni territoria li contro l' attegg iam ento ostile degli «a lleati »soprattutto Francia e Inghilterra -; controbattere la feroce propaganda contro l ' Itali a che gli sloveni della n asce nte Ju gos lavia andavano tenacemente perseguendo; porre attenzione alle manife stazioni di antiitalianità , la cui tenden za si dimostrava crescente n egl i. Stati balcanici, n ell 'Europa centrale c sette ntrional e e in Russia ; dife ndere l 'opera to e il prestigio dei milita ri italiani dei Corpi di occupazione e eli spedizione, nazion a li ed internazionali. Ll tutto in un diffic il e esercizio di equ ilibrio tra il Governo - la cui posizione co ntraddit toria d enu nciava la debolezza, se non l' asse nza, di un'organica politica es tera e da cui , p e r ta nto , n essuna di r ettiva pre cisa veniva -, i na zi ona list i e i fascisti delle squadre d'azione - se mpre pronti acl int e rpretar e a modo loro ogni presa di posizione elci r a pprese nt a nti militari -,c la sta mp a, che terminata l 'es igen za guerra e cessato, per opportunismo,

ogni «corteggiamen to », andava assumendo via via posizioni sempre più critiche , fino alla denigrazione cd al vilipendio dei militari e delle loro ist ituzioni.

Intanto tutto que ll o che avveniva a ll 'estero, riportato distorto da alcuni gior nali di parte , era font e di nuovi problemi per quanti si occupavano - e pr eo ccup ava no - della propaganda.

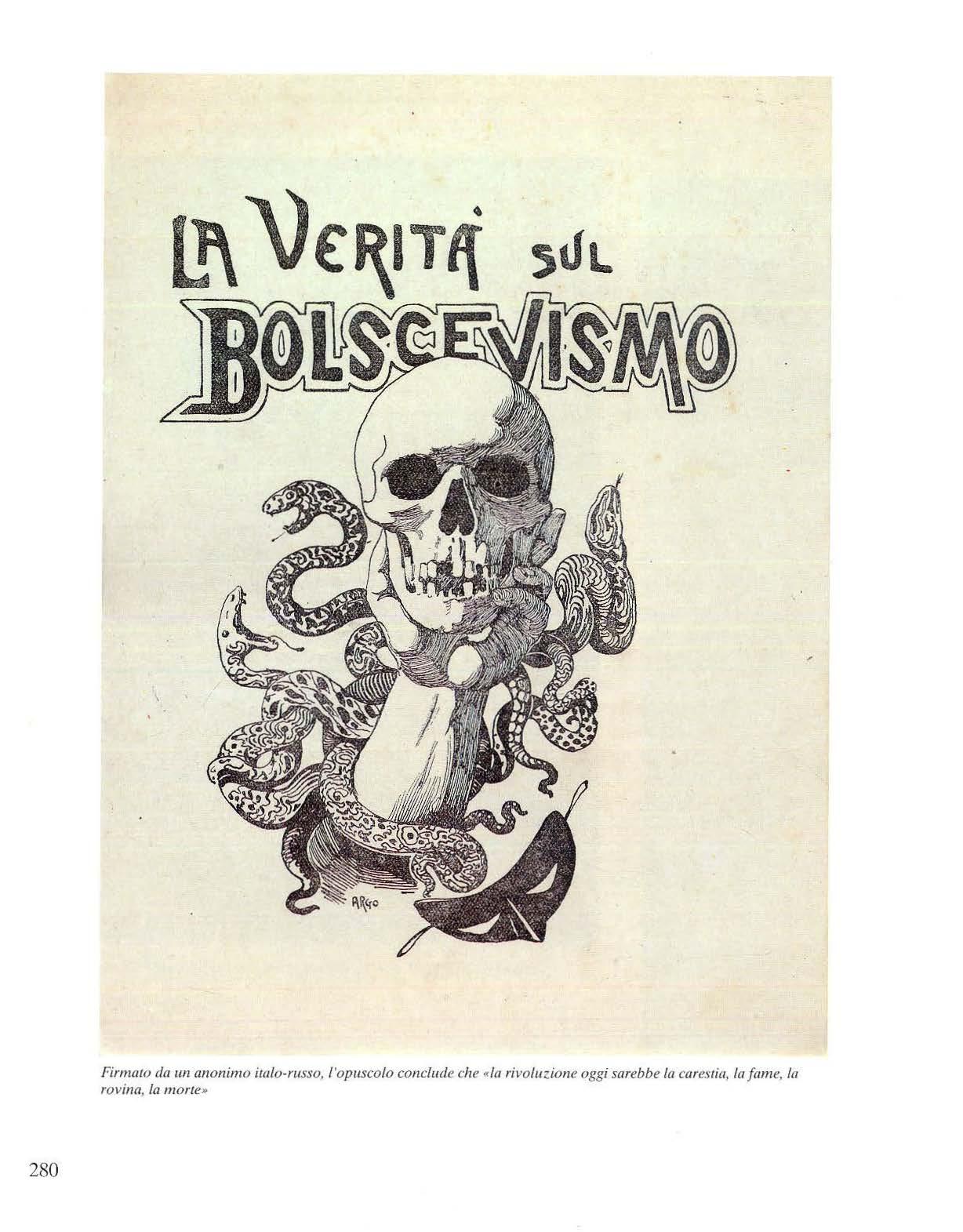

Alle d i fficoltà o rgani zzat ive e politiche che im ped ivan o a ll ' Esercito di sviluppare un'articolata azione di propaganda, si aggiungevano crisi e critiche all'i nt erno d e ll o stesso organismo militar e . La smobilitaz ion c di fatto avv e nne , p e r voler e del Ministero d e lla Gu e rra, senza che s i tene sse conto di un piano organico approntato dal Comando Supremo, ch e avrebbe sicuramente in contrato l'approvazion e dell ' opinione pubblica , per la celerità con cui le dispo s izioni avre bb ero consentito a molt e classi di leva di ritornare in famiglia. Preoccupazioni politiche del Mini stero della Guerra (manifestazioni di piazza, s ommosse contro il carovita e la p e nuri a di viveri, diffuse aspettativ e di grav i disordini di isp irazion e bol scev ica , allarmante attivismo di socialisti c catt olici, timori di rivolte in Alto Adig e e nella Venezi a Giulia) prev alser o s ulla logica e provocarono in co mpr ens ibili rall e ntam e nti d e i co n gedamenti. Numerosissime c irco lari, eman a te da più parti pro pri o perché venne a m a ncar e un piano organico, cambiarono in conti nu azione le modalità de g li invii in co ng edo delle classi a ll e armi ,

confondendo c turbando l'animo se mplic e del so l dato.

All'atto della smobilitazion e, ad eccezion e dei provvedime nti di assistenza già indicati e di vagh i accenni a i compiti devoluti all 'O pera Nazionale Co mbatt en ti , l' a utorità militar e non promosse una adeg uat a legis l azio ne ch e assicurasse il r e inserim c nto sociale d e i congedati , nono s tant e l'esist e nza di un Ministero per l ' Assistenza ai militari c le pensioni di gu e rra.

Non so lo , m a il generale Cavigli a , c he sost ituì il generale Zup e lli al Dicastero d e lla Gu er ra ne l gen n aio 1919, in occas ione del rimpas to del Governo Orlando, si affr e ttò inoltre ad assumere pos izioni critiche nei confronti della partecipazione d e i militari all a vita politica , disconoscendo di fatto le rivendicazioni territoriali e frustrando le aspe ttative di tutt i col o ro ch e si erano battuti in nome dell'id ea le delle terr e irredent e, tanto esa ltato dall a propaganda durante l a guerra.

V'è da ricordare, inoltre: ch e l'ufficialità era in ferm e nto p er l'elevato numero degli alti gradi esis t enti nell ' Es e rcito , fatto det e rminato dall'accelerazione dell e carriere provocata dalla g uerr a; che in Colonia pers isteva una s ituazione disa st rosa in quanto, pur esse ndovi dis lo cato un con tin gente di circa 80.000 u omini, il territorio libico e ra in mano ai rivolto s i a r abi; che i num e rosi impegni internazionali assu n ti (interv e nto in Carinzia , spedizion e in Anatolia, occ upa zione d e 11 ' Albania) avevano portato ad un a disper s ione di uomini

all' es tero senza precedenti dall'inizio del co nflitto (grad ualm ente vi fu d esti nato, infatti , il 20% dei mobilit ati).

Gli unici provved im enti tangibili adottati n el1919, furono , in pratica , il mi glioramento del tr a ttam e nto eco n omico a ufficia li e sottufficiali, l' aumento della cinq uin a da L. 0,50 a L. 2,50 , l'arricchim en to del r ancio con una n uova razwn e .

L'Ufficio Stampa e Propaganda del Coma ndo Supre mo , nel frattempo, nono stan te i num erosi imp egn i cui dov eva far fronte , s ubì un drastico taglio dei fo nd i, tanto da dover diramare, il 29 lu glio 1919, una circolare che sopprimeva tutte le spese dei Corpi «ge nericamente co mpres e nel titolo per la propaganda (stampe, pubblicazioni, ricordi, feste , erogaz ioni, ecc.)» I Comandanti di Grandi Unità e gli Uffici I.T.O. delle Armate furono così privati de l maggior in troito finanziario che , fino ad a llora , avev a conse nti to di svolgere la loro attiv it à. Le spese propagand istiche non furono più ritenute necessarie di fronte ad altre maggiori es ige nze.

L'Ufficio Stampa e Propaganda , d e ll a Sezio n e Militar e della D e legaz ione It aliana per la P ace di Pari gi, fu l 'uni co privil eg iato in ta le situazione di penuria. Num e rosissim e le richi este da esso avanza t e, e soddisfa tt e, agli Uffici d e l Comando Supre mo che operav ano nel settore (o lt re a Stampa e Propaganda , anch e Inform azioni e Operaz ioni): opusco li , fa scico li , fotografi e, cartolin e, ca r te , gio rn a li , dat i statistici furono for niti con abbondanza a ll a Sezione , che dov e va pubblicizza re gl i in ge nti sforzi

soste nuti dall ' Italia in guerra, far conoscere le azio ni promozionali a favore della pace e del riassetto d ell 'Europa , co ntrobat tere la propaganda - dir e tta ed indiretta - di avversari e alleati.

Un compito decisamente difficil e in un ambiente ostile. La Sezione, tanto p e r far esempi: fu int eressa ta per l 'is tituz ione di uno speciale servizio di propaganda a Vienna, dove, nono stante gli sfo rzi compiuti per l'or ga nizzazion e c l ' invio dei rifornimenti a limentari a favore delle popolazioni dell ' Austria , gli aiuti italiani venivano disconosciuti (la propaga nd a s lava, soprattutto , diffu se la notizia che i viveri pro venivano dire ttament e dall'A m erica, e ch e le r efe zio ni approntate sarebbero state b en presto ripagate con l 'istituzion e di gravose tassa z ioni); dov e tte fornir e dati e notizie per cont robatte r e a ncora la propaganda jugos lava contro gli italiani, g iu nta a di ffonde re fal se notizie su pres unte fucilaz ioni di s oldati itali a ni , co nd a nnati s olo perch é co lpevoli di ave r riconosciuto pubb li camente il carattere etnico -ge ografico slavo di alcuni t e rritori occup a ti ; do vett e occuparsi d e ll a recension e sta mp a c della segna lazion e deg li artic o li e degli scritti, ch e in qual s iasi modo co i.nvolgesscro l'Italia.

Un lavo r io t a nto arduo , q u est ' ultimo , d a pr ovocare l ' ist ituzione di un apposito Uffic io Stampa p resso la Presiden za de l Consiglio dei Ministri in Par igi (p r ovvedimento resosi a ncor più n ecessario i n quanto s i e r ano diffu se lamen tel e per pres unt e dispa rit à di

trattame nto dei giornalisti accreditati).

Mentre avveniva tutto ciò, il 9 agosto 1919, in occas ione di un riordin a mento del Comando Supre mo e del s u o trasferimento di sede da Padova a Roma , venn e so ppr esso l'Ufficio Stamp a e Pr opaganda .

Il compito di sondare lo spirito dell e truppe e di produrre propaganda diventava esclusiva pertinenza dell'Ufficio Inform azioni. Altri provvedimenti, imm e diat a ment e s ucce ss ivi , sma ntell arono progr essiva m e nt e le attività propagandistiche anche in periferia, co n lo sciog lim e nto di alc un e Armate e d e i relativi Uffi ci I.T.O.

L 'Ese rcit o s i trovò così a d affrontare, co n una frammentaria e disarticolata o r ga ni zzaz ion e, il problema d ei territori d i confine annessi c di Fiume.

A provved ere al ser vizio in t a li località era n o la Sezione P della 3a Armata, qu e lla d e l Gov e rnator at o d e lla Dalm az ia , e l'Uffi cio P o liti co Militare , cos tituito n el febbra io 1919 dal C omando del Corpo d'O cc up az ion e Interalleato di Fium e .

l noti z iari del Comando della 3a Ar m ata e i bollettini bise ttiman a li d e llo s poglio stampa ci co ns entono di acce rt are e val utar e qu e l ch e avveniva nei territori di confine e di occupazione. I so ldati itali a ni us ufrui va no d e ll e solite opere ass is te nziali, e d e r a no in ge ner e ben accetti dalle popola z ioni. li loro moral e e ra quindi e levato, e le proteste s poradiche e contenute; l' e uforia dell a vittori a aveva esa lt a to gli a nimi.

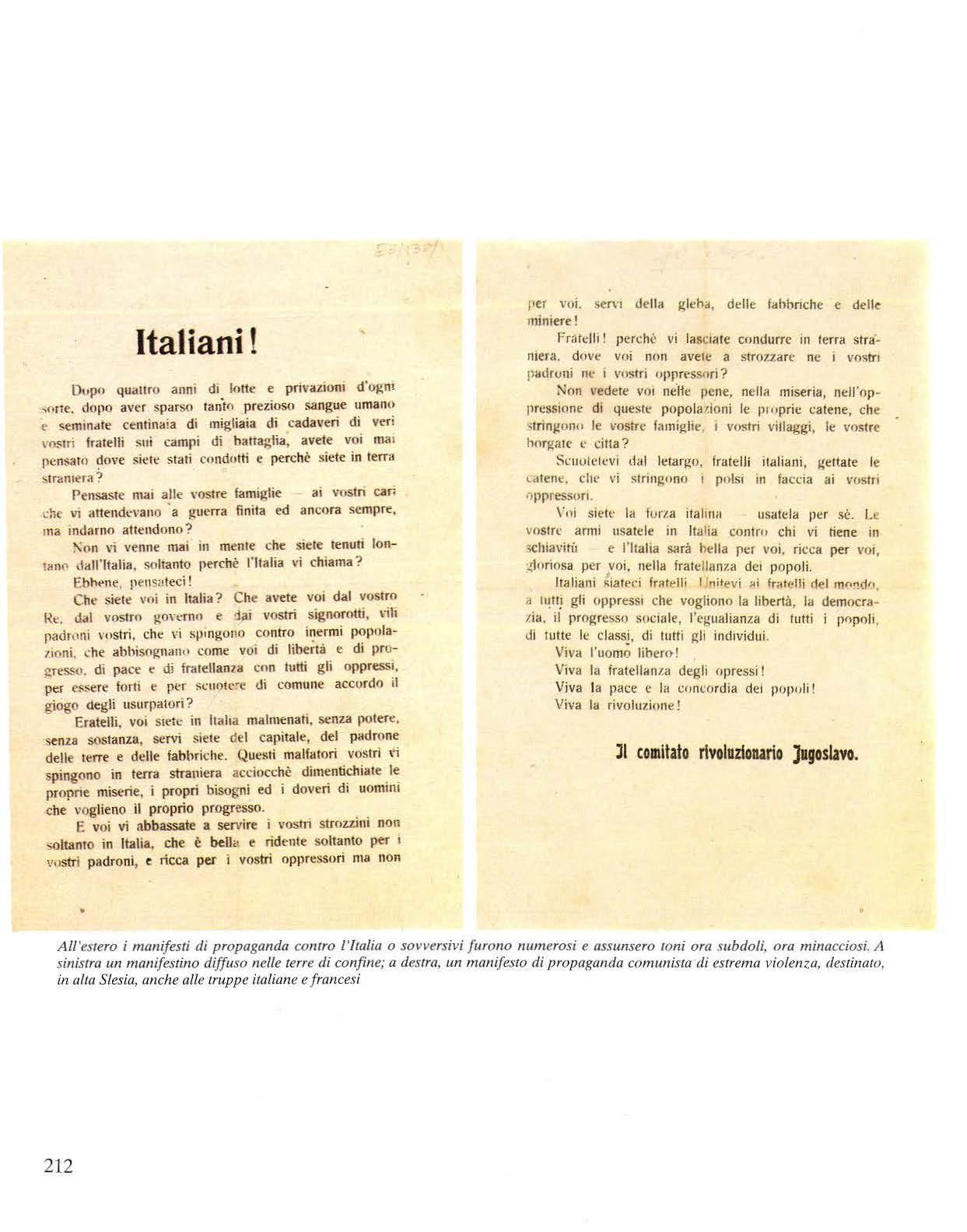

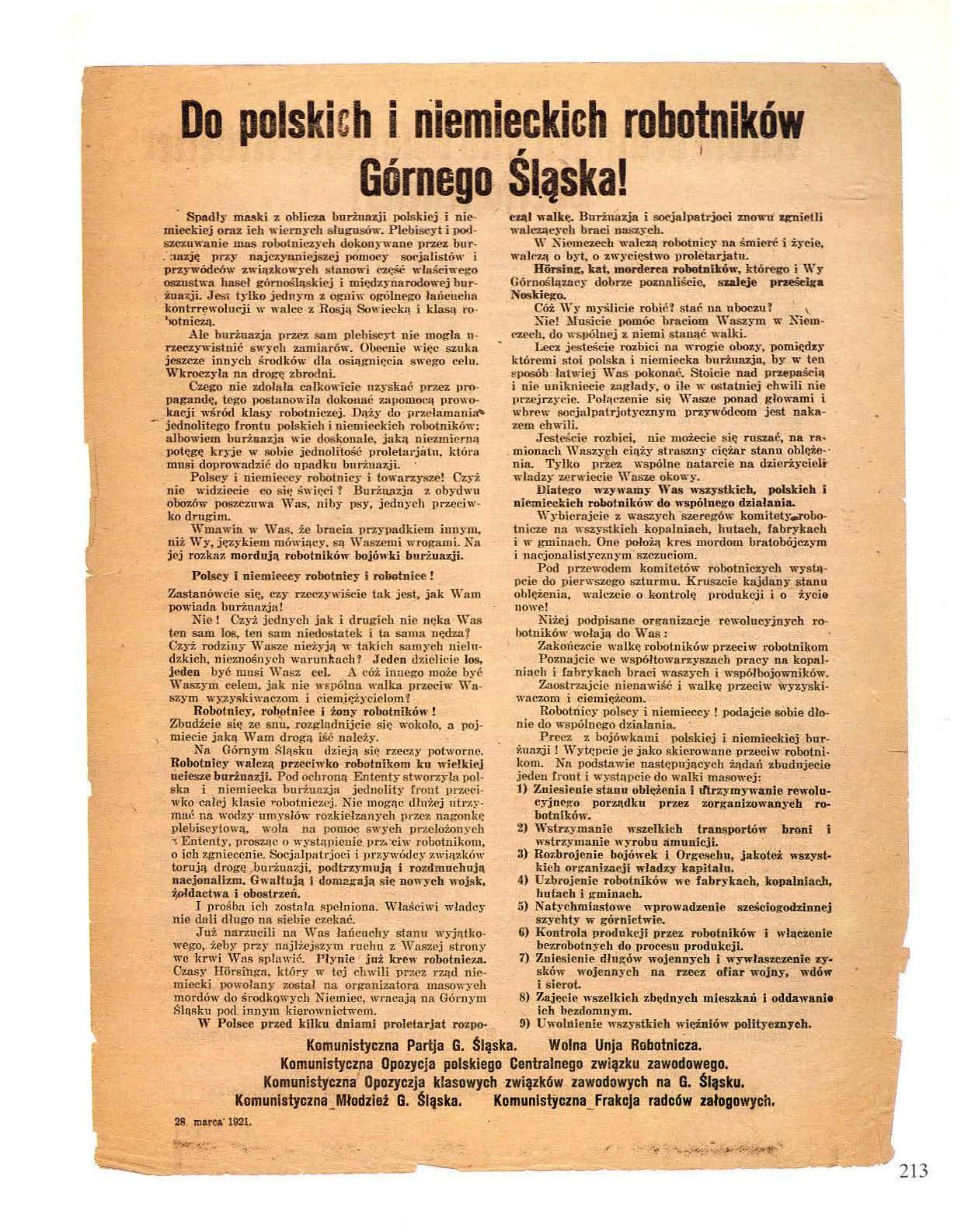

Compless a e temibile e r a inv ece la

propaganda s la va, condotta sop rattutt o attraverso op us coli e giornali , co n tecnica spesso ro zza e violenta , ma a tratti so ttilmente raffin ata. A notizi e di atti eli violenza c di terr o re compiuti s u ma sc hi e femmin e dell e zo n e occupate, di rub e rie di viveri e di danari (.Tadr an, 23 -28 mar zo 1919) , si alte rn ava no uscit e di g ior nali co n spazi bianchi; per far intendere che l'op e ra d e l censore itali a no e r a stata p esa nte a l fine di nasconder e chi ssà quali misfatti. Emissari e ag itat ori jugoslavi (sopratt ut to di estrazione int e ll ett ual e: avvocati, maestri , preti , impiega ti) , diffondevano noti z ie di s anguinarie rivo l te in città italiane , di disa s tros e co ndi z ioni eco nomich e dell'Italia, di eccidi e d efferatezze p er petrati dall e trupp e.

N onostan t e la fe bbrile attività di giornalisti e eli agitatori, la pr o pagand a s la va non r iu sciva t utt avia ad essere incisiva; le notizi e raccol te da gli informatori dell 'A rmata annotavano come le m ass e, in un primo momento diffid e nti c fredd e ve r so gli it a li a ni , in brev e tempo fo ssero state rabbonit e dall e distribuzioni g ratuite di ge neri alim e ntari , tant o c h e serb i e croati della zona di Spalato non voll e ro sottosc rivere sch ede di ades io n e al plebisc ito p e r la Jugoslavia promosso da un comitato locale, dichi ara nd o a perta ment e ch e avr ebb er o pre fe ri to l'ann es sion e all 'It a lia.

P esava n o peraltro sulla situazione: l'equivoco attegg iamento dei franc es i, i quali favorivano l'azion e di pr opag a nda jugos lava in ogni modo ; la po s izion e

assu nta da g li Stat i Uniti, che si pr estava a privilegiare la strume nt al e diffusion e di sole nni «pronuncie» del presidente Wi lso n a favore della causa jugoslava; la capillare opera dei propagandisti s l avi, che s ull 'onda di t ali voci erano arrivati a di str ibuir e, perfino a contadini e pastori de ll e zon e pi ù isol ate ed imp e rvie , coccarde con i colo ri sta tunit e nsi. L imit ata, per contro, era l 'attivit à di propaganda svo lt a dalla 3a Arma ta ; anche se il Co man do della Gra nd e Un ità , a proposito della s ituazione di confi n e e s ulli to r aneo adriatico, conc lud eva, co n mo lto r ealismo, i n una relazione de l gennaio del1919: «carne prima cosa devesi ottenere di far cessare ogni azion e politica, sia essa favorevole o contra ria alle aspirazioni italiane, degli enti militari alleati, politicamente irresponsabili cosi verso di noi come verso il loro paese ... Le eccessive pretese che nell'interno del paese vengono sosten ute da chi non co nos ce nemmeno superficialm ente Le èo ndizi oni delle coste orientali dell'Adriatico nuociono assai alla nostra causa e fanno apparire fondate le accuse che si muovono contro di noi. È facile nei comizi ri chiede re intere province abitate da parecchie migliaia di indi vidui di altra nazionalità, ma non è a l trettanto agevo le sosten ere di fronte agli avversari la giustizia delle nostre aspirazioni, quando costo ro dalle parole di nostr i stessi conna z ionali traggono argomento per dim ostrare che l' I talia, dimenticando il suo pass a to, vuo le sostituirsi all'Austria nell'oppressione politica dell e genti slave» .

Più che ass um ere l'iniziativa, la 3a Arm a ta quindi subiva e s i preoccupava so lo di con troba ttere le false not izie, o di interve nire a tamponare le falle dove era necessano .

Un tentativo invece di articolare e razionalizza r e l'azione di propaganda fu co mpiuto dalla Sezio n e P del Gove rn atora to d e lla Dalmaz ia che, co n una circolare de l febbraio 1919, punt uah zzava i criteri inform at ori d e ll ' attiv ità da svolgere.

Il compito di g u adagnare l a Dalm azia all' Italia veniva affidato al soldato, definito re toricam e nte «ag en te di it a lianit à»:

«Il soldato che facilmente e spo ntan ean1.ente, per ragioni evidenti, s i avvicina alla pop olazione, che entra nelle case ospitali, che beve allegramente alla tavola del serbo, del croato, dello slavo, che fraternizza con l a cordialità nostra anche con chi non sa farsi capire completamente; il soldato che più si avv icina per la sua ani ma popo lar e a questo popolo, deve diventare , o per meglio dire continuare ad essere, mig liora to, un n ostro el emento prim o di p ro p aganda .

È lui che deve parlare, insospettato, co n entusiasmo del/ 'Italia , dire con nosta lgico ricordo le sue bellezze e, fiero, cantarne le gesta eroiche del suo popolo.

E perch é Lui, siamo sinceri, possa parla re con vero sen tito entusiasmo, perché non abbia a nascere nel suo animo sano la minima ombra di malcontento verso La Patri a, è necessa rio orga ni zzare subito il servizio up " secondo le disposizioni che il Comando

Suprem o ha emanato con la circolar e 11797 OP. di Pro t. in da ta 30 gi ug no 1 918 a fi rma de l So ttoc apo di Stato Maggi o re dell' E se rcito. È n ecess ari o ci rcon dare il so ld a to di tante pi ccole cure ch e gli addimostrin o la g ratitudine della Nazi o ne - non !asciarlo so lo con la preocc up az ion e d ella f amiglia nella miseria - assisterlo moralm ente- di s trarlo con s vag hi e div erti menti - e soprattutto r en d erg l i facilm ente visi b ile il n o stro doveroso interess amen to pe l su o a v v enir e; p er res ti tu i rlo, miglio re, alla fami g lia, alla vita civile »

Il s old a to , quind i , qu a le o gge tto e s ogg e tto , com e r e cetto r e e all o stesso t e mpo pr odu ttore di pro pa ganda La circol a r e s pec ifi ca va anche come ottenere gli scopi indicati n e ll a premess a , quali mezzi ut ili zz ar e e qu a li a ttiv i t à intrapre nder e n e i confro n ti sia dei militari (opuscoli , giorn ali , sc uol e per a n a lfa beti , s ussidi , doni , s p e ttacoli , le ttur e, a ttivit à pe r la « r e s iste nz a m o r al e», oss ia morale e cont e gn o d e ll e trupp e, contatti con la popol az ione civil e, e limi n a zio ne d e lle cause di malcont e nti, co ntro ll o d i agitatori e di sfattis ti , ce ns ura) s ia della p o polaz io ne civ ile, (assist e nza scola s tica , is titu zion e di biblioteche popo lari , co ll aborazion e co n i giornali lo ca li , a ss is te n za sa n itar ia, diffusione di material e propa ga ndi st ico , s pacci di distribu zion i v iveri g rat uit e c r e fetto r i, circoli di cu l tura , ini z ia ti ve di be n efice nza, attività ricreative , e cc.) .

Come semp re, partic ola r e a t te nz ione dovev a essere posta n e ll a sce lta degli ufficiali da adibire al se rvizio e di quanti

potev a no fornire op e ra di cons ul en za.

An c h e il G ove rna to rato d e lla Dalm az ia annotava , e s ubi va, l' irriducibile az ione a nti-italiana svo l ta d a i pr o paga ndi s ti jugos la vi , sos t e nu ti d a franc es i, ingl es i e statunit en s i. Il governator e Millo , l' e roe d c i Dard a n e lli, e bb e a d e nunci are tra l 'altro a n gh e rie serb e a Ra g usa ver s o conna z ionali , ig norat e dall e autorit à franc es i , e un a not ev ole a t tività croa ta a favor e de l bol s cev ismo.

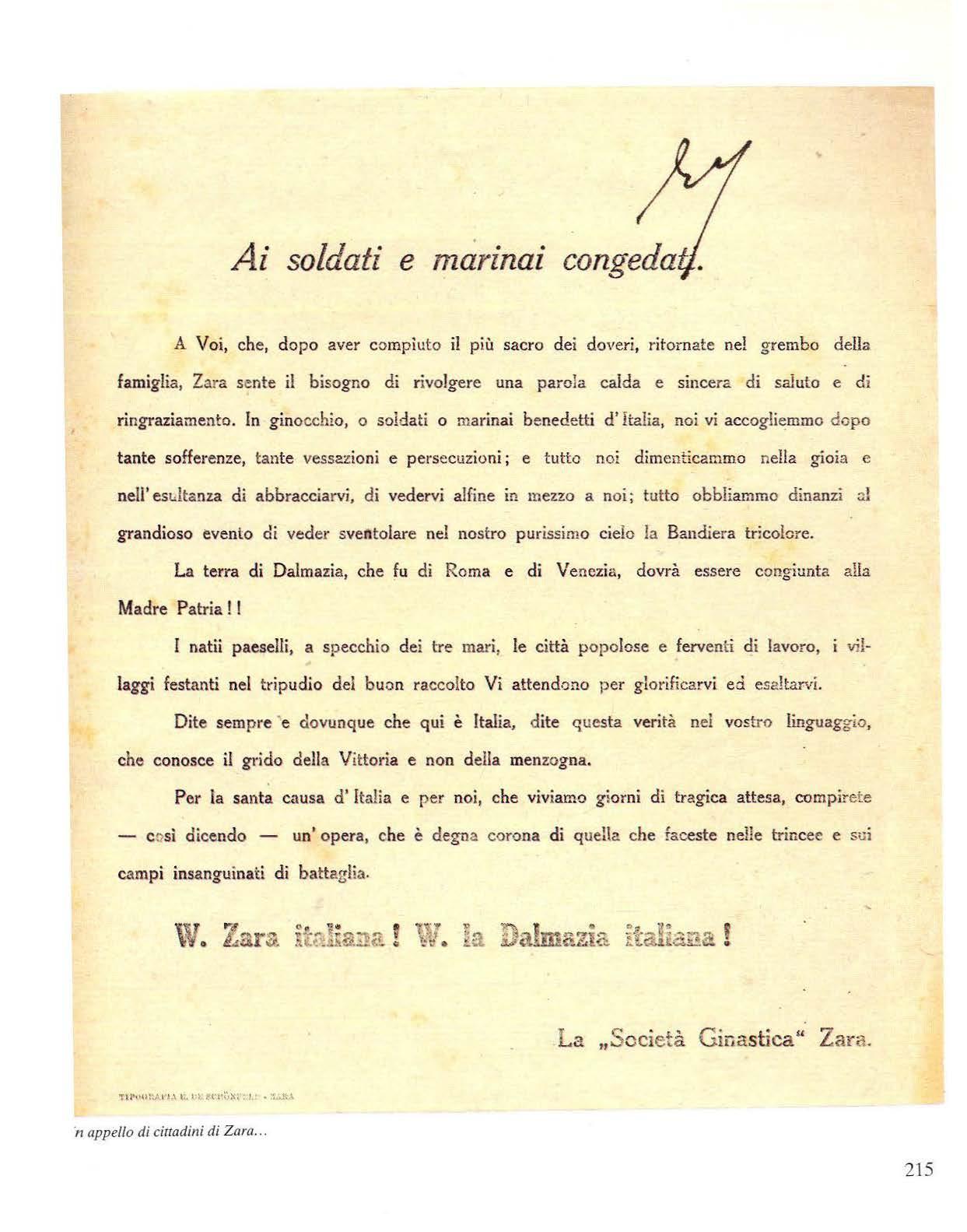

La S ezion e P della Da lm a z ia sv olse, inoltre, l ' opera di sos tegno , n e l territorio di compet e nza, d e ll'azione di contropropag anda e di riv e ndicazion e del Governo italiano in corso a Pari gi: p rom osse in fatti la raccolta di una nutrit a se r ie di le tt e r e dirette al se n a tore O rl ando, in cui città , a ss oc iaz io ni e com i t a ti dalmati manifestav a no la lo ro italianità con «v ibranti » m ot ivazioni e d es pre ss ioni.

In definiti va, anch e in D a lma z ia, no n o s t a nte l 'o s til e a t t ivi tà avversaria , lo spi rit o de ll e truppe e ra buo no , il morale e lev a to, i contatti con la popolazion e sereni e cos truttivi.

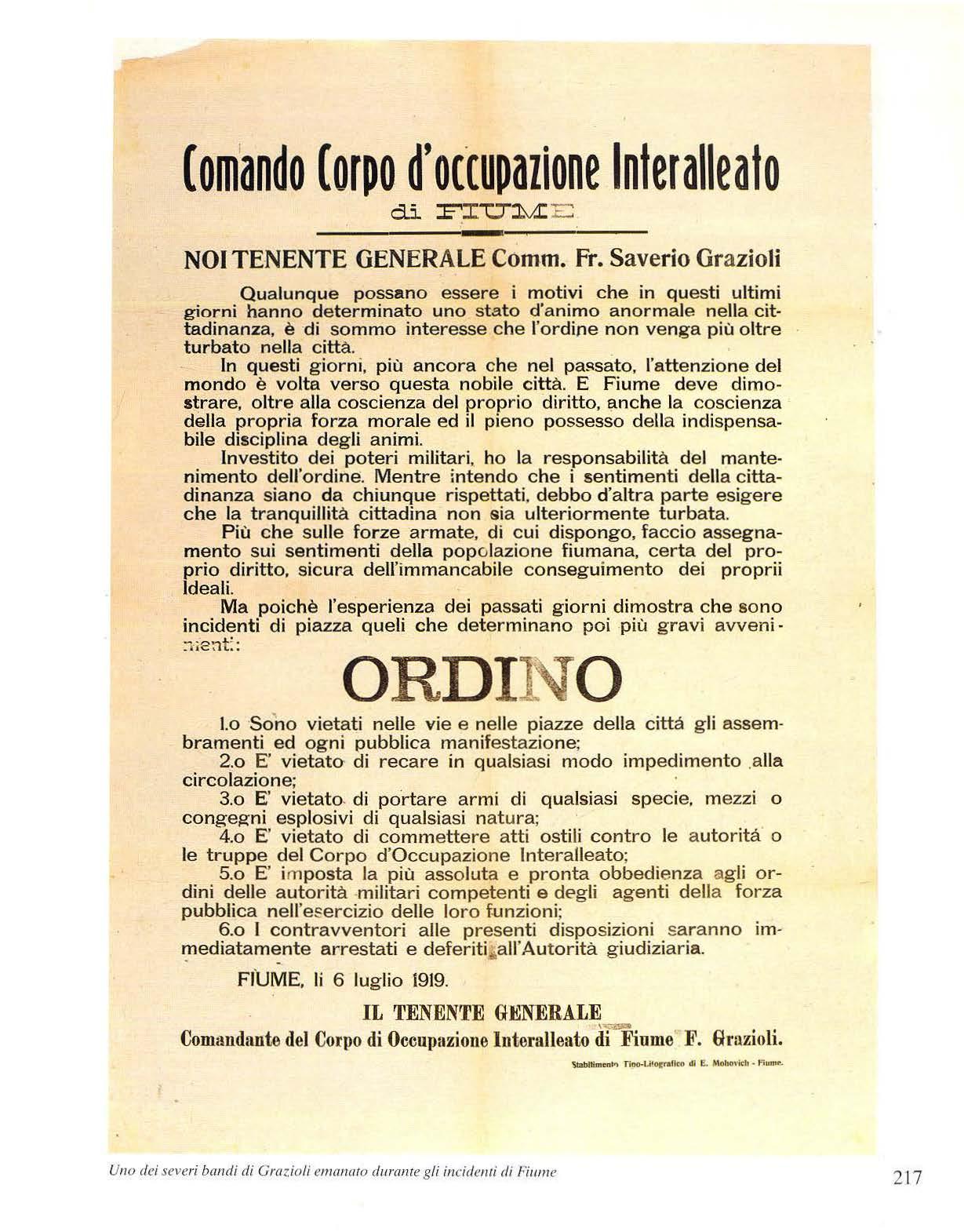

Complessa la s itu a z ione a Fi um e , do ve il ge n e r a le Fran ce s co Sa verio G ra zio li , Comandante del Corp o di Occupa z ion e Tnterall e a to , d o vette chiarir e e r iordinare ne l febbraio 1919 i co mpiti dell 'Uffic io Politico Militar e, nelle c ui man s ion i ri e ntrav a no le questioni di ca ratt e r e politico , il se rvi zio informazioni , il se rvi z io di pol iz ia politi ca, il con t ro ll o d e ll e p e r s on e in tra n s i to (passa porti) , la stampa, il se r vizio censura.

L'U ff icio com pre n dev a , fr a l'altr o , una S ez ione Stampa e Tradu z ione (rapporti con la stampa, stampa e prop a g a nda , ce nsur a e recen s ione s tampa , p r oduzio n e docum e nti), una Sezion e Fiume (affid ata al ca pitano Host- Ve ntu ri co n il co mpi to di inda gare s ullo sp irito pubb li co d i Fium e e di co ndurr e ind ag ini ri se rvate d i carattere poli tico) , un a Se z ione Sussak ( p e r le informazioni s ullo sp irito pubblico ne l territ o rio cro ato occupato c ne i comuni limit rofi , co ll eg a ment i co n le a ut orità civili , se rvi z io p osti co ntroll o) e un a Sezion e Pro pag anda (se rvi zio propa ganda e vigilanza, assi s tenza , doni e pro pag and a pe r la popolazio ne civi le).

Compito principale della propaga nda a Fium e f u qu e llo , cons u eto , di co ntrobatter e l ' in izi at iva avv e rsari a c l'atte gg ia mento ostico degli a ll eati.

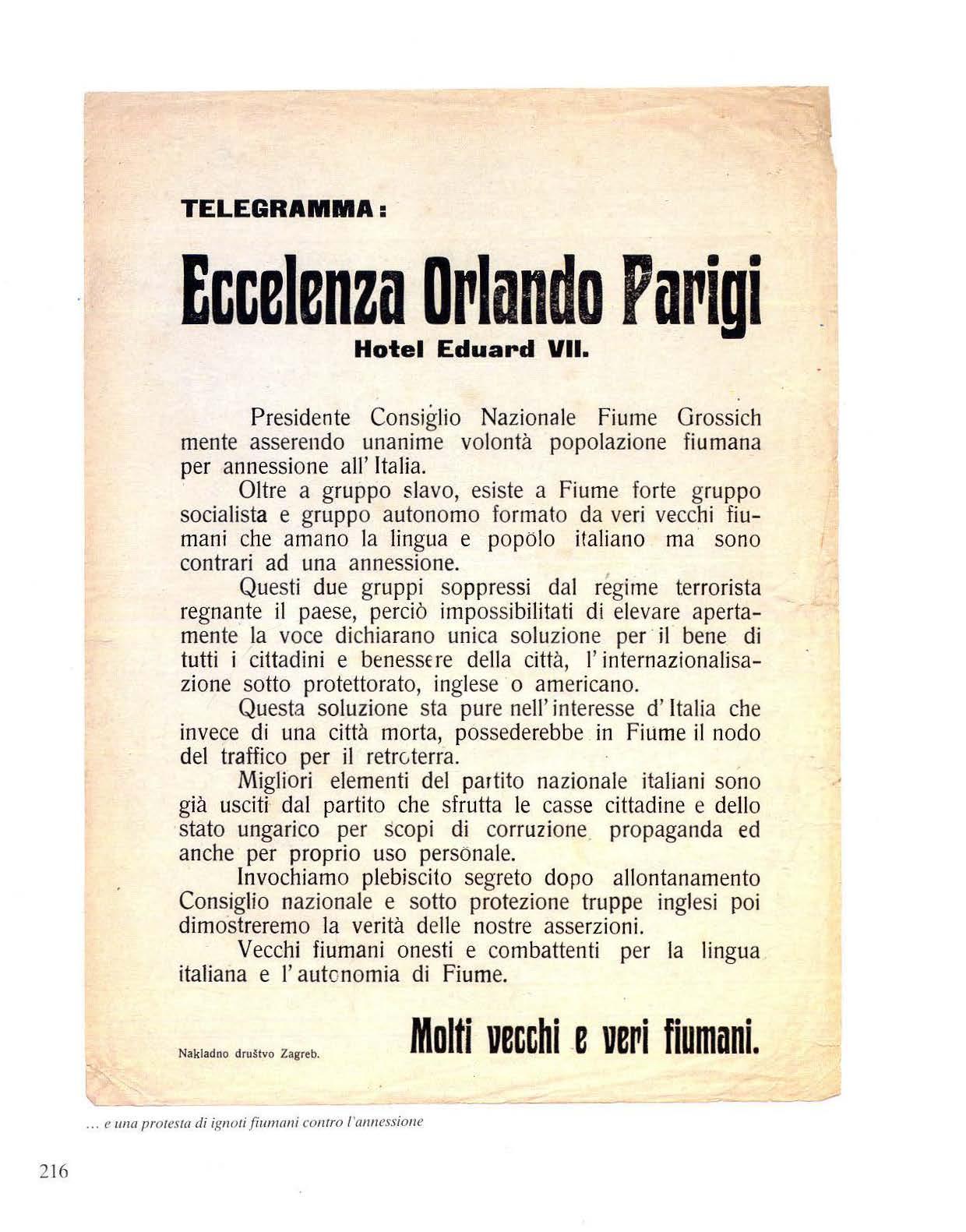

L a massa d e i fiumani, infatti, era fi loitaliana e qu asi osann av a per la prese nza d e i nostri. milita r i. Alm e no f inch é l'occ up az ion e non d ege n e rò . P er F ium e è n ecessa rio , però , far e un p asso indiet r o , per ce rcare di ca pire i prodr o mi e le ca use dei fatti di se tt embre , il clima c he si e r a instaurato. l ' efficacia d e ll ' az ion e di propaganda e co ntr op ropa ga nda sp ieg ata da più parti n e lla ci ttà.

Ancor prim a d e lla f ine d e ll a gu e rr a, il 30 ott o bre 1918 , a Fiume si e ra cos tituito un Co nsiglio Naziona le, presied uto d a Anton io Gro ss ich, ch e aveva proclamato l 'a nn essione all'Ita li a. L ' avv e nimen to contr i bu iva ad esasperare il pro blema dell a sparti zi one delle terre di co nfin e . Con il patto d i

Londra de l 1915 era s tat ç> d e ciso , infatti , sopra ttutto p e r vo lontà della Ru ss ia, ch e Fiume fosse asseg n ata alla C roa z ia. Poi l'usc it a eli s ce na delJa Ru ss ia al termine del conflitto , la fort e prese nza i taliana n e ll a città , l'atteggiame n to de l presidente s tatun it e n se Wil s on (ch e, ol tr e a soste n ere il principio dell' a utodet e rmin az ione dei pop o li c dell e min o r an z e , proponeva di dichi arare Fi ume citt à lib era), le pretese dell a nas cent e Ju go s lav ia d i ann ette r si Tries te , l ' I stria e l ' in tera D a lm az ia , il conteg no ost il e verso l 'Itali a di Francia e In gh ilterra , r esero le tratt ative diplomat ich e a lla confe r e nza di P a rigi oltre modo dramm atic h e.

La questione eli Fi um e es ace r bò molti animi in h alia; specia lm ente qu elli di colo ro ch e, sp in ti a cred ere n e ll a r ede nz io n e di terre intrise di italianità , furono persuasi sin ne ll ' intimo d a ll a batt ag lia pr opaga n d is tica fatta in ta le dire z ione nel corso de ll a g ue rra , e oltremodo esa ltati a fi ne g u e rra , qu a ndo F ium e fu as s urta , con d el iri o , a s imbolo di ogn i rivendicaz ione .

C'era, in effe tti , un fond o di r ealismo politico , storico e soc iale n e ll e richieste per F ium e: p iù d e ll a metà dei fium a ni e ra d i lin g u a itali a n a c costituiva la parte più co l ta e attiva d e ll a pop o lazio n e . Ne l nov e mbre d e l l918 un Corpo di Occ upazion e inter a ll ea to , a l comando de l te ne n te ge neral e Gra zio li (succeduto al brigadiere gene ral e Enrico A s in ar i eli Sa n Marzano a l fine di ev i tare che il co m ando cadesse, per mot ivi gerarc hici e di anzi a nità , n e lla mani del gener al e d i div is io ne T rani è ,

franc ese), fu di s loca to a Fium e per il m antenime nto d e ll ' ord in e pubblico. Il Gra ziali, convinto asse rtor e dell'it a lianità d e ll e t e rre r edente, fece ogni tentat ivo , fino a lla s u a fr e ttolosa de sti tu zione (l se tt e mbre 1919) , per guada g nare F i um e a lla cau sa italiana. Fu un co mandan t e sc omod o e si espo se persona lm e nte , appogg iand o aper t amente la costit uzione de lla L egione Volo ntari Fiumani di Ho st Venturi , com prom e tt e ndosi co n gli alleati , s ti g mati zzando l ' in erzia d e i politi ci. Si batté co n t ro l ' ostilità d ei milit ar i franc es i, il c ui smacca to atteg gia mento filo -j ugosla vo fu la ma ggior causa d eg li incid ent i che scopp ia rono a Fiume dall ' ap ri le all ' agosto dell91 9, fino all 'avve ntura dannun zia n a.

Non è qui il caso di analiz zare a fondo le cause politich e c militari di ta li avvenim e nti , se n o n p er la pa r te in str etta r e lazion e co n la pro paga nd a fatta intorn o a d essi , e a ll ' influen za c he essa e bb e ne i co n front i d e i mili tari dell ' Ese r ci t o , pers u a d e ndon c molti a partecipa r e alla spe dizion e del 12 se ttembre. U til e a co mpr e n d e r e il fe nom e no è la R ela z ione sui fatti di Fiume , re d a tta il 26 giu g n o 1920 dal ge n era le Pe cori G ir a ldi, i ncaricato dell ' in chi e sta.

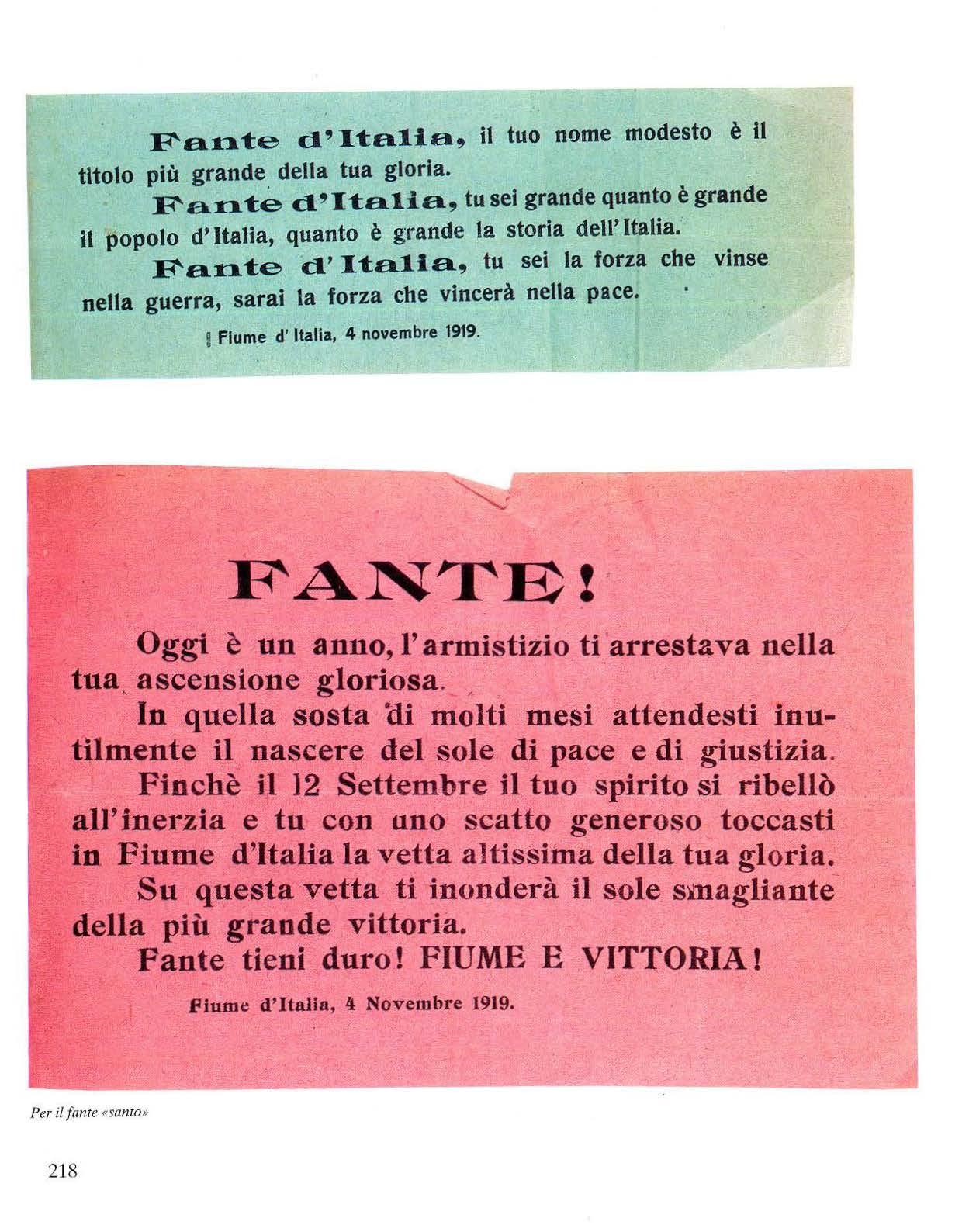

L 'Ese rcito , e d in pa rticol ar modo i r epa rt i dislocati ne lla città , e r a ve nuto a tro va rs i al centro di una favorevole e tenac e ope ra di propaganda , s volta con ogni m ezz o e sosten uta d a ogni parte.

Il so ldat o ch e ve ni v a d a ll a t rin cea av eva co nosciuto c viss uto , p e r quan to

rozzo c ana lfabeta- ma non per qu esto non int e lligente -, i mom ent i d i esaltaz ione d ella vit toria , i se n timenti di itali a nit à dell e nu ove po po laz ioni d e ll a zona di armistizio , il fascin o e l'effica cia della prop a ganda sv o l ta dall 'ele m e nt o f e mmin ile - arr e nd evole ve r s o quanti ne spo sava no il patr io ttismo e l'ardente d esider io di di ve ntare ita lian e; un ' arren d evolezza giustificata a n ch e dal fine di sott rar si a ll ' i nc ub o d e lla domin az io n e croata, l'in cita m e n to continuo d egli stess i s up erior i , ch e favoriva n o i vin co li di intim a fratella nza con i fi um ani e n e esa lt avano co n ogni mez zo lo spirito , n e l timor e c come antidoto a possib ili «infez ioni bolscev iche ».

Toccato n ell'i nt imo, il soldato itali a n o era a ll o s t esso tem po sdegna to per la fe ro cia de lla propaga nd a slava e r ise n ti t o per l 'arroga nza , la prote r via e la viole nza dei cosiddetti ch e p ur e avev a tr attato co n le a l tà; di conseg u e nza egli s i intristì , per l'inerzia e per l 'a bbandono dei politici , per le affr e ttat e sost i t u z ioni, e per gl i allon ta namenti d e i reparti da lla zona d i Fium e, che sap e vano di un a prec ipitosa e mortificante ritirata.

Ques ti se ntim e nti co n traddittor i crearo no n egli u o mini un o sta to di agita z io n e e di ins tabilità e d una i ncon sc ia pred ispos iz ion e ad azioni ch e ave sse ro mirat o , a nch e co n la vio le n za , a risolvere il probl ema .

Il rie ntro di Orlando in It a li a da P arig i il 24 apr ile per pr otes ta - Orlando fu for se uno dei poch i politi c i a s ostenere la causa fiuman a - e il s uo s uccessivo

ritorno a ll a conferenza in condizioni di su ddit an za ne i confronti d eg li alleati ; i continui in c id e nti protr a tti s i da ma gg io a d a gos t o, fr a le trupp e fr a nces i da un a parte e la popolazion e fiumana e gli italiani dall ' a ltra; la commissione d'inchi es t a dei ge n era li int e ralleati p e r i fatti di lu glio , e la rip e r c uss ion e ch e l ' esito m o r t ifica nt e d e ll ' in c hi es ta s tessa e bb e sulle t rup pe; la d ec isio n e a P a ri gi di scioglie r e la legione vo lontari fi um a ni e di sost i tuir e il continge nte it aliano , agg ra vat a d a l contegno rinunciatario e accondi sce nd e n t e de l G ove rno ; le diretti ve di D iaz di prep a r a r e gli an i m i dei comand a nti e delle truppe alla doloro sa e ve ntualità di abbandonar e Fiume; le proposte di s o s tituz ion e e gli avvicend a m e nti , non compl e tati , de i reparti p a rti c olarment e leg a t i all a citt à; lo stess o a ll o nt a nament o de l Graziali , furono tutt e concause ch e portarono 5000 milit a ri circa ad ad e rire a ll ' avv e ntura dannun z ia n a .

L 'entus ia smo in iz ial e d i tutti si s m o rzò q ui ndi b e n p r es to. Già a lla fin e di settembre, u n capitano d e l serviz io informa zio ni , in fi ltratos i a Fi um e, incominciò a inviare br e vi r e lazioni sul ca mbi am e nto degli um ori in ci t tà. Mo l ti militari fece ro quasi s ubito ritorno ai Corpi ; altri , appartene n ti a classi congedate, die d e ro il via ad un esodo vo lont ario. A d ese mpi o , il 29 se tt e mbr e, ve niv a seg na lato che 25 s olda!i d el1 28° reggimento fa nt e ria a vev ano abbandonat o Fiume per r ie n trare nell e proprie lin ce ; alc uni bersa g li eri del4 ° r eg gim e nt o f urono min acc iat i dagli ar diti p e r il loro manife s to malc on tento

s ull a situ az ione a Fiume e per il tacit o desid e ri o di ri e ntrar e a l Co rpo. Fur o n o indica t e, co m e ca u sa d ei defe zio n a mc nti, la care n za di ves ti ario, i fatico s i se rvi z i di guardi a c di ronda , la cont in u a t e nsione, il ma n cato pagam e n to degl i ass eg ni , le ingiustizie subit e d a a lc uni ufficiali (a loro volta s co nte n t i de l pro vve dim e nto di D'Annun z io che di sp ose la ridu z ion e a semplici volo n tari di mol t i suba lterni) ; e infine , il brusco d ecadere d i ogni disciplin a, d e plorato d ag li s te ssi s old a ti . Di fron te a ll a s itua z io n e p o litica delin ea t as i in Italia (d ove l 'az ione di D'Annun z io e ra vista co me un ' ulteri ore minaccia pe r la stabilità interna e una font e d i g uai in politic a es t e ra) , molti fiuma n i inc o minciaron o a mostrar e prope n sio n e p e r il «p r ogra mma minim o» prosp e tta to p er ri s ol ve r e la q uestion e di Fiume: St at o libero con porto e f e rrovia sotto prote z ion e dell'Itali a .

Cost i t ui va no. inoltr e, ult e riori moti vi di seri e p reoc cupazioni le di fficoltà log ist ich e per il sovraffo ll a mento dell a città, la chius ura d e l porto e della fe rr ovia e, ma n man o in un crescente cont i nu o, la mancan za di vi veri , l ' im p o s iz io n e de ll e t asse, le difficoltà economi c he, il disordin e a mmini stra tivo , fino a ll e viol e nze- che l 'i nform atore incomin ciò a segnalare a partire d a ottob r e - all e pr e potenze , a i borse gg i, a i fu r ti , p e rp e tr a ti dagli s te ss i volo nt a ri e rimas ti impuniti.

l ni ziav a no , inoltre , a scontra rsi diverse id e a lità e opzion i politiche dell'affar e fra g li s t es si capi:

D ' Annunzio- pur irrigiditosi di fronte al p ro gra m ma minimo - t emeva la propaganda degli estre misti e d e i repubblicani , e d un' e ve ntuale ri vo l ta contro la mo narchia. Eg li en trò in contrasto con il maggiore Reina , su pos izioni più moderate e lea list e, a tal punto c he qu esti fu su cces sivam e nt e accusato e processato per tradimento e p e r la distra z ion e di presunti fond i av uti sottobanco da l Governo. Fatto c he f e ce infuriare i gra nati er i di Rein a . L ' Ufficio Colpi di Mano , creato dal Poeta con l ' int e nt o di procacciare con met od i sbrigati vi quanto occorresse alla bisog n a, div e ntò una so rta di as s ociaz ion e a delinqu e re (già in uno dei primi «co lpi » fu ucciso un carabiniere che tentava di dife nd e re il carico al qu a le e r a di scorta) , sì da attirarsi le critich e di molti ufficiali. 11 comanda nt e Rizzo , ch e aveva tramato p e r ottenere l ' adesione quasi totali tar ia degli amb ient i d e ll a Marina , con l'aiuto d e lla qu a le aveva sperato e vag h eggiato g u e rre , rivincite e vitt orie , il 26 di ce mbr e lasciava Fiume. La «Vedetta d ' Italia », il gio rn a le dei volontari che tanta parte aveva avuto n e lla vicenda come strum e nto p ubblici stico e propagandistico , il20 dicembre fu costretta a sos p en d ere la pubblicazione e a chiudere i battenti perché , co n un radicale cambiamento di rotta, aveva incominciato a critica re le rigid e po siz ioni di D'Ann un z io; il giornalist a P e draz zi , già capo u ff icio stamp a , il 24 abbandonav a a sua volta la città. Nello stesso gio rn o se n e allo nt anava a nch e il m aggiore Giurati , altro protagonista

d e gli avvenimenti.

A controbatte r e la fe roc e propaganda de gli e lementi serb i, sloveni e croati e a sos ten e re l 'italianità della città furon o ancora una volta le donne ; tra le altre, la signorina Porro , de ll ' Ufficio Propaganda di Fiume , svo lse un' es altante opera contro la propos ta politica del «modus vivendi ». Sintomatiche d e l t empo , a proposito della partecipazione dell e donne , le deduzioni riportate n e lla relazione d ' inchiesta: «Le donne, p er motivi pass ionali, a qualunqu e ceto appartengono, simpatizzano ancora con gli elementi militari, e non vorrebb ero che questi andass ero via: esse, non abituate a Lavorare n é a produrre e quindi non s empre consci e delle impell enti e crude realtà d ella vita, guardano le cos e e le g iudi cano attrav erso il prisma del sentim ento » .

Nel1920 la situazione a Fiume finì con l ' incan cre nir e . L' irriducibilità del Comandante e la dege n e razione dell'occupazione , l' eq uiv oco atteggiame nto de l Nitti che trattava sottoba n co con i fiumani ma pubblicame nt e sconfe ssava la r e ggenza d e l Quarnaro , il trattato di R apallo del 12 no ve mb re tr a Italia e Jugoslavia (con cui si riconosceva Fiume s tato lib e r o e indip en dente) , l' or di ne di evac uazi one della città dato dal Governo p e r bocca del generale Caviglia , il «Na tal e di Sa n gu e» , il s u cce ssivo Governo di Zanella, il s uo rovesciamento , l' e pura zion e auto nomi sta, l' int e rvento dell'Esercito , furono s oltanto conseg uen ze di una storia , ini ziata male e finita peggio , protrattasi per cinque

an ni doloro si , fino a l Patto di Roma del 27 gennaio 1924 tra Italia e Jugoslavi a, ch e chiu se l' anno sa e sp in osa qu estio n e co n l ' a ssegnazi one di Fiume e d e i s uoi territori (tra nn e il po rto di Su ss ak) ali ' Tt alia.

Con qu es t a sanz io n e, agli occhi di molta gente il fasci s mo acqui siva un o d e i suoi primi m er iti ; s ul pi a no de ll ' immagine l 'Ese rcito s ubiva un a sco nfitta. Questo p e rché i cap i milit ari non avev an o saputo- e n eanc he potuto - ges tire l'affa r e fium a no , n e ll ' alt e rn a n za di d e cisioni s ubite dal pote re politico e n o n contrastate, n e l ruo lo di opp r essori c he finir o no con l' ass umer e d i front e all'opinion e pubblica, a ca usa d e ll ' interve n t o ordinato a Cavigli a dal Go ve rno e d e l lun go p e ri odo di mal vista occ upazi o ne. Viene da chied e rs i che cosa man cò, a parte le ind e cisioni , alla pr opagand a. Probabilme nte una se ria , se ntita e a d e guata mo ti vazione ch e se mpr e, in tutte le gu e rre, f un ge da forza aggrega nt e c trainant e in tal e cam p o; e la cosidd etta «a d e r e n za », se mpr e ri ce rcata dai pubbli c isti . Sbolliti, inf att i, gli e ntusi as mi inizi a li , complice il t e mpo -g r a nd e spegnit o r e d i entu siasmi e logo rator c di e n e r g ie -, scemato l 'ardo r e d e ll' «armi a moc i e partiamo», p arola d 'o rdin e amp li a ta d a ll ' o n da di un a esalta z ion e colle ttiva s up e rfici ale, poco r estò ne ll ' i ntimo dei so ldat i e d eg li it a liani. In fo ndo , Fiume era un sim b o lo cos truito e s trum enta li zza t o co n la vac uità di ideo logie c di parol e che nu ll a ave vano d i concr eto ne ll 'a nimo di un bracciante ca labr ese o d i un o p e r a io

lomba rd o, vo lto e teso verso più seri e r e a li probl e m i di so pravviv e nza.

Il ge n era le P ecor i Giraldi , n e ll e co nclu sio ni d e lla s ua r elazione, ben r iass uns e- nell 'ott ica d e l te mpoquanta parte e bb e la prop aga nd a s ull e tru ppe n e ll a s tori a di Fiu me, e le responsabilità di cias cuno:

«Mi pr eme qui tuttavia di insistere su di un aspetto di qu esto nuovo fenomeno co llettiv o: que llo della influenza ese rcitata s ulla m assa militare dalla propaganda di guerra, la quale può cons ide rarsi la causa iniziale, sebbene indiretta, degli av ve nimenti. Occorre, dunque, ri co rdare che dop o l e infauste giorn ate de lla fine di ottobre del/917allorch é, se condo un ' Augusta parola, per la sa l vezza della Patria era con di z i one essenziale che cittadini e soldati fosse ro un Esercito solo -fu fatto appello, e non invano, alle fo r ze mora li de l soldato con una prop aganda diuturna, intesa a tenerne alto lo spirito combattivo e la sen sibilità patriotti ca: prop ag anda svo ltasi ad opera di ufficiali, in ma ssima pa rte di complem ento ed an che di personagg i politi ci, partic o la rmente adatti p er cu ltura ed eloquio; apost o li dell'idea e artefici della parola, più inclini a co ncezioni appassionate, dove vib rava la nota patriottica e politica , che ad un pensiero sob rio e severo del dovere s tre ttam ente militare e della osseq uenza ge rarchi ca .

Questa propaganda- ingiusto sa rebbe non ricon os cerlo - e bbe b enefici effetti su llo spirito del soldato e d el giovan e ufficiale, e fu un effic ace strumento di ed u cazione patriott ica e guerresca; ma,

come è proprio di ogni cosa umana, eb b e anche qualch e co ns egu en za m eno de si derabile: quale quella di sottrarre in parte la truppa all'a z ione morale dire tta dai propri ca pi, di sta bilire in fatto una nu ova forma di disciplina, più paterna che rigida , e di avve zz are alla discussione ed alla critica politi ca Alla nawrale agilità 1nentale d e lla n ostra gente si aprirono cos ì nuovi campi: e germogliarono negli animi nuove tendenze, che non potevano non fruttificar e, se poste in favorevoli condiz io ni. Non è quindi, da far troppa meraviglia se, dopo avern e pas ci uta l 'anima co n l 'a lta idea di una Patria forte e si c ura n e i su o i confini contro lo stranie ro, i giovani ufficiali siano stati acc essibili alle seduzioni di una nuova propaganda ispirata agli stessi ideali. N ei soldati, poi, i moventi idea li agiro no - come è naturale- in più mod erata misura. Alcuni - i Granati eri ad es empio - ignorarono fino all 'ultimo lo sco po e più ancora il caratter e sedizioso della spedi z ion e; altri obbedirono semplic emente ai loro uffi c iali; altri, vennero trascinati dall 'e sempio, dalla genera le esaltazione e da un indefinito d es ideri o di novità: tutti c redette ro di compiere, sen z a gran pericolo, o pera meritoria ed utile agli interessi della Patria, favorita segretam ente (co m e ne era stata fatta correre l a voce) dai ca pi di grado eleva to e vista volentieri dall o stesso G ove rn o . Ou es to p er quanto riguarda le defe zi oni dei primi gio rni.

Particolarm en te a Fium e e sulla lin ea d'armisti zio, ufficiali e truppa avevano

viss uto in uno stato d'animo passionale: al qu al e faceva contrapposto quello, che n on esito a definire se mplicistico, imperan te al Comando dell'B a Armata; o ve il fervore patriottico fiumano era considerato con sc e tticismo e la partecipa zione della truppa a un simile sentimento r eputata una (( montatur a" effime ra e senza importanza.

Lo stato di esalta z ion e delle truppe, favorite dalla dispersione in numerosi dis taccamenti, ovunque fraternizzanti con le p o pola z ioni r edente, e la v ita di svaghi e di divertimenti in cui si tr ova rono immersi g li ufficiali, avevano p oi prodotto un certo rallentamento nei v incoli disciplinari , che dai numero si rapporti in atti traspare per più segni; quali l e abbondanti licen ze, la sc arsa vigilan z a diretta, l e ripetute assenze co n permessi di dubbia legalità , l'arbitrario soggiorno di ufficiali fun gi da gli a cc antonamenti d e lla truppa, l 'abbando no di certe pres crizioni del servizio in gu erra , il catt i vo funzionamento dei telefoni, il deterioramento dei materiali ecc . C o n i cambiamen ti di personale e con le economie imposte dalla ridu z ione d elle unità e dalla smobilitazione, vennero, per di più, a man care, o furono ridotti poveri di mez z i o di personale idoneo, tutti qu eg li organi di comando e di informa z ion e parti co larmente incaricati di seguire e sostenere lo spi rito delle truppe: anzi, talun o di essi, trascinato dal generale entusi asm o, continuò, in segreto, e per sc opi non più autoriz za ti, a valersi dell'ascendente acquistato in pr ec ed enz a.

Per i gradi elevati, come per i più mo desti, f ra g li uffici ali come ne lla truppa, il cambiamento di ro tta politica fu po i troppo brusco per poter essere attu ato senz a scosse: e f u, a m io g iudiz io, un err ore i l credere di p oter mutar automati camente, pel solo vincolo della discip l ina, una men tali tà e una p s icolog ia co ll ettiva, venuta formandosi pe r gradi; ammettendo com e una cosa naturale che la m assa, incoragg iata p er nove mesi ad innegg ia re a Fiu me ita lia na, potesse, d' un tratto senza resisten ze, voltare le spalle alla ci ttà, nel supposto momento del pe ricolo, e indursi a cons ide rare u na colp a ciò che fino a pochi g iorni innanzi era reputato più che un merito un dove re . .. ».

P e ccato c he la lu ng imir a nza di a lcu ne d e duz ioni sia s t ata a tta gliata solo al se nno di poi .

U n ri svo lto p ositivo p er i milit a r i «a descat i» a ll a causa fium ana c om u n que vi fu. Nelle s tesse co nclu s io ni, P ecor i G iraldi mi se in ev Ìde nza co me non b isog n asse at tu a r e lo s t esso m etr o re press ivo ve r so qu a nti av e va no ader it o a ll ' impr esa .

Eg li p r op ose di ope rar e un a dist in z io ne, n e i ne cessa ri p rovve di m e n t i d is ciplinar i da ad o ttar e , pur ri conosce ndo ch e e r a solo un a p r es u nz io n e class ificar e co n prec is io ne le r e sp o nsabilit à d i cia sc un o . Ten e ndo inoltre co nto ch e un velo pi e toso e r a già sces o s u q ua nti , n el corso de lla g u e rr a , s i e r a no m acc hia t i di grav i co lp e- un d e creto di Nitti av e va , p e r ese mpi o, am ni st ia t o i di serto ri - e isp ir a nd os i, di co n seg ue n za e p er co e renza, a cr iter i d i

la r ga indu lge n za. S ugger iva, così , d i d is ce rn ere nel giudi zio qu a nt i a vevan o aderi to in izia lm e n te in sette mbr e e qu a nt i era no in vece p a r t i t i fi n o al d icemb re; di v alu ta re sepa ratam ente la se m p li ce dise r z io ne e l'abba n dono di pos t o da ll a di serz ione aggrava ta da in subo rd ina zion e, rivolt a, agg r essio ne , furt o , ecc .; di d ist in g uere le co lp evo lezze degli ufficiali in fe r ior i e di q uelle degli uff ici al i s up e ri o r i, p e r esse r e più be n evo li n e i primi casi e p iù se veri nei secondi.

U n a m ag nanimi tà r a r ame nt e e s pressa ne lla s t o ria dell 'Ese rcit o.

Neg li s t ess i ann i di Fiu me , l' Ese r ci to faceva fro n te a mo l tep li ci i mpegn i in tern az io n a li. Tr uppe num er o se eran o di s loc ate in Alb a ni a, in Ege o , in S i ria e i n P a lesti n a; co r pi d i spedizione e d i occup az io ne f u ro n o in v iati in Murm a ni a, in Carinzia , i n Alta Sles ia, in A na to li a ; a liqu ote d i tru ppe fur ono impi ega t e n e ll a orga ni zzaz io n e dell 'esercito c e cos lovac co; altr e a n cora furono a ll e rt a t e pe r una proge tt ata s pe dizio n e in Tr a n scau cas ia, i n seg ui to non più effettu a ta . In tot a le in tali na zioni e r e gioni f u n ecessaria la p r ese n za d i 120 .000 u o mini ci r ca . Indub b iam e nt e, anch e ta li ev e n ti richi ese r o op er a di as s is te nz a , di propa ga n da e co ntr o prop aga nd a; fa tt a sul p os t o, co n m ez zi scarn i e m e t od i a rtigi a n a li.

L e d oc um e n taz io ni d 'a r chi vio so n o ca rent i su quan to fu fatt o in o ccasio ne di

qu est i avvenimenti; i docum e nti rin ve nuti conse nt ono appe n a di farsi un ' idea di qu e llo che fu tent a to o attuato.

In Albania aveva ope rato , dalla fin e del 1917, il Sottoseg retariat o di Stato per la Propa ganda all'Estero , tramit e l'Ufficio Albania e Pa esi B alcanici, sotto la direzione del colonnello Fo rtunato Ca s taldi , già Capo dell ' Ufficio P o liti co Militare press o il Co m an do del Corpo di O cc upa z ion e L'Uffici o s opravvisse, co n nome diverso , an che alla soppress ion e del Sottosegre tariato, e d es e rcitò l' ope ra di prop ag and a fin o all ' ottobre d c 11920 . N ei quas i tr e a nni di attività , con il concorso d e l Comando Truppe Albania, esso pubblicò il giornal e i taio-alban ese Ku vendi, ass eg nò borse di st udi o , tenne contatti co n i not abi li loca li. Un 'a ttività , comunque, sp oradica , s upe rficiale, di scars a efficacia. A gu erra finita , lo stesso Castoldi mantenn e, a Parigi , l ' Ufficio per la Tratta zio n e degli A ffari Albanesi Con qu a li m e todi e ri su ltati , lo possiamo ril evare da un fatto a dir po co sconcertante: trovandosi, in fa tti , in diffi c oltà eco nomi c he la D e le ga z ion e albanes e a P a rigi , il Castaldi pose i suoi buoni u ffici presso la D e legazion e italiana per la concessione di un prestito di t r ecentoci nquantamila lir e . In pratica, egli finì co n il sovvenz ionar e qu eg li a lb a nesi che faceva no propaganda contro gli int e r ess i italiani. Co n la costituzione d el Governo provvi s orio a lb a ne se (ottob r e 1918), fu istituito l'Alto Commissariato Italiano in Durazzo , ch e avrebbe dov u to tutelar e gli interess i italiani e sv iluppare l' opera

di propaganda. All a car ic a fu chiamato ancora il Cas toldi , ch e e ntr ò in co ntr asto con il C omando Militare Italian o di Valona. I f or ti ss imi attrit i e le r ec iproch e d en igr az ioni non fec e ro altro che d a nn egg iar e il n ost ro prest igio in qu e lle regioni , in un m omento già fort e mente crit ic o per l'atteggiamento ostile, sos tenuto d a ll'a zio ne di b a nde ar m ate di varia es tra zi on e, c h e da più part i s 'e ra levato co n tro l'Italia. Le autorità militari e p o litich e commise ro in A lba nia pare cchi e rrori ch e spin sero contro l' Italia l 'a nimo degli albanesi , già irr c titi dall a propaganda a vv ersa ria, mirant e a sminuire e s valutare l'op era d eg li i ta liani Ch e fur o no così acc usati di av e r a ccettato il co n ce tto di sp a rtizione d e ll ' Albani a, nonost a nte il Proclam a di Argirocastro , in cui l 'I tali a s'era imp egnata a garantire l'indipenden za di qu e l P aese .

Ne ll ' ag osto d el1920 le trupp e itali a ne furono cos ì costre tte a s gomber are d a ll ' Albania , ad e cce z ion e dell a base di Sase n o. Un c apitolo di s t oria che sarà ri a perto 19 a nni dopo.

Ne l Medit e rraneo Orie ntale, intanto, gr e ci c turchi si fro nt e ggiava n o , appoggiati gli uni da gli in g lesi , gli altri d a itali a ni e francesi. La propa ga nd a dei gr e ci e degli in gles i contro gli i ta liani era particolarm e nt e a ttiv a Attraverso emissari, gli ingl es i non p er dev a no o ccasioni p e r d e nigr a r e turchi e itali a ni.

Nel g iugn o 1919 uff iciali ingl es i p e rcor se ro l' A nat o li a sv ol ge nd o propa ga nda filo -e llenica e a nti-itali ana. N e l m es e di luglio il ca po del Governo greco , Veni ze los , accusò g li italiani di

fornire armi a bande turche.

D all'ottobre al dic e mbre 1919 un cappellano in g lese, Hcmbling, con la sc us a di constatare le condizioni di vita di profughi greci, cinematografò sce ne di inc en di e r ov ine , spacciandole poi in Europa e ne gli Stati Uniti come atrocità turch e, implicitamente spalleggiate dagli ita li ani.

Contro il Corpo di Spedizio n e si accanì a nch e la stampa nazionale. L'«Avanti» d e l23 agosto 1919 aveva pubblicato in fatt i una co rri spo nd enza a nonima , in c ui militari del reparto di Konia s i lam entavano de l trattamento economico, d eg li alloggiam e nti , delle con di zio ni sanitarie. L'a rti colo provocò l'int erve nto persona l e de l genera le Diaz e un ' i spezione del colo nn ello Vital e, a dd etto mil itare a Costantinopoli, la c u i relazione mise in evidenza come le m aggio ri diffico l tà in co ntr ate dall e tr upp e, e limi tate alle cond iz ioni d eg li alloggiamenti , deriva sse ro n o n dal disint e resse dell'aùtorità militare , ma dalla sca rsa co lla borazione degli «alleati » in glesi. Nell ' affare int e r ven n e anche N i tti, il quale ge n erica m e nt e raccomandò di c u rar e in ogni modo il benesse re materia l e c le condizioni mor a li dei n ostri soldati in Asia Minore. L 'es ige nza di una maggior e opera di ass is te nza e propaganda era comunque se nti ta dal Coma nd o del Corpo di Spedizione , ch e fin da giugno aveva ric hi esto al Co mando S up remo, tra i p r ovved im enti di propagand a, l ' istitu z ione di un g i o rnal e setti manal e bilingu e (it alo-t urc o) quantificando anche le spese (7 00 li re a l m ese), e

l ' impi anto di sa le di proie zio ni a Sokia, Milas , Mengla , certamente gradit e a i militari e ai civi li. Tali strumenti dovevano servi r e a propa ga ndare le bell ezze n aturali d ' Italia e la nostr a guerr a, e la ric hi esta in dicava come non sarebbe stato difficil e trovare il materiale n ecessario , per avvia r e l 'attività , tra quello r e cup crato con la s mobilit azione. Ma il Comando Supre mo nicchiò, rimandando il problema all ' Uffic io ITO - che doveva essere a n cora istituito presso il Comando d e l Corpo di Sp e dizion e - e pregando l 'Ufficio Sta mp a e Pro paganda di in viare in Anatolia giornali e opuscoli da c u i poter trarre mat e ria le di propa ga nd a.

Una s uccess iva proposta , del19 2 0 , di aprire un a «picco la sc uola » a Ko n ia e in altri ce ntri , pe r ass i s tere , educare e guadagnare a lla causa italiana gli indi geni, dopo essere stata pa ll eggiata con pa reri fa vo revoli (!) fra i Minis teri dell a Guerra, degli Esteri e fra l 'Associ azione Nazionale dei Mis s ionari , si concl u se con un nulla di fatto.

Non mi gli ore era la s itu aL ione in Alta Slesia dove , per i forti rancori fra tede sc hi e po l acc hi , g li scontri erano all'ord ine d e l g iorn o con ri pe rcu ssio ni s ugli italiani c h e, in mezzo, s ubi vano. Qui fu segnalata l 'az io n e sovve rsiva svolta da agent i comu ni sti , g ià dal ma ggio 1920 , se nza però che fosse r o pr esi provvedimenti a d eguati. Nel1921 f r a l e trupp e it aliane e fr ancesi di R atibo r si acuirono d i ssidi latenti , che fecero sc oppi are incidenti a Gloiwitz fra so ld ati del32 ° reggimento di fant e ria e

militari franc es i.

Non a bbi amo tr acci a di provved im en ti co ncr e ti pr es i per l'as sist e nza , il be nesse r e, il mo r ale e la propaganda tra le trupp e in A lta Sl es ia , ad eccez ion e della dis tribu zi one di un li bretto pe r i so ld ati offerto dalla Nun ziatura Apos to lic a di Vi e nn a; e, fatto cur ioso (il d i avo lo e l ' acqua sa nt a?), la rich iesta di una maitress e di Ve rona per a prire un a casa di to ll era nz a. No n ci è dato di sa pere se il permesso fu co nce sso.

Sap pia m o ancora di un a le tt era a nonim a dir e tta al Ministero della Guerra che l a m entava la «bella vi ta degli u ffic i ali co n l e s ign orine s les ian e», c «il fr e ddo , l a fame e le malattie pati te da ll a t rupp a». Di certo il co lonn e ll o co ma ndant e delle tr upp e in Alt a Slesia, Filippo Salvioni , non do ve tt e avere vi ta facile fi no al 25 giu gno 1922, data in cui i re par ti rimpatriarono. ***

Gli an ni d a l 1922 a l1925 segnarono la progressiva cessazi one di og ni at ti vità propaga ndi stica in se no all ' Es e r c ito. È natur ale ch e, con l 'a vvento del fas cism o, uno stru mento di potere così imp o rtant e per la for m azione d e lle m as se e per l a di fesa int e rn a e d este rna della n az ion e non poteva esse r e demandato dal Governo (ovvero da Musso lin i) a d altri , se non negli aspe tti , merament e mar gi na li , di ser vi zio . M a i n eg li as p etti direziona li , crea ti vi e deci s ionali.

La mistica dell' i mmag in e, su cui il fascismo andava cos tru e nd os i , non co ns en tiva d er ogh e .

Nel g iu gno 1923 , a segu it o dell 'o rdinamento Diaz, le attribuzioni riguardanti l'assiste nza moral e e la propaga nd a, che dal1919 - com'è stato detto - e r ano p assate all'Ufficio Info rmazi oni, div e ntarono di p e rtin e nza de11 ' Ufficio Addestramento. Con qu a le beneficio , è poss i b il e imm ag in are. All 'Ufficio In formaz ion i restava il co mpito d e llo spoglio de lla stam pa , perché n e facesse st ralci e ria ss unti (per la part e di interesse) al Ministro d e ll a Guerra , ali ' I spettore generale dell 'Es ercito e agli uffici d e llo St ato Maggiore Ce ntr ale; ed il collega m ento co n il Ministe ro d eg li Affa ri Esteri, pe r la situazion e politi co- mi lit are c quindi per eve ntu a li conco r s i n e ll ' azione di prop aga nd a e di co ntropropa gan da a ll 'este ro.

A livello per iferico , Divisioni e Cor pi di A rmata Territ oria li avevano altri uffici prepos ti alla bisogna nell e proprie s trutture: l a Sezione Op e r azion i di t a li Coma nd i esp letav a a n che co m piti di assist e nza e propaganda , o ltr e che occup a r s i de ll ' istru zion e pre c postmilit a r e . In queste ultim e man s ioni s i profilava all ' orizzonte il co nnubio tra Esercito e fascismo ne11a form az ion e della Naz ione Armata.

Ne l 1925, a seg uito d e l cambio di d e nominazio n e d e llo St at o M agg ior e Ce nt rale in Sta to Maggiore R eg io Esercito (2 1uglio ), ne ll e att ribu zioni d egli Uffici , di nu ovo riordinati , i co m pi ti di assistenza e propag a nda sc omp a rver o; re sta rono , prima a ll 'U fficio S itu azio ni e poi di nuovo a l Servizio Info rma z ioni (dive nu to SIM) ,

vaghi acce nni a lla recensione della sta mpa; all'Uffic io Storico fu de sti n ata una ge nerica «pro pagand a cu ltur ale» , non meglio id e ntificata.

Tn sintesi, in un mom ento in cui si stab ilizza va definitivamente l' a vve nt o della dittatura (a dicembr e Mussolini non fu più Pres idente del Co nsiglio d c i Ministri , ma Capo del Gov e rno , con la facolt à di assumere in proprio più dica ste ri), non e ra più consentito all 'Ese rcito di produ rr e propaganda; a ll o s t ess o modo in cui , già qualche anno prima, gli e ra stata tolta la facoltà di avere ing erenze sulla s tampa e di dialogare con ess a. Mussolini infatti , consc io dell'importan za che i mezzi di informazione aveva no in ca mpo pubblicistico, già n e 1 1923 aveva costituito un Ufficio Stampa che av eva posto alle sue dirette dip ende nze; e c he in segu ito diventerà prima Sottosegretariato (1934) e poi Mini stero della Stampa e Prop agan da. Per essere, nel1937 , de finitiv a mente il «fami gerato» MINCULPOP (Ministero della Cultura P o polare).

Prima di chiud e re questa fase della storia della propaganda fra le due guerre , sembr a doveroso ricordareanch e perché p iù volte indire ttam e nt e richiamato - l'eve nto cruciale di tal e periodo, l'avv en to del fasci s mo, anch e se non è qu esta la sede per una di sa mina storico-politica del fenom e no. Occorre comunque accennarne, p er le implicazioni che eb b e sulla propaganda , al punto da cambiarne i connotati.

L'aspe tto fond a mental e che specificamente ci riguarda del fascismo

è il consenso che esso ottenne. A nni or sono il professore Renz o De Felice sollevò un vespaio nell 'affro ntare il tema, in quanto le sue tesi- rimettendo in discussione una Itali a che si era riscoperta e consolidata come r esiste nt e e a ntifascista - contrastavano la lett ura storiografica ricorrent e, fortemente critica e d ec isa ment e n ega ti va d e l fascismo. Eppure su ll e capacità politiche c tattiche d ei Ca pi, an zi de l Capo d e l «movi m ento», e rano stati tutti d'accordo , espo n e nti della s inistra comp r es i.

Mussolini, in prima p erso na , riuscì ad attivare e a coagulare intorno a sé le masse, quell e masse che dalla storia c dal potere decisionale e r a no stat e sempre escluse: offrendo loro un ' illusione vest ita di realtà.

Masse composte dall a media c piccola borghesia, ma a nch e dal proletariato e dal so ttoprol e tariato (mancano, n e ll a storiografia sul fascismo , ricerche di ampio respiro e studi statistici sulle componenti socia li dei nazionalisti, dei fasci di combattimento, d e i volontari fiumani, degli sq uadri sti, dei partec ipanti alla marcia s u Roma , dci vo lo ntari d e ll a Milizia; c pertanto n on è ancora poss ibile s tabili re fino a che punto l' indi ce della «bilancia ma sse» sia ferm o alla piccola borgh es ia e/o graviti decisamente verso il prol eta ri ato) , schiacciate tra intellighenzia, bor ghesia e ari stoc razia d a un lato e rivolu z ion arismo di sinistra dall ' altro. Non bis ogna , infatti , dim e nticare che il contadino, il manova le, il piccolo artigiano, era es cluso da ogni forma

part e cip a tiva non solo dall ' alto , ma ta gliato fuori an ch e d a l ba sso, d a i s u o i stessi simili: in alcun e z on e d ' Italia fort e me nt e p o liti c izza te, a d ese mpio , non esi s teva nes s una possibilità aut o nom a di la voro e d i sop ra vv ive n za se non s i era iscritti a le gh e e co o p e r a ti ve . Se n za parlare dell'isolamento in cui e ra t e nut o il Sud. M as se c he a ve vano vi ss uto gli ind es crivibili orr o ri d e ll a g u e rra , ch e av e vano sup e rato il terror e dell a morte e le indi cibili s offe ren ze de lla trincea solo in virtù di un atavico f a talis mo c n e ll a sp e ran za di o tt e ne r e, qual o ra sopravvissut e, qualch e segno di gr a titudin e e di ric on os ce nza; c ch e inv e ce e rano sta te abbandonat e e an cora umili a t e .

Qual e mer a vi glia se aderiron o a un ' idea c cre dett e ro a uomini ch e vendev a no il «pr o dott o» ch e e sse, n e l lor o stess o intimo , cercavano ed al qu a le , incon sc iam e nte, fin a llor a av e vano an e lato?

A l punto ch e ne l gir o ·di tre anni poche d e cine di uomini riu s cirono a se rrare intorno a sé, co n m e todi ro zzi e violenti - altra m e ravi g lia di alcuni st o rici - ce ntinai a di migliai a, milioni di uomini. Guardando a Roma , esclusiv a mente come fonte del b e ne , di cui e rano all a rice rca: d a pre nd e r e, a tutti i costi, con la viol e nza se n ecess a no.

Il ges to eclatant e, la marc ia su Roma d e ll ' ott o bre 1922, non fu altro ch e l'a cquisizion e del «prodotto», si a pure se con se ntita - quale es plicazion e mitigant e - dalle incapacit à, dall e

in s ipi e nze e dall e conniv e nze. Conni ve nze a d d e b itat e a nch e ai militari. Altro dibattuto e s pin os o probl e ma. L' E se r c it o e bb e par t e ·d e termina n t e ne ll a m a rci a s u R o m a? E co sa a vrebb e fatto se Vitt o rio E manu e le III av esse firma to lo s t a to di asse di o? Interr o gati vi ch e hanno appas s ionato m o lti s tudi os i d e ll ' e ve nto: a l punto t ale ch e alcuni di ess i, utilizzando e d an a liz z and o gli s t ess i docum e n t i, so no arrivati a conclu s ioni opposte! A dimo s trazi o ne ch e qu a nd o le le ttur e critich e dell e fonti div e nt a no st rum e ntali , s i fini s ce con l' inv a lid arle. Eppur e la s tori a dovr e bb e legge r e so lo i fa tti, e dall 'a nali s i di es si trarr e obie ttiv e co nsid e raz io ni. Ne l n os tr o ca so , rit e ni a mo ch e e sse si poss a no così ria ssum e r e : molti milit ari , c api e gr eg ari , ad e rirono al fas cism o e alle sue m a nifes ta z io ni. U n ' a des io n e il p iù d e ll e volte nata per l' atte gg iam e nto fo rtem e nt e d e ni grat o rio - è s t a to già d e tto - che partiti politici c stampa ass un se ro n e i con fronti d e ll ' E se rcit o . Altri , te nn e ro a preci s are la lor o p os izi o ne: pe r il giur a mento di fe d e ltà pre stato all a monarchia , n o n a v rebb e ro consentito azioni viol e nte contro di e ssa , o s ovvc rtim e nti dell 'a utorità leg alm e nte costituita.

Molti ss imi an cora - la ma ggi o r p a rtenon ebbero att eg giamenti deci s i, anche se occas ionalme nt e es presse ro il loro consens o di ma ss ima al fa s cismo. Una po ssibil e lett ura scaturisce proprio d a lle consid e razi o ni es pos te : consens o , m a n o n p a rtecipazi o ne , a lmeno d e lla maggi o ran za . E se è ve ro che le

rivo lu zi oni s i possono vincere con l'entus iasmo o con il co n senso di un esercito, è altrettanto vero che difficilment e esse si vincono contro un esercito, specialmente in momenti in cui esso è pa rticolarmente aggu e rrito per gli efficaci addestrament i e per le esper ie n ze maturat e s ui campi di batta g li a; co sì come e ra l 'Ese rcito italian o a l termine d e lla grande gu e rra.

Né , infine , ci aiuta a scoprire cosa avrebbe fa tto l'Esercito, qualora avesse avuto l' ordin e di aprire il fuoco, la documentaz ione ufficiale: nes suna re la zio ne è più asettica dell e mem orie storiche del Corpo d ' Armata di Roma , interess ato all ' avvenimento, ch e per curiosità riportiamo a lla lette ra:

«Ne l mese di ottobre, si svolge progr essivamente un vasto e compless o movimento fascista che porta alla cad uta del Governo Facta ed alla successiva instaurazione del Governo Mussolini.

Nella giornata dei 27 ottobre fu indetta dal Partito Na z ion"al e Fascista la mobilitazione di propri squadristi allo sc opo di assumere il Governo dello

Stato. Succ es sivam ente anche il Partito Nazionalista ordinò la mobilitazione delle camicie azzurre.

N e lla nolfe sul28 s'iniziarono i movimenti di trasferimento alle vicinanze di Roma e gli squadristi si concentrarono nei g iorni 28 e 29 nelle località adia centi a Roma.

Il29 si formò il nuovo Ministero ed il 30 i fascisti ed i na zion alisti- circa 60.000 - entrarono a Roma.

Durante il periodo del movimento fas cista si ve rificaro no vari incidenti; note voli, p er quanto riguarda l'Es ercito, qu elli dell'a s porta z ione di armi nelle Case rme di Siena-Spoleto-PerugiaOrvi eto- restituite poi successivamente.

N ei primi g iorni di Novembre hanno luo go in Roma num erose manifestaz ioni patri ottich e organi zz ate dai fascisti quali una importan te sfilata di cam icie nere ed azzurre davanti al Quirinale alla p res enza di S.M. ii Re e L'omaggio solenne reso alla tomba del Milit e Ignoto da parte di tutti i m embri d el nuov o Gov erno».

Nel d ece nnio • 1925-1935la

propa ga nda divenn e linfa escl us iva e vital e del r egime.

Lo s tudio e l'analis i di tale periodo so no import a nti , e co mpl ess i allo stesso t e mpo , poich é toccano d a vicin o i rapporti- non sempre f ac ili - tra Eserci to e fa sc ismo.

Sul passaggio di mano de lla pro p aganda , s ulla via in c ui si inca mminò , s ul suo sv ilu ppo, furono d e terminanti la cos tituzione d e ll ' Uffi cio Stampa de l Ca po d e l Go ve rno ne l19 23, la legge per l ' Organizzaz ione d e lla Nazione p e r la Gu e rra (n. 969 dell'8 giugn o 1925), i continui riordinamenti dell'Esercit o c dei s uoi organi ce ntrali. Dell ' Uffici o Stampa si è già fatto ce nno ; Mus so lini b e n con osceva il ruolo c l ' im porta n za ch e la stampa aveva n e lla manipolazione d e ll 'i nform az ion e, e quindi s ull e ma sse; nato gio rn a li s ta, c ontinuò ad esse rl o fino a lla caduta. N on avrebb e mai potuto fare a meno di uno s trum e nto che poss e deva una presa così imm e di ata e un palese pot e re di cre dibi li tà s ull e ma sse, inimmagi nabil e e non paragonabile n e anch e lo ntan a men te a qu e ll o di ogg i. Le notizi e s ui giornali e rano va ng e lospe cialment e quando i giornali , a colpi di «dir e ttive », div en tarono se mpre più simili l'un l' altro ne lla veste e n e i c onte nuti - : pochi i le tto ri disin ca ntati e gli spiriti critici ch e riuscivano a cog li e re le ver it à omesse , di sto rt e o ce late d e n tro e dietro le noti zie (ancora non mo lti a nni f a e ra lu og o com un e se ntir dir e «è sc ritto s ul giornal e», qua si con

religiosità).

P e r evita re in ter fe r enze, n ell926 fu soppresso l 'a nalo go uffi cio de l Mini s tero deg li Esteri, che entrò a fa r parte dell' Ufficio Stampa come sezio ne es t e ra. Fu così e liminata ogni possibilità di div e rg e n za fra i d u e Ga binett i (Presidenza e d Esteri). G li ambi e nti giorna li s tici degli Este ri mal accettarono il pr ovvedim e nto , per la perdit a di autonomia e pe r la scarsa conside razi one ch e aveva no d e i giorn a listi «disoccupati e fu or i ruolo » in se rvi z io press o l ' Ufficio Stampa.

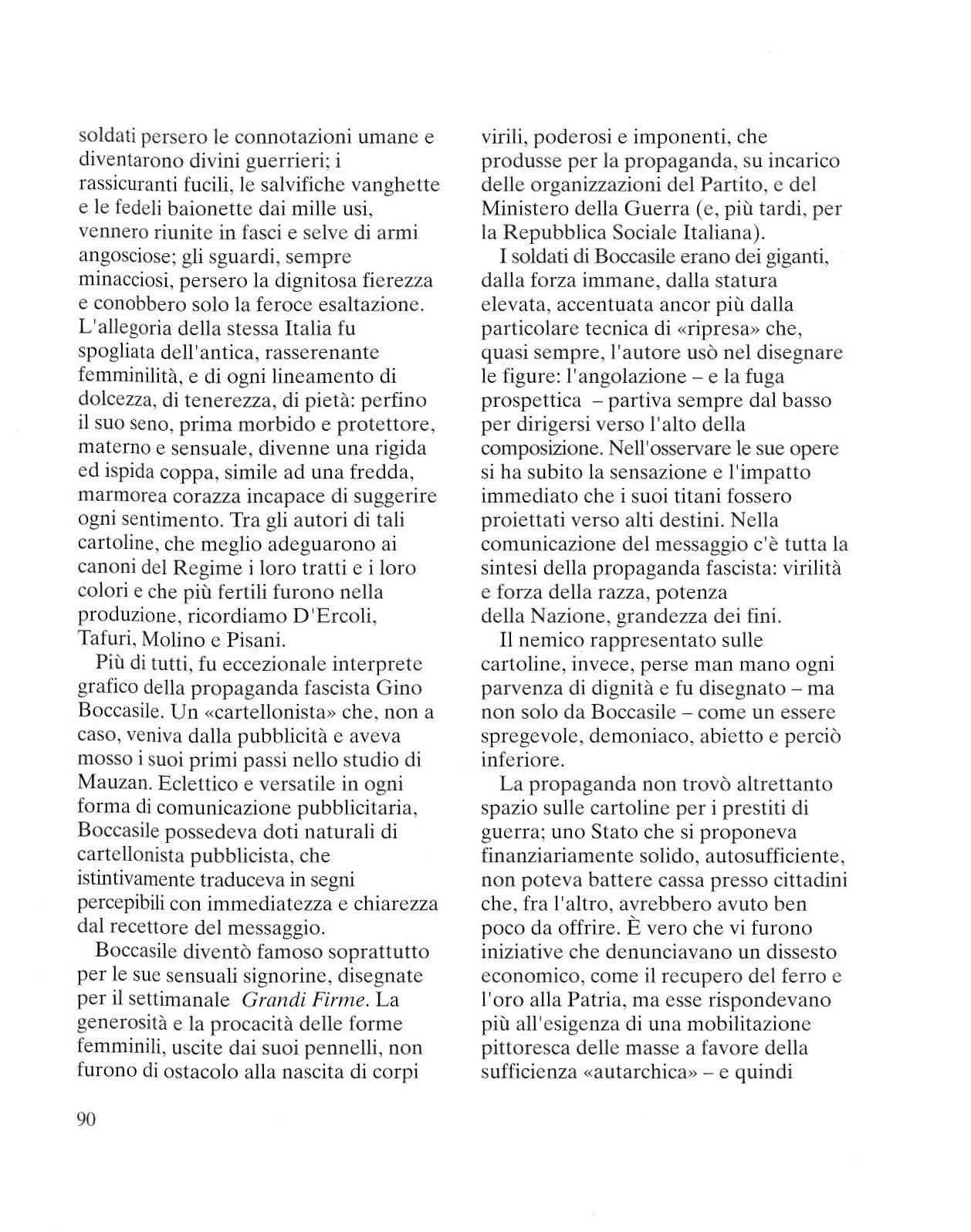

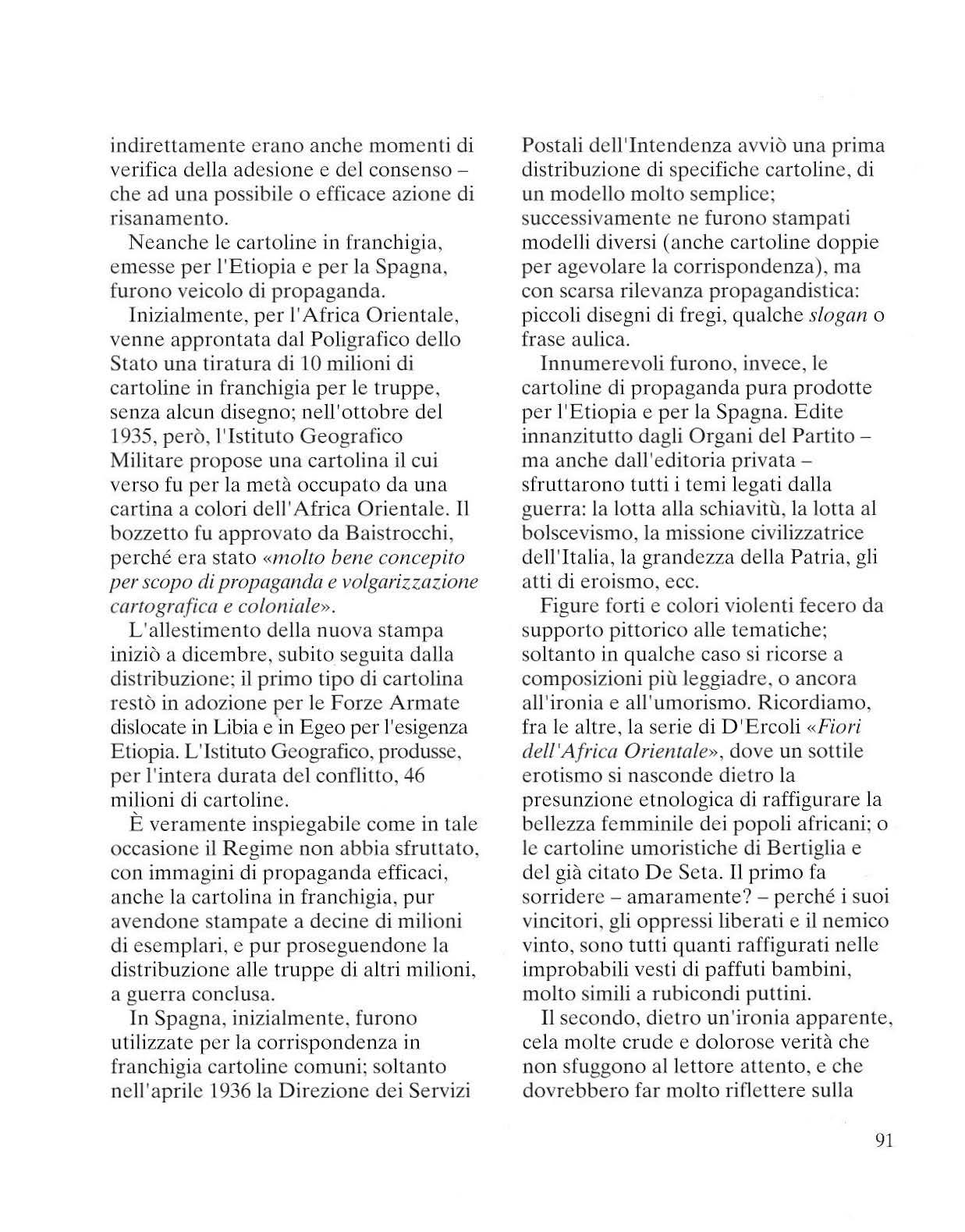

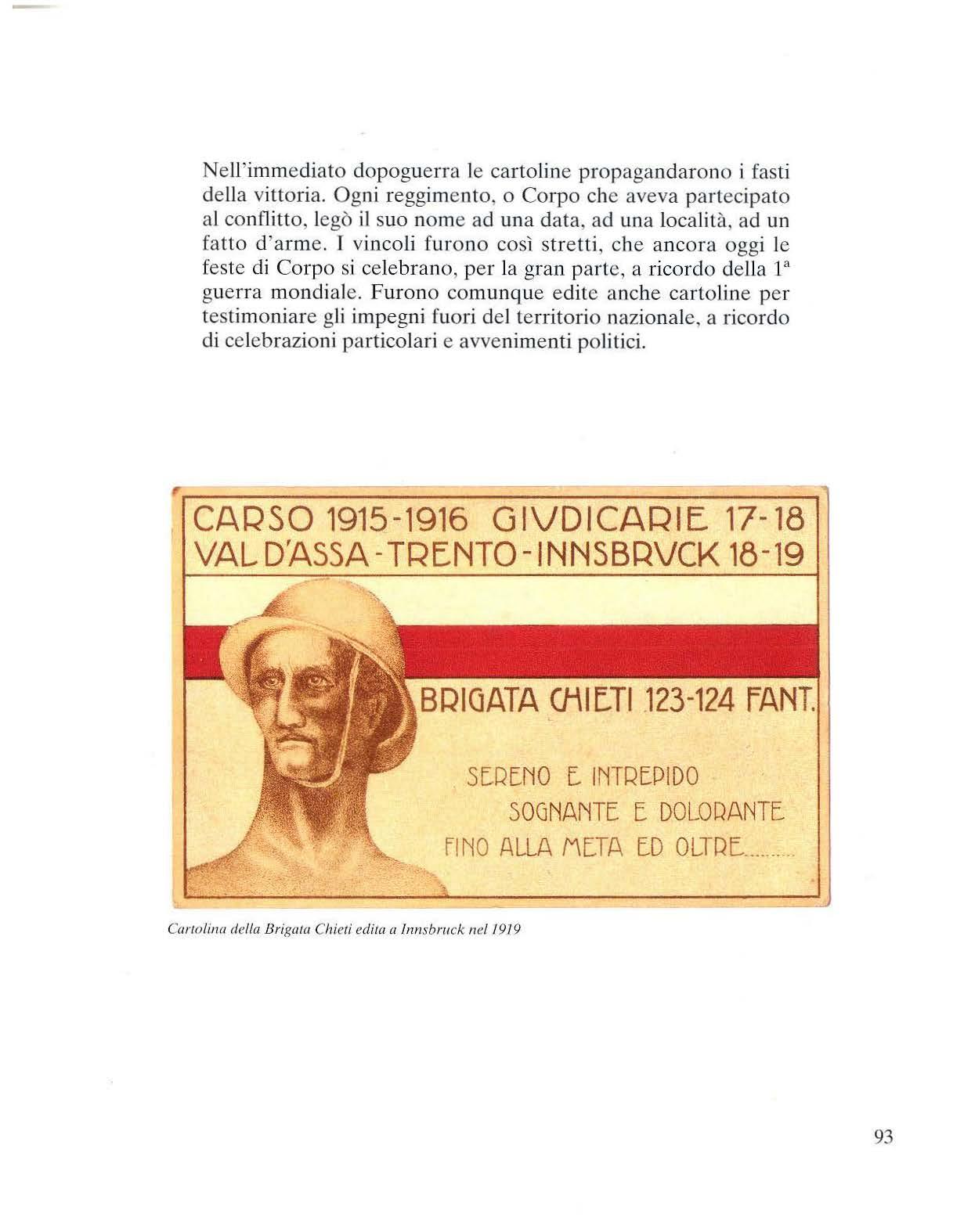

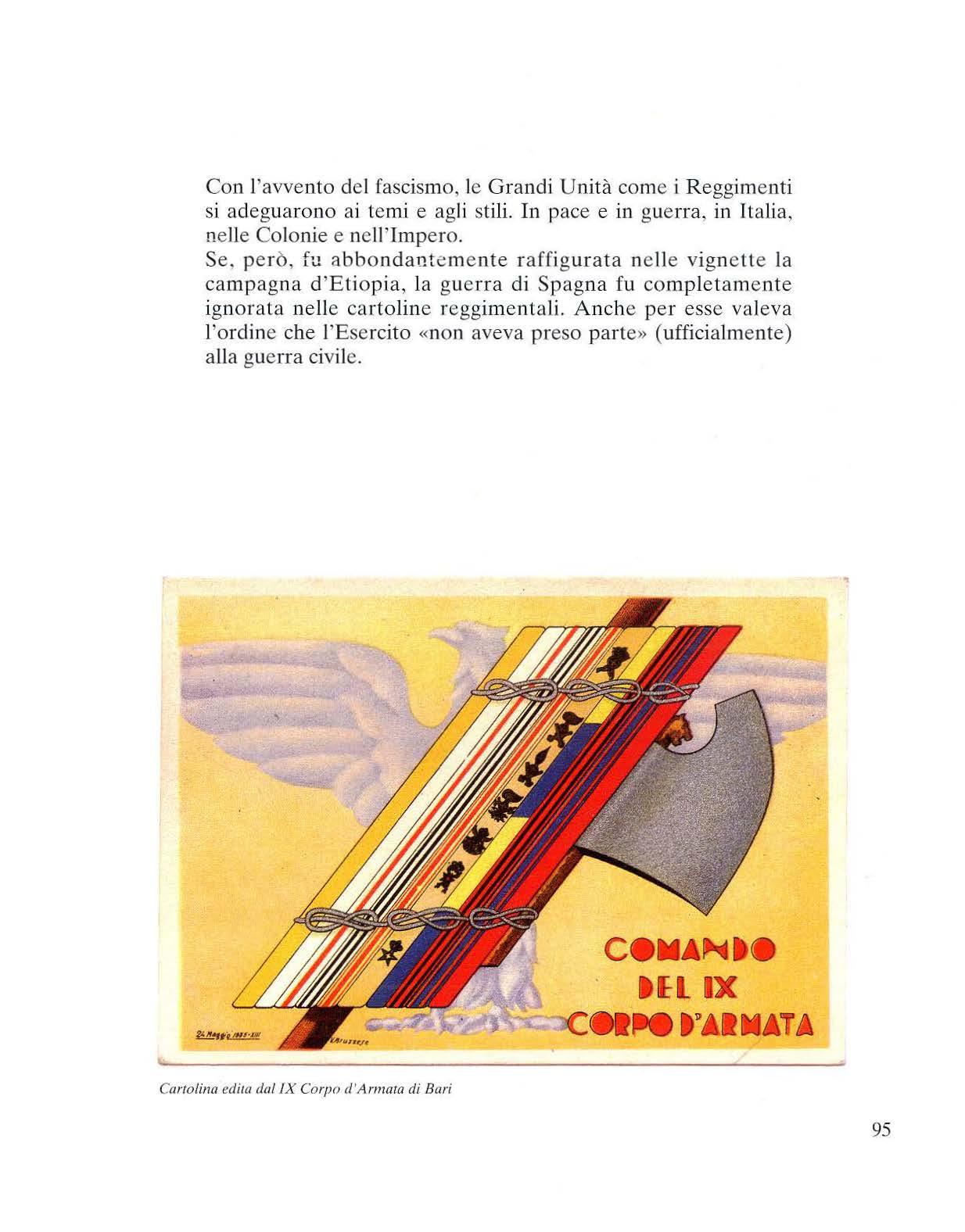

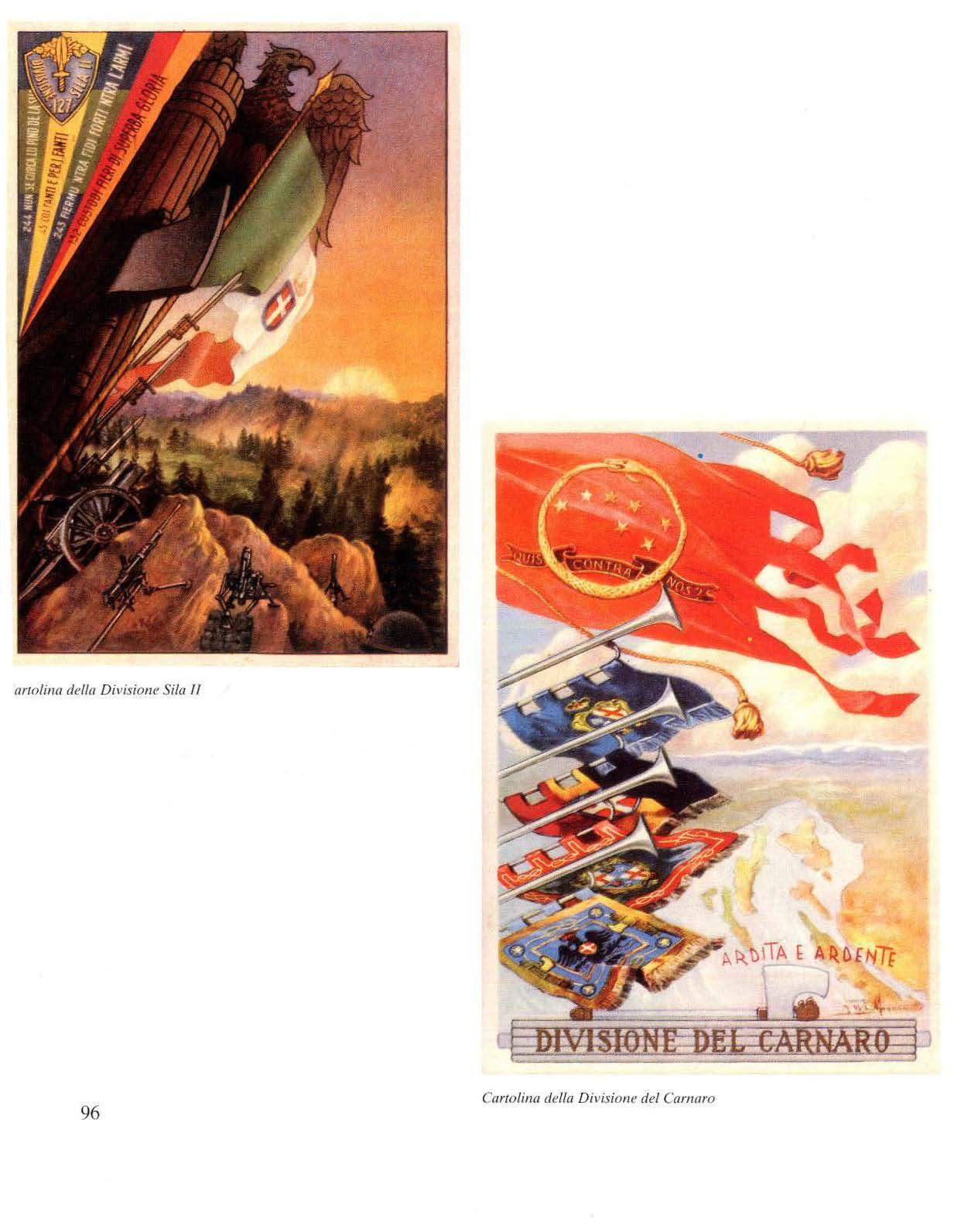

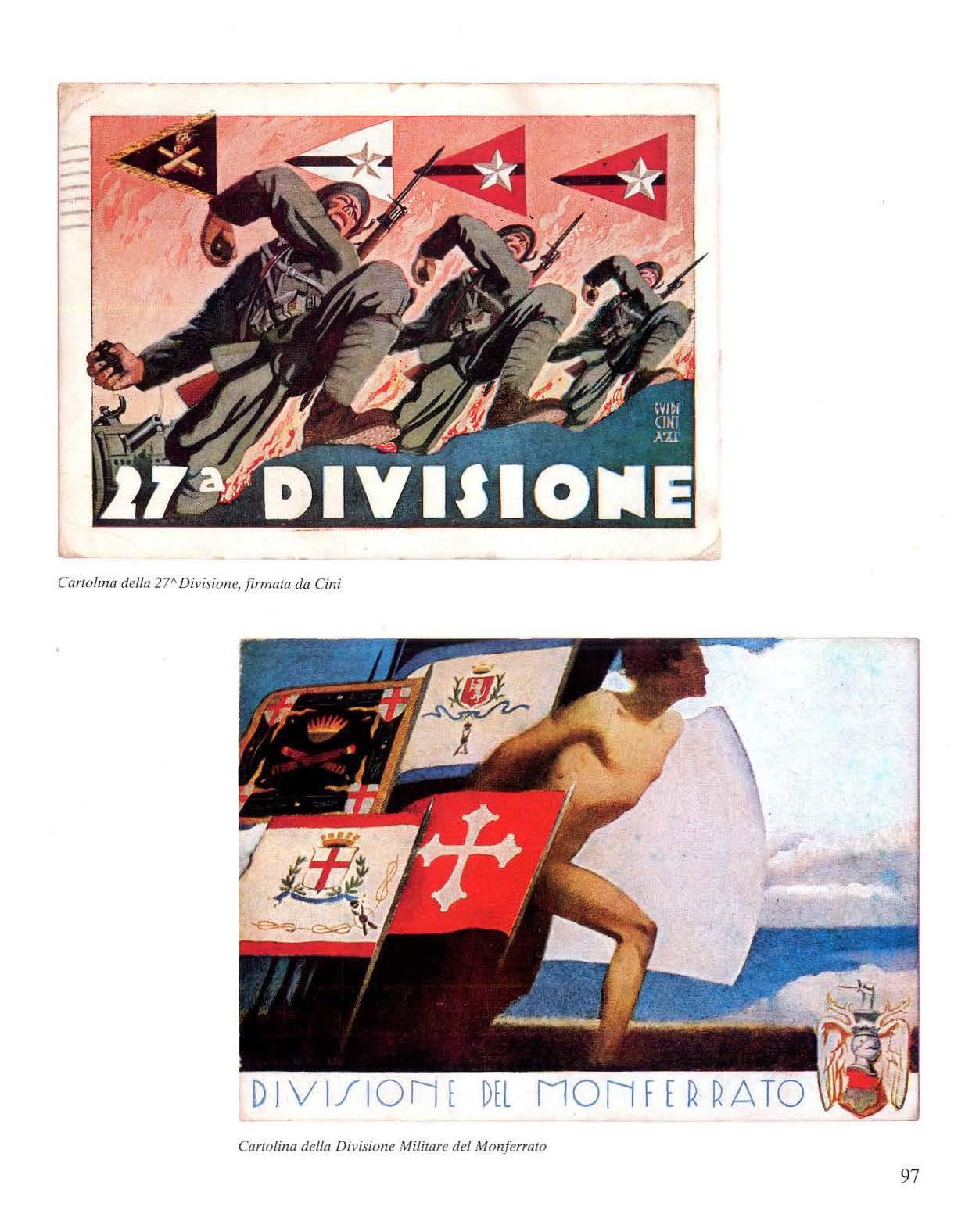

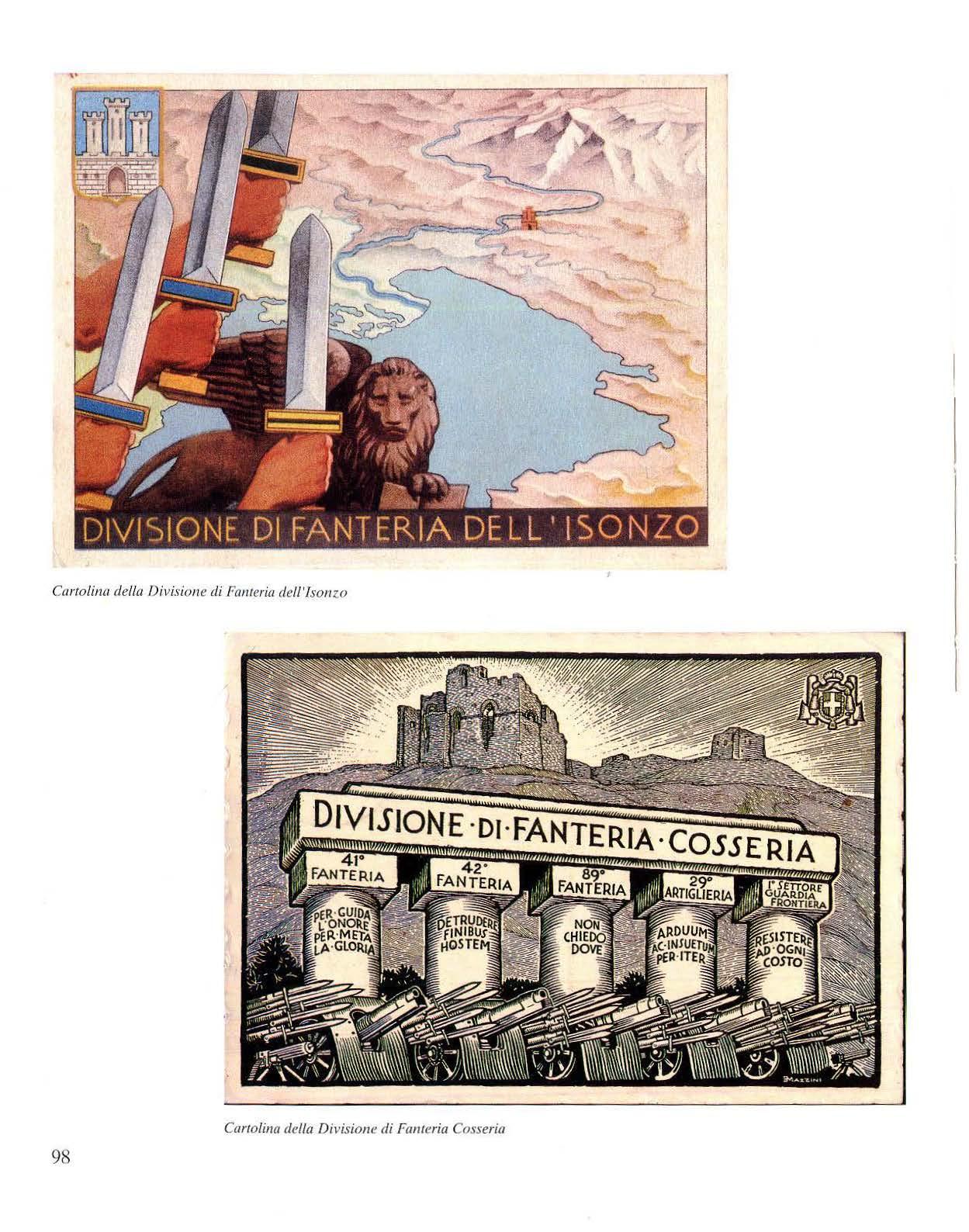

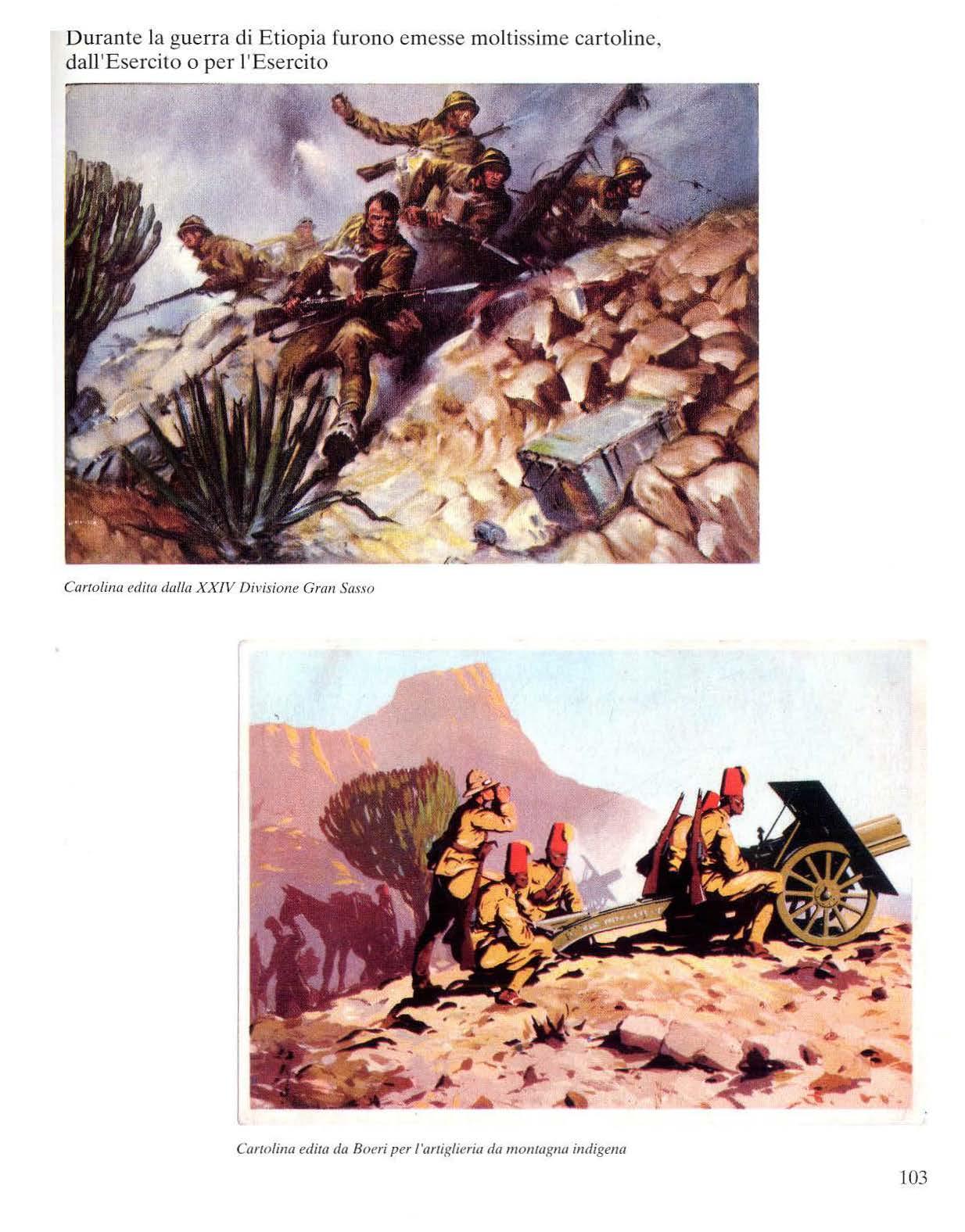

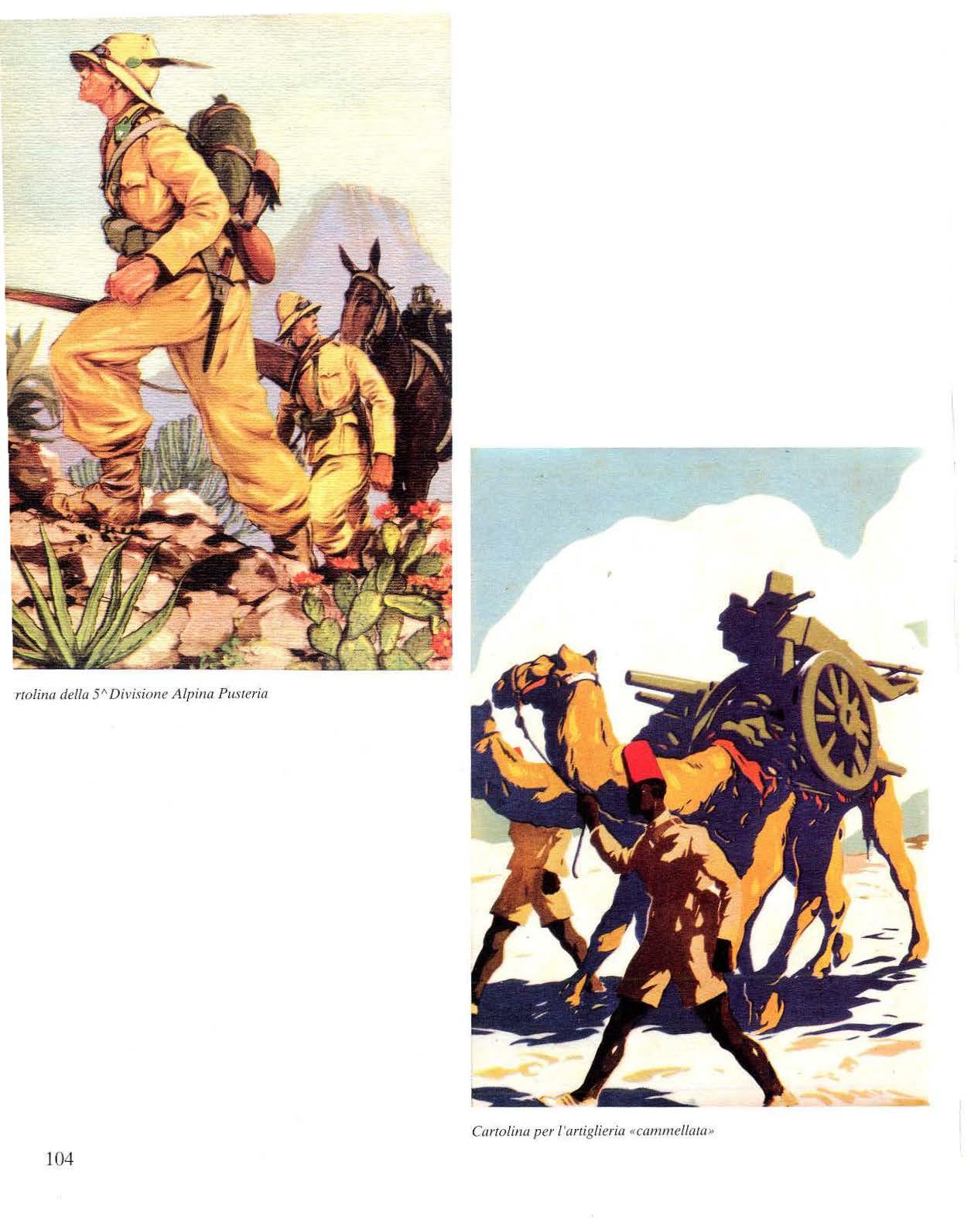

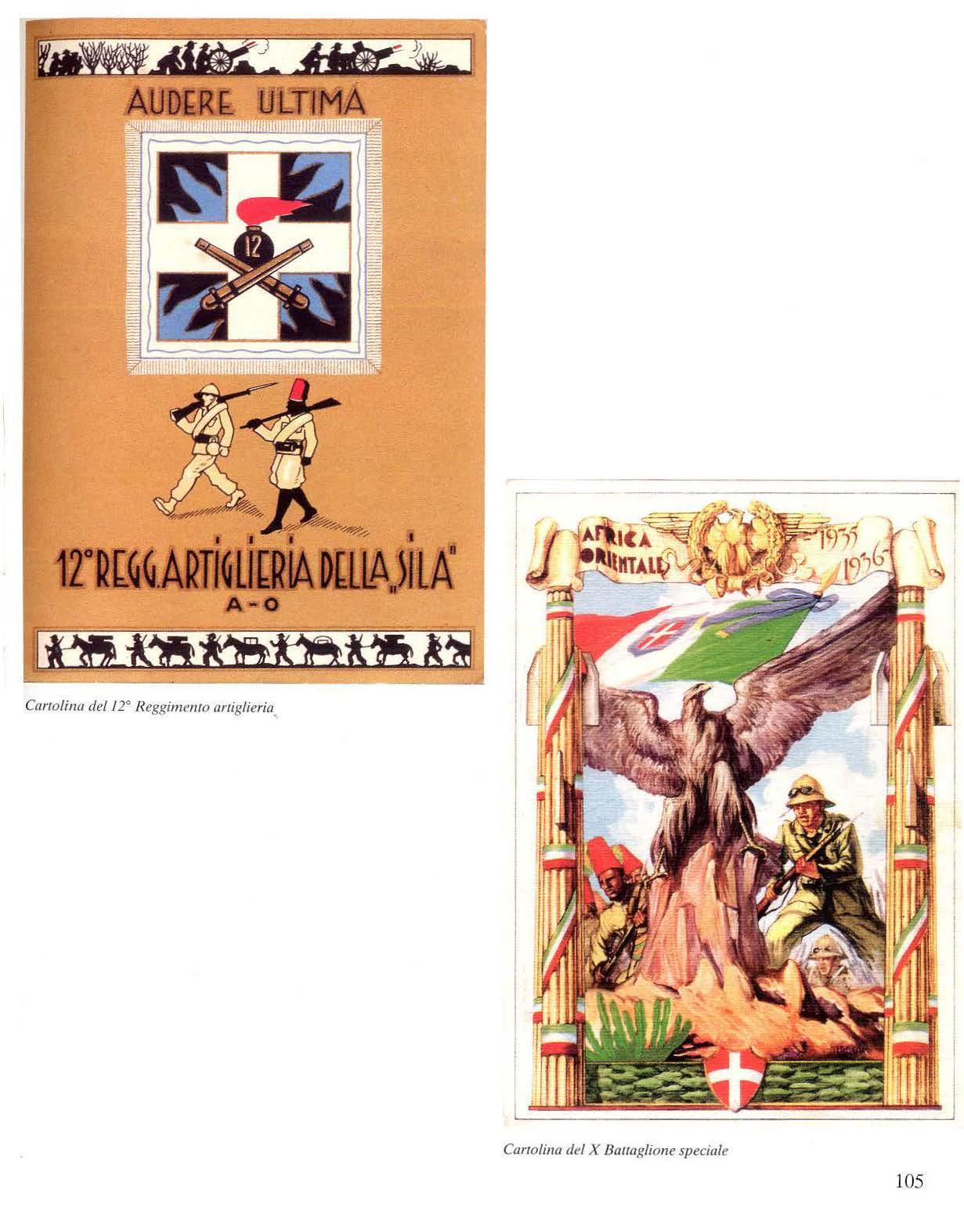

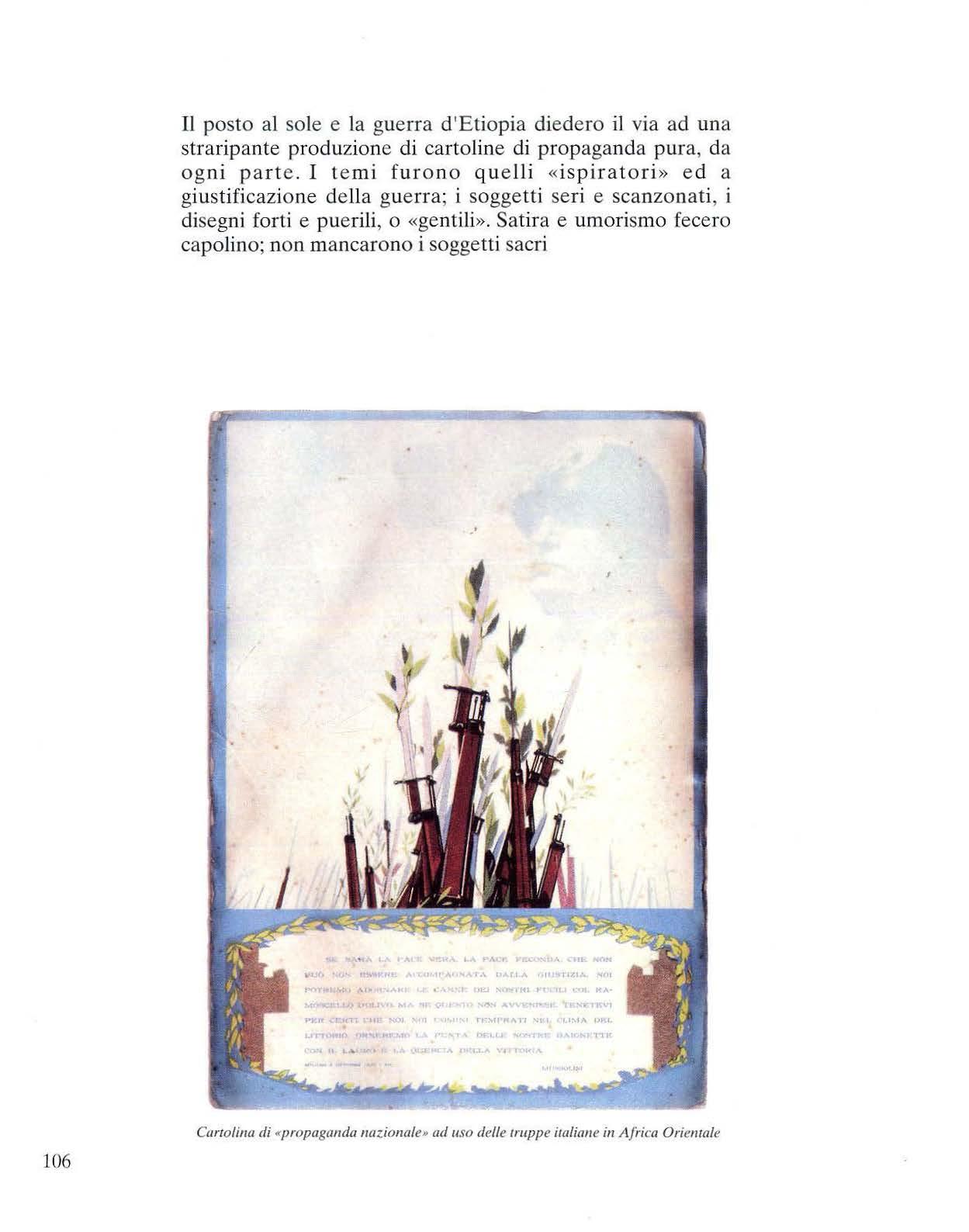

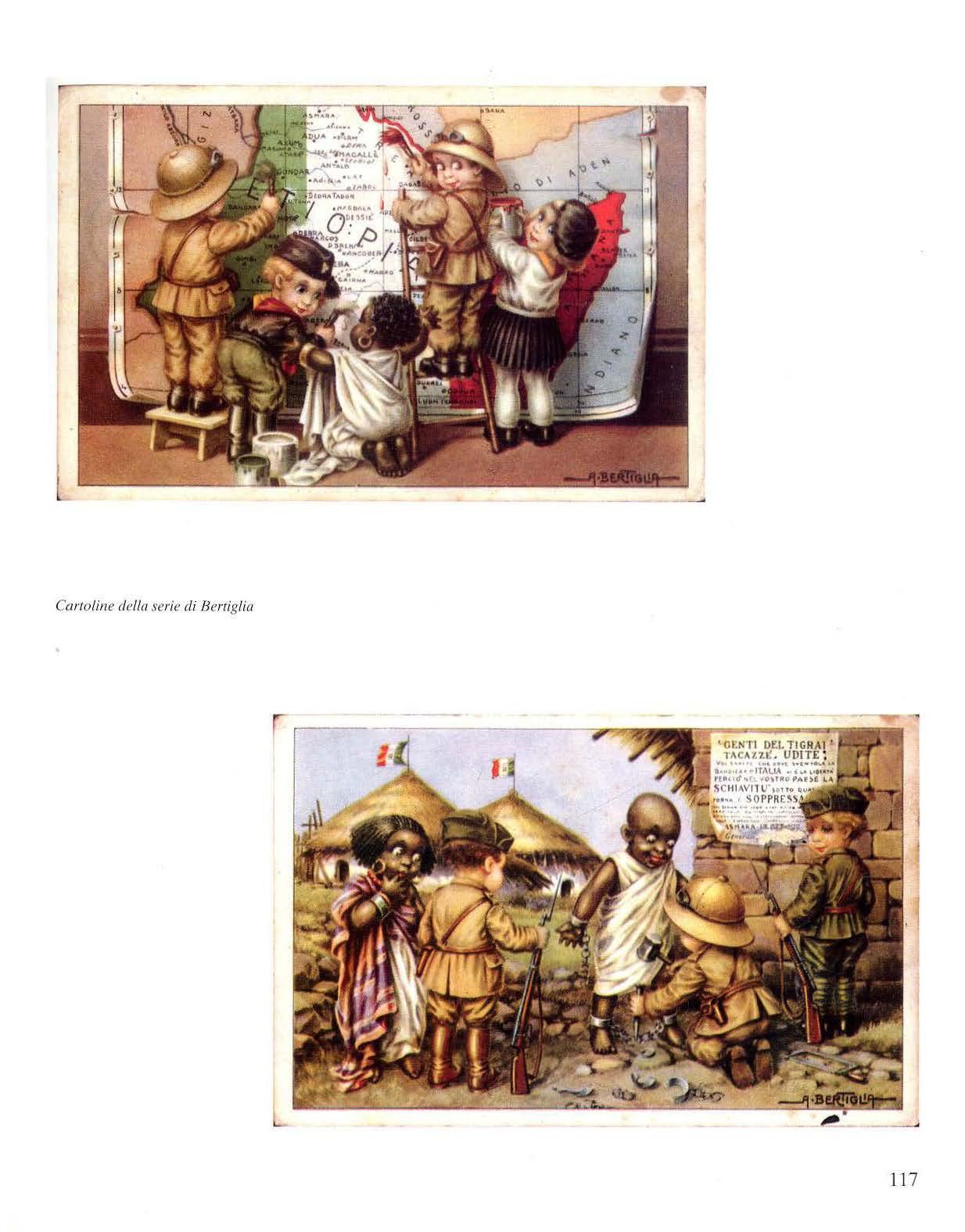

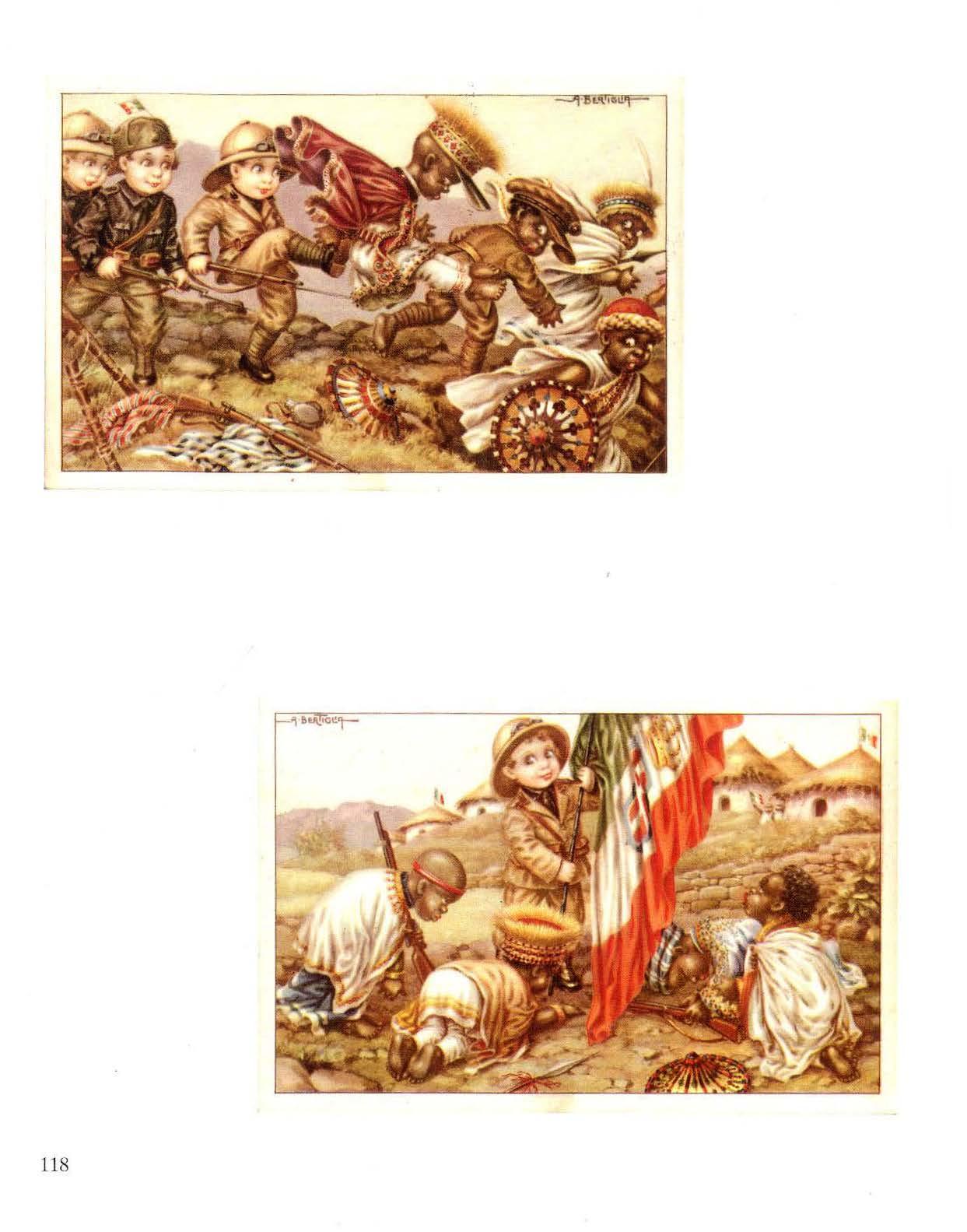

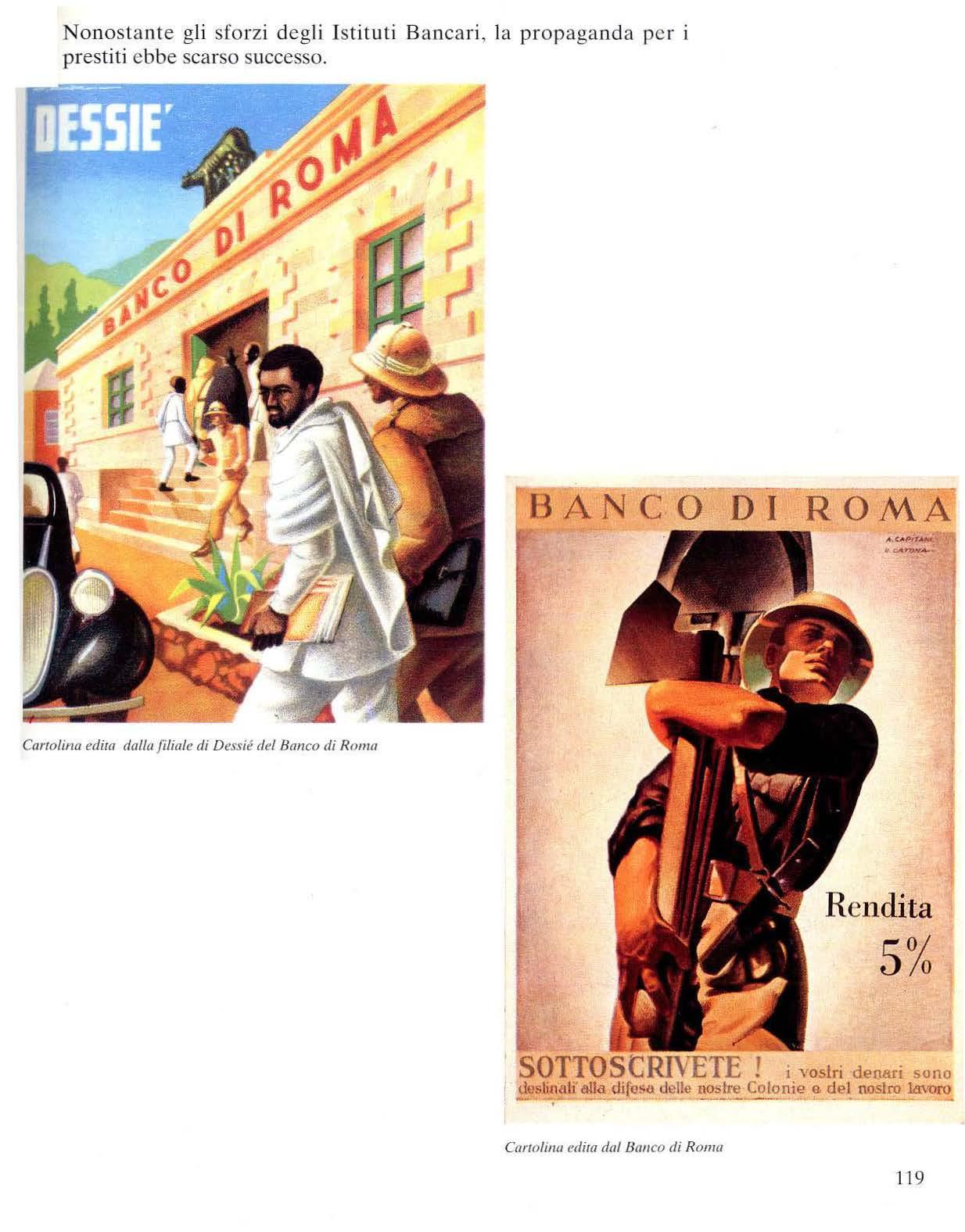

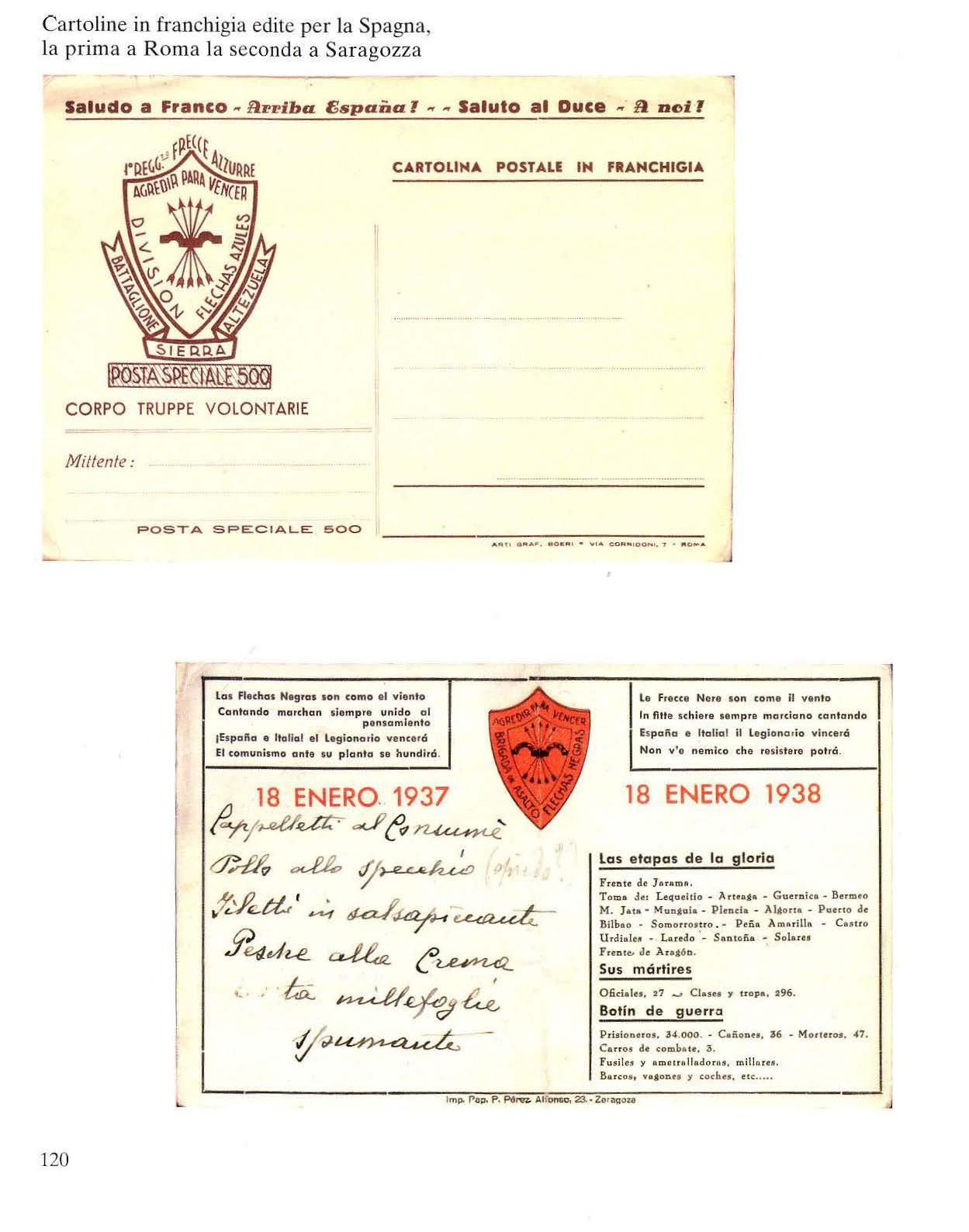

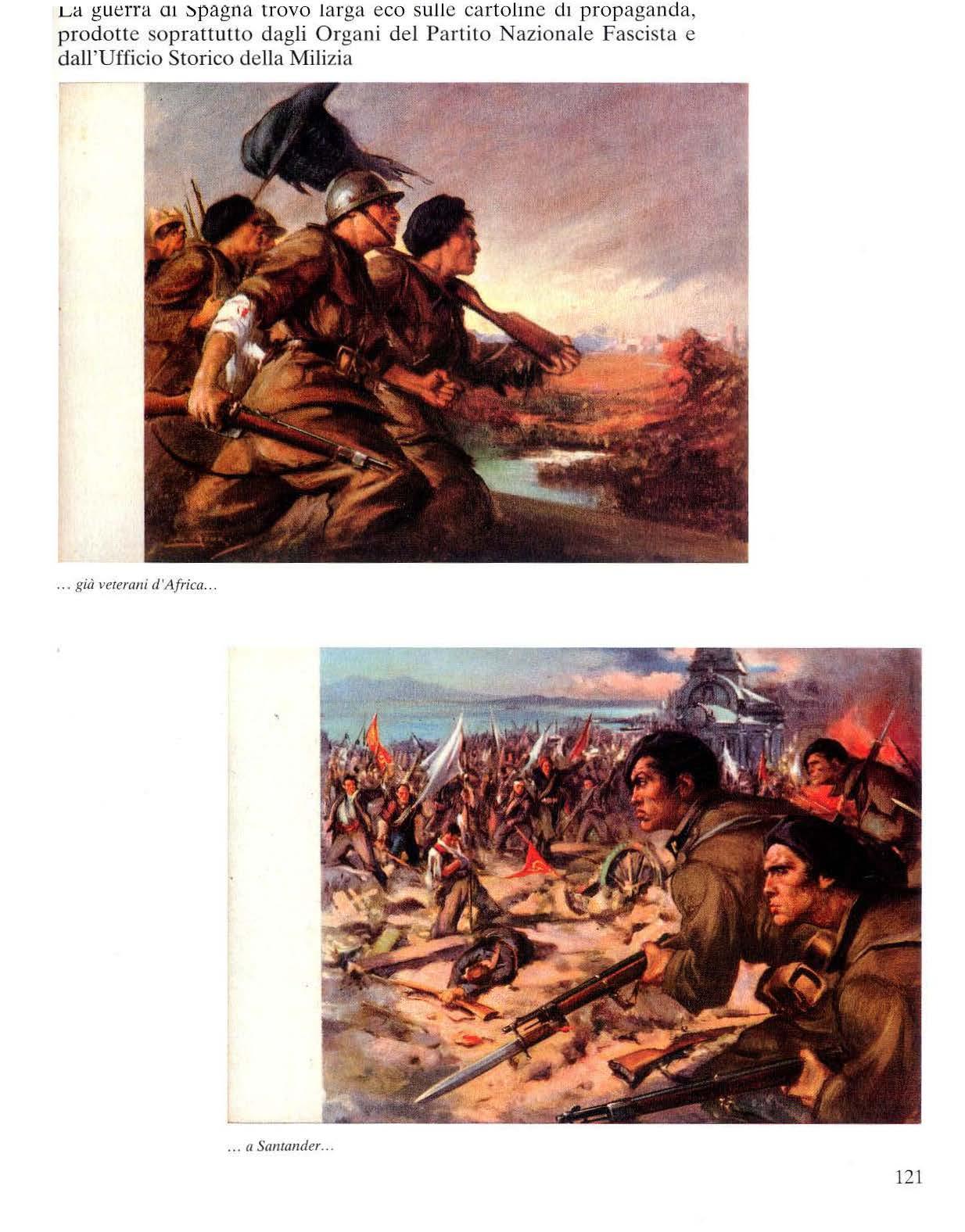

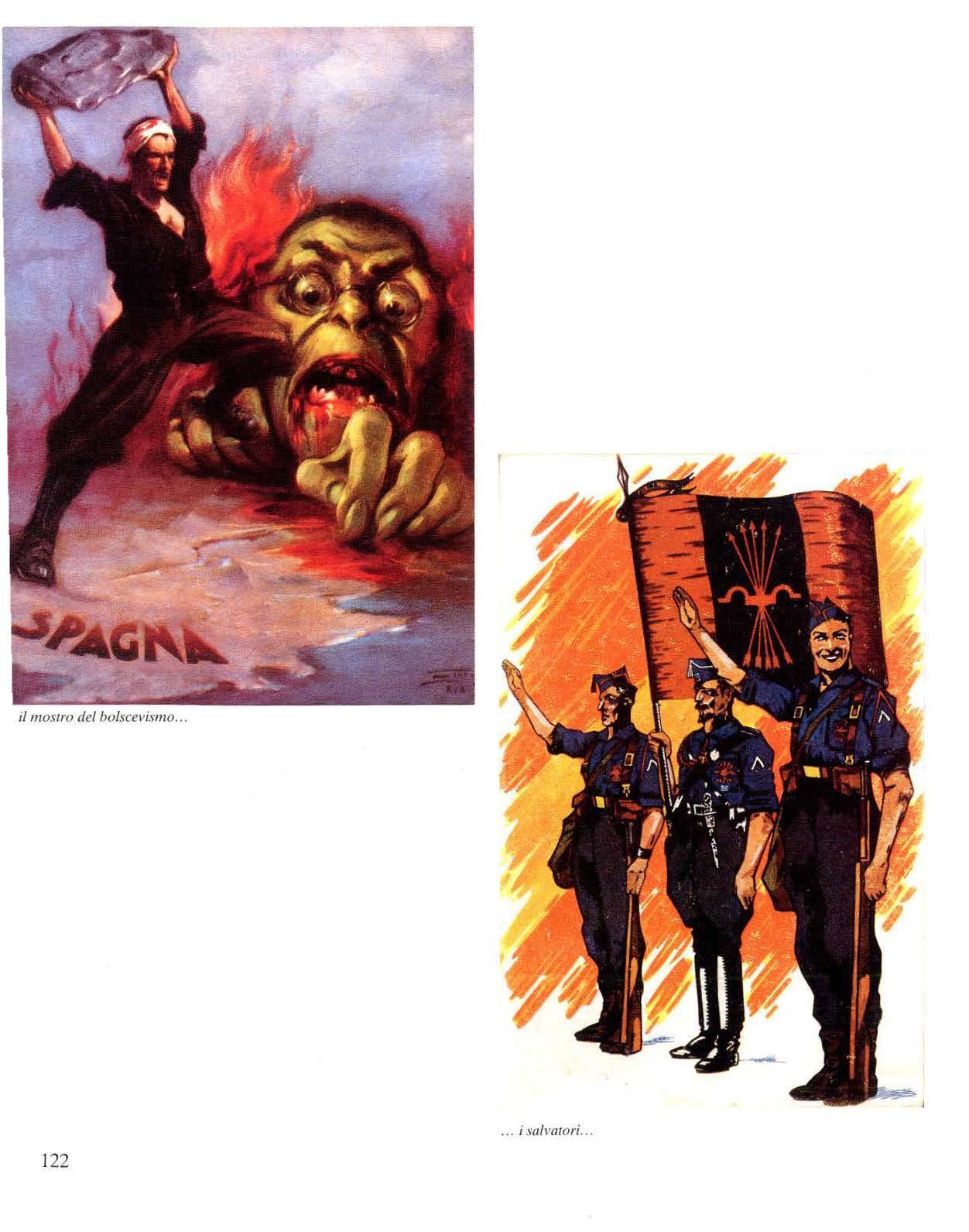

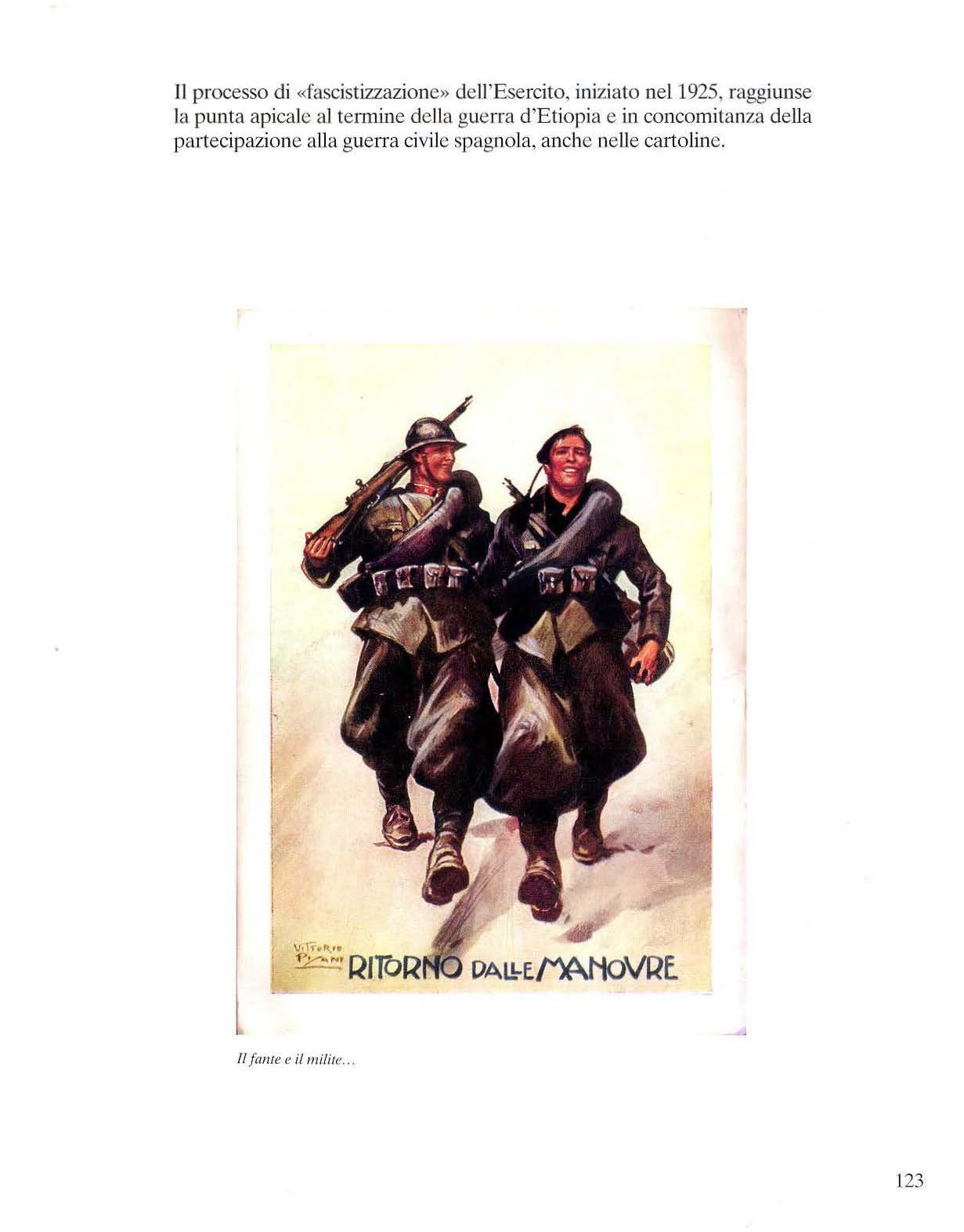

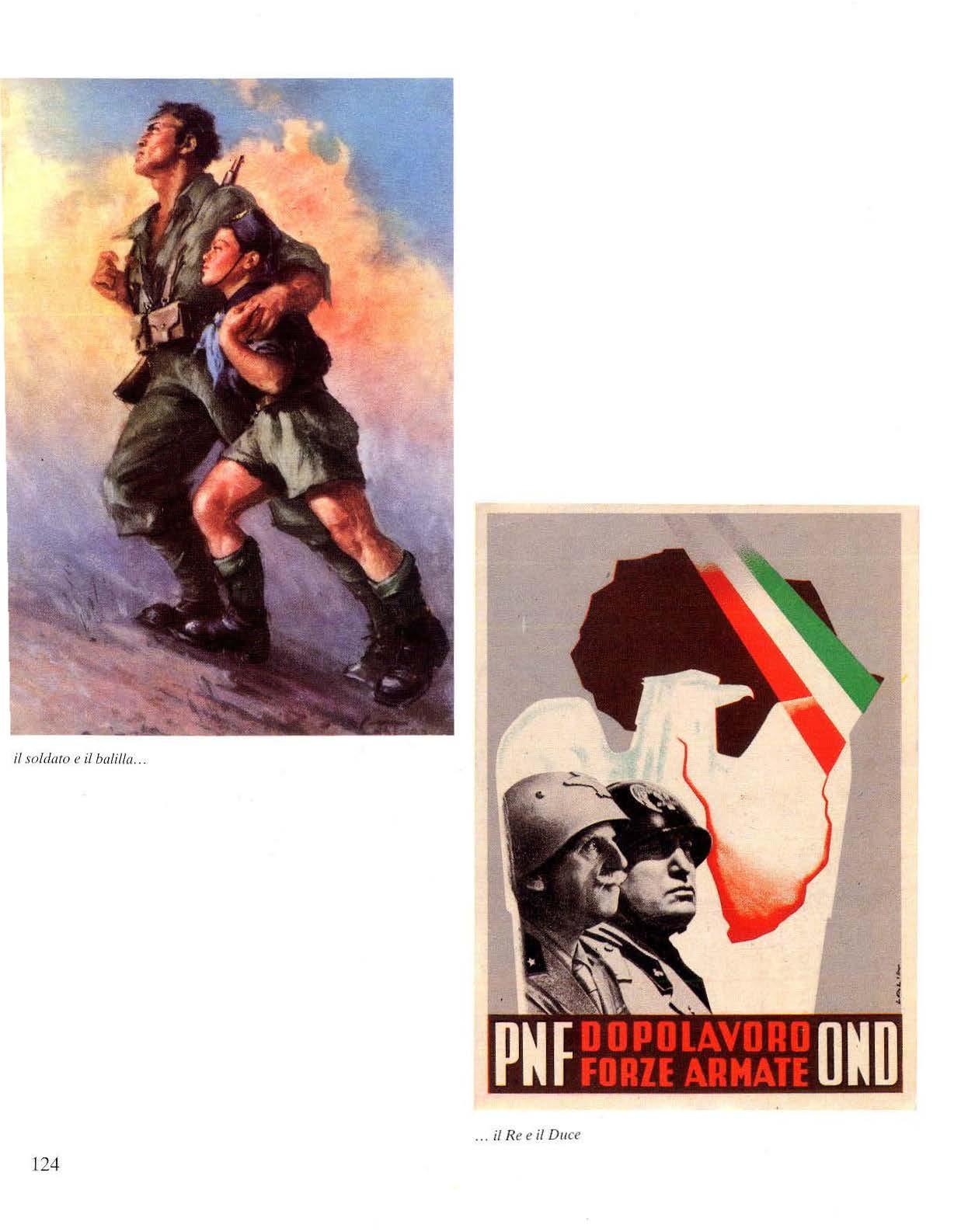

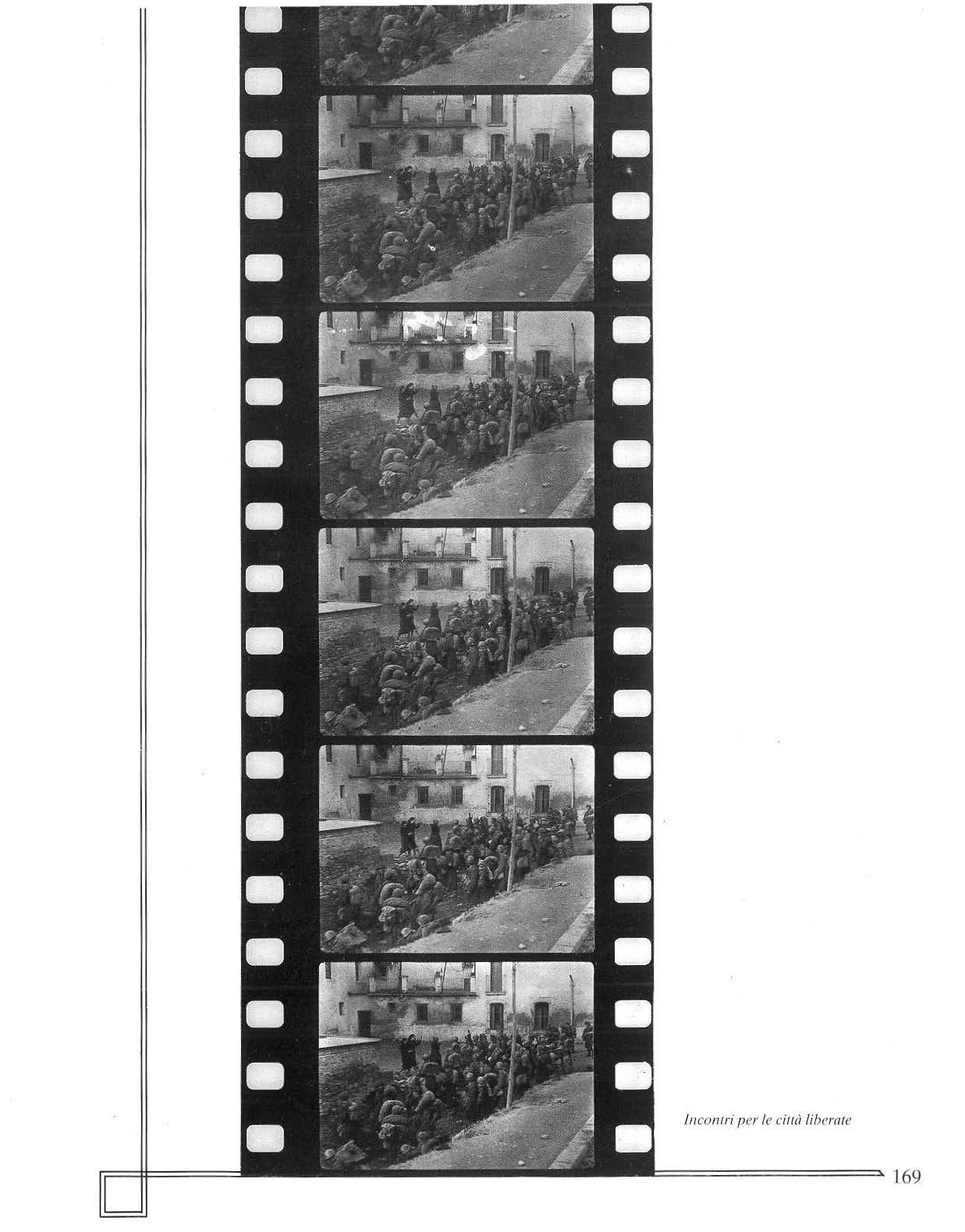

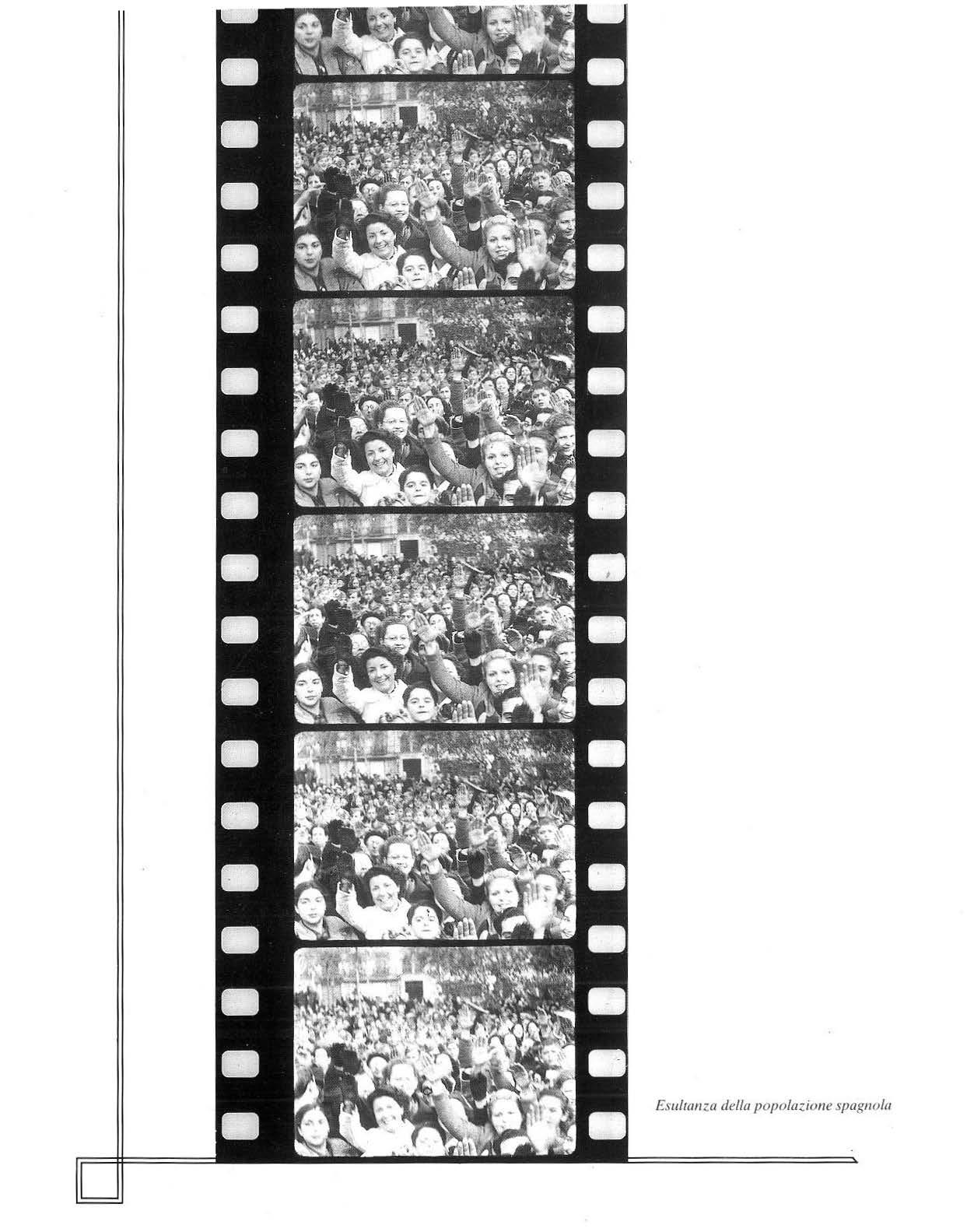

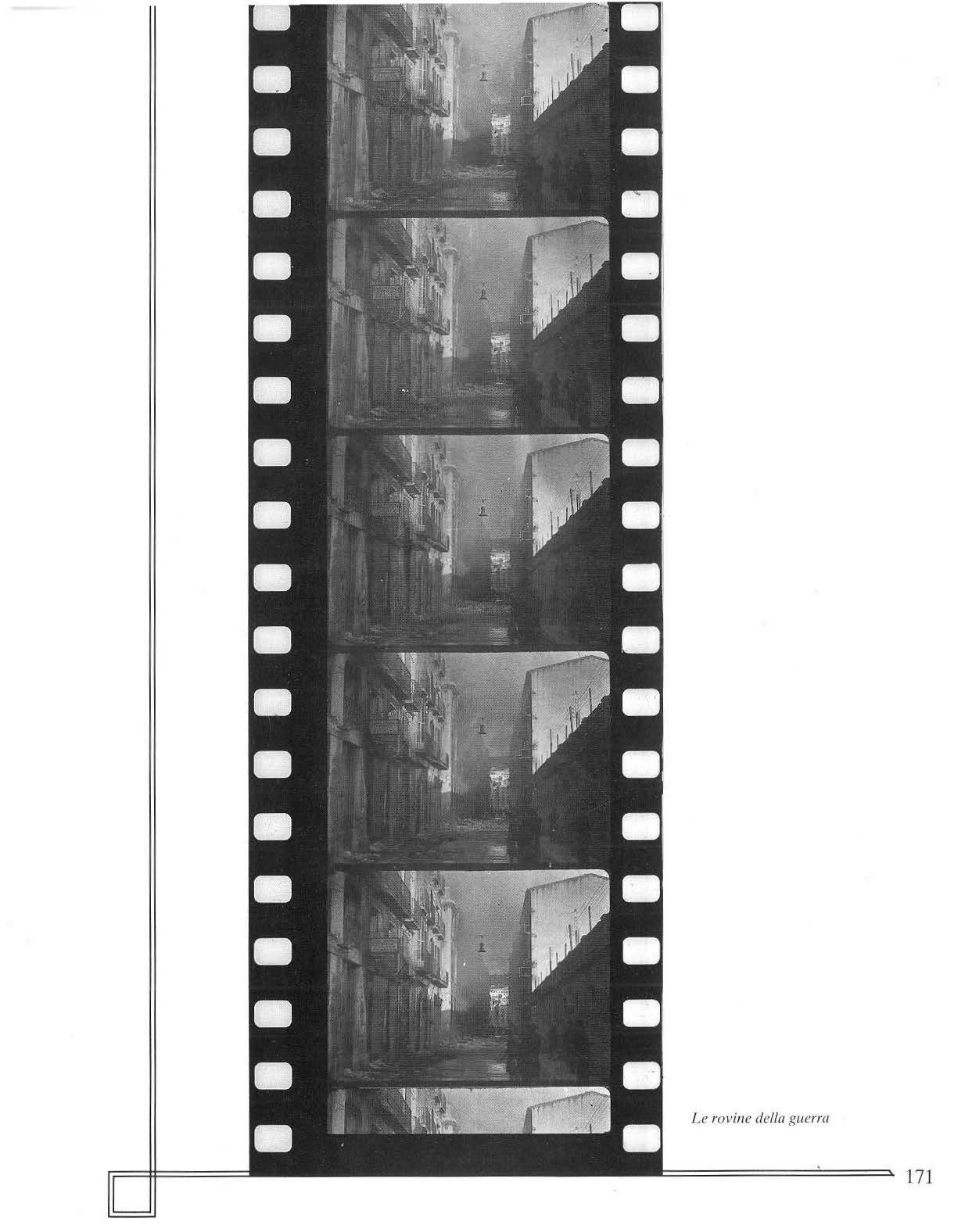

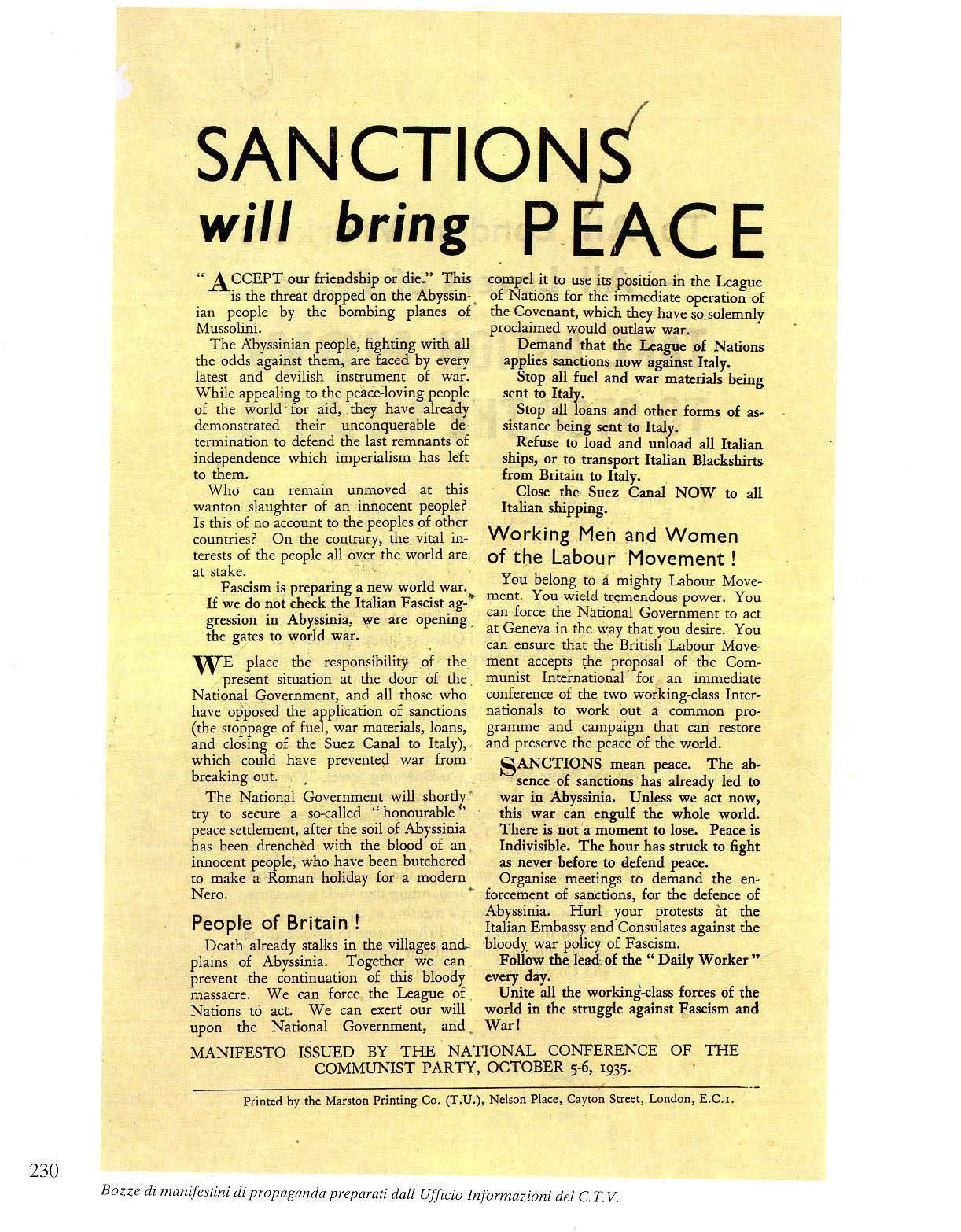

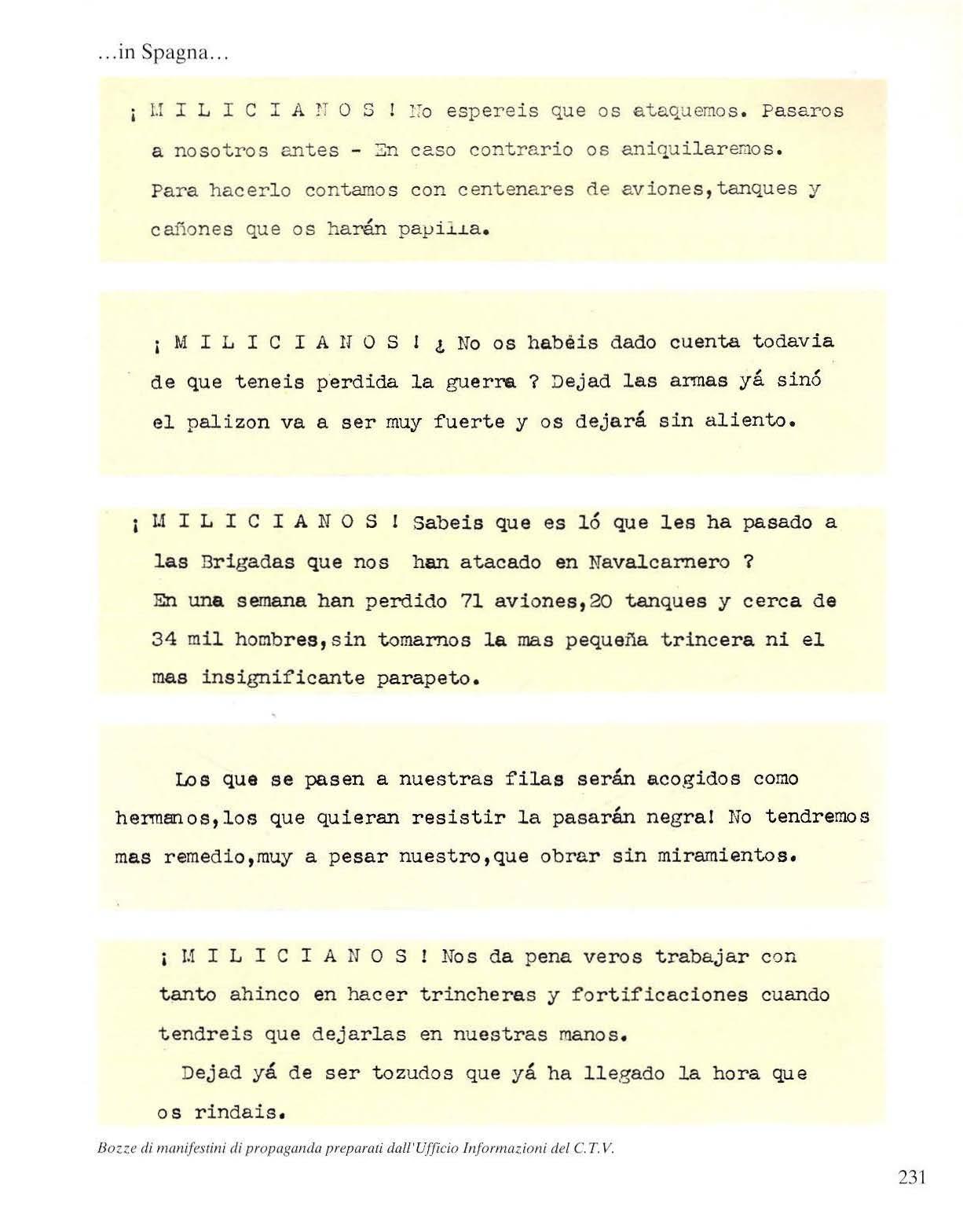

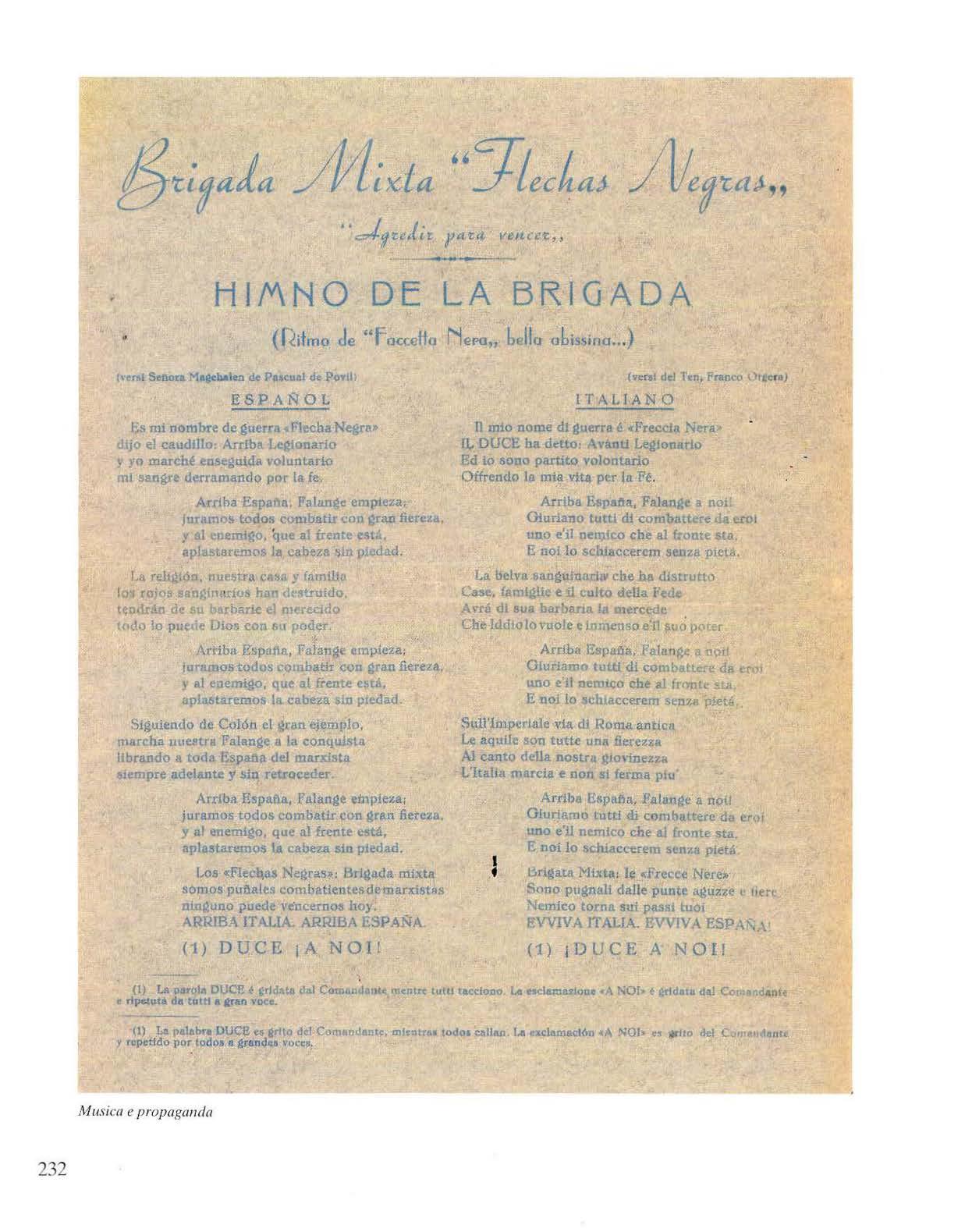

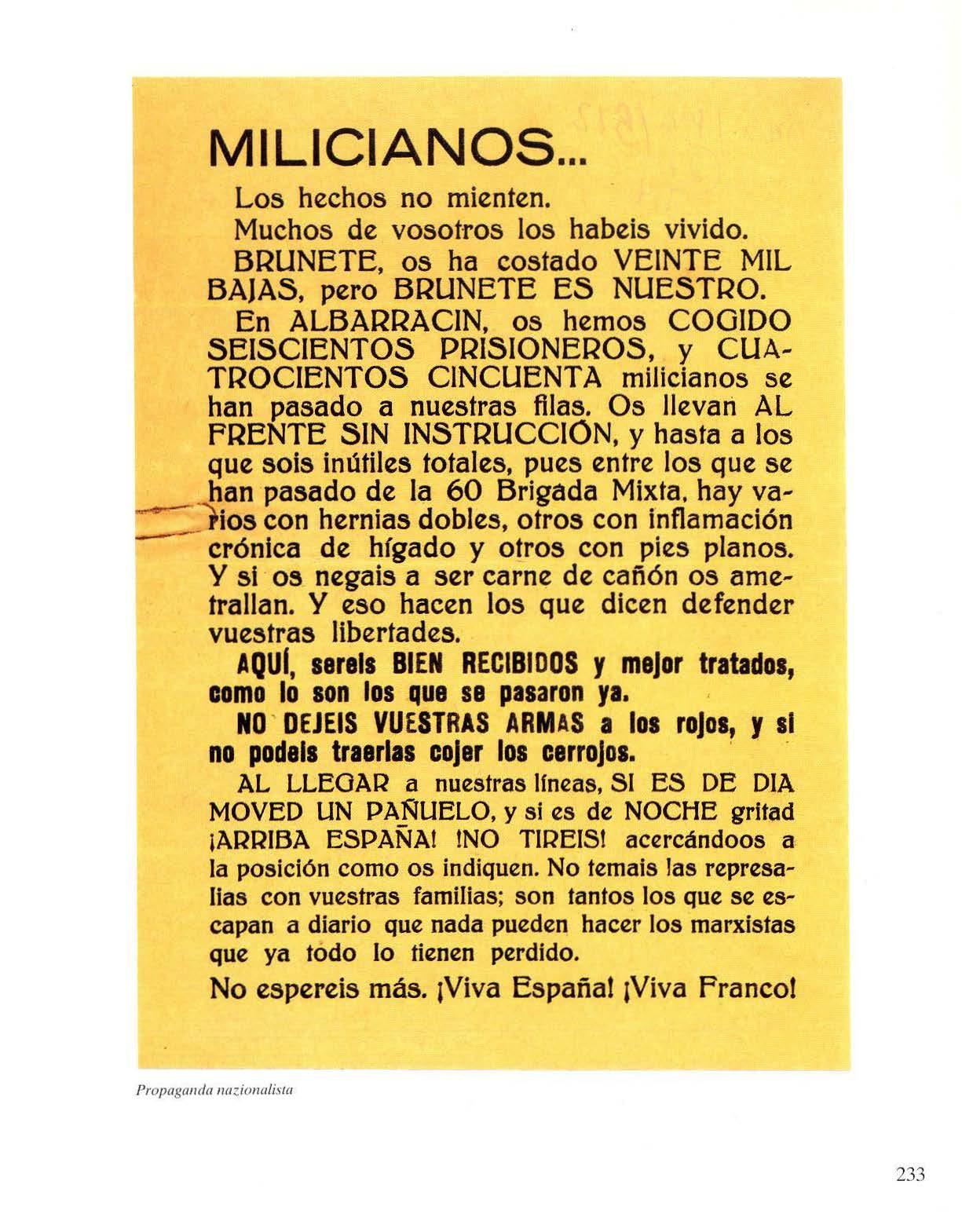

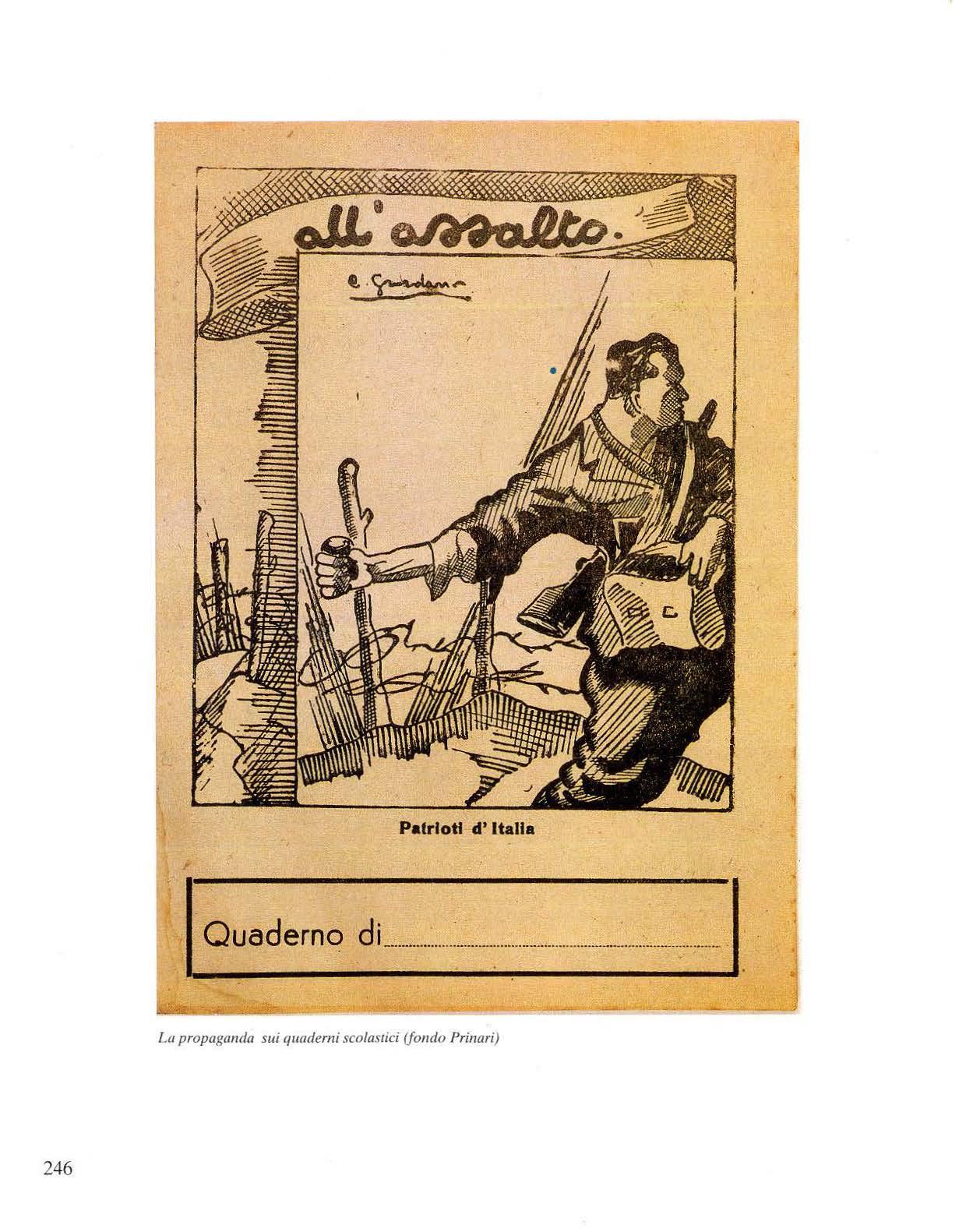

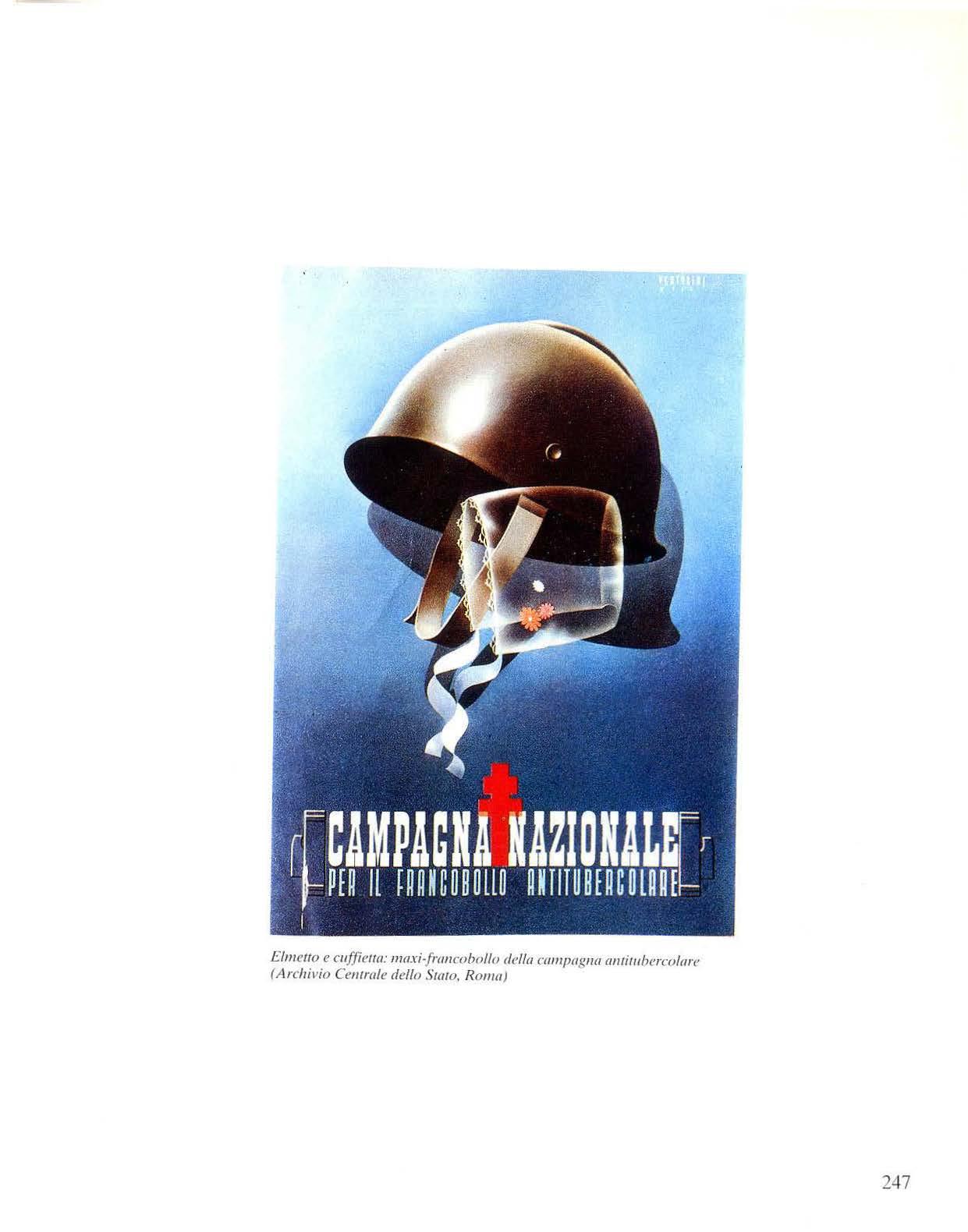

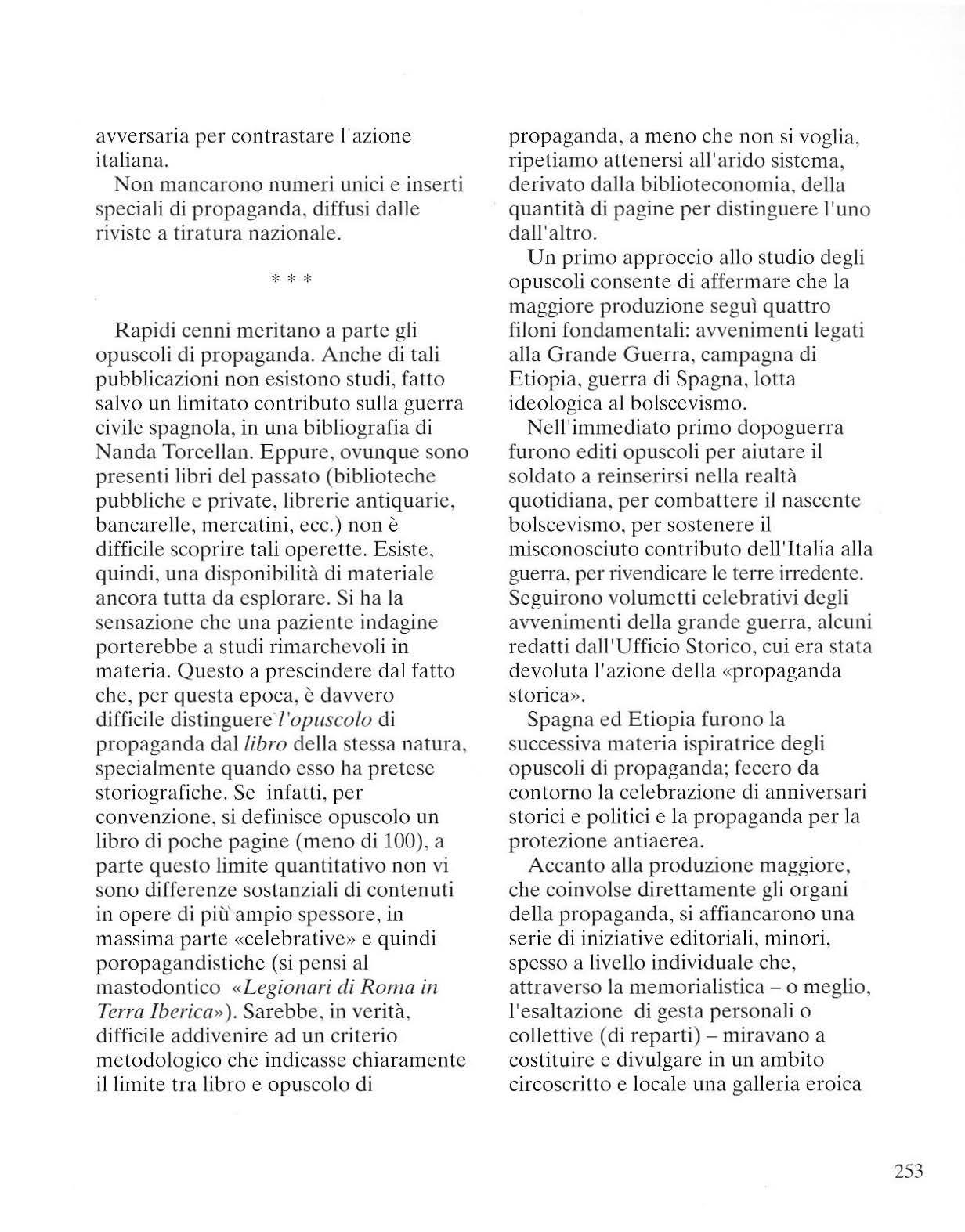

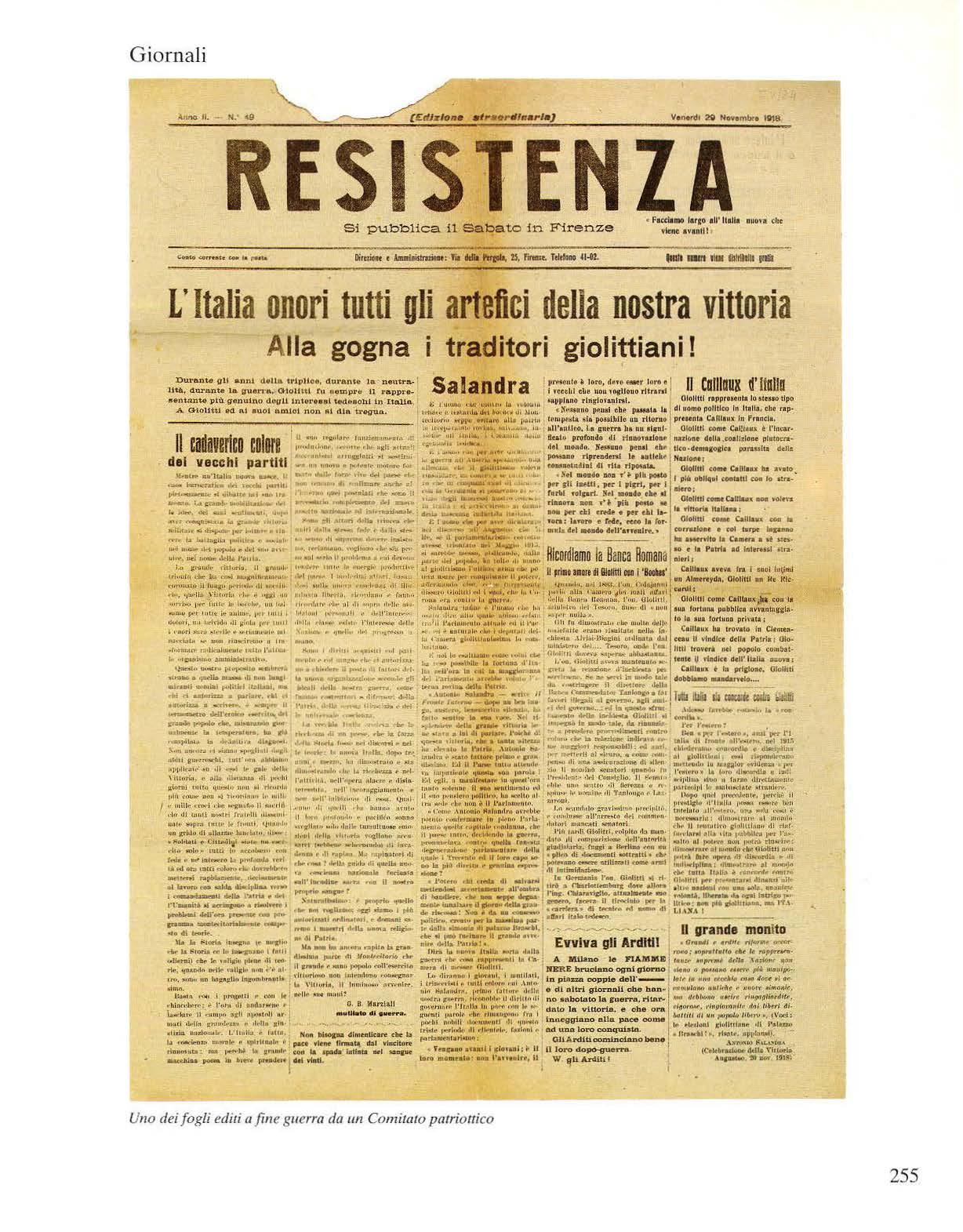

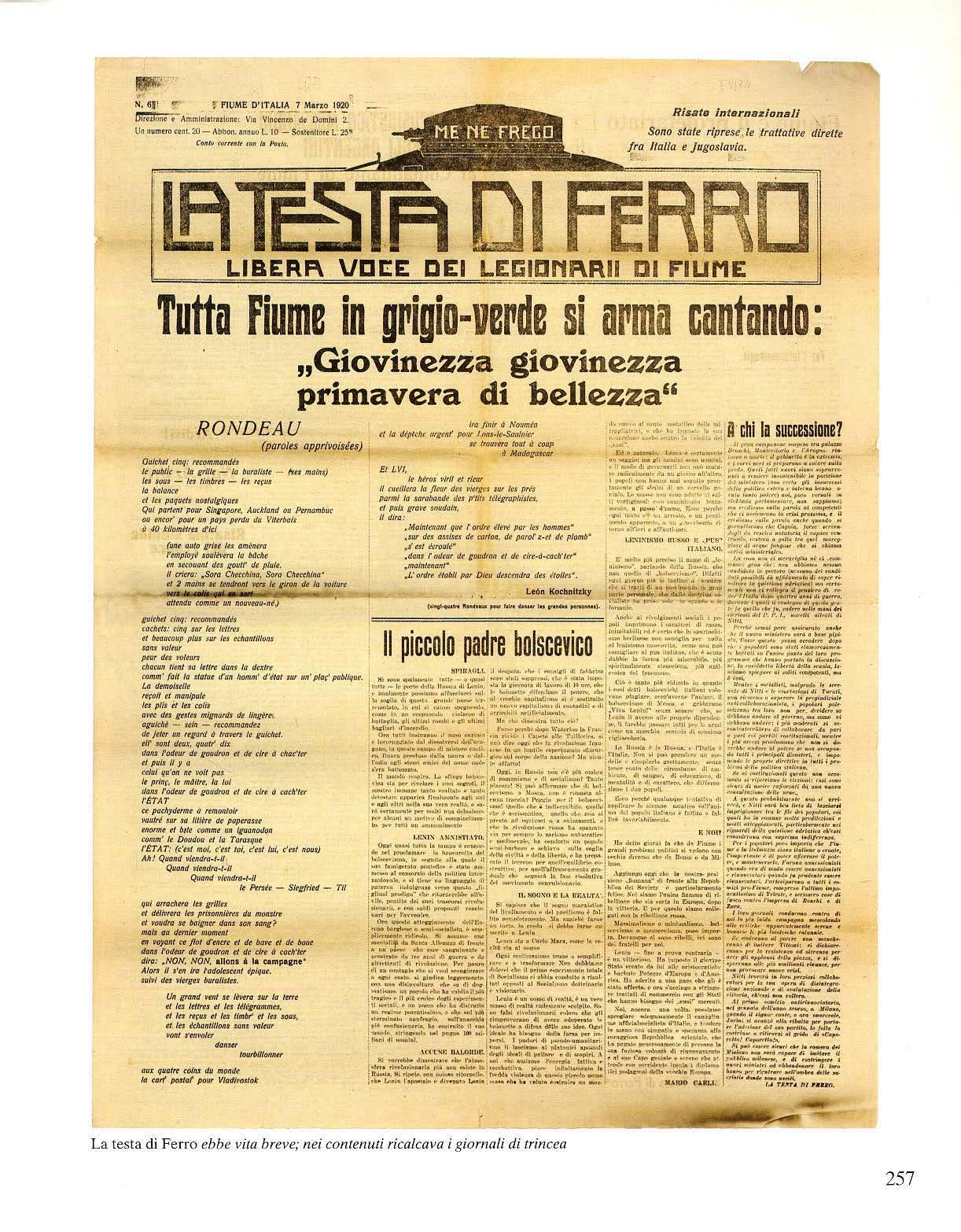

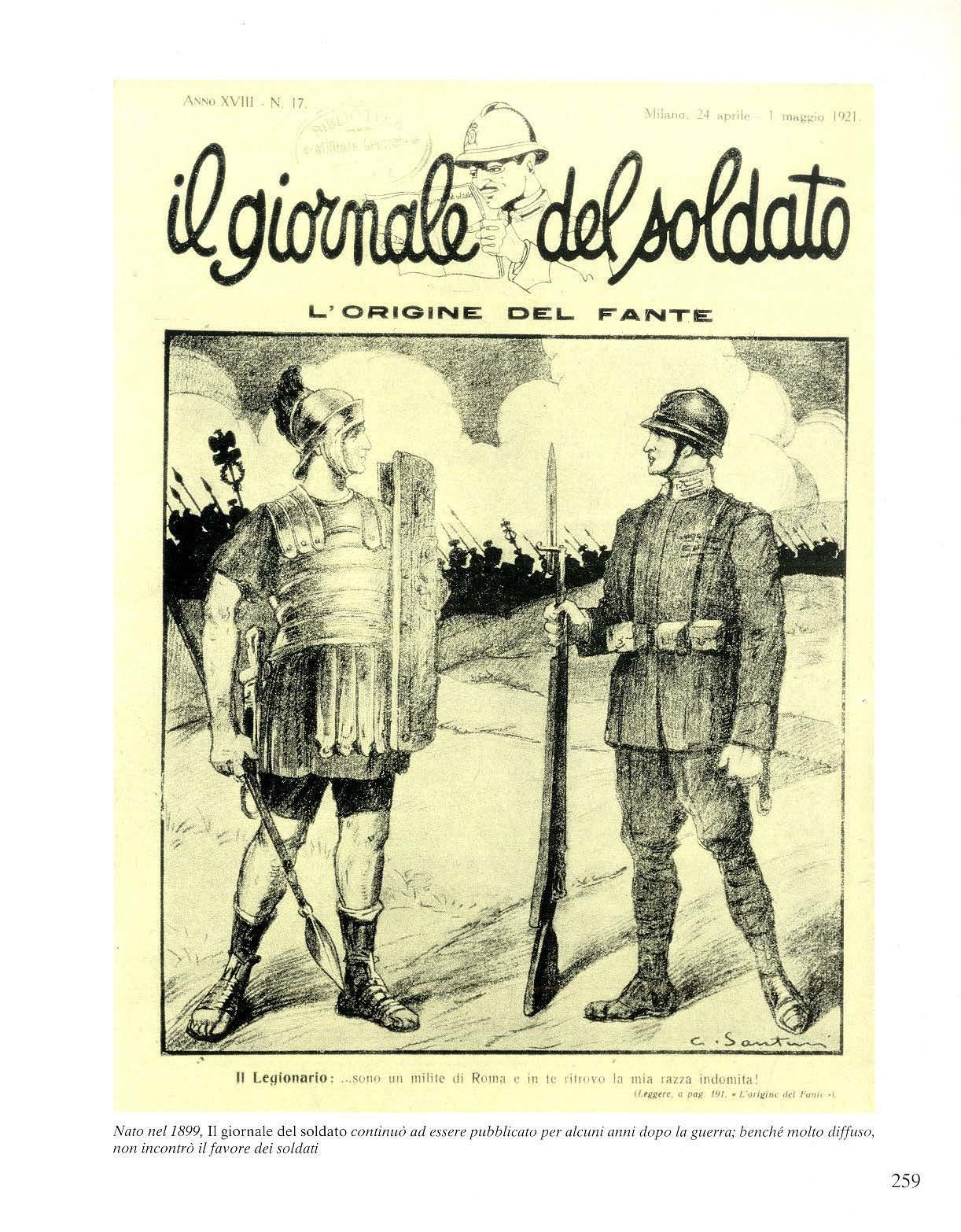

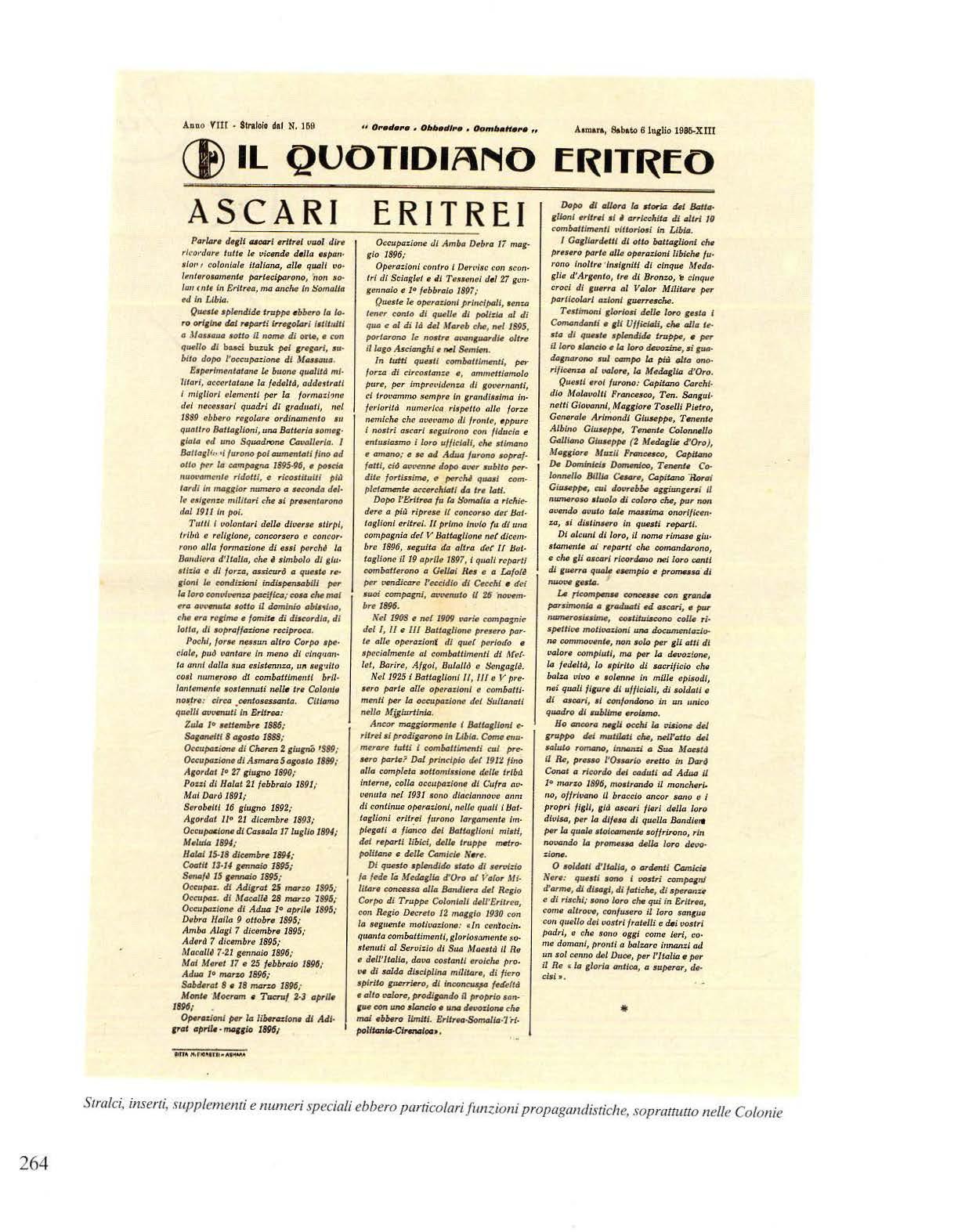

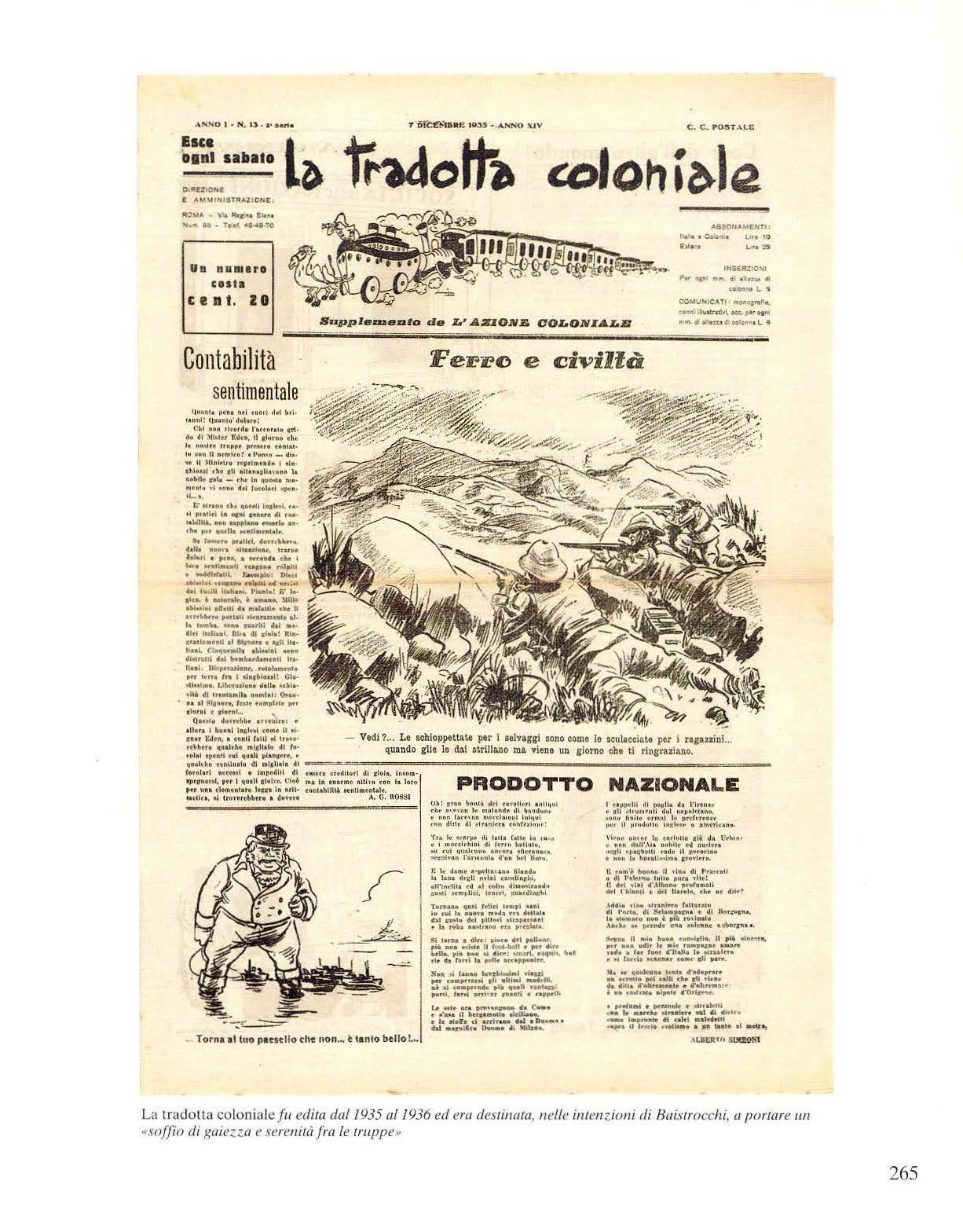

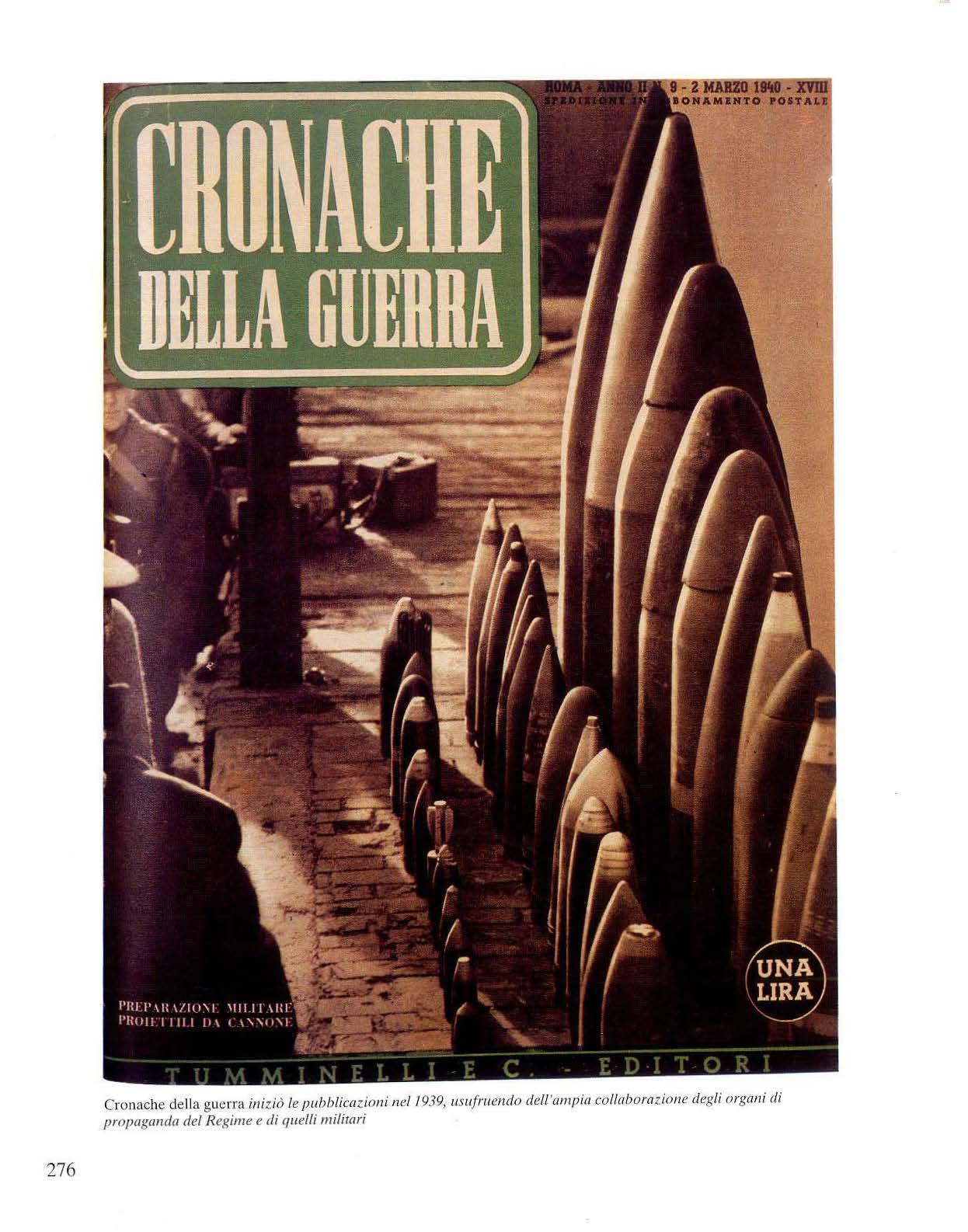

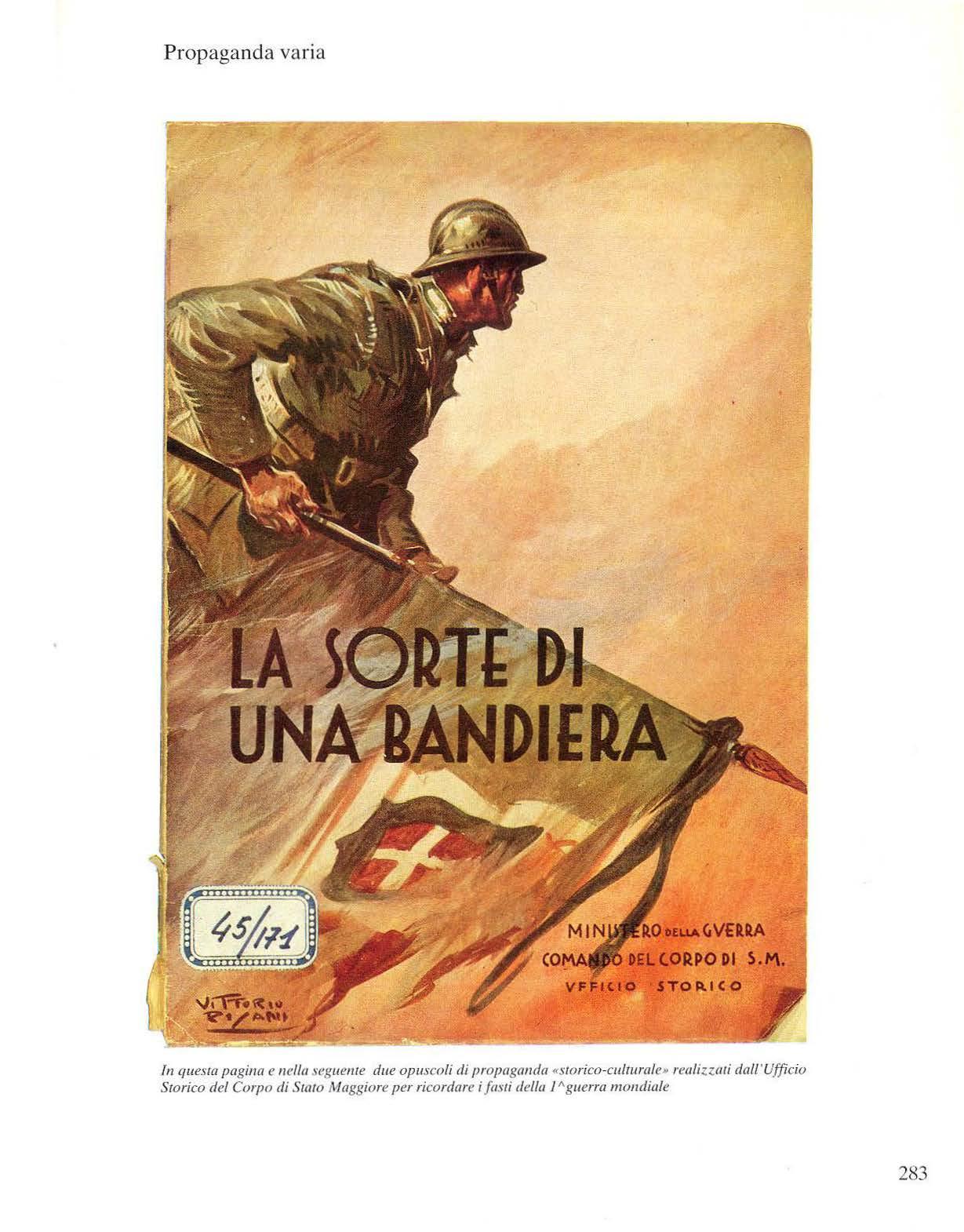

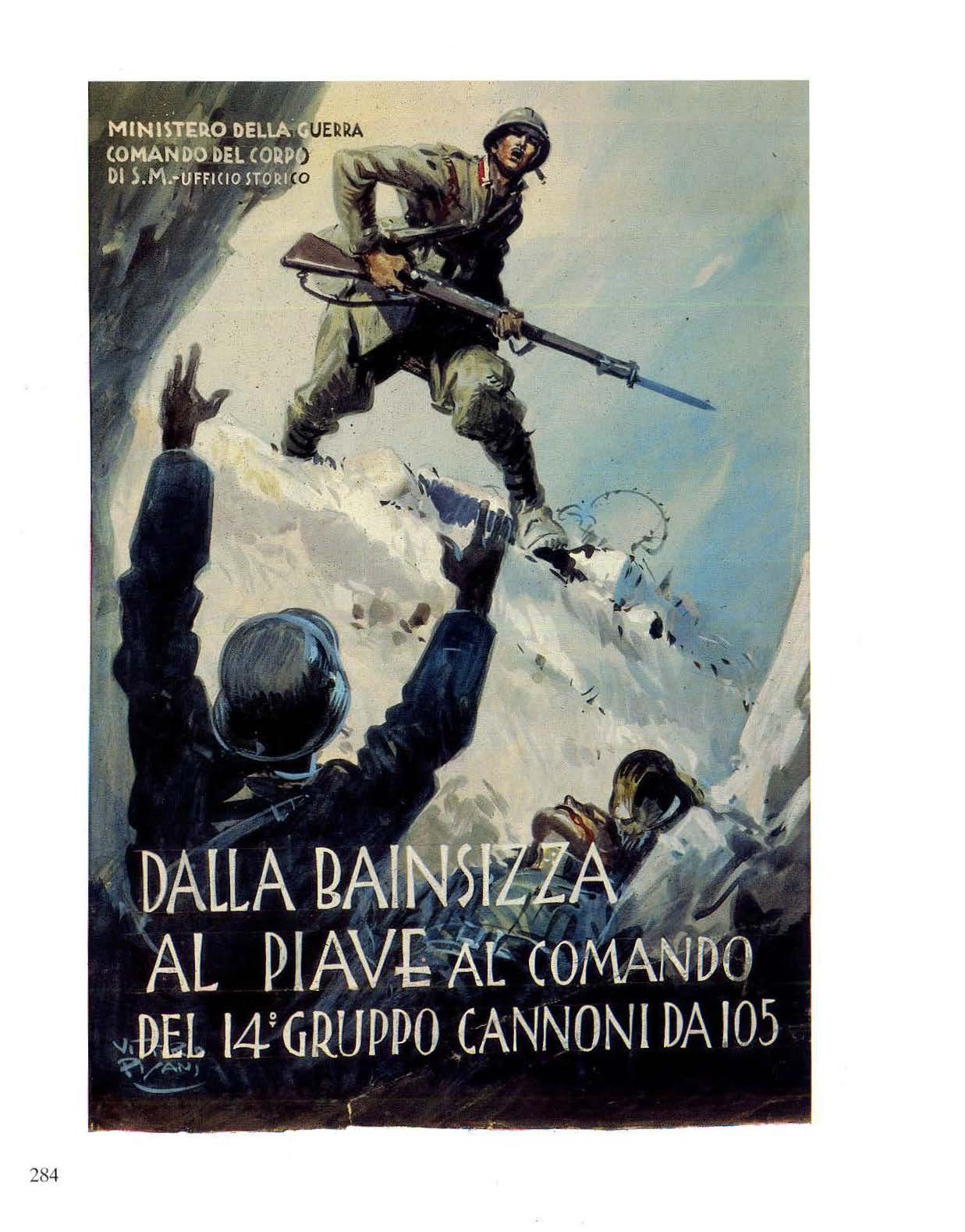

E t a le fu l' imp ortanza di comuni care, di collo qui a r e dir e ttame nt e con le ma sse per il capo de l Governo , c he ben pres to eg li si appropriò a n c h e d e l nuo vo mezzo tecnico, che gli avrebbe co nsentito di s tabilir e un co nt atto ancora più imme d iato dei giornali, d i pen et rare personalme nte n e ll e case de gli italiani , i n presa dir e tta: la r a di o.