Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

n u n m o m e n to di profondo ri n n ova m e nto s truttura le e orga ni zza tiv o d e l! ' Eserc ito , a l fin e di c on seg ui r e ade gu ati liv e lli di e ffi c ie n za p e r ass ol ve r e i c ompit i is t ituzionali di d iFesa d e ll a P a t ri a e fa r fro n te a i se mpre p i ù n u mero s i e d ive r s ifi c ati impeg ni n e ll'a m b it o d eg li Orga ni s mi int e rn az ional i, il Volonta r io m ode rno , e r ede dei va lo r i mo r a li dei p a triot i ri sorg im e nta l i e pro fess io ni s t a opportunamente a dde s trato, c o s ti t ui sce in du b biamente u n a figur a d i fondame n tal e importan za p er la n u ova Forza Armata.

C a le n d E s erc ito ' 98, c h e ill u s tra e d e sal ta, attraverso un iti nerar io storico-i c onografi c o , le i mpre se e le fì g ure pi ù r il eva n ti d e l Vol ontar is mo ita l ia n o da l 1848 ai g io rni no s tr i, vuo le es s ere il g ius t o ric o n o sc im e n t o a l lavoro svo lt o ed agl i impegni soste nuti da i nostri So ld a ti in te rre vi c in e e l o n tane, suscitando O\' u nque la p iù s in ce r a a mm iraz ione.

I v a lori c ardine di mora lit à e profe ionalità del \'olonta ri s mo dovranno forn i re l 'e n t u s ias m o n eces ario per realizzare tale a mbiz ioso proge tto riorga ni zza ti vo al più presto e nel migliore de i m o d i, o n d e l' Eserc ito s ia pronto ad affrontare e.on succe o, l e impe gn a t ive s fi de future che l'attendono.

Q u e s t'opera, per il t r a m it e di tutti i R eparti della Forza Armata cui è affida t a , do v rà c ostit u ire ve ttore di se n s ibili zzazione pre o l'opinione pubb lica n az ionale affi n c h é a ll 'Ese r c ito , diretta cspre sione della parte migliore de l P aese, s ia r ic ono sc i u t o an c o r p i ù il ruolo di in o:-tituibile componente n e l co n te to i tituzionale.

Con que s to a u s pi ci o , r iv ol go sentimenti di vi,a gratitudine a tutti Co loro c h e n e lla Forza Armata, sacritic. ndo anche la , ·ita, h a nn o onorato il Tricolore.

Co lgo l'o ccas ion e p e r esprimere un fen ido augurio di buon 19 98

ul filo della continuità con i tradizionali calendari militari, ma anche con qualche innovazione fonnale, Calend&ercito '98 si è dato un tema che conciene esso stesso connotazioni tanto antiche quanto futuribi li: il Volontarismo.

Così chiara nell'uso comune, la parola "Volontario" nasconde in realtà signilìcati diversi e, come è stato nelle istituzioni militari , addirittura anti tetici per la p luralità delle posizioni che ha indic ato nel tempo. Un altro mo mento di differenziazione s i è registrato quando è sorto il moderno "Volontariato civile", inte so quale servizio di al to contenuto solidaristico, g,enera lmente non specializzato, espresso da benemeriti enti e associazioni non governat ivi. Tutto ciò co nsigl ia di distinguere il 11 Vo lontario 11 in teso nell'accezione più vasta secondo il fine perseguito, che può essere la formazione professionale o la partecipazione a un 'impresa, a una missione, oppure secondo il ruolo organico in cui si inserisce, che può essere permanente e istituzionale (Esercito Italiano) o temporaneo e privatistico (Volontariato civile).

Nelle pagine che seguo no s i tratterà sinteticamente della storia del Volontarismo patriottico, esaltante modo di porsi al servizio della collettività e dei suoi ideali che nello scorso seco lo s i identifi ca rono nel1 1indipend e n za e nel l'unità dell 'It alia e che oggi trovano realizzazione anche ne l più vasto con testo in ternaz ionale, riconoscendosi nelle attività di pace, nelle missioni umanitarie e di co ncreta so lidarietà.

In quest 'ultimo ambito l1Esercito Italiano può dawero vantare un inconte tabile diritto di primogenitura per le sue lontane impre e egnale da spirito volontari stico e per quelle più recenti che attraversano la storia nazionale e quella delle organizzazioni internazionali (Onu, Nato, Osce).

Certo, le attuali caratteristi che amministrative e d'impiego sono diverse da quelle del Risorgimento in cui i Volontari incarna vano un 'idea prettamente autonomistica; non sono più concepib ili impre se venate di romantico patriottismo (quali furono quelle garibaldine e fiumane) o ispirale dall'ideologia politica (come fu la guerra di Spagna).

La professionalità c he oggi si ri chiede al Volontario non esclude il fervore patriottico ma lo completa e lo rende operante; la subordinazione non ne frena lo slancio né la generosità, ma diviene fattore di coes ion e e di stretta adesione ai co mpi ti che alla Forza Armata sono assegnati; l' "Obbedisco'' di Garibaldi non fu una resa ma l'accettazione dei s uperiori interessi della Patria. Servendo sotto le Bandiere delle antiche Ar mi e Specia li tà dell 1 Esercito, i Volontari possono oggi realizzare l'aspirazione a vivere un 'esistenza innervata di alti valori, ca pace di recare contrib uto alla sicurezza dei cittadini e laddove le soffere nze di inermi richiedano un impegno tanto so lidale e umanitario quanto professionale.

Nelle intenzioni (fo rse non del tutto rag gi unt e) d el curatore, CalendEsercito '98 vuole essere: per i Volontari, un indizio di nobiltà della loro scelta di vita; per gli altri, un documento di sintes i storica che rechi al Volontarismo militare simpatia e gratitudine; per tutti, un auspicio di giorni seren i per l'intero i°998.

Valori Morali ProjuJio,ialità el Volo,ita~

,, '; 110hUe Cau.,a ~r cui i flo/011tari itaiiani rum .,i .,,''ano ,9enero.:,am.ente proJ~4ati. 0,•1u,que ,,ifu u11 ideale iJi lihertà iJa òijEttJere, u, ' i11iJipeniJ~,r.::a Ùa C'i1IU/tli.,t.are, na ~i«·iltà ila redimere, ',•i trm•,"anw petti. bra«ia. cm,ri italiani.» (, u ppc ( ,.u, Lald1 · Ml"moru:: )

L'ANNO DEI PORTENTI: IL 1848

storia dei Volontari italiani, che non vog li a andare a ritroso oltre l'alba de l XIX secolo, potrebbe iniziare con una singolare istituzione sorta intorno agli anni d e lla Campagna d'Italia (1796) del giovan e Oonaparte

Singolare perchè si colorava della verde età dei suoi membri, giovani studc n ti dagli 8 ai 15 anni c he. sull'esempio f'ranccse, co s tituirono i "Battag li oni della Speranza" voluti ne l 1799 dalla municipalità di Torino; iscrittisi volontariamente, ma con il consenso dei genitori, essi si esercitavano a ll e armi per prepararsi al servizio nella Guardia Nazionale. Su c cessivamente, costituitasi la " Legione dell'Ateneo", anche i professori avrebbero trovato impiego quali comandanti delle "Centurie"

La nascita di un Vo lontarismo diffuso e con un comune sentimento di italianità va fatta risal i re al 1848. il cosiddetto "Anno dei portenti" che ancora oggi è fonte di ammirazion e per la straordinaria e appassionata quanto rischiosa attività di c o n giurati, barricadieri e , appunto, Volontari.

M an mano che la passione patriottica guadagnava gli animi, soprattutto grazie alle insurrezioni lomba:rde e venete, il fenomeno de l Volontarismo divenne contag ioso; «La re, 11'.,te11:::ajer111a erJ eroim clu <Ja più !/Ùll'ni/11111111 tJli abitanti di , 1/ila,w contro le lmppe a11.1triache ha com11111,,,,0 lutte le Picine popt1ft1:::ù111i ,, allt1111e11te eccift1f11 , IÙl(I all'e111u, ,ù1, ,111t1 !t1 loro ,,ù11patù1 » : que s ta la te s timonianza di Fareto, 1\-\inistro degli Esteri sabaudo.

Per partecipare a quella c he era c onsiderata una guerra nazionale di lib eraz ione, da ogni parte d' Ita li a i Volontari af'fluirono i n Lombardia a dar man forte ai Vo lon tari Lombardi di Luciano Manara e di Saverio Griffìni capitano dei bersaglieri, ma in realtà st ud e nte a Pavia che sarà la prima Medaglia d'Oro delle gu e rre ris org im e nta li essendo s i comportato eroi c amente a Goito (8.4.1848)

Anche Garibaldi accorse dalla lontana America ; re s pinto p e r ò da l Governo sardo, si pose a disposizione d i q~1ello prov v isorio mila nese.

Dall'esilio londinese g iun se invece i'\lazzini c he, rinun c ia nd o te m poraneamente a l problema istituzionale, sciols e la " Giovin e It a li a'' Ogni a ngusto spirito municipali s ti c o s embrava s upera t o a ll orché Carlo Alberto dichiarò guerra a ll 'Au s tria (23 3.18-18 ), un even t o memorabile poiché paradoss almente mostrava un re c he a cc orreva i n aiuto elci ri, oluz10nan.

Il cro llo del fronte n az iona le, c on s eguente al ri c hi a mo in patria delle truppe pontifìcie e poi toscane e napoletan e, non sc oraggiò i Vo lontari che, di obbedendo ai propri governi , non lasc iarono c h e qu ella di,eni e una guerra regia".

Studenti di Pisa e di Siena, ad esempio, unit a men t e - fra gli altn I n poletano 10 ° reggimento di lin ea "Abruzzi " , so s t e nn ero l'attac o u tna o a Curtatone e Montanara (29 maggio) favor e ndo co,-ì la, itton p mont e a Goito e la caduta della fortezza di Pesc hi e ra ult imo fatto po la guerra d ' Indipendenza. A quegli s tud e nti d e l b attaglione u no tosc ano fu c onferita la :\1edaglia d'Argento da con enars1 m perpe so l'Univers ità di Pisa.

Improbo s eguire le v icende di tutti i Corpi \ o lo questo conOitto, furono calco lati intorno ai 240. SG fctica intuizione de l sacerdote e patriota Enrico 1.iz illuminato" fece dire, ancor prima del '48,: .x,11 •ltlfll(J al/ ù

1. "(,rupl'o Ji GaribaMù,i" Ji l:'ilippo Pali::.:i ( 181.V-99), artidla cb" ro11Jii•iJ" ifermri J,,//a rtl'O!la 11apolda11a J,,/ '48

2. \'ùw Bi ,:io (l821-7J). Vo/011/ario ,u/ '48 e a/In J,:f,.,m Ji Roma, /11 comprimario ,ul/a \peJi.:ùmt' ,>,,; , lii//,, fi110 al Ilo/turno. l);..,.,,,,,o gmt!rau ,,,,//'eJ,,rcito re9olart!, ,,i ÒiJlin,1" a l'i/la/ra,1ca { 1866) r nlla preda Ji Roma occttpa11Jo Cii•itn<•t!ct:bia. l-11 Òt'p11tato e , ,,11atou

Quattro anni dopo subì il capestro, unitamente ai ,\\art iri d, Bel 2

tutto negativo fu, invece, il '49; ne fu testimonianza il fallimento della Repubblica Romana che, proclamata il 9 lebhraio, aveva affìdato all'onnipresente Garibaldi la dil'csa della città contro le truppe francesi del generale Oudinot, giunte in soccorso di Pio IX. Con 600 bersagl ieri Volontari, il "biondo eroe" salpò da Portofìno su due malandate carrette, i vapori Giulio Il e Nuovo Colombo. L'ero ismo di tutti e il sacrilìcio di 200 uomini fra i quali il Capo di Stato Maggiore Francesco Daverio, Enrico Dandolo (ucciso a tradimento a Villa Corsini), Emilio i\lorosini e Luciano Manara non salvò la Repubblica Romana che avrebbe avuto altro destino se alla sagacia e al coraggio di Garibaldi non avesse Fatto riscontro l'incertezza dei Triumviri . Al seguito di questi eroi, poche migliaia di animosi diedero filo da torcere a francesi e borbonici trasformando in fortilizi le ville patrizie antistanti le mura romane: Pamphili, Corsini, il Vascello sono nomi di una toponomastica divenuta nobile per il sacrifìcio di tanti patrioti sacri ficatisi per un'idea non ancora realizzabile. Non per obb ligo storiografìco ma per gratitudine, ricordiamo Goffredo Mameli che subì l'amputazione di una gamba in seguito alla ferita subita a Villa Corsini. Seguace di Mazzini, Vo lontario a, eva già partecipato alla campagna del '48 e a Roma aveva meritato dal Triumvirato la nomina a capitano. Dopo lunga agonia, a 22 anni morì l'autore di quel canto c he, come scrisse Carducci: «dm•e1•a he11 pre,,to e,1,1ere !'1111111 d'ltalia, l'inno delli1111,111e e <>el/'ùuJ1j1e1u>t'll.:a, pt'r tulle le ft'rre e ,,u tutti i mmpi di l1alla,qlti1 <Je/ 18-18 e <Je/ 18-19»

Queste vicende romane offrono l'opportunità per aprire uno spi raglio su un aspetto che, di tanto in tanto, emerge nella stor ia del Volontarismo patriottico: la presenza femminile. Se a :'-Japoli, già nel 1799, si era registrata la vicenda intrisa di romanticismo ma anche di sacrificio di Luisa Sanfelice, giustiziata dai Dorboni nel 1800, alla difesa di Roma si regi st rò la partecipazione di due eroine a l trettanto percorse da un mix di affetti e patriottismo: Anita Garibaldi e Colomba Antonietti.

Già sperimentata ai disagi delle imprese sudamericane di Garibaldi. r\nit a, benché incinta di 5 mesi, partì da Nizza e giunse a Roma il 25 giugno per schierarsi col marito che, sorpreso non più di tanto, la presentò con orgoglio: «&x,1111Ù1 m,'.q/ù, 1111 buon ,,o!t>ato in pitÌ.1».

Come è noto, e come è eternato dalla iconografìa ga ribaldin a, la caduta della Repubblica Romana, impose a entrambi i co niu gi un an·enturo:,.o viaggio, travagliato dalla precaria sa lute di 1\nita che, capelli e abiti maschili , andava repentinamente consumando una giO\·ane vita \·issuta :.;cnza calc:olo e riguardo per il proprio stato di gestante. Attraver:,.att! le valli del Comacchio, è a Mandriole (Ravenna) che il -1 agosto il dramma :,.I concluse gettando nella disperaz ione ['groc dei Due Mondi e lasciando orfani i piccoli Menotti, Ricciotti e Teresita.

Sugli spalti delle ville romane Anita non ru sola: il 13 giugno, infatti, ,1 Porta San Pancrazio fu morta l mente colpita Colomba Antonietti: \Cntcnnc, proveniente da Bastia Umbra, moglie del ten ente Luigi Porzio,a\ e, a già volontariamente partecipato alla battaglia di Velletri. Contrariamente alla scena riprodotta nel dipinto di Buzzclli, la leggenda narra che olo quel giorno, aprendole l 'uniforme di bersagliere forata dalla focilata france e, i commilitoni scoprirono che era una donna.

La da ta dell'8 agosto 1849 segna la fucilazione a Bologna di Padre Ugo Bassi, amico e seguace di Garibaldi alla difesa di Roma

/ , C:ùurppr,1/ori«i (1806-79) " f,.-Ll<rti ,lr/ l'o/011/ariD" (1861)

2. Par«lr.1/ig/io (1862-1912) "t.,lt,11/nri l,111thardi varcano il Ticino'' J. li lri111111•iralo ,>,Ila Rrp11hblien Roma11a: , lrmt'llùu , , 1/a:::zini t' Saffi

../, ;, D11r Jonnt', tlue palriotr: Jl11ila Garihal,Ji e Colomha J,,to11ùlli. ll,/,alllJmwta Roma, il viaggio ,)i Gariha/Ji e A11ila .,; n1•1·ia al lragieo epilogo; inri11la ,1i 5 nuJi, la 9im•a11e eroina 11tnrrlÌ. fr«t ,.. pini della rivit!ra aùrialica. />,r c.·tmt1i,•iiJere i r,:,chi òel 111arito, Col11ml1a (11/onùtti combau; t' morì alla Ji(eJa ,>i R,,ma. · (f)i11i11ti tli G. B11=elli e Pietro Bomoùr)

DAPISACANEAI MILLEAROMA

a capitolazione di Roma e di Venezia to lse al Risorgimento parte del suo pathos romantico e popolare e passò il gioco nelle abili mani di Cavour; non più per virtù di popolo, l' Italia si sarebbe fatta per t rattat ive diplomatiche e annessioni e per l'intervento militare francese. Tuttavia, come si è visto fra l'altro con gli studenti di Curtatone e Montanara, lo sp irito patriottico, c he sottolineava la volontà di conferire fìsionomia democratica a l processo unitario, non si sopì, anzi trovò alibi e rafforzamento proprio nella restaurazione.

Intanto, imboccata la via del liberalismo, Torino divenne asi lo per migliaia di profughi politici , soprattutto delle regioni meridionali in cui maggiormente infìeriva la reazione fatta di revoche di Statuti e processi di moderati e democratici. Ma di processi e condanne, fra il .I 851 e il 1855, non fu esente neppure il Lombardo-Veneto sottoposto alla dura dittatura militare di Radetzky.

Era il quadro ideale per l'insorgere di cospirazion i, colpi di mano, insurrezioni del tipo di quella attuata da operai e artigiani milanesi (1853) e di q u ella palermitana contro i Borboni del 1857, un anno quest'u ltimo in c iso dallo sfor tunato va lore d e i 300 Volontari di Pisacane che quasi senza far calco lo delle probabilità di successo sbarcarono a Sapri con l ' intento di sollevare il ,\\eridione; l 'i mpresa costò loro la vita: passati per le armi come banditi.

La 2a guerra d 'Ind ipendenza (1859) ripristinò il fascino del Volontarismo che a .ridò a ingrossare le file dell'esercito piemontese. Come si legge in un bando di arruolamento bresciano, la Brigata "Cacciatori delle Alpi", posta agli ordini del maggiore genera le G iu seppe Garibaldi, era composta da «gùwani che da tutte /,e parti J'/tafia acco,~1em anùno,u; fa,1cia,u)o gli agi Jefl,nfamig lia per comballere !e batta_qlie de!l'ùuJipenden::a e della libertà~ Operando nella regione dei laghi, i Cacciatori liberarono Varese, batterono gli Austriaci a San Fermo per procedere in direzione del Veneto, dopo la liberazione di Bergamo e Brescia. el 1859 si costituì anche la compagnia Carabinieri Genovesi con un paio di centinaia di membri di una società di tiro a segno. Di questi, una cinquantina al comando di Bixio diede vita al 3° battaglione ''Cacciatori delle A lpi'' e combatté eroicamente. el 1860, infine, 32 di tali Volontari fecero parte dei :\lille, sbarcarono a Marsala fra i primi e conta rono 5 morti e I O feriti a Ca latafimi. A Palermo essi entrarono per il ponte dell ' Ammiragliato, episodio ripreso da uno dei pochi dipinti dedicati in questo dopoguerra al le imprese garibaldine. Lo ha realiz za to nel 1984 Renato Guttuso.

I comp lessi avvenimenti politici e diplomatici voltafaccia di 1a poleone II.I a Villafranca, cessione di izza e della Savoia, insuccesso del moderatismo cavo uriano rafforzarono le motiYazioni dei Volontari, specie di quelli meridionali. li 4 aprile I 860, una ri\'olta popolare scoppiò in Sicilia; soffocata a Palermo, essa dilagò nell'isola. In suo soccorso si mosse Gar ib aldi che (fra il 5 e il 6 giugno) s imbarcò a Quarto con un migliaio di Volontari d 'og ni parte d Italia. ,\\olti di quegli ardimentosi erano o divennero a lfieri del Volontarismo parriottico itali ano e furono destinati alle pagine di storia: Ilixio, );ie, o, \bba. Cairoli e altri. G li esiti della spedizione garibaldina che accanto a studenti e profess ionisti contava anche operai e artigiani ri, elarono invece la latitanza delle masse subalterne c he diedero ,·ita a in,urrezioni di ''cafon i" miranti, però, più alla spartizione delle terre che ad una unità dell' Italia per la quale nessuno li aveva preparati e in cui, in qualche modo, riconoscevano l 'ego istico interesse dei latifondist i. Con la pre,-a di Roma del '7 0, il Risorgimento entra nel mito quale 1110/tJ dt p •p,1/,, afha della Patria ,,.

1. Foto autogrnfa con la quale GaribalJi ringraziò w, 'infermùra Volo11Jario. Ji 4 Campagne. La ùeùùhùww o.lt'o.ntica e Jtrdta aùuio,u fra la Crou RoJJa Italiana e l'&ercito

2. "I Afille aA!ilaz.zo" (1860) ùi Quinto Cenni (1845-1917), il più prolifico e atlmlo uni(ormologo italiano

J. Carlo PiJaca,u (1816 57): patriota. e Jcrittore napoletano. Dopo la Nutttialella, fu Volo11tario nello. la guerra ù'InòipmÙe11:ta e alta òifua ili Roma. Nel 1857, con alcuni amici e un gruppo ili ergo.Jtolani liberati a Po11:ta, Jbarcò a Sapri, n ello Jfort11.nalo e <1anguù10c10 tentati'1o iJi provocare l'illJurrezwllt: Jel R.t:g,w ilei/e Due Sicilie. Ferito, ,,i JuiciJò

ARTISTI PATRIOTI E VOWNTARI

ra il ceto borghese, cui apparteneva la quasi totalità dei Volontari, singolarmente pr im egg iarono g li artisti nei quali meglio si co niugavano amor di patria e spirito di partecipazione, da testimoniare prima s u l campo e poi attraverso le loro opere pittoriche, prezioso corpus di imm ag in i di rara fedeltà c he rende ancora oggi viva la memoria di quelle straord in arie vicende.

Ne l '48, per la Toscana, vera cu ll a di art ist i-patrioti, fra g li a lt r i ritroviamo i nomi di F erd in ando Buonamici, Telemaco Signorini, Odoardo Borrani, Silvestro Lega e Alessandro Lanfredini.

Nelle Cinque Giornate milanesi, le barricate di Porta Tosa furon o an im ate da Eleuterio Pagliano (che a ll a difesa di Roma del '49 combatté con .\i.anara e sulla tela ne eternò la veglia funebre) e dai frate lli Domenico e Gerolamo Indun o, autori di importanti opere di p ittura di storia Il più giovane, Gero lamo, fece anche parte de ll a Legione Medici; fer it o a Palazzo Barberini da decine di baionettate francesi si sa lvò e, non domo, combatté da bersagliere prima in Crimea ( 1855 56)e poi coi Cacciatori delle Alpi ( I859).

Nel la Prima guerra d' I ndipendenza, i n qual ità di Volo n ta ri, combatterono a lc uni grand i pittori quali:

• Felice Cerruti Ba udu c (c h e fu uf'fìciale d'ordinanza nella 2a);

• Sebastiano De Albertis (già prese nt e a Porta Tosa e garibald in o nel ·59 e nel '66), che Fu autore delle stupende cariche dei Carabinieri a Pastrengo;

• Vincenzo Giacomelli, difensore della Repubblica Veneta come Luigi Quarena.

Il 1848 è però anche vissuto da 1\.lassimo D'Azeglio (uflìcia le dei Dragoni, ferito vicino a Vicenza) e Filippo Palizzi, patriota napoletano ed eccellente pittore, mentre nel '49 s i distinse Vincenzo Cabianca che aderì a ll a Ca rboneria e fu renitente alla leva austriaca.

Oltre agli ar ti st i, a Ro ma n e l '48 s i con tarono personalità g iunte da tutta Ita lia; v i erano: genovesi come Goffredo Mameli; lombardi come Giacomo Medici, Enrico ed Em ili o Dandolo, Enrico J'v \ orosini e il g ià ci tato Manara; napoletani come Pisacane c he più lardi scriverà: .,/.,,, ù)ee 11a,1co11c1 dai.falli[ . .. ] la .io/a c,i.ta che p1uì/i1re un citt,uJino per e,1,1er1' utile al ,1110 pae,,e è rii attendere pa::ie11te111e11/e il _t7Ù1r110 in cui potrà cooperare arJ ww ri.,,il11::ù111e materiale: le cwpira::Ù1111; i Clllllplotti, i Lentalii•i di ù1.1urre::Ù111e ,10110, ,1ec,mdo 111e, la ,1erie dei/atti per me::.::o t>ei ,111ali l'Italia ,, 'incammina l'er,1ll il ,,uo .,copo: !'l'nità»

Le vicende belliche de l ·59 furono vissute da artisti-patrioti altrel!anto eccel lenti; ricordiamo: Carlo Ademollo, Volontario toscano; Cesare Bartolena, g ià Volontario ne ll a I a guerra d'Indipendenza, e Angelo Trezzini, cognato di Dom e ni co In duno. Fra g li a rti st i c he partec iparono a ll a 3a guerra d'Indipendenza (1866) citiamo il garibaldino Onorato Carlandi, Giuseppe Gabani (che combatté anche nel '70) e Ip po lito Caffì , Volontario nella Legione Trentina e prigioniero degli a u st riaci, che morrà a Lissa n ell'affondamento di nave "Re d'Italia". «C'era.fi·a ,,,ie,,ti ,w,,tripùtori ha scritto Giovanni Spadolini quell'uJem ,1mlire al d,;,/lpra t>el di,•er,111 appmccio f1j;11ra ti1•0, c1111Ln1pp/l,,t,1 a tulli i corp,11·ati1•1:1111i e a lutti i particolan:1111i, t)alo che pro11e11if't1/I/I dalle piiì t>i,•e1,1e dttà, t>alle più ,101.f;•r/e Pia,ule ,,pe,,,,,, pre.::::o del /./lr,1 irritumcit,l,i/e impe.qm, per lt1 /i/,,,rtà { 111 111,,,ulo, 1111a ,1ta_qù111e. l111 c,mw,u impe_1pw al ,,erl'i.:::ù, tJi quella arft1 ùh1 clel/'ftalù1 che c,,//e_,7a il primo al .,eco,ulo Riim:9it11e11l/l, che, ,)alle harrù:ate 111ila11<',•i t>elle C111,111<' C1~1mt1lt', t>alle Pii/e della R,:pu/,/,lica Romana, ,qiun_qe fùt(J a noi».

/, "l 'go Ba.,.,; nel mrure ùi Comacchio" ,li Carlo t,lmwlla (1825- 19/1). /,'opera rin,rùa l"nrrr,•lo Ji 11n famo.,o ,1acerdote cbe J"!}UÌ Gariha/Ji alla Jij~.,a Ji Roma. F11 /11cilnto l'8.8A9

2. "l'olontari lil'DrneJi" (/872) ùel l 'o/011/n r io Ce,,are Barlolmn (JSJ0- 1903)

1. ·: lrti-"ti ltMca11i Volontari 11ella ca.1cr111a ,li ,llotlma, /8j9" (par/.) tli Fer,lùumùo B,umamiei ( l,f20-92)

.:/, Quinto Cenni· "J/ivn11dicra "

;. Seba.,tia110 De A /berti., "[,a carica dei Carabù,iui a Pn,,/rengo '' (pari.)

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

on la la g.m. il Volontari s mo militare, il c ui apporto fu co n creto quanto s imboli co, iniziò ad assumere co nnotaz ioni diverse non nel sentimento d e i s uoi esponenti bensì n ella loro posizione di s tato. I Volontari " puri " in fa tti non poterono uguagliare n e l numero i loro pred ecessori risorg imentali poi c h é a quella lib e ra sce lta non potevano essere am me ssi co loro c h e erano sotto po sti a ll e pre scrizioni di legge su ll a leva Essi, quindi, non superarono le 8 mila unità e si id e nti(ì caro no prevalentem en te co n co n valesce nti ed eso nerati p er e tà o sa lute; ne fu ese mpio il capora le ,\ttilio Verdirosi c h e, malgrado i s uoi 47 a nni, riuscì a fars i assegnare ai Reparti d'Assalto e cadde s ul Piave nel 'l 8, me rita ndo la ,\,\eda g lia d 'Oro. Una s torio g r afia forse un po' larga di mani ca h a co n sidera to Volontari a n c h e i 300 mila rimp a tri a ti dall 'es tero e, co n maggior ragione. quanti s i prodi garono per far cresce re la ten s ione interventi s ta co me I'immag ini(ì co D'Annunzi o e Fi li ppo Corridoni, cad uto durante un assa lto s ulla "Trincea del le Frasche" e sul c ui esem pio s i arruolarono 2 18 si nd acali sti; di questi 69 caddero e 11 5 furono feriti.

Precursori a tuui g li effe tti furono nel ' 14 le mi g lia ia di Volontari c h e, s ull a sc ia d eg li indomiti lìglio e nipoti d e ll ' Ero e dei Du e i\londi, offrirono il bracc io a lla Fran c ia, fra ostacoli e in c ompren s ioni Solo tremil a, fra c ui Curzio ,\,\ a lapar te, costituirono la Legione Garibaldina c h e vestendo l'u niforme della Legione Straniera, imposta dai francesi combatté va lorosa m en t e al le 1\rgo nn e s ubendo m o lte p er dit e, co mpr ese qu e ll e di Bruno e Costante Garibaldi.

Vo lon tari d 'eccez ion e Furono il di c iasset t e nn e Amedeo di Savoia (che rivestì l'uniforme d i se rve nt e di artigli eria a cava llo , ne ll a 3a J\rmata co m a ndat a dal padre, il du ca d'Aosta) e g li anziani ge n e ra li 1\farcel lo Prestinari (70 anni), d eced uto s ul ca mpo, e Giuseppe Cossu, v itt im a dei travagli di guerra. D egni di am mirazio n e Furono i g iova ni ssi mi del Corpo Volontari Ciclisti ( 1905), p era ltro impi egati non unitaria mente , e le Co mpag ni e Volontari A lpini "feltre" e "Cadore" c he, già nel I 908, benché il con flitto co n l'Au st ri a fosse lonta no ancorché in ev itabile, s i era no cost itui te co n scop i s porti v i e alpinistici. P er il loro senti mento di it al ia nit à e per essere personale esen t a t o dagli obb li g hi di leva, qu es ti Volontari meriterebbero una trattazio n e particolarmente approfo ndita. Sul loro ese mpi o, nello stesso anno, si cos tituirono il Corpo Volontari C icli sti e Automobilisti, le Guide a caval lo, i Costie ri , g li E.sploratori, ecc.

Come non d e finire legge ndaria, po i, la ferma vo lontà di serv ire la Patria esp r essa da Enrico Tot i co n uno sprezzo per gli impacc i derivanti da ll a sua mutilazione che ne foce il Vo lo nt ar io p er antonomasia della Grande guerra? In co rpo ra to malgrado l'inva lidità , con ripe t ut e s uppli che ottenne di essere paradossalmente asseg n a to ai B e r sag li eri Ciclisti; combattendo, diede vita ad un ges to estremo c he ne s int etizzò l'ost in ata vo lon tà di battersi e di vivere: «1"1111 11wro io!~ Toti non in carnò un atto iso lato come mostrò il sacrificio del sott ote n e nte Raffaele Stasi del 130° Fanteria c h e, benché dichiarato inabile, divenne Volontario, co mandò con talento il s uo reparto e cadde sulle ,\\ e lette n e l novembre '17, ispirando alate parole a D't\nnun1;io che in lui vide l' esal tazione d el lo sp irito s ulla materia "Nell'impossibilità di citare i t a nti Volontari c he rimasero oscuri "Sm::11 mpomi", ri co rdi amo ne un o c h e s'immolò ne ll ' ultimi ss imo tratto del t.onlhtto. Era il so ttote n ente Alb erto Ri va di Villasan t a c h e, po c h e ore prima dell'armistizio di Villa G iu s ti, lanciò i s uoi bersaglieri s ulla retroguardia austriaca e, co lpito a morte, c hiu se con il s uo nome l'ele n co dei 600 mila caduti cli quel con nitt o.

./ Cr.,arr Bnlti,,ti r Fabio Filzi

5 Damiano Cbie,,a

./ Cr.,arr Bnlti,,ti r Fabio Filzi

5 Damiano Cbie,,a

t1egueLAPRIMA GUERRAMONDIALE

iva di Villasanta, Volontario di 18 anni, ven iva da una famiglia di patrioti: il padre, maggiore di fanteria, cadde sul campo; il fratello, tenente nei "fanti piumari", fu decorato e promosso per merito; lo zio era scomparso ad Adua. Immaginando l'incontro di padre e 1-ìglio nei cicli della Patria, ingenui ma non privi di pathos risultarono i versi del poeta: «G11.arda11u· il pellt1, bal,bo, e di1111111; ,wi ct111lmlt1? rl./berlo, pùì che mai tuo pfl()rt' ora mi Jenlo! ,Ila la ftll't'IYT mamma, ri111a,1ta tufla .,ola? (111 'altra ,Jfadre: l'Italia th 11,,i la mcct111,1oln ! »

Un capitolo a parte meriterebbero poi gli I rredenti che allo scoppio della guerra si fecero Volontari intorno al Tricolore aborrendo dal vestire l'uniforme austriaca. Erano trentini, triestini, da lm ati; fra essi ben J 5 ,\ lcdaglie d'Oro: 6 alpini (I3artisti, Corsi, Degol, Filzi, Lunelli e Poli) e 9 fra bersaglieri e l'anti. Di questi ultimi non possono rimanere nella penna i nomi di due coppie di fratelli:

• Scipio e Guido Slatapcr: sfuggiti alla coscrizione austriaca e arruolatisi nella brigata Re, si batterono sul Podgora dove il primo morì e il secondo fu gravemente l'crito. Benché dichiarato invalido di guerra, Guido tornò fra I trupp e combattent i e nel maggio del '17 fcce sve ntol are, «primo .Ji·a i pri1111·» , un piccolo Tricolore sul i\lonte Santo. Fatto prigioniero, riuscì a sfuggire a ll a f'orca;

• Car lo e Giovann i Stuparich: triestini, urtìciali del I O Granatieri, entrambi ,'\\cdaglia d'Oro, il primo per essersi tolta la vita onde non cadere prigioniero sul Monte Cengio (1916), il secondo per essere rimasto grave mente ferito essendosi lanc iato contro una mitragliatrice che faceva s t rage dei nostri soldati

Figura di eccezionale levatura intellettuale e morale fu Cesare Battisti che potrebbe passare alla storia universale solo per la coerenza con cui visse la decisione d i farsi Irredento, interventista e Volontario e di affrontare con dignità e orgoglio il processo e la morte per mano di un bieco boia austria co, il 12 lu glio ' 16, nel Castello del 13uon Consiglio a Trento. Scrisse di lui la iv,edaglia d'O r o I tal o Lunelli: «R' il proct',1,10. Ert'lta la pe1~•,111t1, a .Ji·,//1/e alta, co11 1•ocefer111a t'.tJli ,Jicbtnm: "co11/e,1,,o, i11t1!trt', di al'er ,•l't1lto, prima e ,Jt1po lt1 ,1ct1ppù1 tJelh, .tJuerra co11 l'ltalù,, la pitì i11te11,1a pmpt1_tJ111u)a 111 tutti 1· /1111(Jt; con la parola, con ,i/fi ,,critti, a lllt'::::o ,>ella ,,tampa, pt!r la Cau.ia italia11a t' pa l~ume,,,,ùme al!'ltalù, ,)elle re_qit111i italiant' tlt'll'A.11,,tria ''. F,,) i,, dil'Ùa dt:qli alpini t'.tJli appare qw111dt1, ,u)ila la ,,e11te11::a di 111orle, t',1ce ,Jal 1ì·i/J/lnale .,cortato rla l'lilll.tJllilllfi /t:qure ,Ji ,,.IJherri e va, colla jÌ·t111/e alta, i/l11111i1111ta r>alla ,,"a ,,"/,/ù11efe()e, l't'J.ltl il ,111ppli.:ù1».

Il destino di Battisti f'u condiviso da Fabio Filzi, istriano e laureato in giurisprudenza. La levatura di questa sp lendida l\\cdaglia d'Oro è testimoniata dalla sua dichiarazione al Tribunale di guerra: Non lll't'IUJ,, mai rùw1t1,1ciuta altra Patria cbe l'Italia, d /j ,Jiamhre 191-1 i,,/,,,, ,J1:1t'l'ft1ft1 tJal 1° Re,JtJÙllt' ll/o Cacciatori Ji.rt1le,,i, rlu.,7ia1uJ0111i llt'I Re_911t1, ,·d allt1 ,,coppio rJt'!la .'Jllet'l'il contro l'A",,trù, ,,,mo e11tmft1 a i1r parlt' ,Jt!ll'E,ercift1 Italiano; pro111t1,1,1t1 ,1oflole11t·11te, bt1 prt•,1t1 le armi contro l'A11,1trù1 t' ct111 Il' ar1111· 111 l'".'1"" ,111110 ,italo };1/to J'l'l:tJio11ù•m. Dall'Au,,tria 11t111 mi a,1pellt1 11! ,tJra.:ia, né pietà; fate t)i me que!lt1 che 1•i piace » Fausto Filzi, fratello di Fabio, alla morte di questi era in Argentina; rientrato in It alia, si arruolò Vo lontario e cadde combattendo a ,\\onte Zebio. J\lario, fratello maggiore di entrambi, fu processato per alto tradimento dagli austriaci e internato a Go ll ersdorf'. Irredenti f'urono anche Damiano Chiesa, uf'tìciale di ar ti glieria cat tu ralo dagli aus tri aci a Costa Violina e fucilato a Trento nel 1916, e Fran(·esco Rismondo, bersagliere di Spalato, morto di capestro nell'agosto del '15, primo degli Irredenti resi martiri dagli austriaci.

I VOLONTARI E IL TRICOLORE

2. "Do1111t' i11le11te alla co1,Je:1"o1u! ,Ji 1t11a hanùiera 11a.::io11nte" ùi C,'erolanw I11J11110. La circoJpe:::io,u Jella fn1ui11/la a Jin.:i tra ,,olloti11en i ri,,chi che rorre,•n am·he il patriolli,,1110 i11 90111ulla

I. Pc,,wtm,e npp1mla110 fiori ,1ut pello Ùei Volo11tar1 cirl,:,ti nel /918. (,lla11ijeJto Jet Servizio Pubblica l11(or111a::io11e Jet 11/ù,i,,te ro Jr/la JJifc.,a) uale che sia l'impulso a divenire partecipe di un'impresa o di un sodalizio, qualunque volontario necessita di un referente simbolico che sintetÌ7.zi i valori comu ni e che rappresenti 1'01·gog li o dell'appartenenza.

E' un bisogno che forse risulta più impellente per le forze Armate in cui il rapporto Uomo-Simbolo assume il va lor e di una esigenza primaria che trova ostenta7.ione nel reverente gesto del saluto militare.

Alludiamo al Simbolo più alto che la 1 azione si è dato, al Tricolore che ha celebrato a Reggio Emilia il suo bicentenario e che, per volontà del Parlamento, sarà permanentemente esposto su tutti gli edilìci pubblici. Estranei alla "retorica dcll'antiretorica", ricordiamo che milioni di cittadini alle armi hanno onorato anche col sacr ifì cio supremo il Giuramento alla Bandiera e che alcuni, per evitar le il vilipendio nemico, l'hanno f'atta a brandelli per serbarla su l cuore.

E' un sentimento che non riguarda solo l'Esercito: erano solo dei suicidi i comandanti colati a picco volontariamente con la propria nave, lo sguardo a l Tricolore?

Sia questo "Segnacolo della Patria" il simbolo in cui ogni Volontario, all'Alzabandiera, trovi alimento per il suo spirito di Corpo e, soprattutto, per il suo sentimento di italianità.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

er trattare del Volontarismo in questo conOitto è necessario distinguere due periodi, separati dall'armistizio dell '8 settembre '43; nel primo, esso ebbe scarsa consistenza sia a causa dell ' impopolarità della guerra, sia perché quello di accogliere i Volontari era compito della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (,\\VS1 ), istituita dal regime fascista quale forza armata del Partito.

Come scrisse Edoardo Scala: «Cùì creà 11011 pochi prol,le111i lllf'E.,ercito che per ti diPe1~10 lmllll111e11to ri.1erf'llfo lii per.1t111ale <Je!fll ,1/l'Si\' t' per l'accllpt1rmme11!tl <)e,qli ,!ffi'cia!i th' co111p!eme11/t1 e dei 111ifillll't l111:::ia11i .,uhì 1111 e,•ùJe11le <Jq1aupera111e11to e re,qùtnì 1wft'f't1le i11cerle:::.:::11 circa f'e//elli,•o ,tJdli°Jo <>elle eia,,,,; in <'011.IJedo 1>ll de,1IÙwre alla mohililll::Ùme»

Riferendoci al solo aspetto militare, non può essere sottaciuto che la ,\\ilizia Volontaria S icurezza Nazionale, sin dalla costituzione (J 923) acquisì benemerenze sia per l' utilità delle sue Specialità (ferroviaria, portuaria, forestale, della s trada, ecc.), sia per il comportamento delle sue Unità nelle guerre colonia li e inquadra te o no nell'Esercito nel 2 ° conflitto mondiale.

1 egli episodi africani di questa guerra si distinse anche un alrro reparto di Volontari la divisione corazzata Giovani Fascisti che fu «i111pe,q11alt1 ,1pecia/111e11/e li Bù· e/ Goh,; 11111i·o de/l'E,eràto fllllù111t1 ,1<) t', 1,1ere n///1po,1to e,1c/11,,il'<1111e11fr dli Vi,/011/ari, e che ,,uhì ù1 A/i·im St'tte11/rÙmalt' perthle ,,f'lll'e11to,1e; ,111 111w }11'.::a dti·hù1mla di 2'i87 110111i11i Ira l :/lii·ùrli, Sott,!{/i.àali ,. Vi1/011lar1; i mduti e i A,pe,~,; (//1111/tlllftll'OII/I a I ;;o,, (Giuseppe i\\ayda).

Persino Radio Londra rese loro onore affermando: «Il prt',,ù)ù, italiano tlt' Bù· t'f Go/,i oppo11e 111111 l't'.11:,ten::a llCC<111Ùa: ct1111!1l1tft1110 come dia Poi,; ,<Jli allacchi /i'11ora .,mw ,11'11:::a ,111a·e,1,111 »

Fra i Vo lontari di guerra emerse il tenente Giulio Venini che giovanissimo foce pa r te del 3° reggimento Granatieri e cadde sul fronte greco nel '40, emulando il padre caduto nella I a guerra mondiale e, come lui, meritando la ì\ \edaglia d'Oro a l Valor ,\\ilitare. Sempre generosa di linfa vo lontaristica, Trieste vantò f'ra gli altri gli Slataper, esemplari fìgure di So ld ati che si fecero continuatori delle tradi 7,io ni familiari di italianità:

• Scipio Secondo, caduto in Russia con la "Julia" nel '43, ottenne la massima ricompensa al Valore J\\ilitare;

• Giuliano, Volontario ventenne nel battaglione "Tirnno" del 5 ° Alpini e ~ledaglia d'Oro alla memoria;

• Franco, Volontario nel battaglione Alpini "Val Natisone" e poi passalo alla "Folgore", combatté eroicamente in Albania e in Erzegovina e Fu decorato.

A questi si aggiunsero i triestini, Medaglie d ' Oro:

• Silvano Buffa, del battaglione Alpini "feltre", che lasciò la vita nel marw 1941 in Albania, al comando di una compagnia mitraglieri;

• Nicolò Ciani, che già Volontario nella guerra d'E.tiopi; lo fu anche agli inizi della 2a g.m. con 1'11 ° reggimento Alpini; partecipando alla Campagna d'A lbania, cadde eroicamente combattendo sulla cresta nord dello Scindeli ne l 1941.

Il secondo periodo de l conflitto, che giunge sino al 25 aprile '45, fu caratterizzalo da cospicui afflussi di Volontari che andarono ad alimentare le Unità militari e le formazioni partigiane impegnati nella guerra di Liberazione e nella Resistenza contro un avversario che non voleva ricono scere il bisogno di pace de l popolo italiano e che, deliberatamente, esponeva le nostre città alle minacce alleate per tenere la lotta distante dal proprio territorio.

I. La illedaglia ,}'Oro GùtJeppe Pre,,,lfllo. l11carirato ,Ji recare 1111 11te.Mfl9.9io ,,olio i/fuoco nc111ico,fcrilo da una .1che9gia che gli laurò le 111a11i, portò la ,·0111 1mica:::in11e Jtrdla fra i Jenti. Socror.Jo, ,Jùòe la prueùe11::a aò 1111 ttfficiale

2 "J Folo11/ari ,Ji /Jir ,d Gobi" òi ,1larco Ca,,aùei (19-11)

J. Cnrtolinn ùel ] 0 bnltn.tJl.ione genio G11nJ/alori ùi,,e_911ala ùal /e11. col. Paolo Caccia lhm1 i11io11i (1896-1992) rhe, per "!tre un Òet·mnio, ha ,IC"tu•a/t, 11~/ iJ~.u!rfo africa110 ,~r c.1u11tarc i Cnùuti ,J,' tulle lr lla::ionalità

LA GUERRA DI LIBERAZIONE

eg uire l'evolversi del Vo lont arismo dopo 1'8 settembre '43 è impresa non facile a causa dell'estensione territoriale e della frammenta z ion e di un processo giustamente definito ''Secondo Risorgimento" in cu i, come nel Primo, milit ar i e c ivili furo no co in vo lti nella in surrezione di int e r e c ittà, n e lla costitu 7, ion e di Co rp i di Vo lontari, nell'attività clandestina e di sa botaggio.

Rend e ndo omaggio ai c ivil i c h e, a n c h e se n za alcuna espe ri e n za di guerra, co mbatterono i l n az ismo iso lat a m e nt e o n el le formazioni is pirate dai rinasce nti partiti politici, di seguito per rimanere adere n ti all'assunto ricorder e mo so lo alc u ne fìgure di Vo lo nt a ri militari c h e a ll a Resistenza h anno fornito inte lligente azione di co m ando, forza di esemp io e personale sacri ficio. Doverosamente, perciò, non si può non iniziare c h e con i l generale Raffaele Cadorna a l quale p rim a di divenire Capo di Stato J\laggiorc dell'Esercito co m e il p adre fu affidato dal Comitato Liberazione Nazio na le per liAlta Ita lia (C L Al) il coma nd o dei Volontari della Libe rt à. «;llc1lti 11fliàali scrisse Cadorna d,:wù,lti t)11i l'LIICflli di.,cip/ùuzri; ·'"li" accompa·'J"t1ti 1)11i l"r" ,,ol<latt; /(}r11111)/f/(} al/,, loro m,lt' o,,; tHed,•r,, alla macchùz, /JÙ1r,1111I" che t1l'r<'hhem m11ti111111 t o, .,otto q1111l.1ù1,1i}//'11111, la lolla. ;//11 ,,,,.,i 11011 ,1ara11110 pùì ,,oli'. !,a lfllla contro l'i11l'a,1ort? [ ] tende ad a,1,1111111.'/'t' t/llt!I mrallt!l't! plehùcit11rù1 na.:Ùl/lale che[ ] at'c'1//11pa,1J11erà il P11e,,,, alla l'1/lori11ji'1111I,• » Con la guida e l'organ izzazione dei militari, i Vo lont a ri fra cu i giovani sa li ti in montagna p er so ttrarsi a ll a coscrizione o al lavoro coatto compiro n o innum e r evoli prove di valore e lib e r aro n o le principali città padane prima a n cora de ll ' in terve n to alleato. Be n c h é n o n fosse a nd ato a seg n o i l progetto di trasformare in regolari un it à militari le formazio ni partigiane del Co r po Vo lontar i della Libertà, l'impeg n o de i militari n on venne meno. S ubo rdin ati in co ndi z ionatame nt e al Governo de l Sud, ess i ass un sero il co mando della gra n parte delle Bande, come fu co n i ge n era li Trabu cchi (in Pi e m o nt e), Pcrotti (fu c ilato dai nazi sti), Ross i e Nlartincngo; con i co lo nn e lli Capitò (fu c il ato), P o mpe i, Fontana, Veci, Boll an i, Vigli ero, Fassimoni, C urreno e co n il t e n e n te co lon n e ll o Pucchetti, il cui tig li o era cad uto ero ica m ente a Pi ace n za d'Adda.

Il gene r a le Antonio Soricc, già ministro de ll a guerra, rimasto vo lontaria m e nte a Roma dopo l'esodo de l Governo, organizzò la resis t enza co nt ro i tedeschi ave n do a l fianco il colo nn ello Giuseppe Cordcro Lanza di Montezemolo, Fu ci la to po i a ll e Fosse Ardeatine unitamente ai suoi co ll aboratori: il gene r a le Fenulli, il capitano Aversa e il t enen te Ge lsomin i Sempre nella Capita le, anima t ori de ll a Resistenza f u rono i ge n eral i Co r te ll essa, il co lo n ne ll o de i Granatieri Vin cig u e r ra, i ge n era li D a ll 'Ora, Ca r a tti , Catardi, Girotti, Ca ru so, i co lonne ll i Pacinotti, Dc Angclis e Dc Micheli , c h e organizzò le Bande es terne de ll ' It a lia cen tra le. l gene rali \!annetti e Sabatini, accom un a ti nel dolore per la perdita dei rispettivi fi g li cad uti n ei co mb att im en ti di P orta San Paolo, organi7,zarono e g uid arono le Bande di ,\1ontc Sacro-Sant'Agnese composte da m ili tari d'o gni grado. F r a i tanti martiri del Secondo Ri sorgimen to no n si possono dimenticare i tenenti colon n e lli R ossi e Fin z i, il maggiore Ayroldi (ucciso a ll e .\rd eat in e, dopo 22 g iorn i d i martirio a v ia Tasso), il tene nt e Bocchini (il c ui cadavere tu scempiato dai nazisti), il sottote n ente Barilotti cattur:to in co mbattimcnro e passato per le armi. Ad essi dovremmo far segu i re un rosar io d i nom i di so ld a ti e di so ttuffi cia li c h e prefe ri rono la morte a ll a diserzione, a l d iso n ore, a ll a s u p in a acce tt azione dell'occupante.

t1egue GUERRA DI LIBERAZIONE

ra i mi l it ar i de ll 'Eserc i to c h e, sc i olti i lo r o re p ar ti , furo n o Volo n tari de ll a R es is t e n za e de ll a g u e r ra di Li be r az ione , una me n z io n e s p ec iale m er ita n o g li a lli ev i de ll 'Accade mi a di Mode n a , sette d ei q u a li d e ll '86° Co r so imm o la r o n o la vita n ei r e p a rti ri cos tituit i o ne ll e form az i o ni par ti g i a n e : B oragg i ne, d i Giovann i, M u riana , Pagani, P e rl i n o , S o mm a li e Su sani ( MO V M ).

I Carabini e ri, e mul a ndo g li i m b e rb i A lli ev i d e l 11 battag li o n e -c h e g ià 1'8 se tt e mb re , c on G r ana ti e ri e La n cie ri d i N\ o n tebel lo , co m batte r o n o a R o m a, a ll a M ag lian a e s ul l'ese m pio gene r oso d i Sa l vo D ' Acq ui s t o , det t ero un rile va nt e impu lso a ll a gue r ra di L ib e r azio n e co nt ando nu meros i C a d u t i p er ri a ffer mare la loro d ediz io n e e il rad icato senso de ll o Stato. Cadut i in co mb a t t im e nt o o g iu s t iz ia ti , to rn a ti a ll a vi t a civ ile i nde nni o s tra z ia ti n e ll a ca rn e, tu tti i Vo lo n tar i d e ll' F<:serc i to Ita li a n o aveva n o affro n tato co n sapevo lm e nt e i ri sch i deriva n ti da ll a loro ge n erosa d ec is io n e. P er tutti v al go no le p aro le i ndirizza l e ai ge nit o ri d a l s o t t o t e n e n te E nr ico Gi ac hin o p oco p r im a di esse r e f u ci l ato ne l po l igono t o ri nese d i M a rtin e t to, n e l 1944: « ••. p,· rÒ011a t e111 i òef òolore che Pi arreco; ma 11011 Òm•e!e c)ùperarl'i [ ] il cora,t7.qio 11 011 m i ma n ca e 11011 del'e 11w11care a Po i Sarò ,1e111pre pre,1r11te fra l'oi e ,•i cJo,•ete f~qurare ,10/0 che ù, ,,ia partito per t111 fun_qo Pia_q_qio fhrl quale 1111 _qù1r110 ritornerò »

Fo rse s u o n erà p aradossa l e affe r ma r e c h e è es i s t i l o a n c h e u n Vo lo nta ri s m o al. n ega ti vo ri co n osc i b il e ne ll 'at t egg ia m e n to di n on co llab o r azio n e esp r esso d a ce n t ina ia di m ig li a ia d i i talian i fa t t i pri g io ni eri ( più c on la fr ode c h e in az ioni b e lli che) dai nazisti a i quali ess i n egarono s ia l 'ades io n e a ll 'Ese r c it o r e pubblicano d i Sa l ò, sia l ' i m p egno a fa r si fo rza- lavoro. E c iò _p u r esse nd o n ot i i m e t o d i p ers u asivi e l e rap p resaglie c h e tale

a tteggia m e nt o pot eva co mp o r ta r e.

Q u i ndi , a n c h e fr a gl i i n t e rn a ti la d ig ni tà d ei mil ita ri it a lia ni non

ve nne m e n o, sorre ll a da l fer m o ese m p io de i pi ù a n z ia ni c h e ass u-

m eva n o il co ma n do de i ca m p i d i co n ce n t r a m e nto.

"Th e Sta r " de l 26 ap ril e '45 scr i veva testualm e n te: « •.• _qfi Jtafiani 1 / ' han n o dovuto te11 rr1• i11,1ie 111e an i ma 1 corpo ,,e11.::11 11/c1111 11i11to òef/11 Crocr ( \ R o,1,1a , ,1e11.::a n e.t.11111 i11 cita111e11tt1 ,,,.. 11011 q11eflo d, l/11 propri11 fN)e Al/11 Ji"ne ,,i ) è a_q_qi1111 to il f reddo che 11 r f/'i11l'en10 ,,cor,,o h11 rt1_<J_(Jiu11to i -I9

mentre dai 1

Letti de//,.. came ra te t l/J/1 n:,caldate ,1ce 11 deMII<' ,,ui letti _qhiaccioli" ()i trenta cen t im etri. /11 que,,te ct1 11 di.::it111i, tormen tati d11ffa t11he1n1/o,1i, d11ffe di.1.ienterie,

d11i rettmat,:1111 1; d11_qli rdrmi, e,1,1i ha n no re,11;1tito alla tm qaha dr! lavoro o/JM1:qator io. I Ger111111 1ù:i ri11 11il'll 11 0 .qli 1d'fici11/i ,,otto /11 luce c>ei proiettori t' là 1•t•11il'll110 i 111p re.1ari e co11 /(1(h11 i a ,,ce_qliere _q/i .,d,ù1 1•i per il lai•//r// » Sol o I' 1, 0 3% d e i pri g io ni e ri acce ttò il pa tto co n i carce ri eri m e ntre d ec in e di mi g li aia mo r i ro no d i ste n t i o a dd iritt u ra s ui c id i : un a sorte dura c h e n on distinse né e tà , né gra di se si p ensa c h e b en 1 7 furono i ge n erali c h e no n fecero p iù rit orno

S o rt e s im ile f u ri se r va l a anc h e a i p r ig io ni e ri de i sov iet ici. Riman e n d o n e ll ' argo m e nt o c'è, p erò , a n c h e d a c hi ede r s i q u a nti nos t r i milit a ri p r ig io ni e ri degl i All ea li av r eb b ero, oltre a ll e U n i t à Coop erat ori, t es tim on ia t o la ge n eros it à de l Vo lo nta ri o se fosse s tato loro co n se ntit o d i esse r e rimp a tri a ti p er un i r s i a ll e o p erazio ni be lli c h e co n tro il n az is m o.

Vi f u p e r s in o c hi scr i sse a l Pr i m o mini st r o C hur c h i ll a ffin c h é fossero acc o l t e le propos t e d e l n os tro Gove rn o d i r ic o s ti tu ire, s ub i t o dop o l 'armis ti z io , le n os t re Grandi U n ità d a impi ega r e n e ll a g u erra di L ib e ra zione

LE MISSIONI DI PACE

a prima missione multinazionale del dopoguerra che impegna interi reparti di Volontari dell'Esercito porta, il 26 agosto 1982, la nostra Bandiera in Libano, un paese percorso dalla guerra civile. I~ lo s tesso governo libanese a ch iedere l'intervento di una forza di pace com posta da italiani , francesi e americani.

Per l'T lalia parte il 2° bauaglione bersag li eri "Governo lo'' più un plotone Carabinieri, uno del Genio e una componente logistica, per un totale di 40 ufficiali, 81 soltu f'fì c ia li e 400 militari di truppa Volontari. Il rigoroso comportamento e la capacità di mantenersi neutrali, ma umani, dei nostri soldati riscuote l 'ammirazione internazionale. Il 12 settembre il mandato del "Libano I" scade e il reparto, comandato dal tenente colonne ll o Bruno Tosetti, r ientra in patria.

L'ucc isione del presidente Gemayel e l'eccidio dei pa lestinesi nei camp i profugh i di Sabra e Shatila fa però precipitare la situazione di que l Paese il cui governo chiede l'invio di un nuovo contingente multinazio nale di interposizione.

Al comando de l colonne llo (poi genera le) Franco Angioni, il 26 settembre 1982 ini zia la missione "Libano 2" di Italcon di cui Fanno parte: il 2° "Governolo", i paracadutisti del battag li one "Col Moschin", il "San lv1arco", un battaglione Logistico e a ltri reparti minori.

Nei 18 mesi a Beirut sono impiegati 8200 uomini e I 50 infermiere

Volontarie e si alternano anche i battaglioni: 10° bersaglieri "Bezzecca", 67° fanteria meccanizzato "1\lonte lungo", 3° bersaglieri "Cernaia", 2° paracadutisti "Tarquinia", 5° paracadutisti "El Alamein" e uno squadrone "Cavalleggeri di Lodi".

A differenza dei drammatici bilanci statunitense (perdita di circa 300 uomini) e francese (85 militari), quel lo italiano registra la dolorosa ma unica perdita del M arò Filippo Monlesi, coinvolto in un attacco terroristico. Il 3 aprile 1984 la missione è compiuta: ltalcon ha pres id iato un settore di circa 8 Kmq, disinnescando oltre I O mila bombe per un totale di 150 tonnellate di esplosivo, curato 60 m il a persone, effettualo il contro ll o dei camp i profughi palestinesi a maggior rischio (Sabra e Shatila e Borji e l I3arajne).

Di seguilo, le missioni succedutesi dopo il Libano.

• La par tecipazione de ll'Esercito all'operazione Onu "Provide Comfort" nel 199 I vede i Volontari presenti in I raq-Kurdistan al comando de l generale .\1ario Buscemi. Il compilo (affidato anche a forze statunitensi, britanni c he, francesi, olandesi, spagno le, belghe, turche e tedesche) è quello di soccorrere le popolazioni kurde rifugiatesi sulle montagne al confine con la Turchia per sottrarsi alla repressione delle truppe di Saddam Hussein.

I l contingente, denominato "lta lfor-Airone", è costituito da paracadutisti dei battaglioni 5° "El Alamein" e 9° "Co l ìv1oschin", carabinieri para cadut is ti "Tuscan ia", battaglione Logistico, reparto Sanità della "là urin ense", e li cotteri de l I O reggimento Aie "Antares", infermiere Volontarie. In totale, con g li avvicendamenti, 1700 persone di cui il 65% militari di leva.

La missione, dal 3 maggio al 15 lu glio, si caratterizza per una serie di attività: pattugliamento e presidio di zone se n sibili , allestimento e gest ione di tendopoli, vaccinazioni di 22 mila persone, migliaia fra interventi medici, trasponi terrestri e aerei di materiale di ogni genere. Il successo, della nostra presenza può trovare spiegazione anche nell'equilibralo rapporto fra la professionalità del personale di carriera e l'en tu siasmo e la generosità dei Volontari di leva.

I. l111a foto ,,torira: l'arrivo d"i !Jer,,aglùri

B~irut ,r~lla pri11ra 111i..,.,io1u 11udli1ta.zio11nle di pau ùel Ùopo,911erra ( 1982)

2. Ali' Italia, i11 Liba110,fu affidala

l'altro la protaio11t' dt'i campi profughi 11aluti11e,,i a maggior rwcbio

5. U11 a,,::ia110 kurdo ,,occor.,o iJa Volo11tari italiani durante l'opera.::imu ''Aironi!" (/99/)

,1egueLEMISSIONI DI PACE

operazione prosegue m terntono turco con il conungente ".\irone 2" composto di oltre 200 uomini al comando del co lonnello Danilo 1 eri e impiegato, con altre forze internazionali, dal 16 lu glio al 7 ottobre 1991.

• La missione "Pellicano", che ha impegnato l' Esercito in Albania nel periodo 17 settembre '91 4 dicembre '93, resterà probabilmente fra le più singo lari perché per aderire alla pregiudiziale imposta dal governo <li quel Paese il contingente Italf'or è costituito da militari disarmati. E' una decisione sofferta in cui prevale la convinzione che solo l'Esercito può assumersi la responsabilità di correre rischi con I' "invasione pacilìca" di un Paese in coma politico-amministrativo e, soprattutto, sociale. Il Capo di Sl\lE afferma: «Non 111i ,,mlt111111111ilti1to 11! tfle,•o perchl ,h•o a{/i-011tt1re con /'E.,ercito 1111 compito 1111ta11ilarti,. f,'E,ercito è utile anche ,1ua11dt1 11tm 1i.ra le ll/'11/1: /11/11/111'/I a.:ulfli di q11e,1{i1 t1i10 ,ltl/'tl//1/t} ,l<'lllpre pitÌ a11;,,.,J,11e tJ,,l_qù,mo». el "paese delle aqu ile ", il contingente "ltalfor-Pellicano" al cui comando si succedon o i general i Antonio Quintana, Carlo Ciacci e Antonio Tobaldo impiega circa 300 uomini, fra uflìciali e sottuHìciali, e poco più di 430 militari di leva Vo lontari. In totale, si avvicendano circa 5 mila uomini con compiti di assistenza sanitaria e imm aga7.7:inamento di viveri e medicina li . I g iovani di leva operano alacremente anche I 6 ore al giorno e spesso in disastrose condizioni ambientali, meritando l'elogio di un a lt o esponente governativo che, fra l'altro, scrive: " H,i ci 111•ele pre,1e11lalo, in ,~q11i .{accdlt1!11ra, la l'ecchia e la 11uol't1 !talùz ,,01.:a la cui cu!tum, arte, ciwltà 1101 ,1t1r<'11111w pùì pm•<'ri. Vi,i rt1ppr<',1m/t1le l'Italia con alti.,,,ime ,111alità ,. d1i111ità •

• La missione "Ibis" che in territorio somalo coinvolge le 3 Forze Armate nel periodo 13 dicembre '92 , 23 marzo '94 si connota quale la più impor tante missione del dopoguerra in termini di obiellivi, rischi e costi.

Le Uni t à dell'Esercito, in un settore profondo 350 chilometri e ampio 150, assolvono il comp it o di creare e mantenere un contesto di sicurezza idoneo a garan tire la distribuzione di aiuti umanitari, l'assistenza economica e la riconciliazione politico socia le. Al comando del con tingen te italiano si suc cedono i generali G iampiero Rossi, l3runo Loie Carmine Fiore.

O ltre a i numerosi ammaestramenti tratti da questa missione, "Ibis" è anche un banco di prova irripetibile per il giusto dosaggio fra le componenti di professionisti e Vo lontari, con non meno tre mesi di servizio

La dif'fìcoltà di costituire il contingente con i soli Volontari della brigata "Legnano" (che avvicenda la "Folgore" nel giugno 1993) è aggirata accen trando coloro che nei battaglioni Addestramento Reclute si dichiarano «thrpo111l1ilip<'r /'ti11p1~1Jt1 a//',,,,tero ~ ' Iàle esperienza ha accelerato il processo di costituzione di Unità pronte all'emergenza e integralmente formate da Volontari, a li ve ll o brigata (la "Garibaldi") e reggimento. Partiti su appe ll o dell'Onu per ripristinare un minimo di sopravvivenza e creare premesse di normaliìà, gli uomini della "Folgore", prima, e della " Legnano", po i, si sono trovati coinvolti negli scontri fra bande armate divisi da ri\'al it à triba li in campo etnico, religioso e politico. Risultato: la missione "Ibis" ha richiesto il sacrificio di 11 mili tari, di una crocerossina e di due inviati della RAI. Si sono inoltre registrati 107 feriti di cui 45 in combattimento.

• «Lt1.tJ!JitÌ, in ,ll,1.:a111/,ico, anche 1111 ,1e111plù·e ji,cilùre th 1•1:qila11.:a a!!i,!eo,Jc1l/,1 rJi Beira, l'(),rÌ come li1i11la11/e di SanittÌ acc,,,~,o p,•r pr<',•lare aiuto (l(} 1111 /,im/,o a{f;1111ato, }1cel'l1 politim e.itera tJello Slato. Se m•e,,,,e ,,/,a.tJlialo, ,,ar,:/,/,e ,,tata !1talù1 11 ,,/,11qlù11\'»: così il Capo di ~,\\E trattando della missione "Albatros" che ha portato a lpini , elicotteristi, automobilisti, trasmettitori e sanitari in J'vlozambico.

J.--1. Due momenti Jel/'impr_9llo militare italiano 11ell'operazio11e "Albatro,," (11/0:=amhico '9J)

S -6. Nella Jiffidle ,1ituazio11r lm,111iaca, dal '95, i 110.,Ì~·i Volontari cn11ti11un110 nJ op~rnre r1'dcunt~n1Jo l'a11111tiraz.io11i! _9e11erale

c1egueLEMISSIONI DI PACE

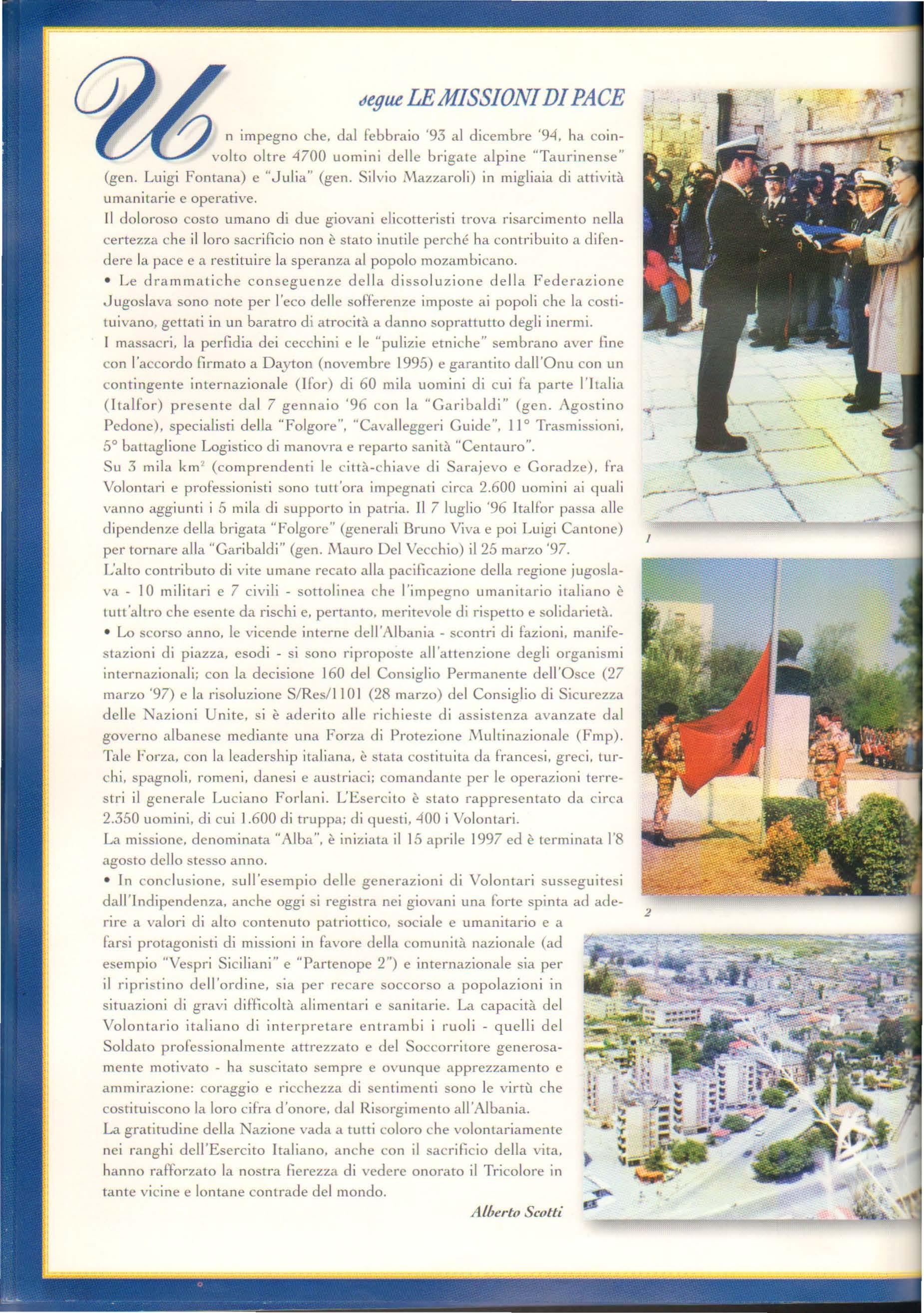

n impegno che, dal febbraio '93 al dicembre '94, ha coinvolto oltre 4700 uomini delle brigate alpine "Taurinense" (gen. Luigi Fontana) e "Ju li a" (gen. Silvio ,\\azzaroli) in migliaia di attività umanitarie e operative.

Il doloroso costo umano di due giovani elicotteristi trova risarcimento nella certezza che il loro sacrific io non è stato inutile perché ha contribuito a difendere la pace e a restituire la speranza al popolo mozambicano.

• Le drammatiche conseguenze della dissoluzione della Federazione , J ugoslava sono note per l'eco delle sofferenze imposte ai popoli che la costituivano , gettati in un baratro di atroc ità a danno soprattutto degli inermi. I massacri, la perfidia dei cecchini e le "pulizie etniche" sembrano aver lìne con l'accordo firmato a Dayton (novembre 1995) e garantito dall'Onu con un contingente internazionale (lfor) di 60 mi la uomini di cui fa parte l ' Italia (ltall'or) presente da l 7 gennaio '96 con la "Garibaldi" (gen. Agostino Pedone), special isti della "Folgore", "Caval leggeri Guide", l l O Trasmissioni, 5° battaglione Logistico di manovra e reparto sanità "Centauro". Su 3 mila km (comprendenti le città-chiave di Sarajevo e Goradze), fra Volontari e professionisti sono tutt'ora impegnati circa 2.600 uomini ai quali vanno aggiunti i 5 mila di supporto in patria. li 7 luglio '96 lta lfor passa a ll e dipendenze della brigata" Folgore" (generali I3runo Viva e poi Luigi Cantone) per tornare al la "Gariba ldi" (geo. Mauro Del Vecchio) il 25 marzo '97.

L'alto contributo di vite umane recato alla pacificazione della regione jugosla va I O militari e 7 civili sottolinea che l'impegno umanitario italiano è tutt'altro che esente da rischi e, pertanto, meritevole di rispetto e solidarietà.

• Lo scorso anno, le vicende interne del! 'Albania scontri di fazioni, manife stazioni di piazza, esod i si sono riproposte all'attenzione degli organismi internazionali; con la decisione I 60 del Consiglio Permanente dell'Osce (27 marzo '97) e la risoluzione S / Res/ 11 OI (28 marzo) del Consiglio di Sicurezza delle i'Jazioni Unite, si è aderito a ll e richieste di assistenza avanzate dal governo albanese mediante una Forza di Protezione 1\\ultinazionale (Fmp). Tale Forza, con la leadership italiana, è stata costituita da francesi, greci, turc hi , spagnoli, romeni, danesi e austriaci; comandan te per le operazioni terrestri il generale Luciano Forlani. L'Esercito è stato rappresentato da circa 2.350 uomini, di cui l .600 di truppa; d i questi, 400 i Volontari. La missione, denominata "Alba", è iniziata il 15 aprile 1997 ed è terminata 1'8 agosto dello stesso anno.

• In conc lu sione, su li 'esempio delle generazioni di Volontari susseguitesi dall'Indipendenza, anche oggi si registra nei giovani una forte spinta ad aderire a valori di alto contenuto patriottico, socia le e umanitario e a farsi protagonisti di missioni in favore della comunità nazionale (ad esempio "Vespri Siciliani" e "Partenope 2") e internazionale sia per i l ripristino dell'ordine, sia per recare soccorso a popolazion i in situazioni di gravi diFfìcoltà alimentari e sanitarie. La capacità del Volontario italiano di interpretare en trambi i ruoli quelli del Soldato prof'essiona lm ente attrezzato e del Soccorritore generosamente motivato ha suscitato sempre e ovunque apprezzamento e ammirazione: coraggio e ricchezza di sentimen t i sono le virtù che cosrituiscono la loro cifra d'onore, dal Risorgimento all'Albania.

La gratitudine della azione vada a tutti coloro che volontariamente nei ranghi dell'Esercito Italiano, anche con il sacrificio della vita, h anno rafforzato la nostra fierezza di vedere onorato il Tricolore in tante v icine e lontane contrade del mondo.

Alherto Scotti

di ,'\\aria 7 M O. Ocncdeuo Xl 7 V S. GaeLano Thieur 8 \' S. \'ìttorc martire 8 L S. Medardo 8 i\l S. Adriano III Pap.-. 8 s S . Domenico 9 s S. Cristoforo 9 ,\\ S. Efrem dot torc 9 G S. \'cronica Giulian..i 'I I) S , Romano

IO D B. Bcatritt d ' ~At., IO ;\\ S. Getulio

IO V SS. Rulìna e Seconda IO L S. Loreruo li L S. Fabio 11 G S. B.vnaba li s S. ficnec.leuo abate Il M S. Chiara 12 ,1 S l..eockldo 12 \' S. Onofrio 12 D SG,o,nniC..I.Ulll>t!rto 12 M S. Ilaria 13 .\I S An rea 13 s S. Antonio da PaJo\ a 13 L S. Enrico I 13 G S. Giordano 1-1 G S ~L.'\U ia apostolo 1-1 o S. t ,eo prof.,,a 14 .\I S. Caroillo dc l.elli, H \ S.~\a._~similiano 15 V S Tor~uato 15 I. SS. \'ito e .\lodesto 15 ,\l S. Bonaventura 15 s A.~1ounzione di i\bria \'ergine 16 s s . ubndo 16 :I\ SS. Quirico e Giulitta 16 G .\ladonna de l Carmelo 16 l) S. 'itcla.no d'L naf>eria 17 D Pent«oi-.tC" 17 M S. .Ra.nicri 17 V S. Ale~sio 17 L S. G iacinto 18 I.. S. GioHtnni I papa 18 G S. Gregorio l3arharigo 18 s S. Emiliano 18 ,\l S. Elena 19 ,\I S. Pietro Celestino 19 V S. Romualdo l<J o S. hderico 19 ,\\ S. Giovanni Eude~

,\l S Bernardino da Siena 20 s Siherio

G S. Valente

\' S. Rita da C...-.cia

s S. Fioren:10

o Mana SS !\u,ilin, rice

L SS. Trinità

.\1 S. Filippo

o S.I.uiLGonL ..

L S. Pao · o da ola

,\I S. Giuseppe eara.sso

,\I Nathità di S. Cio, anni O.

G S. Guglielmo

L S . .1\larghcrita

J\l S. I.orcn;.o da Brindisi

M S. ,\\aria Maddalena

e S. Bernardo

V S. Pio X papa

s B.\'. Maria Regina

G S. Rr igida 2.> t) S Ro dal ima

\ ' S. Cristina

s S. Giacomo apostolo

ove,nbre

L S. Bartolomeo

M S. Luigi I X di Francia

icenibre

aknòario ~elle jedtività militari

Festività comuni alle Forze Armate

Annive rsario de ll a Fondazione della Repubblica

Giorno de ll'Unit à Na7,ionale Giornata delle For7,e Armate e de l Combatten te Giornata del Deco rato a l Valor Militare e dell'Orfano di Guerra ........

Festività dell'Esercito

• Feste d'Arma e di Specialità

Arma dei Carabin ieri ....... . . 5 GILGNO

Arm a di Fanteria .......... 24 1\\.\ GGIO Granatieri 18 APRILE Bersaglieri 18 GJL,G :--0 Alpini I 5 0 TTOJ"\RE Carristi 1 0TTODR E Paracadutisti. . . . . . . . . . . . 23 0 TTOBRc Lagun ari 25 G1uc:--o Arma di Cavalleria. . . . . . . . . 30 OTTOBR E Arma di Artiglieria 15 Gn.,c:-so Arma del Genio e Trasmissioni 24 GILG,O Aviazione dell'Esercito 1O i'\lA GG IO

• Feste dei Corpi Logistic i e Tecn ico Corpo di Sanità. . . . . . . . 4 G1cc,o Corpo di Amministrazione 14 OI CI:::'\IBRE Corpo Veterinario . .. . .. .... 27 GILG:\O Corpo di Comissariato 30 S HTE:'\l[IRE Corpo Automobili sti co 22 M:\GGIO

Giustizia ,\\ ilit are 27 G r-::\',,\1 0 Corpo Tecni co dell'Eserc it o . 9 O ITOBRE

GIUGNO

NO\ ' E,\113RE

An11ii1er.1ario òella. co1u:e.1.Jio11e della ,11.0. Ut1!. per la guerra 1915-18

Annù1er.Jario dell'entrata dell"ltalia nella guerra 1915-18

A11niver,1ario Jella co,1titu::io11 e (1659)

An11iver.Jario òella co.1tituzione (1836)

A1111iver.1ario della co.1titu::io11e (1872)

AmziverJario della co.1titu::io11e (1927)

An11iver.1ario della battaglia di El Alamein (1942)

A,miverJario Jel ricono.,cimento ufficiale della Specialità (1984)

An11ù1er.1ario del fatto ù'arme di Pozztwlo del Friuli (1917)

A,miverJario ùella battaglia ùel Pia ve (1918)

A1miver.1ario 'òella hatta 9lia òel Piai•e (1918)

A,miverJario òella c0,:1tit11zione òella prinuz Unità òell'ALE (1955)

A1111ic 1er.1ario òella co.Jtituzione (1833)

A1111iver.1ario della co.Jtituzione (1856)

A1111i,,er.1ario della co.1tituzio11e (1861)

AnniverJario della co.Jtituzio11e (187])

A 1111iver.1a rio Òei primi granùi tra.1porti automobili.,tici 'òi Unità nella battaglia Ùegli Altipia11i (1916)

Am1iver.1ario 'òella co.1tituzione (1937)

A1mii1er,1ario òella U11iji'cazio11e dei Servizi Tecnici (1980)

Rnlngna

Cii•iro

Ri. ,orgi111t11to, B,rgamo ,IIUJto .\'azionai, iJi San ,llarti110, Sapo/i Gall,ria Xa:.io11a!t Jitrlt ,lloiJ,rna, Romil • Gal/tria J i1rlt ,1/oiJmra, Firt11u • Pi11arottra iJi Br,ra, ,llila110 -, l/u,1to Civiro "GioM1u1i Fattori' ; Lii•orno • Civiri ,1/u,,,,; Pa,•111 S,rvi:.io Pubblira !1,Jormazio11t J,lla Di/tda , Biblioteca ,llilitnrt Ctntral,, Ffji'rio Storico, l '.ijìcio Ri•i.lta ,lli/itart t Ct11tro Ci11,foto 111 J,/lo Sta

,ll a9.9iort iJ,/l'E.,,rt'ilo

EsE

BANDIERA DI GUERRA DELL'ESERCITO ITALIANO

Consegnata dal Presidente della Repubblica, a Roma il 3 novembre 1996, è decorata di Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, di Medaglia d'Oro al Valor Militare e di Niedaglia d'Oro al Valor Civile