RIVISTA MILITARE

ITALIANA

RACCOLTA MENSILE

01 SCIENZA, ARTE E STORIA MILITARI

DELL'ESERCITO ITALIANO

Serie III. - Anno XIX.

Tomo I.

ROMA, 1874

VOGHERA CARLO, TJPOGRAFO-EDITORE

Piazza del Gesù, N° 47.

r l

L'ESERCITO ITALIANO NEL 1873

È compiuto ormai il terzo anno da che si è posto mano a trasformare su nuove basi l'ordinamento dell'esercito italiano; ed ogni anno che .passa , per l'incremento delle nostre istituzioni militari segna un notevole progresso . Il lavoro intrapreso fino dal 1871 si presentava difficile e lungo; esso doveva essere preparato da disposizio ni transitorie, ch'El gradatamen te appianasser o gli ost~lcoli e ci portassero infine ad avere un sistema determinato da leggi ben studiate in tutti i loro particolari ed applicate colla prudenza necessaria, trattandosi di innovazioni che pel momento non poteano a meno ,di turbare inveterate abi tudi ni e che richiede vano un tempo non breve per entrar e nelle convinzioni di tutti e per funziçmare con la debita regolarità e sicurezza.

R ivo lgendo lo sguardo a quanto si è fatto nell'esercito e per esso dur an te l'anno 1873, la nostra attenzione è tratta a.nzitutto a considerare le leggi discusse e votate dal Parlamento, e quelle che ancora sono sottoposte all'esame del potere legisl ativo.

L'ordinamento delÌ'esercito, le cui basi generali erano in via · d i attuazione in forza della legge del 19 l uglio 1871, venne definitivamente determinato, dopo lunga e sapiente dis cussione . avvenuta nei mesi di febbraio e di

'I I ) •

L'ESERCITO ITALIANO

marzo alla Camera dei deputati e nel giugno successivo al Senato del Re gno, onde fu promu l gata la legge del 30 settembre, le cui disposizio ni principali sono già note ai nostri lettori. Tuttavia, siccome éodesta legge può consider'arsi fondamentale e impo rtantiss ima per lo svilu ppo della potenza militare del paese, gio va ricordare brevemente quali saranno i suoi effetti im mediati e quelli · · 1iuccessivi, o eventuali pel caso dì gue rra. Nè ciò pot r ebbesi fare esatt amente senza considerare i quadri organici che vi sono annessi e nel temp o stesso le disposizioni di un'altra legge, . che porta la medesima data, sulla circoscrizione milita re territorial e del Regno.

Amendue quelle leggi sono entrate in vigore a! 1° gennaio 1874. In base alla costituzione organica ~s-se, 1~7· ~f deterE11inata f l'esercito perma nente nello stato 1di ·pace t,... re,,',. c ontfi una forza di 214,630 '' uomini così ripartiti~ 130 3o l(~ 12 ·s ufficiali generali; 1,223 ufficiali sup,eriori ; 10,834 ufficia'1i inferiori; 16,431 sottufficiali; 186,003 caporali e soldati, com presi 2Q, 149 carabinieri Teali, Soo-O-à&-aggi:1'n,gersi 2870 im piegati di vario grado dipendenti dall'ammini~pe della guerra. Il numero dei cavalli illi 26,228. E tale, con ins ignificante differenza, ·s:arà l a :forza da mantenersi nell'anno in cui siamo entrati, portando il bilancio preventivo gli assegnamenti per 216,251 uomini, compresi 12,193 ufficiali, e per 26,222 cavalli. Ma, quali risultati darà i l nuovo ordinamento nel caso di una generale mobilizzazione ? · - I quadri ongani.ci sul piede di guerra potrebbero contenere nell'esercito permanente e di ·prima linea una forza di 350 mil.a ,uomini, presente in ·campo ·e ripartita in dieci corpi d'armata, ciascuno a due divisioni, con 800Jpez.zi d'artiglieri.a .da campagna. Se non che in ragione dei crediti per ora assegnati nel bilancio si possono cprelevare soltanto 65 mila uomini per il contingente annuo di .prima categoria. Otto i:ii questi contingenti · concorro.no a . formare .l'esercito di

NEL d873

prima linea il quale per conseguenza, dedueendo ,le 'perdite, avrà un .effett ivo massimo di 300 mi1a uomini r ealmente presenti e combattenti. Questa forza è alimentata da otto classi di seconda categoria con 100 m ila uoroipi rappresentanti gli .assenJ> i e ·gli indispo nibi li e 100 mila quali truppe di complement o. Un secondo esercito, c,omposto della milizia mobile, r inforza, occorrendo, quello di prima linea e.on 250 mila .uomini. In complesso, second-0 il nuovo ordi,namento, le forze disponibili pel caso di guerra conteranno 750 mila uomini.

È facile .comprendere come non t utte le disposizioni contenute nelle =leggi del 30 sette mbre .potessero ad ,un tratto essere completame nte applicate. Però le .princip ali, e quelle che .si ,direbbero fondamentali, ent~rono in pieno vigore col 1° gennai.o 1874. Per quanto rig1:ard.a l'ordinamento: si è costituito il comitato cli stato maggiore generale; vennero sciolti il comitato d'arti glieria e quello del genio, dovendo .all'epoca sopra accennata entrare in vigore il comitato u nico per le due ar rni con sede a Roma; si è disposto per la separazione dell'art iglie ria da c ampagna da quella da fodezza. éli ques ta formando 4 reggimenti; col 31 dicembre 1873 i .pQn-bie ri cessarono di far parte dell'ar-tig lieria, dovendo esse-re compresi nei due re ggimen ti del genio; si è formato un terzo battaglione d'istruzione a Sinigaglia; infine fucostituito il .cqrpo degli ufficiali ,contabili, e ai medici, ai commissari ed ai veterinari ,militari :venne dato il grado effettivo e rispettivamente corrispondente nella sc:ala gerarchica. Per la ,circosc1·izione 1militare del ,terdtorio :vennero pure date disposizioni esecutiv.e : si nominarnno i generaili ,che debbono assumere i 7 comandi ,generàli e si istituirono nuovi distretti militari, non mancando di questi più che due a completare il ,lor,o numero.

Stabilito , l'organico del tempo idi ·pa.ce, non .tardò . il Minis te ro della gue rra a preoccuparsi .deUa mobilizzazione.,

6

l r J •

7

specialmente per assicurare il numero di quadrupeqi all'uopo necessario; una legge fino dal 1872 era stata sotto po:sta alle deliberazioni del Parlamento per la r equisizione di cavalli e veicoli per ser.vizio delresercito in guerra; essa ve nne nel giugno 1873 approvata dalla Camera e dal Senato e promulgata sotto la data del 1° ottobre.

Altre leggi, intese o a migliorare le condizioni del personale militare o a porre in armonia col nuovo ordinamento le singole parti dell'amministrazione della guerra, vennero approvate dal potere l egislativo e promulgate nelle seguenti epoche ,durante il 1873:

La legge del 20 marzo, che autorizza il Ministro della guerra a d aprire negli anni 1873 e 1874 un concorsq speciale per coprire le vacanze avvenute e che potranno verificarsi nei sottotenenti delle armi d'artiglieria ·e genio; vi possono aspirare i ·giovani laureati in matematica o quell i che abbiano fatto in una scuola superi'ore pareggiata un corso o superato gli esami che saranno giudicati equivalenti ; ·

La legge, di pari dat a, colla quale venne abrogata la legge 28 maggio 1871 relativa all'anzianità ed alla pensione degli allievi del terzo ·anno di corso dell'accademia militare ;

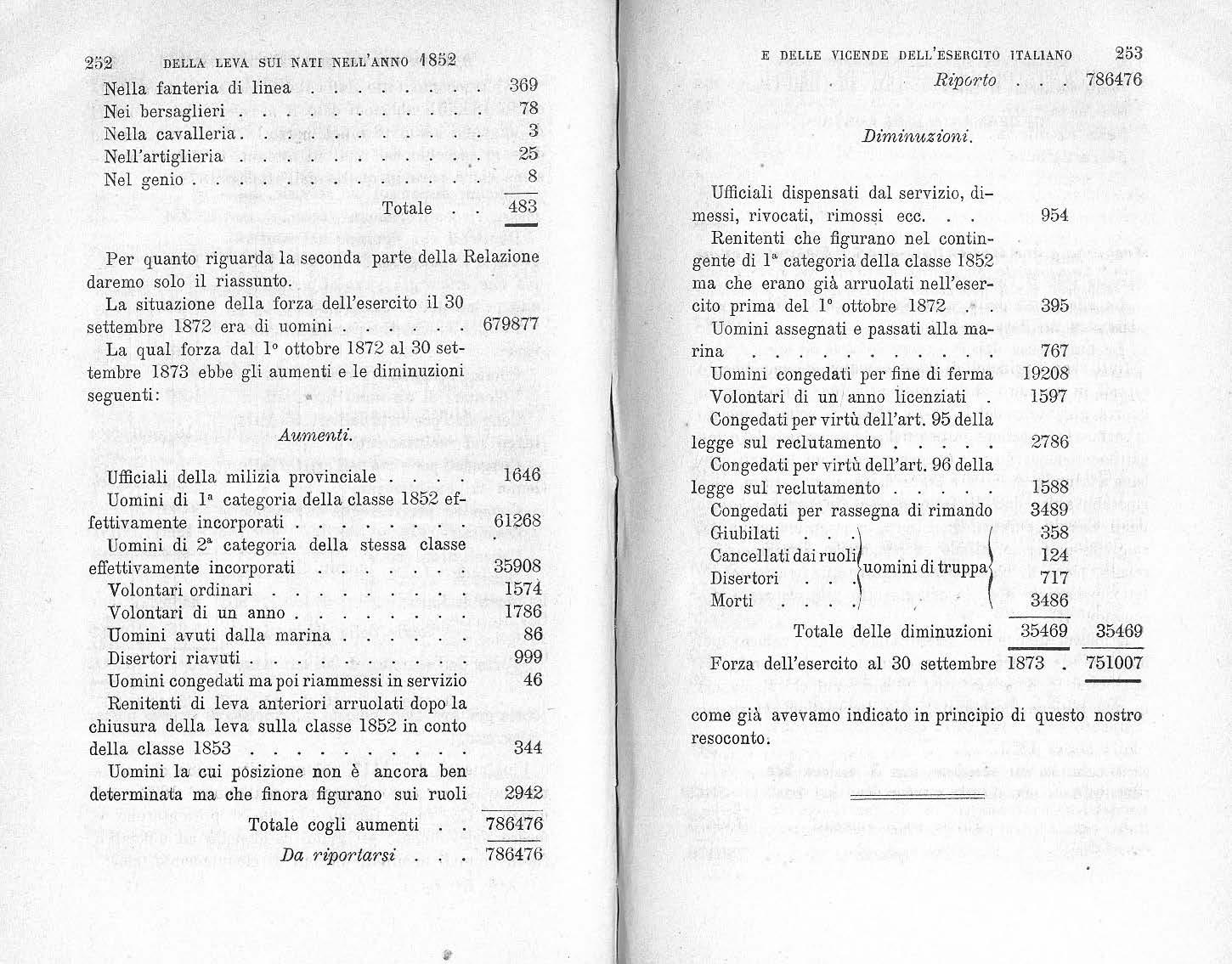

La legge del 2 luglio, che autorizza il governò del Re ad operare la lev a sui giovani nati neil'anno 1853, essendo fissato il contingente di ·la categoria a 65,000 uomini;

La legge dell'8 ottobre, che modifica gli articoli 2 e 22 della legge sull'avanzamento dell'esercito; quanto al primo di detti articoli n el senso che nessuno può·essere nominato caporale se non dopo avere servito se i mesi come soldato; quanto all'altro articolo stabilendosi che i sottotenenti d'artiglieria e genio siano pro mossi t~ enti nell'arma ris pettiva, se provenienti dalla scuola di ap-

plicazione dopo superati g li esami finali di essa, se altrimenti dopo raggiunta l'anzianità dei sottotenenti di fanteria;

La legge del 9 ottobre, che abroga l a legge 28 giugno 1866 sul riord inamento de l ' corpo sanitario e modifi.ca la legge sulle pensioni r el ativamente agli ufficiali medici.

Ìnfine il Parlamento votava il bilancio preventivo del Ministero della guerra per l 'anno 1874. Le spese o rdinarie salgono a lire italiane 166,732,047.28 e le straordinar ie a lire 17,305,000.00; in totale lire 184,037,047.28, alle quali aggiunge)1do le somme trasportate dal bilancio . del 1'873 complessivamente di lire 20,175,000 .00 si ha per l'anno 1874 la comp eten za di lire 204,212,047.28. Giova osservare che nelle spese ordinarie sono comprese alcune spese meramente figurative, qu ali sono lire 3,022,847 .28 per affitto di locali. demaniali e l ire 1,179,000 .00 per i volontari di un anno, di modo che le dette spese ordinarie pel 1874 si riducono effettivamente a sole lire 162,530,200.00. E se pur vogli asi a queste aggiungere l'aum ento di spesa che sarà per produrre nell'anno stesso la legge sugli sti pe ndi e assegnamenti dell'esercito, tutta..-ia sottoposta alle de li berazio ni del Senato, cioè · una spesa maggiore d i lire 1,250,000, la)p esa ordinaria effettiva salirà a lire 163,780,200, cioè per 1 milione e 300 mila lire al cli sotto di 165 milioni, l imite cbe si vuole tene re come normale per il bilancio della guerra.

Ci rimane ora a parlare brevemente dei progetti di legge che debbono ancora essere discuss i o da uno o da amendue i rami del Parlamento. Essi sono tre e tutti importantissimi; dell'uno abbiamo f~tto cenno ed è relativo agl~ stìpendi; un altro riguarda la difesa territoriale ; ultimo è il proge tto di legge sul reclu t amento, n nov ame.nte pres ent ato a lla Camera de i deputati dal Ministro de lla guer ra co n qualche note vo le modificaz ione.

8 L'ES ERCITO ITALIANO

t l NEL 1873 9

L'ESERCITO ITALIA NO

Lo stato economico degli ufficiali, per l'aumento di tutti i generi necessari alla vita, rendevasi negli ultimi tempi assai difficile, e, fin dall'an no precedente, r.ichiamava sopra di esso l'attenzione del Governo e del Parlamento. Per quanto ,le strettezze del pubblico erario non permettessero di provvede re nella de siderata misura al benessere degli ufficiali, e dovendosi o tosto o tardi anc he migliorare le condizioni non molto più favorevoli degli impi egati ·civili, pure si decise di non lasciare più lungamente insoluto un -pro blema che aveva un interesse così vi;vo e diretto per uomini che hanno consacrato la maggior parte della loro vita .al serv izi o del Re e della patria. Un •progetto di l egge sugli stipendi ed asseg namenti fissi degli ufficiali, della truppa e degli impiegati dipendenti dall'ammin is tr az ione militare fu presentato dal - Ministro ci.ella guerra alla Camera fin dal gennaio 1872, s ubì in seguito •modifìcazion i·é nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento ed infine venne approvato dalla Camera nella seduta del 4 dicembre, con un articolo che fissa l'epoca in cui dovrebbe andare in vigore al 1° luglio 1874; manca tutt.avia l?approvazione ·del Sen ato del Regno, c he non tarderà guarì , essendo tal progetto fra i primi da discuters i appena terminate l e vacanze parlamentar i.

Anche il progetto dì legge pe i lavori di difesa dello Stato andò soggetto a v: arie vicende . Esso forma la terza parte del primitivo prqgetto, col quale il Ministro della guerra chiedeva, fino dal dicembre.1871, un credito straordinario di 152 militmi da ripartirsi nei bilanci di due quinquenni. Sulle spese già acc.or da te in .co;nto di quel credito abbiamo avuto occasione di discorrere rparticolarmente l'anno scorso . .C'importa ora ricordare che -i fondi disponibili nel primo quinquennio, secondo il progetto ministeriale, rimanevano esauriti non solo, ma veniva.no anche prelevate 600 mi l a lire su·i fondi del secondo quinquennio ed impegnate l ire 13,200,000 per le

fortificaz ioni del _go lfo dell!J, $pezia. In fatto adunque non si sarebbe avuta alcuna somma disponibile fino all'anno 1877 e solo nel secondo quinquennio restavano da impiegarsi l ir13 79,700,000 pe r tutte le opere di fortificazione dello Stato e. per il loro arm-amento in artiglierie. A q\lesto stato di cose propose di provvedere altrimenti la Giunta dell a Camena incaricata di riferire sul ,progetto primitivo de l · 1871.; e si ebbe quin di una terza relazione, le cui conclusioni possono riassumersi nel seguente modo.

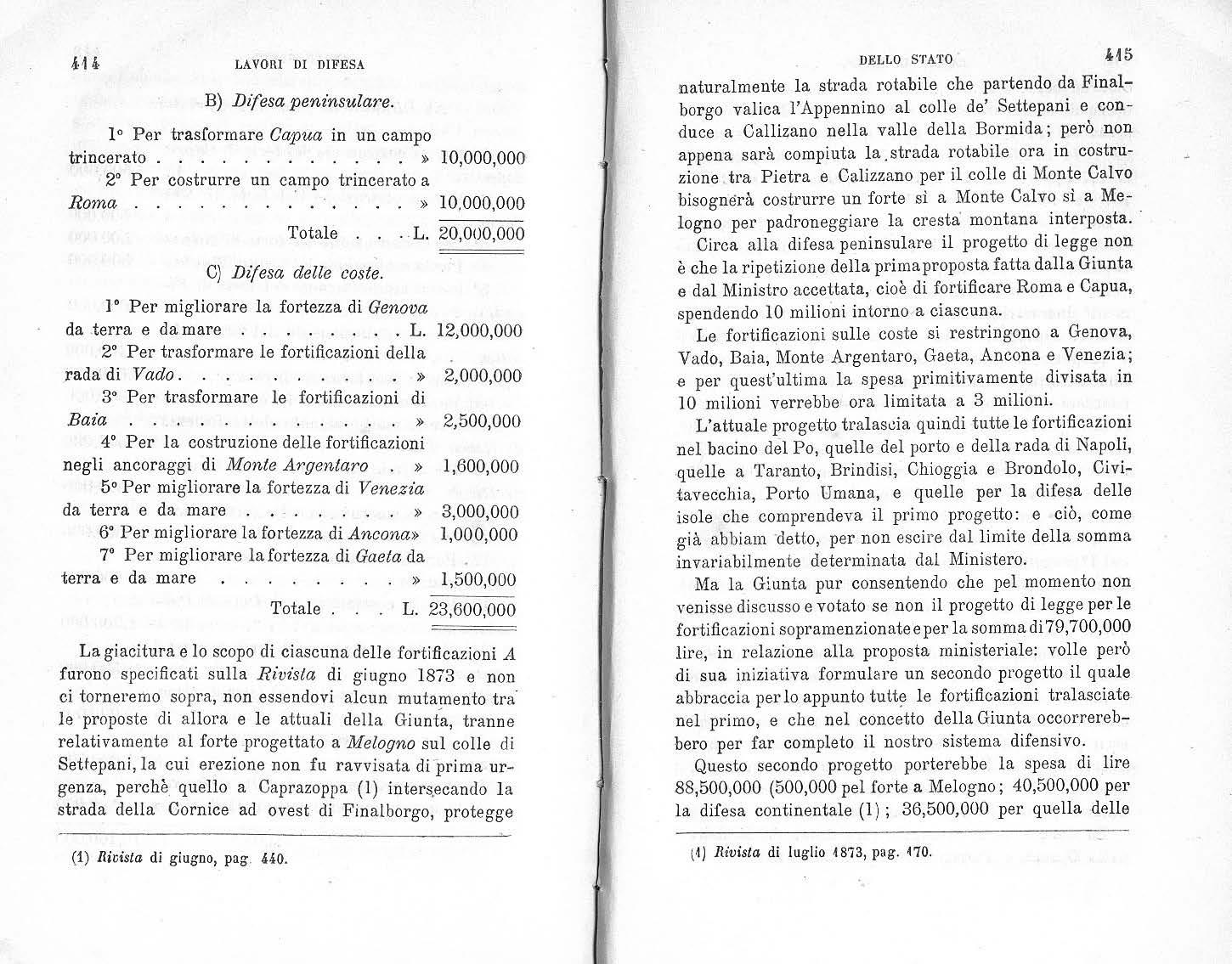

Per la difesa del Regno in opere di fortificazione richiedesi una somma compless iva di lire 137, 400,000, a cui sarebbero àa aggiungers i per sistemazione di magazzini lire 3 milioni e per l'armamento delle opere di fortificazione proposte lire 21 milioni; in totale lire 161,400.

La Giunta crede oppo~·tuno di non ,r itardare i lavo,ri di fo r tificazione ma •propone di dividere le spese in due quinquenni, cioè : lire 9.2,900 ,000 s ieno da inscriversi ne i bi lanci del p.rimo quinquennio a comincjare dal 1873 ·per provvedere alle oper:e più urgenti per la difesa, per l' armamento delle fortificazioni e per la sistemazione dei magazzini. Il resto della ·somma sarebbe da inscriversi sui bil anc i del secondo qu inquennio, a cominciare dall'anno . 1878.

È ovvio comprendere che quelle proposte saranno probàbilmente soggette a nuove modificaz ioni; ma qualsiasi previsione è tuttavia prematura trattandosi <li un problema così difficile come quello dei lavori per l a difesa territor iale , e ta,nto più considerando le attuali condizioni delle finanze italiane .

Il terzo progetto, che ancora rimane da discutersi dal Parlamento, riguarda la legge sul re,clutamento . Esso fu ripresentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 1873 dal Mini stro della guerra e diferisce ·soltanto in qualche parte da quello presentato nella passata se,ssjone, però

10

I '.>

NEI, 1873

serbandone i principii generali. Le modificazioni più importanti cons ìstono nel modo di ripartil'e il contingente di leva, che sarebbe ancor:i diviso in tre categorie; se non che la terza categori a anzichè essere composta soltanto di coloro che vi debbono essere assegnati per considerazioni di famiglia comprenderebbe inoltre tutti gli inscritti che sieno esuberanti ai contingenti di prima e seconda categoria. Questi contingenti dovrebbero essere fissati colla legge annua d i leva .

Quell a ripartizione del contingente è consigliata da considerazioni economiche e dal proposito di non eccedere la spes a di 165 milioni pel bilan cio ordinario e di avere l'esercito permanente sul piede di g uerra forte di 300 mila uomini. In rapporto di quei due termini il contingente di prima categoria non potrebbe oltrepassare i 65 mila uomini, e ne rimarrebbero disponibili altri 35 m ila . Ora a costituire le truppe di complemento con otto classi di seconda categoria, impartendo loro una istruzione sufficiente, il bilancio non permetterebbe di avere un contingente di seconda categoria eccedente i 25 mila· uominì; e questa misura sarebbe anche cooveniente per non pregiudicare la qualità compless'iva delle forze combattenti. Infatti la solidità dell'esercito di prima linea non potrebbe a meno dì ind eboli rsi se in esso gli elementi impe rfettamente istruiti, come sono gli uomini di seconda categoria, entrassero in una proporzione maggiore di un quarto sul totale della forza. Più ancora si consideri che col sistema proposto anche la solidità della m ilizia mobile sarebbe abbastanza assicurata, risu l tando la milizia stessa numericamente composta per poco più di un quarto di uomini di secon da categoria e per gli altri tre quarti di uomini di prima categoria con tre e più anni di servizìo.

Gli iscritti esuberanti sulle due prime categorie e passati a lla terza categoria entrerebbero a far parte della

milizia comunale, istituzione destinata a trasformare in sè l'attuale guardia nazionale.

Ma è da notarsi ancora che il numero di cotesti giovani asseg nati alla terza categoria può scemare ed anche sparire affa.tto, <li mano in mano che i mezzi del bilancio permetteranno di aumentare il contingento di prima categoria, e ciò fino al punto da comprendervi tutti gli inscritti.

È probabile che questo progetto di legge venga discusso entro un breve termine di tempo dall a Camera d ei deputati .

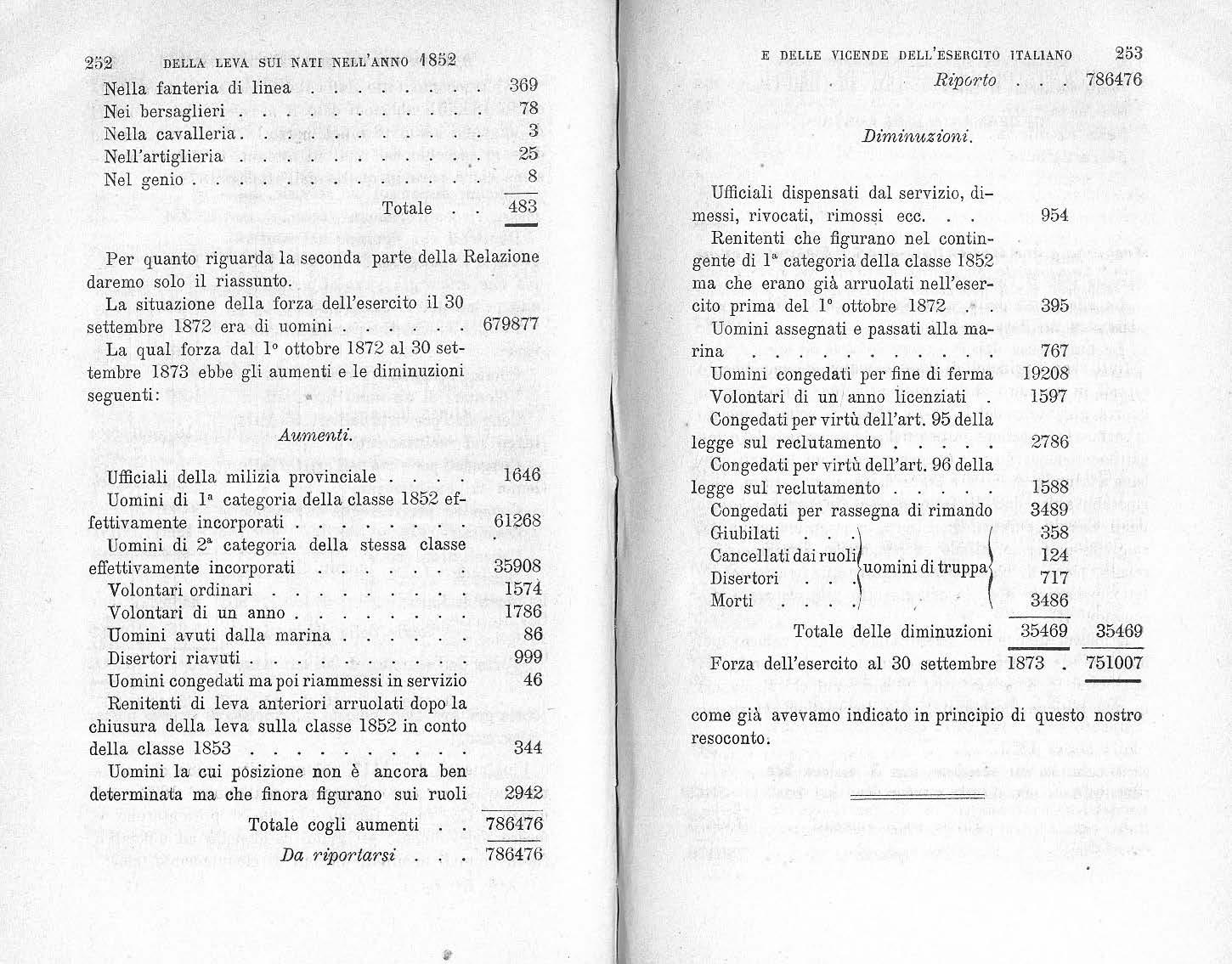

Durante l'anno 18.o/3, l'esercito permanente fu diminuito cli vecchi eleme~ti, d~'l.t i dalla prima categoria, e venne temporaneamente ingrossato per motivi di istruzione da classi di seconda categoria. Col giorno 25 ottobre cominciò l'inv io in congedo illimitato dei militari di l" categoria de lla classe 18t19, eccettuata la cavall eria; ma essendo in quel tempo alcune provincie infestate dal chol èra, l'invio si eseguì per motivi igienici gradatamente ed ebbe termine nel successivo novembre.

Quanto agli uomini di 2°' categoria, quelli della classe 1851 furono chiamati alle sedi dei distretti militari per essere esercitati ed istruiti nelle armi dal 1° aprile al 10 magg io; quelli della classe 1852, appa r tenent i ai distretti della parte central e e settentrionale del Regno , furono chiamati all'istruzione presso i distretti il 3 giugno ed al 5 luglio successivo vennero inviati nei r eggimenti che facevano parte delle tre di visioni d'is truz ione, rimanendo sotto alle armi fino all' 8 ago s to. Infine il Ministero della guerra ha dato disposizioni per la chiam ata degli uomini di 1a categoria della classe 1853 che avrà luogo in due volte, l'u na al 3 e l'alti·a al 19 f ebbraio del nuovo anno.

Da quanto abbiamo precedentemente esposto si rile va che l'anno 1873 dal punto di vista legislativo fu per

2 L'ESERCITO

O

ITALIAN

/ .> J.

18'73

NEL

L'ESERCI'l:0 ITALIANO

l'amminis trazione militare uno degli anni' più laboriosii nè lo fn meno per molti altri riguardi e in particola1,e modo per l'incl'ernento dato alle nuove istituzioni e per le cure poste; ne'lla istruzione e nell'educa0ion e dei quadr.i e dell e truppe.

, L'importantiss ima istituzione dei distretti Si è di mano irr mano consolidata; due n'uovi ne furono formati, onde non ne mancono più che due per raggiungere il nu'mero di 62 staoilito dai qU'adri ovgartici.

lLe com pagn'ie alpine; che nella rassegna del1o scorso anno si è detto a quale scopo e come venissero istituit!e, si - portarono alle risp ettive loro ..sedi, accolte d'òvunque dalle a-ùtorità com:nnal-i e dalle p0pol~zioni1 con patriottico entusiasmo . Esse, duriante Uestatè fecero una eseursione fra i monti, spingendosi fino ai confini, per ese rcitare gli, uomini nella tattica particolare e nelle fatiche deHa guerra di monta~na. R loro numero è tuttavi<t di qu.indrci, però nel marzo prossimo 1 v.enturo1 se' ne for'meranno altre quattro e: più· tardi- nel corso del 187'.4 . altre cinque, portancl'o il loro numero a 24;: come è stabili to dall'orgrunico; intintamente coNe:gaite adi esse v.ertanno pure · formate 24 co'in pag nie alpine di m'iL lìzia mo·bile.

Fra l'e ist ituzioni, ch'ebbero n•uov.a, v ita neWa:nrto 1873, debbonsi annovevar.e gli ufficiali di complemento•, gli zap,pator,i dì cavalleria, e le compagnie d'artiglieria da costa.

G-li1 ufficiali di complemento servono ad aumentasrei i quad.r.i,· dell'esercito attivo; o• a, ripa,rarne gli eventuali biso gni pel ca-so di gueitra. Si t'raggono essi, secon'd0 la legge, d-agli uffic iali che- lasciarono, fesercito •pe-r volontaria, dimissione, dai sottufficiali congedati con 1 12 anni di servizio e dai volontaPi di un anno. Parecchi di questi giovani avendo terminato' l'anno di servi,zio vennero invitati dal Ministero deUa guerra a concorrere

NEL ,j-8ti'3 rn ad essere ammessi qu ali ufficiali di complement o nei quadri• dei corpi · attivi , purchè subissero un esame e ' si obbligassero a1 servire nel corso dèll'anno per -tre mesi nel corpo a cui venissero ascritti . Tutti, salvo poche eccezioni, accettarono e soddisfecero poi alle :rrescritte condizioni. Codesti uffici::i.li sono da considerarsi in sopra numero ai qu adri permanen t i e sono- più particolarmen te destinati a portare a quattro il numero · degli ufficiali subalterni in ogni èompagnia, squadrone o batteria. Servono tempora,neainente in guerra, finita la: quaie lasci ano d,i nuovo· il servizio e ritornano nella primitiva pnsizione .

Gli ottimi risu1tati ottenuti nell' anno 1872 · dagli zap patori di fanteria, recent~mente· istitui ti , cònsigl'ia11ono di- adotta-re una istit'uzicme, analoga anche• ·per là cavalleria, considerando quali servizi · si potranno otten.ere - daUò avere aU' estrema Mangu:ardià. uomini montati, ed istruiti' per la: rapida distruzione dei fili telegrafici e delle · linee' ferroviarie. In seguito a; ciò il màrtuale regola0ment-are già< adotfato )?er gli zappatori d'ì. fanteria verine rit'0ccato e ne fu fatta una sec0nda edfzione eol titolo di htr·uzioni prati'che speciali' per gli zappatori di fante'l'ia e cavalle1·ia. Questò libro meTita, particolare menziònè, p0ic-hè fu lodatissimo dai periodici • militari esteri e ne furono fatte due . edizioni del'la v:erisione francese i

Quanto alla1 ter za: nuo va istituzione di• cui sopra: a bbiam@, fatto ~enno, essa ebbe origine dal fatto che nell'annu 18W si ebb~ro disponibili u:n certo m1me:ro di eànnon.il di gran potenza, destin-ati alla difesa-delle coste ; onde occorreva1 0J1ganizzare un personale speciale che alila c'onosc·enza l perfetta: del maneggio di un materiale così

C'omplicato, aggiungesse le cognizioni- pratiche per ben conservarlo, mediante ripieghi e riparazioni· che possono o'C-co.rrer,e, nel suo impiego. In conseguenza. venne far-

H

r • , •f

mata una compagnia d'operai d'artiglieria, da costa; altre compagnie di quest.a specie si formeranno a misura che aumenterà il numero delle artiglierie di gran potenza da collocarsi nelle nostre piazze marittime.

E così gradatamente l'ordinamento dell'esercito si svolge, ad ogni anno che passa in parte assodandosi, in parte allargando le sue basi, di modo che poco ci rimane per raggiungere i limiti determinati dalle Jeggi organiche. Ma non basta dar forma e vita alle istitu· zioni in conformità di un disegno ben concepito; è necessario sopratutto animare lo spirito degli uomini cui spetta di applicarle, e far progredire la loro istruzione ed educazione militare fìno a quel grado che è richiesto oggidì dall'arte e dalla scienza. Moltissime furono a quel riguard~ le cure rivolte nel 1873 dall' ammi.nistrazione della guerra e pos~iamo dire con la massima soddisfazione che il livello dell' istruzione nei quadri dell'esercito nostro ormai può reggere il confronto con gli ~·eserciti più apprezzati in ~uropa. Non parleremo di quanto fu fatto negli istituti niili~ tar i, se non per ricordare èhe siamo giunti in complesso a triplicare il numero degli aillievi; e questo fatto è da attribuirsi sia allo spirito della nostra gioventù, che accenna ad un favorevole ritorno verso la carriera militare, sia alle misure insistenti, continue del Ministero della guerra per eccitare quello spirito e per migliorç1,re le condizioni degli uffìciali. Una questione importante è ormai deci sa. . I collegi secondari rimarranno a preparare allievi per l'accademia militare e pe r la scuola di fanteria e cavalleria; il loro nµmero è fissato a tre negli organici annessi alla legge del 30 settembre.

Un altro segno significantissimo di quel. ritorno della g io ventù alla carriera delle armi lo abbiamo nel . numero . sempre crescenie di concorrenti per essere ammessi nei battaglioni d'istruzione. I dne battaglioni pree-

sistenti diedero nel 1873 i loro primi frutti e fornirono alcune centinaia di ottimi sottuffici'ali ai corpi attivi. Un ter:w battaglione si è dovuto formare, a Sinigaglia; e cosi uno de' più difficili problemi, e che in ogni esercito oggidì presenta ostacoli gravi, quello cioè del reclutamento dei sottufficiali, presso di noi è avviato a so4disfacente soluzione.

Durante l' anno 1873, relativamente all' istruzione, dobbiamo ricordare due eccellenti disposizioni: un gruppo di ufficiali dell'esercito permanente e un gruppo di ufficiali della milizia mobile vennero inviati nelle sta• zioni delle ferrovie dell'alta Italia per apprendervi lo speciale servizio ferroviario in vista della mobilizzazione dell'esercito; gli ufficiali della milizia mobile poi furono chiamati a prestar e servizio per due mesi (nel biennio 1873-74) sia nei distretti militari, sia nei corpi attivi.

Ma la grande scuola dell'esercito fu sopratutto nei campi d' istruzione. Tre divisioni ve nnero costituite a campo, la pr ima a Castiglione delle Stiviere, la seconda a Somma, la terza a S. Maurizio . Le esercitazioni tattiche progredi~Òno assai in base al sistema razionale dei partiti opposti. Notevoli sono due esperimenti eseguiti l'uno dalle truppe del campo di Somma, l'altro a Castiglione.

Il primo era inteso a sciogliere un quesito tattico : come e :fino a !lual punto i ' bersaglieri possano concorrere con la cavalleria nel servizio di avanscoperta. Si fecero esercizi pratici in base ad istruzioni date dal tenente generale Ferrero, e se n'ebbero buoni risultati. Il problema però non è ancora definito e merita uno studio ulteriore.

·n secondo esperimento riguarda i trasporti di guerra: una locomoti va a vapore, sistema Aveling Porter, fece

1J6 L'ESERCITO ITALL\NO

I. I l ' V I 1, \1 h [i 11 :~ 1, •I I · ., I· I NEL 1873 117

VOL. I. 2

ANNO XIX,

L'ESERCITO lTALIANO

il servizio p el trasporto dei v iveri e dei malati fra Castiglione e Verona. I risultati ottenuti in questa e in altre prove precedenti e posteriori hanno ormai dimostrato che pel servizio. dei trasporti in gue rra, alle spalle dell'esercito combattente, potremo usare utilmente e senza inconve nienti delle locomo bil i. È un fatto importantissimo per un esercito di un paese ove scarseggi ano i cav alli.

Le grandi manovre nell'anno 1873 non ebbero luogo, essendo scoppiato in alcÙ:10 provincie il colè ra e nel campo stesso di Castiglione. •

Ind ipe nden teme nte dai campi, l e tr upp e di ciascuna guarnigione ese guirono ne l periodo estivo esercitazioni tattiche. Ricorderemo il campo di Quadr elle, a cui si recarono successivamente le b rigate della guarnigione di Roma e presso il quale, colle norm e seguite neg l i a nni scors i, a Palestrina i volontari di un anno si costituirono in un reg gimento.

Dovremmo infine tener parola dell'opera prestata dagli ufficiali e dalle truppe nelle calamità, a cui sve n turatamente ogni anno sembra .Predestinata qual che p arte del nost1•0 paese.

Alle inondazio ni del 1872 successe ro n el 1873 tremendi terremoti e il colèra. Dire che l'esercito in qu es te luttuo se circostanze fu sempre pronto e sollecito e col braccio e col cuore a soccorrere , talvolta co n grave ris chio, le pericolanti popolazioni, non sarebbe che ripetere ciò che av vieHe continuamente sotto a' nostri occhi .

Conchiuderemo qu esto r apido sguardo con una osservazione. Goll'anno 1873, presso a ch iudersi il periodo delle gra ndi riforme orga ni che, è anche passato il momento più criti co della transiz ione fra il vecchio e il nuovo. Le basi di un ese rci to più numeroso e ordinato in conformità delle esigenze odierne dell'arte de lla gu erra

NEL 1873

sono gittate; le leggi che ne r egolan o categoricamente i . particolari vennero promulgate. Rimane tuttavia a dare solidità all'edificio co n }a pratica, con una operosità straordinaria e col concorso di tutti. gli elementi. Da un lavoro legislativo siamo pass ati ad un lavo ro esecutivo, il quale porterà presto i su oi frutti poichè buona volontà ed istru zione sono le doti che distinguono i quadri dell'esercito nostro .

18

K. "'

DELL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA ITALIANA

DELLE PRINCIPALI POTENZE (1)

Nei primi tempi rn cui {urono introdotte le bocche da fuoco negli eserciti, esse erano di g rosso c.alibro a disposizione esclusiva del generale in capo; e questi sul campo d i battaglia assegnava l oro un posto che difficilmente mutava no. Tali artiglieriè a causa del loro en orrn e peso e difficoltà am u oversi, rirnanevano generalmente preda dell'avversario ad ogni battaglia perduta.

Più tardi s'introdussero artiglierie di calibro piccolissimo che si assegnarono ai regg imenti di fanteria; e da ciò pre sero nome d' artiglie1·ia reggimentale, rimanendo i pezzi cli g rosso calibro in r iserva od in certe posizioni determinate e non facili ad es sere assalite.

A questo punto àa l'artiglieria da campagna al tempo di Federico II; ma dopo quell'epoca essa fece considerevoli progressi in Francia, progressi e5he poi furono più o meno prontamente imitali dngli altri eserciti europei. Soppressa l'artiglieria re ggimenta l e e diminuito il calibro a quella di riserva o posizione si rese anche questa facile al t raino e tanto mobile da poter seguire le truppe in ogni luogo; ed in conseguenza poi del r ipar to dell'esercito in division-i e corpi d ' armala, si distribuì quell'artiglieria tra tali riparti .

(i i Lettura fatta dinanzi agli ufficiali d'artiglieria della divisiono di Perugia, noi febbraio ,(873 .

PARALELLO DELL1ARTIGLIERIA ECC 21

Le bocche da fuoco erano distinte in cannoni ed obici; i primi lanciavano palla sferica, i secondi granata, ambedue scatola a metrnglia . I cannoni si d istinguevano dal peso del proiettile di ghisa che l anciavano espresso. in libbre; gli obici tanto dal peso della corrispettiva palla di pie[ra come dal diametro del proiettile stesso.

Il peso dei ·proiettili p ieni var;i ava fra le 6, 14 libbre; e quello delle granate fra le 6, 24 .

Terminate le guerre napoleoniche, tutti gli eserci ti · si trovavano nella necessi tà o di rinnovare il pro prio materiale , oppure di rimediare agli inconvenienti palesatisi in ess o nel corso di quelle lunghe guerre . Mo lti erano nel primo caso avendo perduto la maggior parte del loro materiale da campagna; gl i altri dovellero apportarvi niolti perfezionamenti onde adottarlo alle . esigenze d'una nuova tattica. Ma siccome a quasi tutti ei·a assegnato un campo definito e circoscritto a motivo delle misere condizioni finanziarie, conseguenza di quel travaglioso passato, così questi cambiamenti e migliorie non avvennero che gradatamente e dopo lunghi e accura ti studi.

L'Inghilterra che, puossi dire, somministrò i modelli. pel nuovo materia le da campagna, ultimò i suoi studi nel 1822 adottando le seguenti bocche da fuoco {;I):

Cannoni da ,f 2 libbre;

Id. 9 »

Id. 6 »

Obici da cent. ,12 ;

Id. 1o.

(~) La rnaggior parte dei dati sono tolt i dal JACOBJ: Besch?'eibung des gcgenwartigcn Zustand es der e·uropaischen Feld-artillcrie.

PARALELLO

CON QUELLA

DELT} ARTIGLlERIA DA CAlIPAGNA ITALIANA

L'affusto era d i legno, a coscie parnllele e s ala pure di legno. L'insieme del ma te6ale e r a solido, adattato allo scopo e ciò che più importava molto mobi le (pe r quei tem pi); perciò a ragione fu r i tenuto come esemplare, imitato da quas i tutti gli ese r citi con piccolissime varianti, in viùiato da molti.

La batteria era fo rmat a di 6 pezzi , tra cui u n obice {Jeggiero o pesante:). Ogn i pezzo era tr ainato da sei od otto cavalli secondo il cal ibro ; il peso era come seg ue :

Canno ne da 12, chiL 914, coll'affusto ed ava ntreno, chi!. 2200 .

Cannon e da 9, chil. 685, coll'affusto ed avantreno, c hil. 4900.

Cannone da 6, chi l. 305, coll'affusto ed avan tr eno, ch i!. 11350.

L'obic e pesante da 15 cent., chi!. 585, co ll'affus to ed avan treno, chi!. 2000.

L'obice legg iero da • 1'2 cent ., chi!. 330, co ll' affus to ed avantre no, chil. U.50.

La Franc ia ved en do necessario sempl ificare il suo s is tem a abo lì i cannoni da 6 e da ,i. libbre, ritenen do r egolamentari solo le seguenti quattro specie (1) :

Cannone da 12 li bbre de l peso di ch il. 880, coll'affusto ed ava ntreno, chil. 21. 1)0.

Cannone da 8 l ibb r e del peso cli chil. 58 11, coll' a ffu sto ed avanlt·eno, chil. ·185G.

Obi ce da cent. 4 6 del peso di chi !. 88 5 , coll'affusto e d avan treno , chil. 2•175.

Obice da cent. 15 del pes o di chil. 58 f, co ll' affu s to e d avantreno, chi I. 850.

Il re lativo carreggio fu adottato ne l 1828 , e d i n sostanza altr o. non era che il materiale i nglese modificato e fu denominalo Fallée dal nom e del gene ra le che lo fe ce ac ce lla re . Ri mase più pesante di quello in glese preso a modello. Gli affus ti furono ri dotti a du e sol i: sul r;• 1 s'incav alcavano il can none da 8 e l'obic e da ce nt. i15 ; sul N° il cannone da 12 e l'ob ice da cent. 16. La Pr ussia in vece cominciò ne l · 18 •16 coll'abolire le bocche da fuo co ed il carreggio di prove nienza forestier a (inglese , francese e russa }: quindi si s tudi.ò di alleggerire il suo materiale ai~corciando le bocche da fuoco e rimpicc iolendo le dimen sioni degli affusti; appose ai veicoli la sala di ferro, corresse il sis tema di pun teri a tuttora a lquanto p r imi livo e m igliorò gli armamen t i dei pezzi. Questo mate r iale n el 4819 prese il nome di modello mm (c/16) (1).

Le ballerie era no di 8 pezzi, cli cui sei ca nn on i e due obici oppure otto obici.

I cannoni erano da ~2 e da 6 lib b r e; l'obic e da 7 libbre (ce n t. 15) .

Il peso del cannone da ·12 er a di chil. 850 , coll'affusto ed avantreno, cliii. 2i-i'.i0.

Il peso de l cannon e da (3 e r a di chi !. 4211, co ll'affusto ed av an tre no, ch i!. 4850.

L'ob ice da cent. 15 era di chi!. 320, coll'affusto e d avantreno, chil. 189 0.

Il primo era tr a inato da 8 cavalli; gli a l tri due da O; ogn i bocca da fuoco aveva il suo affus to speciale. Ques ti s tessi ealib ri fur ono c onse rvati nelle espe rienze fa u e nel 1840; dopo di che il ma te ri ale in gen era le avendo subito qualche modifi cazione fu denominalo modello 1842 (c/42) .

(~) LE DOURG: Ess ai $u1· l' organisation de l'artiller-ic et son cmploi dans la g11 e1·re de cam11agne 18B6.

(~) Vedi v STRO TnA: Zur geschichte der Koniglich Preussische n Artill crie l,.-igade: pag. 382.

22 PARALE LLO

" CON

I.E PRI NC

P

ZE 23

QUELLA DE I.

IPALI

OTEN

DELL'ARTIGLIERIA DA. CAM PAGNA ITALIANA

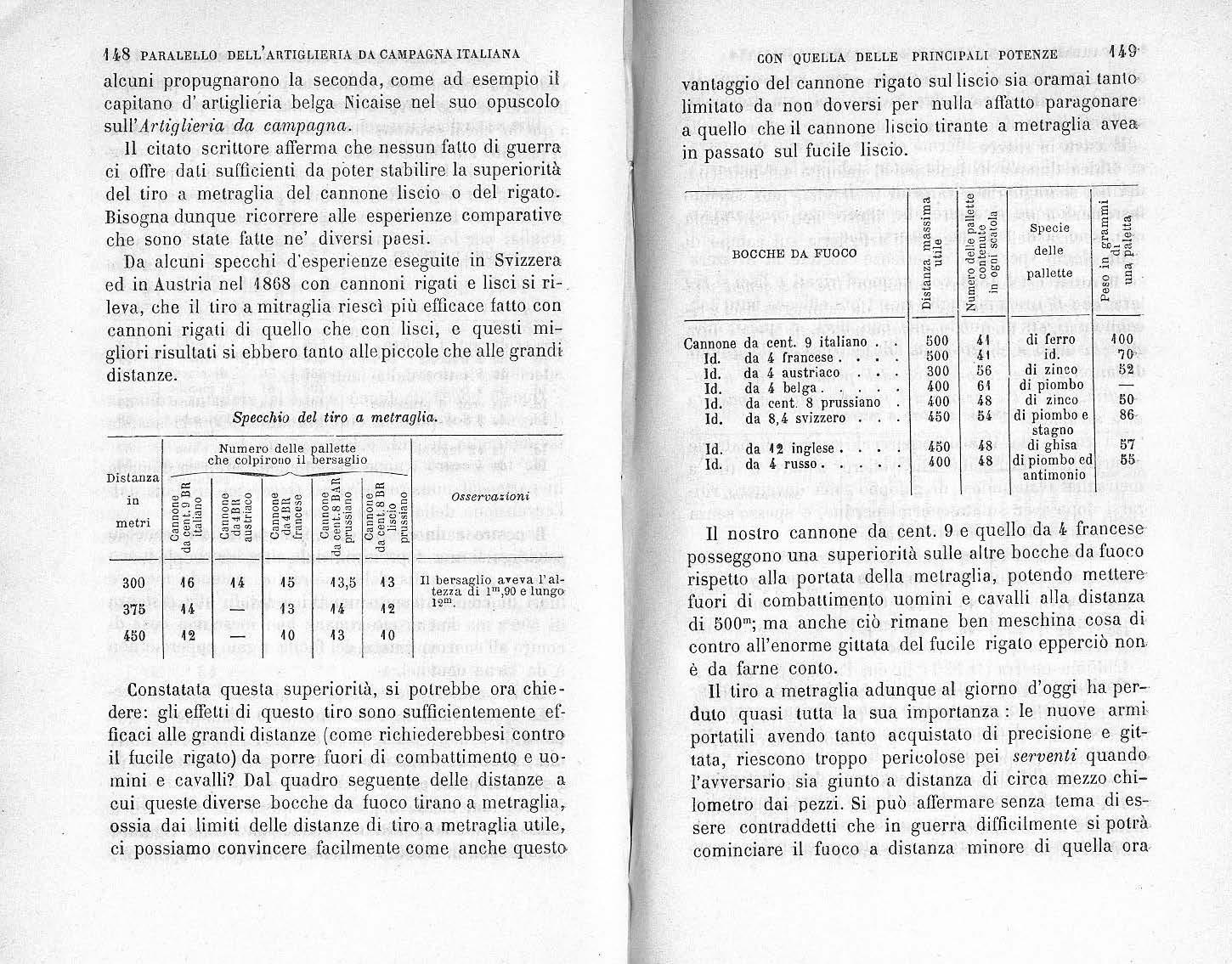

Il cannone fu alleggerito, come pure il suo affusto; l'obice invece fu aumentato di peso. Agli a van treni furono poste ruote di d ia m etro inferiore a quelle del retrotreno.

Austria. - L'artiglieria austriaca, persuasa dall ' esperienza de lla guerra, che il suo materiale da campagna (di vecchia origine) (4) era sufficientemente solido, mobile ed efficace, lo conservò con piccole modificazioni fino al 1850.

I calibri erano: cannone da 3 (che venne abolito ne l 184'.2).

Cannone da· 6 di chil. 386, coll'affusto ed avantreno, chi!. · 1150.

Cannoni da 1:2 di chil. 750; coll'affusto ed ava ntreno, chil. 1785.

Cannoni da 1'8 di chi!. '1440, coll'affusto ed avantreno, chi!. 2'.2.2'.2.

Obice da 7 di chil. 270, coll'affusto ed avantreno, chil. 104'.2.

Obice da rn di chi!. 4HS, coll'affusto ed avantreno, chil. 1'.263 .

La batteria d a principio fu di 6 pezzi, poi di 8. I pezzi da posizione (da 18) erano tralli da 8 cavallì; quelli dell e artiglierie divisi onali (da 11'.2) da 6 cavalli; e i pezzi leggeri (da 6) e li obici da .4 cavalli; ad eccezione dell e batte rie addette alla cavalleria che avevano tre pariglie per pezzo.

Questo materiale rimase fino all'adozione dei cannoni rigati .

Rimia. - La Russia pure conservò il materiale adottato nel 1805, non apportandovi ch e qualche leggera

CON QUELLA. DELLE PRINCI PALI POTENZE 25 modificazione nell'anno 11838 . I ca libri erano da 12 e · da ti, p esan te l'uno chi!. 8 11O e 350 l' altro . Le batterie erano parte di dodici e parte di sei pezzi. ·

Piemonte. - Il P iemonte aveva seguite le orme francesi, riten endo i calibri da 116 e da 8 li bbre, di cent. 5 per l'obice.

Più tard i , in seguito ag li studi del valente capitano di artiglieria {ora gene r ale) Cava lli, l'artiglieria piemomese trasformò interamente il suo earreggio da campagna , d en om inand o lo modello · 18U , che è quello tuttora u sa to . 00n semplic i modificazio.ni a i c.:ofani.

Tutti gli altri eserciti acceuarono con piccoli rnulamen ti il materiale regolamentare inglese, ad eccezi one degli Stati tedeschi del sud, i quali durante le guerre napolepni che avendo adoperato materiale francese, dopo la guerra. lo conservarono con poche co rr ezioni, poscia a poco a poco lo smisero, dimoclochè n el 1840 poco più ne a ve vano e nel • I 843 nulla più.

Riassumendo, ve diamo come in gene r ale foss ero due i calibri dei cannoni da campagna in uso, l'uno pesante da 12 e l 'altro l eggero da 6 libbre, con due obici corrispond e nti l'uno pesante e l ' altro legge ro, e presso ·qualche esercito pure solo quello da cent. 4 5. I calibri piccoli da 4 e da 3 erano scompaesi.

Le bauerie relativamen le a ques ti calibri si distinguevano in pesanti e leggere, a ca.vallo o batte1· ia di cava.llel'ia. l~ rano composte o di una sola specie di bocche da fuoco o di due; q u est'ultim o modo predominava. Si avevano pure batterie cli soli obici. Le batterie erano per lo più cli otto pezzi .

(·Iì F. RRITER: Elementar- J,Vaffeiilehl'e zum ,gcbra,.1,ch der I( K. regim ent s vorb ere ittmgs uml tmppen divisions Schule, 869.

Sostanziali migliorie erano state arrecate mercè una costruzione più rnzion a le, in parte scemando le dimensioni e semplifi cando il det tag l io. L'alleggerimento erasì principalmente otte nuto coll'accorciare la bocca da fu oco e sce ma ndo la grossezza del melullo, in con-

2.i PARALELLO

/)

DELT,'ARTIGLIERlA DA CAMPAGNA lTALIANA seguenza d'una diminuzione nella carica di fazione; di più col limitare il munizionamento da tr asportars i .

l\la le guerre cagionate dai moti politici dell'anno 4 84.8 in Europa (Ilalia , Gf:rmania ed Ungbe ria) e successivamente la guerra di Crimea, dopo lungo tratto di tempo, offrirono nuova occasione di ra ccogli ere ·sui campi di battaglia copiose esperienze per ogni ramo della scienza rn ili tare. ll miglior impiego dell'ordine sottile adattato al terreno e l'uso del fucile rigato dette motiv o a nuove e gravi considerazioni nell'impiego dell'artiglieria e sulla sua essenza medesima.

Nel suo im piego tattico, quegli jnconvenienti che sono l'in evitabile conseguenza d'un lungo stadio di pace, si resero palesi e l'artiglieria r iconoscendo 'prontamente il proprio stato rispetto ai oangiaLi modi di com~attere della fanteria, si diede a tutt'uomo a porvi riçnedio, attuando quelle riforme che ebbe ro per ri sulta lo la sua totale trasfornrnzione , di cui mai per lo i"nnanzi erasi veduta l'uguale.

I più gri:lndi sforzi furono diretti alla ricerca d'una nuova bocca da fuoco liscia ehe avesse qualità bali-, stiche tali da r iacquistarle quel posto da cU'i era slata scacciata dal fucile rigalo.

Mediante forti modificazioni, alleggerimenti, ecc .,aveasi ottenuto bensì una perfetta armonia fra le parti ed il tutto, ma tuttavia si poteva ch ie dere se qu~sta armonia fo sse ancor<1 in rapporto ai bisogni tutti ed alle condizioni richieste, cioè se questa armonia esistesse pure fra gli altri fattori di mobilità e potenza .

L'adozione dello Shrapnels fece balenare la possibilità d'un grande aumento di potenza. Nel 1836 il generale Okoun efpredice va un import ante avvenire all'artiglieria per questo nuovo trovato; ma il fucile r igato Thouwenin . e quindi il l\finié lo contraddissero cpndannando l'arliglieria ad una azione , affatto secondaria.

Delwigne al pronostico del generale Okounef rispondeva: l' art?"gheria per la sita poca mobilità e pel suo diffi cile trasporto pel'derà ùi valore quanto più la fanteria si perfezionerà. L'a1·tigli"eria in generale ora è un impedimento 1·nutile al.i' eserci to. Coll' anna 1·igata la fa.nte1·ia diventerà il flagello dell'artiglieria.

Diffalti se quest'ultima aveva conseguito maggiore potenza, tuttavolta rapporto alla gitta ta era rimasta in ristretti confini, perdendo molto nel suo prezioso tiro a metraglia, menlrecchè il fucile rigato aveva raddoppiata la potenza della fanteria.

In generale si riconosceva il fatto ma niuno ancora p rop oneva un buon rimedio, vagando tutti in un mondo di idee non chiare ed i nattuabili_. In nessun luogo trovavasi un'indicazione che l'artiglieria pure potesse e dovesse ricorr ere all'arma rigata. Tulli concorda vano i n un rimedio poco razionale, vale a dire, nell'aumento rlel calibro. Final mente fu posto il quesito così: si può .avere magg ior g ittata col perfez ionamento della bocca dà fu oco liscia, oppure adottando quella rigata? Ogni pensiero ed ogni sforzo fu rivolto al perfezionamento del primo sistema . Della nec essità di ricorrere al cannone rigalo ben pochi erano persuasi .

No n potendosi aumentare la potenza delle bocche da fuoco allora usate coll'accrescere la carica, si ricorse ad una nuova arma e questa fu il cannone obice (c anon obusier cle 1:2 ) ideato nel 18.i-9 da Luigi Napoleone allora presidente della Repubblica francese, arma che doveYa sostituire tanto i cannoni che gli obici, potendosi col . medesimo lanciare qual unque specie di pro ie t.Lile, cioè palle, granate, shrapoells e me traglia.

In pochi anni quasi tulte le ar ti glieri e aveano con zelo indefes so condotto a termine i loro studi su tale proposito ed anzi m vari eserci ti era stata adottata la

26 PARALELLO

CON QUELLA DELLE PRINCIPALI. POTENZE .27

DELL'ARTIGLIERIA DA CA.MPAGNA lTAUANA

nuova bocca da fuoco ('I}, quando i s.orprendenti risultati di una nuova arma (rigata) per la sua grande gittata e maggior giustezza di tiro, atlrassero la universale attenzione.

Arti:glieria rigata. - La costruzione d'armi rigate, a caricamento posteriore, era già stata da gran tempo e spesse fiate tentata. Fin dal 45° e rn° secolo si videro armi di tale fatta, riconosciute sotto il . nome di a1·mi a camera, a cuneo, ecc. Ma sino ai dì nostri non era stato trovato un modo di fabbricazione facile e sicuro per insutncenza di arte. Le difficoltà tecniche incontrate erano perciò state ritenute insuperabili, e quella idea era stata abbandonala non essendovi chi fosse bene compreso degli importanti vantaggi eh' ella prometteva quando fosse convenienterpente attuata.

Gli studi per avere bocche da fuoco rigate datano dall'adozione del fucile rigato. Nel 1826 in Annover e _ nel 83:2 in Torino furono provati cannoni di ferro muniti di righe; ma queste prime ricerche detlero meschini risultati. Le riprese a condurre s11 miglior via un distinto nostro ufficiale d'artiglieria, il capitano (ora generale) Cavalli. Questi nell'anno 484-0 trovandosi in Isvezia alla fonderia di Àke r per sorvegliare alla fabbricazione di artiglieria per conto del Governo sardo, conoscendo le prove fatte a 'l'orino, propose al barone Wahrendorff, possessore di una fonderia di ferro in Aker, il qual e aveva già sperimentato un cannone liscio a retrocarica, la fabbricazione d'un cannone solcato dà due righe con cui intraprendere un seguito di esperienze.

Da ciò ebbe principio una vera trasformazione del1' artiglieria.

Tan(o in Isvezia quanto in I1alia al ritorno del cap itano Ca valli, si COQ.Linuarono indefessamente esperienze che però tutte si riferivano alle artiglierie da muro, n~n sentendosi ancora quanto maggior bisogno d'arma rigata avesse l'artiglieria da campo.

Per comprendere la ragione di tale trascuratezza per quanto si riferiva alle artiglierie campali in quel tempo, basta leggere gli scritti militari di Germania e d'Inghilterra. del 4855.

Nell' ,:l.rchiv von 1855 Band 38, sull'adozione d'artiglierìe rigate l eggesi: il .c annone ri°[;ato a retrocarica ri'cliiecle una certa lunghe zza, non ha t'Ìro curvo; con esso non si possono lanci'are che palle, non g1·anate n~ shrapnells a motivo delle d1/ficoltà insormontabili che s'incontrano per l'a.ccensione; non ha nemmeno tfro cli rùnbalzo nè quello a metraglia; in una pa1·ola il cannone 1·igato non è applic abile alla guerra campale.

Schuberg ( Hcinclbuch cler artillei-i~ - Wissenschaft) nel 185G di ce va: v'è poco d'aspettarsi dal cannone rigato per la guer1·a cli campagna, non potendosi col medesimo esegiiire nè il tfro a shrapnells nè qiiello a met1'agli'a . ;

,Già nel 11858 tratlandosi in Germania la questione se s i dovesse cangiare subito i calibri all'artio-lieria liscia, oppure aspettare prima i risultati dei c:nnoni ri?ati, ripeteva: non dove1·si aspetta1·e molto clal cannone rigato. Quando invece il tenente colonn ello Cavalli nella primavera del ,J 855 in una sua confere nza ten uta in 1'o~ino sui pe1·fez2·onamenti tecnici militari, parland°o de, cannoni rigati per-la guerra di campagna si esprimeva: le vecchie artigli'e?-t'e devono cedere interamente il posto alle n-uove. - L'artiglieria deve riprendere l a sua antica superiorit a sul fucile. - Essere di un valore strao1:clinario lo shrapnells allungato dei' cannoni rigati'.

Eg h preyedeva perfino il razionale scioglimento del-

'.28.

PARALELLO

( ~) STREUBEL: Dic 12 pfdgc granat kanone, ecc.

CON QUELLA DELLE PRINCIPALI POTENZE 29

TIELL'ARTIGLIER I A -DA CAMPAGNA ITALIAN A

l'attuale questione dei due calibri dicendo : essere un cciUbro solo cosa des1'de1·abile ma non sufficiente .

Nel · 1857 in Francia e nel 1858 da no i si intrapresero accui·ati studi per un cunnone da campagna rigato a ~ari ca mento dalla bocca; ma si dovellero sospendere allo . scoppiare de ìl e ostilità coll'Au~tria, dim od ochè l'artiO'lieria sarda doveLLe entrare in campo senza cano . . noni ri ga ti, mentre la francese poté portare sm camp i di Lombardia 36 batterie da 4 e quatt ro <la 42 rigate .

.A tÙtti è noto quanta mera viglia suscit:Jssero allora c1uelle artiO'lieriè e che favolosa efficacia fosse loro ato ]' t ribuita. f: innegabile che l'artiglieria francese mec iante ·tale iniziativa elette polente impulso a tutte le altre per la solle cita applicazione cli' quel la spec ie d'artiglieria all a guer ra campale. - Essa aveva fallo per semplice vi rtù pralica un passo tanto prodigioso che nè maggiore· nè eguale nè più persuasivo sarebbe stato mai possibi le spera~e dalle migliori deduzioni teoriche.

La maggio r parte degli artig li eri esitanti nella scelta fra i sistemi de l caricamento dalla · bocca co n vento ·oppure dalla culatta con o senza vento , si decisero pel sistehla frnncese ad avanca ri ca come più sicuro e prat ico d'ogni altro, sulla fede dei segna lati servigi che esso aveva reso nel corso della campagna '1859.

I l .Ministero della guerra sardo, indeci so tut.tavia tra l'adozione del s istema oracletto e il proseguimento de' già intrapres i stud i, faceva in traprendere esperimenti comparativi fra il cannone da 4 R france s e ed il ca~n on~ da 8 nostro (cent. 9) ridotto a rigatura . Ma le condmom politiche del pae se esigevano che l'esercito fosse te~~to sempre pro nto a guerra, perlochè non era poss1b1le mutare ad un tratto tutte le artiglierie campali mentre sen tivasi la necessilà de i pezzi rigati. li Min is teeo fu costretto dunque d i app igliars i ad una misura transitor ia, quella cioè di rigare a seconda del sistema

CON QUELLA DELLE PRINCIPALI POTENZE 31

francese un certo num ero di cannon i di cent. 9 esistenti, da distribuirsi alle varie batlcrie in luogo delle sezioni obici da cent. 15 , di cui, come dicemmo, eia' scuna batteria ne aveva ·una ,

Le vic ende politiche del 1860 lasciavano appena il tempo di iniziare i lavori relativi al grande mutamento ideato; la spediz ione delle Marche e dell'Umbria e la campagna dell'halia meridionale costrinsero a troncarli e rivolgere ogni studio alla solle<.:ita trasformaz ione dei vecchi cannoni da 8 {cent. 9) lisci in rigat i. àla questa campagna (,1860-6 · 1) mentre dimostrò indiscutibilmente quanto si fosse guadagnato in fauo d i potenza e gius tezza di Liro co n quella trasformazione. rese evidente pura.neo che la stessa bocca da fuoco nor1 presentava più la resis tenza assolutamente necessaria per le condizioni 11elle quali doveasi esegui re il tiro .

Si ricors e ai seguent i mezzi onde poter rimediare a quest'inconveniente : diminuzione della carica di fazione che fu riciotla da 1 chi logramma ad 800 grammi, ed alleggerimento del proietto. ~fa questi non furono che. palliativi poichè non si conosce va il grado di giustezza di tiro che il cannone avrebbe serba to diminuendo il peso del proiettile e la carica.

FLl giuocoforza adunque risolversi alla scelta di una nuova bocca da fuoco, riprendendo con cura g li interrotti studi.

Il calibro prescelto fu di cent . 9 ed il metallo bronzo, onde poter ut ilizzare quella comid c revole quantità di materiale tanto di carreggio modello ·1844 , corr.e di bocche da fuoco cne avevas i dispon ib ile.

L'attuale cannone da cent. 9 D, formante la base d'armamento delle batterie da eampagna rigato second~ il modello 1863, fu il r isultalo cli tnU studi che furono per la massima parte diretti e condotti dall'attua le generale cav . lt .l\1auei, a11ora segr etari o -del com itato dell'arma .

30

PARAl,ELLO

PARALELLO DELL'ARTIGLJERIA DA CAMPAGNA ITALlANA

Prima di porre in rilievo i p regi ed i difetti di questa bocca da fuoco, farò osservare come per mo l to tempo fosse generale credenza che l'artiglieria da campagna italiana gi1mta qunsi insensibilmente a quello stato, mercè le successive trasformazioni ed innovazioni sopradette, fosse tale da ·competere per leggerezza e potenz a con quella dei sistemi più recenti e già adottati, od in via d'adozione presso le potenze straniere, e potesse soddisfare pienamente ai bisogni della guerra. · Ciò era ufficialmente confermato dalla conclusione del resoconto delle espe ·rienze sidl' adozione di nuove bocche da (uoco rigate eseguite nel 18 62, in cui riguardo al cannone da 8 (cent. 9) BR modello 1863, era detto: rhe è tale da compiutamente soddisfare a tiitte le esigenze sia della pratica che della teon·a, e , che rende la nostra a1·tiglieria da campagna, se non superiore, al certo eguale ci qiielle delle altre potenze europee.

Tale credenza non permetteva certo ulleriori innovazioni senza la sanzione &lunghi e feiici esperim enti.

Ma la guerra del 1866 contro l'impero austriaco mostrò ad evidenza che la nostra artiglieria campale lasciava molto da desiderare quanto a mobilità e regolarità di tiro; perlochè il Ministero della guerra , credeLte dovere promuovere la scelta d'un altro materiale d'artiglieri.11. più leggero ed ;efficace dell'atluale, coll'affidarne l'incarico al colonnello E. ~fattei allora comandante il 3° reggimento d'artiglieria, associandogli il maggiore Rossi cav. Celestino. A questi distinti ufficinli offrl ottima occasione l'esposizione universale di Parigi ove ebbero agio di vedere e studiare a fondo i prog ressi (atti nella teorica dell'artiglieria dai principali eserciti d' Europa

rosto a loro disposizione per quello scopo i principali stabilimenti d'artigl ieri a esisten li in Torino, eglino si accinsero all'opera, coll'unica cond izione che il ma-

teriale che fosse per essere da loro proposto, dovesse, a suo tempo, essere sollopo sto ad esperienze secondo un programma redatto dal comitato d'artiglieria:

Da principi,o g li autori avevano in animo di proporre un cannone d'acciaio che sarebbe riescito 70 chilogrammi più leggero di quello di bronzo d'egual calibro; ma riescendo impossibile di avere con sollecitudine bocche da fuoco di tale metallo, si videro costretti ad attenersi al bronzo .

Fu il èannone da cenl. 6, 5 che lancia la granata del peso di chi I. 2,200 con carica di ·1/3 del peso del proietto. Il pezzo era incava lc ato su di un affusto di lamiera di ferro con ruote di legno, a mozzo metallico. Pesava 300 chil. circa e fu rigato con cinque scanellature ad elica al passo di 2''\200 senza riga ristretta. L'affusto pesava chil. 650, l'avantreno 550 circa, il carro da munizione H50.

La 'Velocità ini ziale del proietto era di 49'1 m;5.

Per ovvinre all'inconveniente dello scovolare, immaginarono di terminare il fondo dell'anima con un tratto tronco-conico, destinata a funzionare come camera ad aria, ove penetrando i gas sviluppati per l'accensione della polvere, per virtù della loro espansione cacciavano fuori dell'anima i rimasugli dei sacchetti. Di più il cannone mancava di 7n·eponderante ed aveva una sola linea di mira laterale determinata da un mirino situato sull'orecchione sinistro e dalla tacca di mira di un alzo scorrevole. , Con questo material e e quello regolamentare s'intrapresero esperie nze di paragone percorrendo le valli della Stura di Lanzo e della Dora per vie montane eccezionalmente malagevoli . La commissione che le eseguiva ebbe a notare sul nuovo materiale difetto di stabilità e d ebolezza nelle ruote; ciò non pertanto si pronunziò favorevole al tipo proposto.

32

33

CON QUELLA DELLE PRINCIPALI POTENZE

3

ANlw xix, YoL. 1.

DELL'AR'l'IGLIERIA DA CAMPAGNA I'l'ALIAN,\

Al campo di Po iana pure il materiale Maltei-Rossi diede ottime prove d i leggerezza e resistenza, soddisfacendo pienamente chi vi presiedeva.

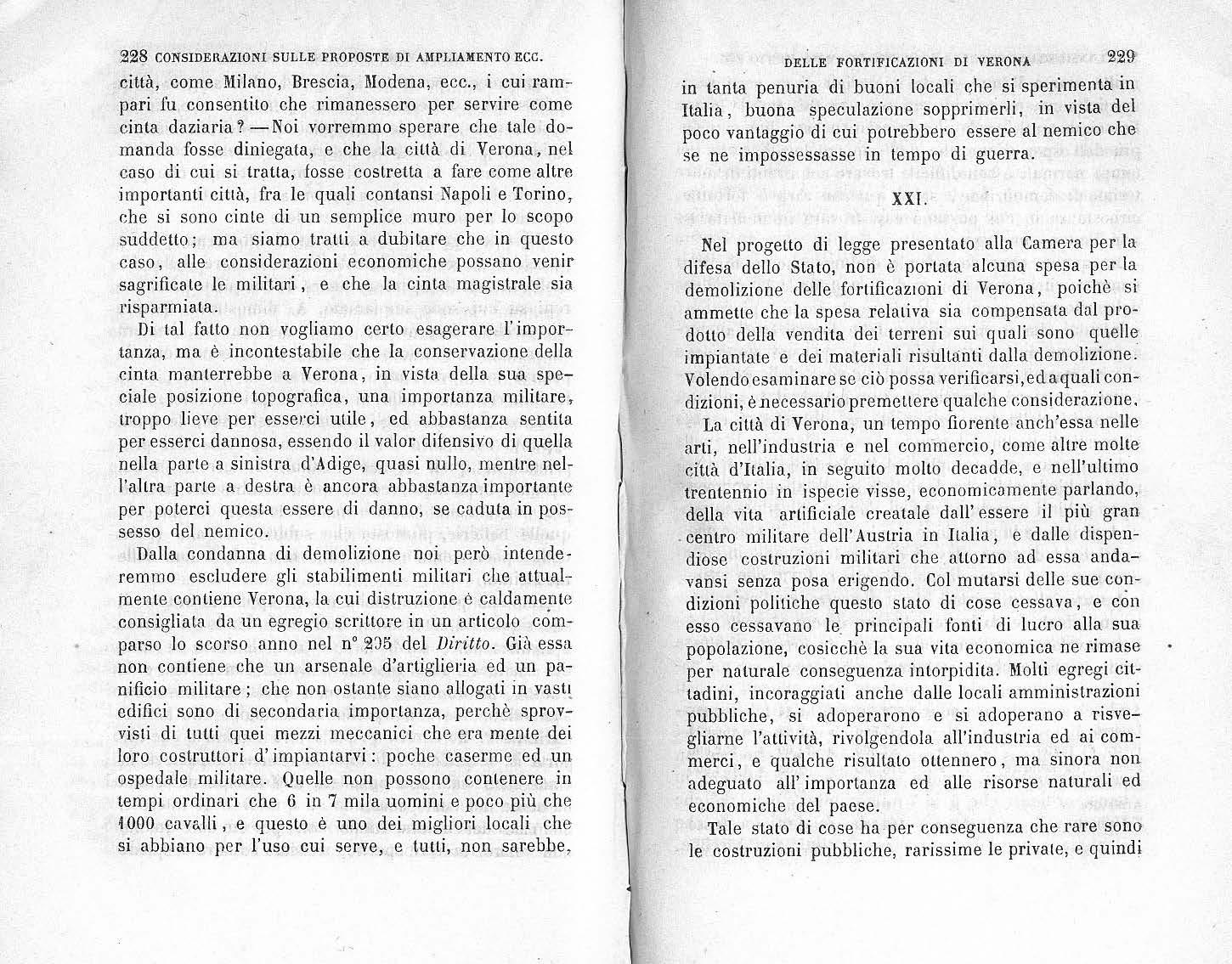

Fino a questo punto però li studi e g li esperimenti erano s tati rivolt i sopratutto alla so li dità, leggerezza e faci lità di s11perare ostacoli cli qualunque natura, anc he ta li che difficilmente in guerra si poteano presentare; ma l'attendeva la suprema prova, vale a dire quella circa le qualità ba lis tiche, che naturalmente debbono preponde.rare sopra ogni altra r:ondizione nell' a pprezzamento complessivo d'o gni sistema di materiale di artiglieria .

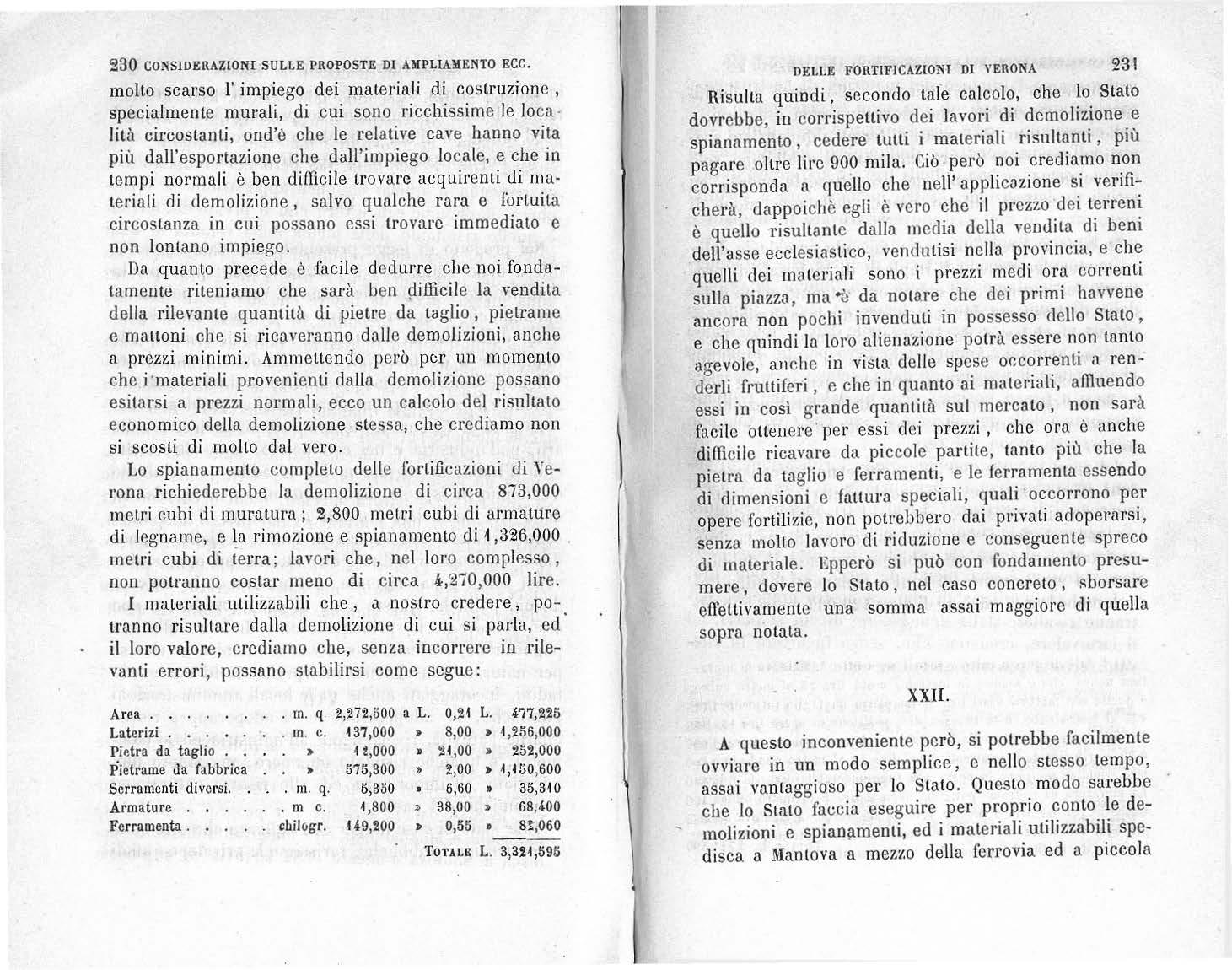

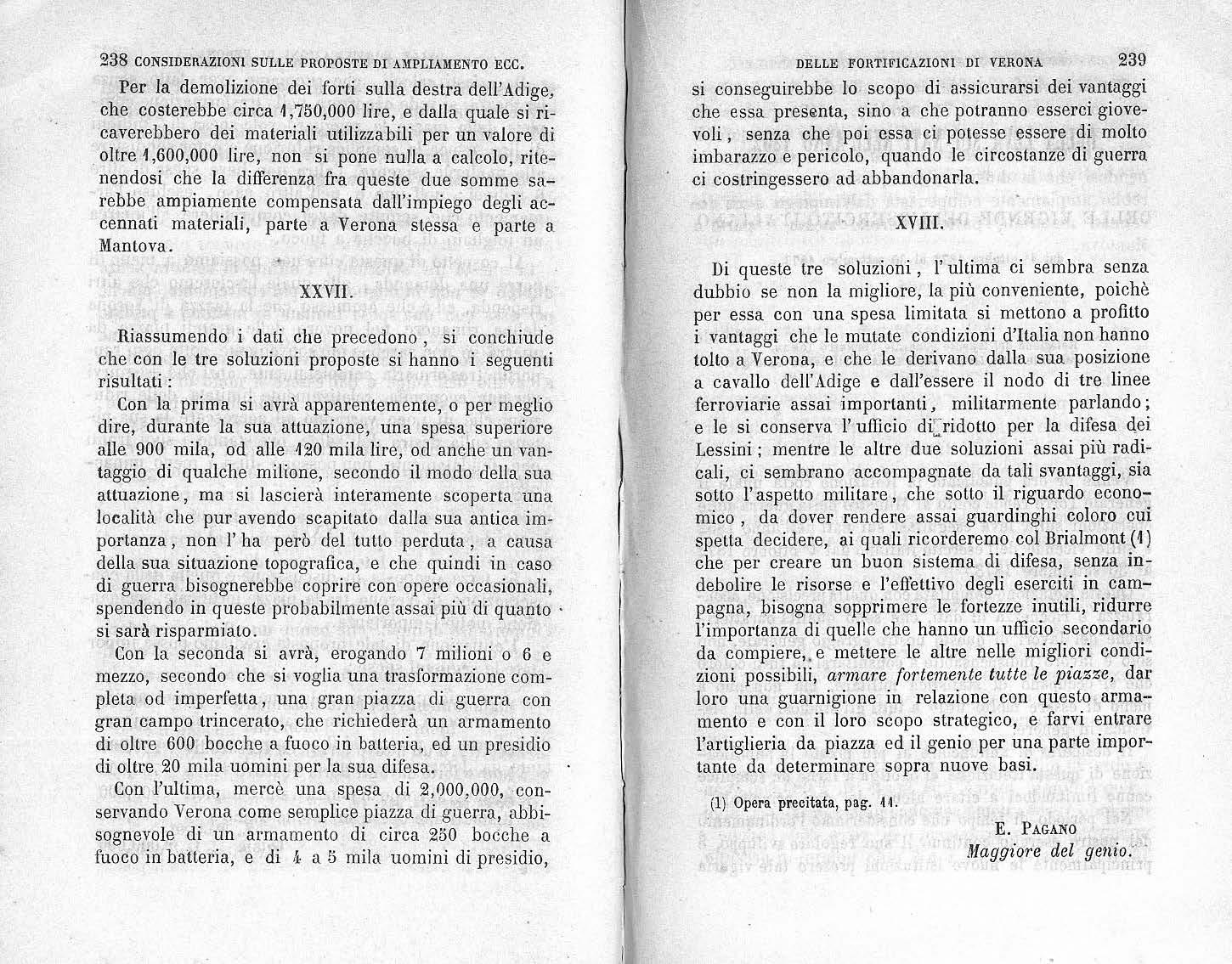

Non tralasciando pertanto di ripetere i già eseguiti cimenti di tra i no, si intrapresero conternporaneamenle le prove di Li ro sulle Lande di S. Maur i.zio

Dopo cinque mes i di ass idue esperie nze , vale a dire nei primi di marzo "870, la . commi ss ione nominata da l Ministero della guèrra a quello scopo polè emettere il seguente parere:

Sotto i·z 1·iguardo del tiro il cannone di mt'llimet?·i 65 non solo non erasi mostrat o superio1·e a quello attuale , mci (beneh è dotato di qualche legg ero vantaggio in fatto .di 1·adenza) è talora not evqlniente inferiore. La nuova bocca da fuoc o proposta non essere accettabile come non . soddisfacente a tutte le esigenze del se1·vizio, inefficace assolutamente nel tiro a metragha, mancante di altro tiro che possa a questo sostituirsi, non abbastanza efficace nello scopp ·io della granata.

Così cadde l'opera di que i du e egregi ufficiali , rim anendo al primo però sempre l'onore d i aver dato all'ese rcito, nel suo can none da cent. 9 modello 4863, un'arma che tuttod ì contrasta mo l ti preg i alle nuove invenzioni.

Sopr aggiungeva la guerra franco-ted esca ! Due potenti eserc iti si di sputavano in campo l'egemonìa m ili tare,

ambo provvisti di numerosa artig lieria ma di sistemi diversi.

ta Francia quantunque fino dal 11867 avesse cominciato a persuadersi dell'inferiorità dei carn;o ni ad avan{:arica rispe tto a quelli a proietto forzato , ed avesse {con esito infel ic e) studiato i l modo di tr&sforml!l'e a retro c arica i suoi cannoni da campagna da /4., da 8 e da 42 libbre, e fin dal principio del ·1869 g ià . iniziati gli .studi ci rca una bocca da fuoeo a. ret r ocarica (da 7 ltb,bre , eent. 8,5), non potè riescire ad a ve rla sul pr incipio della guerra intrapr·esa contro l'impero germanico, seuonchè in picco I numero (·1'.ilO pezzi), e questi ancora so_lo dopo la catastrofe di Sèdan . Forse la troppa fidanza riposta nelle sue milragliere può dar rao·ione di tale ritardo. 0

L'esercito tedesco invece enlrò in carnpagna con tÙtta la sua arliglieria a retrocarjca (cannoni da centi metJ·i 8 e !J) (I).

La guerra·decise. Il sistema a retrocarica, quantunque soggetto a qualche in conveniente per cui alcune volte riesci malagevo le il servirsene , prevalse . . Fu manifesta la sua superiorità che' per lo avanti gli era stata tanto c.o ntestata ; superiorità per regolarità e precisione di tuo, lunga giuata, r adenza di traiettoria, rapidità di fuoco .

Ora dobbiamo ana li zzare le cause che produssero q_ues ti invidiabili effeui prima di proseguire , onde poter ricavarne i cri teri per giudicare razionalmente lo stato attua le della questione .

Nel cannone a r etrocarica il veiito è soppresso me?1a? te un invi l uppo di metallo cedevole attorno al proiettile, che dà a questo un diameteo alquan,to supet'iore

.

34 PARA.LELLO

35

CON QUELLA DE LLE PRINCIPALI POTENZE

(l) li 60 % erano cannoni cla cent. 8, ed il 40 °/. da cent. 9,

DELL' AR1'IGLIEIUA DA CAMPAGNA lTALlANA

a quello dell'anima del cannone. :eer conseguenza di ciò avviene il forzamento che sopprime gli sbattiment i; l'ano-olo di tiro e la vel,ocità iniziale esse ndo perciò più uniformi ne risu lta meglio assicurata la coinc idenza degli assi di rotazione e di figura del proietto uscente dall'anima. Ne deriva maggiore g iustezza di tiro. La soppressione del vento fa sì che tutta quanta la potenza ~splosiva della carica si utilizza nel til'o. Da ciò rna o-gior veloc ità con cariche relativamente piccole e pe,~ conseguenza radenia di truietloria e lun?a gittala:

Il forzamento mediante Io inviluppo di p10mbo o d1 qu alche altra materia malleabile, concorre pul'e alla buona conservazione <}elle righe e succedendo lo scopp io di qualche grana la nell'interno dell'anima ne attutisce i danni.

Col caricamento posteriore si evitano gli inceppamenti dei proietti n ell'anima ed il tiro si eseguisce più ra~ pi.do, non essendo necessario scovolcwe, e potendosi tirare di dietro a qua lche riparo, bassi il g rande vantugg io cli assicurare alquanto i serventi dal fuoco dei tiraloTi nemici .

Qu es ti effett i,' comprovati pure dall'esperienza della guerra , non potevano rim a nere rinosservati dall'Ita lia. Una commissione d'uffi ciali d'artiglieria nominata dal Mini stero della gue rr a , a d esaminare e decil\e re su tre tipi di ca nnoni a retrocarica, pr:~celse q~ello a. sistema di chiusura Jfrupp, a cuneo c,hndro pr1smal1co, studialo dal comitato .. Questa bocca da fuoco fra non mol to verrà sos tituila all'attuale cannone da cent. 9 nelle b a tte rie divisionali .

li cannone è cl i bronzo, del diamelC'O di mili. 75, a chiusura , come si disse, a cuneo cilindro-prismatico, munito del l'anclloB roadwell, incastrato questo nel pia u o di chiusura"anzichè nell'anima del cannone. Lo spigolo dell' anima 6 rivestito con un anello d'acciaio. La ri-

CON QUELLA DELLE PltTNCIPALI POTENZE: 37 galura (Vii righe) simile a quella dei cannoni germanici e svizzeri, differisce solo da questa in ciò che gira da 'destra a sinistra anzichè da sinistra a destra. Il p asso è di 46 cali:bri circa, ossia 3rn ,5 0 di lunghezza pei /ia,nchi dello sparo. Ha una camera di caricamento del diametro di millimetri 79 e .lunga centimetri 26; l'asse di ques ta non coincide con quella dell ' anima del cannone, ma risulta più elevai.a di (qualche millimelro, affinchè il proietto ~i trovi cql suo asse, già nella camera in corrispondenza coll'asse del cannone.

Rapporto ali~ struttura esterna non riescirà cliscaro forse qualche dettaglio.

Il cannone da cent. 7 è formato di due parti. troncoconiche, d'una parte cilindrica concentrica a ll a camera di caricamento e d'una pa rte ingrossata nella quale è disposto il congegno dì chiusura. Il primo tronco di cono, lungo millirnetri 1020, terminato con un listello in prossimità del taglio della b occa, forma la volata; le altre t1·e parti della lunghezza complessiva di millimetri 760, costituiscono la culatta. La parte ingrossata poi si presenta conformala all'esterno eome un prisma a base quadrata, gli spigoli lunghi del quale sono smussati secondo una superficie cilindrica concentrica, e d è rotondata nel suo incontro col vivo di culatta. La lunghe zza totale del cannone è di melri ·1 780; il peso di 306 chilogl'ammi . Ha una sola lin ea di' mira determinata da un mirino situato sul tronco-cono di volata verso sinistra e dall a tacca di un n.lzo scorrevole in un tallone applicalo sul di 'dietro della culatta. La distanza di questi ' due punti è di 1 metro.

L'alzo consiste di un'asta pentagonale verticale graduata munita di ·tacca di mira e fissata ad altra asta o:izzontale pu re graduata, la quale :-;erve, per mezzo dt una vite, a . dare gli scosta.menti necessari a correggere le derivazioni .

36 PARALELLO

DELL'ARTIGL1EIHA DA CAUP AGNA l'l'ALlANA

Il focone è p ratic a lo normalmente aUa parete della camera .

I proietti che possono essere lanciati dal cannone da cent. 7 DR sono di tre spe c ie, vale a dire:

La granata ord inaria;

La granala a pali elle (shrapnell) ;

La sc atola a metn1glia .

La gr anata oblunga da cent. 'i è çl i ghisa ordi naria della lungh ez za di 180 millimelri, avvolta da un' incamiciatura sottile di piombo, fissala mediante prevent iva zin catu ra . Il suo cavo interno è fogg iato in gu isa da otte nere la rottura del proietlo in scheggie numerose e di peso presso a poco eg uale. La granata vuota pesa chi!. 3,380; munita di spoletta e carica ch i!. 3,72 0; lu ca1·ica 'interna Lè di 200 gra mmi. La carica di fa;;i'one chil. 0,5150.

La granata a pallclle ancora in ria di esperimento ( 1) è piu corta della granata ordinaria ed ha le pareti assai sottili . Contiene circa 400 pa ll ctte (di circa ·16 gramrni l'una) d i lega di piombo ed antimon io, tra ttenute dal zolfo colato fuso negli interstizi . Lo scoppio è prodouo da grammi 1O di polvel'e contenuta in un tubo di lamiera di ottone disp osto secondo l'asse de l p roietto. Il peso di questa granala o shrapnell carica e mun it a di spolella ascende a 4 chilogrammi .

La scatola a rne 1raglia pel cannone da· cen l. 7 è form a ta come que lla siriora usata pel cannone da cent. 9, colla di fferenza che la maniglia sta sul fondello ed il bossolo a metà della sua altezza, è cinto da un anello di sa lda tur a che li mita sec ondo che occorre l'introduzione dell a sca tola nell'anima de l cannone. Le pall e ue

CO~ QUELLA DELJ,E PRINCIPALI POTENZE 39 del diametro di m illi metri ~3 (zinco) so no 61 dis posLe in nove s tr ali. Gli inter,,tizi fra le pallette son o riempiti da calafonia. Ques1a seatol:i. pesa chil. .f.,110.

Le spolelte sono di due specie, l'una a percuss ione per la g rana ta ordi naria; l'altra a te mpo per la granata a palette.

Il cannone è incavalcato su un affusto di lamie ra di ferro della g ross ezza di millimetri 6 ad orli ripiega ti , muni to d'ap pa'recchio di p un teria a doppia vite .

ll . s istèma d'unione dell' avantreno co ll'a ffusto è a contrasto, da levarsi a volontà . Tanto l'afiusto che il carro a mu niziorn sono provvis1.i di freno ad allrito, anzichè di scarpa come nel maleeiale mod e llo 4844; questo può in oltre all'o cco rrenza sel'v ire da mode ratore nel ri nculo del pezzo nello sparo .

I n torno a questa nuova bocca da fooc o non abb iamo di sponibil i ancora da li sufììcie nti per poter pro cedere ad un razional e confronto con quelle degli altri principali eser~ili . P erciò, conforme a quanto g ià premettemmo, torrn amo al cannone da cent. 9 BR modello 1863 esa. . ' mmando lo sotto il r apporto :

,1• Della giu stezza di tiro;

~· Della radenza della traiettoria ·

3° Degli effetti di scopp io delln 'gra nala e degli effetti di tir o della metrag lia;

4- 0 Degli effetti di pene trazione;

0° Dei limiti dt>lle distanze cl i Liro ·

6° Della cele rit à di ti ro ; '

7° De~l a mobililà in senso ac:;soluto .ed in rapporto alla_ qua ntllà di munizioni traspor.tate.

, .

(I) Si ten ga prcsonte eh.i ciò si ri ferisce sem pre al fobb rai o 1873.

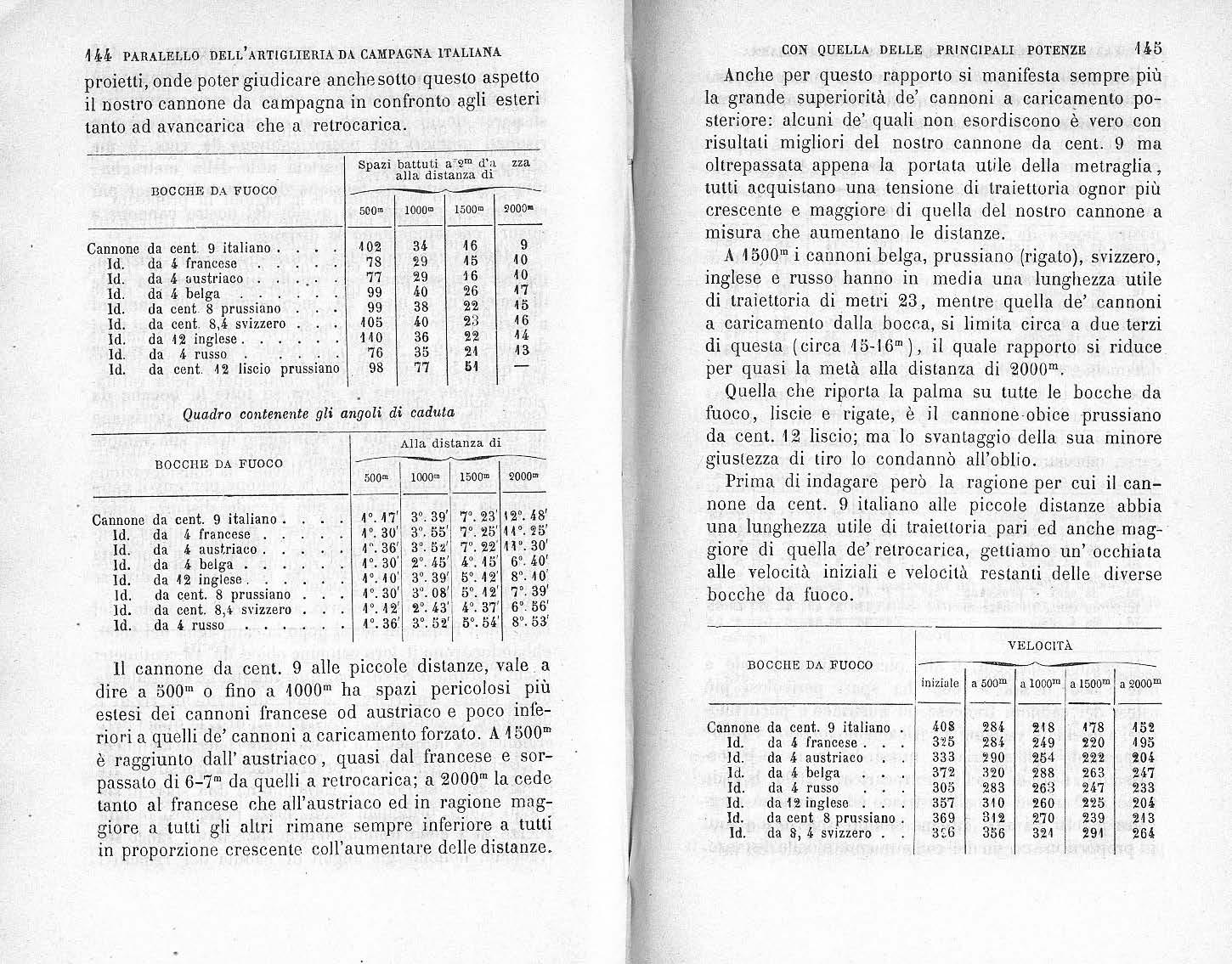

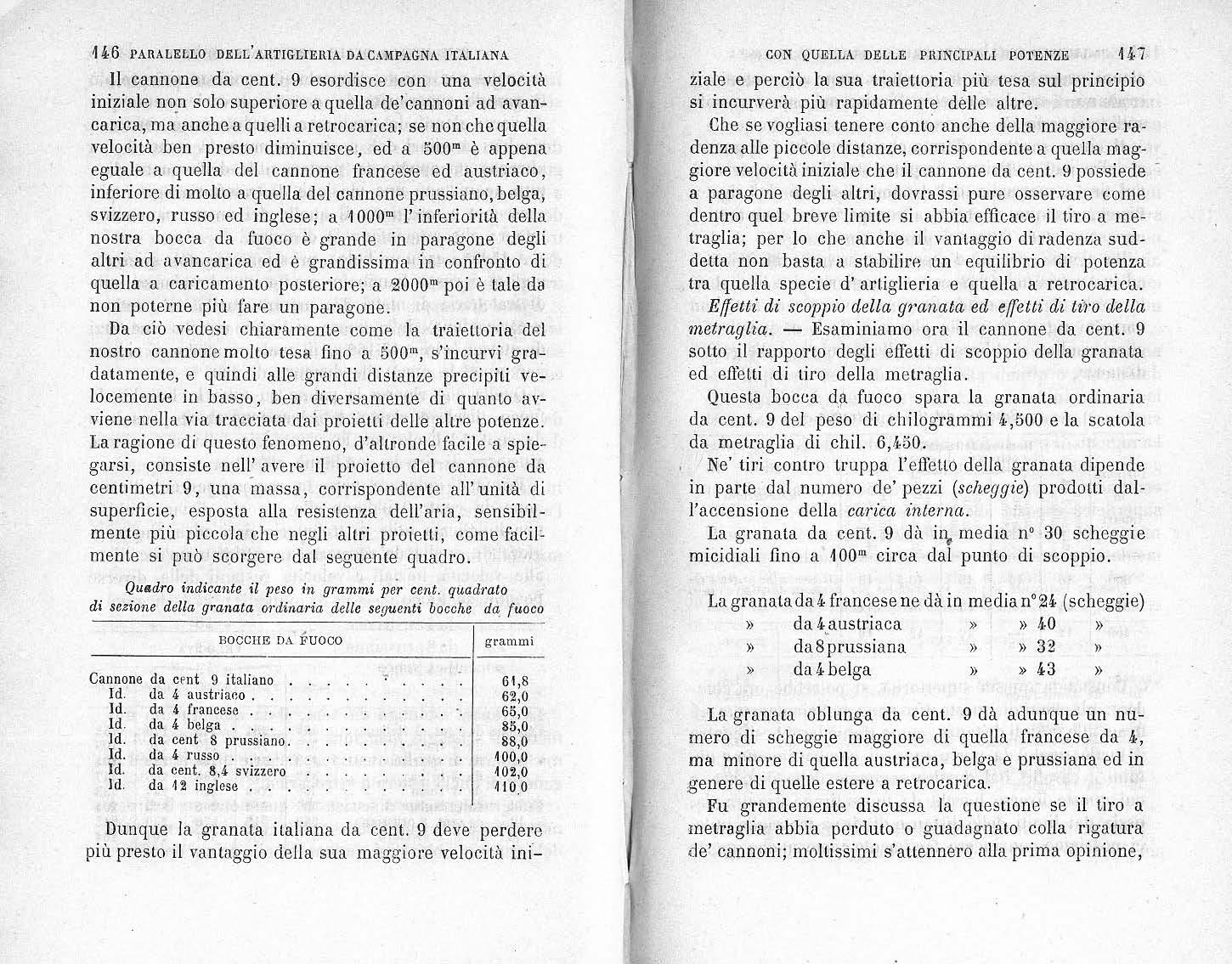

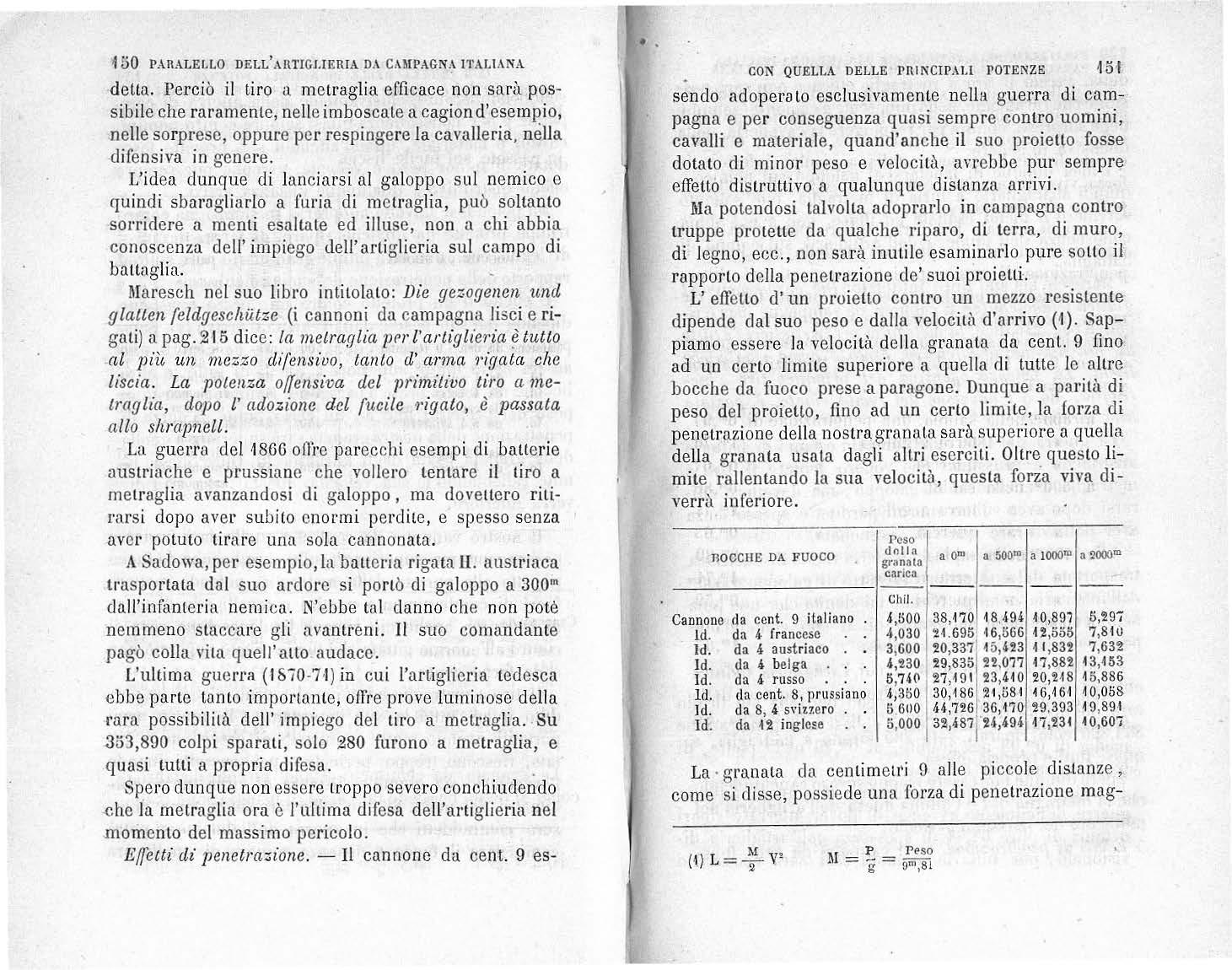

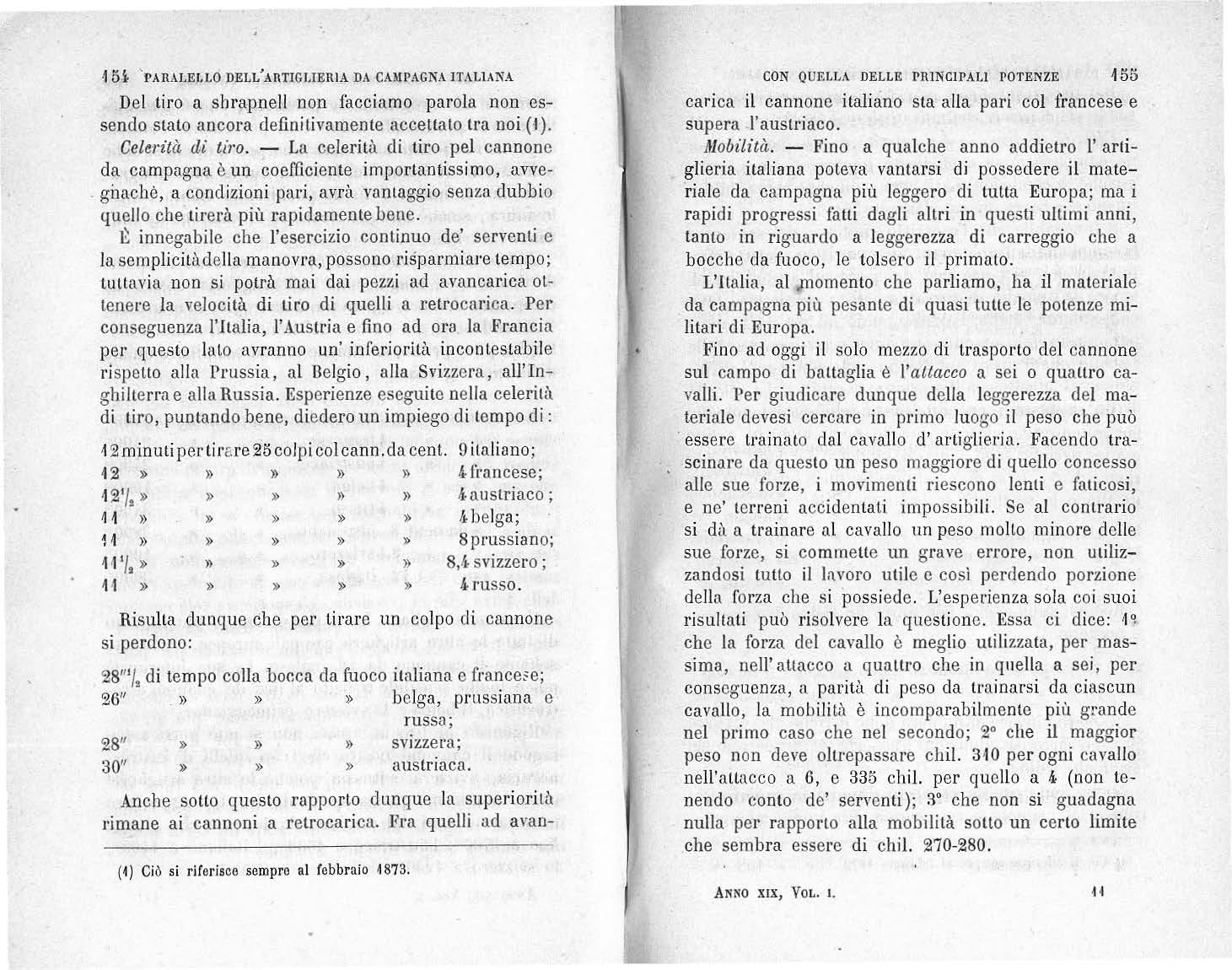

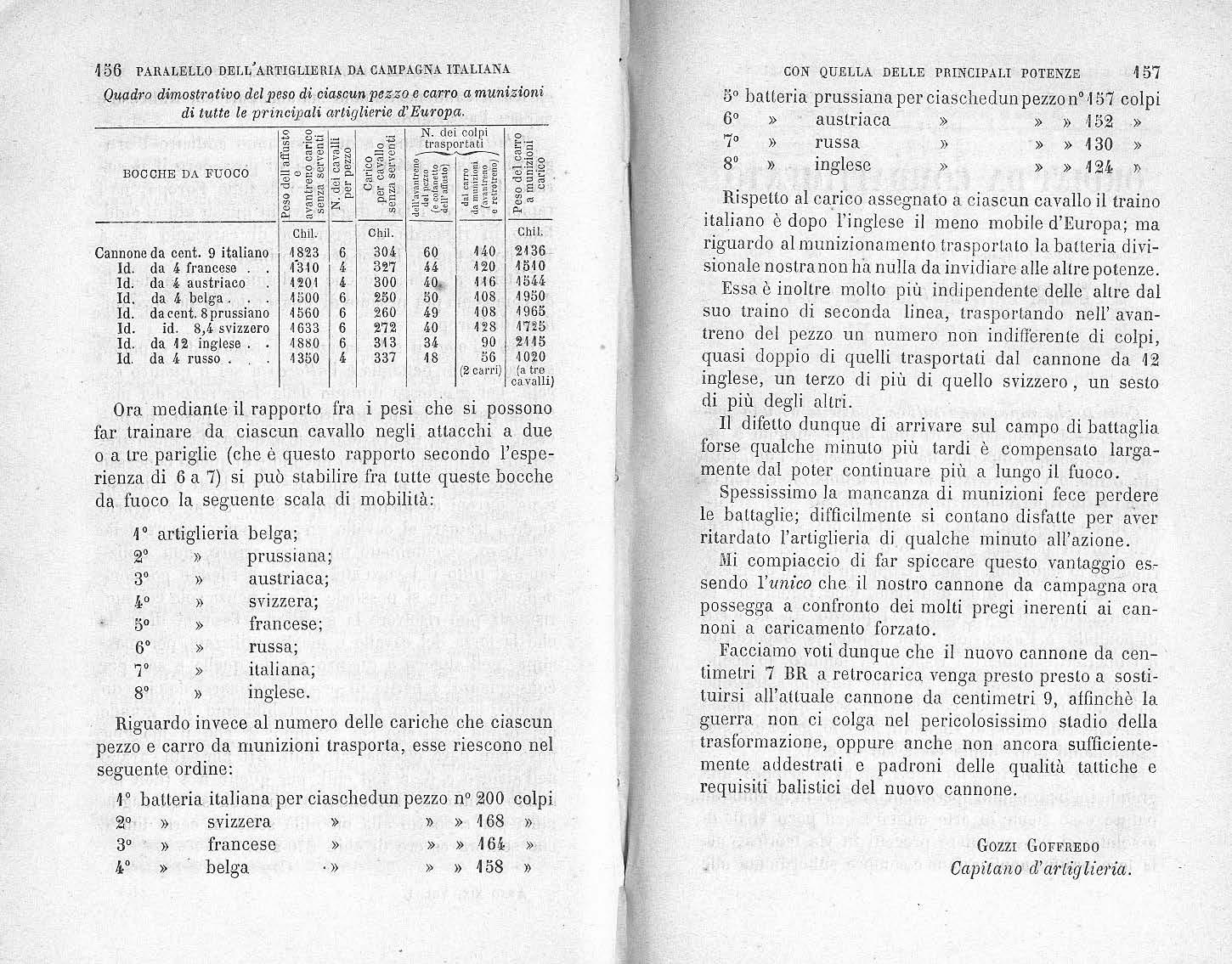

Sicco me poi un esame di co nfronto sotto tulli quest i r~~p~rti co~ tu tte le bocche ei a fuoco da campagna d Eu i opa, c1 trasporterebb e lr oppo oltre i ristretti co nfini d'una s~~pli ce conferenza, così limiteremo i l paralello all e arl1gl1er1e campali de[le pl' i nc ipali potenze, cioè :

38

l'ARALELLO

PARALELLO DELL'ARTIGLIERIA ~cc.

Cannone austriaco da 4 (millimetri 811,2) BR (4) modello 18G3, ad avancarica; con sei righe a passo costante, senza restringi·mento nelle righe.

Cannone francese .da 4 (mi ll imetri 86,5) BR mod . 11858 ad avancarica, a sei righe con p1·olimgamento della ri_qa rist1·etta .

Cannone belga da 4 (millimetri 78,5) AR, a retrocarica. Sistema di chiusura Wabrendorff.

Cannone inglese da ,12 (millimetri 76 ,2)'FR mod. 1863 a retrocarica , con sislemà di chiusura a vite (Armstrong), ha 38 r ighe.

Cannone prussiano da 4 (millimetri 78,5 dett-0 pure da cent. 8) A e BR mocl . 18o-9 a retrocarica, con chiusura a cuneo cilindro-prismatico, ha· 12 righe.·

Cannone r usso da 4 (millimetri 86,6) A e BR mod. 1869 a retr ocarica, con chiusura e righ e simile al cannone prussiano .

Cannone svizzero da 8 (millimetri84) BR mod. 11871 a retrocarica, co n s islema d i chiusura a cun e o sem·plice ed anello nroadwell, ha pure Hl righe.

Le artiglierie degli altri Sta ti minori differiscono o nulla o ben poco da quelle che stiamo per esam inare, essendo s tate tutte su queste più o meno modellate .

( Continua)

Go zzi Go11FnEoo

Capitano d' artigl-ieria.

I regolamenti di disciplina e servizio, formatisi man mano dalle esperienze e dal bisogno di secoli allo scopo d' i nspirare nei soldati i sentimenti di dovere, d' onore e di obbedienza che valgano a tenerli saldi . contro le infinite c::a u se disso lventi della g uerra, allo scopo di costituirli s pada e scudo della nazione contro i nemici e stern i ed interni, sono specchi molto fede li non solo del carattere , delle abitudini, dei pregi e difeui di un esercito, ma ben anche dell'ambiente in cui esso vive .

L'antico regolamento austriaco , paterno sì e rigidamente morale, ma grave , diflìdente, geloso, pieno d i formalità, di minuti ri g ori, di repressioni poco conformi alla dign ità del sold a to e del cittad ino, iso lava l'esercito dal paese e corrispondeva a capello ai sent imenti autocratici della casta allora dominante ed alla necessità di vivere· in conLinua lotta colle oppresse ed agi tate na ziona lità . Ad ogni modo l'eserciLo austriaco vi ha guada gnato quelln 1empra di acciaio, que lla compattezza di granito ch e ta nte vo lte lo h a condotto alla vittoria e tante volte l' ha fatto risorgere al i' indo mani

40

•

l'ER

---.. .. -

(~ ) B = bronzo, A :::::; acc iaio, F = ferro, R = rigato .

IL NUOVO REGOL.UIE NT ODI SERVIZIO

L'ESERCITO AUSTRO - UNGHERESE

e

della sconfitta, que lla discip li na e quell'ordine mirabile che imponendo ad amici e nemici l'ha tenuto riunito in mezzo al ternpeslare de lle rivoluzioni. ·

Ma la monarchia austro -ungherese si è politicamente e militarmente trasformata: largo si sterna rappresentativo, larga libertà di associazione , d i stampa, d i riunione; autonomia a lle singole razze; indipendenza ammin istrativa dell' Ungher ia; obbligo uni ve rsale alla leva; ferma di tre anni. A forza qu indi si davea mutare. Già non pochi cambiamenti s 'eran ven uti i ntroducendo nel rigorismo antico; non poche pedanterie e penose restrizioni s'erano buttate fra i ferra vecchi; nuovi principii, nuove forme avevan preso il dis sopra; il vecchio regolamento che contava già 70 anni d i vita tirava innanzi zopp i cando; l'esercito aspettava impaziente; era tempo di coronare Ja grande opera della ricostituzione mil iLareincominciata sette ann i or sono sopra basi add itate non solo dal progresso delle istituzioni e delle i dee , ma ben anche da l progresso tattico, avvalora to dall'esperienza delle ultime guerre.

Il nuovo regolamento di s e rvizio è frutto dei lunghi studi di un a commissione di qualche anno riunita a Vie nna . Esso parle dal concetto d i raccogliere tanto le noi·me morali e d iscipl inari alle a svo lge r e l'educazione dell'individuo ed a prepararlo alt' alla sua rrris~ione, quanto le forme che promovendo il prestigio dei superiori, l'armonia fra gl i eguali, l'ordine in tutto, riuniscono le forze verso la meta comune - la po tenz·a de llo Stato . - E però conliene le disposizioni tutte che possono servire di guida al militare nelle svariate contingenze di guerra e di pace ed accenna a tutti i servizi in modo che ciascuno ne attinga un'idea ch iara e precisa. Tuttavia non entra che in quei particolar i i quali hanno un certo carattere di permanenza o toccano p i ù da vicino l'esercito; e quindi compila, ad esemp i o del

PER L'ESERCITO AUS'J' RO-UNGHERESE 43 no stro reg olamento d i cLisciplina, i n is truzioni a parte le norme soggeue a variare, quelle troppo m i nule ovvero relative a servizi di armi od isliluzioni speeia li.

Il regolamento è diviso in tre parti; fino ad ora non é pubblicala che la prima parte (·1), la quale traua di ciò che noi siamo sol iti comprenùere sotto l e denomin azioni : regolamento di disciplina e se1·vizio e regol amento cli piazza. La seconda parte conterrà. il servizio di campagna. Le du e prime parti, le quali rego lano anche i rapporti dell'esercito colla marina e colla landwehr, servono per tutte lo armi ; la terza parte tracc ierà i doveri persona li per ciascun ' arma. separandoli solranto fino a quel grado che è necessario per le divers e specialità.

La pi'ima p a rte è redatta con diligcnlissima cura. Lo stil e è semp lice, chiaro, conciso, affettuoso, talora caldo e v ivace, quale con vi en si a chi vuo l parlare alla mente ed al cuore del soldato lasciandog li grata ed efficace impressio ne ; la forma elegante e variata ; la li ngua scelta; la riparliz ione fac il e , conseguente , conforme al l ogico svolgersi delle idee . Ben a ragione i g iorna l i rnilita r i austriaci ne monan vanto e consid erano questa pubblicazione come una fra le migl iori della nuova èr'a.

Si dà principio col giuramento, conser va to senza modificazioni di sorta malgrado le franchigie cos.tituz ionali della monarchia rinn ovellata . Bensì l'infl uenza dì codeste franchigie sì fo senti. re nei paragrafi che seguono immediatamente, dove è posta in ri li evo la miss ione del soldato di difendere la maestà della legge . e dove è ineulcata la lo lleranza religiosa, l a quale s i manifesta

·(ll Dienst-Rcglemcnt fi.ir das [(aiscrlich-I(onigliche

42 IL

NUQVO T\EGOLAMENTO DI SERVIZIO

Heer - Erster Thcil Wien 1 873 Druck der K. K. Hof-und Staatsdruc kerei · (pag. 366).

NUOVO REGOLAMENTO DI SERVIZIO in varie altre disposizioni. Così i singoli accallolici non di servizio vengono dispensati dal rendere gli onori al sacramento ; i distaccamenti per ·cerimonie religiose -sono, ~er quanto possibile, composti di seguaci di una medesima fede; per lo meno una volta al mese i militari a gruppi sono condotti nelle chiese della rispettiva religione per comp iere le devozioni loro. Codesta pratica sì di recente sanzionata, insieme con parecchie alt re, -come la triplice preghiera delle guardie, gli accompagnamenti, spalliere ed altre cerimonie nelle funzioni religiose e nelle solenniLà di r ito cattolico e greco, le minute prescrizioni sulla messa, sulla benedizione delle bandiere, sul giuramento, mostrano che malgrado la. lotta fra lo Stato e la Chiesa , si procede a rilento nel proclamare la pura e semplice libertà di credenze.

I doveri morali, il contegno, lo spirito di unione e . <li fratellanza corrispondono quasi esattamente ai precetti paterni, ai consigli amorosi, alle norme saggis-sime tracciate nei primi articoli del nostro regolamento di disciplina.

. Interessan~e, perchè nuovo, perchè frutto delle espenenze proprie nel 1859 e 1866 ed altrui nel ·1870, è il paragra{o relativo àl contegno di fronte al nemico:

« La forza sta nell'azione 01;dinata e concorde di tutti;

« i conati divisi quantunque eroici non assicurano suecesso di .sorta .

« Chi nel momento decisivo parla vigliaccamente, ~- ge tta armi o munizioni, rifiuta obbedire, tenta sOl« trarsi al combattimen to oppure snccheggia,sarà fatto

« imm ediatamente fucilare -perchè serva di esemp io ai <1: compagni , o verrà ucciso per mano stessa del su« periore.

« I soldati i quali senza difendersi fino al l' estremo « si danno prigionieri meritano severissimo castigo.

« Un riparto rovesciato deve al prim o segnale rac-

P'ER L' Esrmcrro AUSTRO -UNGH ERESE &.-5

« cog'f icrsi in modo da poter di nuovo essere condolto « nel combattimento. In istanti così critici spicca il vero

« valore di una truppa brava e disciplinata.

« Chi vicino al nemico ollrepassa fuggendo il posto « di rannodamento, va punito con tutto il rigore; se

« poi al primo cenno non vi torna può essere ucciso « dagli ufficiali che tro vans i dietro la lin ea di battaglia << o dai gendarmi di campo » .

Pe r tal modo i dettami della nuova tattica, la quale CO$Lringe a frazionarsi per poi sempre riunirsi dietro ripari, si collegano a precetti morali ed a pene terribili pei vili. È lecito bensl dubitare se la morte minacciata con tanta prodigalità, e qui, e nel regolamento di esercizio ed altrove, valga ad infondere bravura in chi non l'ha. L'esecuzione sommaria sul campo di battag lia è ben ditlicile e rara; forse val meglio darne facoltà all'uffici ale di quello che educare conLinuat amenle il soldato nella tr iste e paurosa idea del dovere eseguito colla sciabola del gendarme alle reni. - Proseguo toccando i precetti salienti, i quali per avventura potranno trovare luogo acconcio nel nostro futuro regolamento pel servizio di guerra .

Nel punto di rannoda.mento il cornando spetta al più' elevato in grado o più anziano. I dispersi si devono presentare al comandante del primo riparto nel qunle si imbattono. Le ambulanze vanno trattate coi riguardi stabi liti dàlla convenzione di Ginevra; i prigionieri nemici rispettati come commilitoni. Gli uffi ciali prigionieri di guerra , quando rich iesti, danno parola d'onore di non tentare la fuga; ma è assolutamente vietata la promessa di non servire contro il ' nemico durante la campagna. Ogni militare, il quale siasi arreso senza esser ferito, di ritorno al corpo è ch iamato a giustificare la sua condotta davanti un consiglio di onore.

Al militare austriaco non è lecito partecipare a ve-

44 IL

REGOLAMENTO DI SERVIZIO

runa riunione politica; e sta bene. l'Ila Jl taluno potrà sembrar singolare il giuramento richi esto da ciascun ufficia le cli non legars i gia mmai a società segrete, poichè un simile fatto non s olo è contrario al giu ramento generale, ma eziandio riv es te ca rattere di reato per qualsivoglia cittadino .

Fedele alle antiehe tradizioni, il regolamento non ammette che un militare i.n servizio attivo possa essere e letto a rap presen tan te del paese. I.e condizioni politiche e morali d'It ali a Mn ci obbligano a coclestll esc lusione; la quale se da un lato, fino ad un certo punto, giova a ten ere I' esercite in un'at mosfe ra tutta sua , dall'altro priva ilGoverno dell'appoggio vigoroso e leale dei suoi ufficiali, il Parl ame nto d ella loro intelli gente e d auLorevole coope razione e gli ufficiali stessi dell' opportun ità di meglio procurarsi l' att itudine ai pubblici affari, cui in contingenze difficili sono talvolta chiamati .

Un'innovazione , consigliata da frequen ti equivocì ed abusi di potere, stabilisc r. la distinzio ne fra più elevati in grado ( Flo!i e1 ·en ) e super iori ( Vo rgesetze) , fra me no elevati in grado (Niede ren) ed inferiori ( Untergese tze).

Superiori sono coloro cui per r ipartiz ione organica, pee nor me di se rv izio o per momentan ea disposizione spetta· il driLto del coman do sopra tutti i militae i des 1.inali a dipenderne.

Ai più elevati in graclo si deve deferenza e rispetto; obbedienza solo quando es si assum a no in casi be n definiti la responsabilità degli ordini che dann o . La differenza è-\ ingegno s a; il regol amerùo la spiega in modo chiaro e fino ad un ceito punto pre ciso . ~li sia lecito tuttavia dub itare se essa all' atto pratico valga a togliere i lamentali inconvenienti, i quali non si manifestano già nella vita ordinaria de ll e g uarnig ioni, ma in guerra, quando le faco ltà moral i ·ed inLelle tlual i di

tutti sono assorbite da ll a serietà, dalla res ponsabilità, dall'interesse d i ciascuno di cooperare al bene comune. Forse allora è in opportuno l'inspirar dubbi sull'at.1torit à di chi trovas i più elevato ed imbarazzare la mente del militare od infirmare in lui il sent imento di assoluta obb edienza con distinzio ni, le quali ad og ni piè sospinto a forza devono urtare in eccezioni. Ne ll' es ercito ilaliano non si hanno a la men tare frequenti casi di indebite inge renz e, e però, riguardo a noi, mi sembra ~preterib ile la sem pl ice definizi one nostra del la subordinazione a quella austriaca che suona : « La subor<< dina zione cons is te n el do ve re di incondizionata ob« bedienza in servizio di c iascun inferiore ve rso il « suo supe riore e nei cas i indi cati ~ l punto iH eziandìo << del meno el evato al più elevato in g rad o ».

l\fo lto pro filleYOli so no le norme relati ve alle modificazioni che possono subire g li ordini in particolare di fronte al nemico, si~ per eventi inattesi, sia p er nuove disposizioni di altl'i superiori. È un mézo codesto pe r correggere l'obb ed ienza cieca e pass iva, il soverchio timore di assumere responsabilità, l' inerzia di concetti e di azioni e la pigra incuria che scuote l e spalle celandosi di e tro il manto deg li ordini ricevuti .

Sono difetti di tutti gli eserciti, perchè pur troppo hanno le radici nel cuore umano. Convi ene strapparli mediante 1 l'educazione e mediante disposizioni che, come codeste, spronino ad obbedienza pronta ed assoluta sì, ma serena, illuminata e coscienziosa . Trattandosi tuttavolladi cas i di guerra, mi s embra che queste d isposizioni . potrebb e ro essere eomprese in un artico lo del regolamento di campagna.

Il d iritto , la forma, il moclo dei reclami sono presso a poco r egolati conforme alle nostre dispos izi oni .

Sono tuttavia permesse le domande ed i reclami col · lettivi, purchè presentati in de bita forma. .La proibì-

46 IL

NUOVO

PER L' ES ERCITO AUSTilO-UNGllERESE 47

zione nostra serve non poco a sostenere la disciplina col soffocare oel germe tutto ciò che possa aver l'aria di pressione. E codesta severità è tanto più utile ora coll'obbligo universale al servizi o, coi volon tari di un anno, colla brevissima ferma, e confessiamolo pure, coll'indole nostra paziente si e sommes5a, ma svelta, vivace e ciarliera. Del r esto noi abbiamo un potente correttivo nella facoltà accordata a ciascun militare di presentarsi al proprio capitano senza autor izzazione di sorta.

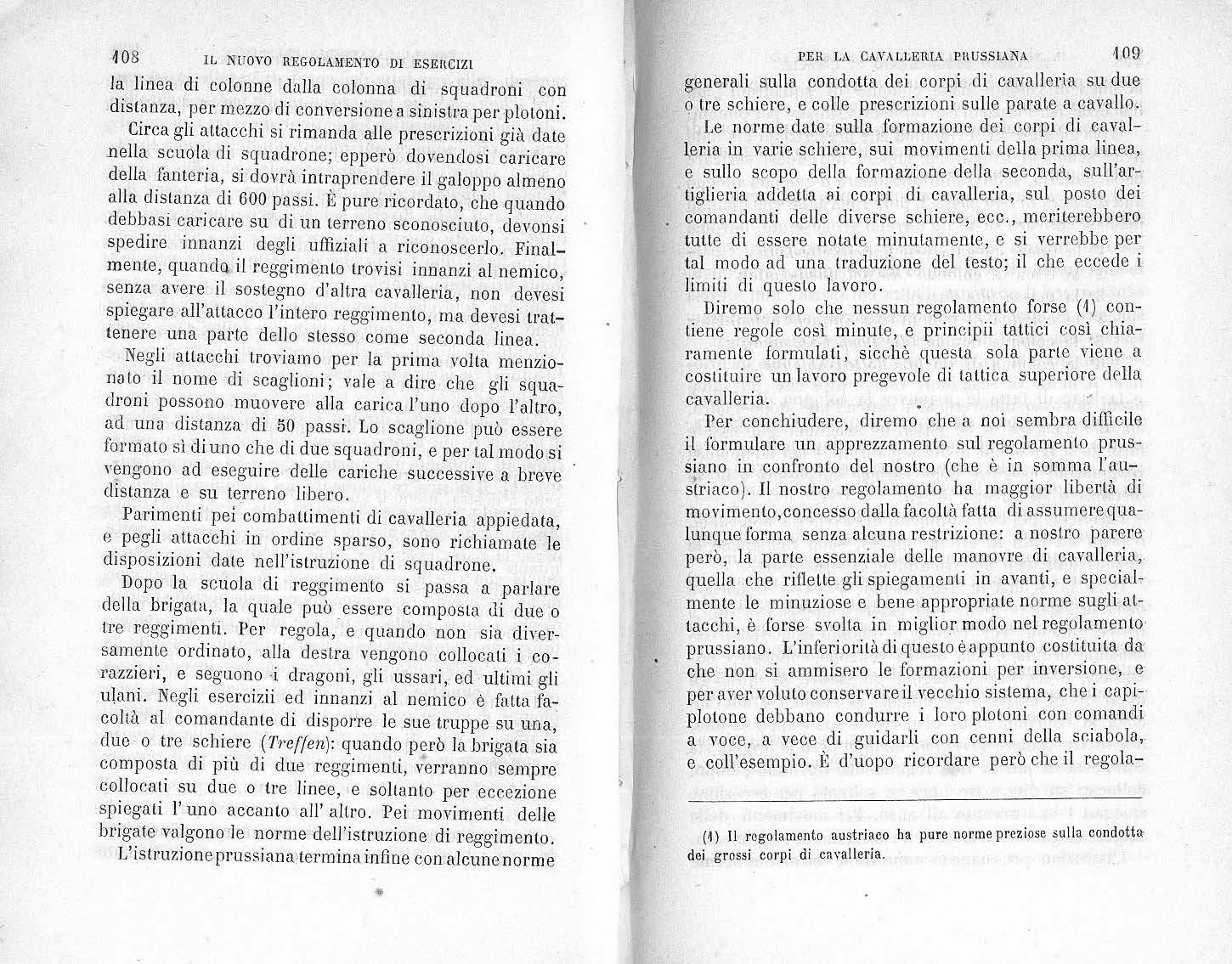

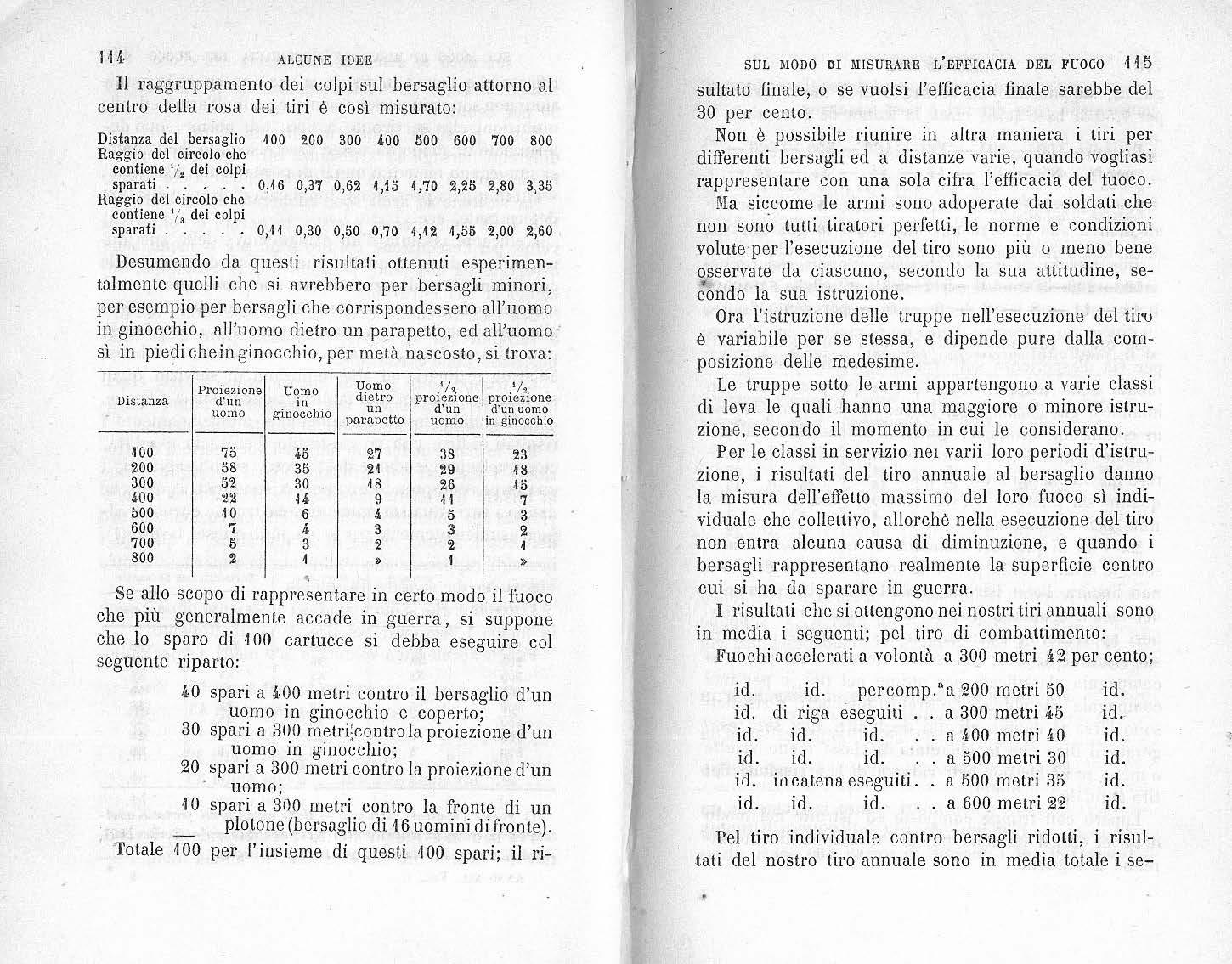

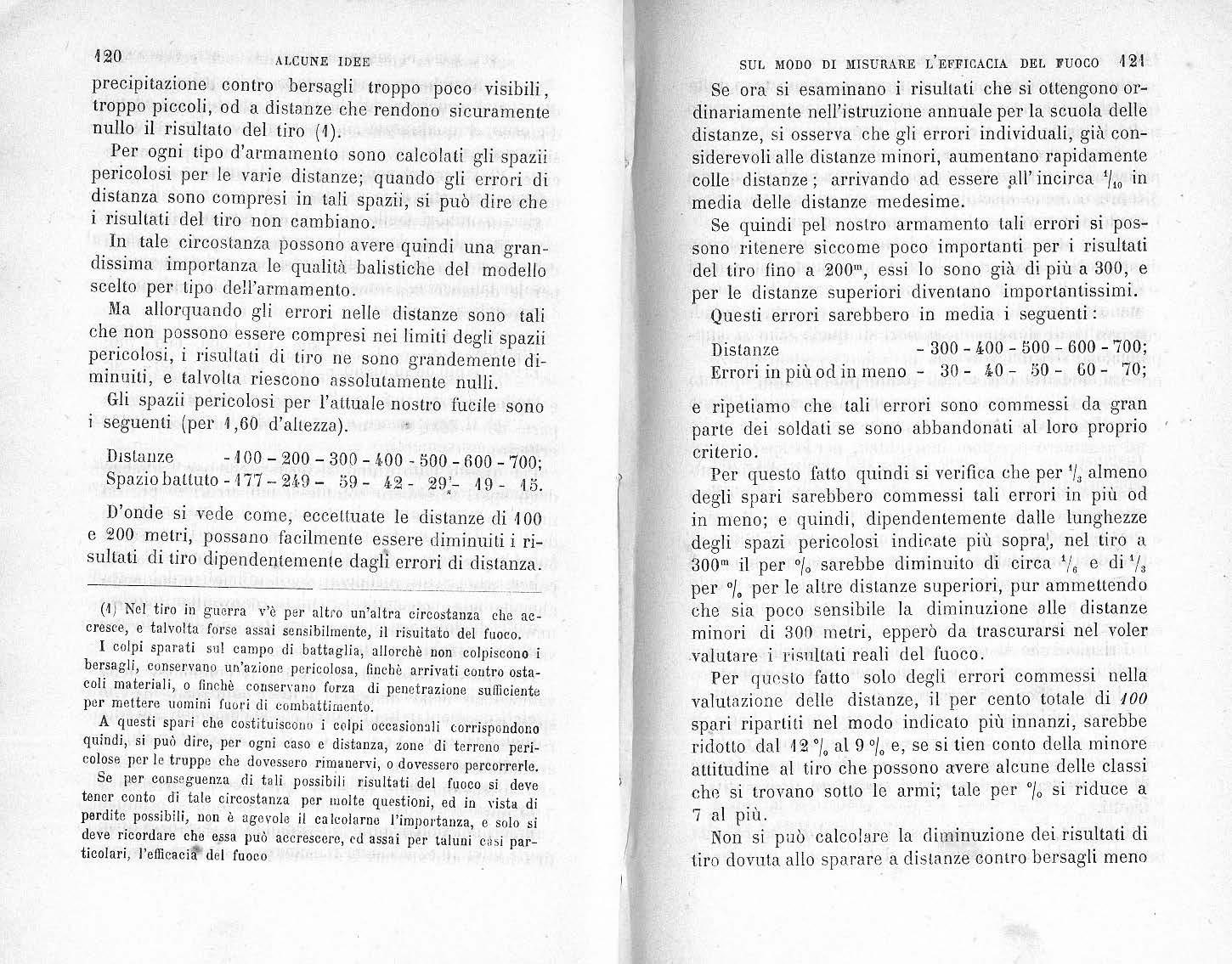

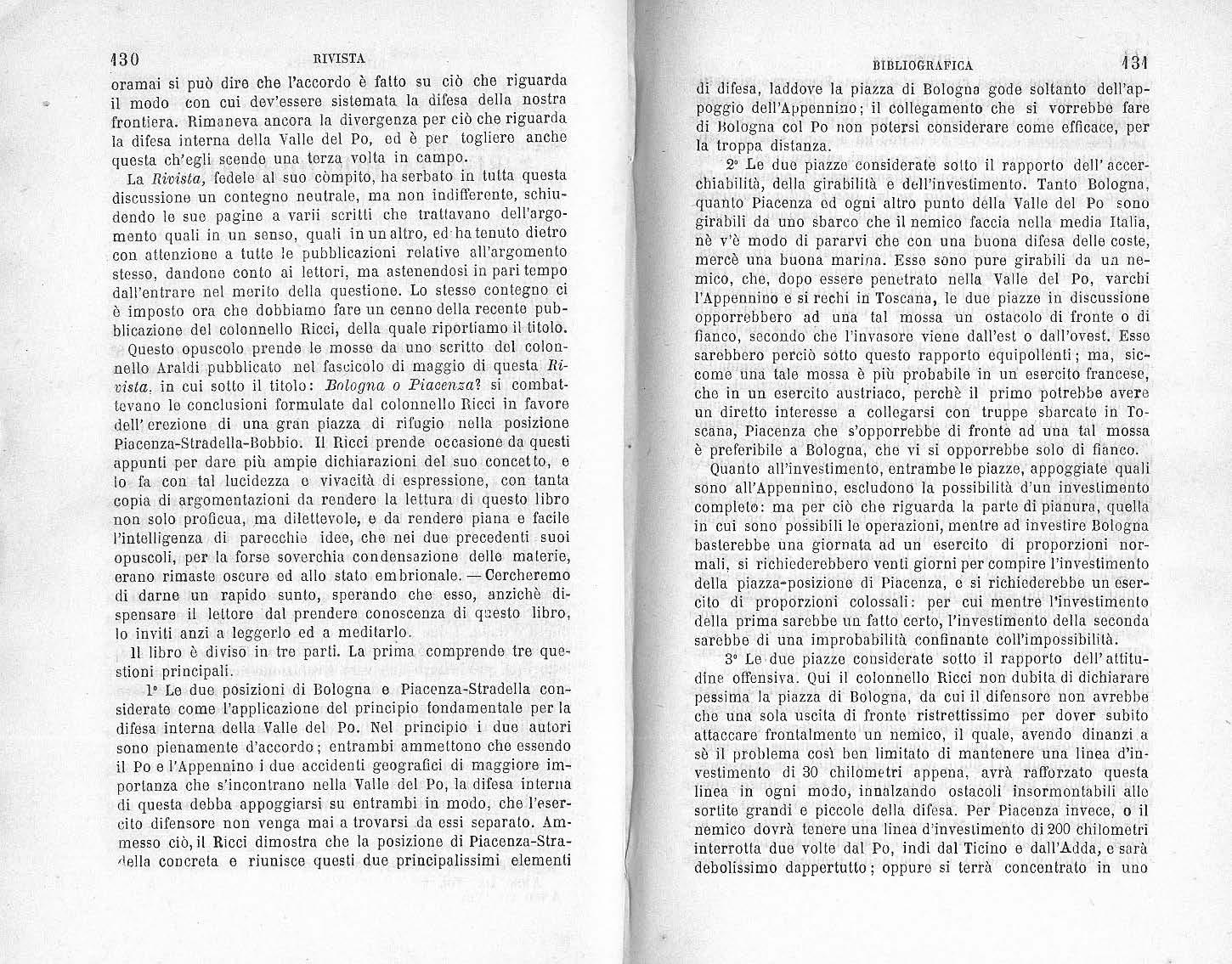

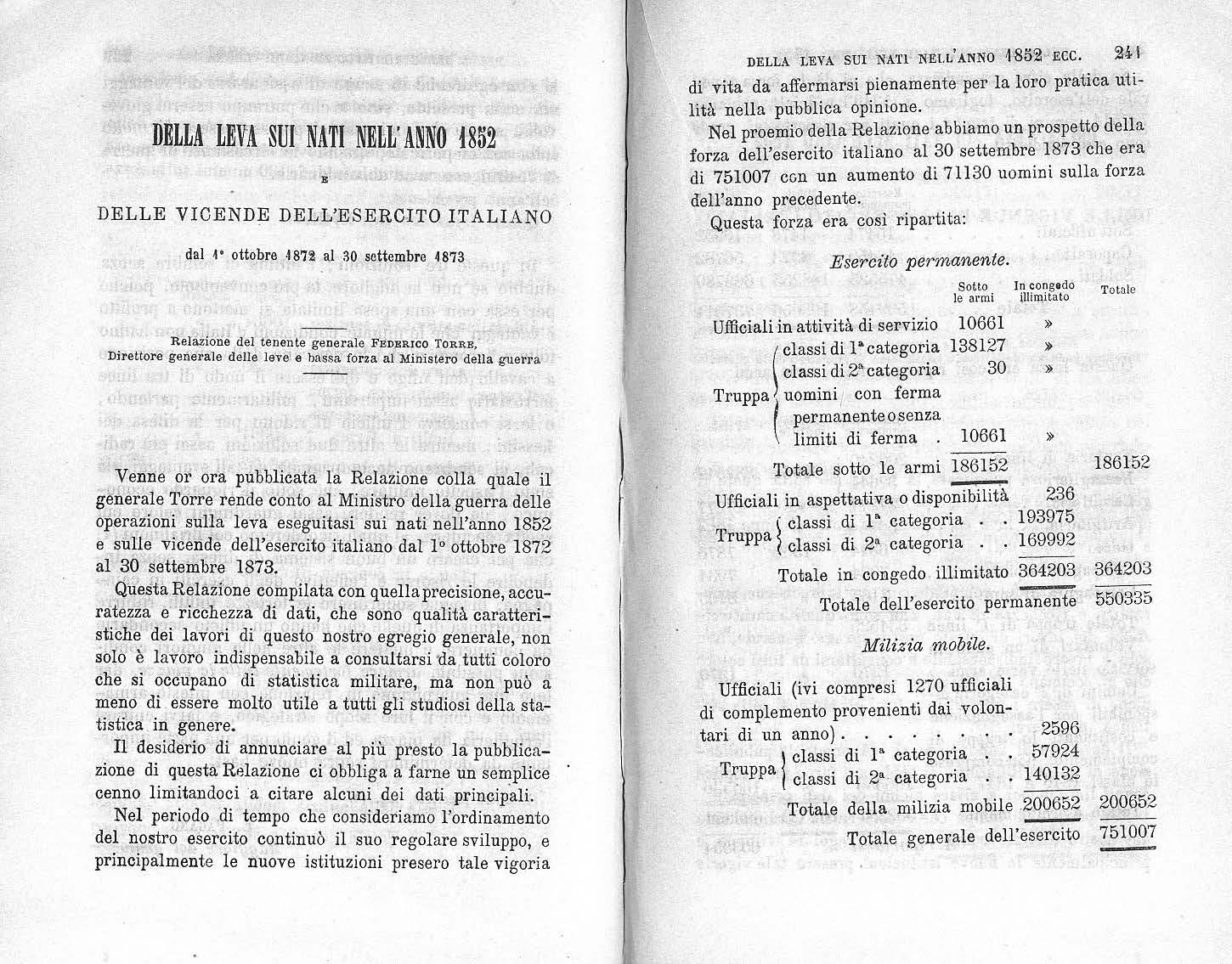

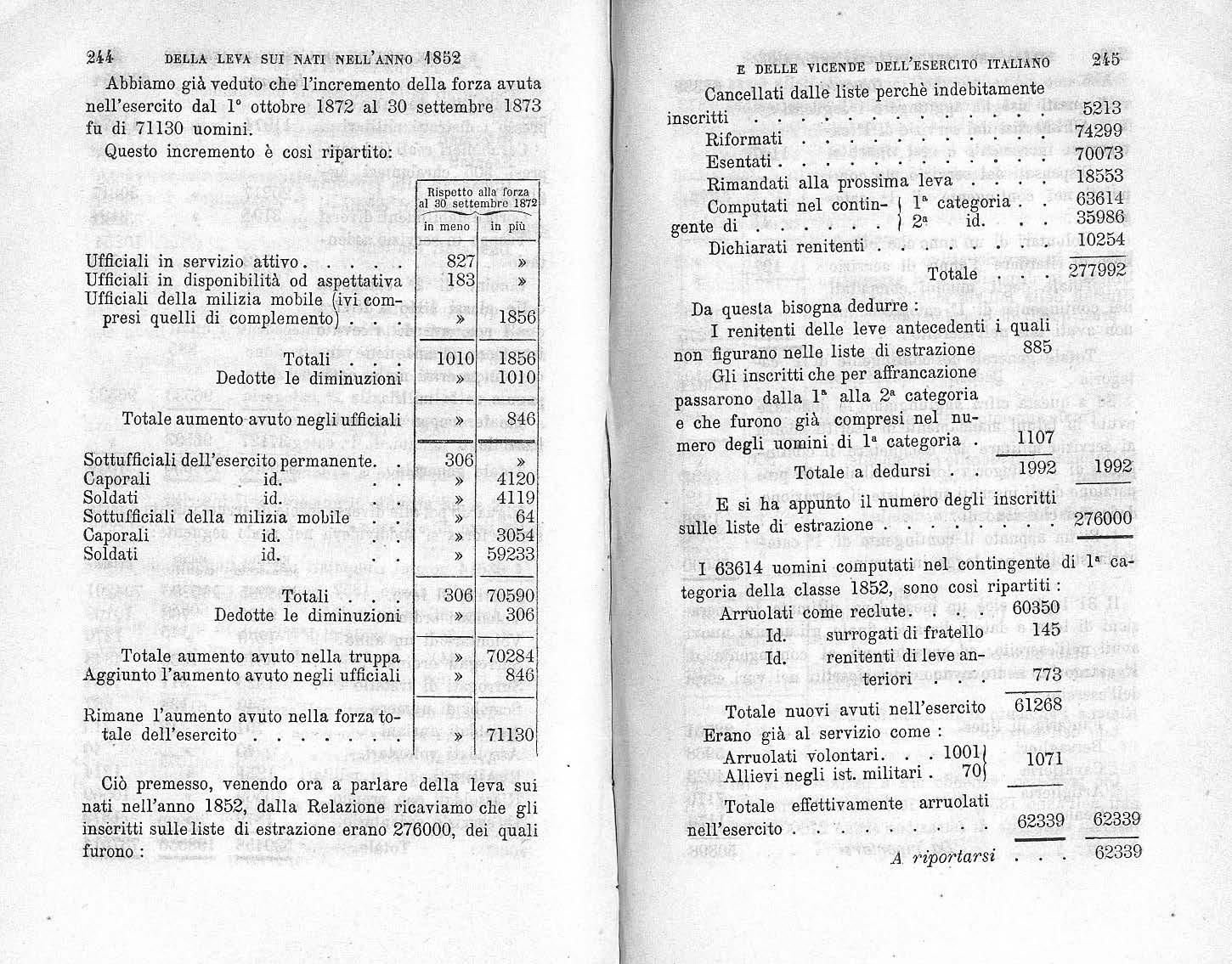

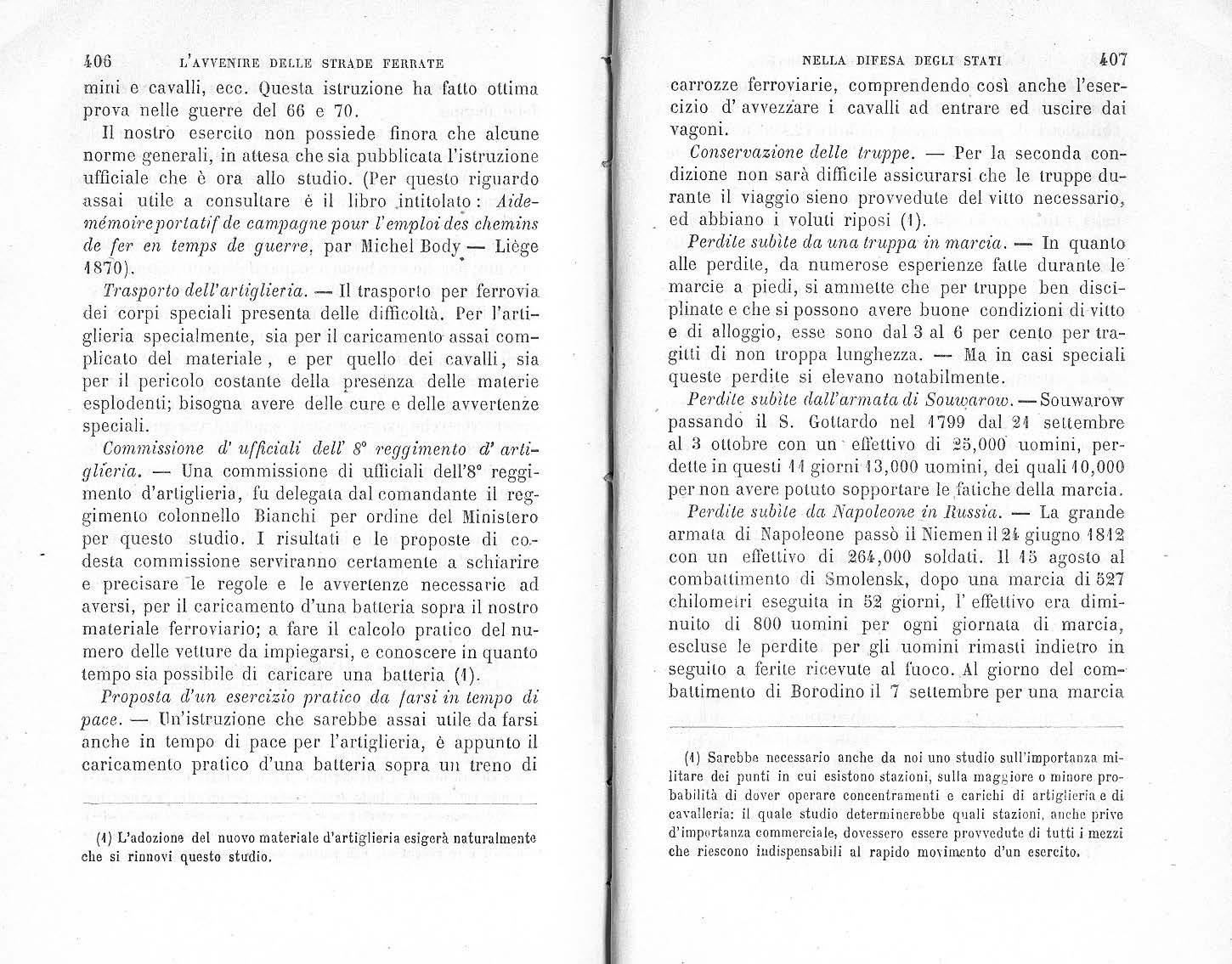

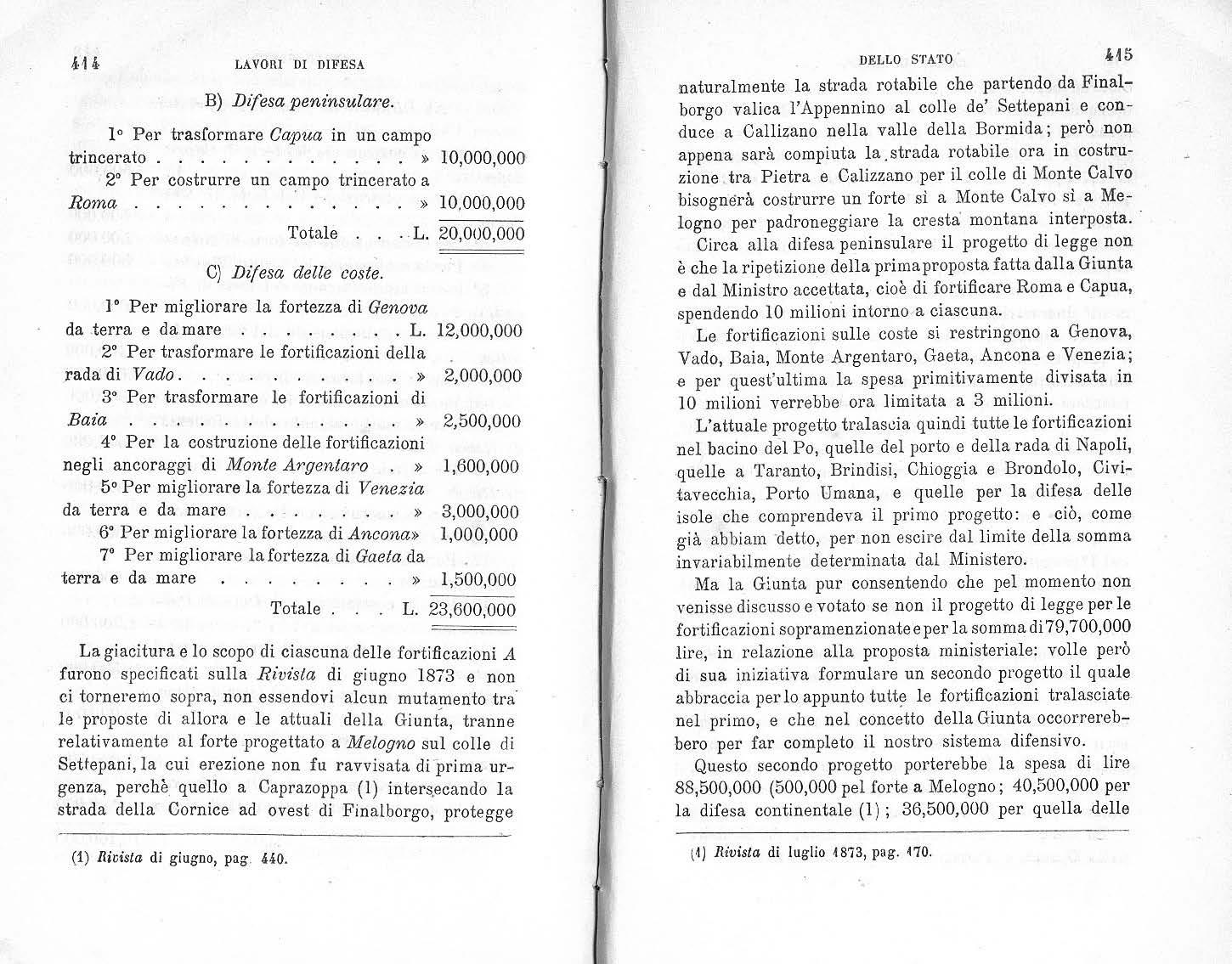

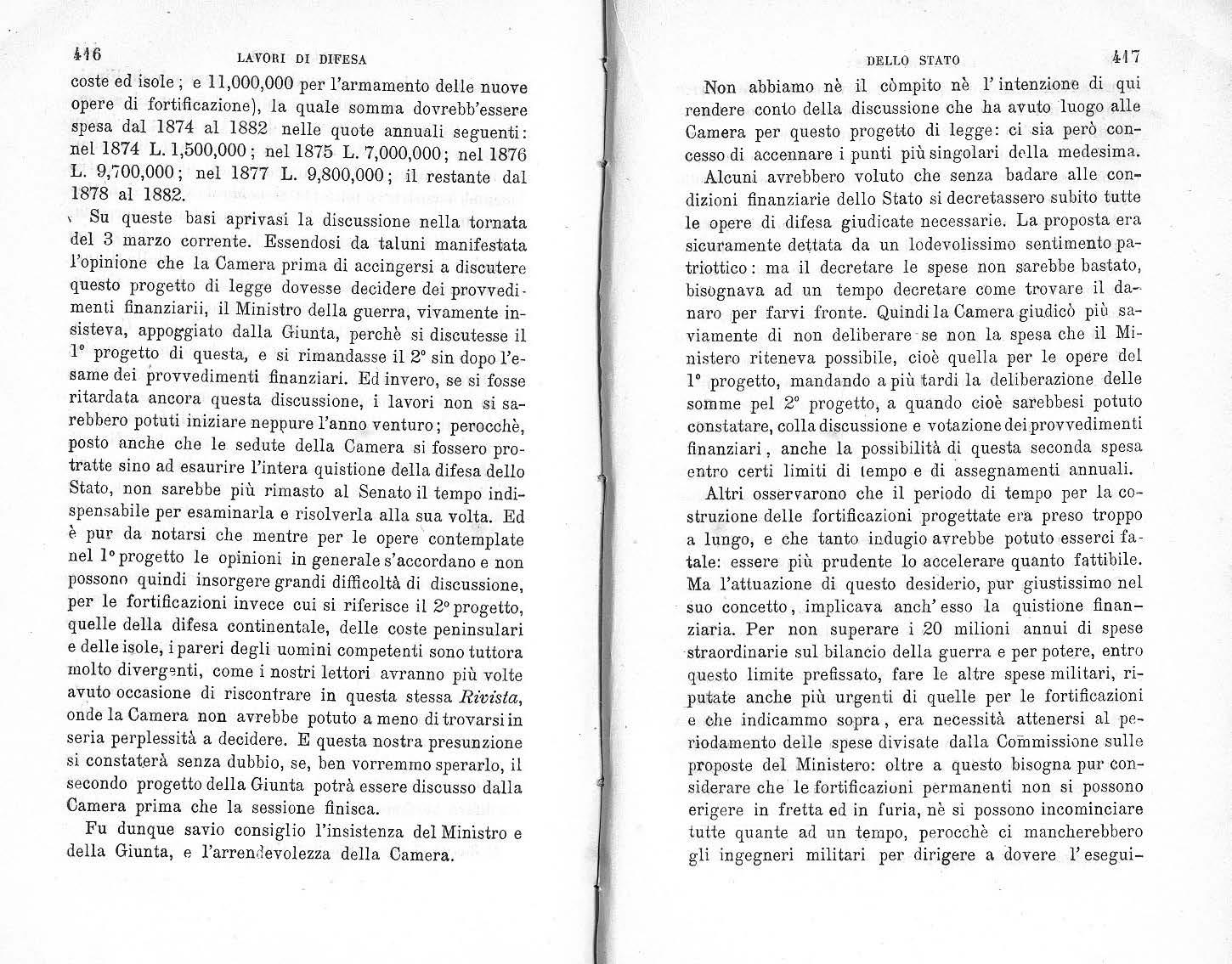

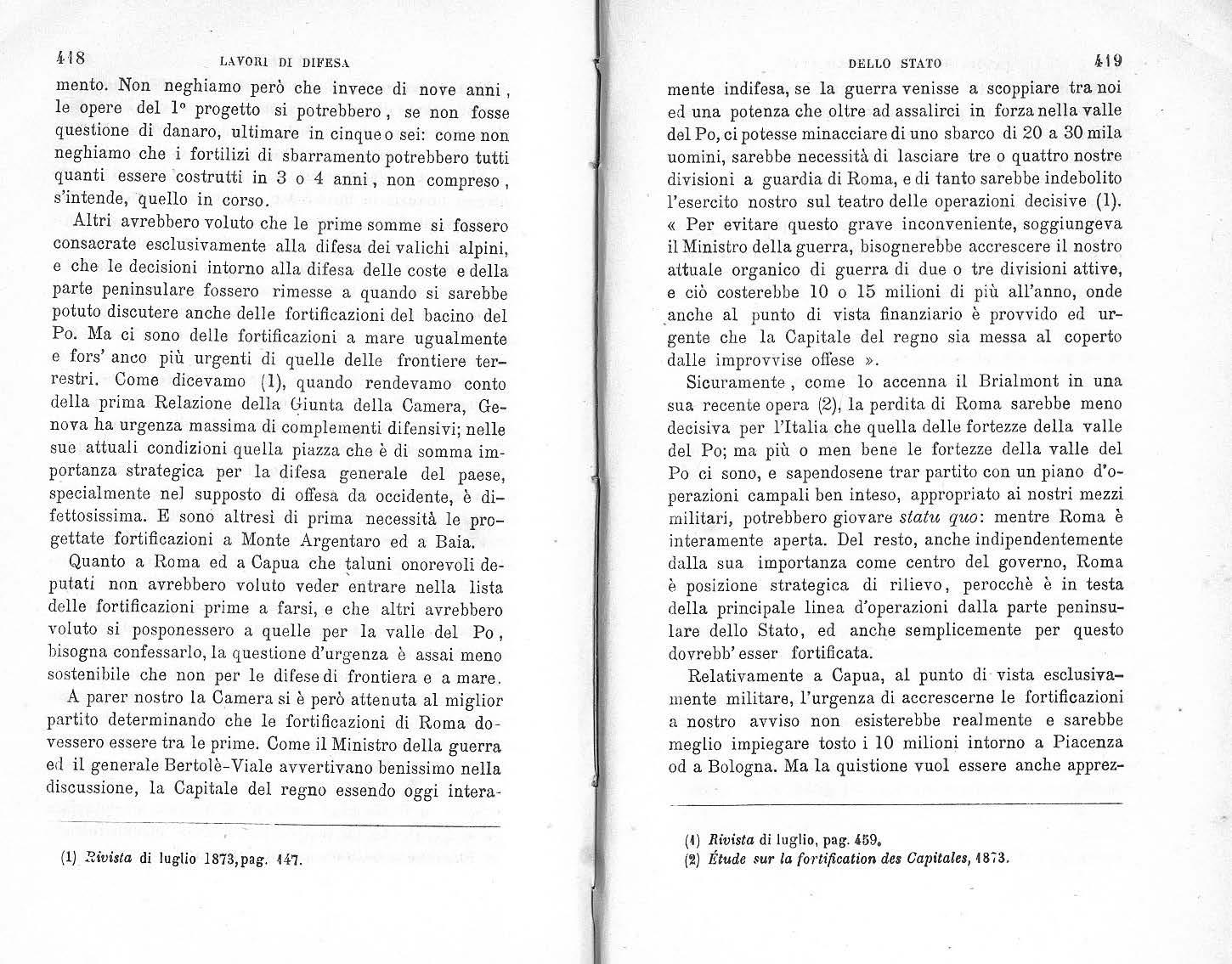

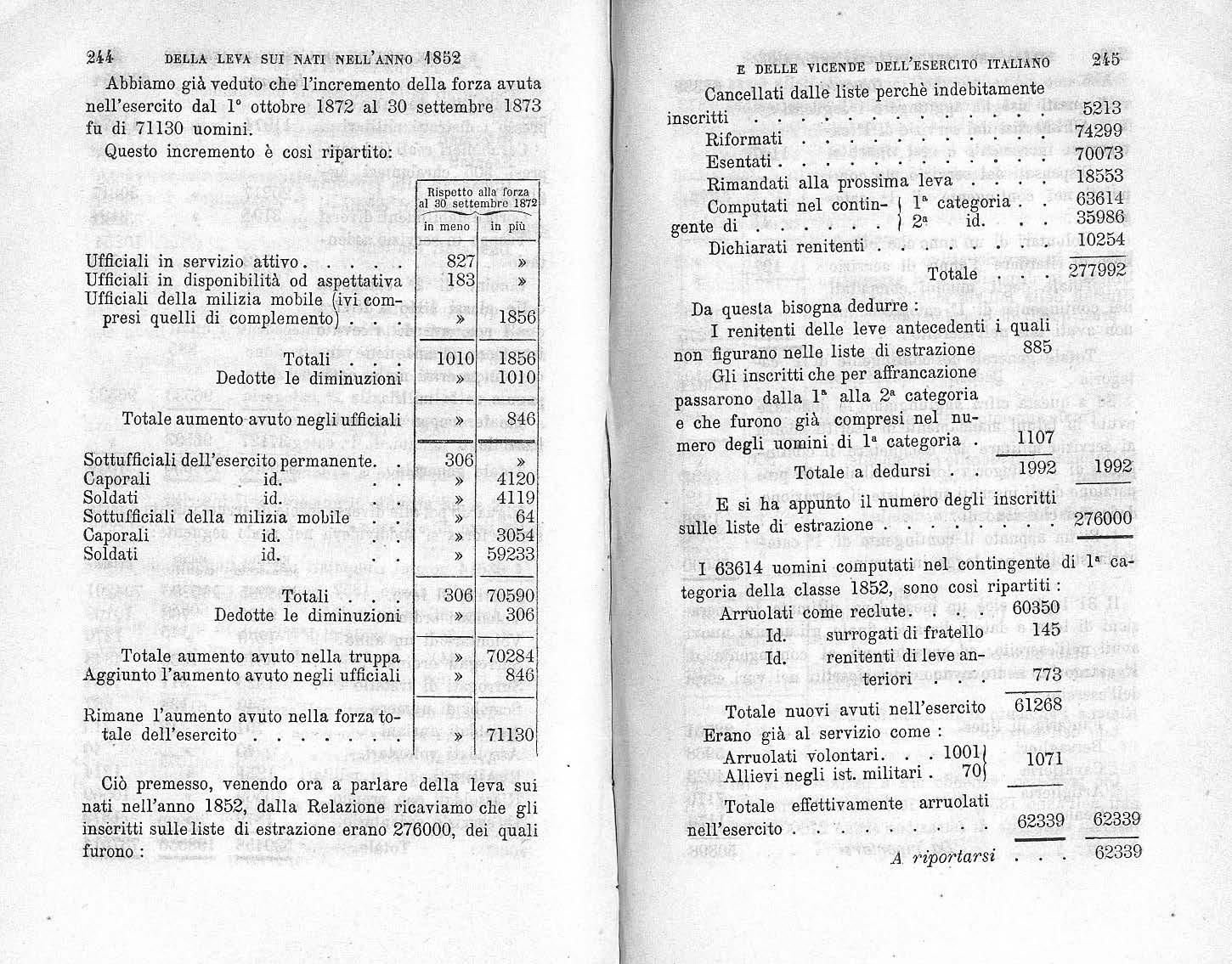

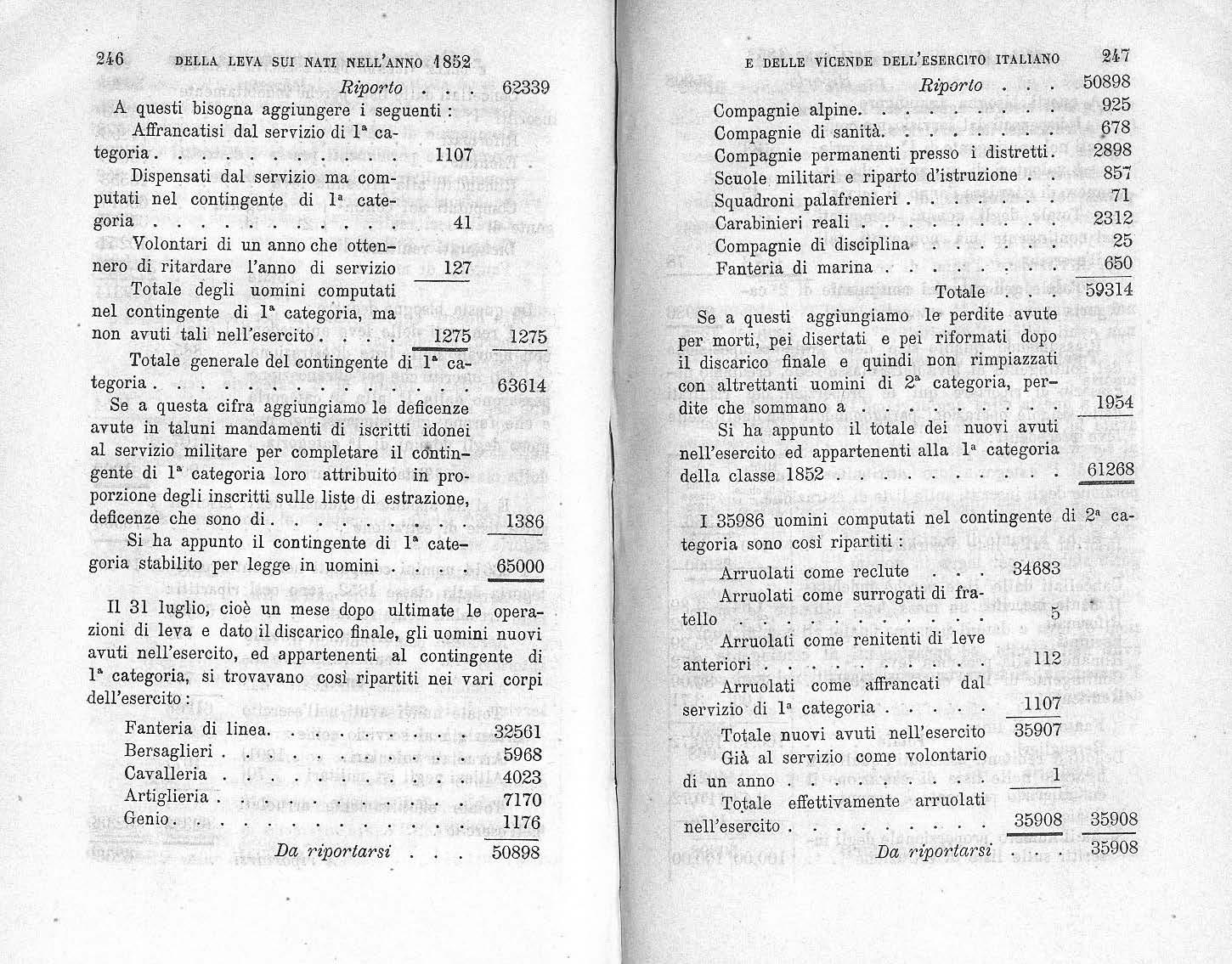

E qui non posso a meno di r ammentare la prescrizione prussiana che pone tanto in evij3enza l' elevatezza di carattere e la nobil tà di sentire di quel corpo di ufficial i. Ogni tifficiaìe il quale si creda leso nei suoi diritri o trattato in urbanamente da un suo superiore gl i fa perven ire le sue lagnanze per mezzo dell'ufficiale che segue immediatamente in grado al superiore stesso . Ove, caso rarissimo, il componimento non riesca, rimane sempre libera la via al reclamo gerarchico nei modi usati in Austria e da noi.