RIVISTA MILITARE ITALIANA GIORNALErMENSltE ~nno 't·1. - V0Ju1ne I.

TOIUNO 1I 861 ' T IPOGRAFIA ED IT!II CE G. CASSONE E C0.\11'. Via S Francesco da .l'.aola, I! , 5 (O rosso)

t

S TUDI SULLA

ORGANIZZAZIONE D'UN ESERCITO

Prim a conseguenza del r eclutamento si è l'organizzazion e: e p erciò .'i p ensieri s volti nel nostro primo studio (dispense v1, dicembre 1860, vn , gennaio, e vm, marzo 1861 ) dov r anno riferirvisi, acciò ess a corrisponda alle prammatich e ivi dettate.

Ci pare quindi sar à utile di far precedere questo nostro secondo lavoro da alcuni calcoli, che dimostrino la forza nu merica dei soldati, còme ancora il r iparto d elle ferme e servi zio che appros simativamente risulterebber o dal sistema di cose da noi rngi o:i.ato nel suindicato primo studio.

Quantunque l a formazione dei corpi - sia in certo modo in dipendente da questa forza e genere di serviz io, noi crediamo p erò p ossa ci ò gio vare , onde m eglio intendere la concatenazione fra il reclutamento ed essi corpi . Ci offre per altra parte i mezzi per determinare (qualora

...

Proprietq f1J ttetaria,

COSE PRELIMI NA RI.

'.

Dl 'm; llSERCITO 5

il volessimo) il m.uuer o dej div ersi corpi , in proJJorzione della massa di t ruppe che la popolazio1{e dello Sta.to dovrebbe fornire all'esercito:

, 1° Abbiamo eletto che i contingenti annuali di leva deggiono sommmistrare il numero cl i reélnte necessar10 per conservare l'esercito . nepa proporzione del1'uno e mezzo per cento della popolaz,ioné : epperciò un milione di abi tanti, nel cor so cii dodici anni (co r so 'clell' intiero rivolgimento delle varie ferme di un continP-ente di leva) fo rnirà o ' quind1'.ci mila soldati; oss i a, secondo quello che viene detto dal generale Della Marmora, la forza di una divisione (1).

Dalle statistiche delle leve operate si può ricavare che gl'inscritti di leva d'ogni anno, i qu ali presumibilmente sopravanzano in un . milione d 'abit'antl .dopo somm inistrato il contingente cli reclute, possono sommare a mille seicento cir ca : e perciò le cinque leve (ossia il totale·degli iriscritti rimasti in tal modo dai 22 a.i 26 anni a disposizione dell'esercito) formerebbero una riserva di otto m ila, uomini . Alla quale riserva aggiungendovi i giovani dai 18 ai 2 1 anni d'età., i quali a tenore deHa l_egg e sono inscritti still e l ist'e a lfabetic h e di leva, caico l at i a tre mila per ogni anno, e così a nove milri per tre anni, la riserva totale sarebbe cl.i di ciasette mila uomini. Toghenclo però

(

I) Occor r e avl'ertire c h e n on t u tti i qui n d i ci mila uornini deggiono for p,ut.e d'una · divisione Sarebbe forse tropp<J numerosa. Vi sono d'altronde d e lle truppe o c o r p i che non appa rt engono a div is ioni , i quali ·peÌ·ò cssc'Orlo riforniti ,dal reclutamento dirctt.imcntc o d indi rcWnncnte, deggiono nullamcno essere comp r es i riel suindicato n u m e ro de'-qùindic.i mi\a. T ali sono le t rup pe applicate alla ·sicurezza pubbl i c a. la caval leriu di lin ea. l e guard i e spec ia li d e l sovra.-,o, i vcter\l,/1 i (esc l usi gl' i nvalid i, i qual i si , possono considerare qua li pensio nati ), i depositi dei corp i , l'artigli e ria di piazz3, batteriH e parchi di riserva, -i parchi del genio, il t.rcno per deLLi parchi; i cor.p i d'amministrazione, ecc., coll'o rdinàmento che n oi proponiamo, l e divisioni di nn cscrGito s arebbero della forza non eccede nte gli undici niì/11. uomini, " q nimli l'Ì rnarrebbero q1utltro mila- uomin i che ogni , milione d'abi t ant i fornirebbe al l'ese rcito per l a forma;i;ioue e forza cl i qucst.l · . ora d e tt i co r pi. · i

gli esenti p er differenti cause, gli assenti ed inabili, e · calcolando li. a clne mila, potrassi però -presuppori•e ch e jn -un m il io ne di ab itanti r esteranno a -disposiii ona per ingrossare l'esercito qui:ndici Jnila uomini d i -riserva o di guardia nazi onale mol)ile dai 18 ai 25 an ni . d'età (secondo che venne denominata nel 3° articolo sul reclutamento) (

1) .

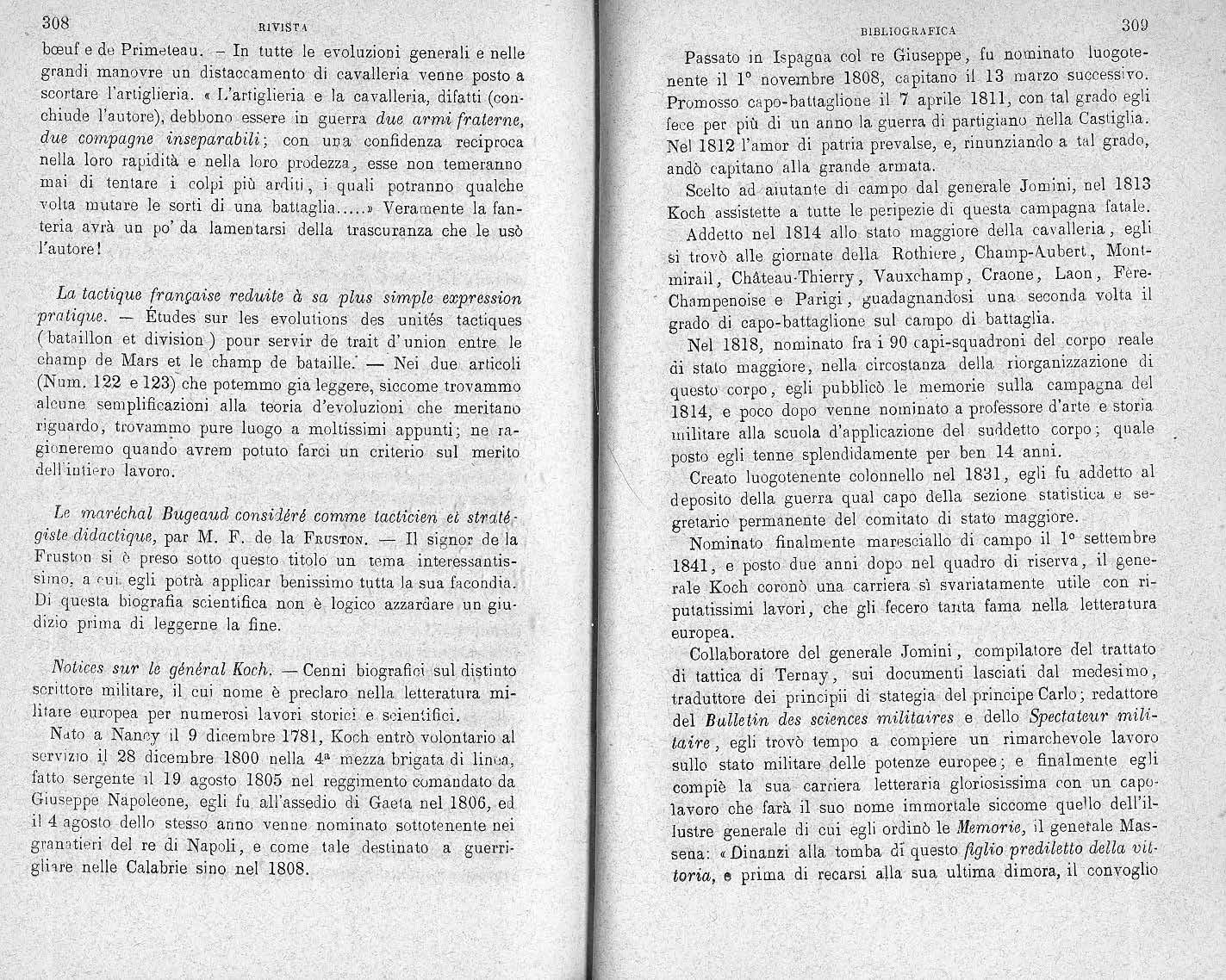

2° Abb i amo prescritte delle fèrme e dei servizi di diversa specie, per cui ne consegue un progressivo movimento nel corso d'ogni anno per chi ama.re le classi sotto l e anni o l i cen ziarle . Ora vogliamo fissare le epoch e di questi movi~enti, e vecliamo cosa succederebbe n el periodo delle" fe r me .

Non cal colata la ferma d'ordinanza, la quale è una de. i·ivazione delle classi provinciali, noi abbiamo detto;

a) Che una classe provin ciale allorqua.11do sarebbe arruolata per dodici anni verrebbe desti nata ad un corpo, ove giunta farebbe un prim o servizio . Ora d'Unq_ue supponi amo che vi g iun gesse al principio dell'anno, dovrebbe rimauervi per tre an:ni consecutivi; però noi vorr e mmo fos.se l icenziata (in congedo ìimitato) due mesi prima dello scader e del terzo anno, cioè il 31 ottobre (2) . .

b) Qu esta classe dovrebbe poi essere r i chiam ata due volte ancora, nei ci n que- anni che apparterrebb e all'armata

(t ) Ve,li di s pensa vm , marzo 1861.

Qu esto ris ul ta t o c i fa vedere che qul·slo sisl.rma d i reclut amen to produce una forza ragguardevole assai di soldati, o r ise n 'C nazion,d i , istrutte e p iegate a l l a discip l ina mil i tare. È q n ,.st " cosa p1•pzi osissì m a per l a nxzi o n e ( e se ah biamo r i escito a p r ovarlo) . ,Si ottiene qu esta forza se n za d ov" r mob iliz za re l e milizie n aziona li d' età più - matura (ultima l'i serva) , "senza grav issi mi sacrifìzi o molestia delle po p o l az i on i n,~ i l<'mpi n ormali di p ac e :

(2) Qu e sto _p l'i mo serv izi o sarebbe così ri d o tto a ,lu'c ann i e d i cc i mes i , riduzi one- che non c r ed i amo d' i mportanza ta le che possa recar danno ~il a costituzione mi l i'tarc. •

Qurs La r iduz ione · è c:1g innal<1 ,lai h il:;ogno di comb inar e i di , ·ersi movi. mc~i ,-(~op r a espos t i) fìssat.i, o, pe,· meg li o dire, progett ati in divCl'Se dale d ' og'rff anno: e ci ò pcl minor disagi o d eJ J., p opohiz ion i, e perchè s i a no mrgl io rip art i le le operazioni sì co ulabili che d'is t ruzione, o le cure, ' di cui l e class i h a 11 110 maggior bis ogno nel l oro giuogcrc ai corpi .

4 ORGANIZZAZIONE

attiva, per un servizio qi sei mesi . Vorremmo peréiò che questo richiamo avesse luogo il 1° novembre; e ne con.segue che il licenziamento di questa medesima classe avrebbe luogo il 30 aprile de} successivo anno.

e) La classe 'che àvrebbe percorso in tal modo 8 anni di ferma sarebbe traslo·cata n ell'armata sedentaria il 31 dicembre dell'8° anno di',ferma; e perciò nell'ultimo_giorno d'ogni anno si effettuerebbe il detto passaggio ·d'una classe. Alla medesima epoca finalmente verrebbe liberata con ,congedo assoluto ·quella classe che, compiuti gli ultimi quattro anni in quest'armata sedentaria, avrebbe percorso l ' intera ferma di dodici anni.

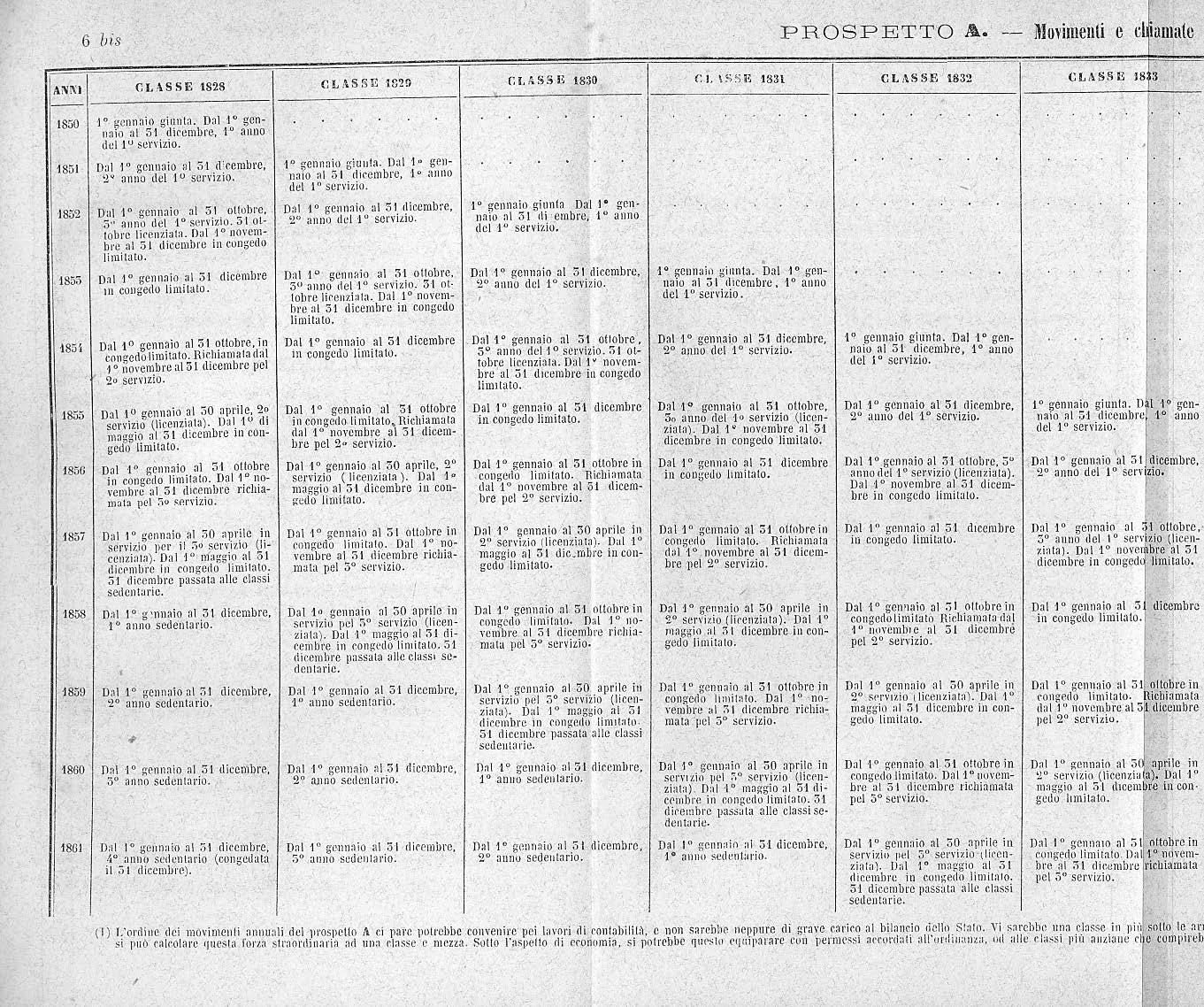

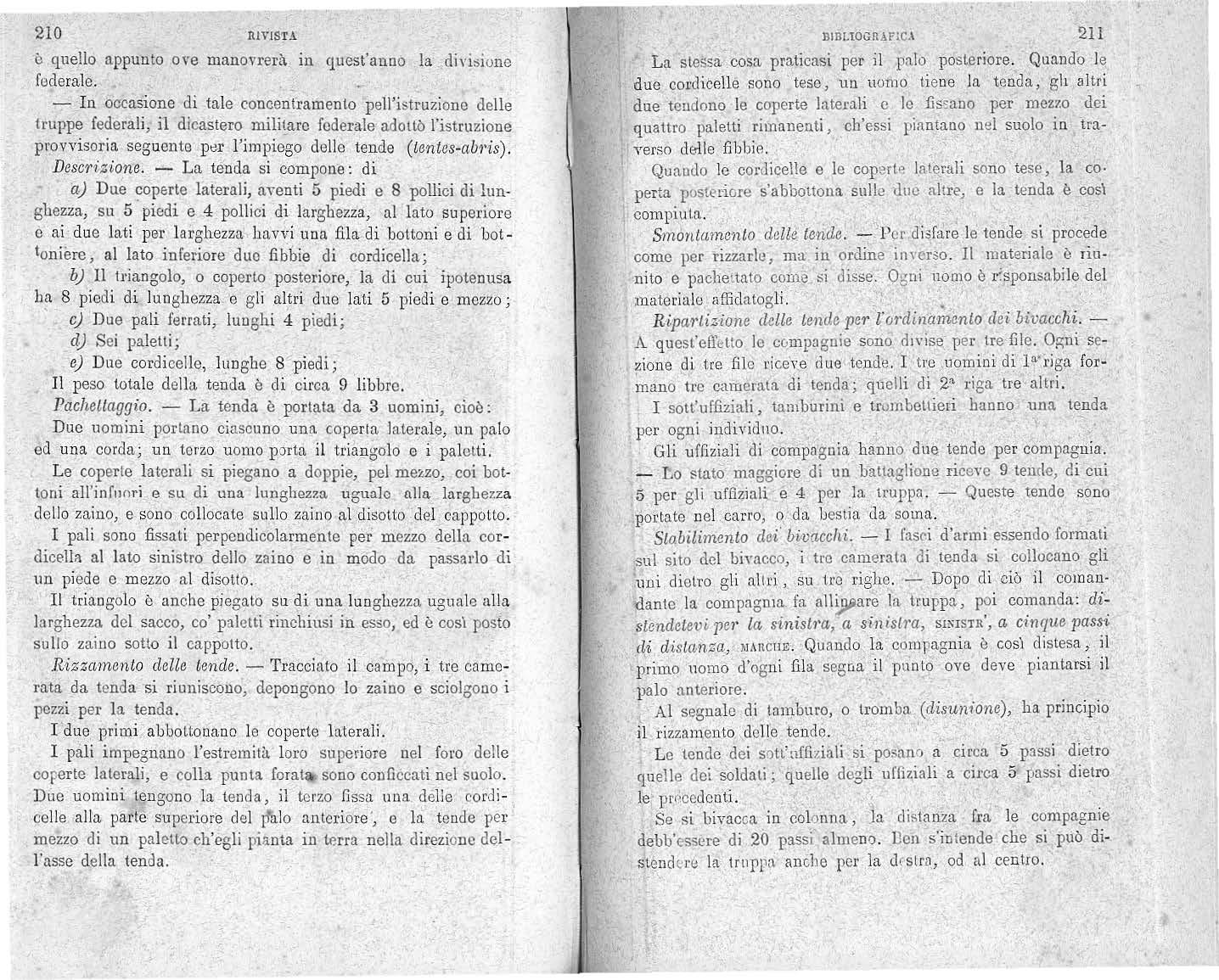

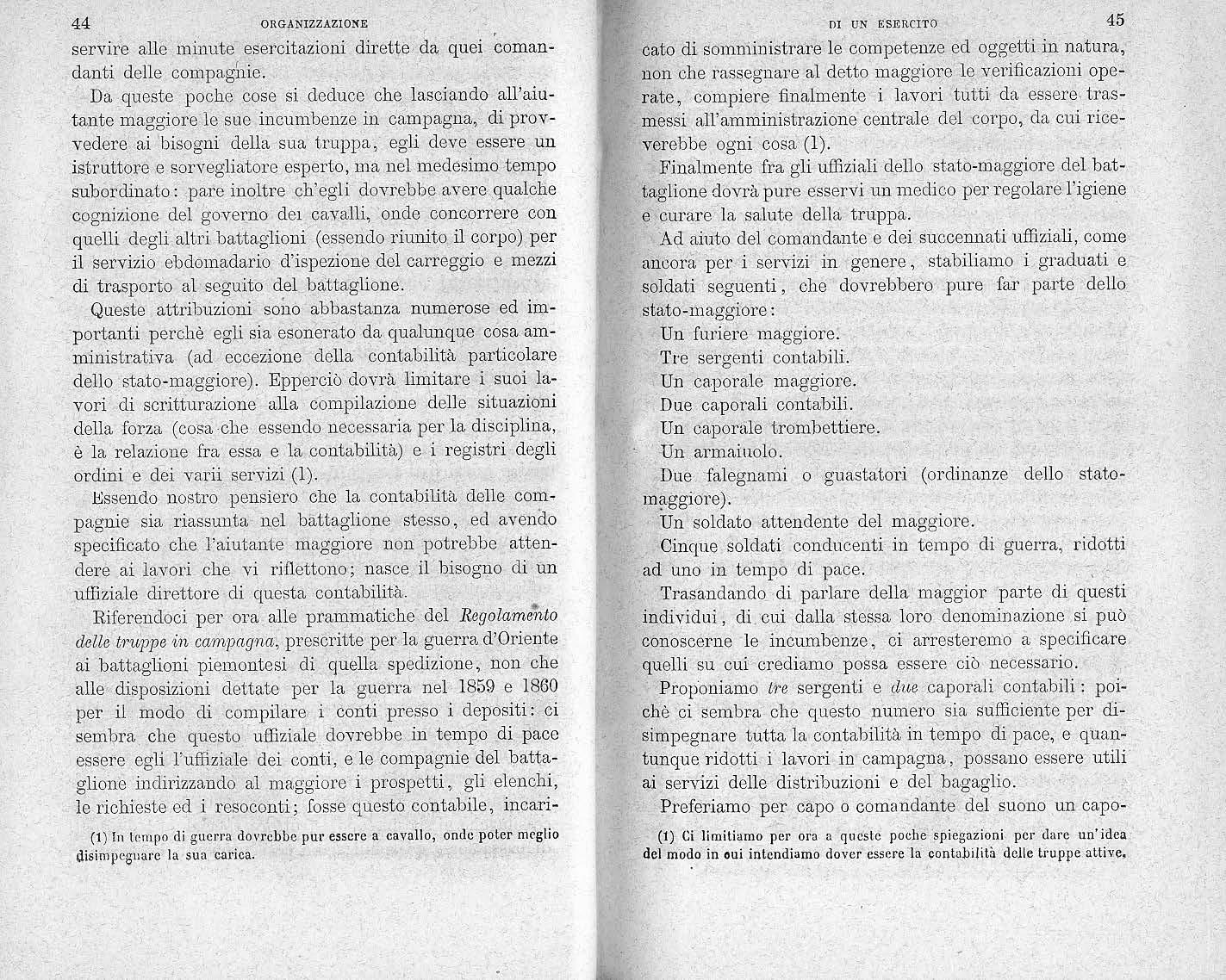

Riepilogando queste cose in due Prospetti, vedremo, senza più dilungarci in maggiori spiegazioni, l'ordine dei movimenti annuali nel periodo dell'intero rivo lgi mento delle ferme (Prospetto A) ed il còmputo dei servii,i o pos1z10m durante le stesse ferme (Prospetto B).

6 ORGANIZZ;\7.10'.'IE

;.,_ 'y(f~ ., '\- \., Il

'1852

I

CLASSE 182S

1 ° gcnn-a i o gi on t:1 D31 t 0 gcnoai o al 5 1 dir.t!mbre, 1 ° a nno del 1° sèrv izio.

D:11 1° gcnuaio al 31 ,1:cembre, 2° nn no del 1 ° ser vizio 1,, gcnn nio g-i u 11!c1 Da l 1 ° gennil iO :11 51 d icembre, l" anno de.I I I') scn·izio.

0:11 •1° gen naio al 3 1 o ltùbre, Dal J 0 gcnn ni o al 5 1 ,ticc robre , 3 " a11 no del 1° sct·\1izio . 3 l ot.- 2° :rn no d~l i O se r vizi o.

tob 1·c liren:dalrL 1)~11 ·1 ° 11ov cmbrc al 5 1 d icembre in cùu3edo limila l0,

Da l ! 0 genna io :i l 3 1 rlicembre m cougedo [.i mitalo

Dal ,io genu:i io al 5 1 ~tlobre , i n congcdolim11ato 1l1 clu:11Jrn la d al 1° i1ove mb rc a l 3 1 cl icembrc pcl 2o SC l'\' Jl i O

Dal 1 o gen u aio a l 30 a p1'ile, 2 ~ ser vizio (licenm t:i) . Ua l _ 1 ° dt m:igs i~ a_\ 31 d1cc01b 1c rn co ngedo Jtm , tato.

Da l 1 ° •Ìmnaio al 5 1 oUob re i n congg,lo lì rni(ato. Da l 1_0 1 0vem br c al :H chcemb re n ch1am t3 p (II :=-io ~P. r \'izio.

Da l 1 ° gennaio al 30 a pr il e i n servi1jo per i l :io se rvizio (11ccn zi :i w) Da l 1° · nì:iggio al 3 1 dicrmbrc i n con gcr\ o li mi13,to. ;;1 d icembr e passa ta alle classi seden tarie.

0:1I 1° g'n n:-i io ::il 3 l dkcmb rc. 1° an no sedentar io

Dal 1 ° gennaio al 31 oHobrc. a 0 .nrno de l 1< 1 s.e rvi ;do. 5 l ott obre. 1i r cn2l:11 :1 Dal 1° nove mbre al 5 1 d icembre in congedo lim ita lo.

Da l 1° genn aio a l 51 di cemb re in congedo li rn ilato.

Da l I O ge nn ai o al 31 otlobre in congedo li mi l at o n iehiama tn <l ai 1 ° nol'Cmbre al 31 d icemb r e pel 2 servizio ,

Da l ·1° ge nn :-i io :1 \ 50 aprile , 2° sr,r vi,.i o (licen zia ta ), D:tl 1 • maggio nl :.H dicemb re i n con~cdo li mitato.

Dal 1 " genna io nl 3 1 o tloh re in congedo l i m i tal o 0:.1 1 l 1.1 110-vc mbre a l :=; I dicembre r icliiama la pcl 3° s c n izio

Da l 1 11 gcnn ~io :il 30 :1 pri lc 111 s r.n·izio pcl 71° se t vizio ( li cenzi,1ta) . Dal 1 ° nwggio a l ~ I dice mbre i n r.ongcllo li mi rn to. 3 '1 dieemhre 1,assata alle c lass, sede nta r ie ,

1859 0 :,1 1° genn :-iio nl r, 1 dicembre, 'i0 anno se denta r io

D::t l 1° genn nio a l :;;-i d ice mb re, 1 ° anno scdc1u ario .

ca ." ss lì 1&30

1 ° gcona io gio n ln Da l 1• gcnunio :1 \ 3 1 di embrc, ·l O anno dc. I -1 ° serv izio.

0,11 t O gcnn oi o :11 3 1 cl iec mbrc, i O gennai I) gin nt :). b31 1 ° gcn'20 nn no d ei "1 ° sen·i7,io., ' na i o al 3 1 di cembr e. 1 ° anno , del ·l O ser vizio.

Da l 1 ° ge ,maio al 51 otlob rc 5° anno de l l O servizio.~ -! ottobre li ce nz iarn Da l I ' novemb re ttl ~H dicembre i 11 congedo li m i t ato.

Dal 1 • g~nn aio al 5 -1 d icembre i n co ngedo limita to

Dalt O gennai o al I o!tobre in congedo li mi ta to. Ricbi :rnrnta tla l 1° no vemb re al 6 1 di cembre pcl 2° se rvizio.

D :11 11) gen na io al :5 0 :ip r i\c i n · 2° ser vi zio { liccn1.i a1:1) Da l 1° maig io :.I 5 l dic ..: mbrc in co ng edo li mi tato,

Dal 1 " genn aio al 3t ottobre in congctlo limif::ito. Oa l 1 ° no · r c mb re a l 3·1 d ice mb re r ichiama la pc l 3° serv izio-

J)al 1° gcnm1io a l 30 :1pr ilc i n sCl'\' izio 1>e l 3 ° scr vWo (licenz i al :1 ) D:d J O m~gi io a l "5 l d icemb re i n con gc,t u li m 1!:1!0 5-1 d icembre passa ta a ll e class i sc dent 1ri~

1860 Dal l O ~en naio al 3 1 d icembre, 5° ,rn no seden tario.

Da l ·1° gen naio a l 51 dicembre, 2 ° aJrno scdcn tn rio .

O;i l 1° gc111w io :11 51 il iccmb 1·e, 1 ° a n no sedc11 t;1rio

Dal 1° gennaio al 3 l dicemb re, 2-0 mrno el ci l O se rvizio,

C LASSE 1.832

1801 J),i l t • ~eìrn,, io a l o l d icembre , 4° :1 11110 sedcn l ar io (congcll ata i l 3 1 cli ccmh1·c).

D:i l 1° g~nnaio a l 5 1 d ir e mhre, 3" anno scc1c11 1a1•io

0 ,1 l • gennaio " I 3 t d icemb re.

2° ~111110 seqenlario

Da l 1" gennaio al 5 1 ottob re, 5o anno de l -1 o se1·vii io (l icc n• 1.i a l:1 ). Dal 1' nove mbre al 51 dicemb re i n congedo lim ita to.

Da l 1 • genna io al 3 1 d icemb re in cou1,c ùo hm ita to .

Da l 1 ° gc,ma io a l 5l o(tol>re in eoogt~rlo lim il :1to. R ichiam nra dal ·t O no r cmb re a l 3 ·1 dicembre pel 2° servizio.

Da l 1° ;;e1111ai o :il 50 apr il e i n 2° scn izio (lircniir,r n) Da l 1° rn;-igg io fi l 3 l d icembre in con~ gedo lim ita to.

J)a l 1• ge nna io al 3 1 ottobre in co ngeclo l imi l;ilo Dal t " novembru ,,I ~ I ctlcc mh rc richiama la 11cl 5() serv izio

Dal 1 ° gc nu:i in al :;o apr ile i n scn 1zio JJ l'l ~. 0 servi zio (l ic!'Hz 1al:1) D:1 1 l 0 m ::i ggi o al 51 dicr1nb rn i n co n~cdo li mW1to 31 diremb rc 1,assata ~Ile clas si sedcnt;.1ri c

Dnl I O gc nn;1ii1 :1 1 51 di ccmhrc, 1C;t anno :;cd uo l-Hr io.

-1° genn ai o g iun ta . Dal 1 • gcnn nio :il 5 -t d ice mb re , 1° anno de l l O scn•izio.

Dal 1° {;Cnna io a l 5 l dicembre, 2° an no de l 1° servi zio,

Da l 1 ° genn a io a l 31 ottob re, 3° :innoil l!I 1° se1wizio (l icen zia ta) Dal J0 no1'e mbre al 3 ·1 dicembre in cougcdo limitato ,

Dal t • gcun aio al 31 ch cemh rc itl congedo li mitato.

1° tennaio g iun ta D~ l ·1° gen11010 a l 5 1 tlicemb rc l '1° a n no ci el l O SCtl'iZiO

Dal 1° genna io 1 al :; 1 dicembre. 2° anno <l ei I O se rv zio,

Da l -1 ° gennai o al ~I o llobre. · 5° :urna d e l t O sct·\ izio (li cen,i :1t aJ , Dn l 1° 00\' Cl ' bl'e al 51 d ice mbre i n congcd( limi la lv ,

D3l -1 ° geninii o al 3 1 o tt ob re i n eongeflo li mitato Richi a mnt a rHtl I l\ tlllV~mlHC nl 5 1 dicemb re pcl 2° ser vizio.

Da l 1° genn aio a l 50 a pt·ile iu o f,('f\'H,iO li cen ziata } D:1 1 1() 1i'l agg io al 3 1 d icembre i n conged o li mita to

0,11 l O gen naio :i l 3-l ottob r e in congedo li mitato . Dnl ·1'1 novembre al 3 1 dic~mbrc richiamata pcl 0° sc.n 1izio

Dal I• gen naio a l ;;o apr ile i n ser v i zio pul 0° sen ·izio \ l i<:c n~ zi ;:itn ) D al 1° maggio al 31 <li r.cm br c. in con edo lim il nlo.

5 1 d icemb re pass,,t a alle c lassi sctleuta rie ,

D al 1 ° gen nnio al 5 <l iccmbrc in congedo limitato.

Dal I O gen11:1 io :11 31 o ltohre i n C'O ngedo lim it nto ni chi:1mata d:1 1 I O novcn,j) rc al l dlcelnbre ))C l 2° scniz. io

D;1 I 1° ~cnnnio :ll :5 ap rile in ~• ser vizio (licenzi :t a). Da l -1 ° mng~io al ,H dicem llrc in con , gcdu lim ita to

Da l I O gcn nnto al :; I ottob re in !:ongedo li mitato. n at 1 ° nnvc mb re a l :; I cl ic<>mbrc riclt i,una 1a pel 3• serv izio.

I r:ortliuc el c i rnòl'i tllcn li a nnuali del l!IOS1 l elfo A e, pare, putt·ebbc co n,ennc· pc , 1,110n rh ronf ab ilil,1 , e n on s ,rcbh~ nerpure eh gra,e ca11 co al h tlanc, o oc lh> S!;llo Vi sarebbe nna cl ossc 111 Jl ii, so tto le " " si pnò r.a lcol arn r1ucs1:1 fo r t::i st r:iordinn r i fl ;1(1 u n:i. cln ssc e rn e:u.3. Sollo 1"a~1>tl!o <li cronom i ;t, si pol rchbc riuc-:- lo t.'(l UJ l):\l'ill'C Cl)n permessi il(' t:<,nlal l a u u n lii1a11i:.1, otl all e c la:-s.i p i li :1 11 zi~111c cl e comp irl"'h

6 /Ji,s

i\N!\'

1851

185;\ 185 1 1855 1850 185i 1858

PROS PETT O & . - ~foyimeuli e 61 ~ama[c

C l. \S S E 1 33l

/

C LA SSE J8 3

I

CLASSE !837

CLASSE 1838

Cl dSJE 1839

Oi1Dli'l.1 NZA

Classe ·1828, avuta al 1• nùrc111b1e , 5° anno d i servizio

Classe 1828, 4° anno d i sc rri, io Id . 1829, 3° id. (d al 1° norcmbrc).

Classe 1828, 5° amo ,l i sc1 1·izi,) (d. 1829, 1,0 i(I. Id 185 0, 3° id. ·(da l 1° no vembre),

Classe 1828, 6° anno di se1·vizio Itl. I8.2D. 5° id .

Id. l'850 t,0 itl.

Id . 18:;J, 3° id . (dal 1° novembre) .

Classe 1828, 7° an no di~ r vi,i o .

Lei. 18 20. n• id

lei. '1830 , 5° id.

l1I. 1R~·I. 4° i cl. lii 1832, 5° . i d. (dal 1• novemb re)·

Glasse 1&28 , $0 anno d i serviz io (con~·e dila il 51 r,1. JS~9 7° ul. dii'embrc) lei. ·1830 , G0 id. fcl. -IR3'1. G0 hl. j d. 1s:;2, t, 0 irl.

HL 1835, 3° id . (,bi 1° nove mb re) ,

1° gen naio g i un la, Dal ·I O gcnnnio ril 5 1 d ir.c mb t·e, l O a nno del 1 • serviz io

D:11 t O ge nna io a l 31 ,litcmbre, 2° anno del 1° SCf't'i!!io

1° gcnn:-i io gi un ta. Dal 1 ° gen11:1i o al 5 1 di r crob rc , 1° anno del l O SCf l' i, io,

Da l ~I O :;c nirnio n_l l llobi·.c . :5 ° •Dii IC? gcmrnio a·. 31. cli re mbrc, ::i nno ll d -1° sen•1;,,10 ( l: c•c11;.,,1 :l13). 2<> anno del 1° se r vizio

Q;1I I O 110 \' Crnbrc al 51 d1cem • bn.! i n congedo li mi lfllO '

Da l 1° gen naio al 31 diC(,mbre i n Wll \;CU O i nn i l:\I O

t • prunaio g i 1111 l:1 - D~ll I O f;l!ll11 3!0 al ,;,i d icembre, 'l O anno del 1° S{•rviz.io.

0 31 1° {,('!1lla i o al 3 t otlobrr, 3°

Dal 1 ° .gen n:1io al 5 1 rl ircmbr e, :llln o elci I O _.::c:r -.ii~io (iircni ialal . .20 anno del 1° sc r yiz ìo

I O:i l l O noveml> re :11 5·1 c.l iccm• brc in congcclo .imi t:Ho

·i 0 ~('n n ~io gi 1rn~n. Da l 1° gen• n:1 i o ;1l 3 1 rHr· •mb r c, l O anno tl t•l l O sen' i:w.1

Cliss~ 1,1. 1,1. hl. Id . hl.

IR2D, 8° anno d i serri ,.iri 1850, 7° id •18;:;•\ , fiO i cl . 18:52 , 5° i rl. ·1$3~ 1, 0 irl. 1834, 3° id.

(conged,1 l.1 iI ;;I d 1r.emh re) _

(dii 1° novemb re).

Cl :nsc 1~30, 8° nnno d i srn?Z io (cong~dala il :il [cl. 183·1 7° iii. ili ccmbre).

1,1. 18a2-, G 0 id . 1,1. -IR:;;j, 5° icl.

1 41. 187J.1 ', 0 icl. d. 183G, 5° id (d HI 1° norcmhre)

Cl~::.se l~·l, 8~ ànno cl i SC't",•i zio (conge il rì lA il 3-1 fd. lS.02 . iu id . dit•c rnbrc) .

ld. 1833 6° ili.

lii 1B3-1. 5° id.

Id 185a, 4° irl.

Id 1836, ';.;0 id (d:1l j O norcmb r c) 1

Cl ns:;c ·1852 8° anno ct i se n 1 i1 io ( r on~r.-data il 31

Id 18,13, i 0 id. ,li,cmhrc).

J4]. 1851 (l 0 i(\

J1 J. ·1$..)5. :,0 il'I.

lii 1R56 4° i d

hl. 1837, :;0 iii. (•lai l 0 11orembn'\ ,l'o•n i :rn no : r.:i~ionnlo ques lo ,b i r iehi:nn i pc i 2" e 3° sc ni,,i se mcs lra li. Le classi r ich iama le csscn fo prm\ ridotlc ad in cll'cll i\'O minore ( la q nal cosa gia :i bbi nmo com1>rol' ;1l n ), ~i r ift ur n·hbc 1ltr<'iò ;.111c din }r~c i ndC't)Hi!ù cli ,•ij p('r c1ti esfc rhi:im~ té, lirctlz i:urwn ti e 11cr mcssi

a corniociarn dal ,t o gen naio 11850. --- - --CL A SSE

I

1S36

•

.

Vf , m l. I. - L

A,uo

P RO,'ENl~~TE DA QUs.S ·rF. C. l ,\~ St

... . .

PROSPETTO D

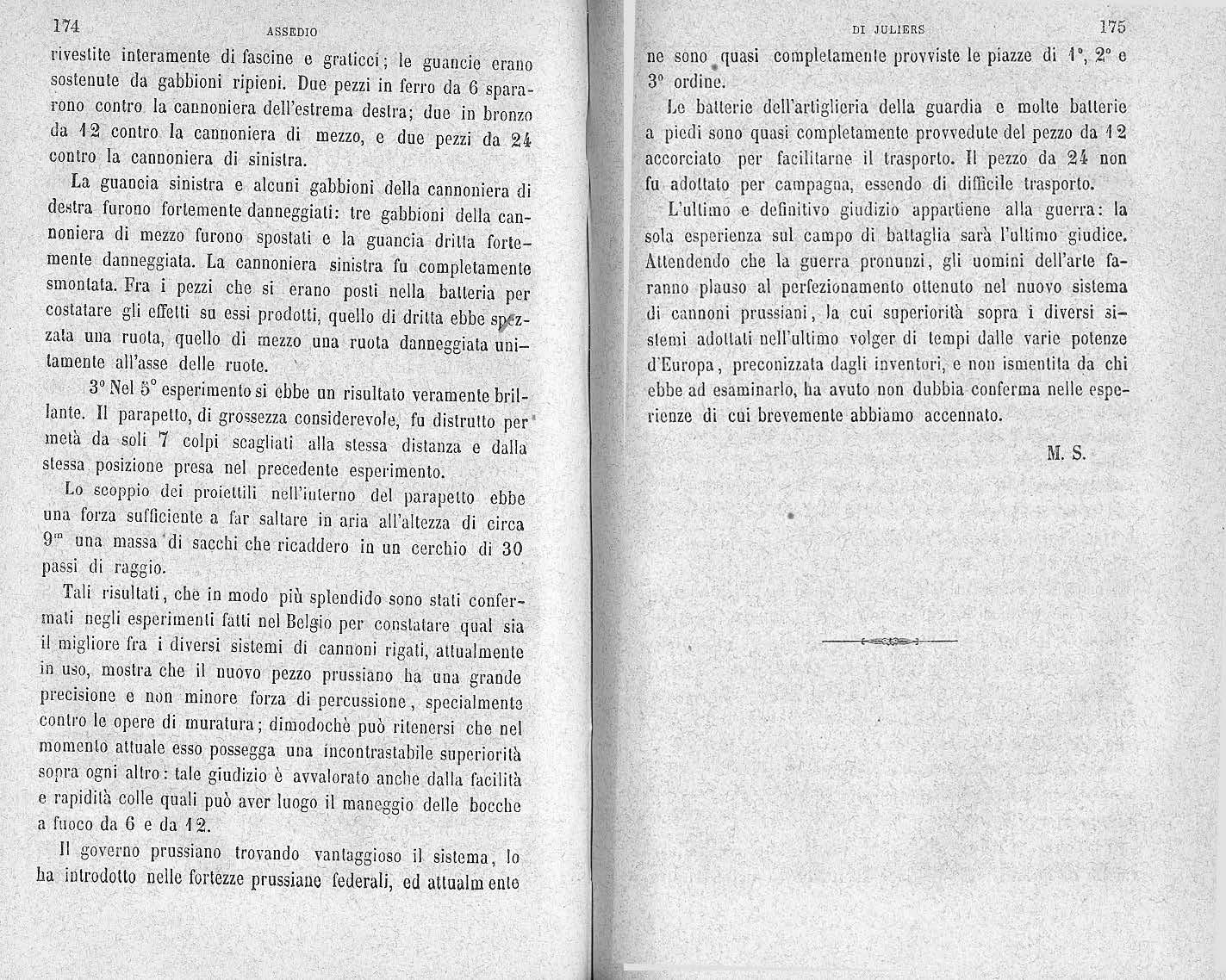

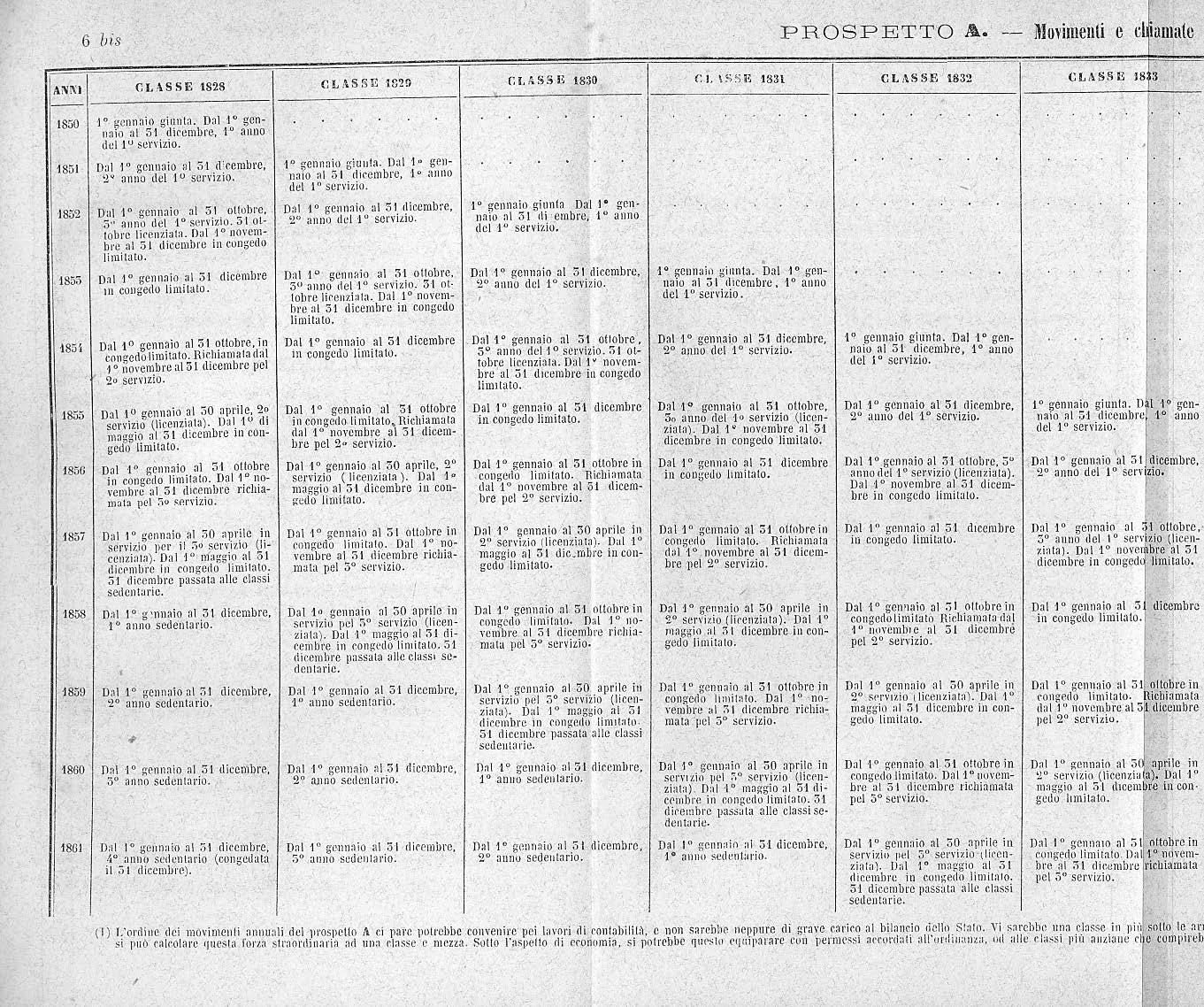

Computo generale della ferma dell~ classe t828 più anziana

· comP. dal prospdto ·A.

EPOCHE DEI MOV.~IENTJ f POSIZIONI percorso

Classe 1828. Dal 1° gennaio 1850 al

..

3 l ottobre 1852 . . . l O servizio . . . . 2 IO

Id. Dal 1° novembre 1852 al

3 1 ottobre l !:ìM ••. in congedo limitato 2 " I

Id. Da l 1° nov~mbre 1854 a l I

30 aprile 1855 .... 2° servizio .... »

Id. Da I 1° maggio 1855 al

3 1 ottobre 1856 ••. in congedo limitato 1

Id. Dal 1° novembre 1856 al 61

30 aprile 1857 ... 3° servizi o »

Id. Dal 1° maggio 1857 al s l

31 dicembr e tti57 in congedo limitato ..

Id . 'Dal 1 ° i::e nnaio 1858 al

31 dicembre 1 861 nell'armata scdcntaria . . ..

Id 31 dicembre 1861 . . . congPdo assoluto ..

DI UN ESERCITO 7

O

TEMP

;; e < --

:[

"

" . ' --1

.. 12 .. I

ToTALII: . . . . . .

ORGA NIZZAZIO NE DELL~ FANrrEHIA

· Suo elemento, ossia della Compagnia.

Se il recluta.mento è elemento organico d i un eser cito. l'ordinamento ne è i l p rimo ·e principal e regolatore per dargli forma e governo.

Il reclu tamento somministra il numero dei soldati : per rnezw. dell'ordinamento es s i sono ripartiti nei varii corp i ; e s iccom e·la, natura. e le inc umbenz e di questi corpi sono di diversa sp eci e, s i distinguono col titolo di Corpi d'armi dùJerse : e p erciò quelli di ciascheduna arma- h a nno forme special i., e l a forza è combinata colla topogr afia ; coi bisogni .e rist>rse del Paese; co m e pure co lle norme di proporzi oni vol ù t e g eneral ment e · nella composizione di un ese rcito . '

Prima condizione di buon ordinamento dovrà essere : che i Corpi siano organizzati in mani er a.. di poter in qualunqu e tempo o cir costan za pres enta r e una forma conv:eni e nte alle due situa:lioni di pace e di g -uerr ; . Vale a , dire: bisogna c he nella for m azione organ ica vi siano i mate riali nec essari di poter a u m e nta-re ~Ì'effettivo ordinario di pace on de passare al co m pl fòto armamento d i guerra, s e n,za esser e obbli gati di fare n essu n cangiarnento ' a qu esta organizzazione; e parim enti pote re r idurre la: for za d i g u erra e ritornare su quella d i pace senza diffico l tà.

Prem essa. q u esta massima; come b ase ., o fondamento dei' no s tro studio; imprendia,mo ad esaminare là fanteria,

Nelle diverse armi la fanteria tiene il primo e principal posto , perché è l a più essenziale , la più numerosa, e dalla su a - foTZa vien calcolata l a proporzione ora detta delle altre anni; le q u ali n e so no l'aiuto o gli accessori .

Si chiama fanter i a la t.ru1)pa a piedi, che comba;tte unita schierata in linea., o piègata in mas se; ovvero in ordine sparpagliatò . Vi sono quindi due sorta di fanteria : di l'inea la prima ; leggiera l a secon da~ : e sebbene a' giorni nostri la fanteria di linea sia ch1amata a comlJa,tte re a n ch'essa in ordine sparso, . in fattq d'organizz ~zione ella è consider ata co m e truppa messa in ordine serrato , regolare e cli n1~tura più . pesante . Essa è scompart.ita in corp i: e~ il battaglione n e è l 'unità .' -

Siccome i i batt aglione è la riuni one dì più centin aia ,li uomini, egli è perciò nece ss a-rio di doverlo dividere iri un certo numero 'cli fra.iioni, per poterlo muovet e , gov ernare, ad amministrare. Queste frazioni, sono c hiamate compagnie .

La compagnia n ella. fanteria di lin e(L d eve adunque considerar;s~ come sezi one tattica _ ed imil:à amministrativa: ma prima d 'ogni altra cosa essa è l 'elemento.

Essendoci proposti d i . studiare la fo r mazione di questo el~mento adattandovi i pensier1, o cose da noi contemplate nel reclutamento; d obb i amq eziàndio t ener conto delle tre co ndizion i c h e costit uiscono un es e rcito b en ordin ato . Vale a ·dire: fa d'uopo che l ' o.r:gani zzazione della comp agnia aqempja allo scopo della tattica e corrisponda ai b isogni della. d is ciplina e d'amministrazion e .

Se vogliamo ben p on derare, la.tatt ica è l'unico scopo militare , e per ciò la prin cipal e delle tre condizioni ora dette . Il nostro esame d eve . quindi ri".'olgersi anzitutto alla forza, la quale d0v rà d e t ern:i inai·si in maniera che sia fac ile l'azione delle altre d g. e cò ndizicmi or d e tte . La foì·mazione della compagnia deve nel m edesimo temp o con~tare d elle due spedè. di sold at i d'ordinanz a e pro.

8 OHGA:-i I Z7. •) 7H):,,F.

DI UN ESKRCITO 9

vinciali nell e proporzi oni da noi volute, ragionando d el r e clutamento: e finalmente affIBchè questi agenti operino ed abb iano potere, la compagni a dovrà essere dotata di graduati atti ad esercitare d elle funzioni .

Ciò pqsto esamineremo :

1° La f'cwza di una compagnia nelle sue due situazioni : di originaria fol'mazione in- tempo dì pzi,ce la prima, ma ave ndo i mezzi per passare allo stato di guerra: -dello stat o di guerra l a seconda. ·

2° La ripa1'ti zione 0 1 divisione in frazioni della compagnia e loro comando · ossia il quadro.

DI UN ESERCITO a sublimi ~oncetti ; e forma u n ·· tutto di questa denotnina ta compag ni a .

Una compagnia di fan t e ri a di linea messa sul piede 1 di guerra ed il di cui operato coni spon~aa11e_suip.d~c ate condizioni , deve avere un effett ivo non maggwre d1 160 uomini: ridotta allo stato ordinado di pace deve pre sen~ tare quello d i 110.

< Le rag ioni che ci inducono .a stabilire queste cifre, sono le seguenti : ,

a) Una comp~guia sul p i ede di guerr a d eve so vvenire a' suoi b isogni ed eventualità, e co n servare anco:a un numero d'uomini sufficiente ~:ffinchè :il battaglione d i cui fa parte presenti sempre una forza convenie n te . Dedotte le perdite (non straordinarie) e gl i assen ti di ogni qual unque specie ; tolti i co mandati; e face ndo larga supposizione, cp.e queste diverse rpancanze producano u~a dirninuzion e d el 25 per cento (40 uomini), la compagma rimarrà nullame no di 120 uomini prese nti , o sessaD;ta file schi erate .in linea. È questa una forza già- abbast a nz a ·impo rta nte, per cui si. :richiede per;izia e senno in chi'. la comancla, voce chiara e forte da fa r si sentire, autorità a poter sorvegliare e dirj ge_re , influenza morale che a·bbracci tutti ed infonda quell 'educazione mili.tare., potente <=>d inr,en erata che come scintilla scuote, elev a gli .animi "' i;) -

-Se la ' forza fosse maggior e d i quella ora détta, noi crediamo che ~ale riescirebbe l'azione direttri çe del suo ca.po . ed in minor grado sarebbe spe cialment e il potere moxale. Nè soffrirebbe poi l o scopo tattico, perchè di n (!)cessità le mosse ed eyol uzi oni sarebbero lerlte e facilm ente sconnesse; e mancherebbe così la ;6lidità d'uni on e nella truppa. Se poi l'effettivo ·fosse minor~; secondo il calcolo delle diminuzioni ora fatto, e · le maggiori perdite che nel corso d i po c hi mesi di campagn a su cc edono , la ridurrebb ero a dimensioni troppo esig u e e non sarebbe più in caso di mettersi in li nea e combattere (1)

b) Dai prospetti che vedrern0 in seg uito, ci verrà dimostrato che l'effettivo di 11 0 pel tempo di pace corrispond e convenientemente per preparare, diremo, ·il numero necessari o onde l'e care la compagnia alla fo rz a vol u ta dell 'armam ento di gr,erra di 160 uomini . Per ora r,j limite r emo a far osservare che se forse può scmbmre , un po' num eroso quest'effettivo, noi lo -crediamo però necessario : perchè l a c ompagnia possa in t e mpo di pace prestare i servizi sì interni che esterni a cui sarà richiesta e vi resti ancora un discreto numero di gente p r esso la medesima. Vale a dire, che l e file dei pr esenti, n on siano troppo diradate, onde essere obbligati a frammischiare due o più cò mpagnie per poter praticare le primi ere istruzioni. Se il comando del capo deve essere . assoluto in tempo di guerra, è necessario che sia la stessa cfosa su di un campo- di manovra od altra qu alunque situazio n e del tempo d i pace : cioè , diretia, sola, e :qon partecipata cla a ltri estranei . D'altronde il numero delle fi le ha una tal

(1) meno ~i motivi straordinari, ci pare che n nn com pug ni a ,di 160 uo,~1n 1 potreb be co?se1,vare un numero conv e nient e ·,li JJT'<'Seut i pe r du e mesi eh camp agn a circa srnza bisogno di ~sser rifornita. Ma ~·intende, dw 0 , 11 hu~n organ_i zzat o~c •de".e aver pr_eparat.i e semp re pronti ni depos ili i rinforzi da 10v1urc ,u1 corpi per ogni evcut o od occoneu:.:a.

10 ORG.ANJZZAZIONE

1° Della forza.

q_fal influenza morale su l soldato, e perciò sarà cosa vantaggiosa, ch e l ;apparenza, d' una rr on t e un po' -estesa <lia l'idea della forza propria; cosa questa che non si può ottenere se p er le esercitazioni i nvece di comp ag nie ci appari ssero piccoli drapp ol_li.

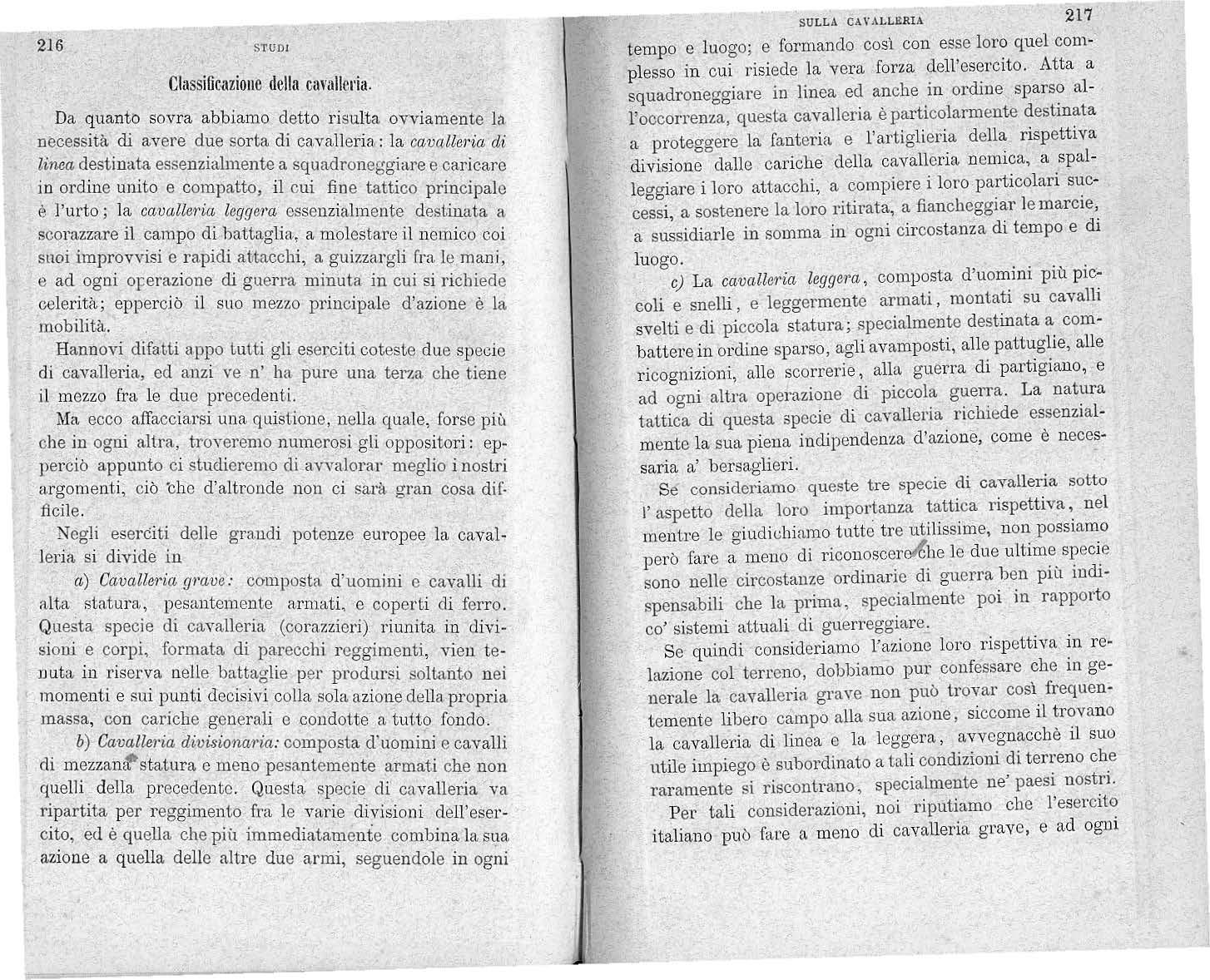

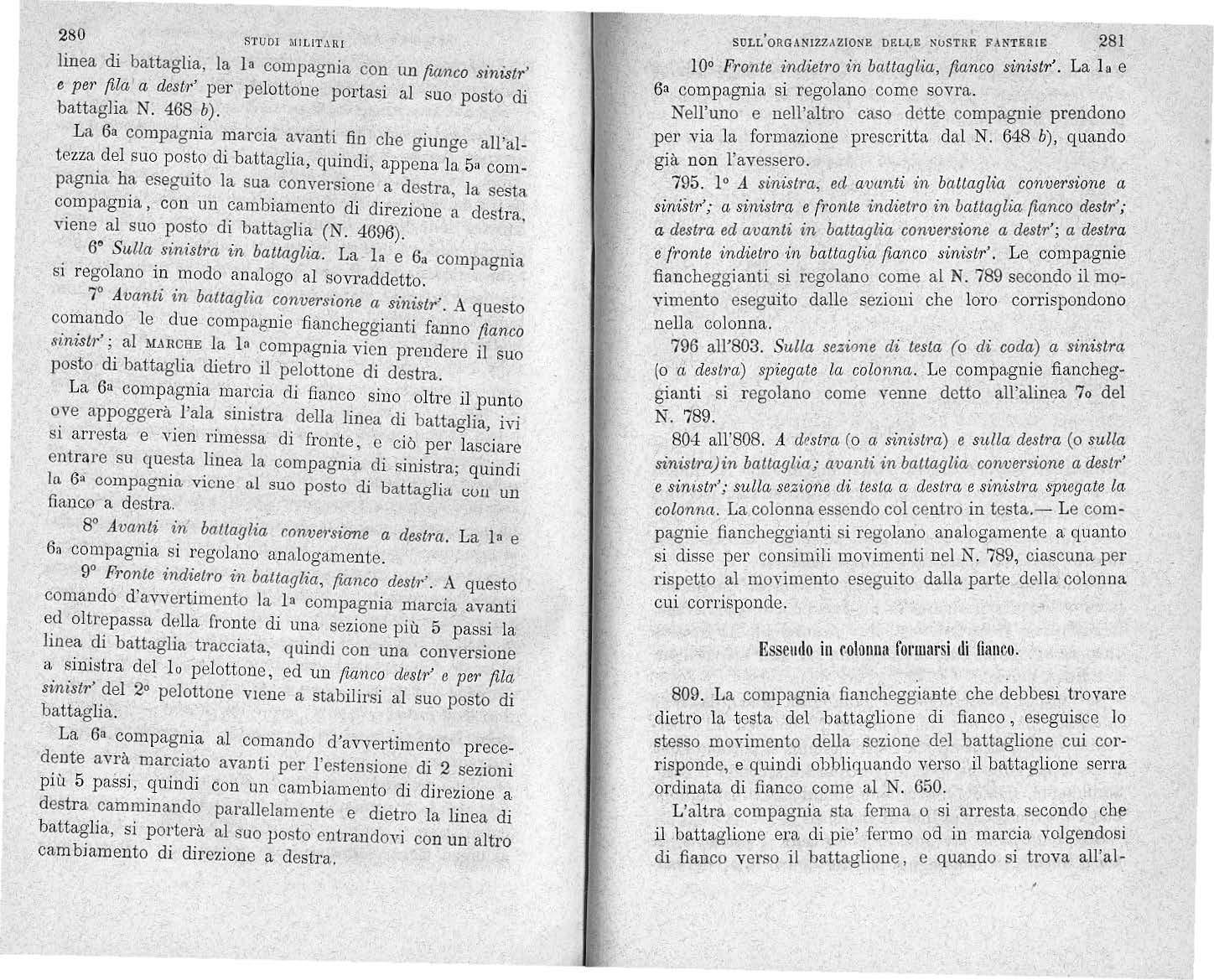

.. e) Esaminando ora la for m a zi one organi ca della compagnia , vecliam,o come possa svilupRarni . Per questo fa d' u opo clie già fiu cl' ora m ettiamo §ott' occhio il prqspetto O dell a nostra formazione, comprendendovi , il qu adr o ripa-r;tito seco ndo lo vo rressim o figurare ; onde a primo asp etto ra'Vvisare l ' intiera forza cli fo rmazione. Da questa forza poi procureremo di , climostrare il passaggi o pel completo a rmamento p er l a g uerra.

Da questo pro spetto risulta un effettivo generale di 180, • ossia venti Hon1.ini di più del num ero volut o . Tenen d o conto delle . perdite che succedo n o nel corso di d od ici . an ni - de ll.e ·ferm·e; fa d ' uopo v i sia, questo suppl emen to di forza percl1è non difetti qu ella reale del 'temp o d i g u erra di 160, essendo esse nz iale che la compa.gpi a -_ abhia il s u o effettiv o inti erameut e com plet o nel rriomento i n cùi si opera l'armamen.to .

Infatti arrestiamoci a, fu.m e un ·bre,,+e , calcol o .

Le classi provinciali da noi post& in questo prospetto O, della forza di venti uomin~, compr esi un caporale ed un sc elto per ci ascuna, allo scadere del terzo anno del primo servizio deggiono riempiere le vacan ze dell'ordinanza (!), Ora dunque; il t otale dì. questa ordinanza, come dal prospetto C., compresi i caporali, tamburino, trombe ttieri e soldati è in numero cli 40 . Fatto conto delle morti; d elle promozioni a sotto uffiziali della compagnia, non che della parte di graduati ch e può co mp (;lt erle dov er forn ire agli stati- maggiori _: . tenuto conto dei va.rii · r.ongedi assoluti, o di altra perdita qualunque; si può pre- _ s umere che qu es t e vacanze annuali saranno nella pr.oporzione del sesto a l quihto di el etto n·umero 40 : e perc iò l e classi che ultimato il loro primiero servizio-sono li,cenz iate, saranno diminuite di altrettanti individui passati n ell' ordinanza; ossia, per lo meno ridotte a gi&attordici u omini circa (ra,gione per cui nel medesimo prospetto O, s'ono calcolate a settanta soltanto le cinc1ue class i in co n uedo,t, limitato).

Richiamando queste classi per passare s ul piede di g u erra, oltr e alle perdite a n co ra suceodute duran te i l tempo rimasto in congedo, vi saranno alcuri.i soldati non più idonei _ ~l servi.zio; ovvero (nellé classi più anzian é in isp<;l oi e) se non iutier amente inabili , alcuni v i saranno pure t;he abbìsogn er{t ·collocare ai depo siti, od altrimenti pro,

( 1) Pr-imo sluilìo del reclutament-0, Lette ra A,

12 ORGAN! ZZAZ!ONE

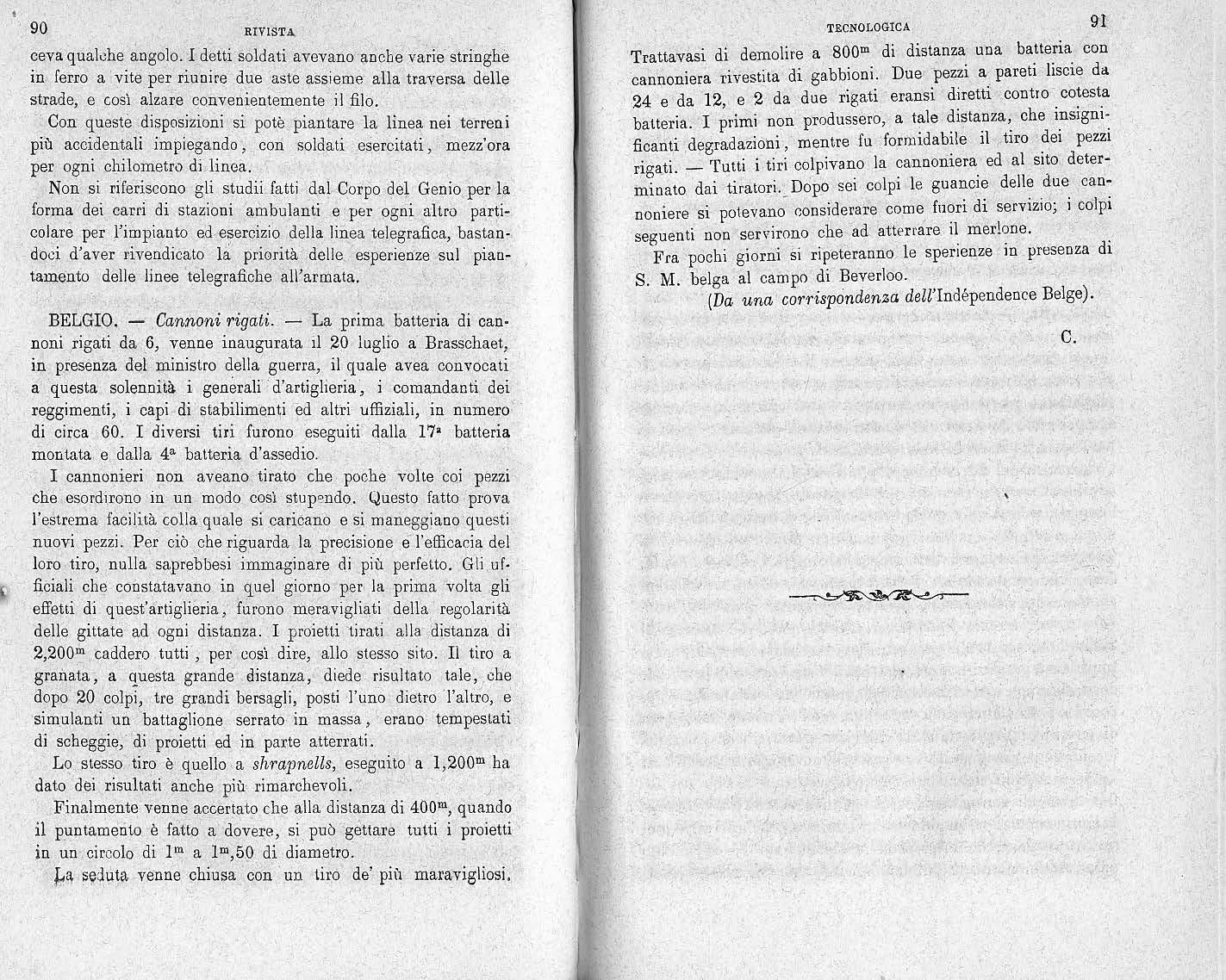

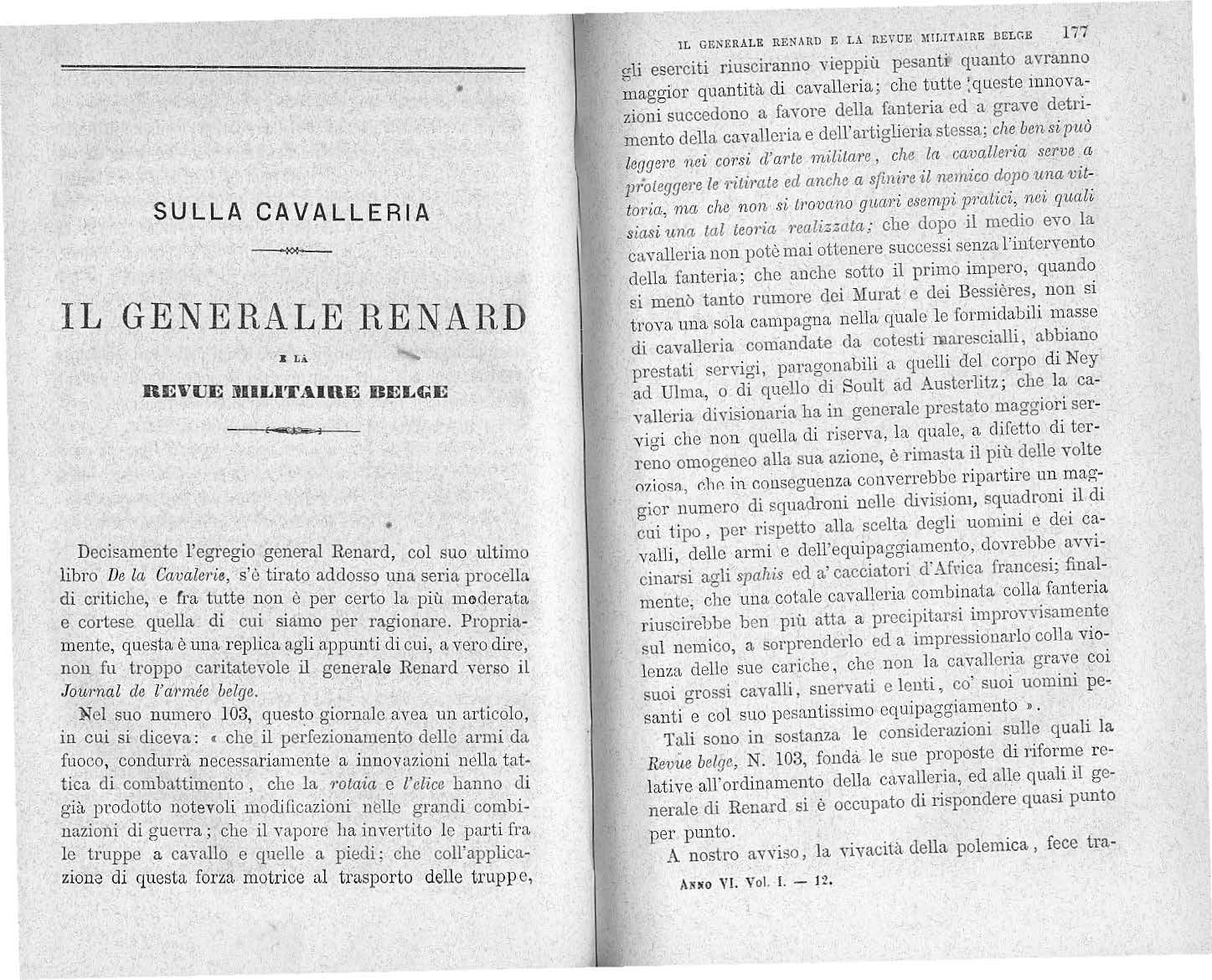

C ' • Formazione della . Com1rngnia e sua situaiione nei tempi ordinari di ·~ace. ' I' ln sen-iz io e :3 I sott o Ie armi ., .., ------- ~:§ ,,: ,.., 'I I -~ == z DE NOMINAZIO NI ..::: ~ " == '-' • ·;:; "' e :'.l ·;;;~ <"l = •n := ,., ;. -e -=-:o .. - ? 9 ,... u- (,,) ,... o o: o -= o ,E-- E-' Ufficiali 4 » 4 }) 4 Fui-ieri I ,, 1 }) I , Sc rg èul i contabi li I » 1 » 1 Se r gent i 4 » 1, » 4 Car,01·a li 6 2 8 " 8 · 'l'a i h burini 1 " 1 " I '!'r om betti é r i .- :1 » 3 )) 3 So!clal.i scelti ( provinciuli ~clic due classi 8 2 10 10 più a n zi a n e s otto le a rmi} • ' . · ,.,, )) ld or di nari (d 'ordi nanza) 22 " 22 )) 22 Id. de l 3° anno di 1° s e r v izio (prov 11} I )) 18 , 1 S " 1 8 Id del 2° id. • id. ,, l!l 18 " 18 Id d c !' 1 ° id. ( rec l ute) .,, 20 · 20 ,, 20 Capo '.·~\ i pro~,inciali ! I )) }) " 5 5 d e lle 5 class i in )) .. 5 5 S r e l LI · 1d. ·coo gcc\o limitato ) 60 6Ò SÒ!daf.i ord inari id . )) }) " T 50- 60 ~o - - -70 180 01 UN, ESERC, 'rO 13

PR OSP ETTO

.

vedere, perchè non potrebbero sopportare Je fatiche della vita de i campi.

Finaimente crediamo sia necessario raddoppiare i graduati di bassa forza, n el spiegare, . come più volte dissimo, le intiere forze sotto le armi r,del che racioneremo ' o nel seguente articolo), ed abbenchè vi sia qualche , caporale nelle cinque classi richiamat~, bisognerebbe in , ogni modo tr,àrre gradatamente dai soldati qu~lÌi che : ancora mancherebbero .· : ·

Non crediàmo' adun.,que cli errare se dal numero dei soldati or.dinari d elle einque classi, al momento in cui verr ebb ero a prender posto nelle file, anno verati a numero sessanta nel ripetuto prospetto O, si debb~· togl'ierne quasi la ·metà; ossia se riduciamo quel numero a trentatrè

Questa deduziçme fatta 1 avremo così l'efl~ttivo di guerra di -160 uomini, com.e è dim?stratq nel segw~nte prospetto D.

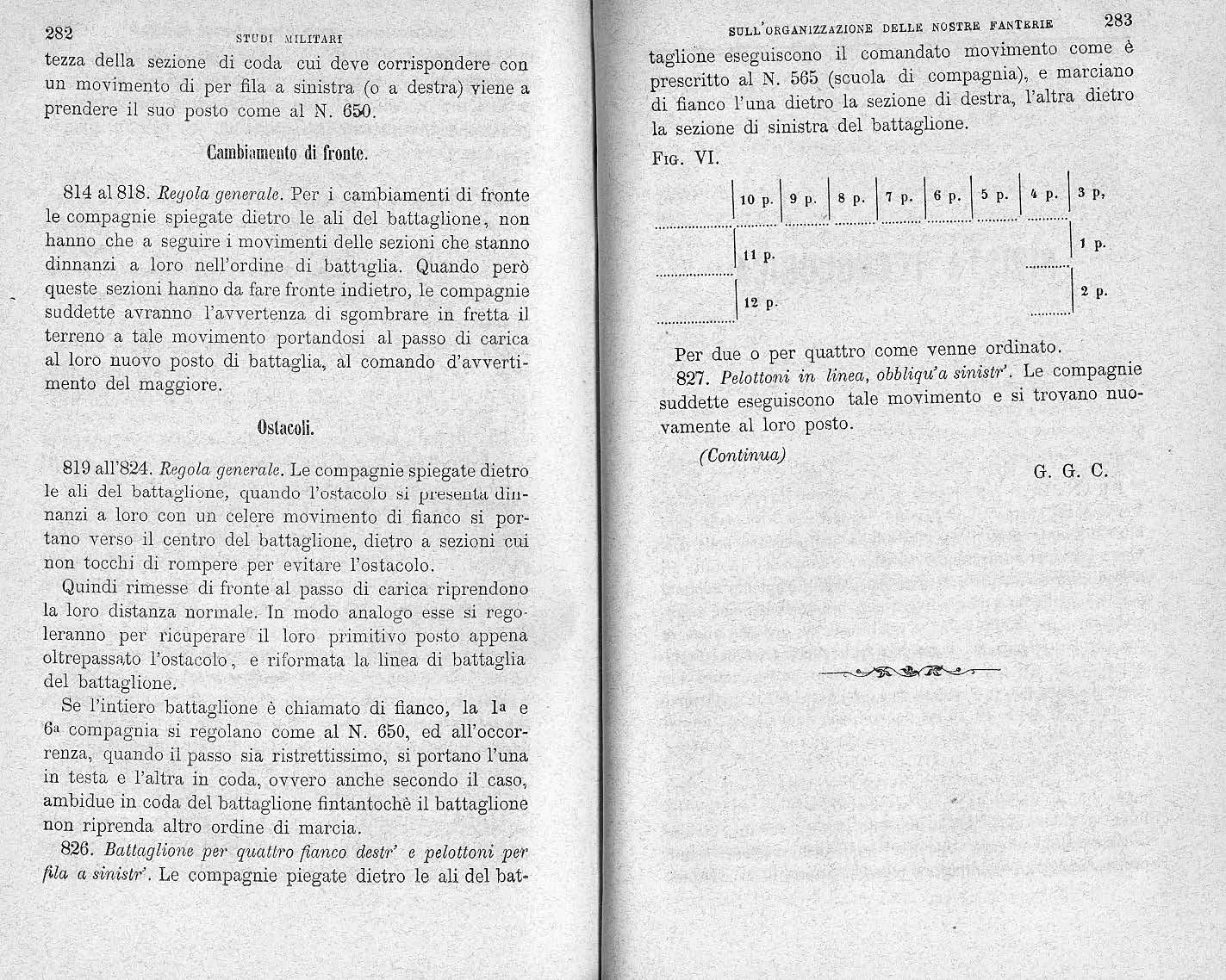

PROSPET T O D

Situazione della Compagnia di linea sul piede di completo armamènto · di guerra (1). , ·

DENOMINAZIONI ..

Ufficiali .

Ftlricl"i . .

Scrgrnti contabili . . . .

Scrgent ( (onlinnnza o provinciali)

Caporali {ordinanza o pro\'inciali)

Tamburini . ·

Trombelticri . . . . .

Sol<lati scc,lti (ordinanza o provi11cia li )

Soldati orrliu"ri ·d'ordinanza · . . . . . .

. 1d , prov!nciali delle 3 classi già ~otto le armi .

Id. prov111cial1 delle 5 classi richiamate . .

{l) ' In questo prospetto havvi un . uffiziale di più del q'uale diremo quivi rn appresso. . . ·

Non abbiamo voluto fare gran~i variar,ioni nelle cifre deU:orclinanza

2° Divisione dçlla compagnia d i fanteria e comando , · os{iia quadr o. ·

Per stabilire l'effettivo della compagnìa, abbiamo dovuto annoverare n ei prospetti le cariche o . graduati ; e perciò è ora nostro dovere di· ragionarvi sopra; dire cioè i motivi che -- ce li hanno fatti in questa guisa concepire .

Ci fa . d'u,opo premettere: essere nostra t onvinziorie che i quadri, massime allorché Ie truppe si trova.no in campagna, qeggiono esseT numerosi. In questa maniera la compagnia può dividersi in un maggior numero cli frazioni; perci0 · l"autorità diretta essendo esercitata sopra · pochi individui, riesce più efficace., è 11?,eglio intesi), la sorveglianza e la direzione, più solido si ottiene lo spirito militare e più viva si manifesta l'energia. Dalle quali 'Cose tutte , ne derivano l e sublimi qualità di abrn~gazioll(~ e di ·amore della gloria. i ·

E saminando i quadri descritti nei due precedenti. pì:o• spetti , troviamo in quello D cinqv.,e utfiziali preposti ai princ_ipali comandi, dei qua.li i l primo sarà il capitano_. · degli altri, due· saranno tenenti e clue sottotenenti.

Le attribuzioni del capitaino sono specificate nella .seguente definizione, da noi altrove emessa: «·Essere una » autorit~ assoluta, ordinativa, diretta complessivamente • sulla truppa; e risponsahile » (1) Per cui si comprende che queste attribu?:ioni essendo doveri che si riferiscono all e

del prospetto C, per non recare confu~ione nel confronto' <lei due Pro~petli C e D: ma nel passare su°tpiede di guerra, 1:lovcndo~i aumentare '. graduali, e la ma~gio1; parte -traendosi dal l'ordi1'ianza, saril certo scemalo , 11 _ numero di essa . .I): pm· qilcstù la ragione per cui abb iamo credulo meglio dt m_cllere tu:li _i graduati neHa colonna , dell'ordinanza; s'intende però che '. prov111ciali suppliranno alla deficienza oppure indistinlam cn.J.c i graduati saranno sì dell"una che dell'altra spcci.e, senza che ciò possa a[tcrarc la forza complessiva c!imostrata in qt1csto prospetto D.

(1) •Àlc14nc con$iqera:i;ioni Sl!?lci di$ci pl,ina n1i/.it{t1·~, pa$. 2:;,

14 ORGANIZZAZIONE

" ' -;; "' C ' :3 ., "" e .., ·= ·> .., 9 ... è o li: ' ,... - ~-~ -5 )) 5 l 1 l » I 8 )) 8 ·16 D 16 1 • I 3 )) , 3 8 8 16 .20 ,, 20 • 56 56 33 33 -- -- -63 97 160

DI UN ESERCITO 15

condizioni gi; più volte ripetute.. di tattica, di disciplina e di amministra:zione; doveri, che pure si disse ., ~ono dìr etti ,td OQ'IlÌ individuo della compagnia; bisogna per e . . . prima tosa che essa ve!1ga divisa in princìpali fraz ~o1~1, alle quali siano preposti gli u fficiali subalterni . Qu esti , noi brameressimo poi che n e fossero, per così di re, i ~api' ti to lari , i con t inui e irremov ibili superiori ris p ònsabi1i verso di ess9 capitan o . Dividiamo p erciq la comt>agnia. ip d1.w mezze comp agn ie, d i . c ui vorres,s_i~o- ch e ognuna fos se comandata da uno dei te nenti . Suddividiamo le m ezz e compag nie in due .pelottoni ( quarti d ella compagni a) ed a capi d'ogn i secòndo pelottone stabiliamo i sottotenenti. Con ciò ògni uflhiale subalt~ruo co manderebbe una fra~ione cli quaran ta iwmini, di cui le pa ri sarebbero s u bordinate alle disp ari (l). · . VenendÒ poi la compagnia. messa s ul pied e cli pace, nèi limiti cioè d el prospetto C, qtieste frazion i sarebb~ro ridotte a ventidiie o ventitrè uomini, per cu i si potrebb ero 0 riun ir e i ·pelottoni du e a d1te, o co n servaee soltan to i coma.udi d elle m ezze compagnie: e sebb ene possano offrire ·una forza di ciziqu,anta, uo mini circa ( nu·mero non molto sup erioré a qud lo ·dei pel oito ni di guerra), trat: • tandosi di comando nei presidii e caserme , non pno esservi impiccio, non d ebbo.no esservi inconv~nie.nti d! sorta ,p er praticare questa riunione. Questo c1 da. cosi l'arbitrio di togli ere u n uffiziale subalter,no (ed appu nto lo troviamo in meno nel prosp etto C) . · .

Preferiamo che ·questo uffiziàle i n meno sia uh sot tçit enente e non ·un tenente ; perchè in tal modo non si cambia la natura del comando delle me.zze oompagme (smnpre devoluto ai di.le t ènenti), e vi resta il sotto tenente !

( 1) Per il, go~crno disciplinare della lruppa, ~e-_r le allribui:ioni •?;)~ha il furiere della cornpagnra (di cui pàrlercrno qu1v1 dopo) e .per I~- nJ1glwre ,1:,;:ecoz,ione delle evolu zioni, noi sia:no ù'an'iSo , siauo uc c e ssm1Jl q ua ttr o uffìz.iali' subalterni e non ~re soltanto .

nr UN 1<:s1mc1·ro l '7 a dispos izione · per aiuto di ogni s pecie d'incumb enze e per surrogare l'un o o l'altro tene nte assente, o temporariamente mancante. Ragi on vi:1ole adunque sia qtl'esto l'uffi cio d ' un u fflziale d i minor grado . ·D'altrond e .tenendo Conto de i Sflntim enti di amo r p ropri o o cli ambi,zione , e . quindi de l buo n volere e sp irito milita re; noi crediamo, ch e noi primi a nDi del la c, ~rri er a 'd'un u-f:fizi a1e , in t empo eh p a ce, in cui l'av an zamento s u ole essere ris tretto e l ento, sia v antaggi oso che i g iovani uffo:i a1i sco r gano una non t,ropp o- l ontan a p ro m ozion e : e possano lusingarsi cli u p·n d ov er fa r u na troppo hrnga stazione in quel primo ed inferi or grado; la qu a l ccisa s uccedere·bbe senza dubbio quando inve ce vi fossero due sottotenenti ed un sol tenente.

Quantun q ue gli u fiiziali ab biano il governo dell~ compagnia, egli è pur necessario vi sia u n sott'uffiziale supeF ior t• a tutti g li altri g radu ati di bassa forza, il qu ale tro_vandosi sempre ìn sfom e alla truppa, eserciti u n 'autorità generale per v egliare che qu esti graduati d elte d iverse s uddi:visioni eseg uis0a.11u u fac ciano esegui re g li urdin i del ca pit ano o degli a l tri uftì.c.iali con rnodi uniformi e contemporan eament e . Le sue principali attribuzioni saranno p erciò : raccogliere i ràpp6rti, comunicare gli ordini-, e diri gere l a parte contabile , e speqi alm ente l e paghe, il vitto ed altre so;mmi nistranze.

Queste inc umbenze quiv i sommariam ente esp oste, cos tituis co no i l foriere della compagn ia, ca.po d ei sott'uffiziaìi p er disciplina ed amministrazioirn. Vorrèssi mo però cbe l a. s u a ca r ica avesse maggior imp ortan za r elativ amente alht prima attrib uzi one . Il forie re dovrebbe certamente provve dere a tntti i b i sogn i , sì pec1..<niàri i c~he materiali deila t r uppa (a norma de' vo1 e(i del capitan o), e perci ò dovrebbe avere in tel ligenza e co gnizione dei l avori cor;itabili eh~ ·sì· r ife riscono a q ues ti bisogni ; m a non crediamo doverlo obbligare, ad occuparsi egli stesso deìla loro com~

J 6 01\GANIZZAZIONE

ANNO VL . Vol. I. - 2.

pilazione . P er questo indicammo dopo lui (nel prospetto) -il sergente contabile, il quale, sotto l a s u a sorveglianza, eél aut orità, avrebbe questo incarico ( 1). In q u est 9 mo do i1 fu riere è u~ superiore, che, non obbligato a lavori complicati di conteggio , ppò megli o occup·arsi d ella sorveglianza della dis cipli na; e questo rende più facile .ezi andi o rinvenire fr a i sott'uffi zi ali quelli che abbiano in maggio r copia le qualità richieste 0

Il ser gente contabile è un graduato speciale. In Francia è un sott ' u fficial e oppur e un caporale . In Aus tria, se no11 erriamo, d eve essere t uttora di ugual gra d o del furier e . Nell'armata sarda fu altr a volta m1 impiego parti colare (il cap orale furi er e), poi div enne un'incumbenza affidata ad un caporale senza distinzione di , sorta; ma in ogni modo non fu mai considerato se non che u n o scritturale dato i n aiu to al furiere (e già non poteva esser~ . altrimenti, essendo capor ale soltanto) e fu sempre i l furiere il . sol o r is p onsabil e d ei lavori e delle ope razioni contabili. Or d u nque volendo . che quest o graduato si a il vero cont abil e, noi" forse avressimo p ropensione di · accosta{·ci al sistema tedesco , po i chè l a sua posizion e nella . gerarchia sarebbe più in armonia colle sue a ttribuzioni. Siccome però il governo d ella . truppa, di q ualunq n e g~nere egli si a, non deve mai·scostarci dai prin cipii d ella subordin a:lione graduata, !'l sa rebbe un er rore ammettere questa a utorità cont ab il e a lato ed uguale a q uella di disciplina; non v i può essere che un sol capo : cioè il furier e : però noi op iniamo che il contab ile d ebba essere del grado im m ediatameJJ,te inferiore : ossia u g uale ad ogni altro sottouffiziale d~lla_compagnia; onde n on avere dei doveri di subordinazione per le sue operazi oni , salvo che ver so il furiere e gli uffiziali della compagnia.

(l) Q u esta br vc spi egazione d e lle uttribuzioni de l furier~ conforma quanto più sopra fu. detto, che non deve avere il com ando di un pdottòo.e <lç!l~ co inpagnfa , coJnandu dcvol uto a g li , uffizi a li subal t erni soltanto

Abbiamo già più sopra divisa la co mpagnia di ·guerr a in quattro pel ottoni comandati dagli uffiziali s u balterni . In aiuto di questi u ffiziali; _ e così ad ogni p elottone, noi v0 rr essim o app licar vi due sergenti i q u àli avreb bero la direzione d ella m età di ess o , ossia di un a squad1'a . Divid eressimo àncora p er u ltimo queste squadre in mezze s quadre a c u i sar ebbero capi i caporali .

•Cr edi amo inutil e- lo specificare l e attribuzi oni loro : l e _ possiamo r in:venire in . qualunque r egol a m ento -d i discip lina: osserviamo soltanto che questa ripar t izione è in correlazi on e; è , per così dire, la cons eguenza di quello ch e abbiamo espresso n ell' esordire di questo articolo s ulla sorveglianz a e direzione m inqta ·di tutte le parti e dei singoli indi vidu i; per ctù non v ' è altro mezzo per ciò ottene r e , se n on co l / fare divis ioni e s uddiv isioni .replicate della compagnia. Crèdiamo quindi che le diverse a utorità o , comandi, sebbe n e stat ui ti come in qua,c;i tutte le annate, sono però più appropriati n el modo da noi progettato pe1; l' a11damento éli governo in qualu nque circost<l.nza, e la conèatenaz ione delle autorità sotto quella assoluta del c,tpi t ano ri esce meglio intesrl e n e è più facile l' eserciz io ( 1). · ·

Per m eglio convinc erci di questo , vogli a mo app1icare qu este d ivisioni al n ume r o p resentato dal prospetto D, epperciò :

La c ompag nia essendo di 160, comandata dal.capitano ; La mezza comp agnia sarà <li 80, comandata da un tenente;

Il q uarto, ossia il pelo~tone sarà di 40, comandato da un ten ente o sottotenen te;

( I ) Sa r ebbe nostro pro ge tto 'di r agiona r e delle evo lu z ioni della fanteri a in a ltro st ud io . Da lle i dee che ci sia mo forri.1até a <11:1esto proposito, c rediamo ' i n tan to pot er d ire, che le sud d ivisate ripartiz i on i di com ando , sarebbero pu r con veni en ti cd a dottate per le cscrcitazio1, i o manovre d j com pagnia.

18 ORGANIZZAZIONE

DI UN ESERC I TO 19

•

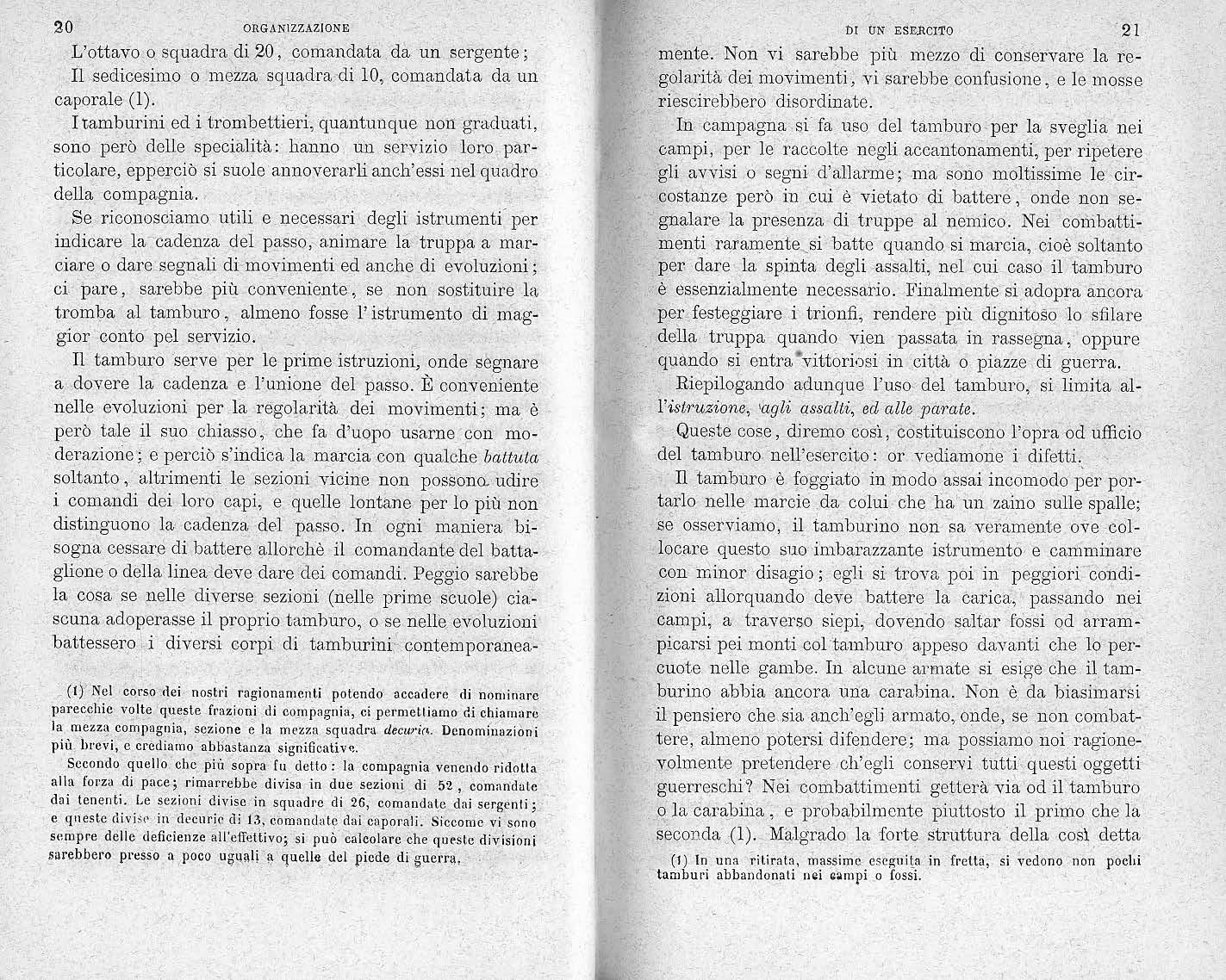

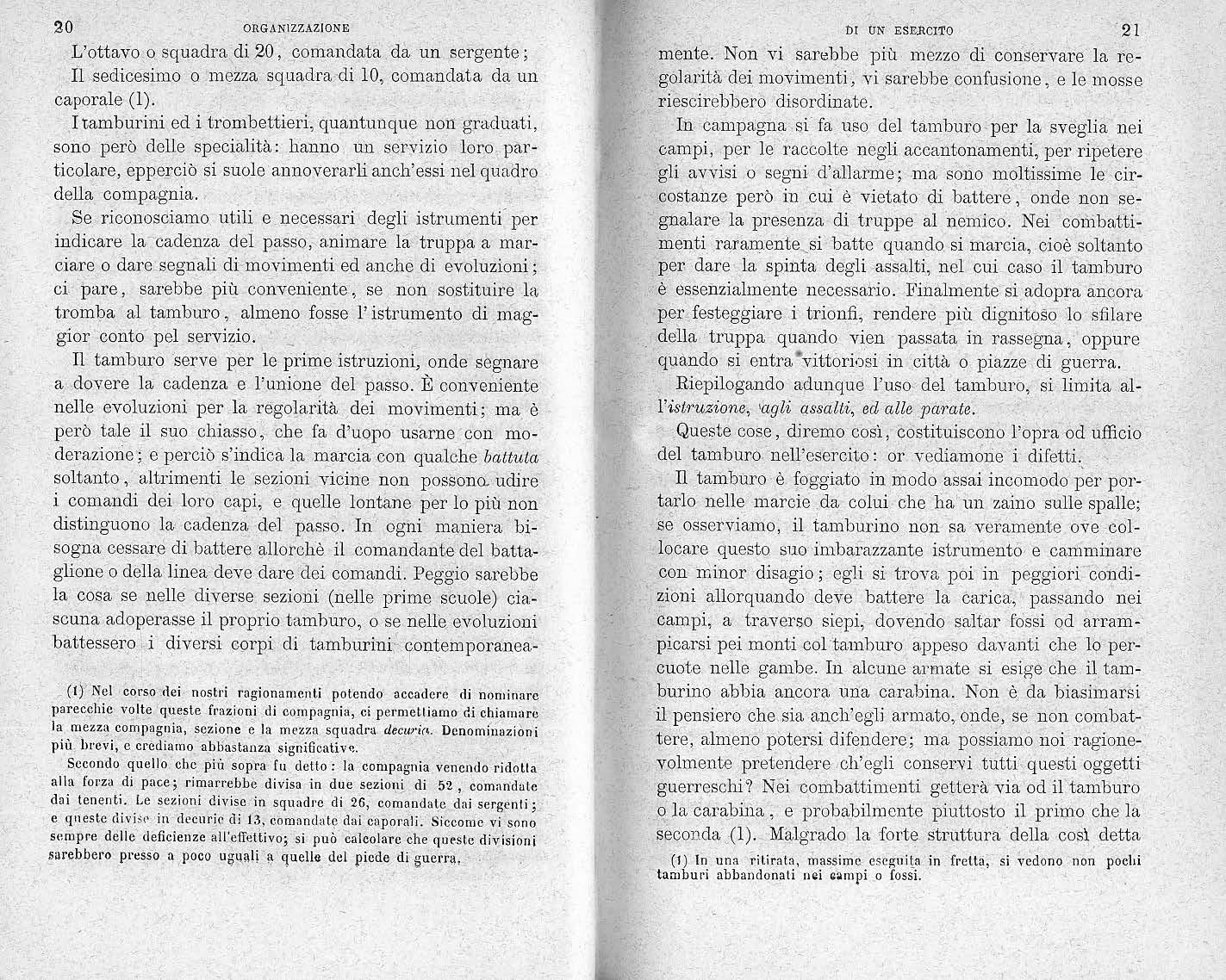

L 'otta,vo o squadra di 20, c9mandata da un sergente; Il sedicesimo o nwzza sq Lrndra ·di 10, comandata da un caporal e (1) ._

!tamburini ed i tromqettieri, q uantunque non grad uatì, sono però delle specialità : hanno un servizio loro pàrticolare, epperciò si suole annoverarli anch'essi nel quaaro della compagnia . .

· Se riconosci amo utili e necessari ·.degli istrumenti' per iE.dicar e l a cadenza del passo, -animaré la truppa a mar- · ciare o dare segnali di movimenti ed anchè di evol uzioni; ci- pare, sarebbe più conveniente, se non so.stituire h troml:>a al tamburo, almeno fosse l'istrumento d i maggior conto· pel servizio . ' _

Il tamburo serve per le prime istruzioni, onde segnare a dovere la cadenza e l'unione del passo. È conveniente nelle evoluzioni per là regolarità dei movimenti; ma è però tale il suo chiasso, che fa d;uopo usarne con moderazione; e perciò s'indica la marci a con qualche battuta soltanto , altrimenti: le sezioni ,,icine non possono. udi r e i comandi dei loro capi, e quelle lenta.ne per l o più non distinguono la cadenza del passo . ln ogni maniera 'b isogna cessare di battere allorchè il comandante de l battaglione o della linea deve dare aei comandi . Peggio sarel)be l a cosa se ;nelle diverse sezioni (nelle prime scuole) ciascuna adoperasse il proprio tamburo, o se nelle evcil{izioni battessero . i diversi cç,rpi di tamburini - con~em poranea-

, ( 1) Nel corso .<le i no§tri rngionamcnti potendo accadere di nominare parecchie vol t e queste fraz ioni d i COJnpagnia, ci permell i amo· è i chiamare la mel!'z~ compagnia, ~czione e la mezza squadra decuri(I. Denominaz ion i più. hre,, i, e cred iamo -abbastanza signilìcativ<:.

Secondo q u ello che p i ù sopra fu deU.o : l a compagnia venendo ridolla alla forza d i pace; rimarrebbe div isa in due sezioni di 5 2 , comanda t e dai tenen t i. Le sezion i divise in squadre di 26, co~andale dai sergenti · ' . ' e qneste divi ;(' ·i n decurie di • ~, comandale da i eapo,rali. S iccome vi sono ' s e!Dpre delle defic i en ze a ll' effettivo; si può calcolare che queste divisioni sarebbero presso a ,roco ugq!\li a q u ello ~cl piede d i guerra, - :

m ente. Non vi sarebbe più mezzo di con·servare la regoJarita dei mov im enti; vi sarebbe confusione, e le mosse rièscirebbero disordinate . , ·

Ili campagna :f fa uso del tamburo per la sveglia nei càm pi, per le raccolte n egli accantonamenti, per ripetere gli avvis i o segni• d'al1arme; ma sorio moltissi me le circostahze però in cu1 è vietato di battere, onde non segnalare la presenza di truppe al nemico. Nei combattimenti raramente~si batte quando si marcia, cioè soltanto per dare la spinta .degli assalti, nel cui caso il tamburo è essenzialmente necessario. Finalmente si adopra ancora per festeggiare i trionfi, rendere più. dignitosq 1o sfilare della truppa quando vien passata in rassegna, oppure quàndo si entra •vittori,)si in città o piazze di guerra .

Riepilogando adunque l'uso del tamburo, si limita alI'ist?·uzione, •agli assalti, ed alle parate .

Queste cos.e, dire:rp.o così, costituiscono l'opra od ufficio del tamburo nell'esercito: or v e diamone i difetti.

Il taml)uro ·è foggiato in modo assai i ncomodo per por-t~rlo nelle marcie ;da colui - che h_a un zai_no sulle spalle; se oss erviamo, i l tamburino non sa veramènte ove coll ocare questo suo ·imbarazzante istrumento e camm inare con minor disagi o; egli si trova poi i n peggi orr-condizion i allo r quando de,,,e battere la carica, passando nei campi, a traverso siepi-1 cloven·do saltar fossi od arrampi cars i pei monti col tamburo appeso davanti che 19 percuote nelle gambe . In akune armate si esige che il tamburino abbia ancora una carabina. ·Non è da ·biasimarsi il pensiero che sia anch'egli armato, op.de, se non comba~ tere , almeno potersi difendere; ma possiamo noi -ragi onevol mente prete11dere ,ch'egl i conservi tutti questi oggetti guerreschi? Nei combattimenti getterà via 'od il tamburo o·la carab1na , e probabilm ente piuttosto il primo che la secon d<;l- -(1). Malgrado la forte struttura ·della così . e.letta ( I ) In nna 1'ili ral.a, massime esegu i ta in fretta, si vedono non pochi tam b uri abbandona l i n~ i ç~mpi o fossi.

20 ORGl).Nl ZZAZIONE

DI ùN ESRRCI TO

cassa il tamburo fàcilmente e· bene spesso in campagna ' "'f -è g uasto : il caldo, l'umidità, deteriorano le corde, e le pelli; queste in ispecie .sono ' 'talmente delicate, che si rompono per ogni l_'Jiccolo urto o colpo mal dato battendo, 0 per ogni piccolo acddente . Non è certo .esagerazion e nostra se diremo esserci accaduto più d'una volta che di otto ·tamburini di un battaglione , non ve ne era neppur uno che avesse il tambu:ro atto ?,l suò servizio. Noi tempi piovosi si sente appena; e nei tempi sereni sto rdisce da vicino, ma non si distingue più l a specie di battuta ad una certa: distanza; e p er ciò non cònviene affatto per le manovre dei cacci àtori .

Ponderati adun que ì vantaggi ed i svantaggi; e più di ogni altra cosa, . considerando che il tamburino è un irt. dividuo di nessun conto come combattente; noi osiamo opp~gnare l e .antiche ed ancora vigenti COlì,sÙ.etudini col ridurre ad uno il 1mmero èl.ei tai11burini di una com- pagnia: Riuniti i - tamburini del battaglio ne o d el corpo, basterebbero pei bisogni è servizi: ora detti; epperciò

vc)l::remmo invece dotare di trombettieri le compagnie, i quali essendo armati di fucile _ al pari degli altri sold ati, servirebb ero nelle marci e fr ammi:!"chiati ai tamburini e musica. Li stabiliamo in 1;.umero ·di tre, p ercb è corrispondano al b i sogno . delle evoluzioni o com b attimen t i in ordine sparso, nei - quali, come abbiamo veduto più sopra, p uò ·es s ere e'ziandio impiegata la f~nteria di linea: massime nel servizio •dei posti avanzati- o di avanti • < g uardi e (1)

(!) Nell ' arm:Jta sa r da si fece un cspcrime,!to. Sic,1nme nellll organizzazione del 1852 vi èrano ·poch i tromb,·tticri non abbastanza · i11 numero per la scuola di caccia to ri , si fece l a p r ova d'insegna r e il suono del l a · tromba ~i tambur i ni <li qual c he corpo . La cosa r iesci egregiamente. Venne pèrò rivocata q uesta conccssio11c, sul rifl esso che p robabilmcnte in · camrrngna quei tamburini si sai·ebbcro disfàtli del t wmburo e i ·itcn 11/a lrL t-rombu s oltanto Sarebbe qol'Slo un male riprov ,w o l e c,mi"c l o è qualunque cosa contraria alt'ohbcdicnz,1, e di danno all' armnmN1to e d i scip l ina: mli

Questo tamburino e questi trombe.t'tieri dovrebbero essere d'ordi11 anza e la maggior pàr t e provenire da apposite scuole od istituti (1).

Se l 'esame del quadro è con ciò ultimato, ci occorre p erò cli completare quéllo d e-i prospetti .dati col far parola eziandio della prima categoria di soldati denominati scelti. Questi soldati, per la loro condotta ed anzia:nità. m eritan do ima particolare ' considerazion e, vien loro accordata una distinzion e ed un piccolo auniento di paga. Egli è adunque un premio dato il p iù soventi a que1li che per poca coltura od attitudine non · sono idonei ad avere un grado: Se è ben fatto - sia conservata questa ri compensa pei soldati d'ordinanza, noi vorremmo però t

q u esto p r ova il nostr~ assunto sia r.e!ativamcntc ~ll'istrumenl~ più utile e prefer ib i le, come pe r il magg io r comodo ,d ~ll'individuo. Osserveremo c h e generalmente i diso r dini o spreco in fatto d ' armi, \li vestiario o d'arncsi ( in nn esercito ordinato) proven g ono da cngioni non ~empre inginstc od i r ragionevoli . li so l dat(l co1nprcndr, ossia sa dislin~ gu<'rc gli ogge.tti cl!e gli sono utili e quelli che non lo sono; ,, qu i ndi: se lo può, c<irca sbarazzarsi dr.gl i inni.ili. I vete r ani dcll' tmna l a sarda s' ricordera nno come in u n tc01p;1 era difficile l'ottenc~ e cbc i soJ.-!nti nen si t,, glièsscro la cravatta nrllc mnrcic o viaggi : ciò ad1ivcniva d ~cchè la cravatta e r a di <lui-o cuoio: era un i nsopportal,ilc fastidio avere l a gola ed il collo r inserrato in quella specie di co l larP, vci7a gogna d1C condannato : era come ·una tormcnl"osa stecca che rendev a rigido _ogni movimento de l cHpo Non si potrà fo r se .-l i r e la stessa · cosn del tamburino? _ , Vog l iamo essere sinceri, cppcrciò non nasr.ondiomo i l nostro pens i ero, dichiarando ~he, se non foss e con ,provato non poters i far l! meno del t amburo per gli assalti, avremmo a,, uto l'ardire di proporne l ' assoluta abo l izione poichè anche que l solo t.amburino a·ncor lasciatò, noi l o ripuliamo un individuo male in arnese pel sen i zio d è ll a fante r ia

(1) Si dovrebbe stabi l ire u no o più depositi d i al[ievi, in nurncr_o sufficiente per riemp i re le frequenti vacanze clJc succederebbero nei corpi, poich è è nostro avviso che i tamburini e lron,hettieri deggiono concorrere n,•l\'avanzament o a l pnri degli nltri soldati , e cess are quella specie di · • riprovazione che tuttora rimane negli escreiti contro di essi, pe r cui <liffìcilmeotc r i escono a "'poter prog r ed ire. Noi crediamo qu esto un prcgiu1\izio, per cui talvolta. l'inge g no è sag r ificatci al grct~o p ensiero d i volere un corpo di tamlJurini perfetto ne ll a sua fragoro s a armonia .

I n altro capo parl eremo dell'armonia mi li tare.

22 ORG ,\N IZ7.-17. l(lr-;F.

DI UN ESERCITO 23

ÒR:GAN!ZZAZIONF. che non ne andassero affatto esclusi quelli delle cl a:ssi _provinciali ; epperciò d esiderer:.emmo che , percors0 il primo anno, -del p r-im 'o servizio in ogni classè, scelto c h e fo_sse il caporale ( di cui' discorre remo quivi dopo), _ fosse confetita questa distinzione ad u n o fra i suoi soldati .

A.bbiamo conservata l a stéssa qenomiuazione, pe1:chè è più appropriata , e specifica, che non ·solo deve · pxev·alere i'anzian:ità, ma prima d'ogni cosa la condotta.' È dunqu e·da preferirsi il nome di sc elto a quello di anziano o di p1·ima classe; la , parola classe dev e ' soltanto riferirsi alla l eva. '

Dagli argomenti svolti intorno a questa formaz i one della . com pagn ia, si possono trarre delle ;conseguenze, sulle quali ci pare sia ne c,essario meditare, anche forse per andare incpntro ai clUbb~ od obbiezioni c he si potreb befo fare .

, 1° La proporziqne dell'ordi n anza coi provincia.li si di;;ve calcolare dal prospetto -C, il quale rappresenta, l'6r- , ganica fomiazionè. ·E perciò , dedotti g li ufficiali, l 'ordin anza s omrria a qua1;antasei e l e otto classi provinciali a centotrenta. La forza total e 8ssèndo cento settantasei, vediamo quindi che l'ordinanza è n elle condizioni da noi stabil.ite nel reclutamento (vedi ivi della for z a e del servizio, l ettera C), pòichè sorpassa pur anche di quakhe cosa il quq,r·to di q1.1,esta forza totctle;

. 2° Nel passaggio dallo stato di pace a quello di guerra la -compagnia deve risultare come l 'abbiam descritta nel prospetto D; e se fossero minori le rnancanzè di quelle da noi ragionate, s i ç!ovrebbero nullameno togl i ere i meno idonei, onde non sià di -u11a fQrza maggi ore di qu ella ivi specificata. Ma se per contrario dallo stato di guerra s i ritornasse a quello di pace, egli è quasi certo che l'ordì-nanza sarebl)e considerevolmente scemata: or dunque nori si dov1'ebbe - completare, n el m9do da noi indicato, tutto in ;na volta, po iché potreb be succedere da ciò che l e \ 1ltime., classi arruol ate durante la guerra," alle quali spet-

terebbe riempire quel vuoto, sarebbero quasi intieraìnente assorbite. È meglio adunque resti 1'ordin a-nza incompleta e si 1jfornisca a poco a poco cqlle nuove classi che successivamente sa r ebbero ascritte.

Diciamo· q u esto per compl e tare così tutto ciò che si riferis ce alla 'forza nei rassa.ggi da una aJfaltra situ azio~1e, . di pace o di guerra.

3° Egli è ,necessario d efin ire ancora il mpdo con cui s_i 1:iotrebbero-trarre i graduati nel. tempo di guerra, onde, a ·norma del prospetto ·D, poterli duplicare e cons<::rvare a numero.

Sebbene, parlando dei quadri, nel primo -ragionamento abbiamo -decretato che i grad uati deggio no pr~venire _dall'ordin~nza, ed anzi abbiamo fortemente " sostenuto la necessità di questo elemento di so ld ati a ~questo scopo principalmente; non perciò ci pare -doYrebbero i provinciali essere esclu si dal beneficio dell'avanzamen to . È massima d i buona disciplina ossi a di buono spirito m ilitare che qualunque soldato abbia la sper.an,za di potervi aspi... rare. Questa è la ragione I5er cui avrem mo voluto che nelle class i provin ci ali , dopo il J)rimo ai:ino percorso del primo servizio venisse promosso un caporaÌe. .Ciò pre-· messo-, osser ve r emo che é).Ooiamo quq,ttro sergentCe dovressimo recarli ad Ptto. Pe~ avere questo numero sar ebbe megli o trarre i qu.a.ttro mi:i,nc.ant i dai c,aporali d' ordinanza, quand·o che ,& i opel'ç1,sse l'l.ì,umento per i l totale · armamento di gùerra; poich$ 1~ più antiche classi ricbia, mate sott o le. arm i giungereb·bero alquanto disusate· delle cose q.i ser vizio e della cli.sciplit1a; e sebbene con loro riton;ierebbero çinqu(;) ç~por~li' ll-,ll Qhe : s uppo sti anziani' 'non sarebb è ro probabi l mente a b basta nza capaci per quel i:uaggior grado . Da ciò ne deriva che d1 sei caporali eh ordinanza ne rimarrebbero due soltanto. Dovendo l i surrogare, ed. anzi recarli a,d otto,- nulla osterebbe che ve" 1 nissero promossi dei sol~ati meritevoli, p ur çl'ordinanza,,

24

• 0 1· UN ESERC!T0 25

Nf3ll e classi provinciali po i già vi sarebbero due capor ali · d elle classi sotto l e armi pel primo servizio, e giu n gendone cinqile con quelle richiamate, non occorrerebbe ·prom~overne ancor uno per compiere in tal modo il quadro . Ques t o pel primo riordin amento , come viene or -dettò, poiché nel t empo più o meno lungo ch e l a co111pagnia ri marrebbe sul piede d i gueri-a a nulla monta che i graduati venissero l)Oi prescelti sen za distinzion e alcuna pii:Ì nell'una 'che n ell'altra s pecie di caporali e soldati (1) .

II.

Del battaglione nrlla fanteria di linea.

Abb iamo detto che l a compagnia di fa n teria di line a è una sezi one tattica , sotto l'as p etto ci oè di parte ·di 1m tutto o di frazione di u n'unità, qual è i l battaglione· . Il battagliòne è dunqu e il -p r imiero assem bramento t attico della fa;nteria , su cui s i formano l e maggiori riunioni . Egli serve cl i ba.s;P- pe r l e evoluzioni. La forza della fanteria si calcola da questa unità . Il suo comando è il produttore od efficiente di quello di corpi maggiori.

Le condizioni espresse p er l a co m pagn ia sara1mo quindi più importanti pel battaglione, p er cu i allo -s copo tattico d e ve corrispondere l a forza , a qu ello della disciplina o d'amministrazion e dovrà soddisfar vi il comando, oss ia la formazione del suo s t ato maggiore.

· 1° Della for f a,,

Se volessimo prendere per nor ma i battag li oni delle . diverse armate eur opee per stabilire quest a forza, s arebb~

( 1) Quantunque le p romozion i non si facciono sempre nella stessa co mp agnia, tuttavia i l nostro calc o lo può approssimativamen te essere giusto, po ichè dovcnù ~s i dupli_care i qu.~d ri e somministrare i g r aduati agli stalim aggiori , si può c onghietturarc che il movimento sarebb e prcsslJchè ugualmei]lc r ipartito in tutte le compagnie di un corpo ,

· assai difficile la cosa, poichè, varie ne sono le fo rm azioni. Invero sono moltissime e g ra vi le discussioni che emer gono da questo soggetto . Non sono punto ulti mate e. no n ·ancora è decisa l a question e, e da ciò ne deriva • q uesta differenza di formazioni. Sarebbe adu nque insenS"ata p r esunzione nostra di volerci pronunzi are a guisa di Aristar cb i e decretare s enza p iù qual debba essere il battaglione . Ci l imitiamo quii:idi di espo rre la n ostr~ opini one, l a qua.le non è che i l risultato del modo di ravvisare il battaglione n el suo vero aspetto dì 1.vnità tattica.

Ta le essendo l a s u a costituzione ne deri va che il bat taglione in:· certo modo può essere considerato come un corp o ; essenao un corpo deve pot er agire da sè isolatamente, sebbene anche coor dinato con al tre truppe. La sua forza dev;e d_unque a:vere una tal q ual , consisten2,a, ma combinata colla mob il ità e fac il e comando. Vale a dire che la forza n on si opponga acciò l e mosse siano rapide ed ordin ate ; eh.e la. voce d i un solo (il comandante) sia s ufficiente per fars i sentire da tutti ·: che ques ta voce imprima in tutte le · parti il volere di chi C(:)manda : 'che questo v ole r e s' impadro nisca a!l' i stante de l / pe:iasierò ed animo di t utti . Epperciò questo comandantè non solo colla voce, ma collo sguardo ed a colpo d'occhio osservi, diriga e si assicuri' che la sua volontà sia eseguita ord inatam ente, immediatamente e simultaneamen te.

L'esperienza o .pratica d elle eose viene ad appoggiare quest e cons ider azi on i . Infatti osserviamo un battaglione sul campo dì manovra , o m~glio an cora schierato d i fron te al nemico: affiu.chè l'azione del c0mandante sia nelle condizioni or quivi indicate, n0n deve aver e una fronte maggiore di cento settanta a cento novanta metri (d1wcento venti à clA.wcento quaranta file ossia quattrocento quarwnta a · qu,attr·ocento ottanta i.omini) . Ora dunque tenendo conto d elle diminuzioni in proporzione di quelle da n oi caicol ate' per

-µna com p agnia, v iene ·a risultare che p er avere questo

... 26 ORGANIZZ,iZIONE

DI UN ESl?.RC'lTO 27

num~ro d'uomini presenti nelle file, si dovtà avere un - effettivo di numero ..seiceiito uomini (1).

· ' Sebb ene determinata la, forza in questi limiti, ci si presentano l e seguenti obbiezioni :

1° Esserè massima antica che i g1·ossi battagli oni,,vincono te battaglie;

2° I piccoli battaglioni avere iL grave difetto che i n pocò tempo, Ìn · camp:'!,gna, diminuiscono e divengono deboliss:i;ni;

3° Un piccolo battagliami non poter sté!.,re a fronte di un . altro nemico, se questi ha una formazione da ' cui r i;;ulti essere più forte.

Alla pr1ma obb i ezione r i sponderemo. che dopo i progressi della tattica nei nostri tempi, quella massima Bon ha più il medesimo valore . Dovrebbe cioè essere modificata e piutto.sto dirsi: che i niime1·0s·i battaglioni vi1icono le batla,glie sr/ben .,disposti e ben condotti : dalla qual cosa ne proviene che ' si deve . primierameute procm'are cl).e i battaglioni ;, i ano m:aneggevoli (espressione · che riassume tutto quello che ab}Jiamo voluto inte?,dere relativamente alla mobilità e comando) e questa massima è in favore de i battaglioni n on di troppo ·numerosi, ' · Sulla seconda obbiezione, osserveremo che se la climi. nuzione è causata dallo sebntro gagliardo o sfortunato col nemico, ovvero da epidemiche malattie che talvo\ta invadono gli esereiti écome in Crimea), sa.rehbe uguale il darino sì per un piccolo co me per un grosso ·bat taglione, e'd ,anzi , fatta la proporzione, potrebbe essere forse maggiore per il più fort e batta.gliene.

(1) Avendo g i1l stabilita la forza de lla compagnia, pare che ·quella del hallagli o n e debba ·dipendere da l numero di esse, ùa fissare ora quivi; ma s iccome il battaglione è l'unità, è più giusto, il d ire che i l nume r o delle . c~mpagnic dfpende dalla forza del battaglione. Con_questo vQgliamo speci6,:a rc che, se fummo coslreUi di pal'lare prima della compagn ia, si fu p<• rchè J',ihhiam ~ considerata come nucleo, però ne definimmo la for2:1 a seconda di quella eh.e già no i b)teadevamo di dare al lrnll agli'o nc -e(I a ~ec o11 J\I Jd la divisione che meglio ci pare possa convenire.

Sono eventi questi, se non . straordinari od affatto im- . preveduti·, nullameno aecidentali, che le storie ci narrano; per cui talvolta si , veggono scomparire iutieri corpi o d ivisio ni d'armata. Se poi la diminùzione moderata, ed a · poéo a poco, secogdo i calcoli presumibili della guerra , vi deggi ono sopperir e 1e riserve già pronte ai depositi per r i mpiazzare quasi continuamente 1 vuoti ·o surrogare quelli •ehe non sono -.più atti a ·fare la guerra (1) . Relativam ente alla terza; obbiezione osserviamo che, lo scopo · di un còmbattimeuto è di , ;ìncere: egli è ·qùindi essenziale procurare di mettere a. fronte del nemico una forza che possa ottenere il successo ; e· sarà certo una probal)ilità fa,ro'revole , se questa forza. contrapposta sarà maggiore. Poe.o importa po i che questa forza si11 riunita in un solo o sia scompartit.a in due Q più battti.glioni; come neppm~e sarebbe il caso d i ·fastid_iarsi delle d i cerie o relazioni eoll e quali si potrebbe crit~cai:e e diminuire i l merito d i un su0cesso , tenendo conto del magg ior nu~er o dei batta,glioni del vincitore rispetto a quelli de l vinto.

Nei combattimenti ' in cu i sono impegnati parecehi batta:glioni, non se ne éalcola più id nu m ero (sotto 1'asretto .di forza contrapposta), ma invece si t ien conto delle m asse, de1 i:nodo. di impieg"'rle, delle linee, de1l'ordine di esse, dellè posizioni, ecc.; per cui le cose ora dette su i combattim'e·nti dei battagljoni si riferiscono piuttosto a1le

( J ) In Cr imea la br igata Ci aldini ebbe la fo1•l,11nn di esse re d estinala a prender pat'tc a l l'assaltò ili Sebastopoli : Radunata la trnppa · , si Ìrovò avere battag lion i debolissimi. ,Si tenne conto di q ues to come d 'una ·conseguenza della fo r maz ione del battaglione piemontese non nbbastnnza rinme r osn.

A no s l l'o avvi~o , i l dife tt o proveniva piuttos t o da c i ò chr, qncl corpo rli spcd izione n on pvcva depositi ad una distanza convcni•'nLc (con , c san·bhr, stat o a f.ostant inopol i), ove rac co lLi i ri1Jfnrzi inviati rbl Pie m o11tc r,d i co11valesce n t. i s t a ti rin viati da l campo , vi fosse stn't.o cosi una ' l' iserv;1 pronLn sempre ·,a riforn ire i battag lioni combattènt.i; massime per ingrossqrc le file lle11'ardua e ~ublimc impresa di quel ·1,iomo,

28 ORGANIZZAZIONE

Dl UN ESERCITO 29

situazio ni di iso lamento , come 'nelle ricogni'.?io ni, nella occupazione di uu , posto, agli avamposti. ed altre circostanze simi li . Questi scontri parziali od isolati il piu so.vente sono impreveduti; epperciò un battagl io ne , secondo il caso, potrà essere più o meno forte del nemico. Nella p rim a supposi zi one, come già . si disse, è pr obabile la vittoria; n ella seconda, potrà forse·vincer e· ancora, se le circostanze le saranno favo r evoli ; cioè se la posizione sarà ·più o me no vantaggiosa, se la truppa sarà buona e ben disposta in fatto di morale; se chi la com anda saprà . trarne buon partito (per la qual cosa convien e un battaglione non troppo forte); finalmente se .vi sarà fortuna, poich é senza d i ess a nè scienza !}è m;mer o prevalgono. Tutto· questo ci comprova però ; che voler pr,evcdere gli eventi e far calcoli sul numero dell e tr~ppe, è impossibil e; vale a dire, .in guerra nòn vi è sempre l'arbitrio di destinare le forze che deggiono co mbattere, per la graJ1 ragione che non si conoscono spesso q uelle. del ·n emico; si può tutto al più giudicare deUe masse avversarie ma non mai dei singoli battaglioni . D'altronde consi deran do questa questione dal lato morale, egli è cer to che supposto anche si sappia ,doversi affrontare un baJtaglione nemico , forte, e voglia.mo anche di più di due nostri ; sembrerebbe però ai soldati di qu esti d ue nostri battagli or1i di ~ssere due contro ' uno; creder ebb ero quindi di dover p r evalere, e questa convimfone è g ià una garanzia cli v ittoria.

Da qùanto abbi am detto nel capo precedente (e secondo quello che il , b uon senso tatti co . indica), i l battaglione è diviso in compagnie, il di cui numero è diffenmt e in quasi tutte le armate. Vale a di re la divisione del battaglione essendo in relazione diretta colla for za, dipe11de in par te da essa: e da ci ò derivano le vari e divisi oni, (Diciamo · che la divisione dipende soltanto in pa~te della ,for za perchè il numero delle compagnie dipende

pur.e dal diverso modo di intenderne le mosse e le evo1uzio ni ).

· Seguendo lo spirito di meditazione, cbe ci è cli guida nei nostri studii, noi crediamo çosa uti1e il passar e in ras-segna le for:rµazioni dei prin cipali eser citi (come ci v,en~ gono riferite dalle Rev iste JfilitCt;ri), onde da ciò dedurr e dei precetti e pronu nciare il nost ro g iu9-i zio su questo im:po r tante soggetto tùttora ind~terminato della formazione d el battaglione .

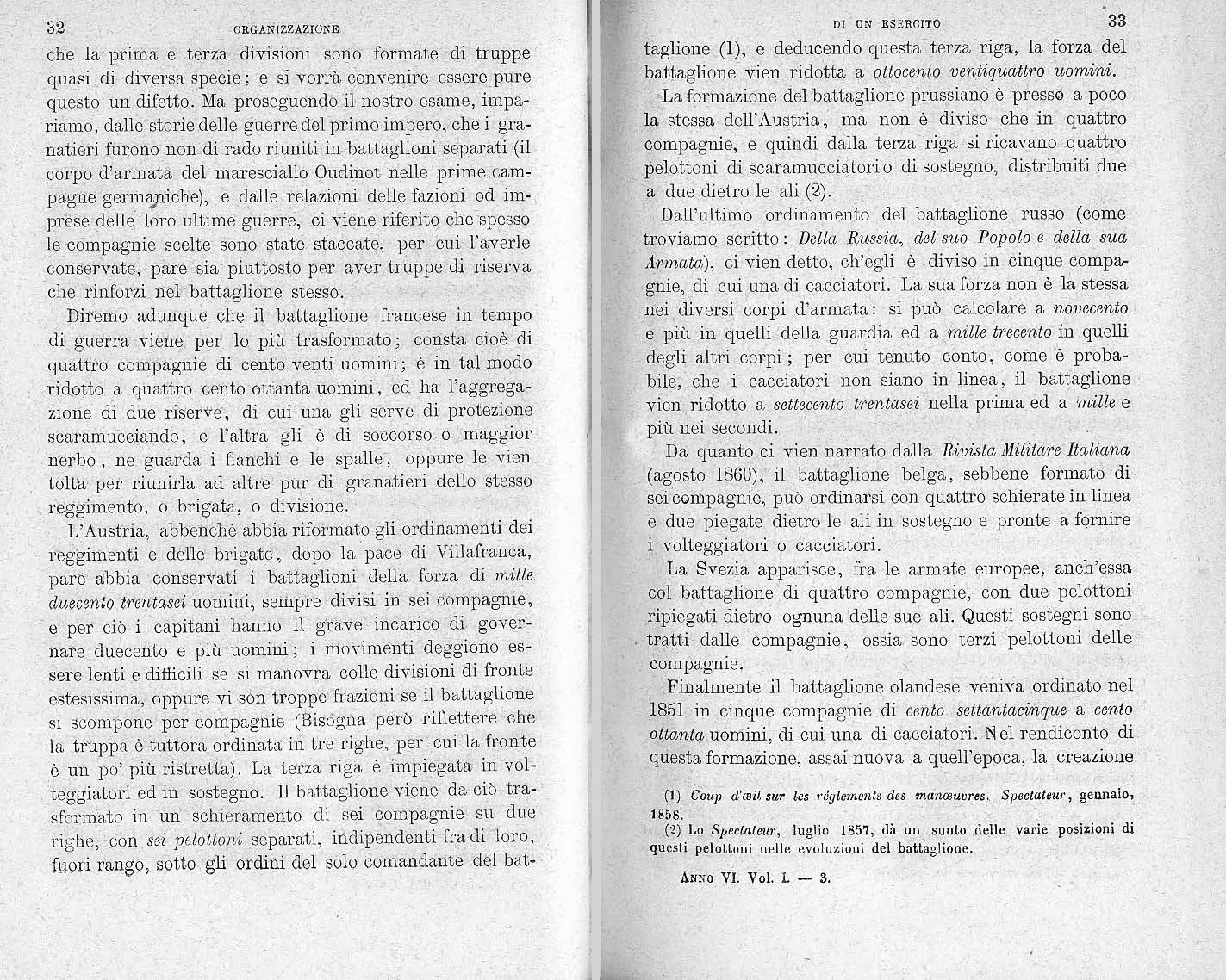

In Francia il battaglione era divi so · in otto çòmpagnie. Questa d ivisione era soltanto çi,rnmin istrativa .e disciplinare, a:ffinchè il baita.g-lione, il quale sommava a novecento uo mini circa, fosse r ipartito in frazioni , non t roppo numero~e . Sul · terreno la compagnia spariva, essa diveniva U!1 pelottone, o m1zza sezione : e perci ò tatticamente il . battaglion e era diviso in ·qucittro sezioni (divisioni) . Stabilito per . massima che le tre condizi oni di costituzione deggiono essere in perfetta armonia in . ogui tempo o situazione, e~ anzì ,che l a disciplina ed amministrazione vogliono essere subordinate .alla tattica, no i rilevian10 q uivi il difetto (rimarcato generalmellte) che , le sezioni erano formate di due paTti estranee, ed una metà si trovava sotto ad un comandante che non le apparteneva . Osserviamo però, che i corpi nel mettersi sul piede cli g uerra (e ciò •specialmen t e nelle due ultim e guerre cli, Crim ea e d' Italia) , riducevano i loro l)attaglioni a sei compagnie, or ganizzand o un terzo o q u arto battaglione , Ora pare che · questa formaz i one in sei compagni e sia la normale: ma osserveremo che questo battaglione è compost.o di quattro compagnie [1,1,cilie?'i, d i una r;ompagnia di granatieri e di -iina di volteggiato1'i . Le r agi on i addotte ,per cui le ah constano di queste truppe scelte sarebb ero; che restano rafforzati i fianc hi o più solide sono la testa e , coda della colonna : però non essen~o stat o cambiato il sistéma d elle se zioni di manovra succennate, ne deriva

,

30 ORGAN I ZZ!ZIOm::

DI UN ESER CITO 3 1

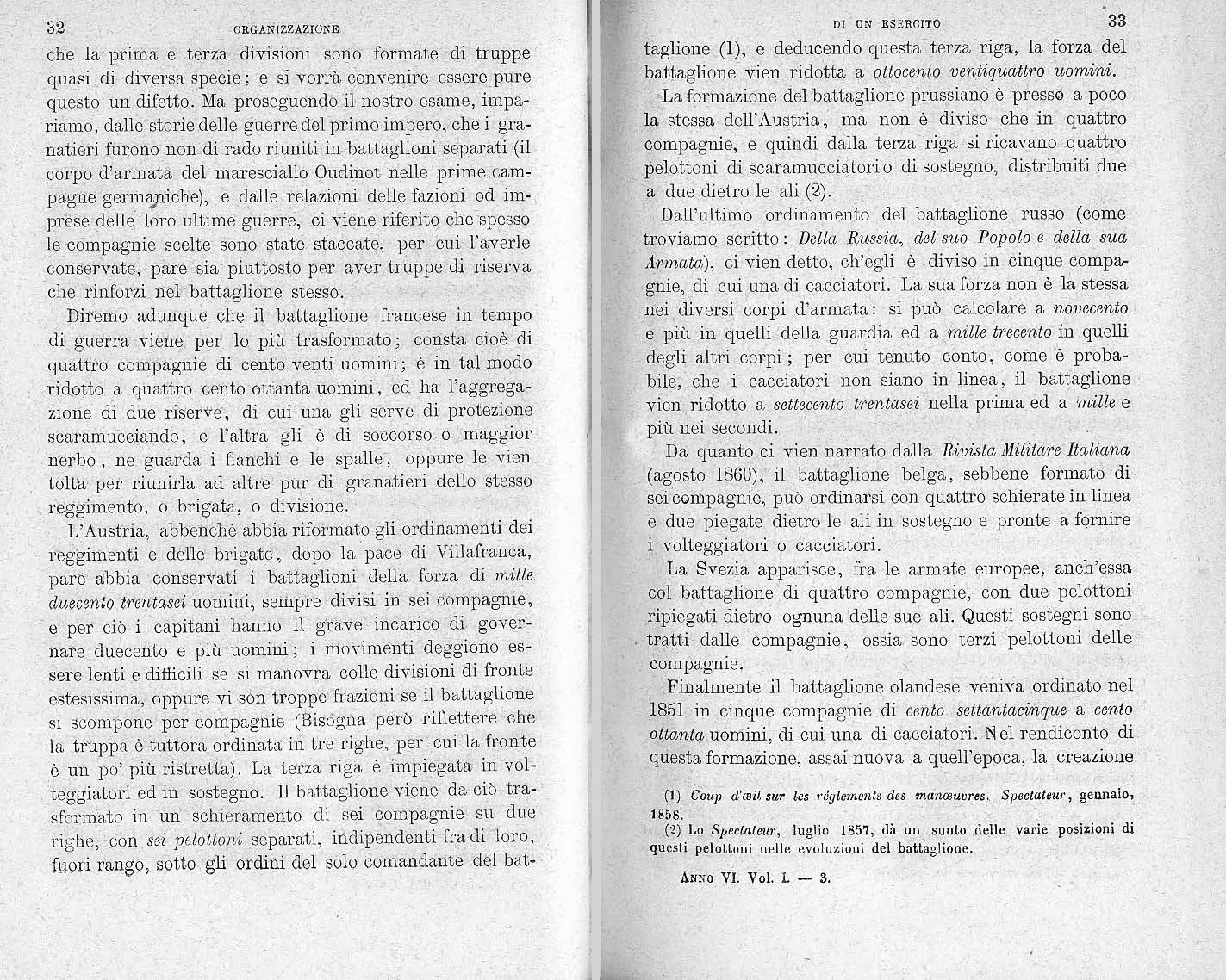

che la prim,t e terza divisi oni sono formate di truppe quasi_ di diversa specie; e si vorrà cònveniTe essere pure questo un difetto. Ma. proseguendo \ l nostro esame, irnpa- _ ·r i amo, dalle stori e del1e guerre del primo imp!;!ro, che i granatieri furono non di rado riuniti in.. battaglioni separati (il corpo d'armata del maresciallo Oud inot nelle prime cam~ p agù e gerriuy:dche), e ~alle relazioni delle fazioni od imr,rese delle· loro ultime guerré, ci v i ene riferitQ che spesso le compagniè scelte sono state staccate, per cui l'averle cons-:ervate, par'e sia piuttosto per aver truppe di ris er va che r inforz,i nel ·battaglione stesso .

Dii<emo advnque che il ba:ttaglione francese in tempo di gue'rra viene per · lo pÌ.ù trasformato; consta cioè di quat.t'ro compagnie cli cento venti uomini; è in t~l modo ridotto a quattro cento ottanta uomini, e d ha l'aggregazione di due ris•erve, di cui una g li serve di protezione scaramucdando, e l'altra g li è di so·ccorso, o maggiornerbo , ne guarda i fianchi e le s pall e , oppure le vien tolta per riunirla ad a.ltre p ur di granatieri dello ste,5so reggimento, CJ brigata, o divisione.

L'Austria, abbenchè abbia riformato gli ordin amenti dei r eggi111e nti e delie brigate, dopo la , pace di Villafranca, paré a:b bia conserv'ati i battaglioni della forza d i mille duecento trentase·i uomini, sempre di visi in sei compagnie, è per ciò i : capitani hànno il g'rave incar icb di. gover~ nate dLtecento e p i Ll uomini ; i movimenti deggiono essere lenti e difficili se s i manovra colle divisioni di fronte estesissima, oppure y i son troppe- fra-zioni se il b atta glio ne si scompone per compagnie (Bisogna però r ifletterè che la tr'ù.ppa è tuttora ordinata in tre righe, per ' cui la fronte è m1 po' più rìstretta). La terza riga è impiegata, in volt eggiatori ed in snstegilO' , Il battaglione viene da ciò trasformato in un schi eramento d i .sei compagnie su due righe, -con se-i pe.lollowi separati, indip endenti fra cli loro, foori rango, sotto gli ordini del solo comandante del bat-

taglione (1 ), e deducendo questa terza ·riga, la forza del battaglione vien ridotta a ottocento ventiquatti·o itomini.

La formazione del battaglione prussian.o è preSSQ a poco l a stessa dell'Au stria, ma non è diviso che in quattro comp-agnie, e quindi dalla terza riga -si r i cavano quattro pelottoni di scara.mucciatori o di sostegno, distribuiti due a due d i et.ro le ali (2) .

Dall'L1ltimo ordinamento del battaglione russo (come troviamo scritto: Delta Russia, del suo Popolo e della sua kl"mata), ci vien detto, ch'egli è diviso in cinque compagnie, di cui una di caccia.tori . La sua forza non è la stessa nei , di versi corpi d 'armata: , si p u ò calcola,re a novecento e più in quelli della guardia ed a mille t1·ecento in quelli - degli altri corpi; per cui tenuto conto, come è probabile, che i cacciatori no n siano in linea, il battagl~pne vien ,. ridotto a settecento trentasei nella prima ed a mill-e e più nei secondi .

Da qLrnnto ci vien narrato dalla Rivista Jlfilitare Italiana (ag:osto 18G0), il batt aglione belga, sebbene formato di sei compagni.e, può ordinarsi con quattro schierate in linea e due piegate dietro le ali in. sostegno e pronte a fornire i volteggiatori o cac ciatori.

1a Svezia apparisce , fra le armate europee, anch'essa col battaglio n e di quattro compagnie, con due pelottoni ripiegati dietro ognuna delle sue ali . Questi sostegni sono . , tratt i dalle compagn ie, ossia sono terzi pelottoni de lle compagnie.

Final mente il battaglione olandese veniva ordinato nel 1851 in cinque c·ompagnie di cento settantacinque a cento ottanta .uomi ni, di cui u na cli cacciatori. Nel rendiconto di questa formazione, assai nuova a quell'epoca, la creazione

(l) Cottp d'reil, sur les réglemcnts des m«nreuvr es.. Spectalcur , genna io, 1858.

{2) Lo SpeclrJlew·, l uglio 1857, d à un sunto delle varie posizioni di questi pe lolton i nelle evoluz io11i del battagl ione.

32 ORGAN!ZZA~IONE

DI UN ESERCITO 33

A.NNO VI. Voi. I. - 3.

della quinta compagnia era considerata come un vero ffro- · gre_sso sotto ad 0gni a;spelt'J .

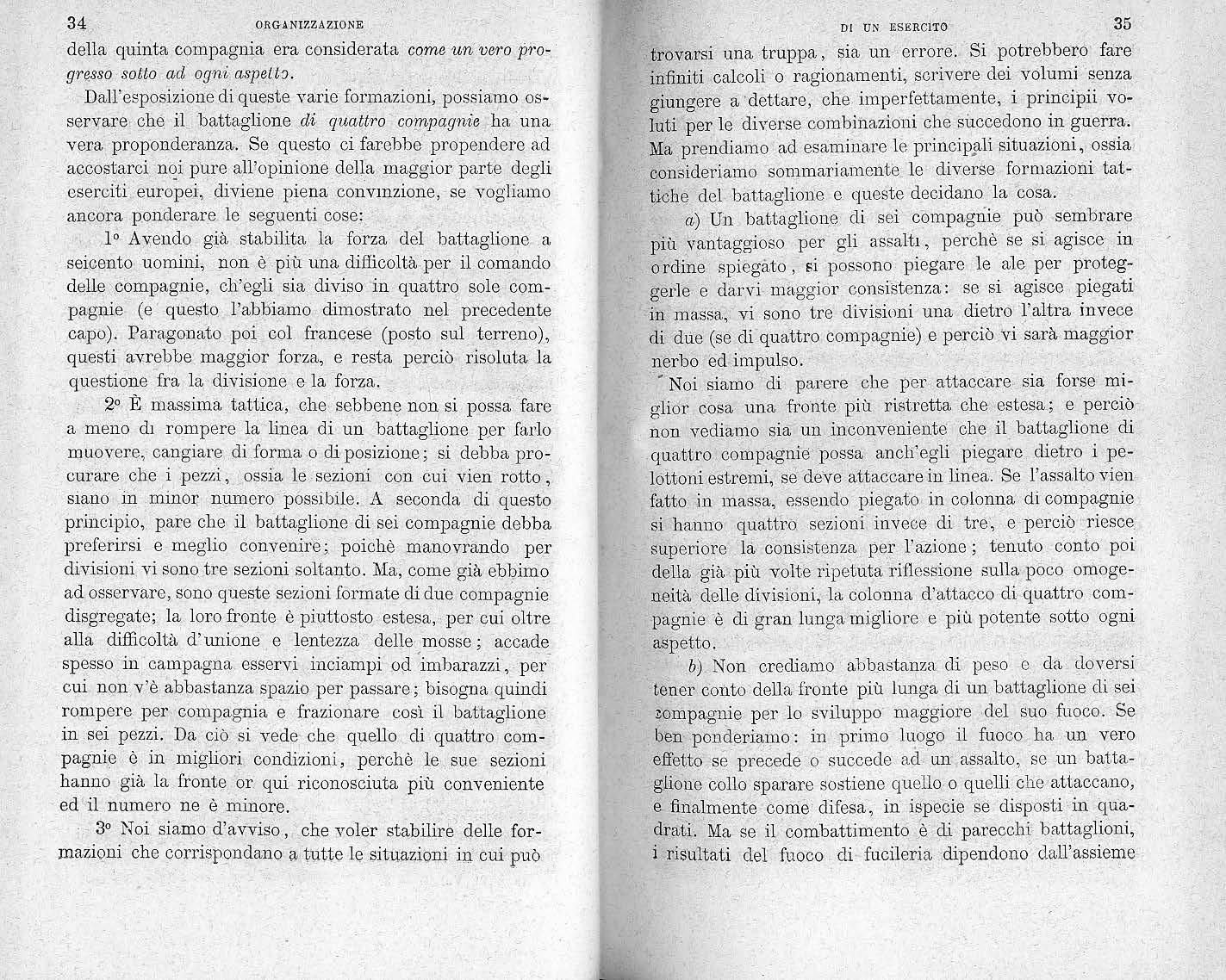

Dall'esposizione d i queste varie formazioni, possiamo osservare che il battaglione di quattro compagnie ha ·una vera proponderanza. Se qu_esto ci farebbe propendere ad aeeostarci n~i pure all'opinione deHa maggior parte degli eserciti europei:, diviene piena convmzione, se vogliamo ancora ponderare le seguenti cose :

1° A\\endo già stabilita la forza del battaglione a seirrnnto uomini, _pon è più una difiicoltà per il comi ndo delle compagnie, ch'egli sia diviso in quattro sol e compp,gnie (e ' questo l'abbiam0 dimostrato nel ·preced~nte capo). I?arag01iato p0i col francese (posto sul -terreno), que·sti avrebbe maggior forza, e resta perciò risoluta la questione fra la divisionè €- la forza. ,

2° È massima tattica, ch e sebben~ non si possa fare a meno d1 rompere la linea di un battagljone p,er fal'lo muovere , cangiare di forma o di-posizione; si debba procurare che i .pezzi, ossi a le sezioni con cui vien rotto , siano in minor, numero possibile. A seconda di questo principio, pare che il battaglione d i sei compagnie debba preferirsi e meglio convenire; poichè manovrando per divisi oni vi sono tre sezioni solta]J.to. Ma, come già ebbirno ad osservare, sono queste sezi oni formate di due compagnie disgregate; la l oro fronte è piuttosto estesa, :per cui oltre alla difficoltà d'unione e lentezza delle - mosse ; accade spesso in ·campagna esservi inciampi od '.imbarazzi, - per. cui n on v'è abbastanza spazio peT passare; bisogna quindi rompere per compagnia e frazionare così il battaglione in sei pezzi. Da ciò si vede· che quello cli quattro compagnie è in m igliori condizioni, perchè le sue sezioni hanno già la fronte or qui riconosciuta più conveniente ed il numero ne è mino r e .

· - 3° Noi siamo d'avviso, che voler stabilire delle formazioni che corrispondano t1,1tte le sit-u.aziom in cui può

trovarsi una tr uppa , sia un errore. Si potrebber:6· fare ' infiniti calcoli o ragionamenti, scrivere dei vol umi senza giungere à ·dettare, che imperfettamente, i prin:cipii voluti per le 'diverse combinazioni che succedono in guerra. Ma prendiamo ad esamina.re lè princip,ìlli situazioni, ossia , considetiamo sommariamente le diverse formazio ni tattiche del battaglione e queste decidano la cosa.

a) Un battagl'ione di sei compagnie può sembr.are più vantaggioso per gli assalti , perché se si• agisce in ordine .c;piegàto, si possono piegare le ale per proteg~ gerle e darvi maggior c9nsistenza: se si agisce piegati in massa , vi sono tre divisioni una ' dietro l'altra invece di dtie (se di quattro compagnie) e perciò vi sarà maggior n·erbo ed impulso .

· ' Noi siamo di parere ·che per attacc·are si a forse miglior cosa una fronte più ristretta che estesa; e perciò, non vediamo sia un inconvènient0 che il battaglione di quattro compagnie possa anch'egli pi egare dietro i pelottoni estremi, se deve attaccare in linea. Se l'assalto vien fatto in massa, essendo piegato in colonna di compagnie si hanno quattro sezioni inve ce di tre · , e perciò riesce. superiore là consistenza per l'azione; tenuto conto poi della già più volte ripetuta,"riflessi one sulla poco omogeneità delle divisioni, la co lonna d'·attacco di quattro compagnie è di gran 11,mga migliore e più potente sotto ogni aspetto.

b) Non crediamo ab bastanza. di peso e da ~oversi • tener conto della fronte più lu nga di un battaglione di sei wmpagnie p ér lo sviluppo maggiore del suo fuoèo . Se ben ponderiamo : in primo 1t1;ogo il fuo co ha un ver o effetto se precede o succede ad un assalto , se un bat tagl,ioµe collo sparare sostiene quello o quelli che ·attaccano, e finalmente come difesa, in ispecie se disposti ·in quadrati. ·Ma se il combattimento è çli parecchi battaglioni, i risultati del fuoco di fucileria dipendono dall'assieme

34 ORGANIZZAZIONE

DI UN llS KRClTO 35

delle truppe, non dalla front.e dei battaglioni; se invece è parziale di battaglione contro battaglione, g ià abbiam detto più sopra quali debbano essere le condizioni, ossia quali possàno essere le combinazioni· riunite o separate, dalle quali possasi ~pera:re un successo; e certamente la linea più lunga o più corta del battagli6ne pare non possa avere .un'influenza buona o cattiva. ·

e) Abbenéhè possano sembrare più rapidi · i piegamènti' o spiegamenti sulle compagnie del centr,o in un battaglione di sei compagnie, bltre ad àvei;e la colonna dQppià, ossia la peggiore, noi osserviamo: che questa col 01ma non è libera per la marcia, salvo per qµelle paralelle alle primiere linee di battaglia, colla èo ndizione pe;rò che il terreno abb ia ·sufficiente spazio, altrimenti bisogna schierarsi in battaglia per poter mettersi di fianco o rompere in sezioni, secondo l'ordine numerico naturale. Con 1.in battaglione .· di quattro compàgnie; possiamo vedere che eseguendo le formazioni delle colonne od i schieramenti su di una co mpagn ia del centro, questi tnov imenti riescono quasi ugualmente spediti quanto quelli col centro in testa: si conserva l'ordine naturale della colonna (cosa questa assai essenziale nei co mbatti'menti), e . questo battaglione si può muovere in tutte 1~ direzioni, rompere o r ifo rmare le sue sezioni senza imp icci o ritardi cli sorta.

d) Sebbene non sia grave inconveniente che il quadrato riesca con lati d isuguali ( col battaglione di sei.c01;npagnie}, però l' uguaglianza ·dei lati meglio co nviene pei quadrati obbliqui, . o per meglio dire, guando si pr esenta un augolo all'assalto della cavalleria nemica (Ei per ·10 più lar cosa è in questo mo do). -

Se però vuolsi tener conto che il battaglione di sei compagnie può egli soltanto fornire delle r iserve :µell'interno del quadtat ò, noi ci dichiariamo avversi a queste riserve; dis tur bàno, e spesso ne fanno ritardare la for-

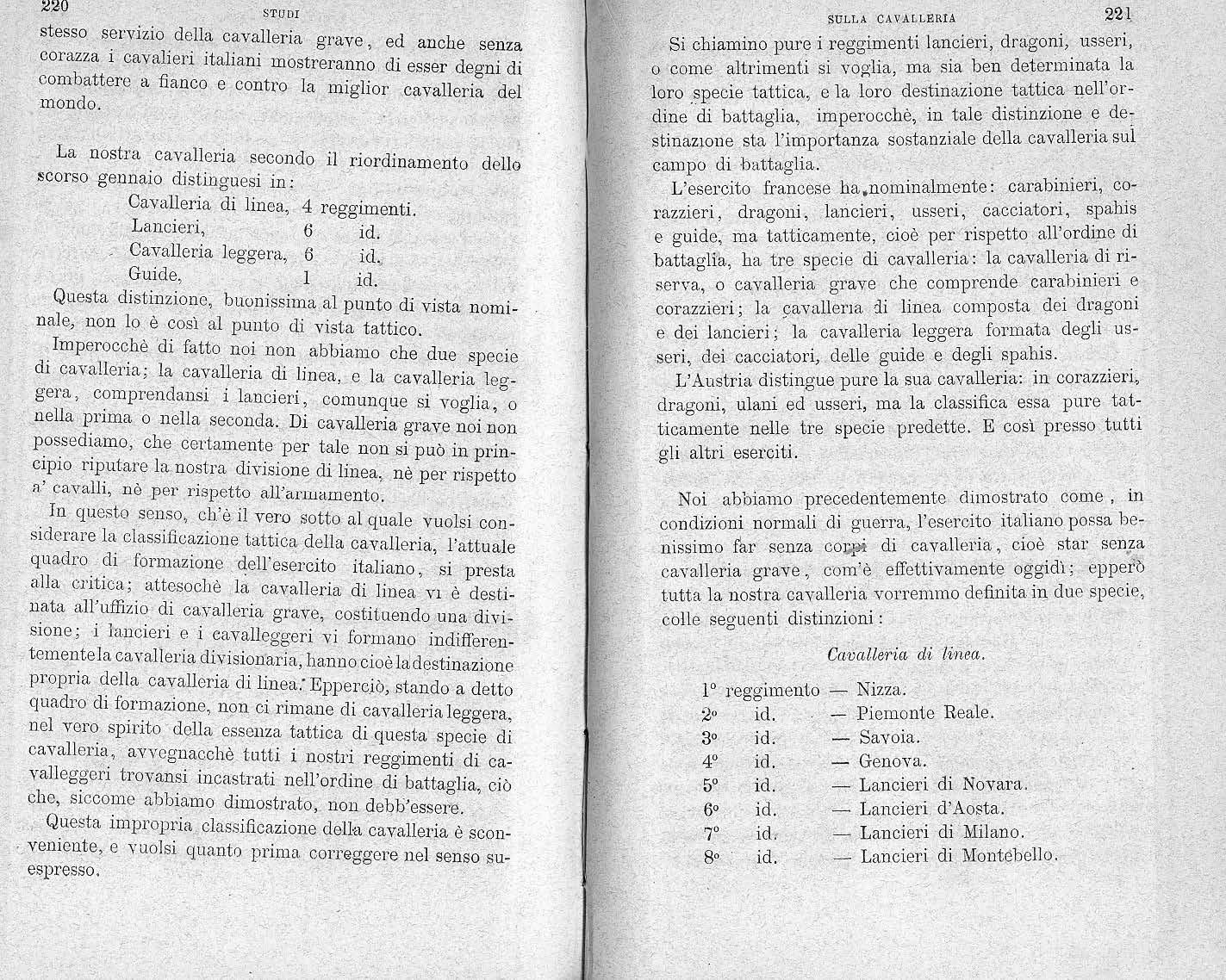

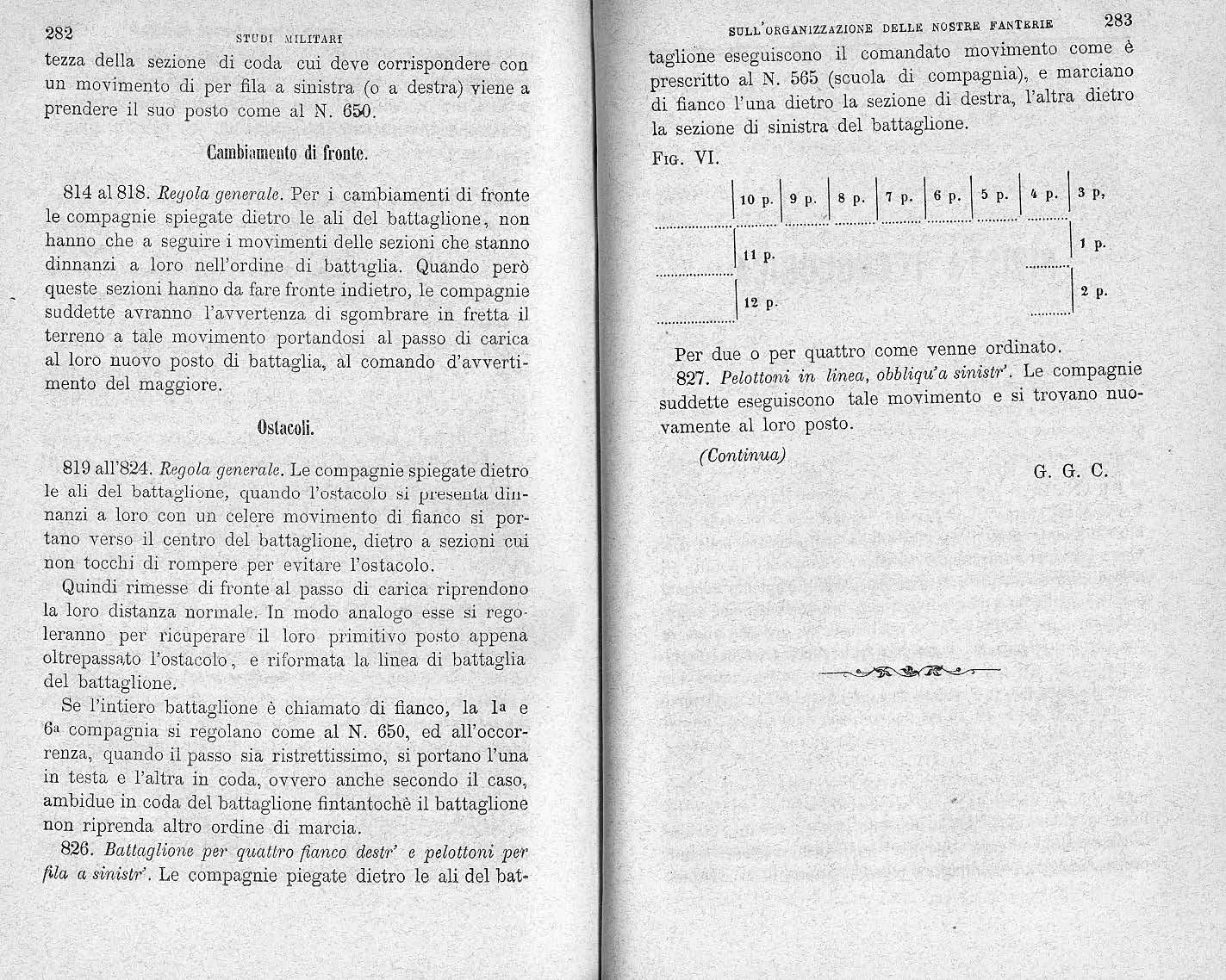

mazione; imbarazzano, e nel momento d'azione è impossibile adoprarle per rinforzare i punti attaccati; facilmente vi si m ette la confusione. Ci pare sia miglior cosa avere dei sostegni di tilrator·i , i quali, aggruppati fuori , fian, cheggi no il quadrato. , e) Finalmente nòn et pare possa, prevalere l'ufficio ,del battagiione come avamposto, per decretare che debba esser,e di sei compagnie, sul riflesso che, ordinato . in tal modo, ha seco -tutto l ' occorrente p ~r la distribuzi one delle gran guardie, dei sostegni e delle riserve . Le prammatiche d elle operazion i della guerra, non èhe l'esp~rienza c'insegnano: ch e se occorrono. riserve, ,queste sono fornite da truppe più munerose, ·e quindi da altri battaglioni o altri corpi; per cui non si può esigère da quello in avamposto .se non che le gran guardie ed il sostegno . I