n ú m e r o 2 | j u l i o 2 0 2 2

revista lumineria

Revista Luminería

Segundo número Julio 2022

Comité Editorial

Director

Victor Eduardo Rodríguez Vásquez

Subdirector Gabriel Mauricio Ormeño Marin

Directora de Diagramación

Kiela Estefany Pacheco Sánchez

Director de Edición de Contenido

Mathías Vilchez Anastacio

Directora de Redes Sociales

Marilyn Shirley Inga Davirán

Área de Diagramación

José Artemio Macedo Vela

Alejan o

Kewin

Área d enido

Daniela Arcila Medina

Sherlyn Heidi Villanueva Pascasio

Área de Redes Sociales

Leslye Flo

Betsabé

Área Au

Silvia Valeria Medina Menez

Fabio Andre García Caqui

Área Legal

Renato Manuel Farfán Lorenzzi

Contacto

revista.lumineria@gmail.com

La proliferación de los colegios particulares e informales, la falta de infraestructura y profesorado en el vasto territorio nacional, la ausencia de una malla encaminada al desarrollo del proyecto ciudadano, la falsa autonomía universitaria, son algunos de los temas que nos rodean en la cotidianidad, pero que pasamos por alto o incluso banalizamos. Luego, aparece el malestar social de un país mal encaminado y vociferamos la famosa frase “el enemigo de un peruano es otro peruano”, que hace honor a la teoría de Thomas Hobbes sobre el hombre y el Estado. A pesar de estas quejas que nacen muertas, creemos inocentemente que la solución está en alguna medida tecnocrática y cortoplacista, cuando en realidad lo necesario es una demolición de las estructuras de las que partimos para reconstruir una educación que cambie la situación decadente de nuestro país. Por tal motivo, se problematizarán, reflexionarán y criticarán las falencias de nuestro sistema educativo. Así, esperamos fertilizar el campo eidético con un tema que nos interpela a todos, pero también motivar la concreción de dichas ideas en el plano de la praxis. Por eso preguntamos, ¿De qué sirve la teorización, sino va acompañada de su respectiva demostración en la realidad? Y ¿De qué sirve bregar por dichos problemas, sin una reflexión que permita la orientación de dicha lucha? De nada, por eso, Luminería asume responsablemente la unión de teoría y praxis. Y esperamos que nuestros lectores se convenzan de lo mismo y que hay, hermanos, muchísimo que hacer.

La situación educativa en el Perú E. Mijaíl Avalos

Juego sin fin - Carlos Daniel Ventura

Destinados a separarse - Carla Araneda

El gringo - Rosario Ortega

La carta dorada - Juan Manuel Hijar Estrada

Lo que marca _ Gian Marco Paredes

ENTREVISTA a Mónica Villanueva, encargada del Museo

Etnográfico Amazónico

Adiós triste figura - Jordan Roman

Vigilia - Gary Roldán

La revolución educativa de Augusto Salazar

Bondy - Jorge Perazzo

Educar desde la violencia: Conservación de la memoria del Conflicto

Armado Interno - Jonathan Timoteo

La familia y la tradición como espacios de resistencia en una comunidad de artesanas textiles en Huánuco - Erick Zúñiga

Reflexiones sobre la unilateralidad en el uso de fuentes históricas para la enseñanza de la Guerra Insurgente – Contrainsurgente -

Jhon Alex Guzman Carrasco

cuentos

Juego sin fin

Carlos Daniel Ventura

Le había enviado flores, dulces y una pulserita roja envuelta en papel morado. Cuando el regalo llegó a la puerta de su casa, Camila dejó la pintura a medio hacer, salió rápidamente y, temerosa, incauta, lo recibió pensando que era para su hermana: qué novio tan detallista debía tener María. ¿Cuándo había sido? ¿Octubre, noviembre? En uno de esos meses seguro Regresó a la sala con la familia, fastidió a María y que no era de ella, Norwin no sabía dónde vivía, pero se habrá averiguado la dirección en algún lado, que no ha sido él, Camila ¿Si tenía alguna dedicatoria el regalo? No veía ningún nombre escrito, María, ¿sería para Daniela acaso?, pero ella no nada si Kevin está aquí presente con nosotros. ¿Y si era para ti, Camila? Buscó una etiqueta, una señal que delate al dueño del regalo. Así que tu noviecito te da obsequios a escondidas, Camila. Cállate que Rodrigo podía escuchar, pero él bah si está hablando con mamá no podía estar atento a lo que hacemos, fíjate que sí, se acercó y Camila, de quién son esos tulipanes que acabas de recibir y mamá qué finas flores enviabas, Rodrigo, por qué guardar tanto misterio al enviarle regalos, pero Camila la miraba de reojo, la cabeza gacha, que se callara que se callara, si ya se iban a casar y regalabas cosas a escondidas como recién enamorados, no son míos, señora, dijo Rodrigo, a lo mejor Camila nos deba una respuesta, carajo que la tierra la trague y no sé de qué hablaban ¿no se habrán equivocado de dirección? el repartidor debe seguir afuera ahora lo devuelvo pero él no era necesario están las pulseras de las que usaba y María quizás sean mías el otro día le conté a Norwin que está de más que la ayudes dijo él permiso se retiraría adiós hasta luego señora pero la señora a dónde vas hijito solo son unas flores nadie sabe de quién son vamos anda síguelo Camila sí Rodrigo no te pongas así, pero era de más, se había ido, cerró la puerta. Dentro de la casa, un silencio sepulcral, el corazón de Camila ardiendo de cólera sé que fue ese imbécil, las miradas incómodas de todos, aish cómo lo odiabas arruinabas todo aléjate de mi vida de una vez repetía en su mente.

Así que fue su ex, escuchaba a dos muchachos hablar en la puerta del cine. En tremendo lío la metió, respondió el otro. Al final de la película, comentaron que lo fue a buscar y llorando gritando golpeándolo fuiste la peor porquería que conocí en la vida que se olvidara de ella que estaba por casarse y sus estúpidos regalitos para reconquistarla solo la dañaban más, pero él la seguía amando, Camilita, que aunque los años pasaran seguía pensando en ti, ¿no veía cuánto había sufrido por ella? Huevadas de películas, le dijo a Tobías mientras esperaba el bus azul. Salía del cine Primavera. Los jardines extensos de la avenida Aviación, las casas modernas y el atardecer inusual coloreaban el regreso a casa de Eudovigio Dices eso porque no tienes los huevos para hacerlo, contestó Tobías. Subió al bus, pasaje, hasta Javier Prado y

Carlo Daniel Ventura estudia Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ganador del concurso “Nuevas letras en el aire”, organizado por estudiantes de su universidad, con el cuento “El escribidor”, el cual cuenta con la publicación de un libro digital.

dio cincuenta y el cobrador es un sol, pero si quedaba aquí nomás son un par de cuadras desde cuándo era un sol, ya no existía cincuenta amigo. Qué caro se habían puesto las cosas desde la pandemia, pensaba, no tener ni para vivir y mudarse a otro distrito. Desde el asiento del bus, veía el entorno tornasolado por la ventana: negocios repletos alumbrando las vitrinas, las recientes liberaciones aplicadas por el gobierno, whatsapeó Eudovigio, las mesas llenas, al menos ahora no faltaba trabajo, el bolsillo contento y la gente satisfecha, respondió el dueño del restaurante a su empleado, ¿que si algún día se atrevería a buscarla?, a lo mejor se animaba a enviarle flores como en la película, los niños vendiendo caramelos en el suelo, sufriendo de amor y tú viendo esas cojudeces, los casinos abriendo sus puertas, cuántos locales asiáticos había en estas calles, la avenida Aviación arrebolada, indiferente, siempre acostumbrada a lo incierto. Las fachadas luminosas intentaban atraer clientes. Morenos colosales custodiando las puertas de los casinos. Pasó San Borja Sur, Norte, ya pronto llegaba a Javier Prado. El pasto color moco debajo del tren, la Línea Uno, pensaba, ya estaba por bajar, Tobías, te hablaba más tarde para que me hagas un favor, se decidió. El cielo marchito, las nubes más rojizas que nunca, el bus azul contrastando el amplio verde de las calles, representaba la pintora. Allá, en el fondo, plash, una pincelada: una ventana con flores, dulces y una pulserita roja envuelta en papel morado.

Destinados a separarse

Carla Araneda Condeza

IEra una tarde más en el servicio de urgencias del hospital regional Los pacientes entraban y salían. Los otros se quedaban Ante la crisis generada por la pandemia mundial, el nivel de ingresos había aumentado. El virus era mortal para los sectores acomodados de la sociedad, mientras que a los otros les dejaba secuelas importantes.

Con la aparición de las vacunas, se redujeron los efectos del virus, pero no eludir en todos los casos. Uno de estos casos fue el de Minna, paciente en estado crítico, quien llegó con la respiración agitada, las manos moradas, en estado de semi inconsciencia El pronóstico no era bueno, fue derivada de otro servicio de urgencia de menor complejidad. Allí la ingresaron, procurando proporcionarle todos los medios necesarios para su curación

La insuficiencia respiratoria mantuvo a Minna en un estado de inconsciencia por varios días, la piel pálida en contraste con sus labios morados El personal médico continuaba proporcionándole el tratamiento adecuado, perdiendo la fe con el paso de los días,

No todos pensaban lo mismo. Cada día en la sala de la UTI, durante las noches, un enfermero le hacía compañía para verificar sus signos vitales Y una mañana sus pulmones mejoraron, su cuerpo recobró el oxígeno, el tono morado de sus manos desvaneció como el de sus labios. Era una mejoría casi milagrosa. Minna volvía de un estado crítico de supina gravedad. El enfermero al lado de su camilla lo notaba, se daba cuenta de cómo el soplo de la vida volvía junto con el color en las mejillas de Minna.

Trasladaron a Minna de la UTI a la UCI, y de esta última a las salas de medicina

general. Una semana después ya se hallaba estable, sintiéndose mejor cada vez El primer día que abrió sus ojos solo divisaba algunas luces, todo era difuso. Sabía que debía tratar de concentrarse y enfocar para entender lo que veía, pero por alguna razón era como si simplemente lo hubiera olvidado Empezó a escuchar una voz que le parecía familiar, pero no entendía el porqué, no podía asociarlo a un nombre o un rostro.

Tal vez había olvidado algo importante, no debía olvidar, vino a su mente la pregunta más importante: “¿Dónde estoy?” Esa idea la inquietaba, sentía una presión dolorosa en su pecho. Su pecho se mueve, se inflama, ahora libera presión, es doloroso y desconocido, tiene miedo, no sabe qué sucede, no sabe nada Una mano tomó su mano derecha, presionó con ternura sus dedos. Sintió como si ese tacto apagara su miedo y todas las dudas que antes la atemorizaban. La mano era fría, también le hacía sentir calidez donde antes había dolor.

Poco a poco sus ojos empezaron a discernir lo que había frente a ella. Sala blanca, paredes limpias, olor a medicamentos y desinfectante. No era acogedor, pero al menos se sentía seguro. Volvió a mirar su mano derecha y estaba sola, el tacto había desaparecido al igual que esa persona Intentó no sobrepensar, dejándose atrapar por la oscuridad. Sus pesados párpados la invitaban a deambular una vez más II

Sus ojos volvieron a ver bajo párpados hábiles que la invitaban a recorrer con la mirada el mundo exterior. Vio un enfermero que cambiaba sus medicamentos intravenosos. Se quedó viéndolo, tratando de entender algo. Antes de que sospechara de ello, una voz la interrumpió.

Al fin despierta, paciente Harker. Estoy cambiando algunos de sus medicamentos. Pronto avisaré al doctor que ha despertado.

¿Cuánto?... – era la primera palabra de Minna, después de muchos días.

Cuantos días creo que diez días llevas aquí. Miraré tu ficha. el enfermero terminó su quehacer y fue a mirar la ficha de la paciente Sí, son diez exactamente. ¿Cómo te sientes?

Algo cansada Minna sentía el dolor de su garganta seca al hablar mientras veía cómo el enfermero si iba sin decir más

Minna, miras a tu alrededor, poco recordabas de tu ingreso a urgencias. La fiebre te había hecho perder la consciencia Ahora pensabas en la cantidad de días que llevabas en el hospital. Una pregunta empezó a repetirse en tu mente ¿Cuándo podrías volver a casa? Porque podías volver ¿Estás mejorando?

Tal vez pasó media hora cuando ingresó una mujer, quien probablemente era la doctora, junto a dos personas más. Minna los observó De alguna manera creía que llevaba demasiado tiempo desde que había visto a alguien.

Señorita Harker, ¿Cómo se siente?

Me duele la garganta y estoy cansada respondió Minna escuetamente.

¿Sabe cuánto tiempo lleva aquí?

Diez días por alguna razón desconocida, al decirlo la doctora y las otras dos personas se miraron algo incómodas sin decir nada más.

Después le tomaron los signos vitales, le hicieron una serie de preguntas de rutina, además de reajustar las dosis de sus medicamentos.

Al parecer todo va bien Si sigue el tratamiento mejorará pronto. Ahora le traerán algo de comer. Además, receté nuevos medicamentos Todo va a estar bien, realmente lo está superando. La

Carla Araneda es una escritora egresada de la facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Diplomada en redacción y escritura Ha publicado libros de Literatura y Derecho, así como cuentos y ensayos en diferentes revistas Bookstagramer: @caranedacondeza

doctora lo dijo con una sonrisa en el rostro, era una alegría genuina.

Minna tragó algo de saliva para disminuir la sequedad que sentía en la garganta, necesitaba saber hasta cuándo estaría en ese lugar.

¿Hasta cuándo estaré aquí?

De momento es difícil saberlo, pero puedo decirle que al menos será una semana más. Necesito asegurarme de que todo esté funcionando bien. III

Más tarde le trajeron una bandeja con comida. Al verla, Minna sintió cómo al solo sentir el olor de la comida se obsesionaba con la idea de devorarlo, sin importarle de qué se trataba, solo deseaba comer de nuevo. Pensaba que, si habían pasado diez días inconsciente, eran diez días sin engullir alimento alguno Solo ahora era consciente de ello. Era como si aún estuviera despertando. Primero fue su vista, ahora su audición, más tarde sus palabras, ahora su apetito. Se preguntaba qué sería lo siguiente De alguna forma era como empezar a vivir de nuevo.

Sí, vivir de nuevo.

Terminados sus alimentos, llegó el mismo enfermero que vio al despertar. Se detuvo en la entrada de su sala y la miró sin decir palabra alguna.

¿Me recuerdas?

Sí, nos vimos hace unas horas cuando desperté una sonrisa marcada por la tristeza se dibujó en el rostro de aquel hombre

Eso es bueno sonaba como una idea a medio terminar y eso fue todo. El enfermero sacó unos medicamentos de sus bolsillos Para que tengas una vida larga dejando caer la medicina sobre la mesa de noche, al lado de la camilla de Minna. Se dio la vuelta sin mirar atrás, caminó hasta desaparecer del campo de visión de Minna

Minna pensó que su actitud era extraña e incluso inadecuada. Concluyó en no darle importancia a lo ocurrido. Tomó sus medicamentos con un vaso de agua y se volvió a acostar para dormir.

Las manos de Minn, las manos de alguien más, una voz que contaba una historia sobre otra historia repitiéndose constantemente, sin que sus protagonistas quisieran regresar.Semejante al destino, los personajes estaban destinados a encontrarse, pero no a quedarse juntos. Ello traía consigo la irremediable verdad de su cruel fortuna. Aquel conocimiento los hacía infinitamente infelices.

Minna despertó con el ruido del monitor a su costado. Unas enfermeras revisaron sus signos vitales y le avisaron que pronto vendría la doctora para atenderla. Cuando llegó, procedió a revisar a la paciente. Le preguntó sobre sus síntomas y mejorías desde que había despertado.

Sin nada nuevo que comentar, los días empezaron a tornarse rutinarios, vacíos, como si algo o todo faltara. Todo era una espera. Diariamente venía una o dos veces Jonathan Murray, el enfermero No le había dicho su nombre, pero se podía ver en su credencial A veces cruzaban

algunas palabras, aunque el trato cada vez era más extraño, a veces hostil. Al principio Minna sintió pena o lástima por él, ya que en sus ojos se leía el desconsuelo, la soledad. Ella también se sentía así aunque no actuase como él, no con esa indiferencia.

Deberías irte, tú no perteneces aquí –dijo Jonathan de pie desde la puerta de la sala.

¿De qué hablas?, estoy enferma –Minna se sentía molesta por su actitud, le dolía

¿Enferma? esa pregunta quedó en el aire, Jonathan solo se giró y se fue.

Minna lo vio irse. Por alguna razón sintió que ya no volvería a verlo, y que eso de alguna forma le dolía, como a una fuerte migraña, o como una pérdida del corazón Ella sabía que estos pensamientos no conducían a nada.

Al llegar la doctora por la mañana, Minna, decidida, le comentó a la doctora sobre el mal trato que estaba recibiendo de un enfermero. A lo cual le indicaron que podía dejar un reclamo oficial con el nombre de la persona involucrada. Le trajeron una hoja de reclamo, en donde redactó cada una de las ocasiones cuando recibió un trato inadecuado de parte de Jonathan Murray. Los describió lo mejor que pudo y devolvió el papel firmado.

La enfermera que lo recibió la miró con una extraña expresión en su rostro. Los murmullos comenzaron a esparcirse en los salones contiguos. Minna, por su parte, decidió volver a dormir, ya que en la

noche se había despertado muchas veces.

V

Minna tenía en sus manos unas manos frías, recordaba su tacto, y se sentía segura junto a ellas. Su rostro no dejaba de mirarlas. Pensaba que podría reconocerlas en cualquier lugar con solo tocarlas Las manos, el tacto tiene una memoria que va más allá que cualquier otro de los sentidos. Escuchó su voz, una historia sobre una historia que se repite constantemente…

Su sueño se vio interrumpido por una mano que movía uno de sus hombros. Apenas estaba despertando cuando lo escuchó:

Me voy Cuando abrió completamente los ojos, no vio nada más que la habitación vacía La mano que sintió en su hombro ya no estaba. Minna conocía esa voz.

Inmediatamente entró una enfermera en su habitación

Quiero hablar con usted sobre su reclamo. Creo que hay un error en el nombre de la persona con la cual tuvo estos inconvenientes, ya que no hay nadie que trabaje aquí con ese nombre. Es probable que se haya equivocado. Quería preguntarle sí podía describir cómo es él. A lo mejor yo puedo saber de quién se trata y colocar el nombre correcto en la solicitud.

Él llevaba ese nombre en su credencial, estoy segura de que ese es su nombre… Bueno… eso es extraño Antes de que terminará de hablar la enfermera, entró la doctora. La enfermera se dio vuelta para consultarle sobre un enfermero llamado Jonathan Murray. Solo conocí a una persona con ese nombre, y no trabaja aquí. ¡Espera! ¡Esto es un error! ¡Esto no puede ser! Hace un año, cuando empezaron los primeros brotes, llegó un paciente con ese nombre. Falleció.

La escuchó. Minna tocó el hombro que esas manos frías tocaron hace tanto tiempo. Sintió frío en el corazón. El dolor hizo que entendiera su verdad Destinados a encontrarse, pero no a quedarse juntos. Con sus manos tocó una y otra vez el hombro que esas manos frías tocaron.

El gringo

Rosa Cadena

En un pueblo perdido, entre la fría meseta del Collao, rodeado de cerros y haciendas abandonadas donde los caminos apenas llegan; hay una oreja que cuelga de cierta puerta

Cuando los suboficiales nuevos llegan al lugar, conducidos normalmente por su superior, son recibidos por su capitán, quien, chacchando coca, les enseña bruscamente el lugar. Lo primero que ven al llegar a la comandancia es esa oreja, convertida en charqui por el frío intenso, colgada con una pita gruesa en la puerta principal de la comandancia como si fuera una triste corona de adviento. Ellos no saben a quién pertenece tal órgano, pero han adquirido la misma costumbre de los viejos policías.

¡Hola, Gringo! Saludan los policías al entrar de turno

También se despiden de él.

¡Adiós, Gringo! Cuidas la comandancia

Le dicen los oficiales más antiguos No dejes entrar a tus compadres.

Eventualmente, en algún barcito del pueblito, bien aislados del frío y con dos cajas de cerveza delante, los jóvenes suboficiales se enteran de esa historia. Los más viejos, algún que otro comandante o capitán retirado que por alguna razón aún pulula por ahí, les cuenta entre risas la historia del Gringo.

Resulta que hace más de treinta años llegaron los terrucos a Puno. No eran las cabezas de esos grupos de mierda, los que se hicieron famosos en la tele de la capital. Eran gentes que creían ciegamente en esas cabezas e hicieron de sí mismos cabezas de la región. Bajo el pensamiento torcido que tenían conquistaron Puno. La domaron de tal forma que controlaron todo el sur del Perú

Soy una estudiante de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nací y crecí en el sur del Perú, soy natural de Puno, por lo que muchos de mis cuentos están ambientados en lugares del sur Gané el concurso de cuentos de la Base 19 y también fui finalista en el recital de cuentos cortos “Nuevas Letras en el aire” Tengo un proyecto literario en curso, del cual espero poder publicar la primera parte el próximo año

y como en Lima a nadie le importa lo que pase en el culo del país, lo ignoraron. Llegaron desde el norte, desde la selva y empezaron a tomar una a una las haciendas que quedaban después de la reforma. Llegaban de noche como panteras y brujas que aullaban como lobos al bajar de los cerros. Mataban al hacendado de turno acusándolo de ser parte de ese maldito sistema de explotación; luego asesinaban al resto de hombres; violaban a las mujeres de la hacienda y se quedaban con el lugar. Convertían las haciendas en sus castillos, en sus pequeñas fortalezas. Luego asolaban a los campesinos de alrededor, buscando que estos se unieran a la cruel causa que berreaban a viva voz todo el tiempo Cuando se negaban; un fusil o un machete; una bala o el metal, cercenaba las cabezas de los campesinos Tomaban a las mujeres de sus putas; sean viejas, jóvenes, niñas o bebés A los niños, solo porque eran de tez amarilla, símbolo de su etnia indígena, los agarraban de sus pequeños seguidores, dándoles un machete y obligándolos a matar.

¿Hay capacidad de elegir entre perder la

vida o perderla de todas formas, pero más tarde?

Pero estos no eran estúpidos, estúpido fue el gobierno, tontos los mayores, capitanes y coroneles que pensaron que era tan sencillo deshacerse de esas lacras. Pero no. El terror se quedó ahí, impoluto en Puno Se quedaron en rincones a los que ni la policía ni Dios podían llegar. ¿El ejército? Bien gracias, ahí en la ciudad del Titicaca

Tal y como asaltaban las haciendas, así lo hicieron con las comandancias y puestos de policías. Bajando de los cerros, como demonios en rojo, con gritos y aullidos antinaturales. Los policías no podían ni siquiera advertir de su presencia hasta que era demasiado tarde.

Mira, mira Decían los policías que vigilaban la comandancia, siempre en pares Mira eso, compadrito.

El otro siempre ponía la mano sobre sus ojos para ver un poco a través de la brillante luz del sol que hacía arder sus córneas.

¿Un perro? Decía el otro, abrazado a su arma ¿Pa eso me jodes?

No, no. No es un perro. ¡Oye! ¡Hamuy!

Pero siempre lo ignoraban

Luego aullaba un perro Y luego otro, y otro, y otro… Se unía al aullido el perro que criaban en la comandancia y el perro del hacendado más cercano hasta que todos los perros de la comunidad se unían al aullido.

Y de los cerros se oía la risa y el aullido de un loco bajando sin control

Lo llamaron pishtaco, porque bajaba con fieros perros junto a él.

Era un supay Te lo digo, carajo Hasta colmillos podías ver cuando bajaba del cerro. Contaba siempre, el viejo capitán, cuando la primera caja de

cerveza estaba despachada en las gargantas de los suboficiales.

Bajaba al atardecer con sus machetes, su pistola y una mochilita Se iba a media noche después de masacrar a la gente, pero siempre que se iba, los cadáveres que encontraba la policía estaban flacos, en los huesos. Sin una pizca de grasa.

Pishtaco, pishtaco le llaman los indios Se va con la grasa de los muertos. Dios mío. ¡Dios mío!

Viene con sus perros Los perros son salvajes, tienen rabia. Ellos lo ayudan a sacarle la grasa de la panza

No solo grasa, mi tía me dijo que también la médula de la columna. Aquicito, en la espalda

Ese no es un hombre, es un perro. Te desgarra y te saca la grasa

¡Ese mierda que va a ser un diablo! Gritaban los policías cuando escuchaban las habladurías de los jóvenes Ese hijo de perra es un gringo, un pelos de choclo que solo sabe chillar como ramera.

Cuando por fin se avisparon los altos mandos, habían caído tantos muchachitos como granos de quinoa secándose al sol. Cambiaron todo, se vieron forzados a cambiar de estrategias. Seguían a los terrucos, los buscaron, intentaron de todo; pero los cerros son igual de traicioneros que los altos árboles de la selva. Hasta que un día, lo lograron.

Los policías lo emboscaron. Lo hicieron caer en una trampa El gringo logró matar a casi todos los policías él solo con su machete, pero entre cinco lo agarraron. Un policía, uno que había regresado de pelear en Ayacucho agarró el propio machete del Gringo y de cuajo le cortó el cuello, luego lo colgó en la puerta, con la sangre aún chorreando, hasta que el frío de la puna secó la cabeza

Quedó solo la oreja.

Era un perro, y ahora estaba domesticado

Cuidó la comandancia hasta que se deshizo en polvo

La Carta Dorada

Juan Manuel Hijar Estrada

El día que Mauricio sacó la carta dorada de la envoltura fue considerado como un acontecimiento público para todos sus compañeros del primero de primaria del Colegio Público N° 1090. Aquella carta de la colección de superhéroes de Pepsi era la más rara, la más hermosa, la más brillante y la más deseada por ese entonces. Muchos niños ofrecieron múltiples objetos a cambio de un canje, desde juguetes hasta dinero. Las niñas ofrecían besos en la mejilla o pasear de la mano durante el recreo; hasta un profesor llegó a ofertar treinta soles alegando que ni en la avenida Abancay se conseguía dicha carta. Pero la decisión de Mauricio era inapelable; la guardaría para sí, para siempre. La atesoraría.

Por ello fue un golpe bajo cuando su madre le comunicó que debía regalársela a su padre por su cumpleaños; como un acto de desprendimiento “Para que sepa que le estás dando lo que más quieres”, había dicho. Leoncio, su padre, había sido el único que, apelando a su formación militar, había intentado sin éxito apagar la larga mecha que caía por el capo de la camioneta Dodge aquella noche del cochebomba en Tarata, hace casi un año. Sólo pudieron enterrar la ropa y un pie, lo demás se desintegró con la explosión. Ahora yacía enterrado en el cementerio El Ángel.

La visita de la familia fue programada para el domingo, fecha exacta del cumpleaños. Se movilizaron la madre y los cinco hijos, entre ellos Mauricio Habían preparado tres botellas de agua para las flores, tijeras para cortar las irrompibles cintas de rafia, trapos para limpiar el nicho, una escoba pequeña para ahuyentar el polvo y, sobre todo, la infaltable torta helada; la favorita del padre. Mauricio cargaba en el bolsillo el mazo de cartas de superhéroes y una pequeña cinta Scotch que le serviría para adherir su preciosa carta dorada a la fría lápida

El ritual transcurrió como en visitas anteriores. Se dispusieron en fila, primero la madre y luego los hijos y daban dos golpecitos a la tumba, como tocando una puerta, como avisándole al padre que ya habían llegado. Mauricio, por ser el menor, fue el último en la fila

Papito, ya he llegado, feliz cumpleaños dijo en voz muy baja para que sus hermanos no lo escucharan

Después, su madre como ensayando los pasos de una obra, dispuso a sus hijos detrás de ella, en formación y empezó a dirigir el rezo; primero el Padre Nuestro, luego el Ave María y por último el Réquiem pronunciado en latín por pura monería. Acto seguido, empezaron a limpiar, cada uno con una tarea específica A Mauricio le tocó cortar los dos manojos de flores, retirar el rastrojo de éstos y cortar los tallos largos para que cupieran en la jardinera de latón empotrada en la lápida. Tardaron alrededor de quince minutos en organizar todo y acondicionar el lugar lo más limpio que pudieron. Su madre se arrodilló, empolvándose la larga falda negra, para partir el pastel que se encontraba en el piso, tapado con bolsas Antes de comer, todos cantaron el tradicional Happy Birthday. La porción más grande fue para el padre, se le sirvió en un plato desechable al costado del nicho. Habían dejado para el final la entrega de regalos y las palabras de afecto de cada uno. Su madre empezó dejando en la tumba una larga misiva donde había estampado un grumoso beso con labial rojo. Paola dejó

Juan Manuel Hijar estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Escribe cuento y poesía desde hace 10 años con temáticas relacionadas a la violencia política y el conflicto armado. Actualmente es codirector de la Revista ¡Mierda!, una revista de resistencia teatral, desde donde publica artículos y ensayos relacionados a la escena teatral peruana.

un dibujo en pergamino hecho por ella misma; Martín entregó su pelota de béisbol comprada en Guayaquil; Antuanet, su peluche Snoppy de Bloomingdales; Juan Carlos, su trompo de Alianza Lima; y por último Mauricio:

Papito, te dejo mi carta dorada para que se la muestres al Señor de los Milagros.

Las palabras las había dicho con el corazón pero le sonaban absurdas, principalmente porque su papá no tenía extremidades para coger la carta y porque el Señor de los Milagros estaba bien clavado a la cruz. Ninguno de los dos podría disfrutarla tanto como él. Su madre lo miraba impaciente y él entendió perfectamente su expresión, así que se agachó y cortó un pedazo de cinta con la boca y adhirió su tesoro a la lápida. La carta fulguraba hermosamente con los rayos del sol.

Hicieron la misma fila para despedirse; dando dos golpecitos cada uno. Todos lloraban menos Mauricio que no dejaba de ver su carta; luego, casi por impulso, le dijo a su mamá que quería regresar para decirle un secreto a su papá “No te demores”, le dijo. Mauricio vio a su familia alejarse por los empolvados pasadizos tapiados de tumbas Regresó hasta donde se ubicaba su papá, despegó la carta de un zarpazo y la metió en su bolsillo, confundiéndola con las otras. Luego corrió con todas sus fuerzas hasta alcanzar a sus hermanos Después de ese día, Mauricio nunca volvió a mostrar su carta dorada en público ni mucho menos dejar que alguno de sus hermanos la viera. Durante

todo ese año disfrutó jugando solitariamente con su tesoro, sin embargo a inicios del verano de 1994 una nueva moda imperó; se trataba de unos discos de plástico, un poco más grandes que una moneda, con imágenes de un anime japonés. Se usaban para golpearlos unos contra otros en el suelo e intentar voltearlos. La carta dorada se desvalorizó de tan extraña manera para Mauricio que al cabo de unos meses ya ni recordaba donde la había guardado. Se perdió inevitablemente * * *

Las pesadillas empezaron aproximadamente veinte años después de la visita al cementerio. Siempre diarias. Siempre repetitivas: su padre, enfadado, pidiéndole la carta dorada a gritos mientras trata de apagar una larga mecha de dinamita; se está quemando los dedos. El niño busca en todos sus bolsillos; al principio confiado, luego desesperado. La mecha cada vez más corta. Necesita la carta para apagar la mecha Corre Está en un laberinto oscuro repleto de tumbas, en pasadizos ondulantes; que se anchan y angostan mientras está corriendo ¡La carta, Mauricio, la carta!

Lo que marca

Gian Marco Paredes

I

Cuando Nancy cumplió sesenta años comprendió, de manera injusta, que sus fuerzas habían sido exprimidas hasta el cansancio; que, para los jefes, ya no era una necesidad tenerla en el trabajo. La llamaron una mañana mientras, tostada por el candente sol iqueño, cosechaba los frutos <<Hasta aquí, señora Ya no vuelva al trabajo>>. No se llevó nada más que la paga de las jornadas que le debían; no había derechos que reclamar: era una más de los condenados a ver el vaso medio lleno para no perder las ganas de vivir.

Nancy vivía en una vieja casa que tenía el techo de sucias calaminas, llenas de agujeros pequeños por donde entraban radiantes los rayos del sol. Su esposo había fallecido hace más de diez años atrás al contraer cáncer de estómago Fue la mala alimentación producto del trabajo que hasta hace poco ella realizaba La casa se sentía sola No era como que la vieja mujer fuera capaz de dar alegría a lo que le rodeaba Ahora que había perdido un espacio que por muchos años fue parte de su día a día, el tiempo para pensar y recordar era abrumador. Jalaba con esfuerzo su antigua banca hasta la ventana de su sala. Observaba a los perros corretear entre los árboles y por la tierra seca que alguna vez sirvió para la siembra Recordaba sus catorce años cuando dejó los estudios y se dedicó a trabajar en la hacienda que hasta la fecha está bajo el poder de grandes empresarios.

En un principio, le era pesado levantarse a las cuatro de la madrugada para poder alcanzar el camión que los recogía y los llevaba al campo de trabajo. Detestaba los mosquitos, el trato violento de los jefes y el punzante sol del medio día que hacían más difíciles las labores. Con el tiempo se acostumbró y le restó

importancia a estas incomodidades. Fue en la temporada de Fiestas Patrias que conoció a Guillermo, un moreno chinchano que viajó a Ica para trabajar en la hacienda. Continuaron conociéndose salida tras salida. Para Navidad, él ya era una boca más en la mesa de la familia de Nancy. A los dos años de relación, Nancy dio a luz a su primer hijo, Juan, quien nació regordete, como si tuviera llantas en vez de extremidades La vida de esta joven familia era dura para su primer hijo. El dinero que ganaban trabajando para las agroexportadoras solo les alcanzaba para cubrir sus gastos básicos. De vez en cuando Guillermo tenía que realizar otros trabajos para que su hijo estudie y la familia coma bien durante los días de fiestas Cuando se iban al trabajo, Juan se quedaba con sus abuelos maternos. Le gustaba jugar con los perros y los demás niños del barrio. A pesar de las escasas comodidades, la joven familia era feliz.

Fue durante Fiestas Patrias, como si de una burla se tratara, cuando la oscuridad marchitó las sonrisas hogareñas. Los padres, junto a otros padres, seguían recolectando las uvas verdes en la hacienda; las horas extras podían venir bien durante las temporadas de fiestas. Mientras tanto, los hijos se quedaban en casa o salían a recorrer el barrio. Juan se encontraba jugando fútbol en un espacio improvisado, con piedras deformes. Su vieja pelota, como es de costumbre, iba y venía, caía a la pista y alguien valiente la recogía; se atascaba en el techo vecino y alguien astuto iba a la casa ajena a suplicar para que le devuelvan el balón; todo parecía ser un día normal. Sin embargo, nadie esperó que la inocente acción de recoger la pelota pudiera significar la muerte Un camión, transporte de uvas, sin previo aviso, otra vida. El primogénito falleció una tarde,

llevándose consigo la alegría del hogar. Los años siguientes fueron expresiones de esta pérdida, así recordaba Nancy mientras preparaba su cena en una olla pequeña y de poto oscuro. Era difícil para una mujer de su edad traer la leña. Observaba con preocupación las pocas maderas que le quedaban. II

Diez años después de la muerte de Juan, Nancy volvió a dar a luz, esta vez a una niña, Milagros Su nombre no tiene alguna historia en especial, no importó. Guillermo estaba feliz de tener una hija, quiso dar lo mejor de sí en esta nueva oportunidad. Por su lado, Nancy estaba emocionada de volver a ser madre Todo parecía estar bien. Fue así como la niña creció con los cuidados que una familia de su situación podía brindarle, también con ciertas violencias. Los padres ocultaban algo inevitable: el temor de volver a experimentar la pérdida de un hijo. Por las noches, mientras estaban acostados en la cama; por las mañanas, cuando iban al trabajo; durante la acción de la recolecta de frutas, a la hora de regresar a casa, en el instante especial de engreír a la criatura, el temor estaba presente. Esto los llevó a la sobreprotección. La madre era estricta con su alimentación. Creía que mientras más comiera su hija sería mejor para su salud. Guillermo no la dejaba salir mucho a jugar en las calles con los demás niños de su temporada La madre, para evitar cualquier quemadura o corte, nunca le enseñó a cocinar El padre, con tal de tenerla en sus brazos, espantó a todo posible pretendiente.

Es así como la niña llegó a los diecisiete años con sobrepeso, con una autoestima quebrada por las burlas crueles de los adolescentes y con las ideas distorsionadas sobre el amor Hasta ese momento, su mundo se resumía en su casa, la escuela y el mercado. No salía de su hogar más que para ir a la escuela o realizar las compras. No hablaba con muchas personas; tampoco tenía mucho de qué hablar. Vivía insegura de sí misma. Al observar a las demás personas, se atormentaba internamente por ser como

es. Se formulaba preguntas que no sabía responder. El rencor fue creciendo en ella. Empezó a detestar ir a la escuela, miraba con desprecio a los vendedores del mercado y culpaba a sus padres por su forma de ser, sus miedos e inseguridades. III

Nancy se quedó dormida en su viejo asiento Al día siguiente, buscando los ingredientes para preparar su desayuno, se percató de que solo le quedaba un par de ramas para prender el fuego Observaba con cierta tragedia las sillas empolvadas que rodeaban la mesa familiar de la pequeña sala, lo que le ayudó a imaginarse un mundo en el cual su primer hijo seguía con vida, y si no estaba con ella en estos momentos era porque se encontraba en el campo, recogiendo maderas secas para que ella no se esforzara mucho.

A los veintidós años, Milagros decidió irse de su casa. No soportó seguir rodeada de todo aquello que le hacía sentir privada de la vida. Con lo poco que ahorró compró su pasaje de bus para Lima No se despidió de nadie. No se supo la hora exacta del viaje. Solo se fue dejando la puerta abierta de la casa. Esto significó un duro golpe para los padres, quienes ya pasaban los cincuenta años Nancy y Guillermo nunca se imaginaron que existían otras formas de perder a los hijos.

Pasaron los años y no se supo mucho de Milagros, más que algunos informes de la hija o de la prima de la vecina, o alguna compañera de trabajo que se encontraba en la capital Al año de su partida de la casa de sus progenitores, su padre falleció. El abandono de la hija no hizo más que empeorar las condiciones materiales de sus padres. Nancy quedó sola, con un dolor humano de aquellos que sobreviven de un trabajo que les es, en sus raíces, indiferente.

La casa quedó en completo silencio. Nancy se levantó lentamente de su asiento, como si no dejara de recordar, y se dirigió a su cuarto. Sacó un costal cosido de plástico Acomodó dentro del

costal algunas cosas que le eran importante. Sus ojos recorrían con detenimiento las paredes de su casa. Sentía que todo le era ajeno: aquello que alguna vez le trajo bonitas carcajadas, ahora le generaba lástima. Cerró su puerta con un candado oxidado. Caminó cuarenta minutos hasta que llegó a la carretera Sus ojos parecían buscar algo, mientras el sol se hacía cada vez más pequeño. Una luz blanca se acercaba desde lo lejos En la parte superior de la cara del vehículo decía “Lima”.

Gian Marco Paredes Huarhua, más conocido como Antonino, es un joven artista del Perú. Nació el 31 de marzo de 1996 en la ciudad de Lima, en el distrito de Villa María del Triunfo

Sus primeros pasos en el mundo artístico fueron en la etapa escolar, con una banda de rock llamada Season of Soul.

Publicó dos poemarios, "Fuera de servicio" (2020) y "Poemas que gritan realidad" (2021), y un cuento, "La colmena" (2021), en la revista Yuyay Waki Actualmente, estudia la carrera de Educación Secundaria (especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

entrevistas

ENTREVISTA A MÓNICA

VILLANUEVA,

ENCARGADA DEL MUSEO ETNOGRÁFICO AMAZÓNICO

Entrevistador: Mónica, buen día, agradecemos que nos permita el ingreso al Museo Etnográfico. Así que, para introducirnos de plano en los objetivos de esta entrevista, es de suma importancia conocer su opinión sobre la labor de dar a conocer aspectos sobre el arte y la vida en general de las comunidades amazónicas en un país como el nuestro.

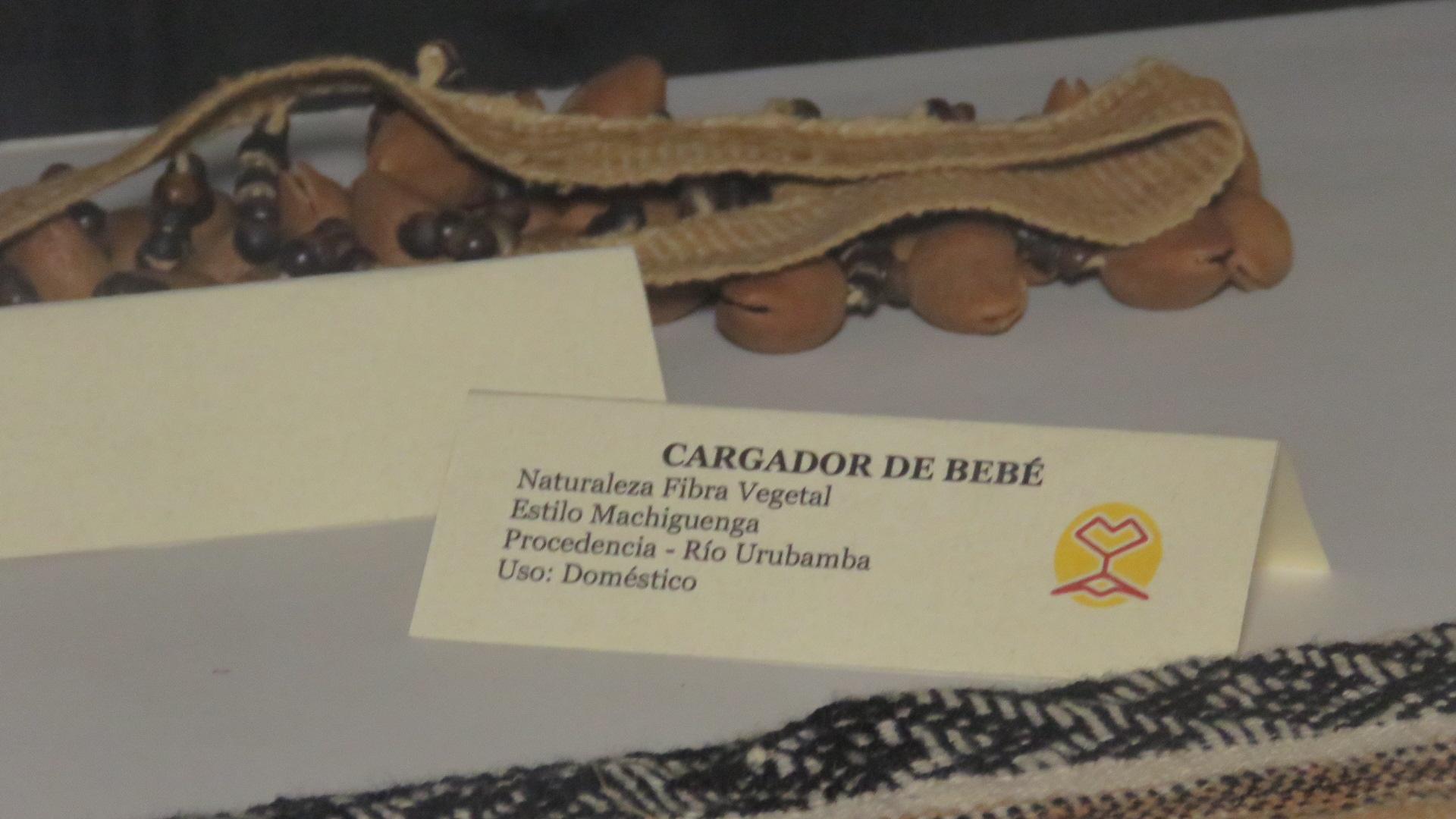

Mónica Villanueva Galdós: Muchas gracias por la invitación, nosotros somos el museo etnográfico amazónico, que pertenece al centro cultural José Pío Aza, es una entidad privada de los misioneros dominicos, y nuestro fin es difundir la cultura amazónica de nuestro país y también la realidad, nosotros hacemos diferentes planteamientos culturales y educativos para poder llevarle al público limeño esta temática amazónica desde el punto de vista de la gente, desde el punto de vista de lo ambiental, porque creemos que es bien importante visibilizar todo lo que podemos encontrar en esta región tan amplia que es nuestra Amazonía

1. ¿Qué rol cumple el Museo Etnográfico Amazónico en la difusión y conservación de la cultura amazónica, y peruana en general?

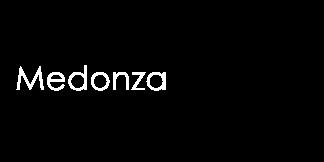

Nosotros estamos especializados en la selva del sur oriente peruano (Madre de Dios, Cuzco y Ucayali) y creo que es muy necesario para todo peruano el conocer la realidad de estos lugares, en donde nuestros pueblos amazónicos siguen aportando con su cultura a través del arte, de sus vivencias, de su cosmovisión; entonces lo que nosotros hacemos es recoger esta riqueza cultural para poder plasmarla en estos planteamientos educativos. En este caso hemos tenido, hace poquito, ahorita mismo acabamos de terminar el taller Crea Inkanta. Inkaanta es crear colores, crear un mundo de fantasía para los niños. Es Machiguenga, puesto que esta es la etnia más representativa del sur oriente peruano, del Cusco especialmente Porque el Cusco tiene bastante selva y muy poca gente conoce este dato. Nosotros queremos revisar las culturas del sur oriente, es por eso que este taller se llama Crea Inkanta.

Con los niños, hemos imaginado la selva, la amazonía, el bosque, los animales y también las expresiones culturales: estas costumbres que podemos encontrar dentro del día a día del poblador amazónico. De hecho hay muchas piezas etnográficas amazónicas que ya no se usan porque ya hay una fuerte tendencia o influencia de fuera, estamos hablando del plástico y el metal, pero todavía podemos rescatar aquellos materiales orgánicos que encontramos en nuestra amazonía. Por eso, aquí hemos visto la flecha, el arco, los tocados hechos a base de plumas; también los

tambores, algunos instrumentos musicales de la amazonía; también la cerámica. Entonces, los niños han podido interactuar con estos elementos, y con eso adentrarse a este mundo, a esta realidad; jugando, aprendiendo, creando. Esto es bastante valioso para nosotros porque de esa manera se conoce al Perú, y se conoce especialmente a nuestra región amazónica.

2. ¿Nos podría dar un adelanto de las actividades que se vienen, así como el taller Crea Inkanta?

Hay actividades y también estamos presentes en las redes sociales, para que todas las personas puedan saber lo que hacemos, específicamente sobre las actividades, creemos que es importante que lleguemos a diferentes públicos, y de hecho los niños son un público muy importante Ya como lo mencionas, varios niños han ido creciendo con nosotros y tienen esa conciencia muy fuerte de conocer la cultura amazónica, a su gente, su vestimenta, su forma de vida También reside el respeto a la naturaleza. Dentro de muy poco, vamos a tener otra actividad, dirigida a los niños, llamadla Selva Cuenta, justamente este es el taller que se ha posicionado desde hace 5 años Ya nos vamos para los 6 años y este es el taller que ha hecho que muchos de los niños se acerquen a esta experiencia museográfica. Nosotros exponemos objetos, materiales, todo lo que es el patrimonio de la amazonía, pero lo que para nosotros es lo más importante es que los niños puedan llevarse una vivencia única este lugar, que no tiene nada que ver con la educación formal, pero sí con una educación informal, que les ayude a ellos interiorizar aquello que van experimentando, por eso se creó Selva Cuenta. Ahí vamos a hablar de cuentos de la amazonía, personajes mitológicos y ciertos valores comunitarios, así que por ahí también los niños van a ir aprendiendo, y más adelante estaremos lanzando algunas actividades específicas para los adolecentes y jóvenes, siempre vinculado a esta temática, es necesario poner el vitrina, y poner en agenda la problemática, y por supuesto las esperanzas de esta región de la selva en nuestro país, ya que el territorio peruano contempla un 60 por ciento de territorio amazónico, así que estas serán las actividades que se vienen, todavía no tienen nombre algunas, pero siempre nos acercamos a

diversidad y propuesta cultural en todo nuestro centro histórico de Lima.

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

3. ¿Qué consecuencias trajo la pandemia que pudo limitar o anular cualquier proyecto? ¿Cómo se logró solventar esta situación? ¿De qué manera considera que la virtualidad resultó una herramienta fundamental para la difusión de las expresiones artísticas, arqueológicas entre otras de las comunidades amazónicas?

Creo que para todos desde que empezó el aislamiento, pues ha sido un reto, gracias a dios nosotros teníamos ya presencia en las redes, pero lo potenciamos y eso hizo que nos volvieramos más creativos y definitivamente tuvieramos más presencia en la virtualidad, de hecho la virtualidad nunca va a reemplazar nunca a la presenciaidad, para nosotros es muy importante que siempre nos relacionemos de ‘tu a tu’, eso es muy importante pero no dejamos de lado el gran aporte que nos ha dado la virtualidad, ya que nos ha permitido acortar distancia, de hecho muchas cosas que

diferentes públicos. Además que el museo está abierto a todo el público, sus puertas se mantienen abiertas para que puedan venir, de Lunes a Viernes (9:30am a 1:00pm y de 2:00pm a 4:30 pm) desde Junio del año pasado nosotros hemos abierto para que puedan venir a visitar, y conocer más de nuestra experiencia, así que bueno poco a poco iremos contando más, en mayo tenemos el mes de los museos, así que esten atentos a las actividades que vamos a realizar y lo que se hace en Lima, hay una gran hacemos aquí a nivel local se han visto muchas personas favorecidas con todas las actividades a nivel nacional y por qué no decir a nivel internacional, es importante que hagamos streaming a través de diferentes redes sociales y que por ahí nos

puedan seguir personas que estén interesadas en esta región amazónica, el aporte cultural que todavía podemos resctar. Además hemos tenido la oportunidad al acortar distancia de conversar con muchos amigos de la amazonía, representantes, activistas, de Madre de Dios, de Cusco o de Selva Norte porque hemos tenido que hacer alianzas con instituciones y eso nos ha permitido hacer diferentes planteamientos formativos, para universitarios, gente en general, para gente de museos, para niños, porque la ‘Selva Cuenta’ también se llevó a la virtualidad, no podíamos estar cerca porque teníamos que cuidarnos en épocas muy difíciles, pero ya cuando abrimos aquí también hemos tenido el cuidado que nos ha pedido el Ministerio de Salud, para que las distancias se sigan tomando, para que haya el kit de limpieza necesario para los que ya estamos en la presencialidad podamos estar vinculado a esta pandemia.

Pero igual rescato esta experiencia, nos ha vuelto más creativos, llegar a más público, acortar distancia, conversar con más gente que no podíamos ver

personalmente, eso nos ha enriquecido humanamente, sin duda la virtualidad no va a reemplazar a la presencialidad, pero agradecemos mucho que a través de esa presencia que si logramos tener en nuestras redes sociales, nos hemos seguido posicionando y nuestro público nos ha ido siguiendo, por eso es que no hemos perdido esta relación con los niños, por eso para nosotros es bien importante que los papás estén atentos a estos espacios que se abren a lugares de esparcimiento sano, en donde podemos conocer más de nuestra cultura, podemos afianzar más nuestra identidad peruana, siempre respetando a los que nos pueden aportar otras regiones

4. Nos gustaría saber, con el fin de informar a nuestros lectores, un poco sobre la exposición etnográfica permanente, la cual contiene aproximadamente 1000 piezas ¿Cuál es el propósito de esta exposición, a qué poblaciones amazónicas representa?

Sí, esta exposición permanente del museo etnográfico amazónico Pío Aza, es una exposición que ya lleva muchos años y que justamente muestra elementos culturales de varias de las culturas del sur oriente peruano, estamos hablando de los Machiguengas, de los Yines y también unas piezas Asháninkas, así que estos pueblos están representados en nuestra exposición, estamos muy contentos porque a través de esta muestra ustedes pueden acercarse al mundo amazónico, conocer un poco su cotidianidad, qué instrumentos utilizan, qué cosas ya no utilizan, pero para nosotros como museo realmente es muy importante exponerlos y obviamente cuidarlos porque es un patrimonio que vienen de nuestras poblaciones amazónicas y que pertenecen a una colección privada, sin embargo este patrimonio es para todo el Perú, para todo peruano que quiere acercarse y todo extranjero que quiera conocer sobre la amazonía. Todo museo tiene que tener sin duda un área de conservación, de preservación, de investigación y de difusión, es importante mantener todas la piezas orgánicas, traídas desde la propia naturaleza de la selva peruana, cuidarlas, darles el

mantenimiento que necesita para poder preservarla en el tiempo, la investigación es muy importante, ustedes ue son estudiantes sabrán que la investigación nos sigue aportando mucho más elementos para entender la visión de la amazonía, entonces eso nos permite acercarnos más a la cultura A nivel de la difusión ya ustedes ya han conocido un poco las actividades que venimos realizando, porque a través de la educomunicación podemos acercarnos a diferentes públicos y hacer esta mediación cultural que nos permite conocer más esta realidad amazónica.

5 Le agradecemos mucho por la oportunidad que representa para nosotros esta entrevista, estimada Mónica. Como última pregunta, nos gustaría saber su opinión con respecto hacia su visión del Museo en este año 2022, ¿Hacia dónde apuntan? ¿Se vienen preparando nuevas exposiciones temporales? ¿Existen proyectos o alianzas importantes en las cuales está trabajando el Museo Etnográfico actualmente?

Bueno, creo que todos los años nos vamos retando a diferentes actividades que tienen su razón de ser para nosotros, nuestros principios institucionales siempre van a ser difundir el conocimiento amazónico a través de esta muestra museográfica, que este año va a empezar una renovación, es decir que la muestra permanente que tenemos va ya a tener una transformación porque nos tenemos que adecuar a los actuales tiempos, utilizar la tecnología, jugar más con nuestros sentidos, entonces el público se va volviendo más exigente, por lo tanto nosotros también tenemos que responder a eso, y que lo vamos a hacer este año es un gran reto, acercarnos más a a las personas a través de espacios muy creativos, pero también teniendo una muestra muy atractiva, entonces todo eso implica un gran reto, un gran reto que no se tiene que hacer de la noche a la mañana, va a demorar todo un proceso, de investigación, de dedicación, de reunión de especialistas, de rescatar fotografía de archivos que tenemos, importantísimos, para que la gente pueda darse cuenta de cuanto material humano para poder todavía conocer a nuestras sociedad amazónica; cada año para nosotros es un reto, sobre todo para que vengan a conocer este espacio que está descontextualizado, pero que no significa que no se representa aquí la amazonía, al contrario es un pequeño espacio que quiere ser una ventana abierta a esta región, creo que todo turista que llega al aeropuerto debería venir al Museo Etnográfico Amazónico Pío Aza, antes de ir a otras reservas o a la misma selva, creo que también

sería una oportunidad venir a conocer este espacio de la amazonía, para que sea como una introducción a lo que verá después dentro de nuestro interior de nuestro país

LA OPINIÓN DEL AUTOR ES LA QUE

IMPORTA Y LA QUE SIEMPRE IMPORTARÁ:

Entrevista a Lear Trez, autor de La detracción

“Estimados oyentes de la revista Luminería, soy Lear Trez, escritor de la novela La detracción En esta oportunidad, tengo el gusto de reunirme con ustedes para hablar sobre mi obra, sobre mí y sobre lo que ustedes pregunten. Empecemos … ”

Entrevistador: ¿Cuál fue el proceso creativo de La detracción?

Lear Trez: Es una pregunta interesante Es cierto que el proceso creativo es diferente en cada autor. Cada autor escribe de forma diferente, y cada uno tiene, incluso, una manera distinta de publicar. Esto se debe a que existen muchas cuestiones en juego. En mi caso, yo escribí esta novela a mediados de 2021, aunque ya lo tenía planeado desde hace tiempo. Considero que muchos escritores tienen varias ideas como para crear mil novelas, pero no tienen disciplina para quedarse con solo un escrito y continuarlo. Por suerte a mí no me sucedió eso; escribí a mediados de julio, y desde diciembre hasta mediados de febrero se realizó el proceso de maquetación, publicación y demás. Me inspiré en muchas cosas: bares, salidas con amigos en los cuales continuamente me inspiro. En ese proceso pasé de la dramaturgia a la novela constantemente Escribí, escribí, me discipliné y llegué a mi cometido Nada más que eso.

Entrevistador: ¿Cuáles son las mayores influencias de La detracción?

Lear Trez: He tenido varias influencias Pero hay dos escritores que me inspiraron demasiado. Estos son Albert Camus y Franz Kafka. De Albert Camus con El extranjero, debido a la capacidad del protagonista de mi obra para rebelarse con la sociedad y el mundo con su indiferencia con su emocionalidad En cuanto a Kakfa esta se halla con la economía, específicamente con la notoriedad del capitalismo. Es decir, en esta novela se habla mucho de la lucha interna entre el protagonista y el mundo. En cómo la economía y la política han tratado de adueñarse de su obra. Es así que la economía le jugó en contra al intentar rebelarse dejándolo sin nada. De alguna manera, en la novela se le dice al protagonista que su desgracia no importa, aunque obviamente sí le importa. En mi novela se trata, contrario a El extranjero, de trabajar en algo que te guste; de la escritura, la pluma, el periodismo, etcétera. Aunque nuestro protagonista no escribía para sí mismo, escribía para los demás, vivía una vida ajena. En ese sentido, con Kafka, la influencia sucede en que la economía nos dice qué escribir y hacer cosas que no queremos hacer En mi novela se da una rebelión contra la sociedad, el mundo y la economía, incluso contra la literatura. He ahí la influencia de Albert Camus y Franz Kafka, en El extranjero y en La metamorfosis.

Entrevistador: ¿Qué ideas se contraponen en tu novela?

Lear Trez: Hay ideas que se contraponen, entre ellas, ¿quién tiene la razón?, ¿escritor o crítica? Creo que el significado de una obra de arte siempre pertenece al autor, quien creó la novela y quien la escribió ¿Por qué? Por el solo hecho de ser el autor Sucede que le pueden dar significados ajenos a la obra ¿Qué pasa si un escritor habla sobre la

pobreza, criticando el malvivir? La crítica podría decir que no, que está ensalzando la riqueza y la desaparición de los pobres. Entonces, por más que el autor muera, el significado que le otorga a la obra va a perdurar hasta la eternidad. Por ejemplo, el teórico francés Roland Barthes asume que cuando el autor publicaba una obra éste moría. El autor puede morir físicamente, pero no espiritual. Esto es algo que yo critico mucho en la obra. En mi novela, al final de ella el protagonista muere. Cronwell quiere que el protagonista le escriba semblanzas políticas y económicas, camuflando la realidad. El autor se niega y muere en la prisión, debido a una difamación... He ahí mi crítica El autor pudo haber muerto, pero su idea prevalece; la obra y su significado también. La opinión del autor es la que más importa y siempre importará. Darle otro significado o crítica para hacerla más controversial es algo errado. Si el autor dice que su obra tiene un significado, considero que el significado que este le otorga es lo más acertado.

Entrevistador: ¿Qué te motiva a escribir?

Lear Trez: De alguna manera todo hombre y mujer quiere ser recordado, quiere dejar un legado. Quiere sentir que su existencia ha servido para algo, que nació con un objetivo En mi caso, quisiera ser recordado y dejar un legado Quisiera que mi nombre no se pierda en un respiro. Quisiera que mi legado literario influya en el mundo que tanto me ha inspirado y en aquellas personas que tanto quieren hablar de él. Quisiera, y esto es quizás algo romántico, que en 200 años mi nombre no desaparezca; que mi vida tenga un sentido y un significado. Creo que toda persona debe ser recordada, el hecho de nacer ya es un sacrificio en este mundo de crueldad. Publicar una obra de arte es la prueba máxima de que has nacido y que mereces ser recordado. Escribí por eso, para ser recordado y tener un legado. Espero que todos tengan un legado del cual sentirse orgullosos

Entrevistador: ¿Qué proyectos tienes a corto y largo plazo?

Lear Trez: Pues las letras, la literatura escrita, es mi más grande amor, pero no puedo dejar de lado el teatro Las novelas son mi esposa, pero el teatro es mi amante Con esto no digo que los escritores sean infieles, me refiero a que por más que escriba, no puedo alejarme del teatro, ambos son parte de mí. El teatro es mi segundo amor más grande Es por esta razón que, junto a una compañera de la UNAC, hemos creado LA BOHÉME ART, un espacio de teatro y producción teatral que trata de enfocarse en la producción dramatúrgica y escénica del teatro clásico y contemporáneo Es así que nuestra ópera prima, en las artes, fue Beetlebum, publicada el año pasado por medio de la virtualidad. Así mismo, les digo que próximamente, para finales de julio o junio, lanzaremos nuevas obras de teatro, ya de manera presencial

Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, La Bohéme Art se encuentra en Instagram como lba labohemeart, a mí pueden seguirme como lear cigarette, aquí pueden enterarse de nuestras novedades. ¿Saben? El teatro nunca va a morir mientras haya nuevo arte por difundir La labor del artista es de las más importantes en el mundo, sin ella solamente seríamos robots, no humanos, no personas.

El escritor de La detracción: AHORA SÍ, ¡YA TOMEMOS!.

poemas

Mi nombre es Gary Roldán Torres, nací en Lima el 23 de noviembre del 2001.

Tuve una publicación en Lima con Editorial autómata, la cual seleccionó un poema mío, “¿Qué es el amor?”, para una antología por San Valentín llamada Escupido.

Soy estudiante de Ciencia política en la UNMSM, pero me apasiona la literatura

He elaborado textos en todos los géneros (incluso guiones cinematográficos), aunque más me desempeño en cuento, poesía y teatro, en los cuales he elaborado más textos

Actualmente me encuentro elaborando una novela de corte surrealista, el cuál es una gran influencia en mi obra.

Vigilia

Gary Roldán Torres

Soy un cementerio de ángeles profanos; mi cuerpo se desteje En mis venas corren lápidas de mármol… la fe de un hereje, y la simetría de Urano.

Quiero desexistir como los sueños, como la esperanza lisonjera. Beberé la vigilia… y cada poro, una estrella; enterrado en inviernos: un futuro de arcilla

¡Ay, la tempestad! Seguiremos viviendo

Necesito el rumor de las pesadillas, el latir de mi sexo, el crujir de mi cráneo, la destrucción del cerebro

Hay voltaje en las fosas cefáleas donde va a morir la imagen.

El armiño es color desdicha

Mendigo vida…

La lujuria florece de mis dedos persigo al viento… encuentro al celeste y lo asesino mis dientes cezcinnifican el mañana: la paz al otro lado de la ventana.

Jordan Denilson Roman Ugaz nació en Callao, Perú, en el año 2000

Estudiante de la carrera de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perteneció al equipo de contenido en “’Nuevo mundo, nuevo arte’ Coloquio Internacional José Santos Chocano”. Ganador del concurso de poesía de la Base 19 de la Escuela de Literatura organizado por el colectivo “Blanca Luna” en el año 2021 (bajo el seudónimo de Ben–Adad). Y forma parte de la revista literaria “Retentiva”.

Adios triste figura

Jordan Román

nada de normas universales

Vemos y escuchamos, pero no ayuda

Con toda el alma desearia deshacerme de ese gusano que me corroe que algunos llamamos culpa; otros, pecado

arrepentirme

y limpiar mi pasado y sin embargo desesperarme me aferre a la esperanza que brindan los consejos, esa esperanza difícilmente saldrá intacta de la siguiente prueba, aun por realizar.

podríamosPodemos legislar d eb eres a partir de reglas universales, pero la responsabilidad moral solo existe y puede realizarse a titulo individual. La moralidad del sujeto moral no puede, por ende, tener el caracter de una regla.

la labor de la etica, ha concluido

la moral debio haber tenido algunos atributos que en realidad no tiene. En primer lugar, un propósito.

muchos estados deseables se han sugerido, se diluye en la nada lo masificado invertir en el futuro, sobre todo ahorrar para tiempos malos. atar lo desatado, controlar lo incontrolable, y habitar lo desconocido la supervivencia de <<algo mas grande>> Estamos unidos, <<necesitamos>> mantenernos unidos, cuidarnos y apoyarnos, ayudarnos en caso de necesidad, comportarnos como hermanos para tener una mayor oportunidad de sobrevivir que ellos , nuestros enemigos y competidores.

sacrificio intrinseco

he contribuido a la continuidad de este grupo, por cuyo éxito se miden el bien y la rectitud. los tormentos de la incertidumbre moral, una tentacion dificil de resistir. postura

racional, un proposito, y que este proposito es la la supervivencia o la inmortalidad, ¿<<tiene sentido>>, una razón?; actos que son m ed ios para lograr un fin, Ella, el esqueleto madre, inescuchada;

a la alborada,

lanza ronca carcajada sin ver que hoy murió de tristeza y de monotonía egoísmo infinito de la adolescencia ciudad que duerme parda, por la muerta avenida, se ofrece para tu experiencia y sin ver el dolor distraída

calles perfumadas con flauta y tambor y luego en horror que nacarado flota, por la alta noche de voluntad ignota, desangran los plafones con la lisura de salones y no perforan el cajón

Con su lenguaje incierto, sollozan invierno

pretérita historia.

se alejan del jirón y entran al infierno

tumbas de emperadores con opaca iluminación

en el despierto diapasón del país de orquestación

temblores de traidores por las llanuras por las llanuras

temblores de traidores por las llanuras

Como un ave en el cielo

escuché voces inocentes que me observan con respeto reverencia indiferencia

y siento que me voy alejando, y lo que veo es solo bello solo bello.

ensayos

La revolución educativa de Augusto Salazar Bondy

– Jorge Perazzo

Ningún proyecto nacional ha tenido más trascendencia en la vida nacional que la reforma educativa que Augusto Salazar Bondy propuso durante el proceso revolucionario de Velasco

Alvarado. La Reforma Agraria fue una realización, no un proyecto. La continuación natural de la RA la constituía la Reforma Educativa que abarcaba campo y ciudad, abría las escuelas a la vida misma y propone cultivar la creatividad, la innovación y la liberación

El eje de esta Reforma fue justamente la claridad filosófica y política de Augusto que vio la educación como un proceso de liberación y su objetivo principal la desalienación del individuo y la forja de un nuevo hombre con identidad y pensamiento propio, crítico y reformador de su medio. Quizá una de las razones de acelerar el contragolpe de Moralez fue el cambio profundo que significaba la consolidación del proyecto de Augusto Salazar Bondy y de los miembros de la famosa Comisión de Reforma Educativa.

Nos dejó temprano Augusto, 1974, joven y en plena madurez de su pensamiento. Pero perdura su trabajo, su vocación, la esencia de su propuesta. Cada día, cada año, cada década mantiene vigente los dos textos que ahora reproducimos. Las décadas siguientes de la era de Augusto Salazar en la educación siguieron épocas muy oscuras hasta la actualidad. Empezando por la eliminación del curso de filosofía de los colegios el 2000 en plena hegemonía de políticas neoliberales, pero ya mucho antes se desestimó el proceso de la reforma educativa y estamos ahora como estamos, un desastre educativo agravado por la pandemia.

Revolucionarias ideas como la escuela abierta a la sociedad, los núcleos educativos en el que la participación

popular en los contenidos y la evaluación es decisivo, la adecuación de la currícula a la realidad local, la apertura de la escuela para la vida con las escuelas talleres y básica laboral, todo ello se fue al tacho para restaurar una política educativa que coloniza más al individuo, que lo subsume de su realidad concreta y lo invalida para cambiarla

Paralelo al desmantelamiento de la reforma agraria desde Moralez Bermudes se generó el latifundismo y el abandono de las comunidades campesinas, de las cooperativas agrarias y a la agricultura andina. De la misma forma la reforma educativa terminó siendo centralista, acrítica, tecnicista, cerrada a la crítica pública, absolutamente burocrática que arrastró en la misma dinámica a cada uno de los maestros

La Cultura de la Dominación, resume el pensamiento de ASB que lo ubica como apóstol de la filosofía latinoamericana y en particular desarrollador de las bases de la lucha anticolonial que constituye la tarea principal de los pueblos latinoamericanos presa de sujeciones que alcanza no solo a los recursos naturales del país sino a la mente de cada individuo y asuma este el pensamiento del dominador

Es obligación de todo peruano centrar sus esfuerzos por rescatar, resumir el pensamiento de Augusto Salazar Bondy y revalorar su aporte en la construcción de una alternativa educativa que libere a cada ser humano, desarrolle la identidad y su propia creatividad y adquiera, al fin. la iniciativa necesaria para planificar y decidir su futuro en libertad real. Que sirva la relectura de su obra "Dominacion y liberacion"* para ese propósito.

*Fue editada por David Sobrevilla, en: https://fondoeditorial unmsm edu pe/ Jorge Perazzo, Grupo Emancipador

Educar desde la violencia: Conservación de la memoria del Conflicto Armado Interno

Cuando inicié mi proceso de especialización en literatura de la violencia política, me produjo mucha curiosidad que esta continuaba siendo tabú inclusive para compañeros de la universidad. Incluso muchos estudiantes de literatura prefieren no hablar de libros escritos por senderistas o simpatizantes porque es un tema supuestamente “delicado” Discrepo rotundamente de ese pensamiento y sostengo que tal actitud solo agudiza el rechazo y los prejuicios generados alrededor del conflicto.

Agrego que la firmeza de mi posición no significa una ignorancia a la existencia del trauma y miedo que se tiene en gran parte de la población peruana en torno al Conflicto Armado Interno ocurrido en nuestro país. Es esa misma razón por la cual la educación, rememoración y estudio se hace importante; para perder el miedo y para terminar de comprender lo sucedido además de superarlo. La memoria debe mantenerse, pero para ello debe ser transmitida

En el presente ensayo, me propongo a realizar una reflexión sobre la memoria del Conflicto Armado Interno, específicamente en la educación Para ello, utilizaré algunas referencias que me permitirán evaluar cómo se desarrolla la educación en el Perú y poder comprender la importancia de una pedagogía de la memoria Finalmente, reduciré todo lo propuesto en el contexto literario peruano, para proponer una lectura del escenario contemporáneo y su necesario cambio.

No debe de extrañar que la educación es un campo en conflicto, donde el Estado decide qué es lo que se enseñará y cómo. Así, existen dos

– Jonathan Timoteo posibilidades de educar el Conflicto Armado Interno en el colegio: la primera es decir aspectos generales sin profundizar y la segunda es diabolizar a los senderistas poniendo en un altar al poder militar nacional. Existe una tercera opción, la cual es no mencionarlo, eliminar el conflicto de la historia, como si nunca hubiera ocurrido, como si los muertos hubieran estado en nuestra imaginación, también los abusos, masacres, torturas, etc.

Sí, existió la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero las verdades expuestas ahí fueron olvidadas e ignoradas. El discurso del Estado suele omitir que los militares también cometieron abusos, torturas y masacres masivas. Si por alguna razón lo menciona, es por algún interés escondido, por populismo o para perdonar. Evidentemente el senderista nunca recibirá el mismo trato. Un apoyo filosófico a este escenario es la reflexión de Foucault sobre el poder del discurso hegemónico y cómo este influye en la performatividad de las personas

La gran investigación insitu de Gabriela Arrunátegui (2021) demuestra las incongruencias en las políticas educativas con respecto a la enseñanza del Conflicto Armado Interno. Por ejemplo, algunos sectores de las Fuerzas Armadas impidieron el estudio del informe de la Comisión de la Verdad debido a las verdades que se presentaban ahí A partir de ello, menciona que el currículo escolar es producto de las luchas de la memoria, idea que sostengo también en el presente ensayo.

Además, describe las distintas formas de enseñanzas y posturas que poseen cada uno de los profesores encuestados, el cual perfila también el

Estudiante del quinto año de la carrera de Literatura en la UNMSM, ha participado como ponente en distintos coloquios y congresos, publicado artículos, ensayos y reseñas en varias revistas; además, posee una columna bimensual en la revista virtual mexicana Teresa Magazine Sus áreas de investigación son literatura de la violencia política, cine, política, poesía surrealista, narrativa contemporánea, entre otros Director de la revista Retentiva.

enfoque que dispone su dictado. De esa manera, la investigadora demuestra el miedo de algunos de estos profesores a profundizar en la historia, creyendo que el fantasma del comunismo se va a apoderar de sus estudiantes.

Lo que se está realizando es hacer más daño de lo que piensan, pues alimentan el trauma y los obligan a olvidar sin siquiera haberlo recordado. No les permiten conocer el pasado ni juzgar por ellos mismos. Por otro lado, los libros escolares no saben cómo definir a los protagonistas del conflicto ni explicar lo sucedido, incluso utilizando la palabra “terrorismo” sin ningún juicio crítico Esta ambigüedad también perjudica la

enseñanza de los jóvenes y el trabajo de memoria en ellos.

Es importante reflexionar sobre cómo es que se enseña algún tema polémico. La perspectiva desde donde se brinde la lección orientará la postura que asumirá el estudiante. Por eso, hay que tener cuidado con profesionales que eduquen desde el resentimiento y el dolor, pues poseen una perspectiva sesgada que influenciará a una visión de mundo errónea e incompleta.

El olvido, por tanto, no es la negación de la memoria, sino todo lo contrario, es su condición de posibilidad Una memoria que no olvidará nada, como es el caso del disco duro de los ordenadores, sería una memoria inhumana. Un buen uso de la memoria, un uso saludable de la memoria, es aquél que administra adecuadamente (sapiencialmente, o prudentemente) el recuerdo y el olvido. Una pedagogía de la memoria, por lo tanto, no es una pedagogía que obligue a recordar, sino una pedagogía que sostiene que el ser humano no puede renunciar al recuerdo, como no puede prescindir del olvido. En ocasiones el recuerdo es necesario, pero en otras es imprescindible una terapia del olvido (…) Un acontecimiento leído literalmente no conduce más allá de sí mismo Permanece anclado en el pasado. Su trauma se expande sobre el presente creando una mala conciencia permanente, pero en nada sirve para comprender la actualidad, porque es literalmente único (Mélich, 2006, p 118)

Por lo tanto, no educar sobre el Conflicto Armado Interno en los colegios, evitará la desaparición del trauma; por el contrario, este se mantendrá como un fantasma en el subconsciente de las personas, quienes seguirán rechazando todo lo relacionado al tema por miedo e ignorancia. Existe la necesidad de que la educación peruana plantee los hechos tal y como sucedieron, que se reflexione sobre ellos y se asuma un programa pedagógico de la memoria

Contar esta historia, leerla y hacerla propia, es imprescindible para preservar la memoria histórica de un país que todavía no se recupera de esta tragedia y que vive aún en medio de un conflicto armado. Todo proyecto educativo que se piense para las nuevas generaciones, requiere contar además con esta historia, en el entendido de que educar es, también y primordialmente, un asunto de orden ético (García, 2012, p. 267).

La literatura de la violencia es una fuente importante de apoyo a la pedagogía de la memoria No como fuente de verdad, pero sí como un punto de inicio hacia el interés, identificación y reflexión sobre el tema Lamentablemente, en la actualidad existe un boom sobre la literatura de la violencia, donde todo tipo de persona, de cualquier clase social, escribe sobre el Conflicto Armado Interno sin un compromiso político o análisis de la situación, sino solo para pertenecer a la moda y generar ingresos.

La “prosa pituca”, como lo denomina Mark Cox, apoyada por la argolla limeña y las grandes empresas editoriales con su maquinaria de marketing, logra difundir su escritura pedorra Estos libros en vez de educar, desinforman y perjudican la reflexión sobre el Conflicto Armado Interno. Existen novelas y testimonios como los de Juan Pérez, Lurgio Gavilán, Miguel Gutiérrez, Claudia Salazar, José Carlos Agüero, entre otros; que parten de una postura crítica, algunos más decepcionados con la historia que otros, pero que conduce a la reflexión, identificación y en última instancia, a la pedagogía de la memoria.

Para finalizar, debo exhortar a los educadores a participar en esta lucha de la memoria en la educación, con el objetivo de que puedan incentivar la pedagogía de la memoria. He tratado de demostrar que el olvido y omisión solo hace más daño a los niños agudizando el trauma sobre el Conflicto Armado Interno. Esto no solo debe ocurrir en los colegios,

sino también en las universidades. Profesores, profesionales y estudiantes deben de poder hablar del tema en los salones de clase sin miedo, reflexionando y recordando con el fin de no olvidar.

Por otra parte, este no es un tema protagonizado solo por nuestro país, puesto que sucede en toda Latinoamérica, prueba de ello es que dos de mis tres referencias son artículos de estudios sobre otros países Desde mi posición, solo queda continuar con la actividad que me he comprometido a realizar desde hace algunos años, la difusión de la memoria crítica y su investigación Todo ello desde espacios como estos, mis propias publicaciones y la revista que dirijo La liberación de la memoria del trauma significa en algún momento un avance para nuestra sociedad

REFERENCIAS:

Arrunátegui, G. (2021). Memoria y prácticas docentes: Enseñanza de la violencia política peruana en un colegio públicoemblemático peruano. Revista peruana de investigación educativa, (14), 81105

García, N. (2012). Contar a los desaparecidos en Colombia Educación, lectura y memoria. Revista colombiana de educación, (62), 265285.

Mélich, J C (2006) El trabajo de la memoria o el testimonio como categoría didáctica. Enseñanza de las ciencias sociales, (5), 115124.

La

familia y la tradición como espacios de resistencia en una comunidad de artesanas

textiles en Huánuco – Erick Zúñiga

ANTES DE COMENZAR:

Lo que a continuación voy a presentarles son algunos descubrimientos y reflexiones acerca del tema de los roles de género entre hombres y mujeres de una comunidad en la ciudad de Huánuco, Perú; estas reflexiones se dan en el marco de un trabajo de investigación con mujeres artesanas llevadas a cabo a finales del año pasado para la ONG “Hecho x Nosotros”, a quienes agradezco la oportunidad y cedo los créditos de la aproximación al campo que me permite pensar acerca del tema de roles de género y cuidado Reconozco la mirada parcial que contienen estas reflexiones por mi condición de género, pero trataré de que mi contrastación empírica en la realidad permita reflejar la honestidad de mi pensamiento

MARCO DE INTERPRETACIÓN:

Una de las preguntas que más me interesa cuando pienso en la diferenciación de roles de género es sobre qué consecuencias pueden tener estas para las mujeres, es decir, aplicar la máxima pragmática de Pierce (2012) y ver cuáles son los efectos prácticos posibles y observables de tal diferenciación de género. Ante esto, la respuesta que dió la antropóloga Michael Rosaldo (1979) llamó mucho mi interés Ella planteó que una consecuencia es que la mujer está sujeta a realizarse dentro del hogar, mientras que el hombre lo hace fuera. Todos hemos escuchado que las mujeres pueden decidir aquello que quieren ser pero también deben ser buenas madres y esposas cumpliendo su rol en el hogar o proyectarse a tener uno. Para los hombres esto no es nada generalizado, el espacio del hombre se presupone que es la vida pública, hacerse fuera del hogar cuando llega a determinada edad. La mujer también puede hacerlo pero lo que llama la atención es el modo en cómo opera la forma de relacionarnos desde pequeños, orientando a las mujeres a la esfera doméstica y a los hombres a la esfera pública. Esta explicación de la autora concluye que existe una asimetría de sexos como una oposición universal y estructural en la esfera doméstica y pública que produce lógicas de diferenciación social en la cultura y la economía.