13 minute read

La historia no predice, pero Vida en pandemia Gabriela Ortiz Carrillo nos informa Enrique Esqueda Blas

José Vasconcelos Erudición

Imagen: cottonbro estos días de confinamiento para mirar sin distracciones y ruidos exteriores hacia nuestro interior y aceptar la fragilidad de nuestro ser, lo efímero de nuestro tiempo y la igualdad con todos nuestros acompañantes en este viaje apresurado por este mundo, que no nos pertenece para aniquilarlo sino que nos ha sido confiado para conservarlo, cuidarlo y protegerlo. La experiencia estética nos ayudará, mediante el ejercicio continuo de la imaginación y el discernimiento, a despertar nuestra sensibilidad y empatía, el amor y la humildad sin los cuales no podremos sobrevivir.

Advertisement

La Literatura, de entre todas las artes, tiene una gran responsabilidad. Ya existía aún antes de la invención de la escritura, nació acompañando a la música y, poco a poco, fue separándose de ella, aunque no del todo, pues el ritmo silábico y de acentuación sigue presente en la poesía como una reminiscencia de este origen común con la música. A lo largo de su historia, que es de la misma longitud que la de la historia del homo sapiens sapiens –hombre que piensa y se piensa a sí mismo- la Literatura ha atravesado muchos momentos de crisis y de cambios, pero su esencia siempre se ha mantenido igual. Mostrar lo que el hombre es, lo que el hombre interpreta de su mundo, tanto externo como interno, es una invitación para que el oyente o lector, según sea el caso, abra su mente, sus sentimientos y su espíritu a formas diversas de observar y resolver sus angustias vitales, sus sueños y fantasías en planos que no hagan daño a nadie, sino al contrario, lugares ficticios de donde se sale reconfortado, iluminado y enriquecido, tanto para surgir de nuevo a pelear las batallas cotidianas de la vida, como para actuar de la única manera posible para la libertad: optando por lo mejor, lo más noble y bello, pues de lo contrario, ya no podría llamarse libertad, sino libertinaje.

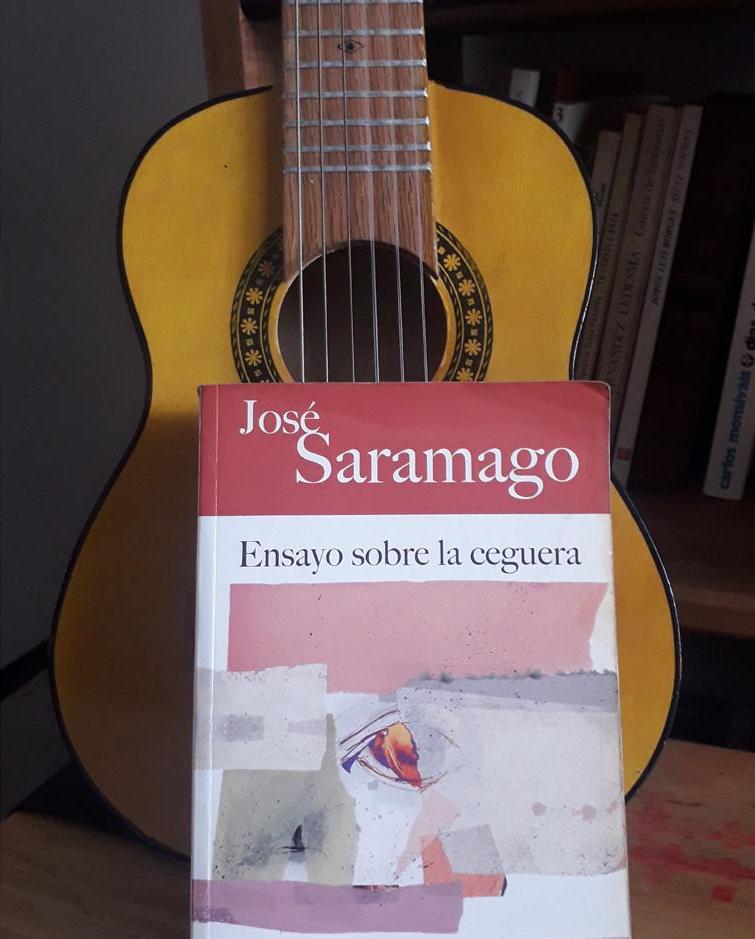

Con respecto a estos momentos de epidemia, la Literatura ha sido fiel reflejo de nuestra trayectoria humana y propositiva para sacar de ellos lo mejor de nuestra especie: Edipo rey, de Sófocles presenta cómo una epidemia hace que el parricida Edipo, tome conciencia de su hybris y rectifique su conducta, que sólo perjudica a su pueblo; en la Edad Media, varios poemas y narraciones presentaron a la peste como un anuncio del juicio final si la sociedad no tomaba consciencia de sus excesos, se arrepentía y rectificaba su conducta. Así, por ejemplo, tenemos El Decamerón de Boccaccio donde se nos cuenta cómo algunos padres, preocupados porque sus jóvenes hijos (hoy diríamos, adolescentes) se resguardaran frente a la peste negra que asolaba Florencia los mandaron a la campiña donde, lejos de los adultos, estos muchachos se propusieron una manera de conjurar al miedo y la angustia ante la muerte: contarse, unos a otros, cuentos; Shakespeare escribió su Enrique VIII en medio de una cuarentena en Londres; Un enemigo del pueblo, del noruego Henrik Ibsen tiene como tema los dilemas de un villa frente a una contingencia sanitaria; ya en el siglo XX, la celebérrima novela de Albert Camus, La peste, relata la manera en que todo un poblado, desde médicos hasta turistas fugitivos, se ven igualados en circunstancias por esta enfermedad. El premio Nobel, José Saramago, también nos habla de una pandemia en Ensayo sobre la ceguera, donde toda una nación pierde la vista sin que nadie, ni las mismas autoridades, puedan evitarlo, mientras que la cuarentena hace que aflore de los personajes la solidaridad, no sin antes haber intentado la sobrevivencia con los peores comportamientos. Por su parte, el estadounidense Jack London escribe, en 1912, La peste escarlata, una novela situada en 2013, cuando en las principales capitales del mundo se propaga una peste fulminante que no discrimina edades, géneros ni clases sociales. También el genio norteamericano del suspense, Stephen King, desarrolla el tema de la pandemia en su novela La danza de la muerte, que relata la huida de una familia ante la propagación de un arma biológica, el virus de una gripe conocida como el “proyecto azul” o “el capitán trotamundos” que mata al 99,4% de quienes la contraen, no sólo en Estados Unidos, sino también en China, la Unión Soviética, Perú y Senegal.

Para re-crear a la vida nos basta el arte y, una vez que hemos experimentado, analizado, sufrido y José Vasconcelos Erudición aprendido a través de las propuestas de sus obras, podremos volver una y otra vez más fortalecidos y creativos a cambiar lo que el mundo está haciendo mal. El arte está hecho de juego, pero éste siempre debe ser creativo, inteligente, limpio, novedoso, ágil, todo lo cual nos permite revisar nuestros recursos, analizar el problema desde ángulos que a lo mejor nunca nos hubiéramos imaginado, lo que hace a nuestra mente flexible, pero no voluble. El arte siempre ha sido búsqueda y escudo para aquel que busca y sueña con la verdad, la bondad, la magnanimidad, que siempre piensa en grande y eso significa pensar como Dios lo soñó para su criatura. Y Dios nos pensó en grande para ser felices haciendo felices a los demás, nunca para destruirnos o destruir a su creación.

Ahora, más que nunca, debemos acercarnos al arte pues con él se fortalecen nuestras virtudes humanas. Muy posiblemente, deberemos desaprender lo aprendido que tiene negatividad y así podremos dar cabida en el corazón y el espíritu a valores que, con el tiempo, se conviertan en virtudes. De esta manera, podremos desarrollar nuevas conexiones neuronales y enseñar eso a los que nos rodean, mediante nuestro comportamiento. Ellos y las nuevas generaciones necesitan de nosotros, los que hacemos y enseñamos cualquier arte, para que aprendan que es posible ser otros, que no está mal reinventarse, que la resiliencia es una capacidad humana que muchos se han empeñado en ocultarles porque no les conviene hacer hombres y mujeres fuertes que puedan adaptarse y defenderse de adversarios negativos, enajenantes y esclavizantes. Que es posible y deseable crear un mundo mejor, que el mundo puede transformarse y, dentro de él, lo más grande es que cada uno de nosotros puede convertirse en una mejor versión de sí mismo.

* Rosa María Rangel Mondragón es maestra en Letras Hispánicas y labora en la ENP-5 desde hace 32 años, en el Colegio de Literatura, turno vespertino.

José Vasconcelos Erudición

La historia no predice, pero nos informa

Por Enrique Esqueda Blas *

Una vez que los combates intelectuales entre académicos historicistas y marxistas terminaron hace décadas a favor de los primeros, y se llegara a la convención de que la historia carece de leyes, es desde otras naves que se timonea por los océanos de la experimentación. Se trata de un territorio que aterra: de osados aventureros dispuestos a zarpar de sus puertos conocidos, para cruzar, pese al miedo al fracaso, los confines de la tradición.

Así como se ha abierto un subcampo historiográfico conocido como Historia Contrafactual (un ejercicio hipotético sobre cómo se habrían configurado procesos históricos, si algunos hechos hubieran cambiado); la Gran Historia (un macrorrelato, a la manera de una cosmogonía contemporánea), así como la Historia del Tiempo Presente y los Estudios de los Futuros nos posicionan en la perspectiva del porvenir. Ya sea desde la subdivisión en futuro próximo (los siguientes cien años), medio (los siglos y milenios venideros) o remoto (el tiempo cósmico), tanto el pasado posible, como el futuro probable despiertan severas dudas y cuestionamientos, por no decir, descalificaciones y rechazo. Y no es para menos, se acepta que en ambas perspectivas abundan las conjeturas. pensar si el porvenir puede ser comprendido desde la historia. Refiriendo trabajos de Reinhart Koselleck subraya que si el pasado puede segmentarse teóricamente en real, recordado e histórico e implicar tanto los vestigios, como la memoria y la refiguración de los acontecimientos; el pasado cercano y el presente extendido abren caminos a lo imaginado (como futuro próximo). Es entonces, que desde un tiempo y espacio determinados se entreven porvenires susceptibles de historización, lo que supone un “nuevo cruce de dominios temporales”.

Imagen: Jimm Chan

José Vasconcelos Erudición

Así como la Historia del Tiempo Presente ha logrado su fundamentación, los estudios históricos sobre el futuro seguirán, con cierta seguridad, una ruta semejante. Si los periodistas se adelantaron a los historiadores como intérpretes del presente; los literatos, filósofos y científicos han revelado su vocación por el mañana. Los presentistas apelan a las nociones de causalidad y proceso; los futuristas, me parece, recurrirán al método comparado, la deducción lógica y la intuición. Dado que varias teorías holísticas fallaron en su capacidad predictiva de las sociedades humanas (por tratarse de sistemas abiertos); las visiones del futuro, aún las mejor fundamentadas, son altamente falibles. Lo valioso de ellas, al menos para mí, radicar en dos sentidos. Primero, en cuanto a lo que nos permiten comprender sobre el presente de las mujeres y hombres que los vislumbran, y, segundo, respecto a lo que las imágenes del mañana suponen como promesas y riesgos para nuestras sociedades.

A la espera de libros prospectivos que ya comienzan a editarse, me interesa revisar reseñas, notas periodísticas y entrevistas accesibles a cualquier internauta, que refieren el pensamiento de intelectuales de varios países del mundo. He rescatado algunas opiniones de los filósofos José Ignacio Murillo, Fernando Savater y Amelia Valcárcel, así como de los historiadores Namiq Musali y Yuval Noah Harari. Sin

Imagen: Pixabay

embargo, debo prevenir sobre la mediación de los recursos consultados y del sesgo de mi lectura.

Dicho lo anterior, desde el punto de vista estrictamente historiográfico, la pandemia por covid-19 implicará para los historiadores debatir sobre la categoría que mejor describa los cambios que estamos viviendo. Partiremos de nociones amplias, aunque quizá imprecisas, como Gran Confinamiento o Gran Pausa, en el contexto de una “Gran crisis” de orden ambiental, energético, alimentario, migratorio, bélico y económico, como ya planteaba Bartra (2009). Reflexionaremos si este fue o no un auténtico tiempo de inflexión siguiendo a Harari (s/f) en “Superaremos la pandemia, pero corremos el peligro de despertar a un mundo diferente” (citado por Smicht). Por otro lado, museos y centros de investigación histórica acopiarán documentos personales como diarios, testimonios y audiovisuales para preservar la amplia gama de respuestas humanas que estamos advirtiendo (desde las más tristes y desoladoras, hasta las más creativas y heroicas).

Disponemos también de ejemplos como el de Namiq Musali (2020) (citado por Cagatay en “¿Qué le espera al mundo después de la pandemia?”), donde se pondera un enfoque comparado del impacto de varias pandemias en la historia de la humanidad. Si bien, estas son causa de muerte y deCoapan 53

José Vasconcelos Erudición vastación, también son ponderadas como catalizadoras de transformaciones macrosociales. Si hemos de dar crédito a sus afirmaciones, el nivel de desarrollo de nuestra civilización, quizá haga que los efectos de la actual crisis sanitaria sean aún más rápidos que los observados en eventos parecidos en otros estadios. Esto se debería, en parte, a que estamos en una coyuntura de estrecha e intensa interconexión mundial.

Pero Musali realiza otras observaciones. Nos dice que hay dos referentes históricos para suponer escenarios: la gripe española de 1918 y la Gran Depresión de 1929. De ahí que, desde la primera posguerra del siglo XX se hayan creado las condiciones sociales para los extremismos nacionalistas, desde los nazifascistas y bolcheviques, hasta los franquistas. Si consideramos la eventual recesión mundial en la que estamos entrando, y que llevará al límite a los gobiernos, ya de por sí debilitados por sus elevados niveles de deuda pública y baja recaudación fiscal; y si sumamos los despidos de millones de personas, el encarecimiento de productos de consumo básico, además de los efectos del virus, podría coincidirse con el académico, de que hay condiciones para el ascenso de líderes populistas y nuevos extremismos xenófobos y fundamentalistas. Ese panorama refuerza lo anunciado por Eric Hobsbawm desde finales del siglo XX, y que vuelve sobre un escenario menos globalizado y más autoritario bajo el pretexto de la seguridad nacional. Ahora bien, los avisos de este desconcierto colectivo se habían dado, pero poco se hizo para destinar recursos para la investigación y fortalecer los sistemas de salud pública. La respuesta de los organismos internacionales y los gobiernos nacionales, que en general ponderaron el aislamiento, más que la medida de “inmunidad de rebaño” está impactando negativamente en la economía. Se estima que, ante la falta de oportunidades laborales, la mano de obra se depreciará y habrá un margen más grande para el trabajo en casa. Los estados deberán elegir entre apoyar a las corporaciones que intentarán recuperar sus ganancias y reactivar las frenéticas cadenas de producción y comercio con costos humanos y ecológicos enormes o estimular políticas de regulación, brindar incentivos a las empresas y cooperativas, además de promover políticas de seguridad social y para el crecimiento del mercado interno.

Dado que la pobreza y el hambre crearán la desigualdad, la migración y el descontento social, lo harán también, especialmente en América Latina y África. Las tensiones entre Estados Unidos y China escalarán y Rusia volverá a tener un protagonismo internacional. Habrá espacio para los levantamientos cosmopolíticos (principalmente de mujeres y en contra del cambio climático) y un cierto margen para la caída de gobiernos. Se seguirá avanzando en la inteligencia artificial y esta restará empleos; las sociedades postindustriales se encaminarán en las

Imagen: abhishek goel

rutas transhumanas, se buscarán nuevas fuentes de energía y se competirá por la conquista del espacio. Quizá, un escenario bastante distinto del humanismo que a Valcárcel (s/f) le gustaría (citado por Uribari en “Después de la pandemia: hacia un nuevo humanismo”). Para ella, esta filosofía occidental de reminiscencia grecolatina y judeocristiana enfrentaría la embestida de las autocracias y sistemas jerárquicos orientales y, podría sumarse, del posthumanismo, que, al parecer, socavará los cimientos de este pensamiento.

Si bien Savater (2020) (citado por Alconada en “Vamos a seguir siendo lo mismo, pero un poco peor”) duda del impacto positivo a largo plazo de la pandemia, en los comportamientos humanos; Murillo (2020), en cambio (citado por Rouzaut en “La pandemia del coronavirus, un antes y un después en José Vasconcelos Erudición los hábitos de la humanidad contemporánea”) cree que esta puede ser la oportunidad para rupturas, especialmente del individualismo. En ese mismo sentido, tal vez hay otras dimensiones en el terreno microsocial que se verán afectadas. Nos replantearemos el sentido de la vida y nos preguntaremos qué es lo esencial. Revaloraremos las presencias y el amor humano. Apreciaremos el espacio doméstico, pero seguiremos precisando de la comunidad y su solidaridad. Tenderemos a relaciones sexoafectivas más estables y agradeceremos más las vidas de quienes han hecho que lo simple, pero fundamental, siga funcionando. Viajaremos menos al exterior, pero profundizaremos en el interior, retomaremos viejos proyectos y tal vez, nos quitemos del peso de rutinas que sofocaban nuestra libertad. El pasado tiene mucho que aportarnos, aunque solo sea como una representación mental.

Fuentes de consulta

(8 de abril, 2020), “La vida después de la pandemia: 15 perspectivas que analizan si el mundo cambiará con el coronavirus”, en Infobae. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/ mundo/2020/04/08/la-vida-despues-de-la-pandemia-15-perspectivas-que-analizan-si-el-mundo-cambiara-con-el-coronavirus/

Alconada, H. (4 de julio, 2020). “Fernando Savater: «Vamos a seguir siendo lo mismo, pero un poco peor»”, en La Nación. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/ fernando-savater-habla-del-futuro-de-la-humanidad-tras-la-pandemia-514376

Bartra, A. (10 de abril, 2009). “La Gran crisis”, en La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2009/04/10/index. php?section=politica&article=010a1pol

Musali, N. (13 de abril, 2020), “¿Qué le espera al mundo después de la pandemia?”, en AA News. Recuperado de: https://www. aa.com.tr/es/mundo/-qu%C3%A9-le-espera-al-mundo-despu%C3%A9s-de-la-pandemia-/1803475

Navajas, C. (5 de octubre, 2018), “El futuro, ¿un nuevo dominio del tiempo histórico?”, Mélanges de la Casa de Velázquez, Recuperado de: http://journals.openedition.org/mcv/8415 Rouzaut, N. (24 de marzo, 2020) “La pandemia del coronavirus, un antes y un después en los hábitos de la humanidad contemporánea”, en Vida universitaria. Recuperado de: https://www. unav.edu/web/vida-universitaria/noticia-pestanas6/2020/03/24/ la-pandemia-del-coronavirus-un-antes-y-un-despues-en-los-habitos-de-la-humanidad contemporanea?articleId=25667959#:~:text=Universidad%20de%20Navarra-,La%20pandemia%20 del%20coronavirus%2C%20un%20antes%20y%20un%20despu%C3%A9s%20en,h%C3%A1bitos%20de%20la%20humanidad%20 contempor%C3%A1nea&text=Asimismo%2C%20analiza%20 el%20impacto%20de,est%C3%A1n%20influidas%20por%20nuestros%20h%C3%A1bitos.

Smicht, M. (s/f). “Yuval Noah Harari: “Superaremos la pandemia, pero corremos el peligro de despertar a un mundo diferente”, en XLSemanal. Recuperado de: https://www.xlsemanal.com/personajes/20200412/yuval-noah-harari-despues-coronavirus-mundo-crisis-historia.html

Uribari, F. (s/f). “Después de la pandemia: hacia un nuevo humanismo”, en XLSemanal. Recuperado de: https://www.xlsemanal.com/ conocer/sociedad/20200714/yuval-noah-harari-humanismo-despues-coronavirus-salvar-humanidad-amelia-varcarcel.html

* Enrique Esqueda Blas realizó estudió en la UNAM y El Colegio de México. Es profesor del Colegio de Historia de la ENP 5. Correo: enrique.esqueda@enp.unam.mx