El Programa RED INNOVACIÓN es una iniciativa que permite el intercambio de experiencias políticas y sociales de América Latina y el Caribe, donde se facilitan espacios de comunicación y diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas políticas, sociales y expertos de Latinoamérica.

EDITORIAL

Francisco Herrero Asociado Global

Andrea Fernández Gerente de Programas - Red Innovación

Diego Torres Oficial de Programas - Red Innovación

María Paula Caycedo Asistente de programas - Red Innovación

Karen Fonseca Saavedra Diseño y diagramación.

PAG. 2

a un click de: Caso de estudio / PODCAST / webinar / 17 Rooms América Latina La integridad

como articulación de las democracias “Liderazgo

Perspectivas LGTBIQ+

escenario político

digital de LAC” PAG.25 PAG.13 PAG.18 Click aquí Click aquí Click aquí

pública

y Diversidad.

en el

y

CONTENIDO

PENSAMIENTOS DE LA REGIÓN

PAG.04

PAG.14

Bicameralidad en Perú y sus consecuencias sobre la representatividad de grupos subrepresentados: Una mirada desde la perspectiva afroperuana

Oswaldo Bilbao Lobaton

Sandro Bilbao Mayorga, Perú

Desafíos para el acceso equitativo a las mujeres en política en Colombia

Juan David Hincapié Gómez

Ana Sofía Betancourt, Colombia

PAG.20

PAG.26

Compromisos intersectoriales y multipartidarios para una campaña limpia: el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Javier Tejerizo

Danilo Degiustt, Argentina

ENTREVISTA

Transparencia Legislativa en nuestra región

María Barón, Argentina

PAG.35

PAG.44

Aspectos clave de la comunicación de crisis del gobierno mexicano, retos y oportunidades para la participación política y social

José Francisco Treviño Posada, México

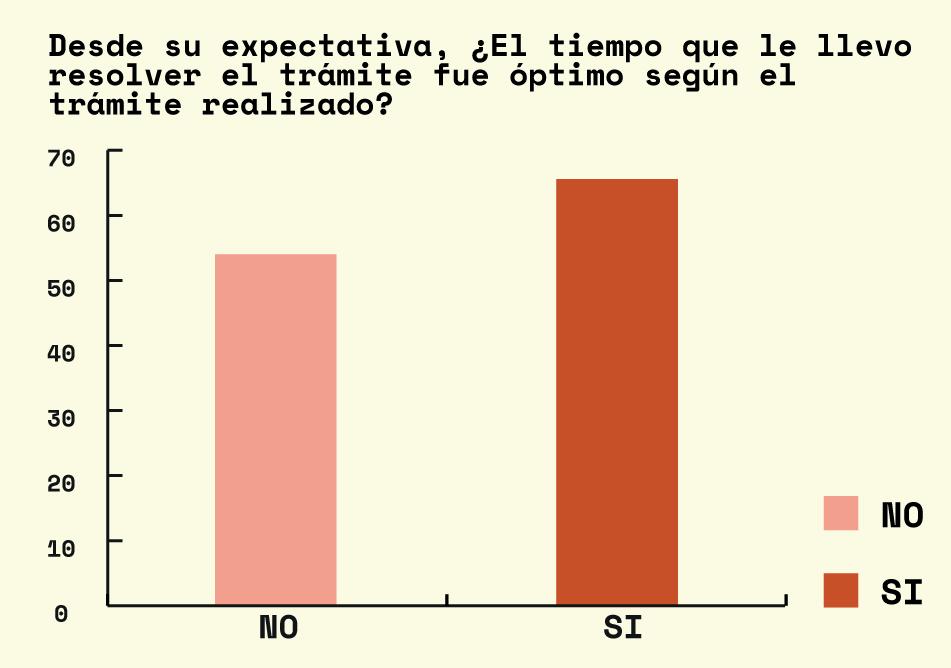

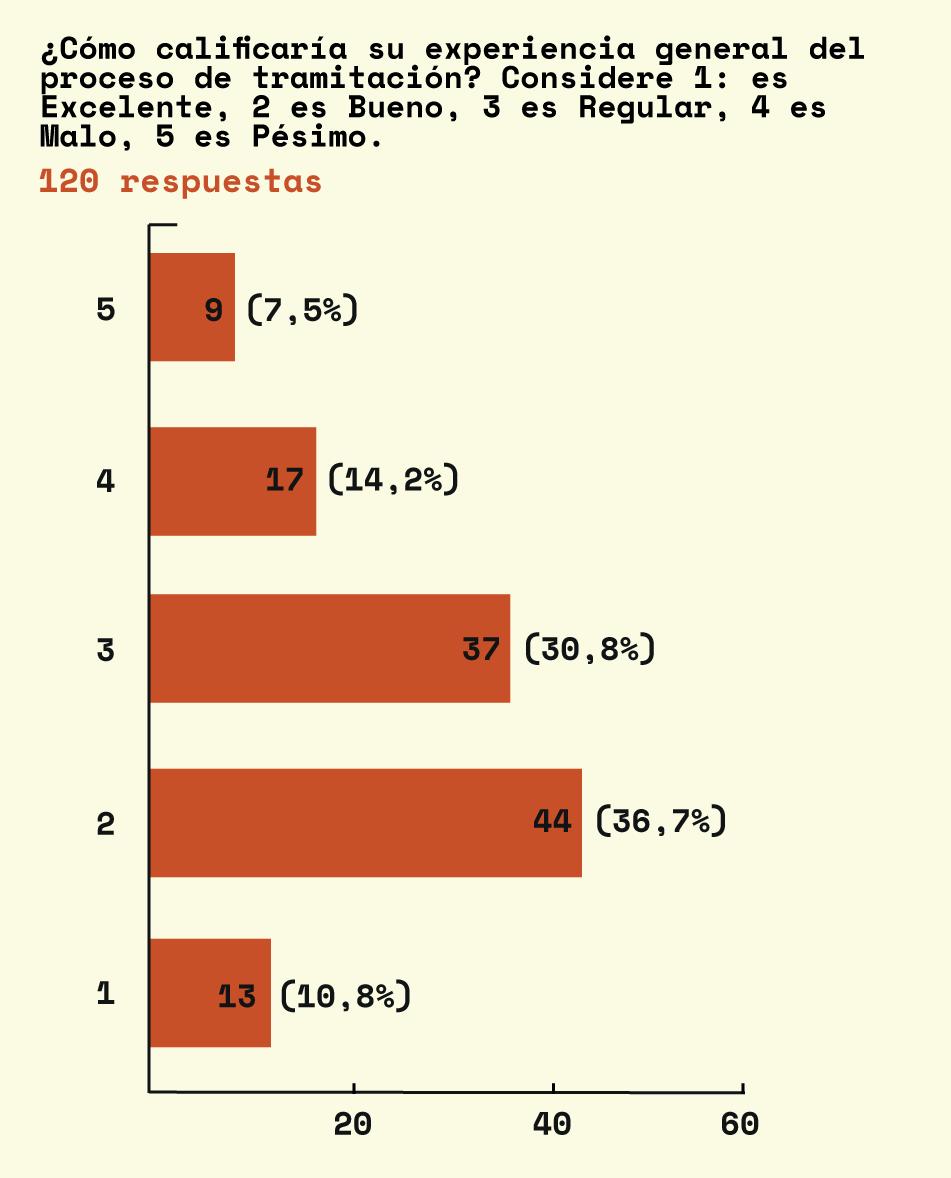

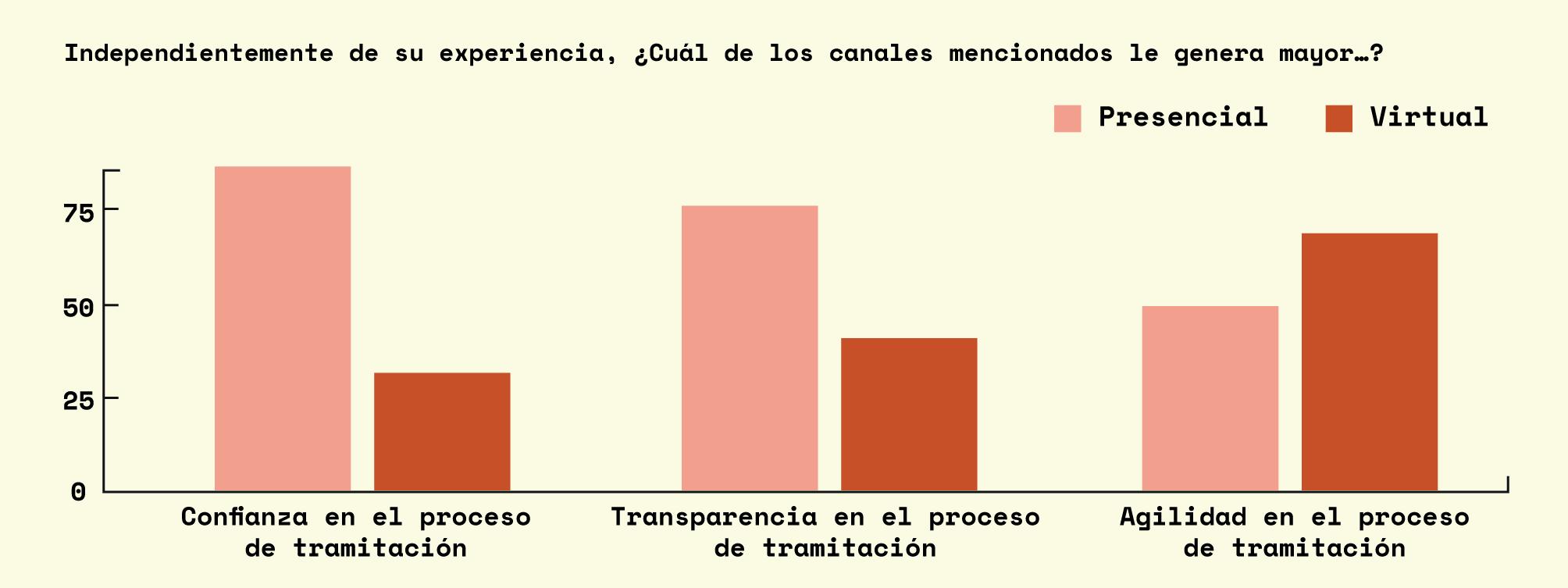

Tramitar en el marco de la transformación digital del estado: Una aproximación a la experiencia usuaria

Miguel Ramos Garrido, Chile

PAG. 3 EDICIÓN / 42

Militante afroperuano, antirracista, Contador y administrador de Empresas, especialista en desarrollo social para poblaciones afrodescendientes, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Étnico, Premio Global Anti-Racim Champion

Awards otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Premio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sandro Bilbao Mayorga

Afroperuano, sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Becario CHOP+ de la Embajada de los Estados Unidos y activista por los derechos de poblaciones vulnerables en especial la afroperuana.

Oswaldo Bilbao Lobaton

Bicameralidad en Perú y sus consecuencias sobre la representatividad de grupos subrepresentados:

Una mirada desde la perspectiva afroperuana

Oswaldo Bilbao Lobaton - Sandro Bilbao Mayorga, Perú

Resumen:

El presente artículo analiza las implicancias de la bicameralidad en el Perú sobre la representatividad de grupos subrepresentados, con especial atención a la población afroperuana. A través de revisión de datos cuantitativos y cualitativos se evidencia el racismo estructural, la discriminación racial, la exclusión y la subrepresentación de esta población vulnerable. Así también, el cómo la instauración de la bicameralidad tal y como está estipulada por la ley 31988 perpetúa la situación actual de subrepresentación de las poblaciones vulnerables en general y la afroperuana en particular.

Introducción:

El Perú es un país con una rica diversidad cultural, pero también con una larga historia de racismo, discriminación y exclusión hacia grupos históricamente vulnerables. La población afroperuana es uno de estos grupos, la cual ha sido sistemáticamente discriminada y excluida de toda participación política, ignorando su situación y sus demandas.

Palabras clave: Bicameralidad, Representatividad, Población afroperuana, Racismo Estructural, Discriminación, Exclusión política

El presente artículo tiene la intención de resaltar las implicancias que trae consigo la instalación de la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, para la participación de grupos subrepresentados, con especial atención a la población afroperuana. La ley 31988, estipula que el poder legislativo que reside en el Congreso de la República está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados; asimismo, establece las maneras en las que se escogerán sus miembros, asegurando una representatividad de todas las circunscripciones y distritos electorales. Sin embargo, está disposición no incluye ningún criterio de inclusión de las poblaciones vulnerables; por lo tanto, poblaciones históricamente subrepresentadas como la afroperuana, seguirán siendo excluidas de la participación política y sus necesidades no serán atendidas.

Para evidenciar las implicancias que la bicameralidad trae a la representación en la política de la población afroperuana, se analizará literatura cuantitativa y cualitativa. Primero se hablará sobre el racismo estructural y la subrepresentación. Después, sobre las ventajas y desventajas de la bicameralidad, así como las implicancias que tiene en la representatividad de poblaciones vulnerables. Finalmente se esbozarán algunas conclusiones.

Racismo y subrepresentación:

El racismo y la discriminación racial se presentan como ejes transversales en la historia del Perú y son prácticas arraigadas en la sociedad peruana dado los procesos histórico-culturales por los que ha pasado (Ministerio de Cultura del Perú, 2022). Podría parecer que son síntomas de un Estado-nación fallido, pero para algunos, como Gonzalo Portocarrero, son el

“fundamento invisible” del Estado peruano (Vich, 2020). Es decir, que la estructuración y consolidación del Estado peruano tienen como base y espina dorsal el racismo y la discriminación racial.

En ese sentido, cualquier cosa diferente de lo blanco u occidental era, y es, tratado como inferior y se busca distinguirse de él (Luciano, 2012; Vich, 2020). Esto trae como consecuencia la situación actual de poblaciones vulnerables, como los afroperuanos. El 3.6% de peruanos se auto percibe como parte de la población afroperuana y son el segundo grupo étnico más numeroso del país (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). Sin embargo, debido a la naturaleza racista de la sociedad peruana, se enfrentan a la invisibilización, subrepresentación, desigualdades y brechas para alcanzar el desarrollo.

debido a la naturaleza racista de la sociedad peruana, se enfrentan a la invisibilización, subrepresentación, desigualdades y brechas para alcanzar el desarrollo.

El racismo y la discriminación racial se ven reflejados en diversos ámbitos de la vida de las personas afroperuanas. CEPAL/UNFPA (2020) argumentan que tanto el trabajo como la educación son ejes principales para superar la pobreza, acortar brechas y fomentar la cohesión. Sin embargo, cuando se habla de poblaciones vulnerables como la afroperuana, es dentro de los espacios laborales y educativos donde se encuentran grandes brechas que impiden el desarrollo. Por ejemplo, mientras que el 51.9% de personas afroperuanas se encuentra subempleada, solo el 41.8% de blancos y mestizos lo está (Ministerio de trabajo y promoción de empleo (MTPE), 2021); hay una diferencia de diez puntos porcentuales en cuanto el acceso a empleos formales. Asimismo, el MTPE (2021) menciona que solo el 6% de personas afroperuanas están en empleos decentes frente al 14% de blancos y mestizos; y también que son más propensos a estar en trabajos vulnerables (53,4% frente al 43%).

En cuanto a la educación, el Ministerio de Cultura del Perú (2022) dice que el 6% de las personas afroperuanas son analfabetas, porcentaje mayor que los blancos y mestizos (3.9% y 4.2% respectivamente). Asimismo, menciona que el 25.2% solo alcanzó el nivel primario, el 46% el secundario, 12% estudios no universitarios y un 11% estudios universitarios. Las cosas son parejas en el nivel primario, pero es en el nivel secundario y la educación superior en donde se ven las brechas. Mientras que 8 de cada 10 peruanos termina la educación básica regular, solo 7 adolescentes afroperuanos logran terminarla (León y Tapia, 2021). Asimismo, León y Tapia (2021) mencionan que el promedio de años de escolaridad de los jóvenes afroperuanos es 9.6 años, lo que contrasta fuertemente con el promedio nacional que alcanza los 11.3 años.

Hay otros espacios donde se evidencian las desigualdades hacia las personas afroperuanas, en salud, justicia, criminalidad, en-

tre otros. Pero hay una consecuencia muy ligada al “fundamento invisible”, la subrepresentación en espacios políticos. Dado que el Perú moderno se erigió sobre una base racista que despreciaba lo indígena y lo afrodescendiente, no cabe posibilidad a una participación política equitativa ni una buena representación en espacios públicos. Si bien el Estado peruano ha desarrollado diversas medidas para garantizar la inclusión del pueblo afroperuano en las políticas públicas, todavía no existen medidas que garanticen la participación en los espacios públicos, en especial en materia electoral (Bilbao, Tacuche y Bilbao, 2022). Hay una carencia de canales oficiales que incentiven la participación de personas afroperuanas (cuotas étnicas), no hay información oficial sobre la participación de personas afroperuanas en procesos electorales y la participación pública del pueblo afroperuano se ha desarrollado, principalmente, a través de espacios consultivos a diferentes organizaciones de la sociedad civil (Bilbao, Tacuche y Bilbao, 2022).

Las múltiples consecuencias del racismo y la discriminación racial pueden converger en la falta de representación política. Si bien, que las personas afroperuanas puedan acceder a espacios públicos de participación no garantiza que promuevan proyectos o leyes que beneficien directamente a esta población, sí es un paso importante para que sus necesidades sean escuchadas y atendidas. Por lo tanto, convergen en la subrepresentación dado que esta afecta directamente en el acceso a la educación, trabajo o salud al no contar con personas afroperuanas, en el poder, que estén interesados en acortar las brechas.

La bicameralidad y su implicancia en la subrepresentación:

Hay una carencia de canales oficiales que incentiven la participación de personas afroperuanas (cuotas étnicas)

Según Bullard, Iñiguez y López (2019), “un sistema bicameral se opone a uno unicameral en que, en el primero, se requiere que la legislación sea deliberada en dos asambleas distintas” (p.156). La idea de bicameralidad hace referencia a la división en dos cámaras del parlamento peruano, lo que permitiría, entre otras cosas, una mayor fiscalización, debate y consenso de las leyes. Sin embargo, la recién aprobada reestructuración del poder legislativo no solo trae ventajas, sino también desventajas.

Bulmer (2020) considera que la presencia de una cámara alta permite la aplicación de diversos tipos de representación, que con ella se puede permitir una estructuración que represente a toda la extensión territorial. También, mejora la revisión de la legislación, lo que permite una revisión más calmada y objetiva de las propuestas legislativas. Y proporciona controles y contrapesos democráticos que limiten el poder que tienen los partidos mayoritarios de una de las cámaras.

Asimismo, Bullard, Iñiguez y López (2019) consideran que la instauración de una bicameralidad también puede reducir las externalidades del proceso político, es decir que, al haber más espacio de debate, las leyes que se promulguen serán consecuencia de un amplio consenso político. Mencionan que, si bien reduce la cantidad de leyes promulgadas, se aumenta considerablemente la legitimidad de estas. Así también, que la propia naturaleza del proceso de legislatura bicameral mejora significativamente la calidad de las normas, al haber más incentivo para los parlamentarios en promulgar buenas leyes y normas.

Por otro lado, Bulmer (2020) dice que la bicameralidad puede traer consecuencias como el estancamiento de las leyes debido a los conflictos políticos y la competencia entre cámaras. La duplicación innecesaria, que vendría a ser aquella situación en donde un partido tiene mayoría en las dos cámaras y por lo tanto este doble debate solo sirve para hacer los procesos más largos. Y también el sobre costo que implica tener más legisladores, personal administrativo, personal de apoyo y todos los otros gastos que conlleva.

Ahora, si bien Bulmer (2020) considera que la bicameralidad supone un aumento en la representación, esto ¿Acaso es aplicable al caso peruano y en especial a las poblaciones históricamente subrepresentadas? La ley N° 31988 en el título IV en el capítulo I dice lo siguiente:

El Senado está conformado por un número mínimo de 60 senadores, elegidos por un período de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley, asegurando que, por lo menos, se elija a un representante por

cada circunscripción electoral, mientras que los restantes son elegidos por distrito único electoral nacional.

La Cámara de Diputados cuenta con un número mínimo de ciento treinta Diputados, elegidos por un período de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley.

Tanto los senadores como los diputados serán escogidos por circunscripción electoral y por distrito electoral. Esta distribución territorial no toma en cuenta, en ningún momento, alguna representatividad de las poblaciones subrepresentadas. Si bien, hay algunas poblaciones vulnerables que representan una gran masa de alguna circunscripción o distrito electoral, esto tampoco asegura una correcta participación ni representación de dicho grupo. Esto es especialmente alarmante para la población afroperuana en donde su distribución geográfica hace muy difícil que este tipo de elección les asegure algún curul representativo.

Asimismo, si se presta atención a las últimas elecciones regionales y municipales 2022, se observará que la distribución territorial de los curules no asegura representatividad de las poblaciones vulnerables. Hubo 74.977 candidaturas para 13.032 autoridades subnacionales (regiones, departamentos y distritos) (Instituto Nacional Demócrata, 2022). Sin embargo, hubo poca participación y representación de poblaciones vulnerables. Del total de candidaturas, sólo el 0.17% fueron afroperuanas, dato que dista significativamente del 3.6% de personas que se autoidentifican como tal y demuestra una gran brecha en la participación política (Bilbao, Tacuche y Bilbao, 2022).

Entonces, por más que la bicameralidad pueda aumentar la representación en tanto territorio, no lo hace para todas las poblaciones que históricamente han estado subrepresentadas. Por lo tanto, podría traer diversas consecuencias tales como:

a) la ausencia de políticas públicas destinadas a atender específicamente los problemas de la población afroperuana.

b) poca capacidad de impulsar leyes y programas

c) la perpetuación de la subrepresentación, las desigualdades, las brechas y la situación de vulnerabilidad.

d) y el desempoderamiento y falta de visibilidad.

e) aumento de la tensión y la falta de legitimidad.

Conclusiones

El Estado peruano está construido sobre una base racista y discriminatoria que ha dejado a las poblaciones históricamente vulnerables, como la afroperuana, incapaz de acortar las brechas, superar las desigualdades y de tener representación en los espacios públicos.

La instauración de la bicameralidad tiene muchas ventajas plausibles que pueden mejorar la calidad de las leyes, la legitimidad de las mismas y el control político. Sin embargo, también tiene algunas desventajas como la poca representación de grupos vulnerables, el sobre costo y el estancamiento.

“La poca representatividad que trae la bicameralidad para los grupos vulnerables es preocupante debido a que perpetúa la subrepresentación, las desigualdades y las brechas”. Por lo tanto, consideramos que es necesario una revisión de la ley donde se tome en cuenta a estos grupos y se garantice los espacios de participación.

Bibliografía

Bilbao , O., Tacuche, L., & Bilbao , S. (2022). Participación del pueblo afroperuano en las elecciones regionales y municipales 2022. En Diversidad, equidad e inclusión en las elecciones regionales y municipales Perú 2022 (págs. 20-40). Lima: NDI.

Bullard, A., Iñiguez , E., & López , U. (2019). ¿Más de lo mismo? El retorno al congreso bicameral. IUS ET VERITAS(58 ), 154-169. doi: https://doi.org/10.18800/iusetveritas.201901.009

Bulmer, E. (2020 ). Bicameralismo Guía Introductoria 2 para la Elaboración Constitutional. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

CEPAL/UNFPA. (2020). Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) .

Instituto Nacional de Estadística e Informática . (2018 ). Perú: Perfil Sociodemográfico . Lima : INEI.

Instituto Nacional Demócrata. (2022). Diversidad, equidad e inclusión en las elecciones regionales y municipales Perú 2022. Lima : NDI.

LEY Nº 31988. Ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el congreso de la república del Perú (20 de marzo 2024). https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2272076-2

León, J., & Tapia, J. (2021). La situación educativa de las niñas, niños y adolescentes afroperuanos: una mirada al acceso, resultados y entornos educativos. Aportes para el diálogo y la acción(16).

Luciano , J. (2012 ). Los afroperuanos: racismo, discriminación e identidad . Lima : Centro de Desarrollo Étnico - CEDET .

Ministerio de Cultura del Perú . (2022 ). Política Nacional del Pueblo Afroperuano . Lima : Ministerio de Cultura .

Ministerio de trabajo y promoción de empleo MTPE. (2021). Informe Anual del Empleo de la población Indígena y Afroperuana en el Perú. Lima: Ministerio de trabajo y promoción de empleo MTPE.

Vich, V. (2020). Dinámicas de racismo en el Perú: la perspectiva cultural de Gonzalo Portocarrero. Debates En Sociología(47), 219-232. doi:https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.201802.008

Ana Sofía Betancourt - Juan Hincapié, Colombia

Desafíos para el acceso equitativo a las mujeres

en política en Colombia

La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el año 20301. Una de las metas consignadas en este objetivo refiere a la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política en condiciones de igualdad de oportunidades. Pese a lo anterior, diversas fuentes presentan un panorama aún desfavorecedor frente al acceso equitativo de las mujeres en política y la participación paritaria de las mismas en cargos de elección popular.

1. Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ONU. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

Ana Sofía Betancourt es politóloga de la Universidad del Rosario con énfasis en Asuntos Globales. Posee experiencia en temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia, partidos políticos y lucha anticorrupción. En 2022 realizó su pasantía en el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI Colombia), dentro del programa Red Innovación. Actualmente, Ana Sofía ejerce como profesional de proyectos en la Corporación Transparencia por Colombia, donde aporta su conocimiento y compromiso en la promoción de la transparencia y la integridad en el financiamiento de la política, la rendición de cuentas de candidatos y organizaciones políticas, y la inclusión efectiva de mujeres en política.

Juan Hincapié es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos graduado con honores y tesis laureada. Cuenta con 10 años de experiencia laboral en asuntos de cooperación internacional relacionados con temas de gobierno abierto, anticorrupción y sistema político. En 2011 fue reconocido con el prestigioso Napolitan Victory Award por la Academia de Washington de Artes y Ciencias Políticas como líder emergente menor de 30 años. Ha trabajado en proyectos de cooperación internacional en la Corporación Transparencia por Colombia, La Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC y como asesor de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

PAG. 14

Por ejemplo, según datos de ONU Mujeres (2023):

Únicamente el 26,5 por ciento de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, porcentaje que aumentó desde el 11 por ciento registrado en 1995. [Sin embargo,] con el nivel de avance actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos no se logrará antes de 20632

Para el contexto latinoamericano, pese a los avances normativos presentados en 18 países3 que establecieron cuotas de género en las listas de candidatos para cargos de elección popular y/o la paridad en la conformación de los cuerpos colegiados, las cifras todavía distan de la meta establecida por la ONU. En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que las mujeres representan en la región el 34,9% de los parlamentos, el 15,4% de las alcaldías y el 32,7% de los concejos4

Ahora bien, aunque Colombia ha adoptado mecanismos e incentivos para promover la participación de las mujeres en el ámbito público, la representación de las mujeres en los cargos de elección popular parece haberse estancado. De acuerdo con los datos obtenidos del aplicativo Cuentas Claras5, para las Elecciones Territoriales de 2023 las mujeres representaron aproximadamente el 40% de las candidaturas totales, pero solo obtuvieron el 18,75% de las gobernaciones, el 13,24% de las alcaldías, el 20,66% de las asambleas y el 19,97% de los concejos electos.

Mapa 1 y 2. Mujeres elegidas para Gobernaciones y Alcaldías capitales

2. ONU Mujeres. (18 de septiembre de 2023). Hechos y cifras: Liderazgo y participación política de las mujeres. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#:~:text=Los%20datos%20sobre%20141%20pa%C3%ADses,en%20gobiernos%20locales%20%5B13%5D.

3. 9 países han adoptado leyes de cuotas para cargos de elección popular: Argentina (30%), Paraguay (20%), Brasil (30%), Guyana (33%), Colombia (30%), Haití (30%), El Salvador (30%), Chile (40%), República Dominicana (40%). Por su parte, otros 9 países han adoptado marcos normativos de paridad de género: Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México, Honduras, Argentina, Perú.

4. CEPAL & Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. (3 de marzo de 2022). Participación de las mujeres en la toma de decisiones en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/participacion_de_las_mujeres_en_la_ toma_de_decisiones_en_america_latina_y_el_caribe.pdf

5. Datos obtenidos del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (https:// www.cnecuentasclaras.gov.co/) con fecha de corte del 29 de enero de 2024.

PAG. 15 EDICIÓN / 42

Es relevante mencionar que en 9 departamentos del país no hubo mujeres postuladas para ocupar las gobernaciones, situación que también se evidenció en las alcaldías de 4 ciudades capitales, incluyendo la capital nacional, Bogotá, donde solo se presentaron candidatos hombres. En cuanto a las mujeres elegidas, se observa que, entre todas las capitales del país, solo Ibagué eligió a una mujer como alcaldesa, lo que representa un retroceso con respecto a 2019, cuando fueron elegidas 2 mujeres en capitales para dichos cargos. También son preocupantes casos como Valledupar, donde de 19 concejales ninguno es mujer, así como los departamentos de Cesar y Guainía, que tampoco escogieron mujeres para ser diputadas.

Esta brecha en la participación política en cargos y corporaciones entre hombres y mujeres han llevado a Transparencia por Colombia a identificar algunas barreras que limitan el acceso al poder político de las mujeres, las cuales son presentadas a continuación.

1. Hay poca destinación de los recursos estatales otorgados a las organizaciones políticas para apoyar la inclusión efectiva de mujeres en la política.

La Ley 1475 de 2011 define en el artículo 18 que los partidos y movimientos políticos deben destinar al menos el 15% de los aportes estatales recibidos para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político. Sin embargo, para los

6. Para conocer a profundidad las barreras identificadas por Transparencia por Colombia, puede consultar el documento Acceso a Recursos para la Inclusión de las Mujeres en la Política en: https://transparenciacolombia.org.co/acceso-a-recursos-para-la-inclusion-de-las-mujeres-en-la-politica-2/

años 2021 y 2022, a pesar de que los partidos políticos recibieron un total de $131.029 millones de pesos en aportes estatales, solo destinaron $13.437 millones de pesos a este fin. Esto representa apenas el 10% del total de aportes estatales, incumpliendo así con el porcentaje definido por ley.

La poca claridad sobre la destinación de tales recursos por parte de las organizaciones políticas agrava aún más el panorama. Del 10% reportado, se identificaron gastos no congruentes con actividades propias del fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. Estos incluyen pagos relacionados con: servicios públicos como acueducto, internet y teléfono; la administración de oficinas regionales, como los arriendos, arreglos locativos y el impuesto predial; celebraciones como Navidad, Día de la Mujer, Día de la Madre; entre otras.

2. La financiación estatal no está cumpliendo su rol de generar equidad entre candidatas y candidatos.

Para las Elecciones Territoriales de 2023 se presentaron brechas evidentes en el acceso a financiación entre hombres y mujeres, siendo especialmente marcada la diferencia en lo que respecta a los anticipos estatales. Aunque los recursos de financiación estatal se brindan para generar mayor equidad en las contiendas electorales, se observa que la mayor brecha en el porcentaje de financiación por código entre hombres y mujeres corresponde al código 105 de anticipos, cuya diferencia es 19 veces mayor para los candidatos en comparación con las candidatas. Por lo cual, la disparidad en su asignación afecta directamente las posibilida-

PAG. 16

des de participación política efectiva de las mujeres.

3. Organizaciones políticas instrumentalizan a las mujeres para cumplir con los requerimientos de la ley.

Según la Ley 1475 de 2011, las listas de candidatos de las organizaciones políticas deben garantizar al menos un 30% de representación de uno de los géneros en casos donde se elijan 5 o más curules. Este requisito se aplica para la constitución de listas al Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y ciertas Juntas Administradoras Locales.

Con el fin de cumplir este requisito, en muchos casos las organizaciones políticas avalan candidaturas de mujeres sin brindarles previamente capacitación política ni garantías de participación en igualdad de condiciones frente a los hombres. Esta práctica no solo genera situaciones en las que las mujeres carecen de condiciones equitativas para el acceso a recursos de campaña, sino que también las expone a ser utilizadas como simples instrumentos para cumplir con cuotas de género, dejándolas expuestas a sanciones por parte del Consejo Nacional Electoral debido a su desconocimiento de las obligaciones de rendición de cuentas.

Para finalizar, es crucial reconocer que el acceso equitativo de las mujeres a la política no se logra únicamente mediante la existencia de leyes y normas que promuevan la igualdad de género. Si bien estas medidas, como las cuotas de género, son un primer paso fundamental, su efectividad depende en gran medida de la voluntad política real para su implementación.

Las barreras previamente mencionadas persisten no solo por limitaciones estructurales, sino también debido a una falta de compromiso genuino por parte de los actores involucrados, como lo son los partidos y movimientos políticos. Vale mencionar que el que no existan desarrollos normativos en paridad de género no implica que existan limitantes para que las organizaciones políticas en Colombia puedan apoyar más equitativamente a sus candidatas con recursos, capacitación y presentar listas paritarias con alternancia.

Bibliografía

CEPAL & Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. (3 de marzo de 2022). Participación de las mujeres en la toma de decisiones en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/participacion_ de_las_mujeres_en_la_toma_de_decisiones_en_america_latina_y_el_caribe. pdf

ONU Mujeres. (18 de septiembre de 2023). Hechos y cifras: Liderazgo y participación política de las mujeres. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/what-wedo/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#:~:text=Los%20 datos%20sobre%20141%20pa%C3%ADses,en%20gobiernos%20locales%20%5B13%5D.

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ONU. Disponible en: https:// www.un.org/sustainabledevelopment/es/ gender-equality/

PAG. 17 EDICIÓN / 42

Javier Tejerizo - Danilo Degiustti, Argentina

Javier Tejerizo - Danilo Degiustti, Argentina

Compromisos intersectoriales y multipartidarios para una campaña limpia: el

caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Introducción

En todo proceso electoral, las actividades de campaña representan un elemento indispensable, ya que permiten la difusión de las plataformas programáticas y el reconocimiento de las/os candidatas/os, a los fines de la captación de votos por parte de las agrupaciones políticas. En la medida que todas las fuerzas partidarias puedan expresarse, los ciudadanos contarán con información para definir sus preferencias.

Ahora bien, cabe destacar que la instalación en la vía pública de dispositivos tales como carteles, afiches y pegatinas, muchas veces tiene lugar en sitios no contemplados por la normativa, como son buzones, monumentos, postes

Javier Tejerizo es Director General de Asuntos Políticos y Electorales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Licenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires), Diplomado en Derecho Electoral (Universidad Austral) y Maestrando en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (Universidad de San Martín). Anteriormente se ha desempeñado como Director de la OSC Argentina Elections. Contacto: jtejerizo@buenosaires.gob.ar

Danilo Degiustti es Gerente Operativo de Institucionalidad Político-Electoral en la Dirección General Asuntos Políticos y Electorales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Licenciado y Profesor en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires), Magíster y Doctorando en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella). Ejerce como docente en las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Contacto: ddegiustti@buenosaires.gob.ar

Temas involucrados: Gobernanza Ambiental; Participación política y social; Integridad electoral; Apertura de datos.

PAG. 20

de parada de colectivos, columnas de alumbrado, contenedores de residuos, fachadas de domicilios particulares o comercios, entre otros. Tal inconducta daña el mobiliario público y redunda en un esfuerzo de mantenimiento que implica grandes costos para una ciudad. Además, implica una falta de respeto hacia la propia ciudadanía a la cual las agrupaciones políticas le piden el voto.

Por dicho motivo, desde 2017 en cada año electoral tiene lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), la iniciativa “Ciudad Limpia, Campaña Electoral Responsable”, que se propone disminuir el impacto de la publicidad ilegal en el espacio público durante los meses previos a los comicios. Ello se logra a través de un acuerdo entre las agrupaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y empresas de publicidad en la vía pública, convocado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), que también es parte. Luego de llegar a consensos a través de mesas de diálogo, el compromiso dispone fomentar el respeto y cuidado de la integridad del patrimonio y el paisaje urbano, concientizando a los distintos actores sobre el impacto negativo que, en tiempos de campaña, significa el aumento de publicidad en infracción. Al mismo tiempo, busca priorizar el cuidado del medio ambiente y de la higiene del espacio público en la planificación e implementación de actividades electorales.

Este compromiso, convertido ya en política pública, fue acompañado por una evaluación, ya que en cada campaña se realizó un relevamiento en vía pública de la publicidad en infracción, cuyos resultados eran publicados semanalmente. El análisis demuestra la merma generalizada de la publicidad en infracción, y por ende la efectividad de la iniciativa.

Como incentivo positivo, el Gobierno de la Ciudad se compromete ampliar los espacios de publicidad en vía pública que distribuye gratuitamente entre las agrupaciones políticas ante cada campaña.

En las últimas dos ediciones, dado el creciente lugar de las campañas electorales en entornos digitales, la iniciativa sumó como compromiso evitar reproducir fenómenos como la desinformación, las noticias falsas y la violencia política en redes.

Etapas de la iniciativa

La implementación de la política pública ya ha tenido lugar en cuatro ediciones (2017, 2019, 2021 y 2023). En cada una de ella podemos identificar las siguientes etapas (González Grobas, 2022):

1. Seminario nacional e internacional: con el propósito de poner el tema en agenda y elaborar un diagnóstico. Cuenta con la participación de funcionarios públicos, Legisladores/as, representantes de agrupaciones políticas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, tanto del ámbito internacional como nacional y subnacional, además de la ciudadanía interesada en la temática.

2. Mesas de diálogo: en las cuales representantes de las distintas partes interesadas (gobierno, agrupaciones políticas, organizaciones de la socie-

PAG. 21 EDICIÓN / 42

dad civil y empresas de publicidad exterior) se organizaron en grupos que debatieron ideas acerca de cómo asegurar una campaña electoral limpia, tanto en el espacio urbano como digital. La jornada finaliza con la presentación de consensos y disensos sobre los temas discutidos. Los acuerdos alcanzados son el insumo final para avanzar en un borrador del compromiso a ser compartido con todas las agrupaciones.

3. Firma del compromiso: en un acto que suele convocar a funcionarios gubernamentales, apoderados/as y precandidatos/as de las agrupaciones políticas, e integrantes del Consejo de Seguimiento, conformado por los organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires (como la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General), organizaciones de la sociedad civil, autoridades electorales y empresas de publicidad en vía pública. El documento firmado plasma acciones concretas a las que se comprometen tanto las agrupaciones políticas como el gobierno, bajo la supervisión del Consejo de Seguimiento. Básicamente, los partidos se comprometen a respetar el espacio público, cuidar el ambiente y promover discursos libres de violencia durante la campaña electoral; mientras que por su parte, el Gobierno de la Ciudad aumenta los espacios gratuitos de publicidad en la vía pública, así como las instancias de concientización y de participación ciudadana.

4. Implementación del compromiso: con el propósito de cumplir con los acuerdos alcanzados, el GCBA incorpora nuevos espacios en la vía pública, los cuales distribuye gratuitamente y por sorteo entre las alianzas y partidos políticos. También se rinden cuentas al Consejo de Seguimiento, y se lo invita a participar de recorridas de fiscalización en la vía pública.

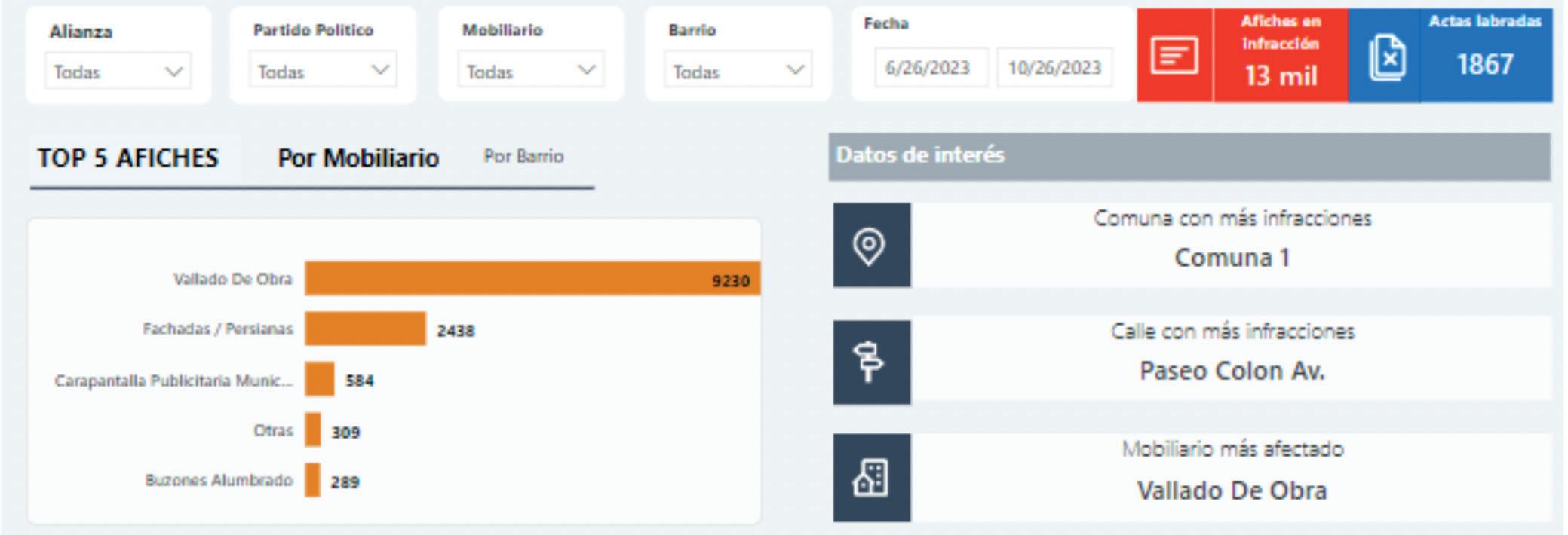

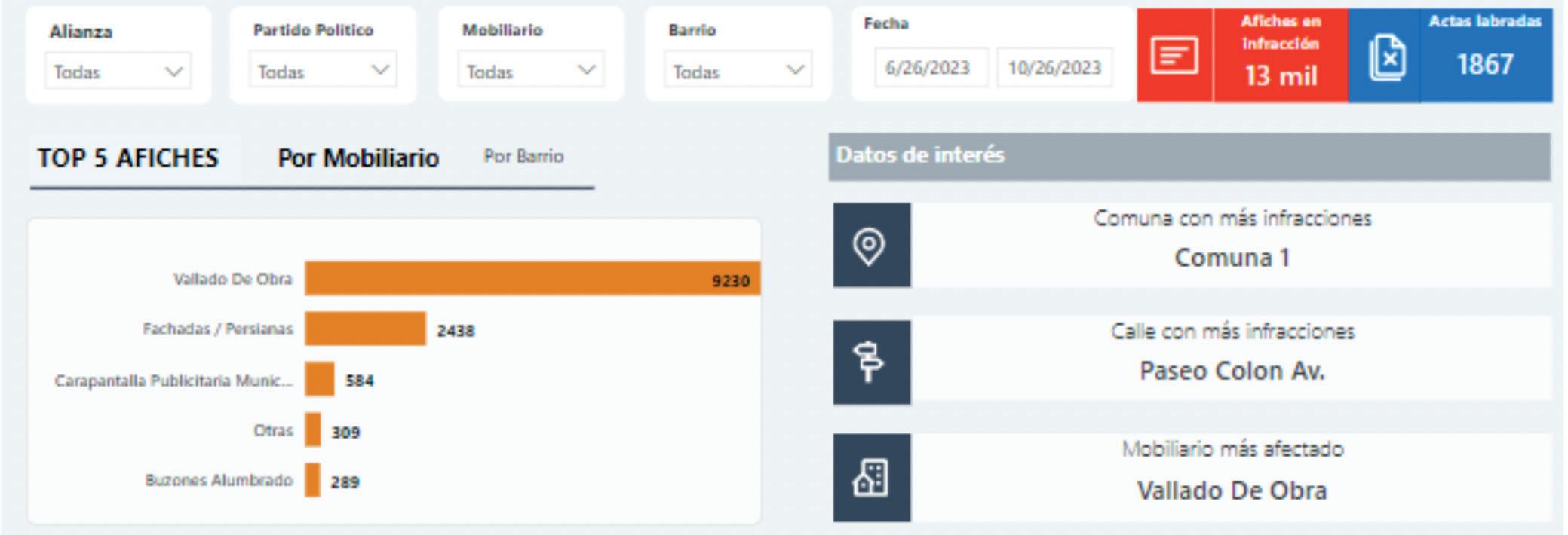

5. Seguimiento y evaluación: para garantizar la realización de las acciones de control y el mantenimiento del espacio público, el gobierno desarrolla una metodología de inspección y asigna una mayor dotación de personal en las principales avenidas, de cara al relevamiento de las infracciones y su posterior limpieza. Asimismo, se impulsa que la ciudadanía en general denuncie la existencia de pintadas, grafitis o pegatinas en infracción. El trabajo de los equipos de fiscalización se publica en un tablero y un mapa online, donde la ciudadanía y los propios partidos encuentran a su disposición los números sobre las infracciones identificadas y las actas que se labraron cada día, así como el ranking de las comunas más perjudicadas y los elementos más afectados.

Imagen 1. Captura del tablero de control y seguimiento de infracciones de publicidad en vía pública.

PAG. 22

Fuente: elaboración propia a partir del sitio https://buenosaires.gob.ar/gobierno/transparencia/ciudad-limpia-campana-electoral-responsable

Evaluación de impacto

Más allá de que la política pública tiene varias aristas, al momento de medir el impacto priorizamos los datos cuantitativos que arroja el seguimiento de la fiscalización en vía pública. Estos datos, además de ser publicados regularmente en un tablero, son puestos a disposición como datos abiertos en el portal BA Data.

Aquí vamos a comparar a lo largo de las distintas ediciones las actas y afiches en infracción relevados. Las actas indican la cantidad de formularios de infracción completados por los/as fiscalizadores/as, con su respectiva dirección e identificación de la agrupación responsable, así como el mobiliario afectado. Sin embargo, suele ser habitual la aparición de varios afiches infractores de una misma agrupación en un mismo lugar, por lo cual también se releva el número de afiches asociado a cada acta labrada.

A los fines comparativos, considerándose que los plazos de campaña electoral tuvieron distinta duración en cada año, elaboramos promedios diarios. Allí se pudo observar

que tanto el total de afiches en infracción como de actas labradas resultó bastante menor con respecto a los inicios de la iniciativa en 2017.

Tabla 1. Afiches en infracción y actas labradas durante la campaña de elecciones primarias, 2017-2023

Fuente: elaboración propia en base a datos de fiscalización de “Ciudad Limpia, Campaña Electoral Responsable”, disponible en BA Data (2024) y Degiustti (2022).

PAG. 23 EDICIÓN / 42

Conclusiones

Como cierre nos interesa destacar la potencialidad de los compromisos de este tipo, plurales y que reúnan a todos los actores interesados, para lograr mejores resultados para todas las partes y la sociedad en general.

Y más allá de la efectividad mostrada arriba, destacamos la relevancia de mantener una política pública a lo largo del tiempo, ya que la evaluación de cada edición permite detectar inconsistencias y posibilidades de mejora para la próxima implementación. Por ejemplo, en la medida que se cumplieron los compromisos iniciales, relativos a la limpieza del espacio público, surgieron nuevas problemáticas a incorporar. En la última edición, por ejemplo, se sumó el reciclado de boletas y material sobrante de campaña, así como la responsabilidad de evitar generar y/o reproducir contenidos de violencia política de género en redes sociales. Además, genera confianza entre las partes involucradas, que ya conocen la imparcialidad y transparencia de la iniciativa.

Bibliografía

BA Data (2024), “Ciudad limpia, Campaña responsable”. En línea: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/ciudad-limpia-campana-responsable

Degiustti, Danilo (2022), “Dataset: evaluación del cumplimiento de los objetivos”, Observatorio de Reforma Electoral, N° 9, pp. 8-14. En línea: https://buenosaires.gob.ar/gobierno/reformapoliticayelectoral/numeros-anteriores

González Grobas, Andrés (2022), “Un compromiso que crece: tercera edición de Ciudad Limpia, Campaña Electoral Responsable”, Observatorio de Reforma Electoral, N° 9, pp. 8-14. En línea: https://buenosaires.gob.ar/gobierno/reformapoliticayelectoral/numeros-anteriores

PAG. 24

ENTREVISTA

Voces de la región

Periodista con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universitá Degli Studi di Bologna. Es fundadora de Directorio Legislativo, presidente de la junta directiva de la Alianza para el Gobierno Abierto, Secretaria de la Junta Directiva de CEDA Washington, miembro del Comité Asesor de la Sociedad Civil del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y forma parte de la Junta Directiva de la Red Argentina de Cooperación Internacional. Es además becaria de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas y Reagan-Fascell Democracy Fellow del National Endowment for Democracy. A su vez, es candidata a doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional General San Martín, Argentina.

Transparencia Legislativa en nuestra región

Contexto

Nos encontramos con María Baron quien es Directora Ejecutiva Global de la Fundación Directorio Legislativo perteneciente a la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa1. Esta Red es un grupo de 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países en Latinoamérica y el Caribe que trabaja activamente la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en los Congresos de la región. Entre sus objetivos se encuentra: Generar instrumentos que permitan medir y documentar el avance en la transparencia legislativa de los Estados dentro de la Red, ofrecer recomendaciones y propuestas para mejorar los estándares de transparencia legislativa en la región, dar una mayor proyección a las iniciativas nacionales, promover el aprendizaje entre pares y el intercambio de conocimiento entre las organizaciones que trabajan con los Congresos, y ser referentes en lo que respecta al trabajo legislativo a nivel regional.

Para conocer más sobre la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa visita: https://transparencialegislativa.org/

PAG. 26

María Barón

RI: ¿Qué motivó a OSCs de Chile, Colombia, México y Perú, además de Argentina, a unirse para conformar la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa?

M.B: Bueno, en realidad fue una idea de Directorio Legislativo de Argentina fue cofundar junto con México la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, ya que las demás organizaciones no estaban tan interesadas en un inicio en ser parte de una red. Así que tuvimos que convencerlas de la importancia de estar unidos, entendiendo que son organizaciones que en general tienen relaciones estrechas con sus propios parlamentos. En ese sentido, la idea de estar juntos es generar más fortaleza por parte de la sociedad civil, ya que al final cuando pasa algo en alguno de los países, podemos actuar de manera conjunta, logrando mayor visibilidad y más posibilidad de impacto.

En su momento, lo que todo el mundo entendió es que la unión hace la fuerza, y así salimos con esperanza en el advocacy effort (labor de incidencia) en cualquiera de los países. Asimismo, como conocimiento agregado, se generaron un montón de herramientas potentes para trabajar con nuestros propios parlamentos, posibilitando que las organizaciones nacionales vayan a sus respectivos congresos con información de todos los países, logrando aumentar el nivel de injerencia mayor. Como resultado, el nivel de advocacy (incidencia) deja de ser personal y por el contrario se convierte en un trabajo basado en evidencia de otros países de la región que demuestra los beneficios de la implementación de cierta acción.

RI: Desde el 2010 y hasta la actualidad ¿Qué retos han enfrentado? ¿Cómo los han solventado y/o mitigado con el fin de mantener la Red?

M.B: Mil retos. Desde retos institucionales de la red, como el financiamiento. Por ejemplo, no tuvimos financiamiento todo el tiempo, por lo que tuvimos que convencer a las organizaciones que eso no importaba. Y yo creo que esta red a diferencia de otras, sobrevivió precisamente porque hubo convencimiento de que había que seguir trabajando y medir el Índice [de Transparencia Legislativa] que es una de nuestras herramientas, a pesar de reconocer que cuando no tenes financiamiento, este tipo de proyectos [el Índice de Transparencia Legislativa] son difíciles de adelantar, ocasionando que cada organización tenga que poner de sí.

Hay algunos otros retos de problemas de espacio cívico o de democracia en ciertos países. Ya no son temas parlamentarios, son temas más de base. Cuando las organizaciones, por ejemplo de El Salvador u otro país, están siendo amenazadas, ya no podés hablar del Congreso, tenés que hablar de seguridad personal.

También las organizaciones mismas como entidades van sufriendo distintos cambios, que pueden afectar a la red. Por ejemplo, en algún momento cuando una organización que debía presidir la Red, se quedó sin Director Ejecutivo, representó un reto. A veces las organizaciones no tienen Director Ejecutivo, o este no acoge tanto esta agenda, o incluso la organización tiene problemas

PAG. 27 EDICIÓN / 42

económicos. Estos problemas, ocasionan que se dificulte el cumplimiento del objetivo de la Red. En consecuencia, siempre tiene que haber algún actor o actores que estén motorizando y que permitan sobrellevar esos problemas normales de la vida y cada organización, y yo creo que hasta ahora lo hemos sobrellevado medianamente bien.

RI: ¿Crees que otro reto podría ser la relación sociedad civil - legislatura, como se ha tejido o construido esa relación y que tan difícil ha sido mantenerla, defenderla o crearla?

M.B: Esa relación siempre es como serrucho, es decir que tiene picos altos y bajos, porque nuestros parlamentos van cambiando de mayorías y van siendo mejores o peores, por lo tanto las relaciones mejoran o empeoran. Hay parlamentos quienes en distintos momentos de la vida no tienen relación con las organizaciones, porque son muy de derecha y la organización está percibida de izquierda, o al revés. Esto es un reto todo el tiempo, porque además tenés una serie de champions (personas interesadas o que lideran estos temas) que no renuevan mandato, entonces tenés que estar consiguiendo constantemente esos actores dentro de los Congresos para que promuevan esta agenda.

A veces es capcioso porque por ejemplo en Argentina, del 2019 a 2023, hubo muy poco diálogo entre las organizaciones argentinas y el Congreso, y sin embargo pudimos impulsar planes de parlamento abierto. Al final podés no tener relación, pero podés generar cosas concretas.

R.I: ¿Cómo crear puentes entre la ciudadanía y el poder legislativo para reducir el distanciamiento entre ambos?

M.B: Para mi ese es un objetivo perdido, porque es así en todo el mundo y fue así y va a ser así. Si nosotros pensamos que la imagen del Congreso va a mejorar y que la ciudadanía va a tener más confianza en el Congreso, es un objetivo que no vamos a lograr. Desde el año que se miden a las diversas instituciones, los Congresos en muchos casos están debajo de la policía, la cual en general, es una de las instituciones con menos aceptación de parte de la ciudadanía.

Para mi hay que ir es por acciones concretas. Las mediciones del Congreso son como entidad y las personas que contestan esas encuestas no tienen ni idea de lo que hace el Congreso, ni mal ni bien, entonces te estás basando en datos de percepción. Es necesario saber que la gente considera que es una entidad inoperante como mínimo, pero cuando la gente necesita el Congreso va y se acerca. Cuando una organización de, por ejemplo, pacientes de una enfermedad específica necesita algo, va al Congreso, nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar ese contacto, que exista, y que sea genuino, mientras que paralelamente buscamos que los legisladores respondan y sean canalizadores de lo que está pasando en su sociedad, sea un grupo específico o la sociedad entera.

PAG. 28

R.I: ¿Qué avances se han dado en temas de transparencia y apertura legislativa en la región?

M.B: Retomando lo que hablábamos antes, también pasa que a veces avanzas en objetivos y luego retrocedes, los derogan o por ejemplo, te doy el clásico que pasa en todos los Congresos: hay una página web que tiene toda la información del legislativo, y viene un Congreso nuevo, modifica esa web, y resulta que esa otra es peor que la anterior.

Nuestro trabajo entonces es estar pendiente de que eso que viene no sea peor, y procurar mantener el estándar e incluso tratar de mejorarlo. Para lograr esto, te diría que hay que estar atentos a los openings (aperturas de espacios de diálogo) que tienen los parlamentos y las organizaciones, y cómo trabajar de manera conjunta. En ocasiones viene un parlamento nuevo y se genera una comunicación más profunda, y se generan espacios donde podés avanzar 5 casilleros en vez de estar retrocediendo. Eso creo que está muy logrado. Igualmente, es muy importante entender cómo se manifesta o como se comporta frente al Congreso las alianzas nacionales, que cada país de la Red tienen una serie de 2 o 3, y eso yo creo que es uno de los primeros logros iniciales de la Red, el trabajo conjunto localmente, no sólo a nivel regional.

Para resumir, en cuanto a los logros, te diría que hubo muchos logros, aunque muchos de esos no se sostuvieron. No obstante, hay un diálogo constante entre las organizaciones de la Red y sus propios Congresos, considerando además que en general son los únicos interlocutores. Estas organizaciones en general facilitan el diálogo entre la sociedad civil y el Congreso, mientras que están mirando minuto a minuto si se cumplen los procesos internos. Por ejemplo, cuando hay una violacion en términos procesales o en términos de acceso a la información sobre todo, en general estas organizaciones de la Red tienen mucha fuerza e impiden esas violaciones tengan lugar.

R.I: ¿Cuáles son los estándares que se tienen para los poderes legislativos de la región?

M.B: Nosotros tenemos el índice, y el índice se amplió tres veces, y este año seguramente se amplíe de nuevo, porque queremos ir midiendo distintas cosas.

En relación a las dimensiones, tenés como si te dijera el trabajo legislativo (1), relacionado a lo que tiene que ver con el proceso legislativo, los debates, el ingreso de proyectos, etc. Después toda la parte administrativa (2) para examinar cómo el Congreso se administra así mismo, si es transparente al hacerlo o no. Y también hay una serie de indicadores de cuantas leyes (en relación a apertura, transparencia, anticorrupción) el Congreso es capaz de sancionar (3). Finalmente, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana (4).

Sin embargo, como te decía antes, se sanciona una ley y no es que se derogue, pero deja de tener efecto. Por ejemplo, se aprueba una ley de acceso a la información

PAG. 29 EDICIÓN / 42

que ya la tenés, pero viene un gobierno que la ignora, el resultado del índice se ve afectado.

En general ahí [en el Índice de Transparencia Legislativa] medimos si existe una normativa o decisión, y si se implementa o no.

R.I: ¿Qué acciones quedan pendientes para la transparencia y apertura legislativa en la región?

M.B: Montones. Nuestros países se han dedicado a por ejemplo todo lo que tiene que ver con la agenda de transparencia y anticorrupción, pero en principio falta normativa de lobby y cabildeo o, tenemos normativas que existen pero no se implementan. Como resultado, tenés países que tienen todo perfecto [escrito], pero son los países que son los más corruptos, y tenes países que tienen reglamentos sobre transparencia pero no cumplen nada.

Un punto a trabajar entonces en latinoamérica, es el enforcement (aplicación de la normativa). Es un gran problema, y es una gran brecha porque genera mucha expectativa en la sociedad. De igual forma, si podemos trazar una agenda sobre los ítems que faltan en transparencia, falta todo lo que tiene que ver con la publicación e información personal de los legisladores y todo el tema de declaraciones juradas, ya que en general no es fácil acceder y cuando accedés, es información parcial. En Colombia por ejemplo, hasta el año pasado podías acceder a una cierta cantidad de información, ahora podés acceder a menos, evidenciándose una violación a una normativa. Igualmente está todo lo que tiene que ver con medición de democracia digital, que incluye el formato en que están las cosas que se publican, la inteligencia artificial, entre otros. En ese sentido, en un futuro deberemos volver a ampliar los ítems que medimos. Nosotros tenemos alrededor de 400 indicadores, y seguramente agregaremos 100.

Otra cosa que estamos haciendo es:

1. Promoviendo que existan redes como la nuestra en otros lugares. En África tenemos 2 subregionales, hay una red que se está formando en Asia con alrededor de 10 países, y hay potencialmente una en los Balcanes.

2. Queremos es que los índices que hagan las otras redes, puedan compararse con algunos indicadores. Eso sería un gran logro para nuestra Red. Nosotros ya tenemos identificados los indicadores que queremos comparar y faltaría un diálogo con ellos para ver qué quieren de nosotros. Ahí va a ser muy interesante la medición total porque entonces en el esfuerzo de advocacy (incidencia) que hagamos con nuestro parlamentos va a ser con más contenido y más fuerza.

Con respecto al presupuesto interno de los Congresos (salario, costos de funcionamiento, entre otros), es importante mencionar que ese indicador es de los más bajos del índice. La publicación sistemática, entendiendo que no se puede publicar la ejecución presupuestal una vez, es un punto en el que la Red está

PAG. 30

de acuerdo para avanzar más, con la presión con las organizaciones y trayendo ejemplos de países que lo hacen mejor.

Este tema igual puede ser muy confuso, ya que es una cara de la misma moneda. El Congreso controla la ejecución presupuestaria del ejecutivo pero también tiene su propia ejecución presupuestaria y además tiene la habilidad, capacidad o la prerrogativa de sancionar el presupuesto, sin embargo deja lo de sí mismo [el Congreso] para lo último cuando se trata de presupuesto. En contraste, los Congresos deben tener esa capacidad y la necesidad de transparentar las decisiones y como se toma las decisiones de la ejecución del presupuesto. Hay algunos proyectos interesantes que trataron eso, pero hay que hacerlo más constante.

R.I: ¿Qué proyección a futuro tiene la Red en su trabajo por la transparencia legislativa?

M.B: Que las organizaciones tengan más poder de incidencia en sus propios Congresos. Esto sin embargo, a veces no depende de las organizaciones sino del Congreso. Por otra parte, nosotros también queremos ampliar la Red en Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil no es parte de la Red y hay otros países que nos interesan, pero no son parte de la Red, entonces cuantos más países mejor. En síntesis, como la ampliación y la capacidad que tengas las organizaciones.

Cabe igual resaltar que, lo que te decía sobre los problemas la organizaciones en relación al financiamiento, y cómo es cada vez es más difícil conseguir financiamiento en distintos países porque no son foco y no lo van a hacer, haciendo más difícil que sean más efectivas o tengan más tiempo de dedicarle a sus paramentos

Asimismo, obviamente cada uno va decidiendo en su parlamento cuales son los ejes más importantes y eso varía. Por ejemplo en El Salvador hay problemas de espacio cívico pero también hay más tranquilidad en relación a la seguridad personal, por lo que ahí se riñen la capacidad de salir a la calle y que no te manten versus que las organizaciones están mucho más controladas. De hecho, en toda la región está lo que podríamos llamar la “ley de ONGs” con la cual en general los gobiernos establecen normativas sobre el control de los fondos, los ingresos del exterior, contemplando la rendición de cuenta demasiado exhaustivas de las organizaciones a los gobiernos. Además, las acciones que materializan las organizaciones son muchas veces sancionadas, o las organizaciones se auto censuran.

R.I: A modo de reflexión, ¿Qué beneficios considera que existen al crear redes de colaboración desde la sociedad civil en la región para el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones?

M.B: En América Latina yo creo que todos estamos en redes y creemos que trabajar juntos es mejor, pero lo tenemos muy facilitado porque todos hablamos el mismo idioma. Vos imagináte una América Latina que todos hablen distintos idiomas y no por nada Brasil no está en nuestra Red.

PAG. 31 EDICIÓN / 42

Me parece que para nuestro trabajo como Directorio Legislativo y te puedo hablar en nombre de casi todas las organizaciones, uno es más potente trabajando con los demás. Cuando escribimos una carta en contra de algo que haya pasado en un país y somos alrededor de 30 organizaciones que la firman, tiene más fuerza, argumentos, y acceso al resto del mundo. Te eleva la capacidad de incidencia y te fortalece. Si sos una organización batalladora en el sentido que siempre vas al frente, cuando pasa algo negativo en algún país y además tenés contacto con otras redes del mundo, hay una comunidad que está dispuesta a luchar con vos en tu país y avanzar con vos en alguno de los temas que quieras avanzar o creas que hay necesidad.

Entonces para latinoamérica es bastante obvio formar redes. Hay regiones del mundo que no están conectadas con nada, entonces siempre vamos a las distintas regiones a decir trabajen juntos porque no es lo mismo ir 6 países a ir 1 y no es lo mismo ir 28 organizaciones a que vaya 1. En los casos de aquellos países que tienen el tema de espacio cívico, hay veces que uno no puede firmar una carta y firmar en nombre propio, sino que tenés que ir sí o sí con los demás porque de lo contrario te quedás muy expuesto.

Para concluir, es de resaltar el trabajo en red, constante, para por lo menos buscar en los parlamentos esos champions (personas interesadas o que lideran estos temas) y openings (aperturas de espacios de diálogo) donde exista la oportunidad para que haya más transparencia. De igual forma, es de resaltar la solidaridad al interior de la Red, ya que muchas veces son las mismas organizaciones que ofrecen su ayuda a otras organizaciones y las situaciones en sus países, e incluso otras vece, cuando las organizaciones están frustradas porque son tantos los problemas en sus países, son las otras organizaciones las motivan.

PAG. 32

Mtro. José Francisco Treviño Posada, México

Aspectos clave de la comunicación

de crisis del gobierno mexicano, retos y oportunidades para la participación política y social

El mundo actual y su necesidad de comunicación de crisis

Nuestro presente es la “Modernidad líquida” de la que nos ponía a reflexionar Zygmunt Bauman (2002) ya que las estructuras, tanto sociales como políticas y económicas, han adquirido un gran nivel de imprevisibilidad y volatilidad, esto acorde al contexto de globalización lleno de cambios permanentes y al adelgazamiento de todo tipo de fronteras que conectan a la humanidad.

A la par, nos encontramos en “la sociedad del riesgo”, denominada así por el sociólogo Ulrich Beck (2002), quien señala que nuestra sociedad se caracteriza por una transformación fundamental en la percepción y gestión de los riesgos, los cuales incluyen todas las situaciones peligrosas originadas por y en la naturaleza, como debido a la actividad humana.

Mtro. José Francisco Treviño Posada, Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, y futuro cursante de la Maestría en Gobernanza Digital, y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Actualmente trabaja como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y también es Consultor Político. Su enfoque es en temas de Comunicación de Crisis, Estrategias de Comunicación, y Comunicación Digital.

PAG. 35 EDICIÓN / 42

Aunque los postulados de ambos autores se dieron hace más de veinte años, su vigencia está presente, solo falta ver los cambios que hemos vivido en los últimos años: continuas transiciones pacíficas de gobiernos democráticos en casi todo el mundo, mayor inclusión de la tecnología y la digitalización en las actividades profesionales y sociales, y más recientemente los cambios originados por la pandemia del Covid-19.

No hay país alguno que esté exento de vivir la “modernidad líquida”, la cual se encuentra llena de cambios y riesgos, para los cuales el gobierno es, en la mayoría de los casos, el encargado de hacerles frente y cuidar a la población, tarea para la cual requiere una importante participación política y social. Es aquí donde la comunicación juega un papel vital en la relación gobernantes-gobernados, en especial en situaciones donde el riesgo es mayor y afecta en gran medida a las personas y al gobierno, aspecto que debe ser analizado.

Adentrándonos en la concepción jurídica de lo que es México, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), este se asume como una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación (CPEUM, 2024).

También es importante señalar que la CPEUM, en su artículo 1° reconoce los derechos humanos consagrados en el mismo texto constitucional y en todos los tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Además, en su artículo 6° señala que se garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, esto en el marco de derecho a la libertad de expresión y al libre acceso a la información (CPEUM, 2024), aspectos claramente importantes para conformarse como gobierno democrático.

la comunicación juega un papel vital en la relación gobernantesgobernados, en especial en situaciones donde el riesgo es mayor y afecta en gran medida a las personas y al gobierno

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, México cuenta con una población de 126,014,024 habitantes(2024). En los comicios electorales del 2018 poco más de treinta millones de personas, más del 50% de personas que votaron, emitieron su sufragio a favor de que Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos Haremos Historia” encabezada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) fuera electo como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018 - 2024 (Cómputos MX 2018, 2018).

El contexto anterior, permite enmarcar la participación política y social de las y los mexicanos actualmente; misma que está rodeada de cambios y riesgos, ante los cuales el gobierno debe, como emisor, generar un canal de comunicación permanente hacia

PAG. 36

el público receptor, que es la sociedad mexicana. Sin embargo, es de mencionar, que el tipo de comunicación difiere en situaciones de crisis.

Las crisis, sin importar su naturaleza, conlleva la necesidad de tomar decisiones importantes, las cuales no son sencillas de realizar debido a la complejidad y diversidad de los factores presentes y que se van involucrando (Figueiras, 2022). Recientemente el mundo hizo frente a una crisis de escalas sin precedentes, la pandemia por Covid-19, situación a la que los gobiernos de todo el mundo, incluyendo México, debieron emprender acciones para superarla.

Los momentos de crisis son parteaguas en la historia de la humanidad, los cuales deben ser analizados de forma objetiva para saber lo qué se hizo bien, pero también aquello que puede mejorar. Por lo anterior este artículo servirá para revisar tres puntos que considero clave de la comunicación de crisis del gobierno mexicano durante la pandemia por Covid-19 y con ello señalar los principales retos y oportunidades para que mediante la participación política y social se pueda hacer frente a situaciones de este tipo.

Acciones de comunicación de crisis del gobierno mexicano ante la pandemia del Covid-19

Este apartado explora tres acciones considerados clave en la comunicación que el Gobierno de México realizó ante la crisis por el Covid-19. La primera de ellas fue la creación de sitios para concentrar la información oficial que el gobierno proveía respecto a la emergencia; la segunda fue la campaña de “Susana Distancia”; y la tercera, la campaña del “Escuadrón de la Salud”.

El mundo globalizado e hiperconectado, que experimentaba una crisis, que impli-

có el confinamiento casi total debido a la pandemia, vivió el miedo a algo desconocido por lo que necesitaba información para poder tomar decisiones adecuadas y llenar el vacío de conocimiento existente. Desafortunadamente no toda información que se difundió, principalmente en internet, era verídica, mucha provenía de fuentes sin verificar, sitios con datos alterados, alguna tenía intenciones dañinas, otras se basaban en especulaciones, y mucho más. Esto llevó a la infodemia, señalada como el “torrente de información sobre la pandemia de Covid-19” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018).

Entre todo ese mar de datos, sitios, enlaces, materiales y demás, el gobierno mexicano tenía una tarea difícil para poder ser quien entregara información veraz a las personas y medios de comunicación.

Tres fueron los sitios web que el Gobierno de México generó para concentrar la información oficial respecto al Covid-19, y así responder a las necesidades de la población mexicana:

1. “Coronavirus”

(https://coronavirus.gob.mx/) sitio del Gobierno de México, en donde se encontraba “todo sobre el Covid-19” en diversos apartados: comunicados técnicos diarios, exceso de mortalidad, tratamiento, vigilancia, vacunación, datos abiertos, recomendaciones para la población, sección para niños, preguntas frecuentes, mitos y realidades, cuida tu salud mental, directorio por estado, y mucho más.

2. “COVID-19”

(https://www.gob.mx/salud/documentos/covid19) sitio de la Secretaria de Salud (SS), en el cual se podía encontrar información relevante, y

PAG. 37 EDICIÓN / 42

medidas de prevención para evitar contagios.

3. “COVID-19 Tablero México” (https://datos.covid-19.conacyt.mx/) del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), sitio con los datos nacionales de casos confirmados, negativos, sospechosos, defunciones, recuperados, activos, entre otros. Este espacio web se actualizaba día con día.

Los sitios anteriormente señalados sirvieron para que el gobierno pudiera poner a disposición de la población información verificada, oficial y realista de lo que estaba ocurriendo ante la crisis por el Covid-19, sin embargo, esta acción no fue suficiente para detener la presencia y fortalecimiento de diversas noticias falsas “fake news”.

Durante el primer año de la pandemia se detectaron más de mil “fake news” sobre el Covid-19 en México. Estas abarcaban temas como falsos positivos, supuestas medidas sanitarias, y falsos remedios ante este virus (Capital 21, 2020). Dicho fenómeno sólo fue en aumento, se incrementó tanto la producción de estas noticias como el impacto en la población, llegando a circular mentiras respecto a las vacunas, defunciones, atención en los hospitales, y más, lo que aumentaba la dificultad del gobierno para informar.

Otra de las acciones del Gobierno de México fue la campaña de “Susana Distancia” anunciada el 20 de marzo del 2020. Susana era un personaje mujer de caricatura, joven, de piel blanca, con aspecto de superheroína similar a la Mujer Maravilla. Su nombre era el mensaje de la campaña: su-sana-distancia, la principal medida preventiva ante el Covid-19, “estar al menos a dos brazos de distancia de las personas” (Gobierno de México, 2022).

Mediante una campaña en diversos medios de comunicación, “Susana Distancia” fue dada a conocer en México, y su mensaje se llevaba a toda la población. Esta campaña dejaba de manifiesto que aunque la indicación oficial era el confinamiento (“¡Quédate en casa!”), éste no siempre se podía realizar, por lo que también explicaba qué medidas tomar al tener que convivir con más personas.

Aunque la estrategia de esta campaña era buena, el personaje Susana Distancia no se asemejaba a la realidad de la población mexicana, en especial desde la perspectiva de la interseccionalidad. Si bien, el personaje era ficticio, la realidad que representaba, donde la mayoría del país, más del 70%, padece sobrepeso u obesidad (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018), y el tono de piel es una de las principales razones de discriminación en el país (INEGI, 2022).

Para complementar la campaña de “Susana Distancia”, el 7 de julio del 2020, el Gobierno de México presentó al “Escuadrón de la Salud”, integrado por cuatro heroínas cuyos nombres y colores iban acorde al semáforo epidemiológico, Refugio - rojo, Prudencia - naranja, Esperanza - amarillo, y Aurora - verde (INAI, s/f).

PAG. 38

Cada personaje representaba un color del semáforo epidemiológico y con ello sus respectivas medidas que se pedía a la población seguir, principalmente acorde a la intensidad del semáforo se recomendaba o no el confinamiento.

Un aspecto importante en lo visual de esta campaña, es que a diferencia de “Susana Distancia”, estas cuatro heroínas representaban a diversas minorías de México: Refugio a las personas adultas mayores, Prudencia a las personas con discapacidad motriz, Esperanza era un personaje de la comunidad “muxe” de Oaxaca, representando a la población indígena de México, y Aurora es una mujer queer.

Existieron dos principales problemáticas en torno a esta acción del Gobierno de México: primero, la campaña tuvo muy poca difusión, en parte por no tener claro el público objetivo al que se dirigía y la poca identificación que se tenía con esta campaña; segundo, el semáforo epidemiológico cambiaba cada semana y no era único para el país sino que cada una de las 32 entidades de México, tenían su propio color cada siete días.

¿Y la participación política y social?

Las tres acciones antes descritas son solo algunas de las que realizó el Gobierno de México durante la crisis del Covid-19, la cuales pueden ser enmarcadas como comunicación de crisis ya que dirigían esfuerzos y recursos a atender una misma situación que ponía en peligro a la población mexicana.

Lince y Ayala (2018) señalan que “el ejercicio de comunicarse con los otros tiene sentido en cuanto posibilita entendernos para construir pactos que permitan una coexistencia civilizada en comunidad, siempre y cuando esas posturas no sean excluyentes” (p.15). Por ello, una comunicación de crisis efectiva, y más cuando la situación que se enfrenta es de proporciones globales como una pandemia se proporcione información clara y objetiva, principalmente para mantener al tanto a un receptor o público receptor sobre los acontecimientos relevantes. Por el escenario que crea una crisis, donde existe desinformación y urgencia para tomar decisiones, los gobiernos dan prioridad a informar sobre comunicar.

la campaña tuvo muy poca difusión, en parte por no tener claro el público objetivo al que se dirigía

Si bien, se puede informar de forma incluyente, el nivel de interacción de parte del receptor es nula, y en su lugar, éste queda meramente como sujeto pasivo que recibe información. Esto es vital de visibilizar y entender, en especial en la comunicación gubernamental, puesto que al realizar comunicación de crisis de esta forma impide que exista realmente la participación política y social.

La comunicación de crisis que es meramente informar en situaciones de crisis, es un proceso unilateral sin una verdadera retroalimentación, donde la sociedad

PAG. 39 EDICIÓN / 42

queda aislada y no puede ser partícipe de las acciones y decisiones, por lo que éstas terminan siendo verticales y no horizontales, siendo poco cercanas a la realidad de las personas.

Los gobiernos, en especial los democráticos, no pueden optar por solo transmitir datos de forma unidireccional, pues esto propicia lejanía entre gobernantes y gobernados, lo que causa desvinculamiento y apatía por parte de la sociedad en la política, lo que a la larga daña la legitimidad y el sistema mismo de gobierno democrático.

Lo anterior no significa que la comunicación de crisis implique que la sociedad deba participar en todo este proceso, pero sí que existan los canales y espacios propicios para que pueda ser escuchado, aportar desde su perspectiva y sumar a las acciones que se emprendan, las cuales serán cercanas a su realidad y sensibles a sus necesidades.

Las tres acciones analizadas en el apartado anterior pueden, en su discurso, haberse anunciado o ser catalogadas como comunicación de crisis, pero en la realidad fueron de información en situación de crisis. El señalar esta diferencia no es mera crítica, se debe visibilizar y analizar el pro -

blema para poder aprender de esta situación y generar cambios.

Comunicación de crisis y participación política y social, retos y oportunidades

La comunicación de crisis debe involucrar la participación política y social, y realmente permitir que la población afectada sea parte de este proceso. En la actualidad, la comunicación en crisis enfrenta una serie de desafíos pero también existen oportunidades con las que se debe de trabajar en miras de mejorar la gestión de crisis y el papel que desempeñan la comunicación para los gobiernos en las sociedades democráticas.

El principal reto es la preparación necesaria para realizar comunicación de crisis. Se debe de tener personal e instituciones capacitadas en todos los niveles de gobierno, al igual que áreas específicas y especializadas para realizar este tipo de comunicación. Las áreas y personal encargado de la comunicación de crisis deben de entender que la comunicación es un proceso en red ya que las personas comunicarán a otras, y bidireccional contemplando que el emisor dará un mensaje al receptor, el cual puede dar un mensaje de vuelta en forma de retroalimentación.

Un reto importante es el de garantizar la transparencia y la veracidad de la información en un contexto de rápida difusión de noticias y desinformación. Para ello, en primer lugar en el marco legal de cada país debe reconocer y garantizar los derechos humanos, en especial el de libertad de expresión y el de acceso a la información.

Lo anterior implica que los gobiernos deben generar las condiciones adecuadas donde las personas realmente puedan expresar sus opiniones y pensamientos, a la par de acceder a la información. El con-

PAG. 40

texto de confinamiento por la pandemia de Covid-19 dejó en claro que debe existir una verdadera conexión y acceso a internet, a las tecnologías de la información y comunicación, y promover la alfabetización digital.

Mediante espacios donde se promueva la participación social se podrá conocer la diversidad de opiniones y perspectivas de la sociedad, lo que llevará a conocer la realidad en la que viven los distintos segmentos de ésta y sus necesidades. Lo anterior ayudará a que las acciones de comunicación de crisis puedan ser realmente cercanas a la sociedad, tanto en imagen, lenguaje, signos, referentes, etc.

Todos los gobiernos deben de trabajar en establecer, mantener, mejorar, y dar a conocer canales efectivos de comunicación, mismos que deben ser inclusivos y accesibles a toda la sociedad, en especial grupos sociales minoritarios, marginados, excluidos y subrepresentados. Con la infodemia quedó en claro el reto de gestionar la información y la desinformación, lo cual es un punto clave donde se debe promover la participación política y social para que en conjunto se pueda mitigar las noticias falsas y los daños que estas causan, en especial en momentos de crisis.

Mediante la participación política y social, en especial en momentos de crisis, se puede fortalecer la legitimidad y confianza de los gobiernos, y del ejercicio de los valores democráticos en la sociedad. A través de la escucha y la consideración de las necesidades y preocupaciones de las y los ciudadanos.

más eficientes ante la situación de crisis. En especial los gobiernos podrán conocer de forma cercana y directa cómo es que las crisis afectan, y en qué, a la sociedad.

Los gobiernos deberán enfocar trabajos para que tanto ellos como toda la sociedad puedan usar y apropiarse de las tecnologías de la información y redes socio digitales, pues con estas, se podrá fomentar la participación de la sociedad en la comunicación de crisis, a la par que pueden ser usadas como herramientas para implementar las medidas de gestión de crisis.

Es importante recalcar que este artículo es solo un acercamiento que sirve para analizar algunas de las acciones de comunicación de crisis que el Gobierno de México realizó durante la pandemia por Covid-19, a partir de ello se establecen reflexiones generales, que sirven para abordar retos y oportunidades que tienen los gobiernos democráticos enfocados a, de la mano de la participación política y social, comunicar en situaciones de crisis.

En conclusión, la comunicación de crisis es una acción que todos los gobiernos, en especial los democráticos deben realizar, pero para que sea realmente efectiva deben de diferenciar comunicar de informar. Al mismo tiempo, existen muchos retos para que los gobiernos puedan realizar una efectiva comunicación ante estas situaciones, estos se han visibilizado por la experiencia obtenida ante el Covid-19.

Será con la participación de la sociedad civil, y los diversos actores en la política, que los gobiernos podrán obtener mejor información para diseñar y comunicar respuestas

Tanto en su diseño como ejecución, la comunicación de crisis debe contemplar la participación política y social, mediante ella se fortalecerán todas las acciones comunicativas que se realicen, estas serán mejor recibidas por la sociedad, y los resultados que generen promoverán una mejor gestión de los gobiernos para finalizar las crisis.

PAG. 41 EDICIÓN / 42

Bibliografía

Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica

Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. Paidós

Capital 21. (Agosto, 2020). Infodemia sobre covid19 en México. https://www.capital21.cdmx.gob.mx/ noticias/?p=1713

Cómputos 2018. (Julio 2018). Cómputos distritales 2018. https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/ nacional/1/1/1/1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], Reformada, Diario Oficial de la Federación [D.O.F.], 22 de marzo de 2024, (México).

Figueiras, L. (2022). Comunicación, política y comunicación política. Universidad Nacional Autónoma de México

Gobierno de México. (s/f). Coronavirus. https://coronavirus.gob.mx/