63 minute read

Senator Meinhard Durnwalder: Unsinnige Regelung abgewehrt

SENATOR MEINHARD DURNWALDER Unsinnige Regelung in extremis abgewehrt

Der römische Ministerrat hat kürzlich das Gesetzesdekret zur Neuregelung der Sicherheitsmaßnahmen im Wintersport verabschiedet. Damit ist das sogenannte Skipistengesetz neu geregelt worden. Damit konnte auch ein echtes Damoklesschwert abgewendet werden. Demnach ist es nämlich nicht mehr vorgeschrieben, dass Bergführer die Skitourengeher und Skischuhwanderer im freien Gelände begleiten müssen. Wir haben nachgefragt.

PZ: Herr Senator, der römische Ministerrat hat die Sicherheitsmaßnahmen im Wintersport neu geregelt. Was ist nun mit der unsäglichen Vorgabe, dass z. B. Skitouren- und Skischuhgeher im freien Gelände von Bergführern begleitet werden müssten? Das hat im

Land ja für große Unruhe gesorgt.

Meinhard Durnwalder: Das Dekret legt die Regelungen sowohl auf als auch abseits der befestigten Pisten fest und ist somit für unser Land von großer Bedeutung. Doch es müssen tatsächlich einige Unsicherheiten ausgeräumt werden. Entgegen anderslautender Meldungen der vergangenen Wochen ist nun doch keine verpflichtende Begleitung durch einen professionellen Bergführer für Skitouren oder Skischuhwanderungen im freien Gelände vorgesehen. Zwar wurde im Rahmen der Diskussionen gerade das von einigen Regionen thematisiert, aber dann doch fallen gelassen. Diese Vorgabe wäre wohl auch kaum umzusetzen gewesen. Es ist somit gut, dass es nicht dazu gekommen ist. Das ist damit auch der wichtigste Passus in der Neuregelung der Sicherheitsmaßnahmen im Wintersport.

Man spricht gemeinhin vom Skipistengesetz…

Das ist aber etwas irreführend. Denn die Sicherheitsmaßnahmen im Wintersport, welche auch als Skipistengesetz bezeichnet werden, regeln die Sicherheitsmaßnahmen auf und auch abseits der befestigten Skipisten. Für uns sind diese Regelungen von großer Bedeutung, da sie das Verhalten sowohl auf als auch außerhalb der befestigten Skipisten, also für Alpinski, Snowboard, Langlauf, Skitour sowie Schneeschuhwanderungen und Rodeln betreffen.

Meinhard Durnwalder (rechts) mit dem Gaiser Bürgermeister (vor Corona): Einigkeit demonstriert. rewe

Es ist durch diese Neuregelung verpflichtend geworden, eine Sicherheits- und Notfallausrüstung mit sich zu führen. Das gilt für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer, die im freien Gelände unterwegs sind. Das soll in Zukunft auch entsprechend kontrolliert und geahndet werden.

Welche Regelung sieht das neue Dekret für die Parallelnutzung der Skipisten vor? Darf z. B. ein Tourengeher auch weiterhin die Skipisten benutzen?

Das ist nun auch klar geregelt und das ist auch gut so. Im Grunde wurde an bestehende gesetzliche Vorgaben angeknüpft, denn es gilt auch weiterhin, dass das Begehen der Pisten mit Skiern grundsätzlich verboten ist - es sei denn, es wird ausdrücklich vom Pistenbetreiber erlaubt. Eine weitere Ausnahmeregelung sieht das Dekret im Falle einer „unmittelbarer Notwendigkeit“ – zum Beispiel bei Lawinenabgängen – vor.

Nun ist es ja so, dass dieses Thema in

Südtirol eine besondere Rolle spielt und in Vergangenheit auch recht konfliktreich war. Wie geht es nun weiter?

Es wurde vereinbart, dass die Regionen innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Dekrets ihre eigenen Vorschriften unter Berücksichtigung der staatlich geltenden Bestimmungen anpassen. Anlässlich einer Aussprache des AVS mit dem zuständigen Landesrat Arnold Schuler wurde vereinbart, dass das Land noch bis zum Sommer eine eigene Arbeitsgruppe mit allen Interessensvertretern einberufen wird. Diese Arbeitsgruppe soll dann eine klare Pistentouren-Regelung für die Südtiroler Skigebiete erarbeiten. Dann dürften die Unsicherheiten auch in dieser Hinsicht dann endlich der Vergangenheit angehören.

CARLO WILLEIT IST TOT Sein Herz brannte für Ladinien

Am 29. März 2021 ist der langjährige Landtags- und Regionalratsabgeordnete Carlo Willeit im Alter von 78 Jahren gestorben. Dem aus Enneberg gebürtigen ladinischen Politiker waren die Rechte der ladinischen Sprachgruppe in Südtirol und im Trentino ein Herzensanliegen.

Carlo Willeit war einer der Gründer der „Comunanza Ladina a Bulsan“ und von 1983 bis 1986 Präsident der „Union Generela di Ladins dla Dolomites“. 2017 wurde er zum Ehrenpräsidenten der „Union Generela“ ernannt. Willeit war von 1993 bis 2003 Mitglied des Südtiroler Landtags sowie des Regionalrates. Vize-Gouverneur Daniel Alfreider würdigt den ladinischen Politiker für seine Verdienste für die ladinische Sprachgruppe und für seinen Beitrag zur Unterstützung der ladinischen Kultur. „Carlo Willeit hat sich stets für die Rechte der Dolomitenladiner auf allen Ebenen eingesetzt. Er hat sich für einen besseren Schutz und eine stärkere Vertretung der Ladiner in den öffentlichen Verwaltungen und in den politischen Organen eingesetzt und hat mehrere kulturelle Initiativen gestartet, wie zum Beispiel das Musikfestival ‚Cianta cun nos‘“, so Alfreider über seinen ladinischen Landsmann. Carlo Willeit war auch der erste ladinische Vizepräsident des Südtiroler Landtages. Doch genau das sollte er ursprünglich gar nicht sein. Er schaffte jedoch für zwei Amtsperioden den Sprung in den Südtiroler Landtag und das auch

Carlo Willeit war von 1993 bis 2003 Mitglied des Südtiroler Landtages und des Regionalrates Foto: LPA/Archiv Micurá de Rü noch mit der „falschen“ Partei – nämlich nicht auf den Listen der Südtiroler Volkspartei. Er zeigte auch auf, dass ein Ladiner nicht Landtagspräsident werden konnte und kämpfte um die Änderung dieses Gesetzes. Mit Erfolg. Er wurde zum Landtagspräsidenten gekürt! Ein Erfolg, den kaum jemand für möglich gehalten hatte. Dass Willeit auch bereit war, für seine Einstellungen größte persönlichen Risiken einzugehen, zeigte, er gleich mehrfach. Denn wo sein politisches Gewicht nicht ausreichte, zog er sogar vor Gericht, um ladinische Belange zu sichern. Er war zeitlebens ein streitbarer Zeitgenosse – ein „bodenständiger“ dazu, wie sein Vertrauter Heinrich Zanon auf salto schrieb. Und weiter: „Mit Carlo Willeit ist ein bodenständiger Zeitgenosse mit liebenswürdigen Ecken und Kanten von uns gegangen, mit dem sich in aller Freundschaft vorzüglich streiten ließ. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust für seine Familie, für seine ladinische engere Heimat und nicht zuletzt für seine vielen Studienkollegen aus den späten Sechziger Jahren an der Universität Padua.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ruhe in Frieden!

// Reinhard Weger

CARLO WILLEIT - mit ihm verlieren die Ladiner einen mutigen Kämpfer

Mit dem Tod von Carlo Willeit verlässt uns ein Mann, der wie wenige seiner Landsleute das politische Ladinien geprägt hat. Zehn Jahre, von 1993 bis 2003, waren wir Weggefährten im Landtag und im Regionalrat und in dieser Zeit konnten wir seinen Einsatz mitverfolgen und miterleben. Im täglichen Kampf um die Rechte der Ladiner war er fleißig, hartnäckig, ja, kompromisslos. Der besondere Einsatz für die ladinische Sache kommt nicht zuletzt in der Bezeichnung seiner politischen Bewegung „Ladins“ zum Ausdruck. Wenn die Ladiner heute mehr Minderheiten- und Vertretungsrechte haben, so verdanken sie dies auch Carlo Willeit. Auch wenn er die politische Bühne als aktiver Streiter seit einiger Zeit verlassen hatte, so war sein Wirken dennoch präsent. In der jüngeren Geschichte der Ladiner und ganz Südtirols gebührt ihm ein ehrenvoller Platz.

Pius Leitner, L. Abg. A. D. Freiheitlicher Ehrenobmann

DIE FAMILIE BRUNNER IN REISCHACH Eiskalte Leidenschaft

Die Leidenschaft zur Natur, dem Schnee und den Bergen war Christoph Brunner, genannt Tito, schon immer gegeben. Im Winter zusammen mit seinen Hunden Gipfel zu erreichen, bringt diese Leidenschaft auf ein neues Level. Tito lebt mit seiner Frau Katharina und den beiden Töchtern Luisa (7 Jahre) und Emilia (2 Jahre) auf einem Hof in Reischach. Die Leidenschaft zu den 14 Siberian Huskys teilen alle vier.

Das Abenteuer begann mit dem ersten Hund Yukon 2007. Schnell wurde das Team größer und mittlerweile sind es 14 Huskies. Auch der bereits 13jährige Yukon ist, nun als Rentner, noch dabei. Tito trainiert viel mit seinen Hunden, meistens nach der Arbeit, wenn es bereits dunkel ist und die zwei Töchter schon ins Bett gehen. Dann ist er mit der Stirnlampe und dem Hundeschlitten unterwegs. Eine beliebte Trainingsstrecke ist dabei der Weg zur Fanesalm. Im Frühling und Herbst wird weniger trainiert, dann oft direkt vom Hof weg mit dem Quad. Es ist aber nicht nur das Training am Schlitten, Fahrrad oder Quad. Vieles findet in dem 400 Quadratmeter großen Gehege statt.

GELEBTE FASZINATION

Tito muss seine Hunde kennen, er muss sie verstehen. Hierfür ist es wichtig, viel Zeit mit den Huskys zu verbringen. Dabei wird Tito oft von seiner Familie begleitet. Das Team sind nicht nur die Hunde, dass Team ist die ganze Familie und es funktioniert nur, wenn alle mit Leidenschaft dabei sind. Besonders Luisa teilt die Leidenschaft zu den Hunden und dem Hundeschlittensport. Mit fünf Jahren stand Luisa das erste Mal alleine auf dem Hundeschlitten, damals noch durch eine Leine verbunden zu Tito. Mittlerweile sind Vater und Tochter mit zwei Gespannen auf kürzeren Strecken unterwegs. Tito geht es weniger um die Teilnahme an

Die kleine Luisa schon ganz groß mit dem eigenen Schlitten auf großer Fahrt in Antholz. Christoph Brunner

Luisa und Nia sind ein Herz und eine Seele. Andreas Oberschmied Mit den Hunden auf den Lüsener Almen. Christoph Brunner

zahlreichen Rennen. Er sucht die Herausforderung in den Bergen bei tollen Touren, die nicht selten mit Übernachtung im Schnee stattfinden. Am Gipfel die Sonne beim Unter- und Aufgehen zu sehen, macht für ihn die Faszination Hundeschlitten aus.

ITALIENMEISTERTITEL IM FEBRUAR

Die Kombination aus eigener Fitness, Gesundheit der Hunde und einem durchdachten Training bringen aber auch Erfolge. Ein großer Erfolg war der Sieg mit einem 7er-Hundeteam im Januar 2018 in Tschechien beim Sedivackuv Long. Mit ca. 330 Kilometern Stecke und über 10.000 Höhenmetern sicherlich eines der härtesten Rennen in Europa, welches Hunde und Musher an ihre Grenzen bringt. Aber auch dieses Jahr war nicht ohne Erfolg. Im Februar gewann Tito mit einem Team aus sechs Hunden die Italienmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo. Begleitet wurde Tito bei diesem Rennen von seiner Tochter Luisa, die als Helferin zum ItalienmeisterTeam ohne Frage dazu gehört. // kb

DAS TEAM

Christoph Brunner

Geb.: 1974 in Bruneck, Snowboardlehrer sowie Snowboardausbilder, Wanderführer

Katharina Leser verh. Brunner

Geb.: 1983 in Hamburg, seit 2003 in Südtirol,Lehrerin

Luisa und Emilia Brunner,

7 sowie 2 Jahre

Yukon, Enola, Smilla, Yaci, Nanook, Nia, Ilvy, Blackhawk, Awinita, Inook, Freya, Lakota, Navaio und Kenai

HANSI BAUMGARTNER Der Genusshandwerker

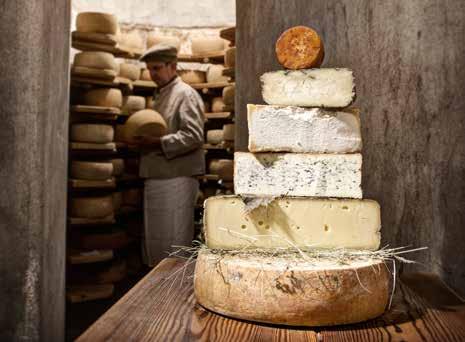

In der vergangenen Ausgabe der Pustertaler Zeitung Nr. 6/2021 haben wir über die MAM/Master of Arts and Crafts-Auszeichnung für Meister der Kunst und des Handwerks berichtet, die erstmals an einen Südtiroler, den Käse-Affineur Hansi Baumgartner verliehen wurde. PZ-Redakteurin Judith Steinmair hat den Maître Fromager daraufhin via Zoom zum Interview gebeten.

PZ: Gratulation zur Auszeichnung als

Genusshandwerker – ein Begriff, der mir bisher eigentlich nicht geläufig war…

Hansi Baumgartner: Die Veredelung ist durchaus ein Handwerk und weit entfernt von Fließbandarbeit. Unsere Tätigkeit fußt ja nicht auf industriellen Produkten, sondern wir arbeiten mit ausgewählten kleinstrukturierten Manufakturbetrieben, deren Käse wir reifen und gegebenenfalls veredeln. Jeder einzelne Käse wird manuell betreut und gepflegt, mit den jeweiligen adäquaten Methoden.

Was bedeutet „Veredeln“ konkret? Nun, der Veredelungen liegen drei verschiedene Philosophien zugrunde. Zunächst einmal die kontrollierte Reifung. Es gibt eine immense Vielfalt an Käse, und es gibt unterschiedliche Käsefamilien, von Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse über Blauschimmelkäse bis hin zu Sauermilchkäse etwa… Für die optimale Reifung benötigt jede Käsefamilie das geeignete Ambiente, eine spezifische Temperatur, die richtige Luftfeuchtigkeit. Das bedeutet, dass jeder Reiferaum individuell auf den speziellen Käse abgestimmt sein muss. Die zweite Form der Veredelung stützt sich auf alte Methoden, sprich bessere Konservierungsmethoden. Wir dürfen nicht vergessen, dass Käse ja bereits seit ungefähr 7.000 Jahren produziert wird und die Menschen im Laufe dieser Jahrtausende stetig Möglichkeiten entwickelt haben, um dieses leicht verderbliche Produkt besser haltbar zu machen. Natürlich wurde Käse in Höhlen oder Keller gelagert, aber irgendwann entdeckte man, dass das Einhüllen in ein Feigen- oder Weinblatt beispielsweise eine natürliche Konservierungsmethode darstellt und den Käse zudem geschmacklich verändert. Und nicht zuletzt ist eine Veredelung durch einen phantasievollen Umgang mit speziellen Gewürzen oder Zutaten möglich, welche dem Grundprodukt eine besondere Note verleihen. Spannend sind zum Beispiel auch saisonale Kreationen, bald beginnt ja die Spargelzeit, also wird ein Käse mit Spargeln veredelt. Um es ganz allgemein auf den Punkt zu bringen:

Hansi Baumgartner hat sich als Käse-Affineur über Südtirols Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

Die Veredelung bringt den Facettenreichtum des Käses zum Vorschein, sie verstärkt mit sowohl traditionellen als auch mit innovativen Konservierungsmethoden, neuen Zutaten und einzigartigen Veredelungstechniken die natürliche Essenz des Käses mit dem Ziel, seine olfaktorische und geschmackliche Einzigartigkeit zu unterstreichen.

Woher nehmen Sie Ihre Ideen und Ihre Inspirationen für die Veredelung? Meine berufliche Vergangenheit als Koch ist sicherlich ein Vorteil, die Kenntnis und der Umgang mit unterschiedlichsten Ingredienzen in der Küche hilfreich, keine Frage. Und trotzdem: Ich musste mich richtig in die Materie reinknien. Käse ist nun mal ein komplexes Produkt, schlussendlich braucht es einfach das nötige Knowhow aufgrund der Erfahrung gepaart mit viel Experimentierfreudigkeit… und die Leidenschaft sowieso!

Für Ihr Steckenpferd haben Sie ja tatsächlich Ihren erlernten Beruf an den Nagel gehängt und Ihr renommiertes Sterne-Restaurant „Pichler“ geschlossen - warum diese Faszination für den Käse?

Was mich immer in den Bann gezogen hat ist diese Vielfalt, mit welcher die Milch zu so viel unterschiedlichen Erzeugnissen verarbeitet werden kann. Es gibt über 5.000 verschiedene Käsesorten, allein in Italien fast 400, das Grundprodukt ist dabei immer die Milch, alles Weitere hängt dann von der individuellen Verarbeitung, der Herstellungsmethode, der Reifung, der Pflege und so weiter ab. Was uns angetrieben hat, war nicht nur die reine Geschäftsidee, sondern wir wollten auch zur Entstehung einer Käsekultur beitragen und ein entsprechendes Bewusstsein bei den Gastronomiebetrieben und bei den Konsumenten schaffen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in einer Bergregion leben, in der die Berglandwirtschaft ja hauptsächlich von der Milchproduktion und damit auch Käseproduktion geprägt ist. Die Wertschätzung dieser Produkte ist wichtig fürs Territorium, nicht nur als Lebensmittel als solches, sondern in Bezug auf die kulturellen Zusammenhänge als Ganzes. Der Stellenwert von Regionalität ist im Wachstum begriffen, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Tourismuswirtschaft, und ein verstärktes Bewusstsein für lokale Produkte stellt zweifelsohne einen Mehrwert dar.

Die Käsepflege im eigenen Käse-Bunker erfordert viel Zeit und vor allem absolute Zuverlässigkeit. Das Resultat freilich ist phantastisch in jeder Hinsicht.

Käse, Früchte und das passende Obst dazu.

Voraussetzung für Ihre Kreationen ist also das richtige Grundprodukt – Sie setzen bei der Auswahl auf hohe Ansprüche und strenge Kriterien?

Wir beziehen auch von Sennereien, aber kleine, qualitativ hochwertige Betriebe, Almen oder Hofkäsereien haben es uns besonders angetan. Ich unterziehe die Produkte gerne einer organoleptischen Prüfung, sie sollten meine Sinne berühren, authentisch und möglichst naturnahe sein. Kleine Betriebe sind für uns auch deshalb interessant, da sie vorwiegend die Milch direkt verarbeiten und Rohmilchkäse in ihren Charakteristika etwas intensiver sind und in der Reifung tolle Tertiäraromen entstehen, die bei einer pasteurisierten Milch nicht so hervorstechen. Die Betriebe persönlich zu kennen und sie ihrerseits in ihrer Handwerkskunst auch zu unterstützen, liegt uns am Herzen. Glücklicherweise gibt es heutzutage viele solcher kleinstrukturierten Betriebe. Als ich damals in meinem Restaurant regionalen Käse anbieten wollte, war das Angebot spärlich. Mein erster Ziegenkäseproduzent war beispielsweise ein Pusterer, David Patzleiner vom Lechnerhof in Prags. Mittlerweile können wir auf viele tolle Produzenten zurückgreifen, nicht nur in unserer Provinz, sondern auch in anderen Regionen und Ländern. Aber wir sind selbstverständlich immer auf der Suche nach neuen…

Sie lagern Ihren Käse zum Teil in einem

Bunker in Mühlbach – was steckt hinter diesem doch sehr außergewöhnlichen Standort?

Für die limitierten Saisonsprodukte, die wir in den Sommermonaten von den Almen kaufen, waren wir auf der Suche nach geeigneten Lagerbedingungen. Dann sind mir die Bunker eingefallen, die mich als Kind und Jugendlicher beim Herumstreifen schon immer faszinieret haben. Also habe ich entsprechende Test vorgenommen, winters wie sommers Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation gemessen und bin zum Schluss gekommen, dass ein Bunker die optimale Reifebedingung für diese Art von Käse bietet und die vorhandenen Mikroorganismen den Käse zusätzlich noch veredeln. Zudem ist unser Bunker mit 15 verschiedenen Kellern ausgestattet, was uns die Möglichkeit gibt zu jonglieren, denn nicht jeder Käse braucht dieselben Bedingungen, wir können also ganz spezifisch auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen. Und auch umwelttechnisch gesehen macht unsere Entscheidung Sinn: Bei circa 500 Quadratmeter spricht die Energieersparnis in punkto Kühlung für sich!

Klingt alles spannend und verlockend, und trotzdem: Nicht jedermann kann sich mit Käse anfreunden, manche vertragen ihn nicht, machen schmeckt er nicht – was sagen Sie dazu?

Käse ist nicht nur ein wertvolles Lebensmittel, sondern ein Genussmittel! Meine Devise lautet: Die Dosis macht den Unterschied. Ich genieße regelmäßig Käse, aber in kleinen Portionen, eine überschaubare Auswahl auf dem Teller und selbstverständlich nicht immer der ewig gleiche Käse, so macht eine Degustation Spaß. Zudem lässt sich Käse auch wunderbar in den Menüplan einbauen, er ist prima Würzmittel in der Küche und vielfältig einsetzbar - die Spitzengastronomie mit ihren kreativen Gerichten macht es uns ja vor. Mein Tipp: Setzen Sie sich ein wenig mit der Geschichte und der Herkunft des Käse auseinander, informieren Sie sich, denn wenn wir als Konsumenten ein gewisses Hintergrundwissen haben, wissen wir ein Produkt mehr zu schätzen und kaufen auch gezielter ein. Und: Einfach auch mal Neues ausprobieren!

// Interview: Judith Steinmair

EIN BEWEGTES LEBEN

Hansi Baumgartner, Jahrgang 1961, verheiratet, drei Töchter, eröffnet zunächst nach seiner Kochlehre mit seinen beiden Brüdern Karl und Siegfried das legendäre Restaurant Pichler in Mühlbach. Im Jahre 1986 erweitern die drei Brüder den Betrieb und kaufen zusätzlich das Restaurant Schöneck in Mühlen bei Pfalzen. Alsbald übernehmen die beiden älteren Brüder das Restaurant an der Pustertaler Sonnenstraße, während Hansi mit Sommelier Peter Kantioler das Pichler weiterführt, mit dem er sich im Jahre 1993 den Michelin-Stern erkocht. Dort entdeckt er auch seine Passion für den Käse. Im Jahre 1995 gründet er zusammen mit Ehefrau Edith in seinem Heimatort Vahrn die Firma Degust, schließt schließlich die Tore seines Restaurants und widmet sich seitdem als Südtirols einziger Käse-Affineur der Käsekunst. // jst

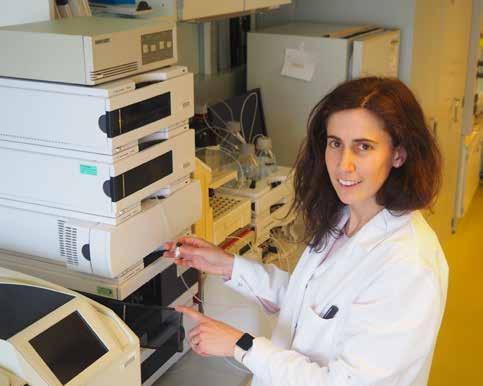

KATRIN WATSCHINGER Immer am Ball

Ein Beruf in der Forschung: Kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf, sagt Katrin Watschinger. Die gebürtige Sextnerin beschäftigt sich seit mittlerweile über 15 Jahren mit Grundlagenforschung und der Entschlüsselung der DNA. Im Interview erzählt sie, warum sie besonders gerne zu unbekannten Enzymen forscht, wie schwierig die Finanzierung von Projekten im Moment ist und warum die Wissenschaft gerade boomt.

Katrin Watschinger, Jahrgang 1979, wächst in Sexten auf. Nach der Matura studiert sie Chemie in Innsbruck. Ihr Doktorat absolviert sie am Institut für Pharmazie in Innsbruck, wo sie sich eingehend mit Calziumkanälen beschäftigt. Seit 2007 arbeitet sie am Biozentrum der Medizinischen Universität Innsbruck, mittlerweile als assoziierte Professorin. 2012 geht sie als Schrödinger-Stipendiatin für ein Jahr nach Oxford. Ihre Arbeit wird vielfach ausgezeichnet: Unter anderem erhält sie 2014 den HeribertKonzett-Preis, ein Jahr später den Wissenschaftspreis der Stadt Innsbruck und 2018 den Kardinal-Innitzer-Förderungspreis. Watschinger lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Innsbruck. „Forschung“, sagt sie, „lebt von Erfolgsmomenten und viel Durchhaltevermögen.“

PZ: Frauen und Forschung: Wie hat sich das in den Jahren entwickelt, seit du dabei bist?

Katrin Watschinger: Es ist einfacher geworden, und es ist immer noch schwierig. Ich sage immer, Beruf und Familie sind vereinbar, Familie und Karriere eher nicht. Auch wenn es Programme gibt, die Frauen unterstützen und es mittlerweile stark gefördert wird, dass sie naturwissenschaftliche Fächer studieren. Sie trauen sich das viel öfter zu als früher, was erfreulich ist, und sie sind auch gleich gut wie Männer. Und doch wird der Flaschenhals für Frauen ab einem gewissen Punkt enger. Ein Beispiel: Im Moment schließen mehr Frauen als Männer ein Medizinstudium ab. Aber in den Führungspositionen bleiben sie weiter extrem unterrepräsentiert. Die kritische Zeit, in der man sich im Beruf nach oben arbeitet, ist zwischen 25 und 40 Jahren. Das fällt mit der biologischen Zeit des Kinderkriegens zusammen. Es tut sich zwar viel, aber es ist auch schade, dass sich noch viel tun muss, und wir nicht einfach an dem Punkt sind, wo die Situation der Frauen anerkannt wird.

Du hast zwei Kinder. Wie hast du das

Unmögliche möglich gemacht?

Mein Mann unterstützt und fördert meine berufliche Tätigkeit, das ist ein wichtiger Punkt. Auch das Umfeld steht hinter mir. Meine Lösung war, alles möglichst effizient zu organisieren. Mittlerweile habe ich von 50 wieder auf 75 Prozent aufgestockt, und ich freue mich jetzt schon auf den Tag, an dem ich 100 Prozent in den Beruf zurückkehren werde.

Woher kommt deine Begeisterung für die Naturwissenschaft?

Nach der Mittelschule stand ich vor der Frage, ob ich eine eher naturwissenschaftlich ausgerichtete Schule besuche oder lieber das Sprachengymnasium. Dann entschied ich mich für letzteres, weil ich dachte, die Sprachen bleiben mir und die Naturwissenschaft spare ich mir für danach auf. Das war auf lange Sicht eine super Entscheidung. Ich profitiere immer noch von Französisch und Latein. Dass diese alte Sprache mehr und mehr von den Stundenplänen verschwindet, finde ich sehr schade. Für das Chemiestudium bedeutete die Schulwahl natürlich einen nicht ganz so leichten Einstieg. In Mathematik und Physik hatte ich im Gegensatz zu meinen Studienkolleginnen und -kollegen durch die wenigen Stunden, die ich am Neusprachlichen in diesen Fächern pro Woche hatte, teilweise weniger Ahnung und musste vieles nachholen. Das war am Anfang recht hart.

Hattest du damals schon das Ziel, in die Forschung zu gehen?

Als ich mit 19 Jahren nach Innsbruck ging, dachte ich, ich mache den Magister, komme zurück und suche mir eine Arbeit. Dann habe ich recht schnell gesehen, dass es in Sexten mit Chemie wohl schlecht aussehen wird (lacht). Das Doktoratsstudium anzuhängen war eine logische Folge. Im zweiten Teil des Studiums hat sich die Biochemie immer mehr zu meinem Feld entwickelt. Die Diplomarbeit ist ein Moment, in dem Weichen gestellt werden. Deshalb habe ich lange überlegt, wo ich sie mache. Ich entschied mich, von der Chemie hin zur Pharmakologie zu gehen. In meiner Diplom- und meiner Doktorarbeit habe ich mich dann intensiv mit Calziumkanälen beschäftigt. Mein Schwerpunkt waren jene im Gehirn. Da geht es um Weiterleitung elektrischer Signale in neuronale Zellen.

Und dann kam es zur Begegnung mit einem ganz besonderen Enzym.

Bei der Erforschung der Calziumkanäle standen elektrophysikalische Messungen stark im Mittelpunkt. Das hat mich irgendwann nicht mehr so interessiert. Ich wollte lieber richtige Biochemie machen. 2007 habe ich mich an der Meduni beworben, wo ich in der Gruppe von Ernst Werner am Biozentrum einen Post-Doc zum Enzym Alkylglycerol Monooxygenase, kurz AGMO, ge-

Laborarbeit: Seit der Corona-Pandemie treffen Begriffe aus der Fachwelt auf breites Verständnis, sagt Watschinger.

macht habe. Über Calziumkanäle ist sehr viel erforscht, es gibt mittlerweile weit über 100.000 Artikel zum Thema. Als Forscher bleibt dir da nur ein Unterbereich.

War das bei AGMO anders?

Über dieses Enzym wusste man kaum etwas. Die Datenbasis spuckte vielleicht zehn Einträge dazu aus. 2010, nach drei Jahren Forschung, ist es uns schließlich gelungen, das Gen für die AGMO zu beschreiben. Vorher war nicht bekannt, wie es auf unserer DNA codiert ist. Andere Forschergruppen haben über Jahrzehnte probiert das herauszufinden. Sie sind daran gescheitert, weil das Enzym sehr instabil ist >>

Dr. Carlo Sacchi

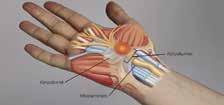

Wenn die Finger einschlafen!

Schlafen die Finger ein, so ist häufig ein Karpaltunnelsyndrom die Ursache. Typische Symptome sind das Einschlafen (kribbeliges Gefühl) der Daumen, der Zeige- und der Mittelfinger (der kleine Finger ist davon nicht betroffen). Die Ursache liegt in einer Einengung vom Karpaltunnel (Ein Tunnel im Bereich vom Handgelenk palmar, gebildet von den Handgelenksknochen und einem festen Band darüber. In diesem Tunnel laufen die Sehnen für die Beugung der Finger und der Nervus Medianus, der für das Gefühl der Finger zuständig ist.). Einige Faktoren sind für eine relative Enge vom Kanal verantwortlich, so dass der Nerv nicht mehr gut arbeiten kann. Diese können verschiedener Art sein: angeborene Enge vom Kanal, manuelle Arbeit, Sehnenscheidenentzündungen, Nierenversagen, Schilddrüsenprobleme oder Schwangerschaft.

Die Beschwerden treten anfangs während der Nacht auf und die – der Betroffene wachen meistens mehrmals wegen der schlafenden Finger auf. Nach leichter Bewegung verschwinden dann die Symptome. Später treten die Beschwerden auch zunehmends tagsüber auf, im fortgeschrittenen Stadium kann es zu einem Muskelschwund vor allem im Bereich des Daumenballens, Schwäche beim Greifen und zu einer Minderung des Tastgefühls (Taubheitsgefühl) kommen. Der Arzt kann dann durch spezifische Tests (Tinnel) und mittels einer Messung der Leitgeschwindigkeit der Nerven die Diagnose sichern. Die Behandlung kann je nach Schweregrad von einer Nachtschiene und Nahrungsergenzungsmittel bis zur operativen Erweiterung vom Karpaltunnel reichen. Die Operation wird ambulant und in Stellenbetäubung durchgeführt durch einen kleinen Schnitt im Bereich vom Handgelenk auf der Handflächenseite. Eine frühfunktionelle Beübung der Hand verspricht die schnellste Erholung. Nach ca. 2 Wochen können dann die Nähte entfernt und die Hand wieder belastet werden.

Es ist sicher sinnvoll beim Auftreten von Beschwerden nicht zu lange zu warten, da durch andauernden und entsprechend hohen Druck auf dem Nerv, dieser auch zum Teil absterben kann und der Schaden somit irreparabel werden. Es ist also die Aufgabe vom Facharzt die beste und geeignetste Therapie von Fall zu Fall zu entscheiden.

Dr. Carlo Sacchi

Stadtgasse 43, I-39031 Bruneck (BZ)

Vormerkungen

Tel. +39 349 8180024 Anzeige

und sich nicht mittels klassischer biochemischer Protokolle reinigen lässt. Wenn du die DNA nicht kennst, kannst du das Enzym in keinem Organismus und in keiner Zelllinie modulieren. Du kannst auch nicht schauen, ob Menschen auf dem GenAbschnitt einen Fehler haben, weil du ihn nicht findest. Wir haben das Problem dann durch eine Kombination von bioinformatischer Suche und einem Zellkulturmodell gelöst. Das war ein signifikanter Fortschritt und hat der ganzen Gruppe einen extremen Drive gegeben. Und irgendwann sagten wir uns, es gibt auch andere spannende Enzyme, deren Genabschnitte man nicht kennt. 2020 haben wir dann das PEDS1-Enzym publiziert. Das ist uns zeitgleich mit einer anderen Gruppe gelungen. Von diesen Erfolgsmomenten leben wir. Die restliche Zeit geht es eigentlich ums Durchhalten.

Was ist faszinierend am PEDS1-Projekt?

Das Enzym gehört wie AGMO zu den Etherlipiden. Eine Unterklasse sind die Plasmalogene. Man weiß, dass diese mit Alzheimer und Parkinson, also häufig vorkommenden Krankheiten, zusammenhängen, wo natürlich viel Forschung gemacht wird. Der Unterschied zwischen den Etherlipiden und den Plasmalogenen besteht in einer einzigen Doppelbindung. Das Enzym, das diese Doppelbindung einfügt, ist eine Desaturase, da haben wir das Gen beschrieben. In unserem Projekt nun schauen wir, wo der Unterschied für einen Organismus ist, wenn alle Etherlipide fehlen oder man nur das Enzym weiter hinten im Stoffwechsel wegnimmt und damit keine Plasmalogene mehr gebildet werden können. Aus dem differentiellen Verhalten können wir ableiten, ob die Etherlipide mit der Einfach- oder mit der Doppelbindung in einem Krankheitsgeschehen eine Rolle spielen. Das alles ist erst möglich, weil wir das Gen kennen. Das ist Grundlagenforschung. Wir tragen Steinchen für Steinchen zusammen.

Ist Forschung Sprint oder Langstreckenlauf?

Ganz klar letzteres. Es gibt wenige Stellen und lange ist man projektbezogen angestellt. Ich bin ein Typ, der sich immer klare Pläne macht und Ziele setzt. Aber das bedeutet nicht, dass einem alles aufgeht. Ich Wir bieten … Reparaturdienste Wir bieten … Reparaturdienste hatte immer gute Mentoren, die mich be für Geräte der Marken für Geräte der Marken gleitet haben. Und ich habe in Eigeniniti Miele, Siemens, Bosch Miele, Siemens, Bosch und viele mehr … und viele mehr … REPARATURDIENSTE für Geräte der

TEL. 0474 375000 TEL. 0474 375000 führenden Marken T. 0474 375 000

Langer Atem: Erfolgsmomente sind in der Forschung hart (und oft über viele Jahre) erarbeitet. Das kennt Katrin Watschinger seit über 15 Jahren. Manuel Maglione

ative geschaut, was ich zum Erreichen des nächsten Ziels brauche. Mobilität zum Beispiel ist bei Wissenschaftlern sehr gefragt. Also habe ich viele Anträge diesbezüglich geschrieben und dann das Stipendium in Oxford bekommen. Als Assistenzprofessorin bekommst du vier bis sechs Jahre Zeit, um eine gewisse Anzahl von Publikationen vorzuweisen, Lehrtätigkeit nachzugehen und Drittmittel einzuwerben. Wenn das gelingt, folgt die nächste Stufe: assoziierte Professorin.

Von da ist es nur noch ein Schritt zur

Professur. Ein erklärtes Ziel von dir?

Klar. Ob ich es verwirklichen kann, hängt allerdings von vielen Umständen ab.

Wie schwierig ist die Forschungsfinanzierung im Moment?

In der Grundlagenforschung war sie noch nie leicht, und jetzt in der aktuellen Situation ist sie noch schwieriger als sonst. Die Leute haben im Homeoffice mehr Anträge geschrieben für gleichbleibend oder weniger Geld. Das ist ein hochkompetitives Umfeld. Du musst immer am Ball bleiben, die Begeisterung für das Fach haben. Vor ein paar Tagen habe ich gehört, dass wir die Finanzierung für vier weitere Jahre für unser PEDS1-Projekt erhalten haben. Das sind Nachrichten, die dich mit einem Lachen durchs Leben gehen lassen.

Was liebst du an deinem Beruf am meisten?

Meine Arbeit ist mein Hobby. Es tun sich immer wieder neue Welten auf, das ist unheimlich spannend. Wir forschen an etwas, publizieren darüber und mit dem neuen Wissen kannst du tausende neue Ansätze gehen, die vorher nicht möglich gewesen wären. Das wiederum beflügelt andere und Kooperationen entstehen. Wir werden auch von Ärztinnen und Ärzten weltweit kontaktiert, wenn sie Mutationen im AGMO-Gen bei ihren Patienten finden und wissen wollen, ob dieser Fehler gewisse Symptome ihrer Patienten bewirken kann. Wir bauen das Gen mit dem entsprechenden Fehler dann im Reagenzglas nach und schauen, wie es sich auswirkt. Ein kleines Puzzlestück auf dem Weg zur Frage, ob die AGMO zum Beispiel bei neurologischen Störungen eine Rolle spielt.

Die Wissenschaft ist seit Ausbruch der

Corona-Pandemie in den Fokus gerückt wie noch nie. Wie erlebst du das?

Alles, was wir über das Virus wissen, wissen wir wegen der Forschung. Dass es nach so kurzer Zeit gelungen ist, Impfstoffe und Impfstoffkandidaten zu entwickeln, zeigt die enorme Bedeutung der Wissenschaft auf. Wenn ich früher von Methoden erzählt habe, die wir standardmäßig im Labor verwenden, etwa PCR-Verfahren oder der Nachweis von Antigenen durch den Einsatz von Antikörpern, dann konnten die meisten gar nichts damit anfangen. Nun treffen diese Begriffe aus der Fachwelt auf breites Verständnis. Da werden Barrieren abgebaut. Natürlich sind viele Fake-News in Umlauf. Aber der Schub und der Boom wissenschaftlicher Themen ist enorm.

// Interview: Verena Duregger

„Cook the Mountain ist meine Art zu sein und zu handeln,“ so der Herr der Sterne, Norbert Niederkofler. Sein neues Buch ist Leitlinie und Philosophie zugleich. Mit seinem neuen Buch will er dazu motivieren, Teil dieser Harmonie zwischen Natur, Kultur und Küche zu werden.

Im Jahr 2007 wurde das „St. Hubertus“ im Hotel Rosa Alpina mit dem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet und zwar als erstes Restaurant Südtirols bzw. in der gesamten Bergregion. Damals hatte noch die französische Küche Oberhand. „So haben wir jeden Abend in der Vorspeise zu 90 Prozent Gänsestopfleber verkauft, jede Woche wurden circa 150 Kilogramm Meeresfisch kreuz und quer aus aller Welt eingeflogen.“ So erinnert sich Norbert Niederkofler, der diesen Zustand ändern wollte. Er wollte den dritten Michelin-Stern, die Frage war aber wie. So wie viele seiner Kollegen immer dasselbe kochen, mit den immer gleichen, austauschbaren Luxusprodukten, von der Region entkoppelt, in der er kochte? Also befragte er seine Gäste, darunter Elon Musk oder die Zuckerbergs, was sie erwarten, wenn sie hier her in den Urlaub kommen. Mit einem eindeutigen Ergebnis: Sie wollten die Berge der Dolomiten nicht nur sehen und besteigen, sondern auch schmecken.

DIE UMSTELLUNG IN DER KÜCHE

Also hat Norbert Niederkofler die Küche im „St. Hubertus“ umgestellt. Man sollte durch das Essen die Kultur des Landes entdecken und verstehen. Niederkofler lief anfangs im wahrsten Sinne des Wortes gegen Wände, schätzte das Angebot der Bauern und der Natur falsch ein, verlor daraufhin Gäste. Aber 2017 wurde sein Mut schließlich mit dem dritten Stern belohnt. Das St. Hubertus zählt damit zu einigen wenigen Restaurants, die ohne gängige Edelprodukte kochen und so hoch bewertet werden. Dieser dritte Michelin-Stern war auch ein wichti-

Sternenkoch Norbert Niederkofler: Die Suche nach der Ursprünglichkeit. ©Francesco Ferretti

ges Signal für alle Gastronomen und Jungköche, dass man mit den Produkten aus der Gegend (The Nature Around You) eine derartig hohe Auszeichnung erhalten kann. Mit seinem Konzept „Cook The Mountain“ hat sich Norbert mit seinem Team sehr strenge Richtlinien auferlegt. So zum Beispiel wird kein Gemüse verwendet, das aus einem Gewächshaus kommt, kein Olivenöl da auf 1.500 Meter keine Oliven wachsen und keine Zitrusfrüchte. Plastik wird nur in jenen Mengen verwendet, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gilt die Prämisse „No Waste - kein Abfall“, auch beim Fleisch vom lokalen Metzger. Da wird alles verarbeitet nicht nur die edlen Teile vom Tier.

DIE VORARBEIT IST WICHTIG

So ist das Konzept aufgebaut, eine extrem komplexe Angelegenheit versichert Niederkofler. Das Essenzielle dabei ist die Vorarbeit. „Winter ist Zeit, so steht es auch im Buch. Denn im Winter müssen wir mit den Bauern die Planung vorbereiten. Da geht es um die Fragen was ist im letzten Jahr gut gelaufen, was weniger gut usw. Dabei muss man mit unterschiedlichen Höhen arbeiten. So mussten wir ausweichen in die Meraner Gegend, weil dort die Natur einfach schon zwei Monate früher dran ist, im Gegensatz zum Gadertal. Nicht nur die Höhe ist wichtig, sondern auch unterschiedliche Talschaften. Wir haben heute circa 40 bis 50 Bauern und auch Leute, die uns Kräuter oder Beeren bringen, die auf den ganzen Alpenraum verteilt sind“, so Niederkofler. Bei diesem Konzept redet man nicht von Null Kilometer sondern von Bergkultur, denn die Berge sind die extremste und schwierigste Form des landwirtschaftlichen Anbaus. Dies deshalb, „weil wir vier Monate nichts haben“. Im Prinzip hat Norbert Niederkofler nichts Neues erfunden, sondern er hat nur das rausgesucht was die Bauern bereits ihr ganzes Leben machen. „Man muss im Sommer arbeiten, damit man im Winter etwas zu essen hat.“ Vor allem aber muss man mit Biodiversität arbeiten. „Wir verwenden heute an die 450 bis 550 verschiedene Gemüsesorten, Kräutersorten und auch Pilze. Wie kann man die verarbeiten, was muss ich machen, wie kann man die einlegen, einkochen etc. Es gibt 20 verschiedene Karottensorten, zwischen Frühlingskarotte, Sommer, Herbstkarotte, eine lagerfähige Winterkarotte und so weiter. Auch Gemüse, das sogar in der Erde drin bleibt mit abgedecktem Heu und Schnee obendrauf, als Isolierung, alles althergebrachte Bräuche“, so der Starkoch aus dem Pustertal.

BIODIVERSITÄT ALS GEBOT DER STUNDE

Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass die Monokultur in den Abgrund führt. Noch rund 50 Ernten und dann ist Schluss, denn das Problem ist die Konsistenz der Erde und speziell die ersten 30 bis 40 Zentimeter davon. Das heißt, bei der Monokultur wird der Boden extrem ausgelaugt. Bei der Biodiversität spielt auch die Düngung eine große Rolle und die Frage, was man wo anbaut. Denn so wird der Erde wieder Zeit gegeben, sich zu regenerieren. Das sagt auch der Insektenforscher Hans Rudolf Herren. Er ist der erste Schweizer, der den Right-Livelihood-Award, den alternativen Nobelpreis, erhalten hat. Er hat vor knapp 20 Jahren beim Mad-Foot-Kongress in Kopenhagen schon gesagt: „Sieben bis acht Milliarden Menschen auf lange Zeit zu ernähren kann man nur mit kleinen Produzenten. Man muss die alten Regeln respektieren und vor allem den Boden schützen.“ Es gibt heute in Deutschland schon wüstenartige Flächen auf Grund der Monokultur.

DAS NEUE BUCH

Norbert Niederkofler führt die beiden Häuser „St. Hubertus“ in St. Kassian und das AlpiNN am Kronplatz und da werden bereits seit zehn Jahren die Speisekarten auf Apfelpapier aus Südtirol gedruckt. Auch sein neues Buch „Cook The Mountain“ wurde auf Apfelpapier gedruckt und der Buchumschlag aus Apfelleder gedruckt. Für Südtirol ist der Apfel ein sehr wichtiges Produkt. Jeder dritte Apfel, der in Europa verkauft wird, kommt aus Südtirol. Im Sinne von „No Waste“ wurde auch die Verpackung gestaltet: Die gesamte Kartonage kann man so biegen, dass ein Buchständer daraus entsteht. Das Buch besteht aus zwei Bänden: Ersterer zeigt atemberaubende Fotografien. Die Fotos im Buch wurden genauso wie die Küche puristisch gehalten. Es wurden alle Bilder mit natürlichem Licht gemacht. Für die ca. 500 veröffentlichten Bilder wurden an die 15.000 Bilder gemacht. Sie zeigen unberührte Landschaften, markante Porträts der Bauern und Zulieferer von Norbert Niederkofler, vom Fischer, Metzger, und Gemüseanbauer über den Keramiker, der die ganzen Teller herstellt. Das alles mit 350 Abbildungen auf 396 Seiten.

Begegnungen... ©Alex Moling

Der zweite Band beinhaltet hingegen 60 Rezepte von Norbert Niederkofler - eingeteilt in die vier Jahreszeiten mit eigener To-DoListe. Damit wird aufgezeigt, was man beispielsweise im Frühjahr tun muss, damit man im Winter Produkte hat. Die Gerichte tragen schlichte Namen, sind nur nach ihren Zutaten benannt. Zu Beginn jedes Jahreszeiten-Kapitels, listet Niederkofler minutiös auf, welche Kräuter, Gemüse und weiteren Produkte dann gerade in den Dolomiten Saison haben. Norbert Niederkoflers Sous-Chef Miche-

le Lazzarini, der Fotograf Alex Moling aus Hochabtei/Alta Badia und seine Frau Christine Lasta waren für Texte, Bilder, Gestaltung und Layout verantwortlich. „Christine ist selbst eine hervorragende Köchin“, schwärmt Norbert von seiner Ehefrau. Das Buch wird über den weltgrößten Buchverlag Penguin Random House vertrieben und zwar in drei verschiedenen separaten Ausgaben in Deutsch, Italienisch und Englisch. Trotz der schwierigen Zeit wurden allein in einem Monat über 8.000 Bücher in die ganze Welt verkauft. In den vergangenen sechs Monaten gingen bereits über 13.000 Bücher über die Ladentische. // Albert Dejaco

DAS BUCH „Cook the Mountain“ - The nature around you by Norbert Niederkofler

BILDBAND:

Format: Coffe table book, 280x320 mm Hardcover 396 Seiten auf Apfelpapier 350 Farbabbildungen

REZEPTBAND:

Format: 200x250mm Paperback / 160 Seiten auf Apfelpapier 90 Schwarz-/Weißabbildungen 60 Rezepte eingeteilt in die vier Jahreszeiten

Sprache. Deutsch, Italienisch oder Englisch Weitere Informationen auf der Homepage von Norbert Niederkofler:

www.n-n.it/de

RaiffeisenFlash Gemeinsam die Zukunft gestalten - Mitgliedschaft in der Raiffeisenkasse Bruneck

Wir sind eine Genossenschaftsbank und bauen auf den Grundsätzen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Im Zentrum des genossenschaftlichen Leitgedankens steht der Zusammenschluss vieler Menschen zu einer starken Gemeinschaft: „Was einer nicht schafft, das schaffen viele.“ Dabei steht nicht der Gewinn, sondern die Förderung der Mitglieder und der örtlichen Gemeinschaft an erster Stelle: „Hilfe zur Selbsthilfe“. Um diese Ziele zu erreichen, muss auch eine Genossenschaftsbank nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden: Ein angemessener Gewinn ist Voraussetzung, um den Weiterbestand der Genossenschaft zu sichern.

Wir gehören unseren Mitgliedern

Als Mitglied sind Sie nicht nur Kunde, sondern bedeutender Partner und Mitgestalter unserer Bank. Sie haben Mitspracherecht, wählen die Gremien und stimmen bei der jährlichen Vollversammlung über wichtige Fragen ab. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Einfluss auf die Geschäftspolitik und Entwicklung der Raiffeisenkasse zu nehmen.

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft

• MITEINANDER: Sie sind Teil einer starken Gemeinschaft. • MITBESTIMMUNG: Sie verfügen über ein aktives und passives Wahlrecht. • MITGESTALTUNG: Sie bringen sich durch Mitgliederbefragungen ein. • MITVERANTWORTUNG: Ihre gewählten Vertreter tragen Verantwortung. Mitglieder genießen eine besondere Wertschätzung. Sie dürfen mehr erwarten als starke Finanzdienstleistungen und kompetente Beratung. Als Partner haben Sie Anspruch auf attraktive Vorteile und exklusive Mehrwerte.

Mitglied sein bedeutet vor allem, sich mit den Werten unserer Genossenschaftsbank zu identifizieren und aktiv mit uns zusammenzuarbeiten. Stefan Putzer

Servicecenter Bereichsleiter

raiffeisen-bruneck.com

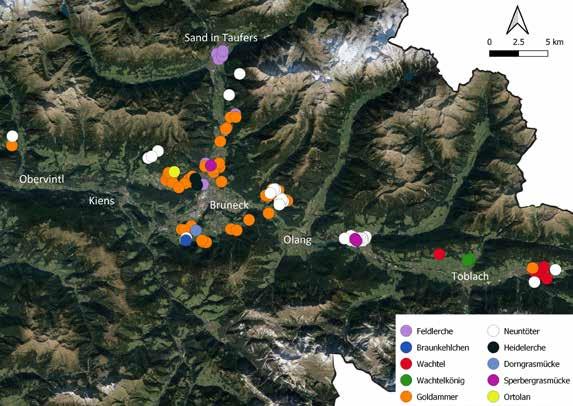

AVI-FAUNA IM PUSTERTAL Den Wiesenbrütern geht der Raum aus

Das Vorkommen von Vogelarten, die an extensive Wiesen und Weiden gebunden sind, ist stark rückläufig. Eurac Research und das Amt für Natur haben sich 2020 mit den seltenen Wiesenbrütern auseinandergesetzt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Pustertal. Die Ergebnisse des Spezialprojekts liegen nun vor. Es braucht nun den gemeinsamen Schulterschluss um das Schlimmste zu verhindern.

Denkt man an ein Vogelnest, denken die allermeisten wahrscheinlich an ein Nest in Bäumen. Doch nicht alle Vögel richten sich ihre Nistplätze in Baumkronen ein. In unserer von Wiesen, Weiden und Äckern geprägten Kulturlandschaft suchten sich viele Vogelarten andere Nischen: sie brüten in Bodennähe, also in Hecken oder Sträuchern, oder gar direkt am Boden. Diese sogenannten Wiesenbrüter sind auf extensive Wiesen und Weiden oder blütenreiche Ackerreine angewiesen. Da diese Lebensräume im Rückgang begriffen sind, sind Wiesenbrüter besonders gefährdet. So ist ihr Vorkommen stark rückläufig und einige dieser Arten sind in Südtirol sogar ganz verschwunden.

LANDWIRTSCHAFT IM WANDEL

Der starke Rückgang von Wiesenbrütern hängt vor allem mit dem starken Wandel der Landwirtschaft zusammen, die seit den 1950er Jahren eine drastische Intensivierung erfährt. In günstigen Lagen wurde die Bewirtschaftung vielfach intensiviert: die Wiesen wurden fortan häufiger und früher gemäht und stärker gedüngt, Flächen wurden zusammengelegt und Randstrukturen beseitigt, Ackerparzellen zu Grünland umgewidmet. Auf diese Weise verschwanden wichtige Landschaftselemente wie Hecken, Sträucher, Lesesteinhaufen und Brachflächen mit Kräutersaum. In ungünstigen Lagen, etwa in Steilhängen oder an der Waldgrenze, wurde die Bewirtschaftung hingegen oft ganz aufgegeben. Beides, Intensivierung und Aufgabe, hat große Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Insbesondere verursachen diese Veränderungen den fortschreitenden Rückgang oder gar das Verschwinden von Vögeln, die von extensiv bewirtschafteten Lebensräumen abhängig sind.

Die Ornithologen erhoben die Wiesenbrüter zwischen April und Juli, der Nistzeit dieser Arten. Eurac Research/Martina Jaider

SPEZIALPROJEKT LIEFERT DATEN

Aufgrund ihres drastischen Rückgangs hat sich Eurac Research in Zusammenarbeit mit dem Amt für Natur (Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung) 2020 mit den Wiesenbrütern auseinandergesetzt. In einem Spezialprojekt im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings Südtirol haben Fachleute das Vorkommen von Graslandvogelarten im ganzen Land erforscht. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Pustertal, wo zusätzlich der Grödner Ornithologe Iacun Prugger die Umgebung von Bruneck unter die Lupe nahm. Dieser zweite Projektteil wurde durch Umweltgelder finanziert. Die untersuchten Gebiete wurden zweimal in den frühen Morgenstunden zwischen April und Juli besucht, ein Zeitraum, der mit der Nistzeit dieser Arten zusammenfällt. Am Standort angekommen, notierten die Experten alle Vogelindividuen, die sie sahen oder singen hörten. Aufgenommene Gesänge wurden abgespielt, um einige seltene Vogelarten zum Singen zu animieren. Andere Arten mit hauptsächlich nächtlicher oder dämmerungsabhängiger Aktivität, wie z.B. Ziegenmelker oder Wachtelkönig, wurden in den Abendstunden erhoben. Nun liegen die Ergebnisse der Untersuchungen vor.

DER TREND IST BESTÄTIGT

Durch die Erhebungen konnten die bereits bekannten Trends bestätigt werden: Insgesamt ist die Verbreitung von Vogelarten, die an extensive Wiesen und Weiden gebunden sind, stark rückläufig. Besonders betroffen ist die Gruppe der bodenbrütenden Vogelarten. Wie der Name bereits verrät, richten die Bodenbrüter ihre Gelege direkt am Boden ein, meist in einer Wiese, einer Weide oder in einer Böschung. Werden die Wiesen zu früh im Jahr gemäht oder die Weiden zu

Verteilt übers ganze Land untersuchten die Ornithologen Grünlandvögel. Ein Schwerpunkt lag auf dem Pustertal. Eurac Research

stark beweidet, werden die Gelege zerstört und die Brut fällt komplett aus. Arten wie Wachtelkönig und Feldlerche sind aus diesem Grund selten geworden und kommen nur noch sporadisch vor. Etwas häufiger anzutreffen ist hingegen die Goldammer. Andere Arten, wie etwa der Neuntöter, nisten nicht am Boden, jedoch in Bodennähe. Die Art ist auf ein gut verzahntes Mosaik zwischen offenen Wiesen- bzw. Ackerflächen mit Heckenstrukturen angewiesen. Ersteres tersuchten Arwird als Jagdgrund ver- ten“, erklärt wendet, letzteres als An- Giulia Ligazsitz und als Nistlebens- zolo vom Amt raum. Neuntöter sind für Natur. Die zwar noch vorhanden, wenigen veraber in vielen Fällen nur bliebenen Lenoch sporadisch oder mit bensräume, lokal begrenzten Popula- die von einitionen, und nur dort wo gen Landwirnoch Hecken- und Feldge- ten auf exhölzstrukturen vorhanden tensive Weise sind. Arten wie das Braun- bewirtschaftet kehlchen und die Wach- werden, sind tel sind mittlerweile eben- von enormer falls sehr selten, während andere, vor allem SperNeuntöter sind auf ein gut verzahntes Mosaik zwischen offenen Wiesen- bzw. Ackerflächen mit Heckenstrukturen angewiesen. Bedeutung für den Schutz bergrasmücke oder Orto- Eurac Research/Michael Steinwandter der Natur und lan, fast vollständig ver- insbesondeschwunden sind. re der Arten, die spezifisch an diese ein„Die durchgeführten Erhebungen bestätig- zigartigen Gegebenheiten gebunden sind. ten die enorme Bedeutung der extensiven Einmal mehr zeigt es sich, wie wichtig die Wiesen und Weiden und ihrer naturnahen bäuerliche Nutzung für den Erhalt der BioRandbereiche als Lebensraum für die un- diversität sein kann.

DIE AUSSICHTEN

Lediglich das Vorkommen extensiver Wiesen und Weiden kann Grünland-Vogelarten erhalten. Dies kann nur in Zusammenarbeit zwischen Naturschutz, Forschung, einzelnen Landwirten und bäuerlichen Verbänden geschehen, damit nicht nur eine ökologisch, sondern auch eine ökonomisch nachhaltige Landwirtschaft möglich ist. Insgesamt haben die Erkenntnisse die Bedeutung der von der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung geförderten Landschaftspflegeprämien untermauert, um die in den Wiesen lebende Flora und Fauna zu schützen und so den Erhalt dieser wertvollen Landschaften zu ermöglichen. Die durch diese Erhebungen gewonnenen wissenschaftlichen Daten dienen als Grundlage für den Aufbau eines standardisierten Monitorings, das über einen längeren Zeitraum Bestand hat. Für 2021 ist außerdem ein Citizen Science Projekt geplant, bei dem die Bevölkerung direkt zur wissenschaftlichen Untersuchung beiträgt. // Julia Strobl

BIODIVERSITÄTSMONITORING SÜDTIROL

Seit 2019 sind im ganzen Land Biologinnen und Biologen unterwegs, die emsig unsere Artenvielfalt und unsere Lebensräume untersuchen. Das Team des Biodiversitätsmonitorings Südtirol von Eurac Research untersucht in einem Zeitraum von fünf Jahren auf Initiative des Landes Südtirol und in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum und dem Amt für Natur insgesamt 320 Standorte in allen unseren Lebensräumen. Um Langzeittrends zu verstehen, werden die Erhebungen in den folgenden Jahren regelmäßig wiederholt. Ziel dieses großangelegten Projekts ist es, für politische Entscheidungen in Punkto Raumplanung, Landwirtschaft und Naturschutz, fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse bereit zu stellen. Zudem werden jedes Jahr in Spezialprojekten besondere Themen vertieft, wie es beim Projekt zu den Wiesenbrütern der Fall ist. // Julia Strobl

Tel.: 0472 86 90 29 www.gruber-steinmetz.it

ONLINE-EINKÄUFE UND LIEFERUNG DER WARE

§Dr. Paul Maieron Schramm Tschurtschenthaler Mall Ellecosta Anwaltskanzlei www.schramm.it

Gerade in der Corona-Zeit boomt der Onlineshop. Die Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben einen beträchtlichen Zuwachs der Online-Einkäufe bewirkt. Die Tatsache, dass Lieferunternehmen von ihren Kurieren fordern, die Pakete so schnell wie möglich zuzustellen, führt dazu, dass diese einem Zustand der Überforderung ausgesetzt sind.

So kommt es öfters vor, dass bei Anlieferung von online gekauften Waren die Kuriere vorgeben, dass sie vorbeigekommen seien, jedoch niemanden zur Entgegennahme der Bestellungen angetroffen haben. Dann, ohne auch nur eine Benachrichtigung in den Briefkasten zu hinterlassen, um ihre Anwesenheit vor Ort zu bezeugen, rufen sie den Empfänger an und fordern ihn auf, zur nächsten Abholstelle zu gehen, um das Paket abzuholen.

Wer im Internet einkauft, hat das Recht, die Ware an der im Online-Portal angegebenen Adresse in Empfang zu nehmen. Der Kurier ist daher verpflichtet, an die vom Käufer angegebene Adresse das Paket zuzustellen. Auch im Fall einer Lieferung in die oberste Etage eines Kondominiums kann der Kurier den Empfänger nicht dazu auffordern, zur Entgegennahme der Ware ins Erdgeschoss hinunterzugehen - er muss das Paket an der angegebenen Wohnungstür zustellen. Dies gilt auch für besonders schwere und große Pakete. Noch untauglicher ist es, ohne jegliche Kontaktaufnahme mit dem Empfänger das Paket vor der Tür liegen zu lassen. Rechtlich ist der Kurier, oder besser gesagt das Lieferunternehmen, durch eine vertragliche Beziehung mit dem Verkäufer gebunden, der eine Verpflichtung gegenüber dem Käufer hat: die Lieferung der Ware.

De facto haftet schlussendlich der Verkäufer, der sich eines Zustellungsdienstes bedient. Er ist es, der für die nicht zugestellte Lieferung haftet.

Wenn der Kurier das Paket nicht an die angegebene Wohnung des Käufers liefert, dann bedeutet das zunächst, dass dieser nicht dazu verpflichtet ist, die Ware von der vom Kurier angegebene Abholstelle abzuholen. Darüber hinaus hat er das Recht, vom Verkäufer die Rückerstattung der im Voraus bezahlten Geldsumme zu erhalten. Es ist klar, dass der Verkäufer, der auch einen Vertrag mit dem Lieferunternehmen unterzeichnet hat, sich diesem gegenüber schadlos halten kann.

Falls der Zulieferer also niemanden an der angegebenen Adresse erreichen kann, muss er jedenfalls eine Benachrichtigung im Briefkasten hinterlassen. Wird die Lieferung an einer Abholstelle deponiert, müssen in der Benachrichtigung die Modalitäten zum Abholen der Ware erklärt werden. //

LOHNAUSGLEICH UND STEUERERKLÄRUNG

€Dr. Felix Lechthaler Jurist & Arbeitsrechtsberater Knollseisen & Partners www.knollseisen.com

Arbeitnehmer, welche sich im Jahr 2020 im Lohnausgleich befanden sind heuer unter Umständen zum Abfassen einer Steuererklärung verpflichtet.

Aufgrund des Covid-19 Notstandes waren im Jahr 2020 viele Betriebe gezwungen, ihre Mitarbeiter ganz oder teilweise in den Lohnausgleich zu überstellen. Durch diesen Umstand sind heuer viele Arbeitnehmer verpflichtet, eine Steuererklärung abzufassen. Im Besonderen betrifft das all jene Arbeitnehmer, welche den Lohnausgleich direkt vom INPS/ NISF ausgezahlt bekommen haben. An dieser Stelle muss kurz auf die derzeit geltenden Bestimmungen eingegangen werden: anders, als in der öffentlichen Wahrnehmung verbreitet, gibt es in Italien nicht eine einheitliche, sondern mehrere verschiedene Lohnausgleichskassen. Die Wahl der Lohnausgleichskasse kann vom Betrieb nicht frei getroffen werden, sondern hängt von der Betriebsgröße und dem Tätigkeitssektor ab. Diese Lohnausgleichskassen unterscheiden sich unter anderem auch hinsichtlich der Auszahlungsmodalitäten. Bei den meisten Lohnausgleichskassen gibt es diesbezüglich zwei Optionen, wobei die Wahl dem Arbeitgeber zusteht: • Vorauszahlung durch den Arbeitgeber: In diesem Fall streckt der Arbeitgeber den Lohnausgleich über den Lohnstreifen vor und verrechnet diesen Betrag anschließend mit den an das INPS/NISF geschuldeten Beiträgen • Direktauszahlung durch das INPS/NISF: In diesem Fall zahlt der

Arbeitgeber den Lohnausgleich nicht über den Lohnstreifen aus, sondern übermittelt die für die Auszahlung notwendigen Daten an das INPS/NISF, welches die Beträge dann direkt an die Arbeitnehmer überweist. Bei einigen Lohnausgleichskassen (im Besonderen bei der Sonderlohnausgleichskasse „CIGD“) ist nur die Direktauszahlung möglich. Im Falle der Direktauszahlung fungiert das INPS/NISF (wie der Arbeitgeber auch, für die von ihm ausgezahlte Entlohnung) als Steuersubstitut, und als solches ist es verpflichtet die Steuern auf die von ihm ausbezahlten Beträge einzubehalten und den betroffenen Arbeitnehmern ein CU auszustellen (wie bei Auszahlung des Arbeitslosengeldes oder der Rente). Sowohl der Arbeitgeber wie auch das INPS/NISF nehmen den Steuereinbehalt nur provisorisch, auf Grundlage der ihnen vorliegenden Einkommensdaten vor, ohne Berücksichtigung der von anderen Steuersubstituten ausgezahlten Summen. Um die definitiv geschuldete Steuer für das Jahr 2020 zu ermitteln, ist es deshalb notwendig, die beiden Einkommen (Arbeitgeber und INPS/NISF) zusammenzulegen. Dies geschieht mit der Steuererklärung, bei welcher sich in solchen Fällen in der Regel eine Steuerschuld ergibt. Diese Steuerschuld kann entweder durch Abzug über den Lohnstreifen oder durch Zahlung mittels F24 beglichen werden. //

EDYNA Intelligente Stromzähler

im Pustertal

Im Laufe dieses Jahres wird Edyna, der größte Stromverteiler Südtirols, die bestehenden Stromzähler durch intelligente Zähler der neuen Generation in vielen Pustertaler Gemeinden ersetzen. Im April erfolgt der Austausch in Prettau, es folgen Vintl und Rasen-Antholz im Mai, Terenten, St. Lorenzen und Olang im Juni und Ahrntal in der zweiten Hälfte des Jahres. In den kommenden Jahren werden die Zähler in den weiteren von Edyna versorgten Gemeinden im Pustertal ausgetauscht.

DAS PROJEKT

Edyna, entstanden aus der Fusion von Selnet und Aew Netz, führt eine Zähleraustauschaktion durch, bei der bis 2024 bei allen 238.000 Kunden intelligente Zähler installiert werden sollen. Die neuen Smart Meter ebnen mit ihren fortschrittlichen Funktionen den Weg für neue technologische Entwicklungen in Hinblick auf Energieeinsparung und Hausautomation.

DIE VORTEILE DER SMART METER

Die neuen Zähler ermöglichen eine genauere Kontrolle des eigenen Energieverbrauchs – die Verbrauchskurve des Haushalts wird im Viertelstundentakt aktualisiert - und somit Strom zu sparen. Dank der intelligenten Zähler kann Edyna den Betrieb des Stromnetzes und die Erkennung von eventuellen Unterbrechungen optimieren und dadurch die Qualität seiner Dienstleistungen weiter steigern.

SO ERFOLGT DER AUSTAUSCH

Der Austausch des einzelnen Zählers erfordert wenige Minuten. Datum und Uhrzeit des Austauschs werden durch einen Aushang an der Straße oder am Gebäude mindestens fünf Tage vorher bekannt gegeben. Der Austausch erfolgt kostenlos: Es ist weder eine Zahlung zu entrichten noch irgendein Dokument zu unterschreiben. Nach erfolgtem Austausch hinterlässt Edyna im Briefkasten jedes Kunden eine kurze Bedienungsanweisung mit den wichtigsten Informationen zum neuen Zähler. // PR-Info

WICHTIGE INFORMATIONEN

• Der Austausch erfolgt kostenlos. • Es ist eine kurze Stromunterbrechung erforderlich. • Die Mitarbeiter von Edyna sind mit einem Erkennungsausweis ausgestattet, dessen Echtheit die

Kunden über die Grüne Nummer 800 221 999 überprüfen können. • Die Anwesenheit des Kunden ist für den Austausch nicht erforderlich, es sei denn, der Zählerraum ist sonst nicht zugänglich. Weitere Informationen auf www.edyna.net/smartmeter //

Der neue, smarte Stromzähler ist da Wir bringen Ihnen intelligente Energie für eine nachhaltige Zukun

Wir bei Edyna arbeiten an einer nachhaltigen Zukun für Südtirol. Deshalb installieren wir bei mehr als 238.000 Kunden, die an unser Stromnetz an geschlossen sind, den Smart Meter. Dieser Zähler der neuesten Generation bietet eine detaillierte Übersicht des eigenen Energieverbrauchs und ebnet die Zukun für das digitale Zeitalter. Mehr Informationen unter www.edyna.net

DIE ERSTEN TOBLACHER KREATIVGESPRÄCHE Kultur neu denken

Wie kann Kultur in Zukunft stattfinden? Was muss sich ändern? Und welche innovativen Ansätze könnten umgesetzt werden? An drei Abenden haben Kulturveranstalter, Kulturschaffende und Kulturvermittler im Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach Dolomiten über Perspektiven und Ideen diskutiert. Das Wichtigste im Überblick.

Wenn es um jene geht, die von den Corona-Maßnahmen am härtesten getroffen sind, ist die Kultur ganz vorne dabei. Natürlich wird es weitergehen. Aber wie? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Reihe „Kultur neu denken”. Die Initiative des Euregio Kulturzentrums Gustav Mahler Toblach Dolomiten brachte dafür Kulturschaffende aus dem ganzen Land zusammen, um gemeinsam neue Ansätze für die Zukunft zu entwickeln. Die Gespräche sind auf Youtube zum Nachhören und -sehen verfügbar.

DIE VERANSTALTUNGEN DER ZUKUNFT

Das erste Gespräch rückte die Sicht der Veranstalter in den Mittelpunkt. Sigisbert Mutschlechner, Präsident des Euregio Kulturzentrums Toblach, Anna Heiss, organisatorisch-künstlerische Leiterin des Kleinkunstkellers Dekadenz in Brixen, und Klemens Riegler, Festival Steinegg Live,

Von links: Sigisbert Mutschlechner, Anna Heiss, Klemens Riegler und Moderatorin Verena Duregger.

diskutierten unter anderem über die Frage, wie Veranstaltungen in der Zukunft aussehen können. „Wir sollten eine Kultur der Weiterempfehlung entwickeln und das Konkurrenzdenken hinter uns lassen”, sagte Sigisbert Mutschlechner. Anna Heiss sieht in der Krise auch eine Chance: „Etwas neu erfinden und eine andere Perspektive versuchen, kann spannend sein.“ Bezüglich der vielen Streaming-Angebote und dem nachlassenden Interesse daran bekräftigte Klemens Riegler: „Zur Kultur gehört auch hingehen und etwas zusammen erleben. Dieses Feeling kommt Zuhause allein nicht auf.“

NEUE ANSÄTZE UND WEGE AUS DER KRISE

Am zweiten Abend ging es um die Künstler selbst und Ideen, Ansätze und Beispiele, um den Weg aus der Krise zu meistern. Es diskutierten die Schauspielerin Viktoria Obermarzoner, der Musiker und Produzent Jonas Rabensteiner und der Künstler und Musiker

Jonas Rabensteiner, Viktoria Obermarzoner und Peter Burchia sprachen über Musik und Kunst.

Peter Burchia. Das Gespräch konzentrierte sich vor allem auf Themen wie Planungssicherheit, Flexibilität und Motivation. „Alle Berufe müssen als gleichwertig gesehen werden, um eine lebendige Gesellschaft zu ermöglichen“, sagte Viktoria Obermarzoner im Bezug auf die Rolle der freischaffenden Künstler in Südtirol. Laut Jonas Rabensteiner braucht es Mut für Pilotprojekte: „Das Einzige was wir tun können, ist etwas probieren.“ Das sieht auch Peter Burchia so: „Jetzt ist die Aufmerksamkeit hier etwas zu ändern.“

KINDER- UND JUGENDKULTUR IM FOKUS

Die Kinder- und Jugendkultur und deren zukünftige Vermittlung wurde bei der dritten Begegnung in den Fokus gerückt. Die Musikerin und Kulturvermittlerin Veronika Prünster, Simon Feichter von netz I Offene Jugendarbeit und die Oberschülerin Lea Marie Steinwandter tauschten sich dazu aus. „Die Aufgabe der Kulturvermittlung ist es, eine Brücke zwischen Bühne und Publikum zu bauen“, sagte Veronika Prünster. Der Satz „Die Kinder von heute sind das Publikum von morgen“ möge verbraucht klingen, sei es aber auf keinen Fall. Auch Simon Feichter bekräftigte, „Jugendlichen und ihren Projekten den Raum zu geben, die Strukturen für sie zu öffnen, sie machen lassen.“ Lea Marie Steinwandter

Veronika Prünster, Simon Feichter und Lea Marie Steinwandter: Kinder und Jugend im Fokus.

findet, dass ohne Kultur etwas fehlt: „Ich freue mich, wieder auf der Bühne zu stehen aber auch vor der Bühne mit vielen Menschen und Emotionen und Eindrücke zu sammeln, was im gesamten letzten Jahr einfach gefehlt hat.“ // mama

KOMMT DIE FORTSETZUNG?

Die drei Gespräche, allesamt moderiert von Verena Duregger, bieten verschiedene Sichtweisen und Positionen und einen positiven Blick in die Zukunft. „Der Grundstein für weitere Kreativgespräche, aber auch für verschiedene Kooperationen zwischen den Kulturveranstaltern und Künstlern ist mit dieser Initiative gelegt. Durch den Austausch sind viele neue Ideen und vor allem wertvolle Kontakte entstanden“, sagt Sigisbert Mutschlechner, der Initiator der Gespräche. Die Gespräche können auch nachgehört und -gesehen werden. Anbei der QR-Code: // mama

BILDUNG IM DORF DER BILDUNGSAUSSCHUSS

NACHHALTIG UND UMWELTBEWUSST LEBEN

Nachhaltig und umweltbewusst zu leben muss nicht aufwändig oder teuer sein. Im Gegenteil. Auch ein kleiner Geldbeutel kann dazu beitragen.

Manch einer mag denken, ein Einzelner kann wenig zu einem nachhaltigen und umweltbewussten Leben beitragen. Aber erst wenn man im Kleinen anfängt, kann die Menschheit Großes für die Umwelt tun. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, damit jeder einzelne seinen Beitrag leisten kann. Beispielsweise könnte man das eigene Konsumverhalten kritisch hinterfragen. Es muss ja nicht immer im Internet bestellt werden. Indem wir regional einkaufen, also in Geschäften vor Ort, aber auch regionale Produkte kaufen, unterstützen wir die heimische Wirtschaft und helfen dabei sogar, den CO2 Ausstoß zu verringern. Ganz egal, wo man einkauft, man sollte nicht vergessen, eine wiederverwendbare Tasche mitzubringen. Es spart zusätzlichen Plastikmüll, wenn man nicht immer eine neue Plastiktüte verwenden muss. Auch der hohe Fleischkonsum wirkt sich auf die weltweiten Emissionen schädlich aus. Tierische Produkte sind Lebensmittel mit einer äußerst hohen Klimabelastung. Durch die Abholzung von Regenwäldern für Futtermittelanbauflächen, die Emissionen der Tiere selbst und alle damit verbundenen Transportwege entstehen enorme Mengen an schädlichen Emissionen. Man muss ja nicht gleich zum Vegetarier werden, um nachhaltiger und umweltbewusster zu leben. Nicht nur für den Planeten, sondern auch für die eigene Gesundheit ist es von Nutzen, den eigenen Fleischkonsum und das eigene Kaufverhalten zu reflektieren. Überdenken wir doch unseren Umgang beispielsweise mit der Mode: SecondHand Mode ist wieder voll im Trend und lohnt sich oft mehr als ein billiges T-Shirt von einem großen Modelabel. Viele Menschen, die in diesen kleinen Dingen mitmachen, erfahren Zufriedenheit, wenn sie erkennen, dass sie vieles bewegen können. Denn deine Gedanken zu ändern bedeutet deine Welt zu verändern.

PUSTERTALER BETEILIGUNG BEI SÜDTIROL FILARMONICA /TEIL 2 Da spielt die Musik

In der vorherigen Ausgabe der PZ Nr. 6/2021 haben wir über das Orchester-Projekt „Südtirol Filarmonica“ berichtet und vier der sieben Pustertalerinnen und Pustertaler der Besetzung 2021 vorgestellt. Im zweiten Teil schauen wir uns nun auch die restlichen drei Pustertaler Mitglieder des Orchesters etwas näher an: Katia Moling, Leah Maria Huber und Tanja Agreiter.

von Judith Steinmair

KATIA MOLING

(Wengen) - Bratsche

Bereits als 6-jähriges Mädchen beginnt Katia Moling Geige zu spielen. Mit 17 Jahren wechselt sie zur Bratsche und widmet sich hauptsächlich dem Studium der Musik. In den Jahren 2006 bis 2009 spielt sie abwechselnd Geige und Bratsche beim Südtiroler Jugendorchester. 2014 studiert sie Bratsche Koninklijk Conservatorium in Brüssel. Im Jahre 2015 beendet sie das Studium am Konservatorium „L. Cherubini“ in Florenz mit der höchsten Punktezahl. Für zwei Jahre besucht sie den Fortbildungskurs für Bogeninstrumente an der Accademia „W. Stauffer“ sowie eine Fortbildung für Bratsche. Von 2017 bis 2020 spielt Katia Moling zweite Bratsche im Jugendorchester Luigi Cherubini unter der Leitung von Riccardo Muti. Katia sammelt nicht nur Erfahrungen in der klassischen Branche, sie nimmt auch an mehreren Jazzfestivals teil, unter anderem am Jazz Supreme und Young Jazzfestival. Mit ihrem Bruder, der Schlagzeuger und Perkussionist ist, tritt sie als Duo „Gota“ auf. Sie spielt in mehreren Orchestern, so am Teatro dell’ Opera in Rom, in der Camerata Strumentale von Prato und im Orchestra Filarmonica des Teatro Comunale von Bologna.

3 Fragen an… Katia Moling

Wie und warum haben Sie Ihr Instrument ausgewählt?

Mit 17 spielte ich bereits seit zehn Jahren Geige. Vor einem Konzert habe ich dann einmal die Bratsche einer Freundin ausprobiert, und sofort gemerkt, dass mir dieses Instrument sehr gefiel. Also habe ich mich entschieden, ab nun die Bratsche als Lieblingsinstrument zu spielen.

Was ist außerhalb der Musik Ihre größte Leidenschaft?

Ich gehe gerne in die Natur und in die Berge… und ich reise gerne, um möglichst viele Kulturen der Welt näher kennen zu lernen.

Was ist das Beste daran Musikerin zu sein?

Es ist wunderbar, wenn die eigene Leidenschaft zum Beruf werden kann. Außerdem kann ich mich in dieser universellen Sprache der Musik ausdrücken.

LEAH MARIA HUBER

(Luttach) - Geige

Als ältestes von vier Kindern beginnt Lea Maria Huber mit vier Jahren ihre musikalische Grundausbildung an der Musikschule Taufers/Ahrntal und wählt zwei Jahre später die Violine zu ihrem Instrument. Nach einigen Jahren Unterricht an den Musikschulen Taufers/Ahrntal und Bruneck, beginnt sie mit 16 Jahren ein Vorbereitungsstudium am Tiroler Landeskonservatorium. Die junge Geigerin brennt für die Musik und die Kunst im Allgemeinen. So engagiert sie sich während des Besuchs des Sprachen- und Realgymnasiums in der schulinternen Theatergruppe und im Kleinen Theater Bruneck, spielt im Südtiroler Jugendsinfonieorchester, bei StringART und weiteren Ensembles. Nach dem Abschluss der Oberschule im Jahr 2017 besteht Leah Maria Huber die Aufnahmeprüfung zum Konzertfachstudium Violine am Tiroler Landeskonservatorium und zieht nach Innsbruck. Die Studentin lebt und liebt die Vielfalt. Neben ihrem Violinstudium beginnt sie im Jahr 2018 mit dem Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Mit Hingabe widmet sie sich den beiden grundverschiedenen Fächern und versucht, sie beide in Gegenwart und Zukunft zu meistern und zu verbinden.

3 Fragen an… Leah Maria Huber

Welche Rolle spielt die Musik in Ihrer

Familie?

Seit etwa zehn Jahren musiziere ich in meiner Familie als Familienmusik Huber. Wir machen traditionelle alpenländische Volksmusik. In dieser ursprünglichen und traditionsreichen Musikrichtung finde ich Wurzeln, die mir den Halt geben, mich zu entfalten. Ich ziehe Kraft und Inspiration aus der Bodenständigkeit, die sie in sich trägt und aus ihrer vermeintlichen Einfachheit und genieße das freie, ungezwungene Musizieren, das sie mir ermöglicht.

Welche Musik hören Sie zu Hause? Ganz nach Lust und Laune, nach Anlass, Gelegenheit und Stimmung. Manchmal auch nach Jahreszeit. Manchmal suche ich die

Ehrfurcht, die mir Bach-Partiten abringen, manchmal die Erhabenheit, die in großen Sinfonien mitschwingt. Ich mag Oper und Lied als Verbindung von Musik und Literatur, wenn ich ganz Ohr bin und mit voller Konzentration Musik hören kann und an Weihnachten am liebsten Bachs Weihnachtsoratorium. Jenseits von der sogenannten klassischen Musik bedeutet mir die Traditionelle Alpenländische Volksmusik am meisten. Geborgenheit und Nostalgie, Ungezügeltheit und trotzdem eine gewisse Spannung und ganz viele schöne Erinnerungen, die ich damit verbinde, lassen mich oft dorthin zurückkehren.

Dieses Talent würde man Ihnen nicht zutrauen…

Schon von klein auf habe ich gern gelesen und nach und nach eine Leidenschaft für Literatur, in erster Linie Poesie, entwickelt. Und seitdem ich lese, schreibe ich auch. Ob Lyrik, Prosa, Tagebucheinträge oder einfach nur Sammlungen von klingenden, geflügelten oder mir wertvollen Worten: vieles davon horte ich in meiner Schreibtischschublade, manches schafft es auch auf die Bühne und vor Publikum. Ob ich es als Talent bezeichnen würde, weiß ich nicht – manchmal traue ich es mir selbst nicht zu – aber eine Passion ist das Schreiben allemal.

TANJA AGREITER

(Corvara) - Flöte

Tanja Agreiter kommt durch die Musikkapelle Calfosch–Corvara zu ihrem Lieblingsinstrument. Sie macht ihr Diplom am Musikkonservatorium von Bologna und schließt zur gleichen Zeit auch das Universitätsstudium in den Fächern Ethnologie in Bologna ab. Nach dem Diplom spezialisiert sie sich weiterhin im Querflötenspiel mit diversen Professoren sowie in Kursen an der Accademia Nazionale di Santa Cecilia und an der Accademia Perosi in Biella. Für mehrere Jahre unterrichtet sie an den Musikschulen Südtirols. Im Jahre 2015 zieht sie nach Florida, wo sie mit dem Orchester Villages Philharmonic spielt und neue Erfahrungen im Genre der Oper und des Balletts mit dem Teatro Lirico d’Europa und dem Miami City Ballett sammelt. Außerhalb der klassischen Musikwelt sammelt sie tolle Erfahrungen in der Kurztournee mit dem Titel „Moving on“ der Rockband „The Who“. Seit 2019 spielt Tanja regelmäßig erste Querflöte im South Florida Symphony Orchestra.

3 Fragen an… Tanja Agreiter

Was macht für Sie ein „perfektes“ Konzert aus?

Ein perfektes Konzert ist gegeben, wenn es den Musikern und dem ganzen Orchester gelingt, den Zuhörern den Inhalt zu vermitteln. Sobald ich während des Spielens die Stille im Saal wahrnehme, ist das ein gutes Zeichen für ein wertvolles Konzert.

Was ist das Schwierigste daran Musikerin zu sein?

Das Schwierigste für mich ist die Arbeit und die Disziplin, die unbedingt Voraussetzungen sind für die Topform der Musikerin und die Qualität des Konzertes. Das heißt auch, dass bereits eine kurze Ruhepause einen harten Wiedereinstieg abverlangt. Eine weitere Herausforderung ist die ständige Bedingung, sich immer wieder neu zu entdecken und neu zu entfachen, um einen Vertrag zu erlangen beziehungsweise zu erneuern.

Was schätzen Sie an Südtirol besonders?

Das Herausragendste in Südtirol ist die Natur, die Berge und die Lebensqualität. Wenn ich nicht in Südtirol bin, weiß ich dies alles mehr zu schätzen als vor Ort! //

ACHTUNG:

Neue Termine für die Debüt-Konzertreihe

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Verordungen und den entsprechenden Einschränkungen, insbesondere in Bezug auf Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie auf die An- und Rückreisemöglichkeiten der Südtiroler Musiker*innen, wird die ursprünglich im Mai geplante Debüt-Konzertreihe der Südtirol Filarmonica auf den September 2021 verlegt.

Freitag 24. September 2021:

Gustav-Mahler-Saal in Toblach

Samstag 25. September 2021:

Auditorium in Bozen

Sonntag 26. September 2021:

Kursaal in Meran

Kartenvorverkauf und weitere Informationen:

www.suedtirol-filarmonica.it //

Die tolle Geschenksidee: ein PZ-Abo

PZ Auslands-ABO: 140,00 Euro PZ Italien-Abo (außerhalb Südtirol): 55,00 Euro

Pustertaler Medien GmbH Sitz: 39031 Bruneck - Oberragen, 18 • Tel. 0474 550830 Fax 0474 410141 • info@pz-media.it • www.pz-media.it

EIN NEUES WIMMELBUCH FÜR KINDER KREIERT Der Blick in die berufliche Zukunft

Der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen hat zusammen mit der Union Ladins Val Badia (ULVB) sowie dem Istitut Ladin Micurá de Rü ein Wimmelbuch für kleine Leserinnen und Leser vorgestellt. 16 Mädchen und Jungen beschreiben darin ihre Träume und Berufswünsche.

Am 27. März 2021 ist ein Südtiroler Wimmelbuch für Kinder vorgestellt worden - ein Wimmelbilderbuch bzw. Wimmelbuch ist eine spezielle Form des Bilderbuchs. Der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen hat sich besonders für die Umsetzung dieses Buches für kleine Leser/innen im Kindergarten- und frühen Grundschulalter eingesetzt. In einer Arbeitsgruppe, welcher außer dem Beirat noch die Union Ladins Val Badia (ULVB) sowie das Istitut Ladin Micurá de Rü angehörten, setzte man sich zum Ziel, mit Hilfe des Wimmelbuches Mädchen für Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT-Fächer) zu begeistern. So träumt ein Mädchen davon, eines Tages Wissenschaftlerin zu werden, während ein anderes als Astronautin ins Weltall fliegt. Umgekehrt spricht das Buch auch Jungen an und möchte motivieren, Berufe zu ergreifen, die eher Frauen zugeschrieben werden. Eine Geschichte handelt beispielsweise vom Berufswunsch eines Jungen, der Krankenpfleger werden will. Die Darstellungen wollen

Von links: Michael Moling, Art Director und CEO von Studio Puls, René Pescoll, Präsident der Uniun Ladins Val Badia, Marianna Kastlunger, ULVB-Direktorin, Silvia Liotto, Mitarbeiterin des Istitut Ladin Micurá de Rü, Marina Rubatscher Crazzolara, Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums und Iris Ciola, Kindergartenpädagogin, bei der Buchvorstellung von „Da gragn, oresson ester…contënc“.

vermitteln, dass das Glück mit dem gewählten Beruf im Vordergrund steht und dass mit der nötigen Portion Fleiß alles erreicht werden kann.

ORIENTIERUNG GEGEBEN

Insgesamt beschreiben 16 Mädchen und Jungen ihre Träume und Berufswünsche im Südtiroler Wimmelbuch für Kinder. Es ist auf Ladinisch, Italienisch und Deutsch verfasst. „Ein dreisprachiges Glossar gibt Orientierung in der Auseinandersetzung mit multilingualen Welten und ermöglicht vor allem einen Zugang zur Ladinischen Sprache“, freut sich René Pescoll, Präsident der Uniun Ladins Val Badia. Der Ladinische Kulturverein setzt sich stark für die Förderung der ältesten Landessprache Südtirols ein. Und behandelt dabei auch gerne die großen, wichtigen Themen, wie jenes der Gleichberechtigung. ULVB-Direktorin Marianna Kastlunger koordinierte die Arbeitsgruppe, die sich unter anderem um die Illustrationen kümmerte. Hierfür wurde erstmalig ein internationaler Künstler beauftragt: Dem Vietnamesischen Illustrator Truung Nguyen gelang eine liebenswerte, moderne Bilderwelt, die gleichzeitig sehr achtsam typische, hiesige Charakteristika wiedergibt. Das Layout und die grafische Umsetzung stammen vom Studio Puls aus St. Martin in Thurn. Auch das Istitut Ladin Micurá de Rü, das Kulturinstitut, das die Ladinische Sprache in sprachwissenschaftlicher und lexikographischer Hinsicht normiert und entwickelt, „war gerne an der Umsetzung dieses innovativen Projekts beteiligt“, sagt Direktor Leander Moroder. Darum übernahm die Institutsmitarbeiterin Silvia Liotto, zusammen mit der Kindergartenpädagogin Iris Ciola, die fachkundige Konzeption von

„Da gragn oressun ester contënc“ bis ins kleinste Detail.

EIN BUCH FÜR DIE KLEINSTEN

„Das Südtiroler Wimmelbuch ist ein Buch für unsere Kleinsten, an dem sie sich jeden Tag aufs Neue erfreuen können. Neben dem spielerischen Aspekt können die dargestellten Szenen als Startpunkt für den Austausch zwischen Kindern und Erwachsenen dienen. Deshalb werden wir das Buch als nächstes direkt vor Ort im Kindergarten vorstellen“, erklärt Marina Rubatscher Crazzolara, Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums. Der Beirat zur Förderung des weiblichen Unternehmertums ist ein interner Beirat der Handelskammer Bozen, der im Jahr 2011 eingerichtet wurde und in erster Linie Beratungs- und Vorschlagsfunktion ausübt. Ziele des Beirats sind vor allem die Förderung des weiblichen Unternehmertums, die Gründung von Unternehmen durch Frauen, die Weiterbildung von Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen sowie die Stärkung der Position von Frauen in den Unternehmen. // hk

Das neue Wimmelbuch für Kinder „Da gragn oressun ester contënc“ wurde unlängst vorgestellt.

BERGWERKSMUSEUM PRETTAU

DAS NEUE MASKOTTCHEN IST DA!

In den Bergbau-Landesmuseen gibt es ab sofort vier neue Maskottchen. Sie sollen vor allem junge Besucherinnen und Besucher auf abenteuerliche Erkundungen und spannende Schatzsuchen an den vier Standorten begleiten.

Die vier neuen Maskottchen der BergbauLandesmuseen: Snevi, Rocki, Skribbi und Kupfi.

Moch an Bremsa! Kimm in insra Mensa!

Schabs

Während Snevi (Knappendorf Schneeberg), Rocki (Erzaufbereitungsanlage Ridnaun) und Skribbi (Kornkasten Steinhaus) ihren Namen bereits gefunden hatten, war das vierte Maskottchen (Schaubergwerk Prettau) noch auf der Suche und rief in den sozialen Medien um Hilfe auf (wir haben darüber berichtet). Der Aufruf verhallte nicht ungehört und zahlreiche Vorschläge gingen ein.