Así también manifestó que estas variedades son resistentes a la enfermedad como la roya y a la sequía. Producen alrededor de unos 35 a 40 quintales por hectárea.

Se tiene previsto que pueden introducir estas variedades en Caranavi y esperan tener una mejor producción pues el productor asegura que tienen mejores condiciones climatológicas.

La vida útil de una planta de café se inicia en los viveros. Los productores de café nos dan a conocer las distintas variedades y cuál la importancia de producir en los viveros del municipio de Yapacaní, con café diversificado.

Francisco Mamani Gonzales, productor de café nos indicó que las variedades IPR 59, YAPAR-103 son variedades que han dado buenos resultados en esta región del país, probados hace más de 10 años e introducidos desde Brasil.

Mamani sostuvo que las debilidades en la producción de café en Bolivia son por no tener un plan de fertilización para cada etapa de la producción.

Dentro del manejo agronómico recomienda hacer un plan de fertilización y un análisis de terreno ya que como cualquier planta productiva son exigentes y necesitan tener el proceso necesario para su producción.

“Son variedades altamente productivas, con excelentes rendimientos en café”

El productor asegura que el 80% de la producción de café en este municipio, son de las variedades IPR 59, YAPAR-103 entre otras con menos producción.

“Son variedades altamente productivas, con excelentes rendimientos en café”, aseveró

construcción y obras complementarias, la estatal petrolera invirtió alrededor de $us 950 millones.

La urea es el fertilizante nitrogenado más reconocido y de mayor importancia a escala mundial. El producto “hecho en Bolivia” es reconocida por su calidad no sólo por agricultores locales sino también internacionales.

En el mismo periodo de estudio, fueron exportada 22.469 toneladas (t) de urea por un valor de $us 13 millones.

Fuente: Abi

Entre enero y noviembre de 2022, Bolivia alcanzó el récord de $us 186 millones en exportación de urea granulada, con lo que se convirtió en uno de los principales proveedores del agrofertilizante en el mercado latinoamericano.

En entrevista con la ABI, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que la industria petroquímica, instalada en el trópico de Cochabamba, opera al 100% y logró exportar 313.933 toneladas de urea por un valor de $us 186 millones.

“Nuestra Planta de Urea se estaba reactivando, no olvidemos que el año 2020 el gobierno no constitucional de la señora (Jeanine) Añez desahució nuestra Planta de Urea, la cerró, la dejó no operativa y ha costado casi un año, todo el 2021, ponerla a funcionar de nuevo”, recordó.

“Bolivia se ha vuel-

to proveedor de urea para el mercado latinoamericano, somos de los pocos países en la región que producen este producto que hoy por hoy tiene una demanda muy alta por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania”, remarcó.

La Planta de Amoniaco y Urea inició operaciones en septiembre de 2017; sin embargo, fue paralizada durante la administración del gobierno de facto de Añez, en 2020. Una vez llegó a la presidencia Arce, la industria fue reactivada.

De acuerdo con datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para su

“Para nosotros los silos serán una opción para vender nuestros granos y si hay un buen precio considero que no va afectar. Al final de cuentas se trata de una obra para el desarrollo regional”

El fenómeno climático con sequía y la guerra en Ucrania son algunos de los factores citados por expertos como causales para que se dispare la cotización de la tonelada de soya, sorgo, maíz y otros granos

El conflicto en Ucrania, que afectó a los mercados energéticos y al abastecimiento de fertilizantes, hizo que los precios de los productos agrícolas aumentaran considerablemente.

Esa es la conclusión a la que llegó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sobre la situación de los precios internacionales relacionados con el agronegocio, que en 2022 alcanzaron sus máximos históricos.

“La soya, maíz y trigo lograron niveles nunca registrados”, reconoció María Esther Peña, gerenta técnica del IBCE. Según ella, la soya tuvo un crecimiento en su

cotización internacional de 16% más, respecto a 2021, durante 2022 su precio alcanzó 737 dólares la tonelada, “una cifra jamás vista para este commoditie”, ejemplificó.

De igual modo, Peña dijo que el maíz tuvo el mismo comportamiento que la soya, y que su precio casi alcanzó los $us 350 la tonelada.

En cuanto al trigo, presentó un notable incremento en su cotización, que comparado con el año 2021, creció un 36%. “Si se hace una comparación con los precios de hace cinco años, el precio internacional de la soya aumentó 71%; del maíz, 94%; y del trigo, 105%”,

explicó. Asimismo, informó que el precio de café tuvo un importante repunte durante 2022 y alcanzó los $us 5,6 el kilo; en comparación con 2021, aumentó 25%. El cacao tuvo un descenso del 1%, y el precio del azúcar, comparado con 2018, creció casi 50%.

Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Pro- masor), dijo que partir del segundo trimestre de 2021 los precios de ambas materias pri- mas (maíz y sorgo) iniciaron una carrera en ascenso, derivada de factores coyunturales, principalmente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, aclaró que en el caso del mercado interno nacional, en la campaña 2020-2021, los productores sufrieron el primer impacto de baja en la producción, debido situaciones como el cambio climático.

“El primer efecto fue en

la campaña de invierno, en el sector de la soya, en segundo lugar el de sorgo, y en tercer lugar el de maíz”. En general, en este periodo atribuyó una baja producción a la sequía. De acuerdo a Moreno, anticipándose a los efectos del cambio climático en el agronegocio, como Promasor exigieron atención a los ministerios de Desarrollo Productivo y Desarrollo Rural y Tierras, pero “nunca” fueron atendidos.

“A su debido tiempo pedimos el cambio de la matriz productiva, aplicando materiales genéticamente modi- ficados (GM), o transgénicos, resistentes al

estrés hídrico, ataque de insectos, etc., pero dieron más atención a los grupos ambientalistas”, cuestionó.

Moreno agregó que hoy la consecuencia de esa indiferencia es bajo rendimiento, costos elevados de producción, etc., además de “ser invadidos con productos de países vecinos, como Brasil y Argentina, lo que ocasiona fuga de divisas, desmotivación del sector productivo, reducción de fuentes de empleos, etc.

Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), aseveró que los precios en el

mercado internacional para la soya y sus de- rivados (harina y acei- te) se encuentran con buenas perspectivas, a medida que avanza el desarrollo del cultivo y se aproxima la cosecha en los principales países productores, como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Reconoció que estas buenas perspectivas de precios se dan fundamentalmente por recortes a las estimaciones de producción obtenidas por Estados Unidos, con su cosecha ya concluida, y por la sequía que atraviesa Argentina, “que le ha impedido completar el área de siembra proyectada. Tendrá una

considerable menor producción y por ende la oferta mundial se ve disminuida por estos factores”, ilustró.

Hernández mencionó también el conflicto bélico de Rusia con Ucrania como un determinante en la subida de precios.

Sin embargo, cree que en lo interno es necesario recuperar un escenario de certidumbre jurídica y política para tener la seguridad de que se podrá exportar para aprovechar el buen escenario de precios en el mercado internacional. “Tenemos suficientes excedentes”, aseguró. Fuente: El Deber

A pesar que pudieron sembrar sin problemas, productores de maíz están alarmados ante la falta de agua en sus cultivos.

Esperan que llueva pues esto les va provocar pérdidas y una segunda siembra les traería baja producción.

Walter Machuca productor de Charagua se encuentra preocupado pues lo que parecía que iba ser un buen año de siembra acompañado de lluvia, se ha convertido en sequía. El productor de maíz y sorgo indicó que hubo precipitación de lluvia pero de pronto, el suelo se secó.

“Estamos a un pelo de perder la siembra de maíz, no resiste más de una semana, mucho menos 10 días”, afirmó el productor.

Manifiesta que los cultivos se encuentran se-

cos y que el 80% de los productores ya sembraron, sólo el 20% aún no ha sembrado y tienen más oportunidad de que sus cultivos sean cosechados con mayor producción.

En el caso de Walter Machuca, sembró 210 hectáreas al 100% entre maíz y sorgo y si pierde esta cosecha tendrá que volver a resembrar, pero con semillas de baja calidad.

El productor asegura que en Charagua solo hay sistema de riego solo para los huertos y no así para cultivos de siembra grandes. Esperan que llueva

para poder salvar algo de sus cultivos de maíz y sorgo.

Por su parte Mario Moreno presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Frejol y Cultivos Alternativos (Promasor) dijo que en el mes de noviembre la lluvia acompañó a los productores de Charagua. Sin embargo, al momento está seco debido al fenómeno de la Niña.

Así también señaló que el productor hará todos los esfuerzos para recuperar su producción y si a la primera etapa sembraron con

semillas de calidad en una segunda etapa lo hará, pero con semillas de segunda que no tienen rendimiento.

Considera que en Charagua la situación es incierta y se estima una pérdida de 40%. Espera que en una segunda siembra haya una reactivación del 70% de la producción.

Fuente: Publiagro

“Estamos a un pelo de perder la siembra de maíz, no resiste más de una semana, mucho menos 10 días”

El cultivo de la papaya se caracteriza por tener semillas híbridas, mejoramiento de resistencia y es una fruta cilíndrica uniforme. Dos expertos en este cultivo dieron una conferencia sobre el Manejo Integrado del Cultivo de Papaya.

muy enfocados en el cultivo bandera como es la papaya, trabajamos a nivel mundial para fortalecer y desarrollar, la mejor producción con semillas híbridas”

La papaya es un árbol perenne que puede cultivarse en climas con temperaturas que van de los 15-35°C, requiere alrededor de 1200 milímetros de agua anuales para desarrollarse correctamente y pertenece a la familia botánica caricaceae.

El cultivo de la papaya se caracteriza por te-

ner semillas híbridas, mejoramiento de resistencia y es una fruta cilíndrica uniforme. Así lo dieron a conocer dos expertos en este cultivo en una conferencia sobre el Manejo Integrado del Cultivo de Papaya.

Se trata de Ángel Artiles de Venezuela, técnico de desarrollo de la zona Andina para

Venezuela, Bolivia y Argentina y el mexicano Dr. Enrique Vazquez, asesor de la empresa East West Seed Internacional (EWS) y productor de papaya.

Dentro de las variedades de la papaya se encuentra Maradona F1, Bela Nova F1, Vega F1, Fortuna F1, Sabrosa F1, Sinta F1, Red Royal F1, esta última variedad es la más adaptable y se comercializa en Bolivia.

Artiles indicó que la variedad Maradona F1, tiene un excelente rendimiento productivo económico con buen manejo. Con óptima firmeza, sabor, color, de porte bajo favore-

“Estamos

ciendo la cosecha.

Por otra parte, sostuvo que Vega F1 es la única variedad tolerante al virus de la meleira y de fruto semi-alargado.

Explicó que las variedades Fortuna F1 y Sabrosa F1 tienen la misma característica por ser frutos del tipo “Tainung no.1”, es decir son super precoz y se puede iniciar la cosecha con 6 meses después del trasplante. Produce muchos frutos asegurando alta producción además de tener un fruto dulce. La única diferencia que tienen es que la variedad Sabrosa F1 es más pequeña.

La variedad Sinta F1 tiene buena adaptabilidad, es de fácil manejo con frutos firmes, muy gruesa y de excelente sabor, con una piel resistente y las plantas son de porte bajo.

La Red Royal F1, presenta frutos femeninos redondos, hermafroditas, plantas de alta producción y de piel resistente y se comercializa más en Bolivia.

Estos híbridos tienen tolerancia al virus de la mancha anular y a antracnosis, pues atacan a estos frutos dañando los cultivos y provocando menor rendimiento.

“Estamos muy enfocados en el cultivo bandera como es la papaya, trabajamos a nivel mundial para fortalecer y desarrollar la mejor producción con semillas híbridas”, dijo Ardiles.

Vázquez indicó que los híbridos de papaya (EWS) son desarrollados en Asia por la empresa East West Seed Internacional, con muy buena adaptabilidad en América. En campo son muy rústicos, precoces, son plantas muy fuertes y compactas, de tallo y de raíz muy gruesas, además de copa ancha.

Recalcó que estos híbridos son de muy fácil manejo por sus tolerancias a virus, ácaros y pudriciones lo que permite que la cosecha sea muy larga y productiva.

Así también agrego que los empaques de estos frutos son muy firmes, de color muy intenso, gruesos y dulces. Tolerantes a hongos y tienen un peso entre 1 a 3 kilogramos según cada híbrido.

Insistió que a pesar que estos frutos son tolerantes a plagas y enfermedades, en cada ciclo se enfrentan a nuevos retos por efectos del cambio climático en el mundo y en especial en zonas tropicales.

El experto mencionó que se debe utilizar semillas certificadas, de preferencia híbridas.

Otro punto importante es hacer buena planta en vivero, trasplantar en las mejores fechas, utilizar densidades de plantas adecuadas para explotar el potencial genético del material.

Se les debe proporcionar suficiente agua de riego, con buen drenaje y oxigenación de raíz pivotante y en épocas de lluvia permitir el desalojo de excesos de agua. Tiene que tener suficiente nutrición y balance nutrimental específico.

Así también hay que estimular a la planta, tener protección vegetal de las enfermedades, predicción de cosecha, sistemas de empaque y comercialización.

gocios que establezca ingresos, gastos, el volumen de producción que va a requerir la factoría, para determinar el beneficio-costo y la tasa interna de retorno.

En el marco de la elaboración de un plan de negocios es que actualmente se ejecuta el censo a productores citrícolas, con el cual se determinará la capacidad de producción que tiene la región

“El complejo oleaginoso es el más perjudicado, están el aceite de soya, torta de soya, aceite de girasol y úrea como productos de exportación que no sólo llegan al Perú, sino a los puertos y tienen como destino mercados internacionales”

Un censo citrícola será lo que definirá el futuro de la Planta Procesadora de Cítricos de Bermejo. Si bien el 28 de noviembre de 2022 se promulgó la Ley Departamental N°453 de alianza Público Privada para el funcionamiento de la Planta Procesadora de Cítricos de Bermejo, esta normativa aún no garantiza la puesta en marcha de la factoría, pues la reglamentación no ha avanzado debido a la oposición por parte del sector campesino de esa región.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Efraín Rivera, explica que para la rehabilitación y puesta en marcha de la Planta de Cítricos se necesita un plan de ne-

“Para ello hemos empezado a trabajar con la Federación de Campesinos de Bermejo, el Comité Cívico y la Subgobernación de esa región. Nosotros como Gobernación hemos sostenido una reunión con el gobernador, Oscar Montes, donde nos hemos puesto tareas, primero de contratar personal que haga el censo citrícola para saber cuál es la base con la que estamos partiendo en producción”, afirmó.

Rivera mencionó que la información del censo permitirá cuantificar el volumen, y en función de la capacidad que tiene la fábrica, saber si es factible hacerla funcionar o no, esto debido a que la puesta en operación representa un costo en energía eléctrica y de gas, la mano de obra de profesionales y obreros.

“No quiero entrar en detalle, pero estamos haciendo un trabajo conjunto con ellos. Tenemos una reunión a fin de este mes en Bermejo, esto para evaluar las tareas que nos hemos dado con las instituciones involucradas y en función de ello seguir avanzando con el tema citrícola”, afirmó.

Respecto al trabajo del censo citrícola, el asambleísta departamental por Bermejo, Andrés Torres, señaló que según las estimaciones que se han hecho el resultado de este censo se lo tendrá dentro de un par de meses, con el cual se determinará la variedad de cítricos, la capacidad productiva de la región y en base a ello fijar los lineamientos para la puesta en operación de la Planta. “No sabemos las variedades que tenemos, la antigüedad de las plantas, son todos tópicos que son imprescindibles para que la empresa privada o alguien que quiera hacer funcionar la procesadora, tiene que saber, tiene que tener esos datos, para hacer una proyección para el funcionamiento”, señaló.

Torres afirmó que para este 2023 se tiene en agenda la puesta en funcionamiento de la Planta Procesadora de Cítricos, ya que el año pasado desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) han aprobado la Ley N°453, mediante la cual establecen una herramien-

ta para que el Gobernador lo pueda usar en este fin.

El legislador departamental reconoció que hubo conflictos en rechazo a esta normativa por parte del sector campesino de Bermejo, por ello señaló que todavía están a la espera que pueda presentar un proyecto de ley alternativo para ver si compatibiliza y darle seriedad a lo que plantea.

A 50 días de su promulgación, se ha consultado si es que la Gobernación ha procedido a reglamentar la Ley N°453 de alianza Público Privada para el funcionamiento de la Planta Procesadora de Cítricos, Rivera argumentó que por los conflictos sociales que hay en torno a esta normativa es lento el avance. “Hay un pedido para que se anule esta ley, pero nosotros hemos dado tarea a un equipo de abogados que ha presentado la Federación de Campesinos con el Comité Cívico para que hagan un análisis, no nos olvidemos también que la

Asamblea también ha aprobado la Ley Departamental N°457, de alianzas público privadas para el departamento de Tarija, en la que se enmarca la Ley N°453”, manifestó. Rivera señaló que luego que se analicen estas dos leyes se emitirá un informe por parte del equipo de abogados, lo que definirá si se procede con la reglamentación de la Ley N°453. Remarcó que inicialmente se tenía previsto reunirse este 20 de enero, pero que ha sido reprogramada para que este tema pueda ser analizado con más calma. “También estamos buscando algunos inversores privados que también vengan a ayudar, y de esta manera ya llevarles una propuesta concreta a Bermejo”, afirmó. Sobre la reglamentación, Torres señaló que este trabajo es una tuición del Ejecutivo Departamental, por lo que espera que en el tiempo establecido ya pueda exponer la reglamentación a la ley promulgada en 2022.

Piden a los campesinos ser parte de la alianza

El presidente del Comité Cívico de Bermejo, Víctor Sánchez, señaló que la Gobernación ha explicado el contenido de la Ley N°453 y cómo va a funcionar la alianza público privada para el funcionamiento de la Planta Procesadora de Cítricos, por lo que instó al sector campesino citricultor organizarse para ser parte de esta iniciativa. “Lo que tiene que desafiar a los citricultores y campesinos, no nos olvidemos que tienen Prosol, ellos también pueden entrar a administrarlo, ser ellos los (empresarios) privados, porque ellos son productores privados”, señaló.

Asimismo, Sánchez cuestionó los dichos de afines al Gobierno, que piden el traspaso de esta Planta. Recordó que por más de 7 años no hicieron ninguna gestión para su puesta en marcha.

Fuente: El Pais

Después de haber tenido una primera experiencia en 2022, Viñedo Vlaho’s vuelve a abrir sus puertas este 2023 a la ciudadanía cochabambina que desee cosechar su propia uva.

Moré Galetovic Flores, quien junto a su esposo son los propietarios del viñedo, explicó que las familias tienen la oportunidad de cosechar la cantidad de uva que deseen.

“Lo que les damos es la experiencia de cosechar el fruto que deseen, ya que tenemos tres variedades de uva: la Italia, Moscatel y Rivier. Pero antes les enseñamos a cosechar y explicamos el proceso

de la producción”, sostuvo Galetovic Flores. El viñedo se halla en el municipio de Sipe Sipe. De acuerdo con Galetovic, a partir de este lunes el viñedo estará abierto al público.

Fuente: Los Tiempos

La feria del pescado se realizará el fin de semana en la población de San Pablo de Tiquina, a orillas del Lago Titicaca, en la que presentarán una variedad de platos para los visitantes, a precios accesibles, de acuerdo a los organizadores.

El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo, invitó ayer a la población a acudir a la segunda Feria del Pescado y Turismo del 21 de enero en Tiquina, en la provincia Manco Kapac, aproximadamente a 105 kilómetros (km) de la ciudad de La Paz.

«Invitarles a la Feria del pescado, en el muni-

cipio de Tiquina (…), donde los precios serán, como siempre, económicos a peso justo y con yapa», explicó, acompañado de los productores de las localidades pesqueras aledañas al lago Titicaca.

La feria se desarrollará el 21 de enero, a partir de las 08.00, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), en el

marco de la política de seguridad alimentaria con soberanía.

Los comensales podrán adquirir variedad de carne de pescado, además de gastronomía típica preparada con ispi, trucha, mauri, Karachi, pejerrey, especies características del lago Titicaca.

La Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda que cada persona debe comer

por año al menos 18 kilos de carne de pescado; sin embargo, en el país sólo se consume 2,6 kilos anualmente, que en lo máximo aumenta a sólo 6,7 kilos en las ciudades, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP).

Fuente: El Diario

Ante una desaceleración de la economía mundial, que implica reducción del consumo de petróleo y materias primas, y por ende menos demanda de productos industrializados, se abre una oportunidad para La Paz y Santa Cruz, de convertir a ambas en exportadores de alimentos, de acuerdo con un artículo de opinión del ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempff.

La Paz y Santa Cruz tienen sus propias potencialidades, el departamento oriental tiene a puertos Bush y Aguirre para llevar sus productos a mercados del atlántico, mientras la región paceña el ferrocarril, que facilitará la venta de productos a mercados del pacífico.

Kempff dice que «no es ilusión preparar al país para convertirlo en un exportador de alimentos. La Paz, junto a Santa Cruz, pueden ser los productores que permitan atender la demanda nacional e internacional».

En su momento, el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, dijo

que el futuro está en la agronomía y agroindustria, y con la exportación el país puede crecer al 7%, pero se requiere condiciones para fomentar las inversiones en esta área. Kempff también indica que «hay problemas urgentes que deben ser atendidos por el Gobierno central, para facilitar un mayor flujo de inversión privada hacia estas regiones».

«Entre éstos, el de mayor urgencia es la infraestructura vial que vincula a La Paz con el resto del país. La distancia –en línea rectaentre La Paz y Guayaramerín es de unos 700 kilómetros.

Un bus de transporte de pasajeros tarda dos

días en cubrir la distancia», señaló. En un artículo publicado por el director de la Asociación de Municipios de La Paz (Amdepaz), Lucio Tito, mostró todo el potencial que tiene el departamento, pero en muchas de ellas Santa Cruz lleva la delantera, pero no en todos.

Mientras tanto, el ex presidente de la CNC señala que una de las vías camineras transitadas por lo menos por unos 50 mil vehículos al año es La Paz-Chulumani, que no está pavimentada pese a ser una zona productora de la coca legal y una amplia variedad de frutas y verduras, y nos vincula con otras regiones de Sur Yungas. Igualmente, el norte del Departamento de La Paz tiene grandes posibilidades de producir alimentos en forma masiva.

Otro de los problemas que frena el desarrollo de la agroindustria en

la región del occidente es el minifundio, que se convierte en un freno a la agroindustria y no permite que este departamento se convierta en un referente agropecuario para el mercado internacional, apunta.

El departamento de La Paz es el segundo más poblado del país con 3.023.800, luego de Santa Cruz que tiene 3.363.400 habitantes y mayor que Cochabamba que llega a 2.086.900.

Según información del INE, el PIB de La Paz llegó en 2021 a 11.704 millones de bolivianos, aportando el 27,7% del PIB nacional. El primer lugar lo ocupa Santa Cruz que registró el producto regional más alto con 16.301 millones de bolivianos y aportó el 30,3%. En 1997, La Paz cedió a Santa Cruz el primer lugar que conservaba en la economía nacional.

Fuente: El Diario

Durante varios días la transitabilidad en los caminos de Santa Cruz no fue normal. Eso afectó la actividad comercial

Buenas noticias. Así lo tomó el sector productivo al enterarse de la suspensión de los bloqueos que durante varios días afectó, principalmente, las carreteras de Santa Cruz.

Rafael Riva, gerente técnico de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), sostuvo que para la actividad productiva ningún conflicto es bueno.

Riva señaló que ya no se puede hacer números, pues los constantes problemas internos de Bolivia a los que ahora se deben sumar los de Perú, han desvirtuado el normal desempeño del comercio internacional.

“Claro que hay pérdidas. Está el daño por no poder cumplir con

un mercado determinado. Está el daño a los camiones varados en Perú. Se ha dañado la logística de las exportaciones, un aspecto que está más allá de los números”, observó Riva.

El sector avícola, tanto de Santa Cruz como de Tarija, se mostró aliviado por la suspensión de las medidas de presión, aunque pusieron reparos de que esta medida sea definitiva, por lo que se mostraron cautos. Núe Morón, presidente de la Asociación de Horticultores y Fruticultores de Santa Cruz (Asohfrut), lamentó que cada vez los conflictos sociales y políticos sean más recurrentes en el departamento generando incertidumbre entre

los productores y provocando las condiciones para que los intermediarios cobren más fuerza en la cadena de comercialización de las verduras, frutas y hortalizas.

Un escenario negativo Para el analista económico Germán Molina las tensiones internas que sufre el país no es la mejor señal para las personas que buscan hacer negocios de manera formal y constante. Para Molina, los productores y empresarios bolivianos son ciudadanos a los que se debe admirar, pues a las condiciones cada vez más adversas siguen haciendo negocio, siguen sembrando, continúan dando valor agregado a su producción y apuestan por la exportación de

sus excedentes.

Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, criticó que el uso de viejas estrategias a la hora de realizar protestas, observó que el bloqueo de los caminos es un atentado a la población en su conjunto y que no solo se la debe limitar al sector productivo.

Mercado hizo foco en que cuando se cierran las vías, los que se perjudican son miles de personas que programan viajar para hacer turismo, negocios, hacer trámites, visitar familiares o buscar aten-

ción médica.

“El daño es amplio y generalizado. Cerrar las carreteras es un extremo que lastimosamente está naturalizado en Bolivia y cada vez más en la región”, observó Mercado. Otro de los sectores afectados por los bloqueos, es el transporte. Sobre el tema, Alfredo Borja, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), remarcó que el sector no solo se ve perjudicado por lo que sucede en Bolivia, sino también por los bloqueos que se están realizando en Perú desde hace varias semanas.

Borja precisó que cada vez es más complicado ser transportistas en el país ya que los costos debido a los bloqueos se incrementan de sobremanera.

Fuente: El Deber

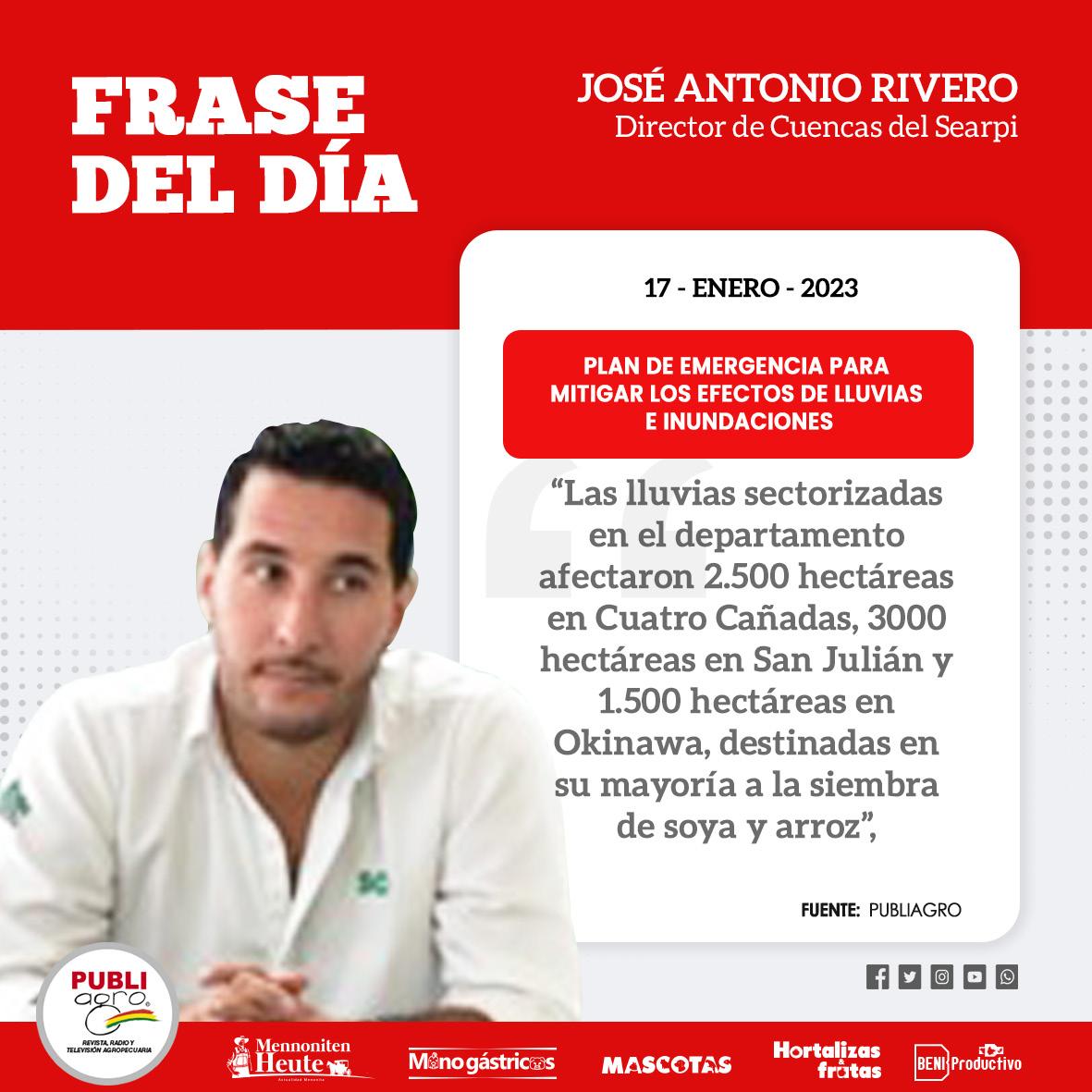

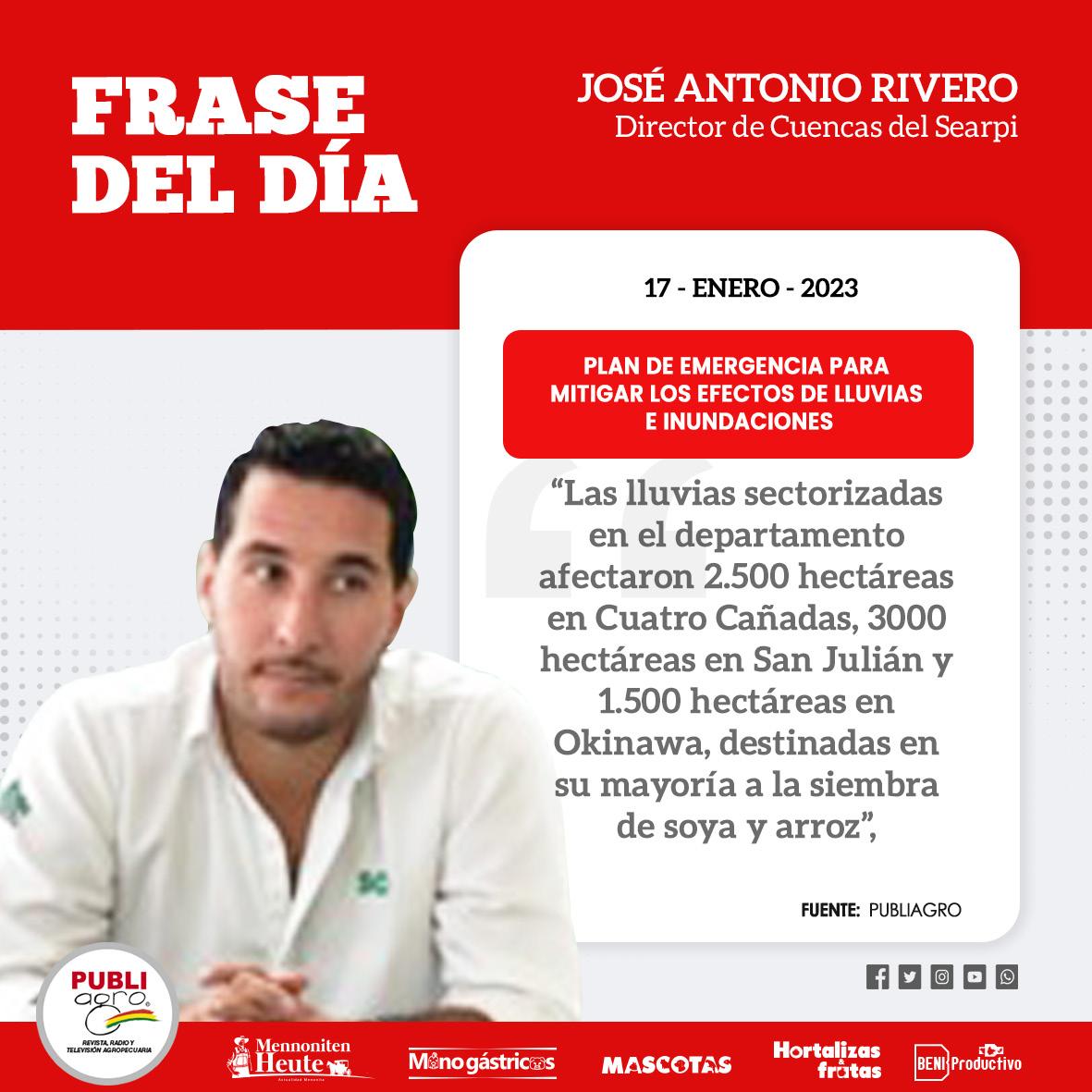

“Las lluvias sectorizadas en el departamento afectaron 2.500 hectáreas en Cuatro Cañadas, 3000 hectáreas en San Julián y 1.500 hectáreas en Okinawa, destinadas en su mayoría a la siembra de soya y arroz”.

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, instaló mesas técnicas para paliar los efectos climáticos, que provocaron inundaciones en municipios cruceños, provocando pérdidas en varios cultivos.

La Gobernación instaló Mesas Técnicas con diferentes autoridades de municipios afectados por las lluvias e inundaciones en el departamento, evaluaron la situación y trabajos realizados hasta el momento.

José Antonio Rivero, director de Cuencas del Searpi indicó que se trabajará de manera coordinada en tareas distribuidas entre la Gobernación, gobiernos municipales y productores para continuar con los trabajos de determinación y afectación en puntos críticos.

“Las lluvias sectorizadas en el departa-

mento afectaron 2.500 hectáreas en Cuatro Cañadas, 3000 hectáreas en San Julián y 1.500 hectáreas en Okinawa, destinadas en su mayoría a la siembra de soya y arroz”, afirmó el Director de Cuencas del Searpi.

Rivero también explicó que realizarán diagnósticos de las zonas, relevamiento en campo, estudio de la situación de la zona afectada, relevamiento topográfico, modelación hidrológica e hidráulica, además de asistencia y apoyo técnico.

Recordemos que los municipios afectados de San Julián, El puen-

te, Cuatro cañadas, Okinawa y Yapacaní piden ayuda por esta situación difícil de controlar.

Fuente: Gobernación Redacción: Publiagro