10 minute read

EL PRESIDENTE DEL DESARROLLO NACIONALISTA

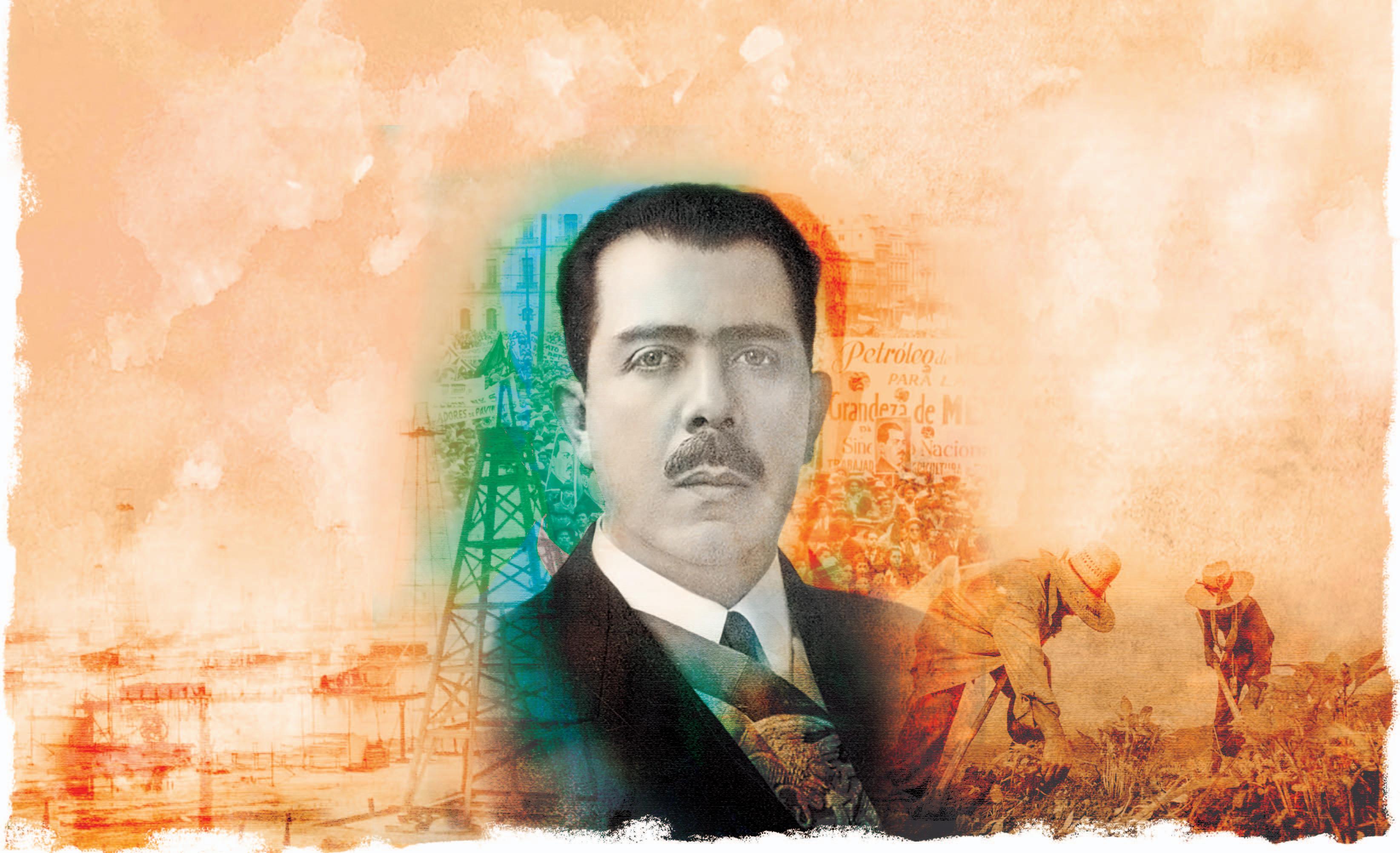

128 Aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas del Río

Advertisement

“El tata Lázaro”, como fue conocido por el pueblo mexicano, nació el 21 de mayo de 1895, en una familia indígena de Jiquilpan, Michoacán.

Cuando contaba con apenas 15 años inició la Revolución Mexicana y Lázaro Cárdenas se incorporó unos años después, comenzando una notable carrera militar; a los 25 años obtiene el grado de General. Una vez terminado el conflicto armado fue Gobernador de Michoacán, Secretario de Gobernación y de Guerra y Marina, presidente de su Partido y, finalmente, Presidente de México en el periodo clave de 1934 a 1940.

Su candidatura a la Presidencia de la República estaba fundamentada en la plataforma electoral del Partido Nacional Revolucionario, llamada “El Plan Sexenal”, que proponía reformas sociales y económicas distintas de las políticas del Maximato de influencia de Plutarco Elías Calles.

“El Plan Sexenal” proponía una reforma agraria, repartición de tierras a los campesinos, una mayor intervención del Estado en la economía, la nacionalización de industrias y de la explotación petrolera, políticas crediticias para los campesinos, el apoyo a la reorganización sindical y el fomento de la educación pública.

Pero Lázaro Cárdenas no destacó únicamente por su carrera política y militar, ni por la ideología nacionalista y social.

También lo hizo por su extraordinaria política exterior, el respeto a la soberanía de las naciones y el reconocimiento de las libertades individuales de cada ser humano; pruebas que demostraban que la diplomacia en México estaba integrada y respaldada por expertos, dando así al Estado mexicano una imagen progresista sin precedentes.

Diseño: Arturo Adrián Salazar Con información de: www.humanidades.com

Militar que participó en la Revolución Mexicana bajo el mando de Martín Castrejón y Guillermo García Aragón.

Participó en la Rebelión de Agua Prieta, que derrocó a Venustiano Carranza en 1920.

Alcanzó el rango de General con apenas 25 años.

Gobernador de Michoacán (1928-1932).

Secretario de Gobernación en la Presidencia de Pascual Ortiz Rubio (1931).

Secretario de Guerra y Marina en la Presidencia de Abelardo L. Rodríguez (1933).

Presidente del Partido Nacional Revolucionario (1930-1931).

Secretario de Defensa (1942-1945).

1934

Entra al poder con ayuda de “El Plan Sexenal”.

1935

Reparte las tierras en los ejidos. Crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Instituye el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros.

1936

Funda la Confederación Nacional de Trabajadores de México (CTM). Crea el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ordena la expulsión de Calles del país, poniendo fin al Maximato.

1937

Se proclamó a favor de la República Española durante la guerra civil española y dio asilo a los huérfanos por el conflicto. Se establece la Comisión Federal de Electricidad CFE). Se fundó el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

1938

Hace la expropiación petrolera y nace Petroleros Mexicanos (PETROMEX). Crea la Confederación Nacional Campesina (CNC). El PNR desaparece y nace el PRM, dividido en campesino, obrero, militar y popular.

1939

Reforma Agraria

Producci N

AGRICOLA

Formación de ejidos y de unidades productivas de propiedad comunal; por ejemplo, los ingenios cañeros de Morelos o las unidades agrícolas de La Laguna y del Valle del Yaqui.

Labora en la facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM). Funda la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Los Ferrocarriles Nacionales son entregados al Sindicato Ferrocarrilero.

1940

Termina su sexenio en el Gobierno de la república y continúa el General Manuel Ávila Camacho.

SINDICATOS

Formación de las organizaciones corporativas.

Inversi N En Infraestructura De Irrigaci N

era la a coonformmacció i n de s

En el Norte llevó a cabo la Reforma Agraria, planeada originalmente por Emiliano Zapata. Este reparto es considerado por muchos como el más grande del siglo en la historia de México. Durante su sexenio se repartieron 18 millones de hectáreas a comunidades y ejidos. El objeto del reparto agrario lanzado durante el Gobierno de Cárdenas buscaba no sólo la satisfacción de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad de autosuficiencia alimentaria. La unidad básica del modelo de reforma era la conformación de ejidos.

Además de la ampliación de créditos a través de los Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal.

EDUCACIÓN

Impulsó la educación básica.

Profesionales

Fundó el Instituto Politécnico Nacional; su objetivo era formar los cuadros profesionales que demandaba la industria del país.

EXILIADOS

Defendió luchas democráticas; por ejemplo, España durante su guerra civil. En el año de 1937 otorgaría asilo temporal a 456 hijos de republicanos españoles.

¿QUÉ FUE EL CARDENISMO?

Es el periodo de la historia mexicana en el que el país estuvo presidido por el General Lázaro Cárdenas del Río, así como la corriente ideológica identificada con los seis años de su Administración.

La plataforma electoral y de gobierno fue “El Plan Sexenal”, que establecía una serie de reformas basadas en la intervención del Estado en la economía.

El mandato de Cárdenas fue célebre por medidas como la distribución de tierras a sectores campesinos y la nacionalización de la industria petrolera, así como por dar seguridad y protección a numerosos exiliados españoles que huían de su guerra civil.

pecíficamente para el combate. Ingredientes que embellecieron y sublimaron el acto de matar.

Antes, en el Neolítico, hubo agresiones, razias y masacres entre distintas comunidades de cazadores-recolectores y agricultores, como la documentada en Jebel Sahaba, en Sudán: más de una veintena de hombres y mujeres de todas las edades enterrados en la necrópolis murieron de forma violenta hace unos 13.400 años. Y sociedades que acabaron colapsando en medio de un baño de sangre, como le sucedió hacia 5000 a.C. a la cultura de la Cerámica de Banda o LBK por sus siglas en inglés, desarrollada en el centro y norte de Europa.

Un fenómeno interesante que se aborda en el ensayo es el momento de la aparición de la violencia extrema. Puede darse a rebufo del colapso de un sistema político, cuando desaparecen los límites sociales impuestos a la guerra o se desatan tensiones que llevaban tiempo reprimidas; o con el nacimiento de nuevos regímenes, sobre todo cuando otorgan al soberano un mayor poder y lo convierten en figura divina. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Egipto de la primera dinastía faraónica o en el primer estado chino fundado por Wu Ding, donde se practicó de forma masiva el sacrificio funerario.

La obra de Alfredo González Ruibal, experto en la arqueología de conflicto, sobre todo de la Guerra Civil española —aunque su primera excavación fue en Alesia, el lugar donde Julio César cosechó una de sus victorias más asombrosas y puso fin a la guerra de las Galias—, está plagada de historias estremecedoras de todas las épocas. Podríamos enumerar en este artículo multitud de ellas, pero es mejor leer el libro completo, acompañar al autor por esos episodios repetidos de violencia en los que siempre aparecen otras víctimas: mujeres y niños. “Para mí la arqueología es ante todo un ejercicio de compasión (...) una forma de sentir con el otro, aquel a quien nunca hemos conocido, de quien nos separan décadas, siglos o milenios”, confiesa.

Y cierra: “La arqueología de la violencia nos acerca al pasado mucho más que cualquier otra porque no es necesaria traducción alguna”. Los arqueólogos hacen hablar a los esqueletos. Tierra arrasada muestra ese trabajo detectivesco y la historia de la humanidad a través de uno de sus principales componentes, la violencia.

Arqueología del conflicto, un estudio pionero sobre la guerra en la Conquista

Pasaron únicamente 20 años desde la toma de Tenochtitlan cuando, a cientos de kilómetros, el fuego de la rebelión ardió en Nueva Galicia. A pesar de surgir en una remota locación del occidente mesoamericano, la Guerra del Mixtón, como se le ha llamado, alcanzó tal dimensión que amenazó con propagarse por toda la Nueva España. La revuelta prendió con tanta fuerza que el virrey Mendoza organizó con urgencia una fuerza de más de 50 000 hombres, el contingente más grande jamás reunido en el virreinato, para sofocar personalmente la insurrección. Los combates se extendieron varios meses, finalmente los alzados fueron vencidos, por este motivo contar la historia de este conflicto armado es contar también la historia de la derrota que sufrió el pueblo caxcan a pesar de su tenaz resistencia.

Para españoles e indígenas la Guerra del Mixtón se convirtió en un punto de inflexión, pues a partir de ese momento Nueva Galicia se integraría de lleno al resto del territorio y con los años el norte y occidente mesoamericanos se consolidarían como una de las regiones más importantes de la Colonia: el Bajío. Muchos indígenas rebeldes, que escaparon de la muerte, formarían un enclave en la mesa del Nayar, otros arribarían a la Gran Chichimeca y vivirían un conflicto largo y cruel.

A pesar de su importancia el conocimiento que tenemos de la Guerra del Mixtón es todavía muy escaso. Los trabajos precedentes siempre se han aproximado a la rebelión desde las fuentes históricas. En el ámbito de lo general se han basado en los testimonios de los vencedores para describir lo sucedido en una lucha armada, pero para el estudio de la guerra la evidencia física ha sido muy descuidada. En Arqueología del conflicto.

La Guerra del Mixtón (1541-1542) vista a través del Peñol de Nochistlán, Angélica María Medrano presenta el descubrimiento de uno de los campos de batalla donde combatieron caxcanes contra españoles, en otras palabras, el libro nos permite por primera vez conocer detalladamente el escenario de un enfrentamiento de la Conquista, en este caso, el paraje localizado en la actual población de Nochistlán, Zacatecas, lo cual trasciende el uso de fuentes de los conquistadores.

Dar con el sitio, con el lugar exacto del choque, fue como encontrar una aguja en un pajar. Estamos, en múltiples aspectos, ante un estudio pionero, una de las más innovadoras propuestas de investigación, pues enfrentarse al reto de localizarlo con precisión requirió no sólo de la conjunción de fuentes históricas con exploración en campo, sino de la inauguración en nuestro país de la especialidad que da nombre al libro: la arqueología del conflicto. Es por eso que la elección de dicho título nos parece adecuada, pues aunque se trata de un estudio de caso, en sus seis capítulos y 197 páginas se nos conduce de manera clara y bien estructurada por las propuestas, antecedentes y retos de esta subdisciplina.

Angélica Medrano realizó estudios de maestría en Antropología Física y de doctorado en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tesis doctoral recibió mención honorífica en el Premio Alfonso Caso y conforma parte importante de esta su ópera prima. No obstante, es un trabajo académico y no de divulgación al estilo narrativo, está tan bien logrado que no obstaculiza la lectura. Es, pues, un texto para un público amplio a la vez que una muestra novedosa de cómo las diferentes ramas de las ciencias sociales pueden fortalecerse para abordar una problemática tan compleja como la guerra en la antigüedad.

Detectar los campos de batalla, encontrar a las víctimas de la guerra, contrastar las fuentes con la exploración arqueológica y caracterizar a los rebeldes son los objetivos desarrollados. Eslabonado en dos grandes ejes: el primero, La Guerra del Mixtón, transcurre en la construcción de un contexto teórico, metodológico e histórico a par- tir del cual se desenvuelve la labor del equipo de trabajo y después en la descripción del sitio de la batalla. Inicialmente el estudio responde a las preguntas: ¿qué es la guerra? y ¿cómo puede estudiarse desde la arqueología? Los indicadores del suceso, reseña Medrano, van desde los elementos defensivos como las murallas y el abandono de armas, hasta la localización de restos humanos con evidencia de muerte violenta y tumbas masivas. Los ejemplos son ilustrativos y enriquecedores pero, también hay que decirlo, prácticamente todos están publicados en revistas muy especializadas de lengua inglesa.

En esta primera parte la autora transita de lo general a lo particular al ofrecernos, luego del marco teórico, un acercamiento a la región caxcana desde el periodo Clásico, pasando por la Conquista y arribando a la insurrección. El segundo eje, Arqueología del conflicto, conjuga las herramientas más importantes de las investigaciones históricas y arqueológicas, pues la delimitación territorial de las áreas más propensas a ser el campo de batalla se logró gracias a las referencias documentales auxiliadas de fotografía aérea y recorridos de superficie.

Se presenta a partir del capítulo cinco el desenlace de la investigación y el testimonio físico del enfrentamiento. Consideramos por tal motivo que, aunque breve, esta sección es el corazón del libro. Si bien la tradición oral de los pobladores contemporáneos señalaba cierta zona como el lugar donde se dio el choque entre españoles y caxcanes, la investigación dio un resultado sorprendente que sólo pudo lograrse luego de conjugar los datos extraídos de crónicas, códices e investigación de campo.

Además de localizar el sitio exacto de la batalla, una de las aportaciones más importantes de este estudio es corroborar las tácticas de combate usadas por ambos bandos, referidas en los documentos. El conjunto bibliográfico en el cual se apoya Arqueología del conflicto lo convierte también en una base teórica y referencial para investigaciones posteriores sobre la cultura caxcana, la rebelión en sí misma y como base para las futuras aproximaciones al conflicto en el mundo antiguo. La Guerra del Mixtón es importante, pues actualmente es el único estudio en su tipo en América Latina, debido a que la mayoría de los trabajos sobre campos de batalla se han realizado en Europa y Estados Unidos.

Pese a que la doctora Angélica Medrano logra dar respuesta a varios de los objetivos que se propone, quedaron aún algunas interrogantes sin resolver. Una de las más importantes es explicar, ante las descripciones de la masacre, ¿dónde están los miles de muertos indígenas que refieren las crónicas? Durante los trabajos de excavación y recorrido de superficie no pudo ser localizada ni una sola víctima de las más de 15 000 que supuestamente perecieron en combate. Si por un lado el estudio del Peñol de Nochistlán logró caracterizar positivamente el escenario de la batalla, por otro, la localización de los restos de los fallecidos es una tarea pendiente que arroja un caudal de dudas sobre el desenlace de las guerras de conquista. Falta también determinar si las armas de obsidiana localizadas corresponden a los contingentes indígenas aliados del virrey o a los defensores caxcanes.

Consideramos que los aspectos pendientes de la investigación no limitan la obra, por el contrario, son una invitación, una muestra del fértil terreno que se ha abierto con Arqueología del conflicto, además una advertencia clara a los arqueólogos e historiadores para tomar con más cuidado los textos novohispanos que, en este caso, se antojan triunfalistas y exagerados.

El precedente marcado por Medrano tiene el potencial de transformar la forma como se realiza la investigación sobre el periodo colonial en nuestro país. Estamos seguros que en el futuro el estudio de los campos de batallas será una disciplina consolidada y que los descubrimientos por venir nos ampliarán enormemente el conocimiento de nuestra propia historia. Tal vez en unos años podamos leer acerca del hallazgo del sitio de la batalla de Centla o de Otumba y, por qué no, la descripción arqueológica de los combates entre tropas zapatistas y carrancistas. Sin lugar a dudas estas investigaciones tendrán como referente al libro Arqueología del conflicto. La Guerra del Mixtón (1541-1542) vista a través del Peñol de Nochistlán.

Cozumeleños aseguran que es gente que no es la isla, la que está “cazando” a propietarios de vehículos, piden a las autoridades mantenerse alertas. (Landy Vera)