pesquisafapesp

Circulação alternada dos quatro vírus da dengue mantém alto o número de casos

O físico José Roque conta como será o primeiro laboratório de biossegurança máxima do país

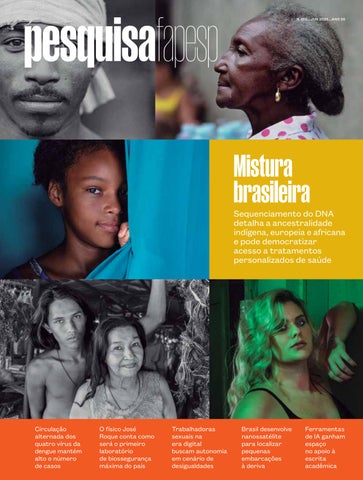

Mistura brasileira

Sequenciamento do DNA detalha a ancestralidade indígena, europeia e africana e pode democratizar acesso a tratamentos personalizados de saúde

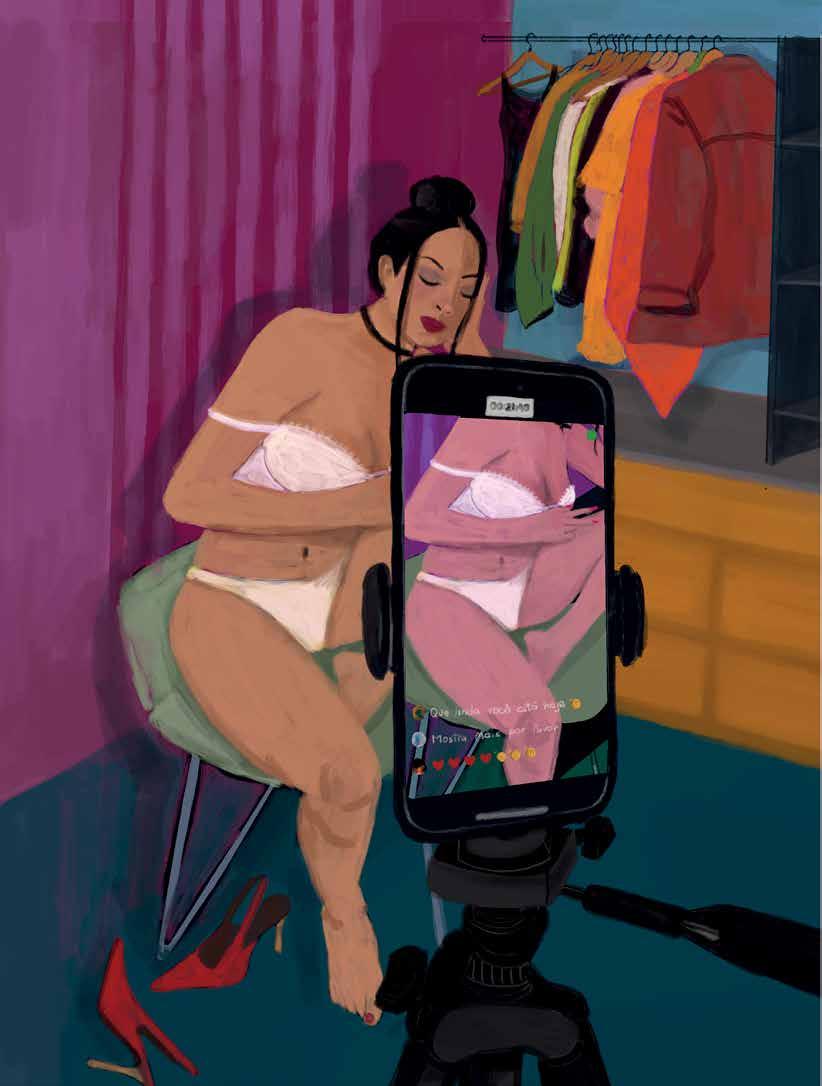

Trabalhadoras sexuais na era digital buscam autonomia em cenário de desigualdades

Brasil desenvolve nanossatélite para localizar pequenas embarcações à deriva

Ferramentas de IA ganham espaço no apoio à escrita acadêmica

podcast pesquisa brasil

ciência para os seus ouvidos

Spotify

Apple podcasts

Deezer

Um programa novo toda semana.

Ouça em sua plataforma favorita.

revistapesquisa.fapesp.br/podcasts

RÁDIO USP

FM 93,7 (São Paulo)

FM 107,9 (Ribeirão Preto) Sextas-feiras, às 13h

RÁDIO UNICAMP (www.sec.unicamp.br) Segundas-feiras, às 13h

RÁDIO UNESP

FM 105,7 (Bauru) Quartas-feiras, às 20h Reapresentação aos domingos, às 16h

revistapesquisa fapesp

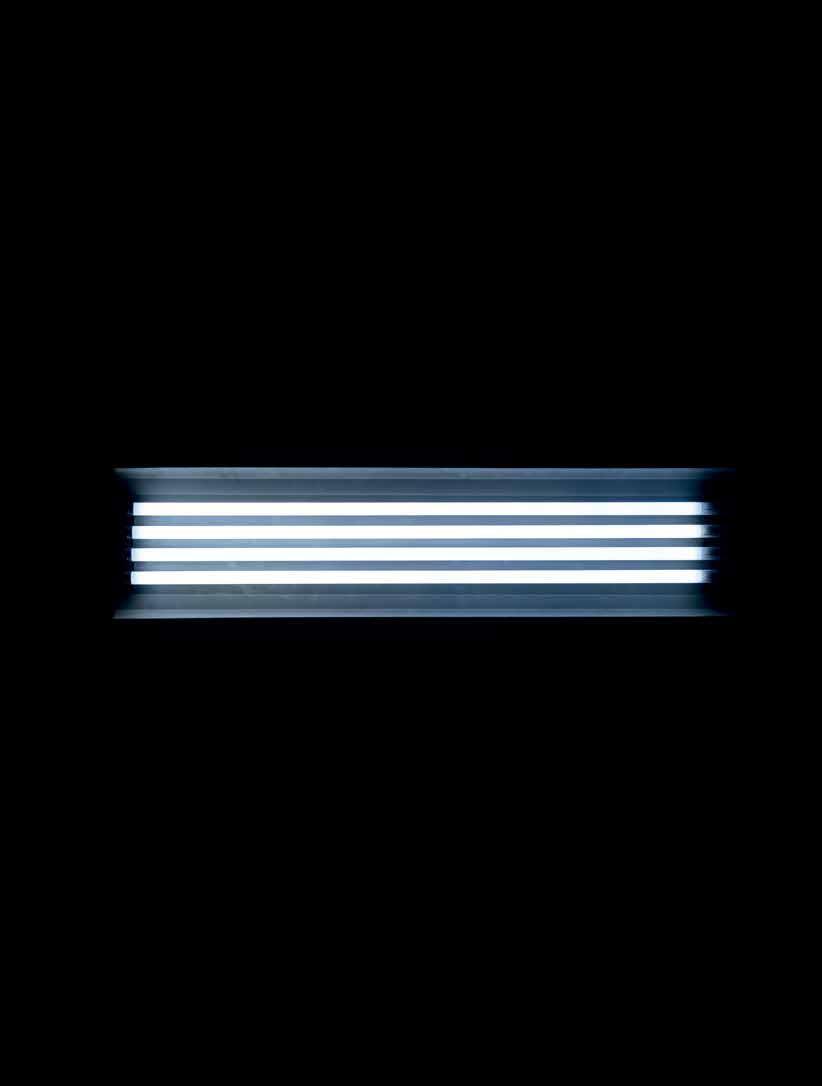

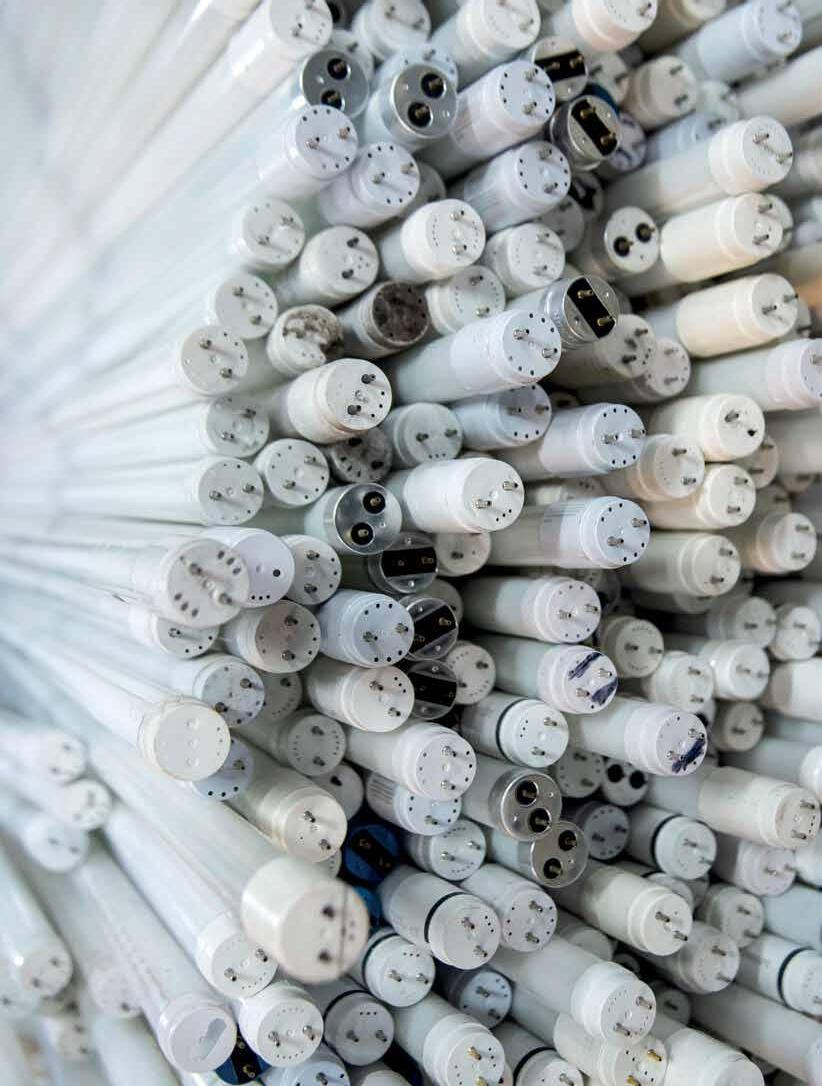

Lâmpadas LED: reciclagem promove a economia circular (SUSTENTABILIDADE, P. 70)

5 CARTA DA EDITORA 6 NOTAS

CAPA

12 Sequenciamento do DNA de 2.723 brasileiros lança luz sobre o processo de miscigenação

18 Informação genômica pode democratizar o acesso a tratamentos personalizados

ENTREVISTA

22 Regina Macedo, ornitóloga da UnB, ajudou a lançar conceitos sobre comportamento animal

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

28 Ferramentas de inteligência artificial são usadas no suporte à escrita acadêmica

CIBERSEGURANÇA

32 Cresce o número de ataques hackers a instituições de ensino e pesquisa do país

INTEGRIDADE

36 USP cria órgão para prevenir conflitos de interesse e proteger docentes empreendedores

BOAS PRÁTICAS

38 Periódicos norteamericanos sofrem com cortes de verbas e ameaças do governo

DADOS

41 São Paulo como polo principal de atividades intensivas em conhecimento

VIROLOGIA

42 Alternância de sorotipos do vírus da dengue contribui para o grande número de casos da doença ➔

PALEOECOLOGIA

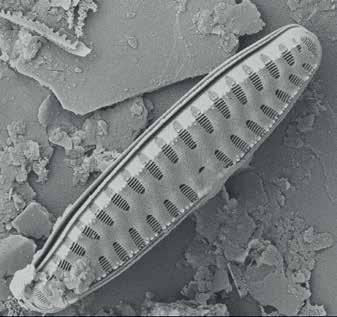

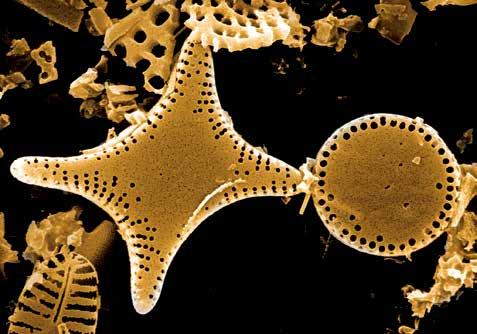

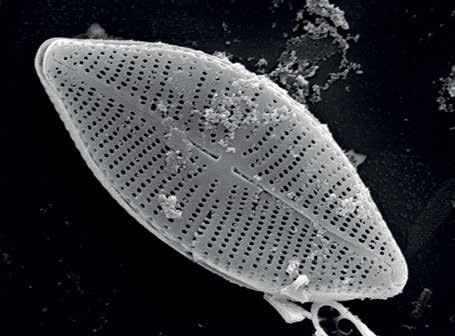

46 Pesquisa com microalgas em São Paulo mostra como um antigo lago se transformou em brejo

AGRICULTURA

49 Técnica de plantio do povo Waurá, no Alto Xingu, aumenta a diversidade genética da mandioca

ASTROFÍSICA

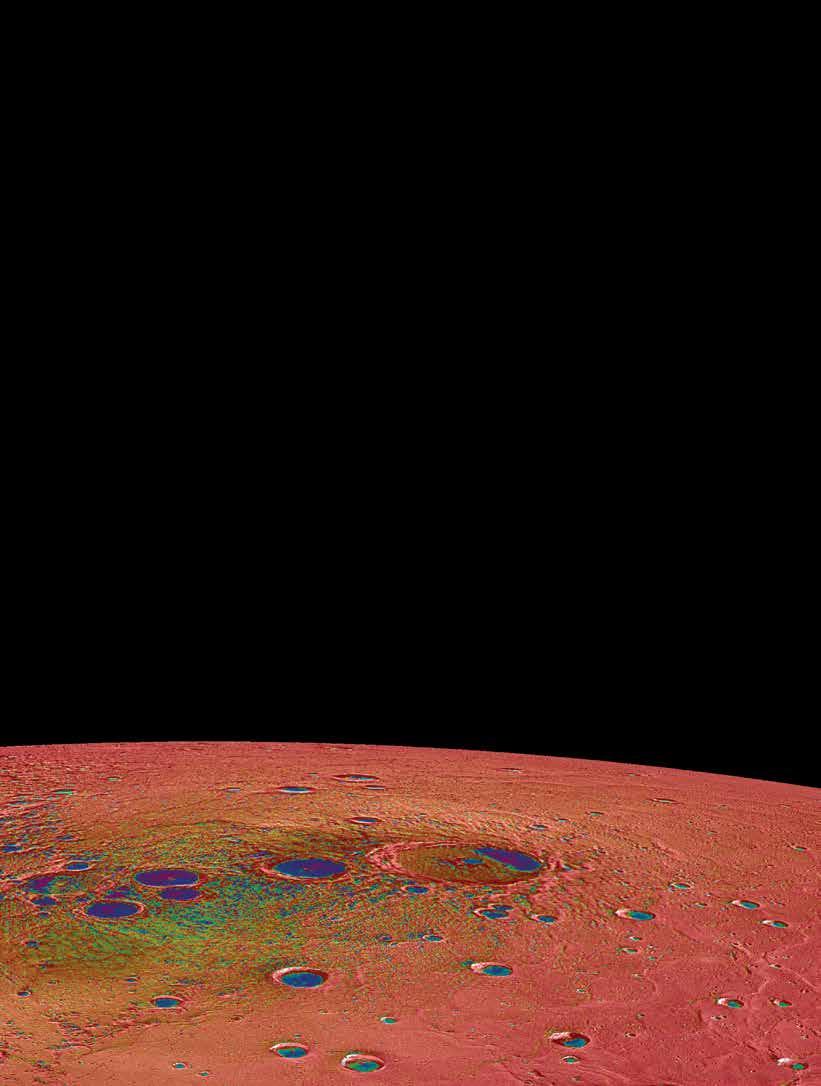

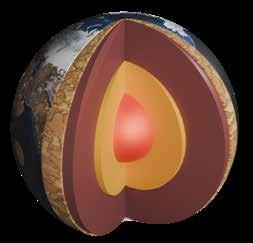

52 Simulação sugere que Mercúrio colidiu de raspão com um corpo de massa similar

ENTREVISTA

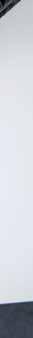

56 O físico José Roque fala sobre o primeiro laboratório de biossegurança máxima do país

INOVAÇÃO

60 Estudo analisa como evitar os fracassos em projetos de inovação radical

BIOTECNOLOGIA

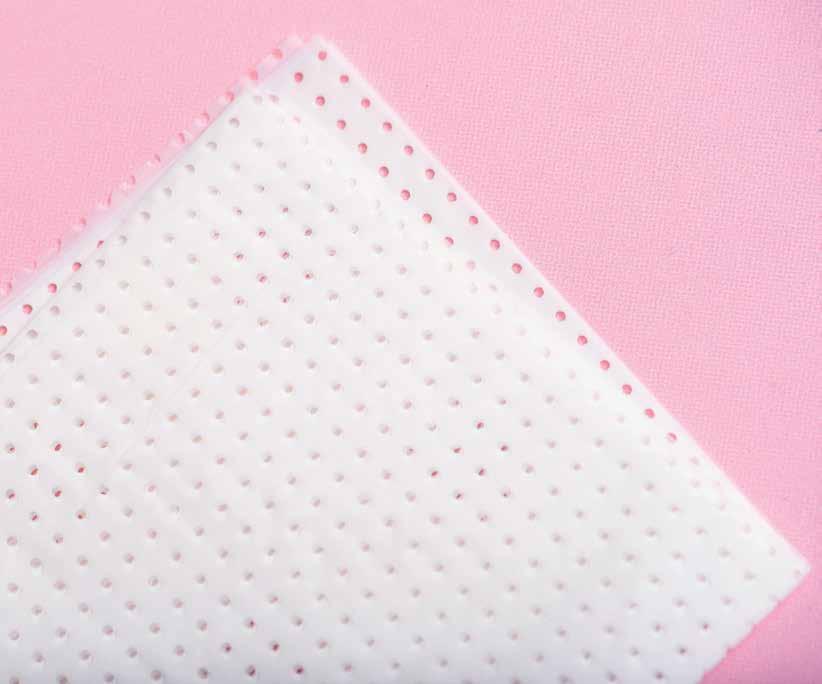

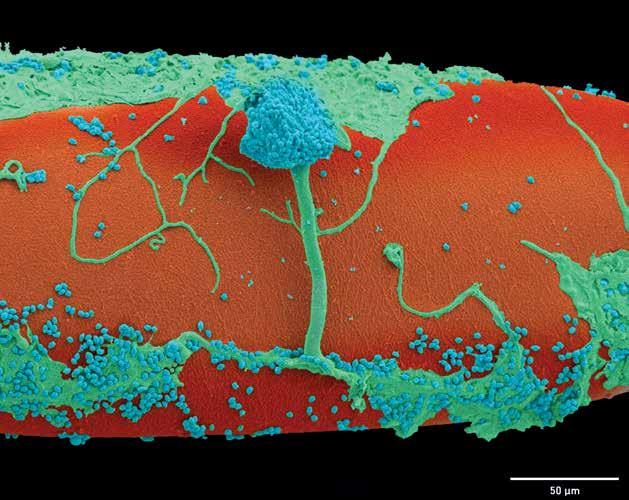

66 Membranas de celulose bacteriana facilitam a cicatrização de feridas

ENGENHARIA ESPACIAL

69 Nanossatélite brasileiro tem como missão localizar náufragos

SUSTENTABILIDADE

70 Centro de pesquisa e empresa criam rota para reciclar lâmpadas LED

ANTROPOLOGIA

74 Plataformas digitais expandem escopo do trabalho sexual e aprofundam desigualdades

SOCIEDADE

80 Quintais fortalecem redes de relações na periferia de São Paulo

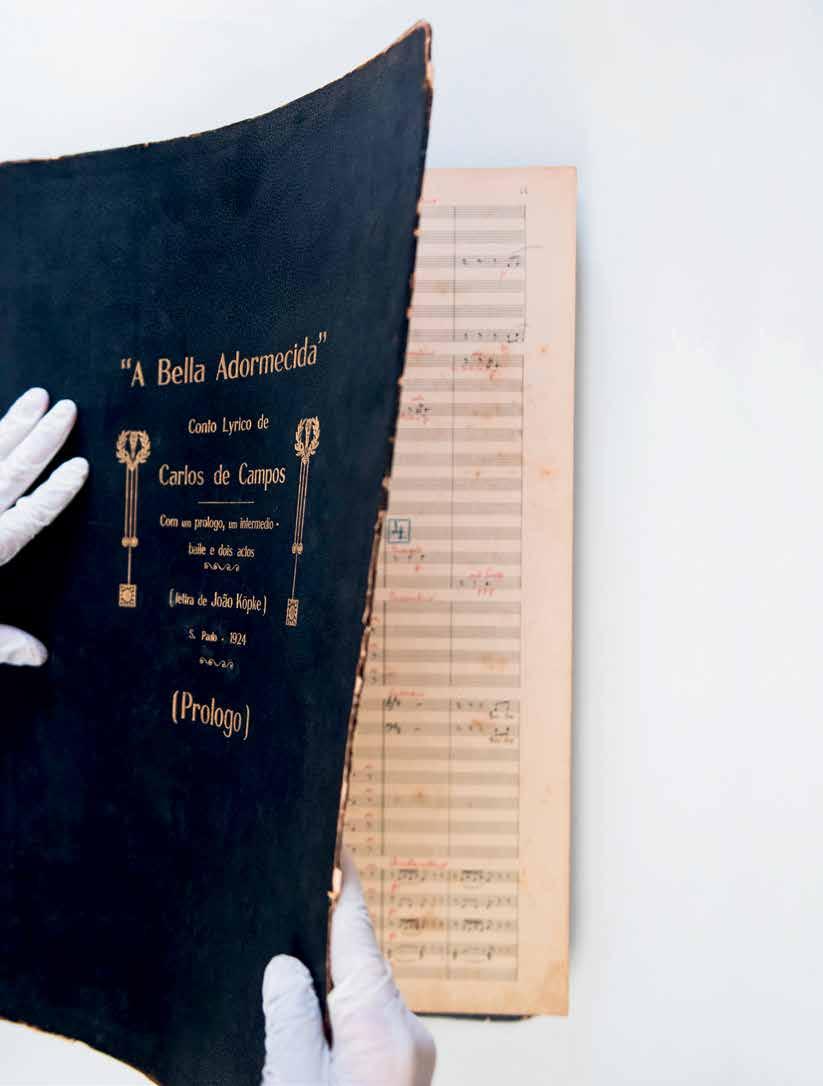

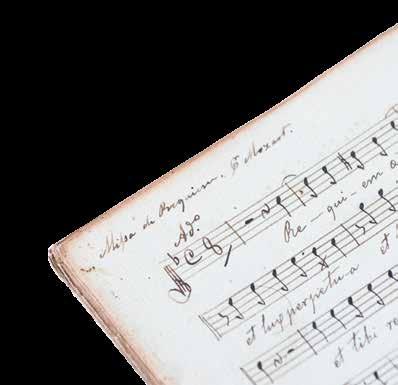

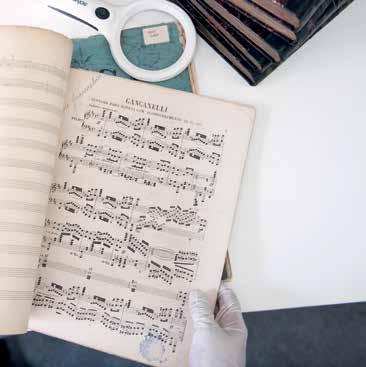

MÚSICA

82 Estudos revelam raridades e ampliam o acesso a coleções musicais pouco conhecidas

OBITUÁRIOS

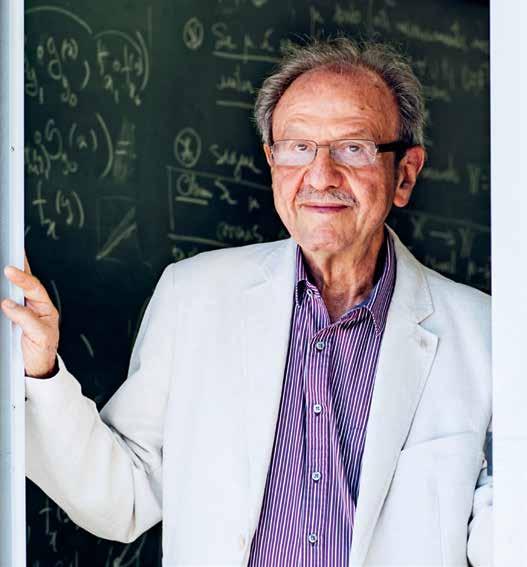

86 Jacob Palis (1940-2025)

88 José Israel Vargas (1928-2025)

O ancião Kuratu Waurá comanda plantio de mandioca do povo Waurá, no Alto Xingu (AGRICULTURA, P. 49)

VÍDEOS

O TRUQUE VISUAL QUE SALVA BORBOLETAS DA PREDAÇÃO

Pesquisa mostra que o efeito “pisca-pisca” azul de Morpho helenor desorienta aves e reduz o risco de captura na floresta tropical

Plantas no quintal de uma casa de Guarulhos: espaço de sociabilidade, festas e jogos (SOCIEDADE, P. 80)

MEMÓRIA

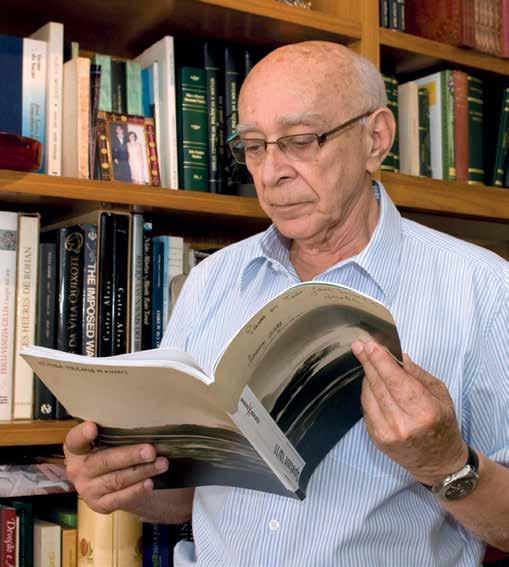

90 Há 50 anos, o projeto RadamBrasil começava a fazer o maior mapeamento do país

ITINERÁRIOS DE PESQUISA

94 Diagnosticado como autista, o cientista da computação

André Ponce de Leon Carvalho busca novas conexões com a IA

RESENHA

96 Ilê Aiyê: A fábrica do mundo afro, de Michel Agier. Por Livio Sansone

97 COMENTÁRIOS

98 FOTOLAB 2 1

OS SEGREDOS DA FLORESTA

Projeto Amazônia Revelada descobre geoglifos, caminhos ancestrais e vila perdida, trazendo à luz o legado de povos originários

PODCAST

INCERTEZA NA CIÊNCIA NORTE-AMERICANA

O impacto dos cortes no financiamento à pesquisa nos Estados Unidos e dos embates do governo Trump com universidades. E mais: detecção de tumores; evento extremo triplo; distúrbios neurológicos

Este conteúdo está disponível em acesso aberto no site www.revistapesquisa.fapesp.br, que contém, além de edições anteriores, versões em inglês e espanhol e material exclusivo

Cartografia de vidas

Quando começaram os grandes projetos de sequenciamento do genoma humano, no final do século passado, pensava-se que as diferenças na composição genética de pessoas distintas seriam mínimas e estariam concentradas nos genes. A partir da combinação de amostras de alguns indivíduos, sem preocupação quanto à diversidade populacional, uma das metas era obter um genoma-padrão, de referência, para a humanidade.

No meio do caminho, um resultado inesperado foi a descoberta de que os seres humanos têm muito menos genes do que se pensava. Trechos do genoma responsáveis pela ativação dos genes que codificam proteínas ganharam relevância, e ficou claro que mesmo o DNA não codificante exerce funções importantes.

Avanços tecnológicos permitiram identificar milhões de pequenas alterações no genoma – os SNP, errinhos de digitação que ocorrem quando um dos nucleotídeos (A, T, C ou G) do DNA de uma pessoa troca de lugar. Conforme sua localização, essas variações podem alterar a forma e a função das proteínas ou o padrão de ativação e desativação dos genes que as codificam. Elas podem ser compartilhadas por populações e ter consequências para a saúde, como a propensão a desenvolver tal ou qual doença e a forma como o organismo reage a uma medicação.

Compreender melhor a diversidade genética dos brasileiros significa não apenas olhar para a história da formação do país pelo prisma da ancestralidade da população, uma mistura indígena, europeia e africana. Permite o avanço nacional na medicina de precisão, ao identificar as variantes associadas a doenças mais comuns nas diferentes regiões do país ou em grupos populacionais. Com esse objetivo, foi lançado em 2019 o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão – Genomas Brasil, do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde.

Esse é o contexto de estudo publicado na Science que aprofundou o retrato do brasileiro ao sequenciar o material genético de 2,7 mil pessoas de todas as regiões do país. O artigo científico repercutiu na imprensa, mas o tema merece uma cobertura mais aprofundada. Maria Guimarães, editora de Ciências Biológicas, conduz os leitores pelo caminho trilhado para o entendimento da relevância da diversidade genética e, especificamente, pelas etapas percorridas para montar o retrato genômico da população brasileira ( página 12) e tornar viável sua aplicação no sistema nacional de saúde ( página 18).

Nesse tema, cabe registrar o pioneirismo do geneticista Sergio Danilo Pena no estudo das origens genéticas do povo brasileiro. Quando procurado, declinou comentar o artigo para a nossa reportagem, dizendo que o trabalho falaria por si só. Vale conferir a entrevista que nos concedeu em 2021 (ver Pesquisa FAPESP nº 306 ).

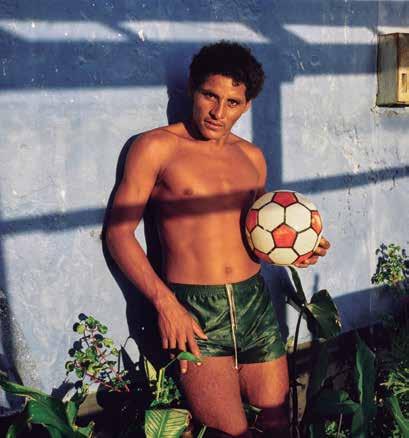

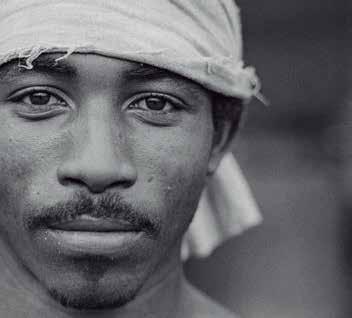

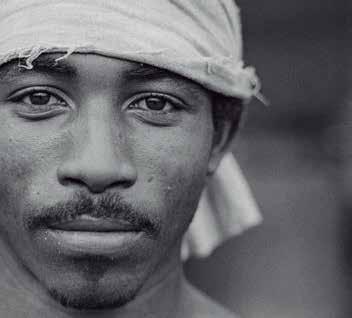

Para ilustrar a reportagem e a capa, mergulhamos no arquivo do fotógrafo paraense Luiz Braga. Sua exposição Arquipélago imaginário, em cartaz no Instituto Moreira Salles Paulista, traz uma “cartografia de vidas”, nas palavras de Braga, que traduz em imagens a miscigenação mapeada dentro das células dos brasileiros.

A diversidade (de temas) é marca desta revista, e esta edição não se esgota no genoma humano. No cultivo da mandioca, a importância de práticas indígenas específicas para a manutenção das variedades genéticas e a segurança alimentar ( página 49); um choque ancestral que teria feito o planeta Mercúrio se configurar com um núcleo proporcionalmente bem maior que o da Terra ( página 52); e o depoimento de um cientista da computação que se descobriu autista aos 54 anos ( página 94) são alguns dos destaques possíveis, a depender do olhar do leitor. Fecho com a antropologia dos quintais (página 80), esses espaços mágicos e tão particulares.

ALEXANDRA OZORIO DE ALMEIDA diretora de redação

Depressão

e ansiedade entre estudantes

Entre os 748 entrevistados, um em cada quatro apresentou sinais de ansiedade grave ou depressão moderada 1

Um levantamento com 748 estudantes de nove universidades públicas do Brasil registrou alta prevalência de depressão (51%) e ansiedade (42,5%), de acordo com um estudo coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Como os questionários on-line que fundamentaram as conclusões foram respondidos entre agosto e novembro de 2022, durante a pandemia de Covid-19, a dificuldade para se adaptar às aulas on-line, conduzidas até o semestre anterior, pode ter contribuído para acentuar os distúrbios psíquicos. Participaram do levantamento estudantes de universidades públicas de Santa Maria (RS), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Montes Claros (MG), Brasília (DF), Natal (RN), Castanhal (PA), São Cristóvão (SE) e Fortaleza (CE). A maioria era de mulheres, pretos e pardos, com renda familiar de menos de dois salários mínimos. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que 35% de uma amostra de 13.984 estudantes universitários de oito países (Austrália, Bélgica, Alemanha, México, Irlanda do Norte, África do Sul, Espanha e Estados Unidos) tinha pelo menos um dos sinais de depressão, ansiedade ou transtorno do pânico, em razão de problemas financeiros e dos desafios da vida acadêmica (Revista de Saúde Pública, fevereiro).

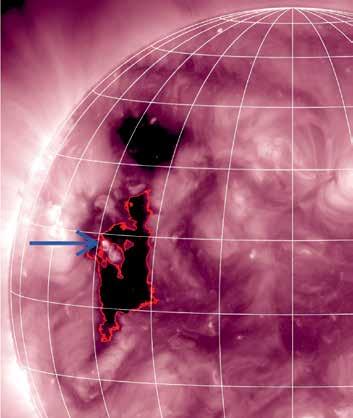

Forma rara de hélio abundante no Sol

A sonda Solar Orbiter, das agências espaciais norte-americana (Nasa) e europeia (ESA), registrou a maior concentração já vista de um raro isótopo (variação de um mesmo elemento químico) de hélio, o hélio-3 (3He), saindo do Sol. Nos dias 24 e 25 de outubro de 2023, o hélio-3, formado por dois prótons e um nêutron, afastava-se do Sol em concentrações 200 mil vezes maiores do que sua concentração normal na atmosfera solar, a velocidades mais altas do que a maioria das partículas mais pesadas. Nesses dias, o Observatório de Dinâmica Solar (SDO) da Nasa registrou jatos, a temperaturas relativamente baixas, próximas a 1,6 milhão de graus Celsius, saindo de um enorme buraco na atmosfera do Sol, formado por uma região de redução do campo magnético, indicando sua possível origem. Nos últimos 25 anos registraram-se apenas 19 eventos semelhantes. Normalmente, o 3He compõe 0,002% da atmosfera solar. Jatos solares podem aumentar sua concentração em cerca de 10 mil vezes. A Solar Orbiter está no meio do caminho entre a Terra e o Sol ( Astrophysical Journal, 7 de março).

Comer menos carne para reduzir o impacto ambiental

Limitar o consumo de carne a 255 gramas por semana, reforçando as fontes de proteína com grãos, leguminosas e nozes, mostrou-se a melhor forma de atender às exigências ambientais, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa, e nutricionais, de acordo com um estudo da Universidade Técnica da Dinamarca (UTD), do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e da Universidade de Michigan (UM), ambos dos Estados Unidos. O cálculo se apoia na análise de indicadores de impacto ambiental de 2.589 itens alimentares consumidos nos Estados Unidos e do efeito das dietas individuais sobre o uso da terra, o gasto de água e a perda de biodiversidade. Esse limite se refere apenas à carne suína e de aves. O estudo sugere que a carne vermelha não pode fazer parte de uma dieta ambientalmente sustentável, por causa do desmatamento necessário para criar pastagens e da alta emissão de metano e óxido nitroso. “Mesmo quantidades moderadas de carne vermelha na dieta são incompatíveis com o que o planeta pode regenerar de recursos com base nos fatores ambientais que analisamos no estudo”, comentou Caroline Gebara, da UTD, ao site ScienceAlert (Nature Food, 21 de março).

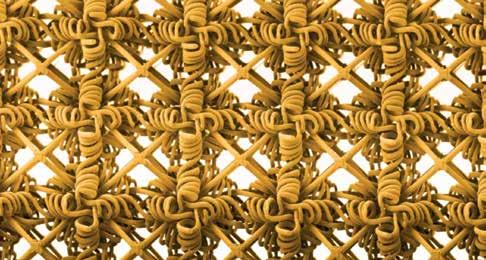

Uma rede dupla rígida e elástica

Nesta imagem em ultravioleta, a seta azul indica o buraco da atmosfera solar (contornado em vermelho) de onde deve ter saído uma concentração nunca antes vista de hélio-3

Um novo metamaterial sintético criado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) concilia duas propriedades incompatíveis nos materiais convencionais, a resistência e a flexibilidade –normalmente, quanto mais resistente um material, menos flexível ele é. Esse metamaterial combina estruturas microscópicas rígidas, em forma de grades ou treliças, e uma arquitetura tecida mais macia, na forma de espirais que se entrelaçam em torno de cada treliça. As duas redes são feitas com um polímero semelhante ao plexiglas, um tipo de plástico transparente derivado de petróleo, e impressas de uma só vez, usando uma técnica de impressão 3D a laser de alta precisão. A rede dupla pode esticar três vezes seu próprio comprimento sem se romper completamente, o que equivale a 10 vezes mais que o mesmo plástico em padrão de treliça. Furos estratégicos no material o tornam ainda mais resistente à ruptura. Esse material poderia ser usado para fabricar cerâmicas, vidros e metais elásticos ou tecidos resistentes a rasgos, semicondutores flexíveis, encapsulamento de chips eletrônicos e estruturas sobre as quais se cultivam células para reparo de tecidos (Nature Materials, 23 de abril).

Material funciona como fios de espaguete emaranhados em uma treliça

As oxilipinas, responsáveis pelo odor agradável, já eram conhecidas por serem capazes de amenizar a ansiedade

Por que uma rosa tem cheiro de rosa?

Ou, de modo mais formal: quais compostos orgânicos voláteis, responsáveis pela fragrância da rosa, a planta ornamental mais cultivada do mundo, geram uma resposta emocional positiva ou negativa? Pesquisadores das universidades de Lyon, Jean Monnet e Rennes, da França, convidaram 19 pessoas para avaliarem os aromas de rosas recém-colhidas de 10 variedades, em um teste às cegas. Entre os compostos voláteis associados ao aroma típico das rosas “havia moléculas que esperávamos encontrar, como fenilpropanoides, mas também outras que não prevíamos, como iononas e oxilipinas”, diz Nathalie Mandairon, da Universidade de Lyon, uma das coautoras do estudo, em um comunicado do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS). O teste mostrou que a maior concentração de iononas e oxilipinas torna o aroma de rosas mais agradável. O odor desagradável, por sua vez, era determinado por ésteres metílicos fenólicos, entre outros compostos. Na natureza, os compostos voláteis atraem polinizadores, predadores de parasitas e microrganismos (CNRS, 28 de abril; iScience, 21 de fevereiro).

Mais agilidade nas transações financeiras

Cientistas da computação da Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos, criaram o protótipo de uma tecnologia blockchain chamada Bounce, que pretende ser mais rápida e consumir menos energia que as equivalentes hoje em uso. Blockchain é um registro digital descentralizado de transações compartilhadas, usadas desde 2009 para pagamentos e contratos digitais. A nova abordagem se baseia em satélites, que ordenam cada conjunto de transações, os chamados blocos, e os devolve aos usuários. “Os satélites são de difícil acesso, seguros contra ataques e seu processamento pode ser protegido contra adulterações”, comentou Dennis Shasha, um dos autores da pesquisa, em um comunicado da NYU. Segundo a descrição dessa nova abordagem, o Bounce processa mais de 5 milhões de transações a cada 2 segundos, com tempo de resposta de confirmação de transação entre 3 e 10 segundos. Sua taxa de transferência é de 30 a 100 vezes maior que a de seu concorrente mais próximo, o Solana, sistema de última geração conhecido por sua velocidade (Network, 31 de março).

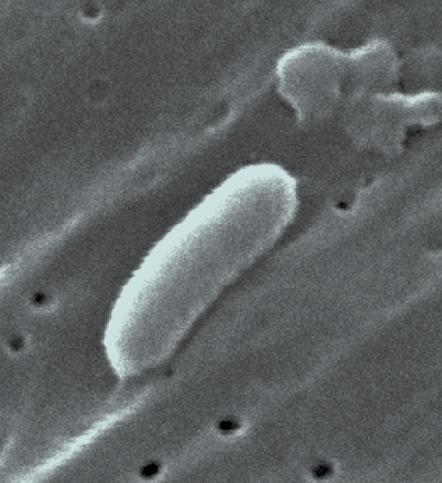

Água-benta da Etiópia leva cólera à Alemanha e ao Reino Unido

Em janeiro, duas pessoas etíopes viajaram para a Etiópia, adquiriram uma garrafa plástica de água do poço sagrado em Bermel Giorgis e voltaram para Berlim. Em fevereiro, as duas, além de uma terceira pessoa que pode ter ingerido um pouco da água, foram hospitalizadas com diarreia aquosa aguda e vômitos. Recuperaram-se, mas uma variedade do bacilo da cólera, Vibrio cholerae, foi isolada de amostras fecais dos três. Também em fevereiro, em Londres, a mesma cepa multirresistente foi isolada das fezes de três pessoas que haviam viajado para Bermel Giorgis e usado a água para preparar alimentos. Uma quarta adoeceu após beber água-benta trazida da Etiópia. Igualmente se recuperaram. De agosto de 2022 a fevereiro de 2025, o atual surto de cólera na Etiópia atingiu 58.381 pessoas e causou 726 mortes. Em fevereiro, uma fonte de contaminação foi identificada no poço sagrado de Bermel Giorgis, que atrai peregrinos de todo o mundo. A água-benta é consumida ou usada em banhos para cura física ou espiritual. Não é vendida, mas pode ser levada para casa (Eurosurveillance, 10 de abril).

Em fevereiro, o bacilo Vibrio cholerae viajou do leste da África para o norte da Europa 1 2

A perseguição que satisfaz o senso de predador dos cães também pode estressar as aves

Eles ainda são caçadores

Os cães e gatos de estimação – cerca de 1 bilhão e 500 milhões, respectivamente –, ainda que domesticados e eventualmente mimados, não deixaram de ser predadores. Quando passeiam sem coleira e sem os tutores, podem causar sérios danos a outras espécies. De acordo com um estudo da Universidade Curtin, da Austrália, os bichanos são os principais suspeitos da morte de 500 dos 900 kiwis-marrons (pássaro-símbolo da Nova Zelândia) de uma colônia e da redução na quantidade de pequenos pinguins

Diversidade de fungos em queda contínua

na Tasmânia. Podem também matar filhotes de aves que fazem ninhos na praia, incluindo aves ameaçadas de extinção, como o maçarico-de-capuz. Mesmo quando estão na coleira, podem ferir, espantar ou matar répteis e aves. Nos Estados Unidos, os veados correm por mais tempo quando veem uma pessoa com um cão na coleira do que uma pessoa sozinha. Fezes e urinas que deixam quando passeiam podem transferir zoonose para a vida selvagem e poluir cursos-d’água (Pacific Conservation Biology, 10 de abril).

Está caindo a diversidade de fungos, usados na produção de alimentos e responsáveis pela decomposição de plantas e animais mortos. Das 155 mil espécies já identificadas, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classificou 1.300 como ameaçadas e 411 em risco de extinção. A expansão de áreas agrícolas coloca 279 espécies em risco de desaparecimento. O uso excessivo de fertilizantes ameaça outras 91 espécies, entre elas Hygrocybe intermedia, do Reino Unido. Em razão do desmatamento podem desaparecer outras 198 espécies, como o cavaleiro-gigante (Tricholoma colossus), comestível, das florestas de pinheiros na Finlândia, Suécia e Rússia. Entre as 59 espécies brasileiras com graus variados de ameaça, a IUCN classifica cinco como criticamente em perigo: Bondarzewia loguerciae, das florestas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Wrightoporia araucariae, que cresce sobre troncos mortos de Araucaria angustifolia; Parmotrema bifidum, de Mato Grosso; P. pachydermum, do Rio Grande do Sul; e Fomitiporia nubicola, das áreas mais altas da Mata Atlântica. Anders Dahlberg, da IUCN, recomendou: “As práticas florestais devem considerar os fungos, deixando madeira morta e árvores espalhadas” (IUCN, 27 de março).

Amanita viscidolutea, espécie vulnerável do litoral brasileiro

Altar maia expõe conflitos entre povos antigos

Perto de Tikal, cidade maia de 2.400 anos no centro da atual Guatemala, um grupo de arqueólogos desenterrou um altar construído por volta do ano 300 d.C., decorado com quatro painéis pintados de vermelho, preto e amarelo, representando uma pessoa usando um cocar de penas e ladeada por escudos ou insígnias. O rosto tem olhos amendoados, uma barra no nariz e uma dupla concha nas orelhas. Ele se assemelha muito a outras representações de uma divindade apelidada de Deus da Tempestade no centro do México. Os especialistas da Guatemala e dos Estados Unidos que o descobriram asseguram que o autor do altar não foi um artista maia, mas algum artesão qualificado treinado na cidade de Teotihuacan, a mil quilômetros a oeste. “O altar confirma que líderes ricos de Teotihuacan vieram a Tikal e criaram réplicas de instalações rituais que teriam existido em sua cidade natal”,

Secas intensas, o maior inimigo dos anfíbios

Construção desenterrada na Guatemala é semelhante a outras do México

comentou Stephen Houston, em um comunicado da Universidade Brown. Os moradores de Tikal e da muito mais poderosa Teotihuacan começaram a interagir por volta de 300 d.C. Dentro do altar, os arqueólogos encontraram uma criança enterrada sentada, prática rara em Tikal, mas comum em Teotihuacan ( Antiquity, abril).

Uma doença causada pelo fungo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), a quitridiomicose, tem sido apontada como responsável pela redução populacional ou extinção de sapos, rãs e pererecas em quase todo o mundo. No Brasil, essa perda está ligada principalmente às mudanças climáticas, agravadas pelo desmatamento e pela fragmentação florestal. Biólogos de São Paulo, da Bahia e do Amazonas analisaram 90 espécies brasileiras de anfíbios de 1900 a 2014 e verificaram que o declínio populacional foi causado principalmente pelas mudanças climáticas graduais ou extremas, especialmente as associadas ao fenômeno El Niño. Em 2014, uma seca severa no sul de Minas Gerais resultou em uma redução acentuada das populações de 26 espécies de sapos. Os picos de quitridiomicose geralmente ocorrem anos após os episódios de declínio populacional, sugerindo que o Bd atua como um patógeno oportunista e não como a causa primária das perdas. Das espécies de sapo avaliadas, oito são consideradas possivelmente extintas; outras duas, Hylodes mertensi e Hylodes sazimai, são consideradas criticamente ameaçada e ameaçada, respectivamente, todas afetadas principalmente por oscilações do clima (Conservation Biology, 9 abril).

Para aprender nheengatu

“Purãga ara” quer dizer bom dia em nheengatu, idioma originado do tronco linguístico tupi com influência do português. Já foi o mais falado na Amazônia e ainda é usado por um total estimado entre 6 mil e 30 mil indígenas e ribeirinhos, principalmente no Brasil, Colômbia e Venezuela. Para aprender essa língua, agora há dois aplicativos. O primeiro, Nheengatu App (https:// nheengatu-app.web.app), foi lançado em 2021, com o apoio da Lei Aldir Blanc e da Secretaria de Cultura do Pará. Elaborado por Suellen Tobler Almeida, graduada em tecnologia de análise de sistemas, como parte de seu mestrado na Universidade Federal do Paraná (UFPR), contém exercícios, imagens, áudios e canções. O segundo, anunciado este ano, foi uma encomenda da IBM, concretizada pelo engenheiro da computação Tiago Fernandes Tavares e por um grupo de alunos do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper). Ainda sem site, o aplicativo integra tradutores, dicionários e corretores ortográficos para facilitar a produção de textos no idioma indígena. Nos dois casos, os desenvolvedores apresentaram as versões preliminares para indígenas voluntários, em busca de sugestões (Insper, 18 de fevereiro).

Haddadus binotatus, até agora sem sinais de infecção pelo fungo mortal

A missão Euclid mapeou 380 mil galáxias, com diferentes formas e tamanhos

Um esboço da organização do Universo

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou os primeiros dados da missão Euclid, com uma classificação de mais de 380 mil galáxias de diferentes formas e tamanhos. Desse mapeamento constam também 500 candidatos a lentes gravitacionais, um tipo de distorção na trajetória da luz causada pela gravidade de objetos muito massivos. As novas imagens sugerem que as galáxias podem ter se formado e evoluído a partir de filamentos de matéria comum e matéria escura. Esse primeiro catálogo representa apenas 0,4% do número

total de galáxias com resolução semelhante que se espera que sejam registradas pela missão. Lançado em julho de 2023 com o propósito de compreender a energia escura e a matéria escura por meio da medição precisa da aceleração da expansão do Universo, o Euclid iniciou as observações de rotina em 14 de fevereiro de 2024. Em março de 2025, a missão havia mapeado 14% da área total prevista. Até sua conclusão, prevista para 2030, deverá capturar imagens de mais de 1,5 bilhão de galáxias (ESA, 19 de março).

Informações preciosas na cera de ouvido

Em cada pessoa, o cerúmen, material pegajoso alaranjado mais conhecido como cera do ouvido, pode conter compostos voláteis que ajudam a diagnosticar os estágios iniciais do câncer – caracterizados por uma inflamação que acelera o metabolismo do corpo e pela chamada displasia, o crescimento celular anormal – e diferenciar tumores benignos e malignos. Depois de usar os metabólitos voláteis derivados de espécies reativas de oxigênio (ROS) para rastrear doenças em cães e bovinos, o químico Nelson Roberto Antoniosi Filho e sua equipe da Universidade Federal de Goiás usaram a mesma técnica, a análise por cromatografia gasosa e espectrometria de massa, para detectar alterações metabólicas causadas pelo pré-câncer em seres humanos. As amostras de cerúmen de 751 voluntários com ou sem câncer evidenciaram compostos derivados do metabolismo de lipídios (gorduras) gerados por alterações no funcionamento de estruturas celulares, as mitocôndrias. Normalmente, o cerúmen protege o canal auditivo externo contra danos causados por água, infecções, traumas e corpos estranhos (Scientific Reports, 22 de abril).

Produzida no canal auditivo, a cera protege contra infecções

Pai europeu, mãe africana ou indígena

Novos resultados de sequenciamento do material genético de 2.723 pessoas ressaltam as marcas de violência no processo de miscigenação que formou o povo brasileiro

MARIA GUIMARÃES fotos LUIZ BRAGA

CAPA

Não é surpresa para ninguém que o povo brasileiro é miscigenado, mas os detalhes de como essa história se deu, e suas consequências, vêm sendo revelados aos poucos por geneticistas, além dos historiadores. O mais recente estudo, publicado em maio na revista científica Science, aprofunda e amplia o retrato do brasileiro a partir do sequenciamento do material genético de 2.723 pessoas de todas as regiões do país. Os resultados revelam uma forte ancestralidade africana e indígena na linhagem materna, resultado de uma dinâmica de violência contra as mulheres, e uma quantidade inesperada de variantes genéticas desconhecidas, com potenciais consequências na saúde.

“É muito bonito enxergar no DNA o que já sabíamos dos livros de história”, diz a geneticista Lygia da Veiga Pereira, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP) e idealizadora do projeto DNA do Brasil, que visa traçar um retrato genômico da população por meio do sequenciamento completo de amostras colhidas no país inteiro. Segundo ela, até cerca de 10 anos atrás, a diversidade genética amostrada

Um ensaio de retratos do fotógrafo paraense Luiz Braga ilustra as duas reportagens sobre genética brasileira, assim como a capa da edição. Uma retrospectiva de seu trabalho ao longo de 50 anos registrando os rostos da região amazônica está em cartaz até 7/9/2025 no Instituto Moreira Salles de São Paulo.

em populações humanas era muito baixa, com uma proporção em torno de 80% de ascendência europeia. Isso porque a maior parte dos estudos era feita no hemisfério Norte. No Brasil, o foco era nas regiões Sul e Sudeste, onde até agora foi encontrada menor presença de ancestralidade africana e indígena. O investimento na ampliação desse retrato foi o pontapé inicial do Programa Genomas Brasil do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), do Ministério da Saúde, e se iniciou no final de 2019 – embora o início da pandemia de Covid-19, poucos meses depois, tenha adiado as atividades por quase dois anos.

Pereira começou a se interessar pela diversidade genética da população quando percebeu, aproximadamente 20 anos atrás, que os embriões descartados em clínicas paulistanas de reprodução assistida, disponíveis para sua pesquisa com células-tronco, tinham ancestralidade 90% europeia. Não parecia correto em termos de país, mas refletia o público daquele atendimento. Enquanto isso, o geneticista Sérgio Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), espiava o DNA de brasileiros de várias regiões com as ferramentas disponíveis na época, muito mais limitadas do que as atuais. Em 2000, ele publicou – primeiro

A

miscigenação na história

Contextos de violência na formação do povo brasileiro deixaram marcas no genoma

1500

Ao chegarem, os europeus encontraram uma população de cerca de 10 milhões de indígenas, que foram depois dizimados; a violência sexual contra as mulheres foi a norma desde o início

Século XVII

Marcas genéticas de 16 gerações atrás evidenciam miscigenação entre mulheres indígenas e homens europeus

Século XVIII

O período da exploração de diamante, há quase 12 gerações, trouxe para o Brasil um grande fluxo de europeus; o tráfico de escravizados de origem africana aumentou 10 vezes

Início do século XIX

Até o encerramento do tráfico, cerca de 2 milhões de escravizados ainda vêm da África nesse século; é o período de maior miscigenação entre homens de ancestralidade europeia e mulheres afrodescendentes, oito gerações atrás

1822 – Independência

Casamentos entre libertos e europeus são estimulados como estratégia civilizatória: falava-se em europeizar a população mestiça

1850

Tráfico de escravizados é proibido 1871

Com a Lei do Ventre Livre, as crianças ainda podem ser exploradas até os 21 anos, mas não é mais permitido comercializá-las. Com a perda do valor de mercado, os senhores deixam de ter interesse na reprodução das escravizadas e a miscigenação cai

1888

Escravidão abolida

Final do século XIX, começo do XX

Governo brasileiro estimula a imigração de homens brancos, sobretudo italianos, alemães, espanhóis e portugueses. O aporte de cerca de 4 milhões de europeus é detectável na composição genética

Último século

Casamentos passam a se dar principalmente entre ancestralidades semelhantes

na revista Ciência Hoje, de divulgação de ciência, e depois no periódico acadêmico American Journal of Human Genetics – o resultado da análise de 200 amostras de pessoas brancas. Três em cada cinco tinham herança materna indígena ou africana, o que era mais do que se esperava, de acordo com ele. O estudo foi noticiado no segundo ano de atividade de Pesquisa FAPESP (ver nº 52).

Pena continuou a aprofundar os estudos e juntou forças com outro grupo pioneiro no estudo do DNA brasileiro – o do geneticista Francisco Salzano (1928-2018), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em parceria com o grupo mineiro, os geneticistas gaúchos perceberam, em trabalho liderado por Maria Cátira Bortolini que incluiu o mestrado de Tábita Hünemeier, que a contribuição africana era bem mais ampla do que apontavam os registros históricos sobre a escravização, que seria muito concentrada em Angola, no centro-oeste do continente. A região ocidental, onde ficam Senegal e Nigéria, também revelou um aporte expressivo no material genético – mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro, apontando assimetrias no comércio de pessoas, de acordo com artigo publicado em 2007 na revista científica American Journal of Biological Anthropology (ver Pesquisa FAPESP nº 134). “Não há outro país no mundo com tanta miscigenação quanto o Bra-

sil”, afirmou Pena em entrevista concedida em 2021 (ver Pesquisa FAPESP nº 306 ).

Agora os meios são muito distintos daquela época, o que permitiu o estudo publicado na Science. Nele, a herança europeia caiu para cerca de 60%, enquanto a ancestralidade africana aparece com 27% da contribuição e a indígena 13%, com a assimetria sexual apontada por Pena: a linhagem paterna, expressa no cromossomo Y, presente apenas nos homens, é predominantemente (71%) europeia. Enquanto isso, o DNA das mitocôndrias – parte das células transmitida apenas da mãe para os filhos – carrega 42% de ancestralidade africana e 35% indígena. “A única explicação são quatro séculos de violência em diversos sentidos”, resume Hünemeier, atualmente professora no IB-USP e uma das coordenadoras do trabalho. Ela ressalta que não é incomum ouvir de pessoas mais velhas relatos do tipo “minha avó foi pega no laço”, sem atenção ao que isso significa. Em gerações mais recentes, o característico passou a ser o casamento entre ancestralidades parecidas. Para a pesquisadora, os resultados ajudam a derrubar a farsa da democracia racial que compõe a identidade nacional, já que a miscigenação, em grande medida, não foi consentida.

“O Brasil precisa fazer uma exegese sobre sua história e parar de dizer que somos um país de mestiçagem voluntária”, completa a historiadora Maria Helena Machado, da USP, que não participou do trabalho. “Nossa mãe é africana, nossa avó é indígena e nosso avô é um europeu que não se casou com ela e teve filhos ilegítimos.” Ela é especialista em gênero e maternidade na escravidão, sistema que atravessou todo o período colonial e o Império. Entre outros trabalhos, em 2024 ela publicou, em parceria com o historiador Antonio Alexandre Cardoso, da Universidade Federal do Maranhão, o livro Geminiana e seus filhos: Escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX (Bazar do Tempo). “A mulher escravizada – indígena ou africana – estava a serviço do escravizador, tornando corriqueiros os assédios e estupros”, afirma.

As mulheres eram, assim, duplamente escravizadas: funcionavam como trabalhadoras e reprodutoras. “No corpo da mulher escravizada se deu a colonização.” Machado explica que as políticas coloniais portuguesas e do país independente, a partir de 1822, foram sempre de estímulo à mestiçagem e ao branqueamento. Um exemplo: José Bonifácio de Andrada e Silva (1763 -1838), como deputado da Assembleia Constituinte em 1823, apresentava propostas para contribuir com a formação do povo brasileiro por meio de casamentos entre mulheres afrodescendentes e indígenas

com homens brancos. Era parte de um projeto “civilizatório” em que a população negra seria integrada à europeia. A continuidade da escravidão até 1888, porém, manteve as mulheres escravizadas sujeitas aos que detinham o controle de seus corpos. “Tudo isso leva à situação que os geneticistas agora descrevem”, conclui Machado.

Interessante também é a ampla diversidade de etnias africanas, como Hünemeier já vinha percebendo desde o início da carreira científica. Gente que nunca se encontraria na África, por viver em países e comunidades distantes, foi posta à força nos mesmos navios negreiros e agrupada nos contextos de trabalho escravizado. A ideia era reunir pessoas de culturas diferentes, que nem falavam a mesma língua, para minimizar o risco de elas se organizarem para combater seus “senhores”. O resultado é um amálgama de todo um continente, que só se encontra em terras brasileiras. “É o país com mais ancestralidade africana fora da África”, afirma a geneticista.

Além do afluxo inicial de portugueses a partir do século XVI, a diversidade europeia também se revela alta, com o grande aporte de imigrantes da Alemanha e da Itália nos séculos XIX e XX, além de uma amostragem mais esparsa de outros países. Um dado curioso foram 10 descendentes de japoneses amostrados em São Paulo, que não apresentaram sinais de miscigenação – e assim revelaram uma contribuição muito restrita e recente para a composição genética da população nacional.

O artigo define a colonização da América como o maior deslocamento populacional na história humana. No Brasil, foram por volta de 5 milhões de europeus e 5 milhões de africanos transplantados para a região até então povoada por cerca

A ancestralidade regional

de 10 milhões de indígenas que falavam mais de mil idiomas. Esses povos foram dizimados, com um declínio populacional de 83% no interior do país e 98% no litoral de 1500 até hoje.

“Esperávamos encontrar variantes genéticas novas, mas os resultados foram muito além”, afirma a geneticista Kelly Nunes, que se empenhou na análise dos dados durante o estágio de pós-doutorado no IB-USP no laboratório de Hünemeier, ao lado de três outros colegas com quem divide o posto de primeiros autores do artigo: Marcos Castro e Silva, Maira Ribeiro e Renan Lemes. As variantes são diferenças na sequência de uma pessoa em relação ao genoma de referência. “Detectamos 78 milhões de variantes, dos quais quase 9 milhões não tinham registro em nenhum outro banco de dados.” Ficou claro que o DNA que compõe a população brasileira inclui uma amostragem de populações negligenciadas do ponto de vista genômico, especialmente africanas e indígenas da América do Sul. Nos próximos tempos, com mais amostragem, será possível refinar a dimensão desse manancial de novidades genéticas. “Estabelecemos parcerias com colaboradores para conseguir amostras das cinco regiões brasileiras, o que permitiu maior acesso à ancestralidade africana e indígena”, detalha a pesquisadora.

Aproximadamente 36 mil entre os quase 9 milhões de novas variantes descritas aparentam ter efeitos nocivos por gerarem anomalias nas respectivas proteínas – com perda de sua função, por exemplo – e podem estar associadas a doenças como câncer, disfunções metabólicas ou doenças infecciosas. “O que descobrirmos sobre essas variantes pode vir a ser extrapolado para povos que não foram amostrados, como no continente africano”, propõe Nunes. O conhecimento da ancestralidade, e de como as propensões a doenças

Nordeste do país tem áreas mais africanas, enquanto Sudeste e Sul são europeus e a herança indígena é mais concentrada no Norte

AFRICANA INDÍGENA

estão distribuídas no genoma e nas populações do mundo, pode ajudar a democratizar o acesso à saúde de precisão, como detalha reportagem a partir da página 18.

Ao analisar genes com sinais de terem sido favorecidos pela seleção natural, geralmente um aumento de frequência em relação ao que se esperaria aleatoriamente, destacaram-se aqueles ligados à fertilidade, ou ao número de filhos gerados, com origem na ancestralidade europeia. É um traço que certamente trouxe benefícios durante o processo de colonização, em que os portugueses que aqui se instalaram rapidamente ampliaram sua presença. Além disso, genes de resposta imunológica de origem africana apresentam sinais de seleção, refletindo o histórico de um amplo cardápio de agentes patogênicos. Os resultados levantam, ainda, pistas genéticas para doenças metabólicas concentradas na ancestralidade indígena, aparentemente ligadas ao contexto gradual de mudança nos hábitos alimentares. “Passamos a consumir alimentos industrializados, o que gera um ambiente de seleção natural para certos genes”, explica Nunes. Um desafio do estudo foi a análise dos dados, que contou com infraestrutura de computação

em nuvem cedida pelo Google. “No Brasil não havia profissionais qualificados para lidar com esse volume de informações”, conta a geneticista, que afirma ter aprendido muito no projeto, que também qualificou muitas outras pessoas. Outros 7 mil genomas já estão sequenciados, ampliando a busca por representatividade. As autoras prometem novos resultados em breve.

Iniciativas semelhantes em outros países da região também poderão contribuir para o entendimento da história sul-americana. “Detectamos um componente específico de ascendência genética pré-colombiana, presente principalmente no centro-oeste da Argentina”, contou a Pesquisa FAPESP, por e-mail, o geneticista argentino Rolando González-José, pesquisador do Centro Nacional Patagônico (Cenpat) e coordenador do Programa de Referência e Biobanco Genômico da População Argentina (PoblAr), que não participa do projeto da USP. “As suposições de longa data sobre a dinâmica da população no período pós-contato com os colonizadores são insuficientes para explicar a história evolutiva subjacente à diversidade genética nas populações argentinas modernas.” As colaborações com pesquisadores brasileiros, a seu ver, podem render frutos. l

O projeto, os artigos científicos e o livro consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Precisão para todos

Informação genômica sobre a população brasileira pode democratizar o acesso a tratamentos personalizados e baratear o atendimento nacional

MARIA GUIMARÃES fotos LUIZ BRAGA

Asaúde de precisão nasceu dos projetos que sequenciaram o genoma humano, e não é um luxo. Ao contrário: ela permite o diagnóstico mais certeiro de algumas doenças e um planejamento melhor e mais seguro da medicação. É bom para o sistema de saúde, que deixa de desperdiçar recursos em procedimentos ineficazes, e para o paciente, que recebe o tratamento que funciona melhor para ele, com menos efeitos colaterais. O Brasil, no entanto, padece da escassez de parâmetros biológicos que permitiriam saber quais variantes genéticas causam doenças por aqui. Isso porque os sequenciamentos que funcionam como referência internacional foram obtidos, em sua maioria, a partir de pessoas de ascendência europeia do hemisfério Norte. O foco na diversidade local e regional não é bairrismo. Embora a maior parte do genoma seja semelhante entre pessoas diferentes, modificações pontuais podem fazer toda a diferença em como funcionam genes que, defeituosos, causam doenças (ver Pesquisa FAPESP nº 330). É crucial, por isso, entender a composição genética da população brasileira, e vem daí o interesse do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) do Ministério da Saúde em criar o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão – Genomas

Brasil. Além do DNA do Brasil (ver reportagem à página 12), ele abarca outros projetos, entre eles o Genomas SUS, que integra várias universidades para avaliar o impacto da genômica na saúde. Iniciado em abril de 2024, o projeto prevê terminar em novembro o sequenciamento de 21 mil genomas completos de brasileiros. Ao longo de três anos, o objetivo é atingir 80 mil genomas, com o cuidado de fazer uma amostragem de ancestralidades bem diversas. Adicionalmente, a FAPESP anunciou um edital para financiar o sequenciamento de mais 15 mil amostras. A ideia é selecionar projetos menores de pesquisadores que atualmente não participam do Genomas SUS. “Será uma contrapartida da Fundação para o projeto nacional”, explica o médico Leandro Machado Colli, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), coordenador do projeto. “As amostras poderão ser coletadas em qualquer lugar do Brasil, desde que os pesquisadores estejam radicados em São Paulo.”

Ele explica que a estratégia atual do Genomas SUS é usar a tecnologia de short reads, que consiste em ler o genoma a partir de pedaços curtos de 150 pares de bases, um método com custo mais viável. Com sequenciamentos mais completos para garantir o contexto, os benefícios são muito bons. “Das 21 mil amostras que já temos, vamos fazer 200 na tecnologia long reads, como referên-

CAPA

cia mais acurada”, diz o pesquisador. Trata-se de trechos maiores, que chegam a centenas de milhares de pares de bases. Nessa contextualização dos genes ligados a doenças, é fundamental saber a ancestralidade de cada trecho do DNA do paciente. “Podemos saber o que aquele pedaço do material genético, naquele local geográfico, permite dizer sobre a saúde da pessoa.” Isso porque, com os sequenciamentos – mesmo os menos precisos –, é possível saber em que parte de cada cromossomo estão variantes alteradas e, assim, possivelmente associá-las à propensão a doenças associadas a elas.

Para garantir a representação da diversidade nascida da miscigenação, o Genomas SUS tem nove centros-âncora espalhados pelo país – dois deles em São Paulo, os demais no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, em Pernambuco e no Pará. “A população brasileira tem uma grande representatividade de povos que se miscigenaram durante o processo de formação, entre eles indígenas e de ancestralidade africana”, diz a geneticista Ândrea Ribeiro-dos-Santos, coordenadora do único centro da região Norte, sediado na Universidade Federal do Pará e em atividade desde setembro de 2024. “Na região amazônica, mulheres indígenas eram muitas vezes acolhidas no estabelecimento de comunidades quilombolas por conhecerem os segredos e os modos de vida da floresta”, exemplifica, com base em resultados de pesquisas de seu grupo que identificaram essa assimetria sexual na contribuição genética. Assim como o centro da região Nordeste, o da Amazônia ainda não conta com aparelho de sequenciamento, de maneira que precisa enviar as moléculas de DNA já extraídas para serem analisadas em outros centros. Por enquanto, já são 1.800 amostras sequenciadas, a maioria do Pará. Mas isso deve mudar com a inclusão de outros estados da região. “Há duas semanas estivemos em uma missão de saúde no Amapá, onde coletamos amostras em parceria com as secretarias de Saúde do estado e do município, além da Universidade Federal do Amapá.” Acordos com instituições no Amazonas e no Acre estão em curso, com atenção a questões obrigatórias de ética que precisam ser cumpridas. Os desafios na região são significativos: chegar a certas comunidades tradicionais pode envolver trajetos feitos de avião e carro, seguidos de dias a bordo de um barco. Mas nesses recantos, justamente, está uma riqueza única do território brasileiro: a diversidade genética e cultural de sua população humana.

Ribeiro-dos-Santos ressalta a importância, para o Sistema Único de Saúde (SUS), do enten-

dimento das variantes genéticas regionais e raras para implementar protocolos de tratamento para doenças como diabetes e câncer. Em geral não há um único gene por trás dessas enfermidades, mas uma infinidade de caminhos que podem causar disfunções na replicação de células, levando ao câncer, ou no metabolismo, no caso do diabetes, e qualquer peça alterada pode desencadear a doença. A medicação bem-sucedida é aquela que atua no foco do problema. “Sem o conhecimento específico, a pessoa pode morrer em consequência do tratamento, ou ele não ter efeito nenhum.”

“É importante conhecer como aplicar a genômica para entender desigualdades sociais e atingir um melhor diagnóstico de doenças genéticas complexas”, completa o biólogo Eduardo Tarazona, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Ancestralidade genômica, doenças e bioinformática no Brasil (INCT-AncesGen) e um dos pesquisadores à frente do Genomas SUS. “Quanto menos europeia uma pessoa é, menos a ciência e a genética sabem sobre suas doenças.”

Um exemplo é o trabalho internacional, com participação de Colli, que mapeou áreas do genoma ligadas à suscetibilidade ao câncer renal, publicado em 2024 na revista científica Nature Genetics . “Nas fases anteriores do estudo não foram incluídas amostras brasileiras, por receio

de que a miscigenação reduzisse o poder de análise de associação”, afirma o médico. Mas foi o contrário: ao incluir uma coorte brasileira nas análises, surgiu uma variante genética até então desconhecida, presente em afrodescendentes.

Quando o geneticista norte-americano Francis Collins, então diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) de seu país, apresentou uma conferência na sede da FAPESP em 2014, a médica geneticista Iscia Lopes-Cendes, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), pediu sua opinião sobre fazer um projeto genômico populacional no Brasil. Ele considerou desnecessário, pois a diversidade genética humana já estaria bem caracterizada. “Ele estava completamente equivocado, os norte-americanos não entendem que as outras populações latinas não são iguais à mexicana”, diverte-se ela, que não ficou convencida com a resposta. Em 2015, fundou a plataforma BIPMed (sigla em inglês para Iniciativa Brasileira em Medicina de Precisão). “É o primeiro banco de dados genômicos da América Latina”, afirma.

“Temos uma parceria com Angola, o projeto Genomas Angola (Genan), já colhemos 750 amostras”, completa a pesquisadora, que orienta uma estudante de doutorado angolana nesse projeto.

Lopes-Cendes espera encontrar variantes genéticas ainda não descritas, o que potencialmente terá utilidade prática para os dois países, ligados pela ancestralidade em consequência dos escravizados trazidos durante o período colonial.

“Se existe um lugar onde é possível ter a saúde de precisão disponível para todos, é no Brasil”, afirma ela. “Temos o SUS.” Ela refuta a noção de que a tecnologia só estaria a serviço de países e pessoas ricas. Ao contrário: segundo ela, pode ser uma importante ferramenta de medicina preventiva. “A saúde personalizada permite tratamentos mais eficientes, na dose certa, para as pessoas certas, com menos efeitos adversos e custos menores.”

Ela e a geneticista Thais de Oliveira, pesquisadora em estágio de pós-doutorado em seu laboratório, publicaram em janeiro um comentário na revista Annual Reviews of Genomics and Human Genetics defendendo a importância de bancos de dados públicos que reúnam informações genômicas sobre as populações latino-americanas. O geneticista argentino Rolando González-José, pesquisador do Centro Nacional Patagônico (Cenpat) e coordenador do Programa de Referência e Biobanco Genômico da População Argentina (PoblAr), faz coro. “É importante que os governos façam acordos para conectar bases genômicas da região”, sugeriu, por e-mail, a Pesquisa FAPESP. Assim como Colli, ele afirma que o sequenciamento com tecnologia de short reads traz benefícios, otimizando o orçamento disponível.

O projeto DNA do Brasil, que integra o Programa Genomas Brasil, visa contribuir para a saúde de precisão a partir de um retrato detalhado da variação genética brasileira. A indústria farmacêutica também poderá se beneficiar desses avanços. A geneticista Lygia da Veiga Pereira, da USP e fundadora do projeto, em 2021 aproveitou os conhecimentos que adquiriu ao longo da carreira acadêmica para criar uma startup, a gen-t, agora financiada pelo programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da FAPESP. “Estamos construindo uma infraestrutura de dados de saúde, estilo de vida e multiômicas, com 200 mil genomas, que poderá ser usada pela indústria para acelerar a busca por novos fármacos”, explica. Pode vir a ser um bom complemento a possíveis implementações de novas estratégias pelo SUS. “Estamos apenas no começo do entendimento do impacto da genômica na saúde populacional”, afirma Colli. l

Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Os voos de uma bióloga

Paulistana da UnB ajudou a lançar novos conceitos sobre o comportamento animal e desde o ano passado se dedica a outra paixão, a pintura

MARIA GUIMARÃES E CARLOS FIORAVANTI retrato DIEGO BRESANI

Durante o ensino médio, Regina Helena Ferraz Macedo passava as aulas fazendo desenhos. O professor de biologia não gostava e lhe deu uma nota baixa no final do ano, pelo que ele supunha ser falta de atenção. Ela manteve um pé na arte e outro na biologia. Estudou artes plásticas nos Estados Unidos, voltou e começou o curso de biologia na Universidade de Brasília (UnB).

Mais tarde, como pesquisadora e professora na mesma instituição, dedicou-se ao estudo de comportamento de aves – anu-branco (Guira guira), tiziu (Volatinia jacarina), curicaca (Theristicus caudatus), beija-flor (várias espécies), gralha-do-cerrado (Cyanocorax cristatellus), arara-canindé (Ara ararauna), pica-pau-do-campo (Colaptes campestris). Sua pesquisa ajudou a mostrar que as aves de regiões tropicais como o Brasil não têm os mesmos hábitos reprodutivos que as do hemisfério Norte sujeitas a invernos rigorosos. No ano passado, ao se aposentar na UnB, a ornitóloga se assumiu como artista e voltou a pintar. Paulistana, 66 anos, mora com o marido em uma casa espaçosa, com jardim, no Park Way, perto do aeroporto de Brasília. Suas duas filhas, Natasha e Chantal, às vezes servem de modelo para suas pinturas.

ESPECIALIDADE

Comportamento de aves

INSTITUIÇÃO

Universidade de Brasília (UnB)

FORMAÇÃO

Graduação em liberal arts pelo Pine Manor College (1979), nos EUA, e em biologia pela UnB (1983), mestrado em educação pelo Lesley University College of Art and Design (1984), mestrado (1986) e doutorado (1991) em zoologia pela Universidade de Oklahoma

Você estudou muitas espécies de aves. O que mais a impressionou?

Tive alunos trabalhando com muitas espécies, mas o que mais gostei foram aqueles em que tive uma participação mais direta, de ir para o campo fazer a pesquisa. O trabalho sobre o anu-branco foi meu doutorado, e depois o estudo persistiu por mais de 10 anos. Foi mais voltado para a interface entre competição e cooperação, que é a esfera maior de comportamento, essa questão de como a competição está inserida em um contexto cooperativo. O tiziu começou como um projeto pequeno que escolhi por ser mais fácil para uma aluna de mestrado que tinha receio de subir em árvores. Essa ave faz um display [exibição] fantástico, acrobático, e tem toda uma questão para a área de seleção sexual que eu ainda não tinha explorado e achava bem bacana. Eu me empolguei e comecei a explorar esse campo da seleção sexual, inicialmente com o tiziu. São duas grandes áreas bem separadas, evolução da cooperação e seleção sexual. Essas duas espécies, o anu-branco e o tiziu, acabaram sendo as grandes linhas de meu trabalho.

A competição e a cooperação não são forças opostas?

São forças opostas, mas, em qualquer sociedade, precisam encontrar um equilíbrio. Você nunca vai eliminar toda a competição e ter uma cooperação absolutamente pura. Era nessa interface que eu estava interessada. O anu-branco vive em grupos de até 13 adultos. Eles formam casais, nem sempre monogâmicos, e dentro do grupo tem várias fêmeas reprodutivas. Tanto os machos quanto as fêmeas competem pelo espaço do ninho. As fêmeas vão pondo os ovos e, com frequência, as que ainda não iniciaram a postura jogam fora os ovos das primeiras fêmeas. Além de jogar fora os ovos, eventualmente matam também os filhotes, quando eclodem. A disputa por espaço pode ser extremamente agressiva.

Em algum momento devem parar a matança, não? Senão a espécie acabaria. Claro, eles têm de parar de jogar fora os ovos para que o ninho evolua e os filhotes que sobraram cresçam. Uma das hipóteses que eu estava perseguindo é que os indivíduos que fazem isso são os

que não conseguiram se reproduzir naquela tentativa de nidificação. Geralmente a fêmea dominante na hierarquia é a última a começar a pôr os ovos. Até esse momento, ela joga fora qualquer ovo que aparecer no ninho para ter espaço quando for pôr seus próprios ovos. Os machos provavelmente jogam ovos fora e matam filhotes se não tiverem copulado, mas em geral eles não têm como saber se os ovos são deles ou não. São eventos reprodutivos nos quais o grupo inteiro tem que chegar em um momento em que decidem que vão para a frente com aquele ninho. A competição é maior no começo da estação reprodutiva, que aqui no Brasil Central é no início da chuva, lá por agosto, setembro. Nesse início a hierarquia do grupo ainda pode estar muito instável, mas, se o grupo não deixar filhotes no final da estação reprodutiva, perde a oportunidade: entra a seca, e para tudo. O próprio clima impõe uma limitação à competição. Há também a questão genética do grupo, porque alguns indivíduos são aparentados e isso muda a configuração hierárquica. Faltou entender muita coisa, eu gostaria que outras pessoas continuassem com esse trabalho.

Em que os anus-brancos cooperam?

Tem a ver com questão de socialidade [instinto social] versus predação. Quando eu subia nas árvores para observar um ninho desses, via que sempre ficava um indivíduo por perto, vigiando, enquanto os outros iam se alimentar longe. Esse que ficava dava os gritos de alarme e todo o bando se reunia e passava a vocalizar histericamente. Os anus-brancos forrageiam [buscam alimento] no chão, parecem uma manada, eles vão caminhando. Um dos maiores benefícios da socialidade é a proteção contra predadores. Existe também outro mecanismo, a reprodução cooperativa.

Como funciona?

Entre os pica-paus-do-campo, só um casal se reproduz e os ajudantes, que vigiam o ninho quando os pais saem, são filhotes antigos desse casal. É uma situação mais comum que o sistema dos anus-brancos, que só acontece de 12 a 15 espécies até hoje descritas, em mais de 9 mil espécies de aves. A reprodução cooperativa é mais comum nas regiões tropicais, talvez porque o ambiente seja mais estável, sem invernos tão rigorosos. Tive um aluno que trabalhou bastante com o pica-pau-do-campo, o Raphael Igor.

Qual é a importância de conciliar o trabalho de campo com os enfoques experimentais?

No Brasil inteiro, demorou até surgirem vagas em universidades para professores da área de comportamento animal

As pesquisas sempre começam com uma observação aleatória e curiosa no campo. Hoje mesmo, voltando para casa, perto do aeroporto, vi um lugar com centenas de quero-queros. É um prato cheio para tentar entender por que essa espécie é cooperativa, por que eles estão ali. Às vezes, têm 200, 300 andando no mesmo local, todo dia. A observação do campo é importante, inicialmente, para descrever algum fenômeno ou fazer algum tipo de pergunta ou, então, elaborar alguma hipótese.

Você fez também estudos em cativeiro, não?

Mantive um aviário no campus da UnB por 20 anos, onde mantínhamos tizius. É uma maneira mais rápida de responder perguntas, fizemos muitos experimentos legais. Vimos que o comportamento deles em cativeiro não era cem

por cento igual ao de quando estavam soltos. O tiziu dá um salto sem vocalizar, mas no campo eu nunca vi nenhum saltando sem emitir a típica vocalização. No campo, muitas vezes, eles ficam empoleirados e cantam sem saltar. No entanto, no cativeiro, era bem frequente eles saltarem sem cantar, talvez por não precisarem chamar a atenção, não terem predadores ou não quererem gastar energia.

Vocês também viram que a vocalização dos tizius varia conforme a região onde eles vivem. Foi o trabalho de um de meus últimos alunos de mestrado, o Edvaldo Silva-Jr. Começou quando eu estava ouvindo as vocalizações, nos arquivos da Universidade de Cornell, de um tiziu da região do Caribe. Era diferente do nosso. As aves, de modo geral, têm dialetos, mas, quando se espalham por uma área muito extensa, as vocalizações são levemente diferentes em cada lugar. Se, por exemplo, você introduz no Caribe um tiziu do Centro-Oeste para se reproduzir, podem acontecer duas coisas: as fêmeas vão achá-lo atraente ou não vão entender nada. As diferenças de vocalização são importantes para planejar a reintrodução de espécies ameaçadas de extinção. Podem ser decisivas para a sobrevivência e, mesmo, ser um dos fatores da especiação, a formação de novas espécies.

A comunicação vocal foi um de seus temas principais de pesquisa ou só entrou em trabalhos eventuais?

A bioacústica foi uma linha que introduzi no laboratório da UnB, quando não era muito comum aqui no Brasil. Mas foi por conta do interesse de um aluno, Pedro Diniz, que queria estudar o joão-de-barro. Eu não tinha equipamento, mas ele tinha um gravador – e muita empolgação. Avançou bastante, fez um bom doutorado e comecei a trabalhar com isso. Fiz o curso de bioacústica, trouxe gente de fora e aprendi a gravar. Outros grupos já trabalhavam com vocalização, mas não ligada diretamente ao comportamento.

Você fez o mestrado com um roedor. Por quê?

Quando terminei biologia na UnB, fui trabalhar, como secretária, na Embaixada do Canadá. Eu estava lá fazia quase um ano, quando um dia voltei à UnB para buscar documentos e encontrei um antigo professor, Cleber Alho. Ele me perguntou se eu queria ir para os Estados Unidos fazer mestrado, com uma bolsa. “Claro, quero sim. Mas o que eu tenho de fazer lá?”, perguntei. Fui para a Universidade de Oklahoma com um projeto fechado, que queriam que eu desenvolvesse, sobre taxonomia de roedores. Passei o mestrado visitando coleções de museus com um paquímetro [instrumento para medir espessura e distância]. Fazia isso

o dia inteiro. Eram 24 medidas em cada craniozinho de um ratinho, Bolomys lasiurus. No final do mestrado, desesperada, pensei: “Isso aqui para mim não é biologia, não é o que eu gosto”. Eu não sabia exatamente o que eu gostava, até que fiz uma disciplina de ornitologia com um professor chamado Douglas Mock, que falava muito sobre comportamento nas aulas. Me apaixonei: “É isso, descobri”. Meus orientadores em Oklahoma, Michael Mares, e na UnB, Cleber Alho, achavam que eu iria continuar na taxonomia, mas fugi do museu quando Michael foi para um congresso. Quando ele voltou, pedi mil desculpas e avisei que eu iria trabalhar com comportamento. Já tinha mudado para outro laboratório e arrumado outro orientador, Gary Schnell.

O que mudou desde que você começou a pesquisar comportamento animal na UnB?

Nos primeiros 10 anos, eu sentia como se estivesse no escuro. No Brasil inteiro, demorou até surgirem vagas para professores da área de comportamento animal. Uma vez um aluno entrou para fazer mestrado com outra professora, na área de genética, mas queria trabalhar com comportamento também. Fizemos um projeto em comum, com moscas. Quando esse projeto passou pela comissão da pós-graduação, uma professora de outra área começou a rir e perguntou: “Desde quan-

Arara-canindé, mais comum em Brasília; tiziu, cujo canto varia de acordo com o lugar (acima, à dir.); e anu-branco, destruidor de ninhos

do as moscas se comportam?”. Pensei: “Ai, meu Deus, estou na Idade Média, voltei no tempo”. Demorou até aparecerem mais grupos de pesquisa pelo Brasil e a área de comportamento animal se firmar.

Chocante o comentário de sua colega... Eu voltei ao Brasil com uma bagagem sobre sociobiologia, já difundida e aceita sem problemas, principalmente nos Estados Unidos [a sociobiologia estuda o comportamento social dos animais, incluindo o humano, com base em conceitos de psicologia, evolução e genética; ver obituário de E. O. Wilson em Pesquisa FAPESP nº 312 e no nº 317 a entrevista com Carlos Brandão]. No início de uma disciplina sobre comportamento animal e seleção sexual, eu sempre falava para os alunos que explicar comportamentos não é o mesmo que aprová-los, inclusive os humanos. Às vezes, as pessoas usam uma explicação biológica para um comportamento desagradável, como o infanticídio, que vemos em tantos animais e na nossa própria espécie. Podemos explicar com bases biológicas, o que não quer dizer que seja aceitável para nós. Simplesmente extrapolar para o ser humano as interpretações sobre como a evolução, o ambiente e a fisiologia induzem o comportamento não é adequado e não transmite uma mensagem boa. Essas questões sempre causavam confusão. Em 2011, quando criei uma disciplina chamada Seleção Sexual e Reprodução apareceram 130 candidatos, mas só havia 25 vagas. Levou um tempo até entenderem que eu não ia falar sobre algo como o Kama sutra e que era uma disciplina sobre o mundo animal.

Você estudou também o comportamento de libélulas, macacos, até baleias. O que há em comum entre animais tão diferentes?

Os princípios são os mesmos. Podemos gerar as mesmas hipóteses para o ser humano, para outros mamíferos, répteis ou insetos. O que muda é a biologia básica de cada espécie e a forma como as pressões são executadas. De modo geral, as coisas que norteiam a biologia de um organismo são basicamente sobreviver, encontrar alimentação e se reproduzir. Outro princípio comum, a socialidade, traz proteção contra a predação, mas também problemas de competição, de

alimentação e de disputa por parceiros. É um fenômeno universal, desde o calango que está ali fora, no jardim, até as baleias. Eu não gostava de entrar em outras espécies, mas os alunos insistiam até conseguirem. Diana Lunardi, uma aluna maravilhosa, queria estudar a baleia-jubarte. Perguntei: “Você está vendo baleia-jubarte aqui no Cerrado?”. Mas ela puxou para outras questões, como forrageamento, predação e acasalamento, e por fim conseguiu.

Em 2014, você e Glauco Machado, biólogo da Universidade de São Paulo, publicaram o livro Sexual selection –Perspectives and models from the neotropics [Oxford, UK] mostrando que a seleção sexual na região neotropical era diferente das zonas temperadas, do hemisfério Norte. O que é diferente?

Nos trópicos praticamente não temos a sazonalidade. Nas regiões temperadas, com frio extremo, as estações reprodutivas são muito mais curtas, o que modifica o comportamento dos animais. Aumenta, por exemplo, a competição por parceiros. Em florestas tropicais, como a Amazônia, os animais podem se repro -

duzir ao longo de todo o ano e a disputa por parceiros não é tão acirrada. O problema que Glauco e eu tínhamos nessa época e resolvemos transformar em livro é que, muitas vezes, pesquisadores norte-americanos e europeus, com os bichos que eles estudavam, achavam que as conclusões deveriam ser globais. Eles usavam poucas espécies, muitas vezes só no laboratório, e queriam fazer proclamações sobre como funcionava o comportamento dos animais, em geral. Glauco e eu não concordávamos, nos rebelamos e reunimos mais gente para contestar essas ideias. E conseguimos mostrar que o que víamos aqui no Brasil e outras regiões tropicais não se adequava aos resultados produzidos por norte-americanos e europeus. O problema é que era difícil publicarmos, porque nossos resultados não se enquadravam nos modelos que os pareceristas das revistas tinham. Eu argumentava que não se adequavam porque não trabalhamos com zebra finch, um passarinho que eles usam à exaustão, ou com os periquitinhos australianos, criados em laboratório nos Estados Unidos e na Europa, aos milhares. Estamos trabalhando com espécies tropicais e, em geral, na natureza. O livro foi um protesto contra as ideias que não serviam para nós e, aos poucos, à medida que aumenta nossa inserção internacional, os conceitos começaram a se ampliar [ver Pesquisa FAPESP nº 244].

Que outros conceitos você ajudou a mudar?

Em florestas tropicais, os animais se reproduzem ao longo de todo o ano e a disputa por parceiros não é tão acirrada

Participei da discussão sobre a investigação genética do parentesco, que foi muito importante para entender o comportamento animal e das aves em especial. Há uns 40 anos, sempre se dizia que as aves eram monogâmicas, enquanto os mamíferos não eram e os peixes às vezes sim, às vezes não. Certo, as aves viviam emparelhadas, um macho com uma fêmea, mas no ninho podia acontecer todo tipo de coisa. Às vezes, os filhotes não pertenciam àquele macho. Vimos até filhotes que não pertenciam à fêmea, que era dona do ninho. Do ponto de vista evolutivo, essa confusão no ninho é uma coisa ótima, porque gera diversidade genética. Percebemos que, em muitas espécies, a taxa do que chamamos de cópula ou paternidade extra par era altíssima. A meu ver, esse comportamento está associado à predação, uma das forças

mais brutais da seleção natural. Entre os tizius, 80% das ninhadas de uma área que estudávamos eram consumidas por predadores. Mas o tiziu se reproduz quatro, cinco vezes, durante a estação da chuva. Um macho cruza com a fêmea que está naquele ninho, mas também cruza com outras, de outros ninhos. Assim, espalha seus genes por uma área grande. Talvez algum dos seus filhotes sobreviva. A vantagem, nesse caso, seria evitar a predação e deixar algum sobrevivente. Para a espécie, aumenta a variabilidade genética, o que também é bom.

Você se interessa pelo comportamento das aves no contexto da urbanização?

Alguns alunos trabalharam com isso. Uma aluna em particular, Renata Alquezar, fez um trabalho muito bonito e importante no doutorado, mostrando como os aeroportos afetam a vocalização das aves ao redor. A poluição sonora tem um impacto enorme, não só sobre a vocalização, mas também na própria biologia do animal e na maneira como as aves são percebidas umas pelas outras. Algumas mudam o horário de cantar em função do horário que os aviões decolam. Outras espécies mudam um pouco a frequência dos cantos. Cantam numa frequência mais alta e tentam ampliar o som, porque assim conseguem se comunicar, como quando estamos em um bar barulhento e falamos cada vez mais alto.

Aqui em São Paulo os sabiás cantam de madrugada, às 2h.

Às 2h? Não é normal. Vimos também que algumas espécies não têm flexibilidade para continuar vivendo perto de áreas muito urbanas e desaparecem. Ficam apenas as que têm mais capacidade de adaptação para a urbanização. O joão-de-barro, a cambaxirra, o sabiá e o bem-te-vi são comuns em regiões urbanas porque se adaptam bem, enquanto outras desaparecem. Nos anos 1970, 1980, viam-se de forma abundante o pica-pau-do-campo e grupos de anus-brancos aqui em Brasília. Hoje são raríssimos. Mas começaram a aparecer, aos montes, as araras-canindé comuns na Amazônia. Algo está acontecendo para elas virem para cá.

Como está a vida, um ano depois de se aposentar da UnB?

Algumas aves mudam o horário de cantar em função do horário dos aviões. Outras mudam a frequência dos cantos

guém me corrigindo. Isso também foi uma adaptação. Continuo lendo muito sobre genética, fisiologia e biologia em geral. Sempre leio um livro mais científico e depois dois livros de literatura, gosto de contos que acabam bem, para restaurar a fé na humanidade. Gosto muito de pintar retratos. Paisagens também, mas é algo mais fácil. Se colocar um galho aqui ou ali, não tem nada de errado com a árvore. Mas pintar o ser humano é um desafio muito grande, é necessário exatidão para acertar a expressão, o olhar.

Desde quando você faz retratos?

Sair da universidade foi uma decisão difícil, porque eu ainda teria um caminho pela frente e alunos para orientar, mas acredito que devemos sair da festa quando ela está no melhor. E porque eu tinha, desde sempre, essa paixão pela arte para desenvolver. Saí da universidade pensando em forjar esse caminho novo e tem sido muito gostoso. Sem demandas, sem estresse. Estou me acostumando a não ter horários, é uma coisa um pouco bizarra, porque era sempre aquela correria.

Como é retomar um sonho antigo? A paixão pela pintura não desapareceu. Vivo a arte meio a meio. O tempo todo, mesmo quando estava na universidade, enquanto conversava com alguém via a luz que batia na orelha da outra pessoa e pensava “que cor linda”. Mantive uma atividade artística, ainda que baixa, ao longo dos anos. Pintava quando dava tempo e de vez em quando fazia uma exposição. Então não foi uma redescoberta total. Voltei a estudar e a fazer cursos, com professores que eram pintores muito jovens, de 30 anos... Precisei voltar novamente àquele ponto onde tem al-

Quando eu tinha uns 7, 8 anos, punha minhas irmãs mais novas sentadas na minha frente e mandava ficarem quietas para eu desenhá-las. Mas elas se rebelavam, não deu certo. Agora minhas filhas servem muito de modelos para mim. Quando querem me dar um presente de Natal, eu peço: “Quero uma hora para fotografar, aqui no estúdio”, e depois uso as fotos para pintar. É uma maneira que tenho de matar a saudade delas: uma mora em São Paulo e outra aqui em Brasília. Fiz algumas exposições quando estava na UnB. A mais recente foi no ano passado no STJ [Superior Tribunal de Justiça].

Como é que a biologia entrou na sua vida, que já estava rumando para a arte?

Meu pai, que era da Força Aérea, foi transferido para o Canadá quando eu era pequena, devia ter uns 6 anos. Quando voltei, estava com 9 anos. Não lia nem escrevia em português e falava mal. Minha mãe foi trabalhar na Escola Americana para que eu e minhas duas irmãs pudéssemos estudar lá. No finalzinho, com uns 16, 17 anos, eu adorava biologia. Quando me formei, com 18 anos, recebi uma proposta de bolsa de estudos para estudar artes plásticas nos Estados Unidos. Fui sozinha para Boston. Fiquei dois anos fazendo artes plásticas. Fiz também cursos optativos de biologia marinha, genética, introdução à biologia celular, eu gostava demais. Mas o meu negócio era artes plásticas. Quando voltei para Brasília, dois anos depois, olhei em volta e percebi: “Não vou conseguir me sustentar pintando”. Nem hoje em dia eu conseguiria. Fui pragmática. E decidi cursar ciências biológicas na UnB. Nunca me arrependi de ter tomado essa decisão. l

Assistente virtual

Pesquisadores discutem como usar ferramentas de inteligência artificial generativa em tarefas rotineiras da pesquisa acadêmica

SARAH SCHMIDT ilustrações JULIA JABUR

Ouso de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa na pesquisa ainda é limitado e se concentra principalmente em tarefas relacionadas à escrita acadêmica, mas há uma percepção majoritária na comunidade científica de que deve se tornar disseminado já nos próximos dois anos, de acordo com um levantamento feito pela editora Wiley, com quase 5 mil pesquisadores de mais de 70 países, entre eles 143 do Brasil (ver infográfico na página 30). “Há ampla aceitação de que a inteligência artificial vai remodelar o campo da pesquisa”, disse à revista Nature Josh Jarrett, vice-presidente da Wiley e responsável pela área de IA da empresa.

Os entrevistados opinaram se a IA já é capaz de superar os seres humanos em atividades acadêmicas práticas. Mais da metade considerou que a tecnologia produz, sim, resultados melhores do que as pessoas em encargos como mapear possíveis colaboradores, gerar resumos ou conteúdos educacionais a partir de artigos científicos, verificar a existência de plágio em textos, preencher referências bibliográficas ou monitorar a publicação de artigos em áreas determinadas.

Mas, para a maioria dos participantes da pesquisa, os humanos são insubstituíveis em trabalhos como prever tendências, selecionar revistas para publicar artigos, escolher revisores, gerenciar tarefas administrativas e procurar oportunidades de financiamento. Apesar do interesse crescente, 81% dos entrevistados disseram ter preocupações quanto a possíveis vieses dos resultados, aos riscos à privacidade e à falta de transparência na forma como essas ferramentas são treinadas. Quase dois terços afirmaram que a falta de orientação e de treinamento os impede de usar a IA tanto quanto gostariam.

“Aqui no Brasil, muitos pesquisadores ainda ficam em dúvida sobre os caminhos éticos para o uso dessas ferramentas e seria importante que órgãos como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [Capes] e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-

nológico [CNPq] criassem diretrizes orientadoras”, afirma o cientista político Rafael Sampaio, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), um dos autores de um guia com diretrizes sobre o uso ético e responsável de IA generativa na pesquisa científica, lançado em dezembro em parceria com o administrador de empresas Ricardo Limongi, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e com Marcelo Sabbatini, especialista em educação digital da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Sampaio utiliza ferramentas de IA em seu trabalho como pesquisador. Um exemplo é uma plataforma do Google, o NotebookLM, que permite ao usuário fazer perguntas sobre temas de pesquisa e obter resumos com base no conteúdo compilado pelo programa. A ferramenta é capaz de “conversar” simultaneamente com até 50 arquivos, como artigos científicos em formatos de PDF, áudio e vídeo – por ora, está disponível gratuitamente.

“Uso esse serviço especialmente quando estou fazendo grandes varreduras, para uma primeira triagem e para selecionar o que vou ler de fato. Também ajuda quando preciso localizar rapidamente algum artigo que já li, mas não me lembro do título ou do autor”, conta. Uma funcionalidade do programa que impressiona os usuários são os resumos em formato de podcast com duas pessoas conversando – tudo gerado por IA – acerca dos arquivos analisados.

O guia reúne e descreve uma série de ferramentas que, a exemplo do NotebookLM, podem ser úteis aos pesquisadores, sempre fazendo a ressalva de que a checagem humana é essencial em todos os processos em que elas forem usadas, colocando a IA como uma assistente. Limongi, coautor do manual, utiliza com frequência dois softwares que ajudam a fazer a revisão da literatura em determinados temas – LitMaps e Scite. Eles permitem carregar um artigo científico em PDF e gerar mapas interativos, mostrando as conexões do trabalho com outros papers, além de mostrar os links e identificar referências precisas para aprimorar a argumentação.

Limongi ressalta que é preciso treinar pesquisadores para que conheçam as limitações das fer-

ramentas e adverte que o uso excessivo e sem um olhar crítico desses softwares pode fazer com que os futuros cientistas atrofiem habilidades essenciais, como fazer leituras complexas e organizar ideias em um texto articulado. “A IA é uma auxiliar, mas o pesquisador é quem planeja e conduz seu estudo. Ele não deve ser um apertador de botão”, reforça. Periódicos científicos não permitem que ferramentas de IA sejam consideradas autoras de trabalhos acadêmicos – o humano é sempre o responsável pelos resultados científicos e pelos textos que elabora com esse auxílio.

AClaude.ai, um chatbot (programa de IA que simula conversas humanas) concorrente do ChatGPT, pode ser útil para gerar estruturas de textos. A plataforma tem sido usada por Sabbatini, da UFPE, para desenvolver a estrutura inicial e revisar textos acadêmicos e de divulgação científica. “Peço sugestões de como abordar um tema e, depois, quais seriam os caminhos para desenvolvê-lo. A ferramenta cria uma estrutura e eu vou dialogando com ela, buscando, checando e complementando com meu conhecimento e visão pessoais.”

Criada pela startup norte-americana Anthropic, a ferramenta foi a mais bem avaliada em um estudo, publicado em maio na revista Royal Society Open Science, que analisou a capacidade de 10 programas de IA generativa, incluindo o ChatGPT e o DeepSeek, de gerar resumos fidedignos sobre

Uso ainda limitado

artigos científicos. O resultado geral do trabalho, contudo, foi desfavorável para o conjunto dos chatbots, que produziram conclusões imprecisas ou exageradas em até 73% dos 5 mil artigos científicos resumidos.