6 minute read

Cumanana

from Cumanana XXVII-POR

by PeruEnAfrica

Boletím Virtual da Cultura Peruana para a África

MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Advertisement

Educação intercultural para a construção da identidade em jovens afrodescendentes

Receita: Githeri (ensopado de milho e feijão queniano)

AFRO-PERUANOS NO SÉCULO XX (1895-1940) Os caminhos da integração e da exclusão

Artigo 1: Maribel Arrelucea / Jesus Cosamalón

A introdução de elementos culturais afro-peruanos na cultura nacional teve um efeito divergente. Por um lado, permitiu sua incorporação à nação, ampliando sua definição. Mas, por outro lado, trouxe o perigo de estereotipar os afro-peruanos nessas práticas culturais como suas únicas possibilidades de desenvolvimento e integração. Neste trabalho, gostaríamos de destacar alguns aspectos históricos dessas estradas: a música e o esporte.

Afirmou-se repetidamente que a população afro-peruana, como outras populações semelhantes, tem uma tendência natural para a interpretação musical, mais uma vez racializando as habilidades das pessoas. Na verdade, a presença frequente da população afro-peruana nessas atividades é mais um reflexo da desigualdade de oportunidades da vida, produto do baixo acesso à educação e empregos adequados.

Ao contrário, a música tem um caráter mais democrático, aberto as pessoas sem formação musical acadêmica e que, graças s habilidades adquiridas de diversas formas, podem abrir caminho em sociedades discriminatórias. Tal característica é perceptível no tipo de instrumentos e habilidades típicas dos afro-peruanos, especialmente no início do século XX: vozes, dança e percussão. A importância desse último elemento é reveladora. Especialmente na música de origem afrodescendente, a percussão costuma ocupar um lugar transcendental e até mesmo seus intérpretes tendem a estar à frente de outros instrumentos, posicionando positivamente aqueles que em outros espaços não estariam em primeiro lugar.

Entre as figuras históricas da música afro-peruana está, sem dúvida, Porfirio Vásquez (1902-1971). Nascido em Aucallama, mudou-se para Lima na década de 1920 e trabalhou como zelador na pista de cães do Kennel Park. Ao perder o emprego devido ao fechamento do parque, foi contratado como professor de danças negras peruanas na primeira academia de folclore de Lima, criada pelo governo em 1940. A partir desse momento, Don Porfirio tornou-se uma referência em dança afro-Cultura peruana, servindo como informante chave para posteriores recriações históricas, como a pedra “Pancho Fierro”, criada por José Durand. Sua habilidade com o violão, o cajón, o canto e as décimas contribuíram enormemente para a criação do patrimônio cultural afro-peruano.

O esporte chegou nessa época com o objetivo de disciplinar e civilizar os setores populares, mas foi rapidamente reinterpretado por baixo, de acordo com os interesses populares. Rapidamente um dos clubes fundados, em 1901, por adolescentes de diferentes origens étnicas, o Alianza Lima, tornou-se um dos símbolos da presença afro-peruana no esporte. Os motivos pelos quais o clube foi identificado com essa origem, foram os fortes vínculos entre atletas e torcedores com trabalhadores e trabalhadoras, bem como a mudança do clube da rua Cotabambas para La Victoria, espaço com grande presença afro-peruana.

Seria de 1920 a 1930 que essa relação com os afrodescendentes se tornaria mais intensa, principalmente após o surgimento de sua grande figura histórica: Alejandro “Manguera” Villanueva (1908-1944). O futebol, como a música, permitiu que muitos afro-peruanos se mobilizassem socialmente: não era necessário ter educação ou treinamento, bastava ter as habilidades necessárias para fazer parte de times de futebol. Villanueva nasceu em Rímac, depois mudou-se para Barrios Altos e ingressou no Alianza Lima, destacando-se de 1927 a 1943. Fez parte da equipe que disputou as Olimpíadas de Berlim (1936) e do famoso "black roller", um dos melhores times históricos do Alianza Lima que estava invicto há mais de três anos e que conquistou seis títulos nacionais (1927-1934). Sua vida desordenada lhe causou gravíssimos problemas de saúde, ele se aposentou em 1943 e morreu um ano depois de tuberculose. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg

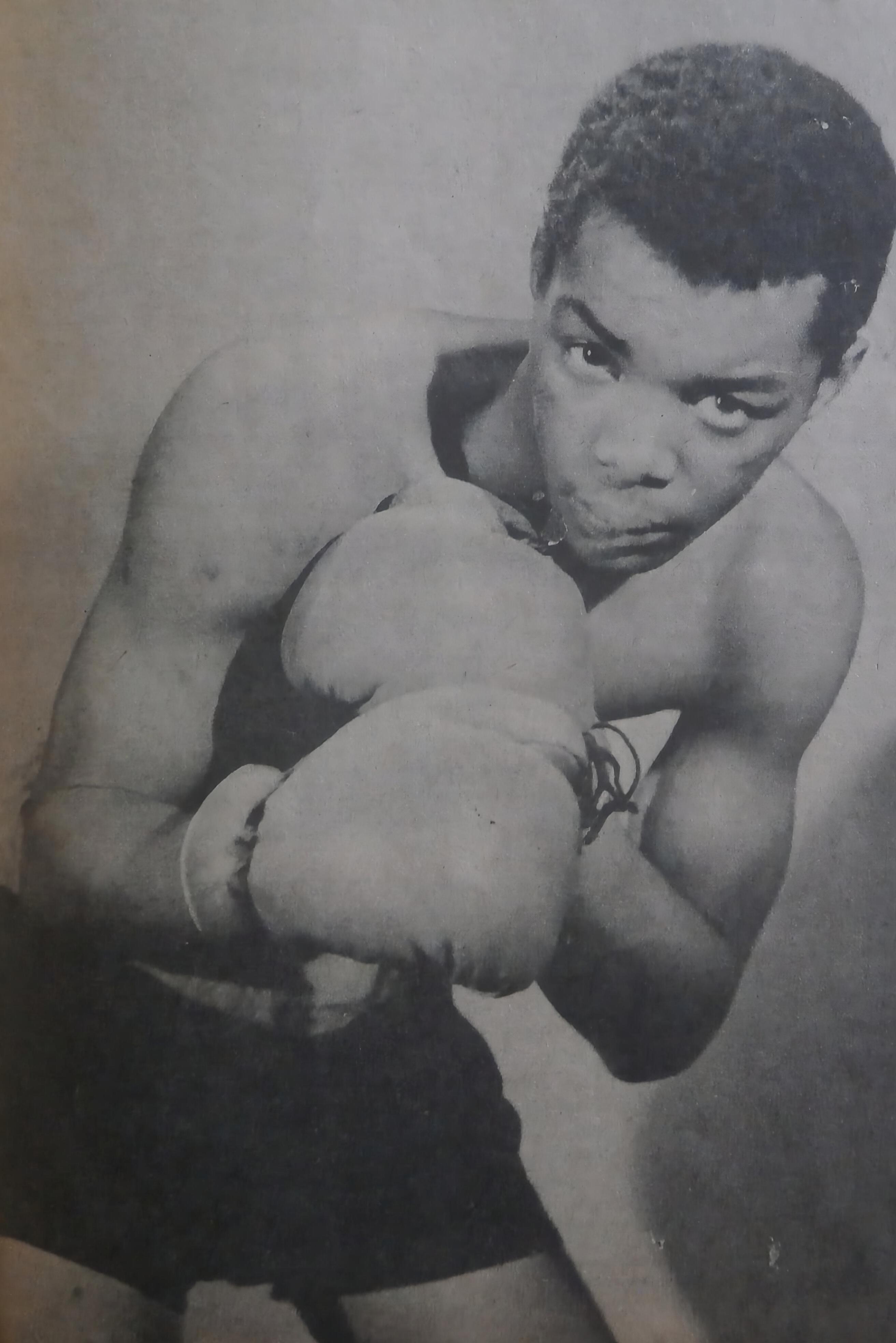

Alguns exemplos esportivos podem ajudar a entender a relação entre exclusão e sucesso nos esportes. Por exemplo, uma das primeiras figuras do boxe nacional foi José

Nasceu, em 5 de janeiro de 1921, na cidade de Chincha (Ica, Peru), área com grande presença afrodescendente. Em 1931, sua família decidiu se mudar para o bairro operário de La Victoria (Lima), um dos espaços urbanos que abrigava as novas massas de trabalhadores, muitos deles imigrantes, que trabalhavam na capital. O boxe havia chegado à capital peruana no início do século XX, e o amor pelo novo esporte se espalhou rapidamente entre os trabalhadores e setores populares. Precisamente em La Victoria, perto da praça

Manco Cápac, foi instalada desde a década de 1920 uma tenda que oferecia lutas de boxe, esporte que José admirava desde criança e começou a praticar aos 14 anos. Foi treinado por Guillermo Peñaloza, um dos treinadores mais importantes da história do boxe peruano. Ainda adolescente conquistou importantes vitórias em Santiago do Chile (1935) e foi campeão da seletiva para as Olimpíadas de Berlim (1936). Infelizmente, devido a pouca idade, não pôde comparecer à competição, e sua fama ressurgiu quando conquistou o título de campeão latino-americano peso-pena invicto em 1938, com apenas 17 anos, derrotando sem tréguas o argentino Emilio Trotta na cidade de Lima (Peru). Com esses sucessos, ele se tornou o primeiro ídolo afrodescendente dos fãs de boxe.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx categoria médio, em 1945 (Montevidéu, Uruguai). Considerado um boxeador técnico e não de grande soco, foi um dos primeiros grandes ídolos do esporte peruano em geral e do boxe em particular. Em 1946 iniciou sua carreira como boxeador profissional, na qual, porém, não teve tanto sucesso quanto no amador. Ele participou de 29 lutas, das quais venceu 22 (7 por nocaute), perdeu quatro (três por nocaute) e empatou as duas restantes. Ele foi o protagonista de um dos incidentes mais lembrados quando o boxeador dominicano Carlos Pérez, conhecido como o "Zurdo del Higuamo", o derrubou com um terrível golpe no fígado na Plaza de Acho (Lima) em 4 de junho de 1949, no terceiro assalto dos dez acordados. A carreira de Frontado no boxe parecia encerrada, mas Max Aguirre, promotor de Frontado, concordou com uma revanche na qual saiu vitorioso por pontos na mesma arena em 28 de agosto de 1949. Após a vitória, enfrentou várias figuras do boxe internacional, como o uruguaio Pilar Bastidas, o argentino Francisco Antonio https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La-presencia-afrodescendiente.pdf

Logo depois, aventurou-se no boxe profissional, com o cartel oficial de 31 lutas: 16 vitórias (1 por nocaute), 9 derrotas (3 por nocaute) e 6 empates. Considerado um boxeador técnico de movimentos rápidos e um jab de esquerda muito eficaz, conquistou o título nacional na categoria leve, em 19 de junho de 1939. Seguiu então sua carreira no sul do continente, lutando contra boxeadores de destaque como o argentino Tito Soria, a quem derrotou por pontos no dia 2 de fevereiro de 1941 no Luna Park, em Buenos Aires, e contra o chileno Humberto "Peloduro" Buccione, em Santiago do Chile, com quem empatou em uma luta de 10 assaltos. Na Argentina, casou-se com Elba Sotelo, mas sua vida desordenada e boêmia resultou em grave deterioração de sua saúde. Mesmo assim, tentou seguir carreira em Lima e no exterior. Ele encerrou sua carreira enfrentando Armando Yáñez (Kid Colombia), em Nicarágua e na Colômbia em 1948. De volta ao Peru, as doenças o dominaram. Sem mais combates e com os seus recursos esbanjados, rapidamente caiu no esquecimento e na miséria. Faleceu no dia 7 de maio de 1952, com apenas 31 anos, após dolorosa agonia, vítima de insuficiência hepática, renal e cardíaca.

Seu humilde sepultamento passou despercebido da grande maioria dos peruanos, mas logo o compositor Pedro Espinel lhe dedicou uma canção em ritmo de polca, "Bom Bom Coronado", que perpetuou a memória deste notável boxeador.

Outra figura importante foi Antonio Frontado (1924), boxeador peruano nascido na fazenda Chiclín, nos arredores da cidade de Trujillo (La Libertad), em 28 de outubro de 1924. Começou a praticar futebol na infância, mas depois de uma briga de rua foi convocado com outros jovens para as aulas de boxe ministradas por Armando Foglia, imigrante italiano contratado pela família Larco, dona da fazenda, para ensinar boxe na fazenda, esporte que logo se popularizou entre trabalhadores e setores populares. Desde os tempos coloniais, a zona norte do Peru se especializou nessa atividade, primeiro empregando mão de obra escrava e depois trabalhadores contratados chineses. A prática de esportes foi uma das estratégias que a família desenvolveu com o objetivo de atrair mão de obra para a produção de açúcar, e no início do século XX o salário e as condições de vida oferecidas pela fazenda eram os maiores atrativos para estabelecer essa mão de obra no mercado na fazenda.

Lucero, (Slapped Kid) e, principalmente, o peso médio americano James Tufts (Artie Towne), diante de quem perdeu em 11 de novembro de 1950. (Nove anos depois, Tufts seria derrotado pelo grande boxeador peruano Mauro Mina). Frontado tentou ser campeão sul-americano profissional, mas perdeu na cidade de Buenos Aires, no Luna Park Coliseum, para um dos melhores boxeadores argentinos, Eduardo Lausse, em 6 de maio de 1953. Finalmente, ele se aposentou após uma vitória contra o peruano Fridolino Vilca na cidade de Trujillo em 1º de janeiro de 1956. Em homenagem à sua carreira, o ringue de boxe do Estádio Mansiche de Trujillo leva o nome de "Antuco Frontado".

Como se pode constatar, na história destes atletas existem características comuns. Eles não tinham grandes possibilidades de ascender socialmente por meio da educação ou de ofícios mais bem remunerados. Seu capital simbólico era o uso de seu corpo, sua habilidade e sua força física, notáveis para alcançar o sucesso esportivo. No entanto, esse sucesso teve um impacto paradoxal: também estereotipou os afro-peruanos como portadores de certas habilidades inatas que os racializaram e os condenaram a certos lugares sociais que não podiam transferir.

* Trecho do artigo Afro-peruanos no século XX (1895-1940), disponível em LA PRESENCIA AFRODESCENDIENTE EN EL PERÚ: SIGLOS XVI-XX, Ministerio de Cultura, 2015. Pp. 162-166.

Articulo 2: