CANTIERE BECCARIA

Un’ipotesi di progetto per il carcere minorile Beccaria di Milano

POLITECNICO DI MILANO

Scuola AUIC Corso di Laurea Magistrale in Architettura - Ambiente Costruito - Interni a.a. 2021-2022

Dicembre 2022

Relatore prof. Andrea Di Franco Correlatore arch. Gianfranco Orsenigo

Studenti Chiara Rimoldi 966028

Matteo Torti 967343

Beatrice Uva 966554

IL

BECCARIA

TIMELINE METODO

IL SISTEMA PENALE

La città percorsa da noi 2.1 IL TERRITORIO Analisi urbane La città intorno 2.2 IL COMPLESSO I.P.M. Cesare Beccaria La geografia del Beccaria Un arcipelago complesso 2.3 CHI ABITA INTORNO Attori in gioco Future collaborazioni 2.4 URBANITÀ Cosa significa urbanità? Urbanità e carcere 2.5 VOCI Interviste

La volontà e l’interesse a tentare di immaginare un progetto di trasformazione per il carcere minorile Beccaria nasce dall’esperienza vissuta durante il tirocinio interno al Dipartimento degli Studi Urbani (DAStU), dal tema: Accoglienza Educante. Ripensare gli spazi dell’Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni a Milano. Questa esperienza ci ha permesso innanzitutto di venire a contatto con la realtà del sistema penale minorile, di frequentarne gli spaziinizialmente solo quelli del c.g.m. e u.s.s.m. - e di interagire con chi in questi luoghi ci lavora quotidianamente. L’approdo al carcere è invece avvenuto per gradi. Il progetto per l’ussm è stata per noi l’occasione per entrare e venire a conoscenza di questo mondo, accrescendo successivamente in noi la curiosità di proseguire, interrogandoci sulle possibilità progettuali per l’arcipelago Beccaria.

Di fondamentale importanza sono state le interviste e i focus group che hanno condotto il progetto degli spazi dell’ussm verso una trasformazione possibile, grazie al confronto con operatori, volontari e

amministrazione.

Da queste voci abbiamo intercettato le problematicità, le richieste espresse - a volte inespresse - ma anche le potenzialità che la grande macchina del Beccaria tiene insieme.

Ci siamo dunque interrogati sulla possibilità di pensare ad un progetto di trasformazione del carcere, lavorando verso il tentativo di portare urbanità al suo interno, come alla fine restituire il carcere alla città.

La lettura della poca bibliografia esistente sul tema, la ricognizione della normativa e la raccolta di articoli di giornale e delle voci di interlocutori “privilegiati” sono state la nostra base entro cui abbiamo mosso i primi passi. Contemporaneamente, abbiamo ascoltato la città dentro e fuori le mura del carcere, abbiamo intercettato quante più voci possibili per capire meglio, costruendo un quadro di attori e richieste, per poi definire le domande prioritarie a cui il nostro progetto si impegna a dare una risposta.

“Il carcere minorile dovrebbe esistenziale, dovrebbe rappresentare estrema: l’ultimo modo per fermare al momento giusto e dire: ora guardi. Perchè spesso a questi

Non hanno occhi per vedere scorgere alcun orizzonte. Non altri mondi diversi dal loro, altri

dovrebbe essere una deadline rappresentare solo una necessità fermare qualcuno. Giungere ora ti fermi. Ora ti fermi e questi ragazzi manca lo sguardo. vedere veramente, non riescono a

Non hanno idea che esistono altri modi di vivere, altre vite.” Cosima Buccoliero, 2021

Introduzione e sviluppo storico

scuola positiva tutela, promozione e protezione del singolo!!!

Il sistema penale minorile rappresenta l’esito di un lungo processo di maturazione della coscienza civile che nel tempo ha progressivamente riconosciuto le peculiarità connesse alla condizione di estrema vulnerabilità dei soggetti minorenni. Pertanto, si è cercato di costruire un ordinamento differenziato di diritto penale che tendesse alla tutela dei diritti dei minori, primo fra tutti il diritto all’educazione.

CODICE ZANARDELLI: introdotte alcune distinzioni tra adulti e minori

Le prime istituzioni minorili risalgono al XVIII secolo, periodo di grande trasformazione e riorganizzazione della società, sulla scia della Scuola Classica fondata da Cesare Beccaria.1 L’obiettivo di queste corporazioni era quello di affrontare il problema dell’aumento di minori abbandonati, incontrollati ed incontrollabili dalla società; nacquero i cosiddetti istituti di correzione/educazione. La sensibilità pedagogica nei confronti dei giovani fanciulli in condizioni di gravo disagio portò alla creazione di un sistema differenziato rispetto a quello

previsto per gli adulti, sia dal punto di vista fisica sia dal punto di vista del trattamento. Nell’Ottocento il Positivismo e la Scuola Positiva proponevano come necessaria la conoscenza scientifica del fanciullo, con l’obiettivo della tutela, della promozione, della protezione del singolo; allo stesso tempo, però, il forte controllo sull’infanzia rendeva gli interventi sui minori assai punitivi. Sul finire del secolo la creazione di organi giudiziari minorili specializzati si presentava come un’esigenza indifferibile.

In Italia il tribunale per minorenni venne istituito solo nel 1934, con il R.D. n. 1404.2 Precedentemente operava il Codice penale del 1859 che sanciva la piena responsabilità penale solo per i maggiori di 21 anni, mentre per i soggetti di età compresa tra i 14 e 21 anni era prevista unicamente una riduzione della pena che comunque doveva essere scontata nelle carceri comuni. Nel 1890 entrò in vigore il

1 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano, 1993.

2 Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.

Il sistema penale minorile in Italianuovo Codice penale, Codice Zanardelli3, che stabilì alcune distinzioni: l’età minima per l’imputabilità viene fissata a 9 anni; fra i 9 e i 14 anni il ragazzo era imputabile, ma solo nel caso in cui il cui il giudice ne avesse accertato il discernimento; dai 14 ai 18 anni il ragazzo era pienamente imputabile. Una volta stabilita l’imputabilità, il minore veniva assoggettato a pene diminuite e il Presidente del tribunale civile poteva ordinare che il minore venisse collocato in un istituto di educazione e di correzione oppure affidato ai genitori sotto la loro responsabilità.

Il principio del discernimento del minore al momento della commissione del fatto è stato il risultato delle elaborazioni della Scuola Positiva, che ha sempre focalizzato l’attenzione sulla necessità di individualizzare le pene, attraverso l’instaurazione di un sistema penale concentrato sull’esame dell’individuo, più che sul reato. Il nuovo Codice, inoltre, non si occupa più di disciplinare il vagabondaggio, l’oziosità o la mendicità dei minori, che diventa materia

della nuova Legge di pubblica sicurezza.4

Con il Regolamento carcerario del 18915 i “riformatori”, così chiamati secondo la nuova denominazione ufficiale, si specializzarono secondo le età e le categorie giuridiche. Sorsero così le Case di correzione per minori sotto i 18 anni, gli istituti di educazione e correzione per i minori tra i 9 e i 14 anni, gli istituti di educazione correzionale per i minori dediti all’oziosità, al vagabondaggio, alla mendicità.

In questo modo viene a formalizzarsi la separazione istituzionale fra condannati e corrigendi.

Con il codice Rocco del 1930, tuttora in vigore, il limite per la presunzione di non imputabilità viene alzato dai 9 ai 14 anni; dai 14 ai 18 anni il minore poteva essere ritenuto imputabile solo se in possesso della capacità di intendere e di volere, che di volta in volta doveva essere accertata dall’autorità

4 Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6133

il limite per la non imputabilità viene alzato a anni

3 In vigore dal 1890 al 1930.

5 Regio Decreto 1 febbraio 1891, n. 260, approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e per i Riformatori governativi del Regno.

esiste il perdono giudiziale solo per i minori

giudiziaria. Inoltre, i minori dovevano scontare la condanna, fino al compimento dei 18 anni, “in stabilimenti separati da quelli riservati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un’istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale”.6 Con il “perdono giudiziale”,7 introdotto sempre dallo stesso Codice, si mette in evidenza una maggiore attenzione per i minori e una strategia punitiva più elastica. Tale istituto “consiste nella rinuncia dello stato alla condanna o addirittura al rinvio del giudizio, pur avendo il giudice accertato la responsabilità dell’imputato”8 e costituisce una causa di estinzione del reato che il giudice può utilizzare quando ritiene che il ragazzo, alla sua prima esperienza penale e responsabile di un reato per il quale è prevista una pena detentiva non superiore ai due anni, si asterrà in futuro dal commettere altri reati. Con il

6 Art. 142 Codice Penale.

7 Art. 169 Codice Penale.

8 F. Mantovani, Diritto penale, Cedam, 2017, p. 841.

perdono giudiziale “si riconosce la necessità di non stigmatizzare una storia personale e di attivare stimoli positivi e di rinforzo psicologico e di fiducia”.9

L’ordinamento giudiziario ordinario, ritenuto inadeguato e comunque inefficiente alle problematiche del sistema minorile, nel 1934 subisce una profonda trasformazione con l’introduzione del Tribunale per i minorenni. In tale nuovo contesto, al Tribunale per minorenni, vengono attribuite competenze nel settore penale, civile ed amministrativo. Il tribunale, infatti, si occupò fin dall’inizio sia della devianza penale dei giovani (competenza penale) sia del loro disadattamento (competenza amministrativa). Venne per la prima volta garantito al minore il diritto ad un giudice specializzato e a forme particolari di procedimento, volte ad accertare i precedenti personali e familiari dell’imputato sotto l’aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale.

9 I. Mastropasqua, I minori e la giustizia. Operatori e servizi dell’area penale, Liguori Editore, Napoli, 1997, p.65.

Il sistema penale minorile in ItaliaAccanto all’istituzione del Tribunale, si stabilì inoltre l’istituzione di un Centro di rieducazione, comprendente una vasta gamma di istituzioni e servizi che col tempo si sono ridotti o modificati (case di rieducazione, focolari di semilibertà e pensionati giovanili, gabinetti medicopsico-pedagogici, istituti di osservazione, prigioni scuola, riformatorio giudiziario, uffici di servizio sociale per minorenni). Nel tempo questi istituti subirono purtroppo un’involuzione, dal momento che l’ordinamento italiano si preoccupò più che altro di tutelare la comunità nazionale e solo secondariamente cercò di promuovere l’effettiva risocializzazione del minore deviante. Nonostante il carattere educativo di questi istituti, le loro caratteristiche erano in contrasto con lo scopo che avrebbero dovuto perseguire; erano in fatti in tutto simili a carceri comuni: il minore viveva in totale isolamento dal resto della comunità, rendendo sempre più evidente la spaccatura già esistente tra i minori e la società.

Successivamente con la legge n.

888 del 1956 viene introdotta, tra le misure rieducative, l’affidamento del minore al servizio sociale, assegnando a tutti gli uffici del servizio sociale compiti di controllo e di sostegno e facoltà di creare rapporti con la famiglia. Queste nuove istituzioni consentirono un trattamento più adeguato alla singola personalità e più idoneo alle cause della condotta trasgressiva del minore. Inoltre, la nuova legge dispose la sottrazione del minore in attesa di giudizio al carcere per minorenni, sostituendolo con l’istituto di osservazione. Nonostante le buone premesse, gli istituti creati con la legge del 1956 ebbero scarso successo. Sul finire degli anni Sessanta gli strumenti amministrativi iniziano a perdere d’importanza; alcuni istituti previsti dalla legge del 1956 non furono neanche mai realizzati e in quel momento, questa mancanza apparve opportuna perché si riteneva più utile avvalersi delle normali strutture di comunità, aperte a tutti i ragazzi, che dei servizi specializzati, esclusivamente riservati ai minori disadattati e quindi fortemente emarginati. Immergere l’adolescente in un’istituzione totale, durante

tra le misure rieducative viene introdotto il SERVIZIO SOCIALE!

un periodo cruciale per l’acquisizione di una propria identità personale, significava impedirgli esperienze vitali ed indispensabili per il futuro, e allo stesso tempo, costringerlo in un meccanismo che poteva facilmente condurlo all’assunzione di un’identità negativa. L’ingresso in un istituto, per i minori, era spesso causa di una vera e propria crisi di identità, risolta dall’istituto con l’attribuzione al ragazzo di una identità ben precisa, che corrispondeva però a quella di un individuo diverso dagli altri, incapace di avere successo e destinato al fallimento sociale. L’internamento così organizzato, rigido e monotono produceva solo inattività. Ad un grado maggiore di adattamento alla vita nell’istituzione, sembrava corrispondere un maggiore disadattamento alla vita della società esterna. Con la legge sull’Ordinamento penitenziario del 197510, viene inserita una disposizione che si limita ad estendere ai minorenni l’applicazione della nuova

10 L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

disciplina carceraria; l’articolo 79 dispose: “le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”. Questa disposizione rappresentò una dichiarazione esplicita di inadeguatezza della norma rispetto allo specifico del penitenziario minorile, che viene accantonato in posizione di attesa.

Quadro normativo

D.P.R. n. 448 / 1988

I principi più innovativi ed illuminati delle Regole di Pechino1 sono stati recepiti anche nelle disposizioni al nuovo Codice di Procedura Penale Minorile, D.P.R. n. 448 del 1988, “disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, prima ampia riforma del diritto minorile, in cui il processo penale a carico di imputati minorenni viene disciplinato attraverso disposizioni applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del singolo. L’oggetto principale di questo documento è la tutela dei diritti del minore entrato in conflitto con la giustizia minorile. L’obiettivo principale del sistema di norme che regolano il procedimento penale minorile è quello di far comprendere al minorenne le conseguenze delle sue condotte, di portarlo a ravvedersi e di farlo uscire il prima possibile dal circuito giudiziario. Fino ad allora non esisteva di-

stinzione con il sistema processuale per gli adulti. Con le nuove disposizioni non si vuole comunque rendere autonomo il processo penale minorile ma semplicemente fornire alle autorità giudiziarie minorili uno strumento in grado di modellare la disciplina del processo ordinario in modo da renderlo compatibile con la tutela della personalità del minore ancora in “via di formazione”.

Il documento si articola in cinque parti; la prima riguardante la protezione dei minori, la seconda l’istruzione del processo, la terza il giudizio e il processo, la quarta il trattamento in libertà e la quinta il trattamento in istituzione.

I principi fondamentali alla base dell’intera riforma sono:

per la prima volta viene pensata una riforma ad hoc per i minori

1 Adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985, tali regole, sebbene non vincolanti, esplicitano principi fondamentali nell’ambito della giustizia minorile.

-il principio di adeguatezza: le misure devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Il giudice dovrà individuare e valutare le misure idonee di riferimento alla situazione del minore: ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo passato od eventualmente

la personalità del minore è considerata ancora in “via di formazione“

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

in atto. Solo tenendo conto di questi elementi, infatti, il giudice potrà perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l’intero sistema tende.

PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀMINIMA

PRINCIPIO DI DESTIGMATIZZAZIONE

-il principio di minima offensività: il processo deve evitare che il contatto del minore con il sistema penale possa compromettere lo sviluppo armonico della sua personalità e l’immagine sociale con conseguente pericolo di marginalità. Ciò comporta il vincolo per i giudici e gli operatori di preoccuparsi nelle loro decisioni di non interrompere i processi educativi in atto evitando il più possibile l’ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi.

dere le immagini e le informazioni sull’identità del minore, lo svolgimento del processo quando l’imputato è minorenne senza la presenza del pubblico, l’obbligo di eseguire notificazioni in maniera riservata, l’obbligo di adottare le opportune cautele nell’esecuzione di interventi restrittivi da parte della polizia giudiziaria.

PRINCIPIO DI RESIDUALITÀ DELLA DETENZIONE

-il principio della destigmatizzazione: tale principio è estensione del principio di minima offensività in quanto riguarda l’identità individuale e sociale del minorenne, che si vuole proteggere il più possibile da processi di auto ed etero svalutazione. Ne sono espressioni le seguenti disposizioni: l’irrilevanza sociale del fatto, l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, il divieto di diffon-

-il principio di residualità della detenzione: secondo tale principio l’ordinamento prevede strumenti adeguati affinché la carcerazione sia l’ultima misura da applicarsi. Sono state a tal fine previste misure tese a responsabilizzare il minore e a ridurre l’impatto costrittivo ed afflittivo, di modo che la detenzione sia limitata al caso in cui vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili.

Tale principio tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene pertanto ad “autolimitarsi”. Sulla base delle informazioni raccolte con riferimento alla personalità, alla famiglia ed all’ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo,

Il sistema penale minorile in Italiain presenza degli altri presupposti di legge (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento) può chiudersi con la dichiarazione di “irrilevanza del fatto”. Sempre nella stessa ottica il processo può essere sospeso per dare avvio ad un percorso di “messa alla prova”, 2 durante il quale viene attuato un programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore finalizzato a valutare le sue capacità di cambiamento e di recupero. In tale contesto appare evidente l’importanza dei servizi sociali dipendenti dal ministero della giustizia che predispongono il progetto su incarico dell’Autorità giudiziaria, in collaborazione con quelli degli Enti Locali, vigilando poi sulla sua corretta attuazione.

L’istituto del processo penale minorile che maggiormente risponde alle esigenze rieducative sancite dalla riforma del 1988 è la sospensione del processo per messa alla prova. Questo istituto coniuga infatti l’esigenza di una rapida fuoriuscita dal processo penale dei

minori, imputati di qualunque fattispecie di reato, con l’obiettivo del loro reinserimento nella società. Il giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova stessa e le sue capacità di cambiamento e di recupero. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni o un anno, a seconda della tipologia di reato. Con l’ordinanza di sospensione, il giudice: affida il minore ai servizi dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento di un progetto, in collaborazione con i servizi dell’ente locale e con il coinvolgimento della famiglia e del tessuto sociale; può imporre al minore di riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la vittima del reato; può revocare la sospensione del processo in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni; può alla fine del percorso, stabilire il non luogo a procedere per esito positivo di messe alla prova, ciò che comporta la cancellazione degli effetti penali del reato.

Il D.P.R. 448 si prefigge quindi l’obiettivo di coniugare l’esi-

giustizia riparativa responsabilizzazione educazione preparazione alla vita libera inclusione sociale

genza di dare una risposta al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita del minore. Il fine è l’educazione, il processo non deve interferire sulla continuità educativa.

D.lgs n. 121 / 2018

Nel 2018, dopo oltre quarant’anni di distanza dalla Riforma Penitenziaria del 1975 e dalla disposizione transitoria, l’articolo 79, che estendeva la disciplina esecutiva prevista per gli adulti anche ai condannati minorenni in attesa di un intervento ad hoc, è stato finalmente emanato il decreto legislativo che disciplina l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. L’assenza, per un arco temporale così lungo, di una normativa dedicata tradiva quella specificità connessa con lo status di minorenne (trattamento differenziato dagli adulti), oltre che disattendere gli impegni assunti dall’Italia a livello internazionale ed europeo per una giustizia “a misura di minore”.3

Per questo motivo la riforma ha lo scopo di adeguare le norme dell’Ordinamento penitenziario alle esigenze educative e alle caratteristiche dei minori condannati e di fornire allo stesso tempo una disciplina completa dell’esecuzione penale minorile. In realtà l’Ordinamento penitenziario minorile, salvo alcune eccezioni, viene a coincidere in buona parte con l’Ordinamento penitenziario degli adulti; l’assetto complessivo in sostanza sembra tradire le attese di un modello esecutivo “differenziato”. È importante, nonostante ciò, mettere in rilievo le innovazioni, tra cui l’individuazione degli obiettivi dell’esecuzione penale, ossia i percorsi di giustizia riparativa e di mediazione, la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati. Gli strumenti utili per il raggiungimento di tali finalità sono: percorsi di istruzione, percorsi di formazione professionale, percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e responsa-

Il sistema penale minorile in Italia 3 Regole di Pechino 1985, Convezione ONU 1989, Convenzione europea 1996.bile, attività di utilità sociale, attività culturali, sportive e di tempo libero.

Il testo normativo pone l’accento sull’importanza dell’istruzione e della formazione professionale poichè l’acquisizione di nuove e sempre più specializzate competenze potrà sostenere il ragazzo al momento del reinserimento nella comunità ed è importante che l’offerta formativa sia ampia e multidisciplinare.

Il decreto è strutturato in quattro parti: la prima contenente le disposizioni generali dell’esecuzione penitenziaria nei confronti dei minorenni, la seconda riguarda l’esecuzione esterna e le misure di comunità, la terza la disciplina dell’esecuzione e la quarta l’intervento educativo e l’organizzazione degli IPM.

Per quanto riguarda la vita dei minori all’interno degli IPM si hanno poche documentazioni. I criteri di assegnazione dei detenuti negli istituti penitenziari minorili ricalcano quelli già presenti nella legge del 1975. È assicurata la separazione dei minorenni dai giovani adulti e degli imputati dai condannati, mentre le donne sono ospitate

in sezioni apposite. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti per evitare la spersonalizzazione; inoltre viene indicata la capienza massima, ovvero ogni cella può ospitare fino ad un massimo di quattro persone.

La permanenza all’aria aperta registra un aumento del tempo minimo garantito, ora pari a quattro ore, anziché alle due previste precedentemente; tuttavia, resta la possibilità che tale periodo possa essere ridotto per specifici motivi che il testo della norma manca di individuare. Si stabilisce inoltre che la permanenza all’aria aperta avvenga in modo organizzato e con la presenza necessaria degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa. Tuttavia, emerge come in realtà questa visione sia falsata da un’idea che per “permanenza all’aperto” si intendano anche i momenti di socialità, che spesso avvengono al chiuso; questo fa sì che non sempre venga rispettato il disposto normativo.

I minori detenuti possono frequentare i corsi di istruzio-

istruzione formazione professionale celle max persone

ore d’aria inclusi momenti di socialità al chiuso

attività all’esterno art.

ne, di formazione professionale all’esterno dell’istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all’acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale. I minori possono svolgere lavori all’esterno dell’istituto, grazie all’articolo 21 della legge sull’ordinamento penitenziario.4

progetto di intervento educativo: regola lo svolgimento della permanenza del minore in IPM personalizzato

Il cuore della riforma è costituito dal “progetto di intervento educativo”, da applicare entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione, per consentire al minore di iniziare in breve tempo il proprio graduale percorso di recupero. Tale progetto si basa sulla personalizzazione delle prescrizioni e sulla flessibilità esecutiva: esso deve tener conto delle attitudini e delle caratteristiche della personalità del minore condannato, ed è ispirato al criterio della progres-

4 “I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.”

sione perché mira alla graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero. Il minore viene coinvolto nel progetto educativo sia nella fase della predisposizione dell’intervento, attraverso supporto psicologico e ascolto, sia nella fase della realizzazione dello stesso, attraverso l’illustrazione in un linguaggio comprensibile e il continuo aggiornamento sulla base del grado di adesione alle opportunità offerte, dell’evoluzione psico-fisica e del percorso di maturazione e responsabilizzazione in atto. Il progetto di intervento educativo regola lo svolgimento della permanenza del minore all’interno dell’istituto penale: contiene indicazioni sulle modalità con cui relazionarsi con il mondo esterno e attuare vita di gruppo e cittadinanza responsabile, nonché sulle attività da svolgere all’interno dell’istituto, in particolare le attività di studio e formazione professionale, di lavoro, e sulle attività di utilità sociale e ricreativa, finalizzate al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati. Per l’elaborazione del PIE è fondamentale l’attiva

Il sistema penale minorile in Italiapartecipazione dell’USSM e dei servizi socio-sanitari territoriali.Le attività proposte dall’IPM devono essere progettate con modalità flessibili, tali da poter essere proficuamente fruite anche da coloro che trascorrono pochissimo tempo nella struttura.

Particolare attenzione è stata rivolta al mantenimento delle relazioni personali e socio-familiari necessarie al corretto sviluppo della sfera affettiva e dunque della crescita di ogni individuo. È stata infatti garantita l’applicazione del principio della territorialità dell’esecuzione, in virtù del quale la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, salvo specifici motivi. Inoltre, vengono stabilite nuove regole riguardanti i colloqui, ampliandone il numero e la durata ed allargando il novero delle figurate autorizzate fino a ricomprendere i volontari. Nello specifico il minore ha diritto ad otto colloqui mensili della durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta minuti, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo e prefestivo. Il

minore può inoltre usufruire di un massimo di tre conversazioni telefoniche a settimana della durata di venti minuti ciascuna. Particolare attenzione va dedicata ai soggetti privi di riferimenti socio-familiari, per i quali dovranno essere favoriti i colloqui con i volontari autorizzati ed ai quali è garantito un costante supporto psicologico. La portata innovativa di questo decreto è data dall’inserimento di unità abitative attrezzate al fine di renderle simile all’ambiente domestico, per consentire le visite prolungate.

La sezione a custodia attenuata è organizzata in modo tale da favorire il raggiungimento di un più rassicurante livello di autonomia da parte del giovane detenuto. La sezione finalizza l’intervento alla restituzione del minore alla comunità esterna, attraverso una stretta collaborazione con gli enti pubblici e privati del territorio per la realizzazione di interventi volti al reinserimento sociale. Nei giorni festivi e il sabato saranno favoriti i rientri in famiglia. Ogni momento della giornata, deve avere una valenza educativa: la cura della vita quotidiana rappresenta un elemento di ac-

rapporti con le famiglie: principio della territoralità dell’esecuzione visite prolungate

unità abitative, ambiente domestico

custodia attenuata maggiore autonomia

maggiore attenzione alla fase di dimissione dall’IPM

quisizione di nuove autonomie. Gli spazi interni ed esterni da adibire alla custodia attenuata dovranno essere attrezzati in locali separati dalle altre sezioni e avere una capienza che non superi le 8/10 unità. Le stanze di pernottamento e gli spazi di socialità dovranno presentarsi in modo tale da riprodurre un ambiente di civile abitazione. Il cortile esterno e gli spazi comuni dovranno essere autonomi al resto dell’Istituto.

Il minore è tenuto a rispettare il regolamento che disciplina la vita dell’Istituto; tale regolamento deve essere messo a sua disposizione al momento dell’ingresso in un linguaggio comprensibile, affinché egli ne comprenda a pieno il significato e le implicazioni. Tali regole riguardano sia la partecipazione alle attività organizzate e alla vita carceraria sia la cura della propria persona e della propria camera di pernottamento.

Per quanto riguarda l’uscita dal carcere, sono state finalmente previste regole specifiche per i minori; questa delicata fase di passaggio viene infatti considerata fondamentale per il recupero del minore. La dimis-

sione è preparata e curata nei sei mesi precedenti dall’ufficio di servizio sociale per minori, in collaborazione con l’area trattamentale, in modo da consentire la continuazione del percorso educativo intrapreso. Uno dei principali obiettivi della dimissione è infatti la continuità dell’intervento educativo e dell’inserimento sociale: nel primo caso vengono elaborati programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all’esterno; nel secondo caso sono curati i contatti con i familiari di riferimento e con i servizi sociosanitari territoriali che prendono in carico il minorenne per la prosecuzione dell’attività di assistenza e sostegno.

Il sistema penale minorile in ItaliaGli i.p.m. in Italia

L’Istituto penale minorile assolve principalmente funzioni esecutive della pena e della custodia cautelare, nei casi in cui non sia stato possibile attivare la concessione di altre misure non detentive. Si tratta di funzioni diverse che si rivolgono a utenze differenti e che devono svolgersi possibilmente in locali separati. Inoltre, all’interno degli istituti, è possibile l’esecuzione, sempre in locali separati, delle misure della semilibertà e della semidetenzione. L’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto trovano la loro disciplina nelle norme dell’Ordinamento Penitenziario. Le finalità istituzionali sono rappresentate dall’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, dalla garanzia dei diritti soggettivi dei minori e dall’attivazione dei processi di responsabilizzazione e di promozione del minore anche attraverso lo svolgimento della vita comunitaria.

Per quanto riguarda l’organizzazione interna degli istituti minorili, viene prevista una classificazione dettata dalla capienza funzionale che la struttura consente, individuando così sette diverse classi che delimitano il numero minimo

e massimo di disponibilità di posti all’interno di ogni istituto. Da tale definizione si evidenzia come i vari spazi architettonici siano tra loro differenziati, a causa anche dell’anacronismo dell’edilizia penitenziaria, e come essi siano il risultato di una politica spesso irrazionale, incapace di adeguare alla specificità del settore minorile e alla sua evoluzione sul piano legislativo, le relative strutture carcerarie.

La struttura organizzativa degli IPM è definita da tre aree funzionali: l’area tecnico pedagogica, l’area della sicurezza e l’area amministrativo-contabile.

Le modalità di svolgimento della vita all’interno dell’Istituto sono definite dal regolamento interno, definito dal direttore, che contiene le regole di riferimento cui tutti, ragazzi e operatori, devono attenersi.

Andamento dei dati statistici degli ingressi in i.p.m., c.p.a. e comunità in Italia.

Dati sul genere e la provenienza dei detenuti in Italia.

In Italia esistono 17 IPM, dislocati nelle varie regioni, ognuno dei quali ospita dai 5 ai 30 ragazzi, per un totale di circa 300 su tutto il territorio nazionale. Molti dei detenuti sono maschi e la percentuale in termini assoluti di stranieri è alta, ad indicare una falla nel sistema di accoglienza e nella rete di sostegno che dovrebbe venire servita ai migranti. I dati evidenziano infatti una sovrarappresentazione di questa categoria tra i detenuti degli istituti italiani.1

Negli ultimi 15 anni è stato inoltre registrato un calo degli ingressi negli Istituti Penali per Minorenni, seppur contenuto. Nonostante questo dato positivo rimane preoccupante la distribuzione disomogena dei detenuti sul territorio nazionale. 10 IPM su 17 si trovano nel sud Italia ed ospitano più del 50% dei detenuti.2

Dati sull’età dei detenuti in italia suddivisi per genere e provenienza.

1 B. Centozene, I minori stranieri nel sistema penale, www.ragazzidentro.it, 2021

2 A. Scandurra, I numeri degli istituti penali per i minorenni, www.ragazzidentro.it, 2021

Posti disponibili: 46

Posti occupati: Tipologia: Istituto maschile Struttura: ex fabbrica Dislocazione: Via Berruti e Ferreri 3, zona urbana

Aspetti positivi

• Esistono laboratori (catering e cioccolateria) che promuovo lavori retribuiti.

• Sono attivi due corsi di formazione professionale (addetto alle pulizie ed operatore di cucina) e tre corsi modulari (cucina, informatica e ceramica).

Aspetti negativi

• Soggiorni molto brevi (max 90 giorni) che impediscono una progettualità ampia rispetto al percorso trattamentale.

• Struttura molto rigida.

• Nel corso del 2021 sono stati registrati sei eventi critici.

• Scarsa attenzione e rispetto ad altri istituti - alla salute (soprattutto mentale).

• Per negligenza dello staff non sono previste sezioni per la custodia attenuata e visite prolungate, nonostante richieste dalla riforma del 2018.

Il sistema penale minorile in ItaliaAspetti

positivi

• È situato in una zona in forte espansione urbanistica.

• nati i lavori la capienza regolamentare si aggirerà tra 70/80 posti, facendo del Beccaria uno degli Istituti più grandi d’Italia.

• All’interno dell’Isituto vengono svolte diverse attività, tra cui laboratori di falegnameria, di cucina, di fotografie, di teatro e di panificazione grazie alla collaborazione con “Buoni Dentro”.

• Grazie agli aiuti e alle istituzioni esterne i corsi di formazione e le possibilità lavorative sono maggiori rispetto che altrove.

• Il cappellano Don Gino Rigoldi è una figura iconica, carismatica e molto conosciuta al di fuori delle mura. Nell’isolato accanto all’IPM ha aperto la Fondazione a lui dedicata, dove spesso i ragazzi in uscita trovano qui un punto di riferimento, dove provare a reinserirsi nel tessuto sociale.

Posti disponibili: 31 (attualmente)

Posti occupati: 37

Tipologia: Istituto maschile Struttura: complesso penitenziario Dislocazione: Via Calchi e Taeggi 20, zona urbana

Aspetti negativi

• Dopo 15 anni i lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati.

• I lavori hanno portato alla chiusura di un’intera ala dell’edificio, dimezzando i posti disponibili da 50 a 31 e trasferendo definitivamente il reparto femminile altrove.

• Le aree detentive sono spoglie e asettiche.

• L’unico spazio esterno è un campetto da calcio in erba sintetica, adiacente alle sezioni detentive, circondato da alte mura e piuttosto trasandato.

• Sono molto frequenti gli “aggravamenti”.

• Il clima detentivo appare piuttosto teso.

• Per mancanza di spazi alcuni ragazzi sono stati trasferiti negli spazi detentivi attigui all’infermeria, spazi dotati di celle chiuse e più anguste di quelle dei reparti ordinari.

Posti disponibili: 12

Posti occupati: 13

Tipologia: Istituto maschile Struttura: Casa circondariale per adulti Dislocazione: Via Santa Bona 5, zona urbana

Aspetti positivi

• Clima piuttosto disteso.

Aspetti negativi

• Scarsa disponibilità di spazi e quindi di attività, il che talvolta impone il trasferimento dei ragazzi, anche lontano.

• Coincidenza tra turca e doccia.

• Non esiste una cappella o un luogo di culto in generale.

• Attrezzatura da palestra limitata e non sempre accessibile.

• Sovraffollato (12 posti, 13 detenuti)

• Alcuni eventi autolesionisti e suicidari, ma valutati come prevalentemente dimostrativi.

• Non esiste un luogo di culto.

Il sistema penale minorile in ItaliaAspetti positivi

• Buon rapporto con la città (seppur questa abbia poco da offirre all’IPM).

• Percorso scolastico ad hoc per ogni detenuta.

• Buona attenzione alla salute mentale.

• Non viene praticato l’isolamento disciplinare.

• Ottimo rapporto tra agenti, spesso donne e detenute.

• Il dialogo con le ragazze è continuo, quotidiano ed informale.

Posti disponibili: 17

Posti occupati: Tipologia: Istituto femminile Struttura: Ex Casa circondariale Dislocazione: Via IV Novembre 15, zona urbana

Aspetti negativi

• Zona urbana, ma di un piccolo centro isolato.

• Essendo l’unico IPM femminile del nord Italia, le ragazze detenute vengono da posti lontani e vedono l’IPM di Pontremoli come una parentesi lontana dalla loro vita.

• Molto costoso.

• Assenza di un’area verde.

Posti disponibili: 44

Posti occupati: 22

Tipologia: Istituto maschile Struttura: Ex convento Dislocazione: Via De Marchi 5/2, zona urbana

Aspetti positivi

• Ex convento del 400 collocato nel centro storico, in prossimità di una delle più importanti piazze di Bologna, piazza San Francesco. Facilmente raggiungibile e perfettamente collegato alla rete dei trasporti pubblici.

• L’Istituto si trova all’interno di un complesso di edifici che ospitano: il C.p.a., gli uffici dell’USSM e del c.g.m., il tribunale penale e civile, la procura della Repubblica.

• L’area verde esterna è adibita ad orto di cui i ragazzi si prendono cura quotidianamente. Inoltre i ragazzi del corso di falegnameria stanno costruendo e decorando anche un’area che verrà destinata ai colloqui all’aperto.

• All’interno dell’istituto vengono organizzate diverse attività ricreative, tra cui un laboratorio di teatro, un laboratorio di falegnameria, il progetto orti-giardini.

Aspetti

negativi

• Trattandosi di un edificio storico, si trova sotto tutela della Soprintendenza; difficile eseguire lavori.

• Il secondo piano è oramai da anni inagibile.

• Gli spazi comuni interni sono spogli.

Il sistema penale minorile in ItaliaAspetti positivi

• Dislocazione in pieno centro storico a pochi passi dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella.

• La struttura, almeno esteriormente, non risulta diversa dalle altre abitazioni essendo inserita nell’abitato fiorentino.

• Le celle sono spaziose, munite di tv, letto e armadietti per effetti personali e ospitano 2/3 ragazzi per stanza.

• Nell’istituto viene garantita la possibilità di professare varie religioni, grazie alla presenza di luoghi di culto diversi da quelli cattolici.

Posti disponibili: 31

Posti occupati: 12

Tipologia: Istituto maschile Struttura: Edificio storico Dislocazione: Via Orti Oricellari 18, zona urbana

Aspetti negativi

• Per mancanza di spazio non è stata allestita una zona per l’affettività.

Posti disponibili: 52 m + 24 f

Posti occupati:

Tipologia: Istituto maschile e femminile Struttura: Padiglioni autonomi Dislocazione: Via Giuseppe Barellai 140, zona urbana

Aspetti positivi

• Il mobilio delle celle è realizzato nella falegnameria dell’Istituto.

• C’è un bel clima privo di tensioni all’interno dei padiglioni.

• Biblioteca molto fornita che si attacca al sistema bibliotecario romano.

• Molti spazi all’aperto sono fruibili da tutti.

• Non è stato registrato alcun evento critico.

• Vista l’assenza di corsi professionalizzanti è presente un elevato numero di laboratori più brevi (pizzeria, falegnameria, lavorazione di metalli, serigrafia, parruccheria, pasticceria, tappezzeria, ...)

• Viene incentivato l’uso della domandina per abituare i ragazzi ad interfacciarsi con la burocrazia.

Aspetti negativi

• Stanze scarne e rimbombanti.

• Assenza di corsi professionalizzanti (dovuta alla ridotta permanenza dei detenut*)

• Le celle maschili sono spesso rovinate e tutte le celle non presentano schermature.

• Problema dell’inclusione nel mondo del lavoro.

• Il modello riparativo è sempre considerato aggiuntivo a quello sanzionario.

• Viene catalogata come area urbana, ma in realtà molto scomoda ed isolata.

Il sistema penale minorile in ItaliaAspetti positivi

• A tutti i detenuti è data la possibilità (e l’obbligo) di frequentare attività scolastiche.

• Buon rapporto con il territorio nonostante la scarsa presenza di enti locali pubblici.

• Gli spazi di vita, le celle sono ampie e luminose. I bagni sono in buone condizioni, ristrutturati di recente e acqua calda e riscaldamento sono sempre disponibili. Nella stanza ci sono una tv, degli armadietti e dei comodini.

• Numerosi laboratori.

• La partecipazione della Regione Campania dà vita a corsi di formazione professionalizzanti. La città è invece la realtà più presente tramite fondazioni, cooperative e associazioni che gestiscono numerosi laboratori.

Posti disponibili: 73 m + 19 f

Posti occupati: 41

Tipologia: Istituto maschile e femminile Struttura: Ex Lazzaretto Dislocazione: Via Nisida 59, zona extraurbana

Aspetti negativi

• L’istituto è isolato dal contesto urbano. Lo è al di là del senso figurato: si trova in cima ad un isolotto. E’ difficile raggiungerlo con mezzi pubblici.

• La recidiva è molto alta perché i ragazzi che vengono in Istituto hanno già intrapreso un percorso “deviato”. Il recupero è difficile.

• Manca un teatro, voluto a suo tempo da Eduardo De Filippo, chiuso però per inagibilità.

Posti disponibili: 46

Posti occupati:

Tipologia: Istituto maschile

Struttura: Antico palazzo ducale

Dislocazione: Corso Montella 16, zona urbana

Aspetti positivi

• Antico palazzo del 700 nel centro città. Grazie alla posizione e ai vari progetti realizzati con il Comune e altre associazioni, l’Istituto gode di un ottimo rapporto con il territorio.

• Le camere sono grandi e luminose, con frigorifero, televisione, armadi per ciascun ragazzo, letti e mobilio. I ragazzi inoltre hanno accanto al letto un piccolo spazio dove poter appendere i loro affetti personali.

• È presente un campo sportivo aperto alla città.

• Il cortile esterno è attrezzato con giochi e un gazebo dove d’estate vengono organizzati i colloqui con i familiari. Le famiglie possono portare cibo dall’esterno e passare insieme la giornata.

• Sono attivi viaggi di istruzione realizzati in collaborazione con la Pro Loco finalizzati alla conoscenza del territorio.

Aspetti

negativi

• Essendo un palazzo storico sono presenti diverse problematiche strutturali, tra cui il malfunzionamento del sistema di riscaldamento dell’acqua.

• Mancano risorse umane che si riversano notevolmente nella quotidanità dell’Istituto, sia per il personale costretto a una grande mole di lavoro sia per i ragazzi costretti a rinunciare ad alcune attività.

Aspetti positivi

• Sono presenti due aule scolastiche dotate di postazione informatica con software compensativi.

• Corsi di formazione professionale per ceramisti e panificatori.

• Interventi di giustizia riparativa.

• Non sono frequenti gli eventi critici.

• Sono attivi diversi laboratori.

Posti disponibili: 15

Posti occupati: Tipologia: Istituto maschile Struttura: Centro polifunzionale della giustizia minorile Dislocazione: Via S. Vincenzo De Paoli 11, zona urbana

Aspetti negativi

• /

Posti disponibili: 35

Posti occupati: Tipologia: Istituto maschile Struttura: Dislocazione: Via Giulio Petroni 90, zona urbana

Aspetti positivi

• Situato all’interno della città, nella parte sud-est. Facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.

• Le stanze sono piuttosto grandi, 5x9 metri escluso il bagno.

• Vengono organizzate diverse attività culturali tra cui un’attività teatrale in convenzione con il teatro Kimset opera di Bari. I ragazzi preparano due spettacoli all’anno in occasione dei quali l’Istituto si apre al pubblico esterno.

Aspetti negativi

• /

Il sistema penale minorile in ItaliaAspetti positivi

• Si trova nella zona nord di Catanzaro in pieno centro cittadino ed è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico.

• Nella stessa area si trova il Tribunale dei Minori, la Comunità ministeriale per minori, il Centro per la Giustizia Minorile competente per la Regione Calabria, l’Ufficio Servizio Sociale per Minorenni.

• L’intera sezione risulta a “custodia attenuata”, un primo passo verso una organizzazione pienamente rispondente alla previsione normativa.

• Completa autonomia di gestione della propria cella e degli spazi comuni.

• Periodicamente vengono effettuate attività di informazione e prevenzione su tematiche quali l’igiene personale, la trasmissione di malattie infettive, sessualità e contraccezione, dipendenze.

Posti disponibili: 37

Posti occupati: 13 Tipologia: Istituto maschile Struttura: Complesso penitenziario Dislocazione: Via Francesco Paglia 43, zona urbana

Aspetti negativi

• La struttura non è distinguibile da un carcere per adulti.

Posti disponibili: 20

Posti occupati: Tipologia: Istituto maschile Struttura: Ex convento Dislocazione: Via Guido Gozzano 8, zona urbana

Aspetti positivi

• Situato vicino al centro, ben collegato con le infrastrutture del territorio.

• Lo spazio aperto, il cortile, viene utilizzato dai ragazzi per le attività sportive. I ragazzi possono accedere tutti i giorni per molte ore.

• I giovani adulti che convivono all’interno della struttura con i minori, diventano delle “guide” per i ragazzi.

• Il cappellano propone diverse attività anche all’esterno dell’Istituto; questo consente ai ragazzi di essere molto integrati con il territorio.

• L’Istituto sarebbe il primo in Italia ad aver adibito uno spazio per le visite prolungate, come previsto dal Dlgs 2018. Prima dell’emergenza sanitaria, si offriva la possibilità di passare alcune ore con i propri cari in un ambiente simile a quello familiare, dotato di una cucina e di un angolo gioco per bambini.

Aspetti negativi

• /

Il sistema penale minorile in ItaliaAspetti positivi

• Nonostante la dislocazione isolata, l’IPM risulta ben collegato.

• Aperto al mondo esterno, ricco di attività (dal giardinaggio al teatro, dal restauro all’orto all’attività fisica).

• Ai ragazzi detenuti è data la possibilità di arredare le proprie stanze decorando muri e mobilio personalizzando con colori, stampe, disegni e foto.

• I ragazzi sono suddivisi in gruppi ed ogni gruppo ha il proprio spazio di socialità esclusivo.

• L’attività scolastica gioca un ruolo centrale.

• Negli anni sono stati attivati progetti di tirocinio formativo che coinvolge un numero significativo di detenuti.

• Gli spazi della biblioteca sono sfruttati e costituiscono uno spazio molto importante per i ragazzi dell’IPM. Il mediatore lo definisce “un posto per i ragazzi”,

Posti disponibili: 52

Posti occupati: 24 Tipologia: Istituto maschile Struttura: complesso penitenziario Dislocazione: località Bicocca, zona extraurbana

ascoltano musica, guardano film e costituisce anche il luogo per il culto.

• Da sottolineare il rituale del tè, nato durante la presenza di numerosi ragazzi di origine straniera, oggi ancora mantenuto e praticato da ragazzi italiani.

• Multiculturalismo legato ad alcuni costumi tipici del nord Africa e del Medioriente – come il caffè turco che viene realizzato utilizzando sabbia vulcanica dell’Etna.

Aspetti negativi

• Dislocazione completamente isolata e abbinamento nella stessa area dell’IPM della Casa Circondariale Catania Bicocca che ospita detenuti adulti in regime di alta sicurezza e aule bunker del Tribunale giudiziario.

• Maggiori problemi legati alla gestione del SerD, il servizio per le dipendenze. E’ gestito da poche persone.

Posti disponibili: 12

Posti occupati: Tipologia: Istituto maschile Struttura: Fabbricato di edilizia popolare anni 50 Dislocazione: Via Filippo Turati 46, zona urbana

Aspetti positivi

• Situato nella periferia urbana della città, è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

• Collocato all’interno della “cittadella minorile” in cui sono presenti: il tribunale, la procura della Repubblica e l’Ufficio Servizio Sociale per Minorenni. Questo facilita la logistica rispetto agli spostamenti dei ragazzi.

• Le camere sono luminose.

• Area esterna verde in cui vengono organizzati barbecue e incontri con le famiglie, oltre ad attività formative tra cui il giardinaggio.

• Il cappellano dell’Istituto svolge diverse attività con i ragazzi, coinvolgendoli in opere di volontariato all’esterno dell’Istituto.

Aspetti negativi

• /

Il sistema penale minorile in ItaliaAspetti positivi

• Le stanze ospitano al massimo 4 posti letto, comprensivo di bagno con doccia e acqua calda. Le finestre sono apribili e la luce appare sufficiente. Ai ragazzi è permesso di decorare i muri. Ci sono mobili per vestiti, cibo e oggetti consentiti.

• Gli spazi comuni sono buoni e numerosi. L’istituto dispone di un ampio spazio verde, di un teatro, di un campo da calcetto, di una piscina e di una cappella.

Posti disponibili: 40

Posti occupati: 16

Tipologia: Istituto maschile Struttura: Villa del 700 Dislocazione: Via Francesco Cilea 28, zona urbana

Aspetti negativi

• I mediatori culturali non fanno parte dell’organico ma si recano in Istituto a chiamata grazie a convenzioni con Enti e associazioni del privato sociale.

Posti disponibili:

Posti occupati: Tipologia: Istituto maschile Struttura: Ex carcere di massima sicurezza Dislocazione: Quartucciu, zona extraurbana

Aspetti positivi

• Lo spazio verde esterno è dotato di due gazebo e una passerella in legno costruiti dal laboratorio di falegnameria, adibiti per i colloqui con i familiari.

Aspetti negativi

• Struttura pensata negli anni 70 come carcere di massima sicurezza , inadeguato ad accogliere dei ragazzi. La doppia cancellata impedisce di vedere all’esterno delle celle.

• Zona extraurbana, impossibile da raggiungere con i mezzi pubblici.

• L’istituto necessita di opere di manutenzioni ma mancano i fondi.

Il sistema penale minorile in ItaliaQuale direzione possibile?

L’avvio di una ricerca teorica e bibliografica per quanto riguarda il tema del penitenziario minorile è un’operazione piuttosto complessa.

Se nell’opinione pubblica l’argomento carcere per adulti è già di per sé controverso, al dialogo su quello minorile si aggiunge la complessità dell’essere un labirinto con pochi punti di riferimento e di cui si parla ancora poco.

Non esiste un vero e proprio codice penale di riferimento per il minorile e fino agli anni ‘90 non esistevano nemmeno delle leggi specifiche, venivano semplicemente applicate le stesse previste per gli adulti. Spesso quindi, per questo motivo, si incorre nell’errore di considerare il minorile come un carcere “più semplice”. Ma lavorare con i minori e i giovani adulti è molto più delicato di così e meriterebbe uno studio dedicato.

Si parla poco di minorile e ci si interroga ancora meno su di esso. Il discorso spesso viene ridotto ad una questione di costi di gestione e la direzione sembra quella di voler rinunciare a questi istituti “mezzi vuoti”, trasferire i ragazzi in altri i.p.m. e destinare l’edificio ad

un nuovo uso “più utile”, senza interrogarsi sul ruolo sociale che invece potrebbero avere se si pensasse ad una riforma del sistema penitenziario minorile. Pare, a volte, che, come nel caso del PNRR, si ritenga che la tipologia degli istituti per la detenzione minorile poco abbia a che fare con l’architettura e quindi manchi l’interesse ad intervenire, lasciando ancora una volta il dibattito spento e chi vive questi spazi ignorato.

La direzione possibile da prendere per il futuro di questi organismi rimane quindi fumosa, è difficile parlare di futuro se non si comprende a fondo il presente.

detenuto ha bisogno di sentirsi un detenuto

“Il

il primo aspetto entrare a far parte di una sub-società.”

sentirsi parte della società. Per aspetto negativo è quello di dover sub-società.” Nicolò Amato, 1987

1

La città percorsa da noi

Il primo strumento per conoscere un luogo è percorrerlo. Il primo modo di fare architettura è muoversi nello spazio.1 Ci siamo confrontati per la prima volta con questo contesto attraversandolo in bicicletta.

Abbiamo visto la scala ciclopica dei grandi cantieri per il progetto di SeiMilano e quella minuta delle cicale nel parco. Ecco uno stralcio del nostro diario di bordo:

“Abbiamo sentito le urla di un ragazzo dalla finestra che salutava la sua famiglia in strada. Mi manchi mamma, salutami nonna, voglio uscire. Queste frasi rimbombano ancora nella mia testa. Non vedevo il suo volto, solo sbarre.”

Il Beccaria si trova nell’ovest Milanese, al capolinea Bisceglie della M1.

Si tratta di un’area compresa tra la tangenziale ovest e la circonvallazione esterna, che fino agli anni ‘70, quando terminano i lavori di costruzione dell’i.p.m., come gran parte della periferia di Milano aveva una vocazione prettamente agricola.

Oggi si tratta di un importante snodo di connessioni che portano al centro della città, la M1 è infatti connessa al Duomo, ma anche per l’esterno. Dalla stazione dei pullman di Bisceglie partono infatti diverse linee extraurbane.

La sua natura campestre rimane comunque marcata dalla presenza di grandi parchi a nord, come parco Trenno e parco delle cave, e campi agricoli più a sud. Questo sistema di verde è tenuto assieme dal passaggio del Lambro Meridionale che scorre, parzialmente interrato, a meno di 100 metri dalle mura del Beccaria. Qui infatti nel 2010 è stato realizzato il parco dei fontanili.

In un futuro prossimo, da PGT

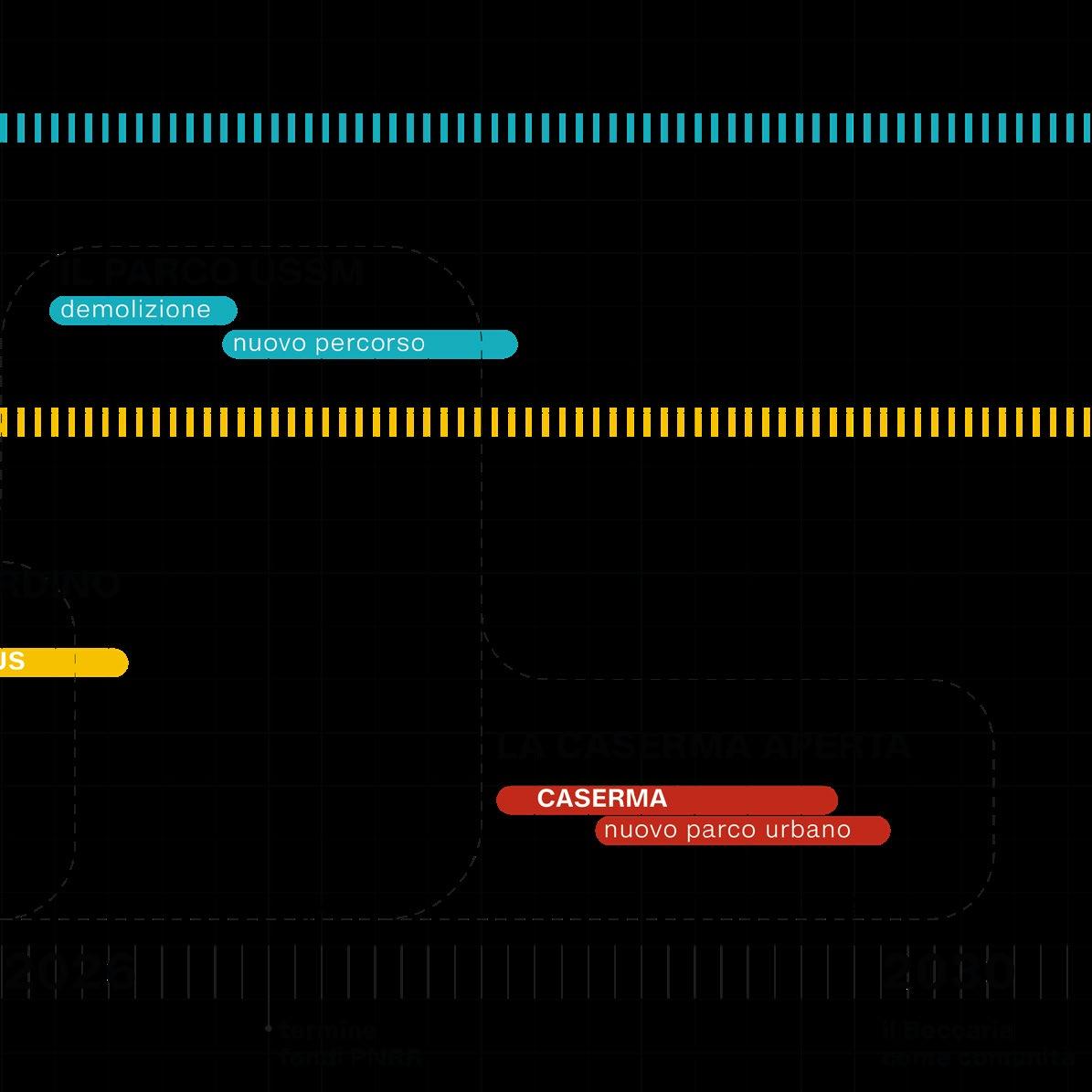

entro il 2030, si intende realizzare una nuova via ciclabile regionale che passa proprio dal capolinea della M1 Bisceglie, a circa di 300 metri dall’ingresso dell’i.p.m. e di investire sul miglioramento della qualità del nodo di interscambio stesso. Inoltre entro la fine del 2024 verrà ultimato il nuovo progetto di SeiMilano, a cura di Mario Cucinella e Michel Desvigne, che oltre alla costruzione di una trentina di palazzine, prevede la realizzazione di un grande parco proprio dall’altro lato della strada rispetto all’ingresso del Beccaria.

Infine, in un futuro ancora da definirsi, verrà realizzato un progetto per un altro parco nell’ex scalo di S. Cristoforo a cura di studio OMA e Laboratorio Permanente.

Si tratta quindi di un territorio in trasformazione, che passa sempre vicina al Beccaria, ma senza mai includerlo.

Nelle prossime analisi siamo scesi nel dettaglio dell’osservazione alla scala locale del contesto dell’i.p.m.

muro alto muro basso Bordi e spazi aperti 58

commercio al dettaglio militare scalo ferroviario verde urbano nuova previsione rigenerazione ambientale vocazione pedonale Tessuto, associazioni e PGT 60

assi viari metropolitana ciclabile linee urbane fermate urbane metro M4 futura mobilità da potenziare rete ciclabile regionale interscambio Bisceglie

L’intorno in cui si inserisce il Beccaria risulta essere prevalentemente residenziale a nord ed ovest, industriale oltre il confine di Cesano Boscone e terziario a sud. Molto importante anche il sistema del verde, che si articola in diversi modi, e la presenza diffusa di servizi a carattere sportivo che siano pubblici, privati o comunali. Si nota inoltre quanto l’i.p.m. sia effettivamente prossimo al capolinea della metropolitana, il che si traduce in un’importante opportunità progettuale considerando anche le pianificazioni future previste dal PGT.

I primi spunti della nostra strategia sono quindi quelli di far rientrare il Beccaria ed i suoi spazi aperti, campi sportivi e giardini, nelle reti dei sistemi del verde e sportivo del suo intorno, sfruttando la presenza di una nuova via ciclabile regionale che potrà deviare e passere di fronte all’istituto, costruendo inoltre una connessione tra la città e SeiMilano, che coinvolga attivamente l’i.p.m.

I.P.M. Cesare Beccaria

In Lombardia, a Milano, esiste un Istituto Penale per i Minorenni sito nel margine occidentale della città: il Beccaria. Sorto nel 1950 nello stesso stabile del Tribunale per i Minori, in piazza Filangieri, come Associazione Beccaria passa sotto la giurisdizione del Ministero di Grazia e di Giustizia nel 1973, un anno dopo il trasloco di sede in via dei Calchi e Taeggi. La nuova posizione dell’Istituto lo vede allontanato dalla città, in un terreno marginale. Un territorio ibrido che accoglie ed evidenzia le due caratteristiche di Milano, contesa tra una natura industriale ed agricola. Nei 50 anni trascorsi dal suo trasferimento, il contesto urbano e sociale, in cui esso si è inserito è mutato: si tratta di una zona prettamente residenziale e strategica dal punto di vista della mobilità. Il capolinea Bisceglie della M1, sito a 500m dall’ingresso del Beccaria, lo rende un nodo nevralgico degli spostamenti dalla provincia alla città di Milano.

È un territorio in costante cambiamento e che cerca di

mantenere forte il suo carattere agricolo; nel 2003 è stato realizzato dal comune di Milano il parco dei fontanili. I fontanili, sono una peculiarità dell’agricoltura lombarda: si tratta di acque di falda che mantengono tutto l’anno una temperatura che oscilla tra i 10 e i 15 gradi, permettendo diversi raccolti annuali.

Rispetto al resto degli i.p.m. in Italia, qua sono attive molte comunità, per lo più private, che proprio a partire da questo legame con la terra e l’agricoltura si impegnano a portare i ragazzi a riconnettersi con il luogo, anche da un punto di vista sociale. Esistono anche molte realtà territoriali che tentano di stabilire una relazione con il carcere. Ad esempio le squadre di rugby e calcio, ai cui tornei la squadra del Beccaria è regolarmente iscritta.

In un territorio così ricco di energie latenti, l’obiettivo è quello di accendere le connessioni.

Milano per i ragazzi detenuti e condannati, Arese per i ragazzi “corrigendi”

1907 nasce Associazione Beccaria 1921 vengono fondati gli istituti di Arese e Milano

RDL 20 luglio 1934: viene istituito il Tribunale per i minorenni

1947 viene riaperto l’istituto di Milano 1950 nasce l’ipm Cesare Beccaria in piazza Filangeri 1965 inizia la costruzione della nuova sede in via dei Calchi e Taeggi

1969 entra in funzione il nuovo ipm 1973 l’istituto diviene di proprietà statale 1979 viene istituita la sezione femminile

1943 viene distrutto dai bombardamenti i ragazzi vengono spostati al san vittore

1985

l’Associazione cessa di esistere

2010 inizio cantiere e chiusa la sezione femminile

Il cantiere intorno

La geografia del Beccaria

complesso

che cos’è?

l’IPM è un servizio operativo del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, organo periferico del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, la cui competenza territoriale riguarda il Distretto di Corte di Appello di Milano e di Brescia. L’IPM è deputato ad eseguire le misure penali maggiormente afflittive ovvero la custodia cautelare, l’espiazione pena e la semidetenzione.

cosa fa?

• garantire l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, ovvero l’esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare, di esecuzione pena, di semidetenzione e semilibertà;

• garantire l’ordine e la sicurezza;

• promuovere il cambiamento e garantire la continuità dei processi educativi;

• tutelare i diritti della persona.

che cos’è?

Il Centro Giustizia Minorile di Milano esprime le linee di indirizzo politico del Ministro e del Dipartimento per la Giustizia Minorile, consentendo l’attuazione degli obiettivi definiti a livello centrale nell’ambito della Regione Lombardia.

chi ci lavora?

AREA SEGRETERIA Segreteria Generale e del Personale

1 Funzionario Amministrativo

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

1 Funzionario Contabile, Resp.le dei Servizi

1 Funzionario Amministrativo

1 Contabile

AREA DIREZIONE

1 Dirigente AREA SERVIZIO TECNICO

1 Direttore

3 Funzionari della professionalità pedagogica SICUREZZA

2 Assistenti di Polizia Penitenziaria

cosa fa?

• coordinamento servizi

• esecuzione di provvedimenti

per i minori

• relazioni con le istituzioni locali

• funzionamento dei servizi

• gestione fondi

• gestione sicurezza

che cos’è?

L’USSM è un servizio specialistico del Ministero della Giustizia, aperto al territorio: “specialistico” perché si occupa, specificatamente, di ragazzi sottoposti a procedimento penale, “aperto al territorio” perché opera, prevalentemente, al di fuori della struttura carceraria.

chi ci lavora?

AREA TECNICA 1 Funzionario della professionalità di servizio sociale con incarico di direzione 1 Sostituto della Direzione 16 Funzionari della professionalità di servizio sociale AREA SEGRETERIA 1 Funzionario della professionalità di servizio sociale addetto alla segreteria tecnica 1 Assistente amministrativo addetto alla segreteria generale 1 Centralinista

dividualizzate che favoriscono al minore un suo inserimento sociale; dare esecuzione ai provviedimenti dell’Autorità Giustiziaria, sostenendo il minore e la sua famiglia in ogni fase del procedimento penale; pruomuovere attive connessioni con il Sistema dei Servizi territoriali.

cosa fa? fornisce elementi di conoscenza sulla situazione personale del minore; elabora ipotesi progettuali in-

che cos’è?

Il C.p.a. si connota come un Servizio di “pronto intervento” della Giustizia Minorile. E’ centrato sull’accoglienza e sull’opportunità di costruire progettualità tecnico\operative che rendano la carcerazione residuale. Ospita minorenni, autori di reato, in stato di arresto in flagranza o fermo, i quali vengono accompagnati sino all’udienza di convalida, che deve avere luogo entro 96 ore dall’arresto o dal fermo.

chi ci lavora?

1 Direttore

1 Assistente di Polizia Penitenziaria

1 Funzionari della professionalità pedagogica

1 Direttore con funzioni di Vicedirettore

1 Medico e 3 Infermieri (a chiamata)

Mediatori Culturali (a chiamata)

12 Volontari

Il Cappellano

cosa fa?

Con l’ingresso del minore in C.p.a. si avvia l’intervento di accoglienza che si articola in

diverse fasi.

Prioritario è il soddisfacimento dei bisogni primari del ragazzo quali: lavarsi, mangiare, dormire… Segue la presa in carico che si gioca sul “fattore tempo”, durante il quale occorre trovare l’aggancio perché un percorso “alternativo” possa avere inizio. Pochi incontri (talvolta uno solo) per ri-costruire una storia di vita (indagine psico-socio-familiare) e ricercare le possibili risorse in ambito familiare e territoriale disponibili al fine di individuare una progettualità educativa realizzabile.

giornata

12.00-13.00 pm rientro in camera La

9.00-12.00 am scuola / attività formative

13.00-13.30 pm

mensa

tipo socialità socialità socialità socialità socialità

mensa pranzo 100

aula scolastica camere

14.00-15.00 pm 15.00-18.00 pm 18.00-19.00 pm 18.00-19.00 pm 20.00 pm

sala colloqui campo sportivo camere mensa camere

colloqui con gli educatori attività fisiche rientro in camera cena chiusura camere

socialità socialità socialità socialità socialità

Attori in gioco

Se osservato in una scala locale, non di prossimità, il contesto in cui si inserisce l’i.p.m. Beccaria appare ricco di iniziative con una forte valenza sociale e di cittadinanza attiva.

Basti pensare al quartiere Giambellino e tutte le iniziative che nell’ultimo periodo l’hanno coinvolto, Rete QuBì, Laboratorio di Quartiere, La Città Intorno.

Avvicinando lo sguardo alle prossimità del Beccaria emergono molte realtà che però tendono a gravitare attorno e ad appoggiarsi ad altri sistemi di sostegno che tagliano fuori il Beccaria.

Le uniche iniziative che includono l’istituto nella propria rete sono quelle di servizio sociale o volontariato.

L’interesse per l’i.p.m., inoltre, arriva da più lontano, dalla provincia o da altre zone della città.

Di seguito verranno indicati gli attori rilevanti per il territorio con delle specifiche su quelli che potrebbero concorrere all’inclusione del Beccaria nelle proprie reti.

VERDE SPORT GIOVANI CULTURA SERVIZI SOCIALI CITTADINANZA ATTIVA

Cosa significa urbanità?

1

La città contemporanea soffre sempre più la perdita del proprio ruolo di spazio urbano collettivo, a causa del diffondersi e consolidarsi di ruoli individualisti del mondo contemporaneo. Il recupero del senso di urbanità è, quindi, quel processo di riappropriazione dello spazio aperto da parte della città stessa, in quanto comunità localizzata, tramite la quale irregimentare le esigenze attuali all’interno di un sistema di valori e forme che preservano il paesaggio urbano dal dilagare di processi frammentari e caotici.1

L’urbanità esprime il carattere più profondo ed intimo dello spazio urbano rispetto a ciò che da esso è escluso e diverso. Questa urbanità, e la ricerca della sua manifestazione specifica, potrebbe, così, diventare il campo di dialogo, e di confronto, mediante il quale far emergere proposte destinate a ricostruire un ambiente urbano nuovamente collaborativo tra spazio pubblico e privato, tra collettività e privacy, tra umanità e funzionalità, in un recupero del suo

carattere sociale e aggregativo. Esistono delle figure fondamentali nella definizione di cosa sia l’urbanità: l’uomo percepisce lo spazio in tre dimensioni e sempre dal piano orizzontale della strada, che diviene quindi supporto del punto di osservazione e attraverso l’atto del percorrere, come strumento di conoscenza e di progetto dello spazio, si configura come un elemento fondamentale nell’esperienza dell’architettura. Nella condizione attuale il problema del rapporto tra architettura e territorio, e la sua manifestazione nelle peculiarità del paesaggio urbano contemporaneo, pongono al centro dell’attenzione il suolo come elemento problematico e, al contempo, come risorsa per il controllo e la valorizzazione delle realtà periurbane diffuse, in cui la realizzazione di architetture autoreferenziate e indifferenti al territorio, come le grandi eterotopie della città contemporanea quali i carceri, rende indispensabili modalità alternative di costruzione dell’urbanità.

Il fronte urbano è un’altra componente fondamentale nella costruzione di quell’invaso spaziale di cui è composto lo

spazio pubblico cittadino. L’espressione dell’urbanità non è la semplice sommatoria di strutture formali che trovano al suolo o lungo i fronti urbani la propria espressione specifica, ma l’interazione di rimandi, rapporti e relazioni che ivi si instaurano, variando nel tempo e nello spazio.2

L’occasione che si presenta è quella di agire su uno spazio atopico, come il carcere, per generare urbanità. Uno luogo che dispone di muri e suolo come opportunità e che urla per venire incluso attivamente nel tessuto urbano e sociale in cui si inserisce.

Urbanità e carcere

Gli istituti della pena sono generalmente introversi ed isolati, sono questi loro caratteri a concorrere all’esclusione delle carceri dalla città, ma anche dalla coscienza collettiva. Si tende infatti ad un processo di rimozione che porta il carcere ad occupare un posto nell’immaginario collettivo definito esclusivamente a partire da uno stigma.

Per superare questa condizione di emarginazione sociale e favorire un accostamento alle carceri di altre pratiche urbane, diviene necessario un nuovo progetto per lo spazio pericarcerario, che includa questo grande complesso introverso nell’insieme dei luoghi frequentati quotidianamente da parte degli abitanti.1

Il carcere all’interno del tessuto urbano si presenta come una presenza problematica, esso infatti, in quanto spazio atopico, ultra-specializzato ed autoriferito, non riesce ad instaurare una relazione con il contesto in cui si inserisce se non quella di una “inquietante

1 Infussi F., Per restituire il carcere alla città, Di Franco A. Bozzuto P. (a cura di), in Lo spazio di relazione nel carcere, Siracusa, LetteraVentidue, 2020, 78-115

coabitazione”.2

Le sue caratteristiche di introversione ed inflessibilità portano il carcere ad essere concettualizzato come un mero ambito tecnico e non come uno spazio abitabile, dimenticando che dovrebbe invece svolgere una funzione molto delicata in quanto casa di rieducazione. Questa assenza di abitabilità e la natura atopica degli esercizi di reclusione, inoltre, hanno conseguenze sul posto che concettualmente il carcere occupa all’interno della città: la relazione risulta quindi essere una sorta di “divorzio amichevole”.

Infatti, il carcere moderno sottostà alla logica della lontananza, fisica e di servizi, dalla città. Esso è infatti soggetto a processi di periferizzazione. Non si tratta in questo caso di un fenomeno recente, ma di logiche legate alla rivoluzione industriale che con il processo di differenziazione e specializzazione delle città ha portato alla nascita delle “istituzioni totali” ed al proliferare delle eterotopie moderne. Oggi il carcere è stato

raggiunto dalle espansioni delle grandi metropoli contemporanee e quindi appartiene ad un territorio intermedio, che non è riducibile alla dicotomia centro-periferia. Si tratta di un territorio che generalmente gode dei vantaggi della città, ma che è ancora carente di quelle caratteristiche di urbanità che lo rendono un territorio “umano”. Spesso, con la sua sola presenza, il carcere perturba “l’ecosistema sociale” e lo spazio urbano che lo accoglie. È quindi riconoscibile una sorta di perimetro sensibile che opera come un ispessimento delle mura e definisce una serie di spazi stigmatizzati, che anestetizzano l’immediato contesto urbano. Questo perimetro può essere definito come spazio “pericarcerario”, è qui che si verifica una sospensione dei caratteri di urbanità. Diventa quindi fondamentare pensare al carcere in una prospettiva topologica, comprendente non solo la dimensione fisica, ma anche quella sociale e percettiva, costituendo un’opportunità per allacciare preziose relazioni locali, entro configurazioni che eventualmente possano anche cambiare, in ragione delle eventuali e auspi-

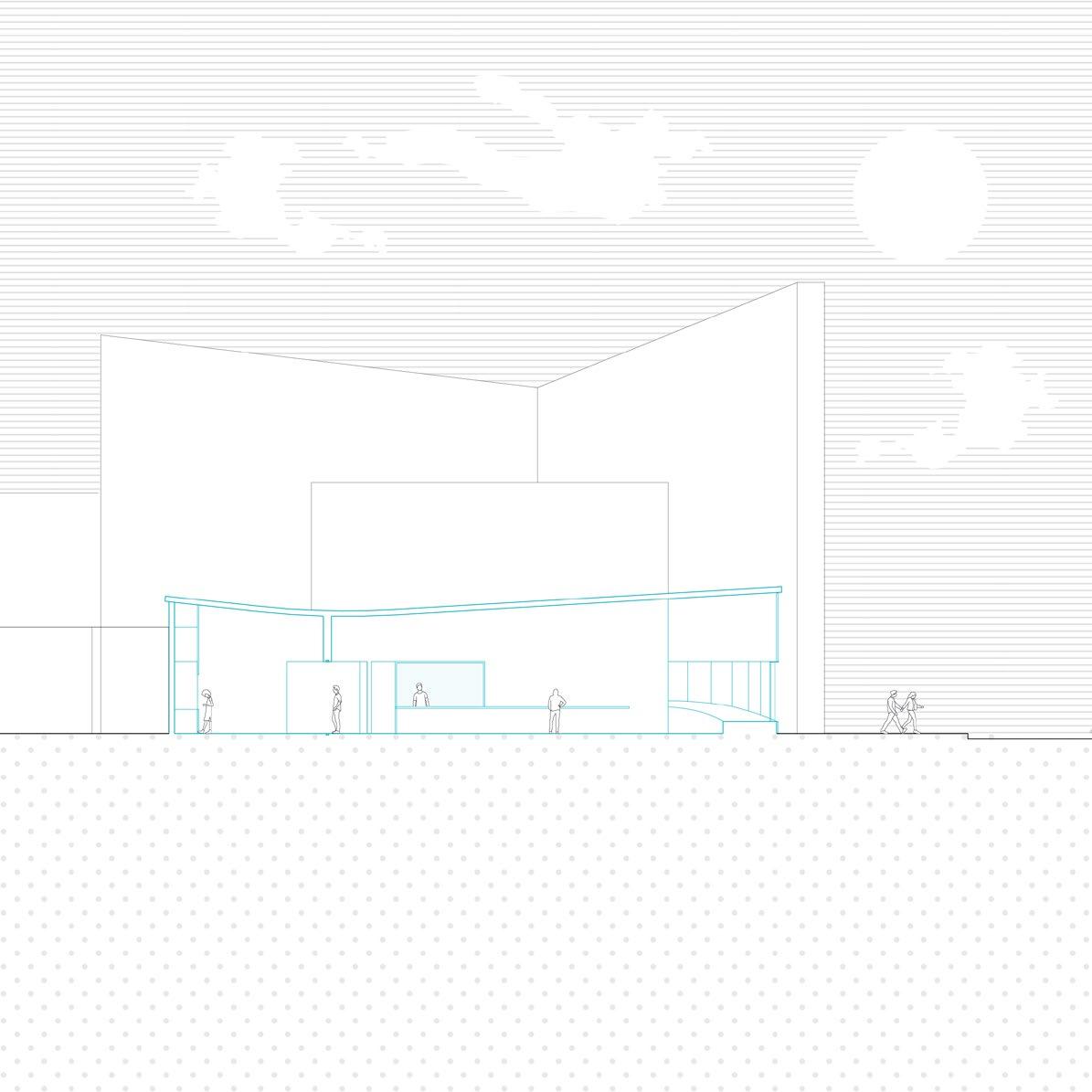

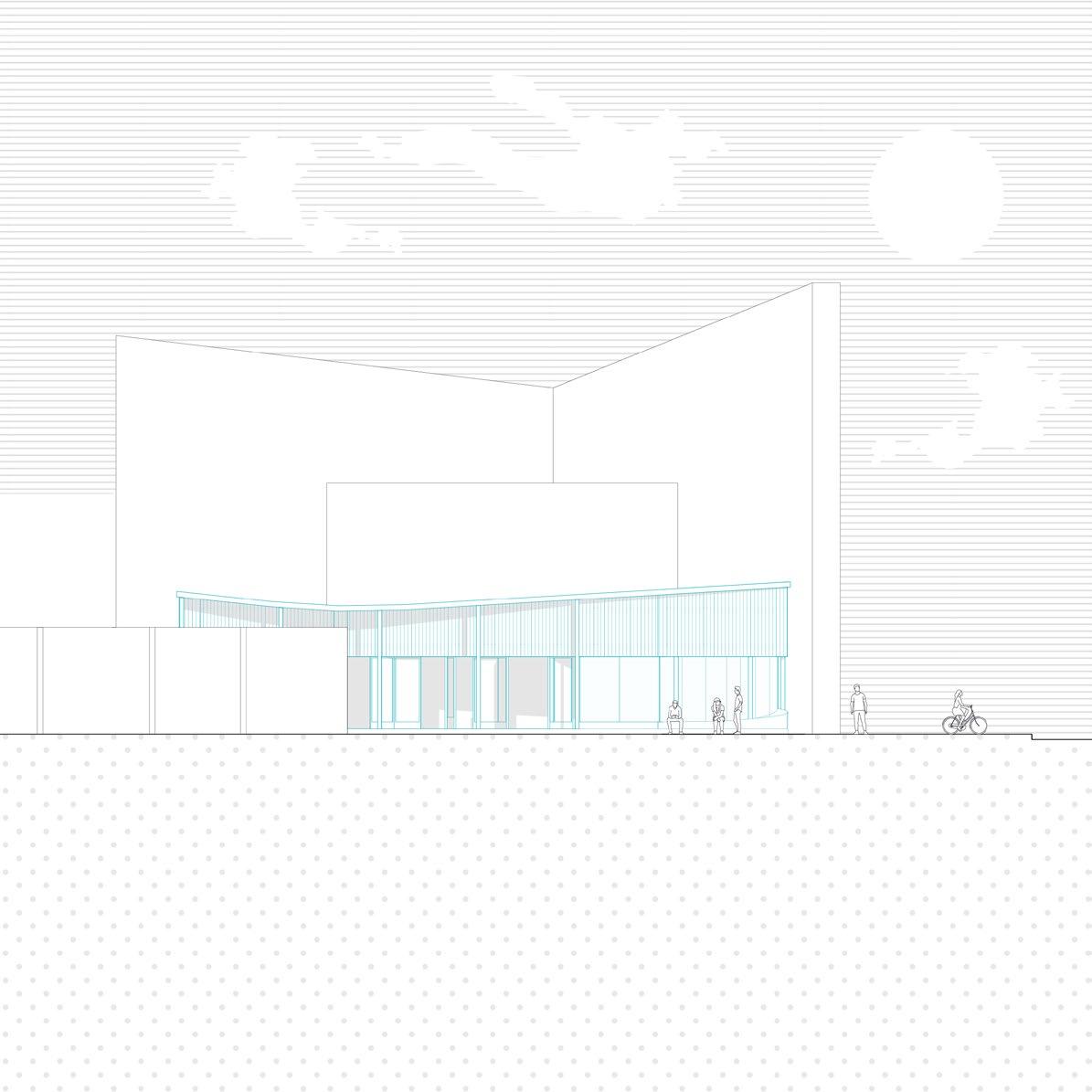

cabili evoluzioni delle concezioni della pena. Inoltre può divenire un elemento connotante del territorio entro cui si inserisce, capace di essere catalizzatore di occasioni. Occorre far riconquistare alle carceri una relazione quotidiana con le pratiche urbane, costituendo una serie di opportunità perché esse siano uno spazio noto e percepito dalla popolazione. Esistono tre mosse: 1. Promuovere una diversa concezione della recinzione

2. Organizzare nuovi spazi dell’accoglienza, intesi come luoghi urbani della quotidianità, nei quali tutte le popolazioni possano essere protagoniste di una pluralità di pratiche

3. Cogliere le opportunità legate alle più rilevanti trasformazioni in corso.3

Si tratta di azioni che intendono il carcere come una parte di città e che, seppure periferiche, portino la città laddove il carcere è insediato.

3 Infussi F., op. cit., p. 106-107

Per conoscere un territorio bisogna imparare ad ascoltarlo. Ci sono voci rumorose ed alcune più sottili da raggiungere. Quando si tratta di un luogo così fragile e complesso, poi, quasi non se ne vuole parlare. Nel percorso conoscitivo, a volte per caso, altre volte con grande determinazione, abbiamo raccolto quante più e varie voci potessimo intercettare. C’è qualcuno che ci ha assecondati, ma non vuole esporsi, e qualcun altro che invece vuole urlare a gran voce le proprie richieste.

Sedersi a un tavolo con i nostri interlocutori ha reso possibile fissare un’immagine di queste voci, fatta di oggetti e luoghi, che aiuti a custodirne il ricordo. Ognuno, con le sue tempistiche e con le sue gestualità, si racconta e racconta una parte di quello che il Beccaria è.

I profili di persone con cui siamo stati a contatto possono ricadere sotto tre categorie che ci possono aiutare a focalizzare meglio l’intervento. Abbiamo parlato con chi il carcere lo vive tutti i giorni: i

ragazzi, gli agenti e la vice direttrice. Il loro colore è il rosso. Abbiamo parlato con chi il carcere lo intercetta, più o meno intenzionalmente, tutti i giorni: gli abitanti del quartiere, i volontari e le associazioni attive sul territorio. Il loro colore è il giallo.

Abbiamo parlato con chi, come noi, ne ha sempre sentito parlare solo da lontano e sceglie attivamente di capirlo. Il loro colore è il blu.

ROSANNA CAPELLI direttrice u.s.s.m.

Abbiamo incontrato Rosanna Capelli durante una delle prime interviste nell’ambito della ricerca Accoglienza Educante presso gli uffici dell’u.s.s.m. Con lei abbiamo capito quali siano le esigenze di privacy ed apertura per un luogo che non è detentivo, ma ugualmente svolge una mansione delicata. Ci ha raccontato di come sia composto l’organico dell’ufficio e di quali siano le loro esigenze: spazi per accogliere i ragazzi e guidarli nell’attesa, che in questo caso è un momento fondamentale di crescita. Servono colori, alberi, spazio aperto.

ABITANTI

Camminando tra le strade dei quartieri attorno al Beccaria abbiamo raccolto le voci più diverse. Quelle di anziani signori che hanno visto cambiare radicamente un territorio e ne ricordano nostalgicamente le immagini; i giovani che vivono poco questo quartiere e che vorrebbero una maggiore integrazione con il Beccaria. Da tutte queste voci emerge un sentimento di indifferenza, una silenziosa e indisturbata convivenza con il carcere

FRANCESCO INFUSSI

docente e urbanista

Durante l’incontro con il professor Infussi abbiamo approfondito l’importanza dell’osservazione del territorio entro cui il complesso dell’ipm si inscrive. I tre punti chiave toccati durante il dialogo, sono stati l’interpretazione della struttura urbana, l’analisi delle risorse e delle criticità e la comprensione dello spazio pericarcerario. Il Beccaria si trova al margine della città ma è prossimo a tanti flussi, come può il carcere uscire verso la città? E allo stesso tempo, come può la città entrare al suo interno?

DIEGO SILEO

consulente artistico PAC

A maggio, qualche mese prima dell’inaugurazione della mostra RI-SCATTI, abbiamo incontrato, grazie a Gianfranco, Diego Sileo, consulente artistico del PAC. Ci ha raccontato del lavoro fotografico svolto all’interno delle carceri e ci ha mostrato alcune immagini inerenti al Beccaria. Gli sguardi si focalizzavano sulla città, sulla propria cella e sugli oggetti quotidiani. Quello che ci ha colpito maggiormente delle fotografie sono stati gli ambienti asettici del carcere, squallidi, privi di cose proprie.

ELVIRA NARDUCCI

responsabile area pedagogica i.p.m. Beccaria

Grazie a Gianfranco, abbiamo avuto la possibilità di entrare all’interno del carcere, assieme alla responsabile all’educazione,Elvira Narducci, visitando gli spazi comuni dei detenuti. Dall’ingresso su Via dei Calchi e Taeggi, siamo finiti nel cortile interno, un piccolo chiostro verde inutilizzato. Dopo un lungo percorso buio, siamo arrivati alle sezioni detentive; qui abbiamo potuto osservare il campo da calcio, la sala dei colloqui, gli uffici degli agenti e il grosso campo da rugby esterno.

PAOLA SAVOLDI

architetta e docente Polimi STEFANIA SABATINELLI sociologa e docente Polimi

Durante il lavoro di analisi, abbiamo incontrato le professoresse, Paola Savoldi e Stefania Sabatinelli, per dialogare insieme sul concetto di urbanità. Ci siamo seduti sugli scalini fuori da un’aula dell’università, e dopo aver aperto le nostre tavole, abbiamo discusso assieme sui possibili luoghi con cui si potrebbe interagire, sulle reti esistenti nel contesto e su come relazionarsi con i muri. Sono emerse alcuni spunti e letture interessanti, utili allo sviluppo del nostro progetto.

LISA MAZONI

attrice e co-fondatrice associazione PuntoZero