Centro de Divulgación y Medios Facultad de Artes

Sede Bogotá

Centro de Divulgación y Medios Facultad de Artes

Sede Bogotá

Centro de Divulgación y Medios Facultad de Artes

Sede Bogotá

Centro de Divulgación y Medios Facultad de Artes

Sede Bogotá

Luz en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (Edificio Murillo Toro) en compañía de Fernando Martínez (izquierda), integrante del Grupo Tumaco, ca. 1948. Archivo Maldonado-Tió.

Alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López Hernández

Secretario de Cultura, Recreación y Deporte Nicolás Montero Domínguez

Director Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Patrick Morales Thomas

Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Angélica María Medina Mendoza

Coordinadora editorial y edición Ximena Bernal Castillo

Diseño gráfico, diagramación y retoque digital Yessica Acosta Molina

Corrección de estilo Bibiana Castro Ramírez

Apoyo imágenes históricas y de archivo Alfredo Barón Leal

Fotografías e imágenes Archivo Maldonado-Tió, Archivo personal de la Familia Amorocho-Federico Durán, Archivo de la Universidad Nacional de Colombia, Beatriz Vásquez, Camilo Rodríguez-IDPC, Clara Cárdenas, Ernesto Lleras, Germán Téllez, Ignacio Gómez Pulido, Mariona Tió de Gispert, Museo Nacional de Colombia, Nicolás Serrano, Rafael Moure, Revista y Ediciones Proa, Revista Semana, Diego Romero y David Segura.

Ana María Pinzón, Christine de Bremond d'Ars, Lorenzo Fonseca, Oscar Posada, Meredith TenHoor, Jacques Mossseri, María del Mar Ravassa, Patricia Ariza, Álvaro Vanegas, Juan Carlos Vanegas, Beatriz Vásquez y Camila Loboguerrero, Federico Durán Amorocho, Jaime González Cabra.

Buenos & Creativos S.A.S. ISBN 978-958-53758-6-4

www.patrimoniocultural.gov.co Impreso en Colombia, 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Rectora Dolly Montoya Castaño

Decano Facultad de Artes Carlos Eduardo Naranjo Quiceno

Vicedecana académica Tatiana Urrea Uyabán

Vicedecano de Investigación y de Extensión Nelson Vergara Bobadilla

Centro de Divulgación y Medios Alfonso Espinosa Parada

Coordinación de publicaciones Juan Francisco Poveda Aguillón

Grupo de Investigación en Historia y Teoría de la Arquitectura Latinoamericana (Gistal):

Coordinadora investigación Silvia Arango Cardinal

Investigadores Katherin Triana Urrego Diego Romero Sánchez Laura Buitrago Herrera William García Ramírez. Profesor Investigador. Facultad de Arquitectura y Diseño. Pontificia Universidad Javeriana

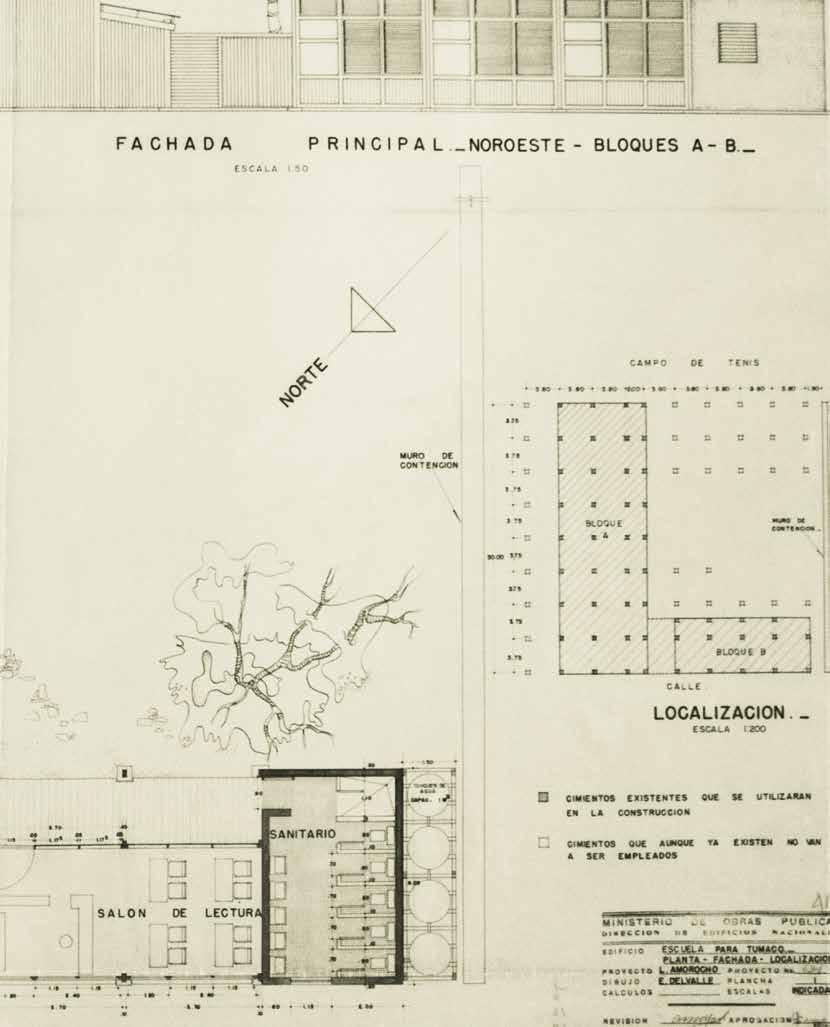

Página opuesta: Escuela para Tumaco, planta-fachadalocalización. Proyecto de Luz Amorocho, dibujo por E. del Valle, agosto de 1950. Plano: 410,signatura: -1,05,16,19. Dirección de Edificios Nacionales, Archivo General de la Nación, Fondo Invías.

Nota a la edición

El lector encontrará en ambas caras de este libro, citas, fuentes e imágenes compartidas. Lejos de tratarse de un error o de una omisión de cuidado en el momento de realizar el proceso editorial, alude al hecho inevitable que comprende la apertura de las narrativas sobre un mismo tema: aún siendo particulares y con enfoques distintos, los textos y miradas de los dos títulos que conforman Luz Amorocho dialogan, transitan de un lado a otro, se distancian, se encuentran, generan acentos y se complementan. Como la vida misma.

Centro de Divulgación y Medios Facultad de Artes Sede Bogotá

19

Patrick Morales Thomas

Introducción

Silvia Arango

Centro (1922-1943)

IMAGINANDO A LUZ. CENTRO

El inicio de esta historia Silvia Arango

26 EL UNIVERSO FAMILIAR DE LUZ Katherin Triana

44 EL ENCUENTRO CON LA ARQUITECTURA

La travesía por la facultad en la nueva Ciudad Universitaria Diego Romero

60 Chapinero (1943-1960)

IMAGINANDO A LUZ. CHAPINERO

La estudiante. La joven profesional Silvia Arango

68

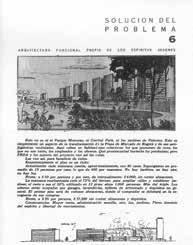

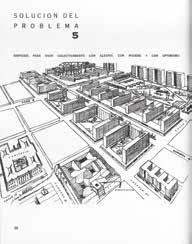

LA ARQUITECTA DE LA VANGUARDIA COLOMBIANA

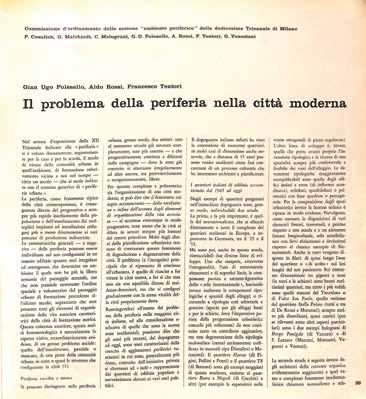

Utopías de ciudad en Proa Diego Romero

LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO

¿Cómo dibujar el papel de las mujeres en Colombia? William García

UN NUEVO TUMACO Katherin Triana

100 LA EXPERIENCIA DE UNA DÉCADA

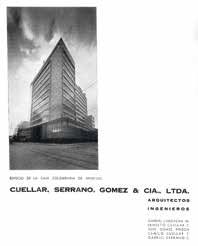

El trabajo en Cuéllar Serrano Gómez Diego Romero

110 París (1960-1966)

111 IMAGINANDO A LUZ. PARÍS

En busca de la libertad Silvia Arango

116 NO TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA RUE DE SÈVRES

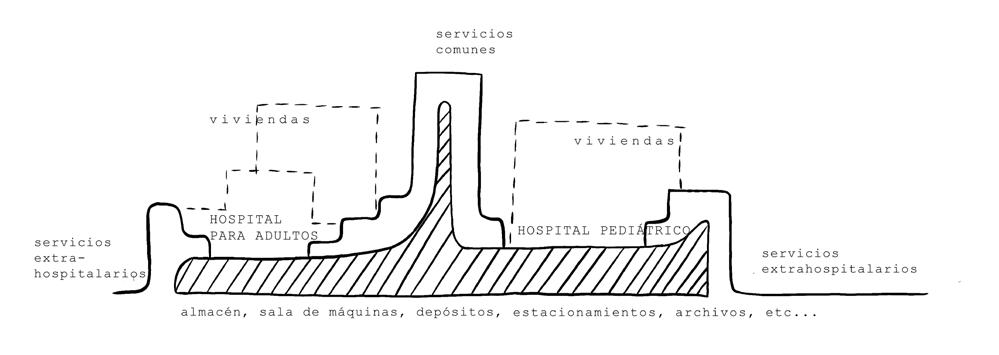

El trabajo en la oficina de Nicole Sonolet Laura Buitrago

136 La Macarena (1966-2019)

137 Parte I: La Macarena

IMAGINANDO A LUZ. LA MACARENA

El final de los ciclos Silvia Arango

148 LA EXPERIENCIA EN LAS TABLAS

El ambiente cultural en torno a la Casa de la Cultura Diego Romero

154 Parte II: Bosque Izquierdo VOLVER A LA UNIVERSIDAD

La obra de Amorocho en tres realizaciones William García

184 DE ALGUNOS TRABAJOS INDEPENDIENTES EN ARQUITECTURA Katherin Triana y Silvia Arango

200 CATEDRALES, MARIDOS Y UN COMPUTADOR Traducciones para la Editorial Norma Laura Buitrago

210 Epílogo

Este libro es un ejercicio que intenta salirse de los formalismos. Quizás solamente por fuera de las fórmulas y las convenciones resulta probable narrar a una mujer como Luz Amorocho. Si bien el hecho de haber sido la primera mujer graduada como arquitecta en el país es la razón por la cual se la reconoce en ámbitos académicos e intelectuales —aunque de manera muy insuficiente—, su condición de precursora solo es comprensible si se atiende al carácter singular de una mujer que tomó el riesgo de habitar los terrenos prolíficos que se ocultan debajo de los contornos clasificatorios. Es allí, fuera del mandato de los límites, siempre artificiosos, donde se encuen tran las regiones más fecundas para la realización y el descubrimiento. Y fueron estas, como se verá a lo largo del texto, las regiones que habitó Luz Amorocho.

Dos tonalidades resuenan en las páginas siguientes. Una se sintetiza en el enunciado que plantea Silvia Arango en su texto introductorio: “Luz fue conocida como la primera mujer en graduarse como arquitecta en Colombia y pretendimos entender cuál era el significado profundo de ese hecho apa rentemente tan sencillo”. Y, la otra, la resume Lucas Maldonado en su prólogo, cuando manifiesta que este es “un libro que se cree música popular, siempre saludando parientes y amigos”. Ambos registros, el de la exploración del significado profundo del hecho mencionado, junto con la presencia envol vente de los universos afectivos y cotidianos de Luz Amorocho, son abor dados desde múltiples fuentes, recursos y voces, para componer un relato polifónico que procuró ser fiel al carácter de Luz o, al menos, no confiscarlo simbólicamente.

Incluir el nombre de Luz Amorocho en la Colección Homenajes de este sello editorial responde, desde luego, al interés del IDPC por reconocer la relevancia de sus logros profesionales en medio de un contexto social profundamente signado por los preceptos del patriarcado. Pero también obedece a una razón tal vez menos evidente, aunque no menos importante: su capacidad de deslizarse, grácil y vivaz, a través de las paredes que sepa ran lo vedado de lo permitido, lo improbable de lo probable, y la sujeción de la libertad en todas las esferas de su existencia. O en casi todas.

La fertilidad de la desobediencia, que sin melindres, ni ademanes ni mayores ambiciones preconcebidas irrumpe, sinuosamente, desde los márgenes: y transforma. O, simplemente, la desobediencia como mera posibilidad del pensamiento y del andar se avizora, en estas páginas, como una suerte de invitación que se anida debajo del umbral de la literalidad. Este gesto vital, que de momento se percibe como una insinuación, podría revelarse, en toda su sencillez y grandeza, como el legado que Luz Amorocho le entrega a una sociedad cada vez más voluntariamente sujeta a las estructuras que la constriñen. Es este, entonces, el legado que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural quiere poner de manifiesto con el presente homenaje.

Patrick Morales Thomas Director Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Olaya, Lucho Pacini, Alfonso Ramírez, Pablo Lanzetta, Enrique Lüchau, Eduardo Ramírez Villamizar, Ramón Peñaranda, Álvaro González, Edgar Burbano y posiblemente José J. Angulo rodean a Luz Amorocho frente a la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Universitaria, ca. 1941. Archivo Maldonado-Tió.

“Marta Traba se despide”. Luz Amorocho y Marta Traba en las oficinas de Cuéllar Serrano Gómez, 1955. Revista Estampa 10, 22 de enero, 1955, 11.

Para la realización de un libro sobre Luz Amorocho (1922-2019) confluyeron dos iniciativas: el propósito que venía por parte de Lucas Maldonado, una especie de hijo putativo de Luz, de recoger las vivencias y experiencias suyas y de varios amigos ante el dolor de su muerte, y el interés por parte del IDPC de incluir una mujer arquitecta dentro de la serie Homenajes que ha venido publicando en los últimos años, con la colaboración del Grupo de Investigación en Historia de la Arquitectura en América Latina (Gistal) de la Universidad Nacional. En una reunión a comienzos de 2020, presidida por el director del IDPC, Patrick Morales, se selló el compromiso de hacerlo en tiempo récord y para ello se designó a Ximena Bernal y a Alfredo Barón como colaboradores del proyecto por parte de la institución.

Este libro se compone, entonces, de dos partes distintas y complementarias. Por un lado, la visión de Lucas Maldonado, que no solo tuvo una entrañable cercanía con ella, sino que, a lo largo de los años, ha realizado una gran cantidad de entrevistas a amigos, familiares y otras personas que pudieron captar las irradiaciones que emanaban de esta mujer cuyo nombre, Luz, la define a cabalidad. Luz al oído es, pues, la visión íntima y cariñosa de quienes tuvieron el privilegio de su compañía. Por otro lado, está la visión desde fuera de ella, a cargo del Gistal de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Luz Amorocho, arquitecta da cuenta de una indagación minuciosa de toda la información que fue posible reunir sobre su vida y su trabajo profesional.

La invitación a hacer el libro Luz Amorocho, arquitecta era incitar a un desafío. La cercanía en el tiempo y la admiración que sentíamos por ella demanda ron un esfuerzo por encontrar el tono preciso de la narración para abordar las múltiples facetas de su vida y obra sin traicionar su perfil verdadero, sus creencias, sus certidumbres, sus dudas y sus luchas incesantes en distintos frentes. Luz fue conocida como la primera mujer en graduarse como arqui tecta en Colombia y pretendimos entender cuál era el significado profundo de ese hecho aparentemente tan sencillo. Ser mujer en la Colombia que le tocó vivir fue para ella, que no era convencional en ninguna de sus acepcio nes y que sentía un incontenible deseo de autenticidad, un permanente reto de construcción personal. Ser arquitecta en un país que sobrevalora la “obra” como la definición del éxito profesional la llevó a considerarse una arquitecta discreta que no merecía un lugar en la historia de la arquitectura; pero sus trabajos son un ejemplo de inventar una manera de ejercer la profesión de manera imaginativa, responsable y ética.

En una entrevista que Marta Traba le hizo a Luz cuando era muy joven y a la que irónicamente tituló “La arquitecto, Luz Amorocho”, capta los rasgos fundamentales de su actitud frente a la profesión:

Mientras Luz me va enumerando a regañadientes, esta apreciable cantidad de obras en cuyo planeamiento y realización ha tomado parte, pienso la lucha que sostuvimos telefónicamente, yo para convencerla de sus méritos y ella alegando no tener ninguno que justificara una entrevista periodística. Luz es muy sencilla y no le parece haber hecho nada demasiado interesante como no sea para ella misma: el que ha tenido la esperanza, al comenzar este artículo, de conocer opiniones audaces en el tema de la arquitectura, se llevará una desilusión: Luz no quiere imponernos de ninguna manera sus conocimientos y no hay manera de que la cronista la arrastre por la pendiente de la vanidad personal, que hace decir tantas cosas estrafalarias como insulsas.

[…] no es que la mujer más inteligente y culta se encierre en su escritorio tra mando cómo interesar a los que la rodean, sino que ese interés surge a su alre dedor, naturalmente, por la conversación, la cultura, la simpatía, el desparpajo. Todo esto me viene a la cabeza pensando en Luz Amorocho, una de las pocas “arquitectas” de Bogotá. Conocí a Luz fuera de su ambiente profesional y jamás se me hubiera ocurrido imaginar(la) inclinada sobre una mesa de dibujo, resolviendo problemas de cálculo o tratando que las paredes de una casa no cayeran encima de sus moradores. Pero lo glorioso del conocimiento humano son justamente esas sorpresas y el hecho de que exista la posibilidad que el pensamiento de una muchacha que baila y se divierte como si no hubiera hecho otra cosa en la vida, pueda internarse por los vericuetos intelectuales más áridos.

[…] De todo lo que he podido sacar en limpio conversando con Luz, creo que esa preocupación social es lo más neto y definido en ella: no hay duda que en ello tiene gran peso su condición de mujer, ya que, por suerte o por desgracia para nosotras, nos persigue siempre un sólido sentido común y un deseo de sacar utilidades (aunque estas no sean más que puramente espirituales) de nuestras empresas y correrías por el campo del pensamiento.1

A medida en que avanzábamos en la investigación, nos dimos cuenta de que la impresión que había tenido Marta Traba era muy acertada y de que los rasgos de personalidad que había captado acompañarían a Luz Amorocho toda la vida. Poco a poco fuimos entendiendo hasta qué punto supo ser una mujer que desafió todas las convenciones de su tiempo y se enfrentó a un mundo masculino, simplemente siendo ella misma. Y conocimos su manera

callada y sin aspavientos de ir realizando varias facetas de la arquitectura que no eran para nada las habituales en Colombia. Luz Amorocho fue también una constructora de amistades sólidas y duraderas, “una persona de una sola pieza, en la que se podía confiar ciegamente, de ideas muy claras, muy inde pendiente”, como la describe María del Mar Ravassa2. El recuerdo que dejó en sus amigos nos permitió comprender a la persona que siempre conservó la alegría de vivir, el buen humor, la sonrisa a flor de piel y la ironía.

Luz Amorocho, arquitecta recoge el esfuerzo investigativo de año y medio de Gistal, compuesto por Silvia Arango, Laura Buitrago, William García, Diego Romero y Katherin Triana. Gracias a la colaboración permanente de Lucas, Ximena y Alfredo, el equipo consultó todas las publicaciones de y sobre Luz, incluidos su propio libro, la revista Proa y varias entrevistas ya publica das, inéditas, filmadas o grabadas. Sondeó varios archivos, como el de la Universidad Nacional y el del Teatro La Candelaria. Examinó las informaciones generosamente brindadas por su sobrino nieto Federico Durán Amorocho y su colección de fotografías familiares y algunos planos. Realizó fructíferas entrevistas virtuales con Beatriz Vásquez, colega arquitecta que trabajó con ella en la Universidad Nacional; Patricia Ariza, una de las fundadoras del Teatro La Candelaria; el arquitecto Jacques Mosseri, amigo cercano quien se alojó en su casa de París; Álvaro Vanegas, maestro de obra que trabajó bajo las órdenes de Luz en sus construcciones, y María del Mar Ravassa, amiga cercana de sus últimos años. Gracias a la conexión con Meredith TenHoor, de Pratt Institute, logramos entrevistar a Christine de Bremont d’Ars, sobrina de Nicole Sonolet, la arquitecta con quien trabajó en París y amiga de Luz de toda la vida. Christine nos facilitó una gran cantidad de cartas que Luz le mandó a Nicole a lo largo de cuatro décadas, que fueron de gran valor para reconstruir su vida en París y en su última etapa en Bogotá.

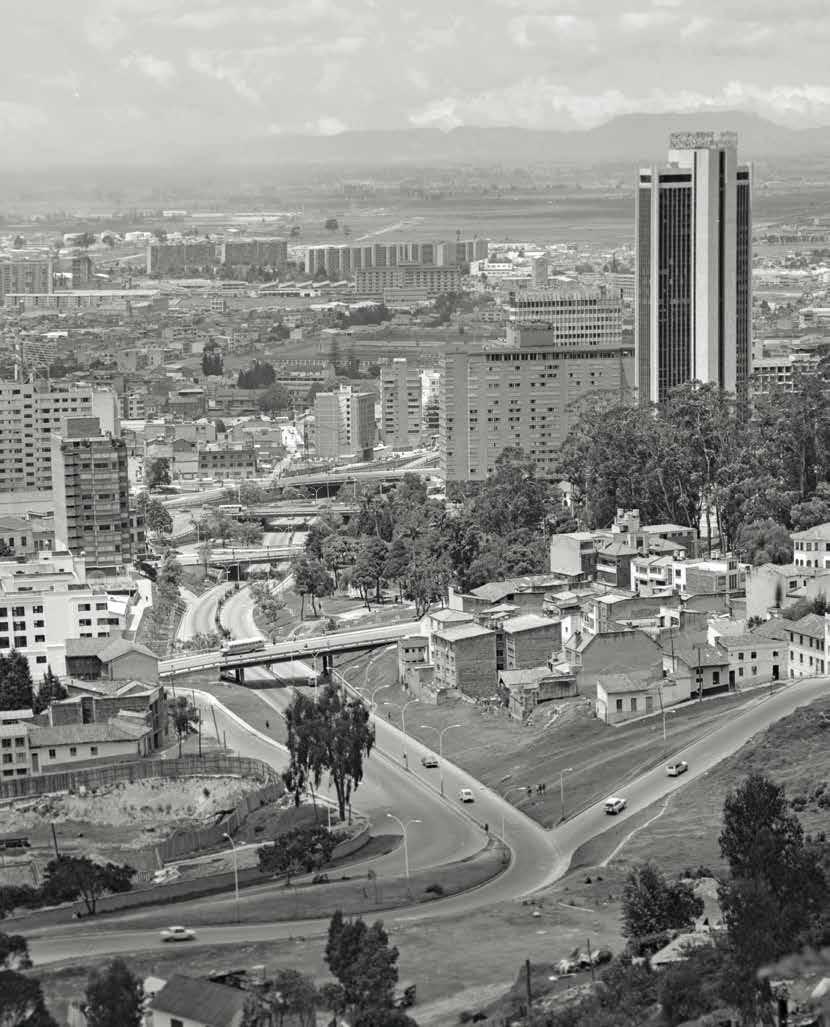

El libro se estructura con base en los distintos lugares donde vivió Luz Amorocho, que es, a la vez, una estructura cronológica: el centro de Bogotá, Chapinero, París y La Macarena fueron los destinos que le sirvieron de referencia urbana y desde donde examinaba el mundo en las distintas etapas de su vida. Damos mucha importancia a estos espacio-tiempos, que eran la extensión urbana del hogar de Luz, porque permiten reconstruir contextos urbanos cambiantes, sobre todo de Bogotá, una ciudad que se ha transformado de manera extraordinaria en el último siglo. Cada uno de estos capítulos está introducido por un ejercicio de imaginación (en el sentido de

2 Fragmento de entrevista inédita hecha por los autores a María del Mar Ravassa el 13 de agosto del 2021, cedida para esta publicación

representar imágenes) que busca evocar las circunstancias que enfrentó en sus distintas edades para realizarse como mujer y como arquitecta. Para anclar la imaginación, hasta donde fue posible, está salpicada de la voz misma de Luz. Le siguen apartes que, a la manera de artículos, acercan la lupa a algunos temas que se consideraron los hitos más relevantes y pertinentes sobre su vida y obra. Se trata de aspectos, por decirlo así, más “objetivos” y constatables que constituyen el núcleo fundamental de sus realizaciones. Estos artículos poseen cierta autonomía y fueron redactados por los distintos miembros del equipo, cada uno con su propio acento y particularidad.

El conjunto de este collage de textos no forma, en sentido estricto, ni una monografía ni una biografía, pero revela el esfuerzo por reconstruir y presen tar, de manera adecuada y leal, el variado y rico mundo de Luz Amorocho. A pesar de la premura de tiempo, aspiramos a que este libro permita a un público amplio apreciar plenamente el significado profundo de aquello que parecía tan sencillo: ser la primera mujer en graduarse como arquitecta en Colombia.

Silvia Arango Bogotá, agosto de 2021

Panorámica centro [calles 7 y 11, carreras 6 y 11] / Plaza Central de Mercado. S.F. Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. JVOR II-158 A

19Centro (1922-1942)

En el ejercicio de imaginación sobre la vida de Luz que nos hemos impuesto es necesario esbozar, inicialmente, el lugar que fue el entorno urbano de los años de su niñez, adolescencia y primera juventud: el centro de Bogotá. En la década de los veinte Bogotá todavía era un pueblo. Subsistían los gran des caserones de patio encementado rodeado de flores circunscritas a las macetas. Así era la casa en la que vivió la familia Amorocho-Carreño cuando los hijos eran pequeños y era el patio el centro de la vivienda, el sitio de los juegos de los niños, el que les pertenecía. Afuera, más allá de los altos muros, se extendían casas similares, de uno o dos pisos, en calles rectas, juiciosa mente ordenadas en manzanas regulares. Los barrios eran tranquilos y silen ciosos, las familias se conocían y saludaban cuando se cruzaban en las tareas cotidianas de ir a comprar alimentos al mercado o a las tiendas. Muchos pequeños talleres de distintos oficios se localizaban dentro de las mismas viviendas, lo que reforzaba la comunidad familiar que estaba constantemente reunida. El bullicio se concentraba solo en las dos carreras comerciales: la carrera 7.ª, en su trayecto entre la plaza de Bolívar y la de Santander, donde además estaban las principales iglesias, y la carrera 8.ª, con un comercio nacional o importado, que variaba de cuadra en cuadra, y ofrecía diversos artículos de ferretería, ropas, sombreros, misceláneas y objetos para el hogar.

El paisaje urbano del centro comenzó a estremecerse a finales de la década y durante la siguiente, con la profusión impetuosa de nuevas construcciones en piedra y cemento en los llamados “palacios”, como el de Justicia, el de la Gobernación o el de Correos. Distintas instituciones educativas, bancarias, hoteleras o gubernamentales también alzaron las arquitecturas dignas de una capital, aprovechando la transitoria bonanza de la indemnización por Panamá y los préstamos bancarios. Grandes obras urbanas, como la apertura de trincheras para el acueducto, la extensión de los rieles de los tranvías, la pavimentación de las calles o la apertura de la avenida Jiménez daban a la ciudad esa apariencia de estar constantemente en obra, en proceso de construcción. Imaginamos a la niña Luz mirando con asombro, y posible mente admiración, esa ciudad efervescente que se transformaba ante sus ojos, convirtiéndose de cenicienta en princesa. A lo mejor huyendo de estas mutaciones urbanas, cuando Luz era una adolescente, la familia se mudó al barrio de Las Nieves, más calmado y residencial, pues conservaba formas

de vida tradicionales en casas de patio, aunque construidas recientemente. Las Nieves era una especie de suburbio del centro que giraba en torno a la plazoleta de Caldas, entronizada por la otrora iglesia colonial, pero recién reconstruida por Arturo Jaramillo, y limitado hacia el norte por los grandes parques de la Independencia y el Centenario, donde se podía pasear en un ambiente bucólico y respirar aire puro. Las Nieves fue el destino que muchas familias de clase media tomaron en su primer éxodo del centro en los años treinta, mientras que los más pudientes se alojaban en los grandes caserones que se alzaban en barrios un poco más al norte, en Teusaquillo o La Magdalena.

Puede pensarse que la infancia y la adolescencia de Luz Amorocho fue feliz. En un hogar sólido que se extendía en las ramificaciones de abuelos, tíos y primos, estaba cobijada por un entorno amoroso. Creció con sus dos herma nos y su hermana sin sentir una distinción entre unos y otra, pues el librepen samiento de sus padres le proporcionó un panorama abierto de posibilida des y todos trabajaban en la fábrica familiar de muebles de mimbre.

El intercambio intelectual se hacía en las discusiones alrededor de la mesa, las cuales eran permanentes e interesantes. Allí había total libertad […] En mi casa

Las Nieves por Guillermo Mendoza Torres. Aportante: Camilo Mendoza Laverde. 21 de mayo de 1948. Álbum Familiar de Bogotá, Colección Museo de Bogotá, reg. 5875.

Centro (1922-1942)

hubo poca plata pero muchos libros. Hubo mucha apertura de pensamiento; había que estudiar y punto.3

Podemos imaginar esas intensas conversaciones de sobremesa que giraban en torno a temas políticos, siempre de manera crítica, a los eventos naciona les e internacionales, a las lecturas que estaban haciendo los distintos miem bros de la familia o a la importancia de la educación y la cultura para lograr la libertad personal. Como ese estimulante ambiente familiar era su mundo cotidiano, solo mucho después Luz se daría cuenta de lo excepcional que era y del privilegio que significaba haber contado desde su niñez con una base tan sólida de valores para la vida.

Luz iba regularmente al colegio donde estudió la primaria y, como estaba en las inmediaciones, podía ir a pie con sus hermanos. En el colegio se distinguió por ser despierta, inteligente e indisciplinada. Tenía facilidad para todas las materias, especialmente para las matemáticas. Su bachillerato lo inició en Manizales, por una decisión que Luz seguramente no acababa de compren der, cuando la mandaron sus padres a estudiar durante tres años en el cole gio de la Normal de Manizales que regentaba una hermana de su padre, que era monja. Para la adolescente de doce años fue muy duro el contraste entre el ambiente abierto y libre que vivía en la casa de sus padres y el ambiente cerrado y reglamentado de su experiencia en Manizales, y fue un alivio regresar a su hogar en Bogotá a continuar sus estudios de bachillerato en un colegio del barrio. Su educación formal la completó, imaginamos, en los idiomas (sobre todo el francés), con su padre Marco Tulio, y en la música, con su madre Ana Lucía. Los domingos no faltaba el bogotano paseo al campo con amigos, a hacer piquete entre los árboles a la orilla de algún río. Algunos viajes a Santander, de donde procedían sus padres y donde vivían muchos familiares cercanos, o su viaje a Manizales, rompieron la rutina y ampliaron el mundo de referencia de la joven Luz. Que era necesario estudiar, era algo que se daba por sentado, algo natural:

en mi casa no había esa cosa de que las mujeres no estudiaban, ¡para nada! Era una familia bastante excepcional, la verdad […] allá no había la cosa de que por ejemplo los hombres son los que tienen que estudiar y las mujeres por ahí coser y cosas de esas, ni de riesgo. Al contrario, uno se sentía era presio nado […] Sí, mejor dicho, como quien dice “aquí todo el mundo va a estudiar”.

3 “Luz Amorocho. Pionera de las arquitectas colombianas. Una conversación con Circe Sencial”, En Otras Palabras (Bogotá) 5 (junio de 1998 - enero de 1999), 132.

23Centro (1922-1942)

Porque… yo me acuerdo que una vez me dijo mi mamá “¿es que usted quiere que sus hermanos la mantengan?”.4

En algún momento de finales de los treinta su padre la llevó a visitar el campus que la Universidad Nacional estaba construyendo al occidente de la ciudad y seguramente le transmitió la magia de ese sueño de los liberales en el poder de construir un entorno verde salpicado de edificios blancos para desarrollar una universidad laica con un pensamiento abierto a todas las ramas del saber. Sabía que, en algún momento, ella estudiaría allí, ¿pero qué? Llegó a decidirse por la arquitectura, a pesar de que en su familia no había antecedentes por ese lado, por una mezcla de circunstancias fortuitas y mucha intuición:

mi hermano esta[ba] estudiando ingeniería […] a mí me gustaba dibujar... yo me la pasaba dibujando cosas, bobadas, la señorita vestida de española, y de inglesa... y de no sé qué. O sea, esas cosas... era un juego, pero tenía una cierta habilidad. Entonces, a partir de eso me dijeron: “No, pues ¿por qué no estudia decoración? Es apropiado para una mujer”. En mi casa afortunadamente no había todas esas timbirimbas, pero de todas maneras. Y un día una pariente de mi papá, o hija de un pariente mi papá, que estaba estudiando decoración, fue a la casa y me dijo “pero es una bobada que te metas a decoración, acaban de abrir la Facultad de Arquitectura. ¿Por qué no estudias más bien Arquitectura que es una cosa más seria?”. Es decir, no la acababan de abrir, porque ya hacía como cinco años que la habían abierto, el año que yo entré salió la primera promoción de arquitectos.5

En 1941, cuando supo que estaba admitida en la Facultad de Arquitectura, Luz estaba llena de expectativas. Entrar a la universidad era sobre todo la curiosidad y el pequeño hormigueo de temor que acompaña abrirse a un mundo que ni siquiera se imagina. Todo era nuevo: aunque el campus ya lo había recorrido con su padre, esa era una visita como de turista; ahora tenía el encanto de poder penetrar en sus secretos, en los rincones insospecha dos de los edificios racionalistas y blancos, recién terminados. Y los compa ñeros, ¿cómo serían ?, ¿hostiles con una mujer que osaba invadir su mundo?, ¿condescendientes con la mascotica? Y los profesores, ¿se empeñarían en demostrar que ella “no podía”? ¿Le mirarían todos, de soslayo, las piernas?

4 Entrevista inédita grabada por Ana María Pinzón en julio de 2007 y concedida para esta publicación.

5 Entrevista inédita grabada por Ana María Pinzón.

Ser la única mujer de un curso de veintiséis estudiantes no le producía temor. Las matemáticas, que eran un componente fuerte en la carrera y represen taban una gran dificultad para muchos, se le habían facilitado siempre. Las matemáticas, la geometría y la física le habían dado una buena formación en lógica, entre otras muchas cosas, y le sirvieron para desarrollar la cabeza y el criterio. No le importaban los rasgos eventuales de machismo, pero sí la ofendía que alguien pensara que se le hacían concesiones por ser mujer.

Yo me acuerdo que una vez una vieja me dijo: “No, es el colmo, de fulano de tal, un profesor, no sé qué. Yo soy mujer, él ha debido pensar eso y ha debido ponerme mejor nota”. Yo le dije: “Eso dirá usted, pero yo no quiero eso”. […] es que todavía no había habido una evolución interior en las mujeres, no había habido eso, no había habido el momento en que tomaban su vida por los cachos y todas esas niñas salieron, se casaron y no trabajaron. [...] a mí lo que me ofendía era que mis compañeros creyeran que yo me apro vechaba de mi condición de mujer, porque sí lo creían. Que por ser mujer me pasaban, por ser mujer me ayudaban.6

Por eso, también le enfurecía que los profesores pensaran que ella no tenía la misma —o más— capacidad que sus compañeros hombres para hacer los proyectos. En este sentido, ella siempre recordó tres episodios que se le presentaron durante su carrera.

En segundo año teníamos que hacer unos trabajos prácticos los jueves. Entonces uno comenzaba al mediodía y entregaba a las cinco de la tarde. Y yo me quedé… muchos se iban a su casa a trabajar. Yo me quedé en la facultad, porque había mesas desocupadas y trabajando yo en mi proyectico. […] Y afortunadamente había otros también trabajando por ahí. Y me senté, hice mi proyecto, lo terminé y lo presenté. Uno tenía a las cinco de la tarde que entregárselo a un tipo en la facultad que recogía todos los proyectos, y al otro día el profesor los recibía y los calificaba. […] En la próxima clase [el profesor] me dijo: “Pues el mejor proyecto es este, pero usted no lo hizo”, y yo le dije: “¿Cómo que no lo hice?”. Me dijo: “Usted me puede asegurar a mí lo que quiera, pero yo no le creo” […] El hijueputa me dijo eso. A mí se me escurrieron dos lagrimones. Yo le dije: “Pues sí lo hice”, y al tipo le tocó calificármelo. Pero afortunadamente había otros dos o tres que habían estado al mismo tiempo conmigo en ese salón.

En tercer año tuvo como profesor a Bruno Violi.

6 Entrevista inédita grabada por Ana María Pinzón.

25Centro (1922-1942)

A mí me encantó ese curso y me esforcé y todo eso e hice un proyecto bas tante bueno. Entonces viene Violi y me dice “pero este proyecto se lo hizo [no se entiende]”. Yo lo había hecho en mi casa, en el patio en mi casa, porque yo vivía en una casa con patio y tenía mi mesa de dibujo en el patio. Y, entonces, pues esa cosa me pareció tan terrible y tan ofensiva; además, que fuera [no se entiende] el que me había hecho a mí el proyecto ¡A mí me pareció terrible! Entonces le dije: “No, doctor, no, eso no es así” […] después, como yo seguí tra bajando con Violi, él se volvió buenísima gente conmigo y muy considerado, y teniéndome mucho en cuenta.

“Su proyecto está muy bueno, pero ese proyecto se lo ayudó a hacer [Pablo] Lanzetta”. Le dije: “¿Lanzetta a mí?, ¿pero usted qué está pensando?, ¿usted es que es bobo?”, le dije al profesor. […] yo ya en ese tiempo estaba muy machita y ya curtidita. Ya no me salían las lágrimas, ¿no? Entonces dijo: “sí, sí, pero no, no…”. La contestación mía fue tan contundente que el tipo tuvo que echar reverso.7

A pesar de estos episodios, Luz reconocía que el ambiente para una mujer era más fácil en Arquitectura que en otras carreras. Por las experiencias que le contaban sus amigas, sabía que ni siquiera los estudiantes de izquierda, a los que Luz llamaba “machistas-leninistas”, lograban superar los prejuicios contra las mujeres que estudiaban en la universidad.

los tipos creían que las mujeres les iban a quitar las posibilidades de trabajo, o algo así. […] Medicina era un infierno para las niñas. Y no digamos en Ingeniería, no dejaban. Miren, yo vi en todos los cinco años que estuve estudiando Arquitectura cómo las niñas que pretendían estudiar Ingeniería los mismos muchachos las sacaban, les hacían la vida imposible.

Para Luz, la vida universitaria fue rica en experiencias, no solo porque adqui rió conocimientos profesionales, sino porque la universidad era un lugar de debates y discusiones sobre los acontecimientos del país, con posiciones políticas similares a las suyas. Sus compañeros de estudios eran de distintas procedencias y venían de contextos familiares muy diferentes al suyo. Tal vez por eso, aunque conservó un buen recuerdo de la mayoría de ellos, ninguno se convirtió en amigo cercano.

7 Entrevista inédita grabada por Ana María Pinzón.

Detrás de Luz, una extraordinaria mujer, hubo un hombre excepcional que, de manera decisiva, incidió en la forma en que ella desde pequeña asumiría con gran apertura las conversaciones, el aprendizaje, la pasión por el conoci miento y la equidad de género.

Marco Tulio Amorocho Moreno, hijo de Sotero Amorocho C. y Evangelina Moreno, nació el 29 de octubre de 1883 en Palmar, un pequeño municipio con espesa vegetación enclavado en el departamento de Santander, dentro de lo que se conoce como la provincia comunera; en ese lugar, en 1781, se había gestado la insurrección de los comuneros a manos de Manuela Beltrán. El albor de su vida se dio paralelamente al de la guerra de los Mil Días. Desde los seis hasta los diecinueve años, un joven Marco Tulio enfrentó la cruda realidad de la guerra política colombiana al pausar sus estudios debido a las necesidades económicas por las que atravesaba su familia.

Después de la Guerra de los Mil Días las pertenencias de mis abuelos quedaron arrasadas; mi padre era una persona cuyos valores estaban centrados en la vida, el interés, el desarrollo humano, la actividad, en suma su objetivo era bus car aperturas para lograr posibilidades. Así fue como decidió venirse a Bogotá donde trabajó y “creció”, además, tuvo la oportunidad de estar en contacto con círculos y personas con valores humanos e intelectuales, y, cuando eco nómicamente pudo, mandó por sus hermanas para abrirles otras posibilidades; no por sus hermanos, quienes vinieron después. Él sabía el significado de la guerra, pero su pensamiento era crítico, lo que le permitía desarrollar sus inte reses y no quedar ajeno —como un observador—, disociado de lo que veía. Era un hombre activo. Por eso pudo, al llegar desprevenidamente a la ciudad, es decir, sin proyectos preconcebidos, conseguir lo que consiguió.1

Aproximadamente desde 1911 Marco Tulio se estableció en Bogotá y la vida de joven adulto la dedicó expresamente a la política. Su pensamiento siem pre fue muy liberal, sin embargo, al ver que este partido político no llenaba

1 “Luz Amorocho. Pionera de las arquitectas colombianas. Una conversación con Circe Sencial”, En Otras Palabras (Bogotá) 5 (junio de 1998 - enero de 1999): 132.

27Centro (1922-1942)

sus expectativas, decidió irse por la corriente socialista y así trabajar por los artesanos, una de las clases sociales más importantes para la estructura eco nómica del país, pero la que más problemas tenía en materia de derechos.

Para inicios del siglo XX, los artesanos y todas aquellas personas que tuvie ran pequeños negocios o talleres domésticos predominaban en la estruc tura productiva de ciudades como Bogotá. Según el censo de 1912, al menos 8.968 personas se ocupaban en artes y oficios, o eran aprendices2

Prontamente el término de artesano quedaría atrás para dar paso al de obrero, pero en un contexto político y económico, este término abarcó a muchas más personas: trabajadores asalariados, campesinos e incluso a los industriales. La inclusión de estos otros personajes al panorama impulsó la necesidad de mejorar las condiciones de las clases trabajadoras y, al ver que ningún partido político ofrecía buenas garantías, se comenzaron a gestar nuevas organizaciones que trabajaron a favor de los obreros.

Entre 1910 y 1911 se creó la primera organización de trabajadores bajo el nombre de Unión Nacional de Industriales y Obreros, la cual estuvo dotada de un programa con alcances definidos que pretendía proteger a la clase trabajadora; como por ejemplo: “fomentar el adelanto moral y material de los obreros, impulsar la construcción de viviendas sanas y baratas, mejorar la beneficencia pública e impulsar la construcción de hospitales, […] trabajar por la genuina representación de obreros e industriales en los cuerpos legislativos, […] y propender por la expedición de leyes que favorecieran a la “persona, el domicilio y la propiedad del obrero”3. Esta organización fue el impulso que se necesitó para crear, para las mismas fechas, el Partido Obrero.

En la conformación del nuevo partido que funcionaba en Bogotá, partici paron diversos sectores económicos, sociales y políticos que tenían como propósito alcanzar la protección del Estado. Dentro de los dirigentes más importantes se encontraban figuras que enarbolaron concepciones socia listas como Pablo Emilio Mancera y, por supuesto, Marco Tulio Amorocho. Desafortunadamente, para 1913 el partido y la Unión Obrera fracasaron, pues se vieron arrastrados por los ideales de las filas liberales, mientras que personajes como Marco Tulio señalaban la importancia de conservar la inde pendencia y diferenciar a los obreros de los partidos tradicionales, pues, a

2 Renán Vega, “Luchas y movilizaciones artesanales en Bogotá (1910-1919)”, 30; ensayo parte de una investigación sobre la protesta popular en Colombia, cuyo resultado es el libro Gente muy rebelde (Bogotá: Pensamiento Crítico, 2002), 61-63.

3 Vega, “Luchas y movilizaciones”, 34, cursivas en el original.

Retrato de Marco Tulio Amorocho Moreno. Archivo fotográfico personal de la familia Amorocho, Federico Durán

Retrato de Marco Tulio Amorocho Moreno. Archivo fotográfico personal de la familia Amorocho, Federico Durán

pesar de los intentos, estos no lograron desarrollar políticas que favorecieran verdaderamente a los trabajadores.

Así, para mayo de 1913, se fundó una nueva Unión Obrera, con estatutos muy similares a los de la anterior de Industriales y Obreros, pero con la diferen cia de que esta admitiría a cualquier persona que estuviera convencida de la necesidad del mejoramiento moral, intelectual y material de las clases proletarias. Promulgaba ideas novedosas para la época: por primera vez en Colombia se planteaba el defender a los trabajadores de ambos sexos y se incluía a la mujer como componente importante en la economía y la política. También era indispensable que todos aquellos que quisieran pertenecer a la Unión fueran hombres libres de todo fanatismo político y religioso.

La nueva Unión trajo grandes resultados, porque para las elecciones de 1915, en las que se designaron concejales en Bogotá, tres obreros fueron elegidos, entre ellos, el señor Amorocho. Si bien los liberales y los conserva dores confabularon contra estos obreros para nombrarlos en tareas de su conveniencia y ponerlos en diversos puestos administrativos, Marco Tulio no se dejó amedrentar. Trabajó fuertemente por denunciar, a través de diversas cartas, acuerdos y escritos, las fallas e irregularidades que se presentaban en los proyectos y presupuestos de la ciudad. Su estadía en el Concejo y las artimañas de los otros partidos le valieron a la renovada Unión dar un paso adelante y prepararse para una fase abiertamente socialista, que se presentó en 1916 bajo el nombre de (un nuevo) Partido Obrero (Socialista).

Para esta fase, en el marco de la conferencia sobre el Partido Socialista a finales del 16, Marco Tulio Amorocho hizo un intento interesante por definir el socialismo en el país, pues existía una confusión entre este término y el de anarquismo. Se trató de un ensayo por comparar las nociones de patria que tienen los socialistas y ciertas concepciones chauvinistas:

El Chauvinista, el nacionalista, el burgués, el capitalista, conciben a la patria como una entidad que guarda con las naciones vecinas y las lejanas la misma relación que el individuo de hoy, en la sociedad de hoy, guarda con su allegado o con otro individuo cualquiera. […] La sociedad actual está orga nizada para la rapiña y el dolo, y las patrias, las naciones contemporáneas se conciben y se hacen obrar también en consonancia con esa organización. […]

El socialismo quiere que la paz entre las naciones sea como la paz entre los componentes sociales. El concepto de patria para los socialistas es un con cepto de cariño, que no excluye, pero que más bien cultiva y exalta el amor a la humanidad.

29Centro (1922-1942)

[…] Yendo ahora a las prácticas socialistas tales cuales ellas son para conquistar esos ideales altísimos que son su bandera, encontramos que ellas son a la vez fuerza contra la ambición burguesa y de propaganda por su doctrina.

Cada socialista es un apóstol del más sublime de los idealismos humanos, pero hay que entender que esos idealismos no son utópicos, no van a prosperar en el país de la quimera. No. La paz y la justicia son compatibles con el organismo del hombre, y si los obreros, los asalariados, los proletarios, los hombres de alma generosa nos reunimos bajo la tolda del socialismo, como seremos lo más y los mejores, obtendremos la coronación de nuestras esperanzas.4

Sin embargo, al igual que el partido homónimo de principios del 10, este tuvo una carencia de liderazgos representativos, por lo que, para las elecciones de 1917, sus miembros decidieron unirse a la Unión Republicana. Líderes obreristas destacados como Marco T. Amorocho, Ramón Casanova, Manuel

A. Reyes o Bernardino Rangel se quedaron al margen en este segundo intento por constituir el partido, el cual vería su fin ese mismo año.

A pesar de sus avances en política, para septiembre de 1916 Marco Tulio Amorocho decidió ir un paso más allá para ayudar a los obreros y artesanos. Junto con Pedro Elías Gómez Uribe, Julio Linares, Temístocles Mendoza, Aquileo Noriega, Rafael Reyes Daza y Martín Silva (este último presidente de la Sociedad de Industriales y Obreros), la señorita María Luisa Amorocho y la

4 Renán Vega, Gente muy rebelde (Bogotá: Pensamiento Crítico, 2002), 61-63.

Firma de Marco Tulio Amorocho en documento presentado al Concejo de Bogotá (1916). Archivo Distrital, Fondo Concejo de Bogotá.señora Clemencia Moreno de Villa y otras personas más, constituyeron una sociedad comercial anónima a la cual llamaron Mutualidad Obrera, que tenía por objeto principal “la venta a comisión de artículos manufacturados en el país, y avance de fondos sobre artefactos y artículos que se le consignen; la explotación del ramo de negocios relacionados con la actividad obrera nacional, prestando así ayuda al proletariado y a la industria nacional, y al establecimiento de cajas de ahorros para obreros”5.

Esta sociedad estuvo compuesta por una junta directiva de cinco miembros: Pedro Elías Gómez Uribe, como presidente; Pedro Elías Mora, como segundo gerente; y Marco Tulio Amorocho, Julio Linares y José Joaquín Munévar como los tres miembros restantes. Según el Diario Oficial de 1916, la sociedad tenía un término de duración de cinco años, que se podía ampliar o terminar depen diendo de la Asamblea de Accionistas, pérdidas de capital o guerras.

[…] mis padres eran de Santander, sin embargo, ellos se vinieron a conocer aquí en Bogotá. Por circunstancias bien especiales, mamá vino una vez de vacaciones y conoció a papá, que estaba ya radicado aquí hacía varios años, en una reunión en la casa de unos amigos comunes de ellos. Allí papá, como dicen, le echó el ojo a mamá y después de algún tiempo, cuando ya mamá vivía aquí, empezaron su relación que terminó en un matrimonio en el que se tenían un gran respeto, amor e inmensa ternura.6

El 1.º de enero de 1918 Marco Tulio contrajo nupcias con la señorita Ana Lucía Carreño Phillips, hija de Roque Julio Carreño y Adelaida Phillips Arenas, en la ciudad de Bucaramanga. Meses más tarde darían la bienvenida a su primera hija, Beatriz Amorocho Carreño, quien aparentemente murió joven7.

Gracias a su amplia trayectoria política, Amorocho gozaba de una gran reputación tanto en Bucaramanga, Socorro y el Palmar como en Bogotá. Su estadía en Santander no se extendió más de un año, pues los intentos fallidos de 1918 y 1919 por consolidar un Sindicato Nacional Obrero y reconstruir el decaído Partido Obrero, además de la subida al poder de Marco Fidel Suárez

5 Cf. en el Diario Oficial del 26 de septiembre de 1916, año LII, n.o 15904, 8, donde el notario 5.o del Circuito de Bogotá certificó, por el instrumento número 783, la composición y consolida ción de la sociedad comercial.

6 Fragmento de entrevista “La mujer en la vida pública. Historia de vida de Luz Amorocho, primera arquitecta de Colombia”, realizada por Ramiro Ariza Picón. Trabajo académico. Universidad Nacional De Colombia. Facultad De Ciencias Humanas. Departamento De Historia. s.f.

7 En la genealogía de la familia Phillips aparece este dato del nacimiento de Beatriz, pero no es nombrada en otros relatos familiares. Por esta razón, se deduce que pudo morir muy joven y quizás Luz no alcanzó a conocerla.

31Centro (1922-1942)

perteneciente al Partido Conservador, pusieron en la mira la necesidad de subsanar las nuevas políticas económicas que afectaban de manera directa a artesanos, obreros y a las clases más necesitadas. Para lograrlo se necesitaba del liderazgo y las ideas de Marco Tulio, por eso se trasladó a la capital con su familia, a una casa ubicada en el barrio Santa Inés.

Para este periodo, el país vivió una época de constante revolución social en la que los obreros fueron los protagonistas de una oleada de huelgas reprimidas violentamente por el Gobierno, y cuyas peticiones se asentaron en la idea de derechos y no caridades del Estado. Desde el Sindicato Nacional Obrero y la Confederación de Acción Social se convocó una Asamblea Obrera en Bogotá, y Marco Tulio fue uno de sus dirigentes (presidente del Congreso Obrero). Esta asamblea se reunió de manera habitual durante los primeros meses de 1919, con el objetivo de organizarse y consolidar influencia y gremios de trabajadores en la ciudad.

Tanto el país como Bogotá atravesaron duras condiciones económicas y sanita rias. Los obreros, especialmente los artesanos, sufrían de manera directa los rigo res del desempleo, la gripe y la competencia desleal que suponía el capitalismo. Para las celebraciones del 7 de agosto, fecha en la que se conmemoraba la batalla de Boyacá, el presidente consideró la compra de nuevos uniformes para el Ejercito Nacional de confección extranjera. La idea de comprar 8.000 unifor mes en el extranjero desencadenó un malestar general en los gremios obreros, quienes tenían las condiciones y ofrecían calidad para hacerlo. Por eso desde inicios del mes de marzo se comenzaron a organizar marchas que denunciaron el carácter antipopular de la compra y el despilfarro que esta suponía, por lo que se exigió que la elaboración de los uniformes se les otorgara a artesanos locales.

El 16 de marzo de 1919 fue el día designado por la Asamblea Obrera para pro testar masivamente, con el objetivo de hablar con el presidente y convencerlo de derogar esta decisión que afectaba a los artesanos, y se resaltó que sería una marcha pacífica. Los días anteriores estuvieron muy agitados. El Gobierno estaba a la defensiva, alertaba a la sociedad y tachaba la marcha como un “motín contra el orden social”, e incluso, el 15 de marzo, se dio a conocer una resolución que aplazaba la compra de los uniformes con la esperanza de evitar la protesta. Sin embargo, por torpezas del mismo Gobierno, esta decisión tomada en horas de la tarde no se dio a conocer y la marcha continuó programada para el día siguiente.

A las tres de la tarde se dio inicio a la marcha que se venía preparando desde muy temprano en la mañana del 16. Los obreros se aglomeraron en la plaza de

Marco Tulio y Ana Lucía Carreño en Bogotá, ca. 1930. Archivo fotográfico personal de la familia Amorocho, Federico Durán.

Marco Tulio y Ana Lucía Carreño en Bogotá, ca. 1930. Archivo fotográfico personal de la familia Amorocho, Federico Durán.

Los Mártires y comenzaron a marchar hasta la plaza de Bolívar. Un símbolo más que visible era la gran bandera blanca que estaba al frente de las columnas de marchantes y que representaba el deseo de llevar la jornada de una manera pacífica. Se reunieron alrededor de 4.000 manifestantes que pretendían llegar hasta el Palacio de la Carrera para escuchar el discurso de Suárez y negociar con él la elaboración de los uniformes. Marco Tulio, como vocero de los obre ros, tenía la tarea de hacer llegar a los oídos del presidente las quejas, reclamos y peticiones de los manifestantes.

Después del desastroso intento de discurso con el cual el presidente Suárez trató de calmar los ánimos de los marchantes, se tomó la decisión de reunirse con los dirigentes obreros en privado (Alberto Manrique Páramo, Marco Amorocho y otros delegados). Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, pues el Gobierno estaba reacio a reversar la compra y acceder a las deman das obreras; culpaba a estos dirigentes como responsables de la situación acontecida ese día y los amenazaba con iniciar procesos judiciales en su contra. Ante lo sucedido, los obreros salieron del palacio y comunicaron la decisión a la multitud, la cual, enardecida, entre gritos y arengas, tiró piedras a las ventanas del palacio y rompió algunos vidrios.

La respuesta de la guardia presidencial fue desafortunada, pues comenzó a disparar indiscriminadamente contra la multitud. La correría se extendió hasta la plaza de Bolívar, donde se le pidió al ministro de Guerra detener la masa cre. En un corto tiempo ya había numerosos heridos y varios muertos, entre ellos el líder obrerista Gabriel Chaves, brutalmente asesinado por el mismo ministro de Guerra, Pedro Sicard Briceño. Días después, en varios periódicos, revistas y hasta en la radio, se relató lo ocurrido ese 16 de marzo y se califi caron los actos como un atentado contra el pueblo trabajador, como una masacre: la Masacre Artesanal de Bogotá.

Este evento desafortunado para las filas socialistas en Colombia trajo consigo un espíritu de lucha y fortaleza. Desde las sociedades, asambleas e incluso desde el naciente Partido Socialista, se consignaron himnos y se establecie ron juramentos de fidelidad y adhesión a la corriente, que se tomó como una ideología y forma de vida. Para el 1.º de mayo del mismo año, Marco Tulio presentó uno de los primeros juramentos importantes del partido:

“¿Juráis libremente por vuestra palabra de honor, ante esta reunión de hombres honrados y libres, cumplir leal y fielmente el cometido que se os ha confiado, y trabajar por la organización y encauzamiento de las fuerzas socialistas de Colombia, defender los intereses del proletariado, disposiciones que el

33Centro (1922-1942)

Grabado sobre los enfrentamientos del 16 de marzo de 1919, conocido como la Masacre de los Artesanos en Bogotá. Bogotá Cómico, año III, serie IX, n.o 82, 22 de marzo, 1919. Biblioteca Nacional.

partido acuerde por medio de las Asambleas y Congresos socialistas legítima mente constituidos y reunidos, y juráis fidelidad a la Plataforma fundamental que se os entrega como canon del partido socialista?”.

Luego de la respuesta afirmativa, […] continuó:

“Como así lo juráis, en nombre de los proletarios que os piden amparo, en nombre de los obreros que os ofrecen ayuda y cooperación, y en nombre de los idealistas que confían en vuestro altruismo, os constituyo mandatarios de Partido Socialista y miembros del Directorio que ha de llevarlo a la reivindica ción de todos los derechos”.8

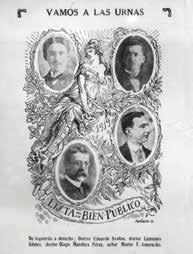

Meses más tarde, Marco Tulio Amorocho, junto con figuras políticas y sociales de renombre como Laureano Gómez y Eduardo Santos, encabezaron las listas de candidatos a la Cámara de Representantes, y formaron una coalición denominada La Alianza Progresista. Para este momento, a Marco Tulio se le vio como un líder socialista y revolucionario; la representación de las extremas rusas. Uno de los jefes más activos del proletariado en el país. Sus propuestas para aspirar a la Cámara apuntaron a reivindicaciones sociales, a la igualdad universal, al apoyo a los menesterosos y al cuidado de la clase obrera.

Papá era un hombre en el cual se podía resumir ese tipo de persona que es liberal en todo el sentido de la palabra, tanto en su pensar como en su actuar, sus pensamientos estaban de acuerdo a sus acciones y viceversa, y se regían por un liberalismo casi manchesteriano, radical del siglo XIX, y así mismo era su actuar. Papá fue un hombre muy instruido a pesar de que su educación fue truncada por la necesidad económica, pero él, por ejemplo, aprendió a leer y escribir francés prácticamente solo, con la ayuda de un diccionario, y también un poco de inglés y alemán, […] era un tipo muy inteligente, yo confiaba mucho en la inteligencia de él y en las respuestas que me podía dar acerca de casi cualquier tema. Además, era muy tolerante con las creencias de los demás, mi mamá y mis tías estaban muy metidas en las cuestiones religiosas y nos llevaban a misa y todas esas cosas, pero mi papá era muy respetuoso de las creencias y costumbres de mamá y no se metía en eso.9

Una parte de los artesanos y políticos radicales de la época, que en varias regiones del país participaron activamente en la conformación de partidos — en su mayoría de izquierda— hacían parte de comunidades relacionadas con

8 Vega, Gente muy rebelde, 109.

9 Fragmento de entrevista “La mujer en la vida pública”, 2-3.

Lista de candidatos a la Cámara de Representantes en 1919 pertenecientes a la coalición de La Alianza Progresista. Bogotá Cómico, año III, serie IX, n.o 89, 10 de mayo, 1919. Biblioteca Nacional.

35Centro (1922-1942)

la masonería y el rosacrucismo, los cuales fueron de carácter clandestino. Con la fundación del Partido Socialista en 1919, se puso en evidencia la relación estrecha que varios de sus dirigentes tenían con logias masónicas como la Sociedad de la Luz, que servían como fachadas en la organización de comités socialistas, debido a que sus miembros se apoyaban en creencias teosóficas y masónicas, en el librepensamiento y en la educación laica. Marco Tulio no fue la excepción, pues desde fechas más tempranas se interesó por estas comuni dades. Hizo parte, en primera instancia, de la Sociedad o Logia de la Luz.

Con la llegada de Jaime, el primer hijo varón de los Amorocho, en 1920 a la casa, las dinámicas políticas de Marco Tulio cambiaron poco a poco. Siguió trabajando por los obreros desde el socialismo, pero dejó de lado su cargo como dirigente del partido, el cual se encontraba en su mayor apogeo. Se necesitaban personas que pudieran disponer todo su tiempo para la política; lo más probable es que su nueva labor como padre de familia le haya impe dido dedicar el tiempo necesario a las labores del partido y por este motivo se haya dado su decisión de dimitir a dicha dirección. Sin embargo, apoyó y siguió participando en actividades propuestas desde la asamblea.

Un año después, en 1921, Ana Lucía y Marco Tulio le dieron la bienvenida a Jorge, su segundo hijo. El hogar fue creciendo y las labores familiares se vol vieron más importantes. Desde su puesto como obrero, Marco Amorocho se vinculó a las filas de los artesanos al incursionar en la fabricación de muebles de mimbre. Con los devenires del tiempo y la llegada de nuevos líderes, el Partido Obrero fue perdiendo adeptos. La Revolución rusa trajo pensamien tos radicales a Colombia y, con ellos, el final del partido político. Al señor Amorocho le interesó incursionar más en el movimiento masónico y desde allí seguir apoyando a los obreros y artesanos.

Así, en febrero de 1922 Marco Tulio se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Gran Logia de Colombia. El primer Cuadro Lógico estaba integrado por personajes como el general Benjamín Herrera, Arturo Pardo Morales, Martín Camacho Franco, Pedro García Molano, entre otros, y, por supuesto, por Marco Tulio Amorocho, quien obtuvo el puesto de gran ora dor. Después, para el periodo de 1931-1932, se convertiría en gran maestro de la logia; y finalmente, para el bienio de 1942-1943, el Supremo Concejo Neogranadino le otorgaría la entrada al Supremo Consejo del grado 33, el cual ocupó hasta su muerte en 1943.

Meses después, el 23 de abril de 1922, a la casa Amorocho llegaría un nuevo miembro: la pequeña Luz.

37Centro (1922-1942)

Se podría pensar que la llegada de Luz iluminó el hogar de los Amorocho. Después de la intensa actividad política que su padre había desempeñado en años anteriores, ahora el hogar se había convertido en algo de vital impor tancia. Como hemos visto, Marco Tulio se caracterizó por ser un hombre inteligente y, en un lenguaje más coloquial, “echado para adelante”. Por eso, desde ese momento se abrió una nueva faceta de su vida, un poco más tran quila, pero fuertemente ligada al artesano desde la práctica, cuyos puntos de vista de la política y la vida en general influyeron en la enseñanza y en la forma en que Luz vería el mundo.

Su infancia transcurrió en la casa de Santa Inés y, por supuesto, en el taller de muebles de su padre, ubicado en la carrera 10.ª número 145-A (actual mente, carrera 10.ª entre calles 7.ª y 8.ª), donde posiblemente disfrutaba ver y aprender el nuevo oficio de Marco Tulio. Este se rodeó de varios compañe ros obreristas que se dedicaban a la fabricación de los muebles de mimbre, como Ernesto Ardila, quien fue su jefe de taller.

En el ambiente de su casa siempre se promovió la igualdad entre hombres y mujeres, pues, como promulgaba Marco Tulio años atrás, las mujeres se debían considerar como un pilar importante en la economía. Ana Lucía apo yaba y colaboraba con las tareas del taller. Al respecto, Luz decía lo siguiente:

Ambos, papá y mamá aportaban a la casa. Tenían una industria y quien estaba en contacto con los obreros y se hacía cargo de la pequeña industria era mamá. No había escisión entre hombres y mujeres; por ejemplo, mis hermanos no mandaban.10

Los libros también fueron parte fundamental en su hogar; en definitiva, le abrieron nuevos mundos y le dieron la oportunidad de aprender muchas más cosas que otros niños de la época. Desde una temprana edad, Luz se dio cuenta de que su casa era diferente a la de otros; por ejemplo, para ella era inconcebible que en otras casas no hubiera libros o que los grandes no se pudieran entender con los pequeños. Algo que más tarde nos dejaría muy claro era que en su casa hubo poca plata, pero libros había por montones. Esto fue lo que le dio apertura de pensamiento y la impulsó a estudiar.

10 “Luz Amorocho. Pionera de las arquitectas colombianas”, 132.

En la casa siempre estuvieron muy presentes los temas que tenían que ver con el aprendizaje y los conocimientos, en el comedor donde estábamos todos a las horas de las comidas siempre había un tema interesante para tratar y se le daba mucha importancia a todo lo que tuviera que ver con la cultura, literatura. Además, siempre se hizo un amplio uso del idioma, es decir, a mi nunca se me pasó por la mente que los mayores no me entendieran o que yo no los enten diera a ellos.11

Cuando Luz tenía dos años, su padre asistió a la Exposición Obrera que se llevó a cabo en junio de 1924. Debido a las fiestas del trabajo celebradas el 1.º de mayo de ese año, se decidió inaugurar en la Sociedad Colombiana de Obreros una exposición de artes manuales donde se pudieron observar los excelentes trabajos y la buena calidad de la mano de obra colombiana; esto para demostrar que no existía la necesidad de importar productos. Para el momento, la industria de los muebles de mimbre era relativamente nueva en el país, sin embargo, la calidad de sus producciones no tenía nada

11 Fragmento de entrevista “La mujer en la vida pública”, 3.

De izquierda a derecha: Jaime, Beatriz, Luz, Leonor y Jorge en el patio de su casa en Santa Inés, ca. 1927. Archivo Maldonado-Tió

39Centro (1922-1942)

Muebles de mimbre que se fabricaban en La Moda de Viena, fábrica de Marco Tulio Amorocho, presentados para la Exposición Obrera, 1924. Fuente: Revista Industria 1, junio, 1924, cortesía de Silvia Arango.

que envidiarles a los vieneses. Gracias a esta exposición, La Moda de Viena, nombre de la empresa de Marco Tulio, logró posicionarse como una de las dos fábricas más prósperas e importantes en la ciudad.

Para 1925 los Amorocho recibieron con brazos abiertos a su última hija, Leonor, quien se convirtió en la cercana compañera de juegos de Luz. Años más tarde, Luz comenzaría su etapa de colegio. Primero probó suerte en un kínder que quedaba muy cerca de su casa y en donde trabajaba una her mana de su papá, pero a Marco Tulio no le convenció del todo el enfoque religioso que allí se impartía. Luego, tuvo dos cambios más hasta que llegó al colegio de Merceditas Rincón, una parienta de Ana Lucía. Con tan solo ocho años, la educación laica fue el impulso que ella necesitó para adentrarse en las conversaciones de su padre y hermanos; diálogos en los que rondaban temas que se aprendían en el colegio y que tenían que ver con ciencia, lenguaje o sociedad.

Mi etapa en el colegio fue bastante accidentada, primero porque yo aprendí a leer bastante tarde, por ahí a los siete años, y en esa época los niños tenían que entrar al colegio por lo menos sabiendo leer un poco. Mis hermanos, en cambio, aprendieron a leer yo creo que desde los seis años […] yo veía cómo mis hermanos hablaban con papá de las cosas que les enseñaban, que me parecían interesantísimas, y pensaba que por qué yo no podía estudiar en ese colegio de mi hermano, hasta que llegué a un colegio que había fundado una parienta de mi mamá, una mujer extraordinaria que se llamaba Merceditas Rincón, además perfectamente desprevenida de cuestiones religiosas. Pienso que esa etapa fue la que verdaderamente me abrió el camino para la reflexión hacia muchas cosas, […] recuerdo con especial satisfacción que a partir de esos momentos yo pude entrar a participar en las conversaciones a la hora de las comidas que tenían mis hermanos con papá. Yo tenía ocho años y ya sentía que podía participar de las conversaciones de los grandes.12

A pesar de la tendencia religiosa que había en su familia por parte de su madre, e incluso de que hizo la primera comunión, este aspecto no fue rele vante para la vida de Luz. Sin embargo, a los doce años aproximadamente, y debido a la situación económica que vivían sus padres, se consideró como buena opción enviarla a estudiar a la Normal de Manizales, donde una de sus tías era la rectora. Para ella, el estar allí fue como retroceder en el tiempo, pues las ganas que tenía de aprender nuevas cosas se vieron truncadas por

12 Fragmento de entrevista “La mujer en la vida pública”, 3-4.

Luz de niña en la escuela. Se encuentra en la fila del medio, en el centro, con un moño y cargando una muñeca. Ca. 1930. Archivo Maldonado-Tió

el mundo patriarcal y casi monacal (como ella misma lo describe) en el que se vio envuelta por tres largos años.

[…] para mí fue una separación muy terrible, yo lloré de pensar en irme de la casa y dejar a mamá, pero me fui, aguanté los tres años a pesar de toda la tris teza, yo creo que fueron unos años mal empleados desde el punto de vista del estudio, yo estaba en plena adolescencia, quería descubrir muchas cosas.13

A los quince años volvió a Bogotá, a la casa que tanto extrañaba y por la cual lloró seguido en Manizales. Ahora sus padres vivían en Las Nieves, en la carrera 12 # 17-57. Entró al Colegio de María, que tenía por directora a Herminia Espinoza, una mujer rígida pero buena para la enseñanza. Allí estuvo hasta cuarto de bachillerato y luego terminó sus estudios en el colegio “de las Villamil”.

La vida en sus primeros años como estudiante no fue fácil para Luz, pero donde estuviera siempre se caracterizaba por ser una de las primeras, de las mejores. Eso nunca fue problema gracias al amor por el estudio y los libros que se le había inculcado desde el seno del hogar. La experiencia de su padre le demostró a Luz que el conocimiento era la llave para lograr conse guir experiencias buenas en la vida, aun siendo mujer, y que además debía trabajar duro por ellas, para así cumplir todas sus metas y sueños por inalcan zables que parecieran. Por eso, desde el principio su vida fue una constante escuela.

Las ideas que el padre le inculcó desde el principio se verían reflejadas en su pensamiento progresista, en el cual se ahondará más adelante. La igualdad de clases y género que se vivía en el seno familiar la ayudó a abrir su pensa miento y entender mejor cómo funcionaba el mundo, y que no necesitaba de un hombre para poder brillar, soñar, cumplir sus metas y salir adelante. La importancia que las mujeres de su familia tuvieron en su vida la impulsó a ter minar sus estudios de bachillerato y especialmente a entrar en la universidad para estudiar una carrera profesional.

Para Luz su núcleo familiar era una de las posesiones más importantes en su vida, del cual estuvo, siempre, muy agradecida. Su familia fue un tesoro invaluable que la llenó de consejos y experiencias de vida y de un sinfín de posibilidades para que lograra volar alto.

Luz el día de su primera comunión. Archivo fotográfico personal de la familia Amorocho, Federico Durán.

Fotografía de la madre Estela Amorocho junto con su comunidad de religiosas en el Colegio Normal de Manizales.

Archivo fotográfico personal de la familia Amorocho, Federico Durán.

13 Fragmento de entrevista “La mujer en la vida pública”.

Centro (1922-1942)

14

realmente no me resultó difícil ser la primera del curso, a mí me parecía sensacional hacer el resumen de un libro, […] era que verdaderamente yo era la única interesada por aprender, yo pienso que las demás niñas estaban ahí como para obtener su grado nada más y luego encontrar marido […] eso a mí me parecía aterrador porque, a pesar de que en el matrimonio de mis padres era evidente el gran amor que se tenían, no era en absoluto evidente que yo creyera que el destino de una mujer era ser mandada por un hombre. Y como matrimonio significaba mandato y sumisión, a mí eso me alejó mucho de la idea de casarme, por lo menos en esos momentos.14

Fragmento de entrevista “La mujer en la vida pública”, 4.

Fue Marco Tulio Amorocho quien llevó a su hija Luz a conocer el recién cons truido campus de la Universidad Nacional, la Ciudad Blanca1, cuando aún era verde. El paisaje del pionero campus universitario moderno de América

Latina estaba determinado por extensos y vacíos prados, aún sin edificar. La construcción de la Ciudad Universitaria fue uno de los proyectos insignia de la Revolución en Marcha del gobierno de Alfonso López Pumarejo (19341938), era de importantes transformaciones conducentes a la modernización del país. El amplio conjunto de políticas enfocadas a la educación —laica y estatal— daba cuenta de la relevancia otorgada a la enseñanza como herra mienta modernizadora durante la República Liberal. Algunas de esas políti cas, como la construcción de un gran número de escuelas, en áreas tanto urbanas como rurales, o el fomento de la educación secundaria femenina, permitirían, por ejemplo, que cada vez más mujeres se matricularan en la universidad, un acontecimiento inédito en la historia de la educación superior colombiana. El ideario transformador incluía cambios en la concepción de la universidad como institución, provenientes de décadas anteriores, con acontecimientos como la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, que se concretaría en discusiones como el recurrente debate acerca de los límites de la autonomía universitaria. En el caso de la Universidad Nacional, las políticas se reflejaron en una reestructuración que implicaba, entre otros aspectos, la congregación de las diferentes facultades que se encontraban dispersas en varios espacios de la ciudad.

La Ciudad Universitaria se construyó, gracias a las labores del Ministerio de Obras Públicas, en 128 hectáreas2 que compró el Gobierno nacional en los terrenos de la hacienda El Salitre, al occidente de los límites de la Bogotá de entonces, donados por José Joaquín Vargas a la Beneficencia

1 Este apelativo hace referencia al color blanco de los primeros edificios construidos en el cam pus. La idea de ciudad blanca fue retomada en la construcción de nuevos edificios, en el marco del Plan Cuatrienal en la década de los sesenta.

2 Mauricio Pinilla Acevedo, “De Prusia a la cuenca del río Magdalena. La tradición clásica fecun dada por el trópico en la arquitectura de Leopoldo Rother” (tesis del Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2017), 129.

Ciudad Universitaria en 1943, a partir de aerofotografías del vuelo C336, IGAC.

EL ENCUENTRO CON LA ARQUITECTURA. La travesía por la facultad en la nueva Ciudad Universitaria

de Cundinamarca. La necesidad de hacer más eficiente la enseñanza en la universidad, una de las políticas modernizadoras mencionadas en el anterior párrafo, llevó al Ministerio de Obras Públicas a solicitar a Fritz Karsen, peda gogo alemán que había trabajado en la reforma pedagógica de la República de Weimar, la elaboración de un estudio detallado de los programas de todas las carreras que existían en la Universidad Nacional en la década de los treinta desde una perspectiva docente: las clases, los profesores, los conteni dos y los espacios necesarios para su desarrollo. A partir del estudio elabo rado por Karsen, se determinó la conformación de catorce departamentos3, en lugar del tradicional esquema de facultades, que se ubicarían en el nuevo y moderno campus universitario.

En un inicio, los arquitectos mexicanos Luis Prieto Souza y Manuel Parra elaboraron el primer plan para la Ciudad Universitaria, reminiscente aún de clasicismo en diversos elementos de su composición. Posteriormente, fue Leopoldo Rother, arquitecto alemán que había llegado al país en 1936, contratado directamente por el Estado colombiano, quien elaboró una propuesta mucho más adecuada a las conclusiones de Karsen que la de Souza y Parra. Este esquema, efectivamente, fue el que Rother empleó como diagrama proyectual, el sustrato geométrico de la composición4, a partir del cual se hizo la distribución de “elementos primarios del programa”5, es decir, las relaciones espaciales entre los diferentes espacios del campus, que incluían, además de los diferentes edificios eminentemente académicos, un aula magna, espacios deportivos, vivienda para estudiantes y profesores y oficinas administrativas, dispuestos en un gran espacio verde. Este campus significaba la materialización de modernas ideas de ciudad que contrasta ban con los diferentes tipos de tejido urbano que se habían construido en Bogotá hasta la década de los treinta.

El proyecto para la Ciudad Universitaria, en términos generales y conside rando que la propuesta tuvo varias versiones sucesivas durante los primeros años en los que fue planteada, consistía en dos anillos de geometría elíptica6, intersecados por dos vías que forman un ángulo achaflanado de 90° hacia su centro, que tendrían la función de integrar el nuevo tejido urbano tanto con

3 El proyecto de organización de la universidad en departamentos fue abandonado en la recto ría de Agustín Nieto Caballero, a partir de 1938. Sin embargo, fue retomada en la de José Félix Patiño (1964-1966).

4 Pinilla Acevedo, “De Prusia a la cuenca del río Magdalena”, 181.

5 Pinilla Acevedo, “De Prusia a la cuenca del río Magdalena”, 198.

6 Este término puede no ser exacto, teniendo en cuenta los análisis de Mauricio Pinilla sobre la geometría de este proyecto, ampliamente explicada en su tesis doctoral. Pinilla Acevedo, “De Prusia a la cuenca del río Magdalena”.

47Centro (1922-1942)

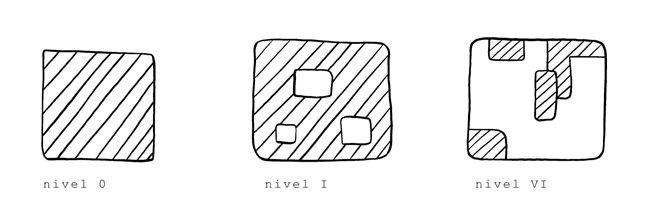

Ciudad Universitaria 1940. Universidad Nacional de Colombia. Planta física, 1867-1982. Monografías Arquitectura 1 (Bogotá: Proa, 1982, 14).

la ciudad existente como con la ciudad futura, en torno a los cuales se dis ponía una serie de pabellones para albergar cada una de las dependencias. En la Ciudad Universitaria, Leopoldo Rother trabajó durante el resto de su vida, no solo como proyectista en este ambicioso plan que trascendería los designios de la República Liberal, sino también como profesor de la nueva Facultad de Arquitectura.

En un momento en el que la profesión apenas estaba adquiriendo plena consciencia de sí misma, la Facultad de Arquitectura había nacido en 1936 en una tensión histórica de su enseñanza entre la Escuela de Bellas Artes, donde se habían dictado algunos cursos, y la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, donde se había conformado una especialidad en Arquitectura y de la cual habían egresado profesionales como Carlos Camargo, Alberto Manrique Martín, Alberto Wills Ferro o Gabriel Serrano. La modernización de la arquitectura como profesión, así como las nuevas formas de entender el espacio y su construcción, particularmente en la educación, contribuirían, de forma definitiva, a la modernización del país. Aunque Carlos Niño señala

cómo “se modernizó la arquitectura y nació como profesión en el país”7, esto es relativo, si se tienen en cuenta las experiencias de profesionales de inicios del siglo XX como Arturo Jaramillo, Pablo de la Cruz o el mismo Alberto Manrique Martín, y sus aportes a la construcción de diferentes arquitecturas y espacios urbanos en Bogotá.

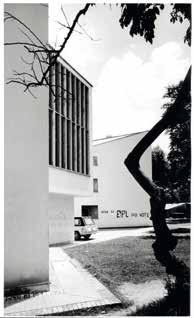

La nueva Facultad de Arquitectura tuvo su sede en el edificio diseñado por el arquitecto Erich Lange, con modificaciones del arquitecto Ernst Blumenthal: uno de los primeros edificios construidos en el campus entre 1937 y 1940. Si bien el verde dominaba aún el paisaje de la Ciudad Universitaria (y lo sigue haciendo aún en el siglo XXI), en 1941 se habían construido, o esta ban en construcción, además del edificio de Arquitectura, el Instituto de Educación Física, el Estadio Alfonso López, el Instituto de Ciencias Naturales, la Escuela de Veterinaria, el Instituto de Enfermedades Tropicales, la Facultad de Derecho, las residencias de estudiantes, la Facultad de Ingeniería y el Laboratorio Químico Nacional. Tanto el nuevo tejido urbano como algunos de los edificios que se construyeron en esos años constituían una experien cia espacial inédita en la ciudad.

Una familiar lejana, que visitaba a los Amorocho desde Santander, fue quien le sugirió a Luz estudiar arquitectura, una carrera más consistente que decora ción, el programa que se consideraba adecuado para la educación femenina en ese momento:

yo tenía una cierta disposición para el dibujo. Lo que sí había antes de Arquitectura, que nació en la Facultad de Ingeniería, fueron unos cursos, como una carrera de dibujantes […]

Eso se llamaba Decoración, ni siquiera de interiores ni nada, sino Decoración. Y a ese curso entraron un poco de niñas que habían salido de colegios como el Gimnasio Femenino y eran de familias que consideraban que muy bonito que las niñas estudiaran. Como se suponía que yo tenía como disposición para el dibujo, estaba destinada a estudiar decoración, pero una vez llegó una mucha cha santandereana, mediopariente de nosotros, a hacer visita y me dijo: “¿Para qué vas a entrar a estudiar decoración cuando puedes estudiar arquitectura? Es una cosa mucho más concreta”. Entonces en mi casa me dijeron “Pues sí”. Mi

7 Carlos Niño Murcia, Arquitectura y Estado (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019), 253.

Centro (1922-1942)

“Facultad de Arquitectura. Uno de los salones de diseño; de pié, a la izquierda, el decano de la Facultad, Dr. Roberto Ancízar Sordo”. Eugenia Lince aparece sentada frente a una de las mesas de dibujo de la segunda fila. Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, Anuario de la Universidad Nacional de Colombia (1939-1954), 201 (1954). Recuperado de https://repositorio.unal.edu. co/handle/unal/47408

papá no esperó a que yo dijera que sí y en mi casa los retos había que cumplir los. Como quien dice: “¿Va a hacer menos o va a hacer más? Entonces hágalo más que lo más que lo menos”.8

En 1941, poco tiempo después de su primera experiencia en la Ciudad Blanca, cuando aún era verde, Luz Amorocho fue admitida a la universidad tras aprobar el examen de admisión. Era la única mujer del grupo de vein tiséis que conformarían la quinta cohorte de estudiantes de la carrera de Arquitectura9. A partir de ese momento, comenzarían años de intenso trabajo que configuran el acertado imaginario social sobre la carrera: maquetas, planos y largas noches de trabajo sobre grandes mesas de dibujo definen la experiencia no solo de estudiar arquitectura, sino también de parte de ejercerla profesionalmente —al menos durante el siglo XX—.

A grandes rasgos, el grupo de profesores al que conoció Luz Amorocho durante su carrera universitaria estaba conformado, por un lado, por ingenie ros formados en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, algunos con especialidad de Arquitectura, y, por otro lado, arquitec tos, bien extranjeros o colombianos, formados en universidades europeas.

Es importante señalar cómo en la joven facultad se vivía la tensión entre la ense ñanza de la arquitectura a partir de formas historicistas, que encarnaban perso najes como Arturo Jaramillo, de generaciones anteriores, y los “planteamientos

8 Entrevista inédita a Luz Amorocho, leída por la arquitecta Beatriz Vásquez el 17 de febrero de 2021.

9 Marta Traba, “La arquitecto, Luz Amorocho”, Estampa 10, 22 de enero, 1955, 9.

Profesor Profesión y universidad Cursos

Roberto Ancízar Sordo Arquitecto. Universidad de Gante Composición Arquitectónica II Alfredo Angulo Ingeniero. Universidad Nacional Matemáticas Geometría Analítica

Julio Bonilla Plata Arquitecto. Escuela Politécnica de Múnich Diseño Arquitectónico II Karl H. Brunner Arquitecto. Facultad Nacional de Viena Teoría de la Arquitectura II Historia de la Arquitectura I y II Urbanismo

Jorge Camacho Arquitecto. Real Politécnico de Milán Diseño Arquitectónico I Medardo Castro Ingeniero. Universidad de Lausana Geometría Descriptiva Humberto Chica Arquitecto. Universidad Nacional Perspectiva Estereotomía

Gustavo García Arquitecto. Bruselas Introducción a la Arquitectura Álvaro González Ingeniero. Universidad Nacional Estática Gráfica Yves Jagú Ingeniero. Universidad de Lille Decoración I y II

Gustavo Maldonado Ingeniero

Concreto Reforzado Joaquín Martínez Ingeniero. Universidad Nacional Topografía Domingo Moreno Otero Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid Dibujo al Carbón

Luis Alfredo Otero Ingeniero eléctrico. Universidad Católica de Lovaina Instalaciones Eléctricas

Howard Rochester St. George College. Cambridge Inglés Manuel Samper Arquitecto. Universidad de Michigan Composición Arquitectónica I

Leopoldo Rother Arquitecto. Real Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Berlín Teoría de la Arquitectura I

Rafael Ruiz Dibujo Lineal

Gabriel Serrano Ingeniero. Universidad Nacional Edificación Instalaciones Técnicas Composición Arquitectónica III

Henry Yerly

Licenciado en Física Y Matemáticas. Universidad de Friburgo Física Cálculo Análisis

Julio Carrizosa Valenzuela Ingeniero. Universidad Nacional Mecánica Resistencia I y II

Luis de Zulueta Doctor en Pedagogía. Universidad de Madrid Historia del Arte

Bruno Violi Arquitecto. Real Politécnico de Milán Modelado Miguel A. Díaz Diseño de Estructuras Gustavo Noguera Higiene y Saneamiento José Gómez Pinzón Ingeniero. Universidad Nacional Práctica Profesional