ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ

Claudia López Hernández SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Catalina Valencia Tobón

DIRECTOR INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Patrick Morales Thomas

SUBDIRECTORA DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO Angélica María Medina Mendoza AUTORA Sandra Patricia Mendoza Vargas

ILUSTRACIONES Elizabeth Builes

COORDINACIÓN EDITORIAL Y EDICIÓN

Ximena Bernal Castillo

DISEÑO GRÁFICO Yessica Acosta Molina

CORRECCIÓN DE ESTILO Bibiana Castro Ramírez

IMPRESIÓN Buenos y creativos S.A.S. ISBN 978-958-53758-9-5

*Esta obra literaria interpreta y reconstruye el trabajo de arqueología de rescate realizado por el equipo del ICAN (hoy Icanh), bajo la dirección de la arqueóloga Braida Enciso, de un poblado muisca aledaño al río Tunjuelito en el año de 1990, titulado: “Ruinas de un poblado muisca en el valle del río Tunjuelito, urbanización Nueva Fábrica, antes Industrial Las Delicias, Bogotá”.

www.idpc.gov.co Impreso en Colombia, 2022

LA TRAMA DE KINZHA

un mundo tejido en las riberas del río Tunjuelito

SANDRA MENDOZA VARGAS -Autora Elizabeth Builes- ILUSTRADORA

Dedicado a la memoria de Jorge Enrique Mendoza Ávila, mi padre, quien me enseñó a volar en el tiempo y el espacio.

Tejer la vida, poner un rostro, dar un nombre. Historias sobre el patrimonio arqueológico de Bogotá/ 10 LA TRAMA DE KINZHA / 14 14. Me llamo Kinzha y soy como el colibrí 18. El bohío, nuestro hogar 22. Curíes, un gran venado, tintes y mercado 29. La preparación del venado: sabroso y generoso 35. La Huerta y el pantano: olores y sabores 44. Tejer con fique 50. Hilar con algodón 57. La tintura 62. Iktan y Kabil: aprendiz y maestro contenido/

67. Alimento para el cuerpo y el alma: cenar en familia 68. Pintar las telas: diseñar con el corazón 70. Vida, sueños y despedidas HUELLAS, VESTIGIOS Y RASTROS / 74 76. La arqueología en Bogotá: cuando las periferias se vuelven centralidades 80. Interpretar los vestigios: el laberinto del arqueólogo referencias / 86 AGRADECIMIENTOS / 88

La fascinación con la que los arqueólogos y arqueólogas interpretan el pasado a través de los estudios que realizan de los vestigios que encuentran como producto de las excavaciones resulta a veces difícil de ser transmitida. Y es que, desde la perspectiva de un observador desprevenido, un hueco profundo con marcaciones de niveles y uno que otro objeto a veces ininteligible no logran transmitir la proyección, interpretación y, sin miedo a decirlo, la imaginación que atraviesa el quehacer riguroso de estos profesionales para poder recrear la vida que habitó en otra época.

Esta publicación es precisamente una apuesta para mostrar esa emoción que está presente en los hallazgos de patrimonio arqueológico en Bogotá. Para esto, hemos iniciado desde el sello editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural una serie de publicaciones que dan cuenta de las formas en que podemos interpretar el pasado a partir de los resultados rigurosos, técnicos y especializados de los informes de arqueología, pero

mostrados de manera atractiva y de acceso para toda la ciudadanía, a través de un interesante uso de la ilustración y de la creación literaria.

Los dos títulos que dan inicio a esta serie son La trama de Kinzha. Un mundo tejido en las riberas del río Tunjuelito, escrito por Sandra Mendoza, e Historia tras una mandíbula sin nombre. Especulaciones sobre la vida de una mujer de clase en la joven Bogotá republicana, de Daniela Hassan. Si bien cada título se ocupa de un periodo de tiempo distinto —el primero nos transporta al siglo VIII d. C. y el segundo se centra en la segunda mitad del siglo XIX—, ambos comparten algunas características que queremos destacar: fueron realizados por mujeres arqueólogas que se aventuraron a explorar la narración literaria, para lograr transmitir lo que Sandra propone como el “laberinto del arqueólogo” y lo que Daniela describe como “especular sobre algo que jamás será conocido a través de la experiencia empírica o etnográfica”.

10

Tejer la vida, poner un rostro, dar un nombre. Historias sobre el patrimonio arqueológico de Bogotá

Alejadas del lenguaje que caracteriza su oficio, las dos narraciones se centran de forma íntima en la vida cotidiana de dos figuras femeninas. Por un lado, Kinzha, una niña que nos habla de una familia muisca, y de los oficios y formas de vida que comprenden la alfarería, el tejido, la caza, la comida, los tintes, los animales y las formas de interactuar en su entorno y en su bohío. Kinzha da cuenta de lo que debió haber sido en aquel momento la rica vida en la cuenca del río Tunjuelo, hoy convertida en un lugar urbanizado en la capital, que ha dado la espalda al agua y que aparentemente olvidó a esos primeros habitantes. Por otro lado, el relato acerca de Juana Simona, hija natural de un español y una verdulera del mercado de la plaza de Bolívar, nos acerca a los hábitos y el capital simbólico y social que ella adquirió, pese a su condición humilde, a través de la apropiación de unos códigos y prácticas sociales aprobados por las políticas de higienización y buenas maneras de la época.

Las dos historias ocurren en el actual territorio que ocupa Bogotá. En el pasado de la ciudad. Ambas describen el contexto social y espacial de ese momento, y nos permiten imaginar estas otras vidas que ocuparon los espacios en los que hoy vivimos. En ambos casos, las historias se reconstruyeron a partir del análisis y la documentación de los vestigios: en el de Kinzha, a través de los restos cerámicos, restos óseos, marcas

halladas en el terreno, tintes, textiles y formas de enterramiento. Por su parte, los datos de Juana Simona se obtuvieron a partir de una mandíbula hallada en un relleno óseo alrededor de la escalera por la cual se bajaba a la cripta de la iglesia de San Ignacio, en el centro histórico de Bogotá. La identificación bioarqueológica, de los cálculos dentales y las calzas, entre otros, arrojaron información de su forma de alimentación, enfermedades padecidas, edad y sexo.

Las ilustraciones de ambos títulos fueron realizadas por Elizabeth Builes, quien logró grácilmente ponerles rostro y color a los mundos de Kinzha y de Juana Simona. También, para esta última, se contó con el trabajo de técnica de collage realizado por Yessica Acosta.

Tejer la vida, poner un rostro, dar un nombre, son formas de relacionar la vida de estas dos mujeres de nuestro pasado con las herramientas de la disciplina para revelarnos su existencia a partir del análisis de los vestigios arqueológicos. El conocimiento de la vida de estos seres, hasta entonces anónimos, que nos antecedieron en este territorio nos permite ampliar las formas en que imaginamos, cuestionamos y comprendemos nuestro pasado.

Patrick Morales Thomas Director Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

11

LA TRAMA DE KINZHA

Me llamo Kinzha y soy como el colibrí

Nací en un pequeño poblado cerca a un gran río que llamamos Tunjuelito, rodeada de bosques y pantanos donde abundan aves, peces, venados, comadrejas y curíes, junto a una variedad de flores y frutas de diferentes colores, olores y sabores. Mi nombre es Kinzha (colibrí) y, mi historia, está tejida con hilos de fique y algodón.

Mi familia es como una gran manta que se va tejiendo con diversos hilos de colores y está conformada por hilos gruesos y fuertes como mi papá, Kabil; delgados y suaves como Atzin, mi madre; largos y marrones como mi hermano mayor, Sinquesuj; o pequeños y coloridos como mi hermano menor, Yunuen.

Es una familia pequeña en comparación con la de mis tíos, pues mi hermano mayor ya no está aquí: se casó y se fue a vivir con un tío para ser su aprendiz, así como Iktan, mi primo, lo es de papá. Itkan está todo el tiempo con nosotros, pero duerme donde sus padres en un bohío muy cerca del nuestro.

Mamá ha perdido hijos antes de nacer o siendo bebés; por eso solo quedamos Yunuen y yo, pero esperamos un nuevo hermanito o hermanita. Como vivimos cerca de otros tíos y tías, ellas han estado pendientes de mamá y la acompañarán en el momento en que él o ella decida nacer. Papá ya le hizo un collar con huesos de venado para darle la bienvenida.

El bohío, nuestro hogar

Vivimos en un bohío que no es ni muy grande ni muy chico; aquí dormimos con mamá, papá y Yunuen. A veces cocinamos aquí dentro y cuando viene mi tía el espacio es utilizado para tejer con mamá. Nos gusta dormir en las esteras que mi madre tejió con las fibras de los juncos de fique que se recogen cerca del pantano. El piso es duro y liso, aunque con algunas ondulaciones.

Mi papá nos cuenta que, antes de casarse con mamá, aquí había un bohío un poco más grande, pero con postes de madera más pequeños. Después de enterrar a un hermano que murió muy joven, abandonaron el lugar y solo cuando se casó con mamá decidió volver a este terreno para construir su propio bohío, casi encima del que existió antes.

Y es que es muy bonito y desde la entrada se ve cuando sale el sol. Además, cuando el río se crece, no alcanza a subir hasta aquí, así que estamos seguros. No muy lejos están la huerta y algunos cultivos.

Para poder casarse, mi papá tuvo que construir el bohío y para eso invitó a sus hermanas y sus cuñados. Hicieron una gran fiesta en la que todos participaron haciendo diferentes tareas. Una de ellas fue la de arreglar el piso: lo pisaron muy bien, y los huecos o vacíos los taparon con barro cocido o pedazos de vasijas y piedras para darle consistencia. Por eso se ve más grueso y liso que el piso del patio. Además, tiene un bonito color amarillo como el sol.

20

Otros familiares trabajaron emplazando los postes de madera gruesa e hicieron una división en el interior del bohío para que hubiera una especie de pared hacia la entrada, y así protegernos del frío y del viento. Los bohíos cercanos son de mis tíos y sus esposas; se parecen mucho, porque ellos siempre se ayudan cuando arreglan o construyen un nuevo hogar. Además, quien pide ayuda da a cambio comida, bebida y un espacio para dormir por el tiempo que se necesite hasta que la casa quede tan bonita como la nuestra.

Afuera del bohío, cerca de las jaulas de los curíes, tenemos un gran fogón. Ese es el espacio donde mi papá parte en pedazos los venados y elabora sus herramientas. También lo usamos para tejer, pintar, hacer vasijas de barro y guardar algunos alimentos como papas, fríjoles y maíz. En un hueco botamos las cosas que ya no usamos y, si alguna vasija se rompe, utilizamos los pedazos para rellenar el piso.

21

Curíes, un gran venado, tintes y mercado

Me gustan mucho los curíes, su pelo es muy suave, pero tienen unos dientes muy grandes y yo creo que por eso se la pasan masticando todo el tiempo. Para cuidarlos los ponemos en un corral, y con las hojas de algunos árboles y arbustos se les hace su camita. Los saco a que se asoleen y caminen un poco, aunque son nerviosos y se entran cuando sienten mucho ruido. Comen hierbas dulces y toman mucha agua. Mi hermano los acaricia, pero debo tener cuidado de que no lo vayan a morder. Los criamos, algunos para comer en casa, otros para llevarlos de presente a la familia o para el mercado. Pero no solo comemos curí. A mi papá le encanta el venado y, cuando caza, comemos casi toda la semana; es una carne muy rica, no tan grasosa como la del curí. Además, papá aprovecha cada parte de su cuerpo; le quita la piel y la arregla para hacer con su cuero recipientes, arreglar la ropa o para guardar sus herramientas que son muy filosas, ya que si no se cubren con el cuero él se podría cortar. También usa los cuernos para hacer agujas, punzones o bonitos colgantes

22

que le regala a mamá o a nosotros sus hijos cuando nacemos. Bueno, no solo hace esto con los cuernos, tambien utiliza partes de las costillas, de los huesos largos y de las patas, que se dejan tallar bien.

A Yunuen le gusta jugar con los cuernos; por eso hay algunos regados por todas partes.

Papá cazó un gran venado con mi primo Iktan y lo traen sobre sus espaldas. Seguro que hay tanta carne que alcanza para mi familia y la de Iktan. Tiene una gran cornamenta, por lo que papá logrará hacer cosas bonitas con ella, así como con los huesos.

23

Mamá se emociona: ¡con esos huesos seguro podrá hacer mi primer telar!

Iktan y Kabil escogerán los huesos más largos y lisos para esto. En la familia todos tejen o ayudan a conseguir materiales, solo que papá, cuando se ocupa de otros trabajos, deja un poco de lado el tejido. Los vestidos más lindos de papá y mamá, y que usaron cuando se casaron, tienen colores con dibujos pintados que parecen caracoles o bolitas y sus hilos son delgados y suaves. En cambio, el vestido que llevo puesto y mi manta son blancos, sin ningún color o dibujo… y su hilo es más grueso.

La verdad es que aún no sé tejer en el telar y el hilado no se me da mucho. A mí lo que me gusta son los tintes, ya sea para tinturar las fibras o para pintar las telas. No sé si me gustará tejer… me aburro mucho si debo estar sentada todo el tiempo. Prefiero ir a buscar plantas, arcillas e insectos para triturar y sacar colores.

24

25

El bosque nos brinda muchas cosas, como los insectos, pero no todos tienen colores fuertes que se peguen a las fibras, como sí pasa con los que se traen del mercado, unas cochinillas que abundan en las pencas por allá, muy lejos del gran río (el Bogotá), donde hace mucho calor. Papá dice que es muy muy lejos, a muchos soles y lunas de distancia, y quienes los traen son gente distinta a nosotros.

Cuando tienes muchas cochinillas (vienen pegaditas a la penca), las trituras sobre una piedra con una mano de moler y sale un color rojizo oscuro (carmín). Pero si queremos un rojo brillante, utilizamos la semilla de una planta a la que le dicen bija (achiote). La cáscara es dura, llena de espinas grandes que abres muy fácil y está llena de pepitas rojas, que con solo tocarlas te tiñen los dedos con ese color. Mi mamá tambien la usa para darles más color y sabor al venado o al curí cuando los prepara para comer.

Como no tenemos algodón para hilar, papá e Iktan irán al mercado y llevarán herramientas o pieles para intercambiar por algodón para nuestros tejidos. A mi papá, mis tíos y primos les toca estar muy atentos para conseguir lo que falta en casa, pues las mujeres hacemos otras actividades y por lo general no vamos al mercado con ellos.

Papá y mamá hablan sobre qué cosas pueden llevar al mercado… aún hay algunas mantas blancas, cordones y agujas para intercambiar por algodón, cal, sal, arcillas y posiblemente bija y cochinillas. A mamá le preocupa que se acabe la sal, que es muy importante para la comida y para otros oficios. Papá sabe que tendrá que caminar mucho con Iktan porque el mercado de los productos de tierra caliente es hacia el gran río, mientras que el de la sal, hacia las montañas altas. Así que deben llevar sus mochilas, comida y chicha para el largo viaje.

28

La preparación del venado: sabroso y generoso

El venado es un animal muy generoso: nos brinda alimento a través de su carne y del tuétano que hay entre sus huesos, y nos proporciona calor y energía. Con sus huesos se hacen muchas herramientas, y de su piel y cornamenta se obtienen objetos de diferentes usos.

Siempre ayudo a papá y a Iktan en la preparación del venado despejando el patio y limpiando todo para que la carne no se dañe. Traigo agua para poder lavar las herramientas, los huesos y las pieles.

La cornamenta es dura y algunas de sus puntas son filosas. Seguro papá la pondrá en el bohío para colgar sus cosas. Del venado utiizamos todo: las mandíbulas sirven como percutores (golpeadores) para tallar, aunque también las usan para sacarles música, golpeándolas o rascándolas con una vara. Para hacer las herramientas en piedra, también usamos los cuernos ya que, al golpear la piedra caliente se desprenden las lajas y se consiguen bordes afilados que convierten la piedra en una herramienta como un raspador

29

para limpiar el cuero o un hacha para cortar madera o plantas. Para mi telar, papá va a utilizar los huesos de las patas del venado y para hacer agujas, las costillas. Los huesos largos, duros o planos son los ideales para hacer las lanzaderas, las agujas o los punzones. Estos últimos son como agujas gruesas, sin ojo, cuyo filo se endurece al fuego, y sirven para hacer huecos en el cuero y decorar las vasijas de barro o los torteros; con su filo pueden hacerse incisiones, rayas o bolitas antes de que se cuezan al horno. De acuerdo con su grosor y dureza también pueden servir en la elaboración de los tejidos; así que tendré mi propio punzón para separar los hilos o ajustarlos.

Para hilar fibras de fique utilizo un huso o vara de madera o hueso que sea grueso, pero para hilar fibras de algodón, el huso debe ser más delgado. Entre más delgado, más fino es el hilo que se obtiene, como el de los trajes bonitos de mis padres.

Para intercambiar por algodón, papá piensa llevar al mercado algunos punzones, agujas y herramientas para la caza y la pesca, como lanzaderas de dardos o arpones.

32

Mientras papá enciende el fuego, mi primo alista los percutores y cuchillos de piedra y afila la lanza con la que pinchará la carne para desangrarla. Para que la punta no se rompa o astille, papá la endurece al fuego. Y es que hay que preparar la carne rápidamente; entre la muerte del venado y su preparación, si no se sala —cecina—, puede tomar un mal sabor.

Iktan coge los cuchillos con más filo y corta por la barriga al venado para sacarle todas las vísceras y a mí me toca lavarlas…, aunque no me gusta mucho esta labor. Papá e Iktan alzan al venado ya sin vísceras para colgarlo en el tronco con cordones de fique. Estos oficios son compartidos,

33

pero por lo general los hombres se encargan de la preparación del venado, así que cuando Yunuen esté más grande él podrá lavar las visceras y yo haré otras labores. Prefiero cuidar a los curíes, recoger maíz o ir por agua al río.

Papá e Iktan cuelgan al venado del tronco, así la sangre escurre bien. Es importante que la carne se enfríe para que no se dañe. El clima ayuda: hace viento y frío; sin embargo, aún tiene el calor de la sangre y los músculos. Empiezan quitando la piel, con finos cuchillos de piedra. El cuero lo limpian con la misma grasa que va saliendo para que esté humectada y de esta forma, al secarse, no quede dura y se pueda manipular.

Luego cortan para retirar las porciones más importantes de carne que se encuentra en los hombros, el lomo y las piernas. Aún no las deshuesan; este es el último paso, cuando separan lo que queda en nuestra casa y lo que se lleva Iktan. Al retirar la carne del hueso, también se extraen los tendones que servirán para hacer amarres.

34

La huerta y el pantano: olores y sabores

Es importante que papá e Iktan se refresquen y se laven para quitarse el olor de grasa y sangre. Así no espantan a las abejas cuando vayamos a la huerta. Y es que en la huerta no solo tenemos maíz, fríjol, calabaza y papa; también hay muchas plantas dulces y amargas, y flores de muchos colores y olores que atraen a las abejas. Ellas beben su néctar y luego nosotros vamos a tomar de su miel en las colmenas que construyen en el bosque.

En la huerta puedes encontrar muchas cosas ricas para comer, pero también árboles y arbustos de cuyas cortezas, hojas y flores se pueden extraer pigmentos para pintar las telas. Papá dice que gracias a un árbol grande que tenemos, llamado trompeto, el suelo es húmedo y por eso nacen tantas plantas cerca; es muy bonito, y las aves y otros animales comen sus flores y frutos. Al machacar su corteza y dejarla fermentar, el líquido que sale sirve para pintar las telas de colores como azul y negro.

35

Además, en la huerta conseguimos otros colores a partir de las curubas y papas, porque de sus flores se obtiene el color azul, mientras el verde sale de diversos bejucos. De esto sabe mucho mamá. La curuba tiene una flor muy bonita, rosada, y el fruto es muy rico. También están las ahuyamas que protegen al maíz y al fríjol. Con mamá recogemos el maíz, las papas y el fríjol en las mochilas, mientras papá e Iktan limpian el suelo de una parte de la huerta. Cortan las hojas de los arbustos con sus hachas para colocarlas en las jaulas de los curíes, pues les sirven de alimento y cobijo.

A Yunuen le encanta venir a la huerta y recoger ramitas, flores, piedras y algún insecto. Es muy curioso.

No todo se consigue en el mercado. Por ejemplo, el fique crece por aquí en el pantano. No lo usamos para la ropa, pero sí para las mochilas, esteras y los cordeles con que mamá cuelga las vasijas. Papá deja que Iktan vaya conmigo a recoger fique y caracoles para Yunuen, así Iktan puede probar el arpón que hicieron y quizás pesque un gran pez para la cena.

Mamá me va a enseñar a hacer cordones con los hilos que se extraen del fique; ese día estaremos con mi tía y con mis primas y haremos todo el proceso, desde quitarle la corteza hasta sacar los hilos. Por suerte para este proceso nos ayudan Iktan y papá, porque es un arduo oficio.

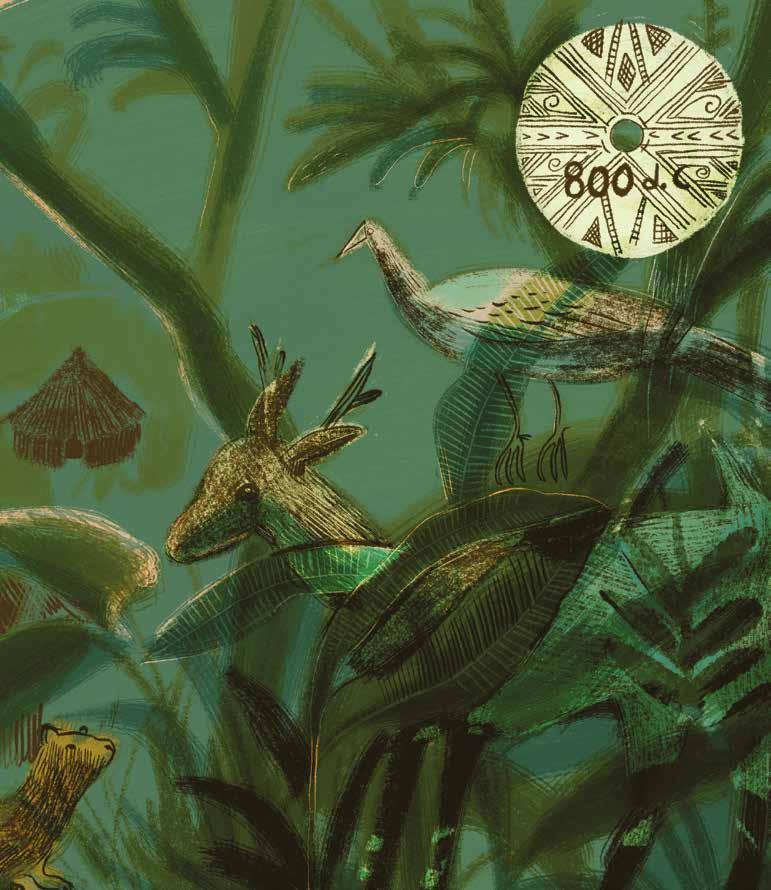

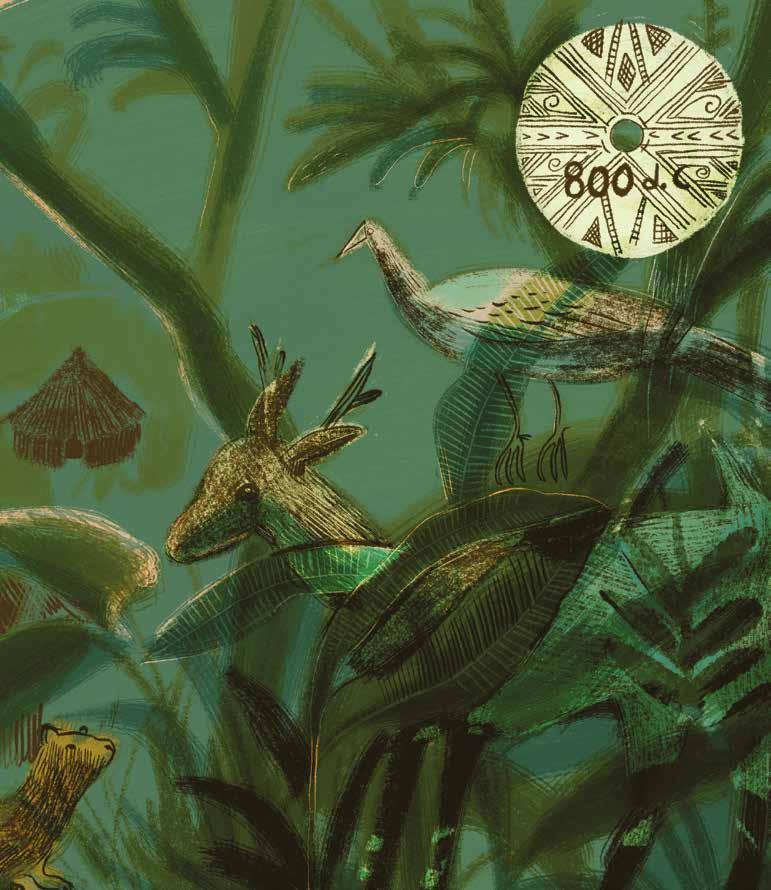

En el pantano me encanta observar a las aves. Dependiendo del viento y del sol, llegan muchas de distintos colores y cantos diversos que en las épocas de lluvias y frío no se ven. Se necesita que pasen muchas lunas antes de que vuelvan, pero yo sé cuándo vuelven, no me preguntes cómo, es algo que siento en el corazón. A las aves, les gusta comer caracoles, lombrices y otros insectos, así como beber del nectar de las flores o beber en las aguas. Las más grandes, de patas largas, hasta atrapan peces en pleno vuelo. En

38

el pantano hay mucha vida y aromas, no solo de la tierra húmeda, sino de las flores y las hojas. Aromas que detecto cuando me agacho a recoger los caracoles para luego poder hacer con ellos algún collar.

Iktan alista su lanza (arpón) para pescar y pesca un gran pez. Es alargado como una serpiente y redondeado con una cabeza aplanada y lleno de bigotes, de ojos pequeños: ¡Qué bien!, ¡vamos a comer un delicioso pez asado!

Corto las hojas de fique con una de las hachas de piedra que trajo Iktan, quien saca unos cordeles de su mochila. El fique es una planta muy verde, de tallo recto, con hojas largas, angostas, gruesas y puntiagudas como una flecha en sus extremos. Lo que se necesita está dentro de ella y por eso luego, en casa, toca quitar su corteza. Entre los dos las organizamos de acuerdo con su tamaño y, cuando ya tenemos varias apiladas, las amarramos con el cordel. ¡Son pesadas! Iktan las carga en su espalda mientras yo llevo el pez y los caracoles.

39

Iktan siempre es muy amable y pienso que merece que le haga una mochila con el fique para que guarde su flauta; la carga a todos lados, pero puede perderla en cualquier momento. Caminamos mucho. La huerta realmente está lejos. Toca subir un poco la montaña, pero hace viento y aunque me quema las mejillas me hace sentir bien.

A lo lejos ya podemos ver a papá y mamá con Yunuen. Papá sigue labrando la tierra; utiliza un palo de madera con una punta afilada y fuerte que endureció al fuego cuando la talló. Con cada golpe que mi papá da, la tierra cede. Él dice que la tierra debe moverse para que el agua pase fácil y la moje toda; así blandita queda al sol y es más fácil sembrar las semillas y las papas. De esta forma, tendremos comida para otra temporada.

Mamá recogió muchas mazorcas en su mochila. Con Yunuen las desgranamos y luego, con ayuda de mamá, las volvemos harina para fermentarla o para guardarla. Usamos una piedra muy grande cóncava y con unas piedras grandes de río, que caben en la mano, comenzamos a triturar el maíz hasta que se vuelve como polvo… Le agregamos de a poquito agua y así la dejamos secar. La guardamos en vasijas de barro

42

para luego poder hacer arepas (tortillas), para las bebidas o para mezclar con la carne. Es muy rica.

Iktan y papá están preparando el pez; lo limpian con sal y agua y le quitan las vísceras. Cuando esté listo se lo llevarán a mamá para que lo cocine con algunas de las hierbas que recogió en la huerta. Lo comeremos con arepas de maíz y algunas papas. Iktan va a pasar la noche en casa. Le pedimos que toque la flauta mientras preparamos los alimentos; así Yunuen se calma un poco.

43

tejer con fique

Ha llegado el momento en que mamá me enseñará a tejer. Han pasado algunas lunas desde la visita al pantano y mamá, junto con su cuñada, o sea mi tía, me han enseñado a preparar el fique para sacar las fibras que usaré para tejer una mochila.

Kabil e Iktan salen de viaje rumbo a los mercados. Se van a demorar unas lunas más porque deben caminar mucho… El mercado de sal está muy lejos, pero bien vale la pena ir; sin sal es muy difícil conservar los alimentos.

Antes de viajar, nos ayudan raspando y enjuagando las fibras. El raspado se hace por ambos lados y consiste en quitar la corteza. Para ello Iktan y papá ponen la corteza sobre el piso, pisan uno de los extremos mientras con una caña afilada van raspando. Sale mucho líquido que tiene por dentro la hoja. Después de raspar, golpean la hoja (ya sin corteza), y así queda muy limpia y se pueden ver bien las fibras.

Luego de esto, las fibras se remojan en agua por un tiempo y se secan al sol. El agua que expulsa la planta es venenosa, así que hay que limpiar muy bien todo después de que se secan las fibras. Es muy bonito ver que el color verdoso de las fibras de fique mientras se secan; se van volviendo blancas al contacto con el sol.

Este trabajo se hace más de una vez: golpear, remojar y secar para que las fibras queden blanquitas y sueltas. Si queremos que las fibras tengan otro color, mi tía recomienda tinturar la fibra antes de hilarla. Pero como no tenemos con qué tinturar, dejamos estas fibras blancas para hacer cordones y la mochila para la flauta de Iktan. La estera requiere de más fibras, así que por ahora no las tejeremos.

Para todos los oficios el agua es fundamental, así que tenemos un fogón grande para hervir el agua que se usa en el lavado de las fibras y en la cocción de alimentos. Este patio, al lado del bohío, es el espacio de los oficios donde papá hace sus herramientas de piedra y hueso, pero también donde hacemos las vasijas en barro y los torteros, y preparamos las fibras, tinturamos, hilamos, tejemos y pintamos.

46

Como no tinturamos el fique, pasamos a hilarlo. Para esto, volvemos a golpear las fibras con un mazo de madera contra una piedra, lo que hace que los hilos se separen.

Como el fique se seca atado al tronco, mi tía, que tiene mucha habilidad, tuerce los hilos ahí mismo con sus manos. Nosotras, con mis primas, usamos un huso más grueso del que se utiliza para hilar algodón, y un tortero más grande y pesado.

Después de separar las fibras, el hilo se coloca en el huso, y para empatar con los otros hilos (hacer un solo hilo) se unen torciéndolos antes de amarrarlos al huso.

Al ver a mi mamá y mi tía trabajar con tanta destreza, pienso que es sencillo, pero lo cierto es que tengo las manos llenas de heridas y me duelen. También mis brazos y mi espalda están cansados.

47

Mis primas me dicen una y otra vez que debo volver a empezar porque el hilo no queda bien torcido o se rompe… Mientras peleo con estas fibras y ese tortero que parece que se mueve a su antojo y tuerce mal mis fibras, veo cómo todas hablan y se ríen. Yo debo seguir pegada al huso, pero ya no siento mis dedos; están rojos y como quemados.

Eso no se aprende en una sola jornada. Después de repetir muchas veces estos torcidos, ya veo un hilo más parejo. Mi tía tiene manos duras y ágiles, más que mamá incluso, y creo que es porque ha hecho este trabajo desde niña. Y, hablando de mamá, ella sacrificó esta mañana unos curíes para la comida mientras estábamos golpeando las fibras; ahora mi tía la ayudará con las preparaciones y con Yunuen, que ha estado como aburrido hoy.

Hilar con algodón

Papá e Iktan ya regresan del mercado con bastante algodón, algunas cochinillas, una pasta de arcilla, cal y sal. Me dicen que ayude a preparar el algodón y que luego puedo hilarlo. Yo lo que quiero es preparar los tintes. Puedo tinturar algunos hilos de fique, pero si saco colores para pintar ya debo tener las telas hechas… Así que pondré un poco de miel en mis manos y las cubriré con una faja para que sanen un poco antes de comenzar a trabajar con el algodón.

Para preparar el algodón lo primero que debo hacer es arrancar el capullo o copo blanco de su cáscara y sacarle las semillas que lleva dentro, es decir, despeparlo. Así se va desenredando y uno no se araña con parte de los tallos que pueden quedar y que tienen espinas. De esta forma el copo se desvanece y se vuelve como una telita larga y delgada.

Cuando se tienen muchas telitas, se puede armar la carpeta, una especie de tela más grande. Con ella se hace un rollito de algodón que es el que se lleva al huso. Mi prima me muestra cómo al golpearlo se va aplanando más el algodón, y se van uniendo lo que antes eran copos para formar la carpeta o

50

tela. Se ve bonito, y es muy suave la textura y calientica. Me explican que se golpea hasta cierto grosor del algodón para no maltratarlo mucho o para que no quede grueso y se deje hilar. Todo tiene su tiempo y técnica.

Es muy agradable tocar el rollito; creo que ya no me molesta la idea de hilarlo. Mis primas, las más pequeñas, toman los copitos y con los dedos van estirándolos, mientras retiran las semillas. A esto lo llaman escarmenar. Así es que se va aprendiendo este oficio.

Para hilar, primero armo el huso, que es una varita que tiene una muesca donde se fija el tortero; así que, antes de amarrar el hilo, introduzco el tortero (que tiene un hueco en la mitad del tamaño más ancho de la varita) que se ajusta donde está la muesca.

Ya armado, tomo el rollo de algodón y saco una pequeña parte para estirarlo con cuidado y lograr una tira delgada que tuerzo un poco para amarrarla al huso, hacia el lado opuesto de donde está el tortero, y sigo estirando el hilo suavecito mientras el huso gira. Cuando tuerzo el hilo, este deja de estirarse, así que me toca estar soltando, estirando

51

y torciendo. Estoy sentada, y entre mis piernas pongo el cuenco y ahí apoyo la punta del huso para que gire bien mientras con los dedos tuerzo el hilo que va enrollándose en el huso. Hay que aprender a controlar la velocidad y enrollar de forma muy suave para que no se esté rompiendo. Ya me pasó, pero mi prima me dijo que esto suele suceder mientras se aprende a controlar la fuerza de los dedos. Ya entiendo por qué mamá siempre me decía que era mejor aprender desde chica como mis primas pequeñas: ellas son muy ágiles. Yo había hilado antes, pero había olvidado que no se debe hacer tanta fuerza.

Mamá, tías y primas hilan de pie y no necesitan del cuenco. Manejan muy bien el peso del tortero y la dirección de la torción. Me recuesto un poco en el piso; la espalda la siento muy adolorida y los ojos me arden. Yo miro todo el tiempo el hilo y eso también cansa un poco. Descanso y retomo, pues tengo que hilar. Mis hilos no serán muy delgados, como los de la tela del vestido que usa mamá en las fiestas. Serán más burdos, pero eso está bien, porque este tejido será para mi faja.

54

Cuando ya está finalmente hecho el hilo, debo armar las madejas y amarrarlas con un cordel por si las quiero tinturar, para evitar que se enreden.

Mis primas más pequeñas me ayudan a separar los hilos entre sus brazos, hasta formar una madeja. Así amarrada ya la puedo tinturar, pero primero debo lavarla. También dejamos hilos blancos; los lavamos, pero no los tinturamos, porque con ellos haremos las telas y mantas blancas, algunas de las cuales serán pintadas.

El fuego está encendido todo el tiempo. Hemos utilizado el carbón que trajo papá y mucha madera. En las ollas grandes el agua está hiriviendo, y como ya hay muchas madejas, las lavamos primero con las hojas de algunos árboles que ayudan a limpiarlas.

55

La tintura

De los tintes, a mí me gustan los tonos rojos y a mamá, los amarillos, azules, marrones y negros como la noche. Papá ha traído una pasta de arcilla que al hervirla saca tonos de amarillos a negros, así que la podemos usar para pintar sobre las mantas. No utilizaremos toda la pasta; mamá necesita una parte para pintar las ollas y demás vasijas de barro, lo que tiene pensado hacer después.

Como papá trajo las cochinillas del mercado, con mis primas hervimos agua hasta que suelte mucho vapor; este es el que mata a las cochinillas y así las preparamos para usar su color. Como el vapor las humedece, las secamos dándoles vueltas en un caldero al fuego o exponiéndolas al sol. Cuando ya están secas, las molemos en los metates con las manos de moler hasta que queden hechas polvo. El polvo lo guardamos en cuencos para utilizarlo en el momento en que se vayan a tinturar los hilos o pintar las telas.

Usamos cal y cenizas en el proceso para tinturar. Estas se hierven en el agua antes de agregar los tintes, para así fijar el color en las fibras y darles más brillo. De esta manera, después de que estén los tejidos, se pueden lavar muchas veces y el color no se desvanece. Al hervir el agua, agregamos el polvo de la cochinilla, se sumergen las madejas y se revuelven como si fuera una sopa. Si queremos el color fuerte, lo dejamos en el agua caliente mucho tiempo, pero si lo queremos más claro, se deja hervir por menos tiempo. Para los colores marrones se utiliza barro y se sumergen durante más tiempo los hilos, hasta que se fermenten.

58

Con mi prima extendemos unos cordones o cuerdas para colgar las madejas desde un poste de la casa hasta el palo donde papá cuelga los venados, y de ahí hasta el árbol. El cordel debe ser fuerte y templado para resistir el peso de las madejas húmedas. Y bueno, si están muy pesadas, utilizamos troncos de madera no muy gruesos entre los árboles que están en el patio.

Cuando sacamos las madejas, las pasamos por agua tibia y luego por agua fría para que el color se fije bien. Mi madeja tiene un color muy bonito. No puedo tocarla con las manos porque me puedo quemar, así que la retiro con la vara de madera y la extiendo en la cuerda. Me gusta cómo se ve la cuerda con los colores amarillos, rojos y azules.

Como debemos avanzar en el tejido y no se han secando los hilos de algodón que trabajamos, mis primas han traído ovillos (bolas de hilo) que ya habían hilado para empezar a hacer la urdimbre.

59

Del tamaño de la urdimbre será el tamaño del tejido que se va a realizar y la cantidad de hilos que tendrá la tela. La mía tendrá un tamaño relativamente pequeño. Mis primas harán telas más grandes y muy seguramente utilizarán agujas para arreglar los bordes o para unir diferentes partes de acuerdo con la manta o vestido que vayan a coser.

Mi telar ya está listo. Papá e Iktan han trabajado durante este tiempo en su elaboración. Yo ajusto la urdimbre para comenzar a tejer: tomo uno de los extremos del tejido, lo amarro a una de las varas que mi papá talló en hueso en el telar y lo cuelgo en uno de los postes de la casa que dan al patio. Extiendo la urdimbre a lo largo y en el otro extremo pongo la otra vara para tensionarla. Este extremo lo amarro a mi cintura y, para mantener la tensión, me siento sobre una estera en el piso. Así logro controlarla y tejer de forma cómoda.

Los hilos con los que voy a tejer son los que atraviesan la urdimbre y se les llama trama. Cuando he pasado varias veces los hilos a través de la urdimbre, se comienza a ver la estructura del tejido. Si bien la urdimbre debe tensionarse, es importante controlar la tensión; hay que evitar que el tejido quede muy apretado y se dificulte pasar la trama.

Iktan y Kabil: aprendiz y maestro

Papá e Iktan trabajan siempre juntos. Papá debe enseñarle todo lo que sabe. Así ha sido siempre; papá aprendió de su tío a hacer herramientas, a cazar, a pescar y a hacer los intercambios en el mercado. Iktan me dice que papá es muy amable, pero también muy exigente.

Iktan y yo nos contamos muchas cosas, y nos gusta compartir las experiencias de nuestro aprendizaje y rivalizar sobre a quién le toca más duro… al final todos aprendemos de los oficios, aunque cada uno le dedique más tiempo a alguno en particular, porque el trabajo en familia es muy importante. Así nos han enseñado nuestros padres y así lo hemos hecho desde niños.

Papá le enseña a Iktan a seleccionar los huesos de venado de acuerdo con el uso que se les va a dar. En su cabeza va diseñando la herramienta que luego talla con sus manos. Iktan me dice que es lo más complicado: imaginar para luego dar forma… que aún no lo hace él solo y que prefiere seguir las instrucciones que le da papá.

62

En este trabajo también es importante aprender a controlar el fuego, ya que para endurecer las puntas y consolidar el hueso para que no se astille se pasa sobre las llamas.

La flauta de Iktan fue hecha por papá con los huesos de la patas de un ave que encontró en el pantano, en la época de calor y pocas lluvias. Quiso cazarla para probar su carne y sintió curiosidad por los huesos que eran largos, huecos y delgados. Ensayó primero con los de una de las patas, pero se le rompieron, así que decidió trabajar con más cuidado y destreza con los otros huesos. De uno de esos huesos salió la flauta de Iktan. Tuvo que usar herramientas más pequeñas y livianas que las que utiliza para trabajar los huesos de venado. Por eso le gustan las herramientas en hueso, porque para ciertos trabajos las de piedra pueden ser demasiado duras o pesadas.

63

Los huesos se endurecen con el calor del fuego y las piedras se “ablandan”. Son casi mágicas las transformaciones detrás del fuego y estos conocimientos son los que se transmiten a través del tiempo entre las familias.

66

Alimento para el cuerpo y el alma: cenar en familia

Han sido jornadas de mucho trabajo en las casas. Mamá y mi tía han preparado curíes asados. También hicieron envueltos, papa con guiso de vegetales de la huerta y bebida de maíz.

Todos hemos comido y reído alrededor del fogón del bohío. Papá trajo un poco de carne de venado que la mamá de Iktan preparó para compartir.

Iktan y papá tocan las flautas; la música invita a bailar y a conversar sobre el trabajo de hoy: los diseños de los tejidos, el peso de los torteros, las manos pintadas, los quemones, las cortadas (Iktan tiene cortaduras en sus manos)… pronto saldrá el sol y no hemos descansado.

Descubrí que me gusta tejer, que mi pensamiento se hace liviano como el algodón y se llena de imágenes y formas que mis manos recrean en el tejido. Escucho las aves y las flautas y me detengo a mirar a mis primos más pequeños comiendo con muchas ganas el curí… Mamá dice que debemos ir a dormir. Ella trabaja duro y su barriga cada vez está más grande. Pronto habrá un nuevo miembro en la familia.

67

Pintar las telas: diseñar con el corazón

Tenemos las telas más finas y blancas, algunas con hilos marrón que se tinturaron y se tejieron con el blanco para ser pintadas. Realmente el tejido es muy compacto: son las telas que hicieron las mejores tejedoras de la familia, mi mamá, mi tía y mi prima mayor. En el telar, en la urdimbre, se colocaron los hilos marrones para marcar las áreas que deben ser pintadas. No todas las telas tienen hilos marrones, pero sí las que se usarán para vestidos ceremoniales.

Hay dos formas de pintar la tela. Yo, por ejemplo, para mi faja realizo el dibujo de un caracol con un pincel muy delgado (pluma) untado del pigmento que escogí, un rojo carmín.

Para las telas más bonitas y finas, mi mamá y mi tía hacen trazos finos y los diseños los plasman de forma perfecta. Ellas combinan más colores con los pinceles y cubren la superficie del diseño con cera de abejas, barro o almidón de papa. De esta forma, el color y el diseño quedan en una sola cara. Cuando terminan de pintar y el pigmento se ha secado,

68

retiran el barro o la cera y se ve por completo el diseño sobre la tela. Les gustan mucho los círculos y los cuadrados. Al extender toda la tela se ve muy bonita.

Parece un trabajo sencillo, pero a diferencia del hilado requiere una mano firme pero ligera. Mi caracol tiene algunas manchas debido al grosor del hilo de mi tela...

Mañana, cuando vaya a recoger agua, llevaré mi nueva faja.

69

Vida, sueños y despedidas

Mamá tuvo un niño. Es muy bonito y sano. Sin embargo, Yunuen está cada vez más flaquito y ya no sale conmigo, siempre está como dormido… Le han dado plantas y el curandero ha venido a rezarlo, pero nada lo mejora. Es algo que pasa, porque las mujeres estamos fuertes y algunos hombres no pasan de la edad de Yunuen.

Yunuen ya no habla ni se mueve… Papá y mamá dicen que lo mejor es que él se quede en casa, junto al hermano de papá, y que nosotros nos vayamos a otro poblado, posiblemente más cerca a la hermana de papá, más allá del pantano, donde podemos construir un nuevo bohío. Es más cerca del río, pero papá dice que con los canales que ellos hacen se controlan las inundaciones y se pueden hacer huertas en las tierras elevadas.

Papá, mi tío e Iktan, junto con algunos vecinos, excavan un nicho circular donde dormirá Yunuen, cerca de uno de los postes de la casa, hacia el centro del bohío. Las mujeres preparamos la comida, mientras Iktan interpreta una melodía con su bonita flauta, porque a mi hermano le

70

gustaba escuchar a Iktan tocarla. Antes de cubrir con tierra su cuerpo, le hemos dejado la cuenta de collar que mi papá le hizo, así como una mazorca y algunas pequeñas piedras del río para que recuerde el sonido de cuando corre el agua.

Mi primo dice que a su hermano mayor lo enterraron en su bohío también. Ya era grande, y como la fosa donde lo acomodaron era rectangular, pudieron acomodar algunos animalitos que eran sus favoritos, junto con algunas piedras pequeñas de río y vasijas de barro. En las despedidas nos gusta que algunos objetos se queden con ellos para que los acompañen, no nos olviden y nos podamos volver a encontrar. Ahí quedan torteros, manos de moler, semillas, comida, las cuentas de collar o alguna herramienta.

Nos despedimos de Yunuen. Le dejamos comida, mantas y algunas cosas con las que le gustaba jugar. Nos llevamos los curíes y las semillas, el telar de mamá y el mío… Otras cosas las dejamos; las pueden necesitar Yunuen o el hermano de papá.

71

HUELLAS,VESTIGIOS Y RASTROS

Un grupo de arqueólogos en pleno siglo XX excava el sitio donde tiempo atrás vivió Kinzha. Claro que los arqueólogos no saben su nombre, pero poco a poco irán reconstruyendo su historia. Con la ayuda de palustres, lesnas y brochas, sacan pacientemente a la luz fragmentos de los cuencos, las vasijas, los torteros y demás herramientas que hacían parte de su vida cotidiana. No encontrarán todo, pero se acercarán al mundo donde el tejido… tejió vida.

La arqueología en Bogotá: cuando las periferias se vuelven centralidades

El trabajo arqueológico sobre el que se basó la historia de Kinzha hace parte de los inicios de la arqueología preventiva en Bogotá y se relaciona con la construcción de una vía aledaña a la Autopista Sur, próxima a la avenida Boyacá, en el barrio La Delicias (transversal 63 entre las diagonales 44B sur y 43 sur), en el año 1990.

Las ciudades, pese a sus acelerados procesos de urbanización, no son ajenas a la información arqueológica. En su subsuelo aún subyace información que da cuenta de los diferentes grupos humanos que la han habitado desde hace algo más de 10.000 años.

Lo complejo, y sigue siendo así hasta el día de hoy, es que se puedan adelantar trabajos serios de arqueología previos a las obras que se vayan a ejecutar, especialmente en las terrazas aledañas a las fuentes de agua, lugares seleccionados para habitar por los antiguos pobladores de lo que hoy es el Distrito Capital.

76

RíoTunjuelo

El poblado donde vivió Kinzha corresponde a un gran asentamiento muisca localizado sobre una terraza aluvial del río Tunjuelito. El trabajo de prospección y las excavaciones de un corte y algunas trincheras permitieron verificar la existencia de varias viviendas, así como un cementerio. El área de estudio donde se concentró la mayor cantidad de vestigios fue de 18.200 m2. Gracias a las muestras de carbón analizadas mediante el método de carbono 14 se obtuvieron dos fechas que dan cuenta de una ocupación continua de algo más de cien años, donde las viviendas fueron

77

Calle

Sitio arqueológico Las Delicias

45 sur Transversal72b

reedificadas en más de una ocasión, como lo evidencian las diversas huellas de poste encontradas en la sobreposición de los pisos de habitación.

La primera ocupación del lugar corresponde al siglo VIII d. C. y la segunda, al siglo IX d. C. Sin embargo, los materiales cerámicos encontrados en los diferentes estratos plantean una ocupación constante que puede extenderse hasta los siglos XV y XVI.

El análisis de los materiales recuperados permitió a los investigadores establecer las actividades cotidianas, dentro de las cuales la manufactura de la alfarería es una de las más importantes dada la cantidad de fragmentos excavados. Se destacan los cuencos y las vasijas globulares de dos asas y de una en vasijas con cuello corto. La otra actividad resaltada en el texto producto del informe de arqueología es el tejido, debido a la cantidad de volantes de huso encontrados, así como de agujas y alfileres en hueso y restos de semillas de algodón. La música estuvo presente y representada no solo en la flauta de hueso, sino en diversos pitos realizados en cerámica. El corte realizado corresponde a sitios de vivienda y algunos entierros donde no se registran materiales de

78

uso ceremonial de forma representativa. Sin embargo, es interesante la cantidad de cuentas de collar reportadas, elaboradas en hueso, piedra y concha, asociadas a contextos funerarios.

La prospección arqueológica y las excavaciones estuvieron bajo la dirección del Instituto Colombiano de Antropología (ICAN) —hoy Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh)— y fueron liderados por la arqueóloga Braida Enciso1 con la participación de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.

1 Braida Elena Enciso Ramos, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia (1983). Especialista en Ingeniería de los Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Antonio Nariño (2001) con interés en temas de arqueología y patrimonio.

79

Interpretar los vestigios: el laberinto del arqueólogo

El trabajo de arqueología de rescate realizado por el equipo del ICAN, bajo la dirección de Braida Enciso, permitió la reconstrucción e interpretación de un poblado muisca aledaño al río Tunjuelito. Allí, las características de los materiales culturales recuperados, así como de las prácticas de enterramiento, formas de la vivienda y tipos de pisos muestran un continuo de prácticas que se prolongan en el tiempo, sin cortes abruptos, sino por periodos de ocupación y abandono que se pudieron dar de acuerdo con sus prácticas culturales.

El juicioso registro de información, acompañado de los análisis de laboratorio realizados por diferentes especialistas, facilitó la interpretación de prácticas culturales para la creación de un texto que escenificara la vida de una familia muisca hacia el siglo VIII d. C.

La dieta se reconstruyó con base en el amplio registro de restos óseos de venado (Odocoileus en mayor proporción que el Mazama), curí (Cavia), aves y algunos peces (por ejemplo,

80

capitán: Eremophilus mutissi), así como de la presencia de semillas de maíz (granos y tusas), fríjol y papa.

La reconstrucción del área de taller, donde se practicaban los oficios, se hizo con base en las evidencias reportadas en los pisos de ocupación. Se resalta que para la vivienda 1, que en el texto corresponde al bohío de Kinzha, las labores se realizaron en un sitio a cielo abierto colindante con la casa, mientras en la vivienda 3, la casa de Iktan, los oficios se llevaron a cabo dentro de la vivienda, como lo muestran los registros arqueológicos.

Se resaltó el trabajo sobre el venado, al observar que utilizaron todas sus partes o la gran mayoría de ellas, tanto como alimento como para la elaboración de herramientas para diferentes oficios, dentro de los que se destacan los relacionados con las actividades del tejido.

El área de pantano se interpretó como un humedal, rico en diversidad de flora y fauna, donde se hace alusión a la migración de aves, especialmente por la flauta reportada en la vivienda 3, elaborada sobre un hueso largo de un ave que

81

no se pudo identificar, pero que puede corresponder a algún tipo de garza por sus dimensiones.

Si bien no se reportaron mantas o textiles, la existencia de una variedad de herramientas en hueso como agujas, punzones y lanzaderas, así como los volantes de huso (torteros) y las semillas de algodón identificadas, sugiere la práctica del tejido. Entre los fragmentos cerámicos se encuentra uno con huellas de cordel, por lo que en el texto también se menciona la cordelería.

Para el tema de los tintes, se mencionan las cochinillas y la bija, que proceden de Perú y de la selva amazónica respectivamente. Son recreaciones basadas en otros documentos sobre los muiscas, especialmente sobre los mercados y el intercambio de productos que provenían de largas distancias. La mención del árbol trompeto (Bocconia frutescens) obedece a que es una especie característica de Bogotá, cuyas cortezas, flores y hojas se emplean como tintes naturales, más para pintar que para teñir, así como la curuba (Passiflora tarminiana).

82

Para los tintes amarillos, ocres y negros se tuvo en cuenta la muestra de dos fragmentos en pasta de arcilla ferruginosa encontrados en el corte 1 y analizados por expertos junto con las muestras de tierra de colores blanco y rojo, reportados en la vivienda 3, transportados posiblemente desde el valle del río Magdalena (foráneos).

La caliza se empleó para decorar piezas cerámicas como volantes de huso o torteros, un dije antropomorfo y un gancho de propulsor o tiradera, según los análisis realizados sobre los tonos blancos presentes en las incisiones de los objetos mencionados. Igualmente, se sabe por otros estudios que la caliza se empleaba junto con la ceniza como fijador o mordiente de tinturas.

Se hace alusión al trabajo sobre los líticos, resaltando los materiales propios de la sabana, como el chert, que tiene una gran variedad de colores entre amarillos, naranjas, rojos y negros, así como la presencia de rocas foráneas. La alfarería corrobora el continuo de la ocupación, donde prevalecen los tipos Tunjuelito laminar, Tunjuelito cuarzo fino y Funza cuarzo abundante, con formas como cuencos, copas, vasijas globulares o semiglobulares de cuello corto,

83

con una, dos o ninguna asa. Es importante su carácter y uso doméstico, evidenciado no solo en sus formas y acabados, sino en la presencia de hollín en su parte externa. Si bien es un oficio registrado en todos los cortes realizados, para este texto su presencia se registra a través de las ilustraciones y su mención en diferentes momentos de la narración.

La práctica de enterrar a los muertos en las viviendas se menciona en diferentes apartes del informe. Para llamar la atención sobre la cantidad de entierros de niños, de los que se desconocen los motivos de su deceso, en La trama de Kinzha se mencionan la muerte y el entierro de Yunuen.

84

Referencias

La base de la historia fue el informe de Braida Enciso “Ruinas de un poblado muisca en el valle del río Tunjuelito, urbanización Nueva Fábrica, antes Industrial Las Delicias, Bogotá”, de 1995, el cual no fue publicado —la única copia impresa está disponible para consulta en la Biblioteca del Icanh—, así como los informes de avance:

—. “Arqueología de rescate en el barrio las Delicias (Bogotá)”. Revista Colombiana de Antropología 28 (1991): 156-160. https://revistas.icanh.gov. co/index.php/rca/article/view/1933/1473

—. “El ocaso del sol de los venados. Arqueología de rescate en la sabana de Bogotá”. Revista Colombiana de Antropología 30 (1993): 150-182. https:// revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/1826/1383

Con el ánimo de complementar la información, se tuvieron en cuenta las siguientes investigaciones que aportaron sobre el tema del tejido y otros aspectos relevantes de las práticas y costumbres de los denominados grupos muiscas, así como sobre el paisaje, la flora y la fauna de la región del río Tunjuelito: Ángel, Juan Gonzalo, realizador. Proceso de producción de algodón. Tv Agro, provincia Guanentina, Santander. Video. https://www.youtube. com/watch?v=egz7Yw4RlTo

Cortes Moreno, Emilia. “Mantas muiscas”. Boletín Museo del Oro (Bogotá) 27 (1990): 61-75. Dotor Robayo, Ángela Liliana y Christian Camilo Caicedo Moreno. “Fibras, tejidos de la comunidad indígena u’wa de la Sierra Nevada del Cocuy, vigencia y transformaciones”. Calle 14. Revista de Investigación en el

86

Campo del Arte (Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 11, n.o 20 (2016): 111-118. https://doi.org/10.14483/21450706.11865

Enciso, Braida y Monika Therrien, comps. Compilación bibliográfica e informativa de datos arqueológicos de la sabana de Bogotá, siglos VIII al XVI d. C. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología (ICAN); Colcultura, 1996.

Enciso Ramos, Braida Elena. “Arqueología en el área urbana de Bogotá”. Boletín de Arqueología de la FIAN 4, n.o 2 (2014): 25-32. https:// publicaciones.banrepcultural.org/index.php/fian/article/view/5156

González, Claudia Helena. 2007. “Caracterización y diagnóstico de calidad, mochila kankuama, departamento del Cesar. Proyecto ‘Aplicación de planes de reinnovación y desarrollo tecnológico en las unidades productivas indígenas, rurales y urbanas del país que desempeñan los oficios de cerámica, alfarería, cestería y madera’”. Informe de investigación derivado del Proyecto Sello de Calidad “Hecho a mano”. PGN. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Artesanías de Colombia S. A., 2007.

Hilo de algodón artesanal, una tradición de la Sierra de Guerrero. Cochoapa, Guerrero, México, 2016. Video. https://www.youtube.com/ watch?v=VpkujdgZizc

Langebaek, Carl Henrik. Los muiscas: la historia milenaria de un pueblo chibcha. Bogotá: Debate, 2019.

Taller virtual “Procesos de textil tradicional. Asociación Artesanía Textil Los Laureles”. 20 de junio de 2021. http://loslaureles.ruraqmaki.pe/ Tavera, Gladys y Carmen Urbina. Textiles muiscas y guanes. Bogotá: Universidad de los Andes; Instituto Andino de Artes Populares / Convenio Andrés Bello; Iadap, 2014.

87

Agradecimientos

Este trabajo vio la luz gracias a las ideas, apoyos e iniciativas de diferentes personas, y a mi experiencia como arqueóloga en la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Agradezco a la antropóloga Monika Therrien, quien no solo me presentó y transmitió el interés por la investigación de Braida Enciso, eje de la presente publicacion, sino que me acompañó y me enseñó acerca de la arqueología de la sabana de Bogotá. Su mirada de antropóloga-historiadora que reconstruye los fragmentos sin cortes abruptos en el tiempo invita a interpretar los procesos que vivieron las comunidades originarias durante los momentos del contacto y la implantación del régimen colonial, y de esta forma develar las continuidades, las adaptaciones y las transformaciones que caracterizan el surgimiento del urbanismo y, por ende, de la transformación del actual Distrito Capital.

88

Doy un agradecimiento extensivo a la arqueóloga Braida Enciso, autora del informe del hallazgo arqueológico cuando era funcionaria del entonces Instituto Colombiano de Antropología, por apoyar y respaldar la propuesta de interpretación del documento para los diferentes públicos.

La idea de continuar con las publicaciones de arqueología en Bogotá surgió dentro de los conversatorios adelantados en el 2020 por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, entidad a la que agradezco por el tiempo y el espacio, no solo para el seguimiento de las obras que se realizaban en Bogotá, sino por facilitar los escenarios de interacción con diversos públicos. Fueron estos últimos quienes solicitaron conocer las investigaciones arqueológicas que suelen reposar en los archivos de los investigadores o de las bibliotecas especializadas, pero muy lejos de la comunidad, y que pudieron ser divulgados en los conversatorios y en el marco de las labores adelantadas con el programa de Civinautas del IDPC desde 2017.

En el IDPC agradezco la acogida, el apoyo, las sugerencias y la amabilidad de Ximena Bernal; a mi colega y amiga Katherine Mejía, quien siempre estuvo apoyándome en las labores

89

de divulgación de la arqueología; a las ideas, creatividad y entusiasmo de Nubia Rincón, quien desde los sistemas de información geográfica dio espacialidad a los diferentes sitios arqueológicos reportados y sugeridos para el Distrito Capital; y al arquitecto Ricardo Escobar, quien no solo abrió los espacios de trabajo arqueológico en las obras realizadas por el IDPC, sino que acompañó este trabajo dibujando el boceto de levantamiento del sitio arqueológico de Las Delicias. En el Instituto Colombiano de Antropología e Historia agradezco a las profesionales Diana Camelo, Ángela Escobar y Beatriz Rincón, por los trámites para facilitar el acceso y uso de la información requerida, así como a Andrea Martínez y a Nicolás Jiménez. Finalmente, a mi familia, con la que he compartido mi interpretación de la arqueología desde los diferentes escenarios en que la he practicado.

90

91

92