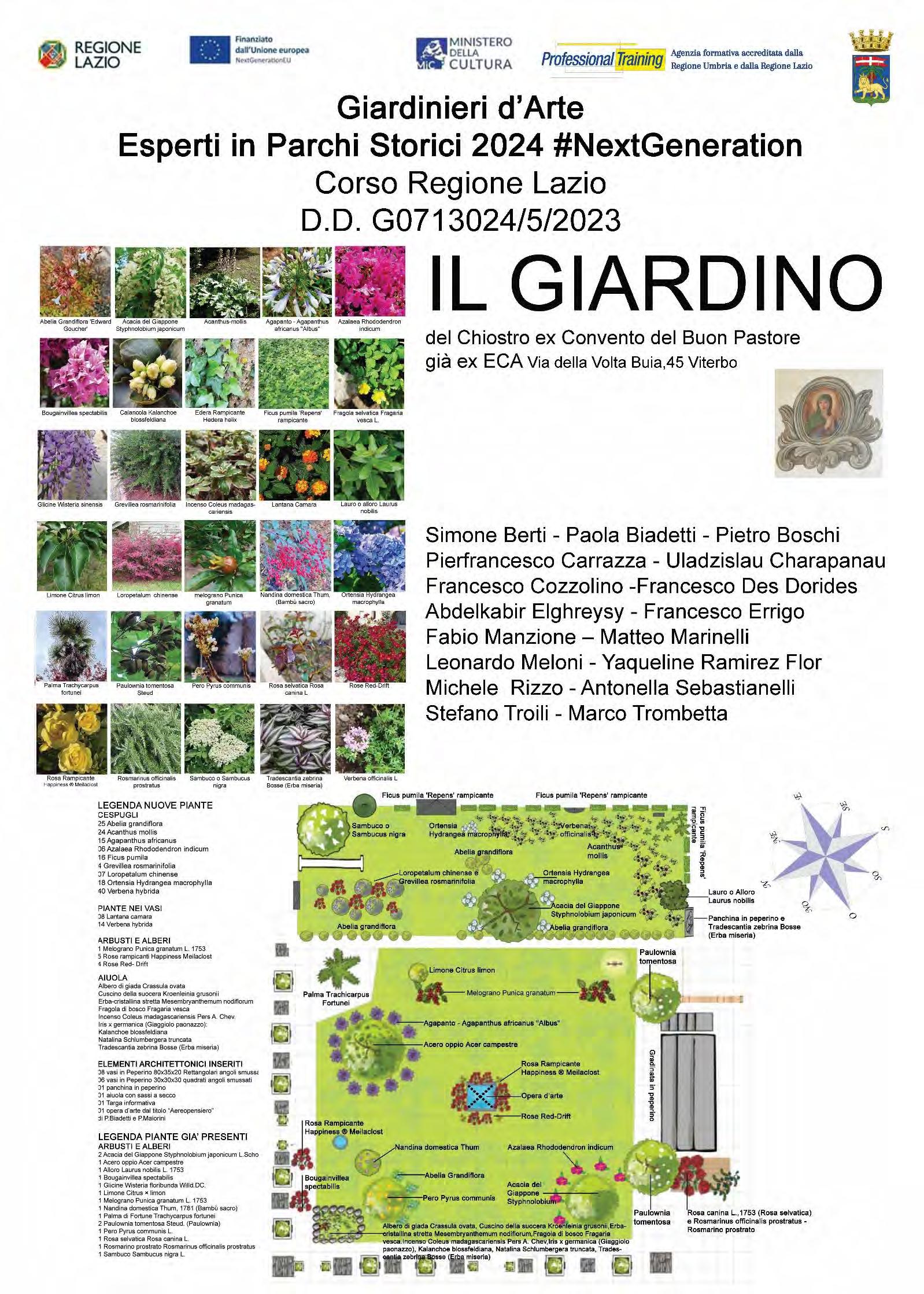

IL GIARDINO

del Chiostro dell’ ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA in Via della Porta Buia,45 Viterbo

E’ situato all’interno della cinta muraria della città di Viterbo datata 1095 e ci si arriva

oltrepassando Porta della Verità, dove la scia del profumo del glicine in fiore del piccolo Parco Pubblico "Chiara Lubich" ti accompagna verso Via Nicolò di Tuscia per arrivare alla Fontana di Piazzale Dante, dove si prosegue per Via G. Mazzini, sulla destra la Chiesa d'epoca medievale di San Giovanni in Zoccoli con un semplice interno privo di decorazioni e un elegante rosone sulla facciata che si erge verso il cielo

Siamo immersi nel cuore della città vecchia, con le sue stradine lastricate e i palazzi storici. Continuando lungo Via G. Mazzini, a sinistra si giunge al vicolo di Via della Volta Buia al n° 45 nel suggestivo Chiostro dell’ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA.

Il Chiostro Ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA Via della Porta Buia,45 Viterbo sopralluogo del 4 marzo 2024 (Fotografie Paola Biadetti)

Certamente, il luogo ha una storia mariana lo si evince dalla grotta (adiacente a quella che era la cappella, ora divenuta palestra), dedicata a Maria con la piccola statuina bianca a lei dedicata che ti accoglie appena entri in fondo al primo porticato a forma di elle e, alla pittura sulla parete nel secondo porticato che ritrae (forse) una donna devota del posto.

Il corsista agronomo Dott. Fabio Manzione ha approfondito la storia di questo Convento con una ricerca (Vedi allegato (A) pagine 59) (planimetria fornita dal corso)

Il primo e più vasto ripiano del giardino ha una forma quadrilatera e, aderente al primo muro di recinzione un vascone rettangolare.

Arbusti e Alberi presenti:

2 Acacia del Giappone Styphnolobium japonicum L. Schott

1 Acero oppio Acer campestre

1 Alloro Laurus nobilis L. 1753

1 Bougainvillea spectabilis

1 Glicine Wisteria floribunda Willd.DC.

1 Limone Citrus × limon

1 Melograno Punica granatum L. 1753

1 Nandina domestica Thum, 1781 (Bambù sacro)

1 Palma di Fortune Trachycarpus fortunei (Hook.)

2 Paulownia tomentosa Steud. (Paulownia)

1 Pero Pyrus communis L.

1 Rosa selvatica Rosa canina L.

1 Rosmarino prostrato Rosmarinus officinalis prostratus

1 Sambuco Sambucus nigra L.

Come elementi architettonici sono presenti: una fontana centrale di stile industriale/funzionale, e una piccola fontanella Sul lato opposto al secondo porticato in mezzo a due grandi Paulonie vi sorge una gradinata in peperino dove sono appoggiate grandi tavole in Rovere e, una scala di acceso per la gradinata.

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO

Accanto alla gradinata, su un lato, un vascone in cemento stile industriale con all’interno una Rosa selvatica Rosa canina L. e un Rosmarino prostrato Rosmarinus officinalis prostratus e dall’altro lato un grande glicine che si arrampica su una delle due Paulownia tomentosa Steud e sul muro di cinta

Dietro questa gradinata vi è un ulteriore spazio che è luogo di una colonia felina protetta e di un rudere. Sono presenti piccioni.

VTA Visual Tree Assessment valutazione visiva dell'albero con conseguente Potatura Paulownia tomentosa Steud

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

Tra le erbe spontanee presenti: Fragola di bosco Fragaria vesca, e capsella bursa pastoris.

Nel prato

Arisarum vulgare (O.Targ.Tozz.)

Arum italicum Mill (Erba biscia)

Bellis perennis L., 1753 (Pratolina comune)

Bellis sylvestris Cirillo 1792 (Pratolina autunnale)

Calendula arvensis L. 1763 (Fiorrancio selvatico)

Crepis bursifolia L., 1753 (Radichiella tirrenica)

Crepis mollis (Jacq.) Asch., 1864 (Radicchiella pubescente)

Erodium moschatum L. (L'Hér. ex Aiton, 1789) (Becco di gru aromatico)

Euphorbia peplus L. (Euforbia minore)

Fumaria officinalis L. (Fumaria comune)

Galium aparine L. (Attaccaveste)

Lamium purpureum L. (Falsa ortica purpurea)

Narcissus pseudonarcissus L. 1753 (Narciso trombone, o giunchiglia)

Picris hieracioides L., 1753 (Lattaiola)

Plantago lanceolata L. (Piantaggine lanciuola)

Rorippa sylvestris L (Cruciferae) - (Crescione radicina)

Salvia verbenaca L., 1753 (Salvia minore)

Sonchus tenerrimus L. (Grespino sfrangiato)

Sonchus tenerrimus L. (Grespino sfrangiato)

Stellaria media L. (Centocchio comune):

Trifolium pratense L., 1753 (Trifoglio rosso)

Trifolium repens L., 1753 (Trifoglio bianco)

Urtica dioica L., 1753 (Ortica comune)

Veronica arvensis L. (Veronica dei campi)

Viola alba Bess (Viola bianca)

Conservazione e restauro di un giardino storico

Un giardino storico va conservato e restaurato da uno staff di esperti altamente qualificati in cui collaborano insieme lo storico dell’arte, l’architetto paesaggista, l’agronomo, il botanico, il giardiniere. Proprio per la complessità e la preziosità artistica e naturalistica di questi beni culturali è necessario intervenire con la massima professionalità e competenza con interventi straordinari di restauro e interventi ordinari manutenzione che devono rispettare scrupolosamente l’assetto originario del giardino.

Come recita l’ Art. 15 della Carta dei Giardini Storici : “Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell’intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.”

La prima fase nel restauro e ripristino di un giardino storico è la sua conoscenza tramite il rilievo, l’analisi storiografica e il censimento botanico. Le azioni da fare sono l’accurata indagine sulla storia dell’opera, esaminando il progetto originario con raccolta fonti documentarie ed iconografiche, l’analisi delle condizioni ambientali e del contesto urbanistico e paesaggistico, il rilievo e la schedatura delle piante esistenti, l’indagine sulle specie vegetali compatibili o che hanno popolato anticamente il giardino, lo studio delle criticità e delle patologie delle piante, l’analisi del progetto originario e studio delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli, la schedatura delle parti materiali mancanti o alterate.

La seconda fase è quella dell’elaborazione degli interventi per il restauro, il ripristino e l’eventuale ricostruzione del giardino. Il restauro è quella operazione che intende riportare il giardino storico ad una leggibilità del suo disegno originario ed intende conservare l’esistente. Il ripristino intende invece riportare una parte del giardino o tutto il giardino a una configurazione corrispondente a un determinato periodo storico e prevede l’eliminazione di tutte quelle parti costruite in precedenza e che ne hanno modificato l’originaria forma. Quella del ripristino è una pratica complessa che viene utilizzata esclusivamente in casi in cui il disegno stilistico del giardino sia stato completamente compromesso. La ricostruzione invece è la fase degli interventi che desiderano ricostruire un giardino scomparso ma che comunque non ha nulla a che vedere con un giardino storico diventando una semplice sua rievocazione. Come recita l’ art. 16 della Carta dei Giardini: “L’intervento di restauro deve rispettare l’evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un’epoca a spese di un’altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l’occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.” In merito alla ricostruzione ex-novo di un giardino storico si pronuncia l ‘art. 17: “Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell’idea del giardino storico. L’opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell’evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.”

La terza fase della riqualificazione di un giardino storico è il progetto esecutivo con tutti gli interventi da eseguire, l’elaborazione di tavole dettagliate e la stesura di un computo metrico che definisca i costi degli interventi previsti. La quarta fase è il piano di gestione che comprende la manutenzione e l’uso futuro del giardino. Il complesso e difficile problema della manutenzione del giardino storico dovrebbe prevedere l’utilizzazione di personale altamente qualificato e certificato nella cura e gestione degli spazi verdi. In un giardino storico le cure degli alberi storici, delle siepi e delle architetture vegetali, non possono essere improvvisate, altrimenti i danni al patrimonio possono essere molto gravi fino alla perdita di valore del giardino stesso.

E’ fondamentale puntare sull’eccellenza e sulla qualità coinvolgendo arboricoltori certificati e maestri giardinieri esperti in arte del giardinaggio che siano supervisionati da un direttore dei lavori specializzato in restauro e gestione dei giardini.

Il gruppo Giardinieri d’Arte esperti in Parchi Storici:

Simone Berti - Paola Biadetti - Pietro Boschi

Pierfrancesco Carrazza - Uladzislau Charapanau

Francesco Cozzolino -Francesco Des Dorides

Abdelkabir Elghreysy - Francesco Errigo

Fabio Manzione – Matteo Marinelli

Leonardo Meloni - Yaqueline Ramirez Flor

Michele Rizzo - Antonella Sebastianelli

Stefano Troili - Marco Trombetta

Valorizzazione e promozione dei giardini storici

Indispensabili sono la promozione di un giardino storico e la sua corretta utilizzazione e fruizione nel completo rispetto dei suoi aspetti naturalistici e artistici. Il giardino storico è un ambiente fragile che può risentire negativamente di un fortissimo impatto antropico che non sia sottoposto a un regolamento. L’art. 19 della Carta dei Giardini recita: “Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l’ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l’uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, accolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.” L’art. 20 recita: “Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.”

La figura del Giardiniere d’Arte è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padrone delle tecniche, dei materiali e delle modalità di messa in dimora, cura prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.

STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

Opera d’arte donata dagli artisti Paola Biadetti e Piergiorgio Maiorini

La ricerca di come fosse in origine questo specifico giardino, non ha fornito molte informazioni storiche, pertanto l’approfondimento e stato sulla storia dei Giardini alla fine del 1500 e inizio 1600 3

L’ Art. 15 della Carta dei Giardini Storici recita: “Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell’intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.” “L’intervento di restauro deve rispettare l’evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un’epoca a spese di un’altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l’occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.” (art. 16)

In merito alla ricostruzione ex-novo di un giardino storico si pronuncia l‘art. 17: “Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell’idea del giardino storico. L’opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell’evoluzione o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.”

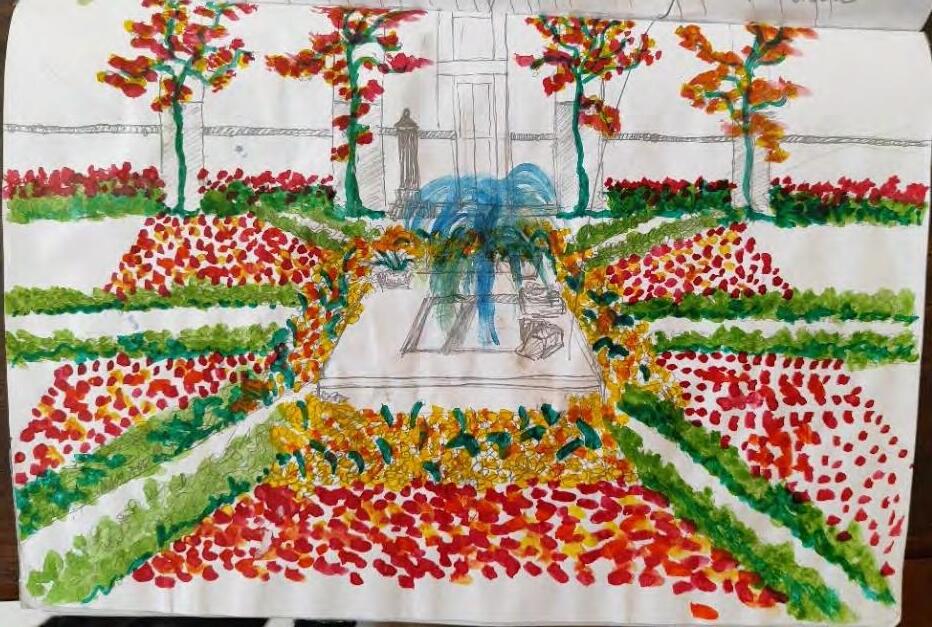

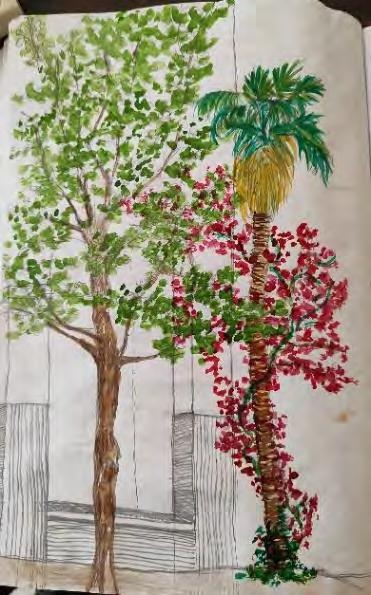

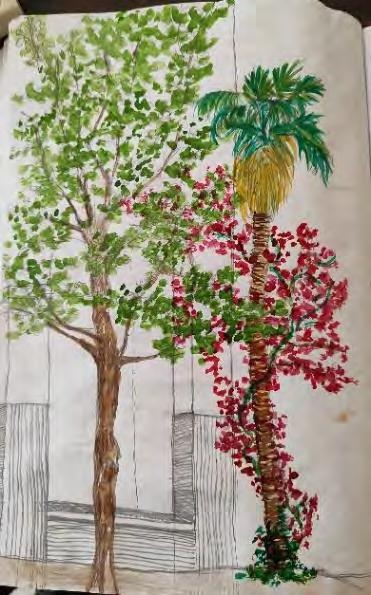

Schizzi della corsista Paola Biadetti

Il primo e più vasto ripiano ospitava in aiuole (quadrate, triangolari, rettangolari, circolari) rose e fiori campestri nostrani (viole, ciclamini, giaggioli, gigli, lillà, giacinti, gelsomini) diversi per tutto l’arco dell’anno da non avere “vuoti” di colore, gli altri potevano ben assumere aspetti strettamente legati al vero e proprio Hortus Conclusus con la coltivazione di erbe ed essenze medicinali. Essenze arboree di modeste dimensioni legate alla flora mediterranea e locale come: ulivi, allori, agrifoglio, castagni,

corbezzoli, querce, lecci, platani, olmi, tigli...) assieme ad alberi da frutto: peri, meli, ciliegi, peschi, noccioli… possono distribuirsi nei diversi livelli e concentrarsi in quello inferiore. In ogni modo le piante erano scelte per il loro significato particolare e utilizzo antico. Non mancava qualche palma legata allo stemma e alla storia della città di Viterbo e simbolo di giustizia, gloria e fama. Questa suddivisione e distribuzione è solamente ipotetica nulla vietava che erbe aromatiche e medicinali, fiori, arbusti ed alberi potevano convivere insieme e armonicamente. Tra le erbe medicinali l’aglio, il basilico, la camomilla, il cumino, l’elicriso, il finocchio selvatico, il ginepro, la lavanda, la liquirizia, la maggiorana, la malva, il mandorlo, la melissa, la menta, l’origano, il prezzemolo, il rosmarino, la ruta, la salvia e il timo. Conservazione e valorizzazione, laddove possibile, di quanto oggi ancora esiste e del patrimonio arboreo e arbustivo. Altre piante agavi e fichi d’India. La fontana centrale nel Medioevo rappresentava la sorgente dell’eterna giovinezza, un continuo ruscello condotto da un ripiano all’altro formando dei piccoli bacini. Aderente al primo muro di recinzione a suo tempo era utilizzato per la irrigazione delle coltivazioni esistenti in particolare quelle ortive Appositi e studiati sentieri innervavano tutta l’area considerata portando e guidando il visitatore ad osservare, l’ambiente floreale e vegetale.

3 lacitta.eu/cronaca/9917-i-giardini-papali-di-viterbo archivicomunali.lazio.beniculturali.it/progettorinasco/inventarionline/html/viterbo/Viterbo1.html

Biblioteca Consorziale di Viterbo

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

Abbiamo altresì, preso visione delle Linee guida e norme tecniche per il restauro dei giardini storici 4

Le "Linee guida e norme tecniche per il restauro dei giardini storici", elaborate da un gruppo di lavoro costituito con l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI) e da funzionari del Ministero, raccolgono i risultati del dibattito e delle esperienze tecniche in merito al restauro e alla manutenzione dei parchi e dei giardini storici, come evolutesi negli ultimi vent'anni, nonché della normativa di settore che su vari aspetti ha registrato uno sviluppo significativo sui temi della sostenibilità e compatibilità ambientale degli interventi sul verde in generale.

AGPI Associazione dei Parchi e Giardini d’Italia, (soggetto nazionale privato senza scopo di lucro, nata raccogliendo l’adesione delle diverse istituzioni pubbliche e private attive in Italia in questo settore, con la missione di valorizzare e promuovere il patrimonio dei parchi e giardini, settore rilevante del nostro patrimonio culturale, non solo a livello nazionale ma anche rappresentando il nostro Paese all’interno della federazione europea per i Parchi e Giardini, di prossima costituzione www.apgi.it/giardino/ )

dove vengono censiti tutti i giardini che abbiano rilevanza sul piano storico, artistico, botanico o paesaggistico. Possono essere censiti giardini pubblici o privati, storici o contemporanei che soddisfino uno o più dei seguenti criteri:

1. Rilevanza storico-artistica del giardino;

2. Relazione del giardino con un contesto paesaggistico, territoriale, ambientale di pregio;

3. Progetto o impianto del giardino il cui disegno sia tuttora leggibile, anche solo in parte, soprattutto se opera di un paesaggista, giardiniere, architetto, artista o altro;

4. Arredi artistici e/o elementi d’acqua quali sculture, decorazioni, istallazioni d’arte, padiglioni, vasche, fontane, giochi d’acqua etc.;

5. Elementi botanici di pregio quali collezioni di specie ornamentali o fruttifere tipiche, sistemi di coltivazione o di allevamento peculiari, alberature monumentali, rarità floristiche etc.;

6. Provvedimenti di tutela ministeriali o di altri organismi istituzionali: giardino sottoposto a vincolo

Planimetria ricerca archivio storico del corsista Dott. Fabio Manzione

4 www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/la-soprintendenza-informa/atti-di-indirizzo/linee-guida-e-norme-tecniche-per-il-restauro-dei-giardini-storici/

Docente Lucio Beker

sopralluogo, pulizia, rimozione malerbe, potatura e zappettatura. Chiostro Ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA Via della Porta Buia,45 Viterbo

- Elementi di botanica

- Elementi di coltivazioni arboree

- Elementi di entomologia

- Elementi di pedologia (caratteristiche fisiche chimiche e biologiche dei terreni e pratiche agronomiche)

- Principi di fisiologia vegetale

- Elementi di meccanica e di meccanica agricola

- Principi di agronomia generale e speciale

- Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento e recuperi di scarti verdi

- Principi di fisiologia vegetale: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche

- Specie e varietà colturali e relative caratteristiche

- Tecniche di riconoscimento, prevenzione e cura delle patologie più comuni delle piante e dei terreni

- Elementi di fitopatologia

- Tipologie e caratteristiche dei prodotti per la difesa e la cura del terreno e delle coltivazioni

- Prodotti fitosanitari utilizzabili

- Cenni di parassitologia delle piante ed entomologia agraria

- Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive

- Tipologie e modalità d'uso delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti per la difesa del terreno e delle coltivazioni

- Metodologie di valutazione della stabilità delle piante (VTA, SIA, MIVS) e strumenti diagnostici (resistografo, tomografo, prove di trazione)

Erbario della corsista Paola Biadetti Chiostro Ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA Via della Porta Buia,45 Viterbo

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale

Docente: Mattia Chioccia- Patentino Motosega, Decespugliatore

Chiostro Ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA Via della Porta Buia,45 Viterbo

5 - La sicurezza sul lavoro: regole, normative e modalità di comportamento (generali e specifiche)

"TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO" D. Lgs. 81/2008, detto anche Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, è il principale riferimento legislativo in Italia sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

Art. 77. Obblighi del datore di lavoro- ai fini della scelta dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale)

5 https://www.regione.lazio.it/enti/formazione/profili-professionali/dettaglio/355

Docente Antonella Gaddi- Il Restauro della gradinata

Analizzare i progetti di restauro e la documentazione storica ed effettuare le opere di ripristino/sostegno/conservazione/finiture di aree verdi, parchi e giardini storici, in base alla documentazione progettuale, nel rispetto dei criteri di tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio storico

- Elementi di legislazione dei beni culturali e ambientali

- Principali caratteristiche distintive e identitarie di giardini e parchi storici

- Elementi di teoria e storia del restauro/ conservazione/ manutenzione di giardini e parchi storici

- Elementi di botanica

- Componenti naturali e artificiali di giardini e parchi storici per riconoscerne le caratteristiche e individuare modalità di conservazione e risoluzione di problemi

- Normativa e organismi di tutela dei giardini e parchi storici

Normative e organismi di Tutela dei Giardini e Parchi Storici

I giardini ei parchi storici rappresentano un prezioso patrimonio culturale che necessita di specifiche normative e organismi di tutela per preservarne il valore storico, artistico e ambientale. In Italia, la tutela di questi luoghi è disciplinata da diverse leggi e istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura (MIC), il quale svolge un ruolo fondamentale nella protezione e nella valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Ministero della Cultura (MIC) Il Ministero della Cultura, istituito in Italia, ha il compito di promuovere e coordinare le attività di valorizzazione volte alla conservazione, alla e alla diffusione del patrimonio culturale italiano. Il suo ruolo include la tutela dei giardini e dei parchi storici, considerati parte integrante del patrimonio culturale nazionale. Definizione di Beni Culturali in base al Decreto Legislativo n. 22 del 1° marzo 2021 è ampia e comprende tutti quegli elementi di interesse storico, artistico, archeologico, etnografico e paesaggistico che costituiscono il patrimonio culturale del Paese.

Categorie dei Beni Culturali sono suddivisi in nove categorie, tra cui monumenti, siti archeologici, ville storiche, parchi e giardini storici, opere d'arte e manufatti artistici, biblioteche, archivi, musei e collezioni museali.

Concetti Cardine della Tutela del Patrimonio Artistico: La tutela del patrimonio artistico si basa su concetti fondamentali quali conservazione, valorizzazione, fruizione responsabile e sostenibilità ambientale, al fine di garantire la trasmissione delle testimonianze culturali alle generazioni future.

Beni Paesaggistici includono quei luoghi di particolare valore ambientale e paesaggistico, tra cui parchi naturali, riserve naturali, aree protette e paesaggi culturali, che rappresentano un importante patrimonio da preservare e valorizzare.

Tutela dell'Ambiente e degli Ecosistemi in Italia è affidata allo Stato, principalmente alle Regioni, ai Comuni e alle istituzioni competenti, in conformità all'articolo 117 comma 2 lettera S della Costituzione italiana, che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di tutela ambientale. Organismo di Tutela dei Beni Culturali istituzionale a cui spetta la tutela dei beni culturali è la SOPRINTENDENZA (sop), che opera a livello regionale e sovrintende alla conservazione, alla valorizzazione e alla gestione dei beni culturali del territorio di competenza. Importanza delle Linee Guida per il Restauro dei Giardini Storici Le linee guida e le norme tecniche per il restauro dei giardini storici rivestono un'importanza cruciale per garantire interventi di conservazione e valorizzazione rispettosi dell'identità e dell'integrità di tali luoghi. Questi documenti forniscono indicazioni precise per interventi di restauro, manutenzione e gestione dei giardini storici, contribuendo così a preservare il loro valore storico, artistico e paesaggistico per le generazioni future.

(D.Lgs. n.42/2004). Per RESTAURO si intende l’intervento diretto su un bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e trasmissione dei suoi valori culturali come definito all’art. 29, comma 4 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).

La SOVRINTENDENZA è l’organo di tutela del Ministero della Cultura

Un’opera d’arte è tale quando possiede caratteristiche Estetiche e storiche che generano sentimenti (C.Brandi Teoria del restauro)

I 5 principi fondamentali del restauro sono:

1. Riconoscibilità, 2. Reversibilità,

3. Compatibilità,

4. Intervento minimo ,

5. Interdisciplinarietà

Il BIODETERIORAMENTO è qualunque tipo di alterazione irreversibile conseguente all’azione metabolica di popolazioni viventi:

1. batteri, alghe, funghi,

2. insetti, mammiferi, uccelli, pipistrelli, piccioni,

3. crescita di piante superiori e piante evolute

La Mappatura del degrado si determina:

1. Identificazione degli agenti deteriogeni

2. Definizione delle condizioni ambientali che ne favoriscono lo sviluppo

3. Scelta dei biocidi e valutazione della loro efficacia

I requisiti dei prodotti BIOCIDI

a) Elevata efficacia contro i biodeteriogeni

b) Assenza di interferenza con i materiali costitutivi

c) Bassa tossicità per la salute umana

d) Basso rischio di inquinamento ambientale

Prove di Pulitura

Contro alghe cianoficee e cianobatteri, disinfettanti, battericidi, funghicidi, algicidi: Applicazione a pennello con disinfettante non diluito

NEW DES 50 Sali di ammonio quaternario e

ACQUA OSSIGENATA A 130 VOLUMI

Contro muschi e licheni:

BIOCIDA BIOTIN-T: una prima rimozione meccanica e spazzole morbide, poi impacchi con polpa di carta e il biocida diluito 1/3 con acqua, L’impacco va poi sigillato con pellicola trasparente e si lascia in posa per 3 o 4 giorni. Il tassello biocida va poi rimosso e lavato con abbondante acqua.

Docente Antonella Gaddi- Il Restauro della gradinata Ex Convento Chiostro “Casa del buon Pastore” Via della Porta Buia,45 Viterbo - 09 aprile 2024

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione

Docente Gabriele Ramundo

- Fondamenti di disegno e rilievo delle infrastrutture e dell'arredo storico di giardini e parchi (misure, segni convenzionali, planimetrie)

- Normativa e organismi di tutela dei giardini e parchi storici

- Principali sistemi idraulici e di irrigazione dei giardini

- Elementi di progettazione del verde

- Tecnologie innovative per la gestione del verde (acquisizione ed elaborazione dati, rappresentazione cartografica - GIS, diagnostica e monitoraggio della salute delle piante, modelli informativi BIM, etc.).

- Applicare tecniche e strumenti per individuare stili e tipologie di parchi e giardini storici

- Applicare metodologie per la lettura del progetto di restauro/conservazione/manutenzione di giardini e parchi storici

- Applicare tecniche di indagine sulla storia del sito, esaminando i progetti storici con raccolta fonti documentarie ed iconografiche

- Riconoscere le caratteristiche e i materiali dei manufatti esistenti

Il censimento parchi e giardini

Un censimento conoscitivo completo dei parchi e giardini d’Italia è indispensabile per la loro conservazione e valorizzazione. Nonostante la ricchezza del patrimonio italiano nel settore dei parchi e dei giardini storici, non è a tutt’oggi disponibile un censimento unitario e fruibile. Alcune ricognizioni sono state effettuate negli anni da parte di Comuni, Province, Regioni, Università e delle amministrazioni centrali e periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che hanno portato avanti diversi lavori di inventario/schedatura di parchi e giardini. Esistono inoltre numerose organizzazioni private che possiedono alcune banche dati di interesse nazionale. Il progetto di censimento dell’APGI, coordinato dal Comitato Scientifico dell’associazione, ha la finalità di svolgere un’accurata e completa ricognizione dell’esistente e rendere omogenei e confrontabili i dati esistenti, contribuendo a costruire il quadro complessivo della realtà di questo patrimonio sia in termini quantitativi che qualitativi. Conoscenza, messa a sistema e valorizzazione del patrimonio nazionale di parchi e giardini costituiscono infatti gli obiettivi primari della missione di APGI.

Il censimento nazionale dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia è realizzato in stretta collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale PaBAAC (nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto) e con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Utilizzando una Scheda Parchi e Giardini allineata con le normative ICCD più aggiornate, i dati di ogni giardino censito entreranno nella banca dati di questo portale e saranno pubblicati in un formato che consentirà una immediata fruibilità. Allo stesso tempo, grazie alla schedatura realizzata secondo gli standard catalografici nazionali, sarà possibile il conferimento dei dati dal portale APGI al sistema informativo del Ministero per i Beni e la Attività Culturali. La banca dati APGI è aperta anche al contributo degli utenti del sito: dall’operatore di settore al proprietario e al semplice cittadino, tutti coloro che vorranno segnalare un giardino da valorizzare, potranno comunicare i dati richiesti attraverso un’apposita scheda

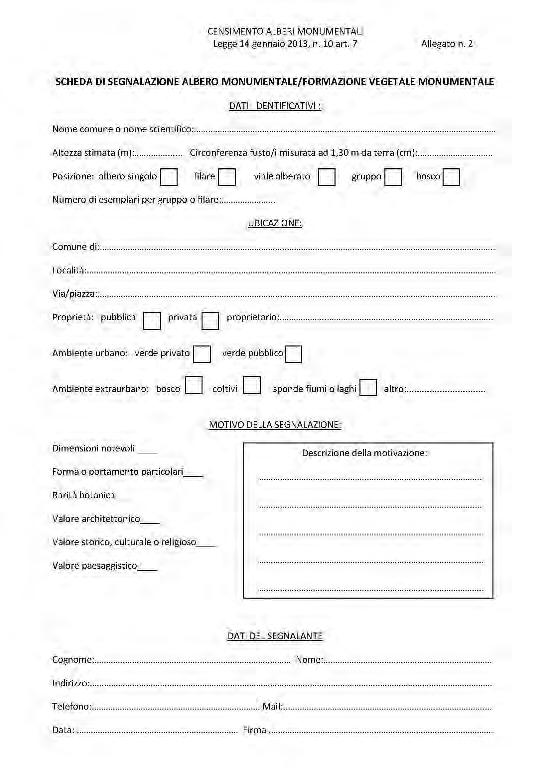

VTA

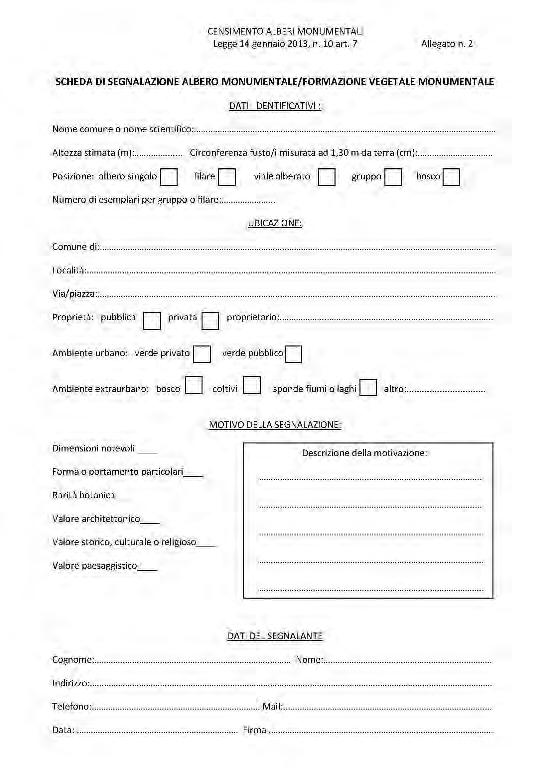

Censimento Albero monumentale12

Il censimento degli alberi monumentali è realizzato dai Comuni, sotto il coordinamento delle Regioni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, ecc. Le Regioni, sulla base delle proposte provenienti dai Comuni, provvedono a redigere gli elenchi regionali, previa verifica del rispetto dei criteri per l'attribuzione del carattere di monumentalità degli esemplari censiti. Tali elenchi, una volta approvati con delibera regionale, vengono inviati dalla singola Regione al Mipaaf - DIPEISR - Direzione generale delle foreste, che provvede alla redazione e alla gestione di un elenco nazionale degli alberi monumentali, da tenersi costantemente aggiornato.

La segnalazione finalizzata all'iscrizione in elenco di un albero ritenuto rispondente ai criteri di monumentalità è effettuata attraverso la compilazione di un'apposita scheda di segnalazione corredata da foto e ogni documentazione ritenuta utile. Essa deve essere inviata al Comune nel cui territorio radica l'esemplare e all'ufficio competente della Regione di appartenenza.

Il Visual Tree Assessment (valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche; in acronimo VTA) (in: Mattheck & Breloer, 1994) è una metodologia di indagine, riconosciuta in molti paesi, che viene eseguita per la valutazione delle condizioni strutturali dell'albero.

12www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12186#:~:text=Il%20censimento%20degli%20alberi%20monumentali,schedatura%20d elle%20segnalazioni%20provenienti%20da

Il VTA, le cui esperienze di campo che ne stanno alla base sono state compiute presso il Centro di Ricerche Nucleari di Karlsruhe (D), basa il sistema di controllo visuale tradizionale su fondati principi biomeccanici e definisce i criteri di valutazione del pericolo di crollo o rottura.

Esso si basa sulla identificazione degli eventuali sintomi esterni che l'albero evidenzia in presenza di anomalie a carico del legno interno; anche laddove non esistano cavità o evidenze macroscopiche del decadimento in corso (ad esempio, funghi che si sviluppano sui tessuti legnosi) è possibile, attraverso il riconoscimento di tali sintomi, cogliere il segnale della presenza di difetti meccanici e fisici all'interno dell'albero.

Se vengono individuati dei sintomi di difetto, questi devono essere confermati da metodi di analisi approfonditi e devono poi essere dimensionati. Così, alberi sani vengono esaminati in modo non distruttivo, e solo se i sospetti vengono confermati si procede ad un'indagine più approfondita dell'albero. In Italia la metodologia VTA è liberamente praticabile non essendo normativamente riservata ad alcun ordine professionale, tuttavia richiedendo complesse conoscenze interpretative agronomiche, botaniche e forestali; la pretesa di alcuni Albi professionali (soprattutto quello degli Agronomi e Forestali) di ritenere loro "riservata" questa attività, non è supportata da alcun elemento di diritto (non essendo la VTA nemmeno prevista nelle leggi istitutive dei diversi Albi) e soprattutto della più recente giurisprudenza.

Il metodo VTA si svolge in tre fasi:

Controllo visivo dei difetti e della vitalità. Se non si riscontrano segnali preoccupanti, l'esame è terminato. L'indagine visiva viene effettuata considerando l'albero nella sua interezza e prendendo in considerazione la sua morfologia, il suo aspetto fisiologico e le sue caratteristiche biomeccaniche.

Identificazione del difetto. Se vengono riscontrati sintomi di difetti, essi vengono esaminati per mezzo di un'indagine più approfondita (percussione con martello tradizionale, percussione con martello ad impulsi, Resistograph) per stimare la localizzazione del punto debole e la sua espansione assiale.

Il metodo VTA prevede quindi un'analisi più approfondita solo per gli elementi che manifestano uno o più difetti tra quelli sopra elencati.

Dimensionamento dello spessore della parete residua. Se il difetto rilevato è preoccupante deve essere dimensionato per valutare lo spessore residuo della sezione trasversale della parete. Come fattore di sicurezza per alberi con piena vegetazione viene assunto il valore t / R maggiore o uguale a 0,3 (dove t è lo spessore di parete residua sana e R è il raggio del tronco nel punto della misurazione). Se dimensionando il difetto si ha la prova di un'alta probabilità di rottura e l'albero è scarsamente vitale, allora è da sostituire. Se deve essere assolutamente risparmiato, perché è un esemplare raro, carico di storia, allora è possibile ridurre i rischi di danneggiamento con opportuni interventi di tipo manutentivo.

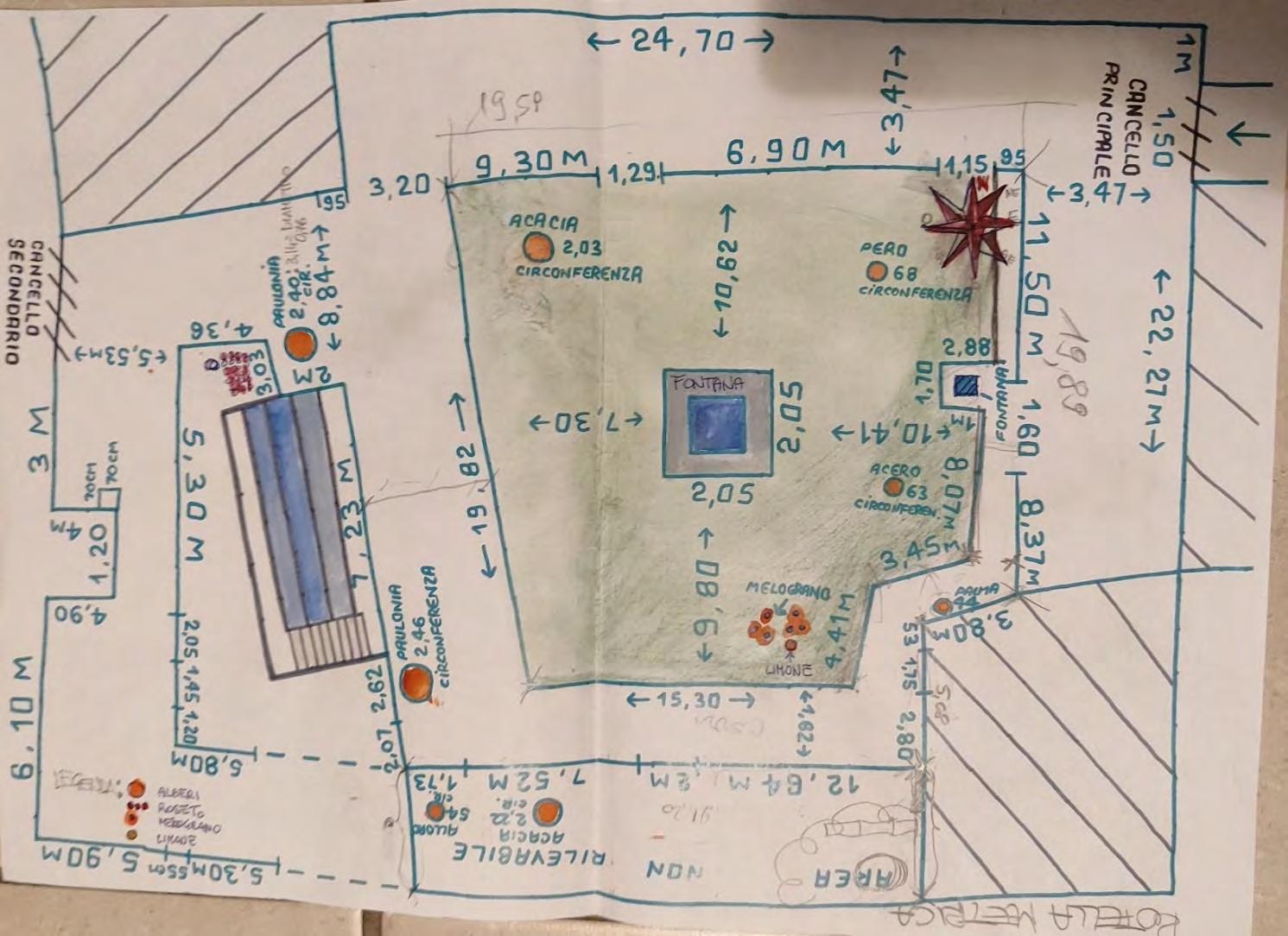

PLANIMETRIA E MAPPATURA del Giardino Pubblico

del Chiostro dell’ ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA in Via della Porta Buia,45 Viterbo (grafica del corsista Dott. Francesco Errigo)

Chiostro dell’ ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA in Via della Porta Buia,45 Viterbo Area di 1002 metri quadri

Rilevazione Google Earth

“GIARDINIERE

Docente Francesco Pece “Quando ho iniziato questo percorso ero titubante del risultato finale, invece giorno dopo giorno ho visto l’impegno e la grande volontà che ognuno di loro metteva nel frequentare questo corso. Chi faceva duecento km al giorno, chi con moglie in ospedale frequentava ugualmente (portando con se il bambino), chi ha dedicato il sabato e la domenica a scrivere questa relazione con tanto amore, chi dopo il lavoro correva a frequentare il corso trascurando tutto il resto Ho conosciuto persone speciali e sono orgoglioso del miglioramento che ho apportato. Sono onorato e fiero di tutti loro. Grazie!” Francesco P.

13Piano di gestione di un giardino storico APGI

Il Piano di gestione è basato sulla conoscenza specifica delle caratteristiche materiali, storiche e vegetali del giardino, dalle quali discendono i suoi valori culturali e paesaggistici nonché le sue potenzialità d'uso e fruizione, le possibilità di promozione e di interazione con la vita del territorio. ll Piano di gestione è uno strumento di lavoro fondamentale per assicurare una corretta gestione di un giardino con complessità compositiva, storica e vegetale. Come sottolinea Giuseppe Rallo (Funzionario architetto del Ministero della Cultura e membro del Gruppo di consulenza APGI), il Piano di gestione deve essere organizzato come uno strumento aperto ad aggiornamenti e adeguamenti raccogliendo anche i risultati di sperimentazioni e nuove strategie di mantenimento, valorizzazione e gestione che abbiano come presupposto la consapevolezza che il giardino è uno spazio composto da esseri viventi (piante, animali), soggetto a rapida evoluzione, nonché parte integrante di un sistema territoriale con dinamiche complesse di trasformazione e sviluppo. A titolo esemplificativo:

-La definizione degli interventi per tema (patrimonio storico, patrimonio vegetale, aspetti ecosistemici, aspetti idraulici, ecc.) con l’indicazione delle fasi di realizzazione e delle fonti economiche;

-I criteri per il miglioramento delle condizioni di visita del giardino;

-Le modalità di conservazione della sua autenticità (elementi da salvaguardare, aspetti da valorizzare, ecc.);

-Il regolamento d’uso del giardino e la carta del rischio con l’individuazione delle modalità di gestione della presenza del pubblico in occasione di eventi e visite, degli usi compatibili con le caratteristiche del giardino, dei limiti e dei divieti, delle soglie numeriche dei visitatori per gli ambiti più fragili o a rischio. Il piano di gestione dovrà infine essere strutturato in maniera semplice e sintetica, dovrà essere di agevole consultazione, di facile aggiornamento, scindibile in parti in modo da potere essere agevolmente usato per tematiche specifiche.

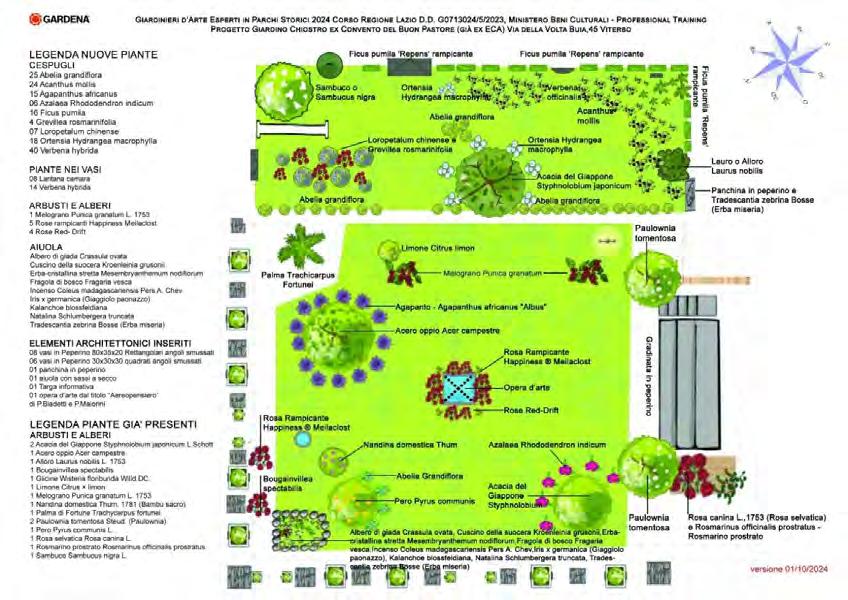

Realizzazione del progetto del Giardino (grafica della corsista Paola Biadetti)

LE NUOVE PIANTE INSERITE NEL GIARDINO

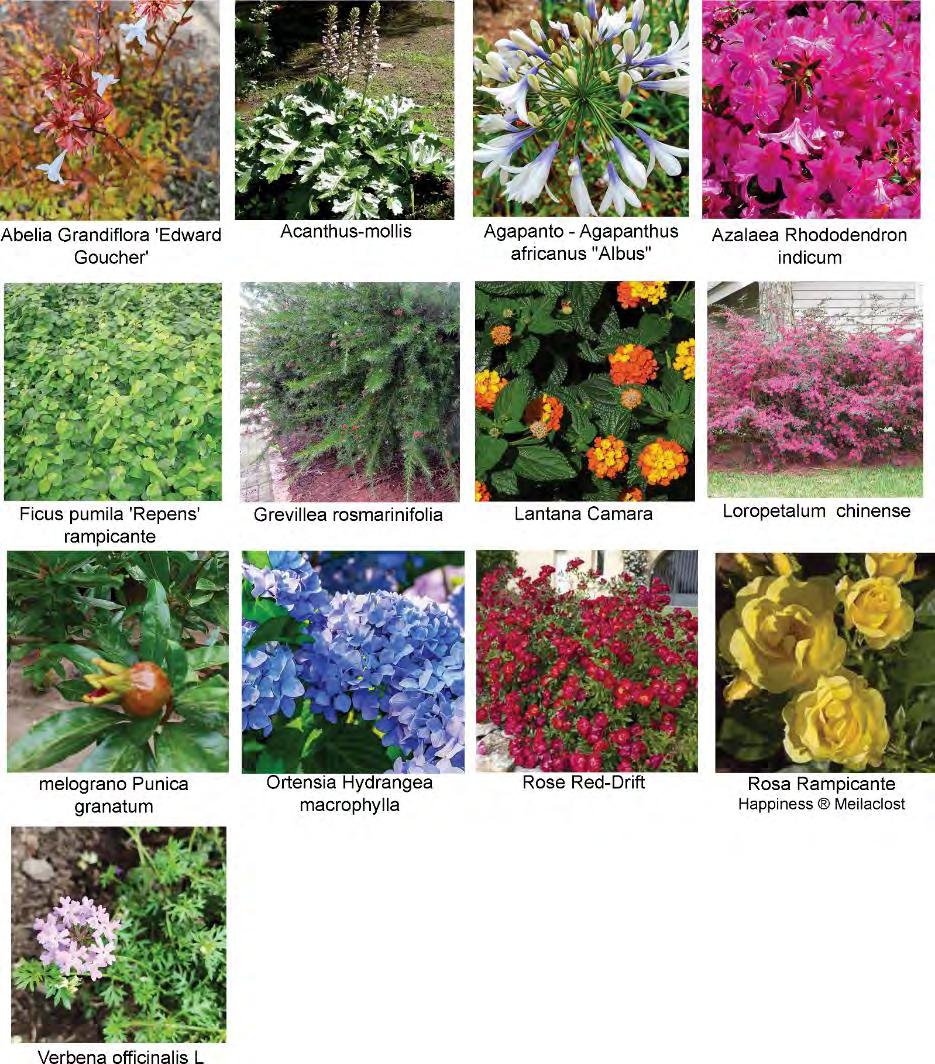

Nel giardino, abbiamo messo a dimora una selezione di piante scelte per valorizzare lo spazio, creando un connubio tra tradizione e sostenibilità, bellezza e resilienza. Le nuove specie introdotte non solo rispettano l'equilibrio estetico del giardino, ma sono anche selezionate per le loro capacità di adattamento al nostro clima e al contesto architettonico.

Cespugli

Abelia grandiflora: Un arbusto ornamentale sempreverde con fiori bianchi profumati che decorano il giardino dalla tarda primavera fino all'autunno inoltrato.

Agapanthus africanus: Con le sue spettacolari infiorescenze blu, questa pianta aggiunge un tocco esotico al giardino. La sua rusticità e la resistenza alla siccità la rendono ideale per le aree soleggiate.

Azalea Rhododendron indicum: Perfetta per le zone più ombreggiate, con fioriture primaverili abbondanti che donano vivacità con le loro tonalità rosa e rosse.

Ficus pumila: Un rampicante versatile, usato per rivestire muri e creare superfici verdi.

Ideale per il Chiostro grazie alla sua capacità di aderire alle superfici senza danni strutturali.

Loropetalum chinense: Questo arbusto dalle foglie rosso-violacee porta un forte elemento cromatico e si distingue per i suoi fiori rosa brillanti in primavera.

Acanthus mollis: Conosciuta come pianta classica dei giardini storici, le sue foglie decorative e i fiori spigati aggiungono struttura e volume ai bordi.

Hydrangea macrophylla: Le sue infiorescenze a palla, colorate e vistose, arricchiscono le zone parzialmente ombreggiate del giardino con fioriture durature.

Verbena hybrida: Coltivata sia nei bordi che in vaso, questa pianta fiorisce per gran parte dell'estate, attirando insetti impollinatori e portando un tocco di vivacità con i suoi fiori multicolore.

Grevillea rosmarinifolia: Un arbusto sempreverde dalla forma compatta e fioriture rosse, perfetto per i climi mediterranei e per giardini di basso consumo idrico.

Piante nei vasi

Verbena hybrida e Lantana camara sono state collocate in vasi. Le loro fioriture colorate non solo attirano farfalle e altri impollinatori, ma creano anche un contrasto interessante con l'architettura storica del chiostro.

Arbusti e Alberi

Melograno (Punica granatum L. 1753): Una specie dall'importante valore simbolico e ornamentale. I suoi fiori vivaci e i frutti autunnali, carichi di storia e significato, arricchiscono la componente arborea del giardino.

Rose 'Red Drift': Queste rose a bassa crescita sono ideali per creare tappeti floreali con fioriture continue per tutta la stagione estiva.

Rose rampicanti 'Happiness Meilaclost': I fiori profumati di queste rose rampicanti sono perfetti per adornare pergolati e strutture verticali, donando un effetto scenografico al giardino.

La scelta di queste piante riflette l'attenzione alla biodiversità, alla bellezza e alla funzionalità del giardino, garantendo al contempo un basso impatto ambientale e una facile gestione nel tempo. Il risultato è un giardino che non solo dialoga con il passato, ma guarda anche al futuro con un approccio ecologico sostenibile.

CESPUGLI

25 Abelia x grandiflora

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/arbusti-piante-da-siepe/cespugli-2/abelia-x-grandiflora-edward-goucher-340 15 Agapanthus africanus

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/arbusti-piante-da-siepe/cespugli-2/agapanthus-africanus-410 6 Rhododendrum

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/arbusti-piante-da-siepe/cespugli-2/rhododendron-ferruggineum-407 16 Ficus pumila

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/arbusti-piante-da-siepe/rampicanti/ficus-pumila-138 7 Loropetalum chinense

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/arbusti-piante-da-siepe/cespugli-2/loropetalum-chinense-fire-dance-306 24 Acanthus mollis

https://www.vivaicapitanio.it/it/catalogo/acanthus-mollis.html

18 Hydrangea macrophylla

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/arbusti-piante-da-siepe/cespugli-2/hydrangea-macrophylla-313 40 Verbena hybrida

https://www.simegarden.com/products/verbena-hybrida?srsltid=AfmBOoogbnAwmC19MJ8notfsHc_3uBwi3MM-7wk0hxl6Kdo-hGyYOC4D 4 Grevillea rosmarinifolia

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/arbusti-piante-da-siepe/cespugli-2/grevillea-rosmarinifolia-429

PIANTE NEI VASI

14 Verbena hybrida

https://www.simegarden.com/products/verbena-hybrida?srsltid=AfmBOoogbnAwmC19MJ8notfsHc_3uBwi3MM-7wk0hxl6Kdo-hGyYOC4D 8 Lantana camara

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/arbusti-piante-da-siepe/cespugli-2/lantana-camara-432

ARBUSTI

E ALBERI

1 Melograno Punica granatum L. 1753

https://it.wikipedia.org/wiki/Punica_granatum

4 Rose Red- Drift

https://www.vivaivignolini.it/catalogo/rose/paesaggistiche/red-drift-meilland-fiore-rosso

5 Rose rampicanti Happiness Meilaclost

https://www.rosai-e-piante-meilland.it/rosa-rampicante-happiness-r-meilaclost.html

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione

AIUOLA con sassi a secco

Albero di giada Crassula ovata

Cuscino della suocera Kroenleinia grusonii

Erba-cristallina stretta Mesembryanthemum nodiflorum

Fragola di bosco Fragaria vesca

Incenso Coleus madagascariensis Pers A. Chev.

Iris x germanica (Giaggiolo paonazzo):

Kalanchoe blossfeldiana

Natalina Schlumbergera truncata

Tradescantia zebrina Bosse (Erba miseria)

ELEMENTI ARCHITETTONICI INSERITI

08 vasi in Peperino 80x35x20 Rettangolari angoli smussati

06 vasi in Peperino 30x30x30 quadrati angoli smussati

04 semiarchi e 02 tondini incrociati in ferro per arrampicamento rose

01 panchina in peperino

01 aiuola con sassi a secco

01 Targa informativa

01 opera d’arte dal titolo “Aereopensiero” donata dagli artisti Paola Biadetti e Piergiorgio Maiorini

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G07130 24/05/2023

Realizzazione dell’impianto di Irrigazione (grafica del corsista Dott.

Francesco Errigo)

Nel contesto della cura e manutenzione di un giardino, uno degli aspetti fondamentali è l'irrigazione, che deve essere gestita con attenzione per rispettare sia il patrimonio botanico sia quello architettonico. Recentemente, è stato completato l'impianto di irrigazione per il giardino, un sistema pensato per ottimizzare il consumo idrico e preservare l'integrità delle piante. Tuttavia, a causa di una complicazione, l'impianto non può essere messo in funzione.

La centralina elettrica che gestisce l'attivazione dell'impianto si trova infatti nell'area protetta di una colonia felina, elemento tutelato dalle autorità competenti. Questo rende impossibile lo spostamento della centralina e, di conseguenza, l'automazione del sistema di irrigazione. In rispetto delle normative ambientali e per evitare qualsiasi disturbo agli animali che popolano l'area, si è deciso di non intervenire in quella zona. Per questo motivo, l'irrigazione del giardino è stata finora effettuata a mano, un'operazione che, seppur più laboriosa, permette di garantire un controllo accurato dell'acqua distribuita a ogni sezione del giardino. Questo tipo di intervento manuale, seppur temporaneo, comporta una cura attenta e diretta, che ha il vantaggio di offrire una maggiore sensibilità alle condizioni specifiche di ciascuna pianta e area verde.

Per la fontana centrale, invece, è stata trovata una soluzione più sostenibile ed efficiente: l'installazione di una fontana automatica alimentata da un pannello solare. Questa scelta non solo evita la necessità di un collegamento elettrico tradizionale, ma è anche in linea con l'impegno per l'uso di energie rinnovabili e il rispetto dell'ambiente. La fontana funziona autonomamente, valorizzando lo spazio senza interferire con gli ecosistemi locali. In sintesi, nonostante le limitazioni imposte dall'area protetta, il giardino continua a essere curato con dedizione e attenzione, mantenendo un equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto per l'ambiente storico e naturale.

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione

Realizzazione di un pannello informativo (grafica della corsista Paola Biadetti)

E’ stato realizzato un pannello informativo, arricchito dalle fotografie della corsista Paola Biadetti, che è stato concepito per offrire una visione approfondita del giardino, mettendo in risalto la varietà delle piante e la disposizione del verde.

Preventivo richiesto per la realizzazione di un

LEGGIO IN ACCIAIO CORTEN – modello FLASH 400 Caratteristiche tecniche

Realizzato in lamiera corten grezzo sp. 2mm presso piegata ed elettrosaldata

Basamento

“GIARDINIERE

Realizzazione di un Regolamento del Giardino Pubblico del Chiostro dell’ ex Convento “Casa del buon Pastore” già Ex ECA in Via della Porta Buia,45 Viterbo

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina l'uso e la fruizione del Giardino Pubblico "Ex Convento" al fine di garantire la sicurezza, la pulizia, e il rispetto dell'ambiente e delle persone che lo frequentano.

Articolo 2 - Orari di Apertura

2.1 Il giardino è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Articolo 3 - Accesso e Comportamento

3.1 Il giardino è accessibile a tutti, salvo diverse disposizioni in caso di eventi o manutenzioni straordinarie.

3.2 È vietato introdurre veicoli a motore all'interno del giardino, ad eccezione dei mezzi di servizio e soccorso.

3.3 I visitatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri frequentatori e verso le strutture del giardino.

3.4 È vietato disturbare la quiete pubblica con rumori molesti, suoni ad alto volume o attività che possano arrecare disturbo agli altri visitatori.

Articolo 4 - Pulizia e Decoro

4.1 È obbligatorio utilizzare gli appositi cestini per la raccolta dei rifiuti.

4.2 È vietato danneggiare o rimuovere piante, fiori, arbusti, o altre strutture vegetali.

4.3 I cani devono essere tenuti al guinzaglio e i proprietari sono tenuti a raccogliere e smaltire correttamente i bisogni dei propri animali.

Articolo 5 - Sicurezza

5.1 È vietato arrampicarsi sugli alberi, sulle recinzioni o su qualsiasi altra struttura presente nel giardino.

5.2 È vietato accendere fuochi o utilizzare grill all'interno del giardino.

5.3 I bambini devono essere sempre sorvegliati da un adulto.

Articolo 6 - Attività Ricreative

6.1 Le attività sportive e ricreative sono consentite nelle aree appositamente designate.

6.2 È vietato praticare sport pericolosi o che possano arrecare danno alle persone o alle strutture del giardino.

Articolo 7 - Eventi e Manifestazioni

7.1 L'organizzazione di eventi o manifestazioni all'interno del giardino deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale.

7.2 Durante gli eventi autorizzati, gli organizzatori sono responsabili del rispetto del presente regolamento e della pulizia dell'area utilizzata.

Articolo 8 - Divieti e Sanzioni

8.1 È vietato l'uso di sostanze stupefacenti e il consumo di alcolici all'interno del giardino.

8.2 Chiunque non rispetti il presente regolamento è passibile di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Articolo 9 - Disposizioni Finali

9.1 Il presente regolamento è affisso all'ingresso del giardino ed è disponibile presso l'ufficio comunale competente. 9.2 Per qualsiasi necessità o segnalazione, i cittadini possono rivolgersi al personale di servizio o contattare l'amministrazione comunale.

Colonia Felina Protetta È vietato disturbare la colonia felina protetta presente nel giardino.

La colonia felina presente nel giardino è protetta e curata da volontari autorizzati. È vietato avvicinarsi, disturbare, nutrire o danneggiare i gatti della colonia. Eventuali segnalazioni riguardanti la colonia felina devono essere comunicate ai volontari o al personale del giardino.

L’obiettivo di questo regolamento è garantire la fruibilità del giardino, il rispetto dell’ambiente e la protezione della colonia felina. La collaborazione di tutti i visitatori è fondamentale per mantenere il giardino un luogo accogliente e piacevole per tutti.

Visite Didattiche

Nell’ambito della nostra attività come giardinieri d’arte esperti in parchi storici, le visite didattiche hanno rappresentato un’opportunità per approfondire la comprensione e la gestione del patrimonio naturale e architettonico. Le esperienze realizzate sotto la guida del Tutor Francesco Pece in contesti di grande rilevanza storica e ambientale, come Villa Lante a Bagnaia, Villa Farnese a Caprarola, il Vivaio Vignolini a Vetralla e la Faggeta dei Monti Cimini, sono stati esempi concreti.

**Villa Lante a Bagnaia** è uno degli esempi più raffinati del giardino all'italiana, dove l'architettura verde si sposa con elementi architettonici come fontane, scalinate e giochi d’acqua. Durante la visita, il Giardiniere di Villa Lante Stefano Troili, nonché corsista, ha approfondito il delicato equilibrio tra il rispetto del disegno storico del giardino e le necessità di manutenzione moderna, con un'attenzione particolare alla conservazione della vegetazione e alla gestione delle risorse idriche.

**Villa Farnese a Caprarola**, con i suoi vasti giardini terrazzati e il famoso parco retrostante, offre un panorama unico per comprendere le dinamiche di gestione di spazi verdi su larga scala. Qui, il Tutor Pece ha evidenziato l'importanza della corretta gestione dei grandi alberi, delle siepi e dei viali alberati, nonché la necessità di rispettare i criteri paesaggistici imposti dalla storia, senza trascurare le esigenze contemporanee di sostenibilità.

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale

La visita alla **Faggeta dei Monti Cimini**, un sito naturale di grande valore ecologico e riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, ha sottolineato l’importanza della conservazione delle foreste antiche, alla biodiversità, alla protezione del sottobosco e alle tecniche di manutenzione sostenibile delle aree boschive storiche

Il **Vivaio Vignolini a Vetralla** ha offerto una prospettiva differente, mostrando la coltivazione e l'approvvigionamento di piante destinate ai giardini. La visita ha permesso di esplorare le tecniche di riproduzione delle specie e la selezione delle varietà più adatte per interventi di restauro paesaggistico, con un approccio che coniuga tradizione e innovazione.

“GIARDINIERE

GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

Queste esperienze didattiche hanno permesso di sviluppare una visione integrata del ruolo del giardiniere d’arte, capace di unire competenze tecniche, sensibilità estetica e consapevolezza ecologica.

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale

IL PIANO DI GESTIONE DI UN GIARDINO STORICO INDICAZIONI METODOLOGICHE E CONTENUTI

Giuseppe Rallo, Gruppo di consulenza APGI

Il Piano di gestione di un giardino con complessità compositiva, storica e vegetale è uno strumento di lavoro finalizzato:

a) a garantire continuità operativa, trasmissibilità di dati e conoscenze, di strategie organizzative e gestionali, oltre che a favorire risposte coerenti nel tempo alle problematiche manutentive;

b) a indicare struttura e modalità di gestione;

c) a illustrare la sua sostenibilità ambientale, ecosistemica ed economica.

Il Piano di gestione è basato sulla conoscenza specifica delle caratteristiche materiali, storiche e vegetali del giardino, dalle quali discendono i suoi valori culturali e paesaggistici nonché le sue potenzialità d’uso e fruizione, le possibilità di promozione e di interazione con la vita del territorio.

Lo schema generale del Piano va adattato e appositamente delineato in rapporto alla sua estensione, organizzazione e complessità.

Deve essere organizzato come uno strumento aperto ad aggiornamenti e ad adeguamenti raccogliendo anche i risultati di sperimentazioni e nuove strategie di mantenimento, valorizzazione e gestione che abbiano come presupposto la consapevolezza che il giardino è uno spazio composto da esseri viventi (piante, animali), soggetto a rapida evoluzione, nonché parte integrante di un sistema territoriale con dinamiche complesse di trasformazione e sviluppo.

Il Piano si può ordinare sostanzialmente in tre parti.

1. La prima è costituita dalla raccolta dei dati e delle conoscenze storiche, botaniche, orticole, idrauliche e paesaggistiche acquisite nel tempo e che trovano in esso una prima sintesi e sistematizzazione utile a garantire la conservazione, l’utilizzazione e la trasmissibilità dei dati stessi. Si può far rientrare in questa prima parte anche il piano di manutenzione con tutte le informazioni relative agli aspetti vegetali, artificiali (superfici, padiglioni, serre, muri ecc.) e artistici

Obiettivo è quello di elaborare uno strumento che guidi e indirizzi chi si avvicenderà nella cura e gestione del giardino. Vi saranno indicate e distinte tutte le operazioni finalizzate a mantenere la sua “struttura” significativa accanto a quelle che invece interesseranno la sua “sovrastruttura”, ossia tutte quelle parti soggette a possibili cambiamenti anche in relazione alle disponibilità economiche, alle potenzialità espressive stagionali, ecc. Un approfondimento va riservato alla componente di naturalità (sottoboschi, prati, fossi, canaline con vegetazione, aree a muschio, ecc.) e a tutti quegli aspetti che emergono da una gestione attenta anche alla evoluzione spontanea del giardino o di alcune sue componenti. Si illustrerà il sottile equilibrio tra disegno generale e natura, osservando e descrivendo anche, ad esempio, alcune delle piante spontanee che potrebbero essere accolte all’interno della composizione, fino a sperimentare nuove espressività e inedite combinazioni.

A titolo esemplificativo si potranno inserire i seguenti dati:

- aspetti generali e paesaggistici riferiti sia al giardino che al contesto;

- indagini e aspetti storici di formazione ed evoluzione del giardino;

- analisi idrografica, delle forme di adduzione e drenaggio delle acque;

- rilievi e piani di piantagione;

- censimenti botanici, valutazioni fitopatologiche e di stabilità del patrimonio arboreo;

- piano di manutenzione generale che conterrà i piani di cura specifici dei soggetti arborei monumentali e della vegetazione arborea in generale, l’elenco delle operazioni manutentive necessarie a garantire la sopravvivenza di un equilibrio delicato come quello di un giardino storico. In questa parte si illustreranno i dati relativi all’approvvigionamento idrico, alle tecniche di mantenimento e cura delle architetture vegetali quali sieponi, gallerie, labirinti ecc. o di ambiti specifici come vaserie, giardini di fiori, boschetti, roccoli, serre, ecc. Si preciseranno anche gli strumenti e i macchinari, i materiali, i prodotti usati nella cura del giardino, la tempistica, le criticità conosciute, ecc. Si riporterà il calendario, il tipo di organizzazione del personale impiegato, la sua formazione e le funzioni da esso svolte. In particolare, il piano di manutenzione avrà grafici indicativi potrà essere suddiviso per ambiti (in caso di giardino esteso e complesso) e un corredo di dati tecnici e pratici di facile trasmissibilità destinati alle figure del curatore, capo-giardiniere d’arte, giardiniere.

2. La seconda parte è strettamente legata alla gestione e alla struttura amministrativa e organizzativa, alla sostenibilità economica e a illustrare gli obiettivi, le strategie e i progetti di valorizzazione con l’indicazione anche dei criteri e degli indirizzi verso cui sarà orientato il “management” del giardino. A titolo esemplificativo si potranno descrivere:

- le possibilità di finanziamento pubblico, di agevolazioni e di finanziamento privato;

- le interazioni organizzative, amministrative ed economiche con altre realtà territoriali, enti, associazioni e fondazioni o altre figure pubbliche o private.

- gli elementi che costituiscono il valore patrimoniale del giardino;

- la struttura organizzativa, le professionalità presenti, lo staff tecnico pluridisciplinare, precisandone i ruoli svolti nella gestione;

- le strategie di formazione della direzione, del curatore, dei giardinieri e del personale amministrativo;

- le risorse umane messe in campo o necessarie sia per la gestione che per la manutenzione;

- le politiche di incremento delle entrate, le strategie gestionali da attivare al fine di ridurre consumi e ottenere una maggiore sostenibilità economica anche attraverso la formazione del personale; - i progetti di miglioramento della gestione ecologico-ambientale, dei risparmi energetici, delle strategie da mettere in atto anche in relazione al valore ecosistemico e di resilienza del giardino; - i progetti di miglioramento della sicurezza e della riduzione e gestione del rischio; - la valutazione dell’impatto nell’uso degli spazi e gli effetti della loro frequentazione; In generale si illustreranno i criteri di gestione sia per il mantenimento e la conservazione del bene che per la sua migliore interazione con il sistema territoriale di cui è parte (protocolli di intesa, accordi, partenariati, progetti di sviluppo territoriali). L’obiettivo è quello di attivare - progetti di scambi con altri giardini anche al fine di realizzare economie di scala - creazione di sistemi e reti territoriali per incrementare l’interesse delle visite e creare un valore territoriale di riferimento, - l’illustrazione del sistema di beni culturali e altri valori insiti nei contesti di cui i giardini sono parte (enogastronomici, enologici, naturalistici, sportivi e del tempo libero ecc.). 3- La terza parte conterrà i dati e tutti gli elementi operativi riferiti alle progettualità in essere, sia per le manutenzioni che per i restauri, la valorizzazione, la promozione e la sicurezza. In questa parte si daranno anche le direttive per la migliore e più compatibile fruizione e comunicazione del giardino. Saranno illustrati, anche mediante progetti e grafici, gli obiettivi in termini di accessibilità motoria e conoscitiva, si forniranno le chiavi interpretative del giardino e le direttrici della comunicazione che scaturirà dalla storia e dalle caratteristiche compositive e vegetali del giardino stesso al fine di ampliare le conoscenze, le suggestioni, il piacere della visita e di articolare un contatto flessibile con il visitatore, ricercando un equilibrio tra la spontaneità di una visita libera e le potenzialità emozionali e conoscitive di una visita indirizzata.

- Applicare tecniche di preparazione, lavorazione e trattamento del terreno

- Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) nell’esercizio di cura e manutenzione del verde

- Individuare tipologie e funzionalità di strumenti e attrezzature

- Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari

- Applicare le tecniche più adeguate al corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta

- Applicare tecniche di concimazione

- Applicare tecniche di semina

- Applicare tecniche di potatura

- Applicare tecniche di difesa e diserbo

- Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora

- Riconoscere e utilizzare i principali sistemi di irrigazione

- Eseguire opere di ripristino/sostegno/conservazione/finitura, adottando tecniche esecutive idonee, di carattere tradizionale e/o innovativo, nel rispetto dei criteri di tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio storico

- Applicare tecniche per monitorare l'esecuzione degli interventi di restauro, del giardino e/o parco storico

- Applicare tecniche di analisi dello stato di conservazione del rilievo floristico

- Operare in sicurezza negli interventi di esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria

- Individuare i fattori di rischio legati alla mansione specifica

- Relazionarsi con le figure di riferimento del processo lavorativo

- Riconoscere lo stato di salute delle diverse componenti vegetali (alberature, arbusti, siepi, ecc.) che compongono giardini e parchi storici individuando eventuali patologie e presenza di parassiti

- Definire interventi appropriati di cura, rinnovo e riqualificazione degli elementi vegetali, sostituendo eventuali cultivar sensibili a particolari fitopatologie con altre più resistenti, nel rispetto del disegno originario del giardino/parco storico

- Applicare trattamenti di recupero, cura e rinvigorimento delle piante al fine di consolidarne sia la stabilità che l’attività vitale (interventi di arboricoltura, concimazioni speciali, diagnostica e strategie di controllo e monitoraggio delle fitopatologie, ecc.)

- Adottare modalità di identificazione e controllo dei pericoli e rischi associati all’utilizzo di prodotti chimici tossici, adottando le adeguate modalità di stoccaggio e smaltimento

- Selezionare e utilizzare i macchinari/attrezzature in funzione del tipo di lavorazione da eseguire

- Eseguire valutazioni della stabilità delle piante e utilizzare strumenti diagnostici appropriati

14 https://www.regione.lazio.it/enti/formazione/profili-professionali/dettaglio/355

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G07130 24/05/2023

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale

“GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” Ricerca Conservazione e restauro di un giardino storico

CORSO DI QUALIFICA riconosciuto a livello nazionale Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G07130 24/05/2023