MIRIADE La microscopica moltitudine

MARCO COLOMBO

Pur sottolineando come ogni eventuale opinione espressa, errore o imprecisione in questo volume siano imputabili esclusivamente all’autore, si desidera ringraziare per il supporto, i consigli, le indicazioni anche online, l’assistenza su campo o altre forme di collaborazione le seguenti persone: Davide Abu El Khair, Gianni Beltrami, Marco Bertolini, Ruben Bertolusso, Alessandro Bignotti, Luciano Cailotto, Elisa Canciani, Maurizio Canciani, Claudia Canedoli, Marzia Capoani, Giacomina Caria, Lorenzo Peter Castelletto, Carla Castiglioni, Gianluca Ciambrone, Andrea Colla, Alessandro Colombo, Carlo Colombo, Giorgio Colombo, Susanna Colombo, Tomaso Colombo, Rossella Cominotti, Davide Corengia, Bruno D’Amicis, Andrea Daina Palermo, Matteo Di Nicola, Olivia Dondina, Fabio Esposito, Pietro Formis, Chiara Fumagalli, Philippe Garcelon, Marie Huskens, Lorenzo Lamberti, Philippe Lebeaux, Antonio Macioce, Filippo Maltagliati, Bruno Manunza, Adriano Martinoli, Ugo Mellone, Fabio Moia, Francesco Paci, Onnik Pambakian, Chiara Pasquali, Giovanni Paulis, Vittorio Poli, Aldo Rismondo, Lella Rossetti, Lisa Sacchi, Marco Salemi, Erica Terzoli, Lorella Toldo, Francesco Tomasinelli, Renato Tomasini, Jan van Duinen. Si ringrazia anche Alberto Rossi, sindaco di Mesenzana (VA), per l’autorizzazione allo svolgimento delle ricerche in aree del territorio di competenza normalmente interdette al pubblico. Per quanto riguarda la determinazione specifica delle specie fotografate, essa è stata ipotizzata sulla base dei caratteri visibili, non essendo stati raccolti i campioni per analisi di laboratorio. L’autore desidera però ringraziare per i pareri, le correzioni e le conferme delle identificazioni dei collemboli ritratti nel libro: Frans Janssens (University of Antwerp, Belgio), che ha anche scritto la chiave dicotomica di identificazione; Romano Dallai e Paolo Fanciulli (Università di Siena); Enrique Baquero Martìn e Rafael Jordana (Universidad de Navarra, Spagna). Inoltre, desidera ringraziare Nicolò Oppicelli per le identificazioni dei funghi nelle fotografie. Grazie inoltre a: Emanuele Biggi (naturalista, fotografo e conduttore TV) per la gentile prefazione; Barbara Valle (Università di Siena) per la preziosa revisione critica di tutti i testi; Claudia Canedoli (Università di Milano - Bicocca), Chiara Ferré (Università di Milano - Bicocca), Mauro Gobbi (MUSE di Trento), Anna Masseroli (Università degli Studi di Milano), Cristiana Rizzi (Università di Milano - Bicocca), Luca Trombino (Università degli Studi di Milano), Stefano Ubbiali (International Centre for Pesticides and Health Risk Prevention, Milano) e Barbara Valle (Università degli Studi di Siena) per aver scritto gli importanti contributi al volume nella forma dei saggi scientifici sulla conservazione. Grazie anche a Lorenzo Peter Castelletto per le raffinate illustrazioni.

L’autore e l’editore desiderano ringraziare per il sostegno concesso: A.R.E.A. Parchi - Parco Nord Milano; Image Consult; Parco Regionale del Mincio; Parco Regionale Oglio Sud.

L’autore desidera ringraziare per il supporto economico al suo lavoro per il progetto:

L’autore desidera anche ringraziare per il supporto tecnico al suo lavoro di fotografo:

Una parte dei proventi di questo volume verrà devoluta ad un progetto di riforestazione in Madagascar.

ISBN 978-88-86227-94-0

© Copyright 2023 Marco Colombo

Fotografie: © Copyright Marco Colombo, salvo pag. 132 in alto e pag. 133 in alto (Elisa Canciani) e pag. 135 in basso (Davide Corengia). Le illustrazioni a pag. 136 sono di Lorenzo Peter Castelletto.

Progetto grafico: Sergio Negri

Elaborazione grafica ed impaginazione: Davide Niglia

Prima edizione: ottobre 2023

© Copyright 2023 PUBBLINOVA EDIZIONI NEGRI

e-mail: info@pubblinovanegri.it www.pubblinovanegri.it - www.facebook.com/pubblinovanegri

Stampa: Industria Grafica SI.Z S.r.l. - Campagnola di Zevio (VR)

Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

Relitti glaciali

IL MONDO D’ACQUA

Vita in una pozzanghera

Danze acquatiche

Trappole di pioggia

Vita sulla neve

MIRIADE

Una migrazione complicata

Nel regno del freddo

Vita in riva al mare

IL MONDO DI SOTTO

Vita nel sottosuolo

Q ualcosa di interessante

Nel cuore della grotta

MONDI IN PERICOLO

Un habitat importantissimo di A. Masseroli e L. Trombino

La protezione degli alberi di C. Ferré

Un consumo selvaggio di C. Canedoli

Alterazioni invisibili di C. Rizzi e S. Ubbiali

Utili bioindicatori di M. Gobbi

Il clima che cambia di B. Valle

CONSIGLI FOTOGRAFICI

TAVOLE ANATOMICHE di L. P. Castelletto

CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE di F. Janssens

DESCRIZIONI COMPLEMENTARI di F. Janssens

APPROFONDIMENTI

Il sole tramonta sul micromondo ricoperto di muschi, habitat di Tomocerus

sp.

PREFAZIONE

La percezione del mondo e dei suoi strati di natura è qualcosa di molto personale per noi umani. C’è chi vede solo l’elefante e chi invece riesce a percepire anche le virgole pulsanti della struttura della vita. Chi ha questa sensibilità e passione è bene che si armi di pazienza, perché con una sola vita, potrà fruire solo di una piccola parte del tutto. Ma come si suol dire: “Meglio che niente!”. Ho conosciuto Marco ormai tanti anni fa, al Museo di Storia Naturale di Milano, quando lui era ancora un ragazzino ed io uno studente universitario, ma già al tempo soffrivamo entrambi della maledizione dell’occhio naturalistico adimensionale, cioè quella particolare passione per qualsiasi essere vivente, senza distinzione di sesso, specie, sottospecie e… dimensione. In questo libro l’autore ci dà un metaforico ma sonoro calcio sul didietro, per farci finalmente accucciare faccia a terra ad osservare il mondo pazzesco dei Collemboli, animali dalle forme e dall’ecologia tra le più diversificate, spesso tanto diversi tra loro quanto una giraffa ed uno squalo. Milioni di anni di adattamenti ai più disparati ambienti hanno fatto sì che praticamente quasi ogni angolo di mondo abbia qualche specie di Collembolo che gira qui e là in cerca di qualcosa da sbocconcellare. Finalmente, riversi per terra tra le pagine di questo libro, ci potremo rifare gli occhi con splendide fotografie che ritraggono in maniera al contempo scientifica ed artistica, la diversità di questi animali, evitando tra l’altro di perdere tutte le nostre diottrie come credo sia successo a Marco stesso mentre fotografava i suoi soggetti!

Un libro che mette in luce in maniera mirabile la bellezza della diversità biologica attraverso degli ambasciatori davvero unici. Collemboli come piccole “mucchette” globulari, altri che sembrano avere ingoiato un palloncino allungato, di quelli che si usano per annodarli e farne strani animali, altri ancora che ricordano i tardigradi, con i loro segmenti cicciotti e le zampine corte. Alcuni nani tra i nani, altri giganti di quasi 1 cm, che non hanno eguali tra i loro simili e vivono solo in alcuni luoghi, dove solo il naturalista più illuminato andrebbe apposta per poterli osservare. Perché alla fine siamo sempre lì, noi “grandi” tendiamo a non curarci della moltitudine dei “piccoli”, quando è invece proprio quella a regalarci una miriade di spunti di meraviglia nell’infinita ricerca di essi.

Emanuele Biggi Naturalista, fotografo e conduttore di GEO (Rai3)

INTRODUZIONE: OGNI METRO CONTA

Il biologo americano David George Haskell fece un esperimento: "convinto che […] la verità della foresta possa essere rivelata in modo più intenso e chiaro dalla contemplazione di una piccola superficie che non indossando gli stivali delle sette leghe per coprire lunghe distanze in un intero continente senza però scoprire quasi nulla", si recò regolarmente ad analizzare la stessa superficie di bosco, meno di un metro quadro, raccontando l’esperienza nel suo libro La foresta nascosta: un anno trascorso a osservare la natura (2014). La biodiversità che osservò in un’area così piccola, col susseguirsi delle stagioni, fu sorprendente, ma tra i suoi incontri più frequenti si annoveravano sicuramente i collemboli, minuscoli invertebrati “al limite percettivo”, come scrisse sgranando gli occhi sulla lettiera di foglie morte. Il volume che avete tra le mani è un invito sulla stessa corrente di pensiero. Sfogliandolo, troverete tipetti particolari, dalle forme globose o allungate, glabri o pelosi, colorati o mimetici. Sono tutti più piccoli di 9 millimetri, ma la maggior parte si aggira tra 0,25 e 3 millimetri di lunghezza; il più grande al mondo non c’è, essendo neozelandese, ma comunque raggiunge “ben” 17 millimetri. Vi renderete conto che per fare un safari, in senso lato, potreste semplicemente inginocchiarvi nel vostro giardino ed ispezionare le foglie delle margherite, o accovacciarvi sul bordo di una pozza d’acqua piovana scrutandone la superficie con una lente di ingrandimento. Cosa c’è di più sostenibile che spostarsi il meno possibile?

Una microscopica, variegata moltitudine brulica sotto i nostri scarponi quando percorriamo un sentiero, ma anche accanto al nostro asciugamano quando siamo in spiaggia, o tra le punte dei ramponi, su un ghiacciaio.

Difficilmente ce ne accorgiamo, eppure sono tantissimi: una miriade, potremmo dire. Nell’antico sistema numerale greco, la parola μυριάς (myriàs) indicava un numero preciso e grandissimo, cioè diecimila unità. Curiosamente, questo valore non è dissimile dal numero medio di collemboli che si può talvolta raccogliere in un solo metro quadro di suolo, anche se spesso sono molti di più. La loro diversità è maggiore ai Tropici, ma ai Poli sono state registrate addirittura densità di 2 milioni di individui per metro quadro! Uno studio del 2022, condotto da ben 99 autori diversi in 2.470 località di tutto il mondo, ha portato alla stima di una biomassa globale di collemboli che si attesta attorno a 29 milioni di tonnellate di carbonio, il triplo di tutti i vertebrati messi assieme! Ma non temete: sono tutti innocui! Noi li ignoriamo, e loro ci ignorano. E però, non è inaspettato, le nostre azioni possono avere ricadute drammatiche su questo micromondo, dove vivere una trentina di giorni è già un lusso.

Essi sono sensibilissimi come cartine tornasole, pronti ad indicare anche impercettibili alterazioni ambientali. Cambiamenti climatici, consumo di suolo, cementificazione, inquinamento sono problematiche su scala globale, eppure i ricercatori studiano (anche) i minuscoli collemboli per verificare l’andamento della degradazione ambientale a livello locale. In Svezia, il cartone animato Spero mostra una famiglia di questi artropodi alle prese con il taglio degli abeti per fare alberi di Natale... segno che il tema è “caldo” anche per i bambini.

E così, ad un tratto, diventa ancora una volta chiaro come tutto sia collegato: per comprendere, monitorare e arginare un problema di tutti, enorme, bisogna guardare alla sensibilità dei fragili, e in questo caso piccoli abitanti dei suoli. Come tristi canarini dentro le miniere del passato, muoiono e scompaiono se la qualità del loro habitat peggiora. Asfaltare un campo o tagliare un bosco assume un significato diverso, quasi come l’eliminazione di un intero pianeta.

Ogni singolo metro conta, dunque: i collemboli, nella loro minuscola e perfetta bellezza, possono passare da ignorati animaletti a veri e propri ambasciatori della conservazione.

Loro, probabilmente, ci sopravvivranno, perlomeno alcuni: ma saremo noi in grado di comprendere in tempo il filo che ci lega?

PREDATORI E PREDE

I collemboli sono sicuramente una componente importantissima degli ecosistemi, prima di tutto in quanto prede. Essendo così comuni, infatti, non possono certo passare inosservati a tutti gli altri abitanti del micromondo. Sicuramente gli aracnidi sono i principali attori ad approfittare di tanta abbondanza, catturandoli con diverse tecniche. I ragni saltatori, per esempio, basano le loro strategie di caccia sulla vista: muovendosi sulla vegetazione e sul suolo, riescono con i grandi occhi a percepire ogni minimo movimento attorno a loro. Quando un collembolo si sposta, ignaro di ciò che accade attorno, diventa un facile bersaglio, sul quale il predatore si lancia con balzo felino, ghermendolo in una frazione di secondo. Ispezionando le ragnatele di altre specie più sedentarie, poi, capita di frequente di trovare tantissimi collemboli intrappolati, soprattutto nei pressi dell’acqua. Anche gli pseudoscorpioni (simili a minuscoli scorpioni ma senza “coda” sviluppata) basano la propria dieta in larga parte su sfortunati collemboli, che vengono ghermiti tramite le chele velenose.

Inoltre, diverse specie di acari predatori, inaspettatamente, sono in grado di sopraffare velocemente prede decisamente più grandi di loro, nutrendosene poi per diverse ore. Su scala ridottissima, il micromondo non è dissimile nelle sue dinamiche dalla savana, dove predatori e prede passano il tempo a cercare di sopravvivere, inseguendo o fuggendo.

Nonostante la taglia ridotta, i collemboli (soprattutto nei loro assembramenti migratori o riproduttivi) rientrano anche nella dieta di diversi vertebrati, come lucertole, rospi e piccoli uccelli.

Ma gli altri animali non sono gli unici pericoli che questi invertebrati devono affrontare, perché esistono minacce difficili da schivare: sono microscopiche e insidiose.

In molti avranno probabilmente sentito parlare dei funghi che “zombificano” insetti e ragni, infettandoli e spingendoli a mettersi in punti sopraelevati; l’epilogo è l’uccisione delle vittime e la crescita del corpo fruttifero, che diffonde più facilmente le sue spore grazie al vento.

Anche i collemboli possono subire la stessa fine, a causa di Conidiobolus, che si sviluppa come un abnorme rigonfiamento proprio dietro la testa, disgregando completamente i tessuti dell’ospite. Inizialmente, la sfera è rossastra e lucida, per poi diventare chiara e dall’aspetto peloso. A dire la verità, quando fenomeni del genere vengono scoperti è sempre complicato capire se sia davvero il fungo a portare alla morte il suo ospite, o se lo infetti dopo il suo decesso per altre cause. Nel 2001, alcuni ricercatori hanno raccolto oltre 11.000 collemboli di 15 diverse specie, rilevando come in alcune di queste fino al 17% degli individui fosse già infetto, per poi finire zombificato. Il ciclo vitale dei parassiti entomopatogeni è estremamente interessante, soprattutto quando agisce direttamente sul sistema nervoso degli invertebrati, portandoli a comportamenti aberranti o addirittura suicidi. I collemboli colpiti, nella maggior parte dei casi, vengono osservati appesi a tronchi marcescenti sopraelevati, totalmente deformati dalla pulsione vitale del loro killer. È impossibile passare inosservati alla morte, anche se si è minuscoli.

Alla pagina precedente:

Un collembolo del genere Sminthurus caduto vittima di un ragno saltatore.

La danza di corteggiamento di Deuterosminthurus pallipes (femmina a sinistra, maschio a destra).

CORTEGGIAMENTI COMPLESSI

Una volta scoperta l’esistenza dei collemboli, e fatto un po’ di occhio, non sarà difficile notarne dappertutto: sulle mattonelle del terrazzo, sotto ai vasi dei fiori, sulle panchine al parco pubblico. Come piccoli guizzi di colore, si muovono indaffarati nelle loro occupazioni. Alcune specie si trovano tutto l’anno, altre invece hanno cicli limitati dalle condizioni ambientali, per cui sono osservabili solo in determinate stagioni.

Durante la primavera, nelle giornate di sole, le erbe dei prati si ricoprono di piccole macchioline gialle o arancioni: sono usualmente collemboli del genere Deuterosminthurus, con corpo globoso e semilucido, ornato da occhi neri particolarmente evidenti. Frenetici, percorrono in continuazione steli, foglie e fuscelli, muovendosi lungo i bordi e le nervature, e incontrandosi frequentemente con i loro conspecifici.

Talvolta, in questi casi, si assiste a un comportamento particolare: un vero e proprio corteggiamento. I maschi, lievemente più piccoli e snelli, si posizionano di fronte alle femmine, muovendosi avanti e indietro, come in un ballo. Non sempre le femmine si dimostrano interessate, e cambiano immediatamente strada, ma quelle disponibili partecipano al movimento, con continui tocchi di testa e antenne, particolarmente coreografici e affascinanti. Alla fine, il maschio depositerà una spermatofora sul substrato, accompagnandoci sopra la compagna per fecondarla, un po’ come accade negli scorpioni.

In altri casi, addirittura, il maschio depone diverse spermatofore in cerchio attorno alla femmina, in modo che lei non possa evitarle muovendosi mentre si allontana, oppure la spinge di proposito contro di esse.

È questa grossomodo la modalità di accoppiamento di tutti i collemboli: anzi, nella maggioranza delle specie, i due sessi neanche si incontrano! I maschi infatti lasciano i loro “regali”, goccioline appiccicose collocate in cima a dei peduncoli, incollati sulla superficie di tronchi e foglie, dove verranno auspicabilmente trovati dalle femmine. Sono noti anche casi in cui avviene la partenogenesi: senza alcun intervento maschile, Folsomia candida ed altre specie che vivono nel suolo, probabilmente per scarsa probabilità di incontrare compagni, depongono uova già fertili.

In generale la deposizione avviene in maniera singola o in piccoli gruppi, con la protezione di depositi fecali; le specie acquatiche le attaccano alla vegetazione, o le lasciano cadere sul fondo (i neonati idrorepellenti schizzeranno in superficie appena sgusciati!).

I giovani, copie in miniatura degli adulti seppur con proporzioni corporee lievemente diverse (ad esempio il capo è più grande), crescono grazie ad una serie di mute, senza una metamorfosi vera e propria, e questa è un’altra differenza rispetto agli insetti in senso stretto.

Dopo pochi cambi di esoscheletro sono già maturi, ma continueranno a mutare per tutta la loro esistenza, fino a cinquanta volte, senza più ingrandirsi. È interessante il fatto che insieme alla cuticola venga cambiata anche parte dell’apparato digerente, probabilmente un modo per rimuovere minerali e tossine accumulati durante l’alimentazione, che tornano così nel suolo. Un intero stile di vita, dunque, incentrato sul riciclo.

Il mondo di mezzo

VITA NELLA LETTIERA DI FOGLIE

Se la varietà delle piante erbacee di un prato risulta di difficile comprensione, più facile è notare le differenze tra le foglie morte cadute a terra, che vanno a costituire la cosiddetta lettiera. Le foglie di quercia hanno il bordo ondulato come una nuvola, quelle di carpino il bordo seghettato, quelle di faggio il bordo peloso, quelle di acero sono di colore giallo vivo. In autunno, nel periodo del foliage, camminare con gli stivali è un po’ come calpestare la tavolozza di un pittore, soprattutto dopo le piogge. Il guizzo di una salamandra, vistoso ma quasi invisibile tra i colori del sottobosco, è comunque più appariscente della moltitudine di piccoli organismi che pullula in questo microhabitat ricco di nutrienti. È proprio qui, nello strato più superficiale del suolo, che avvengono scambi di materia organica, ossigeno e acqua, rendendolo un luogo particolarmente ospitale e ricco di vita. Come al solito, i collemboli primeggiano in termini di specie e abbondanza; quelli che vivono nel “mondo di mezzo”, nella parte superficiale della lettiera, sono detti “epiedafici”, mentre quelli che vivono sulla superficie del suolo sono detti “emiedafici”. Anche se è molto difficile generalizzare, come sempre, queste specie sono tendenzialmente dotate di antenne un po’ più corte, occhi comunque ben sviluppati e colorazioni spesso vistose, seppur nessuno ne conosca eventuali funzioni. Spesso nascosti sotto le foglie o nel legno marcescente, sanno muoversi velocemente in caso di pericolo, ma sono più statici perché le loro fonti di cibo sono diffuse in maniera puntiforme, e allontanarsi potrebbe voler dire digiunare. Molto sensibili alle temperature e alla disidratazione, questi collemboli possono addirittura compiere mute aggiuntive riducendosi di dimensioni (invece che aumentare come in tutte le mute classiche degli invertebrati) per conservare acqua.

Tipicamente, compiono anche periodici spostamenti verticali: in autunno e inverno rimangono più in superficie, mentre con l’arrivo del caldo e del secco si addentrano sempre più nel suolo, diventando più difficili da trovare. Secondo alcuni studi, questa sarebbe la condizione originaria dei collemboli, che poi si sarebbero adattati secondariamente a vivere anche in cima alle piante o in profondità. Sfruttando questo loro comportamento, Antonio Berlese (entomologo vissuto a cavallo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento) inventò un ingegnoso metodo per studiarli.

Raccogliendo alcuni decimetri cubi di terriccio e foglie morte e posizionandoli su un setaccio a maglia fine in cima ad un imbuto, egli osservò che col procedere del disseccamento (magari accelerato grazie ad una lampada riscaldante da sopra) gli animaletti si spostavano sempre più in basso, cadendo infine nell’imbuto e in un barattolo sottostante. Con qualche miglioria, il metodo (chiamato "Berlese" appunto) è utilizzato ancora oggi dai ricercatori per separare gli invertebrati dalle particelle di suolo e studiarli durante i censimenti.

È impressionante pensare che, secondo una ricerca recentissima, è probabile che ben due terzi della biodiversità complessiva delle terre emerse si nascondano nel terreno.

Dicyrtoma fusca var. rufescens, dalla strabiliante colorazione rossa vivace con zona oculare gialla, era un tempo considerata specie a sé (Calvatomina rufescens).

Brachystomella parvula, di dimensioni ridotte ma con colorazione vivace, è comune nelle faggete.

Alla pagina seguente: Un collembolo del genere Desoria cammina su una foglia morta bagnata dalla pioggia.

Alla pagina seguente: Podura acquatica, la specie più comune negli stagni, mentre si muove in superficie tra le bolle di gas intrappolate nella vegetazione sommersa.

DANZE ACQUATICHE

19 maggio 2020. La palude vicino a casa è sempre stata per me un luogo ricco di fascino e mistero. Vi ho incrociato lo sguardo dell’elusivo pelobate fosco, il volo dello sparviere, e il mimetismo delle tane dei ragni calza. Ma oggi sono qui con uno scopo diverso: mi è tornato alla memoria un altro ricordo, di collemboli che galleggiavano sulla superficie, vicino alla riva. Indosso una maglietta a maniche corte, non ci sono ancora zanzare, e cammino a passo sicuro verso la riva. Quando mi chino per ispezionare l’acqua, mi rendo conto di essere davanti ad una sorta di popolo galleggiante. Miliardi di collemboli, di varie specie, saltano e si muovono in superficie, sfruttando la tensione superficiale senza affondare. Alcuni sono gialli, altri viola, altri azzurrini: un tripudio di colori, che nessuno dei passanti probabilmente noterà mai. Perché dunque non fotografare questo spettacolo per condividerlo con tutti? La consapevolezza dell’altro è la prima forma di coscienza.

Mi sdraio. I riflessi del sole ogni tanto mi abbagliano, ma è uno spettacolo così coinvolgente da farmi dimenticare tutto.

Ho anche la fortuna di ammirare alcuni comportamenti: alcune femmine, ad esempio, trasportano in giro i maschi, molto più piccoli di loro. Sono attaccati grazie alle antenne, uno di fronte all’altra, e in questo modo il successo riproduttivo è (in teoria) assicurato. Questi corteggiamenti microscopici mi paiono danze acquatiche, e a un certo punto smetto di fotografare, osservando solo sul monitor della reflex ciò che accade.

Accanto a me, qualche rospo ritardatario si muove sotto la superficie, per poi emergere a respirare… lo fa con una tale delicatezza che alcuni collemboli gli rimangono sulla testa, senza nemmeno saltare via. Nel frattempo alcuni ragni pattinano sull’acqua e mietono diverse vittime: i collemboli saltano via, ma qualcuno finisce nei cheliceri dei predatori, che consumano velocemente il bottino per poi riprendere la caccia. Un collembolo rimane immobile, nascosto sotto la zampa del suo nemico: è veramente microscopico, come Davide di fronte a Golia.

Lo squillare del cellulare mi riporta alla realtà, e capisco che sono sdraiato qui nel fango da cinque ore; mi alzo indolenzito e realizzo che i vestiti sono completamente zuppi, perché, alla fine, ero praticamente in acqua.

Però, anche oggi, ho guadagnato un biglietto per il mio viaggio nello strabiliante mondo della vita microscopica.

Una coppia di Sminthurides aquaticus durante il corteggiamento, il maschio (a sinistra) trattiene la femmina grazie a speciali uncini sulle antenne.

UNA MIGRAZIONE COMPLICATA

Certi collemboli hanno dunque evoluto una serie di adattamenti peculiari, volti a giovare al massimo dei vantaggi di un ambiente in cui ci sono pochi competitori. Innanzitutto, in inverno tendono a non stare direttamente nel suolo sotto la neve, ma poco più sopra: questo per evitare le gelate, che capitano soprattutto nei momenti di fusione dell’acqua, che percola in profondità per poi ghiacciare di nuovo. Inoltre, quando le temperature si innalzano, si spostano verticalmente, evitando strati compatti, penetrando nelle fessure tra i cristalli per raggiungere la superficie, e ritornando in profondità appena fa troppo freddo.

È sorprendente apprendere poi che, come un singolo enorme organismo scomposto, tutti i collemboli si muovono saltando nella stessa direzione. Assistendo dal vivo al fenomeno è difficile rendersene conto, perché i loro salti sembrano casuali, ma alcuni studi hanno verificato che, nel corso delle ore, tutti seguono la stessa traiettoria. Un lavoro pubblicato nel 1995, in particolare, ha evidenziato che ogni individuo tende a mantenere nel movimento lo stesso angolo rispetto alla posizione del sole; usando uno specchio per ricrearne un’immagine riflessa, infatti, il ricercatore norvegese Sigmund Hågvar ha osservato che i collemboli cambiavano tragitto. Capaci in condizioni ottimali di spostarsi di un’ottantina di centimetri al minuto, quelli appartenenti al genere Hypogastrura possono così percorrere anche 300 metri in un giorno, superando barriere altrimenti invalicabili come corsi d’acqua e stagni.

Poiché lo fanno anche quando il sole è già tramontato, all’ombra o con cielo parzialmente nuvoloso, si pensa che anche queste specie siano in grado di percepire la luce polarizzata. Inoltre, in presenza di ostacoli (come massi o tronchi) si è visto che i collemboli li aggirano su un lato, riprendendo poi la direzione originale.

Essendo piccoli, come detto possono rimanere intrappolati all’interno delle orme di animali o veicoli nella neve: è interessante sapere che in tal caso saltano in maniera casuale, in direzioni diverse, per massimizzare la probabilità di liberarsi, ma che “ricordano” la direzione originale corretta qualora riescano ad uscire dalla trappola entro quindici minuti.

Saltare e atterrare su una superficie accidentata come quella nevosa non è semplice: per questo motivo, le specie suddette hanno subito anche degli adattamenti di tipo morfologico in questo senso.

Una volta arrivato in cima a un cristallo di neve, il collembolo infatti contrae il corpo, estraendo posteriormente le sacche anali; a questo punto, salta improvvisamente grazie alla furca, ruota su se stesso a mezz’aria, ricadendo alcuni centimetri più in là. Le strutture posteriori, appiccicose, gli permettono di incollarsi per qualche istante al substrato, senza rotolare rovinosamente, per poi rimettersi “in piedi”, osservare la posizione del sole, aggiustare la propria inclinazione e saltare di nuovo.

L’importanza del controllo è dimostrata dal fatto che, ad esempio in Hypogastrura socialis, le spine della furca sono più sviluppate in inverno che in estate, per aumentare il grip sul ghiaccio come veri ramponi.

Sembra incredibile, ma anche nel regno del freddo la vita brulica e si dimena, continuamente.

Alla pagina precedente: Un collembolo del genere Hypogastrura sulla neve.

Il consumo di suolo è una problematica attuale estremamente preoccupante.

UN CONSUMO SELVAGGIO

Ai fenomeni descritti in precedenza, legati all’erosione, se ne aggiunge uno particolarmente grave, dovuto principalmente a processi insediativi e infrastrutturali come impermeabilizzazione e cementificazione. Le alterazioni che avvengono non sono solo quantitative (meno suolo libero disponibile) ma anche di qualità: ciò che rimane attorno è talmente rimaneggiato e alterato da meritare nomi a sé, tecnicamente anthrosols e technosols (letteralmente “antroposuoli” e “tecnosuoli”).

Il problema principale è che si consuma tanto suolo, ed in modo inefficiente. Dagli anni ’50 del secolo scorso la superficie totale delle città in Europa è aumentata del 78%, mentre la popolazione è cresciuta solamente del 33%, nel cosiddetto paradosso del “consumo di suolo divergente” (cioè si costruisce più del necessario). La questione è legata soprattutto a nuove costruzioni che ricoprono grandi superfici: ad esempio, le aree periurbane registrano la stessa estensione di superficie edificata delle aree urbane, nonostante ospitino la metà delle persone. In Italia il consumo di suolo è oggetto di un attento monitoraggio, ed annualmente viene pubblicato un Rapporto Nazionale aggiornato. Nel 2021, purtroppo, si è registrato un aumento, superando la soglia dei 2 metri quadrati al secondo, un tasso totalmente insostenibile per il futuro. Per rendere l’idea, la superficie italiana cementificata è pari a 21.500 chilometri quadrati, dei quali solo gli edifici hanno l’estensione di tutta la Liguria (5.400 chilometri quadrati); le regioni in testa a questa triste classifica sono Lombardia (+12,2%), Veneto (+11,90%) e Campania (+10,49%). Tendenza questa, tra l’altro, totalmente in contrasto con le indicazioni europee, che stabilirebbero il 2050 come limite massimo per il “No net land take”, ovvero l’azzeramento del consumo netto di suolo.

Questo fenomeno ha anche dei costi economici, seppur nascosti perché indiretti, ed è stata stimata in 8 miliardi di euro l’anno la perdita derivante dall’impermeabilizzazione dei suoli a causa della cementificazione, visto che si esaurisce un vero capitale naturale. A questo, si aggiunge anche l’incremento del rischio idrogeologico, come si può leggere annualmente sui quotidiani che riportano notizie tragiche di frane e smottamenti.

Tuttavia, esistono anche altre modalità di consumo di suolo che, seppur reversibili, possono comprometterne la funzionalità e danneggiarne la biodiversità: si tratta delle pratiche di agricoltura intensiva, che portano ad una perdita di sostanza organica e conseguente riduzione della produzione vegetale in termini di resa e qualità, da cui poi dipendono l’erosione citata nelle pagine precedenti, e i popolamenti animali.

Ovviamente esistono pratiche agricole che possono diminuire l’impatto sull’ambiente, come il mantenimento di una copertura vegetale permanente per mantenere umidità ed evitare perdite idriche, l’avvicendamento di diverse colture per favorire una maggiore biodiversità, o la riduzione al minimo del disturbo meccanico dei suoli, fintanto che essi non si ripristineranno naturalmente.

L’adozione di modelli sostenibili di gestione è quindi fondamentale per incrementare la resilienza degli ecosistemi agricoli e urbani ai cambiamenti climatici, e per la salvaguardia e il recupero dei processi ecologici da cui il nostro benessere e quello delle generazioni future dipendono strettamente: i tempi dei suoli ci indicano che le alterazioni che produciamo oggi avranno effetti per centinaia di anni.

Ricercatori al lavoro in una grotta di ghiacciaio per raccogliere DNA ambientale e comprendere anche i popolamenti animali di questo habitat così particolare e affascinante.

In alto a sinistra: Uno zaino capiente è importante per racchiudere tutta l’attrezzatura fotografica.

In basso a sinistra: Un gatto mi sale sulla schiena mentre cerco collemboli e ragni di notte.

kIn alto a destra: Un minuscolo collembolo Neelidae accanto all’unghia del mio pollice.

In basso a destra:

L’entomologo Andrea Colla mi precede nell’angusto ingresso della grotta che ospita il collembolo da lui scoperto.

CONSIGLI FOTOGRAFICI

Dal punto di vista fotografico, i collemboli sono una vera sfida a tutti gli effetti. Considerando le loro dimensioni ridottissime, l’estrema sensibilità e la capacità di scomparire con smisurati e imprevedibili balzi, sicuramente si annoverano tra gli animali più complicati da fotografare bene. A questo bisogna aggiungere che, seppur sia relativamente facile trovarli (essendo abbondanti e ubiquitari), è estremamente complesso trovare una singola specie di interesse, perché anche in bibliografia non esistono molte indicazioni sulle località o sulle abitudini, e perché comunque, anche quando luogo, habitat e periodo sono corretti, l’animale che cerchi può sempre essere sotto l’ultima foglia che non hai sollevato per qualche motivo. Tutte le immagini in questo libro sono state realizzate con soggetti vivi, liberi di muoversi e in natura, visto che lo scopo era quello di mostrarne la bellezza e anche i comportamenti. La fotografia di soggetti così piccoli va però realizzata con obiettivi ad alto ingrandimento. Per anni ho realizzato tutte le mie macrofotografie, anche di collemboli, con un 105 mm AF Micro Nikkor (quello vecchio non stabilizzato) ed eventualmente tre tubi di prolunga Kenko, guardando con non poca invidia il Canon MP-E 65 mm 1-5x, in uso soprattutto tra i fotografi francesi. Fortunatamente, negli ultimi tempi sono uscite diverse valide alternative con ingrandimento superiore al 1x, come le lenti addizionali Raynox e gli obiettivi Laowa. Proprio grazie all’importatore italiano di quest’ultimo marchio, nella persona di Onnik Pambakian, è stato per me possibile realizzare recentemente tutto questo progetto, utilizzando per la maggior parte degli scatti in queste pagine il Laowa 25 mm 2,5-5x Ultra Macro.

Di aspetto simile all’ottica di un microscopio, presenta la ghiera dei diaframmi e la possibilità di cambiare ingrandimento agilmente; è completamente manuale, ma i soggetti che ho ritratto sono talmente minuti che l’autofocus comunque non avrebbe aiutato granché, probabilmente. Al fine di avere immagini nitide, leggendo al meglio la scena, ho sempre

Sopra:

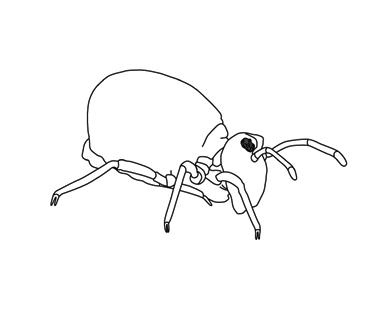

TAVOLE ANATOMICHE

a cura di Lorenzo Peter Castelletto

I PRINCIPALI RAGGRUPPAMENTI

ENTOMOBRYOMORPHA: corpi affusolati con torace ben visibile e sei segmenti addominali distinti (o talvolta fusi tra loro, comunque allungati), antenne particolarmente lunghe, furca ben sviluppata, aspetto generale vellutato o setoloso.

PODUROMORPHA: corpi più tozzi con torace ben visibile e sei segmenti addominali distinti, antenne e zampe corte, furca corta e appiattita (se presente), aspetto generale tubercolato o granuloso.

SYMPHYPLEONA: corpi arrotondati con torace poco visibile e segmenti addominali fusi, antenne e furca ben sviluppate, aspetto generale globoso.

NEELIPLEONA: corpi arrotondati con torace poco visibile e segmenti addominali fusi, antenne e zampe corte, furca talvolta ridotta e occhi assenti, aspetto generale bianco e globoso.

La determinazione delle specie di collemboli è particolarmente complicata e richiede l’osservazione di dettagli anatomici particolari. Di seguito viene fornita una chiave di identificazione in inglese (per un pubblico internazionale) dei principali generi osservabili in Italia, che rende bene l’idea di quanto meravigliarsi di questi animali sia per tutti, ma studiarli davvero sia materia per specialisti...

a cura di Frans Janssens, entomologo presso University of Antwerp, Belgio

14 (10).

Anterior

..........................................

6 (5). Bothriotricha absent ............................................................................................................... 7 Bothriotricha present ...................................................................................... Isotomurus

7 (6). Tenent setae of footcomplex clavate ............................................. Vertagopus Tenent setae of footcomplex not clavate .............................................. Desoria

8 (5). Fifth abdominal segment fused with sixth abdominal segment .............. Hemisotoma

Fifth abdominal segment not fused with sixth abdominal segment ..... Proisotoma

9 (4). First antennal segment and second antennal segment not subdivided ........................................................................................................... Entomobrya

First antennal segment and second antennal segment subdivided in 2 parts ................................................................................................................... Orchesella

10 (3). Fourth abdominal segment distinctly longer then third abdominal segment; third antennal segment not distinctly longer then other antennal segments ...................................................................... 11

Fourth abdominal segment shorter then third abdominal segment; third antennal segment distinctly longer then other antennal segments ....................................................................................................................................... 14

11 (10). Mucro long ........................................................................................................... Cyphoderus Mucro very short ...................................................................................................................... 12

12 (11). Dorsal scales apically pointed ...................................................................... Willowsia Dorsal scales apically rounded ...................................................................................... 13

13 (12). Eye with 8 ocelli .............................................................................................. Lepidocyrtus