125 Jahre

1900 bis 2025

125 Jahre OVID

1900 bis 2025

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

ISBN 978-3-86263-217-6

Alle in diesem Buch enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben und Hinweise ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages, der Herausgeber oder der Autoren. Diese übernehmen deshalb keinerlei Haftung.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

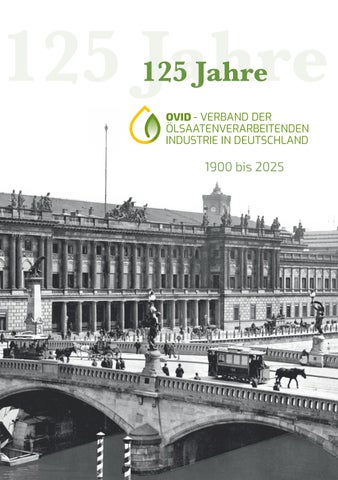

Das Foto auf der Titelseite zeigt die Berliner Börse in der Burgstraße 25/26, dem Gründungsort des Verbands. Das Gebäude wurde von 1859 bis 1863 von Friedrich Hitzig im Stil der Neorenais-sance errichtet.

Konzept, Recherche, Text: Dipl. Ing. Alexander Faridi & Dr. rer. pol Marc Engels, Engels & Faridi GbR Projektmanagement OVID: Dr. Ulrich Hettinger Geschäftsführung OVID: Dr. Gerhard Brankatschk, Dr. Momme Matthiesen

©2025 ERLING Verlag GmbH & Co. KG

mail@erling-verlag.com www.erling-verlag.com

Lektorat: Beate Carle

Artwork: Helge Putzier

Gedruckt in Deutschland

Der Inhalt dieses Buches ist auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier gedruckt, hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff aus FSC-zertifiziertem Holz.

1900 bis 1914: GRÜNDUNG UND ERFOLG

EIN TAG IM FRÜHLING

Der 19. April 1900 ist ein heiterer Frühlingstag. Wie üblich herrscht an diesem Donnerstag auf den Straßen Berlins reges Treiben. In der Burgstraße am Ufer der Spree, nur einen Steinwurf vom Reichstagsgebäude entfernt, bestimmen Kutschen und Pferdeomnibusse die Szenerie; Automobile sieht man kaum, ihre große Zeit steht noch bevor.

Vor dem mächtigen Eingangsportal der Berliner Börse treffen die geladenen Gäste aus dem ganzen Deutschen Kaiserreich ein. Man kennt sich, man begrüßt sich. Es sind allesamt Inhaber oder Direktoren von Ölmühlen, sie kommen aus Berlin, Breslau, Hamm oder Hamburg, aus Köln, Mannheim oder Neuss. Viele von ihnen haben eine lange, strapaziöse Anreise hinter sich.

EINE NACHRICHT WERT

Der Anlass für ihre heutige Zusammenkunft? Im prächtigen Versammlungssaal der Börse werden sie in Kürze den Verband der deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinschaftlichen Interessen (VDOe) gründen.

Rund 60 Ölmühlen sind vertreten, kleinere und große, bekannte Traditionsunternehmen ebenso wie Branchenneulinge, die sich anschicken, auf dem vielfältigen Markt der Ölsaatenverarbeitung Fuß zu fassen.

Das feierliche Ereignis ist auch den großen Tageszeitungen eine Nachricht wert. Noch am gleichen Tag berichtet beispielsweise die Berliner Börsen-Zeitung in ihrer Abendausgabe:

»Die Oelmüller Deutschlands, und zwar diejenigen aller Branchen für Rüböl, Leinöl, Palmkernöl etc., waren heute aus dem Westen, Osten, Süden und Norden unseres Reiches hier zusammengetreten, um einen Verband zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen zu gründen.«1

SINNBILDLICH

40 Jahre zuvor feierlich eingeweiht, steht die imposante, im Stil der Neorenaissance gehaltene Börse nahe der Friedrichsbrücke sinn-

1 Berliner Börsen-Zeitung, Abendausgabe, Donnerstag, 19. April 1900; Handels-Zeitung des Berliner Tageblattes, Donnerstag, 19. April 1900.

bildlich für das ökonomisch aufstrebende Kaiserreich. Um die Jahrhundertwende ist Berlin nach New York und London einer der drei wichtigsten Finanzplätze der Welt. Ohne Frage: Aus der Perspektive der Verbandsgründer bietet der gewaltige Repräsentativbau in BerlinMitte den angemessenen Rahmen für ihre feierliche Versammlung.

HOCHKARÄTIG

Für Kenner ist die Liste der Sitzungsteilnehmer absolut hochkarätig. Alles, was Rang und Namen hat, ist erschienen. Fast die gesamte Branche ist versammelt. Unter den Gründungsmitgliedern befinden sich die bedeutendsten Ölmühlen des Kaiserreichs, zusammen vereinen sie rund 80 % der in Deutschland verfügbaren Produktionskapazitäten. Viele der anwesenden Ölmühlen blicken auf eine lange Geschichte zurück, ihre Ursprünge reichen teils weit zurück bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts. Das Neusser Traditionsunternehmen C. Thywissen gehört als Gründungsmitglied noch heute, nach 125 Jahren, dem Verband an.

DER ERSTE VORSTAND

Nach der konstituierenden Generalversammlung tritt noch am Abend der 17-köpfige Vorstand des VDOe zusammen und bestimmt den Berliner Unternehmer Paul Herz zu seinem Vorsitzenden.2 Der 46-jährige Kommerzienrat entstammt einer traditionsreichen jüdischen Kaufmannsfamilie. In deren Besitz befinden sich mehrere Firmen, darunter eine Getreidegroßhandlung, eine Gummifabrik und eine 1823 in Wittenberge an der Elbe gegründete und von Paul Herz geleitete Ölmühle. Dieser Mühle, die sich auf die Herstellung von technischen Ölen versteht, ist eine Ölhandelsgesellschaft angeschlossen; das spezialisierte Handelshaus in Wittenberge ist das erste dieser Art in Deutschland.3

MITSTREITER

Dem Vorstandsvorsitzenden Paul Herz werden zwei erfahrene Mitstreiter zur Seite gestellt. Zu seinem ersten Stellvertreter wird Kom-

2 Berliner Börsen-Zeitung, Donnerstag, 17. September 1925.

3 Hierzu ausführlich: Heinz Muchow, Wie sich das Ackerbürgerstädtchen Wittenberge zu einer Industriestadt entwickelte. Die wichtige Etappe der Stadtgeschichte vom 19. Jahrhundert bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts, 2001, S. 10-18.

merzienrat Otto Hubbe bestimmt, Besitzer der Palmölkernfabrik Gustav Hubbe GmbH in Magdeburg. Arnold Willemsen bekleidet das Amt des zweiten Stellvertreters; Willemsen ist geschäftsführender Gesellschafter der auf die Herstellung von Rohleinöl und Leinkuchen spezialisierten Ölmühle Holtz & Willemsen in Uerdingen.4

DIE ARBEIT BEGINNT

Die Anfänge des jungen Verbandes nehmen sich eher bescheiden aus, eigene Büroräume gibt es nicht. Der VDOe beginnt seine Tätigkeit in den Räumen des Zentralbüros der Firma Herz in der Dorotheenstraße 2 in Berlin-Mitte.5 Weitere Mitarbeiter? Fehlanzeige. Erst ein gutes Jahr später, als Verbandssekretär Theodor Gritzka eingestellt wird,6 erhält der Vorstandsvorsitzende Paul Herz Verstärkung. Immerhin: Die Adresse des VDOe befindet sich nur wenige Schritte vom Spreeufer und nur einige hundert Meter entfernt vom Reichstagsgebäude. Hier – inmitten des politischen Zentrums des Kaiserreichs – sind die Wege kurz, eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit eines soeben gegründeten Wirtschaftsverbandes, der sich erst noch etablieren muss.

MEHR SCHLAGKRAFT

Eine eigene Geschäftsstelle gibt es erst 1916, als sich der Verband angesichts der vielen kriegsbedingen Aufgaben neu aufstellt. Im Zuge dessen wird auch die Stelle eines hauptamtlichen Geschäftsführers geschaffen. Besetzt wird die zentrale Position mit dem Rechtsanwalt Heinrich Willemsen, dem Bruder des stellvertretenden Vorsitzenden. Heinrich Willemsen wird die Geschicke des Verbandes und seiner Nachfolgeorganisationen bis zu seinem Tod im Jahr 1957 maßgeblich prägen.

Am 22. Juli 1917 beschließt die Generalversammlung, den VDOe in einen Verein umzuwandeln. Unter leicht verändertem Namen – an die Stelle der »gemeinschaftlichen« treten die »gemeinsamen« Interessen – wird der VDOe am 23. Januar 1918 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-Mitte unter der Nummer 2122 eingetragen.

4 Die deutsche Oelmühlen-Industrie (kurz: Festschrift): Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen e. V., Berlin 1925, S. 11.

5 Vgl. z. B. Berliner Adreßbuch 1913, hier: I. Band, S. 1150.

6 Festschrift, S. 15.

Mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer, einer leistungsfähigen Geschäftsstelle und in einer festen Rechtsform entwickelt der VDOe e. V. noch mehr Schlagkraft.

BOULEVARD

Die neuen Büroräume liegen in der Mittelstraße 53/54, noch etwas näher zum Reichstagsgebäude und zum prachtvollen Boulevard Unter den Linden. Im selben Haus befindet sich laut Berliner Adressbuch auch die neue Anschrift von Heinrich Willemsen, der eine Wohnung oberhalb der Geschäftsstelle bezogen hat. Sicherlich verstärkt sich der junge Verband auch personell durch Schreib- oder Hilfskräfte, für die nun in den neuen Büros Arbeitsplätze eingerichtet werden können.

UMTRIEBIG

Was zunächst vielleicht wie ein eher zaghafter und bescheidener Anfang anmutet, ist alles andere als das. Der Verband, in dessen Branche zum Zeitpunkt seiner Gründung rund 7.000 Menschen in Lohn und Brot stehen,7 ist umtriebig und beginnt sogleich mit der Arbeit. Großen Raum nehmen die Bemühungen ein, den laufend drohenden Zollerhöhungen auf die Einfuhren von Ölsaaten entgegenzuwirken, die den Ölmühlen das Leben zunehmend erschweren.

PAUKENSCHLAG

Aber was mag die 60 Unternehmen vor 125 Jahren zur Gründung des VDOe bewogen haben? Hier lohnt ein Blick zurück in das Jahr 1898: Wer Mitte Juli 1898 die Tageszeitungen aufschlägt, stößt immer wieder auf eine Nachricht, die für reichlich Zündstoff sorgt. Gleich mehrere Zeitungen vermelden unter Berufung auf das Berliner Tageblatt, dass eine Novelle des 20 Jahre alten Zolltarifgesetzes und damit eine Ausarbeitung neuer Zolltarife bevorstehe. Das Berliner Tageblatt will aus zuverlässiger, aber nicht namentlich genannter Quelle sogar erfahren haben, dass im Reichsschatzamt „die Arbeiten für den Entwurf eines Zolltarifs […] schon seit einiger Zeit im Gange sind, die Festsetzung bestimmter Zollsätze ist aber bisher noch nicht erfolgt.“8

7 Berliner Tageblatt, Mittwoch, 25. Dezember 1901.

8 Berliner Tageblatt, Abendausgabe, Dienstag, 19. Juli 1898; vgl. z. B. auch: Hamburgischer Correspondent, Morgenausgabe, Mittwoch, 20. Juli 1898.

Diese Meldung gleicht einem Paukenschlag. In vielen Unternehmen geht die berechtigte Sorge um, dass die bevorstehende Novelle vor allem der deutschen Landwirtschaft sowie der Eisen- und Stahlindustrie der mächtigen Ruhrbarone in die Hände spielen wird.

DEBATTE

Mit dem »alten« Zolltarifgesetz steht ein Gesetz zur Disposition, das rund 20 Jahre zuvor am 12. Juli 1879 im Reichstag durch eine Mehrheit von konservativen Abgeordneten und der Zentrumspartei angenommen wird. Demnach sind Zölle auf Einfuhren nahezu aller wichtiger Güter vorgesehen, vor allem auf Roheisen und Getreide.9

Die sich 1898 entzündende Debatte um die Novelle des Zolltarifgesetzes wird fast vier lange Jahre andauern. Diese handelspolitische Auseinandersetzung bildet den Rahmen, in den die Gründung des VDOe eingebettet ist.

KOMETENHAFT

Die Jahrzehnte nach der Reichsgründung im Jahr 1871 sind durch die Integration Deutschlands in den rasch wachsenden internationalen Welthandel geprägt. Nicht von ungefähr wird in diesem Zusammenhang von einer weiteren Globalisierungsphase gesprochen.10 Deutschland erlebt bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs einen kometenhaften Aufstieg und verdrängt bis 1913 sogar das Vereinigte Königreich als größten Exporteur der Welt.11

Die mit dem Gründerkrach – den dramatischen Börsenkurseinbrüchen von 1873 – einsetzende Wirtschaftskrise, die starke britische Industriekonkurrenz und die Einfuhren von billigem russischem und nordamerikanischem Getreide führen dazu, dass die Stimmen gegen die bisher verfolgte Freihandelspolitik immer lauter werden.

BESIEGELT

Reichskanzler Otto von Bismarck leitet schließlich 1877 eine Schutzzollpolitik ein. Diese verfolgt vor allem das Ziel, die heimische Wirt-

9 Andreas Etges, Wirtschaftsnationalismus: USA und Deutschland im Vergleich (1815-1914), Frankfurt a. M./New York 1999, S. 270.

10 Vgl. Nikolaus Wolf, Deutschland in der ersten Globalisierung, in: Wirtschaftspolitik des Deutschen Reichs ab 1871 – Lehren für die heutige Zeit?, in: Wirtschaftsdienst, 101. Jg. 2021, Heft 4, S. 254-258.

11 Hierzu ausführlicher z. B. Werner Plumpe, Ein wilhelminisches Wirtschaftswunder?, in: Wirtschaftspolitik des Deutschen Reichs ab 1871 – Lehren für die heutige Zeit?, in: Wirtschaftsdienst, 101. Jg. 2021, Heft 4, S. 250-253.

schaft, und hier insbesondere die Eisen- und Stahlindustrie sowie die Landwirtschaft, zu schützen. Das Kaiserreich steht damit nicht alleine da, fast alle europäischen Staaten wenden sich dem Protektionismus zu – lediglich Großbritannien bleibt hier die Ausnahme. Mit der Verabschiedung des Zolltarifgesetzes ist das Ende des klassischen Freihandels besiegelt. Ein umfassender Protektionismus steht nun fast überall auf der Tagesordnung, er wird zum Normalzustand. Auch als in den 1890er Jahren die gesamteuropäische Wirtschaftskrise überwunden ist, bleibt die Rückkehr zur früheren Freihandelsordnung aus.

RIVALITÄT

Zollfragen prägen die Wirtschafts- und Handelspolitik im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Sie werden im Parlament sowie in den Medien ausgiebig und kontrovers diskutiert. Zahlreiche unternehmerische Interessenverbände gründen sich. Sie sehen die Chance und die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit und Entscheidungsträger von ihren Positionen zu überzeugen. Dies ist der Beginn des organisierten Lobbyismus in Deutschland.12 Prominente Beispiele liefert hier die Eisen- und Stahlindustrie: 1869 schließen sich 14 Gießereibetriebe zum Verein deutscher Eisengießereien zusammen. Fünf Jahre später wird der Verein Deutscher Eisenund Stahlindustrieller ins Leben gerufen. Und 1876 folgt der Centralverband deutscher Industrieller. In diesen Verbänden sammeln sich vor allem die an Schutzzöllen und Kartellierung interessierten Grundstoffindustrien. Die dort vertretenen Positionen stehen allerdings den Interessen der verarbeitenden Industrie entgegen. Sie organisiert sich schließlich im Jahr 1895 als Gegenkraft im Bund der Industriellen 13

VERORTUNG

Das Spektrum der wirtschaftspolitischen Überzeugungen, die durch die Branchenverbände vertreten werden, ist breit gefächert und reicht

12 Vgl. hierzu eingehend: Werner Bührer, Geschichte und Funktion der deutschen Wirtschaftsverbände, in: Wolfgang Schroeder/Bernhard Weßels (Hrsg.), Handbuch Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Deutschland, Wiesbaden 2017, S. 53-83; Ralf Kleinfeld, Die historische Entwicklung der Interessenverbände in Deutschland, in: Thomas Winter, Ulrich Willems: Interessenverbände in Deutschland, 2007, S. 51-83.

13 Vgl. auch: Achim Knips, Deutsche Arbeitgeberverbände der Eisen- und Metallindustrie 1888-1914, Stuttgart 1996.

von einem Extrem zum anderen, von protektionistisch bis freihändlerisch.

Wo in dieser zollpolitisch komplexen Landschaft lassen sich die Interessen der Ölmühlen verorten? Eine eindeutige Antwort fällt nicht leicht: Die ölsaatenverarbeitende Industrie befindet sich in einer komplizierten Lage. Die produzierten Öle, Fette oder Futtermittel gelangen fast ausschließlich auf den deutschen Markt, der Export spielt nur eine untergeordnete Rolle. Sie hat ein starkes Interesse daran, die Einfuhren von billigeren Konkurrenzprodukten vom deutschen Markt fernzuhalten, ihn zu schützen.

Zugleich sind die Mühlenbetriebe von Rohstoffimporten aus der ganzen Welt abhängig. Erdnüsse, Kopra und Palmkerne kommen aus den britischen und französischen Kolonien in Afrika und Asien, Leinsaat aus Argentinien.

Um die Jahrhundertwende werden 60 % der benötigten Rohstoffe aus dem außereuropäischen Ausland bezogen und rund 25 % aus Europa. Lediglich 15 % der Ölsaaten, die in den Mühlen verarbeitet werden –darunter Raps oder Sonnenblumenkerne – stammen aus heimischem Anbau.

Die Mühlenbetreiber müssen also dafür Sorge tragen, dass die für ihre Produktion erforderlichen Rohstoffe aus dem Ausland ausreichend fließen. Dies führt immer wieder dazu, dass die Ölmühlen in teils heftige Kontroversen mit der deutschen Landwirtschaft geraten: ein Interessenkonflikt, der im Zeitverlauf noch häufiger zum Vorschein kommt.

BALANCEAKT

Es lässt sich bereits erahnen: Als im Jahr 1898 die Diskussionen um die Novelle des Zolltarifgesetzes beginnen, steht den Ölmühlen ein schwieriger Balanceakt bevor. Denn der Versuch einer Einflussnahme auf die Ausgestaltung neuer Zolltarife benötigt Fingerspitzengefühl, einen langen Atem und vor allem einflussreiche Kräfte. Lange vor der Gründung des VDOe sind die Ölmühlen nur vereinzelt in handels- bzw. zollpolitischen Fragen aktiv. Im Dezember 1884 – so berichtet die Festschrift, die anlässlich des 25-jährigen Bestehens des VDOe im Juli 1925 erscheint14 – kommt es zu einer ersten »gemeinsa-

14 Vgl. hierzu: Berliner Börsen-Zeitung, Donnerstag, 2. Juli 1925.

men Aktion«, als bei einer Versammlung deutscher Ölmüller eine Petition an den Reichstag adressiert wird, »die sich gegen die von landwirtschaftlicher Seite beantragten Zollerhöhungen auf ausländische Ölfrüchte, speziell Raps und Rüben, richtete.«15 Solche Eingaben gibt es in den nachfolgenden Jahren zwar immer wieder,16 es handelt sich hierbei allerdings eher um einzelne, zögerliche Versuche, den Interessen der Ölmühlen auch auf politischer Ebene Gehör zu verschaffen.

GERÜCHTE

Im Sommer 1898 ist jedoch alles anders: Als erste Meldungen zur Überarbeitung des Zolltarifgesetzes durchsickern, spitzt sich die Lage zu. Rasch mehren sich die Gerüchte, dass die Novelle auch weitreichende Folgen für die Ölmühlen haben werde. Es drohen – wie die Festschrift unterstreicht – höhere Zölle auf die Einfuhren von Ölsaaten und Ölkuchen.17 Andererseits bietet die Neugestaltung der Tarife die Chance, die bestehenden Schutzmauern gegen die ausländische Konkurrenz zu erhöhen oder auszubauen.

122 UNTERSCHRIFTEN

Dieses Ziel verfolgt beispielsweise die Petition, die im November 1898 an den Bundesrat geht, dessen Zustimmung für das Inkrafttreten des neuen Zolltarifgesetzes erforderlich ist. In dieser Eingabe fordern die Ölmühlen den Bundesrat auf, durch Zollerhöhungen die Einfuhr insbesondere von amerikanischem Baumwollsamenöl zu erschweren und für denaturierte Öle keine Ermäßigungen mehr zu gewähren.18 Die Petition sticht unter allen anderen hervor und stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Sie trägt die Unterschriften von insgesamt 122 deutschen Ölmüllern, fast die gesamte Branche spricht hier erstmals mit einer Stimme. Dieses denkwürdige Ereignis entgeht auch der Presse nicht. Prompt wird in der Rheinischen Volksstimme am 30. November 1898 gemutmaßt:

15 Festschrift, S. 2

16 Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Morgen-Ausgabe, Donnerstag, 19. März 1896; Berliner BörsenZeitung, Abend-Ausgabe, Mittwoch, 3. Februar 1897.

17 Festschrift, S. 11.

18 Rheinische Volksstimme, Sonntag, 27. November 1898.

»Es dürfte nicht ausgeschlossen sein, daß die Oelindustriellen, dem Beispiele der Landwirte folgend, sich in absehbarer Zeit auch einmal vereinigten.«19

Tatsächlich soll nicht mehr lange dauern, bis diese Vermutung Wirklichkeit wird: Im März 1900 nimmt eine Versammlung der Ölmühlen einstimmig den Vorschlag an, »einen Verband deutscher Ölmüller zu gründen, der die Interessen der Mitglieder nach innen und nach außen zu wahren habe.«20 Nur wenig später werden die Einladungsschreiben für die konstituierende Sitzung in der Berliner Börse am 19. April versendet.21

EINGREIFEN

Der frisch gegründete Verband greift umgehend in die laufenden Verhandlungen über die Novellierung des Zolltarifgesetzes ein. Er fordert beispielsweise, wie das Berliner Tageblatt in seiner Ausgabe vom 25. Dezember 1901 berichtet, den Reichstag durch eine Petition dazu auf, »die in dem Zolltarifentwurf vorgesehene Zollerhöhung für Rapssaat und Rübsen von 2 auf 3 Mark sowie die Einführung eines Zolls auf Leinsaat von 0,75 Mark pro Doppelcentner ablehnen zu wollen.« Ansonsten werde »ein größerer Theil dieses Gewerbes gezwungen werden, den Betrieb einzuschränken oder gar einzustellen […].«22

ERRUNGENSCHAFTEN

Als das neue Zolltarifgesetz nach 13 zähen Verhandlungsmonaten und unzähligen Sitzungen schließlich am 14. Dezember 1902 im Reichstag verabschiedet wird,23 verstummen auch die Diskussionen nach und nach.

Dies hat Einfluss auf die Verbandsarbeit des VDOe. Fortan bestimmen andere Themen die Agenda: Bei den Frachtverhältnissen beispielsweise werden wichtige Fortschritte erzielt, darunter auch die nach jahrelanger Verhandlung erreichte Zulassung sämtlicher Ölsaaten für die Kesselverladung.24 Gerade dies ist im Hinblick auf den Versand in großem Maßstab eine zentrale Errungenschaft.

19 Rheinische Volksstimme, Mittwoch, 30. November 1898.

20 Festschrift, S. 2.

21 Festschrift, S. 2.

22 Berliner Tageblatt, Mittwoch, 25. Dezember 1901.

23 Andreas Etges, Wirtschaftsnationalismus: USA und Deutschland im Vergleich (1815-1914), Frankfurt a. M./New York 1999, S. 280.

24 Festschrift, S. 15.

Darüber hinaus widmet sich der VDOe zunehmend der Aufgabe, die vielen, teils einander widerstrebenden Interessen der Ölmühlen zusammenzuführen, um sich als gemeinsame Stimme der Branche zu etablieren. Der Erfolg ist eher mäßig, wie die Kölnische Zeitung am 29. Juni 1905 bescheinigt: Trotz aller Bemühungen »konnte die Bildung von besonderen örtlichen Vereinigungen nicht verhindert werden«.25

Dem VDOe gelingt es in den ersten Jahren offenbar nicht, insbesondere kleinere, eher lose Interessenvertretungen einzubinden, die vornehmlich auf regionaler Ebene agieren und partikulare Interessen verfolgen.

FÜRSPRECHER

Zollfragen, so berichtet die Festschrift, geben hingegen nur noch »vereinzelt Anlass zur Wahrung der Interessen der Ölmühlen-Industrie«.26 Doch dort, wo dies dem VDOe erforderlich erscheint, findet er immer wieder auch auf höchster politischer Ebene Fürsprecher.

Am 23. Februar 1910 beispielsweise greift der Reichstagsabgeordnete der Nationalliberalen Partei und spätere Reichskanzler Gustav Stresemann eine Petition des VDOe in seiner Reichstagsrede auf.

In dieser Rede klingt das ganze Dilemma der deutschen Zollpolitik an: Sie ist ein langwieriger Aushandlungsprozess zwischen vielen, teils stark divergierenden Interessen, in dem nur wenig Gestaltungsfreiheit bleibt. Unter ausdrücklichem Verweis auf die Eingabe des VDOe führt der junge Abgeordnete aus:27

»Eine Bitte habe ich noch auf diesem Gebiet der Handelspolitik anzusprechen, das ist die Eingabe des Verbandes der deutschen Ölmühlen sowie der Handelskammern in Neuß und Darmstadt wegen der Einfuhr zollfreier Sojabohnen. Es wird darauf hingewiesen, daß England dieses Produkt zollfrei einläßt, daß es hiervon 400.000 Tonnen einführt, und daß die deutschen Ölmühlen, die dessen sehr bedürfen, durch den Zoll, den wir darauf haben, in ihrer Konkurrenz sehr geschwächt werden. Ich weiß ja, daß die Regierung große Abneigung dagegen hat, überhaupt an dem Gefüge des Zolltarifs etwas zu ändern; aber vielleicht lässt sich hier durch Versetzung in eine andere Position die Möglichkeit einer zollfreien Einfuhr schaffen.«28

25 Kölnische Zeitung, Beilage zur Abendausgabe, Donnerstag, 29. Juni 1905.

26 Festschrift, S. 12.

27 Vgl. auch: Beilage zum Amts- und Anzeigenblatt für den Bezirk des Amtsgerichts Eibenstock und Umgebung vom 13. März 1910.

28 Verhandlungen des Reichstags, XII. Legislaturperiode, II. Session, Stenographische Berichte, Band 259, von der 23. Sitzung am 25. Januar 1910 bis zur 43. Sitzung am 24. Februar 1910, Berlin 1910, S. 1460.

HAMBURG, ANTWERPEN UND ROTTERDAM

Nachdem die Debatte um die Novelle des Zolltarifgesetzes abklingt, liegt die »Haupttätigkeit des Verbandes der Deutschen Ölmühlen«, so die Festschrift, »auf dem rein wirtschaftlichen Gebiete, insbesondere in dem Bestreben, den Mitgliedern mehr und mehr Schutz gegenüber den Rohstofflieferanten zu gewähren«.29 Konkret bedeutet dies, dass der VDOe in schneller Abfolge an den für die deutschen Ölmühlen wichtigen Umschlagplätzen von Ölsaaten –in den Häfen von Hamburg, Antwerpen und Rotterdam – sogenannte Kontrollbüros einrichtet, die direkt vor Ort die Qualität und Abwicklung der zwischen seinen Mitgliedern und den Rohstoffhändlern geschlossenen Kontrakte überprüfen.30

Dabei handelt es sich in der Regel um standardisierte Kontraktformulare, in denen die Rechte und Pflichten der Transaktionspartner im Hinblick auf die Qualität der Ware sowie auf Lieferzeit, Lieferart und -ort oder Zahlungsmodalitäten festgelegt sind.

TONANGEBEND

Solche Kontrakte werden in der Regel nicht direkt zwischen Hersteller und Rohstoffempfänger ausgehandelt, sondern über große Exporthäuser, die dem Handel zwischengeschaltet sind. Tonangebend sind zu damaliger Zeit vor allem die Vertragsbestimmungen der Incorporated Oil Seed Association (IOSA) mit Sitz in London.31 Insbesondere der Handel mit den seinerzeit so wichtigen britischen Importeuren, die große Bereiche des weltweiten Ölsaatenhandels dominieren, wird über IOSA-Kontrakte abgewickelt, so beispielsweise die Importe von Sesamsaaten aus China32 oder Leinsaaten aus Indien.33 Zunächst laufen die Versuche des VDOe, auf die Arbeit der IOSA zugunsten der eigenen Mitglieder Einfluss zu nehmen, ins Leere, denn Firmen, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, ist eine Mitgliedschaft in der IOSA verwehrt.

29 Festschrift, S. 12.

30 Festschrift, S. 12-13.

31 Ernst Feld, Die deutsche Margarine-Industrie, Dissertation Marburg 1921, Marburg 1922, S. 92-93.

32 Arnold Otting, Die Stellung Hamburgs in der Organisation des Welthandels mit pflanzlichen Ölrohstoffen und den Erzeugnissen der Ölmüllerei, Berlin 1925, S. 23.

33 Gustav Hefter, Technologie der Fette und Öle. Handbuch der Gewinnung und Verarbeitung der Fette, Öle und Wachsarten des Pflanzen- und Tierreiches, II. Band: Gewinnung der Fette und Öle, spezieller Teil, Berlin/Heidelberg 1908, S. 12.

KONTAKTE UND KONTRAKTE

Im internationalen Vergleich handelt es sich bei der IOSA zwar um eine relativ kleine Organisation, sie hat jedoch im weltweiten Rohstoffhandel mit Ölsaaten eine enorme Bedeutung. Nicht nur bilden die IOSA-Kontraktformulare die Grundlage für den Handel mit britischen Importeuren: Die IOSA agiert im Fall von Streitigkeiten zwischen den Kontraktpartnern auch als Schiedsgericht und gewinnt durch diese Funktion beachtliches Gewicht.34

Als sich die IOSA im Jahr 1906 auch für ausländische Unternehmen öffnet, wirbt der VDOe sogleich stark für die Mitgliedschaft. Und das mit durchschlagendem Erfolg: Bis zum Jahr 1914 tritt mehr als ein Drittel der 102 VDOe-Mitglieder der ISOA bei.35

INTERNATIONALISIERUNG

Trotz aller Anstrengungen des VDOe ist dem Versuch einer direkten Einflussnahme auf die IOSA nur wenig Erfolg beschert. Als zu stark erweist sich die traditionell ausgeprägte Machtposition der sogenannten Ablader, also jener Unternehmen, die für die Verpackung, Verladung und Versendung der Ölsaaten zuständig sind.

Flankierend treibt der VDOe deshalb die europäische Vernetzung voran. Die Bemühungen fruchten, sodass schließlich auf Betreiben des VDOe zahlreiche Ölmühlen aus ganz Europa die Gründung einer eigenen Interessenvertretung anstreben.36 Dies soll den Ölmühlen insbesondere in den Verhandlungen mit der IOSA mehr Gewicht verleihen, um auf internationale Kontraktbestimmungen bzw. -standards einzuwirken.

Den entscheidenden Anstoß geben offenbar anhaltende Schwierigkeiten mit Rohstofflieferanten aus Übersee. Um welche Missstände es sich dabei genau handelt, rückt die Kölnische Zeitung im Mai 1912 ins Licht: Veranlasst wird der Zusammenschluss »durch die unbefriedigende Erledigung von Saatkontrakten durch ausländische Ablader, namentlich durch indische Verkäufer, die ihre Macht zu sehr ausnützten«.37

34 Christopher A. Casey, Nationals Abroad – Globalization, Individual Rights, and the Making of Modern International Law, Cambridge 2020, S. 151.

35 Festschrift, S. 14.

36 Festschrift, S. 14.

37 Kölnische Zeitung, erste Morgen-Ausgabe, Mittwoch, 1. Mai 1912; vgl. hierzu auch: Handels-Zeitung des Berliner Tagesblatts, Abendausgabe, Dienstag, 30. April 1912.

STOSSRICHTUNG

Vorbereitend kommen am 2. März 1912 Ölmühlen aus ganz Europa in Köln zusammen, um über die Gründung einer solchen internationalen Vereinigung zu beraten.38 Eine gemeinsame Erklärung benennt dabei auch gleich die Stoßrichtung des künftigen Verbandes: Die Anwesenden sind sich darüber einig, so die Kölnische Zeitung am 11. März 1912, dass »auf dem Gebiet des internationalen Saathandels erhebliche Missstände vorhanden sind, die der Abhilfe dringend bedürfen«.39

SCHLAGKRÄFTIG

Wenige Wochen später ist es so weit: Im April 191240 wird in Brüssel das Internationale Komitee zur Wahrung der Interessen der europäischen Oelmüller41 ins Leben gerufen. Neben Deutschland treten Ölmühlen unter anderem aus England, Frankreich und Italien sowie aus Belgien, Holland und Skandinavien dem Komitee bei.

Von Anfang an gelingt es dem VDOe, personell großen Einfluss zu gewinnen. Auf der konstituierenden Sitzung des Komitees wird der Vorstandsvorsitzende des VDOe, Kommerzienrat Paul Herz, zum Präsidenten des Präsidiums bestimmt.42 Derart gut vernetzt avanciert der VDOe auch auf internationaler Ebene zu einem wichtigen Akteur. In den kommenden zwei Jahren gehört es zu seinen Hauptaufgaben, auf konkrete Vertragsklauseln der IOSA, wie zum Beispiel bei Streikfragen, Qualitätsanalysen oder Schiedsgerichtsverfahren, Einfluss zu nehmen.43 Hier erweist sich das Komitee als schlagkräftiges Instrument, um auf die Ausgestaltung der Kontraktbestimmungen beim weltweiten Rohstoffhandel nachhaltig einzuwirken.44 Dieser Erfolg ist jedoch nur von kurzer Dauer. Der Erste Weltkrieg setzt der internationalen Zusammenarbeit ein jähes Ende.

VIELVERSPRECHEND

Der VDOe steht im Sommer 1914 hervorragend da. Der Verband ist etabliert, die Zahl der Mitgliedsfirmen ist von 60 auf 102 gestiegen. In zwei

38 Festschrift, S. 9.

39 Kölnische Zeitung, Abend-Ausgabe, Mittwoch, 11. März 1912.

40 Kölnische Zeitung, erste Morgen-Ausgabe, Mittwoch, 1. Mai 1912.

41 Chemische Revue über die Fett- und Harzindustrie, 19 (1912), Heft 8, S. 190-192.

42 Handels-Zeitung des Berliner Tagesblatts, Abendausgabe, Dienstag, 30. April 1912.

43 Kölnische Zeitung, erste Morgen-Ausgabe, Mittwoch, 1. Mai 1912.

44 Festschrift, S. 14.

wichtigen Aufgabenbereichen, bei Zollfragen und Kontrakten, weist der VDOe konkrete Erfolge vor. Zudem ist er bestens vernetzt, international anerkannt und einflussreich. Er vertritt eine ölsaatenverarbeitende Industrie, die rasant wächst. Der Blick in die Zukunft ist vielversprechend, denn Hochindustrialisierung und steigender Lebensstandard verleihen der Nachfrage nach technischen Ölen und Speiseölen, nach Fetten für Seifen und Reinigungsmittel eine enorme Dynamik.

Der wachsende Bedarf kann jedoch nur durch die konsequente Einbindung Deutschlands in den Weltmarkt für Ölsaaten gedeckt werden. Der VDOe hat einen großen Anteil daran, dass dies bisher reibungslos gelingt.

1914 – 1945: KRISEN UND KRIEGE

ENDE EINER ÄRA

Der Erste Weltkrieg bedeutet für den Verband und seine Mitgliedsfirmen einen schwerwiegenden Einschnitt. Er beendet eine Ära der Globalisierung, die auf einem verhältnismäßig freien Welthandel beruht. Schlagartig verändert sich damit auch die Arbeit des VDOe.45 Mangelverwaltung und Krisenbewältigung bestimmen die Agenda der Industrie und ihres Verbandes in den nächsten Jahrzehnten.

VERHÄNGNISVOLL

Der Kriegsbeginn ist für die Ölmühlen, wie Geschäftsführer Heinrich Willemsen im Rückblick berichtet, von »verhängnisvollster Wirkung«46. Vor allem das britische Handelsembargo und die folgende Seeblockade treffen das Deutsche Kaiserreich und die mit ihm alliierten Mittelmächte schnell und hart. Sie werden nahezu vollständig von der Zufuhr ausländischer Rohstoffe und Güter abgeschnitten.47

Für die Ölmühlen kommt dies einer Katastrophe gleich, denn die bislang importierten Ölsaaten stammen zumeist aus den Kolonien der jetzigen Kriegsgegner. Hat die Branche in Friedenszeiten von der internationalen Arbeitsteilung profitiert, leidet sie nun unter der kriegsbedingten Unterbrechung.

Ein bedrohlicher Versorgungsmangel, die sogenannte Fettlücke, tut sich auf, der man durch Importsubstitutionen und Ersatzstoffe sowie Beimischungen und Einsparungen zu begegnen versucht.

ADENAUERS SOJAWURST

Die Suche nach Ersatz macht erfinderisch. Der junge Konrad Adenauer, seit 1914 als Erster Beigeordneter für die Lebensmittelversorgung der Kölner Bevölkerung zuständig und auch als Hobbytüftler bekannt, erfindet in den Kriegsjahren eine »Sojawurst«: einen festen, gewürzten Brotbelag, hauptsächlich auf Sojabasis und Spuren von Fleisch.

45 Festschrift, S. 20.

46 Heinrich Willemsen, Die Entwicklung der deutschen Oelmühlenindustrie in der neueren Zeit, in: Die deutsche Oelmühlen-Industrie: Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen e. V., Berlin 1925, S. 89.

47 Vgl. hierzu: Herfried Münkler, Der Große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918, Berlin 2013.

Das Ersatzprodukt soll die deutsche Zivilbevölkerung, so die Hoffnung Adenauers, vor einer Hungersnot bewahren.

Die Sojawurst ist nur eine von vielen Erfindungen des späteren Bundeskanzlers. Aber diese ist besonders visionär. Das Rezept lässt er sich 1918 im Vereinigten Königreich patentieren »als Verfahren zur Geschmacksverbesserung eiweißreicher und fetthaltiger Pflanzenmehle und zur Herstellung von Wurst«48. Wer sich heute, über 100 Jahre später, in Supermärkten umschaut, findet Fleischersatzprodukte auf Pflanzenölbasis in großer Anzahl und unzähligen Variationen.

HEIMATFRONT

Doch der Reihe nach. Im August 1914 heißt es vielfach: Hurra, der Krieg ist da! Die Begeisterung ist groß. Ein schneller Feldzug, so das Kalkül, soll zeigen, dass Deutschland eine Weltmacht ist. Doch schon nach vier Wochen zerplatzen diese Träumereien. Frankreich und England bringen die deutsche Offensive zum Stehen, der Grabenkrieg beginnt. Nicht Schlachtpläne bestimmen fortan über den Kriegsausgang, sondern Ressourcen und Industriekapazitäten. Dieser Krieg wird an der Heimatfront entschieden.

IMPROVISATION

Auf diese Situation ist das Kaiserreich nicht vorbereitet. Nur langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine Kriegswirtschaft benötigt wird, um den Mangel zu verwalten und die Produktion und Verteilung von Gütern zu lenken.

Zu diesem Zweck muss zunächst eine funktionierende Verwaltung geschaffen werden. Ihr Aufbau erfolgt nicht systematisch, sondern ist vor allem durch Improvisation geprägt. »Kriegsausschüsse« und »Kriegsgesellschaften« werden gegründet. An der Schnittstelle zwischen Industrie und Verwaltung setzen sie die kriegswirtschaftlichen Erfordernisse in den jeweiligen Branchen und Märkten durch.

KOOPERATIV

Bis 1918 entstehen 134 solcher Kriegsgesellschaften, von der Aaleinfuhrgesellschaft mbH über die Kriegsmetall AG bis hin zur Zigaret-

48 https://www.swr.de/swrkultur/musik-klassik/26061918-konrad-adenauer-erfindet-die-sojawurst-100.html; https://adenauerhaus.de/digital/unsere-originale/patent-fuer-die-sojawurst/25.

tentabak-Einkaufsgesellschaft mbH. Der Staat setzt auf Kooperation: Großunternehmen und Verbände werden in die Gesellschaften eingebunden. Sie besitzen nicht nur Know-how und Branchenkenntnisse, sondern verfügen auch über die Kontakte zu Betrieben und Akteuren. Industrieverbände wie der VDOe übernehmen somit eine zentrale Rolle in der deutschen Kriegswirtschaft.

Grundsätzlich gilt: Wer gut vernetzt ist, wird gehört. Auch deshalb tritt der VDOe im Jahr 1916 – nach langem Zögern – dem Bund der Industriellen bei, etwas später dann auch der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände

KRIEGSVERWALTUNG

Anfang Dezember 1914 wird die Kriegsabrechnungsstelle der Deutschen Ölmühlen gegründet. Sie soll nicht nur den Import von Ölsaaten unter Kriegsbedingungen aufrechterhalten, sondern auch die in den besetzten Gebieten gewonnenen Ölsaaten, also die Kriegsbeute, »den Ölmühlen zuführen«, wie es in der Festschrift heißt.49

Doch damit lässt sich die Fettlücke nicht einmal annähernd schließen. Vielmehr spitzt sich die Lage weiter zu. 1916 erreicht die Einfuhr von Ölsaaten lediglich sechs Prozent des Vorkriegsniveaus. 50

BÜROKRATISCH

Der Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette wird am 1. Januar 1915 ins Leben gerufen. Rasch entwickelt er sich zu einem bürokratischen Apparat beachtlicher Größe, der bereits zum Jahresende 222 Mitarbeitende zählt.

Sein Aufgabenfeld umfasst den Anbau und die Beschaffung von Ölsaaten, die Gewinnung von Ölen und Fetten sowie die Verteilung an die verschiedenen Bedarfsgruppen. Zudem veranlasst der Kriegsausschuss umfangreiche Einsparmaßnahmen, die vor allem aus unzähligen Verwendungsverboten in technischen Bereichen bestehen und zu einer Flut von Verordnungen und Gesetzen führen.51

49 Festschrift, S. 16.

50 Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1916. Streng geheim, Berlin [1917], S. 300ff.

51 Siehe hierzu das 143-seitige Werk: Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette (Hrsg.), Wirtschaftsgesetzgebung auf dem Gebiete der pflanzlichen und tierischen Öle und Fette während der Kriegsjahre 1915/16 abgeschlossen am 1. April 1916, Berlin 1916.

DIE GROSSEN UNTER SICH

Die Kriegsabrechnungsstelle bildet das Scharnier zwischen Rohstoffbeschaffung und Verteilung der Öle.52 Ihr obliegt die Zuteilung der Ölsaaten an die Ölmühlen und sie sorgt dafür, dass Öle und Presskuchen an die Rohstoffzentrale zurückgelangen. Von hier aus werden sie dann den Verteilungsgesellschaften wie der Kriegs-Schmierölgesellschaft oder der Kriegsabrechnungsstelle der deutschen Margarine- und Speisefettfabriken übergeben.

Das Verteilungsverfahren regeln sogenannte Verteilungskommissionen, in denen die Verbände wiederum maßgeblichen Einfluss haben. Dies trifft auch für die Verteilungskommission der Kriegsabrechnungsstelle der Deutschen Ölmühlen zu, der Paul Herz vorsitzt. Ihm zur Seite stehen Arnold Willemsen (Ölmühle Holz & Willemsen, Mitglied im VDOe-Vorstand und zukünftiger Nachfolger von Paul Herz) sowie die Chefs der Harburger Ölwerke Brinkmann & Mergell, der Bremen-Biesigheimer Ölfabrik, des Vereins Deutscher Ölfabriken Mannheim, von Carl Hagenbucher & Sohn, Heilbronn, B. W. Fahrenholz, Magdeburg sowie A. H. Zander, Stettin und C. Thywissen, Neuss.53

Die Betriebe sind allesamt VDOe-Mitglieder. Doch nicht nur das: Es handelt sich zudem um die Schwergewichte der Branche. Die Großen bleiben also unter sich, die Kleineren außen vor.

RATIONALISIERUNG

Die Abrechnungsstelle erarbeitet zunächst ein Kontingentsystem, nach dem jeder Ölmühle eine bestimmte Menge an Saaten zur Verarbeitung zusteht. Da aber die Importe weiter sinken und die Vorräte bald aufgebraucht sind, sind die Produktionskapazitäten bereits 1915 nicht mehr ausgelastet.

Rationalisierung wird zum Gebot der Stunde, wie auch der Bericht des Kriegssauschusses für das Jahr 1916 verdeutlicht:

»Die Erfahrung, dass die kleineren Mühlen wesentlich geringere Ölausbeuten erzielen als die größeren, modern eingerichteten Betriebe, veranlasste die Abrechnungsstelle, bei den beiden letzten Verteilungen [es gab drei] den Mühlen den Rücktritt von der Über-

52 Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1916. Streng geheim, Berlin [1917], S. 293.

53 Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1915. Streng geheim, Berlin [1916], S. 124.

nahme der Verarbeitung gegen eine Entschädigung von 30 Mark für die Tonne Rohmaterial anzubieten.«54

Noch ist diese Verzichtsprämie ein freiwilliges Angebot. Mit anderen Worten: Die Mühlenbesitzer können entscheiden, ob sie die Produktion drosseln oder ganz einstellen.

Doch schon bald folgt der Zwang. Im Winter 1916/17, der als »Steckrübenwinter« in die Geschichte eingehen wird, kommt es in Deutschland zu einer Hungersnot. In den Mühlen gibt es nichts mehr zu mahlen, lediglich fünf Prozent der verfügbaren Verarbeitungskapazitäten werden noch genutzt. Hinzu kommt, dass Arbeitskräfte, Transmissionsriemen und die Kohlen für die Dampfmaschinen anderweitig dringend benötigt werden.

ENTSCHEIDUNG

Doch welche Ölmühlen sollen stillgelegt werden? Und vor allem: Wer soll darüber entscheiden? Zuständig ist der übergeordnete Kriegsausschuss der Deutschen Wirtschaft mit seinem Fachausschuss für die Zusammenlegung der Ölindustrie, in dem zwölf Vertreter von Ölmühlen sitzen.

Im Winter 1916/17 berät dieses Gremium über mögliche Stilllegungen. Berichterstatter ist der wahrscheinlich kompetenteste Fachmann auf diesem Gebiet: VDOe-Geschäftsführer Heinrich Willemsen.

Im Dezember 1916 schlägt der Fachausschuss vor, Ölmühlen mit einer Jahreskapazität von unter 10.000 Tonnen stillzulegen. Dies würde bedeuten, dass 28 von etwa 700 Betrieben weitermachen könnten. 55 Doch das geht dem Vorsitzenden des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Gerichtsassessor a. D. Kurt Weigelt, Vertreter des Kriegswirtschaftsamtes, nicht weit genug. Gegenüber einem württembergischen Vertreter erklärt er, »dass die zugezogenen Sachverständigen der Industrie genau die von ihnen vertretenen Betriebe zur Aufrechterhaltung vorgeschlagen hätten. Der Ausschuß hätte sich diesem Verfahren nicht anschließen können, wenn er sich nicht den größten Vorwürfen von Leitern der nicht vertretenen Fabriken hätte aussetzen wollen. Und

54 Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Öle und Fette, Bericht 1916. Streng geheim, Berlin [1917], S. 127.

55 Sitzung des Fachausschusses Ölindustrie am 21.12.1916 und 09.02.1917, Staatsarchiv Ludwigsburg E 170 Bü 1812.

so habe er, da er Deutschland als ein Wirtschaftsgebiet ansehe, eben die Betriebe zur Aufrechterhaltung empfohlen, die im Frieden eine Jahresproduktion von über 30.000 erzielt hätten […]. Die Bevorzugung der großen Betriebe sei erfolgt wegen ihrer günstigen Lage an Wasserstraßen und der konzentrierten Transportmöglichkeit«.56

STRUKTURWANDEL

Die Empfehlung bedeutet den Kahlschlag. Lediglich die elf leistungsfähigsten Großbetriebe sollen fortbestehen. Sofort organisiert sich Widerstand, doch der Erfolg ist mäßig: Am Ende befinden sich auf der Liste insgesamt 16 Ölmühlen, durchweg Mitgliedsfirmen des VDOe.57 Mehr als 700 kleinere und mittelgroße Mühlen müssen im Laufe des Jahres 1917 gegen Zahlung einer Entschädigung ihren Betrieb einstellen. Sie verlieren Fachpersonal und Produktionsmittel, viele werden ihr Geschäft nach Kriegsende nicht wiederaufnehmen. Der Erste Weltkrieg treibt die Marktkonzentration mit Tempo voran.

ÜBERGANG

Nach dem Krieg bleibt den Ölmühlen kaum Zeit zum Durchatmen. Mit dem Waffenstillstand im November 1918 beginnt eine bis 1920 andauernde Phase des Übergangs von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft.

Angesichts knapper Devisen, einer ausgezehrten Landwirtschaft sowie großer Versorgungsprobleme bei Nahrungsmitteln wird der Markt für Ölsaaten, Fette und Öle weiterhin vom Staat kontrolliert und reguliert. Der deutschen Wirtschaft gelingt es zunächst nicht, an den abrupt unterbrochenen Aufschwung der Vorkriegszeit anzuschließen. 1919 befindet sich die Industrieproduktion auf dem Stand von 1888. Das Niveau des letzten Friedensjahres wird erst 1927 wieder erreicht.

FREIGEGEBEN

Als das Reichswirtschaftsministerium im Mai 1920 entgegen dem Rat des VDOe und dem Willen der Industrie verfügt, die Märkte freizuge-

56 Oberregierungsrat Liesching, Vertreter der K. Württ. Zentralstelle für Gewerbe und Handel auf dem Gebiete der Kriegs- und Übergangswirtschaft, Bericht über die Ausführung des Auftrags betr. Aufrechterhaltung des Betriebs der Firma Carl Hagenbücher & Sohn, Ölfabriken in Heilbronn, vom 27.2.1917, Staatsarchiv Ludwigsburg E 170 Bü 1812.

57 Kriegsamt, Kriegsministerium, an Kgl. Zentralstelle für Gewerbe und Handel, betr. Ölmühlen, vom 25.7.1917. Liste der Mühlen und Extraktionsanlagen, die weiterarbeiten dürfen, Staatsarchiv Ludwigsburg E 170 Bü 1812.

ben, sind die Folgen für die Ölmühlen dramatisch: Die Lager sind leer und die Verbindungen zu Geschäftspartnern im Ausland fast vollständig abgerissen. Kaum eine Mühle besitzt in ausreichendem Umfang harte Devisen, um auf dem Weltmarkt einzukaufen. US-Dollar oder das britische Pfund verdient man nur durch den Export – dieser bleibt aber zur Sicherung der Ernährung vorerst verboten.

AUSGESCHALTET

Die Außenhandelspolitik rückt erneut in den Fokus der Verbandstätigkeit. Denn durch den Wegfall der Handelsblockaden wird der deutsche Markt mit ausländischen Ölen und Fetten regelrecht geflutet. Für die deutsche Ölindustrie ist dies eine vollkommen neue Situation: Anders als früher ist sie kaum mehr in der Lage, den heimischen Bedarf an Ölen und Fetten zu befriedigen, dies übernehmen nun andere. Selbst 1922 erreicht die Rohstoffverarbeitung der Ölmühlen nur knapp 50 % des Vorkriegsniveaus. Dies verdeutlicht, wie es in der Festschrift heißt, »in welchem Maß die deutsche Ölindustrie von dem deutschen Markt ausgeschaltet war«.58

INTERNATIONALE AKTEURE

Einzige nennenswerte Importeure von Rohstoffen sind in dieser Phase die niederländischen Margarineproduzenten van den Bergh und Jurgens, die auch Fabriken in Deutschland besitzen und mit aller Macht auf den deutschen Markt drängen. Mit ihren Devisen kaufen sie auf dem Weltmarkt Saaten oder Öle, die sie in Deutschland pressen oder weiterverarbeiten.

Als starke Marktteilnehmer – 1927 bilden sie die Margarine Union, 1929 entsteht aus ihnen Unilever – übernehmen sie mehrere deutsche Mitbewerber, die auch Ölmühlen besitzen. Damit wird erstmals ein internationaler Konzern Mitglied im VDOe.59

TARIFPARTNER

Mit den politischen und sozialen Umwälzungen des Jahres 1918 kommen auf den VDOe ganz neue Herausforderungen zu. Unter dem

58 Festschrift, S. 94.

59 W. J. Reader, Fifty Years of Unilever, 1930-1980, London 1980, S. 17; zur Zusammenarbeit mit mehreren deutschen Ölmühlen, die bis in die Vorkriegszeit zurückreicht, siehe: Charles Wilson, The History of Unilever, A Study in Economic Growth and Social Change, Vol. II, London 1954, S. 104 ff.

unmittelbaren Eindruck der Revolution am 9. November 1918 unterzeichnen 21 Arbeitgeberverbände und sieben Gewerkschaften nur eine Woche später eine wegweisende Vereinbarung: Im sogenannten Stinnes-Legien-Abkommen werden die Gewerkschaften als legitime Vertreter der Arbeiterschaft anerkannt.

Arbeitsbedingungen und Löhne werden künftig in Tarifverträgen geregelt, Unternehmen können Betriebsräte einrichten. Im Gegenzug verzichten die Gewerkschaften auf alle Versuche einer (gewaltsamen) Sozialisierung. Das Tarifvertragswesen, dem ein langer Kampf der Gewerkschaften vorausgegangen ist, gleicht einer Revolution in der Arbeitswelt.

ACHT STUNDEN

Unter der Leitung von Cornelius Thywissen handelt der VDOe einen eigenen Manteltarifvertrag aus, dessen innerbetrieblich befriedende Wirkung der Verband noch Jahre später zu schätzen weiß.

Am 5. November 1919 wird mit den drei maßgeblichen Gewerkschaften, dem (sozialdemokratisch orientierten) Verband der Fabrikarbeiter, dem Zentralverband der christlichen Fabrik- und Transportarbeiter und dem (liberalen) Gewerkverein der deutschen Fabrik- und Handarbeiter eine vertragliche Vereinbarung geschlossen, die Lohnstruktur, Modalitäten der Lohnzahlung und Urlaubsansprüche sowie Überstundenentgelt und Arbeitszeiten regelt. VDOe und Gewerkschaften einigen sich darin unter anderem auf den Achtstundentag bzw. die 48-Stunden-Woche.60

ANPASSUNG

Die strategische Vernetzung des VDOe wird in der Weimarer Republik womöglich noch wichtiger als im Kaiserreich. Das Parlament und demokratisch gewählte Regierungen nehmen nun die industrie- und handelspolitischen Weichenstellungen vor. Der VDOe passt sich diesen veränderten Rahmenbedingungen erfolgreich an und richtet seine Kommunikationskanäle entsprechend aus – eine Adaption, die umso leichter fällt, da allzu radikale Brüche ausbleiben.

60 Festschrift 1925, S. 18; siehe auch: Vertragsentwurf für den Vertrag zwischen dem Verband Deutscher Ölmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen e. V. und dem Verband der Fabrikarbeiter Deutschland, Archiv Thywissen, o. D., Nr. 34 Fasz. 6.

Als sich die verschiedenen Industrieverbände im Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) vereinigen, ist auch der VDOe mit von der Partie und sorgt für die Einrichtung einer Fachgruppe der Öl- und Fettindustrie. Besonders wichtig: Über den RDI erlangen die Ölmühlen direkten Einfluss auf die künftigen Handelsvertragsverhandlungen.

Durch die Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (ZAG), die im November 1918 ins Leben gerufen wird, erhält der VDOe zudem einen Sitz im Vorläufigen Reichswirtschaftsrat. Innerhalb der ZAG initiiert er dann die Reichsarbeitsgemeinschaft für Öle und Fette

FÜHRUNGSWECHSEL

Im Jahr 1922 steht beim VDOe ein wichtiger Führungswechsel an. Der langjährige Vorsitzende Paul Herz, inzwischen 69 Jahre alt, überlässt sein Amt dem Uerdinger Unternehmer und Vorstandsmitglied Arnold Willemsen, der die Verbandsarbeit in den nächsten zwei Jahrzehnten entscheidend prägen wird.

Die Beweggründe für diese Entscheidung sind übrigens nicht bekannt, doch das verhältnismäßig hohe Alter von Paul Herz oder auch gesundheitliche Einschränkungen spielen vermutlich eine Rolle.

RÜCKKEHR

Deutschlands Rückkehr in die internationale Gemeinschaft ist die große politische Aufgabe der Weimarer Republik. Die Mitarbeit daran wird zum vornehmlichen Tätigkeitsfeld des VDOe, denn für die Ölmühlen ist die Wiedereingliederung in den internationalen Handel lebenswichtig. Die Ausgangslage ist jedoch kompliziert: Der Versailler Vertrag verpflichtet Deutschland dazu, allen ehemaligen Kriegsgegnern bis zum Jahr 1924 Meistbegünstigung einzuräumen; die junge Republik kann also ihren Außenhandel nicht über Handelsverträge steuern. Das bedeutet zwar einerseits, dass keine Importzölle auf Ölsaaten und Ölfrüchte erhoben werden, andererseits können ausländische Fertigprodukte wie Öle und Fette nicht durch Zölle vom Markt ferngehalten werden.

EINE DEUTLICHE SPRACHE

Im Zuge der 1924 beginnenden Handelsvertragsverhandlungen versucht der VDOe, die Reichsregierung sowohl von der Aufrechterhaltung zollfreier Rohstoffimporte als auch von der Einführung von Zöllen auf Fertigprodukte zu überzeugen.

Dem stehen die Positionen anderer Branchen entgegen: Die ölverarbeitenden Industrien wie zum Beispiel die Margarineindustrie haben kein Interesse an Zollmauern. Und die Landwirtschaft wiederum will sich durch möglichst hohe Zölle auf Ölsaaten geschützt sehen.

Zwar lassen sich nicht alle Forderungen der Ölmühlen durchsetzen, dennoch sind die Verhandlungen aus ihrer Sicht erfolgreich. Eine Phase der Beruhigung und Normalisierung beginnt: Mitte der 1920er Jahre erreicht das internationale Handelssystem eine Struktur, in der die Ölmühlen zufriedenstellend mit ausländischen Rohstoffen versorgt werden. Und mit der Reichsmark steht ab 1924 auch wieder eine konvertible Währung zur Verfügung. Die Handelsbilanz spricht eine deutliche Sprache: Bereits 1927 exportiert Deutschland wieder mehr Öle und Fette, als es importiert.

INTERNATIONALES PARKETT

Die Normalisierung gelingt auch bei den internationalen Beziehungen des VDOe. Als Nachfolgerin des Internationalen Komitees zur Wahrung der Interessen der europäischen Ölindustrie wird im Jahr 1922 die International Association of Seed Crushers (IASC) in London gegründet. Auch außereuropäische Länder zählen zu ihren Mitgliedern, Deutschland als Kriegsverlierer bleibt zunächst ausgeschlossen. Erst im Jahr 1925 erhält der VDOe eine offizielle Einladung zum IASCJahreskongress in London. Damit erhält der Verband die Chance, wieder internationales Parkett zu betreten. Nur fünf Jahre später wird der Jahreskongress in Hamburg ausgerichtet,61 ein unübersehbares Zeichen, dass Deutschland gleichberechtigt in den Kreis der Industrienationen zurückgekehrt ist.

BEWÄHRUNGSPROBE

Am 25. Oktober 1929, dem Schwarzen Freitag, endet der kurze wirtschaftliche und politische Aufschwung. Der New Yorker Börsencrash

61 http://www.lonsea.de/pub/org/406.

wächst sich rasant zu einer globalen Finanz-, Wirtschafts- und Agrarkrise aus.

Massenarbeitslosigkeit, Verelendung und Not prägen die 1930er Jahre und werden zu einer ernsthaften Bedrohung für die Weimarer Demokratie. Der Protektionismus, die möglichst radikale Abschottung der Märkte, scheint das handelspolitische Gebot der Stunde. Für den VDOe wird die Weltwirtschaftskrise zur schweren Bewährungsprobe.

SOZIALE VERANTWORTUNG

Das zeitgenössische Rezept der Wirtschaftspolitik, um der Krise zu begegnen, ist die Senkung von Löhnen und Preisen. Mittels Notverordnungen greift die Reichsregierung in die Tarifautonomie ein und ordnet in mehreren Wellen die Senkung der Stundenlöhne an. Doch die Deflationspolitik verschärft die Krise, viele Einkommen sinken unter das Existenzminimum.

Zahlreiche Ölmühlen übernehmen in dieser Situation soziale Verantwortung, indem sie die Spielräume, die sich ihnen durch Notverordnungen bieten, nicht einseitig oder übermäßig ausschöpfen. Dies dokumentiert beispielsweise das Protokoll zur Vorstandssitzung des VDOe am 6. Oktober 1932:

»Im Allgemeinen ist von einer Lohnkürzung auch da, wo sie nach den Verordnungen zulässig gewesen wäre, Abstand genommen [worden], um das Verdienst der alten Arbeiter nicht über die durch die Arbeitszeitverkürzung [ohne Lohnausgleich] schon entstandene Schmälerung hinaus noch weiter zu reduzieren. […] Der Vorstand war einstimmig der Auffassung, dass alle Betriebe nach Möglichkeit besorgt sein müssten, soweit es ihnen möglich ist, Neueinstellungen durchzuführen, dass aber Lohnkürzungen nur dann vorgenommen werden sollten, wenn die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse dies erfordern.«62

MILCHFETT ODER PFLANZENÖL?

Die Krise ist so weitreichend, dass auch die Ausgaben für Grundnahrungsmittel drastisch sinken. Die Konsumenten greifen statt zur Butter zur kostengünstigeren Margarine. Damit sinkt die Nachfrage nach der

62 Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes am 6. Oktober 1932, Archiv Thywissen, Nr. 3, Fasz. 4.

vorwiegend in Deutschland hergestellten Milch wesentlich schneller als die nach den meist importierten Ölsaaten und Ölen: Schuld an der Agrarkrise ist nach Meinung vieler Zeitgenossen die Margarine. Um die deutsche Landwirtschaft zu stützen und die knappen Devisenvorräte zu schonen, werden im Jahr 1932 viele Maßnahmen umgesetzt, die insbesondere die Fettwirtschaft betreffen. Schutzzölle auf Ölsaaten und Öle oder der Zwang, der Margarine Butter beizumischen, bedrohen Ölmühlen und Margarinehersteller existenziell.

ZUSAMMENRÜCKEN

Handelspolitisch haben Ölmühlen und die Margarineindustrie durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Während die Ölmühlen günstige Saaten aus dem Ausland beziehen, aber ausländische Fertigprodukte vom Markt fernhalten wollen, sind die Margarinehersteller an billigen Vorprodukten interessiert, lehnen also Zölle auf Öle und Fette grundsätzlich ab.

Doch bei aller Verschiedenheit gibt es auch Verbindendes, denn die Margarinehersteller sind wichtige Kunden der Ölmühlen. In der anhaltenden Krise rücken nun die beiden Interessengruppen zusammen.

VERBÄNDEFRIEDEN

Am 13. September 1932 schließen der VDOe und die Vereinigung der freien deutschen Margarine- und Kunstspeisefettefabriken einen »vorläufigen Burgfrieden«63. Im Sitzungsprotokoll heißt es:

»Der Vorstand des [VDOe] erklärt sich mit dem Abschluss eines Abkommens zwischen dem Verband und der Margarine-Industrie einverstanden, demzufolge beide Industrien hinsichtlich der Zölle auf Margarinerohstoffe vorläufig den Status quo anerkennen. Die Margarine-Industrie soll sich demgegenüber verpflichten, die Ölmühlen-Industrie, falls notwendig, in der Abwehr von Zöllen auf Ölsaaten und Ölfrüchte und gegebenenfalls in der Verfolgung von Anträgen auf Einführung von Ölkuchenzöllen zu unterstützen. Sie soll ferner sich verpflichten, keine Schwierigkeiten zu bereiten, falls die Ölmühlen-Industrie andere, die Margarine-Industrie nicht berührende Zollmaßnahmen beantragt.«64

63 Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes am 13. September 1932, Archiv Thywissen, Nr. 3, Fasz. 4.

64 Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes am 13. September 1932, Archiv Thywissen, Nr. 3, Fasz. 4.

Es wird sich zeigen, dass diese Vereinbarung dringend nötig ist, denn zum Ende des Jahres nimmt der Druck auf beide erheblich zu.

PROTEST

Am 23. Dezember 1932 erlässt Reichspräsident Hindenburg die Verordnung zur Förderung der Verwendung inländischer tierischer Fette und inländischer Futtermittel. Sie zwingt die Margarinehersteller, ihrem Produkt deutsche Butter oder gehärteten Waltran, den billigsten Fettrohstoff, beizugeben. Öle aus heimischen Saaten sind den importierten vorzuziehen. Für die Margarineproduktion wird eine Höchstmenge vorgegeben. Die Verordnung entzieht der Ölindustrie einen großen Teil ihrer Geschäftsgrundlage, die Essener Allgemeine Zeitung spricht zu Recht von einem »Schlag gegen die Ölmühlen « 65 . Vergeblich protestiert der VDOe, der die Margarineindustrie, viele Vertreter der Landwirtschaft und der Verbraucher sowie weite Teile der Öffentlichkeit auf seiner Seite weiß. Doch weder ein öffentlichkeitswirksames Telegramm an den Reichskanzler noch eine ausführliche Denkschrift erreichen eine Milderung. Der Verweis auf die Erhöhung der Lebenshaltungskosten verfängt genauso wenig wie das Argument, dass steigende Preise für Presskuchen gerade die Landwirte treffen, die die Notverordnung schützen soll.66

FETTPLAN

Im Gegenteil: Agrarminister Alfred Hugenberg, einer der konservativen Steigbügelhalter Hitlers, macht die Ölmühlen und die Margarineindustrie als zentrale Gegner aus. Im Eiltempo exekutiert er seinen »Fettplan«: Schon im Februar 1933 – Adolf Hitler ist erst wenige Tage an der Macht – folgt für die Mühlen der Verwendungszwang für deutsche Saaten. Im März wird eine 50-prozentige Absenkung der Margarineproduktion (im Vergleich zum vierten Quartal 1932) für drei Monate verfügt, im April erlässt die Reichsregierung eine als Diskriminierung gedachte Kennzeichnungspflicht und ab Mai gilt eine

65 Ein Schlag gegen die Ölmühlen, Essener Allgemeine Zeitung vom 5.1.1933.

66 Denkschrift des Verbandes der Deutschen Ölmühlen e. V., Berlin, zur Verordnung des Reichspräsidenten zur Förderung der Verwendung inländischer tierischer Fette und inländischer Futtermittel vom 23.12.1932, vom 14.1.1933, Archiv Thywissen, Nr. 3, Fasz. 4.

Fettsteuer von 0,50 RM pro Kilogramm Margarine, Kokosfett, Öl und Kunstspeisefett, die den Preis verdoppelt.67

Die Auswirkungen sind verheerend und entsprechen den düsteren Prognosen des VDOe. Zwar gehen die Importe zurück, aber zu welchem Preis? Die Mühlen sind nicht ausgelastet, Arbeitsplätze gehen verloren, die Futtermittelpreise steigen und die Situation der Milchwirtschaft verschlechtert sich weiter. Fette und Öle sowie Butter und Margarine werden so teuer, dass Arbeiter- und Arbeitslosenhaushalte sie sich bald nicht mehr leisten können.

SCHATTEN DER KRIEGSWIRTSCHAFT

Hugenbergs Nachfolger, der nationalsozialistische Agrarideologe Walther Darré, reagiert. Statt einer Liberalisierung folgt allerdings die autoritär-staatliche Bewirtschaftung: Die Dritte Verordnung über die gewerbsmäßige Herstellung von Erzeugnissen der Margarine-Fabriken und Ölmühlen vom 23. September 1933 entwirft ein System aus Maximalpreisen, Verbrauchskontingenten und Bezugsscheinen. Die Marschrichtung ist klar: Autarkie bei Ölen und Fetten. Der Schatten der Kriegswirtschaft ist hier bereits erkennbar.

BEKENNTNIS

Berlin, 31. Oktober 1933. Der nationalsozialistische Führerstaat ist bereits weitgehend installiert. Die demokratischen Institutionen sind entmachtet. Arnold Willemsen, frisch wiedergewählt als Vorsitzender des VDOe, spricht auf der außerordentlichen Generalversammlung. Das Protokoll hält fest:

»Die gesamte deutsche Wirtschaft stehe hinter dem Führer und Kanzler Adolf Hitler, erfüllt von der heiligen Pflicht, an ihrem Teile [sic!] daran mitzuarbeiten, dass die großen Ziele des Führers verwirklicht würden. Dies gelte auch für die deutschen Ölmühlen, für die er in diesem Augenblicke das Gelöbnis unbedingter Treue und Gefolgschaft ablege. Er fordere die Mitglieder auf, dieses Gelöbnis durch ein dreimaliges ‚Sieg Heil‘ zu bekräftigen.«68

67 Reinhold Reith, »Hurrah die Butter ist alle!« »Fettlücke« und »Eiweißlücke« im Dritten Reich, in: Michael Pammer, Herta Neiß, Michael John, Erfahrung der Moderne, Stuttgart 2007, S. 385-402, hier S. 404f.; vgl. Bernd Kaiser, Die Implikationen wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen für die Rohstoffbeschaffung internationaler Industrieunternehmen und sich hieraus ergebende Unternehmensstrategien am Beispiel der Henkel-Gruppe, Diss. Nürnberg 2009, S. 89.

68 Niederschrift über die außerordentliche Generalversammlung am 31.10.1933, Archiv Thywissen, Nr. 23, Fasz. 6.

Bekenntnisse dieser Art hallen im Herbst 1933 durch viele Versammlungen von Unternehmen, Verbänden und Vereinen. Arnold Willemsen wird – wie übrigens auch sein Bruder, der Geschäftsführer Heinrich Willemsen – nie in die NSDAP oder eine ihrer Gliederungen eintreten.69 Dennoch sind solche Loyalitätsbekundungen und Unterwerfungsgesten durch gestandene Unternehmer folgenschwer: Ihre Worte haben Gewicht und Einfluss. Sie erklären offen und öffentlich ihre Bereitschaft, die Ziele Hitlers umzusetzen und den nationalsozialistischen Umbau von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft tatkräftig zu unterstützen. Die Protagonisten der deutschen Ölmühlenindustrie sind hier keine Ausnahme.

»FÜHRERPRINZIP«

Die außerordentliche Generalversammlung des VDOe verabschiedet an diesem 31. Oktober 1933 eine neue Satzung, die, so der Vorstand, das »Führerprinzip« nach den Maßgaben des Reichsverbandes der Industrie (RDI) umsetzt.70

Der Vorsitzende wird weiterhin gewählt, muss allerdings vom Vorsitzenden des RDI bestätigt werden. Diese Änderung ist wichtig, weil nun ein externer Akteur Einfluss erhält, swenn auch ein Industrievertreter und kein Parteimann der NSDAP.

Vereinsorgane sind jetzt nur noch die Mitgliederversammlung und der Vorsitzende, Vorstand und Präsidium existieren nicht mehr. Der Vorsitzende entscheidet alleine über die Aufnahme neuer Mitglieder, er allein beruft den Beirat und setzt bei Bedarf Ausschüsse ein.

Beirat, Ausschüsse oder Mitgliederversammlung »sollen« vor wichtigen Entscheidungen gehört werden, verpflichtend ist dies aber nicht. Die Position des Vorsitzenden ist also deutlich gestärkt, er bleibt aber der Mitgliederversammlung verantwortlich. Das Ganze entspricht jedoch nicht dem, was sich die Nationalsozialisten unter dem »Führerprinzip« vorstellen. Die »Gleichschaltung« ist noch nicht abgeschlossen.

69 Entnazifizierungsakte Arnold Willemsen, Landesarchiv NRW, NW 1010-0373; Entnazifizierungsakte Heinrich Willemsen, NW1010-6739 und NW1010-17424. Vgl. hierzu allgemein: Marcel Boldorf/Jonas Scherner (Hrsg.), Handbuch Wirtschaft im Nationalsozialismus, Berlin/Boston 2023.

70 Niederschrift über die außerordentliche Generalversammlung am 31.10.1933, Archiv Thywissen, Nr. 23, Fasz. 6.

»GLEICHSCHALTUNG«

Nach der Zerschlagung der Parteien und Gewerkschaften rückt das nationalsozialistische Regime ab 1934 die vollständige »Gleichschaltung« der Wirtschaft in den Fokus.

Das am 27. Februar 1934 erlassene Gesetz zur Vorbereitung des Organischen Aufbaus der Wirtschaft ermächtigt den Reichswirtschaftsminister, bestimmte Verbände als Alleinvertreter ihrer Branche anzuerkennen, Wirtschaftsverbände zu errichten, aufzulösen oder sie miteinander zu vereinigen sowie die Zwangsmitgliedschaft anzuordnen. Damit wird das Verbandswesen vollständig den Interessen des Staates unterworfen.

In der Reichsgruppe Industrie wird die Wirtschaftsgruppe Lebensmittelindustrie eingerichtet, die sich wiederum in 16 Fachgruppen gliedert, denen teilweise noch Fachuntergruppen zugeordnet sind. Die Fachgruppen bzw. Fachuntergruppen treten an die Stelle der Branchenverbände.

In dieser streng hierarchischen, dem »Führerprinzip« verpflichteten Ordnung werden die deutschen Ölmühlen innerhalb der Fachgruppe Öle und Fette zur Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie zusammengefasst. Dies hat mit einer freiwilligen und unabhängigen Interessenvertretung nichts mehr zu tun.

ZWANG REGIERT

Alle Elemente der Selbstverwaltung sind aus der Satzung der Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie entfernt, das »Führerprinzip« ist vollständig umgesetzt: Der Wirtschaftsgruppenleiter setzt den Fachuntergruppenleiter ein. Dieser nimmt die Weisungen des Fachgruppenleiters entgegen und führt die Fachuntergruppe »im Sinne des nationalsozialistischen Staats«. Die Mitgliederversammlung dient nur noch der »Unterrichtung und Aussprache«, ansonsten haben die Mitglieder den Weisungen des Leiters zu folgen.71

Die Mitgliedschaft in der Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie wird zum Zwang: Alle Unternehmen, die pflanzliche Öle und Fette, Walöl und Fischöle, neutrales Schweineschmalz, Ölkuchen und Extraktionsschrote herstellen, müssen künftig der Fachuntergruppe angehören. Die »Gleichschaltung« ist vollzogen.

71 Satzung der Fachuntergruppe Ölmühlen-Industrie, in: Archiv Thywissen, Nr. 23, Fasz. 6.

KONTINUITÄTEN

Auch personell hinterlässt die nationalsozialistische Machtübernahme Spuren im VDOe. So wird beispielsweise das Präsidiumsmitglied Ernst Possel von den Nationalsozialisten gezwungen, alle Ämter und Aufsichtsratsmandate niederzulegen. Der Grund: Der Kaufmann, Journalist und bestens vernetzte Lobbyist ist ehemaliger Parteisekretär der SPD Greifswald.72

Kontinuität überwiegt jedoch: Arnold und Heinrich Willemsen bleiben als Leiter bzw. Geschäftsführer der Fachuntergruppe weiterhin in Schlüsselpositionen. Sie genießen das Vertrauen sowohl der Mitglieder als auch der neuen Machthaber. Und Letztere setzen eher auf Kooperation als auf Konfrontation.

Der VDOe selbst führt in den nächsten Jahren eine Art Schattenexistenz, er besteht eigentlich nur noch auf dem Papier. Noch 1936 erscheint sein Name in Klammern auf dem Briefkopf der Fachuntergruppe – ein Hinweis auf die enge Verwandtschaft und einen Rest von Selbstbewusstsein, mehr aber nicht. Denn eines ist klar: Die Fachuntergruppe ist keine Interessenvertretung, sondern ein Transmissionsriemen, mit dem der NS-Staat seine wirtschaftspolitischen Ziele und Vorgaben in jeden einzelnen Betrieb hineinbringen will. Diese Aufgabe erfüllen Arnold und Heinrich Willemsen bis 1945 in zentraler Position.

ÖLSAATEN IM AUTARKEN WIRTSCHAFTSRAUM

Die grundsätzlichen Probleme, vor welche sich der VDOe bzw. die Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie gestellt sieht, bleiben bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs ähnlich. Nichts liegt der nationalsozialistischen Außenhandelspolitik ferner als die Rückkehr zum freien Welthandel mit Ölsaaten, die Industrie und Verbraucher so dringend benötigen. Die knappen Devisen werden vielmehr verwendet, um auf dem Weltmarkt Rohstoffe einzukaufen, die für die Rüstungsproduktion unentbehrlich sind. Denn spätestens mit dem Zweiten Vierjahresplan 1936 wird klar: Das Ziel ist der Krieg. Die Außenwirtschaft wird auf bilaterale Handelsverträge mit politisch und militärisch schwächeren Ländern in Kontinentaleuropa umgestellt. In einem deutsch-dominierten, blockadesicheren Wirtschaftsraum werden Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien zu bevorzugten

72 https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Possel; Deutsche Wirtschaftsführer 1929, Sp. 1730.

Handelspartnern, mit denen Kompensationsgeschäfte (ausländische Rohstoffe gegen deutsche Industrieprodukte) abgewickelt werden.

So ist für die deutsche Industrie der Bezug von Ölsaaten aus Europa nur noch eingeschränkt möglich. Als außereuropäische Handelspartner gewinnen vor allem der befreundete Achsenstaat Japan und die von ihm besetzte Mandschurei an Bedeutung. Von hier gelangt insbesondere Soja in die deutschen Ölmühlen.73

DEUTSCHE ÖLMÜHLEN-ROHSTOFFE GMBH

Mit einem Stammkapital von 40.000 RM wird am 9. November 1934 die Deutsche Ölmühlen-Rohstoffe GmbH (DOR) gegründet. Alleiniger Geschäftsführer ist Heinrich Willemsen.

Der Name der GmbH erinnert nicht von ungefähr an die Kriegsgesellschaften des Ersten Weltkriegs, denn die Aufgaben sind ähnlich: Die DOR übernimmt, so das Handelsregister, den »Ein- und Verkauf sowie die anderweitige Beschaffung und Verwertung von Rohstoffen für die deutsche Ölmühlenindustrie«.74

Konkret bedeutet dies, dass die erworbenen oder beschafften Rohstoffe innerhalb der Branche nach einem festen Schlüssel aufgeteilt werden. Hierzu handelt die DOR mit den Ölmühlen Verträge aus, in denen – abhängig von der jeweiligen Betriebsgröße – Bezugskontingente definiert sind.

IN BESTER LAGE

Die neue Gesellschaft hat ihren Sitz in einem mehrstöckigen Gebäude in der Roonstraße 3 (heute: Konrad-Adenauer-Straße), im ehemaligen Alsenviertel in Berlin-Tiergarten. Laut Berliner Adressbuch befinden sich hier seit 1931 auch die neuen Büros des VDOe und die Wohnung ihres Geschäftsführers Heinrich Willemsen.75 Nahe dem Reichstagsgebäude und dem Regierungsviertel hat der VDOe erneut einen Sitz in bester Lage. Das heute nicht mehr bestehende Quartier ist als Botschaftsviertel bekannt: Im 19. Jahrhundert entsteht hier eine ganze Reihe prächtiger Villen und Wohngebäude und

73 Margarete Muths, Die deutsche Fettlücke und die Möglichkeit ihrer Schließung durch die Rückgewinnung der ehemaligen deutschen Kolonien, Bottrop 1938, S. 35ff.

74 Deutsche Ölmühlen-Rohstoffe Gesellschaft mbH, 62 HRB 56933, Landesarchiv Berlin A Rep. 342-02, Nr. 60738.

75 Berliner Adreßbuch 1931, hier: IV. Band, S. 848.

bis in die 1930er Jahre siedelt sich ein gutes Dutzend Botschaften und Konsulate an, darunter die Landesvertretungen von China, Argentinien und Rumänien sowie Südafrika, Ägypten und Schweden.

ERNSTFALL

Für die Fachuntergruppe Ölmühlenindustrie und die DOR droht bereits im Winter 1935/36 der Ernstfall: Der Zusammenbruch der Fettversorgung zeichnet sich ab. Das NS-Regime muss zusätzlich 12,4 Millionen RM an Devisen für die Einfuhr von Ölsaaten aufbringen. Beschafft und verteilt werden sie durch die DOR.

Kurzfristig lässt sich damit zwar die Bewirtschaftung vermeiden, doch schon 1937 ist es so weit: Um den Verbrauch um 25 % gegenüber 1935 zu reduzieren, wird der Bezug durch die Einführung von Fettkarten rationiert. Dieses bürokratische System ruft Erinnerungen an die Kriegswirtschaft des Ersten Weltkriegs wach.76

Vom Wohlstandsversprechen des NS-Regimes bleibt wenig übrig, im Gegenteil: Verbraucher und Industrie müssen sich bereits vor dem Krieg mit der Mangelverwaltung abfinden.

EINE FLUT VON FORMULAREN

In der Zuteilungswirtschaft explodiert der bürokratische Aufwand. Die Fachuntergruppe übernimmt immer mehr Verwaltungsaufgaben und versinkt in einer Flut von Formularen. So ist sie zum Beispiel für die Bemessung der Exportförderungsabgabe zuständig, die Branchen zu entrichten haben, die auf Importe angewiesen sind. Mit der Abgabe werden Exporte gegen konvertible Währungen subventioniert, die wiederum die Bezahlung dringender Importe ermöglichen sollen.77

MIT VON DER PARTIE

Ein probater Weg, die Fettlücke unter Schonung der Devisenreserven zu verringern, scheint sich im Walfang aufzuzeigen. Deutschland ist Mitte der 1930er Jahre der größte Verbraucher von Walöl

76 Reinhold Reith, »Hurrah die Butter ist alle!« »Fettlücke« und »Eiweißlücke« im Dritten Reich, in: Michael Pammer, Herta Neiß, Michael John (Jh.), Erfahrung der Moderne, Stuttgart 2007, S. 385-402, hier S. 404f.; Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vierjahresplan, Stuttgart 1968, S. 32f.

77 Zum Beispiel musste Henkel mit der Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie und der Wirtschaftsgruppe Öle und Fette einen zähen Kampf gegen die Doppelbelastung des Eigenverbrauchs an Ölen und Fetten durch die Exportabgabe führen (vgl. Konzernarchiv Henkel, Acc. 272/11).

weltweit.78 Allein 1935 werden 50 % des weltweit gewonnenen Walöls eingeführt, eine Abhängigkeit, die im Rahmen der deutschen Autarkiepolitik den Ruf nach einer eigenen Walfangflotte79 immer lauter werden lässt.

Der Margarinefabrikant Walter Rau, Unilever und die Firma Henkel investieren massiv in den Aufbau eigener Walfangflotten. Der auf den deutschen Fabrikschiffen gekochte Tran soll die notwendigen Importe kompensieren und Deutschland autark machen.

Auch die DOR ist mit von der Partie: Sie verteilt nicht nur die Walölkontingente, sondern bei ihr liegt auch die Geschäftsführung des Ölmühlen-Walfang-Konsortiums, bald Gesellschafterin der Hamburger Walfang-Kontor GmbH. Mit vier eigenen und gecharterten Schiffen jagt und verarbeitet das Walfang-Kontor die großen Meeressäuger in der Antarktis.80

Der Wiederaufstieg Deutschlands in die Riege der großen Walfangnationen ist zwar verhältnismäßig erfolgreich, die produzierten Mengen an Tran reichen aber bei weitem nicht aus, um die Fettlücke zu beseitigen. Zudem macht der Kriegsbeginn im Jahr 1939 alle Ambitionen auf einen Schlag zunichte.81

KANONEN STATT BUTTER

Die viel zitierte Aussage von Propagandaminister Joseph Goebbels im Jahr 1936, dass man »zur Not ohne Butter«, aber »niemals ohne Kanonen« auskommt, wird im Zweiten Weltkrieg auf die Probe gestellt. Denn ohne Fette und Öle ist die deutsche Bevölkerung auch in diesem Weltkrieg nicht zu ernähren. Die Produkte erhalten vielmehr höchste Priorität.82

Auf einer berühmt-berüchtigten Besprechung der deutschen Generalität sieben Wochen vor dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 heißt es, dass »zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns

78 Frank Amoneit, Von der Fettlücke zum metabolischen Syndrom. 75 Jahre Fettforschung in der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft (1936-2011), hrsg. von der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft e. V., Frankfurt a. M. 2010, S. 18.

79 H. Wegener, Die Bedeutung des Walfanges für die deutsche Ernährung, in: Fette und Seifen, Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Fette und Fettprodukte, Organ der der Deutschen Gesellschaft für Fettforschung e. V., Januar 1938 (Heft 1), S. 17-18.

80 Ole Sparenberg, »Segen des Meeres«: Hochseefischerei und Walfang im Rahmen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik, Berlin 2012, S. 294f.

81 Vgl. hierzu: Gerit Menzel, Deutscher Walfang: Das »Schließen der Fettlücke« auf See, in: Hansa –International Maritime Journal, 158 Jg. 2021, Heft 12.

82 Tim Schanetzky, Kanonen statt Butter. Wirtschaft und Konsum im Dritten Reich, München 2015, S. 9.

das Notwendige aus dem Land herausgeholt wird«. Und weiter: »Am wichtigsten ist die Bergung und Abtransport von Ölsaaten, Ölkuchen, dann erst Getreide.«83

Die Strategie und die Folgen der deutschen Aggression sind eindeutig: Die Deutschen und ihre Wehrmacht werden auf Kosten der besetzten, insbesondere der polnischen und sowjetischen Gebiete versorgt, ohne Rücksicht auf den Nahrungsbedarf der Unterworfenen. Die Verteilung der geplünderten und der bei den verbündeten Staaten gekauften Ölsaaten an die Ölmühlen liegt bei der DOR.

PLÜNDERUNGEN

Kurzfristiges Raub- und Beutedenken dominiert. Eine Aufstellung der Vierjahresplanbehörde aus dem Jahr 1942 zeigt aber auch, dass in den ersten neun Monaten in den besetzten Gebieten der Sowjetunion nur 47.200 Tonnen Fett erbeutet bzw. erwirtschaftet werden. Über die ursprünglichen »Vertragslieferungen« hätte das NS-Reich immerhin 29.000 Tonnen Fett erhalten, denn bis zum Tag des Überfalls pflegen die beiden Diktaturen rege Handelsbeziehungen. Auch in den folgenden Kriegsjahren werden die besetzten Gebiete nicht zu der Nahrungsmittelkammer des NS-Reiches, von der die Kriegs- und Eroberungsstrategen träumen. Insgesamt jedoch geht das grausame Kalkül auf. Die deutsche Bevölkerung kämpft lediglich mit Versorgungsengpässen und Mangel, in den besetzten Gebieten hingegen hungern Menschen und viele sterben an Unterernährung.84

83 Aktennotiz über Ergebnis der heutigen Besprechung mit den Staatssekretären über Barbarossa, 2. Mai 1941, Staatsarchiv Nürnberg, KV-Anklage Dokumente Fotokopien PS 2718, https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0227_ hun&object=abstract&st=&l=de.

84 Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vierjahresplan, Stuttgart 1968, S. 144.

1945 – 1990: NEUBEGINN UND KONTINUITÄT

NEUGRÜNDUNG

Samstag, 18. Januar 1947. Ganz Deutschland wird von einer extremen Kältewelle heimgesucht, es herrschen eisige Temperaturen. Der harte Winter wird als Hungerwinter in die Geschichte eingehen. Doch trotz aller Not, für den VDOe ist dieser 18. Januar ein großer Tag. In Wiesbaden, in der amerikanischen Besatzungszone, gründen die Ölmühlen, die den Krieg überstanden haben, ihren Verband neu. Mit einer neuen Satzung knüpfen sie dabei sowohl inhaltlich als auch organisatorisch an die Zeit der Weimarer Republik an: Freiwillige Mitgliedschaft und demokratische Wahlen sind unabdingbar, der Verband soll wieder zu einer selbstbewussten und vor allem selbstbestimmten Interessenvertretung werden.

INTERMEZZO

Fachverband der Ölmühlen-Industrie e. V. – der Name steht für ein anderes, dezidiert unpolitisches Selbstverständnis. Vereinssitz ist Wiesbaden, die Adresse lautet Abeggstraße 2a, in der Wohnung des neuen Geschäftsführers Karl Schnurre.

Name und Sitz bleiben jedoch ein Intermezzo: Am 3. November 1949 bestimmt der Deutsche Bundestag die Stadt Bonn zum vorläufigen Sitz von Parlament und Bundesregierung und damit faktisch zur Hauptstadt der wenige Monate zuvor gegründeten Bundesrepublik Deutschland.

Wo Politik gemacht wird, muss der VDOe präsent sein. Deshalb zieht es auch ihn 1950 an den Rhein. Im Bonner Stadtteil Bad Godesberg, in der Koblenzer Straße 89, werden Büroräume angemietet.

SELBSTBEWUSST

Ein neuer Name signalisiert neues Selbstbewusstsein: Aus dem Fachverband wird kurz und bündig der Verband Deutscher Oelmühlen e. V., ein Name, den er mehr als 50 Jahre lang tragen wird.

Selbstverständlich sieht sich der VDOe in der Tradition des Verbands der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen: Im Hotel Excelsior, dem ersten Haus am Platz im nahegelegenen Köln, wird noch im selben Jahr das 50-jährige Bestehen nach der Gründung im Jahr 1900 gefeiert.

PROVISORIUM