藍廷慕博士深信,牧者的職分源自一顆憐憫的心和明確的正義

感,他提醒我們要思想自己蒙召所要服事的是什麼樣的人、需要 考慮的優先次序為何、使命的目標,以及當持守的堅忍。

克勞德.亞歷山大二世主教(Claude Alexander Jr.),

夏洛特公園教會(The Park Church)主任牧師

看完本書後,海軍上將、家庭主婦、平信徒領袖和教會同工,都 這麼說:「我不但學會如何更有效地在教會服事,更學會在生活的 每個領域中都作領袖。」

奈特.艾特伍德(Nate Atwood),

聖吉爾斯長老教會(St. Giles Presbyterian Church)牧師;

第 29 屆福音長老教會大會(Evangelical Presbyterian Church General Assembly)議長

本書融合深入淺出的學術底蘊、引人入勝的洞見,以及典雅精緻

的編排,為讀者提供歷久不衰的領導智慧。藍廷慕博士對聖經、

土地及牧人(無論是沙漠中的牧羊人或教會中的牧者)的熱愛令 人折服,也深具感染力。

加斯.博林德(Garth Bolinder)博士, 福音聖約教會中南區會(Midsouth Conference, Evangelical Covenant Church)監督

基督教界每一個領導階層都必須領悟「我們是牧者」這個論述所 蘊涵的意義。

約翰.巴斯比(John Busby),救世軍退休指揮官

結合敏銳的觀察力、深具省思的描述,搭配對聖經經文深入的應 用與實踐,本書生動地闡明如何以合乎聖經教導的神學觀點及實 用方式來培養領袖人才。

撒母耳(Samuel E. Chiang)牧師,

世界福音聯盟(World Evangelical Alliance)副秘書長

耶穌事工的領袖模式中,惟有僕人領袖獲得深入細緻的探討。今

日的領袖迫切需要像藍廷慕博士這樣深入研究的牧者模式。

鮑比.柯林頓(Bobby Clinton)博士,

富勒神學院(Fuller Theological Seminary)領導學教授

藍廷慕博士達成了極少作者能企及的成就 透過引人入勝的故

事、深刻的解經洞見,以及撼動人心的照片,建構出鮮明有力的 意象,向牧者及平信徒領袖呈現聖經領導學的精髓。

詹姆斯.考博二世(James F. Cobble Jr.)博士,

教會領導學院(Institute of Church Leadership)的創辦人

這不僅是一本勵志書,更是一份適時的邀請,引領你進入牧人的 世界。本書將驅使你以嶄新的敬畏與確信,反思自身的基督徒生 命與領導職分。

貝瑞.科瑞(Barry Corey)博士,

百歐拉大學(Biola University)校長

藍廷慕博士以卓越的筆觸,將聖經的牧養文化與領導主題融合, 藉此向我們示範了大牧者那真正符合聖經的領導素養。

雷頓.福特(Leighton Ford),

雷頓福特事工(Leighton Ford Ministries)的總裁; 世界洛桑運動榮譽終身執行長

本書為牧者及平信徒領袖帶來一股清新氣息。藍廷慕博士在牧羊 人中間的親身體驗,為理解聖經與實際事工景況增添極為重要的 洞見。我將本書列為學校所有學生的必讀書目! 唐納德.福特森(S. Donald Fortson)博士,

改革宗神學院(Reformed Theological Seminary)副教授

本書別出心裁地融合了第一手的文化體驗、聖經洞見及當代的應 用實踐。

柯克.富蘭克林(Kirk Franklin)博士,

威克理夫全球聯盟(Wycliffe Global Alliance)前執行主任

藍廷慕博士為牧養事工帶來如此多新穎且實用的洞見,因此我將 他的傑出著作分送給我們每一位長老及事工同工!

約翰.赫夫曼(John Huffman)博士, 加州新港灘聖安德烈長老教會(St. Andrew’s Presbyterian Church)前主任牧師;

今日基督教國際機構(Christianity Today International)董事會主席

在這「羊群的牧人稀少」的景況中,本書是訓練小組長的強力工 具,幫助小組長與羊群建立親密的連結。

詹.坎普(Jan Kempe)博士,

北卡羅來納州羅利達勒姆忠誠事工(Faithful Hearts, Raleigh-Durham)總裁

本書呈現一個溫馨、迷人且引人入勝的四十天旅程,使人邁向敬 虔的領導力。

安妮.葛理翰(Anne Graham Lotz), 天使事工(AnGeL Ministries)創辦人暨總裁

藍廷慕博士承襲基督教傳統的啟迪,並以上帝話語為根基,為讀

者闡釋牧人生活的真實樣貌,並與當代牧者及事工領袖的處境相 互輝映。

史蒂芬.馬基亞(Stephen A. Macchia)博士, 領導力轉型公司(Leadership Transformations, Inc.)創辦人暨總裁

一切蒙託付事工職責者,都將自本書獲得卓越的領導洞見、適時 的指引,以及難能可貴的鼓勵,本書激勵並重燃領袖對照顧上帝

群羊所需要的熱情。

馬克.麥克洛斯基(Mark W. McCloskey)博士, 伯特利神學院(Bethel Seminary)事工領導學之榮譽退休教授

本書裝備了我們教會數百位領袖,使他們視自己為按照聖經真理 牧養眾人的牧者,而非僅是擔任機構管理者的職分。

邁克.摩西(Mike Moses)牧師暨博士,

北卡羅來納州亨特斯維爾湖森教會(Lake Forest Church)之創會暨主任牧師; 福音長老教會(Evangelical Presbyterian Church)植堂者暨植堂培訓者

在這個領導往往更關注領袖自身而非他人的時代,藍廷慕博士提 出令人耳目一新的洞見,即便在 40 天閱讀之旅結束後,仍能持續 不斷地為讀者提供了進一步省思的指引藍圖。

約翰.佩洛(John Pellowe)博士,

加拿大基督教慈善協會(Canadian Council of Christian Charities)執行長

本書藉由牧羊人真實的生命故事,鼓勵基督信仰的領袖蒙召要成 為溫柔慈愛及剛強有紀律的領袖。

約翰.柏金斯(John M. Perkins)博士,

約翰與薇拉美柏金斯基金會(The John & Vera Mae Perkins Foundation) 創辦人暨總裁

本書美妙地結合了可讀性、學術性及實用等特色。我極力推薦給 所有尋求理解聖經領導學的人,尤其是投身跨文化領導事工的人。

詹姆斯.普呂德曼(James E. Plueddemann)博士, 三一福音神學院(Trinity Evangelical Divinity School)教授,

前國際事工差會國際主任

藍廷慕博士認同身為基督徒領袖,應當視自己為牧人,但是,作 者為這身分注入一股發人深省的聖經與文化實況。作者引導我們

去領會並且擁抱聖經牧養所涵蓋的一切。菲利普.凱勒( Philip

Keller)曾寫作啟迪心靈的《牧者看詩篇 23 篇》(A Shepherd Looks at Psalm 23)。然而,接下來篇章中的旅程,將帶領你超越這部靈 修經典。藍廷慕博士透過充滿洞見的文字及精彩的攝影作品,在 著作中同時展現學者的睿智及牧者的心腸。

哈登.羅賓森博士(Haddon W. Robinson),

戈登康威爾神學院(Gordon-Conwell Theological Seminary)講員、教授暨院長

藍廷慕博士的著作,讓我以全然嶄新的眼光看待牧人意象。牧養 職分與締造和平之間的連結,尤其令我感到震撼 教會領袖不

僅需要有牧人的柔軟心懷,更須具備守護群羊的勇氣與引導羊群 的智慧,這實為至關重要。

肯.桑德(Ken Sande),

締造和平事工(Peacemaker Ministries)創辦人;

關係智慧 360(Relational Wisdom 360)總裁

本書將知識與應用精闢地彼此整合,若你想在安息年中或在復活 節前的四十天期間尋求卓越的靈修工具,進行每日反思,本書將 是無價的禮物。

貝克勒.尚科(Bekele Shanko)博士, 學園傳道會國際機構(Campus Crusade for Christ International)全球副總裁

本書是一段彷彿專為軍中牧師而寫的靈性追尋之旅。

傑西.泰特(Jessie R. Tate)上校,

美國艦隊司令部前艦隊軍中牧師

本書不僅是關於領導理論的著作,更是一份邀請,引領你進入陶 冶性格的歷程,成為聖經中的牧人型領袖。

Lim K. Tham,

新加坡聖經公會(Bible Society of Singapore)前總幹事

這本令人耳目一新的靈修著作,既引導資深基督教領袖回歸基本 真理⋯⋯亦同樣裝備渴慕在漫長事奉中持守忠心的牧師、長老或 執事。

大衛.葉(David Yap)博士,

新加坡楊厝港福音堂(Yio Chu Kang Chapel)牧師;

國際事工差會(SIM)東亞區主席

40 個關於領導和被領導的聖經洞見

Forty Biblical Insights on Leading and Being Led

Tim Laniak

作者:藍廷慕(Tim Laniak)

譯者:郝海雯

審稿:林政嘉

編輯:錢占梅、林政嘉

封面排版:Patti Brinks、陳秀虹

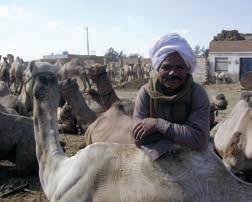

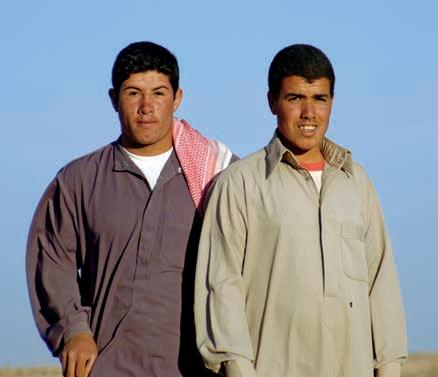

封面及內頁圖片:所有圖片皆獲得授權使用;26 頁 © Alamy,

138 頁 © Shutterstock

內文排版:Michael J. Williams、旭豐數位排版有限公司

出版發行:

香港 Our Daily Bread Ministries Ltd

日糧事工有限公司

香港九龍大角咀必發道 91-93 號 The Bedford 6 樓

電話:(+852)2626-1102

傳真:(+852)2626-0216

E-mail:hongkong@odbm.org

台灣 Our Daily Bread Ministries Foundation

財團法人基督教真理文化傳播基金會

103947 台北大同郵局第 260 號信箱

電話:(+886-2)2585-5340

傳真:(+886-2)2585-5349

E-mail:taiwan@odbm.org

ISBN: 978-981-5220-34-6

Printed in Taiwan

2025 年 8 月初版

年次:29 28 27 26 25

刷次:05 04 03 02 01

所有的經文若無特別註明,則表示引自台灣聖經公會出版的新標點和合本聖經。

版權所有.請勿翻印

The Good Shepherd: Forty Biblical Insights on Leading and Being Led © 2024 by Timothy S. Laniak Chinese edition ©2025 Our Daily Bread Ministries Foundation Translated and Published by special arrangement with Our Daily Bread Publishing, 3000 Kraft Avenue SE, Grand Rapids, Michigan 49512 USA. All rights reserved.

Traditional Chinese

謹以本書獻給羅伯特.庫利博士(Robert E. Cooley)

他是一位將聖經與人類學領域最卓越的學術造詣,運用於 基督教領導力與實踐上的模範牧者。

我們是祂草場的羊,是祂手下的民。

詩篇 95 篇 7 節

本書是兩個機構和無數個人慷慨相助的成果。戈登康威爾神學

院(Gordon-Conwell Theological Seminary)的眾理事資助了 我的實地研究,也給我一年的安息進修假(從 2003-2004 年)。這 一年期間,位於耶路撒冷的阿爾布賴特考古研究所(W. F. Albright

Institute for Archaeological Research )的理事們讓我擔任一年的教 授,來支持我的工作。我深深感謝眾多牧羊人 大部分是貝都 因人,他們接待我進入他們的帳棚,向我敞開他們的生活。他們 信任我,容我向世人述說他們的故事。在許多漫長的採訪中,我 的口譯員薩特( Sáte )殷勤親切地接待我,不但奉獻他的時間, 也作我一輩子的朋友。願上帝賜福薩特和他的太太,願他們子孫 滿堂、羊群興旺。

此外,我要感謝一個專業團隊對本書的貢獻。我的多年老 友戴夫.歐梅舍( Dave Ormesher )向芝加哥的公司告假,貢獻 他的攝影專業來伴我同行。陶德.博倫( Todd Bolen )( www. bibleplaces.com )、吉姆.馬丁( Jim Martin )、馬特.道爾( Matt Doll )及其他熱心的友人,也大方地提供我許多照片。我對 珍妮特.托馬( Janet Thoma )和塔比莎.普盧德曼( Tabitha Plueddemann)兩位編輯的感激之情,盡在不言中,本書的每一章 內容都是我在產痛中所生產,均由他們幫忙接生。卡爾.埃策爾 ( Carl Etzel )、泰勒.戈登( Tyler Gordon )、蒂娜( Tina )及傑里 米.朗(Jeremy Long)在原創設計的構想中也都貢獻良多。

非常謝謝翠西.金( Trish King )和我的母親藍珍妮( Jane Laniak)協助校稿。

在許多屬靈牧者中,我特別感謝鮑勃.湯普森( Bob

Thompson )、傑米.沃爾特斯( Jamie Walters )及塔瑪拉.帕克

( Tamara Park ),他們認真閱讀了這份手稿初期的各個版本,並 給予敏銳而深刻的回饋。本書定稿後,鮑勃和傑米持續為本書效 力,籌劃小組討論的主題,創建了在 www.ShepherdLeader.com 網 站上的「帳棚」論壇。

我要向我的家人致上最深的感謝。我的兒子傑西( Jesse )和 女兒艾德蓮( Adrienne ) 他們當時都還是小孩子 是很棒

的旅行同伴(即使在脾氣暴躁的駱駝背上),他們也享受採訪 的樂趣。艾德蓮至今仍提醒我,我經常需要她為我翻譯。或許 傑西有一天會後悔他拒絕了當個貝都因人的邀請。另一個兒子 亞倫( Aaron )回到美國念書了,他永遠無法向朋友解釋,為什

麼父親要花一年的時間混在羊群中間!我那了不起的妻子莫琳 (Maureen),她是牧者的典範,也是我事工的夥伴,更是四十多年 來陪我在青翠牧場和幽暗深谷中旅居的伴侶;她打從一開始就支 持這個計畫,一如她向來支持我的所有努力。就像我的貝都因朋 友說的,她的價值遠勝一千隻駱駝。

嗨,老兄!⋯⋯我們有什麼值得研究的?我們是無名小卒! 我們一輩子就是追著綿羊和山羊跑而已。

我們既沒有家,也沒有固定的住處。不論冬天夏天、或晴或 雨,我們露天而宿。年復一年,我們以雙腳跋涉,用駱駝和騾子 載運炊具。甚至可能在同一個地方待不上一個星期。何必浪費你 我的時間?1

阿倫.阿格拉瓦爾( Arun Agrawal

),《更綠的牧場》

(Greener Pastures)作者

年輕的牧羊人想不透,一個外人為何要研究他們的生活方 式?他們自認生來卑微,生活模式令人費解,外人何必花心思來

研究他們?弔詭的是,這個發展得比文明更早、處在社會邊陲的

邊緣化職業,竟是人們用來理解當今領導之道的關鍵,且不單是 一般世俗的領導之道,更是聖經教導的領袖素質。

以下篇章能讓你親身體會真實牧羊人的生活,這些牧羊人來

自中東地區、甚至更遠的國度,並且跨越了不同的歷史年代。2 他 們正是聖經中著墨甚深的那類牧人。本書是我親自體驗他們生活

後的成果;針對聖經一貫描繪的牧人形象,我要在他們中間探索 其背景及意義。聖經傳遞深邃、永恆的領導真理時,選擇了以牧 人作為核心的比喻,所以,我要親自感受這樣的文化,以便得到 第一手的體驗。

我在耶路撒冷的阿爾布賴特考古研究所( W. F. Albright Institute for Archaeological Research )安排安息進修年的研究時, 獲得這個研究的機會。當時,我在圖書館做文獻研究,同時也在 以色列、約旦和西奈半島進行實地訪談;結合兩者後,我逐漸明 白這千年以來啟發了無數領袖的牧人比喻。我越來越愛貝都因人 3 畜養羊群所在的沙漠和曠野。我要感謝許多貝都因人,他們邀請 我進入帳棚,並向我敞開地分享他們的世界。他們對牧人世界中 例行工作的描述,開始以意想不到的方式重塑我對聖經中關於領 導經文的理解。

透過本書,我邀請基督徒朋友走入曠野,與我一同省察身為 牧者的生命及工作。請把握這個機會思想你的大牧者上帝,以及 成為祂牧場上幫手的召命。建議你預留四十天來走完這趟旅程。

每天,我們將從一篇短文開始,其中包括照片、訪談摘要、聖經 亮光及激發省思的提問。願本書引導你完成這趟個人的曠野之旅。

聖經裡,「四十」是深具意義的數字,尤其在曠野的場景中。

摩西曾在西奈山頂禁食四十天,期間上帝為祂子民寫下神聖典 章;上帝讓以色列人在荒蕪的曠野流浪了四十年,經歷生活基本

條件匱乏的困境,好讓他們學會單單倚靠上帝及祂的話語。祂讓 百姓在祂刻意挑選的環境中待上四十年,向他們彰顯祂的旨意和

性情,同時也磨鍊人的意志和性情。耶穌公開事奉之前,也在曠 野度過四十晝夜。耶穌在禁食及獨處的禱告反思中,度過這四十 天。你也可以選擇在這段期間以某種方式禁食。

曠野是上帝反覆彰顯祂是供應者、保護者和引導者的所在。

這本書整體的省思架構就是建構於牧者這三個核心職分。每個職 分都以十三章的篇幅討論。

每一章的開始是我對傳統牧人生活的觀察(以手杖作記號), 接著是探究其相關的聖經經文(以書卷作記號),然後以其中的涵 義作為結尾(以涼鞋作記號),其中包括提問,引導你就當前的 景況持續反思。想必你也會有自己的洞見和提問。請你在 www. ShepherdLeader.com 網站上的「帳棚」論壇提出;或是寫下你的靈 修筆記,詳細列出適用於你所處之領導場域的做法。

雖然本書顯然與牧師與長老直接相關,但我常用「領袖」和 「群體」這兩個詞,避免將其涵義侷限於教會生活。在任何領域 肩負責任的基督徒,都能從本書的內容中找到關聯。因為,不論 群體規模大小,或組織嚴密與否,都是一個群體。每個群體都有 領袖,而所有領袖都是牧者:牧師或政治人物、公司主管或全職 父母、軍牧或教練、老師或安寧照護者、建築工地監工或政府官

員。其實,我們本質上都是牧者,在上帝面前為自己照料群羊的

方式負責。牧師不可只將會眾當成綿羊牧養(因為其中也有山 羊),也應看待他們是在各自羊群中做工的牧者。

我的牧者經驗及牧養範圍相當廣泛。我曾帶領過兒童事工、

青年小組、社區查經班,以及外展佈道;我也曾管理過國際學 生宿舍,以及安置年長移民的安養院;我曾創辦非營利組織,並

擔任董事一職;我在美國、歐洲及亞洲教過書,與跨教會組織、

不同宗派及地方教會一起服事;我培訓神學生達數十年之久,目

睹上帝從各類群體呼召牧者型領袖,其多元化的程度令我驚嘆折

服。我必須承認,最考驗我的牧養環境是在家裡。本書的涵義經 常先衝擊到我自身的婚姻和家庭生活。

在接下來的篇章裡,你會從發人深省的想法或牧羊場景的圖 片得著安慰。聖經之所以用牧人做比喻,並非文學藝術的展現, 而是教領導之道 既指屬天的領導,也指屬世的領導。其實,

牧人的意象多半用來批判人類拙劣的領導模式。口耳相傳的意象 根植於文化實況,為負責任的領導立下無可推諉的標準。這些意 象以最嚴肅的措辭,向起初的聽眾傳達信息。像寓言故事一樣, 比喻促使人從不同角度去思考、感受和行動。牧者型領袖的比喻 至今仍然是個全面的考驗。請與我一同接受這個考驗。

⋯⋯婚姻的愛情,你怎樣在曠野,在未曾耕種之地跟隨我⋯⋯。

耶利米書 2 章 2 節

沙漠和曠野映入眼簾時,我們的第一印象是一望無際的單調景

致:影子爬過布滿岩石的山谷;灼熱陽光下,沙土覆蓋的地 貌閃著耀眼的白光。惟有融入其徐緩的節奏之後,才能察覺其中

細微、持續不斷的變化。暗藏的溼氣源頭,散布著稀疏的植被; 白天隱藏的動物到薄暮時分開始現身;繁星點點的夜空勾勒出如 夢一般的景色。久而久之,這廣袤荒漠的壯觀景色,會使你如痴 如醉。

這片沙漠景觀可能令初來乍到的人心馳神往,但我們很快就 會發現,這以極端惡劣的生活條件聞名的環境,既兇惡又險峻。

它的酷熱令人無法招架,對此我曾有過驚心動魄的體會。我們一 行四人在黎明前離開耶路撒冷,選擇徒步沿著汲淪谷,前往猶大

曠野一座偏遠的修道院;這條路正是「好撒馬利亞人」這個故事 的發生地。這個七月的早晨酷熱難耐,到十點鐘,在天然的火窯 裡,我開始脫水。「四周像火燒一般,腳底也像火烤一般,頭上頂 著炎炎烈日。」1 我們的水壺空了,柑橘吃完了,我們也完了。如 同阿拉伯語的 Khalas:「完了」。貝都因人有一句諺語說:「渴不可

解,如井無繩。」2

讓人感到窒息般的熱浪引發我的偏頭痛,一踏入修道院入口 的蔭涼處,我便昏倒在地。脫離這苦境的惟一指望,是正午抵達 的 sherut (共乘計程車)。但是,這車滿載著訂了來回票的法國 觀光客,實在無法騰出空位,容納一個生病的健行者。我懇求他 們給我一個位置,即使是坐在後車廂裡也行。一小時之後,我被 塞在他們的行李堆上出發了,我讓後車廂敞開著,好吸些新鮮空 氣。當時的氣溫約是攝氏 52 度。

令人難以置信的是,在寒冬裡,沙漠的晝夜溫差竟然可達攝 氏 27 度以上。火爐瞬間變成冰庫。寒夜裡,帳棚中難以成眠的人 瑟縮發抖,不斷向火堆添柴。破曉時分,牧羊人四顧他們向冰冷 的暗夜交出了什麼。1945-1946 年間的嚴冬,阿爾及利亞的遊牧民 族有一半的牲畜被凍死。一位冷靜的旁觀者想起巴勒斯坦也有類 似的慘劇:「我至今仍記得,主人一點忙都幫不上,只能眼睜睜地 看著十幾隻可憐的綿羊被凍死。」3 沙漠實在是死亡之地。

溫度的變化尚可忍受,但若伴隨著沙漠裡最可怕的旱災, 就讓人難以承受了;有可能好幾年都只有些許露水。在貝都因地 區,平均每十年有三年會有足夠的雨水。1958-1961 年間,敘利亞 因為冬季無雨,損失了 50% 的綿羊和 85% 的駱駝。詩人語帶憂愁 地寫道:

吹來的酷熱南風夾著熱焰,

烤焦了乾旱之地的瘦弱動物; 灼熱的暑氣舔拭著牠們的心; 除了燒焦的樺樹枝,牠們無糧可食。 4

Hamsin 是另一個變化無常的季節性現象。這可怕的沙塵颶風 可以連續好幾天席捲營地,奪走一切未受到保護的生命。正如一 位人類學家觀察到的:「你會看到細微的沙塵顆粒遽升,相互碰

撞,像鞭子般抽打著臉龐,讓你口乾舌燥,身心俱疲。飛揚的塵 土遮蔽了雙眼,牲畜在混亂中走迷了路。」5

沙漠的景致看起來既熟悉又陌生,處處都能矇騙人,因此更 加危險。人們可能在離帳棚只有幾分鐘路程的地方迷路,或在離 家很遠的地方遊蕩著卻不自知。

聖經中常提到曠野。西奈半島、南地、尋的曠野、巴蘭及猶 大地都是逃亡者(例如摩西和大衛)逃往的不毛之地,也是耶穌 避開人群前往禱告的地方。

然而,即使是最荒涼的沙漠,也是發出呼召、帶來啟示和親 近上帝的屬靈綠洲。希伯來文中,「曠野」( wilderness )這字的字 根是 midbar,它的意思是「話語」(word)。

在崎嶇不平的曠野跋涉四十年後,牧羊人摩西在上帝聖山的 居所遇見祂。摩西在此蒙召帶領以色列人脫離埃及人的壓迫與奴 役,回到這座偏遠的山上,在這裡,上帝將生命的道賜給祂的子 民。

在西奈山領受上帝的律法之後,摩西在南地曠野牧養上帝的 子民達四十年之久,要在此地存活,倚靠上帝是絕對必要的。

你也要記念耶和華你的上帝在曠野引導你這四十

年⋯⋯祂苦煉你,任你飢餓,將⋯⋯嗎哪賜給你吃,使你 知道人活著不是單靠食物,乃是靠耶和華口裡所出的一切 話(申命記 8 章 2-3 節)。

何西阿先知明瞭上帝刻意把祂的子民領到曠野,在此地向他 們「求婚」(何西阿書 2 章 14-16 節)。惟有在這偏僻、與世隔絕的環 境下,他們才能領會上帝對他們的愛,以及他們如何迫切需要祂。

在約旦河,上帝顯明祂對耶穌的肯定,藉此開展了耶穌的 事工。聖靈彷彿鴿子降下,落在耶穌身上,但緊接著,耶穌忽然 被引到曠野去忍受嚴酷的試探。就象徵的意義來說,耶穌再次經 驗了上帝百姓未能通過的考驗。相對於他們的四十年,耶穌在這 四十天完全靠上帝的話語而活。根據聖經,曠野是學習倚靠、接 受管教、得著潔淨的獨居之所,在此信靠上帝是必要的條件。沙

漠讓人迅速認清自己走到了盡頭,失去自給自足和獨立的能力。

曠野也讓人產生異想天開的期待。上帝以祂的話語從空虛混 沌(tohu wavohu)中創造萬有。6 上帝透過先知的預言應許被擄的

以色列人未來將經歷翻天覆地的更新,這些應許帶有沙漠裡奔湧 著活水、遍布著鮮花的景象。耶穌的事工是「在曠野⋯⋯(預備 耶和華)的路」(以賽亞書 40 章 3 節),這象徵靈性貧瘠的曠野, 使備受脅迫和飢渴的百姓切慕新的伊甸園。

若領袖的經歷暴露出自身的脆弱不堪時,其生命就有可能變 成曠野。感到困惑、遭到遺棄和內心恐懼,皆顯明了我們靈魂深 處焦躁不安的渴求和最根本的需要。

在曠野,我們可能會失去方向。

或者,也可能重新得著方向。

曠野可以成為讓我們得著益處的催化劑;我們可以自行創造 一個曠野來增進與上帝的關係:空出行事曆上一段時間、拔掉科

技產品的插頭,替自己保留一段不受打擾的時間和場所,與上帝 獨處。這樣的安排,可以反映出你刻意選擇用心與上帝相會。

讓我們開始準備這趟旅程,期待上帝啟示祂的話語、在我們

的靈裡賜下洞察力,在祂刻意揀選的火爐裡煉淨我們的靈。我們 必須放下自己的「包袱」,挪去一切分心的事,讓自己的心安靜下 來。上帝會看重我們選擇在這四十天裡獨自在曠野與祂會面。

我也必將合我心的牧者賜給你們,他們必以知識和智慧牧養你們。

耶利米書 3 章 15 節

在約旦、以色列和西奈半島的訪談過程中,我盡量提出開放式 的問題。我不想讓自己對牧羊人先入為主的觀念,影響我的 研究。我最常問的問題是:「要怎麼做才能當個牧羊人?」

在後面的章節裡,我會陸續分享我聽到的許多答案。哈立德 ( Khaled )說:你得在牧羊人的家庭中長大。其他人則建議:若 在飼主手下工作,或許幾個月就能上手;沒有人是上過正規的課 程,惟有長期當學徒,才能學會。

令我印象最深刻的回應,出自一名貝都因人,名叫阿布賈邁 爾( Abu-Jamal )。我們倆坐在他的帳棚裡,他在回答我的問題之 前,沉思了一會兒,說:「最重要的是,你要有心牧養。你若有, 明天就可以開始上工。」接著,他雙眼直視著我,說:「我覺得你 有這個心腸。」

我對他的讚美表達謝意,但心想:這是否只是恭維之詞。

沒多久,阿布賈邁爾吐露了一些個人的感慨之情,接著又 稱讚了我一番。在此之前,我十三歲的兒子傑西和我們聊天,他 禮貌地啜了一口咖啡,仔細打量著帳棚裡掛的一把槍。現在,他

到外面和羊群玩耍了。阿布賈邁爾與我展開了兩個父親之間的對

話:「我的兒子們無心從事這個行業,所以,他們不配繼承家業。

我會把我的羊群賣給別人,免得落入不肯照顧牠們的人手中。」

他雙眼又直視著我,說道:「我看得出來,你兒子很愛動物。

你告訴他,他可以留下來,跟著我一起。我會給他兩百頭羊,幫 他娶妻,讓他接受良好的約旦教育,去任何他想去的學校就學。」

我腦中浮現了傑西當約旦牧羊人的有趣畫面,但是,阿布賈 邁爾不像是開玩笑,他說:「你 問問傑西,讓他考慮考慮,明 天回覆我。」

傑西聽到這樣的提議大 吃一驚,對其中的細節也不敢 掉以輕心。看到阿布賈邁爾的 年輕女兒們,可能也是這筆交 易的一環,他委婉地拒絕了。

阿布賈邁爾可以理解我們的婉

拒,他要我們「手碰鼻子」承諾,下次當我們再度造訪約旦時, 一定要讓他招待一場盛宴。我們上車離開之前,我照著他建議的 手勢,回應了他。

這位貝都因朋友對他的提議有多認真,我永遠無法測透,但 是,我對他如此看重牧羊人照料羊群的心,永遠難以忘懷。

阿布賈邁爾的看法讓我想起箴言中的一節經文:「義人顧惜他 牲畜的命⋯⋯」(箴言 12 章 10 節)。透過貝都因人的觀點,聖經中 的其他經文也開始帶給我新的亮光。

舊約時期有數百年來,以色列的領袖並未履行其職責,上帝 透過耶利米應許以色列人,祂必賜他們一位「合我心的牧者」(耶

利米書 3 章 15 節)。如同那位接待我的貝都因人,上帝察看以色列

的眾領袖,決定他們不配繼承「家業」,因為他們沒有「大牧者」 的心。在撒迦利亞傳講的信息中,上帝再次發出怒氣,因為「牠 們自己的牧人並不憐恤牠們」(此為作者的詮釋,參撒迦利亞書 11 章 5 節)。

在以西結書裡,我們看到上帝對以色列自私領袖的責備刺透 人心,對羊群的憐恤卻表露無遺:

人子啊,你要向以色列的牧人發預言攻擊他們,說: 「主耶和華如此說:禍哉,以色列的牧人!只知牧養自 己。牧人豈不當牧養群羊嗎?你們吃脂油,穿羊毛,宰肥 壯的,卻不牧養群羊。瘦弱的你們沒有養壯,有病的你們

沒有醫治,受傷的你們沒有纏裹,被逐的你們沒有領回, 失喪的你們沒有尋找,但用強暴嚴嚴地轄制(以西結書 34 章 2-4 節)。

接著,以西結向以色列人承諾,上帝必親自看顧祂的羊群。

耶穌道成肉身,向一個沒有領袖的群體,傳遞祂的牧者之 愛。「祂看見許多的人,就憐憫他們,因為他們困苦流離,如同羊 沒有牧人一般。」(馬太福音 9 章 36 節)憐憫心激發了祂醫治、拯 救及教導的事工。

好牧人的跟隨者也效法了祂出於憐憫的關懷。保羅說「為 眾教會掛心的事」,是他心上最沉重的負擔(哥林多後書 11 章 28 節)。保羅在腓立比書中如此嘉許提摩太:「因為我沒有別人與我 同心,實在掛念你們的事。」( 2 章 20 節)保羅勸勉與他服事的同 工,要「勉勵灰心的人,扶助軟弱的人,也要向眾人忍耐」(帖撒 羅尼迦前書 5 章 14 節)。彼得堅稱,為大牧者做工,必須要有服事 的熱誠(彼得前書 5 章 2 節)。上帝期望每位丈夫,要渴望服事和 栽培妻子:「你們做丈夫的,要愛你們的妻子,正如基督愛教會,

為教會捨己。」(以弗所書 5 章 25 節)

聖經中屬靈牧養的關懷層面,最佳體現在祭司的職分中。 雖然在我們的印象中,古代以色列的神職人員主要是屠宰動物的 人,但其實他們在以色列群體中,是信仰上的照顧者,引導同胞 來到上帝面前,並宣告上帝的饒恕。他們分辨上帝的旨意,帶領 上帝的子民敬拜祂,並教導摩西五經。祭司也是使人與上帝和

好的橋樑,以具體可見的方式,分賜上帝的恩典。希伯來書 2 章 17-18 節中,作者描述基督是慈悲的大祭司,甘願為他人受苦。

我以自身經歷,思想耶和華以勒(即「耶和華必預備」,參創 世記 22 章 14 節)無微不至的看顧時,我腦海立即浮現我和太太最 深刻經歷上帝恩慈供應的時刻。

在我和莫琳的信心之旅中,有一年的經歷令我們永生難忘。

那年,我們服事十幾個亞洲國家,所到的各處,上帝都精準地供 應我們一切所需。我猶記得,我們在一月的第一週入境中國,隨 身攜帶的是適合熱帶菲律賓的衣著。我們下榻的第一個旅館房間 裏,竟然放了兩件符合我們身材的防寒大衣!我們向櫃檯詢問此

事,他們示意我們可以接收前一組客人遺留下的一切。我們來這 裡服事教會,上帝似乎對我們說:「讓我來照顧你們。」

那年春天,我們抵達日本時,身上的錢頂多只能撐過一個 星期。我們打算在兩處短暫停留,然後回國。但是,上帝另有計 畫。接下來的兩個月,我們協助一個教會在大阪植堂,白天和晚

上還可以在英語教室中自由傳道。當我們準備離開,交出薪資單 並要提領現金時,發現上帝供應的金額正是我們整年的旅費,不 多也不少!我們親眼見到祂替我們「買單」。回想那一年的經歷, 讓我聯想到尼希米形容以色列人在曠野的日子:「在曠野四十年, 祢養育他們,他們就一無所缺,衣服沒有穿破,腳也沒有腫。」

(尼希米記 9 章 21 節)

回到美國時,一個理想的事工正等著我們接手。身為國際學 生宿舍的舍監,我們有機會向一些從未踏進基督徒家庭的人,分 享基督的愛。我們接待二十五位學生,還有空間供旅客暫住。我 們為他們準備餐食,帶他們旅遊,幫助他們在異國過生活。不論 是否在預先安排好的場合,我們都分享福音。我和莫琳從接受照 顧的人,轉變成照顧他人的人。

未來幾天,本書會帶我們進入各種關於「供應」的主題,讓 我們思考自己曾經受到的照顧,同時,也思量上帝呼召我們去照 顧他人。我很喜歡保羅如此說:「願頌讚歸於我們的主耶穌基督的 父上帝,就是發慈悲的父,賜各樣安慰的上帝!我們在一切患難

中,祂就安慰我們,叫我們能用上帝所賜的安慰去安慰那遭各樣 患難的人。」(哥林多後書 1 章 3-4 節)

上帝是所有以關懷服事為一生志業者的典範和動力來源。

又揀選祂的僕人大衛,從羊圈中將他召來,⋯⋯為要牧養自己的百姓⋯⋯。

詩篇 78 篇 70-71 節

一

個晴朗無比的冬日,我們一家人騎著駱駝,前往約旦南部瓦 迪倫谷( Wadi Rum )一個偏遠的貝都因營地。雖然早些時 候,女兒從她那頭脾氣暴躁的駱駝背上摔了下來,我們總算在傍 晚時安然抵達,準備享用露天營火上滋滋作響的鄉村美食。我們 脫了鞋,跨過鋪著毛毯的門檻,一旦進入主人的帳棚,就能得到 安全保障和豐盛款待。

遺憾的是,隨著營火餘燼漸熄,往常燦爛的星輝也漸趨黯 淡。一道快速移動的風暴鋒面逼近山谷。呼嘯的狂風開始撼動帳 棚,飛雪在我們周圍盤旋。接待我們的主人擔心,萬一帳棚垮了 將危及我們的安全,他在越野車上用無線電指揮我們迅速撤離沙 漠。我們的探險雖然夭折,卻顯明了帳棚居住者的基本現實景況。

貝都因人的 家 是用支柱撐起的帳棚,僅以繩索和數根地釘固 定。傳統帳棚由六至八片羊毛織成的篷布縫製而成。這種天然纖 維既保暖又防水,可以輕鬆捲起,引入微風,也能釘牢阻擋風沙 和烈日。若經常修補,一個帳棚可以用上十五到二十年。較富裕 的沙漠居民會搭建寬敞的帳棚,既可款待賓客,必要時也可以安

置有需要的牲口。擁有一座廣闊的帳棚象徵成功昌盛(參以賽亞

書 54 章 2 節)。論到人生最值得擁有的資產,貝都因人始終將「廣 闊的帳棚」列為首要。1

雖然這些以「支柱」撐起的「羊毛房屋」是貝都因人生活的 核心,也承載著他們傳奇的待客之道,但其結構卻簡陋而脆弱。

用垂掛的毛毯當作隔間;用坐墊、靠墊充當傢俱。遊牧民族的居

所反映出他們漂泊不定、易受衝擊且稍縱即逝的生活狀態:生活 如同「駱駝背上的一根帳棚支柱」。 2

這些織物搭建的家園可以在 數小時內收拾打包,裝載於駱駝或卡車之上。這些帳棚也可能在 風暴中當場崩塌。

考古學家發現,古代遊牧民族留下的物質證據寥寥無幾,絕 大部分證據都隨風消逝。這些族群居無定所,他們所留下最深刻 的遺跡,莫過於維繫其身分認同的人際關係及故事。

我研讀新約時,其中頻繁提及亞伯拉罕的現象令我印象深 刻,我逐漸領悟其中一件事,正如今天許多的遊牧民族,亞伯拉 罕也是以帳棚為家的人。這種文化事實也符合他的屬靈身分:「他 因著信,就在所應許之地作客,好像在異地居住帳棚,與那同蒙 一個應許的以撒、雅各一樣。」(希伯來書 11 章 9 節)亞伯拉罕是 暫時的寄居者,在世上是客旅。正如今天的貝都因人,亞伯拉罕 的漂泊不定「從根本上⋯⋯塑造他的身分認同」。3

以色列人定居應許之地之後,亞伯拉罕居無定所的生活方式 成了以色列人身分認同的關鍵要素。以色列百姓獻上初熟果子時 做出的宣告,便是效法這位充滿信心的先祖。他們開宗明義地宣 示:「我祖原是一個將亡的亞蘭人。」(申命記 26 章 5 節)翻譯成 「將亡」的希伯來原文,暗示著亞伯拉罕在世上如同某種程度的逃 犯。

永恆的家

聖經描述上帝也以帳幕為居所。以色列人朝聖節期之一是住 棚節(又名蘇庫特節, Sukkot )。每年猶太曆的七月,家家戶戶 都離開自己的石造房屋,在戶外過為期一週的紮營生活。住棚節 儀式定期重演曠野時期 上帝與百姓同住帳棚的 經歷,以記念祂在漂流 歲月中的供應。這樣的 帳幕體驗重新激發他們 認知自身是世上客旅的 身分。4

其實,上帝 很滿意 祂的帳幕居所。大衛渴 望為上帝建造一座與主 的尊榮相稱的永久聖殿時,上帝的回應實在出人意料:「自從我領 以色列人出埃及直到今日,我未曾住過殿宇,常在會幕和帳幕中 行走。」(撒母耳記下 7 章 6 節)這節經文中,上帝告訴大衛,祂 從未要求一座「香柏木的殿宇」(7 節)。

當大衛王準備享受安逸穩定的生活時,上帝提醒他:固定不 變的永久居所並不合祂的心意。這個深刻教訓也針對日後將失去 聖殿的群體:只有在被擄的曠野歲月裡,他們才會重新發現,上 帝仍能與他們同住。

彌賽亞耶穌降世為人時,實際上祂就是「支搭帳幕」住在我 們中間(約翰福音 1 章 14 節)。耶穌面對有意跟隨祂的人,直言告 誡說:「狐狸有洞,天空的飛鳥有窩,人子卻沒有枕頭的地方。」

(馬太福音 8 章 20 節)耶穌真正的家在天上,祂從未忘卻這事實。

保羅是一位以製造帳棚為業的敘利亞人,他也以同樣的居無定所 觀點省思自己的身體:「我們原知道,我們這地上的帳棚若拆毀 了,必得上帝所造,不是人手所造、在天上永存的房屋。」(哥林 多後書 5 章 1 節;參彼得後書 1 章 13-14 節)

希伯來書 11 章證實聖經中眾多聖徒的信心,他們在有生之

年並未領受到上帝保證的應許。他們成為屬靈的帳棚客旅。其典 範首推亞伯拉罕,但其他人也「承認自己在世上是客旅,是寄居 的」( 13 節)。許多人「披著 綿羊、山羊的皮各處奔跑, 受窮乏、患難、苦害,在曠 野、山嶺、山洞、地穴漂流 無定,本是世界不配有的 人」(37-38 節)。

這是多麼深邃的觀點: 世界配不上他們,他們不 以塵世為家。與屬靈父親亞 伯拉罕一樣,這些忠心的天 路客仰望真正的永恆家園: 「那座有根基的城,就是上 帝所經營、所建造的。」(10 節)

在約翰的天堂異象中,他聽見宏亮的聲音喊道:「看哪,上帝 的帳幕在人間!祂要與人同住,他們要做祂的子民,上帝要親自 與他們同在,做他們的上帝。」(啟示錄 21 章 3 節)出人意料地, 天上的城邑竟是大牧者上帝的帳幕。

身為領袖,寄居者的身分必須烙印在我們心中。我們必須明 白,真正的家園在天上,人生在世只是為了推動上帝的心意。我 們建造建物及規劃長程計畫時,很容易忘記我們的生命及事工是 何等的短暫且稍縱即逝。難道我們忘了自己只是「一片雲霧,出 現少時就不見了」?(雅各書 4 章 14 節)

我們為群體制定目標、方向及策略計畫時,終極目標始終是

永恆的家

引領眾人歸向天家。人若被世俗看似永恆的事物迷惑,以致遺忘

永恆之事,我們的事工就徹底失敗。我們是否以「這個世界終將 消逝,天上家園將永遠長存」的信念來引領會眾?我們自身的言 行舉止是否展現出對永恆的追求?我們刻意引導羊群走在定居社 會 世人的身分認同所扎根之處 的邊緣,推動他們朝永恆 家園邁進嗎?我們要朝向上帝的帳幕前進,且必在那裡安居,直 到永遠。

到了牧長顯現的時候,你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。

彼得前書 5 章 4 節

你回到美國後會做什麼?你會記得什麼?你會忘記我

們嗎?我們席地而睡、放羊吃草、生火煮食、騎駱駝、與 我們的牲口同行⋯⋯。

離開後,什麼會讓你想起我們,想起我們逐水草而居 的生活?你說你會撰寫關於我們生活和生活方式的書⋯⋯ 這些究竟有什麼用處?

阿倫.阿格拉瓦爾,《更綠的牧場》作者

對於些接待我們、向我們敞開帳棚的牧羊人,我們會記得什

麼?我們會記得他們與狼群交戰的故事和遭逢乾旱的歲月 嗎?或是記得他們如何找到水源、病得醫治的經過?我們會忘記

他們的工作有多艱苦,生活是如何漂泊不定嗎?

我們無法完全理解不同文化族群的生活和工作。更富挑戰性 且更有意義的任務,是如何運用來自該文化的洞見來闡釋聖經中 關於領導力的教導。在領導上如何改變自我的實際工作,正擺在 我們面前。我們的旅程才正開始。

當我們最後駐足回顧我們共渡的時光,我想到牧養涵蓋的層 面是何等地鉅細靡遺,令我深有感觸:從將羊毛送上卡車到深入 洞穴尋找迷羊;從製造奶製品到建築安全的羊圈;從溫柔的助產 到嚴厲的管教,這其中的多樣性正如屬靈牧者的世界一樣鮮明: 我們既需要在病榻前有果效地服事人,也要在董事會中應對得 宜,有果效地領導;我們在講台上傳講信息需要清楚透澈,在市 議會裡也需要清晰發聲;既要在輔導時專心傾聽,在走動管理時

也要專注留意。不論在辦公室或在家裡,我們都要正直誠實。

這趟旅程讓我深深感受到,牧人型的領導蘊含著許多意想不 到的張力:我們蒙召要犧牲捨己,也要照顧好自己;要做一個明 智的領袖,同時也要謙卑跟隨;既有決斷力,又能靈活應變;既 能親力親為,亦善於授權;能獨立作業,也能與人合作無間。牧 羊人看顧羊群的同時,掠食者也正虎視眈眈。不過,我們在天上

的大牧者也定睛守望著羊群,而我們的羊群也在看著我們。上帝 正在呼召「合祂心意的牧人」做祂羊群的典範,好讓他們也成為 好牧人。

如何才能活出好牧人的生命?

從真實牧羊人如摩西和大衛,到使徒們呼召初代教會的長老牧養羊 群,聖經中領袖的領導力體現在牧羊人謙卑、警醒和日常的工作中。

本書作者藍廷慕博士為了更深入理解「牧養」的概念,在中東地區與 貝都因牧羊人共同生活了數月之久;他結合豐富的文化體驗與精闢的 聖經研究,為讀者提供 40 篇靈修短文,深入探討每位屬靈領袖在供

應、保護和引導等牧養上的職責。每篇文章從他的實地考察著手,繼 而深入探討聖經中關於好牧人的故事,最後引導讀者思考自身可以採 取的行動,得以在家庭、教會或居住的社區,帶出生命的影響力。

邀請每一位身為耶穌基督的跟隨者,一起來學習活出好牧人的生命。

是哈佛大學的神學博士,自 1978 年起,致力於帶領學生和領袖進行聖 地的探索之旅。他有多本著作,包括《合我心意的牧者:聖經中的牧 養觀與領導力》(Shepherds after My Own Heart: Pastoral Traditions and Leadership in the Bible)。他目前擔任靈命日糧事工全球內容開發 資深副總裁。