3 minute read

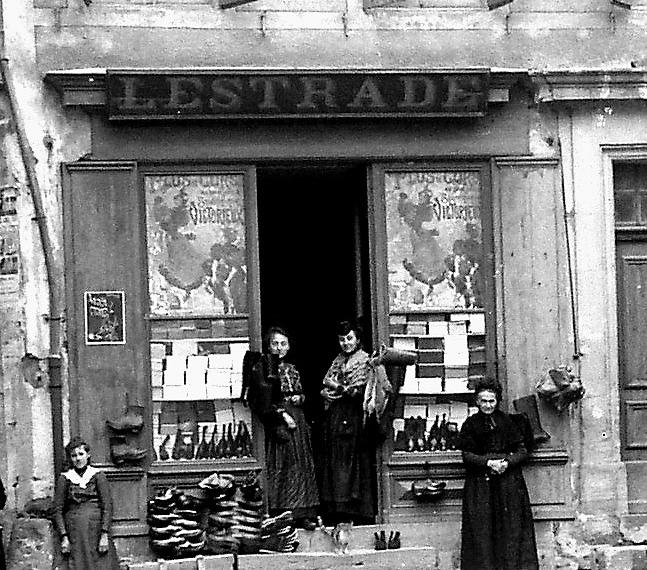

COMMERCES D’ANTAN

Retrouvez les commerces d’antan de la ville de Saint-Affrique et bien plus encore dans les fonds photographiques conservés à la Maison de la mémoire.

Advertisement

En Occitan

Chaussure : cauçadura

Épicerie : especiariá

Boulangerie : fornariá

Marchand : mercadièr

Magasin : botiga

La Cuisine Sucr E

Les gimbelettes

Les gimbelettes sont des gâteaux échaudés (trempés dans l’eau bouillante avant une cuisson au four) qui sont parfois aromatisés à la fleur d’oranger ou avec des grains d’anis. Elles se font à l’occasion de la fête catholique des Rameaux, au printemps. Leur forme de couronne ou d’anneau permettait de les accrocher aux rameaux de buis des enfants.

Savoir

Pour la fabrication du roquefort, on met le lait caillé à égoutter dans des faisselles. Le petit lait qui s’en écoule est alors récupéré et cuit pour donner la recuite.

Le gâteau À la broche

Traditionnellement, le gâteau à la broche se réalise au feu de cheminée. Pour se faire, il faut un tournebroche actionné manuellement et un moule en forme de cône qui lui donne sa forme si originale. La pâte liquide est versée sur le moule lentement, couche après couche, ce qui peut prendre plus d’une heure.

La Flaune

Spécialité du Sud-Aveyron liée à l’élevage de la brebis laitière, la flaune est une tarte faite à base de recuite de lait de brebis qui se fabrique plus particulièrement en été. Pour la recette : sur une pâte de votre choix, étaler un mélange de 600 g de recuite écrasée, 4 œufs, 200 g de sucre, 1 pincée de sel, 1 c. à s. de farine et de la fleur d’oranger. Laissez cuire 25 mn à 180° et dégustez !

Savoir

Durant la récolte des coings, on portait les fruits au boulanger qui les enrobait de pâte à pain et les cuisait dans son four. Ce goûter pour enfant s’appelait un pompet.

La fouace est une des plus anciennes pâtisseries de l’Aveyron. Sorte de « brioche », elle est confectionnée à base de pâte à pain aromatisée à la fleur d’oranger. Elle a la forme d’une couronne et une belle couleur dorée. On la partage au dessert, au goûter ou avec le café.

Gâteau : còca

Lait : lach

Oeuf : uòu

Châtaigne : castanha

La grillée de châtaignes

À l’automne, il est courant d’inviter ses voisins et amis à la grillée de châtaignes. Après avoir entaillé la peau, on les cuit dans une poêle trouée sur le feu. Il faut veiller à bien les remuer pour ne pas qu’elles brûlent. Une fois cuites, elles sont placées dans un « paillasson » (panier tressé en paille) recouvert d’un chiffon ou d’un papier journal. Commence alors la couvade, un enfant s’assied sur le panier pour les faire suer et faciliter l’épluchage.

Mais Aussi

Au mois de novembre, on fait de la confiture avec les fruits de l’églantier appelée confiture de gratte-cul.

Tourneborche : vira-l’ast

Savoir

Pendant des siècles le nom de la rivière ne s’écrivait pas avec le « s » terminal. En effet, ce nom vient du mot occitan « sòrga » qui signifie rivière, source. Ce n’est que depuis quelques décennies que l’usage s’est répandu d’écrire : Sorgues.

L’eau, la Sorgue et les ruisseaux

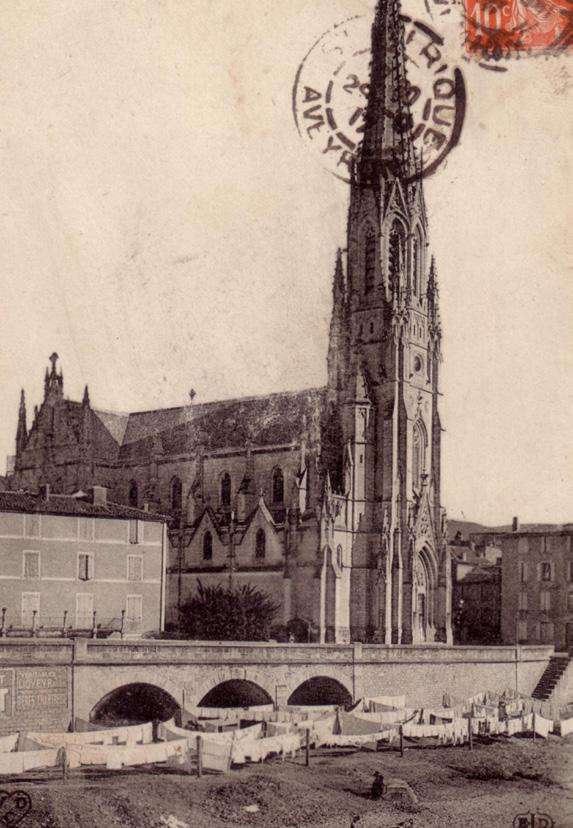

La Sorgue prend sa source dans la commune de Cornus. Après des dizaines de kilomètres, elle se jette dans le Dourdou à Savignac, village de Saint-Affrique. Lui-même rejoint le Tarn qui va se déverser dans la Garonne jusqu’à l’océan Atlantique. La Sorgue traverse donc une grande partie de la commune. Son débit n’est pas très important mais elle provoque régulièrement des crues importantes pouvant occasionner de gros dégâts. Ce fut le cas notamment le 28 novembre 2014 où elle a atteint les premières marches du parvis de l’église. La Maison de la Mémoire conserve des photographies de crues mémorables : 1930, 1933, 1992 et des documents relatifs à des crues tout aussi historiques plus anciennes.

Une rivière utile

Savoir

À la fin du 19ème siècle, lors de la construction de l’église et des quais, des lavoirs ont été réalisés pour apporter plus de confort aux lavandières. Ils ont aujourd’hui disparu.

Sous les quais de l’église, les arches qui abritaient les lavoirs, un jour de lessive

La Sorgue occupait une place importante dans le quotidien des Saint-Affricains. Ils y abreuvaient les bêtes. Les habitantes venaient y faire la lessive qu’elles mettaient à sécher sur les rives. De nos jours, il existe encore le parking des grèves. Ce nom vient de l’occitan « grava » qui signifie gravier. Les SaintAffricains venaient y chercher des matériaux de construction (gravier, galets, pierres) que l’on peut encore voir sur les maisons les plus anciennes de la ville.