Les paysages du passage dans le Pays

basque français

Affirmer l’identité accueillante d’une terre de migrations comment la cohabitation entre sédentaires et passants peut-elle participer à la fabrique d’un territoire en mouvement ?

Louise Pinsard Mémoire de fin d’études 2021-2022

Louise Pinsard Mémoire de fin d’études 2021-2022

Ce qui motive les déplacements du passant n’a aucune importance, il suffit qu’il soit là et qu’il n’y demeure point.

Denis Delbaere, La fabrique de l’espace public

Le jury

encadrantes président

1. introduction

p. 8 passer p. 10 dans le pays basque p. 12 aujourd’hui

2. caractériser le territoire

Léa Hommage Bénédicte Flatet Olivier Gaudin Kantuta Schneider Marin Schaffner

Architecte paysagiste DPLG Enseignante de projet de paysage (3ème année à l’ENP Blois)

Formatrice de la voix Enseignante en communication orale (4ème et 5ème années à l’ENP Blois) Docteur en philosophie des sciences sociales Enseignant en histoire de la formation des paysages (3ème et 4ème années à l’ENP Blois) Maître de conférence à l’ENP Blois

invité.e.s

Ingénieure paysagiste DPLG Ancienne élève de l’ENP (promo 2015)

Auteur et traducteur Co-directeur des éditions WildProject Ethnologue

Sources et crédits

Ce document est un travail étudiant. En l’absence d’indication, les illustrations, cartographies et photographies sont des documents personnels. Toute reproduction totale ou partielle de l’un de ces documents est soumise à l’accord de son auteure.

Pour toutes informations : louise.pinsard@orange.fr

p. 14 où est-on ? p. 16 socle et paysages p. 30 territoire en mouvement

3. regarder en arrière

p. 38 traversées historiques p. 48 un terreau d’accueil

démêler les fils 4.

p. 50 les migrants p. 68 les oiseaux migrateurs p. 74 les transhumants p. 82 les marcheurs-pélerins p. 90 le territoire sillonné : de l’espace au lieu

5. les paysages du passage

des paysages accueillants ? p. 92 Bayonne p. 98 Hendaye p. 104 St-Jean-Pied-de-Port p. 110 Organbidexka

vers le projet 6.

p. 116 que peut faire le paysagiste ? p. 120 aiguillage et horizons p. 122 intentions p. 128 fin de l’étape

p. 132 bibliographie, références p. 136 remerciements

4

1. introduction

La porte de la voiture claque. Dans son gaz échappé s’éloigne avec elle une silhouette vers ailleurs. Autour de moi des langues incomprises et des pas qui se pressent, viennent pour aller.

Où donc ? Qu’est-ce qu’il reste de leur passage ici ? Et qu’ont-ils emporté avec eux ?

Ils foulent ce même sol sur lequel je suis et je questionne la manière dont chacun de nous vit. J’ai la sensation que nous sommes capables de créer des nids un peu partout. L’hyper-mobilité à laquelle nous avons accès aujourd’hui réduit l’espace mondial dans notre poche. Quand on a les pieds ancrés quelque part, on fait nôtre l’espace que l’on fréquente au quotidien ; l’apprivoise, le transforme, le politise. Dans notre sédentarité établie, des formes de passage teintent toujours les espaces de leur trace, et mettent souvent mal à l’aise les décideurs de la ville, les habitants ; comment appréhender une population de gens du voyage ? Comment est-ce possible de vivre ensemble sans créer d’attache spatiale ? L’espace public demeure pour tous.

Les itinérances me fascinent et me vertigent. J’aimerais qu’elles m’accompagnent pour ce voyage inconnu vers le diplôme de paysagiste.

6

7

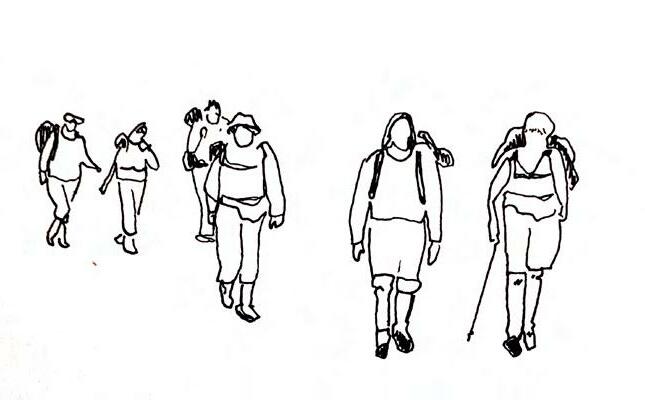

Passant.e

l’individu qui passe l’étranger personne qui ne séjourne que très peu de temps quelque part

Sédentaire

l’individu qui reste qui vit à un endroit fixe

se déplacer déambuler se rendre progresser

monter

découvrir

avoir un mouvement de déplacement franchir une limite traverser un espace en parlant d'un artiste, donner une représentation disparaître, s'estomper, cesser d'être

passer

Passage

ENDROIT par où l’on passe - ACTION de passer quelque part pour un temps assez bref grande CIRCULATION de personnes en un lieu donné - ACTION des animaux migrateurs, et notamment des oiseaux, traversant une région pour se rendre dans une autre.

SERVITUDE DE PASSAGE : droit de passer sur la propriété d’autrui, servitude légale si le propriétaire d’un fonds n’a pas d’autre issue pour accéder à la voie publique.

passage piétons : ZONE BALISÉE que les piétons doivent emprunter pour traverser une rue.

PETITE RUE passant sous le premier étage des maisons, sur une partie au moins de son parcours, voie qui sert de passage entre deux rues ou bâtiments.

descendre sauter se faufiler traverser franchir entrer faire halte animer laisser faire un détour s ’ adapter éviter fuir emmener

stationner observer emprunter quitter

8

9

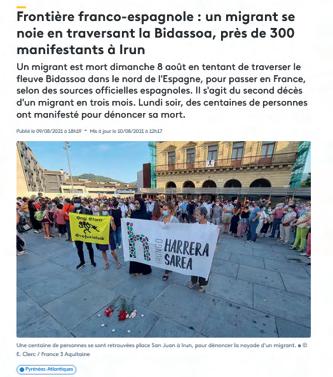

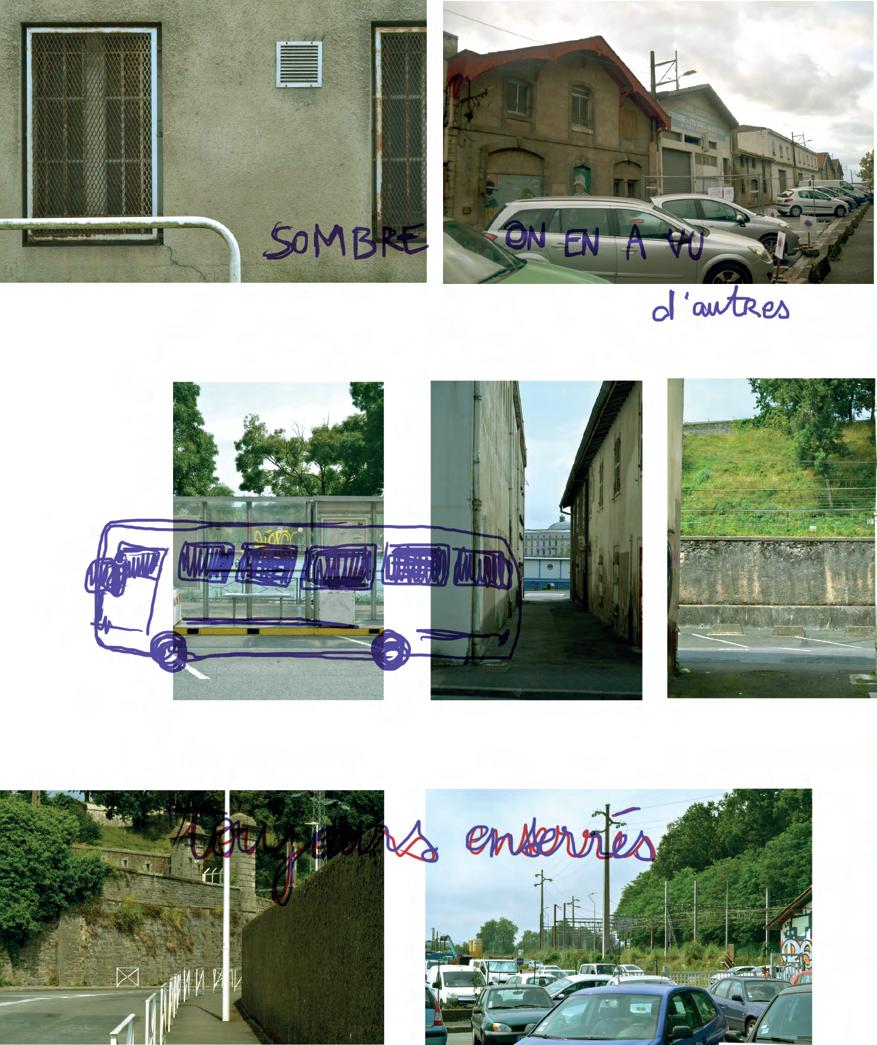

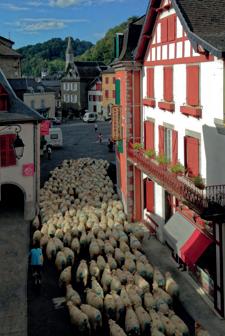

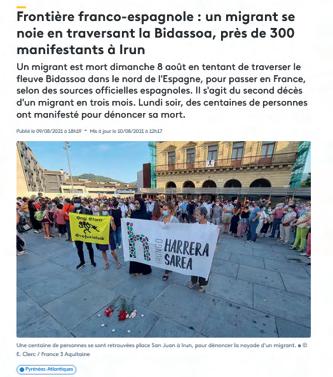

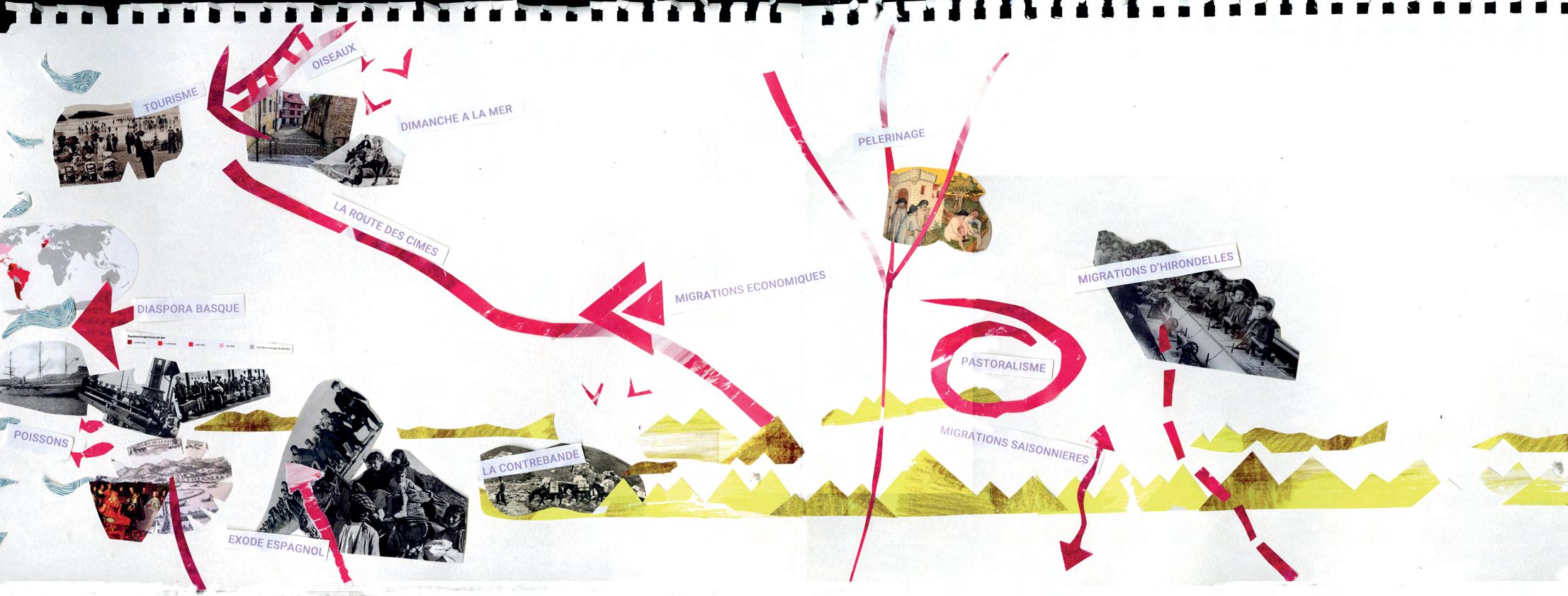

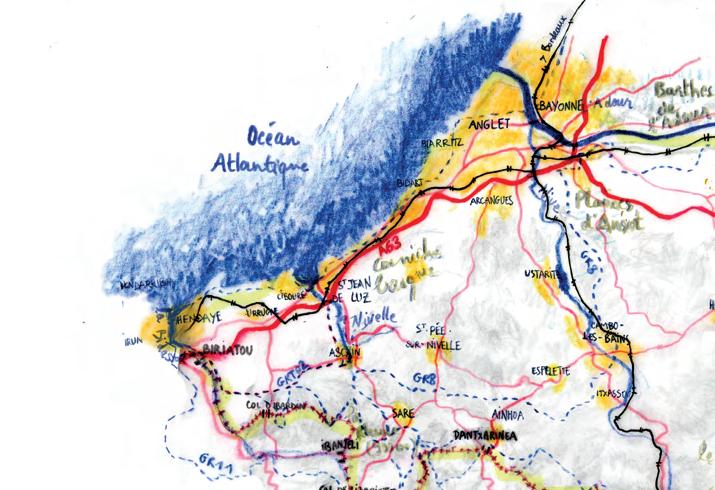

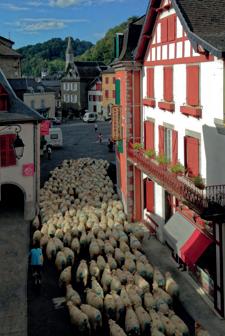

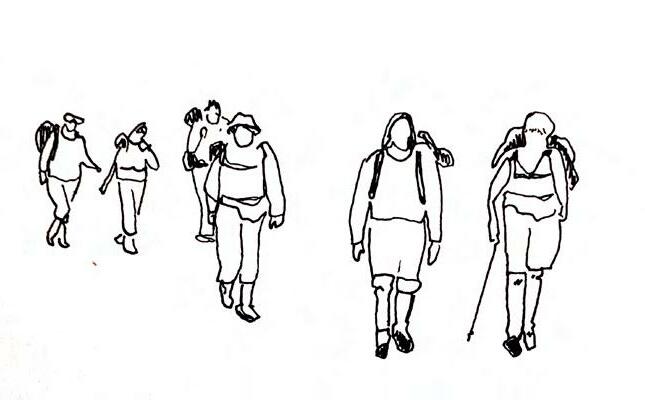

Dans les journaux on parle d’itinérance. De ses effets aujourd’hui, problématiques ou simplement factuels. Une nouvelle route migratoire arrivant par l’Espagne transforme le Pays basque en terre d’accueil pour des centaines de migrants venus d’Afrique subsaharienne. Dans le sens inverse, les oiseaux migrateurs débutent leur vol pour aller hiverner. Lisant cela, je suis moimême en vadrouille à pied et à vélo et je croise des dizaines de gens en shorts et chaussures de rando qui suivent les petits coquillages cloués aux poteaux de bois. On m’invite à venir à la fête de la transhumance qui verra les troupeaux redescendre des estives à l’automne. Je me rends compte que ces bêtes que j’avais l’habitude de voir en hauteur quand je randonnais petite ne sont pas d’étranges habitants de ces sommets mais qu’ils n’y passent qu’une partie de l’année.

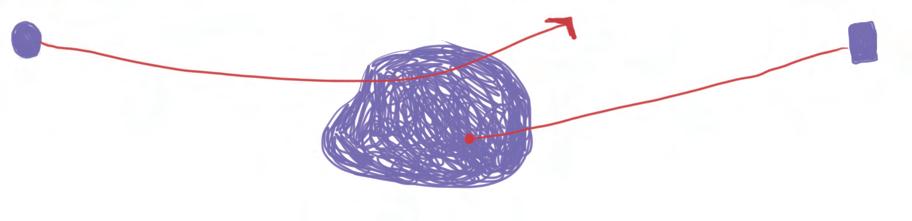

Tous ces passants sont représentatifs de dynamiques à différentes échelles, par exemple internationale pour les migrants et les oiseaux, ultralocales pour les bergers transhumants pour qui le lien et le soin du paysage sont indissociables.

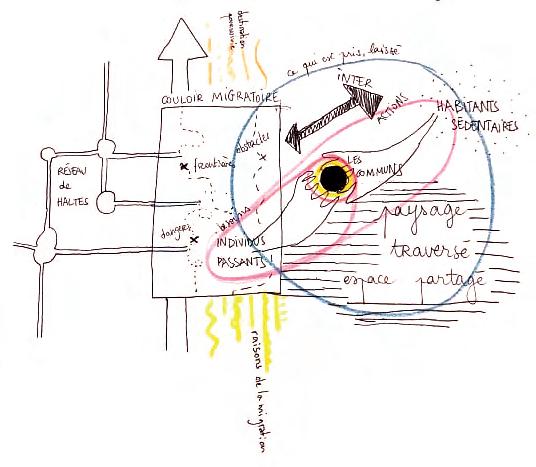

Alors je voudrais rassembler tous ces individus sous leur grande catégorie d’êtres itinérants et observer comment les accueille cette portion de territoire qu’ils traversent tous. Un sujet pétri de questions politiques, sociologiques, économiques que je décide de regarder sous l’angle de l’espace.

À l’aune d’une ère où les mouvements de population sont plus que jamais en ébullition, la multi-frontalité du Pays basque l’expose à ces divers flux dont la géographie facilite l’apparition.

Il me semble que le point de vue d’un paysagiste, de plus en plus important dans le débat public, doit intégrer et valoriser cette caractéristique particulière du territoire dans une réflexion globale d’aménagement.

dans le pays basque

10 11

1. introduction

1. introduction

aujourd’hui

Pas si loin le temps où le gouvernement fichait toutes les personnes en mouvement1. Dans le pays où l’on vit, on peut normalement circuler comme bon nous semble. Ici, grande terre de tourisme dédiée depuis que les vacances existent, on le voit bien à l’été. Des centaines de milliers de personnes viennent temporairement découvrir la douce dynamique de la côte basque, apprendre à surfer, randonner sur ses versants, et goûter au mélange des climats gorgés de soleil et de pluies intenses.

Il y a aussi l’installation sérieuse du télétravail dans la vie qui pousse les gens à aller vivre dans des endroits plaisants. Je vois un bout de territoire dynamique, fonctionnant à la fois selon des logiques traditionnelles très ancrées et un développement international. Dans ce contexte, des flux plus ou moins vitaux, plus ou moins subis, sont moins reluisants pour le territoire car ne participent pas - ou moins visiblement - à sa stature économique. Je pressens que c’est ici un cadrage idéal pour étudier l’impact du passage dans le développement d’un territoire et une manière d’envisager l’installation d’un projet pilote autour de l’accueil dans l’espace public.

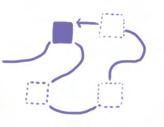

Partant de l’existant, du contexte actuel, m’intéressant au passé historique valant au pays basque sa qualité de «terre d’accueil», je vais dans ce mémoire démêler les fils des quatre passages énoncés : leur route, les gens et structures impliquées dans celle-ci, les conflits rencontrés et leurs besoins. Alors je déterminerai des cadrages où viennent à se croiser ces quatre figures. J’analyserai comment l’arpentage transforme un espace en lieu, et déterminerai alors des enjeux localisés selon l’étude faite au préalable. J’essaierai de déterminer ce qu’est un paysage du passage, et ce que le paysage peut apporter aux migrations. Enfin, je vous emmènerai dans quatre grands lieux de croisement puis commencerai à imaginer un projet d’aménagement ayant la migration comme cœur de pensée.

1 : Le livret de circulation était un document requis et obligatoire en France pour toutes les personnes, enfants compris, françaises ou étrangères, n’ayant pas de domicile fixe ni de résidence fixe depuis plus de six mois, et âgées de plus de 16 ans. Il a été supprimé par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, publiée au Journal officiel et entrée en vigueur le 29 janvier 2017. (source : www.wikipedia.fr)

12

Affirmer l’identité AccueillAnte d’une terre de migrAtions commentlacohabitation entresédentairesetpassants peut-elleparticiperàlafabrique d’unterritoireenmouvement?

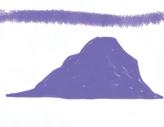

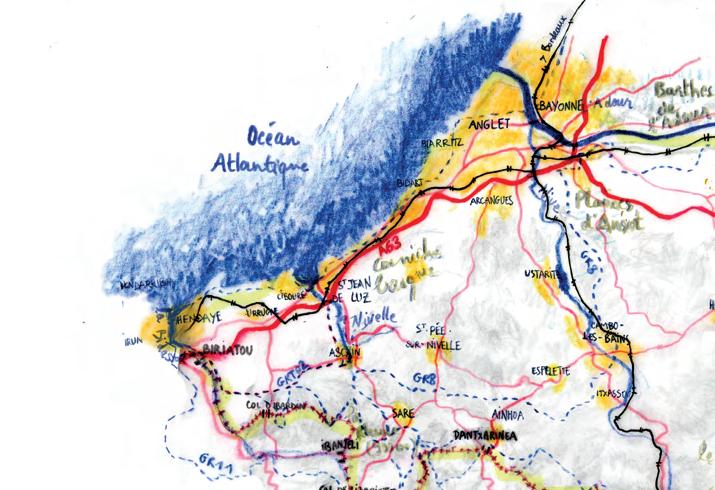

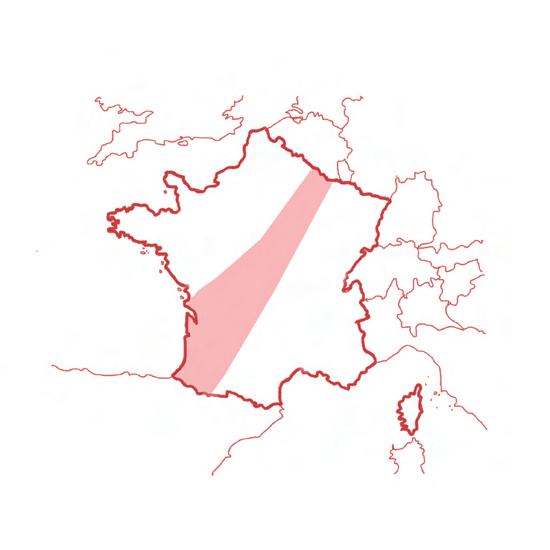

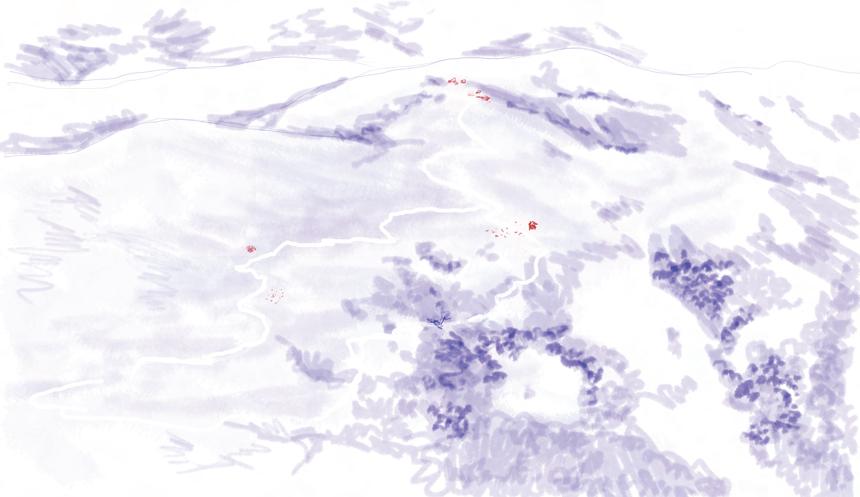

2. caractériser le territoire où est-on ?

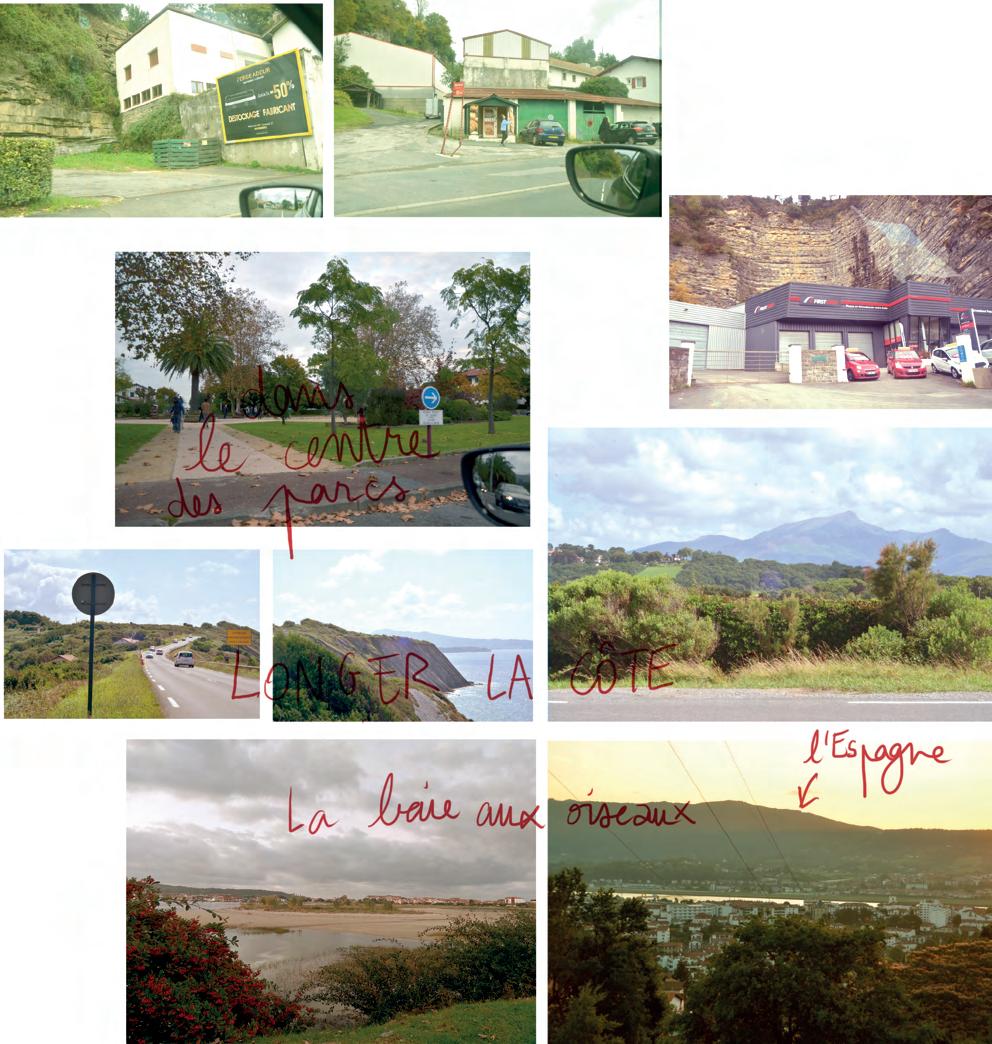

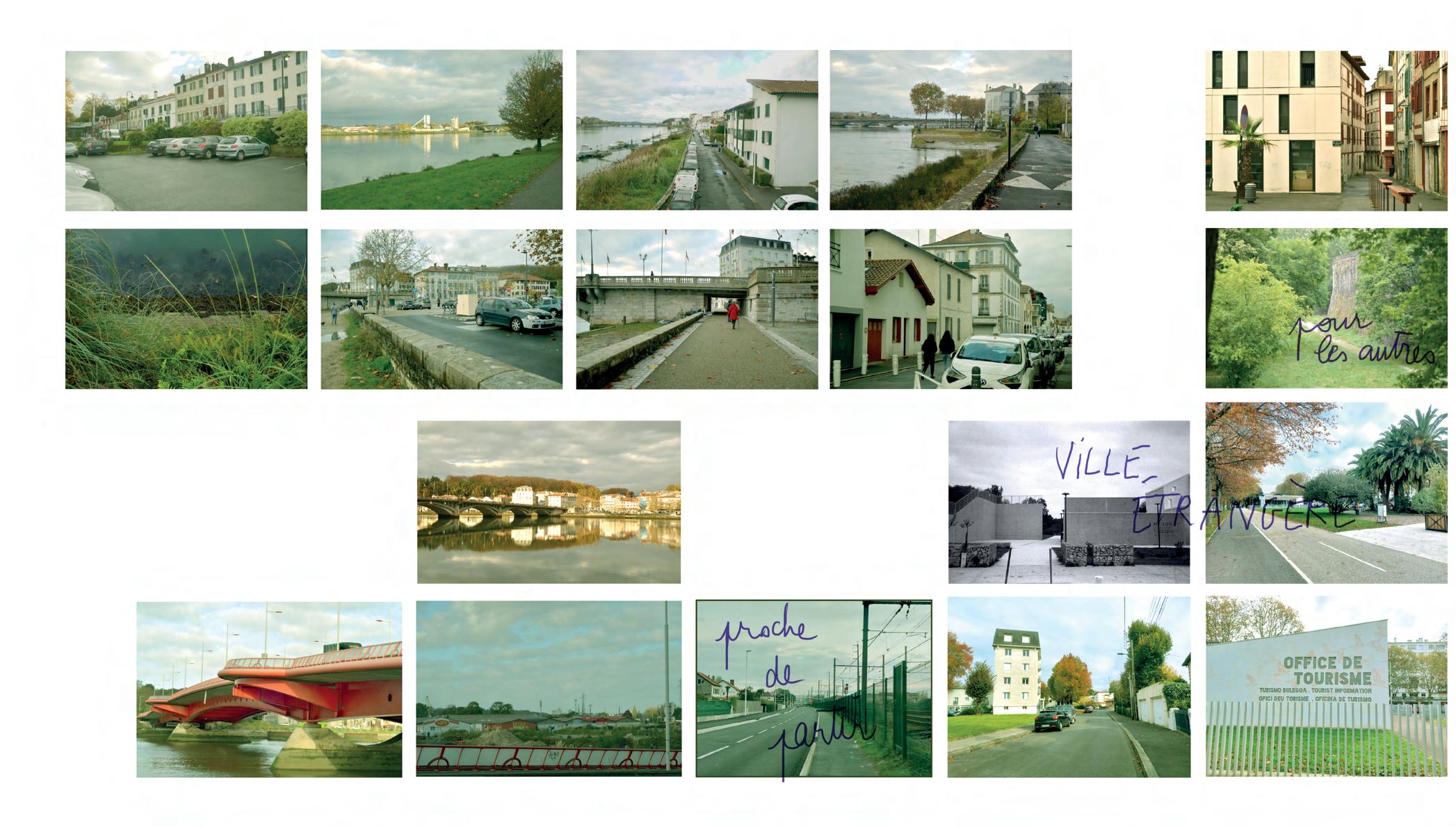

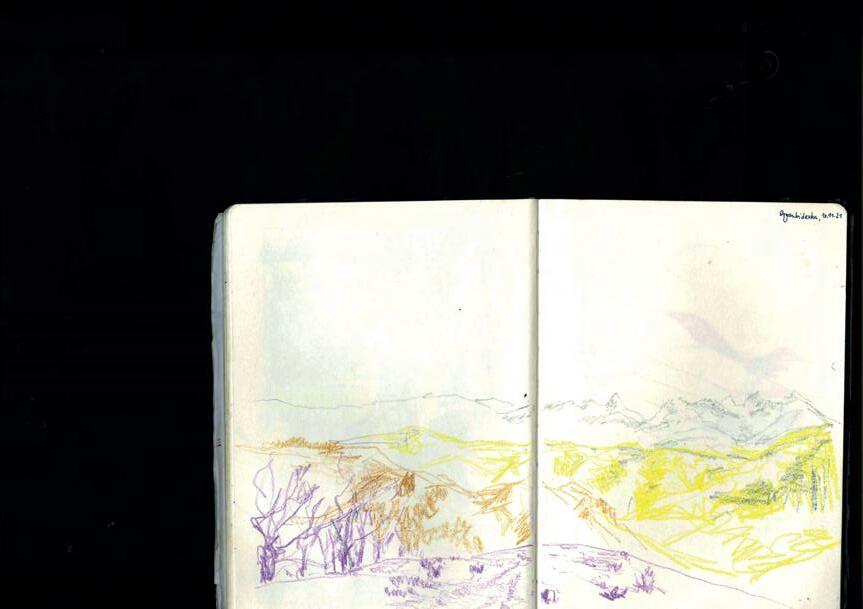

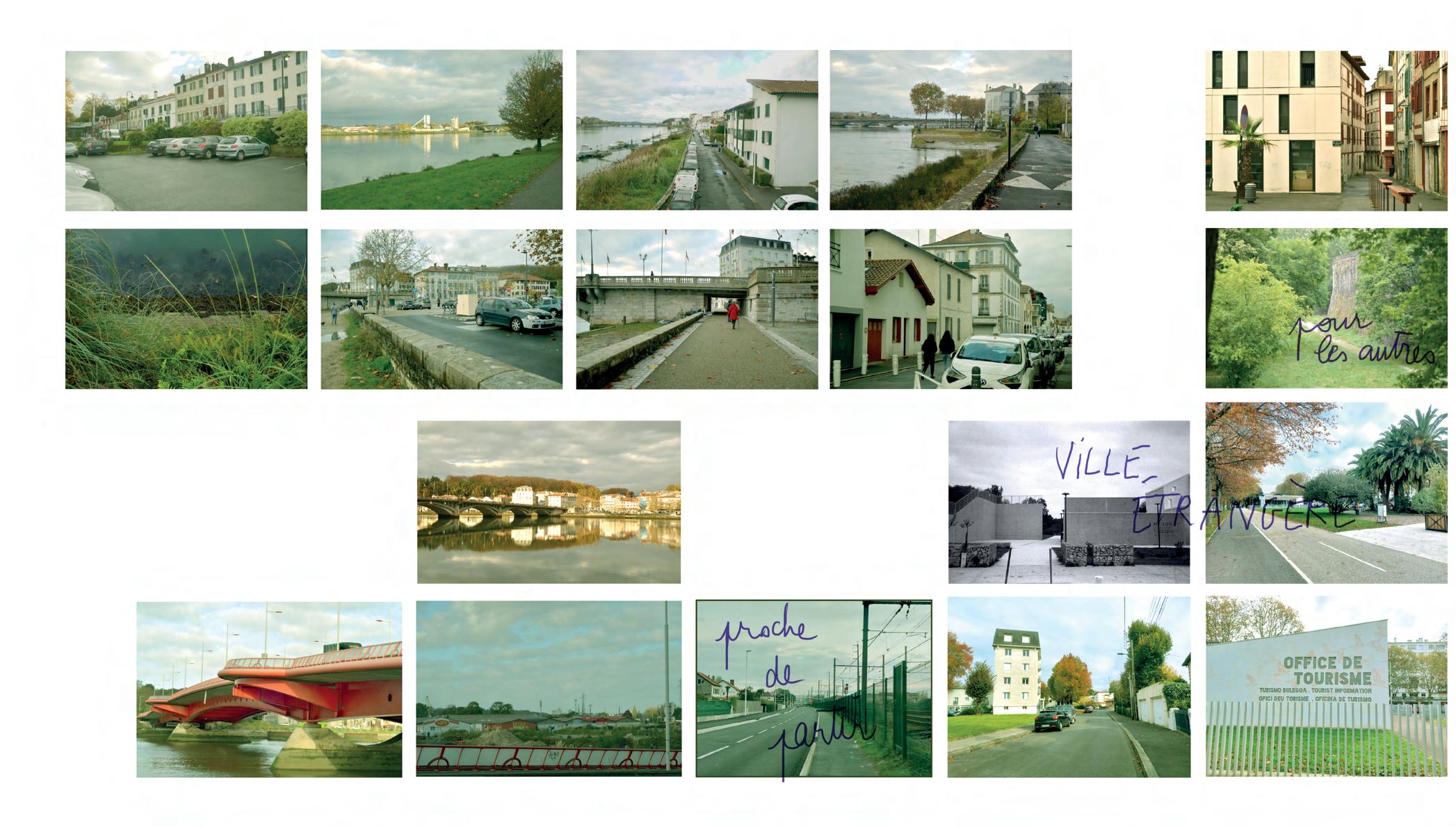

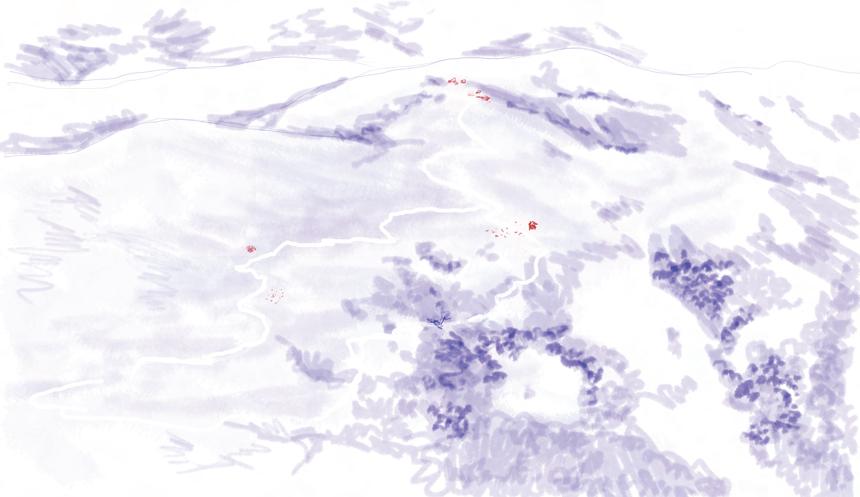

Blois > St-Pierre-des-Corps : première étape sur mon plongeon vers le sud-ouest. La couleur du train floqué d’un département lointain m’annonce que les paysages qui m’attendent sont encore à plusieurs heures de trajet. À Bordeaux déjà, l’air est différent, plus chaud, les Landes toutes proches pointent leurs millions de pins bien rangés. Je ne les vois même pas tant ils strient électriquement le paysage. Deux heures enfin et le train ralentit. J’ai traversé la France en diagonale, c’était simple, en fait. Je de scends mon vélo, mon sac, et pose le pied à Bayonne. La lumière n’est pas celle de l’été où je viens régulièrement passer des vacances. Elle est blanche et diffuse, continue. Je suis dans la vie réelle des gens, en novembre, loin des relâches estivales ; téléphone, travail, transports. J’ai toujours aimé cet endroit pour ce qu’il me renvoyait d’énergie, de puissance rurale, de musique et de noirceur dans les yeux des gens. Rondes montagnes à l’horizon, vertes mais noires, dont l’eau se joue. Immense dans l’océan bordé de falaises. Minuscule dans les ruisseaux qui suivent les courbes. Des animaux dans la montagne et des etxe, maisons traditionnelles blanches rouges et vertes. Un pays entier dans le pays. Ça doit être ça, une « région naturelle ». Derrière ces images bucoliques, je suis venue chercher une autre réalité qui existe chaque jour.

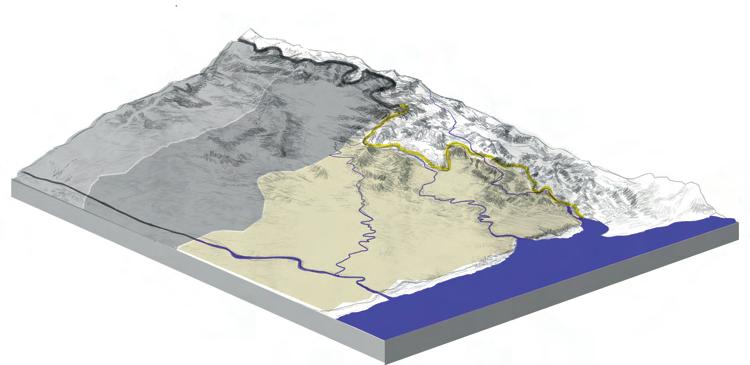

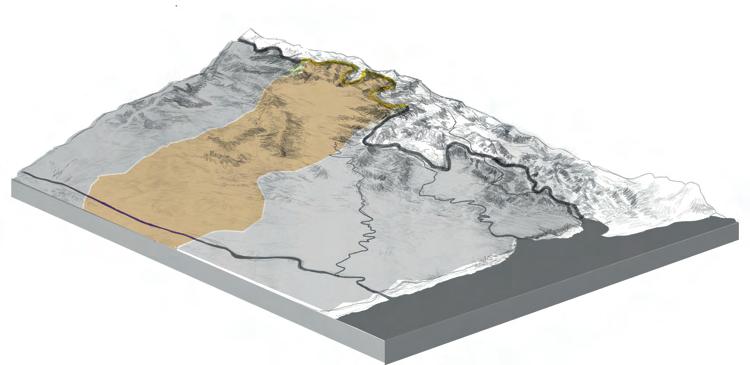

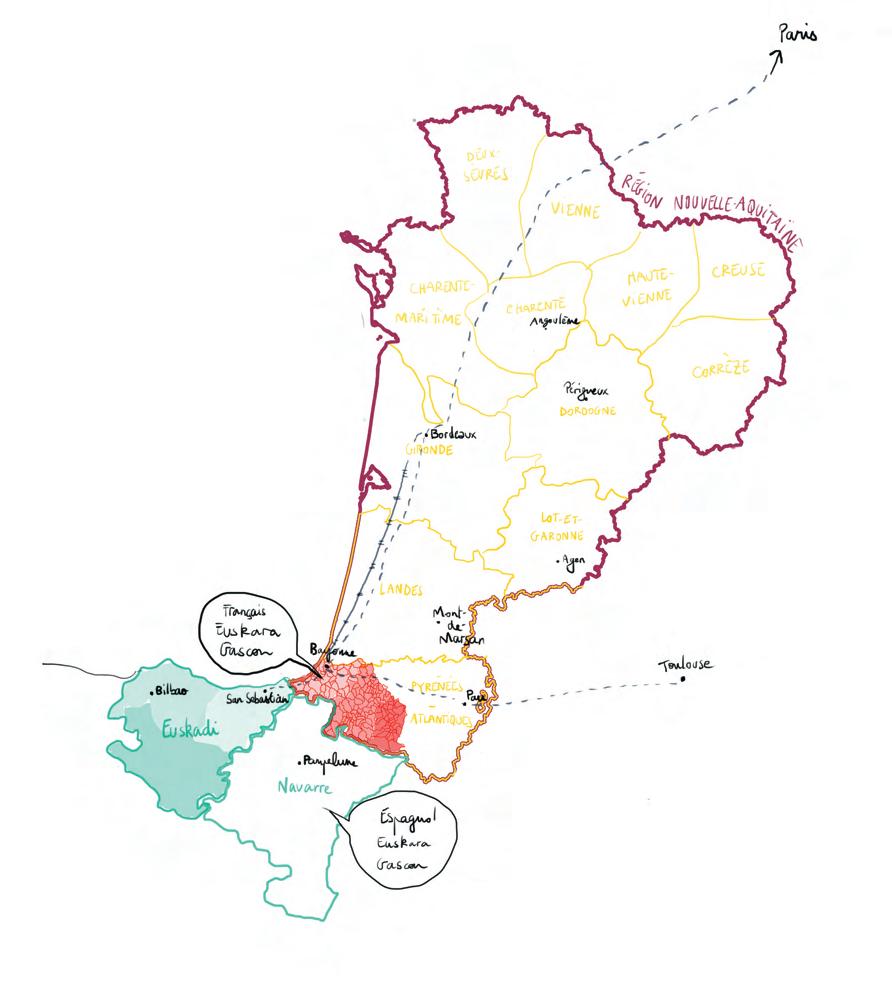

Le Pays basque est donc une entité très ancienne, à cheval sur la France et l’Espagne et découpée maintes fois au gré des histoires de pouvoir. La force de l’identité territoriale suffit à fixer mon cadrage, quoique très grand : j’observerai des fourmilières sur ces 3000 km² français.

Je me trouve là à de multiples frontières, celles de la terre et de l’Océan, de la plaine et de la montagne, de deux entités nationales distinctes. Le contexte géographique me laisse déjà penser que c’est ici une porte d’entrée, de sortie, un lieu de croisements et de sillonnements.

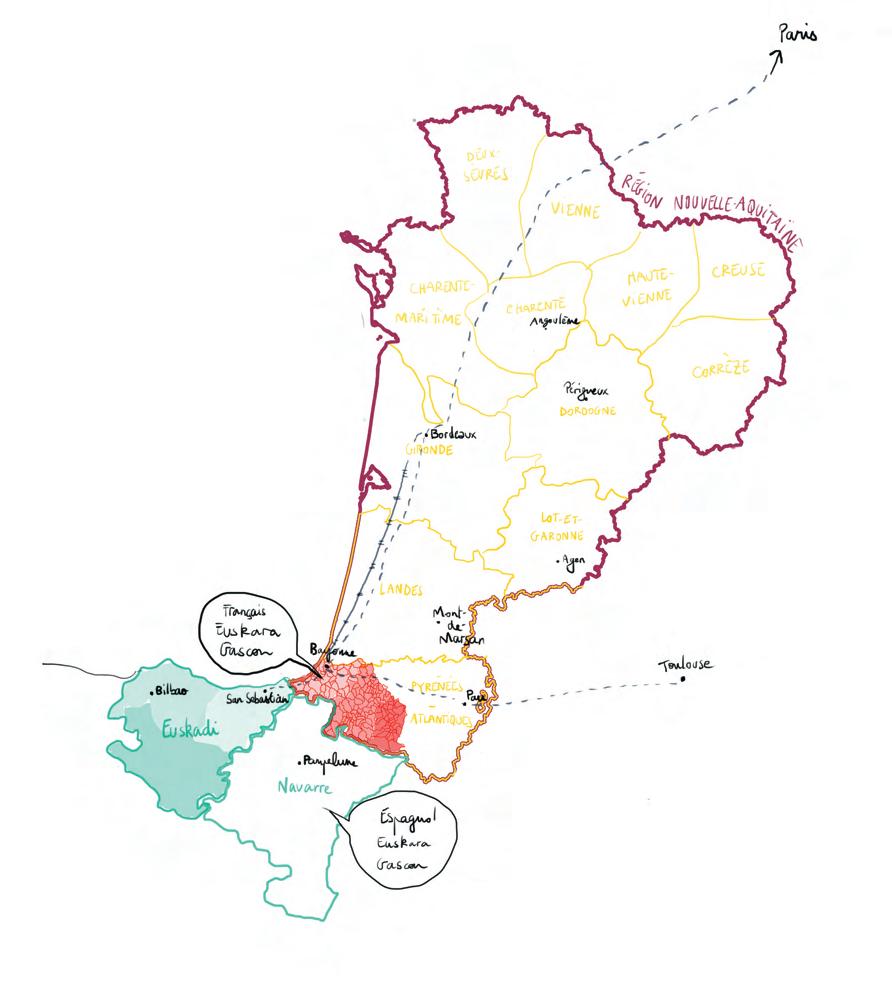

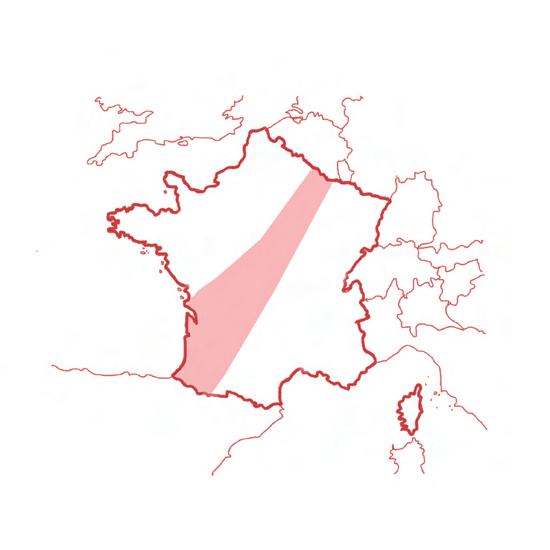

40 60 km 20

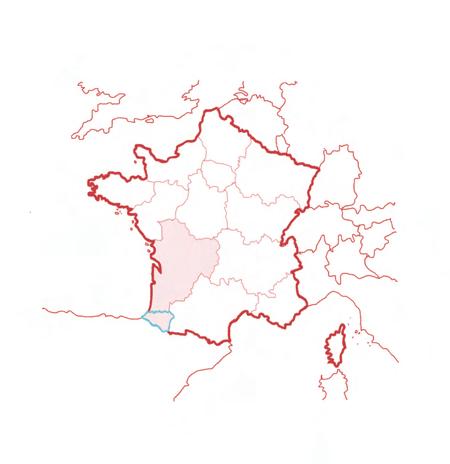

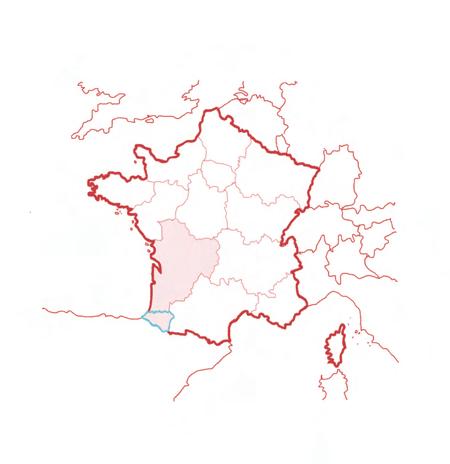

à l’extrémité sud-ouest de la France, il y a la région Nouvelle-Aquitaine

Le Pays basque Le Béarn

on y trouve le département des

Biscaye le Labourd la BasseNavarre

Guipozca Alava

la Soule Navarre

le Pays Basque, Euskal herria en langue basque, est une entité transnationale, qui s’étend sur la France et l’Espagne. Il est découpé en sept provinces, établies dans les esprits des basques et fondées sur des paysages propres.

Ipparalde Pays basque nord

Hegoalde Pays basque sud

Frontière franco-espagnole

14

Pamplona Vitoria

San Sebastian

Bilbao

Bayonne Hendaye Mauléon St Jean-Pied de-Port

2. socle et paysages

caractériser le territoire

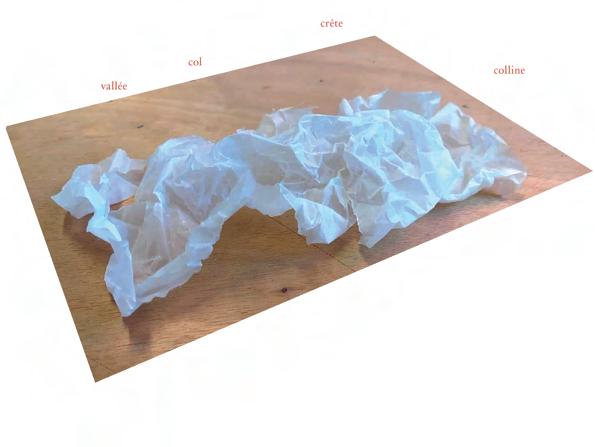

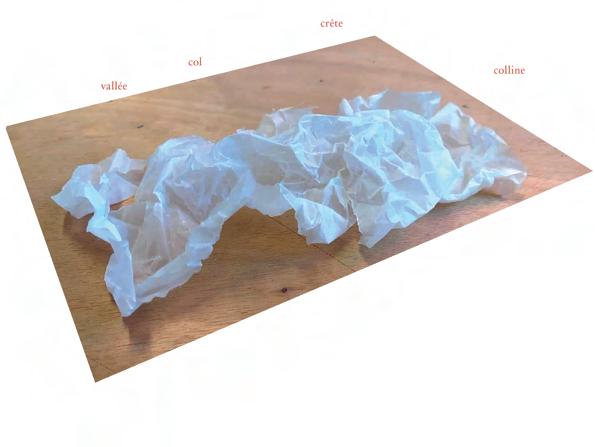

D’abord une approche statique du territoire pour l’appréhender par ses formes.

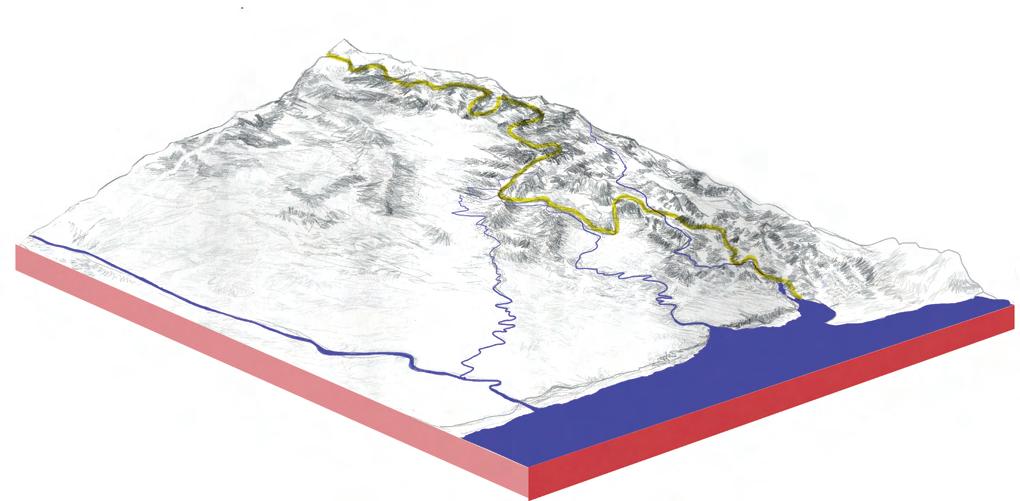

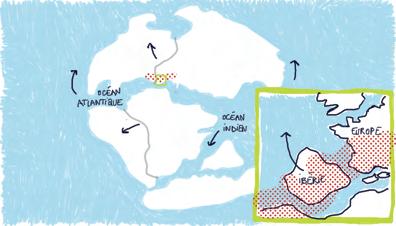

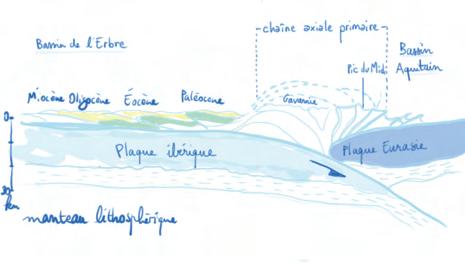

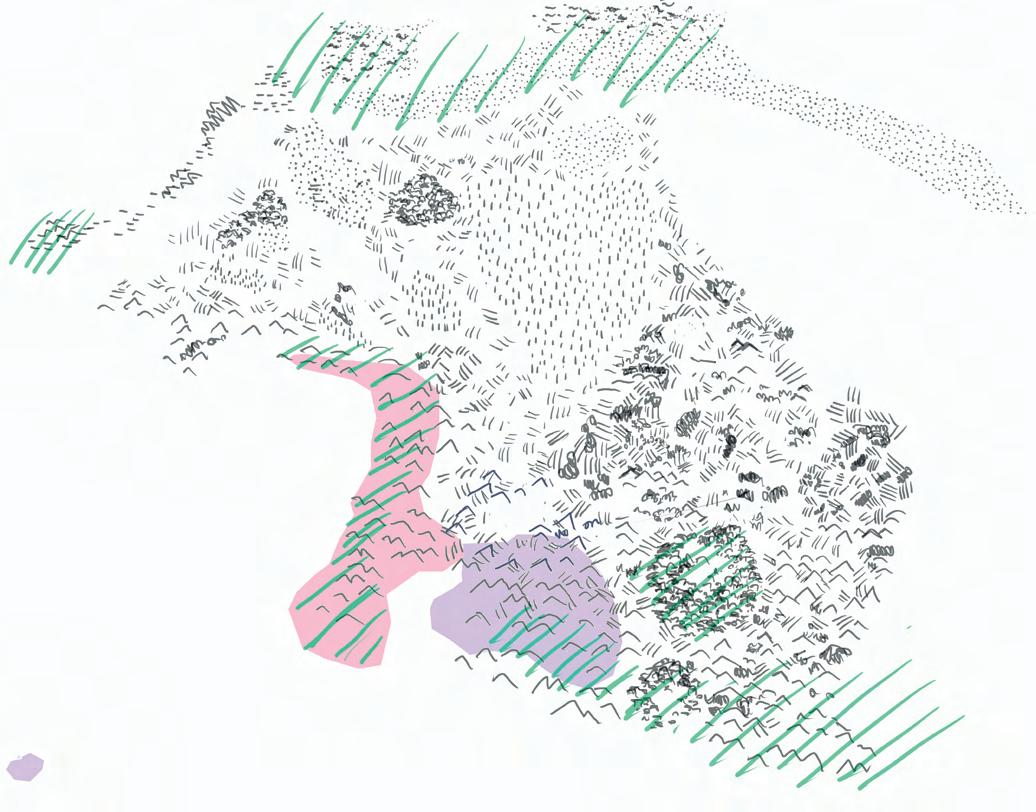

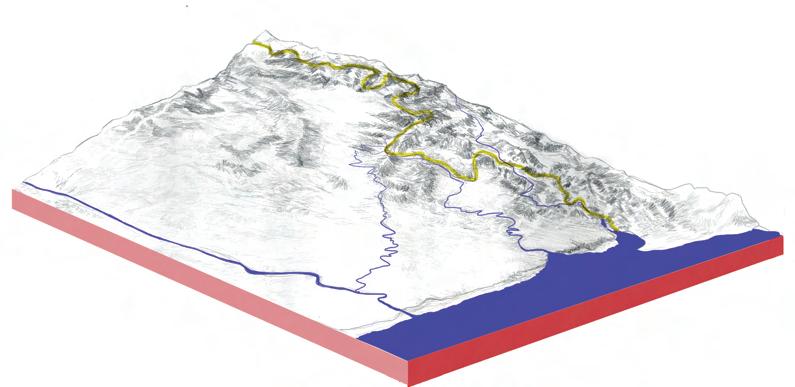

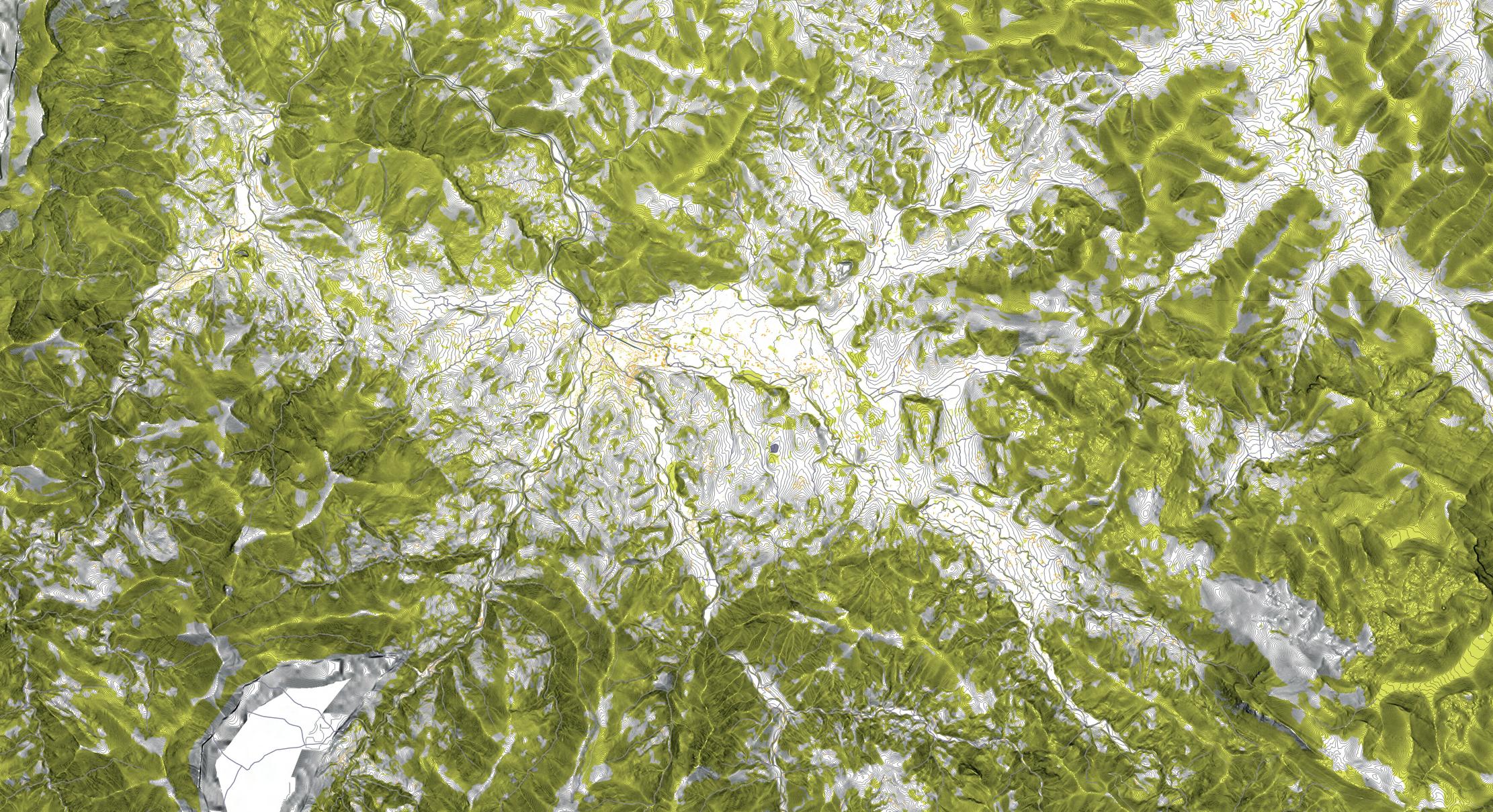

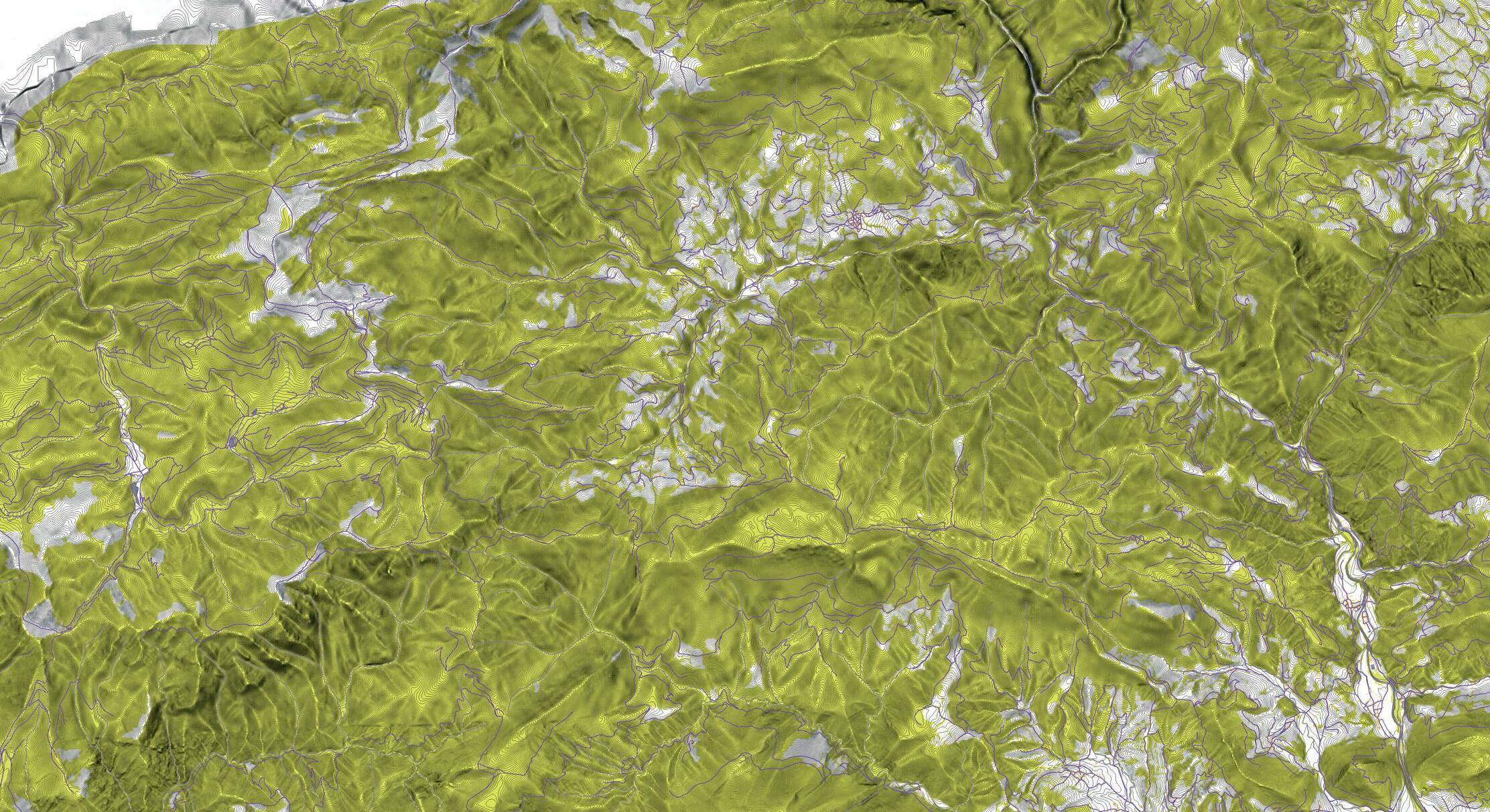

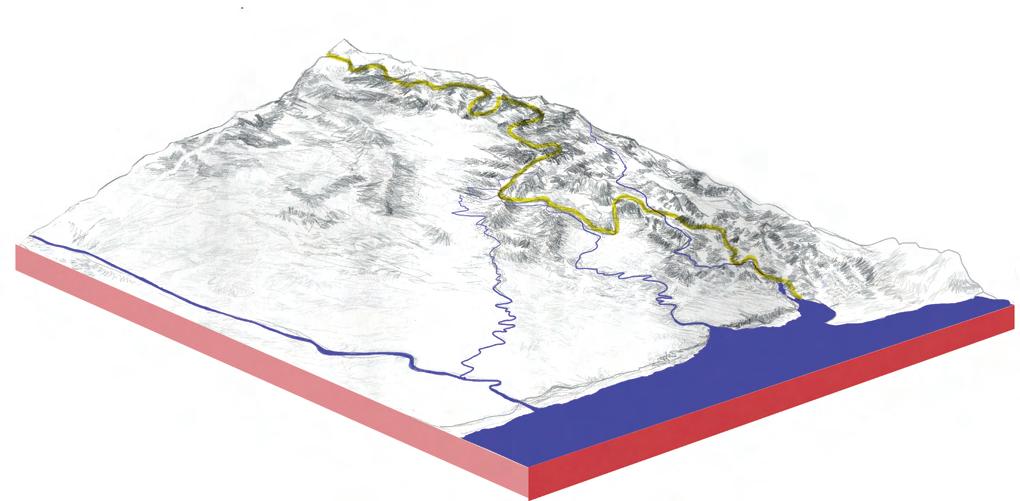

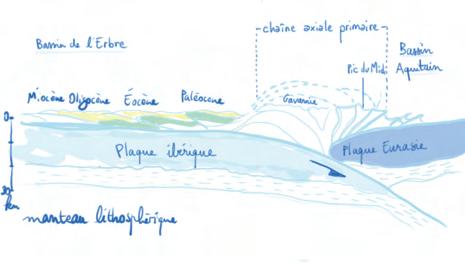

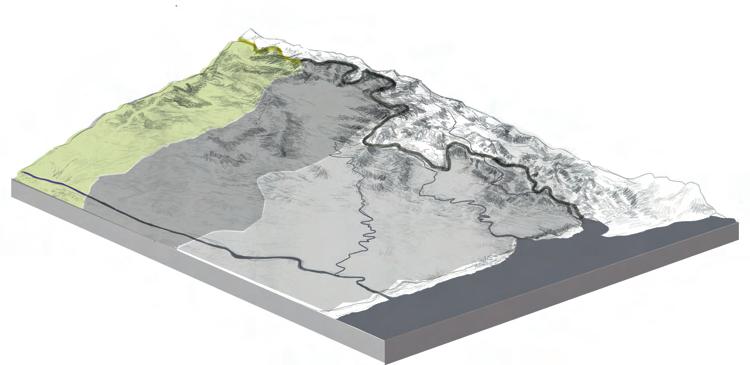

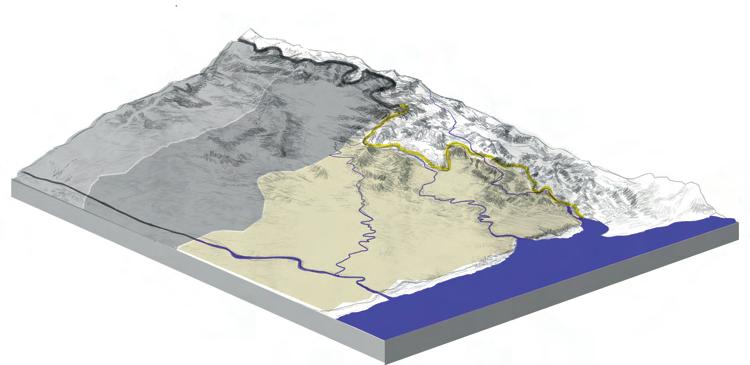

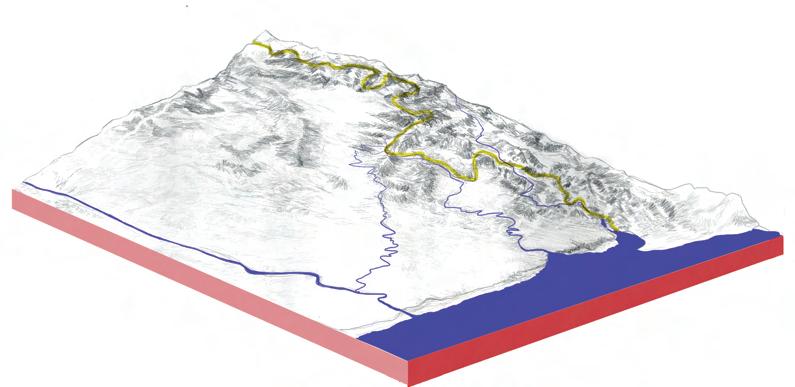

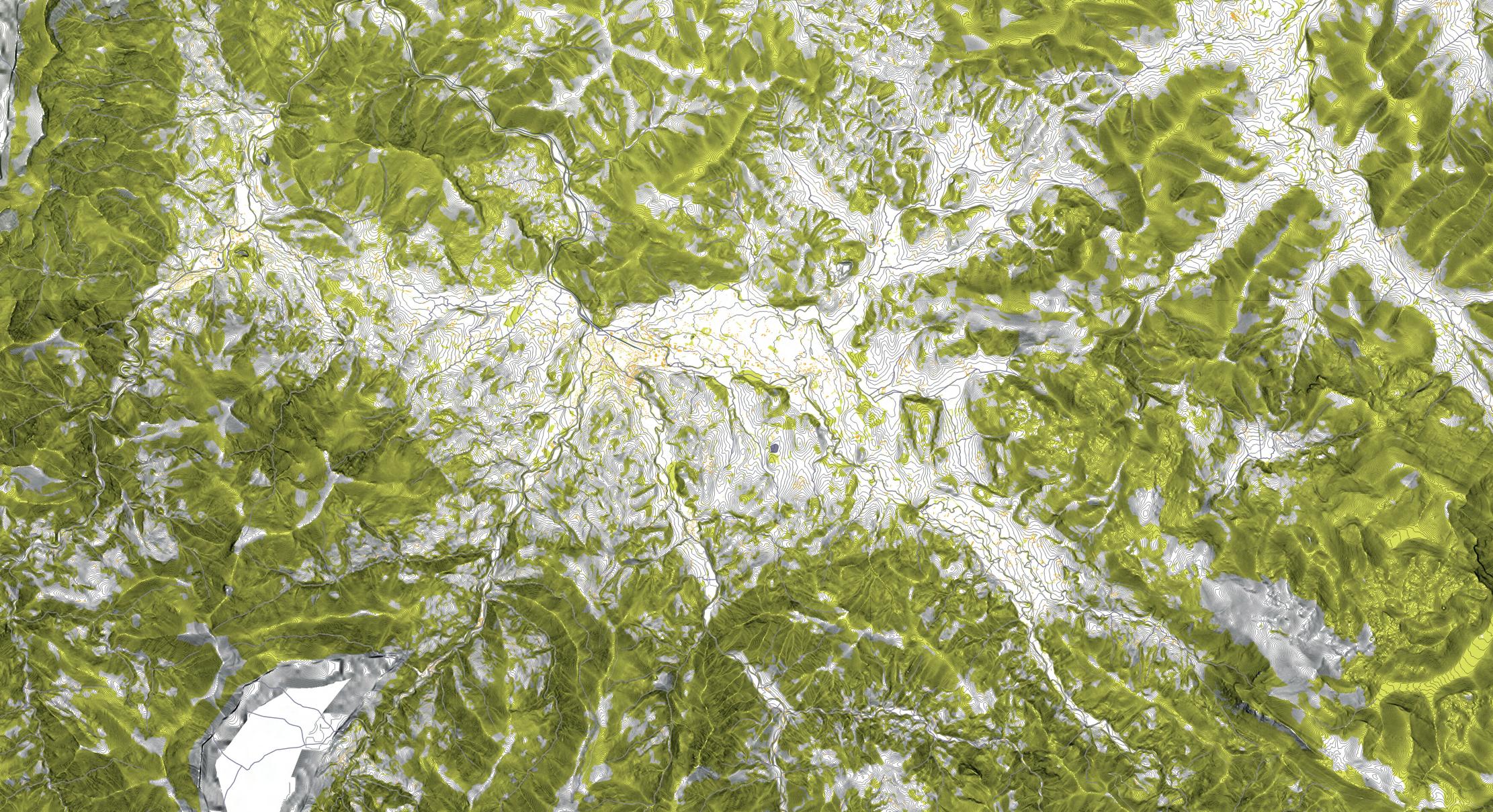

Le chaîne pyrénéenne qui naît dans le Pays Basque se forme il y a environ 50 millions d’années à la suite de multiples collisions et subduction de la plaque eurasique et ibérique. Ici, les plus hauts monts excèdent à peine 2000 mètres ; les paysages de piémont glissent doucement de collines en plaine littorale. Nous sommes à la croisée de plusieurs milieux spécifiques influencés notamment par la diversité des climats : les airs océanique et montagnard se mêlent et créent un régime de pluies soutenues. On dit qu’avec le réchauffement climatique, le climat sera subtropical d’ici quelques années seulement.

Le sol, de nature acide, accueille une végétation luxuriante faites de fougères, de hêtraies mixtes, et d’herbes grasses sur les versants. Les dunes littorales accueillent une végétation très spécifique (pelouses littorales, prés-salés, landes maritimes).

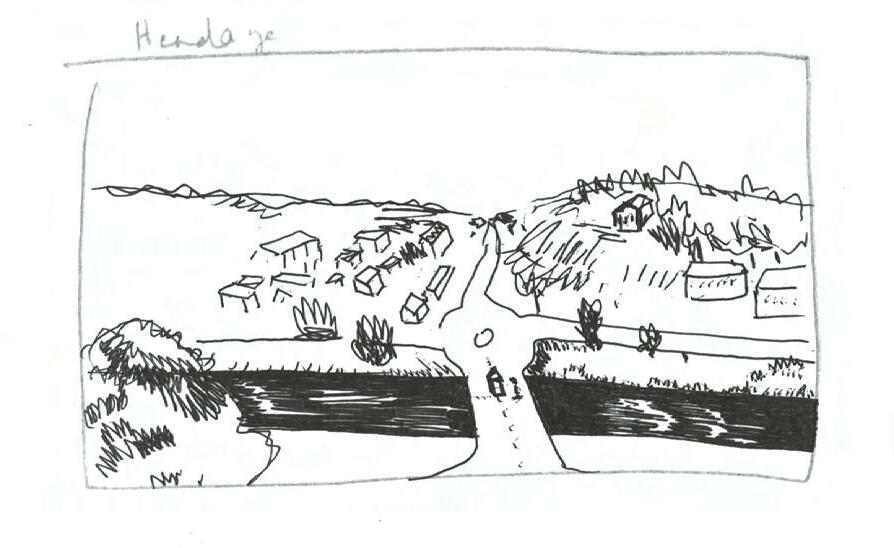

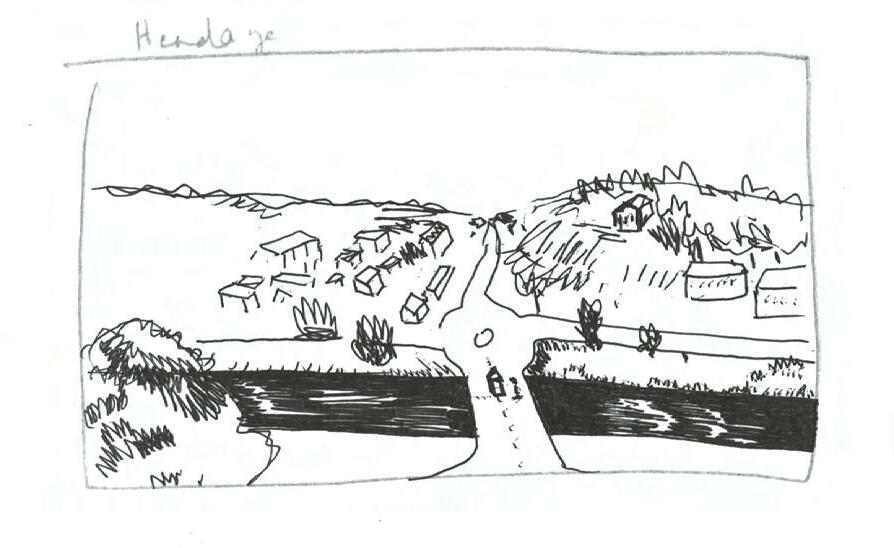

Des formes géologiques très particulières, appelées flyschs, ponctuent la côte au niveau d’Hendaye particulièrement; ce sont des dépôts sédimentaires de grès et de marnes, accumulés puis redressés à 45° lors de l’orogénèse.

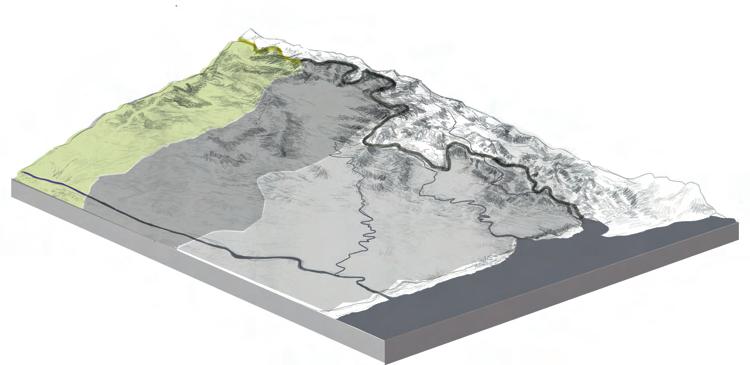

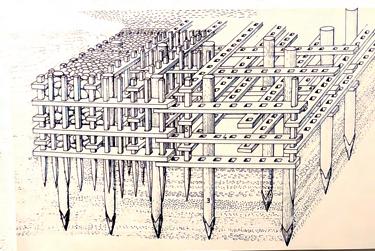

La diversité des milieux invite l’Homme à s’adapter à son milieu de vie. Ainsi, la ville vient se loger au creux des vallées où passe les rivières (l’Adour, la Nive, la Nivelle, la

L’orogenèse Hercynienne (- 360 à - 290 MA)

Dislocation de la Pangée (ère Mésozoïque -250 à -65 MA)

L’orogenèse Pyrénéenne ( - 53 à -33 MA)

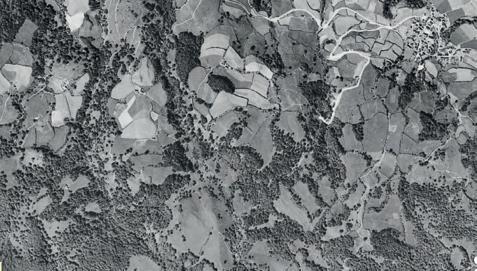

Bidassoa et la Bidouze) et leurs multiples cheveux. Des zones humides, dans la continuité des Landes, bordent ces rivières et constituent des milieux diversifiés, entre marais et tourbières. Elles furent un support de pâture pour les bêtes. L’agriculture, tournée vers l’élevage et la polyculture (maïs notamment), se base essentiellement sur le pastoralisme qui permet d’exploiter les terrains de montagne peu cultivables. Les chemins de montagne qui mènent aux cols pyrénéens, routiers ou pédestres, ne sont que la reprise des anciens chemins pastoraux, qui ont eu tôt fait de sillonner la montagne pour passer d’un versant à l’autre. En effet, la frontière entre France et Allemagne créé une fausse séparation entre des versants qui forment un tout. La montagne, qui paraît sauvage, est en fait entretenue par les bergers et leurs bêtes qui vont et viennent de haut en bas des vallées pour pâturer sur les hauteurs.

Aujourd’hui

16 17

St-Etiennede-Baïgorry

St-JeanPied-de-Port St-Palais

MauléonLi charre

Bayonne Anglet Biarritz

Hendaye Ascain

Sare St-Jeande-Luz

Irùn Hondarribia Espelette

0 5 10 km N

Contour de l’agglomération CAPB Zone urbanisée

Mobilités Route départementale Autoroute Voie ferrée Chemin de Grande Randonnée

Milieux

Littoral rocheux, falaises, flyschs

Littoral sableux, estuaire, dunes

Zones humides

Barthes, plaines alluviales

Forêt, boisements Landes

Agriculture (polyculture-élevage) Montagne Basque

Périmètres Natura 2000

Zone de Protection Spéciale (oiseaux)

Site d’Intérêt Communautaire Montagne de St Jean-Pied-de-Port

Site d’Intérêt Communautaire Montagne des Aldudes

Une image de territoire idéal subvient aussi bien pour les touristes que pour les locaux : succession de panoramas idylliques, proximité de l’océan et des embruns, contact des montagnes très vertes, d’une nature enveloppante, riche de couleurs et de vie. L’abondance de paysages vivants permet de penser que la question du bienêtre et du bien-vivre est au cœur de la vie des gens.

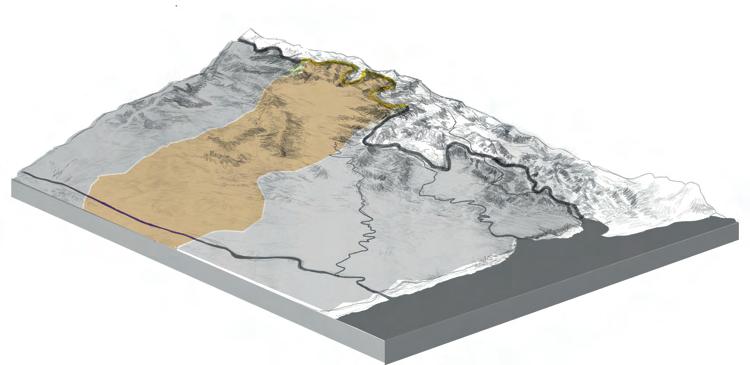

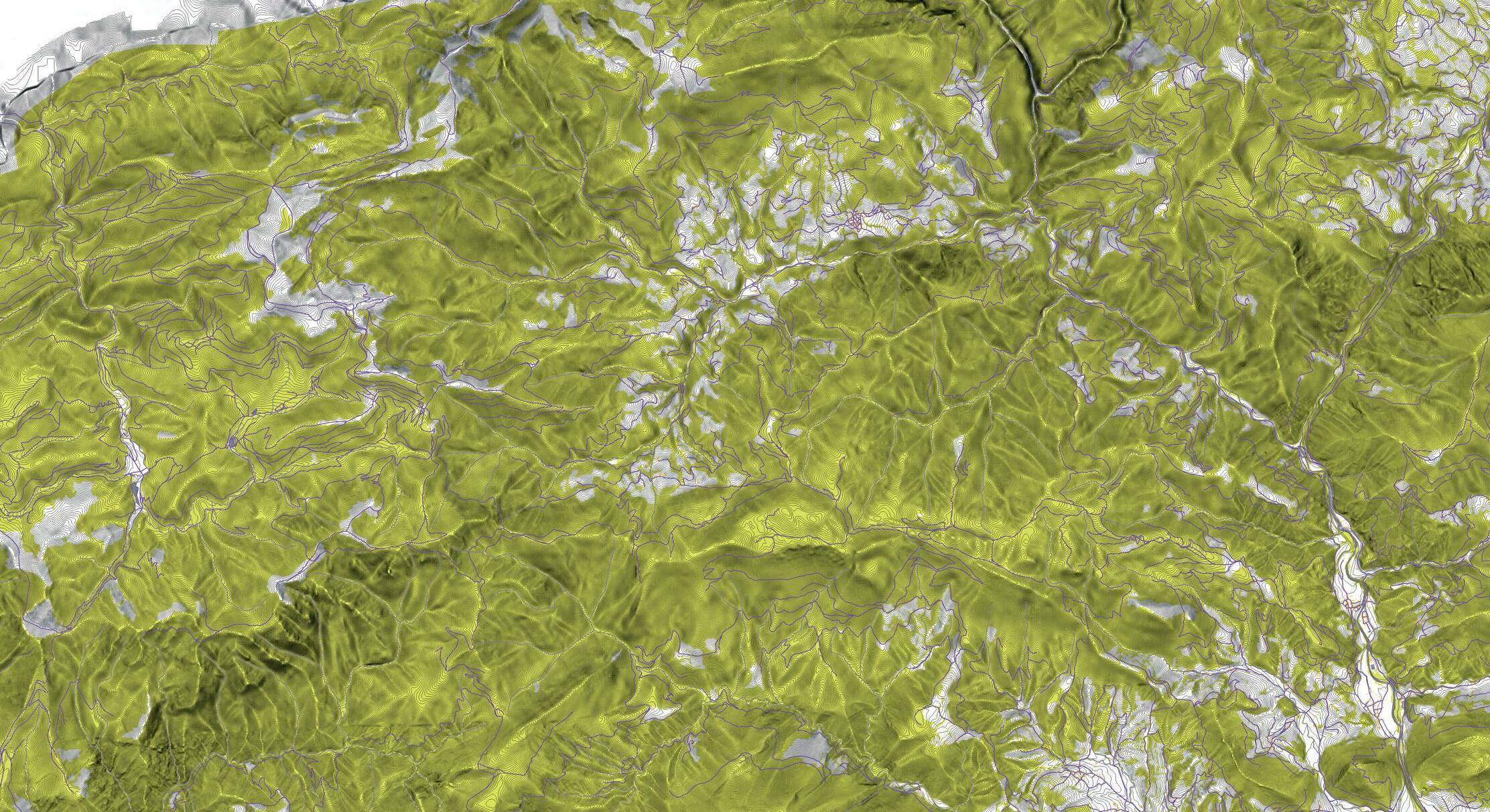

Terre de montagnes et d’océans, l’ensemble du Pays basque est vraisemblablement découpé en deux parties, d’abord par leur socle puis par les dynamiques humaines qui viennent influer sur ses paysages.

La partie littorale est caractéristique des paysages du bassin aquitain, où se sont installées les 15 plus grosses communes du Pays basque.

La partie rurale est une mosaïque composée de prairies, champs et habitats dispersés où les distances s’allongent et où l’usage de la voiture devient indispensable pour parcourir un bout de chemin. Les zones transfrontalières diluent lentement les codes de l’un et de l’autre des côtés en passant une tête dans le Béarn je vois que les maisons changent immédiatement de cachet ; en grimpant à la frontière je n’entends presque plus que parler espagnol ou basque. À Irùn, sur le versant espagnol de l’Atlantique, la différence urbaine est nette bâtiments plus resserrés, plus hauts, matériaux différents, plus de monde dans les rues, plus de vastes places.

Les villes du littoral ressemblent peu ou prou à d’autres grandes villes; Bayonne et Biarritz imposent de hautes et grandes maisons bourgeoises, Anglet semble

compléter l’ensemble par de vastes zones pavillonnaires et commerciales. D’autres communes côtières comme St-Jean-de-Luz se sont construites autour d’une dynamique portuaire. L’eau occupe une importance sinon économique, toujours visuelle : calme dans les lacs collinaires, bienfaitrice dans les villes thermales (Cambo-les-bains), puissante dans l’Océan et lointaine dans les neiges d’horizons hivernaux .

Les grandes voies de communication sillonnent le littoral; le train longe la côte et fait une percée jusqu’à St-Jean-Pied-de-Port; l’autoroute A63 longe Bayonne et le réseau routier maille le territoire, s’étiolant en routes sinueuses puis chemins pastoraux à mesure que les dénivelés progressent.

La question de la traversée et du franchissement imprègnent ce territoire; mais un obstacle pour l’un est un abri pour l’autre. Une halte en fera fuir d’autres; chaque passant utilise le territoire selon ses besoins, et recherche la continuité et la diversité des couloirs.

Aucun de ces espaces n’est cloisonné. Ce qui vaut pour un ensemble administratif perdure dans l’identité bâtie, morphologique, linguistique, traditionnelle. Si le Pays basque s’étend jusqu’en Espagne, il est en France traditionnellement divisé en trois provinces assimilables à des paysages et activités particulières.

19

Constitué de vallées enclavées, c’est l’endroit le plus montagnard et rural.

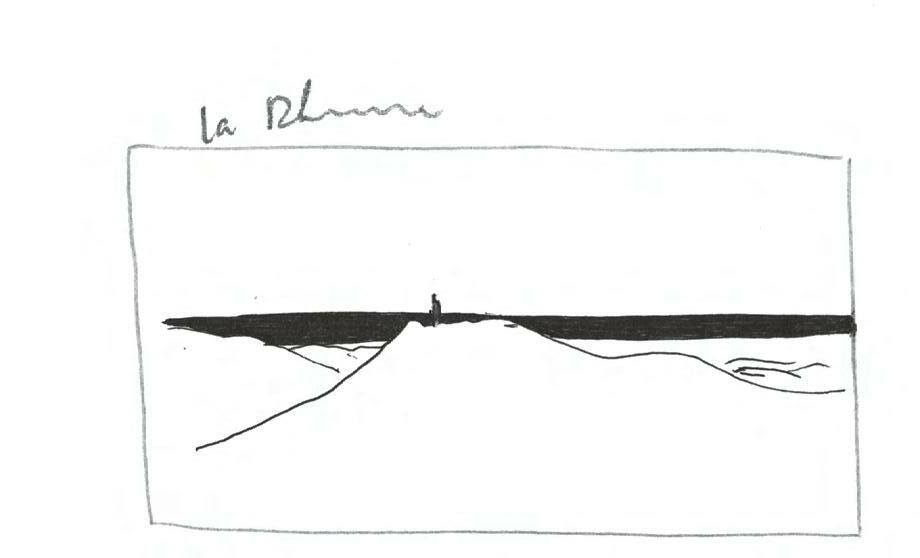

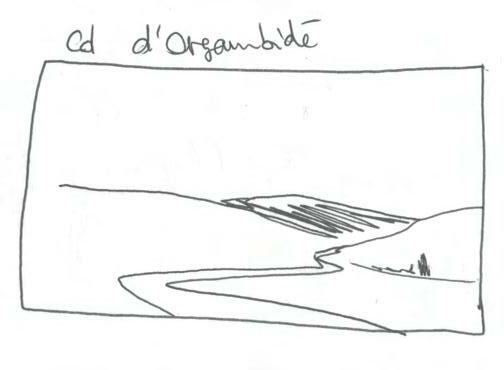

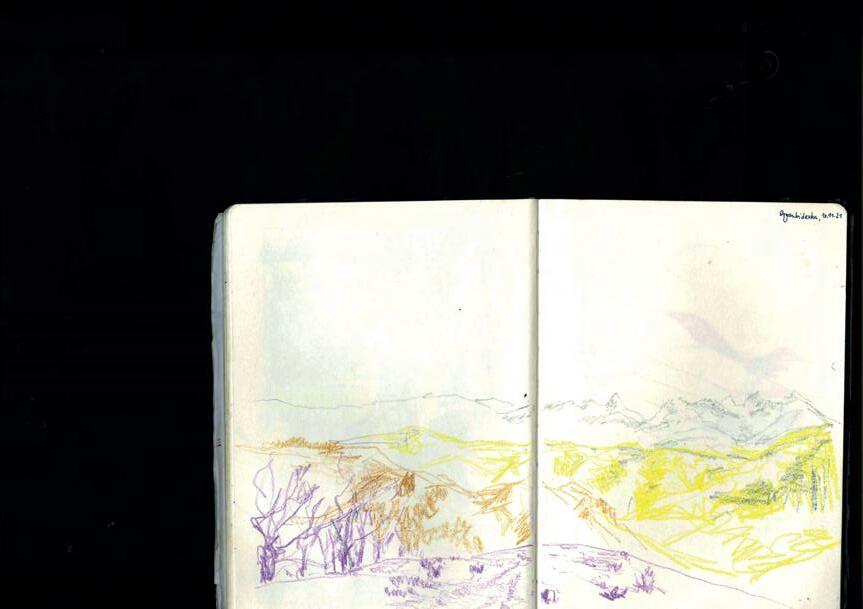

On dit que c’est la province la plus préservée du Pays basque. Ici, on trouve les pics et gouffres les plus hauts de l’Iparralde, des montagnes rocheuses coiffées de forêts de feuillus comme la forêt d’Iraty - plus grande hêtraie d’Europe. Le Pic d’Orhy culmine à 2017 m. Le col de la Pierre St-Martin collecte les exploits cyclistes. Le col d’Organbidexka voit passer les oiseaux migrateurs. Aux horizons lointains, d’autres Pyrénées immenses nous encerclent.

Un peu partout, on voit des brebis et des chevaux, traces des anciens chemins pastoraux qui passent d’un côté et de l’autre des montagnes.

L’habitat est dispersé dans les étendues gigantesques; l’économie est rurale, autrefois tournée vers l’industrie de l’espadrille à Mauléon.

Les pâturages s’étendent largement et déjà les terres basco-béarnaises se mêlent par leurs traditions pastoralistes.

La Soule

montagne pâturages habitat dispersé

Des cols creusés que suivent la frontière. Lieux reculés, convoités des cyclistes et des randonneurs, ils sont aménagés par des routes en serpent et accueillent parfois un village au creux, comme Larrau.

20 21

22 23

Sur la route d’Organbidexka

photo Michel Carlue

La

Basse-Navarre vallonné agricole cheminer

La Basse-Navarre était appelée le territoire d’outre-port, «par delà des montagnes».

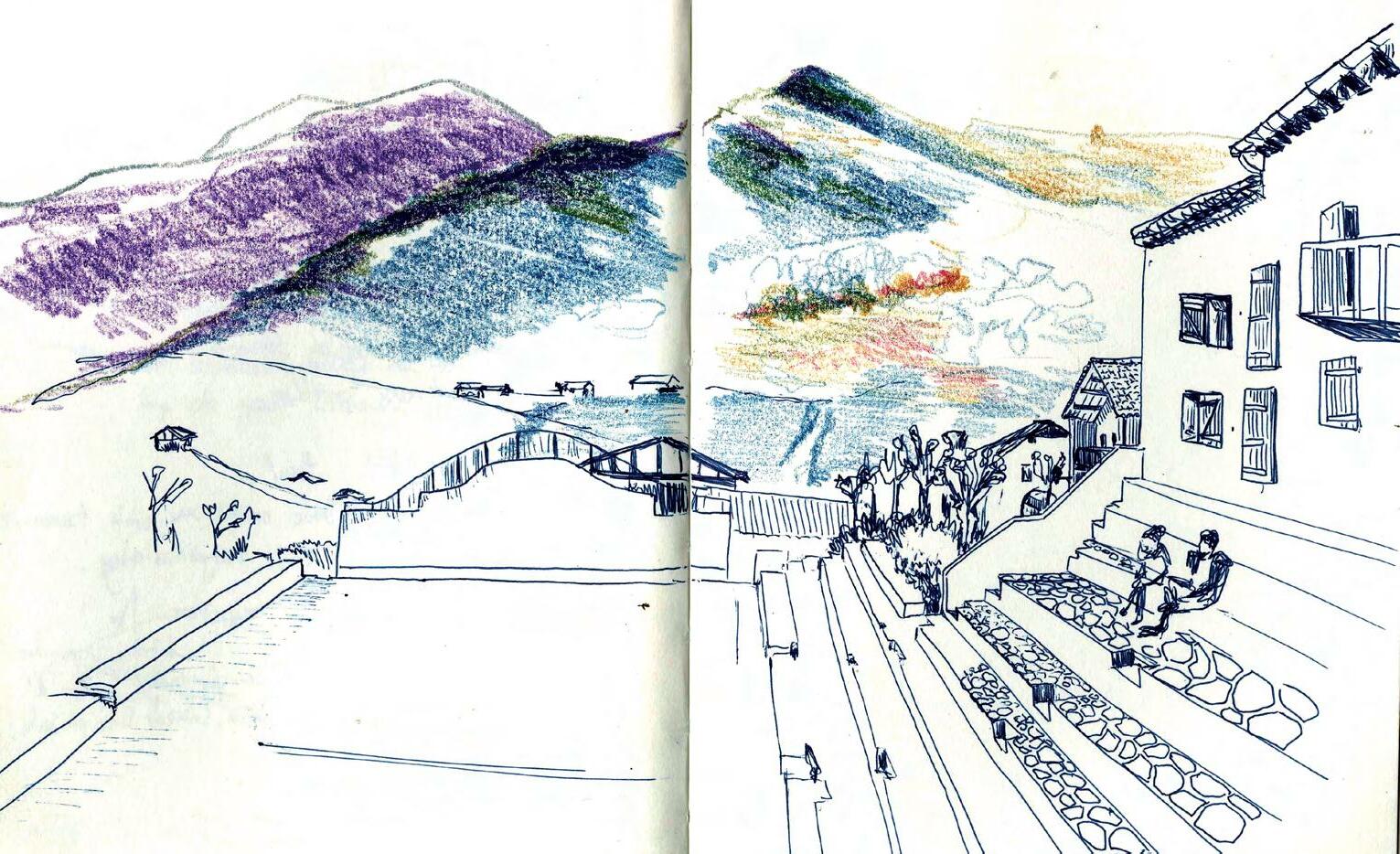

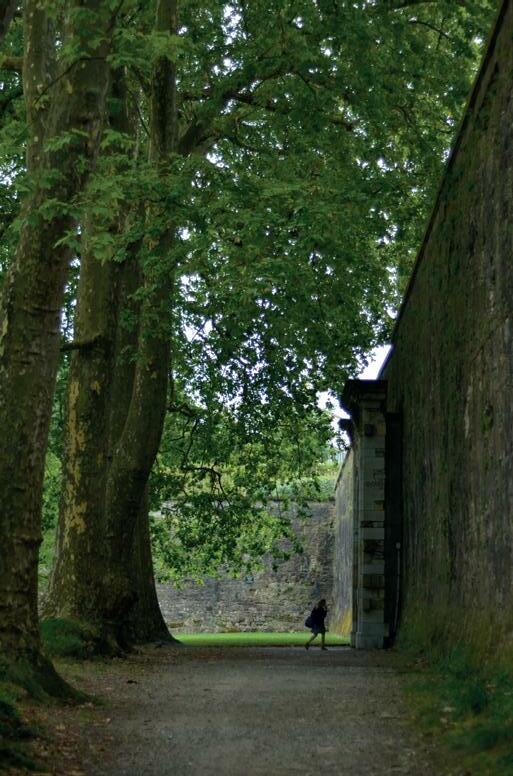

Au fond des vallées, la ville de St-Jean Pied-de-Port, grande figure du passage (pèlerinages, route commerciale menant à Pampelune) en garde la trace dans son toponyme.

C’est une province très agricole avec un mélange de cultures de plaines, de landes à genêts vallonnées, de collines profondes et de pastoralisme sur les versants. Les randonneurs y trouvent leur compte.

C’est là où se trouve le carrefour européen des chemins de Compostelle à St Palais qui deviennent un seul fil pour rejoindre Compostelle ; cela laisse des traces dans l’organisation spatiale avec des prieuréshôpitaux, des auberges pour accueillir. Dans les creux on retrouve les traces de passages de marchandises illégales des contrebandes avec les ventas, ces maisons où l’on peut aujourd’hui se restaurer et acheter quelques bricoles à coût modique.

24 25

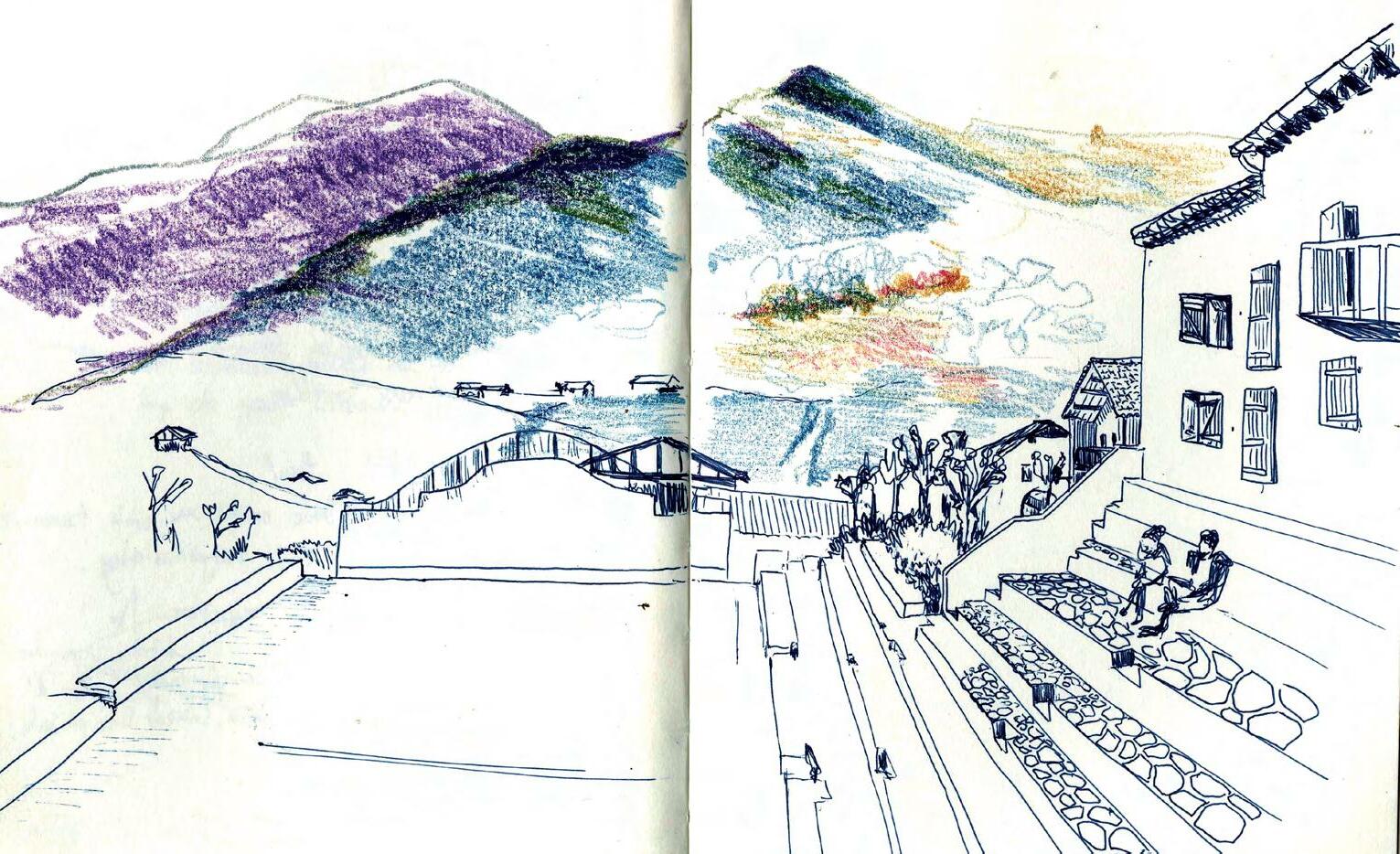

En arrivant à St-Jean-Pied-de-Port

Le Labourd interface littoral urbain

Le Labourd se situe à l’extrémité septentrionale de la côté atlantique. Il est à l’interface océane et s’organise en plaines et en pôles urbains ; l’axe BAB, pour BayonneAnglet-Biarritz, y est désormais bien connu. Son littoral rocheux et dunaire, très remanié pour y accueillir un tourisme balnéaire, déroule des paysages de carte postale.

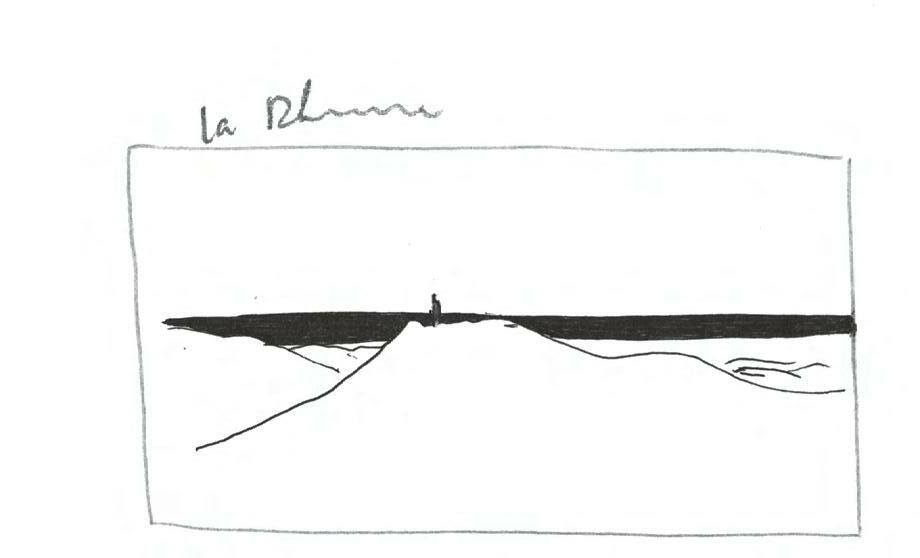

En allant vers les Landes au nord, on trouve les barthes et zones humides autour de l’Adour, ces immenses marais mouillés peignant la rivière jusque dans le coeur. Dans la plaine, on est à plat. Sur la Rhune, on voit la mer, l’Espagne, on voit tout. La plupart des flux transfrontaliers transite par le Labourd aujourd’hui, notamment car l’autoroute y passe. C’est ici qu’on vient prendre le train, l’avion, le bus. Historiquement, c’est un pays de passage transversal, car ouvert sur le monde commercial (Fort de Socoa à St Jean de Luz, citadelle Vauban, chantiers navals et port industriel à Bayonne,…)

et aussi verticalement avec les réfugiés espagnols qui affluèrent par ici. Aujourd’hui, l’attraction urbaine y fabrique de nombreux flux complexes et croisés.

26 27

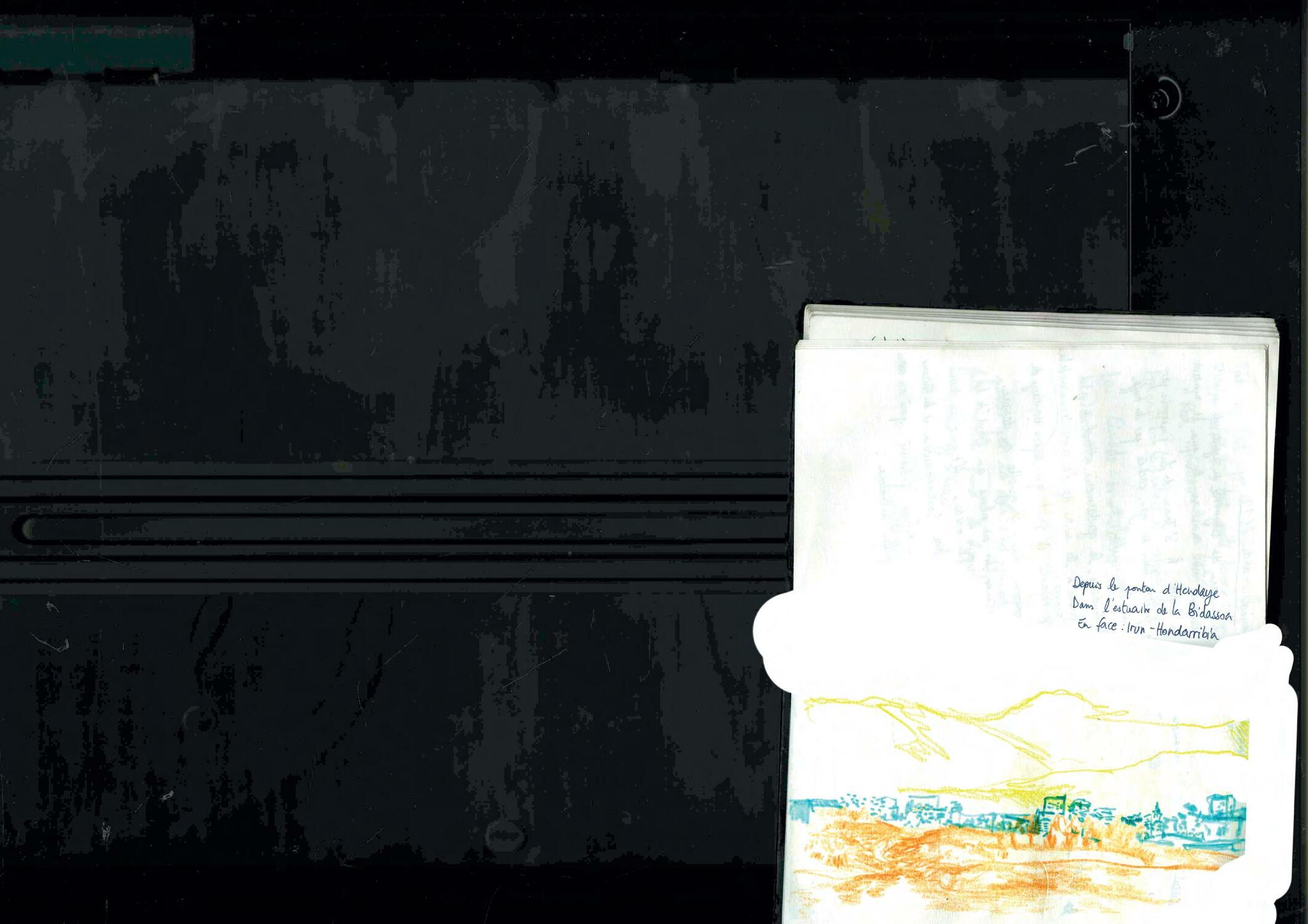

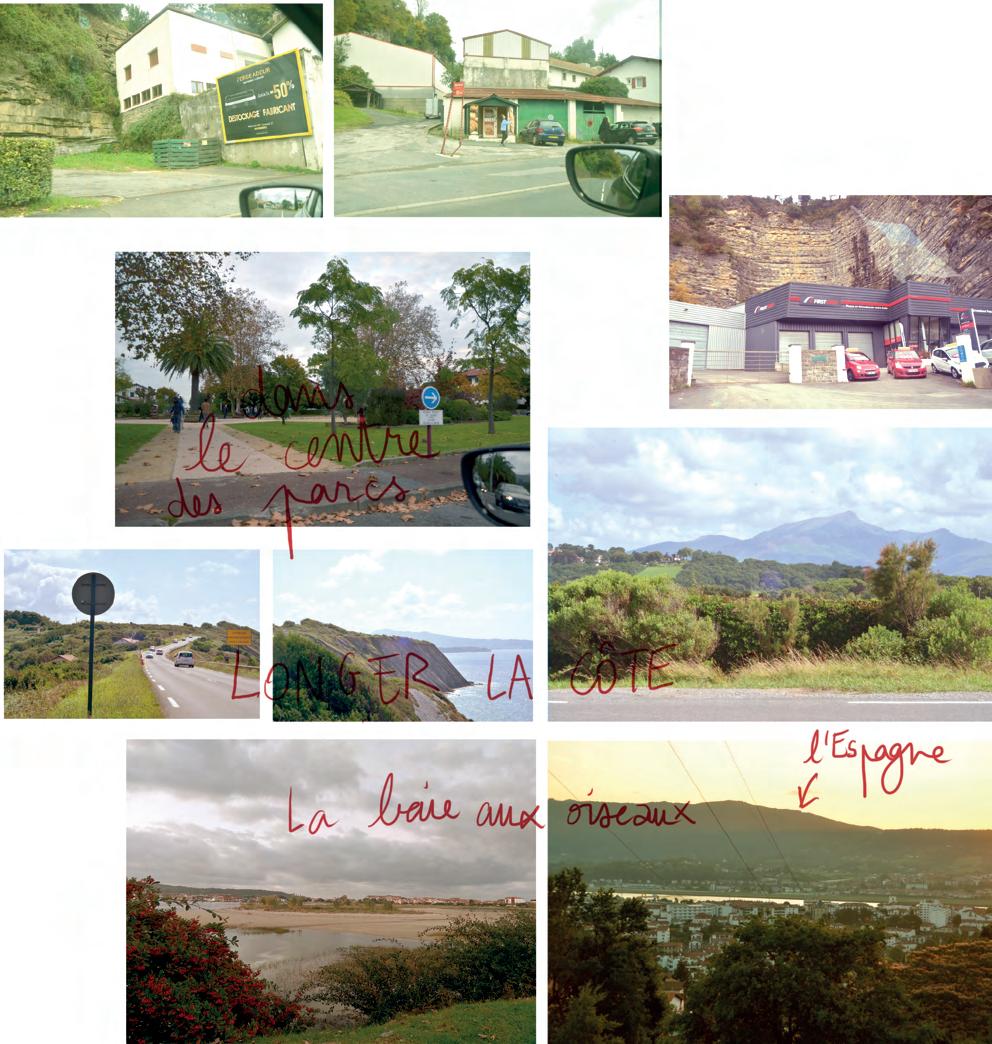

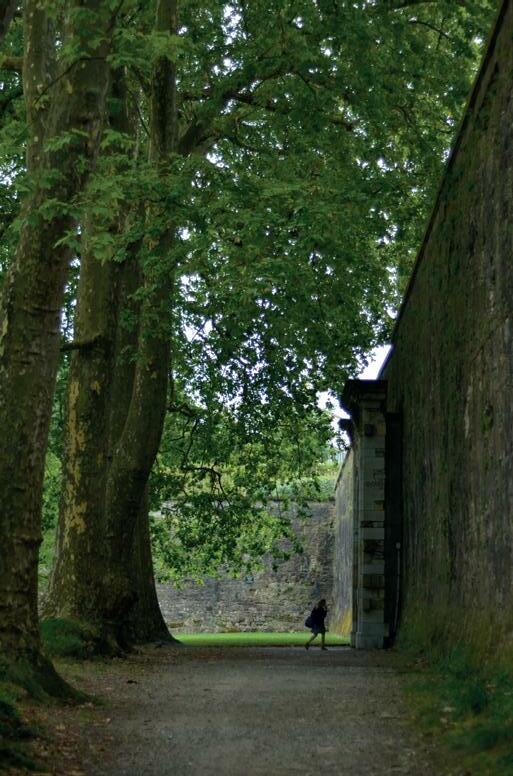

Sur le domaine protégé d’Abbadia, aux abords d’Hendaye

En quittant St-Pée-sur-Nivelle

Le Pont Grenet enjambe l’Adour à Bayonne, quelques centaines de mètres avant l’estuaire

28 29

caractériser le territoire

territoire en mouvement

L’Eurorégion

Région Nouvelle Aquitaine

Les Pyrénées bougent ! Mais les dynamiques plus perceptibles à notre échelle viennent des flux humains, économiques et des politiques à l’oeuvre sur le territoire.

En 2017, les dix intercommunalités qui composent ce que l’on appelle le «Pays basque» - et qui ne correspond alors à aucun découpage administratif, fusionnent au sein de la naissante Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB). Une nouvelle institution qui permet de canaliser des voix indépendantistes insatisfaites de n’avoir aucune structure de gouvernance indépendante de l’Etat. La création d’un pôle métropolitain «Pays de Béarn» en réaction, constitué autour de Pau, achève le processus de séparation des Basques et Béarnais au sein du département des Pyrénées-Atlantiques. Dans les faits, deux têtes pour la préfecture du département donc ; à Pau officiellement, et à Bayonne pour déléguer. La plupart des bâtiments administratifs sont dupliqués afin que la nouvelle collectivité de 158 communes (le plus grand nombre de France) puisse exercer ses compétences.

Dirigée par Jean-René Etchegaray, maire UDI de Bayonne depuis 2014, elle regroupe 312 000 habitants. La communauté d’agglomération est un outil pour agir : la double casquette permet de gouverner de manière volontariste sur le territoire et d’avoir de potentiels impacts à des échelles nationale et internationale. Différents pôles territoriaux disposent de services répartis grâce à l’installation de « maisons de communauté » dans le territoire, afin de favoriser le développement des zones reculées et de conduire des projets en adéquation avec le contexte ultralocal ; les problématiques de territoire sont en effet très disparates entre le littoral soumis à une pression urbanistique débridée et un arrière-pays encore affecté par l’exode rural.

La Communauté d’Agglomération travaille aussi en collaboration avec les autres entités basques frontalières via différentes instances et conseils.

Communauté Navarre (650 000 hab.)

Communauté Euskadi (2 200 000 hab.)

8h en voiture 2hen train 1h45 en bus 56 h à pied 0 25 50 km 100

30 31 2.

Les champs d’action de la CAPB

• Définit le contenu et les conditions de mise en oeuvre d’une vision stratégique pour le territoire

• Rédige les PLU, PLUI, PLH

• Soutient la production de logements locatifs sociaux et la réhabilitation du parc privé

tranSition écologique et énergétique

• Rédige le Plan Climat Pays Basque et le Projet

Alimentaire de Territoire pour décliner sa politique Climat-Air-Énergie et Alimentation

•Concertation à travers le territoire

mobilitéS

• Structure les réseaux de bus (transports en commun et scolaires), les pistes cyclables, les modes de transports alternatifs à la voiture.

• Objectifs de continuités transfrontalières et de transports plus propres

Enseignement supérieur, recherche et formation

cohéSion Sociale

• Intervient en complément des communes et d’autres aceurs privés/publics sur les thèmes de l’autonomie, la précarité, la santé, l’enfance, la jeunesse, l’accessibilité des services public (Projet de Cohésion Sociale)

• Mobilise les fonds européens pour le développement (FESI)

• Porte 7 projets de coopération POCTEFA (programme européen de coopération transfrontalière entre la France, l’Espagne et l’Andorre pour les acteurs situés des deux côtés des Pyrénées)

• Mise en place d’une stratégie de coopération transfrontalière (SCT) à horizon 2030 (COPIL, ateliers d’acteurs, institutions espagne/france)

• Assure l’ensemble des missions du service d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, ainsi que la gestion des eaux pluviales

• Exerce les compétences GEMAPI sur ses bassins versants

• Exerce des compétences facultatives relatives aux milieux littoraux, à la gestion des risques côtiers, à la lutte contre la pollution et à la gestion des zones de baignade

• Oeuvre au développement durable du territoire de montagne (projets LEADER)

• Accompagnement des instances de décision locales et des acteurs locaux (élus, éleveurs, habitants, associatiojns)

Développement économique

4 grands axes

Tourisme Agriculture, pêche et agroalimentaire

• Partenariats culturels, soutiens aux créateurs et à la multiculturalité, à l’apprentissage et à la découverte des arts

• De la collecte au traitement, vers une économie circulaire

bon mais, je suis un peu à la croisée de tout ça moi en fait...

32 33

Stratégie territoriale, aménagement et habitat

europe et coopération tranSfrontalière

Ingéniérie communautaire aux territoires et développement urbain et rural

Planification urbaine et patrimoniale

Habitat et gens du voyage

Foncier Réalisation d’opérations publiques d’aménagement (revitalisation centre-villes/ centre-bourgs)

economie

politiqueS linguiStique et culturelle

eau, littoral et milieux naturelS montagne baSque

prévention, collecte et valoriSation deS déchetS

Urbanisation et développement intense de la côte

L’engouement de plus en plus intense des touristes pour le Pays basque propulse le territoire dans des transformations profondes liées à la hausse démographique, la mobilité, l’économie. En moyenne, le tourisme représente 40 000 nuitées par jour sur l’année. Forte de cette attractivité, l’agglomération réoriente cependant sa stratégie pour calmer le tourisme de masse, par exemple en supprimant les campagnes de communication sur les lieux les plus touristiques : Bayonne, Anglet, Biarritz, la montagne de la Rhune à Sare. En été, 250 000 touristes quotidiens s’ajoutent à la population locale, alors que les villes côtières ne comptent pas plus de 48 000 habitants à l’année.

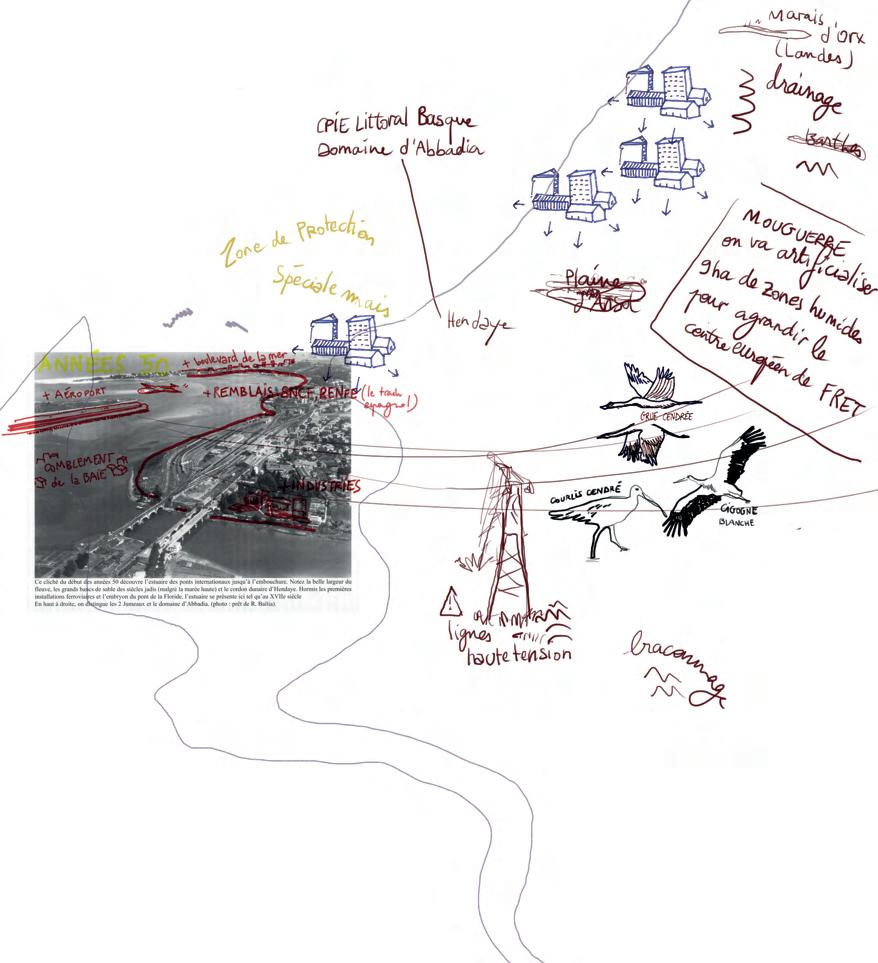

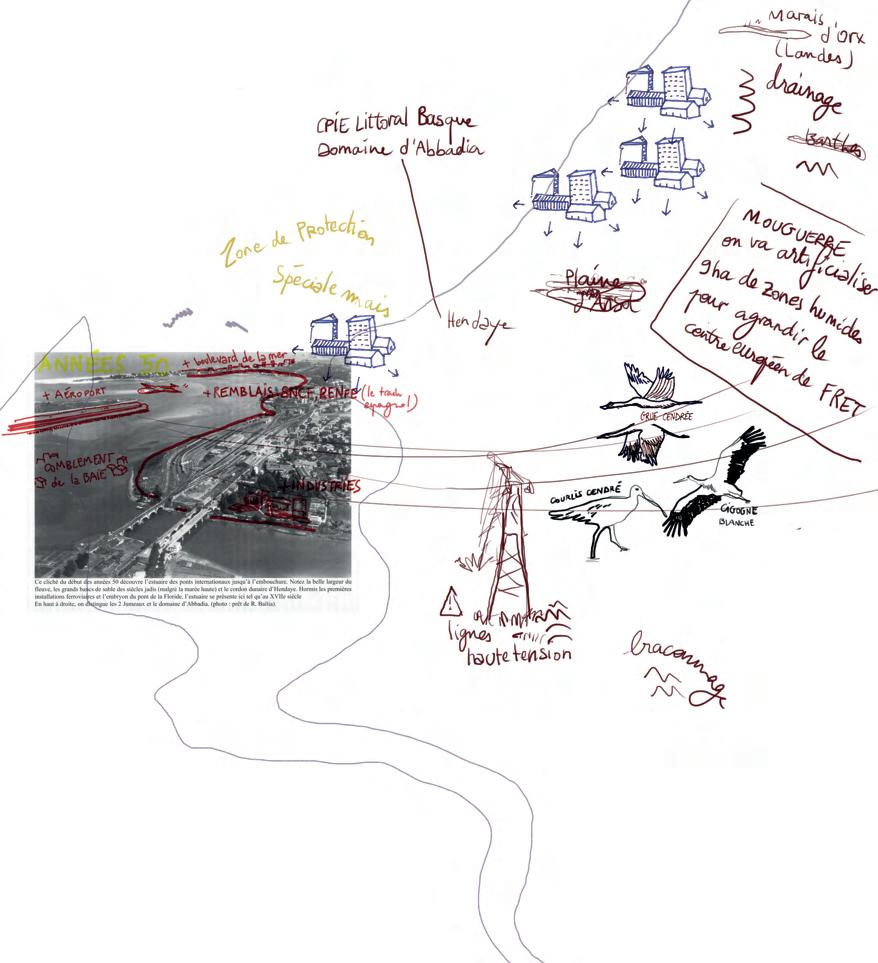

1950

Hendaye 2020

La côte s’urbanise, se mondialise, se construit à toute vitesse. Une surexposition qui fait débat entre une grande ouverture aux territoires extérieurs et des volontés de conservation de l’identité territoriale très ancrée. La crise du logement, latente depuis plusieurs années, explose avec la pandémie. De nombreux mouvements et manifestations dénoncent l’augmentation exponentielle du prix de l’immobilier et l’incapacité pour les basques de se loger, le foncier étant devenu inaccessible ; les villas se vendent à prix d’or, les résidences secondaires prolifèrent et la dynamique des logements type Airbnb pour les touristes affectent les locaux. On parle de logements vides et on regarde sa ville changer de visage au gré des constructions et des batailles foncières.

L’accueil au quotidien est une question récurrente.

Solde migratoire positif : +1.1 % chaque année à Bayonne + 2800 personnes par an au Pays Basque

« ...Biarritz, une cité où il y a plus de logements que d’habitants, et où pourtant se loger à l’année est devenu impossible » un militant du mouvement Alda 1 1 : Mobilisation au Pays Basque contre la hausse du prix du logement (Le Monde, nov. 2021)

Repli dans les communes rétrolittorales

Terre de passage économique

Aéroport de Biarritz

34 35

6700 1850 3000 200 1580 670 1530 700 48 000 38 700 26 000 6250 2600 2100 2000 62 000 17 000 16 800 14 100 4200 1200 3 millions de camions par an au péage de Biriatou (Hendaye) + 3 millions au col du Perthus = c’est 2x plus de passage que dans les Alpes Centre Européen de Fret à Mouguerre (Bayonne) pôle de transport et de logistique multimodal 100 000 m² d’entrepôts, 70 entreprises Un fret ferroviaire sous utilisé à la frontière Hendaye-Irùn Port de Bayonne 3ème port de commerce de Nouvelle-Aquitaine 3 millions de tonnes de marchandises par an 56 entreprises sur site Accessible toute l’année grâce à une activité constante de dragage à l’embouchure de l’Adour

Liaison avec Paris Orly, Paris CDG, Lyon, Nice, Bruxelles-Charleroi et Londres-Stansted plusieurs destinations françaises et européennes desservies de mars à octobre 15 ème aéroport métropolitain par son trafic voyageurs

Aujourd’hui alors, un exode urbain touche la population littorale. La dynamique urbaine de la côte s’étend vers Cambo, Hasparren, Bidache. Les enjeux immobiliers autour des aires urbaines empiètent alors sur la survie des milieux agricoles et naturels. Nombre d’habitants par communes et dynamiques de l’habitat

Bassin de vie transfrontalier

Milieux mouvants

623 km de frontière entre Espagne et France. Elle est traversée aujourd’hui par des voies internationales, essentiellement à ses extrémités. Ces voies sont des routes, des chemins de fer et chemins pastoraux. Qui passe la frontière ? La circulation est constante. Beaucoup habitent à Hendaye, mais travaillent à Irùn ou y font leurs courses, tandis que les touristes vont et viennent. Sur la route urbaine le rythme est tranquille. À Biriatou un peu plus à l’ouest passe l’autoroute. Le passage est très contrôlé dans les espaces urbanisés; dans les zones rurales, ça fonctionne autrement. Seules quelques sentinelles se postent à la frontière et pas en permanence. Ce sont les dynamiques de vallées qui façonnent la traversée.

Nombre de transfrontaliers par commune

70 30

Flux transfrontaliers

500 Travailleurs quotidiens Touristes annuels

La mer gagne du terrain sur les terres : entre 20 et 80 cm par an. L’érosion du littoral grignote la corniche basque et provoque des effondrements de pans de falaises. En novembre 2021, le préfet ordonne la fermeture du sentier littoral entre Ciboure et Hendaye, devenu trop dangereux. La route de la Corniche basque, fameuse pour ses panoramas et son tracés sinuant sur les courbes de la côte mais malheureusement bien trop proche d’elle, est donc remise en cause, tout comme les constructions trop proches du secteur; les communes, en accord avec le SCOT, se saisissent progressivement de cette donnée dans l’aménagement de leur territoire; une équation quand on sait l’attraction que représente la côte.

L’urbanisation et la pression touristique, très prononcées sur la côte avec aujourd’hui plus de 70% du littoral urbanisé, ont fortement impacté les milieux naturels originels1. Ces dégradations, généralement anciennes, ont entraîné une forte régression voire la disparition des végétations littorales par endroits, ne laissant parfois aucun vestige des anciens milieux naturels (plage d’Hendaye, baie de Saint-Jean-de-Luz, plage de Biarritz, les Sables d’Or à Anglet, etc.). La même constatation est faite dans les milieux rétrolittoraux où la biodiversité souffre de l’extension de l’urbanisation dans les périphéries urbaines.

L’érosion marine, couplée au phénomène de mouvement d’érosion des falaises

La

boues

côte

éboulements s’observent

les plus

que la

progressivement les pieds de falaises des formations plus Ainsi, d’importantes portions du littoral sont en régression Le recul des falaises ou des dunes perchées peut se faire mais aussi brutalement lors de tempêtes et de grandes marées plusieurs mètres peuvent s’effondrer en une seule fois. On observe donc une menace à deux échelles de temps différents surface stationnelles ou une perte brutale (ou quasi-totale) des est accentuée par sa corrélation avec d’autres menaces comme la progression des espèces xotiques envahissantes dans les zones érodées

36 37

Urrugne Ciboure

St Jean de Luz Hendaye

Biriatou

Sare

St Pée sur Nivelle

Ascain Ainhoa

Bayonne Biarritz Bidart

Anglet Cambo-les-bains

Données INSEE 2018

Entre Ciboure et Hendaye, le sentier littoral et la route de la Corniche surplombent les falaises de flyschs Sur la plage du Pavillon Royal à Bidart photo : Sud Ouest Figure 4 (Haut) Comparaison entre la carte de l’état-major 1820 – 1866) et la carte IGN actuelle sur la Baie de Saint-Jean-de-Luz (Bas) Comparaison des photographies aériennes

1965

royal

1 : Observatoire de la biodiversité végétale du littoral des Pyrénées-Atlantiques, Jean Denand, 2017

de 1950 –

avec celles d’aujourd’hui de la plage du Pavillon

maritimes

majorité de la

basque est soumise cette pression naturell des coulé

et des

dans les formations

meubles, tan

mer

Observatoire de la biodiversité végétale du littoral des Pyrénées-Atlantiques Bilan des travaux menés en 2017 v1.0

Figure 4 (Haut) Comparaison entre la carte de l’état-major 1820 – 1866) et la carte IGN actuelle de Saint-Jean-de-Luz (Bas) Comparaison des photographies aériennes de 1950 – 1965 avec celles d’aujourd’hui de la plage du Pavillon royal (source Géoportail)

L’érosion marine, couplée au phénomène de mouvements de terrain, entraîne un processus naturel de falaise maritimes La majorité de la côte basque est soumise à cette pression naturelle boues et des éboulements s’observent dans les formations les plus meubles, tandis que progressivement les pieds de falaises des formations plus ou moins dures Ainsi, d’importantes portions sont en régression Le recul des falaises ou des dunes perchées peut se faire régulièrement brutalement lors de tempêtes et de grandes marées où plusieurs mètres peuvent s’effondrer en On observe donc une menace à deux échelles de temps différents une régression progressive stationnelles ou une perte brutale (ou quasi-totale) des végétations La problématique de l’érosion par sa corrélation avec d’autres menaces comme la progression des espèces exotiques envahissantes zones érodées

Figure 5 Érosion progressive de la dune perchée du Pavillon royal à Bidart (à gauche), érosion brutale falaises du domaine d’Abbadia à Hendaye (à droite) (photo N. Meslage – CBNSA)

traversées historiques regarder en arrière

Ah ici, vous savez, on sait accueillir !

Et c’est parce qu’on le fait pour tous ceux qui passent par là. Quand cela commence-t-il ?

Mauléon-Licharre

St Palais

St JeanPied-de-Port

3.

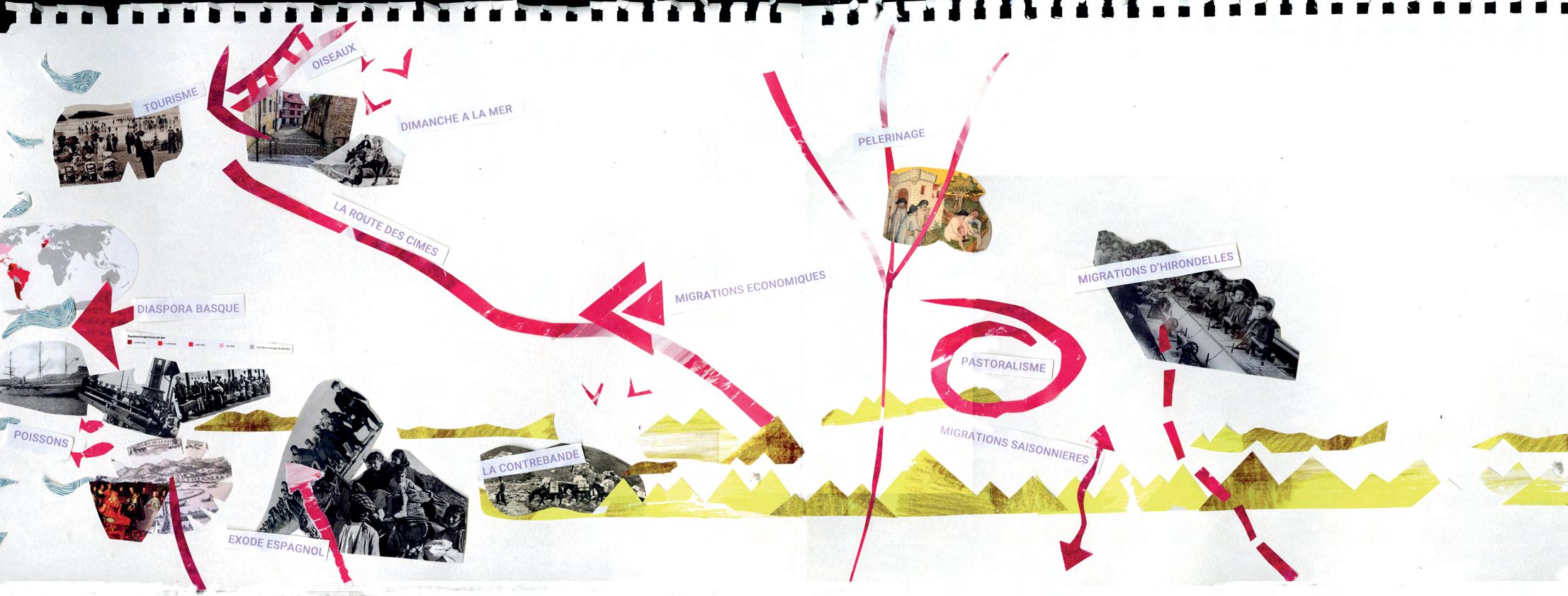

L’Homo Sapiens, colonisant l’Europe, arrive en terre aujourd’hui basque.

- 40 000 ans - 5 000 ans - 3 000 ans le saumon atlantique la grande alose la lamproie marine la truite de mer

A l’ère néolitihque, la civilisation est nomade. Les individus se déplacent par petits groupes au grès des saisons.

Les migrations indo-européennes apportent avec elles la domestication des animaux sauvages : c’est le début de l’élevage et du pastoralisme sur les monts pyrénéens.

- 1000 ans An 1

Les migrants celtiques, des peuples venus d’Europe centrale, se déplacent jusqu’en terre basque. Les interactions entre passants et sédentaires font évoluer les techniques, les rites, les connaissances.

Conquête des romains. Le latin vient se mêler à l’euskara. Certains vascons et aquitains obtiennent la citoyenneté romaine, mais l’Empire n’arrivera pas à conquérir les terres basques; qu’ils occuperont pendant 3 à 4 siècles.

Pendant plusieurs siècles, la terre des vascons devient une terre de grand passage : Germaniques, Wisigoths, Suèves, Vandales, Alains, foulent les sols pyrénéens du nord au sud.

VIIIème siècle

Les Berbères remontent au Nord. A Pampelune, terre d’islam, les tombes se tournent vers la Mecque. Les jeux de royaumes et de pouvoir ne cessent de redistribuer les terres de peuple en peuple.

« Les Basques sont un peuple migrateur et le pays Basque est une terre où l’on immigre, quelle que soit la période. »

Antton Curutcharry, maire adjoint de St-Etienne de Baïgorry

l ’ anguille

Xème au XVème siècle

Les chrétiens du Béarn, de Toulouse, de Gascogne, de Normandie entreprennent la reconquête des terres musulmanes. L’émergence des chemins de Compostelle contribuent au brassage culturel qui s’opère en ces temps ci.

40 41

Les premiers villages apparaissent ; l’ère de l’Homme sédentaire s’installe. Pendant ce temps, les poissons aiment déjà remonter la Nive, l’Adour ou la Bidouze et les oiseaux traverser les cols pyrénéens pour chercher un refuge agréable. dessins https://www.seinormigr.fr/

barricades et des empierrements, l’île des Faisans (ou île de la Conférence) fut le théâtre de nombreux échanges de mariages, terres et accords royaux.

aujourd’hui inaccessible au public

XVIIIème - XIXème siècle

Les basques se font colons, conquérants ; ils partent pêcher les baleines sur les rivages de Terre Neuve.

Les Amériques regorgent de trésors à conquérir et leur émigration prend une dimension toute particulière lors de la diaspora qui s’étend de 1830 aux Trente Glorieuses : des milliers de jeunes, contraints par le droit d’aînesse qui octroyait tout l’héritage aux aînés, quittent leur ferme familiale appauvrie par les temps qui courent. Dans une société endogame, faites de déplacements internes ruraux au gré des contrats de métayage et de mariages, les choix migratoires s’élargissent ; leur route mène aux villes côtières, à l’Espagne et surtout à l’Amérique du Sud. Attirés par la promesse de fortune outre-atlantique, notamment en Argentine, les émigrés basques affluent et s’installent. Beaucoup deviennent bergers et développent le modèle de la transhumance. Aujourd’hui, plus de 4 500 000 sudaméricains sont d’origine basque, quand le pays basque français compte moins de 500 000 personnes.

La route des cimes a été construite pour lier St-Jean-Pied de Port à Bayonne au début du XIXe siècle.

Elle fut un chemin stratégique pour les troupes de Napoléon qui l’empruntèrent pendant la guerre d’indépendance espagnole pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Sèche, carrossable même en hiver, et aisée de par son profil qui suit le sommet des collines, elle était utilisée par les grands personnages et les convois qui traversaient le Pays basque. Elle fut le théâtre de batailles, vols et combats cavaliers.

Aujourd’hui, RD 22, à peine visible sur le plan ; route touristique jalonnée d’objets patrimoniaux à découvrir.

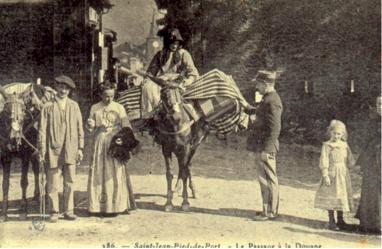

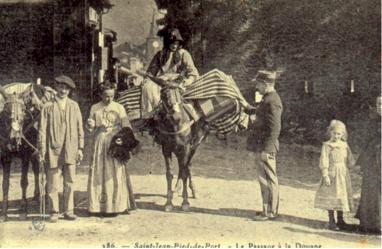

Les échanges pastoraux et actes de contrebande ont longtemps caractérisé de nombreux cols frontaliers dans les Pyrénées, jusqu’à l’apparition de l’espace Schengen. La fraude permet d’éviter les contrôles de douane. Les patrons, grossistes, profitent du décalage évident entre les économies françaises et espagnoles ; un même colis n’est pas considéré de la même façon dans un pays et dans un autre.

Au Pays Basque, la terre n’est pas riche, les parcelles sont petites et les familles, grandes ; les contrebandiers empruntent à pied, à cheval, en caravane, des chemins de traverse tout au long de la frontière pour transporter des marchandises de part et d’autre et éviter les taxes. L’acte de passer prend un sens particulièrement stratégique ici, incarné dans le franchissement d’une ligne à partir de laquelle les règles changent. Alors le paysage devient le terrain de jeux qui permet de se cacher, de détourner, de tromper.

43

Années 50, un douanier guette les contrebandiers à Dantxaria

Au XVIIIe un courant de migrations saisonnières et temporaires connaît son apogée. Tuiliers et charbonniers basques quittent chaque année le village pour s’embaucher quelques mois en Espagne ou dans les Landes, tandis que les tanneurs de Hélette descendent en Galice. Les migrations économiques tirent les gens hors des campagnes. Au terme de parcours souvent complexes, une partie de ces migrants finit par s’établir à Bayonne et Bordeaux, centres de départ vers les Antilles, ou dans les villes espagnoles. Mais cette tradition ancienne de mobilité et de pluriactivité, au caractère transfrontalier ou transocéanique, balise les chemins des migrations massives du XIXe siècle. Elle perdurera jusque dans les années 1960. Durant ce même siècle, les hirondelles migraient vers Mauléon : c’était le nom donné aux jeunes femmes qui venaient tisser l’espadrille dans les industries de Soule. Elles empruntaient les chemins montagneux et chaotiques pendant des jours avant d’arriver dans les usines.

Le tourisme au Pays basque fabrique de nouveaux flux migratoires à travers tout le territoire. Il s’y développe dès la fin du XVIIIe siècle au diapason des autres futures destinations touristiques européennes comme la Côte d’Azur ou la Normandie. Les différentes révolutions industrielles d’alors suscitent un enrichissement des communes côtières ; les classes aisées et possédantes viennent y chercher les bienfaits des bains et de l’air marin, d’abord essentiellement à Biarritz.

Jusqu’aux années 1830, le tourisme est le fait d’une clientèle locale, essentiellement bayonnaise, qui fréquente les bords de l’océan le dimanche ou lors des villégiatures; le transport sur la côte est assuré par des cacolets, ou des omnibus attelés jusqu’au petit port.

Dès 1854, le couple impérial Napoléon III et Eugénie de Montijo choisissent Biarritz comme résidence d’été ; la Cour s’y déplace de 1854 à 1868 et de nombreuses figures de pouvoir international s’y rendent. Hôtels, villas, casinos, établissements de bains, poussent dans une frénésie de construction.

Le tourisme prend rapidement pied au Pays basque, associant son nom au luxe, aux loisirs et au cosmopolitisme. La pêche et l’agriculture se font oublier, les tamaris fleurissent sur les avenues. La côte littorale se mue en un espace de villégiature.

Les cacolets étaient des paniers d’osiers que l’on installait sur des ânes ou des mulets afin d'y transporter des voyageurs à l’époque où les routes n’étaient pas carossables. A Bayonne, le passage des Cacolets est aujourd’hui une ruelle pavée à escaliers dans le centre ancien.

C’est aussi l’arrivée du train dès 1855 à Bayonne qui propulse le Pays Basque dans une nouvelle ère de mobilité. Bordeaux, Hendaye, Toulouse, Paris, ne sont plus qu’à quelques heures de transport.

À Cambo-les-Bains, un peu en retrait du littoral, les sources thermales attirent un public régulier tout le long du siècle et tissent un attrait touristique dans un territoire rural. L’amélioration des liaisons ferroviaires avec Bayonne conforte un flux dans cette direction. Les paysages de landes à l’habitat dispersé, aux murs chaulés et aux volets verts, laissent place à une petite ville aux villas de pierre aux styles divers.

L’urbanisation du littoral s’accroît jusqu’à aujourd’hui, bâtissant un territoire d’accueil rentable, rythmé du passage d’individus en villégiature qui contribuent à construire des clichés et images pittoresques du territoire.

1855 : le train fait étape au Pays Basque

44 45

photo : Musée National des Douanes

Femmes basques après le bain Huile sur toile, Jules-Jacques Veyrassat, 1870.

Dès 1936 et le début de la guerre civile espagnole, des exilés républicains fuyant le conflit affluaient à la frontière française. En 1939, c’est la Retirada : 450 000 républicains, fuyant Franco, sa victoire et sa répression, se réfugient hors du pays et franchissent les Pyrénées. Au plus près, à la frontière basque, ils cherchent la solidarité et l’accueil. Les solidarités transpyrénéennes existent, facilitées par une langue et une histoire commune ; mais rien n’est prévu pour les accueillir. Les soldats sont désarmés et internés dans des camps. Les femmes sont mises à la hâte dans des centres d’hébergement improvisés. Dans le sens inverse, les basques français qui ne voulaient pas s’engager lors de la Première Guerre Mondiale se sont réfugiés du côté espagnol.

La France et l’Espagne adhèrent à l’union douanière de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 1968, et sont toutes deux membres de l’espace Schengen depuis le 26 mars 1995. Depuis lors, les postes-frontière ont été fermés ; le Code frontières Schengen stipule que les États participants doivent supprimer tous les obstacles à la libre circulation dans les frontières internes de l’espace. Dès lors, la circulation n’est plus soumise au contrôle systématique.

Une ancienne borne frontière en haut des chemins basques

46 47

1939

En 1936, des milliers d’Irundars fuyaient la guerre espagnole en traversant le pont de l’Avenida, propriété d’Irùn, pour rejoindre Hendaye. La France se trouvait alors en zone occupée sous le régime de Vichy et les passages de douane étaient strictement contrôlés. Aujourd’hui, le poste de douane a disparu mais le pont est fermé (voir p.54)

La Retirada, photographiée par Robert Capa (1939)

photo Gilles Athier

regarder en arrière

un terreau d’accueil

«L’histoire du Pays basque a créé des réseaux qui se sont remis à fonctionner dans l’entraide autour des migrants, c’est une sorte de tissu social préexistant, avec un fort ancrage militant historique»

Maite Etcheverry, de l’association la Cimade

Les formes du passage dans le passé illustrent nécessités et motifs pour lesquels le mouvement s’opère dans un territoire.

Se mettre en quête, émigrer pour augmenter son niveau de vie, pour faire fortune, s’adapter à ses besoins vitaux, fuir des conditions inacceptables, ou encore se délasser de sa vie quotidienne en découvrant de nouveaux horizons.

Ce brassage contribue à construire des identités. La notion d’accueil semble marquer un début dans la relation entre individus; le seuil d’un territoire; rassembler ce qu’on y trouve et le mettre sur le pas de la porte pour inviter à progresser. L’espace qui en résulte est nécessairement marqué des passages mais l’accueil est une affaire souvent privée, relevant de la solidarité ancrée dans les traditions.

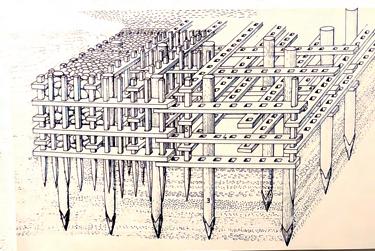

La mise en partage des espaces s’illustre avec le système des lies et faceries. Ces conventions, dont les premières datent du XIIe siècle, sont la conséquence du relief montagneux et de la configuration des vallées. Les populations pyrénéennes rencontrent des problèmes de voisinage souvent liés à l’utilisation des pâturages. Elles ont alors développé des systèmes juridiques et économiques propres, insensibles aux changements politiques qui ont marqué l’histoire des deux versants du massif. Dans l’économie traditionnelle pastorale, les faceries établissent les limites des pacages communs ou respectifs, leur bornages et les sanctions à l’encontre des auteurs d’infractions. Alors que les États se constituent et que la frontière acquiert sa notion de limite militaire, politique, puis douanière, les faceries perdurent comme outil de gouvernance à l’échelle

d’une vallée. Elles intègrent des dimensions nouvelles à partir du XVe siècle, qui consistent en la protection de l’économie locale et la liberté des transactions, indépendamment des conflits nationaux et des règles fiscales propres à chaque royaume. Dans le prolongement de cette évolution se développe un concept politique de « petites républiques », basé sur la neutralité ou la surséance à la guerre. Aujourd’hui, certaines conventions existent toujours, entre Vera de Bidassoa et Sare, au col de Lizarietta. Ce sont désormais les Commissions Syndicales, structures propres au territoire basco-béarnais, qui poursuit cette tradition d’indivision des terres basé sur la notion de communs. Cette constituante de l’histoire basque infuse une éthique entre les vivants et leur territoire. À l’aune de nouveaux enjeux actuels, où transfrontalité et multiexposition sont à la table politique, comment ce terreau d’accueil se comporte face à l’arrivée de nouveaux flux ?

Sare, la place du fronton

48 49 3.

St Jean Pied de Port, le passage de la douane 1900 - Reproduction de carte postale, Macondo

L’île des Faisans ou de la Conférence, condominium

4. démêler les fils

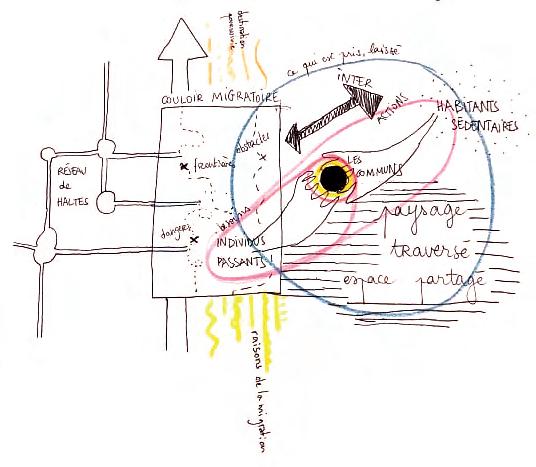

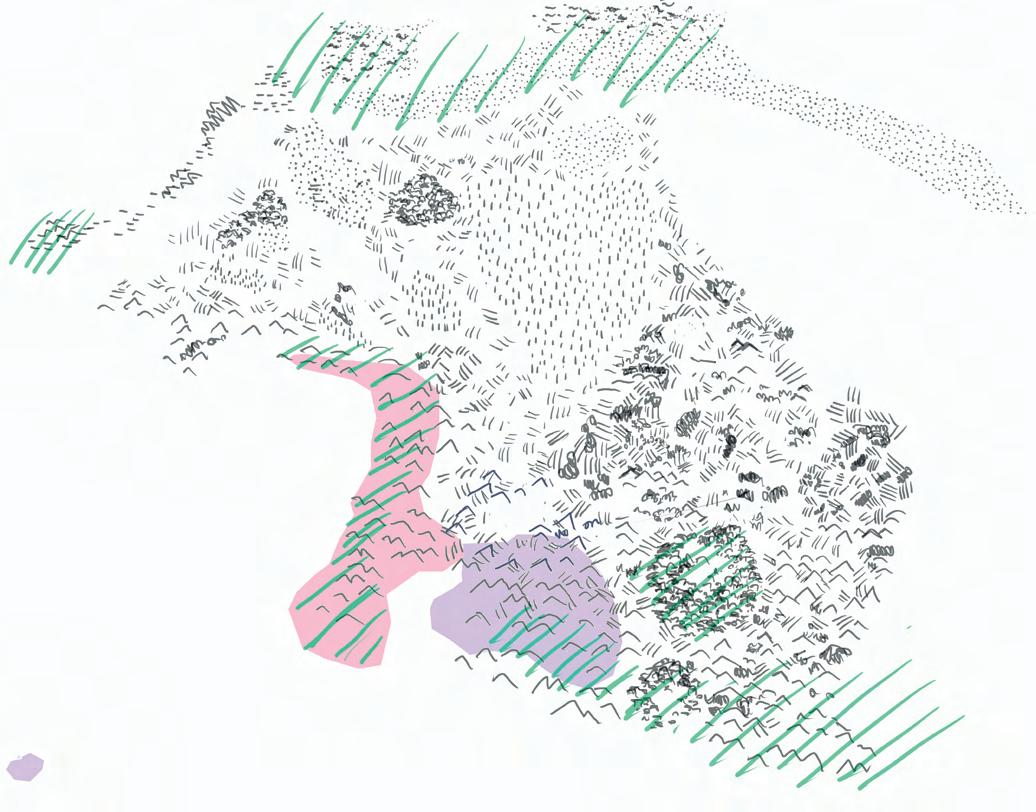

Aujourd’hui mille et mille gens foulent le sol basque, passent par Hendaye, longent la côte, transpercent les montagnes. Pour des motivations diverses, avec des buts différents, et plus ou moins d’urgence. Les oiseaux eux survolent ce paysage en vue aérienne. Tous ces parcours forment et tissent des routes dans le territoire. Pour comprendre leur relation aux lieux il nous faut d’abord démêler les parcours.

50

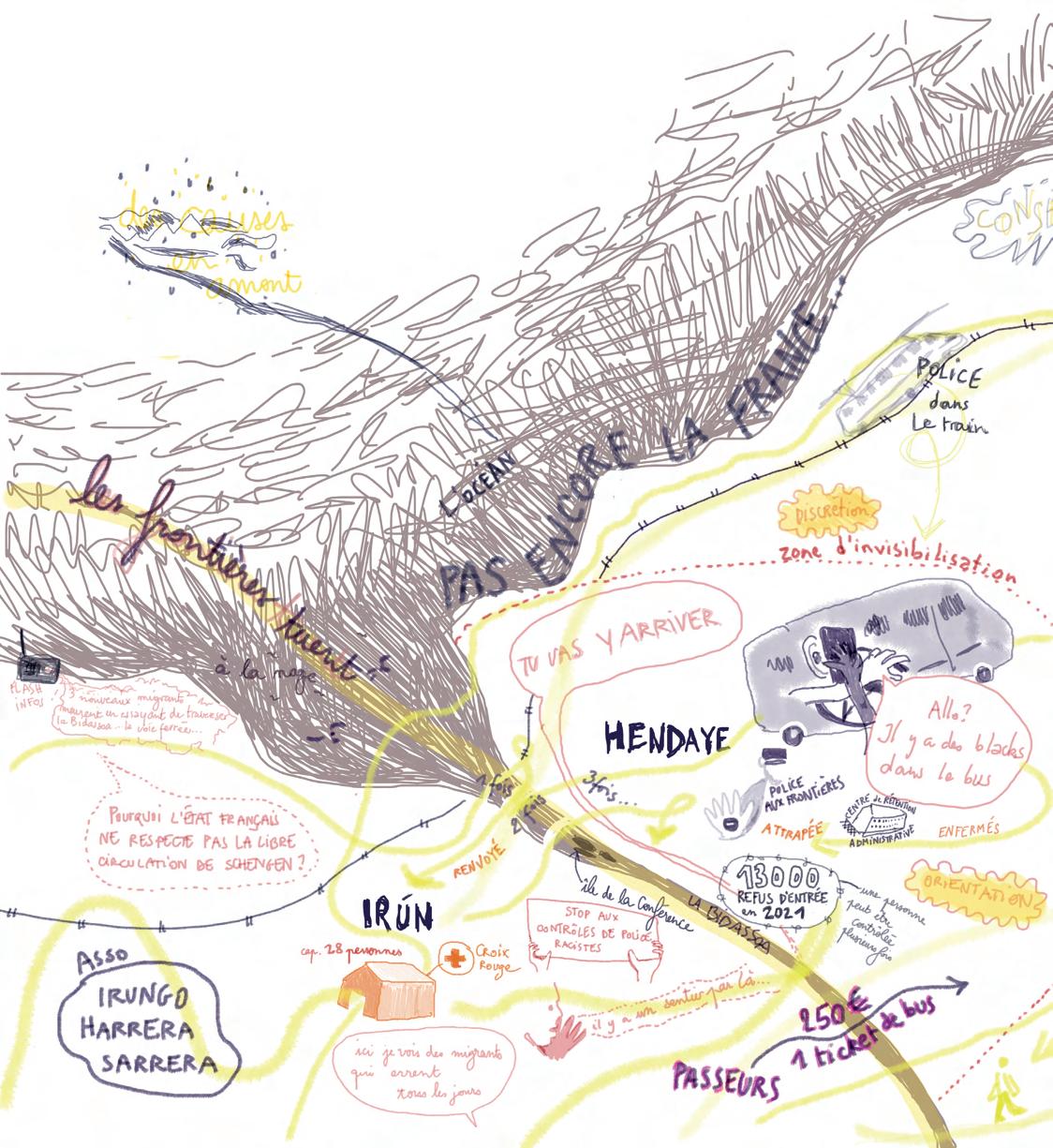

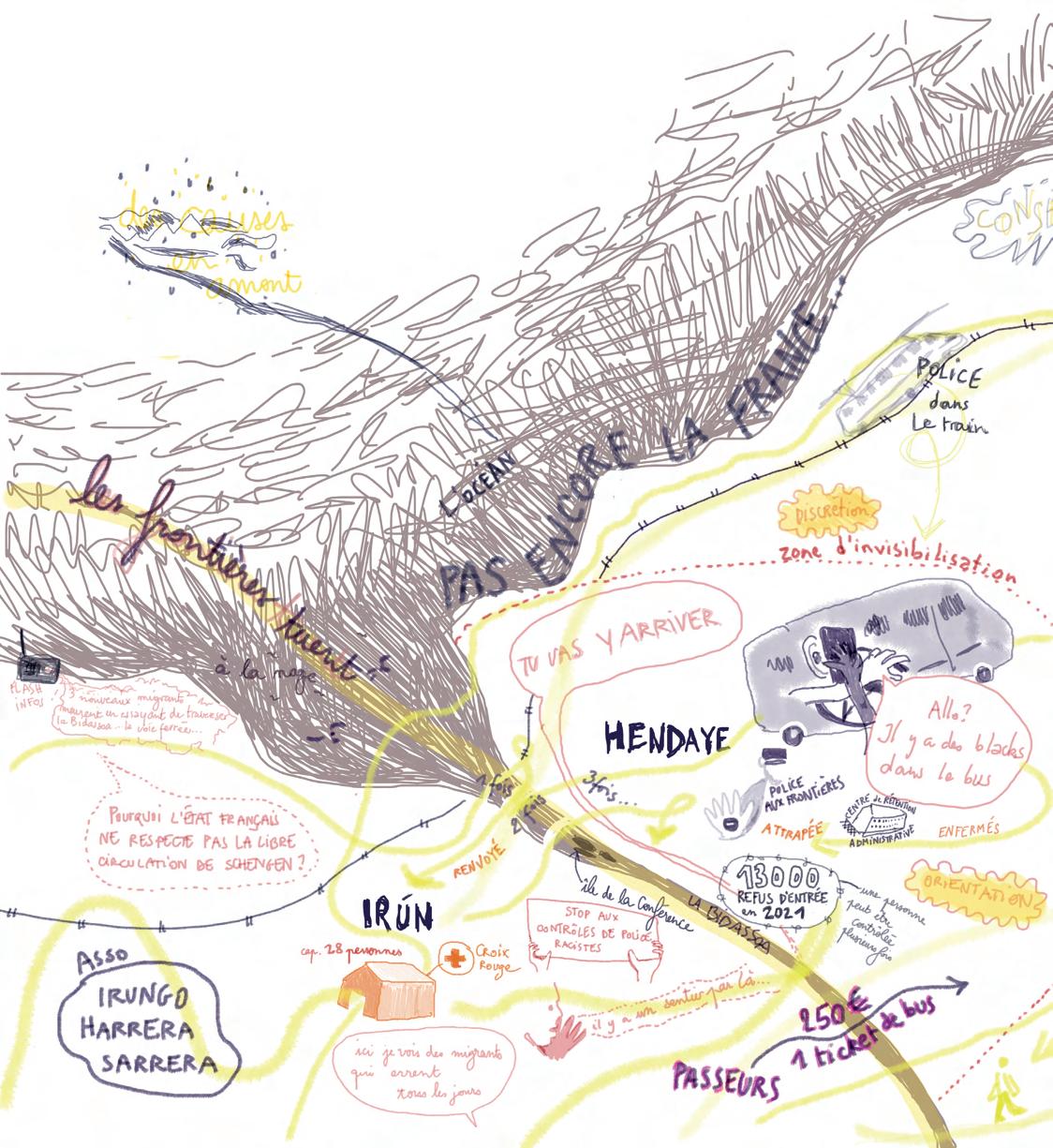

4. les migrants démêler les fils

Lignes, sas, cheville, articulation. Petit bout de pays, rideau du territoire français. Par le Pays basque, on arrive en terre inconnue depuis le Mali, la Mauritanie, la Guinée, le Niger, le Sénégal, la Côte d’Ivoire.

L’histoire des migrations humaines est une encyclopédie. Elle se perpétue se déplace se transforme. Sur cette route on quitte on fuit on cherche où vivre sans subir.

En 2015, devant un nombre manifestement croissant de personnes migrant vers l’Europe par la Méditerrannée, les contrôles d’accès en Italie sont rétablies ; en 2018, le gouvernement de Matteo Salvini ferme franchement ses ports aux migrants et ONG. Il faut passer autre part ; de l’autre côté. L’exil défit l’infranchissable.

Le contexte politique de l’accueil migratoire est un dédale aussi bien national qu’européen. Sans réelle volonté de protéger, l’Etat français n’orchestre qu’une série de multiples, complexes et violentes procédures qui séparent le migrant de la jouissance des droits de l’Homme en terre française.

se jeter à l’océan

se frayer un chemin

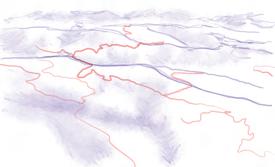

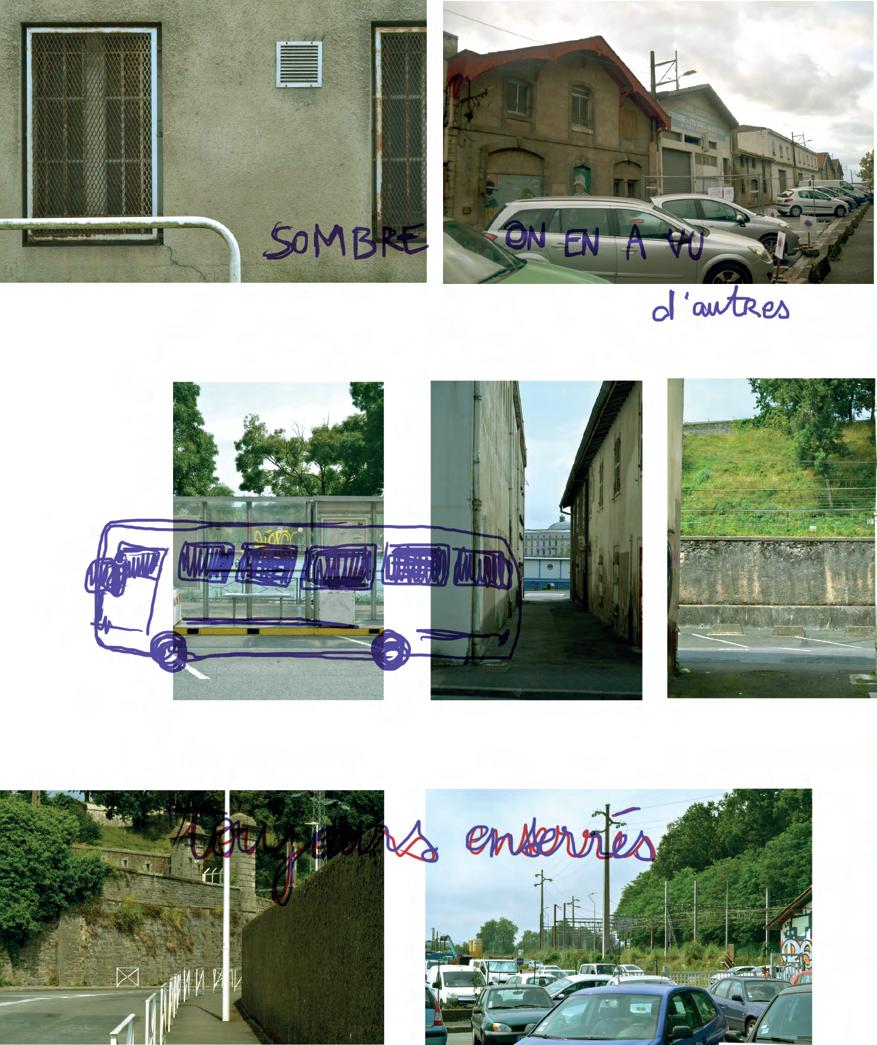

La surveillance et la répression, militarisées, se matérialisent alors dans le paysage frontalier, linéaire et rendu épais par ces obstacles policiers. Captés du côté français de la ligne, les individus sans papiers sont reconduits en Espagne par les escadrons de la Police Aux Frontières. Plus de 600 agents, gonflés en 2018 par le gouvernement Macron, permettent une surveillance quasi continue de ces seuils. En train, en bus, en voiture ou à pieds ; qu’importe le véhicule, quand on a la peau noire, on incarne celui ou celle pour qui l’espace Schengen comporte des exceptions.

Ce jeu de ping-pong avec des humains a un nom : le pushback Lorsque le corps parvient à échapper au tamis, débute un long parcours administratif pour tenter d’accéder à une situation régularisée. Dans l’espace public, il faut fuir, se cacher ; se rendre transparent, le temps que cela passe. Compter sur les précieuses initiatives citoyennes et municipales qui permettent de contourner le mot d’ordre national.

Urgence et transit dessinent un passage bref dans cette terre d’accueil historique.

traverser l’Afrique

de la population mondiale est déplacé-forcé c’est deux fois plus qu’en 2011

espace Schengen

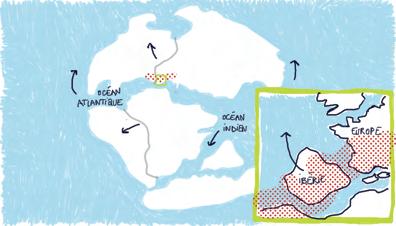

La route atlantique permet de rejoindre l’Europe depuis les pays d’Afrique subsaharienne. Le Pays Basque est une des principales portes d’entrées sur le territoire français.

l’espace schengen

Espace de libre circulation des personnes, qui implique le libre franchissement des frontières par tout individu entré sur le territoire d’un des 26 États membres de l’espace Schengen1.

Les règles en matière d’entrée sur l’espace Schengen sont à l’origine d’un parcours migratoire européen chaotique. Aux frontières de l’UE, Frontex, une agence créée en 2004 (devenue Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes en 2016) gère la coopération opérationnelle; elle mobilise 1500 gardes.

d’arrivées par mois à Hendaye centaines

tués

sur le transit au Pays Basque durant l’été 2021

Une personne qui a quitté son pays pour travailler, faire des études, rejoindre des membres de sa famille, ou bien pour fuir pauvreté, violences, situations politiques, catastrophes naturelles,.. Ce terme ne correspond à aucun statut juridique particulier.

un réfugié

«Une personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, et ne peut ou ne veut y retourner.»

- Convention de Genève du 28 juillet 1951

Ce statut est reconnu par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) à la suite d’une demande d’asile validée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du Conseil d’État. Le réfugié obtient alors une carte de résident valable 10 ans.

un migrant un demandeur d’asile

Une personne qui a quitté son pays et demande aux autorités compétentes l’asile, soit l’autorisation d’entrer sur le territoire français pour être protégée, mais qui n’a pas encore été reconnue légalement comme «réfugiée». Le droit d’asile est un droit humain.

« Ces termes affectés de manière temporaire, ne reflètent pas, dans toute sa complexité, l’identité de l’individu. Lorsque nous les utilisons, nous devons nous rappeler que ce ne sont que des étiquettes qui ne font référence qu’à une expérience en particulier, celle de quitter son pays. »

Amnesty International

passages recensés depuis 2018 au centre Pausa (Bayonne)

52 53

source : rapport HCR Agence des Nations

%

Unies pour les Réfugiés, 2020

25 000

1 : https://www.vie-publique.fr

«Une Ville peut-elle se distinguer d’un Etat, prendre de sa propre initiative un statut original qui [...] l’autoriserait à échapper aux règles usuelles de la souveraineté nationale ?» (Jacques Derrida, 1995)

A l’échelle européenne, la question migratoire n’est réglée qu’au travers d’une approche de contrôle. Depuis vingt ans, les mouvements populistes européens construisent une politique presque unilatérale. Il est hors de question de bâtir une politique commune, inexistante. L’état tend à déléguer la gestion des besoins primaires et urgents de ces passants aux citoyens, à la société civile locale. Quand pour les dynamiques climatiques ou économiques, de nombreux travaux scientifiques produisent des projections et scénarii sur lesquels s’appuient des politiques, la question migratoire ne donne lieu à aucun modèle d’évolution probable. Ancrés dans un système de défense, nous sommes incapables de penser à l’échelle de la mobilité humaine.

Le tableau géopolitique actuel dresse pourtant des tensions entre Angleterre et France, Pologne et Biélorussie, des conflits de la Syrie à l’Ukraine en passant par l’Afghanistan, des murs entre les états, des régimes politiques qui forcent à fuir et des pressions climatiques qui vont ne faire que se dégrader sérieusement.

Une politique migratoire européenne devrait non seulement avoir une portée intérieure (franchissement des frontières, questions sociales (accès à l’éducation, à la santé, au regroupement familial) mais aussi extérieure, puisque l’État et l’Europe sont aussi impliqués bien en amont dans les conflits qui poussent des gens à fuir.

Chaque fois qu’un point de passage est fermé (détroit de Gibraltar, îles Canaries, Lampedusa, etc.), les flux migratoires sont déviés mais non stoppés. Pour avoir une chance de passer, il faut emprunter des routes toujours plus dangereuses et mettre sa vie entre les mains de mafias peu scrupuleuses.

Les effets qui se produisent, nous les retrouvons cachés, feutrés, dans notre paysage urbain et confortable. Le motif de l’urgence justifie une gestion autorisée des populations migrantes par le biais de la détention ou de la mise à l’écart systématique des migrants. Les procédures administratives affaiblissent leurs droits et confortent le désengagement progressif des Etats en matière d’accueil.

Dans les faits, ce sont donc les membres de la société civile qui comblent les tristes vides laissés par le gouvernement.

Certaines villes, comme c’est le cas pour Bayonne, décident de transgresser les interdits fixés par le gouvernement, comme celui de loger des personnes sans papier.

La question migratoire est alors abordée par les façons d’organiser un accueil digne de ce nom et non à celles de «tarir le flux».

^ Une attitude répressive (Coupe le long de la frontière franco-espagnole)

Les murs du quai de Lesseps, Bayonne

Entre une politique nationale de l’accueil inexistante, la gestion panique de la pandémie de Covid-19 et les craintes d’actes terroristes sur le territoire : depuis janvier 2021, 9 points de passage sur 17 entre les pays basques français et espagnol sont fermés. C’est la première fois depuis 1985, date de création de l’espace Schengen.

54 55

Les murs du centre Pausa, à Bayonne

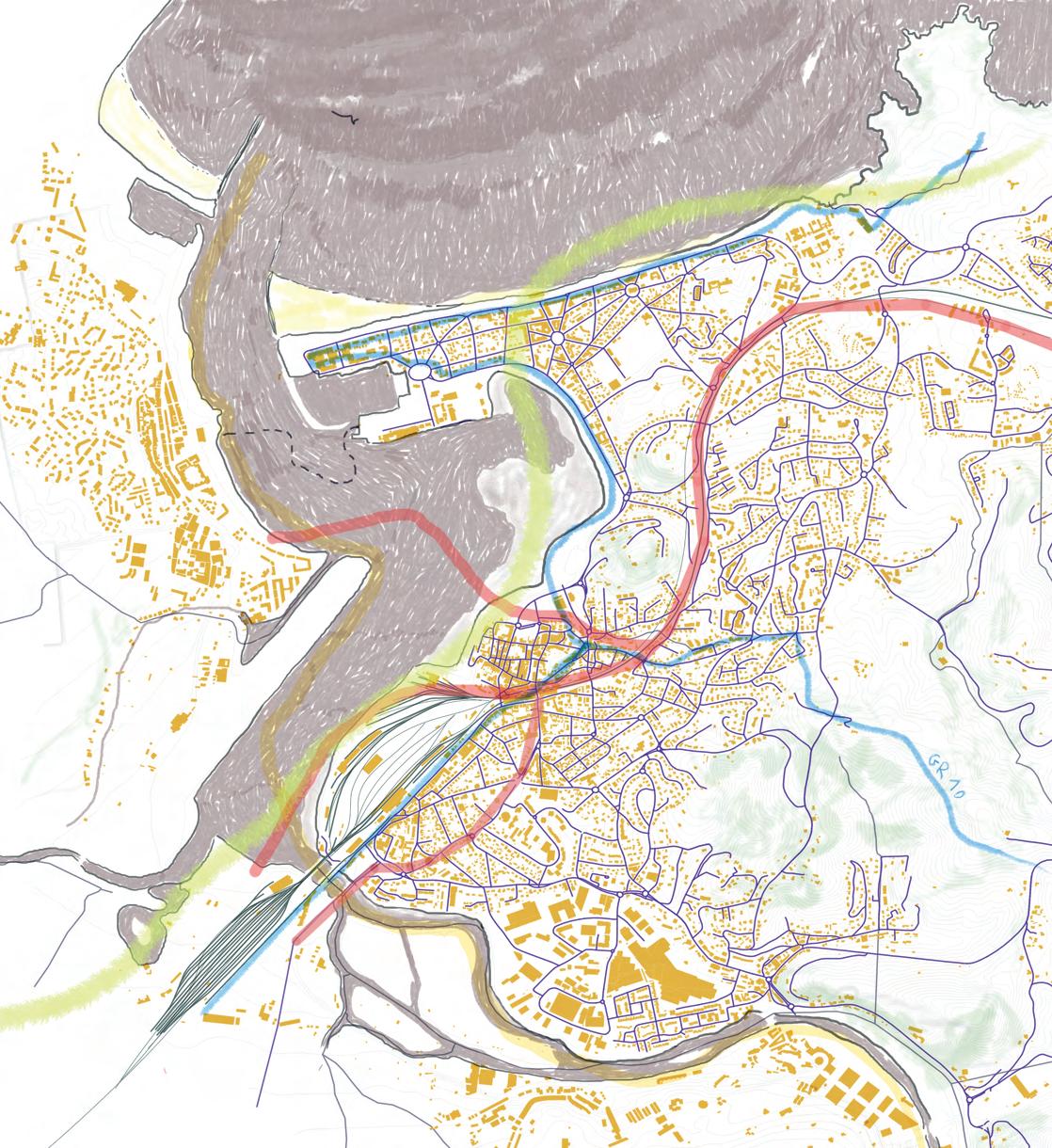

Hendaye Navette maritime Hendaye Pont de l’Avenida 1 : 50 000 500 m 20 km 1 : 2 000 000

Union Européenne

réseau consulaire européen

Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) institué en 2004, régulièrement mis à jour

europe et affaires étrangères justice solidarités et santé

autres ministères

travail cohésion des territoires

France

structures interministérielles travaille avec travaille avec

Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés (DIAIR)

Ministère de l’Intérieur

Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL)

office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra) fontenay-sous-bois > applique les textes français et conventions européennes et internationales relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, d’apatride et à l’admission à la protection subsidiaire > attribue ou non le statut de réfugié opérateurs publics

Asile, immigration, intégration sécurité intérieure BUDGETS rôled’autoritédegestionenFrance des mois se passent

s’appuie sur

direction générale des etrangers en france 7 services, 600 agents à Paris et en Loire Atlantique > chargée de la politique d’immigration, d’asile, d’intégration et d’accès à la nationalité française > met en oeuvre les orientations fixées par le Ministère > élabore les textes réglementaires autres directions générales sécurité civile, police, sécurité intérieure, gendarmerie nationale, collectivités locales,...

pilote • ... • Immigration, asile et intégration

Missions ministérielles

programme 104 programme 303

Immigration et asile Intégration et accès à la nationalité française

56 57 office français de l ’ immigration et de l’intégration (offii)

> accueille et accompagne les ressortissants étrangers autorisés à séjourner en France durablement

Préfecture

Pau ou Bordeaux

fuite pour échapper à la pression de la frontière

prise d’empreintes

Police aux Frontières

Début de la procédure de demande d’asile accords de Dublin

procédures interprète PADA et GUDA (plateforme et guichet d’accueil pour les demandeurs d’asile)

demande de visa de régulation (8 jours)

Zone d’Attente (une gare, un port,...) acceptée refusée

Obligation de Quitter le Territoire Français

territoire internation

nation

Destination villes, villes puissantes

La page précédente propose une vision du paysage administratif de l’exil en France : une longue suite de procédures, relevant de règles nationales en concertation avec des normes européennes ; les procédures sont partiellement délocalisées dans les préfectures mais Paris reste une ville centre pour obtenir des papiers français. Ici, c’est à Pau ou à Bordeaux que les procédures commencent. Depuis Hendaye, Bayonne est l’unique première destination : là où se concentrent les bus et les trains pour d’autres ailleurs.

Dans de plus en plus nombreuses villes européennes, une volonté de détachement de l’Etat quant à la question de l’accueil migratoire grandit. Dans les années 80, des «villes sanctuaires» aux Etats Unis refusent d’appliquer les lois fédérales répressives de contrôle migratoire1

En 1997, Jacques Derrida utilise le terme de «villes-refuge»2. Reposant sur « un droit des villes, une nouvelle souveraineté des villes », les villes refuges seraient une alternative à l’absence de politique de l’hospitalité portée par les États et dominée par la souveraineté étatique.

Aujourd’hui, en Allemagne, au Dannemark, en Espagne, des villes font le choix de l’accueil et mettent en place des moyens et mesures locales pour héberger et inclure l’étranger à la porte3. En France, des réseaux d’associations locales et nationales se superposent et se surajoutent : à l’échelle européenne et même mondiale, des

villes se structurent en « réseau de villes accueillantes»4, adhérant à une série de principes et de valeurs pour orienter leur politique.

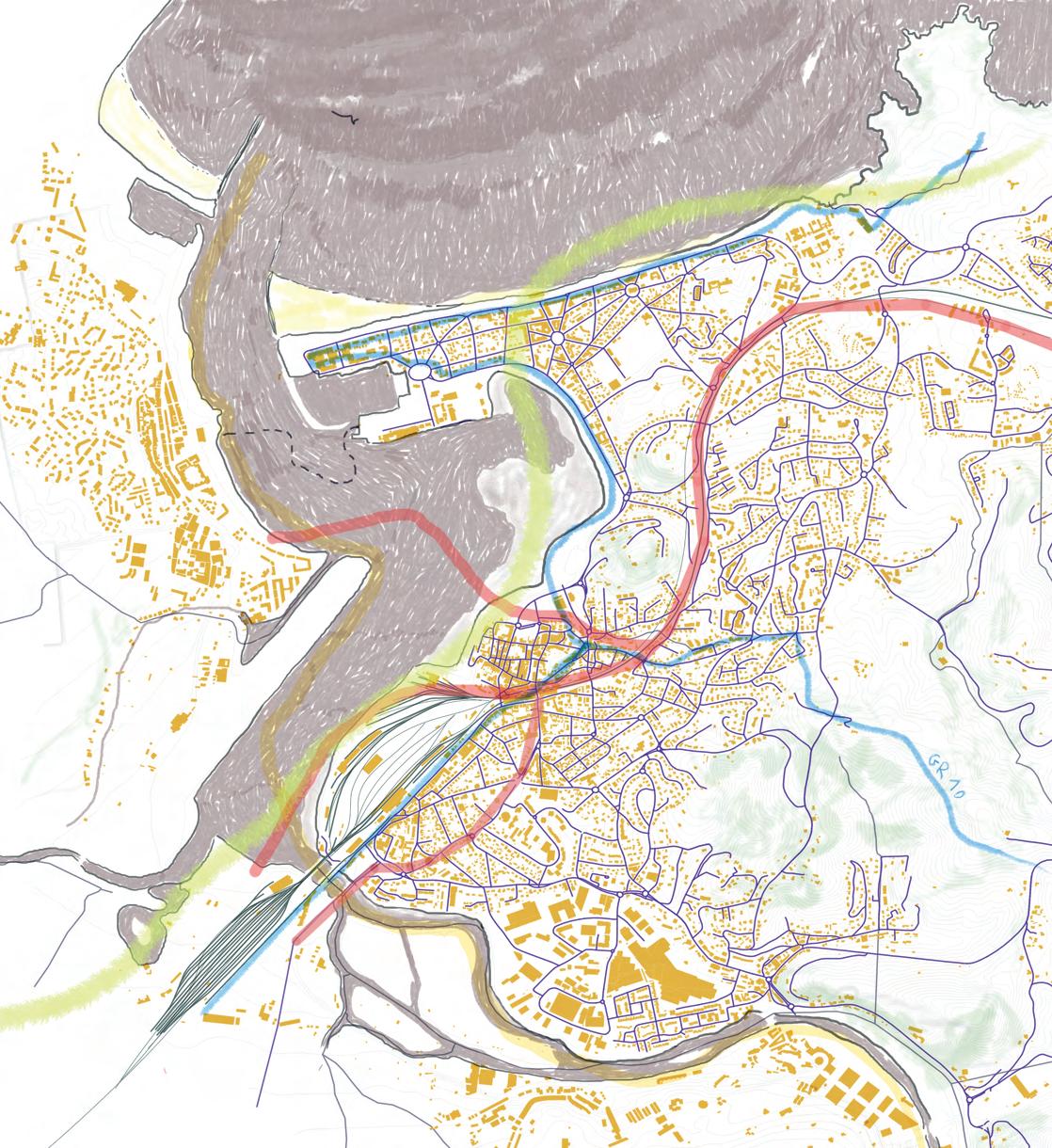

Les villes concernées par le passage sont Hendaye et Bayonne. Cette dernière a mis en place des mesures pour l’accueil dès 2018 (voir p.100). À Hendaye, la police rôde partout et aucune structure ne prend en charge cette zone sous-tension; c’est l’endroit à fuir. Pour rejoindre la terre on peut passer par l’eau ou avoir de la chance par la route; pour rejoindre Bayonne, on passe sur les rails du train. Le chemin est semé d’embûches.

Dans ce contexte l’urbanisme peut se poser en garant pour éviter des situations d’enfermement à ses portes. Il faut rechercher des «exceptions contemporaines en urbanisme»5 : dérogations, compromis, arrêtés.

«Si l’on prend la ville comme échelle d’action, une politique d’accueil à hauteur de mégalopoles ou de villes moyennes et petites réinscrit les parcours migratoires dans des enjeux de socialisation, de voisinage, d’inclusion, et d’exclusion spatiale. Ces processus nous éloignent des enjeux de frontières, de camps, de dispositifs de gestion.»3

1 : Aux Etats Unis, des villes sanctuaires - Mireille Paquet, 2017

2 : Cosmopolites de tous les pays, encore un effort ! - Jacques Derrida, 1997

3 : Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants. Babels, 2018.

4 : Notamment l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants

5 : Urbanisme temporaire / Informalité, migrations et « urbanisme temporaire», S. Jacquot, M. Morelle

passeurs

le bus

58 59

de

4

HENDAYE à BAYONNE

km 1 : 200 000 le train la fuite à pied les

« La Communauté d’Agglo finance à 100 % le centre Pausa (1 million d’euros par an). L’Etat ne participe en rien ; ce n’est pas une situation juste. » un élu de la CAPB

« Depuis Cédric Herrou, le délit de solidarité n’existe pas : c’est dans la loi » une bénévole de l’association Diakité

61

«Chez nous, on emprisonne les errants, les chercheurs de place, chez nous, au pays du refuge, il n’y a pas de refuge ? [...] Qui est venu ici parce que c’est ici ? [...] Accueillir ou être accueilli, c’est un projet. [...] On ne peut pas non plus être ici de passage : il faudrait qu’il y ait un passage.»

Des îles, Marie Cosnay. Retranscriptions d’échanges avec des migrants

60

1000 m 250 gare d’Hendaye gare d’Irùn laBidassoa HENDAYE IRÙN BÉHOBIE Isla Galera Isla Iru Kanale Isla Santiagoaurra ZI Les Joncaux Centre de Rétention Administrative Hendaye Baie de Chingoudy Zone protégée gare Les 2 Jumeaux Abbadie Site protégé Parc écologique de Plaiaundi Aéroport de San Sebastian Baie du Figuier 1 9 10 16 17 20 18 11 15 19 14 13 12 3 4 6 5 2 7 8

1 7 10 11 12 8 6 9 2 3 4 12 13 15 14 5 6

Bayonne Zone industrialo-portuaire Camp militaire st-esprit petitbayonne Gare Pausa et gare routière Mairie Place des Basques anglet la Nive ladour 1000 m 250 16 17 16 18 19 20 64 4 4 6 7 7 8 4 9 9 10 14 13 1 1 12 11 8 7 1 2 3 10 9 4 11 12 6 7 14 13 8 5

1 2 3 3 2 4 5

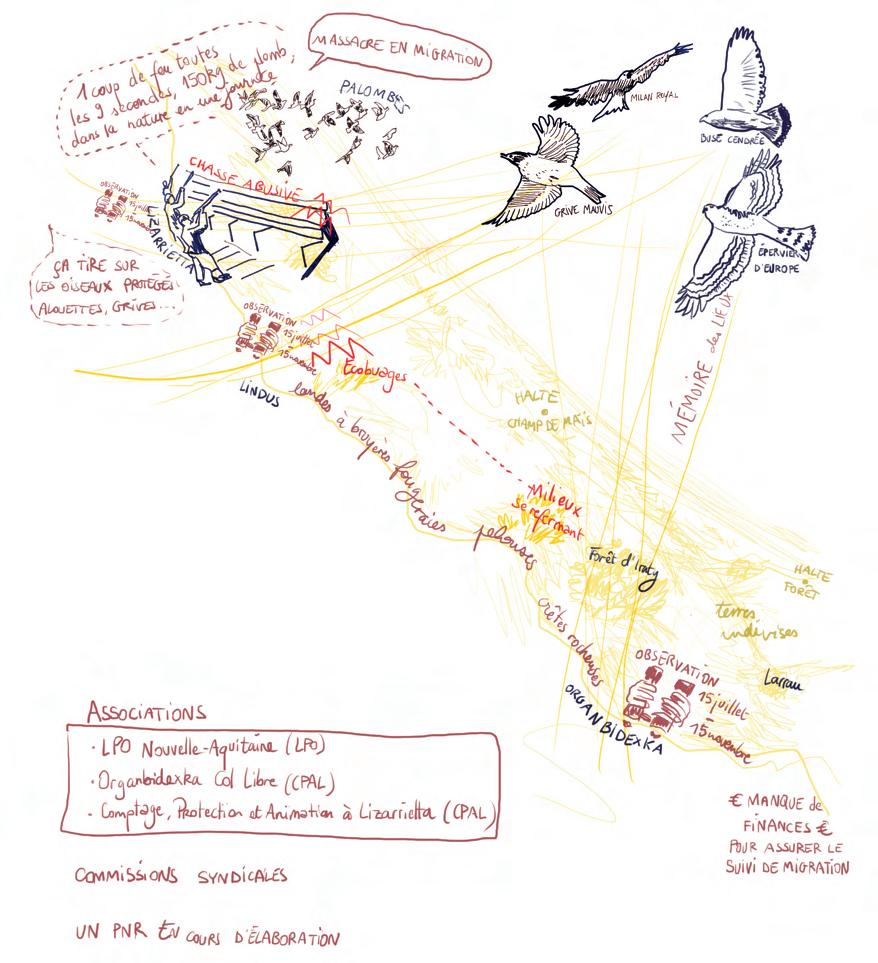

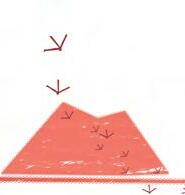

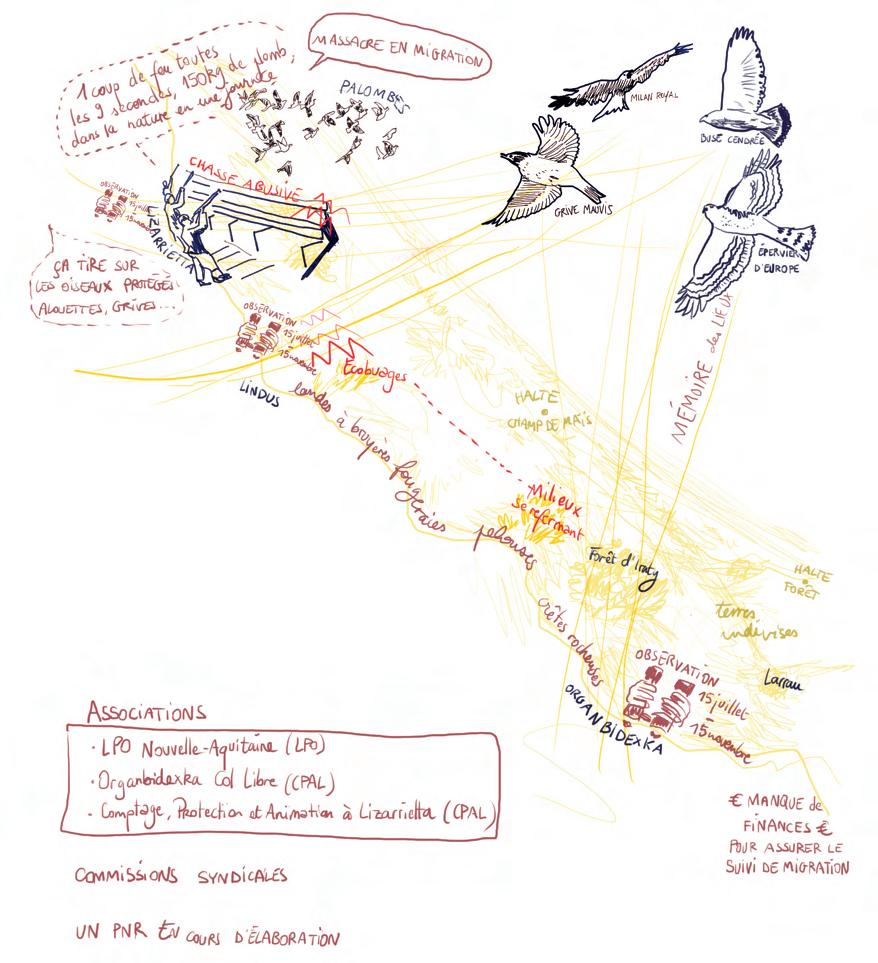

4. les oiseaux migrateurs démêler les fils

C’est l’automne et la nuit va tomber. Dans le ciel de Bayonne, une nuée de grues envahit l’air. Elles crient et leur organisation en groupe rend le paysage aérien tout à coup si vaste. Son échelle me paraît brusquement réelle.

Chaque année, des dizaines de milliers d’oiseaux quittent leur lieu de reproduction, au nord, pour rejoindre des contrées méridionales plus chaudes où elles pourront nidifier. C’est la migration postnuptiale, au contraire de la migration printanière qui s’effectue dans le sens inverse, dès la fin de notre hiver.

Se nourrir, avoir suffisamment chaud, suffisamment d’eau, suffisamment de vent… les oiseaux migrateurs flairent leur environnement au bec. Ils entreprennent la migration lorsque les conditions les y poussent. L’adaptation, l’art de la fuite : une quête inlassable pour une satisfaction éphémère. C’est ainsi que se tissent des itinéraires invisibles entre les écosystèmes les plus disparates sur Terre.

Aristote en son temps déjà, remarquait le passage d’oiseaux d’ailleurs. Il en alla de son interprétation, ainsi que ses successeurs,

qui ajoutèrent leur pierre à l’observation de la migration. À partir du XIXe siècle, des naturalistes comme Linné entament une étude plus poussée.

Il existe aujourd’hui des suivis et comptages réalisés à des endroits stratégiques (couloirs, entonnoirs) qui produisent une base de données d’observation des populations migrantes. Bien sûr, il n’y a rien d’absolu : l’observation se fait sur le temps très long et dépend de critères variables (météo, vents, compétences des observateurs,…). Aujourd’hui, la disparition des arthropodes, en particulier des insectes, contraint la majorité des espèces européennes d’oiseaux insectivores comme l’hirondelle à migrer. D’autres facteurs climatiques peuvent impacter les mouvements, ou encore la mémoire collective des routes empruntées: un évènement traumatisant sur le chemin entraînera un détour l’année suivante.

Chaque espèce possède ses propres calendriers, itinéraires, besoins. Certains migrent de jour, suivant le mouvement du soleil; d’autres préfèrent la nuit et le mouvement des étoiles. Ils suivent des couloirs aériens où les conditions

des 450 espèces d’oiseaux européennes effectuent une migration chaque année.

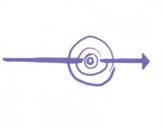

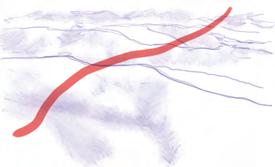

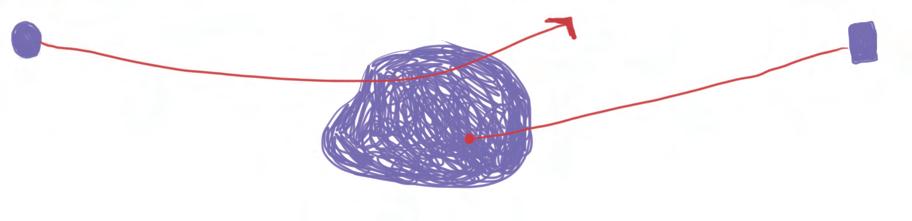

Le grand couloir de la migration postnuptiale des oiseaux migrateurs européens emprunte la France. Les flux convergent au gré des haltes et des conditions météorologiques.

Col de Lizarietta

Principal chemin migratoire

Autre chemin migratoire

Station de comptage

Organbidexka

Col de Lindus Plateau de Beille

Eyne Forge del Mitge

Les points de passage des Pyrénées.

La faible altitude des cols basques et l’orientation des vallées attirent la route des oiseaux migrateurs, qui évitent la haute chaîne.

atmosphériques sont agréables, et où les lieux de halte sont accueillants ; un champ de maïs, une forêt, une zone humide,...

Pour des dizaines d’espèces de rapaces, de passereaux et d’oiseaux d’eau, les reliefs et creux du Pays basque sont une merveille. Faisant fi des lignes de frontières que l’on trace, ils survolent les cols basques où les Pyrénées se lovent. Terre d’accueil historique, il semble que son ciel le soit aussi.

d’oiseaux européens nichent au sud du Sahara.

milliers

de km parcourus entre le site de reproduction au Nord et le lieu d’hivernage au Sud.

1 million

d’oiseaux observés aux 3 sites pyrénéens basques sur les périodes de migration (juillet/ octobre)

68 69

5 milliards

%

Le col d’Organbidexka est l’un des trois plus importants sites européens de migration d’oiseaux terrestres. Dans les années 80, l’association Organbidexka Col Libre y implante un site d’observation de la migration. Les cols se louent alors des fortunes par les chasseurs de palombe, qui viennent de toute la France tirer le fameux pigeon ramier. Les conflits entre naturalistes, chasseurs et bergers excitent les tours. L’installation des Châlets d’Iraty dans les années 70, village vacances au sein de la Forêt d’Iraty, viendra mettre du baume sur ce paysage en construisant un écotourisme basé sur les acteurs de la montagne, l’observation de la migration et la sensibilisation des publics aux activités rurales. Aujourd’hui, le multi-usages de la montagne demeure problématique.

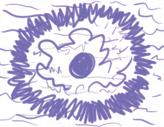

Les barthes de l’Adour sont des terres régulièrement inondées de la vallée de l’Adour, des portes de Bayonne jusqu’à la confluence Adour-Midouze dans les Landes. Littéralement «taillis», «marécage buissonnant» en langue gasconne, ce sont des zomes humides précieuses pour une faune et une flore spécifique. Il en existe autour de l’Adour mais aussi au sud de Bayonne, au bord de la Nive et de la Nivelle. Les grues, courlis cendrés, cigognes blanches, spatules et autres oiseaux d’eau affectionnent ces milieux nécessaires à leur restauration sur la route. Inclus dans des Zones de Conservation Spéciale de Natura 2000, leur équilibre est menacé par la pression immobilière qui vient grignoter et drainer les zones humides et par la modification du contexte agricole et hydraulique (canaux, ouvrages de gestion,..)

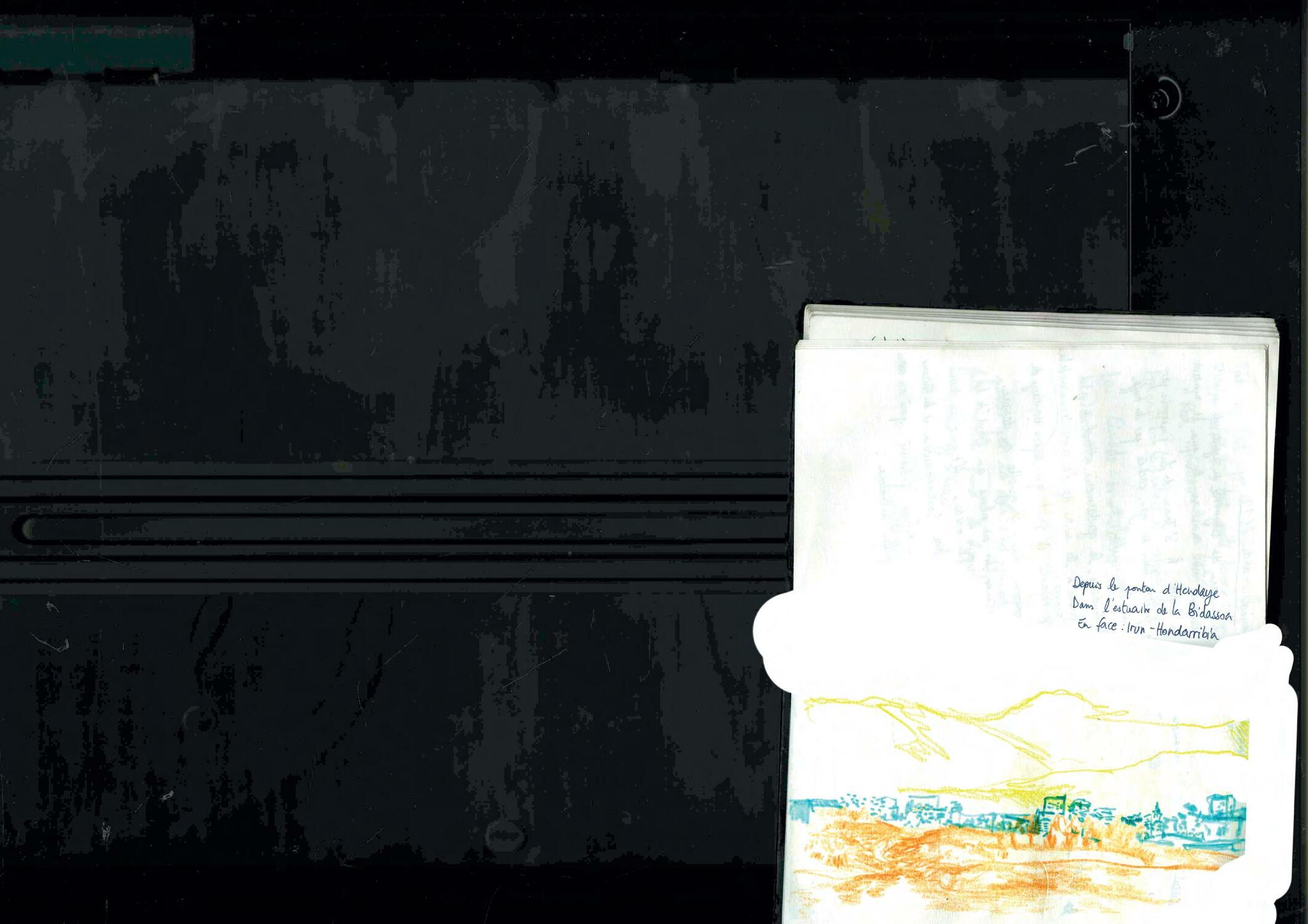

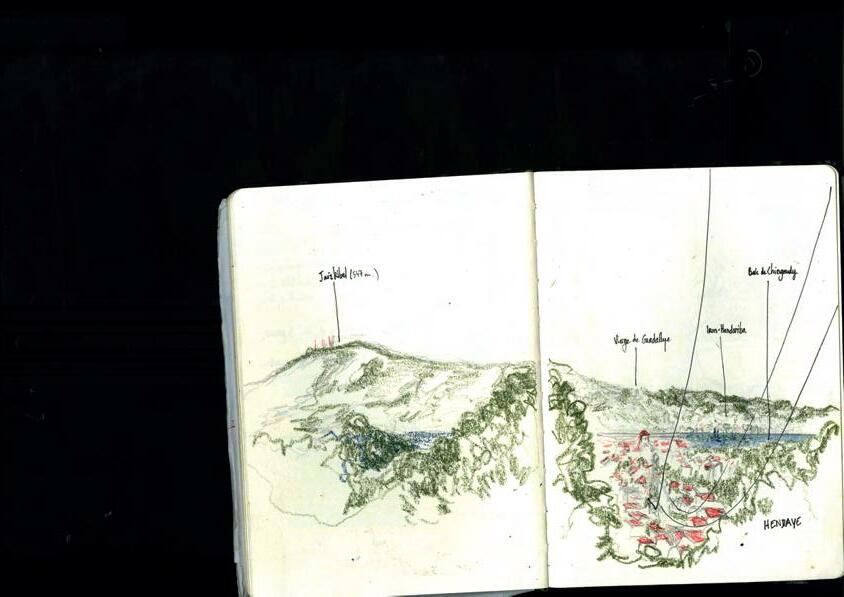

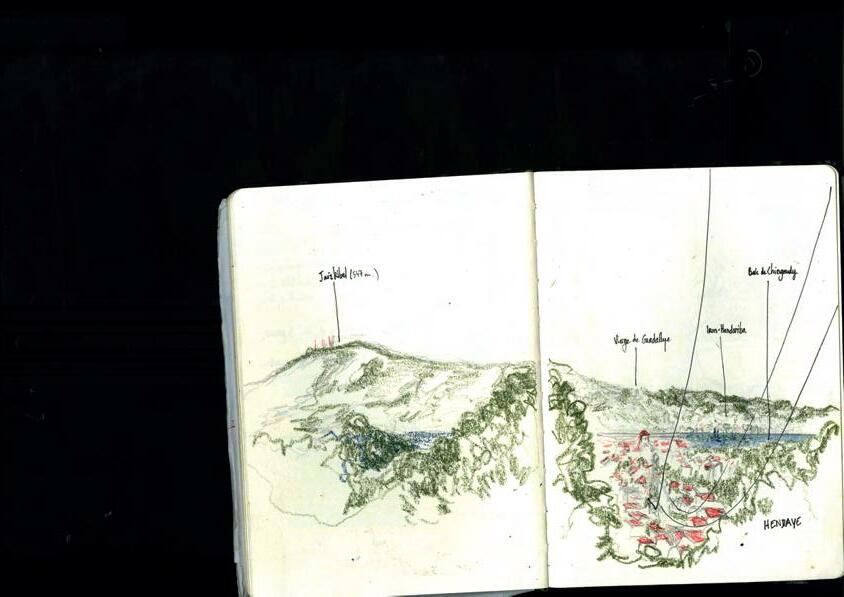

La baie de Chingoudy (ou Txingudi) s’ouvre lorsque le fleuve Bidassoa verse dans l’océan Atlantique. Lac tranquille à marée haute, où se jette le mont espagnol Jaizkibel, il devient estuaire envasé lorsque l’eau se retire. Ses lagunes et marais humides sont fréquentés par plus de 300 espèces d’oiseaux migrateurs évitant la mer Cantabrique et la cordillière pyrénéenne.

Le développement du complexe touristique et industriel d’Hendaye-Hondarribia-Irùn ne cesse de dégrader cette zone depuis cent ans. À son contact en Espagne, le parc ornithologique de Plaiaundi-Jaizubia a permis de restaurer les marécages détruits ; mais à Hendaye, la baie ne cesse de se faire grignoter par les aménagements.

70 20 km 5

Col d’Organbidexka alt.1283 m

Col du Lindus alt. 1221 m

Col de Lizarietta alt. 441 m

Baie de Chingoudy

LARRAU

BANCA

SARE

BAYONNE UREPEL

HENDAYE Hondarribia Irùn

Zone de passage Point d’observation Zone humide - halte

Barthes de l’Adour Barthes de la Nive m er Cantabrique

Réserve de Lesgau, barthes de l’Adour

Baie de Chingoudy sur la Bidassoa

Col d’Organbidexka

oiseaux aquatiques

On cohabite encore moins avec les oiseaux migrateurs qu’avec l’avifaune qu’on perçoit dans notre paysage du quotidien. En se donnant pour but d’observer et de cumuler des données numériques, l’Homme se place en acteur du spectacle de la migration qui apparaît.

Ce sont le temps long et les attaches des gens au territoire qui permettent de faire des liens entre les modifications du paysage et les routes aériennes plus ou moins fréquentées. Sur ces sites, on n’observe pas de baisse de fréquentation générales des oiseaux. Ainsi, l’observation du passage des oiseaux est une veille de territoire, levier dans la réflexion sur la santé des écosystèmes du territoire et sur l’impact des activités humaines sur ceux-ci.

72 73

La réserve du Marais d’Orx à la lisière des PyrénéesAtlantiques

4. les transhumants démêler les fils

Je sillonne le Pays basque en voiture pendant des heures. L’été comme l’hiver, les reliefs m’entourent de leurs puissants rythmes. Je crois que jamais ça ne se finit ; un mont m’entraîne toujours vers de nouvelles et différentes configurations. Je suis ses pentes, et je tourne autour du Soleil. Quand je lis des paroles de vieux paysans, chacun semblait connaître ses terres si bien. L’échelle de la vie, c’est la vallée : qu’une ligne imaginaire y passe au creux ne fait aucun sens. Dans la vallée frontalière des Aldudes par exemple, les chemins pastoraux incarnent la notion de commun ; passer la frontière ne s’incarne pas, et les terres gérées par les bergers s’étendent comme un tout continu. Ici en effet, on s’occupe du sol et du vivant en étant mobile. Les vallons n’étant pas propices à une agriculture céréalière ou maraîchère, les bergers ont eu tôt fait d’installer le pastoralisme comme activité vivrière et prenant soin des paysages. Une de ses pratiques, la transhumance, désigne la migration saisonnière des troupeaux depuis les terres de vallée vers les terres d’estives, situées dans les hauteurs. En libérant les terres de la ferme, les brebis basques permettent à ces sols de fournir d’autres cultures, d’y faire du foin pour l’hiver. Pendant le printemps et l’été, brebis, vaches et chevaux déambulent dans les pâturages montagnards aux vastes espaces, nourris à son herbe. Ces pratiques permettent d’entretenir les milieux haut perchés en évitant que les broussailles puis la forêt ne viennent avaler les versants. C’est une valorisation de la ressource fourragère trouvée directement sur place, indirectement vertueuse pour les sols de l’exploitation qui peuvent se régénérer.

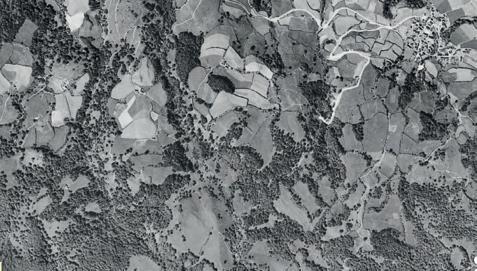

L’histoire de la transhumance imprègne le Pays basque intérieur, le rural, où l’Atlantique n’infuse pas tout à fait. L’économie rurale pastorale a façonné ses forêts, ses pelouses et ses landes. Dès le XIIe siècle, le système des faceries (voir p. 44-45) s’applique aux pâturages d’altitude et permettent leur utilisation consensuelle par les usagers dans une vision globale. Ainsi, de nombreux espaces sont indivis : ils appartiennent à un groupe qui peut bénéficier de droits sur les ressources naturelles. Par exemple, faire pâturer ses bêtes dans des terres en hauteur et bénéficier du cayolar, une maison d’altitude pour le berger qui comporte des espaces et outils pour parquer les brebis, les soigner, les traire. Les cayolars peuvent être privés ou propriété des commissions syndicales; ils sont ainsi à la disposition de n’importe quel éleveur transhumant, qui peut parfois l’utiliser en même temps qu’un autre éleveur. Ils peuvent alors partager les tâches et continuer de s’occuper de leur ferme dans la vallée.

hade territoires indivis dont 27 200 ha d’estives et 14 800 ha de forêt.

éleveurs

répartis sur les terres des 4 commissions syndicales.

20 000 m 5000

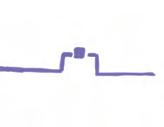

CAPB

CS Vallée d’Ostabarret

CS Vallée de Baïgorry CS Pays de Soule

CS Bois de Mixe CS Pays de Cize

Les commissions syndicales prennent le relais des structures intercommunales créées au XIXème siècle. Basées sur le principe des territoires indivis, ces entités regroupent les communes de montagne et ont en charge la gestion et l’animation des terres indivises.

Elles travaillent auprès des éleveurs avec des associations foncières pastorales (AFP), groupements pastoraux (GP) ou syndicats agricoles (EHLG,..). Elles perpétuent un état d’esprit et d’appréhension de la terre par l’humain en cultivant la notion de commun, d’emprunt temporaire, de partage de l’esapce pour différentes activités.

cayolars ovins bovins équins ha

de Surface Agricole Utile disparaissent chaque année.

75

Latranshumanceestreconnuepatrimoinemondialimmatérieldel’UNESCOdepuis2020

Le secteur Montagne Basque divisé en cinq commissions syndicales

76 77 JANVIER agnelage traite à la ferme de Tardets-Sorholus aux estives à Larrau 300 brebis 20 km une demi journée de marche MAI transhumance SEPTEMBRE AOÛT JUILLET reproduction retour d’estive arrêt de traite traite en estive OCTOBRE NOVEMBRE Tardets-Sorholus Indivisions publiques sur 7 communes gérées par la Comission Syndicale Commission Syndicale du Pays de Soule (43 communes) Larrau

refermement des milieux

montagne en partage

1950 aujourd’hui

Depuis les années 50, on observe que les milieux de moyenne montagne se referment progressivement ; les broussailles et ajoncs gagnent les fonds de vallée, les forêts recouvrent les milieux sommitaux. Les espaces de pacage se réduisent alors, les milieux sont moins composés. Cela modifie l’équilibre des écosystèmes, cloisonne le paysage qui est aujourd’hui fréquenté par des usagers plus nombreux et divers. C’est aussi le risque grandissant de favoriser les incendies. L’embroussaillement des zones intermédiaires nécessite alors des interventions humaines pour entretenir les terres déclarées à la PAC (écobuage, gyrobroyage - pratiques qui, mal encadrées, peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et les usagers).

chute des transhumances

Le refermement des milieux correspond à la désertion progressive des montagnes par les éleveurs. À l’instar de la tendance nationale, le Pays basque se vide toujours de ses agriculteurs malgré la vitalité des traditions pastoralistes : les effectifs de troupeaux et d’éleveurs font état d’une baisse moyenne de 15 à 30 % par an depuis 10 ans. Il manque 10 000 éleveurs d’ici 10 ans pour combler les départs à la retraite.

À l’institution de la PAC dans les années 60, les éleveurs sont incités à produire plus de lait, notamment par l’allongement de la période de collecte. Or, cette nouveauté est peu compatible avec les pratiques de transhumance qui ne permettent de traire en estive qu’une fois par jour et de récolter des volumes de lait moindres. Avec le développement des techniques agricoles, de plus en plus d’éleveurs laissent leurs brebis à la ferme toute l’année et ont suffisamment de prairies pour subvenir à leurs besoins. Parallèlement, le succès du roquefort du Massif Central provoque l’installation dans les montagnes de fromageries de Roquefort, pour drainer le lait pyrénéen des brebis qui ne transhument pas. De plus, l’arrivée en France de viandes d’agneaux d’origine étrangère dans les années 90 a fait chuter les prix, orientant les éleveurs vers l’élevage ovin ou dans les grandes cultures. Enfin, la mise en place d’aides pour l’élevage en montagne de poneys de race basque pottok a poussé de nombreux éleveurs à se tourner vers l’élevage équin.

On entre dans un cercle vicieux; les troupeaux sont moins nombreux et moins suivis qu’avant, certaines parcelles sont pleines de ronces et abandonnées. Les obstacles à la transhumance se multiplient.