II prêmio literário demócrito Rocha

II

prêmio literário demócrito Rocha

Fortaleza, 2025

Copyright @ 2025 by Fundação Demócrito Rocha

Edições Demócrito Rocha

(Marca registrada da Fundação Demócrito Rocha)

Presidente

Luciana Dummar

Gerente-Geral

Marcos Tardin

Gestores da Editora

Marcos Tardin

Deglaucy Jorge Teixeira

Juliana Oliveira

Assistente Administrativo-Financeiro

Brenna Kelly

Gerente de Marketing e Design

Andrea Araújo

Design

Welton Travassos

Concepção e Coordenação Geral do Projeto

Valéria Xavier

Estratégia e Relacionamento

Adryana Joca

Dayvison Alvares

Editor

Daniel Oiticica

Projeto gráfico e edição de arte

Andrea Araujo

Designers

Kamilla Damasceno e Welton Travassos

Analista de Operações

Alexandra Carvalho

Analista de Projetos

Elizabete Dantas

Fotos

João Ferreira e Iago Barreto

Revisora

Damares Magalhães

Ilustrações

Carlus Campos

Este Livro é parte integrante do projeto II Prêmio Literário Demócrito Rocha, em atendimento ao Edital Mecenas do Ceará 2025. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD

L864r Lopes, Rayane Aline Pereira

Raízes da Terra [recurso eletrônico] / Rayane Aline Pereira Lopes ; ilustrado por Carlus Campos. - Fortaleza : Fundação Demócrito Rocha, 2025. il. : PDF ; 7.955 KB.

Inclui bibliografia e índice. ISBN: 978-65-5383-204-6 (ePUB)

1. Literatura brasileira. 2. Terra. 3. Luta. 4. Resistencia. 5. Representatividade Racial. I. Campos, Carlus. II. Título.

CDD 869.8992

2025-5654

CDU 821.134.3(81)

Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410

Índice para catálogo sistemático:

1. Literatura brasileira 869.8992

2. Literatura brasileira 821.134.3(81)

Todos os direitos desta edição reservados à

Av. Aguanambi, 282/A - Joaquim Távora

CEP 60055-402 - Fortaleza-Ceará

Telefone (85) 3255.6007 / WhatsApp: (85) 99183.8515 edicoesdemocritorocha fdr.org.br | livrariaedr.org.br |

Oexercício artístico nos possibilita a experiência de inauguração de vistas, mesmo daquelas coisas, imagens, ideias já vistas anteriormente, não deixando, dessa maneira, que o mundo e a vida caiam em um ostracismo de um mais do mesmo.

O Prêmio Demócrito Rocha, já em sua segunda edição, a trazer como temática a relação do homem/mulher cearense com a geografia da terra, quer seja o sertão, as serras ou o litoral, valorizando autores que expressam, com palavras, a relação do nosso povo com o seu lugar, nos possibilita, a partir disso, enxergar um Ceará de um hoje, contemporâneo, e ao mesmo tempo intersecionado ao Ceará de sempre, possibilitando outras perspectivas de enxergá-lo, fundamental para que estereótipos sejam quebrados e que novos debates se tornem possíveis.

O poeta Artur Eduardo Benevides, ao explorar a temática literatura cearense, diz que “O Ceará [é], ele próprio, um personagem poético e romanesco, sobretudo pelo orgulho e amor com que o contemplam os seus escritores [...]”. Confirmando tal pensar, o Prêmio Literário Demócrito Rocha, além de fortalecer a prática literária e o mercado editorial com a publicação de obras inéditas, fomenta e amplia o sentimento de pertencimento cultural do cearense, com a apresentação de vistas contemporâneas desse estado tão vasto e plural, e que se reinventa dia a dia.

Em três categorias, Prosa de Ficção, Ensaio Social e Poesia, as obras vencedoras, Peixes indóceis em mar revolto, de Igor Moreira de Sousa Pinto, Raízes da Terra, de Rayane Aline Pereira Lopes, e Sertão em mim, de

Fabiana Bezerra Rocha, respectivamente, celebram no seu cerne o ser cearense e a construção mútua da dualidade lugar/indivíduo, como uma experiência única. Afinal, as pessoas que fomentam a territorialidade ou seria o inverso?

Na verdade, a possibilidade de ser E não ser seria a melhor resposta. A geografia em seus diversos aspectos a se construir e se escrever também no e pelo corpo daqueles são o campo, são a rua nas praias, serras e sertões de todo o estado, e vice-versa. A partir disso é onde de fato o Ceará e o sentimento de cearensidade e de pertencimento moram e se ampliam.

Além de celebrar tudo isso, torna-se importante a celebração da continuidade de um prêmio que já se consolida dentro do calendário cultural do Ceará, preocupado em descobrir cada vez mais nuances do que nosso povo e lugar têm para dizer.

Tendo a honra de estar como curador do concurso e acompanhar todo o seu processo, digo que saio um pouco mais cearense desde quando iniciei esta experiência, diante disso, indico cada um e cada uma a passar por ela. É um passeio sem volta.

Mailson Furtado, jornalista e escritor, curador do Prêmio Demócrito Rocha

Sinto-me honrado e grato por participar do II Prêmio Literário Demócrito Rocha. Ano passado, secundando Lia Leite, colaborei na curadoria, e me alegra, agora, como jurado, saber da continuidade do Prêmio, já que as culturas brasileiras em geral e as cearenses em particular sofrem com interrupções constantes, por vezes violentas, de projetos. O tema do Prêmio deste ano, a relação do povo cearense com a geografia da sua terra, chega a mim em momento em que, como pesquisador, ando Ceará afora escutando e lendo histórias. Continuei estas andanças na leitura das páginas dos livros candidatos à categoria ensaio, todos sensivelmente guiados pelas velhas e às vezes invisíveis pegadas cearenses que ressoam geografias milenares nas e pelas palavras.

Atilio Bergamini, jurado da categoria Ensaio Social

Sinto-me muito honrada por poder tomar parte deste momento histórico, no qual a nossa terra e nossas cores ganham vez e voz por novos intérpretes. Mantendo a tradição de reverenciar nossos escritores pioneiros que tão bem cantaram em verso e prosa a nossa gente, reverencio a Fundação Demócrito Rocha pela brilhante iniciativa, que se vem se consolidando como um dos alicerces fundamentais da valorização da cultura em nosso país. A qualidade do material submetido à avaliação se configura como um prenúncio da potência artística e criadora dos nossos prosadores que, a partir da reflexão do Ceará contemporâneo, rememora portos e pontes para pensarmos também nosso passado e nosso futuro. Vida longa ao prêmio! E parabéns aos participantes; já são todos vencedores!

Fernanda

Muller, jurada da categoria Ensaio Social.

Olivro-reportagem Raízes da Terra – Narrativas de Luta e Resistência do Povo Anacé, de Rayane Lopes, consagra-se como uma das mais significativas produções contemporâneas do jornalismo social no Ceará. Agraciada com o Prêmio Literário Demócrito Rocha, categoria Ensaio Social, a obra transcende a reportagem para se afirmar como um gesto político e poético de restituição de voz. Ao narrar a resistência do povo Anacé diante do avanço do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), Rayane constrói um texto que é, ao mesmo tempo, denúncia, testemunho e exercício de escuta — um ensaio que pensa o Brasil a partir da terra e de quem foi arrancado dela.

A autora parte de uma inquietação íntima — a ausência de representatividade racial e de vozes marginalizadas nas universidades e no jornalismo — para adentrar o território dos Anacé e compreender como o “desenvolvimento” prometido às custas da expropriação se converteu em ferida coletiva. Em sua perspectiva, o ensaio jornalístico não é um texto de neutralidade, mas de reposição de humanidade. O olhar “descolonizado e não estigmatizante”, como ela define no prefácio, torna-se método: escrever é um ato de restituição simbólica.

A pesquisa — nascida de um trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Ceará — aproxima a linguagem literária da investigação jornalística. O texto de Rayane se estrutura em capítulos que ecoam etapas de uma jornada de resistência: Aldeia Mãe, Feridas Abertas, Curando a Terra Ferida. Cada um desses títulos anuncia uma forma de

renascer. Como um ensaio social, a obra reflete sobre o que significa “progresso” para quem vê sua terra transformada em “zona de sacrifício ambiental”, expressão usada pelo geógrafo Jeovah Meireles para caracterizar os impactos do CIPP.

O prêmio reconhece não apenas a relevância temática, mas a forma como a autora devolve a palavra às lideranças e moradores das aldeias Japuara, Santa Rosa e Taba dos Anacé. Rayane substitui a lógica da reportagem convencional — centrada no acontecimento — por uma narrativa em que o tempo se curva à memória oral. Sua escrita acolhe pausas, silêncios, hesitações e rituais, transformando o texto em espaço de encontro. Nesse sentido, Raízes da Terra inscreve-se na tradição de um jornalismo de subjetividade que, sem abrir mão do rigor, reconhece que a objetividade não é sinônimo de verdade, mas de apagamento.

O gesto de escutar mulheres como Andrea Anacé e Alexandrina Paulino, que relatam as perdas, os recomeços e as marcas da violência institucional, revela uma dimensão profundamente ética do ensaio: narrar é curar. Ao relatar o deslocamento forçado e a reconstrução da vida na reserva indígena, a autora mostra que a terra é mais que território — é corpo e ancestralidade. As entrevistas, conduzidas com sensibilidade, compõem um mosaico de vozes que restitui complexidade à história indígena cearense.

O texto avança por camadas: da invasão industrial à resistência espiritual, da perda das casas à reconstrução da escola indígena Direito de Aprender do Povo Anacé. Em cada episódio, a autora equilibra a análise social e o lirismo contido, criando uma obra que dialoga com a tradição do ensaio latino-americano, na qual o testemunho individual se converte em reflexão coletiva. A imagem das retomadas — atos de reocupar terras sagradas devastadas pela especulação — sintetiza a potência simbólica da narrativa. Para Rayane, “retomar” é também um verbo da escrita: é devolver à palavra sua força de reexistência.

O livro denuncia um Brasil que ainda não superou suas estruturas coloniais. Ao evidenciar o “racismo ambiental” e a política de desapropriação disfarçada de progresso, o ensaio revela como o modelo de desenvolvimento industrial continua a produzir desigualdade e silenciamento. O prêmio, portanto, reconhece em Raízes da Terra uma obra de urgência — porque escreve contra o esquecimento e em favor da vida.

A conquista do Prêmio Demócrito Rocha legitima o texto de Rayane Lopes como marco do jornalismo literário e do ensaísmo social cearense. Em tempos de discursos tecnocráticos, sua obra reintroduz o sensível no debate público. Ao fundir investigação, memória e espiritualidade, Raízes da Terra propõe uma epistemologia da escuta — uma forma de pensar o conhecimento a partir das margens.

Como ensaio social, a obra não busca apenas compreender um conflito territorial, mas redesenhar o lugar da jornalista e da mulher negra no ato de narrar. É uma escrita que se faz corpo, eco e território. O prêmio consagra, assim, não apenas um livro, mas um modo de fazer jornalismo que reconhece nas vozes silenciadas a verdadeira raiz da história brasileira.

Certo dia, ainda no terceiro semestre do curso de Jornalismo, a professora Naiana Rodrigues, hoje orientadora deste trabalho, perguntou quantas pessoas se autodeclaravam negras para minha turma. Olhei atenta ao redor e nada, a única mão levantada era a minha. Aquilo me gerou um nó na garganta e certa inquietação. Apesar dos avanços, a academia ainda é lugar de exclusão. As minorias precisam correr duas ou três vezes mais a maratona para chegar ali. Nessa corrida injusta, poucos alcançam a linha de chegada.

A falta de representatividade nas universidades retrata os profissionais formados por elas. No jornalismo não poderia ser diferente. Por anos, tivemos o cotidiano narrado por homens brancos, pois eram a maioria nas redações brasileiras. O cenário pouco mudou, como mostra a pesquisa “Perfil do Jornalista Brasileiro: Características Sociodemográficas, Políticas, de Saúde e do Trabalho, Construção Coletiva”1, realizada em 2021. Dentre os 7.029 jornalistas que responderam à pesquisa, 1.396 (21%) se declararam pardos, e apenas 598 (9%) se identificaram como negros. Embora ainda representem uma pequena parcela, o número de jornalistas negros e pardos cresceu 200% em relação à pesquisa realizada dez anos antes. Pouco a pouco, encontramos mais profissionais de grupos minoritários assinando matérias nos jornais.

No entanto, vir de um lugar de pouco ou nenhum privilégio não garante ao jornalista um olhar mais atento às dores comumente ignoradas pela mídia. É mais fácil reproduzir o jornalismo ensinado e incentivado nas redações e na universidade, objetivo, isento e imparcial, sem lados, que propõe a qualquer custo mostrar a “verdade”. Essa verdade, na maioria das vezes, se limita a perpetuar discursos dominantes, sem criticidade ou o questionamento do porquê as coisas são como são. Para ir na direção contrária, é necessário treinar um olhar descolonizado e não estigmatizante. É um exercício constante e é ele que estou tentando realizar nesta obra.

Este livro-reportagem é resultado do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Meu

1. A pesquisa foi liderada pelo Laboratório de Sociologia do Trabalho (Lastro/UFSC) e articulada nacionalmente pela Rede de Estudos sobre Trabalho e Profissão (RETIJ), da Associação Brasileira de PesquisadoresemJornalismo (SBPJor).

interesse é mostrar como, apesar dos inúmeros conflitos e impactos causados pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), o povo Anacé luta, resiste e se reafirma por meio da cultura e da identidade indígena.

Destaco que não sou uma pessoa indígena, não vivo a realidade do povo Anacé. Volto o meu olhar para a causa, mas entendendo que não consigo captar todas as nuances inerentes de carregar a identidade indígena, assim como viver nesses territórios.

Tudo que trago aqui foi apurado por meio de entrevistas junto aos moradores da reserva indígena Taba dos Anacé (remanescentes dos territórios de Matões, Bolso, Baixa das Carnaúbas e Corrupião), e Japuara. Para confirmar datas, dados e alguns acontecimentos, recorro também a pesquisas bibliográficas.

Para a construção deste material, me inspiro no que Fabiana Moraes chama de jornalismo de subjetividade. Feito com todo o rigor, atenção e objetividade que toda boa apuração exige, o que ele propõe é trazer uma nova perspectiva sobre grupos que há séculos foram marginalizados e invisibilizados por grandes conglomerados de imprensa. Nesse movimento, ele reconhece que o jornalismo e a mídia também contribuíram para a estigmatização de minorias.

Casa de moradores da terra tradicional da Japuara, 2024.

CAPÍTULO 1

Antes do “desenvolvimento” e do “progresso” chegarem, os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, no Ceará, preservavam um extenso território de matas verdes, lagoas e lagamares. Os nativos faziam morada em casas de taipa ou palha, enquanto as estradas eram apenas veredas abertas na mata. Das florestas ao redor, ecoava o som da vida, pássaros variados e uma rica biodiversidade. Em grande parte do território, a energia elétrica ainda era inexistente e as noites eram iluminadas pela lua e pelas estrelas. O barulho característico dos grandes centros urbanos ainda não havia alcançado aquele solo sagrado.

Localizado a 51 km de Fortaleza, o Pecém é um distrito do município de São Gonçalo do Amarante. Antes da instalação de grandes indústrias, as pessoas que habitavam a região e em localidades próximas partilhavam modos de vida semelhantes. As atividades de sustento incluíam caça, pesca e agricultura. Eram cultivadas hortaliças, mandioca, cana-de-açúcar, murici e outras plantas e frutos, que serviam não só para o sustento, mas também para uso medicinal. A mãe-terra tudo provia. Grande parte desse cenário ficou no passado. A partir da década de 1990, o território passou a ser tomado por grandes empreendimentos e propriedades privadas. Sem consulta ou aviso prévio, o “desenvolvimento” chegou. Ambicioso, ele passou por cima de tudo, deixando a terra arrasada. O progresso matou os peixes e poluiu as águas, deixou o solo infértil e arrancou da terra uma parcela do povo que há muitas gerações ocupava e cuidava dela, os Anacé.

O dia 22 de dezembro de 1995 marcou para sempre a vida dos indígenas da etnia Anacé. Nesta data foi aprovada a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), na época nomeado de Companhia de Integração Portuária do Ceará — Cearáportos. O projeto, iniciado no mandato do então governador Tasso Jereissati, previa a construção de uma siderúrgica, uma refinaria de petróleo e uma termelétrica. Atualmente, além do porto, integram o CIPP uma zona de processamento de exportação (ZPE) e uma área formada por mais de uma dezena de indústrias2.

O projeto foi amplamente promovido pelo Governo do Estado e pela União como sinônimo de avanço, modernização e crescimento econômico. Muitos, inclusive parte do povo Anacé, acreditaram que a instalação seria benéfica, trazendo empregos e geração de renda. O engano não poderia ser maior. O suposto desenvolvimento chegou sem levar em consideração os modos de vida tradicionais.

Em 1996, o Governo do Estado estabeleceu uma área de 335 km² como área de utilidade pública para a instalação do CIPP. Foi criada então uma Comissão Especial de Desapropriação que, junto com o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) realizou as etapas de desapropriação. Os servidores realizavam visitas técnicas, cadastravam mora-

2. O setor industrial do CIPP é composto pelas empresas: Aço Cearense, Aeris Energy, Arcelor Mittal Pecém, Cimento Apodi, DSM, EDP, ENEL, Eneva, Eternit, Gerdau Silat, Hydrostec, Jotadois Prefabrick, Matsuda Ceará, Mizu Cimentos, Ourofértil, Phoenix Services, Polimix Concreto, Roca Cerâmica, Sudamin Remafra, Termo Ceará, Votorantim Cimentos e White Martins.

dores e avaliavam benfeitorias. Todo esse processo acontecia sem que os moradores tivessem informações claras sobre os objetivos do órgão3

Naquele primeiro momento foi determinada a desocupação de uma área de 220 km² e os primeiros afetados foram as comunidades que residiam no Pecém. Em 1997, o Governo do Estado continuou a fragmentação da etnia. Dessa vez, foram desapropriados os residentes das localidades de Torém, Gregório, Paú e Madeiro. Os moradores se realocaram em três assentamentos rurais (Novo Torém, Munguba e Forquilha) e um urbano (bairro Planalto do Pecém).

Andrea Anacé, uma das lideranças indígenas da Taba dos Anacé, relembra: “a maior promessa era de emprego e que o povo ia melhorar de vida.” Próximo de onde hoje está instalada a siderúrgica, ficavam os melhores sítios da região de Bolso, ali, as pessoas “sobreviviam da venda do coco e da banana”.

Na medida em que as desapropriações aconteciam, o modo de subsistência de muitas pessoas foi sendo alterado. Como mudas, parte do povo Anacé estava sendo arrancado de sua terra tradicional. E alguns não resistiram ao novo lugar em que foram colocados.

José Severiano era um dos produtores da região. Ele morava na localidade de Bolso até o dia em que foi desapropriado. Comprou uma casa em outra área de São Gonçalo do Amarante e passou a encontrar refúgio na bebida. Sempre que “bebia muita cachaça”, voltava ao antigo lar. Quem passava em frente ao sítio o via abraçado aos coqueiros e bananeiras que ainda estavam em pé. Não aguentou a vida de saudade. Morreu pouco tempo depois de ser arrancado da terra.

A chegada do conjunto de indústrias foi devastadora para os Anacé. Entrava em cena uma lógica capitalista até então desconhecida. Especulação imobiliária, aumento da criminalidade, doenças que antes ali não chegavam, casos de exploração sexual passaram a fazer parte da realidade da região.

O valor da terra

“Tem uma questão bem ampla que o porto e o complexo industrial trazem que é a forma de utilização do território: qual o valor da terra e o que representa para as pessoas e o que representa para o grande capital. Então a partir disso você vai ter o acirramento do

3. Informações fornecidas pela historiadora Ana Lúcia Farah de Tófoli no artigo “Disputas territoriais entre o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e as populaçõestradicionais”.

conflito e o povo afirmando a identidade de forma mais forte. Rompendo o silêncio que era utilizado como estratégia de existência e de resistência para dizer ‘olha, a gente tá aqui e isso não pode passar por cima da gente.”

Thiago Halley Anacé, liderança indígena

Quando o “progresso” e o “desenvolvimento” chegaram trouxeram muitas incertezas. Afinal, o que significava a instalação de diversos empreendimentos dessa magnitude? Era necessário reagir. Diante da terra tomada, foi preciso evocar a memória e fortalecer a identidade ancestral. Era o começo de um processo de emergência étnica.

Apesar de ouvirem histórias passadas de geração em geração sobre a ancestralidade do território onde viviam, até meados da década de 1990, os Anacé ainda não se reconheciam como uma etnia indígena. O silenciamento nada mais foi do que uma forma encontrada para (r)existir. A cultura e a tradição daquele povo era secular, mas em determinado momento os ancestrais precisaram “calar” a própria identidade para continuarem vivos.

Revelar-se indígena era, e ainda é, sinônimo de perseguição, represálias e estigmas perpetuados socialmente. As formas de dominação, apesar de terem se modificado, ainda são presentes na realidade dos povos originários do Brasil.

CAPÍTULO 2

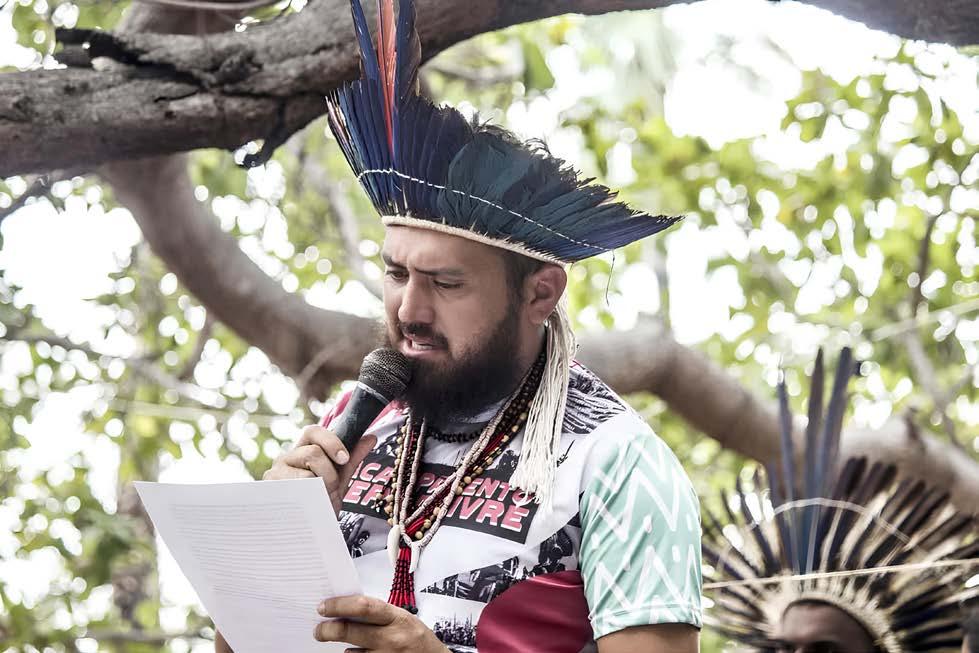

Thiago Halley Anacé, de 37 anos, é uma das 13 lideranças da Taba dos Anacé. Pedagogo e mestre em Sociologia, ele é um dos fios condutores deste capítulo. O professor efetivo do município de Caucaia atualmente está cedido ao Ministério dos Povos Indígenas para coordenar a Regional Nordeste II da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).

A unidade onde trabalha é responsável pelos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. É uma abrangência de aproximadamente 76 mil indígenas e 216 aldeias. Antes de ter essa visão ampla do movimento indígena no Nordeste, ele precisou entrar na linha de frente da luta pelo direito à própria terra.

Thiago me cedeu mais de uma hora e meia para falar de um assunto delicado e nada fácil. Ainda em uma ligação preliminar, avisou-me que aquele

Thiago na XXVI Assembleia dos Povos Indígenas do Ceará, realizada na Aldeia Cajueiro, no município de Poranga.

era um tema muito caro para ele. De frente para mim, o olhar sereno contrastava com as mãos inquietas. Falar de traumas de um povo, de violências sofridas e sobre a força necessária para lutar é, no mínimo, incômodo.

A liderança explica que os estudos preliminares para a construção do CIPP começaram ainda na década de 1980, sob o governo de Virgílio Távora, e apontaram a região do Pecém como uma das mais vantajosas para a instalação de um porto, por ser uma das pontas da América Latina mais próximas da Europa.

Com o início das remoções e a iminência de novas desapropriação, várias organizações, como a Pastoral do Migrante de Fortaleza, a Pastoral da Terra, e universidades se juntam para fazer frente aos empreendimentos e ao Governo do Estado.

Outro personagem essencial dessa história é Francisco Ferreira de Moraes Júnior, mais conhecido como Júnior Anacé, a liderança indígena hoje trabalha no posto Dr. Francisco de Araújo Macêdo Filho, na reserva indígena Taba dos Anacé. Conta com orgulho que em 2018 se tornou o primeiro enfermeiro indígena do Estado do Ceará. Não só como enfermeiro, mas também como liderança, dedicou a vida a cuidar do seu povo.

Júnior Anacé na reserva indígena.

A igreja católica teve um papel fundamental para que Júnior se engajasse na luta pela terra. Ele tinha apenas 16 anos quando recebeu em sua casa o Frei Martins, que atuava na paróquia Nossa Senhora das Graças, do bairro Pirambu, em Fortaleza. O religioso, assim como várias outras figuras relacionadas à igreja católica, queria fortalecer a luta do povo pela terra. Durante a visita a Júnior, o Frei pediu a ajuda do jovem para percorrer algumas localidades como Putiri, Gregório, Madeiro, Oiticica, Chaves e Bolso onde moravam “nativos dali que, em um futuro muito breve, seriam retirados de seu território tradicional”. O objetivo era compreender melhor a história do lugar.

Durante as andanças, eles perceberam que a quantidade de pessoas nativas poderia ser ainda maior do que o religioso havia imaginado. Descobriram ainda que o município de São Gonçalo do Amarante já fora chamado de Anacetaba, que significa morada do povo Anacé. Ao entender a extensão das relações de parentesco por todas aquelas localidades e o pertencimento secular daquelas pessoas com o lugar, Júnior também passou a se reconhecer como parte do povo tradicional.

Com o passar do tempo, mais apoiadores se juntaram à causa. Em 1999, em uma ação desenvolvida em conjunto com a igreja, houve uma gincana cultural na localidade de Bolso, em São Gonçalo do Amarante,

divisa com Matões, em Caucaia. A gincana, coordenada por um grupo de voluntários da Pastoral do Migrante, instigou jovens a fazerem perguntas para os mais velhos sobre a história do lugar em que viviam. Durante as entrevistas, pais, avós e bisavós compartilharam relatos de muitas gerações, séculos de narrativas silenciadas sobre ritos, tradições, massacres e crenças não professadas.

Muitos dos jovens que participaram da gincana já tinham ouvido algumas informações soltas sobre a ancestralidade indígena daquela região, mas era sempre como algo que não podia ser revelado, um sussurro. Quando tentavam se aprofundar no assunto, pais e avós pediam que esquecessem. Diante dos relatos, agora compartilhados em voz alta, os jovens começaram a entender as origens. Se os ancestrais deles eram indígenas e os costumes e tradições foram repassados de geração em geração, o grupo ali reunido era a continuação daquela etnia. Ao reconstruírem um pouco da própria historiografia, iniciaram um processo de emergência étnica.

A gincana também revelou memórias de traumas e dores causados pela violência da colonização. Os jovens, após conversarem com parentes, ouviram relatos como: “meu bisavô foi pego no dente de cachorro”, ou “minha avó foi pega no laço”. Narrativas que mostravam o porquê daquele povo ter decidido “esconder” quem era.

Em certo ponto da entrevista Thiago me traz uma perspectiva inesperada: “o porto, para além de todos os impactos que ele causa, ajuda também na mobilização e na articulação da comunidade. Se não fosse o porto, talvez as pessoas estariam lá vivendo normalmente a sua vida, sem ir atrás dessa identidade. Ao passo que o porto trouxe o conflito, ele também ‘ajudou’ nesse processo que a gente chama de emergência étnica”.

Ele cita o antropólogo João Pacheco de Oliveira4, que em sua literatura explica esse fenômeno como uma “viagem da volta”, no qual a etnia busca as origens históricas e faz emergir as memórias e a ancestralidade a partir de um conflito.

Calar também é resistir

“Tem um pajé no Ceará, que é o pajé Luís Caboclo5, do povo Tremembé, ele disse que houve um tempo em que os indígenas tinham

4. João Pacheco de Oliveira é um antropólogo brasileiro que se dedica ao estudo das populações indígenas, contribuindo significativamente para a demarcação de terras, políticas públicas e a valorização das culturas indígenas no Brasil.

5. Luís Caboclo morreu em 2024, deixando um importante legado como Mestre de Cultura e referência na luta com e para os povos indígenas do Ceará.

a necessidade de se calar, um silêncio imposto porque se falasse morria. Inclusive o relatório provincial de 1863 diz que no Ceará não existem mais índios. Os indígenas foram colocados numa posição de se esconder, de se calar, de apagar. A palavra é apagamento e silenciamento da identidade.

E aí ele continua, né, o pajé Luís Caboclo, dizendo que hoje os indígenas precisam falar, existe essa necessidade de falar. Inclusive na história a gente tem um autor que é o Michel Pollak, que ele diz que o silêncio, o não falar, às vezes é utilizado como estratégia de resistência. Então eu utilizo o silêncio, o não dizer como forma de resistir.”

Thiago Halley Anacé, liderança indígena

No entanto, Thiago ressalta que emergir em meio ao conflito representa um perigo à integridade física e psicológica do grupo étnico. “Você afirmar a identidade em um ambiente de conflito é muito mais problemático, violento e repleto de ameaças.” E é diante da hostilidade e de um movimento contra-indígena, da iminência das desapropriações e da chegada de inúmeros impactos que parte do povo Anacé se levanta.

Retomada dos Indígenas da etnia Anacé, situados na Lagoa do Parnamirim, no Cumbuco, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Parte preservada do território Anacé, na Japuara.

Terra vasta, cheia de vida: de gente, de bicho e de plantas. Carrega muitas memórias em seu solo, guarda segredos nunca compartilhados. Assistiu, por séculos, à violência e ao silenciamento; e foi violentada também. Depois de tantos sofrimentos, a Aldeia Mãe presenciou, com esperança, o momento em que seus filhos se levantaram para lutar. Os Anacé estavam renascendo.

Na Serra da Japuara, em Caucaia, a cerca de 20 quilômetros das localidades desapropriadas pelo CIPP, um movimento independente de emergência étnica Anacé passou a ganhar força a partir de 2004. Naquele ano, o cordelista Antônio Ferreira da Silva recebeu doIs primos Jonas Gomes de Azevedo e Moisés Gomes de Azevedo, moradores do território da Santa Rosa, uma série de documentos antigos. A ideia era que o poeta escrevesse um livro sobre a história da família.

Os arquivos históricos pertenciam ao pai de Jonas, Manoel, que entregou ao filho sob a condição de que ele não olhasse e nem compartilhasse com ninguém, pois o que estava ali poderia colocar em risco a vida de toda a família6. Anos se passaram até que Jonas decidiu que era hora de compartilhar os registros com parentes.

Ao analisar a documentação recebida, Antônio encontrou um papel diferente dos outros, uma Carta de Sesmaria7 datada de 1717 que tratava sobre a doação de terras para um povo chamado “Anassé”. Querendo entender melhor o documento, Roberto Ytaysaba, um dos filhos do cordelista, procurou o povo Pitaguary em busca de possíveis respostas.

Naquela época, a família de Antônio Ferreira já mantinha laços estreitos com os Pitaguary - povo distribuído nos municípios de Maracanaú, Maranguape e Pacatuba. O próprio cordelista casou-se três vezes com mulheres da etnia. Os filhos, Roberto e Climério, hoje lideranças da aldeia Japuara, são frutos desses relacionamentos interétnicos.

Ao lerem a carta, os Pitaguary apontaram que Antônio e sua família eram descendentes da etnia guerreira que por séculos habitou a região de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Os Anacé nunca foram extintos, apenas encontraram uma forma de resistir.

Após a descoberta, o cordelista e alguns parentes começaram a traçar a árvore genealógica familiar. Em uma reunião, no dia 12 de setembro de 2004, mais de 180 pessoas foram reconhecidas por Antônio como Anacé8 Escolhido pelos encantados, Antônio passou a liderar como cacique da Japuara. A partir disso, buscou reconhecimento junto à Funai.

Em um documentário de 20059 Antônio afirmava que a demarcação não poderia demorar cinco anos ou mais, era urgente proteger o território. O desenvolvimento estava devastando tudo, as matas, as terras e as lagoas. Não tinha como esperar. O homem de luta morreu10 em 2019, antes de ver a terra demarcada.

6. História compartilhada por Jonas em entrevista ao antropólogo Ronaldo de Queiroz Lima, durante o GT de delimitação de terra em 2019.

7. Documento emitido pelas autoridades coloniais portuguesas, concedendo grandes extensões de terra a particulares, geralmente membros da elite, sob a justificativa de promover a ocupação e a produção agrícola.

8. A prática de reconhecimento do povo Anacé perdura até hoje. Aquele que se identifica como indígena procura o cacique que analisa a árvore genealógica da pessoa e diz se reconhece ou não a origem indígena.

9. Documentário intitulado “Anacés – Um Sonho de Cordel”, disponível em: https://www.youtube. com/watch?v=K_kId4MGXZ8&t=1s

10. Os entrevistados dizem que o cacique “encantou” e que agora pertence à corrente dos encantados.

Climério Anacé e Roberto Ytaysaba Anacé assumiram a liderança do povo Anacé da Japuara. São eles que, com afeto e orgulho, contam a história do pai e da terra onde nasceram.

Cacique Roberto Ytaysaba na terra tradicional.

Climério Anacé durante a celebração da festa do Encantando, em junho de 2023.

Ao longo de quase 30 anos, os grupos que hoje formam o povo Anacé se levantaram em momentos distintos e influenciados pelas particularidades de cada território, o que resultou em diferentes formas de organização política. Segundo Climério, o povo Anacé está dividido em três grandes aldeias, cada uma composta por várias comunidades. A Aldeia Mãe é a maior em população e território, abrangendo oito localidades, já a Santa Rosa reúne seis comunidades, enquanto a reserva indígena Taba dos Anacé é formada por remanescentes de Matões, em Caucaia, e Bolso, em São Gonçalo do Amarante. Além dessas, há várias outras aldeias independentes.

Apesar das diferentes organizações políticas, os grupos possuem relações de parentesco e compartilham memórias e saberes ancestrais que guiam tradições e ritos praticados atualmente.

No final da década de 1990, a articulação dos Anacé que lutavam contra o CIPP ganhou força. Eles passaram a acionar vários órgãos, como a FUNAI, a Defensoria Pública da União (DPU) e principalmente o Ministério Público Federal (MPF) para denunciar a constante violação dos seus direitos. Paralelamente, o povo buscou legitimidade dentro do movimento indígena do Ceará. Houve também uma junção de forças entre as comunidades litorâneas de Matões, Bolso, com as comunidades da serra, Japuara e Santa Rosa, que tiveram o processo de emergência étnica iniciado em 2004.

Em 2007, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)11 foi acionada para realizar o cadastramento do povo Anacé. Na época, apenas quatro povos indígenas eram atendidos pela saúde indígena no Ceará: Tapeba, Pitaguary, Jenipapo-Kanindé e Tremembé. Com o cadastramento de 384 famílias, totalizando 1.262 pessoas, os Anacé finalmente tiveram sua existência reconhecida.

Em 2009, por recomendação do MPF, foi constituído o Grupo de Trabalho (GT) de Estudos de Fundamentação Antropológica da Ocupação dos Anacé, coordenado pela antropóloga Maria Helena de Amorim Pinheiro. O estudo concluiu que o território ocupado pelos Anacé é tradicional e recomendou a criação de um novo GT para delimitar as terras. Após a chegada do GT, muitas das lideranças das áreas dentro do polígono de instalação do CIPP passaram a sofrer perseguições constantes.

11. O órgão foi responsável pela Saúde Indígena até 2010, quando a função foi designada para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), parte do Ministério da Saúde.

Desconhecidos apareciam nas reuniões sem que fossem chamados, carros suspeitos rondavam as casas tarde da noite, recados intimidadores eram deixados nas portas das residências, e até ameaças de morte por mensagem de celular foram relatadas.

As hostilidades vinham de todos os lados. Parte da comunidade, líderes políticos e até a mídia negavam a legitimidade dos Anacé no que foi chamado de contra-movimento indígena. A revista Veja publicou, em 2009, um especial nomeado “A Farra da Antropologia Oportunista”, abordando de forma pejorativa e preconceituosa o processo de emergência étnica de vários povos brasileiros, entre eles os Anacé. A matéria, intitulada “Macumbeiro de cocar”, traz a foto de Júnior Anacé e reproduz falas distorcidas dele.

Reconhecer a identidade indígena e reivindicar o direito à terra destinada à instalação de diversas indústrias gerou um conflito com o Governo do Estado. Com a terra demarcada não haveria lucro e o povo estaria protegido. Não foi o que aconteceu. Em 2025, após quase 15 anos desde a constituição do primeiro GT, nenhum pedaço de terra Anacé foi demarcado.

A oposição ao povo Anacé também ocorreu dentro das próprias comunidades. Em frente às casas, cartazes exibiam mensagens como “Aqui não somos índios”. Segundo o antropólogo Sérgio Brissac12, o contra-movimento foi utilizado por grupos dominantes como uma estratégia para fragmentar a etnia. Naquele período, muitos moradores cadastrados na saúde indígena começaram a sofrer intimidações por parte de empresários e políticos interessados no CIPP, que buscavam persuadi-los a remover seus nomes do registro, reduzindo assim o número de pessoas que se identificavam como Anacé e enfraquecendo o movimento.

Com o passar dos meses, fica claro o entrave político para a constituição do GT de delimitação do território Anacé. Existia uma forte pressão para que a Refinaria Premium II da Petrobras se instalasse naquela região porque o empreendimento era uma promessa da campanha presidencial de Dilma Rousseff13, que assumiria o primeiro mandato em 2011. Em 2010, o então governador Cid Gomes se reuniu com lideranças Anacé, sem a presença do MPF14, e propôs liberar o GT de delimitação, desde que os Anacé abrissem mão do território em que se instalaria a

12. Apontamento presente no artigo “Os embates da questão Anacé: a atuação de antropólogos na efetivação de direitos territoriais indígenas no Ceará”.

13. Observação feita pela historiadora Ana LúciaFarah de Tófoli no artigo “Disputas territoriais entre o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e as populaçõestradicionais”.

14. Durante todo o processo de luta do povo Anacé, o MPF teve um papel fundamental, acompanhando de perto as reivindicações da população indígena.

refinaria. Sem opções, as lideranças aceitaram o acordo e assinaram um Termo de Compromisso.

O GT, formado ainda em 2010, teve a coordenação da antropóloga Siglia Zambrotti Doria. Em 2011, o então presidente da FUNAI, Márcio Meira, enviou um ofício ao então presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, informando que o GT constatou que as localidades que estavam dentro da área de instalação do CIPP não constituíam tradicionalidade15. O mesmo estudo reconheceu a tradicionalidade dos territórios da Japuara e Santa Rosa. O resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Anacé nunca foi publicado do Diário Oficial da União.

“Esse grupo de trabalho foi escolhido a dedo. Uma antropóloga com uma visão reduzida do que é tradicionalidade fez um trabalho que até hoje ainda precisa de ser complementado. E o que ela fez? Ela resolveu o problema do porto. O relatório ainda está para ser publicado. Inclusive a gente está instituindo agora um novo coordenador desse GT para fazer umas últimas incursões a campo para poder concluir o trabalho que não foi concluído”, enfatiza Thiago Halley Anacé.

Década de 1990

1996-1999: primeira onda de desapropriações para construção do Porto do Pecém e do CIPP. Centenas de famílias são removidas; início de apoio da Pastoral do Migrante e da Pastoral da Terra.

2003

28 de julho: documento redigido por moradores de Matões e Bolso reivindica a demarcação de terras como pertencentes à etnia Anacé.

11 de setembro: solicitação oficial ao MPF da revogação de desapropriações e demarcação de terras.

2004

12 de setembro: povo Anacé da Japuara e Santa Rosa iniciam o processo de emergência étnica.

2007

22 de janeiro: decreto nº 6.025 institui o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), incluindo projetos no CIPP.

15. Informações detalhadas pelo antropólogo Sérgio Brissac no artigo “Os embates da questão Anacé: a atuação de antropólogos na efetivação de direitos territoriais indígenas no Ceará”.

16. As informações contidas nesta linha do tempo também foram retiradas do artigo de Sérgio Brissac.

2008

18 de outubro: II Assembleia do Povo Anacé reafirma a luta pela demarcação das terras.

12 de novembro: MPF emite a Recomendação nº 59/08, pedindo a suspensão das desapropriações na área até que a FUNAI realize estudos.

2009

23 de abril de 2009: Parecer Técnico nº 01/09 do MPF - elaborado pelo geógrafo Jeovah Meireles e pelos analistas periciais em antropologia Sérgio Brissac e Marco Paulo Schettino - recomenda outra área para a instalação para o CIPP, mas é ignorado pelo Governo do Estado.

4 de agosto: portaria nº 01/DAS/Funai nomeia o GT de Estudos de Fundamentação Antropológica da Ocupação dos Anacé, coordenado por Maria Helena de Amorim Pinheiro.

Resultado: o relatório faz a identificação inicial da ocupação tradicional Anacé e fundamenta os próximos passos para a demarcação do território.

2010

6 de julho: assinatura do Termo de Compromisso no qual o Governo do Estado se compromete em não interferir nas atividades do GT da FUNAI e as lideranças Anacé abrem mão da área onde se instalaria a Refinaria Premium II.

21 de julho: portaria nº 1035 da Funai nomeia o GT de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Anacé, coordenado por Siglia Zambrotti Doria.

Resultado: relatório preliminar conclui que apenas parte das áreas reivindicadas pelos Anacé possuía características de ocupação tradicional.

29 de dezembro: lançamento da pedra fundamental da Refinaria Premium II, com a presença de Lula.

2011

12 de dezembro: reunião no MPF discute a proposta de criação da reserva indígena Taba dos Anacé e apresenta o Relatório Preliminar Parcial de Pesquisa do GT de Identificação e Delimitação.

2012

7 de julho: acordo libera parte da área Anacé para instalação da Refinaria Premium II e da ZPE 1.

2013

22 de novembro: é assinado o Termo de Compromisso que assegura a criação da reserva Indígena Taba dos Anacé.

2018

6 de fevereiro: a reserva indígena Taba dos Anacé é oficialmente inaugurada e realoca 163 famílias das localidades de Bolso e Matões.

6 de fevereiro: a Associação Indígena do Povo Anacé da Aldeia de Santa Rosa (AIPASR) e a Associação Indígena do Povo Anacé de Japuara (JAPIMAM) entregam ao presidente da FUNAI em exercício, Franklimberg Ribeiro de Freitas, a solicitação da continuidade dos estudos da TI Anacé.17

16 de outubro: FUNAI publica Portaria nº 1.354, constituindo novo GT para realizar os estudos complementares para o reconhecimento da terra Anacé dos territórios da Japuara e Santa Rosa. 2019

28 de junho: FUNAI publica Portaria nº 888, alterando a coordenação do GT, colocando-a sob responsabilidade do antropólogo Ronaldo de Queiroz Lima.

Agosto: é realizado o trabalho de campo do GT.

Ainda naquele ano, o GT foi paralisado.

2023

Abril: é retomado o GT de estudos complementares para o reconhecimento da terra Anacé.

Resultado: Ronaldo de Queiroz Lima, coordenador do GT, aponta a necessidade da constituição de outro GT. Segundo ele, “não foi possível, no tempo do campo realizado em 2023, identificar todos os limites da TI Anacé. Embora tenha sido possível traçar algumas das áreas que devem integrar esse imóvel da União, não foi possível fechar o perímetro”.

Em sua tese de doutorado, o antropólogo aponta ainda que a identificação do território do povo Anacé mostrou-se complexa. Ele presenciou famílias nas quais alguns membros se identificavam como indígenas e outros não. Para ele isso acontece porque a percepção da população daquela região enquanto comunidade indígena ainda está em curso, por isso é “comum perceber pessoas recém auto-identificadas como Anacé, bem como novas famílias em localidades em que até pouco tempo não se sabia da presença indígena”.

17. Informação fornecida por Ronaldo de Queiroz Lima em sua tese de doutorado intitulada “A existência indígena dos Anacé da Serra da Japuara: continuidade histórica, conexões de parentesco e habitar a terra ancestral com encantados”.

CAPÍTULO 5

Quando o GT de 2010 afirmou não existir tradicionalidade dos territórios de Matões e Bolso, o povo Anacé sofreu um duro golpe. Na época, todas as previsões do que se tornariam as localidades próximas ao CIPP se revelavam certeiras. Aqueles que ainda resistiam na terra sofriam inúmeros danos.

O “desenvolvimento” trouxe para a população tradicional Anacé diversos impactos. Quando o complexo se instalou, muita gente de fora passou a ocupar as localidades em busca de oportunidades, ocasionando um adensamento populacional. A estrutura dos serviços públicos, como saúde e educação, já não atendia a todos. De forma abrupta, a população precisou lidar com situações que nunca tinha presenciado.

“Chegou uma época em que o Matões era conhecido como o local onde tinha mais casa de prostituição. Tem um aumento da criminalidade e o aumento do uso de drogas. Vai gerar riqueza de um lado e gerar problemas de pobreza muito fortes de outro”, aponta Thiago Halley. Esses

impactos são sentidos até hoje. Para muitos, se transformaram em traumas nunca esquecidos.

Eveline Duarte, de 44 anos, professora e atual coordenadora da escola indígena Direito de Aprender do Povo Anacé foi uma das pessoas marcadas pelo aumento da violência na região. Em um dia de trabalho, ela teve o comércio, que funcionava junto à casa dela, invadido por homens armados. A cena das filhas aflitas enquanto o marido era mantido refém com uma arma na cabeça é uma memória que até hoje a atormenta. Para Eveline e muitos outros que moravam perto das instalações do CIPP, viver na terra sem a demarcação tornou-se insustentável.

Houve ainda um forte impacto ambiental. O mar adquiriu características diferentes, prejudicando as atividades pesqueiras na região. O desmatamento realizado para a instalação dos empreendimentos modificou o ecossistema, ocasionando a redução da biodiversidade. Dunas foram removidas para a construção de estradas.

“Quando você corta estradas em cima de dunas, altera também a forma como a duna se locomove naquele espaço. Do ponto de vista social, vai separar comunidades”. Para Thiago, essas ações destroem “lugares sagrados de culto e de rituais”.

Jeovah Meireles, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em temas como desenvolvimento e meio ambiente, mapeia os impactos do CIPP no território Anacé desde o início dos anos 2000. Ele enfatiza que a narrativa de “desenvolvimento” propiciou a superexploração de um dos aquíferos18 mais abundantes e de melhor qualidade do Ceará, além da contaminação e a impermeabilização do solo, da perda de biodiversidade e do soterramento de riachos e lagoas.

O geógrafo classifica a terra indígena como uma “zona de sacrifício ambiental” - termo que se refere a áreas impactadas por empreendimentos de grande magnitude que geram danos à saúde e ao meio ambiente de populações vulneráveis. Essas zonas evidenciam desigualdades e racismo ambiental.

No contexto global, empreendimentos da magnitude do CIPP estão diretamente relacionados à crise climática. A elevada produção de dióxido de carbono (CO2) contribui para o aumento da temperatura média do pla18. Um aquífero é uma camada subterrânea de rochas ou solo que armazena água, funcionando como uma reserva natural. Esse recurso é crucial para o abastecimento de água em muitas regiões e pode ser utilizado por meio de poços ou outros métodos de extração.

neta, aquecendo os oceanos e elevando o nível do mar, o que potencializa a salinização dos aquíferos utilizados por comunidades tradicionais.

Jeovah Meireles explica que a área onde se localiza o CIPP possui uma das maiores reservas de água subterrânea do Ceará. Durante a quadra chuvosa, a disponibilidade de água se torna ainda maior, deixando o solo propício à produção de alimentos. Antes da chegada das indústrias, a região de Caucaia e São Gonçalo do Amarante formavam um “cinturão verde” na Região Metropolitana de Fortaleza. Naquelas comunidades se concentravam quintais produtivos e pequenos roçados de alimentos agroecológicos.

Em 2016, o Governo do Estado do Ceará iniciou as obras de perfuração de 42 poços profundos para abastecer as indústrias do CIPP, com uma vazão de 100 litros por segundo. Além dos poços, as indústrias passaram a retirar água diretamente do Lagamar do Cauípe, uma das principais fontes de subsistência da aldeia Anacé do Cauípe19, com uma vazão de 300 litros por segundo20

A exploração excessiva reduz a disponibilidade do aquífero e compromete o acesso da comunidade tradicional Anacé à água. Além disso, a impermeabilização do solo impede a recarga adequada do aquífero. Enquanto as indústrias dispõem de diversos recursos hídricos, em algumas épocas do ano, as aldeias Anacé sofrem com a escassez de água.

Nos últimos anos a qualidade dos recursos hídricos também pioraram. Com a exploração superior à capacidade de recarga da chuva, a água do aquífero tende a se tornar salobra e passa a ser inadequada para o consumo humano.

19. Os indígenas localizados nessa região estão a poucos quilômetros das instalações do CIPP e se recusaram a sair de suas terras apesar dos impactos.

20. Impacto melhor detalhado na dissertação “Utilização dos aquíferos dunas e barreiras na região industrial do Pecém e (in)justiça ambiental nas comunidades tradicionais e indígenas”, de Anderson Nonato de Freitas.

Para liberar a área destinada à refinaria e reduzir os impactos sobre aqueles grupos, foi assinado, em 22 de novembro de 2013, um Termo de Compromisso entre o Governo do Ceará, a Petrobras, a FUNAI, o MPF, a União e as lideranças Anacé. O acordo previa uma verba de 30 milhões de reais para a criação da reserva indígena Taba dos Anacé21

Ao deixarem os territórios originais, os Anacé de Bolso e Matões sentiam que ficava um pedaço deles próprios ali. Deixavam suas casas, suas histórias e seus amores. O deslocamento foi doloroso e, na reserva, precisaram fortalecer laços, memórias e a cultura. Apesar de arrancados da terra, aquele povo precisava germinar em outro chão.

Filha de agricultores indígenas, a agente de saúde Andrea Coelho Anacé, de 46 anos, cresceu na localidade de Bolso com mais 10 irmãos. Lá,

21. A metade do valor seria de responsabilidade do Governo do Estado e a outra metade de responsabilidade da Petrobrás. A petrolífera, no entanto, desistiu da instalação da Refinaria Premium II, em 2015.

ela viu a família se expandir e os irmãos construírem seus próprios lares. Ela também criou novos afetos. Casou-se e teve três filhas. Quando na década de 1990 viu o Governo do Estado querendo remover todo mundo da terra, lutou com todas as forças. Tudo que queria era ficar no “cantinho” dela e dar continuidade a vida que levava. Não teve jeito, precisou deixar tudo que conhecia para trás.

Andrea Coelho Anacé, no dia da nossa entrevista, na reserva indígena.

Alexandrina Paulino Anacé, de 37 anos, atual gestora da Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé e também liderança da reserva, nasceu e se criou em Matões. Por muitos anos viveu ao lado dos avós. Foi lá, no território, que viu a família dela se engajar na área da educação e seguiu o mesmo caminho. Naquela terra também foi plantada a primeira semente da escola indígena em que, hoje, Trabalha.

Ao contrário de Bolso, pessoas dos territórios de Matões não chegaram a sofrer desapropriações, mas por morarem ao lado do CIPP passaram a sofrer os inúmeros impactos sociais e ambientais já mencionados. Foi com medo desses impactos e com o pensamento de que “a luta deve ser coletiva” que Alexandrina decidiu ir para a reserva com o esposo e o filho que carregava no ventre. Arthur nasceu em 16 de março de 2018, a primeira criança da Taba dos Anacé.

Alexandrina Paulino Anacé, na escola Direito de Aprender do Povo Anacé.

Da família, ela foi a única a ir morar na reserva, todos os outros ficaram para trás pois não conseguiram sair de suas casas. “Não deixaram de ser indígenas, mas continuam morando lá”. A avó de Alexandrina é uma dessas pessoas, hoje com 84 anos, a anciã fala para a neta que só sairá do território para o cemitério.

Na localidade de Bolso, enquanto alguns membros das famílias se reconheciam como Anacé e abraçavam a identidade, outros negavam. Quem se reconhecia como indígena foi indenizado e realocado na reserva, mas quem negava a identidade ancestral acabou indo para um lugar diferente. Para as famílias que tinham a tradição de morar todos uns perto dos outros, ver os parentes indo cada um para um lado foi desolador. Demorou para os Anacé perceberem que a vida ao lado do Complexo era insustentável. Foram 10 anos de luta, afirmando que não sairiam dali, que poderia “passar o trator”, mas que continuariam sobre aquele chão. Ouvindo outras pessoas dizendo que “só iriam embora mortas”.

A comunidade também não era mais a mesma. O território se transformou em algo diferente do que deveria ser um lar. Os indígenas não se sentiam à vontade para usar adornos ou expressar a cultura, “se sentiam ameaçados e ridicularizados”.

Andrea sente uma saudade apertada do lugar em que construiu a vida. Lembra com detalhes da antiga morada. A casa tinha um quintal enorme, cheio de cajueiros, mangueiras e coqueiros. A família dela sempre morou perto, os quintais eram ligados uns com os outros. Elas e os irmãos cresceram ali e viram filhos e sobrinhos se criarem no mesmo ambiente, na sombra das árvores, “chupando manga, siriguela e caju”.

O relato de Eveline Duarte também evidencia as feridas ainda abertas pelas remoções. Para ela é muito doloroso voltar ao lugar em que residia. A região em que morava era habitada por cerca de 14 famílias, a maioria vivia da agricultura. Quando o trator passou derrubando as árvores e todas as outras plantas que eram cultivadas, aquela terra perdeu o sentido para os moradores que nutriam uma relação afetiva com o espaço.

“Quando a gente retorna lá, que não vê mais as plantações, aí eu não me sinto mais parte dali. A gente tem as nossas lembranças que elas não vão morrer, mas a gente não tem o prazer de estar lá porque você não consegue mais visualizar aquilo que tá aqui no subconsciente.”

O que parte do povo Anacé conhecia como casa virou concreto e fumaça. As fábricas jogam poluentes no ar e tornam difícil a respiração no ambiente. Há caminhões pesados passando por todo lado. Barulhos insistentes ecoam das indústrias. Não existem mais as “casinhas, com pés de plantas e o riacho”. Tudo se tornou saudade.

Andrea admite que não tem coragem de voltar para o espaço que era o “cantinho” da família. Dói demais. As filhas nunca mais retornaram à comunidade. Até para falar sobre o assunto, ela sente dificuldade. Outro dia precisou fazer uma visita a uma amiga que mora próximo à antiga casa. Passou de rosto virado para não ver no que se transformou o lugar.

Sair da terra em que cresceu, cultivou e construiu a vida foi um sofrimento muito grande para o povo. Apesar de não terem ido “na marra” para a reserva, a maioria das pessoas, assim como Andrea, Alexandrina e Eveline não viram outra alternativa.

Ao chegarem à reserva, sentiram que haviam deixado tudo para trás. Demorou para internalizarem a mudança. O que as famílias conseguiam fazer era buscar fortalecimento uns nos outros. Sempre que podiam, realizavam encontros. Na reserva, eles se sentiam à vontade para usar os seus adornos e para dançar o toré22. Eram livres para expressar a cultura sem julgamentos. A união e os encontros foram a forma encontrada de “ir superando a dor”.

Andrea aprendeu a amar sua nova casa, mas ainda sente a falta da sombra dos cajueiros e mangueiras. O quintal com árvores frondosas é um sonho para muitos que moram na reserva. Algumas residências foram construídas em um relevo mais baixo do terreno que, com a chuva, sempre alaga, dificultando o cultivo das tão sonhadas árvores. No início, alguns agricultores também tiveram problemas com o solo, que tinha características diferentes das que eles já estavam acostumados. Mas aos poucos conseguiram voltar a plantar. Hoje o território conta com uma horta de onde os agricultores conseguem retirar a renda.

As famílias de Bolso, que viram a terra em que nasceram ser devorada pelas indústrias, preferiram não falar sobre isso quando chegaram na reserva, guardaram para si. Andrea reconhece que foi pior não falar, porque a mágoa ficou guardada no coração de cada um.

Os idosos foram os que mais sofreram, pois deixaram toda uma vida para trás. Para Andrea, a retirada de pessoas mais velhas da terra foi uma violência muito maior, quase que uma imposição, pois os anciões não tinham para onde ir. Os mais novos, que chegaram na reserva quando ainda eram crianças, se adaptaram, e hoje perpetuam a cultura dentro do território. No futuro, serão lideranças que reconhecem a reserva como um lugar de renascimento e de pertencimento.

22. Dança circular feita ao som de maracás e tambores. A manifestação cultural é comum a vários povos indígenas do Nordeste brasileiro.

A chegada da pandemia de Covid-19, em 2020, frustrou a realização dos momentos de encontro em que o povo buscava fortalecer a memória e cultivar relações. Por dois anos, aquelas pessoas que ainda se recuperavam de um trauma, precisaram ficar isoladas umas das outras. Até hoje tentam amenizar os impactos causados à saúde mental.

Andrea percebe que dentro da reserva há um número muito alto de pessoas que fazem o uso de psicotrópicos. Para ela, como profissional de saúde, não tem como desassociar o índice à mudança forçada de território. Atualmente, o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) oferece um acompanhamento psicológico com os grupos, enviando uma psicóloga uma vez por mês para a reserva. Os atendimentos são realizados de forma individual e também em grupo. Diante da demanda, a frequência é insuficiente.

Um dos projetos desenvolvidos pelo grupo de mulheres da reserva é um livro onde elas contam as próprias histórias. A obra feita de retalhos expressa o sentimento delas sobre tudo que foi deixado para trás e que gostariam de ter levado para a reserva. Andrea enxerga essas atividades como fundamentais para “manter a cultura viva”, e dar continuidade à história do povo. É durante esses momentos de troca que ela também observa os vínculos criados na reserva. Em uma das rodas de conversa, ouviu uma das mulheres falar que ama aquele lugar, porque ali se sente segura.

Andrea também busca resgatar o que deixou para trás, pediu para o marido fazer um fogão à lenha, para lembrar do que tinha na casa da mãe dela. Reconstruir memórias é um sentimento agridoce, ao mesmo tempo que dói, também cura. Às vezes, ela prefere dizer que nasceu e se criou na reserva, porque é “mais fácil” continuar a história, mas também não quer perder as lembranças do antigo território, nunca, foi feliz ali e também lutou muito. Espera que um dia seja menos doloroso recordar “do banho na lagoa, de levar as crianças para o jogo de vôlei com os amigos, da igrejinha e das festas.”

Das muitas perdas, uma é a mais dolorosa: o pai, que ficou enterrado no antigo território. Andrea tinha uma relação especial com ele e aprendeu muito ao seu lado. O povo Anacé cultiva um forte vínculo com seus antepassados, e, pouco antes de falecer, seu pai fez um último pedido: descansar próximo aos filhos. Ele acabou enterrado em um cemitério comunitário. Hoje, resta apenas a saudade e o desejo de levá-lo para perto.

Estrada na reserva indígena Taba dos Anacé.

Os grupos de localidades distintas, que antes mal se conheciam, conseguiram transformar a reserva em um espaço de acolhimento e de reconstrução de memórias. Andrea sente orgulho de tudo que está à sua volta. Gosta de observar as crianças brincando livremente e de vê-las sentadas ao lado dos guardiões da memória - como se refere aos mais velhos. Aos poucos, o povo Anacé, realocado na reserva, conseguiu resgatar as práticas e vivências realizadas nos antigos territórios. Alexandrina também se sente feliz por estar na reserva. A professora

hoje carrega um sentimento diferente do que tinha anos atrás. Quando chegou na Taba, não conseguia controlar as emoções, sentia-se só, tinha muita saudade da família. Hoje não dói mais. A Taba tornou-se morada. É para ela o que Matões foi um dia. Criou afetividade com a terra, teceu laços, memórias e vê na reserva e no filho, hoje com quase sete anos, a esperança de um futuro melhor.

Arthur, filho de Alexandrina, brincando na escola.

Para o guardião da memória23 Antônio Adelino, de 79 anos, estar na reserva é uma bênção. No início, relutou muito em sair do antigo território. Quando Júnior Anacé conversava com ele sobre a mudança, respondia que não ia. Queria morrer na terra em que nasceu. Não queria “levar só a saudade e a lembrança do que foi um dia”. Com o aumento da criminalidade, percebeu que não havia outra opção. Em 2018, mudou-se com a esposa, Maria Paulino (in memoriam) e o restante da família.

A nova vida trouxe tranquilidade para Antônio Adelino. Naquele espaço, pode ver os netos e bisnetos crescerem sem ter que se preocupar com a violência.

23. Expressão também usada para se referir aos maisvelhos.

A lembrança que perdura

“A lembrança do meu lugar, da minha terra nativa, eu não vou esquecer, não tem quem se esqueça. Para mim ainda sou aquele menino correndo nas veredas, lá no meio das matas, mas não existe mais aquele local, tudo virou cidade. Hoje em dia você não pode sair de casa. Não senti tristeza, só fui me acostumando aos poucos porque a lembrança vem muito forte”.

Antônio Adelino

Seu Antônio Adelino após retornar do roçado.

Um dos pontos de fortalecimento das famílias realocadas é a Escola Índigena Direito de Aprender do Povo Anacé. A instituição, antes localizada em Matões, foi realocada junto com o povo em 2018 para a Reserva Indígena Taba dos Anacé. Orgulhosa, Alexandrina mostra o espaço, ela faz parte dessa história.

A estrutura de muros baixos e portão de grade permite que quem está do lado de fora veja as crianças; alguns pais gostam de observar os pequenos

Crianças e jovens na saída da escola.

conversando e brincando no pátio. A “escola da reserva” é a concretização de um sonho de toda a comunidade.

O espaço amplo, com várias salas cheias de cores, desenhos e cartazes, atende crianças do Infantil II ao Ensino Médio. Não parece com o espaço em que a pedagoga dava aulas de reforço há 20 anos. Tudo começou em uma casa de taipa cedida por seu Expedito Paulino, avô de Alexandrina. Era um espaço onde crianças da comunidade recebiam suporte educacional por um preço acessível.

Com o fortalecimento do movimento e os inúmeros relatos de racismo e discriminação contra crianças Anacé, dentro das escolas do município, surgiu a necessidade de uma escola indígena. Apesar de entraves com o Governo Estadual, a Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé foi oficialmente inaugurada em 2007.

Em 2013, a atual gestora passou em um concurso para ser professora efetiva do município de Caucaia e, por 10 anos, esteve longe da escola que ajudou a construir. Voltou em 2023, cedida para atuar na educação estadual. Quando analisa os anos que passou trabalhando em outras instituições de ensino, enxerga o diferencial da escola indígena: naquele espaço, as crianças não aprendem só a ler e resolver equações matemáticas, aprendem sobre cultura, luta, pertencimento e valores.

Alexandrina vê com orgulho seus alunos se lançando para o mundo. Cita o caso de Rute Anacé, que foi sua aluna e hoje é doutora em Antropologia. É gratificante ver o seu povo ocupando cada vez mais espaços.

“A minha fala em todo lugar que eu vou é que a escola indígena Direito de Aprender do Povo Anacé ela tem que dar certo. Porque se essa escola não der certo, automaticamente a reserva não vai dar certo. Porque os alunos da escola moram na reserva. Então como é que essa escola tem que dar certo? Fortalecendo a cultura, resgatando a história, recontando, valorizando os mais velhos e ensinando a parte acadêmica.

Os nossos alunos vão ser os nossos futuros líderes. E aí eu vou querer lideranças que vão me respeitar, porque hoje eu estou liderança indígena, mas futuramente eu vou ser a idosa da comunidade. E aí eu tenho que ter passado os valores, porque a educação indígena também tem esse papel”.

Alexandrina

Buscando fortalecer vínculos e reavivar tradições, o povo Anacé trouxe de volta uma dança ancestral, a dança de São Gonçalo. A manifestação cultural não era realizada há mais de 20 anos. Ninguém lembrava mais dos versos da música, estavam perdidos no tempo. Antônio Adelino e Júnior Anacé foram os responsáveis por esse resgate.

Por muitos anos, Antônio Adelino foi um “mestre” da dança de São Gonçalo, mas não conseguia recordar a letra da música dançada. A memória ficou adormecida por muito tempo. Júnior procurou o ancião três vezes para tentar resgatar sua memória. Na quarta vez, o homem disse que tentaria lembrar. Naquele dia foi trabalhar no roçado normalmente, pediu ajuda a Deus para lembrar os versos. Foi quando lembrou. Correu para casa e pediu para a filha escrever a letra da música.

Em 2007, a dança de São Gonçalo recebeu o prêmio Culturas Indígenas, edição Xicão Xucuru, concedido pelo Ministério da Cultura. Para os Anacé, o resgate dessa memória foi simbólico, significava trazer de volta um ritual sagrado e fortalecer a ancestralidade e o pertencimento dos indígenas à etnia.

Em novembro de 2024, fui convidada a estar presente na III Noite de Cantos e Encantos Anacé, em comemoração aos 19 anos da dança de São Gonçalo. A celebração aconteceu em frente à Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé. O espaço ficou pequeno para tantas pessoas. Do mais novo ao mais velho, todos se reuniram para prestigiar a festa.

Foi preparado um jantar que serviu a todos presentes, havia ainda a abundância de mocororó, bebida típica dos povos indígenas do Brasil, feita com suco de caju fermentado. Em determinado momento da festa, a comunidade foi convidada a participar do toré. É por meio desta dança que o povo Anacé resgata narrativas seculares sobre a história de resistência e a espiritualidade do povo guerreiro.

Além da estrela da noite, a dança de São Gonçalo, o público assistiu a apresentações do grupo de mulheres, do grupo de coco Anacé e do grupo de maculelê, além de apresentações musicais dos Poetas Repentistas e do jovem talento Kayro Anacé, que celebrou, por meio de sua voz, a potência da música nordestina, com muito xote e forró.

Noites como essa são de extrema importância para o povo, ressignificam os afetos, constroem memórias e fincam as raízes dos Anacé na terra. Na reserva ou em qualquer outro lugar, os Anacé continuam resistindo por meio da luta, da cultura e das suas crenças.

Embora localizadas a cerca de 20 quilômetros do CIPP, a Japuara e aldeias próximas também são impactadas pelo complexo. O crescimento do agronegócio, a construção de rodovias e a exploração mineral se espalham pela região, prejudicando o meio ambiente e ameaçando a segurança alimentar e a continuidade das atividades culturais e sociais da terra indígena.

Mesmo após quase 30 anos de instalação, o CIPP continua em expansão, atraindo cada vez mais investimentos. No início de 2025, o Governo do Ceará anunciou a liberação das obras da Transnordestina em Caucaia. O trecho 11 da ferrovia, que ligará Piauí, Ceará e Pernambuco, conectará Caucaia ao Pecém. Áurea Anacé, liderança da Japuara, expressa preocupação com a obra, que ameaça o habitat de diversas espécies e compromete a identidade do território tradicional Anacé.

A exploração de minérios é outra preocupação no território. Climério Anacé aponta que há mais de 200 solicitações de lavra para a Serra da Japuara. Segundo o geógrafo Jeovah Meireles, grande parte da mineração é clandestina, com extração de areia, brita e outros materiais fornecidos principalmente para o CIPP. Essas atividades desmatam margens de rios, riachos e lagoas, abrem crateras, degradam o solo, reduzem a biodiversidade e comprometem a capacidade do aquífero.

O professor alerta que o território tradicional Anacé também é impactado pelos gases jogados na atmosfera. Os ventos que saem do oceano, entram no continente, passam pelo CIPP e carregam os poluentes para outras áreas. O resultado é o aumento de problemas respiratórios e doenças de pele.

Os principais conflitos enfrentados pelo povo Anacé da terra tradicional, atualmente, estão relacionados à especulação imobiliária e a presença de posseiros que ameaçam a integridade física da comunidade indígena.

Diante de tantas ameaças e da demora pela demarcação, o povo Anacé reagiu. Se ficassem passivos, apenas assistiriam o “desenvolvimento” apagar tudo que conheciam. A única saída que os restou foi retomar a terra que lhes pertence.

Quando cheguei ao território da Japuara, o Cacique Roberto me recebeu em uma área envolta pela mata verde; embaixo de uma tenda já estavam homens, mulheres e crianças. Logo que começamos a conversar, ele me disse que o povo estava “em retomada”. Um dos posseiros da região - homens que tomam como propriedade as terras indígenas - queria desmatar o local e construir um muro. Os Anacé não aceitaram a derrubada da mata e decidiram ocupar o terreno para impedir. Se o posseiro quisesse maltratar a mãe-terra, teria que enfrentá-los primeiro.

Com olhar sereno e observando as pessoas reunidas ao redor, o cacique explica que a retomada “é uma forma encontrada para dar resposta àquilo que a FUNAI, o Governo Federal e as leis não dão”. Os conceitos e práticas implícitos nas retomadas são amplos, envolvem o senso de comunidade, de pertencimento e também a espiritualidade do povo.

Ao observar a retomada, comecei a entender o que Roberto dizia. Aquele era um momento de partilha e de integração social. Ali, os Anacé fortaleciam vínculos, afetos e a luta indígena. Todos conversavam, riam e contavam histórias, compartilhavam alimentos que tinham levado de suas casas. Algumas mulheres cozinhavam em um fogão improvisado com lenha e tijolos. Mais tarde, todos se reuniram para o toré e ao som de tambores e maracás se conectaram com o sagrado.

O povo Anacé, principalmente os da Aldeia Mãe, vivem em um território constituído de propriedade de grande e médio porte, algumas ainda heranças do Brasil colonial.

A liderança afirma que ao longo dos últimos séculos os Anacés sempre habitaram as terras da Serra da Japuara. A maioria dos indígenas teve suas terras tomadas por meio de violência e precisaram trabalhar subordinados aos fazendeiros da região, recebiam um pagamento mínimo e desumano diante de tanta carga de trabalho.

Nas últimas décadas, o povo assistiu ao crescimento do número de propriedades privadas de forma absurda no município. Localizada em uma região turística, com dunas, lagoas e acesso ao mar, a terra Anacé atrai o interesse de diversos empreendimentos imobiliários.

Hoje, a maior parte da terra Anacé está nas mãos de um único empresário, que a partir da década de 1970 se utilizou de diversos meios para se apropriar da Terra Índigena Anacé. Esse “proprietário” possui atuação em diversos setores econômicos, como criação de animais e na indústria da castanha, além de investir em loteamentos residenciais.

Com o avanço dos posseiros sobre a terra tradicional, o grupo sentia que já não tinha espaços para atividades cotidianas, como plantar, caçar, se reunir e praticar seus ritos. Em 2015, os Anacé reagiram e realizaram a retomada da Salgadinha/Japuara.

Adriano Passarinho, de 64 anos, liderança indígena e tronco-velho da aldeia, lembra que por mais que tivesse sido planejada e contasse com o apoio dos encantados, a retomada teve uma reação dura. A Polícia Militar foi acionada e ele junto com o cacique Antônio Ferreira e Tibúrcio

Anacé foram presos. Como não haviam cometido nenhum crime, foram soltos logo em seguida.

Aquela primeira retomada foi extremamente simbólica, foi a partir dela que o povo se fortaleceu e teve forças para seguir a luta em busca pelos próprios direitos. A prática de retomar tornou-se uma forma de curar a terra e as feridas causadas pelo colonialismo. Quando os Anacé retornam ao solo ancestral, libertam a mãe-terra das relações mercadológicas, impedindo que as máquinas passem por cima e que as lagoas sejam soterradas. Os bichos voltam a aparecer nas matas, a natureza se sente cuidada.

Desde a primeira retomada, outras foram organizadas ampliando o espaço de luta do povo Anacé, Adriano Passarinho conta que todas foram muito difíceis, mas para o povo da Terra Tradicional, a retomada de São Sebastião tem um significado especial. Naquele espaço foi identificada uma espiritualidade tão grande que o cacique Antônio disse que era onde ficaria o cemitério daquele povo. Assim foi feito.

Outra retomada que marcou a memória do povo foi a das Queimadas, realizada em 2020. O movimento iniciou após um grande fogo se alastrar pelo território da Mangabeira. O incêndio provocado por não indígenas consumiu grande parte da biodiversidade presente na mata. Os Anacé

Cemitério do Cacique Antônio.

passaram então a ocupar a terra realizando uma série de atividades culturais no território que passou a ser chamado de Queimadas.24

Apesar de fortalecerem a luta dos Anacé, as retomadas também representam um risco à integridade física do povo. Quando a terra volta para o

povo, aqueles que se dizem “donos” passam a realizar ameaças e coerção ao grupo indígena. Algumas retomadas também envolvem a comunidade em um conflito direto com a Polícia Militar.

O cacique Roberto, assim como outras lideranças são constantemente ameaçados, coagidos e atacados pelos invasores. Outro dia ele recebeu em seu celular um áudio no qual o posseiro dizia “que não valia a pena gastar nem uma bala com índio”. Em julho de 2024, a retomada do Parnamirim foi invadida por homens armados e encapuzados que agrediram quem estava no local e destruíram as barracas montadas e as plantações da comunidade.

24. Informações detalhadas por Ronaldo de Queiroz Lima, na tese de doutorado “A existência indígena dos Anacé da Serra da Japuara: continuidade histórica, conexões de parentesco e habitar a terra ancestral com encantados”.

O antropólogo Ronaldo de Queiroz Lima25 analisa que a demora na regularização fundiária da Terra ìndigena agrava ainda mais os conflitos vivenciados pela etnia. Sob o risco de ataques, muitos Anacé da terra tradicional estão incluídos no Programa de Defensores de Direitos Humanos. O pesquisador aponta ainda que a agressão sofrida pelos povos indígenas, no Brasil, configura uma violação do direito constitucional à Terra Indígena. Esse direito é assegurado e definido com base em estudos antropológicos, regulamentados pelo Decreto-Lei nº 1.775/1996 e pela Portaria nº 14/1996 do Ministério da Justiça. 25. Idem.

Osolo ancestral da Japuara guarda saberes e ensinamentos de muitos séculos. No dia em que eu conheci a Aldeia Mãe, tive a oportunidade de encontrar pessoas com o poder de narrar as histórias da terra e de repassar memórias e saberes ancestrais. Três homens, idades distintas e saberes diversos. Três histórias que se conectam pelo território e pelo senso de pertencimento.

Adriano Passarinho, ou “só Passarinho”, como prefere ser chamado, é uma figura central para o povo Anacé. O tronco velho26, de 64 anos, teve enorme contribuição no processo de emergência étnica na Aldeia Mãe. Amigo próximo e primo do Cacique Antônio, ele também lutou muito para levantar a aldeia e resgatar a memória ancestral. Caminhamos juntos por mais de uma hora. Enquanto realizo a entrevista, ele me mostra o território. Em vários momentos, para e destaca alguma particularidade da aldeia. O território é dividido pelas retomadas. Ao abrir e fechar as porteiras, ele vai explicando a história de cada um daqueles locais.

26. A expressão se refere a pessoas indígenas, idosasou de meia-idade, com saberes fundamentais para a aldeia.

Passarinho vive com a esposa, Neile Anacé. Na frente da casa deles, em letras grandes está escrito “Índios Anacé”. Ao ser chamado para uma foto, ele posa com orgulho ao lado da mulher. O terreno onde moram abriga várias outras casas e todos ali são uma grande família.

O nome “Passarinho” não é em vão. Apaixonado pelas aves, ele reconhece a maioria pelo canto, além de reproduzir suas melodias com precisão. Os sons que entoa poderiam confundir qualquer um. O homem pequeno, de cabelos brancos e olhos apertados, circula a aldeia com chapéu de palha artesanal no formato do bico de um pássaro.

Fala com os olhos tristes sobre como a quantidade de aves diminuiu muito nos últimos anos. Com o avanço do “desenvolvimento”, ele já não escuta com tanta frequência o corrupião vermelho nem o campina. Na caminhada que fazemos, o ancião conta que está sempre pensando em como melhorar a vida de quem mora no território. Abre veredas e estradas, constrói casas e cultiva a terra. Mais do que cultivar, trata com afeto. É recíproco.

Passarinho não tem do que reclamar, tudo é retirado da terra, o que come e o que bebe. As árvores dão a sombra necessária para o descanso. Pela noite, ele contempla o silêncio. É bom viver longe do barulho da

cidade. Ele confessa que todos que vivem ali são apaixonados pela morada. Apesar das lutas e das dificuldades, ninguém quer sair.

Em certo ponto do trajeto, ele aponta para um cajueiro e fala dos frutos que começam a vingar. Era agosto, início da temporada do caju. “Olha aí, que coisa linda, que coisa maravilhosa! Olha como é que já tá esse aqui ó! Cabo grosso já. Daqui uns 3 a 4 dias já tem caju”. Mais adiante, exclama: “É bom demais. Aqui é urucum, que a gente faz colorau”.

Dentro do território há o cultivo de inúmeras plantas.

O ponto mais distante apresentado por Passarinho é o cemitério, lugar sagrado onde descansam os ancestrais. Sob os túmulos estão cruzes de madeira, algumas adornadas com coroas de flores e terços. Ali também foi sepultado o cacique Antônio, em 2019. É um espaço extremamente simbólico, de respeito, tradição, cultura e ancestralidade.

A terra é grande, maior do que podem alcançar meus olhos e meus pés naquele momento. Ele conta que há outras retomadas, mas paramos por ali e voltamos para a casa de farinha.

Ao chegarmos, Neile nos oferece um prato à base de goma de mandioca, o grolado. Passarinho também compartilha um pouco da farinha d’água feita por ele. O fazer da farinha aprendeu com o pai. Seu antigo sonho de construir uma casa de farinha se tornou realidade, ali, naquela estrutura que ele próprio ergueu.

A casa tem três cômodos: o principal, onde acontece o processo produtivo, a cozinha e o banheiro. No local de fabricação, o lado esquerdo da estrutura é aberto, permitindo a vista da mata, das plantações e de algumas casas ao longe. À direita, um grande forno de cimento é usado para torrar a farinha. Também há uma prensa artesanal, que extrai o líquido da mandioca, e outras ferramentas essenciais à produção. No espaço, além da farinha, são assados bolos e preparados outros pratos.

Alimentos produzidos na casa de farinha. Fotos: João Ferreira.