日本 2025年 ハイライト

OECD ENVIRONMENTAL PERFORMANCE REVIEW OF CHI LE

OECD 経済協力開発機構(OECD)は、38の加盟国がグローバリゼーシ ョンのもたらす経済・社会・環境各面の課題の解決に協力しなが ら対処していく場を提供している。OECDはまた、新たな動向や 懸念への各国政府の対応を支援する取組の最前線に立ってい る。OECDは、各国政府がこれまでの政策を相互に比較し、共通 する課題の解決策を模索し、優れた政策事例を見出し、国内政策 と国際政策の調和を図る環境を提供している。

EPR とは

「OECD環境保全成果レビュー(EPR)」は、加盟国が定めた環境 政策目標の達成進捗状況について、エビデンスに基づいた分析 と評価を提供するものである。EPRは、加盟国間の相互の学び合 い(ピアラーニング)を促進し、各国政府の説明責任を高め、課題 に応じた勧告を提供することにより、加盟国の環境保全成果の向 上を助成する。EPRは、幅広い経済や環境に関するデータに基づ いて作成される。過去30年間にOECDが実施したOECD加盟国と 非加盟国のレビューは100件を超える。

全ての報告書および詳細情報は環境保全成果レビューのウェブ サイト(http://oe.cd/epr)で閲覧できる。

第4回対日EPR

本レビューは、日本に対する4回目の環境保全成果レビューであ る。本レビューは、2010年に発表された前回のレビュー以降の日 本の環境保全成果を対象としている。そのプロセスには、日本と 他のOECD環境保全成果作業部会参加国間での建設的かつ互 恵的な政策に関する対話も伴い、同作業部会は2024年12月12 日にレビューの「評価および勧告」を審査し、その承認を表明し た。OECDは、審査に携わったフランス、ドイツ、韓国の3加盟国に 感謝の意を表する。

今回のレビューでは34の勧告が出された。勧告のねらいは、日本 が持続可能な開発に向けて前進し、環境保全管理と気候変動の 抑制を目指す野心的政策を実行できるよう支援することである。

本レビューでは、地域に根ざしたグリーン化のアプローチに特に 重点を置いている。

本レビューは、2024年12月までに入手可能であった情報および データに基づいて実施された。

2023年(またはデータを入手可能な直近年)の主要 環境指標

GHG集約度 – 一人当たりGHG排出量

一人当たり9.1トンのCO2排出量に相当(OECD平均値 は10.7)

エネルギーインテンシティ – 一人当たりエネルギー供 給量

一人当たり3トン(石油換算量)(OECD平均値は3.7)

再生可能エネルギー率(合計エネルギー供給量に占め る割合)

8%(OECD平均値は13)

PM2.5に対する平均人口曝露濃度 13 μg/m3 (OECD平均値は12)

一人当たり一般廃棄物排出量

一人当たり326 kg(OECD平均値は531)

一般廃棄物循環利用率(処理量に占めるコンポスト化 及びリサイクルの割合)

19.7%(OECD平均値は34.6)

資源生産性(米ドル、2015年のPPP/国内資源消費 量、kg)

3.9米ドル/kg(OECD平均値は2.5)

生活排水処理率(公共三次処理施設に接続している人 口の割合)

36.7%(OECD平均値はなし)

水ストレス(淡水資源量に占める淡水採取量の割合) 19%(OECD平均値は8)

森林面積(国土面積に占める割合) 68%(OECD平均値は33)

環境関連技術の特許出願率(全技術の出願率に占め る割合、直近3年での平均値) 12%(OECD平均値は11)

環境保護支出(GDPに占める割合)

1.1%(OECD平均値は0.7)

環境税(GDPに占める割合)

1.2%(OECD平均値は1.3)

CO2排出量のうち、60EUR /tCO2よりも高い価格が 設定されているCO2が占める割合 15.35%(OECD平均値は22.5)

乗用車保有台数

居住者100人あたり50台(OECD平均値は49) 注:端数処理された数値

http://oe.cd/epr

Overview

OECD日本環境保全成果レビュー報告書

日本は世界最大規模の経済国そして輸出国の一つであるが、化石燃料を含め、自 国で利用される天然資源の大半を輸入に頼っている。日本経済は過去数十年間、 安定した成長を実現してきた。日本はOECD加盟国の中でも最も人口密度が高い 国の一つであり、人口が集中するいくつかの大都市圏と、人口減少と経済の衰退 に直面している地方部を併せ持っている。人口の減少と高齢化は、日本経済の長 期的な持続可能性にとって大きな課題である。日本政府は、グリーントランスフォ ーメーションを、難題を抱えた地方部にとって経済的・社会的な機会になると捉え ている。2023年に始動した「グリーントランスフォーメーション(GX)実現に向けた 基本方針」は、政策面での前進である。

日本は、エネルギー消費量、温室効果ガス排出量、大気汚染や廃棄物などの環境 負荷の軽減において良い方向に進んでいる。クリーンエネルギーへの移行と循環 経済への投資を増やしてきたが、日本のエネルギー構成は依然として炭素集約型 であり、特にプラスチックのリサイクルへの取組を強化する必要がある。2011年に 起きた東日本大震災とこれにより発生した原子力発電所事故により、エネルギー 安全保障面での懸念が高まり、国の気候変動政策にも影響が及んだ。日本は気候 変動対策目標を強化したが、今世紀半ばまでにネットゼロを達成するためには、 排出量削減を加速させ、化石燃料の使用を減らす必要がある。日本は安定した気 候変動適応体制を整備してきており、生態系と生物種にかかり続ける負担を軽減 するために、生物多様性を保全する取組に以前よりも積極的に民間部門の関与 を得ている。グリーントランスフォーメーションを成功させるには、包括的で費用対 効果の高い政策パッケージが必要とされる。地方自治体による社会経済的・環境 的課題への対処を支援するパイロット事業の規模を拡大することで、国全体にも 利益をもたらせるだろう。

2023年 (またはデータを入手可能な直近年)の日本のデータ 人口:1億2400万人

一人当たりGDP:50000米ドル(現在の購買力平価)(OECD平均値は59000) 国土総面積:364000 km2

人口密度:329人/km2 (OECD平均値は37)

通貨: 1米ドル = 150.58日本円(2024年)

注:概算値。

OECD日本環境保全成果レビュー報告書

主な勧告

ネットゼロで気候変動の影響に強い、循環型で自然再 興型の経済を目指して

• 温室効果ガス(GHG)排出削減行動を加速させ、2035年に向 けたより野心的な目標設定ができるよう準備する。拘束力のあ る、期間を定めたカーボンバジェットに基づいた気候変動緩和 計画の枠組を導入し、独立した諮問機関を設置する。

• 既に発表された非効率な石炭火力発電所の段階的廃止を実 行する。2030年代前半又はパリ協定の目標と整合的なタイム ラインで、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電を 段階的に廃止するタイムラインを策定する。

• ネットゼロの達成と適合した、2050年を目処としたエネルギー 構成の代替シナリオを策定する。

• 気候変動への適応計画や生物多様性保全戦略の作成、自然 を活用した解決策(NbS)の実行について、地方自治体の支援 を継続する。

• プラスチック廃棄物の効果的な削減策を実施する。太陽光発 電パネルのリサイクルに関する規制と目標を導入し、重要鉱物 のリサイクルを促進する。廃棄物処理の有料化を拡大する。

• 環境保全地域管理の有効性を高める。地域ベースの保全策と の組み合わせも含めた生態系サービスへの支払い(PES)を拡 大する。

• 生産及び燃料も含めた投入財の使用に紐づいた、農業生産者 に対する支援を改革する。

• 燃料の使用を主とする、投入財の使用に関連する漁業支援を 慎重に見直す。

環境ガバナンスの向上

• 持続可能な開発を目指す政策の一貫性を追求する制度的枠組 みを強化する。グリーン予算編成を採用し、予算及び財政政策 が環境にもたらす影響を評価する。

• 環境関連の意思決定にステークホルダーを関与させる仕組み を改善する。

政策ミックスの費用対効果を高める

• 環境影響評価の範囲を拡大する。環境影響評価への市民のよ り有意義な関与を確保する。

• 計画、プログラムまたは政策レベルの環境評価を行う仕組みを 確立する。

• 統合的環境許認可制度への移行を検討する。

• 化石燃料賦課金の導入及び排出量取引制度(ETS)の 義務化の加速を検討する。ETSの排出枠、化石燃料賦 課金及びそれらの将来的な引き締めの道筋を法制化す る。

• 燃料価格を安定させる仕組みを撤廃する。

• 化石燃料の生産と利用に対する予算移転および税制 優遇措置を見直して非効率で無駄な消費を助長するも のを洗い出し、これらの支援措置を合理化する計画を 策定する。

• 排出削減対策が講じられていない海外における化石燃 料事業が公的融資を受ける条件が、パリ協定の目標と 整合しているか定期的に評価し、これらの条件を必要に 応じて調整する。

OECD日本環境保全成果レビュー報告書

グリーントランジションへの投資

• 再生可能エネルギーインフラの環境評価と許可手続の効率化 を進める。

• 送配電インフラへの投資を継続する。

• 既存の建物のエネルギー効率要件を引き上げる。新築の建物 や改築される建物に再生可能エネルギー利用設備を組み込む ための効率要件を強化する。

• より野心的な電動モビリティ導入目標を設定し、あらゆる化石 燃料車両を対象とする段階的廃止目標の設定を検討する。車 両の燃費目標を強化する。自動車税全額免除の対象を、電気 自動車、プラグインハイブリッド車および燃料電池車に限定す る。電気自動車用の公共インフラを引き続き拡充する。

シナジー(相乗効果)と地域に根ざしたアプローチの活 用

• 地域レベルの環境データの利用しやすさを向上させ、地域への 影響、特に気候変動に脆弱な地域が受ける影響についての理 解を深める。

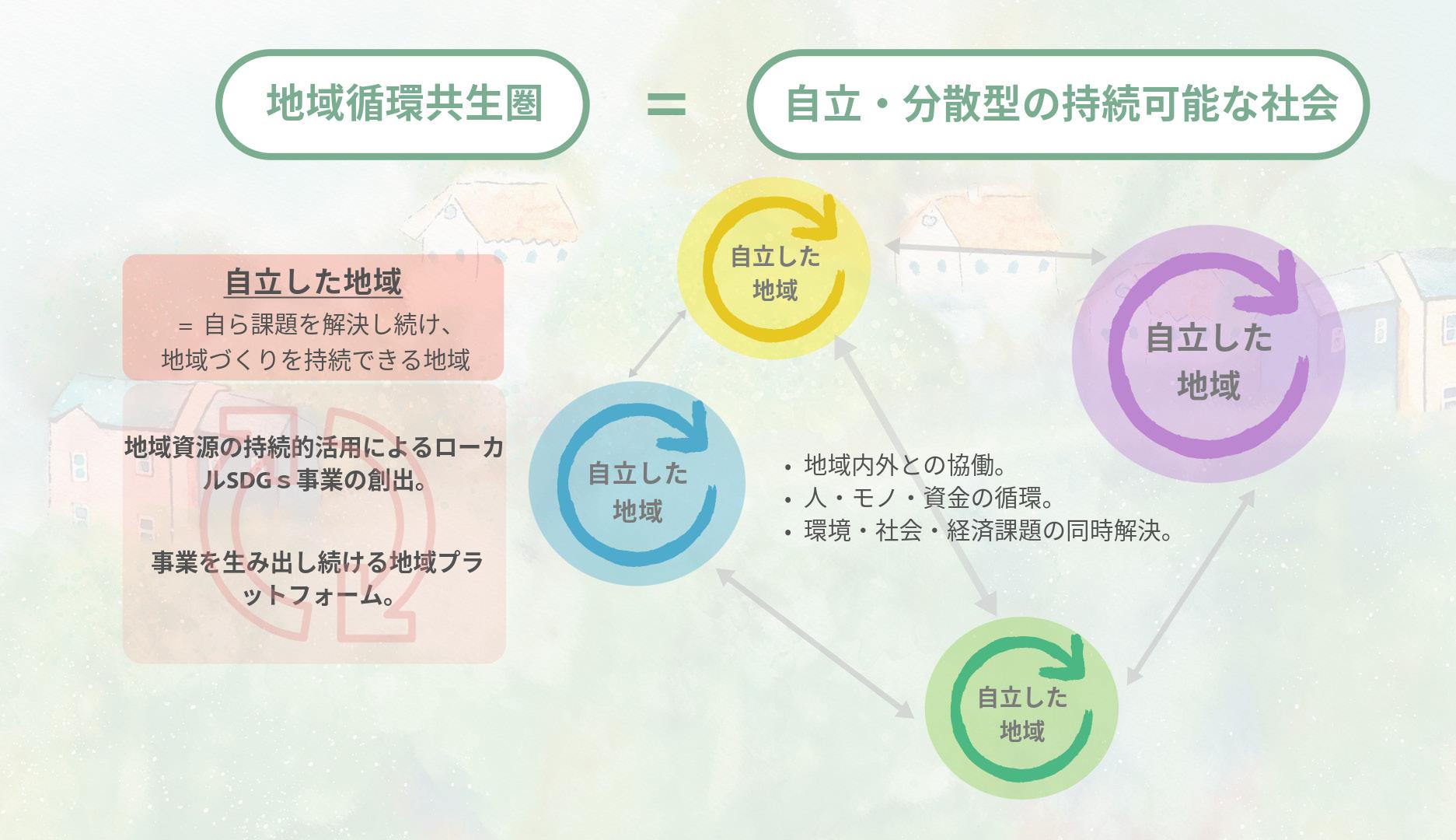

• 「脱炭素先行地域」や「地域循環共生圏」といった、地域の実情 に合わせた環境保全活動・取組の規模を拡大する。パイロット 事業の対象都市や地域を超えた知識の共有を促進し、新たな パイロットプログラムを創出する。

• 地方環境事務所の責任を拡大して国と地方自治体の各レベル 間での環境政策の整合を図り、都市や地域に技術的・財政的 支援を提供する。

• 地方自治体レベルでの環境行動のための資金調達と融資の 仕組みを多様化し、民間投資を活用するとともに地方自治体 独自の財源を強化する。

• 中小都市が再生可能エネルギープロジェクトを実施し、廃棄物 管理システムを改善し、公共交通機関を強化できるように、そ の都市に特化した脱炭素化戦略と、実情に合わせた技術的・ 財政的支援を提供する。

• 土地利用計画を調整し、再生可能エネルギーや公共交通機関 に関する共同プロジェクトを促進すべく、都市部と地方部のパ ートナーシップを推進する。

• 再生可能エネルギーインフラに関する意思決定への、市民社 会と地域共同体の積極的な関与を増やす。透明性のある土地 利用規制や再生可能エネルギー促進区域の設定を通じて、ト レードオフや地域住民の反対に対処する。再生可能エネルギ ー事業のデベロッパーと地域の関係者との間で、適切な連携 と利益の共有が確実に行われるようにする。

OECD日本環境保全成果レビュー報告書

ネットゼロで気候変動に強靱な、循環型で自然再興型 の経済を目指し、取組を行ってきた日本

環境負荷は軽減されてきたが課題は残っている。気 候変動に対する強靱さを確保しながら国家的・国 際的なコミットメントに沿ってさらにGHG排出量 の削減を進め、資源循環を向上させ、生物多 様性の損失を回復するには、その課題を解決 する必要がある。

47都道府県の全て と地方自治体の約 18%が地域気候変 動適応計画を策定 している(2024年7 月時点)。

日本は気候変動に対するコミットメントを強化し たが、GHG排出量削減を加速させなければならな い。2011年の震災と原発事故の後、化石燃料発電が増 加したことから、日本のGHG排出量は2013年にピークに達し た。その後、省エネと再生可能エネルギーおよび原子力の利 用増加のおかげで、排出量は2013年から2022年間に19%減少 した。しかし、2030年の目標と2050年ネットゼロ目標を達成す るには、より速いペースでの削減が必要である(図1)。日本は、 そのネットゼロ達成への道のりにおいて、高いエネルギー効率 と再生可能エネルギー利用を実現しうる潜在能力と、先進的 な公共交通システム、世界に名高い技術革新能力を活かすこ とができる。しかし、炭素集約型のエネルギーミックスとエネル ギー自給率の低さが課題となってもいる。拘束力のあるカーボ ンバジェットを実施し、独立諮問機関を設立することが、政策を 長期的な目標に整合させるのに役立つ可能性がある。

日本は、気候変動に伴い深刻化する異常気象の影響に対処す るために頑健な体制を構築してきた。気候変動への適応、 熱中症予防、災害リスク管理のための充実した全国的枠 組みが整備されている。いくつかの地方自治体では適応 計画を策定しているが、小規模な自治体には適応計画の 整備と投資を行うキャパシティが不足している。日本政府 は、地方自治体、企業、個人が適応に向けた計画や投資 を行うのを支援するため、自然を活用した解決策(NbS)を 含めたガイダンスや情報を提供している。

日本は気候変動が生物多様性に与える負荷を緩和する取組を強 化してきたが、政策をさらに整合させる必要がある。森林、淡水、都 市部の生態系の劣化は安定してきた。しかし、農地と海の生態系 は依然として負荷にさらされている。日本は多様な固有種の生息 地でもあるが、多くの種が危機に瀕している。国土の20%以上と海 の13%以上が保護下にある。日本は、2030年までに全面積の30% を保全するという目標を達成するために保護面積の拡大に取り 組んでいる。この目標を達成するには、効果的な管理と、生態系サ ービスの有料化といった民間セクターへのインセンティブが必要 である。

図1.日本はネットゼロ経済の達成に向けた道筋を定めているが、排出量削減を加速する必要がある 過去のGHG排出量と予想GHG排出量、目標、目標達成までの軌道。

GHG純排出量(LULUCFを含む)

GHG総排出量(LULUCFを除く) 現在の傾向に基づいた予想 目標までの直線的軌道

現在の傾向に基づく 2030年の予想排出量: FY2013から-39%

FY2030目標: FY2013から-46%

2030年の野心的目 標: FY2013から-50%

注:FY:会計年度(4月から3月)。LULUCF:土地利用、土地利用変化及び林業部門。実線はLULUCF吸収量を除いた過去のGHG排出量、棒はLULUCF吸収量を含む過去のGHG 排出量をそれぞれ示しており、間接的CO2 排出量を含む。点線は、基準年である2013会計年度(LULUCF吸収量を除く)からFY2030までと、2050年のネットゼロ目標までの目標排 出量(吸収量を含む)までの直線的軌道を示す。破線は、FY2013(総排出量)からFY2022(純排出量)までの間に観察された平均年間排出率に基づいた、2030年まで直線に減少す る予想排出量を示す。

出典:OECD事務局の計算、日本国政府(2021年)、日本のNDC(国が決定する貢献)。環境省(2024年)、日本国温室効果ガスインベントリ報告書。

地域共同体や民間の保全活動の認証、生態系に配慮した農業 への補助金や漁業規制の強化は前進である。他方で、多くの農 業支援は生産や投入財使用に関連し、漁船の燃料に対する補 助金も交付されており、環境リスクを軽減する改革が必要であ ることを示している。

OECD日本環境保全成果レビュー報告書

図2.日本の一般廃棄物の大部分はエネルギー回収を伴う焼却により処理 されている

処理方法別に見た一人当たりの一般廃棄物排出量

環境省は、共同体や民間の取組によって生物多様 性の保全が図られている区域を認定する制度を設 けた。こうしたサイトには里地里山といった地方部 の地域や森林のほか、都市部や沿岸部の区域も含 まれる。2024年10月時点で253か所のサイトが認定 を受けている。

プラスチック廃棄物 のうち再生利用され るものの割合は25% に留まる一方、エネ ルギー回収を伴う焼 却の割合は62%を占 める。 国の認定を受けた自然共生サイト

リサイクル コンポスト化 エネルギー回収を伴う焼却 エネルギー回収を伴わない焼却 その他 埋立

出典:OECD(2023年)、OECD Environment Statistics(データベース)。

循環型社会は日本の脱炭素化への取組を支える。日本は循環 型社会を推進するための措置を講じており、一人当たりの一般 廃棄物をOECD加盟国平均の3分の2以下にまで削減することに 成功し、埋め立て処分をほぼなくし、エネルギー回収を伴う焼 却に置き換えている。しかし、一般廃棄物のリサイクルは依然 20%前後と低く、プラスチックや電気電子廃棄 物の発生量が多い。日本は、プラスチ ック廃棄物を削減し、一般廃棄物 と電気電子廃棄物のリサイクルを 促進するためのより野心的な目 標を設定し、政策を強化する余地 がある。

日本のNDC(国が決定する貢献)

2021年に日本は温室効果ガス(GHG)排出量を2030年までに2013 年のレベルから46%削減することを約束し、同期間に排出量の半減 を目指すという野心的な目標も設定した。2025年2月18日に、日本政 府は排出量を2035年までに2013年のレベルから60%、2040年までに 73%削減するという新たなNDCを発表した。基準年(2013年)の排出 量にはLULUCF吸収量は含まれていなかったが、目標年排出量には 含まれている。どの目標も、2050年までのネットゼロ達成に向けて直 線的軌道を辿るようになっている。

注:上記の全ての年は、会計年度(4月から3月)である。

日本は、国土の68%が森林で覆われてお り、OECD加盟国の中でも最も森林面積が 広い国の一つである。

OECD日本環境保全成果レビュー報告書

日本のエネルギー安全保障とグリーントランスフォーメ ーションの成功には、クリーンエネルギーへの迅速な移 行が求められる

日本はクリーンエネルギー移行技術に多大な投資を行って いるが、電源構成が依然として炭素集約型であるため、さ らなる投資が必要である。太陽光発電ブームは再生 可能発電の著しい成長を牽引した(図3)。しかし、 再生可能エネルギーが果たす役割はOECD平 均を下回っている(図4)。日本が再生可能エネ ルギーを利用する大きな潜在能力を活用するに は、長期間を要する許可プロセス、不十分な送電 網、地域住民の理解醸成など、再生可能エネルギ ーの利用拡大に対する障壁に政府が引き続き対処す べきである。一方、国内の主な温室効果ガス排出源である 石炭は、依然として発電のほぼ30%を占めている。減少して はいるものの、2030年の電源構成に石炭が占める割合は、 現在のOECD平均を上回ると予想されている(図4)。日本は 非効率な石炭火力発電所の段階的廃止計画を実行し、排 出削減対策が講じられていない石炭火力をパリ協定と整合 するタイムラインで段階的に廃止するロードマップを策定す べきである。日本政府の方針では、再生可能エネルギーや

石炭火力は、日本の GHG総排出量の39% を占め、発電からの 排出量の60%を占める (2023年)。

原子力の利用を拡大し、化石燃料発電から出るGHG排出量を 水素や二酸化炭素の回収・貯蔵などの高コストな新興技術を 用いて削減することとされている。技術的不確実性や原 子力の社会受容性を考慮した代替的な脱炭素シナ リオの策定は、日本のエネルギー移行戦略を強化 するだろう。

日本のエネルギーインテンシティは引き続き低下し ているが、まだ建物や交通分野からのGHG排出を削 減する施策を採る余地がある。新築の建物に適用される エネルギー性能規制や改修支援の改革では前進が見られた が、既存の建物に対する効率基準も強化されるべきである。建 物における再生可能エネルギーの利用をさらに進めることが、 広く普及している家電や空調利用からの排出を削減する鍵とな る。日本政府は、より野心的な電動モビリティ目標を設定し、車 両税や補助金を見直し、公共充電ネットワークの拡大を続ける べきである。こうした施策を採ることによって、日本は販売が低 迷している電気自動車への移行を促進できるだろう(図5)。

図3.太陽光発電が日本の再生可能電力の拡大を牽引 再生可能エネルギーが発電に占める割合

図4.化石燃料が日本の電源構成の大部分を占める エネルギー源別に見た発電量

石炭・泥炭 石油 天然ガス 原子力 再生可能エネルギー その他

出典:IEA(2024年)、Renewables Information(データベース)。

OECD 2023

日本 2023

日本 2030 目標

注:端数処理のため内訳の合計が100%にならない場合がある。再生可能エネルギー には、水力、風力、太陽光、地熱、バイオ燃料、再生可能廃棄物を含む。その他のエネル ギーには、再生可能でない一般廃棄物と産業廃棄物を含む。. 出典:IEA(2024年)、IEA World Energy Balances(データベース)。経済産業省(2024 年)、日本のエネルギー。

成長志向型カーボンプライシング構想

環境政策の一貫性と費用対効果を高める余地あり グリーントランスフォーメーションをさらに進めるには、より包括的 で費用対効果の高い政策パッケージとより優れたガバナンスが 必要となる。

日本は、規制、業界の自主的な取組と研究開発支援 を活かした幅広い環境政策ミックスを発展させてきた。ただし、エ ネルギー税と自動車税、環境影響評価や許可制度を強化する余 地がある。歓迎すべき措置として、2023年に日本はグリーン投資、 トランジション・ファイナンスやカーボンプライシングによって脱炭 素化、エネルギー安全保障、経済競争力の達成を目指すグリーン トランスフォーメーション(GX)基本方針を始動させた。ただし、政 策間の整合、組織・制度の連携と市民参加もさらに強化する余地 がある。

政府のカーボンプライシング引き上げ政策は歓迎すべきことだ が、改善の余地がある。

2023年には、燃料税、炭素税及び二地域 で導入されている排出量取引制度を合わせたカバー率は日本の 排出量の約4分の3に達した。しかし、平均実効炭素税率はOECD 加盟国の中で最も低い部類の水準であった(図6)。日本政府は、 その成長志向型カーボンプライシングの下で、今後数年以内に 炭素賦課金及び排出量取引制度を導入するとともに、脱炭素技 術への投資に対し補助金を提供することとしている。この措置は 炭素価格を緩やかに上昇させるのに役立つであろう。ただし、こ れらのカーボンプライシング措置の設計は補強する余地があり、 また、2030年のGHGガス排出量削減目標の達成に寄与するよう に実施が加速されるべきである。排出枠、賦課率、将来の強化・引 き締めの軌道を法制化すれば、投資家に確実性を提供できるだ ろう。

図5.電気自動車が日本の自動車の販売台数と保有台数に占め る割合は小さい

G7諸国における、電気自動車(BEV/PHEV)が自動車販売台数及 び保有台数に占める割合(%)、2023年

保有台数に占める割合 販売台数に占める割合(右軸)

注:BEV:二次電池式電気自動車。PHEV:プラグインハイブリッド式電気自動車。 出典:IEA(2024年)、Global EV Outlook 2024。

OECD日本環境保全成果レビュー報告書 化石燃料に対する補助金の改革は、省エネルギーと低炭素エネル ギー源への移行を促進するとともに、財政圧力の軽減にもつながる だろう。

賦課金は2028年度から導入され、排出量取引制度は3つのフ ェーズに分かれて運用開始される予定である。任意参加での 試行が2023年4月から開始された。2026年度には、無償割当 型の排出量取引制度として、一定規模以上の二酸化炭素排 出を行う事業者に対して参加が義務付けられる。2033年度ま でには、発電事業者を対象としたオークションによる排出枠 の割当を導入する予定である。カーボンプライシングから得 られる収入は、低炭素エネルギーへの投資資金を賄うために 2023~33年度に発行される20兆円のGX経済移行債の償還 に充てられる。

日本は、非効率的で無駄な消費を助長する支援措置を整理 する計画の策定を視野に入れ、化石燃料の生産と利用に対する予 算移転と税制優遇制度を体系的に見直すべきである。体系的見直し が必要な措置には、特定のセクターを対象とする燃料税の減免や、 排出削減対策が講じられていない海外の化石燃料事業に対する公 的支援などがある。日本は、燃料価格高騰への対応策として2022年 に導入されたエネルギー価格安定化の仕組みを廃止すべきである。 公的援助では、エネルギー価格を歪めることなく、最も影響を受けや すい世帯にのみ焦点を当てるべきだ。エネルギー貧困の知見・理解 を向上させることで補助政策の対象を適切に選べるようになり、補 助金の一部をカーボンプライシング収入で賄える可能性もある。

図6.日本のカーボンプライシング導入はいまだに限定的 ツール別に見た平均実効炭素税率、2023年

EUR/t CO 2eq ETS排出枠価格

ETS(排出量取引)排出枠価格価格

炭素税 燃料物品税

燃料税

補助金を差し引いた実効炭素税率

注:ETS = 排出量取引制度。実効炭素税率(Effective Carbon Rates)は、炭素税、燃料税 (ガソリン税等)及びETS排出枠価格を合計したものである。補助金は、石油製品の市場 価格が一定の基準価格を超えたときに元売事業者に補助金を支給する「燃料油価格激 変緩和対策事業」に基づいて支給されるものが計上されている。 出典:OECD(2024年)、Tax and Environment(データベース)。

OECD日本環境保全成果レビュー報告書

日本は、グリーントランスフォーメーション実現のため、ロ ーカルシナジーを最大限に生かす、地域に根ざしたアプロ ーチを推進してきた

日本全国では環境保全の成果、課題、機会に大きな地域差があり、都 市部と地方部では特にそうである。ほとんどの都市部では過去30年に 一人当たりの温室効果ガス(GHG)排出量が減ったが、中間部や地方 部では排出量が顕著に増加した(図7)。交通手段は大都市部と地方部 で大きく異なり、都市部では公共交通機関の利用が地方部より格段に 多く、地方では自家用車が主である。大都市部は日本の脱炭素化の取 組で先頭に立っているが、土地の人工化を減らしながらコンパクトな都 市開発を促進するために採ることができる施策はまだある。全ての都市 部では市街地が人口の増加より速いペースで拡大しており、緑地面積 はほとんどの都市部で減少している。

日本政府は、複数の環境課題に総合的に取り組むとともに、環境アク ションが社会的・経済的な利益をもたらすよう努力してきており、人口 減少や経済の停滞に直面している地域には特に注力している。日本の 国家計画や戦略では、地方自治体が国の環境目標の達成に果たす 役割をますます重視するようになってきている。日本の地方自治体の約 60%が2050年までのネットゼロを表明している。地方自治体を全ての 国家規模の環境計画や戦略の策定と実施に 持続的かつ効果的に関与させれば、これら の計画や戦略に地域の実情やニーズを 確実に反映させるのに役立つだろう。地 方の環境データの利用しやすさを向上 させることで地域の実情への理解が深 まり、地域に根ざした政策介入も可能に なるだろう。

日本のGHG総排出量 は、1990年から2022年 の間に都市部都道府 県で16%減少しており、 中間部(7.2%)と地方部 (1.3%)よりも減少度 が大きい。

図7.都市部が日本のGHG排出量削減を牽引 都道府県種別に見た一人当たりGHG排出量割合の変化,1990~2022年

日本は都市化率がOECD平均よりも高く、都市部(日本 58%に対しOECD平均49%)と中間部(31%に対し28%) の居住人口が多く、地方部の人口が少ない(11%に対 し23%)。

都市部が主 中間部 地方部が主 地方部と都市部の都道府県

注:OECD(2024年)、OECD Regions and Cities at a Glance 2024に説明されているOECDの地方種別。 出典:OECD(2024年)、OECD Database on Regions, cities and local areasCrippa, M.他(2023年)、欧州委員会共同研究センター、EDGAR v8.0 温室効果ガス排出量(デ ータセット)。

日本政府は、地方の環境アクションに対する財政的・技術的支援 をパイロット事業を通して積極的に提供している。

脱炭素先行地域 及び地域循環共生圏という先進的取組では、環境課題と同時に地 域の経済的・社会的課題(高齢化や労働力不足など)にシナジー( 相乗効果)を活かして対処することを目指している。日本政府の支 援を受けて、82の地域が脱炭素先行地域として指定され、地域に合 わせた脱炭素化解決策を試行しており(図8)、146の地方自治体が 地域循環共生圏の取組を実施して循環性と地域経済のレジリエン スの強化を図っている(図9)。

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)などの再生可能エネ ルギー事業は、GHG排出量を削減する機会を提供すると同時に、 地域のエネルギーレジリエンスを向上させ、地方部の雇用も創出 する。こうしたプロジェクトに対する地域の支持を高めるには、エン ゲージメントの向上、より多様な地元関係者の協議への参加、そし て透明性のある土地利用管理を通じたさらなる働きかけが必要で ある。

成功したパイロット事業の規模を拡大し、横展開及び影響力をさら に拡大する必要がある。

日本政府が地方自治体への財政的・技術 的支援の継続に加えてできることとしては、普及啓発活動の実施、 研修プログラムの策定、地域支援ネットワークの構築が考えられ る。地方環境事務所は、国と地方自治体間の連携の向上にさらに 積極的な役割を果たす余地がある。

OECD日本環境保全成果レビュー報告書

図9.地域循環共生圏事業は自立した持続可能な社会の構築を目指す 図8.脱炭素先行地域事業は多面的な政策目標に取り組む

脱炭素先行 地域数

出典:環境省の「脱炭素先行地域」ウェブサイトを基にOECD事務局作成(2024年)。

地域の環境行動がもたらした影響をモニタリングし評価するより包 括的な枠組が、国がより豊富な情報に基づいて資金援助と支援の 最適な配分方法に関する意思決定を行うのに役立つであろう。ま た、地域レベルでの資金援助と資金調達の仕組みを多様化するこ とが、民間セクターの投資の活用に役立つであろう。

出典:環境省(2024年)、令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書。

OECD環境保全成果 レビュー報告書:日本

2025年版(英語版)

詳細情報

OECD環境保全成果レビュー報告書:日本2025年版(英語版) 報告書と全てのデータの入手先 http://oe.cd/epr-japan

環境保全成果レビュープログラム(英語版) http://oe.cd/epr

OECD諸国との比較が可能な指標の閲覧先

OECD Environment at a Glance: http://oe.cd/env-glance

連絡先

環境保全成果・情報課長: Nathalie Girouard Nathalie.girouard@oecd.org

報告書コーディネーター: Ivana Capozza Ivana.Capozza@oecd.org

コミュニケーション担当: Fiorella Cianchi fiorella.cianchi@oecd.org

画像クレジット

全ての画像は、別段の記載がない限りShutterstock.comから入手したもので ある。

本文書並びに掲載のデータ及び地図は、領土に関する地位或いは主権、定め られた国境及び境界、またいかなる領土、都市、地域の名称をも害するもので はない。