"Alerta Roja: La Desintegración del Órgano Investigador de la Oceanología y Supervisor de la Pesca (Dinara-Uruguay)".

"Alerta vermelho: a desintegração do organismo de controlo da investigação oceanológica e das pescas (Dinara-Uruguai)".

"Red Alert: The Disintegration of the Oceanology Research and Fisheries Supervisory Body (Dinara-Uruguay)".

Marcos Sommer (*)

Resumen

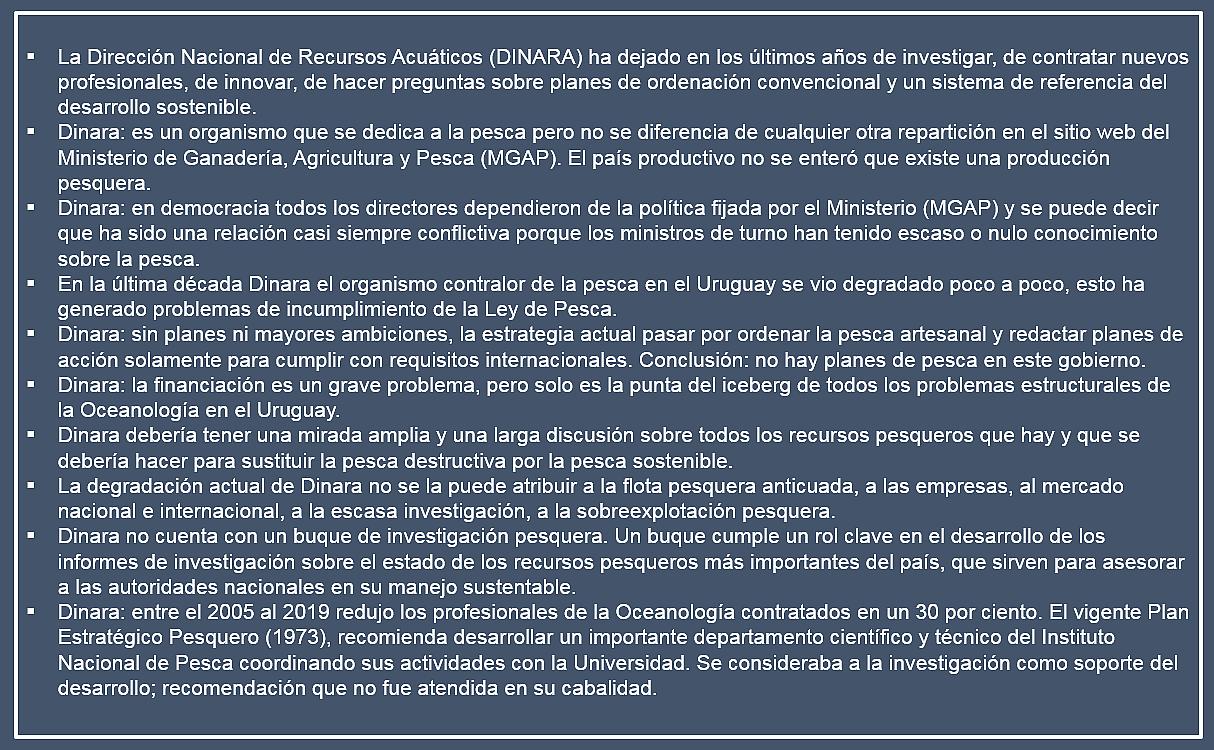

Dinara ha dejado de innovar, de investigar, de hacer preguntas sobre los peces, o al menos de buscar respuestas. El organismo no se diferencia de cualquier otra repartición en el sitio web del Ministerio (MGAP). Sin planes ni mayores ambiciones, la estrategia actual pasar por ordenar la pesca artesanal/altura y redactar planes de acción solamente para cumplir con requisitos internacionales. La estructura actual no garantiza, ni la búsqueda de la información científica crítica ni el uso de toda la información científica obtenida. La investigación y sus investigadores no son autónomos. En muchas ocasiones, relativas al otorgamiento de permisos o cuotas, el poder político no procede con rigor científico para asegurar la sustentabilidad del recurso pesquero. El Estado siempre estuvo presente en el sector pesquero impulsando modelos productivos con diferentes formas institucionales, interviniendo directamente en la producción, industrialización, comercialización o en forma liberal. Entre los principales incentivos se encontraba, el subsidio al combustible, subsidios por parte de la banca pública y exoneraciones menores a la actividad empresarial.

El modelo de la actividad pesquera en el Uruguay se encuentra agotado, cuyo principal beneficiario ha sido el sector empresarial, en detrimento de los recursos naturales. La creciente magnitud de las capturas contrastó en muchos casos con la insuficiente información científica generada para proponer esquemas adecuados de manejo. El buen resultado de un plan de manejo de la pesquería depende de la seriedad de sus investigaciones, del diseño de sus políticas y de las correspondientes medidas de manejo y fundamentalmente de la eficiencia con la que estas medidas son implementadas.

Abstract

Dinara has stopped innovating, investigating, asking questions about fish, or at least looking for answers. The agency is no different from any other agency on the Ministry's (MGAP) website. With no plans and no major ambitions, the current strategy is to manage artisanal/high seas fisheries and write action plans only to comply with international requirements. The current structure does not guarantee either the search for critical scientific information or the use of all scientific information obtained. Research and its researchers are not autonomous. On many occasions, regarding the granting of permits or quotas, the political power does not proceed with scientific rigor to ensure the sustainability of the fishing resource. The State has always been present in the fishing sector, promoting productive models with different institutional forms, intervening directly in production, industrialization, commercialization or in a liberal manner. Among the main incentives were fuel subsidies, subsidies from public banks and minor exemptions to business activity.

The fishing activity model in Uruguay has been exhausted, and the main beneficiary has been the business sector, to the detriment of natural resources. The increasing magnitude of catches contrasted in many cases with the insufficient scientific information generated to propose adequate management schemes. The good result of a fishery management plan depends on the seriousness of its research, the design of its policies and the corresponding management measures, and fundamentally on the efficiency with which these measures are implemented.

Palabras clave: Sobreexplotación pesquera, política macroeconómica, impacto ambiental

Introducción

Uruguay es un país donde las condiciones naturales y climáticas favorecen a la industria pesquera. Cuenta con más de 600 km de costa sobre el Río de la Plata y el océano

Atlántico. La pesca fue definiendo tempranamente un perfil industrial y una institucionalización, fue objeto de legislación y reglamentos desde el año 1900 y paso por la órbita de diferentes Ministerios con el objetivo de proveer proteínas, un alimento de bajo costo para el consumo humano, y a la vez un producto exportable. La política relacionada al sector pesquero es responsabilidad y competencia de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) organismo perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La pesca industrial y comercial existe como actividad desde hace más de un siglo, sin embargo, las principales características del complejo y su relevancia económica datan de las décadas del 60 y 70. La economía del país fines de la década de 1960 no estaba basada principalmente en la pesca. La condición de Uruguay como Estado ribereño le da un gran potencial de explotación de ese territorio, pero también la responsabilidad de controlar, investigar y proteger, según surge de las definiciones establecidas por la ONU. Entre los recursos naturales más importantes del Uruguay podemos destacar el agua dulce, las tierras fértiles y la pesca. Es conocida la trascendencia de la mayoría de estos recursos, pero los uruguayos son poco interesados en las cuestiones marítimas –a pesar de que este espacio sea más amplio que el territorio continental– y nada habituada al consumo de pescado (10 kg/año/habitante y 56 kilos de carne vacuna), desconoce las bondades de la extracción pesquera, en lo económico, laboral y nutricional (Infopesca, 2008; FAO, 2022). En un país donde el consumo de carne vacuna es superior a las restantes, la pesca industrial fue adoptando un perfil exportador como destino de su producción. Se exporta entre un 80 y 90% del total de las capturas anuales desembarcadas por la flota industrial. Las exportaciones están sustentadas en sólo cuatro especies (merluza, corvina, pescadilla y calamar), de las cien que pueden comercializarse con facilidad.

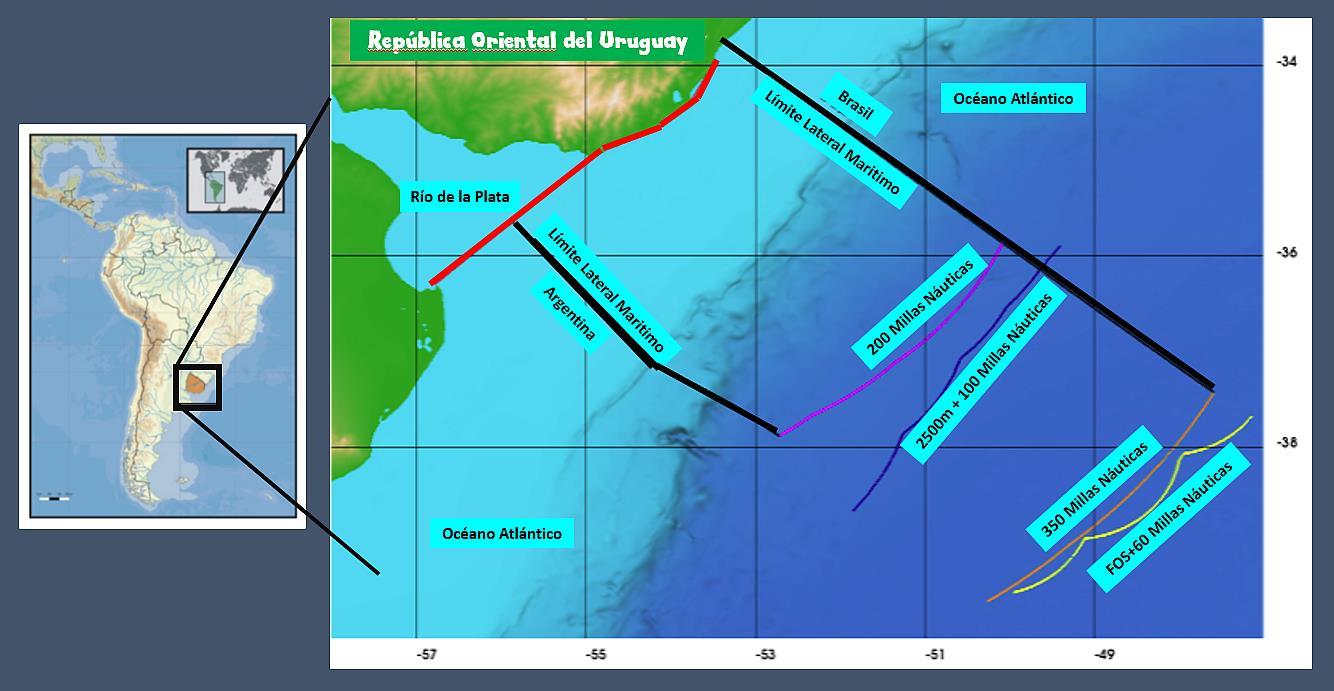

Figura 1. Mapa que muestra las dos líneas de restricción (isóbata de 2500 metros+100 millas marinas y la línea 350 millas marinas desde las líneas de base), el borde exterior del margen continental y la línea resultante que estable el Límite Exterior de la Plataforma Continental (350 millas marinas).

El reino marino uruguayo que alberga una gran diversidad de especies de peces, crustáceos, bivalvos y cefalópodos estabilizan el clima y sustenta la vida en el territorio marino nacional, aunque actualmente se ha constatado que los cambios y las pérdidas en su estructura han degradado este ecosistema, que además se verá expuesto a

mayores niveles de estrés a medida que la población humana aumente (Merkens et al., 2016; PCC, 2019; Sommer, 2010). Los principales recursos pesqueros objetivos de explotación presentan una amplía distribución geográfica y en su mayoría se comparten con otros países. Los recursos son altamente dinámicos, puesto que realizan migraciones estacionales para reproducirse o alimentarse y además habitan áreas de convergencia de corrientes marinas y de frentes oceánicos de características oceanográficas muy cambiantes (Norbis et al., 2006). Actualmente el Uruguay solo tiene un 0,7% de áreas marinas protegidas y se comprometió a través del Ministerio de Ambiente llegar a un 10% para fines del 2022 y, hoja de ruta mediante, al 30% para el 2030; pero esto no es suficiente, los espacios requieren también Investigación, Desarrollo y planes de extracción sustentable de las riquezas (Defeo et al., 2013).

En 1973 se firmó con el Argentina el tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, de esa forma se conforma la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), con una franja de jurisdicción exclusiva de Argentina y Uruguay, así como el mar territorial adyacente. Este hecho, marcó un hito histórico en nuestra legislación marítima y fluvial, ejemplo a nivel internacional por el empleo de diferentes herramientas jurídicas. Posteriormente, Uruguay ratificaría en 1992 la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay (Jamaica) de 1982 (CONVEMAR), verdadera “Constitución de los Océanos”, que definió la plataforma continental que no podría exceder las 350 millas, limitó el Mar Territorial (MT) hasta las 12 millas a partir de la línea base, creó la Zona Contigua (ZC) hasta las 24 millas.

El Uruguay, de acuerdo a resoluciones tomadas por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, tienen jurisdicción exclusiva sobre los recursos que se encuentren en la franja marina de 200 millas náuticas fuera de la línea de costa en lo que se denomina Zona Económica Exclusiva (ZEE); esta extensión fue ampliada a 350 millas náuticas en 2016 (Fig.1). En suma, Uruguay pasó a tener casi un 20% más de territorio marítimo que el terrestre, que en números significan 206 000 km cuadrados de territorio sumergido en comparación con los 176 000 km cuadrados del terrestre.

La zona económica exclusiva (ZEE) se ubica en una zona singular a nivel mundial donde se encuentran, por el borde del talud, la corriente cálida de Brasil (subtropical) con la corriente fría de Malvinas (subantártica), y a la misma latitud ocurre la descarga del Río de la Plata hacia el océano abierto, que se encuentra entre los más caudalosos del mundo (en superficie 2da a nivel Sudamérica y quinta a nivel mundial). En la ZEE uruguaya además se encuentran al menos 6 masas de aguas con distintos orígenes, una de ellas incluso es proveniente del hemisferio norte. También se definió por un concepto residual el “Alta Mar”, como aguas de carácter marítimo con un régimen jurídico de libertad, ejercida con ciertas condiciones de acuerdo con las normas del Derecho Internacional y que no están enmarcadas en ninguno de los espacios mencionados en las delimitaciones anteriores. Por otra parte, nuestro país por la Ley de espacios Marítimos de 1998 ajustó los mismos de acuerdo con la CONVEMAR, y determinó las acciones correspondientes para fijar el límite exterior de la plataforma continental.

La responsabilidad de la administración de las capturas de los recursos queda bajo la responsabilidad de Comisiones Internacionales, como la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA). La administración de la captura de los recursos se basa en el conocimiento científico que se posee sobre los recursos explotados.

El Instituto de Pesca (Fig.2) se fundó en 1911, pretendía ampliar la explotación de la pesca, tanto en las costas territoriales como en los ríos y lagunas interiores. Sus funciones los llevaron directamente a la investigación sobre peces, crustáceos y

moluscos y el ambiente. La ciencia marina formó parte de todo el desarrollo de la pesca nacional. Luego en 1933 se convirtió en el Servicio de Oceanografía y Pesca y posteriormente en 1945 en el Servicio Oceanográfico y de Pesca (SOYP).

Figura 2. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA 1996)

A partir del final de la segunda guerra mundial se suceden una serie de acontecimientos que influyen en la pesca industrial a escala mundial con el desarrollo de ecosondas, fibras sintéticas y estadísticas globales. El período posterior a la segunda guerra mundial es descrito como el de mayor crecimiento de las pesquerías a nivel mundial (Garcia y Charles, 2008).

En 1969 se promulgó la Ley de Pesca (N°.13833) y con ello se definió la Zona Económica Exclusiva de Uruguay. El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero en 1974 represento una inflexión del sistema, aumentando aceleradamente los desembarques, su industrialización y la actividad del sector pesquero nacional (Astori y Buxeda, 1986). Su contenido puede resumirse en cuatro ejes principales: aprovechar los recursos existentes; proveer alimentos para el consumo interno de la población y/o la exportación; desarrollar la industria, y conservar los recursos para asegurar su permanencia en el tiempo. Sobre esos cuatro ejes se fueron estructurando diferentes planes, programas y arreglos institucionales con el objetivo de satisfacer dichas aspiraciones dando origen a un sistema que fue aumentando en componentes, complejidad e interconexiones (Galli, 2005; Galli et al., 2022) A su vez, se definió a los recursos naturales acuáticos como bienes nacionales de uso público en los lugares donde se verifica su presencia. A partir del 1975 quedo establecido el marco legal e institucional de sector y se facilita su desarrollo mediante una política general de promoción de las inversiones y de las exportaciones mediante incentivos fiscales y crediticios. La FAO apoyó, la generación de conocimiento científico para acompañar el proceso de industrialización, donde se identificaron especies y volúmenes sostenibles de explotación, se establecieron objetivos de captura, mercados y productos, al tiempo que se diseñó un conjunto de incentivos para promover el desarrollo privado de la actividad.

Por medio de la Ley de Pesca, la política pesquera asignó al sector público un papel eminentemente regulador de la actividad, en tanto que los agentes privados han dominado el ámbito de la producción y la distribución. En este sentido, el sector público procuró delimitar tanto la propiedad como la explotación privada a través de mecanismos tales como permisos de pesca y bandera, autorizaciones para la instalación de empresas y el consiguiente desarrollo de actividades de industrialización y comercialización, fijación de topes a las capturas y a la capacidad de procesamiento y controles en las diversas fases de proceso (Etchebehere et al., 2018)

Durante la dictadura militar que gobernó el Uruguay entre 1973 y 1985, se produjo una abrupta reducción del salario real y como consecuencia mano de obra barata. De esta forma, el desarrollo de la actividad pesquera a gran escala en Uruguay se tradujo en el surgimiento de un sector empresarial nuevo bajo promoción, diseño y regulación estatal. La visión fundacional del sector quedó organizada en el Plan de Desarrollo Pesquero de 1974. Allí se establecen un conjunto de especies potencialmente explotables de las cuales sobresale la merluza (Merlucius hubssi). Los volúmenes capturados eran desembarcados y procesados en instalaciones industriales en tierra, intensivas en mano de obra. Los productos elaborados allí eran congelados para su exportación a mercados de altos ingresos. La diversificación de las pesquerías prevista a mediano plazo permitió una expansión de los volúmenes industriales una vez alcanzado el máximo de captura sostenible de la merluza.

La industrialización además estuvo ligada a cambios tecnológicos con la aparición de buques a vapor, la generación de hielo y cámaras de conservación y la introducción de las redes de arrastre de fondo a fines del siglo XIX. Las especies más representadas fueron: calamar (Illex argentinus), anchoita (Engraulis anchoita), merluza común (Merluccius hubbsi), pescadilla (Cynoscion guatucupa) y corvina (Micropogonias furnieri). La mayoría de éstas se capturaron con arrastreros que trabajaban solos o en pareja, con palangres o redes de enmalle (Sommer, 2005). Los volúmenes capturados serían desembarcados y procesados en tierra dando mano de obra.

Resultado

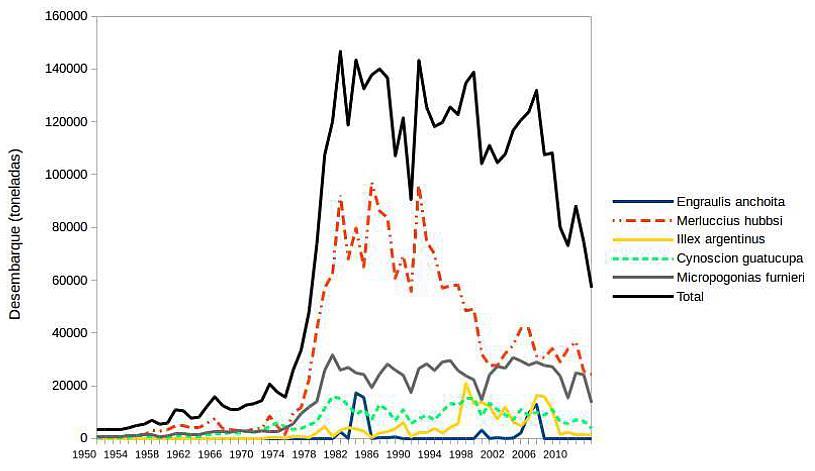

La industria pesquera se basaba en la extracción de corvina, merluza y pescadilla desembarcadas principalmente a través del puerto de Montevideo, y que se destinan casi en su totalidad al mercado externo como productos congelados. En 2006 las pesquerías de merluza y corvina juntas representaban el 52% del volumen total de las exportaciones. El valor en dólares de las exportaciones constituyo un claro indicador del beneficio, llegando al máximo en el año 2006 (173.156.000 USD). La principal empresa exportadora fue FRIPUR, que represento aproximadamente el 50% del valor total en el periodo. Los desembarques totales, en toneladas, crecieron desde el inicio de la serie, hasta alcanzar un máximo de 146.973 t en el año 1980, siendo sus principales especies, la merluza, la corvina y la pescadilla de calada Según el informe de la DINARA en el Anuario 2007 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), la crisis pesquera uruguaya se debe a la sobreexplotación de las principales especies de merluza, corvina y pescadilla desde los años ochenta, cuando se alcanzó el máximo histórico de 147.000 toneladas desembarcadas en el país (Irusta et al. 2011; Sánchez et al. 2011). Este agotamiento se expresó en la reducción de volúmenes de pesca fruto de la sobreexplotación de las principales especies en una reducción de la industria en la generación de valor agregado, en condiciones laborales de mala calidad, en una caída del empleo y en su reducida capacidad de abastecimiento al mercado interno (Galli, 2007).

La combinación de la planificación, la existencia de recursos disponibles, el marco de la Ley de Pesca previamente aprobada, y la experiencia previa del SOYP, resultaron en un aumento exponencial de las capturas en la década del 80, alcanzando los máximos históricos, oscilando en 100.000 y 145.000 toneladas hasta el año 2006 A partir de este año se aprecia una caída importante en los desembarques hasta 2016, donde las capturas alcanzaron las 38.279 toneladas, aproximadamente un cuarto de la producción del año 1980 (Fig 3) (FAO, 2015) Se observa en el gráfico que en la segunda mitad de la década de los 80's, el crecimiento de las capturas sobre merluza, corvina y pescadilla por parte de la flota pesquera uruguaya en la Zona Común de Pesca ArgentinoUruguaya (ZCPAU) y Zona Económica Exclusiva (ZEE), se vio relativamente limitado, dado que dichas especies se hallaban próximas a su estado de máxima explotación permisible. Similar situación ocurrió en el caso de los recursos bentónicos litorales (Amestoy et al., 2007).

La etapa de plena explotación abarcó un período de 25 años (1982-2006). Pese a cierta diversificación de las pesquerías durante los 90, la merluza (Merluccius hubbsi) y la corvina (Micropogonias furnieri) representaron entre un 60 y 70% de los totales desembarcados, con un máximo en 1991 (85%). A partir de 2007 comenzó la etapa de sobre explotación, la cual se mantuvo hasta 2020, con una disminución del 66% de los desembarques (Galli et al., op.cit.). Los resultados negativos de este proceso fueron: sobreexplotación de recursos pesqueros con una consecuente degradación de los ecosistemas y disminución de puestos de trabajo en barcos y en plantas pesqueras (Cuadro 1).

Figura 3. Resumen del desembarque de la flota industrial uruguaya entre 1950 y 2011. Fuente: FAO 2015 La etapa de crecimiento comenzó en 1975 con un aumento significativo y un pico máximo en 1981 de 147.000 toneladas.

Cuadro 1. Observaciones pesca sobreexplotada.

El Estado en 1974 con el Plan de Desarrollo Pesquero no solamente se limitó al desarrollo de la actividad pesquera y a su función reguladora. Con el apoyo de la FAO, se identificaron especies y volúmenes sostenibles de explotación, se establecieron objetivos de captura, mercados y productos, al tiempo que se diseñó un conjunto de incentivos para promover el desarrollo privado de la actividad (Astori & Buxedas, op.cit.).

En 1980 la FAO a partir de convenios con el Estado fue una gran promotora de la pesca comercial, realizando estudios científicos sobre los potenciales recursos explotables (FAO, 2022). Tanto de tipo de tecnología para su explotación, procesamiento y los mercados, con el fin de determinar donde se podría acceder con la producción nacional. Incluso en la época de crecimiento y plena explotación pesquera el estado uruguayo creo incentivos de subsidio al combustible, subsidio a las exportaciones mediante reintegro de impuestos, créditos subsidiados por la banca pública y exoneraciones menores a la actividad empresarial. Los créditos con tasas muy bajas de interés llegaron a financiar el 95 por ciento del capital inicial (IICA, 1992). Con esta política estatal se contribuyó a crear la naciente industria pesquera nueva bajo promoción, diseño y regulación estatal.

Los cambios durante este período involucraron además otros aspectos complementarios, pues se reforzaron Instituciones de enseñanza técnica dirigidas a la formación de personal a bordo (Universidad del Trabajo) y la generación de la carrera de la Licenciatura Oceanografía Biológica en 1978 en la Facultad de Humanidades y Ciencia (Sommer, 2021) (Fig. 4).

Figura 4. Investigación del ictioplancton en las costas uruguayas (Angelescu et al., 1995)

Con el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero la industria pesquera de SOYP se transformó en el Industria Lobera y Pesquera (ILPE, 1976) y desapareció en 1991. La administración pesquera, regulación, investigación y controles pasaron al INAPE (1975) y en 2000 a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el año 1985, el INAPE pasa a ser una Unidad del MGAP, lo que da cuenta que la pesca había, poco a poco, dejado de ser un sector estratégico para la economía nacional. La DINARA es la institución responsable de la gestión de los recursos acuáticos en Uruguay. Sus cometidos fundamentales son: actuar como la autoridad oficial competente en materia de sanidad e inocuidad alimentaria de los productos pesqueros y acuícolas, recepcionar y gestionar las solicitudes, permisos, autorizaciones y concesiones vinculadas a la pesca, establecer un sistema nacional de información acuícola y velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos con los organismos internacionales. La gestión pesquera en el marco de desarrollo actual de la región es compleja, ya que debe conciliar la conservación de los recursos y sus hábitats, con la sustentabilidad de la pesca y el desarrollo creciente de nuevas oportunidades en la generación de bienes y servicios. Actualmente el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca a gran escala presentan debilidades de control interno, que no permiten asegurar que los mismos cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente, la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos hidrobiológicos (M.E.F., 2023)

En la década del 90 la política pesquera estuvo dirigida a lograr la diversificación, tanto de las capturas como de los productos que de ella se obtenían, a efectos de lograr el aprovechamiento integral de recursos que se encontraban vírgenes, subexplotados o que formaban parte importante del descarte efectuado en pesquerías tradicionales (Pauly y Zeller, 2015). La creciente magnitud de las capturas contrastó en muchos casos con la insuficiente información científica generada para proponer esquemas adecuados de manejo. Esto, sumado a carencias en el sistema de control y vigilancia, generó la sobreexplotación de algunos recursos (Gonzalez Posse et al. 2008) Los factores que contribuyen a la sobreexplotación de los principales recursos pesqueros de Uruguay son fundamentalmente tres: 1) los descartes, la actividad afecta no solamente a las especies de interés comercial sino a la totalidad del medio marino 2) la concesión de licencias a los buques congeladores, y 3) el oligopolio pesquero (Galli et al., op.cit.). Además, en la pesquería sobreexplotada de la merluza se permitió desembarcar un producto denominado tronco, es una pieza congelada sin cola y sin cabeza., la cual significa que se pueden procesar ejemplares de menos tamaño y que se ha producido un aumento en capacidad de bodega y en la intensidad de pesca. Se necesita un mayor número de peces de talla pequeña que de talla legal para llenar la misma capacidad de bodega. De esta manera se ha incrementado la presión pesquera sobre la fracción juvenil de población, impidiendo a estos ejemplares reproducirse al menos por primera vez. La auditoría hecha en Dinara en el 2023 demuestra que se otorgan permisos de pesca comercial industrial para explotar recursos del país a empresas que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa. Esto genera una conducta de irregularidad, utilizando las empresas las debilidades de la administración para operar en forma irregular, empresas pescando sin la habilitación debida, falsificación de permisos de pesca y toma de decisiones inadecuadas o a destiempo (M.E.F., 2023).

Impacto en la biodiversidad y violación de acuerdos internacionales.

El impacto de las redes de arrastre con portones sobre el hábitat marino y la presión ejercida sobre especies distintas a las perseguidas por la industria tienen implicaciones que van más allá de las poblaciones individuales y que afectan al funcionamiento del ecosistema marino en su conjunto (Sommer op.cit.). La auditoría interna en Dinara (M.E.F., 2023) encontró ausencias y debilidades en las diferentes actividades de control. Una vez emitido el permiso y durante su vigencia, no se realiza ningún control de actualización de la documentación presentada en dicha instancia por el permisario. Dicho control se realiza con la renovación, lo que determina que las empresas puedan estar operando en situación irregular por períodos extensos. Esto trae aparejado que Uruguay esté incumpliendo con los acuerdos internacionales y que las empresas ejercen la actividad de forma irregular contando con permisos vigentes. Así mismo en dicha auditoría se enfatiza que no existe un control a fin de garantizar que los resultados de la pesca de los buques coincidan con la especie y cantidad habilitada.

Desde el inicio la pesca industrial en el Uruguay se vio enfrentada al desafío de gestionar no sólo poblaciones de peces, sino el conjunto del ecosistema marino, puesto que la productividad de aquellas depende directamente de la estructura de este. Por ello las políticas de gestión pesquera elaboradas en este periodo de 34 años debieron hacerse eco de este hecho: el mantenimiento de la actividad pesquera depende de su adecuada conservación.

Posteriormente al año 2000 comienza un declive abrupto y sostenido del desembarque nacional, alcanzando en 2013 los valores más bajos en los últimos cuarenta años. Esto provocó que, en la siguiente década, se diversificaran las capturas hacia el calamar, la raya, el pargo blanco, el cangrejo rojo, entre otras especies antes descartadas. Algunas

de estas especies también alcanzaron elmáximo de explotación permisible. Hoy apenas se logran 100.000 toneladas de capturas anuales de todas las especies. Pese a su condición de recurso natural renovable, la pesca se debe administrar adecuadamente, para que no se agote (Marín, 2016). La sociedad recibe sutiles anuncios de flotas chinas que piensan operar en el país extrayendo indiscriminadamente recursos de los cuales no se informa públicamente que se trata, empresas a las cuales supuestamente otorgaran espacios estratégicos portuarios para sus instalaciones, pero la reserva y confidencialidad ejercida por los funcionarios de turno aumenta sospechas, genera desconfianza, suspicacias e indignación. La situación se debe a la falta de controles sobre los partes de pesca, que las empresas entregan al terminar cada viaje y previo a la descarga de la pesca, y a que no existe designación de un cuerpo inspectivo. Por está razón existe el peligro de que haya un impacto negativo en la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos (M.E.F., 2023). A su vez, la Dinara tiene bajo su dominio castigar las infracciones, que se tipifican como muy graves, graves o leves. Puede aplicar multas, suspensión temporal de actividades o instalaciones, su clausura definitiva y la revocación del permiso, concesión o autorización. La Auditoría hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F., 2023) encontró debilidades en cuanto al control sobre multas y su pago.

Entre 1985 y 2005 el INAPE (actualmente DINARA) perdió muchos de sus técnicos del área biológico pesquera que actualmente se desempeñan incluso como catedráticos en universidades europeas y en organismos internacionales, se desarticulo el departamento de industrias pesqueras con la transferencia de la mayor parte de sus técnicos al sector privado. Como consecuencia se desintegró el Departamento de Economía Pesquera y se perdieron todos los recursos humanos aplicados al área informática (Amestoy, op.cit.). Desde la creación del Plan Pesquero todas las administraciones mantuvieron el mismo esquema de gestión, agravado en algunos casos, a partir de fines de la década de los 80 con la aplicación de un modelo económico que tenía entre sus principios el convencimiento de que la investigación no era un fin sustantivo del estado y por lo tanto debiera desestimularse por asfixia presupuestal para que la misma se realizara en el sector privado o en el académico (Amestoy, op.cit.).

Recordemos que la Ley 16.736, que en su artículo 269 establece que los recursos acuáticos son de dominio y jurisdicción del estado, parecería no dejar lugar a dudas en cuanto al rol fundamental que debe jugar el estado en la investigación y evaluación de los mismos.

Los efectos del modelo económico sobre el sistema académico fueron similares, todos los recursos humanos formados en el exterior bajo el apoyo de UNESCO emigraron por no tener posibilidades de inserción en el sistema y la Universidad operó en un esquema endogámico formando egresados en áreas vinculadas a la biología pesquera que no presentaban inserción en el sector productivo ni en la gestión del mismo por lo que solo podían trabajar como docentes universitarios o emigrar (Sommer, op.cit.).

A partir del 2000 Dinara trata a través de un enfoque sistemático articular desde las políticas al sector empresarial y al académico, conformando un sistema de innovación para el sector pesquero. Los componentes de ese enfoque son: a) mejora del entorno del sistema; b) desarrollo de pesquerías nacionales en explotación plena; c) desarrollo de pesquerías nacionales en explotación parcial o subexplotadas; d) desarrollo de pesquerías nacionales no explotados; e) desarrollo de la acuicultura. Se puede observar que está orientación da señales de lo que se ha dado en llamar modelo pesquero agotado (Galli et al. op.cit.).

Actualmente la pesca industrial y artesanal se encuentra regida por la Ley N°. 19175 que declara de interés general la conservación, la investigación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los contienen y reconoce que la pesca y la acuicultura son actividades que

fortalecen la soberanía territorial y alimentaria del Uruguay. El estado uruguayo implementará las acciones necesarias para asegurar el suministro de productos pesqueros a la población en cantidad, calidad, oportunidad y precio.

En el año 2013 se crea el Fondo Sectorial de Pesca y Acuicultura, gestionado por Dinara y Anii (Agencia Nacional de Investigación e Innovación). Este acuerdo implica el otorgamiento de subsidios a las empresas vinculadas a la pesca para proyectos de investigación en dos modalidades: 1) investigación en el área de recursos acuáticos, con una financiación del 100 por ciento. Además, en el año 2013 con referencia a las políticas Estatales se creó el Fondo de Desarrollo (Fondes), es un proyecto productivo con gestión de los trabajadores. También se creó el Consejo Tripartito de Pesca, integrado por el gobierno, cámaras empresariales y sindicatos del mar, su objetivo es analizar y potencial el desarrollo pesquero (Amestoy et al., op. cit.). Con la ley N°.19175/2013 se comienza una política neointervencionismo estatal y modelo pesquero agotado.

Discusión

El actual gobierno y todos sus antecesores han llevado hasta la fecha un mismo modelo de administración y explotación privada del recurso, sin tener en cuenta los paradigmas básicos de una administración biológica y social adecuada, esto es una investigación autónoma, una conservación sustentable y una distribución equitativa del recurso. Se debe pescar a niveles que permitan que las especies crezcan, se reproduzcan y mantengan poblaciones saludables sin llegar al extremo del colapso actual.

Recordemos que INAPE hoy DINARA fue creada para garantizar una investigación, cuyos resultados e interpretación se expresan con independencia del poder político de turno, hoy continúa funcionando, quebrando la Ley sobre recursos hidrobiológicos N.º 19.175/1997, como en tantos otros períodos, para la dirección política directa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La ley persigue el interés general de la conservación, la investigación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los contiene (Astori y Buxedas, 1986). La estructura actual de DINARA no garantiza, ni la búsqueda de la información científica crítica ni el uso de toda la información científica obtenida. La investigación y sus investigadores no son autónomos. En muchas ocasiones, relativas al otorgamiento de permisos o cuotas, el poder político no procede con rigor científico para asegurar la sustentabilidad del recurso pesquero. En lo referente al manejo de los activos de información del organismo, servicios jurídicos proporcionó resoluciones ministeriales que califican la mayoría de la información que maneja la Dinara como confidencial y reservada, definiendo como dueño de los datos a los encargados de las áreas de Registro de Pesca, Industria Pesquera y Biología Población, según el activo de información referido. Asimismo, se creó el Comité Técnico, cuyo cometido es analizar las solicitudes de información pública de origen interno y externo. Consultado el director nacional y la encargada de Registro de Pesca sobre el manejo de la gestión de la seguridad de la información, se brinda información que no condice con lo descrito anteriormente, tanto en referencia a la calificación de la información como de la gestión de las solicitudes (M.E.F., 2023) Otra de las responsabilidades de la Dinara consiste en actualizar el Registro General de Pesca y Acuicultura. Allí se encuentra información vinculada a los titulares de los permisos, especies, artes y equipos de pesca, vigencia, cuotas y zonas de captura, datos atinentes a las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera autorizadas a enarbolar pabellón nacional e infractores y sanciones aplicadas. Tener conocimiento de estas últimas es fundamental porque su constatación inhabilita la expedición del permiso. En este contexto, la auditoria (M.E.F., 2023) específica que el organismo no cuenta con un sistema de información adecuado a su cometido, no

permitiendo a su vez una trazabilidad de todos los trámites asociados a un permisario y/o buque. La situación tiene como consecuencia que la dirección del MGAP esté expuesta a la inadecuada toma de decisiones por no contar con la información necesaria.

Las evaluaciones cada día que pasa van empobreciendo sus fuentes de datos (Fig.4). Los provenientes de campañas vienen disminuyendo desde hace un tiempo considerable, pero desde hace tres años directamente no existen. Con el nuevo gobierno se pensaba que las cosas iban a cambiar, que la dependencia "Dinara" se iba a reactivarse, que iban a poner como director a una persona más comprometida con la investigación que tuviera ganas de sacarlo adelante, que el barco "Aldebarán" iba a salir de campaña; pero nada de eso pasó, y el barco está cada vez más deteriorado.

El buen resultado de un plan de manejo de la pesquería depende de la seriedad de sus investigaciones, del diseño de sus políticas y de las correspondientes medidas de manejo y fundamentalmente de la eficiencia con la que estas medidas son implementadas. El monitoreo y fiscalización de la actividad pesquera constituyen mecanismos importantes de control. En efecto, – seguimiento, control y vigilancia son elementos indispensables de un proceso eficaz de ordenamiento de pesquerías.

Los controles que debe realizar un inspector de pesca sirven para contrastar el parte de pesca con el acta de descarga, a fin de constatar que los volúmenes de captura y las especies declaradas son las correctas. Este dato no solo es importante en función de la administración de cuotas sino a la hora de cumplir con la reglamentación internacional imprescindible para el ingreso a los mercados.

Entre los desafíos fundamentales que abordará esta década de esfuerzo colectivo cabe destacar la contaminación marina, restaurar los ecosistemas y su biodiversidad, desarrollar una economía oceánica equitativa o garantizar la producción sostenible de alimentos en el mar, así como ampliar el sistema mundial de observación del medio oceánico, mediante la creación de una representación digital del océano que proporcione nuevos datos y conocimiento para el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan, en definitiva, cambiar la relación de la humanidad con el océano.

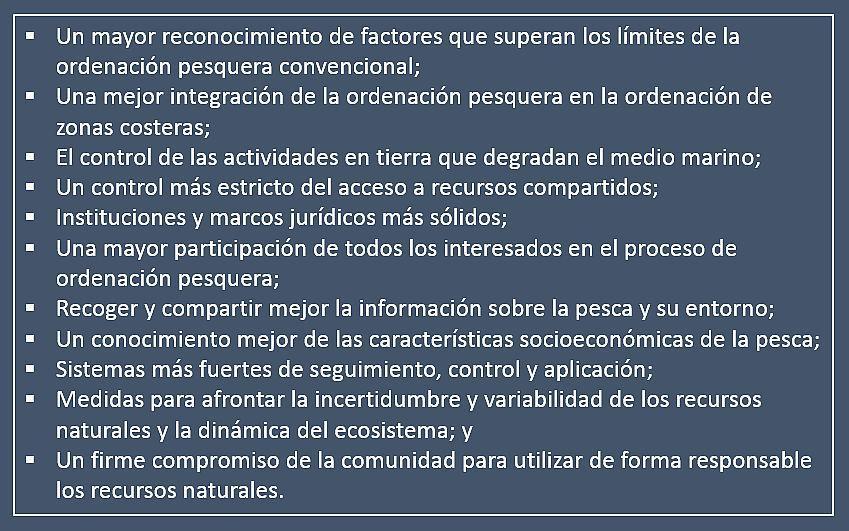

Informes recientes de la FAO (2020) suscitan preocupaciones respecto de la contribución de la pesca al desarrollo sostenible (Defeo & Vasconcellos, 2020). Muchas pesquerías están sometidas a pesca excesiva y/o han agotado los recursos ícticos, lo que malogra los beneficios potenciales de la actividad pesquera. El desarrollo sostenible de la pesca exige una mejor forma de gobierno y la introducción de cambios en la perspectiva de los principales interesados para centrarse más en los resultados a largo plazo. Esto exige (Cuadro 2):

Cuadro 2 Desarrollo sostenible de la pesca

En el 2021 donde comenzó la Década de la ONU para la Sostenibilidad de los Océanos (2021-2030), el gobierno uruguayo y la comunidad debería reflexionar sobre si se cumplen las bases de un desarrollo sostenible de la pesca (Cuadro 3):

Cuadro 3. Cuestionamiento sobre el desarrollo sostenible de la pesca uruguaya

Muchos de los objetivos más amplios de desarrollo sostenible estarán en consonancia con las metas del sector pesquero, por ejemplo, el mantenimiento de las poblaciones ícticas y la conservación de su hábitat. Sin embargo, otros objetivos del desarrollo sostenible podrán imponer límites a la forma o la medida en que el sector pesquero puede perseguir sus propios objetivos. Por ejemplo, la necesidad de proteger aves marinas en peligro puede conducir a restricciones de determinados métodos de pesca y limitar el desarrollo sostenible de un grupo industrial. Una política uruguaya que dé prioridad de desarrollo a determinados grupos de personas puede influir también en la forma en que se regule el acceso a los recursos pesqueros. De igual forma, podrá limitarse o prohibirse la pesca en determinadas zonas porque se concede prioridad a

otra actividad como la minería, la acuicultura, el turismo o la conservación de la naturaleza.

La ordenación pesquera para el desarrollo sostenible es una actividad que tiene muchas dimensiones y muchos niveles y debe tener en cuenta consideraciones más amplias que la mera supervivencia de las poblaciones ícticas y la pesca. Exige información y, por tanto, indicadores sobre dimensiones que superan con mucho los límites de las poblaciones ícticas y la actividad pesquera. Por lo tanto, debemos construir el organismo de gestión pesquera acorde a las exigencias del desarrollo sostenible. Esto implica transformar a la DINARA. Los cambios en la actividad pesquera deberán evaluarse con referencia a las fuerzas impulsoras del cambio económico y ecológico que influyen tanto en la demanda como en la oferta de pescado. Estas fuerzas externas incluirán reclamaciones opuestas que compiten por el uso y la ordenación de los ecosistemas marinos.

El Decenio de los Océanos se preparó en plena pandemia de COVID-19, que ha cambiado el mundo y las ciencias oceánicas para siempre. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de la ciencia y el conocimiento para la adopción de decisiones y para los políticos. El Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible concluyó que las inversiones sostenibles basadas en los océanos en plena pandemia, podrían arrojar unos beneficios al menos cinco veces superiores a los costes, confirmando su importancia como parte de un enfoque holístico para garantizar una recuperación equitativa. Estas soluciones generarán beneficios óptimos si se basan en unas ciencias oceánicas sólidas que estén desarrolladas y sean llevadas a cabo conjuntamente por un diverso abanico de partes interesadas. Sin embargo, para que esto ocurra tiene que darse prácticamente una revolución en la manera en que se generan y utilizan las ciencias marinas. El Decenio de los Océanos genera las condiciones para que se dé esta revolución facilitando un cambio de paradigma en la manera en que se desarrollan y se ponen a disposición conocimientos oceánicos cualitativos y cuantitativos para configurar soluciones que contribuirán a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sigue definiendo las estrategias de los países, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, a fin de alcanzar un mundo justo, próspero y sostenible en el que nadie se quede atrás. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030 son fundamentales para lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo que tenga en cuenta las preocupaciones sociales, económicas y ambientales.

En términos generales, se reconoce que la orientación internacional por ejemplo, las directrices facilitadas por la FAO en el CCPR (Código de Conducta para la Pesca Responsable), el enfoque ecosistémico de la pesca y la acuicultura, las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices pesca en pequeña escala PPE), la visión común para una alimentación y una agricultura sostenibles y el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, entre otros son elementos clave para la ejecución del cambio y el seguimiento de los progresos hacia la Agenda 2030.

La FAO, como organización responsable y contribuyente de los ODS 14.4.1, 14.6.1, 14.7.1 y 14.b.1, tiene la responsabilidad directa de (Cuadro 4):

Cuadro 4: Pesca sostenible cumplimiento de la Agenda 2030 (FAO)

La Iniciativa sobre el crecimiento azul es un enfoque innovador, integrado y multisectorial para la ordenación y la utilización de los recursos acuáticos, cuya finalidad es restaurar el potencial productivo de los océanos y las aguas continentales reforzando las políticas, las prácticas y los regímenes de gestión responsable, con el objetivo de conciliar el crecimiento económico y la seguridad alimentaria con la conservación de los ecosistemas naturales que protegen dicho potencial. El crecimiento azul es una vía esencial para que los países cumplan con losODS gracias a las sinergias comunes con los objetivos y preceptos de la Agenda 2030, y la ejecución futura de la Iniciativa contribuirá al seguimiento y el progreso de los ODS. Para ello, es preciso aplicar instrumentos de la FAO vinculantes y no vinculantes, a fin de establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para el seguimiento del avance de los Miembros hacia la consecución de los ODS y la presentación de informes al respecto.

Como parte de su labor relacionada con la Iniciativa para el crecimiento azul, la FAO ha propuesto elaborar una orientación sobre mejores prácticas internacionales para puertos azules, es decir, para puertos pesqueros que quieren adoptar modelos de crecimiento azul. La aplicación del marco de la Iniciativa sobre el crecimiento azul en las operaciones de los puertos pesqueros contribuye a su sostenibilidad a largo plazo y al logro de la Agenda 2030. La Iniciativa puertos azules es una iniciativa de múltiples organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima Internacional (OMI), la OMC, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La aplicación de una política adecuada en los puertos uruguayos, que son arterias clave de la cadena de valor de los alimentos marinos, puede impulsar la implantación de enfoques holísticos que hagan hincapié en la sostenibilidad ambiental, fomentando al mismo tiempo el crecimiento económico justo. Con miras a fomentar el compromiso y la implicación de las partes interesadas, se debería proponer crear una plataforma para la pesca y la acuicultura sostenibles como mecanismo central para la generación de colaboración público-privado encaminada a dar respuesta a los problemas de sostenibilidad de la pesca y la acuicultura La plataforma sería un punto de encuentro de las partes interesadas públicas y privadas para hacer frente a los desafíos mundiales y proponer respuestas globales que utilicen la ejecución de la Agenda 2030 como hoja de ruta.

La FAO ha publicado una serie de notas (FAO, 2020) de orientación sobre financiación azul que ofrecen apoyo adicional a las partes interesadas, los gobiernos y las

instituciones en relación con la transición a la economía azul. Las notas se ocupan de diferentes temas, como los bonos azules, la financiación mixta, la inversión de impacto, el micro financiamiento de la pesca artesanal, los seguros para la pesca artesanal y el seguro acuícola para pequeños productores. Las notas de orientación pretenden dar solución a las deficiencias de inversión críticas, a fin de que la pesca y la acuicultura contribuyan a la Agenda 2030.

Impacto Potencial de la Desintegración

La disolución de Dinara tendría consecuencias severas y multifacéticas:

Pérdida de Información Científica: La desaparición de un organismo investigador tan integral resultaría en la pérdida de datos valiosos sobre los ecosistemas marinos y las poblaciones de peces. Esto limitaría la capacidad del país para tomar decisiones informadas sobre la gestión de sus recursos acuáticos.

Afectación a la Pesca Sostenible: Sin supervisión adecuada, la pesca ilegal y la sobreexplotación de recursos marinos podrían incrementarse. Esto no solo afectaría la biodiversidad marina, sino también la economía de las comunidades pesqueras que dependen de prácticas sostenibles.

Impacto Económico: La pesca es una actividad económica significativa en Uruguay. La falta de regulación y apoyo técnico podría llevar a una disminución de laproductividad y la calidad de las capturas, afectando la competitividad del sector a nivel internacional. Retroceso en Políticas Ambientales: Uruguay ha avanzado en políticas ambientales y de sostenibilidad. La desintegración de Dinara representaría un retroceso en estos logros, afectando la reputación del país en cuanto a compromiso con la conservación del medio ambiente marino.

Conclusión

DINARA debería ser un servicio descentralizado, en lo que refiere a su liderazgo y planificación de políticas pesqueras y al manejo ecosistémico de los ambientes acuáticos. No para tener barcos pesqueros, ni actuar en la comercialización, sino para tener independencia de políticas y de gestión, para dejar de ser una Unidad Ejecutora del Ministerio de Ganadería y Pesca. De esa forma podría tener una relación fluida con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, y tener el peso correspondiente en la Delegación de la Comisión Mixta del Frente Marítimo, donde se negocia el 95 por ciento de lo que se pesca. Falta de políticas formales y actividades de control que sustentan las directivas de la dirección, así como ausencia de reportes formales y de un continuo flujo de información para la gestión

Además, debería ser de interés del Gobierno-DINARA la formulación y ejecución de programas de investigación en el área de los recursos acuáticos. Los programas pesqueros deberían generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del país y a las condiciones socioeconómicas en torno a la producción y comercialización, Asimismo, debería interesar a DINARA participar en el desarrollo del acervo científico y tecnológico nacional en el área, a través de su propia actividad y de una eficiente coordinación con programas de investigación que se lleven a cabo a nivel público o privado.

Actualmente los ciudadanos se deberían preguntar donde quedo la “Estrategia para el Desarrollo Sostenible del Sistema Pesquero Uruguayo”, de manera participativa con los diferentes actores del sector, de acuerdo a los objetivos de Río + 20. Es imposible concebir un futuro para un país como Uruguay sin un desarrollo basado en el conocimiento marino sostenible

Sin Ciencia Marina......No hay futuro.

Referencias

Angelescu V. y Sánchez R.P. 1995. A century of oceanographic and fisheries exploration on the continental shelf off Argentina. Helgolander Meeresunters 49, 467–487. https://doi.org/10.1007/BF02368375

Amestoy F., MontIel D. y Gilardoni D. 2007. Innovación en la gestión del sector pesquero uruguayo: adaptándose a los nuevos paradigmas científicos-tecnológicos del siglo XXI. Anuario OPYPA-MGAP. pp. 289-303 http://hdl.handle.net/1834/14680

Astori D. y Buxedas M. 1986. La pesca en el Uruguay. Balance y perspectivas. CIEDUR. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo. 206 p

Defeo O , Castrejón M., Ortega L., Kuhn A., Gutiérrez N.L. y Castilla J.C. 2013 Impacts of climate variability on Latin American small-scale fisheries. Ecology and Society 18 (4): 30.

Defeo O. y Vasconcellos M 2020 Transición hacia un enfoque ecosistémico de la pesca: Lecciones aprendidas de pesquerías de América del Sur (Vol. 668). Food & Agriculture Org.

Etchebehere C , Galli O., Geymonat J., Mendy M., Morales S. y Norbis W 2018 Análisis del complejo pesquero uruguayo: una experiencia de investigación y extensión con los trabajadores del mar. Colección Cassina. Extensión Libros Editora, CSEAM. http://www.unl.edu.ar/iberoextension/dvd/archivos/ponencias/mesa3/el-complejopesquero-una-exp.pdf

FAO. 2015. Colecciones estadísticas. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Departamento de Pesca y Acuicultura. http://www.fao.org/fishery/statistics/collections/es

FAO. 2020. El camino hacia la Conferencia Mundial sobre la Acuicultura Milenio+20. Presentación de los borradores de las revisiones regionales de la acuicultura y del estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. Seminarios web del 26 al29 de octubre de 2020; las grabaciones audiovisuales están disponibles aquí: www.aquaculture2020.org

FAO. 2022 Perfíles de Pesca y Acuicultura por Países. Uruguay. Hojas de datos de perfiles de los paises. División de Pesca y Acuicultura [en línea]. Roma. [Citado Thursday, August 4th 2022]. https://www.fao.org/fishery/es/facp/ury?lang=es

Galli O. 2005 Pesca sustentable y soberanía alimentaria en Uruguay. Un modelo para armar. Redes Amigos de la Tierra. Programa Uruguay Sustentable.

Galli O. 2007. La pesca en el Uruguay: un modelo agotado. Redes Amigos de la Tierra. Programa Uruguay Sustentable. http://209.62.67.242/wp-content/uploads/2008/08/la_pesca_en_el_uruguay_un_ modelo_agotado.pdf

Galli O., Greymonat J. y Nebdy M. 2022. El complejo pesquero uruguayo: un modelo agotado. Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (Caicyt-Conicet) N. 38, Vol. XXII, Verano 2022, Santiago del Estero. Argentina.

Garcia S.M. y Charles A.T. 2008 Fishery systems and linkages: Implications for science and governance. Ocean & Coastal Management 51(7): 505-527.

Gonzalez Posse E., Falkin L. y Ríos J. 2008 Propuesta de Estrategia de Desarrollo Sostenible del Sistema Pesquero Uruguayo. Equipo de Economía. Proyecto FAO –DINARA “Gestión Pesquera en Uruguay (UTF/URU/025/URU)”; Montevideo

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) 1992. Estudio Sectorial Pesquero de Uruguay Tomo I. Montevideo: IICA. Recuperado de https: //repositorio.iica.int/handle/11324/10645IECON (Instituto de Economía) (1969). El proceso económico del Uruguay. Contribución al estudio de su evolución y perspectivas. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

INFOPESCA. 2008. Seminario Taller de mercado interno de productos pesqueros en Uruguay. FAO. INFOPESCA. TCP/RLA/3111 http://www.mercadosinternos.infopesca.org/papers/uruguay_informe_final_seminario_t aller_dic_2008.pdf

Irusta C G , D’Atri L.L. y Lorenzo MI 2011. Diagnóstico del estado del recurso merluza (Merluccius hubbsi) realizado en el ámbito de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Frente Marítimo 22: 193-206.

Marín YH 2016. La pesca industrial uruguaya desde la perspectiva de los sistemas social-ecológicos (Tesina de Grado). Universidad de la República-Facultad de Ciencias, Uruguay

Merkens J-L., Reimann L., Hinkel J. y Vafeidis A. 2016. Gridded population projections for the coastal zone under the shared socioeconomic pathways Glob. Planet. Change 145 57–66

Ministerio de Economía y Finanzas. Auditoría Interna de la Nación. (Uruguay). 2023. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos: Informe de Auditoría. https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/

Norbis W., Paesch L. y Galli O. 2006. Los recursos pesqueros de la costa de Uruguay: ambiente, biología y gestión. En Menafra, R.; Rodríguez–Gallego, L.; Scarabino, F. y Conde, D. (Eds.), Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp.197–209). Vida Silvestre.

Pauly D. y Zeller D. (Eds.). (2015). Sea Around Us. Catches by taxon in the waters of Uruguay. http://www.seaaroundus.org/data/#/eez/858?chart=catch-chart& dimension=taxon&measure=tonnage&limit=10

PCC. 2019 Resumen para responsables de políticas, en: Informe especial sobre los océanos y la criosfera en un clima cambiante del IPCC (H. O. Pörtner, D. C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N. M. Weyer (eds).

Sánchez R.P., Navarro G., Monsalvo M. y Martínez Puljak G. 2011. Operatoria de la flota argentina dirigida a los recursos corvina y merluza en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. Alternativas a la pesca de los recursos objetivo. Frente Marítimo 22: 71-129.

Sommer M. 2005. Pesca de Arrastre. Aniquilación Silencionsa. Jour. VL - VI REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/stu38884

Sommer, M. 2010 "Biodiversidad Marina – Nagoya" El hombre está socavando sus cimientos. Rev. Pesca. 114 (11/10). http://www.revistapescaperu.com

Sommer, M. 2021. "Uruguay: necesitamos rehabilitar la “Licenciatura en Oceanografía Biológica”". Revista Pesca. [en línea] 2021, supl. mayo. 25 h.

(*) Marcos Sommer

Asociación Oceanográfica Uruguaya

C.electr.: marcossommer@aol.com