12 minute read

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

A cegueira, nas palavras de Jorge Luis Borges (1980), “debe verse como un modo de vida: es uno de los estilos de vida de los hombres”1, também citado pela antropóloga Debora Diniz (2007, p. 7). Essa definição é instigante, pois leva a pensar para além da questão do órgão da visão, pois, quando há uma deficiência nessa área, não se pode negar que tal condição traz consequências socialmente marcadas para os sujeitos que a enfrentam. O nosso lugar de fala é o das pessoas com deficiência visual, especialmente dos que compõem um movimento social que se tem articulado na região oeste do Paraná e com quem compartilhamos uma larga convivência de mais de três décadas. Pensando nesse lugar de fala e com a intenção de promover o enriquecimento de tal movimento social foi que, ao cursar o doutorado em Letras, na área de Teoria Crítica da Literatura e Cultura, do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Letras – ILUFBA, por meio do convênio interinstitucional estabelecido entre UFBA e UNIOESTE, optou-se por pesquisar o processo de criação de audiolivros voltados para a questão da acessibilidade, ampliando olhares não pensados anteriormente. Dessa pesquisa, resultou tese de doutorado (TURECK, 2014), que serviu de base para o estudo apresentado nesta obra. Visando compreender ainda mais esse movimento social das pessoas cegas, buscouse estudar teorias psicológicas que ajudassem a analisar a personalidade desses sujeitos. Tais estudos remeteram a inúmeras concepções historicamente construídas sobre esses sujeitos, como os desenvolvidos por Bueno (1993), Bianchetti (1998) e Caiado (2003), que apresentam trajetórias históricas da compreensão de pessoas com deficiência. É importante destacar que Vigotski (2019), dentre os teóricos estudiosos do assunto, refere-se especificamente aos cegos nos seus trabalhos e apresenta três períodos históricos principais para analisar a trajetória desses sujeitos: o místico, o biológico-ingênuo e o científico.

Advertisement

Da Antiguidade à Idade Moderna, prevaleceu uma visão mística da deficiência: viase na cegueira, primeiramente, uma enorme infelicidade, pela qual se sentia um medo supersticioso e grande respeito. O cego era tratado como um ser inválido, indefeso e abandonado, ainda que com a afirmação de que neles desenvolver-se-iam forças místicas. A abordagem biológica da deficiência, decorrente do desenvolvimento científico da Idade Moderna, superou a visão mística. Todavia, como expõe Caiado (2003, p. 38), “nessa perspectiva, o homem é concebido como um indivíduo biológico e encontra-se no desenvolvimento da audição, do olfato, do paladar e, principalmente, do tato, a possibilidade de a pessoa cega conhecer o mundo”. Decorrem daí práticas pedagógicas que reduzem a educação das pessoas com deficiência visual ao treinamento dos sentidos remanescentes. A visão científica da deficiência presente na Psicologia Histórico-Cultural compreende o homem não apenas como “indivíduo biológico, [...] mas indivíduo social e histórico e é a partir das relações entre os homens e da ação dos homens sobre a natureza, pelo trabalho, que o indivíduo internaliza os conhecimentos” (CAIADO, 2003, p. 39). Verifica-se, portanto, que a cegueira pode provocar muitos questionamentos a quem deseja compreendê-la. Assim, como um dos objetivos deste estudo foi o desenvolvimento

1 Deve ver-se como um modo de vida: é um dos estilos de vida dos homens (tradução nossa).

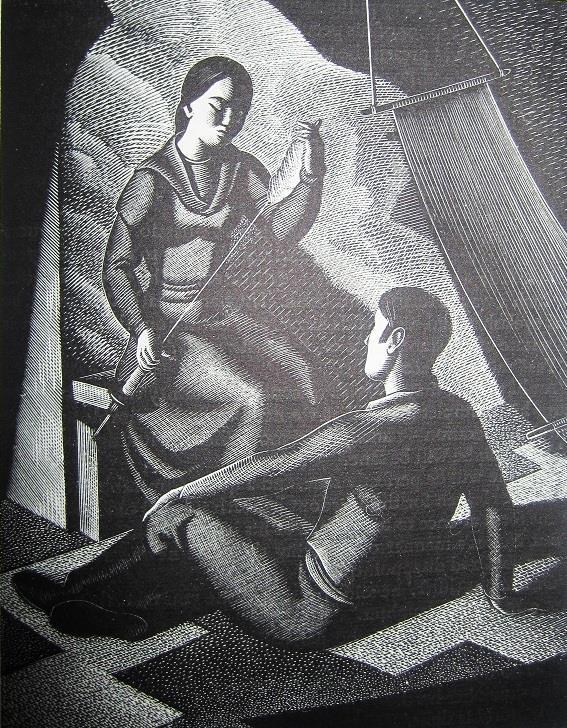

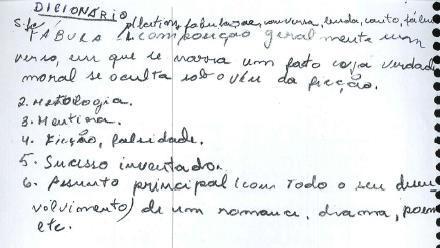

de um audiolivro, submetido à análise de pessoas cegas, este procedimento pode constituir um estudo profícuo sobre percepções diferentes da leitura convencional de textos literários. Para a composição do audiolivro, objeto desta pesquisa, optou-se pela utilização de dois contos com a temática da cegueira e da exclusão, ambos ambientados em épocas, culturas e mundos muito diferentes um do outro. A temática foi escolhida a partir do interesse da pesquisadora, do envolvimento pessoal e profissional com a inclusão social das pessoas com deficiência e das preocupações com a questão da acessibilidade vinculada aos progressos tecnológicos dos dias de hoje. O primeiro conto selecionado pertence ao acervo da literatura brasileira, A cega e a negra – uma fábula, de autoria da escritora afro-brasileira Miriam Alves, datado de 1986 e publicado em 2008. A publicação foi dos Cadernos Negros nº 30, edição comemorativa às três décadas do Quilombhoje, grupo formado por autores paulistanos com o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. O conto A cega e a negra – uma fábula aborda duas situações de preconceito e exclusão social: a cegueira e a negritude, mostrando estigmas impostos a quem vive nessas circunstâncias. No caso do conto, trata-se de duas moças que se tornam amigas a partir de um encontro casual.

O segundo conto foi traduzido da língua inglesa para o português, The country of the blind – A terra dos cegos, escrito por Herbert George Wells, em 1899. Trata-se de uma fábula que se enquadra dentro da perspectiva do realismo fantástico pelas vivências ali descritas, que extrapolam o que faz parte do cotidiano; destacam-se, pois, elementos mágicos na tessitura dessa história, pelo modo de se tratar o tempo em que a história acontece e que substitui a linearidade cronológica por uma forma cíclica de abordagem narrativa. O conto de Wells refere-se aos habitantes cegos de uma aldeia situada na Cordilheira dos Andes, entre o Equador e a Colômbia. A aldeia fora fundada por famílias nativas que lá se refugiaram diante do violento processo de exploração ocorrido, a partir do século XVI, com a colonização espanhola na América do Sul. Isolada após um cataclismo decorrente de erupções vulcânicas e de terremotos, foi encontrada por um explorador equatoriano perdido entre os desfiladeiros andinos, o personagem principal da história. Ele começa a conviver com a realidade da vida daquela comunidade, organizada a partir da cegueira de seus integrantes, e precisa enfrentar então todo um impasse inesperado, que sua permanência ali lhe impõe.

Escolhida a temática e os contos, buscou-se refletir sobre a produção de equipamentos e recursos diversos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, campo de estudos que vem avançando, graças à utilização de diversos instrumentos tecnológicos da atualidade. Dessa forma, acredita-se que essa também deva ser uma questão abordada no âmbito acadêmico, pois a acessibilidade para pessoas com deficiência não se circunscreve apenas às áreas da arquitetura e urbanismo, como normalmente se pensa; abrange também, sobretudo, estudos voltados ao campo das comunicações e das inteligências artificiais. A Inteligência Artificial (IA) inclui estudos sobre como fazer os computadores realizarem tarefas que facilitem a vida das pessoas, maximizando o seu desempenho no dia a dia. Assim,

[...] o campo de IA tem como objetivo, o contínuo aumento da “inteligência” do computador, pesquisando, para isto, também os fenômenos da inteligência

natural. Para este fim, IA é definida aqui como sendo uma coleção de técnicas suportadas por computador emulando algumas capacidades dos seres humanos (NCE, s.d., s.p.).

Os estudos relativos à acessibilidade não são recentes, mas remontam ao final do século XIX e início do XX, e têm sido alvo de pesquisas da psicologia soviética, especialmente nos escritos de Lev S. Vigotski (2019) e Alexei Leontiev (2004), que refletiram sobre a possibilidade de superação da cegueira pelos mecanismos da compensação. Considerando essa vertente, entendia-se que não se tratava de mera substituição dos sentidos, mas de uma reorganização cerebral, que possibilitaria o aprendizado e o desenvolvimento do indivíduo cego, o qual passaria a ter valor na esfera social. A respeito do domínio da leitura e da escrita pelo cego, sabe-se que “Um ponto do sistema Braille fez mais pelos cegos que milhares de filantropos; a possibilidade de ler e de escrever resultou ser mais importante que ‘o sexto sentido’ e a agudeza do tato e da audição” (VIGOTSKI, 2019, p. 146). Essa concepção questiona o biologismo que, juntamente com uma visão mística da cegueira, vem atravessando os séculos e chegou à atualidade. Ao discorrer sobre questões relacionadas à cegueira e à surdez, esse psicólogo comenta que a falta de audição e da fala priva o surdo da linguagem verbal, ao passo que o cego, ainda que biologicamente tenha tido perdas, pode dominar essa linguagem e, assim, será então capaz de compartilhar da experiência dos que veem, vencendo, de certa maneira, a sua incapacidade.

Importa ressaltar que “a socialização do indivíduo se faz, para além dos contatos pessoais, também através da leitura, quando ele se defronta com produções significantes provenientes de outros indivíduos, por meio do código comum da linguagem escrita” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 10). No ato da leitura de textos literários, sejam eles impressos ou gravados em um suporte sonoro, a plenitude dessa leitura “se dá na concretização estética das significações” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 16). A experiência estética é compreendida como momento de prazer do leitor por aquilo que compreende, de modo que são simultâneos os processos de prazer e de compreensão. Apesar do muito que tem sido feito para possibilitar às pessoas com deficiência o acesso aos bens culturais, ainda há inúmeras dificuldades e lacunas, que desafiam a pesquisa nas universidades. Um desses campos tem contemplado a possibilidade de as mídias sonoras, por meio dos audiolivros, darem acessibilidade a textos literários com traduções interlinguais e intersemióticas, propondo-se releituras ou recriações do texto de partida para a língua e cultura de chegada (ANASTÁCIO, 2008). Para entender a passagem de textos literários para audiolivro, foram convocados campos de saber, como estudos sobre literatura, artes performáticas, estética radiofônica, prosódia, informática, que se interpenetram em uma construção sígnica, contando com tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas. Com a conjugação de mídias, constitui-se, então, “o texto intersemiótico ou intermídia, que recorre a dois ou mais sistemas de signos e/ou mídias de uma forma tal que os aspectos [...] musicais, verbais, cinéticos e performativos dos seus signos se tornam inseparáveis e indissociáveis” (CLÜVER, 2006, p. 11). O processo de criação de uma nova mídia sonora ocorreu graças aos esforços do Grupo de Pesquisa PRO.SOM, do Instituto de Letras, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em parceria com a Escola de Teatro da UFBA. Esse processo foi analisado, passo

a passo, investigando-se como ocorreu a passagem da linguagem literária impressa para o formato audiolivro. Isso foi possível, dentre outros recursos, pela realização de uma leitura interpretada dos textos literários passados para a oralidade e, então, pela inserção de recursos de sonoplastia que pareceram adequados para promover os efeitos desejados. Portanto, este estudo, que aborda os processos de gravação dos contos A cega e a negra – uma fábula e A terra dos cegos, analisa como ocorreu tal percurso do texto literário à produção da mídia oral, buscando subsídios para ampliar os estudos de acessibilidade. Incluise neste estudo também uma investigação sobre o processo de recepção da referida mídia por um grupo de pessoas com deficiência visual. Esse grupo piloto foi solicitado a se posicionar não só quanto à gravação da versão interpretada por atores dos contos para a mídia sonora produzida, como também quanto à outra versão produzida, em MecDaisy, um ledor para cegos gerado a partir da digitalização dos textos em word; este utiliza vozes sintéticas, constituindo o que se chamaria de “leitura branca”. Partiu-se da hipótese de que talvez haveria uma tendência a privilegiar a versão interpretada, que conseguiria superar a monotonia da escuta, pois, na leitura interpretada, ocorrem variações de timbre vocal, bem como modulações que podem gerar alterações de efeitos e, consequentemente, de sentido, a partir de sua tradução para o meio sonoro. Trata-se, portanto, de formas diversas de fruição, cujos efeitos e repercussão sobre o ouvinte merecem ser investigadas. Essa questão de tipos diferentes de leitura de textos é pertinente para ser investigada, portanto, e possui relevância, considerando-se a existência de um movimento amplo de inclusão social de pessoas com deficiência de diversas áreas, incluindo a visual. Tem havido, então, a implantação de uma política de inclusão educacional, em todos os níveis de ensino; nessa política, são considerados os alunos com deficiência visual, com a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 1996; 2008). A obrigatoriedade da promoção dos recursos de acessibilidade foi reforçada enquanto responsabilidade estatal. Por isso, o Ministério da Educação tem o dever de fornecer livros didáticos acessíveis para cumprir tal tarefa (BRASIL, 2000a; 2000b; 2004; 2009; 2011a). A partir de 2009, passou-se a fazer uso do padrão Digital Accessible Information System, cuja sigla é Daisy2, para produção e leitura de livros digitais, criando-se o MecDaisy. O referencial teórico-metodológico que forneceu suporte para os estudos de processo do audiolivro gravado a partir dos contos escolhidos para objeto da pesquisa foi o da Crítica Genética. Esse campo do saber foi capaz de propor critérios para a montagem de dossiês genéticos, constituídos por manuscritos3, na sua maioria digitais e nos quais ficou registrado o percurso de criação do audiolivro em questão (SALLES, 1998a; 2002; BIASI, 2002; 2010; GRÉSILLON, 2007; ANASTÁCIO, 2008).

2 Desenvolvido por meio de parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Núcleo de

Computação Eletrônica – NCE, o MecDaisy possibilita a geração de livros digitais falados e sua reprodução em áudio, quer na modalidade gravada ou sintetizada. Este padrão apresenta facilidade de navegação pelo texto, permitindo a reprodução sincronizada de trechos selecionados, o recuo e o avanço de parágrafos e a busca de seções ou capítulos. Possibilita, também, anexar anotações aos arquivos do livro, exportar o texto para impressão em Braille, bem como a leitura em caracteres ampliados. Todo texto é indexado, facilitando, assim, a navegação por meio de índices ou buscas rápidas (BRASIL, 2011b). 3 Na Crítica Genética, o termo manuscrito não é usado apenas em seu significado restrito do ‘escrito à mão’, mas tem ampliada a sua referência a documentos eletrônicos, documentos digitalizados e uma gama considerável de outros documentos de natureza diversa, conforme as várias manifestações artísticas, contendo sempre a ideia de registro. Salles (1998b, p. 17) denomina-os de “documentos de processo”. 18

É tarefa do geneticista, ou do estudioso da gênese de uma obra, remontar esse processo de criação ao observar toda uma rede de operações em que múltiplas escolhas vão sendo feitas, ao longo do caminho, pois “[...] os documentos do processo preservam uma estética em criação, que surge para o crítico genético como a estética do movimento criador” (SALLES, 2002, p. 189). Juntar e organizar o material produzido da gênese do processo criativo do audiolivro constitui, portanto, a montagem de um dossiê genético, com todos os registros e documentos das etapas da construção do novo texto em áudio. Tais índices ficaram registrados nos textos de leitura marcados pelos atores que gravaram os textos; nas entrevistas; nos roteiros e vídeos; nos áudios dos ensaios; nas versões digitais das gravações; nos questionários. Além disso, pode-se também ter acesso a “informações exteriores à gênese da obra, mas preciosas para a análise”, como expõe Biasi (2010, p. 40). Esta obra é composta por cinco seções. A primeira seção é a introdução. A segunda aborda os estudos interartes, que embasam a criação de mídias sonoras, juntamente com o arcabouço da Crítica Genética, cuja metodologia de trabalho dá suporte para a pesquisa e regula o modus faciendi da pesquisa. Na terceira, encontra-se o corpus composto pelos dois contos escolhidos e o processo de criação do audiolivro. Nessa seção, enfatiza-se a importância de um detalhamento da montagem dos dossiês de criação desses contos passados para a mídia sonora. Esses dossiês referem-se às fases de pré-gravação, gravação e pós-gravação do audiolivro, documentadas pelos registros deixados ao longo do processo. A questão da acessibilidade e a participação de pessoas com deficiência visual na recepção do audiolivro produzido, em sessões de audição e respondendo a questionários, compõem a quarta seção, trazendo reflexões a respeito dessa recepção, e, por fim, apresentam-se as conclusões, na quinta seção.

20