Kunst lagern? Aber sicher!

Sammel- & Einzellagerung

VdS-Sicherheitsklasse SG3 & GRASP-Zertifizierung 24/7-Videoüberwachung & Alarmaufschaltung

Zutrittskontrolle & Sicherheitscodes

Geothermie für höchste Energiee zienz

Kunstlagerung – sicher und professionell

hasenkamp bietet Ihnen über 120.000 qm hochsichere Lagerfläche an erstklassigen Standorten wie Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München sowie international in Amsterdam, Wien und Madrid. Immer mehr unserer Depots werden energiee zient und nachhaltig betrieben – mit Geothermie, Photovoltaik und grünem Strom. Ihre

Objekte finden bei uns einen klimastabilen Lagerplatz (20-22°C bei 50-55% Luftfeuchtigkeit) entweder auf der Sammellagerfläche oder in abschließbaren Einzelboxen.

Unsere zertifizierten Lager entsprechen höchsten Sicherheitsanforderungen. Neben maßgeschneiderten Verpackungslösungen, insbesondere für die Langzeitlagerung, bietet hasenkamp auch spezielle Zollgutlagerung an. Zudem stehen Ihnen Präsentations- und Restaurationsräume zur Verfügung. So verbinden wir modernste Sicherheitsstandards mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise!

Heimat im Museum – 4 Das Ruhr Museum auf Zollverein

Bahnpark Augsburg präsentiert 16 View From Above

Wanderausstellungen leicht gemacht 24 Die Ausstellungsbörse für Museen

Deutsches Museum Nürnberg 30

Deutsches Uhrenmuseum Glashütte 48

Das neue Kutschenmuseum 62 auf Schloss Augustusburg

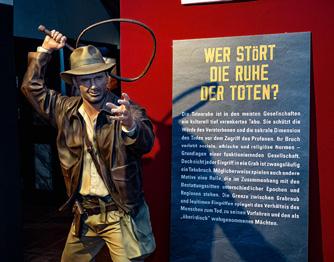

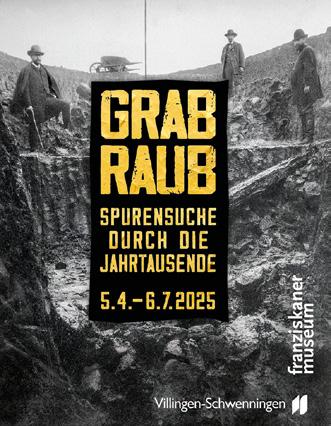

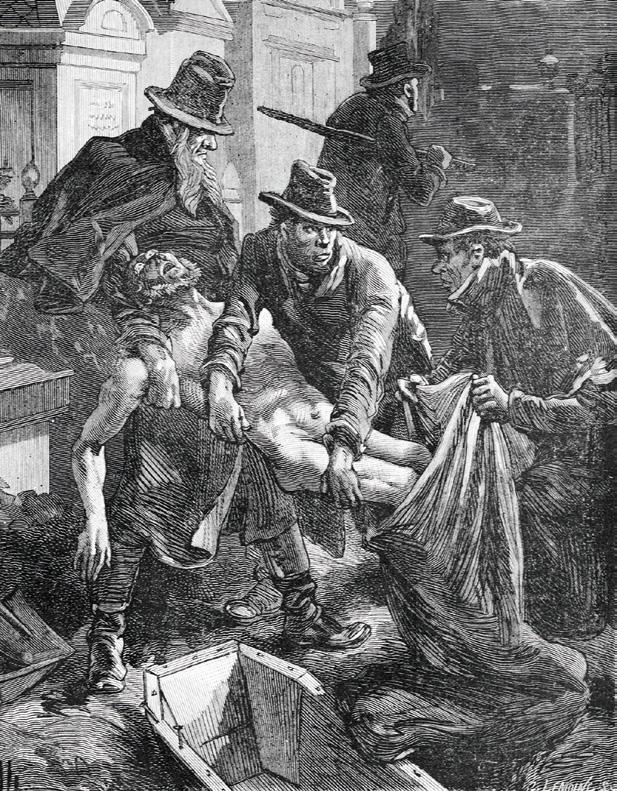

"GRABRAUB" im Franziskanermuseum 78 in Villingen-Schwenningen

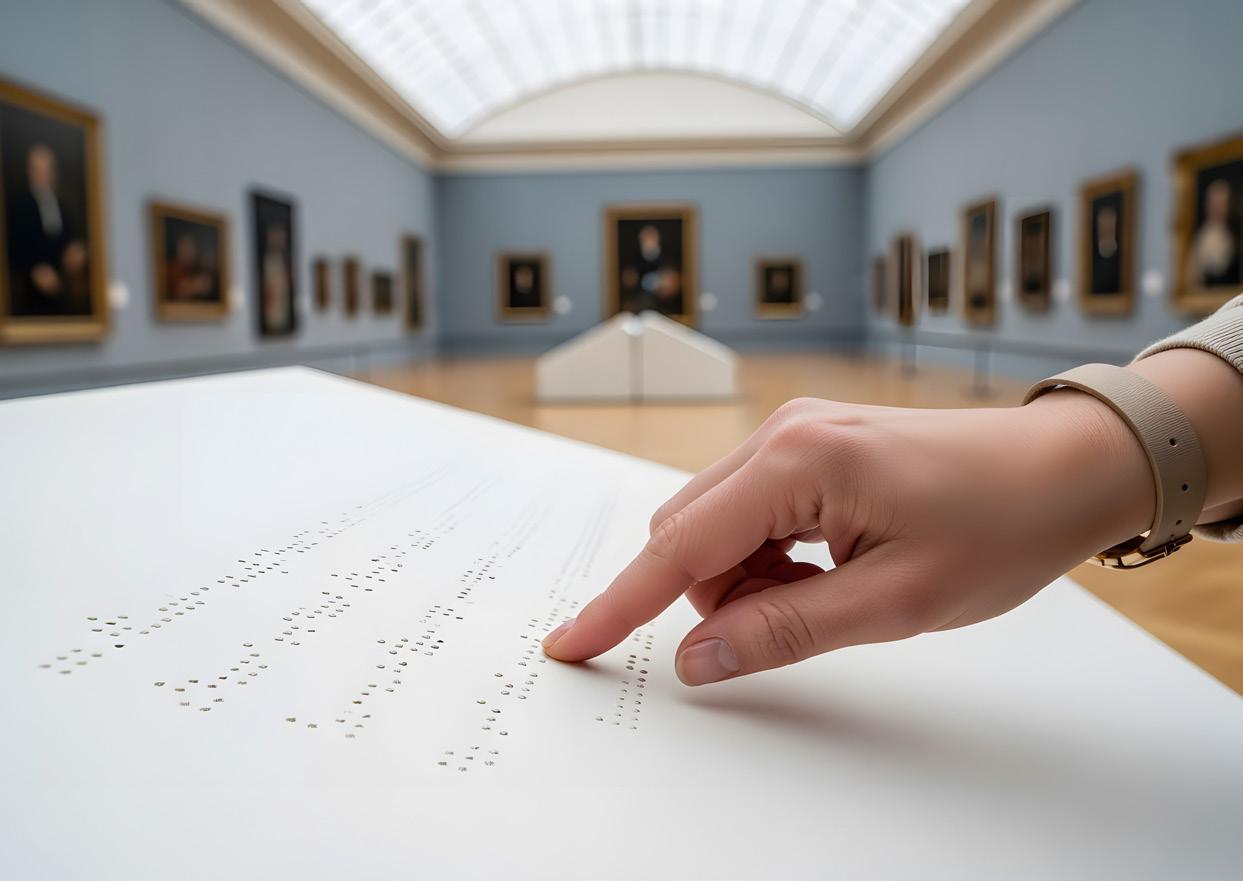

Barrierefreiheit in Museen – 86 Kultur für alle, Schritt für Schritt

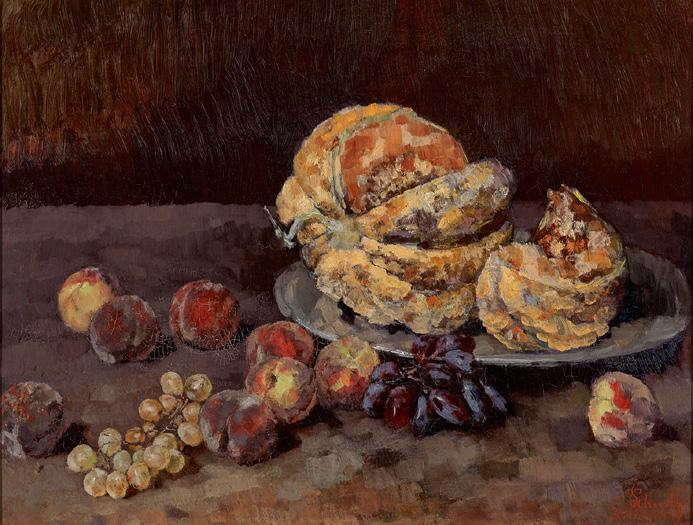

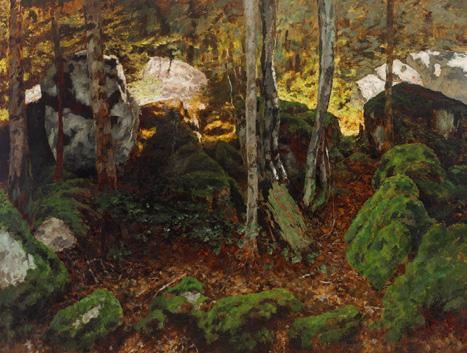

Carl Schuch und Frankreich 88 Städel Museum, Frankfurt

RRuhr Museum

Die Entwicklung der Museen in der Bundesrepublik Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Ihre reine Zahl hat sich in den letzten fünfzig Jahren von weniger als zweitausend auf knapp siebentausend fast vervierfacht und auch die Zahl der Besucherinnen und Besucher liegt seit Jahren konstant bei weit über einhundert Millionen pro Jahr. Auch wenn die Zahl der Neugründungen in den letzten Jahren weitgehend zum Stillstand gekommen ist, kann man sagen, dass das Museum zu den erfolgreichsten Kultureinrichtungen in Deutschland gehört.

Ihnen kommt in einer immer komplexeren Welt stärker als anderen Museumstypen eine orientierende Funktion zu, die sie zu einem Ort der Reflexion über die eigenen Ursprünge und die eigene Geschichte, eben die „Heimat“ machen. Insofern spielen sie in der Museumsentwicklung eine besondere Rolle, die viel mit Identifikation und letztendlich auch mit Identität zu tun hat.

Ich möchte dies in diesem Heft an einem Beispiel deutlich machen, das man zunächst einmal schon wegen seiner Größe und seiner Verortung gar nicht als Heimatmuseum identifiziert, nämlich dem Ruhr Museum auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein, dem ich über mehr als ein Jahrzehnt bis Anfang kommenden Jahres als Direktor vorstehen durfte.

Titelseite: Astronomische Kunstuhr © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte Fotos: René Gaens

Einen großen Anteil an dieser Entwicklung haben die sogenannten Heimatmuseen, wobei darunter nicht nur das klassische Dorfmuseum, sondern auch die zahlreichen Stadt- und Stadtteilmuseen und weitere Geschichtsmuseen zu verstehen sind, die vor allem im Ausgang des letzten Jahrhunderts zahlreich entstanden sind.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre die gleiche Freude, die ich in all den Jahren dieser Tätigkeit gespürt habe.

Glückauf Ihr

Prof. Heinrich Theodor Grütter

Prof. Heinrich Theodor Grütter (Direktor Ruhr Museum auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen), Foto: © Ralf Schultheiß

Heimat im Museum –Das Ruhr Museum auf Zollverein

Das Ruhr Museum in Essen, beheimatet in der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein, heute UNESCO-Welterbe der Menschheit, ist eine Stiftung der Stadt Essen, des Landschaftsverbandes Rheinland und des Landes Nordrhein-Westfalen. Insofern vereinigt es in seiner Trägerschaft sämtliche Gebietskörperschaften

des Landes und muss unterschiedlichen politischen Einheiten und Identitäten gerecht werden, von der lokalen des engeren Umfeldes der Zeche Zollverein im Essener Norden über die kommunale der Stadt Essen, die landsmannschaftliche des Rheinlandes bis hin zum gesamten Land Nordrhein-Westfalen.

Hinzu kommt eine regionale Klammer, die im Ruhr Museum institutionell nur indirekt verankert ist, da der Regionalverband Ruhr sich auf Zollverein nur am VisitorCenter Ruhr, das aber gleichzeitig das Besucherzentrum der Stiftung Zollverein ist, beteiligt. Diese regionale Verankerung taucht aber schon im Namen des Museums auf und stellt seinen

eigentlichen kulturpolitischen Auftrag dar: Das Ruhr Museum ist das Regionalmuseum des Ruhrgebietes, gleichsam das Heimatund Geschichtsmuseum eines der größten altindustriellen Ballungsräume in Europa.

Dabei ist der Begriff „Heimat“ sicherlich irritierend und zunächst irreführend. Mit

Heimatmuseum verbinden wir die Kochstelle und den Dreschflegel, das Dorf und den Stadtteil sowie die Zeit vor der Industrialisierung, die durch diese beendet wurde. Die Heimatmuseen sind überhaupt erst entstanden, damit man sich an die vormoderne, die gute heile Welt vor der Industrialisierung erinnern konnte. Insofern

stellt das Ruhr Museum – wie der berühmte Museologe Gottfried Korff einmal gesagt

Linke Seite, Oben: Kohlenwäsche Eingang Rolltreppe

Unten: Ruhr Museum, Außenansicht

Rechte Seite: Ruhr Museum, Daueraustellung

Fotos: © Ruhr Museum / Brigida González

hat – ein Heimatmuseum neuen Typs dar, das sich vom alten Heimatmuseum insofern unterscheidet, als es die neuere Geschichte, in unserem Fall die Industriegeschichte, miteinschließt und sie zu einem Teil der eigenen Geschichte macht.

Das macht Sinn, denn mit den Zechenschließungen und dem Ende der Schwerindustrie ist die Montanindustrie im Ruhrgebiet nicht mehr lebendige Gegenwart, sondern Geschichte. Sie hat das Leben der Menschen über Generationen geprägt und ist insofern existentieller Bestandteil der eigenen Lebenserfahrung.

Diesem Umstand verdankt im Übrigen das Ruhr Museum, das es in dieser Form als Regionalmuseum bis Ende 2007 überhaupt noch nicht gab, seine Existenz und nicht nur das Ruhr Museum, sondern auch eine Reihe privater oder halboffizieller lokaler Bergbaumuseen und in gewisser Weise auch die zahlreichen Industriemuseen in ganz Nordrhein-Westfalen, die die Erinnerung an einzelne Sparten der Industrie oder bestimmte regionale und lokale Industriezweige am Leben halten. Vor dreißig Jahren hat es noch keines dieser Museen gegeben, inzwischen sind es landesweit weit über hundert.

Bei der Pflege der lokalen und regionalen Identität, die diese Museen ausüben und zu denen natürlich noch die alten Heimatund Stadtmuseen treten, die ihrerseits die jeweils lokale Industriegeschichte in ihre Ausstellungen integriert haben, spielt naturgemäß die persönliche Erinnerung eine weit größere Rolle als in anderen Museen, wie dem Kunstmuseum, dem technischen oder gar dem ethnologischem Museum.

In dem Maße, in dem das Museum diese Erinnerungen der Besucherinnen und Besucher bemüht und damit auf deren Erfahrungen anspielt, ist es – bewusst oder unbewusst – an deren historischer Selbstvergewisserung und Identitätsbildung beteiligt. Hier entpuppt sich das Museum, zumindest das historische Museum, als "dentitätsfabrik", um es mit dem noch immer gültigen

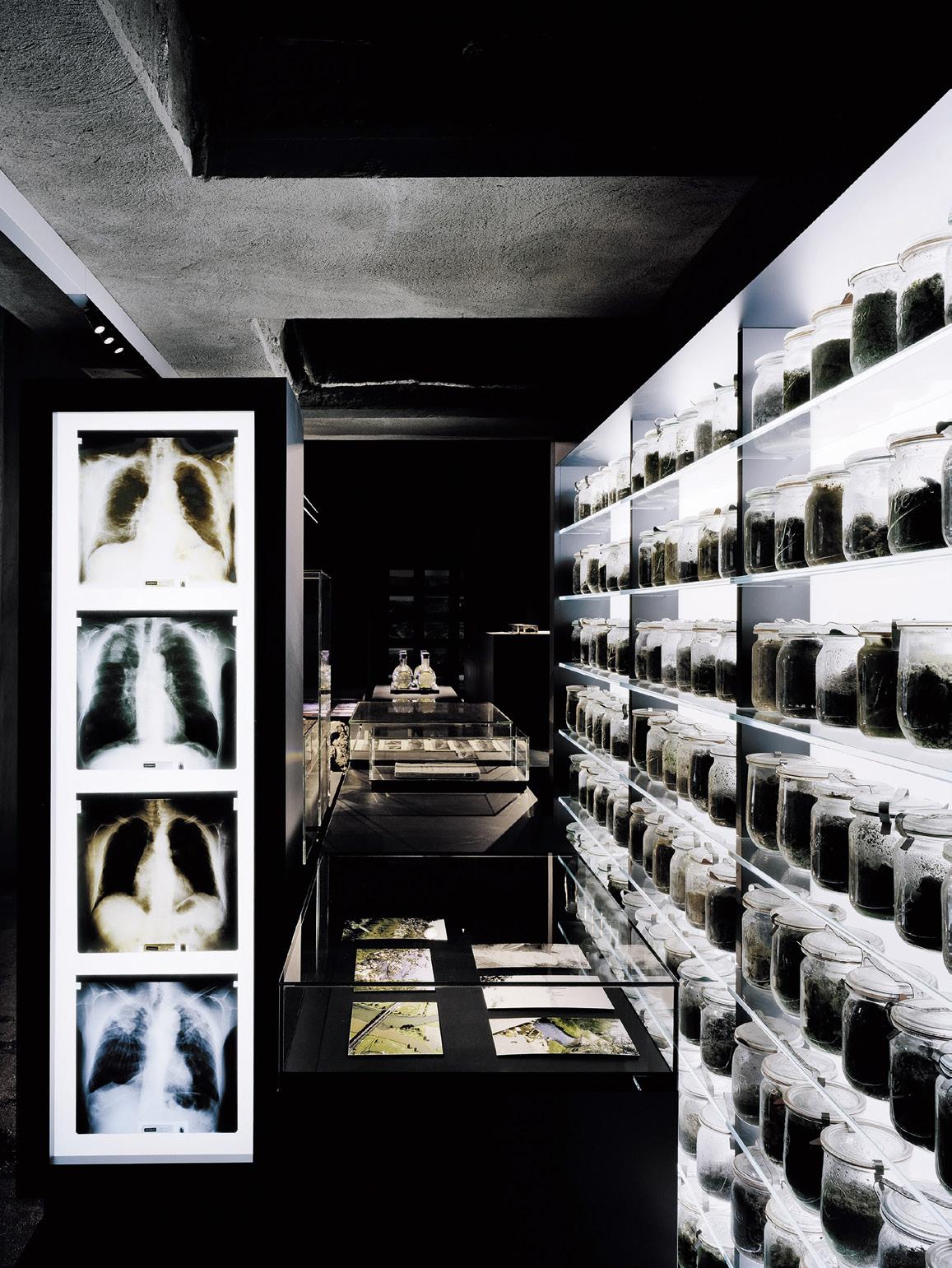

Linke Seite, Oben: Ruhr Museum, Dauerausstellung, Geräusche. Foto: © Ruhr Museum / Brigida González

Unten: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums, 17-Meter-Ebene, Mythos

Foto: © Ruhr Museum / Foto: Andrea Kiesendahl

Rechte Seite, Oben: Ruhr Museum, 17-Meter-Ebene, Zeitzeichen

Unten: Ruhr Museum, Dauerausstellung, 17-Meter-Ebene, Phänomene. Fotos: © Ruhr Museum / Brigida González

Begriff von Gottfried Korff und Martin Roth auszudrücken. Dabei sollte man auf den Terminus „Identitätsstiftung“ lieber verzichten – denn das ist die Aufgabe z.B. der Museen des Vaterländischen Krieges in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion oder in anderen totalitären oder zumindest chauvinistischen Regimen – aber in dem Prozess der Identitätsbildung ist das historische und vor allem das Heimatmuseum unmittelbar beteiligt.

Das Ruhr Museum tut dies mit seiner Dauerausstellung in der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein mit ca. 6000 Exponaten auf 4500 qm Ausstellungsfläche. Der Parcours erfolgt vom Besucherzentrum, das die Besucherinnen und Besucher über eine beeindruckende Rolltreppe auf die sogenannte 24-Meter-Ebene erreichen und ein ebenso imposantes Treppenhaus absteigend über drei Etagen, die der ehemaligen Funktion des Industriegebäudes folgend als (Arbeits)Ebenen bezeichnet werden.

Die erste, die sogenannte 17-Meter-Ebene, zeigt die Gegenwart des Ruhrgebietes: Zunächst mit großen Fotoprojektionen, die Mythen und Klischees vom Ruhrgebiet,

die längst nicht mehr Realität sind aber eine seltsame Vertrautheit mit dem Ruhrgebiet herstellen. Es sind Bilder im Kopf und die Ausstellung zeigt sie auch als solche, nämlich als Projektionen, die wieder verschwinden und in einer Endlosschleife neuen Bildern und Vorstellungen vom Ruhrgebiet Platz machen.

Eine zentrale Rolle spielt die Erinnerung der Besucherinnen und Besucher in dem direkt anschließenden Hauptbereich der ersten Etage, der die reale Welt, die gegenwärtigen Phänomene des Ruhrgebietes, zeigt; von der Industriekultur über den Strukturwandel, die verschiedenen Religionen im Ruhrgebiet bis hin zum Fußball, insgesamt zwei Dutzend solcher aktueller Phänomene. In den über fünfhundert präsentierten Fotos sehen die Besucherinnen und Besucher Orte, Gebäude und Situationen ihres unmittelbaren alltäglichen Umfeldes, verbunden mit Objekten, die diese versinnbildlichen. Diese Fotos und Objekte geben den Gästen das Gefühl, Teil der Erzählung des Museums zu sein und das Museum merkt, wie intensiv sie diese wahrnehmen, weil sie sich häufig stundenlang in dieser Abteilung aufhalten.

Linke Seite, Oben: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums. Foto: © Ruhr Museum / Andrea Kiesendahl

Mitte: Eingang Ruhr Museum, Dauerausstellung 17-Meter-Ebene

Rechte Seite, Oben/Mitte: Treppenhaus

Fotos: © Ruhr Museum / Brigida González

Unten: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums

Foto: © Ruhr Museum / Andrea Kiesendahl

DAS BESONDERE. UNSER STANDARD!

ArchiBALD plant, entwickelt und liefert individuelle Depoteinrichtungen. Ob Regalsysteme für unterschiedlichste Anwendungen, Zugwandsysteme für die Lagerung von Gemälden oder Schränke für Ihr Schaudepot, unser breites Produktportfolio bietet Lösungen für alle Bereiche.

Erfahren Sie mehr: www.archibald-regalanlagen.de

Museum Abteiberg Mönchengladbach, Szenographie: Paul Wenert

Diese Phänomene verdichten sich im letzten Teil der Ausstellungseinheit in Objekten, die als eine Art Musée Sentimental beispielhafte Geschichten und Erfahrungen der Region in sich vereinigen. So erzählt die berühmte Steinstaublunge von der enormen Belastung unter Tage und der Helm mit Hitzeschild von der harten Arbeit am Hochofen.

Die nächste Etage, die sogenannte 12-Meter-Ebene, widmet sich dem kulturellen Gedächtnis der Region und definiert die Industrieregion als Schauplatz auch der antiken und mittelalterlichen Geschichte. Sie zeigt Exponate aus der Prähistorie, der Römerzeit, von mittelalterlichen Klöstern und Burgen, die den Gästen nicht aus der eigenen Erfahrung, sondern höchstens aus dem Geschichtsunterricht bekannt

sind und sein Bild von der eigenen Heimat erweitern und bereichern. Wer hätte gedacht, dass das spätere Ruhrgebiet das Aufmarschgebiet der Römer auf dem Weg zur Varusschlacht, die Keimzelle der Missionierung und Christianisierung Nordwestdeutschlands und die Region mit der größten Dichte an Hansestädten war?

Linke Seite: Ruhr Museum, Dauerausstellung, 17-Meter-Ebene, Umweltzerstörung

Rechte Seite, Oben: Ruhr Museum, Dauerausstellung, 12-Meter-Ebene, Klosterwelten

Mitte und Unten: Dauerausstellung, 12-Meter-Ebene, Flora und Fauna

Unten: Ruhr Museum, Dauerausstellung, 12-Meter-Ebene, Traditionen

Fotos: © Ruhr Museum / Brigida González

Linke Seite: Ruhr Museum, Dauerausstellung 6-MeterEbene. Foto: © Ruhr Museum / Brigida González

Rechte Seite, Oben: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums, 6-Meter-Ebene

Foto: © Ruhr Museum / Andrea Kiesendahl

Unten: Dauerausstellung, 6-Meter-Ebene, Urbanisierung

Foto: © Ruhr Museum / Brigida González

Oben: Gäste in der Dauerausstellung des Ruhr Museums, 6-Meter-Ebene. Unten: Führung. Fotos: © Ruhr Museum / Andrea Kiesendahl

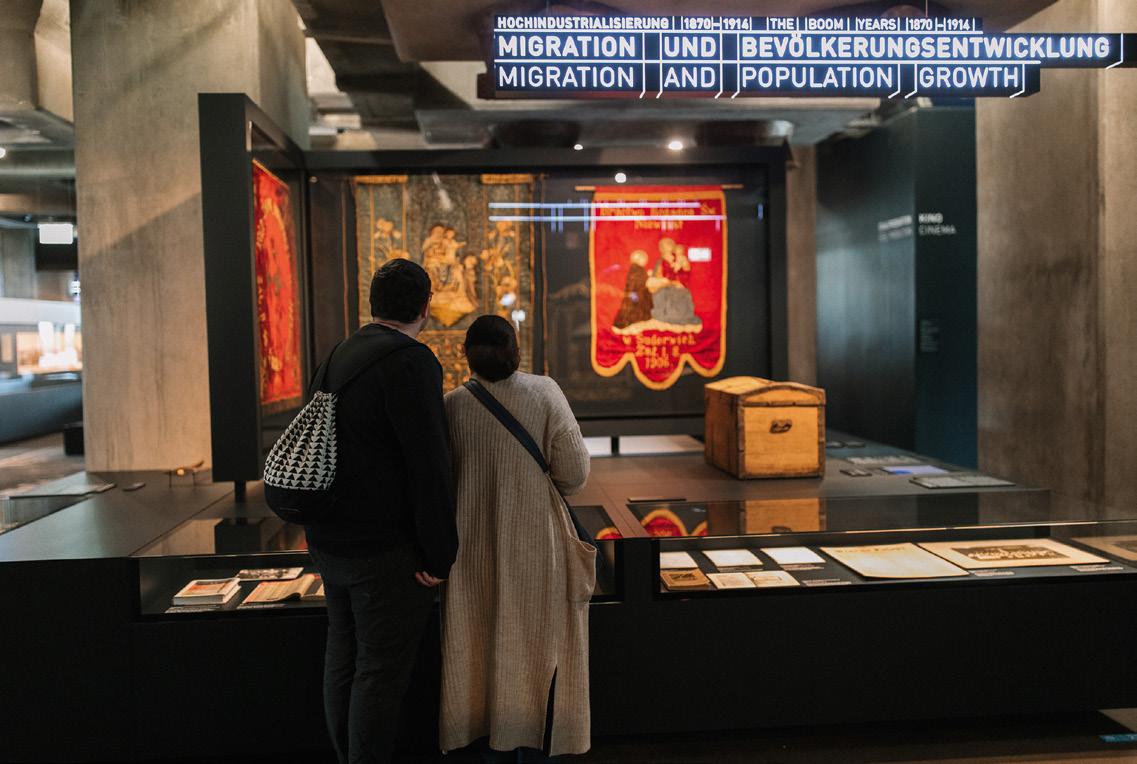

Diese Verschiebung der Perspektiven setzt sich auf der dritten Etage des Museums zur Geschichte des Ruhrgebietes im Industriezeitalter fort. Sie nimmt ihren Ursprung in der erdgeschichtlichen Entwicklung vor Millionen von Jahren mit der Entstehung der Kohle und beschreibt den dramatischen Industrialisierungsprozesses im Ruhrgebiet als Teil der europäischen Geschichte, der in Fragen der Migration und der weltweiten Energieversorgung mündet. Hier nehmen die Besucherinnen und Besucher ihre Heimat als Teil größerer nationaler, internationaler, ja globaler Zusammenhänge wahr und erfahren eine grundlegende Perspektivenerweiterung.

Die Dauerausstellung des Ruhr Museums wurde seit ihrer Eröffnung zur Kulturhauptstadt RUHR.2010 von mehr als fünfzig Sonderausstellungen begleitet, die viele Aspekte der Ruhrgebietsgeschichte von den Anfängen in der Spätantike und im Frühmittelalter über die Reformation und den Adel im Ruhrgebiet, die großen Industriemythen wie Krupp und das Zeitalter der Kohle bis hin zu den Weltkriegen, der Metropole Ruhr und den modernen Phänomen wie Fußball, Rock und Pop und das Kino und den Film beleuchteten.

Gemeinsam mit der Dauerausstellung zählten die Ausstellungen des Ruhr Museums seit seinem Bestehen über vier Millionen Besucherinnen und Besucher, das sind 250.000, also eine Viertelmillion pro Jahr. Dabei ist auffallend, dass die Zahl der Besucherinnen und Besucher vor allem in der Dauerausstellung nicht – wie es zu erwarten wäre – im Laufe der Jahre abnimmt, sondern im Gegenteil, immer noch leicht steigt. Die Menschen im Ruhrgebiet

scheinen im Ruhr Museum ihre Heimat gefunden zu haben.

Ruhr Museum in der Kohlenwäsche UNESCO-Welterbe Zollverein

Gelsenkirchener Str. 181 45309 Essen

Tel. +49 (0)201 24681 444 besucherdienst@ruhrmuseum.de www.ruhrmuseum.de

IM DIENST DER KUNST UND KULTUR

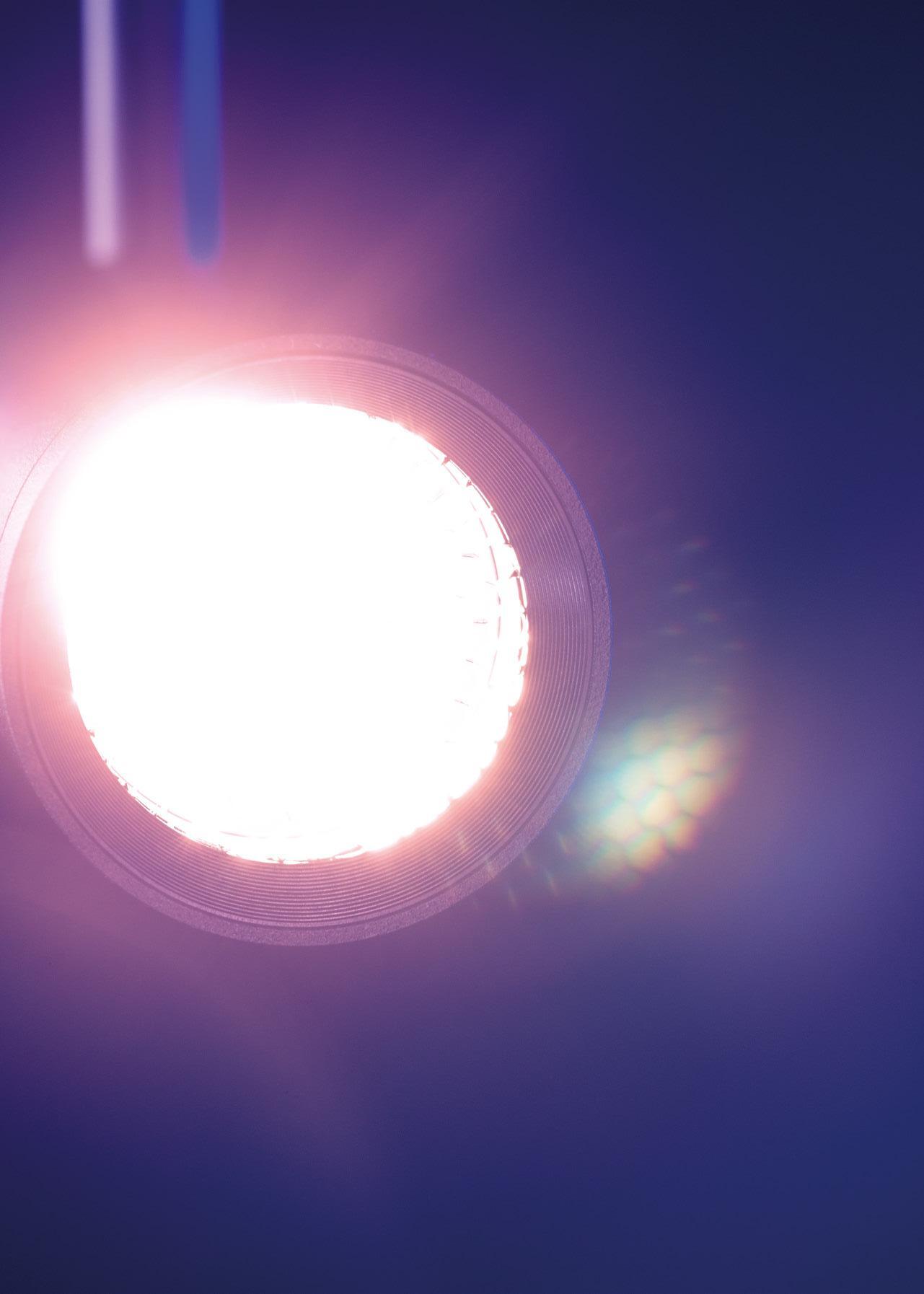

LICHTWERKZEUGE FÜR PROFIS: IN ZERTIFIZIERTER QUALITÄT, BUDGETFREUNDLICH UND 100% KOMPATIBEL

Dimmbare Zoomstrahler

Dimmbare Konturenstrahler

Dimmbare Flächenstrahler

Dimmbare Wallwasher NEU

Fernbedienbare Zoomstrahler

Vitrinenbeleuchtung NEU

Full-Custom-Lösungen

CREATE LIGHT ist ein junges, innovatives Unternehmen aus Süddeutschland mit Handschlagsqualität –hochspezialisiert, auf die perfekte Inszenierung von Kunst und Kultur. In mehr als 300 Projekten, haben wir weltweit über 10.000 unserer professionellen Lichtwerkzeuge erfolgreich im Einsatz. Gebaut für den anspruchsvollen Museumsalltag, werden unsere hocheffizienten LED-Strahler von Kulturschaffenden und Lichtprofis in Museen, Ausstellungen und Galerien in der ganzen Welt sehr geschätzt. Unsere Lichtspezialisten liefern Ihnen maßgeschneiderte Lichtsysteme, sowie eine fachgerechte Beleuchtung der kostbaren Exponate – budgetfreundlich und effizient: info@create-light.de oder +49 751 185 277 20

CREATE-LIGHT.DE

Von der Drehscheibe in die Umlaufbahn: der Bahnpark Augsburg präsentiert

VIEW FROM ABOVE

Augsburg. Sonderausstellungen sind dann stark, wenn sie die DNA eines Hauses sichtbar machen und zugleich neue Horizonte öffnen. Genau das leistet View From Above – die großformatige Fotografieschau mit Bildern des NASA-Astronauten Terry Virts – seit dem 24. Mai im Bahnpark Augsburg.

Die Präsentation bespielt die historische Dampflokhalle (über 800 m²) und stellt der

letzten in Deutschland gebauten Dampflok ein Gegenüber aus der Raumfahrt zur Seite.

Der technikhistorische Kontrast wirkt unmittelbar: 1957 rollt eine Spitzenleistung der Dampftechnik aus der Werkhalle, nur zwölf Jahre später betritt der Mensch den Mond – zwei Kapitel einer von Innovation getriebenen Mobilitätsgeschichte, die sich im Bahnpark eindrucksvoll begegnen.

Warum Raumfahrt im Bahnpark funktioniert

Aus Sicht von Geschäftsführer Markus Hehl fügt sich die Ausstellung nahtlos in das Profil des Hauses: Eisenbahn war immer Hochtechnologie – mit denselben Fragen nach Material, Energie, Geschwindigkeit und Navigation, die die Raumfahrt auf eine neue Stufe hebt.

View From Above übersetzt diesen Ingenieursgeist in ein visuelles Erlebnis: Rund 150 großformatige Fotografien, aufgenommen aus und in der Internationalen Raumstation ISS, zeigen Wetterphänomene, Landschaften, Städtebilder und die

Infrastruktur des modernen Lebens aus der Perspektive des Alls. Der kuratorische Ansatz setzt auf Klarheit, Dunkelraum und präzises Licht – Technik wird Bühne für staunendes Sehen.

Kuratiert und veranstaltet wird das Format von Gottfried Eisenberger (The Art Fair Guy; Feromontana.art Exhibition GmbH). Für den Bahnpark ist das mehr als eine temporäre Ergänzung: Das Publikum wird spürbar diverser – zu den Stammgästen der Eisenbahnkultur stoßen Fotografie-, Design- und Wissenschaftsinteressierte, Familien und Schulklassen. Diese Durchmischung stärkt den Bahnpark als Technik- und Kulturort der Stadt.

Audio statt Label-Wand

Ein zentrales Element ist der scan.art Audioguide: Ohne zusätzliche QR Codes erhalten Besucherinnen und Besucher Hintergrundinformationen zu Motiven, Mission und Entstehung – mehrsprachig und direkt von Terry Virts eingesprochen. Seine ruhige, präzise Stimme erzeugt das Gefühl, selbst an Bord der ISS zu schweben, während er neben einem steht und die Geschichten zu den Bildern erzählt. Die Nutzung erfolgt als Audio oder Text über das eigene Smartphone. Das senkt Hürden, verlängert die Verweildauer und erleichtert Gruppensowie Schulbesuche, weil Inhalte skalierbar und jederzeit aktualisierbar sind.

Infrastruktur auf Museumsniveau

Für Häuser, die eine starke Sonderausstellung ohne Baustelle integrieren möchten, ist der Ansatz schlicht: View From Above bringt Wände und Licht selbst mit. Das flexible Mila-Wall System mit LED-Schienenspots benötigt im Kern nur eine freie Fläche und eine Steckdose. Je nach Setup werden 750 bis 1 500 m² bespielt. Im Bahnpark war die komplette Infrastruktur in drei Tagen installiert, das Wandsystem – dank werkzeugarmer Steck-/Click-Verbindungen – mit sechs Personen in etwa acht Stunden gestellt. Das reduziert Eingriffe in den Betrieb, vermeidet Staub und Entsorgungsaufwand gegenüber Bauten aus Holz und MDF – und macht die Ausstellung schnell, sauber und flexibel anpassbar.

Aufbau im Bahnpark Augsburg

Fläche:

ca. 820 m² in der historischen Dampflokhalle

Infrastruktur:

ca. 200 lfm modulare Mila-Wall (MBA-Design), LED-Licht auf Schienensystem, Bilderhängung mit Galerieschienen

Aufbauzeit insgesamt:

3 Tage – 5 Tage

Aufbauzeit Stellwandsystem

Der Aufbau des Stellwandsystems selbst nahm dabei lediglich einen Tag in Anspruch – und das trotz unebenem Boden. Dank des eingespielten Teams von sechs Personen verlief alles reibungslos und zügig.

Betrieb:

Dunkelraum-Konzept, präzises Spot-Licht, scan.art Audio Guide ohne Zusatzbeschilderung

Scannen Sie bitte den QR-Code, um sich den Film zum Aufbau der Ausstellung anzuschauen

Dunkelraum, Präzisionslicht, klare Wege

Der Rundgang erzählt eine Mission – vom ersten Schritt bis zur Landung: Wie Terry Virts über die Air Force zur NASA kam, das Training, der Start ins All, das Leben an Bord der ISS, Außenbordeinsätze und schließlich der atemberaubende Blick auf unsere Erde.

Am Ende führt die Inszenierung mit der Rückkehr auf die Erde bewusst wieder auf den Boden der Realität. Die große Halle wird zum Dunkelraum, Akustik und Licht sind reduziert, die farbkräftig und hochwertig gedruckten Bilder tragen. Terry Virts sagte bei seinem ersten Besuch sichtbar bewegt: „Viel näher an das, was man da oben sieht, wenn man aus dem Fenster schaut, kommt

man nicht heran – als bei dieser Ausstellung.“ Die Themen sind so inszeniert, dass View From Above zum Muss für Technikfans, Fotografiebegeisterte, Weltraumfans, Familien sowie künftige Astronautinnen und Astronauten wird – und für alle zugänglich bleibt, unabhängig vom Vorwissen.

Mehrwert für Museen

View From Above ist mehr als ein Besuchermagnet, es eröffnet tragfähige Programmlinien und zusätzliche Erlöse. Im Bahnpark Augsburg hat die Ausstellung die klassische Eisenbahnszene spürbar um Fotografie, Design und Wissenschaft erweitert; Führungen, Schulklassen und Expertengespräche mit Astronauten las-

sen sich unmittelbar an die vorhandene Sammlung anbinden und verbinden die Dampflok mit der Beobachtung der Erde. Abendformate für Tech Communities und Kooperationen mit lokalen Partnern steigern die Reichweite, ein kuratierter Shop mit signierten Büchern, Editionen und Fine Art Prints schafft Zusatzumsatz. So entsteht ein inhaltlicher und wirtschaftlicher Mehrwert, der sich auf andere Häuser übertragen lässt.

Fazit aus Sicht des Bahnparks

Für Häuser, die eine starke, schnell integrierbare Sonderausstellung suchen, zeigt das Augsburger Beispiel: View From

Alle Fotos: © Martin Schönbauer

Above erweitert Zielgruppen, passt in den Betrieb – und macht Technikgeschichte im Dialog mit Raumfahrt neu erfahrbar.

www.bahnpark-augsburg.de service@bahnpark-augsburg.eu

View From Above

www.viewfromabove.art office@viewfromabove.art

Scannen Sie bitte den QR-Code, um sich den Film zur Ausstellung anzuschauen

MBA-Design & Display Produkt GmbH Siemensstrasse 32 72766 Reutlingen

Tel: +49 7121 1606-0 info@mba-worldwide.com www.mila-wall.de

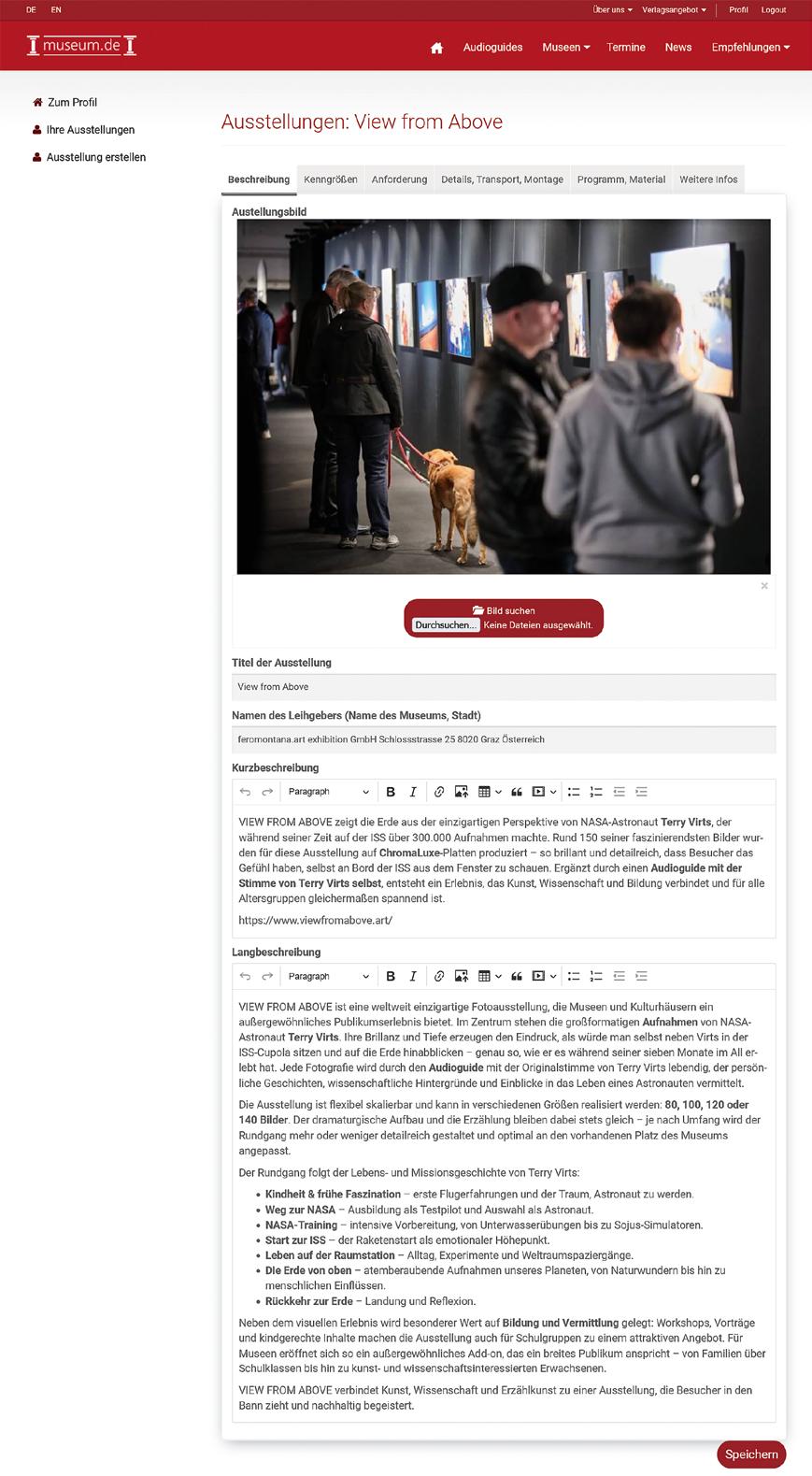

Wanderausstellungen leicht gemacht

Die kostenlose Ausstellungsbörse für Museen – exemplarisch erläutert an der Ausstellung "View from Above"

Autor: Uwe Strauch, museum.de

Museen stehen heute vor der Herausforderung, Besucherinnen und Besucher kontinuierlich zu begeistern – insbesondere das lokale Publikum, das die ständige Sammlung oft schon kennt.

Jede eigene Sonderausstellung zu kreieren, ist personal- und kostenintensiv: Konzeptentwicklung, Recherche, Leihanfragen, Aufbau, Begleitprogramm – all das bindet Ressourcen. Hier bieten Wanderausstellungen eine attraktive Lösung. Sie bringen frischen Wind in die Häuser, eröffnen neue Themenperspektiven, ermöglichen den Austausch zwischen Museen und reduzieren gleichzeitig den Aufwand für die Ausstellungsgestaltung.

Direkte Vermittlung zwischen den Museen – kostenlos

Vor neun Jahren hat museum.de deshalb exklusiv für Museen die Ausstellungsbörse ins Leben gerufen. Sie erleichtert das Leihen und Verleihen von Wanderausstellungen deutlich: Museen können ihre Angebote detailliert beschreiben und anderen Häusern

unkompliziert zugänglich machen. Dabei greift museum.de nicht redaktionell ein und erhebt keine Gebühren – weder vom Leihgeber noch vom Leihnehmer.

Registrierte Museumsadministratoren finden auf ihrer Profilseite die Rubrik „Ausstellungsbörse“ mit den Optionen:

l Ausstellungen leihen l Ausstellungen verleihen

www.museum.de/exhibitions

Alle angebotenen Wanderausstellungen sind hier abrufbar – aber auch ohne Login können Interessierte die Ausstellungen unter www.museum.de/exhibitions einsehen. Für das Anlegen eigener Wanderausstellungen ist ein kostenloses Login erforderlich. Museen, die bereits Daten einpflegen, sind startklar. Neue Häuser oder Museen ohne Administrator können sich unter www.museum.de/register anmelden. Pro Museum kann genau ein Administrator die Datenpflege übernehmen. Ein Administrator kann aber umgekehrt mehrere Museen unter seinem Login betreuen.

Die Plattform ermöglicht die strukturierte Eingabe von Wanderausstellungen. Jede Ausstellung erhält eine eigene Seite mit Titel, ansprechendem Foto sowie Kurz- und Langbeschreibung. Über das horizontale Menü werden die wichtigsten Angaben thematisch gegliedert:

Beschreibung

l Ausstellungsbild

l Titel der Ausstellung

l Name des Leihgebers

Name des Museums, Stadt

l Kurzbeschreibung

l Langbeschreibung

Kenngrößen

l Leihgebühr pro Woche

l Transportkosten

l Aufbaukosten

l Stellfläche in m² (mindestens und maximal)

l Mindest- und Maximaldauer der Leihe

l Lieferumfang in Stichworten

Anforderungen

l Mindest-Raumhöhe

l Besondere Anforderungen

(z.B. Gewicht, Lichtempfindlichkeit, Zerbrechlichkeit)

l Energieversorgung

l Bedingungen zur UV-Belastung

l Klimabedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit)

l Aufsichtspersonal

l Haftung und Versicherung

l Sonstiges

Details, Transport, Montage

l Transport

l Lagerbedarf für Transportkisten

l Anforderungen für Auf- und Abbau

Programm, Material

l Bereitgestelltes Werbematerial (Flyer, Ausstellungskatalog, Pressebilder)

l Pädagogisches Angebot (Referenten, Workshops, Führungen)

Weitere Infos

l Liste bisheriger Leihnehmer

l Sperrzeiten der Ausstellung

l Upload von PDFs (Broschüren, Pressestimmen)

l Kontaktinformationen

Ein praktisches Beispiel:

Wan„View From Above“

Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt die Ausstellung „View From Above“ des Bahnparks Augsburg. Die großformatige Fotografieschau von NASA-Astronaut

Terry Virts verbindet Fotografie, Technikgeschichte und Raumfahrt – und lässt sich dank modularer Konzeption problemlos als Wanderausstellung einsetzen.

Lieferumfang:

l 80–140 hochwertige ChromaLuxeDrucke auf Alu-Dibond

l Audioguide mit Originalkommentaren von Terry Virts, in über zehn Sprachen verfügbar

l Mila-Wall Stellwände von MBA für flexible und nachhaltige Präsentation

l Professionelles Beleuchtungssystem

l Hintergrundmusik & Soundscape mit Originalklängen aus dem All

Alle Fotos: © Martin Schönbauer

l Merchandise-Shop mit Büchern, Drucken und Editionen

l Service & Unterstützung: Mitarbeiterund Tour-Guide-Briefings, Auf- und Abbauanleitungen, Beschilderung

Anforderungen:

l Witterungsunabhängig: Drucke extrem robust, optional auch im Freien einsetzbar

l Raumgestaltung: abgedunkelte Räume für optimale Wirkung

l Flexibel: Modularer Aufbau passt sich je der Location an, von klassischen Museumsräumen bis hin zu Hallen, Industriebauten oder Outdoor-Bereichen

Die Ausstellung liefert ein schlüsselfertiges Konzept: Museen benötigen nur die passende Location – alles andere ist bereits im Ausstellungskonzept berücksichtigt.

Planungssicherheit beginnt mit der richtigen Auswahl der Ausstellung

Für Museen bedeutet das: Alle wichtigen Parameter – von Stellfläche über Kosten bis zu Klimabedingungen und pädagogischem Angebot – lassen sich übersichtlich in der Ausstellungsbörse hinterlegen. Potenzielle Leihnehmer können so prüfen, ob ihre Räume geeignet sind, und bei Interesse direkt Kontakt aufnehmen. Gleichzeitig entsteht Transparenz über Leihgebühren, Transport- und Aufbaukosten, Personalbedarf und Versicherung.

Die Ausstellungsbörse ist damit ein praxisnahes, kostenfreies Werkzeug, um Wanderausstellungen erfolgreich im direkten Kontakt zwischen den Museen zu vermitteln, Zielgruppen zu erweitern und Häuser für neue Themen zu öffnen – ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand und mit maximaler Flexibilität.

Übersicht angebotene Ausstellungen: www.museum.de/exhibitions

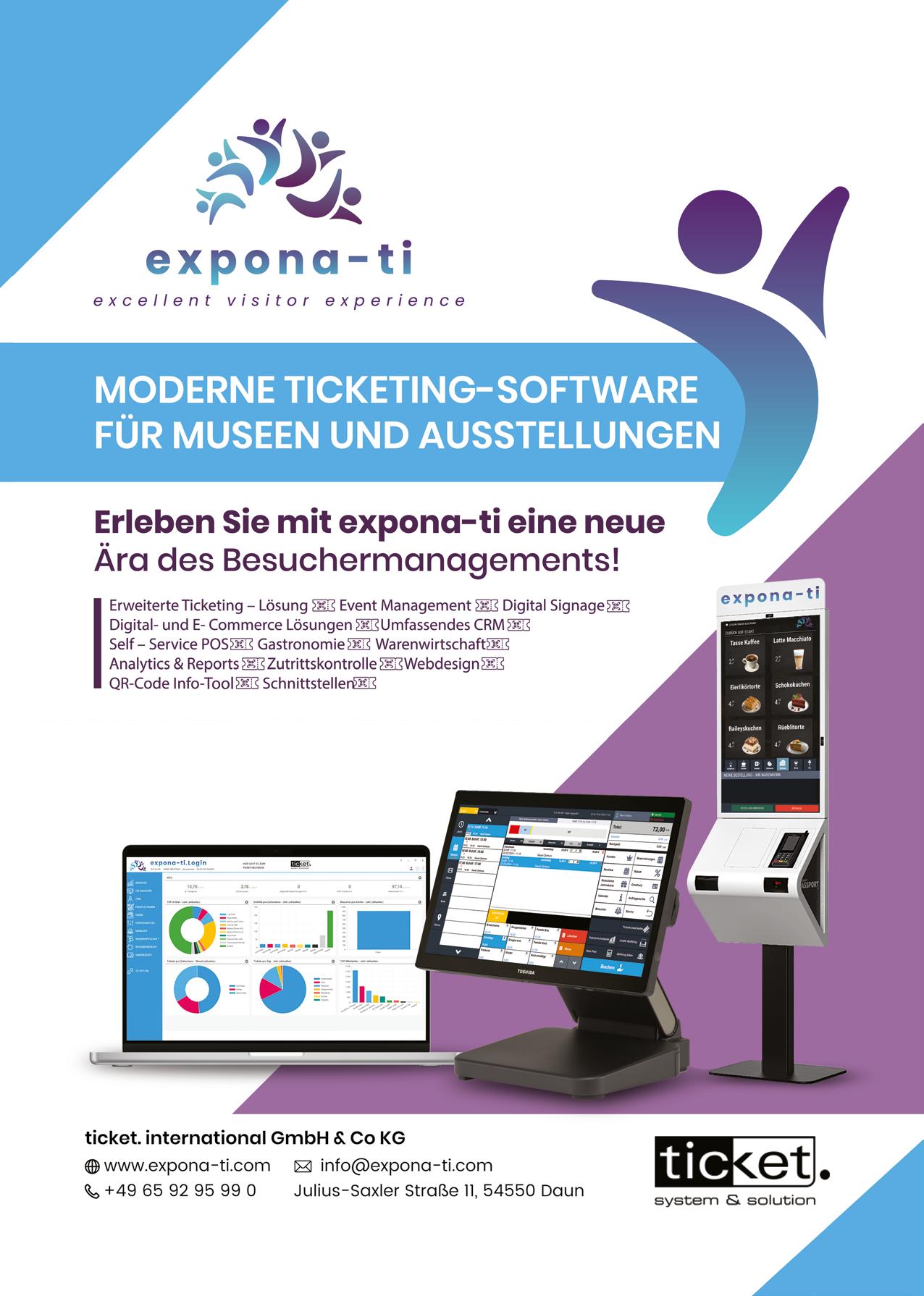

Rechts: Für das Anlegen einer Wanderaustellung ist ein Login bei museum.de erforderlich. Exemplarisch für "View from Above". Weitere Angaben erfolgen über die Auswahl im waagerechten Menü über dem Ausstellungsbild.

Niederländische Geschichte in neuem

Licht: „Macht – 800 Jahre Binnenhof“

Wenn Geschichte erstrahlt

Wie bringt man 800 Jahre Politik, Macht und Zeremoniell so zum Leuchten, dass Besucher nicht nur sehen, sondern erleben?

Das Historische Museum Den Haag gibt die Antwort – mit einer Ausstellung, die sorgfältig kuratierte Inhalte, stimmungsvolles Licht und einen Ort vereint, der selbst Teil der Geschichte ist.

Während der Renovierung des Binnenhofs präsentiert das Museum die Schau Macht – 800 Jahre Binnenhof. Direkt am Korte Vijverberg gelegen, mit Blick auf Hofvijver und Binnenhof, beleuchtet sie in vier Themenräumen die Architektur, politische Debatten, Faszination der Macht und Zeremonien des niederländischen Regierungssitzes.

© Macht – 800 Jahre Binnenhof (Historisches Museum Den Haag)

Design: Perspekt Studios

Audio-visuell: Moetwil en Van Dijk

Produktion:

Perspekt Studios

Lichtplanung:

50LUX NL – Frank Hulsebosch

CLS-Distributor: Lichtpunt

Verwendete Leuchten: Jade Expo Local Dim / W-DMX, Jade Zoom Local Dim, Focus HP 230V | 3000K

Gefördert von: VriendenLoterij

Fotografie: Gerrit Schreurs

CLS LED B.V. Bijsterhuizen 2523

NL-6604 LM Wijchen

Tel. +31 (0) 26 326 36 76 info@cls-led.com

Für das Lichtkonzept engagierte das Museum das auf Ausstellungsbeleuchtung spezialisierte Büro 50LUX, empfohlen von Perspekt Studios. Ziel war eine stimmungsvolle und zugleich objektschonende Ausleuchtung. Die über 30 Jahre alten Halogenstrahler wurden durch moderne LED-Leuchten von CLS ersetzt – finanziell unterstützt von der VriendenLoterij. Zum Einsatz kamen Modelle der Serien Jade und Focus: leistungsstarke Zoom-Strahler für hohe Räume, präzise Spots für empfindliche Exponate und budgetfreundliche Varianten für Durchgangsbereiche.

Montiert an bestehenden und ergänzten 3-Phasen-Stromschienen, bot die neue Beleuchtung hohe Flexibilität. Gesteuert wurde überwiegend über Local Dim für schnelle Anpassungen, teils ergänzt durch Wireless DMX für synchronisierte Videopräsentati-

onen. Filter, Torblenden und Zoom-Linsen erweiterten die Einsatzmöglichkeiten – ein Plus für zukünftige Wechselausstellungen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit setzte sich bei der Ausstellung Klein, Kleiner, Am Größten: Die Puppenhäuser von Lady Lita de Ranitz fort. Hier kamen kompakte CLS Focus Micro-Leuchten zum Einsatz, unauffällig in Wandschränken integriert und millimetergenau ausgerichtet, um filigrane Miniaturdetails perfekt hervorzuheben. Die präzise Installation in engen Räumen erforderte Erfahrung und Fingerspitzengefühl – eine Aufgabe, der sich das Team von 50LUX mit Begeisterung stellte.

Das Ergebnis: Licht, das Geschichten erzählt und Objekte zum Strahlen bringt – ein Gewinn für Museum, Besucher und die niederländische Geschichte.

Deutsches Museum Nürnberg –

Das Zukunftsmuseum

Zukunft denken, erleben, gestalten. Autoren: Claudia Luxbacher / Robert Moors

Humanoide Roboter, Fleisch aus dem Labor, fliegende Taxis, genetisch designte Babys und ein Leben auf dem Mond – was klingt wie Science-Fiction ist bereits Realität oder eine Möglichkeit der nahen Zukunft. Doch was bedeutet dieser technische Fortschritt für uns als Menschen? Für unser Zusammenleben, unsere Werte, unseren Alltag?

Technik und Ethik

Das Deutsche Museum Nürnberg zeigt zukunftsweisende Technologien und stellt ethische Fragen: Ein Museumskonzept, das in dieser Form einzigartig ist. Auf 2.900 Quadratmetern Ausstellungsfläche öffnet sich ein dichter, interaktiver Dialograum,

der Zugang zu Technik, Wissenschaft und gesellschaftsrelevanten Fragen bietet. Jedes Exponat ist mit der Frage verbunden: Welche Technologie wird eingesetzt und welche Auswirkungen hat jene. Es geht um technisches Möglichkeiten und um Verantwortung. Aufgespannt zwischen Wissenschaft und Fiktion gliedert sich die Dauerausstellung in die Bereich „Arbeit und Alltag“, „Körper und Geist“, „System Stadt“, „System Erde“ sowie „Raum und Zeit“.

Interaktive Stationen ermöglichen einen intuitiven Zugang zu teils abstrakten Inhalten. Simulierte Szenarien bringen ethische Fragen in den Raum und führen zu Diskussionen. Letztlich geht es um die Frage: wie

wollen wir in Zukunft leben. Wie gestalten wir die Zukunft – als Individuen, als Gesellschaft, als Menschheit? Und zwar im Hier und Jetzt. Die Entscheidungen von heute prägen das Morgen.

Museum – mitten im Leben

Das Zukunftsmuseum, 2021 als Zweigstelle des Deutschen Museums eröffnet, liegt unweit des Nürnberger Hauptmarkts im Augustinerhof. Der Neubau von Volker Staab Architekten fügt sich in das Stadtbild ein. Er bietet eine einladende, offene Grundstruktur. Große Fensteröffnungen holen die Stadt ins Museum – und lassen umgekehrt das Museum nach außen strahlen.

Baulich und inhaltlich-gestalterisch ist das Museums als inklusiver Ort gedacht. Herzstück des Gebäudes ist das Forum: ein zentraler Ort mit Tribünentreppe, LED-Newstickern und einem kinetischen Medienkubus – der ideale Raum für Vorträge, Diskussionen, Performances und Interaktion.

Das Angebot des Hauses erreicht Menschen mit verschiedenen Voraussetzungen und Bedürfnissen. Die Programme sind dialogisch aufgebaut. Klassischen Führungen: Fehlanzeige. Das Museum bietet Denktouren an. Abhängig vom Input der Teilnehmenden entstehen jeweils unterschiedliche Wege durch die Ausstellung.

Seine Angebote im digitalen Raum fasst das Museum unter dem Titel „Zukunftsmuseum EXTENDED“ zusammen. Aktuell zählen dazu ein VR-Moonwalk oder ein virtueller Besuch auf dem Jahrmarkt. Eine HoloAudioTour steht blinden und sehbehinderten Menschen zur Verfügung. Sie ermöglicht mittels akustischer Signale, die eine AR-Brille einspielt, einen selbständigen Ausstellungsbesuch.

Hochwertig ausgestatte Besucherlabore sind ein Alleinstellungsmerkmal. Bei Laborkursen, Qualifizierungsprogrammen und offenen Angebote geht es um MINT-Themen, angeleitet von wissenschaftlichem

Fachpersonal mit besonderer Expertise in der Vermittlung.

Auf der Ausstellungsfläche sind F-Coms – „Future Communicators“, die ersten Ansprechpersonen der Museumsgäste. Sie sind besonders geschult, um Denkanstöße zu geben und das Museum als Diskussionsraum erlebbar zu machen.

Linke Seite: Außenansicht Deutsches Museum Nürnberg © Deutsches Museum Nürnberg (Abk. DMN), Foto: Daniel Karmann

Rechte Seite, Oben: VR Moonwalk © DMN, Foto: Boris Brackrock

Unten, Links: HoloAudioTour für Blinde und Sehbehinderte © DMN, Foto: Simone Voggenreiter

Rechts: Forum © DMN, Foto: Daniel Karmann

Fünf Themenbereiche – vom eigenen Körper bis ins All

Die Dauerausstellung zählt rund 180 Stationen mit herausragenden Objekten - vom humanoiden Roboter AMECA über einen CO2-Sauger für die Nürnberger City bis zum Penguin Suit von Alexander Gerst.

Im Bereich „Arbeit und Alltag“ geht es um die Digitalisierung unseres Lebens. Wie verändert sich unser Verhältnis zu Arbeit, Kommunikation und Sicherheit?

Werden Maschinen uns ersetzen – oder unterstützen? Welche Rolle spielen Daten, KI und Automatisierung?

„Körper und Geist“ richtet den Blick auf unseren Körper, unsere Gesundheit und unsere Gedanken. Die Ausstellung zeigt Bioprinting, Neuroimplantate und genetischer Diagnostik – zwischen medizinischem Fortschritt und ethischen Grenzgängen. Wo endet Therapie – und wo beginnt Optimierung?

Oben: Laborkurs

© DMN, Foto: Simone Voggenreiter

Mitte: „Körper und Geist“, Embryonen-Brüter

© DMN, Foto: Daniel Karmann

Unten: „Arbeit und Alltag“, Social-Media Daten-Strudel

© DMN, Foto: Simone Voggenreiter

GEMÄLDEAUFBEWAHRUNG

in Museen, Galerien, Kunstdepots

Maßgeschneiderte Lösungen für:

· Gemälde-Depotanlagen

· Schaudepots

· Statische Gemäldelagerung

· Transport- und Arbeitshilfen

· Arbeitstische

· Lagertrennwände

„System Stadt“, © DMN, Foto: Daniel Karmann

„System Stadt“ thematisiert das urbane Leben von morgen. Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie organisieren wir Verkehr, Wohnen, Energie und Gemeinschaft in einem wachsenden, vernetzten Raum? Und wie lassen sich Freiheit, Fortschritt und Nachhaltigkeit miteinander vereinbaren?

Als Großobjekt bleibt der Pop.Up NEXT in Erinnerung: ein elektrisch betriebenes, autonomes Mobilitätskonzept, das Auto und Flugtaxi verbindet.

Der Ausstellungsbereich „System Erde“ zeigt ein globales Bild. Es geht um Res-

Ideal für Raumklima-Monitoring

sourcen, Klima, Energie. Präsentiert werden technologische Lösungen ebenso wie gesellschaftliche Dilemmata – etwa die Frage, wem Rohstoffe gehören und wie wir mit Umweltfolgen umgehen, die global wirken, aber auf lokalen Entscheidungen beruhen. Ein medial bespielter Globus mit drei Metern Durchmesser steht sinnbildlich für die globalen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten. Er prägt den Luftraum über dem Ausstellungbereich und ist umgeben von Weltraumschrott.

Im Bereich „Raum und Zeit“ geht es schließlich um den Menschheitstraum der Raumfahrt, um Zeitreisen und um die Zukunft im All. Zu den Highlights zählen das Modell einer Mondbasis-Station und ein bereits historisches Objekt: Eine russische Foton-Kapsel, die seit 1985 für wissenschaftliche Experimente im All genutzt wird. Ausgestellt ist die erste Kapsel, die 12 Tage lang die Erde umrundete.

Linke Seite, Oben: „System Stadt“

© DMN, Foto: Daniel Karmann

Unten: „System Erde“

© DMN, Foto: Daniel Karmann

Rechte Seite: „System Erde“

© DMN, Foto: Ludwig Olah

Messwerterfassung von: Luftfeuchte, Taupunkt, Temperatur, Lichtintensität, Rissbildung, u.v.m.

Datenlogger ALMEMO® 710 zur Erfassung aller Messdaten

Für Depots, Archive, Museen, zur Baudiagnostik in Denkmalschutz und Altbau

Fragen Sie uns!

Tel: 08024 300 70

Konzept: Science and Fiction

Ein Leitmotiv und methodischer Ansatz des Zukunftsmuseums ist die Gegenüberstellung von Science und Fiktion. Fiktion trifft auf Forschung – und Visionen auf Verantwortung. Oft sind es fiktionale Ideen, die Forschung inspirieren und wissenschaftliche Entwicklungen, die aus Fiktion Realität werden lassen. So steht der Communicator aus Star Trek (1966) neben dem ersten

Klapphandy (1996). Ebenfalls aus der Serie stammt die Idee eines „Medical Tricorders“ – ein nichtinvasives medizinisches Diagnosegerät. Dies entspricht heutigen smarten Sensoren und KI-gestützter Telemedizin. An einer Computer-Hirn-Schnittstelle wird aus medizinischen Gründen geforscht, wobei der Wunsch, Gedanken lesen zu können, seit langem in Literatur und Film präsent ist. In der Ausstellung dienen fiktionale Elemente – vielfach durch die großformatige Einspielung von Ausschnitten aus Science Fiction-Filmen präsent – als Reflexionsfläche, Diskussionsanstoß und kritische Perspektive.

Die Präsentation folgt einem gestalterischen Konzept, bei dem die Farbe Weiß der Ausstellungsdisplays für Wissenschaft, angewandte Technologien oder marktreife Produkte steht, während die Farbe Schwarz Fiktion, Spekulation und Vision verdeutlichen. Dieses System zieht sich durch alle Themenbereiche. Eingeordnet sind die Displays in ein räumlich gedachtes Grid. Dieses Raster ist in der Bodengrafik ablesbar, wo es sich vom geordneten, wissenschaftlichen Weiß bis hin zur Fiktion immer weiter auflöst.

Oben: „Raum und Zeit“

© DMN, Foto: Daniel Karmann

Mitte und Unten: „Raum und Zeit“

© DMN, Foto: Ludwig Olah

Die Sichtbetonwände und die klare Ausstellungsgestaltung betonen den technischen Charakter des Hauses. Farben, Materialien und Formen stehen für technische Systematisierung. Die Museumsinhalte erscheinen sinnlich erlebbar im Raum. Es ist ein offener Raum, der zum Denken, Diskutieren und Mitgestalten anregt.

Unsere Zukunft ist gestaltbar. Am Anfang steht die Neugier – und die Bereitschaft zum Dialog. Das Deutsche Museum Nürnberg lädt dazu ein. Zukunft ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess in Bewegung.

Deutsches Museum Nürnberg –Das Zukunftsmuseum

Augustinerhof 4, 90403 Nürnberg

Tel. 0911 - 21548 880

besucherservice-dmn@deutsches-museum.de

www.deutsches-museum.de/nuernberg

SCHLOSS WILHELMSHÖHE

Kulturdenkmal von Weltrang trifft auf moderne Luftbefeuchtungstechnik

Der Schutz von Kunstwerken hat in Museen höchste Priorität. Im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel, Heimat von Rembrandts „Jakobssegen“ und vielen anderen Meisterwerken, war die bisherige Luftbefeuchtungsanlage veraltet. Der Sanierungsbedarf war offensichtlich, die Lösung nicht. Wir werfen einen Blick darauf, wie man mit moderner Hochdruckbefeuchtung historischem Gemäuer gerecht wird.

Die Bedeutung des Raumklimas für Kulturgüter

Das übergeordnete Ziel eines jeden Museums ist die Bewahrung seiner Sammlung.

Dabei steht das Raumklima im Mittelpunkt, denn es ist der entscheidende, wenn auch oft unsichtbare, Faktor für den Erhalt von Kulturgütern. Insbesondere Kunstwerke aus organischen Materialien wie Holz, Textilien und Papier reagieren extrem sensibel auf ihre Umgebung. Temperaturschwankungen und, noch gravierender, Veränderungen der relativen Luftfeuchtigkeit können zu irreversiblen Schäden führen.

Holztafeln und Rahmen: Bei zu trockener Luft schrumpfen Holzfasern. Dies führt zu Spannungen, die Risse und Verformungen verursachen können. Ist die Luftfeuchtigkeit hingegen zu hoch, quillt das Material auf, was ebenfalls zu Schäden führen kann.

Leinwand und Malschichten: Eine stabile Luftfeuchte ist essenziell, um die flexible Verbindung zwischen der Leinwand und der Malschicht zu erhalten. Schwankungen führen zu mechanischen Spannungen, die Risse, Abplatzungen oder sogenannte „Krakelee“-Effekte (feine Rissnetze) verursachen. Schimmelbildung: Eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit, insbesondere in Kombination mit mangelnder Luftzirkulation, fördert die Bildung von Schimmelpilzen. Diese können Kunstwerke irreversibel schädigen.

Fachleute weltweit sind sich einig: Ein konstantes Raumklima ist die beste Präventivmaßnahme. Empfehlungen, wie sie die europäische Norm EN 15757 oder die

ASHRAE-Richtlinien aussprechen, sehen daher vor, die relative Luftfeuchte in einem engen konservatorisch sicheren Korridor zu halten. Im Schloss Wilhelmshöhe wurde ein Sollwert von 45 % r. F. festgelegt, um die wertvollen Exponate optimal zu schützen.

Die Herausforderung: Historisches Gebäude und veraltete Technik

Historische Gebäude wie das Schloss Wilhelmshöhe stellen besondere Ansprüche an die Anlagentechnik. Als eines der herausragendsten Museen von Hessen Kassel Heritage, einer der größten Kunst- und Kulturinstitutionen Deutschlands, beherbergt

es unter anderem die Gemäldegalerie Alte Meister mit unschätzbar wertvollen Werken von Rembrandt, Rubens und Frans Hals. Massive Mauern, wechselnde Außentemperaturen und der tägliche Besucherstrom beeinflussen das Innenklima kontinuierlich. Die veraltete Befeuchtungsanlage im Schloss war nach Jahrzehnten am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und konnte diese einzigartigen Schätze nicht mehr ausreichend schützen. Ersatzteile waren kaum noch verfügbar, und die Regelgenauigkeit entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es brauchte eine zuverlässige, langlebige Lösung, die sowohl den Denkmalschutz als auch die hohen konservatorischen Standards erfüllt.

Die Lösung: Präzision und Effizienz durch adiabatische Hochdruckbefeuchtung

Gemeinsam mit unserem Partner, der Friedrich Hertel Kälte-Klimatechnik GmbH & Co. KG, haben wir eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt: zwei Jetvap®-basic Hochdruckdüsensysteme von Lavair. Im Gegensatz zu Dampfbefeuchtern, die viel

Li. Schloss Wilhelmshöhe. © Branko Srot. stock.adobe.com

Rechts: Jetvap®-basic Hochdruckdüsensysteme von Lavair sorgen für konstante relative Luftfeuchte

Foto: © Lavair AG Klimatechnik

Energie verbrauchen, nutzt dieses System das Prinzip der adiabatischen Kühlung.

Das System beruht auf einem technisch eleganten Prinzip, das maximale Präzision mit minimalem Energieaufwand verbindet. Es handelt sich um ein Durchlaufwassersprühbefeuchtungssystem, bei dem das Wasser nicht rezirkuliert, sondern nach der Verdunstung als Verwurf dem Abwassersystem zugeführt wird. Dadurch werden Ablagerungen und Verkeimung von vornherein verhindert.

Höchste Hygiene durch Frischwasserprinzip: Eine leistungsstarke Hochdruckpumpe presst das Wasser mit bis zu 80 bar durch spezielle Düsen. Das eingespritzte Wasser stammt stets aus einer Frischwasserquelle und wird nicht wiederverwendet.

VDI 6022-konforme Spül- und Entleerungszyklen sichern den hygienischen Betrieb zusätzlich ab.

Feinste Zerstäubung und schnelle Verdunstung: Das Wasser wird durch die Anti-Tropf-Düsen in einen ultrafeinen Nebel zerstäubt. Der integrierte mikro -

bakterielle Agglomerator fängt diesen auf und verdunstet das gleichbleibend optimale Sprühbild schnell und effektiv im Luftstrom der raumlufttechnischen Anlagen (RLT). Chemische Zusätze sind hierfür nicht erforderlich.

Maximale Präzision: Die Regelung der Befeuchtungsleistung erfolgt stufenlos über eine frequenzgeregelte Pumpensteuerung. Ein patentiertes Regelungskonzept ermöglicht dabei eine extrem präzise Regelgenauigkeit von ± 0,5 % r. F., was für die Konservierung sensibler Kunstwerke unerlässlich ist.

Robuste, langlebige Komponenten: Alle wasserführenden Teile des Systems sind aus nicht korrodierenden Materialien wie Edelstahl, Kunststoff oder Keramik gefertigt, was eine hohe Lebensdauer und zuverlässige Funktionalität garantiert.

Hocheffizienter Betrieb: Für Dampfluftbefeuchter wäre im Schloss eine deutlich höhere elektrische Anschlussleistung erforderlich gewesen, die dort nicht verfügbar war. Es werden höchst effiziente Pumpen

eingesetzt, die nur alle 8.000 Betriebsstunden eine Überprüfung benötigen und vor allem öl- und silikonfrei sind. Die adiabate Hochdrucktechnik verbraucht im Vergleich deutlich weniger Energie, was die Betriebskosten senkt und die Lösung besonders nachhaltig macht.

Umsetzung im laufenden Betrieb und das Ergebnis

Eine der größten Herausforderungen war die Installation ohne Schließung der Gemäl-

Oben: Die Gemäldegalerie "Alte Meister" mit über 500 Werken – unter anderem von Rubens, van Dyck und Frans Hals. Besonders bekannt ist Rembrandts Spätwerk "Der Jakobssegen", das heute zu den Höhepunkten der Sammlung zählt

Foto: © Mirja van Ijken, Bildquelle: Hessen Kassel Heritage

Rechte Seite, Links: Steuerungsbox und hocheffiziente Wasserpumpe: Platzsparende Montage und wartungsarmer Betrieb

Rechts: Die Anti-Tropf-Düsen im Luftkanal der raumlufttechnischen Anlage

Unten: Sebastian Vittinghoff | Alfred Kaut GmbH & Co. Abteilungsleiter Luftbefeuchtungstechnik

Fotos: ©: Alfred Kaut GmbH & Co.

degalerie. Die Arbeiten wurden in enger Absprache mit der Museumsleitung geplant und abschnittsweise ausgeführt. Die alten Anlagen wurden demontiert, die neuen Jetvap ® -basic-Stationen installiert und die Edelstahlleitungen zu den RLT-Geräten verlegt. Die neue Technik wurde nahtlos in die bestehende Gebäudeleittechnik integriert, was eine klare Bedienung und transparente Betriebsdaten ermöglicht.

Heute profitiert das Schloss Wilhelmshöhe von einer hochmodernen Befeuchtungslösung, die:

• die Kunstwerke zuverlässig schützt, indem sie die Luftfeuchte im konservatorisch empfohlenen Korridor hält.

• den Betrieb sicherer macht, dank automatischer Hygieneprogramme nach VDI 6022.

• die Betriebskosten senkt, durch deutlich geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu Dampfanlagen.

• die Wartung vereinfacht, da Spülungen und Entleerungen automatisiert ablaufen.

Das Projekt im Schloss Wilhelmshöhe ist ein Paradebeispiel dafür, wie Denkmalschutz und innovative Technik Hand in Hand gehen können. Es steht für die handfeste Betriebssicherheit und den messbaren Schutz von Kulturgütern. So bleibt das Schloss Wilhelmshöhe auch in Zukunft ein sicherer Ort für Meisterwerke von Weltrang – und für die Menschen, die sie sehen wollen.

Ihr Vorteil: Unsere Erfahrung

Seit über 60 Jahren sind wir bei Alfred Kaut GmbH Ihr verlässlicher Partner für präzise Luftbefeuchtung. Vom klassischen Dampf bis zur energieeffizienten adiabatischen Kühlung, wie sie im Schloss Wilhelmshöhe erfolgreich eingesetzt wurde – wir beraten, planen, liefern und betreuen. Jede Anwendung ist einzigartig. Deshalb liefern wir alle Befeuchtungssysteme und finden in enger Absprache mit Ihnen die optimale Lösung. Ob Wasserzerstäubung, Verdunstung, Ultraschall oder Dampf: Unser Ziel ist ein effizienter und wartungsfreundlicher Betrieb, der den Wert Ihrer Exponate dauerhaft sichert. Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

Alfred Kaut GmbH & Co.

Windhukstr. 88 | D-42277 Wuppertal Tel. +49 (0)202-2682-0 www.kaut.de info@kaut.de

Autor

Sebastian Vittinghoff | Alfred Kaut GmbH & Co.

Abteilungsleiter Luftbefeuchtungstechnik Tel. 02 02 / 26 82 135 sebastian.vittinghoff@kaut.de

wob³walls –

das Wandsystem für die Kunst

Was vor 30 Jahren als interne Lösung für Ausstellungsinszenierungen im Kunstmuseum Wolfsburg begann, hat sich heute zu einem international gefragten System etabliert: wob³walls – ein modulares Stellwandsystem, das in über 100 Kunstmuseen und Kulturhistorischen Museen und Ausstellungshäusern weltweit im Einsatz ist.

Die wob³walls gGmbH – eine gemeinnützige Tochtergesellschaft – entwickelt, produziert und installiert das System heute mit einem eingespielten, erfahrenen Team aus Tischlern, Schlossern und Malern. Gemeinsam schaffen sie ein Produkt, das sich durch Ästhetik, Flexibilität und Nachhaltigkeit auszeichnet – und damit den Anforderungen zeitgenössischer Ausstellungsgestaltung in jeder Hinsicht gerecht wird.

Mehr als eine Wand: Architektur im System

Die wob³walls sind modular aufgebaut und ermöglichen variable Wandkonfigurationen – von einfachen Stellwänden bis hin zu komplexen Raum-in-Raum-Konstruktionen. Egal ob Türstürze, Wandnischen, Vitrineneinbau, Medientechnik oder verdeckte Revisionsgänge: Die Architektur bleibt anpassbar, wandelbar und funktional.

Die Wandkörper selbst sind begehbar und können als Stauraum für Technik, Kabelwege oder Revisionsräume genutzt werden.

Ihre glatte, homogene Oberfläche bietet beste Voraussetzungen für hochwertige Gestaltung und Präsentation – sei es durch Farbe, Stoff oder individuelle Beschichtung.

Effizient, leicht, nachhaltig

Was Ausstellungshäuser, Museen und Galerien besonders schätzen, sind die prakti-

schen Vorteile der wob³walls:

Modularität: beliebig kombinierbare Einzelteile

Leichtigkeit: geringes Eigengewicht erleichtert Handling

Schneller Auf-/Abbau: spart Zeit und Kosten

Platzsparend: zerlegbare Module ermöglichen kompakte Lagerung

Nachhaltig: wiederverwendbare Konstruktion spart Ressourcen

Anwendungsfreundlich: einfache Montage nach kurzer Einweisung

Variantenreich: individuelle Anpassungen problemlos möglich

Gordon Matta-Clark. SA Eesti Kunstimuuseum Foto: © Stanislav Stepashko

Von Wolfsburg in die Welt

Ob in der Schweiz, in Skandinavien, den USA oder Fernost – die wob³walls haben sich längst bewährt:

l Kunsthaus Zürich

l Platforme 10 in 3 Museen, Lausanne

l Museum der Moderne, Salzburg

l Munch Museum und Nationalmuseum, Oslo

l ARoS Aarhus Kunstmuseum (DK)

l City University of Hong Kong School of Creative Media

l K20 / K21, Düsseldorf

l Museum Frieder Burda, Baden-Baden

l … oder unter Kuppel des Reichstags in Berlin für Fotos von Bryan Adams

Insgesamt sind die Wände in über 100 Institutionen weltweit im Einsatz.

Drei Grundelemente.

Unzählige Möglichkeiten

Grundleitern aus Aluminiumprofilen und mit höhenverstellbaren Füßen

Quertraversen zur stabilen Verbindung

Holzbeplankung für teils oder ganz geschlossene Wände

Die Verkleidung erfolgt mit Tischlerplatten auf Holzleisten – mit gespachtelten, glatten Übergängen, die eine nahezu fugenlose Fläche ergeben.

Technik trifft Gestaltung

wob³walls-Aluminiumteile werden ohne Schrauben oder Nägel montiert und sind ebenso einfach wieder lösbar – dauerhaft wiederverwendbar.

Mobilität durch Innovation –die Wall Mover

Zur Minimierung von Umbaukosten und Aufbauzeiten hat wob³walls ergänzend mobile Verschiebesysteme entwickelt: Wall Mover (manuell): für Wände bis 10 Meter

Wall Roller: für kleine Wände per Hubwagen

Diese Systeme ermöglichen es, komplette Wandstrukturen ohne Demontage zu verschieben – eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, insbesondere bei Wechselausstellungen.

Links: Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“

Rechts: Ausstellung „Die Kunst der EntschleunigungBewegung und Ruhe in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Ai Weiwei“.

Mitte: Ausstellung „Empowerment“ © Kunstmuseum Wolfsburg, Foto: Marek Kruszewski

Fazit: Eine Wand, die mehr kann

Die wob³walls sind mehr als ein Stellwandsystem – sie sind ein Instrument für kuratorische Freiheit, architektonische Qualität und wirtschaftliche Effizienz. Ein System, das mitdenkt. Eine Konstruktion, die bleibt. Eine Lösung, die weltweit überzeugt.

wob³walls gGmbH

Heinenkamp 11 38444 Wolfsburg Tel 0049 | 5361 | 2669910 info@wob3walls.de www.wob3walls.de

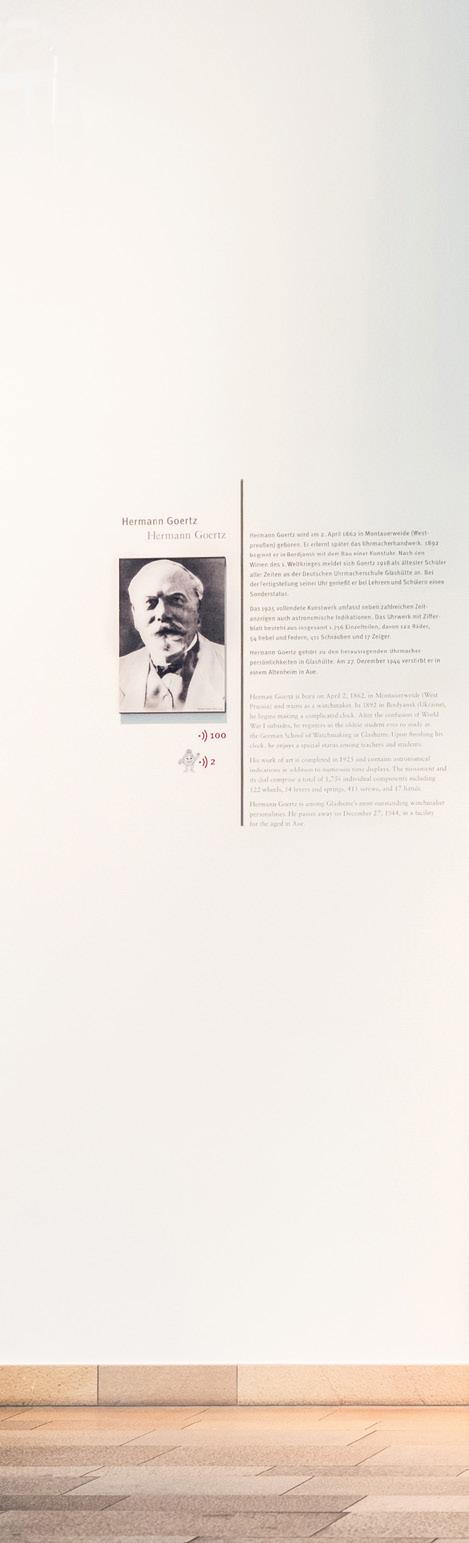

Glashüttes Meisterwerk wird 100 Jahre alt

Deutsches Uhrenmuseum Glashütte zeigt Sonderausstellung zu seiner Astronomischen Kunstuhr. Autor: Michael Hammer

Anzeige

Zum 100. Geburtstag seiner Astronomischen Kunstuhr hat das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte im September 2025 eine Sonderausstellung eröffnet, die sich

der Kunstuhr widmet. Unter dem Titel ZEITSPRUNG können sich die Besucherinnen und Besucher in die Zeit der Entstehung der Uhr hineinversetzen.

Links: Bereits am Museumseingang wird auf die neue Sonderausstellung hingewiesen

Rechts: Uhrenmuseum Außenansicht. Foto: René Gaens © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Sonderausstellung „ZEITSPRUNG“

Wer das Deutsche Uhrenmuseum im sächsischen Glashütte betritt, erblickt gleich nach Durchschreiten des Eingangsportals eines der bedeutendsten Exponate der Sammlung und wird unweigerlich in seinen Bann gezogen. Die Astronomische Kunstuhr von Hermann Goertz beeindruckt nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch die Vielzahl an Anzeigen, die einen ausgeklügelten Mechanismus hinter dem prächtigen Zifferblatt vermuten lassen.

In diesem Jahr feiert das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte den 100. Geburtstag seiner Astronomischen Kunstuhr. Im Oktober 1925 wurde sie von ihrem Erbauer Hermann Goertz nach reichlich drei Jahrzehnten Bauzeit fertiggestellt. Aus diesem Anlass hat das Uhrenmuseum im September eine Sonderausstellung eröffnet, die sich der Kunstuhr widmet. Unter dem Titel ZEITSPRUNG begeben sich die Besucher darin auf eine Zeitreise ins Jahr 1925, als die Uhr vollendet wurde.

Links: Sternenhimmelscheibe der Astronomischen Kunstuhr Rechts: Die Astronomische Kunstuhr steht im Foyer des Uhrenmuseums © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Fotos: René Gaens

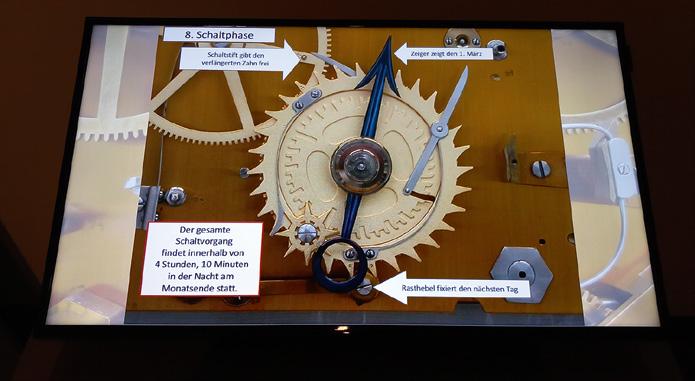

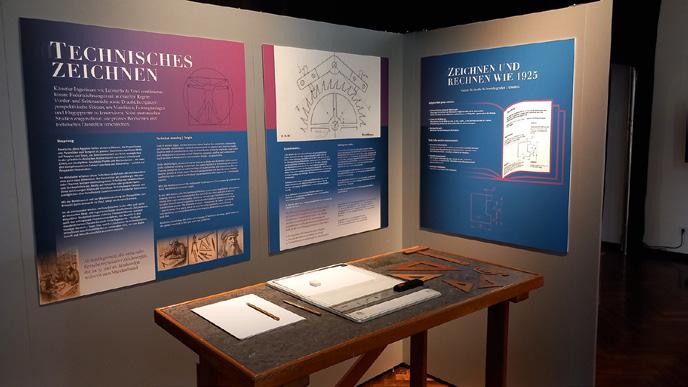

Anhand unterschiedlicher Themen werden die technischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit erlebbar gemacht und gezeigt, welche Herausforderungen Hermann Goertz bei den Arbeiten an seinem Meisterwerk zu bewältigen hatte. Darüber hinaus gibt die Ausstellung anschaulich dargestellte Einblicke ins Innere der Uhr. Als zentrale Elemente wurden dafür beispielsweise der ewige Kalender, die astronomischen Funktionen oder die beim Bau des Uhrwerkes verwendeten Materialien ausgewählt.

Begleitet wird die Ausstellung durch eine eigene App. Audiodateien zu den einzelnen Themenschwerpunkten ermöglichen es, sich noch besser in die Zeit der Entstehung der Uhr hineinzuversetzen. Passend dazu können kleine Rätselaufgaben gelöst werden. Auch sonst ist Aktivität gefragt: sei es beim Erstellen einer technischen Zeichnung am Zeichentisch oder beim Ausprobieren eines 3D-Modells des ewigen Kalenders der Kunstuhr.

Oben: Astronomische Kalenderuhr von Christoph Jäckle

Mitte: Animation des ewigen Kalenders der Kunstuhr

Unten, Rechte Seite: Blick in die Sonderausstellung

© Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

EXZENTER

G40 CLASSIC

G40 CLASSIC

Wandsysteme?

Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.

Wandsystem stark, für , Showrooms und Büro. In Modulbauweise Exzenterverbindern aufzuWandsys40mm und umlaufend mit Museum, Messe, Galerie und Showrooms.

Wandsysteme?

Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.

Wandsysteme?

G40 QUICK

EXZENTER

modulares für Büro und Messe. Die einzelnen Moduindividuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug,

Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern

. Ideal für Stadthallen, Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabschnell zusammenste, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für

G40 QUICK

G40 CLASSIC

G40 CLASSIC

Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.

Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.

Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.

Das professionelle Wandsystem in Leichtbau, 40mm stark, für Messe, Museum, Showrooms und Büro. In Modulbauweise mit stabilen Exzenterverbindern verbunden.

RAUMBOX®

G40 QUICK

RAUMBOX®

G40 QUICK

Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.

Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.

Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.

Schnell und werkzeuglos aufzubauendes modulares Wandsystem. Die Wandmodule in 40mm Leichtbau und umlaufend mit 2mm Schutzkante Für Museum, Messe, Galerie und Showrooms.

G19 YOGA

G19 YOGA

RAUMBOX®

19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.

19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.

Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration. RAUMBOX®

Die RAUMBOX ist ein modulares Raum-in-Raum System für Büro und Messe. Die einzelnen Module werden individuell kombiniert Die RAUMBOX schafft Rückzug, Ruhe und Konzentration.

G19 EDGE

G19 YOGA

G19 EDGE

G19 YOGA

Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.

Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.

19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.

19mm Stellwandsystem für Ausstellungen, mit Steckverbindern werkzeuglos, schnell und in jedem Winkel stellbar. Ideal für Ausstellungen in Stadthallen, Museen und Galerien.

G40 MÖBEL

G19 EDGE

G40 MÖBEL

G19 EDGE

Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.

Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.

Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.

Aus 19mm Systemplatten lassen sich verschiedenartige Wandabwicklungen oder Möbel schnell und werkzeuglos zusammenstecken. Optimal für Messe, Museum und Ausstellung.

G40 MÖBEL

G40 MÖBEL

in

Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.

Tisch und Theke, schnell und stabiel auf- und abzubauen mit unserem TWISTFIX-Beschlag Kein Beschlag steht vor, keine losen Teile. 40mm Leichtbau. Für Veranstaltungen.

Wir sind Hersteller von Wandsystemen für Museum, Messebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Rufen Sie uns an +49 (0)8076 88 575 0 oder schreiben Sie eine eMail an info@gilnhammer.de

Leichtbau

Wir sind Hersteller von Wandsystemen für Museum, Messebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Angebot. Rufen Sie uns an +49 (0)8076 88 575 0 oder schreiben Sie eine eMail an info@gilnhammer.de

Wir sind Hersteller von Wandsystemen für MuseMessebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir

Faszination Zeit – Zeit erleben

Unter dem Motto „Faszinalion Zeit – Zeit erleben“ begrüßt das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte seit dem Jahr 2008 seine Gäste im repräsentativen Gebäude der ehemaligen Deutschen Uhrmacherschule Glashütte.

Auf rund 1000 Quadratmetern zeigt die Dauerausstellung über 500 teils einmalige Glashütter Zeitmesser sowie zahlreiche weitere Exponate, die den Besuchern die Entwicklung der sächsischen Kleinstadt

Glashütte zu einem der weltweit führenden Uhrenzentren näherbringen. Ihren Anfang nahm die Glashütter Uhrengeschichte am 7. Dezember 1845, wird in diesem Jahr also 180 Jahre alt. Zahlreiche Persönlichkeiten und Firmen prägten die Entwicklung in dieser langen Zeit, viele davon werden mit ihren Leistungen und Produkten in der Ausstellung vorgestellt. Dazu gehören auch die heutigen Manufakturen. Elf Hersteller zählt die ansässige Uhrenindustrie derzeit.

Linke Seite

Links 1,2: Führungen im Uhrenmuseum

Links 3: Historische Glashütter Taschenuhren

Rechts: Älteste Glashütter Uhr in der Ausstellung

Unten: Blick in den Raum „Neuzeit“ mit Vitrinen der heutigen Glashütter Uhrenhersteller

Rechte Seite

Oben: Historische Glashütter Taschenuhren

Links, Rechts: Blick in die ständige Ausstellung © Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Fotos René Gaens

Hintergrund: Historischer Uhrmachertisch im Uhrenmuseum

Rechts: Schauwerkstatt mit Besuchern

© Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Fotos René Gaens

Ergänzend zu den historischen Themen liefern mehrere interaktive Stationen im Museum interessante Informationen zu den Themen Zeit und Zeitmessung. So gibt es beispielsweise ein begehbares Lexikon, das zahlreiche Begriffe aus der Uhrenwelt erklärt. Darüber hinaus vermittelt ein überdimensionales Uhrenmodell auf anschauliche Weise die wesentlichen Funktionen einer mechanischen Uhr. Im historischen Atelier der Manufaktur Glashütte Original, welche einer der Stifter des Uhrenmuseums ist, kann man Uhrmachern bei der Restaurierung von historischen Glashütter Uhren über die Schulter schauen.

Auch für die jüngsten Besucher hat das Uhrenmuseum einiges zu bieten. Über einen speziellen Kinder-Audioguide werden die wichtigsten Themen und Exponate der Ausstellung kindgerecht erklärt. Und wer möchte, kann während des Rundgangs sein Wissen in einem Museums-Quiz testen.

Das Uhrenmuseum und die Sonderausstellung können zu den regulären Öffnungs-

Oben: Historischer Uhrmachertisch

Mitte: Glossar der Zeitmessung

Unten: Interaktives Uhrenmodell

© Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Fotos René Gaens

zeiten, Mittwoch bis Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Mögliche zusätzliche Öffnungszeiten werden auf der Internetseite des Uhrenmuseums bekanntgegeben.

Deutsches Uhrenmuseum Glashütte Schillerstraße 3 a 01768 Glashütte/Sachsen

Tel. +49 (0) 35053 4612102

info@uhrenmuseum-glashuette.com www.uhrenmuseum-glashuette.com

... die Kunst zu bewahren

Dienstleistungen

• Vitrinenwartung

• Dichtigkeitsmessungen

• Emissionsmessungen

• Schadstofffilterung mittels REIER-Filterbox

Vitrinen- und Glasbau

REIER GmbH

J.-S.-Bach-Str. 10 b 02991 Lauta

www.reier.de

info@reier.de

Die Vitrinenmanufaktur

Vitrinenspektrum

• Standardvitrinen

• Spezialvitrinen

• voll- und teilklimatisierte Vitrinen

• Wechselausstellungsvitrinen

• Verleihvitrinen

Seminare

• Konstruktionslösungen

• Materialauswahl

• Sicherheitstechnik

• Klimatisierung

• Filtertechnik

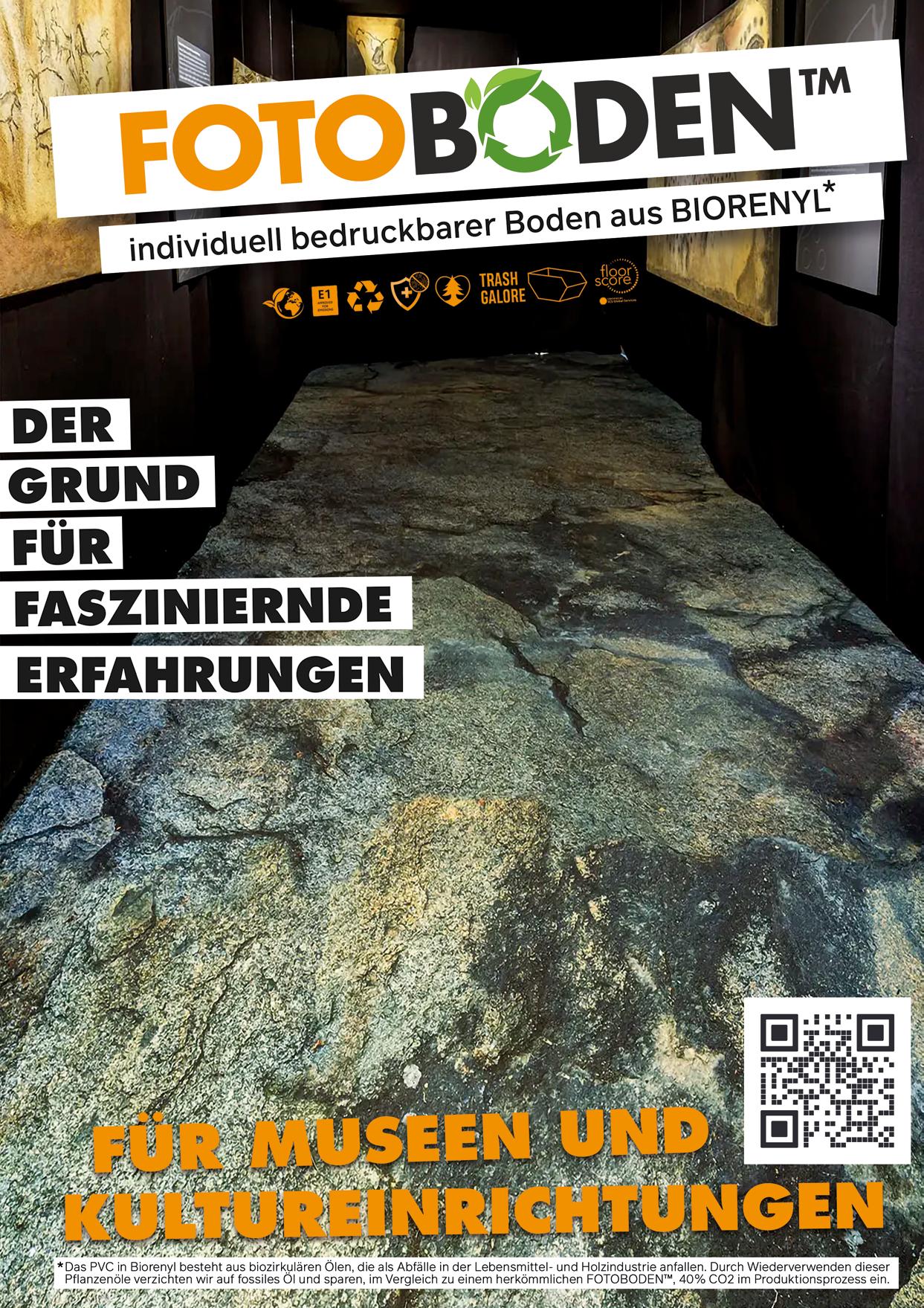

FOTOBODEN™ –

Ein Boden, der mehr erzählt

Gestaltung, Vermittlung und Nachhaltigkeit in Kultureinrichtungen

Museen, Galerien und Kultureinrichtungen sind heute mehr denn je gefordert, Informationen nicht nur zu bewahren, sondern sie erlebbar zu machen. Sie berichten über die Vergangenheit, vermitteln komplexe Zusammenhänge und greifen aktuelle Herausforderungen auf. Ein innovatives Medium hilft dabei, diese Aufgaben eindrucksvoll zu erfüllen: der Boden selbst. Mit FOTOBODEN™ wird er zu einem kuratorischen Werkzeug – für Informationsvermittlung und gelebte Nachhaltigkeit dank Biorenyl.

Geschichte, die man fühlen kann

Um historische Inhalte greifbar zu machen, braucht es Installationen, die Atmosphäre schaffen. Ein Beispiel: die fotorealistische Nachbildung eines Höhlenbodens. Risse, Strukturen und Farbnuancen wirken so authentisch, dass sich Besucher mitten in einer prähistorischen Stätte wähnen.

Oben: Höhlenboden: FOTOBODEN™ macht Szenen erlebbar – hier eine fotorealistische Nachbildung eines Höhlenbodens. Foto: © FOTOBODEN™

Links: Stammbaum: Der Boden als Exponat. FOTOBODEN™ visualisiert komplexe Zusammenhänge und macht sie auf einzigartige Weise erlebbar.

Ausstellungsansicht Frankfurter Kunstverein, 2019

Foto: Norbert Miguletz, © Frankfurter Kunstverein

Rechts: Grafik Biorenyl: Ökologische Merkmale von Biorenyl

Anzeige

Hier erzählt der Boden selbst Geschichte und wird zum integralen Bestandteil der Inszenierung – nicht nur als Fläche, sondern als Medium, das zum Entdecken einlädt.

Vom Wissen zum Verständnis

Kultureinrichtungen sind mehr als Archive der Vergangenheit – sie sind Orte der Reflexion über Gegenwart und Zukunft. Der Frankfurter Kunstverein nutzte die vielfältigen Möglichkeiten von FOTOBODEN™ in der Ausstellung „Trees of Life – Erzählungen für einen beschädigten Planeten". Dort wurde der Boden selbst zum Exponat: Komplexe Stammbäume des Lebens wurden in großem Maßstab visualisiert. Die schiere Dimension der Grafik macht die Relativität des Menschen eindrucksvoll spürbar. So entstand eine Brücke zwischen Kunst, Wissenschaft und Besucherwahrnehmung.

Nachhaltigkeit als Haltung

Kunst und Kultur können nicht losgelöst von ökologischer Verantwortung betrachtet werden. Das Material Biorenyl von FOTOBODEN™ verbindet Gestaltung und Nachhaltigkeit: Das PVC enthält zu 100 % biozirkuläre Öle – Nebenprodukte aus Lebensmittel- und Holzindustrie. Fossiles Öl wird ersetzt, der CO2-Ausstoß im Produktionsprozess um rund 40 % reduziert. Die Biorenyl-Grafik zeigt: FOTOBODEN™ ist vollständig recycelbar, wird in Köln mit 100 %

Solarstrom produziert und unterstützt die Kreislaufwirtschaft.

Qualität, die bleibt

Neben den gestalterischen und ökologischen Vorteilen überzeugt FOTOBODEN™ auch technisch: Er bietet eine hohe Brandschutzklasse (Bfl-s1), Rutschhemmung (R10), Strapazierfähigkeit und Farbbeständigkeit. Er ist schnell verlegt, schützt empfindliche Untergründe und kann mehrfach verwendet werden. Ab dem kommenden Jahr wird auch die langlebigste Qualität FB43 auf Biorenyl umgestellt.

Damit bestehen zukünftig alle Qualitäten aus nachhaltigem Material:

l Temporäre Qualität FB02 – für Ausstellungen und Events, leicht zu verlegen und wiederverwendbar.

l Objektqualität FB32 & FB43 – robust und und langlebig für dauerhafte Installationen.

FOTOBODEN™ ist somit ein Boden, der Kultur nicht nur trägt, sondern sie zum Leben erweckt – nachhaltig, individuell und zukunftsweisend.

FOTOBODEN™ by visuals united AG Anna-Lindh-Straße 14, 50829 Köln

Tel. +49 (0) 221 340 269 - 44 info@fotoboden.de www.fotoboden.de

Das neue Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg

Ein museales Panorama vom höfischen Staatswagen bis zum bäuerlichen Arbeitsgerät

Mit der Wiedereröffnung des Kutschenmuseums auf Schloss Augustusburg im September 2025 erhält die deutsche Museumslandschaft einen bemerkenswerten Neuzugang. Drei Jahre lang wurde geplant, saniert und kuratiert – nun präsentiert sich das Museum mit einem vollständig überarbeiteten Konzept, in erweiterten Räumen und mit einem klaren Anspruch: nicht allein Kutschen auszustellen, sondern Mobilitätsgeschichte als sozialen, technischen und kulturellen Wandel erfahrbar zu machen.

In einer rund 1.100 Quadratmeter großen Dauerausstellung werden 25 historische Kutschen und Schlitten aus dem 18. bis frühen 20. Jahrhundert gezeigt. Ergänzt wird die Sammlung durch interaktive Stationen, szenische Inszenierungen und ein breites Vermittlungsangebot – darunter ein eigens entwickelter Kutschensimulator. Die Schau verbindet technisches Wissen, historische Tiefe und sinnliche Zugänglichkeit zu einem lebendigen Panorama vorindustrieller Mobilität.

Ein kulturpolitisches

Signal

Zur Eröffnung am 26. September 2025 würdigte Sachsens Finanzminister Christian Piwarz das Projekt als „herausragend für Kultur und Region“. Insgesamt 9,1 Millionen Euro flossen in das Vorhaben – darunter rund sieben Millionen Euro für die Sanierung und bauliche Erweiterung des Museums im historischen Stallgebäude des Schlosses sowie 2,1 Millionen Euro für die Ausstattung der Ausstellungsräume. Die Maßnahme wurde mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts finanziert und unter der Leitung der Chemnitzer Niederlassung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement umgesetzt.

Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg / Scharfenstein / Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, bezeichnete die Wiedereröffnung als die Erfüllung eines langgehegten Wunsches – sowohl auf Seiten der Besucher als auch des Teams: „Architektur und Exponate fügen sich harmonisch in eins.“

Rechts: Patrizia Meyn, Geschäftsführerin Augustusburg/ Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, sowie Tonio Schulze, Leiter Sammlungsmanagement der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH, bei den letzten Vorbereitungen im neuen Kut-

schenmuseum auf Schloss Augustusburg. Foto: © Uwe Meinhold/ ASL Schlossbetriebe gGmbH

Links: Drohnenaufnahme Schloss Augustusburg. Foto: © Sebastian Theilig

Prunkvoller Staatswagen von 1790

Foto: © Lutz Zimmermann

Räume schaffen – für Objekte und Zusammenhänge

Mit dem Umbau wurde das Museum nicht nur räumlich neu strukturiert, sondern auch inhaltlich grundlegend überarbeitet. Die Fläche des neuen Kutschenmuseums ist mehr als doppelt so groß wie die der Vorgängerausstellung. Die Zahl der gezeigten Fahrzeuge blieb jedoch bewusst begrenzt:

Statt Quantität steht nun der kuratierte Zugang im Vordergrund. Jedes Exponat erhält Raum zur Wirkung – nicht nur als Objekt, sondern als Teil einer erzählten Geschichte.

Ein zentrales Ziel des neuen Konzepts ist es, den Wandel der Mobilität in seinem gesellschaftlichen Kontext sichtbar zu machen. Kutschen sind nicht nur Transportmittel, sondern Ausdruck sozialer Ordnung, technischer Entwicklungen und kultureller Praktiken. Die neue Ausstellung inszeniert diese

Oben: Umsetzen des Galawagens von 1876/77 ins neugestaltete Kutschenmuseum

Foto: © Tina Kurz / ASL Schlossbetriebe gGmbH

Unten: Detailaufnahme des Galawagens von 1876/77

Foto: © Lutz Zimmermann

Zusammenhänge mit erzählerischer Tiefe und einem breiten didaktischen Spektrum.

Das historische Stallgebäude, in dem das Museum untergebracht ist, bildet mit seiner offenen Holzkonstruktion einen atmosphärisch stimmigen Rahmen für die Ausstellung. Die sichtbare Substanz des Gebäudes wird nicht überdeckt, sondern bewusst in die

Gestaltung integriert – ein Ensemble von Objekt und Raum.

Sieben Themenräume –Sieben Perspektiven auf Mobilität

Die Ausstellung ist in sieben thematisch gegliederte Räume unterteilt, die jeweils eine bestimmte Facette der Mobilitätsgeschichte beleuchten:

1. Repräsentation und Macht

Im Mittelpunkt stehen hier die Staats- und Galawagen des sächsischen Hofes. Darunter befindet sich der Galawagen von 1876/77, gefertigt vom Dresdner Hofwagenbauer Heinrich Gläser, mit reicher Verzierung und auffälliger Gestaltung. Er wurde 1878 zur Silberhochzeit von König Albert von Sachsen und Carola von Wasa-Holstein-Gottorp eingesetzt. Ebenfalls gezeigt wird die Staatsberline von 1790, hergestellt von Johann Christian Ginzrot aus Straßburg. Sie diente Kurfürst Friedrich August I. bei der Kaiserkrönung in Frankfurt als Gesandtschaftswagen – ein Symbol höfischer Selbstdarstellung.

von 1876/77 im neugestalteten Kutschenmuseum

Galawagen

Foto: © Uwe Meinhold / ASL Schlossbetriebe gGmbH

2. Gesellschaft und Stadtleben

Stadt- und Gesellschaftswagen wie der Landauer oder der Rockaway stehen exemplarisch für bürgerliche Mobilität. Eingebettet in städtische Alltagsszenen zeigen sie, wie sich im 19. Jahrhundert neue Formen gesellschaftlicher Teilhabe und Repräsentation entwickelten.

3. Alltag und Arbeit

In diesem Themenraum stehen funktionale Fahrzeuge im Mittelpunkt: ein Posttransportwagen, ein Bäckerwagen, ein einfacher Spazierwagen. Sie geben Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt jenseits höfischer Repräsentation – Mobilität als Notwendigkeit.

4. Kinder und Familie

Kinderkutschen und -schlitten zeigen die kleinen Seiten der großen Mobilität. Sie werfen einen Blick auf Erziehungsideale und bürgerliche Lebensformen des 19. Jahrhunderts.

5. Trauer und Erinnerung

Ein Leichenwagen aus der Gemeinde Hohndorf – genutzt bis in die 1950er Jahre – steht im Zentrum dieses Raums. Verzierungen wie Engel, Urnen, Palmwedel sowie verglaste Seitenwände geben Aufschluss über zeittypische Vorstellungen von Tod und Übergang.

Exponate im Kutschenmuseum Schloss Augustusburg Fotos: © Uwe Meinhold / ASL Schlossbetriebe gGmbH

6. Handwerk und Technik

Ein Explosionsmodell veranschaulicht den Aufbau einer Kutsche. Szenen mit Stellmachern, Wagenschmieden und Sattlern würdigen die handwerkliche Kunst, ohne die die Kutschenkultur nicht denkbar wäre.

7.

Interaktion und Perspektivwechsel

In diesem Raum wird das Publikum aktiv: Ein digitaler Kutschensimulator ermöglicht das Steuern einer Kutsche durch eine virtuelle Stadt. Zusätzlich können Besuchende Kutschensitze ausprobieren, an einem Kutschenrennen teilnehmen oder Reiseberichte hören. Eine Besonderheit: Die Gäste werden einer von vier Rollen zugewiesen – Kutscher, Hofdame, Kaufmann oder Wagner – und können die Ausstellung aus dieser Perspektive erleben.

Region und Geschichte

Ein Bereich widmet sich der lokalen Geschichte: Gezeigt wird unter anderem eine Handdruckfeuerspritze von 1807, gefertigt für das Schloss selbst. Sie wurde von acht Personen bedient und vermutlich beim Brand des Brunnenhauses im Jahr 1831 eingesetzt.

Besucher bei der Eröffnung vom Kutschenmuseum Schloss

© Uwe Meinhold / ASL Schlossbetriebe gGmbH

Augustusburg Fotos:

Die Sammlung – Vielfalt der Formen und Funktionen

Die Auswahl der Fahrzeuge spiegelt die gesamte Breite der historischen Kutschennutzung wider. Neben den genannten höfischen Prunkwagen gehören dazu Schlitten, Kinderkutschen, Hochzeitskutschen, ein Leichenwagen sowie funktionale Nutzfahrzeuge. Jede Kutsche erzählt nicht nur von Fortbewegung, sondern auch von gesellschaftlichem Stand, Lebensweise und Zeitgeist.

Durch die Einbettung in inszenierte Szenen – von der Stadt über das Dorf bis hin zum Handwerksbetrieb – werden die Fahrzeuge in ihrem ursprünglichen Nutzungskontext erfahrbar. Der Besuch erschöpft sich nicht im Betrachten, sondern lädt zur Auseinandersetzung mit vergangenen Lebenswelten ein.

Vermittlung mit Tiefe

Das neue Kutschenmuseum versteht sich nicht als statisches Schaumagazin, sondern

Blick in die Ausstellung vom Kutschenmuseum Schloss Augustusburg Fotos: © Uwe Meinhold / ASL Schlossbetriebe gGmbH

als offenes Angebot zur Wissensaneignung. Die Kombination aus Objekt, Raum, Szene und Interaktion erlaubt unterschiedliche Zugänge – ob als Fachinteressierte, Familie oder Schulklasse. Der Einführungsfilm am Beginn bietet einen niederschwelligen Einstieg, die Rollenvergabe eröffnet Perspektivwechsel, und vertiefende Stationen fördern individuelle Interessen.

Die zurückhaltende Gestaltung vermeidet Überinszenierung und lässt der historischen Substanz den Vorrang. Der Vermittlungsansatz folgt nicht einem linearen Pfad, sondern ermutigt zu eigenem Entdecken.

Schloss Augustusburg – Mobilitätsgeschichte im Ensemble

Mit dem neuen Kutschenmuseum erweitert Schloss Augustusburg sein kulturelles Angebot um ein weiteres museales Highlight. Die Anlage bei Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas 2025, gilt als eines der schönsten Renaissanceschlösser Europas. Neben dem Schloss selbst mit seiner Schlosskirche –ausgestattet mit Altar und Kanzel aus der Werkstatt von Lucas Cranach dem Jüngeren – gehören der älteste Treibgöpel Sachsens, der zweittiefste Burgbrunnen des Landes

und das bereits etablierte Motorradmuseum mit über 170 Exponaten zur Anlage.

Die Verbindung von Kutschen- und Motorradmuseum eröffnet einen einzigartigen Blick auf 300 Jahre Mobilitätsgeschichte –von der Pferdekraft zur Pferdestärke, von der höfischen Karosse zum Industriefahrzeug.

Geschichte erfahren – als Bewegung durch die Zeit